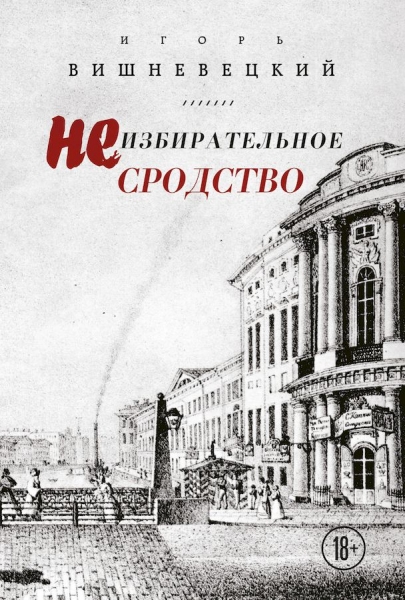

Игорь Вишневецкий НЕИЗБИРАТЕЛЬНОЕ СРОДСТВО (сборник)

© Вишневецкий И., 2018

© Оформление. ООО «Издательство „Э“», 2018

I. Неизбирательное сродство (Роман из 1835-го года)

Автор благодарит за консультации

Стефано Гардзонио (Флоренция),

Сергея Завьялова (Винтертур),

Габриэлу Импости (Болонья),

Сергея Каринского (Москва),

Игоря Курникова (Питтсбург),

Константина Лаппо-Данилевского (Санкт-Петербург),

Артёма Ляховича (Киев),

Илью Семененко-Басина (Москва).

Глава первая. Пароход «Николай I»

В 4 часа утра 25 мая 1835 года (старого стиля; в землях, куда все плыли, уже был июнь), когда раннее солнце, пробиваясь сквозь просветы серых и волнистых облаков, уже освещало прохладную рябь Балтийского моря, пироскаф Общества Санкт-Петербургского и Любекского Пароходства «Николай I» покинул кронштадтский рейд.

Всю ночь не снимались с якоря, ждали столичной почты. Наконец подошла шлюпка с тяжёлыми чемоданами, якорь был поднят, лопасти колёс ударили о воду, и, выдыхая длинный шлейф дыма из своей высокой трубы, «Николай» начал путь к Травемюнде.

Нам он показался бы маломощным, почти что игрушечным — первым классом плыло всего несколько десятков пассажиров; в общей мужской каюте военные, на службе или в отставке, а ещё купцы, художники и учёные; в общую женскую никому, кроме самих пассажирок, доступа не было, и о составе мы достоверно не скажем; семьи вынуждены были на время путешествия разлучаться; а ведь имелись ещё классы второй и третий — для низших сословий и прислуги; но всем, кто на том пироскафе плыл, он мнился волшебной махиной, даже махинищей, громкой победой над волей стихий.

Путешествовал ли ты, любезный читатель, в шкапу?

Аристокрация прошлых веков предпочитала в них спать. Нам же, любителям воли и свежего ветра, этот обычай кажется странным. Быть запертым в ящик, в этакий полугроб, как съязвил один из плывших на пароходе, на целую ночь?

Теперь представь, мой читатель, что множество оных шкапов, по два длинных и узких спальных ящика в каждом, один над другим, стоит по периметру каждой общей каюты; и новой, денежной аристокрации, платящей по 250 рублей за место первого класса, предстоит провести в сих временных склепах четыре ночи, чтобы к началу пятой выйти из них, точно Лазарям, на свет маяка Травемюнде, означающий окончание не Бог весть какого удобного плавания.

Все спальные ящики жёсткие, и бока твои чувствуют волны и каждый толчок пироскафа. Впрочем, качка в начале пути оказалась несильной, а ход колёс скоро установился, и любой из пассажиров мог спать до самого завтрака.

За завтраком, объявленным в девять утра и устроенным в общей мужской каюте, плывшие на «Николае» впервые взглянули в лицо друг другу.

Переезжали вчера на корабль от Коммерческого клуба, что на Английской набережной, — несколькими компаниями на меньшем пароходе «Ольга»: с родными, с друзьями, с поклажей, под громкие восклицания, лобызания и хлопки откупориваемых бутылок игристого — и всем было не до того.

И вот, когда после завтрака вышли на палубу «освежиться» — прохладным дыханием ветра, а многие из мужчин и сигарами, — первой заговорила пассажирка лет двадцати четырёх. Судя по свободе обращения, она долго жила за границей, а возможно, и выросла там и теперь возвращалась в края, где жила, из не очень понятного ей Отечества:

— Вот, господа, результат улучшений: всего через несколько дней мы будем в Германии. Но скорость пути не делает нас понятней и ближе друг другу. Мы плывём из России заклеенными и запечатанными, как письма в почтовых чемоданах. Мир спешащих посланий, государство вопросов без внятных ответов — таким, вероятно, и будет будущее, так радующее глупцов.

— Всё-таки мы молчим не оттого, что нам нечего уже сказать друг другу, а просто ещё не обвыклись, — заметил на это один из военных, стоявших на палубе, и, словно в приступе словоохотливости, нередко овладевающей нами в малознакомом обществе, продолжал: — Да и не первая это дальняя прогулка для нашего брата. Доводилось ли вам, господа, бывать за Балканом?

Таковых не нашлось.

— Что ж, мне плыть с вами меньше чем половину пути, потому позабавлю историей, — продолжил военный. — Рассказ мой может быть сбивчив; я не литератор, хотя и люблю почитать на досуге. Да и годы, проведённые в Благородном пансионе при Московском университете, особенно с древними авторами, думаю, оставили след. Итак, вот что со мной приключилось за Балканом. Шесть без малого лет назад, когда наши войска вошли в Адрианополь, именуемый среди турок Эдырне — в город, рисовавшийся мне, зелёному уланскому офицеру, этаким памятником императору, написавшему перед смертью стихи о душе нашей страннице (как видите, чтение древних мне памятно), — уже который день стояла изнуряющая жара. Если вы никогда не бывали в Европейской Турции в августе-сентябре, то этого вам не представить. Военная кампания складывалась блестяще: разбитая армия неприятеля укрылась на севере, в Шумле, надёжно запертая там корпусом генерал-лейтенанта Красовского; мы же стремительно маршировали на юг. Поход и непривычный климат изнуряли войска сильней, чем прежние боевые стычки. Восьмого августа при нашем приближении гарнизон Эдырне бежал, население вышло навстречу. До Константинополя оставалось не более двух дневных переходов. Главнокомандующий Иван Иванович Дибич распорядился, чтобы самые боеспособные части, конные и артиллерийские, занимали просторные двухэтажные казармы, выстроенные османами на европейский манер, и готовились к отдыху. Я, как и все, был страшно этому рад. От климата, от смертельной усталости, да и просто от того, что мы не были готовы к столь необычной стране, в армии, особенно среди пехоты, начинались эпидемии. Некоторые из частей попали в карантин, и мы ежедневно теряли от заразы больше, чем в недели победных боёв. Тех же, кто, как я с моими донцами, оставался здоров, уже через день отправили в разъезды, впрочем, вполне безопасные. На всём пути от Эдырне до Константинополя угроза исходила разве что от лихих людей, да и тех было немного. Управление занятыми нами территориями приводилось к единому знаменателю, и даже разбойники вели себя осторожно. Мы ожидали скорого мира.

В Адрианополе я был особенно впечатлён обычаями и предрассудками болгар, греков и турок. Прежде мы в общение с местным населением не входили: граф Дибич запрещал отягощать подданных Турецкой империи постоем и просьбами. Но сейчас, когда было ясно, что они не против нас, мы, военные, без опаски стали с ними общаться. И тотчас же выяснилось, что обыватель живёт во власти фантомов. Вы, вероятно, слышали, господа, что именно за Балканом рассказывают о существах, питающихся кровью и свежей падалью. Иногда в том уличают целые семьи и даже селения. Турки именуют их «гулями». Мы, оставлявшие за собой убитых в бою и умерших от эпидемий, слышали немало таких рассказов от местных, объезжавших всегда стороной недавние наши захоронения, особенно в сумерки, говоря, что те баснословные гули воют и бесчинствуют там, разрывая землю когтями, как псы или вороны. Греки, как и болгары, верят, что падальщики питаются свежей, не успевшей свернуться кровью, в которой сохраняется жизненная сила. Врач Байрона Джон Полидори описал эту веру как медицинский факт. Казалось бы, вздор, господа. Думалось так и мне.

Вообще на посмертие, как и на жизнь свою, местный житель смотрит с обречённостью раз и навсегда решённого дела.

И потому окрестности Адрианополя навевали на меня глубокую меланхолию: бесконечные холмы, покрытые белыми могильными плитами, равнодушное царство смерти и сна, повсюду колючий кустарник и невозделанная земля, за исключением садов вдоль русла реки Марицы, вплоть до слияния с Сунджей, где повелением Адриана и был заложен город. От того древнего остались развалины стен да несколько греческих и латинских надписей. Эдырне стёр римское прошлое в пыль. Вот мы подъехали к перекинутому через реку мосту, сложенному из римских ещё — вероятно — плит и камней. Оттуда хорошо видна мечеть султана Селима, что радует гармонией форм: полусферических, эллипсоидных, с четырьмя устремлёнными вверх минаретами. Между тем прообраз её, господа, — Святая София. Христианские церкви низки и словно насильственно вдавлены в землю. Во многих домах выдаются вперёд этажи второй и третий, совсем как в древнем строительстве — в той же Помпее. Переборчатые ставни распахнуты в сладкую тень или плотно замкнуты, если в окно светит солнце. Бог весть что за такими ставнями творится. Вот площадь фонтана — а фонтан для адрианопольца и развлечение, и источник прохладной чистой воды. Мужчина с коромыслом через левое плечо несёт два узких, пустых ведёрка; женщины с лицами полу- или и вовсе прикрытыми о чём-то беседуют у навеса фонтана либо шествуют поодиночке, спокойной и важной походкой через площадь с кувшинами на головах. А некоторые турки, постелив короткие рогожи прямо на плитах — ими вымощена вся эта площадь, — с курительными трубками в руках молча рассматривают мимо плывущую жизнь: торопиться-то некуда. Улицы, расходящиеся от площади, узки; вдоль улиц — лавки, где тут же тебе что угодно смастерят и починят; рядом кофейные дома. Зайдешь в любой — молчаливые турки снова курят там вечные трубки свои и в молчанье пьют кофе: степенно и важно, час, другой, третий, трубку за трубкой и чашку за чашкой; изредка завяжется негромкая беседа. Зачем торопиться, обсуждать что-то со страстью, если ты заплатил хозяину за право ничего тут не делать и имеешь свой кейф? А между тем и мне уже несут зажжённую трубку или кальян, а за ним и кофе, и ласково спрашивают, чем ещё услужить. И это не потому, что заходит спешившийся русский кавалерийский офицер со свитой молодцов, а потому, что тут заведено так для любого входящего.

И вместе с тем от всего этого ощущение медленно затягивающего водоворота, хуже — ведущего в ничто, в пустоту лабиринта. «Эдырне-то завоевали, но нам он, пожалуй что, и не нужен», — думалось мне.

Как-то на выезде из города у моста старик, как многие куривший на разостланной прямо на земле рогоже, изъяснявшийся неплохо по-русски, видимо, потому, что бывал не раз в нашем плену, говорит, что сегодня лучше нам далеко не ездить; что возвращающиеся с окрестных холмов видели тех самых бесчинствующих, которых увидишь — потом не забудешь; но Всевышний, конечно, велик и правильно определит нам дорогу. Не веря таким предрассудкам, мы в сумерки на обратном пути проехали мимо этих бесконечных кладбищенских холмов и застали и вправду прежде не виданное. Кони странно зафыркали и, косясь на сторону, стали. На некотором отдалении, саженях в пятидесяти, две фигуры, сгорбленная и молодая, что-то выкапывали из-под земли. Кажется, по наряду это были женщины. Хотя кто местных разберёт, особенно в сумерки — и мужчины, и женщины здесь обряжаются очень похоже: штаны, сорочки, короткие безрукавки. Рядом с заступом, которым он двигал плиты, стоял распрямясь некто третий — по осанке скорее мужчина. Лиц гробокопателей было и вовсе не разглядеть. На нас они не обращали никакого внимания, и что-то ненастоящее, призрачное, театральное, оперное почти было в самой этой сцене. Не хватало оркестра и трёх слившихся в концерте голосов: баритона, сопрано, контральто.

«Как знаешь, ваше высокоблагородие, а я б ехал к нашим. Бережёного Бог бережёт», — негромко сказал мне один из казаков, дюжий Платон.

Указаний вмешиваться в местные дела у нас не было, и мы двинулись прочь, опасливо оглядываясь. Когда достигли казарм, луна стояла уже высоко. Я отправился к приятелю своему артиллеристу и проиграл у него в штос до утренней зари; однако увиденное не шло из головы.

Наконец 2 сентября был подписан мир, и некоторым офицерам, до эвакуации войск, было дозволено в виде послабления поселиться у местных. Тот самый игрок в штос, отчаянно храбрый капитан от артиллерии, который сдавал или понтировал всякий раз, когда выдавался час-другой между вылазками, а иногда просиживал за азартной игрой ночь накануне боя — а в любом из боёв его могло разорвать на куски или покалечить ядром, или изрешетить пулями, — тот самый боевой мой товарищ, к которому я пошёл развеяться после виденного в дозоре, чуть не сразу отправился на постой в семью болгар, откуда являлся в урочное время к подопечным своим батарейным. Для него это было ещё одно приключение, даже вызов обстоятельствам, которого искала его азартная натура. Я же остался в казармах с казаками.

Болгарская семья, в которой он поселился, имела одно преимущество перед казармами: у старого Атанаса росла дочь, строго воспитанная, но необычайно хорошая собой — не цветущей, а бледной, ещё не распустившейся красотой. На какое-то время я потерял картёжного приятеля из виду, продолжая изредка выезжать с казаками за пределы Эдырне, но ничего примечательного более не случалось. Войска обвыклись с балканским климатом, убитых и умерших от неизлечимых болезней похоронили, легкораненые стали выздоравливать, а эпидемии утратили свирепость. Времени перед отправкой домой теперь у всех было много — и я, чтобы убить его и тщательно избегая ненужных приключений, осматривал то, что уцелело в городе от римской и греческой древности. Списывал в небольшую тетрадь начертанное на вмурованных в стены плитах, срисовывал обломки немногих скульптур, мне показанных, случайно откопанные при улучшении и перестройке домов и после вмурованные в их стены, — дабы при возвращении позабавить учёных друзей моих, избравших мирные поприща. А когда всё, что попалось мне на глаза, было описано, срисовано, занесено в каталог, — я перешёл на беседы с лавочниками, на сидение в кофейнях пополудни, на фонтанную площадь ближе к вечеру. Так как во время конных прогулок моих я довольно высоко сидел в седле, то заглядывал, когда мог, и через заборы во дворы жилищ. Там и происходила жизнь, содержание которой было лучше укрыто от посторонних глаз, чем у любого из запечатанных писем, что вместе с нами плывут на пароходе. Оказалось, почти в каждом дворе росло по невысокому ореху или иному плодовому дереву, вода текла по аккуратно выложенному желобку, или, во всяком случае, желобок такой для проточной воды имелся, а женщины, непривычные покидать дома свои, поглядывали на меня, уланского ротмистра, из-за каменных заборов с не меньшим интересом, чем я на их вполне для меня загадочный быт. В одно из утр капитан не явился к батарейным, и меня с казаками отправили к старому Атанасу с категорическим выговором нарушителю и с требованием доставить его к месту несения службы хоть под конвоем. Вот узкая улица в христианском квартале, вот однообразная каменная стена, словно это не забор нескольких жилищ, а стена крепости, вот несколько похожих одна на другую калиток в стене. «Здесь», — говорят памятливые донцы, помогавшие офицеру перевозить его нехитрый скарб. Я стучу в калитку несколько раз. Она заперта изнутри. Приходится Платону и остальным высаживать её. Каково же наше изумление, когда посреди двора мы видим, как в дурной романтической повести, артиллерийского нашего капитана в разорванной на груди рубахе, с глубокими следами не то от когтей, не то от зубов, похожих на волчьи, залитого кровью, без сознания. Окна и двери дома настежь распахнуты, слабый ветер, случающийся пополудни, шевелит ткани, негромко шумит в кипарисе. Помню, меня поразило, что во дворе росло не плодовое дерево, а кладбищенский кипарис. Дом по осмотре в полном порядке, но хозяев и след простыл. Промыв из найденного тут же — будто нарочно оставленного — кувшина раны и наскоро перевязав, кое-как пристраиваем раненого на моей лошади, везём в лазарет. И лишь к вечеру, когда он приходит в себя, я узнаю историю, столь же дикую, сколь и поучительную.

Дом его хозяев показался рассказчику много древнее большинства домов в городе: он был сложен из обтёсанных камней и обломков, собранных от прежних строений. Вероятно, средств заказать новые у строивших не было. Например, при кладке стены, глядящей во двор, в неё вмурованы были две полустёртые мраморные плиты, коих вокруг Адрианополя тьма. «Видел ли ты, что на них?» — спрашивал меня товарищ. Нет, я не успел осмотреться. На одной плите, по его рассказу, изображена была босоногая девушка со спины: вытянутая рука её держит сорванный цветок гиацинта; на другой некто на запряжённой четвёркой коней колеснице («Совсем как наши батарейные», — добавил рассказчик), мрачный и бородатый, умыкает ту же девушку, выкинувшую в прощальном жесте руку, из которой выпадает цветок, а впереди упряжи — смешной бегун в плоской шляпе, в крылатых сандалиях. В руках у бегуна — палка. «Тебе бы понравилось; жаль, что не видел».

Семья, принявшая его, была очень странной. Старик Атанас, чересчур нелюдимый для болгарина и христианина, обычно, когда сидел дома, дремал на крыльце либо молча смотрел себе под ноги, отвечал на расспросы немногословно. Это поначалу рассказчику даже нравилось. Язык болгарский был не очень ему ясен, но при медленном произнесении оказался ничуть не сложней языка Малороссии. Через какое-то время товарищ мой сам стал рассказывать своим молчаливым хозяевам, не ездившим далее Константинополя, о жизни северных наших столиц, которая была так мила ему. Двигал им в этих рассказах азарт добиться своего, и он почти его добился. Дочь Атанаса Кора (имя такое, я думаю, было б приличней гречанке) поначалу слушала из сеней, потом стала выходить на крыльцо, а потом уже оказалась с рассказчиком за одним столом. Впрочем, трапеза в доме была тоже странной. К еде прикасались лишь трое — отец Атанас, дочь Кора да их постоялец. Мяса не было, и мать старуха Смилена появлялась только затем, чтобы состряпать какое-нибудь блюдо из овощей со специями. Мой товарищ решил, что это какой-то неведомый пост. Впрочем, икон он в их доме не видел и предположил, что те просто спрятаны от посторонних глаз. Соседи, как только рассказчик к ним обращался, запирали калитки. Изнурённый молчанием, климатом, близостью миловидной девушки, ради которой он тут поселился, капитан решил, что в нём пробуждается чувство. Такое часто бывает от праздности. Ведь писал же о подобных страданиях римский поэт:

Праздность, мой Катулл, всё свербит в тебе — лишь от неё восторг твой, твоя услада. Праздность сокрушала царей и грады, полные блага[1].Девушка тоже к нему проявляла внимание, особенно когда за столом их руки невольно касались одна другой, задерживаясь дольше обычного. В доме этом, как я говорил, господа, ели только фрукты и овощи. Однажды подали к столу тарелку гранатов, и товарищ мой разрезал их ножом, а Кора выбирала понравившиеся ей зёрна. Почему-то в этом он увидел особенный знак. И вот, оставшись с ней одной во дворе, осмелился быть решительней. Кора не сопротивлялась, наоборот, была как-то странно покорна. Сказала лишь, что сейчас ей вот надо идти к подругам, но чтобы непременно ждал её вечером. Когда вернётся, они обо всём поговорят. Бледное лицо, чёрные влажные глаза, черные волосы, странно бледные губы, прикрываемые рукой, на которой по варварскому здешнему обычаю были ярко выкрашены ногти, казалось, выдавали смятение, и товарищ мой решил проследовать за Корой: он почти нагнал её в оживлённой части города. Девушка шла с прикрытыми по местному обычаю головой и лицом, так что узнать её было возможно лишь по походке да одежде: не оборачиваясь, прочь из христианских кварталов — вероятно, за город, в сторону кладбищ. «На дорогую могилу, — подумал артиллерист, — мы и сами в России их навещаем». И повернул обратно. Солнце садилось. Вернувшись, он задремал, а проснувшись ближе к полуночи вышел во двор, где в духоте многозвёздной и тёмно-синей ночи, какие всегда бывают на полуденных широтах, его ждал кувшин прохладной воды (хозяева уже выучили, что русские, особенно военные, любят окатывать себя холодной водой). Тут он почувствовал, что, несмотря на темень, он не один. Обернулся. Полуодетая, с распущенными волосами сзади него стояла Кора и, как ему показалось, собиралась что-то сказать, о чём-то предупредить. Через мгновение он почувствовал удар по затылку, будто обухом, и что-то острое, как крючья, впилось с разных сторон в его тело. Бледное, не изменившееся лицо простоволосой Коры с влажными чёрными глазами, бескровными губами, глядело куда-то в сторону, и она повторяла: «Я всё исполнила; всё исполнила».

Теряя сознание, он подумал, что это ошибка и такого вот просто не может происходить. Особенно с ним.

«Как же всё просто. И как я рад, что сумел рассказать тебе это. Дай мне слово, что ты не будешь глупцом и не станешь играть с неизвестным. Только бы тело поправилось, только б поправилось…» Товарища моего уже жестоко лихорадило. Он умер через несколько часов. Похоронили мы его отдельно от городских кладбищ — в общей русской могиле.

Конечно, было назначено расследование — убийство русского офицера случай не рядовой, но хозяев, как я уже говорил, след простыл и в успех такого расследования, особенно накануне ухода армии нашей из Турции, я особенно не верил.

На этом историю можно было бы и завершить, присовокупив, что наваждения в избранных точках пространства принимают всегда сообразную местным обычаям форму, и всё, что произошло тогда в Адрианополе с моим артиллерийским капитаном, да и со мной, было следствием переутомления, результатом столкновения с незнакомой действительностью, что даже ложная болгарская семья были просто местными душегубцами, коих тут промышляло немало, о которых предупреждал нас старик у моста через Марицу.

Однако то, что я увидал на следующий день, уже после похорон незадачливого капитана, заставило меня переменить мнение относительно того, было ли случившееся чистым наваждением.

Вновь, в последний уже раз, послали меня вместе с донцами в разъезд. Возвращаясь, я решил проехать место, где похоронили несчастного, проигравшего в штос собственной судьбе. Солнце уже садилось, до города было рукой подать. Кони наши снова заволновались и зафыркали, как они волновались в тот прошлый раз, и этого уже было не объяснить игрою смятенного разума. Там, где мы закопали в сухую землю моего сослуживца, возились с лопатой и заступом две женские фигуры — матери и дочери. Их было легко узнать. Движенья их были не как у людей, а скорее как у вставших на задние лапы собак. Не хватало только рычания. Рядом с ними, сгорбленный и оскалившийся, озираясь по сторонам и оберегая их общее тёмное дело, стоял, покачиваясь, точно на задних лапах, — отец. Я глянул на бывших со мною казаков. Они онемели. Думаю, мы смогли бы справиться с шайкой утративших человеческий облик, а может быть, никогда не бывших людьми существ, довольно легко. Но, господа, не знаешь опасности, пока не ввяжешься в дело. Когда мы к ним стали приближаться, шайка как в воздухе растворилась, а когда обернулись — она оказалась уже позади нас; несколько раз мы меняли направление движения, несколько раз они исчезали и оказывались на том же расстоянии, но в противоположной стороне. По здравом размышлении я понял, что хватит с нас и одной жертвы.

«В город, ребята», — скомандовал я. Через четверть часа мы были уже у казарм.

На следующий день вышел приказ покидать Адрианополь.

Император, от которого в этом месте не удержалось ничего, кроме имени, горевал перед смертью:

Бродяжка, душенька милая, прислуга и гостья телу… —и, казалось мне, речь тут шла и о бесприютной душе моего боевого товарища, уцелевшего под турецкими ядрами и пулями, но ставшего жертвою собственной бесшабашности:

…в какое уходишь ты место, вся сжавшись, нагая и бледная, уже без привычных шуток?То есть, господа, император Адриан спрашивал у набедокурившей души: «Дальше-то куда нам податься?» Как видите, и служакам есть про что рассказать.

— Хорош же ты врать, Тарасов, — громко и весело произнёс один из гражданских, бывших на палубе, — зря ли Антон Антонович отбирал у тебя во время ночных обходов романы. Как прав был старик: читай только то, что даёт пищу логике, а не воображению!

— Ба, да это ты, Сергей, вот так встреча!

Слова эти разрядили напряжение, и даже смешок пробежал среди слушавших. А потом, как всегда бывает по окончании чьего-то рассказа, все заговорили друг с другом. Между тем у старых знакомцев шёл уже свой разговор.

— Признавайся, Тарасов, это ты проиграл всю кампанию в штос. А историю про семейку вычитал, как водится, у каких-нибудь немцев.

— Дай-ка я лучше тебя обниму! — И Тарасов действительно крепко обнял говорившего. — Эх, друг мой Корсаков, лишь погружением в себя самих, лишь слиянием внутреннего и внешнего познаём мы подлинное «я». Так учит мюнхенский твой мудрец? А что скажешь про разграничение воображения и логики? Не преодолевается ли и оно интроспекцией тоже, а?

Так бы они дружески пикировались ещё некоторое время, если бы стоявший чуть поодаль молодой человек лет двадцати двух, со светлыми вьющимися волосами, не покрытыми шляпой, которую он мял в руках, слегка щурившийся на рябь Балтийского моря и притом прислушивавшийся к их разговору на уважительной дистанции, не обратился к ним напрямую:

— Я поступил в Благородный пансион много позже вас, господа, и вы, вероятно, совсем обо мне не слыхали, но я о вас много наслышан. Счастлив буду представиться.

Юноша оказался князем Эспером Лысогорским. Пять лет он провёл на службе в Архиве Министерства иностранных дел, что расположился в толстостенном доме Украинцева в Хохловском переулке. Теперь, неожиданно выйдя в отставку, он ехал за границу по срочному вызову дяди. Фамилия Лысогорских — древняя и славная, и молодой Эспер был самым младшим в роду, наследником того, что собиралось и делалось многими. Тут два старые товарища переглянулись, будто хотели что-то сказать, но потом, поблагодарив князя за откровенность и выразив удовлетворение приятным и неожиданным знакомством, продолжили прерванный разговор.

Обед и объявленный в четыре часа полдник прошли, как и завтрак, в общей мужской каюте первого класса в молчании и в утомлении от непрекращавшейся качки. После полдника на палубу «Николая» вышли только мужчины — каждый выкурить по сигаре. Слабые ветер и качка продолжались. Не курили лишь двое — князь Эспер и чем-то неуловимо на него, как брат, похожий и при этом совершенно иного склада, коренастый и темноволосый, с артистически длинными волосами, на два года младший его, малоросс Пылып Вакаринчук, ехавший, с его собственных слов, по художественным делам в Рим. В Риме он уже бывал, говорил, что знает и любит город: «О, замок Святого Ангела! А мутный Тибр? А коровы на древнем Форуме? А папские музеи? А сады и виллы? Никакие Москва и Петербург не сравнятся — да что там, даже Полтава», — и теперь возвращался стипендиатом Академии художеств. Вакаринчук глянул на Эспера: «Экой профиль у вас, князь! Я хотел бы вас нарисовать. Я вообще всё время что-то малюю — не обращайте внимания. Это как для девицы дневник».

Не утихавший, хотя и несильный, ветер и утомительная качка выгнали остающуюся публику с палубы. Ещё до захода солнца все разошлись по каютам и, каждый в своём полугробу, заснули здоровым сном надышавшихся чистым морским воздухом путешественников.

С утра 26 мая стояла чу́дная погода: сильно потеплело. Ветер ослабел. «Николай» подошёл к Истаду и бросил якорь в полуверсте от шведского берега. Город утопал по окраинам в зелени, а в центре его блестели на солнце чёрные и рыжие крыши. Весна тут, едва обозначившаяся в нашей северной столице, торжествовала в полную силу.

Остановились с целью обмена почтой; из пассажиров на берег сходил только уланский полковник Тарасов. Зачем — никто не спрашивал: у военных свои предписания. Петербургские почтовые чемоданы забрала подошедшая шведская лодка, из которой на борт «Николая» подняли новые — с корреспонденцией из Швеции в Пруссию, затем Тарасов сел в лодку, зазвенели якорные цепи, несколько выхлопов тёмного дыма из высокой трубы водяного монстра, и «Николай» двинулся к югу.

Качка к обеду почти сошла на нет, поэтому после сытной трапезы на палубу вышли все: и мужчины, и женщины, многие из которых были наслышаны о вчерашней истории полковника и ждали либо продолжения, либо опровержения. Курильщики привычно задымили послеобеденными сигарами. Вакаринчук принёс альбом и грифели и начал свои зарисовки, поглядывая на стоявшего несколько поодаль ото всех Лысогорского. Некоторое число дам соединились со своими мужьями и спутниками; те, что плыли одни, держали, как и Эспер, дистанцию, не смешивались с толпой и не выказывали никому особенного внимания. Исключение составляла лишь заграничная русская, затеявшая вчера весь этот разговор. Она, как ни в чём не бывало, беседовала с долгоносым подслеповатым немцем учёного вида, которого почему-то именовала «Nikolai Alexandrowitsch». Корсаков тоже выделялся из толпы. Он сменил вчерашнее дорожное платье на костюм настоящего франта: светлые брюки и тонконосая обувь, изящная трость, которой он всё время поигрывал в левой руке, увенчанная набалдашником в виде небольшой восьмёрки с крылышками, клетчатый по парижской моде жилет и узко приталенный сюртук, шейный платок с как бы небрежно держащей его, но какой-то чудесной булавкой и начинавший входить в моду цилиндр — всё это настраивало на речь человека куда менее серьёзного, чем тот, каким он оказался на самом деле.

— Дамы и господа, вы слышали вчера рассказ школьного товарища моего, которого я совсем не ожидал встретить на нашем чудо-пироскафе. Рассказ, думаю, слегка изумил вас, как и меня, невероятием. Но что есть вероятие? Знаем ли мы границы возможного? И есть ли вообще сродство и связь между происходящими событиями? Или все связи исключительно избирательны? Не выходит ли тогда, что любая связь — плод игры ума нашего, господа? Дабы не утомлять вас вопросами и отчасти развеять смущение, в которое вас мог повергнуть рассказ полковника, как он поверг и меня, готов поделиться одной историей из собственной жизни.

— Пожалуйста, просим!

— Начну с того, что, хотя мы с товарищем моим Тарасовым провели пять, может быть, лучших лет в Благородном пансионе в Москве, изучали одни и те же предметы, наши дороги давно разошлись: я пошёл по учёной части, занявшись тем, что со времён Платона афинского зовётся археологией. Археолог, господа, в чём-то схож с военным: оба они имеют дело со смертью. Но если для второго бесстрашная смерть — почти всегда увенчание подвига, и ни о каком ином «после» военный не думает, археологу важно именно то, что уцелело после. Некоторое время назад я получил поручение от Академии наук осмотреть ставшие, наконец, доступными памятники Греции, освободившейся от османов. Средства мне были выделены достаточные: с пониманием, что в путешествии я буду по мере сил исполнять, может быть, и неожиданные поручения наших представителей, точно так же как они окажут мне всяческое содействие и помощь за границей. Отплывал я из Одессы Чёрным морем в Константинополь. После Константинополя, где от латинской и греческой древности уцелело помимо крепостных стен лишь несколько обелисков, колонн и церквей и большое число подземелий для хранения чистой воды, впрочем, давно не используемых и пребывающих в небрежении, и Афин, нынешнее запустение которых соразмерно только их былому величию, я достиг баснословной Мореи, где видел гробницы мрачных Атридов, превращённые в загоны для скота неграмотными пастухами, равнодушными к языческой древности своего народа. В Морее не описанных никем ещё памятников и руин оказалось в великом множестве, и это смягчило моё разочарование от Константинополя и Афин. В ожидании ещё более сильных впечатлений от Великой Греции я уже нанял небольшое судно до Мессины, как во временной столице греков, которую мы зовём Навпали, итальянцы Napoli di Romania, а сами греки — Навплионом, русские представители попросили меня взять в путешествие ещё одного пассажира. Он взошёл на корабль до восхода солнца, прямо перед отплытием — почти секретно, почти инкогнито: в серой накидке с серым же башлыком, затенявшим лицо. Такие накидки и башлыки носили в недавней войне с турками греки, а вообще, господа, это одежда для пастухов и охотников. Из-под такого вот рубища выглядывал английский (как мне показалось тогда) костюм на манер тех, в каких недавно изображали нам лорда Байрона: тёмный шейный платок, тёмный сюртук, светлая щегольская жилетка, удобные сапоги — и так далее, с тою разницей, что мой непрошеный сопутешественник был росту очень высокого и ничуть не хромал. Вещей у него с собой был небольшой чемодан. Ещё он привёл пятнистого поджарого пса непонятной породы, которая мне показалась тоже английской. На пса, внимательного и молчаливого, был надет тяжёлый ошейник с шипами. Капитан запротестовал было, но, убедившись, что пёс не издаёт ни единого звука и равнодушно лёг себе, высунув язык, на палубе, согласился зачислить в пассажиры и его. На судне была одна незанятая каюта; туда и поместился безыменный покуда гость со своим безмолвным нечеловеческим спутником. Когда берег Мореи скрылся за горизонтом и солнце совершило достаточный путь к зениту, пассажир вышел на палубу без накидки и башлыка (воздух уже сильно прогрелся) и обратился ко мне на очень чистом русском, столь не вязавшимся с его совершенно нерусской внешностью. Именно тогда я получил возможность рассмотреть незнакомца поближе и был поражён увиденным даже больше, чем появлением его на корабле: лицо измождённое и землистого цвета, какое бывает у переживших серьёзную болезнь (впрочем, он упоминал, что в Морее его периодически мучила лихорадка), сочеталось с движеньями лёгкими и порывистыми, как у здорового и молодого человека; но в целом спутник мой казался сильно старше тех лет, каких он должен быть, если, конечно, верить его рассказам. Ещё через несколько часов плавания он изложил мне в кратких словах свои приключения.

В последнюю нашу войну с Оттоманской Портой он числился умершим от эпидемии; на самом деле «смерть» его была хорошо разыгранной пиесой. Я покуда не знал ни имени его, ни звания; но, как я понял, граф Дибич-Забалканский высоко оценил его отчаянную смелость и сразу по заключении мира оставил в Европейской Турции со специальными, исключительными поручениями, о которых остальным было лучше не знать. Я поверил рассказчику на слово; может быть, потому что у нас обнаружились общие знакомые, а некоторые особенности речи и замечания выдавали человека, жившего продолжительное время в Москве. «Москвич в Гарольдовом плаще? Уж не пародия ли он?» — удивитесь вы вслед за прославленным стихотворцем нашим. Вовсе нет; дальнейший рассказ мой как раз об этом.

Итак, через некоторое время таинственный пассажир перебрался в Грецию, как раз отделившуюся от Турецкой империи, где таланты и опыт инкогнито пригодились ещё больше; в подробности он снова не вдавался. Мои планы посвятить по достижении Сицилии время изучению и описанию античных памятников Великой Греции вызвали у него сдержанное сочувствие.

В это время задул сильный ветер в сторону Африки, и, как капитан ни старался держаться западного направления и ставить паруса правильным образом, ветер сбивал нас с пути. В конце концов, шторм, длившийся два дня, пригнал нас к плоскому ливийскому берегу. «Что ж, если внезапных обстоятельств невозможно перебороть, то почему бы не увидать развалин греческой Киренаики? О них известно больше по слухам, и мне выпадает случай быть их исследователем», — думал я. Уже представлял себе эти города: великую и славную Кирену, давшую название всей стране; Аполлонию, торговую гавань Кирены, павшую жертвой гнева Гефеста и Посейдона, отчасти поглощённую водами моря; ещё Арсиною, вызывающую в памяти беспутную жену киренского царя Магаса; Арсиноя пыталась сосватать дочь Беренику за некого Димитрия, который и самой Арсиное приглянулся, да был убит разгневанными жителями Киренаики по наущению Береники, мечтавшей, напротив, о замужестве с греческим царём Египта Птолемеем III Евергетом, — убит как недостойный любовник матери; а ещё, помимо Кирены, Аполлонии и Арсинои, — названную в честь египетских царей Птолемеев Птолемаиду, столицу Киренаики, разорённую вандалами и арабами и, по рассказам видевших её, погребённую под песками; и, конечно, саму Беренику — город не только добрых потомков Геспера, Евгеспериды, как его называли очень давно, но и мстительной дочери Арсинои и Магаса — да-да, Береники, вышедшей таки замуж за своего египтянина Птолемея III и потом убитой в правление их сына Птолемея IV по наущению министра Сосибия, — Береники, чьи прекрасные блестящие волосы развились на севере звёздного неба россыпью светил, воспетых Катуллом, а до него — Каллимахом. Надеюсь, я не утомил вас этим перечнем, господа. Капитан корабля, безразличный к моим восторгам перед греческой древностью и, исходя из того, что практически достижимо, счёл остановку у африканского берега пусть и не самой желанной, но единственной осуществимой. Переждать ветер в одной из местных гаваней было, по его убеждению, лучше, чем полагаться на волю стихии в открытом море. Лишь соотечественник мой был недоволен решением. Он сказал, что сходить на ливийский берег ни за что не будет. До заката мы увидели Бенгази, ту самую Беренику греков, о которой столько думал я в шторм, и вошли в гавань, где, не сходя на лишённый огней берег, стали на якорь. В пустой и сильно обмелевшей с античных времён гавани мы оказались единственным судном. Но штормовой, резкий ветер был нам больше не страшен.

При первом утреннем солнце Бенгази предстал даже не городом, а просто большим поселением на пути из греков нынешних, простых и совсем немудрящих, в греки прошлые. Никаких античных руин видно не было; их давно разобрали на новое строительство. Но и новых домов в Бенгази оказалось маловато, а имевшиеся не производили сильного впечатления. Однако, господа, и наша Старая Ладога, когда-то существенный город на пути из варяг в греки, пришла нынче в жалкое запустение, и только названия улиц, вроде Варяжской, да безымянные курганы окрест — в которых, как знать, не покоятся ли те, кто был вместе с Рюриком, или даже сам Вещий Олег — напоминают о давно уже мёртвой славе.

Было решено, что прежде, чем мы отправимся дальше, я расспрошу о том, что мне важно, местных жителей. От кочевника, пришедшего вместе с товарищем своим справиться, что мы за корабль и не везём ли на продажу какого европейского товара, а после служившего мне переводчиком в бенгазийском порту, я узнал, что вполне возможно устроить визит к варварийскому шейху, у которого могут быть, как убеждал меня переводчик, кое-какие древности; шейх этот мог бы также мне указать на местонахождение античных руин в глубине страны. «А далеко ли стоит ваш табор?» — поинтересовался я у африканца с библейским именем Джибрил. «Часах в трёх от Бенгази, если ехать на верблюдах», — отвечал мне Джибрил на беглом итальянском. Вообще способность варварийцев к языкам изумительна; те из них, кто проводит много времени на побережье, с детства помимо какого-нибудь из наречий Южной Европы и родного варварийского говорят ещё на арабском или турецком.

На следующий день, едва взошло солнце, я, переводчик и трое хорошо вооружённых моряков с нашего корабля отправились на нанятых верблюдах в указанном направлении с тем, чтобы к вечеру возвратиться в Бенгази, а товарищ моего толмача был оставлен на судне — в залог нашего безопасного возвращения. Кое-что слышав о местных обычаях, я взял с собой небольшой мешок крупы. В девять утра мы действительно увидели кочевой лагерь с палатками, скотом, ослами, лошадьми. По закону гостеприимства нам было показано хозяйство табора, которое мы похвалили, после чего кочевники отвели нас к шейху, который вышел из палатки и велел через толмача приветствовать нас, хотя весь наш дальнейший разговор меня не покидало ощущение, что шейх понимает то, что я и спутники мои говорили, без посторонней помощи и мог бы обращаться к нам напрямую, но достоинство или нежелание потерять уважение табора не позволяли ему признать, что язык чужестранцев знаком ему хорошо. Росту он был высокого, телосложения крепкого; с обветренным, загорелым, в глубоких складках лицом и с длинной, ещё не вполне седой бородой. О возрасте его можно было сказать, что шейху и сорок, и, может быть, все шестьдесят. Курчавую, но с проседью голову его венчала тёмная феска без кисти, на нём был светлый суконный плащ с откинутым на спину капюшоном, но вместо кривой сабли — на перевязи через плечо висел короткий нож, похожий на серп. Вы спросите, зачем я уделяю столько внимания его внешности: наберитесь терпения, господа. Когда шейх произносил приветствие на понятном табору наречии, у ног его зашелестела змея, каких немало встречается в ливийской пустыне; он оттолкнул её с презрением и пригласил нас жестом вовнутрь своего обиталища. Войдя, мы уселись, подвернув ноги, на широкую циновку. Старейшины табора подали раскуренную трубку. Дважды из неё затянувшись, шейх передал трубку мне, обнажив по-молодому белые зубы. Женщины — жена и дочь шейха — принесли воды, чтобы я, а затем и спутники мои омыли руки и запылённые в дороге ноги (обувь мы сняли при входе в палатку). Лиц своих варварийские женщины, в отличие от того, как это принято в других землях Османской империи, не скрывали, разве что головы с заплетёнными в косы и схваченными крупными заколками светлыми волосами были прикрыты воздушными покрывалами; недлинные юбки и совсем короткие безрукавки довершали костюм, но я больше всего обратил внимание на вшитые в пояса, на которых держались бумазейные их юбки, греческие и римские монеты; не скрылся мой интерес и от внимания шейха. В свою очередь, женщины, да и другие варварийцы, бывшие в шейховой палатке, с интересом разглядывали нас. Наше появление было целым событием. Наконец женщины принесли чаю с мятой; я отдал хозяевам пшено, шейх распорядился готовить пилав со свежей бараниной, как оказалось, заготовленной с утра к нашему приезду. Странным образом, я не удивился такой предусмотрительности и даже не подумал о том, кто и как мог предупредить шейха. В палатке остались одни мужчины, и я и спутники мои начали благодарить предводителя табора за гостеприимство. В ответ наперебой заговорили подручные шейха. Джибрил не переводил, молчал, ждал, когда своё слово скажет шейх. «Велика ли власть твоего северного владыки?» — поинтересовался шейх. «Да, она очень велика», — ответил я. «Чего же ты ищешь тогда в наших землях?» — «Учёные моей страны отправили меня исследовать то, что осталось от прошлого». — «Обтёсанные камни? Или вот эти монеты?» — улыбнулся шейх, в то время как указательные пальцы обеих рук его упёрлись в пояса жены и дочери, вернувшихся в палатку с готовым пилавом и водой для нового омовения рук. «Не только. Ещё меня интересуют мозаики и статуи». Мы отведали пилава. «Здесь ты почти ничего не найдёшь интересного. Но если ехать вдоль моря на юг, а потом на запад, то увидишь большой заброшенный город, где много колонн, высоких стен и статуй. Мои люди зовут его Лабдах; те, кто жил тут прежде, называли его Лептис Магна. Но ещё больше чудес во владеньях тунисского бея. Посреди пустыни стоит большое круглое здание в несколько этажей с ареной внутри, вы называете это цирком. Когда-то в нём показывали, как люди убивают друг друга и диких животных. А если идти от того места дальше на запад, то встретишь на пути заброшенные города, может быть, и не такие красивые как Лептис Магна, но там, среди мёртвых улиц, будут стоять полуразбитые статуи, а внутри домов ты увидишь мозаики. Человек не мог сотворить такого без помощи духов, как ты сам думаешь? Без духов воды, духов земли, духов ветра? Ты правда хочешь всё это увидеть?» — «А далеко добираться?» — «Очень далеко. Да, и передай второму русскому, что он зря отказался приехать — я радушный хозяин. Прими от меня вот этот подарок: я вижу, как тебе нравятся металлические кругляши». Казалось, шейх посмеивается над моими интересами. В палатку вошла ещё одна девушка, видимо, младшая дочь его, принесла небольшой кувшин, полный римских и греческих монет хорошей сохранности. Там было даже несколько сестерциев Гордиана, щёголя и поэта, провозглашённого императором в Африке, но так и не покинувшего её пределов, ибо правил он всего тридцать шесть дней, а погиб при подавлении мятежа у стен Карфагена. Монеты эти, вероятно, украсили бы собрание не только нашей славной Академии наук, но и любой из академий Европы. Между тем ощутимо и враз, будто по мановенью жезла, переменилась погода; это почувствовалось по тому, что вдруг стало тяжко дышать, у меня разболелась голова. «С юго-востока надвигается огненный ветер. Через несколько часов он будет здесь. Мы к самумам привыкли. Но тебе будет нелегко. Мы не хотим, чтобы подданный великого северного владыки пострадал — поезжай назад, и скорее. Как знать, может быть, мы ещё свидимся». Я снова не удивился странным словам шейха. Когда мы вышли из палатки, то вдалеке на юго-востоке под ослепительным солнцем клубилось нечто серо-коричневое, похожее на севшие на землю грозовые облака. Верблюды наши кричали совсем по-человечески. Стало невыносимо душно, и что я, что моряки мои взмокли, будто нас окатили водой. Лошади в таборе были тоже в страшном беспокойстве; ослы начали дико реветь. Следовало торопиться. Не знаю, поднялась ли температура воздуха, но у меня было ощущение, что самого воздуха становится меньше, что его выкачивают гигантским насосом, как если бы мы оказались жертвою опыта в великанской стеклянной банке. Выбора не было — надо было возвращаться раньше срока. По мере приближения к Бенгази ближе становилось и нагонявшее нас серо-коричневое закипание. «Их сметёт вместе с пылью. Где мне потом их искать?» — повторял с нескрываемым ужасом Джибрил. Головная боль не отпускала меня. Солнце светило нам прямо в лицо, но сзади надвигающееся облако песка занимало уже четверть неба. Когда достигли гавани, развьючили верблюдов и перенесли всё, что было с нами, на корабль, и когда с корабля, кажется, без особой радости, сошёл заложник-кочевник, то самум был уже на окраинах Бенгази. Сильный ветер, дувший в направлении моря, стал ещё сокрушительней. Без промедления корабль наш вышел из гавани. И тут я увидел спутника моего: глядящего восторженно и удовлетворённо на возникший над просторами Ливии ураган; впервые он улыбался, глаза расширились, морщины разгладились, кожа посветлела и потеплела, утратив прежний болезненный оттенок, одежду его раздирало ураганным ветром, особенно сюртук, тёмный шейный платок трепыхался, подобно какому-то флагу; увидел я и молнийные отблески в белках глядящего на уходящий берег пса, как мне показалось, радостно заулыбавшегося — так, как умеют улыбаться только собаки, одними углами рта. Странный русский крепко держал пса за ошейник. И в эту секунду жестокий и жалящий накат взметённого праха достиг палубы. Сначала затмился солнечный свет — накатывавшее облако охватило с обеих сторон и сверху, но ещё не упало на нас; потом всё от взметаемого под облаком и идущего по-над водой песка покраснело, и стало ещё труднее дышать. Да, господа, Геродот был прав, называя самум красным ветром. Потом потемнело и покраснело ещё больше; потом наступила полная тьма, не стало видимо даже на расстоянии вытянутой руки. Пассажир и пёс его разом исчезли, как и очертания всего, что было на палубе. Но так как мы на всех парусах выходили в море, то через краткое время взметённая от берега пыль развеялась, словно её и не было, а корабль продолжил движение с не утихавшим попутным ветром — прочь от варварийского берега. К этому времени я был в каюте.

Если бы я верил воображению моему, как верит своему полковник Тарасов, то я бы увидел связь между нежеланием таинственного путешественника сходить на берег и самумом: тем более что мы плыли в непосредственной близи Магриба. А Магриб, страна «запада солнца», полон, господа, по арабским верованиям, всяческими чародеями и нечеловеческими духами. «Да и русский ли он — мой сопутешественник? Разве наш брат таков?» — подумал бы простодушный и впечатлительный; мне же подобная фантазия ни к чему. Ведь наш брат русский, как и немец, как и грек, как и кочевник-варвариец, бывает всяким; достаточно и тех, и других, и третьих я повидал. Я — учёный, а значит, коллекционер и систематизатор и полагаюсь только на то, что можно осмыслить и описать. Воображение дико, заманчиво и прихотливо: отдаться ему — значит допустить неправдоподобное и связать неувязываемое. Самумы случаются часто, и то, что мы попали под действие одного из них, значило лишь то, что мой жизненный опыт, подлежащий осмыслению и систематизации, стал разнообразнее.

Ветер, дувший из Африки, стих так же, как начался, и мы вплыли в область сонного штиля. По всем признакам нас вновь отнесло сильно в сторону — к полупустынной Лампедузе. Остров этот, хотя и под христианским управлением, расположен ближе к Африке, чем к Сицилии, а Северная Африка, и особенно тунисские её берега, печально знамениты пиратством. Не смыкая глаз, мы встали на якорь вблизи острова. Был четвёртый час утра, когда бесшумные разбойники, подплыв к обоим бортам нашего судна, взяли нас ловким натиском, почти без сопротивления. Ещё через какое-то время нас сталкивали пинками и под прицелами ружей на песчаный африканский берег, который напоминал давно заброшенную бухту. Были видны остатки выложенного ещё финикийцами мола, кое-где торчали обтёсанные плиты, но от древнего порта почти ничего не осталось. Сталкивали нас с лодок так, что каждый из нас оказался залитым водой, а вода в южной части Средиземного моря, господа, в несколько раз солонее, чем на нашей Балтике и даже на море Чёрном, и белые несмываемые полосы и разводы остались на нашей одежде, после того как она высохла. Нас повели через руины — здесь никто не жил, это была давно забытая окраина; город же виднелся далеко на севере, затянутый маревом. Я заметил остатки заросшего оливковыми деревьями театра, какие-то полукруглые холмы, россыпи камней. Солнце между тем палило нещадно. Конвоиры наши присели в тени у дороги возле росших там в обилии кипарисов. Вероятно, здесь когда-то располагалось кладбище. Из разговоров между нашими новыми хозяевами я услышал вполне понятные мне слова: «Эль карита басилика»[2]. Мы сидели на руинах христианского храма. Дальше нас повели дорогою в глубь страны; путь был изнурительным и долгим; нам давали отдохнуть, пить и есть ровно столько, чтобы мы не умерли. Сначала оседлавшие верблюдов погонщики наши держали нас под ружейным прицелом; потом и в этом необходимость отпала. Всё равно бежать было некуда. В какой-то момент, как тёмно-коричневый мираж среди пустынной степи, возник гигантский цирк — тот самый, о котором мне говорил ливийский шейх. Помню, я поразился тому, что он, видимо, не меньше Колизея и сохранился прекрасно. Но никакого крупного поселения вокруг этой циклопической постройки с тремя этажами арок и колонн не было. Здесь и там ютились убогие низенькие лачуги, Бог знает из чего выстроенные, но дальше — снова высохшая, ровная степь да заросшие одичавшими оливами холмы. Ещё пару дней изнуряющего пути — и нам предстал рыжевато-жёлтый просторный заброшенный город, выглядевший так, словно его оставили не больше тысячи, а всего сотню-другую лет назад. Ясно были видны заросшие травой, с римской тщательностью распланированные улицы. Отдельные здания стояли почти целыми. А на руинах поблёскивали заметённые вековой пылью мозаики — вот бог моря в окружении дельфинов, а рядом — христианский баптистерий невиданной красоты. Мы остановились на площади, где безголовая статуя возвышалась над выбитой на плитах площади розой ветров. У них были непривычные латинские названия, написанные на плитах, — Фаон, Африканус.

Где мы оказались? В Тугге? В Суфетуле — месте последнего боя африканского императора Григория с войском пришедших из Аравии кочевников-прозелитов? Григорий погиб в сражении, а вместе с ним и латинская Африка. Кочевники потом похвалялись, что им довелось сокрушить «великого короля Гиргиса», хотя всё государство его едва ли превышало нынешние владения тунисского бея, по земле которого нас гнали всё дальше и дальше на запад с совершенно неведомой целью. Никто ни на какие наши вопросы не отвечал, хотя захватившие нас, я уверен, понимали итальянский, испанский и, возможно даже, народный греческий. И вот ещё через несколько дней пути в очередном полузаброшенном поселении, показавшемся мне новым миражем, один из моих конвоиров-варварийцев подвёл меня, шатающегося от изнурения, к странному четырёхугольному строению в три этажа с крохотным окошком в третьем, на глухих стенах которого были начертаны латинские гексаметры. Вероятно, на вершине строения должна была стоять какая-то статуя, но её давно уже скинули. Из надписи следовало, что под грубым и величественным монументом покоился некий Флавий Секунд. «Ну, о чём это? — по-итальянски спросил подведший меня к строению, держа ружьё под мышкой, посмеиваясь и глядя на меня со своего верблюда. — Прочитать можешь?» Сам он латинских букв не знал. Поэма была о загробных пчёлах. Ни один из известных поэтов империи не написал такого. О, если бы нечто подобное обнаружилось в Константинополе, в Афинах, даже в Морее! Мечты мои увидеть остатки нетронутой древности исполнялись, но как! «Где мы?» — только я и спросил, тоже по-итальянски, у моего стража. «Мы называем это Кассерин, место крепостей». Но я уже понимал это и без разъяснений, ибо арабское «каср» произошло от «кастеллума»[3]. Смеркалось, отовсюду стали выползать частые на этих руинах опасные змеи. В лесах на окрестных холмах, а чем дальше от побережья, тем чаще встречается здесь, пусть и редкий, лес, раздавались тревожные звуки. «Это кабаны», — сказал мой страж. Я вспомнил, что при Ганнибале здесь водились и львы, и даже низкорослые слоны, на которых великий стратег пересек Альпы. И вот всех нас, захваченных на корабле, ввели в какое-то подобие хлева, сложенного из грубых камней и лишённого крыши. Я давно не упоминал о загадочном русском: он был тоже с нами, но пёс его исчез в потасовке; кажется, выпрыгнул за борт и поплыл в сторону Лампедузы — ещё до того, как нас, пленных, столкнули на варварийские парусные лодки. Мы уже собирались спать, как вошли два стража с факелами и повели русского и меня к беспорядочным римским руинам; там уже стоял целый табор. Когда нас довели до палатки их предводителя, то вышел знакомый ливийский шейх и заговорил, обращаясь к нам обоим, но особенно к моему соотечественнику. Я не решусь сейчас вам сказать, на каком наречии он говорил — языки уже смешались в моём сознании, — но говорил он понятно, и это, после всего мной увиденного, совсем не изумляло.

— «А хорошую мы провернули сделку. За кувшин давно бесполезных монет подданный северного владыки приводит ко мне того, с кем давно я мечтал повидаться. Хоть чему-то я научился у греков — торговле. Что же, добро пожаловать в Африку; здесь все под моим покровительством!» Я глянул на спутника; тот, не проронивший за время плененья ни слова, смотрел на шейха холодно и с отвращением; отсветы факельного пламени только усиливали презрительное выражение его мрачного лица. Один из варварийцев вопросительно глянул на своего предводителя. Тот поправил висевший на левом бедре на перевязи серповидный нож: «А, делай с этим вторым что хочешь. Впрочем, пусть он прежде увидит то, чего не видел никто из тех, кому предстоит умереть. Или ты против?» — поинтересовался шейх у моего спутника скорее примирительно, но холодный ужас сковал всё моё существо от одной мысли о том, что со мною могло случиться. «Tu quid ego et populus mecum desideret audi[4], — продолжил шейх на очень хорошей латыни, обращаясь к моему по-прежнему молчаливому спутнику, которого я имел несчастие взять на корабль в Навплионе. — Или ты предпочтёшь наречие эллинов? Прости, язык нынешних пастухов мне отвратителен, но, если надо, я готов разговаривать с тобой словами Агамемнона, Ахилла и богов…» В этот момент я почувствовал толчки, тормошение и раскрыл глаза. Был уже вечер, один из моряков будил меня; мы подплывали к Мальте. Сколько времени я проспал? Трудно сказать, но, продирая глаза, я услышал радостный разговор, доносившийся из-за стен каюты, а на палубе увидел безыменного русского, по-прежнему державшего молчаливого пса за тяжёлый ошейник, — с улыбкою, вместе с другими, приветствовавшего меня.

Предыдущий рассказчик тут сказал бы, господа, что вздорный мой сон был неслучаен, что он соединил с реальностью нечто глубинное, о чём я не мыслю разумно. Это всё фантазии, господа. В Тунисе я никогда не бывал, но кое-что читал о нём, хотя, признаюсь, тех подробностей о руинах Тисдруса, Тугги, Суфетулы, Киллиума — так я определил из дальнейшего чтения места́, где довелось побывать лишь во сне, — я не встречал нигде. И что это за поэма о пчёлах, высеченная на мавзолее Флавия Секунда[5]? Никаких сведений о ней я не нашёл. Верно ли было открывшееся умственному оку хотя бы отчасти, или это была чистая иллюзия, этого я вам не скажу наверное. Но знаменитый наш современник-философ учит нас, господа, что, погружаясь в себя, мы узнаём об истинной связи «я» с окружающим миром, что на определённых глубинах внешнее и внутреннее, «я» и «не-я» сливаются. Значит ли это, что нет и различия между химерою, фантазией художественною и мыслящим последовательно, противоположно фантазии разумом? Я думаю, господа, что различие есть. Иначе вздорный мой сон был бы не менее реален, чем солнце, уже разогревшее воздух и залившее блеском Средиземное море, вид Мальты, радостные возгласы команды корабля и ещё одного русского пассажира. Так, господа, можно уйти весьма далеко и совсем потеряться в умственной Фата-Моргане. Так и наш пироскаф «Николай» можно объявить несуществующим, а нас лишь тенями от его дымов на стене плавучей Платоновой пещеры.

Вам, вероятно, интересно окончание рассказа — вот оно. Ещё до захода солнца мы вошли в порт Лавалетты, где владеющие островом англичане нас поместили в обязательный двадцатидневный карантин, впрочем, довольно комфортный. Я получил доступ к имевшимся в городе книгам по средиземноморским древностям у заочно знакомого мне коллеги господина Орацио Фальконе, жившего тогда в Лавалетте, и засел за записки о виденном и слышанном в последние дни путешествия. Комнату в карантине мне дали чистую и просторную, стол был самый лучший — только плати. Сопутник мой расположился по соседству — и тут мне предоставилась возможность убедиться в том, что ему действительно было что скрывать; власти приняли его так, как если бы он был в генеральском чине или довольно высокого происхождения. Впрочем, разгадывалось это довольно просто. Нам надлежало предъявить свои заграничные паспорта; и я по случаю заглянул в то, что написано было в документе его, выданном нашим посланником в Константинополе Аполлинарием Петровичем Бутенёвым, моим добрым знакомым, взамен прежнего, по коему он, видимо, числился выбывшим по смерти. Также выяснилось, что встречи с неразговорчивым пассажиром давно уже ждал на Мальте Lord R., и вот соотечественник наш, о котором я вам столько рассказывал, не называя его имени, решил задержаться там по новым, по-прежнему не вполне мне ясным — да я сам больше его ни о чём и не спрашивал, — но, очевидно, неотложным делам. Что касается меня, то, ожидая увидеть памятники греческой и римской древности на Сицилии, а не ограничиваться разговорами о них или снами, как в мёртвый штиль у берегов Лампедузы, я обошёлся, по окончании карантина, самым общим осмотром Мальты и безотлагательно отплыл в Мессину. Впечатления мои от Сицилии были не менее поразительны, но сегодняшний мой рассказ окончен, а то, что происходило на Сицилии, — совершенно другая история.

Первым прервал молчание слушавших Эспер; говорил он смущённо и уважительно:

— Какой удивительный и вместе с тем простой рассказ! Мне бесконечно жаль, что полковник Тарасов сошёл на берег раньше, чем я мог задать ему этот вопрос, и, может быть, вы мне, как путешествовавший в тех же самых краях, ответите. Дело в том, что и мой дядя тоже воевал в кампанию 1829 года в Европейской Турции и считался погибшим, ведь такие ошибки часты, но потом оказался цел и невредим.

Начав говорить, князь Эспер не заметил, что молодая пассажирка, затеявшая все эти рассказы, приблизилась к Корсакову и, нисколько не стесняясь тем, что между ней и вторым рассказчиком стоял некто третий, произнесла прямо и просто:

— Я ценю, Сергей Алексеевич, ваше желание впечатлить и переубедить меня. Вам почти это удалось. Я должна вам сказать кое-что, чего не могла, даже не хотела говорить в Петербурге. Впрочем, подождите до завтра, — и отошла, не попрощавшись.

— Как, вы знакомы? — изумился Эспер, в свои двадцать два года неожиданно малоопытный в подобных делах.

— Увы, — только и ответил Корсаков.

К вечеру погода установилась настолько прекрасная и тёплая, что бо́льшая часть пассажиров вышла полюбоваться закатом. И действительно, на полусеверных бледноватых широтах он впечатлял больше, чем однообразный восход. Солнце, садившееся справа от корабля в казавшееся бесконечным — куда ни глянь — море, залило ровным золотом и воздух, и воду. Ещё несколько минут, и оно скроется за видимым окоёмом, погрузив воздух и воду в стремительно густеющую черноту.

Вакаринчук продолжал усиленно рисовать в своём альбоме, на этот раз беглыми полосами акварели поверх вычерченного грифелем контура. Когда наконец темнота не позволила ему больше работать и стали видны первые звёзды, он сказал остававшемуся на палубе рядом с ним князю Эсперу:

— А знаете ли, фамилия моя литовского корня, от вечерней звезды, Вакарине. Видно, кто-то из предков моего приёмного отца жил в Виленском крае. Вот и вы, князь, тоже звезда вечерняя, Эспер. Случайно ли? Думаю, нет. Две вечерницы на чёрном балтийском небе. А вы сами-то что об этом думаете?

Лысогорский ему не ответил. Слишком многое из того, что он узнал сегодня на палубе, предстояло осмыслить.

Пополудни следующего дня море было покрыто едва заметной рябью. Ветер практически стих. Только ритмично черпали воду колёса оставлявшего за собой длинный дымный шлейф парохода.

Когда публика собралась после обеда на палубе в ожидании продолжения рассказов, то заговорила та самая русская, что их затеяла за два дня до того.

— Мне кажется, когда мы говорим о том, что случилось или могло случиться, мы всеми силами отделяем воображаемое от действительного. Но для многих воображаемое и есть действительное. Жаль, что полковник покинул наш пароход — мой рассказ, надеюсь, дополнит то, что мы услышали от него. Кажется, господин Тарасов всё-таки не до конца верил тому, что нам рассказал. Но это бы ещё полбеды.

Мы, женщины, знаем, что мужчинам трудно говорить о своих чувствах. Товарищ полковника был буквально сокрушён своим чувством, а признаться в этом не смог.

Я расскажу вам историю одной моей подруги, и история эта будет лишь о чувствах. Именно в чувствах видна зыбкость того, что кажется нам действительным.

Подруга моя, чьего имени я пока называть не буду, родилась в Германии, а вырастала в Италии. Немкой она не была. Итальянкой так себя и не почувствовала. Да и что такое Италия? Можно быть римлянкой, флорентийкой, неаполитанкой, жить в Королевстве обеих Сицилий или даже в Сардинском королевстве — но быть итальянкой? Это какая-то абстракция.

У отца её, старого, опытного дипломата, рано овдовевшего, дома была коллекция музыкальных инструментов, а ещё — большая библиотека и нечто вроде домашнего музея: картины, скульптуры, осколки всяческой древности. Словом, не дом, а пристанище муз. Особенно отец любил музыку: причуды его доходили до того, что за обедом подающие слуги выпевали названия блюд басами и баритонами, кто помоложе — дискантами; служанки, следившие за порядком в столовой и убиравшие, когда было много гостей, вторили им хором из контральто и сопрано (меццо-сопрано отец не жаловал), а шеф-повар исполнял дивертисменты на хрустальных бокалах, частично или полностью полных вина, которые потом заполнялись до конца и раздавались пришедшим. Сочинял всю эту развесёлую музыку сам отец. А ещё говорили, что он добавил несколько номеров в оперу об индийских приключениях Александра Великого на известное либретто Метастазио — ту самую, что шла в театре Сан-Карло и в других театрах Европы, но без указания его имени. Исключительно из-за скромности старого дипломата.

Неаполитанский монарх, при дворе которого он представлял свою страну, снисходительно смотрел на такие чудачества; посланником отец был дельным, а родителем, по всеобщему признанию, любящим.

Жили они на просторной вилле осьмнадцатого столетия возле старой королевской резиденции в Портичи, с видом на Везувий, а приобрели эту виллу у одного разорившегося аристократа. Острое увлечение Геркуланумом и Помпеей, ради которого здесь и строили виллы, стало к их появлению в Неаполе сходить на нет. Дом был полон гостей. Общество было разнообразным, и подруга моя с детства привыкла, что к ней относились как к равной. Если звучала музыка, она, по мере умения, играла в ансамбле. Если был разговор философский или политический, она вставляла фразу-другую. Её мало чему учили специально; она подхватывала всё сама с необычайной лёгкостью. Читала много и разнообразно. Атласы флоры и фауны Франции были ей не менее интересны, чем итальянские, а порой и латинские поэты, а труды о древностях — чем практическая медицина и физика. К музыке она имела природную склонность, и после нескольких лет занятий с опытными учителями, поставившими ей руку и звукоизвлечение в клавишной игре и правильное положение пальцев и умение держать смычок в игре смычковой, совершенствовалась дальше сама, и всегда что-то разучивала из неостановимо росшей горы подносимых отцу нотных изданий. Он их едва проглядывал. Для него музыка остановилась на Моцарте. Предоставленная самой себе (овдовевший отец больше не женился, а старшая сестра уже вышла замуж), подруга моя часто ездила верхом по берегу Неаполитанского залива. Побывала на всех раскопках и даже несколько раз поднималась к вершине Везувия; там земля заметно разогревается у полусонного, дымящего жерла. Росла она свободной, погружённой в свои впечатления. Добавьте к этому, что её окружали люди сильно старшие, сплошь знакомые или друзья отца, а сверстников и тем более сверстниц она в ту пору не знала, и портрет подруги моей будет практически завершён.

Когда наступила пора пробуждения чувств, то она обнаружила, что, будучи давно уже девушкой на выданье, в сердце своём она — неопытный ребёнок. Впрочем, это её беспокоило мало. Да, она любовалась молодыми рыбаками в их вечных красных колпаках, в коротких, обнажавших мускулистые ноги светлых штанах и в светлых рубашках с глубоким вырезом, чтобы дышало крепкое тело, а ещё — с иконками св. Девы Марии — Звезды Морей на груди чуть не у каждого второго, да и не только рыбаками — курчавыми строительными рабочими на виллах вдоль залива, их открытыми улыбками, когда они оборачивались на конный её проезд, и даже, привязав коня под каким-нибудь отдельно растущим на вулканической плодородной земле деревом, могла долго смотреть на них с некоторого расстояния. Но это было любование вообще, красотой физической, внешней, сродни любованию телами атлетов в древности, без ясных мыслей о том, почему это ей так приятно делать. Снова и снова она была почти всё время одна. Как это часто случается с такими натурами, воображение занимало в её думах большее место, чем это обычно бывает, и от неясных образов и дум внутри было тесно. Хотелось гнать лошадь вдоль моря без оглядки, радуясь переполняющей жизни, или беспричинно грустить.

Так прошло ещё некоторое время. Среди гостей в доме отца объявился некто лет сорока — т. е., господа, человек пожилой, в летах, заставляющих подумать о старости, — по одежде англичанин, но, как оказалось, уроженец той страны, откуда был родом её отец. Сама она звать эту страну родиной не решилась бы, и, хотя владела языком и даже побывала там дважды или трижды у родни, вместе с сестрой, ещё незамужней, понимала нравы этой страны плохо. В новом посетителе было что-то недоговариваемое, загадочное, хотя само дело, по которому он первоначально объявился у них, было вполне очевидное. Ему для дальнейшего путешествия по Италии требовалось подтвердить кое-какие документы у посланника. Подруга не раз описывала их первую встречу. Она разбирала за инструментом этюды Гуммеля из опуса сто двадцать пятого (мода на немецкое даже среди неаполитанцев была очень велика), начав с седьмого, а потом перейдя к пятому этюду — знаете, музыка эта почти мечтательная, а местами даже смятенная, — и тут отец предложил гостю пройти в сад. Она краем глаз заметила его поразительную внешность, серьёзное и умное лицо, словно сошедшее с помпеянского портрета, отложила ноты и подошла к распахнутым в сад дверям. Гость и отец её стояли друг против друга. Разговор шёл не по-французски или неаполитански, а на языке страны, откуда родом была вся её семья. Отец, чуть ниже ростом и одетый в сравнении с гостем куда как старомоднее, едва ли не по фасону Венского конгресса, положил ему правую руку на плечо и произнёс, внимательно глядя в лицо и, как показалось подруге моей, с сочувствием: «Хорошо, дорогой мой, подтверждение я вам выдам, хотя для этого и потребуются некоторые усилия. Но прошу — будьте впредь осторожны. И помните, я всячески готов вам помочь, в том числе и советом. Кстати, а почему бы вам не навестить нас сегодня вечером? Будем музицировать; младшая дочь моя играет очень хорошо». В тот вечер подруга играла не только разученные с утра этюды. Звучали отрывки из опер, переложенные для ансамбля, где первую скрипку вёл отец-посланник, вторую и партию альта кто-то из пришедших на вечер друзей, а за виолончелью и за клавикордами сидела она. Ну, в общем обычный домашний концерт, господа, сами знаете.

Гость, об имени которого я тоже пока умолчу, да оно по большому счёту и не важно, похвалил трепетное звучание и фразировку в игре девушки. Она же поразилась, что человек столь сурового, столь не похожего на других прекрасно воспитанных, но поверхностно любезных гостей облика интересуется музыкой. Такой человек, подумалось ей, может интересоваться последними, может быть страшными тайнами, но мир смятенных мечтаний ему ни к чему. Она не понимала, что суждения эти, особенно о «тайнах», — игра воображения, господа, о которой я вам говорила в самом начале. Да и почему тот, кто обращён к предельному, не может любить музыку? Разве музыка так уж мила, так безопасна? А древние празднества, картины которых, извлечённые из-под пепла в Геркулануме и Помпее, занимали столь многих? Рвущиеся из пут кентавры и оседлавшие их вакханки с тирсами? Вздыбленные кентаврицы, держащие — каждая — огромную лиру в левой руке, а в правой избранника своего? А плясуньи с бубнами? А плясуньи с литаврами? А просто плясуньи, ловящие в круженье ладони друг друга? А привязанный к дереву горделивый флейтист Марсий, приведённый на страшный суд к Аполлону? Подруга моя сама видела эти росписи на раскопках и в королевском музее, а награвированные с них копии рассматривала в библиотеке отца.

Гость стал часто бывать у них в доме; старый дипломат с удовольствием открыл соотечественнику свои книжные сокровища. Особенный интерес вызвали роскошные «Le Antichità di Ercolano Esposte»[6], изданные повелением неаполитанского короля ещё в прошлом веке и которые отец девушки имел не только по чудаческому пристрастию к редкостям, но и как посланник важной державы. Гость даже улыбался, погружаясь в эти томы, словно читал о чём-то давно знакомом, хотя оказался в этих краях, по его словам, впервые. Особенно его обрадовала мало чем примечательная в сравнении с другими гравюра из первого тома: изображала она змея, обвившегося вокруг жертвенника, на вершине которого лежали перекушенная змеем шишка и два готовых к пожиранию плода. Слева к жертвеннику приближался мальчик с оливковой ветвью, а справа было начертано: «genius huius loci montis», т. е. «гений места оной горы».

— «Вот оно! Вот как выглядят все вулканы и силы глубин земли, когда они умирены», — гость указал девушке на картинку, впрочем, давно ей знакомую.

Иногда, когда моя подруга музицировала, он подсаживался к ней и по нотам, которые легко читал с листа, или импровизируя играл в четыре руки. Вот уж чего она в нём не подозревала, так это подобного знания и понимания музыки! Играли не только Моцарта, Спонтини, Беллини, Россини, Доницетти, но и Калькбреннера и Гуммеля. Кого только не играли! Через музыку ей было легче выразить то, что она затруднялась сказать словом. Кто же он был по занятиям своим? Постепенно со слов гостя восстановилась в общих чертах жизнь его между тем, как он покинул родину и добрался до Неаполя. Служил ли он когда-либо? Да, прежде был на военной службе, и даже назвал род войск и чин, но — достаточно давно уже — вышел в отставку. Вольная жизнь больше соответствовала его натуре. В его прошлом была любовь, случившаяся внезапно, почти стоившая ему жизни, — история, о которой он говорил намёками. Это произошло во время его странствий где-то на востоке. С тех пор он жил уединённо, посвятив себя наукам, более других — медицине, и состоял в переписке с одним знаменитым профессором из Болоньи, кажется, Гамберини, занимавшимся пограничными состояниями, переходными от нежизни к жизни, вроде глубокого оцепенения у рептилий, но применительно к высшим организмам. Особенно его знакомого профессора занимала проблема «бодрствования». Что значит «уснуть»? И что значит «проснуться»? В какой мере состав наш «бодрствует», когда по всем признакам он в последнем и окончательном «сне»? Гость говорил подруге моей, что даже руины Геркуланума и Помпеи, книги о которых так радовали его в библиотеке старого дипломата, это тоже пример «бодрствования» в последнем «сне» под вулканическим пеплом. Умерло ли искусство этих городов, когда мы о нём не знали целые шестнадцать или семнадцать веков, думая, что оно окончательно погибло, в то время, как оно всего лишь спало и ждало пробуждающего толчка от нас, чтобы снова завладеть сознанием живущих? И не материальней ли оно было в своём сне, чем любая материя, данная в физическом ощущении? Умираем ли мы совсем, когда умираем? А если не умираем, то живы в каком именно смысле? Тут, говорил вдохновляясь гость, должен быть смысл не переносный, а самый что ни на есть физический, как не умирает, а лишь глубоко засыпает, затормозившись до твёрдого, ломкого состояния лягушка, чтобы, оттаяв, потом скакать и оглушительно квакать по весне. И где — в ней и в нас — хранилище этой никогда не засыпающей жизни?

О, чего-то именно такого она от этого гостя и ожидала! Его мысли и вопросы стали постепенно и её вопросами.

Гость собирался в ближайшее время в Болонью. Встреча с профессором медицины была неотложной: он должен был ехать срочно и — один — чтобы поучаствовать в некоторых, вероятно рискованных, опытах. Путь в Болонью лежал через столицу папских владений — Рим.

Какой путешественник, приехав в Италию, откажется от Рима!

Перед отъездом в Болонью гость предложил подруге моей съездить вместе на помпеянские раскопки. И хотя она там бывала до того не раз, желание провести целый день в компании столь удивительного человека, давно владевшего не только всеми её думами, но и уже — в чём она не решалась признаться себе, ибо признаться в таком всё-таки было страшно — сердцем, была столь неодолимой, что подруга моя, особо не думая, ответила согласием.

Поехали верхом ранним утром. По дороге посетили Королевский музей во дворце Портичи, где хранилось многое, что нашли в Геркулануме и Помпее, а потом уже отправились, в объезд Неаполя, к оставленному на самих руинах — смотреть мозаики и фрески, действие на которые свежего воздуха было сочтено безопасным. Ближе к руинам ехали вдоль моря. Самое сильное впечатление на подругу мою произвели тогда не предметы искусства, давно ей знакомые, а цвета и формы окружающего, словно преломлённые в искусстве: и то и другое она видела новыми глазами. Чистое синее небо, светло-коричневый дворец Портичи, золотое нежаркое солнце, а за Неаполем и зеленоватое море, с которого дул приятный ветер, тёмная зелень как на склонах гор, так и между горами и морем — там, где растут пинии или лиственные деревья, коричневая земля, сизый Везувий, над которым вился дым, — ни один из цветов не слепящий, все формы мягкие, а там, где, как в созданной человеком архитектуре, есть прямые углы, даже они не казались резкими, выбивающимися из общего ритма. И те же цвета, те же формы проступали на извлечённых из-под пепла мозаиках и фресках.

Казалось, видимое отражает то, что лежало в земле, а искусство, разбуженное ото сна, влияет на цвета и формы, которые они сейчас наблюдали. Но как это могло случиться? Неужели жизнь вокруг Везувия и вправду не переменилась за шестнадцать или семнадцать веков? А переменилась ли смерть? И какая сила смогла вернуть почти мёртвое к жизни — да так, что возвращённое по форме и цвету неотличимо от того, что вокруг?

Спутник её хотел осмотреть всё, что было найдено в Доме Фавна; в нём недавно откопали мозаику битвы Великого Александра с Дарием, и её, господа, если вы не слышали, вся Европа обсуждала. Говорят, мозаика — копия более древней картины, чуть не времён самого Александра Великого. Цвета той мозаики кажутся произошедшими от трёх очень близких цветов: это всё оттенки светло-коричневого, жёлто-коричневого и коричнево-красного, словно картину ту залило — из-за спины Александра — светом заходящего солнца. Была в Доме Фавна и другая мозаика: обнажённая белокожая женщина склонилась на грудь загорелому Фавну, и, всё что их разделяет, — кусок зелёной материи; веки женщины сомкнуты. И так они и сидят, господа, в истоме, в близости без близости, и тоже весь облик картины какой-то вечерний. Наконец, если не знаете, найдена была в том доме мозаика с Дионисом — крылатым младенцем, едущим с металлической чашей в руках на полосатом тигре; вокруг шеи тигра сплетено ожерелье из виноградной лозы; а едут они в сумерки, притом по обрыву; фон той картины чёрен. Словно нас предупреждают о тёмном, погибельном в страсти. Вообще этот дом, дом образов страсти — военной, любовной, — дом экстатического опьянения, был одновременно домом вечера, сумерек и даже, наверное, ночи. В которой плясала найденная под пеплом медная статуя Фавна, стоявшая в самом центре дома. Они осматривали этот дом, пробывший шестнадцать или семнадцать веков под остывшим пеплом, как оживший.

— «Пробудить от глубокого оцепенения может сильное чувство, влечение к совершенно на тебя непохожему, — говорил ей спутник, — сродни любви, — говорил ей спутник её на руинах. — Мы ведь по-настоящему любим эти извлечённые из-под земли остатки, и потому в наших руках они пробудились. Надгробие сломано; то, что казалось мёртвым, цветёт. Любовь движет не одним солнцем и другими светилами. Да-да, та самая „l’amor che move il sole e l’altre stelle“[7], как сказал о ней Дант, но и всякой победой над смертью, всяким началом цветения. Вот оно — дивное дело любви!»

Ей казалось, что он говорит о самом главном, и она понимала, что испытывает всё более сильное, странное с ним сродство, которое одновременно её и пугало. Это сродство и близость были не с внешним, физическим, хотя внешность его впечатляла, а с силой его сознания, с ясностью мысли. Зачем же он взял её с собой в эту поездку? Подруга моя потом долго искала ответа на этот вопрос. Конечно, он оценил свойственную ей остроту восприятия вещей, свежесть взгляда. Ему такая спутница была очень важна в подтвержденье того, что главные решения его и дальнейшие действия правильны. А кроме того, долгое их общение уже подразумевало, что он мог быть с ней откровенен, не опасаясь недоумения и непонимания. Он действительно делился сейчас самым важным и внимательно выслушивал её ответы. Но испытывал ли он что-нибудь к ней помимо доверия? Вероятно, испытывал. Что именно? Сказать точно она не смогла бы. Но то, что должно было стать началом необычайного, возможно, главного в жизни, стало его концом.