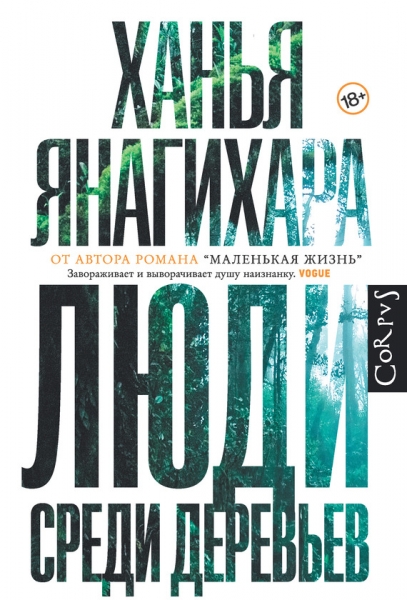

Ханья Янагихара Люди среди деревьев

© 2013 by Hanya Yanagihara

© В. Сонькин, перевод на русский язык, послесловие, 2018

© А. Бондаренко, художественное оформление, макет, 2018

© ООО «Издательство АСТ», 2018

Издательство CORPUS ®

***

Выдающийся роман. Захватывает целиком и не отпускает.

The Wall Street Journal

Изумительно цельная этнографическая фантазия, изумительно отвратный рассказчик. Этот дебютный роман прекрасен в каждом своем аспекте – и эстетически, и этически, и сюжетно.

Publishers Weekly

Глубокая и волнующая история приключений. Отличный повод для серьезной дискуссии о науке, нравственности и царящем ныне культе молодости.

Chicago Tribune

Такая немыслимая изобретательность, такой почти демонстративный отказ от спасения и утешения. Что же до литературного мастерства Янагихары, им можно только восхищаться.

The New York Times Book Review

Завораживает и выворачивает душу наизнанку.

Vogue

***

Ничуть не похожий на сенсационную «Маленькую жизнь», но столь же уникальный, неожиданный и пронзительный, дебютный роман Ханьи Янагихары поразил читателей и критиков. В 1950 году доктор Нортон Перина отправляется на далекий микронезийский остров, где живут люди, якобы владеющие секретом вечной жизни. Выяснить природу этого феномена ученому удается, однако его великое открытие внезапно оборачивается целой серией катастроф – экологических, социальных и персональных.

***

ПРОСПЕРО Черт, по рожденью черт. Его природы Не воспитать. Уж сколько я трудов Благих потратил, – все пропало даром. С годами телом он все безобразней, Умом растленней. Буду мучить так, Что взвоют. «Буря», акт IV, сцена 1Перевод Михаила КузминаМоему отцу

Vom Vater… Lust zu fabulieren

19 марта 1995 г. Известному ученому предъявлены обвинения в сексуальных домогательствах Ассошиэйтед Пресс

Бетесда, штат Мэриленд. Вчера по обвинению в сексуальных домогательствах был арестован Абрахам Нортон Перина, известный иммунолог и почетный директор Центра иммунологии и вирусологии Национальных институтов здравоохранения в г. Бетесда, штат Мэриленд.

Д-ру Перине 71 год. Ему предъявлены три обвинения в изнасиловании, три обвинения в изнасиловании несовершеннолетнего лица, два обвинения в посягательстве сексуального характера и два обвинения в поставлении в опасность несовершеннолетнего. Обвинения были выдвинуты одним из приемных сыновей д-ра Перины.

«Это ложные обвинения, – заявил вчера адвокат Перины, Дуглас Хиндли. – Д-р Перина – видный и уважаемый член научного сообщества; он стремится к тому, чтобы разрешить эту ситуацию как можно скорее и вернуться к своей работе и семье».

В 1974 году д-р Перина получил Нобелевскую премию по медицине за обнаружение синдрома Селены, который замедляет старение. Состояние, при котором тело больного сохраняется в относительно молодом возрасте на фоне старческого угасания рассудка, было обнаружено у народа опа’иву’экэ на Иву’иву, одном из трех островов микронезийского государства У’иву. Причиной возникновения синдрома оказалось потребление мяса редкой черепахи, в честь которой д-р Перина назвал племя. Было обнаружено, что ткани черепахи инактивируют теломеразу, естественный фермент, укорачивающий теломеры и благодаря этому ограничивающий количество циклов деления каждой клетки. Люди, подверженные синдрому Селены, который назван в честь бессмертной и вечно юной богини Луны в древнегреческой мифологии, как выяснилось, могут жить с этим синдромом несколько столетий. Перина, впервые побывавший на У’иву в 1950 году молодым врачом в составе экспедиции под руководством известного антрополога Пола Таллента, провел на островах много лет, занимаясь полевыми исследованиями. Своих 43 детей он усыновил там же; многие из них были сиротами или детьми обедневших членов племени опа’иву’экэ. Некоторые из детей находятся на попечении Перины по сей день.

«Нортон – образцовый отец и выдающийся мыслитель, – заявил д-р Рональд Кубодера, исследователь, давно работающий в лаборатории Перины и один из ближайших друзей ученого. – Я нисколько не сомневаюсь, что эти нелепые обвинения будут сняты».

3 декабря 1997 г. Известный ученый, лауреат нобелевской премии, приговорен к тюремному заключению Рейтерс

Бетесда, штат Мэриленд. Доктор Абрахам Нортон Перина был приговорен сегодня к двухгодичному тюремному заключению в исправительной колонии Фредерик.

Д-р Перина получил Нобелевскую премию в 1974 году, доказав, что потребление мяса ныне вымершей черепахи, обитавшей в микронезийском государстве У’иву, инактивирует теломеразу, которая ограничивает количество циклов деления каждой клетки. Это состояние, известное как синдром Селены, как было установлено, может передаваться целому ряду млекопитающих, включая людей.

Перина был одним из немногих представителей западного мира, получивших полный и беспрепятственный доступ к самому далекому и таинственному из островов; в 1968 году он усыновил первого ребенка из числа 43 уроженцев этой страны. Все они воспитывались в его доме в Бетесде. Два года назад Перине были предъявлены обвинения в изнасиловании и преступной небрежности в отношении ребенка; эти обвинения были выдвинуты одним из его приемных детей.

«Это огромная трагедия, – считает д-р Луис Алтшур, директор Национальных институтов здравоохранения, где много лет работал д-р Перина. – Нортон – выдающийся мыслитель, большой талант, и я, разумеется, рассчитываю, что ему будет предоставлена терапия и помощь, в которой он нуждается».

Получить комментарии от Перины и его адвоката не удалось.

Предисловие

Я Рональд Кубодера, но полное имя вы встретите только в научных журналах. Для всех остальных я Рон. Да, я тот самый доктор Рональд Кубодера, про которого вам, без сомнения, рассказывала пресса. Нет, не все эти истории правдивы – так вообще редко бывает, разумеется.

Но в моем случае самые главные из них истинны, и я ими горжусь. Горжусь, в частности, тем, что так или иначе связан с Нортоном (обратите внимание: всего полтора года не было никакой нужды специально упоминать об этом), которого я знал с 1970 года, когда начал работать в его лаборатории в Бетесде, штат Мэриленд, – в лаборатории, входившей в Национальные институты здравоохранения. Нортон тогда еще не получил Нобелевскую премию, но его труды уже перевернули медицинское сообщество, навсегда изменив взгляды ученых на вирусологию и иммунологию, как и, надо сказать, на медицинскую антропологию. Я горжусь еще и тем, что, завязав профессиональные отношения, мы вступили в не менее тесные отношения дружеские; общение с Нортоном вообще оказалось самым значительным в моей жизни. Больше всего, впрочем, я горжусь тем, что после событий последних двух лет я по-прежнему его друг, а он по-прежнему мой.

Разумеется, у меня нет возможности разговаривать и общаться с Нортоном так часто, как мне – или ему, без сомнения, – хотелось бы. Находиться в отдалении от него странно и одиноко. Вообще, до моего переезда сюда[1] почти полтора года назад – это произошло через месяц после того, как Нортону огласили приговор, – в повседневной жизни мы вряд ли провели врозь больше двух дней. И то я, возможно, преувеличиваю. (Разумеется, я не учитываю особые обстоятельства, например, отпуск с моей тогдашней женой или поездки, которые мы совершали отдельно друг от друга на разные похороны, свадьбы и так далее. Но даже в этих случаях я старался связываться с ним ежедневно, по телефону или телефаксу.) Суть в том, что разговоры с Нортоном, работа с Нортоном, жизнь с Нортоном просто была частью моей повседневности, примерно в том смысле, как многие люди ежедневно смотрят телевизор или читают газету: это один из незапоминающихся, но важных ритуалов, поддерживающих уверенность, что жизнь идет своим чередом. Но когда такой ритм внезапно ломается, это не просто настораживает – это выбивает из колеи. Именно так я ощущал то, что происходило на протяжении последних полутора лет. По утрам я просыпаюсь и занимаюсь обычными повседневными делами, но по вечерам никак не могу лечь, брожу по своей квартире, гляжу в темноту ночи, думаю, что я мог забыть. Я ставлю галочку напротив бесчисленных мелочей, которыми бездумно занимаюсь в течение каждого дня – писем, которые я прочитал, на которые ответил, сроков, которые не нарушил, дверей, которые запер, – пока наконец с тяжелым сердцем не забираюсь в кровать. Только на последнем подступе ко сну я вспоминаю, что сам образ моей жизни стал иным, и тогда меня ненадолго охватывает печаль. Я не удивлюсь, если вы решите, что к этому времени мне следовало бы принять изменение жизненных обстоятельств Нортона и, как следствие, своих тоже, но что-то во мне сопротивляется: в конце концов, он был частью моей повседневной жизни на протяжении почти трех десятилетий.

Но если моя жизнь пустынна, жизнь Нортона гораздо пустыннее. Представляя себе, где он сейчас, я не испытываю ничего, кроме гнева: Нортон человек уже немолодой, нездоровый, и тюремное заключение не кажется мне уместным или разумным наказанием.

Я знаю, что я в меньшинстве. Я потерял счет случаям, когда я пытался объяснить, что такое Нортон – какой он человечный, какой умный, какой неординарный, – друзьям, коллегам и репортерам (а также судьям, присяжным и адвокатам). За эти последние полтора года я неоднократно сталкивался с предательством его бывших друзей, видел, как быстро они могут забыть и забросить человека, которого якобы любили и уважали. Некоторые друзья – люди, которых Нортон знал, с которыми работал на протяжении долгих лет, – практически исчезли, как только против него были выдвинуты обвинения. Но те, кто оставил его после обвинительного приговора, оказались еще хуже. В этот момент я осознал всю глубину людского вероломства и лицемерия.

Но я отвлекся. Одной из главных сложностей тюремного заключения для Нортона стала борьба с отчаянным однообразием, от которого в его положении никуда не денешься. Честно говоря, я немного удивился, когда меньше чем через месяц после приговора он стал жаловаться на чудовищную скуку. Нортон всегда мечтал – я думаю, об этом мечтают многие выдающиеся, очень занятые люди – провести месяц или год в уютной тишине без каких бы то ни было обязательств. Не выступать с речами, не писать и не редактировать статьи, не обучать студентов, не заботиться о детях, не проводить исследований – одно лишь пустое и плоское пространство свободного времени, которое можно будет заполнить чем угодно. Нортон всегда описывал время как море, как зеркальное, бесконечное пространство пустоты, и эта его мечта – «морское время», как он выражался, – стала своеобразной шуткой, кодовым обозначением тех вещей, которыми он хотел бы когда-нибудь заняться, но пока что не мог найти на это времени. Он посвятил бы морское время чтению биографий. Он писал бы в морское время мемуары. Никто – это в первую очередь касалось самого Нортона – не считал, что морское время у него когда-нибудь появится, но теперь оно, конечно, есть – без теплого климата и приятного ленивого отупения, которое связывают с заслуженной тяжелым трудом праздностью. К сожалению, Нортон, судя по всему, просто не приспособлен к досугу; более того, он испытывает от него мучения (хотя, конечно, я осознаю, что это может быть в значительной степени вызвано теми неблагоприятными обстоятельствами, при которых такой досуг ему достался). В недавнем письме он говорит:

Здесь мало что удается делать, а в какой-то момент оказывается, что думать удается еще меньше. Мне никогда не приходило в голову, что я могу очутиться в таком положении – что буду вымотан до полной обескровленности, разве что дело не в крови, а в мыслях. Вот она, скука, – а я-то всегда считал, что буду бесконечно дорожить длительной пустотой, что с легкостью ее заполню. Но я пришел к выводу, что мы не в состоянии заполнять такие огромные и пустые временные блоки, мы говорим, что управляем временем, но на самом деле все наоборот: наши дни заняты, потому что крошечные промежутки времени – это все, с чем мы способны справиться[2].

Это мудрое замечание.

Несмотря на очевидную суровость обстоятельств, в каких сейчас пребывает Нортон, некоторым хватает наглости утверждать, будто ему следует с благодарностью принимать так называемое снисхождение, которым якобы отмечено его наказание. Такая точка зрения представляется не только идиотской, но и жестокой. Среди этих людей – некто по имени Герберт Уэст (имя я нехотя изменил), один из научных сотрудников, работавших с Нортоном в восьмидесятых годах. Он заехал в гости к Нортону в Бетесду по пути на конференцию в Лондон. Это случилось до процесса, но после привлечения к суду, в момент, когда Нортон оказался, по сути дела, под домашним арестом и всех детей у него отобрали. Я всегда считал, что Уэст поприличнее многих бывших сотрудников Нортона; он провел в гостях около часа, после чего предложил мне поужинать с ним в ресторане. Я не то чтобы к этому стремился (к тому же было крайне бестактно приглашать меня при Нортоне, которому никуда не разрешалось выходить), но Нортон сказал, чтобы я шел, что ему нужно закончить какую-то работу и он вполне готов остаться один.

В результате я отправился ужинать с Уэстом, и хотя мне было трудно не думать о Нортоне, который сидит в одиночестве в пустом доме, мы на удивление толково поговорили про работу Уэста, про доклад, который он собирался делать на конференции, и про статью, которую мы с Нортоном опубликовали в «Медицинском журнале Новой Англии» накануне ареста, и про разных общих знакомых, а потом, когда нам принесли десерты, Уэст сказал:

– Нортон очень постарел.

Я ответил:

– Он оказался в чудовищной ситуации.

– В чудовищной, правда, – пробормотал Уэст.

– И невероятно несправедливой, – сказал я.

Уэст не сказал ничего.

– Невероятно несправедливой, – повторил я, предоставляя ему еще один шанс.

Уэст вздохнул и промокнул уголки рта краем салфетки – это был жест одновременно фальшивый и манерный, и к тому же вызывающе и омерзительно англофильский. (Несколько десятилетий назад Уэст учился – всего два года – по стипендии Маршалла в Оксфордском университете, о чем ему с удивительной искусностью удавалось сообщить в любом научном или деловом разговоре.) Черничный пирог, который он ел, окрасил его зубы в лиловый цвет синяков.

– Рон… – начал он.

– Что? – сказал я.

– Как ты думаешь, он действительно виновен?

К тому моменту я уже научился ожидать этого вопроса и знал, как на него реагировать.

– А ты?

Уэст посмотрел на меня с улыбкой, потом уставился в потолок, потом снова перевел взгляд на меня.

– Да, – сказал он.

Я ничего не ответил.

– А ты нет, – сказал Уэст с некоторым удивлением.

Что на это отвечать, я тоже уже выучил.

– Не важно, виновен он или нет, – сказал я. – Нортон – великий мыслитель, и все остальное мне безразлично; да и истории тоже.

Повисла пауза.

Наконец Уэст застенчиво пробормотал:

– Пора закругляться. Мне до рейса еще нужно кое-что почитать.

– Хорошо, – ответил я, и мы доели десерт молча.

Мы приехали в ресторан на моей машине, и когда мы расплатились (Уэст пытался меня угостить, но я воспротивился), я отвез Уэста в его гостиницу. В машине он пытался как-то возобновить разговор, что меня еще сильнее разозлило.

На гостиничной парковке после нескольких минут напряженного молчания – выжидательного со стороны Уэста, злобного с моей – он наконец протянул мне руку, и я ее пожал.

– Ну вот, – сказал Уэст.

– Спасибо, что зашел, – сухо сказал я. – Не сомневаюсь, что Нортон это оценил.

– Ну вот, – снова сказал Уэст. Я не мог с уверенностью сказать, сумел он считать мой сарказм или нет; мне казалось, что нет. – Буду думать о нем.

Снова повисла тишина.

– Если его признают виновным… – начал Уэст.

– Не признают, – сказал я.

– Но если признают, – сказал Уэст, – он попадет в тюрьму?

– Не могу себе представить, – ответил я.

– Ну, если попадет, – не успокаивался Уэст, и я вспомнил, каким непристойно амбициозным карьеристом он был, как ему не терпелось сбежать из лаборатории Нортона и возглавить собственную, – у него, по крайней мере, будет куча морского времени, правда, Рон?

Эта наглость так меня возмутила, что я не смог ничего ответить. Пока я задыхался от негодования, Уэст мне улыбнулся, еще раз попрощался и вышел из машины. Я проследил, как он прошел через раздвижные двери гостиницы, зашел в ярко освещенный вестибюль, и тогда я снова завел двигатель и вернулся к Нортону, у которого обычно ночевал. В следующие месяцы процесс начался и закончился, потом началось и закончилось вынесение приговора, но Уэст, разумеется, Нортона больше не навещал.

Я уже отмечал, что к нынешнему положению Нортона публика относится без сочувствия. Его осудили и списали со счетов еще до того, как он был официально осужден и списан по закону коллегией якобы равных ему присяжных – каково это, обладая интеллектом Нортона, знать, что твою судьбу решают двенадцать остолопов (один присяжный, насколько я помню, работал кассиром на платной автодороге, другой мыл собак), чей вердикт делает буквально все твои предыдущие достижения несущественными, а то и бессмысленными? Если взглянуть с этой точки зрения, стоит ли удивляться, что Нортон сейчас в депрессии, что он скучает и не может вести интеллектуальную жизнь?

Я бы хотел еще сказать несколько слов о том, как освещали процесс средства массовой информации, потому что было бы глупо пренебрегать их тенденциозностью и охватом. Во-первых, с учетом природы тех преступлений, в которых обвинили Нортона, я нисколько не удивился, что газеты посвятили бесчисленные страницы обсасыванию – в деталях и с невероятным равнодушием к истине – немногочисленных фактов из личной жизни Нортона, известных широкой общественности. (Следует признать, что в этих материалах сквозь зубы сообщалось о его значительных достижениях, но только для того, чтобы еще эффектнее оттенить предполагаемые пороки.)

Я вспоминаю, как в те дни, пока Нортон ожидал суда, я вместе с ним нес вахту в его доме (а снаружи группа телерепортеров убивала время на краю лужайки перед домом, они что-то ели и болтали в гудящем, переполненном насекомыми летнем воздухе, как будто приехали на пикник), и из всех многочисленных (разумеется, проигнорированных) запросов на интервью, только одно издание – к сожалению, «Плейбой» – предложило Нортону написать материал в свою защиту самостоятельно, а не послало какого-нибудь слюнявого молодого щелкопера разбирать его жизнь и предполагаемые злодеяния на потеху читателям. (Мне поначалу казалось, что это интересное предложение, несмотря на площадку, но Нортон опасался, что любые написанные им слова будут извращены и использованы в качестве признания. Разумеется, он был прав, и идея была отвергнута.) Но при этом я понимал, как бесит и печалит его тот факт, что он лишен возможности выступить в собственную защиту.

Ирония заключалась в том, что незадолго до ареста Нортон как раз планировал засесть за мемуары. К этому времени – к 1995 году – он отчасти вышел в отставку и больше не был обременен разными административными обязанностями и лабораторной суматохой. Я не хочу сказать, что он перестал быть самым гибким и незаменимым умом на своем рабочем месте, – он просто начал думать над тем, как по-другому упорядочить предоставленное ему время.

Однако Нортон так и не получил возможности описать свою удивительную жизнь, по крайней мере в тех условиях, какие он, разумеется, предпочел бы. Но я всегда говорил, что его разум способен преодолеть любые трудности. Поэтому в апреле, через два месяца после того, как он начал отбывать наказание, я спросил его в очередном ежедневном письме, не хочет ли он все-таки заняться мемуарами. Они не только станут важным вкладом в литературу и науку, написал я, но и дадут ему наконец-то возможность показать всем желающим, что он не тот человек, каким его так стремятся изобразить. Я добавил, что сочту за честь перепечатать и, если он мне позволит, слегка отредактировать его текст, как я уже делал с разными статьями, которые он посылал в научные журналы. Для меня это будет, написал я, увлекательнейший проект, а для него – возможность немного отвлечься.

Через неделю Нортон прислал мне записку.

Не могу сказать, что мне доставляет удовольствие мысль потратить свои, возможно, последние годы на попытки убедить людей, что я не виновен в преступлениях, в которых меня обвинили, но я все-таки решил заняться, как вы говорите, «историей своей жизни». Мое доверие [к вам] [очень] велико[3].

Спустя месяц я получил первый отрывок.

Пожалуй, есть еще несколько вещей, о которых следует предварительно упомянуть, прежде чем я приглашу читателя к знакомству с удивительной жизнью Нортона. Потому что это все-таки история, в сердцевине которой кроется болезнь.

Нортон, разумеется, опишет все лучше меня, но я хотел бы сообщить читателю некоторые сведения об авторе. Однажды он сказал мне, что его настоящая жизнь началась только в тот момент, когда он впервые поехал на У’иву, где и совершил открытия, которые впоследствии преобразили современную медицину и привели к вручению Нобелевской премии. В 1950 году, в возрасте двадцати пяти лет, он отправился в малоизвестную тогда микронезийскую страну, и этому путешествию было суждено изменить его жизнь – и совершить переворот в научном сообществе. На У’иву он жил в «затерянном племени», впоследствии названном «людьми опа’иву’экэ», на острове, известном (среди у’ивцев, разумеется) как «запретный остров» Иву’иву, самый большой в той маленькой островной группе, из которой состоит государство. Именно там он обнаружил патологию – незадокументированную и доселе не известную, – распространенную среди местного населения. У жителей У’иву срок жизни был (и в значительной степени остается) недолгим. Но на Иву’иву Нортон обнаружил группу островитян, которые жили намного дольше: на двадцать, пятьдесят, даже на сто лет. Были и еще два обстоятельства, сделавших открытие особенно невероятным: во-первых, в этом состоянии люди физически не старели, но их умственные способности ухудшались; во-вторых, это состояние было не врожденным, а приобретенным.

Человек никогда не подступал ближе к вечной жизни, чем при столкновении с открытием Нортона. И вместе с тем подобная удивительная возможность никогда не исчезала так мгновенно: тайна была открыта и утрачена в течение всего лишь одного десятилетия.

Работа Нортона среди людей опа’иву’экэ отразила радикальные изменения, выходящие за рамки медицины: почти два десятилетия, которые он провел среди членов племени, породили новое направление современной медицинской антропологии, и его работы тех лет сейчас входят в основные программы многих университетских курсов.

Но и его беды тоже начались на У’иву[4]. В странствиях Нортона по У’иву произошли события, вызвавшие его непроходящую любовь к детям. Для читателей, не знакомых с местностью, следует пояснить, что Иву’иву – необычный остров, который не только очаровывает, но и подавляет своей красотой. Там всё больше, чище и невероятнее, чем можно вообразить, и в каждом направлении открываются все более картинные виды: с одной стороны – бесконечное пространство воды, такое неподвижное, такого насыщенного цвета, что на него невозможно долго смотреть; с другой стороны – длинные, глубокие складки гор, чьи вершины исчезают в пенистом тумане. С первого приезда на Иву’иву Нортон нанимал у’ивцев в качестве проводников, чтобы они вели его к тем местам и вещам, которых он никогда раньше не видел. Прошли долгие годы, и он – по их настойчивым просьбам – стал увозить с собой в Мэриленд их детей и внуков, растить их как своих собственных, давая им такое воспитание, какого они не могли получить на У’иву. Кроме того, он привез в Америку многих сирот, младенцев и детей постарше, прежде прозябавших в жутких условиях без всякой надежды на лучшую жизнь.

Он и заметить не успел, как собрал выводок из сорока с лишним детей. Многие из них, усыновленные и удочеренные тремя большими партиями на протяжении почти трех десятилетий, вернулись в Микронезию, где трудятся сейчас врачами, юристами, университетскими преподавателями, поварами, учителями и дипломатами. Другие предпочли остаться в Соединенных Штатах, где они работают или продолжают учиться. Есть, к сожалению, и третья группа; ее члены обнищали и скатились к жизни наркоманов и преступников. (Когда у тебя сорок три ребенка, нельзя ожидать, что все добьются успеха.) Но теперь, конечно, никто из них больше не считается ребенком Нортона. И Нортон, по их собственному выбору, больше не считается их родителем: это почти массовое отречение в ходе недавнего процесса оказалось просто чудовищным. Этот человек, в конце концов, дал им крышу над головой, язык, образование – те инструменты, при помощи которых они могли его предать, что в результате и сделали. Дети Нортона слишком хорошо выучили язык Запада, язык Америки; откуда-то они узнали, что обвинения в извращениях – беспроигрышный трюк, что с ними не сможет справиться даже Нобелевская премия, даже уважаемый ученый. Очень жаль; когда-то ко многим из них я питал теплые чувства.

Второе, что, наверное, следует сказать: несмотря на мой очевидный интерес к этому рассказу, это не мой рассказ. Я человек тихий. Кроме того, у меня нет желания рассказывать свою историю – разных историй в наши дни и так слишком много.

Но все же я должен сказать несколько слов о том, как составлялось и редактировалось это повествование. Моя редакторская работа в общем-то была минимальной. Надо также добавить, что каждый раздел (названия им дал я) – это серия отдельных записей, которые я получал от Нортона, пока он находился в заключении. Каждая такая запись предварялась письмом, но эти письма в основном чисто личные, и я не счел возможным включать их сюда. Текст создавался по частям, и читатель заметит, что иногда он приобретает спонтанный, нераспланированный характер, предполагающий, что читатель знаком с жизнью и трудами автора. Поскольку никто не знает Нортона лучше меня (и поскольку книга была, по сути дела, написана для меня, по моей просьбе), я счел своей обязанностью добавить сноски там, где, по моему мнению, дополнительная информация может помочь читателю разобраться в повествовании Нортона. (Иногда я добавлял свои соображения, как бы расширяя летопись Нортона. Кроме того, я бережно вырезал ряд фрагментов, которые, на мой взгляд, не обогащают повествование и не очень важны; эти пропуски не должны отвлечь читателя от созданного Нортоном автопортрета.)

И наконец, будет справедливо обратиться к вопросу, который Нортон задавал в письме еще до начала работы над первой частью: чего я надеюсь добиться этим проектом? Ответ прост: я хочу ни больше ни меньше восстановить репутацию Нортона, напомнить миру, что двум последним годам предшествовало нечто гораздо более важное, чем то, что произошло или не произошло за несколько быстротечных месяцев. Может быть, это наивно с моей стороны. Но попытаться нужно: не совершить подобное усилие ради человека, так много сделавшего для науки и медицины, было бы как минимум непростительно.

Рональд Кубодера

Пало-Альто, Калифорния

Воспоминания А. Нортона Перины Под редакцией д-ра Рональда Кубодеры

Часть I Ручей

1

Я родился в 1924 году в штате Индиана возле Линдона, небольшого и неприметного городка, который лет за двадцать до моего рождения начал тихо, но настойчиво умножаться по всему Среднему Западу. Я имею в виду, что город, как мне помнится, отличался разве что полным отсутствием характерных черт. Там были элеваторы, амбары красного цвета (большинство жителей работали на фермах), магазины, церкви, священники, и врачи, и учителя, и мужчины, и женщины, и дети – эскиз американского общества, но без украшений, без дополнений, без деталей. Были там и несколько пьяниц, и местный псих, и кошки с собаками, и окружная ярмарка, что проводилась совместно с Локастом, пригородом в нескольких милях к западу, которого больше нет. Горожане – нас было тысяча восемьсот человек – рождались, шли в школу, трудились, становились фермерами, вступали в брак с другими жителями Линдона и заводили собственные семьи. Увидев кого-нибудь на улице, ты ему кивал или – мужская версия – прикасался к полям шляпы. Менялись времена года, росли и заготавливались табак и кукуруза. Таков был Линдон.

Нас было четверо в семье: отец, мать, Оуэн и я[5]. Мы жили на стоакровом участке, в покосившемся доме с единственной интересной особенностью – массивной, некогда величественной центральной лестницей, которую поколения термитов давно превратили в кружевные руины.

Примерно в миле за домом бежал петляющий ручей, слишком маленький и поведенчески непоследовательный, чтобы как-нибудь называться. Каждой весной, в марте и апреле, после оттепели он преодолевал свою слабость и превращался в настоящую реку, набухшую и яростную от галлонов растаявшего снега и весеннего дождя. В эти месяцы сама природа ручья менялась. Он становился безжалостным и целеустремленным, с корнем срывал со своих заросших берегов крошечные звездные побеги лапчатки и тимьяна и швырял их вниз по течению, где они пропадали в недрах плотины, давным-давно построенной кем-то неизвестным. Гольяны, жившие в ручье круглый год, с боем шли вверх по течению и там тонули. Только в это время года у ручья появлялся собственный голос – возмущенный и властный рев стремительной воды, – и узкий приток, обычно такой спокойный и бесхарактерный, превращался в эти месяцы во что-то пугающее и непредсказуемое, и нам советовали держаться от него подальше.

Но в жаркие летние месяцы ручей – его исток находился не на нашем участке, а у Мюллеров, живших милях в пяти к востоку, – снова высыхал до безобидной струйки, которая испуганно пробиралась мимо нашей фермы. Воздух над ним шумел облаками комаров и стрекоз, пиявки прятались на мягком илистом дне. Мы ходили туда на рыбалку, плавали, а потом карабкались по невысокому холму к нашему дому, почесывая волдыри от комариных укусов на руках и ногах, пока они не покрывались налетом старой кожи и новой крови.

Отец никогда не спускался к ручью, но мать часто сидела на прибрежной траве и глядела, как вода плещется вокруг ее голеней. Когда мы были совсем маленькие, мы кричали ей: «Посмотри на нас!» – а она сонно поднимала голову и махала рукой, хотя именно нам помахать она могла с той же вероятностью что и, скажем, соседнему побегу дуба. (Зрение у нашей матери было нормальное, но она часто вела себя как слепая и двигалась как лунатик.) Когда нам с Оуэном было лет семь-восемь или около того (так или иначе, недостаточно, чтобы уже разочароваться в ней), она стала вызывать у нас сначала сожаление, а затем, довольно скоро, смех. И вот она сидела на берегу, обхватив колени руками, и мы махали ей, но потом, когда она махала нам в ответ (не только кистью, а всей рукой, как пучок водорослей, который шевелится под водой), отворачивались, громко разговаривали друг с другом, притворялись, будто не видим ее. Позже, за ужином, когда она спрашивала, что мы делали у ручья, мы разыгрывали изумление, непонимание. У ручья? Нас же там не было! Мы весь день играли в поле.

– Но я вас там видела, – говорила она.

Нет, отвечали мы хором, мотая головами. Наверное, это были другие два мальчика. Два мальчика, которые выглядели точно как мы.

– Но… – начинала она, и на мгновение ее лицо застывало в недоумении, прежде чем разгладиться. – Ну, наверное, – неуверенно говорила она, уставившись в тарелку.

Этот разговор происходил по нескольку раз в месяц. Для нас это была игра, но игра тревожная. Играла ли наша мать с нами вместе? Слишком уж непосредственно, слишком явно отражалось на ее лице неподдельное беспокойство, страх, что она, как мы тогда говорили, не в себе, что она не может доверять своему зрению и памяти. Мы решили для себя, что она притворяется, потому что иная версия – что она сумасшедшая или, хуже того, идиотка – слишком пугала, чтобы рассматривать ее всерьез. Позже, в нашей комнате, мы с Оуэном передразнивали ее («Но… но… но… это же были вы!») и хохотали, а потом, молча лежа в своих кроватях и размышляя о смысле этой игры, чувствовали, что нам становится не по себе. Нам было немного лет, но мы оба знали (из книг, от сверстников), что именно ожидается от матери – мать должна порицать, обучать, направлять, наказывать в случае необходимости, и вместе с тем знали, что наша мать такие задачи выполнять не способна. Во что же мы вырастем, размышляли мы, на попечении этой женщины? Почему она такая беспомощная? Мы относились к ней так, как большинство мальчиков относится, должно быть, к мелким животным: в веселом и добром настроении – ласково, в иных случаях – жестоко. Нас завораживала мысль, что мы можем своей властью расслабить ее плечи, заставить губы сложиться в неуверенную улыбку, или же наоборот – заставить ее опустить глаза, быстро провести ладонью по ноге, как она делала в состоянии нервном, несчастливом или смущенном. О своих опасениях мы никогда вслух не говорили; любые наши разговоры о ней были оттенены насмешкой или отвращением. Беспокойство притягивало нас друг к другу, делало еще напористее, еще несноснее. Конечно, думали мы, нам удастся подтолкнуть ее к тому пределу, за которым покажется настоящий взрослый, так искусно скрываемый. Как большинство детей, мы считали, что все взрослые от природы наделены способностью угрожать и подчинять.

Дело было не только в том, что ей не хватало осмысленности – по ряду существенных причин мою мать можно было счесть неудачницей. Она готовила кое-как (брокколи на пару получалось резиновым, головки щетинились хрустящими остовами крошечных незамеченных жучков, запеченная курица сочилась кровью) и прибиралась редко – отец купил ей пылесос, но он стоял заброшенный в чулане, пока мы с Оуэном в один прекрасный день не разобрали его на части. Интересов никаких у нее тоже, кажется, не было. Мы ни разу не видели, чтобы она читала, писала, рисовала, садовничала – занималась чем-то, что (даже тогда) казалось бы нам ценным и интересным. Летом, ближе к вечеру, мы иногда заставали ее в гостиной; она сидела на диване, по-девичьи поджав под себя ноги, с глупой улыбкой на лице, неотрывно, но безучастно уставившись на обширное созвездие пыли, проявившееся в солнечном луче.

Однажды я увидел ее за молитвой. После школы, днем, я зашел в гостиную и обнаружил, что она стоит на коленях, сложив ладони, подняв голову. Губы ее двигались, но я не слышал, что она говорит. Она выглядела нелепо, как актриса, что-то изображающая в пустом театре, и мне стало за нее неловко. «Что ты делаешь?» – спросил я, и она встревоженно обернулась. «Ничего», – испуганно ответила она. Но я знал, что она делает, и что она лжет – тоже знал.

Что еще я могу сказать? Я могу сказать, что она была неясной, переменчивой, может быть, даже глупой. Но мне придется добавить, что она осталась для меня загадкой, а этого любому человеку добиться нелегко. И есть другие вещи, которые я о ней тоже помню: она была высокая, грациозная, и хотя я не могу толком вспомнить ее лицо, знаю, что она была довольно красива. Старая, нерезкая сепийная фотография, что висит у Оуэна в кабинете, это подтверждает. Наверное, в те времена она не считалась такой красавицей, какой ее сочли бы сейчас, потому что ее лицо опережало время – оно было длинное, белое, напуганное; лицо, обещавшее ум, тайну, глубину. Сегодня ее назвали бы притягательной. Но отец, видимо, считал ее очень красивой, потому что трудно представить, по какой еще причине он мог бы на ней жениться. В тех редких случаях, когда мой отец вообще заговаривал о женщинах, он отдавал должное образованным, хотя совершенно не считал их сексуально привлекательными. Думаю, причина заключалась в том, что умные женщины напоминали ему сестру, Сибил, которая работала врачом в Рочестере и которую он обожал. А ему досталась лишь красота. Когда в подростковые годы я осознал, что отец женился на матери только из-за ее красоты, я был разочарован, но позже понял, что у родителей много способов нас разочаровать и лучше вообще ничего не ожидать от них, потому что, скорее всего, никаких ожиданий они не оправдают.

Но по большей части она была непознаваема. Я даже не знаю, откуда именно она взялась (кажется, откуда-то из Небраски), но знаю, что она была родом из бедной семьи и мой отец, человек с относительным достатком и неприхотливым нравом, ее спас. Интересно, что, несмотря на всю ее бедность, в ней не было ничего изнуренного или усталого; она не казалась ни истощенной, ни загрубевшей. Скорее она производила впечатление одной из тех беззаботных женщин, которые из родительского дома перетекают в пансион благородных девиц, а оттуда – в объятия супруга. (Сияние, которое словно окутывает ее на фотографии Оуэна, ее ранняя, тихая смерть, ее сонные, медленные движения – все это придает моим воспоминаниям о ней ореол ясности, защищенности, обласканности, хоть я и знаю, что все было не так.) Насколько мне известно, образования у нее никакого не было (читая наши табели вслух отцу, она спотыкалась на словах, бубнила «Пре… пре-во…», прежде чем Оуэн или я выкрикивал ей слово «превосходно» – самодовольно, нетерпеливо, пристыженно), и умерла она очень молодой.

Но вообще-то она во всем была молода. В моих воспоминаниях она сама напоминает ребенка – не только поведением, но и внешним видом. Например, волосы: в любых обстоятельствах они оставались распущенными и спускались по спине неровной, подвижной волной. Даже в раннем детстве эта ее привычка меня тревожила; в ней мне виделось еще одно свидетельство тщательно, неуместно удерживаемого девичества: длинные волосы, легкая, отсутствующая улыбка, то, как она отводила взгляд, стоило начать с ней разговор, – все эти сомнительные манеры у взрослой и предположительно ответственной женщины.

Сейчас, перечисляя немногочисленные подробности материнской жизни, мне неприятно думать о том, как мало я знаю, как мало интереса всегда проявлял. Наверное, каждый ребенок стремится понять свое происхождение и своих родителей, но мне она никогда не казалась достаточно интересной, чтобы ее изучать. (Или это построение следует перевернуть?) Но я и в романтизацию прошлого никогда не верил – какая мне от этого польза? Оуэн, впрочем, потом заинтересовался нашей матерью гораздо сильнее и в студенческие годы даже некоторое время пытался отследить ее происхождение и добыть какие-то биографические данные. Однако он забросил этот проект через несколько месяцев и на любые расспросы реагировал очень болезненно, так что могу лишь предположить, что наших родственников по материнской линии он нашел без труда, понял, что речь идет о деревенщине, и с отвращением отказался от своей затеи (тогда он еще был убежденным элитистом и мог поступить именно так)[6]. Она всегда была для него важна по причине, которой я никогда не мог понять. Но Оуэн все-таки поэт, и он, наверное, считал, что эти подробности могут пригодиться ему в будущем, какими бы неудачными или в конечном счете разочаровывающими они ни были.

Ну так вот. Наступил июль 1933 года. Мне трудно сказать «Это был самый обычный день», потому что получается мелодраматично, зловеще и к тому же совершенно неправдоподобно. Однако все так и было. Так что – это был самый обычный день. Отец отправился куда-то со своим другом Лестером Дрю, тоже владельцем маленькой фермы, заниматься чем-то, чем занимаются владельцы маленьких ферм. Мы с Оуэном собирали в ведро пиявок, которых намеревались запечь в пироге и преподнести приходящей кухарке Иде, суровой женщине, которую мы оба терпеть не могли. Моя мать сидела у ручья и болтала ногами в воде.

На протяжении следующих недель нас с Оуэном просили вспомнить: не заметили ли мы в ней чего-нибудь особенного в тот день? Не показалась ли она нам вялой, больной, утомленной? Не говорила ли она нам, что у нее кружится голова, что она устала? Но мы могли только ответить «нет». На самом деле я, скорее всего, мало что могу сказать о действиях или настроении матери в тот день потому, что все это было очень похоже на ее нормальное поведение, которое, безусловно, порой раздражало, но никакой непоследовательности в нем не было. Даже последний день ее жизни оказался подчинен тому неисповедимому ритму, который только она и могла расшифровать.

На следующее утро мы с Оуэном по летнему обычаю спали долго. Когда я проснулся – Оуэн все еще спал в соседней кровати, – уже стояла жара. От нас мало что требовали. В отличие от других детей, мы не должны были заниматься никакими домашними делами и могли заполнять дни по своему усмотрению. В результате наши летние месяцы проходили в беззаботных занятиях – мы мучали лягушек у ручья, воровали абрикосы в саду Лестера Дрю, ползали по высокой, цепкой траве за семейством сурков. По утрам мы просыпались когда захотим, ели то, что оставили нам на кухне, и отправлялись по своим делам. Иногда на кухне оказывался мой отец с Лестером Дрю; он скручивал папиросу, а на столе нездоровым блеском сырой плоти сверкала тарелка красных нарезанных персиков. Мужчины хмыкали нам, мы хмыкали им в ответ, и за столом все сидели в молчании.

В то утро, когда я вышел на кухню, они были на месте, но там оказались еще два человека – Джон Нейплес, городской врач, и преподобный Каннингем, городской священник; все тихо разговаривали. Когда я вошел, они замолчали. Мой отец был бесстрастный человек, стоический и не склонный к проявлению эмоций. (У него было большое, квадратное лицо и глаза мутно-оливкового цвета каперсов.) Поэтому когда он выказывал какую-либо эмоцию, это вызывало беспокойство или как минимум любопытство. Я должен сказать, что помню выражение его лица в то утро – смесь удивления, оцепенения и замешательства – существенно лучше, чем собственно лицо.

– Твоя мать умерла, – сказал отец. Это прозвучало спокойно и серьезно, и говорил он обычным тоном, противоречившим выражению лица, – его голос меня даже успокоил.

– Ну Джозеф, – сказал преподобный Каннингем.

– Лучше, чтобы он услышал все как есть, без обиняков, – сказал отец. Новость он сообщил, глядя мне прямо в глаза. Теперь он отвернулся и обратился к чему-то над головой преподобного Каннингема: – Я полагаю, ваше преподобие, вы сделаете с телом все… все, что она хотела сделать.

После этого он хлопнул в ладоши – это был лаконичный, окончательный жест – и через заднюю дверь вышел во двор. Бросив на меня долгий и скорбный взгляд, Лестер засеменил за ним, оставив меня с преподобным Каннингемом, который вздохнул, и с Джоном Нейплесом, который нахмурился.

– Ты! – сказал мне Нейплес. – У тебя ведь брат где-то?

Он знал про моего брата. Прошлым летом мы с Оуэном наловили зеленых ужей и по очереди, по одному извивающемуся телу, запустили их в почтовый ящик клиники Нейплеса. Это была всего лишь детская забава, но он разозлился и так нас и не простил. Это был озлобленный, жесткий человек, разъедаемый чувством несовершенства мира, такой человек, который на улице швыряет носком ботинка клубы пыли в сторону детей просто потому, что они ничем не смогут ответить.

– Тебе что, не интересно, как умерла твоя мать? – спросил он.

– Нейплес! – сказал преподобный Каннингем.

Нейплес не обращал внимания на преподобного Каннингема.

– Комары эти, которые водятся возле вашего ручья, – продолжил он. – Я как врач считаю, что они переносят штамм китайского гриппа. Комары переносят заразу, а ваша мать забрела в отстойник, кишащий бактериями, и сама себя погубила. – Он с удовлетворенным видом откинулся на спинку стула и затянулся трубкой. – Если вы с братом будете шастать к этому ручью, так же и помрете.

Преподобный Каннингем был в ужасе.

– Ну Нейплес! – сказал он и, опустошив свои ресурсы этим упреком, тоже вышел через заднюю дверь. Меня это не удивило, я многого от него и не ожидал – не просто потому, что он был священник, а потому, что он выглядел таким приниженным. Его лицо запоминалось не тем, что в нем было, а тем, чего не было, – мертвенно-изможденные щеки выглядели так, как будто кто-то склонился к нему, двумя быстрыми движениями вычерпал плоть и отправил его дальше своей дорогой.

Нейплес пожал плечами. В отличие от остальных, он уходить не собирался. Мы с Оуэном давно заметили, что, если говорить со взрослыми так, как будто они немного тугодумны и даже неполноценны, как будто они надоедливые существа, которых мы приучились терпеть, они от изумления нередко сообщают нам важные сведения и разговаривают тоном, каким обычно никогда бы не стали разговаривать с ребенком. Этот трюк, однако, не оказывал подобного воздействия на Нейплеса; высокомерие придавало ему очень неудобную неколебимость.

– Что еще за ерунда этот китайский грипп? – спросил я.

Нейплес пыхнул трубкой.

– Тебе не понять, – огрызнулся он.

– По-моему, вы это выдумали.

– А по-моему, ты наглый мальчишка. Оба вы с братом такие.

– Выдумали ведь, признавайтесь?

– Эй, парень, поосторожнее.

– Так что это такое?

После еще нескольких раундов моих вопросов и его угроз Нейплес наконец вздохнул и сдался.

– Это капельное заболевание, которое распространяют комары. Один из них укусил твою мать, она заболела и умерла.

Объяснение выглядело логичным, и я затих. С минуту мы сидели в тишине, и каждый, должно быть, думал о ее несколько нелепой кончине. Потом Нейплес вспомнил, что отвечал на мой вопрос не по своей воле, и вновь собрался с силами.

– Удивляюсь, что твоя мать не покончила с собой, – сказал он. – Видит бог, будь я твоим родителем – не преминул бы. – Взгляд Нейплеса загорелся от триумфа и предвкушения.

Его слова меня не задели, но он, видимо, принял мое молчание за обиду и, удовлетворенно выбив пепел из трубки в аккуратный муравейник на столе, вышел через парадную дверь, захлопнув ее за собой. Он удалялся по дорожке, и я слышал, как он насвистывает, пока звук не ослаб, а потом совсем не затих, оставив за собой только жужжание роя летних насекомых. Со мной впервые поговорили как со взрослым.

Но именно он, Джон Нейплес, провинциальный, самовлюбленный, десятиразрядный врач, дал толчок моему интересу к патологии. Он сделал это неумышленно – я сомневаюсь, что он рассказал мне о смерти моей матери в таких прямолинейных выражениях, потому что планировал поговорить со мной по-взрослому; это был просто мелочный, жестокий человек, который наверняка лишь старался вызвать у меня слезы, – но его прямолинейное и ошибочное объяснение впервые позволило мне заглянуть в мир болезни и увидеть его строгую, блистательную загадочность.

Даже в этом возрасте Оуэн интересовался словами: он читал словари и всяческие книги, он любил разнообразные словесные игры – анаграммы, каламбуры, палиндромы. Он мог весь день развлекаться цепочкой рифм, которую обнаружил или придумал сам. И хотя читать я тоже любил, языковой спорт меня никогда не привлекал так, как Оуэна. С моей точки зрения, у языка нет собственного врожденного разума – его создал человек, человек наделил его значением, и поэтому изощренное писание часто казалось мне в лучшем случае китайской головоломкой. Писателей часто хвалят за умение обращаться с чем-то рукотворным, чем-то, что можно менять или приспосабливать по желанию; но почему изменение рукотворной конструкции считается чем-то выдающимся? Возможно, смысл моего высказывания неясен, поэтому позвольте выразиться иначе: у языка нет неотъемлемых секретов.

Но наука, особенно наука о заболеваниях, целиком состояла из восхитительных секретов, из темных, маслянистых угодий тайны. Язык можно неправильно истолковать и воспринять, его правила – применять и игнорировать по желанию. В этом нет строгости. Иногда все это кажется игрой, придуманной для забавы, – именно так это и представлял себе Оуэн. Но болезнь, вирус, шевелящаяся цепочка бактерий существуют независимо от существования человека, и проникновение в их секреты зависит от нас самих.

Джон Нейплес, конечно, не думал о болезни именно так (очевидный пример слабого интеллекта – это врач, который настаивает, что усилия следует сконцентрировать на пациенте, а не на болезни), но он заслуживает упоминания в качестве предупредительной фигуры в моей жизни, человека из числа тех, с кем я сейчас общался бы, не выбери я путь исследовательской медицины. Даже тогда я понимал, что несовершенные объяснения меня не удовлетворят. Мне просто не хватило бы терпения.

Последнее слово, к счастью, осталось не за Нейплесом. Мой отец был человеком ленивым, но глупым он не был, и в этом деле повел себя на удивление энергично. В течение дня, связавшись с сестрой в Рочестере (сообщить новость Оуэну у него руки не дошли, и это пришлось сделать мне, когда тот наконец выполз на кухню, недовольно потирая глаза), он позвонил однокашнику Сибил, жившему в Индианаполисе, а тот позвонил своему приятелю, жившему в Крофордсвилле, городке милях в пятидесяти к востоку от нашего. Этот врач – некий доктор Бернс – организовал доставку моей матери в его клинику для вскрытия.

На следующей неделе он прислал нам свой отчет, в котором говорилось, что моя мать умерла не от китайского гриппа («Лично я не знаком с этим заболеванием, хотя должен признать, что, будучи патологоанатомом, я, вероятно, не так хорошо разбираюсь в местных болезнях, как мой многоуважаемый коллега д-р Джон М. Нейплес», – дипломатично написал Бернс в сопроводительном письме), а от аневризмы. От аневризмы! После того как Сибил мне все объяснила, я часто представлял себе, что произошло, почти слышал мягкий взрыв артерии, видел хлюпкую, вялую ткань, черную кровь, которая окрашивает мозг сияющим, клейким красным цветом граната. (Позже, подростком, застигнутый внезапным чувством вины, я думал: «Такая молодая! Как несправедливо!» А еще позже, взрослым, когда мне уже было достаточно лет, чтобы всерьез размышлять о собственной смерти и ее предпочтительных обстоятельствах, думал: «Как картинно!» Я представлял себе падучие звезды, фейерверки, роскошные капли света, летящие с неба подобно тысячам сверкающих драгоценных осколков, каждый из которых не больше сеянца, и почти завидовал своей матери, ее последнему величественному ощущению.)

«Она не почувствовала никакой боли, – написала мне Сибил. – Это была хорошая смерть. Ей повезло».

Хорошая смерть. Я часто думал про это выражение, пока не стал врачом и не понял, что Сибил имела в виду. Но в детстве эти слова были так же таинственны, как само представление о смерти. Хорошая смерть. Моя мать – кто-то, кому досталась хорошая смерть. Мечтательница, тень, получившая главный дар, какой только может дать природа. В ту ночь она скрылась под своим покрывалом так же тихо, как опускала ноги в бледный, журчащий ручей, и закрыла глаза, не зная и не боясь тех краев, где она теперь окажется.

На протяжении многих лет мать снилась мне в причудливых видениях, и ее черты соединялись с другими существами в сочетаниях, казавшихся одновременно гротескными и глубокими: как скользкая белая рыба у меня на крючке, с разинутым, скорбным ртом форели и темными, зажмуренными глазами; как вяз на краю нашего участка, у которого вместо ободранных клочьев потускневшей золотой листвы развевались спутанные клубы ее черных волос; как хромая серая собака, которая жила на участке Мюллеров, чей рот – ее рот – мучительно раскрывался и закрывался, не издавая ни звука. Когда я повзрослел, я понял, что моей матери смерть далась легко; чтобы бояться смерти, нужно, чтобы для начала тебя что-нибудь привязывало к жизни. Но у нее такого не было. Как будто она готовилась к смерти все то время, что я ее знал. Вот она жива сегодня, а завтра – нет.

И, как сказала Сибил, ей повезло. Ведь что еще мы можем просить у смерти, кроме доброты?

После этого остались мы с Оуэном и отец. Я вкратце уже упоминал об отце, которого мы не то чтобы любили, но выносить его, безусловно, было легче, чем мать, хотя их одинаковое нежелание привязываться к практическим деталям мира могло кого угодно свести с ума. Мать обнаружила удачу в смерти, а отец давным-давно считал удачу своим неотъемлемым правом.

Отец родился и вырос в соседнем городке под названием Пит, про который вы тоже ничего не слышали. Сегодня Пит почти заброшен; он становится все более печальным и пустым с каждым проходящим годом, а дети вырастают и уезжают, чтобы никогда в него не вернуться. Но в годы молодости отца Пит был по-своему важным городом. Там находилась собственная железнодорожная станция, которая дала толчок небольшому, но здоровому местному хозяйству. Там была, например, гостиница, и мюзик-холл, и Главная улица, вдоль которой располагались двухэтажные деревянные магазины, выкрашенные в цвета воды и скал. Путешественники, направляющиеся на запад в Калифорнию, останавливались в Пите, чтобы съесть сэндвич с яичным салатом и выпить сельдерейной газировки в станционной лавке, прежде чем снова сесть в вагон. Горожане богатели от этих коротких отношений, которые были по-своему чисты: обмен денег на товары, вежливое прощание, уверенность, что стороны друг друга больше никогда не увидят. В конце концов, разве не в точности такова большая часть отношений в нашей жизни, разве что нерешительно растянутая на годы и поколения?

Родители отца, оба родом из семей венгерских иммигрантов, владели пристанционным магазином. В отличие от сына, они были склонны к неустанному труду, бережливости и разумному вложению денег. В 1911 году, когда отец оканчивал колледж, они почти одновременно умерли от гриппа. Отец с сестрой унаследовали родительский магазин, дом, семьдесят акров сельскохозяйственных угодий в Линдоне, а также их сбережения. Как и в случае со смертью моей матери, отец повел себя разумно и расчетливо. Он продал магазин и дом в Пите, заплатил налоги, организовал похороны и открыл накопительный счет для сестры. Сибил, которая как раз оканчивала школу, использовала часть своих денег, чтобы оплатить учебу в Уэллсли. По сравнению с ней отец был ленив: он отучился в Пердью и переехал в Линдон, где построил дом и каждый год увеличивал свой участок еще на несколько акров. Когда Сибил поступила на медицинское отделение Северо-Западного университета, отец выращивал соевые бобы, зеленые бобы, желтые бобы. У него родились сыновья. Позже он пошел работать на местную железнодорожную станцию администратором по расписанию. Он добился в жизни всего, чего хотел.

Материнские понятия от меня ускользали, а отцовские бесили. Насколько я мог определить, его интересовало только стремление к состоянию полной и безграничной инертности. Меня это почти неописуемо раздражало. Для начала, мы жили в стране, где ценность человека определялась его трудолюбием. Не то чтобы мы с Оуэном хоть немного беспокоились о том, что горожане считают хорошим и правильным; просто так сложилось, что чувствовали мы то же самое – в поведении отца есть что-то постыдное, может быть, даже непристойное. Надо учесть, что все это происходило в эпоху Депрессии. Мы слышали рассказы о детях, брошенных родителями, видели на снимках отчаявшихся, умученных людей, стоящих в очереди за миской супа, за работой, за займом. Однако отца – лишенного честолюбия, спокойного, на редкость нецелеустремленного – все беды каким-то образом обошли стороной. Я вспоминаю, как вечерами сидел за нашим кухонным столом и ерзал от нетерпения, ожидая, чтобы отец накричал на меня, выбранил, побил ради моего же усердия и упорства, чтобы, глядя на меня, он надеялся на большее, чем я сам. Но отец просто сидел напротив, мечтательно насвистывал модную мелодию и скручивал себе сигареты. В его щетинистых усах застревали кукурузные зерна, остатки второпях приготовленного ужина, и когда я на это ему указывал, он лениво высовывал язык и проводил им вокруг рта и носа грациозным змеиным движением, не прекращая напевать. Этот беззаботный, бездумный жест раздражал меня больше всего. Сейчас мое лицемерное возмущение кажется немного смешным: конечно, постоянная тупая удача отца мне невероятно помогла, но тогда мне казалось, что для нас с Оуэном это неполезно. Если уж ты рос в нашем доме, следовало признать, что удача падает с неба с обнадеживающим грохотом и ни к чему, даже к возможности приобрести огромное состояние, не стоит стремиться. Собственно, никакой капиталистический задор и не участвовал в накоплении отцовских денег – нет, что случалось, то случалось, и в тех немногих случаях, когда он принимал неудачные хозяйственные решения, он об этом тоже не жалел.

Такое положение дел меня злило – ведь благополучные дети ничего не хотят так страстно, как романтической бедности. Нередко мне доводилось мечтать о других родителях – изможденных иммигрантах, для которых я оставался бы единственной надеждой. Меня очень трогали сентиментальные детские повести вроде «Серебряных коньков», и я представлял членов своей семьи героями подобного сюжета. Мой отец представал жертвой удара, беспомощным и слюнявым, а Оуэн – увечным и слабоумным младшим братом. Я был первопроходцем и героем, суровым и к тому же находчивым. В образовании крылась единственная надежда всей моей семьи. От моих академических успехов зависело все; я стал врачом и вытащил нас всех из отчаяния и нечистот в элегантные, благоустроенные жилища. В этой фантазии мои руки, преображенные до волшебства годами американского образования, вылечивали бедного отца, который немедленно принимался за работу, невзирая на мои возражения. Мать, сильная и решительная, вернув былую красоту, улыбалась впервые за долгие годы, а брат, после оплаты приличного образования, учился разговаривать, учился двигаться как атлет. Как я мечтал о таких устремлениях! Но в реальности приходилось сопротивляться не грузу нищеты, а удовлетворенно и решительно малоподвижному отцу и безбедному детству, которому я бы мог радоваться, если бы был меньше склонен его отрицать.

Но ведь у меня была еще и Сибил. Я уже упоминал, что отец питал к Сибил величайшее уважение; думаю, не будет преувеличением сказать, что он даже преклонялся перед ней. Конечно, ему она представлялась такой же загадкой, как он – мне: как мог некто столь трудолюбивый, умный, деятельный произойти из той же семьи, что и он?

Однако же не все были в таком восторге от Сибил. В те годы завистливые или мелочные люди часто говорили, как хорошо, что Сибил может себя обеспечивать, ведь никакой мужчина этого делать бы не стал. Если бы у них потребовали объяснений, они бы сказали, что имеют в виду всего лишь ее независимость и прямолинейность, но, конечно, любой понимал, что они имеют в виду на самом деле: Сибил с ее растрепанным пучком волос считалась слишком уродливой для замужества – и так и не вышла замуж. Сибил была на четыре года младше отца, но когда в 1945 году она умирала от рака груди, то, по моим понятиям, выглядела гораздо старше своих пятидесяти двух лет. Люди считали Сибил странной всю ее жизнь, и к тому моменту, когда она открыла педиатрическую практику в Рочестере, она, видимо, смирилась с положением бесполой старой девы из провинциального городка.

Это обидно по множеству причин, но главным образом оттого, что из моей тетки, как я всегда считал, получился бы отличный иммунолог. Она была бесконечно, неотступно любопытной и изобретательной, уверенной в себе, но не высокомерной. Ум ее отличался широким охватом и мог совершать те балетные прыжки в рассуждении и анализе, на какие способен только истинный талант. Казалось, что она знает все, и когда я поступил в медицинскую школу, она призналась, что сама хотела посвятить жизнь «медицинским приключениям» (как и она, я не вполне понимал, что именно может включать такая работа, – мы только знали, что оба хотим этим заниматься), но никогда не могла этого сделать[7]. Позже она с той же застенчивостью призналась, что всегда хотела детей, и сказала, что, чем бы я ни занимался в жизни, собственных детей завести надо. Она пообещала, что ничто не принесет мне большей радости. Естественно, в последнее время я много об этом думал – по понятным причинам. Сибил была права и разумна во многом; как получилось, что в этом она так ошиблась?

Ребенком я часто виделся с Сибил. До смерти матери она проводила с нами несколько недель каждое лето (а после приезжала еще чаще). Пациентов она перенаправляла к другому местному педиатру и приезжала с подарками для нас всех. Моей матери, которую она не очень понимала, Сибил привозила что-нибудь легкомысленное и красивое, отчасти из чувства неловкого снисхождения, отчасти зная, что красота и легкомыслие предмета не пропадут даром – о чем бы ни шла речь, моя мать оценит подарок, а его красота будет подчеркнута ее собственной красотой. Я помню, что однажды Сибил привезла ей шелковое набивное платье с узором из полевых цветов. Мать немедленно его надела и закружилась в нем – я по сей день вижу, как она кружится в гостиной, вижу маслянистую, сливочную смазанность шелка. Сибил никогда не знала, что сказать нашей матери, к которой, я думаю, она испытывала и жалость, и зависть – жалость, потому что мать вроде бы так довольна своей простой, неприметной жизнью; зависть – потому что она довольна, потому что у нее есть эта самая жизнь.

Отцу она привозила что-нибудь затейливое – птичку-свистульку, которую смастерил один из ее пациентов; кленовый сироп в пузырчатом кувшине; книжку про собирание камней. Оуэну она привозила книги, головоломки, листы рисовальной бумаги, волокнистые от примеси хлопка.

Сибил хорошо относилась ко всем нам, но я, несомненно, был ее любимцем. Хотя она любила Оуэна, а он любил ее, у них никогда не было таких отношений, как у нас. По правде говоря, я всегда подозревал, что Оуэн кажется Сибил простоватым, и хотя она всячески хвалила его художественные усилия (героические поэмы, абстрактные зарисовки фермерской жизни), в этом слышалось только обобщенное восхищение; она не могла обратиться к нему с конкретным замечанием или похвалой. Нельзя сказать, что она презирала искусство или художников – но никаких серьезных попыток их понять тоже не предпринимала.

Для полноты картины мне следует добавить, что Оуэн никогда не относился к Сибил так, как я, по двум основным причинам. Первая из них даже не имела к Сибил никакого отношения. Дело было лишь в том, что Оуэн всегда приписывал некоторый мистический флер моей рассеянной матери и апатичному отцу – на общем фоне американской культуры, которую он в конечном счете объявил вульгарной и амбициозной, их бездействие представлялось ему дерзким и даже бунтарским. (А с моей точки зрения, бездействие не переходит в бунтарство.) Разумеется, у Оуэна тоже имелись фантомные родители, но если мои были инвалидами, его родители были, за неимением лучшего слова, контркультурными. Мне всегда казалось, что Оуэн больше всего жалеет о том, что не родился тридцатью годами позже у пары битников.

Другая причина, по которой Оуэн всегда был менее горячо привязан к Сибил, чем я, уже имела отношение к ней лично. Он уважал ее ум и вообще хорошо к ней относился, но при этом считал ее неэлегантной и необученной всему культурному. И хотя по сути это могло быть правдой, тем не менее – как я в прошлом не раз пытался доказать Оуэну – она все равно оставалась самым живым взрослым в нашем окружении. Если бы не она, мы бы не видели альтернативной модели взрослого поведения и могли бы склониться к менее сложным занятиям.

В общем, Сибил всегда приберегала для меня лучшие подарки: маленький микроскоп, старый стетоскоп, эпоксидную модель сердца с надписанными вручную пояснениями. Она привезла мне ящики с африканскими жуками-навозниками на листах жесткого белого картона, оправленного в черные кожаные рамы. Были еще мяч и бита, оставшиеся от раннего урока физики; старый радиоприемник, который она приволокла из Рочестера с единственной целью – показать, как его разобрать на части; толстое увеличительное стекло, к которому присовокупилась лекция по его применению, после того как она обнаружила меня на проселочной дороге за поджариванием муравьев.

На одиннадцатый день рождения Сибил подарила мне книгу, которая поначалу могла показаться не слишком уместной. «Биографии великих ученых» были написаны без вдохновения, проиллюстрированы по-детски, а оскорбительно радостный и примитивный текст словно бы предназначался для туповатого шестилетки. В сущности, это был справочник в духе «Кто есть кто», где всем «главным» ученым (имена, основные достижения и т. д. – я почти ожидал, что там будут указаны также их рост, вес и внеслужебные интересы) отводилось по короткой заметке, как будто ученых, подобно бейсболистам, можно каким-то определенным образом ранжировать. Впрочем, должен сказать, что, сколь нелепой ни казалась мне тогда эта идея, она становится год от года все привлекательнее. (Я даже удостоился собственной статьи в последнем – 1994 года – издании. Текст, конечно, крайне примитивен, но отличается не большей неточностью, чем многие гораздо более объемистые биографические очерки[8]. Статья включает также мою фотографию с Филипом[9], ему в тот момент было лет десять. Снимок такого плохого качества, что лицо Филипа кажется просто темной окружностью, на которой белым проблеском проступает его улыбка. А я выгляжу нескладным, неуклюжим, как какой-нибудь неумелый циркач.)

Так вот – эта книга, конечно, не стала для меня введением в возможности и закономерности мира природы, но, наверное, стала введением в мир ученых, который меня глубоко заворожил. Потому что именно тогда я осознал, что к науке обращается определенный тип ума, и это, решил я, тот тип ума, который вызывает у меня восхищение.

2

Я уже упоминал витую лестницу, что возвышалась в центре нашего дома. Она была неуместно роскошной для такого архитектурно скромного обиталища и мне всегда казалась своего рода гостьей, которой суждено когда-нибудь вернуться в свое истинное славное состояние и снова соединять два этажа в особняке на Пятой авеню. Эту роскошь установил предыдущий владелец дома (молодой архитектор, выпускник Колумбии, не сумевший полностью справиться с унижением после отъезда из Нью-Йорка и возвращения к семейному наделу в Линдоне), и хотя конструкция была надежной, а дерево прочным, лестница пришла в упадок за те пятьдесят лет, которые была вынуждена провести в нашем семействе. Отец часто и нерешительно говорил, что ее надо бы снести и заменить чем-нибудь попроще, но так и не заменил, и когда он умер, а я вернулся на ферму, лестница практически разрушилась, и нам с Оуэном приходилось пользоваться стремянкой, чтобы добраться до наших прежних спален на втором этаже.

Впрочем, в 1935 году лестница хоть и не была особенно хороша, но, по крайней мере, исправно функционировала и уж для моих целей вполне подходила. Я решил начать свой проект с верхнего пролета и постепенно спускаться вниз. Ковер с лестницы убрали уже сколько-то лет назад, а ступени топорщились щепками и пылью, так что на каждую из них надо было наложить несколько слоев краски, чтобы замаскировать древесину. Я спустился по двадцати ступеням, покрасив верх, низ и стороны каждой из них в разные цвета. Через несколько часов краска высохла, и я снова начал с верхней площадки. Продвигаясь вниз, я написал на передней и верхней части каждой ступени имя ученого. Когда я закончил, лестница переливалась красками и словами: Кюри сверху, Галилей под ней, Эйнштейн под ним, Грегор Мендель, Джеймс Клерк Максвелл, Марчелло Мальпиги, Карл Линней, Николай Коперник и так далее. Имена я перечислял без всякого порядка, как они мне вспоминались. Но я еще не успел закончить работу, как появился Оуэн и начал возмущаться, что я его не позвал. Услышав нашу ссору, с улицы пришли отец и Лестер и уставились на лестницу в долгом молчании (на это время даже мы с Оуэном затаили дыхание), после чего Лестер заорал, что нас надо отколотить, и чем сильнее, тем лучше. А потом, неожиданно, отец засмеялся.

Все трое – Оуэн, Лестер и я – замерли, замолкли. До того дня мы с Оуэном никогда не слышали, чтобы наш отец смеялся. Это был неприметный смех, одышливый и ржавый, на удивление лишенный энтузиазма, или веселья, или энергии. Смех продолжался не дольше нескольких секунд, а потом отец завершил этот нехарактерный эмоциональный всплеск словами: «Видишь, Лестер, теперь я не могу разобрать лестницу – мальчишки ее взяли на себя».

Лестер нахмурился, расстроившись, что нас с Оуэном не наказали как следует (он вообще был невысокого мнения о родительских умениях отца), и я тоже разозлился, хотя и по другой причине. Мое возвышенное приношение в честь научного ума отец каким-то образом перехватил, чтобы в очередной раз оправдать собственную праздность! Но тем не менее лестница – которую отец оставил нетронутой не из уважения к моей работе но, как я сказал, от лени – оказалась гораздо более важной, чем мы могли тогда себе представить.

Я уже упоминал, что мы с Оуэном вернулись в дом после смерти отца. За последний год своей жизни отец запустил хозяйство до предела, что неудивительно, и дом превратился в какой-то сарай, где в замызганных кухонных ящиках орудовали мелкие грызуны и одичавшие, заброшенные кошки. Когда мы вернулись домой в 1946 году (мы уехали учиться четырьмя годами раньше и почти осуществили намерение никогда больше не возвращаться в Индиану), дом стоял нечищенный не меньше четырех лет, и обстановка в нем была без преувеличения катастрофическая: растрескавшийся паркет, проржавевшие петли, которые скрипели так надрывно, что мы старались вообще не открывать двери, мебель, выплевывавшая гигантские облака вулканической пыли, когда на нее садились. Помойка расползлась по всем комнатам – обрывки бумаги, смятые коробки и бутылки с трещинами, разные заброшенные приспособления. Отец, по всей видимости, не бывал наверху уже давно, потому что, когда мы с Оуэном в конце концов нашли стремянку в подвале, она оказалась ржавой и неподатливой после, надо полагать, нескольких лет забвения. (Наверху поджидала катастрофа таких масштабов, что, вспоминая о ней, я и сегодня испытываю усталость. Мы обнаружили семейство летучих мышей, угнездившихся в балках над кроватью Оуэна, целые династии обычных мышей, сгустки пыли величиной с человеческие головы, в которых попадались клочья неизвестно чьих волос.) Но лестница, покрытая слоями мерцающей паутины, лестница, чьи простые старомодные краски потускнели от возраста и слоев грязи, привела нас в замешательство.

Лестница была массивная, и ее обрушение означало, что моему отцу для жизни оставалось лишь небольшое пространство – меньше, наверное, двухсот квадратных футов. Она разделила гостиную пополам, и войти на кухню можно было, только выйдя на улицу и обойдя дом по направлению к кухонной двери. Летом это было неудобно, не более того, но зимой пронизывающий ветер и снегопад делали такой маршрут тяжелым даже для человека молодого. В узкой комнате отца не было никакой кустарной постели, а обнаружили его лежащим навзничь в траве в нескольких ярдах от дома в начале марта, поэтому мы заключили, что он пытался добраться до кухни – отчаянно скудной припасами, несколько банок с помидорами и банка грибного супа, вот и все, – когда с ним случился сердечный приступ. (Позже мы обнаружили крошечную жалкую постель, сооруженную из каких-то расползающихся лоскутных одеял и старой диванной подушки под маленьким навесом, который складывался из внешней стены дома и летней террасы, прилегающей к гостиной.) Так что не будет слишком большим преувеличением сказать, что эта лестница убила моего отца, хотя в конечном счете он сам себя убил собственной ленью. Даже его самоубийство было своеобразным актом безволия.

Плачевная кончина отца вызывала у меня одновременно жалость и раздражение. Что можно сказать о человеке, который не заботится о своем доме и дом его в конце концов уничтожает? На самом деле еще больше я скорбел по своей лестнице, хотя это была чисто ностальгическая реакция. Взрослея, я чувствовал, что меня все больше раздражает ребяческая идея и ребяческое исполнение, и хотя я не раз обещал перекрасить лестницу, до этого дело так и не дошло. Должно быть, какие-то отцовские струны.

Мы с Оуэном оба не придавали большого значения похоронам, но из-за смутного чувства вины, отчасти вызванного унизительной смертью отца, а отчасти тем, что нас не было на похоронах матери, мы отыскали небольшую церковь и уговорили местного пастора, чье имя я уже не вспомню (преподобный Каннингем давно умер), провести церемонию.

Скорбеть о смерти отца собралось человек двенадцать. Несколько лет назад Лестер Дрю перенес сильный удар, и племянница поместила его в лечебницу, так что в церкви были только любопытные горожане, с которыми мы по большей части не были знакомы, и кое-кто из бывших работников отца, в основном фермеры и издольщики, которых мы помнили смутно. Я думаю, некоторые просто пришли посмотреть на похороны богатого человека[10]. Должно быть, вся церемония их жестоко разочаровала – убогая церковь, сбивчивая и туманная проповедь, невыразительная гримаса на моем лице и на лице Оуэна, малолюдность, отсутствие друзей и родных. Если так погребают одного из самых богатых людей города, думали, должно быть, они, какая же унылая церемония (да и будет ли она?) ожидает их самих? Будь мы менее молоды и бессердечны, мы бы организовали более впечатляющие и торжественные похороны, просто чтобы их обнадежить. Но в те времена у нас не водилось привычки смягчать неуверенность других.

После пунша и печенья в доме пастора (нам показалось неуместным приглашать скорбящих на место смерти, где длинная трава, на которой лежало распластанное тело отца, все еще была прижата страшновато-опознаваемым очертанием), пожав руки примерно дюжине присутствующих, мы поблагодарили хозяина за помощь.

– Это честь для меня, – торжественно произнес пастор – непримечательно красивый мужчина с печальными глазами, бросавший сладострастные взгляды на Оуэна, когда ему казалось, что Оуэн этого не заметит. Он был лишь немного старше нас, но у него уже завелись усталого вида жена и двое визгливых белокурых сыновей. – Бедные мальчики, вы теперь одни друг у друга остались.

(Я на мгновение задумался, жалеет ли он нас только оттого, что мы остались одни, или оттого, что остались в такой дурной компании; было очевидно, что он не питал к нам особой приязни.) Мне он сказал:

– Пусть тебя всегда хранит Бог.

А Оуэну сказал:

– Всегда береги своего брата. Ты ему сторож.

– Почему это? – спросил Оуэн. В тот момент он очень интересовался Истиной и Справедливостью и уже начал утомительно увлекаться марксизмом; он всегда был крайне впечатлителен. – Я буду относиться к брату как к любому из своих собратьев, не лучше и не хуже, – важно произнес он, и пастор отошел, вздыхая и покачивая головой.

Написав это, я понял, как скучаю по Оуэну. Я сам удивлен, что вижу такие слова на бумаге[11], но я бы солгал, если бы не признался в этом. Несмотря на многочисленные жалобы и неприятности, я осознаю (и не впервые), что мое детство при всей его скуке было, безусловно, гораздо проще, чем моя нынешняя жизнь. Так, наверное, многие вспоминают свое детство. Но в те времена, как мне кажется, я был знаком с состоянием, близко похожим на удовлетворение. Я не выглядел как-нибудь причудливо, я был достойно развит физически, я был состоятелен, но не сказочно богат, я был умен, у меня были свои интересы, я был сильнее и быстрее Оуэна. Одноклассники меня не трогали, не били, не дразнили, друзья или что-нибудь в этом роде мне никогда не надобились – в конце концов, у меня был Оуэн. Сейчас я живу такой жизнью, в которой из своей безвыходной штаб-квартиры вынужден направлять значительную часть собственных сбережений адвокатам. Я ожирел, я больше не сильнее и не быстрее Оуэна, и даже будь у меня какие-нибудь увлечения, я бы не смог им предаваться. Я живу странной жизнью, в которой у меня никого нет. Моих детей больше нет, коллег больше нет; все, кто был мне важен, меня оставили.

Даже Оуэн. Может быть, следует сказать – особенно Оуэн. Наши отношения, конечно, не были ни простыми, ни устойчивыми, но в какой-то момент мы с Оуэном были очень близки, и даже когда не были, даже когда он переживал очередной этап своего юношеского энтузиазма, присваивая и отбрасывая идеалы и философские концепции, как иные юноши поступают с девушками, он оставался забавным, остроумным, мыслящим человеком. Он был моим послом в том мире, который располагался за пределами моего собственного мира. Это не значит, что романтика меня вообще не трогала. Я помню, как в молодости однажды сказал Оуэну, что ему следует брать пример с меня. Посмотри на меня, сказал я ему (он закатил глаза), я буду ученым. Это все, чего я хочу. Ты разбрасываешься, сказал я. Я предупредил, что без должной собранности он превратится в дилетанта. Но сейчас я почти восхищаюсь нерешительностью Оуэна, как будто, отталкиваясь от моей сосредоточенности, он стремился оставаться максимально разносторонним. Тогда мне, конечно, не хватало терпения, но теперь я с нежностью вспоминаю обидчивость брата, его горячий идеализм, его пламенные страсти. Я помню Оуэна в те времена как человека живого, неутомимого, интеллектуально гибкого – каким я сам не был. Из-за разницы взглядов мы отчаянно и яростно соперничали друг с другом, и все равно бывали времена, когда мы друг с другом соглашались, и тогда мы могли переубедить кого угодно в чем угодно, сокрушить их своим жаром и праведностью. Что ни говори, страсти у нас были соразмерные, пусть и направленные на разные объекты.

Именно с Оуэном я делил свое самое раннее и самое страстное устремление – уехать, вырваться. Я не помню, чтобы когда-нибудь это желание было конкретно сформулировано, но помню, что с самых ранних лет ощущал: жизнь – это не Индиана, уж конечно не Линдон и, может быть, даже не Америка. Жизнь – где-то еще, и она пугающая, гигантская, холмистая, неуютная. Мне кажется, Оуэн тоже это знал, как некоторые дети знают, что хотят остаться поближе к дому, и эта общая решимость – что место, где наш путь начался, не будет местом, где он продолжится и где закончится, – в большей степени, чем интересы или предпочтения, нас и объединяла, и помогала выдержать ритуалы детства до той поры, когда мы могли оставить их в прошлом и по-настоящему вступить на жизненный путь.

Занятно, что примерно два года после похорон отца оказались самым счастливым, самым гармоничным периодом наших отношений. В эти годы мы были очень близки, и на протяжении короткого, дерзкого, медового отрезка времени я усердно писал ему каждую неделю, чего в студенческие годы мы вовсе не делали. Поздней весной 1946 года мы вместе оправились в отпуск в Италию. Тогдашняя фотокарточка изображает нас, готовых к погрузке на корабль «Аркадия» в Нью-Йорке. На нас обоих парусиновые костюмы и котелки. Это была наша первая поездка в Европу, более того, первый совместный отпуск и, к сожалению, последний, хотя тогда мы не могли этого знать, и я помню, что, вернувшись три месяца спустя, мы пообещали друг другу отправляться в такое путешествие каждый год, в места все более далекие.

Из той поездки мне памятны немногие детали – я плохо помню, какие картины мы видели, какие блюда пробовали, о чем говорили, какими развалинами восхищались, даже где останавливались, – но со странной, неприятной ясностью до сих пор вспоминаю незнакомое и неопределимое чувство, которое я начал испытывать примерно на середине пути, стоило мне взглянуть на Оуэна. Я помню, что в такие мгновения что-то прижималось к моей груди, большое и требовательное, но не мешающее, не болезненное. После нескольких таких случаев я решил, что это, за неимением лучшего слова, любовь. Конечно, я ему ничего не сказал (таких разговоров мы не вели), но очень отчетливо помню, что я смотрел на него как-то вечером, стоя на корабельной палубе, смотрел на его острый нос, заканчивавшийся сгустком неопределенной формы (мой нос), слушал, как темные волны плещут о борт корабля, и чувства почти переполняли меня. Когда Оуэн обратился ко мне, я не смог ответить и притворился нездоровым, чтобы пойти лечь и в каюте, в одиночестве, лежать и думать об этом новом открытии.

Это ощущение, конечно, не продержалось долго. Оно возникало в ходе нашего путешествия и потом на протяжении разных лет. И хотя оно никогда не было таким сильным, как в тот день на воде, я постепенно принял эту знакомую боль, а потом стал мечтать о ней, даже зная, что, испытывая ее, я не способен выполнять, а уж тем более обдумывать что-то иное.