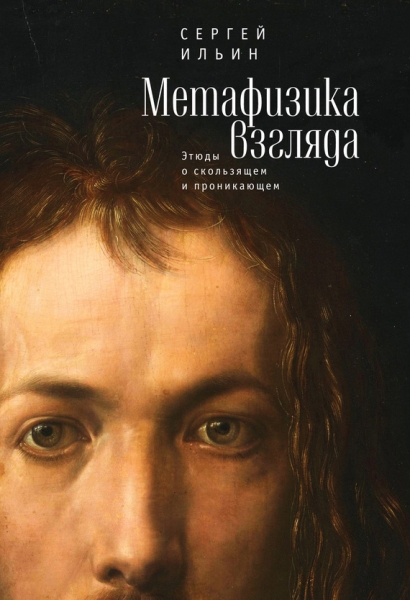

Сергей Ильин Метафизика взгляда. Этюды о скользящем и проникающем

© С. Ильин, 2017

© Издательство «Алетейя» (СПб.), 2017

* * *

Виктории посвящаю

I. Познавая себя и ближнего

Четыре города. – То ли потому, что Мюнхен не слишком большой и не слишком маленький, а может потому, что живописная горная речка протекает через самый его центр и на зеленых берегах ее можно беспрепятственно купаться и загорать, то ли по той причине, что славный и в меру одиозный Франц-Иозеф Штраус заблаговременно приютил в этих исконно аграрных краях современнейшую индустрию, а то ли по причине небольшого «магического квадрата», оформившего центр города так, что по нему можно гулять ежедневно – и нисколько не наскучит, или еще потому, что сам фюрер когда-то облюбовал его, а может просто вследствие гармонического архитектурного соседства всех минувших эпох – от Средневековья до современности, – как бы то ни было, но этот город, который даже близко нельзя отнести к числу самых красивых городов мира, тем не менее, по единогласному заверению очень многих и разных людей, разумеется, не коренных мюнхенцев, людей повидавших весь мир и могущих сравнить, является самым благоприятным городом в мире, – просто для того, чтобы жить в нем повседневной жизнью.

Но есть ли для города лучшая похвала?

Зато только в трех городах мира – Венеции, Амстердаме и Санкт-Петербурге – и конечно же по причине их сквозной пронизанности водными каналами непроизвольно рождается желание бродить по ним часами, днями, месяцами, годами, столетиями – и не надоест: тут дело в том, что разорванные образы домов, деревьев, неба и людей не только отражаются в зеркальной поверхности воды, но и как бы уходят вглубь ее, так что складывается впечатление, будто внешний мир не запечатлен намертво на водных зеркалах, подобно насекомым на гербарийных иглах, но обладает таинственными нишами в глубине зеркал, куда он (мир) по странной прихоти исчезает и откуда снова возвращается, а поскольку время, как и свет, имеет не только квантовую, но и волновую природу, то и вся прошлая, но также и будущая жизнь этих городов, вместе с биографиями их прежних и будущих жителей, принимает участие в этом магическом спектакле наравне с настоящим моментом, причем не то, что мы видим, слышим и представляем, бродя как зачарованные по улицам вдоль каналов, существенно, а существенно как раз то, что нельзя видеть, слышать и представлять, – оно и есть единое на потребу: то великое и невидимое бытие, слитное предощущение которого сопровождает нас на протяжении всей нашей жизни и осуществление которого мы обычно видим либо в боге, либо в смерти, – да, вот в такие минуты древняя, как мир, сделка с дьяволом приходит на ум: продать душу дьяволу за возможность вечно бродить по этим трем заветным городам, – и хотя сделка эта заведомо проигрышная – ведь никогда дьявол не предложит человеку больше, чем Господь-бог – все-таки в данном случае это посмертное блуждание по Венеции, Амстердаму и Санкт-Петербургу, разумеется, без ограничений во времени и пространстве, без страха смерти и телесного разрушения, даже без оправданного опасения, что нам все это рано или поздно наскучит, зато с неотразимой – потому что запретной – прелестью проникновения во все дома и квартиры со всей их таинственной внутренней жизнью и в пределах суммарного исторического времени, – итак, это потустороннее блуждание, уступая заранее господним возможностям – разве астральные миры не превосходят в бесконечные разы ареалы трех названных городов? – да, это фантастическое, безумное, одержимое греховной поэзией блуждание представляется все-таки настолько экзистенциально обоснованным и соблазнительным, что заведомо проигрышная сделка с дьяволом насчет продажи души как-то сама собой приходит на ум, – и не то что бы мы на нее согласились, выражаясь вместе с Атосом, но о ней можно хотя бы поразмыслить на досуге.

Но есть ли для города слава выше этой?

Добрый знак. – Если когда-нибудь в начале марта, выйдя из подъезда и увидев соседа-немца, выбрасывающего мусор (чрезвычайно добродушного и общительного человека) вы спонтанно разговоритесь и он по ходу разговора, заглянув в безоблачное голубое небо, мечтательно промолвит, что вот наконец-то наступила весна и зимняя депрессия закончилась, а вы сами не зная почему вдруг скажете, что, напротив, весной-то и разыгрывается настоящая, матерая, нутряная депрессия, но сосед не поймет вашу мысль, однако на всякий случай понимающе улыбнется, а вы, поскольку у вас всегда были хорошие отношения с ним и еще по причине вашего боевого настроения в данный момент, подтвердите вашу догадку классической фразой о том, что нынче прямо «Моцарт разлит в воздухе» (а ведь это, в сущности, все равно что сказать: «Я только что позавтракал яичницей»: в том смысле, что как дважды два четыре) и тогда сосед ваш очень пристально взглянет на вас, и в его взгляде вы ясно прочтете два вопроса: первый – «Здоровы ли вы душевно?», и второй – «Не издеваетесь ли вы над ним?» – так вот, после того как вы разубедите его в обоих пунктах и даже искренне попытаетесь разъяснить ему вашу точку зрения, и разговор ваш примет привычное житейское направление, и вы от души проболтаете еще минут сорок, – знайте, что после этого разговора вы ни сблизитесь, ни отдалитесь, и ничего нового вы ни друг о друге, ни о мире не узнаете, – зато у вас будет шанс догадаться, что никогда еще, быть может, ваш скрытый комплекс неполноценности не выражался с такой детской наивностью, с такой гениальной простотой и с таким неподдельным очарованием, – а поскольку тайное, становясь явным, не обязательно исчезает, то и вы после разговора останетесь под впечатлением некоторого томительного недоумения, как и ваш сосед, – и все-таки первый шаг сделан, «лед тронулся», как говорил незабвенный Остап Бендер, и никогда еще никакой день не начинался так хорошо, как этот: в этом вы можете быть вполне уверены.

Но пока только в этом.

Недоразумение. – Прогуливаясь по Зендлингерштрассе, одной из самых характерных улиц Мюнхена, и остановившись в задумчивости подле Старых Ворот из красного кирпича, этой трогательной достопримечательности города, где в аркадах сидит как обычно старик-нищий, рассеянно разглядывая праздную толпу и пытаясь придать лицу униженно-просящее выражение, вы замечаете какую-нибудь грациозно продефилировавшую мимо молодую женщину с точеными чертами лица, осиной талией, белой блузой поверх черной майки, в плотно облегающих джинсах и с теннисной повязкой вокруг высокого сжатого лба; далее, вы видите, что обратил на нее внимание и старик-нищий: в разодранном пальто, смахивающем на картофельный мешок и замусоленной кепкой в руке, он тоже провожает женщину внимательным долгим взглядом, но в его глазах, когда он поворачивается к вам и почему-то неуверенным жестом указывает на кепку, не отражается и следа известного волнения, – и вот как всякому русскому человеку, воспитанному на Толстом и Достоевском, вам хочется сказать ему что-нибудь общечеловечески веское и утешительное, вроде того, что, мол, жизнь, что ты с нами делаешь? – однако он, точно догадавшись о ваших несуразных мыслях, недовольно от вас отворачивается, – и вот тогда экзистенциальная ненужность любого слова, если оно не подкреплено жестом или поступком, а еще лучше, жизненной позицией того, кто его произносит, то есть негласное предпочтение ему волевого молчания и вечной и бесконечной, как универсум, дистанции, – да, вот тогда эта крошечная деталь опять и в который раз бросается вам в глаза как, пожалуй, главное отличие между тем, что есть мир западный, и тем, что мы понимаем под русским миром.

Одержимость порядком. – Как, наслаждаясь жизнью, нельзя все-таки забывать, что всегда и в любом месте может случиться что-нибудь такое, что с этим наслаждением, мягко говоря, совершенно несовместимо, и это принадлежит к сущности самой жизни, так живя в Германии и пользуясь ее во многих отношениях образцовой организацией социальной и общественной жизни, тоже нельзя забывать, что к вам тотчас же и в течение буквально четверти часа подойдут полицейские, если вы, например, будучи усталым, вздумаете коротко прилечь на скамейке, или, привлеченные какой-нибудь живностью, вступите на газон, или не дай бог! заедете на велосипеде не туда, куда разрешено, – короче говоря, Дамоклов меч за малейшее нарушение немецкого порядка всегда и везде висит над вами, и не то что бы это так уж страшно – полицейские здесь очень вежливы, да и сами вы только внутренне выиграете, если научитесь уважать величайшую святыню немецкой нации – в конце концов «в чужой монастырь со своим уставом не лезут» – однако эта поистине метафизическая страсть немцев соблюдать порядок в таких мелочах, которые представителям других – и тоже всеми уважаемых европейских – наций даже в голову не придут, страсть, которую можно сравнить разве что с рыцарской скупостью пушкинского Барона или с мрачной одержимостью героев «Бесов», – она, эта страсть, быть может, намекает на какое-то древнее таинственное проклятие, висящее сызмальства над этой великой нацией, – и ни монументальные свершения в области культуры, ни опустошительная слава колоссальных разрушительных и саморазрушительных войн, ни даже примерная забота государства о благе граждан, а также их званых и незваных гостей, – абсолютно ничто не может заставить забыть нас об этом проклятии: оно как родимое пятно, по которому мать даже спустя десятилетия узнает свое родное дитя, и в нем, этом пятне, столько мелочности, чреватой величием, и вместе столько величия, чреватого мелочностью, что, увы! все прочее для чужестранца может выветриться со временем из памяти, а вот эта самая исконная немецкая черточка останется в сознании, точно ее там нацарапали гвоздем: в ней, кстати, при желании можно найти объяснение всем противоположным и мнимо несовместимым между собой проявлениям исторической жизни немцев.

И совсем уже в качестве постскриптум. – Когда я вижу, как на абсолютно спокойном отрезке какой-нибудь проселочной дороги собираются баварские полицейские, чтобы установить там радар или организовать усиленный контроль водителей, когда я вспоминаю, как однажды прямо передо мной на тротуар выехал полицейский автомобиль, слепя глаза, и у меня проверили документы только потому что я, с точки зрения проезжающих мимо полицейских, подозрительно заглянул в собственную машину (я хотел убедиться, подтянут ли ручной тормоз), и когда я сравниваю все это с нашим семейным голландским путешествием, где за все недельное пребывание в этой чудесной стране мы увидели без всякого преувеличения всего лишь пятерых полицейских – да и то двое из них, точно шутки ради, гарцевали на конях – то кафковская гипотеза о том, что преступление притягивает закон, обретает также и обратную значимость: закон тоже, оказывается, притягивает преступление – в том смысле, что он его самым буквальным образом материализует из пустоты: быть может, точно также как врачи не столько лечат, сколько создают и материализуют болезни.

И как природа кафковской гипотезы насквозь художественна, а значит двусмысленна, так точно зыбко и противоречиво ее приложение к сравнительной криминальной статистике Германии и Голландии: с одной стороны, в Голландии за последнее десятилетие было закрыто около десятка крупнейших тюрем, а в действующих тюрьмах так много свободных мест, что голландцы за деньги содержат там преступников из соседних стран, однако с другой стороны, Амстердам считается после Лондона самым криминальным в Европе городом (хотя я этого совершенно не почувствовал), а суды в Голландии склонны просто многих преступников отправлять не в тюрьмы, а на социальные работы: потому-то так много там свободных камер!

И все-таки противоречие (в статистике двух стран) есть противоречие, его так просто не объяснишь, – и чем черт не шутит: быть может, лучшего его уяснения, чем при помощи кафковской гипотезы, вообще не существует!

Милые странности. – Как же отрадна иной раз страждущему от уныния и скуки взору на европейских улицах та мгновенно бросающаяся в глаза неопределенность в азиатской паре, когда по виду женщины трудно решить, приходится ли она сопровождающему ее мужчине женой, матерью, подругой, дочерью или сестрой, правда, Будда говорил, что все мы были женами, матерями, подругами, дочерьми и сестрами в прежних жизнях, – но ведь тут все сразу и одновременно.

При желании, однако, можно найти к этой истории и своеобразный постскриптум, а именно: если войти в общение с этими людьми и поближе узнать их, а потом сравнить полученные сведения с вышеописанным первым впечатлением, которое должно было продемонстрировать наше неподражаемое остроумие, – то выйдет довольно сложное и противоречивое ощущение: с одной стороны, нам будет немного стыдно за наш иронический перл, как нам всегда было немного стыдно, когда на место серьезного отношения к тому или иному явлению жизни выступала попытка увидеть его в дымке улыбчивого (само)отрицания, но с другой стороны эта глубочайшая азиатская непроницаемость не позволит нам слишком уж стыдиться подмеченного и быть может несколько надуманного наблюдения, тем более что улыбка над милой парочкой будет являться снова и снова, – и вот тогда мы догадаемся, наконец, что ирония только тогда оправдывается вполне как целостное видение жизни, когда ее субъект готов отдать за нее жизнь, а в идеале еще и в процессе жертвования жизни каждую минуту сохраняет на лице и в сердце ту божественную улыбчивость, которой, кажется, никто кроме Сократа похвастаться не мог.

И потому, чтобы не оступиться и не сойти на ложный путь, лучше вовремя вспомнить, что все учителя человечества и религиозные деятели не жаловали иронию, а значит и нам следует идти вслед за большинством: все-таки жить с улыбкой на лице в той степени легче, чем без нее, в какой трудней умирать, хотя, с другой стороны – и это последний аргумент в пользу Сократа – именно ирония, а не так называемое религиозное чувство, есть главный и единственный признак, отличающий людей от животных, а быть может и от всех остальных живых существ.

Вдали от родины. – Хитрость русского человека как та абсолютно нерастворимая в воде таблетка, что остается на дне стакана, когда после долгой беседы рассосались в душе и в желудке и нечеловеческая откровенность, и нечеловеческое любопытство, и нечеловеческое гостеприимство, и нечеловеческая теплота, и нечеловеческое благодушие, – и вот хочется иной раз выплюнуть таблетку, да вовремя осознаешь, что она подобна тому ребенку в пресловутой ванной, которого все-таки не следует выплескивать вместе с водой, – уж не есть ли сие свойство общий знаменатель нашей ментальности, тот самый, которую имел в виду В. В. Розанов, когда записал свою знаменитую фразу: «Посмотришь на русского человека одним глазком, посмотрит он на тебя одним глазком… И все ясно без слов. Вот чего нельзя с иностранцем».

Чтобы понять, почему так происходит, нужно вспомнить, что ход нашей истории всегда был как бы предопределен свыше – в том смысле, что главный ее участник: русский народ в лице его низших и средних сословий в ней никогда по-настоящему не участвовал, и верхи всегда определяли политически-общественную жизнь в страны: отсюда ее торжественно-однообразный, напоминающий местами православный молебен, характер, а весь национальный организм – точно гигантская декоративная фигура, поднявшаяся на котурнах: она даже не ходит по сцене по причине неудобства обуви, но застыла в величавой, хотя несколько неестественной позе, а вокруг нее повисла тревожная, томительная атмосфера… что-то будет!

Эта странная зловещая тишина, обычно предшествующая катастрофам, повисла над Россией, по-видимому, давным-давно, когда именно, и сказать нельзя, как невозможно определить хронологическое начало сказки, и ее трудно было услышать, потому что она, как малая матрешка, изначально была облечена в тот великий и предвечный левитановский покой, который, играя роль более крупной матрешки, и по сей день одухотворяет иные российские пейзажи.

Наша великая тишина, из которой вышло все лучшее, доброе, вечное, и наше великое историческое бездействие, породившее то, что отталкивает от нас многие, слишком многие народы, были слиты воедино, и конечно же, триединый славянофильский образ самодержавия, православия и народности, в европейском масштабе являясь глянцевым кичем, все же в нас и для нас кое-что да значил и значит до сих пор, более того, он по-прежнему неотделим от суммарного представления о русской культуре и русской душе, как неотделима от глухой нашей глубинной деревушки какая-нибудь белотелая церквушка с золоченым куполом и малиновым звоном, да еще неподалеку от узкой речушки со степным простором на одной стороне и сосновым бором по соседству с березовой рощей на другом берегу.

В такой вот благодатной, удобренной столетиями тишине трудно расслышать пронзительное безмолвие приближающейся трагедии, как непривычно распознать в странном, бесшумном и гигантском оттоке воды от берега приближающийся из океана цунами.

В такие часы чувствуешь себя зрителем фильма, из которого выключили звук: все вроде бы происходит так, как в нормальной жизни, а звук выключен, звук исчез – душа всего живого и ощущение – точно в кошмарном сновидении, нет чувства реальности, ее место заняла пугающая призрачность, – такое впечатление производит наш Санкт-Петербург: самый нерусский с точки зрения ее предшествующей истории и вместе с самый русский в плане ее же театральной сущности.

Так точно и в жизни отдельного человека бывают минуты, когда ему кажется, что будущего для него больше нет, потому что все главное, для чего он рожден, уже сделано, а исполнение повседневных нужд только усиливает чувство пустоты, сгустившейся вокруг него; подчиняясь инстинкту жизни, он ищет для себя какие-то задачи, способные оправдать его ставшее вдруг ненужным присутствие в этом мире, но все рушится и обваливается под его руками, а сам он, как во сне, падает все глубже в состояние полной прострации.

Такая минута, раздвинутая в эпоху и многие эпохи, есть русская история в ее сокровенном бытийственном сюжете, и в разные периоды нашей истории это чувство присутствовало с неодинаковой интенсивностью, но полностью никогда не исчезало, – вот почему, наверное, русский эмигрант так хорошо и так естественно чувствует себя за границей: нет, он не сделался ни немцем, ни англичанином, ни французом, да у него и мысли такой не было, он остался русским и стал им за границей едва ли не в большей мере, чем прежде, когда жил в России, потому что то характерное ощущение двойного отсутствия – себя в своей стране и страны вокруг себя – оно на расстоянии стало восприниматься острей и отчетливей.

Да что говорить? на днях я ехал в мюнхенском метро, напротив меня сели две русские женщины преклонного возраста, но далеко не старухи, конечно же, недавно приехавшие из России и обосновавшиеся в Германии, и вот одна стала рассказывать другой, как она записалась в какой-то творческий немецкий кружок – ну типа наших песен и танцев – и как все поначалу было вроде бы хорошо, до тех пор пока она не стала регулярно приносить на занятия блины и пирожки и от души ими всех участников угощать.

Сначала ее благодарили, потом как-то стали недоуменно переглядываться, затем вопросительно на нее смотреть и наконец руководительница кружка прямо ей сказала, чтобы она прекратила заниматься подобной благотворительной деятельностью, – женщина обиделась и вышла из кружка: «Я же все от души делала, – пожаловалась она соседке по сиденью, – но немцы, знаете, такие сухие и странные», – и та как будто с нею согласилась.

А я поневоле вспомнил, как в конце семидесятых прошлого века, сразу по приезде в Германию, когда русских здесь можно было буквально по пальцам пересчитать, я все-таки неприятно морщился, когда вдруг случайно слышал родную речь в общественном транспорте или на улице и, хотя я не мог обойтись без Толстовской Библиотеки, хотя жена у меня была русская, хотя думал и писал я на русском языке и общался удовольствием с некоторыми российскими эмигрантами, хотя мама у меня осталась в России и судьба родной страны была для меня далеко небезразлична, все-таки никогда мне не забыть того тайного, глубочайшего, безраздельного и постыдного по большому счету блаженства, которое я испытывал, будучи отделен от миллионов моих соплеменников тем самым Железным Занавесом, падение которого так приветствовала прогрессивная История, но так оплакивало практически все население Западной Германии и в первую очередь русские эмигранты Первой, Второй и Третьей волны.

Наверное, с тех пор мало что изменилось, потому что, наблюдая в метро за теми двумя женщинами, я тоже тщательно избегал их взглядов и вообще делал все, чтобы в сидящем напротив пассажире женщины не узнали своего соотечественника: ведь если бы я внимательно взглянул на женщин «одним глазком», то и они, быть может, пригляделись ко мне «одним глазком», – и тогда мы «поняли бы друг друга без слов», а вот этого мне почему-то не хотелось.

Почему? быть может, ответ заключен в такой, например, «Эмигрантской балладе». —

Простая история с нами случилась – от будней сбежали, и дверцу в стене под плющами волшебную мы отыскали, вошли: за мансардным оконцем виднелась часть летнего сада — а лучшего места под солнцем нам было уже и не надо. Соблазны мирского уюта — увы! эмигрантское свойство — обняли, как щупальцы спрута, святое души беспокойство, но стало в сердцах раздаваться природы кармической Слово: «В российской юдоли рождаться придется вам снова и снова, до тех пор пока не поймете, что лучшей не выпадет доли — пока для себя не найдете на сцене истории роли, что пыль всем в глаза не пускает значенья громадного ношей, а просто игрой убеждает, как принято в пьесе хорошей». Мы в шоке и смутной тревоге, но шепчем в свое оправданье: «Лишь роль человека в дороге актерское наше призванье, а прочее – грубые маски души необъятной и русской: куда до истории-сказки Европе рассудочно-узкой! Меж Богом и миром природы нашли мы бездонную бездну, и в ней приютились – на годы, как в спальне с женою любезной, а те, кто нисколько не падки до этого сложного чувства, вовек не постигнут загадки России и просто искусства». Так мирно поспорив судьбою, как с грозным в спектакле героем, мы дверцу в стене за собою как занавес, тихо прикроем.Древние боги и серая мышь. – Если вы, будучи эмигрантом и прожив две трети жизни, скажем, в Мюнхене, прогуливаясь однажды поздно вечером по городу в компании какого-нибудь вашего гостя из России, вспомнили вдруг вашу любимую отпускную страну – а ей может быть, конечно, только древняя Эллада или точнее, то, что от нее осталось – вспомнили дискретно-покровительственные улыбки гостей в отельной столовой при виде упрямо просовывающихся в плотно сжатые и тем не менее такие доступные ладони тамошних кельнеров, вспомнили жалобный вой побитой хозяином придорожной таверны собаки, вой, в котором не было ожидаемых упреков, а были только пронзительные сетования на причиненную ей несправедливость, вспомнили, как однажды выдался пасмурный день, около часа накрапывал мелкий теплый дождь, пляжи опустели, туристы разбрелись по городу и их скучающие праздные лица на каждом шагу, точно об стенку, упирались в приветливую непроницаемость лиц местных жителей, вспомнили, как ежедневно совершала свой путь вдоль моря с увесистыми корзинами пожилая статная гречанка, и в одной ее корзине были фрукты, а в другой сладкие лепешки, и женщина невозмутимо выкрикивала свой товар, не расхваливая его и не радуясь, когда находились покупатели, лишь время от времени ставя ношу на песок, посреди бледных намасленных туристов, занявших, кажется, каждый квадратный сантиметр узкой прибрежной полоски, отирая платком вспотевшее лицо, поднимая бремя свое и идя дальше.

Итак, если вы вспомнили все это и готовитесь дальше вспоминать в том же духе, да кто-то неподалеку как назло зажег сигарету, дожидаясь пока его собака, вдоволь нанюхавшись, возвратится из-за кустов, в то время как из побочной темноты грянет на вас колокольный перезвон, возвещающий полночь, и будет в этом перезвоне насильственная, непрошеная весть из потустороннего мира, но будет и акустическая мера, весть эту на лету ослабляющая и приспосабливающая к нашему мирскому уровню, – итак, если в качестве маленького чуда состоятся все эти непростые и несоединимые на первый взгляд между собой условия, то – самое время сходу завернуть за угол, миновать антикварную лавку с древним оружием и грозными масками в полутемных витринах, пройти мимо игрушечной лавки, еще раз свернуть налево и – прямо упереться в греческую таверну, которая будет обязательно иметь скромный вид, а название непременно громкое, под стать гомеровскому эпосу, и конечно же с малым числом призрачно колеблющихся в желтых окнах посетителей в этот предполуночный час.

Ну а если, далее, пожилой полный кельнер в жилетке и с широко расстегнутым воротом будет стоять снаружи перед дверью, заложив руки за спину и внимательно наблюдая, как под фонарем мышь поедает хлебную корку, а его молодой и по-видимому начинающий помощник, тоже не зная чем заняться, но не осмеливаясь застыть в монументальной бездеятельности, подобно старшему коллеге, будет протирать для вида окно, если, продолжаю, увидев вас, пожилой кельнер с трудом оторвется от зрелища ужинавшей мыши, молча и с достоинством проведет вас вовнутрь таверны, усадит за самый уютный, по его словам, столик в углу: как раз рядом с миниатюрным амурчиком, зажавшим в пухлых ручонках корзину с цветами, если, далее, ваш спутник, поблагодарив вас за приглашение, сейчас же углубится в изучение меню, а вы, оглядевшись, убедитесь, что это типичная греческая таверна за границей, отдающая кичем, но милая взору всякого, кто успел побывать в Греции и полюбить эту коротающую в архаической дреме какое уже по счету столетие островную колонию, и потому здесь обязательно будут, во-первых, неизменный фрегат над баром изумительной ручной работы, во-вторых, сеть под закопченным потолком, где искусно запутались разнообразные и высушенные дары моря, как-то: гигантский краб с чудовищно непропорциональными клешнями, рыба-меч, косоглазая камбала, чучело спрута, громадные раковины и прочая морская прелесть, в-третьих, любительские акварели на стенах, в-четвертых, дискретно белеющие среди пышной парниковой зелени гранитные копии великих работ древности, а в-пятых и самое главное, с потолка, из замаскированного в щупальцах медузы старенького прибора будет литься заунывная бессмертная музыка, от которой повеет нестерпимой архаической ностальгией, разрыхляющей душу и не открывающей ей выхода в действие, опять-таки в отличие от итальянских или испанских мелодий, – итак, если все эти детали будут иметь место, значит вы сделали правильный выбор и можете считать, что вечер ваш вполне удался.

И тогда самое время заказать запеченный овечий сыр, начиненные фаршированным мясом баклажаны, бараньи котлеты в виноградных листьях с помидорами, а для начала графин домашнего красного.

Когда же, наевшись и напившись, переговорив на все личные и безличные темы, вспомнив всех, кого хранит двойная память, меж вами возникнет, наконец, неловкое молчание: этот милосердный бог смерти любой встречи и любого общения, и вы украдкой посмотрите на часы, жестом закажете кофе, и почти в ту же минуту юноша-прислуга с лицом бога-Танатоса оставит на столе две чашечки с выпуклой поверх краев кремовой пенкой и две рюмки анисовой водки: традиционный подарок хозяина угодным ему гостям… подождите на минуту расплачиваться: обратите внимание, как на пепельном столбике истлевшей до фильтра сигареты запечатлелось название ее марки, – эта обостренная внимательность поможет вам осознать, почему нынешний вечер оказался одним из наилучших в вашей жизни.

Думаете, дело во встрече с вашим соотечественником? да, но только отчасти, или в хорошей еде? атмосфере? настроении? да, и в этом тоже, но все это, поверьте, не главное, – и как черт, согласно пословице, сидит в детали, так главная причина того, почему вы до скончания дней не забудете нынешний вечер, заключается во внимательном созерцании старшим кельнером поедающей корку хлеба под фонарем мыши, потому что – и это ясно ребенку – если бы ее не было, вы попросту прошли бы мимо этой таверны в поисках другой и более приличной, тем более что их в центре Мюнхена несколько, а вам, собственно, опытный в ресторанных делах приятель рекомендовал как раз ту, что кварталом дальше.

Но мышь все решила.

Кстати, когда вы встанете из-за стола и хозяин, довольный чаевыми, проводит вас до дверей и сердечно с вами простится, а вы с порога ступите во мрак и холод, притворно смягченные неоновым светом, то мыши под фонарем уже не будет, зато по-прежнему угрюмо и неуклюже, точно приклеенные, будут шелестеть на ветвях еще не сорванные ветром бурые листья, – и пусть в октябрьском полуночном мюнхенском небе немыслимы древние светлые греческие боги, все-таки далекая улыбка их, так похожая на мигание бледных звезд, намекнет вам, что это, быть может, именно они послали мышь на вашем пути в тот памятный вечер.

Экзотическая зарисовка. – Если в отпуске, в каком-нибудь провинциальном таиландском городке, выйдя из отеля и направляясь, скажем, в магазин, вы встречаете буддийского монаха, гладко выбритого и в оранжевой робе, который прошел мимо вас и исчез за соседним домом, оставив после себя громадный знак вопроса, – ведь его успели раз десять сфотографировать два толстых и вспотевших туриста, прежде чем они принялись дальше поедать мороженое, то вы невольно задумываетесь над тем, в чем, собственно, состоит этот вопрос.

А вопрос состоит в том, что сделалась вопиюще зримой разница между ними: буддийский монах имеет право иметь только чашу для подаяний, иглу для зашивания, бритву и три робы, а сколько вещей у этих праздных туристов? поистине, несчетное количество, и все эти вещи ему, монаху, не нужны, какая бездна вкуса! просто нельзя не позавидовать, что может быть прекрасней? но, с другой стороны, и толстякам-туристам тоже не нужны его чаша, игла, бритва и робы, также и они высказали немало хорошего вкуса в оформлении собственного внешнего облика: стоит только обратить внимание, как колоритно зажаты у них в кулаках сопливые платки и как ладно оттопыриваются из карманов аккуратно завернутые в пакетики буддийские сувениры, – нет, положительно также и у них все на месте, как у того монаха.

Вы скажете, что монах бесконечно духовней толстяков-туристов? может быть, но нельзя согласиться и с тем, что все-таки эта улица, этот городок и в особенности этот мир без сопливых толстых туристов и с одними местными жителями и благородными монахами что-то потеряет: какую-то малую толику той невидимой субстанции, которая и удерживает мир в таинственном равновесии, тем более, что и сами монахи что-то потеряют, если туристы вдруг навсегда исчезнут: ведь на фоне местных жителей монахи уже не так великолепно смотрятся, как рядом с туристами, – итак, жизнь выступает за равновесие, которое, правда, постоянно нарушается, но тут же снова восстанавливается на ином и часто неожиданном уровне, так что гармонию приходится отыскивать заново, и тот, кто склонен ее видеть в мироздании, всегда ее найдет, а тот, кто в нее не верит, нигде ее не увидит.

И что самое интересное – оба будут одинаково правы, и на этом парадоксе, как на библейском ките, стоит мир.

Это сладкое слово свобода. – Нигде, кажется, с такой физиологической остротой не ощущается магическая природа жизненного пространства, как в общественном транспорте, пространство здесь поистине – дышит, и оно дышит вместе с нами и нашими легкими, – и как кусочек пищи, застрявший в гортани, препятствует свободному дыханию и вызывает спазматический кашель, так точно человек, слишком долго и некстати находящийся в нашем принудительном соседстве – разумеется, чужой и не слишком симпатичный человек – фатально нарушает естественное дыхание нашего жизненного пространства.

Подобный казус происходит каждодневно в общественном транспорте, причем если сидящий против нас человек дремлет, читает газету или смотрит в окно – это одно: также и тогда, впрочем, нас не покидает чувство, будто наше неприкосновенное право на свободу грубо попирается, но мы с наигранной грустью успокаиваем себя, что жизнь нужно принимать как она есть, – если же наш визави начинает еще и сверлить нас глазами или хотя бы искоса непрестанно за нами подсматривать, то наше благосклонно-созерцательное восприятие жизни грубо прерывается извне, – и нам приходится действовать.

Самым достойным ответом в такой ситуации было бы, несомненно, встретить взгляд визави и так долго его выдерживать, чтобы неучтивый сосед понял свою бестактность и раз и навсегда отвел бы глаза, однако беда в том, что вуайеризм, как и зевок, заразителен, – и вот вместо того, чтобы прекратить недостойную игру, мы против воли в нее втягиваемся и разве что, стыдясь, стараемся «не попасться»: то есть стреляем взглядами так быстро и незаметно, чтобы наш визави вовсе их не почувствовал.

Поэтому когда он сойдет, мы вместе с облегчением ощутим и некоторое разочарование: вот оно-то и укажет нам истинную цену нашей так называемой свободы духа.

Первородный грех, явленный воочию в общественном транспорте. – Когда к вечеру и после рабочего дня в общественном транспорте к вам подсаживается какой-нибудь небритый, неряшливо одетый, неприятно пахнущий, но все еще чрезвычайно бодрый старик, и, подобно маятнику, качнув бесцеремонно плечами сначала в сторону левого от себя соседа по сиденью, а потом в правую, то есть вашу сторону – дабы обеспечить себе побольше жизненного пространства – комментирует свой жест штампованной фразой: «Это место ведь не занято?», а вы, вместо того чтобы приветливо, пусть и не вполне непринужденно ему улыбнуться в ответ, сказав: «Нет, конечно» и дальше с готовностью потесниться, чтобы подарить ему хотя бы тот абсолютный минимум общечеловеческой любви, который вы вообще в состоянии дать, который вас нисколько не обременит и о даре которого вы сами наверняка не однажды мечтали, под влиянием ли классиков, религии или просто задумываясь о своей душе, – итак, когда вы вместо этого простейшего жеста, который был бы, быть может, единственным нравственным оправданием всего вашего нынешнего прожитого дня, демонстративно отодвигаетесь от этого злополучного старика, так что при этом тесните сидящего справа от вас соседа и, не переставая видеть странно досаждающий вас старческий профиль боковым зрением, смотрите все-таки упорно и надменно в противоположную сторону, – и никогда, никогда, никогда не повернете вы уже к нему лица своего – ни в сем веке, ни в будущем! – да, в эту судьбоносную минуту как раз и следует вспомнить библейскую истину о первородном грехе: с той лишь существенной поправкой, что тот тяжкий и несмываемый первородный грех висит только на вас одних, только для вас одних он имеет кармическое значение и только вы одни его должны будете отрабатывать всю вашу жизнь и быть может последующие, тогда как небритого старика он ни в коей мере не касается, он ему не подвержен, он просто не о нем, – а доказательством тому является тот очевидный и замеченный всеми факт, что вы все время непрерывно, незаметно и пристально наблюдали за стариком, а когда он вышел, метнули ему в спину прощальный пронзительный взгляд, тогда как он вовсе не обращал на вас внимания, – и вот это ваше полное несуществование в его глазах освобождает его как от ответственности быть хотя бы элементарно вежливым по отношению к вам в общественном транспорте, так и тем более от общечеловеческой любви к вам.

Вы, таким образом, сами того не желая и на собственном примере отдельно взятого человеческого субъекта доказали существование первородного греха, но пойдет ли это вам на пользу или во вред, вы узнаете только тогда, когда… вот именно, когда уже будет поздно.

Фантазия о зеркале или что можно взять с собой. – Когда задний фон стекла совершенно темный и непроницаемый, мы видим в зеркале отражение своих самых чувственных и соответственно преходящих черточек: от разного рода прыщиков, волосинок и морщинок до черт лица, которые по причине физиологической отчетливости тоже наиболее подвержены законам времени, – зато на полупрозрачном фоне, каковы обычно полутемные стекла, играющие роль зеркал, мы замечаем уже и свой рост, и манеру стоять и двигаться, и собственный профиль, и даже угадываем существенное выражение лица, то есть то физиогномически главное в нас, на чем выстраиваются черты нашего характера и наши человеческие отношения, а вот они-то уже почти ничем не отличаются от платоновских идей: нам упорно продолжает казаться, что если что-то в нас и способно пройти сквозь игольное ушко смерти, то это наши психические конфигурации, отделенные от наших же конкретных физических признаков, то есть наша образная сущность, – впрочем, в виде исключения, бывает и так, что человек, минуя фильтрацию несущественного в себе, как бы всей массой своего физического облика, включая и одежду и прочий аксессуар, не то что ломится в потустороннюю действительность – туда наскоком не проникнешь – но непонятным образом готов в нее в любой момент нечаянно провалиться, точно раствориться в волшебном зеркале.

Такое ощущение возникает, например, когда в вагон метро входит старая сгорбленная женщина в полуплаще из искусственной крокодиловой кожи с воротником и рукавами из светлого меха, тоже искусственного, в приличных брюках и полулакированных туфлях: она тащит перед собой тележку с зонтом, кока-колой, свежей бульварной газетой и рекламами, на лице ее солнцезащитные очки, а крупный сгорбленный нос, все еще густые темные брови (так несозвучные с седыми буклями волос), крутая складка у рта и особенно усики над верхней губой делают ее похожей отчасти на мужчину, – что-то серьезное и насмешливое, не жестокое и безжалостное, вежливо-приветливое и глубоко отчужденное и отчуждающее одновременно сквозит во всем ее облике, вызывая тоже противоречивые и внутренне несовместимые чувства: тут и безотчетное уважение к необычной пассажирке, и почти порочное любопытство узнать о ней побольше, чем позволяют даже законы приличия, и категорически-брезгливая невозможность сблизиться с нею при соответствующих обстоятельствах, главное же, здесь читается, как предостерегающий дорожный знак для водителя, указание на то, что мы имеем дело с представителем, быть может, самой загадочной, но и самой проблематической нации в мире, причем загадочность эта сугубо темная и непроницаемая по своей природе, в отличие, например от светлой и прозрачной загадочности древних эллинов или индусов, – однако по части зеркальной магии они все приблизительно равны.

О пользе физиогномики

I. (Горький опыт самопознания). – Посреди шумной европейской привокзальной улицы, в турецкой забегаловке, за стойкой, упершись взглядом в зеркало с виньетками и поедая кебаб, иной раз вдруг удивленно замираешь: ведь так много можно было бы рассказать о субъекте напротив! но удерживает элементарное чувство порядочности, – в сущности, это производит несколько комическое впечатление, хотя и является, быть может, тем последним, отчаянным и так и не вырвавшимся из глотки криком, который свидетельствует о полнейшей безысходности нашей ситуации.

С другой стороны, когда мы особенно внимательно рассматриваем себя в зеркале, нам подчас настолько неприятны иные черточки в себе и в то же время, в силу последнего интуитивного знания о себе, эти черточки кажутся нам настолько естественными и неотделимыми от себя, что мы ими почти против воли вынуждены любоваться, – отсюда проистекает то неизбежное приятное отупение, каким обычно сопровождается задержка на собственном отражении в зеркале, и оно же, увы! является основной музыкальной тональностью любой автобиографии.

Вот почему, зная о существовании законов физиогномики, четко определяющих зависимость характера от черт лица, зная, что опытный психолог, мельком взглянув на ваше лицо, как по карте определит вашу сущность, сколько бы вы ни старались мимикой скрыть ее, зная, далее, что и вам самим изменить ваш характер так же мало возможно, как поменять черты лица, – итак, зная все это, вы будете пожизненно обречены чувствовать некоторую благодарность от всякого случайного взгляда любого случайного человека, который внимательно посмотрит на вас и – не заметит почему-то того очевидного изъяна в вашем характере, который, как прыщ на носу, написан на физиогномической карте вашего лица: и более того, чем меньше окружающие склонны или способны проверять незыблемые законы физиогномики на вашем печальном примере, тем большей вы к ним проникаетесь симпатией, хотите вы того или не хотите, и тем скорее они становятся вашими близкими, друзьями и знакомыми, – этот странный закон напоминает темное солнце в сердцевине нашего мироздания, лучи которого столь же милосердны, сколь небожественны в своей сути.

II. (Директор издательства). – Обнаружив какую-либо неприятную черточку в лице того или иного человека, мы склонны как можно скорее отыскать ее аналог в характере – чтобы восстановилась искомая гармония между физиогномией и психологией, а тем самым мир в наших глазах сделался хоть чуточку более прозрачным и постижимым – и не было случая, чтобы сие благородное начинание нам не удалось: я припоминаю в этой связи директора самого антисоветского без преувеличений печатного органа, что со времен окончания Второй Мировой осел во Франкфурте-на-Майне, – мы туда случайно попали сразу после выезда: искали работу, моей первой жене предложили место машинистки, для меня ничего там не светило, и была, конечно, альтернатива начать новую жизнь у немцев и с немцами (соответственно с курсами обучения немецкому, курсами обучения новой профессии или повышения квалификации, лучшей зарплатой и прочими социальными благами), но тот директор, в общем-то симпатичный человек, хотя иногда напоминавший оскалом лица затравленного хорька, настаивал на том, что для человека русского, хотя и покинувшего русскую землю, единственным подлинным смыслом существования за границей может быть только служение «общему русскому делу», тогда как жизнь посреди немцев неизбежно сделает его бессмысленной атомарной единицей, то есть он в ней попросту бесследно растворится как кусок сахара в реке – и он в этом был безусловно прав! – беда лишь в том, что, как впоследствии выяснилось, дети этого человека, как, впрочем, и дети всех без исключения патронов антисоветского движения в Европе получили прекрасное образование и шли по «немецкой линии», никто из них грязным делом борьбы с «преступным режимом» не занимался, а на эту работу (кстати, плохо оплачиваемую, ожидались еще и добровольные вычеты от зарплаты на «общее дело») предназначались эмигранты так называемой Третьей волны, вроде нас, – вот и говори после этого, что между лицом и характером нет никакой связи!

Самая чистая и бескорыстная радость. – Испытав радость выздоровления, радость влюбленности и любви, радость моря и леса, радость открытия новой книги, нового человека, новой земли и так далее и тому подобное, то есть испытав, кажется, все возможные в жизни радости – хотя бы в той или иной степени – приходишь к давно известному (по меньшей мере после Будды) выводу, что все они (радости) не вечны и не абсолютны, но слишком зависят от объекта, и если убрать или переиначить объект, то любая радость очень легко и с каким-то даже садистским удовольствием превращается в свою противоположность: неудовольствие и страдание.

Да, это так, но есть ли вполне чистая и бескорыстная радость, не зависимая от причины или объекта, вот в чем вопрос? на первый взгляд, ею может быть только радость от бытия как такового: в самом деле, просто быть без того чтобы чем-нибудь заниматься, что-нибудь думать, чувствовать или осознавать, к чему-либо стремиться и о чем-либо жалеть, – разве это не радость, лишенная своей противоположности? вполне возможно, здесь философская петля закинута так далеко и так широко, что в нее попался весь космос, – но пробовали ли вы, любезный читатель, хотя бы полчаса ничем не заниматься, ни о чем не думать, ничего не чувствовать и не осознавать, ни к чему не стремиться и ни о чем не жалеть? а если пробовали, то наверняка согласитесь со мной, что в таком субтильном состоянии немало и субтильного страдания, с которым еще нужно работать и работать.

Зато если в один прекрасный вечер случайно забрести во время прогулки на центральный железнодорожный вокзал и с перрона увидеть в окне отъезжающего поезда какого-нибудь давнего знакомого, окликнуть его, заметить, как и он обернется, взволнованно взметнет бровями, захочет что-то сказать, но уж локомотив унесет его на неприличное для разговора расстояние.

Да, именно в этот момент вы и ощутите быть может в первый и в последний раз в жизни ту самую искомую чистую и бескорыстную радость, потому что – осознаете вы чуть позже – если бы поезд вдруг остановился и оклик превратился в длительную беседу, ваше общение, конечно, обрело бы полноценный характер, но не было бы уже той чистой и бескорыстной радости в голосе и особенно во взгляде, самое же главное, если бы эта встреча вовсе не состоялась, ваша радость от прогулки ничуть от этого не уменьшилась бы, а значит она (радость) не зависела от причины и объекта, то есть была поистине абсолютной.

Что и требовалось доказать.

Дороги, которые мы выбираем. – Когда в толпе мы вдруг исподволь встречаем взгляд другого и незнакомого нам человека, то еще задолго до возникновения какого-либо психологического контакта – по времени же эта фаза длится долю секунды – мы чувствуем сквозящую сквозь этот взгляд первозданную и совершенно непостижимую для нас чужеродность бытия: она пронизывает нас как-то сразу и насквозь, так что даже ночное мироздание с его мерцающими звездами, быть может, давно умершими и лучше всего, кажется, доносящее до нас бесконечность мира, превосходя тот взгляд в монументальности воздействия, уступает ему, однако, в завуалированной пронзительности выражения.

Ибо ночное небо все-таки объект, а значит неизбежно подчиняется оформлению нашей субъектности, и какой бы страшный образ мы из него ни слепили энергиями чувств, мыслей и воли, это все-таки наш собственный и производный от нас образ, тогда как пристальный взгляд на нас чужого и постороннего человека, сколь бы безобиден он ни был, означает вторжение в наше жизненное пространство субъекта, то есть живого существа, которое одним своим существованием делает наше бытие и наше мировоззрение куда более условным и относительным, чем это удалось ответившему нам немым взором необозримому полуночному универсуму.

И вот эта субъектная чужеродность любого нашего визави настолько элементарна и вместе настолько действенна, что в ней, как в зеркале, мы читаем и наше онтологическое с ним равенство, и наше кровное с ним одиночество, и наше сходное с ним право на счастье, и нашу родственную с ним обреченность на страдания и смерть, – да, чужой взгляд в толпе показывает нам, точно в магическом кристалле, наше собственное положение в этом мире и нашу судьбу в нем, а кроме того, в качестве бесплатного приложения, взгляд этот ненавязчиво подсказывает нам, что если бы Всевышний соизволил взглянуть на нас, Он бы это сделал как в современной сказке, – приняв образ не нищего, а какого-нибудь случайного в толпе человека или, нотой выше, Всевышний посмотрел бы на нас точно так, как мы сами ответили на взгляд того человека из толпы.

То есть если ответили с любовью – то и сами получили свыше любовь, скажем, в виде постоянных жизненных удач, а если ответили с раздражением и неприязнью – вот вам и тайная причина наших неурядиц и несчастий; как бы то ни было, в чужом взгляде мы фиксируем сначала бездноподобное отчуждение нам по всем параметрам, и это отчуждение мы можем легко расширить и углубить – ответным холодным и безразличным взглядом, но можем и сузить и даже упразднить – идущей изнутри теплотой наших глаз, теплотой, которая демонстративно не обращает внимание на настроение и внешние обстоятельства: ведь в согласии с неумолимым законом симпатии-антипатии этот застрявший надолго в поле нашего зрения субъект с нескромным взглядом может показаться нам настолько отталкивающим, что простое допущение необходимости с ним долго и интенсивно контактировать вызывает в нас то самое непреодолимое и сартровское: «Ад – это другие».

И кто знает, быть может, идя целенаправленно по этому пути и никогда с него не сворачивая, мы и на самом деле попадем в Ад, тогда как, сумев преодолеть себя и ответив несимпатичному субъекту любящей добротой во взгляде, мы отправимся в противоположном направлении, то есть, даже страшно сказать, в Рай, – ну а если, как это обычно бывает в жизни, ограничиться среднеарифметическим вежливым любопытством и закрыть доступы в себе как наверх, к Богу, так и вниз, в Аид, то, по всей видимости, нам навсегда придется оставаться в Чистилище земного бытия, или, как говорят буддисты, в круговороте вечного перерождения.

Что мы, собственно, и делаем.

Уличное представление. – Только вкусив неотразимое очарование толпы на центральных улицах европейских городов, только обратив внимание, что любой прохожий здесь настолько чертовски интересен, что от него невозможно оторвать взгляд: по крайней мере пока он не исчезнет из нашего поля зрения, и это несмотря на то, что при полнейшей нашей минутной в нем заинтересованности нам совершенно безразлична по сути его биография – таково даже главное условие внимательно-бескорыстного созерцания людей на улице – и только осознав, что в этой глубочайшей и неустранимой фрагментарности человеческих судеб, более того, в самой принципиальной незаконченности любого куска жизни, откуда бы его ни отхватить, заключается не только первичная характеристика бытия, но и его жанрово-эпическая подоснова, – только тогда исчезает раз и навсегда вкус к театру как таковому, исчезает физическая возможность присутствовать в набитом зале, исчезает способность даже в талантливой актерской игре признавать великое искусство, исчезает готовность видеть интересную и живую интригу на месте всего лишь намертво выдуманного сюжета, – да, после урока, преподанного уличной непосредственностью, пропадает вкус ко всему условному, и только одно кажется странным и непонятным: как он мог он (вкус) так долго держаться.

Действительно, когда наблюдаешь за людьми на улицах европейских городов, кажется, что они, непроизвольно подчиняясь какому-то выше них стоящему природному игровому инстинкту, на короткое время – словно только для того чтобы пройтись перед зрителями в новом лице – перевоплощаются в каких-то немного других персонажей: по крайней мере непосредственное восприятие от них таково, что в семье они несколько иные, нежели на улице, а на работе и вовсе не похожи ни на тех, ни на других, – но мы заранее и от души верим в их малые житейские перевоплощения, а если верим, значит признаем в них некоторое крошечное, но истинное лицедейское искусство, причем чем шире шпагат между ролью и тем, кто ее играет, тем талантливей актер, когда же нам, в виде исключения, вовсе не удалось распознать в герое знакомого актера – а такое часто бывает в лучшем кино и такое нередко происходит на обыкновенных европейских улицах – тогда мы имеем дело с апогеем актерского мастерства.

А вот на российских и даже столичных проспектах несколько другая игра: там люди видят друг друга насквозь – точно смотрят сквозь стекло, вместо того, чтобы наблюдать за собой в зеркалах, то есть в тех же стеклах, но с темной непрозрачной основой, – последние не позволяют по природе своей всмотреться в них до дна и подарить человеку дурную и неоправданную иллюзию, будто он он все до конца в своем ближнем понял, вот почему зеркала создают некоторую естественную и непредвзятую атмосферу скромной тайны и повседневного волшебства, тогда как стекла служат, как правило, лишь трезвым и практическим целям, – да, когда смотришь в зеркало, то даже сам себе немного удивляешься, и это хорошо, человек обязательно должен себе немного удивляться, иначе он будет походить на неодушевленную вещь: в зеркале, между прочим, вообще нет неодушевленных вещей, там мир замкнут на себя, самодовлеющ и уникален и плюс к тому еще отражен – его не пощупаешь, и вот он уже по одной этой причине начинает магически притягивать, как недостижимый идеал, а через стекло мир только растекается, как вода сквозь пальцы, создавая ощущение неустранимой, фатальной реальности, в которой столько скуки, предсказуемости, морального шаблона, дурной повторяемости и поразительного однообразия, что она скорее напоминает сон, нежели живую жизнь.

И как в кино постоянно присутствует иллюзия, что все обошлось без искусства: мы не видим ни режиссера, ни сценариста, ни актеров между сценами, ни статистов, ни всех тех, кто обступили с камерами, прожекторами и тысячами вспомогательных приборов ту сцену, которую мы в данный момент наблюдаем, и мы не можем никак вмешаться в игровое действие, тогда как в театре все-таки можно незаметно подмигнуть актеру, и только сообразно этой иллюзии и в пропорциональной от нее зависимости рождается драгоценное и по сути центральное ощущение великого удивления от искусства, так в театре это последнее начисто отсутствует и не может не отсутствовать, а само великое – потому что метафизическое – удивление деградирует до уровня всего лишь чувственного смакования от мастерской игры: итак, рассуждая в гиперболах, театр – как наша сиюминутная жизнь, в которой еще что-то можно поправить, кино – как наша же прожитая жизнь, в которой поправить ничего уже нельзя: тут и размах, и необратимость каждого шага, и вытекающие отсюда серьезность и величие, и судьбоносность, но, как сказано, и некоторый шок, по причине опять-таки непроходимой дистанции между зрителем и актером.

Вообще же, когда в любом постороннем человеке нутром ощущаешь пусть даже малый и незначительный, но самостоятельный и ни к чему не сводимый мир, концы которого, как любил говаривать наш незабвенный Федор Михайлович, сходятся в «мирах иных», тогда и себя самого посреди этого мира воспринимаешь как крошечную звезду в бесчисленном сонме больших и малых мирозданий, и потрясает тогда душу самый великий из всех доступных нам просторов: простор звездного неба, – так вот, крохотное, но истинное его подобие переживаешь иногда на улицах европейских городов, – не потому ли мы сюда приехали? и как иначе объяснить пророчество того же Достоевского о том, что Европа нам, русским, быть может, внутренне ближе и дороже, чем самим европейцам? подобно потерпевшим кораблекрушение морякам, вынужденным сутками пить морскую воду, от которой они сходят с ума и гибнут, мы тоже давно обезумели от недостатка подлинного живого духовного простора и необходимости пить вместо его нектара мертвую воду пустого и давящего на душу бескрайнего пространства, еще раз! не признавая метафизической (то есть попросту не до конца проницаемой) личности в собрате, мы добровольно лишаем себя дополнительных и важных экзистенциальных измерений, на отсутствие которых потом жалуемся и для восполнения которых едем за границу.

Вот почему русский человек производит глубоко театральное впечатление, в противоположность человеку западному, сходному с образом кино, – нет, каково закручено, а?

Когда между людьми пробегает черная кошка

I. – (Нежданная встреча). – Всякий раз, когда человек уверяется, что его общение с тем или иным ближним – или дальним, неважно – наткнулось на непреодолимые границы – подобно тому, как гоголевская панночка не могла перешагнуть через обведенный Хомой магический круг – и вот уже сделаны сотни попыток перейти черту: то есть нащупать хоть какую-то мелочь, которая бы связала заново обнаруживших вдруг между собой непроходимую бездну людей, но все эти попытки закончились неудачей и дальнейшими разочарованиями, – итак, всякий раз, когда человек, остановившийся перед вышеописанной роковой чертой, ставит крест на надломившемся отношении, решив для себя, что никогда уже в нем не будет музыки, а если не будет музыки, то и ничего не будет, – да, всякий раз тогда именно и входит в мир царица-Смерть.

Когда же человек в сложившейся ситуации несмотря ни на что продолжает и дальше искать контакт, продолжает работать над собой, верно предположив, что вина на испорченном приятельстве лежит в равной мере и на нем самом, продолжает верить, что рано или поздно его попытки хотя бы минимального сближения увенчаются успехом, – тогда уже входит в мир другая великая миропомазанная сестра: царица-Жизнь.

А еще в жизни нередко бывает так, что вот годами общаешься с какими-то хорошими людьми, и нет между вами вроде бы ни ссор, ни обид, ни даже досадных недоразумений, и они, эти люди, тоже, конечно, считают вас добрыми приятелями, и все идет «как по маслу», и все-таки вы примечаете, что после каждого общения с ними вы как-то странно разочарованы и опустошены, и вы не можете понять, от вас ли это зависит или от них, и так или иначе в душе остается какой-то едва уловимый привкус, как после неудобоваримой еды, и со временем его становится все ощутимей, а вы на глазах уподобляетесь еще и тому снобистскому знатоку музыки, который возомнил, будто в камерном концерте (вашего узкого общения) некий музыкальный диссонанс постоянно оскорбляет его утонченный слух и залегает вечной занозой в душу, – короче говоря, все не то или, точнее, не совсем то.

И тогда рано или поздно наступает разрыв: тихий, потому что никто никого не оскорбил и не обидел, и в тоже время резкий и окончательный, потому что вы твердо решили раз и навсегда избавиться от свербящей в душе занозы.

Но если однажды, спустя долгие годы, во время прогулки, в какой-нибудь отдаленной парковой аллее на другом конце города, куда вы и заходите, быть может, раз в год, вы наткнетесь вдруг на этих людей, и они в первый момент инстинктивно попытаются сделать вид, что вас не заметили – ведь это вы были инициатором разрыва, вы их оттолкнули, вы не искали с ними примирения – а вы как ни в чем ни бывало тепло и от души разговоритесь с ними, поскольку эта встреча вас нисколько не отягощает, она коротка и никаких последствий иметь не может, – так вот, знайте заранее, что после нее вы поневоле будете ждать их телефонного звонка (формального, как мол у вас дела?) или хотя бы думать о нем, и это до скончания дней ваших, – и тихая и упрямая радость от того, что звонок этот так и не последовал, будет отравляться трезвым и ясным сознанием того, что вы, может быть, поступили и правильно, закончив отношение, но все равно не лучшим образом (а как поступить лучшим образом, вы так и не узнаете), и вот это итоговое ваше сознание тоже будет подобно занозе, и неизвестно еще, какая заноза глубже засядет в вашу душу и больнее будет там свербеть: прежняя и давняя от общения или заново и после нежданной встречи в парке осознанная от прекращения общения.

II. (Как Иван Иванович поссорился с Иваном Никифоровичем). – Когда люди расходятся по причине «непонятно каким образом слетевшего с губ обидного слова», то расхождение, явившееся неизбежным последствием необратимого воздействия словом – при подобных инцидентах даже запоздалое извинение может только сократить дистанцию, но не вовсе упразднить ее – будучи на первый взгляд досадным и случайным, на самом деле является вполне закономерным, если не «дожидавшимся своей очереди», потому что некоторое охлаждение между людьми – как правило, вследствие слишком большой взаимной разности – давным-давно созрело и ждало только случая, чтобы войти, наконец, в открытую дверь, – и вот что интересно: участники инцидента могли бы своевременно и по доброй воле сделать то, что требует от них ход вещей (в данном случае конфигурация их характеров), то есть заранее и без слов немного отдалиться друг от друга, но нет! именно жизнь и она одна должна расставить все точки над i, и она это делает, работая в «двойном ключе»: стихии и случая (вот чего не может человек), а это и есть самый убедительный метод работы, – так что в итоге, сетуя на себя за слово, которое «как воробей – вылетело и его уже не поймаешь», люди втайне об этом вылетевшем не столько из уст, сколько из души обидном воробье нисколько не жалеют.

III. (Критическая точка). – Говорят, что в бронированном стекле есть некая критическая точка, от малейшего прикосновения к которой стекло разбивается, и точно такая же точка существует якобы в человеческом организме: касание ее вызывает мгновенную смерть, – но сходным образом и в отношениях между людьми случаются происшествия настолько незначительные – ненароком сказанное слово, мимолетный жест или непроизвольный поступок – что их даже трудно заметить, – и тем не менее они приводят к разрыву: разумеется, в них нельзя видеть причину расхождения, они были всего лишь зримой пантомимой все той же загадочной пьесы под названием «Тайная несовместимость людей как одна из главных особенностей человеческой природы», причем, как правило, чем тише и незаметней оказалось последнее перед опусканием занавеса действие, тем обычно болезненней, глубже и бесповоротней расторжение былой дружбы или доброго приятельства, – если же вообще ничего не было: ни слова, ни жеста, ни поступка, – вот тогда расхождение между людьми самое окончательное и необратимое, то есть наиболее страшное и непонятное.

В чем его причина? думается, в конечном счете в некоей предустановленной дистанции, которая почти на уровне космического закона запрещает данным людям сближаться дальше положенного уровня, и это действует наподобие невидимой занозы, засевшей в сердце: ведь речь идет о принципиальном ограничении начала Любви, в коем мы привыкли видеть источник всего лучшего и Высшего, – действительно, обращает на себя внимание, что практически все самые великие люди в любой сфере деятельности, не исключая религии (за редкими исключениями типа трогательной дружбы Гете и Шиллера) как будто изначально связаны описанной выше изначальной и глубинной взаимной несовместимостью: вот они-то уж поистине не сказали друг другу ни единого слова и тем не менее настоящие, искренние, сердечные отношения между ними абсолютно невозможны.

И вот эта бросающаяся в глаза психологическая особенность общения между «корифеями духа» вносит в музыкальную палитру бытия острую щемящую «гамлетовскую» ноту, и нота эта созвучна и Первовзрыву как гипотетической причине возникновения Вселенной, и его величеству Случаю как возможному источнику жизни на земле, и квантовой природе света и времени, постулирующей метафизический «провал» на клеточном уровне мироздания, и лицезрению звездной полночи, внушающей пиетический ужас, и иным невообразимым преступлениям людей, и разного рода тревожным и необъяснимым событиям и, наконец, образу самой Смерти, о которой мы ничего не знаем и насчет которой можем лишь гадать и догадываться… короче говоря, все это скорее подтверждает, чем опровергает, существование «критической точки» на всех, в том числе и на самых высоких уровнях бытия.

IV. (Чудовища). – Между людьми – причем, как правило, довольно близкими – иногда проскальзывает в словах, но еще чаще между слов и как бы в мыслях, и даже не в мыслях, а между самими порами душевными нечто невообразимо безобразное: нечто такое, что они даже в себе не подозревали (литературный образчик такого безобразия мы находим в страшной догадке Разумихина насчет своего друга Раскольникова), нечто похожее на отвратительную, шипящую, зловонную и ядовитую змею (головой слегка напоминающую отвратительные искажения лица, если взглянуть на себя в этот момент в зеркало), – и только то обстоятельство, что эта змея никогда не выползает наружу, когда люди остаются наедине с собой, но всегда во время общения с тем или иным человеком, – лишь это счастливое обстоятельство спасает людей до поры до времени от чудовищного подозрения, что подобная омерзительная змея живет в самой сердцевине их собственного существа.

Но быть может здесь-то как раз и залегают гносеологические – или онтологические? или те и другие вместе? – корни разного рода безобразных фантастических существ: от кобольдов до драконов, тех самых, без которых невозможен жанр сказки, и существование которых в астральной действительности как будто уже не подвергается сомнению, – во всяком случае присутствие таких чудовищ в межчеловеческом общении очевидно, что же до их конкретного образа, то он вполне может быть предоставлен фантазии: в конце концов ничто поистине важное не является в том или ином законченном облике, напротив, некоторое множество образных вариантов, иной раз даже взаимно противоречивых, гораздо точнее описывает глубинную, то есть и повседневную, и метафизическую одновременно действительность.

V. (Что значит испить чашу до дна). – Чтобы вполне понять ближнего своего, а заодно и себя самого, достаточно представить себя стоящим перед неустранимым выбором: либо заболеть неизлечимой формой рака, причем сию минуту, либо принять облик того самого ближнего: совершенно чужого, непонятного и по большому счету несимпатичного нам человека, – и как прежде, до рокового выбора, присматриваясь к нему (тому человеку) поневоле где-нибудь в городском транспорте, мы мысленно и от нечего делать воображали себе его характер (с нашей точки зрения особенно далекий от совершенства), рисовали в душе его родных и близких (которых мы не подпустили бы к себе на пушечный выстрел), задумывались праздно и о месте его рождения (нас там не было, нет, не будет и не может быть), и о его профессии (конечно же, полная противоположность нашей), и вообще обо всем, что его так или иначе касается (но совершенно не касается нас), – так теперь, когда нам срочно нужно принять судьбоносное решение, мы точно так же и даже гораздо пристальней присматриваемся и к далекому от совершенства характеру (но он нам уже представляется достойным понимания и сочувствия), и к якобы чужеродных нам родным и близким (а ведь сойтись с ними не так уж и невозможно!), и к обстоятельствам рождения, профессии и прочим деталям (а почему бы не попробовать себя в новой жизни?).

Короче говоря, мы перед лицом смертельного приговора оказываемся в этом чрезвычайно деликатном вопросе гораздо сговорчивей, и не то что бы мы уже согласились изменить себе, но живущая в нас неистребимая вера в помилование в самый последний момент как бы оттягивает окончательное решение в измене, и вместе с тем безошибочное предчувствие, что по-доброму все не кончится, заставляет нас тщательней и интенсивней вживаться в облик того, кто может сделаться нашим двойником: этот раздвоенный в себе и противоречивый процесс, по отношению к этой жизни выглядящий как хоррор, вполне реален относительно жизни последующей: как бы то ни было, нельзя в точности сказать, к чему он приведет, можно только предположить, что какой бы выбор мы ни сделали, мы о нем пожалеем.

VI. (Музыка как нравственный императив). – Обращает на себя внимание, что истинная добродетель и нравственная красота настолько скромны, тонки и неуловимы, что их почти невозможно не только классифицировать, но иногда даже просто выразить в словах, тогда как, наоборот, зло и преступление наличествуют зримо и выпукло, недаром люди испокон веков воспринимают все высокие проявления души скорее в поэтическом аспекте, отрицательным же проявлениям человеческой натуры давным-давно поставлен памятник в виде бессмертного Уголовного кодекса, – это происходит потому, что высокие и лучшие качества человеческой души в конце концов впадают в светоносное безмолвие, как реки в море, ведь уже у Данте Ад скульптурен, Чистилище живописно, а Рай музыкален, из чего прямо вытекает, что и отношения между людьми зиждутся на законах музыкальной гармонии, тогда как любое преступление, любое зло и даже любой безобидный, но мерзкий поступок, являясь отклонением в разной степени от этой изначальной и космической гармонии, предельно вещественен: он имеет некоторую несовершенную форму, некоторую несовершенную плотность и некоторый несовершенный запах.

С другой стороны, отрицательные черты людей в нашем сознании присутствуют всегда наравне с положительными и никогда сами по себе, отдельно от них: поэтому когда какие-то слишком негативные качества знакомых нам людей становятся для нас невыносимы и мы вынуждены отдалиться от такого человека, его положительные черты – которые мы так ценили когда-то – тоже незаметно исчезают и даже умирают в наших глазах, а если мы их и превозносим, то именно как мертвецов, о которых принято говорить одно только хорошее, и это совершенно нормальный и естественный процесс, то есть вместо культивирования одних качеств и ненависти к другим происходит постепенное отчуждение от тех и других вместе, – попробуйте в художественном персонаже мысленно убрать одни качества и оставить другие: он тотчас разрушится.

Ведь даже природа как будто нарочно сделала так, чтобы все вокруг нас нам было одновременно и немного близко и немного чуждо, и в первую очередь наши дети, казалось бы, самые близкие нам существа, по причине принадлежности их новому поколению живут на совершенно иных волнах, нежели мы, а это значит, что музыкального созвучия, этой волновой первоосновы бытия, нам в отношении с нашими детьми очень часто и очень остро не хватает, так что чужие люди кажутся нам подчас внутренне ближе наших детей, – а идя дальше, кто не обращал внимание, что домашние животные и даже, бывает, неодушевленные вещи кажутся нам ближе иных людей: что же говорить тогда об ангелах и богах? итак, все в мире как будто подчинено магической перспективе живописи Леонардо да Винчи, когда бесконечно близкое начинает озвучивать бесконечно далекое, так что и Лейбниц, провозгласивший наш мир «лучшим из миров», и Шопенгауэр, категорически настаивавший, на том, «что будь этот мир чуточку хуже, он просто не мог бы существовать», одинаково правы.

Но если все в мире взаимосвязано, как утверждают философия и физика, то и связь людей с самыми дальними и запредельными мирами, такими, как Бог и дьявол, не подлежит сомнению, и связь эта может быть исключительно музыкального и отчасти фантастического порядка, хотя и Бог и дьявол, по слову Достоевского, живут не далее, как в сердцах человеческих, – однако отсюда прямо вытекает, что не простенькая мораль о «любви и братстве всех людей» является сердцевиной подлинной нравственности, а тот в высшей мере сложный и непредсказуемый «клубок отношений» между людьми, выразить и запечатлеть который могут только художники.

И тем не менее, несмотря на эту очевидную и всеми интуитивно признаваемую истину, мы все-таки по какой-то странной иронии судьбы пожизненно обречены искать, а стало быть и находить нравственный императив не где-то очень далеко и в запредельных мирах, а совсем близко и в окружающем мире, и он (императив) всегда в значительной мере по субстанции своей легок, тих, неуловим и обязательно музыкален, – но такова именно идея «любви и братства между людьми», которая нам так действует на нервы, над которой мы так смеемся и к которой мы все-таки тянемся всей душой.

VII. (Пепел Клааса). – К сожалению, на каждом шагу приходится наблюдать тот феномен, что самые лучшие наши чувства – и в первую очередь чувство любви, да, именно искренней и бескорыстной любви как единственной психической энергии, способной разрушить скорлупу эгоистического обособления – по отношению к нашим близким и родным оказываются не то что полностью невозможным, но как бы воплотимыми лишь в малой доли: в том смысле, что любая и уже не однажды испробованная житейская ситуация, в которой любовь должна была бы выразиться, что называется, по максимуму, на самом деле только приводит к разочарованиям, и разочарования эти тем неожиданней, глубже и горче, чем настойчивей обе стороны пытаются задействовать самое лучшее в себе – а это действительно любовь, и голос сердца нас не обманывает.

И вот поневоле образуется некий неиспользованный и по сути неиспользуемый резервуар тонкой энергии, который накапливается в нас и как бы непрестанно постукивает в наши сердца, подобно пеплу Клааса, но ответа не находит: двери посторонней души для нашей любви и двери нашей души для любви со стороны по каким-то непонятным роковым причинам остаются закрытыми и все ограничивается ощущением смутной тоски и скорби, как при восприятии какого-нибудь произведения искусства – Моцарт! – когда благородные наши чувства пробуждены, но выхода не находят.

В такие особенно запоминающиеся минуты хочется думать и верить, что описанные выше психические энергии не исчезают из мира, но растворяются в небе, точно бунинское «легкое дыхание», и какая-нибудь особенно восприимчивая поэтическая натура способна выловить их из космоса и заново использовать: уже в творчески-преобразовательных целях, – в самом деле, разве не присутствует в нас тайное убеждение, что все самое лучшее в искусстве напитано именно этими самыми и никакими другими выше описанными энергиями?

Загадка врожденной антипатии. – Как часто приходится обращать внимание: коллеги на большом предприятии, ни разу между собой не общавшиеся, но прекрасно знающие о взаимном существовании, зачастую склонны, сталкиваясь в коридорах или на лестницах, под благовидным предлогом не здороваться и даже отводить глаза в сторону, но те же самые коллеги, встречаясь в городе, уже сердечно и внимательно приветствуют друг друга, – случись же им повстречаться за границей, они и вовсе вошли бы в короткое общение: так что, нужно полагать, сведи их судьба на необитаемом острове или в ином мире, они, пожалуй, стали бы даже добрыми приятелями.

Однако здесь не следует обольщаться: то обстоятельство, что эти люди интуитивно старались избегать друг друга, насколько позволяли законы приличия, скорее всего намекает на невозможность сближения между ними по-настоящему никогда и ни при каких обстоятельствах, да они и сами в глубине души об этом догадываются, и потому стараются сводить общение к минимуму, то есть там, где можно, продолжают заблаговременно избегать друг друга и не встречаться даже взглядами.

Тем самым, дабы устранить следствие, они подрубают на корню его причину, ибо, раз внимательно взглянув друг в друга, можно ненароком проникнуть в чужую душу, а через нее и в свою собственную, – в данном случае некоторая взаимная врожденная антипатия или, выражаясь мягче, психологическая несовместимость, может сказать нам о себе больше, чем мы хотели бы знать: итак, лучше не шутить с огнем, потому что нередко в жизни случается так, что один человек, единожды взглянув на другого, начинает испытывать по отношению к нему необъяснимую антипатию, доходящую до одиозной ненависти.

В чем здесь причина? я думаю – в том, что человек не просто предчувствует, но точно знает, что при определенных, а иногда даже и при любых обстоятельствах у него с тем антипатичным человеком возникнет неразрешимый, а то и прямо смертельный конфликт и конфликт этот предотвратить совершенно невозможно, – но это означает, что будущее способно реально вторгаться в настоящее, пусть в данном случае и в самом безобидном варианте безошибочного психологического предчувствия того, что – будет.

Так, произошло, в частности, в конце 2013 и начале 2014 годов, когда в Украине имел место на первый взгляд необъяснимый и мнимо немотивированный взрыв ненависти по отношению к российскому соседу, тогда еще не было ни взятия Крыма, ни Донбасских войн, а ненависть уже была, ее, конечно, можно объяснить событиями прошлого, но прошлое, сколь бы кровопролитным оно ни было, по самой своей природе источает покой и тягу к забвению, не то будущее: от него веет субтильным и глубоко метафизическим беспокойством, так что любое, даже самое счастливое будущее, внушает нам некоторое тонкое и необъяснимое беспокойство, – что же говорить тогда о будущем, чреватом полным разворотом на Запад и гражданской войной?

Вот не просто предчувствие такого будущего, а как бы абсолютно точное знание о нем, точно оно уже наступило, – вот оно-то и стало, по-видимому, причиной той односторонней и одиозной украинской ненависти к русским, которую нам так трудно понять.

Ну, а американцы ей только воспользовались.

Искусство непричастности

I. (Очевидные преимущества недеяния). – Чем глубже и выстраданней наш жизненный опыт, тем парадоксальным образом дальше уходим мы от постижения сути жизни: ведь последняя не есть какая-нибудь кантовская «вещь в себе» (в таком случае мы как раз имели бы шанс посредством неординарного прорыва, полета или подползания, в зависимости от ситуации, проникнуть в ее сердцевину), но целокупное множество практически бесконечных взаимосвязей, – и вот, «вгрызаясь» в пласты жизни, как отбойный молоток вгрызается в камень, мы всего лишь создаем свою туннельную нишу, и из нее уже, как из платоновской пещеры, рассматриваем и познаем мир, а другого способа постижения окружающей действительности нет, не было и не может быть, – так что в конечном счете чем тоньше стены пещеры и чем больше там светоносных окон, тем лучше мы можем видеть и осмыслять мир: логично, не правда ли?

Учитывая же то, что жизнь в основе своей противоречива и даже антиномична, так что и любой человек наделен чертами характера, которые мы часто не в состоянии связать воедино, получается, что, увлекаясь какой-то одной стороной повседневности или нашего ближнего – а в этом-то по преимуществу и состоит так называемый личный опыт – мы неизбежно упускаем другую и противоположную сторону, так что, по логике вещей, совсем не допускать болезненного вживания в какую бы то ни было проблему, нигде не искать добровольного (в отличие от навязанного обстоятельствами) страдания (которое в наибольшей степени определяет наше мировоззрение), ничему не дарить своего исключительного внимания, сил ума и в особенности энергий чувств, – это и значит как раз собственными руками превращать железобетонную пещеру богатой личным опытом биографии в прозрачную и светоносную обитель духовного бытия, зарубив попутно себе раз и навсегда на носу, что любой личный опыт может столько же давать человеку во второстепенном и психологическом плане, сколько отнимать от него в плане основном и духовном, – что он, кстати, этот пресловутый личный опыт, и делает.

Так странным образом после посещения Парижа мне почему-то трудней стало воспринимать деяния моих любимых мушкетеров плюс похождения героев Бальзака плюс изнеженно-жестокую атмосферу при дворе «Короля-Солнца» плюс кровавые оргии Великой Французской революции и плюс так далее и тому подобное на едином духе и в едином художественно-историческом пространстве, нежели до того, когда я знал Париж по разного рода фотографиям, фильмам, рассказам, описаниям, художественному чтению и, наконец, моим собственным представлениям о нем, – да, как ни удивительно, все это пестрое, разбросанное и многогранное восприятие помимо личного опыта визитера позволяло увидеть французскую историю и французскую литературу тем не менее в некоем первозданном целомудренном изумительном единстве, тогда как личный опыт узрения великого города «своими глазами» названное чудесное единство непоправимо разрушил.

Или, побывав в Греции, мне поначалу ближе стали красоты гомеровского эпоса, однако в итоге и очень скоро именно прилепившиеся к душе через ухо и глаза неотразимые физические подробности нынешнего греческого пейзажа сделали органичное и непосредственное – в этом все и дело! – восприятие фантастического мира Гомера делом затруднительным и даже почти невозможным.

Наконец, мой личный опыт с женщинами, как я могу судить, позволил мне узнать женщин на каких-нибудь десять процентов, а оставшиеся девяносто процентов я «добрал» от внимательного и ни к чему не обязывающего наблюдения за чужими и посторонними женщинами, причем чем меньше я о них знал (то есть я ничего о них не знал и знать не мог), тем полней и всесторонней были задействованы суммарные энергии моего ума и интуиции, а в этом-то и заключается смысл сведения к минимуму любого сугубо личного опыта!

Потому что, и это очевидно, личный опыт нам абсолютно необходим, для обретения его мы только и приходим на землю, но как смысл одного замечательного упражнения йоги под названием «поза змеи» состоит в том, чтобы, лежа на животе, как можно выше изогнуть верхнюю часть тела, без того чтобы оторвать пупок от земли, и как природа всегда и везде склонна идти кратчайшим путем, так желательно при минимуме личного опыта добиваться максимума духовного обогащения.