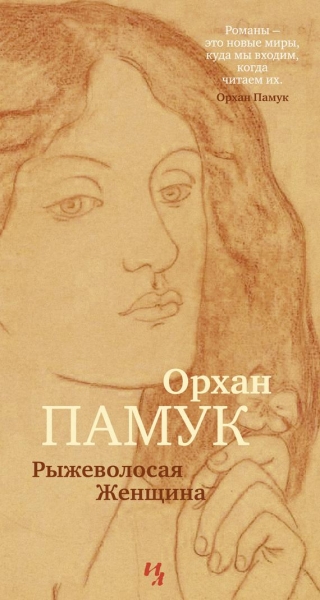

Орхан Памук Рыжеволосая Женщина

Orhan Pamuk

KIRMIZI SAÇLI KADIN

Copyright © 2016, Orhan Pamuk

All rights reserved

© А. Аврутина, перевод, статья, 2016

© Издание на русском языке, оформление.

ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2016

Издательство Иностранка®

* * *

Посвящается Аслы

Эдип – убийца своего отца, муж своей матери, Эдип – отгадчик загадок сфинкса! Что говорит нам таинственная троичность этих роковых дел? Существует древнее, по преимуществу персидское, народное верование, что мудрый маг может родиться только от кровосмешения…

Фридрих Ницше. Рождение трагедии, или Эллинство и пессимизмГде сыщешь неясный след давнишнего злодейства?

Софокл. Царь ЭдипНикто никогда не заключит в объятья ни сына, у которого нет отца, ни отца, у которого нет сына.

Хаким Фирдоуси. ШахнамеЧасть I

1

По правде говоря, я хотел стать писателем. Но после тех событий, о которых я собираюсь рассказать, я стал инженером-геологом и строителем. Пусть мои читатели не думают, что если я начал рассказывать о произошедшем, то для меня все давно закончилось и осталось далеко позади. По мере того как я вспоминаю, я начинаю больше погружаться в то, что произошло. И надеюсь, что вы вслед за мной проникнете в мой причудливый лабиринт отношений отца и сына.

В 1985 году мы жили на окраинах Бешикташа, в одном многоквартирном доме неподалеку от Павильона Лип[1]. У моего отца была своя маленькая аптека под названием «Хайят». Раз в неделю аптека работала всю ночь до утра, а отец дежурил. В такие вечера, когда отец оставался на дежурство, я приносил ему в аптеку ужин. Я очень любил сидеть в магазине, вдыхая аптечные запахи, пока отец – высокий, стройный, красивый человек – ужинал, сидя у кассы. И сегодня, спустя тридцать лет, когда мне уже сорок пять, я по-прежнему люблю запах старых аптек с деревянными прилавками.

У аптеки «Хайят» покупателей было немного. В те ночи, когда отец оставался на дежурство, он убивал время перед маленьким переносным телевизором, которые в те времена только-только вошли в моду. Иногда я слышал, как отец тихим голосом разговаривает с какими-то приятелями, зашедшими его навестить. Всякий раз, завидев меня, приятели отца прерывали разговор, принимались хвалить меня и говорить, какой я славный, такой же, как отец, и задавали разные вопросы: в каком я классе, люблю ли я школу, кем хочу стать.

Так как я замечал, что отец при своих приятелях становится беспокойным, то в аптеке долго не задерживался, забирал пустые миски и возвращался домой в свете бледных фонарей по улицам с раскидистыми чинарами. Дома я не говорил маме, что в лавку к отцу пришел один из его друзей; мать расстраивалась, когда слышала об этом, ибо думала, что на голову отца вновь свалятся неприятности, или что он вновь ни с того ни с сего нас покинет и исчезнет, и сердилась на отца и его друзей.

Однако я замечал, что политика не является единственной причиной безмолвных ссор между отцом и матерью. Иногда, как будто без причины, они подолгу обижались друг на друга и почти не разговаривали. Возможно, они разлюбили друг друга. Я чувствовал, что мой отец любит других женщин, а многие другие женщины – его. Иногда мать разговаривала с отцом так, чтобы я догадался, что у него есть другая женщина. Меня очень расстраивали ссоры родителей, и поэтому я запретил себе о них думать.

В последний раз я видел отца в аптеке одним осенним вечером, когда в очередной раз принес ему еду. Я был тогда в первом классе лицея. Отец смотрел новости по телевизору. Пока отец ел из расставленных по прилавку мисок, я обслужил двух клиентов, один из которых купил аспирин, а другой – витамин С и антибиотик, и положил деньги в старую кассу, которая открывалась с приятным звоночком. Уходя домой, я в последний раз взглянул на отца; он с порога улыбался и махал мне вслед.

Утром отец домой не пришел. Об этом мне сообщила мать, когда я после обеда вернулся из школы. Глаза ее опухли, было видно, что она долго плакала. Я решил, что отца забрали из аптеки и отвезли в политическое управление, как уже бывало раньше. Там его пытали электрическим током, били на фалаке[2].

Семь или восемь лет назад отец уже исчезал и вернулся домой только спустя два года. Но мать в тот раз вела себя так, как будто отца вовсе не допрашивают и не пытают в полиции – она злилась. Говоря о нем, она восклицала: «Он сам знает, что делает!»

В другой раз, когда отца однажды вечером забрали из аптеки сразу после военного переворота, мать очень печалилась и твердила, что он – герой, что я должен им гордиться, и дежурила в аптеке вместо отца с провизором Маджитом. Иногда и я надевал белый передник Маджита, хотя мне, конечно же, в будущем предстояло стать не провизором, а ученым, как мечтал о том отец.

Но после этого последнего исчезновения отца мать совершенно не интересовалась аптекой. Она не говорила ни о Маджите, ни о других помощниках, ни о том, что будет с отцовским бизнесом. Это заставляло меня думать, что на сей раз отец исчез по другой причине. Но что толку в беспочвенных догадках?

Уже в то время я понял, что мысли приходят к нам в голову иногда в виде слов, а иногда в виде картинок. Порой я о чем-то не мог думать словами, но у меня перед глазами появлялась картина, например, как я бегу под дождем, который льет как из ведра. Иногда о чем-то я мог думать только словами, а вот в виде картины этого представить не мог: например, черный свет, смерть матери или бесконечность.

Может быть, я все еще был ребенком: мне удавалось иногда не думать о том, о чем я не хотел. А иногда все было ровно наоборот: я не мог отделаться от картинки или слова, о котором совершенно не хотел знать.

Отец исчез надолго. Бывало, что я уже не мог вспомнить его лица. В такие минуты я чувствовал себя, словно бы на мгновение выключилось электричество и я потерял зрение.

Однажды вечером я брел в одиночестве к Павильону Лип. Дверь аптеки «Хайят» была заперта, на ней висел замок, который, казалось, никогда не откроется. Из сада Павильона Лип поднимался туман.

Вскоре мать сказала, что наше финансовое положение очень плохое. Лично у меня не было тогда никаких расходов, кроме как на кино, донеры в лаваше и комиксы. В лицей на Кабаташе и обратно я ходил пешком. Некоторые мои приятели занимались тем, что скупали, а затем продавали или давали читать за деньги выпуски комиксов. Но мне не хотелось быть таким, как они, и терпеливо караулить по выходным клиентов у кинотеатров.

Лето 1985 года я провел на рынке в Бешикташе – продавцом в книжном магазине под названием «Дениз». Важной частью моей работы было прогонять книжных воришек, почти сплошь школяров. Иногда еще мы ездили с хозяином магазина Денизом на его машине в Чагалоглу за книгами. Хозяин, увидев, что я прекрасно запоминаю имена авторов и названия издательств, стал меня ценить и разрешал брать почитать книги домой. Тем летом я прочел очень много книг – множество приключенческих романов, роман Жюля Верна «Путешествие к центру Земли», сборник рассказов Эдгара Аллана По, книжки стихов, исторические книги об османских военачальниках, даже один сонник. Статье из этого сонника предстояло изменить всю мою жизнь.

Друзья-писатели хозяина Дениза иногда заходили к нам в магазин. Тот, представляя меня им, часто говорил, что в будущем я стану писателем. Я сам как-то раз сболтнул ему об этой своей мечте, и вскоре, под влиянием хозяина, я поверил в это всерьез.

2

Денег, что я зарабатывал продавцом, должно было, по меньшей мере, хватить на курсы для поступления в университет. После того как отец исчез, мы с мамой сильно сблизились. Мое решение стать писателем она воспринимала со смехом, словно шутку.

Однажды, после возвращения из школы, я заглянул в шкаф и в ящики комода в родительской комнате и увидел, что рубашки и остальные вещи отца исчезли, хотя запах отцовского табака и одеколона по-прежнему был там.

В начале того лета, когда я закончил второй класс лицея, мы переехали из Стамбула в Гебзе[3]. Нам разрешили жить бесплатно в пристройке дома мужа моей тети. Если бы мне удалось в первой половине лета повкалывать на той работе, которую хотел поручить мне дядя, и скопить денег, то я бы смог после июля продолжить свою службу в книжном магазине «Дениз» в Бешикташе и поступить на курсы, чтобы готовиться к экзаменам в университет в будущем году. Хозяин магазина, знавший, как я расстроен из-за того, что мы уехали из Бешикташа, сказал, что летом, если мне захочется, я могу ночевать в магазине.

Дядя попросил меня за небольшую плату охранять поле и сад с черешней и персиками на окраинах Гебзе. Я увидел в саду старый стол под навесом и решил, что у меня будет много времени сидеть за ним и читать, но я ошибался. Поспела черешня, и на деревья то и дело налетали стаи шумных бесстыжих ворон. Кроме того, дети и рабочие с большой стройки неподалеку то и дело залезали воровать фрукты и овощи.

В соседнем саду рыли колодец. Иногда я ходил туда и наблюдал за работой орудовавшего лопатой мастера и двух его подмастерьев, которые таскали вырытую им землю.

Подмастерья крутили деревянное колесо лебедки, издававшее приятный скрип, поднимали очередное ведро с землей, отправленное снизу мастером, и высыпали на стоявшую рядом тележку. Затем один из подмастерьев, мой ровесник, куда-то увозил тележку, а в это время второй, который был старше и выше первого, кричал в колодец: «Лови!» – и опускал туда пустое ведро.

Мастер редко поднимался наверх. Первый раз я его увидел во время обеденного перерыва. Он был совсем как мой отец – высокий, стройный, красивый. Однако в нем не чувствовалось такого покоя, как в моем отце, и лицо его не было приветливым. Напротив, он часто сердился и ругал обоих подмастерьев на чем свет стоит. Поскольку тем явно не нравилось, что я слышу, как их ругают, то я старался не подходить близко к колодцу, когда мастер был наверху.

Однажды в середине июня со стороны колодца раздались радостные крики и выстрелы. Я подошел посмотреть. В колодце забила вода. Узнав об этом, владелец участка, родом из Ризе, прибежал и на радостях принялся палить в воздух. Я вдохнул сладковатый запах пороха. Радостный владелец участка раздал мастеру и подмастерьям деньги. Колодец ему был нужен для будущей постройки на этом участке, так как городской водопровод еще не довели до окраин Гебзе.

В последующие дни я не слышал, чтобы мастер ругал подмастерьев. На повозке он привез несколько мешков цемента и железные детали, залил колодец бетоном и установил металлическую крышку. Так как все явно повеселели, я решился подойти поближе.

– Парень, вижу, тебе нравится эта работа. Я еду копать колодец в одно место на окраинах Кючюкчекмедже[4]. Мои подмастерья не последуют за мной. Хочешь, отправимся вместе? – сказал колодезный мастер, которого звали Махмуд-уста.

Увидев, что я растерялся, он сказал, что хороший подмастерье зарабатывает в четыре раза больше садового сторожа. Работы предстоит всего на десять дней, и я смогу быстро вернуться домой.

Мама решительно воспротивилась:

– Я никогда тебе этого не разрешу! Ты поступишь в университет и будешь учиться!

Но мысль о возможности быстро разбогатеть не давала мне покоя. Я настойчиво повторял, что могу за две недели заработать деньги, которые в саду заработаю только за два месяца. Так что у меня появится больше времени, чтобы готовиться к вступительным экзаменам, ходить на курсы и читать. Я даже пригрозил моей бедной маме:

– Если ты мне не разрешишь, я сбегу!

А дядя сказал:

– Если мальчик хочет потрудиться, не сбивай его пыл. А я разузнаю, что за человек этот мастер.

Дядя-адвокат сдержал слово – он встретился в своем муниципальном кабинете в присутствии мамы с этим Махмудом-устой. Они договорились, что в колодец я спускаться не буду. Дядя назвал сумму моего вознаграждения, и мастер согласился. Дома я сложил свои рубашки и спортивные тапки в маленький старый отцовский чемодан.

Фургончик, которому предстояло отвезти нас на новое место работы, в тот дождливый день все никак не приезжал, а в это время мама, провожая меня, несколько раз заплакала; она просила меня передумать, говорила, что будет очень скучать и что мы от безденежья совершаем ошибку.

– Мама, обещаю никогда не спускаться в колодец, – произнес я, сжимая чемодан. И вышел из дому с гордо поднятой головой, совсем как отец при аресте.

Фургончик ждал на площади за старой мечетью напротив дома. Махмуд-уста внимательно, словно учитель, осмотрел мою одежду и чемодан в руках.

– Давай забирайся внутрь, мы выезжаем, – сказал он.

Я сел между водителем Хайри-бея, бизнесмена, который заказал вырыть колодец, и мастером. Первый час мы ехали молча. Когда мы проезжали мост через Босфор, то я попытался рассмотреть слева внизу свой лицей на Кабаташе и знакомые дома Бешикташа.

– Не волнуйся, наша работа не надолго, – сказал Махмуд-уста. – Ты успеешь на свои курсы.

Мне было приятно, что мама с дядей рассказали ему о моих заботах. Теперь я ему доверял. Переехав мост, мы попали в пробку и смогли выехать из Стамбула, только когда обжигающие лучи заходящего солнца вовсю слепили нам глаза.

На окраинах города домов стало меньше, теперь они казались маленькими, бедными, невзрачными, появилось много фабрик и заправок, а еще тут и там располагались мотели.

Какое-то время мы неслись вдоль железной дороги, а потом, когда совсем стемнело, свернули с шоссе. В свете редких фонарей я видел кипарисы, кладбища, бетонные стены, безлюдные площади. Иногда пробивался желтоватый свет из какого-нибудь окна, а иногда – мелькала неоновая вывеска очередной фабрики. Потом мы заехали на гору. Вдали сверкнула молния, небо осветилось, место, которое мы проезжали, оказалось пустынным – бесплодные земли, без единого деревца, – а затем и оно исчезло в темноте.

Когда мы наконец остановились, вокруг не было ни света, ни домов, и поэтому я решил, что фургончик сломался.

– Ну-ка помоги, – сказал Махмуд-уста.

Мы выгрузили доски, части лебедки, два перевязанных веревкой хлопковых матраса, лопаты и вещи в грубых пластиковых мешках. Шофер сказал нам:

– Ну что, ребята, удачи вам, – и удалился на своем фургончике.

А я, очутившись в кромешной тьме, заволновался. Вдали сверкала молния, но над нами небо было ясным и звезды светили ярко. Вдалеке облака над Стамбулом были подсвечены желтым.

Земля местами была мокрой от дождя. Мы принялись искать сухое ровное место и наконец нашли его. Вещи перенесли туда. Мастер начал ставить палатку с помощью привезенных с собой шестов. Веревки, которые надо было натянуть, и крюки, за которые надо было их зацепить, в ночи были совсем не видны, и у меня перехватило дух. Я слышал только голос Махмуда-усты, который говорил: «Держи здесь, подтяни там».

Мы услышали уханье филина. Я подумал, обязательно ли нам ставить палатку, раз уж дождь кончился, но решимость мастера вселила в меня уверенность.

После полуночи нам все-таки удалось ее установить, и, расстелив матрасы, мы легли спать. Летние дождевые тучи разошлись, ночь стала ясной и звездной. Неподалеку раздалось пение цикад. Оно меня успокоило. Я вытянулся на матрасе и сразу уснул.

3

Когда я проснулся, в палатке никого не было. Где-то жужжала пчела. Я вышел. Солнце стояло уже так высоко, что мои глаза на какое-то время ослепли от яркого света.

Я находился на совершенно ровном участке на вершине холма. Чуть поодаль виднелись два зеленовато-желтых кукурузных поля, за ними поля пшеницы и каменистые пустыри. На равнине белели дома маленькой деревеньки и мечеть.

Где Махмуд-уста? По донесшемуся издалека звуку горна я понял, что здания свинцового цвета на окраине деревни были военными казармами. Казалось, вся земля погрузилась в глубокое безмолвие воспоминаний. Я чувствовал себя счастливым, находясь здесь, вдали от всех, от Стамбула, и гордился тем, что сам зарабатываю себе на жизнь.

Со стороны деревни донесся гудок паровоза. Всмотревшись в ту сторону, я увидел удаляющийся состав с вагонами.

Через некоторое время в мою сторону из деревни зашагал Махмуд-уста. Сначала он шел вдоль дороги, а потом, когда она начала петлять, направился напрямик через пустыри и поля.

– Я набрал воды, – сказал он. – Ну-ка давай завари мне чай.

Пока я заваривал чай на примусе, приехал вчерашний фургончик и привез владельца участка Хайри-бея. За хозяином из кузова вылез юноша. По разговорам я понял, что его зовут Али и он будет спускаться в колодец вместо подмастерья из Гебзе, который передумал ехать сюда с нами в последний момент.

Махмуд-уста вместе с Хайри-беем долго вышагивали по участку. Местами покрытый травой, камнями, а местами с проплешинами, участок составлял немногим более десяти дёнюмов[5]. Они находились с наветренной стороны, и даже когда дошли до самой дальней точки участка, мы с Али слышали, как они спорят и не могут договориться.

Участок Хайри-бею достался по дешевке. Если найдется вода, то сюда сразу проведут электрическую линию. А потом Хайри-бей построит здесь настоящую фабрику: мастерские по окраске тканей, склады, роскошное здание дирекции и столовую. План он даже принес нам показать. В глазах Махмуда-усты я видел внимание к словам Хайри-бея, но на самом деле мы с мастером думали только о подарках и наградах, обещанных нам владельцем за найденную воду.

– Да благословит Аллах ваше дело, пусть подарит он вашим рукам силу, а глазам – зоркость! – торжественно произнес Хайри-бей, словно османский паша, провожавший янычарское войско в поход. Садясь в фургончик, он на прощание махнул нам рукой.

Ночью я не мог сомкнуть глаз из-за храпа Махмуда-усты и высунул голову наружу. Небо было темно-синим, мир освещали только звезды.

4

В те времена буровая техника и пробные скважины еще не использовались. Колодезных дел мастера тысячелетним опытом и чутьем определяли, где нужно рыть очередной колодец. Махмуд-уста, конечно же, знал приметы. Но он насмехался над теми мастерами, которые то и дело меряли шагами участок, что-то бормотали, читали молитвы. Он чувствовал себя представителем последнего поколения этой профессии, насчитывавшей тысячи лет, и поэтому во всем, что касалось дела, проявлял сдержанность и скромность.

– Ты должен смотреть на темные цвета земли, на ее влагу, искать черную землю, – говорил он мне. – Если увидишь, что на участке есть неровности – низменность, каменистая часть, пригорки, тень, то именно там ты должен искать воду, – объяснял он мне. – Там, где много деревьев и зелени, земля темная и влажная, должна быть вода. Понимаешь? Ты должен обращать на это внимание.

Земля, как оказалось, состояла из нескольких слоев, точно так же, как небо, состоявшее из семи уровней[6]. (Иногда по ночам, глядя на звезды, я ощущал мир, расположившийся под нами.) Например, на глубине двух метров, под темной черной землей, мог внезапно появиться ужасный слой совершенной сухой, не пропускавшей влагу почвы или даже песок. Старые мастера, которые пытались исследовать землю в поисках воды, были вынуждены разбираться в языке земли, трав, насекомых и даже птиц. И, шагая по поверхности, чувствовать ногами, где под землей прячется скала или глина.

Злые языки болтали, что некоторые старые умельцы способны разговаривать с подземными богами и джиннами. Когда я был маленьким, то простые люди, пытаясь найти воду, всей душой желали верить в эти выдумки, над которыми мой отец смеялся. Я очень хорошо помню, как в Бешикташе в садах лачуг гедже-конду[7] подобным образом искали место для колодца. В детстве я не раз видел, с каким уважением смотрят тетушки и дядюшки на очередного мастера, который в поросшем плющом дворе, по которому бродят куры, слушает землю, словно врач легкие больного.

– Если будет на то воля Аллаха, наша работа закончится самое позднее через две недели, и воду я найду здесь на глубине десяти-двенадцати метров, – еще в первый день пообещал мне Махмуд-уста.

Со мной он разговаривал более откровенно, потому что второй подмастерье, Али, был человеком хозяина. Мне это нравилось, я чувствовал себя так, будто участвую в нашем собственном с мастером деле.

На следующее утро Махмуд-уста указал место, где нужно рыть колодец. Оно находилось в дальнем углу участка.

У моего отца была привычка скрывать свою политическую деятельность, и поэтому он никогда не позволял мне вмешиваться в его дела и не спрашивал моего мнения. А Махмуд-уста делился со мной соображениями. Он рассказал, что нам достался сложный участок. Мне его разговоры очень нравились, я полюбил его. Правда, в какой-то момент он ушел в себя и принимал решения, не советуясь со мной и ничего мне не объясняя. Так я впервые почувствовал его власть надо мной.

Махмуд-уста вбил в землю колышек. Почему он выбрал именно это место? Чем оно отличалось от других? Может быть, если достаточно долго копать в любом месте, то все равно появится вода? Мне хотелось задать ему эти вопросы, но я понимал, что спросить не смогу. Я был ребенком, он не был мне ни другом, ни отцом, он был моим мастером.

К колышку он привязал веревочку, а к другому ее концу – острый гвоздь и объявил, что длина веревочки – метр. Здешние камни стену колодца не выдержат. Колодец придется делать из бетона. Толщина бетонной стены будет двадцать – двадцать пять сантиметров. Натягивая нить, он отмечал гвоздем точки на земле. А мы с Али, соединяя эти точки, вычерчивали круг.

– Окружность колодца должна быть очень аккуратной, – сказал Махмуд-уста. – Если окружность будет неровной, то стена не выдержит, поедет.

Так я впервые услышал об опасности обвала. Мы с мастером начали рыть лопатами землю, я нагружал ею тачку Али.

– Не насыпай в тачку много земли, – запыхавшись, просил тот.

Вскоре мы с Али начали работать медленнее. От безостановочно двигавшейся лопаты Махмуда-усты на краю будущего колодца стала скапливаться земля. Если земли скапливалось слишком много, мастер бросал лопату, ложился под оливковое дерево поодаль и ждал, когда мы уберем ее.

После захода солнца я рухнул на матрас, не найдя в себе сил даже съесть тарелку чечевичного супа. На руках моих вздулись волдыри, а затылок сгорел на солнце.

– Ты привыкнешь, маленький бей, привыкнешь, – улыбался Махмуд-уста, не сводя глаз с экрана маленького телевизора на батарейках, который он пытался настроить.

Меня задело то, что я такой нежный и не могу выполнять грубую ручную работу, но его обращение ко мне – «маленький бей», – мне очень польстило. Мастер признавал, что я городской, из образованной семьи, а значит, он будет по-отечески меня беречь.

5

Городок, который находился на расстоянии пятнадцати минут ходьбы от нашего участка, назывался Онгёрен. Вывеска, красовавшаяся на въезде, гласила, что население его составляет шесть тысяч двести человек. Первые два дня мы безостановочно копали колодец. Но вскоре нам потребовались строительные материалы, так что на третий день после полудня мы втроем спустились с холма и отправились в Онгёрен.

Сначала Али отвел нас к деревенскому столяру. Так как на глубине двух метров землю лопатой наверх выкидывать было уже невозможно, нам нужно было сделать лебедку. Но досок, которые привез на фургончике шофер владельца участка, оказалось недостаточно. Столяр спросил, кто мы такие и что поделываем. Махмуд-уста ответил, что мы мастера по устройству колодцев. Столяр, узнав, где мы работаем, только и сказал:

– А, там, наверху.

В последующие дни Махмуд-уста, когда мы спускались в городок, то и дело наведывался к этому столяру, а также к бакалейщику и к хозяину табачной лавки, который носил очки, и в скобяную лавку, которая не закрывалась допоздна. Я очень любил спускаться в Онгёрен с моим мастером по вечерам, после тяжелого рабочего дня, бродить с ним по улицам, сидеть с ним либо на скамейке в маленьком парке, в котором росли кипарисы и сосны, либо за выставленным на улицу столиком какой-нибудь кофейни, либо в дверях какой-нибудь мастерской, либо в прохладном углу на станции.

Судьба сыграла с Онгёреном злую шутку. Во время Второй мировой войны здесь разместили пехотную часть для обороны Стамбула. Спустя сорок лет большое количество военных стало как главным источником доходов для городка, так и главным источником его проблем.

Почти все магазинчики в центре по выходным продавали почтовые открытки, носки, телефонные жетоны, пиво и тому подобные вещи солдатам, получавшим на выходных увольнительные. На улице, которую жители называли «улица столовых», для все той же публики бок о бок были расположены закусочные и кебабочные. Там постоянно дежурили жандармы. Маленькие кондитерские и кофейни, днем до отказа забитые солдатами, по вечерам пустели, и мы видели уже совершенно другой город. К тому времени жандармы успокаивали расшумевшихся солдат, крикунов – посетителей шумных баров, а если где вспыхивала ссора или драка, немедленно арестовывали буянов.

Тридцать лет назад, когда солдат в гарнизоне было больше, для родственников военных и для членов их семей было открыто несколько гостиниц. Но впоследствии в Стамбул ездить стало проще, и они опустели. Еще в первый раз, когда Али показывал нам городок, он сказал, что большинство из подобных заведений превратились в тайные дома свиданий. Гостиницы были расположены на привокзальной площади. С самого первого дня мы очень полюбили это место, там находились небольшая статуя Ататюрка, кондитерская «Йылдыз» с популярным мороженым, почта и кофейня «Румелия».

Однажды Али сводил нас к кузнецу. У него Махмуд-уста заказал крепеж для лебедки. Также он заказал четыре мешка цемента, мастерки, гвозди и веревки.

Весь этот строительный материал мы погрузили на запряженную лошадью телегу, за которой кузнец послал своего помощника. Пока телега со страшным скрипом передвигалась по мостовой, я с грустью думал о том, что скоро все закончится; я поеду в Гебзе к маме, а потом вернусь в Стамбул. Помню также, как, заглянув в усталые темные глаза лошади, я подумал, какая она старая.

Мы оказались на привокзальной площади. В доме, мимо которого мы проходили, открылась дверь. На улицу вышла дама в джинсах. Обернувшись, она строгим, недовольным голосом окликнула:

– Где вы там?

В открытой двери показался молодой человек старше меня лет на пять-шесть, а за ним – высокая рыжеволосая женщина, возможно, его старшая сестра. В рыжеволосой женщине было что-то необычное и привлекательное.

Скорее всего, дама в джинсах была матерью молодого человека и рыжеволосой.

– Кажется, я забыла взять деньги! – воскликнула рыжеволосая.

Прежде чем войти в дом, она бросила взгляд на меня и на старую лошадь. Я увидел на ее прекрасных полных губах печальную улыбку, словно бы она заметила во мне или в лошади что-то странное. На ее лице появилось милое и нежное выражение.

– Ну давайте же быстрее! – воскликнула ее мать. На нас она не обратила никакого внимания.

Когда телега наконец выехала из Онгёрена и мостовая закончилась, колеса стали шуметь меньше. Поднявшись на холм и оказавшись на нашем участке, я почувствовал, что мы попали совершенно в другой мир.

Облака развеялись, вышло солнце, и даже наша голая земля окрасилась разнообразными цветами. По обеим сторонам извивающейся дороги из кукурузных полей показывались черные вороны, но, завидев нас, раскрывали крылья и тут же улетали. Я заметил, что темно-синяя возвышенность со стороны Черного моря приобрела странный голубоватый оттенок, на полях вокруг нее зеленели редкие деревья. Наш холм, на котором мы рыли колодец, дома вдалеке, расцвеченные бледными красками, тополя с дрожащими листьями, уходившая вдаль железная дорога – все было прекрасным, и будто краем сознания я ощущал во всем этом присутствие красивой рыжеволосой женщины, которую только что увидел.

Она произвела на меня неизгладимое впечатление. Рыжие волосы на свету странно сияли. Она смотрела на меня так, будто я был ее старым знакомым.

Погружаясь в сон, я разглядывал звезды и пытался увидеть во сне лицо Рыжеволосой Женщины.

6

На следующее утро, то есть на четвертый день работы, мы наконец установили лебедку. По обеим ее сторонам находились две рукоятки с тонкими ручками, а посередине валик с привязанной к нему веревкой; вся эта конструкция размещалась на деревянной треноге. Рядом стояли козлы, на которые ставилось поднятое наверх ведро.

Мы с Али крутили лебедку за обе рукоятки и поднимали наверх наполненное мастером ведро с землей. Ведро было больше обычного колодезного; после того как оно заполнялось до краев каменистой землей, мы, оба подмастерья, с трудом вытаскивали его. Когда же ведро поднималось до нашего уровня, мы аккуратно его подхватывали и ставили на козлы, слегка ослабив веревку. Все это требовало силы и ловкости. Поставив полное ведро на деревянные козлы, мы с Али переводили дыхание. Затем торопливо лопатами пересыпали некоторое количество земли в тачку и, когда ведро становилось легче, хватали его и высыпали туда же. Затем я аккуратно опускал ведро вниз, крикнув: «Лови!», как научил нас мастер. Махмуд-уста бросал лопату, ловил ведро, ставил его на дно колодца и быстро заполнял вновь. В первые дни сверху я мог слышать его тяжелое дыхание, когда он яростно, с какой-то злостью работал лопатой. Так как он продвигался в глубину на метр в день, то вскоре звук дыхания стал плохо различим.

Махмуд-уста кричал: «Тяни!», не поднимая головы. Если мы с Али были наготове, то тут же бросались к рукояткам лебедки. Иногда Али запаздывал, и, так как мне было тяжело поворачивать лебедку одному, приходилось его ждать. А иногда мастер работал медленно. Мы смотрели, как Махмуд-уста наполняет ведро землей.

Эти минуты ожидания были единственным временем отдыха. Тогда мы с Али обменивались парой слов. Но я уже с первого дня понял, что не смогу расспросить его обо всех людях, которых мы видели в городке, о загадочной Рыжеволосой Женщине с прекрасными глазами и полными губами. Может быть, я боялся, что он ее не знал, а может быть, боялся услышать нечто такое, что разобьет мне сердце.

То, что Рыжеволосая Женщина не выходит у меня из головы, я хотел скрыть не только от Али, но даже от самого себя. По вечерам, когда я одним глазом смотрел на звезды, а другим косился в маленький телевизор мастера и уже было засыпал, образ Рыжеволосой Женщины внезапно оживал передо мной. Если бы у нее не было такой улыбки, а на лице не было выражения нежности и такого взгляда, будто мы с ней знакомы уже давно, я, вполне возможно, так много о ней бы не думал.

Раз в три дня после полудня на фургончике приезжал владелец участка Хайри-бей, чтобы с нетерпением расспросить, как идут дела. Если мы сидели за обедом, то Махмуд-уста всегда приглашал его к нашей трапезе, состоявшей из помидоров, хлеба, брынзы, оливок, винограда и кока-колы. А иногда мастер в этот момент сидел на дне колодца, и Хайри-бей вместе с нами, двумя подмастерьями, безмолвно, с уважением смотрел на него.

Поднявшись, уста отводил Хайри-бея на другую сторону участка, туда, куда Али высыпал мусор, и, показывая осколки скальных пород и комки земли, рассказывал о продвижении наших работ и о том, когда, по его мнению, вода наконец покажется. В первые дни мы проходили слои, где было мало камней, но после трех метров, на четвертый или на пятый день, начался твердый слой: работы замедлились. Махмуд-уста был уверен: как только пройдем эту твердую жилу, сразу найдем мокрую землю, а фабрикант Хайри-бей в ответ приговаривал: «Иншаллах!» Он обещал, что в тот день, когда мы найдем воду, он зарежет барашка и устроит угощение, и в очередной раз повторял, что щедро наградит Махмуда-усту и нас, и даже рассуждал, в какой из стамбульских кондитерских закажет пахлаву для праздника.

В полдень скорость нашей работы заметно падала. На холме росло большое ореховое дерево. Я ходил полежать под ним и даже иногда засыпал. Когда я погружался в дрему, передо мной опять появлялась Рыжеволосая Женщина, хотя я совершенно не думал о ней. Она смотрела на меня так, будто бы говорила: «Я все про тебя знаю!» Это делало меня счастливым. Иногда эта женщина появлялась передо мной, когда я готов был потерять сознание от полуденного зноя. Что-то в этом образе было такое, что вселяло в меня радость и дарило надежду.

Когда жара была особенно сильной, мы с Али лили друг на друга воду и много пили. Воду привозил в пластиковых бидонах фургончик Хайри-бея. Раз в два-три дня он привозил также из города еду, которую мы заказывали. Деньги на помидоры, зеленый перец, сливочное масло, хлеб, маслины и все прочее Махмуд-уста давал шоферу, но, кроме заказов, всякий раз фургончик привозил арбузы, дыни, иногда шоколад и сладости, а иногда целый казан долмы, плова или тушеного мяса, которые присылала нам жена Хайри-бея.

Махмуд-уста очень щепетильно относился к ужину. Каждый день, прежде чем взяться за укрепление колодца, заставлял меня хорошенько намыть картошку, баклажаны, чечевицу, томаты, перец и самолично складывал все в небольшой казан, который мы привезли из Гебзе, затем добавлял в него немного масла и все это ставил на слабый огонь. Я отвечал за то, чтобы до захода солнца еда в казане хорошо приготовилась и не пригорела.

Каждый день перед окончанием работы Махмуд-уста ставил деревянную опалубку на том метре, что вырыл за день, и заливал в нее бетон. Мы с Али смешивали цемент с песком и разбавляли водой, смесь переливали в тачку и по деревянному желобу, который, как с гордостью говорил Махмуд-уста, он выдумал сам, аккуратно заливали ее в колодец. Махмуд-уста, глядя на то, как мы лопатами пропускаем мокрый бетон по желобу, давал нам снизу указания: «Выше!» или «Правее!», злился и кричал на нас, потому что бетон быстро твердел. В такие минуты я очень тосковал по отцу, который никогда на меня не ругался. Но в то же время я злился на отца, ведь из-за него мы остались без денег. А Махмуд-уста все-таки время от времени проявлял ко мне внимание, – чего никогда не делал отец, – рассказывал разные истории, поучал и то и дело спрашивал, не голоден ли я, не устал ли я, все ли хорошо. Может быть, именно поэтому я так сердился, когда он меня ругал? Если бы меня поносил мой отец, то я бы согласился с ним, извинился и забыл о произошедшем. А когда меня клял мастер, это задевало меня за живое, и я, с одной стороны, послушно следовал его воле, а с другой – злился на него.

В конце концов Махмуд-уста кричал: «На сегодня всё!», вставал в ведро одной ногой, а мы, вращая лебедку, поднимали его наверх, как на лифте. Наверху Махмуд-уста ложился под оливковое дерево, и воцарялось безмолвие. Я, ощущая, насколько мы близки к природе и насколько одиноки, вспоминал отца, мать и нашу жизнь в Бешикташе.

Затем я тоже ложился куда-нибудь в тенек и смотрел, как шагает удаляющийся от холма Али. Он всякий раз возвращался в город. Али шел не по петляющей дороге, а срезал путь, пробираясь по пустырям и полям, заросшим сорняками и колючками. Интересно, где находился его дом? И далеко ли от его дома жили рыжеволосая красавица, ее брат и строгая мать?

Пока голова моя была занята этими мыслями, до меня долетал приятный запах сигареты Махмуда-усты. Слушая доносившиеся издалека крики солдат перед отбоем и гудение пчелы, я размышлял о том, как странно быть свидетелем этого мира и жить в нем.

Однажды я поднялся, чтобы проверить казан с едой, и увидел, что Махмуд-уста уснул. Воображая, как в детстве, что он великан, а я Гулливер, угодивший в страну великанов, я внимательно разглядывал спящего мастера. Руки Махмуда-усты были твердыми и грубыми. На пальцах – порезы, родинки, а под рубашкой с короткими рукавами, в тех местах, куда не попадало солнце, был заметен белый цвет кожи. Я смотрел, как раздуваются во время сна ноздри его длинного носа. В густых, местами с проседью волосах застряли комочки земли, а по шее вверх-вниз ползали любопытные муравьи.

7

Каждый вечер на закате Махмуд-уста спрашивал меня:

– Ты будешь мыться?

У пластмассового бидона был небольшой краник, струйкой из которого мы могли помыть только руки и лицо. Чтобы вымыться целиком, сначала нужно было накопить воду в пластмассовом ведре. Мне было не по себе, когда Махмуд-уста лил мне воду на голову большой кружкой: не потому, что вода не прогрелась на солнце, а потому, что он видел меня обнаженным.

– Ты еще совсем ребенок, – сказал он мне как-то раз.

Что он имел в виду? Что я слаб на вид? Сам он был мускулистым, крепко сбитым и очень сильным, грудь и спина были покрыты черными волосами.

Когда наступала моя очередь лить воду из жестяной кружки на намыленную голову Махмуда-усты, я старался на него не смотреть. На его руках, ногах, спине были синяки. Я их видел, но никогда ничего не говорил. В свою очередь Махмуд-уста, когда сам лил мне воду на голову, мог коснуться своим огромным твердым пальцем моей спины или руки, наполовину в шутку, наполовину с любопытством, и, увидев, как я вздрагиваю и охаю, смеялся и приговаривал: «Осторожно!»

Махмуд-уста вообще часто приговаривал: «Осторожно!», и всякий раз это слово звучало то резко, то упреждающе. Еще он говорил: «Глупый ученик-подмастерье может изувечить мастера в колодце, а невнимательный – убить». Или: «Ты всегда должен все свое внимание, все зрение и слух занимать только тем, что происходит внизу», – и рассказал, как однажды на него из-за оторвавшейся ручки упало полное земли ведро. Еще он пояснил, что, если зазевавшийся наверху подмастерье в течение трех минут не заметит, что мастер внизу отравился углекислым газом и потерял сознание, тот очень быстро может оказаться в лучшем мире.

Когда мастер с увлечением рассказывал о невнимательных подмастерьях, я чувствовал, что он как-то связан с подземным миром, с миром мертвых и глубинами земли и эта связь сохраняет в его голове незабываемые воспоминания о потаенных уголках рая и ада. От подобного мне делалось не по себе. С точки зрения мастера, по мере того, как мы зарываемся в землю, мы поднимаемся ввысь, к Аллаху и его ангелам. Но по ночам прохладный ветер, темно-синий небесный свод и подвязанные к нему десятки дрожащих звезд напоминали мне, что мы находимся на бренной земле.

В прекрасной тиши, устанавливавшейся перед заходом солнца, Махмуд-уста обычно звякал крышкой, заглядывая в казан, чтобы проверить ужин, одновременно пытаясь наладить изображение в телевизоре. Телевизор он привез из Гебзе вместе со старым автомобильным аккумулятором, но первых два вечера аккумулятор никак не мог заработать, и он отправил его на фургончике в Онгёрем на починку. Теперь аккумулятор давал электричество, но для того, чтобы получить более-менее сносное изображение на экране, Махмуду-усте приходилось как следует потрудиться. Это сердило его, и тогда он звал меня, совал мне в руки антенну, представлявшую из себя моток проводов, и командовал, куда встать, чтобы картина была четкой. После долгих усилий изображение наконец появлялось, но, как только мы садились за ужин, изображение вновь мутнело, словно старые воспоминания, дрожало и скрывалось в тумане. Тогда мы вставали и поправляли антенну, но чаще всего к концу ужина картинка исчезала окончательно, оставался только звук. Однако мы продолжали слушать новости и рекламу.

К тому времени заходило солнце. В сумерках раздавались странные и резкие голоса птиц. Затем появлялся розоватый месяц. Вокруг палатки начинали трещать цикады, издалека доносился лай собак, а я вдыхал запах затухающего костра и вспоминал стамбульские кипарисы.

Мой отец никогда мне ничего не рассказывал. А вот Махмуд-уста каждый вечер делился разными историями. Совершенно неясно было, где в этих историях правда, а где вымысел, где начало, а где конец. Но я всякий раз заслушивался ими и особенно любил мораль, которая неизменно следовала за каждой из них. Признаться, я не до конца понимал эти рассказы. Например, однажды Махмуд-уста рассказал, что в детстве его утащило под землю огромное чудовище и что, оказывается, под землей не темно, а, наоборот, светит яркий свет. Чудовище отнесло его в сияющий дворец и усадило там за огромный стол, накрытый угощениями из скорлупок орехов, панцирей насекомых, рыбьих голов и мелких рыбьих косточек. Перед ним появлялись самые прекрасные кушанья на земле, но Махмуд-уста услышал у себя за спиной голоса плачущих женщин и не прикоснулся ни к чему. При этом он неожиданно добавил, что голоса женщин, плакавших во дворце подземного падишаха, очень похожи на голос женщины-диктора из телевизора.

В другой раз он рассказал, как две горы – одна из пробки, одна из мрамора – тысячи лет молча смотрели друг на друга и так и не поговорили, и закончил повествование следующей моралью: в Священном Коране будто бы есть аят, в котором сказано: «Возводите ваши дома на горе». Это значит, что при землетрясении дома на горе не пострадают. Нам повезло, что мы рыли колодец на холме – на возвышенности вода легче поднимается.

Что касается телевизора, несмотря на то что смотреть было больше не на что, мы оба вглядывались в туманные изображения на экране, будто картинка была отчетливой и понятной.

Иногда Махмуд-уста восклицал, указывая на какое-то пятно на экране:

– Смотри, ты видишь, там есть горы. Это не случайно.

И я мгновенно замечал две горы, обменивавшиеся взглядами в призрачном мире экрана. Но пока я не решался признаться даже самому себе, что это обман, Махмуд-уста внезапно менял тему разговора, принимаясь наставлять: «Завтра, смотрите, не заполняйте тележку до краев!»

Меня очаровывало то, что человек, который рассуждал и вел себя как настоящий инженер, когда заливал бетон, когда присоединял телевизор к аккумулятору, когда чертил рисунок лебедки, – рассказывал все эти легенды и истории так, как будто пережил их в реальности сам.

После ужина я собирал посуду, а Махмуд-уста иногда предлагал: «Давай пойдем в город, купим гвоздей» или спохватывался: «У меня закончились сигареты».

Пока мы в прохладной тьме шагали в Онгёрен, месяц освещал нам дорогу. Мне очень нравилось вечернее пение цикад. А в безлунную ночь я любил рассматривать тысячи сияющих звезд на небосводе.

В городке я звонил матери. Как-то раз я позвонил ей и сказал, что у меня все нормально, а она заплакала. Я сказал, что Махмуд-уста заплатил мне денег. (Это было правдой.) Я сообщил, что не позже чем через две недели буду дома (признаться, в этом я не был уверен). Краешком сознания я понимал, что я очень доволен тем, что я здесь, с Махмудом-устой. Возможно, потому, что я сам зарабатывал деньги, что стал мужчиной после того, как нас бросил отец.

Когда по вечерам мы спускались в Онгёрен, я понимал настоящую причину своей радости. Мне хотелось вновь встретиться с Рыжеволосой Женщиной, которую я видел на привокзальной площади. Всякий раз, когда мы приходили в городок, я старался, чтобы наш с Махмудом-устой путь прошел мимо ее дома. А если в какой-либо вечер мы не оказывались на привокзальной площади, я находил предлог, сбегал от мастера и направлялся, замедляя шаги, к тому дому.

Дом был трехэтажным, оштукатуренным и выглядел бедным. После вечерних новостей на двух верхних этажах загорался свет. На среднем этаже окна всегда были закрыты занавесками. На верхнем этаже занавески были чуть раздвинуты, а иногда одно окно оставалось открытым.

Я представлял себе, что Рыжеволосая Женщина живет с матерью и братом в третьем этаже, – это означало, что у них неплохо с деньгами. Интересно, чем занимался отец Рыжеволосой Женщины? Может быть, и он, как мой отец, скрылся и бросил свою семью.

Работая, я часто воображал себе, как мы с Рыжеволосой Женщиной поженились, как занимаемся с ней любовью, как счастливо живем вместе. Ее стремительные движения, изящные руки, длинная шея, полные губы и нежное, грустное выражение лица не выходили у меня из головы. Эти фантазии распускались в моем сознании, как полевые цветы.

8

В те вечера, когда мы с Махмудом-устой возвращались из городка к себе в палатку, мне казалось, будто мы идем прямо на небосвод, – так как на взгорье между городком и нашим холмом не было ни одного дома, вокруг стояла кромешная тьма, и с каждым шагом мне казалось, что мы приближаемся к звездам. Кипарисы, росшие на маленьком кладбище в конце подъема, преграждали нам путь к ним, отчего ночь казалась еще темнее.

Мы часто видели падавшие звезды. Махмуд-уста считал, что каждая звезда – это чья-то жизнь. Всемогущий Аллах сотворил летние ночи такими звездными, чтобы было понятно, сколько в мире живет людей, сколько в нем жизней. Поэтому, когда падала очередная звезда, Махмуд-уста иногда начинал грустить, словно бы в самом деле стал свидетелем чьей-то смерти, молился, а увидев, что я отвлекся, сердился, и тут же принимался рассказывать очередную историю. Должен ли я был верить всему, что он рассказывает, чтобы он не сердился на меня? Когда много лет спустя я окончательно осознал, что истории, рассказанные мне Махмудом-устой, твердо определили направление моей жизни, я прочел много книг, чтобы найти их источники.

Бóльшая часть историй была позаимствована мастером из Корана. Например, притча о том, как шайтан заставлял людей рисовать портреты их покойных родственников, а затем советовал смотреть на эти портреты – чтобы живые в конце концов сделали себе из умерших близких идолов и сбились с пути истинной веры. Махмуд-уста признавался, что слышал подобные истории то ли от какого-то дервиша, то ли где-то в кофейне, но рассказывал так, будто пережил их сам.

Однажды он поведал, как забрался в колодец пятисотлетней давности, сохранившийся со времен Византии. На дне этого колодца, который все считали населенным джиннами, на самом деле скопился углекислый газ. Махмуд-уста, прежде чем спуститься, поджег развернутую, словно крылья голубя, газету и бросил ее вниз. Медленно падавшая газета на дне колодца погасла, так как там не осталось воздуха. Я поправил мастера, сказав, что не воздуха, а кислорода там не осталось. Тот не обратил никакого внимания на мою дерзость и рассказал, что стены византийских колодцев сделаны точно так же, как у османских – наполовину из кирпича, наполовину из камней, с пауками и змеями, и использовалась в них штукатурка по хорасанскому рецепту, а до Республики и до Ататюрка все старые колодезных дел мастера в Стамбуле были армянами.

Иногда он с грустью вспоминал, что в семидесятые годы, когда дела шли очень хорошо, он рыл много колодцев в кварталах гедже-конду, на окраине стамбульских районов Сарыйер, Бююк-дере и Тарабья. У него было много подмастерьев, иногда он копал одновременно два-три колодца. В те годы все переселялись из Анатолии в Стамбул и строили лачуги на холмах над Босфором – там не было ни воды, ни электричества. Три-четыре соседа скидывались и звали Махмуда-усту рыть колодец. В те времена у Махмуда-усты была собственная щегольская тележка, расписанная цветами и фруктами, а сам он, как большой хозяин, который зорко следит за тем, как идет дело, в которое он вложил деньги, иногда за день объезжал с проверкой три колодца в трех разных районах, в каждый спускался, проверяя работу подмастерья, и убедившись, что может доверять ему, спешил в следующий район.

– Если ты не доверяешь собственному подмастерью, то ты не сможешь быть мастером, – говорил он. – Мастер должен быть уверен, что парень наверху делает все правильно. Тот мастер, который доверяет своему подмастерью как собственному сыну, преуспевает. Как ты думаешь, кто был моим мастером?

– Кто? – спрашивал я, хотя прекрасно знал ответ.

Махмуд-уста знал, что ответ мне известен, поскольку много раз говорил мне об этом, но все равно наставительно повторял:

– Моим мастером был мой отец. Ты тоже будешь хорошим подмастерьем, будешь мне как сын.

Махмуд-уста считал, что отношения мастера и подмастерья похожи на отношения отца с сыном. Каждый мастер должен любить своего ученика как отец, беречь и учить его. В ответ на это ученик должен хорошенько узнать дело своего мастера, слушать его советы и проявлять покорность. Если между мастером и учеником появится неприязнь, то для обоих это кончится плохо, и дело останется недоделанным. Я был из хорошей семьи, поэтому мастер за меня не беспокоился; он не ожидал от меня неуважения или непослушания.

Махмуд-уста родился в городке Сушехри, что под Сивасом. Когда ему было десять лет, отец с матерью перебрались в Стамбул. Детство его прошло на окраинах Бююк-дере, в лачуге, которую они сами построили. Мастеру нравилось говорить, что семья его была бедной. Его отец работал садовником на последних ялы[8] Бююк-дере, колодцы рыть научился уже немолодым. Решив, что это дело принесет доход, продал домашний скот, а сына Махмуда взял помощником. До окончания лицея Махмуд-уста помогал отцу, а после армии, в семидесятые годы, когда в садах и в кварталах бедняков рыли больше всего колодцев, купил себе повозку с лошадью и после смерти отца продолжил его дело. За двадцать лет он вырыл больше ста пятидесяти колодцев. Ему было сорок три года, как моему отцу, но он никогда не был женат.

Интересно, знал ли он, что мой отец нас бросил и что мы с матерью остались без денег? Я задавался этим вопросом каждый раз, когда Махмуд-уста говорил о своем детстве, которое прошло в борьбе с бедностью. Иногда я с обидой думал о том, что он меня подкалывает, так как я был сыном хозяина аптеки, «маленьким беем», только из-за стесненных обстоятельств ставшим его учеником.

Однажды вечером, спустя неделю после того, как мы начали рыть колодец, Махмуд-уста рассказал легенду о пророке Юсуфе и его братьях[9]. Их отец Якуб из всех своих сыновей больше всего любил Юсуфа, остальные братья завидовали такой любви и решили бросить Юсуфа в темный колодец. Мне запомнилось, как Махмуд-уста, глядя мне в глаза, говорил:

– Да, Юсуф был красивым и очень умным, но отец никогда не должен выделять никого из своих сыновей. Отец должен быть справедливым.

А чуть позже добавил:

– Несправедливый отец делает своего сына слепым.

Почему он заговорил о слепоте? Неужели для того, чтобы подчеркнуть, что Юсуф сидел в колодце в кромешной тьме? Много лет спустя я задавал себе этот вопрос бессчетное количество раз. По какой причине эта история так взволновала меня?

9

Махмуд-уста неожиданно докопался до твердой скалы, и у нас впервые испортилось настроение. Теперь он работал осторожнее, потому что боялся сломать лопату.

Пока мы наверху ждали, когда заполнится ведро, Али ложился отдохнуть на траву в сторонке. Но я никогда не спускал глаз с мастера. Стояла невыносимая жара, солнце пекло в затылок.

Около полудня приехал хозяин участка Хайри-бей, которому тоже не понравилось, что в колодце нашлась скала. Под раскаленным солнцем он выкурил сигарету, разглядывая дно колодца, а затем уехал в Стамбул. Он оставил нам арбуз, мы его разрезали и съели с брынзой и теплым хлебом.

Вечером Махмуд-уста впервые не стал сколачивать опалубку. Он орудовал лопатой до захода солнца, был измотан и зол. Когда мы сели ужинать, то вообще не разговаривали.

Уезжая, Хайри-бей сказал:

– Надо было вам копать там, где я показывал, – чем немало задел гордость Махмуда-усты.

– Мы сегодня в город не пойдем, – сказал Махмуд-уста после ужина.

Было очень поздно, он был очень уставшим, поэтому я не возразил, хотя привык навещать каждый вечер привокзальную площадь, думая о Рыжеволосой Женщине и разглядывая окна ее дома.

– А ты сходи ненадолго, – сказал Махмуд-уста. – Принесешь мне пачку «Мальтепе». Ты не побоишься идти один в темноте?

– Конечно нет.

Вновь надо мной раскинулось безоблачное сияющее небо. Глядя на звезды, я быстро шагал в сторону огней маленького Онгёрена. Прежде чем я дошел до кладбища, с неба упало две звезды, а я ощутил волнение, будто мне предстояло встретиться с Рыжеволосой Женщиной.

Но когда я оказался на привокзальной площади, то увидел, что огни в доме не горят. Я сходил к хозяину табачной лавки и купил сигарет моему мастеру. Чуть поодаль располагался летний кинотеатр «Гюнеш», с его сцены доносились голоса. Сквозь щелку в заборе я заглянул в сад кинотеатра, но среди зрителей Рыжеволосой Женщины не было.

У дороги, ведущей в казарму, на окраине городка был установлен шатер, вокруг которого висели театральные афиши. На афишах красовалась надпись «ТЕАТР НАЗИДАТЕЛЬНЫХ ИСТОРИЙ».

Когда я был маленький, на пустыре за Павильоном Лип работал луна-парк, а рядом с ним располагался такой же театр в шатре, но доходы оказались низкими, он не выдержал и закрылся. Должно быть, этот театр был таким же. Я немного побродил по улице. Публика из кинотеатра разошлась, передачи по телевизору закончились, улицы опустели, но в окнах дома на привокзальной площади свет так и не загорелся.

С чувством вины я побродил еще немного и вернулся домой. Когда я шагал вверх по дороге, ведущей к кладбищу, сердце мое сильно билось. Я чувствовал, что меня преследует безмолвный взгляд совы, караулящей жертву в кипарисовых ветвях.

Наверное, Рыжеволосая Женщина с семьей уехала из Онгёрена. А может быть, они все еще жили в городке, просто куда-нибудь на время ушли.

– Где ты пропадал? Я уже заволновался, – сказал Махмуд-уста.

Он немного вздремнул, настроение его улучшилось. Он выхватил у меня из рук пачку сигарет и тут же закурил.

– Что нового в городе?

– Ничего нового нет, – ответил я. – Только бродячий театр появился.

– Когда мы приехали, эти бесстыдники уже были, – сказал Махмуд-уста. – Они показывают танец живота и другие неприличные вещи солдатам. Такие театры ничем не отличаются от публичных домов. Не обращай на них внимания! Раз уж ты ходил в город, повидал людей, то сегодня вечером ты расскажи историю, маленький бей!

Я не ожидал такого поворота. И с чего он вдруг опять назвал меня «маленький бей»? Я задумался. Махмуд-уста меня воспитывает своими историями, а я должен его поразить. В голове у меня вертелись разные образы. Я начал рассказывать ему легенду про греческого царя Эдипа. Прошлым летом в книжном магазине «Дениз» мне попался краткий пересказ мифа.

– Эдип был сыном и наследником Лая, царя Фив, в Древней Греции. Еще когда был он во чреве матери, родители решили спросить жрицу о его будущем и услышали страшное предсказание…

После этого предложения я ненадолго замолчал и некоторое время смотрел на неясные тени в телевизоре Махмуда-усты.

– Согласно ужасному предсказанию, царевич Эдип в будущем должен был убить своего отца, жениться на собственной матери и занять отцовский трон. Лай, испугавшись пророчества, приказал, чтобы ребенка, как только он родится, унесли в лес и оставили там на погибель. Жизнь брошенного в лесу младенца Эдипа спасла служанка соседнего царя, нашедшая его под деревом. Эдипа, по виду которого было понятно, что он из благородной семьи, воспитали в соседней стране как принца, но, когда он вырос, он ощутил себя там чужим и почувствовал тоску. Он захотел узнать причину, отправился к жрице и спросил ее, что ждет его в будущем. Услышал он тот же ответ: Аллахом предначертано Эдипу, что тот убьет своего отца, займет его трон и женится на матери. Услышав это, Эдип пожелал избежать ужасной судьбы и немедленно уехал из страны. Сам того не подозревая, Эдип оказался на родине, в Фивах и, переходя мост, без всякой причины вступил в спор с каким-то стариком. На самом деле этот старик был его собственным отцом, царем Лаем.

Сцену о том, как отец и сын не узнаю́т друг друга и спорят, я рассказал, растягивая подробности, подобно тому как это делают в мелодрамах киностудии «Йешильчам».

– Спор перерос в драку, и Эдип в конце концов оказался сильнее, вытащил меч и убил отца с одного удара. Конечно же, он не знал, что убитый – его отец, – сказал я, глядя в глаза Махмуду-усте.

Мой мастер изумленно поднял брови, словно только что узнал плохую новость, и с грустным видом продолжал слушать меня.

– Никто не видел, как Эдип убил своего отца, и поэтому в Фивах его никто в этом не обвинял. – Я представил себе, что чувствуешь, когда убиваешь отца и за это не несешь наказания. – Кроме того, в городе случилось несчастье – там поселилось чудовище с женским лицом, телом льва, огромными крыльями. Чудовище загадывало всем проходящим мимо загадки, которые никто не мог разгадать, и убивало неудачников. Эдипу удалось отгадать загадки и убить чудовище, его объявили героем и новым царем Фив. Таким образом, Эдип, ни о чем не подозревая, женился на царице, то есть на собственной матери.

Последнюю фразу я произнес едва ли не шепотом и очень торопливо, словно не хотел, чтобы ее кто-то услышал. А потом повторил еще раз:

– Эдип женился на собственной матери.

После этого я добавил:

– У них родилось четверо детей. Вообще-то, я прочитал эту историю в одном книжном магазине.

Я сказал это, чтобы Махмуд-уста не решил, что я все это сам придумал.

Глядя на красный кончик сигареты моего мастера, я продолжал:

– Много лет спустя в город, в котором жили счастливо Эдип с женой и детьми, пришла чума. Все гибли от нее. Жители города спросили у жрецов, чем они прогневали богов. И боги ответили: «Если вы хотите избавиться от чумы, то найдите убийцу прежнего царя и изгоните его из города. В тот же день чума закончится». Эдип, который не знал, что убитый им на мосту старик был его отцом и бывшим царем Фив, немедленно приказал найти убийцу. Он сам бросился было на поиски, но в этот момент появился гонец из соседнего царства с известием, что правитель того самого царства умер. Поняв, что он считал своим отцом другого, Эдип расспросил свою жену, узнал историю ее первого сына и с ужасом убедился, что сыном является именно он, Эдип, что его вырастили приемные родители, а старик, которого он убил по дороге сюда, был его настоящим отцом и царем Фив.

Здесь я недолго помолчал. Когда Махмуд-уста по вечерам рассказывал всякие поучительные истории и легенды, то в самом важном месте он делал паузу. В его манере рассказывать я чувствовал словно бы предупреждение: «Смотри, как все может повернуться». Я подражал ему, поэтому завершил историю об Эдипе с милой грустной улыбкой:

– Поняв, что он женился на своей матери, Эдип сам себя ослепил, а затем навсегда ушел из города.

– То есть в конце концов все произошло так, как повелел Аллах, – сказал Махмуд-уста. – Никто не может избежать предначертанного свыше.

Меня поразило то, что Махмуд-уста сумел обнаружить в моем рассказе назидание о предначертанном человеку свыше.

– Да, когда Эдип себя наказал, чума закончилась и город был спасен.

– Зачем ты сейчас рассказал мне эту историю?

– Не знаю, – ответил я. Я почему-то чувствовал себя виноватым.

– Мне не понравилась твоя история, маленький бей, – сказал Махмуд-уста. – Что это была за книга?

– Это был сонник.

В тот момент я понял, что Махмуд-уста больше никогда не попросит меня рассказать ему историю.

10

Существовала определенная последовательность того, чем мы занимались в городе с Махмудом-устой. Прежде всего мы покупали сигареты – либо в табачной лавке, либо в бакалее, где постоянно работал телевизор. Затем заходили в скобяную лавку, которая не закрывалась допоздна, или в столярную мастерскую. Махмуд-уста подружился со столяром из Самсуна. Он присаживался на табуретку, которую тот ставил у порога, и выкуривал с ним сигарету, я ненадолго уходил на привокзальную площадь посмотреть на окна Рыжеволосой Женщины. Иногда мастерская столяра оказывалась закрытой, и тогда Махмуд-уста говорил: «Пойдем закажем себе чаю». Мы садились за одним из пустых столиков перед двустворчатой дверью кофейни «Румелия», расположенной на улочке, выходившей на площадь. Дома Рыжеволосой Женщины отсюда не было видно. Я то и дело, пользуясь каким-либо предлогом, вставал, шел до того места, откуда были видны ее окна, и, убедившись, что свет в окнах по-прежнему не горит, возвращался.

За те полчаса, что мы пили чай перед кофейней «Румелия», Махмуд-уста непременно подводил краткий итог работе, которую мы проделали за прошедший день.

– Скала очень твердая, но не беспокойся, я своего добьюсь, – сказал он в первый вечер после того, как мы на нее наткнулись.

На второй вечер, увидев, что я теряю терпение, он сказал:

– Ученик должен научиться доверять своему мастеру.

А на третий вечер мечтательно произнес:

– Если бы у нас был динамит, которым мы пользовались до военного переворота, то было бы проще. Но военные все запретили.

Однажды вечером Махмуд-уста, как добросердечный отец, даже сходил со мной в кинотеатр «Гюнеш». Когда мы вернулись к себе в палатку, он сказал:

– Через неделю я найду воду. Скажи завтра своей матери по телефону, пусть не беспокоится.

Но скала поддаваться не желала.

Однажды вечером, когда Махмуд-уста не пошел со мной в деревню, я пробрался к бродячему театру и прочитал то, что было написано на тряпичных афишах, натянутых над входом. «Месть Поэта, Рустам и Сухраб, Ферхат, Пробивающий Горы. Чудеса, Которых Вы Не Увидите По Телевизору». Особенное любопытство у меня вызвали чудеса, которые не показывают по телевизору. Входная плата составляла приблизительно пятую часть жалованья, выданного мне Махмудом-устой, для детей и студентов скидок не было. Правда, на самой большой афише красовалась надпись, которая гласила: «Военным большая скидка! По субботам и воскресеньям с 1:30 до 3».

Как-то раз мы сидели за чаем с Махмудом-устой, и я вновь сходил посмотреть на темные окна дома Рыжеволосой Женщины. А потом заглянул на «улицу столовых» и случайно встретил парня, которого тогда принял за брата Рыжеволосой Женщины, я решил идти за ним.

Парень вышел на привокзальную площадь, открыл дверь дома, на окна которого я ходил смотреть, и скрылся там. Мое сердце сильно забилось. Интересно, на каком этаже сейчас зажжется свет? Там ли была Рыжеволосая Женщина? Когда загорелся свет на втором этаже, я сильно заволновался. Но в то же время брат Рыжеволосой Женщины неожиданно показался на пороге дома и зашагал прямо ко мне. Я растерялся, запаниковал и заскочил в здание вокзала, где сел в углу на скамейку. В здании было тихо и прохладно.

Брат Рыжеволосой Женщины направлялся не к вокзалу, а к кофейне «Румелия». Я подумал, что если сейчас пойду следом за ним, то меня увидит Махмуд-уста, поэтому я пробежал по параллельной улице и притаился там за платаном. Когда парень задумчиво прошел мимо меня, я направился следом.

Брат Рыжеволосой Женщины дошел до окраины города и скрылся в шатре театра, освещенного желтым светом. Я бегом вернулся к своему мастеру.

– Где ты пропадал?

– Решил позвонить матери.

– Ты сильно скучаешь по матери?

– Да, сильно.

– Что говорит твоя мать? Ты сказал ей, что, как только мы пробьем скалу и найдем воду, самое большее через неделю ты вернешься домой?

– Сказал.

Я звонил матери с переговорного пункта на почте, которая была открыта до девяти вечера. Сотрудница почты записывала имя моей матери, затем звонила ей и спрашивала:

– Госпожа Асуман Челик, вам звонит Джем Челик из Онгёрен. Вы будете говорить?

– Буду, – взволнованно отвечала мать.

Присутствие сотрудницы почты, сознание того, что разговор стоит дорого, мешало нам общаться естественно, и поэтому мы спрашивали друг у друга одно и то же.

Неловкость, которая воцарялась между мной и матерью, в тот вечер установилась между мной и Махмудом-устой. Поднимаясь на холм и глядя на звезды, мы молчали. Казалось, кто-то из нас совершил проступок, и свидетелями этого проступка были бесчисленные звезды и цикады. Крик совы приветствовал нас с темных ветвей кипариса на кладбище.

Когда мы пришли в палатку, Махмуд-уста перед сном выкурил еще одну сигарету.

– Вот ты вчера рассказывал печальную историю про одного принца, – заговорил он. – Я сегодня обо всем этом думал. У меня тоже есть история о том, что предначертано судьбой.

Я не сразу сообразил, что он вспоминает миф о Эдипе.

– В стародавние времена жил да был один шехзаде[10], совсем как ты, – начал рассказывать Махмуд-уста. – Шехзаде был самым любимым сыном у своего отца-падишаха. Отец не мог надышаться на своего сына, и любой его каприз тут же исполнялся, а в честь его устраивали пышные угощения и балы. На одном из балов шехзаде понял, что мрачный человек с черной бородой, стоявший рядом с его отцом, – это ангел смерти Азраил. Шехзаде и Азраил встретились взглядами. Шехзаде заволновался и после бала сказал отцу, что один из гостей был Азраилом, а по его странному взгляду шехзаде понял, что тот пришел забрать его душу. Падишах испугался и сказал своему сыну: «Никому ничего не говори, езжай прямо в Иран, в Тебриз, и спрячься в тамошнем дворце. Шах Тебриза сейчас наш друг, он тебя никому не выдаст». И тотчас падишах отослал сына в Иран, а сразу после этого устроил еще один бал, на который пригласил мрачного Азраила, словно бы ничего не произошло. «О мой падишах, вашего сына шехзаде сегодня вечером нет во дворце», – озабоченно сказал Азраил. «Мой сын еще совсем молоденький, – ответил падишах. – Иншаллах, проживет еще долго. А ты почему о нем спрашиваешь?» – «Три дня назад Аллах всемогущий сказал мне отправиться в Иран, к шаху Тебриза, и там во дворце забрать душу вашего сына и наследника, – рассказал Азраил. – Поэтому, когда я вчера увидел вашего сына здесь, в Стамбуле, я удивился и в то же время очень обрадовался. А ваш сын заметил, что я странно на него смотрю». И с этими словами Азраил тотчас покинул дворец.

11

На следующий день около полудня, когда июльская жара здорово пекла нам затылки, Махмуд-уста сумел наконец, вложив все свои силы, на глубине десяти метров пробить скалу. Сначала мы обрадовались, но почти сразу убедились, что не сможем работать быстро. Куски разбитой скалы были тяжелыми – нам вдвоем с Али потребовалось очень много времени, чтобы вытащить несколько осколков.

После полудня Махмуд-уста велел поднять себя.

– Если я наверху буду с одним из вас вращать лебедку, то мы гораздо быстрее расчистим все внизу, – сказал он. – Пусть один из вас спустится, а я останусь здесь. Кто из вас пойдет?

И Али, и я – мы оба молчали.

– Пусть спустится Али, – сказал Махмуд-уста.

Мне понравилось, что Махмуд-уста бережет меня. Али поставил ногу в ведро, и мы, медленно вращая лебедку, опустили его в колодец. Сейчас мы были наверху вдвоем с мастером. Я испытывал к нему благодарность за то, что он не позволил мне спуститься, и переживал, уместно ли будет выразить эту благодарность глазами и выражением лица. Мне самому была неприятна такая подобострастность. Но я верил, что, если буду так себя вести, жизнь моя во время работы над колодцем станет легче и мы быстрее найдем воду. Вращая лебедку, мы с мастером не разговаривали, а прислушивались к звукам вокруг.

Цикады не смолкали. Я не обращал раньше внимания на этот звук днем, потому что его заглушали карканье ворон, свист стрижей, голоса незнакомых мне птиц, стук колес поездов, направлявшихся из Стамбула в Европу, доносившиеся издалека песни марширующих на жаре солдат.

Иногда мы переглядывались. Интересно, что думал обо мне Махмуд-уста? Мне бы очень хотелось, чтобы он любил и защищал меня. Но, когда взгляды наши встречались, я отводил глаза.

Иногда Махмуд-уста говорил: «Смотри, летит самолет!» Мы оба поднимали головы. Самолеты, отправлявшиеся из аэропорта в Йешилькёе, в течение двух минут набирали высоту, а затем прямо над нами делали разворот. Время от времени раздавался крик Али: «Тащи!» Мы, медленно вращая лебедку, со скрипом поднимали на поверхность очередной обломок и высыпали его в тележку.

Всякий раз, когда ведро оказывалось наверху, Махмуд-уста кричал Али, чтобы тот не трогал большие куски и хорошо проверял крепость ручки ведра.

Во время следующего визита хозяина участка Махмуд-уста рассказал ему, что никак не может ускорить работу – твердая скала плохо поддается. Но он не собирается сдаваться.

Хайри-бей платил Махмуду-усте за каждый пройденный метр. А кроме того, обещал нам большие деньги после того, как появится вода, и множество разных подарков. Эти правила оплаты были установлены тысячелетней традицией отношений между заказчиками колодцев и мастерами. Мастер должен проявлять особое внимание при выборе места, потому что если он выроет колодец там, где воды не найдется, то ему не заплатят. А если владелец участка настоит на рытье колодца в том месте, где воды не окажется, мастер все равно будет вознагражден. Некоторые мастера говорили хозяину: «Если ты хочешь, чтобы мы именно там вырыли колодец, тогда ты нам заплатишь за каждый метр», чем защищали себя от риска не найти воду. А другие после десяти метров увеличивали стоимость проходки.

Так как выгода и владельца участка, и мастера заключалась в том, чтобы найти воду, чаще всего они принимали решение вместе. Иногда владелец участка проявлял упрямство и настойчивость и заставлял рыть на том месте, где земля была плохой (слишком много камней, песка). Мастер слушался упрямца. Если он натыкался на скалу и скорость работы падала, то мог попросить деньги не за метр, а за день. Иногда владелец участка считал – воды не будет, но мастера, чувствуя, что вода скоро появится, настаивали на своем и просили еще несколько дней. Я чувствовал, что положение Махмуда-усты ближе к последнему варианту.

Вечером, после отъезда хозяина, мы с Махмудом-устой отправились в город. Улизнув от мастера, я побежал на «улицу столовых», где четыре дня назад встретил брата Рыжеволосой Женщины, и заглянул в витрину закусочной «Куртулуш», откуда тот тогда вышел. На витрине была полузадернутая тюлевая занавеска. Не увидев там парня, я открыл дверь и внимательно осмотрел полупустую закусочную, чтобы быть полностью уверенным – в пропитанном запахом ракы зале нет ни одного знакомого лица.

На следующий день пошла мягкая земля. Но не успел Махмуд-уста набрать прежнюю скорость, как наткнулся на новую скалу.

Мы сидели в кафе «Румелия» грустные и молчаливые. В какой-то момент я встал, не давая никаких объяснений, вышел на площадь и посмотрел на окна дома. Затем решил сходить на «улицу столовых». Я заглянул сквозь приоткрытые занавески внутрь «Куртулуша» и увидел, что за столом сидят Рыжеволосая Женщина, ее брат, мать и еще пятеро каких-то людей.

Я заволновался и, не сознавая, что делаю, вошел. Сидевшие за столом весело разговаривали и смеялись, не обращая на меня никакого внимания. Перед ними на столе стояли стаканчики ракы и бутылки с пивом. Рыжеволосая Женщина курила.

Один из официантов спросил меня:

– Ты кого-то ищешь?

Сидящие за столом повернулись и посмотрели на меня. Сбоку на стене висело большое зеркало, я все видел в нем. На мгновение наши взгляды с Рыжеволосой Женщиной встретились. На ее лице появилось то же самое нежное и на этот раз радостное выражение.

– Вечером после шести для солдат здесь закрыто, – напомнил официант.

– Я не солдат.

– Не достигшие восемнадцати лет тоже не допускаются. Если у тебя здесь есть знакомые, садись, а нет – не взыщи.

– Пусти его, – сказала Рыжеволосая Женщина.

На мгновение воцарилась тишина. Она смотрела на меня так, как смотрят на старого хорошего знакомого. Я взглянул на нее с любовью, но на этот раз она отвела взгляд.

Не говоря ничего официанту, я ретировался из закусочной и вернулся в кофейню «Румелия».

– Где ты был? – спросил Махмуд-уста. – Почему ты каждый вечер меня бросаешь и куда-то уходишь?

– Уста, эта новая скала очень расстроила меня, – сказал я. – А если конца ей не будет?

– Верь своему мастеру, слушай, что я говорю, и держи сердце чистым. Я найду там воду.

12

В течение последующих трех дней мы не смогли дойти до конца второй скалы, и я не встретил в городке Рыжеволосую Женщину. Я постоянно вспоминал ее нежный взгляд и полные губы. Она была высокой, статной и очень привлекательной. В течение дня Махмуд-уста и Али менялись местами, так что дело внизу понемногу двигалось и скала потихоньку поддавалась. Но все равно, работа шла очень медленно, а жара лишала нас сил.

Однажды вечером я дошагал до театрального шатра и встал в очередь. Однако человек, сидевший за столом, который заменял кассу, грубо сказал мне:

– Это представление не для тебя!

И отказался продать билет.

Вначале я решил, что он имеет в виду мой возраст, однако в маленьких городках дети легко проникали в самые непотребные места. Кроме того, мне было семнадцать лет, и, как все утверждали, выглядел я гораздо старше. Возможно, человек на входе имел в виду, что для такого по виду городского и образованного маленького эфенди дешевые номера театра слишком низкопробны. Были ли Рыжеволосая Женщина и ее брат как-то связаны с пошлыми шутками для солдат?

Возвращаясь из городка, глядя на бесконечность звезд, я снова подумал о том, что буду писателем. Махмуд-уста ждал меня, глядя в телевизор. Тем вечером он вдруг спросил, ходил ли я в театральный шатер, а я ответил, что не ходил. По глазам моего мастера я понял, что он мне не верит. В уголках его губ появилась ехидная ухмылка.

Когда в течение дня мы вместе вращали лебедку, это ехидное выражение иногда появлялось на лице Махмуда-усты, и я начинал виновато думать, что допустил какую-то ошибку и, сам того не замечая, заставил мастера разочароваться во мне. Что же я сделал неправильно? Возможно, с недостаточной силой вращал лебедку, недостаточно внимательно следил за ручкой заполненного землей ведра или провинился в чем-то еще. Время шло, вода в колодце не появлялась, на лице Махмуда-усты все чаще появлялась эта ухмылка. И тогда я испытывал угрызения совести и злился на него.

Мой отец никогда не проявлял ко мне такого внимания, как Махмуд-уста. Но отец никогда не унижал меня. Единственное, из-за чего я испытывал чувство вины, – что он страдает в тюрьме. Что такого делал мастер? Почему я все время хотел его слушаться, ему нравиться?

Глядя на изображение в экране телевизора, Махмуд-уста рассказал мне, что у земли есть несколько уровней, один под другим. Некоторые слои такие большие, что неопытному работнику кажется – тот или иной уровень никогда не закончится. Эти слои можно сравнить с сосудами в теле человека. Подобно тому как сосуды снабжают тело человека кровью, слои питают землю железом, цинком, известью. Они разного размера: могут быть как ручейки, как реки и как подземные озера.

Махмуд-уста рассказывал много историй о том, как вода начинает выходить из колодца в самом неожиданном месте и в самое неожиданное время. Например, однажды пять лет назад на окраинах Сарыйера владелец одного участка потерял доверие к мастеру и решил остановить работы. Однако Махмуд-уста сказал ему, что не надо отчаиваться: подземные слои соединяются друг с другом, как мышцы в теле человека. И вскоре нашел там воду.

Махмуду-усте очень нравилось вспоминать, как его приглашали на реставрацию колодцев в старинных мечетях Стамбула. В Стамбуле нет ни одной старинной мечети, в которой не было бы колодца. В мечети Яхьи-эфенди колодец находится у ворот, а в мечети Махмуда-паши – во дворе, глубина его тридцать пять метров. Прежде чем спуститься в старый колодец, Махмуд-уста ставил на дно ведра свечу, зажигал ее и опускал ведро. Если свеча на дне колодца продолжала гореть, значит углекислого газа там не было, и он, прочитав молитву во имя Аллаха, спускался туда сам.

Махмуд-уста очень любил перечислять предметы, которые столетиями кидали в колодцы жители Стамбула: мечи, ложки, бутылки, крышки от газировки, лампы, бомбы, ружья, пистолеты, игрушки, расчески, подковы и самые невообразимые вещи. Он даже находил там серебряные монеты. Понятно, что некоторые вещи бросали в колодцы, чтобы их спрятать, а затем забывали о них.

13

В одно июльское утро, когда мы задыхались от жары, на своем фургончике приехал владелец участка Хайри-бей и, увидев наше безнадежное положение, сказал то, что задело нас всех: если в течение трех дней не будет воды, он останавливает работы. Конечно, если Махмуд-уста все еще полон решимости, то мастер может копать и дальше на свой страх и риск. Но Хайри-бей не станет больше платить ни Махмуду-усте, ни Али. Правда, если Махмуд-уста в конце концов воду найдет, то Хайри-бей, конечно же, отблагодарит его, как полагается, и расскажет всем, что заслуга в открытии здесь фабрики принадлежит именно мастеру. Однако Хайри-бей не согласен с тем, чтобы такой старательный, опытный, честный специалист, как Махмуд-уста, тратил свои силы и способности напрасно.

– Не беспокойся, – ответил ему Махмуд-уста. – Мы найдем эту воду не за три дня, а за два.

Долгое время после того, как фургончик Хайри-бея удалился под треск цикад, мы не разговаривали. Затем прислушались к стуку колес стамбульского поезда, который всегда проходил мимо нас ровно в 12.30. Я прилег под ореховое дерево, но заснуть не смог. Меня не утешали даже мысли о Рыжеволосой Женщине.

На расстоянии пятисот метров от орехового дерева, за пределами участка находился бетонный дот[11], оставшийся со времен Второй мировой войны. Однажды мы с Махмудом-устой сходили посмотреть на него, и Махмуд-уста сказал, что его построили для боя с танками и пехотой противника. Сейчас я снова побрел туда, не зная зачем. Вход зарос сорняками и колючими кустами ежевики так, что когда я захотел из любопытства пройти внутрь, то не смог открыть дверь и лег рядом на траве, погрузившись в размышления. Если через три дня в колодце не появится вода, я не получу вознаграждения. Однако я посчитал, что денег, которые я накопил, находясь здесь, мне уже хватало. Если через три дня вода не появится, самым правильным будет забыть о вознаграждении и вернуться домой.

Вечером мы сидели под легким ветром возле кофейни «Румелия», и Махмуд-уста спросил:

– Сколько дней прошло с тех пор, как мы начали здесь копать?

Он знал ответ на этот вопрос, но все равно любил задавать его мне раз в два-три дня.

– Прошло двадцать четыре дня, – сказал я осторожно.

– Сегодняшний день ты тоже посчитал?

– Да, я посчитал и сегодняшний.

– И всего-то отлили стену на четырнадцать метров, – сказал Махмуд-уста и на мгновение посмотрел на меня так, как будто я виноват в том, что он переживает подобное разочарование.

Внезапно сердце мое забилось: Рыжеволосая Женщина со своей семьей проходила по площади.

Не говоря ничего Махмуду-усте, я встал из-за стола. Не выпуская их из виду, я направился к противоположному углу площади, чтобы Махмуд-уста решил, будто я пошел звонить матери.

С чего вдруг я их преследовал? Я ведь их даже не знал. Но, шагая за ними, я хотел, чтобы Рыжеволосая Женщина оглянулась и вновь нежно посмотрела на меня. Мне казалось, веселый взгляд этой женщины, ее внимание откроют мне, каким прекрасным местом является этот мир.

Рядом с Рыжеволосой Женщиной был человек, которого я принял за ее отца, мать и брат шли сзади. Я подкрался к ним так близко, что вполне мог слышать разговор матери с братом.

Подойдя к кинотеатру «Гюнеш», они остановились в том месте, где через забор можно было бесплатно смотреть фильм. Мои глаза были прикованы к ним.

С близкого расстояния я разглядел, что лицо Рыжеволосой Женщины не было таким уж прекрасным. Возможно, оттого, что на ее лицо с экрана падал синеватый отсвет. Но на ее полных губах играло все то же нежное, приветливое выражение. Я смог выдержать работу подмастерья колодезных дел мастера больше трех недель только благодаря очарованию этого взгляда.

Интересно, почему она улыбалась? Из-за того ли, что на экране показывали что-то веселое, или из-за чего-то другого? На мгновение я отвлекся на экран и, повернувшись обратно к ней, увидел, что Рыжеволосая Женщина с улыбкой смотрит в мою сторону.

Меня прошиб пот. Мне захотелось подойти и поговорить с нею. Она, должно быть, была старше меня лет на десять.

– Пойдемте, мы уже опаздываем, – сказал человек, которого я считал ее отцом.

В тот момент я не очень хорошо понимал, что делаю: кажется, я подошел и встал рядом с ними.

– Это что еще такое! – воскликнул брат Рыжеволосой Женщины.

– Тургай, кто это? – спросила его мать.

– Кто ты? – спросил меня брат Рыжеволосой Женщины, Тургай.

– Он что, солдат? – спросил их отец.