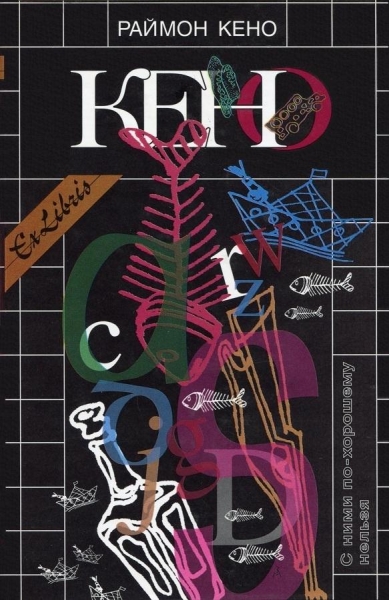

Раймон Кено С НИМИ ПО-ХОРОШЕМУ НЕЛЬЗЯ

[Предисловие]

Якобы вымышленному писателю не часто предоставляется возможность писать предисловие к полному собранию своих сочинений, особенно если они публикуются под именем якобы реально существующего писателя. Поэтому я должна выразить благодарность издательству «Галлимар» за предоставленную мне возможность.

Прежде всего следует рассеять одно недоразумение: то, что имя якобы реально существующего писателя фигурирует на обложке книги, вовсе не означает, что истинным автором является он, а не другой, якобы вымышленный писатель, под именем которого те же самые произведения выходили ранее. В этом другом, якобы вымышленном писателе нет ничего вымышленного, поскольку это я сама, и, подписывая настоящее предисловие, я заявляю, что любые обвинения в недостаточной реальности отметаются мною a priori, sine die, ipso facto и manu militari.[*]

Должна однако признаться, что не смогу удержать столь радикальную позицию в отношении всего сборника. Если я по-прежнему отстаиваю свои материнские права на «Интимный дневник» и «С ними по-хорошему нельзя», то, с другой стороны, самым энергичным образом протестую против приписанного мне авторства в случае с «Более интимной Салли». Эта брошюрка — не более чем подборка «Вздорностей»[*] (даже слово писать противно), которые якобы реальный автор этого полного собрания сочинений публиковал где ни попадя, а иногда еще и под порочным покровом анонимности, что явно не улучшает сложившуюся ситуацию.

Несмотря на мои возражения, ничего уже не поделаешь: издательство «Галлимар» во что бы то ни стало стремилось пристегнуть это сочинение, нашпигованное непристойностями, к моим аутентичным произведениям. Персонаж, прикрепленный к этому издательству, некий Кено (неужели тот самый?), мне писал: «Да ладно вам: неопубликованное — самое клевое, что можно придумать для того, чтобы скормить переиздание опубликованного; наши читатели это обожают» и прочие глупости ejusdem farinae[*]. Я ничего ему не ответила (и не без основания), вот почему этот том заканчивается маракрифом.

Разумеется, то, что говорится на эту тему в первом издании «Интимного дневника» (стр. 4), — явная ложь: «Уже в процессе печати мы узнали, что только что была найдена рукопись» (отметим, что типографский выпуск датируется 21 января 1950 года). Не менее абсурдным оказывается и предисловие к роману С.Н.П.Х.Н. (типографский выпуск которого — скажем без кокетства — датируется 8 ноября 1947 года). Это предисловие, подписанное «Мишелем Прелем»[*], к счастью, не фигурирует в настоящем издании; но поскольку в нем нет (ни близко, ни далеко) ни одного слова правды, я приведу его полностью:

«Никогда не известно, что у людей „на уме“. Вот так всегда: знаешь кого-нибудь лет двадцать, а потом, к своему великому удивлению, узнаешь, что он что-то сочиняет. Во время своих посещений Ирландии в период с 1932 по 1939 год я неоднократно встречался с Салли Мара. Сначала это была самая обыкновенная девчушка, примечательная лишь тем, что ее угораздило родиться в пасхальный понедельник 1916 года[*]. Затем я увидел ее в кругу поэта Падрика Богала[*]. Робкая и почти миловидная девушка очень рано вышла замуж за эйрландца (торговца скобяными товарами) из Корка, города весьма приятного.

Вернувшись после семилетнего перерыва в Эйре[*], я получил из рук Падрика Богала запечатанный пакет: это была рукопись романа, который мы представляем сегодня французским читателям. Сама Салли Мара умерла очень просто и очень безвестно от какой-то болезни еще в 1943 году.

Прочитав (не без удивления) рукопись Салли Мара, я нанес визит ее супругу. Скобянщик из Корка, значительно растолстевший после смерти своей жены, сохранил о ней весьма смутные воспоминания; он ничуть не противился изданию этой книжки за пределами Эйре.

Каждый оценит „С ними по-хорошему нельзя“ по-своему. Я не думаю, что следует искать политико-историческую направленность в бесцеремонной манере изложения событий: судя по всему, дублинское восстание в пасхальный понедельник 1916 года происходило не совсем так».

Кто он такой, этот Мишель Прель? Никто. Ничто. Точнее говоря, псевдоним якобы реально существующего автора этих вымышленных произведений. А значит, еще меньше, чем ничто. Следовательно: как он мог что-либо знать о моем существовании? Мне скажут: но ведь Мишель Прель появляется в вашем «Интимном дневнике». Харашо, только вот ведь что получается: это вовсе не тот Мишель Прель! Тот, что в моем дневнике, — плод моего воображения; на самом деле он не существовал! Что касается биографических данных, приводимых в этом предисловии, я настойчиво утверждаю следующее: они все неукоснительно неточны[*]. Я родилась в пасхальный понедельник 1916 года, в день ирландского восстания? Лживее не придумаешь: я вообще никогда не рождалась. Я безвестно умерла в Корке в 1943 году? Чистейшая ложь: я пишу это предисловие восемнадцать лет спустя, и во мне нет ничего от призрака, разве что некоторая хрупкость фигуры, да и то...

Да, я пишу это предисловие, но в конце концов и по сути, для чего именно? Помешает ли это тому, другому, поставить свое имя на моей обложке? Нет. Убедит ли редких добродушных читателей, что автор этих сочинений — я? Даже не надеюсь на это. Улучшит ли мою репутацию в Корке, сильно подмоченную после того, как домыслы обо мне вызвали целый поток скандальных флюидов? Еще менее вероятно. Подрастающие брюнеты будут по-прежнему верить, что я хотела обмакнуть их мечты в квинтэссенцию своих мечтаний, это я-то, которая всегда желала лишь одного: управляться с иностранными для меня языками; я, которая всегда стремилась вознести форму над основательным содержанием; я, которая повсюду — будь то в элегических рассказах (И.Д.) или в эпическом повествовании (С.Н.П.Х.Н.) — не без злого умысла, но, напротив, совершенно наивно называла кошку кошкой[*], а мудака мудаком, как этому учил меня когда-то мой вымышленный учитель Мишель Прель, который заимствовал свое учение у якобы реально существующего автора, который в настоящий момент... эх, вот ведь какая хренотень!

Салли МараС НИМИ ПО-ХОРОШЕМУ НЕЛЬЗЯ [*]

I

Боже, храни Короля! — закричал привратник, который прослужил тридцать шесть лет у некоего лорда в Сассексе и оказался в один прекрасный день без работы, поскольку его хозяин исчез во время катастрофы «Титаника», не оставив ни наследников, ни стерлингов для содержания «замька», как говорят по ту сторону пролива Святого Георга. Вернувшись в страну своих кельтских предков, прислужник занял скромную должность в почтовом отделении на углу Саквилл-стрит и набережной Иден.

— Боже, храни Короля! — громко повторил он, будучи верным подданным английской короны.

Служащий с ужасом взирал на то, как в почтовое отделение врываются семь вооруженных типов; он сразу же принял их за мятежных ирландских республиканцев.

— Боже, храни Короля! — тихо прошептал он в третий раз.

Прошептал потому, что Корни Келлехер[*], торопясь покончить с подобными верноподданническими проявлениями, всадил ему пулю между глаз. Из восьмого отверстия в черепе брызнули мозги, и тело прихвостня рухнуло на пол.

Джон Маккормак[*] краем глаза наблюдал за расправой. Необходимости в ней он не видел, но выяснять было некогда.

Почтовые барышни раскудахтались не на шутку. Их было не меньше дюжины. На чистом английском или с ольстерским акцентом — поди разберись — они выражали явное недовольство по поводу того, что происходило вокруг.

— Разгоните этот курятник! — гаркнул Маккормак.

Галлэхер и Диллон принялись убеждать барышень, где словами, а где и жестами, в необходимости срочно покинуть помещение. Но одним надо было забрать свои дождевики, другим — найти свои сумочки; в их поведении чувствовалась некая растерянность.

— Вот дуры! — крикнул Маккормак с лестницы. — А вы чего ждете? Гоните их к черту!

Галлэхер схватил какую-то барышню и хлопнул ее по заднице.

— Но будьте корректны! — добавил Маккормак.

— Так мы никогда с ними не разберемся! — пробурчал Диллон, пытаясь увернуться от двух девиц, несущихся ему навстречу. Одна из них оттолкнула его, на бегу оглянулась и вдруг замерла.

— О! Мистер Диллон! — заскулила она. — Вы, мистер Диллон! А еще такой порядочный человек! И с ружьем в руках против нашего Короля! Вместо того чтобы закончить мое кружевное платье!

Смутившийся Диллон почесал в затылке. Ему на помощь пришел Галлэхер; он пощекотал девушку под мышками и гаркнул ей в ухо:

— Пошевеливайся, ты, дурища!

Девица убежала.

Маккормак в сопровождении Кэффри и Каллинена рванул на второй этаж. Как только они скрылись из виду, Галлэхер поймал следующую барышню и звонко хлопнул ее по заднице. Барышня подпрыгнула.

— Корректно! — проворчал он с негодованием. — Корректно!

В этот момент ему под ногу подвернулась еще одна пара ягодиц; мощный пинок подкинул мадемуазель, которая когда-то сдавала экзамены и даже правильно отвечала на вопросы по всемирной географии и изобретениям Грэма Белла[*].

— А ну давай! — орал Диллон, раздуваясь от мужества перед всей этой женственностью.

Ситуация начинала проясняться; женский персонал суетливо устремлялся к выходу, а оттуда выскакивал на набережную Иден или Саквилл-стрит.

Два молодых телеграфиста ждали своей очереди, но убеждать их, как барышень, не стали; получив заурядные затрещины, они вымелись, возмущенные подобной корректностью.

На улице наблюдавшие выдворение зеваки столбенели. Раздалось несколько выстрелов. Толпа начала рассеиваться.

— По-моему, освободили, — сказал Диллон и огляделся.

Девственницы больше не мозолили ему глаза.

II

На втором этаже руководящие работники вопросов не задавали. Идею выдворения они восприняли восторженно, по лестнице скатывались поспешно, а на тротуар падали незамедлительно. Лишь директор выразил сопротивленческие поползновения.

Звали его Теодор Дюран, происхождения он был французского. Но, несмотря на симпатию, которая издавна связывает французский и ирландский народы, начальник почтового отделения на набережной Иден был предан душой и телом (а также душами своих многочисленных подчиненных, хотя это, как мы увидим чуть дальше, ему ничуть не помогло) британским идеалам и поддерживал ганноверскую корону[*]. В эту минуту он пожалел, что на нем не было смокинга или хотя бы костюма. Он даже собрался звонить своей супруге, чтобы попросить ее привезти подобающее случаю одеяние, но жили они неблизко, да и телефона у них at home не было. Таким образом, ему пришлось встретить республиканских самозванцев в простой жакетке. Пусть в битве при Хартуме[*] он и был одет в чесучу и грубый лен, сейчас ему претило сражаться за Короля в столь жалком наряде.

Джон Маккормак вышиб дверь ударом ноги.

— Боже, храни Короля! — заявил начальник почтового отделения, проявляя недюжинный героизм.

Героизм, впрочем, не успел проявиться полностью, поскольку Джон Маккормак раскроил британскому патриоту череп — вжик-вжик — пятью пулями, выпущенными патолого-анатомически точно и цинично.

Кэффри и Каллинен оттащили труп в угол, Маккормак устроился в директорском кресле и закрутил телефонную вертушку.

— Алло! Алло! — прокричал он в трубку.

— Алло! Алло! — прокричали ему в ответ.

— Finnegans wake![*] — изрыгнул пароль Маккормак.

— Finnegans wake! — отрыгнули ему на другом конце провода.

— Это Маккормак. Мы заняли почтовое отделение на набережной Иден.

— Отлично. Мы на Главпочтамте. Все в порядке. Британцы не реагируют. Зелено-бело-оранжевый флаг поднят.

— Ура! — крикнул Маккормак.

— Держитесь, если будут атаковать, хотя это маловероятно. Все в порядке. Finnegans wake!

— Finnegans wake! — ответил Маккормак.

На Главпочтамте повесили трубку. Маккормак сделал то же самое.

В кабинет вошел Ларри О’Рурки[*]. С присущей ему вежливостью он уже успел склонить остальных чиновников — как теоретически, так и практически — к поспешной эвакуации. Все служащие были выдворены. Диллон, осмотрев помещение, это подтвердил. Теперь оставалось лишь запастись терпением и следить за тем, как будут разворачиваться события.

Маккормак закурил трубку и предложил товарищам сигареты. Спустился Кэффри.

III

Келлехер и Галлэхер с винтовками в руках стояли перед почтой. Зеваки держались на расстоянии и глазели. Сочувствующие, соблюдая такую же дистанцию, махали руками, шляпами, носовыми платками, выражая одобрение, а два инсургента время от времени потрясали винтовками в ответ. При этом особо пугливые прохожие отходили в сторону. Британцев в округе не наблюдалось.

На набережной, около пришвартованного норвежского парусника, слонялись скандинавские матросы; они с любопытством взирали на происходящее, но от комментариев воздерживались.

Галлэхер спустился с крыльца и прошелся до угла Саквилл-стрит. На мосту О’Коннелла[*] не было ни души. На другой стороне реки, облепив как мухи белокаменную статую Уильяма Смита О’Брайена[*], копошились любопытные; они тоже выжидали.

Воздав — про себя — почести великому заговорщику, Галлэхер повернулся спиной к водам Лиффи и стал обозревать Саквилл-стрит. В непосредственной близости возвышался украшенный пятью десятками бронзовых ликов памятник О’Коннеллу, отпугивающий любопытных своей простреливаемостью; рядом стоял трамвай, освободившийся от пассажиров, кондукторов и вагоновожатых. Чуть дальше какой-то прохожий застыл перед статуей преподобного Мэтью[*]. Галлэхера мало интересовали причины подобного поклонения; он мысленно осквернил, что, кстати, делал постоянно, и даже натощак, память этого увековеченного поборника трезвого образа жизни.

Ирландский флаг развевался и над домом № 43 — штаб-квартирой Центрального комитета Национальной Лиги, и над гостиницей «Метрополь», и над Главпочтамтом. Поодаль пятидесятиметровая колонна возносила в сырое небо каменного Нельсона.

Прохожие, приезжие, любопытствующие, переживающие, праздношатающиеся не появлялись. Время от времени какой-нибудь инсургент или какие-нибудь инсургенты перебегали улицу с винтовкой или револьвером в руках.

Британцы по-прежнему безмолвствовали.

Галлэхер ухмыльнулся и возвратился на свой пост.

— Все в порядке? — спросил Келлехер.

— Стяг Эйре реет над ключевыми объектами О’Коннелл-стрит, — ответил Галлэхер.

Разумеется, он никогда не называл эту улицу Саквилл-стрит.

— Finnegans wake! — закричали они в один голос, потрясая над головой оружием. Сочувствующие на другом берегу поддержали, зеваки отошли в сторонку. Кэффри принялся закрывать ставни.

IV

И все-таки, говорила себе Герти Гердл[*], и все-таки эти современные уборные так далеки от совершенства, эти водосливные устройства производят такой шум, о my God! ну прямо гул мятежной толпы, правда, я никогда не слышала гула мятежной толпы, нет, просто толпы, да, скопления людей, которые собираются и кричат, это водосливное устройство производит аналогичные звуки, этот непрекращающийся вой, это бульканье наполняющегося сливного бачка, когда же это прекратится? нет, до совершенства, конечно же, еще далеко, не хватает некоей конфиденциальности. Мне следует привести в порядок прическу. Чтобы понравиться кому? хотелось бы мне знать. Мой дорогой суженый, командор Сидней Картрайт, и когда он еще приедет, чтобы полюбоваться на мою чудесную гриву? Когда я смогу его увидеть, моего дорогого суженого? Когда? А пока, Господи всемилостивый, кому я могу нравиться? Опять эти люди, которые непонятно куда бегут. Боже милостивый, и зачем они бегут? Но я думала не об этом. Я думала о своих волосах. Две минуты назад все эти люди заходили, забегали, запрыгали. Все это началось только что. Вместе с шумом водосливного устройства прозвучало что-то еще. Что же? Что-то вроде... выстрела. Взрыва. Какая чушь. Самоубийство. Может быть, это мистер Дюран покончил с собой. Он так меня любит. И так почтительно. А я его не люблю. Ну вот, я почти привела в порядок свои волосы. Выстрел. Он покончил с собой из-за меня. Какая глупость. А эти люди все бегают. С ума они посходили. Боже милостивый. Какая я дура. Боже милостивый, Господи всемилостивый. Да, что-то взорвалось. Загорелось. Почему же они не кричат: «Пожар!» — если в доме пожар? Они не кричат: «Пожар!» Это из-за слива воды я подумала о пожаре. Наверное, пора уже отсюда выходить. Мистер Кейн опять подумает, что я долго отсутствовала. Ох уж эта работа. Ах, наконец-то они перестали бегать. Наконец-то. Ох уж эта работа. Мистер Кейн со своими седыми волосами и розовой перхотью. Придется терпеть его еще какое-то время. Я никогда не видела ни восстания, ни революции. Здесь все об этом говорят. Здесь все об этом говорят. Здесь все об этом говорят. Чем больше говорят о войне во Франции, тем прочнее мир здесь. Какая умиротворенность. Какое затишье. Они больше не бегают. А почему это они больше не бегают? Больше не. И меньше не. Вообще не. Пора выходить. Почему же я не выхожу? Почему же я не выхожу? Почему же? Ладно. Я сделала все, что мне было нужно. Какая тишина. Итак, возьмись за дверную ручку-задвижку. Поверни. Тихонько открой дверь. Почему тихонько? К чему все эти предосторожности? Боже милостивый, неужели я сошла с ума? Какая глупость. Я открываю дверь.

V

Открыв дверь, она увидела в коридоре какого-то мужчину с револьвером в руке. Он ее не заметил. Она немедленно закрыта дверь и, прислонившись к раковине, схватилась за сердце, бьющееся изо всех сил о реберные прутья.

VI

— Я все обошел, — сообщил Ларри О’Рурки. — Ни души. Кэффри, Келлехер и Галлэхер забаррикадировали весь первый этаж, кроме входной двери. Ее тоже можно завалить, если понадобится.

— Бояться нам некого, — сказал Диллон.

— И что это значит? — спросил Маккормак.

— А то, что не понадобится ее заваливать.

— Думаешь, англичане не объявятся?

— Нет. Им сейчас не до этого. Дело в шляпе.

— И что это значит? — спросил Маккормак.

— А то, что они даже стрелять не будут; сразу объявят капитуляцию.

— Чушь, — сказал Маккормак.

О’Рурки пожал плечами.

— Чего спорить. Увидим. А пока будем выполнять приказ.

— Чего тут выполнять, — усмехнулся Диллон. — Сиди и жди.

— Значит, будем ждать, — сказал О’Рурки.

Маккормак кивнул в сторону трупа Теодора Дюрана:

— Надо вынести его отсюда, а то будет здесь лежать и гнить.

— Не успеет, — отозвался Диллон. — Сегодня же вечером отдадим его британцам, и они его похоронят. Вот так. Подарочек на прощание.

— Надо бы перенести его в другую комнату, — сказал Маккормак.

Он посмотрел на труп и брезгливо поморщился, хотя чего уж тут, винить было некого.

— А пускай О’Рурки разрежет его на кусочки, — предложил Диллон, — вынесем по частям и утопим в клозете.

Маккормак ударил кулаком по столу; из подпрыгнувшей чернильницы брызнуло черным.

— Черт побери! Изволь чтить мертвых!

— И потом, он явно заблуждается насчет занятий медициной, — добавил О’Рурки, который в этом году заканчивал медицинский колледж.

— Может, вы не кромсаете трупы?

— Сейчас не время об этом рассуждать, — сказал Маккормак.

— Самое время, и у нас его более чем достаточно, — ответил Диллон. — Более чем достаточно, пока британцы не надумают сдаться. Самое время порассуждать. Объясни-ка мне, Ларри О’Рурки, в чем же я явно заблуждаюсь, утверждая, что ты способен разрезать этого чиновника на мелкие кусочки? Времени на объяснения у тебя, Ларри О’Рурки, хоть отбавляй, поговорим об этом, если нам все равно о чем говорить, а заняться нам все равно больше нечем до тех пор, пока не объявят, что британцы покинули Дублин и вернулись к своим грозовым небесам, усеянным цеппелинами.

— Грозен и не ровен час, — объявил Маккормак. — Диллон, сейчас не время впадать в глупый оптимизм.

— Вот это правильно, — согласился О’Рурки.

— Увидите сами, увидите; британцы...

— Диллон, здесь командую я. Заткнись.

Маккормак, вынужденный скрепя сердце призвать к соблюдению дисциплины — а это залог успеха любого восстания, нервно затеребил сургучную печать. Каллинен, развалившись в кресле и не вынимая рук из карманов, высматривал на потолке мух и сокрушался: так высоко не доплюнешь. О’Рурки, переместившись к окну, разглядывал пустынную набережную и мост О’Коннелла с редко случающимися прохожими. Единственным объектом, проявляющим активность, оказался лихорадочно трясущийся норвежский парусник. О’Рурки это не понравилось. Он повернулся к Маккормаку. Тот, наигравшись с сургучной печатью, зажатой между носом и верхней губой, и машинально разукрасив себе лицо коричневыми усами, вяло приказал Каллинену:

— Отнеси чиновника в соседнюю комнату. Диллон тебе поможет.

Что они и выполнили.

VII

Не оставаться же мне здесь до скончания дней своих, говорила себе Герти. Боже милостивый, значит, это они, республиканские бандиты, разграбили нашу почту. Наверное, они уже ушли. Нет, похоже, что не ушли. Ушли все остальные. Все остальные, то есть наши. И это действительно был выстрел. Значит, это самый настоящий мятеж. Их Революция. И этот мужчина с револьвером — республиканец. Ирландский республиканец. Боже милостивый! Боже, храни Короля! А я здесь, у них в руках. Почти в руках, поскольку эта дверь отделяет меня от них, защищает меня от них. Дверь. Но ведь дверь можно вышибить. Они ее вышибут, и вот тогда я окажусь у них в руках. Одна. Одна. А сколько их там? И эта тишина. Неужели они вышибут дверь? Конечно же нет. Конечно же нет. Они не посмеют. Это ДАМСКИЙ туалет. Ах, ах, ах. Они не посмеют войти в ДАМСКИЙ туалет. Ах, ах, ах. И я останусь взаперти до тех пор, пока не придут британцы и меня не освободят. Если, конечно, среди мятежников нет женщин. Или хотя бы одной женщины, которая неизбежно придет сюда и попытается войти. И... и... и они вышибут дверь. Они вышибут дверь.

VIII

Галлэхер и Келлехер перенесли труп привратника в маленький пустой кабинет и пошли проведать Кэффри, который по-прежнему стоял на посту перед дверью, выходящей на набережную Иден. Праздношатающиеся и сочувствующие исчезли. Какой-то велосипедист в цилиндре и рединготе проехал по мосту О’Коннелла; ему было лет двадцать пять. У статуи О’Коннелла он развернулся и поехал в сторону Тринити-колледжа.

— Все спокойно, — сказал Галлэхер.

— Спокойней не бывает, — добавил Кэффри.

Келлехер достал пачку сигарет, и они закурили, опершись на свои винтовки.

Прямо перед ними готовился к отплытию норвежский парусник. Капитан суетился, помощник отдавал команды.

— Викинги смываются, — сказал Кэффри. — Сдрейфили.

— И правильно делают, — заметил Галлэхер. — Пускай проваливают вместе с британцами и прочими саксонцами.

Тем временем матросы отдали швартовы; маленький парусник отчалил и стал медленно спускаться по Лиффи, держа курс в открытое море. Инсургенты помахали рукой на прощание. Скандинавы ответили тем же.

— Счастливого пути, — крикнул Келлехер. — Счастливого пути.

Маленький парусник плыл хорошо. Вскоре он достиг излучины и скрылся из виду. Инсургенты продолжали молчать. Докурили они одновременно.

— Странное восстание, — вздохнул Кэффри. — Странное восстание. Я даже не представлял себе, что все произойдет так просто.

— Ты, может быть, считаешь, что все закончилось? — спросил Галлэхер.

— А ты так не считаешь?

Галлэхер и Келлехер рассмеялись.

— Думаешь, британцы возьмут и просто так уйдут?

— Чего тогда тянуть? Долго же они раскачиваются.

— Может быть, и долго.

— И кроме того, занятые другой войной, они, может быть, не захотят ввязываться в эту, увидев, на что мы способны.

Он прервал свою речь: автомобиль с открытым капотом и зелено-бело-оранжевым флажком подъехал на скорости и, скрипя тормозами, остановился у почты. Какой-то тип выскочил из машины и подбежал к ним.

— Finnegans wake! — прокричал он.

— Finnegans wake! — ответили они и на всякий случай угрожающе попятились.

— Вы заняли это здание? — строго спросил тип.

— Да.

— Сколько вас?

— Семь человек. Вы можете поговорить с нашим командиром, Джоном Маккормаком.

Но командир, уже предупрежденный О’Рурки, сам подошел к окну.

— Finnegans wake! — крикнул он.

— Finnegans wake! — ответил тип. — Вы — командир?

— Я.

— Какое у вас оружие?

— Винтовки и револьверы.

— Боеприпасы?

— Все, что в карманах.

— Продовольствие?

— Нету.

— Ладно. Идите сюда. Я дам вам пулемет и несколько ящиков боеприпасов и продовольствия.

— Будем держать осаду? — спросил Кэффри.

— Может быть. Выгружайте.

Кэффри остался у дверей. Галлэхер и Келлехер потащили скорострельный инструмент и ящики. Диллон и Каллинен смотрели на них с интересом.

— Вы знаете, куда поставить пулемет? — спросил тип.

— Знаем, — ответил Маккормак.

Но тип был в этом не уверен.

— Пулемет поставьте возле этого окна на первом этаже и направьте его в сторону моста.

IX

Вот остановилась какая-то машина. Наверное, к ним кто-то приехал. Или же они сами уезжают. Кто они? Сколько их? Может быть, я их знаю? Не всех, конечно, нескольких. Или хотя бы одного из них. Одного-то уж наверняка. Среди всех тех мужчин, которых я видела здесь, в почтовом отделении на набережной Иден, не могло не быть республиканцев. Одного-то из них я смогла бы узнать. Нет. Женщины с ними нет. Это точно. Иначе она бы уже давно сюда пришла. Что бы произошло, если бы я смогла узнать одного из республиканцев? Вдруг оказалось бы, что он меня ненавидит? Что именно его я когда-то заставила долго ждать у окошечка. Что именно его я попросила переписать адрес, потому что он не очень хорошо знал английский. Потому что он откуда-нибудь из Коннемары. А среди них есть такие, которые хотят опять говорить по-ирландски. Как если бы мистер Дюран вздумал говорить по-французски. Мистер Дюран, что же с ним стало? Может быть, они его взяли в плен? Или убили? Может быть, потому и раздался тот выстрел. Бедный мистер Дюран, он так меня любил. И так почтительно. Но может быть, ему удалось спастись. Может быть, он оказался в числе тех, которым удалось убежать. Среди всей этой беготни я, может быть, слышала шум его шагов. Обычно он так важно вышагивает. А ему, может быть, пришлось бежать. Ах, ах, ах. Он — и вдруг бежит. Ах, ах, ах. Такой важный и так меня любил. А я так и сижу здесь взаперти.

X

— Место для него очень хорошее, — сказал тип. — Ваши люди умеют с ним обращаться?

— Конечно, — ответил Маккормак, который спустился вниз, чтобы посовещаться с приехавшим стратегом.

Посовещавшись, они распростились, и машина уехала.

— Ну, как вам все это нравится? — спросил Маккормак.

Они посмотрели на ящики с боевыми и съестными припасами.

— Это радует, — сказал Келлехер.

— Так лучше, — сказал Галлэхер.

— Только выпивки не хватает, — сказал Кэффри.

— Кстати, — вспомнил Маккормак, — а что стало с тем парнем, которого вы подпекли?

— Мы отнесли его в маленький кабинет.

— А ваш подопечный? — спросил Кэффри.

— Он тоже там.

— Если начнется заваруха, — заметил Келлехер, — придется от них избавиться.

— Я тоже так думаю, — согласился Маккормак.

— Да бросить их в Лиффи, и все, — предложил Галлэхер.

— Это будет некорректно, — произнес Маккормак.

— Предположим, — сказал Галлэхер, — что британцы надумают нам ответить и нам придется здесь окопаться и сдерживать их, скажем, какое-то время.

— Все это только предположения, — сказал Кэффри.

— Так вот, — продолжал Галлэхер, — глупо сидеть здесь с двумя трупами на шее. Мы могли бы закинуть их в сад Изящных искусств. Ирландская Академия как раз за почтой.

— Он думает только о том, чтобы закинуть трупы, — сказал Маккормак.

— Пусть лежат! — вскричал Кэффри. — Не будем же мы сидеть здесь целую неделю!

— Он по-своему прав, — заметил Келлехер.

— Может, лучше поговорим о выпивке, — осадил Кэффри. — Вот чего нам здорово не хватает. Если прижмет, от этой нехватки нам придется туго.

— Он по-своему прав, — заметил Келлехер.

— Да, действительно, — согласился Маккормак. — Пусть двое из вас сходят за ящиком уиски[*] и двумя-тремя ящиками пива в ближайшую таверну на О’Коннелл-стрит.

— А на какие шлинги? — спросил Кэффри.

— Выпишите ордер на конфискацию.

— Да лучше взять деньжата прямо здесь, на почте, — возразил Кэффри.

— Это будет некорректно, — осадил его Маккормак.

— Да, лучше выписать ордер на конфискацию, — сказал Келлехер.

Маккормак вызвал Диллона и Каллинена, чтобы те сменили Кэффри и Келлехера на время конфискательной экспедиции.

Диллон и Каллинен восторженно замерли перед пулеметом.

XI

Кэффри и Келлехер распахнули дверь таверны.

— Эй, — крикнули они, так как в таверне не было ни души.

Наполовину осушенные пивные кружки обтекали на столах, которых еще не коснулась бдительная тряпка. На полу топорщилось несколько табуреток, опрокинутых торопящимися клиентами.

— Эй, — крикнули Кэффри и Келлехер.

Из-за стойки высунулась часть мужской головы. Мужчина явно побаивался. Сначала появилась челка, срезающая большую часть лба, затем маленькие усики, как у австрийского капрала.

— Finnegans wake! — заорали Келлехер и Кэффри.

— What do you say?[1] — спросил мужчина.

— Finnegans wake! — завопили инсургенты.

— О! Я, знаете ли, — сказал Смит (так звали мужчину из таверны), — я, знаете ли, политикой не занимаюсь. Боже, храни Короля, — добавил он сдуру и с испугу.

— Вмочить ему? — предложил Кэффри.

— Командир велел, чтобы все было корректно, — удержал его Келлехер.

Он схватил бутылку и разбил ее о голову Смита; темный «Гиннес», стекая по кровоточащему лицу бармена, светлел и окрашивался в гранатовый стаут. Смит был жив, только слегка оглушен.

— Дай нам ящик уиски, — обратился к нему Кэффри, — и десять ящиков пива.

— Мы выпишем тебе ордер на конфискацию, — добавил Келлехер.

Опираясь руками о стойку, контуженный Смит мутным взглядом взирал на стаут-гранатовую лужу, расплывающуюся по прилавку из красного дерева.

— Пошевеливайся, лавочник и предатель! — прикрикнул Кэффри и легонечко его стукнул.

Бармен дернулся, растратив на это последние силы, брызнул кровью и рухнул на пол.

— Ладно, сами справимся, — сказал Келлехер. — Но ордер на конфискацию все-таки выпиши.

— Выпишешь ты, — сказал Кэффри. — А я схожу за тачкой.

— А почему я?

— Что ты?

— Почему я должен выписывать ордер на конфискацию?

Кэффри почесал в затылке:

— Потому что я не буду.

— Почему не будешь?

Кэффри почесал в затылке:

— Да пошел ты!

— Это не причина, — сказал Келлехер.

Вокруг головы хозяина таверны растекалась лужа крови, такая большая, что Кэффри увидел в ней, как в зеркале, свое отражение. После чего решил откровенно признаться:

— Причина есть.

— Говори. Мы теряем зря время.

— Я не умею писать.

Келлехер посмотрел на него свысока. Они были из разных групп и до этого друг друга не знали. Уничижительно рассматриваемый Кэффри услышал сначала:

— Какое убожество!

А затем:

— Надо было сразу так и сказать. Ладно, иди за тачкой, а я выпишу ордер на конфискацию.

Кэффри посмотрел на бармена, который лежал и совсем не дышал; и даже кровью больше не брызгал.

— Как ты думаешь, он скончался?

— Иди за тачкой, — сказал Келлехер.

XII

Что ж, я так и буду стоять здесь часами, говорила себе Герти, поглядывая на наручные часы и даже не зная, что обязана их изобретением Блезу Паскалю[*]. Я здесь уже два с половиной часа. Как это утомительно. Я устала, устала, устала. Что ж, я так и буду стоять здесь часами. Все это время эти инсургенты шумели. Поднимались и спускались по лестнице. Похоже, таскали что-то тяжелое, Боже милостивый, может быть, они хотят взорвать почту. Надо спасаться. Спасаться. Нет. Они не взорвут почту. Что ж, я так и буду стоять здесь часами. Но не садиться же мне на этот стульчак. Какой ужас. Эти республиканцы. Вот как они унижают подданную Его Британского Величества. Фу! И здесь без гуннов не обошлось. Не садиться же мне на этот стульчак. Какой позор. Какое унижение. Но я так устала, так устала. О, Боже милостивый, нет, я не могу, я не буду, я не сяду. Если у меня не будет уважительного для этого повода. Если у меня не будет законного на то основания. Так вот же оно, основание. Так вот же оно. Да. Теперь я могла бы сесть. Отдохнуть. Я так устала. Так устала.

XIII

Ящики уиски, «Гиннеса» и пулеметные ленты были осторожно, но беспорядочно водворены в комнату по соседству с маленьким кабинетом, в котором временно находились два трупа британских служащих, пущенных в расход по случаю восстания.

— Все тихо, — сказал Маккормак и поднялся на второй этаж.

Келлехер сидел в задумчивости перед пулеметом. Галлахер и Кэффри — внизу, на крыльце; придерживая ногами винтовки, они вели разные беседы.

— На острове, где я родился, — рассказывал Галлахер, — а он называется Инниски, очень почитают грозы и бури, из-за кораблекрушений. После них мы бегаем по отмелям и собираем все, что выбрасывает море. Можно найти все, что угодно. Хорошо живется на нашем маленьком острове Инниски.

— Зачем же ты оттуда уехал? — спросил Кэффри.

— Чтобы сражаться с англичанами. Но когда Ирландия будет свободной, я вернусь на Инниски.

— Так ты возвращайся прямо сейчас, — сказал Кэффри, — к своим морским отбросам; вдруг тебе повезет?

— Было б здорово. У нас в деревне для этого есть специальный камень.

— Камень?

— Да. Он укутан в фланелевую ткань, как младенец в пеленки. Бывает, что хорошая погода стоит очень долго, жрать нечего, хоть подыхай с голоду, тогда раскрывают камень, проносят его вокруг острова и обязательно вдоль прибрежных скал, и это каждый раз срабатывает: небо чернеет, корабли сбиваются с курса, и на следующий день можно собирать обломки, а среди них все, что угодно: консервы, астролябии, головки сыра, счетные линейки...

— Нарочно не придумаешь, — прокомментировал Кэффри, — уж на что мы отсталые на нашем острове, но с твоим даже не сравнить. К счастью, все это скоро изменится.

— Что значит отсталые?

— Нет ни одной страны в мире, где бы по старинке поклонялись булыжникам. Разве что совсем какие-нибудь дикари, язычники в Австралии или в Мексике.

— Ты, может быть, хочешь сказать, что я — дикарь?

— Конечно же нет, — сказал Кэффри. — Смотри, какая козочка!

Одинокая молодая женщина решительно шла по мосту О’Коннелла.

— А она — ничего! — заметил Галлэхер, обладающий, как и все уроженцы Инниски, отменным зрением.

— Смелая девчонка, — заметил Кэффри, который умел ценить это качество в других, не находя ничего похожего для сравнения в себе самом.

Женщина дошла до угла набережной Иден.

— Хорошенькая, — сказал Галлэхер. — Вроде бы я ее знаю.

— К нам небось, — сказал Кэффри. — Была бы она чуть-чуть покрупнее.

Она перешла улицу и остановилась перед дверью почты. Покраснела.

— Что же вы, мамзель, — обратился к ней Галлэхер, — разгуливаете в такой день? В Дублине сегодня, знаете ли, заваруха.

— Знаю, — ответила девушка, опустив глаза. — Я уже на себе это почувствовала.

— У вас были неприятности?

— А вы меня разве не помните?

— Мне кажется, я вас знаю, но я никому не причинял зла.

— Вы уже забыли? Вы мне... Вы меня... Вы меня пнули ногой.

— Вот видишь, — сказал Кэффри, — ты был некорректен.

— Вы были здесь с остальными почтовыми барышнями?

Смущенный Галлэхер разглядывал ствол своей винтовки.

— Я вернулась за своей сумочкой, которую забыла из-за вас, мужлан вы этакий.

— Мог бы и сам за ней сходить, — сказал Кэффри.

— Дудки! — ответил Галлэхер.

— Ты не галантен, — сказал Кэффри.

— Как будто дел других нету, — проворчал Галлэхер.

— Британцы ведь еще далеко, — сказал Кэффри.

— Так вы не видели мою сумочку? — спросила дамочка. — Она такая зеленая, с золотой цепочкой, а в ней один фунт, два шиллинга и шесть пенсов.

— Не видел, — ответил Галлэхер.

Ему так хотелось ее пнуть или шлепнуть — это уж как придется — по заднице, но Кэффри, похоже, склонялся к этой чертовой корректности, настоятельно рекомендованной Маккормаком, корректности, которая, чего доброго, превратится в настоящую галантность.

— Схожу посмотрю, — сказал он.

— Да брось ты, — сказал Галлэхер.

На пороге появился Келлехер.

— Что-нибудь не так? — озабоченно спросил он.

— Она потеряла свою сумку, — сказал Галлэхер.

— А она — ничего, — оценил Келлехер.

— Ой, ну что вы! — промолвила покрасневшая барышня.

— Раз вы оба остаетесь здесь, — решил Кэффри, — я схожу и поищу ее сумку.

— Ой, ну до чего же вы любезны! — произнесла барышня, залившись румянцем.

— Как будто дел других нету, — проворчал Галлэхер.

XIV

Теперь, когда я уже все сделала, не могу же я оставаться на этом стульчаке. У усталости есть свои пределы. Надо набраться мужества. Мужества. Я должна быть мужественной. Как истинная англичанка. Как подданная Британской империи. О Господи, о мой Король, дайте мне силы. Я встаю. Я спускаю воду. Нет. Не спускаю. Они услышат шум. Это привлечет их внимание. Сила — это еще не значит неосторожность. Между ними большая разница. По крайней мере так говорит Стюарт Милль[*]. Разумеется. Вероятно. Но не сливать воду после того как... гм... это негигиенично. Да. Нет. Действительно. Это негигиенично. Это неприлично. Это не по-британски. Я чувствую, что они рядом. Кажется, я слышу, как они разговаривают. Скоты. Инсургенты. Если они услышат шум сливаемой воды, они вряд ли поймут, что это значит. Они наверняка не знают, что это такое. Все они, наверное, приехали из деревни, а там не существует никакой гигиены. Может быть, кто-нибудь из них приехал чуть ли не из Коннемарры или даже с островов Аран или Блэскет, на которых по-английски не говорят, а коснеют в невежественной кельтской тарабарщине, не ведая публичных туалетов нашей современной и имперской цивилизации, а вдруг кто-нибудь из них приплыл с самого острова Инниски, где, как мне рассказывали, поклоняются укутанному в шерсть булыжнику, вместо того чтобы преклоняться перед святым Георгом или Господом Богом, покровительствующим нашей славной армии. Кроме «Гиннеса» и своих женщин они больше ничего не знают; а все их женщины ходят в гипюре, в гипюре с ирландскими стежками. А это уже выходит из моды. И почему я не поехала во Францию, например в Париж? Здесь не умеют одеваться. А я все-таки кое-что понимаю в новинках моды. Здесь у них одни ирландские кружева на уме.

XV

— Что здесь делает эта дурочка? — раздался голос Ларри О’Рурки.

Три товарища вздрогнули, а пост-офисная красотка густо покраснела.

— Что она здесь делает? — повторил Ларри О’Рурки. — Вы что, в бирюльки сюда пришли играть? Впрочем, — добавил он, оглядев девушку, — есть кого бирюлить.

— Ах! — ахнула девушка, которая все поняла, так как в дублинских почтовых отделениях встречается персонал разнополый и барышням приходится иногда знакомиться с современными понятиями о половой жизни.

— Кто вы такая? — спросил Ларри О’Рурки.

— Она пришла за своей сумкой, — сказал Галлэхер.

— Я как раз собирался за ней сходить, — сказал Кэффри.

— У вас есть дела поважнее, тем более что сейчас начнется. Нам позвонили из Комитета: британцы понемногу оживают.

— Ничего они не сделают, — сказал Кэффри.

— Девушка, вам, во всяком случае, было бы лучше остаться дома, — посоветовал Ларри О’Рурки.

— Наконец-то вы заговорили вежливо. Лучше поздно, чем никогда.

— Кэффри, сходи за ее сумкой, и пусть проваливает.

— А я могла бы сама за ней сходить?

— Нет. Женщинам здесь делать нечего.

— Я пошел, — сказал Кэффри.

Почтовая барышня застыла в ожидании, разглядывая этих людей и удивляясь их необычному виду, странным действиям и болезненному увлечению огнестрельным оружием. Она была брюнеткой, с виду довольно фривольная, роста — невысокого, телосложения — пышного и архитектонического, хотя и скрытого под скромной одеждой. Ее лицо украшали вздернутые к небу ноздри, а в общем и целом было в ней что-то вроде бы испанское.

Что бы там ни было, прошитая свинцовой очередью в живот, барышня рухнула на землю мертвой и окровавленной.

Это подоспели британцы. Они долго раскачивались, но в конце концов раскачались; понабежали со всех сторон, управляясь с оружием более или менее автоматически, повыскакивали справа и слева, наводя на инсургентов прицел более или менее гипотетически.

Келлехер, Галлэхер и Ларри О’Рурки сделали три проворных шага назад и захлопнули дверь. Келлехер прыгнул к «максиму» и принялся поливать — о, вы струи смертоносны! — бульвар Бакалавров. Остальные орудия повстанцев, установленные в других местах, обстреливали мост О’Коннелла, на котором, впрочем, никого не было. От парапетов, битенгов и тротуаров во все стороны отлетали осколки гранита и куски асфальта. То там, то сям заваливались британцы. Их сразу же поднимали и уносили, поскольку медицинское обслуживание у британцев на высоте.

Прошитая барышня из Post Office’а продолжала лежать под окнами. Окоченевшие конечности покойной были воздеты кверху. Из-под задранной юбки торчали ноги в черных хлопчатобумажных чулках. Легкий морской бриз ворошил шуршащие кружева. Выше черных чулок виднелась узкая полоска светлой кожи. Из продырявленного живота вытекала слишком, пожалуй, алая кровь. Лужа расползалась вокруг тела, несомненно девственного и бесспорно желанного, по крайней мере для подавляющего большинства нормальных мужчин.

Галлэхер встал у окна и приложил винтовку к плечу. Слева от мушки он заметил несчастную барышню. Ее ноги. Он полез в карман за патронами и наткнулся на некоторое отвердение своего естества. Галлэхер томно задышал, а его бесполезную винтовку неотчетливо повело из стороны в сторону. В силу чего немало британцев смогли подобраться к мосту О’Коннелла.

XVI

Услышав выстрелы, Каллинен и Диллон прижались к стене. Отважный командир Маккормак встал и запросто подошел к окну, держа в руке револьвер.

— Они на углу набережной Ормонд и Лиффи-стрит.

— Их много? — спросил Диллон.

— Жмутся по углам. Как и вы.

Он прицелился в британца, пробегавшего между штабелями распиленных досок — строительного материала из Норвегии, но не выстрелил.

— Что толку...

Переведя дыхание, Диллон и Каллинен подобрали винтовки и заняли свои места у окон. Этажом выше пулемет Келлехера выпустил две-три очереди.

— Работает, — с удовлетворением отметил Каллинен.

— К ним идет подкрепление со стороны набережной Крэмптон и набережной Эстон, — объявил Маккормак.

Над его головой просвистела пуля, но, будучи отважным командиром, он высунулся из окна.

— Смотри-ка, малышку отсургучили, — произнес он, заметив тело почтовой барышни. — Как же это ее припечатали? — прошептал он. — Бедняжка. И платье задралось. Если бы не шлепнули, умерла бы со стыда. Это некорректно.

Его подчиненные несколько осмелели; забыв об угрожающе-свинцовых воздушных поцелуях, посылаемых британским оружием, они таращили глаза на умерщвленную. Но смотреть сверху было не так уж и интересно, и они снова принялись стрелять.

XVII

«Все-таки, — говорил себе Галлэхер, вытирая липкую руку о штанину, — то, что я сделал, гадко. А вдруг это приносит несчастье и теперь я влипну в какую-нибудь историю? О Дева Мария, заступись. О Святая Дева Мария, понимаешь, это все эмоции».

Около него срикошетила пуля.

Он поднял винтовку, закрыл глаза и выпалил наугад.

XVIII

Кэффри совершил два открытия одновременно: нашел дамскую сумочку и осознал, что все эти сражения ему совсем не по душе. Его, чернорабочего с гиннесовской пивоварни, всегда воротило от английского короля. Сия антипатия к англосаксонско-ганноверскому дому и привела Кэффри к участию в этом ну просто омерзительном бунте. Восстание — это не шуточки. Здесь приходилось несладко. Он слышал, как свистели пули и сыпалась штукатурка.

Он положил сумку на стол, замер и побледнел от рези в животе.

Здорово же его прихватило.

Ни с того ни с сего.

Ему стало стыдно. В силу своей необразованности, то бишь полной безграмотности, он не ведал, что подобное случалось даже с общепризнанными храбрецами. Он уже собирался разрешить эту проблему на месте и даже схватился было за свои изумрудно-зеленые подтяжки, как вдруг ему опять стало стыдно.

Он вспомнил приказ Джона Маккормака о необходимости соблюдать корректность.

Хотя память его была слегка взбудоражена недавними инцидентами, он вспомнил, что видел в коридоре, слева от лестницы, две двери, разительно отличающиеся по виду от дверей кабинетных. Он заметил эти двери мельком, на ходу, во время охоты за медлительными барышнями при захвате объекта. Он подумал, что эти двери могут иметь какое-то отношение к его насущным потребностям.

Уступая во всеуслышание высказанному желанию Маккормака оставить почтовое отделение на набережной Иден после оккупации таким же чистым, каким оно пребывало до, позеленевший Кэффри, ухватившись рукой за живот, побрел к дверям в коридоре, слева от лестницы.

За относительно короткое время взмокший от пота Кэффри добрался до первой из двух дверей. На ней рельефно выступало слово LADIES. Но Кэффри не умел читать даже по-ирландски, чего уж тут говорить про английский, язык мудреный до невозможности. Эти шесть букв казались ему волшебной формулой, способной вернуть временно утраченную доблесть. Он повернул ручку, но дверь не открылась. Он повернул ручку в обратную сторону, но дверь не открылась. Он вернулся к первоначальной тактике, но дверь не открылась. Он потянул дверь на себя. От себя. Дверь не поддавалась. И тут он понял, что она заперта. Это его огорчило, прежде всего из-за сильного желания проникнуть внутрь, а потом как-никак он играл в мировой истории именно в этот момент и конкретно в этом месте, hic et nunc[2], роль инсургента; Кэффри стал обдумывать сложившуюся ситуацию.

Как известно, ирландский менталитет не укладывается в рамки ни картезианского теоретизирования, ни экспериментального изучения. Далекое от французского и английского, достаточно близкое к бретонскому, ирландское мышление более всего полагается на «интуицию». Отчаявшись открыть дверь, инсургент почувствовал ankou[3][*], что там кто-то заперся! От этого Anschauung[4] у него внутри словно все оборвалось. Вытирая пот, стекающий по его инсургентской роже, Кэффри забыл о своих эгоцентрических позывах; вспомнив d’un seul coup d’un seul[5] о своем долге, он решил доложить Маккормаку о только что сделанном открытии.

XIX

Сквозь перестрелку Гертруда различила приближающиеся шаги. Довольно нерешительные. Шел мужчина. Может быть, раненый. Она почувствовала, как он прислоняется к двери. Она увидела, как ручка повернулась влево, потом вправо, снова влево, снова вправо. Она услышала, как он толкает дверь, пытаясь ее открыть. Потом тишина. Затем сквозь перестрелку она различила удаляющиеся шаги. Но теперь уже решительные. Пятка четко отбивала шаг.

Все это время она ни о чем не думала. Абсолютно ни о чем. Затем задумалась, довольно бессвязно, о том, что ее ожидает. Ей не хватало деталей для полного оформления своего страха. А значит, собственно говоря, ей было не совсем страшно. Точнее, совсем не страшно. Она парила над бездной в полном неведении и догадывалась, что события ближайшего будущего превзойдут все ее ожидания.

Она машинально открыла сумочку и достала расческу. У нее была короткая стрижка — новая мода, пока еще редкость в Дублине. Рассмотрев себя в зеркале над раковиной, она себе понравилась. Гертруда нашла себя небезопасно красивой. Она провела расческой по волосам, медленно, спокойно. От слабого прикосновения черепахового гребешка к коже на голове и легкого покачивания сережек ее бросило в очень-очень приятную дрожь. Она пристально посмотрела себе в глаза, как будто желая себя загипнотизировать.

Времени больше не оставалось, перестрелка закончилась.

XX

Перестрелка закончилась. Британцы, определив местонахождение объектов, занятых повстанцами, предались обсуждениям характера тактического и стратегического. Они растянулись вдоль правого берега Лиффи. На левом берегу остановились слева на линии Кейпел-стрит, справа у сходен Старого Дока. Непосредственно на Саквилл-стрит вроде бы все было тихо.

Пользуясь передышкой, Маккормак с помощью Каллинена и О’Рурки баррикадировали окна. Диллон пошел вниз за патронами. Навстречу ему по лестнице мужественно взбирался Кэффри.

— Внизу все в порядке? — спросил Диллон на ходу.

— Гм, — пробурчал Кэффри.

— Что, заморочки?

— Нет, нет.

Маккормак забивал проемы между ставнями бумагами Теодора Дюрана. Он верил в прочность и пуленепробиваемость толстых папок и презирал всю эту бюрократическую канцелярщину. Работал он с удовольствием.

Вот почему он разозлился, когда его отвлекли от приятной и воодушевляющей деятельности.

— Командир, — позвал его Кэффри.

— Чего?

— Командир.

— Ну чего?!

— Командир.

Маккормак повернулся.

— Внизу все в порядке?

— Да.

— Тогда хорошо.

— Не совсем.

— А чего?

— Значит, вот.

— Поживее.

— Внизу...

— Ну?

— В сортире...

— Ну и?

— Кто-то.

— Ну и что?

— Кто-то не из наших.

Маккормак был командиром и благодаря своей командирской сущности соображал быстро.

— Бритиш? — спросил он.

— Возможно, — ответил Кэффри.

Маккормак продолжал размышлять, не останавливаясь на достигнутом.

— Ты его запер?

— Он сам закрылся.

— И перед дверью...

— Что?

— Никого?

— Нет. Я сразу же поднялся, чтобы вас предупредить.

— Он сейчас смоется, — сказал Маккормак.

Кэффри почесал в затылке.

— Как-то не сообразил, — признался он.

И добавил:

— Меня это удивило. Что за дела? Заперся в сортире. Я как-то не сообразил. Я сразу же поднялся, чтобы вас предупредить.

Ларри О’Рурки и Каллинен прислушались.

— Что он там рассказывает? — спросил Каллинен.

— Что он говорит? — поинтересовался О’Рурки.

— Бритиш в уборной, — ответил Маккормак.

— Я думал, что вы освободили все помещения, — сказал О’Рурки, — и удостоверились, что никого не осталось.

— Да, — сказал Маккормак, забыв, что Ларри О’Рурки сам вызвался на эту проверку.

Маккормак пока еще не был стопроцентным командиром. Он не умел ругаться. Что же касается Ларри О’Рурки, получившего некоторое образование, то он явно претендовал на звание младшего командира. К тому же его мысли отличались определенной логичностью.

— Сортир! — воскликнул Кэффри. — Кому в голову придет мысль спрятаться в сортире?

— Нужно уметь предвидеть все хитрости противника, — изрек О’Рурки.

Маккормак с трудом поставил себя на место опытного командира и спросил у Кэффри:

— А как ты его обнаружил?

— Сразу же. Только что.

— Не «когда», а «как»? — переспросил О’Рурки.

— Я искал сумку той девчонки, которая за ней пришла.

— В то время, когда мы сражались, — заметил Маккормак. — Тебе что, делать было нечего?

— Я нашел сумку, когда все еще только начиналось.

— Ну и?..

— И в этот момент я что-то почувствовал, ну вроде как интуиция сработала.

Каллинен вздрогнул от удивления:

— Ankou?

Все сразу же заинтересовались.

— Ну-ка, расскажи, — приказал Маккормак.

О’Рурки пожал плечами. Он молча отошел к окну и заменил на посту Каллинена. Успокоившиеся и задумавшиеся британцы не проявлялись. Наступал вечер. Каллинен подошел к Кэффри.

— Ankou? — переспросил он.

— Да, — ответил Кэффри. — Пули свистели. Летели со всех сторон.

— А Келлехер и Галлэхер? — спросил Маккормак, беспокоясь за судьбу вверенного ему контингента.

— Все в порядке, — ответил Кэффри.

И продолжил:

— Значит, в то время, как на нас поперли, я почувствовал в себе что-то вроде внутреннего голоса, который мне сказал, что рядом кто-то прячется. Тогда, значит, я пошел прямо в сортир. Он был закрыт. Я услышал, как кто-то дышит за дверью.

— А наши покойники? — спросил Маккормак.

— Не думаю, что они ожили, — ответил Кэффри.

Маккормак повернулся к О’Рурки:

— А эта девчонка все еще лежит внизу?

О’Рурки потупил взор:

— Да. Хорошо бы накрыть ее чем-нибудь. А то она выглядит неприлично.

— От трупов надо бы избавиться, — сказал Маккормак.

— Ну? — спросил Каллинен у Маккормака.

— Это действительно было ankou? — спросил Маккормак у Кэффри.

О’Рурки не оборачиваясь проронил:

— Если внизу действительно кто-то есть, нужно им заняться.

— Да, — ответил Кэффри Маккормаку. — Что-то вроде голоса, который со мной разговаривал.

— Я спущусь с тобой, — сказал Маккормак Кэффри. — Остальные останутся здесь.

Он вытащил револьвер.

Каллинен обратился к Кэффри:

— Ты потом мне об этом еще расскажешь.

Маккормак и Кэффри вышли из комнаты и начали медленно спускаться по лестнице. Навстречу им поднимался Диллон с патронами.

XXI

Услышав шаги на лестнице, Келлехер и Галлэхер обернулись и увидели Маккормака и Кэффри, которые медленно спускались с кольтами в руках. Спустившись, они повернули налево и направились по коридору. Келлехер и Галлэхер вернулись на свое место. Наступал вечер. Улицы были пустынны. Британцы не проявлялись. Света нигде не было. Из-за крыши показался краешек луны. В ее свете нежно задрожала Лиффи. Город пребывал в глубокой тишине.

Вдруг Келлехер и Галлэхер услышали женский крик. Они обернулись. За криком последовали другие, более глухие звуки. Потом снова женский крик, восклицания и ругательства. После этого в потемках очертились два их товарища, тянущие за собой какую-то тень; пленница почти перестала сопротивляться и больше не кричала.

— Что случилось? — спросил Галлэхер без особого волнения.

— Да вот спряталась здесь одна козочка, — ответил Кэффри. — Сейчас будем допрашивать.

— Лучше бы выставили ее вон, — предложил Галлэхер.

— Кстати, — сказал Маккормак, — хорошо бы накрыть чем-нибудь девчонку, которая лежит перед домом.

— А что, если вынести наружу и тех двоих? — предложил Галлэхер. — И тоже накрыть чем-нибудь?

— Ну так мы будем ее допрашивать? — спросил Кэффри.

Маккормак и Кэффри не двигались, Гертруда прислонилась к стене. Они держали ее за запястья. Склонив голову, она молчала.

— Накройте чем-нибудь девчонку, которая лежит перед домом, — сказал Маккормак. — Те двое подождут.

— Как подумаешь, что придется провести ночь с мертвяками, — сказал Галлэхер, — волосы встают дыбом.

— Можно вынести их наружу, — предложил Келлехер. — И свалить на углу, пока британцы дрыхнут.

— Чего мертвых-то бояться? — сказал Маккормак. — Не страшнее живых.

— Будем ее допрашивать? — спросил Кэффри. — Вопросы какие-нибудь задавать?

— Пойду накрою чем-нибудь девчонку, которая лежит перед домом, — сказал Галлэхер.

— Подожди, когда совсем стемнеет, — сказал Маккормак.

Галлэхер приник к амбразуре, оставленной в забаррикадированном окне.

— Прищурив глаза, — сказал он, — я еще могу различить ее посмертные останки. У нее такой вид, будто она ждет своего возлюбленного. Просто наваждение какое-то. Просто наваждение. Да и остальные трупы скоро вылетят из своего чулана, верхом на метле, да как начнут покачиваться в воздухе и постанывать. Лица у них будут зеленые, а саваны — фальшивые.

Он повернулся к Маккормаку:

— Не нравится мне все это. Лучше побросать их всех в Лиффи. И девчонку тоже.

— Мы не убийцы, — сказал Маккормак. — Ну же, Галлэхер, побольше мужества. Finnegans wake!

— Finnegans wake! — ответил Галлэхер, облизывая пересохшие губы.

Раздались приглушенные всхлипывания. Это Кэффри провел рукой по ягодицам Герти.

— Я же тебе сказал, что все должно быть корректно, — проворчал Маккормак.

— А вдруг она прячет оружие.

— Довольно.

Они подвели Герти к лестнице и начали подниматься. Герти безвольно спотыкалась. Она уже перестала плакать. Двое часовых снизу проводили взглядом поднимающихся, потом вернулись на свое место. Ночь была уже тут как тут, темнющая, со сверкающей дыркой полной луны.

— Собака, — вдруг прошептал Галлэхер.

И добавил:

— Она ее учуяла. Вот сука!

Он приложил винтовку к плечу и выстрелил.

Это был первый выстрел за ночь. Он странно прозвучал в тишине замятеженного города. Собака залаяла. Затем побежала прочь, подвывая страдальчески и патетически. Чуть дальше раздался второй выстрел, и все снова затихло. Британская пуля прикончила циничного зверя.

— К чертям собачьим все эти трупы! — сказал Галлэхер.

Келлехер не ответил.

XXII

Через несколько секунд Галлэхер нарушил молчание:

— Как ты думаешь, мы тоже будем ее допрашивать?

Келлехер не ответил.

Галлэхер боялся растратить всю свою доблесть на словоохотливость; к собеседнику он больше не приставал, и не поддерживаемый более разговор оборвался. Галлэхер им воспользовался, чтобы прислушаться.

XXIII

Они зажгли маленькую свечку. Диллон занял пост у окна. Маккормак сидел за столом сэра Теодора Дюрана; справа от него находился Ларри О’Рурки. Каллинен и Кэффри стояли по обе стороны от Герти; девушку посадили на стул и слегка привязали, хотя и бережно.

— Имя, фамилия, род занятий, — начал Маккормак.

Потом повернулся к О’Рурки и спросил у него:

— Так?

Ларри кивнул головой.

— Записывать будем? — спросил Маккормак.

— Не стоит, — ответили все хором.

Маккормак начал снова:

— Имя, фамилия, род занятий?

— Гертруда Гердл, — ответила Гертруда Гердл.

Раньше она уже сиживала на этом стуле, за этим столом; но тогда в этом кресле восседал почтенный чиновник, в летах, питавший зернами нежности голубей своего сдержанно-платонизированного желания. Но господина Теодора Дюрана шлепнули, и (не ведая того) сидела она теперь перед республиканцем вида явно террористического.

Впрочем, внешность довольно приятная. Хотя одет неважно.

Зато другой, рядом с ним, тот действительно хорош. Наверняка джентльмен. И ногти чистые.

Справа и слева — чурбаны. Эти-то уж точно республиканцы. Они связали ей руки. Правда, старались, чтобы ей было не очень больно. Зачем?

У окна с ружьем в руке стоял еще один. Тоже ничего.

Все пятеро — мужчины довольно привлекательные. Но, за исключением помощника допрашивающего, люди явно невоспитанные.

И ни один из них ни разу в жизни не пел God Save the King[6]. Деревенщина.

— Род занятий? — снова спросил Маккормак.

— Почтовая служащая.

— Да ну? — сказал Кэффри, имеющий по этому поводу свое собственное мнение.

— Из какого отдела? — спросил Маккормак.

— Заказные отправления.

Теперь она смотрела на них без всякого страха. Они не могли ее как следует разглядеть. Светлые волосы на ее голове были до смешного коротко подстрижены. Девушка была высокой. Свеча освещала две выпирающие части корсажа, успокоенное и на глазах хорошеющее лицо. Чувственно очерченные, хотя и ненакрашенные, пухлые, искусанные губы. Холодные голубые глаза. Строгий прямой нос.

Маккормак, сбитый с толку заказными отправлениями, задумчиво протянул:

— Так, так, заказные...

Кэффри в глубине души считал, что девицу нужно расспросить о деятельности этого отдела. Девица казалась ему подозрительной. Диллон и Каллинен, олицетворение строгости и справедливости, с выводами не спешили.

Маккормак повернулся к Ларри О’Рурки. Интеллигентное лицо лейтенанта, казалось, скрывало под эпидермическим покровом какую-то забродившую мысль.

Вопрошающий взгляд Маккормака остановился на Кэффри.

— Пускай объяснит, почему она находилась там, где находилась, — предложил Кэффри.

Герти зарделась. Неужели ей будут все время напоминать о постыдности этого убежища, еще более постыдного от его непроизвольности. Вспомнив о самом убежище, — что делать, когда тебя вынуждают? — она побагровела.

— Эту деталь мы могли бы оставить в стороне, — смущенно произнес Маккормак.

И покраснел густо, темно-вишнево. О’Рурки сохранял вид напряженного мыслителя. Остальные засмеялись грубо и даже как-то невежливо.

Герти заплакала.

Маккормак стукнул кулаком по столу и заорал, отчего вишневость на его лице слегка посветлела.

— Я сотню раз вам говорил, — кричал он, — что все должно быть корректно. Я тысячу раз вам говорил, черт побери, и вот вы все насмехаетесь над девушкой, которая стыдится того, что с ней произошло.

Герти зарыдала.

— Мы — повстанцы! — завопил Маккормак. — Но повстанцы, которые ведут себя корректно. Особенно по отношению к дамам! Finnegans wake, товарищи! Finnegans wake!

Маккормак выпрямился.

Остальные встали по стойке «смирно» и решительно гаркнули:

— Finnegans wake!

— Какой ужас! — прошептала Герти сквозь крупные, как горошины, и красивые, как жемчужины, слезы.

Маккормак сел, Ларри тоже. Остатьные расслабились.

Диллон сказал Каллинену:

— Твоя очередь заступать на пост.

— Не мешай ведению допроса, — сказал Кэффри.

— Да, — сказал Маккормак.

— Подожди немного, — сказал Каллинен. — Думаешь, очень забавно ее держать?

— Ты мог бы быть повежливее с девушкой, — сказал Ларри О’Рурки.

— Я что-то не пойму, — сказал Каллинен.

— Заткнитесь, — сказал Маккормак.

— Все равно непонятно, — сказал Кэффри. — Если она ни в чем не виновата, то тогда какого хера она торчала в сортире, эта никчемная чувырла, которая называет себя почтовой служащей? А? Какого хрена она дрючилась на очке, эта великобританская шлюха? Эта замороченная мымра!

— Все, — сказал Маккормак.

Он раз, еще раз, еще много, много раз стукнул по сукну стола и, следовательно (косвенно), по самому столу.

— Все! Все! — сказал он.

И добавил, обращаясь к девушке:

— Это все-таки подозрительно.

Герти посмотрела ему прямо в глаза, отчего у Маккормака в области мочевого пузыря возникло ощущение легкого пощипывания. Он удивился, но ничего не сказал.

— Я припудривалась, — сказала Герти.

Маккормак, утонув взглядом в голубоокости девушки, не сразу уловил смысл ответа. Кэффри, более проворный в понимании своего непонимания, живо отреагировал:

— При... что?

— Припудривалась, деревня, — ответила Герти, осмелевшая от маккормаковского взгляда, который ей, утопающей, представился спасительной соломинкой.

Что касается взмокшего от смущения Маккормака, то он чувствовал, как эта соломинка превращается в самый настоящий трамвайный токоприемник. Ларри О’Рурки эволюционировал аналогично, но более интеллектуально, чем его командир; физиология лейтенанта подверглась меньшему напряжению, зато сердечную систему тряхануло изрядно. Впрочем, ни тот, ни другой еще не осознали сходства своих конвергенций.

— Припудривалась, — стояла на своем Герти, — да, припудривалась, недостойный ирландский террорист! И вообще, отпустите меня! Отпустите меня! Отпустите, я вам говорю! Развяжите мне руки! Развяжите мне руки!

И снова разразились рыдания.

Маккормак почесал в затылке.

— Может быть, действительно развяжем ей руки? — сказал он.

Осторожно так. Но все-таки сказал. Он, Маккормак.

— Может быть, — сказал Ларри О’Рурки.

— Ага, — сказал Кэффри, — а она, чего доброго, на нас бросится.

— Мое дежурство на посту закончилось пятнадцать минут назад, — сказал Диллон. — Ептыть.

При последнем слове рыдания Герти усилились.

— Давай, — сказал Маккормак Каллинену.

— Так развязываем или нет? — спросил Каллинен.

— Дудки! — сказал Кэффри.

— Хватит, — сказал О’Рурки.

— Так что?

Они немного послушали, как она рыдает.

Умиротворенная ночь сдавливала ослепительную луну своими черными, как сажа, ягодицами, пух созвездий едва шевелился от дуновения традиционного бриза, звучащего на волнах Гольфстрима. Гражданские лица, терроризируемые террористами, терлись по углам, военнообязанные, наведя оружие, соблюдали по стратегическо-тактическим причинам спокойствие этих нескольких ночных часов, которые своим мутным светом были обязаны рассредоточенному присутствию пары тысяч светил, не считая планет и спутников, из которых самым значительным — относительно — считается, судя по всему, спутник, ранее упоминавшийся.

В такой оглушительной тишине все воспринимаешь сердцем. Или еще ниже, органами совокупления. О, эфирная музыка сфер! О, эротическая мощь космических шестнадцатых долей, стираемых фатальным и гравитационным стремлением мира к небытию!

На полированную и прозрачную поверхность молчания одна за другой падали Гертины слезы, хрустальные и соленые.

До молодцев-повстанцев понемногу начало доходить, что корректность — это все-таки некая сдержанность или хотя бы попытки сдерживания примитивных рефлексов.

Они вздохнули; она продолжала рыдать.

— Мы остановились на припудривании, — сказал Маккормак.

— Развязываем или нет? — спросил Каллинен.

— Мое дежурство уже давно закончилось, — произнес Диллон.

— Черт возьми, — сказал О’Рурки. — Давайте серьезно.

— Да, — сказал Кэффри. — Давайте ее допросим.

— Мисс, — сказал Маккормак, — вы сказали, что припудривались. Мы ждем ваших разъяснений.

— Припудривалась! — воскликнул Кэффри. — Да, припудривалась! Хотелось бы знать, что это значит!

Руки Герти были связаны, она не могла вытереть ни жидкость, что струилась из глаз, ни ту, что текла из ноздрей.

Она шмыгнула носом.

Маккормак почувствовал, как в нем зарождается что-то вроде доброжелательности.

— Одолжи ей свой платок, — сказал он Кэффри.

— Мой что? Ты что, смеешься?

Чтобы вытолкнуть соплю, Кэффри ни в каких тряпках не нуждался.

— Держите, — сказал Каллинен. Он вынул из кармана большой зеленый платок, украшенный по краям золотыми арфами[*].

— Ни фуя себе! — воскликнул Кэффри. — Вот это элегантность!

— Подарок моей невесты, — объяснил Каллинен.

— Какой именно? — спросил Кэффри. — Той, что работает официанткой в Шелбурне, или другой, из Мэпла?

— Болван, — сказал Каллинен, — с той, что из Мэпла, уже месяц, как все кончено.

— Так, значит, тебе его подарила Мод?

— Да, она настоящая националистка[*].

— И фигурка у нее тоже что надо. Тебе повезло.

Ларри О’Рурки прервал завязывающуюся беседу.

— Вы кончили? — холодно спросил он.

Вмешался Маккормак.

— Ну, давай вытри ей нос, — сказал он Каллинену.

Каллинен принял озадаченный вид.

— Я платок запачкаю, — проворчал он. — Как-никак подарок. А эта англичанка замызгает своими гнусностями мои красивые шелковые арфы. Нет, не дам. Я не согласен.

Он сложил платок и сунул его в карман. От этого акта неповиновения Маккормак нахмурил брови.

Он не знал, что делать.

Затем повернулся к Ларри:

— Тогда ты.

— Это как оказание медицинской помощи, — сказал Кэффри в сторону.

О’Рурки бросил на него суровый взгляд. Кэффри парировал безразличным. О’Рурки встал, обошел стол и приблизился к девушке. Вынул из кармана платок, почти чистый, так как в течение последних трех дней Ларри им почти не пользовался, имея кожу непотливую и будучи — если можно так выразиться — насморкоустойчивым. Он развернул этот туалетный аксессуар и сильно его тряханул, дабы удалить крошки табака или нитки, которые могли в нем затеряться.

Герти Гердл с ужасом наблюдала за его приготовлениями.

XXIV

Галлэхер, одуревший от отражений луны в водах Лиффи, принялся размышлять вслух:

— Я есть хочу.

— Да, — ответил Келлехер, — можно было бы перекусить.

Галлэхер вздрогнул:

— Что ты сказал?

— Я сказал, что можно было бы перекусить. Продукты там, в кабинете.

— А мертвые?

— Пускай лежат где лежат.

— И ты туда пойдешь?!

— А ты есть хочешь?

Галлэхер отошел от бойницы и в темноте приблизился к Келлехеру. Сел возле него.

— Ох, эти мертвые, мертвые...

— Оставь их в покое.

— А еще эта девчонка перед домом. Не могу заставить себя не смотреть на нее. Собаки больше не бродят вокруг. Я считаю до двухсот и на счет «двести» бросаю взгляд вниз. А у нее по-прежнему такой вид, будто она ждет, что на нее кто-нибудь залезет. А как ты думаешь, она действительно была девушкой? Что она умерла, так и не познав любви?

— Черт, — сказал Келлехер, — я есть хочу. Ты видел, по-моему, там были омары.

— А другая, внизу? — прошептал Галлэхер. — Как ты думаешь, они ее все еще допрашивают? Ничего не слышно.

— Может быть, будут допрашивать завтра?

— Нет. Они наверняка допрашивают ее сейчас. Послушай.

Они прислушались.

— Ничего не слышно, — вздохнул Галлэхер.

— Дело нешумное, — сказал Келлехер.

— Что ты хочешь этим сказать? — Говорил он очень тихо.

— Скоро мы тоже пойдем ее допрашивать, — ответил Келлехер. И негромко засмеялся.

— Что ты хочешь этим сказать?

— Болван. Ладно, я есть хочу. Принести тебе омаров?

— Ну и жизнь! — пробурчал Галлэхер. — Если бы не эти мертвецы...

— Хочешь, я их разбужу? — спросил его Келлехер.

Галлэхер вздрогнул. Встал и вернулся на свой пост.

Бросив взгляд вниз, увидел мертвую девушку. Луна по-прежнему прыгала по воде. Серебристочешуйчатая Лиффи по-прежнему скользила между набережными, с виду пустынными, а на самом деле битком набитыми вражескими солдатами. Галлэхер глубоко вздохнул, подумал о будущем своей страны и сказал Келлехеру:

— Ну, хорошо, неси омаров.

XXV

Закончив процедуру, О’Рурки тщательно сложил свой платок и сунул его в карман. Вернулся и сел рядом с Маккормаком. Возникла пауза.

Диллон подошел к Каллинену и сказал:

— Сейчас же твоя очередь дежурить, разве не так?

Каллинен молча занял место Диллона. Посмотрел в бойницу, увидел серебристочешуйчатую Лиффи, по-прежнему скользящую между набережными, с виду пустынными, а на самом деле битком набитыми вражескими солдатами, и ему послышалось, будто какой-то мужской голос четко и решительно произнес слово «лобстер», что по-ирландски значит: «омар». Он вдруг почувствовал, что хочет есть, но ничего не сказал. Маккормак кашлянул.

— Допрос продолжается, — сказал он.

Герти вроде бы успокоилась. Она вновь обрела свое британское мужество. Почувствовала себя сильной и уверенной. Впрочем, теперь она была убеждена, что ей больше не будут задавать вопросы относительно ее присутствия в туалете, выясняя причины туда-ее-прибытия и там-ее-пребывания.

Она раскрыла свои голубые глаза и посмотрела в лицо Ларри О’Рурки; лицо покраснело, но сам Ларри О’Рурки даже не дрогнул. Он склонился к командиру и что-то прошептал ему на ухо. Маккормак утвердительно кивнул. Ларри повернулся к пленной и сказал:

— Мадемуазель Гердл, что вы думаете о непорочности Богоматери?

Герти обвела их внимательным взглядом и холодно ответила:

— Я знаю, что вы все паписты.

— Кто? — спросил Кэффри.

— Католики, — пояснил Каллинен.

— Она что, нас оскорбляет? — спросил Кэффри.

— Тихо! — крикнул Маккормак.

— Мадемуазель, — сказал О’Рурки, — отвечайте на вопрос прямо: да или нет.

— Я его уже забыла, — сказала Герти.

Возмущенный Кэффри тряханул ее:

— Она что, выдрючивается?

— Кэффри! — взорвался Маккормак. — Я же тебе сказал вести себя корректно!

— Что, так и будем слушать, как она над нами издевается?

— Сейчас допрашиваю я, — сказал О’Рурки.

Кэффри пожал плечами.

— Доверили б ее мне на полчасика, — прошептал он, — и тогда посмотрели бы, захочет ли она по-прежнему над нами издеваться или нет.

Герти подняла голову и внимательно его оглядела. Их взгляды встретились. Кэффри покраснел.

— Мадемуазель, — сказал О’Рурки.

Герти повернула голову в его сторону.

— Я спросил у вас, верите ли вы в непорочность Богоматери?

— В не... что?

— В непорочность Богоматери.

— Не понимаю, — сказала Герти.

— Еще бы, это настоящее таинство, — заметил Диллон, который очень хорошо знал катехизис.

— Она не знает, кто такая Богоматерь! — воскликнул возмущенный Каллинен.

— Да, настоящая протестантка, — сказал Кэффри с отсутствующим видом.

— Нет, — возразила Герти, — я — агностик.

— Кто? Кто?

Кэффри распирало от злости.

— Агностик, — повторил О’Рурки.

— Ну и ну, — сказал Кэффри, — сегодня мы узнаем много новых слов. Сразу видно, что мы в стране Джеймса Джойса[7].

— И что это значит? — спросил Каллинен.

— Что она ни во что не верит, — сказал О’Рурки.

— Даже в Бога?

— Даже в Бога, — сказал О’Рурки.

Воцарилось молчание, и все посмотрели на девушку с изумлением и ужасом.

— Не совсем так, — мягко возразила Герти, — мне кажется, вы упрощаете мою мысль.

— Сука, — прошептал Кэффри.

— Я не отрицаю возможность наличия Высшего Существа.

— Ну, бля, дает, — прошептал Кэффри.

— Давайте заткнем ей рот, — сказал Каллинен.

— И питаю самое глубокое уважение к нашему достойному королю Георгу Пятому.

Опять глубокое молчание и всеобщее изумление.

— Да что же это... — начал Маккормак.

Он не закончил фразы. Пулеметная очередь прошлась по стене почты; осколки стекла от забаррикадированных окон посыпались на улицу. Две-три жужжащие пули залетели в комнату. В ответ на первом этаже застрочил пулемет Келлехера.

Мужчины бросились плашмя на пол и поползли к своим винтовкам. Стул с привязанной к нему Герти перевернулся; девушка лежала в самой неудобной позе и дрыгала ногами. Открывшиеся таким образом ноги оказались худенькими, но точеными: их облегала дорогая материя, не иначе как шелковая. Подобрав револьвер, Ларри на четвереньках подполз к пленнице и одернул ей юбку. Затем присоединился к сражающимся товарищам. В этот момент Герти поняла, что одному инсургенту она уже понравилась.

XXVI

— Хорошо еще, что успели доесть омаров! — сказал Галлэхер, высмотрев тень за штабелем досок.

Келлехер зарядил пулеметную ленту.

Галлэхер выстрелил. Тень пошатнулась.

— Вот придурки! Чего они ночью-то суетятся? — сказал Галлэхер. — Мертвых прибавится, и их души не дадут нам покоя.

Он выстрелил еще раз. Тень снова неудачно качнулась и бултыхнулась в воду у дальнего конца моста.

— А душу этого, — сказал Галлэхер, — съедят омары.

Келлехер дал несколько судорожно-коротких очередей. Наступила передышка.

— Интересно, что сталось с той девчонкой, наверху? — задумчиво произнес Галлэхер.

Тени опять зашевелились.

XXVII

На скачки было заявлено семь скакунов. Их продемонстрировали и привязали в ряд у стартовой черты. Все лошади были черные, с выдающимися и блестящими крупами. Они постоянно взбрыкивали и лягали друг друга. Крайняя левая передними копытами зашибла насмерть свою соседку. На шее агрессивной кобылы обнаружили следы когтей гориллы. Оказывается, до этого ее водили в зоопарк.

Как известно, Дублинский зоопарк находится в трех четвертях мили от входа в Феникс-парк и в полумиле от трамвайной линии, которая проходит вдоль северной кольцевой дороги. Рядом располагаются Народный парк, казарма полиции и солдатская казарма Марбороу. Сам по себе зоопарк не очень большой, но посещения вполне заслуживает, так как его отлично обустроили. Гвоздем, если так можно сказать, программы считается павильон со львами из восьми клеток. Что касается горилл, то их в это время вообще не было. Командор Сидней Картрайт проснулся не от этого несоответствия, а от настойчивого стука в дверь своей каюты.

Он быстро привел себя в порядок и пригласил войти. Вошедший матрос встал по стойке «смирно» и вручил телеграмму. Картрайт принялся ее расшифровывать. Так он узнал о дублинском восстании.

«Яростный» должен был подняться вверх по течению Лиффи и обстрелять, в зависимости от обстановки, разные указанные объекты, в частности почтовое отделение на углу набережной Иден.

Картрайт встал и повел себя как примерный (каковым он и являлся) офицер британского флота. Что не помешало ему задуматься об участи своей невесты, Герти Гердл. О ней в телеграмме не было, разумеется, ни слова. Телеграмма была официальной, общей и сводной и, следовательно, никак не могла затрагивать отдельности, частности и конкретности.

Считанные минуты спустя Картрайт уже стоял на юте; у него щемило сердце, сдавливало грудь, сводило живот, пересыхало во рту и стекленело в глазах.

XXVIII

Сражение прекратилось точно так же, как началось, без какой-либо видимой причины. Британцам вроде бы похвастаться было нечем. Они наверняка потеряли немало людей. В почтовом отделении на набережной Иден раненых не было. На втором этаже после нескольких минут молчания пять мужчин обменялись взглядами. Маккормак наконец решился сказать, что, похоже, все закончилось; Ларри О’Рурки кивнул.

— Продолжаем допрос? — спросил Кэффри.

Привязанная к стулу девушка по-прежнему лежала на полу и не двигалась.

Диллон направился к ней, чтобы водрузить ее на место, но О’Рурки его обогнал. Подхватив Герти под мышки, он восстановил конструкцию на всех шести точках опоры. На какое-то мгновение руки его задержались у нее под мышками, теплыми и чуть влажными. Он медленно убрал руки, провел ими, просто так, перед своим лицом и слегка побледнел. Кэффри невозмутимо разглядывал товарища.

О’Рурки занял свое место рядом с Маккормаком. Тот плюхнулся на свое и потер глаза: его клонило в сон.

— Продолжим, — сказал он. — Кэффри, сейчас твоя очередь заступать на дежурство, правда?

— Да, — сказал Кэффри. — Я пошел. Этот допрос меня достал. Я представлял себе все совсем по-другому.

Он отошел к бойнице, и его глаза больше не отрывались от этого проема в военно-строительном зодчестве. Маккормак повернулся к Ларри:

— Спрашивай дальше.

— Неужели не видно, что она не того... не католичка? — сказал Каллинен.

— Она ни во что не верит, — добавил Диллон.

— Мы что, будем все ночь здесь сидеть и изводить эту девчонку? — спросил Каллинен. — Командир, пора бы и на боковую. Завтра будет тяжелый день. Наше восстание — это все-таки не шутка.

Возникла странная пауза. О’Рурки поднял голову и сказал Каллинену:

— Хорошо, Каллинен. Ты прав. Конечно. Я бы только хотел задать девушке два-три вопроса.

— В общем-то, мы можем еще немного подождать, — сказал Каллинен.

Сидящий в углу Кэффри пожал плечами. Вытащил из диванного валика перо и стал ковыряться в зубах, не отрывая взгляда от моста О’Коннелла, в общем-то безлюдного.

— Ну, давай, — сказал Маккормак.

О’Рурки собрался и приступил:

— Девушка, только что вы продемонстрировали весьма агрессивное или, по крайней мере, не чуждое атеистическому отношение к конфессиям. Однако, судя по всему, вы отклоняете любые обвинения в скептицизме, если я правильно понял смысл речей, которые вами были произнесены до того, как были прерваны замечаниями моих товарищей по оружию.

Кэффри даже не пошевелился. Ларри продолжил:

— Да. Мне думается, что вы отвергаете Бога нашего единого не полностью. Но что же, в таком случае, вы признаете? Королевскую власть?

Не поднимая головы, Герти спросила:

— Кто вы такие, чтобы меня об этом спрашивать?

— Мы бойцы Ирландской Республиканской армии[*], — ответил О’Рурки, — мы боремся за свободу нашей страны.

— Вы — бунтовщики, — сказала Герти.

— Конечно. Они самые.

— Вы взбунтовались против Английской короны, — продолжала Герти.

Кэффри в сердцах уронил на пол винтовку. Герти вздрогнула.

— Вы не имеете права бунтовать, — заявила она.