Книга рассказов Александра Богатырёва, постоянного автора сайта «Православие.ру», написана ярким, образным языком и с добрым, согревающим сердце юмором. Но здесь проявляется не желание во что бы то ни стало рассмешить читателя, а парадоксальный показ явлений нашей жизни, помогающий задуматься о сути происходящего. Главная мысль книги: там, где человек отвергает Бога, жизнь превращается в бессмысленную гонку за призраками богатства, славы и удовольствий, приводящую к неизбежному тупику и личным трагедиям. Проза Богатырёва одновременно и документальна, и художественна, и в этом её большое достоинство.

Александр Богатырёв

«ВЕДРО НЕЗАБУДОК» И ДРУГИЕ РАССКАЗЫ

Содержание

Куда подевались юродивые 1

Грешницы 7

Иван и vanitas 19

Попутчик 30

Митра-укротительница 39

О попе и «мерседесе» 46

Ехал я по Америке 60

Грех малым не бывает 67

Только молитвой и постом 75

Часть 1. Пюхтицы 75

Часть 2. Васкнарва 85

Часть 3. Постскриптум 100

Чудо — дело тихое 102

Ещё раз о чудесах 107

О блаженной Ксении 111

Рождественская история 116

Памяти отца Николая Гурьянова 120

Здесь служил отец Серафим (Тяпочкин) 126

Сорок мучеников 134

Отец Симеон (Нестеренко) 139

Матушки 146

Пляж как место вразумления 150

Иордань 157

Крещенским утром 159

Победитель Каменный 161

Учу вас, учу 164

О русском горе и об отце Егоре 172

Ведро незабудок 175

Святки по-советски 180

Беда. В сенях или при дверях 183

Куда подевались юродивые

Недавно, поднимаясь по лестнице в редакцию сайта «Православие.ру», я увидел висящие на стене фотографии, сделанные в Псково-Печерском и Пюхтицком монастырях в 1980-е годы. На одной из них были запечатлены мои старые знакомцы — юродивые странники Михаил и Николай. Михаил на две головы ниже своего соседа. В ширину — такой же, как и в высоту. В жилетке и с цилиндром на голове. Смотрит на нас хитро и весело. Под длинной поддевкой скрыты ноги, ненормально короткие при нормальном торсе. Николай — со склоненной влево головой, длинными свалявшимися волосами и с взглядом затуманенным и печальным. Тридцать лет назад встретив этот взгляд, я сразу понял: человек, смотрящий на другого человека такими глазами, очень далек от мира сего и не надо пытаться его вернуть в суетную, лукавую реальность.

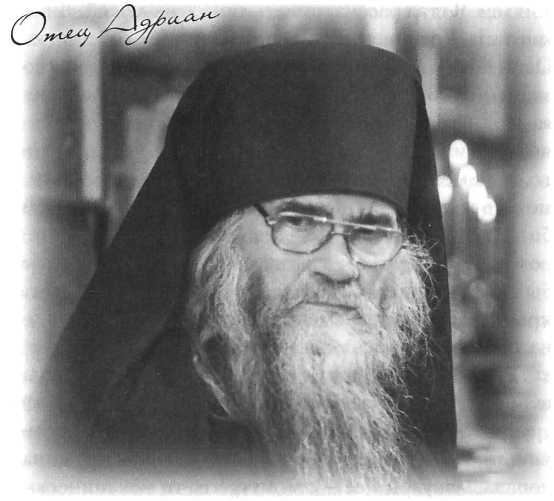

В сентябре 1980 года мы с женой приехали в Псково-Печерский монастырь и после литургии оказались в храме, где отец Адриан отчитывал бесноватых. В ту пору каждый молодой человек, особенно городского обличил и одетый не в поношенное советское одеяние полувековой давности, переступая порог храма, привлекал к себе внимание не только пожилых богомольцев, но и повсюду бдящих строгих дядей, оберегавших советскую молодежь от религиозного дурмана. Внимание к нашим персонам мы почувствовали еще у монастырских ворот: человек с хорошо поставленным глазом просветил нас насквозь и все про нас понял. Строгие взгляды я постоянно ловил и во время службы, но при отчитке несколько пар глаз смотрело на нас уже не просто строго, а с нескрываемой ненавистью. Были ли это бедолаги бесноватые или бойцы «невидимого фронта» — не знаю, да теперь это и неважно. Скорее всего, некоторые представляли оба «департамента». Я был вольным художником, и мои посещения храмов могли лишь укрепить начальство в уверенности, что я совсем не пригоден к делу построения светлого будущего. А вот жена преподавала в институте и могла лишиться места. Так что мысли мои были далеки от молитвенного настроя.

Мир, в который мы попали, был, мягко говоря, странным для молодых людей, не так давно получивших высшее образование, сильно замешанное на атеизме. На амвоне стоял пожилой священник с всклокоченной бородой и в старых очках с веревками вместо дужек. Он монотонно, запинаясь и шепелявя, читал странные тексты. Я не мог разобрать и сотой доли, но люди, столпившиеся у амвона, видимо, прекрасно их понимали. Время от времени в разных концах храма начинали лаять, кукарекать, рычать, кричать дурными голосами. Некоторые выдавали целые речевки: «У, Адриан-Адрианище, не жги, не жги так сильно. Все нутро прожег. Погоди, я до тебя доберусь!» Звучали страшные угрозы: убить, разорвать, зажарить живьем. Я стал рассматривать лица этих людей. Лица как лица. До определенной поры ничего особенного. Один пожилой мужчина изрядно смахивал на нашего знаменитого профессора — знатока семи европейских языков. Стоял он со спокойным лицом, сосредоточенно вслушиваясь в слова молитвы, и вдруг, услыхав что-то сакраментальное, начинал судорожно дергаться, мотать головой и хныкать, как ребенок от сильной боли. Рядом со мной стояла женщина в фуфайке, в сером пуховом платке, надвинутом до бровей. Она тоже была спокойна до определенного момента. И вдруг, практически одновременно с «профессором», начинала мелко трястись и издавать какие-то странные звуки. Губы ее были плотно сжаты, и булькающие хрипы шли из глубин ее необъятного организма — то ли из груди, то ли из чрева. Звуки становились все громче и глуше, потом словно какая-то сильная пружина лопалась внутри нее — с минуту что-то механически скрежетало, а глаза вспыхивали зеленым недобрым светом. Мне казалось, что я брежу: человеческий организм не может производить ничего подобного. Это ведь не компьютерная графика и я не на сеансе голливудского фильма ужасов.

Но через полчаса пребывания в этой чудной компании мне уже стало казаться, что я окружен нашими милыми советскими гражданами, сбросившими маски, переставшими играть в построение коммунизма и стучать друг на друга. Все происходившее вокруг меня было неожиданно открывшейся моделью нашей жизни с концентрированным выражением болезненного бреда и беснования. Так выглядит народ, воюющий со своим Создателем. Но люди, пришедшие в этот храм, кричавшие и корчившиеся во время чтения Евангелия и заклинательных молитв, отличались от тех, кто остался за стенами храма, лишь тем, что перестали притворяться, осознали свое окаянство и обратились за помощью к Богу.

Когда отчитка закончилась, мне захотелось поскорее выбраться из монастыря, добраться до какой-нибудь столовой, поесть и отправиться в обратный путь. Но случилось иначе. К нам подошел Николка. Я заприметил его еще на службе. Был он одет в тяжеленное драповое пальто до пят, хотя было не менее 15° тепла.

— Пойдем, помолимся, — тихо проговорил он, глядя куда-то вбок.

— Так уж помолились, — пробормотал я, не совсем уверенный в том, что он обращался ко мне.

— Надо еще тебе помолиться. И жене твоей. Тут часовенка рядом. Пойдем.

Он говорил так жалобно, будто от моего согласия или несогласия зависела его жизнь. Я посмотрел на жену. Она тоже устала и еле держалась на ногах. Николка посмотрел ей в глаза и снова тихо промолвил:

— Пойдем, помолимся.

Уверенный в том, что мы последуем за ним, он повернулся и медленно пошел в гору по брусчатке, казавшейся отполированной после ночного дождя. Почти всю дорогу мы шли молча. Я узнал, что его зовут Николаем. Нам же не пришлось представляться. Он слыхал, как мы обращались друг к другу, и несколько раз назвал нас по имени.

Шли довольно долго. Обогнули справа монастырские стены, спустились в овраг, миновали целую улицу небольших домиков с палисадниками и огородами, зашли в сосновую рощу, где и оказалась часовенка. Николка достал из кармана несколько свечей, молитвослов и акафистник. Затеплив свечи, он стал втыкать их в небольшой выступ в стене. Тихим жалобным голосом запел «Царю Небесный». Мы стояли молча, поскольку кроме «Отче наш», «Богородицы» и «Верую» никаких молитв не знали. Николка же постоянно оглядывался и кивками головы приглашал нас подпевать. Поняв, что от нас песенного толку не добьешься, он продолжил свое жалобное пение, тихонько покачиваясь всем телом из стороны в сторону. Голова его, казалось, при этом качалась автономно от тела. Он склонял ее к правому плечу, замысловато поводя подбородком влево и вверх. Замерев на несколько секунд, он отправлял голову в обратном направлении. Волосы на этой голове были не просто нечесаными. Вместо них был огромный колтун, свалявшийся до состояния рыжего валенка. (Впоследствии я узнал о том, что у милиционеров, постоянно задерживавших Николку за бродяжничество, всегда были большие проблемы с его прической. Его колтун даже кровельные ножницы не брали. Приходилось его отрубать с помощью топора, а потом кое-как соскребать оставшееся и брить наголо.) Разглядывая Николкину фигуру, я никак не мог сосредоточиться на словах молитвы. Хотелось спать, есть. Ноги затекли. Я злился на себя за то, что согласился пойти с ним. Но уж очень не хотелось обижать блаженного. И потом, мне казалось, что встреча эта не случайна. Я вспоминал житийные истории о том, как Сам Господь являлся под видом убогого страдальца, чтобы испытать веру человека и его готовность послужить ближнему. Жена моя переминалась с ноги на ногу, но, насколько я мог понять, старалась молиться вместе с нашим новым знакомцем. Начал он с Покаянного канона. Когда стал молиться о своих близких, назвал наши имена и спросил, как зовут нашего сына, родителей и всех, кто нам дорог и о ком мы обычно молимся. Потом он попросил мою жену написать все эти имена для его синодика. Она написала их на вырванном из моего блокнота листе. Я облегченно вздохнул, полагая, что моление закончилось. Но не тут-то было. Николка взял листок с именами наших близких и тихо, протяжно затянул: «Господу помолимся!» Потом последовал акафист Иисусу Сладчайшему, затем Богородице, потом Николаю Угоднику. После этого он достал из нагрудного кармана пальто толстенную книгу с именами тех, о ком постоянно молился. Листок с нашими именами он вложил в этот фолиант, прочитав его в первую очередь. Закончив моление, он сделал три земных поклона, медленно и торжественно осеняя себя крестным знамением. Несколько минут стоял неподвижно, перестав раскачиваться, что-то тихонько шепча, потом повернулся к нам и, глядя поверх наших голов на собиравшиеся мрачные тучи, стал говорить. Говорил он медленно и как бы стесняясь своего недостоинства, дерзнувшего говорить о Боге. Но речь его была правильной и вполне разумной. Суть его проповеди сводилась к тому, чтобы мы поскорее расстались с привычными радостями и заблуждениями, полюбили бы Церковь и поняли, что Церковь — это место, где происходит настоящая жизнь, где присутствует живой Бог, с Которым любой советский недотепа может общаться непосредственно и постоянно. А еще чтобы мы перестали думать о деньгах и проблемах. Господь дает все необходимое для жизни бесплатно. Нужно только просить с верой и быть за все благодарными. А чтобы получить исцеление для болящих близких, нужно изрядно потрудиться и никогда не оставлять молитвы.

Закончив, он посмотрел нам прямо в глаза: сначала моей жене, а потом мне. Это был удивительный взгляд, пронизывающий насквозь. Я понял, что он все видит. В своей короткой проповеди он помянул все наши проблемы и в рассуждении на так называемые «общие темы» дал нам совершенно конкретные советы — именно те, которые были нам нужны. Взгляд его говорил: «Ну что, вразумил я вас? Все поняли? Похоже, не все».

Больше я никогда не встречал его прямого взгляда. А встречал я Николку потом часто: и в Троице-Сергиевой лавре, и в Тбилиси, и в Киеве, и в Москве, и на Новом Афоне, и в питерских храмах на престольных праздниках. Я всегда подходил к нему, здоровался и давал денежку. Он брал, кивал без слов и никогда не смотрел в глаза. Я не был уверен, что он помнит меня. Но это не так. Михаил, с которым он постоянно странствовал, узнавал меня и, завидев издалека, кричал, махал головой и руками, приглашая подойти. Он знал, что я работаю в документальном кино, но общался со мной, как со своим братом-странником. Возможно, принимал меня за бродягу-хипаря, заглядывающего в храмы. Таких хипарей было немало, особенно на юге. Он всегда радостно спрашивал, куда я направляюсь, рассказывал о своих перемещениях по православному пространству, сообщал о престольных праздниках в окрестных храмах, на которых побывал и на которые еще только собирался. Если мы встречались в Сочи или на Новом Афоне, то рассказывал о маршруте обратного пути на север. Пока мы обменивались впечатлениями и рассказывали о том, что произошло со дня нашей последней встречи, Николка стоял склонив голову набок, глядя куда-то вдаль или, запрокинув голову, устремлял взор в небо. Он, в отличие от Михаила, никогда меня ни о чем не спрашивал и в наших беседах не принимал участия. На мои вопросы отвечал односложно и, как правило, непонятно. Мне казалось, что он обижен на меня за то, что я плохо исполняю его заветы, данные им в день нашего знакомства. Он столько времени уделил нам, выбрал нас из толпы, сделал соучастниками его молитвенного подвига, понял, что нам необходимо вразумление, надеялся, что мы вразумимся и начнем жить праведной жизнью, оставив светскую суету. А тут такая теплохладность. И о чем говорить с тем, кто не оправдал его надежд?! Когда я однажды спросил его, молится ли он о нас и вписал ли нас в свой синодик, он промяукал что-то в ответ и, запрокинув голову, уставился в небо.

Он никогда не выказывал нетерпения. К Михаилу всегда после службы подбегала целая толпа богомолок и подолгу атаковала просьбами помолиться о них и дать духовный совет. Его называли отцом Михаилом, просили благословения, и он благословлял, осеняя просивших крестным знамением, яко подобает священнику. Поговаривали, что он тайный архимандрит, но поверить в это было сложно. Ходил он опираясь на толстую суковатую палку, которая расщеплялась пополам и превращалась в складной стульчик. На этом стульчике он сидел во время службы и принимая народ Божий в ограде храмов. Я заметил, что священники, глядя на толпу, окружавшую его и Николку, досадовали. Иногда их выпроваживали за ограду, но иногда приглашали на трапезу.

Во время бесед отца Михаила с народом Николке подавали милостыню. Принимая бумажную денежку, он медленно кивал головой и равнодушно раскачивался; получая же копеечку, истово крестился, запрокинув голову вверх, а потом падал лицом на землю и что-то долго шептал, выпрашивая у Господа сугубой милости для одарившей его «вдовицы за ее две лепты».

В Петербурге их забирала к себе на ночлег одна экзальтированная женщина. Она ходила в черном одеянии, но монахиней не была. Говорят, что она сейчас постриглась и живет за границей. Мне очень хотелось как-нибудь попасть к ней в гости и пообщаться с отцом Михаилом и Пиколкой поосновательнее. Все наши беседы были недолгими, и ни о чем, кроме паломнических маршрутов и каких-то малозначимых событий, мы не говорили. Но напроситься к даме, приватизировавшей Михаила и Николку, я так и не решился. Она очень бурно отбивала их от почитательниц, громко объявляла, что «ждет машина, и отец Михаил устал». Услыхав про машину, отец Михаил бодро устремлялся, переваливаясь с боку на бок, за своей спасительницей, энергично помогая себе своим складным стульчиком. Вдогонку ему неслось со всех сторон: «Отец Михаил, помолитесь обо мне!» — «Ладно, помолюсь. О всех молюсь. Будьте здоровы и мое почтение», — отвечал он, нахлобучивая на голову высокий цилиндр. Не знаю, где он раздобыл это картонное изделие: либо у какого-нибудь театрального бутафора, или же сделал сам.

Картина прохода Михаила с Николкой под предводительством энергичной дамы сквозь строй богомолок была довольно комичной. Представьте: Николка со своим колтуном, в пальто до пят и карлик в жилетке, с цилиндром на голове, окруженные морем «белых платочков». Бабульки семенят, обгоняя друг друга. Вся эта огромная масса, колыхаясь и разбиваясь на несколько потоков, движется на фоне Троицкого собора, церквей и высоких лаврских стен по мосту через Монастырку, оттесняя и расталкивая опешивших иностранных туристов. Те, очевидно, полагали, что происходят съемки фильма-фантасмагории, в котором герои из XVIII века оказались в центре современного европейского города.

Самая замечательная встреча с отцом Михаилом произошла в 1990 году. На Успение я пошел в Никольский храм и увидел его в левом приделе. Он сидел на своем неизменном стульчике. Николки с ним не было.

— Александр, чего я тебя этим летом нигде не встретил? — спросил он, глядя на меня снизу вверх хитро и задорно.

— Да я нынче сподобился в Париже побывать.

— В Париже? Да чего ты там забыл? Там что, православные церкви есть?

— Есть. И немало. Даже монастыри есть. И русские, и греческие.

— Да ну!.. И чего, тебе наших мало?

— Да я не по монастырям ездил, а взял интервью у великого князя.

— Какого такого князя?

— Владимира Кирилловича, сына Кирилла Владимировича — Российского императора в изгнании.

— Ух ты. Не слыхал про таких. И чего они там императорствуют?

Я стал объяснять ему тонкости закона о престолонаследовании и попросил его молиться о восстановлении в России монархии. И вдруг Михаил ударил себя по коленкам обеими руками и закатился громким смехом. Я никогда не видел его смеющимся. Смеялся он, что называется, навзрыд, всхлипывая и вытирая глаза тыльной стороной ладоней.

Я был смущен и даже напуган:

— Что с вами? Что смешного в том, чтобы в России был царь?

— Ну, ты даешь. Царь. Ишь ты. Ну, насмешил. Царь! — продолжал он смеяться, сокрушенно качая головой.

— Да что ж в этом смешного?

— Да над кем царствовать?! У нас же одни бандиты да осколки бандитов. И этого убьют.

* * *

Недавно я рассказал моему приятелю о том, что хочу написать о знакомых юродивых. Я описал ему Михаила и Николку.

— Да я их помню, — сказал он. — Они у нас несколько раз были. Ночевали при церкви.

Его отец был священником. Сам он ничего толком рассказать о них не мог, но обещал отвезти к своему отцу. К сожалению, и отец его не смог вспомнить какие-нибудь интересные детали.

— Да, бывали они в нашем храме. Но тогда много юродивых было. Сейчас что-то перевелись.

Любовь русских людей к юродивым понятна. Ко многим сторонам нашей жизни нельзя относиться без юродства. Вот только юродство Христа ради теперь большая редкость. Таких, как Николка и отец Михаил, нынче не встретишь. Многое изменилось в наших храмах. Прежнее большинство бедно одетых людей стало меньшинством. В столичных церквях появились сытые дяди в дорогих костюмах с супругами в собольих шубах. Вчерашние насельники коммунальных квартир вместе с некогда счастливыми обладателями номенклатурных спецпайков выходят из церкви, приветствуют «своих», перекидываются с ними несколькими фразами и гордо вышагивают к «мерседесам» последних моделей, чтобы укатить в свои многоэтажные загородные виллы…

Я не завидую разбогатевшим людям и желаю им дальнейшего процветания и спасения. Многие из них, вероятно, прекрасные люди и добрые христиане. Вот только когда я сталкиваюсь на паперти с чьими-то холодными стеклянными глазами, почему-то вспоминаю Николку с его кротким, застенчивым взглядом, словно просящим прощения за то, что он есть такой на белом свете, и за то, что ему очень за нас всех стыдно.

Где ты, Николка? Жив ли?

Грешницы

Олег Протасов окончил филологический факультет и довольно долго преподавал западную литературу в педагогическом институте одного из губернских городов. Он даже диссертацию написал по Стендалю и Золя. Защитился он с трудом: слишком критичны были его суждения о невысоком даровании Стендаля и о безнравственности, авантюризме и карьеризме его персонажей. Золя — напротив, был оценен им высоко как талантливый и глубокий писатель. Его статья о том, как Достоевский учился у Золя ведению фабулы, в свое время была замечена и широко обсуждалась в литературоведческих кругах. Некоторое время он серьезно занимался Достоевским. Эти занятия завершились тем, что в конце девяностых годов он оставил педагогическую карьеру и вместе с женой и двумя детьми перебрался в деревню. Ему стало тяжело часами рассказывать молодым людям о том, как легковесные похотливые шалопаи с берегов Сены соблазняли молоденьких девиц, умыкали чужих жен и с помощью обманутых мужей делали карьеру, предаваясь любовным утехам на фоне исторических катаклизмов.

Ему захотелось спокойной жизни в каком-нибудь провинциальном городке, где много храмов и домов с мезонинами, окруженных яблоневыми садами на тихих улочках, по которым ходят Алеши Карамазовы и тургеневские девушки. Сначала он поселился в Тамбовской губернии, потом в Рязанской — поближе к столице, где оставались его пожилые родители и теща с тестем. Яблоневые сады еще кое-где были, а вот с Алешами и Лизами Калитиными было сложнее. Провинциальная жизнь была бедной, унылой и такой же по сути, что и городская. И здесь без передыху трудился господин телевизор, выдавая рецепты пошлой и бессмысленной жизни. Чем беднее была весь, тем сильнее в ней был культ денег. Особенно в молодежной среде. Все уезжали в города, а оставшихся считали неудачниками.

Но для Олега были великим утешением жизнь при церкви и семейные радости. То ли оттого, что не с кем было полнокровно общаться, то ли оттого, что открылось в нем какое-то новое зрение, Олег по новой влюбился в свою жену. И это была не молодежная страсть, а полное ощущение того, что его Анастасия и он являют собой единую плоть. И единство это было таким, что он реально ощущал боль, когда ей было больно. Когда на него наваливалась грусть, он знал, что эта грусть перелилась из души его жены. И радовались они одновременно. Он любил свою Анастасию давно. И поженились они на втором курсе. И жили, что называется, «душа в душу». Но только здесь, в рязанском селе, Анастасия действительно стала его «второй половиной».

Они по совету друзей объехали несколько живописных мест и поселились в самом красивом, рядом с храмом семнадцатого века. Он устроился чтецом.

Она регентом. Анастасия окончила Гнесинское училище. У нее был замечательный грудной голос. Пела она спокойно, без всяческих вокальных «находок», постепенно вводя в обиход элементы знаменного распева. Поскольку оба батюшки храмов, в которых им пришлось служить, были большими любителями партеса, это было непросто. Из первого храма их за это уволили. Во втором Анастасия вела себя намного осторожнее. Здесь они задержались на целых два года. Пели они вдвоем с Олегом, так как клиросные бабушки ничего кроме обихода в собственной редакции не признавали.

За эти два года Олег заочно окончил семинарию и был рукоположен во священника. Послали его на дальний бедный приход. Но он не роптал. Московские друзья иногда устраивали ему требы. Он приезжал в Москву среди недели и несколько дней крестил на дому, причащал и соборовал больных. И жена не роптала. Ее родители были состоятельными людьми и не оставляли внуков «без куска хлеба». А когда подошла пора отдавать старшего в школу, забрали его в Москву. Так же поступили и со вторым и третьим. На четвертом остановились. И силы уже были не те, да и дети не те, что прежде. Хоть и поповская отрасль, а шалуны были первостатейные. Дед с бабушкой с ними справлялись с трудом. Матушка Анастасия вынуждена была сновать челноком между мужем и детьми. Роптать она не роптала, но через десять лет такой жизни надломилась. И хворать стала часто, и, чего с ней никогда прежде не было, унывать. Грустить иногда грустила, но унынию не предавалась. Прежде казалось все романтичным: красивые пейзажи, преодоление трудностей, ремонт храма, занятия с деревенскими ребятишками в воскресной школе.

Она даже обучила десяток девочек игре на пианино. Но ее вдруг сразило ощущение пребывания в пустоте. Не было подруг. Не было интеллигентных людей, культурной среды. С высшим образованием люди были, но с ними, оказалось, еще труднее, чем с простыми церковными бабушками. Все-то они недоговаривали и подозревали, что у попадьи совсем не то на уме, что им кажется. Не с кем было поговорить по душам. На двух приходах, где они прослужили, находились любители эпистолярного творчества: доносы архиерею писали с поразительной частотой. Ее обвиняли в «неправославии и тайном исповедовании католической веры». А все оттого, что из священнического дома по вечерам доносились звуки фисгармонии — чуждой для местного уха музыкальной штуковины.

Однажды приехал с инспекцией секретарь епархии — игумен Мардарий. Послушал, как замечательно исполняет матушка опусы Баха, и, потрясенный, даже всплакнул. Не мог удержаться. Слеза невольно прошибла, когда горница наполнилась трагическими низкими звуками. Потом Мардарий отведал матушкиной стряпни, испил три рюмки вишневой наливки батюшкиного изготовления и, получив на дорожку огромную кулебяку, покинул обитель инспектируемого служителя алтаря. Кулебяку он растянул на целую неделю — уж очень была вкусна. А архиерею доложил: «Приход копеечный, а живут широко. Книг от пола до потолка. А две книги, про французских писателей, сам батька написал. Шибко культурные для деревни. Католики не католики, а все же с душком. С чего бы ей Баха на фисгармонии играть? Да еще Петровским постом! Перепортят они своей фисгармонией православных».

— Надо подумать, — произнес уставший от доносов архиерей и решил, что таким культурным людям надо жить в культурном месте. Но поскольку ни в губернском граде, ни в районных центрах не нашлось свободного места, о «шибко культурной» чете на время забыли.

Вспомнили, когда церковь, в которой служил отец Олег, ограбили и подожгли. С огнем справились, а вот три большие храмовые иконы восемнадцатого века пропали. Иконостас уцелел. Грабили, конечно, по наводке. Знающие люди. Взяли самое ценное. Скандал был немалый. А кто виноват? Кто недоглядел? Настоятель. Надо не на фисгармониях играть, а сигнализацию провести! А убрать его за штат за такое нерадение!

И убрали.

А матушка тем временем пятого родила. Приехали они в Москву. Анастасия к своим родителям, он — к своим. Как дальше жить? Просить нового места пока нельзя. Прещение нешуточное. И вину за собой чувствовал. Обратно в педагоги? Нет! Священнику Бога Живаго обратного пути нет. Да и какой там Стендаль после псалмов Давидовых! Какие там лекции с разбором фабул французских романов! Какие там словеса и описание страстей мятущихся молодых душ, жаждущих богатства и славы, после того, как он произносил у престола слова Евхаристического канона!

Душа его изнывала от невозможности служить. Он готов был снова в деревню. Самую глухую. Даже о жене он стал думать как-то вскользь. И это после стольких лет благодатного единения. Он ругал себя за невольное охлаждение к жене. Но и она испытывала нечто подобное. Значит, они по-прежнему едина плоть. Вот только души наполнились не любовным чувством, а пугающим беспокойством. Ожиданием чего-то плохого. Душа отца Олега была в смятении. Она жаждала одного — служить! Служить! Литургисать! Петь Богу дондеже жив!

Его университетские друзья, узнав о его положении, снова устроили ему требы. Все решили освятить свои жилища. У многих оказались больные родственники, которые не могли сами добраться до церкви. Он ездил из конца в конец Москвы. Но все же это было не то.

И вдруг он встретил отца Михаила. С этим священником они будучи заочниками сдавали экзамены в одном потоке. Тому удалось найти место третьего священника в Подмосковье. А храм, где он служил, остался без батюшки. Он сам предложил похлопотать за отца Олега, и уже через три недели отец Олег был настоятелем Преображенского храма в селе Сосногорском. Шел Великий пост. Крестопоклонная неделя. Первый же день в новой должности начался с искушения. Село было некогда большим. Даже водопровод был и канализация для нескольких каменных домов, стоявших в центре. В общественных зданиях теперь приезжие с югов граждане открыли магазины. Перед одним из таких магазинов отец Олег и споткнулся о пламенное выражение народного благочестия. Две рабы Божии истово крестились и падали, ударяясь лбами о кресты, украшавшие чугунные люки местной канализации.

Отец Олег увидел в окне смеющихся хозяев торговой точки и подошел к женщинам. Он взял их под руки и тихо шепнул: «Я ваш новый священник. Хочу вас благословить». Те подставили ему под благословение ладошки и стали радостно выражать благодарность за «милость Божию».

— Вот мы вас, батюшка, и вымолили. С Рождества, батюшка, храм на замке. Какое счастье! Да Великим постом!

Радость их была искренняя. Отец Олег улыбнулся.

— Вот как мне повезло. Вы — первые жительницы Сосногорского, с которыми я знакомлюсь. Я отец Олег. А вас как величать?

— Я Антонина, а это Агриппина Степановна. Она наша староста. Бухгалтер на пенсии, — отрапортовала та, что была помоложе, и тут же буркнула соседке: — А ты еще не хотела идти крестам кланяться!

— Замечательно. Первая, с кем познакомился, — староста храма. Видно, Господь вас послал.

— Никто, как Господь, — продолжала Антонина. — И нам особая милость. Первыми батюшку встретили.

Отец Олег снова улыбнулся:

— Так это оттого, что храм закрыт, вы у канализационного люка молитесь?

Молитвенницы посмотрели на него с ужасом.

— Как же вы, батюшка, так шутите! Мы честному кресту поклоняемся, — со страхом произнесла староста. Антонина сердито насупилась и стала смотреть на отца Олега с подозрением.

— Да какой же честный крест на канализационном люке. Какому православному человеку придет в голову изображать святой крест на нечистом месте?!

— Ой, батюшка, мы не о нечистом месте думаем, а видим орудие страданий Господа нашего.

— Ну ладно. Пойдемте отсюда. Я вижу, вы большие богословы. Поговорим в другом месте. Видите, над вами смеются.

Женщины посмотрели на окно витрины.

— Нехристи. Оттого и смеются, — пробурчала Антонина.

Агриппина Степановна предложила проводить батюшку до церковного дома. Ключ у нее был с собой, и они зашагали в сторону церкви.

По дороге отец Олег долго извинялся. Он постарался как можно проще объяснить, что не нужно во всех скрещениях двух линий видеть орудие Господних страданий. А даже если увидите то, что напоминает вам о кресте, перекреститесь, скажите про себя «Господи, помилуй» и продолжайте путь, не падая и не делая ни земных поклонов, ни поясных. А если очень хочется в такой момент помолиться — идите в церковь. Или домой. Как сказано: «Войди в комнату твою, затвори дверь и помолись втайне». Не надо молитву выставлять напоказ. Не будьте как фарисеи, которые любят себя показывать молящимися.

Женщины были смущены. Несколько минут они шли молча.

Потом Агриппина Степановна вздохнула: «Батюшка, это мы не сами придумали. Это была у нас старица, Царство ей Небесное, так это она говорила, что на Крестопоклонной нужно перед всяким крестом падать». — «Ну вот и выяснилось. Это ведь вы не из Евангелия узнали, не священник вас этому научил. Будем считать, что это частное мнение очень хорошей христианки. Возможно, она и вправду ни о чем земном не думала. И все 24 часа в сутки помышляла только о небесном. И во всем видела призыв к молитве. А вам, пока вы не достигли меры ее святости, лучше этого не делать».

Агриппина Степановна хихикнула: «Простите нас». Антонина посмотрела на нее сердито.

— Бог простит.

Следующее искушение было посерьезнее. Пока Анастасия собиралась к мужу, на службах пели четыре прихожанки. Одна из них — Валентина, крепкая старушка со следами былой красоты, — читала Шестопсалмие и Апостол. А вместе с Агриппиной Степановной и каноны, и паремии.

Голоса у певчих были слабые. Пока просто говорили — ничего. А как начинали петь — беда. Начиналось такое жалобное дребезжание, что казалось, еще минута — и всех четверых придется отпевать. С появлением Анастасии все решительно изменилось. Она стала петь одна. Или с отцом Олегом.

Отец Олег служил вдохновенно. У него был поставленный баритон. И когда он произносил ектеньи, чуткому сердцу казалось, что после очередного прошения Сам Господь ответит ему и исполнит просимое. А когда пели вместе с матушкой, то, по словам Агриппины Степановны, душа улетала прямо на небо. Но не все были в восторге от красивого пения. Валентина вместе с одной из уволенных певчих затаили нешуточную обиду. Особенно на матушку. Они стали писать письма в епархию. Одно из этих писем каким-то образом не было отправлено. Оно оказалось в одной стопке вместе с поминальными записками. Отец Олег стал читать его и загрустил. Та же история. И служат-то они не по-православному, а, как было написано, «кукарекают вдвоем, а хор изгнали из храма». Он вернул письмо свечнице и решил писательниц публично не обличать. Стал ждать гостей из епархиального управления.

А тем временем слух о необыкновенном пении батюшки и матушки привлек целую дюжину новых прихожан. Среди них было несколько энергичных мужчин среднего возраста (оба прошли через «горячие точки»), С их помощью начала налаживаться приходская и хозяйственная жизнь. И село незаметно преобразилось. Появилось несколько фермеров. Они привели в церковь своих детей. После службы начались занятия в воскресной школе. В одно из воскресений батюшка обвенчал сразу три пары. Это были мужья и жены, прожившие в светском браке много лет. У одних уже и внуки были. За ними потянулись и молодые. Матушка привезла на лето всех детей. До этого они жили с двумя младшими. Установились неплохие отношения с поселковым начальством. Отцу Олегу по многочадию выделили две двухкомнатные квартиры в доме в расформированном военном городке. Теперь они жили не в избе с тонкой перегородкой от печки до окна, а в четырех комнатах с двумя ванными и двумя кухнями.

Жизнь, как говорится, налаживалась. Но какого-то просвета в духовном состоянии большинства своих пасомых отец Олег не видел. Старушки были неискренни. Они ластились к нему, воевали друг с другом за право быть самыми приближенными. Ябедничали, норовили рассказать друг о дружке всякое непотребство. Он это решительно пресекал, а доносчицы за это на него обижались. Рассказывать о чужих неприглядных делах народ любил, а о своих — никоим образом. И исповеди были, как правило, не раскаянием в собственных грехах, а жалобами на соседок. За всю свою священническую практику отец Олег ни разу не был свидетелем искреннего покаяния. Было что угодно: истерический плач, но не о грехах, а от очередной обиды, формальное перечисление соделанного, заявления о том, что «грешна во всем» или «да какие у меня, батюшка, по моему возрасту грехи?» Иногда признавались и в страшных грехах, но с холодным сердцем и без признаков сердечного сокрушения.

Он не знал, как растопить сердца, что нужно сделать, чтобы они открылись, ужаснулись, увидев свою жизнь с бесконечными изменами, пьянством, драками, абортами, воровством и тотальной ложью. Как и чем протереть замутненные глаза души, чтобы увидеть свои грехи и содрогнуться от понимания, в какой грязи прожита жизнь.

На одной из проповедей он слезно молил не утаивать своих грехов. Говорил о безмерной любви Божией: «Бог всех простит. Только покайтесь. Искренно покайтесь. Ничего не утаивая. Господь наглядно показал нам, до какой степени безмерно Его милосердие. Кто населяет рай? Раскаявшийся разбойник, распятый вместе с Господом. Бывшая блудница. Она даже не знала, куда плывет корабль. Только увидела, что на нем много мужчин, и прыгнула в него. Но потом каково было ее раскаяние! Семнадцать лет в пустыне без еды, без одежды, в холоде и невыносимом зное. И Господь простил ее. А апостол Петр, трижды предавший Его! А Павел — лютый зверь, гнавший христиан! А теперь он вместе с Петром — первоверховные апостолы. А царь Давид! Убийца и прелюбодей. Послал на смерть Урию Хеттеянина и завладел его женой. Но Господь не только простил его. Он не постеснялся Себя назвать Сыном Давидовым. А почему? А потому, что Давид не просто шепнул первосвященнику: “Грешен в убийстве и прелюбодеянии”, а каялся и плакал всю свою жизнь. И никто в мире за несколько тысяч лет не написал таких покаянных слов, как он в своих псалмах. Нет такого греха, который Господь не простил бы за искреннее покаяние. Не стесняйтесь. Не бойтесь».

Через несколько дней после этой проповеди к отцу Олегу приехал благочинный — архимандрит Афанасий.

— Вот, заехал к тебе познакомиться.

Он расспросил, как тот устроился. Осмотрел храм, побывал у него дома. Матушку и на сей раз не застали врасплох. И обед у нее был замечательный, и несколько произнесенных ею фраз перед тем, как оставить священников наедине, расположили к ней благочинного. Они остались с отцом Олегом в гостиной. Благочинный достал несколько конвертов, надел очки, молча просмотрел несколько листов.

— Вот сколько о твоих художествах написано. Ты действительно говорил, что рай придуман для воров и проституток? — спросил он тихо, не поднимая глаз.

Отец Олег слово в слово пересказал свою проповедь. Благочинный вздохнул и продолжил перебирать листы.

— А что это ты про самоубийц говорил? Почему они испытывают удовольствие?

— Да это я говорил о необходимости соблюдения заповедей. И то, что Господь не наказывает сразу, лишь свидетельство Его долготерпения и любви. Господь один раз не наказал за наше преступление, другой. Нам кажется, что так всегда и будет.

Нет, не будет. Все равно закончится наказанием. Если не в этой жизни, то в будущей. И привел метафору: прыгнул человек в пропасть (а ему говорили: не прыгай, разобьешься). А он летит и даже удовольствие получает от ощущения свободы в этом полете. И думает: вот оно, как сладостно. А меня отговаривали.

Отец Афанасий покачал головой и снова вздохнул.

— А про несправедливость Бога?

— Я сказал, что Бог — это любовь. Если бы Бог был справедлив, то нас давно бы не было на этом свете с такими грехами…

— Ты вот что. Говори проще. Без метафор. Без притч. А то нас толкованием твоих притч завалят по горло.

Отец Олег пообещал. Они поговорили о том, как трудно привести в чувство оторванный от духовных корней народ. Целое столетие продержать в богоборческом помрачении… А теперь слово с амвона скажешь — и нет уверенности, что поймут, не извратят и не напишут «телегу» начальству.

Очень трудно расшевелить народ.

— Не каются они, ваше высокопреподобие. Одно формальное перечисление грехов. Я перечислю грехи, а они за мной и повторят.

— Да знаю, что не каются. Меня этим не удивишь. Сорок лет служу.

— А что же делать?

— Терпи и служи. И разберись, кто это у тебя доносами занимается, и сделай так, чтобы она не досаждала архиерею. Одной рукой написано. А то я с нее для начала возьму две тысячи за такси. Будет знать.

— Хорошая идея. Давайте пригласим ее.

— Нет, ты уж сам давай. Я никаких разбирательств устраивать не стану. Вижу тебя. И верю, что ты иерей правильный.

Он немного помолчал, а потом, прищурившись, спросил:

— А с тех мест за что тебя шуганули? Про пожар и кражу знаю, а с первого прихода за что тебя из чтецов, а матушку из регентов?

— Да мы стали знаменный распев вводить.

— Чудак. Это в селе? Хоть бы обиход нормально пели… Да и в городах мало кто знаменный-то уважает. Я знаменное пение люблю, но его по современной жизни не привить. У людей души на иной лад настроены. Отовсюду грохот да скрежет адский. Да уголовные песенки либо что-нибудь про любовь, да понеприличнее и пострастнее… Нет. Как сказал один питерский старец, чтобы знаменно петь, нужно знаменно жить.

Благочинный немного помолчал, рассматривая библиотеку.

— А фисгармония твоя знаменитая где?

— Вы и про фисгармонию знаете!

Отец архимандрит усмехнулся.

— Так, показывай. Может, матушка и сыграет для гостя.

— Да мы ее еще не перевезли.

— Так перевози поскорей. Я тебе и «газельку» грузовую дам. Я фисгармонию люблю. Да не сподобился достать. Играю на пианино. Так что вези и зови в гости. Мы с твоей матушкой в четыре руки поиграем.

Отец Олег удивился и был рад такому повороту. Благочинный смотрел на него весело.

— А больше никаких преступлений не совершил?

— Нет. Это все. Правда, может быть, мы кому-то не нравимся как люди.

— Это ладно. Мне вы как люди понравились. А насчет того, чтобы народ каялся, — погоди. Ты тут без году неделя. Если не сбежишь в Москву, то, даст Бог, со временем и растопишь лед. А я тебе на прощание на твою метафору свою расскажу.

— Расскажите.

— Солнце к закату склонилось и разволновалось: кто же без него светить во мраке будет? Спрашивает, а все молчат. Долго спрашивало солнце. Все молчат, и только маленькая лампадка под иконой тихо ответила: «Постараюсь, как смогу». Вот и ты старайся. Свети помаленьку. Только не угасай. И не скорби попусту. И не возносись. Ты ведь не солнце. Вот и свети в меру лампадки. И помни, что народ у тебя простой. Так что давай без метафор. Будь проще.

Визит благочинного не только успокоил отца Олега, а даже окрылил. Он решил вообще не обличать Валентину, а подождать, когда она сама поймет, что доносы — не лучшее дело. Они с матушкой обидели ее тем, что распустили хор. Надо бы ей какой-нибудь чин придумать. Какое-нибудь заметное дело. А пока ничего не придумал, то на ближайшей литургии объявил о том, что назначает Валентину заместителем старосты. Удивлению Валентины не было предела. После службы староста пыталась выяснить, в чем будут заключаться обязанности ее заместительницы. Батюшка ответил неопределенно и без особых раздумий сказал, что дел на приходе скоро будет много, а первое, что он поручает Валентине, — организовать паломничество в Троице-Сергиеву лавру. Вернее, записать желающих. О деталях обещал поговорить с ней на неделе. Он вышел из храма, а староста с Валентиной и Антониной остались в храме на уборку.

Батюшка уже подъезжал на своем «жигуленке» к магазину, где его ждала матушка, ушедшая из храма раньше его, и вдруг вспомнил, что забыл в алтаре телефон. Вот незадача! Пришлось вернуться.

Валентина с Антониной стояли перегнувшись через барьер, за которым сидела Агриппина Степановна, и с жаром что-то обсуждали. Отца Олега они не заметили, и он тихонько вошел в алтарь через дьяконские двери. Телефон лежал на подоконнике. Батюшка взял его и повернулся, чтобы выйти, но неожиданно услышал нечто, что заставило его задержаться. Антонина гневно выговаривала Валентине: «Ты думаешь, люди тебе спасибо скажут за твои письма?!»

— Да ладно тебе, — огрызнулась та. — Чего удумала. Какие письма?

— А такие. Верка-то все сказывала. Как ты митрополиту жалобы на нашего батюшку пишешь. И ее пристегнула сочинять.

— А что, не правда? Я правду пишу. Он тут всяко мелет. Его и понять нельзя. Отец Михаил молебен отслужит — и домой. А этот разводит тут турусы. И к чему призывает, не понять.

— А чего понимать. Он говорит, каяться надо. А мы не каемся. Клуб себе придумали. Ходят кому не лень. Может, и в Бога не веруют, а ходят.

— Да откуда ты знаешь, кто верует, а кто нет. Сама-то ты в кого веруешь?

— Я-то в Господа нашего верую. А Господь сказал, надо каяться. Вот ты, Валь, и покайся батюшке, что кляузы пишешь.

— Вот еще. Чего удумала.

— Так зачем ты тогда в церковь ходишь! Батюшке гадишь и каяться не хочешь.

— То мое дело.

— Да не твое, а наше. Мы, как батюшка говорит, одно тело. Мы один организм духовный. И если ты в этот организм дерьма наклала, то мы его и вытряхнем. Если не покаешься.

— Ты погоди грозить. А то я тебе такого устрою! Сама-то больно каешься?

— Я-то каюсь. А у меня и таких заслуг перед бесом нет, как у тебя. Ты мужиков-то полрайона пропустила.

— А твое какое дело? Я в том покаялась.

— А как каялась? Поди, сказала: «Грешна по блудной части» — и все.

— А тебе-то что?..

— Так какое с того покаяние.

— Да такое…

— А ты пальцы загибала?

— Какие пальцы? — А вот с тем-то да тем-то… Главного агронома бы помянула.

— Да молчи ты…

— Да у ней пальцов-то не хватит ни на руках, ни на ногах, — засмеялась староста.

— Вы сами-то хороши. У тебя, Степановна, тоже Кузьмич был после смерти мужа.

— А я молчу. Да и созналась в том.

— Чо созналась. Антонина вон с батюшкой слезу требуют. Ты поплакала-то?

— А чего плакать. Кузьмич мужик-то справный был. Непьющий. Не обидел ни разу. Я его тоже.

— А все ж блуд, — вздохнула Антонина.

— Блуд-то, он разный, — оправдывалась Степановна. — Сошлась с хорошим человеком. Он вдовец. Я вдова. С ним жила честно. Я, по правде, и не знаю, как тут каяться. Свадьбу что ль надо было с гармошкой аль под венец! Нам же уж по шестьдесят было. Я долго отказывалась. Перед внуками срам. А он: одиноко мне, хоть в петлю лезь. Так что тут как поглядеть. Один скажет: душу погубила в грехе, другой: человека от петли спасла.

— Ну, уж от петли.

— Форменно от петли. Тоскливо жил. Хотел удавиться. Так что не знаю, какое покаяние мне батюшке принести. Рассказать все — так он сам говорит: мне не истории нужны, а сердца ваши. А сердце мое теперь по двум моим мужикам тоскует. И молюсь я за них. А что не венчано прожила, так то Господь разберет. А и где венчаться-то было? В клубе, что ль? Может, соберусь да слезно и покаюсь. Рюмочку для слезы и для храбрости пропущу — и на исповедь.

С минуту помолчали. Отец Олег хотел выйти, но тут Валентина сердито набросилась на Антонину:

— А что ты вообще понимаешь?! Каяться. Тебе хорошо. У тебя ни кожи, ни рожи. И смолоду страшная была. А меня парни чуть не с пеленок зазывали. На тебя бы столько внимания, так еще бы поглядели, какая ты святоша. Мужики к тебе не лезли — на тебе и греха нет. А ко мне лезли. Думаешь, легко по молодости удержаться? Так я и слова такого не знала — «грех».

Жила, как все жили. А кто у нас себя грешницами считал? Кто? Хоть одну бабу назови.

— Моя мать, — тихо вздохнула Антонина.

— Она-то что? Она и не у нас в селе жила. Мы о ней ничего не знаем.

— Она, покойница. Царство ей Небесное… До самой смерти чемодан с кирпичами носила.

— Какой еще чемодан?

Антонина всхлипнула, утерла нос передником.

— За грех убийства. Братик у меня был Яшенька. Кроткий, славный. Божие дите. А мальчишки все дразнили и колотили его за то, что он в их проказах не участвовал. Трусом обзывали. Они, как яблоки поспевать начнут, чисто грачи на деревьях сидят.

— Понятное дело. Я и сама по чужим садам лазала, — перебила ее Валентина. — И стекла в школе били, и сарай подожгли вредной Акулине, и белье могли с веревок сорвать да в грязь. Корову у Коркина хвостом к хвосту лошади привязали. Да чего там… проказа на проказе. Хулиганье сплошное. А Яшенька все с мамкой сидел. Вот они его однажды поймали и говорят: «Иди у Кисляковой огурцы сорви». Мешок дали. «А не нарвешь — мы тебе уши оборвем да накостыляем. Иди, не трусь». Яшенька и пополз по огороду, чтобы не быть трусом. А Петровна-то Кислякова у окна сидит. Видит Яшеньку-то. Он только огурец сорвал, а она уже бежит с кочергой. Ну, он деру. А она орет на всю деревню: «Ворюга проклятый!» А он-то, бедный… Ему и огурцы-то даром не нужны. Своих полно. Он-то битья мальчишек испугался. Во двор забег, а мамка-то наша выскочила из избы. Что за гром с соседского огорода? А Петровна ей и орет: «Тихоня-то твой вор поносный. Огурцы мои скрал». А маменька-то, Царство ей Небесное, схватила лучину от дранки. Изба-то дранкой крыта. Шиферов-то не было. Да этой лучиной и шлепнула его по голове. А в лучине-то гвоздь ржавый. Да как раз в ямочку, что в голове. В темечко. Яшенька упал, ножками задрыгал и затих.

— И что,убила?

Антонина опять всхлипнула и кивнула.

— Насмерть убила?

— Убила мать сыночка. Братика моего кроткого… За огурец. Свою надежу. Нас-то девок пятеро и один брат. Что там было… И суд был. Говорят, вот времена суровые были. Суровые. И жили впроголодь. Никаких «дошираков» в лавках не продавали, чтоб за три минуты суп был. Жидким щам рады были до смерти. Траву для коровушки по канавам серпом резали. Я режу, а Валюшка четырех годов на страже стоит. Чтоб никто не увидел. А поймают — отберут. И позор. И посадят. А все равно резали. Куда денешься. Корова — не наш брат, чтоб уговорить не есть вовсе… Да вы помните.

— Чего не помнить. У меня самой мать на три года посадили за траву — колхозное добро, — поддакнула Валентина. — Ну, дальше-то что? Не тяни.

— Так вот, со всем своим суровством, судья мать-то отпустил, да еще и тайно ей потом денег сунул на похороны. А мальчишек-то, что подбили Яшеньку, наказал. Самых заводил главных в колонию для малолеток. А маменька… Суд человеческий одно. А она сама себя крепко осудила. Ела потом по куску хлеба в день да водицы кружечку. И так целый год. В чем только душа держалась. Работы-то с пятерыми! Мы, конечно, помогали. А все одно — только поворачивайся. И в колхозе, и дома. А потом свалилась она. Язва пошла — чуть не померла. Истощение — довела себя. Определили ей инвалидность. Так вот тогда она и придумала себе чемодан. Нагрузила камнями и повсюду с ним. Это с язвой-то. А еще придумала себе тайные подвиги: по ночам общественные работы делала. Мосту нас провалился. Так она и починила. Откуда силы! Да как она бревна-то достала. Явно из леса. Ведь и посадить могли. Это потом мы узнали: ей Сашка-дурачок помогал. У него силища была аховая. Когда электричество тянули, мужики столбы носили. Один столб вшестером. А Сашка взваливал на плечо столб да версту без передыху один нес. Он и помогал. Она и вдовам втайне помочь творила. Иной раз по неделе дома не было — все чего-то людям делала. Еще спала в поле. Прямо на земле. А дома — не знаю, спала ли. Всю ночь лампада горела да головой об пол бухалась. Да плач слышен: «Господи, прости окаянную!»

Так она по Яшеньке убивалась. А потом успокоилась маленько. Мы уже подросли, по дому все сами делали, а Людмила — старшая — уже и работать пошла.

Задумала маменька до Киева дойти. Ногами своими. Попрощалась с нами…

— Это с кирпичами?

— Нет, чемодан на сей раз оставила. Попрощалась с нами, благословила и ушла. Целый год мы ее не видели. Вернулась. Говорит, видела Яшеньку в светлых одеждах. Сидит у ног Матери Божией и веночек из цветов плетет. А цветы эти красоты — не рассказать. А простил ли меня Господь, не знаю. А Яшеньку принял в Свои светлые обители. Это ей киевские угодники показали. Там в пещерах у нее видение было. Месяц за бродяжничество в тюрьме отсидела. Били несколько раз крепко… Может, и простил ее Господь. Про свое богомолье нам не сказывала. Да мы бы и не поняли. Мы-то, дурехи, думали, что маменька наша с горя-то с ума сошла. И народ-то ей хоть и сочувствовал, но все чокнутой прозывали. Мы чемодан ейный в печке сожгли. А кирпичи на дворе горкой сложили. Так она другой себе из фанерок сотворила. Наложила кирпичей и снова с ним заходила. Так с ним в руках и рухнула. Язва открылась. До больницы двадцать верст. Пока довезли, она и померла. Царство ей Небесное!

Все перекрестились и затихли. Долго стояла тишина. Потом староста Агриппина Степановна подошла и поцеловала Антонину в щеку. Прижала к себе и всплакнула:

— Какая жизнь… Как мы, бабоньки, жили. А матушка твоя… Мы и не знали.

— Дак она тогда не в нашем районе жила, — стала опять перечить Валентина.

— Надо бы нам, сестры, подумать. Каяться не умеем, так что-то хорошее надо делать, — продолжала староста. — Вон у Марины Берестовой дети оборванцы. Неужто не найдем, чем им срам прикрыть.

— Дак Маринка пьяница, — фыркнула Валентина.

— А дети-то при чем? Я вот пойду, соберу одежду для них.

— Да мало ли народа бедствует. Давайте и к Ольге Дувахиной заходить. Ведь болеет давно.

— Дак она ж ведьма. И не скрывает. К ней пойдешь — она такого тебе нацепляет, — опять возмутилась Валентина.

— Нет, бабоньки, чтоб церковь наша действительно была не клубом, а Домом Божиим, давайте делать добрые дела, — сказала Антонина.

— А у нас денег — дай Бог до пенсии дотянуть, — опять огрызнулась Валентина.

— Да чего ты-то нудишь. Много ли нам, старухам, надо. Овощ свой. Одну-другую консерву купила — и хватит, — отмахнулась Степановна.

— А мясца купить? — не успокаивалась Валентина.

— По нашим годам уже давно пора от мяса отказаться.

— А хотца порой.

— Хотца — перехотца. Вот и сотвори малый подвиг. Перетерпи. А денюжку на бедных. Да и не полезно мясо-то.

— Да что вы про мясо-то, — перебила их Антонина. — У нас батюшка копейки получает. А у него пятеро. В Москву ездит на требы. А шутка ли мотаться. Без семьи и дорога денег стоит. Давайте ему больше помогать.

— Дак помогаем. Я вон всегда на канун то картошки, то моркошки.

— Моркошки. Надо чего-то посущественней. Давайте думать. Вон у Романовны сын в Питере большой начальник по строительству. Надо уговорить ее настроить сына, чтоб он десятину на наш храм да на батюшку высылал.

— Дак десятина-то, поди, миллионом запахнет.

— Да хоть триллионом. Он, стервец, первым хулиганом был. А родина ему бесплатно образование дала. Выучился на народные деньги. Пусть совесть имеет, — выпалила Валентина.

Тут уж отец Олег не выдержал и вышел из алтаря. Все ахнули.

— Батюшка, вы ведь ушодцы. Когда ж вы вернулись?

— Ушодцы, да пришодцы, — улыбнулся отец Олег. — Вы так склонились над Агриппиной Степановной и увлеклись, что не заметили меня. А я вдоль стеночки да в алтарь.

— Так вы все слышали?

— Каюсь, слышал.

— Стыд-то какой. Мы ведь про блуд наш сказывали.

— Про это мимо ушей пролетело. А вот про мать да чемодан с кирпичами слушал затаив дыхание. Очень меня эта история тронула. А насчет ведьмы — не спешите судить. Может, это наговоры.

— Да какие, батюшка, наговоры. К ней вся губерния ездит. Заговоры-приговоры. Колдует она. И помереть не может. Ей уж давно за 80.

— Какие 80. Ей уж 90.

— И все-таки… Где она живет? Надо зайти. Может, покается.

Степановна принялась объяснять, как найти избу Дувахиной. А Валентина с Антониной стали шептаться: «Вот срам-то. Слыхал все!»

— Да не слыхал. Сам же сказал. Да и неинтересно про блуд устаревших бабок слушать.

Повздыхали. Отец Олег повернулся к Антонине: «Как звали вашу матушку?»

— Феклой.

— Редкое нынче имя. Будем молиться о Фекле. И вашем братце Яшеньке.

Антонина ухватила батюшкину руку и крепко поцеловала ее.

— Спаси вас Господи, батюшка.

Отец Олег помолчал немного.

— Да, рассказали вы историю. У Стендаля и Золя такое не найдешь.

Он попрощался. Благословил своих прихожанок. Сегодня он делал это с большим чувством: медленно, задерживая на несколько секунд пальцы у лбов, покорно склонившихся перед ним. И как никогда прежде почувствовал сильное сострадание и любовь к этим бедным женщинам. Какая великая милость дарована ему Господом. Утешать эти переполненные горем души, наполнять их надеждой на прощение.

Он остановился на площадке перед храмом, недавно застеленной бетонными плитами — остатками стен разоренной птицефермы. Справа под древними соснами виднелись могилы с пирамидками, наверху которых торчали серые, некогда красные звезды. Были и могилы с крестами: деревянными и металлическими, сваренными из водопроводных труб. Перед центральной аллеей еще недавно возвышался памятник герою Отечественной войны, уроженцу села Сосногорского. Теперь он словно уменьшился в размерах и был загорожен махиной из черного мрамора — плитой с изображенным во всю ее высоту конем. Конь словно выбежал из черных дымчатых далей и замер под портретом известного на всю округу цыганского барона.

Отец Олег перекрестился на храм и пошел по тропинке к своим стареньким «жигулям».

А в храме три подруги говорили о том, что с батюшкой им все же повезло. Какой он умный и сердечный. И теперь они будут ему усердно помогать.

Валентина сделала земной поклон перед распятием, выпрямилась и вдруг грузно упала, рыдая в голос. Утешали ее долго. А потом и сами разревелись. Валентина успокоилась первой.

Она сняла платок, утерла им слезы.

— Ну, Тонька, собака не кусаная. Довела!

Потом громко шмыгнула носом и удивленно произнесла:

— А чего это он в конце сказал про золу? Где он ее увидел? Все в храме чисто. Да и печку уж два месяца не топили.

Иван и vanitas

В последнее время я часто вспоминаю о нем. Мы познакомились в Тбилиси у нашего общего друга-художника в конце семидесятых и довольно часто общались лет пятнадцать. Он приезжал ко мне в Петербург, я навещал его в Москве. О себе он рассказывал немного. Большую часть сведений о его жизни я получил от его матери. Особенно впечатлила меня история его ухода из института. Об этом он рассказал сам. Он учился в Тбилиси на художественном факультете и собирался стать профессиональным художником. Но в начале пятидесятых будущих Брюлловых и Шишкиных заставляли писать портреты сталеваров Руставского металлургического завода и лучших работниц чайной фабрики из города Самтредиа. Студентов посылали и в другие места, но Рустави и Самтредиа стали для моего друга нарицательными именами. О том, что потрясло его в этих богоспасаемых городах, нетрудно догадаться. После их посещения ему пришла в голову странная идея. Он бросил институт, перебрался в Москву и устроился в металлургический цех огромного завода. Идея заключалась в том, чтобы, проработав на вредном производстве, рано уйти на пенсию и посвятить остаток жизни свободному творчеству. Его учитель — замечательный художник Василий Шухаев — просил оставить эту идею. Он видел в нем талант и говорил, что идеология и лживый пафос, которые не мог переносить мой друг, не помеха для настоящего живописца. Всегда можно написать два портрета одного и того же персонажа: один — парадный, идеологически выверенный, а другой — неподцензурный, отображающий истинный внутренний мир. Но мой друг был непреклонен. Странная затея для двадцатилетнего молодого человека: четверть века стиснув зубы толкать в чаду вагонетки с шихтой, чтобы потом ни от кого не зависеть и бродить с этюдником где пожелает душа. Он был честен, принципиален и невероятно упрям. Этой идее он остался верен и проработал на одном месте до вожделенной пенсии в пятьдесят лет.

Это был могучий, без трех сантиметров двухметровый человек с детскими печальными глазами. Его звали… Как его только не называли! Мать — Овиком, соседские дети — Вовиком, в институте с легкой руки одного приятеля — Вольдемаром, жена — Ваником. Мне он представился Иваном. Так я к нему и обращался. Он и по паспорту был Иваном. Но в свидетельстве о рождении записан Ованесом. Так его назвали в честь деда матери. А отец матери был русским офицером.

Мать Ивана — Сусанна Петровна — жила с ним в Москве. Он перевез ее к себе после того, как она перенесла инсульт. Она много рассказывала мне о своей невеселой жизни: о гибели родителей при попытке выбраться из Грузии, когда в нее вошли красные; об убийстве деда, о посадке ее мужа на «10 лет без права переписки» (что означало расстрел), о детстве Ивана. Ему, отпрыску репрессированных «врагов народа», крепко доставалось от сверстников. Но он был сильным и мог за себя постоять. За силу и смелость его уважали. И к двенадцати годам у него был непререкаемый авторитет даже среди парней намного его старше. Но он никогда не атаманствовал. Старался избегать дворовых драк и шумных игр. После школьных уроков брал этюдник и шел писать городские пейзажи или уезжал за город. Он с детства знал, что станет художником. И его уход из института и переезд в Москву для Сусанны Петровны были настоящей трагедией. Она так и не поняла, почему он это сделал.

Она была рада, что он перевез ее к себе. В Тбилиси никого из родных не осталось. Но в семье Ивана ей было невесело. Сын был добр и предупредителен, но разговаривал с ней редко. Невестка холодно здоровалась. На том их общение и заканчивалось. Внука она видела только когда кормила его. У него была своя, непонятная ей жизнь. Он в 15 лет мог прийти домой за полночь, а то и утром. Ни отец, ни мать из этого трагедии не делали. Несколько попыток поговорить сначала с внуком, а потом с сыном о ненормальности гулянок до утра были пресечены. Ей оставалось сидеть в своей светелке и готовить на всю семью. От ее вкусной стряпни никто не отказывался. Я был, пожалуй, единственным, кто мог часами слушать истории из ее жизни. Однажды она попросила меня рассказать о том, как мы познакомились с Иваном.

Она удивлялась тому, что у сына появился друг. Иван с детства был замкнут. Ни с кем не откровенничал, всегда держал дистанцию. Лишь один человек, тоже сын репрессированного, называл его своим другом. У него мы и познакомились.

Сусанна Петровна видела, как мы подолгу беседовали, как горячо Иван спорил со мной, словно его прорвало за полвека скрытной, молчаливой жизни. Она пыталась узнать у меня, как мне это удалось и чем я его так расположил. Но я и сам не мог этого понять.

Возможно, дело в том, что наше знакомство произошло в Тбилиси — городе его детства. И хотя он говорил, что ничего хорошего в его детстве и юности не было, я видел, как он был рад, что приехал на родину. Он менялся на глазах и через неделю из грустного молчаливого человека превратился чуть ли не в весельчака, свободно чувствовавшего себя в любой компании. Его радовали встречи с постаревшими однокурсниками, прогулки по улочкам, где он помнил каждый дом и кто в нем жил, споры об искусстве и политике, знакомство с работами молодых художников. Ничего подобного не было с ним за четверть века московской однообразной многотрудной жизни. Наверно, встречи со мной будили в нем воспоминания о тех тбилисских каникулах, когда он за день получал больше впечатлений, чем за все время своего столичного прозябания. Иначе трудно объяснить причину нашей дружбы. Он впервые раскрылся и мог со мной не залезать в свою скорлупу. Он получил опыт «вылезания из подполья». И время от времени вновь хотел его испытать. Мои приезды к нему давали эту возможность.

А мне он был интересен по многим причинам. Я никогда прежде не встречал людей такой твердости, силы и неколебимой принципиальности при мягкости и даже застенчивости. В нем сочетались полярные качества: щедрость с другими и предельная экономность с самим собой, умение твердо стоять на своем в принципиальных вещах и поразительная уступчивость в том, что он принципиальным не считал.

Кроме ухода из института на тяжелейшую работу, он еще не раз удивлял и огорчал мать. Когда можно было получить изрядную компенсацию за отца, он твердо сказал, что «не возьмет у этих негодяев ни копейки». И матери он не позволил этого сделать.

В Тбилиси Иван приехал вскоре после того, как перевез мать в Москву. Ему нужно было оформить обмен ее квартиры на комнату в столице.

Две недели он ходил по всяким конторам. Вечерами был свободен и навещал в мастерских своих бывших однокурсников. Далеко не все стали профессиональными художниками. Мы познакомились у профессионала. Ему не очень нравилось то, что он делал официально. Работы для души были намного интереснее. Он нам посоветовал посмотреть картины нескольких самоучек-авангардистов. Они в ту пору были в фаворе.

Во второй половине семидесятых атмосфера в Тбилиси была очень своеобразная. Все дышало жаждой плохо представляемой свободы. В мастерских и на квартирах художников собиралась самая разная публика. Помимо мастеров кисти за чашкой кофе или стаканом вина рядом с вами могли оказаться начинающие поэты, знаменитые актеры, антропософы, гадалки, племянник вора в законе, державшего под контролем полгорода, католический миссионер из братской Польши, подруги целительницы Джуны, утверждавшие, что превзошли ее по части нетрадиционного врачевания. Посидев у одного маэстро, половина публики перемещалась к другому, по пути зайдя к гадалке, варившей самый вкусный в городе кофе. Потом кто-нибудь из гостей мог шепнуть на ухо: «Приглашаю вас к Сержику». Сержик — это режиссер Параджанов. Приглашение к нему считалось дорогим угощением для заезжего служителя муз.

Ивану это угощение по вкусу не пришлось. Весь вечер Параджанов был возбужден. Распекал при гостях своего племянника. Показал малоприличные рисунки, сделанные в заключении, рассказал несколько лагерных историй, дал мне навынос два своих сценария. Узнав о том, что я интересуюсь древними обителями, рассказал о съемках фильма «Цвет граната» в монастырях Ахпат и Санаин и об одной Пасхе во время его отсидки в лагере на Западной Украине. Лагерь находился в бывшем монастыре. Утром после литургии народ крестным ходом подошел к высоким стенам монастыря и стал перекидывать через них яйца, куличи, паляницы и даже кур.

— Когда-нибудь сниму этот эпизод: летящие по небу яйца и вохровцы, отгоняющие зэков от падающих к их ногам пасхальных угощений.

Неожиданно Параджанов предложил мне в подарок серый фрак:

— Вот купил у соседки шкаф за 20 рублей, а в нем целый гардероб дореволюционных нарядов.

От фрака я отказался. Тогда Параджанов вытащил толстенную пачку купюр, ходивших во времена короткого периода независимости Грузии после развала Российской империи:

— Возьми сколько хочешь. Это тоже было в том шкафу.

Я не коллекционер, но одну веселенькую бумажку достоинством в 25 тысяч взял. Иван все время молчал и от сувениров отказался.

В тот же вечер мы оказались в гостях у чиновного друга одного художника. Пир был очень богатый. Икра трех сортов, жареный поросенок, огромный осетр, лежавший посреди стола, отменные вина домашнего изготовления…

Иван был представлен художником из Москвы, а я — литератором из Питера. Справа от меня сидел хмурый человек. Ел он молча и пил не дожидаясь тостов. Довольно скоро достиг меры, перестал хмуриться и стал поглядывать на гостей с презрительным интересом.

— Так какую «Войну и мир» вы написали? — спросил он, иронически оглядев меня от живота до бровей. Выпад был неожиданный. Нужно было как-то отшутиться.

— Вы знаете, эту книгу написал мой коллега, а я заканчиваю рассказ под названием «Му-му».

— И о чем рассказ?

— Это интересная история об одном гордом человеке, который всех презирал и не замечал. И только когда напивался, начинал сначала произносить что-то вроде «му-му», а потом язвить собеседника.

Сосед неожиданно громко расхохотался и больно ударил меня по плечу:

— Слушай, Автандил, мне нравится этот пацан, — закричал он, обращаясь к хозяину, сидевшему в конце стола. — У них, у русских, принято давать 20 копеек за хорошую шутку. Даю рубль.

Он вытащил толстенный бумажник, долго ковырялся, перебирая сотенные бумажки, наконец вытащил новый хрустящий рубль и толстым пальцем засунул его в мой наружный нагрудный карман.

— Это тебе за хорошую шутку.

Гости с любопытством наблюдали за происходившим. Несколько человек засмеялись. Я наклонился к его уху и тихо попросил:

— Не называйте меня, пожалуйста, пацаном.

А потом, чтобы было слышно всем, добавил:

— Простите, а этот жест с рублем тоже шутка?

Сосед засмеялся:

— Конечно!

Тогда я достал из кармана измятую трешку:

— А это за вашу шутку, — и проделал с ней то же, что он с рублем.

Тот еще громче засмеялся. Смеялся он долго. Потом ленивым жестом достал бумажник, вытащил из него 25-рублевую купюру, посмотрел испытующе мне в глаза и, очертив рукой большую дугу, с театральным поклоном отправил купюру вслед за рублем.

— Простите, — обратился я к участникам ужина, — что нужно в таком случае делать?

Несколько голосов ответили мне хором со смехом:

— Нужно дать больше.

Послышался шепот, хихиканье.

— Откуда у русских деньги! — довольно громко произнесла красивая пожилая дама в черном строгом платье с плотными кружевами до самого горла.

Я немного помолчал и обратился к ней:

— А если у гостя действительно нет денег, нужно покинуть застолье?

Она опустила глаза и ничего не ответила. Гости шумно заговорили по-грузински. Хозяин встал и, широко улыбаясь, сказал:

— Пошутили, и будет. Это же не покер. Не надо повышать ставки. Предлагаю выпить за здоровье наших столичных гостей. Гаумарджос!

Я встал вслед за хозяином, поблагодарил его, выпил и обратился к соседу:

— Покер не покер, а все же шутку нужно закончить иначе.

Сосед с удивлением посмотрел на меня. Тогда я достал подаренную Параджановым купюру в 25 тысяч и положил ее перед ним.

— Что это? — проговорил он. Голос его стал вдруг хриплым. Глаза округлились, как у комедийного персонажа, пораженного неожиданной вестью. Он не до конца понял, что оказалось рядом с его тарелкой, но созерцание трех нулей поразило его. Скрыть этого он был не в силах.

— Деньги, ваше степенство. Деньги. Настоящие. Грузинские. Это не Москва, это грузинский лидер Ной Жордания напечатал.

— Нет, — проговорил сосед и энергично махнул рукой. — Нет!

— Что нет? Не верите, что это грузинские деньги?

И тут раздался громкий хохот. Купюру стали передавать по рукам. Ее разглядывали и смеялись. Она обошла стол и вернулась к соседу.

Он тоже смеялся, но в глазах его было столько ненависти, что я решил избавить его от моего соседства. Я поднялся и перешел к Ивану, сидевшему рядом с однокурсником.

— Говорят, у вас тут интересная беседа об искусстве, — объяснил я свой переход.

— Это Арчил, — представил мне своего приятеля Иван.

Арчил наполнил мой бокал и тихо произнес:

— Простите его. Это не нашего круга человек. Это дальний родственник хозяина.

Смех не смолкал долго. Все перешли на грузинский. Через некоторое время пожилой седовласый мужчина в сюртуке невиданного покроя, обличавшего в нем художника, спросил, повернувшись ко мне:

— Простите, а вы не потомок Левандовского? Он, говорят, топил печку грузинскими деньгами. Может, оставил кое-что родственникам.

Понятно, что он хотел помочь своему земляку не остаться в дураках, но это было чересчур. Если история с купюрой могла сойти за шутку, то этот человек хотел оскорбить не только меня, но и всех русских. Левандовский командовал большевистской армией, покончившей с самостийностью Грузии. Нужно было что-то ответить.

— Нет, Левандовский мне не родственник. Но мой близкий знакомый — не могу назвать его приятелем, поскольку он очень пожилой человек, — оказался в Грузии несколько раньше армии Левандовского. И он рассказал мне, как их казачья сотня, уходившая от большевиков, была остановлена в Дарьяльском ущелье. Грузинские братья, так ненавидевшие красных, и белых не жаловали. Они разоружили их. И пропустили в Грузию далеко не всех.

Должен сказать, что это был единственный случай проявления русофобии, происшедший со мной. Две недели, проведенные в Тбилиси, были сплошным праздником и демонстрацией гостеприимства. Даже небогатые художники радушно принимали нас с Иваном, устраивая во время просмотра их картин угощение. В некоторых мастерских пришлось поучаствовать в искусствоведческих спорах. Я старался быть благодарным гостем и никого не критиковать. И все же общие критические соображения о современной живописи пришлось высказать. Главная беда была в том, что в стараниях уйти от реализма и быть оригинальными многие художники были ужасно похожи друг на друга. Даже национальный колорит не очень помогал избежать этой беды. И все при этом твердили, что настоящий художник должен искать новые формы. В этом поиске утрачивалось элементарное желание научиться ремеслу и стать хорошим художником в традиционном смысле. И то, что выдавалось за новые формы, было повтором поиска, шедшего с начала XX века. А просто хорошего рисунка или оригинального колорита мы видели не много. Но об этом мы откровенно говорили с Иваном вне мастерских, гуляя по живописным улочкам старого города. В одной мастерской были выставлены фарфоровые тарелки, расписанные ереванским художником Багратом. Фамилию его я не помню. На них были изображены коровы и люди с рогами. Симпатичные улыбающиеся мордашки девушек и молодых людей — и все без исключения с рогами.

Я спросил Баграта, почему он наградил своих героев этим странным украшением. Значит ли это, что все друг другу изменяют, или он видит в людях демоническое начало? Неужто все превратились в бесов?

— Нет, — ответил художник. — Просто мне так хочется. Я не видел ни у кого таких персонажей. Это оригинально. Это мое новаторство.

— Но тогда можно изображать людей на трех ногах с семью ушами. Это тоже будет новаторством?

— Конечно.

— А как быть со смыслом?

— Каждый открывает смысл сам. Так мы приглашаем зрителя к сотворчеству.

Ну что тут скажешь… Вот такие были, с позволения сказать, «искусствоведческие» беседы.

Однажды Иван показал мне дом, где жил до переезда в Москву. Улица, на которой стоял его дом, называлась Бесики. Было это накануне воскресного дня, и, договариваясь о встрече на следующий день, я сказал, что пойду на литургию в собор Сиони. Иван обещал подойти к концу службы. Он пришел за несколько минут до чтения Апостола. Оглядел молящихся в храме, кивнул мне и сделал несколько шагов к амвону. В это время диакон стал кадить. Я видел, как широкая спина Ивана вздрогнула. Он громко чихнул и быстро направился к двери.

В храм он до конца службы не вернулся. После «Отче наш» многие стали выходить. Я тоже вышел и увидел Ивана. Я направился к нему, а он нагнулся и заговорщицки тихо произнес:

— Оглянись и посмотри на человека, стоящего справа от двери.

Я оглянулся и увидел высокого мужчину в элегантном пальто. Он раскланивался с выходившими из храма.

Одних удостаивал кивком головы, другим улыбался во весь рот, с третьими троекратно лобызался.

— Это Звиад, — сказал Иван.

— Какой Звиад?

— Гамсахурдия.

Я стал внимательно разглядывать его. Мало что говорило о том, что этот суетливый человек станет президентом Грузии. Я помнил его покаянное выступление по Центральному телевидению, когда он клялся больше не диссидентствовать. Мне казалось, что после этого ему остается только отсиживаться в глухой провинции.

— Откуда ты его знаешь? — спросил я Ивана.

— Мы учились в одной школе. Только я уже заканчивал, когда он появился. Но о его подвигах рассказывали соседские ребята. Все знали историю о том, как его отец — известный писатель Константин Гамсахурдия — встречался в тайной пещере Эльбруса с Гитлером. Звиад утверждал, что его отец обладал тайными знаниями и им очень интересовались оккультисты Третьего рейха. А сам он собирался организовать восстание против коммунистической власти еще будучи школьником. В седьмом или восьмом классе он подбил одного талантливого отличника — знатока химии — сделать бомбу. И тот сделал и взорвал ее на пустыре. На этом терроризм и закончился. Их допрашивали в КГБ. По молодости наказывать не стали, но обещали посадить, если те продолжат свои опыты или будут высказывать что-нибудь против советской власти.

С химиком Иван меня познакомил. Мы провели несколько вечеров в интереснейших беседах. Он подтвердил историю выполнения заказа Гамсахурдии. Сам же он угомонился. Стал ученым. Против советской власти не агитировал, но иметь с нею дело не хотел. Он даже защищаться не собирался в знак протеста. Но написал несколько докторских диссертаций для своих начальников. Один из них стал академиком. А он защитил собственную кандидатскую лишь за год до пенсии. Но об этом я узнал гораздо позже.

Сусанна Петровна очень разволновалась во время рассказа об изготовлении бомбы.

— Какой мой Иван неосторожный. Я и не догадывалась о том, что у него такие знакомые. Участь отца его ничему не научила.

Мне пришлось долго объяснять ей, что Иван не имел к этой истории никакого отношения. Он узнал о ней из рассказов знакомых мальчишек. Но ее трудно было успокоить. Я насилу упросил ее не выяснять отношений с сыном. После стольких лет поздно волноваться. Вряд ли Иван мне простит мою болтливость и то, что я рассказал о происшествии, которое он всю жизнь скрывал от нее. Но самым убедительным оказался довод, что если он со мной поссорится, то я больше не смогу ее навещать. Сусанна Петровна обещала молчать.

Однажды она встретила меня в крайнем возбуждении: схватила за руку, усадила рядом с собой:

— Вы знаете, какое чудо произошло со мной вчера вечером? Ведь у меня такая скверная память, я плохо помню, что случилось несколько дней назад. А тут я вспомнила песню. Ее пела мне моя няня. Значит, мне было меньше пяти лет. Вот послушайте.

И она жалобным, дрожащим голосом тихо запела:

Был у Христа-Младенца сад,

И много роз взрастил Он в нем.

Он трижды в день их поливал,

Чтоб сплесть венок Себе потом.

Когда же розы расцвели,

Детей еврейских созвал Он.

Они сорвали по цветку,

И сад был весь опустошен.

«Как Ты сплетешь теперь венок?

В Твоем саду нет больше роз?»

«Вы позабыли, что шипы

Остались Мне», — сказал Христос.

И из шипов они сплели

Венок колючий для Него.

И капли крови вместо роз

Чело украсили Его.

— Я никогда в жизни не вспоминала эту песню. Может быть, когда-то и вспоминала, но совершенно об этом не помню. К чему бы это?

— Не знаю, право. Возможно, теперь вы больше живете душой, чем телом. И из глубины души выплыли слова этой песни. Память таинственна. Где-то в закромах она хранила эти слова. Очевидно, для чего-то важного.

— Вот-вот. Наверно, я скоро умру. Не иначе.

— Совсем не обязательно.

— Нет, наверно, именно в этом дело.

Успокаивать и переубеждать восьмидесятилетнюю женщину было глупо.

— Но если вы так в этом уверены, то тогда нужно поспешить подготовиться.

— Что вы имеете в виду?

— Причаститься, пособороваться.

— Но ведь я никогда этого не делала. И в церковь никогда не ходила.

— Но вы верите в Бога?

— Конечно, — горячо проговорила она. — Только по-своему. Я не знаю ничего из того, чему учит Церковь, но чувствую, что Бог всегда рядом со мной.

— Это прекрасно. Далеко не все из тех, кто ходит в церковь, могут этим похвастать.

В тот же день я принес ей Евангелие и молитвослов. Мы договорились, что она прочтет хотя бы одно из четырех Евангелий и несколько дней будет читать утренние и вечерние молитвенные правила.

Сусанна Петровна очень боялась, что Иван будет против прихода священника в их дом. Поэтому мы придумали небольшую военную операцию. Я сказал Ивану, что у меня есть заказчик на пейзаж с Троице-Сергиевой лаврой. Нужно написать его как можно скорее. Иван обрадовался и отправился в Сергиев Посад. Жена была на работе, сын в школе. Я пригласил знакомого священника, и он пособоровал и причастил Сусанну Петровну.

Нужно было видеть, что произошло с ее лицом. Оно на глазах помолодело и покрылось сияющим румянцем. Глаза стали молодыми и ясными, и в них была такая радость, что даже видавший виды священник сказал: в его практике подобного не случалось. Казалось, что еще секунда — и ее ликующая душа покинет тело. Но она вдруг закрыла глаза и затихла. Мы подумали, что это конец, но она дышала. Дышала спокойно и ровно.

В тот же вечер я уехал в Петербург, оставив записку для Ивана: «Деньги за картину скоро привезу». Через три дня Сусанна Петровна скончалась. Умерла она во сне. Никто не слышал ни стонов, ни призываний на помощь. Иван догадался о моей хитрости. По словам Елены, в комнате ее свекрови несколько дней «пахло, как на небесах». Она долго сожалела о своем отношении к ней.

Иван не пригласил меня на похороны. Он был зол на меня. Пейзаж с лаврой он сжег во дворе своего дома, рядом с помойкой. Елена утверждала, что это была его лучшая картина.

Я позвонил через неделю, спросил о самочувствии Сусанны Петровны. Иван сказал, что ее два дня назад похоронили, и гневно стал выговаривать мне за мои «шашни с его матерью». Я попытался объяснить ему, что эти «шашни» были самым главным событием в ее земной жизни. Иван швырнул трубку.

Я заказал заочное отпевание и три ночи подряд видел ее во сне и ясно слышал, как она поет: «Был у Христа-Младенца сад…»