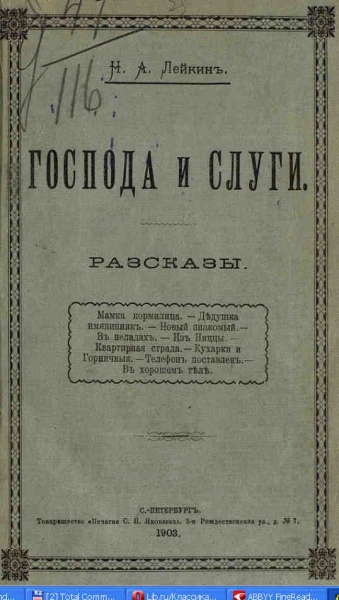

Н. А. Лейкинъ МАМКА-КОРМИЛИЦА

I

Рождественскій сочельникъ. Въ богатомъ домѣ молодыхъ супруговъ Колояровыхъ рождественская елка. Елку молодые супруги Колояровы устраиваютъ еще въ первый разъ во время своей семейной жизни. У нихъ двое дѣтей: двухлѣтняя дочка Шурочка (Александра), еле держащаяся на ногахъ, и семимѣсячный сынокъ Мурочка (Михаилъ), находящійся на рукахъ молодой и красивой мамки-кормилицы Еликаниды, статной, бѣлой, румяной блондинки, залитой въ серебро, голубой бархатъ и шелковый штофъ такъ называемаго русскаго костюма. Голубой сарафанъ опушенъ широкимъ серебрянымъ позументомъ. Такого-же цвѣта бархатный кокошникъ блещетъ серебряными блестками, широкіе кисейные рукава рубахи съ буффами и воротъ съ серебряными пуговицами-бубенчиками. Шея мамки-кормилицы украшена ниткой крупныхъ янтарей, въ ушахъ длинныя серебряныя серьги съ мелкимъ жемчугомъ. Находящійся у ней на рукахъ ея питомецъ Мурочка, съ мутными глазами и засунутымъ въ открытый ротъ кулачкомъ, весь въ бѣломъ кашемирѣ. Это не то длинная блуза, не то одѣяло съ рукавами, изъ подъ котораго торчать концы пеленокъ, обшитыхъ кружевами. На безволосой еще головѣ бѣлый кашемировый беретъ. Ребенокъ смахиваетъ немножко на обезьянку, посаженную на шарманку, но мать и отецъ находятъ его похожимъ на ангела, а двѣ бабушки, находящіяся тутъ-же, мать отца и мать матери, увѣряютъ, что онъ вылитый херувимчикъ. Не менѣе умиляются всѣ и на дѣвочку Шурочку, облеченную въ блѣдно-розовый совсѣмъ фантастическій костюмъ, не поддающійся описанію. Это маленькій ворохъ тонкой шерстяной матеріи, кружевъ, прошивокъ и лентъ. Дѣвочка насмотрѣлась уже на блещущую разноцвѣтными огнями елку и, держа въ объятіяхъ большую нарядную куклу, бродитъ съ перевальцемъ по комнатѣ, несмѣло еще ступая на паркетъ ножками въ мягкихъ атласныхъ полусапожкахъ. Ее охраняютъ, слѣдя за ней, молодая бонна-фребеличка, мать и двѣ бабушки. Отецъ два раза сажалъ ее на игрушечнаго барана въ подстриженной овчинкѣ и съ золотыми рогами, стоявшаго подъ елкой, но она ежилась, гримасничала и лепетала: «пусти».

— Совсѣмъ купидонъ! Не хватаетъ ей только крылышекъ, — бормочетъ бабушка — мать отца.

— Шурочка! Тебѣ эта кукла велика. Тебѣ тяжело ее таскать, милая, — пристаетъ къ дѣвочкѣ вторая бабушка — мать матери. — Возьми лучше маленькую спеленатую куколку, бебешку… Эта будетъ легче, а у ней также открываются и закрываются глаза…

— Не… — капризничаетъ дѣвочка, не отдавая большую куклу, и дѣлаетъ нетерпѣливое движеніе плечиками.

— Хочешь зайчика съ барабаномъ? Смотри, какъ играетъ зайчикъ на барабанѣ…- подаетъ дѣвочкѣ отецъ трещащаго на барабанѣ зайчика въ шерсти. — Возьми лучше зайчика. Тебѣ тяжело съ куклой.

— Бяка…

Дѣвочка морщитъ носикъ и крѣпко прижимаетъ къ груди большую куклу.

— Я не понимаю, зачѣмъ было такія большія куклы покупать для такихъ маленькихъ дѣтей, — дѣлаетъ замѣчаніе мужу жена. — Отнять — нельзя, ребенокъ заплачетъ, а оставить — надсадиться можетъ.

— Другъ мой, да вѣдь съ тобой-же вмѣстѣ игрушки покупали, — возражаетъ супругъ. — Ты сама-же и выбрала эту куклу.

— Неправда. Я выбрала Шурочкѣ спеленатую куклу, а эту ты купилъ. Я обдумывала подарки. Шурочка, ангельчикъ, посмотри, какой у меня мальчикъ матросикъ есть, — подавала молодая мать дочкѣ еще игрушку — мальчика въ матросскомъ костюмѣ и дергала пружинку, заставляя мальчика поднимать руку къ головѣ. — Шуреночекъ, смотри, онъ тебѣ честь дѣлаетъ, ножкой шаркаетъ.

Но дѣвочка была влюблена въ большую куклу и ни на какія игрушки не обращала вниманія.

А игрушекъ подъ елкой было такъ много, что ихъ хватило-бы и для полутора десятка дѣтей: куклы, пищавшія на разные лады, животныя, обклеенныя мягкими шкурками, кухня съ посудой, повозки, музыкальные инструменты.

Дабы позабавить Мурочку, отецъ билъ въ барабанъ, трубилъ въ трубу передъ Мурочкой или, лучше сказать, передъ мамкой, такъ какъ самъ Мурочка былъ безучастенъ къ звукамъ и только таращилъ мутные глаза на свѣтъ елки. Пробовала и мамаша показывать ему большого раскрашеннаго пѣтуха изъ папки, производящаго какіе-то неестественные звуки при нажиманіи пружинки, но ребенокъ заревѣлъ и только тогда утѣшился, когда двѣ бабушки разстегнули у мамки рубашку на груди и онъ, припавъ къ груди, принялся сосать ее.

Для компаніи дѣтямъ Колояровымъ и вообще для оживленія праздника елки были приглашены два мальчика и одна дѣвочка, лѣтъ по шести-семи — дѣти прачки и сапожника, проживающіе съ родителями на дворѣ. Пріодѣтыя въ праздничное платье, дѣти стояли, сбившись въ кучу, и робко, исподлобья смотрѣли на елку. Одинъ изъ мальчиковъ распространялъ сильный запахъ новыхъ сапогъ, а отъ льняного цвѣта косы дѣвочки съ вплетенной розовой ситцевой ленточкой отдавало испортившимся деревяннымъ масломъ.

Стараясь оживить дѣтскій праздникъ, мамаша Колоярова сѣла за рояль и крикнула приглашеннымъ мальчику и дѣвочкѣ:

— Ну, пляшите, дѣти! Позабавьте вашу хозяйку Шурочку!

Раздался вальсъ, но дѣти попрежнему стояли, прижавшись другъ къ другу, озираясь по сторонамъ. Дѣвочка, впрочемъ, вынула изъ кармана нѣсколько зернышекъ подсолнуха и принялась ихъ грызть.

— Танцуйте-же! — повторила предложеніе мамаша Шурочки и Мурочки. — Отчего вы не танцуете?

— Мы не умѣемъ, — застѣнчиво выговорилъ мальчикъ — сынъ прачки.

— Да тутъ и умѣнья не надо. Вертись — вотъ и все. Вы обязаны позабавить вашихъ хозяевъ. Мы для этого васъ пригласили, дадимъ вамъ потомъ по игрушкѣ, гостинцевъ.

Бонна-фребеличка схватила мальчика-гостя за руки и сказала ему:

— Ну, прыгай вмѣстѣ со мной, вертись!

Она потащила за собой мальчика и сдѣлала съ нимъ по комнатѣ одинъ туръ, но мальчикъ упалъ и заплакалъ.

— Ну, неповоротливый какой! Тебя пригласили на елку, такъ ты долженъ веселиться, — наставляла его бонна.

Ревъ продолжался. Онъ заразителенъ. Стала, неизвѣстно почему, всхлипывать и гостья-дѣвочка. Хозяйка Шурочка ушиблась большой куклой, начала колотить ее рученкой по лицу и тоже надула губки.

Музыка прекратилась.

— Что такое? Въ чемъ дѣло? — испуганно спрашивала молодая Колоярова бонну, бросившуюся къ Шурочкѣ.

— Ахъ, ихъ и не разберешь. Одинъ упалъ, другая куклой ушиблась.

— Да отнимите у нея эту большую куклу! — кричала бабушка, мать отца. — Развѣ можно ребенку съ пудовой куклой играть!

Большую куклу замѣнили маленькой куклой, но Шурочка бросила ее и стала плакать.

Гости подтягивали.

— И къ чему только вы пригласили этихъ мальчишекъ и дѣвчонку? — говорила бабушка, мать матери. — Шло такъ все хорошо, и Шурочка, и Мурочка радовались, а тѣ все дѣло испортили.

— Да вотъ все Александра Ивановна. Она меня спутала:- пригласи, да пригласи для компаніи, — кивнула Колоярова на свекровь.

— Ну, ужъ она извѣстная фантазерка! Какъ возможно неизвѣстно какихъ дворовыхъ дѣтей приглашать къ своимъ дѣтямъ. Вѣдь это сумасшествіе! — продолжала мать матери. — Дѣти изъ подваловъ. Еще занесутъ, а можетъ быть ужъ и занесли какую-нибудь болѣзнь.

Молодая Колоярова мгновенно поблѣднѣла.

— Маменька, вы меня пугаете! — тревожно прошептала она.

— И надо пугаться. Повторяю: сумашествіе! А теперь повсюду ходятъ корь, скарлатина, вѣтреная оспа, дифтеритъ.

— Господи! Что-жъ это такое! Охъ, не могу! Дайте мнѣ капель.

Молодая Колоярова схватилась за сердце и опустилась на стулъ. Бонна побѣжала за каплями.

Подскочилъ Колояровъ къ женѣ.

— Что такое? Въ чемъ дѣло? Что съ тобой, Катя? — спрашивалъ онъ.

Ему разсказали. При этомъ жена съ упрекомъ прибавила:

— И все твоя маменька, Александра Ивановна. Ахъ, мнѣ совсѣмъ нехорошо! Я вся дрожу.

— Что такое: твоя маменька? — спросила, подходя къ нимъ, бабушка Александра Ивановна.

— Конечно-же вы! — откликнулась другая бабушка — мать матери. — Съ какой стати вы вздумали приглашать на елку неизвѣстно какихъ дѣтей?

— Какихъ дѣтей?

— Да вотъ прачкиныхъ, сапожника, которыя, можетъ быть, ужъ занесли сюда изъ подваловъ тифъ, дифтеритъ, скарлатину и всякую другую дрянь.

— Да развѣ это я? — удивилась старуха Александра Ивановна. — Это Базиль, — кивнула она на сына.

— И не думалъ, и не воображалъ!

Колояровъ стоялъ также весь блѣдный.

— Однако, ты мнѣ сказалъ: хорошо-бы пригласить другихъ дѣтей для Шурочки и Мурочки, — продолжала старуха, его мать.

— Да, я сказалъ, но я не имѣлъ въ предметѣ дворовыхъ дѣтей, я думалъ… Я думалъ про другихъ дѣтей.

— Мало-ли что ты думалъ! Думалъ, да ничего не сказалъ, а я и пригласила дѣтей черезъ горничную Дашу. Но по мнѣ, они дѣти чистыя, прилично одѣтыя…

— Ахъ, вы ужъ извѣстная фантазерка! — кинула упрекъ прямо въ лицо старушкѣ Александрѣ Ивановнѣ мать молодой Колояровой.

— Я фантазерка? Ну, послѣ этого вы совсѣмъ полоумная женщина! — вскричала Александра Ивановна.

И бабушки сцѣпились. Послышались слова: «богадѣльня, сумасшедшій домъ, накрашенная старуха, облѣзлая выдра».

— Маменька, Бога ради, уставьте! Александра Ивановна, умоляю васъ, бросьте! — упрашивала бабушекъ молодая Колоярова. — Вспомните, какой завтра день!

Но бабушки не унимались.

Колояровъ стоялъ растерянный.

— Что-же намъ дѣлать, Катишъ? — спрашивалъ онъ жену.

— Надо скорѣе гнать чужихъ дѣтей. Дай имъ скорѣе гостинцевъ и по игрушкѣ и гони ихъ вонъ! Ахъ, какое затменіе! Ахъ, какой туманъ на насъ нашелъ, что мы пригласили этихъ дѣтей! Вѣдь можно-же такихъ дураковъ, идіотовъ разыграть! Дойти до абсурда и дураковъ разыграть!

Молодая Колоярова хваталась за голову, нюхала спиртъ. Мужъ ея срывалъ съ елки гостинцы, совалъ приглашеннымъ на елку чужимъ дѣтямъ гостинцы вмѣстѣ съ игрушками и говорилъ:

— Только уходите скорѣе домой! Скорѣе домой! Гдѣ ваши пальто и шапки? Уходите домой.

Онъ позвонилъ лакея и велѣлъ скорѣе проводить дѣтей.

— Павелъ! Да потомъ надо здѣсь сейчасъ-же покурить уксусомъ! — отдала молодая Колоярова приказъ лакею.

Дѣти-гости были спроважены. Бабушки сидѣли въ разныхъ углахъ, надувшись и звѣремъ смотря другъ на дружку.

— Я, Катенька, сейчасъ, кромѣ того, попрыскаю здѣсь скипидаромъ, — сказала бабушка, мать матери.

— Не суйтесь. Это не ваша квартира! Это квартира моего сына! — закричала старуха Александра Ивановна.

— Но вѣдь нужно-же принимать какія-нибудь мѣры, — возразила молодая Колоярова. — Я думаю даже сейчасъ послать за докторомъ.

— Я сама попрыскаю скипидаромъ, — вызвалась старуха Александра Ивановна и отправилась искать бутылку и пульверизаторъ.

— Старая вѣдьма! — прошептала ей вслѣдъ мать Колояровой.

— Базиль! Пошли за докторомъ, — обратилась Колоярова къ мужу.

— Безполезно, я думаю, Каточекъ… Вѣдь ничего не случилось. Авось, Богъ помилуетъ, — отвѣчалъ мужъ. — А мы лучше вывѣтримъ эту комнату и затопимъ каминъ.

Онъ опять позвонилъ лакея и велѣлъ топить каминъ.

— Мадемуазель! Уведите-же вы, наконецъ, Шурочку въ дѣтскую! — раздраженно крикнула Колоярова. — Или нѣтъ, погодите… Дайте, я у ней пощупаю головку. Нѣтъ-ли у ней жара? — прибавила она, подошла къ дѣвочкѣ и приложила ей руку ко лбу. — Есть… Есть жаръ. Дождались! Доплясались! Базиль! Надо посылать за докторомъ. Я думаю, надо посылать прямо за профессоромъ Иваномъ Павлычемъ.

— Погоди, Катенька… Такъ нельзя… Надо, что бы выяснилось. Шурочка теперь даже веселѣе, чѣмъ до гостей, — говорилъ Колояровъ. — У тебя, Шурочка, ничего не болитъ? — спросилъ онъ дѣвочку.

— Ничего. Дай мнѣ, папа, пряника съ елки, — лепетала дѣвочка.

— Ну, вотъ видишь! Даже аппетитъ чувствуетъ. А то ужъ и профессора!

— И яблочко, папа.

Дѣвочку повели въ дѣтскую.

— Ничего не выяснилось! — передразнила мужа Колоярова. — Отецъ тоже! Когда выяснится, то уже поздно будетъ.

Она надулась на мужа.

Въ концѣ концовъ, изъ-за приглашенныхъ на елку дѣтей всѣ перессорились. Даже боннѣ-фребеличкѣ былъ данъ нагоняй, что Шурочка ушибла себѣ большой куклой лобикъ, и у ней, будто-бы, вскочила на лбу шишка. Ни въ чемъ невиновная бонна украдкой плакала.

Хорошо себя чувствовала только красавица мамка-кормилица Еликанида. На нее, какъ на источникъ питанія, а слѣдовательно и здоровья Мурочки, смотрѣли, какъ на богиню и прямо покланялись ей. Никто, даже скорая на дерзкій языкъ мать молодой Колояровой, не рѣшалась сказать ей ни малѣйшей колкости въ обиду, чтобъ отъ огорченія молоко не испортилось. Ее мыли въ господской ваннѣ душистымъ мыломъ, ее еженедѣльно осматривалъ домашній докторъ. Кормили ее и поили съ господскаго стола, давали къ каждой ѣдѣ по полубутылкѣ хорошаго пива, утромъ подавали ей какао или шоколадъ.

Вотъ и сейчасъ… Елку давно уже погасили. Мурочка спитъ въ кроваткѣ, а мамка-кормилица Еликанида сидитъ у себя въ дѣтской, не переодѣвшаяся еще изъ своего параднаго фантастическаго костюма, блещущаго серебромъ, и улыбается, любуясь на себя въ большое зеркало. Лакей во фракѣ и бѣломъ галстукѣ принесъ ей на серебряномъ подносѣ большую чашку чаю со сливками и печеньемъ и поставилъ на столъ, на которомъ передъ мамкой-кормилицей уже лежалъ ворохъ всякихъ гостинцевъ, полученныхъ съ елки, и большой голубой шелковый платокъ съ бѣлыми цвѣтами — подарокъ на праздникъ.

Мамка Еликанида взглянула на подносъ и еще больше улыбнулась, умилившись. Она всегда умилялась на серебряный подносъ. Серебряный подносъ былъ предметомъ ея тайныхъ мечтаній еще и тогда, когда она беременная работала на огородѣ, около парниковъ, и молила судьбу, чтобы та послала ей случай поступить въ богатый домъ мамкой-кормилицей, пообчиститься, пообмыться, повеличаться и попить и поѣсть на серебрѣ.

Подавъ мамкѣ Еликанидѣ чай, лакей остановился, улыбнулся во всю ширину лица и произнесъ:

— Совсѣмъ брилліантовая! Красота!

— Уходи, дуракъ, уходи! А то достанется тебѣ,- полу снисходительно, полусерьезно отвѣчала ему Еликанида, а у самой у нея, какъ говорится, любо такъ по губамъ и забѣгало.

II

Сейчасъ только подали завтракъ для Еликаниды — молодой красивой мамки-кормилицы маленькаго Мурочки Колоярова. Завтракъ былъ поданъ въ дѣтскую комнату на серебряномъ подносѣ, застланномъ камчатной бѣлой, какъ снѣгъ, салфеткой съ вензелевымъ изображеніемъ имени Екатерины Васильевны Колояровой. На подносѣ стояли серебряная кастрюлечка съ манной кашей, прикрытая крышкой, говяжій битокъ съ картофелемъ-пюре на одной серебряной тарелкѣ и крылышко пулярды съ брусничнымъ вареньемъ на другой. Тутъ-же лежали два ломтика бѣлаго хлѣба и небольшая груша. Завтракъ былъ составленъ по меню, утвержденному домашнимъ врачемъ Колояровыхъ для завтрака мамки-кормилицы. Въ виду того, что сегодня утромъ Мурочка (Михаилъ) плакалъ, что было приписано будто-бы не вполнѣ здоровому молоку мамки Еликаниды, такъ какъ предполагалось, что съ вечера мамка съѣла что-нибудь лишнее, за завтракомъ ея было сдѣлано наблюденіе. Смотрѣть, какъ и чѣмъ мамка питается, пришла сама молодая мать Екатерина Васильевна Колоярова. Явясь въ дѣтскую, Колоярова прежде всего приподняла крышку кастрюлечки и сказала:

— Кажется, для тебя, Еликанида, этой каши будетъ слишкомъ много.

Красивая мамка улыбнулась и отвѣчала:

— Что вы, барыня! Да тутъ самая малость.

— Понимаешь, манной каши тебѣ прописано не болѣе двадцати граммъ на пріемъ. Я убавлю двѣ ложки.

— Что вы, барыня! Я ѣсть до смерти хочу. Что-же тутъ осталось-то? Хлѣба положено — курица больше съѣстъ. Котлетка самая махонькая.

— Ну, не разсуждай, бери ложку и кушай, — остановила ее Колоярова, заглянула въ записку, которую держала въ рукѣ и прибавила: — Да, манной каши не больше двадцати граммъ. А пшенной, такъ даже всего только пятнадцать. Вѣдь оттого только Мурочка и плакалъ сегодня, что ты нажралась чего-нибудь вчера.

Мамка жадно ѣла кашу и сказала:

— Видитъ Богъ, барыня, ничего вчера на ночь не ѣла, кромѣ сдобной булки съ чаемъ. Чаю, дѣйствительно, двѣ чашки выпила.

— А зачѣмъ?! Тебѣ довольно одной. Это тебя волнуетъ. Чаю нельзя много пить, особливо крѣпкаго. Вотъ оттого сегодня Мурочка и плакалъ.

— Просто такъ плакалъ. Ребеночекъ долженъ плакать. Сдѣлался мокрый — ну, и заплакалъ. Онъ всегда такъ. Вы-то только не слышите. И какъ ему пеленку сухенькую подложишь — онъ и замолчитъ. Нѣтъ, ребенокъ нашъ не блажной. Что объ этомъ говорить. Вѣдь вотъ теперь спитъ спокойно.

— И все-таки, я тебѣ не дамъ больше каши ѣсть. Оставь. Положи ложку. Ѣшь котлетку.

Барыня вырвала отъ мамки кастрюлечку и поставила на край стола. Кормилица принялась за мясную котлетку.

— Вотъ фибрину ты можешь ѣсть больше. Это тебѣ полезнѣе, — проговорила барыня.

— Какого фибрину? — удивленно спросила кормилица.

— Мясо, мясо… Главная питательная его часть — фибринъ.

— Да я, барыня, мясо люблю, а только вонъ какой махонькій кусочекъ его подаютъ.

— Это-то маленькій? Что ты! Впрочемъ, я могу велѣть дать еще котлетку. Но вѣдь въ дополненіе къ фибрину ты имѣешь крахмалистыя вещества, — проговорила барыня, указывая на картофельное пюре, и позвонила.

— А я, барыня, все хотѣла у васъ щецъ кисленькихъ попросить… — сказала мамка и улыбнулась.

— Что ты! Ты въ умѣ? Не смѣй этого и думать! — вскричала барыня. — Докторъ тебѣ строжайше запретилъ кислыя щи. Это развиваетъ газы въ желудкѣ. Ты смотри, не наѣшься у насъ людскихъ щей! Вотъ надо сказать повару и другой прислугѣ, чтобы они не давали тебѣ.

Вошелъ лакей.

— Подайте Еликанидѣ еще котлетку. Спросите у повара, — отдала приказъ барыня. — Но картофелю не надо. А кашу уберите.

— Хлѣбца-бы, барыня, кусочекъ черненькаго… — робко выговорила мамка.

— Хлѣбъ черный ты можешь получать только при молокѣ. Такъ докторъ назначилъ.

— А ужъ какъ мнѣ его, барыня, со щами хочется!

Кормилица вздохнула, убирая за обѣ щеки пюре картофеля.

— Бодливой коровѣ Богъ рогъ не даетъ! — пошутила надъ ней Колоярова и, смотря въ упоръ, прибавила:- Зачѣмъ ты такъ торопишься ѣсть? Не торопись. Это нехорошо, это вредно. Ты должна по тихоньку, по маленьку… Ну, теперь пріостановись и выпей полъ-стакана пива. Гдѣ у тебя пиво? Ты вчера получила бутылку на два дня.

— Извините, барыня, я вчера ее выпила, — виновато произнесла кормилица и опустила глаза.

Колоярова всплеснула руками.

— Это цѣлую-то бутылку? Боже мой! Ну, оттого-то Мурочка и плакалъ. Можетъ быть ужъ онъ ночью плакалъ? Не скрывай… Говори откровенно… — строго сказала барыня и сдѣлала серьезное лицо.

— Да нѣтъ-же, нѣтъ, Катерина Васильевна… Что вы! Онъ спалъ спокойно. Три раза грудь кушалъ и все, все у него въ порядкѣ.

— Пиво ты обязана пить только по полустакану послѣ каждой ѣды, и ни больше, ни меньше. Ну, вотъ тебѣ вторая котлетка… Ѣшь… — сказала Колоярова, когда лакей принесъ вторую котлету.

— Хлѣбца-бы, барыня… Хоть бѣленькаго… — пробормотала Еликанида, красиво улыбаясь.

— Нѣтъ, нѣтъ! Мучнистыхъ веществъ довольно! Павелъ, принесите ей бутылку пива.

Лакей опять удалился.

— Не бережешь ты Мурочку, не бережешь своимъ невоздержаніемъ. Грѣхъ тебѣ… - продолжала Колоярова. — Ну, а ужъ теперь я тебѣ бутылку пива не довѣрю, нѣтъ. Налью тебѣ полъ-стакана и уберу ее… Теперь я буду слѣдить за твоимъ питаніемъ.

— Съ ветчины это вчера, барыня, съ ветчины… Я насчетъ пива. Поѣла я въ обѣдъ ветчины и такъ пить захотѣлось, такъ захотѣлось…

— Не будемъ давать тебѣ ветчины. Замѣнимъ ее казеиномъ молока…

— Нѣтъ, нѣтъ, барыня! Я ее обожаю! — испуганно заговорила кормилица. — А ужъ за пиво извините. Я чай буду пить, кипяченую воду.

Завтракъ кормилицы кончился. Барыня все время сидѣла передъ кормилицей и смотрѣла, какъ она ѣла и пила, и наконецъ сказала:

— Ну, а теперь покорми ребенка, перепеленай его, уложи, а сама пойдешь гулять съ бонной на полчаса. Но прошу не больше получаса ходить. Я замѣчу часы.

Появилась молодая бонна въ мѣховой шапочкѣ и вела за руку старшую дѣвочку Колояровой Шурочку, одѣтую въ смѣсь бѣлаго кашемира, бѣлаго мѣха, бѣлыхъ перьевъ марабу и вязаной бѣлой шерсти, что составляло маленькую копну.

— Мы готовы, — проговорила она. — Пусть мамка одѣвается.

Мамка заискивающе обратилась къ Колояровой:

— Барыня, голубушка, мнѣ сегодня что-то не хочется гулять, да и пошить на себя малость надо. Дозвольте дома остаться.

— Нѣтъ, нѣтъ, ты должно быть съ ума сошла! Ты обязана гулять каждый день. Обязана для здоровья Мурочки. Сейчасъ корми грудью ребенка и одѣвайся! Живо! — закричала на нее Колоярова.

Мамка повиновалась.

III

Бонна-фребеличка, молоденькая дѣвушка, брюнетка, очень недурненькая и франтовато одѣтая, русская съ нѣмецкой фамиліей Бейнъ, спускалась изъ квартиры Колояровыхъ по лѣстницѣ, устланной бархатнымъ ковромъ. Лакей Павелъ въ сѣромъ фракѣ съ металлическими пуговицами сносилъ внизъ маленькую Шурочку. Сзади ихъ слѣдовала мамка-кормилица Еликанида, облаченная въ голубой штофный шугай съ серебряными позументами, надѣтый поверхъ такого-же цвѣта и матеріи сарафана. На головѣ у мамки красовался голубой повойникъ съ серебряными блестками, изъ ушей висѣли длинныя серебряныя серьги съ жемчугомъ, а въ рукѣ она держала свернутый въ трубочку носовой платокъ.

Швейцаръ Киндей Захаровъ, пожилой человѣкъ, увидавъ красивую мамку въ блестящемъ фантастическомъ нарядѣ, осклабился во всю ширину лица, сказавъ мамкѣ въ видѣ привѣтствія:

— А, мамушка! госпожа жаръ-птица! Все-ли вы въ добромъ?..

— Полноте вамъ зубоскалить-то, — скромно отвѣчала мамка и опустила глаза. — Барышня, голубушка, Софья Николавна, — обратилась она къ боннѣ, когда онѣ очутились, на улицѣ и лакей Павелъ спустилъ съ рукъ Шурочку, поставивъ ее на панель. — Милая барышня, пойдемте погулять куда-нибудь, гдѣ народу побольше, а то мы все бродимъ по такой улицѣ, что и извозчиковъ-то не видать.

— А зачѣмъ тебѣ извозчики? Зачѣмъ тебѣ народъ? Тебя не для извозчиковъ гулять послали, а для здоровья Мурочки, — отвѣчала бонна.

Онѣ шли по Сергіевской улицѣ, по направленію къ Таврическому саду, улицѣ хоть и аристократической, но почти всегда пустынной, безъ магазиновъ и торговыхъ лавокъ. Шли онѣ шагъ за шагомъ, еле передвигая ноги, такъ какъ бонна вела за руку двухлѣтнюю дѣвочку Шурочку.

— Одурь меня взяла, барышня, вотъ вѣдь я изъ-за чего прошу… — продолжала мамка. — Никуда одну не пускаютъ со двора и ничего я хорошаго видѣть не могу. Словно я какая монашенка живу…

— Не поступай въ кормилицы, — наставительно замѣтила ей бонна. — Зачѣмъ лѣзла! Сама виновата.

— Да все думала пообмыться и пообшиться, милая барышня. Добра себѣ на сиротскую долю поприкопить, повеличаться, съ серебра поѣсть, а теперь, конечно, хоть-бы ужъ и на попятный…

— А ты звони языкомъ больше! Вотъ тебѣ Катерина Васильевна и задастъ. Мало тебѣ отъ нея достается.

— Да вѣдь я вамъ, барышня, а не ей… Передъ ней, разумѣется, надо другія слова имѣть. Вначалѣ-то думала я, что жизнь хорошая, а теперь такъ сказать можно, что ужъ даже и не жизнь.

Въ голосѣ кормилицы слышались слезы.

— Ахъ, мамушка-то какая писанная! — воскликнулъ стоявшій около подъѣзда молодой извозчикъ. — Вотъ прокатилъ-бы такую мамушку на мериканской шведочкѣ! За дарма-бы прокатилъ.

Кормилица сначала улыбнулась на такія слова, а потомъ прошептала:

— Молчи, паршивый чортъ!

— Еликанида, съ какой стати ты отвѣчаешь! Ты должна молчать, — оборвала ее бонна.

— Да мнѣ, барышня, ужъ хоть огрызнуться на кого-нибудь, такъ и то будетъ легче. Хоть сердце сорвать.

Онѣ остановились. Дѣвочка сказала, что она устала. Бонна взяла ее на руки.

— Давайте, барышня, я понесу Шурочку, — предложила свои услуги мамка. — А сами пойдемъ поскорѣе. Вѣдь и лавокъ-то и магазиновъ въ здѣшней улицѣ никакихъ нѣтъ, чтобъ можно было въ окна на товары посмотрѣть! — плакалась она. — Удивительно, что за жилье господа себѣ выбираютъ! Жила я года полтора тому назадъ на Гороховой, въ судомойкахъ жила — вотъ это улица.

Выскочилъ изъ подъѣзда деньщикъ въ фуражкѣ съ краснымъ кантомъ, увидалъ мамку Еликаниду и даже попятился отъ нея, широко раздвинувъ губы отъ удовольствія и оскаливъ бѣлые зубы. Онъ не удержался, и съ языка его сорвалось легкое восклицаніе полу шопотомъ:

— Вотъ такъ Маша!

— Хороша да не ваша! — оборвала его Еликанида, а у самой любо но губамъ такъ и забѣгало.

— Мамка! Ты опять?! — крикнула на нее бонна.

— А они зачѣмъ задираютъ?

— А ты не должна обращать вниманіе… Отвернись, да и проходи мимо…

Бонна и кормилица шли. Деньщикъ долго еще стоялъ, разиня ротъ отъ удовольствія, и смотрѣлъ имъ вслѣдъ и, наконецъ, произнесъ себѣ подъ носъ, ни къ кому особенно не обращаясь:

— Вотъ такъ пронзительная штучка, муха ее заклюй!..

Еликанида шла, шла рядомъ съ бонной и вдругъ выпалила:

— Барышня! Поѣдемте на Невскій! Полтинникъ у меня есть. Я прокачу васъ.

Бонна посмотрѣла на нее строго и произнесла:

— Да ты никакъ съ ума сошла! Вотъ дура-то!

— А чтожъ такое? Барыня Катерина Васильевна и не узнала-бы… А я публику посмотрѣла-бы.

— Нѣтъ, ты ужъ дерзничать… А я этого не хочу… — сказала сердито бонна. — Пойдемъ домой… Поворачивай… Домой пора… Ты не умѣешь гулять скромно. Да и какъ ты смѣешь такъ со мной?.. Развѣ я тебѣ пара? Развѣ я ровня?

Онѣ обернулись и направились обратно домой.

— Барышня, простите меня… Простите меня дуру… — забормотала Еликанида. — Походимте еще малость.

— Не желаю я съ тобой гулять. Ты съ солдатами перемигиваешься, въ извозчиковъ глазами стрѣляешь, — сердилась бонна и такъ потянула за руку Шурочку, что та упала.

— Видитъ Богъ, барышня, они сами. Чтожъ, народъ глазастый — вотъ они и пристаютъ, — оправдывалась Еликанида и взяла дѣвочку на руки.

— Видѣла я… Довольно съ меня… Съ тобой того и гляди, на непріятности нарвешься.

А на встрѣчу имъ опять солдатъ съ ружьемъ и съ книжкой. Этотъ даже попятился передъ красотой и блескомъ мамки Еликаниды, пропустилъ ихъ мимо себя по тротуару, посторонясь къ дому, и невольно произнесъ:

— Сахаръ!

До Еликаниды донеслось это слово, и она широко улыбнулась. Лицо ея пылало и отъ удовольствія, и отъ легкаго мороза.

Встрѣчали ее улыбками и интеллигентные люди. Офицеръ и статскій въ цилиндрѣ и шинели съ бобровымъ воротникомъ даже остановились и посмотрѣли Еликанидѣ вслѣдъ.

— Какой типъ… Русская красавица… — пробормоталъ статскій. — Говорятъ, въ Петербургѣ нѣтъ здоровыхъ женщинъ… А это что? Вѣдь ужъ тутъ безъ прикрасъ, безъ притираній…

— Грѣха стоитъ… — отвѣчалъ офицеръ.

— Барышня, можно мнѣ въ мелочную лавку зайти купить булку съ черной патокой? — заискивающе спросила у бонны Еликанида.

— Зачѣмъ? Съ какой стати? Вѣдь ты сыта…

— Пища-то у насъ, барышня, такая… Все одно и одно… Супъ жидкій… Ложкой ударь — пузырь не вскочитъ.

— Тебѣ даютъ то, что полезно для молока и не вредно для ребенка.

— Ахъ, барышня! Пожалѣйте тоже и мою жизнь. Глупа была, сунулась…

— Иди, иди… Входи-же въ подъѣздъ…

Онѣ стояли ужъ у своего подъѣзда.

— А орѣшковъ кедровыхъ можно? Я попросила-бы швейцара нашего купить.

— Входи, тебѣ говорятъ! Дома у Катерины Васильевны объ этомъ спросишь. Передай Шурочку швейцару. Онъ ее внесетъ наверхъ.

Онѣ вошли въ подъѣздъ и стали взбираться по лѣстницѣ. Швейцаръ впереди ихъ несъ на рукахъ дѣвочку.

IV

Бонна-фребеличка мадемуазель Бейнъ очень обидѣлась, что кормилица Еликанида сочла ее за ровню себѣ и настолько фамильярничала съ ней, барышней Бейнъ, что даже предлагала прокатить ее по Невскому на свой полтинникъ.

«По своей наукѣ я могу даже не бонной быть, а гувернанткой при маленькихъ дѣтяхъ, а она, эта деревенская дѣвка, предлагаетъ мнѣ вмѣстѣ съ ней надувать моихъ хозяевъ и ѣхать съ ней кататься», — разсуждала бонна, вернувшись домой, и сейчасъ-же пожаловалась встрѣтившей ихъ въ прихожей Екатеринѣ Васильевнѣ, бросившейся къ Шурочкѣ, поднявшей ее на руки и воскликнувшей:

— Нагулялась-ли ты, моя прелесть? Нагулялась-ли, жизненочекъ мой?

Екатерина Васильевна долго цѣловала раскраснѣвшееся отъ легкаго мороза личико дочурки и, наконецъ, тревожно спросила бонну:

— Не долго-ли вы, однако, гуляли, мадемуазель? Я сказала, что можно выйти на воздухъ на двадцать минутъ, но на часы-то не посмотрѣла, когда вы ушли.

— Да вѣдь съ мамкой не сообразишь, — отвѣчала бонна, принимаясь раздѣвать Шурочку. — Зовешь ее домой, а она упрямится и не идетъ.

— Отчего? что такое? — тревожно задала вопросъ Екатерина Васильевна и обернулась на мамку, но та уже ушла къ себѣ переодѣваться.

— Ужасно непозволительно себя ведетъ на улицѣ. Перемигивается со встрѣчными солдатами. И даже отвѣчаетъ на ихъ дурацкіе грубые комплименты.

— Да что вы! Да какъ-же она смѣетъ? Ну, тогда нужно давать вамъ въ провожатые Павла. Вѣдь прежде съ Еликанидой этого не было, вы не жаловались.

— Всегда было… Но сегодня изъ рукъ вонъ. Вдругъ говоритъ мнѣ: «поѣдемте, говоритъ, барышня, кататься по Невскому. Я васъ на свои деньги прокачу, а барыня не узнаетъ!»

— Это она вамъ говоритъ? — ужаснулась барыня. — Она посмѣла?

— Да. И чуть въ мелочную лавку за булкой съ патокой отъ меня не убѣжала.

— За булкой съ патокой? Ахъ, мерзкая тварь! Вѣдь конфетами кормлю, лучшими конфетами. Шоколадъ у ней со стола не сходитъ.

— Солдатъ какой-то встрѣтился ея знакомый… — подкрашивала бонна.

— Ея знакомый, вы говорите? Боже мой! — пришла въ ужасъ Катерина Васильевна. — Надо будетъ Базилю сказать, когда онъ вернется со службы. Солдатъ знакомый! Кататься съ солдатомъ по Невскому!

— Да не съ солдатомъ, а со мной, Екатерина Васильевна.

— Все равно, ей нужно задать гонку. А мужъ пусть еще строже поговоритъ съ ней. Казаться по Невскому! Бѣдный Мурочка! Какое послѣ этого у мамки можетъ быть для него молоко! Нѣтъ, надо вамъ давать въ провожатые Павла. Непремѣнно надо Павла, а то, пожалуй, и въ самомъ дѣлѣ уѣдетъ куда-нибудь кататься съ солдатомъ. Вѣдь она дура, совсѣмъ дура… Лицомъ-то только красива, а сама глупа, какъ пробка… Ее только помани… Бѣдный ребенокъ! Я про Мурочку… Вотъ слѣди послѣ этого за его здоровьемъ по всѣмъ правиламъ гигіены, убивайся! Ахъ, какъ вы меня разстроили, мамзель, этимъ сообщеніемъ! У меня даже руки трясутся и закружилась голова. Фу! Дайте мнѣ мой спиртъ. Пожалуйста.

Екатерина Васильевна опустилась въ гостиной на мягкое кресло и взялась обѣими руками за голову, блеснувъ десяткомъ брилліантовыхъ колецъ. Былъ поданъ спиртъ. Бонна ужъ и сама была не рада, что разсказала барынѣ о катаньѣ по Невскому.

— Ахъ, какъ въ голову ударило! Несчастный Мурочка! — говорила Екатерина Васильевна и ужъ блеснула слезами на глазахъ. — А мамку я разнесу сейчасъ… Боже мой, не послать-ли за докторомъ?

— Но вѣдь ничего-же не случилось, Катерина Васильевна, — утѣшала хозяйку бонна. — Я не допустила.

— Солдатъ… прохожіе… перемигивается съ ними… Булка съ патокой… Боже мой… Вѣдь у ней отъ одного этого можетъ уже испортиться молоко. Она волнуется, ей всякое волненіе вредно. Конечно, Мурочка для нея чужой ребенокъ, но все-таки она обязана… Дайте мнѣ валерьянъ.

— Успокойтесь, Катерина Васильевна… — говорила хозяйкѣ бонна, подавая капли. — Конечно, напрасно я вамъ и сказала-то.

— Обязаны говорить… непремѣнно обязаны. Нѣтъ, надо послать за докторомъ. Пусть онъ осмотритъ и Мурочку, и мамку. Надо предупреждать болѣзни. Боже мой, и какія хлопоты, какая возня съ этой мамкой! Пошлите Павла за докторомъ.

— Екатерина Васильевна, да вѣдь Еликанида не разговаривала съ солдатомъ, а только отвѣтила ему двумя-тремя какими-то глупыми словами.

— Еще-бы она съ нимъ разговаривала или обнималась!

— Оставьте доктора-то. Зачѣмъ докторъ? Вѣдь въ сущности это пустяки…

— Какъ пустяки? Нашъ ребенокъ, а вы говорите: пустяки! — огрызнулась Екатерина Васильевна. — Для васъ пустяки потому, что онъ не вашъ, а для насъ съ мужемъ не пустяки… Нѣтъ, я сейчасъ буду телефонировать мужу на службу! Пусть онъ что хочетъ дѣлаетъ. Пріѣхать ему сейчасъ трудно, у него сегодня докладъ въ четыре часа у министра, но можетъ быть онъ распорядится пригласить даже профессора Ивана Павлыча.

Все еще держась за голову, Екатерина Васильевна направилась къ телефону. Бонна слѣдовала сзади ея и уговаривала успокоиться. Екатерина Васильевна продолжала:

— А ужъ съ прогулками я теперь не знаю, какъ и быть. Шурочкѣ докторъ велѣлъ выходить на воздухъ только на четверть часа, мамкѣ-же предписано для здоровья дѣлать моціонъ полчаса. Посылать ее одну съ Павломъ — неудобно. Онъ начнетъ съ ней разговаривать по дорогѣ, будетъ волновать, а это ядъ для ея молока. Я вотъ что… Я буду васъ посылать кататься съ мамкой на нашей лошади. Это будетъ лучше. Вы, Шурочка, мамка. Кучеръ свезетъ на службу мужа и, вернувшись, повезетъ васъ, а вы вокругъ Таврическаго сада одинъ — два раза… Это мѣсто достаточно пустынное… Около Таврическаго сада можете сойти съ саней и походить, а кучеръ сзади васъ поѣдетъ и не будетъ отставать. Такъ лучше… А то Павелъ… Подозрителенъ мнѣ нашъ Павелъ по отношенію къ Еликанидѣ. За нимъ тоже надо слѣдить.

Катерина Васильевна сдѣлала гримасу и покачала головой.

Она повернула ручку телефона. Звонокъ.

— Номеръ восемь тысячъ первый… Соедините. Алло! Кто говоритъ?

Но мужа не оказалось въ департаментѣ, онъ уѣхалъ уже съ докладомъ.

— Боже мой! Что-жъ это такое! Вѣдь до обѣда, пока вернется мужъ, еще три-четыре часа! А я одна, одна и не знаю, что мнѣ дѣлать, что мнѣ предпринять! — съ отчаяніемъ воскликнула Катерина Васильевна, вѣшая слуховую трубку телефона, и отправилась въ дѣтскую разносить мамку Еликаниду за ея «непозволительное поведеніе».

V

Быстро дойдя до дверей дѣтской, Катерина Васильевна Колоярова остановилась и задумалась:

«Вѣдь если я наброшусь на мамку и буду ей очень строго выговаривать, — соображала она, мамка испугается, станетъ плакать, и молоко ея можетъ отъ волненія испортиться, а это вредно для Мурочки. Да, ему будетъ вредно, и онъ можетъ заболѣть. Ее я не жалѣю, а Мурочка несчастный… Стало быть, надо начать слегка… Безъ выговора ее нельзя оставить, но надо слегка… А вернется мужъ — онъ ужъ ей настоящій разносъ сдѣлаетъ. Но тогда уже это будетъ постепенность, это не отразится на ея молокѣ.

И Катерина Васильевна сейчасъ-же похвалила себя за благоразуміе, за то, что ей пришла такая благая мысль о сдержанности.

Катерина Васильевна тихо вошла въ дѣтскую. Мамка Еликанида успѣла уже снять съ себя глазастый шугай, кокошникъ съ блестками, сидѣла въ не менѣе глазастомъ ситцевомъ будничномъ сарафанѣ изъ розоваго мебельнаго ситца съ громадными разводами и съ бѣлыми рукавами буффами и кормила грудью ребенка, который, оголодавъ въ ея отсутствіе, громко чмокалъ при сосаніи. Картина была умилительная. Катерина Васильевна при первомъ взглядѣ пришла въ телячій восторгъ, но тотчасъ-же замѣтила, что мамка, держа около груди Мурочку, что-то жевала, а правую руку держала въ карманѣ юбки. Екатерина Васильевна вспыхнула и бросилась къ мамкѣ:

— Покажи, что ѣшь! — крикнула она. — Не утаивай, не утаивай, ты что-то жуешь!

Мамка блеснула красивыми, улыбающимися глазами и отвѣчала:

— Сѣмячки, барыня…

— Какія сѣмячки?

— Простыя сѣмячки… Вотъ-съ.

И она вытащила изъ кармана нѣсколько подсолнушныхъ зеренъ и показала на ладони.

— Да какъ ты смѣешь такую дрянь ѣсть! Кто тебѣ позволилъ? — закричала на нее Екатерина Васильевна.

— А что-жъ такое? Я всегда ихъ ѣмъ, барыня…

— Еще того лучше! Какое-же ты имѣешь право ѣсть предметы, не разрѣшенные тебѣ докторомъ! Подсолнушныхъ зеренъ въ спискѣ нѣтъ. Нѣтъ, нѣтъ. Списокъ твоей ѣды я знаю наизусть. Какъ-же ты смѣла? Вѣдь ты можешь уморить ребенка.

— Виновата, барыня… Простите… Я не знала…

— Давай сюда эти сѣмячки… Давай… Вынимай все, что у тебя есть въ карманѣ, и не смѣй больше ихъ ѣсть… Да и вообще ничего не смѣй ѣсть безъ нашего разрѣшенія, того, что не отъ насъ.

Мамка послушно вынула изъ кармана горсточку сѣмячекъ штукъ въ двадцать и передала барынѣ.

— Больше не осталось у тебя? — спросила барыня.

— Ничего не осталось.

— Вывороти карманъ. Покажи.

Карманъ былъ вывернутъ.

— Я не знала, что сѣмячки вредны, и очень часто ихъ ѣмъ отъ скуки… — говорила мамка Екатеринѣ Васильевнѣ.

— Прежде всего, ты не должна разсуждать. Откуда ты взяла сѣмячки? Покупать ты себѣ ѣды не смѣешь.

— Мнѣ, барыня, наша судомойка Акулина дала.

— Акулина? Ну, я съ Акулиной раздѣлаюсь. Чтобы сѣмячекъ у тебя я больше не видѣла! А теперь вотъ что, — сказала барыня, сѣла противъ мамки и сдѣлала маленькую паузу, замѣтивъ, что глаза мамки подернулись легкой слезой. — Прежде всего не волнуйся… Я буду говорить, а ты слушай и не волнуйся. Это вредно для ребенка. И не плачь… Конечно, ты чувствуешь себя виноватой, но слезами ничего не подѣлаешь.

— Да какъ-же мнѣ не плакать-то, барыня, коли вы меня всю затормошили! Того не ѣшь, этого не смѣй… Я уже не знаю, какъ мнѣ и жить, — отвѣчала Еликанида, и нѣсколько слезинокъ упало изъ ея прекрасныхъ глазъ на тонкія съ кружевами пеленки Мурочки.

Барыня опять понизила тонъ.

— Ты должна жить такъ, какъ тебѣ предписываетъ гигіена кормилицъ, — проговорила она. — Поняла? Отри глаза… Ты на Мурочку слезами каплешь. Это неопрятно… Слезы — выдѣленія… Отерла? Ну, вотъ такъ… Слушай… До свѣдѣнія моего дошло, что ты сегодня хотѣла себѣ купить въ лавочкѣ булку съ патокой…

— Наябедничали ужъ вамъ? Ловко! — воскликнула Еликанида.

— Послушай, ты со мной такъ не говори. Ты со мной такъ говорить не смѣешь… — опять возвысила голосъ барыня.

— Послушайте… Да что такое булка!

— Не въ булкѣ дѣло. Булка мучнистое вещество и дается тебѣ отъ насъ въ надлежащемъ количествѣ, но ты ничего не должна ѣсть и даже пытаться ѣсть, что не прошло черезъ наши руки. Поняла? И чтобъ это было въ послѣдній разъ.

— Ахъ, барыня, да вѣдь сладенькаго-то хочется! Я изъ-за патоки…

— Молчи. Патока Богъ знаетъ какая въ мелочной лавкѣ… Тамъ грязная патока… Она можетъ развить у ребенка золотуху… Ну, чтобъ это было въ послѣдній разъ! — стукнула Екатерина Васильевна по столу и, замѣтивъ, что у мамки на глазахъ слезы не перестаютъ капать, прибавила:- Вмѣсто патоки я тебѣ дамъ сейчасъ конфетъ… Ты ихъ любишь. А тянушки тебѣ полезны. Тамъ сахаръ и сливки, есть кофе.

— Благодарю васъ, барыня.

— Но главное-то вотъ что… Какіе это такіе у тебя сегодня знакомые солдаты на встрѣчу попадались?

Задавъ вопросъ, Екатерина Васильевна сдѣлала строгое лицо.

— Солдаты знакомые? Да никакіе, барыня, — отвѣчала мамка.

— Врешь. Не утаивай. Ты съ ними даже перемигивалась, перемигивалась и разговаривала.

— Сплетня, барыня, сплетня. Насплетничала вамъ мамзель. Никакихъ знакомыхъ солдатовъ не было, а развѣ я виновата, что посторонніе солдаты на встрѣчу попадались. Ахъ, ты Боже мой! Вотъ напраслина-то! Офицеръ одинъ, дѣйствительно, мнѣ подмигнулъ, но развѣ я могу офицеру препятствовать!

— Мнѣ доложено, что ты даже разговаривала съ солдатомъ.

— Я разговаривала? Съ солдатомъ разговаривала? Видитъ Богъ, напраслина! Не разговаривала я, а обругала его, когда онъ сталъ на меня глаза пялить.

— Ну, чтобы это было у меня въ послѣдній разъ! Смотри! Я приму мѣры и поступлю строго. Смотри!

Барыня погрозила мамкѣ пальцемъ. Слезы изъ глазъ мамки лились сильнѣе. Барыня продолжала:

— А вотъ еще вопросъ. Какое ты имѣла право подбивать нашу мамзель кататься по Невскому?

— И это ужъ извѣстно?!.- плаксиво воскликнула мамка. — Ну, люди! Это за мою-то доброту? Ловко!

— Ты не должна быть ни добра, ни зла, а о катаніи по Невскому обязана и изъ головы выкинуть! Что ты, кокотка, что-ли? Ты деревенская дѣвушка, несчастно поскользнувшаяся на скользкомъ пути, вотъ и все. Ты попала въ кормилицы къ людямъ, которые о тебѣ заботятся…

— Да ужъ лучше-бы этой заботы совсѣмъ не было! Измучили вы меня своей заботой! — вырвалось у Еликаниды, и она навзрыдъ заплакала.

— На ребенка слезами капаешь! На ребенка! — закричала барыня. — Давай ребенка! Надо его положить въ кроватку. Не реви! Не смѣй ревѣть.

Барыня вырвала изъ рукъ Еликаниды Мурочку и бережно положила его въ кроватку.

— Господи! Что это за жизнь! Изводите вы меня, барыня! Совсѣмъ изводите. Черезъ одни ваши слова я заболѣть могу. Уйти ужъ мнѣ отъ васъ, что-ли!

— Не докормивши ребенка? Да какъ ты смѣешь? Нѣтъ, нѣтъ, и думать не смѣй! — закричала барыня, но тотчасъ-же спохватилась и ужъ мягко сказала:- Ты кататься хочешь? Тебя будетъ нашъ кучеръ катать, катать на нашей лошади, только разумѣется ужъ не по Невскому. Ну, не реви… Отри глаза… Давай, я тебѣ оботру пеленкой. Брось, плюнь, оставь… Вѣдь каждая твоя слеза можетъ отразиться на здоровьи Мурочки. Хочешь тянушекъ?

— Хочу… — пробормотала мамка сквозь слезы.

— Хочешь грушу?

— Позвольте…

Черезъ пять минутъ передъ кормилицей Еликанидой лежали на расписной фарфоровой тарелкѣ груша и тянушки, а барыня Екатерина Васильевна сидѣла противъ нея и утѣшала ее.

VI

Послѣ пяти часовъ пріѣхалъ со службы домой къ обѣду Колояровъ. Лакей Павелъ, вызванный звонкомъ швейцара внизъ, втаскивалъ за Колояровымъ объемистый портфель съ бронзовыми пряжками и замкомъ. Екатерина Васильевна выбѣжала на встрѣчу мужу здороваться. Входя въ гостиную, онъ тотчасъ-же началъ разсказывать ей что-то о министрѣ, у котораго онъ былъ съ докладомъ, но она тотчасъ-же перебила его и воскликнула:

— Что мнѣ министръ, если у насъ дома такая непріятность съ мамкой!

— Съ Еликанидой? Что такое? Что случилось? — испуганно спросилъ онъ и даже слегка поблѣднѣлъ.

Колоярова тотчасъ-же передала ему все и, разумѣется, еще съ большими прикрасами, чѣмъ передавала ей самой бонна.

Мужъ слушалъ и покачивалъ головой.

— Я это предчувствовалъ. Я это зналъ, — сказалъ онъ съ серьезнымъ озабоченнымъ лицомъ. — Естественное дѣло, что для такой испорченной женщины, какъ Еликанида, та монашеская жизнь, которую мы ей предписываемъ, никогда не будетъ по нутру. Я ее называю испорченной потому, что, суди сама: дѣвушка, у ней ребенокъ неизвѣстно отъ кого… взяли мы ее изъ родильнаго дома… Естественно, что ей хочется прежней гулевой жизни… Ей хочется свободы, хочется блистать… Блистать по-своему, въ сферѣ ея своеобразныхъ поклонниковъ, но все-таки поклонниковъ… А этого-то у ней и нѣтъ. Жизнь ея тюремная, хотя и въ золотой клѣткѣ. Но все-таки, если она обязалась выкормить Мурочку, она обязана подчиняться! Я ей выскажу, все выскажу и постараюсь быть краснорѣчивѣе. Я ее пройму.

Екатерина Васильевна испугалась.

— Только ты, Базиль, не очень… Ты не нападай на нее сильно, — сказала она. — А то вѣдь Еликанида сейчасъ въ слезы, а это гибельно дѣйствуетъ на молоко, и потомъ печально отражается на Мурочкѣ. Я давеча чуть-чуть начала упрекать и стыдить ее, и она чуть въ истерику не впала, такъ что мнѣ пришлось успокаивать ее лавровишневыми каплями. А надо вызвать Акулину судомойку, и дать ей нагоняй за то, какъ она осмѣлилась угощать Еликаннду подсолнухами. И вообще запретить прислугѣ. Отъ моей горничной Даши я случайно узнала, что и лакей Павелъ презентовалъ тутъ какъ-то нашей Еликанидѣ медовую коврижку. О, этотъ Павелъ для меня подозрителенъ!

— Будь покойна, Катишь… — сказалъ женѣ Колояровъ. — Я произведу обо всемъ этомъ подробное слѣдствіе… Я по-свойски… Я съумѣю. Вѣдь я когда-то былъ судебнымъ слѣдователемъ.

Лакей доложилъ, что кушать подано. Колояровъ снялъ вицъ-мундиръ и шейный орденъ, надѣлъ домашній пиджакъ и сѣлъ съ Екатериной Васильевной обѣдать. Бонна была тутъ-же. Шурочка сидѣла около нея за столомъ на высокомъ стулѣ, обвязанная подъ подбородкомъ, салфеткой, концы которой поднялись до головы и были удивительно похожи на свиныя уши. Дѣвочка обѣдала за общимъ столомъ, когда не бывало постороннихъ.

Разговоръ, разумѣется, опять шелъ о мамкѣ Еликанидѣ, хотя Колояровъ снова началъ было о министрѣ.

— Представь себѣ, что она мнѣ сегодня бухнула, — сказала Колоярова. — Бухнула и повергла меня въ ужасъ… прямо въ ужасъ… „Мнѣ, говоритъ, до того скучно, что впору даже уйти отъ васъ“… Что-то въ этомъ родѣ…

Екатерина Васильевна взглянула на мужа, взглянула на бонну. Та приняла этотъ взглядъ за дозволеніе вступить въ разговоръ и прибавила:

— И мнѣ то-же самое сказала на прогулкѣ. „Что это, говоритъ, за жизнь! Меня такъ притѣсняютъ, что ужъ я подумываю, не уйти-ли мнѣ“.

— Видишь, видишь, Базиль! Стало быть ужъ у ней есть что-нибудь въ головѣ,- подхватила Колоярова.

— Не посмѣетъ, — проговорилъ мужъ. — Какъ она посмѣетъ? Это своего рода договоръ. Онъ предусмотрѣнъ закономъ, какъ всякій договоръ. У ней нѣтъ разсчетной книжки, но я выдамъ ей разсчетную книжку завтра-же и заставлю подписать.

— Она неграмотная, — пробормотала бонна.

— Подпишутся свидѣтели, и она поставитъ три креста. Законъ ограждаетъ нанимателя, — доказывалъ Колояровъ, ковыряя вилкой рыбу, и вдругъ сказалъ служившему у стола Павлу:- Позвать сюда ко мнѣ сейчасъ Акулину судомойку.

Черезъ пять минутъ Акулина, полная баба, лицо у которой было раздвинуто больше въ ширину, чѣмъ въ длину, стояла въ столовой около дверей и, держа руки подъ передникомъ, кланялась.

— Ты что это нарушаешь порядки, заведенные въ домѣ и нарушаешь спокойствіе господъ! — крикнулъ на нее Колояровъ. — Ты осмѣлилась выдать мамкѣ Еликанидѣ подсолнуховъ, зная, что всякая дача ей чего-либо съѣстного, кромѣ какъ съ господскаго стола, строжайше запрещена. А? Отвѣчай!

— Да вѣдь она проситъ, баринъ, ваше превосходительство. „Дай, говоритъ, мнѣ потѣшить зубы“. Она даже совала мнѣ три копѣйки, чтобъ я купила ей на всѣ три копѣйки подсолнуховъ, но я побоялась взять, — проговорила судомойка, покраснѣвъ лицомъ до степени варенаго рака.

— Чтобъ это было въ послѣдній разъ! Слышишь? Иначе паспортъ и разсчетъ въ руки — и вонъ! И ничего ей не давать изъ съѣстного! Да и вообще ничего не давать. Еликанида не для кухни взята.

— Да вѣдь я думала, баринъ, что если поваръ Калистратъ Иванычъ ей когда даетъ, то отчего-же мнѣ-то?..

— Поваръ даетъ? Что такое ей поваръ даетъ? — закричалъ Колояровъ. — Это для насъ новость! Говори! Что?

— Миндаль даетъ, кедровые орѣхи покупаетъ. Тутъ какъ-то корюшку копченую давалъ.

— Корюшку копченую? — воскликнула Екатерина Васильевна. — Ну, вотъ, вотъ, вотъ!.. Такъ я и знала! Оттого-то отъ Мурочки на прошлой недѣлѣ новыми мужицкими сапогами и пахло! Оттого-то онъ и плакалъ. Корюшку копченую… Вѣдь это ужасъ!.. Мамкѣ копченое! Нѣтъ, это изъ рукъ вонъ… Базиль… Ты обязанъ…

— Съ поваромъ я послѣ обѣда раздѣлаюсь. А ты ступай, — кивнулъ Колояровъ судомойкѣ. — Павелъ! Теперь вы… Когда, въ какой день и въ какой часъ вы поднесли Еликанидѣ медовую коврижку? — обратился онъ къ лакею.

Лакей вспыхнулъ.

— Коврижку-съ? Извините, ваше превосходительство, это дѣйствительно было, — отвѣчалъ онъ. — Но я знаю, что барыня имъ иногда коврижки даютъ, а потому думалъ…

— Барыня и вы — я думаю, это разница. Барыня даетъ столько, сколько не повредитъ ея здоровью, а вы… Объясните мнѣ, пожалуйста, какъ велика была эта коврижка и когда она была преподнесена?

Колояровъ уже прямо впадалъ въ тонъ слѣдователя.

— Въ Николинъ день я ей подарилъ, передъ Рождествомъ, такъ какъ она плакалась, что у ней по деревнѣ престолъ… Престольный праздникъ, значитъ. „У насъ, говоритъ, въ деревнѣ угощаются теперь, а я одна сирота“.

— Скажите пожалуйста, какой сердобольный мужчина! Но не припомните-ли вы, какъ велика была эта коврижка?

— И всего-то, баринъ, полтора фунта.

— Полтора фунта! Но вѣдь это-же ужасъ. Это прямо отрава! — воскликнула барыня. — Сожрать полтора фунта коврижки молоденькой женщинѣ, которая кормитъ грудью нѣжнаго ребенка! Полтора фунта! Боже мой! То-то Мурочка нашъ былъ боленъ въ началѣ декабря и мы посылали за профессоромъ Иваномъ Павлычемъ. Помнишь, помнишь, Базиль? И это было аккуратъ послѣ Николина дня. Боже мой, вотъ иногда бываетъ неразгаданная болѣзнь!

— Павелъ! Слышите, чтобъ это было въ послѣдній разъ! — отдалъ строгій приказъ лакею Колояровъ. — Въ послѣдній разъ. Иначе, какъ я ни привязанъ къ вамъ, мы разстанемся. Идите, и подавайте къ столу дичь!

Колояровъ сдѣлалъ жестъ рукой.

— Представь себѣ, Базилъ, теперь я вижу, что всѣ они влюблены въ нее… въ нашу Еликаниду… — сказала Колоярова мужу. — Влюблены, какъ кошки… Я про мужскую прислугу. Иначе съ какой-бы стати они стали подносить ей подарки! И Павелъ, и поваръ Калистратъ. Теперь я даже припоминаю ихъ плотоядныя улыбки, когда они смотрятъ на Еликаниду. Ахъ, какъ все это непріятно! — вздохнула она.

— Поручи горничной Дашѣ. Надо смотрѣть строже, — отвѣчалъ супругъ.

— Ахъ, и Даша тоже… Она съ ней вмѣстѣ грызла тутъ какъ-то кедровые орѣхи… — махнула рукой барыня.

— И швейцаръ тоже, нашъ швейцаръ, на мамку зубы скалитъ и встрѣчаетъ ее всякій разъ плоскими комплиментами. Вѣдь я слышу, — сплетничала бонна.

— Не подливайте, мадемуазель, масло въ огонь, не подливайте… — остановилъ ее Колояровъ.

— Боюсь я, Базиль, боюсь за Мурочку… — потрясала головой Екатерина Васильевна. — Вѣдь мы иногда уѣзжаемъ по вечерамъ въ театръ, бываемъ въ гостяхъ… Ну, что если вдругъ?..

— Успокойся, Катишь.

— Не бойтесь, Катерина Васильевна, вѣдь я дома… я слѣжу… — успокаивала Колоярову бонна.

Павелъ принесъ изъ кухни дичь и салатъ.

Черезъ десять минутъ Колояровы вышли изъ-за стола.

VII

Послѣ обѣда, во время питья кофе, Колояровымъ былъ вызванъ въ кабинетъ поваръ Калистратъ и ему былъ данъ за мамку Еликаниду строжайшій выговоръ.

— Прошу васъ и въ то-же самое время требую во имя здоровья моего ребенка ничего не давать въ кухнѣ кормилицѣ изъ съѣстного, помимо того, что барыня назначаетъ ей на завтракъ и обѣдъ. Я торжественно требую этого, и если приказъ мой не будетъ исполняться — мы поссоримся и вы лишитесь мѣста, — сказалъ повару Колояровъ, дымя сигарой.

— Да вѣдь она, ваше превосходительство, иногда къ душѣ пристаетъ, — оправдывался поваръ, красивый малый въ усахъ. — То дай ей соленаго огурца, то трески, то кислой капусты… Умоляетъ… Вѣдь вчужѣ жалко… Ну, и…

— И вы давали ей соленой трески и кислой капусты?

Баринъ даже поднялся съ кресла и тревожно уставился на повара.

— Этого не давалъ. Какъ возможно! Я понимаю, что она господское дитя кормитъ. А вотъ корюшки копченой разъ далъ. Вѣдь когда онѣ грудью кормятъ, ихъ словно червякъ какой точитъ… и на кислое тянетъ.

— А вы гоните ее вонъ изъ кухни. Прямо гоните. Ея мѣсто въ дѣтской, около ребенка, а не въ кухнѣ.

— Да вѣдь она не идетъ. Какъ гнать-то? Тутъ вотъ какъ-то къ ней землякъ приходилъ. Нельзя-же его въ дѣтскую…

Колояровъ вздрогнулъ.

— Землякъ? Какой землякъ? Отчего-же мы этого не знали? — спросилъ онъ. — Ей строжайше запрещено принимать кого-либо изъ мужчинъ. Женщинъ можно, но мужчину ни подъ какимъ видомъ… Такъ было условлено.

— Онъ письмо изъ деревни привозилъ и она его кофеемъ поила.

— Даже кофеемъ поила!.. А намъ никто ничего не сказалъ? Ни Павелъ, ни Даша горничная, ни вы… Ну, слуги! Идите! А Еликаниду изъ кухни гнать… Не идетъ — сейчасъ-же доложить барынѣ.

Поваръ ушелъ. Колояровъ въ волненіи ходилъ большими шагами по кабинету и щипалъ бакенбарды.

„Землякъ… мужчина… Оказывается, что мы ничего не знаемъ, что у насъ въ домѣ дѣлается, — разсуждалъ онъ. — Землякъ… И никто недоноситъ. Землякъ… Вотъ это новость! Стало быть Катишь въ это время дома не было. Но вѣдь нельзя-же ей тоже и дома цѣлый день сидѣть… Ей воздухъ нуженъ… Нужно въ Гостиный дворъ, нужно на выставку куда-нибудь, на базаръ благотворительный… Наконецъ, есть и визиты приличія… Нельзя безъ нихъ… Ахъ, какъ все это неудобно! Какъ все это печально! А я на службѣ!.. Я обязанъ служить… Что-же я могу? Катя-же ужъ и такъ сидитъ много дома“.

Онъ остановился посреди кабинета и, все еще волнуясь, сталъ гладить себя по проплѣшинѣ на головѣ.

„Сказать ей? Сообщить о землякѣ? — задавалъ онъ себѣ вопросъ. — Нѣтъ, не буду ей пока ничего говорить. Это ее разстроитъ. Но надо принять мѣры, какія-нибудь мѣры… Мужикъ былъ въ кухнѣ, при всѣхъ… Конечно-же тутъ ничего не могло случиться, и Еликанида только волновалась. Но вѣдь такого рода свиданія могутъ быть и въ другомъ мѣстѣ, если ужъ у ней есть знакомые земляки. Ахъ, какъ все это нехорошо, нехорошо! Но не буду безпокоить Катю, промолчу на этотъ разъ“.

Онъ тяжело вздохнулъ, пошелъ искать жену и нашелъ ее въ дѣтской. Она сидѣла и смотрѣла, какъ обѣдала мамка. Мамка ѣла филе-де-бефъ, приправленный шампиньонами. Онъ остановился. Жена обернулась и сказала:

— Вотъ Еликанида потребовала непремѣнно калача къ обѣду, и я балую ее, посылала за калачомъ. А къ калачу велѣла дать ей малиноваго варенья. Это замѣнитъ ей булку съ патокой, которой она такъ хотѣла.

— Я, барыня, ничего не хотѣла. А ѣшь-ѣшь все одно домашнее, такъ захочется и гостинца изъ лавочки, — отвѣчала мамка.

— Какой-же это гостинецъ булка съ патокой! — снисходительно замѣтила Колоярова.

— Сама купила, на свои деньги купила, такъ ужъ и это много значитъ. Сама… Вотъ что лестно. Я, барыня, только что въ серебрѣ-то хожу, да ѣмъ на серебрѣ, а вѣдь жизнь моя самая каторжная, словно въ тюрьмѣ. Сидишь, сидишь иногда въ заперти, а въ голову тебѣ такъ и лѣзетъ: „а что не убѣжать-ли мнѣ?“

— Что ты говоришь, Боже мой, что ты говоришь! — трагически произнесла Екатерина Васильевна. — Вотъ ужъ на тюрьму-то не похоже. Въ твоемъ распоряженіи квартира изъ двѣнадцати комнатъ, по которымъ ты можешь ходить.

— И все-таки подъ присмотромъ. Со всѣхъ сторонъ кляузы… Чутъ что скажешь — стѣны слышатъ. И одна, одна, одна. Вы мнѣ не подруга, мамзель тоже не подруга… Вѣдь изъ-за этого въ лавочку меня потянуло, чтобъ съ простымъ народомъ повидаться.

— А это-то и не годится. Это было-бы преступно съ твоей стороны. Тебя холятъ, нѣжатъ, чистятъ, моютъ, а въ лавочкѣ простой народъ изъ подваловъ и съ чердаковъ, гдѣ свили себѣ гнѣзда разныя заразныя болѣзни, и ты можешь занести ихъ Мурочкѣ. А заразится и умретъ Мурочка? Вѣдь я съ ума сойду.

Еликанида слушала, ѣла и вдругъ спросила:

— Барыня, нельзя-ли мнѣ какъ-нибудь пирожка съ капустой? Утробой хочется.

Колоярова сдѣлала гримасу.

— Это грубо, грузно для тебя, развиваетъ газы въ желудкѣ и дѣлаетъ отрыжку, — сказала она. — Но чтобы поразнообразить тебѣ столъ — я вотъ что тебѣ предложу. Это блюдо изъ твоего списка и давно тебѣ не подавалось. Хочешь разварную телячью головку съ черносливомъ?

— Охъ, нѣтъ, барыня! Увольте. Знаю я, что это такое… Увольте! — замахала руками мамка. — Тогда ужъ лучше простой бикштесъ съ огурцомъ…

— Нельзя тебѣ огурца. Выбирай что-нибудь другое…

— Тогда купите мнѣ валдайскихъ баранокъ. Это наши родимые. Я вѣдь сама валдайская.

— Выдумала тоже! Гдѣ-же это я буду тебѣ разыскивать валдайскихъ баранокъ!

— А подъ Невскимъ, барыня, въ рынкѣ. Гдѣ продаются кнуты, веревки и валенки, тамъ и валдайскіе баранки есть. Валдайскіе колокольчики продаются тамъ и валдайскіе баранки.

— Простыхъ баранокъ я тебѣ велю купить, — согласилась Колоярова.

— Не то, барыня. Наши лучше. Наши валдайскіе такъ хорошо мужикомъ пахнутъ, — сказала Еликанида и такъ красиво улыбнулась, что слушавшій ее Колояровъ невольно залюбовался ею.

Онъ пришелъ, чтобы сдѣлать мамкѣ „разносъ“ за попытку ея прокатиться на извозчикѣ по Невскому, но тутъ окончательно спасовалъ передъ ней.

„Вѣдь какая красота-то! — думалъ онъ, мысленно раздѣвая и одѣвая мамку и прикидывая ей другой костюмъ. — Если ее одѣть въ платье со шлейфомъ, при декольте, слегка напудрить волосы и научить откидывать ногой шлейфъ, какъ откидываютъ его француженки — какая-бы это прелесть была! Хороша! И сложена прекрасно… — мелькнуло у него въ головѣ. — И какая наивность! Простота. Баранки мужикомъ пахнутъ! — восторгался онъ мамкой. — Мужикомъ пахнутъ… Вѣдь это значитъ — мужчиной. Это показываетъ на ея страстность“.

Онъ походилъ по дѣтской, попыхивая дымкомъ сигары, заглянулъ на мирно спавшаго въ кроваткѣ, закутаннаго въ пеленкахъ Мурочку, и мысленно прибавилъ:

„Но эта страстность опасна для ребенка. Она назрѣла… она готова… Ей стоитъ только прорваться, и тогда ее не удержишь. Надо слѣдить за этой мамкой, надо, какъ говорится, смотрѣть въ оба“.

Мамка доѣла клюквенный кисель и говорила:

— Вотъ кисель я люблю… Киселя я сколько угодно и каждый день готова ѣсть.

Екатерина Васильевна встала и отвѣчала:

— А между тѣмъ крахмалъ тебѣ нельзя рекомендовать съ легкимъ сердцемъ. Жиры и крахмалъ надо вводить въ тебя осторожно. Вотъ казеинъ — дѣло другое. Ты любишь творогъ?

— Обожаю, барыня.

— Ну, вотъ я велю тебѣ завтра дать на сладкое творогъ съ сахаромъ.

Колояровы вышли изъ дѣтской. Колояровъ былъ все еще подъ обаяніемъ мамки Еликаниды.

„Хороша! Дьявольски хороша, чортъ возьми! — думалъ онъ. — Если-бы она не кормила моего сына“…

Онъ улыбнулся и покрутилъ головой.

— И хорошо ты сдѣлалъ, Базиль, что не обратился къ ней съ выговоромъ, — сказала ему супруга. — Дѣлать нечего, надо кое-чѣмъ поступиться изъ ея режима. Она скучаетъ у насъ и какъ-бы въ самомъ дѣлѣ не надумала бросить Мурочку. Сейчасъ, передъ твоимъ приходомъ, она сказала мнѣ: „что-жъ, барыня, если ужъ я такъ для васъ неладна, то подумайте и разсчитайте меня“. Вѣдь это будетъ ужасъ что такое, если она броситъ Мурочку!

VIII

Колояровъ, боясь обезпокоить жену, такъ и не сообщилъ ей, что мамка Еликанида принимала въ кухнѣ земляка, являвшагося къ ней съ письмомъ изъ деревни, но тѣмъ не менѣе надъ ней былъ учрежденъ строжайшій надзоръ, изолирующій ее не только отъ свиданій съ знакомыми, но даже отъ случайныхъ встрѣчъ съ чужими мужчинами на улицѣ. Гулять съ бонной по улицѣ мамка больше не ходила. Бонна наотрѣзъ отказалась и кататься съ ней вокругъ Таврическаго сада, какъ предполагала вначалѣ Екатерина Васильевна, но мамку начали возить кататься на лошади Колояровыхъ въ сопровожденіи горничной Даши. Дабы привлечь Дашу окончательно на свою сторону и сдѣлать ее строгимъ Аргусомъ Еликаниды, Колоярова подарила Дашѣ свое старое шелковое платье, совсѣмъ мало ношеное, и обѣщалась подарить еще пальто, если Даша будетъ передавать ей всѣ разговоры, которые она услышитъ отъ Еликаниды. Горничная Даша поклялась въ вѣрности барынѣ и стала ѣздить по утрамъ кататься съ Еликанидой по пустыннымъ улицамъ, около Таврическаго сада. Но мамкѣ все-таки нуженъ былъ моціонъ, мускульная работа, и Колояровъ далъ ей свои гимнастическія гири, съ которыми Екатерина Васильевна и заставляла ее продѣлывать передъ обѣдомъ разнообразныя движенія въ дѣтской.

Мамка Еликанида плакала, но все-таки размахивала гирями и прыгала. Дабы пріохотить ее къ гимнастикѣ, ей съ разрѣшенія доктора была подана разъ къ столу селянка на сковородкѣ изъ кислой капусты и ветчины, которую она такъ хотѣла и просила.

На одномъ изъ такихъ сеансовъ гимнастики присутствовала и маменька Колояровой, смотрѣла и дивилась.

— Вѣдь вотъ у насъ, когда я васъ воспитывала, ничего подобнаго не было, а были также и мамки-кормилицы, — говорила мать Екатерины Васильевны. — А васъ, дѣтей, у меня было семеро. И вотъ четверо, слава Богу, выросли, повѣнчались и замужъ вышли.

— Тогда былъ вѣкъ другой, мамаша, — оправдывалась дочь. — Да и люди были проще. Мамки тоже были сердечнѣе. А наша мамка Еликанида — да это ужасъ, что такое! Поговорите вы съ ней… О, она особенная. Я мученица съ ней… Да не я одна, а и мужъ… Вы знаете загадку — волкъ, коза и капуста? Какъ перевезти черезъ рѣчку козу, чтобы ее волкъ не съѣлъ и чтобы она капусту не съѣла? Вотъ это точь-въ-точь наша мамка Еликанида. Отпустить ее гулять одну на улицу невозможно. Она будетъ съ каждымъ мужикомъ, съ каждымъ солдатомъ лясы точить или зайдетъ въ мелочную лавочку и нажрется тамъ чего-нибудь самаго вреднаго, въ родѣ соленыхъ груздей. А отпустить ее въ сопровожденіи лакея Павла — что-же это такое будетъ! Вы знаете, маменька, въ нее вся наша мужская прислуга влюблена. Швейцаръ, пожилой человѣкъ — и тотъ… Даже дворники — и тѣ… Всѣ, всѣ, однимъ словомъ.

— Странно… — покачала головой маменька. — Но мнѣ кажется, что тутъ только у страха глаза велики… Очень ужъ ты того…

— Нѣтъ, маменька, вы не знаете. А я ужъ наблюдала за ней. Натирали тутъ у насъ полы полотеры… Ну, что такое полотеры? А она между ними земляка нашла. Зубы скалитъ, глазами блещетъ, а сама — тра-та-та, тра-та-та… Какъ ее выпустишь по улицѣ погулять для моціона? Ну, вотъ искусственный моціонъ и дѣлаю ей съ гирями. Каждый мужикъ для нея что-то въ родѣ того, что для нашихъ музыкальныхъ психопатокъ модный теноръ. Она къ каждому мужику готова броситься на шею.

Екатерина Васильевна удваивала и утраивала надзоръ за мамкой, но это ни къ чему не привело.

Не прошло и недѣли, какъ Екатерина Васильевна поѣхала въ Гостиный дворъ за покупками. Дѣло было передъ обѣдомъ. Сдѣлавъ закупки, она заѣхала за мужемъ въ департаментъ и домой вернулись они вмѣстѣ. Пріѣхавъ домой, Екатерина Васильевна подождала, пока она согрѣлась послѣ мороза, и тотчасъ-же бросилась въ дѣтскую къ ребенку. Мурочка лежалъ въ кроваткѣ и спалъ, а мамки Еликаниды не было около него.

— Гдѣ мамка? — тревожно спросила она бонну.

Бонна улыбнулась угломъ рта и отвѣчала:

— Ушла.

— Куда ушла?

— Можете вы думать, сударыня, въ дворницкую убѣжала. Пришелъ какой-то ея землякъ. Въ кухню его не пустили. Онъ въ дворницкую… Дворникъ увѣдомилъ Еликаниду черезъ парадную лѣстницу, что землякъ ждетъ ее въ дворницкой, и она убѣжала.

Екатерина Васильевна поблѣднѣла и схватилась за сердце.

— Спирту… воды… Скажите мужу… Ахъ, ахъ!.. Капель… А ее вернуть!.. Послать… привести домой… Господи, что-же это такое! — стонала она и опустилась на стулъ въ изнеможеніи.

А Колоярову о кормилицѣ ужъ докладывалъ лакей Павелъ.

— Никакой возможности не было ее удержать, ваше превосходительство… Какъ съ цѣпи сорвалась… Словно удила закусила… Выскочила на парадную лѣстницу и въ одинъ моментъ… Я ужъ бѣгалъ въ дворницкую… А тамъ два мужика и баба… Земляки… Зову — не идетъ.

— Сейчасъ привести ее!.. Сказать, чтобъ не медля шла! Или я самъ за ней явлюсь! — кричалъ Колояровъ. — Силой привести домой.

Лакей побѣжалъ за Еликанидой.

Пришла къ Колоярову бонна и сказала ему:

— Пожалуйте, Бога ради, къ барынѣ. Ей дурно. Она въ дѣтской.

Колояровъ поспѣшилъ въ дѣтскую. Тамъ ужъ около Екатерины Васильевны возилась горничная съ флакономъ спирта и разсказывала:

— Цѣлая орда гостей къ ней въ кухню явилась: два мужика, баба, солдатъ… Поваръ не пускаетъ. Ругаются…

— Ахъ, и солдатъ! — взвизгнула барыня… — Базиль, мы должны что-нибудь предпринять рѣшительное.

— А ужъ потомъ дворникъ вызвалъ ее на парадную лѣстницу, — продолжала горничная. — Павелъ сначала думалъ, что насчетъ паспорта что-нибудь. Переговорила она съ дворникомъ, да какъ пустится бѣжать внизъ.

— Какой дворникъ? — спрашивалъ Колояровъ. — Старшій?..

— Нѣтъ, младшій. Трифонъ.

— Я пойду къ домовладѣльцу и буду требовать, чтобы этого Трифона прогнали. Вѣдь это-же безпорядокъ, наглость, внѣдреніе въ семейную жизнь жильцовъ.

— Охъ, это ужасно, ужасно! Бѣдный Мурочка! — стонала Екатерина Васильевна. — И давно она тамъ сидитъ въ дворницкой?

— Да больше получаса, барыня. Судомойка бѣгала туда, такъ разсказывала, что они ей гостинца изъ деревни привезли: сушеной малины и грибовъ. Земляки, то-есть.

— Господи, только этого недоставало! И она теперь сидитъ тамъ въ дворницкой и все это жретъ. Базиль! Да прими-же какія-нибудь мѣры! Словно ты и не отецъ. Вѣдь твой-же ребенокъ.

— Я послалъ, другъ мой, Павла и приказалъ притащить ее силой, — засуетился Колояровъ. — Но меня удивляетъ одно: какъ могъ выпустить ее швейцаръ на улицу. Вѣдь онъ-же видѣлъ, что она была даже не одѣта.

— Какъ? даже и не одѣта? — взвизгнула Екатерина Васильевна. — Не одѣта… Инфлуэнца… А потомъ перейдетъ на Мурочку. Затѣмъ корь, скарлатина…

— Вы говорите, баринъ, швейцаръ… Швейцаръ влюбленъ въ нее… — говорила горничная. — Онъ вдовецъ и даже сватается къ ней…

— Кругомъ вода… — произнесъ Колояровъ и въ недоумѣніи развелъ руками.

— Но она не идетъ за него… Еликанида не идетъ… У ней есть женихъ… Вотъ этотъ самый, что-теперь въ дворницкой… Онъ-то и привелъ къ ней деревенскихъ земляковъ. Онъ прежній… Еще съ огорода… Когда она на огородѣ въ полольщицахъ жила… Онъ тоже изъ земляковъ… А потомъ его взяли въ солдаты… — повѣствовала горничная.

— Боже мой, Боже мой! — продолжала стонать Екатерина Васильевна. — Что намъ теперь съ мамкой дѣлать? Надо составить совѣтъ… Вѣдь ее придется дезинфицировать… Базиль… пошли за докторомъ, пошли за моей маменькой, пошли за твоей маменькой…

Въ дверяхъ показалась бонна.

— Павелъ мамку привелъ… — доложила она.

IX

Уже издали слышался вой кормилицы Еликаниды, когда вели ее въ дѣтскую. Такъ воютъ въ деревняхъ только по покойникамъ. Велъ Еликаниду Павелъ, держа подъ руку, а она упиралась. Ее подталкивала сзади судомойка. Юбка будничнаго голубого ситцеваго сарафана Еликаниды была оторвана сзади отъ лямокъ, одинъ изъ кисейныхъ широкихъ рукавовъ разорванъ. Волосы были распустившись. Очевидно, была изрядная борьба. Красивое, всегда дышащее здоровьемъ, лицо мамки было заплакано, а нитку янтарей ея, которые она носила на шеѣ, несла въ рукѣ судомойка. Но вотъ Еликанида показалась въ дѣтской. Увидавъ Колояровыхъ, она бросилась имъ въ ноги и завопила:

— Барыня, голубушка, простите! Баринъ, ангелъ, что хотите дѣлайте, а я безъ родни жить не могу!

Екатерина Васильевна не поднималась со стула.

— Безстыдница! Срамница! Губительница ребенка! — вырвался у ней какъ-бы стонъ изъ груди.

— Милая барыня, да вѣдь я только что накормила его передъ тѣмъ, чтобы уйти. Пришли дяденька Селифонтъ Митричъ, земляки… принесли родимаго гостинца, а ихъ изъ кухни гнать стали.

Колояровъ остановился передъ ней въ наполеоновской позѣ, скрестивъ руки на груди, и глухимъ голосомъ спросилъ ее:

— Несчастная женщина, скажи, что мнѣ съ тобой теперь дѣлать?

— Да что хотите, баринъ миленькій, то и дѣлайте… только простите, — плакала Еликанида.

— Поднимите ее съ пола и посадите ее на кушетку!

— Не встану я, баринъ добрый, не встану, пока не простите. Барыня сердечная, заступитесь!

— Отчего ты не шла наверхъ, когда тебя звала прислуга?

— Баринъ, ваше превосходительство, вѣдь кровные, кровные земляки… Родные… Поговорить хотѣлось… о деревнѣ поразспросить. Баринъ родименькій, вѣдь и у васъ есть родня… Охо-хо-хо! О, моя головушка!

— Не корчи изъ себя дуру. Встань и сядь вонъ тамъ на кушеткѣ… Тебѣ надо успокоиться. Тебѣ вредно тревожиться. Ты ребенка кормишь. Не реви… А я объявляю тебѣ строгій выговоръ. Чтобы не было этого! И если это повторится или ты сдѣлаешь хоть попытку къ повторенію, ты будешь лишена подарка къ Пасхѣ, будешь лишена награды послѣ того, какъ откормишь ребенка.

Судомойка и лакей Павелъ подняли Еликаниду и повели на кушетку.

— Не сажайте ее близко къ кроваткѣ ребенка, не сажайте! — закричала Колоярова. — Ее прежде всего надо обчистить, обмыть и привести въ порядокъ. Кто это порвалъ у ней рукавъ у рубахи и сарафанъ? Земляки?

— Да вѣдь не идетъ изъ дворницкой, такъ за неволю… — отвѣчалъ Павелъ. — А драки промежъ ихъ въ дворницкой не было.

— Они это, барыня, они… Наша прислуга… Они оборвали… Бусы сорвали… — стонала Еликанида.

— А ты не упрямься, ты иди… Ты вонъ по дорогѣ даже укусить меня хотѣла… — жаловался лакей.

— Прежде всего тебѣ надо переодѣться, — обратилась къ мамкѣ Екатерина Васильевна. — Даша, уведите ее къ себѣ, перемѣните на ней сарафанъ, а затѣмъ ванну ей приготовьте, — отдала она приказаніе горничной. — Ей необходимо вымыться и надѣть чистое бѣлье, а до тѣхъ поръ я не подпущу ее къ ребенку. Пожалуйста, Даша. Возьми себѣ въ помощь судомойку и сдѣлай все это. А я васъ награжу… Я умѣю награждать тѣхъ, кто преданъ нашему дому и исполняетъ наши приказанія.

— Да я, барыня, съ удовольствіемъ, — откликнулась судомойка. — А только не велите ей брыкаться. Она давеча меня кулакомъ въ носъ. Пойдемъ, Еликанида, — сказала она кормилицѣ.

Та перестала плакать и поднялась.

— Стало быть, барыня, вы меня простили? — уныло спросила она.

— Такіе проступки не прощаются. Но все равно иди. Теперь я удвою надъ тобой надзоръ, и ты ужъ не убѣжишь. А что я не кричу на тебя, не браню тебя, такъ я не тебя, дуру, жалѣю, а ребенка. Поняла? За ребенка я скорблю, скорблю душой, что не могу сорвать на тебѣ мое сердце… Разносить тебя — ты будешь ревѣть, безпокоиться, и вотъ порча молока для Мурочки.

— Спасибо вамъ, барыня, — произнесла слезливо мамка, удаляясь.

— Дура! Она еще благодаритъ! Ведите ее и мойте скорѣе, Даша! Да вымыть ее зеленымъ мыломъ! Зеленымъ калійнымъ мыломъ. А потомъ обтереть одеколономъ. Пожалуйста.

— Слушаю, барыня…

— А вы, мадемуазель, пока мы будемъ обѣдать, посидите около Мурочки, — обратилась Екатерина Васильевна къ боннѣ. — Онъ теперь спитъ, а какъ проснется и заплачетъ — я приготовлю ему немножко муки Нестле. Шурочка, чтобы не мѣшать вамъ, сядетъ съ нами за столъ. А вамъ мы пришлемъ обѣдъ сюда. Ахъ, да… Попрыскайте немножко здѣсь скипидаромъ. Все лучше… Кто знаетъ… съ какими такими земляками она тамъ въ дворницкой бесѣдовала… Можетъ быть, съ заразными.

Супруги Колояровы вышли изъ дѣтской и направились въ столовую обѣдать. Колоярова вела Шурочку.

Колояровъ садился за столъ и говорилъ:

— Нѣтъ, какова женщина! Я про Еликаниду. По пылкости, по мужчинолюбію — это испанка какая-то, а между тѣмъ по паспорту она уроженка Валдайскаго уѣзда. Нѣтъ, тутъ не новгородская кровь, а южная, прямо южная, знойная какая-то. И все узнаемъ новости, новости относительно ея. Теперь ужъ оказывается, что къ ней нашъ швейцаръ сватается.

— Да, да, да… И знаешь, мы не должны ограничиться сейчасъ сдѣланнымъ, мы должны принять относительно Еликаниды какія-нибудь экстраординарныя мѣры, — произнесла супруга.

— Ахъ, другъ мой, я все передумалъ и рѣшилъ, что никакихъ мѣръ мы принять не можемъ. Она чувствуетъ свое исключительное положеніе, знаетъ, что она необходима намъ для ребенка — и вотъ дѣлаетъ, что хочетъ. Ты думаешь, она не видитъ этого? Все видитъ. Она очень хорошо понимаетъ, отчего мы мягки къ ней относительно, отчего не бранимъ ее. Мы бережемъ ее отъ нападокъ, чтобъ не испортить молоко для Мурочки, и она отлично понимаетъ.

Колояровъ ѣлъ супъ. Екатерина Васильевна продолжала:

— Но все-таки мы должны подумать объ изысканіи мѣръ для ея обузданія. Вѣдь то, что она дѣлаетъ — прямо преступно. И мы вотъ что сдѣлаемъ: для изысканія этихъ мѣръ мы созовемъ совѣтъ… Совѣтъ изъ близкой родни и нашего доктора. Твоя маменька, моя маменька, я, ты, докторъ.

— Маменьки опять поссорятся, — замѣтилъ супругъ.

— Пускай ссорятся, вѣдь онѣ все равно ссорятся изъ-за нашихъ дѣтей, но онѣ все-таки выскажутся… За ними опытъ. И у твоей, и у моей маменьки было по многу дѣтей. Въ крайнемъ случаѣ мы пригласимъ на совѣтъ и профессора Ивана Павлыча. А Еликаниду такъ оставить нельзя… Послушай, не послать-ли намъ всю ея одежду, въ которой она была въ дворницкой, въ дезинфекціонную камеру для полнѣйшаго обеззараженія?

— Я думаю, это напрасно… — отрицательно покачалъ головой супругъ. — Вѣдь это не доказано-же, что на землякахъ Еликаниды или въ дворницкой была зараза. А съ дворникомъ Трифономъ я завтра-же расправлюсь!

— Да и со швейцаромъ… Швейцара надо припугнуть, — подхватила Екатерина Васильевна.

— Непремѣнно, — отвѣчалъ Колояровъ, накладывая себѣ рыбы.

X

Мамку Еликаниду вымыли, дезинфицировали, переодѣли во все свѣжее и только послѣ опрысканія ея одеколономъ она была допущена къ ребенку. Мурочка жадно набросился на ея грудь и, проголодавшійся, сосалъ съ особымъ причмокиваніемъ. Противъ мамки и ребенка сидѣли супруги Колояровы и смотрѣли на этотъ актъ. Колояровъ говорилъ кормилицѣ:

— И чего это тебя изъ хорошихъ комнатъ, изъ чистаго помѣщенія, изъ роскошной обстановки понесло вдругъ въ грязную вонючую дворницкую? Понять не могу… И къ чему, къ кому? Къ грязнымъ, закоптѣлымъ мужикамъ отъ чистыхъ, опрятныхъ людей.

— Ахъ, баринъ миленькій, да вѣдь кровь… — отвѣчала Еликанида. — Родня…

— Кровь… Какая тутъ кровь! Дяденька какой-то.

— И братанъ.

— Что это такое братанъ? — спросила Екатерина Васильевна мамку.

— Тетенькинъ сынъ онъ.

— А солдатъ-то? Солдатъ? — задалъ вопросъ баринъ.

— Солдатъ землякъ. Восемь верстъ отъ насъ. Всѣ наши. Они солдата и разыскали, а солдатъ зналъ, гдѣ я живу, и привелъ ихъ ко мнѣ. Они мнѣ письмо и гостинцы принесли.

— Ты этотъ гостинецъ не смѣй ѣсть. Гдѣ онъ?

— Въ дворницкой остался.

— Ну, ты его въ дворницкой и оставь. Я слышалъ, что тамъ сушеные грибы и малина. Тамъ и оставь. А барыня тебѣ вмѣсто малины и грибовъ дастъ плитку шоколада, конфетъ… и… ну хоть пятокъ мандаринъ. Не понимаю, рѣшительно не понимаю, какъ тебѣ, въ нѣкоторомъ родѣ ужъ отполировавшейся, отшлифовавшейся, могутъ нравиться грязные мужики и солдаты!

— Родные… Кровные… — опять тихо и ужъ съ покорностью въ голосѣ произнесла Еликанида.

На другой день утромъ былъ сдѣланъ Колояровымъ большой разносъ швейцару, какъ смѣлъ онъ выпустить на улицу неодѣтую въ верхнее платье Еликаниду. Швейцаръ оправдывался, что это не его дѣло смотрѣть, кто одѣтъ или не одѣтъ и что останавливать онъ обязанъ только воровъ и „подозрительныхъ личностевъ“.

Колояровъ ѣздилъ и къ домовладѣльцу съ жалобой на дворника Трифона и просилъ объ его увольненіи.

— Помилуйте, развѣ это задача дворника сбивать съ пути кормилицъ, внѣдряться въ порядки семьи квартирантовъ и нарушать эти порядки! — раздраженно говорилъ онъ.

Домовладѣлецъ не понялъ сути, улыбнулся и покачалъ головой.

— Позвольте… Развѣ онъ позволилъ себѣ оскорбить ее, какъ женщину? — спросилъ онъ про дворника. — Она жалуется на насиліе съ его стороны или…

— Да нѣтъ-же, нѣтъ! Еще-бы онъ это-то себѣ допустилъ. Тогда есть уголовный судъ. Но мнѣ кажется, и того довольно, что я вамъ объяснилъ. Дворникъ врывается въ квартиру, то-есть въ прихожую, отрываетъ мамку отъ ребенка и тащитъ къ землякамъ въ дворницкую на оргію. Въ дворницкой оргія была… Тамъ пили водку и пиво. Мнѣ кажется, и тутъ составъ преступленія ясенъ.

— Не нахожу, не нахожу… Но во всякомъ случаѣ сдѣлаю ему выговоръ, чтобы угодить вамъ.

— Пожалуйста. Главное, чтобы это не повторялось. Это успокоитъ жену.

Колояровъ уѣхалъ.

Къ обѣду къ Колояровымъ съѣхались двѣ маменьки: его Александра Ивановна и ея Елизавета Петровна и составилось нѣчто въ родѣ семейнаго совѣта. Маменьки тотчасъ-же начали между собой ссориться.

— Я говорила тогда., что не надо брать мамку красавицу. Это очень опасно въ Петербургѣ, гдѣ все кишитъ легкостью нравовъ, — начала мать Колояровой. — Достаточно было взять здоровую солидную женщину. Вѣдь Александра Ивановна вамъ эту мамку нашла.

— Я, я нашла мамку?! Да что вы, Елизавета Петровна! — воскликнула мать Колоярова. — Я была противъ всякой мамки, я говорила, что сама мать должна кормить грудью, а вы доказывали, что ваша дочь слаба грудью, страдаетъ нервами и мигренью. Моего сына я сама выкормила, думала, что такъ будетъ и съ внукомъ поступлено. А вы сунулись и просили доктора Федора Богданыча рекомендовать мамку.

— Такъ вѣдь докторъ-то Федоръ Богданычъ вашъ докторъ, а не мой. Вашъ и вашего сына. Вы у него лечитесь отъ разныхъ недуговъ, а я, слава Богу, здорова. Это у васъ какія-то невѣдомыя болѣзни существуютъ.

— Невѣдомыя! А вы отъ вѣдомыхъ болѣзней крупинки всякія глотаете? Не можете куска съѣсть, чтобы не проглотить какой-нибудь гадости.

— Гадости! Вы удержитесь въ вашихъ выраженіяхъ… Не гадости, а крупинки Матео. Я гомеопатка. А вашего Федора Богданыча къ себѣ на порогъ не пустила-бы.

Бабушекъ насилу успокоили, и онѣ во время всего обѣда смотрѣли другъ на друга звѣремъ.

Вечеромъ пріѣхалъ докторъ Федоръ Богдановичъ, уже старикъ, въ очкахъ, въ вицмундирномъ фракѣ и съ Владимірскимъ крестомъ на шеѣ. Ему разсказали исторію съ мамкой. Онъ покачалъ головой, потомъ осмотрѣлъ ребенка и мамку, внимательно разсматривалъ пеленки перваго и постукивалъ и выслушивалъ вторую и сказалъ, оттопыривъ прежде свою нижнюю губу:

— Ничего особеннаго не произошло, но желудокъ и кишки у нея вздуты. Она чего-нибудь наѣлась неподобающаго. Я ей пропишу березовый уголь.

Супруги Колояровы и двѣ бабушки накинулись на мамку.

— Что ты ѣла вчера въ дворницкой? Говори! — приставали они къ пей.

— Да ничего. Видитъ Богъ, ничего, барыни… — испуганно оправдывалась мамка.

— Малину сушеную жевала, рыжики или грузди поганые ѣла вчера? — спрашивала Екатерина Васильевна.

— Оставьте, — остановилъ ихъ докторъ. — Это вздутіе живота у ней не вчерашняго происхожденія, а болѣе новѣйшаго. Что она сегодня ѣла?

— Ватрушку ѣла за завтракомъ. Пристала съ ножомъ къ горлу, закажи ей ватрушку… — разсказывала Екатерина Васильевна. — Вѣдь не знаешь, чѣмъ ее утѣшить. Даешь шоколадъ — не ѣстъ. Ну, я думала, что казеинъ молока, немного жировъ, мука… Вѣдь скучаетъ, ноетъ…

— Меньше мучного, меньше. Впрочемъ, березовый уголь ее облегчитъ, — сказалъ докторъ и пошелъ писать рецептъ.

У доктора просили совѣта, какъ быть съ мамкой, опасаясь дальнѣйшаго ея неповиновенія. Онъ задумался, нахмурилъ лобъ, почесалъ пробритый подбородокъ и отвѣчалъ:

— Скучаетъ… Это тоска по родинѣ… Бываетъ…

— Но она вовсе и не думаетъ о деревнѣ. Напротивъ… Ей нравится Петербургъ… Но стремленія-то такія… Ее тянетъ въ мелочную лавку, въ чужую кухню, къ чужой прислугѣ, въ дворницкую, даже въ трактиръ. Она это высказывала нашей боннѣ,- повѣствовала Екатерина Васильевна.

— Гмъ… Тоже отъ скуки. Нужны разумныя развлеченія… Веселое чтеніе… — совѣтовалъ докторъ.

— Не грамотна.

— Пусть другой кто-нибудь читаетъ ей. Игра въ карты, напримѣръ, въ дурачки, въ фофаны.

— Надо просить бонну, чтобы она ей читала что-нибудь, а горничная Даша пусть играетъ съ ней въ дурачки, — предложила бабушка Александра Ивановна.

— Не станетъ бонна ей читать. Бонна ее терпѣть не можетъ, — проговорила Екатерина Васильевна.

— Но, милая, ты должна заставить бонну, ты хозяйка, — возразила ей бабушка Елизавета Петровна. — Что за фанаберія такая…

Докторъ продолжалъ:

— Пусть развлекается разсматриваніемъ картинокъ, иллюстрацій, альбомовъ. Въ крайнемъ случаѣ свезите ее въ циркъ на насъ, въ театръ, что-ли… Разумѣется, подъ присмотромъ.

— На выставку картинъ ее не свозить-ли? — предложилъ Колояровъ.

— Отчего-же… Это прекрасно, прекрасно. Вообще, чтобъ ее не тянуло туда, куда не слѣдуетъ. А вотъ уголь давайте глотать.

Докторъ подалъ рецептъ.

Какъ хорошо знакомому человѣку, доктору предложили сыграть въ винтъ. Онъ согласился. Играть сѣли Колояровъ, двѣ бабушки и докторъ.

XI