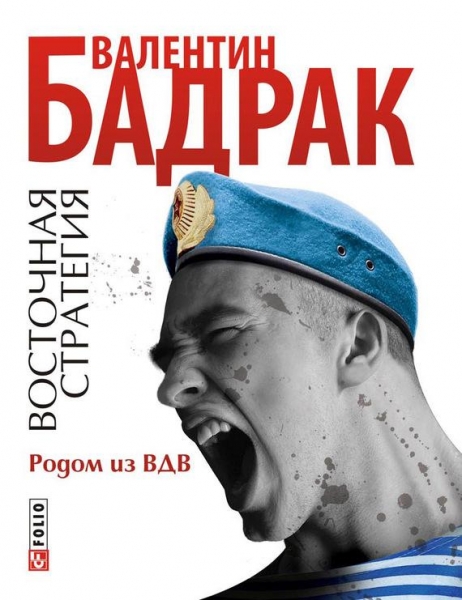

Валентин Бадрак Родом из ВДВ

ВЫПУСКНИКАМ РЯЗАНСКОГО ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНОГО УЧИЛИЩА ПОСВЯЩАЕТСЯ…

Пролог

Воин должен учиться одной-единственной вещи:

Смотреть в глаза смерти без всякого трепета.

Цукахара Бокуден, знаменитый японский фехтовальщик XVI векаПристальными наблюдателями давно отмечено, что вся история нашей цивилизации является не более чем историей диких войн и кровавой борьбы за доминирование в пространстве, непримиримой вражды и безумного, чуждого даже миру животных соперничества внутри человеческого вида, напрочь оторванного от природы.

Но еще в большей степени история человека оказалась историей изощренного обмана. Век за веком, прикрываясь глянцевой бравадой многозначительных сияющих слов о патриотизме, родине и долге, лощеные беспринципные личности выступали организаторами вакханалий, вечной, неутихающей бойни. Под злобный хохот дьявола, закамуфлированный торжественными фанфарами труб, они отправляли бесчисленные орды одних ослепленных человековоинов с установкой истребить скопища других. И рабы химерических идей безропотно превращались в производителей костей человеческих, пребывали в слепом забвении до тех пор, пока гул поля боя не сменялся воем тоски по умерщвленным. Короткое время отводилось человеческому существу для оплакивания погибших и увековечивания праха наиболее стойких из воинов. Затем все повторялось вновь. Предоставленный во временное пользование рай человек сумел кощунственно превратить в гниющую стонущую преисподнюю.

Не исключено, что это происходит вследствие тайного желания человека возвратиться на время к своему первобытному состоянию, чтобы под маской пещерного зверя насытиться запахом и вкусом крови. И самый гнусный из зверей совершает это невиданное святотатство с вопиющей цикличностью. Посягает на себе подобного, даже зная наверняка, что сойдет с ума, заболеет бешенством, загубит себя среди всеобщей оргии смерти. И все великие открытия в конечном итоге начинали служить делу войны и всеобщего уничтожения. И очаги любви и созидательных намерений выжигались столь старательно и бескомпромиссно, что порабощенное влечением к убийству существо стало превращаться в неизлечимого некрофила. Со временем болезнь видоизменилась. Уничтожение приобрело яркие помпезные формы, карнавал стал размашистее, изощреннее, масштабнее. Настала эпоха соперничества за мировое влияние… Эра борьбы за глобальное порабощение…

Воля к власти вступила в противоборство с жаждой любви и созидания…

Часть первая Железные солдатики генерала маргелова

Чем себя удержать на струне между срывом и славой И пропеть то своё, что другой не сумеет пропеть? Марина ГенчикмахерГлава первая

(Учебный центр Сельцы, 55 км от Рязани, август 1985 года)

1

– Рот-та! Стой! Напрра-во! Равнение на – середину! – Сержант, с показной лихостью отбивая шаги сапогами по асфальту, добрался до небольшого, в три ступеньки, крыльца и круто повернулся на носке одной ноги и пятке другой. На крыльце деревянной одноэтажной казармы стоял несколько тучноватый старший лейтенант в рубашке с короткими рукавами и в высокой, на манер офицеров Третьего рейха, фуражке с голубым ободком. На его брюках, с картинно наутюженными стрелками, такие же голубые полоски змейками уползали в искусственно разглаженные двумя хромовыми тубусами невероятно блестящие сапоги. Офицер явно был пижоном – в той мере, насколько это возможно для офицера Советской армии. Он казался неестественным и напомаженным, застывшим подобно египетскому фараону и слишком празднично-торжественным на фоне обветшалого здания казармы, за облупившейся крышей которого торчали верхушки сосен.

– Товарищ старший лейтенант, первая рота с обеда прибыла. Заместитель командира первого взвода сержант Лунев.

– Дайте «вольно», – небрежно бросил ему старлей, и тут только по шевелению аккуратно подстриженных, таких же щеголеватых усиков стало ясно, что это вполне живой человек. Черные гусарские усики несколько сглаживали пухлые, как у обожающего сладости юноши, щеки офицера. Сержант тотчас выполнил указание и остался стоять рядом с офицером, но не на возвышении, а рядом со строем, как бы в роли посредника между одним и другими.

– Товарищи курсанты, – начал старлей спокойным, уверенным и оттого негромким голосом, – довожу до вашего сведения, что я – ваш командир роты, старший лейтенант Лисицкий Андрей Петрович. Прибыл для прохождения службы после выполнения интернационального долга в Демократической Республике Афганистан. Сегодня утром вы стали первой ротой первого батальона Рязанского высшего воздушно-десантного дважды краснознаменного командного училища. С сегодняшнего дня вас будут называть не абитуриентами, а курсантами. У вас начинается новая жизнь – курс молодого бойца. КМБ, если коротко. В течение двух с половиной месяцев вы будете иметь возможность еще раз хорошо все обдумать. Сразу предупреждаю: на КМБ ваша жизнь не будет сладкой, но это цветочки по сравнению с дальнейшей жизнью курсанта РВДУ. Это всесторонняя проверка, за этот период вы должны совершить три первых прыжка с парашютом, пройти много разных тестов. Но главное – до конца убедиться, что сделали правильный выбор. По окончании КМБ каждому из вас будет еще раз задан вопрос о выборе профессии и каждый из вас сам сделает окончательный выбор. Выпускники средних школ в случае добровольного отказа смогут вернуться домой или поступить в другое, фактически любое, военное училище нашей необъятной страны – у нас один из самых высоких проходных баллов, поэтому в любом военном заведении СССР для вас будут открыты двери. То же самое касается и кадетов. Особо акцентирую на этом внимание, потому что после КМБ и принятия присяги назад дороги не будет. Начинайте обдумывать ваше решение с сегодняшнего дня. Не буду скрывать: передо мной не стоит задача сохранить всех зачисленных курсантов. Напротив, стоит задача отсеять всех, кто не способен служить в ВДВ, для чего и набрано вас полтора состава. ВДВ – это элита Советской армии, РВДУ – не просто элитное военное училище, но первое из училищ, единственное в своем роде. Поэтому очень хорошо думайте.

Алексей видел, как при произнесении последних слов короткие усики старлея ретиво и насмешливо вздернулись кверху, а губы искривились в иронической усмешке. Сказанное им как бы подчеркивало не окончательную полноценность всех этих молодых людей, необходимость для них снова доказывать, отстаивать свое уже как будто завоеванное место. В глазах ротного каждый без труда мог прочитать полное безразличие, в непоколебимости его власти над ними присутствовало нечто царственное, незыблемое, не поддающееся эмоциональным колебаниям. Именно с такими бесстрастными глазами и лицами, чуждыми сценической пластике или артистизму, лишенными выражения сомнения, и отдаются самые судьбоносные, самые чудовищные приказы. Потому старлей казался страшным в этой отчетливо мрачной сухой бесчувственности. В этот момент каждый из зачисленных курсантов ясно осознал, что они представляли собой некую бесформенную массу, похожую на группу подопытных лабораторных крыс, которую, вероятно, будут замысловатым способом переплавлять в нечто однородное, имеющее конкретную форму и предназначение. Но далеко не всякий людской элемент в него войдет лишь потому, что отменно знал геометрию и даты исторических сражений.

– Теперь внимание, курсанты, – продолжил ротный, слегка повысив тон, хотя строй и так застыл беззвучно, в напряжении, ибо, как оказалось, судьбы их еще не были решены окончательно, а каждое новое слово могло что-то прояснить в их общем будущем. – Сейчас я вам представлю старшину роты, начальника для каждого из вас в отсутствие офицеров. Лунев, позовите старшего сержанта Мазуренко, – обратился он к сержанту, который привел роту с обеда.

Через несколько мгновений на пороге казармы появился вызванный из казармы новоявленный старшина. Он был почти одного роста с ротным, даже, может быть, немного ниже, потому что блестящие хромовые сапоги офицера имели весьма широкую платформу, призванную, очевидно, возвышать его и над более рослыми подчиненными. Однако в противовес росту старшина был едва ли не в три раза шире в плечах своего ротного. Если Лисицкий казался холеным щеголем, то Мазуренко – топорно и непропорционально сбитым мужиком, словно его в самом деле вытесали из грубого базальтового камня. В то время как взор ротного почему-то вызывал у Алексея сходство с хитрым выражением глаз Людовика XIV со страниц школьного учебника, старшина расстреливал взглядом в упор, причем всех сразу. Он предстал в совершенно непривычном, даже несуразном для данной ситуации виде: на ногах замшевые светло-серые кроссовки, а из одежды – лишь выцветший от времени, выгоревший на солнце десантный комбинезон когда-то цвета хаки, верх которого был снят и небрежно повязан узлом на талии. В результате строй имел возможность обозревать могучий торс с выпуклой бронзовой грудью, немыслимым овалом плеч и кольчужными кубиками на плоском животе. Неискушенному наблюдателю могло бы показаться, что он только что вышел из тренажерного зала, где занимаются бодибилдингом, но на самом деле структура его мышц была совсем иной. Профессиональный взгляд скорее рассмотрел бы мускулы метателя диска или воина-спартанца, стоящего с царем Леонидом у Фермопильских ворот, чем поклонника устланных мягкими покрытиями залов. Это были мышцы, которыми пользуются постоянно и для весьма конкретных целей, а не только во время посещения зала с единственной задачей – приукрасить мужское тело. Устрашающий внешний облик молодого мужчины дополняли наколки – они делали его похожим на уголовника. Под левой грудью была набита группа крови, на левом плече правая часть строя могла рассмотреть три магические буквы «ВДВ» под старательно выведенным несмываемыми чернилами знаком из парашюта и двух перекрещенных, взмывающих ввысь самолетов. Стоящие же слева курсанты видели маленький силуэт десантника с парашютом с не менее странными буквами «DRA». Но еще более, чем торс, поражало его лицо, придававшее хозяину сходство не то с воином, не то с осужденным рецидивистом. Если глаза ротного выражали бесстрастие, то глаза старшины горели тусклым и мрачным огнем, как некогда раскаленные, но теперь тлеющие угли. В них, как и в иссеченном суровыми складками лице, сквозила неумолимая печать грубой мужской силы, затаенность едва сдерживаемого общественными условностями порыва хищника. Слишком часто во взоре его проглядывал лютый зверь, тайно жаждущий властвовать по праву силы, готовый низвергнуть все сопротивляющееся. Годами он был старше на добрых пять-шесть лет стоявших в строю, именно тех лет, которые отделяют войлочного нескладного юношу от сформировавшегося сурового мужчины. Этот человек на пороге казармы казался в высшей степени экзотичным даже среди ста пятидесяти спортивно сложенных, специально отобранных для непростого военного дела парней.

Новоявленный курсант Алексей Артеменко во все глаза рассматривал двух своих главных начальников. Ротный, окутанный шармом великолепия своего положения, казался ему недосягаемым богом в силу немыслимой дистанции, отделяющей искушенного войной офицера от нескладного юноши, только замахнувшегося на карьеру военного. Старшина же ввергал его в шок своим иррациональным видом, вызывая смутный страх и содрогание. И вместе с тем он стал в один миг мистическим символом всего того, что стояло за тремя волшебными буквами «ВДВ», светом, источаемым инопланетянином, неземным существом.

– Товарищи курсанты, старший сержант Мазуренко назначен старшиной роты, и в отсутствие офицерского состава он является старшим в роте, все его распоряжения и приказания выполняются, как отданные мною. Ясно?!

– Так точно! – пока еще вразнобой и все-таки дружно прокричала рота первую, недавно выученную военную фразу.

– Кстати, старшина, – обратился ротный к Мазуренко с ухмылкой, вполне любезной при всей непреложности, – роту надо потренировать отвечать командиру…

Старшина ответил едва видимым, хотя и явственно почтительным наклоном головы.

После представления старшины новоиспеченным курсантам дали пятнадцать минут перекура. Им, вчерашним школьникам, только нынешним утром поменявшим статус, все теперь было интересно, все вновь. Как завороженные, молодые люди ходили вокруг обветшалой казармы, знакомясь друг с другом и не решаясь пока ни заглянуть внутрь незамысловатого помещения, ни отойти от него на слишком большое расстояние. Они напоминали большой щенячий выводок, впервые выпущенный за ограду и оттого нерешительно суетящийся возле вольера, ограниченного новыми, неведомыми, неизученными и в то же время манящими запахами.

Алексей ликовал в душе, хотелось прыгать, плясать, кричать. Все внутри него играло от безудержного восторга. То, что он сам считал немыслимым чудом, фантастической сказкой, свершилось с ним наяву. Он поступил, хотя в это вообще никто не верил из его прежних друзей! «Эх, прощайте, былые товарищи, теперь я элита, белая кость, иная каста! Я буду скроен из другого человеческого материала, вернее, из нечеловеческого, сверхчеловеческого материала! Я в дамках! Я выиграл!» Так Артеменко думал в экзальтированном, близком к сомнамбулическому состоянии, осторожно поглядывая на свое новенькое, непривычно пахнущее обмундирование. Правда, другое, более уравновешенное «Я» настоятельно советовало оставаться сдержанным, демонстрировать показную невозмутимость, одним словом – вести себя так, словно все идет по давно задуманному плану. Но все-таки ему было немного жаль этой досадной и глупой невозможности раскрыть кому-нибудь пляску души, ибо все вокруг были напряжены, странно невозмутимы и ненатурально сдержаны, и он был вынужден поддаваться всеобщей инерции деланой сосредоточенности. Но теперь поведение курсантов медленно менялось, в нем присутствовало уже гораздо больше тайной игры и затаенного фарса, чем истинного желания видеть вокруг подвох конкурентов. Теперь ребята уже нутром чувствовали, что отныне запряжены в одну большую упряжку, а прочные лямки с сегодняшнего дня ловко наброшены на плечи, чтобы уже завтра впиться в них со всей нещадной неотвратимостью, которую только может сулить военная жизнь.

Прямоугольная курилка напротив казармы была слишком маленькой, чтобы вместить всех желающих, потому, прикурив сигарету, Алексей отошел к краю казармы. Он курил редко, но ради поступления решил насладиться сигаретой из пачки, которую мысленно считал последней. Сладко затягиваясь и исподволь разглядывая своих будущих сослуживцев, он с удовольствием вдыхал новые, непривычные запахи, в первую очередь – только что выданного обмундирования темно-песочного цвета с едким, вездесущим запахом склада и чего-то особого, неясного, но точно сугубо военного. Этот стойкий запах никак нельзя было назвать ароматом, но он был приятен, потому что непрерывно напоминал о сбывшейся мечте. Точно таким же, только еще более грубым, резким запахом несло от сапог, которые Алексей разглядывал с некоторым удивлением: они выглядели несуразно на ногах, привыкших к удобным кроссовкам. Он то и дело чувствовал себя захмелевшим от предвкушения штормового ветра, как моряк, который впервые отправляется в дальнее плавание в открытый океан. «Не может быть! Поступил, поступил! Даже не верится. Вот она, высшая, исконно мужская радость – достигнуть поставленной цели. Цели заоблачной, в приближение к которой не верил никто, разве что мама. И вот теперь свершилось! Бейте в барабаны, кричите, расскажите это учителям со скептическими усмешечками, старому въедливому военкому, который, полагаясь на свой колоссальный опыт, говорил, что это пустая затея, и предлагал ехать в Ленинградское топографическое… Эх вы! Наивные, несчастные, никчемные люди, да вы просто не знали, с кем связались! Вы просто не подозревали, что значит сила одержимости!» – При этих мыслях Алексей затянулся с таким упоением, что даже закрыл глаза от удовольствия.

2

– Слышь, а это ты с Черкасской области? – прервал размышления Алексея голос подошедшего вплотную парня. Он был немного ниже ростом, но коренастый и, как в народе говорят о таких, сбитый. Из-под надвинутой на лоб пилотки в Алексея оценивающе всматривались серо-облачные насупившиеся глаза. Его не по возрасту суровый вид дополняли поразительно густые, щетинистые гусеницы сдвинутых бровей, навевавшие воспоминания о советском генсеке Леониде Ильиче в юности.

– Ну да… я с Умани, – буркнул Алексей, слегка недовольный столь бесцеремонным вторжением незнакомца в его мир, в красивую, бесценную сказку юности, которую не очень-то хотелось отпускать, считать историей и, тем более, делиться ею.

– Значит, ты – мой зёма, – доброжелательно заключил тот, – я из села Межирич, это в Черкасском районе. Ну, практически из Черкасс. Я Игорь. – И он протянул Алексею свою ладонь.

– Зёма? – удивился Алексей, но на всякий случай подал руку и назвался.

Рукопожатие было коротким, крепким и почти дружеским, а рука Игоря Алексею показалась слишком узловатой, мозолистой, крестьянской, как бывает у привыкших к тяжелому труду людей. Взгляд же поразил открытостью и прозрачностью, какую случается увидеть в чистой водной глади пруда в тихую погоду, и эта бесхитростность, прямая простота подкупали. «Явно не похож на городского, – мелькнуло в голове у Алексея, – какой-то замшелый селянин, правда, странный».

– Зёма – значит земляк. В армии приравнивается к брату. Сигаретой угостишь? – спросил новый знакомый, слегка улыбнувшись и передернув плечами, словно расправляя их. Улыбка вышла неловкой, извиняющейся и показалась натянутой. Но во всем его облике Алексей уловил какую-то любопытную задоринку – смесь взрослой иронии с детской смешинкой.

– А ты откуда узнал, что я из Украины? – спросил он, вытаскивая из кармана пачку и отмечая деланую, будто нарочитую непринужденность парня. Алексею стало жаль сигарет, которых в пачке осталось меньше половины, но в голове шевельнулась мысль, что так, пожалуй, даже лучше: быстрее закончатся, и он избавится от порочной табачной зависимости. Ведь решил же.

– Подсказали… знающие люди. – Игорь с оттенком ненатуральной важности сделал ударение на слове «знающие», но тут же немного смутился, словно ему не очень хочется распространяться о причинах своей осведомленности. Но это был отменный козырь для продолжения разговора, и он не удержался от напускной таинственности. – Вообще-то в роте много парней из Украины, человек пятнадцать, не меньше. Но из Черкасской области только мы двое. Тут, кстати, почти трети роты нет.

– И где ж они? – поинтересовался Алексей.

– Всех поступивших из войск распределили на различные работы. – Теперь Игорь говорил с убедительной интонацией человека, обладающего ценными сведениями, даже не без некоторой гордости и скрытого превосходства. – Для нас оставили только замкомвзводов, да вот еще старшину.

Алексей в ответ промолчал, поджал губы и пристальнее взглянул на собеседника. По правде говоря, его не очень беспокоили какие-то там люди, которые когда-нибудь присоединятся к роте. За две с половиной недели поступления он не выползал из пещеры своих собственных переживаний, и теперь, после включения в состав первой роты, ему все еще было комфортно наедине с собой: он упивался победой, которая казалась значительной, почти выдающейся. Но новый знакомый, случайно или из-за сходных мыслей, разгадал его ощущения.

– Знаешь, какой конкурс был в этом году? Восемнадцать человек на место. Золотых медалистов восемь человек провалилось, зато есть поступившие с двойками.

Алексей насторожился; при всей своей заинтересованности он был озадачен – информация явно предназначалась не для всяких ушей. «И зачем этот хлыщ все это мне выкладывает, – подумал он. – В дружки набивается, что ли?» Впрочем, он об этом где-то слышал, но медалисты отсеивались на физической подготовке, профотборе или медосмотре. А вот про поступивших с двойками за экзамен… это что-то новое. Он внезапно подумал о том, сколько нервов, потрясений и мучительных ожиданий с искусанными до крови губами оставлено тут при поступлении. Но парень не унимался, ему, по всей видимости, доставляло удовольствие поддразнивать земляка тем, о чем невольно думал каждый из них. Поступление уже состоялось, стало свершившимся фактом, но еще не перешло в категорию привычного, с ним не свыклись, оно как-то зависло в воображении, бередя воспоминания о мучительно напряженных днях тестирования и затаенных, настороженных, почти безмолвных ночах в палатках, когда каждый видел в соседе потенциального конкурента.

– Я знаю одного сержанта, у которого по всем предметам двойки. Сечешь? Но он с Афгана, с орденом Красной Звезды. Кстати, наш старшина тоже афганец и тоже с Красной Звездой.

Алексей посмотрел на нового знакомого с недоверием. Ему пришлась не по душе его навязчивая фамильярность. Натуральный ханыга, небось, через родственничков разнюхал, теперь ходит, придает себе важности. Он чувствовал, как внутри собирается и растет волна предубеждения против этого человека, смесь негодования и презрения…

– Слушай, кто тебе все это напел? – В голосе Алексея теперь уже присутствовало некоторое раздражение. Было видно, что его стал тяготить этот странный разговор, да и само знакомство.

– Рот-та, строиться! – истошно заорал один из сержантов, и они оба вздрогнули от непривычки к новому положению вещей.

– Расскажу потом, если интересно. Пошли, – кивнул Игорь на призыв сержанта и поковылял к месту построения.

Последние метры им пришлось преодолевать бегом, чтобы не оказаться последними, – интуиция уже с неумолимой четкостью предписывала молодым людям чрезвычайную резвость и языческое поклонение новым богам.

Глава вторая

(Учебный центр Сельцы, 55 км от Рязани, август 1985 года)

1

Говорят, важно, какие ты в детстве книжки читал… Эх, спору нет, это бесконечно важно. Но жизнь порой способна неумолимо ткнуть носом в такие смрадные углы человеческой обители, что, невольно вздрогнув, осознаешь: есть вещи и более важные, хотя кажутся плоскими и бесхитростными на ощупь. Порой много весомее оказывается та простая система координат, из которой вывернулась, как винт по спирали, твоя личная точка отсчета. Место, где ты впервые обнаружил себя на шахматной доске жизни… И если книги наделяют мудростью, то та пресловутая система координат не дает пробиться в твоей судьбе червоточине, позволяет просто выжить, избежав роковых трещин в судьбе.

Первые несколько дней после зачисления основательно перевернули всю жизнь Алексея Артеменко, вернее, само его представление о жизни. Теперь его потребности, желания и устремления неожиданно резко сузились, безнадежно опустились на самое дно пирамиды человеческого бытия. Фокус всеобщего внимания неожиданно сосредоточился на единственном – слове «успеть». К этому слову, как оказалось, можно присовокупить до неприличия громадное число глаголов. Успеть добежать, успеть вовремя встать в строй, успеть помыться, успеть почистить сапоги, успеть безупречно заправить кровать, успеть подшить воротничок, успеть натереть металлическую пряжку ремня, успеть уложить парашют, успеть точно положить пули на мишень, успеть освоить и выполнить новую команду, успеть… отдохнуть. Увы, порой этих «успеть» оказывалось многовато для одного дня и уж, несомненно, для одного человека. К счастью, с этим «успеть» курсант Артеменко боролся не в одиночку.

Но Алексей ловил себя на мысли, что он засыпает и просыпается в одном и том же положении: в какой позе застыл вечером по команде «Отбой!», в такой его заставала утром команда «Подъем!». Он все время пребывал в диком, неестественном напряжении, как будто превратился в лесное животное и непрестанно ожидал нападения подкрадывающегося охотника. Будто все, кто теперь начал руководить его жизнью, только и хотели уличить в медлительности, нерасторопности, непонятливости. «Ты, что, курсант, тормоз?! Снимись с ручника и действуй!» – От такого укола словами теперь никто из них не был застрахован, и каждый из курсантов с содроганием ждал такую фразу. Хотя бывали наезды и покруче, и грань между грубым намеком и откровенным оскорблением стиралась с неимоверной быстротой. От этой постоянной пружинной сжатости Алексей забыл всю свою предыдущую жизнь, первая же неделя настоящего смерчем выкорчевала из памяти все предшествующее. Исчезло все: странным образом выпали из головы важные строки из мудрых книг, память неумолимо вычеркнула восторг прикосновения к девичьей груди, канули в Лету зрительные образы родных, друзей, приятелей, было у самого корня сломано ощущение самого себя. Его личность, личности его товарищей отныне им не принадлежали. Они растворились в пространстве титанической борьбы, направленной на сохранение лица человеческого. Все перестало существовать, словно и не было никогда предшествующей училищу жизни. Фокус внимания сузился до щели старого отцовского фотоаппарата в тот момент, когда нажимали на выдержку. Он думал, тридцать секунд или, в крайнем случае, минута, а вышла бесконечность. И только матовое, усталое, осунувшееся от забот лицо матери порой возникало перед Алексеем, когда ему становилось невмоготу от душного, нестерпимого и пока еще чужого пространства казармы.

Оказаться аутсайдером было тут самым страшным преступлением. Роль неуспевающего приравнивалась к роли предателя и должна была караться так же, как выжигалась инквизицией ересь. И дело было уже не в насмешках товарищей, а в их постепенном озлоблении, так как советская военная система воспитания являла собой уникальный феномен коллективно-принудительного воздействия на всех сразу. Не успевает один солдат застлать кровать – три часа тренируется до головокружения весь взвод. Не сумел один из тридцати выскочить из казармы через минуту после подъема – все тридцать будут умываться потом до тех пор, пока отстающий с ними не выровняется. Потому-то за насмешками угадывалась прозаичная, рвущаяся на поверхность самозащита. Все курсанты мало отличались друг от друга и теперь походили на ежей, затаившихся, ощетинившихся иглами от возросшего чувства неведомой опасности.

Но еще больше, чем отставание, тут каралась гордыня. Алексей внезапно столкнулся с целым кузнечным производством, в совершенстве работающим департаментом по переплавке и перековке строптивых личностей. Сам он не причислял себя к ершистым мятежникам, скорее беспокоился о сохранении индивидуальности, личности как таковой. Но суровый армейский закон уравнивания и приведения всех к серому, безликому и в то же время крепкому трафарету оставался самым незыблемым правилом, первой аксиомой ВДВ. Воины должны быть такими же одинаковыми и прогнозируемыми, как выстроенные в ряд их кровати или тумбочки, которые можно отличить исключительно по биркам: ни снаружи, ни внутри невозможен даже намек на индивидуальность. Если у кого-нибудь ремень ослаблен – это значит только то, что он желает выделиться и продемонстрировать свое особое положение в социуме. Все обязаны быть одинаково серыми, одинаково оловянными солдатиками. И если ускоренные темпы любых действий казались Алексею оправданными, то необходимость уравнивания всей человеческой массы он принял как самое болезненное для себя правило, ущемляющее свободу. Внешняя угловатость рамок передавалась внутреннему состоянию, и у него появилась новая, ранее неведомая постоянная напряженность, похожая на ожидание удара молотком по подставленным пальцам, – в случае, если что-то будет сделано неверно. И от этого ощущения он уставал больше всего, выбивался из сил от невозможности остаться наедине с собой, от недопустимости мыслить вообще. Превращение в машину происходило у Алексея особенно болезненно, он с детства привык быть хозяином своей жизни, а тут им распоряжались как вещью. Причем как вещью, к которой не чувствуют особого уважения, как к механизму, который в случае поломки можно быстро и легко заменить. Боль ширилась и нарастала у Алексея оттого, что его ценность в собственных глазах стремительно таяла, а он не мог ни объяснить этого, ни повлиять на это.

Законным отдыхом были полчаса после обеда, когда можно было прислониться в тени к неприятно теплой стене и несколько минут подумать о доме и прежней жизни. Но и эти полчаса зачастую укорачивались до десяти минут, потому что кто-то что-то не успел и взвод должен был оттачивать особо неподдающийся элемент солдатского быта. Чаще всего они разыгрывали театральное представление «подъем-отбой». За считанные секунды будущие десантники раздевались, забирались в постель и, съежившись под одеялом, напряженно ждали. Чтобы, по команде дружно вскакивая, судорожно хватать свои вещи, не попадать в спешке ногами в брюки, толкать друг друга в узких проходах между двухъярусными кроватями, мрачно ругаться сочным нецензурным словцом, гневно подшпиливать локтями друг друга… Одним словом, превращаться в необузданную, дичающую толпу, стадо получеловеков, которое уже прошедший эту же нехитрую школу сержант гнал на улицу к офицеру. По-обезьяньи прыгая вместе с обескураженными требуемым темпом товарищами, Алексей дивился тому, как быстро с каждым новым актом они становились управляемыми, все более обезличенными, походящими на манекены, на игрушечных роботизированных солдатиков, которые то замирают, то ловко двигаются по заданному маршруту с четко обозначенным набором действий… Это был мир ошеломляющих превращений, и Алексей отдавал должное факирам…

Только одного он пока понять не мог: как после всех этих разрушений, после глумливой насмешки над всем тем, что ему казалось ценным и дорогим, – книгами, романтикой, отношениями с людьми, к которым он испытывал трепетные чувства, – вырастают небывало могучие духом, непробиваемые, почти неуязвимые люди. Именно такими ему казались курсанты выпускного курса, которые сдавали в это же время госэкзамены. Они выглядели удивительными! И не только потому, что все были одинаково бронзовые, как будто спустились погостить с Олимпа. И совсем не из-за их впечатляющих, блестящих на солнце мускулов. Их словно скроили из другого материала – жизнерадостных, улыбчивых, ни к чему не относящихся всерьез и умеющих абсолютно все. Они были, как сами себя называли, полными пофигистами. Алексей не до конца понимал, что они хотят этим сказать, но интуитивно сознавал: это круто, это значит, что они живут в согласии с собой, презирая весь окружающий мир с его всегда недостижимыми прелестями и богатствами. Когда они были вместе в строю, то походили на сказочных тридцати трех богатырей, когда – порознь, каждый оказывался крупной, едва ли постижимой личностью. Многие из них водили на поводках варанов – живые свидетельства недавней горной подготовки в Кировабаде. И порой злой блеск в глазах выдавал азарт тех, кто уже написал рапорт с просьбой направить на войну в Афганистан. «Поступил – гордись, не поступил – радуйся!» – говорили они вместо приветствия новичкам. И Алексей дивился, отчего без пяти минут офицеры видят в них, желторотых, людей, равных себе, тогда как сержанты, отслужившие два, а то и полтора года, называют презрительным словом «щеглы». И только в разгаре КБМ Алексей сполна вник в брошенную одним из курсантов четвертого курса фразу-установку: «Если хотите окончить это училище, готовьтесь к тому, что вы все четыре года будете ходить параллельно и перпендикулярно. Или бегите отсюда, пока не поздно».

И из этих слов Алексей вынес предположение, что главная ломка все-таки еще впереди. Он верил старшекурсникам и хотел стать, как они, беспечным и удалым. Алексей смотрел по сторонам и видел, что и другие верят, и у других глаза блестят от предвкушения собственной удали. Ну и что, что бульдозер с огромным ковшом и гигантскими колесами еще только приближался к ним, чтобы решительно проехаться по их характерам, поломать и перекопать все ранее приобретенные установки, чтобы на индивидуальных обломках построить новые, коллективные принципы. Кому нужны были эти вырабатываемые характеристики, Алексей не знал; он принимал все со странной покорностью мученика, самостоятельно лишившего себя свободы и отдавшегося во власть чужих людей. С каждым днем он ощущал, что у него остается все меньше себя, а ощущения и переживания, имевшие для него исключительный смысл, самое важное значение, должны быть забыты, уничтожены или упрятаны настолько глубоко, чтобы никто не мог до них дотянуться. Ибо все личное растаптывалось тут столь цинично и безжалостно, как в тюрьме. Но основательно притупленным разумом, а скорее загнанным телом, Алексей осознавал: он определенно попал в экстремальные условия, где главной целью теперь стало выжить и не лишиться чувства собственного достоинства.

Да, он попал в состояние всеобщей войны, в архаичный мир нескончаемой борьбы всех со всеми, а значит, надо действовать по правилам военного времени.

2

– Рот-та, р-равняйсь! – дал команду старшина Мазуренко, выделяя первую букву, отчего даже в спокойном состоянии его голос казался похож на львиный рык.

Сотня человек застыла, как будто они были бандерлогами из известной сказки Киплинга, застигнутыми врасплох голосом удава. И только где-то в глубинах отдаленно стоящего пятого взвода продолжалась какая-то невнятная перебранка между курсантами.

– Упор лежа принять! – По команде старшины все мгновенно упали. – Сорок раз отжаться! – Во взгляде старшины в эти мгновения отражалась вся непредсказуемость и взрывоопасность его натуры. Любое сближение с ним, любое общение было как прикосновение к оголенному проводу, по которому время от времени пускали ток; так что никогда не знаешь, когда крепкий разряд пронзит именно тебя.

– Что, школьнички-бубенчики, устали?! – измывался старшина, который по любому поводу и в любом месте наказывал роту бесчисленным отжиманием от пола, асфальта, земли, чего угодно. Звероподобный старший сержант Мазуренко заодно отучал юношей плевать под ноги на месте построения, чем они грешили, формируя кружки и тихонько пуская сигарету по кругу на месте построения.

Кажется, еще секунд сорок-пятьдесят тому назад все они беззаботно спали, как сурки в норках. И вот прошло всего несколько мгновений, и все уже на улице, и готовы к физической нагрузке, которая определенной части роты казалась предельной. Для Алексея физические упражнения не представляли трудности, со спортом он дружил с детства, потому отжимался легко, даже с некоторым удовольствием, получаемым от упругого управляемого тела. Курсанты были по пояс раздеты, и кожа быстро напитывалась утренней прохладой леса. Рядом отжимался Игорь, и Алексею бросилось в глаза, что земляку не так уж просто дается это незамысловатое упражнение. Сначала он отчаянно упирался, ужом извиваясь всем напряженным телом, потом стал хитрить, не опускаясь грудью до асфальта, а лишь слегка сгибая руки, и наконец просто застыл, причем руки его подрагивали. «Наверное, мышцы рук забиты», – мелькнуло у Алексея. Но Игорь оказался не одинок, еще нескольким курсантам было не под силу отжаться четыре десятка раз. Сержант – замкомвзвода, который ревностно исполнял роль надзирателя, не замедлил отреагировать на ситуацию.

– Э-э, да тут во взводе немощные. Фамилии! – потребовал он.

Курсанты начали по очереди называться.

– Рот-та, встать! Мальчики! Когда звучит команда «Рота!», все должны замереть на месте. Команда «Рота» – команда «Смирно!» Святая команда! Ясно?!

– Так точно! – колоритным громом прозвучало в ответ.

– За мной бегом – марш! – скомандовал Мазуренко после докладов сержантов о наличии личного состава.

И опять во время утренней трехкилометровой пробежки Алексей заметил, что многим не так уж легко преодолевать эту простую дистанцию, которую он всегда считал безобидной и которую все они совсем недавно сдали на экзамене. Уже к середине дистанции тяжело дышал перекошенным от напряжения ртом Игорь, и из его легких порой вырывался свист, порой слышались странные, пугающие истошноутробные звуки, а порой, как на нитке из катапульты, изо рта выпрыгивала капля слюны. К счастью для него, он был не один такой, еще человека три-четыре постоянно отставали, растягивая и без того длинную колонну бегущих. Игорь же держался в строю до конца, чудом избежав попадания в группу отстающих.

Достигнув спортгородка, старшина приказал сержантам заниматься со своими курсантами, сам же собрал отстающих в особую группу, которую он с сардонической усмешкой окрестил «группой здоровья». Упражняясь по команде сержанта, Алексей издалека видел, как туго приходится попавшим к старшине. С язвительной, но беззлобной улыбкой на устах он был бесподобен в роли мясника, доканывая своих выбившихся из сил юнцов за несколько считанных минут.

– Та-ак, отстающие, в одну шеренгу на песке становись! Упражнение американского морского пехотинца «джамп». На счет раз – все присели. На счет два – подпрыгнули вверх и хлопнули руками над головой. Раз! Два! Раз! Два! Громко считаем сами!

Не ослабляя контроля над подопытными кроликами в человеческом облике, старший сержант Мазуренко запрыгнул на металлические брусья и молодецки отжался раз двадцать в невероятном темпе, легко выталкивая свое тренированное тело из плоскости двух параллельных трубчатых жердей. Старшина спрыгнул, и было видно, что он лишь чуть-чуть сбил дыхание, тогда как курсанты после двенадцатого прыжка уже не могли оторвать ног от земли.

– Стой! Упор лежа принять! Отжимаемся тридцать раз! – старшина ходил вдоль длинного ряда из двадцати пяти – тридцати курсантов, коршуном наблюдая за их отжиманием и периодически надавливая на спину тем, кто не полностью сгибал руки. Большинство из них после вмешательства Мазуренко черпали брюхом холодный влажноватый песок, а некоторые откровенно валились на него всем телом, обретая в его утренней прохладе секундное спасение от непривычного убийственного напряжения мыши. В эти мгновения нельзя было не любоваться старшиной, и Алексей, которому довольно легко давались команды сержанта, исподволь наблюдал за перемещением старшины. В лучах показавшегося солнца был виден каждый мускул его, так что по нему впору было изучать анатомию. Но в какой-то момент Алексей смекнул, что дело было вовсе не в мышцах, олицетворявших совершенство физического состояния. Таких здоровых парней и в роте наберется десяток-полтора. Весь секрет старшины крылся в потрясающей, непоказной уверенности, дивной неколебимости духа, готовности к лютой борьбе в любую минуту, в любую секунду. Он как бы заряжал окружающих этой неуемной воинственностью, тайной жаждой если не войны, то предельного риска. В нем присутствовало что-то роковое, потустороннее, с чем нельзя было не считаться, какое-то бурление темных демонических сил, одновременно и пугающее, отталкивающее, и вызывающее восхищение. И в эти мгновения Алексей, несмотря на кажущуюся жестокость старшины, чувствовал к нему растущую симпатию и вместе с ней начало каких-то смутных превращений внутри себя, начало цепной реакции трансформации сознания. Сам того не осознавая, в условиях социального и физического неравенства со старшиной Алексей склонен был приписать ему в этот момент все те возможные добродетели, которыми обладает непобедимый герой античных мифов.

Между тем старшина уже третий раз приказывал своей шеренге выполнять пресловутый «джамп», а затем отжимания. Это банальное упражнение – очевидно, плод скудной солдатской фантазии – исполнялось непрерывно. В результате несколько человек просто повалились в песок в полном бессилии, некоторые стояли на четвереньках, признавая свою неспособность двигаться, не говоря уже о прыжках или отжиманиях. Поражение «группы здоровья» оказалось безоговорочным, сокрушительным и позорным. Этого, видимо, и ждал Мазуренко – их психического подавления за счет нехитрого, бесконечно повторяемого физического упражнения. Алексей хорошо знал, что даже тренированному человеку выполнять это упражнение в течение десяти минут подряд будет не под силу. Значит, старшина преследовал совсем иную цель, весьма удаленную от стремления к физическому совершенству.

– Сынки хреновы, вы что, хотите ВДВ опозорить?! Вы что, хотите показать, что мы слабее американских морских пехотинцев?! – И Мазуренко остервенело заглядывал в закатывающиеся глаза тех, кто, как ему казалось, мог оказаться слабым звеном в цепи, которую он с наслаждением кузнеца-профессионала ковал.

– Замкомвзвода, ко мне, – скомандовал старшина после окончания экзекуции. – Запомните своих людей, они в «группе здоровья» до конца дня. Их ко мне после обеда и после ужина.

Что и говорить, день беспрерывной неистовой муштры для группы отставших не прошел зря. Впрочем, не ускользнул он и от внимания всей остальной роты. На следующее утро в «группе здоровья» оказалось вполовину меньше курсантов: старшина со своими дикими методами и неподдающейся объяснению этикой воспитания внушал жуткий ужас. «Просто для некоторых доза ВДВ оказывается слишком большой, организм ее не принимает. Это как лекарство, которое, если его много, превращается в яд. Но если организм его все-таки усвоит, на всю жизнь остаешься шальным», – услышал Алексей объяснение сути десантной школы от одного из выпускников. Оно показалось ему довольно странным; какие-то химерические видения, дикие абстракции все чаще посещали его самого – во время бега, бесконечных работ, поглощения водянистой пресной каши – озлобленные, мрачные лики внутренних сомнений рвались наружу. А туда ли он попал, куда хотел?!

Глава третья

(Учебный центр Сельцы, 55 км от Рязани, август 1985 года)

1

Прошел месяц после зачисления, и Алексею было трудно поверить, что все они только что совершили свой первый прыжок с парашютом с маленького натруженного Ан-2. Когда их «кукурузник», ничуть не стесняясь облезлых боков, взмыл в небо и стало ясно, что назад существует только одна дорога – через вот эту железную дверь, ведущую в бездну, – внутри похолодело, заныло и засвербело, будто от щекотки, и затем оборвалось куда-то в область безнадежного и тоскливого. Он с настойчивым любопытством вглядывался в лица других курсантов, пытался отыскать там следы страха или колебаний. Лица были серы и напряжены, но на них труднее всего было прочитать страх. Он, конечно же, пришел, но у каждого был упрятан так глубоко, чтобы товарищи не то что разглядеть, даже заподозрить не могли в трусости. Коллективный дух всегда низменнее и глупее индивидуального, но он наделен неимоверной силой: скованные вместе невидимой цепью, люди способны бесстрашно идти на баррикады и легко умирать. Курсант Артеменко вспомнил, что где-то читал об этом. А может быть, слышал. Сейчас это было не важно. Сейчас важным было то, что проявление этого коллективного духа впервые коснулось его сознания, захватив в ледяные тиски общей бравады, готовности совершать непредсказуемые для индивидуума поступки. Алексей тоже страшился голубой бездны, но этот страх и у него самого оказался загнанным куда-то в глубины сознания, а если бы он мог взглянуть на себя со стороны, то увидел бы бесстрастного и уверенного бойца. Разве что слишком сосредоточенного, слишком напряженного. Алексей пристальнее обычного всматривался в лицо Игоря, в его глаза. Черты лица нового товарища заострились, как будто он мгновенно похудел. Но в глазах отражался поражающий спокойствием и покорностью неотвратимому сценарию стальной блеск готовности. И Алексей с благодарностью подумал об этом чуде – коллективном подавлении трепета перед опасностью, когда никто не пожелает выказать хоть малейший, демаскирующий признак слабости. Все должны быть сильными и щеголевато бесстрашными уже в силу только одной, но самой веской причины – принадлежности к ВДВ, продуваемым всеми ветрами воздушно-десантным войскам. Но как только Алексею показалось, что он окончательно поборол свой личный страх, зажглась желтая кнопка, отчего опять по телу прокатилась новая волна тревоги, заныло внутри от самого обычного, примитивного, животного страха. Засуетились бортмеханик и выпускающий офицер, и Алексей до боли сжал челюсти.

– Так, орлы, встать, заправить сиденья, – скомандовал офицер спокойным и уверенным голосом, отчего им всем почему-то стало легче. Алексей и раньше знал, что в неординарных и экстремальных ситуациях толпа с готовностью подчиняется воле того, кто берет на себя ответственность, но в действии видел эту формулу впервые.

В отличие от юношеских лиц, темное лицо офицера, украшенное густой щеткой усов, было мужественным, – оно внушало доверие.

– Приготовиться! Правая – на кольце, левая – на запаске. Держать равновесие, следить, чтобы лента стабилизирующего парашюта не попала под руку!

Напряжение нарастало, в голове начиналось кипение эмоций. Открылась дверь, и из проема в брюхо самолета влетел поток холодного воздуха, все ощутили алчное и могучее дыхание безбрежного неба.

– Пошел! – крикнул офицер первому, и тот, закрыв глаза, провалился в проем и исчез.

– Пошел! – Резкая команда офицера то и дело прорывалась сквозь шум мотора, и брюхо «кукурузника» пустело с ошеломляющей быстротой.

Тут уж и Алексей подошел к проему и почему-то опять оглянулся на Игоря – тот весил на несколько килограммов меньше и потому находился позади, через одного человека. Взгляд товарища был фантастически сфокусирован, как у гимнаста, который настраивается совершить тройное сальто. Игорь смотрел куда-то вдаль, в небесную синь, открывавшуюся сквозь проем двери; он сделал знакомое движение плечами, расправляя их и отводя назад, как будто перед боем. А затем его руки цепко сомкнулись на лямках парашюта – правая возле кольца, левая – на соединении основного парашюта с запаской. С плохо скрываемым ужасом Алексей взглянул вниз. Где-то далеко мелькнула земля, черно-желтая, неузнаваемая, другая. Всегда такое плотное и снизу кажущееся живым небо казалось пустотой, ничем. И это ничто само по себе было страшным. Невероятно страшным! Он взглянул на офицера, тот ободряюще улыбался.

– Пошел! – скорее по губам понял, чем расслышал Алексей, и рука офицера крепко шлепнула, почти ударила его по плечу. Он с усилием преодолел свое статическое положение и ринулся вперед всем телом, неотвратимо и безвозвратно. И едва успел сгруппироваться, поджать ноги, как ощутил себя в каком-то беснующемся, неподвластном ничему, абсолютно непрогнозируемом потоке, с невероятной скоростью увлекающем его куда-то в область неведомого. Все его мышцы напряглись, сжались, но скорее не от страха, а от новизны непознанной ошеломляющей силы. Он почему-то вспомнил про страх обезьяны, сорвавшейся с дерева, и непроизвольно зафиксировал у себя именно это ощущение неподдающегося контролю ужаса. Но доли секунды, казавшиеся вечностью, вернули Алексея в область человеческого, осознанного отношения к происходящему. Краем глаза он увидел вверху улетающий самолет и начал лихорадочно считать: «Пятьсот один. Пятьсот два. Пятьсот три. Почему он не открывается, может, что-то с ним не так», – пронеслось у него в голове, оцепенение стало расползаться по всему сознанию. Старшина Мазуренко советовал не дергать кольцо, чтобы не потерять его и не стать объектом для ухмылок бывалых десантников. Но тогда почему не открывается?! Может быть, стропы запутались внутри, пучки ведь казались такими ненадежными?! Он уже было собирался выдернуть злосчастное, выкрашенное красной краской кольцо, которое судорожно сжимала правая рука, как услышал характерный щелчок самостоятельно сработавшего прибора, вслед за чем он провалился на мгновение в еще большую, совершенно холодную и немыслимую бездну. Но затем раздался хлопок, как бывает при раскрытии зонтика, и Алексей неожиданно повис. Над собой он увидел белоснежный купол парашюта, и сердце его тотчас наполнилось ликованием, бурными эмоциями, которые он не силах был подавить. Неистово и громко, ничем не сдерживая себя в этом бескрайнем океане свободы, он во всю глотку заорал: «Эге-гей!» И вдруг такой же крик знакомым голосом ответил ему, и Алексей увидел, что совсем недалеко от него, немного выше, парит Игорь, который прыгал следом за ним. А еще дальше – небольшой ростом Белугин и совсем маленький, всего метр шестьдесят пять, Самохвалов. Они тоже радостно заорали в ответ, ловя полуминутное пьянящее ощущение свободы, от которого за месяц отвыкли и за которым очень соскучились.

С высоты шестисот метров они теперь с любопытством разглядывали игрушечные коробочки их учебного центра, который Алексей узнал по высокому парашютно-десантному тренажеру. Кругом были желтые и черные квадраты полей, и где-то далеко вдали – рукав реки и темный край леса с маленькими, в спичечный коробок, сельскими домиками и тонкими, со странными изгибами, нитями дорог. Острота ощущений захватила Алексея целиком: он с жадностью ловил впечатления, стараясь не пропустить, не забыть ничего, чтобы потом описать матери. А в отпуске рассказать друзьям. Склонное к рельефным картинам воображение вело его так далеко, что трогательно-красочные картины своего будущего приезда в родной город сопровождали его до самого приземления.

Земля оказалась неприветливо твердой, и удар, резким разрядом отдавшийся в голове, свалил его с ног, а легкий ветерок потащил купол и его самого по соломенным кочкам. Но Алексей успел, как инструктировали, захватить две нижние стропы и, накрутив их на кисть, погасить купол. Удивительным оказалось и то, что от резкого перепада высот он абсолютно оглох и даже испугался дикого безмолвия вокруг. Но когда начал сворачивать парашют, слух вернулся к нему так же внезапно, как до этого исчез. Как будто пробки выпали из ушей. Алексей был счастлив.

Правда, его романтические впечатления были приуменьшены ехидным замечанием старшины Мазуренко, с которым они с Игорем столкнулись у «Урала» с парашютами.

– Чего счастливые такие? – полюбопытствовал Мазуренко с едкой ухмылкой, которую Алексей в столь счастливый миг пропустил мимо.

– Так ведь прыгнули! – почти крикнул он в ответ старшине, чуть не добавив что-то глупое типа «Свершилось чудо! Ура!»

– Так что ж тут такого. Если б ты бабу трахнул, пока летел до земли, то тогда мог бы радоваться. А так, прыгнул… Ну прыгнул, ну и что? – Старшина нагло улыбался, обнажая ряд крепких зубов и, очевидно, радуясь, что «приземлил» витающего в облаках курка.

Алексей закусил удила. Сам себе в этот момент он казался сметным мальчишкой, которого отшлепали за шалости. Он все больше убеждался, что тут, в армии, в непроходимых зарослях человеческой коммуникации, очень важно иметь хоть одну близкую по духу, по ощущениям и переживаниям душу. И с удивлением убеждался, что такой душой все чаще становится Игорь. Порой земляк поражал его своей природной неприхотливостью и отсутствием той широты желаний, которая всегда была присуща ему самому. Сам он с детства привык требовать всего и тотчас, тогда как Игорь оказался совершенно неизбалован. И этим своим впечатляющим спокойствием, отсутствием гигантского спектра свойственных Алексею порывов он уравновешивал, гасил его многослойные импульсы, как вода гасит известь. Одновременно Игорь был тем человеком, который готов был слушать его до бесконечности. На то были особые причины, потому что – и это Алексей уже знал точно – его жизнь до училища, в сравнении с жизнью Игоря, была парением в бескрайнем пространстве беспечного, свободного от каких-либо обязанностей баловня судьбы. Эдакого юного барона, тогда как Игорь явился из совсем иного, замкнутого, скудного и эмоционально нерасточительного мира. Вот и сегодня, купив гору дивно пахнущих пряников и сметаны, они ели их по-разному. Целый месяц они жили впроголодь: ложка слипшейся каши с куском черного хлеба утром и вечером, а к обеду еще прибавлялась тарелка несъедобной баланды. У большинства курсантов деньги водились, но для посещения буфета в лагере – булдыря на курсантском языке – требовалось не меньше получаса, которого не было никогда. Дважды они с Игорем вырывались в булдырь, но так и ушли ни с чем: очередь не продвигалась главным образом потому, что курсанты четвертого курса подходили вне очереди и поток их был нескончаем. И когда Алексей тоскливо провожал взглядом очередного детину с покупками съестного, лицо у него, наверное, было невообразимо жалобным. И тогда Игорь не выдержал, ткнул его локтем в бок и рявкнул в ухо: «Пошли отсюда». Вот почему ароматный пряничный запах на площадке приземления просто сводил с ума, как сильно действующий наркотик. Что и говорить, последние несколько недель они были постоянно голодны, словно животные в зоопарке, которых регулярно недокармливают. Алексей, скучавший по домашней и вообще любой сытной пище, теперь запихивал пряники в рот с заметно выросшей сноровкой – команда строиться могла последовать в любое мгновение. Игорь же ел спокойно, откусывая небольшие кусочки. Алексей как бы наедался впрок, на будущее, Игорь всего лишь наслаждался коротким моментом внезапно выпавшего счастья. И действительно, он успел съесть лишь половину, тогда как Алексей проглотил добрых три четверти заготовленной порции. Брать в карманы что-либо сурово запрещалось, это оба прекрасно знали. За пищу в карманах можно было здорово поплатиться, и особенно острым был страх перед насмешками и унизительными прозвищами. Игорь без сожаления оставил недоеденное, и мгновение сладкого восторга едой тотчас стало для него историей, приятным и уже забытым моментом. Алексей же бежал к месту построения взвода, на ходу запихивая в рот сухой, не желающий быстро разжевываться, пряник… Но очень скоро понял, что зря…

2

Только после команды ротного «За мной бегом – марш!» Алексей сообразил, что выездной буфет на площадке приземления был чистой воды подставой. А ведь старшина Мазуренко предупреждал их! «Э-э, школьнички-бубенчики, не набивайте желудки, назад бежать будем», – бросил он куркам со своей извечной иронией взрослого мужа, наставляющего младших братьев. Но после того как сложенные парашюты были упакованы в «Урал», тщательно пересчитаны, Лисицкий позволил распустить роту, которая тут же превратилась в полудикое племя голодных туземцев. Предельно острый, напоминающий о доме и умиротворении, кажется, на километр распространяющийся запах свежей выпечки ударил им в головы безумным дурманом задолго до построения, и, получив вольницу, курсанты гурьбой кинулись к специально приехавшему на площадку приземления буфету.

Теперь же ноги, облаченные в еще не разношенные сапоги, мерно и монотонно, как у скачущих рысью лошадей, отстукивали свой, только военным знакомый, такт. Правда, если лошади отбивают легкую дробь, бегущие люди порождали совсем иной звук – грузный, проваливающийся, даже шипящий. «Шух-шух, шух-шух, шух-шух». Пока еще это был неуверенный и не отлаженный звук, более шумный, чем требовалось: слишком много еще производилось лишних движений. Их первый марш. Короткий, километров, может быть, десять или двенадцать, к тому же налегке. Единственным внешним раздражителем было поднявшееся на необозримую высоту солнце; из-за него по вискам и лбам, заливая глаза, текли струи пота. Теперь Алексей знал, что все они только что совершили глупость, причем осознанную. Они даже не наелись, а наглотались до отвала пряников со сметаной, пожирая их, как исхудавшие от голода собаки, с болезненной алчностью и каким-то фатальным наслаждением. Они знали, что этого делать нельзя, и все-таки заглатывали пищу. Инстинкт и голод оказались выше разума. И Алексей был уверен, что, повторись все, он опять бы хватал эти пряники и точно так же запихивал бы их в рот, в котором не хватало слюны справиться с предательскими щедротами.

После семи-восьми километров появились первые отстающие. Для верности ротный периодически командовал подразделению идти шагом, требовал от замкомвзводов тщательно проверять людей и их состояние, подтягивать вперед строя тех, кто уже находился на пределе сил. К удивлению Алексея, хотя у всех в их третьем взводе комбинезоны насквозь промокли от пота, явно отстающих не было, как, например, в первом и в четвертом взводах. Он даже злился вынужденным переходам на шаг, потому что сбивался ритм, отчего пот начинал лить быстрее, комок в беспорядочно набитом желудке превращался в камень, а кровь гулкими толчками-ударами стучала в виски. И все равно он тайно радовался тому, что подготовлен лучше остальных, что ему гораздо легче, чем большинству курсантов, преодолевать километры по пыли, под солнцем, висящим прямо над головой и уже ставшим грозным врагом непосвященных в таинства борьбы с его жаром.

Все-таки последние километры дались с большим трудом и ему самому. Все, что было съедено на площадке приземления, бурлило и бродило, насмехаясь над человеческой слабостью и глупостью и настойчиво просясь обратно. Причем это горе неожиданно коснулось многих; в их взводе тяжелее всего было Петроченкову, плотному курсанту с лицом, изъеденным оспой и ужасными угрями на лбу. В какой-то момент он резко выбежал из строя на десяток метров и, ухватившись руками за грудь, начал рвать.

– Асанов, Баринов, ко мне, – мгновенно отреагировал замкомвзвода Иринеев. – Давай, давай, – приговаривал он, стуча открытой ладонью по спине курсанта. Затем они скрылись из вида. Алексей взглянул на Игоря, вопрошая взглядом о его состоянии. Лицо товарища было перекошено, высохшая слюна пенным налетом застыла вокруг рта, но признаков капитуляции не было и в помине. Он терпел, как и все, переносил как стихийное бедствие, как обязательную часть необходимых испытаний, которые свалились на голову. Поразительная способность к терпению, казалось, была неотъемлемой частью всего его естества. А вот самому Алексею становилось все хуже: тошнота подбиралась все выше и выше к горлу. В какой-то момент у него потемнело в глазах, земля стала уплывать из-под ног, и Алексей начал терять контроль над своими действиями, которые давно стали машинальными, независимыми от его воли. «Господи, хоть бы не потерять сознание, только бы не потерять сознание, – молился он мысленно, вскидывая взор к чистому бездонному и совершенно прозрачному небу. – Господи, дай мне силы добежать, и я никогда, никогда больше не буду жрать эту дрянь», – мысленно шептал он сам себе, чувствуя, что рвота уже неизбежна, но намереваясь оттянуть ее жуткую, тягучую власть над своим телом и сознанием как можно дольше. И Создатель смиловался, дав ему возможность добежать до учебного центра. К его счастью, ротный почему-то не стал строить взводы для проверки личного состава, Лисицкого вообще нигде не было, зато старшина Мазуренко, у которого даже дыхание не было сбито маршем, и только ровные струйки пота на смуглых скулах да насквозь промокший от пота комбинезон выдавали участие в беге, скомандовал замкомвзводам распустить людей и в рабочем порядке доложить ему об отставших. Это было последнее, что отчетливо помнил Алексей, дальше шел черный провал под аккомпанемент рвотных судорог где-то в кустах неподалеку от казармы. Очнулся он от голоса Игоря.

– Давай, помогу, – Игорь в этот момент поддерживал Алексея под руку, – пошли к воде.

Алексей взглянул на товарища мутными глазами, заплывшими слезами и потом. Спазмы еще душили его, но, кажется, кризис миновал. Внутри уже ничего не было, кроме болезненной пустоты. Появилось странное ощущение, что его внутренности вывернуты наизнанку, грубо вытряхнуты и затем помещены на отведенное им место. Уходя, он бросил беглый взгляд на траву и ужаснулся: его рвало уже не съеденным, а какой-то серо-желтой слизью с дрянным запахом. И все это время Игорь был рядом, готовый тащить его в медпункт. Алексею стало невыразимо стыдно за себя, но в его сознании отчетливо мелькнула и закрепилась там мысль о том, что человек, находящийся рядом, с изумляющей чуткостью осознает все его замешательства и тревоги, и от этого чувства локтя, военного товарищества он преисполнился к Игорю благодарностью. Медленно, пошатываясь, как хмельные, они поплелись к уличному умывальнику с множеством начищенных дневальным краников, и когда Алексей наклонился, подставляя еще кружащуюся голову под холодный, возвращающий к жизни поток прохладной воды, он понял, что сегодняшний день выигран и прожит не зря. Он победил, и на этот раз не без помощи нового друга. Ощущение полнокровной жизни быстро возвращалось к нему, вот уже он услышал беспечный смех сослуживцев в курилке и шум высоких, с зелеными хвойными макушками сосен, и звук самодельной метлы с терпким запахом свежесрубленных веток, которой немного уныло орудовал у крыльца дневальный. Да, молодость не боится резких бросков и подсечек, хотя самоуверенность нередко подводит ее к бездне. И Алексей знал, что он уже готов к новому выходу на ковер – для очередной схватки за право носить голубой берет и сине-белую тельняшку.

Им дали полчаса отдыха, но прошло уже минут сорок, и почему-то никто их не тревожил. Курки, захмелевшие от неожиданного счастья, отлеживались прямо под казармой, упав на землю, многие из них тотчас уснули. Желание спать давно стало вторым, после голода, и все они уже научились забываться через тридцать секунд после появления точки опоры. Комбинезоны же высохли прямо на них, оставив радужные белые разводы от соленого пота. Многие поплатились за малодушное чревоугодие, осознав теперь, что это была настоящая засада, западня для неискушенных рабов желудка. Петроченкова дотащили за руки Баринов и Асанов, оба – крепкие спортсмены почти под метр девяносто ростом. Тем более Иринеев сам периодически толкал его в спину. Но вот среди отдыхающих пронесся странный слушок: из пятого взвода кто-то отключился и не приходил в сознание: курсанты зашушукались, дремавшие было встрепенулись, новость всех взбудоражила.

Наконец через час с небольшим роту построил старшина. С тем же, свойственным ему, невозмутимо-ироничным выражением лица, ничего не объясняя, он распорядился сдавать комбинезоны, стропорезы и шлемы, но ситуацию так и не прояснил. Когда из строя посыпались вопросы сержантов, лишь тень насмешки и превосходства мелькнула на его суровом, похожем на лик индейца на тропе войны лице. И только на вечернем построении ротный официально объявил, что курсант Полеев из пятого взвода после марша отключился и срочно самолетом отправлен в Рязань, в госпиталь.

– Товарищи курсанты! Вы теперь на своей шкуре ощутили, что попали не в институт благородных девиц. У каждого есть еще целый месяц в запасе. Напоминаю, никто никого не держит – до принятия присяги.

Вечером Игорь, всегда молчаливый и немногословный, заметил:

– Кажется, теперь понятны слова старшекурсников, которые советовали во время абитуры бежать куда подальше. Они все повторяли лозунг курсанта РВДУ: «Поступил – гордись, не поступил – радуйся!»

– Да, сегодня была хорошая встряска, – согласился Алексей, раздумывая о судьбе Полеева.

Только теперь до него, как и до других, дошло, что РВДУ – это серьезно. Все сказки и легенды улетучивались при жестком столкновении с реальностью, в глаза им смотрела теперь жуткая, колючая и немилосердная военная жизнь. Каждый должен был прежде всего выживать, вписываясь в тот пока еще не высокий, но с каждым днем растущий порог, намеченный для коллектива. И уж если чей-то индивидуальный порог оказывался ниже, такой материал выплевывался без сожаления и жалости, как отброс, как несостоявшийся элемент системы, как патрон, давший осечку.

Курсант Полеев больше не появился в роте, мало кто даже успел запомнить его лицо. Пару дней его жизнь висела на волоске, но потом он пришел в себя, состояние его улучшилось. Еще через неделю он получил на руки документы и поехал домой искать себе иного применения. Это была первая потеря бойца на дистанции в четыре года. Как потом рассказывал осведомленный в делах поступления Игорь, папа у Полеева был солидный генерал и крупный штабной военачальник, это-то и позволило пристроить сына в училище в обход многочисленных комиссий. Наверное, генерал жалел об этом…

Марш подкосил многих, причем совершенно иным, неожиданным образом. После него добрых полтора десятка курсантов обнаружили основательно стертые ноги. Кровавые волдыри, быстро расползающиеся, превращающиеся в темные струпья на пораженной коже с мгновенно образовавшимися чудовищными гнойными выделениями, выводили из строя без разбора. И спортсмены, и отпрыски звездных папаш, и неунывающие бывшие кадеты – все оказались одинаково беззащитны. У действительности, которая без жалости отбрасывала настойчиво рвущихся в мужскую жизнь мальчиков, оказалось колючее лицо. Необходимы были хватка борца и неисчерпаемая изобретательность, чтобы отстоять себя. Все, кто знал армию по пестрым кинолентам и рассказам, приукрашенному лихому вранью, враз столкнулись с новой, абсолютно неведомой и неожиданной силой. Каждый приходящий день ошарашивал новым ударом, причем часто ниже пояса, ловким и резким. Жизнь в комфортных городских условиях, привычка к удобным и легким кроссовкам не предполагали скорой взаимной любви людей и сапог советского происхождения. «Обувь солдата американской морской пехоты через три месяца принимает форму ноги; нога советского десантника через три месяца принимает форму сапога», – нагло улыбаясь, шутили привыкшие к сапогам сержанты.

3

В считанные дни Алексей стал похож на бледную поганку. Истощенный новыми обстоятельствами, высушенный и сгорбленный, подобно бедному страннику пустыни, он хромал в строю до тех пор, пока мог всунуть ногу в сапог. Наконец, когда конечность распухла, как шар, стала водянисто-свинцовой, а на месте потертости образовалась зеленовато-серая дыра с непривычным и отвратительным гнойным запахом, он сдался. И добровольно перешел в презираемый всеми отряд больных, передвигающийся за строем в открытых солдатских тапочках. То была группа поистине отверженных. Одни от них шарахались, как от больных проказой, другие на них шикали, как на бродячих собак. Встречал и провожал их неизменно старшина роты. После каждого посещения столовой Мазуренко с монументально невозмутимым лицом выходил прямо на улицу перед казармой с маленькой дерматиновой упаковкой, которой страшились абсолютно все. Начиналось представление.

– Так, хромые, строиться в одну колонну. Спокойно, бубенчики, я – дипломированный медбрат, так что вылечу всех.

И после таких слов он раскатисто смеялся своим громогласным, демоническим смехом обличителя, отдававшимся тягучим гулом в ушах осужденных на пытки.

Может быть, Мазуренко и в самом деле получал квалификацию фельдшера, но роте своим отрешенным видом и решительными, часто резкими движениями он больше напоминал костолома. «Лечил» он с таким остервенением, что хромающие в сапогах курки четко видели свою перспективу в случае перехода в «тапочную» группу. Мазуренко нисколько не смущался, что впритык к казарме располагался лагерный медпункт и порой на крыльце даже мелькала прехорошенькая сестричка в коротком белоснежном халатике.

Кроме прочего, старшина орудовал инструментами так быстро и так неотвратимо, что в роте были случаи потери сознания от болевого шока. Он без предупреждения вскрывал любые нарывы, заливал кровавые раны йодом и лишь изредка пользовался какой-то вонючей мазью, запихивая ее ватными тампонами прямо в раны с таким наивным простодушием, как будто смазывал узлы боевой машины. Он никогда не бинтовал раны, приговаривая, что на свежем воздухе они быстрее затянутся. Его полевое искусство, к удивлению многих, оказалось действенным: только два или три человека, у которых заражение победило желание стать в строй, очутились в конце концов на больничных койках в санчасти. Остальные выздоравливали с такой феноменальной стремительностью, что это могло оправдывать медвежью терапию Мазуренко, приправленную грубыми шутками и плутовскими подковырками. Порой создавалось впечатление, что эти тиранические экзекуции приносили старшине какое-то особое удовлетворение, едва уловимое для остальных наслаждение, но не чужой болью, а чем-то иным, пока непостижимым. Сначала Алексей полагал, что это следствие невообразимой, абсолютной власти над ними. Но нет! Мазуренко был сильной, самодостаточной личностью, пусть и недалекой, но и без того властвующий над ними всеми и вследствие легитимного старшинства, и по праву грубой, ничем не сдерживаемой мужской силы, и даже просто в силу возраста. Тогда в чем же дело, недоумевал Алексей?

Обычно курсанты корчились, но молча переносили процедуры, каждая из которых длилась от сорока секунд до минуты. Один раз Алексей увидел, как Мазуренко виртуозным движением медицинских ножниц вскрыл нарыв на пятке впереди стоящего курсанта. Гной брызнул, как пивная пена, и Алексею стало дурно. Сначала курсант молча переносил боль, впившись пальцами обеих рук в свое бедро. Но доморощенному медику этого явно было мало, и он с силой сдавил воспаленное место вокруг раны медицинскими щипцами: из только что вскрытого места хлынула слизкая зеленоватая лава, а парень негодующе зарычал на старшину, очевидно не выдержав нестерпимую боль. До этого орудовавший с самодовольной улыбкой Мазуренко вдруг встал и взглядом коршуна, собирающегося выклевать глаза, впился в курсанта. Алексею, видевшему этот взгляд, стало жутко.

– Ты что-то вякнул?! – пробасил он в ухо курсанту и вдруг могучей клешней вцепился курсанту в глотку так, что пальцы вонзились под челюсти. Курсант дрожал всем телом и молчал… – Сынок, ты тут скулишь от ранки, а ты видел станок от автоматического гранатомета, вбитый в грудину умирающего солдата?! – Тут Мазуренко сделал паузу, словно заглядывая в самое нутро молодого человека. В его огнем горящем взгляде было столько силищи и превосходства, что, казалось, он мог бы просто руками разорвать надвое этого курсанта. – А я видел. И вытаскивал его из тела, понял?! А ты думаешь, закончишь училище – и к папе в штаб?!

Старшина говорил тихо, с металлическим звуком выпуская слова в мир. Он близко, к своим глазам, притянул лицо курсанта и слегка наклонил его, потому что парень был повыше ростом на добрый десяток сантиметров. А затем слегка оттолкнул.

– А теперь пшел, вали отсюда. Разрешаю в санчасть сходить.

Но курок поплелся к месту, где обычно строилась группа больных, он так и не воспользовался возможностью посетить санчасть, а еще через три дня, когда спала опухоль, натянул сапоги. Наверное, что-то стимулирующее и жизнестойкое было в разрушительных порывах Мазуренко. Он балансировал на грани перехода в звериную плоскость, которая, кажется, была ближе его буйной натуре; он ненавидел, взрывался от самого вида человеческого несовершенства, болезненности или мягкотелости. Алексей в какой-то момент осознан, что этот железный солдат в универсальном панцире из собственных мышц, уже хлебнув настоящей войны, очень серьезно готовился к ее продолжению, потому и не допускал в предвоенное пространство симптомы человеческого: сострадание, милосердие или просто жалость. Война была его стихией, и он хотел, чтобы те, кто всей душой и со всей силой страсти не жаждет войны так, как он, ушли, отсеялись, исчезли. Пусть останутся только те, кто объят огнем вечного сражения, кто не видит себя иначе чем в бою. И в своем внезапно возникающем бешенстве, в волнах необъяснимой, изумляющей свирепости и непримиримости к малейшему проявлению слабости Шура Мазуренко был особенно страшен. И невооруженным взглядом легко было увидеть, как вирус стремления к уничтожению бушевал, клокотал, развивался внутри него. И еще страшнее было то, что он распространял инфекцию даже не будущей войны, а запаха бойни вокруг себя, как будто кормил всех окружающих сырым мясом, порождая запах крови и возвращения к животному состоянию всеобщей враждебности.

Когда Алексей подошел к старшине, взрыв агрессии у того уже улетучился, как будто несколько секунд назад и не было звериного рыка. Он, похоже, обладал феноменальной способностью доводить себя до состояния ярости за считанные мгновения, как в былые времена опытный шофер раскручивал мотор заглохшей машины несколькими резкими движениями специальной ручки. Но, выпустив из себя пар, становился еще спокойнее, чем до приступа.

– Хохол? – с несвойственной ему приветливостью спросил Мазуренко.

– Ну да, с Украины я, – уклончиво ответил Алексей.

– А чего несмело так? Раз хохол, так и скажи с гордостью: «Хохол». Ногу на носок ставь, чтобы пятку хорошо видно было, – приказал он, взяв ужасающего вида щипцы. Алексею представилось, что его сейчас будут пытать, и он отвернулся, до треска сжал челюсти, чтобы встретить эту боль.

– Сейчас больно будет, – мимоходом обронил старшина, обильно смазывая опухшее место зеленкой, – когда больно, ты что делаешь, чтобы терпеть?

Алексею показалось, что Мазуренко просто издевается над ним. Живодер-зубоскал, изучающий повадки подопытных людей, которым с любезным видом отрывает куски живого тела. В ответ он только пожал плечами и уже сцепил зубы, чтобы не вырвался предательский звук слабости. Но старшина почему-то не приступал к своей шаманской процедуре и смотрел на Алексея снизу вверх.

– Песню надо петь или стихи читать, – сказал он вдруг совершенно серьезно. – Ну, хоть вот так:

Я на гору круту, крем’яную, Буду камiнь важкий пiдiймать І, несучи вагу ту страшную, Буду пiсню веселу спiвать.Алексей остолбенел от косноязычной, непривычно звучащей старшинской лирики. Мазуренко же заговорщицки подмигнул и, предупредив коротким «терпи», впился щипцами в опухшее место. У Алексея потемнело в глазах от боли, он увидел, как из маленького отверстия ранки сочится кроваво-гнойная сукровица. Старшина же, сосредоточенно глядя на ногу, безжалостно давил до тех пор, пока не пошла чистая, без всякой примеси, гранатового цвета, кровь. Алексей только чудом не закричал и очнулся лишь тогда, когда старшина не без иронии проронил: «Все, будешь жить, боец. Следующий!» И Алексей поковылял куда-то в сторону курилки, отчаянно моргая глазами, боясь только одного, чтобы от нестерпимой боли не выступили слезы. В голове же у него почему-то отдавались строки Леси Украинки в комично-трагическом исполнении старшины-инквизитора, прошедшего через кровавую грязь афганской войны и не забывшего звуки родной земли.

И все-таки Алексей был в это время удручен и бесконечно подавлен. Он недоумевал, как такое простое дело, такая мелочь, как наворачивание портянки, внезапно перевернуло его жизнь, сделало немощным. Его, всегда сильного, считавшего себя лучшим, лидером и победителем… Терпеть физическую боль было тяжело, но еще тяжелее было чувствовать себя выбитым из строя, не таким, как все, а физическим изгоем. В его собственном представлении это было уродство, инвалидность. Когда он шагал в тапочках, жалея свою разодранную ногу, ему мерещилось, что все вокруг смеются над ним, что всем давно опостылела его болячка, отягощающая жизнь взвода. От этого он стал дичиться окружающих, нырнул в глубины собственного «Я», еще с большим пристрастием анализируя себя и содрогаясь от отвращения к нелепой пародии на воина, которой он теперь стал.

В один из таких моментов к нему подошел Игорь.

– Закурим? – спросил он, улыбаясь своей немного кроткой и открытой улыбкой, тотчас располагающей к себе.

– Не-ет, я завязал, – решительно замотал головой Алексей, – я завязал.

– Да ладно. По одной – для настроения. И потом все. Я тоже с этой пачкой буду бросать, просто удалось в магазин сбегать, – объяснил он, и от его бесхитростности, невозмутимой открытости и простоты Алексею стало легче, в душе стал рассеиваться мрак. И его осенило: сейчас необходимо забыть все, что раньше служило нектаром для души, нужно огрубеть, сузить круг своих потребностей и желаний. Вот Игорь, простой сельский парень, с каким он на гражданке вряд ли стал бы дружить… ведь разве с таким неуклюжим парнем пойдешь на дискотеку или обсудишь с ним только что прочитанную книгу? Но сейчас как раз и нужна спасительная узость кругозора, умение смотреть только перед собой, не заглядывая в завтра и тем более в послезавтра.

– Ты чего хмурый такой? Как в сказке про Иванушку.

– Да так, – отмахнулся Алексей. Все-таки ему безумно хотелось выговориться, с кем-нибудь поделиться своими сомнениями. Ведь дальше так жить невозможно, когда нет согласия между тем, что ощущаешь внутри, и тем, что происходит снаружи.

– Из-за тапочек переживаешь? – понимающе кивнул земляк. – А зря. Через это почти все проходят. Посмотри, в тапочках оказались те, кто в городе жил и сапог в глаза не видел. Ноги скоро привыкнут, если думать о другом.

– О чем же?

– О том, что скоро присяга и все мы станем стопроцентными курками. Нам тельники дадут и береты! Ради этого стоит терпеть. А потом еще каких-то пять месяцев – и отпуск. Домой приедешь в тельнике, настоящий десантник! У меня от одной мысли дух захватывает.

«Все так просто, – подумал Алексей. – Может, и в самом деле все так просто?»

– Понимаешь, я не из-за этих мозолей чертовых! Я вообще… Я всегда знал, чего хочу, и гордился этим знанием. Я всегда достигал того, чего хочу. А сейчас какой-то сбой программы. Я так в училище поступил: захотел – и поступил! А сейчас у меня уверенность выкипает, как вода в кастрюле. Уверенность, что я хочу подчиняться кому-нибудь всю жизнь.

«О чем это я, – подумал Алексей, – ведь не поймет. Еще, чего доброго, подумает, что я раскис, слюни распустил».

Но реакция Игоря оказалась неожиданной.

– Ну ты дурак! Это подчинение – для того, чтобы понять, как командовать. Не научишься подчиняться, никогда не сможешь командовать. Меня так отец учил, а он-то в этом деле собаку съел.

– Рота, строиться на вечернюю поверку, – возвестил дневальный о конце разговора и о скором окончании еще одного дня, такого же тяжелого, крестьянского или, хуже, бурлацкого дня, в течение которого они тянули службу, как груженую баржу по Волге. Сколько еще таких дней впереди? Непредсказуемых, неизвестных, напряженных? Но Алексею после слов Игоря стало легче, уверенность вернулась к нему, потому что появилось простое объяснение происходящему. Реальность приведет к лучшему, лучезарному будущему, и ради этого можно и нужно терпеть. «Тянуть лямку», – приказал он себе, со злостью глядя на ногу.

В тот же вечер, когда они расправляли портянки на табуретных планках – все в черных пятнах от стирающейся внутренней полости новых сапог, Алексей с изумлением заметил на портянках товарища еще и пятна крови. Почти такие же, как у него, – темно-красные, деревенеющие после высыхания за ночь до неприятной, впивающейся в кожу бурой корки. В казарме быстро распространялся едкий и кислый запах новых сапог и ношеных потных портянок, к которому все быстро привыкли и даже не удивлялись, не морщились, как первые дни. А когда они мыли ноги перед отбоем, Алексей случайно оказался в очереди за Игорем. И опять удивился. Он заметил, что на обеих ногах у его товарища большие незаживающие раны, но Игорь, в отличие от него, бережно омывающего свои разорванные мозоли до тех пор, пока сзади не начинали шипеть стоящие в очереди, управлялся быстро и без нежностей к себе. Шлепая по деревянному скрипучему полу утлой казармы, которая, наверное, знала еще небритых, покрытых пылью Гражданской войны красноармейцев в буденновках, Алексей четко приказал себе: «Изменить отношение к себе! Искоренить жалость к себе! Уничтожить стремление к радостям! Забыть о существовании еще чего бы то ни было, помимо этого простого и грубого мира!»

«Я выиграю армреслинг с судьбой, обязательно выиграю! Я всегда выигрывал, значит, выиграю и сейчас», – повторил он себе, мгновенно засыпая, как только голова коснулась жесткой солдатской подушки.

Глава четвертая

(Учебный центр Сельцы, 55 км от Рязани, сентябрь 1985 года)

1

Курс молодого бойца подходил к концу, и почти каждый обитатель военного лагеря в Сельцах сделал для себя очень четкие выводы в отношении своего будущего. Алексей чувствовал, что два с половиной месяца КМБ заметно изменили его, сделали взрослее на два с половиной года. Он стал сдержанным, терпеливым, сосредоточенным. Теперь из него выплескивалось меньше эмоций, зато всегда присутствовал жестокий самоконтроль.