Описание

Старчак Иван Георгиевич (1905 г., с. Александровка, Кременчугский район, Полтавская область - 1981 г.). - войсковой разведчик, командир разведывательно-диверсионного отряда.

Украинец. Из крестьян. Полковник. В Красной Армии с 1920 г. Член компартии с 1928 г. Окончил Владивостокскую школу красных командиров.

Отец погиб в Первую мировую войну. Трудовую жизнь начал рано. В годы Гражданской войны жил в Кяхте (Забайкалье).

Служил командиром взвода конной разведки на Дальнем Востоке - в горах Хингана и Сихотэ-Алиня. С 1931 г. занялся парашютным спортом. Совершил 89 ночных прыжков, 36 прыжков с самолетов, совершавших фигуры высшего пилотажа, 87 затяжных прыжков. Тысячный прыжок совершил 21 нюня 1941 г. Всего имел 1096 прыжков.

Участник Великой Отечественной войны с 1941 г. Командир разведывательно-диверсионного отряда, начальник парашютно-десантной службы Западного фронта. Действовал на территории, временно оккупированной немецкими войсками. Участник обороны Москвы, со своим отрядом совершил несколько рейдов по тылам немецкой армии. Был тяжело ранен. Войну окончил в Берлине.

Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны 1-й степени, медалями. Заслуженный мастер парашютного спорта.

В послевоенные годы.

Имея большой опыт применения парашютных десантов в боевых условиях, И. Г. Старчак успешно использовал его в пограничных операциях в условиях борьбы с бандитизмом на Кавказе, в Туркмении и в западных областях Украины, а также при сбрасывании грузов в условиях Забайкалья и в горах Восточного Памира.

В августе 1945 года при строительстве линии правительственной «ВЧ» связи на участке Иркутск-Ворошилов он организовал подготовку лётного состава для сбрасывания на парашютах грузов и материалов в труднодоступной горно-лесистой местности (всего под его руководством было без происшествий сброшено 1012 тонн грузов). Для этого лично совершил 67 вылетов, неоднократно рискуя жизнью в сложных метеорологических условиях, и сбросил 113 тонн груза на перевалы и ущелья Селемджинского хребта. Строительство было завершено досрочно на 1,5 месяца.

В 1949 году Ивану Георгиевичу присвоено звание «Заслуженный мастер спорта СССР». За успешное выполнение заданий командования в охране государственной границы И. Г. Старчак неоднократно получал благодарности и премии. В 1950 году ему было присвоено звание полковник.

Однако автокатастрофа усугубила фронтовое ранение и поставила крест на его дальнейшей военной карьере, и в 1952 году офицеру-десантнику пришлось уйти в отставку. Тем не менее, он не бросил парашютный спорт, обучал молодых десантников и продолжал прыгать сам. Автор мемуаров и документальных повестей «Время выбрало нас» и «С неба — в бой».

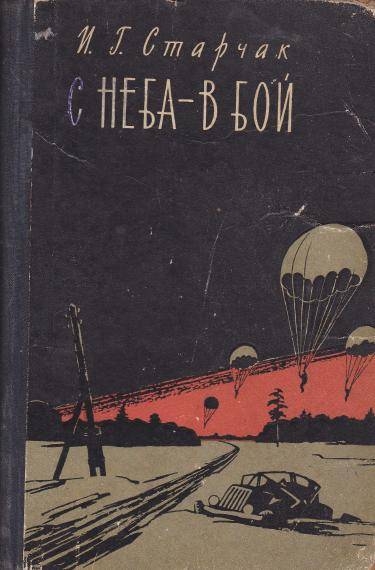

Старчак И. Г. С неба — в бой. — М.: Воениздат, 1965. — 184 с. — (Военные мемуары). / Литературная запись И. М. Лемберика. // Тираж 75 000 экз. Цена 43 коп.

Аннотация издательства: В годы Великой Отечественной войны в печати появлялись короткие сообщения о действиях воздушнодесантного отряда под командой известного мастера парашютного спорта Ивана Георгиевича Старчака. В то время нельзя было открыто писать ни о месте, где сражались десантники, ни о подробностях боев. И только теперь, более двадцати лет спустя, бывший начальник парашютно-десантной службы Западного фронта И. Г. Старчак рассказывает о людях, героически бившихся с врагом в его тылу.

Глава первая. Трудное начало

В горящем Минске

Утром 21 июня 1941 года, испытывая новый парашют, я повредил ногу. Может быть, потому, что это было как раз накануне войны, отчетливо, до мелочей, помню обстоятельства, при которых это случилось.

Я совершал прыжок с самолета, идущего на большой скорости. В тот момент, когда перегрузка при полном раскрытии купола стала максимальной, одна пара круговых лямок не выдержала и оборвалась. Каким-то чудом я ухватился сначала одной, а потом другой рукой за раскачивающиеся в воздухе концы. Раскрыть запасной парашют не удалось.

Приземляясь, я сильно ушибся, и меня отвезли в Минск, в окружной госпиталь.

Мне казалось, что я смог бы вылечиться в амбулаторных условиях, но медики были иного мнения.

— Ну-ка пройдитесь, — предложил врач, устав спорить.

Я сделал несколько шагов и чуть было не упал.

— Ну вот, видите, товарищ капитан!..

Было досадно, что расстроились все мои планы на предстоящий выходной. Воскресенье обещало быть очень интересным. Днем я собирался пойти на митинг, посвященный открытию искусственного озера, в сооружении которого участвовали и авиаторы, а вечером в Дом Красной Армии, где должен был состояться спектакль Московского художественного академического театра.

Смеркалось, когда в палату вошел мой начальник по службе в штабе ВВС Западного особого военного округа полковник С. А. Худяков. Он тоже оказался в числе больных: у него определили острый плеврит. Худяков, черноглазый, смуглый, щелкнув выключателем, спросил:

— Зачем сумерничать, капитан?

Он присел на край койки и стал расспрашивать, при каких обстоятельствах со мной случилась беда.

— Как же это ты оплошал?

Я пошутил:

— Тысячный прыжок, видно, всегда несчастливый.

Действительно, мне выпала честь первому перешагнуть тысячный рубеж. Это было как раз в злополучный для меня субботний день, 21 июня 1941 года.

Посетовав на то, что нам не удастся побывать на спектакле Художественного театра, мы как-то незаметно для себя перешли к служебным темам, стали говорить о предстоящих больших летних учениях. В ходе их предполагалось проверить в условиях, приближенных к боевым, новую технику.

В раскрытые окна вместе со свежим ветерком влетали звуки вальса, доносившиеся из городского парка. Они вплетались в нашу беседу.

Но вот Худяков замолчал, ушел в себя. Стал думать о своем и я. В том самом парке, откуда льется музыка, я бродил по дорожкам вместе с Наташей, там мы сказали друг другу заветные слова...

Летние вечера быстротечны. Я не заметил прихода полночи. Об этом возвестил перезвон кремлевских курантов. Наступило воскресенье 22 июня.

Худяков ушел. Взволнованный впечатлениями минувшего дня, я долго не мог уснуть. Только через несколько часов ненадолго забылся. Во сне я опять прыгал с самолета, терпел аварию. Уши глушил надсадный рев санитарной машины, перед глазами мелькали встревоженные лица товарищей, среди них лицо укладчика парашютов Ивана Бедрина, который первым подбежал к месту моего неудачного приземления...

Пробудился я от какого-то толчка. Стряхнул остатки дремоты, прислушался. Со стороны нашего аэродрома донеслись четыре сильных взрыва.

Еще не поняв, в чем дело, я почему-то не на шутку встревожился. Как ни больно было, хватаясь за стену, запрыгал на здоровой ноге в палату полковника Худякова.

Он говорил по телефону. Я понял: с дежурным по штабу округа. Наконец Сергей Александрович положил трубку. Я молчал, ожидая, что он заговорит сам. По его лицу видел: произошло что-то очень серьезное, такое, о чем даже не хватало духу спросить.

Несмотря на столь ранний час, госпиталь ожил. Захлопали двери, забегали по коридорам санитарки, медицинские сестры. Кто-то кого-то спрашивал:

— За врачами послали?

— Где автобусы?

— Кто в перевязочной?..

Худяков на мой невысказанный вопрос ответил:

— Погоди, капитан, сейчас позвоню командующему...

Из трубки донеслось:

— Он на заседании Военного совета.

Худяков тяжело вздохнул, машинально поправляя выведенные из брюшной полости наружу резиновые трубки:

— Вот что, парашютист: кажется, началась война. Не вовремя мы с тобой здесь очутились...

Вражеская авиация бомбила аэродромы, расположенные вокруг Минска. Как ни самоотверженно дрались наши летчики-истребители, немецкие самолеты господствовали в воздухе, и то там, то здесь раздавались взрывы бомб.

Так прошел день, затем второй. На третьи сутки ко мне пришла жена. Она принесла обмундирование, документы и пистолет.

Я ожидал увидеть ее расстроенной и напуганной. Однако ошибся. Наташа успела найти свое место среди участников обороны: вместе с другими женщинами набивала патронами пулеметные ленты, создавала пункты первой медицинской помощи.

Ни я, ни Наташа не могли тогда предположить, что мы долго-долго не увидимся и будем считать друг друга погибшими...

Когда она ушла, мною овладело тягостное чувство. Мучило собственное бессилие: где-то товарищи ведут с врагом бой, а я ничем не могу им помочь.

В субботу 28 июня штаб ВВС переехал на новое место, и связь с ним полностью прекратилась. Подразделения истребительной авиации, базировавшиеся на нашем аэродроме, перелетели на другие площадки. Только после этого занялись эвакуацией семей командиров. Вывезти удалось далеко не всех. Многие из них потом погибли, другие оказались в концентрационных лагерях, гестаповских застенках, на каторжных работах. О том, какая судьба может постичь Наташу, я старался не думать...

В палату, где до сих пор находилась лишь одна моя кровать, санитары вкатили вторую. На ней лежал кто-то весь в бинтах.

Трудно говорить с человеком, который уткнулся лицом в подушку, но все-таки у нас вскоре завязалась беседа. Я узнал, что мой сосед — заместитель командира 122-го истребительного полка. Он назвал и фамилию, но я ее забыл. Запомнилось только звание — майор.

Тяжело дыша, морщась от боли, он глухо говорил:

— Плохо дело, капитан. Наседают, собаки... Нашим ребятам по восемь вылетов в день приходится делать. Их тьма, нас горстка!..

В госпиталь стали поступать все новые раненые.

Мне почему-то вспомнилась книга, которую я прочитал как раз в начале июня. Называлась она «Первый удар». В ней утверждалось, что нашей армии не составит никакого труда одолеть любого противника, если он рискнет сунуться на советскую землю. На деле же пока выходило иначе.

Вскоре поступило распоряжение: госпиталь эвакуировать. Старания медиков вывезти всех раненых в тыл были тщетными: что могли они сделать, имея всего два санитарных автобуса?

Главный врач сказал:

— Товарищи, кто хоть как-то способен двигаться, добирайтесь до автострады Москва — Минск, садитесь на попутные машины.

И вот под бомбежкой в одиночку и группами, кто в окровавленном обмундировании, кто в халате, потянулись больные к шоссе. Некоторых санитары несли на носилках.

Я тоже поднялся с кровати. В нашу палату заглянули.

— Ну а вы, капитан, сумеете своим ходом?..

— Я-то, пожалуй, сумею, а вот как быть с майором? — указал на раненого летчика.

Медицинский работник только вздохнул:

— Ни одной машины!

К нам зашел полковник Худяков. Он сказал:

— Я сейчас в штаб фронта, оттуда пришлю какой-нибудь транспорт.

Потянулись тягостные часы ожидания.

Неприятельские самолеты волна за волной безнаказанно бомбили город. Наших истребителей не было видно, не слыхали мы и выстрелов зенитных орудий. Кругом бушевал пожар. И если днем на улицах еще кое-кто мельтешил, то к вечеру все словно вымерли. Повсюду летали хлопья копоти.

В госпитале остались лишь тяжелораненые — те, кого нельзя было перевозить. Многие из них метались в жару, стонали, звали на помощь, просили пить. Все, кто чувствовали себя чуть получше, старались, как могли, облегчить их страдания.

Обещанной машины все не было. Стало совсем темно. Нужно было что-то предпринимать. Я предложил майору уходить:

— Лишь бы выползти на улицу, а там что-нибудь придумаем.

Он было согласился, даже попытался приподняться на руках, но тотчас же со стоном упал.

Несколько оправившись от боли, летчик сказал:

— Оставь меня, капитан, уходи, пока не поздно.

— А вы, товарищ майор?..

Он промолчал.

Я решил выбраться на улицу и найти людей, которые смогли бы вынести авиатора. Майор отверг этот план:

— Утром, может быть, и разыскал бы кого-нибудь, а теперь никого там нет. Возьми вот лучше мои документы, сдай в штаб ВВС. Пистолет оставь... и уходи. Уходи, а то ни за что пропадешь.

Светящиеся стрелки показывали десять часов вечера.

Я встал. От острой боли меня бросило в пот. Хотелось снова плюхнуться на койку. Но это была минутная слабость. Превозмогая ее, я все-таки подошел к летчику. Он взял из моей пачки несколько папирос, попросил зарядить пистолет и положить его под подушку.

Я исполнил его желание и уже собирался направиться к двери, как майор снова обратился ко мне:

— Капитан, дай попить!

Я подал ему стакан воды. Жадно осушив его, раненый достал папиросу:

— Покури со мной, браток.

Мне показалось, что он не хочет, чтобы я уходил. Но майор, сделав несколько затяжек, решительно протянул руку:

— Ну, парашютист, больше тебе здесь делать нечего. Спеши!

Заверив товарища, что обязательно кого-нибудь за ним пришлю, я с тяжелым сердцем прикрыл за собой дверь пятнадцатой палаты. До сих пор помню, как он негромко сказал:

— Это все добрые намерения... Иди, а я уж тут сам решу, что и как.

Навалившись на перила, спустился на первый этаж. Здесь увидел стриженного под бокс рыжеватого паренька с загипсованной ногой.

— Кто ты, приятель? — спросил я.

— Летчик-истребитель младший лейтенант Иван Дукин.

Он сообщил, что его самолет был подбит в воздушном бою, при посадке скапотировал.

— И вот итог, — Дукин показал на сломанную ногу.

Приглядевшись ко мне, он радостно заявил:

— А я вас знаю, товарищ капитан. Вы начальник парашютно-десантной службы. У нас в Орше подготовку проверяли...

В оршанском авиагородке я действительно бывал не раз. Оказывается, запомнили...

— Что будем делать? — спросил Дукин.

Я рассказал ему о раненом майоре. Младший лейтенант без колебаний заявил:

— Пока не устроим куда-нибудь, не уйдем...

Кое-как доковыляли до ворот госпиталя, остановились: куда идти дальше — в сторону оперного театра или же к главной улице?

Кругом полыхало пламя, многие здания были разрушены. Я неплохо знал город, но теперь ориентировался в нем с большим трудом.

Мы побрели туда, где, по моему расчету, должен был находиться штаб ВВС. Не столько шли, сколько останавливались, чтобы прислушаться, не идет ли кто из тех, кому можно поручить сходить за майором. Не сделали мы и сотни шагов, как нас догнали два бойца пожарной охраны. Они были в брезентовых робах и металлических касках.

Я остановил их и сказал, что в палате № 15 лежит раненый летчик и что его надо вынести на носилках сюда, на дорогу. Пожарные побежали в госпиталь. Не прошло и десяти минут, как они вернулись. Один из них держал в руках пистолет ТТ и знакомый мне летный планшет.

— Застрелился ваш товарищ. Вот его оружие и сумка...

Мы с Дукиным некоторое время постояли молча, потом, расстроенные, заковыляли дальше. В конце концов добрались до шоссе. На обочине дороги решили немного передохнуть. Вдруг невдалеке послышалась пулеметная стрельба. Еще миг — и мы увидели спускающиеся с пригорка грузовые автомобили. На кабине головного грузовика был установлен пулемет.

— Кто это — свои или немцы? — спросил лейтенант.

Я пожал плечами. Нам оставалось одно: отползти в придорожный кустарник и ждать.

Я зарядил пистолет, твердо решив в случае чего отстреливаться до последнего патрона.

Когда до нас оставалось менее ста метров, головная машина резко затормозила и остановилась: повидимому, нас заметили. Из кузова выскочили четверо. Они побежали в нашу сторону, крича:

— Вставай, а то стрелять будем!

Слыша русскую речь, я почему-то сразу уверился, что это наши, и, опираясь на колено здоровой ноги, стал приподниматься. Не успел я выпрямиться, как два винтовочных ствола уперлись мне в грудь. Бойцы требовали, чтобы я бросил пистолет, а я не хотел этого делать.

Подбежал командир. На мое счастье, он оказался лейтенантом Сомовым из охраны штаба ВВС.

— Что с вами? Как вы здесь очутились? — удивился он.

Я рассказал. Потом спросил лейтенанта об обстановке на фронте, о том, что происходит в Минске. Ему тоже мало что было известно.

Бойцы помогли младшему лейтенанту Дукину и мне влезть в кузов. Они предлагали нам сесть в кабину, но мы отказались.

Взвод лейтенанта Сомова имел задание забрать средства связи, которые, возможно, остались в штабе ВВС.

— Сейчас, — сказал мне лейтенант, — наши машины направляются как раз туда.

Через несколько минут мы подъехали к высокому серому зданию, расположенному в глубине двора. Ребята поспешили на узел связи. Но ничего пригодного к эксплуатации там не обнаружили. Штабники, уходившие последними, все вывели из строя.

Делать нечего, приходилось возвращаться ни с чем. На обратный путь надо было дозаправиться. Я полагал, что проще всего раздобыть горючее на нашем аэродроме. Но проехать туда можно было только через центр, охваченный огнем. После некоторого колебания все-таки рискнули.

С трудом пробивались сквозь сплошные завесы черного дыма, то и дело объезжали воронки, груды обломков, разбитые автомобили и повозки, трупы людей...

Пересекли чуть ли не весь город и не встретили ни одного человека. Это безлюдье, опустошенность, разорение действовали угнетающе.

Наконец добрались до аэродрома. В комендантском здании, в комнате метеослужбы, увидели двух неизвестных, склонившихся над радиопередатчиком. Одному из них удалось скрыться через запасный выход. Другого задержали. Он признался, что два дня назад был сброшен на парашюте. Фашистский лазутчик был настолько наглым и самоуверенным, что предложил:

— Давайте я сдам вас в плен. Безопасность гарантирую.

У нас было огромное желание прикончить его на месте, но все же мы сдержались и решили доставить гитлеровца в наши разведывательные органы.

В ангаре мы заправили грузовики горючим, про запас наполнили двухсотлитровые бочки. Нашли патроны и немного продовольствия.

Через Слепянку выехали на автостраду Минск — Москва.

Утром 29 июня, когда мы находились примерно в тридцати километрах восточнее белорусской столицы, нас дважды обстреляли вражеские истребители. Два бойца были убиты. Грузовик, на котором ехали, сгорел.

Мы посовещались и решили дальше двигаться не по автостраде, а проселками. Так было больше шансов привести колонну в Смоленск невредимой.

Пока я прокладывал по карте новый маршрут, бойцы подкрепились галетами. Лейтенант Сомов перевязал Дукину ногу. У того в месте перелома появилась опухоль. Она быстро увеличивалась и вызывала страшную боль.

Вскоре наши автомобили тронулись с места. Буквально через несколько минут в небе появились самолеты противника. Пришлось укрыться в лесу. Нам было хорошо видно, как пузатые трехмоторные транспортные машины начали вытягиваться в линию. На клеверном поле, метрах в шестистах — семистах от нас, кто-то зажег дымовые шашки.

По тому, как «юнкерсы» разворачивались, я понял: сейчас начнется выброска десанта. Командир подразделения принял решение: атаковать парашютистов. К месту их приземления он послал две небольшие группы. Два грузовика с пулеметами выдвинул на опушку, а третий оставил в глубине леса. Мы все считали, что основные события произойдут именно там, на поле. Однако все случилось по-иному: главный бой пришлось принять оставшимся в резерве.

Я видел, как из первого «юнкерса» с высоты всего четыреста — пятьсот метров один за другим выбросились семь парашютистов. Через некоторое время вслед за ними полетело несколько грузовых контейнеров.

Точно так же прошла выгрузка второго, третьего, четвертого и пятого кораблей.

Пулеметчики открыли огонь по десантникам. Их поддержали остальные бойцы.

Кто-то из водителей заметил, что больше десятка гитлеровцев приземлились в стороне и заходят нам в тыл.

Когда они были уже совсем близко, я крикнул:

— Стой, бросай оружие!

Увидев, что нас меньше, чем их, немцы открыли стрельбу. Я успел заметить, как безжизненно свисла голова залегшего рядом со мной водителя. Почти в это же время метрах в двадцати от меня разорвалась ручная граната. Комья земли ударили в спину, задели больную ногу. Я с трудом приподнялся и выстрелил из пистолета в десантника, который бросил смертоносный заряд.

Когда бой кончился, я подошел к убитому. Это был первый поверженный мною враг, молодой, светловолосый и, судя по сложению, хорошо тренированный. Он лежал на клеверном поле раскинув ноги, обутые в высокие шнурованные ботинки. Из-под комбинезона и свитера виднелся воротник серой гимнастерки. К поясу был прикреплен шлем с подкладкой из мягкой, губчатой резины.

Пока собиралась наша группа, я продолжал осматривать неприятеля. На нем были наколенники и кожаные перчатки с отворотами, патронташ, разделенный на кармашки, мешок с упакованными в целлофан продуктами — копченой колбасой, рулетом, сухарями, свиной тушенкой, пачкой леденцов, пластинками сухого спирта, алюминиевая обшитая толстым сукном фляга.

Парашютист был основательно вооружен: при нем имелись кинжал, топор в чехле, маузер, карабин. У некоторых — пулеметы и минометы.

Прошло около часа, прежде чем собрались наши бойцы. Среди них оказалось пять раненых. Семеро погибли в схватке. Мы нашли неподалеку от дороги окоп, ставший для них братской могилой.

Без речей, ружейных залпов с сердцем, полным горечи и желания отомстить за смерть товарищей, мы отдали их на вечные времена белорусской земле.

Из-за тяжелого состояния раненых передвигаться по проселочным дорогам нельзя было, и нам пришлось снова вернуться на шоссе. Мы стремились как можно скорее добраться до Борисова. Там надеялись передать раненых в полевой госпиталь.

Ехать под палящим солнцем было мучительно. Особенно страдал сероглазый паренек. Пуля попала ему в живот. Он лежал в кузове свернувшись калачиком, подобрав колени под самый подбородок, видно, надеялся таким образом уменьшить боль. Но это не помогало, и боец стонал.

Мы не довезли его до Борисова: он умер в дороге. Я не знаю фамилии воина. Запомнилось лишь, что он откуда-то из-под Красноярска и что звали его Костя.

Наш расчет на то, что авиационные тылы находятся в районе Борисова, не оправдался: несколько дней назад они куда-то перебазировались. Не было здесь и госпиталя или какой-либо санчасти.

Проезжая мимо санатория, расположенного на крутом берегу Березины, увидели двух медицинских сестер, не успевших эвакуироваться. Девушки перевязали наших раненых и поехали вместе с нами к Смоленску.

Утром следующего дня неподалеку от Орши увидели колонну наших танков, а чуть позже — части столичной моторизованной дивизии. Они шли навстречу врагу.

Это как-то сразу приподняло наше настроение. В те дни каждый из нас жил надеждой, что отступление — беда временная, главные бои еще не начались, основные наши силы только подходят. Скоро, очень скоро Красная Армия покажет свою мощь.

В Смоленске мы наконец нашли госпиталь, определили в него раненых. Затем я отправился в штаб ВВС Западного фронта.

Самолет пересекает линию фронта

Приведя себя в порядок, я доложил начальнику штаба полковнику С. А. Худякову о своем прибытии, кратко рассказал о том, что произошло со мной за эти дни.

Худяков сказал, что послал в госпиталь машину, но водитель был убит при авиационном налете.

Предаваться воспоминаниям было некогда, и мы сразу же перешли к текущим делам.

— Главное сейчас, — сказал полковник, — не выброска массовых десантов, к чему мы так готовились, а действия небольших групп парашютистов, выполняющих особые задания.

Худяков подробно говорил о характере таких заданий. Я уяснил, что это, прежде всего, переброска во вражеский тыл наших офицеров связи для вывода войск из окружения, кроме того, засылка в районы, занятые врагом, разведчиков, подрывников, а также партийных и советских работников, которые будут действовать в подполье и создавать партизанские отряды.

Вместе со своими товарищами — старшими лейтенантами Степаном Гавриловым и Николаем Волковым и прибывшим несколько позже Петром Балашовым — я взялся за дело.

Гаврилов и Волков были замечательные парашютисты, мастера спорта, участники всех авиадесантных маневров и учений, проведенных в Белорусском военном округе. В 1935 году за достижения в парашютной подготовке Петр Балашов был награжден орденом Красной Звезды. Он один из тех, кто закладывал основы советского парашютизма.

Буквально на другой день, после того как я прибыл в штаб ВВС, мне и моим товарищам предстояло осуществить выброску первой группы разведчиков.

Мы прикидывали: на каком самолете лететь? сколько надо захватить с собой дополнительно горючего? где взять подвесные бензобаки? что делать, если придется сесть в неприятельском тылу?

Для меня все это было в новинку, а товарищи, как оказалось, уже успели накопить некоторый опыт. Старший лейтенант Николай Волков даже пошутил:

— Это проще простого, вроде экскурсии.

Но с одной такой «экскурсии» он однажды не вернулся.

Одни предполагали:

— Видно, сел где-то, откуда взлететь нельзя.

Другие говорили:

— А может быть, горючее кончилось...

Я решил: если к исходу дня Волков не прилетит, отправлюсь в тот же район.

Он не появился.

Мы со старшим лейтенантом Василием Костиным стали собираться в путь. На всякий случай взяли с собой баллон со сжатым воздухом. Пристроили его, как и запасные баки с горючим, на бомбодержателе: пригодится для запуска мотора.

В восемь часов вечера поднялись в воздух.

Наш рейс был самым дальним из всех намеченных на эту ночь. К тому же попутно мы должны были над районом Росси сбросить на парашюте офицера связи.

Пожалуй, только во время этого полета до моего сознания дошло: как много земли отдано врагу — три часа шли мы над территорией, захваченной гитлеровцами.

Где-то около полуночи недалеко от Росси наш пассажир покинул самолет.

Еще через полчаса были над местом, где мог находиться Волков. Сделав на малой высоте два круга, ничего не обнаружили.

Оставалось одно — подать опознавательный сигнал. Если не будет ответа, придется возвращаться. Старший лейтенант Костин, напряженно всматривавшийся в землю, вскоре воскликнул:

— Смотри, сигнал «Т»!

Действительно, недалеко от кромки леса я увидел условное обозначение «Я — свой», а вслед за ним и сигнал, разрешающий посадку.

Пошли на снижение. Вот машина коснулась поля и, пробежав немного по нему, остановилась. К нам подошли три бойца. Убедившись, что это наши люди, я начал расспрашивать о Николае Волкове.

Десантники, летевшие с ним, рассказали, что в указанный район они вышли благополучно, сели тоже нормально. С их помощью пилот и Волков дозаправили Р-5 горючим, сняли так называемые кассеты Граховского — люльки, в которых обычно размещались парашютисты со своим снаряжением.

— Кто-то еще спросил, — припомнил один из подошедших, — зачем снимаете кассеты?

Волков ответил:

— Они нарушают устойчивость, а это небезопасно.

Всего на месте приземления самолет пробыл чуть больше двух часов. Потом взлетел и взял курс на восток.

Примерно через час он неожиданно вновь появился над площадкой, но уже с захлебывающимся мотором. Теряя высоту, Р-5 развернулся для посадки. Но вот совсем перестал вращаться винт, и машина взмыла метров на двадцать вверх. Волков пытался дотянуть до леса, чтобы смягчить удар. Однако не смог. Левым крылом Р-5 врезался в поле. Раздался треск. Самолет опрокинулся вверх колесами.

Бойцы, видевшие это, остолбенели. Но вот кто-то опомнился и крикнул:

— Ребята, скорее спасай летчиков!

С трудом удалось вытащить из сплющенной кабины стонущего, окровавленного старшего лейтенанта Волкова, вслед за ним — летчика. Фамилии его не помню, а звали Борисом. Он был без признаков жизни.

Николай Волков вскоре открыл глаза, попросил пить. Он жаловался на тяжесть в голове и боль в груди. О том, что болят ноги, не говорил, хотя обе они были сломаны.

— Где Борис? Что с ним? — спросил Волков. Услышав, что пилот погиб, заплакал.

Волков рассказал, что Р-5 был атакован вражескими истребителями. Несмотря на ранение, Борис продолжал управлять машиной. Николай отбивался от преследовавшего их «мессершмитта» огнем из турельных пулеметов. Кое-как оторвались, дотянули до площадки, а вот сесть не удалось.

Через несколько часов Волков умер. Похоронили его вместе с Борисом. Десантники показали их могилу. Я долго стоял над холмиком, вспоминал, как мы вместе с Николаем овладевали парашютным делом, а потом обучали других.

Перед вечером, простившись с бойцами, остававшимися в тылу врага, мы отправились в обратный путь. Летели сквозь редкие облака, рождающиеся прямо у нас на глазах. Осмотревшись и убедившись, что нам ничто не угрожает, приблизились к дороге Барановичи — Минск. Минут через десять увидели на ней длинную, растянувшуюся километра на два вражескую автоколонну.

Решили атаковать ее. Когда до цели осталось около километра, снизились почти до самой земли.

Перебросив турельные пулеметы на левый борт, я уже собирался открыть огонь. Но Василий Костин в это время бросил самолет вниз и сам нажал на гашетку. Трассирующие пули понеслись к бензоцистернам на шоссе, взметнулись языки пламени, завихрились клубы черного дыма.

Следующей очередью Костин полоснул по гитлеровцам, сидевшим в кузовах грузовиков. На дороге началась неразбериха. Чтобы завершить разгром неприятеля, мы сбросили на головы фашистам несколько бомб. Это был первый штурмовой удар, в котором я участвовал.

Чуть позже обстреляли еще несколько автоколонн противника. На базу вернулись без единого патрона. Наш Р-5 был в порядке, если не считать девяти пулевых пробоин в крыльях.

Вспоминая о тех днях, не могу не сказать доброе слово о мотористах и механиках. Они без отдыха латали изрешеченные машины, делали все возможное, чтобы вернуть их в строй.

В то время в распоряжение парашютно-десантной службы фронта выделялись преимущественно легкомоторные самолеты. Их пилотировали инструкторы из аэроклубов. Все они, как правило, обладали большим опытом, хорошо ориентировались на местности, обходились без штурманов, летали днем и ночью, совершали посадки даже там, где это сделать, казалось, невозможно.

У-2 и Р-5 были почти беззащитны. При встрече с вражескими истребителями, вооруженными мощными пулеметами, а то и пушками, они не могли вступать с ними в единоборство и часто едва-едва дотягивали до аэродромов, получив до тридцати-сорока пробоин.

Спросишь пилота:

— Как же ты долетел?

Ухмыльнется:

— На самолюбии.

Очередной свой полет в тыл врага я вновь совершил с Василием Костиным. Нам надо было забрать из-под Росси того самого офицера связи, которого мы два дня назад сбросили. Место его нахождения отыскали по двум кострам. Их сразу же потушили, как только мы пошли на посадку.

Приземлившись, Костин, не выключая мотора, поставил машину так, чтобы в случае чего можно было быстро взлететь.

К нам подбежал тот, за кем мы прилетели. Он сообщил, что до ближайшего села, где есть немцы, не менее десяти километров. Только после этого Костин убрал газ.

— Очень кстати вы прибыли, — обрадованно сказал офицер связи. — В районе Белостока наши ребята перехватили двух знатных особ. По перу видно: птицы важные. Надо немедленно доставить их в штаб.

Вот так дело! Летели за одним, а тут еще два пассажира. Мы с Костиным переглянулись. Что делать? Как разместиться пятерым в двухместном самолете?

Помолчали, покурили, и я спросил:

— А где же они, эти знатные лебеди?

Наш собеседник, кажется, только и ожидал этого вопроса. Он заложил два пальца в рот, свистнул. Из кустов вышли несколько человек в нашей армейской форме и двое в немецких мундирах.

— Наша «карета» двухместная, — напомнил я. — Кого будем отправлять в первую очередь?

— Пленных, — решительно заявил офицер связи. — А если можно, то вот еще и полковника.

— Хорошо. А завтра или послезавтра мы прилетим за вами, — заверил я нашего знакомого.

— Обязательно, — подтвердил Костин, — дорогу теперь знаем.

Стали думать, как разместить «языков». Сначала хотели надеть на них подвесные системы от парашютов и прикрепить к бомбодержателям. Потом от этого плана отказались. Решили положить гитлеровцев на нижнюю плоскость по обе стороны фюзеляжа и закрепить стропами, чтобы не сдуло. Время летнее, обморозиться они не могли. Так и сделали.

Когда стали готовить мотор к запуску, сидевший на дереве наблюдатель доложил, что по направлению к нам движутся три грузовика с солдатами.

Как быть? Уничтожить самолет и бежать вместе с бойцами в лес или попытаться взлететь? Взлететь!

Не мешкая, Костин сел в переднюю кабину. В заднюю я усадил полковника, а сам взялся за пропеллер.

Провернул его два-три раза, подал команду:

— Контакт!

— Есть, контакт! — отозвался Костин.

Я крутнул винт. Он резко дрогнул, и передо мной возник мерцающий круг.

На прогревание двигателя затратили менее тридцати секунд. Нас тревожило: как он поведет себя, не «обрежет» ли на взлете?

Из-за холма показались пылящие грузовики. Нас разделяло не более трех километров. Машины направлялись как раз к тому сектору, по которому Р-5 должен сделать разбег. Разгоняя самолет, Костин открыл огонь из пулемета. Мне кажется, я прежде не слышал лучшей музыки, нежели четкая дробь ПВ-1. Сам я в это время тоже готовился к стрельбе, попросив полковника плотнее прижаться к моей спине и поворачиваться вместе со мной, иначе он будет мешать.

Р-5 стремительно приближался к остановившейся головной автомашине. Я невольно втянул голову в плечи, ожидая столкновения. Но его не последовало. Р-3 оторвался От земли и начал набирать высоту. Когда она достигла тридцати метров, легли на курс. Костин прикрепил к шлему шланг переговорного приспособления. То же сделал и я. Наблюдая в зеркало за мной, летчик спросил:

— Все в порядке? — И, не дожидаясь ответа, добавил: — Я уж думал, что это последний наш с тобой взлет.

Возвращаясь на базу, мы на этот раз старались держаться подальше от своего обычного ориентира — автомагистрали: не имели права рисковать, надо было доставить пленных невредимыми.

Через два дня Костин отправился в район Борисова за нашим парашютистом-разведчиком и оставленным под Россью офицером связи.

С этого задания Василий Костин не вернулся. Подробности его гибели я узнал лишь три месяца спустя. Он был сбит вражеским истребителем, когда, забрав бойца недалеко от Борисова, уже приближался к Росси.

Вскоре нас постигла новая тяжелая потеря. Побывавший в неприятельском тылу старший лейтенант Степан Гаврилов вблизи своего аэродрома был неожиданно атакован группой «мессершмиттов» и подожжен. Спастись летчику не удалось. Таким образом, двое из трех моих помощников по организации парашютно-десантной службы — Николай Волков и Степан Гаврилов — погибли. Тем большая нагрузка легла на меня и Петра Балашова. Тридцатилетний Петр был неутомим. Он отличался завидной выносливостью. Ночью летал через линию фронта, днем готовился сам и готовил других к полетам. Соснет час-другой — и вновь на аэродроме, вновь в кабине самолета.

Гитлеровское командование, придавая особое значение нашему направлению, в течение июля — августа сосредоточило здесь значительные силы своей истребительной авиации, стремясь надежно прикрыть дороги и войска.

Нам пришлось действовать лишь ночью. В тех же случаях, когда темного времени для возвращения на базу не хватало, летчики на день садились на оперативные площадки в тылу врага и отправлялись в обратный путь лишь после захода солнца.

Командование фронта решило не посылать больше на дальние дистанции легкомоторные машины. Нам стали выделять тяжелые бомбардировщики главным образом из 1-го авиационного полка, которым командовал полковник Иван Васильевич Филиппов.

Это была славная часть с замечательными летчиками-ночниками. Их видавшие виды ТБ-3 хорошо знакомы десантникам еще по маневрам тридцатых годов, проведенным в Белоруссии, на Украине, в Московском военном округе. ТБ-3, сконструированный Андреем Николаевичем Туполевым, представлял собой цельнометаллический моноплан с четырьмя двигателями. Его размеры поистине богатырские: размах крыльев превышал сорок метров. Во время дождя под этим кораблем мог укрыться целый батальон.

Основная цель ТБ-3, как об этом говорило его название, — бомбардировка. Он мог нести рекордный по тому времени боевой груз. Но для транспортных целей самолет был плохо приспособлен. Правда, брал он до тридцати человек, но размещались они в основном за бензобаками, расположенными в плоскостях: в проходе между кабинами летчика и радиста, куда приходилось заползать по-пластунски. Перед прыжком надо было быть особенно внимательным, чтобы за что-нибудь не зацепиться. Неудобство большое. Однако иных машин в нашем распоряжении тогда не было.

Современные воздушные корабли снабжены совершенными радионавигационными средствами, которые очень облегчают работу штурмана. У нас же ничего подобного не было. Это, а также недостаточная опытность некоторых штурманов порой приводили к тому, что парашютистов сбрасывали в двадцати — тридцати километрах от назначенного места, а то и еще дальше. А как известно, точность при высадке десантников очень важна. Поэтому, чтобы проконтролировать правильность полета, мы нередко прибегали к помощи неприятельских световых маяков, опознавательных сигналов. Летишь на высоте полторы — две тысячи метров и, зная, что где-то неподалеку должен быть аэродром противника, даешь подсмотренный пароль «Я — свой». Тебе дают ответ, выкладывают посадочные огни. А нам только этого и надо. Правда, иной раз не удержишься от соблазна — сбросишь две-три бомбы. Фонари, конечно, гаснут. Возвращающимся потом гитлеровским бомбардировщикам уже не позволяют садиться на эту площадку, и приходится им, израсходовавшим горючее, искать пристанище в других местах.

К началу августа 1941 года командование гитлеровской военной авиации сменило ранее действовавшие сигналы связи со своими самолетами. Наша разведка не сумела своевременно сообщить новые обозначения. Мы решили раздобыть их сами. Незадолго до этого нам прислали новый транспортный самолет Ли-2. При его опробовании у всех, кто вслушивался в гул мотора, невольно возникла мысль: когда меняется шаг винта, шум нашего двигателя похож на гул немецких машин.

Один из летчиков предложил:

— Это сходство надо использовать.

В ту же ночь решили попытать счастья.

Я тоже отправился вместе с экипажем тяжеловоза. Время рассчитали таким образом, чтобы после выброски десанта оказаться над аэродромом противника как раз в тот момент, когда вражеские бомбардировщики возвращаются с задания.

Ли-2 превосходил ТБ-3 в скорости, был оснащен более совершенными приборами. Удобнее располагались в нем и места летчика, штурмана, радиста, гораздо лучше стали также условия для размещения десантников.

Линию фронта прошли благополучно. Когда до места десантирования осталось минут десять лету, бортовой механик открыл и закрепил обе двери. Я подал ребятам команду:

— Встать и зацепить карабины парашютов за трубу!

Напомнил бойцам о высоте и курсе, о запасном месте сбора, дал несколько практических советов.

Два коротких звонка, и замигали зеленые лампочки. Пятнадцать человек один за другим прыгнули в непроглядную бездну.

В Ли-2 остались только члены экипажа и я: на этот раз мне было приказано только проводить группу. Держась за поручни, я вглядывался в темноту, надеясь увидеть раскрывшиеся купола. Несколько белых пятен смутно мелькнуло внизу за самолетом.

Развернулись, пролетели над местом приземления. Получив сигнал, что все в порядке, сбросили два грузовых контейнера.

После этого направились в сторону запримеченного ранее неприятельского аэродрома. В нужный район вышли на высоте три тысячи метров. Хорошо было видно, как зажигались и гасли посадочные огни.

— Действует, — указав вниз, сказал штурман.

Теперь наш успех во многом, если не в полной мере, зависел от того, будем ли мы обнаружены вражескими истребителями или нет.

Задросселировали моторы и, перейдя на планирование, стали в большой круг.

Снизив Ли-2 примерно на тысячу метров, летчик начал имитировать гул немецких моторов. Никакого впечатления. Повторяем маневр и сразу же отваливаем в сторону. Клюнуло: зажглись посадочные огни. Но нам этого мало. Удаляемся, делая вид, что не заметили, и продолжаем поиски. Посадочные огни погасли. В воздух взлетели две зеленые ракеты. Мы было решили, что это сигнал «Я — свой», и чуть не ошиблись. Выручил воздушный стрелок. Он доложил, что видел, как возвращающийся «мессершмитт» дважды выпустил по две красные ракеты.

Теперь полученные сведения оставалось проверить.

Набрали высоту. Я дал две красные ракеты. Земля ответила. Значит, все в порядке. О том, что узнали, немедленно сообщили через базу в штаб ВВС фронта.

К себе вернулись перед рассветом.

Мы подаем сигналы

Одной из важнейших задач, стоявших в те дни перед нашими воздушными силами, была борьба с гитлеровской авиацией, совершавшей налеты на Москву. Почти все бомбардировочные соединения командование фронта бросило на уничтожение вражеских баз.

Посильное участие принимали в этом и десантники.

Помню, в одну из июльских ночей на командный пункт, где я ожидал возвращения самолетов, прибежал посыльный:

— Товарищ капитан, вас вызывает генерал...

Тотчас же направился в штаб ВВС фронта к С. А. Худякову, которому только-только присвоили звание генерал-майора авиации.

— Хочу с вами посоветоваться насчет использования парашютистов, — сказал он.

Сергей Александрович разъяснил задачу, затем уже вместе мы разработали план действий десантников в тылу противника. Они должны были указывать цели нашим бомбардировщикам, сообщать сведения о погоде. Перемещение воздушных масс шло главным образом с территории, занятой врагом, по направлению к нам. И поэтому для точных прогнозов данные о высоте и характере облачности, скорости и направлении ветра были необходимы.

С майором Азаровым, возглавлявшим метеорологическую службу штаба ВВС, мы подобрали опытных синоптиков и включили их в созданные группы. Они регулярно передавали требующуюся информацию по радио. Это позволяло составлять точные прогнозы и более уверенно действовать нашей бомбардировочной авиации.

Неуловима грань, отделяющая ночь от утра. Не уследить, когда начинает светать. Кажется, еще минуту назад вот этот лесок не был виден, так смутно темнел. А теперь и деревья уже можно различить, и кусты, которые только что казались стожками, и шоссейную дорогу, рассекающую заросли. Под первыми рассветными лучами на густой траве аэродромного поля засверкали капельки росы.

Где-то вдали, над зубчатой кромкой леса, возникла точка. Она быстро росла в размерах и вскоре превратилась в ТБ-3. Самолет сделал круг над аэродромом, сел, зарулил к стоянке, оставляя за собой темные следы. Четыре воздушных потока, рожденные винтами, с огромной силой обрушились на зеленый покров, словно хотели начисто сдуть его с земли. Но вот моторы заглохли, и стало как-то необычно тихо. Безмолвие нарушало лишь мерное тарахтение гусеничного трактора. Рядом с боевыми машинами он казался неуместным. Но тягач деловито подошел к только что приземлившемуся бомбардировщику. Тракторист зацепил его тросом, устроился поудобнее на сиденье и отбуксировал в лесок. Там ребята в черных, замасленных куртках из молескина быстро замаскировали ТБ-3 свежесрубленными елками. Пусть теперь немецкая «рама» кружит в небе. Вряд ли вражеским воздушным разведчикам придет в голову, что именно здесь базируется одна из эскадрилий 1-го бомбардировочного полка.

Я вошел в землянку и спросил худенького Василия Мальшина, дежурившего у телефона:

— Из штаба не звонили?

Малышин протянул мне листок с закодированным сообщением. Я сел за стол и прочитал депешу.

Мальшин полюбопытствовал:

— Что там?

Я сделал вид, что не расслышал вопроса, и попросил позвать комиссара парашютного отряда Николая Щербину.

Через несколько минут, осторожно пригибаясь, чтобы не стукнуться о притолоку, в землянку вошел высокий, худощавый человек с резко выступающими, твердыми скулами. Это и был старший политрук Николай Щербина.

Он уселся на низком табурете, вытянув ноги:

— Звал, Иван Георгиевич?

— Да, разговор есть.

Мальшин, почувствовав, что он здесь лишний, взял с полки котелок и отправился обедать. Когда дверь за ним захлопнулась, я сказал Щербине:

— Особое задание получено.

Щербина вытащил из большой штурманской сумки, покрытой толстым целлулоидом, карту, навигационную линейку, схожую с логарифмической, транспортир, циркуль, остро отточенные карандаши.

Я стал объяснять ему:

— В районе Смоленска базируется пятьдесят третья авиаэскадрилья дальних бомбардировщиков «Легион Кондор», летающая на Москву. Надо сделать так, чтобы больше не летала.

— Наши уже бомбили эту базу.

— К сожалению, не очень удачно. Надо помочь авиаторам...

Когда я пришел к летчикам, полковник Иван Васильевич Филиппов, высокий и чуть сутуловатый, черноволосый, досиня выбритый, приказал адъютанту позвать начальника штаба, начальника связи и метеоролога.

— Вот что мы ждем от вас, Иван Георгиевич, — сказал полковник, когда все собрались, — во-первых, ваши разведчики должны добраться до летного поля и обозначить границы. Затем надо сообщить о режиме его работы, передать сведения о погоде...

После продолжительной и обстоятельной беседы с Филипповым мы с Щербиной приступили к комплектованию группы, стремясь, чтобы в нее вошли бойцы и командиры, хорошо знающие авиационное дело. Отбирали лишь добровольцев. Вот здесь-то и проявилось во всей силе чувство любви к Родине, присущее нашей молодежи. Желающих было больше, чем требовалось. То и дело слышалось:

— Я хорошо знаю этот аэродром, служил там до войны...

— Пошлите меня, у меня свои счеты с фашистами...

Помню, когда я возвращался из штаба 1-го полка, меня догнал худощавый, черноволосый сержант. Я знал его. Это был моторист Борис Петров. Он писал стихи и нередко выступал на вечерах художественной самодеятельности.

Петров обратился ко мне:

— Товарищ капитан, я прослышал, вы комплектуете десантную группу. Меня возьмете, а?

Мы присели покурить, а заодно и потолковать. Я попросил Бориса рассказать о себе.

— Что рассказывать-то? Школу кончил, в торговом институте в Ленинграде учился. Сейчас служу. Комсомолец. Вот и вся автобиография. Отец умер. Мать в Чувашии. Одна всех нас на ноги поставила...

Я вспомнил свою мать. Она рыбачка. Немолодая уже, но по-прежнему работает в Приморье. Брат и сестры тоже там, на востоке.

— А жена ваша где? — спросил Петров. — Я ведь ее знаю, она помогала нам вечера самодеятельности устраивать.

Я вздохнул. Тогда, в тот августовский день, я считал свою Наташу погибшей или попавшей в плен. Петров смутился:

— Я ведь не знал, что она там, в Минске, осталась...

Чтобы уйти от этой темы, я попросил Петрова:

— Прочтите что-нибудь свое. Вы ведь пишете...

Петров стал негромко читать:

Вперед всегда!

Назад ни шагу!

И сохрани в душе отвагу,

Не падай духом никогда...

Я видел несовершенство этих строк, но меня покоряло горячее чувство, которое вкладывал в них автор.

В группу, которую я создавал, Борис Петров был включен. Только с уговором: побывает один раз в тылу, а потом вернется к своим обязанностям моториста. Именно на таком условии отпускал своих питомцев командир авиаполка Иван Васильевич Филиппов.

Времени на подготовку было совсем мало. Хорошо, что не пришлось никого учить прыгать с парашютом — это все освоили еще до войны.

Дни, оставшиеся до вылета, мы посвятили тактическим занятиям, ориентированию на местности, маскировке, изучению типов вражеских самолетов и многому другому, без чего в нашем деле не обойтись.

Незадолго до выезда на аэродром написали письма родным, поужинали.

Мой друг старший лейтенант Балашов в этот вечер должен был лететь в тыл раньше меня. Он остановил запыленную полуторку возле столовой, выскочил из кабины и, легко взбежав на крылечко, обнял меня:

— Ну, Иван Георгиевич, до встречи!..

Подошел и наш час. По дороге на аэродром Борис Петров срывающимся мальчишеским баском затянул полюбившуюся всем песню о том, как уходили комсомольцы на гражданскую войну. Мне, вступившему в комсомол в Забайкалье в те грозные годы и получившему вместе с членским билетом винтовку для борьбы с бандами Семенова, эта славная песня была особенно дорога. И я хотя и не обладал таким завидным слухом, как Петров, но постарался не отстать от него:

Дан приказ: ему — на запад, ей — в другую сторону...

Был теплый вечер. В темном августовском небе поблескивали звезды. На аэродроме гудели опробываемые двигатели — шла подготовка к очередному вылету на бомбометание. Но вот послышался гул других моторов, прерывистый, словно дыхание астматика. Это двигались на Москву вражеские самолеты. Я подумал: «На аэродроме бы их захватить. Чтобы навсегда отлетались...»

Предназначенная для нас машина темнела на еще светлом фоне горизонта. Ревели моторы, из глушителей вырывались буйные гривы красновато-голубого пламени. Ветер, вызванный винтами, валил с ног моториста, убиравшего стремянку.

Летчик прошел в кабину, бортовой техник захлопнул двери.

Старт. Мы — в полете.

Перехожу в кабину экипажа. Все здесь заняты своим делом: штурман, бортовой техник, пилот, воздушные стрелки, радист. Только мы, парашютисты, на время полета кажемся пассажирами, правда не совсем обычными.

Некоторые десантники, прижавшись к стенке фюзеляжа, пытались вздремнуть. Другие грызли сухари, завалявшиеся в карманах комбинезонов. Это наверняка курильщики, старавшиеся заглушить тягу к табаку.

Когда перелетели линию фронта, нас чуть было не нащупал вражеский прожектор. Голубой столб, словно меч, рассекал темное небо. Луч едва не ударил в самолет, но пилот сделал резкий разворот в сторону, и ТБ-3 ускользнул во мглу.

После нескольких часов полета мы были у цели. Места знакомые. Совсем недавно, месяца три назад, до войны, я был в здешних краях, проверял парашютную подготовку. И вот теперь на этом построенном всего несколько лет назад, современном, хорошо оборудованном летном поле обосновалась гитлеровская авиация.

В район десантирования мы входили не с востока, а с запада, с тем чтобы сбить противника с толку. Пилот повел машину на снижение до той высоты, с которой мы должны были выпрыгнуть.

Спустя несколько минут прозвучала команда: «Приготовиться!»

Парашютисты встали, зацепили карабины вытяжных фал за тросы. Бортмеханик открыл двери. В них ворвался холодный ночной воздух. Я еще раз напомнил товарищам, как действовать после приземления, потом достал из сумки ручные гранаты, поставил их на предохранитель, вложил детонатор и уже в готовом для «употребления» виде опустил в бездонные наколенные карманы комбинезона.

Легкий доворот самолета, сигнал «Пошел!».

Стоявшие впереди меня прыгают во мглу. Вот и мой черед. Подхожу к дверному проему, наклоняюсь и сразу же, обдуваемый струей воздуха, оказываюсь за бортом. Делаю одно, второе сальто, стараюсь стабилизироваться и найти вытяжное кольцо. Вот оно. Сильным рывком выдергиваю его. Надо мной с шелестом надувается купол.

У меня парашют пилотский, его площадь меньше, чем у десантных, и поэтому я многих обгоняю. Вижу, как некоторые пытаются перейти на скольжение, чтобы не отстать. Совсем незаметно для себя в полной тишине пролетаю последние метры. Ощущаю удар о землю.

Освобождаясь от подвесной системы, слышу, как садятся другие наши бойцы. Даю сигнал сбора. И сразу же рядом вырастает сержант Борис Петров. Закапываем парашюты — вряд ли еще когда-нибудь придется воспользоваться ими — и, дорожа каждой минутой ночного времени, идем в лес.

Когда туда пришли все высадившиеся, по радио донесли на свой командный пункт о благополучном приземлении и сборе.

Не дожидаясь рассвета, двинулись к аэродрому. Через час, распаренные от ходьбы и мокрые от росы, мы подошли к нему настолько близко, что дальше идти всей группой уже опасно. Оставляю нескольких парашютистов во главе с техник-лейтенантом Кравцовым на месте, а сам с двумя десантниками направляюсь к лесной опушке. С Кравцовым договорился о сигналах на тот случай, если меня или его обнаружат и придется искать запасное место встречи. Весь свой груз, кроме личного оружия, небольшого количества сухарей и шоколада, мы передали группе Кравцова.

Пошли по узкой тропинке гуськом, на некотором расстоянии друг от друга.

Минут через двадцать находившийся впереди десантник поднял вверх автомат. Это означало «Стойте!». Мы застыли на месте. Через некоторое время осторожно приблизился к бойцу, раздвинул кусты и, хотя готов был увидеть аэродром, удивился, что он прямо передо мной словно на ладони.

Мы находились на некотором возвышении. От летного поля нас отделяла лишь небольшая лощина, заросшая мелким кустарником. База была забита самолетами. Они стояли и на открытых местах, и в гнездах-капонирах, обведенных земляным валом, и, повидимому, в ангарах. Здесь были и перехватчики, и бомбардировщики, и транспортные машины.

Судя по тому, что делали техники и мотористы, нетрудно было догадаться, что идет подготовка к полету. Мы с Петровым отползли в кустарник, я достал фотоплан аэродрома и перенес на него увиденное. После этого заполнил кодовую схему, чтобы передать донесение на базу.

Я мысленно спросил себя: чем объяснить такое скопление самолетов на одном аэродроме? И сам же ответил: полным пренебрежением к нашей авиации, которая в сводках гитлеровского командования давно уже была объявлена разгромленной.

Пока я занимался своим делом, Борис Петров наблюдал за противником, пытаясь понять, как организована его противовоздушная оборона. Он установил, что авиабаза прикрывается истребителями, барражирующими парами на высоте от двух до пяти тысяч метров. Часть из них поднимается с этого же поля, другая — с соседних площадок. Каждые сорок — пятьдесят минут отсюда взлетало шесть — восемь перехватчиков и примерно столько же садилось. А всего в воздухе находилось не менее двенадцати — четырнадцати машин.

Надо было посоветоваться с Кравцовым о дальнейших действиях, и я послал за ним третьего нашего товарища.

Кравцов пришел вместе с тремя парашютистами. Увидев поле, почти сплошь заставленное боевыми кораблями, он изумился.

Я поручил ему и его группе определить час вылета бомбардировщиков и время их возвращения на базу. Он ушел, и, когда к исходу дня мы встретились, в нашем распоряжении уже были довольно точные сведения о режиме работы вражеской авиации.

Мы решили доложить командованию ВВС фронта о готовности встретить наши самолеты на сутки раньше, чем намечалось. А пока продолжали наблюдать.

В восемь часов вечера до нас донесся многоголосый рев опробуемых моторов. Через тридцать минут к стоянкам подъехали грузовики с летчиками. Еще через четверть часа взлетела первая пара Ю-88. Следом за нею поднялась вторая, а затем и третья...

Незадолго до наступления сумерек мы увидели группу немецких солдат. Их было пятеро. Они подошли к окопу, вырытому неподалеку от проволочного ограждения. Сбросив с плеч ранцы, трое из пяти, гремя котелками, пошли в сторону деревни. Один из двух оставшихся следил за взлетом «юнкерсов», а другой, о чем-то спрашивая его, прилег на бруствер.

Борис Петров шепнул:

— На гауптвахту за такое несение караульной службы! А еще говорят, у них дисциплина...

Как только тьма сгустилась, я отошел к нашему нехитро оборудованному укрытию. Там меня дожидался радист. Он передал на Большую землю закодированные сведения о режиме работы аэродрома. Кроме того, я сообщил также о готовности принять наши бомбардировщики уже завтрашней ночью.

Радист вел передачу на одной из запасных волн. Мы еще не успели получить «квитанцию» от приемной станции, как невесть откуда над нами появился немецкий транспортный самолет.

— Сейчас приземлится, — высказал догадку Петров.

Однако никаких признаков того, что машина собирается сесть, не было. Она отошла несколько в сторону и стала утюжить небо то в одном, то в другом направлении. Затем повернула к автостраде Минск — Москва, примерно туда, где мы высадились.

Непонятные действия воздушного неприятеля настораживали, и я приказал радисту прервать связь, дав сигнал «Работу кончаю вынужденно».

Был ли это разведчик, проверяющий, как замаскирован аэродром, или транспорт с радиопеленгатором на борту, я не знал. Но был уверен, что он появился в нашем районе не случайно.

Через некоторое время самолет ушел в сторону Витебска, и мы облегченно вздохнули.

В низинах стояла белая дымка, и павшая на землю роса предвещала хорошую погоду. Может быть, я не обратил бы внимания на росу, но мои сапоги совсем промокли. Помню, я было решил тогда переобуться, но побоялся: а вдруг не смогу натянуть свои хромовые сапоги — сморщатся, высохнув, что тогда делать?

Мы с Петровым пошли на то место, где обосновались Кравцов и его товарищи. Было тихо, лишь в отдалении слышались шумы аэродрома.

— Поспи, капитан, — предложил мне Кравцов, когда мы его отыскали, — а потом я вздремну.

Я прилег, но, как ни старался, так и не смог сомкнуть глаз. И думы не давали покоя, и нога болела.

В полночь получили с Большой земли радиосигнал «Добро!».

Наутро вновь прошли к аэродрому. Вскоре увидели: в нашу сторону идут автобус с антенной на крыше и два грузовика с солдатами.

Командую:

— К бою!

Все вставили в гранаты запалы, вскинули автоматы. У меня сердце бьется так, что, кажется, выскочит из груди.

Автомашины достигли сторожевого поста. Из автобуса вышел офицер и стал о чем-то расспрашивать солдат, указывая рукой в нашу сторону. Затем он вытащил из планшета карту и стал ориентировать ее по компасу. Очевидно, нашу рацию засекли. Но данные о ней, видимо, были неполные.

Через некоторое время машины уехали.

Кравцов сказал:

— Надо закругляться. Завершим дело и — восвояси...

За четыре часа до прилета наших бомбардировщиков, отойдя на пять-шесть километров северо-западнее прежнего своего местопребывания, мы сообщили по радио сведения о погоде и передали сигнал «Ждем».

Между собой договорились о месте, где соберемся после того, как задание будет выполнено. Из бревен, валявшихся на берегу протекавшей тут реки, соорудили небольшой плотик: пригодится для переправы. Вернулись в лес, расположенный рядом с вражеской авиационной базой. Там слышался гул моторов: шла подготовка к вылету. Она началась раньше обычного.

Некоторое изменение графика меня не обеспокоило, так как оно не могло повлиять на нашу операцию. Но вот когда большая группа «юнкерсов» неожиданно снялась и куда-то направилась, я встревожился. Не случится ли так, что мы вызвали свои самолеты на пустое поле? Не дать ли, пока не поздно, радиограмму с просьбой перенацелить летящие к нам бомбардировщики? Не зная, как быть, я решил немного подождать. К счастью, больше взлетов не было.

Точно в условленное время мы включили аппараты наведения и приготовились обозначать цели ракетами. Потянулись напряженные минуты ожидания. Особенно медленно ползла стрелка последние четверть часа. Я взглянул на циферблат, пожалуй, не меньше десяти раз. Вот уже остается пять минут, четыре, три... Слух обострен до предела.

В полной тишине на месте стоянки Ю-88 неожиданно взрывается первая бомба.

— Как же это наши так неслышно подошли? — удивился Петров.

Гитлеровцы разбежались, даже не выключив стартовых фонарей. Застигнутые врасплох зенитчики долгое время не могли открыть огонь.

Запрокинув голову кверху, я увидел, как огромный воздушный корабль, выбрасывая из патрубков пламя, ревя моторами, направился туда, где были аэродромные склады. Вскоре и там раздались взрывы.

Наконец заговорили зенитки, откуда-то со стороны протянулись голубые пальцы прожекторных лучей. Но наши самолеты, отбомбившись, благополучно ушли.

Через некоторое время с разных сторон стали появляться новые группы бомбардировщиков. Они засыпали аэродром фугасами и зажигалками. Вокруг все запылало: горели самолеты, строения, взрывались бензобаки. Стало настолько светло, что нам не понадобилось пускать ракеты. Все попытки зенитчиков и прожектористов сорвать налет советских самолетов оказались тщетными.

Правда, один из них был взят в огненное кольцо. Его положение казалось безвыходным. На выручку пришли товарищи. Они подавили пулеметным огнем и бомбами зенитные точки.

Противнику не удалось спасти ничего. Несколько фашистских летчиков попытались взлететь под огнем, но их машины были уничтожены, когда выруливали к стартовой площадке.

Петров, волнуясь, шептал мне:

— Вот здорово! Долго будут помнить...

Это был один из самых крупных налетов советской авиации. И мы откровенно радовались, что способствовали его успеху.

Близился рассвет, и нам надо было поскорее уходить. Десантники, выполнявшие задания в секторах, направились к реке и переправились на другой берег. Я решил немного задержаться, посмотреть результаты бомбового удара при дневном свете. Со мной остались сержант Борис Петров и радист Владимир Суханов.

Когда солнце поднялось над кромкой леса, сквозь туман и дым, редеющие на ветру, стали видны обгоревшие постройки, почерневшие, исковерканные металлические конструкции, бывшие еще несколько часов назад бомбардировщиками, истребителями, транспортными самолетами. Мы с Борисом стали подсчитывать сожженные и разрушенные машины. Их оказалось сорок восемь. Теперь, не боясь, что нас запеленгуют, я приказал Суханову сообщить на Большую землю о результатах налета и о том, что мы переходим в новый район.

Еще до этого Суханов успел связаться с одним из бомбардировщиков и передать экипажу наши поздравления. В ответ он услышал: «Спасибо за помощь! С боевым приветом. Константин». Константин — это капитан Ильинский, с которым мне не раз приходилось летать в тыл.

На новое место шли лесами и болотами без каких-либо происшествий. Лишь мошкара одолевала.

Легкость пути несколько разочаровала Бориса Петрова. Заметив это, я спросил его:

— Нет романтики, Борис? Ну и что ж! Романтика, конечно, неплохая штука, но, чем незаметнее идем, тем лучше.

Через два дня на шоссе, неподалеку от рощи, где мы устроили свой лагерь, приземлился самолет. Это был скоростной бомбардировщик СБ. Прилетел он за нами. Но не за всеми. Девять парашютистов во главе с летчиком лейтенантом Игорем Борисовым оставались во вражеском тылу, получив новую задачу. Расставаясь с друзьями, мы пожелали им успеха и отдали все, что только могло оказаться им полезным: патроны, гранаты, продукты, табак, вещи. А у них взяли письма, наспех нацарапанные тут же, и забрались в бомбовый люк. Разместились там на подвешенных ремнях, как куры на насесте. Штурман захлопнул створки. Загудели моторы, самолет разбежался, и мы оторвались от земли.

Что и говорить, не очень удобно сидеть согнувшись, не имея опоры. Позже, когда мне самому приходилось размещать десантников в этих самых люках, я заботился о том, чтобы сидели они на широкой доске, а не на ремнях и чтобы было на что поставить ноги.

Через два часа с небольшим мы приземлились на одной из прифронтовых площадок. Когда СБ подрулил к стоянке, бомбовый люк открылся и мы, к удивлению механиков и мотористов, попадали на землю. Вид был у нас, прямо скажу, непарадный: мы успели обрасти бородами, закоптились, одежда измялась и обтрепалась...

Приведя себя в порядок, я поехал в штаб ВВС фронта и доложил генералу С. А. Худякову о выполнении задания.

Мальчуган без биографии

Мне приходилось готовить к полетам во вражеский тыл и сопровождать сотни десантников. Записей в то время мы не вели: и нельзя было, да и недосуг — днем готовишься к заданию, а ночью — полет. Поэтому запомнились далеко не все товарищи, с которыми встречался на дорогах войны.

А вот подростка, который по своей охоте стал разведчиком-парашютистом, мне не забыть никогда. Он прибился к нам и стал сыном отряда. На войне так бывало...

Он выполнял сложные разведывательные и диверсионные задания. Отправляясь во вражеский тыл, мальчуган заходил в мою землянку и просил:

— Командир, дай мне побольше газет.

— А зачем они тебе?

— Да как же? Наши люди сидят там за проволокой и, может быть, верят фашистским брехунам, будто Москва в их руках. Вот и надо пленных просветить.

Напихает газет за пазуху, блеснет глазенками:

— Уж если сами прочитают «Правду», то никакие Геббельсы с толку не собьют.

Его звали Гришей. Фамилии теперь не помню, так как всегда обращался к нему либо по имени, либо по прозвищу — Туляк.

Когда мы принимали Гришу в комсомол, попросили рассказать биографию.

— Нет у меня никакой биографии. Родился в конце тысяча девятьсот двадцать восьмого года, окончил пять классов, мама работала в столовой воинской части.

Вот и все, что мог поведать о своей довоенной жизни подросток. Война застала его в Волковыске. С этого дня кончилось Гришино детство. Вместе с частью, где работала поваром его мать, он совершил тысячекилометровый нелегкий путь на восток, участвовал в прорыве окружения близ Слонима, был среди тех, кто сражался с захватчиками в районах Барановичей, Слуцка, Бобруйска, Рогачева, Рославля. Сперва он был сыном артиллерийского полка, потом попал к саперам и, наконец, стал разведчиком-парашютистом.

Вот уже месяц находился он у нас на базе, отдыхая после возвращения с задания. Мальчуган как мальчуган, в темно-синей пилотке, с парашютным значком. Этот значок, сняв со своей гимнастерки, прикрепил на грудь Грише старшина Иван Бедрин, когда мальчишка совершил у нас на базе свой первый прыжок.

— Теперь и ты десантник.

Гриша терпеть не мог, когда к нему относились с повышенным вниманием.

— Что я маленький, что ли? — сердился он.

Среди нас было немало бойцов и командиров, в свое время служивших в артиллерии. Гриша любил говорить с ними о пушках, о видах снарядов, о прицельных устройствах. С любопытством наблюдал за всем, что связано с военной техникой, будь то самолет или зенитное орудие.

И все же Гриша оставался мальчуганом своих лет, ершистым и гордым. С особенным достоинством держался он, когда встречался со сверстниками.

Однажды я увидел у околицы детвору, окружившую Гришу и с интересом слушавшую его рассказ. Один из ребятишек недоверчиво спросил меня:

— Правда, что Гриша настоящий боец?

Я ответил:

— Правда. Гриша наш боевой товарищ.

— А правда, что он с самого начала войны на фронте?

Я подтвердил. Ребятишки не унимались:

— А скажите, у Гриши настоящий парашютный значок?

— Конечно.

— А почему у вас другой? — показывали ребята на мой значок мастера спорта.

— Совершит тысячу прыжков, и у него такой будет.

— Тысячу-у-у!.. — разноголосо загудели подростки.

Многие из них стали проситься в отряд. Но мы не могли, конечно, принять их. И они с завистью смотрели на сверстника, подпоясанного широким ремнем со звездой на пряжке.

А Гриша вскоре снова побывал в серьезном деле. Во время Смоленского сражения одна из наших дивизий оказалась в кольце. Связь с ней была прервана. Начальник штаба ВВС генерал С. А. Худяков поручил нашим разведчикам найти командира соединения и вручить ему боевой приказ.

В этот же день с наступлением темноты к окруженным послали скоростной бомбардировщик. Он должен был сесть в расположении дивизии.

Через два с половиной часа с СБ радировали: «Соединение обнаружено в квадрате... Посадка невозможна. Возвращаемся».

Такой случай командованием предусматривался, и поэтому у нас наготове уже стоял второй СБ с парашютистами. Среди них был и Гриша.

Серебристая алюминиевая птица, похожая при свете луны на морскую чайку, тотчас же вырулила на старт.

Летчик запустил моторы. В воздух взметнулась сигнальная ракета. Самолет, довернув несколько вправо, чтобы быть в створе с установленной вдали световой точкой, стал набирать скорость, потом взмыл над лесом и через несколько минут, включив на время сигнальные бортовые огни, лег на курс.

Когда СБ вернулся, пилот доложил, что десантники сброшены в указанном районе.

Дивизия пробилась сквозь вражеское кольцо и соединилась с нашими войсками.

Гриша Туляк, возвратившись на базу, рассказывал, как выполнял задание:

— Уж больно быстро долетели мы. Открылись люки, и мы посыпались вниз. У меня даже дух захватило. Я зажмурился и так падал до тех пор, пока меня сильно не дернуло и вокруг не стало тихо. Открыл глаза и увидел, что кто-то спускается рядом со мной. Кто это был — не мог разглядеть. Хотел было окликнуть, да потом подумал: «А вдруг фашисты услышат и будут в нас стрелять». Посмотрел вниз. Вижу горит костер, а от него бегут какие-то люди. Они кричат: «Давай управляй сюда!..»

Пока раздумывал, как это сделать, уже упал на землю. Тут же приземлился наш командир лейтенант Оськин. Он отцеплял подвесную систему. Нас окружили красноармейцы. Подошел их начальник, стал спрашивать, кто мы. В это время налетели гитлеровцы и начали на еще горевшие костры бросать бомбы. Оськина ранило. Он велел мне расстегнуть его гимнастерку и достать два конверта.

«Передай лично генералу», — наказал лейтенант.

Дальше Гриша рассказал, как не соглашался идти к генералу, оставив раненого командира. Оськина понесли, а он шел рядом.

Так вместе их и принял генерал. Распечатав конверт, он тотчас же послал за начальником штаба и начальником связи. Пока за ними ходили, командир дивизии расспрашивал Гришу, кто его отец, сколько подростку лет, как стал парашютистом, не страшно ли прыгать.

Гриша рассказал:

— Мой отец был командиром. До войны служил в Туле, в артиллерийской части. Однажды, уничтожая неразорвавшийся снаряд, погиб. Я тогда был совсем маленьким. Перед самой войной мы с мамой переехали в Волковыск. Маму я потерял неподалеку от Слонима, когда выходили из окружения. Она тогда работала в санитарной части. Ну а потом я стал разведчиком... Теперь вот к вам прилетел...

Лейтенанту Оськину сделали перевязку и положили на санитарную двуколку. Грише поручили разведать перекресток, где соединяются две дороги: железная и шоссейная, узнать, много ли здесь вражеских войск, есть ли орудия и танки. Гриша выполнил задание, и потом, когда перешли линию фронта, генерал при всех крепко пожал ему руку.

Я очень горевал, когда Гриша Туляк однажды не вернулся с задания. Не хотелось верить тогда, не хочется верить и теперь, что он погиб. Кто знает, может, счастье улыбнулось ему и он уцелел?

Глава вторая. Пять октябрьских дней

Лагерь на Угре

В конце августа меня вызвал командующий ВВС Западного фронта генерал Мичугин. Он приказал отправиться в Юхнов и создать там базу для подготовки парашютистов к засылке во вражеский тыл.

Юхнов! Что знал я о нем? Пожалуй, только то, что раскинулся он на берегу полноводной Угры, протекающей среди дремучих лесов. Полетел туда из-под Вязьмы на У-2. Самолет пилотировала младший лейтенант Егорова. Через некоторое время я спросил ее:

— Где мы сейчас летим?

Егорова, посмотрев вниз, потом на карту, ответила:

— Слева впереди Беляево.

Я поинтересовался, знает ли она, что именно здесь когда-то было знаменитое «стояние на Угре», а в 1812 году действовали партизаны.

Шум в полете не располагал к беседам, но Егорова все же сказала:

— Конечно читала. И о Давыдове, и о Фигнере, и о Сеславине тоже... — Когда мы приземлились, она добавила: — Вот бы им тогда две «уточки» для разведки.

В первые месяцы войны наши десантные группы состояли в основном из парашютистов авиационных частей. После перебазирования в Юхнов в отряд стали направлять ребят по комсомольским путевкам.

Прибывали они из-под Москвы, где проходили первоначальную подготовку, целыми землячествами: москвичи, владимирцы, горьковчане. Многие из них знали друг друга по совместной работе, некоторые даже вместе росли. Комиссар отряда днепропетровский металлист Николай Щербина подолгу беседовал с новичками, рассказывал им о положении на фронтах, о том, что должен делать каждый, чтобы помочь стране в трудный час.

Наступила осень 1941 года. Я не заметил, как пролетели летние месяцы. Были отступления, бои, тревоги, переезды с аэродрома на аэродром, полеты в тыл врага. События развивались так стремительно, что их трудно было отделить одно от другого. И особенно теперь, десятилетия спустя. Но все-таки лето и в 1941 году было. Каким? Могу сказать одно — очень благоприятным для боевых действий вражеских наземных войск и авиации. Поля были сухими; дороги, даже проселочные, свободно пропускали не только танки, но и автомашины — от легковушек до тяжелых крытых фургонов. Небо было, как правило, безоблачным, ясным. Господствуя тогда в воздухе, немецкие бомбардировщики могли действовать почти беспрепятственно.

Мы по-прежнему стояли в лагере близ Юхнова, занимались боевой подготовкой...

На лужайке взвод десантников, с ними старший лейтенант Анатолий Левенец, крепкий загорелый украинец с озорными глазами и черными бровями. Он показывает приемы рукопашного боя, говорит:

— Ну и что ж, что у противника карабин, а у вас нема. Он же не знает, когда на него нападение будет, а вам это известно. Так что перевес на вашей стороне. Вот вы, товарищ Буров, держите карабин как можно крепче. Сейчас буду нападать. Заметьте, противнику такие предупреждения не делаются.

Буров крепко сжал ложе винтовки и приготовился защищаться. Он не уловил того мгновения, когда Левенец подлетел к нему, дал подножку и, перебросив через себя, выхватил оружие.

— А теперь вы попробуйте, — предложил старший лейтенант.

Восемнадцатилетний Александр Буров, худощавый, невысокий паренек из Кольчугино, казавшийся совсем подростком, попытался отнять карабин у командира. Не получилось: нападающий сам очутился на земле.

— Не сокрушайтесь, товарищ Буров. Научитесь, — сказал я, подходя к бойцам. — Дайте-ка попробую. Держись, старший лейтенант!..

С большим трудом мне все же удалось обезоружить Левенца, который был покрепче меня.

Бойцы одобрительно загудели:

— Оказывается, ловкость и силу ломит...

В том, что и на вражескую силу есть сила, мы убедились, когда встретились с врагом лицом к лицу. Это случилось в Юхнове.

«Не уйдем!»

Как, может быть, помнит читатель, Борис Петров любил поэзию. Он часто читал нам по вечерам стихи Пушкина, Лермонтова, Маяковского. Особенно отвечали нашим чувствам строки из «Бородино»:

Ребята! Не Москва ль за нами?

Умремте ж под Москвой!..

Да, столица была за нами. Совсем рядом, всего в двухстах километрах. Накатанное шоссе, проложенное в середине XIX века, вело к ней через Мятлево, Медынь, Малоярославец и Подольск. Москва была для нас не просто тылом, она была нашим сердцем. В ночи, слыша, как гитлеровские самолеты крадутся к ней, мы с тревогой думали: как она там?..

Фронт в это время проходил восточнее Ярцево. Он как будто бы стабилизировался. Но это было вроде затишья перед бурей. В конце сентября я часто летал во вражеский тыл и видел на дорогах множество неприятельских войск, двигавшихся на восток. В районе Спас-Деменска наблюдал ожесточенную артиллерийскую перестрелку. Это было на рассвете 30 сентября. В течение трех последующих ночей я побывал и в районах Минска, Борисова, Самойловичей.

Утром 4 октября, вернувшись из очередного полета, только-только прикорнул в своей землянке, как меня начал кто-то трясти за плечо:

— Товарищ капитан, проснитесь, полк улетает!..

Я быстро натянул сапоги и выскочил наружу. Над леском на небольшой высоте с гулом шли в сторону Москвы четырехмоторные бомбардировщики, один за другим поднимавшиеся с аэродрома. Это были те самые самолеты, на которых мы не раз отправлялись на задания.

— Поезжай в полк! — приказал я старшему лейтенанту Кабачевскому. — Узнай там, что к чему.

Кабачевский сел в кабину грузовика, старшина Бедрин и сержант Петров — в кузов. Когда они приехали на аэродром, самолетов уже не было. Лишь порыжевшие маскировочные елки валялись перед стоянками.

Кабачевский, как он потом рассказывал, направился к зданию школы, где помещался штаб полка. Там тоже никого не оказалось. В домике, где был узел связи, кто-то маячил. Кабачевский вбежал туда и увидел пожилого человека в форме связиста с красными пересекающимися молнийками на рукаве.

— Есть связь с Вязьмой?

Связист отрицательно покачал головой.

— А с кем можете соединить?

— Уже ни с кем. Всю аппаратуру увезли.

Машина Кабачевского обогнала несколько грузовиков, ехавших в Мятлево. Остановив один из них, старший лейтенант спросил сидевшего в кабине интенданта о положении на фронте. Кроме того, что противник прорвал нашу оборону, тот ничего больше не знал. Я попытался связаться по радио или телефону с генералом Худяковым, чтобы получить от него какие-либо указания. Штаб не отвечал. Передо мной встал вопрос: что делать? Собрать имущество базы — и в тыл? Ведь 1-й авиаполк улетел на восток. Видимо, и нам надо направляться туда же.

Эту мысль тут же сменила другая: а кто же встанет на пути врага? Наш небольшой отряд — двести бойцов, прибывших из фронтовых авиачастей, сто пятьдесят недавно прибывших комсомольцев и несколько десятков хорошо обученных парашютистов из 214-й воздушнодесантной бригады, являлся единственной, громко говоря, силой на участке от Юхнова до Подольска. Если мы не остановим гитлеровцев здесь, в Юхнове, то они беспрепятственно дойдут до Мятлево, Медыни, Малоярославца... Но сможем ли мы успешно оборонять город столь малыми силами, не имея орудий, пулеметов, танков?

Высланная мною далеко на запад разведка подтвердила, что гитлеровцы прорвали фронт и по Варшавскому шоссе стремительно движутся на Юхнов. Посоветовавшись со старшим политруком Щербиной и старшим лейтенантом Кабачевским, я решил не отводить парашютистов на восток. Из всех, кто находился в районе города, создал отряд. Комиссаром его назначил Щербину, своим заместителем — Кабачевского, начальником штаба — Наумова.

Вместе со своим заместителем и комиссаром мы прошли по Юхнову, по его окраинам, отыскивая наиболее удобные места для обороны.

— Не удержаться нам здесь, командир, — сказал Андрей Прохорович Кабачевский. — Вся окраина словно на ладони. Поддадут германы из пушек, и останутся от наших окопов рожки да ножки.

Я решил организовать оборону не в самом Юхнове, а тремя километрами восточнее, там, где мы обычно проводили занятия по тактике и саперной подготовке.

Лейтенант Николай Николаевич Сулимов предложил первым делом уничтожить мост через Угру:

— Взорвать к чертям! Пусть потом гитлеровцы восстанавливают его под огнем.

С предложением Сулимова нельзя было согласиться. В неприятельском тылу оказалось немало наших частей. Они, конечно, будут пробиваться на восток, и мост еще может пригодиться. Я приказал его заминировать, но пока не подрывать.

Нам предстояли тяжелые испытания. Предвидя их, мы собрали коммунистов. Старший политрук Николай Харитонович Щербина коротко рассказал, что знал, о создавшейся обстановке:

— Враг рвется к Москве. Мы занимаем одну из ключевых позиций. Наша задача — задержать гитлеровцев, продержаться до подхода своих войск.

Затем выступил коммунист лейтенант Коновалов. Он говорил взволнованно:

— Лютый зверь угрожает Москве. Мы должны преградить ему путь. Может, многим из нас не суждено будет остаться в живых. Но мы не имеем права пропустить фашистов к столице.

И. Г. Старчак, Н. X. Щербина, Н. Н. Сулимов

Партийное собрание решило: с занятого рубежа не отступать ни на шаг, стоять насмерть.

После этого был митинг. Совсем короткий. Я показал товарищам сорванную по моему приказу табличку с придорожного столба. На табличке была цифра двести пять.