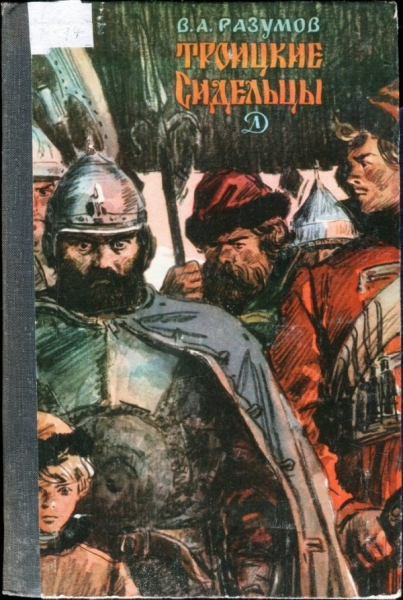

В.А. РАЗУМОВ ТРОИЦКИЕ СИДЕЛЬЦЫ ИСТОРИЧЕСКАЯ ПОВЕСТЬ

В этой книге напечатана историческая повесть В. А. Разумова «Троицкие сидельцы». Действие повести относится к началу XVII века, когда Россия была охвачена крестьянскими волнениями против феодального гнета. Это время связано также с появлением самозванцев, претендовавших на русский престол. Их поддерживали вооруженные интервенты, пытавшиеся подчинить себе всю страну.

Мужественно сражались русские воины за независимость Родины. Одна из ярких страниц истории — шестнадцатимесячная оборона крепости Троице-Сергиева монастыря.

О героизме и доблести русских людей, выстоявших под натиском ожесточенного врага, отстоявших Троицкую крепость, и говорится в этой книге.

Научно-историческую консультацию повести осуществил доктор исторических наук, профессор В. И. Буганов.

Часть первая

I

Проснувшись и не открывая глаз, Антип пошарил рукой, нащупывая рубаху, кожаный фартук. Вспомнил: воскресенье, не надо бежать чуть свет на Пушечный двор, стучать молотом возле горна.

Стараясь не шуметь, ступил на дощатый пол, осмотрелся. Просторная, с низким потолком горница, из угла глядят иконные лики святых Кузьмы и Демьяна, покровителей кузнецов. Огромная русская печь в половину горницы. Сквозь закрытые ставни пробивается золотистый луч солнца, играет на щеке Мишки, двадцатилетнего сына, который крепко спит на широкой лавке. Непокрытый стол, тщательно выскобленный, на полу около порога половичок — вот и все богатство.

Антип оделся, звякнул дужкой бадейки, забирая ее в руку, стянул с гвоздя полотенце, прихватил ковш и босой пошел умываться во двор. Умылся, вытер лицо полотенцем, расчесал редким гребнем мокрую черную бороду, волосы на голове, подстриженные «под горшок», уселся на бревно, возле сарая.

Изба Антипа Попова была обыкновенной избой Кузнецкой слободы, что притулилась на Неглинном верху за Кузнецким мостом, и даже получше многих, потому что топилась по-белому, печью с трубой, а не по-черному, как в курных избах, в которых печь была без трубы, а дым выходил через особое оконце под потолком — дымник. Дубовая дранка, покрывавшая крышу, почернела; затянутые бычьим пузырем оконца были закрыты на ночь ставнями. На улицу выходил частокол забора с крепкими воротами и калиткой. Саженях в четырех от жилой избы — небольшая кузня, затем сарай, конюшня с навесом, колодец, закрепленный обычным срубом. В глубине двора — огород, небольшой сад, баня. Рядом — заборы соседних дворов.

Здесь, на Рождественке, живут кузнецы. Поселил их сюда великий князь московский, государь всея Руси Иван Третий для работы на Пушечном дворе. И отцы у них были кузнецами, и деды, и прадеды тоже. Вот и сына своего Антип научил кузнечному делу. Работящий, скоро добрым мастером станет.

Подумал он о сыне, и весело у него стало на душе.

— Здоров будь, борода цыганская! — услышал задумавшийся Антип хрипловатый, глухой голос.

У калитки стоял Ванька, по прозвищу Голый, насмешливо глядя на Антипа черными глазками, злыми, как у рыси.

— Здорово! — ответил приветливо Антип. Привык он к Ваньке, перестал пугаться мрачной разбойной рожи, огненной бороды и темных слов. Привык, а впервой захолонуло сердце, как привели его, нещадно ободранного кнутом, в кузню и велели смирно работать. А на руках-то, на запястьях, — рубцы: видно, кожа была содрана железами. Слух ходил, что он воевал против царя в войске Ивашки Болотникова, пока их всех не схватили в городе Туле, оттого и поизмывались над ним палачи.

— Дай, думаю, навещу соседа, — захрипел Иван, откашливаясь, и сплюнул под ноги, — может, добрую весть какую скажет.

Он вошел в калитку, присел на бревно рядом с Антипом.

— Да какие вести? Живем помаленьку. Вот только в Москве неспокойно. Но царь-батюшка в обиду не даст — защитит, порядок наведет.

— А какой царь-то тебя защитит? — ухмыльнулся Ванька Голый.

Антип нахмурился.

— У нас один царь — Василий Иванович Шуйский.

— А в Тушине, возле Москвы, кто? Он себя тоже царем величает, сыном Ивана Грозного, Димитрием.

— Не дури, Иван, опасно говоришь. Тушинский вор — самозванец, никакой он не Димитрий, и все иные тоже самозванцы.

— Вот теперь понятно стало, — продолжал балагурить Ванька Голый. — А то, признаться, в царях я запутался: за три года на московском престоле как раз три царя поменялось — трудно запомнить.

Дверь избы скрипнула, на крыльце показался Миша.

— Батя, — позвал он молодым баском, — ты где?

— А вот и отрок молодой, — сказал Ванька. — Иди посиди с нами. — Достал кисет, трубку, оглянувшись вокруг, не подглядывает ли кто, набил ее табаком.

Антип и Мишка с изумлением выпучили глаза на дерзкого преступника, осмелившегося средь бела дня жечь табак.

— Ваня, побойся бога! — Антип вскочил с бревна, подступил к соседу. — Ведь грех, а увидят — беды не оберешься.

Иван сунул в рот трубку, достал огниво, разжег огонь, закурил.

— Грех, говоришь? — спросил он. — У меня, брат, грехов накопилось поболе, чем золота в Троицком монастыре. В раю мне все равно не бывать, грешен и не раскаялся, так хошь на земле погуляю всласть. — Он дунул дымом в раскрытый Мишкин рот, и парень судорожно закашлял, на глазах выступили слезы.

Табак был под строжайшим запретом, торговать им не велено под страхом церковного проклятья и судебного преследования, но царские целовальники, продавцы в питейных заведениях, обычно одной рукой сбывали царское вино для казны, а другой — табак — для своей мошны.

Ванька — бесстрашный черт! — пускал дым из ноздрей и хохотал.

— Может, тебе дать, Мишка, попробуй, не бойся, лишний раз в церковь сходишь. Гы-гы-гы!

Тот кашлял, не находил ответа и краснел.

— Не-е, не надо, не хочу.

— Не-е, ме, замекал овцой. И что ты за мужик?

— Ну, это ты брось, дядя Иван.

— Не обижайся, Мишка, я шучу, понимание имей: шучу, а не всерьез; не ершись, кулаки-то разожми.

Докурив, постучал трубкой по бревну, на котором сидел, притоптал пепел босой ногой.

— Я ведь по делу зашел к тебе, сосед.

— Что за дело?

— Думаю к Кремлю сходить по-хозяйской надобности, на Красной площади кой-что купить. Там потолкаемся, новостей послушаем, в кабак заглянем, ежели, конечно, пожелаешь.

— Сходить можно, однако пить вино не пойду и тебе не посоветую: ночью голова разболится, сторожить не сможешь, уснешь.

— Как сторожить?

— Третьего дня десятский наш, Степан Холодин, сказывал раскладку на наши десять дворов на другую неделю и на нонешнее воскресенье. Тебе выпало ночью стоять у решетки, которая на нашей улице поперек ставится, чтобы по ней бродяги всякие не шастали. И тебе возле нее сторожить надо.

— Как так мне? Чего брешешь?

— Собака брешет, а я что слыхал, то тебе и говорю. А не сторожить нельзя: наша улица самая что ни на есть гиблое место.

— Да я же позапрошлое воскресенье ночью у решетки стоял!

На Рождественке показались всадники.

— Дядя Иван, — сказал Мишка, — а ты скажи объезжему голове, вон он пылит на дороге.

Иван посмотрел на Мишку, потом на улицу, увидел всадников.

— И то совет, — сказал он и побежал через двор мимо дома на улицу.

За ним вышли Антип и Мишка, остановились около забора.

— Эй, объездчик, — дерзко крикнул Иван, — погоди, сделай милость!

Объездчик остановил коня.

— Ну, что тебе? — недовольно спросил он.

— Жалуюсь тебе, голова, на десятского нашего Степана Холодина, слобожанина, на его самоуправство. Который раз подходит праздник, либо воскресенье, и он меня сторожить посылает к решетке безвременно.

Голова поморщился.

— Раз посылает, значит, твоя очередь.

Вокруг них стал собираться праздный народ, в воскресных новых рубахах, иные и в сапогах. И мальчишки прибежали, один из них катил впереди себя, толкая босой ногой, небольшое гладкое полено.

— В том и дело, что не в очередь. И я не пойду, скажи своему десятскому, чтобы другого дурака нашел.

— Вот заводила, вот отчаянная головушка, — говорили в толпе.

Антип сильно потянул соседа за рукав, но тот вырвался.

— Не лезь, — прохрипел он, — без тебя обойдусь, праведник!

Объездчик вскипел. Сиволапый мужик собрал целую толпу и обливает его, государева слугу!

— Не пойдешь, так поведут, я тебя знаю, по кабакам шляешься, дома вино готовишь против государева указу, табак жжешь, за версту изо рта табачищем окаянным воняет!

— И я тебя знаю, голова Иван Николаев сын Карев! А табак я жгу — купил у целовальника, да целовальнику табак ты, голова, доставляешь!

Карев даже поперхнулся и дернул повод. Конь взвился на дыбы, приседая, надвинулся на Ваньку. Толпа ахнула, мальчишки кинулись врассыпную.

Побагровевший голова высоко поднял витую плеть и хлестнул по Ванькиной спине. Рубаха так и рассеклась, кровь брызнула из лопнувшей кожи. Ванька изогнулся под ударом, глухо вскрикнул и вдруг схватил полено, подкатившееся ему под ногу, замахнулся. Конь испуганно шарахнулся в сторону.

— Ваня! — раздался пронзительный женский вопль.

Иван опомнился, уронил полено.

— Твое счастье, голова, женку свою пожалел, а то не жить бы тебе.

— Взять его! — закричал объездчик, потрясая плетью.

Служилые кинулись, загородили лошадьми дорогу, уставили бердыши.

— Стой, стой! А не то порубим!

Ивана повели. На его разодранной рубахе алела кровавая полоса.

II

Солнце поднялось выше и сияло ярче, но день не радовал Антипа.

Тихо подошла жена, позвала к столу.

На столе, покрытом по-воскресному скатертью с незамысловатым узором по краям, хозяйка собрала нехитрую утреннюю снедь: пшеничную кашу в горшке, парное молоко в крынке, немного ржаного хлеба на блюде, кусок холодного мяса, сольницу, уксусницу и жбан с квасом. Горкой сочно зеленели лук и огурцы, белели в берестяном лукошке яйца.

Ели неторопливо, чинно.

— Антипушка, а что теперь будет с Ваней, ведь пропадет, а?

Медленно дожевал кашу, хлебнул молока, нахмурился.

— Что будет, то и будет. Всыплют батогов и отпустят с миром.

— Злой он, ух и лют, как зверь кидается на людей. Я, чай, думала, убьет он объездчика.

— А я было вступился за Ивана, — признался Миша, протягивая руку за сольницей. — Вижу, объездчик полоснул его вдоль спины, так меня в дрожь бросило. Еле сдержался.

Антип поперхнулся, натужно закашлял и грохнул по столу черным кулаком.

— Цыц, балбес! — выкрикнул между приступами кашля. Миша вздрогнул, выронил сольницу. — Я тебе влезу в такие дела! — Покосился на рассыпанную соль. — Не гляди, что здоровый вымахал, а вожжей погуляю по спине. Да соль подбери, она денег больших стоит. Понял?

Миша быстро собрал рассыпавшуюся соль.

— Ничего не понял!

— А вот я тебе поясню. Запомни одно: не встревай в разбойные и смутьянные дела. Мы люди маленькие, простые, наше дело пушки отливать да оружие ковать. В стороне держись, живи тихо да смирно.

— Кого бьют либо обижают несправедливо, тоже не глядеть?

— Молод ты судить, что справедливо, а что несправедливо. На то сидят старосты на съезжих избах да дьяки в приказах, а ты должен подчиняться им.

— Так недолго самому безвинно батогов съесть, батя.

«Вот те и вырастил сынка в ласке да в холе, — горько пожалел Антип. — Отца не хочет почитать». Но вслух гнул свое, не показывая обиды.

— А ты не лезь, тебя и не тронут.

Мать быстро убирала со стола.

— Что же, в погреб спрятаться? Негоже так! — Он вскочил с лавки, резко двинул плечом.

Антип тоже поднялся. Мать испуганно смотрела на них, растерянная улыбка не к месту витала на губах.

— Отцу перечить?! — коротко вздохнув, выдавил Антип и шагнул к сыну.

Послышался быстрый топот сапог по крыльцу, хлопнула сенная дверь. Вошел небольшого роста крепкий парень лет двадцати пяти, в синей рубахе, перетянутой поясом. Светлые глаза глядели весело.

— Любовь да совет, от стрельца привет!

Антип кивнул головой, пробурчав приветствие.

— Заходи, Степа, кваску выпей. — Мать торопливо налила из жбана холодного, погребного квасу в кружку.

— Спасибо, Любовь Саввишна, — выпил одним махом. — Хорош квасок у тебя, добрый, едва не пиво ячменное. — Утерся рукавом, поставил кружку на стол, сел на лавку у стены.

— И чтой-то ты, Степка, не в полку своем, а здесь околачиваешься, — сказал Антип не очень приветливо.

— Отпустили домой наведаться, стариков утешить.

Антип стал расспрашивать, что слыхать там, у них в полках. Как тушинцы?

— Теперь тихо у нас стало, тушинцы все боле вино пить горазды, воевать ленивы. Наскочут иногда под стены, погорланят срамные слова, посулят легкую жизнь, облают царя Василия и ускачут. Стрельцы ворчат, особенно зажиточные, к лавкам торговым да к ремеслу беспошлинному тянутся, большие выгоды, конечно, теряют. Торговать легко и прибыльно: этого нет, того не хватает.

— А не войдет новый самозванец в Москву? — спросил Антип.

— Тушинский вор? Да нет! — горячо воскликнул Степа. — Хватит, одного пустили, так он за собой панов приволок. Нынче ученые стали, подметные листы не прельстят. И силой нас, конечно, не взять.

— А ну как самозванец вместе с иноземцами на приступ пойдет, сможете устоять?

— Конечно! Москва — как твердый орех, да только у него не одна скорлупа, а целых четыре: снаружи деревянная стена с земляным валом тянется на пятнадцать верст вокруг города — это Скородом; а внутри сначала каменные стены Белого города, потом стены Китай-города и в середине — Кремль. Такой орешек не разгрызть — зубы поломаешь.

— Какой ты храбрый, — сказал Антип. — И много вас, стрельцов, чтобы Москву оборонять?

— Да хватает, но и посадские, в случае чего, помогут. Глянь на Мишку, каков богатырь, да разве с таким сладит Матюша Веревкин[1] — тушинский вор?

Антип досадливо поморщился.

— Ты нас, посадских, не касайся. Вы стрельцы — с вас и спрос за ратные подвиги. Стой насмерть, а врага не пускай в Москву белокаменную. Вот так-то.

— Понятно. Это как в песне поется: «Дом горит, а я гляжу».

— Мой дом не горит.

— А если огонь близко заполыхает? Вот тогда и Мишкина сила понадобится.

— Вон ты куда гнешь! — закричал вдруг Антип, подскочив к Степану и махая руками перед его носом. — Твое дело ясное: сегодня в поход, завтра в поход, садись в осаду — и так до седого волоса. А мы живем по нашему, посадскому закону, и нечего моего Мишку смущать, в стрельцы сманивать! Без него охотников много на дворовое мессто да на денежное и хлебное жалованье.

— И что ты, батя, напраслину говоришь! — не стерпел Мишка, и Антип запнулся, оторопело повернувшись к сыну. — При чем тут Степа? У меня своя голова на плечах!

— Как это напраслину? — растерянно вымолвил Антип. — Тебя кормил да растил, а ты такие слова говоришь отцу родному, да еще при чужом человеке. Отцову честь не бережешь. Эх, ты!

— Батя, по глупости наговорил все, прости.

Антип махнул рукой.

— Чего виниться, коли сделаешь по-своему.

— Мишенька, сынок, — пролепетала мать, — не ходи воевать. Там убить могут до смерти аль поранить.

— Погоди слезы лить! — прикрикнул Антип. — Никуда он не пойдет! Никто его не отпустит!

Он знал, что из слободы не так просто уйти посадскому человеку. Это тебе не вольный промысел — живи где хочешь, иди куда глаза глядят. Попал в слободу, дал поручную запись, сиди смирно, выйти из нее нельзя, с Москвы не съезжай, так же и детям твоим, и внукам, и правнукам запрет остается в силе. Нелегко уйти из слободы, еще труднее — из Кузнецкой, из казенной. Как холоп крепится кабальной записью за боярином или за дворянином, так и посадский человек прикован прочней, чем железом, к своей слободе. И не кабала холопская, и выгод, конечно, много, а все ж одно только слово — слобода, а жизнь в ней не свободная.

— Ну, так мы пойдем, собирайся, Мишка. — Степан поднялся и направился к двери.

— Куда это вы? — Антип смотрел хмуро.

— Да погулять: людей посмотреть и себя показать, — ответил Степан.

Мишка быстро одел воскресный наряд, холщовую белую рубаху, расшитую красной пряжей по косому вороту и по подолу, подпоясался узким ярким пояском, и они со Степаном ушли.

III

Красная площадь шумела. Собравшаяся на ней толпа поднимала с земли облако пыли, повисшей над незамощенной обширной площадью. Жарко, на небе ни облачка.

Друзья заглянули в низенький шалаш — блинную, где вокруг костра, обложенного камнями, метался юркий блинник, успевая подкладывать полешки, мазать салом огромную черную сковороду, шлепать на нее тесто, переворачивать длинным ножом блины, кидать их на руки, на лету ловить монеты, куда-то прятать, — и все это около пекла, в синеватом, дымном чаду.

— Давай быстрей, с утра ничего не ел, — жаловался тощий и длинный мужик в домотканой рубахе и лаптях, по всей видимости деревенский, приехавший в Москву.

— Потерпи чуток, милый, блинцы тебе по вкусу придутся. На, держи, да не урони, горячи блинцы.

Тот взял блины, протянул монету с изображением птички — четверть копейки.

— Погоди, милок, — сказал хозяин, показывая монетку, — «птички» мало, гони деньгу — полкопейки!

Мужик перестал жевать, недоуменно поглядел на блинника.

Другие недовольно загудели.

— Деньгу! — изумленно сказал тощий. — Да у нас, на деревне, да за деньгу всю твою кадку с мукой можно купить!

— Здесь не деревня, захочешь лопать, так и копейку кинешь!

Худой мужик двинулся на блинника.

— Ежели мы не московские, так с нас и драть можно? А боков не пожалеешь?

Его поддержали.

Струхнувший хозяин отступил к очагу, прижал руки к груди.

— Православные, да разве я виноват? По нонешнему времени полушку брать — убыток терпеть. А я тоже человек, мне жить надо, детишков кормить. — Лицо хозяина посерело: время такое, что и прибить могут. — Конечно, деньга — цена не малая, да и мука теперь вшестеро против прежней цены. Раньше бочку с мукой на алтыны считали, а теперь на рубли счет пошел. Верно говорю? Пускай скажут, которые здесь москвичи будут!

— Ну верно, и что?

— Как что? — воскликнул хозяин. — Я же хлеб не сею, сам муку покупаю, а где ее возьмешь? Тушинцы да иноземцы Москву со всех сторон обложили, обозы в нее не пропускают.

— Всех грабят, разбойники! — подтвердил худой мужик. — Я с хлебным обозом ехал в Москву — страху натерпелся. Весь обоз разграбили лихие людишки, три воза только утекли.

— А сами небось и остальной хлеб-то не смогли продать? — спросил уверенный в ответе блинник. Он снова крутился около костра.

— Да где продашь? — худой мужик безнадежно махнул рукой. — Только проехали Ямское поле, въехали в Сретенские ворота, а тут выскочили новые лихие люди и за пустяк забрали весь хлеб.

— Я и говорю, — заметил блинник, — московские купцы, самые зажиточные, сговорились между собой все жито скупить и, собрав, не сразу продавать, а дождаться высокой цены и тогда вдесятеро дороже продать. Голодный человек, он все отдаст за кусок хлеба. Теперь и рассудите, я ли виновен в ваших убытках или другие кто.

Худой мужик, бурча себе под нос, отдал хозяину еще одну «птичку».

— Ладно уж, с нас дерешь три шкуры да еще и плачешься!

Крепкий мужик, по виду зажиточный торговец, слушал перепалку неодобрительно.

— Что это вы все на купцов нападаете, — сказал он. — Не купцы виноваты, а смута. Покоя надо земле русской и власти твердой, а не то все обнищаем и пропадем.

— Какой тут покой, когда тушинцы рядом.

— А с ними замириться надо!

— Ишь ты, а может, и в Москву их пустить!

— Это не нашего ума дело!

Теперь негодование собравшихся в блинной направилось на купца.

— Как это не нашего? Ну и катись в Тушино, целуйся с панами да изменниками!

— Но-но, ты, лапоть деревенский, ты к изменникам меня не приплетай! — закричал купец, но кругом зашумели на него негодующие, и он попятился к выходу.

— Сердитый народ у нас стал, — сказал Степан, когда они с Мишей вышли из блинной.

Перед ними красовался многоцветными куполами Покровский собор.

— Миша, айда на поповский крестец, — предложил Степа. — Поглядим, как попы и дьяконы безместные на кулачках бьются, может, дружка нашего встретим, Афоню Дмитриева. Он любит там околачиваться с другими безместными попами. Среди них есть такие силачи, что и тебе не устоять.

— А что им делать, — возразил Миша, — только и знают, что службу случайную отслужить, а потом лясы точат да кулачные бои затевают.

У Фроловского[2] моста хохочущая толпа зевак плотным полукольцом окружила поповский крестец, где два подвыпивших священника старательно тузили друг друга. Третий попик крутился возле них и не позволял нарушать неписаные, но твердые правила кулачного боя. А бойцы, здоровенные мужики, дрались, путаясь в неудобных рясах, засучив длинные рукава, не сняв скуфеек. Один боец ухватил другого за густую бороду левой рукой и, увертываясь от кулаков, бил противника по голове. Советы так и сыпались.

— Тюкни еще, тюкни еще! — настаивал один, приседая от волнения и порываясь сам вступиться.

— Бороду вырывай у него совсем! — захлебываясь визгливым смехом, выкрикивал другой, вытирая рукавом вышитой рубахи мокрые глаза.

— Неправильно! — слышался густой бас. — За бороду хватать не положено!

Третий поп подбежал к ним, отталкивая нарушителя.

— Отцепись, ну! — требовал он. — Отцепись, тебе говорят…

Этот третий попик, среднего роста, худой, чернявый, с запылившимися бровями и нечесаной бородкой, узкоплечий и долговязый, разнял наконец ошалевших бойцов, и те разошлись, понося друг друга и тяжело отдуваясь.

— Смотри-ка, а ведь это Афоня Дмитриев. — Миша показал на попика, разнимавшего кулачных бойцов. — Афоня, — позвал Мишка.

Тот быстро взглянул, узнал друзей и с усмешкой подошел к ним.

— Благословение дарю отрокам юным. Целуйте. — Он серьезно протянул им грязную, тощую руку.

Мишка усмехнулся.

— А ты, Степа, говоришь, что народ у нас стал серьезный да хмурый. Где уж там! Вон как хохочут — до слез, пьют да гуляют.

— Что-то я не пойму, Степа, — сказал Афоня, — кто из нас поп: я или этот молодой отрок?

Миша досадливо отмахнулся от Афони.

— Не смейся. Я говорю, видать, народ еще не ожесточился, войну с тушинцами да иноземцами всерьез не принимает.

Но Степа поддержал Афоню:

— А ты думал, раз война, так есть-пить да смеяться людям закажешь? Как бы не так. Наоборот, люди жаднее делаются до веселья. А как же? Веселый легче смерть встретит, ежели случится. А по тебе, так надо плакать да вздыхать?

Они еще немного поспорили и пошли на Красную площадь потолкаться по торговым рядам.

Между Варваркой и Ильинкой возвышались Гостиные дворы, а дальше, между Ильинкой и Никольской, — крепкие ряды каменных сводчатых лавок, напоминавших небольшие крепости с железными решетками на тесных оконцах. Построены они по указу царя Федора Ивановича после великого пожара Москвы в 1591 году. Сто двадцать рядов! И повсюду еще множество меньших по размерам полулавок и четвертьлавок.

В торговых рядах слышался разноголосый говор многотысячной толпы. Вот он, знаменитый Пожар — Красная площадь!

Расхваливали свой товар кожевники, суконники, скорняжники, благообразные иконники, сермяжники, столешники, подкладники, сарафанники, свитники, рукавишники, чулочники, колпашники, кузнецы, оловянники, сабельники, медники, жестяники, котельники, замочники, игольники, латные и бранные мастера… А вместе с этим ором по лавкам перебегали слухи, обрастая подробностями, нелепостями, вымыслом.

— Сказывают, будто на подмогу самозванцу идет воевода самого короля Сигизмунда. Его Яном Сапегою зовут. И будто войск у него видимо-невидимо, и идут они все закованные в бронь, и будто не берет их ни меч, ни пуля, а стрела и подавно.

— А Маринка Мнишкова к новому самозванцу — к Матюше Веревкину, приехала и назвала его мужем, а себя женой!

— …И убили его в городе в Каргополе. Сперва очи ему светлые иглами железными проткнули, а после в прорубь, в воду ледяную столкнули сокола нашего ясного, Ивана Исаевича Болотникова…

— …Каждый день, каждый день! На Николу одного убили, ну прямо возле моего крыльца! Крови натекло, страсть! Будто быка зарезали. Уж меня таскали, таскали и в Земский приказ, и в Разбойный, не чаял живым выйти, еле ноги унес, все деньги отдал до копеечки волокитчикам, вот хочешь верь, хочешь не верь, а три рубля без малого выкинул! Каково?

Испуганный крик взвился над толпой.

Миша успел разглядеть вооруженных стражников, преследующих мужика, убегавшего во все лопатки в узкий переулочек.

— Гляди, это же Ванька! — вскрикнул он. — Ванька Голый!

В тот же миг Ванька пропал из виду.

IV

Когда Ваньку Голого пригнали на Земский двор, что на Красной площади, там никого из дьяков и приказных не оказалось.

Его втолкнули в подвал городского судилища. Он огляделся, сел на утоптанный земляной пол, прислонился спиной к стене, упрятал в подтянутые колени свою горемычную голову, замер.

— Что, голубь, в сети железные уловили, так и закручинился? — прошелестел вкрадчивый голос в темнице.

Ванька поднял голову. Сводчатый нависший потолок подвала удерживался каменными толстыми столбами. Под потолком два махоньких узких оконца, заделанные железной решеткой. На полу сидели люди, притулившиеся к стенам, изредка возникал ленивый разговор. На Ваньку никто не обратил внимания, кроме старика горбуна, который встал и уселся рядом с ним.

— Гляжу я на тебя, парень, будто духом ты пал.

Голос горбуна мешал забыться.

— Ну чего прилип, словно банный лист, замолкни, убогий! — огрызнулся Ванька.

— А ты не гнушайся и убогим, и бедным, и юродивым, — невозмутимо продолжал старик. — Здесь мы все убогие. А ты сам где с дорожки сбился, за что схвачен псами боярскими?

Ванька вскинул взлохмаченную голову, сжал кулаки.

— Сказываю тебе, отвяжись, горбатый черт, и без тебя тошнехонько.

Он выругался черным словом и отвернулся.

Глухой топот ног над головой отвлек Ваньку от невеселых дум. Все прислушались. Даже сквозь толстые своды подклети проник отчаянный, смертный вой человека.

— Того все пытают, — неопределенно произнес горбун. — Видать, всю подноготную выложит, больно громко вопит.

Никто не отозвался, а Ванька отчетливо представил рвущегося из рук палачей мужика, его зажатые в тиски руки и маленькие гвозди с зазубринами, загоняемые несильными ударами под побелевшие ногти: трудно упрямиться на дыбе, еще страшнее — подноготная.

— Что, парень, мороз по коже продирает? — спросил старик. — А ну как тебя пойдут ломать да выспрашивать, устоишь ли?

— Меня ломать не станут, вины на мне никакой нету, а ты не мели языком почем зря.

— Больно ты прост. Если попал сюда, легко не отделаешься — виноватого в темную яму столкнут и безвинного засудят тоже. Я знаю, я видал. Дьяк не глядит на вину, а глядит на мошну. Коли не дашь дьяку, виноватым окажешься. — Старик придвинулся ближе, оглянулся не по-стариковски зоркими очами, зашептал: — Верно говорю: бежать тебе надо на волю, а не то опустят в каменный мешок гнить заживо, в дружбе с крысами да гадами ползучими. Я тебе пособлю: гляжу, парень ты удалой, подойдешь для смелого промысла — сети закидывать на сухом берегу.

Ванька качнулся к старику, схватил его за ворот рубахи, легонько тряхнул.

— То-то не сразу додумался я, куда ты клонишь, старый. Нет, не толкай меня на узкую дорожку, не сманивай, лучше отведаю батогов по закону судному, чем всю жизнь по темным углам да глухим лесам прятаться.

— Отпусти, голубь, рубаху порвешь, а не то слово одно скажу, несдобровать тебе тогда. — В голосе старика проскользнула угроза.

Незаметно сзади подошел и остановился за его спиной детина.

Лязгнул отодвигаемый железный засов, заскрипела тяжелая дубовая дверь.

— Который тут Ванька Голый? — прокричал ярыжка[3].

Ванька повернулся к ярыжке.

— Я это.

— Ступай за мной.

Его повели узкими переходами, втолкнули в полутемное помещение к старому дьяку, важно восседавшему за столом. Алое сукно стола было заляпано чернильными и сальными пятнами.

Ванька остановился. По бокам его замерли ярыжки. В углу на лавке он заметил объездчика, который смотрел на него злорадно, хотя на душе у самого было беспокойно.

— Ну, сказывай, как ты, холоп, убийство замыслил.

Дьяк сидел недвижно, положив покойно руки на стол.

— Господин мой судья, справедливый дьяк, убийство не замысливал, а ежели объездчик тебе чего наговорил, то наговору не верь. А холопом я никогда не был, я государев работник Пушечного двора.

Дьяк нахмурился.

— Дерзко говоришь, холоп, не по чину, себе вину прибавляешь. — И к объездчику: — Иван Николаев сын Карев, чего ради приволок Ваньку Голого, скажи?

Из рассказа объездчика получалось, что Ванька ни с того ни с сего вдруг заругался на него по-черному, подбивал людей кольями избить государевых слуг, выкрикивал смутьянные слова против царя Василия Ивановича Шуйского и даже замахивался поленом, грозя убить объездчика, и за это он, объездчик, ударил его плетью.

Ванька вскипел:

— Господин дьяк, коли мне тонуть, так и его потяну на дно! Дозволь государево слово и дело сказать против объездчика, как он царскую казну обирает да табаком промышляет!

— Замолчи! — срывая голос, закричал объездчик. — Вот ведь, дьявол лукавый, оболгать захотел человека, — обратился он к невозмутимому дьяку, совладав с собой.

— Глотку не затыкай!

— Молчать! — возвысил голос дьяк. — Стража, выйди за дверь!

Ярыжные молча вышли.

— Дозволь…

— Не дозволю! Говори дело, а не похмельные сны. — Дьяк пристукнул пухлой ладонью по столу. — Ты облаивал утром объездчика у двора своего? Ну?

Ванька понял, что дело его плохо.

— Облаивал, да он сам…

— Поленом при всем народе замахивался на того же объездчика?

— Замахивался, да он меня вперед плетью…

— Народ смущал воровскими криками, хаял великого царя всея Руси милостивого Василия Шуйского, обзывая его шубником и скупердяем?

— Клянусь, как на духу, не сказывал таких слов!

— Опасный вор, именем Ванька, прозвищем Голый, кузнец государева Пушечного двора, житель московский, будет подвергнут расспросу с пытки, дабы не утаил чего.

Ванька покачнулся и рухнул на колени, стукнувшись лбом об пол.

— Помилуй, господин дьяк, не казни безвинного, без пытки все сказал, ничего не утаил, в том крест святой целую. — Непослушными пальцами рвал нательный медный крест, прикладывал к губам.

— Стража! — Дьяк грузно поднялся. — В пыточную, без меня не трогать!

Когда упиравшегося Ваньку увели, дьяк сказал, что виновный будет строго наказан, а навету он-де не верит.

Успокоенный, покинул объезжий голова Земский двор, дав себе крепкий зарок впредь не спешить с жалобами.

Проводив истца, дьяк велел опять привести Ваньку.

— Скажи правду, напугался, раб божий Иван? — Дьяк постарался смягчить привычно суровый голос.

Ванька почуял, как подобрел дьяк, поднял лохматую голову.

— Напугался ты, знамо дело, напугался, — продолжал дьяк, — да ежели дураком не будешь, испугом одним отделаешься.

— Воровством объездчика любопытствуешь, господин дьяк?

— А ты догадлив, но дерзок. Говори, что знаешь, без хитрости да язык после прикуси зубами.

Ванька подробно выложил все, что знал, дьяку о тайной торговле объездчика табаком.

— Теперь отпустить вели, — попросил он, — пусть бататов отмахают положенное число или плетей, но отпусти.

— Ты меня, холоп, не учи. Дознание мое было слабое, неполное, а отпустят тебя не скоро, сперва посидишь в тюрьме… — Голос дьяка зазвучал опять строго и неприступно.

Обманутый Ванька плюнул в сердцах на пол.

— Змеей ты, дьяк, подползаешь к человеку, хошь и вид у тебя, как у откормленного борова: мягко стелешь, да жестко у тебя спать!

— Поплачешь ты за такие слова кровавыми слезами! Эй, Сенька, взять да проучить!

Здоровенный ярыжка проворно подскочил к Ваньке, вывернул ему локти, увел в застенок.

Избитый Ванька, которого втолкнули в подвал, пил из глиняной кружки, стуча зубами о края; кровь с разбитых губ, из носа чуть окрашивала воду. Горбун хлопотал около него, прикладывая к ранам мокрые тряпки, на которые старик налепил плесень, соскобленную со стен.

— Гады ползучие, — с хрипом выдавил Ванька из горла, — псы лютые, бесчеловечные!

Он порывался подняться, но старик удерживал его.

— Лежи, лежи, голубь, не шуми. А в чем твоя вина?

Иван коротко рассказал о своих злоключениях.

— Не-е-т, парень, бежать надо немедля, а что ты не виноват, в том мало радости. Кто тебе поверит? Запомни крепко-накрепко: где царский суд, там и неправда. Ежели не убежишь, не миновать тебе кнута да темницы. А убежишь, научу, где схорониться на время, друзей найдешь испытанных, с ними не пропадешь.

— Погоди, старик, ты все подбиваешь бежать, а что ж сам здесь застрял?

Горбун усмехнулся:

— За меня не бойся. Я тут не задержусь.

— Ну ладно, а как отсюда убежать, из подклети каменной, охраняемой?

Горбун придвинулся еще ближе, зашептал в ухо:

— Раз ты заворовал, парень, в самом городе Москве, то приволокли тебя в Земский приказ творить суд да расправу. А ежели бы в ином городе или в деревне, то быть бы тебе в Разбойном приказе, он помещается в Пытошной башне, в Кремле. Ее еще называют по имени святых — башней Константина и Елены. А в той башне не приведи тебя господь побывать. И по обычаю полагается посидеть в подвале немало деньков, потомиться душой, а уж после вспомнят тебя и судить станут; тебя ж в первый день осудили, так что ты, голубь мой, легко отделался.

— Не велика радость, — буркнул Иван.

— …А осудив, поведут тебя отсюда из Земского приказа, отсиживать в царскую тюрьму в Зарядье у Николы Мокрого в Кривом переулке. Поведут тихими переулочками, по безлюдью, однако не миновать вам Никольской, Ильинки и Варварки — там всегда людно. Где-нибудь здесь и беги.

— А руки коли спутают? Далеко не убежишь.

— Не всегда руки вяжут, раз на раз не приходится. А ежели свяжут локти, тогда шепну одному знакомому ярыжке, он узел незаметно развяжет. А когда тебя поведут, руки распутывай, бей стражника без жалости и беги во весь дух.

— А дружки-приятели? — угрюмо напомнил Иван.

— Не спеши. Как отстанут твои преследователи, ступай к каменной церкви, что в конце Варварки улицы, там у паперти будет стоять калека перехожий, слепец с поводырем-мальчонкой. Подойди и молви ему негромко, что-де поклон ему посылает Сергунька из Усолия и вести добрые. И тот слепец тебя укроет и с нужными людьми сведет.

— Ты мне улицы да переулки поясни, заплутать я могу, ту сторону плохо знаю.

— Гляжу я на москвичей и диву даюсь: весь век иной проживет в Белокаменной безвыездно, а, кроме своего переулка, не заглянет никуда, чисто земляной крот в норе.

Старик разровнял сухой, сморщенной ладонью холодную землю около себя, щепкой стал рисовать на земле.

— Малый угольник — Кремль, большой угольник с двумя вершинами тупыми, а одной острой будет Кремль вместе с Китай-городом, смекаешь? От Красной площади до стены Китай-города пробито три улицы — Никольская, Ильинка и Варварка. Запоминай, голубь, крепко запоминай. А ну, скажи сам, где мы сейчас помещаемся?

Ваня ткнул пальцем в узенькую дорожку, проведенную горбуном.

— Здесь.

— По левую али по правую руку?

— По левую, тут еще рядом аптекарские склады, и двор тот идет до стены Китай-города.

— Ладно. А Зарядье где?

— Зарядье тут.

— Верно.

Мышиным шорохом шуршала опасная беседа. Приглушенный тяжкий вздох забывшегося колодника прозвучал в подвале, еле слышно доносились мерные шаги стражника. Но вот замолчал и горбун.

Закрыв глаза, неподвижно лежал на спине Ванька.

…Два стражника с бердышами вели Ивана в тюрьму. Они приближались к Ильинке; руки Ивана были наполовину развязаны. Он облизнул пересохшие губы и незаметно оглянулся. На перекрестке возле квасной лавки стояла с пирогами в лотке краснощекая толстая торговка, зазывавшая прохожих.

— Эх, ну и жара, — пожаловался стражник. — Митька, я отлучусь кваску испить.

— Давай, испей.

Митька остановился близ торговки, обеими руками придерживая бердыш, которым упирался в землю.

Иван незаметно рванул путы, и они ослабли.

— Чтой-то ты какой серый сделался, — удивился стражник, глянув на изменившееся лицо Ивана. — Да уж не задумал ли ты…

Он не успел договорить. Иван тяжело ударил стражника, не успевшего изготовить бердыш, прямо в подбородок. Тот опрокинулся на лоток торговки. Дымящиеся пироги повалились в пыль.

Пока стражник пришел в себя и поднялся, пока прибежал его приятель, беглеца и след простыл.

Когда Миша увидел, как Ванька Голый убегал от стражников, он понял, что дела его плохи.

— Пропал Банька, — сказал он с горечью. — И не везет же человеку!

— Кому не везет? — спросил Степан. — Тому беглецу, что ли?

— Ну да, ему, это мой сосед, в одной кузне на Пушечном дворе коптимся.

Миша рассказал про Ваньку Голого.

Помрачнели друзья, пожалели беднягу.

Долго ходили они по Москве, еще раз заглянули в блинную, походили по московским улицам и к вечеру, усталые, возвращались домой по опустевшей Тверской улице. Стемнело. Дома с наглухо закрытыми ставнями отгородились высокими заборами, громоздятся неясными глыбами.

Неспешный цокот копыт в переулке; оттуда выплыл трепетный искристый огонь факела; боярин со слугами едет домой.

Внезапный вскрик в той стороне.

Миша встрепенулся, прислушиваясь:

— Людей грабят!

Они что есть духу помчались к переулку, где в кромешной тьме (факел погас) слышались тяжкие удары, стоны, кого-то стаскивали с храпящего коня. Подбежали.

— Стража, ко мне, окружай всех! — завопил Степан. Подлетел, со всего плеча ударил.

Разбойник упал.

— Держи, хватай! — тоже заорал Миша, волтузя другого грабителя.

Подбежал и Афоня Дмитриев, путаясь в длиннополой рясе.

Нападавшие разбежались. Зажгли факел. Двое боярских слуг проворно вязали локти схваченному разбойнику. Другие поддерживали в седле оглушенного ударом кистеня боярина. Он морщился от боли: только шлем спас боярина от верной смерти. Один из слуг лежал на земле с проломленным черепом.

Боярин пришел в себя, взглянул на убитого своего слугу, поправил шлем на голове. Подъехал вплотную к разбойнику, пнул красным сапожком в его губы. Тот дрожал от страха.

— Эй, Урус!

Слуга с факелом в руках торопливо подбежал.

— Привяжи к коню, сам учиню расправу, без Земского приказа.

Расстегнул алый кафтан, пошарил у пояса, высыпал засверкавшие деньги — целую горсть! — в подставленные ладони Степана.

— Жалую на первый случай. Завтра после полудня явитесь ко мне. Спросите князя Григория Долгорукого, дом у церкви Димитрия Солунского на Тверской. Мне бесстрашные люди нужны.

Отвернулся, потянул узду коня.

Сгорбившийся разбойник, привязанный к седлу короткой пеньковой веревкой за шею, спотыкаясь, пошел мелкими шагами, оберегаясь копыт коня.

V

В старинной кремлевской каменной палате с полукруглыми окнами ожидали царя бояре и думные дворяне. У дверей замерли одетые в белое охранники — рынды в горностаевых шапках с серебряными топорами на плечах.

Поближе к рындам, чтобы первого приметил царь, как войдет, — князь Федор Мстиславский.

— Народ, как конь норовистый, — гудел Мстиславский, — уважает крепкую руку и почитает одну лишь плеть. Не лаской смиряют, но суровостью беспощадной. Царь Борис с трона свалился, и род его ненавидят, хотя он знатных людей казнил, в ссылки ссылал, а холопов ласкал, на волю отпускал, хлеб в голодные годы раздавал. И холопы же его больше, чем других, возненавидели. Кнут нужен, а не ласка.

Бояре слушали, прикидывали, куда клонит Мстиславский. Князь Федор поглядел на стоящих рядом — все свои, можно и пояснее сказать. Взять хотя бы князя Петра Засекина, или князя Василия Туренина, или князя Семена Куракина — надежные люди.

— Именно так, — сказал князь Засекин, — тогда тишина наступит.

— А ныне тишины нет, и порядка тоже… — Мстиславский понизил голос. — Холопы заворовались вконец, не хотят служить, мужики пашенные самовольничают, переходят от одного господина к другому, как похотят, а то и бегут на Дон, на Волгу или в Тушино; дворянство загордилось не в меру, купечество цены вздувает. Боярство разоряется, многие наши загородные имения разграбили да пожгли, а отстраивать, когда все успокоится, кто будет, вы, бояре, подумали? Кто будет пахать, сеять и прочие работы выполнять?

— Людишки имеются, есть и холопы, и крестьяне пашенные, плотники, каменщики, печники и другие работные люди.

— Князь Семен, царские указы прошлогодние не дают мне покоя. Не знаю, как ты, а мне пришлось в разное время много холопов принимать на службу и крестьян приписывать к своим вотчинам, не спрашивая, откуда бежал он, почему, кто господин его прежний.

— Это само собой, в зубы поглядишь, здоров ли, а бумагу не спрашиваешь.

— Все мы так-то делали, — продолжал Мстиславский, — а небогатые дворяне плакались: мол, в голод великий 1601–1603 годов всех холопов и крестьян отпустили на время, без вольной, чтобы им кормиться где-нибудь по возможности, а они-де боярами приманены. И у меня таких людишек немало. А Уложение девятого марта прошлого года дозволяет вернуть всех беглых крестьян прежним владельцам.

— Каким прежним? В старые писцовые книги смотреть будут, которым уже пятнадцать лет?

— В те самые книги. Мы, конечно, дворянам не отдадим крестьян, а все ж боярству урон, межусобица из-за крестьян начнется, судебная волокита.

— Вот оно что, а я сразу и не сообразил! — Туренин всплеснул руками.

— И тут домыслите, чья в том вина и во всем остальном.

— Кого здесь винить, сами виноваты, — сказал простоватый Туренин. — Не по простоте живем, в роскоши, ближних своих не любим, о душе забыли.

Князь Мстиславский запрятал презрительную усмешку в необъятной густоте холеной бороды.

— С крестьянами неразбериха, а с кабальными холопами, которые у нас в вотчинах служат, и совсем плохо. В прошлом году, как воевали мы Ивашку Болотникова, поймали возле Тулы, у Малиновой засеки, на речке Вороньей, холопа. Стал я его расспрашивать, почему-де заворовал, почему кровь господскую проливает. Смерть за ним пришла, а он храбрится и не кается в своей вине…

— Известно дело, — не вытерпел князь Семен Куракин, — холоп упрям: иного кнутом хлещут, а он все свое твердит.

— …«Чего ж вы хотите, спрашиваю, зачем бунтуете против законного царя, не желаете работать на господ своих, как веками повелось на православной Руси?» — «Чего хотим мы, отвечает, а вот чего: воли хотим, чтобы ни господ, ни холопов, ни богатых, ни бедных не было, а все бы одинаково трудились на земле».

Бояре засмеялись.

— И я так-то посмеялся над ним. «Да ты, знать, и в бога не веруешь?» — «Нет, говорит, боярин-князь, и в бога я верую, и в церковь хожу, и крест на шее имею». — «А почему против божеского установления руку поднимаешь? Извечно на земле властвуют бояре да дворяне и прочая знать, а им услуживают холопы и крестьяне и разная челядь. Как нет тела без головы, так нету народа без господ». — «Нет, говорит, и мы хотим жить вольно, безбедно, у каждого из нас тоже есть голова — нам своей достанет вполне». — «Так ты ж холоп, раб, без господской власти пропадешь!» — «Не холоп, говорит, я и не раб, а человек».

Бояре повздыхали, посетовали на трудные времена.

— Правда, князь, теперь каждый холоп дерзко говорит, опасно мыслит.

— В том вся и беда, что холоп возомнил себя человеком, равняет себя боярской породе. Много таких подавили, но многие остались. И мысль та, по-моему, опаснее иноземных врагов. Надобно проповедями и батогами выбить эту еретическую мысль. А что делаем мы? — Мстиславский снова приглушил голос. — Потакаем холопам и мысль ту опасную в их головах укрепляем. Вот что тревожит! Раньше добровольный холоп прослужит полгода на господских хлебах — пиши на него кабальную, и весь сказ. А ныне по указу царя от седьмого марта прошлого года, как нужно? Приди-ка в Приказ холопьего суда, возьми-ка кабальную — сразу не дадут! Сначала какой-нибудь дьяк — чернильная душа — потребует, чтобы показал ему бумагу, где холоп сам захотел дать на себя кабалу! Выходит, и холоп может хотеть? Выходит, он тоже человек?

Палата постепенно наполнялась прибывавшими на поклон царю вельможами, блиставшими роскошными одеждами и нарядами.

Стуча властелинским посохом, величаво вошел суровый патриарх Гермоген в длинной, до пят, черной одежде с широкими рукавами. Мерными шагами проследовал среди расступавшихся сановников, почтительно склонявшихся перед главой православной церкви. Остановился около князя Дмитрия Пожарского и молодого воеводы Михаила Скопина-Шуйского, едва приметно подобрел лицом, протянул руку для целования.

Слева от патриарха шел келарь Троицкого монастыря Авраамий Палицын. Он был вторым человеком в монастыре после настоятеля и занимался всеми хозяйственными делами. Жил Авраамий пока в Москве, потому что Троицкая дорога, которая вела в монастырь (семьдесят верст от столицы), была перерезана войсками тушинского самозванца.

В это время торопливый шепот пробежал по кремлевской палате, и все затихло. Царь идет!

Царь и великий князь всея Руси Василий Иванович Шуйский чувствовал себя на великолепном троне неспокойно.

Едва усмирил мятежных мужиков да казаков Болотникова, как тушинцы обосновались в пятнадцати верстах от Кремля. Бояре неизвестно о чем думают, какую сторону примут. Польские магнаты открыто вмешиваются в русские дела, многие из них со своими вооруженными отрядами служат новому самозванцу. В Москве голодно, недовольны многие бояре, боятся, что придется отдавать прежним владельцам холопов и крестьян, которых они переманили в голодные годы. Недовольны и дворяне — некому работать в их поместьях, — холопы и крестьяне разбегаются, всю вину дворяне готовы свалить на царя: мол, боярам потакает. А стрельцы, а посадские люди, а холопы да крестьяне, того и гляди, снова за топор возьмутся.

Василий Иванович наклонился к своему брату Ивану, который, стоя около царя, что-то шепнул ему на ухо, едва разжав узкие бескровные губы.

— Князь Долгорукий-Роща и воевода Голохвастов, — проговорил усталым голосом царь.

Названные им, четко стуча каблуками сапог, быстро приблизились к престолу и склонились в низком земном поклоне.

— Встаньте, воины мои, — сказал Шуйский.

Князь Долгорукий, маленький, с выпуклыми глазами, был тот самый человек, который едва не погиб от руки разбойника. Бледное лицо его отливало желтизной, видимо, от бессонной ночи. На нем был одет дорогой воинский доспех из блестящих железных пластин. На поясе висела сабля в ножнах, усыпанных драгоценными камнями. В левой руке он держал великолепной работы шлем.

В отличие от болезненного окольничьего князя воевода Голохвастов был крепким мужчиной. Неповоротливый, медлительный, он и к трону подошел, немного отстав от быстрого князя, и поклонился, сгибая мощный стан, медленно, и встал позже. Но браным нарядом воевода не мог соперничать с князем — сабля, шлем были без украшений и изготовлены, без сомнения, русскими мастерами. Синий кафтан мало чем отличался от обыкновенного стрелецкого, черные сапоги также были самые простые, удобные.

— Ведомо нам, великому государю царю и великому князю, заговорил Шуйский, — что проклятые иноземцы и русские изменники, впавшие в ересь, вознамерились голодною осадою осилить престольный град Москву и для той подлой цели, а также, чтобы осквернить православную веру, замыслили послать войско под святой Троицкий монастырь, дабы занять его, ограбить монастырскую казну, осквернить божьи храмы и алтари, не дать проходу из Москвы на север и с севера на Москву…

Превозмогая вялость, Шуйский возвысил голос; собравшиеся в палате сановники почувствовали в скорбных словах его холодное веяние близкой грозы, которая разметет их вместе с ничтожными, мелочными раздорами из-за крепостных крестьян, холопов, вотчин.

— Вам, воины мои, вручаю заботы о сей славной крепости, ибо монахи одни беззащитны. Пяти сот стрельцов будет довольно на первое время, а вскорости еще пришлем. Однако надежду питаю, что не станут тушинцы воевать монастырь…

Шуйский утомленно вытер повлажневшие губы.

— …Но уж коли дело дойдет до брани, то вы, воеводы, стойте насмерть. А стрельцов и пищали, порох и пули, весь нужный скарб и довольствие вам дадут в Стрелецком приказе.

Царь торжественно протянул засверкавший золотом и яхонтовыми брызгами черный крест, и воеводы поочередно приложились к нему.

— А теперь ступайте.

Воеводы попятились к выходу.

Царь начал укорять бояр, многие из которых перелетами кочевали между Тушином и Кремлем, добиваясь милостей и от ложного царика и от него, законного государя, посетовал на мятежное дворянство.

— Гляжу вокруг себя, бояре, и не вижу, где могу найти твердую опору, бескорыстную поддержку? Верных мне мало осталось. Где князь Трубецкой? Где Бутурлин, князья Сицкие? Кому вложить с надеждой в руки оружие, назовите, кому?

Пожарский выступил вперед, громко воскликнул:

— Кому, государь великий? Есть кому — народу русскому! Лишь скажи — и тысячи грудью встанут на защиту священной отчизны и спасут от гибели землю предков!

Шуйский усмехнулся. Сдержанно засмеялись и бояре.

— Наро-о-д? Это кто же такие? Мужик пашенный, а? Али холоп кабальный, а не то, может, посадские, чумазые да прокопченные?

Князь покраснел.

— Не смейся, государь, над народом, которым правишь, не гнушайся простыми! Вспомни, Александр Невский с новгородским ополчением победил немецких псов-рыцарей, Дмитрий Донской набрал стотысячную рать от сохи деревянной и горна угольного, разгромил ордынского хана Мамая и тем возвеличил себя. Последуй примеру славных предков, собери ополчение!

Бояре негодующе зашумели.

— Ишь чего захотел стольник! — гудел князь Мстиславский. — Не бывать тому, чтобы безродных вооружили и в ополчение записали. Неужели забыл ты Хлопка, Ивашку Болотникова, Илейку — самозваного царевича Петра, другого самозванца — Ивана-Августа астраханского? Подлому люду дай рогатину в руки, так они тебе живот прогорят.

— Не согласны мы, — заговорили дружно бояре, — не хотим!

— На стрельцов надежды мало, а и подлые — не подмога!

— Пусть пашут себе землю да занимаются ремеслом, а в государские дела не лезут!

— Тише, бояре, — сказал Василий Иванович, и все замолчали. — Мы обратились к свейскому королю[4], и он обещал помочь ратниками против тушинцев!

Гермоген сузил глаза, сжал посох маленькими пальцами.

— Государь, готов ли ты воевать с польским королем, что зовешь свейских немцев в Москву?

— Не говорил я, что воевать с королем Сигизмундом помышляю. До того ли.

— А ведомо ли государю о войне свейского короля Карла Девятого с королем Сигизмундом?

— Войско приглашаю против одного тушинского вора. Все знают, что у него на службе беглые магнаты, шляхтичи и мятежники-рокошане, но не станет король ради них воевать с нами.

Пожарский продолжал умолять царя.

— Государь, — говорил он, — свейский король мечтает столкнуть Москву и Варшаву, захватить и Польское государство и исконные северные русские земли. Неужто для него станем загребать жар своими руками?

Шуйский задумался. Не добром идет он на поклон к шведскому королю, а неволею. Князю Пожарскому легко взывать к народу, ему терять нечего, коли возгорится опять мятежный пожар: две-три деревушки — вот и все имущество, а царю тогда терять голову и власть.

— Как я сказал, так и будет, — наконец сказал царь.

Пожарский низко склонил голову.

— Государь, кому повелеваешь ехать в Новгород вести переговоры? — обратился к царю патриарх Гермоген.

— Посылаю договориться с послами свейскими, подпись учинить на договоре, чтобы все было без ущерба для нашего государства, надежду нашу, моего племянника, князя Михаила Васильевича Скопина-Шуйского!

Кровь бросилась в лицо молодого князя, не ожидавшего такого поручения, ибо он возглавлял оборону столицы. Но Михаил Васильевич справился с минутным замешательством и спокойно спросил:

— Что должен я предложить свейским немцам взамен военной помощи? Золото, торговые льготы?

Шуйский поморщился, вопрос был ему неприятен.

— Условия таковы: король посылает в Россию надежное войско с воеводами числом не меньше пятнадцати тысяч. Взамен король просит передать ему землицу, однако отдать ее не жалко; и ты, князь, уступишь королю городишко Корела и весь корельский уезд.

— Корельская земля! — горестно воскликнул князь Пожарский, — морской прибалтийский берег, бесценный для торговли с западными странами!

— Не лей слезы понапрасну, стольник, — резко оборвал его Шуйский. — Жили деды наши и прадеды без заморских стран, и мы проживем без них.

— Государь, и впрямь тяжко отдавать земли, за которые пролилась русская кровь, — тихо вымолвил молодой князь Михаил Васильевич.

— Довольно, — устало сказал Шуйский, протягивая ему свернутую трубкой пергаментную грамоту, с которой свешивалась сургучная печать на красном шелковом шнурке, — вот тебе посольская грамота королю. Подумай, как лучше исполнить свой долг.

VI

— Ну чего, чего колотишь? Вот я тебе поколочу! — с угрозой пообещал холоп, со скрипом приотворяя калитку у ворот. — Чего надо, кто такие?

Степа безбоязненно, с веселой почтительностью разглядывал бородатого мужика в холщовой рубахе. Сзади стоял Миша в праздничной рубахе с пояском и Афоня в выглаженной поповской рясе: все ж не каждый день приглашают в княжеские хоромы.

— А велено нам, мил человек, самим князем Григорием Борисовичем явиться для важного разговору к нему.

— Болтай, болтай, язык-то, он без костей.

— А нечего мне болтать, ты лучше давай-ка проводи нас к князю.

Степа весело напирал на сумрачного дворового.

— А поп тоже с вами?

— А как же, с нами.

— Ну проходите, но ежели обманете, на себя пеняйте.

Почуяв чужих, за его спиной залаяли свирепые псы, гремя железными цепями.

— Обманывать нам ни к чему, живем по голой по честности.

Они ступили на дорожку, которая вела меж хозяйственных построек к княжеским хоромам. Высокий забор с воротами на Тверскую улицу окружал обширный двор Долгорукого, наглухо отгораживая его и от людной улицы, и от соседей. Густые кроны белоствольных берез и густо-зеленых лип, теснившихся вдоль забора, полностью скрывали двор от любопытных взоров.

— Ох ты-ы, — протянул наивно Миша, — вот люди-то живут! Почитай, саженей пятьдесят будет в ширину, а в длину, поди, и того больше!

Двор и впрямь просторно раскинулся вдоль самой главной улицы Москвы, по которой часто делал выезды великий государь с пышной свитою, иностранные посольства торжественно шествовали по невиданно для них широкой улице (четыре повозки могут ехать рядом — подумать только!) на Посольский двор в Китай-городе.

— Да уж будь покоен, князья да бояре пожить умеют в свое удовольствие, — сказал Степа, прищурившись. — Вон та конюшня, — он кивнул головой налево, в сторону низкого бревенчатого строения, почти прилепившегося к забору, — она получше иных избенок, курных, московских; лошадей небось на двадцать будет. А вон то, конечно, поварня. Ну и дух оттуда богатый идет, аж слюнки текут, будто век не едал. А там, где журавель, — там колодец и баня особая: негоже знатному человеку нагишом толкаться в общей мыльне среди простого люда. А то, что подале, — кладовые и амбар, а в середке хоромы. Что, мил человек, угадал ли я?

Хмурый дворовый недовольно хмыкнул.

— Уж больно ты, служивый, речист. Помолчал бы.

— Да я молчу, но думаю, что в амбарах-то да кладовых небось полным-полно?

— На то он и князь, чтобы у него все было, а ты, стрелец, живи по своему чину и званию, а на чужой караваи рот не разевай.

Они подошли к двухъярусным хоромам, возвышавшимся над многочисленными хозяйственными постройками. За великолепным домом, украшенным искусной резьбой на окнах и по скату крыши, зеленел обширный яблоневый сад.

В дворницкой клетушке, куда привел друзей холоп, они чинно уселись на свободной лавке у стены. На других лавках ворочались гладкие, потные, в одних портах холопы, отлеживаясь, пока не позвал барин. Заплывшие, сонные глаза дворовых уставились на вошедших и снова закрылись. Мухи гудели над валявшимися, садились на них, на грязный, неубранный стол.

Миша вздохнул с облегчением, когда в дворницкую вернулся сердитый челядин и повел их через сени, переходы в светлую палату, где на тонконогом кресле важно восседал в голубом атласном халате и мягких туфлях маленький князь.

Как и полагается, поклонились в ноги и замерли, потупя головы, дивясь невиданному крылатому зверю, вытканному чужеземной мастерицей на изумрудной зелени ковра, которого не то что ногами, а руками-то поостерегся бы касаться. Ну и наряд хоромный! Везде шелк да бархат. У стены на полках книги с медными и серебряными пряжками, стол с круглым зеркалом.

Князь постукивал тонкими пальцами по подлокотнику кресла, разглядывал своих спасителей.

— Так это вы вчера отбили меня от разбойников? И не испугались, что они вас самих могли убить?

— Так у нас положено — сам погибай, а товарища выручай, — ответил Степан.

— Ты, я вижу, стрелец? — Князь внимательно посмотрел на Степана. — Из городовых или московских? Какого полка?

— Из московских, служу в полку Бухвостова, обороняем Тверские ворота. Но у нас есть и стрельцы из пограничных городов.

Князь посмотрел на Мишу.

— А ты, богатырь, что делаешь, зовут тебя как?

— Кузнец я на государевом Пушечном дворе, а зовут меня Мишкою Поповым.

— Так вот откуда у тебя сила богатырская, косая сажень в плечах! Может быть, и мне, князю, пойти в твою кузню, силы набраться?

Он весело рассмеялся, довольный своей шуткой. Сдержанно посмеялись и Степан с Афоней.

— Да чего уж, какая там сила, — застеснялся Миша и, чувствуя, как румянец по-детски охватывает его щеки, досадливо нахмурил брови.

— Так вот, храбрецы мои, беру вас обоих в свое войско. Пойдете в Стрелецкий приказ, там дьяк Пашков Петр сделает все, что нужно. А ты, поп, тоже меня спасал? — обратился князь к Афоне. — Что-то не помню тебя.

Афоня лишь на мгновение замялся.

— Светлейший князь, я спешил на помощь и был недалеко. Но сражение благополучно закончилось без меня.

— И чего бы ты хотел просить? — Князь уже нетерпеливо смотрел на Афоню.

— Возьми и меня, недостойного раба божия, ибо в Москве предостаточно обитает безместных попов, а в твоем войске я пригожусь.

— Взять тебя в стрельцы? — удивился Долгорукий. — Это ремесло тяжелое, не то что проповедью людей поучать. А ты с виду не очень силен.

— Может быть, и не силен, да ловок и ратному делу обучен, умею держать в руках не только крест освящающий, но и меч карающий.

— Ну что же, — сказал князь, — на словах ты находчив и боек; посмотрим, какой из тебя выйдет ратник. Беру и тебя.

Он открыл перламутровый ларец, покоившийся справа от кресла на столе; звякнули монеты.

— Держите от меня награду, — небрежно кинул в протянутую Степаном руку серебряные деньги.

Толкаясь и неловко топоча ногами, друзья выходили из княжеской палаты.

VII

Новый полк, который спешно формировался по велению царя Василия Шуйского для защиты Троице-Сергиева монастыря от войска тушинского самозваного царя Лжедимитрия, возглавляли воеводы, которые знали толк в ратных делах. Но это были люди с различными характерами стремлениями, отношением к государственной службе.

Григорий Борисович Долгорукий принадлежал к старинному русскому княжескому роду, из которого вышло немало бояр и окольничих, считавшихся первыми вельможами при царе. Князь, как и многие другие именитые и богатые люди, невысоко ставил царскую власть, государственные интересы и главной своей целью считал возвышение своего древнего рода. Ради этого он легко мог нарушить слово, отказаться от того, кому «целовал крест», то есть присягал. Так случилось, когда в России объявился первый самозванец. И хотя ясно было видно, что Лжедимитрий ведет дело к подчинению России польским магнатам, князь Долгорукий сразу покинул царя Бориса и в 1605 году перешел на сторону ставленника Речи Посполитой. Он был в числе духовных и светских чинов, составлявших Государственный Совет при Лжедимитрии I. В том же году князь вместе с Яковым Змеевым начальствовал над отрядами самозванца в Рыльске, где они принудили отступить войско царя Бориса.

Князь целый год не признавал царя Василия Шуйского и приехал к нему из Брянска лишь в 1607 году.

Воевода Алексей Иванович Голохвастов, дворянин, был гораздо менее знатен и богат, чем князь, хотя и он имел хорошее состояние, владел частью огромной наследственной вотчины своих предков в Сурожском стане недалеко от города Рузы, что под Москвой. Еще при Иване Грозном он был на воинской службе — головой ночных сторожей в Лифляндском походе, в 1597–1598 годах — головою в Смоленске при основании там мощной каменной крепости, затем два года — в новом сибирском городе Сургуте. Когда в Москве престол занял Лжедимитрий I, он не стал домогаться милостей у самозванца и отказался ему присягнуть.

И вот теперь они должны были волею царя служить вместе. Опытный царедворец, князь Григорий Борисович сразу обратился к келарю монастыря Авраамию Палицыну, и тот пригласил воевод навестить его, побеседовать о монастыре, его укреплениях, устройстве и людях.

Но князь пришел к Авраамию один. Келарь принял его в небольшой комнате принадлежавшего Троице-Сергиевому монастырю дома, который находился в Кремле. Карие крупные глаза Авраамия испытующе обратились к гостю.

— А где же другой воевода? — спросил Авраамий.

— Голохвастова задержали неотложные дела в Стрелецком приказе: порох и хлебное довольствие прижимают приказные дьяки.

Они сидели за столиком, на котором стояли небольшие кувшины с вином и квасом, плетеные корзинки с яблоками и грушами, серебряные кубки.

Авраамий взял кувшин.

— Жизнь монастырского отшельника не всегда идет по уставной букве, — сказал он, наполняя кубки вином. — Однако везде нужна умеренность.

У Авраамия полное, здоровое, далеко не монашеское лицо, коренастый приземистый стан. Его легко можно было представить на боевом коне, с мечом в руках, хотя ему перевалило за пятьдесят лет. Глядя на Авраамия, без труда верилось рассказу о предке его, воеводе Иване Микулаевиче, который жил при Димитрии Донском и был прозван «Палицею», потому что был силен, храбр и бился в бою железною палицею весом в полтора пуда.

В молодости дворянин Аверкий Палицын был смелым и жизнелюбивым человеком. Если бы ему тогда сказали, что он станет монахом, он первым посмеялся бы над такой небылицей. В двадцать пять лет Аверкий служил воеводою небольшого города Колы. В феврале 1588 года он приехал в Москву по вызову царя. Накануне отъезда в Колу на званом ужине в доме у князя Ивана Петровича Шуйского его посвятили в заговор. Заговорщики замахнулись на Бориса Годунова, который тогда, после смерти Ивана Грозного, быстро набирал силу. Почему Борис Годунов, возмущались заговорщики, никому не ведомый выскочка, правит государством от имени царя Федора, а не Иван Шуйский, древней семьи человек? Было задумано развести Ирину, сестру Бориса, с царем Федором и свалить Годунова.

Кто всерьез принимал домогания Годунова, кто мог подумать, что воцарит именно он, а не другой, более достойный?

…И вот воевода ночью мечется без сна в небольшой горнице, сжимая голову могучими руками, не зная, что делать, прикидывая, рассчитывая, боясь действовать и боясь бездействовать. «Шуйский или Годунов?» — в который раз спрашивал он себя. Если верх возьмут Шуйские, тогда прощай, убогая Кола, безрадостная, подернутая паутиной, ленивая жизнь; но ежели Годунов?

Казалось, Шуйские прочнее, тверже стоят у трона: семейство многочисленное, богатое, они — Рюриковичи, не то что Годуновы, которые выдвинулись только при Иване Грозном. И поверил Аверкий, что удастся заговор.

Под утро решился и очень скоро раскаялся. В том же году, как гром с ясного неба, — опала Шуйских, незамедлительная ссылка всей семьи и слухи, что мрут древнего рода князья и бояре в ссылке поразительно быстро. Не тронули только племянника Ивана Шуйского — Василия, будущего царя. Гром грянул, но кольского воеводу лишь опалило: его сослали в Соловецкий монастырь; безвозвратно потерял он воеводство. Вместе с изрядным имуществом, отобранным в царскую казну, отняли у него и прежнее имя: воевода Аверкий превратился в монаха Авраамия.

Не каждый после такого удара найдет в себе силы все начать с самого начала. Но Аверкий-Авраамий нашел. Двадцать лет вынужденно вел жизнь затворника, вдали от московских дворцов, сначала в Соловецком монастыре на каменистом острове, потом простым монахом в Троице-Сергиевом монастыре, потом в Богородицком, что в приволжском городе Свияжске. Через двенадцать лет ему возвратили имущество. И наконец награда за многолетнее рвение, за удачливую дружбу с некогда опальными Шуйскими: многотрудный, хлопотный, но почетный чин келаря первого в России Троице-Сергиевого монастыря. И не только почетный.

Время успело наложить свою печать на его лицо, сморщило кожу под глазами и около губ, порывистая походка заменилась плавными, сдержанными движениями, в волосах появилась седина. Но прежняя жажда жизни, отнюдь не утоленная, энергия и ум угадывались в спокойном взгляде его крупных, чуть навыкате глаз.

— Князь Григорий, — говорил Авраамий, — думаю, ложный тушинский царёк все же поднимет меч на Троице-Сергиев монастырь.

— Согласен с тобой.

— Тот монастырь для Москвы — как щит для ратника: через него идут все дороги на север.

— Истинно так.

— Но ты будешь оборонять и несметные богатства, которые наша братия хранит у себя.

— О богатствах монастыря часто говорят, но мало кто их видел.

— Не зря говорят. Вот послушай. Борис Годунов взял из монастырской казны пятнадцать тысяч четыреста рублев, ловкий мошенник Гришка Отрепьев из той же казны тридцать тысяч рублев, антихрист! Благоверный царь Василий Шуйский на многие государственные нужды испросил и получил восемнадцать тысяч триста пятьдесят пять рублев и просит еще одну тысячу и, думается, еще просить будет. А всего пока взято из казны монастырской шестьдесят три тысячи семьсот пятьдесят пять рублев!

— Шестьдесят три тысячи?! — изумился князь. — На эти деньги можно купить столько хлеба, что всей Москве хватит на целый год!

— Однако обитель святая не обнищала, нисколько не обнищала, понадобится, отыщем столько же.

Авраамий удовлетворенно откинулся на спинку кресла, наслаждаясь впечатлением, произведенным на князя.

— А теперь — о монастырском управлении. Вообрази некое ветвистое дерево в расцвете сил. Это — монастырь. Два главных питательных корня поддерживают его с одинаковой силою: первый корень — великий государь, второй — московский патриарх. Им подчиняется настоятель. Слово его — закон для братии. Однако с унынием вижу я некоторое уменьшение доходов, притекающих в обитель, непослушание настоятелю, отцу Иасафу. Добрейший человек! Всегда ласков, голоса никогда не поднимет не только на невинного, но и на виноватого, всех обласкает, все простит.

— Если один выпускает бразды правления, их подхватывает другой.

Авраамий чуть прикрыл веками глаза.

— Когда приведешь свое войско в монастырь, во всех делах можешь ссылаться на меня.

— Благодарю, святой отец.

— Верным твоим помощником будет тебе монастырский дьякон Гурий Шишкин. Запомни это имя и не удивляйся, что называю человека, ничтожного по чину и не знатного. Зато умен, тверд характером.

Авраамий принялся объяснять сложную систему монастырского хозяйства, включавшего многочисленные вотчины во всех краях России, пашни, луга, пустоши, леса, заросли, мельницы, рыбные ловли и другие угодья, за которыми надзирали настоятель, келарь и большой посельский старец; нарисовал картину внутримонастырского управления, находящегося в руках келаря и казначея под надзором монастырского совета из четырех старцев — большого посельского, подкеларника, оружейного и чашника; называл много имен монахов; перечислил другие монастырские должности: поваренный старец, конюшенный, пивной, хлебодар, иконописец, судописец, житничий, кузничный, книгописец…

Авраамий подробно рассказал об укреплениях монастыря, о башнях, стенах, пушках, запасах пороха, оружия, серы, смолы, продовольствия, дал князю рисунок крепости, выполненный на пергаменте, показал, где ее сильные, а где слабые места, подземные тайные трубы, по которым поступала вода в монастырь…

Расстались они поздним вечером.

VIII

Ванька Голый заворовался. Почти каждую ночь крался темными улицами с такими же отпетыми людишками, как и он, грабил запоздалых прохожих, золотокафтанных и одетых в парчовые наряды. Водил их на разбойный промысел горбун, который убежал из темницы. Но дружки из воровской шайки горбуна не доверяли ему и, видно, не зря. Однажды разбойник без надобности убил покорного, напуганного дворянчика из захудалых, с готовностью отдавшего все добро. Иван потерял голову, замахнулся было на убийцу кистенем, да, на его счастье, горбун ловко перехватил гирьку кистеня, удержал. Ивана хотели тут же растерзать, но вожак не позволил. Сплюнул тогда разбойник злобно под ноги, отошел к забору, называя обидчика Каином. Никто не ходил в ватажке без прозвища, а иные и имя настоящее успели позабыть. Нашлось прозвище и для Ивана — Каин. Иначе его и не звали, а только Каин, или Ванька-Каин. «Теперича ты бесповоротно наш, — сказал ему горбун, — был ты Ванькою, а стал Каином. Считай, что перекрестили мы тебя в нашу веру воровскую и имя тебе добавили новое. Так что деваться тебе совсем некуда».

Но Иван и сам понимал, что отступать с узенькой дорожки поздно.

Как-то утром они пошли бродить по улицам, потолкаться среди народа, уловить нечаянное слово болтливого холопа о ночной поездке барина, завести знакомство с разбогатевшим посадским или стрельцом, получившим враз полугодовое жалованье; они ловко вытягивали новости у захмелевшего мужичка, подходили к нищим и юродивым, перекидывались с ними еле слышными словами, иногда на особом «птичьем» языке, когда каждое слово произносилось в обратном порядке. Обхаживали обыкновенно всю Москву: от Трубы до Николы Москворецкого и от Арбата до патриаршей Козьей слободы. Близко от Зарядья они не ходили на лихие дела: так осторожный волк не охотится, пока не уйдет от логова верст на пять.

…Вся Лубянка от Никитских ворот Китай-города, до Сретенки кишела от народа, беспокойного и оживленного. Повсюду сновали бодрые стрельцы в зеленых кафтанах и в полном боевом наряде; протяжные, властные окрики командиров требовали построиться походным строем. Каждого кто-нибудь провожал.

Иван медленно проталкивался в толпу, за ним гуськом двигались горбун и мальчонка лет тринадцати, Гаранька, белоголовый, курносый, круглый сирота. Его подобрал осенью горбун, больного, обессиленного, возле харчевни. Войти он в нее не решался, да и кто пустит? Горбун привел Гараньку к себе, накормил, выходил. Понемногу стал учить его своему разбойному ремеслу.

…Маленький босоногий мальчишка — безотцовщина, наученный матерью, заводит звонким голоском песню под окнами чужих домов, вымаливая сиротам на пропитание. Песня жалобная, про царя Ивана Васильевича, верных слуг его, опричников, которые рубили нещадно одну голову высокую, боярскую, виновную, а многое множество невинных голов — холопов боярских, крестьян, жен слабых, и дочерей, и сыновей малых. Пригорюнившиеся бабы, свесив головы в окне, плакали тихонько и совали ему в руки снедь. Так бродили они по бескрайним просторам, и его мать все чаще останавливалась, долго и хрипло кашляла, присаживалась отдохнуть, реже ругала непоседливого сынишку, пугая его долгим взглядом провалившихся, лихорадочно блестевших глаз.

И однажды мальчонка стал один петь под окнами, без притворства плакал. В конце лета пришел в Москву. Отощал, оборвался до последней крайности, босые ноги стали мерзнуть по утрам. Так и погиб бы в холодный осенний день, мало ли бродило бездомных да осиротевших по русской разоренной земле, да приметил его горбун, взял к себе…

Иван остановился, вслушиваясь в торопливые прощальные слова людей.

Проводы были в разгаре. Плач, смех, горячие напутствия перемежались веселой шуткой.

Широкая спина рослого стрельца преградила дорогу. Иван видел, как жалобно повисла на нем старая женщина, которую он ласково усовещал, стыдясь людей. Ванька шагнул к стрельцу, тронул за рукав:

— Далеко ль собрались, служивый?

Тот обернулся, и Иван узнал в стрельце Мишку Попова. Из-за его плеча на Ивана с удивлением смотрели Антип с женой.

— Да нам не говорят, — ответил Мишка. — А у тебя, значит, все обошлось?

— Обошлось, — сказал Иван.

— А что же домой не возвращаешься? — спросил Антип. — Жена твоя убивается: пропал, мол, Ванька; и объездчик тот, помнишь, тебя спрашивал, к нам во двор заходил…

— Ладно, хватит, — оборвал его Иван. — Жене передайте, что жив и здоров, а другим про меня ничего не говорите.

Он повернулся и отошел в сторону.

— Ты с кем говорил? — тревожно прошептал горбун, схватив Ивана за руку.

— Знакомого встретил, бывшего соседа, — ответил Иван. — Не бойся, он не выдаст.

— Лучше уйти, — забеспокоился горбун.

— Погоди, тебя-то не схватят, ты-то чего трясешься за чужую шкуру? Мне она и то осточертела, а ты ее бережешь. Глянь, даже парнишка не боится.

…Мишка Попов низко поклонился матери, отцу и побежал в строй, как раз мимо Ивана. Столкнувшись взглядом с мрачными карими глазами разбойника, молодой стрелец остановился.

— В добрый час, Мишка, — хрипло сказал Иван, и стрелец кивнул ему головой.

Стройные зеленые ряды воинов чуть колыхались, выравниваясь, около них важно похаживали стрелецкие головы в наглухо застегнутых кафтанах. В руках стрельцов — бердыши, на поясе — сабли, у некоторых на плечах — тяжелые фитильные или кремневые ружья-самопалы, у конных — копья. Позади полка стояло 14 пушек на колесах, стволами назад, а также больше двадцати крытых телег, на которых были погружены во вьюках пшенная и гречневая крупы, мука, сухари, сыр, ветчина, сушеное мясо, соленая рыба, овес; здесь же была походная посуда, котлы, на двух телегах были погружены ядра, порох в кожаных мешках, трут и огниво.

Воеводы готовились отдать последние приказания. Князь Григорий Долгорукий на прекрасном тонконогом коне гнедой масти выделялся богатейшим убранством кафтана и летника алых тонов, взмахивал воеводской булавой с драгоценными камнями, поторапливал стрелецких голов. Другой воевода, Алексей Голохвастов, спокойно сидел на коне, закованном в броню из металлических пластин и колец. Из-под остроконечного, без украшений, шлема был виден глубокий, красноватый шрам, рассекавший одну его бровь. Темная, густая борода росла, казалось, почти от глаз. И у него алая накидка спадала с широких плеч. Он поднял граненую булаву, громко прокричал команду. Стрелецкие ряды качнулись и замерли.

Стало очень тихо. Короткий, всхлипывающий вздох прошелестел над площадью. Еще команда, и стройные ряды стрельцов тронулись на Сретенку. С обеих сторон бежали плачущие женщины; наконец и они отстали. Тихо переговариваясь, люди расходились по домам. Через Варварские ворота прошел в Китай-город Ванька-Каин с дружками, стараясь не попасться на глаза Антипу с женой.

— Да-а-а, и он пошел воевать, — задумчиво промолвил Ванька, ни к кому не обращаясь.

Они брели шумной Варваркой, ловко скользя в людском потоке.

— Ты о ком? — неласково спросил горбун.

— Видал молодого стрельца, я еще крикнул ему? Так тот стрелец — вылитый телок, а вот взял оружие и потопал бить ворогов.

— Ну и что?

— Да ты меня не понукай, не запряг. А то, что он, хотя и тихоня, будет биться с ворогами, а мы с тобою, ночной сарыч, своих русских побиваем.

Гаранька неотрывно смотрел на Ивана, и горбун это заметил.

— Нехорошо как заговорил, разлюбезный ты мой! Али бежать задумал от верных друзей, али предательство затаил? Однако ж уйти не помышляй, на том свете, а разыщу. Ой, поберегись опасных раздумий: до добра не доведут.

— А что стыд да совесть порастеряли по темным по закоулкам, то разве ж не так?

Горбун с издевкой ухмыльнулся.

— Еще припомни: мол, не укради, не убий…

— Тоже верно.

— Верно-то, может, и верно, да для кого? Иной награбит добра да и запоет ласковые песни про всякий там стыд да совесть. Богачи — они о-о-чень даже уважают совестливых да честных: таких легче вокруг пальца обводить. А нам все это — лишний груз на телеге: на то мы и прозываемся — рыбаки на сухом берегу.

Ванька с ненавистью слушал почти неслышную речь горбуна, который не забывал зорко сверлить глазами прохожих, крутил маленькой головкой.

— Скользкий ты, как угорь. Тебя послушать, так получается, будто на белом свете одни разбойники живут. Однако ж есть и честные люди.

— Может, где и есть, да только я чтой-то не встречал.

— Не встречал?

— Нет, вот один ты только пока такой отыскался. А мы разбойники, верно, Гаранька? Мы у других заимствуем, кто что подаст, а вернее сказать — отдаст. А ты, значит, честным хочешь стать? Ну что же, давай попробуй. Может быть, тебе и кличку сменить? Давай будем звать тебя Ванька-Ангел! Ха-ха-ха! — Горбун залился сипловатым старческим смехом, обнажив гнилые, редкие зубы. Ванька смотрел на старика, а тот беспечно смеялся, будто ничего не замечая.

— Ах, ну и гадина же ты распоследняя, старая кочерыжка, — покачав головой, выдавил Ванька из себя, — так бы и придавил тебя к ногтю, как мелкую гниду, да руки противно об тебя марать.

Старик перестал смеяться и вонзил в лицо Ивана бешеные глаза.

— Ну, Ванька-Каин, один раз я тебя от смерти спас, а теперь все — конченый ты человек.

Он резко повернулся к Гараньке:

— Пошли отсюдова!

Но мальчонка вдруг качнулся к Ивану, схватил его за руку и отодвинулся от горбуна.

— Нет, не пойду, с Ванькой останусь!

— И ты туда же? Ну нет, ты-то пойдешь! Аль забыл, как валялся в грязи на Солянке? Сдохнешь без меня!

— Не хочу разбойничать, не хочу!

— Уйди, а не то плохо будет, — угрожающе пообещал Ванька, подавляя поднимавшийся в груди страх.

Ужасен был обезображенный яростью горбун, пригнувшийся к земле, пугал шипящий шепот грозных слов. Старик, проклиная отступников, ушел, пропал за углом.

Мальчонка не отпускал руку Ваньки. Тот лихорадочно думал, как спастись от нависшей опасности. Вожак не простит ему оскорбительных слов, и если не сегодня, то завтра Ваньку найдут мертвым на одной из московских улиц.

— Куда ж нам деваться, что делать? — бормотал Гаранька, испуганно глядя вслед горбуну.

— Замолчи! — грубо оборвал его причитания Ванька. — У нас теперь одна дорога — утекать в другие края, иначе и тебе здесь головы не сносить — горбун живо выследит. Подадимся на север, в лесные пустыни, к промысловым людям, а не то и дальше уйдем, в Мангазею, промышлять зверя станем. Проживем, где наша не пропадала! Не может быть, чтобы плюгавый старикашка перешиб меня.

Гаранька потерянно брел за бодрившимся Ванькой, слушал, соглашался, а у самого на сердце скребли кошки.

— Нехорошо мне, дядь Вань, так уж нехорошо, — по-детски пожаловался он. — Я ведь давно собирался убежать от горбуна. Страшно мне, дядь Вань. Что с нами будет? — Он заглядывал в глаза хмурому Ивану, ища в нем поддержки и участия.