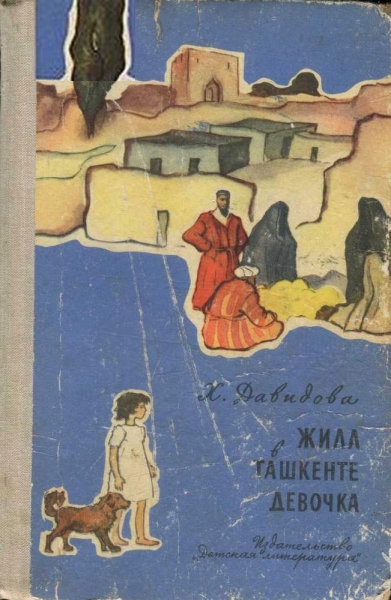

Христина Давидова Жила в Ташкенте девочка

ОДНАЖДЫ ПРИШЕЛ К НАМ ГОСТЬ

Когда я была маленькая, к нам пришел в гости дядя Саша Першин. У него были светлые усы и веселые серые глаза. Дело было вечером. У нас горела керосиновая лампа, потому что электричество было выключено. В то время гостей угощать было нечем, и он сам накормил нас тем, что получил где-то в столовой: вяленой воблой и черным хлебом, который мама разделила на четыре маленьких кусочка — мне, Васе, себе и дяде Саше.

Мне нравился дядя Саша, а чем — я тогда не могла понять. Просто он был хороший, и когда приходил к нам, а это бывало редко, становилось очень хорошо. Так же холодно, так же темно, а все равно хорошо.

Разговор был длинный, я не все поняла и запомнила, но главное-то поняла. Дядя Саша уговаривал маму забрать нас и ехать в Ташкент. Мама говорила, что очень хочет, но никак, никак не может. По тому, как горели у Васи глаза, я поняла, что поехать бы стоило, да я еще знала, что в Ташкенте живут наша бабушка и две мамины сестры: Таня и Вера. Но дядя Саша говорил не про бабушку:

— Там нас, большевиков, маловато, Елена Ивановна. А вы-то для нас клад. Знаете местные условия, узбекский язык, не так ли?

— Какое там знаю… — смущенно говорила мама. — Плохо знаю, забывать стала. И здесь начатое бросать жалко. Но если пошлют, конечно, поеду.

— Подумайте серьезно, Елена Ивановна, надо, надо ехать. Такое у нас там засилие меньшевиков и эсеров.

Да, в то время эти слова — меньшевики, эсеры, Керенский — и другие вроде этих то и дело могла услышать даже девочка моего возраста. Только я не очень хорошо их понимала. Про меньшевиков думала, что это такие маленькие людишки, вроде лилипутиков, и очень хотела их повидать, а про эсеров я и придумать ничего не могла. Зато мой брат Вася, которому было уже двенадцать лет, не только слушал все разговоры, но и принимал в них участие, задавал дяде Саше вопросы. Маме это, кажется, не очень нравилось: она боялась, наверное, что дядя Саша будет считать Васю невоспитанным. Но дядя Саша отвечал Васе как большому и даже иногда принимался с ним спорить.

Мне было немножко завидно, и я стала придумывать, что бы такое и мне спросить у дяди Саши. Наконец я тихонько дернула гостя за рукав:

— А у вас есть дети?

Наверное, вопрос был неожиданный, и все засмеялись, и Вася тоже, как большой.

— Наша Иринка еще совсем глупая, — сказал он.

Мне стало очень неловко. Тогда дядя Саша взял меня на руки и продолжал свой разговор. Я согрелась, прижавшись к его шершавому пиджаку, и заснула.

Проснулась я утром в постели и думала, что сегодня же мы начнем собираться к бабушке в Ташкент. Но не тут-то было. По-прежнему мама уходила на целый день. Иногда Вася водил меня в какую-то столовую, иногда дома варил похлебку на маленькой железной печке, которую называли «буржуйкой».

Была холодная осень 1917 года. Нашу комнату в деревянном домике в Зоологическом переулке невозможно было натопить. Я все время мерзла. Совсем не гуляла, а сидела закутанная в старое ватное одеяло и читала книжки.

Вася же был в семье главным добытчиком. Он один раз раздобыл где-то и принес домой целых два фунта хлебных крошек.

Как-то я спросила маму:

— Почему дядя Першин к нам больше не приходит?

— Вспомнила! — сказала мама. — Он уже давно в Ташкенте.

А я и не думала забывать. Я просто каждый день ждала, когда же он придет.

КАК ДОЛГО ТЯНУЛОСЬ ВРЕМЯ

Я заболела брюшным тифом. Только поправилась — схватила корь. Так и прозевала главное: Октябрьскую революцию. А жили мы тогда совсем рядом с Пресней, в самой гуще событий.

С Советской властью у нас в доме появился детский сад «Ромашка». Я, конечно, туда ходила. Только теперь не помню, как звали тамошних ребят. Зато помню, как интересно нас там кормили. Иногда мы жили прекрасно — каждый день ели кашу. И вдруг каша исчезала — крупа кончалась. Но голодными нас не оставляли: всем давали на завтрак, обед и ужин шоколад — хлеба совсем чуть-чуть и большие куски шоколада. А как-то раз не было хлеба, шоколада, каши, и мы ели паюсную икру, запивая ее кипятком.

Прошла зима, прошло лето, а Ташкент все оставался далеким-далеким городом. По вечерам, когда у Васи было доброе настроение и ему надоедало меня дразнить, он рассказывал мне, какой Ташкент, какая бабушка. Если мама заставала нас дружно сидящими возле нашей железной печечки, она сразу приходила в хорошее настроение и хвалила Васю. По правде говоря, это бывало редко. Просто трудно представить, почему Васе так нравилось дразнить меня и задорить. Может, все старшие братья такие? Другим он меня в обиду не давал, а сам чего только не выдумывал. То намажет мне нос желтой акварельной краской и убедит меня, что я больна золотухой. Так доказывает, что я покорно ложусь в постель и лежу с градусником. То обещает отдать меня в Зоопарк в обезьянник: там, говорит, выдают хорошие пайки — апельсины, конфеты. Я никогда в жизни не видела апельсина и соглашалась идти на эту странную работу. А он, добившись моего согласия, надо мной же потешался. Ужасное вероломство!

Но вот зимой 1918 года мы наконец собрались в Ташкент. По-настоящему собрались, и не одни мы, а много маминых товарищей. Их посылали туда на работу. Оказывается, открылся путь из Москвы в Ташкент — можно ехать.

— Что значит «открылся путь»?

На такие серьезные вопросы Вася всегда отвечал хорошо и понятно. В Ташкенте, как и в Москве, Советская власть. Но в стране много белогвардейских банд, и одна такая банда под командованием атамана Дутова захватила город Оренбург, который нам надо было проезжать.

— Зачем захватила?

— «Зачем, зачем»! Хотела окружить Туркестан и отдать его англичанам и американцам. Они им деньгами помогают.

— Зачем?

— Что значит «зачем»? Они же белогвардейцы, буржуи, понимаешь? Им все равно какая власть, лишь бы не Советская.

— Почему?

— А ну тебя.

— Вася, ну как же мы туда поедем, раз там этот… Дутов в Оренбурге?

— А я же тебе и говорю: путь открыт, ехать можно. Красногвардейцы прогнали Дутова, в Оренбурге Советская власть.

Очень весело собираться, хотя и собирать-то нечего было. У меня, например, только и имущества что моя кукла, по имени Кнопс, сшитая из тряпок, и толстый, переплетенный журнал «Задушевное слово», который Вася отдал мне во время прилива братской любви.

Только собрались было ехать — бац! — заболела мама воспалением легких. Хотели ее положить в больницу — не согласилась. Жалко было нас оставлять. Вот когда нам было плоховато. Но все же ничего: с маминой работы приносили кое-какую еду, все больше селедочные головы и немного пшена. Мы из этого варили суп. А дрова доставал Вася. Он ломал вечером потихоньку деревянные заборы, которых было еще много по соседству с нашим переулком. Один раз его поймали, и долго его не было. Мама ужасно беспокоилась и даже хотела идти искать. Встала с постели, губы у нее запеклись, под глазами черные круги, а щеки красные-красные. Я очень испугалась и вцепилась в маму. Настолько-то уж я была большая — понимала, что маме никак нельзя идти на мороз. А потом пришел Вася, и не один, а с красногвардейцем Володей, принесли настоящих дров, тут же в комнате накололи их, затопили «буржуйку», поставили чайник.

Хороший был вечер: Володя достал из кармана два куска сахара и хлеб. И после этого он часто приходил к нам, но потом ушел на фронт, и больше мы его не видели.

КОСИЧКИ

Когда мама наконец поправилась, наступила весна. Холодная, голодная, а все-таки настоящая весна. Кажется, я в первый раз узнала, что зима, хоть и очень долгая, все равно кончается. Я уже забыла, что на деревьях обязательно должны появиться листья. И вдруг в нашем дворе зазеленели клены. Это походило на чудо, и, когда весь детский сад «Ромашка» носился по двору и кричал, я все время сидела на скамейке и, задрав голову, смотрела на листья светло-зеленые, блестящие, живые от легкого ветра; я была полна новых, весенних впечатлений и каждый вечер твердила о них маме. В один прекрасный день я сочинила свое первое стихотворение и все время шептала его про себя, боясь забыть его до маминого прихода.

Не вытерпев, я пришла домой и сказала свое стихотворение Васе:

Листья зеленеют, Солнышко блестит, Ласточка по небу Весело летит.И каково же было мое удивление, когда Вася недовольно сказал:

— Память у тебя стала плохая. Совсем переврала стишок:

Травка зеленеет, Солнышко блестит, Ласточка с весною В сени к нам летит.Я была разочарована.

Вечером пришла мама с новостью: Дутов занял Оренбург. Ехать опять нельзя.

И тут скоро мы получили два письма в один день, и оба из далекого Ташкента. Верно, эти письма успели проскочить, пока путь был свободен. Много, много лет прошло, а эти два письма целы-целехоньки. Вот они лежат, немного пожелтевшие от времени, сложенные мамиными руками в один конверт.

Одно письмо от бабушки:

«Дорогие Леночка и детки. Где вы, живы ли? Я уже и не надеюсь дожить до встречи. С тех пор как получила письмо о том, что вы переехали в Москву, я ничего о вас не знаю. Уже два года, как умер твой папа, дорогая Леночка, ваш дедушка, дорогие внучата, и жить стало очень трудно. Как ты просила, дорогая Леночка, я посадила на его могилке сирень, и она уже цвела. Таня не кончила гимназию. Она работает на железной дороге в канцелярии. А Верочка учится у переплетчика, пока еще ничего не зарабатывает. Зима тяжелая, и много мы переживаем страха. Но весной станет полегче. Мои дорогие Леночка и детки, если дойдет до вас эта весточка, отзовитесь».

Когда мама читала нам это письмо, голос ее звучал как-то странно, и я заглядывала ей в глаза, но они были сухими.

— Значит, наших писем не получали, — сказала мама грустно.

Второе письмо было — от кого бы вы думали? — от дяди Саши. Оно было очень длинное.

«Здравствуйте, Елена Ивановна. (С вами, ребята, разговор будет позднее.) Как вы поживаете? Слышал я, что собираетесь в наши края. Очень рад. Посылаю вам список и низко кланяюсь: привезите мне книги по истории нашего края.

Здесь идет большая работа, едва успеваем поворачиваться. Много здесь нечистой силы, с которой надо неустанно бороться. (Тут я открыла рот и испуганно приложила руки к щекам, а Вася щелкнул меня по носу.) Приходится еще бок о бок работать с теми, которые недавно генерала Коровиченко считали чуть ли не первым демократом и до сих пор чтут его память. Но зато и новые люди у нас появляются. Замечательные люди, готовые целиком отдать себя революции. Да они и отдают себя ей; среди них уже есть и узбеки. Зашевелился народ, стал многое понимать. Для Вас работы много, но заранее советую: не соглашайтесь на канцелярию, хотя и это нужно. Идите к людям, к местному населению.

Хорошо бы подобрать крепкий агитколлектив для работы в кишлаках. Для верности, не полагаясь на Ваше знание узбекского языка, отпустил бы я с Вами своего молодого друга переводчика Нияза.

Теперь послушай-ка меня, Вася. Заранее хочу тебе сказать, что очень крепко на тебя надеюсь: когда приедешь, ты будешь хорошим другом Ниязу.

Ниязу уже 16 лет. Он очень много узнал в жизни горького. Хочу тебе об этом рассказать. Когда ему было три года, он приглянулся богатому русскому помещику. Узбекские дети очень красивы, а у барина был свой внук. И вот помещик увез к себе этого мальчугана. Вообще-то муллы не очень охотно допускают общение мусульман с русскими. Но тут мулла, наверное, получил хорошую взятку и сам настойчиво уговорил бедняка Юсуфа отдать маленького Нияза в город.

Нияз вырос у здешнего помещика вместе с его внучонком; он был на положении полуслуги-полутоварища для игр. Хорошо научился читать, писать и говорить по-русски. Теперь он ушел от богатых людей и перешел к нам. Белые убили родителей Нияза. Его старший брат в Красной гвардии, сражается за Советскую власть. Нияз пришел к нам, ничего не понимая в политике, он просто хотел отомстить за смерть родителей. Но теперь он думает и живет как коммунист, и скоро мы примем его в партию. Торопи свою мать, брат Василий, мы с Ниязом ждем тебя.

Теперь слушай, Иринка.

Я угощу тебя хорошей чарджуйской дыней, ты будешь ходить как маленькая узбечка, у тебя будет тридцать косичек. Ты узнаешь, что такое хорошая узбекская лепешка, и в каждую горсть я тебе насыплю кишмиша. На туркестанском солнце ты быстро перестанешь шмыгать носом. Весной здесь цветут плодовые деревья: миндаль, абрикосы, айва, персики. Расскажи об этом маме и скажи, что тебе надо торопиться в Ташкент».

Едва мама успела дочитать письмо, как я уже лезла с вопросами. Конечно, самое главное: откуда у меня будут косички, да еще тридцать штук?

— Вырастут, — ответила мама.

Я сразу представила, что как на кленах листья, так на моей голове от теплого солнца вырастут остриженные после тифа волосы. Конечно, я очень обрадовалась. Но другие вопросы были более сложными.

— А что такое кишлаки? Кто такие дехкане? Кто такой Нияз? Кто этот генерал, ну как его… и кто чтит его память?

Объяснял, как всегда, Вася. Ему все было понятно.

— Генерал Коровиченко был против революции. Его буржуйское Временное правительство прислало в Ташкент с рабочими бороться. Поняла? А меньшевики и эсеры чтут теперь его память. Ясно?

— Ясно, — кивнула я.

— Кишлак — это деревня. Ясно?

— Ах ты молодчина мой! — обняла мама Васю. — Все, все правильно. Дехкане — это значит крестьяне. А про Нияза я ничего раньше не слыхала. И товарищ Першин приготовил для меня трудную работу. Только как мы теперь туда попадем?..

Прошло лето.

— Мама, а дядя Саша нас забыл?

— Не знаю.

— Вася, а по-твоему?

— Отстань.

— А когда мы поедем?..

Наступила осень, а за ней такая холодная зима, которой, казалось, и конца не будет. Настал 1919 год.

Однажды вечером пришла домой мама с большим свертком в руках. В нем оказались валенки. Громадные, с меня ростом. Дело в том, что вот уже месяц я даже в детский сад не ходила: у меня не было никакой обуви. Но при чем тут эти валенки?

— Путь открыт, — сказала мама. — Через три дня едем.

Я уже знала, что значит: «Путь открыт».

— Прогнали! Дутова прогнали! — закричала я, прыгая по кровати.

— Правда, Дутова прогнали, путь открыт, через три дня едем. Эти валенки мне дали для тебя.

— Для меня?

— Для тебя. Только… — тут мама взглянула на Васю, — в Ташкенте что-то неблагополучно. Оказался предателем военком Осипов. Он поднял мятеж против Советской власти. Говорят, многих коммунистов убили.

Мы с Васей замерли. Мы испуганно смотрели на маму.

— Ну? Ну, мама же! — закричал Вася. — Что же ты молчишь?

— Мятеж был подавлен. Видишь, даже в Оренбурге опять Советская власть. И в Ташкенте, конечно, тоже.

— А он?

— Про Александра Яковлевича Першина я ничего не знаю, — грустно сказала мама. — Теперь, наверное, узнаем, когда приедем.

Когда стали примерять мне валенки, оказалось, что я никак не могу достать ногами «до дна». Разве если сунуть обе ноги в один? Но тогда он был бы мне по пояс и как бы я ходила?

Стали пробовать укоротить валенки ножницами — не режут.

— Ну хорошо, — сказал Вася, — предположим, можно отрубить топором или отпилить пилой. Только стоит ли валенки портить? Ведь мы Иринку и так донесем до поезда.

Я права голоса не имела и только поглядывала то на Васю, то на маму.

Через два дня за вещами приехала телега. Лошадью правил незнакомый красноармеец в шлеме с красной звездой. Он помог Васе уложить наш сундучок, постель и швейную машинку, и я осталась одна поджидать маму. Вася вернулся вместе с мамой. Меня завернули в одеяло, привязали к старым санкам, и по занесенной сугробами Москве отправились мы на Казанский вокзал. Так начался наш путь от Зоологического переулка в далекий Туркестанский край.

«ЭСЕР»-ЩЕПКА

Мы ехали целый месяц. Вагон назывался теплушкой. В нем раньше возили лошадей, но и нам жилось тут неплохо. С каждой стороны было по две громадных полки, посередине стояла железная печка. На каждой полке умещалось по четыре человека. Но нам троим дали отдельную полку, и целый месяц она была нашим домом.

Самое главное, в вагоне ехали очень хорошие люди. Все они, как и мама, направлялись работать в Туркестанский край, говорили о нем с утра до ночи, спорили, что-то друг другу доказывали, иногда пели песни. Вася боялся спать: как бы не пропустить что-нибудь интересное. Я играла с Кнопсом или читала толстое «Задушевное слово». Кое-что и я понимала из разговоров, а иногда Вася пересказывал мне все шепотом. Сначала мне больше всех понравился Петр Семенович Чурин. Он был худой и черноватый, но чем-то все равно напоминал светлого плечистого дядю Сашу.

Мне казалось, что он всегда был прав. Почему я так думала? Может быть, потому, что мама, слушая его, незаметно для себя утвердительно наклоняла голову.

А еще был дяденька Сафронов. У него все лицо сплошь заросло бородой, и он казался сердитым. Говорил он очень мало, и я его немножко боялась, но потом поняла, какой он. Если мама задремлет на нашей полке, он поднимет руку, и все станут говорить тихо. Ночью он набрасывал на нас свое солдатское одеяло, а сам, поджимая ноги, кутался в шинель. Он меня звал Аришей и, когда мы привыкли друг к другу, брал на руки и подсаживал на вторую полку к окошку.

В дороге было и приключение. Возле Аральского моря паровоз наш сошел с рельсов и стукнулся о скалу. Был такой сильный толчок, что с верхней полки, где я гостила у дяденьки Сафронова, я слетела прямо на голову тихому и вежливому товарищу Рушинкеру, который сидел возле печки. Хорошо еще, что не на горячую печку. Товарищу тому, может быть, было бы лучше, а мне хуже. Ну, в общем, все обошлось благополучно. Постояли два дня, потом сменили наш паровоз, и поехали мы дальше.

После крушения все в нашей «теплушке» особенно привыкли друг к другу, а я совсем освоилась.

Очень часто я сидела на верхних нарах и играла с очень хорошей щепкой, которой огрызком химического карандаша нарисовала глаза, нос и рот. Этой щепкой было очень интересно играть. Пока взрослые внизу разговаривали, обменивались воспоминаниями, спорили, волшебная щепка то превращалась в храброго красного командира и скакала с саблей в руках на коне, настигая струсившего подлого белого, то становилась маленьким ребенком, шалила и капризничала, а я, едва шевеля губами, отчитывала ее, как мне казалось, Васиным голосом за то, что она глупая и мне за нее очень стыдно. А то вдруг это уже была воспитательница из детского сада; она разучивала с маленькими детьми-горошинами разные детсадовские песни. Кнопс был всегда Кнопсом, как мама — мамой, а Вася — Васей. А эта щепка готова была превратиться в кого угодно, да еще так, что, кроме меня, никто этого не замечал.

Но иногда даже щепка выпадала из моих рук, и я, свесив голову с верхних нар, изо всех сил старалась понять, о чем говорили между собой взрослые.

Тот самый Туркестанский край, куда мы так долго, но упорно ехали, оказывается, всегда был приманкой для капиталистов всех стран. Англия, Франция засылали туда шпионов под видом путешественников или торговцев, а уж у американцев совсем-совсем разгорелись глаза. Они считали, что царское правительство не умеет как следует пользоваться богатствами края, а вот им это было бы как раз по силам.

— А теперь откуда же там американцы? — спрашивал Вася.

И ему отвечал Чурин серьезно, как взрослому:

— Как — откуда? В прошлом году, помнится, в мае или апреле Америка прислала туда своего консула Тредуэлла, а он вместе с англичанами такую развил деятельность! В октябре Советская власть раскрыла заговор, целью которого было свергнуть большевиков и занять край. У них была настоящая военная организация. Ну, да ведь на это им денег не жаль, а белогвардейцы за деньги отца с матерью не пожалеют…

— Мама, — тихонько сказал Вася, — а ты обиделась бы, если б оказалось, что мне народ и революция дороже даже тебя?

— Нет, Вася, — без улыбки сказала мама. — Я бы не обиделась.

Зато мне стало жалко маму, и я, протянув вниз руку, погладила ее по волосам. Вася поднял голову и, подумав, что я просто шалю, погрозил мне кулаком, а сам продолжал интересовавший его разговор:

— А где же теперь этот консул?

— Тредуэлл? Его не расстреляли, а просто выслали. Тут, конечно, эсеры свое дело сделали.

— При чем эсеры? — недовольно пробурчал товарищ Рушинкер, вечно сидевший перед печкой и коловший ножичком лучинку для растопки. — Существует же международная этика.

— А для капиталистов существует? — опять вмешался Вася. — Значит, можно шпионить, нанимать белогвардейцев, готовить заговоры — это разве честно?

— Ну, я не спорю с детьми, — пожимая плечами, уклончиво ответил Рушинкер.

— Ну что же, — продолжал разговор Чурин, ободряюще кивая покрасневшему Васе. — С детьми можно и не спорить, особенно если они правы. Как вы расцениваете убийство эсерами германского посла Мирбаха? Что говорит об этом международная этика? И еще: как вы расцениваете, что в недавнем ташкентском мятеже Осипова, подкупленного, кстати сказать, так же англичанами и американцами, пострадали главным образом коммунисты. Эсеры вели себя странно: хоть и имели возможность пресечь мятеж, выжидали момента, когда мятежники с большевиками расправятся, а потом уже начали подавлять мятеж да еще дали удрать всем виновникам.

— Ну, уж это клевета на эсеров, — сказал обиженно Рушинкер.

И тут я сразу поняла, что вижу наконец своими глазами живого эсера. Моментально моя щепка стала Рушинкером, и губы мои шевелились, потому что эсер защищал эсеров, а я, конечно, была за большевиков и стыдила его. Вася, все еще обиженный тем, что его сочли маленьким, влез ко мне на верхние нары со взрослой книжкой.

— Выброси щепку, — сказал он, — занозишь руки!

И «эсер» испуганно юркнул под подушку дяденьки Сафронова.

— Вася, — шепотом спросила я, — а товарищ Рушинкер эсер?

— Что ты выдумала! Перестань болтать, — сказал Вася и, отложив книжку, уставился на меня.

— А почему он за них обижается. Ведь они плохие?

Вася молча смотрел на меня, о чем-то раздумывая. Обычно он-то сразу отвечал. Неужели на этот раз сам не знает?

— Самая непонятная партия, — сказал он вполголоса. — До революции боролись против царя, а когда рабочие царя прогнали, они большей частью против рабочих.

— А большевики?

— Что еще за вопрос! — рассердился на меня Вася. — Большевики как раз за то, чтобы вся власть была в руках рабочих. Я тебе сто раз говорил, просто ты невнимательная или глупая. Эсеры себя называли партией крестьян. А когда царя свергли, они стали на сторону буржуев. В общем, их вожди так себя вели, что те, которые были честными, стали из этой партии уходить.

— Домой? — уточнила я и тут же увидела презрительную усмешку на Васином лице.

— Вот все-таки ты бестолковая. Некоторые перешли к большевикам, а другие вообще не знают, как им быть. Эсеры себя считали крестьянской партией, а их вожди изменили крестьянам.

Вася сам не замечал, как стал говорить громче. Он на кого-то сердился, может быть, на меня за непонятливость и повысил голос. И взрослые постепенно умолкли и кто с улыбкой, а кто серьезно слушали наш разговор.

Я бы, может быть, и внимания не обратила, да увидела, что Вася опять стал постепенно краснеть, так что даже лоб и шея у него сделались пунцовыми.

Петр Семенович Чурин положил локти на верхнюю полку и посмотрел на смущенно замолчавшего Васю.

— Ну что же ты? — сказал он. — Все верно говоришь.

— Да вот, — словно оправдываясь, произнес, запинаясь, Вася, — Иринка спрашивает про эсеров, а ей трудно ведь объяснять. Она просто плохо еще понимает.

Я виновато шмыгнула носом и облизала верхнюю губу.

— Неужели не понимаешь? — засмеялся Чурин и придавил мой нос указательным пальцем. — Брат тебе толково объясняет. Эх, ты! Необразованная!

— А Вася сам сказал, что они… самые непонятные, — оправдывалась я, смекнув, однако, что Петр Семенович просто шутит, и нисколько не обижаясь.

— Вася, ты правильно понимаешь, — уже серьезно сказал Чурин. — Эсеры объявляли себя крестьянской партией, гордились своей программой. Говорили, что нужно отобрать землю у помещиков и отдать ее тем, кто сам работает на земле, пашет и сеет хлеб. После Февральской революции партия эсеров пришла к власти. Ну, ты ведь знаешь сам: Керенский, Авксентьев, Чернов — эсеры были в правительстве вместе с помещиками и буржуями. А в Советах после Февральской революции тоже были в основном эсеры и меньшевики.

— А они отобрали землю у помещиков? — дернула я за руку Чурина.

Мне все же не очень нравилось считаться совсем уж непонятливой. Я за дорогу наслушалась так много взрослых разговоров, что, задав этот умный вопрос, сейчас же взглянула на Васю, ища его одобрения. Но Вася внимательно слушал Чурина, а на меня не взглянул. Зато Петр Семенович пришел в настоящее восхищение:

— Ну что же за молодец наша Иринка! Каждому, даже ребенку, так и должна была прийти в голову эта мысль. Крестьянская партия пришла к власти — сейчас же наделила крестьян землей? Так? Тем более министром земледелия был эсер Чернов! А на самом деле, когда крестьяне после свержения царя захватывали помещичьи земли, Временное правительство с эсером Керенским во главе посылало для усмирения крестьян вооруженные отряды. Временное правительство не желало прекращать войну, которая изнурила вконец рабочий класс и крестьянство, разорила страну.

— Как вы все упрощаете! — раздался снизу тихий голос Рушинкера, и я тут же дернула Васю за рукав.

— Неужели упрощаю? А мне кажется, что Вася прав в основном. Эсеры странная, на редкость непоследовательная партия. Не только ты, друг Вася, эсеры сами не понимают, что они за партия. Когда к власти пришел рабочий класс и крестьянская беднота, когда Ленин подписал Декрет о земле и мире, крестьянская партия должна была бы считать, что исполняются их главные надежды.

Петр Семенович словно забыл, что разговор начали мы с Васей. Он присел на край нижних нар, где сидела наша мама и что-то штопала. Мама отложила свою работу, и опять начался взрослый разговор.

— Послушайте, — сердито сказал дяденька Сафронов, — что это за крестьянская партия, которая комитеты деревенской бедноты называет комитетами деревенских лодырей. Не крестьянская, а кулацкая партия.

— Партия трудового крестьянства! — возразил Рушинкер, не поднимая глаз и тщательно складывая лучинку к лучинке, а потом все эти аккуратно сложенные лучинки засовывая в полуоткрытую дверцу печки.

— В стране голод, разруха, а богатый крестьянин прячет хлеб, стараясь продать его подороже, когда свой же сосед пухнет от голода! — кричал сердито наш спутник с верхних нар напротив.

— Правильно, — согласился Чурин. — Когда Советская власть борется с кулаком, эсеры говорят: это борьба с крестьянами. Нет! Это борьба с деревенскими кулаками-мироедами. А беднейшее крестьянство постепенно отворачивается от эсеров, идет на сторону большевиков.

— Ну, у эсеров все же много положительного. Они, например, против смертной казни… — Это, конечно, сказал Рушинкер.

Я увидела в первый раз, как по-настоящему может сердиться моя мама.

— Послушайте, товарищ Рушинкер, — тихо, но как-то очень звонко сказала она. — Они против смертной казни для предателей революции, для шпионов и вражеских агитаторов. Но они по своему усмотрению вершат расправу над настоящими революционерами. Убийство из-за угла Володарского, Урицкого, наконец, этот предательский выстрел в Ленина! Это вы называете положительным! Полноте, товарищ Рушинкер.

— Да кто сказал вам, что виновата партия эсеров? — по-прежнему тихо, но как-то упрямо возражал Рушинкер, не глядя ни на кого. — Мы не будем говорить о Керенском и других правых эсерах. Но бок о бок с большевиками была партия левых эсеров. После Октябрьской революции они порвали с правыми — предателями революции — и поддерживали большевиков.

— «Поддерживали»?! — Мама даже встала и сверху смотрела на сидящего у печки Рушинкера. — А кого они поддерживали прошлым летом? И что за предательская политика! Нет, как можно уважать такую партию? — Мама стояла бледная, с красными пятнами на лице и казалась даже высокой рядом с сидящим на чурбачке Рушинкером. — Разве не предательство? Сидеть в президиуме Пятого съезда Советов, спорить, отвлекать внимание делегатов от важнейших вопросов, чернить большевиков, а в это время тайком сговариваться, как убить германского посла Мирбаха и спровоцировать войну! Да тот, кто им верил, отвернулся от них. Они сами себя разоблачили перед народом. Стыдитесь их защищать, вы, кажется, большевик.

Сафронов взял маму за плечи и усадил на место.

— Правильно, Елена Ивановна. Плохие у нас союзники — эти левые эсеры. У них опора не на крестьян, а на кулака-мироеда. Конечно, они и сейчас не признаются, что в Ленина стреляли. Я, мол, не я. И Володарского, дескать, не они убили, и Урицкого. И вот погодите, в Ташкент приедем, порасспросим очевидцев. Не эсеров ли вина, что комиссаров-коммунистов этот предатель Осипов поубивал. Да ты сиди, Елена Ивановна, да шей себе.

Тут я отползла от края нар к подушке дяденьки Сафронова. Из-под подушки опять вылез мой щепочный «эсер» и зажил своей жизнью. Он стал расхаживать по подушке и разговаривать моими губами:

«Я эсер. Я против рабочих. Я против большевиков. Я люблю мироедов. Я люблю буржуев. Я люблю даже помещиков. Даже я люблю убивать большевиков».

Химические глаза «эсера» сверкали, он расхаживал по подушке дяденьки Сафронова, но это было поле, покрытое снежной пеленой. Дальше, между стеной вагона и подушкой, был овраг. Эсер спустился в овраг, присел отдохнуть на маленьком пригорке и стал придумывать, что бы еще сказать. Вдруг выкатились навстречу три нелущеные горошины. Это были красногвардейцы. Один сказал своему товарищу:

«Гляди, это эсер. Он против красных».

«Он против большевиков», — ответил другой красногвардеец.

«Он против рабочих и беднейших крестьян», — сказал третий, красногвардеец-горошинка.

«Да, — горько ответил «эсер»-щепка. — Я за кулаков-мироедов. Я за войну. Я за то, чтобы изменники убивали комиссаров. Я не хочу спасать красных».

«Эсер»-щепка гримасничал и злился. Он стал ужасно противным. Все же он был в моих руках. И мои руки приподняли подушку дяденьки Сафронова, и «эсер» полез туда. Он улегся, закрыл глаза и уснул. А я отдернула руку и вытащила ногтями из ладони маленькую занозу.

Потом я, не слушая громкого спора взрослых, свернулась калачиком, натянула на плечи лежавшую тут же солдатскую шинель и задремала.

Я проснулась, когда поезд стоял на большой станции и наши спутники вышли из «теплушки». Я слезла вниз к маме и прижалась к ней заспанным лицом. Вот пробили звонки, в вагоне стал собираться народ. Кто-то из наших попутчиков принес старый номер газеты, с портретами всех комиссаров, убитых в Ташкенте во время осиповского мятежа. Мама держала газету в руках, а мы с Васей через ее плечо разглядывали портреты. И вдруг я увидела знакомое лицо.

— Дядя Саша! — радостно закричала я и тут же увидела, как задрожали мамины руки.

Радоваться-то было нечему. Вася отвернулся и долго молчал. Поезд тронулся. И все в «теплушке» молчали, курили, думали.

САМОЕ ЛУЧШЕЕ В ЖИЗНИ — БЫТЬ ОБЫЧНОЙ ДЕВОЧКОЙ

Иногда печка наша накалялась докрасна, и в «теплушке» наступал нестерпимый жар. А порой, когда кончались дрова, ночью печка угасала, наши волосы покрывались инеем и примерзали к подушке. Случалось и так, что поезд останавливался в поле, и к нам в дверь начинали барабанить. Тогда все хватали лопаты и шли расчищать путь.

По вечерам мы разговаривали с Васей.

— А ты не боишься англичанов?

— Англичан? Мне-то их чего бояться. Эх, если бы я мог вас с мамой оставить у бабушки, а сам бы пошел воевать…

— А я бы тоже хотела воевать.

— А ну тебя! «Воевать»! Научись еще лифчик застегивать!

Успокоившись, Вася продолжал:

— Ты слышала, что Чурин говорил? Они хитрые, хотят забрать весь Туркестан. Понимаешь?

— И с нашей бабушкой?

— Замолчи. А белогвардейцы берут у них деньги и воюют с нашими. И басмачи-разбойники тоже на деньги иностранцев покупают себе ружья и разоряют кишлаки, нападают на города. Помнишь, дядя Саша писал, что у Нияза родителей убили белые? Это басмачи, я теперь все знаю, все понял.

— А я что-то хочу обратно, — испуганно сказала я, стараясь не отводить глаза от печки, возле которой только и было светло. — Я не люблю американцев, они хотят нас победить. Я хочу лучше туда не ехать.

— Ничего из тебя не получится, — шепотом выговаривал мне Вася, прижимая к себе, чтобы я не боялась. — Болтаешь только, а трусливая. Надо стараться стать большевиком, а ты…

И я виновато жмурилась.

Месяц в дороге — это очень долго: и день и ночь поезд везет нас по извилистому пути, и мы уже давно не в занесенной снегами Москве, но еще далеко от солнечного Ташкента. Все мне кажутся здесь своими, и все зовут меня «наша Иринка», как мама и Вася. Дядя Чурин вырвал мне качающийся зуб (я ревела после этого во все горло). Тот, которого я теперь мысленно звала «эсером», достал мне на какой-то станции толстые-претолстые шерстяные носки, почти как сапоги, так что я теперь была обута и могла скакать по вагону и сама перелезала с одной полки на другую.

Однажды ночью я проснулась. Вагон покачивался и постукивал, голубоватый свет лился из окошечек. Мама лежала рядом со мной. Она была все эти дни какая-то печальная, как будто больная. Почти не разговаривала и только все слушала разговоры о Туркестане, о мятеже, поднятом изменником Осиповым. Я лежала и вспоминала прочитанную в «Задушевном слове» сказку и думала о том, как хорошо обладать такой силой, которая бы помогла мне исполнять желания моих близких, например мамы. Наверное, все это вранье и про волшебницу, и про царевну. А все-таки уж я, если бы была, скажем, волшебницей, то не тратила бы своего дара по пустякам. Кончилась бы эта долгая дорога, мама стала бы веселой, я сказала бы ей: «Скажи, что ты хочешь, и я все выполню», а Васе бы подарила ружье или саблю. Чурин бы получил вместо своего потрепанного черного пальто и фуражки золотой кафтан, как у Ивана-царевича. Приехали бы к бабушке, сказали бы: «На тебе, бабушка!..» А что? Но я не знала, что бы можно было подарить хорошим людям, ничего-то я еще не знала. Даже сахар видела не больше двух кусков сразу.

Мама вдруг повернулась ко мне и шепотом спросила, отчего я не сплю.

— Мама, — сказала я, — как-то мне скучно и очень хочется быть волшебницей.

Мама помолчала, потом ответила, что волшебники бывают только в сказках.

— А царевны?

— Царевны бывают, но неужели ты хотела бы быть царевной?

— Очень хотела бы, — призналась я.

— Ах, Иринка, самое лучшее в жизни — это быть обыкновенной девочкой, только очень хорошей. Это трудно, но зато, если получается, тогда и испытываешь настоящее счастье. Уж это ты поверь, ведь была же и я маленькой.

— Это значит слушаться?

Мама даже приподнялась на локте и заглянула мне в лицо.

— Молчи, дочка. Сколько сил есть, столько и отдашь за отцовское дело, — шепнул мне дяденька Сафронов.

— Главное — быть смелой. Поменьше думать о себе, побольше о других. Честной — никогда ни слова лжи. Никогда не изменять своему слову и никогда не складывать руки! Быть мужественной и верной! Если бы это тебе удалось, — это гораздо больше, чем быть волшебницей, и, конечно уж, важнее, чем быть какой-то там царевной.

Сон нашел на меня неожиданно, может быть, мама еще что-то мне говорила, но когда я открыла глаза, то было светло и все дружно пили морковный чай из кружек и делились друг с другом сухарями. И никогда ни мама, ни я не продолжали больше наш ночной разговор. Но мне больше не хотелось быть ни царевной, ни волшебницей.

— Если так пойдет дальше, то завтра будем в Ташкенте, — говорили между собой взрослые.

Вася сидел у приоткрытой двери вагона и с жадностью разглядывал бесснежную степь, едва прикрытую зеленоватой дымкой чуть пробивающейся травы.

— Это все боевые места, — сказал, подсаживаясь на край нижних нар, товарищ Сафронов. — Здесь, брат Вася, не больше как месяц назад наши красногвардейские отряды бились с казаками белогвардейского атамана Дутова. Немало хороших хлопцев отдали жизнь за свою веру, за Советскую власть.

— Теперь всех их отогнали, — задумчиво произнес Вася. — Через год-другой уж ни одного беляка не останется.

— Э, брат, они будут не в бою, так обманом нас донимать. Да ты, никак, огорчаешься, что на твою долю не достанется? — вдруг догадался дяденька Сафронов.

Вася смущенно промолчал.

— Я, брат, не могу тебя ни в чем уверить, и особенно мне хочется, чтоб ни тебе, ни твоей Арише от белой гвардии помехи не было. Но думаю, что хоть им нас победить не удастся, а мешать они будут долго.

— Я все равно их поймаю! — вдруг бойко выпалила я. — Нисколько не боюсь!

И по-приятельски обхватила рукой сидевшего поблизости от меня Чурина.

Вася повернулся ко мне с презрительной улыбкой.

— Самое главное — ты. Молчала бы уж.

Я тогда не подумала, что, помолчи я, мы, может быть, услышали бы еще много интересного. Но из-за меня разговор стал шутливым. Все начали давать мне советы, как лучше воевать с врагами, просили маму поливать меня водой, чтобы я скорее выросла. Только дяденька Сафронов вдруг посадил меня к себе на колени и положил ладонь на плечо, как бы заставляя замолчать. Он наклонился к моему уху и, щекоча мне своей бородой шею, шепнул:

— Молчи, дочка. Сколько сил есть, столько и отдашь за отцовское дело. А сил у нас больше, чем с виду кажется.

ВОТ ОН, ТАШКЕНТ

Мама и я со своим Кнопсом ехали на извозчике разыскивать бабушку. Вот он, Ташкент. Лошадь громко стучит подковами о булыжники. Мостовую от тротуара отделяют журчащие ручейки, заросшие свежей травой.

— Не ручьи это — арыки, — говорит мама. (Опять новое слово!)

Высокие стройные деревья, покрытые блестящей нежной листвой, уходят в синее чистое небо. По тротуару идет странный человек. Лицо и тело его закрыто серо-черным мешком. Как же он видит? А за мешок цепляется чумазой ручонкой малыш с черными как угольки глазами, которыми он уставился на замедлившую в это время свой и без того не быстрый бег лошадь, на мою маму и на меня.

— Кто это? — шепотом спросила я.

Извозчик оборачивается:

— Не видели еще такого дива? Ихние бабешки так ходят. Идет в этой парандже, и не поймешь, молодая или старая. Иной раз хочется ей на белый свет взглянуть, высунется в щелку да тут же и спрячется — закон.

— А зачем?

Мама, наверное, была довольна, что ей не приходится мне отвечать, раз извозчик так охотно разговорился.

— А зачем? Закон! У нас закон свой, а у них — свой. Нельзя ихним женщинам свою личность людям казать.

— А почему?

Извозчик даже оглянулся на меня, но тут я увидела большое развесистое дерево, под которым был сделан помост из досок. На помосте сидели важные люди в чалмах, полосатых халатах и пили чай. Маленькая девочка,

худая, стриженая, в рваном платье, стояла возле помоста, протянув руку. Мне стало жаль эту девочку, захотелось подойти к ней, но извозчик сказал своей лошади: «Но, милая» — и завернул в переулок.

Оказалось, что бабушка больше не живет по тому адресу, который был у мамы, и пришлось нам ехать дальше. В железнодорожных мастерских, где работала мамина сестра Таня, мы узнали новый адрес, и извозчик опять повез нас по ташкентским улицам. Они были тихими, пустынными; изредка попадались люди, иногда в полосатых халатах, иногда в страшных черно-серых покрывалах. (Я уже знала, что это женщины.) А иногда в обычной одежде. Вдоль тротуаров тянулись глиняные заборы; мама называла их дувалами. Наверху, на этих заборах, росла трава и даже — чудо какое! — красные маки. Особенно радостно мне стало при виде этих нежных цветов. Но вот мама, оглядываясь по сторонам, сказала, что пора нам сворачивать вон за тот угол и там, наверное, скоро будет дом, где живет бабушка. Сердце у меня застучало сильнее от нетерпения. Какая бабушка? Какие это Таня и Вера? Извозчик подтянул вожжи и опять сказал: «Но, милая». И мы оказались за углом, на широкой улице со стройным рядом тополей вдоль тротуаров. Еще минута — и мама достает из своего мешочка целый лист величиной с газету, на котором напечатаны деньги. Дяденька извозчик с любопытством смотрит, как мы входим в калитку. Он, наверное, думает: а не придется ли нас везти еще куда-нибудь, если и здесь не живет наша бабушка?

Но оказывается, вот за этим глиняным дувалом и за этими широкими воротами с маленькой калиточкой посередине и жила моя бабушка.

Когда мы вошли во двор, навстречу нам шла высокая девочка с пустыми ведрами в руках. Я не успела осмотреться вокруг, как раздался страшный грохот. Эта девочка была младшая мамина сестра. Она узнала маму, бросила с размаху ведра и помчалась за бабушкой. Я взглянула на маму. У нее дрожали губы, как будто она силилась что-то сказать и не могла.

И вот уже с крыльца спешит к нам бабушка, но ее опережает Таня, моя тетка, хватает меня на руки так стремительно, что Кнопс отлетает в сторону. От порывистых движений все шпильки высыпаются из ее прически, и облако пушистых волос закрывает нам обеим лица и плечи, мешая мне видеть все происходящее.

Итак, мы дома!

Я не знала, что меня так любит еще кто-нибудь, кроме мамы. Здесь все брали меня на руки и целовали. А бабушка и мама обнимались каждую минуту.

— Таня, Лена, Верочка! — восклицала бабушка, и все четверо суетились, ставя на стол посуду, как будто это было самое важное дело.

Но все же мама вдруг спохватилась, что нужно ехать на вокзал за Васей, который там сидит с нашими вещами. Тетя Таня тут же собралась вместе с ней.

На второй день после нашего приезда мама ушла из

дома совсем ненадолго, и это было почти незаметно, потому что Вася увлек всех своими рассказами о дороге, о Москве. Иногда и я его просила:

— Расскажи про Чурина. А еще про дяденьку Сафронова. А как он убежал из тюрьмы!

Таня и Вера слушали его с большим интересом, а бабушка сновала от рассказчика к мангалке с коптящимся на ней суповым котлом. Мне же Васины рассказы порой открывали то, что я иногда и видела своими глазами, да не сумела заметить.

Ведь сколько прожила я в том покосившемся домишке в глухом московском переулке! А в Васиных описаниях он как будто заиграл передо мной новыми красками.

Во время Октябрьской революции Вася целый день провел на баррикадах Красной Пресни.

— Было страшно? — замирающим голосом спросила Вера.

— Еще бы! — подтвердил Вася. — Во-первых, от мамы попало, что бросил на целый день нашу Иринку. А у нее тогда был тиф. И потом, оттуда меня все время прогоняли. Подумаешь, «маленький»! Мне уже было тогда двенадцать лет. Правда, ростом я был маловат… — И Вася с завистью поглядывал на высокую Веру.

В тот день, когда мама надолго ушла из дому, я уже совсем освоилась. Может быть, я отогрелась на весеннем ташкентском солнышке, только сразу, как приехали, я начала бегать и скакать по двору.

В детском саду «Ромашка» я даже не сумела ни с кем подружиться: была вялая и больше читала, чем играла. А здесь я носилась по двору босиком, с отросшими за дорогу вихрами, и скоро уже знала всех — и детей и взрослых.

Вы заметили, что я ничего не рассказала вам, какая у нас была комната в Москве, в Зоологическом переулке? И мало рассказала о том, как мы там жили. Комната была пустая, холодная, что про нее говорить! Три стула, один из них с отломанной ножкой. Кровать с клочковатым матрасом. На ней я все время лежала больная то тифом, то корью и все время смотрела на дверь: когда же войдут мама или Вася? В ту тяжелую зиму, когда болела мама, я спала у нее в ногах, а Вася на столе. Эх, да что рассказывать!..

Бабушкины две комнаты — это совсем другое дело. Здесь было столько новых для меня вещей, и все они стали такими близкими.

Например, на стене висели деревянные ходики, — их подарил дедушка бабушке, когда родилась мама. Письменный стол. За ним — представьте! — не едят, не чистят картошку, на нем не спят, он узкий и длинный. За ним учат уроки, когда их кому-нибудь задают. Это тот самый стол, за которым училась писать моя мама, и за этим же столом я буду учить уроки, когда пойду в школу.

Одним словом, здесь все ново и незнакомо, но вещи эти имеют отношение к нашей маме, а значит, и к нам с Васей.

Но что комнаты! Главное — двор! Узкий и длинный, отгороженный от фруктового сада деревянным забором, двор был сказочным. Стены дома и флигеля скрыты под вьющимися растениями, вдоль окон высокие кусты сирени и шиповника, от которых в комнатах прохлада и тень. Огромное, с едва раскрытыми бутонами дерево во дворе — это урюк. А в глубине двора купальня, и над ней склонилось развесистое деревце — айва.

В первые дни я просто разрывалась между домом и двором.

Во дворе были Галя и ее братья Валя и Юрик; последнего я сразу раскусила: это ябеда и каприза. С соседнего двора через пролом в глиняном заборе (дувале) прибегали еще сестры с неслыханными именами: Фая и Глаша. По двору, приветливо помахивая пушистым хвостом, ковыляла хромая черная собака Верка, которую хозяин дома так назвал в честь своей жены Веры Дмитриевны. Пес Циркуль — кудрявый пудель, оставленный каким-то квартирантом, маленькая кривоногая собачка с умным именем Шелли, которую ее владелица Эмилия Оттовна кормила из фарфоровой мисочки, — все эти люди и собаки были для меня громадным открытием: таких я еще не видела. Но дома… дома бесконечные рассказы. Мама и бабушка с раннего утра делились друг с другом тем, что пережили за семь лет разлуки. Когда уходила мама, вниманием бабушки и теток вновь овладевал Вася. Молодец Вася, слушать его было очень интересно.

По Васиным рассказам я еще раз снова полюбила дядю Сашу Першина, словно увидела его серые, хитро прищуренные глаза. Снова вспомнила письмо дяди Саши, когда он звал нас в Ташкент, хотел познакомить со своим

другом Ниязом. Где же Нияз? Найдем ли мы его без дяди Саши?

Как-то во время этих рассказов Таня подошла к окну и, выглядывая во двор через занавеску, сказала:

— Вон идет Виктор. У нас здесь тоже тихо не было, видишь, идет хромает.

Вася и, конечно, я бросились к окну. По двору, мимо окон, тяжело переставляя ноги, медленно шел человек в студенческой фуражке, с палкой в руках. Он был молодой, но весь какой-то съеженный и шел, будто крадучись и озираясь. Таня приложила палец к губам, и мы смотрели на него молча.

— Тоже герой! — возвращаясь к дивану и принимаясь за шитье, сказала Таня. — Понимаешь, Вася, он теперь боится, как бы его Чека не арестовала. А тогда, в январе, пошел за Осиповым. Ты знаешь, что здесь было в январе?

Не только Вася, но и я знала и тут же заявила об этом. Но Таня продолжала:

— Был здесь военный комиссар Осипов. Он был коммунист, то есть выдавал себя за коммуниста. И вот Второй киргизский полк пошел за ним, потому что по-русски красноармейцы не понимали, а Осипов и его помощники, вроде этого Виктора, обманули их, сказали, что они борются за Советскую власть, против изменников. И во время этого мятежа началось избиение коммунистов. Так погиб и ваш друг Першин. Я его знала, он ведь из железнодорожных мастерских. Знаешь, как его уважали! Я-то сама с ним ни разу не говорила. Что я! Просто девчонка, да еще из гимназисток. Но ведь и я знала, что он за человек. Настоящий, понимаешь! А вот этот Виктор был с Осиповым. И другие такие же дураки и подлецы.

— Ты большевичка, Таня? — спросил Вася.

— Откуда, что ты! Ну разве не может обыкновенный человек увидеть глупое и подлое.

— А что ему здесь надо, этому Виктору?

— У него здесь тетка. Ну, вы видели ее. Иринка, видела собачонку, такую кривоножку, да? Ну, так это Викторовой тетки собачонка. Эмилия Оттовна ее зовут.

— Собачонку? — удивился Вася.

— Да ну тебя! Тетку, конечно. Вот Виктор к ней приходит. Они воображают, что никто не видит этого. А просто всем противно, и никто к этому Виктору не подходит. Главное, он даже не ранен. Просто, когда за железнодорожными мастерскими шел бой, был сильный мороз. Здешние старожилы такого мороза не помнят. И вот Виктор пролежал целый день в засаде и отморозил пальцы.

— Ну, а дальше?

— Что дальше? В правительстве остались почти одни эсеры. Как-то странно действовали эти власти: сначала дали всех лучших расстрелять, замучить и только потом подавили мятеж.

— Вот, вот, — закричал сердито Вася, — конечно, эсерам только того и надо было, что бы большевиков убрали! Они, может быть, и с Осиповым договорились.

— Ты так думаешь? — задумчиво спросила Таня. — Уж очень это низко. Но, пожалуй, так и получается. Самых лучших, самоотверженных замучили. Осипов бежал, ограбив банк. Теперь небось живет за границей.

— Я слышал, говорят, он в Бухаре, — заметил Вася.

— Ну вот. А этот жив-здоров, ползает здесь.

Слово «ползает» меня рассмешило, я захохотала, но потом представила фигуру Виктора, плетущегося с палкой по двору, и подумала, что он и правда похож на червяка, и стало противно и совсем не смешно.

КАК МЫ ЖИЛИ У БАБУШКИ

Бабушка завела такой порядок, какой она считала правильным: стемнело, пришла домой — ешь, мой ноги и марш спать. Я упиралась, хныкала, но бабушка была неумолима. А тут-то и начиналось в доме самое интересное. Приходила с работы мама, которую все ждали с нетерпением. Все, кроме меня, садились в первой комнате за стол, и шли тут у них разговоры, а я перекладывала на диване подушку, чтобы голова поближе к двери, — и какой тут сон!

Мама, конечно, подойдет ко мне, поцелует, еще раз подойдет, погладит волосы и еще раз подойдет, погрозит пальцем, чтобы спала, и когда опять подойдет, то я уже зажмурюсь и притворюсь спящей. А за столом, как когда-то в Москве, какие-то важные разговоры, которые я вот-вот бы поняла, да слов незнакомых много: агитация, контрреволюция, лояльность, принципы.

И вот, когда я уже и по правде начинаю дремать и видеть сон, будто собаку Верку зовут не Веркой, а Лояльность и будто она сидит возле дивана, машет хвостом и трясет больной лапой, я вдруг слышу знакомое имя Нияз! Тут уж куда девался сон, никакой собаки нет как нет, я сажусь и, сердясь на маму, сама не зная за что, боюсь пропустить хоть словечко.

Мама нашла Нияза. Бабушка, Таня и Вера ничего не знают о нем, и мама рассказывает все по порядку, начиная с письма дяди Саши. «А меня можно, значит, уложить спать. Мне, значит, не обязательно все это знать», — думаю я уже не просто сердито, а даже со злостью. Это мне, которой дядя Саша написал почти отдельное письмо. Я громко хлюпаю носом, но тут же спохватываюсь — еще услышат и опять уложат!

Ниязу семнадцать лет. Он был переводчиком у Першина, переводчиком работает и сейчас. Нияз очень тоскует об Александре Яковлевиче и потому ходит мрачный и молчаливый.

Отца и мать Нияза убили басмачи, а старший брат его в Красной Армии. И Нияз тоже очень хочет уйти в Красную Армию, только он уж очень здесь нужен. Все требуют его к себе на помощь. И Петр Семенович Чурин, и другой наш знакомый — Рушинкер. Но… и тут я хоть и не вижу мамино лицо, но по звуку ее голоса понимаю, что она немножко лукаво улыбается: все хотят работать с Ниязом, а, скорее всего, работать ему придется с мамой.

Нияз по-русски говорит как русский. Тут уж Вася вмешивается и начинает объяснять бабушке и Тане с Верой, что Нияз вырос в доме богатого помещика, что его маленького взяли из кишлака, — одним словом, все, что и я тоже знала из письма дяди Саши.

— А знаешь, мамуся, — обратилась мама к бабушке, — знаешь, у кого воспитывался Нияз? У Череванова, слышала про него?

— Да что ты, Леночка! — воскликнула бабушка. — Ведь я их знаю. Мы раньше, ты помнишь, Леночка, жили там недалеко. Богатые были люди. Где же они теперь? Вроде ничего я о них не слышала давно. У Череванова дочка замужем за англичанином, только она с мужем все больше по заграницам проживала. А внучонок с дедом здесь, в Ташкенте.

— Ну вот, для этого внучонка, — объяснила мама, — и взял Череванов из кишлака Нияза совсем маленьким. Наверное, для того, чтобы барчонку не скучно было. А Нияз во время революции ушел от них.

— Забыл, значит, хлеб-соль! — услышала я неодобрительный голос моей бабушки.

И я уже открыла рот, чтобы возражать ей, да хорошо, что не успела. Мама сама вдруг взволновалась и сказала все, что, по-моему, и я хотела бы сказать, только, наверное, не сумела бы.

— Что значит «хлеб-соль»! Разве можно за любой хлеб и любую соль забыть свой народ! Нияз узбек и должен служить своему народу. Нияз сын бедняка, а Череванов помещик.

Мне уже показалось, что бабушке и ответить нечего: все же ясно и правильно.

— Ты, Леночка, не горячись, — сухо сказала бабушка. — Я, может, чего и не так говорю, да только по богу все равны, богатый или бедный. Бог судит по добрым делам.

Очевидно, последнее слово осталось за бабушкой. Я так и не дождалась конца разговора. Бабушка звенела ложками и стаканами.

Прошло три дня, и опять вечером, уже в постели, я услышала новость. Мама сказала: теперь у нее будет такая работа, что все время нужно будет разъезжать. Поэтому она устраивает Васю в интернат. Там он будет жить, а с осени и учиться. Ну, а меня уж придется оставить бабушке.

Тут поднялся ужасный шум. Во-первых, во весь голос заревела я. Не хотелось мне оставаться без мамы и Васи. На меня все зашикали, и пришлось умолкнуть. Бабушка сердилась, что мама в такое опасное время собирается разъезжать. Да и Васю отдавать не хотела. Что говорил Вася, я не слышала, потому что опять заревела.

И вот тут-то проявился мамин характер: все-все кругом шумели, а она и голоса не повысила, но все вышло, как она решила.

Я ВСЕГДА СКУЧАЛА ПО МАМЕ

Вы, конечно, уже знаете: мама была большевичка. Я тогда удивлялась: такая маленькая и вдруг большевичка! Но это было так.

Лицо ее обветрило, выгорели на знойном солнце и без того светлые волосы, стали смуглыми маленькие руки. Мама работала в агитбригаде.

С той поры как началась эта ее трудная жизнь, мы все время только и делали, что провожали ее и сразу же начинали ждать ее возвращения.

Их было пять человек. Они уезжали то на арбе, то на простой русской телеге, а куда и пешком добирались. Теперь я знаю, что работа была опасная, но никогда ни одним словом не обмолвилась об этой опасности мама. По ее словам выходило так: приехали, собрали народ, побеседовали о том, как будет проходить раздел земли между крестьянами, — вот и все. Или так: врач осматривал больных ребятишек, а мама помогала. Потом переводчик Нияз объяснял, как пользоваться оставленными лекарствами, — вот и все.

Или еще так.

Приехали в кишлак, привезли «волшебный фонарь» и показывали картины: какое положение было у узбекской женщины до революции и какое должно быть теперь.

Но ни мы с Васей, ни бабушка не знали, что не так-то уж все гладко проходило: муллы и баи — узбекские кулаки — не хотели делить землю между крестьянами, не разрешали лечить детей у русского врача, не хотели менять судьбу женщины, и бывало, что агитбригаду встречали градом камней. А иногда еще далеко от кишлака арбакеша останавливал обожженный солнцем дехканин и, отозвав в сторону Нияза, предупреждал его об опасности: в кишлаке вооруженные басмачи.

Бабушка была неспокойна, и часто во время маминых приездов происходили долгие объяснения со слезами и спорами.

— Ну, мамуся, что ты волнуешься! Ну хорошо, завтра к тебе Нияз собирался. Так спроси, пожалуйста, его, раз уж ты мне не веришь. Ни-ка-кой опасности! Ты понимаешь?!

Я всегда скучала по маме. Это не значит, что я была грустной и задумчивой — как бы не так! Бегала по двору как ветер, вечно лохматая и, что греха таить, чумазая. Играла, ссорилась и мирилась с ребятами. Но вечером, перед сном, я всегда старалась представить мамино лицо и руки, ее тепло, лукавую улыбку, а иногда и строгий взгляд. И только тогда я засыпала.

НИЯЗ

Нияз носил полосатый халат и черную тюбетейку с белым вышитым узором. Из-под тюбетейки всегда свешивался на ухо какой-нибудь цветок: веточка акации, сирени или роза.

В этот раз Нияз, как и говорила мама, рано утром явился к бабушке в гости. Бабушка, как всегда, угощала его зеленым чаем с кишмишом и лепешками. Мы с Васей (который, пока еще в интернате не было занятий, то и дело прибегал домой) во все глаза смотрели на своего любимого героя. Нам очень смешно было, как бабушка, говоря с ним, изо всех сил коверкала русские слова, а он отвечал ей спокойно и правильно. Каждый раз разговор начинался именно так, а потом бабушка забывалась и говорила как следует.

— Не знай, не знай! — твердила бабушка. — Твой говори, мой все равно не верь. Твой говори, как мой дочь велел. Нехорошо старый человек обманывать.

— Нет, Ирина Васильевна, я правду говорю, — не обращая внимания на наш смех, серьезно отвечал Нияз. — Раньше кругом было опасно. А теперь басмачей нет поблизости. А Елена Ивановна очень нужный человек. Ведь по старым узбекским обычаям женщины из кишлака с посторонними мужчинами ни за что говорить не будут. А Елена Ивановна умеет к людям подойти. Она на женскую половину придет, женщинам про Советскую власть расскажет, какую жизнь хотят большевики устроить для народа. Она всякие заботы женские знает. Узбечки сначала боялись и стеснялись, а теперь, когда во второй и третий раз в какой-нибудь кишлак приедем, женщины за ней ребятишек посылают. Подойдет какой-нибудь маленький мальчик и тянет ее за платье. Она его за руку берет и идет с ним во двор. Все свое горе они ей рассказывают. Сколько Елена Ивановна в Ташкенте врачей обегала, уговаривала с нами в кишлаки ездить! Потом нашла хорошую женщину — врача Акимову. Елена Ивановна помогает ей детей лечить. Большое дело делает для узбеков.

— Ну вот! — строптиво продолжала бабушка, как будто не слыша Нияза. — Женское ли дело целыми днями и неделями по дорогам бродить, по кишлакам ездить. Мужчины сами должны справляться!

Бабушка так сердилась на Нияза, будто от него зависело, ездить маме или дома сидеть. Но Нияз на это не обижался. Он только напоминал, что мама — большевичка, и так произносил это слово, что мы забывали о ее маленьком росте. Нияз сам был убежден в ее незаменимости и силе так, что и нам передавалось это убеждение.

— Ирина Васильевна, — взволнованно обращался он к бабушке, — Елену Ивановну всегда буду уважать, когда стариком стану — вспоминать буду. Иногда в кишлак приезжают люди, высокие слова говорят, много хорошего обещают, уедут — и люди о них забывают. А Елена Ивановна такие простые слова знает, что ей люди верят. Сколько к ней женщины всяких жалоб приносят: на баев, на старые порядки, на всяких плохих людей, которые и сейчас иногда к власти пробираются и бедным дехканам жить мешают. Ведь это большая работа, это ведь, Ирина Васильевна, такая работа… Наша агитбригада помогает настоящую Советскую власть устанавливать, от всего старого избавляться. А для Елены Ивановны любой наш узбекский ребенок — как Иринка. Она большевичка — вот она кто. Если таких, как она, будет много, сломаем мы плохую жизнь, все сделаем по-новому.

Нияз умолк, а я подошла к нему поближе и, забыв свою обычную перед ним робость, сказала:

— Если мне заплетут много-много косичек, как у узбекских девочек, буду я твоей сестрой, Нияз?

И мне было радостно увидеть улыбку на его хмуром лице. Он даже взял меня за руку и говорить стал откровеннее:

— Был у меня один друг, большой друг. И не сумел я его спасти. Еще я не был мужчиной, мальчиком был тогда. Эх, если бы я был такой взрослый, как сейчас, — не удалось бы собаке Осипову свое подлое дело сделать!

Мы с Васей боялись проронить слово, чтобы не отвлечь Нияза от его мыслей. Но бабушка, которая ушла было из-за стола, снова уселась.

— Вот что, сынок Нияз, давно тебя хотела спросить, расскажи-ка мне, как ты ушел от Череванова.

— Я ушел от него в 1918 году. Было это летом. Он давно ждал лета. Внука его Георга уже год как отправили за границу к матери. И хозяин собирался. Лошади были подготовлены, вещи сложены. Надо было выбрать подходящую ночь. Меня он тоже хотел взять с собой. Я не знал, как мне быть, и сказал ему: «Как скажет отец, так и поступлю. Завтра пойду в кишлак и спрошу». Но отец сам пришел в этот день. Он сказал мне: «Твой брат Хаким ушел к красным урусам. Никто не видел, только ты, Нияз, и я знаем, даже матери не сказали мы. Не уезжай, Нияз. Хаким может не вернуться, кто останется с нами? Мы уже старики, мать слаба». Сказал и ушел…

Нияз помолчал. Он будто боялся продолжать, потому что голос у него дрожал, а ведь он считал себя взрослым мужчиной. Но потом он справился с волнением.

— Вечером я сидел на крыльце. К хозяину пришли гости. Один приходил к нам всегда в узбекской одежде, а говорил с хозяином по-английски. Я знал, что это был друг отца Георга, тоже англичанин. Другие двое были мне незнакомы, но тоже часто последнее время приходили по вечерам. Там есть такая маленькая калитка, которая выходит в переулок. И вот хозяин всегда сам ждал их у этой калитки. В это лето в огромном парке было пустынно. И я слонялся без дела. Но мне не велено было уходить со двора, даже для того чтобы пускать воду, хотя арыки высохли. Слуги давно разбрелись по своим кишлакам. Остались только старик садовник да моя тетка кухарка Масма-апа[1]. Садовник совсем забросил парк, днем сидел у хозяина; они о чем-то все говорили. А Масма-апа не выходила из кухни — она там всю жизнь провела, куда ей теперь уйти.

— Почему ты не ушел? — не вытерпела я, отворачиваясь от сердитого Васиного взгляда. — Ведь ушли же все по кишлакам. Вот и ты ушел бы.

Нияз молча смотрел на меня. Он несколько раз порывался что-то сказать и умолкал, видимо, никак не мог собраться с мыслями.

— Он мне говорил: «Ты, Нияз, не слуга, ты свой нам. Ты брат Георга, моего внука». Я верил, Иринка, верил ему. Я был совсем маленький, когда меня взяли у родителей. Привык я к хозяину. Я привык к нему больше, чем к Георгу, с которым я в детстве играл. Когда мы ссорились, Георг обижал меня — он ведь был старше и очень избалован. А хозяин утешал меня. Мирил нас. Он знал много узбекских обычаев, знал много узбекских слов. Когда я болел, он приходил ко мне, дарил игрушки.

Тут Нияз умолк. Он вдруг перестал нас замечать, не видел, что бабушка протягивает ему пиалу с зеленым чаем, не видел Васиного взволнованного лица. Прищурившись, Нияз смотрел на меня, но я поняла, что меня он тоже не видит.

— Он приручал меня, как дикого зверька, — вдруг сказал Нияз. — А я ведь думал, что он и правда любил меня. Нет! Теперь-то я понял. Теперь! А тогда я ему верил.

Я, не шевелясь, смотрела в лицо Нияза. Это был уже совсем не тот Нияз, который только что восторженно и радостно рассказывал нам о моей маме. Горе и обида стояли в его черных прищуренных глазах.

— В тот вечер я сидел на крыльце большого дома. Хозяин был с гостями в комнате. Вдруг они подошли совсем близко к открытому окну, и я расслышал каждое слово. «Красные, — сказал Череванов, — собирают молодых дехкан в свои отряды. Брат Нияза тоже ушел из дома. Надо наказать семьи, чтобы другие боялись».

— Как он узнал, Нияз? — закричала я.

— Это я сказал ему. Я верил ему, — глухо ответил Нияз, на этот раз глядя мне в глаза. Он как будто забыл, что я маленькая. — На другой день я помогал ему укладывать остальные вещи. Я не мог смотреть на него, не хотел встречать его взгляд. А он все делал вместе со мной: сворачивал ковры, картины, складывал в ящики фарфор, дорогую посуду. Мы перенесли все в сад, на глиняную площадку, возле дома садовника. Наступила темнота, а мы все таскали и таскали вещи и светили себе садовым фонарем. Садовник совсем согнулся под тяжестью. Хозяин еле стоял на ногах.

«Пустите, дайте мне», — хотел я взять из его рук тяжелый ящик. Я сердился на него за жестокие слова, но сейчас мне было его жаль. А он сказал: «Делай свое дело», — и оттолкнул меня плечом.

«Зачем мы носим вещи, так далеко от ворот?»

«Зато здесь калитка в переулок», — ответил садовник.

«А где взять столько подвод, чтобы увезти все вещи?»

Мне никто не ответил, а я все удивлялся, как могут тяжелый сундук и шкафы, которые мы перетаскивали на эту площадку, пройти в маленькую калитку? Как их увезти из города? Я стал опять расспрашивать садовника. Тот молчал. А хозяин вдруг говорит:

«Правильно говорит Нияз. Перестанем таскать. Возьми, Нияз, старую кошму, накрой вещи».

Закрывая громадную груду ящиков кошмой, я передвинул один. Там была не посуда. «Кажется, это оружие», — подумал я. Хозяин послал меня спать, но какой тут сон! Опять пришли гости к Череванову. Тот же англичанин в чалме и халате и несколько человек русских в простой рабочей одежде. Все сидели в доме. Я расстелил себе одеяло подле кухни, где спала Масма-апа. Была уже ночь. Я увидел, как из дома вышли люди, нагруженные громоздкими вещами, ящиками, мебелью. Издали я увидел, как суетились хозяин и садовник при свете садового фонаря. «Зачем же они меня отослали, разве я отказывался им помогать? Мешал я им, что ли…» И незаметно я уснул. А под утро меня разбудила Масма-апа.

«Вставай, Нияз, у тебя дома беда случилась».

Ночью из кишлака прибежал мальчик. Он пролез в парк под дувалом и рассказал моей тетке, что сделали басмачи с моими родителями.

— Это он! Это старый барин наслал басмачей, — схватилась бабушка за голову.

А я зажала себе рот руками, чтобы не закричать.

— Я ушел в кишлак еще до рассвета. Соседи помогли мне похоронить отца и мать. Мулла сказал: «Аллах покарал твоего отца за то, что твой брат Хаким ушел с неверными». Я ответил мулле, что когда они вместе с баем Хариф-байбачой уговорили отца отдать меня Череванову за три рубля в год, аллах не сердился на них и не трогал отца.

— Правильно! — закричали мы с Васей сразу. — Ты ему правильно ответил!

— В Ташкент я вернулся уже на закате. Вечерний намаз выполнять не хотел, хотя и привык это делать даже живя среди русских. Пошел прямо в Дом свободы. Мне не хотелось говорить с русскими. — При этом Нияз смотрел на бабушку открытым взглядом, и она сочувственно кивнула ему головой. — Слышал я, что есть хороший человек — узбек-большевик Султанходжа Касымходжаев. Я хотел найти его.

— Ты нашел его? — шепотом спросила я, потому что Нияз замолчал и задумался.

— Его не было, и я не знал, где искать, а надо было торопиться. Я ходил по коридору и заглядывал во все комнаты. В одной я увидел человека в белой рубашке. Были сумерки, может быть, поэтому я принял его за узбека. Только утром я смог разглядеть, что он был совсем светлый, с голубыми глазами. Попробовал заговорить с ним по-узбекски, он не понял меня, но ответил узбекским приветствием. И тут я, сам не знаю почему, решил ему довериться. Это был товарищ Першин… — Нияз опять замолчал, будто стараясь припомнить каждую черточку своего друга.

Словно своими глазами я видела большую комнату, где в душных летних сумерках Нияз рассказывал дяде Саше о своей решимости стать на сторону людей, с которыми был его брат Хаким, против тех, кто предал его, Нияза, погубил его отца и мать; ясно представляла лицо дяди Саши, которое уже стало стираться в моей памяти.

Нияз боялся, что ему не поверят. Он мало знал тогда о большевиках, а от Череванова слышал о них только плохое. Ведь большевики отняли у хозяина его имение под Келесом, с тридцатью десятинами бахчей и садов. Теперь они добирались и до городского дома, где прошло детство Нияза.

Правда, от простых людей Нияз слышал, что есть «Союз трудящихся мусульман» и что часть узбеков из этого союза уходит к коммунистам. Но чего хотят коммунисты?

Нияз пришел к ним прямо с похорон родителей. Он ненавидел теперь Череванова, который предал его. Чем больше он вспоминал о том, как верил ему раньше, тем больше ненавидел и хотел мести Череванову, баю, мулле, именем аллаха благословившему гибель ни в чем не повинных стариков.

«В саду стоят ящики с оружием. Я сам видел, как их туда относили, — убеждал Нияз Першина. — Пойдем сейчас, дом, вещи возьмете, богатым будете. Мне одну винтовку дайте, найду Хакима, с ним вместе буду».

Першин сказал, что ему не нужно вещей и дома. Дом этот уже на учете. Туда собираются поселить безродных детей. А вот оружие его интересует. Как оно туда попало? Для кого оно? Кроме Нияза, кто о нем знает?

«Англичанин знает. Переодетый англичанин в чалме и халате. Не возьмем оружие — старик увезет. У него в Келесе верные люди, караван лошадей и повозки. Перевезут все, им только в степь вывезти — тогда не отобьешь. Люди есть, охрана есть. В Афганистан повезут, оружие людям, раздадут, воевать будут», — горячился Нияз.

«Ну, братец, — спокойно сказал Першин, — это ты, пожалуй, хватил. Сами переоденутся и уедут. А вот вывезти им будет трудно. В городе охрана — не выпустят. Но мешкать не станем, сегодня отправимся с обыском».

Калитка возле дома садовника была распахнута. Небольшой отряд красноармейцев тихо вошел в парк. Кругом ни души. В большом доме все двери открыты настежь, пусто, даже мебели почти не осталось. Нияз побежал на кухню.

Там еще тлели в плите угольки саксаула. Масма-апа тоже исчезла.

На глиняной площадке возле домика садовника, где вчера еще высилась груда тюков и ящиков, валялась старая кошма. В домике обнаружили только небольшой подпол с кетменями и лопатами. В отчаянии Нияз бросился к Першину. Не поверит! Скажет: обманул. Пропало теперь все!

«Ты вот что, парень, ночевать тебе здесь не стоит, — сказал ему Першин. — Сейчас устрою тебя в общежитие. А потом видно будет. Согласен?» — и обнял Нияза за плечи.

Утром Нияз вернулся к знакомому дому. Обошел вокруг забора, осмотрел ворота — никаких следов не нашел.

Хмурым вернулся он к Першину. А тот его за плечи обнял.

«Не горюй, Нияз. Винтовку для тебя мы и так добудем. И далеко они от нас не уедут со своим оружием. Попадутся».

— И попались? — с нетерпением спросил Вася.

— Нет. Так и не попались. Теперь думаю: ведь тогда предатель был в городе… Осипов. Может, он как-нибудь выпустил?..

— И все?

Нияз долго молчал, потом вдруг снова заговорил:

— Нет, не все. Однажды я приехал с Александром Яковлевичем из Чирчика. Я ведь так и остался у него переводчиком. Он комиссаром продовольствия был. Как-то стою на крыльце, смотрю: от Садовой на Гоголевскую заворачивает человек. Знакомый будто, а где видел — не помню. Говорит:

«Салам алейкум, Нияз».

«Алейкум салам».

«Оружие есть у тебя?»

«А что? Есть», — говорю и хлопаю себя по боку. А мне как раз вчера старый наган дали.

«Хоп майли, Нияз, — говорит этот человек. — Ты молодец, правильную дорогу выбрал. Только пора действовать. Если дальше медлить, неверные у мусульман все земли, сады, бахчи отберут. Сегодня при тебе этот неверный пес отобрал у бедного Раджаб-бая тысячу пудов керосина, пятьсот пудов риса. Надо кончать с Першиным. Сегодня же выбери подходящий момент и стреляй в него. Лучше сзади, в затылок. За его голову получишь тридцать тысяч рублей царскими деньгами. Перебросим тебя, хочешь, в Турцию, хочешь, в Кабул. Баем будешь, богато жить будешь».

Я стою и думаю: как мне его задержать — живым или мертвым? А тут на крыльцо выходит один русский парень, мой новый товарищ. Кричит:

«Эй, Нияз, иди, зовут тебя!»

Я не трогаюсь с места, а тот по-узбекски продолжает:

«Помни, Нияз, комиссаров бить — дело, угодное богу. Всех русских прогоним при помощи англичан, всех красноногих перебьем и такое государство создадим, большой пост тебе дадим, ты человек верный, тебя Череванов своим считает. О тебе сам мистер Бейли тоже знает».

Оглядываюсь, а на крыльце уже нет никого, товарищ мой в дом ушел. Думаю: «Как я его один возьму!» А наган мой незаряженный, и стрелять я еще не учился.

«Ладно, — говорю. — Ты приходи сегодня в семь часов к скверу, я с тобой поговорю. А сейчас мне некогда».

«Нет, сегодня я не могу. Завтра приду, не в семь, а позднее, вечером, когда стемнеет».

Першин сразу заметил, что со мной произошло что-то необычное. Я стал оправдываться, что не мог в этого басмача стрелять, патронов не было.

«И патроны у тебя будут, и стрелять научишься. А это хорошо, что не стрелял. Он нам живой нужен, у него связи большие. Завтра поможешь поймать его», — сказал Першин и опять обнял меня, — глухо закончил Нияз.

— Иринка, — сказала бабушка, — на тебе лица нет, уходи-ка ты прочь отсюда!

Но я с такой мольбой взглянула на нее, что меня оставили на месте.

— Дальше, Нияз, — торопил Вася. — Ну, что же ты замолчал? Поймали его?

— Поймали. Но он до допроса убежал. Выпустили. Теперь-то я знаю, кто это сделал: военком Осипов.

— Этот предатель? А что ты тогда не сказал! — воскликнул Вася, вскочив на ноги.

— Тогда я не знал, а потом понял, когда уже поздно было. Седьмого января меня в партию приняли. Першин меня рекомендовал. А девятнадцатого января изменник Осипов обманул Второй киргизский полк, перестрелял всех комиссаров, всех и его тоже.

— Дядю Сашу! — в отчаянии закричала я и, уже не в силах сдержать свои слезы, разразилась оглушительным ревом, зажимая себе рот ладонями.

Бабушка обняла меня и принялась успокаивать.

— Полно, полно, Иринка. О другом поговорим, — ласково шептала она, пока я изо всех сил подавляла слезы. — А где же ты сейчас живешь, Нияз? Один или с товарищами?

Нияз тоже был подавлен воспоминаниями. Но, услышав бабушкин вопрос, он перевел дыхание, потом, повернувшись ко мне, неожиданно улыбнулся:

— Не один, Ирина Васильевна. Я живу с теткой. Масма-апа меня разыскала. Когда горе у меня случилось, она пришла ко мне. В общежитие пришла. «Одна, говорит, я, некуда мне, Нияз, деться». Просто она меня очень жалела. Теперь вместе мы живем.

— Где же? — заинтересовалась бабушка.

— Недалеко от Черевановых в переулке дом стоял заколоченным, с маленьким садом. Ну, Масма-апа разыскала хозяина. У нее сбережения были, всю жизнь на старость копила. Хорошо, что серебром копила, взял этот владелец деньги. Это уже после того, как старик Череванов ее прогнал.

— Как так — прогнал? — возмутилась бабушка, отпуская меня.

— Ну не то что прогнал. Когда она меня проводила в родной кишлак, сидит утром на крылечке, завтрак для хозяина и садовника у нее готов. А Череванов вышел и говорит:

«Ну, говорит, кончилась твоя служба, Масма. Вот тебе жалованье, собирай вещи и ступай».

«Куда идти?»

Растерялась, заплакала. Хозяин подумал, вынул еще денег, дал ей.

«Если, говорит, продукты есть какие, забирай. Мы, говорит, вечером уедем, а ты сейчас уходи».

— Батюшки мои! Всю жизнь служила — и на тебе! — недоумевала бабушка.

Нияз рукой махнул:

— Вы, Ирина Васильевна, одно не забывайте: он — барин, она — прислуга.

— Все равно же дом пустой оставил. Ты говоришь, даже калитку не закрыли!

Тут Нияз посмотрел на бабушку и задумался.

— И правда… Может, со злости, что она меня в кишлак отпустила… Хотя он не знал. Она ему не говорила, куда я ушел.

— И больше ты в тот дом не ходил? — спросил Вася.

— Ходил, когда с теткой вместе поселился, разговорились мы обо всем. Она мне говорит: «Знаешь, Нияз, в семнадцатом году, когда мы все в Келес на лето переезжали, хозяин в городской парк из Байрам-Али землекопов привозил. Потом им деньги заплатили и обратно в Байрам-Али отправили. Что делали, неизвестно, а люди об этом давно говорят.

— Что же они делали, землекопы?

— Не знаю. Когда Масма-апа мне это рассказала, мы с товарищами моими весь парк обошли. Думали, может, ямы какие-нибудь для оружия приготовляли, а потом в тот последний день зарыли. Ну просто не знаем, что и подумать. Ходили по парку, шаг за шагом все рассматривали. Земля везде полынью поросла, кетменем не тронута. Может, просто арыки чистили? Только для чего из Байрам-Али было людей нанимать, когда своих рабочих хватало. Нет, все это слухи… — махнул Нияз рукой. — Пора мне уже, спасибо за угощение, Ирина Васильевна.

— Нет, может быть, вы плохо смотрели! — загорелся Вася. — Может быть, где-то у забора?

— Что ты, везде смотрели.

— Эх, мне бы туда, — твердил свое Вася, но Нияз только улыбнулся ему и стал прощаться.

БОЛЬШЕВИКИ НЕ ПРОЩАЮТ ПРЕДАТЕЛЕЙ

Грустные и задумчивые все трое мы проводили Нияза до калитки и вернулись в дом. Сегодня день был необычайным. Меня даже голоса ребят во дворе не манили. Васе тоже было не по себе. Он уткнулся в книгу и, наверное, забыл про меня.

А я все время думала: достану себе откуда-нибудь большое ружье, найду Осипова и застрелю его. Перед этим я скажу ему: «Предатель, ты убил комиссара и нашего самого лучшего друга Першина». Он, может быть, даже на колени упадет. Но я не дрогну. «Большевики не прощают предателей!» — закричу я.

— Вася, а предателей надо убивать?

— Конечно, надо, — буркнул Вася.

— А Осипова нужно поймать?

— Поймаешь его! Он банк ограбил и удрал в Бухару.

«Ну хорошо, — думала я. — Он ограбил банк и удрал в Бухару. И все? Что же, в сказках говорится, значит, неправда, что есть ковры-самолеты, сапоги-скороходы?»

Я долго раздумывала, как мне быть, как осуществить свой план мести, и даже несколько раз принималась всхлипывать, вспоминая рассказ Нияза. Чтобы отогнать тяжелые мысли, я прихватила кусок вяленой дыни и отправилась гулять во двор. Там были уже новости: во дворе у нас была кухня — маленький покосившийся домик. Хозяйки летом варили обед возле своих крылечек, разжигая огонь между двумя поставленными рядом кирпичами. И сегодня хозяин дома сдал кухню новым жильцам.

Очень важно было знать, есть ли у них дети. Хорошо бы девочка, потому что мальчиков, пожалуй, уж достаточно, а кто из них мог бы хоть немного поиграть со мной в куклы? Галя все время нянчит своего Юрку. И постепенно мысли мои под солнечным небом стали более светлыми, и только что испытанное ощущение горя стало исчезать.

ВОЛОДЬКА-ЛУНАТИК

Рано утром я встала, натянула на себя платье, которое мне было уже коротко и резало под мышками, и крадучись вышла на крыльцо. Все еще спали: бабушка, Вася, и Таня с Верой, и собака Верка. И я бы еще могла поспать, да терпения не было: хотелось узнать, что делают те люди, которые приехали к нам во двор поздно вечером и разместились в кухонном домике. Может быть, уже встали, и я первая увижу того нового мальчика, который так важно носил по двору всякие вещи — чайник, старые часы, подушку, граммофонную трубу — и укладывал их в кучу возле кухни. Вчера все мы вертелись тут: и Фая, и Глаша с соседнего двора, и Сережка, даже Вася, несмотря на свой солидный возраст, выглядывал то из окна, то из двери. Но заговорить никто не решался, а новый мальчик словно упивался нашим вниманием, прятал от нас глаза и делал равнодушный вид.

Утром, когда кругом так тихо, двор наш кажется особенным, может быть, даже немножко волшебным. Деревья шелестят громко, а птицы еще молчат. Солнце не заливает весь двор нестерпимо ярким белым светом, а только на верхушках деревьев делает листья еще нежнее и прозрачнее. Под забором спит собака Верка, беспрестанно подергивая больной лапой. На кусте шиповника медленно развертывает лепестки один-единственный розовый цветок, и сейчас же лучик солнца как бы нечаянно соскакивает с дерева и ложится на куст шиповника, оживляя его и зажигая огоньками крупные капли росы.

А новый мальчик, верно, тоже не мог спать. Он уже вышел из кухни. Я вижу, как он, не замечая меня, тихо идет к кусту шиповника, оглядывается и протягивает руку к цветку.

— Нельзя! — командую я шепотом, и он испуганно отдергивает руку.

Я уже соскочила с крылечка, подбежала к нему и, не желая с ним ссориться, вполголоса объяснила:

— Это для красоты посажено, понимаешь?

— Понимаю.

— А как тебя зовут?

— Лунатик

Тут уж я вытаращила глаза. Мне даже стало немного страшно.

— Ты лазаешь по крышам?

— Зачем?