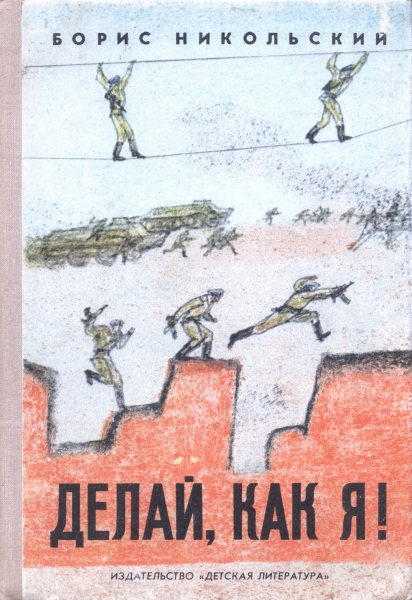

Борис Никольский Делай, как я! (повести и рассказы)

Рисунки М. Майофиса

Издательство,,Детская литература" Ленинград 1980

OCR amp; SpellCheck: The Stainless Steel Cat (steel-cat@yandex.ru)

Сборник повестей и рассказов о современной Советской Армии.

В этом сборнике объединены повести "Мужское воспитание", "Братья Сорокины", цикл рассказов "Приключения рядового Башмакова" и другие. В них автор с улыбкой говорит о новобранцах, рассказывает младшим школьникам, как важно стать умелым и храбрым солдатом.

Мужское воспитание

1

Лица солдата Димка не видел.

Но уже в тот момент, когда только возникла в бинокле эта бегущая фигура, когда рядом с Димкой кто-то прокричал: "Прекратить огонь! На стрельбище люди!" – Димка уже знал: это Лебедев.

Понадобилось еще некоторое время, чтобы команда дошла до огневого рубежа, автоматы продолжали стрелять, и за эти несколько секунд солдат там, на склоне холма, добежал до двух маленьких фигурок, толкнул их на землю и сам упал рядом с ними…

Димка оторвал глаза от бинокля.

Он увидел отца, который бежал к вышке, увидел молоденького лейтенанта, командира взвода, который бежал от вышки, услышал, как последний раз коротко стукнула и оборвалась автоматная очередь.

Солдаты, которые еще минуту назад спокойно сидели в тени вышки, вскочили и взволнованно переговаривались между собой.

Все смотрели в ту сторону, где кончалось стрельбище, где в траве, не поднимая головы, лежал Лебедев…

2

Лебедев был первым солдатом, с которым познакомился Димка.

Два месяца назад Димка с матерью приехали сюда, к отцу, и поселились в трехэтажном кирпичном доме на самом краю военного городка. Этот дом сразу понравился Димке, потому что не имел обычного городского адреса, а назывался ДОС № 3, что в переводе на нормальный язык означало "дом офицерского состава". Прямо возле дома были вкопаны турник и брусья – пожалуйста, подходи, занимайся, укрепляй свои мускулы, а сразу за забором начинался лес.

Утром, когда Димка завтракал, вдруг где-то совсем рядом заиграл оркестр и тут же затих, а кто-то хором прокричал: "Ра-ра-ра!" Оказывается, это солдаты здоровались с командиром полка.

В тот же день Димка обежал весь военный городок и очень быстро успел убедиться, что всюду, где поинтереснее, стоят часовые. Чуть только подойдешь поближе, сразу: "Принять правее! Принять левее!" Суровая серьезность часовых понравилась Димке. А может быть, просто у него было такое настроение, что все ему нравилось. Радовался оттого, что опять они будут жить вместе с папой.

Заглянул Димка и в казарму. Обычно, когда мама сердилась, она говорила: "Не топай, здесь тебе не казарма…" – это Димке. Или: "Привык у себя в казарме…" – это отцу. "Не превращайте дом в казарму…" – это отцу и Димке, обоим. Хуже, ругательнее слова, чем "казарма", у нее, пожалуй, и не было.

А казарма оказалась чистой, светлой и просторной. В казарме никого не было, только возле тумбочки с телефоном стоял солдат с красной повязкой – дневальный. Он спросил Димку:

– Вы к кому?

Димка смутился и ничего не ответил. Если бы он пришел с отцом, тогда бы дневальный вытянулся и отдал честь. Или бы даже крикнул: "Рота, смирно!" А так, конечно, откуда ему знать, что Димка – сын капитана Толмазова.

Из казармы Димка пошел домой.

Он шел по тропинке вдоль забора и очень удивился, когда кто-то его позвал:

– Мальчик, а мальчик!

Он даже не сразу понял, откуда прозвучал этот голос, и только потом увидел: одна доска в заборе была отодвинута. Сквозь широкую щель на Димку смотрела круглолицая, курносая девушка. Она улыбалась Димке, как хорошо знакомому. Наверно, спутала его с кем-нибудь другим.

– Мальчик, ты Лебедева знаешь?

– Какого Лебедева?

– Ну, солдат такой. Лебедев.

Димка пожал плечами. Почему это он должен был знать какого-то Лебедева?

– Неужели не знаешь? Лебедева здесь все знают.

Она разговаривала с ним так, словно это он, а не она, находился по ту сторону забора.

Димка рассердился и ничего не ответил.

"Зачем ей этот Лебедев? – думал он. – И почему его все знают?"

Очень скоро Димка убедился, что девушка была права.

После обеда он отправился в бассейн – там солдаты учились плавать прямо в гимнастерках и галифе, в сапогах и с автоматами. Это было нелегкое дело. Димка видел, как тяжело дышали солдаты, выбираясь на берег. А некоторые доплывали только до середины и хватались за веревку, натянутую над водой.

Потом один солдат утопил сапог, и тогда все остальные принялись по очереди нырять за ним. А два солдата забрались на вышку и оттуда сверху высматривали сапог.

Рядом с Димкой остановился белобрысый парнишка с облупившимся носом.

– А Лебедев вчера с самой верхотуры прыгнул, – сказал он. – Оттуда никому не разрешают прыгать.

– А Лебедеву разрешили? – спросил Димка.

– Не, – сказал парнишка и, немного подумав, добавил: – Его теперь на губу посадят.

Димка прищурился и прикинул на глаз расстояние до верхнего трамплина вышки. Метров семь… Или десять? Высоко…

Сам он никогда не нырял с вышки. Не потому, что боялся. А просто не приходилось.

Димка хотел поподробнее расспросить белобрысого о Лебедеве, но мальчишка уже подбирался к воде, пользуясь тем, что солдат – дежурный по бассейну – вместе со всеми занялся охотой за утонувшим сапогом.

И еще раз в этот день услышал Димка о Лебедеве.

Вечером он играл с отцом в шахматы, когда вдруг раздался телефонный звонок. Отец поднял трубку – он еще не успел поднести ее к уху, а в трубке кто-то уже заговорил, и так быстро и возмущенно, что задребезжала мембрана.

Отец сначала терпеливо слушал, а потом сказал:

– Да, да, я все это знаю. Старшина назначил Лебедева в наряд, потому что подошла его очередь. И заменять его мы не будем. Пожалуйста, пусть тренируется сколько угодно в свободное время. И не повышайте голос, Сергей Николаевич, а то мне после разговора с вами придется вызывать телефонного мастера… Что? Пожалуйста. Хоть командиру дивизии.

– Папа, кто это Лебедев? – спросил Димка.

– Солдат в моей роте, – ответил отец. – Так чей сейчас ход?

Но Димку сейчас меньше всего занимали шахматы. Кто же такой этот солдат, которым интересуются девушки, восторгаются мальчишки и из-за которого спорят между собой командиры? Кто он такой?

Димка был уверен, что узнает теперь Лебедева сразу – стоит им только встретиться. Как можно не узнать человека, о котором столько говорят. А встретить его Димка, конечно, встретит – не очень-то много разных дорог в военном городке: от казармы к столовой, от столовой к учебному корпусу, от учебного корпуса к клубу. И опять к казарме. Наверняка где-нибудь попадется Лебедев навстречу Димке.

И правда, вскоре они столкнулись. Только случилось это не совсем так, как предполагал Димка.

Прошлым летом, когда они еще жили у бабушки, Димка ходил в городской пионерский лагерь. Конечно, лагерь этот только назывался лагерем, а на самом деле не было в нем ничего лагерного – ни палаток, ни костров, ни линеек. Просто ребята собирались утром возле школы, завтракали в школьной столовой, а потом отправлялись или в кино, на детский утренник, или в зоопарк, или в какой-нибудь музей. Они всегда торопились, потому что за день чаще всего надо было попасть и в кино, и в музей, и на спорт-площадку. У них были очень насыщенные дни. Это их пионервожатая Аэлита Сергеевна так говорила: "Ребята, у нас опять очень насыщенный день". Пребывание в лагере быстро забылось, но это выражение так и застряло в памяти.

И вот теперь у Димки опять были насыщенные дни. Он боялся пропустить что-нибудь интересное. Как строится полк на утренний развод, как сменяются часовые, как маршируют роты строевым шагом – все надо было успеть посмотреть.

В этот день Димка опоздал – прибежал к парашютной вышке, а занятия уже кончаются. Только два прыжка и застал. Надо было сразу с утра сюда мчаться, а он проторчал на полосе препятствий, не знал, что солдаты здесь прыгают.

И теперь лейтенант построил свой взвод и – шагом марш мимо Димки. Оставил только одного солдата – навести порядок у вышки: подмести, разровнять площадку. Солдат был невысокий, с ежиком на голове, с лицом, густо усыпанным веснушками.

Он посмотрел на Димку и сказал:

– Ну что, небось прыгнуть хочешь?

– Хочу, – сказал Димка.

В Центральном парке, в городе, где они жили раньше, тоже была парашютная вышка, похожая на эту. Димка всегда приставал к маме – упрашивал, чтобы она разрешила ему прыгнуть. А мама не разрешала. "Хватит с меня, что твой отец прыгает", – говорила она.

– А не испугаешься?

Димка мотнул головой:

– Не испугаюсь.

– Ну, тогда полезли.

– Правда? – удивился Димка. Он был уверен, что солдат шутит. Взрослые почему-то очень любят так шутить.

– Кто тебя учил не доверять людям? – строго спросил солдат. – Школа? Пионерская организация? Или, может быть, этому тебя учили родители?

Димка нерешительно засмеялся. Он не знал, как вести себя с этим солдатом. А солдат тем временем уверенно, по-хозяйски, словно он и был здесь главным начальником, направился к вышке и полез вверх по лестнице.

И Димка полез вслед за ним.

На боку у солдата болтался противогаз. На деревянной бирке, пришитой к противогазной сумке, Димка увидел надпись. "Рядовой Лебедев", – было выведено чернильным карандашом.

"Вот это да!" – подумал Димка. И как это он сразу не догадался!

– Ах, я знаю: вы – Лебедев, – сказал он.

– Нет, я Курицын, – сказал солдат. – А откуда ты узнал?

Димка показал подбородком на деревянную бирку.

– Ого! У тебя задатки Шерлока Холмса, – сказал Лебедев. – С тобой опасно иметь дело.

Наверху, на вышке, дул ветер. Димка поежился. Он почувствовал, как уверенность покидает его. Снизу вышка не казалась такой высокой.

– Ну как? Еще не раздумал? – спросил Лебедев.

Может быть, он нарочно заманил сюда Димку – для забавы? Чтобы посмеяться над ним?

– Нет, – сказал Димка. – Не раздумал.

Лебедев быстро и ловко опутал Димку ремнями.

– Готово, – сказал он.

Димка подошел к краю и взглянул вниз. У него сразу ослабли ноги. Казалось, еще секунда – и он свалится. Ему захотелось лечь и крепко-накрепко прижаться к доскам. Он шагнул назад.

Здесь, на вышке, был другой человек, а совсем не тот Димка, который только что лез по лестнице. И поступал он совсем не так, как собирался поступить Димка. И даже голос у него был другой, не Димкин.

Снизу, когда он смотрел, как прыгают солдаты, все казалось совсем просто. Залез, пристегнул парашют, прыгнул. Он даже не думал, что это так страшно.

– Когда будешь приземляться, – сказал Лебедев, – не забудь плотнее сжать ноги.

"Приземляться!" Димка уже знал, что ни за что не решится прыгнуть. И в то же время он готов был скорее просидеть здесь до завтра, чем на глазах у Лебедева, на глазах у маленьких пацанят, торчавших там, внизу – откуда они только взялись? – спуститься по лестнице назад.

Димка не смотрел на Лебедева. Он делал вид, что поправляет лямки. Если бы очутиться опять там, внизу! И зачем только он полез на эту вышку?

Сегодня же о его позоре узнает весь гарнизон.

Теперь он мог надеяться только на чудо.

И чудо случилось.

Димка поднял глаза и далеко внизу, на асфальтированной дорожке, среди кустов, увидел отца. Отец стремительно шел, почти бежал к вышке.

– Влипли! – сказал Лебедев. – Этого мне только не хватало!

Он повертел головой, словно прикидывая, куда бы скрыться. Но куда скроешься на вышке?

А Димка сразу повеселел. Он не думал сейчас о том, что отец наверняка рассердится, может быть, даже влепит подзатыльник тут же, при Лебедеве. Пусть! Зато никто не узнает, что Димка струсил.

А что, еще неизвестно – может быть, он бы и прыгнул, если бы не отец. Вот постоял бы, постоял и прыгнул…

Отец остановился и запрокинул голову. Пацанята сразу окружили его.

– Ну что ж, прыгай! – крикнул отец. – Раз залез, так прыгай!

"Он шутит! Лебедев, он же шутит!"

Но Лебедев уже подталкивал Димку к краю и твердил в самое ухо:

– Прыгай! Прыгай!

Потом Димка уже не мог вспомнить – сам он сделал последний шаг или толкнул его Лебедев, только он вдруг полетел вниз, в темноту. Дыхание зашлось у него, как заходится, когда ухнешь неожиданно в холодную воду. Тут же его дернуло, движение замедлилось, и тогда Димка сообразил, что темно вокруг оттого, что летит он с зажмуренными глазами. Он открыл глаза. Земля плавно и очень медленно, чуть наискосок, надвигалась на него, а сам он покачивался под белым куполом.

Как легко, как отчаянно весело вдруг сделалось Димке! Даже сердитое лицо отца, которое все приближалось, нисколько не пугало его.

Он прыгнул! Прыгнул!

На земле отец молча помог Димке отстегнуть парашют, помог отряхнуть пыль с брюк. А Димка был не в силах удержаться – губы его так и растягивались в улыбке.

– Пошли, – сказал отец и жестко взял Димку за руку. Потом повернулся к Лебедеву, который уже успел спуститься с вышки.

– С вами, Лебедев, я поговорю после. Вы у меня посамовольничаете. – Он сказал это раздельно и тихо. Такая у него была манера. Когда Димкин отец сердился, он не кричал. Он начинал говорить совсем тихо. Это было неожиданно и пугало.

– Я вижу, вы все добиваетесь, чтобы я вас наказал. Можете считать, что вы этого уже добились.

Лебедев выслушал слова отца покорно, понурившись, но когда тот отвернулся, неожиданно весело подмигнул Димке. То ли он думал, что отец лишь пригрозит да забудет, то ли уже привык к наказаниям. И Димка тоже подмигнул ему в ответ.

Они пошли к дому. Отец молчал, и Димка знал, что это не предвещает ничего хорошего, но все равно радость распирала его. Встречные солдаты с интересом посматривали на Димку. Может быть, они видели, как Димка прыгнул с вышки. Солдаты чуть замедляли шаг и четко вскидывали руку к пилотке. Наверно, им нравилось отдавать честь Димкиному отцу. Нравилось, что у них такой командир. И еще, наверно, нравилось, что у их командира такой сын.

3

Димка чувствовал, как рука, которая сжимала его запястье, то слабела, становилась мягче, то вдруг снова твердела. Видимо, отец то отходил, переставал сердиться или просто отвлекался, начинал думать о чем-то другом, "отключался", как говорила в таких случаях мама, то вдруг спохватывался: снова вспоминал о Димке, о Лебедеве, о парашютной вышке.

Он все молчал, и Димка тоже не решался заговорить первым.

Димка давно не видел отца таким сердитым. Он даже не знал толком, каким бывает отец, когда сильно рассердится. Вот мама, когда сердится, она кричит сначала, потом плачет и жалуется, что зря потратила на Димку всю свою молодость. Бабушка – та не плачет, бабушка, когда сердится, рассказывает поучительные случаи из своей жизни и ставит себя в пример. И еще бабушка всегда повторяет, что Димке не хватает мужского воспитания.

Теперь, шагая рядом с отцом, Димка с интересом ждал, когда же начнется это мужское воспитание. Ему совсем не было страшно, ему было только любопытно.

Однажды в школе, где учился Димка, задали на дом написать сочинение о родителях. Даже обещали, что лучшее сочинение будет напечатано в "Пионерской правде". Димка решил писать об отце. Он всегда гордился тем, что его отец – десантник. Разные отцы были у ребят из их класса. Были врачи, инженеры, шоферы. Был даже один артист кукольного театра. А вот десантников больше не было. И поэтому мальчишки завидовали Димке.

На первой странице он вывел крупными буквами: "МОЙ ОТЕЦ". Потом подумал и написал: "Мой отец – офицер. Он командует солдатами. Солдаты любят своего командира".

Он поставил точку и задумался. Он не знал, что писать дальше.

Давно, когда Димка был совсем маленьким, они жили вместе с отцом в далеком гарнизоне, в Забайкалье. Почему-то Димке запомнилось: солдаты возле казармы набивают матрасы соломой. Матрасы получаются круглые, неуклюжие, словно огромные колбасы. Солдаты плашмя падают на них, подпрыгивают и хохочут. И Димка тоже прыгает на колючем матрасе и хохочет. Но разве об этом напишешь в сочинении?

Потом отца послали служить на юг, в пустыню, а Димка с мамой поехали к бабушке. Мама училась тогда в заочном институте, сдавала экзамены, а Димке скоро пора было в школу.

Отец приезжал в отпуск. Он был загорелый и обветренный. Димке нравилось, что отец служит в суровых, пустынных краях. И не нравилось, когда отец переодевался в гражданский костюм. Будь Димка военным, он бы никогда не стал снимать форму. О своей службе отец почти не рассказывал, говорил только: "Песку много. Заносит. А так все в порядке. Нормально".

Димка в задумчивости покусывал ручку, стараясь вспомнить что-нибудь такое, о чем бы стоило написать. Потом написал:

"Мой отец смелый. Он не раз прыгал с парашютом".

Вот тут хорошо было бы рассказать о каком-нибудь особенном случае – бывают такие случаи, Димка сам читал. Вдруг парашют не раскроется и солдат спасает своего командира – подхватывает на лету, и они вдвоем приземляются на одном парашюте. Но с его отцом никогда не происходило ничего подобного. Да если бы и произошло, он бы, наверно, ни за что не рассказал – чтобы мама не волновалась.

Когда Димка садился за сочинение, ему казалось – целую тетрадь испишет. А теперь ничего не получалось. Димка вздохнул.

– Ну-ка, покажи, что ты пишешь, – сказала бабушка.

Димка покраснел и прикрыл страницу рукой.

Бабушка рассердилась:

– Скрытный, весь в мать…

Удивительно – Димка давно уже замечал, что бабушка больше любит его отца, чем маму, хотя мама ее родная дочь. Бабушка считала, что мама обязательно должна была поехать к отцу в пустыню. Вообще Димкина бабушка не похожа на других бабушек: она ходит на лыжах, играет в шахматы и любит петь арию Кончака из оперы композитора Бородина "Князь Игорь". Вернее, не всю арию, а только одну фразу: "Что ты, князь, призадумался?…" И еще она пишет воспоминания.

Димка подождал, пока бабушка отошла, и вывел: "Раньше мой отец служил на юге. Там было очень жарко и много песку. А теперь папу перевели. И скоро мы поедем к нему".

Сочинение получилось очень коротким, но все равно учительница поставила за него четверку. А в "Пионерской правде" его, конечно, не напечатали.

…Отец совсем отпустил Димкину руку. А потом вдруг снова сжал – да так, что Димка ойкнул.

– Вот что, Дмитрий, – сказал отец, – сегодня из-за тебя получат взыскания два человека – Лебедев и командир взвода. Тебе это нравится?

– Не нравится, – сказал Димка.

– Вот видишь – не нравится… – сказал отец и спросил неожиданно: – А страшно было на вышке? Небось коленки дрожали? – Он засмеялся. – Для меня, например, хуже не было – прыгать с этой вышки. Лучше с самолета.

– Сначала страшно было. Еще как! – возбужденно заговорил Димка и тут же вспомнил о Лебедеве. Ему показалось, что сейчас самое время попросить за Лебедева.

– Пап, он же не виноват…

– Я сам разберусь, кто виноват, а кто нет, – сказал отец жестко.

Навстречу им бежал солдат с красной повязкой.

– Товарищ капитан, вас в штаб вызывают! Срочно!

– Хорошо. Иду. А ты, Дмитрий, ступай домой и скажи матери, чтобы сегодня тебя никуда не выпускала. Понял?

– Понял, – сказал Димка.

Так и закончилось в этот день мужское воспитание. Димка побежал домой. И по-прежнему было ему легко и радостно.

4

Возле казармы солдаты играли в волейбол. Несколько человек старательно чистили сапоги – готовились идти в увольнение. Остальные сидели в курилке.

Димка поискал среди них Лебедева, но его нигде не было.

– Что? Друга потерял? – спрашивали солдаты. Они уже знали Димку. И как он прыгнул с парашютной вышки, тоже знали.

– А друг твой летает. На ШВТ.

– Как летает? – поразился Димка.

– Не знаешь, как летают? Пойди в казарму – погляди. Заодно и поможешь другу.

В казарме Лебедев и еще двое солдат, раздетые по пояс, мыли пол. Лебедев увидел Димку, обрадовался, помахал ему мокрой рукой.

– Лебедев, а что это – ШВТ? – спросил Димка.

– Очень просто, – засмеялся Лебедев. – Швабра. Ведро. Тряпка.

– А-а… – разочарованно протянул Димка. – Это за меня вас наказали?

– Не, – сказал Лебедев. – Это за дружеский шарж.

– За шарж?

– Ну да. Слушай, как получилось… – Лебедев хлюпал по полу тряпкой и рассказывал: – Понимаешь, пришла мне блестящая идея: нарисовать дружеский шарж на нашего старшину. Видал, как в газетах, в журналах иной раз писателей, артистов изображают – обхохочешься! Шею, к примеру, нарисуют длиннющую, а головку маленькую. Или авторучку вместо носа, и чернила капают. А одного – я сам видел – даже голого нарисовали, с фиговым листком, как статую. Умрешь со смеху! А наш старшина чем хуже? Нарисую, думаю, его в стенгазете, сделаю человеку приятное. Редактор мою идею одобрил. "Это хорошо, – говорит, – газета живее будет". Вот и стал я вчера вечером рисовать. "Ну, – думаю, – товарищ старшина, вот когда все ваши наряды вне очереди припомню! Наряд за опоздание в строй был? Был. Левое ухо подлиннее сделаем. Наряд за грязный подворотничок был? Был. Правое ухо вытянем. Неувольнение за разговоры в строю было? Было. Получай отвисшую челюсть". Рисовал и сам смеялся – так здорово получалось, честное слово! Даже не заметил, как старшина подошел. У него привычка такая – неслышно подходить. "Это что же, – спрашивает, – такое?" – "Дружеский шарж, товарищ старшина", – отвечаю. "Шарж? Дружеский?" – "Так точно, товарищ старшина. Дружеский". – "Ну что ж, товарищ Лебедев, – говорит, – за ваш дружеский шарж я вам по-дружески объявляю наряд вне очереди…" Так я и погорел. И главное, обидно: рисунок старшина конфисковал… Но ничего, – бодро сказал Лебедев, – зато теперь я думаю: наверно, и писателям, и артистам совсем не смешно, когда их безобразными рисуют. Только терпеть приходится. Потому что у них нет такой власти, как у нашего старшины.

Лебедев домыл пол, бросил у порога тряпку.

– Сойдет? – спросил он сам себя. И сам себе ответил: – Сойдет с горчичной. Ребята, вы тут уберите и доложите старшине. Лады? А я побежал на тренировку.

Он обнял Димку за плечи мокрой рукой и сказал:

– Ты, брат, завтра приходи на полигон. Завтра обкатка танками будет. Любопытно! Обязательно приходи!

Снова Лебедев приглашал Димку так, словно он, а не Димкин отец распоряжался и командовал здесь.

А вот отец даже не сказал ничего про эту самую обкатку. Всегда он так. Что такое обкатка, Димка не знал, но спрашивать у Лебедева постеснялся. Все равно – раз танками, значит, интересно.

И в понедельник он увязался за отцом на полигон.

Танк оказался только один. Он мирно стоял в стороне, и возле него возились танкисты в перепачканных комбинезонах. Один лежал под танком и что-то подвинчивал гаечным ключом, а другой протирал стекла смотровых приборов.

Наверно, это был очень старый, немало потрудившийся танк. Он выглядел скорее серым, чем зеленым, – казалось, пыль нелегких дорог въелась в него прочно и навсегда.

Пока Димка рассматривал танк и танкистов, отец уже построил роту и что-то объяснял солдатам. Когда Димка подошел поближе, он услышал:

– Таким образом, товарищи, для хорошо подготовленного бойца танк не так уж страшен, как это может показаться с первого взгляда. Нужно только перебороть в себе страх перед танком. И если вам не удалось поразить танк сразу, тогда что нужно сделать, рядовой Булкин?

– Надо лечь на дно окопа, пропустить танк над собой и затем поразить гранатой его моторную часть, – сказал Булкин.

– Совершенно верно. И здесь, товарищи, главную роль играют выдержка, хладнокровие и спокойствие. Вот для того, чтобы в бою у вас не было страха перед танками, мы и проводим сегодняшнее занятие. А как все это делается на практике, вы сейчас посмотрите.

Димкин отец подал сигнал танкистам – заводи! В ту же минуту танк заревел, загрохотал, выбрасывая клубы синеватого дыма.

Отец спрыгнул в окоп. Теперь Димке была видна только его фуражка.

Танк дернулся, гусеницы его шевельнулись, он двинулся вперед, сначала медленно, потом все быстрее и быстрее. Пыль завихрилась вокруг него.

Сколько раз Димка видел такое в кино! Немецкий танк – и наши бойцы в окопе. Танк надвигается, увеличивается, разрастается во весь экран.

Вот до окопа осталось пятнадцать метров, десять… пять…

Вот танк подмял под себя бруствер, посыпался вниз песок.

Танк взревел, задрал нос, на секунду показалось его темное днище. Обрушился на окоп.

Димка ухватился за чей-то рукав.

А танк уже прошел через окоп и остановился, затих. Возле него медленно оседала пыль. И земля тонкими струйками все еще стекала в окоп.

Отряхиваясь, отец вылез наверх. Снял фуражку, похлопал ею о колено.

– Ну, вот видите, ничего страшного со мной не случилось. Теперь вы все проделаете то же самое.

– Товарищ капитан! – выкрикнул Лебедев. – Можно я первый?

– Когда вы, Лебедев, наконец, научитесь правильно обращаться к командиру? – строго сказал Димкин отец. – И потом, почему у вас противогаз расстегнут? Опять пуговицы нет?

– Товарищ капитан…

– Прекратите разговоры. И если еще раз я увижу…

"И что он придирается? – думал Димка. – Подумаешь – пуговица! Как будто на войне будут смотреть, у кого есть пуговица, а у кого нет!"

Димке даже стыдно стало за отца. Неужели он сам не понимает? Только все настроение сбил!

…Снова загрохотал танк, снова пополз на окоп, скрежеща гусеницами. Опять пятнадцать метров до бруствера, десять…

И вдруг в последний момент высунулся солдат из окопа. Видно, не выдержал ожидания, испугался, хотел выскочить.

– Назад! – яростно крикнул отец и махнул рукой. – Ложись!

Его голос потонул в грохоте. Солдат юркнул вниз.

Димка хотел засмеяться, но вспомнил вдруг парашютную вышку и не стал смеяться. Вспомнил, как действовал за него на вышке вроде бы совсем другой человек. Так и здесь, наверно. Со стороны посмотреть – ничего страшного. Ложись и лежи себе на дне окопа. А как заберешься сам – еще неизвестно, что почувствуешь.

Зато солдаты вовсю потешались над своим товарищем:

– Проверь, Горохов, штаны-то у тебя сухие?

– Голову, голову потрогай – цела ли?

– Да ну вас, – сердито оправдывался Горохов, – я только посмотреть хотел, где танк…

К концу занятий от грохота у Димки уже звенело в ушах. Во рту пересохло, хотелось пить, и даже волосы стали жесткими от пыли. Но все-таки он ни за что бы не согласился отправиться домой. Да отец и не беспокоился о нем – раз явился сюда, так уж терпи вместе со всеми.

Наступил перекур. Солдаты – кто сел на траву, кто лег – отдыхают. А Лебедев рассказывает:

– Вот в прошлом году на учениях был у нас случай. Мы с дружком моим, Серегой Башмаковым, профилонили, окопаться как следует не успели, а тут команда: "Танки слева!" Что делать? От танка за кустиком не спрячешься. А танк жмет прямо на нас. Рядом сосна росла – высоченная. Мы с Серегой на сосну. А как стал танк мимо проходить, мы на него – раз! И смотровые щели плащ-палаткой закрыли. Танк и ослеп. Покрутился, покрутился на месте, и все. Что ему делать? Вылезайте, голубчики, приехали. Командир полка нам благодарность объявил – за находчивость.

– Ох, и мастер ты заливать, Лебедев, – сказал Булкин.

– Это почему? – обиделся Лебедев, и веснушки на его лице сразу потемнели. Вообще у него были удивительные веснушки – они могли становиться гуще и реже, могли становиться темнее или бледнеть, могли и почти вовсе исчезать. Казалось, сам Лебедев, как фокусник, управлял ими.

– Спроси у кого хочешь, был такой случай…

Лебедев все больше нравился Димке. С таким не соскучишься. Был бы у Димки такой старший брат – вот было бы здорово! На гитаре сыграть – пожалуйста, смешную историю рассказать – пожалуйста, в воротах вратарем постоять – сколько угодно. Все может Лебедев.

Димка и сам не заметил, как все чаще стал повторять: "Лебедев сказал…", "Лебедев говорит…", "Пап, а Лебедев сказал – скоро тревога будет…", "Пап, а Лебедев говорит, на ученьях пушки на парашютах бросают…", "Пап, а Лебедев…"

– Меня уже что-то начинает пугать этот Лебедев, – сказала мама. – Что он хоть из себя представляет?

Димка весь напрягся – ждал, что ответит отец. Отец пожал плечами.

– Димка уже достаточно взрослый, – сказал он, – чтобы самостоятельно выбирать себе друзей.

Все-таки Димка никак не мог понять отца: иногда хмурится, молчит, к нему и подступиться страшно, а иногда такое скажет, что прыгать от радости хочется. Вот как сейчас.

Однажды отец сказал:

– Завтра у твоего друга, между прочим, день рождения.

– У кого? – на всякий случай спросил Димка.

– У Лебедева. У кого же еще.

– И праздновать будут? – осведомился Димка.

– Ну, праздновать, не праздновать, а поздравят. Боевой листок в его честь выпустят.

– А тебя тоже поздравляли, когда ты был солдатом? – спросил Димка.

– Нет, – сказал отец, – когда я служил, ничего такого и в помине не было. Мне двадцать лет в карауле исполнилось. Никто и не вспомнил. Не до нежностей было… – Отец вздохнул, и Димке почему-то показалось, что он жалеет о том времени, когда было не до нежностей. А может быть, просто обидно ему стало, что никто его тогда не поздравил.

"Надо поздравить Лебедева, – подумал Димка, – надо обязательно его поздравить".

Ему хотелось что-нибудь подарить Лебедеву. Но что? Он ничего не мог придумать. Бабушка в таких случаях говорила: "Важен не подарок, важно внимание".

Димка взял открытку, самую красивую – серебристая ракета в черном небе летит к звездам – и написал на обороте:

"Дорогой Лебедев! Поздравляю вас с днем рождения и желаю…"

– Пап, – спросил он, – чего пожелать Лебедеву?

– Хм, – сказал отец, – наверно, успехов в учебно-боевой и политической подготовке.

"…успехов в боевой и политической подготовке", – написал Димка. Слово "учебно" он выбросил. Потом подумал и добавил: "…а так же счастья в личной жизни". И подписался: "Толмазов Дима".

Он решил, что отдаст эту открытку Лебедеву утром.

Но на рассвете полк подняли по тревоге.

На рассвете застучали по ступенькам сапоги посыльных, зазвенели звонки в квартирах, захлопали двери.

Ничего этого Димка не слышал. Он спал. А когда проснулся, отца уже не было. Димка очень расстроился, рассердился на маму: почему не разбудила?

– Потому что тебе там нечего делать, – сказала мама.

Димка обиделся еще больше. Торопливо позавтракал и побежал к казарме.

В казарме было тихо и пусто. Только дневальный скучал у тумбочки с телефоном.

– Проспал? – спросил он.

Димка ничего не ответил. Уж если бы он был солдатом, он бы ни за что не согласился дежурить у тумбочки, когда все поднялись по тревоге.

Он вышел на улицу, побрел к солдатской курилке. Сел на скамейку, где сидел всегда рядом с Лебедевым. Скамейка была сколочена из грубых досок и вся испещрена вырезанными буквами и цифрами. Кто вырезал свое имя, кто – год рождения, а кто – название родного города. "Пермь, – читал Димка, – Вологда… Баку… Саратов…"

"Может быть, они уже поднялись в небо, – думал Димка, – может быть, летят уже среди облаков, готовые в любую минуту как белый смерч обрушиться на голову противника…"

Эти слова про белый смерч Димка прочел в одной книжке, и они ему очень понравились.

Димка попробовал представить, как гудит в самолете сирена, как поднимаются со своих мест солдаты, как медленно распахиваются створки огромного люка, как бушует воздушный вихрь… Все это рассказывал ему Лебедев. Но разве представишь такое? Вот самому бы посмотреть, своими глазами!

А может быть, и не поднимались они ни в какое небо, а просто бегут сейчас по пыльной дороге, топают сапогами, спешат выйти наперерез "противнику"…

Самое обидное, что Димка ничего не знает. Сидит здесь, как дурачок, и гадает. Жалко было отцу разбудить, что ли…

Посидел Димка в курилке, пошел домой. Дома тоже скучно. Мать сказала:

– Что ты мотаешься, как неприкаянный? Поиграл бы с детьми…

"С детьми!" – Димка фыркнул. "Дети" – это белобрысый шестилетний Павел, сын начальника штаба, и первоклассница Нинка. Димка всегда старался незаметно прошмыгнуть мимо них, а то увяжутся, потом не избавишься.

Снова пошел Димка к казарме – вдруг вернулись уже солдаты. Нет, не вернулись.

На скамейке в курилке сидел свободный дневальный и грелся на солнце.

– Смотри! – вдруг сказал он и вскочил.

Димка взглянул в небо, туда, куда показывал солдат, и ахнул от восторга. Там, в голубом небе, словно белые облачка, распускались парашюты. Один, два… пять… десять… Их было так много, что Димка сразу сбился со счета.

– Наши! – радостно закричал Димка. – Это же наши!

…Роты начали возвращаться только под вечер. Солдаты шагали усталые, пыльные, в темных от пота гимнастерках. С автоматами, с противогазами и ранцами, с фляжками и саперными лопатками, с подсумками и ножами – полная боевая выкладка.

Все роты вернулись, а той, которую ждал Димка, которую уже давно называл своей, все не было. Несколько раз прибегал он к казарме – все пусто.

Наконец рота появилась – уже перед самым ужином, когда стемнело.

Димка помчался в курилку – ему не терпелось узнать новости, расспросить солдат, как они прыгали.

В курилке было непривычно тихо. Солдаты сидели молчаливые, даже пыль с сапог еще не счистили, не помылись, – видно, здорово вымотались. Говорил только Лебедев. И голос у него был усталый, раздраженный, незнакомый Димке. Но все равно Димка обрадовался, как только услышал этот голос. Он даже не думал никогда раньше, что за день можно так соскучиться о человеке.

– Ну что, ему больше других надо, что ли? – говорил Лебедев. – Зачем он второй раз погнал нас по этому полю? Славу себе на нашем горбу заработать хочет. Начальство скажет – он и старается, вон из кожи лезет. А солдат – что солдат… Солдат все стерпит…

Сосед Лебедева толкнул его в бок и показал глазами на Димку.

– А что! Я же правду говорю. Пусть слушает.

И тут вдруг Димка понял: это же про его отца говорит Лебедев!

…Давно еще, когда он был совсем маленьким, Димка однажды купался в озере. Он шел по ровному песчаному дну и вдруг провалился в яму. Вода скрыла его с головой, он захлебнулся. Хорошо, отец был рядом, он тут же выхватил Димку, ничего ужасного не случилось, но страх перед мгновенной неожиданностью, перед внезапностью перемены, перед этим таинственным "вдруг" надолго остался в Димкиной памяти. И вот теперь он снова испытал подобное чувство.

Наверно, ему надо было сразу уйти. Но тогда они могли подумать, что он побежал жаловаться отцу. А он никогда не был доносчиком. И Димка стоял и ждал, что будет дальше.

– Ладно, – сказал Лебедев, – пошли, хлопцы, мыться.

"Пошли, хлопцы, мыться", – сказал Лебедев, будто ничего не случилось. И, проходя мимо Димки, потрепал его по плечу…

Солдаты потянулись в казарму, курилка опустела, и Димка опять остался в одиночестве. Домой идти он не мог – мать только взглянет на него и сразу начнет допрашивать: что произошло? Даже отцу, когда у него неприятности, не удается скрыть это. И тогда между отцом и матерью обычно начинается такой разговор: "Что случилось?" – спрашивает мама. "Ничего, – отвечает отец. – Откуда ты взяла?" – "Я же вижу". – "Что ты можешь видеть?" – сердится отец. "Ну ладно, – примирительно говорит мама, – ничего, так ничего".

Но от Димки она, конечно, так легко не отстанет.

Только теперь Димка вспомнил об открытке, которую не отдал Лебедеву. Открытка измялась в кармане брюк. Димка медленно порвал ее на маленькие кусочки и выбросил.

Он так и не пошел домой – спрятался в кустах и сидел там тихо, не шевелясь, обхватив ноги руками, уткнувшись подбородком в колени.

"Как же так? – повторял он про себя. – Как же так?…"

Ему уже не раз казалось, что отец бывает несправедлив и резок с солдатами, только он боялся сам себе признаться в этом. Ему хотелось, чтобы солдаты любили его отца, он даже не представлял, что может быть по-другому. А Лебедев… Как он мог так говорить об его отце! И что же теперь будет с ним, с Димкой…

Мысли путались в Димкиной голове, он никак не мог в них разобраться. Только одно он знал твердо: никогда уже ему не будет так хорошо, как было в тот день, когда он прыгнул с вышки, и отец вел его домой за руку, и встречные солдаты отдавали отцу честь… Никогда уже так не будет, никогда…

И от непоправимости того, что случилось, Димка заплакал.

5

Ничего не изменилось.

По-прежнему отец поднимался рано утром, делал зарядку, вертелся на турнике, завтракал, уходил на работу.

По-прежнему маршировали роты, отправляясь на занятия, и возвращались вечером пыльные и усталые.

По-прежнему солдаты чистили свои автоматы, и надраивали до блеска сапоги, и пришивали к гимнастеркам белоснежные подворотнички, чтобы завтра снова отправиться на занятия и снова вернуться грязными и усталыми…

Ничего не изменилось. Только Димка стал реже бегать к казарме. И Лебедев, конечно, заметил это. Но ни о чем не спрашивал, – наверно, и сам все понимал. Лишь однажды все-таки не выдержал, снова завел разговор о Димкином отце.

В этот день Лебедев был дневальным, они остались в казарме вдвоем с Димкой.

– Как-то дома я разбил стекло, – сказал Лебедев, – так потом целых два дня прятался от батьки. Батька у меня человек вспыльчивый – как рассвирепеет, лучше ему на глаза не попадаться. Зато отойдет – все забудет. А твой папаша тебя не обижает?

Димка молча помотал головой. Он чувствовал, что разговор подходит к главному.

– Может быть, твой батька и неплохой человек, – задумчиво сказал Лебедев, – только не любят его солдаты. Тяжело с ним служить. Его бы воля – он бы солдату ни одной минуты свободной не оставил. И так письмо даже некогда написать – веришь?

Димка уже не расстраивался, как в прошлый раз, но все равно у него оборвалось сердце, когда Лебедев произнес эту фразу: "Не любят его солдаты". Только и утешало Димку, что Лебедев разговаривал с ним откровенно, как со взрослым.

– Солдат ведь как, – продолжал рассуждать Лебедев, – ему сегодня пойди навстречу, сделай послабление, так он завтра в лепешку разобьется, а все, что нужно, выполнит. А твой батька этого не понимает. Как начнет нудить из-за пустяка – хоть беги. Лучше бы накричал…

Димка молчал и с растерянностью ловил себя на том, что в душе соглашается с Лебедевым.

А вечером, перед сном, уже лежа в кровати, он рисовал в своем воображении такую картину: Лебедев спасает его отца. Или нет, наоборот – отец спасает Лебедева. Например: не разорвется граната. Бывают такие случаи, он сам читал. И Лебедев бросится к ней, но у него подвернется нога, и он упадет. А отец кинется к нему и оттащит в сторону. И тут граната взорвется. Потом отец скажет Лебедеву: "Откровенно говоря, я не думал, Лебедев, что вы такой храбрый". А Лебедев скажет Димкиному отцу: "Товарищ капитан, вы спасли мне жизнь. Я этого никогда не забуду". И потом, когда демобилизуется и уедет домой, будет писать письма и в конце каждого письма будет передавать приветы Димке. Все было хорошо в этой истории, только, пожалуй, слишком долго не взрывалась граната, слишком терпеливо ждала, когда Димкин отец оттащит Лебедева в сторону.

"Ну ладно, не обязательно граната, – думал Димка, – ведь сколько бывает разных героических случаев… Может же один произойти с его отцом и Лебедевым. Чтобы они поняли, что ошибались. Чтобы они не думали друг о друге плохо".

После разговора с Лебедевым Димка все чаще ловил себя на том, что стал внимательнее присматриваться к отцу – как разговаривает тот с солдатами, как шутит, как сердится, как отдает приказания…

И теперь даже маленькие, незначительные происшествия, на которые он раньше бы и внимания не обратил, заставляли его задумываться, радовали его или портили ему настроение…

Он невзлюбил занятия по противоатомной защите. Каждый день одно и то же. Надеть – снять. Надеть – снять. Снять – надеть. И солдаты натягивают противогазы, торопливо напяливают на сапоги клейкие, янтарного цвета защитные чулки, завязывают тесемки, завертываются в бумажные накидки, приседают и становятся похожими на маленькие копны сена, разбросанные по полю. А командиры щелкают секундомерами. И отец тоже смотрит на секундомер и хмурится. Оказывается, здесь все важно: и откуда ветер дует, и как сбросить накидку, и что снять сначала, а что потом, – каждая мелочь имеет значение. Чуть что не так сделаешь – двойка, начинай все сначала. Один раз, два раза, десять… Даже Димке надоедает. А каково же солдатам!

Зато занятия по самбо – совсем другое дело! Самооборона без оружия – одно название чего стоит! Смотреть, как солдаты схватываются друг с другом на толстых, мягких матах, как разучивают разные хитроумные приемы – это Димке никогда не надоест.

Однажды он так увлекся, что даже не заметил, как подошел отец. Отец посмотрел, посмотрел, потом сказал:

– Рядовой Горохов, не ленитесь.

– А я и не ленюсь, товарищ капитан, – обиженно отозвался Горохов. – Вон мокрый уже весь.

– Нет, нет, так не пойдет, – сказал Димкин отец, – вы вроде той сороконожки, которая задумалась, с какой ноги ей шагнуть. А у вас каждое движение должно быть отработано до автоматизма. Вот, смотрите.

Он шагнул на мат и остановился против Горохова.

– Нападайте на меня. Нападайте с ножом. Ну, смелее!

Кто-то из солдат сунул Горохову короткую деревяшку – вместо ножа. Горохов нерешительно двинулся вперед.

– Э-э, нет, не годится, – поморщился отец. – Никуда не годится. Смелее! Энергичней!

Горохов на этот раз быстрей бросился вперед, взмахнул рукой. В ту же секунду Димкин отец перехватил его руку, сделал какое-то неуловимое движение и перебросил Горохова через себя.

– А ну-ка, еще раз!

Теперь уже Горохов вошел в азарт. Он резко, неожиданно наклонился, стараясь ударить Димкиного отца в живот, но снова оказался брошенным на мат. Нож-деревяшка валялся далеко в стороне.

Солдаты восторженно загудели. Они с восхищением смотрели на Димкиного отца, и Димка в эту минуту гордился им и радовался за него…

В другой раз, как-то в перерыве между занятиями по радиоделу, кто-то из солдат включил транзисторный приемник – передавали репортаж о футбольном матче. Играли советская сборная и сборная Венгрии. До конца матча оставалось пятнадцать минут, и счет был 1:0 в пользу Венгрии. Слышно было, как ревел стадион.

– Советские футболисты атакуют! Непрерывно атакуют! – захлебывался комментатор. – Все игроки сейчас на половине Венгрии. Удастся ли нашим ребятам уйти от поражения?!

Солдаты болели очень дружно: они хлопали в ладоши, вскрикивали, когда наши футболисты прорывались к воротам противника, и напряженно затихали, когда в атаку шли венгры. Они переживали так, словно весь этот матч развертывался на их глазах, словно своими криками они могли подбодрить нашу сборную. И Димка переживал вместе со всеми.

Перерыв кончился, пора было уже начинать занятия, но солдаты не отрывались от приемника. И молоденький лейтенант, командир взвода, тоже азартно болел вместе с солдатами.

– Идут последние минуты матча! Венгерские защитники выбивают мяч за пределы поля. Сейчас наши ребята будут подавать угловой. Это шестнадцатый угловой во втором тайме! Наши ребята торопятся! Очень торопятся!

И в этот момент Димка вдруг услышал голос своего отца:

– Что тут происходит? Почему взвод не на занятиях?

Лейтенант вскочил, вытянулся и, залившись румянцем, сказал:

– Виноват, товарищ капитан… Заслушались…

А солдаты возбужденно, перебивая друг друга, заговорили:

– Товарищ капитан, семь минут осталось…

– Товарищ капитан, каши проигрывают…

– Товарищ капитан, разрешите…

Они умоляюще смотрели на Димкиного отца, и он, показалось Димке, заколебался. Он-то ведь тоже был болельщиком, Димка знал это отлично, ему тоже наверняка хотелось послушать, как кончится матч.

"Ну разреши, ну разреши… Ну что тебе стоит…" – уговаривал в душе Димка отца.

Есть же на свете счастливые люди, обладающие даром гипноза! Если бы Димка мог сейчас внушить отцу свои мысли! Он представил себе, как махнет отец рукой: "А, была не была!", как обрадуются солдаты, как восторженно будут опять смотреть на своего командира…

"Ну что тебе стоит…"

Но отец колебался только несколько секунд. А может быть, он и не колебался вовсе. Может быть, это только показалось Димке.

– Все. Довольно, – командирским голосом сказал отец. – Шагом марш на занятия.

"Наши опять атаку…" – комментатор словно наткнулся с разбегу на невидимое препятствие и замолк. Это лейтенант поспешно выключил приемник.

И солдаты понуро пошли в класс – выстукивать на ключах азбуку Морзе.

А отец улыбнулся Димке и сказал:

– Я вижу, ты скоро совсем переселишься к солдатам. Может быть, тебе и кровать перенести в казарму. А?

Неужели отец не понимал, что он сейчас сделал? Неужели даже не чувствовал этого? Иначе разве бы он стал шутить и улыбаться? И оттого, что отец, его отец не мог понять таких простых и таких важных вещей, Димка расстраивался и страдал еще сильнее…

В этот день он больше не появился в солдатской курилке: он знал, что сегодня не услышит о своем отце ничего хорошего…

6

В воскресенье вечером Димка с отцом отправились на рыбалку. Отец уже давно обещал Димке найти свободный вечерок и махнуть на озеро. Но вечерок этот что-то никак не находился. То отец решал, что слишком давно уже не присутствовал на вечерней поверке, и шел вечером в роту, то заступал в наряд дежурным по части, то проводил беседу с нарушителями дисциплины, то принимался, как он говорил, за писанину: мудрил целый вечер над аккуратно расчерченным листом бумаги – готовил для штаба сведения об успеваемости. Еще в те времена, когда Димка с мамой жил у бабушки и отец приезжал в отпуск, к концу отпуска он всегда становился беспокойным, начинал нервничать, говорил, что у него такое ощущение, будто в роте что-то произошло, будто его там ищут, и успокаивался только тогда, когда садился в поезд. И теперь мысли его тоже все время были заняты ротой. Причем заботы его часто были какие-то совсем не командирские, как казалось Димке. Надо выделить двух человек красить забор в подшефном детском саду – а кого? Надо срочно ремонтировать канцелярию роты – а чем? Надо провести дополнительные занятия по огневой подготовке – а когда? До рыбалки ли тут!… Вот и откладывался их поход со дня на день…

На озере стояла такая глубокая предзакатная тишина, что казалось, ударится мотылек о воду – и то слышно! А вода застывшая, гладкая. Забросить удочки в такую воду – одно удовольствие: чуть ткнется рыба в наживку, поплавок уже чутко вздрагивает.

И клев был хороший. Казалось, рыба только ждала, когда явятся сюда Димка с отцом. Но вот странно: у Димки поплавок плясал почти беспрерывно, успевай лишь выдергивать, однако попадалась все мелочь, окуньки да плотва с палец величиной. А у отца клевала рыба не часто, но зато уж если клевала, так крупная, с ладонь, не меньше. Вроде бы и крючки одинаковые, и наживка та же самая – никак не мог Димка понять, в чем секрет, видит рыба, что ли…

– Пап, ну скажи, почему… Ну, пап…

А отец лишь посмеивался с таинственным и многозначительным видом, – наверное, и сам не знал, почему.

Когда стемнело, отец развел маленький костер и принялся чистить рыбу. Димке чистить рыбу он не доверял. Были вещи, которые он всегда делал сам. Например, всегда сам пришивал подворотнички к гимнастерке и сам гладил брюки – не доверял это делать маме. Когда шила мама, она обычно вдевала в иголку короткую нитку, а отец – длиннющую, чтобы не вдевать лишний раз. "Ты – как черт, который с портным состязался, – смеялась мама, – дай-ка, лучше я пришью…" Но отец никогда не соглашался. Наверно, как привык еще в училище, так и считал, что пришивать подворотнички не женское дело, что никто это не сделает лучше него.

Потом они сидели вдвоем у костра, слушали, как булькает вода в котелке. Отец ломал ветки и бросал их в огонь. А Димка смотрел на его руки. Руки у отца большие, сильные. На правой руке – узкий шрам. Шрам начинается у запястья и скрывается под гимнастеркой. Это, когда отец был еще солдатом, он однажды помогал вытаскивать засевший газик, а трос оборвался и хлестнул его по руке.

– Пап, – неожиданно спросил Димка, – это правда, что тебя не любят солдаты?

– Что? – Отец резко выпрямился. Димке даже показалось, что он вздрогнул. Будто ему причинили боль. Димка даже не решился еще раз повторить свой вопрос.

– Кто тебе это сказал? – спросил отец. – С чего ты решил?

– Да так… – замялся Димка. Не мог же он рассказать отцу про Лебедева и не мог объяснить, что давно уже собирался спросить его об этом, да все никак не мог решиться: чем дольше собирался, тем труднее было произнести эти слова, просто язык не поворачивался… А сейчас они сорвались сами собой, и Димка уже жалел об этом – зачем он сунулся? Так долго ждал этой рыбалки – и вот теперь сам все испортил…

Он сидел сжавшись, не глядя на отца, не зная, что теперь будет: то ли отец рассердится, то ли, может быть, вообще не захочет больше разговаривать с ним…

– Что это за манера, – сказал отец, – намекнуть – и в кусты? Раз уж заикнулся, так договаривай. С чего это тебе пришло в голову? Кто тебе это внушил?

– Ну, солдаты говорили, – нехотя сказал Димка, – тогда, после тревоги…

Ему не хотелось снова причинять отцу боль, но что теперь он мог сделать?

Отец молчал, глядя в огонь. Тени и отблески пламени пробегали по его неподвижному лицу.

– Я как-то не предполагал, что ты об этом думаешь… – сказал он наконец. – Видишь ли, – продолжал он, опять помолчав, – быть добреньким иногда очень легко и приятно. Когда я еще служил солдатом, был у нас один такой сержант – из добреньких. Бывало, выведет нас в лес, подаст команду: "По ягоды разойдись!" – мы и довольны. Мы тогда все восторгались им: "Свой парень!" А теперь вот я вспоминаю его и вижу, что он был просто ленивый, недобросовестный человек, только и всего. – Отец замолчал, словно заколебался: стоит ли обо всем этом говорить с Димкой. Потом заговорил снова: – Конечно, мне было неприятно услышать сегодня твои слова. Каждому командиру хочется, чтобы его любили. Но зарабатывать солдатскую любовь такой ценой я никогда не буду. Что произошло тогда – во время тревоги? Прыгнули солдаты отлично, потом окопались, потом пятьдесят километров отмахали по жаре – короче говоря, вымотались окончательно. И отдых заслужили, ничего не скажешь. До казармы уже рукой подать, а тут еще зараженную местность надо преодолевать. Ну, и поторопились: кто даже защитные чулки не надел, кто накидку кое-как набросил, – мол, сойдет, – кто с противогазом замешкался. Я и вернул их. Потом еще раз. И еще. Пока во время не уложились, пока все не проделали, как положено. Думаешь, я тогда не видел, что люди устали, что люди раздражены? И что они заслужили отдых, не понимал, думаешь? Я уж не говорю о том, что я тоже устал, это не в счет…

Первый раз говорил отец с Димкой так серьезно, и Димка затаился, сидел не шевелясь, – он боялся: вдруг глянет отец, увидит, что перед ним всего-навсего только он, Димка, и замолчит…

– И думаешь, я не знал, что скажи я сейчас: "Ладно, хорошо, сойдет и так", – солдаты были бы рады и похваливали бы меня, своего командира? Все это я знал. Но и еще знал: если я не научу их, то кто же научит? Если я не потребую, то кто же потребует? Возьми самое простое – противогаз. Коль мы сегодня не научим, не натренируем солдата автоматически, мгновенно, в любой обстановке надеть противогаз, завтра, если начнется война, будет уже поздно. Как бы он ни хотел, как бы он ни старался, он уже не сумеет сделать это. Это все разговорчики, что, мол, нужда заставит, нужда научит. Не научит. И перед смертью он будет проклинать нас, своих командиров, которые не научили его… А солдат ведь не только выжить должен – он победить должен. Вот в чем все дело…

Димка молчал. Бегая по военному городку, глядя, как занимаются солдаты строевой, как учатся бросать гранаты, как преодолевают препятствия, он как-то никогда не думал ни о чем таком. Ему казалось, что стреляют солдаты только для того, чтобы научиться метко стрелять, бегают для того, чтобы быстро бегать, сидят за радиостанциями, чтобы хорошо знать азбуку Морзе… Он как-то никогда не думал о той, главной цели, которая стояла за всем этим…

– Ну, ладно, что-то мы с тобой заговорились, – сказал отец. – И уха наша, наверно, переварилась…

Они ели горячую наваристую уху, их ложки стукались друг о дружку, и отец, смеясь, вспоминал о том, как рыбачил в детстве с бреднем, как ловил раков… Но видно, очень больно задел его Димка своим вопросом, потому что в этот вечер отец все-таки еще раз вернулся к прежнему разговору. Они уже шли домой, шагали в темноте по обочине шоссе, когда отец вдруг сказал:

– Знаешь, никогда не старайся, чтобы тебя все любили. Это плохо, по-моему, когда тебя все любят… Если тебя все хвалят, если ты нравишься всем сразу, если у тебя нет врагов, значит, посмотри, подумай – что-то ты делаешь не так…

Он сказал это и замолчал, больше ничего не стал объяснять Димке. И теперь уже до самого дома они шли молча.

"Почему так получается?" – думал Димка. Послушает он отца – ему кажется: отец прав. Послушает Лебедева – ему кажется: Лебедев прав.

"Неужели у меня нет никакого собственного мнения?" – думал Димка.

7

– Хочешь посмотреть, как работает рация? – спросил Лебедев. – Приходи после обеда в радиокласс, я буду ее проверять. Заодно научу тебя настраивать передатчик. Хочешь?

Он еще спрашивал!

Вообще Лебедев молодец. Всегда позовет, всегда скажет, где что интересное. Будь его воля, он бы и в самолет, наверно, взял Димку.

Сразу после обеда Димка побежал в радиокласс.

Он бежал по тропинке вдоль забора и палкой сбивал верхушки репейника. Р-раз! Р-раз! И вдруг почувствовал, что кто-то на него смотрит. Доска в заборе опять была отодвинута, и по другую сторону забора стояла девушка – та самая, которая спрашивала его однажды о Лебедеве. С тех пор Димка ее больше не встречал и совсем забыл о ней.

– Мальчик, подойди-ка сюда. Ну как, теперь ты знаешь Лебедева?

– Знаю, – сказал Димка. Он еще не решил, как ему следует относиться к этой девушке. Лебедев никогда ничего не говорил о ней.

– А позвать ты его можешь?

– Лебедев сейчас занят, – сказал Димка. Все-таки ему ни с кем не хотелось делить свое право на дружбу с Лебедевым.

– Ну ладно, ты все же передай ему, чтобы пришел на минутку. Скажи – Тамара зовет. Хорошо?

– Хорошо, – неохотно согласился Димка. – Только он все равно не сможет. Вот увидите.

Когда Димка вошел в радиокласс, Лебедев, видно, только начал работать. Он вынимал из передатчика лампы и протирал их.

– Вас там зовет какая-то, – сказал Димка, – говорит, на минутку…

– Тамарка? – обрадовался Лебедев. – Вот спасибо, что сказал. Слушай, Димка, будь другом, посиди здесь немножко, я мигом сбегаю. Если кто зайдет, скажешь, на склад ушел за лампами. Лады?

Он подтянул ремень, одернул гимнастерку и убежал.

А Димка остался один в классе. Он слышал, как за стеной кто-то монотонно и настойчиво повторяет: "Гранит, я Алмаз. Гранит, я Алмаз. Как слышно, я Алмаз, прием. Гранит, я Алмаз. Гранит, я Алмаз…" Видел, как из караульного помещения прошла смена – солдаты шли цепочкой, в затылок друг другу. Потом мимо окна протрусила лошадь с косматой гривой, за ней пробежал солдат. Димка знал: на этой лошади обычно возили продукты со склада в столовую, но запрячь ее было делом нелегким, тем более, что не так много находилось теперь солдат, умеющих как следует запрягать лошадь. Лебедев рассказывал, как однажды целый час ловил эту лошадь. Все хлебом хотел ее приманить, отламывал кусочек за кусочком и не заметил, как сам съел всю буханку.

Скоро Димке стало скучно. Он осторожно приблизился к рации, пощелкал переключателями, повертел ручки настройки. Надел наушники, попробовал вообразить себя радистом. Все равно было скучно. Он никогда не умел играть один, сам с собой.

Сколько же прошло времени? Димка уже начал нервничать. А вдруг тревога? Что тогда делать? Или вдруг придет командир полка? Командира полка здесь все боялись, даже Димкин отец. Поэтому Димка вовсе не испытывал желания попасться ему на глаза.

Несколько раз в коридоре раздавались шаги, кто-то приходил и уходил, а Лебедева все не было.

И чем дольше сидел здесь Димка, тем неуютнее, беспокойнее чувствовал он себя – словно попал в чужую квартиру и теперь с минуты на минуту могут явиться хозяева.

Вот в коридоре снова заскрипели половицы, кто-то шагал – громко и уверенно.

Дверь распахнулась – на пороге стоял Димкин отец. Он взглянул на сына озабоченно, деловито, словно Димка был вовсе не Димка, а солдат, его подчиненный, и спросил:

– Где Лебедев?

– Он на склад ушел, – сказал Димка торопливо.

– Ты в этом уверен? – спросил отец.

– За лампами… – нерешительно добавил Димка.

– Давно?

– Нет… Недавно… – Каждое слово давалось Димке с трудом. Он не решался взглянуть на отца и в то же время с ужасом чувствовал, что краснеет. И от этого краснел еще больше. И ничего не мог поделать с собой.

– Ну что ж, ладно, – сказал отец.

Он резко повернулся и вышел. Димка видел, как прошел он по асфальтированной дорожке, обсаженной кустами, как приостановился на минуту, но не свернул направо, как должен был бы свернуть, если бы шел к казарме, а продолжал идти прямо.

"К складу!" – сообразил Димка.

Ясное дело, отец догадался, что Димка сказал неправду.

Сейчас он придет на склад и увидит, что никакого Лебедева там нет и не было. И тогда… Что будет тогда, Димка даже боялся вообразить. Отец не переносил, когда его обманывали.

О себе самом Димка в этот момент как-то не думал. Он думал о Лебедеве.

Лебедева надо спасать.

Он бросился к двери, потом снова к окну. Отец уже был далеко. Самое большее через десять минут он будет уже у склада.

И вдруг спасительная мысль мелькнула в Димкиной голове.

Надо предупредить Лебедева. И пусть он бежит к складу. Отец наверняка пойдет по дороге. А Лебедев побежит напрямик. Он успеет.

Димка выскочил из класса, пробежал по коридору, спрыгнул с крыльца. И остановился.

А отец? Как же отец? Он даже не подозревает, что его сын…

Но раздумывать было некогда.

Только бы разыскать Лебедева!

Первой Димку увидела Тамара.

– Вон твой оруженосец бежит, – сказала она Лебедеву.

Они стояли друг против друга, и Лебедев держал ее за руку – наверно, прощались, а может быть, они все время так стояли, кто их знает.

– Лебедев, – стараясь отдышаться, сказал Димка, – тебя там командир роты ищет. – Первый раз Димка назвал Лебедева на "ты". – Сейчас он на склад пошел.

– А, чепуха, – беззаботно сказал Лебедев, – что-нибудь придумаем…

Димка растерянно уставился на него. Вот тебе пожалуйста – он мчался, торопился, хотел выручить Лебедева, переживал за него, а Лебедев никуда даже и не собирался бежать.

Запыхавшийся, взволнованный, Димка сам себе показался сейчас смешным.

Он молча повернулся и пошел назад, к учебному корпусу.

– Погоди, Димка! – Лебедев догнал его, пошел рядом.

– Не обижайся, – сказал он. – Ты молодец, что предупредил. Враг не застанет нас врасплох.

Димка молчал. Его мучила совесть. Она всегда начинала его мучать, когда было уже поздно. Как он посмотрит теперь в глаза отцу?

Вдвоем они вернулись в радиокласс, где на столе сиротливо стояла рация с вынутыми лампами.

Лебедев взглянул на часы, озадаченно почесал затылок.

– Н-да, – сказал он и принялся вставлять лампы.

Потом быстренько щелкнул переключателями, и Димка увидел, как дрогнули, качнулись невесомые стрелки за стеклами приборов, услышал, как зашуршало, зашумело в наушниках. Лебедев снова щелкнул переключателями – все стихло.

– Долго ли умеючи, – сказал он. – Все. Пошли в казарму.

Он совсем забыл, что обещал сегодня научить Димку настраивать рацию. И Димка не стал напоминать.

Возле казармы они столкнулись с Димкиным отцом.

"Вот оно, – подумал Димка испуганно, – сейчас все выяснится".

Но отец даже не вспомнил про склад, – может быть, он и не ходил туда вовсе, может быть, все это напрасно напридумывал, навообразил сам Димка…

Отец только спросил:

– Ну, как, Лебедев, все сделали?

– Так точно, товарищ капитан.

– Проверили? Все в порядке?

– Так точно. Наша техника – самая надежная в мире, – весело сказал Лебедев. Никто бы другой, пожалуй, не решился так разговаривать с командиром. Да и Лебедев, наверно, не решился бы, если бы не было рядом Димки.

– Ох, Лебедев, – сказал Димкин отец, – когда вы перестанете болтать понапрасну?

На этом разговор и кончился. Но все равно Димка чувствовал себя неважно. Вот они стоят друг против друга, два человека – отец, которого любит Димка больше всех на свете, и Лебедев, дружбой с которым он дорожит и гордится и которому он только что помог обмануть отца… Димка не может без отца, но он не может и без Лебедева – почему он обязательно должен выбирать?…

8

С самого начала Димка был уверен: что-то должно случиться, что-то должно произойти на стрельбах.

Уж очень много о них говорили, очень долго к ним готовились. И настроение у всех было приподнятое, даже торжественное, как перед праздником.

И хотя сам Димка, в общем-то, не имел никакого отношения к этим стрельбам, он переживал и волновался вместе со всеми. Утром солдаты учились правильно выходить на огневой рубеж, правильно ложиться и целиться, и Димка был тут как тут – смотрел, как у них получается. Вечером солдаты чистили автоматы – и опять Димка вертелся возле них.

Больше всего Димка боялся: вдруг отец не возьмет его на стрельбище. Не очень-то любит отец, когда Димка крутится у него под ногами. Впрочем, сказать "под ногами" – не совсем точно и даже просто смешно: за последний год Димка сильно вытянулся. Теперь он по плечо отцу. Ничего себе – "под ногами"!

Димка знал: отец не любит менять свои решения. Если решит, что Димке нечего делать на стрельбище, то, сколько ни упрашивай, сколько ни уговаривай, все равно не возьмет. Тогда хоть тайком пробирайся. Добраться до стрельбища не сложно, всего три километра, важно только, чтобы там его не заметил отец.

Но Димкины опасения оказались напрасными. Сколько раз он уже ловил себя на том, что никак не может заранее угадать, как поступит отец. Напридумывает, нафантазирует – переживает, волнуется, а на самом деле все оказывается куда проще. Сколько раз уже так было. Димка ждет, что отец рассердится, а отец вдруг начинает шутить. Он готовится спорить, доказывать, уговаривать, а отец соглашается с первого слова.

Так и в этот раз вышло.

Отец только кивнул и сказал:

– Конечно, можно. Как же там, на стрельбище, без тебя?

У него было хорошее настроение.

Но, видно, недаром говорят, что человеку всегда хочется большего. Как в "Сказке о золотой рыбке". Стоило только Димке удостовериться в том, что его право присутствовать на стрельбище не ставится под сомнение, как он тут же размечтался о том, что хорошо бы – разрешили ему пострелять. Хоть разок. Но об этом, конечно, не стоило даже и заикаться.

…К стрельбищу вела изъезженная пыльная дорога. Сначала показалась вышка с белым флагом, потом низенький домик, из которого доносилось тарахтенье движка, и затем уже Димка увидел все стрельбище. Хоть стрельбище раскинулось посреди холмов, поросших кустарником, оно чем-то напоминало городской пустырь. То там, то здесь среди зелени виднелись вытоптанные проплешины, кое-где торчали обломки старых мишеней и покореженные ржавые рельсы. Вдали, за серой полосой бруствера, то показывались, то исчезали темно-зеленые фигуры – мишени. Это операторы в последний раз перед стрельбами проверяли, все ли в порядке. Раньше Димка думал, что на стрельбище все совсем просто: поставят мишени, постреляют, потом посчитают дырки. Вот и вся забота. А оказывается, на настоящем стрельбище совсем не так. Оказывается, от центральной вышки, от пульта управления к мишеням тянутся провода, закопанные в землю. Оператор сидит за пультом и только нажимает кнопки да щелкает переключателями. Срабатывают невидимые реле, приходят в движение электромоторы – мишени послушно поднимаются, движутся, падают. А на пульте вспыхивают маленькие лампочки – это значит, есть попадание, цель поражена.

Из дома Димка взял старый отцовский бинокль. Вернее, даже не отцовский, а дедушкин. На футляре – потускневшая металлическая пластинка с выгравированной надписью: "Комиссару, товарищу Иванову от наркомвоенмора и РККА за умелые действия во время маневров". Димке особенно нравилось это звучное незнакомое слово: "наркомвоенмор". Самого дедушку, маминого папу, Димка никогда не видел – дедушка пал смертью храбрых во время войны. А бинокль привез с фронта дедушкин товарищ – однополчанин. Теперь этот бинокль мама подарила Димке – чтобы Димка всегда помнил о дедушке.

Бинокль был очень большой и тяжелый – поносишь его с полчаса – и уже шею ломит. Но все равно Димка не желал расставаться с ним. Сейчас Димка рассматривал в бинокль стрельбище – серые валуны, за которыми словно бы притаились невидимые враги, бруствер, из-за которого готова была подняться вражеская пехота…

Димка так увлекся, что даже не сразу услышал, как его окликнули:

– Толмазов-младший! А Толмазов-младший!

Так называл его только один человек в полку.

Димка быстро обернулся и увидел четырех солдат с радиостанциями. Солдаты сидели в кузове машины, и машина уже нетерпеливо подрагивала, готовая тронуться.

– Димка! – кричал Лебедев. – Поехали со мной! В оцепление! Поехали!

Димка шагнул к машине. На секунду он даже забыл о стрельбах. Поехать с Лебедевым в оцепление… Сидеть вдвоем в дозоре и следить, чтобы никто не пробрался на стрельбище… Вдвоем с Лебедевым…

Димка заколебался. Но тогда он не увидит стрельбы, не увидит, как стреляет рота.

Если бы он мог быть сразу и здесь и там. Он хотел и поехать с Лебедевым, и остаться.

И почему отец назначил в оцепление именно Лебедева?

Димка не знал, что делать. Позови его Лебедев еще раз, и он бы, наверно, не выдержал. Но машина тронулась.

– Арривидэрчи, Дима! – крикнул Лебедев и помахал рукой.

Некоторое время облако пыли двигалось по дороге, и Димка следил за ним. Потом машина свернула за холм.

9

Через полчаса машина вернулась пустая, оцепление было расставлено, все было готово к стрельбам.

Опустился на вышке белый флаг, и тут же медленно поднялся красный. Над стрельбищем прозвучал сигнал "приготовиться".

Солдаты торопливо и ловко снаряжали магазины, черные рожки? в их руках словно заглатывали один за другим желтые блестящие патроны. Радисты в последний раз проверяли связь с радиостанциями оцепления: "Первый, я огневой, как слышно, я огневой, прием!"

Все были заняты, сосредоточены и серьезны, и Димку тоже вдруг охватило волнение, будто он не был здесь только зрителем, будто и ему предстояло выйти на огневой рубеж, предстояло подчиняться коротким и резким командам и ловить мушку в прорези прицела, и нажимать спусковой крючок… Вроде бы и солдаты были сейчас те же, что и всегда, в тех же стираных, выгоревших на солнце гимнастерках, и командиры те же, а все-таки было в них что-то новое, незнакомое Димке, – ощущение приподнятости и напряженное ожидание владело всеми.

И вроде бы все происходило на глазах у Димки, все он видел: и как строились солдаты, и как докладывали о готовности, и как заряжали автоматы – ничего не пропустил, а все-таки в самый важный момент отвлекся, занялся биноклем, и автоматные очереди застучали неожиданно для него, Димка даже вздрогнул.

Солдаты стреляли по трое. Одна тройка сменяла другую, и вообще-то все они делали одно и то же – одинаково ложились, одинаково натягивали противогазы, одинаково целились и стреляли. Потом поднимались, бежали вперед, навстречу темно-зеленым мишеням, снова стреляли. Каждый раз все повторялось в одной и той же, уже знакомой Димке последовательности. И все равно Димка, не отрываясь, напряженно следил за всем, что происходило на стрельбище. У него устали глаза – оттого, что все время приходилось щуриться, и руки тоже устали от тяжелого бинокля. В общем-то, бинокль сейчас был совсем ни к чему, без бинокля смотреть было гораздо удобнее, но Димка даже самому себе ни за что не хотел признаваться в этом.

Через бинокль он видел маленькие фонтанчики пыли, возникающие возле мишеней, и мгновенный огненный след трассирующих пуль. Иногда трассирующая пуля попадала в камень и рикошетом отскакивала вверх, – это было особенно красиво, словно кто-то чиркал огромной спичкой.

Вот чья-то очередь ушла далеко за мишени, Димка чуть поднял бинокль, чтобы проследить за ней, и замер от неожиданности. На склоне пологого плоского холма, замыкавшего стрельбище, он увидел две маленькие фигурки. Он еще не успел ничего сообразить, не успел даже испугаться – тут же увидел солдата, бегущего к этим двум фигуркам.

– Прекратить огонь! – крикнул кто-то рядом с Димкой. – Сигнал! Дайте сигнал! На стрельбище люди!

Но прежде чем команда достигла огневого рубежа, прошло еще несколько секунд, автоматы продолжали стрелять, и Димка видел, как солдат успел добежать до двух маленьких фигурок, толкнул их на землю и сам упал рядом с ними.

Димка оторвал глаза от бинокля.

Он увидел отца, который бежал к вышке, увидел молоденького лейтенанта, командира взвода, который бежал от вышки, услышал, как последний раз коротко стукнула и оборвалась автоматная очередь…

Солдаты на огневом рубеже оглядывались – они еще не понимали, почему им пришлось прекратить огонь.

А те солдаты, которые еще минуту назад спокойно сидели в тени вышки, ожидая своей очереди стрелять, теперь вскочили и взволнованно переговаривались между собой. И все смотрели в ту сторону, где кончалось стрельбище, где в траве, не поднимая головы, лежал солдат…

10

В бинокль Димка увидел, как солдат осторожно поднял голову, потом встал на колени и выпрямился. У Димки отлегло от сердца.

Как страшно, наверно, было бежать и слышать вокруг цоканье пуль! А потом упасть и слышать, как продолжают бить автоматы! Какими долгими, наверно, казались эти секунды!

Но Лебедев не мог поступить иначе – это Димка всегда знал: не мог Лебедев поступить иначе.

Неожиданно радостное возбуждение охватило Димку. Ему хотелось говорить о Лебедеве, не терпелось рассказать, что это он, Димка, первым увидел в бинокль бегущего солдата и первым догадался, что это Лебедев. Рассказать о том, как испугался он сначала, когда Лебедев лежал не двигаясь, и как обрадовался потом, когда понял, что с Лебедевым ничего не случилось…

Но всем было не до Димки. Он сунулся было к солдатам, но солдаты обсуждали происшествие между собой и не обратили на Димку никакого внимания. К отцу он не решался даже подойти – отец что-то сердито выговаривал молоденькому лейтенанту.

"Почему они все такие сердитые?" – подумал Димка. Ему хотелось, чтобы все радовались вместе с ним. И чтобы он радовался вместе со всеми.

Тем временем дежурная машина уже пылила по дороге вокруг стрельбища – за Лебедевым.

"Наверно, Лебедеву теперь дадут отпуск, – подумал Димка. – За героические поступки солдатам всегда дают отпуск". И ему даже стало немножко грустно оттого, что Лебедев уедет.

"А еще, наверно, напишут о нем в газетах. И поместят его фотографию. Обычно в таких случаях пишут: "Отважный воин не назвал своего имени". Это звучит красиво. Но здесь так не получится. Потому что все знают, что Лебедев – это Лебедев".

Димка уже представлял, как пожмет отец руку Лебедеву и Лебедев ответит: "Служу Советскому Союзу!" И отец посмотрит в глаза Лебедеву и подумает: "Иногда я был неправ и несправедлив, я теперь понимаю, но с кем этого не бывает". Вслух он, конечно, ничего не скажет, но Лебедев догадается и так. И подумает в ответ: "Не надо вспоминать об этом, товарищ капитан. Я ведь тоже не всегда был прав. Но теперь это дело прошлое".

И Димка тоже промолчит. Он никому не скажет, что давно уже знал, что все должно было кончиться именно так. Пожалуй, ему все равно не поверят…

11

Сначала из машины выбрались шестилетний белобрысый Павел, сын начальника штаба, и первоклассница Нинка. Они вовсе не казались испуганными, даже наоборот – они явно были довольны тем, что прокатились на машине и теперь очутились среди солдат. Даже всеобщее внимание их нисколько не смущало.

Вслед за ними появился Лебедев.

Он улыбался – виновато и неуверенно. Он даже не подмигнул Димке, как обычно, лишь скользнул взглядом по его лицу и медленно, словно нехотя, пошел к центральной вышке, возле которой уже строилась рота. И только тогда скверное предчувствие вдруг шевельнулось в Димкином сердце…

Потом Димка видел, как стоял Лебедев перед строем.

Наверно, это очень неприятно – стоять вот так, когда сто человек смотрят на тебя, а ты один.

Димкин отец сказал:

– Ну, расскажите, Лебедев, роте, как это получилось.

Лебедев пожал плечами.

– Рассказывайте, рассказывайте, не стесняйтесь…

Лебедев молчал.

– Ну что же вы? Вы ведь всегда любили поговорить.

Лебедев по-прежнему переминался с ноги на ногу и молча смотрел вниз.

– Ну, хорошо. Тогда я могу рассказать за вас. Солнце, травка – все располагает к отдыху. Почему бы не позагорать? Вокруг никого, никто не увидит… Не так ли?

Лебедев неопределенно шевельнул плечами.

– Ну, а потом?

– А потом, – неожиданно сказал Лебедев, – я увидел их. Они были уже далеко… Я им крикнул… Они испугались и побежали… Я побежал за ними…

– Погодите, Лебедев. У вас была рация. Почему вы сразу не сообщили, что на стрельбище люди?

– Я сообщал… Но меня, наверно, не слышали…

– То есть как не слышали? Почему?

Лебедев замялся.

– Аккумуляторы у меня сели… – негромко проговорил он.

– Аккумуляторы сели… – тихо и раздельно повторил Димкин отец. – А раньше вы не догадались, что их надо зарядить? Вы не знали, что радиостанция не готова к работе? Или вы решили: сойдет и так, ничего не случится…

Лебедев молчал.

– А потом вы бросаетесь под пули и думаете, мы будем восторгаться вашей храбростью? Нет, Лебедев, не будем. Восторгаться мы будем теми, кто добросовестно делает свое дело. Изо дня в день. Добросовестно и умело. Это, знаете ли, самое важное. И самое трудное. Можете вы это понять, наконец, или не можете?

– Могу, – сказал Лебедев печально.

И Димке стало так жалко его, словно это он сам, растерянный и поникший, стоял перед строем. Он даже закрыл на секунду глаза. Он всегда закрывал глаза, когда чувствовал, что вот-вот заплачет.

– За вашу халатность, Лебедев, вы будете наказаны, – сказал отец. Он сделал паузу и резко скомандовал: – Рота, смирно!

Солдаты шевельнулись и замерли. И Димка тоже вытянул руки по швам и замер.

Отец вскинул руку к козырьку.

– За халатное отношение к служебным обязанностям, – четко выговорил он, – которое едва не привело к жертвам, объявляю рядовому Лебедеву трое суток ареста.

– Есть трое суток ареста… – как эхо откликнулся Лебедев.

– Вольно, – скомандовал отец и шагнул к Лебедеву. – Что это у вас в руке? Покажите.

Лебедев разжал левую руку – на ладони у него лежала маленькая сплющенная пуля.

– Это вы там… нашли? – помедлив, спросил отец.

– Да, – тихо сказал Лебедев.

Потом Лебедев вернулся в строй, и отец уже другим, будничным голосом начал говорить о стрельбах – кто и в каком порядке будет теперь стрелять.

А Димка отошел в сторону и сел на камень. Первый раз Димке хотелось побыть одному. Ему надо было о многом подумать…

Делай, как я!

История, которую я хочу рассказать, произошла вскоре после того, как меня назначили командиром отделения. Жёлтые ефрейторские лычки на моих погонах были совсем новенькими, да и волосы ещё не успели отрасти и топорщились коротким ёжиком. И мне казалось, что солдаты, хотя и делают вид, будто относятся ко мне с уважением, на самом деле посмеиваются надо мной.

А тут ещё это упражнение. Вроде бы совсем простая штука – делал я на брусьях упражнения и потруднее, – но вот не давалось оно мне, и всё. Бывает же так: сложные вещи одолеешь, а на каком-нибудь пустяке как споткнёшься раз, так и ни с места. А надо сказать, в армии существует такое правило: командир должен обучать своих подчинённых по принципу: "Делай, как я". Это значит – личным примером. Ну, а мне как быть?

И всё бы ничего, если бы не один солдат – Смородин была его фамилия. Никак не идёт у него дело с этим упражнением,- мускулатура жиденькая. А главное, – тренироваться не хочет. Вбил себе в голову: не получится, и всё тут. Другие солдаты – кто на турнике, кто на брусьях в свободное время занимаются, а Смородин стоит в сторонке, руки за спину, и наблюдает. Я уж к нему по-разному пробовал подойти: и объяснял, и советы давал – ничего не помогает.

Нет, думаю, так не выйдет, надо во что бы то ни стало самому научиться.

А как тренироваться, когда командир отделения весь день на глазах у подчинённых? Разве приятно, если солдаты узнают, что их командир не умеет делать такое простое упражнение? Стыдно! Какой же после этого у меня авторитет будет?

И всё-таки я нашел выход. Как только взвод уйдёт в класс на самоподготовку, я – во двор казармы и – к брусьям. Оглянусь вокруг – никого не видно – и начинаю…

Пусть, думаю, раз не получится, пусть десять, пусть сто раз не получится, а на сто первый всё равно получится!

Работаю на брусьях, а сам всё на учебный корпус, где взвод занимается, поглядываю. Чуть дверь хлопнет, сразу – в сторону и хожу с независимым видом. И так каждый вечер. Уже и ладони все в мозолях, и бросить эту затею хочется, а только как вспомню, что завтра со Смородиным заниматься, – поплюю на ладони и снова к брусьям.

И постепенно начало это упражнение у меня получаться. Чувствую – ещё денёк, другой, и я своего добьюсь.

Но вот выхожу в воскресенье из казармы и вижу: солдаты, как обычно, толпятся возле брусьев и среди них – Смородин. И ещё спорит с кем-то. "Пустите, – кричит, – сейчас моя очередь! Моя!" Повис на брусьях, ногами в воздухе болтает, а солдаты вокруг смеются и подбадривают: "Смелее, смелее давай!"

Мне, откровенно говоря, даже немного обидно стало. Выходит, вроде бы я напрасно старался. Но, конечно, обида очень скоро исчезла. Так эта история и кончилась: я научился делать злосчастное упражнение, а Смородин скоро стал ничуть не слабее других солдат в моём отделении.

С тех пор прошло немало времени.

Как-то остались мы вдвоём со Смородиным в классе после самоподготовки, и я его спрашиваю:

– Скажите, Смородин, почему это у вас так отношение к физкультуре изменилось?

Он улыбнулся и отвечает:

– Сядьте, товарищ младший сержант, на минутку на моё место. Так точно – вот здесь, возле окна. Видите?

Сел я, взглянул в окно и вдруг… брусья! В просвет между казармой и забором видны брусья.

Так вот оно что! А я-то тогда думал, что меня никто не видит…

Солдатская каша

Ручаюсь, в каждой роте наверняка отыщется свой запевала, заводила, остряк, мастер на все руки – и песню спеть, и на гитаре сыграть, и весёлую историю рассказать – не может рота жить без такого человека. И свой ротный художник тоже найдётся в каждой роте. И силач свой – штангист или борец, своя гордость, своя знаменитость, чемпион ротный – тоже обязательно обнаружится.

Но в той же роте непременно есть и свой неудачник, некий козёл отпущения, на долю которого вечно достаются насмешки и наряды вне очереди.

Был такой человек и в третьей роте.