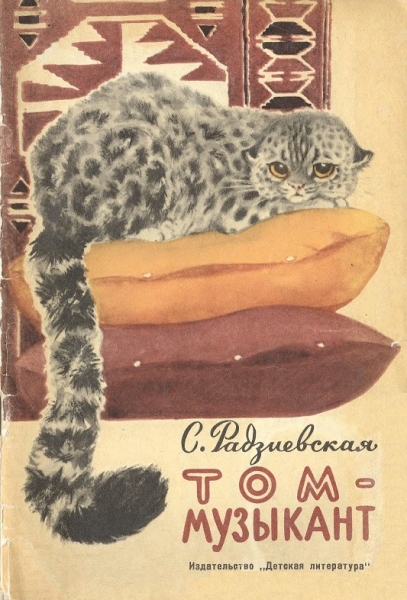

Софья Радзиевская Том-музыкант

рассказы

Арстан

Я только что заплатила за барсёнка деньги старику киргизу, у которого мы ночевали. Теперь барсёнок стоял на высокой куче пёстрых одеял, у стенки юрты, и смотрел на меня совсем по-детски своими голубыми глазами. Но это были уже не знающие страха глаза «хозяина гор». Они смотрели не мигая, только зрачки слегка суживались и расширялись, а вокруг них, в голубом, поблёскивали коричневые крапинки.

Он посмотрел на меня, потом вниз на пол и тихо пискнул, не решаясь спрыгнуть. Я взяла его на руки и прижала к себе. Он засунул мордочку мне под подбородок и удовлетворённо вздохнул: «хозяин гор» был ещё очень мал, и ему недоставало материнской ласки. Его серая разрисованная мордочка и круглые чёрные ушки с яркой белой бахромой были на редкость красивы.

Он походил на громадного головастого котёнка, но не умел мяукать, а лишь пищал. Ему было недели четыре, мне — восемнадцать лет. Я возвращалась из экспедиции от истоков реки Нарына, а его три дня тому назад унесли в мешке из родной пещеры в горах, с перевала, по которому мы должны были проехать, возвращаясь домой.

Старый киргиз рассказал мне его историю. Мальчик-пастух нашёл барсят в горах и в мешке притащил хозяину. Всё шло гладко, хозяин на радостях дал ему большой кусок мяса и подарил мальчику старый халат. Дальше пошло хуже: родители барсят по следам добрались до аула, детёнышей в нём не нашли (их ночью на лошадях отправили в соседний аул) и в злобе разорвали шестнадцать овец.

Кончилось совсем плохо: отец отколотил мальчика, а хозяин отнял подаренный халат.

Пока седлали лошадей, мы напились тёплого молока. За три дня жизни в юрте барсёнок уже научился пить из деревянной чашки и только иногда от жадности глубоко засовывал в неё мордочку и захлёбывался.

Затем мы сели на лошадей. Чашку, полученную в придачу к барсу, я положила в карман, барса взяла на руки, и мы тронулись дальше вдоль ущелья к перевалу. «Хайр, хайр!»1 — кричали мне киргизы. «Хайр, хайр, рахмат!» 2 — отвечала я им, и скоро скала на повороте закрыла от нас место нашего ночлега.

Сытый барсёнок уютно устроился у меня на руках. Повод лошади я привязала к луке седла. Слева внизу мчалась по камням горная речка, справа поднималась каменная стена, чуть-чуть наклоняясь над нами.

Мы ехали верховой тропой. Так называются выступы камней между небом и землёй. Горные лошади шли по ней твёрдо и уверенно, лошадь из долины свалилась бы вниз через пять минут. Проводник, сидя в седле несколько боком, размахивал камчой и пел высоким голосом. Барсёнок развалился у меня на руках, как у себя дома, и причмокивал во сне; хвост, который был длиннее тела, весь в серых и чёрных кольцах, свешивался мне на колени.

Мерное движение начало было убаюкивать и меня. Придерживая барсёнка одной рукой, другой я опёрлась о луку и покачивалась в такт шагу лошади, как вдруг послышался грохот падающих камней и резкий толчок едва не выбил меня из седла. Лошадь судорожно прыгнула и забила задними ногами, стараясь найти ускользавшую опору. Потеряв стремя, я отчаянно цеплялась за гриву лошади, смутно слыша крик Атамкула:

— Камчой, камчой бей, прыгай, прыгай, пропадёшь!

И так же внезапно всё успокоилось. Лошадь последним усилием согнула спину и, как кошка, перепрыгнула обвалившееся место тропинки. Тяжело дыша, она прислонилась к выступу скалы. Пересиливая головокружение, я выпустила гриву и с ужасом вспомнила — барсёнок…

А он чувствовал себя лучше всех.

Выскользнув из моих рук, он попал на мягкую переднюю луку седла и, уцепившись за неё коготками и вытянув шейку, с любопытством смотрел вниз, где всё ещё гудели и сыпались потревоженные обвалом камни.

— Страха нет у шайтана, — одобрительно улыбнулся Атамкул. Но и он побледнел и дышал учащённо. — Ну, кызым3, твоё счастье! Посмотри, где ты ехала.

Я оглянулась. В двух шагах от меня тропинки уже не было. Камни, рухнувшие из-под ног лошади, грохотали далеко внизу, у самой речки, где из пены торчали чёрные скалы.

— Так ведь ты только что тут проехал! — воскликнула я. — А подо мной вдруг…

— Всегда так бывает, — уже спокойно отозвался Атамкул. — Сто человек проедут — ничего, за ними один поедет — пропал! Теперь ещё кто поедет — тоже пропал: вперёд дороги нет, назад повернуть конь не может. Пропал конь!

И Атамкул опять запел высоким голосом и подогнал коня: в горах не годится сильно отставать от других. Отдышался и тронулся и мой конь. Но барсёнка нельзя было оторвать от луки. Он удобно сидел, крепко вцепившись коготками в мягкую подушку, и вся его разрисованная мордочка светилась от удовольствия. Так его родичи — барсы — на уступах скал подстерегают идущую внизу по тропинке добычу.

— О Арстан, джигит Арстан! — смеялись киргизы, когда мы догнали наш отряд. И ещё что-то говорили, указывая на барсёнка.

А тот с громким писком тыкался мордочкой в мою руку. Он проголодался и знал, что в большом кармане на боку, кроме чашки, спрятана и бутылочка козьего молока.

Лесничий, тощий, желчный и угрюмый, нервно теребил бородку и отворачивался.

— Пятьдесят рублей за такую дрянь швырять, да ещё возись с ней! — ворчал он. — А впрочем, вы так налетели, что мне и сообразить не дали.

— Да как же я налетела? — смеялась я. — Ведь барса-то вам первому предложили, а я сидела и дрожала от страха, чтобы вы его не купили…

— А может, я за ночь и надумал бы, — уже с нескрываемой злостью перебил лесничий и ударил коня нагайкой.

— Потише, хозяин, — спокойно отозвался Атамкул. — Тут места трудные, а конь горячий, не торопи.

Дорожка снова пошла узкая. Отряд вытянулся гуськом. Напившись молока, Арстан разлёгся поперёк седла, голова — на одном моём колене, хвост — на другом, и лениво посматривал вниз.

— Любишь горы, Арстан, — погладила я его.

Он глубоко вздохнул и закрыл глаза — горы его, во всяком случае, не пугали.

Между тем сумерки сгущались. Скоро уже трудно стало различать едущих всадников. Я тронула лошадь ногой, чтобы она не отставала, и сунула разоспавшегося барсёнка за пазуху, под куртку. Он сонно заворочался и притих.

Уже вечерело. Из ущелья потянуло сыростью, а от снежных вершин — холодом. Кривые стволы арчи4 становились похожими на притаившихся в засаде людей. А Рахим по-киргизски что-то рассказывал Атамкулу. Оттого, что я мало что понимала, становилось страшно.

Уже совсем стемнело, и вдали блеснул огонёк.

— Аул, — сказал Атамкул, — теперь далеко, кызым, одна не езди, плохо будет. Ноги береги, поднимай выше на седло. Собаки кинутся, за ноги с седла стянут. И камчой надо крепче бить их по мордам. Самые злые собаки в этом ауле. От них щенят берут, большие деньги дают. Сторожа самые хорошие.

— А тропинка там шире не будет? — осведомилась я, невольно подбирая поводья.

— Будет, вот здесь совсем широко. — И Атамкул, придержав лошадь, подождал меня.

— Да я не боюсь… — начала было я и остановилась: в ответ послышался лай, злобный, с подвыванием, и топот быстрых ног.

Слышно было, что навстречу нам мчится дикая стая, разгорячённая и озлобленная. Впопыхах собаки сталкивались и яростно кусали друг друга, взвизгивая и всё более ожесточаясь. Их лай походил на вой и отдавался в горах, эхо отвечало ему, и дикий хор, перебрасываясь через ущелье, замирал вдали.

— А, чёрт! — вымолвил лесничий и попятил лошадь так, что оказался между Атамкулом и мною. — Да их много, кажется.

— Много! — согласился Атамкул, в голосе его я уловила сдержанную насмешку. — Кто боится, того первого за ногу стащат!

Отвечать лесничему было уже некогда. При свете догорающих костров на нас налетела собачья стая. Лесничий вскрикнул и ударил камчой по чему-то мягкому. Вой перешёл в визг, но киргизы уже бежали нам навстречу.

Оскаленная морда взлетела чуть не к самому моему лицу, острые зубы рванули за колено. Лошадь подо мной завертелась, костры освещали чёрные шапки киргизов и блестящие глаза собак. Я подтянула ноги на седло и в ужасе почувствовала, что вот-вот свалюсь прямо в оскаленные пасти.

— Сиди крепко! — раздался голос Атамкула. — Камчой, камчой бей! — И одним ударом он сбросил на землю громадного пса.

Пёс свалился с визгом, но успел разорвать мой левый рукав от плеча до локтя. Наконец побеждённые собаки отступили. Сидя в отдалении жадным кольцом, они взвизгивали и подвывали, ожидая случая снова броситься на нас.

Отбиваясь от собак, мы не заметили, что тропинка, расширившись, окончилась довольно большой площадкой, охваченной кольцом гор. На ней стояли юрты, перед юртами горели костры и толпились люди — киргизы в громадных чёрных шапках и киргизки в ещё больших белых головных уборах.

Мы слезли с лошадей и прошли в самую большую юрту. Посредине горел маленький костёр, около него стояли медные кумганы — высокие чайники с длинными изогнутыми носиками. Скоро мы уже сидели вокруг костра и грелись, облокотясь на ватные подушки, с чашками горячей шурпы5 в руках. Крепкий бульон понравился и барсёнку — он с аппетитом выпил целую чашку и, лёжа у огня, не мигая смотрел на него.

Старый киргиз-хозяин не мог им налюбоваться.

— Да, — нежно говорил он, проводя рукой по мягкой шёрстке. — Такой большой будет, — он показал руками, — с добрую лошадь. Ты спать будешь, плохой человек к тебе придёт, вот ему что будет! — И он, выразительно щёлкнув зубами и закинув голову, показал руками на горло.

Желчное лицо лесничего ещё больше потемнело. Он недобрым взглядом покосился на меня и барсёнка, а затем на всех присутствующих, словно ища выход накопившемуся раздражению.

— Спать пора, — брюзгливо сказал он, — работать завтра надо и дальше ехать… со зверинцем.

Уютно устроившись под тёплым одеялом, с барсом в объятиях, я долго ещё слышала голоса.

И опять наутро под возгласы «хайр, хайр» мы с барсом скрылись за поворотом тропинки. Он уже сразу занял своё место на луке седла. Сытый и весёлый, он то смотрел вниз, то ласково покусывал меня за палец, но не мурлыкал.

— Когда большой будет, так «хр-хр» делать будет, — объяснил Атамкул. — Как гром греметь будет, а сейчас он бала6, говорить ещё не умеет.

Вдруг лесничий, ехавший впереди отряда, сдержал лошадь и поравнялся со мной. Он нервно теребил редкую рыжеватую бородку и смотрел в сторону.

— Софья Борисовна, — начал он, — я передумал э… чёрт… я вам сто рублей отдам, а барсёнка беру себе.

— Я, Сергей Ильич, барсами не торгую. Вы его купить отказались, а теперь он мой.

— Вот как! — Лесничий чуть не задохнулся от ярости. — Так знайте, дерзкая девчонка, я его у вас отберу! Так что лучше не спорьте! Иначе… — Он сделал паузу. — Постойте, вы куда?! С ума сошли… постойте!

В этом месте ущелье разделилось надвое, и весь отряд уже повернул налево и скрылся из глаз. А я, пришпорив лошадь, во весь дух понеслась по правому рукаву, не думая, куда это меня приведёт. Долина делала резкий поворот, триста шагов — и меня уже не было видно. Ещё километр бешеной гонки, и я сдержала лошадь и прислушалась: ничего, погони нет. Но всё-таки надо быть осторожной. Я схватила оглушённого скачкой барсёнка на руки и прижала к себе:

— Не отдам тебя! Ни за что! Ты мой, Арстанка!

Арстан засунул мне мордочку под подбородок и вздохнул. Ясно, он хотел остаться со мной. Я вынула чашечку, бутылку и напоила его, чтобы он не запищал.

Потом осторожно свернула влево — к речке, в густые кусты орешника и облепихи. В этом месте на каменистой тропинке копыта не оставляли следов, и погоня, а я в ней не сомневалась, должна была проскакать мимо.

Привязав лошадь, я с Арстанкой на руках пробралась обратно к самой тропинке и удобно устроилась под густым кустом наблюдать.

Действительно, не прошло и десяти минут, как на тропинке раздался топот. Ехал лесничий и с ним Атамкул.

Я радостно привстала: Атамкул — мой друг, он меня защитит. Но тут же опять присела и прижалась к кусту: в этом месте лошади шли шагом, и я расслышала голос Атамкула:

— Не беспокойся, хозяин! На что он ей, отдаст! Барс твой будет.

«Так вон оно что! — Слёзы выступили у меня на глазах. — Ну и не надо, без Атамкула обойдусь! Пускай только вернутся, поедем с тобой дальше вдвоём, не пропадём, Арстанка».

Прошло не меньше часа, я не шевелилась, прислушиваясь. Наконец снова послышался топот, погоня возвращалась, но уже шагом.

— Сама вернётся! — донёсся голос лесничего. — Ночь не поспит, день не поест — вернётся! Завтра барс будет мой.

Я погрозила ему вслед кулаком: «Ночь не посплю, день не поем, а барс будет мой!»

Через несколько минут я снова сидела на лошади. Вдвоём с Арстанкой по незнакомым горам мы отправились искать дорогу в Арслан-Боб.

Вскоре дорога, всё поднимаясь вверх, повернула по направлению, параллельному первой дороге, по которой поехал лесничий. Ореховый лес сменился арчовым, и часа через два пути я сообразила, что надо было внизу настрелять диких голубей, которые в арчовом лесу не водятся. А у меня в запасе была только бутылочка молока для барса.

Ночь застала нас на перевале под самыми снегами и обещала быть очень холодной на голых камнях. Для лошади я, расставаясь с весёлой зелёной долиной, нарвала большую вязанку травы.

Но воды у нас не было ни капли, а к ручью, шумевшему внизу, в пропасти, нечего было и думать спускаться.

— Тебе ещё не так плохо, — сказала я лошади, — ты закусишь, Арстан попьёт, а вот мне ни пить, ни есть нечего.

Я расседлала лошадь, растёрла ей спину пучком травы и привязала к дереву. Потом осмотрелась. В одном месте скала нависала над маленькой площадкой, а на ней лежала большая, совершенно сухая старая арча. Я всмотрелась внимательнее. В этом месте скала не только нагнулась, в ней была ещё выбоина — маленькая пещерка на двух-трёх человек, а огонь на площадке мог защитить ночлежников не хуже запертой двери.

Я втащила в пещеру седло, разостлала потник и уложила барса. Он, видимо, устал и лёжа спокойно следил, как я быстро собирала и подтаскивала к самой пещерке сухие сучья. Разложив костёр, я положила с одной стороны чурбан и, подсунув под лежащий ствол арчи крепкий сук, подняла конец его и навалила на этот чурбан. Теперь конец бревна возвышался над костром и, разгоревшись, должен был гореть всю ночь. Пещера наполнилась теплом и светом. Правда, немного и дымом, но на это мы не обижались. Нам было тепло и уютно.

Арстанка, по своему обыкновению, смотрел на огонь, положив на передние лапы круглую мордочку. Я со вздохом потуже стянула пояс и получше разостлала потник. Днём я нарочно выспалась на привале, чтобы ночью сторожить, вот только поужинать бы…

Ночь была тёмная, а свет костра делал её ещё темнее. В полосе света виден был только бок лошади, а когда костёр не трещал, слышалось её мерное дыхание и аппетитный хруст пережёвываемой сочной травы.

Далеко внизу, по камням, шумел ручей. Барс прихрапывал, я перекладывала ружьё с колена на колено, тёрла глаза и уже подумывала, не вздремнуть ли, так, совсем немножечко…

И вдруг… В свете костра я увидела, как что-то длинное, гибкое прыгнуло из темноты и опустилось на спину лошади. Раздался крик, страшный, какого я никогда не слыхала. Это кричала моя бедная лошадь. Ещё и ещё раз крикнула она, забилась, стараясь встать на дыбы, и вдруг тяжело упала на узкую тропинку. И тогда, в наступившей внезапно и потому ещё более угрожающей тишине, послышалось чьё-то ворчание, низкое, глубокое. Ружьё у меня в руках точно окаменело, и сама я тоже. «Наестся и уйдёт?.. Испугается костра? И ведь их обычно двое, где же второй?»

Ворчание перешло в громкое мурлыканье: зверь был доволен. На костёр и на меня он, видимо, не обращал внимания.

И вдруг…

Конечно, так и должно было случиться — у меня за спиной раздался жалобный писк. Шум разбудил барсёнка, и он бросился к выходу из пещеры. Одной рукой, не сводя глаз со страшной группы около арчи, я схватила барсёнка и засунула его в мешок из-под травы. Поздно. Круглая голова поднялась над трупом лошади, поднялась и повернулась ко мне. Машинально я всматривалась в чёрные полосы на лбу и белую оторочку ушей — совсем таких же, как у Арстанки. От света костра ярко заблестели глаза жестоким зелёным огнём.

Я сама не сознавала, что делаю. Как во сне подняла ружьё, прицелилась. Костёр бил прямо в глаза, но те страшные точки горели ярче…

Я нажала курок, в пещерке раздался грохот. Оглушённый барсёнок пискнул и затих, или я оглохла и не слышу его писка? Я продолжала стоять на одном колене, с ружьём в руках, как в момент выстрела.

Там, у дерева, не слышно было ни малейшего движения. Голова больше не поднималась, глаза не блестели. Костёр тускнел, а у меня не было силы выйти и поправить его.

И, однако, это нужно, нужно, чтобы не остаться в темноте.

Наконец я решилась выйти из пещеры. Не выпуская ружья, одной рукой я нащупала ствол арчи и подкинула на него сучьев. Затем, пятясь, вошла в пещерку и тут только сообразила, что не перезарядила своей одностволки и она защищает меня не больше, чем простая палка.

Дрожащими руками я выбросила бесполезную пустую гильзу и вставила второй патрон с разрывной пулей — последней.

Напуганный барсёнок так и заснул в мешке. Ничто не шевелилось в темноте, а я до рассвета просидела с ружьём в руках, не двигаясь.

Наконец небо над той стороной ущелья посветлело, зазолотилось и из темноты выступило то, что лежало у дерева.

Вся земля была залита кровью. На трупе лошади лежало длинное бархатно-серое с чёрными пятнами туловище, с длинным гибким хвостом в чёрных кольцах. Разрывная пуля разнесла голову, смерть барса наступила мгновенно.

Костёр ещё горел. Барсёнок выбрался из мешка, с писком подбежал было к неподвижной серой фигуре и попятился. Он несколько раз тихо подходил и отходил от неподвижных тел, наконец улёгся в нескольких шагах от них и, положив голову на лапы, смотрел на всё, что я делала, не мигая и ничем не выражая своих чувств. Но изредка, не шевелясь, он тихо и глубоко вздыхал…

Я в последний раз оглянулась на страшное место. На руках у меня был барсёнок, за плечами виссело ружьё.

Но идти пешком по горным тропам — это совсем не то, что ехать верхом. В этом я убедилась уже к середине дня, когда, задыхаясь, опустилась на тропинку в тени утёса и уронила барсёнка на землю. Голова у меня кружилась от голода, ноги горели и подгибались. Арстанка жалобно пищал: он тоже успел проголодаться.

Я вынула из сумки кусок лошадиного мяса, который, преодолевая отвращение, вырезала для барсёнка из бедра своей лошади.

— Подожди, нарежу, накормлю тебя, бедненький. А сама костёр разведу, только немножко вот тут полежу в тени, отдохну…

— Вставай чай пить, шурпу кушать, — услышала я над собой весёлый голос.

А мне так хотелось досмотреть сон. Что-то очень хорошее снилось: я куда-то ехала и потом…

— Крепко спишь, кызым, — смеялся Атамкул. — Мы приехали — спишь, шурпа готова — спишь, три раза кричал, пока барса кормил.

В одну минуту сон отлетел от меня, а сама я оказалась на ногах и быстро осмотрелась. На площадке под арчой горел костёр, в стороне стояли привязанные лошади, а около меня сидел Атамкул, улыбающийся, с барсёнком на руках.

Я так и прыгнула к нему:

— Отдай барса, сейчас же отдай!

Атамкул засмеялся:

— Я барса шурпой кормил, думал, ты рахмат скажешь, а ты — кричать.

И изменник Арстан недовольно запищал и, отбиваясь лапами, снова полез к чашке, которую держал в руках Атамкул.

Атамкул вдруг сделался серьёзным.

— Шкура там, — кивнул он на свёрток у седла лошади, — а ты джигит, кызым, большой джигит! Я всё знаю, следы всё рассказали! — И, оглянувшись, он продолжал: — Мы всё ехали, твой след искали. Лесничий крепко сердился. «Барса отниму», говорил. Потом крепко испугался, где ты. «Барса не надо, говорит, пускай сама живая будет!» Очень пугался.

Я осмотрелась. Под арчой около лошади стоял лесничий и что-то перебирал в хурджумах. Острая рыжая бородка его вздрагивала. Атамкул отошёл к костру. Ох и аромат же разлился от котла, в котором он помещал деревянной ложкой!

— Готово, — сказал он.

Лесничий как-то бесцельно потоптался на одном месте и вдруг подошёл ко мне. Я невольно взяла барса на руки и отодвинулась.

— Это вы напрасно, — отрывисто сказал он, смотря в сторону. — И я вообще, того, извиняюсь, погорячился, а вы сдуру поверили, то есть я не так сказал… И вы не рассказывайте никому об этой ерунде! — вдруг добавил он таким просящим голосом, что я невольно засмеялась и сама от этого сконфузилась.

— Ладно, не буду… если вы меня шурпой накормите, — и, отойдя от него, глубоко и облегчённо вздохнула.

Ночь, барс, выстрел — всё это в прошлом. Сейчас же так приятно было есть шурпу и знать, что дальше мы поедем с Арстанкой не одни.

А он наелся и, сидя на трёх лапках, сердито пробовал умыться четвёртой. Дело не выходило: тяжёлая лапа перевешивала, и он с недовольным писком падал на спину. Наконец сообразил и принялся лёжа умываться то одной, то сразу двумя лапками. От усердия разгладил всю физиономию в разные стороны и одно ухо завернул так, что мне пришлось его выворачивать обратно.

Тем временем объездчики оседлали лошадей.

— А мне лошадь откуда? — удивилась я.

— Тут недалеко аул, — объяснил Атамкул, — за горой, там и достали, а проводник поедет назад, её с собой заберёт.

И опять Арстан оказался на луке седла и снова смотрел в пропасть.

Проводник в чёрной лохматой шапке и кожаных штанах что-то оживлённо говорил, указывая то на барсёнка, то на шкуру у моего седла.

— И-и! — удивился Атамкул и повернулся ко мне. — Слышишь, кызым, это, — он кивнул на шкуру, — барса твоего отец. Здесь они жили. Мать скоро убили, отец совсем дивана7 стал, на всех бросался. Другой барс света боится, этот ничего не боялся. Твоё счастье, стреляешь, как джигит, он всё равно тебя кончить хотел.

Я посмотрела на шкуру и невольно вздрогнула. А малыш, из-за которого разыгралась вся драма, весело играл уздечкой и не знал, как близко от него было этой ночью освобождение… ценой моей жизни.

От Арслан-Боба мы с Арстанкой пересели на арбу и ехали до Андижана, потом на поезде и на следующий день постучались в ещё закрытое ставней окно квартиры.

У моих хозяев было шестеро ребят, и каждому хотелось поласкать Арстанку. Приходилось устанавливать очередь. Весь день его был занят ездой на чьей-нибудь спине. Ребятишки устраивали кучу малу. Все шестеро носились по саду и вопили: «Арстан, ко мне! Арстаночка, на спинку! Эй, не жуль, не твоя очередь! Что, неправда?!»

Бац! Затем следовало разбирательство: кого-то тащили, кого-то утешали, а Арстанка, запыхавшийся и весёлый, прибегал ко мне в комнату и лез под кровать.

Я была его единственной настоящей привязанностью.

Его милая, серьёзная, разрисованная мордочка так и оживлялась, когда я входила в комнату, и он даже спать с вечера устраивался на кровати, засунув голову мне под подбородок.

Это было приятно, но слишком жарко для жителя подоблачных гор. Полежав немножко, он грузно сваливался с кровати и распластывался на полу, тяжело дыша и часто переходя с одного места на другое — где похолоднее. И только к утру, когда становилось свежее, опять забирался на кровать.

Кровать была нашим логовом, нашим домом. По всему дому ходите, но к кровати… если кто входил в комнату, пока мы лежали на кровати, надо было видеть, как морщился серый нос и какое грозное начиналось шипение.

Сначала это было смешно. Ребята протягивали руку и получали сердитый удар лапой. Но скоро Арстанка, вытянувшись около меня, хвостом стал почти доставать до спинки кровати. Тут уж я запретила дальнейшие опыты.

Арстанка не боялся ничего, кроме… встречи с курицей. Это было первое и единственное поражение в его жизни. В саду у нас жила курица с большим хохолком и целой кучей жёлтеньких шариков — цыплят. Она любила их всем своим горячим сердечком и не знала страха, когда надо было биться за их жизнь.

Они встретились в первый же день нашего приезда. Пушистые шарики понравились Арстанке, и он, осторожно распластываясь и притаиваясь, решил отправиться на свою первую охоту. Но почти у цели он наткнулся на Хохлатку.

Расправив крылья и превратившись сама в огромный шар, она кинулась в битву. Барсёнок не разобрал, что случилось дальше: ослеплённый, оглушённый, он закрыл глаза лапками, а Хохлатка — клювом, крыльями и когтями раздирала его шубку.

Хохлатка до крови расцарапала мне руки, пока я поднимала с земли моего бедного барсёнка. Весь он был перепачкан грязью, дрожал и без всякого стыда прятал мордочку в надёжное, испытанное место — мне под подбородок.

И вот с некоторых пор большой красивый барсёнок весело бегал за мной по Ташкенту и хватал всех за цветные чулки. Трамвай его тоже не пугал, он караулил его и одним прыжком перемахивал рельсы перед самым его носом. Но от наседки с цыплятами здесь же, на улице, он с жалобным мяуканьем бежал ко мне, рвал платье, царапался, пока я не брала его на руки и не прижимала к своей груди.

Был у Арстанки ещё враг, много его огорчавший. На дворе жил молодой весёлый баран, коричневый, со звёздочкой на лбу. Инстинктом он чуял, что серый пушистый кот с кольчатым хвостом — извечный враг всего их бараньего рода. И первый же день нашего приезда начался трагедией. Увидев барса, баран отошёл в самый конец двора и принял вызывающую позу. Он нервно топал передними ножками, размахивал головой с крутыми рогами и, наконец разбежавшись, с размаху ударил Арстанку рогами, придавив его к земле. Но если курица — новый, непривычный враг для барса, то баран — его исконная добыча. И в Арстане проснулось всё мужество его предков. Он встал, отряхнулся и, высоко подняв голову, ударил лапой по земле.

Баран принял вызов и, отбежав, снова затопал копытцами, готовясь к новому бою. Однако Арстана можно было убить, но не обратить в бегство. Он стоял твёрдо, высоко закинув голову, и созерцал позорное бегство барана. В дело вмешался сын нашей хозяйки Николка, с крепкой палкой в руках.

То же повторилось и на второй день, и на третий. Барсёнок выходил во двор и вызывал барана Карьку на бой, дерзко хлопая лапой по земле.

«Карьку надо отправить к дяде Мите на дачу, а то он забодает Арстанку», — решила детвора и с этим вопросом отправилась к матери. На другой день Карьку на верёвке торжественно протащили мимо удовлетворённого барса, и он исчез из нашей жизни на целое лето.

Исчезла и буйная Хохлатка. Её со всем выводком продали соседу, разводившему своё хозяйство, и Арстан воцарился во дворе, в саду, в комнатах полным хозяином и любимцем всей семьи.

Добродушная мать шестерых озорников тоже полюбила его.

«Арстанка! — слышался голос утром, когда я ещё только открывала глаза. — Кто молока хочет?» Он хорошо знал — кто, бежал к двери, царапался в неё, пока она сама не открывалась.

Настоящий голос барса мы услышали не скоро. Это случилось за обедом. «Пии-пии», — скулил Арстанка, царапая меня за ногу и пытаясь влезть на колени, и затем вдруг басом: «Мяаауу».

Это было целое торжество. Хохот, крик и дополнительная чашка молока приветствовали пробуждение зверя.

Время бежало. Барсёнок уже получал рисовую молочную кашу и суп с макаронами, очень полезную для барсов еду. Чёрные пятна на серой его шкурке так и лоснились, длинный хвост почти волочился по земле, и сад и двор становились ему тесными. Но, вырвавшись на улицу, он не убегал далеко, возился тут же с ребятами или забирался в соседние квартиры — посмотреть, как люди живут.

Однажды днём он куда-то запропастился. Старшие ребята в волнении разбежались на поиски, а младшая пара устроила во дворе потасовку.

— Это всё ты! Всё ты! — кричала шестилетняя Нина и отчаянно колотила полотенцем черноглазого толстого Юрку.

— Неправда, неправда! Он простил, ты сама видела, я ему косточку дал! — кричал тот и громко ревел от обиды и боли.

Прибежала мать, прибежала я, розняли, допросили.

— Он Арстанке к хвосту банку привязал, — со слезами кричала Ника, — большую банку, и Арстанка испугался и по полу катался! А я отвязала, а он обиделся и совсем убежал в барсиные горы жить!

— Он простил… — плакал Юрка. — Я же ему косточку…

Часа через два на улице раздались радостные крики и злое мяуканье. Выл Арстан, а Николка с Петей тащили его за ошейник на верёвке.

— Иди, иди, — уговаривали они его, — что ещё далыие-то будет, старушка помирает.

Я похолодела от ужаса: какая старушка?

Мальчишки совсем захлёбывались, новость распирала их. Я крепко потрясла Николку за плечи.

— Рассказывай всё по порядку! С вами с ума сойдёшь!

— Он туда вон залез, — заторопился Николка, — вон на то крыльцо и под стол от мух спрятался да и заснул, и никто его не видел. А как все сели чай пить, он проснулся и бабушку за ногу лапой. А она заглянула под стол да как закричит: «Ай! Ай! Это смерть за мной пришла!» — и со стула свалилась. Сейчас в кровати лежит с испугу. Кто говорит, за доктором надо послать, а другая бабушка говорит — за священником.

Пришлось мне побежать попросить у старушки прощения.

Три дня пролежала она в постели и, только когда хорошенько разглядела Арстанку, выздоровела. Очень уж испугалась!

Как-то осенью ребята взволновались:

— Софья Борисовна, есть у вас верёвка? Сегодня барана с дачи привезут, привязать его надо, а то опять будет Арстанчика бить.

А Арстанчик, уже со среднюю собаку ростом, весело валялся во дворе и ловил свой гибкий хвост.

— Мы его не дадим обижать, — волновался Петя, — из барана только плов делать, а барс…

— А барс и на это не годен! — смеялась я. — А вот и дядя Митя!

Действительно, ворота распахнулись, и в них въехала знакомая телега.

Кто целовал дядю Митю, кто тащил с телеги корзину с виноградом, а кто развязывал барана.

Освобождённый Карька встряхнулся, отбежал на середину двора и оглянулся: всё знакомое, даже серая кошка-задира и та здесь.

У барана по-боевому зачесались рога. Затопав копытцами, он помотал головой: дерзкая кошка не испугалась. Карька разбежался и нагнул голову — раз, два, но на «три» барс лёгким прыжком вскочил ему на спину и запустил в неё острые когти.

С жалобным криком Карька заметался по двору, а Арстанка драл его всеми четырьмя лапами.

Густая шерсть выручила: мы поймали бедного барана прежде, чем барс догадался пустить в ход зубы и отведать свежей крови. И с тех пор, выходя во двор, барс ударял лапой о землю и вызывающе шипел, а баран, опустив голову, убегал к себе в хлев.

Прошло ещё два месяца. Арстан стал уже опасным товарищем для моей шестёрки: йод и бинты для царапин от его когтей во время игр покупались пачками. Я сидела в своей комнате в глубоком раздумье и гладила круглую полосатую голову.

— Что мне с тобой делать, Арстанка?

Он положил мне на колени передние лапы, на коленях он уже не помещался.

— Что же мне с тобой делать? — повторила я почти со слезами и крепко его обняла.

— Отпустить со мной в горы, на родину, — проговорил за спиной знакомый голос.

Арстан с радостным мурлыканьем прыгнул навстречу гостю. Он его любил, этого высокого человека со спокойным голосом и ласковыми руками.

— Я уезжаю в экспедицию на Памир на два года, — говорил тот, опускаясь на стул. — Арстан меня любит, почти как вас. Не в город же вам его с собой брать, в тесную комнатку! А мне он будет неоценимым помощником: к сонному никого не подпустит, может быть, и из беды выручит.

Это был мой хороший знакомый, путешественник и учёный. Он сказал правду: барс его любил и охотно бегал с ним в далёкие прогулки. Что мне было делать?

Арстан опять подошёл и положил голову мне на колени.

Они оба ждали ответа.

— Возьмите, — с трудом проговорила я. — Только сейчас. Я уйду из дому, чтобы не видеть. Он за вами пойдёт, он вас любит. Ему на Памире, конечно, лучше, чем здесь. Только не прощайтесь и не благодарите.

И я убежала. В дождь, без пальто, я долго бродила по городу, а вечером устроила себе постель на террасе, не заходя в осиротевшую комнату.

Они уехали через два дня. И им было хорошо. Где они теперь — я не знаю.

Забияка

Их было четверо. И мать их была ежиха. Отец их тоже был ёж, но они его никогда не видали, в воспитании он участия не принимал.

Ежовое молоко превкусное. Так, по крайней мере, думали маленькие ежата, судя по тому, как они толкались и лезли к брюшку своей матери-ежихи в норке под корнями старой джиды8, недалеко от берега реки Сыр-Дарьи.

Особенно нетерпелив и несносен был один ежонок.

Был он много крупнее других, таким уж родился. Колоть братьев иголками он ещё, правда, не мог: ёжики родятся совсем мягкими, и иголочки на них тоже мягкие и твердеют только со временем. Но он расталкивал своих братишек, первый добирался до материнского брюшка и высасывал большую долю молока.

Мать довольно равнодушно относилась к их ссорам, как и вообще к самому их существованию. Она приходила в норку покормить их, чтобы отделаться от стесняющего её молока. И как только чувствовала, что они отсосали достаточно, вставала и, стряхнув ежат, уходила по своим делам, не приласкав и даже не осмотрев своих детей.

Поэтому и ёжики, когда были сыты, особого интереса к матери не проявляли.

Они росли, и вскоре уже должно было наступить время их первой прогулки по лесу. Во время этой прогулки ежиха должна была покормить их дождевыми червями и показать им прекрасный надземный мир, как это делают все ежихи.

И вдруг… она исчезла.

Как это произошло, ёжики так и не узнали.

Может быть, хитрая лисица столкнула её в воду, которой ежи не терпят, В воде ёж разворачивается, а лиса хватает его за рыльце и загрызает.

Может быть, её утащил из лесу в шапке какой-нибудь любопытный мальчишка, или наступила на неё зазевавшаяся лошадь, как бы там ни было, а ёжики, проголодав один день, продолжали голодать и следующий.

Младшие ежата сбились в кучу в дальнем уголке норки и жалобно пищали. Но ёжик Забияка не очень унывал. Если молока нет в норке, надо идти его добывать. И, ещё раз обежав все закоулки родного домика, он осторожно прошёл по коридору и высунул наружу острое рыльце.

Ах, как светло! Слабые глазки зажмурились, и ёжик попятился было обратно. Но голод подгонял его… Осторожно, жмурясь, Забияка выбрался из норки и спрятался под ближайшим кустиком травы.

Для начала недурно. В первую минуту от волнения он забыл даже о еде. Его чёрные бусинки-глаза так и бегали по сторонам, а длинное рыльце презабавно дёргалось, нюхая воздух. Ведь тонкие запахи со всех сторон говорят острому обонянию ежа гораздо больше, чем могут видеть его слабые, подслеповатые глазки.

Молоком ниоткуда не пахло, но другие запахи, ещё незнакомые, обещали не меньше и волновали ёжика.

Что-то зашевелилось перед самым его носом. Забияка попятился и ощетинился. Это «что-то» было совсем маленькое и ползло в сторону. Молоком от него не пахло, но возбуждало аппетит. И, осторожно вытянувшись, ёжик вдруг схватил его и торопливо зачавкал. Так вот что! Да это вкуснее молока!

Глаза ёжика разгорелись. Ещё минута — и другой червячок-гусеница попался на его острые зубы. А вот запахло и настоящим обедом. Раскидав листья, Забияка ухватил громадного, жирного дождевого червя. Червяк закрутился и хвостом ударил ёжика по носу. Забияка ощетинился, но не выпустил добычи, пока не дожевал последний извивающийся кусочек.

Блаженная сытость в животике подсказала ему, что за будущее беспокоиться нечего: еда просто-таки сама лезет в рот в этом удивительном мире!

Слабый писк голодных братьев донёсся из норки до тонкого слуха ёжика. На минуту он прислушался, но тут же, равнодушно отвернувшись, свернулся клубочком, готовясь заснуть.

И вдруг на него чуть кто-то не наступил. Словно гора обрушилась на куну листьев — его новый дом, и он еле-еле успел отскочить в сторону.

Испуганно фыркнув, он свернулся в клубочек так проворно, точно его этому учили.

Два мальчика и девочка в пёстрых халатиках не заметили притаившегося в листьях ёжика, они присели и наклонились к норке.

Вот здесь, здесь пищит! — кричала девочка. — Юнус, ты слышишь, давай копать, посмотрим, кто пищит!

Юнус, сняв болтавшийся на ремешке пояса ножик, поспешно принялся копать мягкую землю.

Земля и корни так и летели во все стороны, а девочка нетерпеливо помогала руками, чуть не попадая под самый нож.

Младший братишка наклонился над норкой и внимательно наблюдал за работой старших.

— Подожди, — сказал Юнус, — я попробую руку просунуть.

— А вдруг там змея? — со страхом в голосе спросила девочка.

Юнус быстро выдернул уже засунутую руку, но тут же устыдился свой трусости.

— Змеи не пищат, — сказал он. — Эх ты, трусиха! — и, улёгшись на землю, запустил руку до плеча в образовавшееся отверстие. — Ой, есть, что-то есть, маленькое! — в восторге закричал он, стараясь продвинуть руку как можно дальше.

— Я, я, пусти меня! — кричала девочка, отталкивая его.

— Ты змей боишься! — поддразнивал её Юнус и весь изогнулся от напряжения. — Зацепил что-то! Ого, смотри!

На ладони у него лежал крошечный ежонок. Он жалобно разевал рот и пищал слабо, еле слышно.

— Юнус, Юнус, это что такое? — кричали мальчик и девочка, прыгая около него.

— Ёжик, — отвечал тот с гордостью, — разве не видите? Маленький он, есть хочет. Я сейчас ещё достану!

И тем же порядком на свет появились остальные ежата.

— Тише, Рашида, — сказал Юнус, — ты их задушишь. Понесём домой.

— Домой! Домой! — кричали дети. — Мы им молока дадим, каймаку9, шурпы, всего!

— Глупые вы, — засмеялся Юнус. — Их и молоком-то надо будет через тростинку поить, а вы — шурпой…

И весёлые голоса детей затихли вдали.

Ёжик Забияка вылез из-под своего укрытия и осторожно подошёл к разгромленному дому.

Разрытая земля заставила его попятиться. От всего этого пахло как-то тревожно, и странный шум, который подняли эти громадные существа, тоже не внушал доверия. Выставив острое рыльце, Забияка мелкой рысцой затрусил прочь от развалин родного дома.

Дорога была не особенно ровной: громадные брёвна, холмы и канавы, с ёжиковой точки зрения, пересекали её, и Забияка скоро измучался до смерти. Но вот на пути вдруг попалась совершенно готовая норка. Что это? Даже ёжиками запахло? И наш Забияка доверчиво сунулся в неё.

Сердитое фырканье заставило его попятиться. Не мудрено, что тут пахло ёжиками, — здесь жила их целая семья. Трое малышей присосались к брюшку матери, чавкая и захлёбываясь.

От тоски по родному дому и тёплому молоку у Забияки защемило под ложечкой. Тихонько прижавшись в уголке, он смиренно ждал, пока ежиха отфыркается и успокоится. Затем осторожно, шаг за шагом, он стал продвигаться всё ближе и ближе. Ежат было всего трое. Забиякино рыльце продвинулось между ними, и тёплое молоко полилось ему в рот. Ежиха фыркнула и затихла. А Забияка пил и пил. Раньше он никогда так остро не ощущал тепла и уюта родного угла.

На следующий день новая мать вывела всю семью на прогулку. Ежата дружно бежали за матерью, а она принюхивалась, разрывала листья и, найдя большого червяка, делила его детям по кусочку.

Ёжики быстро росли и толстели. Они уже научились добывать себе пропитание, почти не требовали материнского молока и только по привычке держались ещё вместе. Их желтовато-серые иголочки уже окрепли и могли уколоть неосторожного врага.

Раз утром они весело бежали по тропинке за матерью. Вдруг что-то длинное жёлтое пересекло им дорогу.

«Ш-ш-ш!»— раздалось шипение, да такое страшное, что ёжики, как по команде, разом свернулись в колючие клубочки.

Однако Забияке не терпелось посмотреть, что будет дальше, и он осторожно вытянул острую мордочку, готовый при малейшей тревоге свернуться обратно.

На тропинке началась страшная возня. Ежиха-мать вся ощетинилась и с сердитым хрюканьем бросилась на страшного ползучего зверя.

А тот свернулся большим жёлтым кольцом и, подняв голову кверху, с громким шипением поворачивал её во все стороны, угрожая ежихе, которая бегала вокруг него, ощетинившись и хрюкая.

Ежиха уже несколько раз бросалась на змею, но та успевала, в свою очередь, кинуться на неё. Тут ежиха сворачивалась с такой быстротой, что змея стукалась головой о её колючую спину и больно кололась. Тогда ежиха моментально высовывала голову и кусала змею за хвост или за спину.

Наконец искусанная змея так разъярилась, что, кинувшись на ежиху, обвилась вокруг неё, не обращая внимания на уколы иголок.

А ежиха, ловко вытянув голову, вцепилась змее в самую шею и перегрызла её.

Страшное шипение змеи и её быстрые движения так напугали ежат, что они сидели под кустиками травы, не смея подойти к матери.

Но её весёлое хрюканье быстро ободрило их.

Вот это был пир! Каждому досталось по большому куску жирной змеи, и ежата наелись до того, что их животики готовы были лопнуть.

Однажды ёжик Забияка нашёл на самом берегу реки превкусную лягушку и не счёл нужным поделиться с остальными. Те, не заметив его, пробежали дальше, а ёжик остался один набивать свой жадный желудок.

Вдруг раздалось громкое топанье, такое, как в тот день, когда исчезли братья Забияки. Мир потемнел вокруг него, точно наступила глубокая ночь.

— Готово, поймал, под шапкой сидит! — раздался весёлый голос.

Ёжик ничего не понял, но почувствовал, что его поднимают, и в тоске выпустил изо рта оставшуюся половину лягушки.

Опять посветлело. Он лежал в чём-то мягком, и над ним наклонились любопытные люди.

— Он как называется? — спросила тоненькая девочка и вдруг закричала: — Ой, папа, смотри, из него иголки торчат!

— Так это же ёжик, — засмеялся мальчик, повыше ростом, в синей рубашке.

Ёжик, начавший было разворачиваться, быстро свернулся обратно.

— Ты что, не знаешь, что из ежа иголки сами растут? — спросила другая девочка, толстенькая и краснощёкая.

— Вот так история! — сказал отец. — Неужели ты про ежей никогда не слыхала?

— Я и сама не знаю! — смущённо проговорила тоненькая девочка. — Нет, даже, кажется, читала, только вдруг забыла. Ой, какой смешной! Папочка, возьмём его домой, хорошо?

— Возьмём, — согласился отец. — Он у нас, кстати, мышей переловит, а то кот стал такой ленивый, что ему мыши самому скоро хвост отгрызут.

И Забияка разделил участь своих братьев. Только те попали в казахскую юрту, в степь, а его в шапке снесли в маленький домик на краю города.

Мать зажала уши от визга, когда дети влетели в дом со своей добычей.

— Ёжик! — кричали они. — Мама, смотри, он мышей ловит, папа говорит, он всех мышей поймает, чтобы Ваське хвостик не отгрызли.

— Мамочка, смотри, он уже приручился, не сворачивается.

И правда, Забияка уже освоился и только дёргал рыльцем во все стороны, изучая новую обстановку.

Его вынули из шапки и поставили перед чем-то плоским и белым. Ого, вот это приятно! И, сунув рыльце в тёплое молоко, он напился досыта, а затем, громко стуча коготками, побежал осматривать новый дом и с разбегу накатился на сидевшего к нему спиной кота Ваську.

У Васьки был дурной характер. Раздражённо обернувшись, он зашипел и дал ежу полновесную пощёчину.

Шипение сменилось диким воем. Пощёчина пришлась по колючей спине свернувшегося ежа. Васька с фырканьем и визгом прыгнул на стол, оттуда на шкаф и, злобно сверкая зелёными глазами, принялся лизать раненую лапку.

Дети умирали со смеху. А Забияка уже бежал по полу дальше, тщательно исследуя всё на своём пути.

— Он чей будет, твой или мой? — спросила Митю Лена, помогая ему строить в углу «ежовый дом» из тряпок и поставленного боком ящика.

— Мой, конечно! — ответил Митя. — Ведь ехал-то он в моей шапке.

— Ну, так, значит, мой, — торжественно возразила Лена. — Ведь тряпки мои и ящик — тоже.

Миг — и тряпки разлетелись по комнате.

— Вот твои тряпки! — кричал весь красный от обиды Митя. — Я ему из своих тряпок дом сделаю, а ты не суйся!

«Пфф-мяаау», — ворчал Васька, не решаясь, однако, спрыгнуть со шкафа.

Ёжик Забияка спутал весь ход мирной жизни в маленьком домике. Не успела мать, прибежав, помирить старших, как раздался страшный крик младшего, и она понеслась туда. Двухлетний Петя долго, с восторгом что-то лопоча, ходил за предметом спора и, наконец выбрав время, когда Забияка остановился, сел на него.

Теперь он катался по полу, крича от боли и испуга, а ёжик уже стучал коготками в соседней комнате.

Мать в отчаянии всплеснула руками.

— Ваня! — позвала она мужа, — Иди ты рассуди. Двое подрались, один укололся! Да что же эго ты за наказание такое мне привёз! Выпущу я его сейчас во двор, пускай убирается на все четыре стороны!

Но тут уж Лена и Митя кинулись к матери со слезами и просьбой оставить ёжика. Петя вытер слёзы и, потирая уколотое место, кричал:

— Хочу юзика!

Васька на шкафу остался при особом мнении, но на его злобное ворчанье не обратили внимания.

— Всех растревожил, вот забияка! — смеялся отец.

И имя Забияки прочно утвердилось за ёжиком, а сам он прочно поселился в весёлом домике в Зелёном переулке.

После боевого дня дети были настроены мирно и устроили в углу под столом премиленькую ёжиковую спальню. Но Забияка упорно вылезал из неё и всё смелее бегал по комнатам, всё обнюхивая.

— Чего же это он днём спал, а сейчас не хочет? — огорчались дети.

— Да ежи всегда так, — объяснил отец. — У них ночью самая охота. Вы заснёте, а они с Васькой мышей пойдут ловить.

— А его бы в сад выпроводить поохотиться, — предлагала мать. — Ведь всю ночь когтями стучать будет, я ни на минуту не засну.

Однако, благодаря дружному рёву ребят, Забияку оставили в комнатах. Всю ночь он стучал, фыркал и бегал, так что под утро мать не выдержала, завернула его в передник и вытряхнула на грядку с помидорами.

— Хочешь живи, хочешь… куда хочешь девайся, а в комнаты больше не пущу! — сердито сказала она и затворила за собой дверь.

Забияка осмотрелся. Пахло червями и лягушками, и было тенисто., Что ж, он не прочь и тут поселиться!

Утром из дома выбежали дети в одних рубашонках.

— Его, наверное, кошки съели! — кричала Лена, обливаясь слезами.

— С каких это пор кошки иголками питаются? — успокаивал её отец. — Ты посмотри, он здесь где-нибудь, под кустиками.

И вдруг слёзы сменились радостным смехом и визгом: Забияка спокойно сидел между грядками, дёргая носиком и разглядывая детей своими бусинками-глазами. За день он привык к странному шуму этих удивительных больших существ, с ними у него смутно соединялось представление о тёплом молоке, и он не ошибся.

— Под живот, под живот бери! — кричала Лена. — Он там не колется, под животом он вовсе мягкий!

Когда принесли его в комнату, мать налила ему целое блюдечко парного козьего молока.

Забияка ничуть не скучал по норке под старой джидой и по своим покинутым родственникам. Молоко стояло у Лены под кроватью, а в саду сколько угодно было червей и лягушек.

В доме ёжик, по мнению отца, должен был ловить мышей, но мать заявила решительно, что мыши мешают ей меньше, чем ночная топотня Забияки. И, по раз установленному обычаю, Забияка днём пил молоко и спал в своём тряпичном уголке, к большому восторгу детей, а ночью разгуливал по саду и охотился.

Сад кончался обрывом над арыком10 и этот обрыв, заросший кустарником, служил любимым местом игр старших детей.

Иногда они приносили туда и ежа. Тогда он превращался в «громадного дикобраза», а Лена и Митя — в путешественников по диким горам. Коту Ваське предлагали роль тигра, чтобы можно было на кого охотиться. Но он до сих пор был сердит на задиру ежа и, ощетинившись, больно оцарапал Лену, когда она ласково уговаривала его помириться.

Перемирие так и не состоялось. А Забияка был отличным «дикобразом». Его сажали в пещеру и давали червяков и улиток. Митя уверял, что дикобразы лазают по деревьям. Но Забияка не хотел держаться за дерево лапками и однажды упал, а потом рассердился и убежал куда-то на целый день, так что дети потом дали себе слово больше его на деревья не сажать.

Маленького Петю мать к арыку не пускала, хотя он очень годился для игры в путешественники. Из него можно было сделать отличную обезьяну. Но мать наотрез отказала:

— Забудете про него, а он и свалится в арык. Пусть играет около дома.

Такое решение не очень пришлось по душе Петиной предприимчивой натуре. И раз, уследив, когда мать пошла в магазин, он осторожно сполз с крыльца и отправился в самый конец сада.

С трудом перелезая через помидорные грядки, мальчуган торопился: сейчас придёт мать и утащит его, а тут так хорошо!

Вот что-то пёстренькое ползёт, точно верёвочка, и шипит. Петя нагнулся и протянул руку… Но в этот момент что-то толкнуло и укололо его босую ножку. Он вскрикнул и оглянулся.

Забияка! Он проскочил между Петиными ногами и, оцарапав его, кинулся на пёструю верёвочку прежде, чем Петя успел схватить её. Тут началось шипение, хрюканье, возня, всё такое интересное, что Петя забыл об уколотой ежом ножке. Но вдруг он почувствовал, что его быстро поднимают, прямо за рубашонку, так, что он крикнул и заболтал ножками.

Это кто? Мама! Прижимает его к себе и плачет, и бежит прямо через грядки домой.

— Пусти, пусти! — кричит Петя. — Пусти, там Бияка, Бияка!

Но Петя и мама оказались в папиных руках и плакали так, что папа не сразу разобрал, в чём дело.

— Я за ним издали следила, — говорила мама и так крепко держала Петю, что ему стало больно. — А он присел, протянул ручку, и вижу — змея, а он её хочет взять. У меня сразу ноги отнялись. Вижу — уже не успею добежать. И вдруг ёжик прямо у него из-под ног выскочил и схватил змею. Спас мальчика. А я-то его выкинуть хотела!

Тут мама и папа, всё ещё с Петей на руках, опять побежали в сад.

Забияка не посрамил своего громкого имени. Со змеёй было почти уже покончено — остался только хвост, и Забияка не спеша откусывал от него по кусочку.

Он не мог понять, с чего это большие люди лезут к его завтраку. С сердитым хрюканьем он вцепился в остатки змеи, но тут отец удержал руку матери.

— Оставь, ты испортишь ему аппетит. Лучше принеси ему молока запить змеиное жаркое.

Вскоре Забияка с большим удовольствием сунул рыльце в знакомое блюдце.

Люди много шумят без толку, но зато приносят вкусное молоко. А теперь хорошо и поспать под листиком. И Забияка мирно свернулся клубочком в тени густого куста крыжовника.

Слушать рассказ о происшествии собралась вся детвора переулка. Лена и Митя чувствовали себя героями, точно это они поймали змею или, по крайней мере, присутствовали при битве. Рассказав всё раз двадцать с начала до конца, они торжественно повели всех детей в сад и позволили издали полюбоваться спящим под кустом Забиякой.

Он всегда так: когда змеев ест, после спит крепко, — сказала Лена несколько небрежно, как будто это было делом вполне привычным.

Теперь Забияка, если ему хотелось, мог целыми ночами топать и фыркать под маминой кроватью, запрета ему не было ни в чём.

Он вырос в очень крупного ушастого ежа. Его жёлто-серые иголки так и топорщились в разные стороны. Но он не кололся и не сворачивался, когда дети подходили к нему, и с удовольствием позволял почесать у себя под лапкой или горлышко.

Иногда он оставался ночевать в доме, предпочитая кухню саду, и там наутро мать частенько находила полусъеденную крысу, или мышиный хвост и уважала Забияку всё больше.

Тем временем кончилось длинное и весёлое ташкентское лето. Начались дожди, стало холодно. Ёжик сделался сонливым и малоподвижным; а в сухие дни уходил в сад и копался под корнями стоящей на обрыве джиды.

— Это он себе зимнюю квартиру готовит, — сказал отец. — Вот увидите, скоро ляжет в неё и заснёт.

И правда, вскоре Забияка не пришёл утром за своей обычной порцией молока. Дети побежали в сад. Норка под корнем джиды была крепко заткнута сухими листьями.

— Не будите его, — сказал отец. — Зима пройдёт быстро, и он сам проснётся и прибежит к маме попросить тёплого молока.

— Спокойной ночи, Забияка, — сказали дети и побежали домой.

Им было немножко грустно.

— Но ведь зима коротка и скоро кончится, — сказал папа…

Том-музыкант

Мать его была громадной серой жабой и по-жабьему очень красивой: вся спина у неё была покрыта большими бородавками… Она редко прыгала, а больше ходила развалистой жабьей поступью.

Но самое удивительное — это её глаза. Золотистые, с ярким чёрным зрачком посредине, они сияли и искрились так, что, глядя на них, можно было забыть о жабьей голове, на которой они помещались..

В старину люди верили, что это светится через глаза находящийся в голове у жабы драгоценный камень, и убивали её, чтобы завладеть этим камнем.

Однажды весной в тёплой воде небольшого арыка, между стеблями болотных растений, жаба отложила кучку крошечных стеклянных шариков, каждый с чёрной точечкой посредине. Чёрная точка — это икринка, крошечное жабье яичко, а стеклянные шарики — студенистое вещество, которое защищает яичко. В воде стеклянные шарики разбухли, стали больше горошинок, и все вместе плавали на поверхности воды, а солнце грело икринки и медленно-медленно пробуждало их к жизни.

Наконец в икринке можно было уже различить крошечного головастика. Он лежал, свернувшись клубочком, и понемногу начинал шевелиться.

И вот в один из дней, когда весеннее солнце светило особенно ярко, головастики вздрогнули и начали раскручиваться. Маленькие, чёрные, точно большеголовые рыбки, они прорвали свои прозрачные шарики и начали плавать. Кучки слизи — остатки шариков — некоторое время служили им пищей, а затем головастики поплыли в разные стороны, начав самостоятельную жизнь.

Сколько же оказалось у них врагов! Рыбы, лягушки, личинки водяных жуков-плавунцов — все набросились на бедных головастиков, как на вкусный обед.

Меньше четвёртой части головастиков спаслось. Они запрятались в густые заросли водяной травы, но тут на них напали раки, водяные клопы и пауки, так что к концу дня от целой кучи малышей уцелело всего три головастика. Впрочем, особенно жалеть головастиков не приходится — икры весной откладывается столько, что, если бы её не ели все, кому не лень, лягушки и жабы заполнили бы собой все реки и озёра и в них не осталось бы места для воды.

Три уцелевших головастика присосались ротиками к стеблю водоросли, понемножку соскабливая его нежную кожицу, — этим они питались. Так прошёл вечер первого дня их жизни; а утром они поднялись вверх, навстречу ласковым солнечным лучам и смешались с толпой других головастиков, только что родившихся или подрастающих.

Тут они потеряли друг друга из виду, и что случилось с двумя другими — нам неизвестно. А наш головастик принялся кормиться, плавать и очень ловко увёртывался от врагов.

По обеим сторонам рта у него росли две нежные веточки с массой разветвлений. Это были жабры; головастики дышат ими, как рыбы.

Вскоре по бокам хвостика появились две задние ножки, затем выросли и передние. А хвостик становился всё короче и короче, и вот на берег арыка вылезла презабавная маленькая жабка. Она дышала ртом; жабры-веточки у неё исчезли, но короткий смешной хвостик ещё остался на некоторое время, и ей самой было от этого неловко.

Жабка была крошечная, но характер у неё переменился. Короткие головастики никого не ели, наоборот, их все ели, а жабка сама стала хищницей и очень ловко ловила мушек и жучков. И при этом каким удивительным способом: быстро прыгать она не могла, да это и не нужно было — за неё прыгал её язык. Он рос не так, как у нас, — из глубины рта вперёд, а наоборот, от нижней губы назад, внутрь рта. И весь был скользким и липким от слюны.

Когда к неподвижно сидящей жабке подлетала и садилась мушка, язык молниеносно выскакивал изо рта, шлёпался о мушку и так же быстро убирался обратно в широкий жабий рот вместе с мушкой, которая приклеивалась к липкой его поверхности.

Маленькая жабка жила и росла, ловко увёртывалась от врагов в течение целого лета. На зиму же, чтобы не замёрзнуть, она забиралась куда-нибудь глубоко под корни деревьев или в кучи сухих листьев и разного мусора и в глубоком сне ждала, пока весеннее солнце шепнёт ей, что трава зазеленела и уже летают жуки и мошки.

Прошло много лет, и жабка превратилась в жабу редкостной величины. И врагов у неё стало меньше — утке и то она была уже не по силам. И вот тут-то и начинается наш настоящий рассказ о ней.

Это был совсем маленький домик из двух комнат, кухни и большой террасы. Терраса тремя ступеньками выходила в тенистый сад. В нём росли два громадных грецких ореха и целое море роз, над которыми в тёплые вечера летали золотисто-зелёные жуки.

В домике жила самая маленькая семья, всего двое: муж и жена. Меньшей семьи ведь не бывает; если живёт один человек, то это уже не семья. Днём они оба уходили на работу, а вечером жена садилась за рояль, а муж брал скрипку, и они играли.

Однажды вечером во время игры муж наклонился и тихонько сказал жене:

— Пожалуйста, не пугайся и не переставай играть, посмотри, какой у нас нашёлся слушатель!

Но жена, взглянув, вскрикнула и всё-таки перестала играть: на пороге широко открытой двери сидела огромная серая жаба, покрытая бородавками. Когда музыка смолкла, она повернулась и медленно вышла на террасу, а оттуда спустилась по ступенькам и исчезла в саду. Молодая женщина еле пришла в себя от изумления.

—. Что это за ужасное существо? — воскликнула она.

— Неожиданный любитель музыки, — засмеялся муж. — Жабы любят музыку, особенно тихую и мелодичную. Я об этом читал где-то, но сам вижу в первый раз.

На следующий вечер, как только началась музыка, гостья не замедлила явиться. Жаба по-вчерашнему сидела на пороге и, не отрываясь, смотрела на музыкантов.

Когда музыка кончилась, она тотчас же повернулась и исчезла в саду.

На третий вечер жена принесла дощечку и положила её на ступеньки лестницы.

— Это для нашей гостьи, — улыбаясь, сказала она, — ведь ей нелегко с её толстым животом прыгать по ступенькам.

И им удалось подсмотреть, как жаба, сразу же оценив всё удобство новой лестницы, спокойно поднялась по ней. Её удивительные глаза сияли, как звёзды. Она доверчиво позволяла подходить к ней, и часто, уже после того как музыка смолкала, сидела, словно погружённая в раздумье, и «драгоценный камень», спрятанный в её безобразной голове, переливался золотыми искрами.

— Том, Том, — ласково звала её молодая женщина, и какова же была её радость, когда однажды жаба подошла к ней на зов.

Скоро она уже начала брать из рук живых мух и жуков и часто днём важно сидела под розовым кустом, точно ожидала вечерней музыки.

— Катя, — тихо позвал муж, — посмотри!

Жаба вошла в комнату днём и ползала вокруг рояля, останавливаясь и как будто прислушиваясь.

С первыми осенними дождями Том исчез. Его искали по саду, клали самых вкусных червяков под его любимый розовый куст, но всё было напрасно.

— Его съел кто-нибудь, — чуть не плакала Катя.

— Успокойся, — уговаривал её муж. — Том спит где-нибудь в норке. Вот увидишь, в первый тёплый весенний вечер он явится попросить, чтобы ему поиграли.

И вот кончилась короткая ташкентская зима. В саду ожили насекомые, лягушки.

Катя волновалась:

— Сегодня вечером придёт Том, ты видишь, я уже накопала червяков для него.

И, как только стемнело, она положила дощечку на ступеньки лестницы и заиграла тихую нежную мелодию. Через несколько минут шорох заставил её обернуться.

Том сидел на обычном месте, на пороге, и его глаза, казалось, светились радостью свидания.

Прошло шесть лет. По маленьким комнатам давно уже топали весёлые детские ножки, и дети знали, что старой жабе под розовым кустом можно приносить червяков, но ни дразнить, ни пугать её нельзя.

Она до того привыкла к дому, что иногда днём заходила в комнату и важно сидела под роялем.

— Томик очень хороший, — с нежностью говорила маленькая девочка. — Он очень старый, даже старше меня, говорит мама. Я хочу сшить ему платьице с ленточками, ведь ему холодно голенькому, а мама не позволяет, говорит: «Жабы не девочки, и у них не бывает насморка».

— Нам нужно ещё собачку, — просил мальчик. — Папа, купи нам маленькую собачку. У других детей есть собаки, а у нас нет.

Однажды отец вернулся домой раньше обыкновенного.

— Серёжа, — позвал он, — посмотри, кого я привёз! — И он поставил на землю маленького весёлого фокстерьера.

— Его зовут Снежок, — сказал отец. — Дайте ему чего-нибудь вкусного и бегите в сад, он будет вас ловить.

Через минуту в саду поднялся дым коромыслом: лаял Снежок, в восторге визжали дети.

— Чудесный пёсик, — сказала жена. — Хорошо, что ты его достал. — Но тут же, прислушиваясь, тревожно воскликнула: — Что-то случилось, ты слышишь, дети плачут, идём скорее!

— Томик, Томик милый! — плакала девочка.

Возле куста, весь горя от радостного возбуждения, стоял Снежок и недоумевающе смотрел на девочку. Кажется, он хорошо поохотился: поймал такую удивительную громадную жабу. А дети плачут, и никто не сказал, что он молодец.

Его большие карие глаза были полны удивления. Дети плакали навзрыд.

Старый Том лежал под своим кустом белым брюшком кверху, и лапки его слабо вздрагивали. Вот они ещё раз дрогнули и застыли, а золотые глаза медленно потускнели — драгоценный луч жизни улетел из них.

Мальчик в гневе ударил палкой всё ещё ничего не понимавшего щенка.

Снежок завизжал, а девочка подняла жабу на руки и прижала к груди.

— Томик, Томик милый! — плакала она. — Что с тобой сделали!

Отец осторожно взял у неё жабу и положил её на землю.

— Мы похороним Тома, — печально сказал он. — Снежок не виноват, ведь он не знал, что Том наш друг и что он старше тебя.

— Не хочу видеть Снежка, пожалуйста, увези его отсюда! — требовал мальчик, вытирая красные глаза.

И отцу с трудом удалось убедить его, что щенок не виноват в причинённом им горе.

Вечером в доме не было музыки. Дети ходили как в воду опущенные, а мать сказала отцу дрогнувшим голосом:

— Ведь он жил здесь с того дня, как мы поселились в нашем доме, он в самом деле был почти членом нашей семьи.

Утром дети похоронили Тома. Девочка отдала ему свой лучший кукольный матрасик, а мальчик — ящик от игрушек.

Снежок шёл за детьми унылый, с опущенной головой, смутно чувствуя, что он в чём-то сильно провинился.

Тома закопали под розовым кустом, мальчик выстрелил над могилой из пугача и сказал:

— Он погиб, как герой, сражаясь с собаками.

— И он был самая толстая и красивая жаба на свете, — прибавила девочка.

И сам Том не мог бы пожелать слов, сказанных с более искренней и горячей любовью.

1

Хайр — прощайте.

(обратно)2

Рахмат — спасибо.

(обратно)3

Кызым — девушка.

(обратно)4

Арча — древовидный можжевельник.

(обратно)5

Шурпа — суп.

(обратно)6

Бала — ребёнок.

(обратно)7

Дивана — сумасшедший.

(обратно)8

Джийда — колючий кустарник.

(обратно)9

Каймак — густые кипячёные сливки.

(обратно)10

Арык — оросительный канал, канава.

(обратно)

Комментарии к книге «Том-музыкант», Софья Борисовна Радзиевская

Всего 0 комментариев