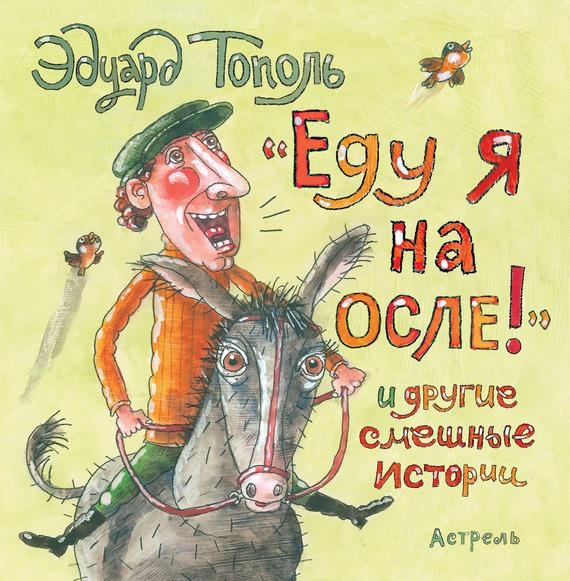

Эдуард Владимирович Тополь Еду я на осле и другие смешные истории

Моя кошка Джина Лоллобриджида

Да, у меня была кошка с именем и фамилией – Джина Лоллобриджида. Слушайте, как было дело.

Я много лет жил в деревне под Москвой, в Доме творчества «Болшево». Дом творчества – это такой санаторий для писателей, где можно целый день ничего не делать, а когда уже совсем делать нечего, то можно сочинять киносценарии, книжки или пьесы для театра. Но я это шучу, конечно, у меня там была комната в деревянном домике-коттедже, и в этой комнате я с утра стучал на машинке, сочинял кино, а потом, когда уже ничего не сочинялось, я уходил гулять в лес или на речку. И вот однажды зимой, в декабре, кажется, когда уже были сильные морозы и снег, мы пошли с одной артисткой, Тамарой Носовой, – очень смешной артисткой, – так вот, мы пошли с ней погулять, подышать воздухом. До леса мы не дошли, замёрзли, повернули обратно. Идём по деревенской болшевской улице и видим – на белом снегу кусочек чёрного угля шевелится. Небольшой такой кусочек, может быть, меньше, чем мой кулак. И – шевелится. Станет на лапки, сделает несколько шагов по наскольженному машинами снегу мостовой, поскользнётся и – кувырк, падает.

«Ах ты, – думаю, – котёнок какой глупый! Тебя же машины задавят! Иди-ка сюда!» И – хочу его догнать, сграбастать, но… ничего подобного! Не могу поймать – убегает! На своих крохотуленьких ножках убегает – так бочком, бочком и ещё хвостик трубой поднял, понимаешь! Я чуть сам не поскользнулся и не шмякнулся носом в мостовую, когда за ним погнался.

А артистка Носова, конечно, смеётся надо мной – тоже мне, говорит, котёнка догнать не может!

Совсем я на этого котёнка разозлился. «Да ну его, – говорю, – не нужен он мне, я его согреть хотел, а он… Ну и убегай себе, катись!»

И пошёл своей дорогой.

Идём мы с Носовой по улице, и я так вкось смотрю – что такое? Догнал нас чёрный уголёк, скользит по льдистой мостовой лапками, а догнал! «Ах ты!» – думаю и – раз, подхватил его под пузико и за пазуху сунул, под дублёнку. А дублёнка у меня замечательная была, с длинным нестриженым мехом, как тулуп, – ну тёпла-ая! Я с ней и на Крайний Север летал, и в Сибирь – нигде не замерзал! И слышу – возится там мой котёнок, ещё глубже за пазуху прячется, греется. «Ладно, – думаю, – о’кей, грейся». Пришли мы домой, в Дом творчества, я и говорю Носовой:

– Том, а Том, тебе нужен котёнок?

– Нет, – говорит, – не нужен. У меня дома собака, боксёр.

– А что же мне теперь с ним делать? – говорю. – Не могу же я его выбрасывать, я ведь его уже согрел!

– Конечно, – говорит, – раз согрел – не имеешь права выбрасывать! И вообще, – говорит, – запомни: кого согрел, того не имеешь права выбрасывать, нечестно это, понял?

Делать нечего, пошёл я с котёнком домой, в свою комнату. Думаю, что мне с ним делать? Сходил на кухню, взял у повара блюдце с молоком, принёс в свою комнату, говорю котёнку: «Пей». А он не пьёт. Я его мордочкой тычу в блюдце с молоком – опять не пьёт. «Ах ты, – думаю, – ну что с ним делать, не понимает, что это молоко, наверно». Намочил я палец в молоке и сунул котёнку в рот. А ротик-то у него, Боже мой, крохонький! Стал он мне палец облизывать своим красненьким язычком – мне и смешно, и щекотно…

Так и поселился у меня этот котёнок, и я назвал его Уголёк. Через несколько дней он уже сам молоко лакал из блюдца и бегал по всей комнате за бумажкой, которую я перед ним на нитке дёргал. Толстенький стал, как колобок, и – я забыл вам сказать – очень красивый. Потому что он не весь чёрный был, а – оказалось – у него очень аккуратный белый галстучек, и все четыре лапки в белых перчаточках, и на лбу – маленькая беленькая звёздочка, ну, не звёздочка, а такое маленькое беленькое пятнышко, как звёздочка. И от этого мордочка сразу казалась такой умненькой, весь котёнок в этом белом галстучке и белых перчаточках – такой аккуратный, интеллигентный, что все, кто приходил ко мне в гости, тут же брали его на руки, гладили, рассматривали.

И вот одна гостья – уже не помню кто – так внимательно его рассмотрела, что вдруг говорит:

– А это и не мальчик совсем, а девочка. Кошка это, а не кот.

Ну, стал я думать, как мне её назвать. Я сразу решил, что у моей кошки должны быть имя и фамилия. Только какие? Было два варианта: или американская артистка Лиза Миннелли, потому что у меня на стенке висел её портрет, или Джина Лоллобриджида. Но Лиза Миннелли не годилась, потому что Лиза – это русское имя, придёт кто-нибудь в гости и обидится, что я её именем кошку назвал, а во-вторых, все будут думать, что Лиза от слова «лизать» или «лизаться», или даже «подлизываться», а моя кошка совсем даже не была подлизой, а, наоборот, росла очень грациозной, игривой, задиристой и самостоятельной. Даже скажу вам по секрету, что она очень быстро научилась аккуратно ходить в туалет, и у нас с ней на эту тему почти никогда не было скандалов.

Ну, вот и стал я её называть Джиной Лоллобриджидой. Всю зиму прожила она у меня в комнате, на улицу выходить боялась, только любила сидеть на окне, смотреть, как воробьи скачут. И много у меня с ней было в ту зиму приключений и забавных историй.

Во-первых, она научилась будить меня рано утром. Вообще-то я терпеть не могу рано вставать, я люблю поздно ложиться и поздно вставать, а вот Джина – как раз наоборот. И стала она меня перевоспитывать. Я ей не разрешал у меня на кровати спать, у неё было своё место – в кресле.

И вот она займёт с вечера кресло и спит себе, а я слушаю радио или книжку читаю и ложусь, конечно, поздно. И поэтому сплю себе утром до завтрака. А Джина – нет. Она выспится, проснётся в шесть утра, залезет рядом со мной на тумбочку, где радио стоит и книжки лежат, усядется и смотрит мне в лицо, ждёт, когда я начну просыпаться. Хитрющая была – никак не перехитришь. Только-только я шевельну ресницами, она уже понимает: ага, это я уже не сплю, и – прыг с тумбочки на пол. И в обход мою кровать обегает, и шарк – щекочет лапками мою высунутую из-под одеяла ногу. Ну, я как заору: «Джина, отстань!» А ей только того и надо, чтобы я проснулся, – уж она по всей комнате понеслась, как белка: шарах – на окно, шарах – под койку, шарах – по письменному столу, шарах – по моей кровати. Набегается, сядет возле моей кровати близко-близко и смотрит, хитрющая, ждёт, погонюсь я за ней, или тапочек в неё брошу, или подушкой запущу. Уж тут радости! Снова, как вьюн, по всей комнате, ну только что не хохочет, не умеют кошки хохотать, а жалко!

Ну, потом я научился так спать, чтоб под утро просыпаться лицом к стенке – чтобы ей моих ресниц не видать было, ага.

И что вы думаете? Как она меня будила? А так: лапкой своей, самой подушечкой чуть-чуть коснётся моей щеки и тут же уберёт лапку. Вот когда говорят «нежно, как кошка лапой», так это про мою Джину. Я много в жизни нежностей видел, но никто меня никогда так нежно не гладил по щеке рано утром, только два существа – Джина и моя маленькая племянница Ася.

Ну вот, и научила меня Джина рано вставать и зарядку делать. Потому что до завтрака чем мне ещё было заняться?

А после завтрака я ей всегда приносил из столовой котлету, или сосиску, или молоко, и садились мы с ней за работу. Я на машинке стучал, а она сквозь окно воробьёв считала. Потом, через пару часов, надоест ей воробьёв считать и мою машинку слушать, она – прыг на письменный стол, или на плечо мне, или даже на пишущую машинку. Я её прогоню, а она опять – мол, хватит работать, антракт, давай поиграем во что-нибудь. А во что мне с ней играть? У неё только одна игра была – чтобы я её ловил, а она от меня убегала. По всей комнате.

Потом стал я её приучать на улицу выходить. Помню, первый раз открыл двери на улицу, на мороз, и говорю ей: «Хватит дома сидеть, иди погуляй по снегу». А она смотрит то на меня, то на дверь. Потом вышла на крыльцо, понюхала снег, потрогала его лапкой и – шмыг домой. «Ах ты, – думаю, – неженка какая!» Взял её на руки, пошёл на улицу и посадил её в сугроб. «Закаляйся!» – говорю. Ох, как она обиделась! Хвост задрала трубой и бегом в дом, спряталась под кровать и целый день там сидела, не хотела со мной общаться, обиделась.

Но всё-таки мало-помалу стала она привыкать выходить на улицу. Особенно когда солнечный день выдавался. Я говорил: «Джина, пойдём погуляем», брал её на руки и выходил из дома. Отходил от дома на несколько шагов, останавливался на тропе посреди сугробов, ставил её на снег и ждал, что она делать будет. А она походит вокруг моих ног, понюхает снег, а потом так осторожно пройдётся по тропе – сделает шажок и ждёт, ещё шажок – опять ждёт. Мне смешно смотреть на эту трусиху, ка-ак свистну, она – тут же домой наутёк. Но день за днем всё смелей и смелей становилась моя Джина Лоллобриджида, уже на десять шагов впереди меня идёт, потом на двадцать, и скоро я с ней совсем как с собакой гулял. Бывало крикну: «Джина, ко мне!» – и она тут же подбегает, трётся возле ног и идёт рядом, как верная собачонка. И так разохотилась по снегу гулять, что уже стала со мной в догонялки и ловитки на улице играть. Выпустишь её, а она – шмыг куда-нибудь в кусты за сугробы, и ищи её. Или – скок, скок по снегу и на дерево какое-нибудь залезет метра на два и смотрит на меня – погонюсь я за ней или нет, полезу в сугроб или не полезу. И однажды так забаловалась, так разыгралась, что уже не на два метра, а на самый верх дерева вскарабкалась. Я ей снизу кричу: «А ну слезай!» – а она дразнит меня и ещё выше лезет. А там ветки тонкие, и я вижу, что ей уже самой страшно, да она на такой тонкой верхушке не может развернуться, вот и лезет всё вверх и вверх.

Стал я её звать – и по-хорошему, и по-плохому, и шапкой в неё кидал, и снежками пробовал, и дерево тряс – ничего не помогает, влезла моя Джина на самую-самую верхушку дерева, раскачивается там, пищит, а слезть не может. Пошёл за стремянкой. А смеркалось. Еле-еле я в котельной у кочегаров какую-то стремянку нашёл, но короткую – два метра. Приставил к дереву стремянку и полез по веткам, но какое там! Джина ведь на самой-самой верхушке, мне туда не добраться – ветки подо мной обломятся. Уселся я посреди дерева, стал её звать к себе, говорю: «Джинушка, девочка, ну слезай, пожалуйста, иди сюда». А она висит на макушке дерева, ухватилась всеми четырьмя лапками за ветку – и ни вперёд, ни назад, боится с места тронуться. Так я и не смог её уговорить, слез с дерева и с досады хотел идти домой, думаю, пусть посидит там, сама спустится. И вдруг вижу – огромный кот, ну о-огромадный, сидит под деревом и смотрит на мою Джину.

– Ах ты, – говорю, – негодяй! А ну пошёл отсюда!

И снежком в него запустил.

А он отошёл на несколько метров и опять сел себе в снег и сидит, ждёт, когда я домой уйду. Ну что мне делать? Стал я этого кота прогонять. Отгоню его от дерева, только домой двинусь, смотрю – опять его глаза из-за кустов светятся. Темно ведь уже, ночь скоро. Ну, я чуть не плачу. Зову Джину, а она не слезает, сидит себе там, наверху, сжалась в комочек и уже не пищит даже, не мяукает, вообще не отвечает. У меня уже и ноги замёрзли, и нос, и вообще надоела мне эта история, но как я её брошу, если тут рядом этот котище разгуливает?

Ладно, пошёл я домой, включил я в своём доме весь свет и ещё настольную лампу на окно поставил и направил свет на дерево, где моя Джина сидела, чтобы видеть мне через окно, когда этот кот на дерево полезет. И вот представьте себе, всю ночь я возле этого окна просидел, караулил мою Джину Лоллобриджиду, чтобы её этот кот не обидел. Музыку включил на полную громкость, кофе пил, чтобы не уснуть, и каждый час выходил на улицу звать мою Джину. А она не слезает. Холодно, мороз, снег скрипит под ногами, котище, конечно, ушёл давно, но я всё равно не спал: а кто его знает, вдруг он вернётся? Так и досидел я до рассвета, а на рассвете… Подошёл я опять к дереву и говорю: «Джинушка, ну слезай, пожалуйста», – и вдруг вижу – ползёт моя кошка вниз, пищит, мяукает, а ползёт. Я ей говорю: «Вот молодец, смелей, прыгай!» – и дублёнку свою снимаю и держу на руках, чтобы было ей куда прыгать. А у неё, наверно, лапы так замёрзли, что она уже и держаться не может за ветки, прямо кубарем катится по дереву, только сучки трещат, сорвалась с ветки и – бах, прямо мне на руки, в дублёнку!

Прижал я её к груди, как родную дочку, и – домой! Дома налил ей молока, а она и не пьёт – залезла под тёплую батарею и сидит там, молчит, не шевелится даже. Так целый день под тёплой батареей и просидела, только к вечеру вышла, попила молока и опять – к теплу. Грелась после такой морозной ночи.

Всё-таки не отдал я её коту в обиду, всю ночь высидел без сна у окна, а уберёг свою Джину, и она мне такой же верностью платила. Вот послушайте как.

Были у меня в ту зиму всякие дела в городе, в Москве: то на киностудию поехать, то к племяннице Асе, ну мало ли дел в Москве? И вот я оставлю утром Джине молоко в блюдце, котлету и колбасу положу в мисочку и говорю, мол, я уезжаю, ты не скучай, вот тебе еда, кушай. Потом заведу свою машину и уезжаю в город, в Москву. А возвращаюсь, конечно, поздно вечером, а иногда и ночью даже. Думаю, как там моя Джина? Заезжаю во двор нашего Дома творчества, ставлю машину в гараж и – бегом домой. Смотрю, моя Джина сидит на подоконнике, выглядывает меня, а захожу в комнату – она прямо ко мне, и трётся головой о ноги, и трётся, и мурлычет. Включаю свет – что такое? Молоко с утра стоит нетронутое, котлета и сосиска не съедены – ну, не прикасалась кошка к еде целый день, и всё тут! Ты, говорю, почему не ела тут ничего без меня? А она мурлычет, головой об ноги трётся, и, пока я её не возьму на руки, пока не поглажу, не скажу всякие тёплые слова, мол, Джинушка моя, Лоллобриджидушка, она не отойдёт от меня. И только потом, через пару минут, когда и погладишь её, и извинишься за то, что целый день меня не было, – и только тогда она спрыгнет с колен на пол, медленно так подойдёт к мисочке и не спеша, с достоинством начинает молоко лакать. И вот так она меня приучила пораньше домой приезжать – не ела без меня, и всё тут. И соседи мне рассказывали, что, когда меня нет, она целый день сидит на подоконнике – ждёт. Уж они с ней пробовали и заигрывать, и кормить её через форточку – она на них ноль внимания. Только слушала шум машин на шоссе и мою машину ещё издали узнавала – уж не знаю как, всё-таки кошка, у неё слух кошачий! Как услышит мою машину, забегает по подоконнику, на задние лапки становится, чтобы побыстрее мою машину увидеть, и, когда видит, что это действительно я, опять садится и ждёт спокойно.

Вот такая была моя Джина Лоллобриджида! Верная кошка!

А теперь слушайте, как мы с ней расстались.

Дело к весне шло, и настала мне пора уезжать из России навсегда.

Стал я думать, что мне с Джиной делать, кому отдать в хорошие руки. Ведь Джина моя выросла, стала такой красивой и грациозной кошкой, что с ней даже в цирке можно было выступать. Вся чёрная, в белых перчаточках, при белом галстуке-бабочке и на лбу белая звёздочка. Много разных артисток просили у меня отдать им Джину. Но я артисткам не доверяю. Позовут их в какой-нибудь другой город в кино сниматься, они и бросят мою Джину кому попало. Нет, не доверяю я артисткам, знаю я их!

И тут как раз приходит ко мне наш садовник Степан Фёдорович, приходит и говорит: «Слыхал я, – говорит, – ты куда-то уезжаешь и не знаешь, куды тебе твою Джину пристроить». – «Ага, – говорю, – действительно». – «А чего же ты, – говорит, – своей Асе её не отдашь, племяннице?» А я говорю: «Потому что Ася со мной тоже едет, я без неё не могу долго жить». – «Понятно, – говорит, – так эта вот… я, – говорит, – дом себе купил неподалёку, так моя жена хочет кошку в доме завести, может, она приедет познакомиться с твоей Джиной?» Так, думаю, это – дело, это серьёзные люди. «А сад, – говорю, – у вас есть?» – «Есть, – говорит, – и дом, и сад, ей у нас хорошо будет, ты не сомневайся. Так что, звать мне жену?» – «Нет, – говорю, – мы с Джиной сами поедем с твоей женой знакомиться. И дом посмотрим, и сад. Если ей у тебя понравится – твоя будет Джина!»

Завёл я машину, посадил Джину на заднее сиденье, Степана Фёдоровича на переднее, и поехали мы смотреть его дом и сад. А там нас хозяйка встречает, молока наливает Джине в блюдце, но Джина не пьёт, а сразу – представьте себе – идёт весь дом обнюхивать. «Ага! – говорит хозяйка. – Мыши у нас по ночам скребутся, все сухари поели за печкой, вот будет теперь хозяйка в доме, наведёт порядок!»

А Джина вышла в сад, а там вишни цветут белыми цветами, пчёлы жужжат – хорошо. Мне самому нравится, я бы и сам тут остался. «Ну что? – говорю я своей Джине. – Нравится тебе тут? Будешь тут жить?» Молчит моя кошка, не отвечает, а молчание, как вы знаете, знак согласия. Да я по глазам вижу, что уже хочется и ей свой дом иметь – чтоб и кухня была своя, и столовая, и спальня, и сад, чтобы всё, как у людей, а не то что какая-то комнатёнка в Доме творчества у писателей!

«Ладно, – говорю, – Джина ты моя Лоллобриджида! Живи тут с миром! А я поеду в эмиграцию, посмотрю, как там люди живут, в других странах…»

И – поехал. Только не сразу, не на другой день, конечно. А осенью, в октябре. И вот перед самым отъездом были у меня дела в Болшево, под Москвой. То ли мне нужно было там сувениры купить, то ли чемодан я искал в дорогу, не помню. Только думаю, дай-ка я заеду посмотрю, как там моя Джина живёт, попрощаюсь. И заехал. Спрашиваю у хозяйки: «Здравствуйте, как тут моя Джина поживает?» – «А вон она, – говорит, – в углу с котятами. Нужен вам котёнок?»

А я смотрю – действительно, в углу, в старой кошёлке, три чёрных уголька-котёнка и один беленький, а рядом Джина сидит и облизывает каждого. Посмотрела на меня и опять стала их облизывать, будто и нет ей до меня никакого дела. Но я и не обиделся – вон у неё сколько хлопот, четверо котят! А хозяйка опять спрашивает:

– Вы уже назад приехали? Нужен вам котёнок?

– Нет, – говорю. – Я уезжаю. Ненадолго.

– Жалко, – говорит. – Нужно этих в хорошие руки отдать.

– Правильно, – отвечаю. – Только артисткам не отдавайте! Знаю я их!

Так я и уехал. И живу теперь в Америке, в Нью-Йорке, и думаю: у кого там эти котята живут, у хороших ли людей?

Йалка – музыкальный осел

Это случилось высоко-высоко в горах, на Памире. Я поехал туда с кинооператором снимать своё первое в жизни кино – про гляциологов. Кто такие гляциологи? Это такие учёные, которые всю жизнь лазают по горам и изучают, почему в горах летом снег не тает, а, наоборот, даже ледники образуются.

Честно говоря, меня это тоже с детства интересовало: а почему летом в горах снег не тает? Вот я и решил снять кино про этих ученых-гляциологов и заодно выяснить этот интересный вопрос. Позвонил я в Академию наук СССР, узнал, где самая интересная экспедиция в то лето работает. Оказалось, что на Памире, возле города Фергана. Взяли мы с моим другом-кинооператором командировку на московском телевидении и – поехали в Фергану! Точнее, полетели. Самолётом. Потому что от Москвы до Ферганы поездом ехать – это, наверно, семь суток или восемь – ужасно долго. А самолётом – всего несколько часов, и вот мы уже прямо в горах, в зелёном-зелёном городе Фергане, где люди ездят на ишаках и ослах, как во время транспортной забастовки в Нью-Йорке все ездили на велосипедах. Ещё там по всем улицам прорыты эдакие канавы-арыки, и по этим арыкам всё время течёт вода, чтобы, во-первых, и люди, и ишаки могли эту воду пить и чтобы, во-вторых, не так жарко было жить им всем в этом городе. Кроме того, там ещё много всякого смешного и интересного, в этой Фергане. Например, все девушки мажут брови и переносицу чёрной краской – сурьмой, и получается, что у них одна сплошная чёрная полоса идёт через лоб над глазами, и это считается красиво. Ещё там прямо на улице пекут хлеб, который называется «чурек», и делается это так: на тротуаре стоит печка-жаровня с круглой дыркой сверху, рядом с этой печкой сидит на земле какая-то тётка или старуха – ноги распахнула, юбку задрала и прямо на ляжках отбивает тесто, чтобы получилась лепёшка. Потом эту отбитую на ляжках лепёшку она забрасывает в печку-жаровню, там эта лепёшка прилепляется к горячей стенке, и через две-три минуты вы получаете свежую, горячую лепёшку-чурек, такую вкусную, что, хотя её отбивали на не очень чистых ляжках прямо на тротуаре, всё равно вы её съедаете за милую душу!

Ну, в общем, походили мы с моим другом-кинооператором по Фергане, познакомились с чернобровыми девушками, попили зелёный чай в чайхане и отправились в горы, к гляциологам. Сначала в машине по горной дороге, а потом, когда дорога кончилась, – пешком.

И вот там, в горах, я познакомился с удивительно музыкальным ослом по имени Йалка. И случилось это так.

Эти гляциологи, как я уже сказал, работали высоко-высоко в горах – приблизительно на такой высоте, на какой самолёты летают над Нью-Йорком, – пять километров над уровнем моря. Конечно, туда никакие машины подняться не могут, и даже на мотоцикле или велосипеде туда не подъедешь, и даже на лошади туда не поднимешься – лошади на такую высоту подниматься боятся. А у этих гляциологов столько было всякого их научного оборудования, приборов и снаряжения и ещё еды с собой запас на целое лето, что в рюкзаках на плечах это тоже в горы не поднимешь. Вот они и купили в Фергане штук двадцать ослов, нагрузили на них своё снаряжение и таким образом поднимали весь груз в горы. И я должен сказать, что именно в это лето я понял, какие ослы замечательные животные. Если бы я был поэтом, я бы, наверное, написал целую поэму об ослах. Потому что до этого я, как и многие незнающие люди, думал про ослов плохо: мол, осёл – это глупое и упрямое животное. Ведь говорят же – «упрямый, как осёл». Или когда хотят сказать, что кто-то глупый, тоже говорят – «глупый, как осёл».

А я вам хочу сказать, что это клевета и неправда!

Конечно, ослы – упрямая публика, тут я не спорю, но я знаю и очень многих упрямых людей. Я не могу сказать, что быть упрямым – это плохо. Почему-то когда говорят: «Мы, евреи, – упрямый народ», – это не звучит плохо, а когда говорят: «Упрямый, как осёл», то думают, что это плохо. А если сказать: упрямый, как еврей?

Короче, я могу сказать, что когда мы поднимались караваном на ледник Медвежий, на высоту пять тысяч метров над уровнем моря, то только ослы точно знали, куда опасно поставить ногу на горной тропе, а куда не опасно. Мы шли по таким диким тропам, что дух захватывало. Лишний шаг в сторону и – у-ух! – загремишь в пропасть! Иногда приходилось идти по снежным карнизам, которые свешивались с горы над пропастью, и кто мог угадать, что там, под снегом: камень, крепкий лёд или уже просто снег, сквозь который провалишься в пропасть? У нас, кроме ослов, были две лошади, которым мы сначала больше доверяли, чем ослам, и поэтому они шли впереди отряда, но потом обе эти лошади не угадали, где можно пройти, и – рухнули в пропасть, мы их целый день верёвками вытаскивали, еле вытащили. А вот ослы – они всегда точно знали, куда можно идти и куда нет, они прямо под снегом чуяли опасность и останавливались как вкопанные. А иногда нам приходилось вброд переходить горные речки – такие быстрые и такие холодные, что нас заранее предупредили: выше колена в такие речки заходить нельзя, течением с ног собьёт. А как ты угадаешь, в каком месте эту речку перейти, чтобы тебя с ног не сбило? А вот ослы – они угадывали. И мы держались за них и свободно через речки переходили, даже самые бурные.

В общем, очень я с тех пор ослов уважаю и вам советую.

А теперь пора вас познакомить с моим другом Йалкой – музыкальным ослом. Ведь вот уж чего я никогда не думал – это что ослы бывают с музыкальным слухом. Но слушайте.

Случилось так, что однажды мне нужно было из одного лагеря гляциологов попасть в другой лагерь. Потому что эти учёные-гляциологи поставили свои палатки по всему огромному леднику Медвежий и изучали этот ледник в разных местах – где он тает, а где не тает, сколько за день с него стаивает миллиметров и сколько за ночь новых миллиметров льда нарастает и какой толщины лёд в одном месте, а какой он толщины в другом месте, ну и так далее. Много у них было работы, лазали они по этому леднику, как муравьи по белой скатерти, а мы всю их работу для кино снимали. И вот мне нужно было добраться от одних учёных к другим – через три горы, две пропасти и одну речку. И я решил так: зачем это я пешком пойду, когда вот на лужайке наши ослы пасутся, травку щиплют и от комаров хвостами отмахиваются. Сяду-ка я лучше на осла, как, я видел, в Фергане люди ездят, и поеду себе.

Сказано – сделано. Взял я в руки какую-то сухую ветку, которая под ногами валялась, подошёл к первому попавшемуся, самому ближнему ослу, сел ему на спину и говорю:

– Ялла! Чу! – С Богом, мол! Поехали!

И что вы думаете? Повёз меня осёл, но, правда, не совсем в ту сторону, куда мне надо было. Но для чего у меня ветка в руках? Я его – раз по левому уху, мол, поворачивай направо, он и повернул и повёз меня, куда мне надо – на запад, к пику Победы. Солнце светит, горы вокруг нас сияют снежными вершинами, где-то неподалёку журчит горная речка, и от всего этого настроение у меня стало просто замечательное. Осёл меня везёт, солнце меня греет, кинооператор для меня кино снимает. Что ещё нужно для полного счастья? И такое у меня стало замечательное настроение, что я вдруг взял и запел! Честное слово, запел в полный голос!

Тут я должен признаться, что петь я совершенно не умею. Нет у меня никакого музыкального слуха, даже ни на йоту. Почему так бывает, я не знаю, но вот у моей племянницы Аси, которая живёт в Израиле и играет на скрипке, – у неё абсолютный музыкальный слух, а у меня никакого слуха нет и никогда не было. Поэтому петь я всегда стесняюсь, только, бывало, рот открою – мне тут же любой встречный-поперечный говорил: «Ну ты даёшь! Тебе что, медведь на ухо наступил?» В общем, не давали мне петь. А тут, в горах, никого в округе на сто километров, пой себе – кто тебя слышит? Горы, солнце и осёл. Вот я и запел то, что само запелось:

– Солнце светит в вышине надо мной! Горы сияют снежными вершинами! Горная речка журчит подо мно-ой! Еду я на осле-е-е! Как хорошо мне на свете жить! Умный осёл везёт меня вперёд! Кинооператор снимает мне кино! Что ещё нужно для счастья? Еду я на осле-е!Вот такая замечательная песня сама собой у меня сочинялась, как у какого-нибудь акына Джамбула, и я пел её в полный голос и никого не стеснялся. Еду я на осле и пою себе! Красота! А потом устал петь и замолчал. Думаю, что бы ещё такое сочинить замечательное? И вдруг мой осёл – раз и останавливается и на землю ложится. Да что же это такое, думаю, осёл вроде совершенно здоровый, с чего он вдруг вздумал привал устраивать? «А ну-ка вставай! – говорю. – Нечего валяться! Вставай, кому сказано?!»

А он ни в какую, лежит себе, и всё. Стал я его веткой по бокам хлестать, тяну его за уши – не помогает, за хвост его дёргаю, пробую поднять – никакого впечатления! Лежит себе, и всё. Упрямый!

Ну? Что мне делать? Бросить его тут и дальше пешком идти? Не могу, ведь осёл не мой, государственный, спросят у меня: ты куда осла дел? Что я скажу? Назад с ним возвращаться, так он и назад не идёт, лежит себе, и всё. Ну? Что бы вы на моём месте сделали?

А я вот что сделал. Я себе лёг рядом с ним и думаю: посмотрим, кто кого перележит! В конце концов, я ведь тоже упрямый. Особенно если перележать кого-то надо, это я – пожалуйста. Я однажды в Одессе десять суток спал без передышки, но это уже другая история. А тут я лёг рядом с ослом, полежал немножко и запел:

– Солнце светит в вышине надо мной! Горы сияют снежными вершинами! Горная речка журчит подо мной! Я лежу рядом с ослом!И вдруг – как только я запел эту песню – мой осёл встал и пошёл вперёд, еле я успел вскочить ему на спину. И от радости, что он меня дальше везёт, я продолжал петь:

– Как хорошо мне на свете жить! Умный осёл везёт меня вперёд! Кинооператор снимает мне кино! Что ещё нужно для счастья?Тут я остановился, чтобы подумать: что же ещё действительно нужно для полного счастья и про что мне ещё спеть? Но стоило мне перестать петь, мой осёл опять стал на месте как вкопанный и уже собирался ложиться на землю, даже передние ноги подогнул, чтобы лечь, но я снова запел:

– Ой, как хорошо мне на свете жить! Всё у меня есть для полного счастья! Даже учёные изучают ледники, Чтобы я мог снимать их в кино И ездить по горам на умном осле, Для которого надо петь без остановки, Иначе он на землю ложится! Вот и еду я на осле-е!Да, дорогие мои, мой осёл оказался самым музыкальным существом на всём белом свете! Потому что никто не мог выдержать моё пение, даже моя любимая племянница Ася морщила свой нос, когда я начинал при ней петь что-нибудь, а тут, на Памире, высоко-высоко в горах, я встретил осла, который не только полюбил моё пение, но ещё и так меня заслушался, что вёз меня без остановки – лишь бы я ему пел. А стоило мне замолчать на минуту, он тут же останавливался и готовился лежачую забастовку устраивать. Поэтому пришлось мне петь ему в тот день без передышки! Представляете, сколько я ему пел – три горы мы переехали, две пропасти и одну речку. Целый день я ему пел, охрип даже! К вечеру приехали мы в лагерь гляциологов, а я уже шёпотом пою и еле на ногах держусь от усталости. Вот, оказывается, как можно от пения устать!

А гляциологи мне говорят: ты, говорят, почему от усталости шатаешься, ты же не пешком шёл, а на осле ехал? А я им шёпотом и говорю: лучше бы я, говорю, пешком шёл, я бы меньше устал. А про то, что я пел всю дорогу для своего осла, я им не сказал, конечно, постеснялся, и ушёл спать в палатку.

Утром просыпаюсь, выглядываю из палатки, смотрю – мой осёл стоит рядышком, травку щиплет и косит на меня своим большим, как чернослив, глазом. Ждёт. «Э-э, нет, – думаю, – дудки, не дождёшься ты меня, я обратно лучше пешком пойду, чем петь тебе всю дорогу».

Пошёл я на речку, умылся холодной водой, выпил чаю у костра, поговорил с гляциологами, когда мы приедем их для кино снимать, и двинулся в обратную дорогу. Пешком, конечно. Осла я гляциологам оставил, говорю:

– Пусть он у вас остаётся, пасётся здесь на воле у речки.

Но только успел я от их палаток отойти, смотрю, а мой осёл уже за мной бежит, догнал меня и идёт рядом. Я ему говорю:

– Пошёл отсюда! Марш обратно! Не буду я петь тебе больше! Отстань от меня!

А он не отстаёт, идёт за мной, и всё. Упрямый!

Нужно ли говорить, что через какое-то время я вздохнул, уселся ему на спину и поехал. И пел ему, конечно, опять всю дорогу. Так мы с ним и вернулись в лагерь к гляциологам – он меня через горы и речки везёт, а я ему песни пою. И так ему понравилось моё пение, что он всё время возле моей палатки пасся и будил меня по утрам. Подойдёт утром к палатке и как закричит:

– И-а! И-а! И-а!

И до тех пор кричит, пока я не выйду и не спою ему что-нибудь. А гляциологи ещё его подзуживали:

– Йалка! Йалка! Что-то заспался наш киношник! Ну-ка, пойди его разбуди, пусть споёт!

С тех пор я точно знаю, что ослы могут быть очень музыкальные и с большим поэтическим вкусом. За это я моего осла Йалку даже в кино снял, и вместе с моими друзьями-гляциологами его в Москве по московскому телевидению показывали.

Но хотя я провёл с этими гляциологами на Памире целый месяц и снял про них кино, я так и не узнал, почему летом в горах снег не тает. Я думаю, что сами эти учёные-гляциологи тоже этого не знают. Ведь если бы они узнали точный ответ на этот вопрос, что бы они дальше делали? За что бы им дальше зарплату платили? А? Поэтому, я уверен, они и сегодня лазают там, на Памире, изучают ледники, и работает у них в отряде мой музыкальный друг, осёл по имени Йалка. Вот только кто ему сегодня песни поёт? Ведь я-то в эмиграции…

Про моих воронят

Как-то весной был в Подмосковье ураган! То есть вдруг налетел такой сильный ветер, что деревья трещали, провода рвались и на землю падали, и даже с какого-то дома крышу сорвало. Вот какой был ураган!

Я в это время жил под Москвой в Доме творчества писателей, в деревянном коттедже, посреди парка над рекой. И когда налетел ураган, деревья у меня за окном прямо до земли наклонялись, ветер рвал с них молодые листья, и даже на речке волны поднялись – такой был сильный ветер! А потом сразу – раз, и тихо стало. Улетел ураган дальше, в другие страны. А я пошёл посмотреть, что же он натворил в нашем парке.

Только вышел из коттеджа, слышу, в парке вороны кричат. Ну, так кричат, сил нет, как будто что-то ужасное случилось! «Ка-ар! Ка-ар!!» – громко, будто по репродуктору. Пошёл я на этот крик, думаю: что там такое случилось? И вот вижу: две вороны ныряют сверху к земле, к одному месту и кричат там: «Кар!!» Взлетят от земли и опять к этому же месту спускаются и опять там кричат: «Ка-арр!» Думаю: что там такое? Подхожу и вижу: два крохотных воронёнка сидят в траве, к земле прижались, головками во все стороны испуганно ворочают, а две вороны – папа и мама – подлетают к ним, прямо в лицо им своё «кар!» – требуют, чтобы они с ними взлетели. Я сразу понял, что это ветер выбросил воронят из гнезда, да только, думаю, как же они теперь в гнездо вернутся, они ведь такие крохотные – прямо как спичечный коробок, куда до гнезда долететь! А тут вижу: и гнездо рядом в траве валяется, и его ветер с дерева сорвал. Совсем беда.

И пока я стоял да смотрел на эту беду, вдруг вижу – вороны мои взрослые отлетели куда-то в сторону и там такой крик подняли, ещё громче прежнего! Прямо над самой травой вьются и кричат, вьются и кричат: «Кккар! Кккар!» Я всё ближе к воронятам, ближе, и вдруг смотрю – а это из травы кот выглядывает, здоровый такой котяра. Вороны над ним вьются, кричат, хотят клюнуть, а он от них лапой отмахивается и к воронятам крадётся.

«Ах ты, – думаю, – такой-сякой! Нет, не достанутся тебе воронята, ишь чего захотел – маленьких воронят съесть? Дудки!» Взял я этих воронят и отнёс в свой коттедж, на веранду.

Вороны – папа и мама – до самого коттеджа меня провожали, кричали над головой: «Кар, кар!» Мол, отдай, отдай! А как я им этих воронят отдам, они же не могут их на руки взять и в новое гнездо отнести. Так что зря они на меня кричали, я их воронят от кота спас. Ну, в общем, стали эти воронята у меня на веранде жить. Такая большая веранда, стеклянная, светлая, два дивана там стояли и столик, мы там вечерами чай пили. И вот посадил я там воронят и говорю им: «Будете тут жить. Тут вас никто не обидит».

Закрыл дверь на веранду и окна закрыл, чтобы кот сюда не забрался, и пошёл в общую столовую обедать. Только вышел из коттеджа – опять эти вороны – папа и мама – на меня налетели, опять кричат: «Кар, кар!» Вот, думаю, привязались, сейчас я покормлю ваших воронят, не беспокойтесь. Взял в столовой свою котлету и отнёс воронятам, накрошил перед ними и котлету и хлеб и говорю: «Ешьте». А они не понимают. Сидят под диваном, съёжились, только красными глазёнками хлопают. Ладно, думаю, ничего, проголодаетесь – скушаете. Оставил им эту еду, сам ушёл в свою комнату.

До самого ужина я в своей комнате работал, даже забыл про воронят, а когда пошёл ужинать, зажёг свет на веранде, смотрю – ничего не съели мои воронята, сидят себе, как сиротиночки, под диваном. Думаю, что же это такое, чем же мне их кормить? Ни червей, ни мух у меня нет. Пошёл в столовую на кухню к повару: дай мне свежего мяса кусочек, может, воронята свежее мясо будут кушать. Ну, повар дал мне маленький кусочек. А этот маленький кусочек я ещё на маленькие кусочки порвал и принёс воронятам, положил перед ними и говорю: «Кушайте». А они не едят. Вот, думаю, негодяи – я им свою котлету отдал, даже свежее мясо им принёс, а они не едят! Нет уж, думаю, я вас заставлю кушать.

Взял я кусочек мяса в щепотку, а другой рукой пробую воронятам клювы открыть, а они ни в какую, не открывают клювы – и всё тут! Пробую дать им котлету – то же самое. Совсем я разозлился на них. Стал одним пальцем даже так легонько бить их по клювам и ругать при этом:

– А ну-ка, открывайте клювы! Ну-ка, открывайте, негодники! Я кому сказал?!

И вдруг один воронёнок ка-ак разозлился, ка-ак открыл клюв, «ка-ар!» – говорит. И даже хотел меня клюнуть.

А я – не тут-то было! Я как увидел, что он клюв открыл – раз! – и бросил ему в клюв кусочек котлеты.

И так я научился этих воронят кормить. Возьму в щепотку кусочек котлеты, или мяса, или хлеба, а другим пальцем бью их по клювам, ругаю всякими словами, чтобы они поскорее разозлились, а как они разозлятся – «Ка-ар!» – тут я им – раз! – и заталкиваю каждому кусочек еды.

Правда, должен честно сказать, пачкуны они были ужасные! В туалет ходить не умели, прямо у меня на веранде пачкали. Не успеют поесть – сразу напачкают, я за ними убирать не успевал. Весь диван перепачкали, и вообще у меня из-за них с нашей уборщицей тётей Дорой постоянно были скандалы. Тётя Дора обычно приходила по утрам убирать коттедж. А если я спал допоздна, она меня не будила, сидела себе тихо на веранде, на диванчике, отдыхала, чай пила с конфетами и печеньем и ждала, когда я проснусь. А тут вдруг на веранде мои воронята поселились, весь диван перепачкали – негде тёте Доре даже чаю попить и посидеть утречком. Очень она на воронят злилась, я даже боялся, как бы она их на улицу не выбросила – там бы их, конечно, кот в две минуты сцапал. Поэтому я стал веранду на ключ запирать – на всякий случай.

А тётя Дора, конечно, ещё больше разозлилась. «Не буду, – говорит, – я за этими воронятами убирать, это в мои обязанности не входит! Мне, – говорит, – за это не платят! Мне, – говорит, – платят, чтобы я за писателями убирала и артистами, а не за воронятами!»

– Ах так? – говорю. – Не хотите за моими воронятами убирать, тогда нечего и мои конфеты кушать!

В общем, поссорились мы с тётей Дорой, и стал я сам свой коттедж убирать – и за собой, и за воронятами. Вот какие хлопоты были. Накормить их нужно – раз, убрать за ними – два, а тут ещё эти вороны – папа и мама – проходу мне не давали. Стоит мне выйти из коттеджа – тут же налетают, прямо перед лицом кружат и кричат: «Ка-ар! Ка-ар!!» Требуют своих воронят. А то ещё совсем Бог знает что выдумали: я иду по тропе между деревьев из коттеджа в столовую, а они летят надо мной с ветки на ветку, кричат, отламывают всякие сухие сучки, ветки и шишки и бросают на меня сверху за то, что я их воронят от кошки спас, что кормлю их целыми днями и даже с уборщицей из-за них поссорился. И так я однажды на них разозлился из-за этого (они мне прямо по голове тяжёлой шишкой угодили), что схватил воронят, вынес на крыльцо своего домика, положил на ступеньки и говорю: «Нате, забирайте своих воронят!»

Ой, что тут началось! Вы бы видели! Стали эти вороны к детям своим подлетать, толкают их крыльями, кричат им «Кар! Кар!» и взлетают на соседнее дерево – показывают, мол, летите за нами, летите за нами! Воронята крылышки раскрывают, а полететь не могут, падают. А папа с мамой ещё больше кричат и опять к ним подлетают, опять их толкают с крыльца – летите, мол. Вижу: совсем воронят затолкали, те уже и крылышки не раскрывают, лежат в траве, а тут на этот крик опять наш кот пришёл и стоит поодаль, наблюдает.

– Ну? – говорю я воронам – папе и маме. – Что будем делать? Или, – говорю, – вы забираете своих воронят в гнездо или их сейчас кот съест. Решайте!

А что они могут решить, у них же нет рук отнести воронят в гнездо. Пришлось мне опять забрать воронят к себе на веранду – не отдавать же их коту на съедение!

Стал я дальше с ними мучиться. Прожорливые они стали: сколько ни принесёшь из столовой, всё съедят, а потом напачкают. Прямо беда мне с ними, уже ко мне и гости перестали приходить. А не кормить их тоже не могу – они уже подросли, ходят по веранде и, как увидят, что я из столовой иду, сразу: «Кар! Кар!» Мол, есть хотим. А повар мне больше одной котлеты не даёт, и вот вижу я, что нам с ними на троих одной котлеты мало. Решил их простым хлебом кормить. А они хлеба не хотят, им, видишь ли, мясо подавай! А где я его возьму? За мясом нужно в Москву в магазин ехать.

В общем, так я с этими воронятами завозился и замучился, что уже вообще про всех своих знакомых забыл. И вот сижу я как-то на веранде перед моими воронятами, бью их пальцем по клюву, хочу хлебом накормить, а они, конечно, клювы не раскрывают, не хотят простой хлеб есть.

А я ругаю их всякими нехорошими словами, даже повторять тут стыдно.

И вдруг слышу – кто-то хохочет у меня за спиной. Поворачиваюсь: Боже мой, Аня! Моя знакомая приехала ко мне в гости из Москвы, стоит у меня за спиной, шоколадное мороженое на палочке облизывает и слушает, как я воронят ругаю.

Стыдно мне стало ужасно! Говорю ей:

– Что ты хохочешь? Лучше дай им кусочек шоколада от своего мороженого, а то они хлеб не хотят есть!

Она отломила шоколадную корочку от мороженого, и тут как раз один воронёнок на меня разозлился и говорит: «Ка-ар!»

А я – раз и сунул ему в горлышко кусочек шоколада. Он – бум, и уснул в ту же минуту – голову прямо набок уронил, глаза закрыл – я думал, он умер! И так я на эту свою знакомую рассердился! «Ты, – говорю, – отравила моего воронёнка своим шоколадом!» Чуть мы с ней всерьёз не поссорились из-за этих воронят, но – слава Богу! – воронёнок через минуту проснулся, просто этот шоколад такой питательный и сытный, что он сразу уснул. Со мной, между прочим, тоже так бывает: стоит мне что-нибудь сытное съесть, я почти в ту же минуту засыпаю, ничего с собой не могу поделать…

Короче говоря, сколько у меня хлопот было с этими воронятами – не могу передать! И от кошки их стереги, и корми по три раза на день, и убирай за ними веранду, и ещё родители вороны проходу мне не дают, не могу из коттеджа никуда выйти, налетают на меня, кричат, сухие ветки и шишки бросают сверху. Надоела мне эта жизнь, прямо вам скажу. Думаю, хватит с меня! Открыл однажды дверь с веранды на улицу и говорю своим воронятам:

– Всё! Хватит с меня! Идите на все четыре стороны! Вы уже вон какие здоровые вымахали! Идите и сами себе корм добывайте! Нечего тут тунеядцами жить! Ну-ка, марш! Марш на улицу, в парк!

А они не идут. Сидят возле двери, снизу так на меня смотрят, а в парк не идут.

– Ну, ваше дело, – говорю. – Я вас больше сторожить не намерен. Вот дверь открыта, где хотите – там живите. А я спать пошёл.

И пошёл спать действительно.

А утром, в самую рань, в пять часов утра, наверно, едва солнце взошло, слышу у меня за окном: «Ка-ар!» Нет, думаю, не встану, хватит с меня этих вороньих карканий. А за окном опять: «Ка-ар! Ка-ар!» И так требовательно, и голос незнакомый – не тех ворон, папы и мамы, а какой-то тонкий, молодой: «Ка-а-ар!» Ладно, думаю, придётся встать. Встал, выглянул в окно. А у меня прямо под окном была цветочная клумба, я там ромашки разводил и настурции. И вот я вижу – в моей клумбе посреди ромашек сидит один из моих воронят.

– Чего тебе? – говорю.

А он меня увидел и сразу так радостно:

– Ка-а-ар!

И вдруг открывает крылья и взлетает мне на окно, на раму. И смотрит на меня сверху своим чёрно-красным глазочком и опять:

– Ка-а-ар!

И с оконной рамы на ветку дерева перелетает, и опять на меня оглядывается: «Ка-а-ар!» – мол, видишь, я уже летаю, я просто тебя разбудил, чтобы спасибо сказать за всё, что ты для нас сделал. Честное слово, именно так я его понял в то солнечное утро, да и как иначе можно было это понять? Мы с ним посмотрели друг другу в глаза, поняли друг друга, и у меня даже тёплый комочек под горло подкатил. «Вот, – думаю, – ничего в мире зря не пропадает, никакое доброе дело, даже маленький воронёнок придумал, как мне спасибо сказать за то, что я его с братом от кошки спас и выкормил».

– Ладно, – говорю я ему. – Не стоит благодарности. Лети с Богом!

И вижу, он с ветки на другую ветку перелетает, а там его уже второй воронёнок ждёт, и вот они оба полетели по парку, с дерева на дерево, с дерево на дерево и издали мне ещё на прощание так весело кричали: «Ка-ар! Ка-ар!» – что я сам не удержался и крикнул им тоже вдогонку:

– Ка-а-ар!

И засмеялся, счастливый.

Самый лучший рассказ

Самый лучший рассказ этой серии написал не я. Мне его прислали по почте из Калифорнии, и когда я открыл конверт и стал читать, я не только смеялся от удовольствия, но у меня весь день настроение было просто замечательное. Я даже знакомым хвастался: смотрите, какое замечательное письмо я получил из Калифорнии! Почему оно замечательное? Потому что меня в этом письме очень хвалили. А я вам честно скажу: нет человека, которому не нравится, когда его хвалят. И я тоже это люблю. И мне хочется написать ещё что-нибудь такое, чтобы меня опять похвалили. И вот получается такой интересный круг: стоит одному читателю потратить немного времени и послать хорошее письмо писателю, как писатель уже пишет новый рассказ, и тогда другие читатели пишут письма писателю, и тогда писатель опять пишет новый рассказ, и так каждый из них приносит друг другу хорошее настроение и радость жить в этом мире.

Я это всё говорю не для того, чтобы кто-нибудь опять написал мне хорошее письмо (хотя почему бы и нет?), а чтобы показать, как важно быть добрым друг к другу и не стесняться сказать другому человеку что-нибудь хорошее.

Ну вот, теперь я хочу дать слово своему читателю, пожилому человеку из Калифорнии, который прислал мне самый смешной и трогательный рассказ. Зовут его Жорж Думбадзе. И вот что он мне написал:

«Глубокоуважаемый Земляк и журналист с Большим сердцем! Прошу у Вас разрешения посвятить эти страницы Вашей дорогой племяннице Асе.

Начинаю с птиц.

Как-то у нас в Калифорнии, в городе Сепулведа, где я живу, случилось очень сильное землетрясение. Вся посуда на кухне была разбита, книги и вазочки валялись на полу, штукатурка отвалилась от стен и потолка и засыпала все полы. Когда мы с женой оправились от паники, первое, что спросила жена, было: «А как наша канарейка Пичи?» Я побежал в спальню, где висела клетка с нашей жёлтой птичкой, и – о, ужас! – клетка валялась на полу. Я поднял клетку и увидел, что Пичи жива, но стоит на одной ноге. На следующий день жена увидела, что Пичи всё ещё стоит на одной ноге, и попросила меня отвезти птичку к канареечному доктору. Доктор оказался очень красивой дамой, и я ей сказал, что землетрясение сломало ножку моей канарейке. Доктор взяла лупу в одну руку, а в другую – мою канарейку Пичи, повернула её вниз головой и стала внимательно осматривать её ножки. А потом сказала: «Нет, сэр, землетрясение у вашей канарейки ногу не сломало. У неё просто подагра».

«Подагра?! – удивился я. – Да вы что? У нас в России только великие князья и высший свет страдали этой болезнью – из-за икры и шампанского!»

«Правильно, – сказала доктор. – Но я вижу по клетке, что вы даёте вашей Пичи аристократическую пищу. А вы замените теперь её рацион обыкновенными семенами».

Конечно, я выполнил этот приказ, и через две недели действительно простая пища вылечила птичку. А кроме Пичи, у меня живут ещё два воробья. Когда-то я нашёл в траве двух крошечных птенцов. Принёс домой и выходил их, кормя так же, как вы своих воронят, часами через пипетку. Им теперь обоим по восемь с лишним лет. Но это не всё. Ещё приютились у нас два котёнка, чёрный и белый. Выросли и сделались расистами – белый ненавидит чёрного, а чёрный – белого. Так что один спит в моей спальне, а другой – в спальне у жены. И имя белого кота Наполеон, а чёрной кошки – Жозефина.

А теперь самое главное – о собаках.

Как-то жена мне сказала: «Жорж, у нас семья неполная». Я удивился: «Как так? У нас есть дочь, две племянницы и племянник, и все – с семьями. Ты что, – говорю, – хочешь теперь на старости лет сына русского происхождения – будущего президента Америки?» – «Нет, – говорит жена, – я хочу собаку. А поскольку, – говорит, – я из Бостона, то купи мне бостонского бульдога!» Ну что делать? Пошёл я в городской собачник и попросил дать мне бостонского бульдога.

«Простите, – сказал мне собачий менеджер, – но бостонского бульдога у нас нет, а есть английский бульдог по имени Сюрприз». Подвёл меня к клетке, и я вижу: сидит там не бульдог, а сам премьер-министр Черчилль, точнее сходства невозможно придумать, только сигары не хватает.

Я решил, что купить такую замечательную собаку мне будет не по карману, она, наверно, стоит 75 или даже 100 долларов. Но собачий заведующий мне сказал: «Откуда вы взяли такие суммы? Этот бульдог стоит пять долларов, и если вы его купите, то я ещё дам впридачу вот эту цепочку-поводок, которая в два раза дороже, чем сам Сюрприз».

Конечно, я купил этого пса, и по дороге домой он, сидя рядом со мной на переднем сиденье автомобиля, положил свою тяжёлую голову на мою ногу и смотрел на меня снизу своими круглыми глазами, как будто говорил: «Спасибо за то, что ты меня приютил».

Когда жена увидела эту покупку, она не поверила, что такая собака стоит всего 5 долларов, и сказала: «Да, это сюрприз в самом деле – такая чудная собака!» А я должен был срочно ехать на работу, поэтому отдал жене цепочку-поводок и поручил ей заботиться о Сюрпризе, пока я не вернусь с работы. А работа у меня такая, что домой я приезжаю поздно. Вот и в тот день я вернулся домой в 12 часов ночи. Вошёл в дом и слышу голоса жены и дочери из кухни: «Жорж! Папа! Убери эту сумасшедшую собаку! Она нас весь день продержала на кухне! Она, наверное, решила, что это только твой дом, а мы тут какие-то чужие грабители, и она нас тут стережёт!»

Увидев меня, Сюрприз подбежал ко мне, стал радостно лизать мне руки и вилять коротким хвостом. Я надел на него цепочку и вывел гулять. Бульдог сразу потащил меня вперёд, обнюхивая тротуар и издавая при этом такие же звуки, как машина для чистки ковров. Наконец он добрался до первого телеграфного столба и задрал ногу, но не так, как это делают все собаки, а ещё выше, совсем вертикально, как при голосовании поднимают руку. Но от такого маха ногой он не устоял на своих остальных трёх, опрокинулся на спину и – в мгновение ока я стал мокрым от пояса до ботинок. Пёс лежал на спине, я смотрел на него и думал, что мне никогда не приходилось видеть таких метких стрелков, даже в армии. Глаза у Сюрприза были печальными. По-моему, он просил ими прощения. Я махнул рукой и повёл его домой. Дома жена увидела, в каком я виде, и тут же решила, что пса надо отдать назад, в собачий приют.

Утром с тяжёлым сердцем я повёз Сюрприза назад. Менеджер собачьего приюта встретил меня и спросил, что случилось. Я доложил о вчерашнем происшествии и спросил, что теперь с этой собакой будет, если я оставлю её здесь, в питомнике. Ответ был короток: «Вы были его последний шанс, завтра Сюрприз будет на живодёрне». Я спросил, а почему у этого пса такие странности? И менеджер мне сказал: «Сэр! Вы приехали из старой России. Неужели вы не видели там принцев и князей редкого происхождения с разного рода странностями? У этой собаки столько королевских кровей и смесей, что она стала немного дегенератом…»

Между тем, пока я разговаривал с менеджером, Сюрприз прижимался ко мне и, подняв морду, смотрел на меня умоляющими глазами, как будто говорил: «Ради Бога, друг мой человеческий, не погуби меня!»

Конечно, я забрал Сюрприза домой.

Дома я сказал жене: «Если ты хочешь, чтобы пса убили, – твоё дело, но я не могу обрекать его на гибель». И скоро моя жена и дочь полюбили этого пса. И что вы думаете? Теперь у нас четыре поколения Сюрпризов. Все они – чемпионы на собачьих выставках, они сделали меня известным человеком в обществе, и теперь мы вчетвером – я, жена, дочь и её муж – водим их гулять. Представляете, какая это картина, когда четыре бульдога – все в отца – ложатся у телеграфного столба, задрав ноги?..

Рассказывая Вам о птицах, я забыл сказать, что кормлю в своём саду множество диких птиц, высыпая им каждое утро семена на землю. Гам стоит в воздухе, они слетаются ко мне отовсюду, стоит мне выйти из дому с кормом в руках.

И вот недавно я по опыту узнал, что за всё, что мы делаем в этом мире, есть большая награда. Да, недавно я был смертельно болен, перенёс две операции и был готов отдать душу Господу. Ко мне приходили священнослужители – мой православный священник, католический и баптистский пасторы, и все молились за меня. Однажды пришёл очень симпатичный молодой человек с маленькой, аккуратной бородкой, он взял меня за руку и сказал: «Жорж, вы очень больны. Я знаю, что вы христианин, но, если вы не возражаете, я, раввин, тоже помолюсь о вашем здоровье». Я пожал ему руку и ответил: «Дорогой раввин, я не такой дурак, чтобы в эту минуту отказываться от лишней небесной страховки». Он рассмеялся, сказал, что лучшего ответа ещё не получал, а затем очень душевно попросил Господа помочь мне. Потом сел в ногах моей кровати, и мы с ним долго беседовали. Я рассказал ему о том, что пишу сейчас для Вашей Аси истории о своих птицах и собаках. И вот привожу Вам слова этого раввина дословно: «Дорогой Жорж, вам 84 года, и знаете почему? Потому что Господь Бог призвал к себе вашего ангела-хранителя Георгия и приказал ему следующее: «Ангел Жорж, там внизу, в Сепулведе, в Калифорнии, живёт хороший парень, он старик сейчас и очень болен. Ты подержи его ещё немного на земле. Очень уж он помогает мне по охране моих маленьких творений». Ангел ответил: «Благословен Господь сердца и правды». И вот я вышел из госпиталя, поправляюсь и забочусь опять о Божьих творениях.

Не знаю, как долго Он во мне нуждается, но забота обо всём, что живёт, есть моя жизнь. Я никогда не кладу полено в огонь камина, предварительно не потряся его над газетой. Сотни букашек падают на газету, и я выношу их во двор, на траву – пусть живут! Ведь нет ничего маленького и ничего большого в глазах Творца…

Простите за долгое письмо, я целую ручку Вашей дорогой племяннице Асе, привет ей от старого Георгия Думбадзе, русского американца».

Вот такое письмо получил я из Калифорнии. Я не приписал к нему ни слова. Я прочёл его, перепечатал, и каждое его слово вошло мне в душу, и пока я печатал, я всё думал: а кого я обидел? Кому отказал в поддержке? Кому не помог? Ведь нет ничего маленького и ничего большого в глазах Творца…

Про таракана Шурупика, мышку Сусанну и попугая Костю-одессита

Недавно я получил вот такое письмо: «Здравствуйте, Эдуард Тополь. Прочла в газете ваши рассказы и очень посочувствовала вам, что вы, любя животных, лишены радости общаться с ними».

Я очень обиделся. Кто сказал этой тёте, что я лишён радости общения с животными? Ну и что, что я в эмиграции? Разве в эмиграции нет зверей или всяких других животных, с которыми можно общаться, а точнее, говоря нормальным русским языком, дружить?

И вот я решил рассказать о тех, с кем я подружился с самых первых дней эмиграции.

Дело было так.

Когда я приехал в Нью-Йорк, поселили меня, как и других эмигрантов, в огромном отеле в Бруклине. Мне дали комнату под самой крышей, на двадцать первом этаже, и это была даже не нормальная комната, а какая-то голубятня – маленькая комнатушка в башенке, у которой все стены и потолок прогревались солнцем. Короче, жара там была такая, что, когда я первый раз открыл дверь в свою комнату, я прямо отскочил в коридор – такая жара там стояла.

Поэтому я поставил в комнату свой чемодан и ушёл гулять: я решил, что к ночи, когда солнце спрячется, комната остынет, и я смогу в ней хотя бы ночевать. И вот я гулял по Нью-Йорку, по набережной Гудзона, по грязным и не очень грязным тротуарам, и очень мне этот Нью-Йорк не нравился. Во-первых, жара ужасная, духота, во-вторых, я по-английски ничего не понимаю, и, в-третьих, как быть с работой? Кому тут нужен писатель, который по-английски писать не умеет?

И вот, злой и голодный, прихожу я поздно вечером в гостиницу, поднимаюсь на свой двадцать первый этаж, открываю комнату, включаю свет и – батюшки, что же я вижу!

По столу, по стенам, по моей сумке с вещами ползают тараканы – прямо сотни тараканов, тысячи!

Тут со мной просто истерика случилась, нервный припадок – стал я этих тараканов бить. Честное слово! Так я распсиховался, так обиделся, что схватил свою тапочку и стал бить тараканов почём зря – и на стене, и на столе, и на подоконнике. А потом упал на кровать и заплакал. От злости. Думаю, зачем я в эту Америку приехал? С тараканами жить?

И так уснул.

Утром проснулся и пошёл искать себе работу. Как раз меня НАЙАНА, это такая организация, которая помогает новоприбывшим иммигрантам, послала в тот день в большой книжный магазин «Харпер энд Роу» – сказали, что там есть для меня замечательное место – грузчиком. О’кей, грузчиком так грузчиком, я человек не гордый. Пришёл в этот «Харпер энд Роу», вижу: действительно в самом центре Манхэттена замечательный книжный магазин и даже издательство в двадцать этажей, где печатают разные книжки. «Ну, – думаю, – это как раз для меня: сначала буду книжки таскать, а потом как-нибудь познакомлюсь с хорошим редактором и свою книжку напечатаю».

И вот иду я к директору магазина, говорю:

– Здравствуйте, гуд афтернун, меня к вам НАЙАНА послала грузчиком работать.

А мне говорят:

– Здравствуйте, гуд афтернун, хау ар ю, ду ю спик спаниш?

Я очень удивился – при чём тут «спаниш», как я могу по-испански разговаривать, если я по-английски еле-еле?

– Нет, – говорю, – ай кант спик спаниш, ай спик инглиш э литл бит.

А они говорят:

– Икскьюз ми, извините то есть, нам нужен грузчик, который на двух языках разговаривает: на английском и на испанском.

Короче, не взяли меня на работу грузчиком в магазин «Харпер энд Роу». Что было делать? Купил я булку в магазине, йогурт и помидоры и пошёл в свою гостиницу. Сижу в своей жаркой комнате, ем помидоры с булкой, йогуртом запиваю. Тут, вижу, из-под кровати таракан выползает. Осторожно так выползает, как на разведку. Остановился и смотрит на меня своими тараканьими глазками. Я и говорю ему: – Ну что, – говорю, – Шурупик, ду ю спик спаниш?

Почему я его Шурупиком назвал, сам не знаю, а только он на эту кличку сразу отозвался – пошевелил усиками, как будто носом шмыгнул, и пополз к крошкам от булки, которые я на пол просыпал.

Так мы с ним и подружились, и он стал моим самым первым другом, которого я повстречал в Америке. Таракан Шурупик.

Что бы со мной ни случилось: на работу ли меня не взяли, в сабвее ли я заблудился, писем долго нет из Израиля от моей племянницы Аси или в НАЙАНЕ меня обидели – я уже не унывал, не отчаивался, как раньше, а знал, теперь я уже не одинок, есть у меня друг в гостинице, который ждёт меня не дождётся, таракан Шурупик.

Я приносил ему самую вкусную еду – печенье, булки, макароны, но больше всего мы с ним любили овсяные хлопья. Я в Советском Союзе очень любил овсяную кашу, которая там называется «Геркулес», и здесь я тоже нашёл свою любимую овсянку – она по-американски называется «оутс». И тут я выяснил, что у нас с Шурупиком совершенно одинаковые вкусы: он так полюбил эти овсяные хлопья, что, если бы я не закрывал банку с оутсом, он бы там поселился, наверно.

Во всяком случае, прихожу я как-то домой, открываю дверь, смотрю, а у меня на подоконнике, где обычно стоит банка с овсянкой, просто пир горой! Мой Шурупик созвал друзей со всей, наверно, гостиницы и угощает их моей овсянкой. А всё потому, что я забыл банку закрыть, как полагается. Вот они и устроили народное тараканье гулянье на моём подоконнике, как на Пятой авеню. Чёрные тараканы, рыжие, маленькие какие-то букашки – кого только нет! А Шурупик у них самый главный, сидит верхом на банке, усами размахивает и как будто приглашает:

– Налетай, братва, всех угощаю!

Посмотрел я на это дело и говорю:

– Эх ты, Шурупик, Шурупик, добрая душа! Другой бы какой-нибудь таракан на твоём месте один эту овсянку ел, втихомолку, а ты, наоборот, всех друзей позвал – и знакомых, и незнакомых. Молодец! Сразу видно – американец! Ладно, – говорю, – гуляйте, я ведь теперь тоже американец, добрый и щедрый. Тем более, – говорю, – Шурупик, что это наш прощальный вечер, завтра должен я съезжать из гостиницы, больше меня тут НАЙАНА не держит.

Сел на кровать и стал смотреть, как тараканы мою овсянку едят. Но то ли их электричество напугало, то ли мой голос не понравился, только разбежались они кто куда, один мой Шурупик остался. Сидит на подоконнике, смотрит на меня пристальным взглядом и усами шевелит, как будто спрашивает: неужели ты меня, лучшего друга, бросишь в этой гостинице?

– Нет, – говорю, – Шурупик, дорогой мой друг, как я могу тебя бросить, разве друзей бросают?

Посадил я его в банку из-под овсянки, сложил чемодан, взял свою пишущую машинку и пошёл по Нью-Йорку искать себе пристанище. У одних знакомых прожил два дня, у других – три, у третьих – целую неделю. Вижу, нигде моему Шурупику не нравится, сидит себе в банке, не вылезает, как будто говорит: пора, мол, нам свою квартиру иметь, самостоятельно жить, а не у чужих людей. У них, мол, своих тараканов хватает.

Ладно, чего не сделаешь для лучшего друга, нашел я квартиру на Вашингтон-хайтсе, возле самого Гудзона, – светлая, просторная, чистая квартира. Принёс свои вещи, открыл коробку из-под овсянки и говорю:

– Ну вот, Шурупик, будем мы с тобой в этой квартире жить. Нравится?

Смотрю – вылез мой Шурупик из банки, осмотрелся по сторонам, пошевелил усами и – пополз на кухню, обследовать. Сначала всю кухню обследовал, потом гостиную, потом спальню и выбрал себе место в самом углу за газовой плитой.

Вот так поселились мы с Шурупиком на новом месте, и длинными вечерами я с ним подолгу разговаривал на самые разные темы. О жизни, об эмиграции, об Америке. Поговоришь, бывало, отведёшь душу, «Голос Америки» послушаешь и ложишься спать.

Хорошо мы жили, душевно. А потом стал я замечать, что скучно Шурупику. Оставлю я ему крошки на столе, а утром смотрю – он уже из соседних квартир друзей пригласил на эти крошки, опять пир устраивает на весь дом. Ну, мне не жалко, разве я стану для лучшего друга какие-то там крошки жалеть! Но только обидно, конечно, – он у меня единственный друг, а я у него – не один. Целые толпы его друзей-тараканов ходят ко мне с вечера до утра, а некоторые даже – стал я замечать – просто поселились с Шурупиком на кухне. Чужие тараканы, не мои, заняли кухню и так отвлекают Шурупика по разным делам, что мне с ним и поговорить нельзя, занят он, всё новых и новых тараканов расселяет по углам, за холодильником, за газовой плитой, за кухонным шкафчиком. Даже стало страшно заходить на кухню.

Рассердился я тогда, выпил водки для храбрости и захожу на кухню, говорю громовым голосом:

– А ну-ка, братцы-тараканы, марш отседова! Дайте мне с моим другом Шурупиком наедине поговорить! Выходи, Шурупик, на мужской разговор!

Вижу: выползает мой Шурупик из-за плиты, смотрит на меня и ждёт, что я ему ещё скажу. А я и говорю:

– Ты меня уважаешь? Нет, – говорю, – ты меня не уважаешь! Понавёл сюда гостей, а меня – лучшего друга! – бросил.

Молчит мой Шурупик, стыдно ему стало.

– Ага, – говорю, – стыдно стало? Правда глаза колет?

И вдруг вижу: пошевелил мой Шурупик усами, как будто носом шмыгнул, и побежал куда-то за кухонный шкафчик. Думаю, зачем он туда побежал, интересно? Неужели просто струсил от та-кого мужского разговора?

Но тут из-за кухонного шкафчика выглядывает эдакая остренькая мордочка с глазками-бусинками. Кто бы вы думали? Мышка! Маленькая-маленькая, и смотрит на меня – испугаюсь я или не испугаюсь? А я тоже смотрю – испугается она меня или не испугается? Долго так смотрели мы друг на друга, прямо друг другу в глаза – знакомились. А потом она шукш-шукш – просеменила в угол к пакету с мусором, схватила какую-то там крошку и – назад, за шкафчик.

Открыл я холодильник, достал кусочек сыра, отломил краешек и положил на пол возле шкафчика. Потому что мышки больше всего на свете любят сыр. Особенно голландский. Ну, в Америке с голландским сыром нет проблем, даже швейцарский можно запросто купить в любом магазине, так что моя новая подруга мышка Сусанна теперь каждый вечер имела замечательный десерт, как какая-нибудь итальянка. Все итальянцы после любой еды любят сырами закусывать. Вот и моя мышка Сусанна перешла на итальянский рацион.

Стали мы теперь втроём дружить, я, таракан Шурупик и мышка Сусанна. Сидим по вечерам, балагурим – я чай пью, Шурупик по стенкам ползает, вечернюю гимнастику делает, а мышка Сусанна возле моих ног сыром угощается. Скушает всё, встанет на задние лапки, передними умоется перед сном и – до свидания, за свой шкафчик. И очень я был Шурупику благодарен за то, что он меня с Сусанной познакомил.

А скоро у нас ещё один жилец появился – попугай Костя-одессит. Об этом попугае вообще нужно отдельный рассказ писать, но пока я вам коротко скажу: мне его соседи-итальянцы подарили. Старенький попугай, грудка уже голая почти, пёрышки выпали, и никаких слов он не говорил, кроме «кхе-кхе эсса». Может быть, по-итальянски это что-нибудь другое значит, но я решил, что это он по Одессе скучает, потому что иногда у него получалось: «Эх, Одесса!» Вот я и решил, что он в молодости жил, наверное, в Одессе, а потом улетел в дальние страны, но всю жизнь вспоминает: «Эх, Одесса!» И я назвал его Костя-одессит.

И так славно мы жили-поживали тёплой компанией, как вдруг нежданно-негаданно со мной беда приключилась. Влюбился я с первого взгляда. В одну замечательную тётю. Красивую – ой! И пригласил её к себе в гости.

И вот, представляете, приходит она в мою квартиру и что же видит? На кухне толпы тараканов живут, как у себя дома. Главный над ними Шурупик – как хочет командует, по ночам целые парады устраивает, сам на кухонном столе сидит, как на трибуне мавзолея, а внизу – тараканьи войска маршируют, и маленькие букашки за большими тараканами бегут, как солдаты за танками. А в углу, возле ящика с мусором, мышка Сусанна совершенно спокойно сидит себе на задних лапках, сыр кушает и смотрит на мою гостью своими чёрными глазками. А на холодильнике клетка с Костей-одесситом, он кряхтит перед сном: «Эх, Одесса!»

Представляете, какое это произвело впечатление на тетю, в которую я влюбился?! Она от возмущения даже покраснела вся, даже заплакала.

– Как же, – говорит, – ты можешь в такой грязи жить?! С мышами, с тараканами! Всё, – говорит, – ухожу от тебя! Или я, или тараканы! Выбирай!

Ну? Что мне делать? Ужасное положение. С одной стороны – друзья, а с другой – такая красивая тётя. Как быть? Пробовал я её уговаривать: «Мол, чем тебе мои тараканы мешают? Что тебе моя мышка Сусанна? Я, – говорю, – тебе буду отдельный сыр покупать, а мышке отдельный». Ни-че-го не помогает! Заупрямилась, и всё тут.

– Или, – говорит, – я, или – тараканы. Ты, говорит, знаешь, как меня зовут?

– Знаю, – говорю, – Эмилия.

– Вот, – говорит, – а Эмилия в переводе с греческого – Божественная. Ну, как же, – говорит, – я, Божественная женщина, могу с мышами и тараканами жить? Ну, – говорит, – ты сам подумай!

И действительно, я подумал, ерунда получается: Божественная женщина как может жить с тараканами? Вздохнул я глубоко-глубоко, взял своего попугая Костю-одессита и отнёс к соседям.

– Извините, – говорю, – он по ночам так кряхтит и так по своей Одессе скучает, что моя Божественная женщина слышать этого не может.

Потом позвал мышку Сусанну, накормил её последний раз лучшим швейцарским сыром и говорю:

– Прощай, дорогая Сусанна, придётся тебе новую квартиру искать, потому что теперь моя Божественная женщина наведёт в квартире такую чистоту, что я уже никаких крошек не смогу тебе на кухне оставить. Она очень строгая и будет за мной в оба глаза следить. А ты же видела, какие у неё глаза – я от этих глаз просто голову теряю.

Ничего мне Сусанна не сказала, а просто повернулась гордо и ушла.

Теперь пришла очередь тараканов. Пошёл я в магазин, купил несколько бутылок спрея от тараканов, вернулся домой, посадил Шурупика в старый спичечный коробок, в котором я из Советского Союза пуговицы привёз, а потом закрыл все окна и распечатал все бутылки спрея. Открыл краники и – наутёк. Думаю, пусть все тараканы сами из квартиры разбегаются, а мы с Шурупиком на пару убежали. Не мог же я действительно своего самого первого американского друга бросить на погибель вместе с другими тараканами!

Через несколько часов вернулись мы с Шурупиком домой, он в спичечном коробке сидит, а я всю квартиру подмёл, полы вымыл и позвонил своей Божественной женщине:

– Всё, – говорю, – выполнил я твою волю, приезжай в гости.

И вот приехала она, поцеловала меня:

– Молодец, – говорит, – умница! Больше на пол не сори, тараканов не разводи, тогда я буду у тебя жить.

Ну, что мне делать? Не сорю теперь, сыр возле кухонного шкафчика на полу не оставляю и не кормлю попугая. А только целыми днями ухаживаю за своей Божественной.

Но иногда поздно вечером, когда уснёт моя Божественная, я тихо-тихо ухожу на кухню, включаю «Голос Америки», открываю спичечный коробок, и сидим мы с Шурупиком вдвоём, как бывало. Чай пьём, по душам разговариваем.

Только вы, пожалуйста, не говорите об этом ни-ко-му! Пусть это будет наш секрет. А то скажет кто-нибудь моей Божественной женщине, она тогда у меня и Шурупика отнимет.

Самые-самые северные истории

Трёхлетняя Кати, пятилетний Джонатан и семилетняя Эмили живут в Шотландии.

А трёхлетняя Александра живёт в штате Мичиган, США.

А я живу в Нью-Йорке.

Кати, Джонатан, Эмили и Александра говорят по-английски, а я говорю по-английски очень плохо, хотя я уже совсем-совсем взрослый.

Даже Александра и Кати говорят по-английски куда лучше меня, хотя им всего по три года, а мне аж 44!

Правда, я неплохо говорю по-русски, но ни Кати, ни Джонатан, ни Эмили, ни Александра по-русски ничего не понимают.

Как же мне быть, если я хочу с ними подружиться? Очень мне с ними дружить хочется!

Особенно потому, что дети – это самые-самые лучшие друзья. Дети даже если обижаются, то потом быстро забывают и прощают. И с ними снова можно играть во всякие весёлые и интересные игры.

А вот если взрослые обижаются или ссорятся, они это очень долго помнят и уже никогда не прощают. Я это по себе знаю.

Поэтому иметь дело со взрослыми очень скучно – всё время нужно думать, как бы их не обидеть.

Короче, я предпочитаю дружить с детьми.

Ну вот, думал я, думал, как же мне с этими детьми подружиться, и решил: а напишу-ка я для них маленькие рассказы, расскажу им такие истории, которые никакие-никакие дети не знают ни в Шотландии, ни в Америке, ни в Африке, ни в Австралии! Короче – нигде-нигде!

Может быть, думаю я, за эти истории Кати, Джонатан, Эмили и Александра захотят со мной подружиться?

Но какие же это такие истории, которые никто-никто не знает, а я один знаю?

А вот какие.

* * *

На самом-самом Севере Земли живут самые-самые северные люди на свете. Эти люди называются ненцы. Почему они так называются, я не знаю, но как-то же им надо называться, правда? Одни люди называются американцы, потому что они живут в Америке. Другие называются шотландцы, потому что живут в Шотландии. А третьи называются русские, потому что живут в России. А эти самые-самые северные люди называются ненцы, хотя живут они на земле, которая называется Ямал.

Ямал на их ненецком языке означает – «конец Земли».

И действительно в этом месте Земля кончается, я сам видел.

Дальше, на севере от этой земли уже никакие люди не живут, дальше на севере от этой земли живут только белые медведи и моржи. Белые медведи живут на льдинах, моржи живут в Ледовитом океане, а ненцы живут совсем по соседству, на земле, которая называется Ямал, то есть конец Земли.

Зимой там так холодно, что когда плюнешь на землю, то плевок на лету замерзает и тут же от земли отскакивает, как кусочек льда.

И это значит, что на улице минус 50 градусов по Цельсию!

Конечно, плевать неприлично, но если ты вышел на улицу без термометра, то как ещё ты можешь узнать температуру?

Поэтому проще всего тихонько, чтоб никто не видел, сплюнуть и посмотреть, что будет.

Но тут начинаются и другие чудеса.

Во-первых, никаких улиц там нет. А просто гладкая засыпанная снегом земля, которая называется тундрой.

И домов там тоже никаких нет, а только маленькие-маленькие домики, которые и домиками назвать нельзя, такие они маленькие. Местные жители, ненцы, называют их чумами.

Но самое главное чудо на этой земле другое. Самое главное чудо на этой земле то, что зимой там не бывает солнца. Совсем не бывает солнца! Целых шесть месяцев! Только луна светит и звёзды. Прямо самая-самая настоящая ночь, только такая длинная – полгода можно спать, и никакое солнце тебя не разбудит. И, например, медведи так и делают: медведи зарываются в снег и спят себе всю зиму – вот какие медведи лентяи!

Зато летом солнце там светит всё-всё время подряд – и днём, и ночью! И так сильно светит и греет, что весь-весь снег тает на этой земле, все медведи просыпаются от жары, и трава зеленеет, а птицы и днём, и ночью летают и песни поют без остановки!

Очень весело жить летом на этой земле!

Ненцы ездят на оленях, рыбы плещутся в реках, лисицы на уток охотятся, гуси в небе стаями кружат.

И летом на этой земле происходят самые-самые интересные приключения – и с людьми, и со зверьми.

Например, с Мышонком произошла однажды такая история:

Как мышонок со всем миром разговаривал

Была у Мышонка норка на самом изгибе реки.

Весной вышло, наконец, Солнце в небо и стало всю землю греть.

Грело день, грело ночь, потом ещё день и ещё одну ночь. И так всё вокруг нагрелось, что не только снег начал таять, но даже замёрзшая река нагрелась. И стал на реке лёд таять, и поплыли по реке Льдины.

Услышал Мышонок, как Льдины по реке плывут, друг на друга наскакивают и аж трещат от этих ударов, словно кто-то из ружья стреляет.

Испугался Мышонок, что эти Льдины ударятся о берег и его норку разрушат. Вылез Мышонок из норки и сказал:

– Эй, Льдины! Плывите подальше! Гнёздышка моего не заденьте!

Но тут Льдины заговорили, сказали:

– Эй, Мышонок! Ты что там разговорился?! Мы – Льдины! Уж если мы понеслись по реке – мы никого не спрашиваем: задевать нам чьи-то гнёзда или не задевать!

Тут Мышонок сказал:

– Эй вы, Льдины! Что вы о себе там воображаете? Вот выбросит вас водой на берег, тут вас Солнце и растопит. Пользы от вас никакой не бывает!

Тут Солнце заговорило, сказало:

– Эй, Мышонок! Ты что там разговорился?! До того, как я лёд и Льдины растапливаю, тебе, собственно говоря, какое дело?

Тут Мышонок сказал:

– Эй, Солнце! Что ты там о себе воображаешь? Вот придут Облака с океана и закроют тебя! И пользы от тебя никакой не будет!

Тут Облака заговорили, сказали:

– Эй, Мышонок! Ты что там разговорился? До того, что мы приходим и Солнце закрываем, тебе, собственно говоря, какое дело?

Тут Мышонок сказал:

– Эй, Облака! Что вы там о себе воображаете? Вот подует ветер, отнесёт вас на Горы, и Горы вас на куски порвут! Пользы от вас не бывает!

Тут Горы заговорили, сказали:

– Эй, Мышонок! Ты что там разговорился? До того, что мы делаем с Облаками, тебе, собственно говоря, какое дело?!

Тут Мышонок сказал:

– Эй, Горы! Что вы там о себе воображаете? Любая птица выше вас летает и любой зверь может залезть к вам на самую вершину! Даже вонючая Куница может на вас написать!

Тут Куница заговорила, сказала:

– Эй, Мышонок! Ты что там разговорился? До того, где я писаю, тебе, собственно говоря, какое дело?

Тут Мышонок сказал:

– Эй, Куница! Ты что там о себе воображаешь? Вот придет ненец-Охотник, убьёт тебя из ружья и сделает из тебя шапку или сапоги!

Тут ненец-Охотник заговорил, сказал:

– Эй, Мышонок! Ты что там разговорился? До того, куда моё ружьё стреляет, тебе, собственно говоря, какое дело?! Вот возьму сейчас ружьё и в тебя выстрелю!

Но Мышонок – юрк в норку и был таков, спрятался.

И с тех пор живёт под землёй, не высовывается.

Птицы по небу летают. Льдины плывут по реке, Солнце греет землю. Куницы бегают по тундре, Охотник ходит с ружьём – все ищут Мышонка, хотят сказать ему ещё какое-нибудь слово.

Но хитрый Мышонок сидит себе в норке и ни с кем больше не разговаривает. Потому что всё равно всё случилось именно так, как он говорил: вода выбросила Льдины на берег, и Льдины растаяли. Горы порвали Облака на куски, а Охотник догнал в горах Куницу, убил её из ружья и сделал себе из неё шапку на зиму.

Так о чём теперь с ними Мышонку разговаривать, если он заранее знал, что он прав!

Как моржи с белыми медведями поссорились

Белые медведи живут на льдинах, но очень любят купаться в море. Потому что летом даже на самом-самом Севере очень жарко – солнце светит всё лето – и днём, и ночью. Вот белые медведи и спасаются от жары в море.

Но стоит Белому Мишке спрыгнуть со льдины в море и начать купаться, как тут же подплывают к нему моржи и начинают его бить – выгоняют из моря назад, на льдину.

А между тем сами моржи тоже не любят всё время в море плавать. Потому что на самом-самом Севере море всегда холодное – даже летом. Вот моржи и вылезают из воды на льдины, греются на солнышке.

Но стоит какому-нибудь Моржу выбраться из воды на льдину, стоит ему разлечься под солнышком и подставить солнышку свой чёрный бок, как тут же прибегают белые медведи и начинают его бить – выгоняют со льдины назад, в море.

Что ж это такое? Почему белые медведи с моржами не дружат?

А вот почему.

Давным-давно всё было наоборот. Белые медведи дружили с моржами. Вместе купались в море, вместе летом грелись на солнышке и вместе всю длинную зиму ждали – когда же солнышко появится.

Потому что зимой на самом-самом Севере солнышко вообще не светит, и всё время темно и холодно – и днём, и ночью, целых шесть месяцев. И все люди и звери ждут солнышко с нетерпением.

И вот однажды белые медведи и моржи тоже ждали, когда же солнышко выглянет наконец. Ждали-ждали и заспорили: а где это солнышко на зиму прячется?

Медведи говорили:

– Зимой солнышко далеко-далеко в горах лежит в берлоге, а весной из-за гор выглядывает и потихоньку поднимается по горным вершинам в небо.

А моржи говорили:

– Ничего подобного! Солнышко осенью в море закатывается, уходит на зиму глубоко-глубоко под воду и там остывает до весны. А весной опять из моря выходит.

Спорили, спорили, даже поругались.

Белые медведи говорят:

– В горах, в берлоге зимует солнышко.

А моржи говорят:

– Ничего подобного! В море зимует солнышко.

– Ах, так?! – говорят белые медведи. – Хорошо! Мы вам, моржам, докажем, что мы правы! Вот пойдём в горы и найдём там солнышко!

– Ах, так?! – говорят моржи. – Хорошо! Мы вам, белым медведям, докажем, что мы правы! Вот уплывём в море, нырнём на самое дно и найдём там солнышко!

И с тех пор моржи плавают в море, ищут под водой солнышко.

А белые медведи даже зимой не спят, как любые другие нормальные медведи, например, чёрные или бурые. Чёрные и бурые медведи всю зиму спят в своих берлогах, а белые медведи не спят. Белые медведи ходят по ледяным горам и ищут солнышко.

И даже летом, когда солнышко светит с неба для всех, белые медведи продолжают с моржами ссориться.

Стоит моржам выбраться из воды на льдины, чтобы хоть немножко погреться, как тут же прибегают белые медведи, сталкивают моржей в море и кричат:

– Плывите, плывите, ищите на дне солнышко!

А когда белые медведи от жары хотят в море искупаться, к ним тут же подплывают моржи, выталкивают их из воды на льдины и кричат:

– Идите, идите! Ищите в горах солнышко!

Вот почему поссорились белые медведи с моржами и живут теперь врозь – белые медведи на льдинах, а моржи – в море.

Как на самом-самом Севере лисицы на уток охотятся

Летом на самом-самом Севере солнце греет так сильно, что весь снег тает и получается много-много озёр.

И на эти озёра прилетают утки. Много-много уток, целые тысячи. Или даже ещё больше.