Чак Паланик Ссудный день

«Помните, демократия никогда не длится долго. Она быстро растрачивается, истощается и убивает саму себя».

Джон АдамсО таком вот честном парне до сих пор кто-нибудь да вспомнит. Славный малый, верный товарищ и брат. Заходит этот пай-мальчик, мамина радость, в участок по юго-восточному округу, воровато озирается по сторонам и что-то шепчет, прикрывая рот ладонью. Время позднее, к полуночи дело, а у пацана на пороге участка темные очки на носу. Натурально очки от солнца, капюшон толстовки натянут на лоб, глаза в пол. Типа ничейный Стиви Уандер, разве что пса и белой трости нет. И такой к дежурному сержанту: «Кто у вас тут главный? Я хочу сообщить о преступном замысле». Все шепотом, значит. А сержант ему: «Документики».

У пацана на башке бейсболка, козырек опущен до самых бровей, сверху капюшон – короче, наружу только нос и торчит. Толстовка на спине аж насквозь промокла. И вот, значит, этот кайфолом, этот активный гражданин трясет головой и говорит: «Я сообщаю анонимно. И не тут, не на людях».

Ну, господин дежурный сержант набирает номерок. Со всеми церемониями снимает трубку, прикладывает к уху, тыкает по кнопкам и, не сводя глаз с пацана в темных очках, просит прийти детектива. Да, возможно, наводка. Бросает взгляд пацану на руки. Рук не видно, они спрятаны в карманы толстовки, а это подозрительно. Сержант дергает подбородком и требует: «Слышь, уважаемый, а давай-ка ты руки из карманов вынешь».

Пацан делает, что ему велят, но выглядит все равно как-то мутно. Переминается с ноги на ногу, словно забыл отлить, причем с прошлой недели. И все головой вертит, будто ждет кого-то. Будто следом за ним в дверь вот-вот должны зайти. И мямлит жалобно: «Нельзя мне тут… увидеть могут…». Стоит вроде на месте, руки висят, как макароны, а ниже пояса все ерзает. Прямо как танцор «Риверданса». Или как порноактер – у этих тоже зад ходит туда-сюда, а рука, которая со стороны камеры, вечно повисает как парализованная, и еще отведена так чуть назад, будто хочет сбежать со стыда.

Дежурный сержант командует: «Выкладывай, что в карманах». И кивает в сторону, где у них пункт досмотра – рамка, стол, пластиковый ящик, все как в любом аэропорту.

Пацан, наш бдительный гражданин, выуживает кошелек и телефон, кладет в ящик. После долгих колебаний снимает и отправляет следом темные очки. Глаза бегают – голубые глаза под испуганными бровями. Такая мимика скоро обеспечит ему ранние морщины.

Раздается хлопок. Похоже на выстрел – то ли прямо в полицейском участке, то ли снаружи. Хлопок приглушенный, так что, наверное, все-таки снаружи. Пацан вздрагивает. Точно выстрел.

Детектив первым делом спрашивает: «Сынок, ты не под кайфом?»

У пацана такой вид, как будто он увидел голым кого-то совсем не того. Типа катил себе по улице на велосипеде, объехал со спины, оглянулся, а там… У него срывается голос, и, пуская петуха, он требует: «Кошелек мне верните».

А детектив ему: «Нет, ты погоди. Ты о чем сообщить-то хотел? О планируемых покушениях?»

А пацан такой: «А вы что, уже знаете?!»

Детектив спрашивает, кому он успел рассказать.

А этот полезный член общества ему честно так: «Только ребятам своим».

Детектив возвращает кошелек, очки, ключи и телефон и просит позвонить или написать ребятам и убедить их немедленно прийти сюда, в участок. И улыбается. «Если не очень торопишься, я могу ответить на все твои вопросы. Но не здесь». И многозначительно так смотрит на потолок, где камера висит.

А потом он ведет пацана, этого очередного спасителя Америки, по бетонному коридору, по пожарным лестницам, через железные двери с надписью «Посторонним вход воспрещен». Отпирает неприметную дверь ключом и распахивает настежь.

Ребята пишут пацану, что они уже едут, пусть он не боится, они скоро.

За дверью темно и воняет. Воняет так, словно канализацию прорвало. Пацан заходит. Ребята пишут, что они уже в участке.

И вот теперь будет самая мякотка. Детектив включает свет. И доносчик наш, не в меру активный гражданин видит посреди комнаты гору окровавленных шмоток. И руки торчат из каждого рукава. Только шмотки, обувь и руки, потому что головы все всмятку.

Откуда-то из-за стен слышится приглушенный голос, он вещает: «Единственное качество, которое поистине объединяет нас, – это желание объединиться…»

Пай-мальчик наш в ужасе поворачивается к детективу, ища помощи, и видит дуло, глядящее на него в упор.

* * *

Как только инженерно-поисковая служба заканчивает проверку на предмет труб и подземных кабелей, дают команду начинать рыть. Пригнали экскаватор из «Спенсерз Рентал», с самым большим ковшом.

Работа уже подходит к середине, и тут появляется он. Вышагивает через спортивные поля. Не студент – слишком стар для студента. Скорее преподаватель. Штатный профессор. Ему больше всех надо везде сунуть нос. У профессора хлопковые индийские штаны на веревочке, носки и сандалии. На футболке надпись: «Феминизм – это я», под мышкой зажато нечто, скрученное в рулон. Плюс седая бороденка и очочки, куда ж без них. Подойдя достаточно близко, чтобы его услышали, он машет рукой и кричит:

– Чудный день для труда на свежем воздухе!

Да, еще у него хвост. Башка сверху лысая, а пониже уцелевшие седые патлы собраны в хвост, длинный, до лопаток. И серьга блестит в ухе – здоровенный сверкающий на солнце бриллиант.

По регламенту требуется прямоугольник девять метров на девяносто, три с половиной метра в глубину, дно ровное с полуметровым слоем глины, сверху проложить еще полиэтиленом, чтобы ничего не протекло в грунтовые воды. Точка выбрана в соответствии со стандартами – не менее четырехсот пятидесяти метров от любых источников питьевой воды или открытых водоемов. Регламент един по всей стране и совпадает с инструкциями по рытью накопителей для промышленных сточных вод, разве что требования к водоупорному подстилающему слою у экологов в этих случаях пожестче.

А что там у профессора за рулончик под мышкой? Ну разумеется, коврик для йоги!

И вот это ученое светило интересуется у пролетариев светским тоном:

– Так что же вы, господа, тут затеяли?

А Руфус ему такой:

– Благоустройство кампуса. Долгосрочная подземная парковка для преподавательского состава.

Серьезно так говорит, не ржет – и как только ему удается?

Нэйлор не выдерживает, прикрывает рот кулаком и пытается выдать смех за кашель. Остерманн бросает на него злобный взгляд.

А профессор такой:

– Зовите меня Бролли. Доктор Бролли.

И руку тянет, только никто как-то не спешит ее пожать. Нэйлор смотрит на Вайса. Руфус сосредоточенно листает толстую кипу бумаг, закрепленную на планшете. Наконец зависшую в воздухе руку жмет Остерманн.

Руфус перелистывает страницы, бубня под нос: «Бролли… Бролли…» и ведя пальцем по какому-то бесконечному списку.

– Вы читаете курс под названием «Тяжелое наследие привилегированного евроколониального культурного империализма»? – уточняет он.

Профессор смотрит на стопку бумаги, еле умещающуюся под зажимом планшета, и Руфусу такой:

– Позвольте узнать, что у вас в руках? Где это фигурирует моя фамилия?

А Руфус ему, не моргнув глазом:

– Да так, исследование одно. О загрязнении окружающей среды.

Нэйлор и Вайс гогочут в открытую, придурки. Отворачиваются спиной, чтобы проржаться и сделать приличное выражение лица, но все равно так и трясутся от смеха, и Остерманн рычит им:

– Заткнитесь, уроды!

Профессор весь красный под своей бороденкой. Перекладывает коврик под другую руку и говорит:

– Я интересуюсь вашими действиями лишь потому, что состою в университетском комитете по борьбе с землеповреждением.

Руфус смотрит в свои бумажки и подтверждает:

– Ага, тут написано «вице-председатель».

Нэйлор уходит под предлогом напомнить экскаваторщику про уклон. С запада должен быть уклон, с той стороны будут заезжать самосвалы. Не хватало еще, чтобы грунт осыпался под таким весом.

Опершись на лопату, Вайс кивает профессору.

– Крутая у вас футболка.

Тот поднимает запястье и подчеркнуто смотрит на часы. И заявляет такой:

– Я все еще не получил четкого ответа, чем именно вы тут занимаетесь.

А Руфус ему, не отрываясь от бумаг:

– Кабинет у вас по-прежнему в здании Принца Люсьена Кэмпбелла на шестом этаже? Информация актуальная?

Профессор обалдело моргает. Вайс любуется серьгой в его левом ухе.

– А брильянт настоящий?

Край ямы на футбольном поле начинается с зеленой травки. Под ней виден тонкий слой темно-коричневой почвы. Дальше подпочвенный слой, а ниже – древнейшая история, до самых динозавров. На башне в главном здании университета звонит колокол – пробило четыре часа.

Профессор подходит к самому краю, опускается на одно колено, заглядывает. Под ним сырая земля в яме, которая глубже бассейна. Глубже подвала. В яме земля и черви. Уходят вниз вертикальные стены в полосах от зубцов экскаваторного ковша, осыпаются на дно мелкие комочки.

Профессор свесился вниз, ему и невдомек, что он видит. Может, он высматривает древние окаменелости. Тупой, как хряк, которого ведут на бойню. Не улавливает очевидного, но ищет следы исчезнувших цивилизаций. Глядя прямо в ту самую черную тьму, существование которой всю жизнь старательно игнорировал.

* * *

Фруктовые колечки прилипли к коже, как радужная короста. Он снимает с предплечья красненькое, клубничное и отправляет в рот. На предплечье остается круглый красный след, как татуировка. Прямо-таки разноцветный леопард.

Этим утром Ник просыпается, а в кровати рассыпано содержимое коробки готового завтрака «Фрут-Лупс». Постельное белье у него с узором из спасательных кругов, они очень похожи на колечки, прилипшие к спине. Ник шарит рукой по полу, ища телефон, и пытается вспомнить, чем закончился вчерашний вечер.

На экране сообщение: «Награда за информацию». Доставлено в пять минут первого. Ник пытается написать в ответ. Номер заблокирован.

Он не успевает даже вылезти из постели, как телефон начинает пиликать. На экране надпись: «Номер скрыт».

– Слушаю.

– Николас?

Голос мужской. Не Уолтер. И не отец. Низкий и сиплый, но вроде культурный. Ни одна живая душа не зовет Ника Николасом.

– Нет, я его друг, – врет Ник, мечтая поскорей пойти отлить. – Ника нет дома.

– Разрешите представиться, – сипит голос. – Мое имя Толботт Рейнольдс. Вы, по случайности, не знаете, где мне отыскать Шасту Санчес? Это дивное и обольстительное создание.

– Понятия не имею, – снова врет Ник.

– Знакомы ли вы с прелестницей мисс Санчес?

А Ник такой, не моргнув глазом:

– Не-а.

– Не связывалась ли с вами на днях полиция или некий Уолтер Бэйнс?

Ник начинает понимать. Уолтер. Долбаный придурок Уолт. Безнадежный лузер, с которым вечно происходят всякие катастрофы – и именно Нику приходится расхлебывать последствия. Когда Уолтер обдолбался солями и решил отгрызть себе руку, конечно же, в травмпункт его тащил Ник. И это еще фигня, а что было, когда Уолт хотел присунуть той смазливой сатанистке!.. Даже не пытаясь скрыть раздражение, Ник заявляет:

– Не слыхал о таком.

Голос в трубке звучит гулко, как из бочки. Словно этот Толботт звонит откуда-то из-под земли.

– Смею вас заверить, что я весьма обеспеченный гражданин, который готов щедро вознаградить вас за любое содействие.

Ник шарит рукой по простыне, пока не нащупывает маленький кругляшок – таблетку флексерила, десять миллиграмм. Рефлекторным движением, не глядя, отправляет ее в рот и прожевывает без запивки. Если этот хрен звонит насчет наркоты, возможны проблемы. Обстоятельства вчерашнего вечера в голове Ника по-прежнему довольно туманны. И на телефоне он висит уже достаточно долго, чтобы его местонахождение определили. Достаточно долго, чтобы в любую секунду мог раздаться настойчивый стук в дверь.

– Нику что-нибудь передать? – спрашивает он, понимая, что пора закругляться.

– Передайте ему, чтобы не ходил в полицию, – отвечает Толботт и после едва заметного колебания добавляет: – Скажите ему, что через пару дней все разрешится.

Уже чувствуя, как расслабляются мышечные зажимы, Ник выдает:

– Во что Шаста впуталась на этот раз?

А сиплый аристократ Толботт немедленно интересуется:

– Позвольте узнать ваше имя?

Ник обрывает звонок. Выскакивает из постели, осторожно глядит в щелку между шторами. Под окнами пока никого не видно.

Ник снимает с локтя зеленое колечко, жует, погрузившись в размышления. Отключает в телефоне геолокацию, потом для верности вытаскивает батарею.

* * *

В торговом зале поставили ряды складных стульев, но мест все равно не хватило, и народ толпится вдоль стен. Все происходит в магазине товаров для охоты и рыбной ловли – огромном, с обустроенным внутри водоемом, чтобы ловить форель на удочку. Только время уже позднее, магазин закрыт, искусственные водопады отключены, форель загнали по аквариумам в подсобных помещениях, так что ручей в плексигласовых берегах стоит пустой. Звуковое сопровождение тоже выключено: не заливаются трелями певчие птицы, не трубит благородный олень – мать-природа отработала смену и ушла домой.

Бинг и Эстебан осматривают толпу. В основном черные братишки. Сборище джамалов. Армия волков-одиночек.

В дальнем конце зала сидит тот хрен из качалки – Колтон, или как бишь его там. С ним рядом его «плюс один» – то ли Пегги, то ли Полли.

Перед собравшейся толпой выступает человек.

– Поднимите руки, кто знает, зачем собакам купируют уши? – спрашивает он.

И, не дав никому ответить или хотя бы руку поднять, начинает разглагольствовать о древних пастухах, подрезавших уши щенкам. В целях борьбы с инфекциями. Чтобы волку было не за что ухватиться. Резали ножницами для стрижки овец, жарили обрезки ушей на огне и скармливали тем же собакам – чтобы злее были.

– А многие ли из вас, – спрашивает, – знакомы с ассирийскими законами?

Среди собравшихся таких не находится. Тогда он восклицает, делая резкий шаг вперед:

– По вавилонским законам Хаммурапи преступникам отрезали уши!

Выступающий подтверждает свой тезис тем, что уши резал и король Генрих Восьмой вагрантам, и сограждане-американцы – мятежникам и совершившим преступления против морали, аж до 1839 года.

– В общем, – заключает он, – совсем не удивительно, что на протяжении веков наемные убийцы предъявляли именно отрезанные уши для получения платы.

Бинг поднимает руку и говорит:

– Небось кровищи…

Оратор мотает головой.

– Кровищи будет немного, если… – Тут он поднимает указательный палец. – …если ухо срезать с трупа.

Дальше, по его словам, получается так. Главное преимущество скальпов в том, что они мало весят и легки в транспортировке. Недостаток в том, что дело это неопрятное. Та же история с сердцами: их вырезание – процесс долгий и трудоемкий. Уши в этом плане идеальны. Места занимают мало, спрятать легко. Сотня ушей запросто поместится в обычный бумажный пакет. Левых ушей – отрезать нужно именно левые уши. Такой пакет будет эквивалентом трехсот тысяч голосов. Можно сказать, это целая политическая партия.

Оратор поворачивается в профиль и предлагает слушателям:

– Ну-ка держите.

Он имеет в виду свое ухо. Эстебан глядит по сторонам. Желающих нет. Тогда он подходит и берется за ухо. Оно теплое и мягкое.

– Потяните как следует, – приказывает оратор.

И начинает перечислять требования. Принимаются только левые уши. Все слышали? ЛЕВЫЕ! Только уши из списка. Будет проводиться ДНК-анализ случайных ушей из каждой партии; если обнаружится подлог, мошенника ждет смертная казнь. Уши не подлежат продаже и обмену, сдать их и получить голоса может лишь тот, кто лично их собрал. Все это перемежается бесполезными фактами – например, что наградой тореадору после эффектного боя служит ухо быка. Или что через уши происходит излучение тепла организмом.

Эстебан стоит и держит в руке ухо, как наличные деньги.

– К тому же, – продолжает оратор, – уши – штука прочная. Даже при попадании в голову ухо, скорее всего, уцелеет, хоть для его добычи и придется немного поковыряться. – И, повернувшись к Эстебану, распоряжается: – Можете отпустить мое ухо и вернуться на место.

В общем, как объясняет этот тип, ушная раковина состоит из эластичной хрящевой ткани и соединительной оболочки – перихондрия, по которому поступают кровь и лимфа. И режется это все проще, чем покрышка. Удобнее всего отсекать сверху вниз – от завитка раковины к мочке.

– Если вы в состоянии порезать автомобильную покрышку, вы и с ухом справитесь, – заверяет он.

И углубляется в технические детали. Лучше использовать нож с фиксированным четырехдюймовым лезвием – прямым, не серрейторным. Хвостовик должен быть полный, рукоять, упаси бог, не кожаная, деревянная или костяная. Только полимер, чтобы в руках не скользил.

Продавать товары для охоты этот человек умеет, такова его работа.

Выбирать надо высокоуглеродистую сталь. Неполный хвостовик не подходит, такие ножи имеют свойство ломаться. Складные – тоже. А если цель добыта, а ухо снять нечем, все усилия пропадут зря.

– Нет, можно, конечно, обойтись и кухонными ножницами, только приятно ли будет ими потом курочку разделывать?

– Вот-вот! – подтверждает Эстебан.

В зале смеются.

В общем, Эстебан на месте все продумал. Они станут королями-воинами. Мало кто из этих людей решит объединить силы. Они тут все по натуре фрилансеры, «свободные копейщики», наемные рыцари. Наверняка большинство решит действовать самостоятельно – сам обнаружил цель, сам убил, сам ухо срезал. Это разные задачи, переключение между ними будет отнимать время. Эстебан считает, что гораздо эффективней будет разделение труда. Бинг у него настоящий снайпер. Бинг снимает цель – Эстебан снимает ухо. Получится идеальный тандем. Вместе они заложат основы великой династии, которая станет править вечно.

Для них обоих Ссудный день – последняя возможность сделать в жизни что-то значимое.

Это будет как восстание Ната Тернера. Как захват арсенала Джоном Брауном. Грядет новый крестовый поход – Поход Одного Дня, – и они получат награду, сравнимую с поместьями и титулами, которые пожаловали крестоносцам. Награду, которая долговечнее земли и денег. Они возьмут в супермаркете бумажный пакет, набьют его ушами и займут место в истории. Эстебан, Бинг и все их потомки встанут во главе самой могущественной нации в грядущих веках.

Сев на место, Эстебан достает из кармана куртки бумажную салфетку и тюбик какао-масла. Теперь он высший хищник. Раз уж он решил распрощаться с жизнью, где ему доставались объедки да обноски, пальцы его не должны вонять ушной серой этого хрена с трибуны.

* * *

Шаста не оборачивалась. Она привыкла, что парни в колледже ходят за ней хвостом по коридорам, беззастенчиво пялясь на ее плавные обводы, насилуя ей уши криками: «Перепихнемся, Шаста?». «Как ты больше любишь кончать, Шаста?» – орали ей горластые придурки.

Кто-то дернул ее за дреды.

– Шаста! Пусти меня под ковер!

Шаста обернулась, надеясь увидеть Уолтера. Голос был очень похож. Но нет, за спиной у нее оказался какой-то торчок, у которого изо рта несло пережженной грошовой травой. Торчок кинулся на нее, вытянув губы трубочкой и высунув язык.

– Я буду скучать по тебе, Шаста!

Она увернулась, не дав схватить себя за жопу, и растерянно пролепетала:

– Чего по мне скучать, куда я денусь…

А потом сообразила: она-то никуда не денется, а вот этот бедный обдолбыш очень даже.

И он, и все остальные пацаны, с которыми она учится в колледже, очень скоро умрут страшной, мучительной, чудовищной смертью.

Бедный укурок. Бедные, бедные мальчики…

Все их похабные слова и действия Шаста не воспринимала всерьез. Даже когда ее пытались ущипнуть за обтянутый легинсами зад. Она-то знала наверняка – парни хорохорятся от страха.

Доктор Бролли, профессор, который преподавал у них в Орегонском университете современную политику, все объяснил. Знакомство со своим предметом он начинал с модуля по книжке одного немца. В книжке этой заслуженный-простуженный академик по имени Гуннар Хайнзон убедительно втирает, что все крупные политические потрясения коренятся в единственном демографическом явлении – избытке молодых людей мужского пола. Ученый фриц окрестил этот феномен «молодежным бугром». И было совершенно очевидно, что профессора Бролли эта идея приводит в экстаз. Если тридцать процентов населения вашей страны составляют мужчины от пятнадцати до двадцати девяти лет, вы в зоне риска!

А если эти мужчины еще и не голодающие и мало-мальски образованные, они непременно начнут грызню за статус. Тут-то все и завертится. По мнению герра Гуннара, тот, кому жрать нечего, за социальным признанием гнаться не будет. Ну и те, кто не умеет читать, в жизни не догадаются, что в мировой истории они никто. А вот если юнцы накормлены и грамоте обучены, тут молодежный бугор превращается в волчью стаю алчных до признания самцов.

Любимым примером доктора Бролли был 1484 год в Испании, когда римский папа Иннокентий Восьмой назначил смертную казнь за любые формы контрацепции. Среднее количество детей в испанской семье тут же скакнуло с двух до семи. Наследство полагалось только первенцу мужского пола. Девочки в те времена вообще мало на что могли в жизни надеяться. А вот мальчики… лишние мальчики желали статуса, власти, признания, места в социальной иерархии. Именно «вторые сыны», называвшие себя secundones, хлынули в Новый Свет со вторым плаванием Христофора Колумба, именно из них сложились легионы конкистадоров, поработившие несчастные племена ацтеков и майя.

Если верить Википедии, Гуннар Хайнзон родился в Польше в 1943 году. То есть теперь был уже суперстар, песок сыплется. Поэтому по части привлекательности Шаста оценивала его на трояк – несмотря на пафосную европейскую фамилию и тот факт, что он блондинчик.

Доктор Бролли утверждал, что на всем протяжении человеческой истории такие вот состоящие из юных горлопанов молодежные бугры свергали правительства и развязывали войны. В XVIII веке во Франции резко увеличилась численность населения, цены на продовольствие поползли вверх, начались бунты; слово за слово, разгулявшиеся молодцы скинули аристократию Людовика Шестнадцатого и отчекрыжили Марии-Антуанетте венценосную башку. Та же история и с большевицкой революцией – ее устроил поток лишних крестьянских сынков, на чью долю не хватило земли под распашку. В тридцатые годы XX века «молодежный бугор» возник в Японии и учинил Нанкинскую резню. На гребне такой же волны поднялся Мао Цзэдун в Китае.

Шаста внимала профессору с большим интересом. Получалось, что все самые ужасные события происходили от переизбытка молодых и горячих потенциальных бойфрендов.

Если верить Совету по международным отношениям, в период от 1970-го до 1999-го восемьдесят процентов гражданских столкновений происходило в государствах, где люди до тридцати лет составляли шестьдесят процентов населения! Сейчас в мире насчитывается шестьдесят семь стран с «молодежным бугром», и в шестидесяти из них отмечаются высокие показатели социальной напряженности и уровня преступности.

И словно вторя профессору Бролли, мисс Петтигроув, которая вела у них «Общие вопросы гендера», вещала с кафедры о том, что всякий конфликт, сокращающий численность мужского населения, повышает социальную ценность мужчин. Лишившись роскоши выбора, женщины превращаются в голодных кошек и выстраиваются в очередь к любому обладателю хера в штанах.

В общем, не требовалось большого ума, чтобы понять мужскую часть студенческого корпуса в университете Орегона. Мальчики изо всех сил демонстрируют браваду, в глубине души пряча страх. Буквально на днях Соединенные Штаты должны ратифицировать объявление войны с Ближним Востоком. В том регионе вздымается своя масса горячих юношей, а Штатам надо как-то справляться с амбициями и гиперактивностью миллениалов – вероятно, самым крупным молодежным бугром в истории.

Мисс Ланахан на лекции по предмету «Динамические процессы в живой природе» показывала фильм, снятый борцами за этичное обращение с животными. На документальной съемке работники птицефабрики осматривали цыплят – крошечные, только что вылупившиеся умильные комочки. Маленьких курочек отправляли под греющие лампы к кормушке, а вот маленьких петушков безжалостно сбрасывали в темную трубу, как в мусоропровод. Набивали полный контейнер живой, пищащей, борющейся за жизнь биомассы, а затем подъезжал автопогрузчик, поднимал контейнер на вилы и вез на голое сельскохозяйственное поле. Там цыплят – и живых, и мертвых – закатывали в землю комбайном в качестве удобрения почвы.

Сотни крошечных желтых пушистиков с пасхальной открытки, только что явившихся в этот мир, замерзших, перепуганных, пища ковыляли по распаханному полю и гибли под чудовищными лезвиями и гусеницами огромного комбайна. Однокурсники Шасты наблюдали за этим с хохотом и улюлюканьем.

Разумеется, не потому, что им было так смешно, а потому что в этих цыплятах они видели себя.

Вот как прикажете им всерьез заниматься бальными танцами на уроках физического развития и скрапбукингом на уроках художественного, когда правительство одним росчерком пера готовится оборвать их жизни?

Собственно, именно так политики всегда и поступали с избытком мужского населения. У Шасты от этих мыслей сердце кровью обливалось. Все парни как один – и быдловатые качки, и обдолбанные торчки, и унылые задроты, – все они очень скоро будут пущены в расход. Завтра Америка объявит войну – и досвидос, миллениалы, здравствуй, новая стабильность патриархата!

Сейчас пацаны собачьей свадьбой преследуют Шасту по коридорам, пытаются дернуть ее за бретельку лифчика и рассказывают, как именно они бы ей вдули. Каждый из них уже взят на военный учет. Большинство отправят в зону боевых действий и там вдуют пулю промеж ребер.

Когда их выходки начинали совсем уж действовать на нервы, Шаста напоминала себе, что скоро этих бедняг закатают гусеницами в бесплодные дюны на Ближнем Востоке вместе с тамошними собратьями по несчастью, такими же громогласными и лишними. Шаста будет корпеть над учебниками, а они пойдут служить по призыву. Танки и мины будут заживо превращать их прыщи и мышцы в фарш – прямо как тех цыплят, единственным преступлением которых была нежелательная гендерная принадлежность.

Шасте же следует учиться, получать степень в общественных науках и жить богатой долгой жизнью. И в День памяти обязательно надевать значок с красным маком.

Кто-то прямо над ухом прошептал:

– Шаста…

Она развернулась, готовая к обороне, однако защищаться не потребовалось. Это был Ник. Ее бывший парень. Ник, который отчислился в конце первого семестра на том основании, что нет необходимости изучать физику и матан для успеха в карьере пушечного мяса. Шаста ему обрадовалась.

Ник ей тоже – по крайней мере, почти улыбнулся. Но прежде чем между ними успела возникнуть какая-то романтическая неловкость, он задал вопрос:

– Уолтера давно видела?

Уолт был ее нынешним бойфрендом. Учебу он тоже бросил, работал теперь в «Старбаксе», пытаясь взять все от оставшегося ему сладостного кусочка жизни. Шаста не видела его уже давно. С того самого дня, как он вдруг понес какую-то чушь о массовом народном заговоре против властей.

– Короче, – быстро продолжил Ник, – если полиция спросит, меня тут не было. – Он уже увлекал Шасту за руку в сторону чулана под лестничным пролетом в южном крыле. – Шаста, лапочка, нам надо поговорить. – Нежно отведя дреды с ее лица, он заверил: – Честное слово, я не собираюсь тебя насиловать.

И Шаста позволила утащить себя в чулан.

* * *

Грегори Пайпер получил приглашение на второй этап проб. Его агент был в восторге.

Сюжет предлагаемого произведения разворачивался в недалеком будущем, в неком утопическом государстве воинов и благочестивых дев, и Пайпер пробовался на роль монарха по имени Толботт Рейнольдс. Толботт был чист и непогрешим; подобно святому возвышался он над массой простых смертных. Вроде это была главная роль в пилотном эпизоде нового телесериала.

Разумеется, сериал обещал быть низкопробным, а персонаж – совершенно картонным. Пайпер про себя, конечно, вздыхал, но что ему еще оставалось? Все-таки хоть какая-то возможность поработать лицом. Он ведь почти год не мелькал ни в единой телерекламе, не был занят даже в озвучании какого-нибудь мультика. Меж тем квартира сама себя не оплатит.

Пайпер был готов пожертвовать карьерными амбициями и браться за унылые независимые постановки. Сниматься в пилотных сериях проектов, на которые не позарится ни один канал. Ходить на задних лапках перед едва доучившимися гениями авторского кино, которые не способны отличить рисующий свет от светофильтра и снимают свои опусы на деньги с легализованной марихуаны. Пайперу вечно приходилось корректировать им постановку мизансцен, объяснять простейшие вещи оператору, учить режиссера, как создавать контрнарратив через размещение героев в кадре.

Надо сказать, сегодняшняя рабочая группа в этом плане пробила дно даже на фоне прежних отбросов Голливуда. При рукопожатиях Пайпер оцарапал ладонь об их шершавые клешни. От них разило потом. Во время проб они хлебали пиво из банок и громогласно препирались о достоинствах и недостатках каждого соискателя. Под ногтями у них была чернота, по неулыбчивым, обожженным солнцем лицам пролегли глубокие морщины, с которыми даже никак не пытались бороться, хотя бы филлер вколоть…

Кастинг-директора звали Клем. Да, просто Клем, без фамилии. На костяшках его пальцев бурели коросты засохшей крови, и вообще он больше напоминал главу рабочего профсоюза, чем представителя киноиндустрии. Пожимая Пайперу ухоженную руку, Клем сунул ему сценарий и похвалил то, как ему удалась роль Рональда Рейгана. Пайпер действительно когда-то снялся в документальной ленте кабельного канала об убийстве президента. Клем тряс его ладонь и выражал свои восторги:

– Круто вы смотрелись, очень круто! Вот прям собрали кишки в кулак и не умирали два часа!

Затем подошел человек со сломанным носом. По обе стороны его лысой головы торчали изуродованные уши, похожие на цветную капусту. Человек представился ведущим оператором и назвал себя Ла-Манли. Вероятно, прозвище – фамилий у них никто не использовал. У Ла-Манли был чикагский выговор и свастика, наколотая на бычьей шее. Оглядев Пайпера с головы до ног, он пробормотал:

– Зачетный прикид.

На пробы велели явиться в костюме и галстуке, как положено лидеру свободного мира. Волосы полагалось иметь причесанные, туфли начищенные. Пайпер подошел к выполнению этих требований со всей серьезностью и облачился в свой лучший однобортный костюм, сшитый по мерке на Сэвил-Роу. И после быстрой оценки конкурентов пришел к выводу, что роль может получить за счет одного костюма. Собственно, конкурентами были сплошь вышедшие в тираж герои-любовники – красавцы, на протяжении всей карьеры выезжавшие на волевом подбородке и мужественном профиле. Деревянные спецы по деревянным персонажам – судьям, адвокатам, семейным врачам.

Назвали его фамилию, и Пайпер встал на точку перед камерой. Рядом с оператором на треногу был водружен большой лист бумаги, на котором от руки значилось: «Прочесть следующее» – и ниже много строчек в виде маркированного списка. Помощник режиссера смотрел в видоискатель, настраивая фокус. Жестом он дал Пайперу указание сделать полшага в сторону. Когда он склонился над камерой, клетчатая фланелевая рубашка на нем распахнулась, обнаружив под собой грязную майку-алкоголичку и пистолет в портупее.

Как пистолет, он наставил на Пайпера кургузый указательный палец и дал команду начинать. Его подельники сидели рядом за столом и наблюдали запись на мониторах.

Пайпер включил Рейгана и начал:

– Сограждане! Я обращаюсь к вам от лица вашего нового правительства, которое ныне возглавляю.

Секрет самого лучшего Рейгана в том, чтобы постоянно сохранять в голосе едва различимую картавость.

– На протяжении всей человеческой истории власть являлась тем, что необходимо заслужить.

Второе правило Рейгана: паузы важны не менее, а то и более, чем слова.

– Власть всегда была наградой тому, кто способен продемонстрировать силу. Лишь самые достойные из воинов могли увенчать себя короной.

Пайпер на миллиметр опустил подбородок.

– Ныне же политика превратилась в борьбу за одобрение масс.

Он с презрением глядел в камеру исподлобья, зрачки наполовину скрылись под надбровными дугами. Теперь это были глубоко посаженные глаза пещерного человека, грозно взирающие из темных провалов глазниц.

Пусть конкуренты в очереди заодно и поучатся, им полезно. В свое время Пайпер играл короля Лира. Он играл Моисея.

– В наши дни лидеры привыкли лебезить и пресмыкаться ради обретения власти, не сражаться за нее.

Пайпер сделал паузу, чтобы слушатели прониклись смыслом его слов.

– С начала Промышленной Революции…

Какой неудачный переход. Грамотный спичрайтер сделал бы более гладкую подводку, но знающий свое дело актер умеет вытянуть текстовые огрехи. В данном случае достаточно лишь повторить открывающую фразу.

– С начала Промышленной Революции глобальные силы ведут стандартизацию человечества.

Даже не прерывая зрительного контакта с камерой, он почувствовал, что получилось удачно. Кастинг-директор закивал и черкнул что-то в распечатке сценария. Продюсер и сценарист переглянулись и приподняли брови. Все слушали не дыша, никто не подергивал ступней в нетерпении, никто не барабанил пальцами по столу. Даже кастинг-директор перестал жевать пончик.

– От рождения мы с вами жили под тиранией стандартизованных часовых поясов, мер длины и температуры, норм этикета и одобряемого поведения…

Многоточия в тексте не было, Пайпер добавил его от себя – чтобы усилить эффект от следующей фразы.

– … и эти универсальные нормы украли у нас жизнь.

Тут Пайпер улыбнулся, обозначая начало новой смысловой части. Он следил за тайм-кодом на экране камеры. Текст полагалось произнести за четыре минуты, и Пайпер был намерен уложиться в заявленное время с точностью до секунды.

– Сегодня героизм наших соратников освободил нас от давней тирании общепринятых норм.

Каждое слово он произносил веско, растягивал, смаковал, добиваясь эффекта рузвельтовских «бесед у камина».

– Отныне эти герои, что проявили себя достойнейшими, и будут править народом!

Пайпер добавил в тон снисхождения, капельку надменности оратора в Гайд-парке, пренебрежения к мелким страхам, которые может испытывать аудитория. Теперь следовало возвысить голос и закрепить эффект помпезностью Джона Кеннеди.

– Наши новые лидеры – это воины, освободившие нацию! Они поведут нас и наших потомков в свободное будущее!

Слова не имели никакого смысла, но в смысле и не было необходимости. Требовалось лишь вызвать у слушателей эмоциональный подъем.

– В этот великий день…

Голос Пайпера звучал так, словно исторгался из гранитных уст горы Рашмор. Как Геттисбергская речь, отголоскам которой суждено было застыть в веках.

– В этот великий день мы отвергаем тупое уравнивание, навязываемое глобальными стандартами. Мы посвящаем жизнь… – Пайпер сделал паузу, словно бы от переполняющих его эмоций, – … восстановлению своего суверенитета и идентичности!

Хороший актер всегда четко следует сценарию.

Великий актер умеет импровизировать так, чтобы донести заложенную в тексте мысль еще эффективнее. Пайпер пошел ва-банк: импровизация либо убьет всякую надежду на эту роль, либо станет железной гарантией ее получения.

Обратив на камеру яростный взгляд Линдона Джонсона, Пайпер выдал фразу, которой в сценарии не было:

– Для создания того, что будет иметь ценность вечную, прежде мы должны создать самих себя. – И, глядя прямо в объектив, закончил: – Благодарю вас.

Четыре минуты ровно.

Аудитория разразилась овациями. Вся съемочная группа повскакивала с мест и выражала одобрение люмпенскими методами – свистом, улюлюканьем и топотом тяжелых ботинок. Даже конкуренты Пайпера, сидевшие поодаль в ожидании своей очереди, нехотя аплодировали его триумфу.

Мордатый кастинг-директор кинулся к Пайперу с улыбкой от уха до уха и хлопнул его лапищей по спине.

– Ну вы даете! Ваше про «создать себя» – просто блеск! – Он сунул Пайперу распечатку. – Пока не уходите. Вот это еще прочитайте на камеру, будьте добры!

Пайпер взял из его шершавой, покрытой шрамами клешни квадрат белого картона, на котором значилась единственная фраза. Вернув карточку, Пайпер поднял суровый взгляд на объектив и провозгласил:

– Не пытайтесь его найти. Списка не существует.

– Дальше! – потребовал кастинг-директор.

Пайпер прочел следующую карточку:

– Улыбка – лучший бронежилет.

Периферийным зрением он видел, что вокруг суетится фотограф.

Голос кастинг-директора:

– Дальше! Снимаем!

Сузив глаза, Пайпер глубокомысленно изрек:

– Великое бесконечно сражается, утверждая себя в наших глазах.

Он делал все возможное – учитывая, что работать приходилось вообще без контекста.

– Мира и стабильности требуют те, кто уже прибрал к рукам всю власть.

Его заставили много раз повторить подобные ура-патриотические слоганы, так что он выучил их наизусть и декламировал без бумажки.

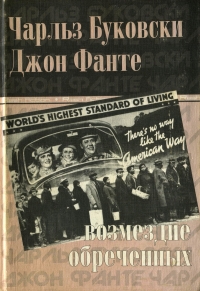

Когда слоганы кончились, Пайперу вручили большую иссиня-черную книгу, по формату напоминающую глянцевый художественный альбом. Только на обложке не было никаких иллюстраций, а значилось лишь название золотыми буквами: «Ссудный день». Автор – Толботт Рейнольдс. Его персонаж. Фотограф заснял Пайпера с раскрытой книгой со всех возможных ракурсов.

Никто уже не аплодировал, но Пайпер чувствовал от съемочной группы глубокое, молчаливое одобрение. Напоследок кастинг-директор попросил его прочесть фрагмент с первой страницы.

Пайпер открыл ее. Сверху крупным шрифтом было напечатано:

«Декларация взаимозависимости».

* * *

Никто не протестует. По-хорошему Национальной аллее от Капитолия до монумента Вашингтона полагается быть забитой народом. Многомиллионные орды антивоенных демонстрантов должны тесной кучей топтаться на месте, размахивая плакатами и скандируя лозунги. Телефонам в кабинете сенатора Холбрука Дэниэлса на пятом этаже третьего офисного здания Сената следовало бы непрерывно разрываться.

Телефоны молчали. Персонал ожидал волны гневных писем – ни одно не упало в электронный ящик.

Нет, под окнами у сенатора Дэниэлса не было никакого движения – кроме разве что небольшой группы строительных рабочих, роющих какой-то котлован. Шириной он был примерно с олимпийский бассейн и длиной с два бассейна. Причем рыли они прямо на лужайке между Ферст-стрит и входом в Капитолий. Сенатор наблюдал за копошением плебеев, сидя в кожаном кресле под кондиционером в приватном кабинете, обставленном на деньги налогоплательщиков. Наблюдал почти с жалостью. Даже если их самих не отправят умирать на войну, отправят их сыновей. Сыновей, внуков, племянников. Учеников и сослуживцев. Весь избыток мужского населения.

До голосования по Национальной военной резолюции оставались считаные дни. Разгневанные американцы должны бы уже вовсю стучать в его дверь. И все же… Тишина царила не только в кабинете сенатора, во всем здании было тихо, как в церкви. Ассистенты уже справлялись у админов и в телефонной компании – интернет работает без перебоев, номера подключены.

Сенатор Дэниэлс мог лишь предположить, что американское общество слишком раздроблено. Таковы издержки индивидуализма, возведенного в ранг национальной идеи. Никто не переживает за ближнего, которому велено перепоясать чресла и отправиться на верную смерть. Государственная пропаганда сделала свое дело на славу: к молодым мужчинам прочно приклеился ярлык внутреннего врага. Это они поддерживают и распространяют «культуру изнасилования», это они открывают стрельбу в школах, это из них получаются неонацисты, это они – паршивые овцы, от которых общество будет счастливо избавиться. Массмедиа со всем рвением выполняют госзаказ по демонизации юношей призывного возраста, так что почва для их устранения подготовлена.

До конца недели резолюцию о восстановлении воинской повинности примут единогласно. Два миллиона молодых людей будут подлежать немедленному призыву и отправке в зону конфликта в Северной Африке. Главы пары десятков других стран Западной Африки и Ближнего Востока снарядят туда столько же от себя.

По мрачным и вполне достоверным слухам, это будет самая краткая мировая война в истории. Едва комбатанты займут позиции вдоль фронта, их всех уберут одним термоядерным ударом. Ответственность за удар возьмет на себя несуществующая террористическая группировка, и стороны смогут отступить без потери лица. Война официально закончится «вничью».

Очередная «война, которая положит конец всем войнам».

Рабочие, меж тем, рыли на удивление споро. Обычно в округе Колумбия проекты по строительству и благоустройству реализовывались весьма неспешно и растягивались на годы: все-таки освоение бюджета – дело небыстрое. Может ли мотивация этих людей быть не только денежной?.. Сенатор Дэниэлс наблюдал, как вгрызается в грунт экскаватор, уже почти не видимый ему за растущей кучей земли.

Война планировалась давно – еще с той поры, когда миллениалы учились делать первые шаги. В Бюро переписи населения сразу поняли, что это будет самое многочисленное поколение в истории США. Ему предстояло вырасти здоровым и образованным и неминуемо возжелать власти и признания. Подобную динамику уже можно было наблюдать в таких странах, как Руанда и Кот-д’Ивуар – там избыток молодых мужчин привел к гражданским войнам, уничтожившим национальную инфраструктуру и отбросившим выживших за черту бедности.

Какое-то время американским властям удавалось держать эту пороховую бочку под крышкой, накачивая молодежь риталином. Далее к обеспечению мира и спокойствия подключились бесконечные онлайн-игры и порнография – отрасли, втайне финансируемые государством. Но несмотря на все усилия, миллениалы начали осознавать свою смертность. Им стало нужно нечто большее, чем одурманенное и оболваненное убийство времени.

Проблему с избытком молодых бузотеров требовалось решать. Без существенного сокращения их численности страну могла постигнуть участь Гаити и Нигерии. Американская версия арабской весны маячила прямо перед носом.

На совести миллениалов уже был резкий взлет насильственных преступлений в Чикаго, Филадельфии и Балтиморе. А также хакерские атаки с целью похищения государственной тайны. Новая война с целью избавления от «молодежного бугра» была совершенно необходима. Однако ее истинную цель обнародовать не следует, это может привести к революции – юноши будут защищать себя, старшее поколение кинется защищать сыновей… Нет, семьям достаточно знать, что их дорогие мальчики погибли героями. Пусть храбро идут в бой, как деды воевали, и не щадят живота ради мирного неба над головой своих соотечественников.

Сенатор наблюдал за взмыленными рабочими на полуденном солнцепеке. Летом на реке Потомак жарко и влажно. Он усмехнулся, подумав о том, что через пару недель женщин в стране станет существенно больше, чем мужчин. Феминизм загнется своей смертью, дамам придется вести себя очень хорошо, а тех, кто не готов прогибаться, ждут одинокая смерть и захоронение в желудках своих сорока кошек. Меньше социальных потрясений, больше доступных баб. Для сенатора Дэниэлса и ему подобных сплошной выигрыш.

Далеко внизу, под окнами рабочие суетились вокруг ямы, как муравьи. Как послушные роботы, исполняющие волю хозяина.

Сенатор наконец догадался, что именно они там делают. Это же очевидно. Готовят площадку для монумента павшим воинам – тем, кто еще жив, но к Хэллоуину будут мертвы. Весьма, весьма разумная идея. Над этой зловещей ямой будет воздвигнута конструкция в греко-римском стиле – пышная, как пирожное, со статуями, колоннами и прочими финтифлюшками, призванными повергнуть наблюдателя в эмоциональный катарсис. Очень разумно начать работы прямо сейчас, до объявления войны. Чем быстрее мы почтим мертвых, тем быстрее их можно забыть.

Дань памяти начали отдавать досрочно – еще до того, как получили свои повестки студенты, разносчики пиццы, пацаны на скейтах… Резец мастера уже высекает их имена в белом мраморе.

Вот теперь все встало на свои места. И сенатор Дэниэлс задремал в мягком кожаном кресле, убаюканный тихим гудением кондиционера и царящим вокруг безмолвием.

* * *

Отец говорил Фрэнки, что иногда пожарным приходится сжечь дом, чтобы спасти квартал. Получается вроде как встречный пал, если объяснять это по принципу тушения лесных пожаров.

Отец и сын ехали в белой машине со знаком пожарного маршала на заднем стекле и с красным маячком, только маячок сейчас не горел. Ехали мимо домов, разрисованных краской из баллончика, мимо домов с заколоченными окнами, мимо домов, от которых остались пустые бассейны подвалов, густо поросшие травой и молодыми деревцами.

Они направлялись к старой школе Фрэнки – он ходил туда до того, как его перевели на домашнее обучение. Теперь он учится, сидя на кухне за компьютером. С того самого дня, который его отец называет Последней Каплей.

В тот день на Фрэнки накинулись толпой во время большой перемены. Его завалили на пол и по очереди пинали ногами по голове. Этого Фрэнки уже не помнит, хотя учителя показали ему запись с камеры наблюдения и ролики, которые его одноклассники успели залить в сеть.

Отец, как обычно, вез с собой большое водяное ружье – самую навороченную модель со струей повышенной мощности и большой емкостью резервуара.

У пожарных есть специальный ключ, отец показывал. Такой ключ открывает все двери. Еще один вырубает любую сигнализацию. Насчет камер отец велел не беспокоиться. Вдвоем они прошли по всем коридорам, мимо шкафчика, в котором Фрэнки когда-то хранил вещи, мимо того места, где одни ребята прыгали по его лицу, а другие снимали это на телефоны. Следов крови, конечно, не осталось, их давно оттерли.

Как обычно, отец щедро залил из ружья все вокруг – каждую доску с объявлениями, каждое школьное знамя. В коридорах теперь пахло как на заправке. Как из бака газонокосилки, как из банки, в которой отмывали малярные кисти. Потолочное покрытие настолько пропиталось, что взбухло и обвисло.

У отца был свой фирменный рецепт – стереть пенопласт в мелкую фракцию, развести бензином и добавить вазелина для густоты и текстуры. Полученный состав легко прилипал хоть к потолку, хоть к оконным стеклам, не капая и не растекаясь. Еще отец добавлял немного растворителя, чтобы уменьшить поверхностное натяжение – так состав не собирается в капли, а распределяется более равномерно.

Сейчас, в летние каникулы, ни в каком живом уголке не осталось ни хомячка, ни золотой рыбки.

Отец прицелился и залил потолочную камеру, следящую за их действиями.

С того дня, как Фрэнки избили до беспамятства, отец никогда не смотрел на него прямо – потому что видел лишь шрам на лице. Красную линию, похожую на логотип «Найк», в том месте, где была разорвана щека. Но Фрэнки замечал, что потихоньку отец то и дело косится на его шрам – даже сейчас, когда они шли по пустым школьным коридорам вдоль шкафчиков, с которых сняты замки. С того дня отец ни разу не улыбнулся Фрэнки. Он смотрел зло, однако злость была направлена на шрам. На призрак того последнего удара подошвой. На последний день сына в государственной школе.

С больших плакатов на стенах улыбались дети из всех уголков земного шара. Они держались за руки, стоя под радугой, на которой большими буквами значились слова: «Любовь бывает всех цветов».

Отец направил на плакат струю из ружья, и его лицо сделалось страшнее всяких шрамов. Он с удовольствием влил бы горючую смесь прямо в глаза и рты тем детям, которые топтались по лицу его сына, оставив следы на всю жизнь. Водя струей по стенам, отец то и дело выкрикивал: «Я вам устрою культурный марксизм!», «Сейчас получите у меня этническое многообразие!» Плакат с радугой он залил так, что бумага обвисла и начала сползать по стене. Ружье к тому времени опустело, и отец зашвырнул его по коридору аж до кабинета школьной администрации.

– Очень скоро, сын, – сказал он Фрэнки, – я тебя сильно порадую.

Фрэнки особых поводов для радости не видел. Его мучители по-прежнему ходили в школу, как нормальные люди, никого из них на домашнее обучение не отправили. Хотя ему была приятна мысль, что теперь-то именно в эту школу ходить уже никто не будет.

– Один раз они застали нас врасплох, – продолжал отец, – но мы с ними еще поквитаемся.

Фрэнки пошел за ним в уборную и подождал, пока отец вымоет руки.

– Никто больше не посмеет гадить нашей семье.

Прежде чем выходить из здания, отец достал телефон и набрал номер.

– Алло. Соедините меня с новостным директором. – Одной рукой прижимая телефон к уху, другой он рылся в кармане штанов. – Говорит пожарный маршал Бенджамин Хьюз. Поступило сообщение о крупном возгорании в начальной школе «Голден-Парк».

Нашарив в кармане спички, отец набрал другой номер.

– Алло, будьте добры, отдел городских новостей.

Он передал спички Фрэнки. Ожидая, пока вызов переведут, он прикрыл микрофон рукой и произнес:

– Сегодня это у нас пробный шар. Посмотрим, сколько их явится.

Тут его соединили, и он заговорил в трубку:

– Нам сообщили об очередном поджоге здания школы. На этот раз «Голден-Парк».

Фрэнки стоял рядом, держа наготове спички – так же как было в средней школе Мэдисон, и в школе Пренепорочного сердца Девы Марии, и в трех предыдущих. Наверное, эта будет последней, ведь все остальные отец сжег, просто чтобы истинная цель среди них затерялась. Фрэнки уже знал, как они поступят, когда отец закончит со звонками. В глубине души он понимал, что дурные части мира необходимо сжечь, чтобы спасти хорошие.

– Фрэнки, ты… – Отец присел перед ним на одно колено и взял обе его маленькие ладошки своими большими руками. – Сын, эти говнюки будут до конца жизни тебе кланяться! – Он отпустил одну руку и погладил Фрэнки по невинному, доверчивому лицу, по щеке, изуродованной шрамом. – Мальчик мой, ты вырастешь королем! А сыновья твои станут принцами!

Он предоставил Фрэнки честь зажечь первую спичку.

Потом они вышли и заняли наблюдательный пост, чтобы пересчитать репортеров. В первый раз явились всего с пары каналов, зато потом приезжали все, даже из других городов. Серийные поджоги – сюжет жареный. Сейчас от газеты даже вертолет прислали. С радиостанций тоже подоспели. Отец Фрэнки всех отмечал и на ходу продумывал наиболее выгодные позиции. День еще не настал, но оценить сложность задачи и подготовиться следовало заранее.

И лишь произведя все подсчеты, отец Фрэнки набрал 911.

* * *

Прежде того, о чем вы уже прочли в этой книге… прежде чем эта книга стала книгой… была мечта Уолтера Бэйнса.

Еще в знакомом вам Прежнем Мире Уолтер продумал свою мечту во всех подробностях.

На двадцать пятый день рожденья Шасты он предложит ей прокатиться на автобусе – на том самом, что едет в горку и почти каждый день везет на работу ее маму и других уборщиц. Поздно вечером они с Шастой сядут на последний автобус и поедут мимо особняка. Не того, в котором убирается миссис Шаста, а того, который как с картинки из книжки про Скарлетт О’Хара – парадный вход с колоннадой, громоотводы, печные трубы из красного кирпича и все в окружении вековых дубов. Проезжая мимо, Шаста всегда таращилась, разинув рот, словно собака, не спускающая глаз с белки. Увитая плющом груда кирпича была ей как порнуха. В этот раз они тоже проедут мимо, а на следующей остановке Уолтер предложит Шасте сойти с автобуса и поведет ее назад. Особняк будет смотреть на них темными окнами. Шаста отшатнется в испуге, а Уолтер очень крепко возьмет ее за руку и очень нежно потянет за собой. Скажет: «Не бойся, это сюрприз». Они пройдут под статуей, которую Уолтер всегда считал жутко стремной. Маленькая обезьянка на постаменте отлита из такого металла, что, если тронешь его на морозе, примерзнешь намертво, и всякий, кто тронет тебя, тоже примерзнет, и так до тех пор, пока все на свете люди не смерзнутся вместе – получится типа как лед-девять у Воннегута. Обезьянка одета в клоунский костюм – может, чтобы скакать на лошади по арене, только морда у нее закрашена белым, словно выступать она будет не в цирке, а в театре Кабуки.

Оставив позади обезьянку и желтый предупреждающий знак охранной компании, Уолтер поведет Шасту по влажной траве. В честь торжественного случая он набьет свою счастливую трубочку сортом «гиндукуш» и как истинный джентльмен первую затяжку предложит даме. Еще раз тронет карман штанов, проверяя, не выронил ли? Но все на месте, сквозь ткань штанов проступает круглая выпуклость. Примерно как полдоллара с головой Кеннеди, или как пиратский дублон, или как шоколадная монетка. Конечно, никакая там не монета, хоть и блестит – это презерватив в золотистой обертке, мать Уолтера такие продает оптовыми партиями. А кроме презерватива в кармане еще кое-что, также свернутое в колечко, только побольше и засунуто подальше.

Шаста будет дрожать от страха и холода и, едва дойдя до ступеней парадного входа, юркнет за колонну, прячась в тени от чужих глаз. В любой момент готовая кинуться наутек, она все-таки будет слушаться Уолтера. А он скажет: «Жди здесь, я за подарком» – и скроется за углом особняка.

Перепуганная Шаста останется одна в темноте: слушать треск сверчков и шипение струек воды из газонных разбрызгивателей, вдыхать всякие запахи в ночном воздухе. От бассейна будет тянуть хлоркой, из вентиляции у кого-нибудь из соседей – горячим паром и ванильным кондиционером для белья. Мимо неспешно проедет патрульная машина частной охранной компании, скользя лучами фар по живым изгородям. Шаста еще пешком под стол ходила, а этот особняк уже стоял здесь, неизменный, незыблемый, полный дыхания истории. Она всегда смотрела на него и думала, что в таком доме ей было бы ничего не страшно – и вот, пожалуйста, теперь она, съежившись за колонной, стучит зубами и щурится на экран телефона, выясняя, через сколько может подъехать ближайшее такси и не заявил ли кто о двух нарушителях на местных страничках соседского дозора.

И тут вдруг открывается дверь. Парадная белая дверь с медными петлями берет и распахивается сама по себе. Медленно, как в кошмаре. Шаста не успевает прийти в себя и кинуться бежать. Из темных недр дома она слышит шепот. Это голос Уолтера, он говорит ей: «С днем рожденья, Шаста».

Уолтер высунет голову наружу, совсем чуть-чуть, чтобы только свет фонарей успел залить белым его лицо, и поманит Шасту внутрь. «Не бойся».

Она застынет на пороге, разрываясь между страхом и своим самым большим желанием – чтобы не было больше никакого страха.

«Скорее», – поторопит ее Уолтер.

Она в последний раз оглянется на пустую темную улицу и сделает шаг.

Уолтер захлопнет дверь. Они с Шастой будут целоваться до тех пор, пока ее глаза не привыкнут к полумраку. Затем она поднимет голову, увидит под потолком медную люстру с целым лесом ненастоящих свечей, уходящую во тьму широкую винтовую лестницу. Повсюду будут резное дерево и кожаная обивка. В тишине тиканье настенных часов покажется очень громким, блики серебристого маятника будут играть в синих глубинах зеркала над каминной полкой.

Самое лучшее в Шасте то, каков ее рот на вкус. Уолтер может сказать по опыту: будь девчонка хоть трижды красивой, со всеми буферами и булками, с длинными ногами и милым маленьким носиком, но если рот у нее поганый на вкус, она не лучше порнухи. А у Шасты рот внутри как высокофруктозный кукурузный сироп, каким пропитаны коктейльные вишенки, вымоченные в желатине с красным пищевым красителем. Как яблочный штрудель, весь слоящийся сахарными корочками. Язык у нее – будто маленькая змея, выползающая из чешуек сброшенной кожи. Струящаяся, полурасплавленная, облитая сиропом гибкая змейка, то ли садовый уж, то ли мини-версия удава скользит по языку Уолтера, подбираясь к горлу изнутри, так что во рту у него получается не то серпентарий, не то венская кондитерская, и на вкус это просто восхитительно.

Шепотом она спросит его про сигнализацию, он кивнет наверх. Шаста поднимет взгляд и увидит там высоко на стене камеру, а он покажет ей поднятый большой палец – мол, все о’кей. Объяснит, что взломал охранную систему – отключил сигнализацию удаленно, еще до того, как они сели в автобус. Нашел незапертое окно и спланировал все заранее, за много недель. Никто не узнает, что они здесь были.

В качестве неоспоримого доказательства того, что он не просто укуренный сжигатель клеток головного мозга, он расскажет ей про анализ сетевого окружения и подбор эксплойтов. Побряцает перед ней гениальными криптографическими ключами, ведя ее к лестнице.

Шаста будет упираться, мямлить про хозяев, про огнестрел, про неприкосновенность жилища, доктрину крепости и все такое.

А он объяснит, что все продумал. Если их застукают, он скажет, что заманил ее сюда обманом. Хотел изнасиловать и удушить. Он маньяк. Его жертвы лежат в неглубоких могилах по всему западному побережью. Наврал ей, что это его дом, а сам собирался сделать из ее черепа миску и насыпа́ть туда хлопья по утрам. Ее кровью он задумал написать «Хелтер Скелтер» на стеклянной дверце винного шкафа. Короче, ей как без пяти минут жертве расчленения ничего не сделают. Тем более сейчас все равно никого нет дома, он проверил. А в подтверждение своих слов он достанет из кармана и покажет Шасте удавку. Свернутую в кольцо тоненькую проволочку с деревянными шайбочками на обоих концах, чтоб удобней было затягивать. Вот она, ее охранная грамота от полиции. Презервативы он тоже покажет. Пускай успокоится.

Секс есть секс, но когда он замешен на опасности – это еще круче. От вида удавки, от риска попасться Шаста намокнет быстрее, чем со слов «идем, я покажу тебе мою комнату для игр». Они сплетутся в узел и будут трахаться до полусмерти. Они освятят собой каждую комнату. Если в этом доме будет сейф – за картиной или за стенной панелью, – Уолтер его найдет. Прижавшись ухом, он будет потихоньку проворачивать колесико, слушая щелчки. Шаста не успеет даже потребовать, чтобы он прекратил, а он уже распахнет тяжелую дверцу. Денег они возьмут ровно столько, чтоб хватило на два билета первым классом до Денвера.

В Денвере Уолтер снова прокатит Шасту на автобусе в пафосный район шикарных домов. На телефоне он покажет ей, как провел реверс-инжиниринг системы безопасности, легко, в два счета, и она пойдет за ним вдоль стены дома к незапертому окну.

Прежде в глазах Шасты он был обычным подзаборным торчком. Вечно обдолбанным ничтожеством. Денег у него хватает только на самую дешевую, бросовую траву пополам с семенами и стеблями. Живет он у мамки в подвале, и водопроводные трубы там урчат, как вздутый живот, готовый пропердеться. Шасте Уолтер, конечно, нравится, но не настолько, чтобы выйти за него замуж.

А там, в Денвере, она уже будет смотреть на него совсем иначе. Увидит другую его сторону. Опасного парня, Робин Гуда наших дней, который может дунуть-плюнуть – и распахнуть любую дверь. Может контрабандой переправить ее в другой, запретный мир, мир богачей. Они будут трахаться на медвежьей шкуре у камина, затем бросят склизкий презерватив в ревущее пламя, затем выпьют ворованного вина под хрустальной люстрой, а затем, пока Шаста моет бокалы и ставит все по местам, Уолтер найдет следующий сейф, на этот раз спрятанный под двойным дном пустого ящичка в ванной комнате. Конечно же, за минуту его вскроет и достанет оттуда ровно столько, сколько надо на билеты до Чикаго.

Этот новый, незнакомый, опасный Уолтер Шасту совершенно покорит. В Чикаго будет повторение Денвера, а за ним последует Миннеаполис и Сиэтл. Шаста будет называть его хер «членом милосским» – с уважением и благоговейным трепетом. А в Миннеаполисе даже разок забудется и назовет Уолтера «папулей». Из Сиэтла они улетят в Сан-Франциско и ловко проскользнут мимо швейцара в какой-нибудь крутой небоскреб, где будут сплошное ар-деко, гламур и пафос. Разумеется, совершенно случайно они решат провести ночь именно там. Уолтер взломает код лифта и доставит Шасту прямиком в пентхаус. На своем телефоне он покажет ей вид с каждой камеры наблюдения, чтобы она не волновалась – в квартире никого нет.

Шаста постоит у лифта на стреме, а он быстренько вскроет замки и поманит ее за собой. Еще раз напомнит ей сценарий на экстренный случай: он – серийный убийца, она – его невинная жертва. А на самом деле оба они в преступном сговоре. Наутро они уже будут прогуливаться вдоль пирса в Саусалито. На сей раз Уолтер покатает Шасту на яхте. Нет, паруса они поднимать не будут – не такой он позер, – просто выйдут в бухту на моторе и позагорают, вдыхая соленый воздух.

Лежа в шезлонге и щурясь от солнца, Шаста попросит его: «Покажи мне еще раз». И Уолтер, конечно, сразу достанет удавку и продемонстрирует, как легко и быстро эта проволочка может охватить ей шею. Просто для ее, Шастиного, спокойствия.

В шкафчике на вешалках будут аккуратно рядами висеть купальники самых разных моделей и расцветок – и все идеального размера «Шаста».

Уолтер не из таких, которых интересуют только сиськи или только ноги, Шаста – его идеал вся целиком. И этот идеал будет лежать, растянувшись на шезлонге в бикини, и покуривать сорт «дурбан пойзон» до тех пор, пока ее кожа не запылает и не станет цветом как салями. Вечером Уолтер поставит яхту на прикол и снова примется искать сейф – теперь спрятанный на камбузе, в стене рядом с полочкой для специй. Они отсчитают денег ровно на билеты и улетят в Сан-Диего.

Все еще чужие в раю… Шасте, конечно, очень нравится путешествие по миру гламура и нравится он, мистер Опасный Отморозок. Однако замуж за такого она никогда не пойдет, и он это понимает.

Но пока не кончились ее каникулы, их ждут другие города. Из Сан-Диего они упорхнут в Новый Орлеан, а оттуда в Майами. На шикарной вилле у самого океана они будут заниматься любовью на кровати с балдахином – под шум прибоя, в свете полной луны, льющемся из огромных окон. И ровно в ту самую минуту, когда они очнутся от доставленного друг другу неземного блаженства, кто-то ударом ноги распахнет двери спальни. Отряд людей в форме ворвется в любовное гнездышко и наставит на Шасту пушки. Вспыхнет яркий свет, она взвизгнет, пытаясь прикрыться влажными простынями. И завопит невпопад, совсем не так, как Уолтер с ней репетировал: «Он маньяк! Он наврал мне, что тут живет! Он меня задушить хотел!» Все-таки актриса из нее никакая.

А люди в форме, не слушая ее, гаркнут: «Полиция! Руки за голову!»

И так закончится их криминальный вояж. Бонни и Клайд, не пролившие ни капли крови, еще мокрые от слюны и пота друг друга. Уолтер неловко вылезет из постели, медленно, не делая резких движений, нашарит на полу штаны, выудит и предъявит водительское удостоверение. Затем с поднятыми руками и все еще стоячим членом, на котором белым флагом болтается мокрый презерватив, пройдет через комнату к элегантному антикварному комоду.

Кутаясь в простыню, Шаста будет заливаться слезами: «Спасибо вам! Слава Богу! Вы спасли меня! Он говорил, что любит, а сам решил меня погубить!»

Уолтер попросит полицейских открыть комод – самому-то ему это сделать не позволят. И там будут лежать документы на собственность со всеми положенными печатями и тем же именем, что и на предъявленном водительском удостоверении. Его именем. Уолтер непринужденно улыбнется и с интонацией потомственного аристократа произнесет: «Я хозяин этого дома, господа».

Плач тут же оборвется, и голос Шасты выпалит: «Чего?!» От уголков губ вверх у нее будут тянуться едва заметные багровые полосочки от красного вина – как усы Сальвадора Дали.

Уолтер все ей объяснит. Они ничего не нарушали, потому что он хозяин. Хозяин всех этих домов и квартир, от Денвера до Майами. Он знал и коды сигнализации, и комбинации к сейфам. И деньги в этих сейфах были его. Он сам оставил окна незапертыми, сам дал на лапу швейцарам, чтобы они «ничего не заметили». Яхта тоже принадлежит ему, и купальники для нее он подбирал самолично.

Разумеется, и полицию он вызвал сам.

Уолтер невозмутимо стянет и отбросит в сторону презерватив. Он не просто бесшабашный отморозок, умеющий ловко катить по жизни, как на скейте, обходя все углы и препятствия, и увлекать даму за собой. Нет, он еще и богат. Он старый добрый Уолтер, который Шасте так нравился, но теперь у него на счету сумма со многими нулями. Он тот же, но поводов любить его стало гораздо больше.

И прямо так, голый, в присутствии вооруженной полиции, он опустится на одно колено перед голой Шастой. Из кармана брошенных на полу штанов – того же самого, где хранилась удавка, – достанет кольцо и спросит: «Выйдешь за меня?»

А в кольце будет сверкать вот такенный бриллиант.

И тут же явятся официанты в белоснежных рубашках, а на подносах у них и клубника в шоколаде, и чипсы со вкусом «Маунтин-Дью», и чесночный попкорн с королевской порцией сырного соуса. Уолтер забьет хорошую такую трубку мира праздничным, фиолетовым сортом, и даже копы с охотой к ней приложатся. На медовый месяц Уолтер с Шастой отчалят на собственный тропический остров с целыми полями сорта «уайт рино» и будут жить там долго и счастливо. Ну, туда – или под геодезический купол, спрятанный на дне океана, с полностью автономной системой жизнеобеспечения. Только он и Шаста – и многоцветная галактика подводного мира над головой.

Короче, предложение Шасте он задумал сделать именно так.

Только пока он мало что из себя представляет. Слишком мало, чтобы стать для кого-то всем.

Поэтому для начала надо добыть херову кучу денег.

* * *

Твид О’Нил и ее команда прибыли к объятой ревущим пламенем школе раньше пожарных машин. Только пожарный маршал, конечно, был уже на месте. Скоро сюда приедут и с других телеканалов, начнут возиться с камерами, стремясь заснять огонь с самого выгодного ракурса.

За последнее время это уже четвертая полыхающая школа. Все журналисты работали по одному пресс-релизу, но на этот раз Твид заготовила тайное супероружие. На сцену выйдет старший профессор гендерных исследований Орегонского университета доктор Раманта Штейгер-Десото. Весьма телегеничная ученая дама с поставленной речью, готовая дать комментарий относительно поджогов со своей, научной точки зрения. Твид написала ей из студии, попросив подъехать прямо к школе.

Интервью предполагалось снять прямо на фоне спортзала, медленно оседающего в фонтанах оранжевых искр. Они с профессоршей уже заняли местечко с хорошим обзором на безопасном расстоянии, дожидаясь, пока оператор настроит фокус, а звукотехник прикрутит микрофон к лацкану профессорского тренчкота.

В наушнике Твид слышала, как в студии в прямом эфире обсуждают пожар. С минуты на минуту они должны переключиться на репортаж с места событий – то есть на нее. Она окинула взглядом конкурентов. Не подготовился никто. Они не добавляют к сюжету ничего нового, только передают из рук в руки пожарного маршала, который перечисляет каждой группе одни и те же факты.

Ученую даму не выводил из равновесия ни яркий свет прожектора, ни клубы едкого дыма. По толпе прокатился слух, что в здании есть газовый баллон, который взорвется в любую секунду, но доктор Штейгер-Десото была твердо намерена озвучить свои соображения по поводу происходящего. Доктор Штейгер-Десото – высокая, почти на голову выше Твид, с прямой спиной и вьющимися светлыми волосами, убранными в аккуратный пучок, олицетворение серьезного социолога, который готов взять на себя задачу просвещения народных масс.

Оператор приник к камере и пальцами дал сигнал: «три, два, один, эфир».

– С вами Твид О’Нил, репортаж с места событий. Мы наблюдаем очередной большой пожар, горит уже четвертая местная школа за лето.

Оператор сменил ракурс так, чтобы в кадр попала и гостья программы.

– Сегодня рядом со мной доктор Раманта Штейгер-Десото, которая приоткроет нам возможные мотивы поджигателей. – Твид повернулась к элегантной профессорше. – Каковы ваши мысли, доктор?

– Спасибо, Твид, – спокойно ответила профессорша.

Необходимость выступать перед огромной аудиторией в прямом эфире ничуть ее не смущала. Глядя прямо в камеру, она заговорила:

– По официальным данным, виновными в поджогах чаще всего оказываются белые мужчины в возрасте от семнадцати до двадцати шести лет. Акт поджога воспринимается ими как сексуальный…

Тут, будто по заказу, в глубине здания взорвался злосчастный газовый баллон. Низкий, раскатистый грохот исторг у собравшейся толпы глухой стон.

А доктор Штейгер-Десото продолжала:

– Для пироманьяка разбрызгивание горючей жидкости равносильно извержению эякулята, акту унижающего изнасилования применительно к сжигаемой конструкции…

Пламя, взрывы и секс сулили программе золотые рейтинги, однако, опасаясь, что такой высоколобый стиль изложения будет недоступен зрительской аудитории, Твид решила направить комментарий в более приземленное русло.

– Но кто это может быть?

– Мужчина, изолировавший себя от общества, – ответила доктор тоном человека, твердо знающего, что говорит. – Приверженец правых взглядов, отравленный токсичной маскулинностью движения так называемых «мужчин, идущих своим путем». Среди таких и следует искать виновного.

Твид попыталась немного разрядить атмосферу шуткой:

– Так значит, Морин Дауд была права? Терпеть рядом с собой мужчин – слишком дорогая плата за сперму?

Доктор Штейгер-Десото слабо улыбнулась.

– На протяжении многих поколений в массовой культуре продвигается идея, что каждый мужчина рано или поздно займет высокое положение в обществе. Сегодняшние молодые люди по всему миру растут с уверенностью, что власть и успех положены им по праву рождения.

Время поджимало, скоро вещание должно было прерваться на рекламную паузу. Чтобы подвести свой сегмент к логическому завершению, Твид задала вопрос:

– Видите ли вы какое-то решение проблем с нынешними молодыми мужчинами, доктор?

Подсвеченная ревущим за спиной адским пламенем, доктор объявила:

– Мужчины должны понять и принять свой невысокий статус в обществе. Нависшая над нами война будет для них прекрасной возможностью делами заслужить общественное признание.

Твид подвела к рекламе:

– Спасибо, доктор. Это была Твид О’Нил с репортажем об очередном бессмысленном разрушении социально значимого объекта.

Оператор дал сигнал «снято».

Пытаясь отцепить пришпиленный к лацкану микрофон, доктор вдруг подняла глаза и пристально уставилась на что-то в отдалении.

– А чем это он там занимается? – спросила она.

Твид проследила за направлением ее взгляда и увидела пожарного маршала. Маршал как будто считал собравшийся народ по головам. Он не спеша осматривал толпу репортеров и делал какие-то пометки в блокноте. Встретившись глазами с Твид, он невозмутимо провел в блокноте линию, словно вычеркнул строку из списка.

Лишь тогда Твид заметила рядом с ним маленького мальчика. По возрасту, наверное, младшеклассник, со странным шрамом через всю щеку. И тут же подумала: это ведь так мило! Окружной пожарный маршал привел сыночка посмотреть, как папа работает.

Следовало непременно сделать трогательную зарисовку о семейных ценностях – отлично пойдет в утренней программе.

* * *

Для Гаррета Доусона все решили кофейные фильтры. Утром, стоя над кофеваркой, он обнаружил, что фильтры почти закончились. Опять. Выпито еще пятьсот кофейников, прожит еще год. Даже больше года. Он стареет.

Гаррет осознал этот факт, когда заметил у себя привычку смотреть на какой-нибудь предмет – часы, цветочный горшок, книгу, – прежде чем переводить глаза на свою жену Роксану. Если где-нибудь в гостях он говорил с молодыми женщинами, с чьей-нибудь дочкой-подростком… или даже просто смотрел прогноз погоды по телевизору и переводил взгляд с гладкого юного лица сразу на Роксану, контраст ужасал слишком сильно. В молодости его жена была красавицей, но молодость давно прошла. Теперь глазам Гаррета требовалось промежуточное звено между юностью и женой. Пепельница, гаечный ключ – что-нибудь неживое. То, что не человек.

Гаррет заметил, что и Роксана делает то же самое. Если на экране молодой красивый актер, она каждый раз несколько секунд изучает свой попкорн, прежде чем обернуться на Гаррета. Возможно, он все выдумал. Возможно, он лишь приписывает ей свое собственное поведение. Но это напоминало Гаррету о том, что он и сам постарел.

В книге Толботта об этом сказано очень хорошо:

Красивые люди обретают власть потому, что к ним рано приходят осознание природы власти и страх ее потерять. Те, кто красив в молодости, учатся трансформировать власть, что дана им, инвестируя ее в смежные формы. Юность они переводят в образование. Образование инвестируют в полезные контакты, в знания и опыт в профессиональной сфере. Деньги они вкладывают в устаревшую форму власти – финансовую подушку.

Поэтому важно, чтобы у денег был срок годности.

Власть, передаваемая из поколения в поколение в абстрактной форме богатства, ведет к неравенству и коррупции.

Нельзя копить деньги ради накопления. Деньги должны постоянно работать на благо общества.

Кофейные фильтры были последней каплей. На днях в цеху к нему подошел Леон и понес какую-то чушь про захват государства и реформирование нации. Звучало бредово, но Гаррет был уже готов ввязаться в любой бред, лишь бы не наблюдать, как очередная пачка из пятисот кофейных фильтров отмеряет собой остаток его жизни. Гаррет насыпал молотый кофе в последний фильтр, залил воду, нажал на кнопку, и кофеварка загудела.

– Кофе будет через минуту, – крикнул он Роксане в соседнюю комнату и добавил: – Я выйду ненадолго.

Надо позвонить Леону. Встретиться с ним у паба. Выяснить, что там за чокнутая схема и не шутка ли это. Леон дал ему книгу в иссиня-черной обложке, и в книге этой говорилось:

Представьте, что нет никакого Бога. Нет ни ада, ни рая.

Есть только ваш сын и его сын, и его сын, и мир, который вы им оставите.

Роксана из столовой спросила, куда он направляется.

Надев куртку, Гаррет проверил в карманах телефон и ключи. Заглянул в гостиную. Жена сидела за обеденным столом и заполняла налоговые документы.

– Фильтры кофейные все закончились.

Она замерла и после долгой паузы, не поднимая глаз, спросила:

– Что, уже?

В ее голосе слышалась обреченность. Да, Роксана тоже чувствовала, как жизнь летит мимо. И это еще один повод принять радикальные меры.

Наклонившись к ней, Гаррет прошептал:

– Я все улажу.

И поцеловал ее в лоб.

* * *

В эпоху религии над всяким городом возвышался собор или мечеть. На фоне величественных куполов и шпилей все прочие здания припадали к земле. Потом настала эпоха коммерции. Небоскребы и бесконечные колонны банков затмили собой храмы. Заводы переросли самые крупные из мечетей, складские помещения накрыли своей тенью соборы. Не так давно наступила эпоха чиновников, и здания государственных органов взорвали собой горизонт. Колоссальные монолиты, содержащие в себе такую власть, какая не снилась ни коммерсантам, ни святошам. Пышные сосуды для защиты и демонстрации могущества законодателей и судей.

В последние недели перед назначенным днем простые смертные шли в эти крепости в напускном благоговении, щелкали телефонами и камерами, бродили в великих стенах под видом туристов – бестолковых зевак, которые то и дело теряются и забредают туда, куда им допуска нет. Ну заблудились, с кем не бывает? Они прикидывали возможные пути к отступлению. Выбирали точки, с которых удобнее вести обстрел.

Любуясь пышными люстрами, вытягивая шеи, чтобы рассмотреть великолепие фресок и взмывающих ввысь золоченых сводов, они понимали, сколько на это все пошло еды. Еды, которую можно было съесть. Еды, которую у них отобрали. У них отобрали уверенность в завтрашнем дне и построили вот эту мраморную лестницу. Из них высасывали жизнь, чтобы украсить эти стены красным и розовым деревом и прочими заморскими изысками для комфорта и удовольствия правящих элит. И вот чернь бродила по государственным хоромам разинув рты и вроде как раболепно восхищалась величием зданий и населяющих их властителей.

Люди перешептывались, составляли маршруты, снимали видео. Они начинали видеть, как выполнят свою суровую задачу.

Им всем была известна истина: копящий еду портит ее, копящий деньги портит себя, копящие власть портят человечество.

Нет смысла наделять правом голоса каждого дурака. Пусть умнейшие, сильнейшие, храбрейшие имеют по сто, по триста, по тысяче голосов, а ленивые слабаки – ни одного. Никто больше не станет горбатиться на праздный класс, чтобы выжить. Праздные должны работать.

На цыпочках ступали они по коридорам власти. По воздвигнутым их по́том и кровью статным зданиям, в которые они слишком долгое время отправляли себя через посредников. Теперь они пришли своими глазами посмотреть на благородные декорации, в которых жизнь их вскоре закончится или начнется.

Глядя снизу вверх на высокие гранитные своды или сверху вниз на бескрайние поля отполированного мрамора, они чувствовали себя маленькими и слабыми. Однако набившись тесной массой на зрительской галерке – колено к колену, локоть к локтю, – они могли оценить немногочисленность народных избранников и проникнуться своей неуязвимостью.

Людей раздражали престарелые экскурсоводы, которые собирали их гуртом, как скот, и пасли, декламируя заученные, одобренные сверху тексты о значении каждого флага и статуи. Люди осмеливались представить, как разлетится брызгами хрусталя расстрелянная люстра. Они уже видели, как порежут все живописные полотна на стенах, как сбросят с пьедесталов статуи, превратят их в братскую могилу из крошева мраморных пальцев и голов.

Закрывая глаза, люди представляли, что высокие окна уже стоят разбитые и воробьи вьют гнезда под золочеными потолками.

Журналисты приписывали внезапную вспышку интереса к правительственным зданиям подъему патриотических настроений. Возрождению духовных скреп между гражданами и нацией. В принципе, суть они уловили верно, хотя промахнулись в нюансах. Тех, кто посещает государственные учреждения, СМИ представляли паломниками, которые идут на поклон к властям предержащим. Видели в этом грядущий мир и сотрудничество – и на сей счет также не ошиблись, хотя вряд ли представляли себе форму, которую примет и то, и другое.

Но пока любопытствующие ступали по коридорам власти, держа очи долу. Старательно показывая, что хорошо знают свое место, они почтительно уступали дорогу местным – всякому стажеру, всякой мелкой сошке.

Несколько дней подряд зеваки наводняли собой все присутственные места. А потом – будто кран закрыли – наплыв туристов вдруг прекратился. Остались лишь те, кто пришел по делу. Они обменивались рукопожатиями с дежурными охранниками и кивками друг с другом. И те, кто в форме, и те, кто в штатском, взглядами подтверждали готовность к намечающимся необходимым событиям. Все они участвовали в заговоре и готовились к совместным действиям в назначенный день.

* * *

А пока, скорчившись в чулане под лестницей в южном крыле, Ник сказал:

– Ну, не знаю. Мне раньше очень даже нравилась полиция.

Они притулились к стене из коробок, в которых хранилась форма университетского оркестра. Кое-где из-под лопнувшего картона торчали золотые аксельбанты, и медные пуговицы поблескивали в полумраке, как сокровища.