Сергей Жадан

В каждой культуре существуют имена, которые со временем перерастают содержание и смысл текстов, ими обозначенных. Они уже суть символ и образ явления художника своему времени и обществу.

И с этого момента все подписанное этими именами прочитывается в поле их значения, а прошлое перечитывается сквозь их призму. Мне представляется, что в современной украинской литературе одним из немногих таких имен является Жадан.

Дмитрий А. ПриговЗабыл похвастаться: а я ведь совсем недавно прочитал первую свою книжку на украинском языке.

Автор — Серий Жадан. Я на русском языке давно не читаю никаких книжек, и на английском не читаю, хотя умею, а тут вот прочитал от корки до корки. Приятно, что ни говори, обнаружить брата по разуму, пусть и в соседнем государстве.

Дмитрий ГорчевТрудно писать о депрессии так, чтобы не впасть в нее самому и не вогнать в нее читателя.

Жадану это удалось.

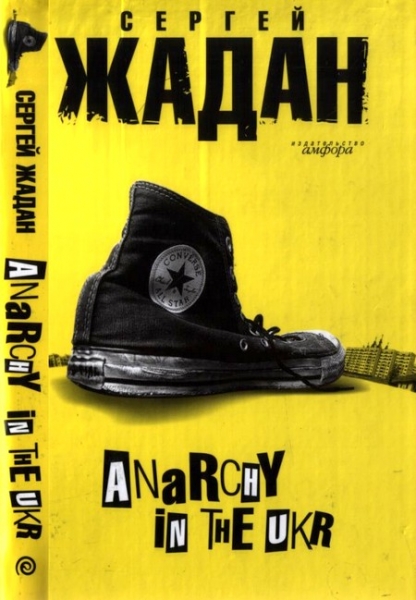

Илья Кормильцев, «Rolling Stone»Anarchy in the ukr (Роман)

I am an antichrist I am an anarchist Don’t know what I want But I know how to get it I wanna destroy passerby Cause I Wanna be Anarchy No dogs body Sex Pistols. Anarchy in the UKЧасть первая «Мои восьмидесятые»

81-й

Кино. Мои восьмидесятые легко экранизировать. Когда в этой стране снова начнут делать кино, я бы снял его про мои восьмидесятые, хотя бы для того, чтобы еще раз воспроизвести для себя на экране один из возможных вариантов построения моей жизни как четкой и прозрачной схемы, в которой с самого начала заложены все необходимые причины и возможные следствия. Это кино было бы в меру дидактическим и в меру развлекательным, меньше всего в нем было бы пафоса и ностальгических соплей. Вместо этого там было бы солнце, много техники, много производства, в общем там было бы все нормально с социальной составляющей, все должно было бы находиться на своих местах — грузовики, железнодорожные склады, придорожная трава, летние утренние сосны, универмаги, пригородные железнодорожные вокзалы, прохладные кинотеатры, газетные киоски, школьные спортивные залы с матами и батутами, вагоны с углем, рейсовые автобусы, пустые автотрассы, колонки с ледяной водой, киоски с грампластинками, шашлычные, очереди на аттракционы, воры-карманники, безумные алкоголики, местечковые проститутки, веселые фарцовщики, спекулянты и киномеханики, бродячие библиотекари со своими переносными лотками и профессиональные цыганки, которые собирают пошлину на базарах и улочках, — в этом кино было бы вдосталь позитивных персонажей, негативных же в нем не было бы совсем, во всяком случае я бы не хотел, чтобы они там появлялись. Более того — в таком кино даже персонажи потенциально негативные, как, например, упомянутые мною здесь фарцовщики или не упомянутые любера, обязательно трактовались бы как герои пусть и не позитивные, но и не без своих достоинств; двойные стандарты, которые сегодня часто оказываются определяющими, в случае с моим кинематографом просто бы не подходили, они бы там были лишними и неуместными, поскольку они везде лишние и неуместные, а в кино тем более. Что там должно быть еще? Там должно быть все нормально с погодой, события должны происходить обязательно летом, мои восьмидесятые это в основном лето, возможно поздняя весна, но лучше все-таки лето; там должно быть много воды, много зелени, ни в коем случае не должно быть политики — политика появится позже, уже в девяностых; в восьмидесятых политики не было, мир держался в своих границах и за них не выходил, жизнь была самодостаточной, страной можно было гордиться, с родителей стоило брать пример, пропаганда не заебывала, социум не давил.

В кино про мои восьмидесятые должно быть много любви, любви спонтанной, непродуманной, уличной и нелогичной, с первым сексом на школьных партах, с первыми разборками за заводскими заборами, с первыми проблемами и первыми обломами, со странными неправдоподобными историями про воровство невест из родительских домов, про тайное венчание, про подпольные аборты, про нежную и захватывающую подростковую групповуху — медленные черно-белые кадры, глубокое и поучительное проживание своих лет, размеренность отведенного тебе кем-то времени; еще там должно звучать множество голосов — веселых, нервных, радостных, которые принадлежат сотням безымянных героев этого фильма, у героев голубые глаза, выгоревшие на солнце волосы, загорелая сухая кожа, они мало спят, много пьют и разговаривают, они постоянно попадают в глупые невыдуманные ситуации, над ними смеются небеса, им много чего прощают боги, потому что, несмотря ни на что, в их действиях нет зла: глупость — да, есть; неистребимая бытовая шиза — сколько угодно; авантюризм, наивность, врожденное ненавязчивое желание наебать всех вокруг, с вышеупомянутыми богами включительно — да, но не зло, зла в этом кино не будет, не ждите.

Вместе с тем в этом кино обязательно должен быть криминал, множество преступников и спекулянтов, злостных нарушителей норм социалистического общежития, безумных маргиналов с топором за голенищем, с ножом в пластиковом дипломате, с шипами роз в горле, толпы малолетних выродков, которые шли стенка на стенку с битыми бутылками в руках, которые брили себе черепа, чтобы все видели, сколько у них шрамов, которые выжигали себе на коже самодельные татуировки, так потом и ходили — с испорченной кожей, с непонятными пентаграммами, с чувством гордости и отваги; этот криминал не должен вызывать депрессняков, поскольку в нем есть привкус горечи и отчаяния от невозможности до конца понять сам механизм протекания жизни вокруг тебя, разрастания ее в естественных декорациях, в которых ты, сколько ни дерись и ни маши своей битой бутылкой, всего лишь один из безымянных статистов, которые проходят по экрану, на мгновение объемно фиксируясь в глазах зрительской аудитории, и навсегда исчезают в черном русле титров. Криминал в этом случае призван делать обстоятельства рождения и любви рельефнее, а обстоятельства смерти — темнее и загадочнее; он скорее приправа, брошенная в эти солнечные поля для полноценного смакования деталей, которыми постепенно наполняется твое существование и которые ты для себя начинаешь постепенно выделять из общего — цельного и продуманного — сценария.

Кстати, детали. Детали могут касаться главных героев, например, это могут быть детали их одежды, разные женские штуки, купленные на черном рынке, перепроданные через третьи руки, удивительные предметы женского туалета, которые потом сдираются с героинь нервными пьяными руками героев, успевая отпечататься в твоей памяти и твоем персональном каталоге; это могут быть детали быта — пестрые синтетические ковры, на которые ставят гробы с покойниками, кожаные авиаторские куртки, привезенные с армейской службы и порезанные бритвой в первой же ночной драке, механические часы, желтые пластмассовые клипсы, офицерские ремни, патроны с губной помадой, самодельные бензиновые зажигалки — блестящие, с тяжелым запахом нефти, — черные острые шпильки, которые высыпаются из женских волос и залетают под сиденье автомобиля, и никто даже не пытается их найти в этом темном ночном автомобиле, на тихой автостоянке, среди разбросанной одежды и настоящей взрослой любви.

События в этом кино должны развиваться медленно и последовательно, тут вообще все продуманно и случайностей почти нет. Вместе с тем событий должно быть много, они должны заполнять собой все то пространство, которое было предоставлено тебе для обживания и освоения; их подвижная, пластичная структура должна подпирать собою прогретое с утра небо, чтоб оно держалось у тебя над головой надежно и твердо, не провисая и не обваливаясь очередными катаклизмами. События должны происходить прямо у тебя на глазах, пусть не всегда при твоем непосредственном участии, но всегда при твоем внутреннем согласии, при твоей включенности в контекст, так, чтобы ты мог пальцами ощущать, как изменяется ситуация с твоей жизнью, как она разворачивается перед твоими глазами; действия должны заполнять собой тот пустой промежуток, что возникает между героями и воздухом, который их окружает; в кино про мои восьмидесятые просто не может быть пустот, оно должно быть густым и наполненным бесчисленными фигурами, движениями и поступками, поступки эти во многом и объясняют общую насыщенность сюжета — они странные и зачастую неоправданные, в них присутствует чрезмерная рискованность и экспрессия, мои главные герои женятся из принципа и вешаются из чувства протеста, рожают от неумения отказать и любят от неумения сдержаться, они идут на преступления азартно, и любят свою родину без всякого идеологического подтекста, большинство из них молоды и самоуверенны, они сами понимают, что случай позволил им родиться в драйвовом месте в удивительное время, и только где-то на заднем плане появляются их родители — измученные и опытные, которые носят в себе, как больное сердце, весь опыт своей страны, своей ежедневной бесконечной борьбы, что в итоге заканчивается, но так и не приносит им успокоения.

В этом кино должны быть массовые сцены, в них льется кровь, льется вино, льются женские слезы, льются слезы пьяных мужчин, наконец, льется горячий летний дождь, заливает собой праздничные столы, заливает людей, которые празднуют свою беспечность и радость, празднуют, обнимая друг друга, распевая пьяные песни постепенно затихающими голосами, о’кей, говорю я, именно так и должно быть, очень хорошо, стоп-мотор, в ходе съемок кино про мои восьмидесятые ни одна сука не пострадала.

82-й

Агитпункт. Мне восемь лет. Я начинаю интересоваться жизнью взрослых. Она ужасает меня своей откровенностью — взрослые живут открыто и легкомысленно, они чувствуют себя уверенно в одном со мной пространстве, контролируют его, они знают, на какую кнопку нужно нажимать, чтобы открылись потайные боковые двери, за которыми находятся двигатели и прожекторы, взрослые регулируют освещение и смену декораций, их отношения друг с другом наполнены непонятной мне страстью и жаждой, они умеют по-настоящему любить и ненавидеть друг друга, чем они, собственно, и занимаются. Меня это захватывает. Я не хочу быть взрослым — я боюсь утратить свою дистанцированность от их жизни, я боюсь, что, попав в нее, утрачу способность чувствовать, насколько фантастичны предложенные мне условия контракта. Более того, в своем теперешнем — восьмилетием — социальном статусе я пользуюсь невиданными льготами и преимуществами: взрослые не замечают с моей стороны никакой угрозы и поэтому легко подпускают к себе, дают мне возможность вблизи и беспрепятственно разглядывать все неприметные детали их ежедневного быта, рыться в шкафах с бельем, в письменных столах с некачественными советскими презервативами, в ящиках с любовной перепиской, в багажниках автомобилей с трупами и демонами; они даже не догадываются, что я держу их на прицеле, что я уже завел на каждого из них персональное дело и отвел каждому из них одиночную камеру в своей детской памяти, и что выйти когда-нибудь из этой камеры, из этой тюрьмы, из моей памяти им просто не светит — моя память цепкая, как дикий виноград на стене дома, она не требует никакого ухода с моей стороны, она питается собственными соками, переваривая жирные сочные куски прошлого — моего прошлого, чужого прошлого, общего прошлого. Моя память кровоточит, обрезавшись об острые края реальности, на ней остаются знаки и зарубки, благодаря которым я всегда смогу вспомнить это странное, медленное, но безостановочное движение вперед, движение вверх, по стене дома, цепляясь за выступы и кирпичи, за антенны и ставни — двигаться вверх, заглядывая в окна и находясь вместе с тем на безопасном расстоянии; моя память — односторонняя, никто не замечает возле себя ее присутствия, никто не видит, как она оплетает стену его дома, пуская острые и надежные корни в углубления и трещины между кирпичами. Не надо было игнорировать меня, не надо было так пренебрежительно относиться к моему присутствию, вместе со мной всегда присутствовала моя память, она, следует заметить, развивалась куда быстрее и динамичнее, чем, скажем, моя сексуальность или мой патриотизм. Частично она их заменяла — и мою сексуальность, и мой патриотизм; в большой степени знание о чем-то тайном, сладком и запретном долгое время воспринималось мною как половое влечение, мне и теперь больше нравится секс в квамперфекте, чем в футуруме. Я должен был бы родиться фетишистом, я им и родился, просто никто мне об этом не сказал, а сам я об этом узнал слишком поздно — когда уже что-то менять было просто влом. То же самое и с патриотизмом — когда мне говорят о любви к родине, я, как правило, соглашаюсь, вспоминая каждый раз какой-то отдельный, конкретный случай любви. Из такой памяти выбраться очень тяжело, я слишком тщательно и регулярно делаю ее инвентаризацию и капитальный ремонт, я боюсь утратить даже малейшие приобретения, вырванные мною у реальности с боями и потерями в моем постоянном патрулировании неизвестной мне на то время взрослой жизни. Просто не надо было меня игнорировать.

То, что они воспринимают привычно и буднично, при отсутствии преимуществ и льгот, которыми наделен я в свои восемь лет, я понимаю как откровение, как нечто невиданное, я переживаю настоящий болевой шок, вот уже тридцать лет я переживаю шок от малейшего контакта с реальностью, она меня просто убивает своим внутренним строением, своей структурой, которую невозможно воспроизвести искусственно, просто так, без привлечения вещей сакральных, таких как любовь, ревность, транквилизаторы, контрацептивы.

Шок быстро проходит, однако остается еще одна зарубка на вене, еще один порез, который я разглядываю через двадцать лет, реставрируя для себя мельчайшие детали и обстоятельства, так и не приблизившись за двадцать лет к пониманию захватывающей простоты этого сюжета.

Однажды они встречаются, совершенно случайно, скажем, возле агитпункта — в апреле должны состояться выборы, их заставили прийти на агитпункт за какой-то информацией, от них требуют участия в общественной жизни, им это, насколько можно заметить, не нравится. На них смешная и претенциозная одежда восьмидесятых — на нем синяя куртка, на ней легкое пальто, весна холодная, но она с этим не считается, она впервые после зимы надела это пальто и старательно не реагирует на холод. У него проблемы с учебой, он несколько раз проходил свидетелем по делам, связанным с мелким хулиганством и нарушением общественного порядка; у нее, как и полагается в подобных случаях, проблем с учебой, да и вообще проблем, нет, поэтому не удивительно, что, встретившись возле агитпункта, они обращают друг на друга внимание. Она ему нравится, она нравится его друзьям, хотя его друзьям обычно никто не нравится, но тут они вдруг говорят — она нормальная, нормальная телка, давай, подойди к ней, чего ты боишься? Он сам не знает, чего он боится, просто боится, поэтому нервничает и ведет себя как даун, ну, это мы опускаем. Она не знает, нравится ли он ей, у него куча проблем, у него дурацкая куртка и год условно, он не нравится ее родителям, он не нравится ее подругам, которые справедливо считают его дауном. Они встречаются еще раз в день выборов, над агитпунктом бьются на ветру флаги, в буфете продают крем-соду, он пробует не заметить ее, она же неожиданно для себя начинает с ним о чем-то говорить. После этого она идет домой и слушает какие-то, как ей кажется, клевые записи, ну, скажем, она слушает полис, или аббу, пусть лучше аббу, да — после этого она сидит дома в теплом свитере и слушает аббу, а его останавливает на улице патруль и с целью профилактики дает ему по голове. В их отношениях можно заметить очевидный прогресс.

Согласно законам жанра дальше наступает пауза. Тут в его жизни должна была бы появиться другая женщина — с меньшими претензиями и большим опытом. Но она не появляется, в таких случаях чистоту жанра соблюсти трудно, лучше уж держаться достоверности, как она мне теперь видится. Его друзья говорят ему — ладно, говорят они, мы знали, что ты даун, ты нас в этом еще раз убедил, молодец, пошли бить окна на квартале, и он идет с ними. Но тут возникает неожиданный сюжетный ход — ее младший брат, который за всем этим молча наблюдает, в какой-то момент начинает понимать, что еще чуть-чуть, и они все испортят, эти двое, они уже оба ведут себя как дауны, так не годится. И вот он подходит к нему и говорит — ты что, ты разве не понимаешь, что ты теряешь? Даже если вы завтра разбежитесь, говорит он, даже если вы потом здороваться не будете, даже если вы поубиваете друг друга — ты просто должен к ней пойти, ты что — не понимаешь этого? Сначала он хочет брата придушить, потом он признается сам себе, ну, заодно и брату, что действительно — он хочет ее, она ему нравится, и друзьям его тоже нравится (в этом месте брат перебивает его, говорит, что друзья тут ни при чем), что вообще он только о ней и думает. Ну, так давай, говорит ему брат, родителей как раз нет, родители как раз в Праге, где? переспрашивает он, в Праге, говорит брат, в Чехословакии, знаешь такую страну? знаю, говорит он, ну, так давай — иди к ней, иди, я дам тебе гондон. Он берет и действительно идет к ней. Она его, конечно, не ждет, но, знаете, тут происходит такая вещь — он остается у нее до утра и она его не выгоняет. Не выгоняет она его и на следующий день, только вечером просит дать ей немного отдохнуть, провожает его до остановки, долго стоит и не отпускает его. После этого они расходятся по домам, падают навзничь, каждый в свою кровать, и, засыпая, смотрят на небо. Небо в это время лежит на животе и, точно так же засыпая, смотрит на них.

83-й

Парк культуры. Советская агитация воспитала во мне любовь к жизни. Красный цвет флагов и производственных лозунгов въедался в мою сетчатку, как йод въедается в открытую рану. Функционально выдержанные и строгие мессиджи, наполненные непривычным на первый взгляд количеством фактического материала, диаграммы и графики экономического роста, аскетические профили и коммунистическая орнаменталистика создавали солнечное настроение. Я отыскиваю их сейчас, эти обломки великой повседневной эстетики, и понимаю, в чем тут дело — они помогают мне идентифицировать себя и своих близких, они дают мне возможность держаться за свое время, ощущать, как оно бьется, пытаясь вырваться из моих рук. Я люблю красный цвет, я люблю красные флаги, красный флаг был первым флагом, с которым я пошел на стадион, правда, это был не совсем красный, а красный, кажется, с белым — это был грузинский флаг, все мои друзья шли на стадион, и каждый что-то с собой нес, я нашел в доме культуры, в углу, набор флагов братских республик, все 15, я выбрал грузинский — белой полосой он напоминал мне цвета Спартака, я шел на стадион и думал — какой клевый у меня флаг, такого флага больше ни у кого нет, встречные шли и думали — что это за уебок идет с грузинским флагом; у меня были свои счеты с обществом — оно меня не понимало, я ему этого не забыл.

Я отыскиваю эти знаки, эти свидетельства великой информационной войны на домах и памятниках бывших советских городов и понимаю, почему они мне так нравятся, — это буквы моего детства, это цвета моих восьмидесятых, моя первая любовь, моя истинная гордость, мой частный социализм, которого меня лишили без моего согласия. Мой социализм был прежде всего внешним, уличным, визуальным; все эти фишки насчет социальных гарантий и радости коммунистического труда стали для меня важными значительно позже, а тогда я видел перед собой белые буквы на красном кумаче, и картинка, которую я видел, меня в целом устраивала. В этом мало идеологии, я прекрасно понимаю, что по цветовой гамме и композиционным решениям «слава кпсс» 80-х это «всегда кока-кола» 90-х. Каждый находит свой пафос; тот, кто не находит его, умирает от депрессии.

На втором этаже автовокзала, в зале ожидания, во времена моего детства висела картина. Во-первых, она была масштабной, где-то три на четыре. Во-вторых, поражала количеством персонажей — там был изображен съезд депутатов местных советов, перед которыми выступает Ильич. Депутатов было около полусотни, кто-то старательно и достоверно вырисовал их забинтованные головы, пулеметные ленты, переброшенные через плечо, в углу стоял черный и монументальный пулемет максим, похожий на послушного сенбернара, с которым Ильич вечерами мог гулять по Смольному, чтобы не было так одиноко, а тут решил взять с собой на съезд депутатов местных советов и, привязав к ножке кресла, приступил к обзору политической ситуации в стране; депутаты слушали Ильича внимательно, при всей монументальности картины было видно, как они, соглашаясь, кивают чубатыми головами и смущаются своих обшарпанных башмаков, к подошвам которых прилипла вся грязь и говно поверженной тирании. Ильич показывал на карту, карта была почеркана красными и черными стремительными линиями — по-моему, это был если не деникинский, то во всяком случае польский фронт, по-любому я угадывал за этими скупо набросанными контурными ориентирами, которые художник счел целесообразным изобразить для присутствующих в зале депутатов местных советов, территорию, которая меня окружала, иначе и быть не могло — все должно было быть связанным и внутренне согласованным, и поскольку тут висели депутаты с Ильичом и сенбернаром, то следовало же им иметь какое-то непосредственное отношение и ко мне, и к моей республике, и к моему частному социализму. Я любил рассматривать эту картину, мне нравились депутаты местных советов, они были энергичны и возбуждены, видно было, что Ильич их изрядно удивил, показав эту карту, внешне это выглядело так: депутаты местных советов пока что даже не догадываются о существовании деникинского или там польского фронта, они просто пришли к Ильичу поговорить о социальных гарантиях и радости коммунистического труда, посъезжались со всех губерний и уездов, шумно расселись в бывшем господском дворце, стыдясь грязи и говна на своей обуви, кто-то закуривает косяк, кто-то нервно покашливает, все ждут Ильича; тут двери зала открываются и входит Ильич, ведя на поводке большого черного сенбернара, привязывает его к ножке кресла, выходит на сцену, ну что, говорит, товарищи депутаты, тема нашей сегодняшней встречи — ликвидация деникинского фронта. Какого такого фронта? начинают роптать депутаты, нет никакого такого фронта, давайте лучше про гарантии поговорим. Гарантии? переспрашивает их насмешливо Ильич, а это по-вашему что — хуй? он резко разворачивает перед ними карту с красными и черными линиями. Сенбернар громко лает. Депутаты изумленно охают — ох, говорят они, и правда — деникинский фронт, что ж это мы так облажались, перед Ильичем-то? Вот тебе и гарантии.

В конце восьмидесятых о портрет Ильича стали гасить окурки.

Я не был на вокзале лет десять. Он изменился — появились киоски, компьютерные игры, исчезла парикмахерская, все рушилось и тонуло в волнах песка; в прошлом году решил все же зайти. Поднялся на второй этаж. Картины, ясное дело, не было, очевидно, ее сожгли. Или кто-то выкупил для частной коллекции за сто тысяч американских долларов. На стене и теперь были видны ее контуры — ремонт с того времени никто не делал. Я молча простил своему прошлому еще одно предательство и пошел на выход. Вдруг я остановился, что-то привлекло мое внимание. Между вторым и третьим этажом находилось что-то до спазмов знакомое. Не может быть, подумал я и пошел смотреть. Это действительно была она. Перевернутая набок, картина полностью закрывала собой окно, из-за чего на лестнице стоял сумрак. Но сквозь длинные надрезы в нескольких местах пробивались лучи, фрагментируя и дробя изображение. В один из этих надрезов Ильич показывал рукой. Я подошел ближе и заглянул — горячее лето, солнечная пыль, далекий и тревожный мир, который так и не понял радости коммунистического труда.

Чем мне нравился парк культуры — он жил своей жизнью. Мало считаясь с прихотями и конвульсиями времени за зеленой изгородью, что отделяла парк от взрослого мира. Мне нравилось постоянное движение в парке, общее настроение — оттяжное и ненавязчивое, такое настроение царит, очевидно, в чистилище, когда уже менять что-либо поздно и только и остается, что ждать решения присяжных, качаясь при этом на тяжелых деревянных качелях. В парке работал знакомый моих родителей, удивительно широкой души человек, постоянно угашенный и элегически настроенный относительно детского отдыха, он продавал билеты, включал карусели, запускал качели, обеспечивая движение всего живого, после чего закрывался с дворником в тесной кабинке с надписью касса и дальше бухал. Иногда он забывал про карусели, и дети часами катались на крашеных слониках — до истерии, до блевоты, в смысле не до того момента, когда им становилось плохо, а как раз наоборот — когда становилось плохо ему, и он выбегал из своей кабинки и видел весь этот вертеп вокруг себя, после чего ему становилось еще хуже. Меня он всегда катал бесплатно.

Иногда я думаю — катает ли кто-нибудь и дальше в этом парке детей, есть ли у них свой детский святой, который нетвердым похмельным движением запускает все карусели и аттракционы их детства, жонглирует солнцами и перебрасывается радугами, высыпая из карманов вместе с остатками мелочи звезды и метеориты; какие знаки замечают они вокруг себя, на каких буквах они учатся читать; смогут ли они потом рассказать уже своим детям и внукам, как в их мирном небе, прямо над их головами, еще можно было увидеть величественные и гаснущие вспышки истории; история эта была большой и недосягаемой, и имела кроваво-красный оттенок — как тюльпаны, как кровь, как кока-кола.

84-й

Гараж. У моего старика были свои методы воспитания. Как правило, он мне ни в чем не отказывал, давал все, что я просил, однако когда ему казалось, что я теряю совесть, просто обламывал, и все — говорить о чем-то дальше было бесполезно. Он все время был в дороге — то перегонял новые машины, то мотался по окружающим базам в поисках разных деталей, меня это вставляло, я время от времени цеплялся к нему, начинал канючить, он не выдерживал и брал меня с собой. Все детство я прокатался со своим стариком; когда дорога была далекой, я засыпал на заднем сиденье, когда я хотел есть, он останавливался возле какой-нибудь придорожной столовой и кормил меня строгой водительской пищей. Я и теперь помню те столовые, возле которых, как правило, стояло несколько фур, рядом могла примоститься цивильная копейка, где-нибудь с краю мог возникнуть черный мотоциклетный бок, но в основном толклись дальнобойщики, которые гнали летними трассами в никуда, и только короткие остановки в учреждениях общественного питания хоть как-то оживляли монотонность их погони по трассам республиканского и союзного значения. Водителей всегда можно было вычислить в компании, у них был внимательный медленный взгляд, взгляд степной фауны, которая постоянно что-то себе высматривает, они на ощупь изучали географию, ехали, куда им скажут, разведывая дорогу, мне они никогда не нравились, то, что мой старик гоняет тачки и работает водителем, меня устраивало, а вот все остальные водители мне не нравились, я думал тогда, да и теперь так думаю, что мой старик приятное исключение из этой довольно мудаковатой публики — водителей. Меня, кстати, водители тоже не любят. Сколько раз меня выбрасывали из автобусов или троллейбусов, правда, когда я был без билета, или в бессознательном состоянии, или просто скандалил, хотя для меня лично это мало что меняет. Правда, выбрасывали меня уже в другой, следующей жизни, тогда же, в моих восьмидесятых, старик кормил меня, условно говоря, дарами полей, поил горьким компотом, и мы возвращались к нашей машине. Было солнечно и ветрено, по трассе неслись грузовики на Россию, время от времени появлялись одинокие велосипедисты, которые ехали медленно и имели возможность рассмотреть маленького наглого путешественника, который стоял и мочился под стеной водительской столовой, ну то есть меня, как вы догадались. Мы ехали дальше, приезжали на автобазу, и тут начиналось самое скучное — старик исчезал в конторе с какими-то накладными на серой бумаге, а я оставался один — под голубым небом, под шлакоблочными стенами гаражей, возле проходной, за которой находился еще один стратегический пункт народнохозяйственного назначения.

Я бросал машину и шел на большую автомобильную свалку, что начиналась сразу за гаражами. Там было настоящее кладбище убитой автотехники — разрезанные автогеном кабины зарастали густой травой, кое-где лежали кресла, вырванные с корнем, как зубы; в прогоревшие до дыр скаты затекала дождевая вода, и над всем этим летали бабочки, они залетали в глазницы кабин, садились на разъебанные молоковозы, перелетали от остова к остову, я гонялся за ними, перебегая от одного раздавленного прессом грузовика к другому. Я залезал в более-менее уцелевшие кабины и рассматривал остатки чьей-то собственности: наклейки на дверцах с поцарапанными женскими головками, покрашенные красным лаком для ногтей тумблеры на приборной доске, выцарапанные на руле инициалы, которые могли принадлежать кому угодно — это могли быть как инициалы бывшего владельца машины, так и того, кто его убил. Я часами лазил среди этих обломков кораблекрушения, пока мой старик не возвращался с очередным коленвалом и не выманивал меня сигналом из моего укрытия. Я возвращался, ну наконец-то, говорил я недовольно, сколько можно; старик не обращал внимания, мы садились и ехали дальше. В первом же встречном городке я начинал что-нибудь канючить, старик не выдерживал и покупал, что уж я там просил, но, как правило, покупал просто так, без моего плача, я же говорю — у него были свои методы.

В моем теперешнем представлении о тех годах жизнь держалась вокруг трассы, я понимаю, что это вряд ли отвечало действительности, и если бы мне в то время показали какие-то другие части этой самой жизни, представление мое как минимум расширилось бы, но мне показали именно это — я вырос на дороге, на заднем сиденье машины моего старика, я играл там в какие-то свои игры, я жрал там все ништяки, которые продавались в окрестных магазинах, я читал там свои книжки. Мне там нравилось. Я не любил, когда в нашу машину садился кто-то чужой, я был ревнивым ребенком, не любил, когда с моими родителями кто-то заговаривал, ну, все же как-то терпел, куда было деваться.

Мы возвращались домой, было уже поздно, останавливались на железнодорожном переезде, мимо нас на полной скорости мчал товарняк с нефтью, я пытался сосчитать вагоны, время от времени сбиваясь и нервничая по этому поводу, сколько? спрашивал старик, сорок, отвечал я наугад, и он серьезно кивал головой.

Я думаю, что в детстве наше зрение, то есть наш взгляд на жизнь, в большой степени формируется в зависимости от скорости передвижения. Я, например, привык к быстрой смене ландшафтов, я их именно так и воспринимаю — для меня они быстро меняются, находя свое место в моих глазах, а соответственно, и в памяти, моя география формировалась на скорости 80–90 километров в час, сколько раз мне потом приходилось глазеть из автобуса или случайной фуры на пейзажи за окном, ну вот, говорил я себе, они и дальше меняются, иначе и быть не может, просто ты обязан успеть в своей жизни увидеть их если не все, то по крайней мере большую часть, возможно, в этом и есть смысл твоей жизни, если он вообще есть. Зрение, поставленное тебе в детстве, вбирает все — и утренние трассы, которые перебегают животные, и предвечерние скоростные участки дороги, с детьми, которые что-то продают, и ночные куски асфальта, которые выхватываются для тебя фарами, уже почти дома, когда вы наконец приезжаете и ты уже спокойно и крепко спишь на своем заднем сиденье. Я думаю, что ночная шоссейка, освещенная фарами автомобиля, в котором ты едешь, со всей тьмой, которая находится в это время рядом, со всеми жуками, что бьются о стекло, с деревьями, птицами и придорожными призраками, которые стоят в тени, не в силах выйти на свет и рассеяться в нем, — вообще лучшее, что в этой жизни можно увидеть. Такие вот сопли.

В последний раз я видел нашу машину через несколько месяцев после аварии. Она стояла во дворе, я рассматривал ее и думал — интересно, вот в этих обломках, именно в этих, я провел не один день, я мог бы узнать нашу машину по запаху, по прикосновению к обивке салона, по скрипу кресел; теперь вот она стоит, словно после мясорубки, и такое впечатление, что это меня самого сплющило, ведь, если подумать, это могло произойти и раньше, скажем 20 лет назад, и выжил бы я тогда? Странно, но про что еще можно думать, глядя на разбитые машины. Это вообще странное зрелище, где-нибудь на них обязательно запекается кровь; покалеченные, они обретают какую-то особенную резкость и опустошенность, что-то такое, что совсем не вяжется с детством, потому что там, в тех наших переездах, и речи не могло быть, что кто-то может взять и расплющить нашу машину, или вообще какую-то машину на нашей трассе, разве что ее перед тем должны списать, а после этого оттащить на большое автомобильное кладбище. Битые машины вообще странно выглядят, я не говорю про людей, не хочу про них говорить, а вот машины — их не закапывают и не сжигают, их просто оттаскивают на какую-нибудь свалку и оставляют зарастать молочаем и диким чесноком, и они остаются там, пережив собственную смерть; на что они похожи? на что-то горькое и неуместное, например на яблоки, большие перезревшие яблоки, которые падают на твердую почву и разламываются пополам, так что их теперь никто и не подберет; или на банки из-под колы, которые продают в уличных фаст-фудах Берлина или Будапешта, или еще какого-нибудь города в мире, где кто-то заботится о регулярном распространении колы и полной переработке упаковочных материалов; или на страницы из записной книжки Бога, которые тот, не дописав, в какой-то момент окончательно забраковал, нервно вырвал и, скомкав, швырнул в мусорную корзину.

85-й

Больница. В моих восьмидесятых врачей было мало. Они были не нужны, у взрослых в моих восьмидесятых не было времени болеть, жизнь была настолько насыщенной и густой, настолько в ней все было взаимосвязано и согласовано, что обращаться к врачам просто не приходилось. Когда кто-то умирал, то делал это быстро и ненавязчиво. Я вспоминаю из детства несколько похорон, и не могу сказать, чтобы это было слишком печально. Трагичность похорон в моих восьмидесятых была приглушенной, внутренней, не бабской, никто не позволял себе рвать волосы или прыгать в могилу за покойником, ясное дело, что кто-то при этом плакал, кто-то понуро сопровождал гроб, однако земля наша была теплой, а память легкой и долгой, нашим покойникам должно было лежаться уютно и спокойно. Поминки в моих воспоминаниях — нечто скорее оптимистическое, у меня они и до сих пор ассоциируются с возбуждающим запахом толпы, с голосами на кухне, с жиром, который растекается по тарелкам, с казенкой и домашними наливками, с суровыми, уверенными в себе мужчинами и их молодыми женами, которые всегда все подготовят должным образом, чтобы покойному не было стыдно за безрадостные поминки. Врачи тут были лишними. Любое событие в моем детстве, печальное или юбилейное, неважно, — это прежде всего столы, большие, неимоверные столы, заставленные едой и напитками, столы, из-за которых не встают по несколько дней, все мои восьмидесятые — это сплошное застолье, когда каждый день есть повод не вставать из-за стола — если не поминки, то свадьба, если не обжинки, то день конституции, размеренная радостная жизнь, сугубо производственные заботы, ты знаешь свое место под небом, и держишься за него крепко и уверенно, никто не выбьет у тебя почву из-под ног, никто не выбьет у тебя из рук кружку со спиртом, никто не сможет тебя убедить в том, что жизнь не долгая, а смерть не сладкая. Все были заняты серьезными делами, жизнь с точки зрения восьми-девяти лет казалась мне конструкцией максимально точно и прозрачно спроектированной, все было подогнано под меня, под мое врастание в жизнь, под мою увлеченность ею.

Мои родители приятельствовали с семьей участкового врача, это был пожилой мужчина, серьезный и почтенный, дома у него стояло пианино, он позволял себе относиться к моим родителям с доброй снисходительностью, прощая им некоторые человеческие слабости, скажем отсутствие у нас дома пианино. Родители часто брали меня с собой, когда шли в гости к врачу, они заходили во двор, где под деревьями стоял большой стол, долгими летними вечерами сидели там и говорили о чем-то своем; о медицине, я это хорошо помню, не говорил никто, разговоры были громкими, вино было густым и красным, вечера были бесконечными, над столом горела мощная лампа, под которой летали мотыльки, вечерний свет странно рассеивался в воздухе — стоило отойти всего на пару шагов в сторону, от света, и ты проваливался в мягкие сумерки, словно в застоявшуюся озерную воду, прятался в ней, глядя оттуда на ярко освещенный стол, за которым сидели твои родители вместе с врачом, я убегал в дом, подходил к пианино, открывал крышку и рассматривал клавиши, я был немузыкальным ребенком, мой опыт музыкального образования ограничился рассматриванием клавиш, по крайней мере я знаю, что они бывают разные, то есть белые и черные, как минимум.

Когда я уже подрос и умел читать, а читать я научился рано и читать мне было особенно нечего, мой брат попал в больницу. У него было какое-то нагноение, и ему делали операцию. Родители ежедневно его проведывали, иногда брали меня с собой. Брат в больнице скучал, ему было неинтересно, родители приносили ему кучу всего вкусного и новые книжки. Пока они сидели возле него, я брал принесенные ему книжки, садился на соседнюю свободную кровать и быстро их прочитывал. Брат читать не любил, он любил технику.

Я хорошо помню нашего детского врача, она время от времени приходила в школу, чтобы делать нам прививки. Уроки срывались, все готовились к прививкам, каждый пытался как-то по-особому выебнуться в этих условиях, мол, пусть колют сколько хотят и куда хотят, мне все равно. Всем действительно было все равно, врач мне не нравилась, я ее откровенно презирал, хотя ко мне она относилась слишком хорошо, как я теперь себе понимаю. Позже, через несколько лет, ее сын, редкостный ублюдок, поссорится со своими друзьями, украдет у нее ключи от ее врачебного кабинета, залезет туда и сожрет кучу разных таблеток. Его откачают, хотя он этого и не просил. Еще однажды ее двоюродный брат тоже с кем-то поссорится и выпьет дихлофос. Этого даже не откачают, за ним приедет скорая, тело загрузят и увезут на вскрытие. Тогда я впервые пойму, почему не люблю врачей — рядом с ними обязательно находится смерть, где-то совсем рядом, так что лучше держаться от них подальше.

В детстве я мало болел, у меня тоже не было на это времени, я был слишком занят своими делами, своими отношениями с окружающим миром, мне просто жалко было терять драгоценное время на разные глупости. Но в какую-то из зим я все же сильно простыл и несколько суток валялся в постели с температурой. В какой-то момент — очевидно, его можно назвать критическим — я начал бредить. Бредил я впервые в жизни, возможно, поэтому хорошо это запомнил. Проваливаясь время от времени в сон и выпадая оттуда наружу, я вдруг увидел перед собой свой мир, как он мне тогда представлялся, картинка была яркая и четкая, никогда после этого я уже не видел жизнь так четко, в дальнейшем жизнь всегда расплывалась у меня перед глазами, а тогда я вдруг увидел все — мой мир состоял из ярко освещенных солнцем городов, светлых многоэтажных зданий, улиц, по которым только что проехались поливальные машины, теплого хлеба в магазинах, свежего молока и холодных овощей, мокрого песка на железнодорожных переездах, луж на грунтовых дорогах, по которым движутся грузовики; я видел города сверху, в них было много заводов и шахт, сортировочных станций с рыжими товарными вагонами и прохладных с утра контор, мои города объединяли шоссейки, на которых плавилась от солнца смола и по обе стороны которых росли влажные сосновые леса; дальше на юг шахт становилось все больше, жизнь была все громогласней, я видел своих друзей, которые выбегали с утра из домов и мчались в школу, видел футбольные поля, видел стаи голубей над футбольными полями, еще дальше на юг начиналось море, там было много песка и воды, солнце слепило мне глаза; за морем, совсем далеко, в солнечных лучах терялись горы, это были Балканы, я точно знал, что это Балканы, мой старик был когда-то в Югославии и привез мне оттуда почтовые открытки, я себе очень хорошо представлял эти горы, с неимоверным количеством цвета и солнца, за Балканами не было ничего, на этом мир заканчивался, этого было совершенно достаточно, я мог уместить в своем теле именно такое количество травы, листьев, черешен, плоских и горячих пшеничных полей, зеленых грузовиков, молчаливых механиков, белого кирпича и желтого лимонада; я отворачивался от гор и смотрел на восток, на востоке были поля, бесконечные поля, которые мы много раз проезжали с моим стариком, когда тот ехал куда-нибудь на несколько дней и брал меня с собой, поля освещались ровным солнечным светом, и как я ни пытался, но не мог увидеть, что же там дальше — за теми полями, должно же там что-то быть, но я ничего не видел, соответственно — там ничего не было, рядом стояли мои города, работали мои фабрики, мои друзья ждали меня, взрослые относились ко мне благосклонно и доброжелательно, незнакомые водители клаксонили мне, проезжая мимо, в море стояли корабли и плавали рыбы, они высовывались из волн, как пассажиры из окон автобуса, и смотрели на меня, будто говорили — что с тобой? что ты себе думаешь? разве можно болеть, когда у тебя есть такое море, когда у тебя есть мы?

И тогда я подумал — действительно, что это я себе думаю, как можно болеть, когда есть такие корабли и такие рыбы, когда у меня столько воздуха и столько деревьев, когда у меня есть мой старик, который меня обязательно еще куда-нибудь возьмет, когда у меня, в конце концов, есть мои Балканы, которых кроме меня никто не замечает в летнем предвечернем мареве. Очевидно, подумал я, такой мир стоит того, чтобы не умирать. Тем более, я никогда еще не был на море. Что я, в самом деле, себе думаю, подумал я и пришел в сознание. Пришел и на всякий случай остался, мне становилось лучше, я возвращался к жизни, жизнь возвращалась ко мне.

86-й

Стадион. До пятого класса спортом я не интересовался. Спорт проходил мимо меня. Все мои друзья гоняли с утра до вечера резиновый мяч, кожаного у них, ясное дело, не было, постоянно требуя, чтобы я хотя бы встал на ворота, если нормально играть не хочу, но я всегда находил какую-нибудь причину и отказывался, или отказывался просто так — без причины. Очевидно, они считали меня мудаком, в большой степени так оно и было, но спортом я все равно не интересовался. Мне было насрать, что они все про меня думают, на самом деле мне и теперь насрать, что про меня думают, это уже, можно сказать, черта характера. Но все стало на свои места в 86-м, в июне 86-го, если быть точнее. Мы все включили свои телевизоры и увидели Марадону, старого шулера, который порвал на куски бундестим, который забивал мячи руками, который нюхал кокаин (ну, это я теперь знаю, что он его нюхал, а тогда я о чем-то подобном даже и не думал), который в самые эмоциональные моменты плакал и даже этого не стыдился. Марадона был настоящим крутым уебком, не любить которого и не подражать которому было просто невозможно. Я встал на ворота.

Одним из самых важных героев в моей жизни был мой Тренер. Он появился немного позже и совсем не случайно — городской спорткомитет решил его где-то трудоустроить и перебросил в нашу школу, учителем физкультуры. Кроме этого он должен был тренировать и взрослую команду, что состояла из наших старших друзей. Сам он был профессиональным футболистом и несколько лет играл то ли в первой, то ли в высшей лиге, теперь он выступал за команду нашего городка, это был полупрофессиональный клуб, сформированный из вот таких отставных аутсайдеров, большинство из них действительно играли на уровне если не первой, то по крайней мере второй лиги, но все они были кончеными лузерами, и наш местечковый клуб был их лебединой песней, отстойником для неудачников, что не мешало нам приходить на каждый домашний матч и болеть за нашего Тренера. Тренер раз от раза все больше пил и на поле лажал, но нам-то что с того, он был нашим Тренером, он нас тренировал, он собрал любительскую команду из наших старших друзей, и они громили все заводские команды городка. Без профессионального спорта мы могли обойтись, зато среди любителей мы были лучшими.

Уроками физкультуры Тренер не интересовался, его не впирало вести классные журналы, разрабатывать программы и составлять планы на четверть, на урок он приходил с мячом (кожаным, настоящим кожаным мячом!), кидал нам его, как кусок сырого мяса шавкам, и мы уже мутузили его по стоптанной площадке, разбивая окна первого этажа нашей школы, разрывая футболки друг другу и запуская его — этот мяч — в бесконечное солнечное небо восьмидесятых. Директор школы Тренера побаивалась и не трогала — он был кандидатом в мастера спорта, его любило районное начальство, поскольку он тянул, как мог, на себе главную команду города, кроме того, Тренер постоянно был поддатый и на субординацию особенно внимания не обращал, поэтому директорша каждый раз только сокрушенно вздыхала и звала учителя труда, чтобы он вставил стекло. У Тренера были свои представления об успешности и школьных планах, он выставлял нас против всех окрестных школ, мы выигрывали, после победы он приносил на занятия полный карман значков ГГО второй и третьей степени и раздавал нам вместо оценок. Мы были ебнутыми не меньше его и все эти значки действительно носили, не то чтобы они для нас много значили, просто это было вроде звездочки за сбитый самолет. Помню, в какой-то момент я носил на школьной форме около десяти значков ГТО. Потом я обломался и выбросил их. Вместе с формой, кстати.

Постепенно Тренер начал брать нас во взрослую команду, кроме него там играли еще несколько серьезных игроков из городского клуба, его коллеги по аутсайдерству, в общем-то это было нарушение регламента, они не имели права играть за нашу любительскую команду, но кого это волновало. Наши выезжали автобусом на тот или другой колхозный стадион, где громили несчастных местных комбайнеров, которые отчаянно не успевали за нашими, даже ноги им поломать не умели — ноги они ломали себе. Наши вели обычно с такой форой, что где-то под конец игры Тренер мог выпустить и нас, молодых, тут уже комбайнеры отрывались на нас по полной, однако времени, чтобы исправить положение, уже не было, мы побеждали, ощущая свою непосредственную причастность к общему успеху. Взрослые мужчины не сдерживали себя и смотрели на нас с ненавистью, не понимая — почему именно мы победили, это было что-то большее, чем спорт, Тренер ходил и собирал нас по полю, пошли, говорил он, нечего тут делать, среди этих костоломов. Мы грузились в автобус, который быстро наполнялся запахом мокрых гетр и пропотевших насквозь футболок, запахом кожи и пропитых мужских тел, от нашего футбола всегда несло спиртом, у Тренера была касса — профсоюзы официально платили каждому участнику матча что-то около трех советских рублей, это были уже деньги; Тренер и нас в большой степени брал для количества, потому что на каждого из нас, независимо от нашей пользы для этих соревнований, в соответствии со справедливой советской системой распределения тоже приходилось по три рубля, деньги Тренер, ясное дело, никому не отдавал, он брал всю сумму и покупал две банки самогона, шесть литров бронебойного, взрывоопасного сэма, который мы выпивали прямо в автобусе, вместе со старшими коллегами по мячу, вместе с легионерами из городского клуба, вместе с нашим Тренером и Учителем.

Мы приползали домой, но даже в таком состоянии мы мало чего боялись, родители не осмеливались нас трогать, у нас была железная отмазка — мы занимаемся спортом, причем делаем в этом направлении очевидные успехи. В какой-то момент мы забили на все — мы забили на учебу, на кино и телевидение, на родителей и семьи, даже на секс забили, то есть у нас его и не было до того, секса-то, а тут мы на него еще и забили: какой секс — мы каждый день гоняли наш кожаный мяч, до отупения, до темноты в глазах, до одури, до абсолюта. Мы вытоптали наше поле до черной сухой пыли, мы сбивали шипы с наших бутсов, на наших футболках проступала соль и не видно было номеров, но мы знали наши номера на память, и это было самое важное на тот момент для нас знание. Все это должно было в итоге как-то закончиться.

Как-то Тренер попросил нескольких из нас сыграть за одну из заводских команд, пообещал, что кроме нас придут еще несколько его друзей-легионеров. Мы согласились. Легионер пришел один. Против нас выставили действительно серьезную команду. Они нас просто задавили. Я стоял на воротах, и к концу игры меня чуть не убили. В результате легионер на нас еще и обиделся, пацаны, — сказал, — играть не умеете. Мы шли домой и старались не смотреть друг другу в глаза. Настолько опущенным я себя еще не чувствовал. После этого моя любовь к Тренеру несколько спала.

Но дело не в этом. Знаете, что с ним случилось? Не поверите. Это уже когда я закончил школу, а он почти не играл. Он трахнул нашу школьную уборщицу. Честное слово. Прямо на матах в спортзале. Вместе с учителем труда (то есть учителя труда он не трахал, они вместе трахнули уборщицу). Вместе они и лечились в венерологическом диспансере, вместе их и уволили с работы. Думаю, его не очень это и беспокоило, не знаю, как там уборщица, а для него, очевидно, это не было делом жизни, свое дело он делал на поле, выводя нас на жесткую колючую траву разбитых стадионов, вытягивая нас с собой в наше будущее, давая нам — впервые в жизни — возможность ощутить себя победителями; это нереальное ощущение от забитого гола, когда ты еще ничего в своей жизни не видел, ты, в отличие от Тренера, еще не догадываешься, каким паскудным и неблагодарным может эта жизнь быть, но ты уже знаешь, что нужно, чтобы оттрахать ее — эту жизнь — но полной программе, отмахать ее насколько хватит сил: пробрасываешь себе по флангу, обходишь их правого опорного, вваливаешься в штрафную и хуяришь в обход вратаря в дальнюю девятку!

Ты, кстати, попробуй как-нибудь при случае.

87-й

Почта. Почтовое отделение вызывало у меня нервное расстройство. Я уже был достаточно независимым в своих высказываниях и поведении, позволял себе иметь собственную точку зрения, и у меня было хобби. Я был футбольным фанатом. Я переписывался с десятком таких же неуравновешенных типов, которые считали себя футбольными фанатами и адреса которых я нашел в газете. Вот вы сейчас спросите, о чем могут переписываться футбольные фанаты. Меня это тоже сначала интересовало, первое письмо я написал скорее из чувства внутреннего протеста, и вдруг получил ответ. Мне открылся странный мир футбольных фанатов. Футбольные фанаты собирали разное говно, количество которого определяло уровень их фанатизма, — программки с футбольных матчей, клубные вымпелы, справочники, значки, календарики, прочий канцтоварный неликвид, была целая каста дилеров, которые скупали всю эту дребедень и перепродавали втридорога таким даунам, как я, грубо пользуясь тем, что я, скажем, сам все эти программки и вымпелы достать не мог. Мне понравилось быть фанатом, я чувствовал, как с каждым значком и каждым вымпелом жизнь моя становится все более полноценной и внутренне оправданной. Очень быстро пристрастие мое обрело угрожающие формы и оттенки. С утра я пытался себя чем-нибудь занять, убивал, как мог, чертовы часы, ожидая, когда придет почтальон. В четыре пополудни он приходил. Если писем не было, день был безнадежно потерян, я пытался заглушить свое отчаяние, пересматривал уже собранные вымпелы и программки, нежно перекладывал их из кучки в кучку, вытирал с них пыль и ждал следующего дня. На следующий день писем снова не было. Я нервничал и злился. Если писем не было и на третий день, я шел на почту. На почте меня уже все знали. Я, в свою очередь, выучил, когда именно завозят свежие газеты и письма, как долго их перебирают и сортируют, когда именно выходит наш почтальон, как быстро он на своем велосипеде объезжает окрестные улочки и когда его нужно ждать возле нашего почтового ящика. Почтальон меня побаивался, я был странным ребенком, который, по его мнению, слишком нетерпеливо ждал почту, слишком болезненно реагировал на отсутствие писем и слишком экспрессивно разрывал полученные конверты. Почтальон нервничал, когда меня видел. Я, когда видел его, тоже нервничал. Мы не любили друг друга, за год моего активного футбольного фанатства мы были измождены и внутренне раздавлены, почтальон не мог понять, как можно быть таким уебком, я был о нем такого же мнения. Иногда я получал уведомления и шел забирать посылку с вымпелами непосредственно на почту. Почтальон оказывался в ловушке. Деваться ему было некуда. Вечером он приносил мне уведомление и быстро удирал на своем велосипеде. Я шел к нему домой и требовал отдать мне мою посылку немедленно, поскольку еще не поздно и в одиннадцать вечера вполне можно пойти на почту и отдать мне мою посылку. Почтальон злорадствовал в душе, но внешне держался вежливо и спокойно, говорил, что почта работает до шести, а в одиннадцать он туда ни за что не пойдет, пусть его хоть расстреляют. Я бы сделал это с большим удовольствием. Но я шел домой, а почтальон мгновенно закрывал за мной двери, подбегал к окну и затравленно смотрел мне вслед. На следующее утро я встречал его возле почтового отделения, он замечал меня еще подъезжая, делал круг и явно хотел повернуть назад, но брал себя в руки, сдержанно здоровался, закатывал велосипед на крыльцо и открывал навесной замок на дверях почты. Я заходил вслед за ним и сразу же возбуждался — в нос било запахом почты, запахом настоящего почтового отделения, это был особенный запах, я сейчас вспоминаю его и снова, кстати, возбуждаюсь, это моя детская травма: кто-то заставал родителей за занятием любовью, кто-то забегал в душ и видел там старшую сестру без лифчика, кого-то изнасиловали в детстве суровые пионервожатые, а я попадал на почту, и все — жизнь моя ломалась и летела к черту, я жадно вдыхал запах клея, запах свежих газет, запах сургуча, темно-малиновые сгустки которого, словно солнца, украшали бандероли; я зачарованно стоял посреди маленькой комнатки почтового отделения, из-за прилавка на меня испуганно смотрел почтальон, он хотел, чтобы я как можно быстрее ушел отсюда, оставив его наедине с его неврозами, но я не спешил, я стоял посреди комнаты и понимал, что жизнь фантастична и впереди у меня счастливое будущее, что у меня есть смысл в жизни и есть цель, что я обязательно когда-нибудь этой цели достигну, и никто, никто и никогда, даже этот почтальон, не сможет мне помешать. Я забирал посылку и шел домой, еще некоторое время ощущая на пальцах запах сургуча. Так пахнет радость.

Через год я разочаровался в футбольном фанатстве и сжег все свои программки и вымпелы. Еще через год я познакомился с занятным типом, Шурой. Шура был мажором, насколько это было возможно в наших сельскохозяйственных условиях, и имел все задатки бытового алкоголика, что в наших условиях было более естественно. Ко мне он относился с симпатией, называл меня Лениным, говорил, что я умный, как Ленин, я не возражал, к Ленину мы относились нейтрально. И вот с Шурой был связан такой случай на почте.

Утратив всякий интерес к футбольному фанатизму, я вместе с тем охладел и к самой почте, почте как понятию, как средоточию моих детских страхов и переживаний. Однако Шура получал время от времени на почте денежные переводы, у него был дедушка, он жил в Киеве и Шуру баловал, но старался держаться от него на расстоянии. Иногда он присылал Шуре бабки. Шура, ничего не говоря родителям, бабки просаживал в первом кооперативном гриль-баре, иногда прихватывая с собой меня. И вот, получив как-то уведомление об очередном переводе, он собрался, надел свой новый понтовый костюм адидас, такие тогда как раз были в моде, взял с собой кассетный плеер, натянул фирменный блейзер и пошел. Шура, кричит ему с кухни мама, выведи Степу. Степой звали их пса, боксера. Это был единственный боксер в городе. Он стоил кучу бабок, его берегли и не воспитывали. Степа был тупой, как все боксеры, но кроме того он был еще и агрессивный, впрочем, тоже как все боксеры. Однажды, когда Шура выгуливал его в парке недалеко от дома, Степа поймал и задушил чью-то таксу. Шура надавал тогда ему пиздюлей, а таксу спрятал в коробку из-под спагетти и оставил возле подъезда. Услышав мамин крик, Шура неохотно взял собаку и пошел. По дороге он зашел в гриль-бар и выпил. Возле почты он зашел в магазин и выпил еще. Привязал Степу к дверям почтового отделения и пошел за переводом. Получив деньги, быстро вернулся в гриль-бар, там еще выпил, пришел домой и завалился спать. В шесть вечера работники почтового отделения попытались выйти из помещения. В дверях стоял привязанный Степа и угрожающе пускал пену изо рта. Пройти мимо него никто не решался — Степа стоял насмерть и пропускать никого не собирался. Одна из работниц позвонила мужу, охотнику-любителю, тот взял ружье и прибежал к почтовому отделению, увидел ошалевшего Степу и начал стрелять. Охотником он был хуевым — первые несколько зарядов прошли мимо пса, зато полностью разнесли входные двери. Пес с перепугу сделал кучу, прямо на пороге почтового отделения. Он отчаянно выл, женщины на почте, что характерно, — тоже. Кто-то из соседей, услышав выстрелы и увидев чувака с двустволкой, вызвал милицию. Милиция приехала и увидела приблизительно такую картину — стоит чувак в спортивных штанах и валит из двух стволов по почтовому отделению, из окон которого на него смотрят несколько женщин и от страха подвывают. Милиция кладет чувака на землю, потом заталкивает его в бобик и везет в участок. Жена охотника это видит и теряет сознание. Степа скрипит челюстями, бросается по ступенькам в подвал и повисает на собственном поводке. На следующее утро Шура прокумаривается, видит, что пса нету, начинает что-то припоминать, приходит на почту и находит там его остывшее тело. Шура отвязывает поводок, приносит пса домой, замотав его в собственную куртку, ждет, когда родители пойдут на работу, после этого прячет пса в коробку из-под спагетти и оставляет возле подъезда.

88-й

Пивзавод. Мой друг Джохар сидит на автовокзале и держит в руках полиэтиленовый пакетик с пивом. В пакетик влезает литр. Первый литр он уже выпил, прямо здесь, на вокзале, а второй решил взять с собой, в дорогу. Ехать ему нужно 20 километров в сторону бесконечных колхозных полей, в небольшой городок, почти в России. Джохара выгнали из нашей школы, и он думает, где бы ему продолжить курс обучения и самопознания. Здесь он оставаться не хочет, здесь он на всех обижен, в частности на нас, его друзей и одноклассников; кто-то посоветовал ему этот вариант с Россией, сказал, что там нормальная средняя школа и что там он сможет хоть негров в параше вешать, никто ему ничего не скажет. Джохар согласился. Сегодня у него должно было состояться собеседование, через несколько дней начинался учебный год.

Я вижу его еще издалека, думаю, что за мудак сидит с пивом, неужели Джохар, думаю я, подходя, мы с ним не виделись с апреля, когда его, собственно, и выгнали, он тоже меня замечает и настороженно здоровается. Что делаешь? спрашиваю, ничего, говорит он, пиво пью. Куда-то едешь? не отстаю я, да нет, говорит он, просто — пиво пью. Будешь? спрашивает он меня и протягивает пакетик. Мне нужно обувь в школу купить, говорю. Ну, потом купишь, говорит Джохар, выпьешь и купишь — он осторожно прокусывает снизу пакетик, придерживает его обеими руками и дает мне. Я начинаю пить, отрываюсь на мгновение, перевожу дыхание и снова прикладываюсь. Мы с ним быстро выпиваем его литр, давай еще, говорит он, а автобус? спрашиваю, какой автобус? делано настораживается Джохар, ладно, говорю, давай. Мы идем к бочке с пивом, выстаиваем короткую утреннюю очередь и наполняем еще один пакетик. Мы сидим на лавочках у автовокзала и медленно пьем. Солнце начинает прогревать привокзальную площадь, становится жарко, пиво бьет в голову, мы только недавно начали пить, знаешь что, говорит Джохар, тут жарко, пошли в кафе. Какое кафе? говорю я, мне обувь покупать, не ссы, перебивает меня Джохар, купишь. И мы идем в кафе возле стадиона, это, собственно, и не кафе, столовая, это они последнее время называют себя кафе, у них тут кооперативное движение полным ходом, мы заходим и берем по литру мутного бутылочного пива, с толстым слоем осадка на дне. Ты успеешь на автобус? спрашиваю я, успею, говорит Джохар, еще успею. Я не уверен, что он меня понял.

Через полчаса Джохар переворачивает наш стол, в том возрасте пить мы еще не умели, бутылки катятся по полу, но в основном бьются, из коридора выбегает какой-то кооператор и хватает Джохара, который к нему ближе, но тот уклоняется и валит кооператора на пол, прямо на битое стекло, кооператор кричит, мы с Джохаром выбегаем из кафе, солнце заливает улицу, до осени еще так далеко, я бросаюсь бежать налево, а Джохар — направо. Я перебегаю через улицу, заскакиваю в парк, бегу к видеосалону, плачу рубль и сажусь на свободное место. Показывают фильм с Брюсом Ли.

У моего старика был удивительный термос — емкий, с разными блестящими штуками, с крышкой на резиновой прокладке, в таких термосах нужно держать суп или чай. Но мой старик возил в нем пиво, он его всегда покупал, когда куда-нибудь ехал, и, убедившись, что нигде нет гаишников, останавливался и пил, получая от этого, насколько я мог понять, очевидное удовольствие. В жизни взрослых мне больше всего нравились их вещи; сказать что-то про человеческие отношения, про механизм этих отношений я еще не мог, я себе плохо представлял причинно-следственную составляющую реальности, в основном я воспринимал ее на предметном уровне, на уровне недосягаемых и невыразимых вещей и предметов, которые наполняли жизнь взрослых. Поскольку я все время таскался за своим стариком, в моем детстве вокруг меня были в основном взрослые мужчины, женщин там почти не было, с женщинами было не интересно, я их игнорировал в свои восемь-девять лет. Я попадал в серьезные мужские компании, и мое внимание полностью сосредоточивалось на раскладных ножах, на выкидухах, переданных с зоны и украшенных стеклянными розами, впаянными в рукоять, на кожаных кошельках, набитых купюрами, — в моих восьмидесятых дело было вообще не в деньгах, каким-то образом денег хватало всем, — на тяжелых металлических рублях, которые оттягивали карманы, на ручках и портсигарах, на фонариках в конце концов, это странно, но сейчас, когда я слегка моложе своего отца в те годы, я думаю, ну, о’кей, вот я вырос, вот я тоже могу покупать себе пиво и иметь доступ ко всем тем вещам, о которых мечтал в своем детстве, и что — оказалось, что это была иллюзия, оказалось, что вещи, жизнь без которых я в семилетнем возрасте не представлял, в 30 лет мне совсем не нужны, действительно — у меня и теперь нет раскладного ножа, у меня был когда-то швейцарский офицерский, но я подарил его племяннику, я уже не говорю о выкидухах, учитывая мои отношения с милицией; у меня нет кошелька, был когда-то, но я подарил его писателю Кокотюхе, монеты я отдаю сыну, ручкой я не пользуюсь — не могу потом разобрать свой почерк, портсигар — ну, вы сами все понимаете, даже фонарика у меня нет, даже ничтожного фонарика! Жизнь с ее соблазнами оказалась фикцией, предметный мир оказался обманчивым, а его прелести — относительными. С куда большим увлечением я вспоминаю теперь не вещи, которые меня окружали, а людей, которым эти вещи принадлежали, с моей теперешней точки зрения они мне кажутся гораздо более стоящими, а их поступки — более безумными. Вот и пиво — я помню, как эти мужчины вывозили с пивзавода, где у них были какие-то свои зацепки, целые мешки пива, именно так — не ведра, не бочки, а мешки, то, что нам с Джохаром позже наливалось в несчастный мелкий пакетик, нашими отцами отмерялось большими двадцатилитровыми мешками, двадцать литров нефильтрованного пива! у меня и теперь перехватывает дыхание, эта фактурность быта ранних восьмидесятых, витальный овердоз этих тридцати-сорокалетних мужчин, которые потом, всего через несколько лет, сломаются вместе с совком, меня и до сих пор удивляет и завораживает; они носили на спинах коровьи туши, они доставали где-то ящики с водкой и портвейном; когда нужно было вытащить из грязи машину, они делали это руками, в их руках была сила, в их жизни была последовательность, в их рвении было оправдание, они могли научить любви к жизни, они могли показать, как они эту жизнь любят, хотя вряд ли могли бы объяснить за что.

Я понимаю, ясное дело, всю детскость таких обобщений, но мне нравится смотреть на свое прошлое именно так — широко раскрытыми от восторга глазами, глазами, влажными от резкого яркого солнца, которое ослепляет этих мужчин в их победной борьбе за выживание, потом все изменится, конечно, они очень быстро постареют, уже не будет мешков с пивом, не будет крови на руках, солнца на ладонях, все изменится, все изменится в худшую сторону, так бывает — там, где тебе было хорошо и уютно, кого-то следующего просто раздавит случайной балкой, которая когда-то да должна была упасть, и главное, что никто не знает — когда.

Пару лет назад я шел по трассе, приехал домой, мимо меня промчался дикий чувак на мопеде, внезапно он остановился, развернулся и подъехал ко мне. Это был, ясное дело, Джохар. У него были гусарские усы, и он был пьян. К рулю его мопеда была привязана сумка, оттуда торчало горлышко бутылки. Ты? спросил он. Ну, сказал я. Домой? Домой. Как дела? спросил он. Нормально, ответил я, а у тебя как? Я теперь фермер, сказал он. Фермер? Ага, фермер. Ну и как? Да как, сказал он, подумав, плохо — член торчком (он так и сказал — торчком), а здоровья нет. Я подумал, что для фермера это, наверное, не очень хорошо. Помнишь, как мы с тобой кооператора завалили? спросил я. Не, ответил он, не помню. Будешь пить? он достал бутылку. Не, сказал я, не буду. Он выпил сам, ему не пошло, но он не сдавался. Заходи в гости как-нибудь, заговорил он, запихав-таки в себя свою водку. Лучше ты заходи, ответил я. Подари мне свою шапку, сказал он. Иди в жопу, ответил я. Мы снова разошлись друзьями.

89-й

Общежитие. Капитан Кобылко. Это был капитан Кобылко. Высокий и худой, капитанская форма обвисала на нем в разных местах, на голове болталась непропорционально широкая фуражка, в фильмах про гражданскую такие фуражки носили врангелевские офицеры. Капитан был ликвидатором, похоже, в Чернобыле его хорошо прокоптили, он носил большие очки темного стекла и для капитана выглядел просто ужасно. Нас он ненавидел, мы у него ассоциировались с чем-то неприятным, я это видел. Он учил нас правильно надевать противогазы и требовал, чтобы мы овладели азбукой Морзе. У меня лично с азбукой Морзе так и не сложилось. С противогазами тоже. Больше всего доставало, что на его занятия мы должны были приходить в военной форме, выглядели мы как дауны, в нормальной одежде мы тоже выглядели как дауны, нам было по пятнадцать лет, нас плющило от адреналина, у наших одноклассниц резко начинали расти груди, мы пробовали курить взатяжку, и военная форма нам в то время была совсем ни к чему. Однажды я пришел на его занятие с бабушкиным орденом отечественной войны третьей степени. Капитан расстроился. Судьба ему явно не улыбалась, и Господь Бог общался с ним исключительно азбукой Морзе. Летом он повез нас на военные сборы.

Перед этим мы попытались от сборов отмазаться, пошли к знакомому лаборанту, который работал в поликлинике, и тот оформил нам всем справки, в которых от руки написал, что мы не пригодны ни к каким военным сборам и в связи с этим подлежим общей амнистии, что-то такое, одним словом, не вполне убедительное, все это было скреплено треугольной печатью поликлиники и его подписью — «лаборант Жуков», каллиграфически выводил он в правом нижнем углу. Мы принесли наши справки капитану, тот, обнаружив для себя, что половина класса инвалиды, молча собрал наши справки и, коротко объяснив нам, как именно он использует эти бумажки, приказал всем готовиться к сборам. В то лето мы под амнистию не попали.

Нас погрузили в машины и повезли в лагеря. Лагеря находились за городом, посреди поля, на территории пэтэу, тут был целый городок, с тракторным парком, футбольной площадкой, классами для занятий, столовой и общежитиями. На лето пэтэушников отсюда выгоняли, они расходились по степям и возвращались только в сентябре. Общежития стояли пустыми, футбольная площадка зарастала травой, из тракторного парка колхозники воровали соляру. Нас привезли и выбросили на асфальтированный плац. Капитан Кобылко приказал всем селиться и, тускло блеснув своими большими очками, пошел в штаб.

Из штаба он пришел вечером поддатый, дальше он все время в таком состоянии и находился, это добавляло ему особенного командирского куража, а нам — дополнительных проблем на наши задницы. В первую же ночь мы отпиздили нашего одноклассника. Он был отличником, и в школе мы его в принципе уважали, но странно, что, попав в такие неформатные условия, мы сразу же потеряли даже остатки того человеческого подобия, которое пытались сохранить в мирных условиях. Мы побили одноклассника, мы побили мебель в комнате и останавливаться на этом не собирались. И тут появился капитан, похмельно оценил ситуацию и выгнал нас всех, кроме побитого отличника, ясное дело, на плац. Ну, что, ублюдки, сказал он проникновенно, значит, спать мы не хотим? Хорошо, сказал он, хотя ничего хорошего в этом не было. Значит, будем тренироваться в боевых условиях. Всем взять противогазы! Понуро мы пошли за противогазами. Капитан Кобылко стоял посредине плаца, решительный и поддатый, врангелевская фуражка сбилась набок, и капитан от этого тоже клонился набок. Надеть противогазы, суки! сухим ликвидаторским голосом приказал он. Мы послушно начали надевать. Вспышка справа! сообщил капитан, и мы повалились на асфальт. Отбой, удовлетворенно сказал он, и мы начали подниматься. Вспышка справа! повторил он, и мы снова посыпались на асфальт, звонко, как шарики из подшипников. Что вам сказать? Этот уебок муштровал нас битый час на темном ночном плацу, где не было никого, кроме него и нас, разве что из окна общежития за нами испуганно наблюдал побитый нами одноклассник.

Наконец капитан успокоился, ну что, спросил он, хотим спать? Мы не ответили — на нас были противогазы. Хорошо, уступил капитан — бежим двадцать раз вокруг плаца, в противогазах, я сказал в противогазах! и можно идти спать. Мы побежали. Он стоял в центре, а мы бегали вокруг него в противогазах, как боевые карфагенские слоны. В какой-то момент я обломался и незаметно открутил трубку противогаза от фильтра. Дышать стало гораздо легче.

Июнь в том году был теплым и солнечным. Мы ежедневно маршировали на плацу, потом ели в столовой вонючую кашу, вконец зачморили нашего одноклассника, после обеда снова маршировали; мы вытоптали траву на футбольной площадке и научились сливать из тракторов соляру, чтобы перепродавать ее колхозникам. На полученные деньги мы покупали консервы и табак. В девять вечера была политинформация, мы смотрели новости, после чего капитан загонял нас в общежитие, а сам шел в штаб бухать. Он еще больше похудел и потерял где-то свою фуражку. Однажды он привез нам настоящего гэбэшника, для политвоспитания. Гэбэшник никому не понравился — он понтовался, говорил о борьбе с внутренним врагом и вместо понятного нам «америка» выговаривал с каким-то дурацким прононсом — «юнайтед стейтс». Капитану он тоже не понравился, капитан относился к нему подчеркнуто холодно — мол, я под реактором коптился, а ты, пидор, боролся тут с внутренним врагом, юнайтед стейтс твою маму. Я впервые посмотрел на капитана с уважением.

В ту ночь я стоял на вахте. Сменить меня должны были через несколько часов, утром. Вдруг двери штаба открылись и оттуда вышел капитан Кобылко. Стоишь? спросил он, подойдя. Стою, сказал я, думая, что за хрен, что ему надо. Пошли, коротко сказал капитан и повернул к штабу. Я обреченно побрел за ним. В штабе лежал упившийся в дымину гэбэшник. На столе стоял спирт. Капитан взял алюминиевую кружку и налил. Держи, протянул мне, ты молодец. Давай пей. Я выпил. Выпил? спросил он, выпил, ответил я, а теперь иди отсюда на хуй. Я пошел. Нормально, думаю, хороший мужик капитан Кобылко, хоть и ебнутый.

В последний день сборов капитан повез нас на полигон. Внимание, сказал он, ублюдки, у каждого из вас по калашу и по два рожка боевых, блядь, патронов. Вперед. Мы попадали в траву и начали стрелять по мишеням, что стояли метрах в пятидесяти. Я целился и пытался не тратить патроны зря. Капитан стоял надо мной и смотрел в бинокль за моими результатами. Неплохо, крикнул он мне, неплохо, а теперь давай очередью! Патронов жалко, ответил я ему, боюсь, что не попаду. Да ладно, капитан распалился, давай, всади очередью, хули ты! Я посмотрел на него снизу — он стоял решительный и заведенный, кровь била ему в голову, как солнце на пляже, и я вдруг понял, чего он от меня хочет, молча переключил автомат с одиночного и запустил первую очередь. Давай! крикнул мне капитан, давай, вали! Я прижал приклад к плечу и выпустил остатки рожка, вставил следующий и так же быстро его расстрелял. Я садил по мишеням почти не целясь, мне хотелось сделать ему приятно, я просто бил боевыми патронами по воздуху, по песку, по мишеням, выбивая свои сто из ста, расстреливая всех своих подростковых призраков, которые стояли передо мной в июньском воздухе, бил длинными очередями за каждый из потерянных на этих сборах дней, за все свои обиды и укоры совести, за своего, блядь, капитана, который стоял надо мной и зачарованно смотрел на изрешеченные пулями мишени. Вокруг меня рос густой молочай, птицы испуганно кружили в меловом небе, патроны закончились, гильзы были горячими, губы сухими, лето бесконечным.

90-й

Крыши. Я схватился за ветку и подтянулся наверх. Ствол был холодным и жестким. Обняв его руками, я полез. Схватился за следующую ветку, перебросил через нее ногу и снова подтянулся. Рукой уже можно было достать до шифера. Я осторожно поднялся на ветке, чувствуя, как она прогибается под моими ногами, прогибается, но держит, забросил локти на шифер, еще раз подтянулся и перекатился по плоской поверхности. Осторожно поднялся и двинулся вперед, почти вслепую. Небо было в тучах, впрочем, мне именно это и было нужно. Главное не забыть, что я не совсем трезв и что я на крыше, что ступать следует осторожно и тихо, если внизу кто-то услышит, меня отсюда снимут прямо в отделение. Дальше была стена, я подпрыгнул и попробовал схватиться за верхний край, но не удержался и завалился на спину, черт, подумал я, не хватало еще разбиться здесь по пьяни. Я поднялся, колено ныло, подпрыгнул еще раз. Подтянулся на руках и заполз на выступ крыши. Медленно пополз вверх, встал на ноги и осторожно пошел к краю, нужно было пройти метров двадцать, хорошо, что так темно, снизу меня никто не увидит, я тоже тут ничего не вижу, главное вовремя остановиться. Через пару метров крыша обрывалась. Я сел на шифер и медленно стал пододвигаться к краю. Заглянул вниз. На площади горела пара фонарей, кажется, пусто, в любом случае даже если бы там кто-то был, я бы его не увидел. Передо мной лежала августовская тьма и висел флаг. Я потянул его на себя. Древко было прибито к крыше. Я потянул сильнее. Флаг затрещал и поддался. Я вырвал его вместе с гвоздями и начал срывать полотнище. Сорвав, спрятал в карман, из другого кармана достал свой флаг и начал привязывать к древку. Получилось не совсем эстетично, но снизу, я так думал, все будет выглядеть как нужно. Я стал цеплять флаг на место. Не совсем крепко, но он все же держался, крепко и не нужно, подумал я, — все равно завтра сорвут. Осторожно повернулся и пополз назад, подлез к стене и на руках опустился вниз. Пробежал по шиферу, нашел свое дерево и начал медленно спускаться. Встал ногами на ветку, она не выдержала и надломилась. Я полетел вниз, свалился на землю, перекатился, быстро вскочил и побежал в ближайший переулок. Отбежав пару кварталов, подошел под фонарь. Джинсы на колене прорвались, из раны текла кровь. Я достал из кармана трофейный флаг, оторвал от него кусок и попробовал перевязать рану. У меня не очень получилось, флаг пропитался кровью, вся эта конструкция на ноге не держалась. Черт, подумал я и выбросил окровавленный кусок куда-то в траву. Это ж надо, подумал я, джинсы порвал, на хуя было пьяным туда лезть; я проклинал себя и проклинал своих друзей, которые меня на это подбили, тоже мне, злился я, молодогвардейцы нашлись, комсомольцы, блядь, на амуре.

Взрослая жизнь захватывала и отпугивала одновременно. Пришел день, когда я внезапно начинал понимать, что мир не настолько продуман, как казалось в семь лет, что пространство дозируется кем-то и что мне, как и остальным, придется, очевидно, играть по выдуманным кем-то правилам. Взрослая жизнь кривлялась, и гримасы ее ничего хорошего не предвещали. Все, что воспринималось удобным, надежным и обжитым, как мои вратарские перчатки, во взрослой жизни оказалось не вполне пригодным и совершенно не обязательным. Открывалось что-то большое, темное и необычайно захватывающее, как будто свет в кинотеатре гас и сейчас должны были показать что-то ужасное, к чему я был совсем не готов, но от чего я ни за что бы не отказался. Прошлое осталось в ящиках старых столов и на книжных полках, теплым пеплом залегало в фотоальбомах и зачитанных до дыр журналах, оно хранилось боевыми хоккейными клюшками на антресолях и в гаражах, покрывалось пылью в шкафах с одеждой, где лежали свитера и футболки, из которых я вырос. К нему еще можно было прикоснуться, ощутить пальцами его грубую ткань, но кто бы стал этим заниматься, конечно, никто. Наша взрослая жизнь по какой-то случайности совпала со странными и болезненными вещами, что происходили вокруг и, на первый взгляд, нашего взросления не касались. Но так случилось, что именно в этот горький период, когда все в тебе рвется и срастается по новой, вокруг нас произошло что-то подобное, и мы вынуждены были смотреть, как взрослая жизнь уничтожала нашу страну, как она ломала наших родителей, как она выбрасывала из себя всех лишних и ненужных, всех, кто так и не понял, что же на самом деле происходит, Полезен ли был этот опыт, думаю я теперь. Не знаю, не уверен, я вообще не согласен, что всякий опыт полезен, по-моему, это преувеличение, ведь очевидно, что можно целую жизнь прожить возле моря и не видеть утопленников. А в наших территориальных водах трупов становилось все больше.

На последнем году учебы мы с несколькими друзьями взломали замок и вылезли на школьную крышу. По понятным причинам вход этот всегда был закрыт, что нас не устраивало. Мы нашли пожарный топор, подсадили им тяжелый навесной замок, двери открылись и мы по очереди в них прошли. На крыше жили птицы. Много птиц. Они сидели на поперечных балках, весь пол был усеян их перьями и гнездами. Они сидели длинными рядами, тесно прижавшись друг к другу, и внимательно нас рассматривали. Мы двинулись вперед, шли осторожно, чтоб не наступить на гнездо, давя кедами и кроссовками сухой птичий помет, смахивая с лица налипшую паутину. Вдруг кто-то наступил на старую доску, которая под ногой у него сухо треснула. Это прозвучало как взрыв. Птицы поднялись в воздух, они летали между нами густой толпой, огибая нас и лишь иногда задевая крыльями, лихорадочно ища выход, бросались из одного угла в другой, воздух тут же наполнился их движением, их голосами, их было так много, что мы удивленно остановились и смотрели снизу на это пространство, плотно заполненное птицами, уже тогда догадываясь, что не так уж и часто встречаются такие сгустки времени и такие участки пространства, в которых было бы так много птиц, так много друзей, так много движения и покоя.