Николай Николаевич Миклухо-Маклай Путешествия на Новую Гвинею (Дневники путешествий 1874–1887): Том 2

Этнологическая экскурсия в Иохор

(15/XII 1874 г. — 2/II 1875 г.)

Хотя о племенах Малайского п-ва написано уже немало, мне кажется, несмотря на мнения некоторых авторов, что один из главных вопросов этнологии этой страны далеко не может считаться вполне решенным, именно — вопрос о том, существует ли на Малайском п-ве племя, совершенно отличное от племен малайской расы, или, по крайней мере, следы такового.

В работах Logan, Newbold и Crawford я не нашел удовлетворительного ответа на этот вопрос. Одни авторы (я имею в виду только тех, которые говорят об этих племенах более или менее по собственным наблюдениям) совершенно определенно говорят о некоторых племенах как о неграх[1], тогда как другие утверждают, что эти племена почти ничем не отличаются от малайцев[2]. Одним словом, в существующей литературе можно найти основания для диаметрально-противоположных утверждений: как для признания существования на полуострове совершенно отличных от малайцев племен (меланезийских?), так и для отрицания этого и даже для гипотезы о наличии стоящих совершенно особняком — ни малайских, ни меланезийских, — племен[3].

Изучение антропологии меланезийцев вызвало во мне желание составить себе правильный взгляд на этнические отношения на Малайском п-ове. Будучи не удовлетворен, как я уже говорил, имеющимися в литературе данными, я решил сам искать решения вопроса. Я взялся за это дело с тем большим интересом, что уже раньше (в 1873 г.) желание разрешить совершенно аналогичный вопрос привело меня в горы о. Люсона[4], а также вследствие убеждения, что эту задачу не следует откладывать надолго, так как с каждым годом становится все более трудным получить точный ответ на эти вопросы. Так как сбивчивые и противоречивые свидетельства разных авторов во всяком случае основывались на значительном сходстве племен, то мне было ясно, что, если я хочу правильно решить эти этнографические вопросы, я должен ознакомиться с возможно большим числом племен, обитающих внутри полуострова. Я имел в своем распоряжении сравнительно мало времени для такого путешествия и решил поэтому ограничиться только антропологическим изучением этих племен.

Различные обстоятельства, которые заставили меня значительно изменить ранее составленный план, явились также причиной того, что я вынужден был предпринять свое путешествие в самое неблагоприятное, дождливое время года. Начав путешествие 15 декабря 1874 г., я пересек Иохор с запада на восток, от устья р. Муар до устья р. Индау, затем повернул на юг и прибыл в Иохор-Бару 2 февраля 1875 г., пробыв в путешествии всего около 50 дней.

Я не обманулся в своих ожиданиях и убедился, что мое решение изучить как можно больше племен внутри полуострова было вполне правильным. Хотя мне удалось выполнить лишь небольшую часть того, что я поставил своей задачей, тем не менее я хочу изложить здесь результаты своих наблюдений над племенами внутренней части Иохора, так как состояние моего здоровья, вероятно, заставит меня отложить следующее путешествие, а может быть, и изменить свои планы.

Вкратце результаты моих наблюдений могут быть сведены к следующим положениям:

1. He-малайское или, правильнее, не-мусульманское население[5] Иохора (главным образом внутренней его части) состоит из многочисленных племен или народностей, которые носят различные названия и отличаются друг от друга по образу жизни[6]. В южной части Иохора, на побережье Иохорского пролива (отделяющего о. Сингапур от материка) или Селат-Тебрау и по ближайшим рекам (Пулай, Малаю, Скодай и др.)обитают оран-утан-слета; тех из них, которые ведут бродячий образ жизни, скитаясь вдоль берегов на своих прау, называют оран-лаут.

На р. Палон (притоке Муара) я встретил оран-райет[7]. Племена, обитающие в восточной половине Иохора по рекам Кратон (приток р. Румпен), Быко (приток р. Бату-Пахат), Леба и Кахан (притоки Индау) и по притокам р. Иохор носят у малайцев общее название — оран-утан. Вообще малайцы плохо различают отдельные племена и дают им довольно произвольные названия. Например, почти все народности внутренней части страны носят у них одно и то же название — якун. Малайские названия племен обязаны своим происхождением местообитанию этих племен, напр. оран-букит (люди холмов), оран-улу (люди верховьев рек), оран-далам (люди внутренней части страны) и т. д. Под названием оран-лиар (дикие люди) малайцы не разумеют какого-либо племени, отличного от оран-утан, а просто называют так всех тех туземцев, которые по возможности избегают всяких сношений с ними, ведут очень примитивный образ жизни и отходят все дальше и дальше в глубь лесов. Обитатели внутренней части страны (за исключением оран-райет на Палоне, которые удерживают за собою свое имя) обычно сами называют себя оран-утан (как я и буду называть их далее), но также носят у малайцев названия якун и оран-лиар, более или менее в качестве оскорбительных кличек.

2. Все племена внутренней части полуострова ведут бродячий или полуоседлый образ жизни[8]. Помимо антропологических признаков, эти племена отличаются друг от друга по языку: некоторые из них сохранили свой язык, тогда как другие совершенно его забыли или у них сохранились лишь его рудименты. Существуют также различия в обычаях и в материальной культуре[9]. Существовал ли раньше у всех племен внутренней части Иохора один общий язык, мне не удалось установить, хотя я уделил внимание собиранию рудиментов древних диалектов. Язык, абсолютно непонятный малайцам (совершенно ли он отличен от малайского, я, по своей некомпетентности, не берусь судить), я нашел как у оран-райет, так и у оран-утан[10].

3. Оран-райет и, особенно, оран-лиар, отдельных интересных представителей которых я имел удовольствие встретить, ведут чрезвычайно примитивный образ жизни и не обнаруживают стремления подняться на более высокий уровень культуры, хотя этому не препятствуют ни внешние условия, ни степень развития их мозга.

4. Эти народности постепенно вымирают, что известно им самим и о чем мне часто рассказывали малайцы. Вымирание вызвано постепенным вытеснением туземцев малайцами и китайцами, которые захватывают лучшие, наиболее плодородные земли и заставляют таким образом «лесных людей» уходить все дальше, в глубь джунглей. Чистокровных туземцев становится все меньше также потому, что малайцы часто женятся на девушках оран-утан, и теперь последние в значительной степени смешались с малайцами.

5. Прежде чем ответить на главный вопрос, решение которого было целью моего путешествия, я должен заметить, что подошел к нему строго критически и даже, должен сознаться, отправляясь в путешествие, считал отрицательный результат за самый вероятный.

Тем не менее на основании максимально объективных наблюдений я пришел к заключению, что до сих пор в Иохоре имеются следы существования первобытных, немалайских племен и что эти племена были, по всей вероятности, меланезийскими[11].

Местами мне приходилось встречать особей, которые обнаруживали явные признаки возврата к первоначальному типу. Эти особи имели волосы, не совсем подобные папуасским, а такие же, как у папуасских метисов западного берега Новой Гвинеи (которых я там встретил немало), отличавшиеся от волнистых и курчавых волос других оран-утан. Наличие этих атавистических форм является главным основанием моей уверенности в том, что здесь раньше существовало меланезийское население; другим основанием служит объективное изучение общего типа оран-утан, который, впрочем, не является резко обособленным.

То обстоятельство, что, как мне известно по собственному опыту, оран-утан иногда нелегко отличить от малайцев, объясняется значительным видоизменением малайского типа во внутренней части Иохора. Благодаря начавшемуся уже давно смешению с оран-утан здешние малайцы весьма близки по своему физическому типу к последним.

Это смешение, продолжающееся уже много столетий и начавшееся, вероятно, тогда, когда те малайцы, которые не хотели принять ислам, бежали в горы, является также причиной значительной вариабельности волос, цвета кожи и формы черепа[12].

Весьма малый рост оран-утан (рост мужчин редко превышает 1500 мм, а многие виденные мною женщины, имевшие уже детей, были не выше 1300 мм) является следствием того, что едва сформировавшиеся девушки уже выходят замуж, а также обусловливается скудным и плохим питанием.

Резюмируя сказанное, можно смело утверждать следующее:

1) Оран-утан Иохора представляют народность смешанного происхождения, с значительной примесью малайской крови, но сохранившую следы меланезийского происхождения.

2) Живя с давних пор изолированно, они ведут жалкий, в высшей степени примитивный бродячий образ жизни и в настоящее время постепенно вымирают[13].

За неудобства[14], с которыми была связана моя почти 50-дневная экскурсия, я был вознагражден не только указанными результатами своих этнографических исследований, но и психологически интересными наблюдениями над образом жизни первобытных людей, который, действительно, настолько удивителен, что не видевший его собственными глазами едва ли может себе его представить.

Мне кажется, будто я прочел начало интересной, старой, с наполовину стертыми строками книги и теперь с нетерпением жду продолжения.

Мое путешествие в Пахан и Кеду, возможно, будет более удачным и откроет немало интересных страниц этой книги, читать которую с каждым днем становится все труднее.

28 февраля 1875 г.

На борту «Плутона»,

Сиамский залив.

Сиам

17–26 февраля 1875 г.

Я воспользовался поездкою сингапурского губернатора сэра Эндрью Кларка в Бангкок и пробыл девять дней в столице Сиама.

Девять дней — слишком малое время для этого интересного города. Хотя он не принадлежит к особенно древним городам Азии, он имеет свой cachet, свой характер, и, видев его, «ich habe manches gelernt».

Массивные камни и статуи заменены в Бангкоке кирпичом и штукатуркой, но здания, подражая древним храмам в характере и мелочах, характерны и не лишены грандиозности, как, напр., пирамиды Будды, развалины Ватсекет, фигура Будды в Вампо.

Население представляет большую смесь. Некоторые физиономии я нашел схожими с малайскими, некоторые имели более или менее китайский тип, некоторые — ни тот, ни другой, как, напр., молодой принц с толстыми губами.

Женщины много работают, и костюм их, приспособленный к занятиям разного рода, способствует тому, что их часто принимают за мужчин. При более внимательном взгляде более круглые формы (груди), особенно широкий зад выдают их пол. У некоторых я нашел довольно симпатичные физиономии.

Из зданий замечательны пагоды: Вампо, Ватсекет и дворец, который, однако же, начинает терять свой первоначальный характер. Причина этому — король, который построил между старыми постройками часть дворца в европейском казарменном стиле. Вообще молодой король, который придерживается и некоторых старых обычаев (женившись на своих полусестрах), в остальном обезьяннически копирует европейцев. Напр., он одел своих офицеров и отчасти солдат в неподходящий европейский костюм, надавал разным лакеям и молоденьким принцам кресты и т. д.

Я сам видел молодого короля только издали. Одни говорят, что он умен, и ожидают многое от него. Другие уверяют, что он совершенно истаскан, имел уже несколько лет много жен. Замечательно то, что он, как говорят, насильно «употребляет» одну из своих сестер, которая почему-то не хотела своего братца в мужья.

Костюм сиамских женщин состоит из саронга, концы которого продеты между ногами и прикреплены спереди и сзади у пояса так, что образуют нечто вроде шаровар. Кроме того, довольно длинный кусок материи образует род шарфа, который особенно любят девушки, более из кокетства накидывая на грудь. Костюм живописнее малайского и даже для климата удобен, так как имеет много прорех, в том числе две большие на внутренней стороне ляжек. Костюм прост и удобен.

Придворные дамы, жены-сестры короля придумывают себе особые костюмы — смесь французского с сиамским. Жидкие икры, обутые в не по мерке сделанные башмаки, не делают этот выбор более удачным. Зависит, однако же, многое от оригинала.

Общество европейцев в Бангкоке не малочисленное. Консулы разных наций (разумеется, русского нет), довольно много путешественников, особенно немцев. Есть даже один русский (от русского отца и матери-парижанки), некто Демьянов, хороший малый, но очень недалекий.

В Бангкоке очень недурно делают золотые вещи. Вообще сиамцы имеют вкус, и я был даже удивлен, при виде деревянной статуи покойного короля, художественным исполнением, сходством, верностью и естественностью. Статуя сделана в натуральную величину, одета в королевское платье. Голова и руки исполнены очень хорошо, хотя напоминают лепку восковой фигуры.

Этнологические вопросы на Малайском полуострове

(29/XI 1874—8/VI 1875) (Письма в Русское географическое общество)

29 ноября 1874 г. Сингапур. Цель моего путешествия на полуостров Малакку заключалась в желании убедиться, находится ли на полуострове папуасообразное племя или по крайней мере следы смешения такого с теперешним населением. Читая, что известно о жителях полуострова, можно прийти к совершенно противоположным взглядам и найти в прочитанном доказательства и подкрепление того или другого мнения.

Из этого противоречия и взвешивая беспристрастно факты, является убеждение, что вопрос о населении Малайского полуострова еще не решен, несмотря на то, что некоторые авторы, как Кравфурт[15], Логан[16], говорят о некоторых племенах положительно как о неграх.

Между прочим, племя семанг, судя по описаниям, более всех отличается от малайцев, что побудило Вайтца[17] считать его за особенную расу. Мнение — хотя очень осторожное и не позволяющее возражать, но во всяком случае неудовлетворительное. Про тех же семанг говорит Ньюбольд, что они внешностью почти не отличаются от якун[18], сказав ранее, что оран-бенуа (или якуны) не отличаются от малайцев[19].

Это сходство между племенами расширяет очень поле исследований; но вместе с большею трудностью является большее этнографическое значение этих исследований. Антропологические наблюдения, а также собирание словарей сохранившихся наречий, вероятно, приведут к более удовлетворительным результатам, чем те, которыми мы довольствовались до сих пор.

Разрешение этого вопроса находится в программе моих исследований, и, не имея возможности (по случаю нездоровья) отправиться в этом году в Новую Гвинею, я решил взять на себя задачу разъяснить сколько-нибудь вопрос о населении полуострова, причем, сообразуя мои планы со временем, я имею в виду разрешить вопрос этот с одной и, по моему мнению, важнейшей стороны — преимущественно антропологической, так как для ознакомления с обычаями, языком и т. п. требуются года или по крайней мере месяцы, а не дни, которые я хочу посвятить на отыскание и на наблюдение с чисто зоологической точки зрения этой интересной разновидности человеческой породы, которую называют здесь оран-якун, оран-утан и т. п.

6 декабря 1874 г. Иохор-Бару, резиденция махарадьи Иохорского. Неудобства разного рода — малость и темнота комнат, сквозной ветер, скверный стол, а особенно постоянный шум и человеческий говор — сделали мне пребывание в большой многолюдной казарме, которую называют Hоtel de l’Europe в Сингапуре и в которой останавливается на несколько дней, иногда на несколько часов пестрая и говорливая толпа европейцев на пути в Японию, Китай, Филиппинские острова, в Нидерландские колонии, в Австралию или возвращаясь из всех этих стран в Европу, положительно невозможным.

Я перебрался в Иохор, чтобы приготовиться к моей экскурсии вовнутрь и ознакомиться немного со страною и людьми. Махарадья Иохорский принял меня в высшей степени радушно, и я отдыхаю в его комфортабельно, хотя просто устроенном доме после шума и толкотни европейской толпы в постоялых дворах Батавии и Сингапура.

Махарадья Иохорский человек положительно замечательный, соединяющий с соблюдением старых обычаев и желанием пользы своей стране понимание и верную оценку европейских идей и нововведений. Он уже раз был в Европе (в Англии), но в следующем году думает еще раз отправиться туда и посетить все большие города. Махарадья, узнав о моем намерении познакомиться с жителями его страны, обещал мне свою помощь. Главная трудность оказывается в продовольствии людей, которых я должен взять с собою для переноски вещей. Хотя я привык обходиться minimum’oм необходимого, но все же при узкости и часто даже неимении тропинок (вследствие чего люди могут нести только сравнительно очень небольшую ношу) мне надо будет человек 6 или 7. Припасы для людей, состоящие главным образом из риса (которого нельзя найти у лесных жителей), составляют такую тяжесть, что нельзя взять запаса на все время предполагаемой экскурсии (около 20 дней).

Взять для переноски вещей не малайцев, а оран-утан, которые более привычны к странствию по лесам и которых небольшой табор скитается в своих пирогах по ближайшим рекам (Сунги-Малаю и Сунги-Скоде), махарадья мне положительно не советует, так как его самый строгий приказ и обещания хорошей награды с моей стороны не оградят меня от возможного приключения: что в одну прекрасную ночь или даже прекрасный день люди эти (оран-утан), если им что не понравится или просто не захочется идти далее, без дальнейших объяснений, втихомолку, оставя свои ноши, скроются, будучи совершенно привычны к жизни в лесу и не признавая почти никакого контроля какой-либо власти.

Не желая подвергнуться такому приключению, я думаю отправиться без особенного плана касательно пути, не задавая себе задачу дойти до такого-то или другого места, а соображаясь с обстоятельствами, перебираться из одной местности в другую, имея постоянно в виду цель моей экскурсии: видеть как можно больше жителей лесов и гор, которых называют здесь (в Иохоре) разными именами: оран-утан (люди леса), оран-букит (люди холмов), оран-лиар (дикие люди), оран-райет[20], оран-якун[21] и другими еще именами.

3 февраля 1875 г. Иохор-Бару. Вчера вернулся в Иохор-Бару. Моя экскурсия заняла вместо 20 дней, как предполагал, почти 50. Результаты интересны, хотя доказывают необходимость дальнейших исследований, которые я предприму, как только отдохну несколько и освобожусь немного от лихорадки.

Экскурсия оказалась труднее, чем ожидал. Я предпринял ее, не ожидая конца дождливого времени, так что во многих местах пришлось проходить по залитому лесу и вода была иногда выше пояса. Чтобы пересечь Иохор от запада (устье реки Муар) к востоку (устью реки Индау), мне потребовалось 30 дней, несмотря на то, что значительную часть пути я мог сделать в пироге и мои переходы пешком были нередко по 10 и 11 часов в день, но частый лес, в котором приходилось подчас прорубать тропинку, болота, частые ручьи и речки, через которые приходилось строить на скорую руку мосты (состоящие, разумеется, из одного или нескольких поваленных деревьев) или связывать паромы, строить бараки для ночлегов, так как лес почти не населен, замедлял очень путешествие. Из Индау я опять сухим путем вернулся в Иохор-Бару — еще 20 дней.

Я достиг своей цели и, встретившись во многих местах с оран-райет и оран-утан, имел возможность познакомиться с этим интересным племенем, которому не суждено вести еще долго свою бродячую и примитивную жизнь. При их малочисленности, при подвигающейся колонизации малайского племени и китайцев, при положительном нежелании оран-утан изменить образ жизни или они совершенно исчезнут, или почти бесследно (в этнологическом отношении) сольются с малайцами.

Главный и отчасти неожиданный для меня результат экскурсии заключается в убеждении, основанном на положительных фактах, что между хотя очень смешанным населением оран-утан Иохора можно еще найти следы смешения с другим не малайским (очень вероятно папуасским) племенем.

Мой дневник слишком объемист, и мне было бы затруднительно теперь же сделать из него выписки, которые к тому еще очень потеряют, если не приложить эскизов типов жителей. Поэтому и эту работу откладываю до возвращения в Россию.

7 апреля 1875 г. «Вилла Вампоа» около Сингапура. Поездка в Бангкок. Лихорадка после моей экскурсии в Иохор, мешавшая работе и не позволявшая продолжать значительно трудного странствия в Малайском полуострове, была причиною, что я вздумал воспользоваться поездкою губернатора Сингапура, сэра А. Кларка, в Бангкок, чтобы взглянуть на Сиам и его жителей, надеясь к тому, что морской воздух при плавании туда и назад поможет мне скорее освободиться от лихорадки. 12 февраля я отправился в Бангкок на паровой яхте губернатора «Плуто» и 4 марта вернулся снова в Сингапур. Ожидание, однако же, не оправдалось, даже напротив, я вернулся более хворым, чем отправился.

Несмотря на это, я остался доволен поездкою, имев случай видеть, хотя поверхностно (всего 9 дней стоянки), столицу Сиама, а также приобрести объект, который обещает интересные результаты для моих анатомических исследований[22].

Нездоровье и замедление экскурсии в Пахан. Возвратясь в Сингапур, я поселился на несколько дней у русского вице-консула г-на X. А. К. Вампоа, которого гостеприимство, интересный сад и дом и в гастрономическом отношении замечательная кухня знакомы многим русским морским офицерам, бывшим в Сингапуре, и которого имя упоминается почти в каждом описании Сингапура. Я принужден отложить еще на неопределенное время мою экскурсию в Пахан, потому что к лихорадке, которую я привез обратно в Сиам, присоединилась больная нога. Это новое препятствие — следствие моей экскурсии в Иохоре, но отчасти следствие моей небрежности и нежелания обратить внимание на мелочь. Иохорский лес особенно изобиловал громадным числом пиявок, так что ноги наши, мои и людей, были постоянно окровавлены от укушения их. Люди мои, имея голые ноги, могли сейчас же, как чувствовали укушение, освобождаться от пиявок, я же, не желая и не имея времени часто останавливаться и снимать обувь, ежедневно останавливаясь на ночлеге, находил на ногах около дюжины присосавшихся, наполненных кровью пиявок. Кроме того, раза два я был укушен в ногу другим животным (вероятно, судя по боли и по ранке, это животное было из рода Scolopendra), отчего нога сильно вспухла около ранок. По вечерам, несмотря на носки, сотни комаров осаждали ноги. Прибавьте к тому почти постоянно (более месяца) мокрую обувь, которую не снимал по целым дням. Неудивительно, что ноги вспухли и очень болели, особенно около сочленения обеих Maleoli правой ноги, которая, как я заметил, при пешеходных экскурсиях особенно подвергается разным случайностям. Несколько дней отдыха в Иохор-Бару перед поездкою в Сиам освободили меня от опухоли, но легкое воспалительное состояние осталось около ранок. Жара в Бангкоке, ежедневные немного усиленные прогулки по интересному городу снова открыли их, и теперь вследствие довольно большой, хотя поверхностной раны около Maleolus internus правой ноги вот уже 5-й день мне приходится не выходить из комнаты и почти все время не покидать дивана. Я опять употребляю этот скучный арест, чтобы диктовать далее (на немецком языке) мои этнологические заметки берега Маклая и другие отрывки из моей записной книги.

20 апреля. Истана[23] Иохор.

М. Г.

Начну прямо с фактов, которые, истощив терпение, довели меня до решения, которое надеюсь скоро осуществится. Приведу несколько отрывков из дневника.

…Несмотря на удобства, если хочу продолжать работать, не могу долее остаться в доме г-на Вампоа (русского вице-консула в Сингапуре). В его саду, в китайском стиле, находится домик, назначенный для помещения гостей, и где я теперь живу около недели. Помещение удобное, даже комфортабельное, но, сообразно с национальным вкусом г-на Вампоа, часть дома, центральная комната, род гостиной, в которой я занимаюсь, построена над прудом. Направо, налево — вода, под полом тоже вода. Днем это обстоятельство не стесняет меня, не говоря о гигиенических условиях: сырости во всем доме, испарений почти что стоячей воды; но вечером и ночью главное неудобство такой архитектуры проявляется в сильнейшей степени: жители описанного пруда, многочисленные лягушки с очень звучным голосом, положительно доводят меня до невозможности работать. К нескончаемым руладам лягушек присоединяются голоса стаи собак, сторожащей сад и дом, и пронзительный хор мириад комаров, которые, привольно развиваясь в пруду, наполняют по вечерам голодными стаями мостообразную комнату, где я стараюсь работать. Я пытался не обращать внимания на нее, думал привычкою одолеть это серьезное неудобство, но нестерпимые концерты одолели — я положительно терял под влиянием их связь мыслей, не мог думать ни даже понимать, что читаю.

На днях, как только нога немного позволила мне двигаться, я перевез себя и часть книг снова в Иохор, снова решился воспользоваться гостеприимством моего приятеля махарадьи Иохорского.

…И здесь оказывается далеко не спокойно; дом или дворец махарадьи, в котором он и его гости помещаются, не вполне достроен или перестраивается; внизу, в столовой, кирпичный пол заменяется мраморным, проламывают двери и т. п. Вся работа почти исполняется арестантами, которые из предосторожности закованы в тяжелые цепи.

Звон и бряцанье этих цепей сопровождают почти каждый шаг, каждое движенье этих рабочих, которых несколько десятков работает в доме. Прибавьте работу каменщиков, стукотню плотников и слесарей, громкие разговоры и смех многочисленной прислуги махарадьи…

Чтение этих строк вызовет, может быть, улыбку, но я положительно страдал от этого разнообразного шума и постоянно был прерываем при работе. Вот уже много месяцев нет ни одного вполне спокойного дня. Здесь в комфортабельных и богатых домах я с завистью вспоминаю покойную и тихую жизнь в моей келье на берегу Маклая в Н. Гвинее…

Я решил предпринять серьезные меры против этих помех научной работе и потери времени. Вот еще мотивы, которые побудили меня к моему решению:

Оставаясь в 1871 г. в Н. Гвинее, я большую часть моего багажа отправил с корветом «Витязем» в Японию, куда я думал и думаю еще отправиться. Этот багаж состоял из разных аппаратов, книг, одежды и т. п., нужных мне в северных широтах и лишних в Нов. Гвинее. Еще перед тем, имея намерение посетить Австралию, я из Апии (архипелага Самоа) выслал в Сидней вещи, которые мне будут полезны в Австралии, и, думая, что когда-нибудь я еще заеду на остров Уполу (архипелага Самоа), я и там оставил несколько вещей и аппаратов, нужных при собирании зоологических коллекций, надеясь, что они когда-нибудь пригодятся. Следующие года (1873–1874) главною станциею моих странствований был Бюйтензорг, где находится и теперь главное депо моих вещей. Когда в прошлом (1874) году нездоровье заставило меня, против воли, покинуть на время Молуккский архипелаг и оставить много интересных работ, не доведенных до конца, я оставил, надеясь вернуться, на о-ве Сераме многие вещи, которые, надеюсь, будут сохранены до моего будущего посещения.

Итак, мой багаж и коллекции находятся в настоящую минуту разбросанными, кроме Сингапура и Иохора, на Яве, на Молуккских островах, в Австралии, на архипелаге Самоа, в Японии. Прибавьте к тому Америку (Вальпарайсо) и Европу (в СПб. и Иене). Разбирая критически причину этих временных складов, которые оказались не только удобными, но совершенно неизбежными вследствие количества необходимого багажа и трудности его перевозки с места на место, находя многое множество[24] положительных неудобств, мешающих серьезной работе и действительному отдыху после трудных предприятий даже при самом любезном гостеприимстве, я решил, что ради научных занятий и их успеха следует позаботиться несколько о более подходящем помещении.

Этот вопрос выступает на первый план, если путешествовать не с одною только целью — собирать разного рода коллекции, быть поставщиком разных европейских музеев или только туристом, а путешествовать с целью изучать и исследовать. Имея последнее в виду и оставаясь долго в одной местности и не желая быть беспрестанно прерываемым при серьезных занятиях, является, как я испытал последние месяцы, положительная необходимость найти где-нибудь спокойное убежище. Обдумывая эти «desiderata» немалой важности для ученого, я вспомнил о «зоологических станциях», идея, которая уже давно мне казалась подходящею (и даже в Европе) потребностью для естествоиспытателя. Здесь, в экваториальных странах, такие станции для ученых (зоологов, ботаников и т. п.) могут быть еще более целесообразны и полезны, в особенности для тех ученых, которые захотят заняться специальным исследованием тропических форм и для которых достаточный и годный для исследований материал может быть найден только в этих странах, а не в музеях. Имея со временем (через несколько лет) в виду такую работу и желая также помочь моим собратьям по науке, я решил на деле осуществить эту мысль и доказать несомненную пользу ее осуществления для науки.

Таким образом, мой невольный арест (по случаю все еще больной ноги и возвращающейся часто лихорадки) в Иохоре не остается без пользы; даже скверный Hоtel в Сингапуре, концерты лягушек, собак и комаров в доме г. Вампоа, бряцание и звон цепей арестантов в Иохоре и тому подобные удовольствия имели хороший результат, потому что, суммируясь, привели меня к хорошему делу, которым я считаю основание первой зоологической станции в Азии, которой план я имел время и повод хорошо обдумать и которая, надеюсь, несмотря на небольшие средства, которые я лично могу на нее пожертвовать, принесет пользу науке.

23 мая. Не имея времени писать подробно о моем будущем Тампат-Сенанг (место покоя — по-малайски), я посылаю письмо, написанное мною моему хорошему приятелю Д. А. Дорну в Неаполе.

«Дорогой Дорн. Вам хорошо известно, что я вполне разделяю ваши взгляды о значении для науки зоологических станций, и вы легко поверите, что отличные результаты основанной вами в Неаполе станции, о которых я случайно узнал в Тернате в 1873 г., по моем возвращении из первой поездки на Новую Гвинею, доставили мне большое удовольствие.

Теперь мне очередь удивить вас новостью об учреждении третьей (?)[25] зоологической станции на крайнем южном пункте Азии, на Селат-Тебрау, проливе, отделяющем Сингапур от Малайского полуострова.

Эта новая станция, правда, не может иметь того же значения, что ваша в Неаполе. Я принял за образец мои собственные потребности и обычный образ жизни и соответственно им проектировал здание и принадлежности.

Прежде всего эта станция «Тампат-Сенанг (по-малайски» — место покоя) должна служить для меня: в мое отсутствие и после моей смерти я отдаю ее в распоряжение каждого изучающего природу, кто нашел бы ее удобною для своих занятий.

Мое «Место покоя» может представить следующие удобства. Дом, состоящий из двух довольно обширных комнат, каждая с верандой, кроме необходимых служб, с трех сторон окружен водами пролива, а с четвертой примыкает к девственному лесу.

Дом будет скромно меблирован, снабжен небольшою библиотекою и необходимыми предметами домашнего хозяйства.

Кроме того, в нем будут два удобства немаловажного значения, а именно прекрасный вид и полное уединение.

Пользование этим «Местом покоя» открыто для каждого исследователя природы, без различия национальностей, но только мужского пола. Присутствие женщины как посетительницы или помощницы исследователя природы, который не стеснится местом, не запрещается, но пока «Место покоя» должно оставаться верным своему имени и моей идее; присутствие детей не может быть допущено в нем.

Я купил участок земли, на котором построится дом, от махарадьи Иохорского. Это небольшой холм, выдающийся мысом в Селат-Тебрау. В моем завещании я сделаю распоряжение, чтобы мое семейство никогда не продавало его, а также не давало бы ему никакого другого назначения, кроме научной станции, никогда бы его не уничтожало и не срубало примыкающего к нему леса; большее, что может быть допущено, это одна или две просеки для пешеходных тропинок в лесу, который должен навсегда остаться образчиком девственного первобытного леса. И хотя Тампат-Сенанг может быть впоследствии перестроен из камня и снабжен большим комфортом, он никогда не может быть увеличен, чтобы не утратить характера уединенного убежища для одного естествоиспытателя.

Я спешу написать вам об этом, хотя земля только что приобретена и дом еще не выстроен, потому что я считаю весьма полезным подобные станции для естествоиспытателей в этих частях света (Восточно-Индийский архипелаг, Австралия, острова Тихого океана, Япония и пр.), а также потому, что по случаю настоящей болезни ноги я имею более досуга, чем обыкновенно.

Отели никогда не могут быть удобным местом для занятий вследствие шума и толкотни, нераздельных с ними; также и гостеприимство друзей, как бы широко и любезно оно ни было, не может удовлетворить всем потребностям исследователя природы. Этим потребностям, я полагаю, удовлетворит проектируемая мною станция, хотя скромная, но, несомненно, спокойная, где можно будет работать, не мешая другим, ничем не развлекаясь и не возлагая на себя никаких обязательств.

Главною причиною моего выбора Иохора служит соседство Сингапура, от которого Тампат-Сенанг отстоит в трех- четырех часах. Выгоды этого положения заключаются в том, что здесь легко сообщение со всеми странами мира, что в Сингапуре и Батавии имеются прекрасные библиотеки и что в Батавии ученые статьи могут быть печатаемы на французском, немецком или голландском языках в «Natuurkundig Tjidschrift», a в Сингапуре на английском в «Journal of Eastern Asia».

В надежде, что вы, может быть, будете одним из первых в числе ученых, пожелающих воспользоваться моим Тампат-Сенангом, остаюсь и проч.».

28 апреля 1875 г. Истана Иохор. Я имею намерение не только возобновить при случае Съезду русских естествоиспытателей мое предложение 1869 года: основать зоологические станции в разных местностях России[26], но также обращусь к разным иностранным ученым обществам с предложением учредить подобные зоологические станции в разных частях света, как, напр., в Ост-Индском архипелаге в Австралии, в Полинезии, в Южной Америке (в Магеллановом проливе) и т. п., имея положительное убеждение, что рано или поздно мои предложения осуществятся.

8 июня. Истана Иохор. Так как мое здоровье стало лучше, я отправляюсь, наконец, на днях в Пахан; от этой экскурсии я ожидаю немало трудностей разного рода, но во всяком случае и много интересных результатов.

Сперва я пройду уже известной мне дорогой через Иохор к реке Индау, откуда, подымаясь вверх по течению, я хочу посетить горы Индау; затем отправлюсь в Пахан, где мне надо будет сперва спуститься к морю, повидаться с бандахарой (или радьей) Пахана, чтобы достать от него средства переноски вещей моих в горы.

Верховья реки Пахан населены племенем оран-утан, которых малайцы считают очень злыми и опасными; оран-лиар Текам (дикие люди реки Текам) меня очень заинтересовали, так как я слышал об них много басен, которые ходят между малайцами; некоторые из них так оригинальны (я напишу об них в следующем письме), что должны иметь какое-нибудь основание. Одно для меня ясно: с малайцами туда отправиться мне не следует, если я хочу добраться до них, так как малайцы уже сотни лет как стараются ловить их и продавать в рабство. Придется придумать сообразную с обстоятельствами тактику и вооружиться терпением.

Буду писать Вам, дорогой, из столицы (?) Пахана, Пыкан. Я могу, может быть, переслать письма в Сингапур.

Я придерживаюсь моего старого правила: иметь в виду всегда главную цель и не отвлекаться в сторону, как бы важны причины на то ни были бы.

Поэтому, поправившись немного, я продолжаю мои исследования и не увлекаюсь постройкою Тампат-Сенанг, которое обстоятельство для меня должно остаться второстепенным, хотя это дело, по моему мнению, очень полезное и важное для науки.

Последние дни махарадья Иохорский после 2-месячных переговоров о куске земли, который я выбрал для Тампат-Сенанг и когда я с моей стороны все приготовил (нарисовал планы, нашел людей для постройки и т. д.), стал поговаривать, что может уступить мне землю только на 25 или 50 лет и даже хочет сохранить на землю разные права.

Все это совершенно не согласуется с моими планами, и я, может быть, принужден буду избрать где-нибудь другую местность для будущего Тампат-Сенанг.

Я имел случай во время моей экскурсии в Иохоре собрать остатки исчезающего языка оран-утан, который заменяется все более и более малайским. Эти рудименты могут иметь немалую важность при обсуждении вопроса о происхождении племени оран-утан и сродстве его с другими расами. Считая себя не компетентным решить, с какими языками эти остатки имеют сродство, я посылаю их на суд авторитета по филологии, многоуважаемого академика О. Н. Бётлинга, которому прилагаемое письмо прошу передать или переслать.

Все последние дни идет здесь дождь, что не обещает мне особенно приятное странствие по мокрому лесу, да еще с лихорадкою.

Н. Н. Миклухо-Маклай

Второе путешествие по Малаккскому полуострову

(Письма к секретарю Русского географического общества)

9 июля 1875 г. Пыкан, резиденция радьи Бандахоры Пахана. Из Иохор-Бару отправился я 13 июня сухим путем через лес к р. Индау, по которой поднялся миль около 80 против течения, до 18-го порога, где силы моих людей оказались недостаточными, чтобы протащить пироги через высокие уступы скал. На возвратном пути посетил хотя невысокую (около 1800 ф.), но очень крутую гору Янин (одну из вершин гор Индау), затем, добравшись до устья р. Индау, морем прибыл я сюда и виделся вчера и сегодня с радьей Бандахорой Паханским, который принял меня очень любезно и обещал доставить мне все средства, чтобы посетить его страну, т. е. дать лодки и людей (гребцов и носильщиков) и даже назначил своего имам-иран (главного начальника по военным делам, род военного министра и главнокомандующего), чтобы сопровождать меня часть дороги, но, услыхав от меня, что я имею намерение познакомиться с дикими людьми Текама[27] и хочу отправиться в их сборное место один, без провожатых, настоятельно просил меня написать губернатору в Сингапур или моим друзьям в Европу, что это — моя воля отправиться в лес Текама и что он, радья Паханский, отвечает за своих людей, но не может быть ответственным за диких, которых отравленные стрелы убивают мгновенно людей и животных. За этих людей он так же мало может ручаться, как за тигров и слонов.

Он так настоятельно просил меня дать ему письмо в этом смысле, что я обещал ему написать: что это моя воля отправиться, несмотря на все предостережения с его стороны, к диким людям, и он будет совершенно неповинен, если его опасения оправдаются.

Обещание это — главная причина этих строк.

Пахан для меня интересен как малайская страна, сохранившаяся в стороне от влияния европейцев, и где я имею случай видеть чистый малайский элемент и малайские обычаи.

Меня уверяют, что до Клантан (резиденция радьи Клантан), куда я теперь направляюсь, мне потребуется около 25–30 дней обратно по рекам, отчасти пешком через лес.

Доберусь ли я до Кеды, остается для меня вопросом.

Миклухо-Маклай

15 августа нов. ст. 1875. Котта-Бару, Клантан.

М. Г.

Добравшись до верховьев р. Тамылен (притока р. Пахана) и после бесплодной 3-суточной экскурсии в лесу Текама, я перешел через невысокий горный хребет к верховьям р. Лебе (притока р. Клантан), где все трудности и неудобства путешествия были искуплены неожиданным и блестящим результатом: я нашел наконец несмешанное папуасское племя, живущее номадно в лесах гор, у истоков рек Пахана, Трингано и Клантан.

Много интересных подробностей не позволяют мне при ограниченном времени в нескольких словах изложить результаты наблюдений и описать подробно путь внутри Малайского полуострова, которого горы, странно сказать, несмотря на столетия, как европейцы поселились в Малакке, не были никогда еще посещены белым человеком, почему я встречал всюду между малайским населением тупое изумление и страх, со стороны малайских радий (от которых зависело многое, особенно средства передвижения) большую подозрительность и притворную тупость. При этом, замечу, я нашел немалую выгоду в том, что я не англичанин, так как в последнее время наученные опытом и примером, малайские власти начинают бояться планов Англии, прикрытых миролюбивыми, дружескими и сладкими речами.

Хотя я достиг положительного и удовлетворительного ответа на задачу моего путешествия этого года, я не увлекусь удобством возвращения отсюда морем в Сингапур (при этом муссоне 3, 4-дневное плавание), и предпочитаю не близкий и не легкий путь: отсюда до Кеды на западном берегу полуострова, через земли радий Леге, Са, Патани, Сингоры; к тому почти весь путь пешком по лесу, так как слоны хотя здесь и есть, служат более как украшение и роскошь двора радьи Клантанского.

Здоровье мое относительно изрядное; трудность переноски вещей (несмотря на то, что я имел или мог иметь к моим услугам от 2 до 4 десятков людей) не позволяла мне сделать больших запасов, которые, так как идет уже третий месяц странствия, почти все на исходе, почему мне скоро придется совсем перейти на пищу моих людей, т. е. рис и сушеную рыбу. Этот раз, однако же, я позволил себе роскошь: иметь с собою, кроме палатки, койки и стула, довольно большой стол, который часто бывает мне очень полезен и служил везде предметом чрезвычайного удивления населения, сбегающегося к моим бивуакам, смотреть на человека с белою кожею и диковинными вещами. Буду писать из Кеды.

Миклухо-Маклай

2 октября 1875 г. Котта-Ста, резиденция султана Кеды. Вот в коротких словах мой путь в Малайском полуострове и результаты моей экскурсии.

Собравшись в путь из Иохор-Бару 13 июня, отчасти в туземных прау по рекам Иохор-Лама и Сомброн (южному притоку р. Индау), отчасти пешком, я посетил в горах Индау там живущих оран-утан, которые оказались замечательно малорослым племенем с вьющимися и волнистыми, но не курчавыми волосами и самостоятельным, не малайским диалектом. Затем я поднялся по р. Пахан, до источников р. Тамылен (одного из главных притоков реки Пахан), после бесплодных поисков Оран-Текам. Здесь, в горах у верховьев р. Тамылен и Лебе (притоку р. Клантан) я встретил значительное население оран-сакай, сохранившее вполне папуасский тип и много характеристичных обыкновений (пробуравливание носовой перегородки, татуировку, употребление лука и т. п.), имеющее собственный диалект, но не отличающееся много образом жизни от оран-утан других местностей полуострова.

Спустившись по р. Клантан почти что к устью, повидавшись в Котта-Бару с радьей, я опять вернулся в горы отчасти пешком, отчасти на слонах через земли малайских радий (подвластных Сиаму) Леге, Са, Румен, и почти что во второй раз пересек поперек[28] Малайский полуостров, причем опять имел удачу встретить, или, вернее сказать, отыскать орансакай, очень схожих во всех отношениях с оран-сакай гор Клантана и Пахана. Хотя я был очень близко от западного берега, я снова вернулся к восточному, чтобы ознакомиться с оран-семанг Сингоро и Кеды, а также, имея желание сравнить сиамское население, их быт и политическое положение с малайским, — через Ялор и Патани, затем через земли радий Тодион, Теба, Чена (три последних — с сиамским населением) я добрался до сиамского города Сингоро, откуда уже по хорошей дороге на слонах в 4 дня вчера поздно вечером прибыл сюда, в столицу Ям-Туана (или Султана) Кеды. Сегодня 113-й день путешествия, считая от Иохор-Бару. Способы передвижения были очень разнообразны: я путешествовал пешком, на слонах, на плотах и в туземных прау самой различной величины и конструкций, то один, то со свитою 30 или 40 человек. Наступающее дождливое время затруднило и замедлило значительно последний месяц путешествия и заставило отложить мое дальнейшее путешествие сухим путем до Бангкока.

Положительные результаты моей экскурсии: антропологические и этнологические заметки о папуасском населении полуострова и сведения (хотя не полные) о их распространении; собрание нескольких диалектов этих вымирающих племен. Другой результат (для меня — второстепенной важности) ознакомление с малайцами и их социальным и политическим положением в странах, бывших совершенно в стороне от прямого влияния европейцев; в эти 3 месяца я получил, я думаю, более верное понятие о малайцах и их характере, чем во время почти 3-летнего пребывания в голландских колониях Малайского архипелага.

Немало затруднений, потери времени, неполных и недостаточно положительных сведений было следствием большой подозрительности малайских радий и сановников, несмотря на рекомендательные письма от английского и сиамского правительств, что не раз заставляло меня думать, что эти письма составляют причину подозрительности и лжи; к этим качествам высших присоединялись и большая лень и боязливость низшего населения.

Я вел все время исправный дневник и имею коллекцию рисунков интересных типов; надеюсь также, что мои путевые заметки принесут некоторую пользу для пополнения географических сведений о полуострове.

Но как и результаты предыдущих путешествий, я отлагаю публикацию их до Европы, потому что время мое здесь может быть употреблено с большею пользою на новые исследования и вследствие того, что рисунки и карты не могут быть сделаны без личного надзора.

Отправляясь в прошлом году из Явы и ставя себе задачу доставить положительные сведения о тогда проблематическом папуасском населении, я никак не ожидал, что мне придется употребить на это целый год и что решение этих вопросов, расширяя горизонт наших знаний, повлечет за собою целый ряд новых задач для новых исследований и путешествий, о которых буду писать, как только найду более удобную для этого обстановку.

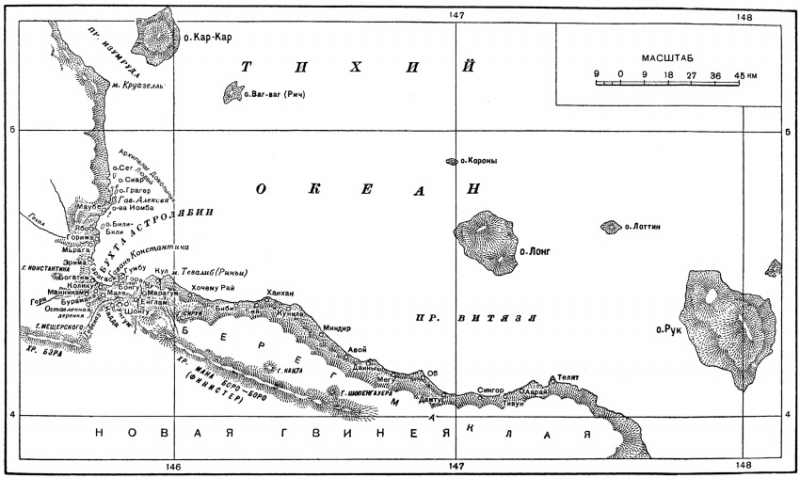

Прилагаю при сем схематическую карту моих экскурсий на Малайском полуострове.

Переезд в Бюйтензорг и мои работы там Коллекции зоологические и сравнительно-анатомические[29]

31 декабря 1875 г. Бюйтензорг.

М. Г.

Месяца два тому назад я переселился из Сингапура сюда с целью приготовить к печати как можно более накопившихся результатов последней экскурсии и прежних путешествий.

Не одни неудобства пребывания в большом торговом городе, о которых много раз писал и которые дали мне желание устроить в этих странах зоологическую станцию[30], но еще другое обстоятельство (которое не нахожу причины умолчать) решили мой выезд из Сингапура. Путешествие в Малайском полуострове дало мне значительный запас сведений, важных для верного понимания политического положения стран малайских радий. Все пункты, как то: знание сообщений между странами, образ путешествия, степень населенности, характер малайского населения, отношение радий между собою и к своим подданным и т. п., могли иметь для англичан в то время (перед началом последней экспедиции в Перак) немалое значение. Но вторжение белых в страны цветных рас, вмешательство их в дела туземцев, наконец, или порабощение, или истребление последних находятся в совершенном противоречии с моими убеждениями, и я не мог ни в каком случае, хотя и был в состоянии, быть полезным англичанам против туземцев.

Я знал, что некоторые из радий, которых гостеприимством я пользовался, уверившись, что я не англичанин, а человек из большой, но далекой страны[31], не считали нужным слишком не доверять и притворяться относительно меня; я почел бы сообщения моих наблюдений, даже под покровом научной пользы, положительно делом нечестным. Малайцы, доверявшие мне, имели бы совершенное право назвать такой поступок шпионством. Поэтому не ожидайте найти в моих сообщениях об этом путешествии что-либо касающееся теперешнего status quo, социального или политического, Малайского полуострова.

Будучи в Сингапуре, я боялся невольно, мимоходными замечаниями даже, повредить делу малайцев и решил вернуться на Яву, где я оставил много вещей, надеясь также удобнее, чем в Сингапуре, заняться письменною работою.

5 ноября я занял мою настоящую резиденцию в Бюйтензорге — Кабопатен[32], или, как я его окрестил потом, Тампанг-Сусса, и принялся за дело.

Я опять прибегнул к старой моей методе — к диктовке, и опять пришлось, разумеется, диктовать на иностранном языке; но, сделай я иначе, т. е. возьмись я сам писать и переписывать, я думаю, что не более четверти готовых теперь манускриптов были бы кончены мною. Доказательством тому служит это письмо, которое я пишу теперь, которое я откладывал вот уже почти 2 месяца и которое не знаю когда кончу.

В полтора месяца, диктуя каждый день по 6 часов, оказались готовыми к печати следующие рукописи:

1. Ethnologische Excursionen in der Malayischen Halbinsel Nov. 1874 — Oct. 1875, Vorlдufige Mitteilung (mit 1 Kartenskizze und 3 Tafeln)[33].

(Главные антропологические результаты путешествий последнего года).

2. Два письма господину академику О. Н. Бётлингу. Sprachrudimente der Orang-Utan von Johor (посланное Бётлингу еще в мае).

Einiges ьber die Dialecte der melanesischen Vцlkerschaften in der Malayischen Halbinsel.

3. Meine zweite Excursion nach Neu-Guinea 1874 (mit einer Kartenskizze).

(Кроме краткого описания путешествия, некоторые антропологические и этнологические результаты).

4. Eine Anzahl Worte aus den Dialecten der Papua-Kowiay in Neu-Guinea.

(Краткий словарь трех диалектов папуасов этого берега, дополнение подобного словаря Саломона Мюллера, собранного им в 1828 г.).

5. Ethnologische Bemerkungen ьber die Papuas der Maclay-Kьste in Neu-Guinea. II.

(Новый отдел моих «Заметок 1872 г.». К сожалению, я не успел кончить диктовку последней трети, которую приходится опять отложить!)

6. Westiges de l’art chez les Papuas de la Gоte-Maclay, en Nouvelle Guinеe.

(Маленькая статейка, составляющая текст к таблице копий всех папуасских орнаментов, собранных тщательно мною как образцы первых ступеней развития искусства каменного периода, к которым принадлежат жители берега Маклая до 1871 г.)

7. Два письма профессору Р. Вирхову.

(Об обычае употребления ампаланга между даяками острова Борнео.)

Из этих манускриптов № 1, 3, 5 более длинны, и все, кроме двух последних, находятся под печатью в Батавии.

Я нашел возможность сделать это только при помощи диктовки и очень уединенного образа жизни, работая (что нисколько не стесняло меня) от 8 до 10 часов в день.

Но эти занятия, к досаде моей, не оставили мне времени на анатомические исследования мозга малайцев, коллекции, собранной мною еще в 1873 году в тюремном госпитале в Батавии. И эту работу, которая меня очень интересует, приходится отложить.

Отправляясь в январе снова «в путь», я употребил последние дни декабря на пересмотр и на разбор моих небольших коллекций.

При отъезде из России я имел случай сказать Обществу, что не намереваюсь терять времени на собирание коллекций; много раз я уже был доволен, что отстранил от себя эту задачу и не уступил искусу набрать многое множество хотя и интересного материала, на собирание которого тратится значительное время и которое, добираясь к месту назначения или ожидая времени, удобного для разработки, теряет постоянно качества достаточно хорошо сбереженного материала для добросовестного исследования и может служить только для занятия места в шкапах европейских музеев.

Другое дело, если ставить себе главною целью собирание коллекций и соображать с нею свой путь, место жительства и т. п. — одним словом, из путешественника или исследователя превратиться в поставщика музеев! Мои коллекции, о которых я начал говорить, составились иным путем. Занимаясь, где находил возможность, сравнительно-анатомическими исследованиями и не имея часто достаточно времени, чтобы кончить начатое (и предпринятое только как второстепенное занятие), я, надеясь когда-нибудь продолжить эти исследования, сохранял початый материал. Таким образом, у меня находится теперь небольшая, но интересная сравнительно-анатомическая коллекция мозга разных позвоночных[34]. Я также не упускал случая, когда объекты сами попадались или когда собирание их не отнимало времени от других занятий, сохранять то, что попадалось или что мог собрать без большой потери времени. Так составилась довольно полная коллекция насекомых, собранная на мыске Отшельничества (на берегу Маклая) преимущественно с зоогеографической целью.

Пересмотр этих коллекций привел меня к заключению, что собранное вряд ли вынесет еще, может быть, несколько лет сохранения в том же положении, в каком оно находилось до сих пор. К тому, не зная положительно время, когда мне самому удастся заняться ими, я предпочитаю переслать часть этой коллекции Географическому обществу с просьбой передать ее по частям разным ученым в Москве и в Спбурге.

Не посылаю ее в музей, какой-нибудь, не желая, чтобы она заняла бы только место в шкапах!

Ту часть, которая, не портясь, может вынести дальнейшее сохранение, я оставляю пока в Батавии у г-на Анкерсмита, будущего (?) русского в. — консула[35] в Батавии, надеясь со временем сам заняться ее разработкою.

Миклухо-Маклай

8 января 1876 г. Тамтанг-Сусса, Кабопатен, Кампонг Эмпанг, близ Бюйтензорга

Молуккское море. Тихий океан

(29/II—17/III 1876 г.)

(Из письма секретарю Русского географического общества)

29 февраля 1876 г. Молуккское море. В ограниченном[36] поле антропологических исследований главная задача состоит в изучении общего зоологического типа, или habitus’a исследуемой расы[37].

При этом изучении достаточно долгое знакомство с расой, ежедневное столкновение с нею и наблюдение ее характера и особенностей в различных провинциях географического ее распространения дают большую выгоду исследователю, представляя возможность добыть для науки более характеризующие расу наблюдения, выбирая их из множества менее типического, и более верную оценку различий между разновидностями этой расы и степень преобладания одной расы над другою при смешении с соседними. Это положение, я думаю, не требует доказательств.

С другой стороны, мне кажется, изучение преимущественно одной расы позволяет достигнуть полнее этого уровня компетентности, согласно с пословицею: chi troppo abbraccia, nulla stringe.

С этим, я думаю, опять всякий согласится.

Желая увеличить число моих наблюдений над расами Юго-Восточной Азии, Ост-Индского архипелага и островов Тихого океана, я не упускаю случая посетить острова Западной Микронезии и другие, еще более интересные, находящиеся в тех же долготах, не южнее экватора, малоизвестные острова и островки между Новой Гвинеей, Новой Ирландией и Новой Британией. Эта местность Тихого океана имеет для этнографии особенный интерес, так как она находится на границе Малезии, Меланезии и Полинезии (Микронезии), и, по мнению некоторых этнологов[38], послужила воротами, через которые излился поток малайо-полинезийского племени на острова Великого океана.

Я нахожусь на небольшом судне (на шхуне «Sea-Bird», 105 тонн), которое отправляется с товарами и припасами на западные острова Каролинского архипелага, на ос. Палос (или Пелау), остр. Адмиралтейства и т. д. По сделанному условию я имею право, по усмотрению, несколько изменять путь шхуны (т. е. заходить в места, не находящиеся в программе капитана, но лежащие недалеко от пути) и продолжать время стоянки в местах, особенно для меня интересных.

Когда шхуна освободится от груза, она перейдет в полное мое распоряжение.

Так как я не имею желания останавливаться на островах Орт-Индского архипелага, то мы направляемся почти без остановок к ос. Яп, или Вуап, одному из самых западных островов Каролинского архипелага.

Выйдя 18 февраля из Черибонского рейда, мы зашли после 9-дневного плавания (по случаю маловетрия и штилей), 27-го числа, на рейд маленького селения Бонтейн, на южной оконечности ос. Целебеса, последней станции, где я мог передать почте несколько писем — удобство, которого я, вероятно, буду долго лишен. Пройдя через Саляерский пролив, мы обогнули сегодня ос. Бутон и направляемся между Молуккскими островами к ос. Гебе, около которого выйдем в Тихий океан.

Надеюсь встретить на днях молуккский почтовый пароход и передать, если возможно будет, это, немного запоздавшее письмо.

12 апреля 1876 г. Тихий океан, 8°26′ с. ш., 136°12′ в. д. (En route на о-ва Пелау). Случая послать письма до сих пор не представлялось, надеюсь теперь найти возможность отправить мою корреспонденцию с о-в Пелау, via Гонконг, в Европу.

Останавливаясь у островов Гебе, св. Давида, Ауроник, в архипелаге Улити (или Могемуг), мы пришли на ос. Яп, где остались 14 дней; идем теперь на о-ва Пелау (Паллас — испанцев, или Пелью (Pelew) — англичан), откуда отправимся к югу.

Отлагая до следующего письма выписку из моего дневника, я желаю сообщить Обществу главную цель путешествия этого года и мое решение вернуться в третий раз в Новую Гвинею. Для избежания повторений я привожу отрывок из моего письма к другу и товарищу моему Ал. Ал. Мещерскому:

17 марта 1876 г. В Тихом океане, с. ш. 1°30′, в. д. 138°. Покидая в декабре… и т. д. и т. д….

Мне кажется почти лишним прибавить, что отчасти филантропическая сторона моего третьего путешествия в Новую Гвинею не только не помешает научным исследованиям, а, напротив, будет для них даже очень полезною: расширяя поле исследования[39], она доставит более полные наблюдения и, имея следствием более интимные сношения с туземцами, облегчит понимание не вполне разъясненных (при первом путешествии) обычаев.

С другой стороны, знание языка и знакомство с населением дает мне громадное преимущество сравнительно с положением дел перед первым (1871–1872) и вторым (1874) путешествиями в Нов. Гвинею.

Успех науки, который будет необходимым следствием моего нового предприятия, совершенно безличный интерес мой к благосостоянию туземцев берега Маклая, надеюсь, достаточные гарантии того, что Русское географическое общество не изменит своей симпатии ко мне как к соотечественнику и не откажет в своей помощи как ученому в случае, когда дело будет касаться научной пользы.

Миклухо-Маклай

Путешествие по Западной Микронезии и на берег Маклая

(7/III—3/VII 1876 г.)

(Выписки из дневника)

7 и 8 марта. Остров Геби. Холмистый, весь покрытый богатою растительностью островок, находящийся почти под экватором. Три деревни и несколько отдельных хижин расположены у морского берега, который во время отлива представляет большую дорогу, так как внутри острова, по словам туземцев, селений и дорог нет. Жители — главным образом папуасы, между которыми выселенцы из Тидора и Халмагеры встречаются в небольшом числе и преимущественно между мужским населением. Как и на островах Серам-Лаут, я видел здесь детей — от папуасской матери чистой крови и отца-малайца — с прямыми волосами и очень брахицефальным черепом.

Я был встречен несколькими тидорцами, посланными сюда султаном Тидорским в качестве начальников, как старый знакомый под предлогом, что они видели меня в Тидоре во время моего 10-дневного пребывания там в 1873 г.

Главная пища здесь саго и главное занятие собирание трепанга[40] и ловля черепах.

13 марта. Группа Пеган (или острова Фревиль, или св. Давида). Шесть низменных островков, покрытые кокосовыми пальмами и окруженные рифом. Заметив дым и германский флаг у оконечности главного островка, я отправился на берег, где нашел тредора[41] англичанина с многочисленною семьею (человек 20 детей и внуков) и с несколькими туземцами обоего пола с острова Наводо (или острова Плэзант), откуда этот тредор выселился почти год тому назад, чтобы собирать копру (сушеный кокосовый орех) и другие произведения острова для немецкой фирмы Годефруа и К° в Гамбурге.

Спрошенный о туземцах острова, этот человек (убежавший матрос или кто-нибудь тому подобный), по имени Генри Терей, сказал мне, что их на группе очень небольшое число и что они его очень редко навещают. О их внешности он не мог сказать мне ничего точного, так что я остался без сведений о том, к какой расе принадлежат туземцы этой группы.

Капитан одной шхуны, плавающий уже давно в этих морях, рассказывал мне, что видел на этих островах многих папуасов, но не мог мне положительно сказать, постоянные ли они жители этого архипелага или занесены ветром и течением из Новой Гвинеи. Герланд[42] причисляет группу Пеган к Микронезии; вероятно, однако же, что туземцы, которых видел Картере, давно уже вымерли и что теперешние обитатели островов этих недавно живут здесь, так как, по словам Генри Терея (которого словам, однако же, нельзя придавать много веса), в целой группе нет ни одной деревни, а только несколько временно и наскоро построенных хижин и шалашей.

Голландское правительство считает эту группу принадлежащею к нидерландским колониям и даже, если я не ошибаюсь, г-н фон Ренессе фон Дейвенбоде в Тернате имел несколько лет тому назад на одном из островов этой группы свою факторию для выделывания кокосового масла. Я надеюсь от него получить точные сведения о действительных туземцах, которые находились там во время существования его фактории. Европейско-микронезийская помесь (потомство Генри Терея) имеет преимущественно микронезийский тип, и только немного более светлый цвет кожи и легкий русый оттенок волос свидетельствуют о примеси европейской крови.

25 марта. Группа Ауропик. Три маленьких низких островка. Я не съезжал на берег, но, завидя пирогу, мы легли в дрейф, чтобы взглянуть на туземцев. Люди, выехавшие к нам, были не очень темные (№ 37 таблицы Брока), с вьющимися и курчавыми волосами, которые образовывали большие шапки. Носовая перегородка была пробуравлена. Большое число черепаховых колец и других украшений из различных белых и красных раковин сильно оттягивали снабженные громадными отверстиями мочки ушей. На руках, выше и ниже локтя, виднелась татуировка в виде браслета. Кроме большого гребня с развевающимся пером в волосяной шапке, цветка или листа в носовой перегородке, их костюм состоял из узкого пояса, обвязанного вокруг талии и продернутого между ногами. Их вид напомнил мне всех жителей островов на юго-восток от ос. Серама и о-в Кей, и примесь папуасской крови здесь, как и там, мне казалась несомнительною. Как я узнал потом, ос. Ауропик обязан значительною частью своего населения острову Вуап, или Яп, откуда жители часто приезжают сюда для добывания и покупки т. наз. гау, украшений из раковин и камней (?), которые очень ценятся там и служат даже родом денег между начальниками, так что даже обладание ими — привилегия последних.

27 марта. Группа Улити, или Могемог, или Макензи. Она состоит из 20 низких коралловых островков. Короткое мое пребывание на одном из них (ос. Исор) было достаточно, чтоб удостовериться, что население этого архипелага во всех отношениях тождественно с жителями ос. Вуап.

28 марта. Ос. Вуап, или Яп[43]. Небольшой отдельный остров с двумя маленькими (Уромон и Мок) у северной оконечности. Остров этот имеет форму неправильного X, так как две бухты, одна с севера, другая с юга, оставляют посредине только небольшой перешеек, соединяющий обе неравные половины. Невысокие холмы, отчасти почти голые, делают местность несколько разнообразною, не придавая ей, однако же, особенной красоты. Все время стоянки я провел или живя в бай-бай (клубе туземцев или доме собраний) или в разъездах по береговым деревням.

* * *

Не окончив выписки из дневника и не желая послать их в этом отрывочном виде, ограничусь сообщением в немногих словах моего маршрута.

С острова Вуап я отправился на архипелаг Пелау, где пробыл около двух недель. Кроме антропологических исследований, образчики идейного шрифта и слышанные там предания очень заинтересовали меня.

По делам сингапурского контрагента, шхуна, на которой я был пассажиром, вернулась на остров Вуап, а затем, описав значительную дугу (по случаю юго-восточного муссона по ту сторону экватора), пришла к острову Адмиралтейства, где оставалась от 28 мая до 9 июня.

Во время путешествия мне много раз приходилось видеть бесчестную эксплуатацию, которой подвергаются туземцы со стороны белых, и я намерен представить (при первой возможности послать отсюда письма)[44] краткое изложение тех доходящих до преступления несправедливостей, которых мне пришлось быть невольным свидетелем.

Посетив сперва южный, затем северный берег острова Адмиралтейства[45], я нашел у туземцев (принадлежащих к меланезийской расе) этого малоизвестного острова замечательную анатомическую особенность, именно громадную величину очень прогнатностоящих зубов обеих челюстей[46]. Таких же зубастых меланезийцев я нашел на островах Агомес (гр. Хермит), которые посетил после острова Адмиралтейства.

В архипелаге Ниниго (гр. Echiquier) меня ожидал другого рода интересный сюрприз: среди меланезийского населения окружающих архипелагов[47], эти острова, счетом с лишком 50, имеют микронезийское население. Откуда и каким путем оно забрело сюда, осталось для меня вопросом, который, не зная языка этого робкого и напуганного населения, я не мог решить.

С архипелага Ниниго я направился 17 июня к моему берегу, куда прибыл 28-го того же месяца после отсутствия трех лет и шести месяцев.

Мое плавание из Явы продолжилось с лишком четыре месяца и было, по не зависящим от меня причинам, очень некомфортабельно, но я имел случай видеть собственными глазами многие поучительные факты и отношения, посетить несколько интересных местностей и достигнуть моей цели.

Туземцы приняли меня более чем дружелюбно и сказали мне, что ждали меня, так как Маклай обещал им вернуться, и они не сомневались никогда, что это исполнится.

Построив довольно удобный дом, зная язык и пользуясь полным доверием и немалою дружбою папуасов, я имею много шансов подвинуть значительно мои научные задачи, которые назначил себе во время первого пребывания на этом берегу.

Не замедлю приняться за дело и в ноябре буду иметь случай сообщить Вам результаты, которые найдется возможность добыть к тому времени.

Миклухо-Маклай

3 июля 1876. Бугарлом, на берегу Маклая в Н. Гвинее.

Острова Адмиралтейства Очерки из путешествия в Западную Микронезию и Северную Меланезию

6 мая. Остров Вуап. Мы снова подошли к о. Вуап, и я съехал на берег у большой дер. Киливит, на севере острова. Из этой деревни отправлялась с нами партия (22 туземца) для ловли и приготовления трепанга на острова, на юг от экватора. Один из тредоров, живших на о-ве Вуап более года тому назад, заключил условие с вождем Киливита, который обязался в уплату за перевоз «фе» из Пелау отпустить с этим тредором известное число туземцев для ловли трепанга. Вскоре после заключения договора случился печальный факт, что из 65 туземцев Вуапа, отправившихся в двух партиях на европейских судах, вернулось обратно только 7 человек, из которых умерло еще несколько по возвращении домой. Это обстоятельство, разумеется, очень озадачило жителей Киливита, и начальнику было трудно добыть людей: никто не хотел отправиться, видя, что шансы на возвращение очень неверны. Но туземцы, несмотря на это, сдержали слово, и начальник, чтобы убедить других, сам показал пример, послав с прочими своего старшего сына. Пример подействовал, и тредору удалось и на этот раз получить работников.

Когда многочисленные пироги привезли отправляющихся с нами туземцев и провожающих их родственников и друзей, я заметил, что между первыми был и их «матра-мат», который привез с собою маленького деревянного идола, обвязанного тряпками. Идол этот висел у него на груди. На мои вопросы я получил весьма неудовлетворительные ответы: мне сказали, что, когда кто из туземцев заболеет, этого идола ставят около больного и что один из больших «матра-мат» дал идола, чтобы сопровождать экспедицию для предотвращения всяких бедствий. Мое любопытство, видимо, не нравилось туземцам, и они поспешили унести свою святыню в трюм. До этого я не видел ни на о. Вуап, ни на архипелаге Пелау никаких человекоподобных изображений (за исключением «Дилукай» на архипелаге Пелау), которым придавали бы какую-нибудь особенную, сверхъестественную силу.

14 мая. Мы приблизились к группе Улеай[48]. Я насчитал 16 островов, из которых шесть были больше других. К нам выехало значительное число пирог. Люди были немного темнее туземцев Вуапа, имели лицо, раскрашенное красною краской; носовая перегородка была пробуравлена, зубы белые. Некоторые были татуированы; рисунок татуировки не отличался от виденного на о-вах Вуап и Могемуг. Красиво татуированный производит впечатление хорошо одетого, и в толпе, в которой находятся татуированные и нетатуированные, невольно сперва обращаешь внимание на первых. Между людьми среднего роста, из которых многие молодые были весьма красивы лицом и хорошо сложены, некоторые отличались замечательно высоким ростом. Я смерил одного, который был выше других: он оказался 1810 мм высоты.

15 мая. Проштилевав всю ночь, мы незначительно отдалились от группы, но миль 5 или 6 расстояния от нее не помешали выехать пирогам. Туземцы здесь очень падки на табак, так что небольшой кусок его предпочитают ножу.

На одном из островов этой группы живет европейский тредор.

27 мая. На второй день, после того как мы увидели силуэт о. св. Матвея, мы оказались при рассвете на восток от главного острова группы Адмиралтейства (28 мая — 9 июня), около островков, которые на карте носят названия: Los Reyes, Gabriel, Refael, Horno, La Vandola. Как и у о. св. Матвея, к нам не выехала ни одна туземная пирога; это было еще понятно там, так как мы прошли в значительном расстоянии от берега; здесь же мы проходили некоторые из островов в расстоянии не более одной мили и даже менее, так что можно было различать предметы на берегу — хижины, пироги, людей. Причиной было, вероятно, то, что утром шкипер, под предлогом «быть наготове», пробовал свои игрушечные орудия; хотя и не звук, а дым выстрела, вероятно, достаточно напугал туземцев, чтобы парализовать их любопытство.

Около группы Иезу-Мария, которую мы прошли 27 мая около 4 часов, в октябре прошлого года произошло трагическое происшествие — один из многочисленных примеров поведения европейских шкиперов, плавающих в этих морях.

Шхуна «Рупак», шкипер Голл, под английским флагом, забрав на о. Вуап человек 30 туземцев, крейсировала около о-вов Адмиралтейства, отыскивая удобное место для ловли трепанга. Около архипелага Иезу-Мария к шхуне выехало множество пирог; шкиперу показалось это обстоятельство опасным, тем более что он заметил большие связки копий на пирогах. Не имея других причин, кроме трусости, он стал стрелять по пирогам туземцев. Видя, что испуганные туземцы, выехавшие к шхуне, по всему вероятию, для торга, обратились в поспешное бегство, шкипер вздумал дополнить свою победу. Он послал бывших с ним туземцев Вуапа на большой шлюпке в погоню, оставшись, разумеется, сам на шхуне.

Незнакомые с местностью, в пылу погони, туземцы Вуапа попали на риф и, не умея хорошо управляться с европейскою шлюпкой, не могли скоро спихнуть ее в глубокую воду, почему были врасплох настигнуты жителями Иезу-Мария и на виду у шхуны перебиты копьями. Шкипер не пытался подать им вовремя помощи и поспешил в свою очередь обратиться в бегство.

28 мая. Пройдя в ночь незначительное расстояние, мы увидали утром южный берег большого острова, который к западу был горист, на востоке же тянулся длинною низменною полосой.

Кроме этого берега главного острова, виднелось несколько высоких и низких островков, которых я не могу с точностью указать на морских картах[49]. Между прочими один из островков отличался своими холмами, форма которых заставляла предполагать их вулканическое происхождение. Я впоследствии узнал, что туземное название этого острова Лу, или Ло, и что туземцы получают там обсидиан, из которого они выделывают острия своих копий.

Довольно большая пирога с маленьким четырехугольным[50] парусом шла от этого острова, пересекая наш путь; туземцы, находившиеся на ней, не показали и тени страха, когда встреча со шхуной стала неизбежною. Они, вероятно, уже не раз бывали в подобном положении и, как знающие в чем дело, свернули вовремя парус, поймали брошенный со шхуны конец и, убедившись, что за кормой пирога их совершенно вне опасности быть залитою волнами, влезли на палубу.

Пирога эта, кроме небольшого четырехугольного паруса, имела еще две другие особенности, которые бросались в глаза. Во-первых, мачта ее была укреплена не на самой пироге, а за бортом ее, где заостренный нижний конец ее опускался в петлю из ротанга; во-вторых, платформа посредине пироги не лежала горизонтально, а стояла наклонно, образуя тупой угол с бревнами, соединяющими балансир с пирогой. Такое положение платформы, которое представляет большое неудобство для сидящих в пироге, имеет, как я предполагаю, ту выгоду, что облегчает сохранение равновесия, особенно необходимое при значительном волнении, когда парус находится на стороне балансира, отчего крен пироги обыкновенно так значителен, что балансир почти постоянно погружается в воду[51].

Рея, стеньги и штаги пироги были укреплены кистями длинных прядей человеческих волос. При виде этих вымпелов туземцы Вуапа, которые были на шхуне, встревожились и опечалились, признав в них волосы своих соотечественников, перебитых недалеко от этого места в прошлом году, о чем я рассказал выше. Это предположение было весьма вероятным, потому что волосы этих длинных кистей во всяком случае принадлежали не меланезийцам, а туземцам Вуапа, которых было перебито достаточно у рифа Иезу-Мария, чтобы украсить снасти не одной пироги. Мысль, что туземцы, которых мы встретили, нередко бывают в сношениях с европейскими судами, скоро оправдалась: между поклажей, которую они имели с собою на пироге, находилось небольшое зеркало, несколько ножей и топор. Кроме разных туземных украшений, на руках и ногах наших новых знакомых находились браслеты из разноцветных бус, по форме и качеству которых тредоры, бывшие на шхуне, заключили, что перед нами было здесь судно из Австралии. Наши новые спутники жестами показывали на берег, где была, должно быть, их деревня, которую они называли Лонеу, и приглашали нас туда. Назначением шхуны при посещении этих островов была меновая торговля и постепенная высадка шести тредоров, но так как последним в точности не было известно — изобилует ли именно этот остров естественными произведениями, как то: жемчужными раковинами, черепахой и трепангом, то мы и направились к указанному берегу, где виднелись кокосовые пальмы и ряд хижин вдоль берега.

Когда можно было ясно различать людей, находящихся на берегу, туземцы, бывшие с нами, знаками и криками стали звать своих соплеменников на шхуну, вследствие чего некоторые пироги со множеством туземцев всех возрастов окружили судно; туземцы, крича во все горло, старались перекричать друг друга, предлагая свои произведения или передавая свои замечания один другому. Несмотря на страшный гам людских голосов, я, пользуясь случаем первого столкновения, занялся решением задачи: с которою из папуасских разновидностей, прежде мною виденных, эти новые физиономии и фигуры имеют наибольшее сходство? Не успел я перебрать в памяти разновидности папуасов, которых я имел случай ранее видеть, как почти убедился, что, если бы я встретил эту толпу около берегов Новой Гвинеи, то никогда не подумал бы отличить этих людей от тамошних папуасов, туземцев берега Маклая, и считать их за особую разновидность. Не развлекаясь множеством оригинальных украшений и новых для меня мелочей, как навешанных на туземцах, так и наполнявших их пироги, я старался только уловить общий тип. Чем более я всматривался, тем менее мне казалось естественным считать туземцев Новой Гвинеи, Новой Ирландии и о-вов Адмиралтейства (южного берега) чем-либо иным, как географическими разновидностями одного племени.

Туземцы носят здесь много разнообразных украшений. Начну с головы и волос. Из разных куафюр, которые здесь в моде, одна особенно отличалась от усвоенных папуасами причесок. Зачесанные назад и смазанные маслом с охрой волосы были туго обвязаны красною тапой (выделанная древесная кора), что представляло вид как бы надетого на затылок узкого колпака; когда же тапа не скрывает всех волос, то расчесанный пук их, окрашенный красною землей, образует довольно оригинальный шиньон, висящий на тонком стебле, который образуется из туго связанных волос, часто до 20 см длиною.

Характеристичное украшение, носимое здесь то на голове, то на груди, состоит из правильно вырезанного и хорошо выполированного круга, нередко в 12 см в диаметре, сделанного из одной большой раковины; иногда этот круг заменяется одною обчищенною, но не полированною жемчужною раковиной. Часто поверх этого белого круга бывает прикреплен в центре красиво и разнообразно вырезанный орнамент из черепахи, которого рисунок резко выступает на белом фоне раковины. В отверстие носовой перегородки у туземцев был вдет шнурок с нанизанными на нем мелкими раковинами, на котором также висел выточенный из раковины (вероятно, из рода Tridacna) наконечник, величиной в большую ручку для стальных перьев. Это оригинальное украшение, имея от 20 до 25 см длины, болталось под носом. Ожерелья были сделаны из зубов собак, находились нередко между ними и зубы людей; для придания ожерелью разнообразия в известных промежутках между зубами были нанизаны мелкие кости, между прочим и людские phalangi digitorum. Я заметил у многих пожилых людей аппарат, которого значение осталось для меня темным; он состоял из пучка тонких ветвей, на которых засохшие листья были сохранены; эта метелка имела рукоятку из верхней части человеческого humеrus. Эту метелку туземцы носили на шнурке вокруг шеи, так что она болталась у них то на груди, но на спине. Я не узнал, для чего она служит, заметил только, что туземцы неохотно с нею расставались, когда я предложил им выменять ее на европейские изделия.

Туземцы были настолько хорошо знакомы с требованиями европейских торговых судов, что подъехавшие пироги были нагружены всеми предметами торга. Кроме черепахи и жемчужных раковин[52], на пирогах находились предметы, заинтересовавшие меня в этнологическом отношении. Табиры[53] разных размеров, с красивыми резными ручками, по своей величине и искусной отделке обратили мое внимание. Диаметр некоторых достигал 72 см; правильность круга и изгиба вне и внутри была замечательна как образчик ручной и глазомерной работы. Другие сосуды различной формы, как, напр., большие блюда, вазы, бутылки и т. п., были, собственно, не что иное, как корзины, сплетенные из тонкого ротанга, пропитанные непромокаемым черным составом, вероятно соком какого-нибудь растения. Туземцы также привезли для меня множество хорошо сделанных сетей, тонкая бечевка которых была сплетена из весьма крепких фибр. Наконец, копья с острием, состоящим из удачно отколотого куска обсидиана, имели оправу из какого-то весьма твердого цемента, часто мастерски украшенную орнаментом, которая соединяла острие с древком.

До захода солнца туземцы теснились вокруг шхуны. Когда стало темнеть, мы, не найдя хорошего якорного места, отошли немного от берега и легли в дрейф.