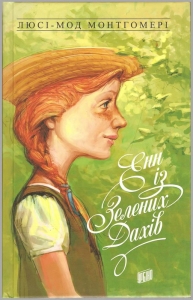

Фронтиспис работы художника Г. Г. Филипповского

КРАСНАЯ ЛИЛИЯ (LE LYS ROUGE)[1]

I

Она окинула взглядом кресла, расставленные перед камином, чайный столик, блестевший в полумраке, и большие бледные снопы цветов, поднимавшиеся из китайских ваз. Она погрузила руку в цветущие ветви калины и раскачала ее серебристо-белые шары. Внезапно она с пристальным вниманием издали посмотрела на себя в зеркало. Изогнув стан, она стала боком, склонила голову на плечо, чтобы проследить тонкие очертания своей фигуры под покровом черного атласа, вокруг которого зыблилась легкая туника, усеянная бисером, сверкавшим темными трепещущими искрами. Она подошла ближе — посмотреть, хороша ли она сегодня. Взор, которым ответило ей зеркало, был спокоен, словно прелестная женщина, на которую она глядела не без удовольствия, не знала в жизни ни жгучей радости, ни глубокой печали.

По стенам обширной гостиной, безлюдной и безмолвной, персонажи гобеленов, тусклые, смутные как тени, пленяли предсмертной грацией своих старинных утех. Подобно им, терракотовые статуэтки на высоких консолях, группы старого саксонского фарфора и расписные севрские изделия под стеклом говорили о прошлом. На пьедестале, отделанном драгоценной бронзой, высился, вырываясь из складок каменной одежды, мраморный бюст некоей принцессы крови в обличии Дианы — с миловидным лицом, с горделивой грудью, а на потолке Ночь, напудренная, как маркиза, и окруженная амурами, сыпала цветы. Все дремало, и слышно лишь было, как потрескивает огонь в камине и легко шелестит материя, расшитая бисером.

Отвернувшись от зеркала, она подошла к окну, приподняла край портьеры и сквозь черные ветви деревьев набережной в тусклом свете дня увидела Сену, покрытую вялой желтой рябью. В светло-серых глазах отразилась скука, источаемая и небом и водой. Прошел пароход «Ласточка»: он появился из-под пролета моста Альмы и понес скромных своих пассажиров к Гренелю и Бильянкуру. Она проводила его взглядом, следя, как его увлекает мутное и грязное течение реки, потом опустила занавеску и, усевшись на диване, в привычном своем углу под кустами цветов, протянула руку за книгой, брошенной на столе. На соломенно-желтом холсте переплета золотыми буквами блестело заглавие: «Изольда белокурая, сочинение Вивиан Белл». То был сборник французских стихов, написанных англичанкой и напечатанных в Лондоне.

Она раскрыла книгу наугад и прочитала:

Когда колокольная медь, молясь, трепеща, торжествуя, Летит в потрясенную высь, приветствуя деву святую, Предчувствие первой любви, невинное сердце тревожа, Безгрешную девичью плоть пронзает неведомой дрожью. И грезится деве в тиши, в глуши потаенной, зеленой, Что красную лилию ей вручает гонец окрыленный, — И, страстно приникнув к цветку, смертельной истомой объята, Беспомощно тонет она в потоках его аромата; И в сумерках мягких к устам душа подступает несмело, И жизнь, как прозрачный ручей, уходит, уходит из тела.[2]Она читала, равнодушная, рассеянная, ожидая визитеров и думая не столько о поэзии, сколько о поэтессе, об этой мисс Белл, пожалуй, самой приятной среди всех ее знакомых, с которой ей почти никогда не приходилось видеться и которая при каждой из их встреч, столь редких, обнимала и называла ее «darling»[3], быстро клевала ее в щеку и начинала щебетать; некрасивая, но прелестная, чуть смешная и совершенно обворожительная, она вела во Фьезоле жизнь эстета и философа, меж тем как Англия прославляла в ее лице свою самую любимую поэтессу. Она так же, как Вернон Ли[4] и Мэри Робинсон[5], влюбилась в тосканское искусство и в тосканскую жизнь и, даже не окончив «Тристана», первая часть которого внушила Берн-Джонсу[6] замысел мечтательных акварелей, писала теперь французские и провансальские стихи на итальянские мотивы. Свою «Изольду белокурую» она послала darling вместе с письмом, приглашая провести месяц у нее во Фьезоле. Она писала: «Приезжайте, вы увидите самые прекрасные вещи в мире и еще украсите их».

A darling думала о том, что не поедет, что решительно все задерживает ее в Париже. Однако же мысль увидеть мисс Белл и Италию не оставляла ее равнодушной. Перелистывая книгу, она случайно обратила внимание на стих:

Любовь и сердце милое — едины.И она с легкой и очень мягкой иронией задала себе вопрос: любила ли мисс Белл и что это была за любовь? У поэтессы был во Фьезоле чичисбей, князь Альбертинелли. Хотя и очень красивый, он казался слишком пошлым и грубым, чтобы нравиться эстетке, которая с жаждой любви соединяла мистические грезы о благовещенье.

— Здравствуйте, Тереза. Я просто изнемогаю.

Это явилась княгиня Сенявина, гибкая, укутанная в меха, как бы неразрывно связанные с ее смуглым неистовым телом. Она порывистым движением опустилась в кресло и голосом резким, хотя и ласкающим, сочетавшим в себе нечто мужское и нечто птичье, сообщила:

— Сегодня утром я с генералом Ларивьером пешком прошла весь Булонский лес. Я встретила его в аллее Слухов и довела до Аржантейльского моста, где он непременно хотел в подарок мне купить у сторожа парка ученую сороку, которая проделывает упражнения с маленьким ружьем. Сил нет.

— Но почему же вы тащили генерала до самого Аржантейльского моста?

— Потому что подагра сводила ему пальцы на ноге.

Тереза пожала плечами, улыбнулась:

— Вы попусту растрачиваете вашу злость. Вы расточительны.

— А вы хотите, дорогая, чтобы я экономила и доброту и злость в надежде найти им достойное применение?

И она выпила токайского.

Генерал Ларивьер, о приближении которого мощным шумом возвещало его дыхание, подошел, тяжело ступая, поцеловал дамам руки и сел между ними с видом упрямым и довольным, закатив глаза, смеясь всеми морщинками, образовавшимися у него на висках.

— Как поживает господин Мартен-Беллем? Все по-прежнему занят?

Тереза ответила, что он, должно быть, в палате и даже выступает там с речью.

Княгиня Сенявина ела в это время сандвичи с икрой; она спросила г-жу Мартен, почему та не была вчера у г-жи Мейан. Там давали спектакль.

— Какую-то скандинавскую пьесу. И что же — удачно?

— Да. Впрочем, не знаю. Я сидела в маленькой зеленой гостиной под портретом герцога Орлеанского[7]. Ко мне подошел господин Ле Мениль и оказал мне одну из тех услуг, какие не забываешь. Он спас меня от господина Гарена.

Генерал, имевший привычку пользоваться разными справочниками и копить в своей большой голове всякого рода полезные сведения, при этом имени навострил уши.

— Гарен? — спросил он. — Министр, который входил в состав кабинета в период изгнания принцев?[8]

— Он самый. Я, видимо, чрезвычайно понравилась ему. Он рассказывал мне о потребностях своего сердца и смотрел на меня с устрашающей нежностью. А время от времени со вздохом взирал на портрет герцога Орлеанского. Я ему сказала: «Господин Гарен, вы ошибаетесь. Это моя свояченица — орлеанистка, а я — нисколько». В эту минуту явился господин Ле Мениль и проводил меня в столовую. Он говорил мне много лестного… но поводу моих лошадей. Еще он говорил, что нет ничего прекраснее, чем леса зимой, рассказывал о волках и волчатах. Это меня освежило.

Генерал, не любивший молодых людей, сказал, что накануне, в Булонском лесу, встретил Ле Мениля, который несся верхом сломя голову.

Он заявил, что только у старых наездников сохранились правильные традиции, что светским людям можно теперь поставить в упрек манеру ездить на жокейский лад.

— То же и с фехтованием, — прибавил он. — В прежние времена…

Княгиня Сенявина внезапно прервала его:

— Генерал, да вы взгляните, как хороша госпожа Мартен. Она всегда прелестна, но сейчас она прелестнее, чем когда бы то ни было. Это потому, что ей скучно. Ничто не идет ей так, как скука. Мы ей ужасно надоели. Вот посмотрите на нее: лоб нахмурен, взгляд блуждает, губы страдальчески сжаты. Жертва!

Она вскочила, бурно обняла Терезу и умчалась, оставив генерала в удивлении.

Госпожа Мартен-Беллем умоляла его не слушать эту сумасшедшую.

Он пришел в себя и спросил:

— А что ваши поэты, сударыня?

Он с трудом прощал г-же Мартен ее пристрастие к людям, которые что-то такое пишут и не принадлежат к ее кругу.

— Да, ваши поэты? Что сталось с господином Шулеттом, который приходит к вам с визитом в красном кашне?

— Мои поэты меня забывают, покидают. Ни на кого нельзя положиться. И люди и вещи — все ненадежно. Жизнь — непрерывная измена. Одна только милая мисс Белл не забывает меня. Она написала мне из Флоренции и прислала свою книгу.

— Мисс Белл — это ведь та молодая особа с вьющимися рыжими волосами, что похожа на комнатную собачку?

Он вычислил в уме и пришел к выводу, что в настоящее время ей наверно уже лет тридцать.

Друг за другом в комнату вошли старая дама, с достоинством, полным скромности, выступавшая в венце седых волос, и маленький живой человечек с хитрым взглядом: то были г-жа Марме и Поль Ванс. Затем, страшно прямой, с моноклем в глазу, появился Даниэль Саломон, законодатель моды. Генерал незаметно удалился.

Заговорили о романе, появившемся за последнюю неделю. Г-жа Марме, оказывается, несколько раз обедала вместе с его автором, человеком молодым и очень приятным. Поль Ванс находил книгу скучной.

— Все книги скучны, — вздохнула г-жа Мартен. — Но люди еще скучнее. И более требовательны.

Госпожа Марме сообщила, что муж ее, у которого был прекрасный литературный вкус, до конца своих дней с отвращением относился к натурализму.

Ее покойный муж был членом Академии надписей, и она появлялась в гостиных, гордая памятью знаменитого ученого, впрочем всегда кроткая и скромная, в черном платье, с красивыми седыми волосами.

Госпожа Мартен сказала Даниэлю Саломону, что хочет посоветоваться с ним по поводу фарфоровой вещицы — группы детей.

— Это сделано на заводе Сен-Клу. Вы мне скажете, нравится ли вам. И вы тоже, господин Ванс, откроете мне свое мнение, если только не презираете подобные пустяки.

Даниэль Саломон с угрюмым высокомерием посмотрел в монокль на Поля Ванса.

Поль Ванс оглядывал гостиную.

— У вас красивые вещи, сударыня, и в этом нет еще ничего особенного. Но у вас только красивые вещи, и они к вам идут.

Она не скрыла, какое удовольствие доставили ей его слова. Из всех, кого она принимала у себя, одного Поля Ванса она считала действительно умным человеком. Она оценила его еще до того, как его книги создали ему громкую известность. Слабое здоровье, хандра, усидчивость в работе отдаляли его от светского общества. Этот маленький желчный человечек не отличался приятностью. Но она старалась привлечь его к себе. Она очень высоко ставила его глубокую иронию, его нелюдимую гордость, его талант, созревший в одиночестве, — и справедливо восхищалась Полем Вансом, как превосходным писателем, автором прекрасных этюдов об искусстве и о нравах.

Гостиная понемногу наполнилась блестящей толпой гостей. В креслах, расставленных широким кругом, теперь сидели г-жа де Врессон, о которой рассказывали ужасающие истории и которая, после двадцати лет скандалов, еще не совсем забытых, сохранила детские глаза и девически чистое лицо; старуха де Морлен, пронзительным голосом бросавшая острые словечки, бесцеремонная, порывистая, похожая на пловца, окруженного пузырями, — так бурно колыхалось ее чудовищное, огромное тело; г-жа Ремон, жена академика; г-жа Гарен, жена бывшего министра, еще три дамы; прислонясь спиной к камину, стоял г-н Бертье д'Эзелль, редактор «Журналь де Деба»[9] и депутат; он с важным видом поглаживал седые бакенбарды, а г-жа де Морлен ему кричала:

— Ваша статья о биметаллизме[10] — это чудо, это прелесть. Особенно конец — сущий восторг.

В глубине гостиной молодые члены клубов, стоя, необычайно серьезные, сюсюкали между собой:

— И что же он сделал, чтобы получить доступ на охоту к принцу?

— Он — ничего. Зато его жена — все.

У них была своя философия. Ни один из них не верил в людские обещания:

— Терпеть не могу таких субъектов: душа нараспашку, — что на уме, то и на языке… «Вы выставляете в клубе свою кандидатуру? Обещаю вам, что опущу белый шар…» Да будет ли он белый? Как алебастр! Как снег! Приступают к баллотировке. Трах — все черняки! Жизнь, как подумаешь, скверная штука.

— Так ты и не думай, — сказал ему кто-то.

Даниэль Саломон, присоединившийся к ним, целомудренным голосом нашептывал им альковные тайны. И после каждого из диковинных разоблачений, касавшихся г-жи Ремон, г-жи д'Эзелль, княгини Сенявиной, он небрежно прибавлял:

— Это же всем известно.

Мало-помалу толпа гостей поредела. Оставались еще только г-жа Марме и Поль Ванс.

Он подошел к графине Мартен и спросил:

— Когда вам будет угодно, чтобы я представил вам Дешартра?

Он уже во второй раз спрашивал ее об этом. Она не любила видеть новые лица. И с полным равнодушием она ответила ему:

— Вашего скульптора? Да когда хотите. Я на Марсовом поле видела медальоны его работы, они превосходны. Но он мало работает. Он дилетант, не правда ли?

— Он — человек утонченный. Работать для денег ему не надо. Он любовно и медлительно ласкает свои изваяния. Но не поддавайтесь заблуждению, сударыня: он и знает и чувствует; это был бы мастер, если бы он не жил один. Я с ним знаком с детства. Его считают неблагожелательным и мрачным. А он — человек страстный и застенчивый. Чего ему недостает, чего ему всегда будет недоставать, чтобы достичь высшего совершенства в своем искусстве, — так это душевной простоты. Он тревожится, терзается и губит лучшие свои замыслы. На мой взгляд, ему больше подошло бы заниматься поэзией или философией, чем скульптурой. Он много знает, и вас поразит богатство его ума.

Госпожа Марме благосклонно подтвердила это.

Она пользовалась расположением света, сама выказывая ему расположение. Она много слушала и мало говорила. Держалась очень любезно и придавала еще большую цену своей любезности тем, что не слишком спешила с ее проявлениями. Потому ли, что ей действительно нравилась г-жа Мартен, потому ли, что она умела в сдержанной форме выразить свое предпочтение каждому дому, в котором бывала, но только она с довольным видом, словно какая-нибудь бабушка, грелась у этого камина в чистейшем стиле Людовика XVI, гармонировавшем с ее красотой — красотой благосклонной старой дамы. Ей недоставало здесь только ее болонки.

— Как поживает Тоби? — спросила ее г-жа Мартен. — Господин Ванс, вы знакомы с Тоби? У него длинная шелковая шерстка и восхитительный черный носик.

В то время как г-жа Марме наслаждалась похвалами по адресу Тоби, появился некий старик, румяный и белокурый, с вьющимися волосами, близорукий, почти слепой, в золотых очках и коротконогий; налетая на мебель, отвешивая поклоны пустым креслам, порывисто устремляясь к зеркалам, он, наконец, чуть не наткнулся крючковатым своим носом на г-жу Марме, взглянувшую на него с негодованием.

То был г-н Шмоль, член Академии надписей, пухленький и улыбающийся; он гримасничал; обращался к графине Мартен с мадригалами, произнося их тем грубым и густым голосом, каким евреи, его предки, требовали денег от своих должников, эльзасских, польских и крымских крестьян. Фразы его были тягучи и неповоротливы. Этот крупнейший филолог, член Французской академии, знал все языки, кроме французского. И г-жу Мартен забавляли его любезности, тяжелые и ржавые, как железный лом в лавке старьевщика; но порой среди них попадался какой-нибудь засохший цветок из Антологии[11]. Г-н Шмоль был ценитель поэзии и женщин и был неглуп.

Госпожа Марме сделала вид, что незнакома с ним, и вышла, не ответив на его поклон.

Исчерпав свои мадригалы, г-н Шмоль стал мрачен и жалок. Стонам его не было конца. Он сетовал на собственную участь: было у него и мало орденов и мало синекур, и недостаточно хороша была казенная квартира, в которой он жил с женой и пятью дочерьми. В жалобах его было некоторое величие. В нем жила душа Иезекииля и Иеремии[12].

По несчастью, склонившись к самому столу, он разглядел сквозь золотые очки книгу Вивиан Белл.

— А-а! «Изольда белокурая», — с горечью воскликнул он. — Вы читаете эту книгу, сударыня? Ну, так да будет вам известно, что мадемуазель Вивиан Белл украла у меня одну надпись и что к тому же она исказила ее, переложив стихами! Вы найдете ее на странице сто девятой.

— Минувшая любовь, не сетуй запоздало, — Ведь что ушло навек, того и не бывало. — О нет, пускай душа отчаянья не прячет, Пусть тень оплачет тень, мечта мечту оплачет![13]Обратите внимание, сударыня: «Пусть тень оплачет тень»! Так вот, эти слова — буквальный перевод надгробной надписи, которую я первый издал и прокомментировал. Как-то раз в прошлом году, во время обеда у вас, оказавшись за столом рядом с мадемуазель Белл, я процитировал ей эту фразу, и она ей очень понравилась. По ее просьбе я на другой же день перевел на французский язык всю эту надпись и послал ей. И вот я нахожу ее в сборнике стихов, изуродованную и искаженную, под заголовком: «На священном пути…» Священный путь — это же я!

И он с шутовской досадой повторил:

— Это я, сударыня, священный путь.

Он был недоволен, что поэтесса не упомянула о нем в связи с этой надписью. Ему хотелось бы видеть свое имя в заглавии стихотворения, в самих стихах, в рифме. Ему всегда везде хотелось видеть свое имя. И он искал его в газетах, которыми были набиты его карманы. Но он не был злопамятен. Он не сердился на мисс Белл. Он охотно согласился, что она — личность весьма выдающаяся и что сейчас как поэтесса она приносит Англии величайшую честь.

Когда он удалился, графиня Мартен с полным простодушием спросила у Поля Ванса, не знает ли он, почему милейшая г-жа Марме, всегда благожелательная, так гневно и не говоря ни слова поглядела на г-на Шмоля. Поль Ванс удивился, что она этого не знает.

— Я никогда ничего не знаю.

— Но ведь распря между Жозефом Шмолем и Луи Марме общеизвестна, и по поводу нее в Академии было столько шума. Конец ей положила только смерть Марме, которого его беспощадный собрат преследовал до самого кладбища Пер-Лашез.

В день, когда хоронили бедного Марме, шел мокрый снег. Мы промокли и продрогли до костей; было грязно, в воздухе — мгла. Над могилой, стоя под зонтиком, на ветру, Шмоль сказал речь, полную веселой жестокости и победоносной жалости, речь, которую потом в траурной карете он повез по редакциям. Один бестолковый знакомый показал ее добрейшей госпоже Марме, и та упала в обморок. Неужели же, сударыня, вы никогда не слышали об этой ученой и свирепой ссоре?

Причиной ее послужил этрусский язык. Марме только им и занимался. Его и прозвали Марме-этруск. Ни он, ни кто другой не знал ни одного слова этого языка, утраченного без остатка. Шмоль непрестанно твердил Марме: «Вы знаете, что вы не знаете этрусского языка, мой дорогой собрат; в этом отношении вы почтенный ученый и добросовестный человек». Уязвленный этими жестокими похвалами, Марме решил показать, что он немножко знает этрусский язык. Он прочел своим собратьям по Академии надписей доклад о роли флексий в древнетосканском наречии.

Госпожа Мартен спросила, что такое флексия.

— Ах, сударыня, если я начну разъяснять, вы совсем запутаетесь. Достаточно будет сказать, что в этом докладе бедный Марме приводил латинские тексты, и приводил их сплошь неверно. А Шмоль — очень крупный латинист и после Моммзена[14] лучший в мире эпиграфист.

Он упрекнул своего молодого собрата (Марме еще не было пятидесяти), что тот слишком хорошо толкует этрусские тексты и недостаточно хорошо латинские. С тех пор Марме уже не знал покоя. На каждом заседании он становился предметом таких свирепо веселых насмешек, таких издевательств, что, несмотря на свою мягкость, все же рассердился. Шмоль незлопамятен. Это — одна из добродетелей его нации. У него нет злобы против тех, кого он мучит. Однажды, подымаясь в обществе Ренана[15] и Опперта[16] по лестнице Академии, он встретился с Марме и протянул ему руку. Марме не взял ее и сказал: «Я вас не знаю». — «Не принимаете ли вы меня за латинскую надпись?» — возразил Шмоль. Вот эти-то слова отчасти причина того, что бедный Марме умер и похоронен. Теперь вы понимаете, что его вдова, которая свято чтит память мужа, с ужасом смотрит на его врага.

— А я-то пригласила их обедать вместе и еще посадила рядом, бок о бок.

— Это не было безнравственно, сударыня, отнюдь нет, но это было жестоко.

— Вас это, может быть, неприятно удивит, но если бы мне пришлось выбирать между безнравственностью и жестокостью, я предпочла бы сделать что-нибудь безнравственное.

Вошел высокий и худой молодой человек, смуглолицый, с длинными усами; он поклонился с порывистой грацией.

— Господин Ванс, вы, кажется, знакомы с господином Ле Менилем?

Они действительно уже бывали вместе у г-жи Мартен и встречались иногда на фехтовании, в котором Ле Мениль постоянно упражнялся. Еще накануне они виделись у г-жи Мейан.

— Вот у кого бывает скучно, — сказал Поль Ванс.

— Однако там принимают академиков, — заметил г-н Ле Мениль. — Я не преувеличиваю их достоинств, но в общем это избранный круг.

Госпожа Мартен улыбнулась:

— Нам известно, господин Ле Мениль, что у госпожи Мейан вы больше занимались дамами, чем академиками. Вы провожали княгиню Сенявину в столовую и рассказывали ей о волках.

— Что? о волках?

— О волках, волчихах и волчатах и о лесах, которые зимой становятся черными. Нам показалось, что это несколько мрачно для разговора с такой хорошенькой женщиной.

Поль Ванс встал.

— Итак, сударыня, вы мне разрешаете привести к вам моего друга Дешартра. Ему очень хочется познакомиться с вами, и я надеюсь, что он вам понравится. У него живой и гибкий ум. У него столько мыслей!

Госпожа Мартен перебила его:

— О! так много мне и не требуется. С людьми, которые держатся естественно и остаются самими собой, мне редко бывает скучно, а иногда они меня занимают.

Когда Поль Ванс вышел, Ле Мениль прислушался, как, удаляясь, глуше отдаются его шаги в передней, как захлопываются двери; потом он приблизился к ней:

— Завтра, в три часа, у нас — хорошо?

— Так вы еще любите меня?

Он стал торопить ее с ответом, пока они наедине; она же, не без желания подразнить, ответила, что время позднее, что визитов она больше не ждет и что прийти теперь может только ее муж.

Он стал умолять ее. Тогда, не заставляя себя слишком долго просить, она сказала:

— Тебе хочется? Так слушай: завтра я весь день буду свободна. Жди меня на улице Спонтини в три часа. Потом мы пойдем гулять.

Он взглядом поблагодарил ее. Затем, снова сев против нее, по другую сторону камина, спросил, кто такой этот Дешартр, с которым она собирается познакомиться.

— Не я собираюсь с ним знакомиться. Меня с ним знакомят. Это скульптор.

Он выразил сожаление, что у нее потребность видеть новые лица.

— Скульптор? Скульпторы обычно немного грубы.

— О! Этот мало занимается скульптурой. Но если вам неприятно, я не стану его принимать.

— Мне было бы неприятно, если бы общество стало отнимать у вас часть того времени, которое вы дарите мне.

— Друг мой, вы не можете пожаловаться, что я веду слишком светскую жизнь. Я даже не ездила к госпоже Мейан.

— Вы правильно поступаете, что появляетесь там как можно реже: этот дом не для вас.

Он объяснил: у всех дам, которые ездят туда, бывали какие-нибудь истории, о которых знают другие, о которых рассказывают. К тому же г-жа Мейан покровительствует романам. В подтверждение он привел несколько примеров.

Она между тем, полная чудесного спокойствия, вытянула руки и склонила голову набок, глядя на угасающее пламя. Мысли ее куда-то отлетали: ни единого их следа не хранило ни ее лицо, немного грустное, ни томное тело, более пленительное, чем когда бы то ни было в эту минуту душевной дремоты. Глубокая неподвижность сообщала ее прелестному облику нечто роднившее его с произведением искусства.

Он спросил, о чем она думает. Освобождаясь от власти меланхолических чар, навеянных созерцанием догорающих углей и пепла, она проговорила:

— Хотите, завтра мы поедем в какие-нибудь дальние кварталы, в те странные кварталы, где видишь, как живут бедные люди? Я люблю старые улицы, где царит нищета.

Он обещал исполнить ее желание, хоть и дал понять, что находит его нелепым. Эти прогулки, в которые она иногда вовлекала его, были ему неприятны, и он считал их опасными: кто-нибудь мог увидеть.

— А раз уж нам удалось до сих пор не дать повода к разговорам…

Она покачала головой:

— Вы думаете, что о нас никогда никто не говорил? Знают что-нибудь люди или не знают, а разговоры идут. Всего нельзя знать, но все можно сказать.

Она опять погрузилась в задумчивость. Он решил, что она недовольна, рассердилась и только не говорит — почему. Он наклонился и заглянул в ее красивые загадочные глаза, в которых отражались огни камина. Но она его успокоила:

— Я совершенно не знаю, говорят ли обо мне. Да и что мне в этом? Из ничего ничего и не будет.

Он расстался с ней, собираясь обедать в клубе, где его ждал Комон, его приятель, проездом оказавшийся в Париже. Она со спокойной приязнью проводила его глазами. Потом опять углубилась в созерцание тлеющих углей, подернутых пеплом.

И она увидела вновь дни своего детства, замок, в котором проводила долгое, печальное лето, подстриженные деревья, сырой и мрачный парк, бассейн с дремлющей зеленой водой, мраморных нимф под каштанами и скамейку, где она плакала, желая умереть. Ей и теперь оставалась непонятной причина девичьего отчаяния, охватывавшего ее в ту пору, когда пыл пробуждающегося воображения и таинственные силы плоти повергали ее в тревогу, полную и желаний и страхов. Когда она была ребенком, жизнь манила и пугала ее. А теперь она знала, что жизнь не стоит ни таких тревог, ни таких надежд, что в жизни все вполне обыкновенно. Так и надо было ожидать. Как она этого не предвидела? И она думала:

«Я жила возле мамы. Она была добрая женщина, очень простая и не очень счастливая. Я мечтала о судьбе, совсем непохожей на ее судьбу. Почему? Жизнь вокруг меня была пресная, и будущее я вдыхала, словно воздух, напоенный солью и благоуханиями. Почему? Чего я хотела и чего ждала? Разве я еще не знала, как грустно все на свете?»

Она родилась богатой, среди крикливого блеска только что сколоченного состояния. Дочь того самого Монтессюи, что вначале был мелким банковским служащим в Париже, потом основал два больших кредитных общества, управлял ими, а в трудные часы сумел их поддержать благодаря изобретательности ума, непоколебимой силе характера, неповторимому сочетанию хитрости и честности, и на равной ноге вел переговоры с правительством. Она выросла в историческом замке Жуэнвиле[17], который был куплен, реставрирован и роскошно обставлен ее отцом и за шесть лет своим великолепием, красотою парка и больших прудов сравнялся с Во-ле-Виконтом. Монтессюи брал от жизни все, что она может дать. Прирожденный заядлый атеист, он жаждал всех плотских благ, всех соблазнительных даров нашей земли. В галерее и в гостиных Жуэнвильского замка он собрал картины первоклассных мастеров и драгоценные мраморные изваяния. В пятьдесят лет он обладал самыми красивыми актрисами и несколькими светскими женщинами, которые благодаря ему заблистали еще ярче. Всем, что ценят в обществе, он наслаждался со всем неистовством бурного нрава и изощренностью ума.

А тем временем бедная г-жа Монтессюи, бережливая и домовитая, тщедушная и жалкая, изнывала в Жуэнвиле, в алькове с золочеными колоннами и под взглядом двенадцати исполинских кариатид, подпиравших плафон, на котором Лебрен изобразил титанов, сраженных громами Юпитера. Там-то, на железной койке, поставленной в ногах большой парадной кровати, она однажды вечером скончалась, истаяв от тоски и печали; во всем мире она любила только своего мужа и свою маленькую гостиную на улице Мобеж, обитую красным узорчатым шелком.

С дочерью она никогда не была близка, чувствуя, что они совсем разные, что у дочери слишком свободный ум, слишком отважное сердце, — мать угадывала в Терезе, пусть кроткой и доброй, ту бурную кровь Монтессюи, ту пылкость души и плоти, от которой сама так страдала и которую ей легче было простить мужу, чем дочери.

Но он, Монтессюи, видел в Терезе свою дочь и любил ее. У него, как у всех крупных хищников, бывали часы обаятельной веселости. Хотя он много времени проводил вне дома, все же успевал почти каждый день завтракать с нею, а иногда брал ее с собой на прогулку. Он знал толк в безделушках и в туалетах. С первого же взгляда он замечал и исправлял ущерб, который наносил платьям девушки убогий, грубый вкус г-жи Монтессюи. Он обучал, он воспитывал свою Терезу. Властный и очаровательный, он умел ее забавлять и привлекал к себе. Даже вблизи дочери его вдохновляла жажда побед. Он, вечно желавший покорять, покорил и свою дочь. Он отнимал ее у матери. Она восхищалась им, боготворила его.

Теперь, думая о прошлом, она видела в нем единственную радость своего детства. Она и теперь еще была убеждена, что нет на свете человека более обаятельного, чем ее отец.

Вступая в жизнь, она сразу же отчаялась найти в ком-либо такое же богатство даров природы, такую же силу ума и энергию. Это чувство безнадежности не оставляло ее и при выборе мужа, а быть может, и тогда, когда ей пришлось делать выбор тайный и более свободный.

Мужа она в сущности и не выбирала. Она ничего не знала тогда: выдать ее замуж она предоставила отцу; будучи уже вдовцом, он, среди деловой и бурной жизни, смущенный и обеспокоенный необходимостью сложных забот о дочери, решил, по своему обыкновению, сделать все быстро и хорошо. Он принял в расчет внешние преимущества, требования света, оценил восьмидесятилетнюю давность дворянства, приобретенного Мартенами в наполеоновские времена, и наследственную славу рода, дававшего министров Июльскому правительству и либеральной Империи[18]. Ему и в голову не приходило, что в браке Тереза могла бы найти любовь.

Он тешил себя надеждой, что она найдет удовлетворение тщеславию, которое он ей приписывал, познает радости светской жизни, то заурядное, но захватывающее наслаждение роскошью, ту банальную гордость, ту материальную власть, которую он только и ценил; не особенно четко представляя себе, что составляет счастье порядочной женщины в этом мире, он был вполне уверен, что дочь его останется порядочной женщиной, Этого он никогда не подвергал сомнению, был искони в этом убежден.

Думая о нелепом и все же естественном доверии к ней отца, которое так не вязалось с его жизненным опытом и с его взглядами на женщин, она улыбнулась с грустной иронией. И она еще больше восхищалась своим отцом, слишком мудрым, чтобы мудрость превратить в бремя.

В конце концов он не так уж плохо выдал ее замуж, если судить о замужестве с точки зрения светской. Муж ее был не хуже всякого другого. Он стал даже очень сносным. Среди всего, о чем ей говорили догорающие угли при затененном свете лампы, среди всех ее воспоминаний воспоминание о супружеской жизни было самым бледным. Она еще улавливала отдельные мучительно отчетливые отголоски этой жизни, какие-то нелепые образы, впечатление чего-то смутного и скучного. Это время было недолгим и не оставило никакого следа. Теперь, когда прошло шесть лет, она уже, собственно, даже не помнила, как вернула себе свободу, — настолько быстро и легко далась ей победа над этим холодным, болезненным, эгоистичным и учтивым мужем, над этим человеком, высохшим, пожелтевшим среди занятий делами и политикой, трудолюбивым, честолюбивым, ничтожным. Женщин он любил только из тщеславия, а своей жены не любил никогда. Отчуждение было откровенным и полным. С тех пор, друг другу посторонние, они были благодарны друг другу за это взаимное освобождение, и она питала бы к нему дружеские чувства, если бы не видела, что он хитер, скрытен и слишком ловко выманивает ее подпись, когда нуждается в деньгах для своих предприятий, в которых сказывается больше кичливость, чем жадность. Если же отвлечься от этого, то человек, с которым она обедала, разговаривала каждый день, жила в одном доме, путешествовала, ничего не значил для нее, не играл для нес никакой роли.

Съежившись, подперев щеку рукой, она, точно любопытная вопрошательница сибиллы, вспоминала подле угасшего камина годы своего одиночества, и перед ней вновь возник образ маркиза де Ре, возник такой отчетливый и яркий, что она удивилась. Маркиз де Ре, которого ввел к ней ее отец, превозносивший его, предстал перед ней во всем величии и блеске тридцатилетних любовных побед и светских успехов. Его похождения были неотделимы от него. Он обольстил три поколения женщин, и в сердцах всех, кого любил, оставил неизгладимую память о себе. Его мужское обаяние, строгая изысканность и привычка нравиться были причиной того, что молодость его продолжалась за положенными ей пределами. Молодую графиню Мартен он отметил вниманием совсем особым. Восхищение этого знатока польстило ей. Она и сейчас с удовольствием вспоминала об этом. У него была пленительная манера разговаривать. Он ее занимал; она дала ему это понять, и тогда он с героическим легкомыслием поклялся себе достойно завершить свою счастливую жизнь победой над этой молодой женщиной, которую он первый оценил и которой явно нравился. Чтобы завладеть ею, он пустил в ход самые тонкие уловки. Но она легко от него ускользнула.

Два года спустя она отдалась Роберу Ле Менилю, который желал ее страстно, со всем пылом молодости, со всей простотой своей души. Она говорила себе: «Я отдалась ему, потому что он меня любил». Это была правда. Но правда была и то, что глухой и могучий инстинкт проснулся в ней и что она покорилась силам, таившимся в глубине ее существа. Но сама она тут была ни при чем; она и ее сознание только поверили в подлинное чувство, согласились на него, пожелали его. Она уступила, как только увидела, что возбуждает любовь, близкую к страданию. Отдалась она скоро и просто. Он же счел, что это от легкомыслия. Но он ошибался. Она испытала гнет непоправимого и тот особый стыд, который вызывает в нас внезапная необходимость что-нибудь скрывать. Все, что при ней шептали насчет женщин, у которых есть любовники, звенело у нее в ушах. Но гордая и чуткая, руководясь своим безупречным вкусом, она постаралась скрыть цену дара, который принесла, и ничего не сказать такого, что могло бы связать ее друга помимо его чувств. Он и не подозревал об этой нравственной тревоге, продолжавшейся, впрочем, всего несколько дней и сменившейся совершенным спокойствием. Прошло три года, и теперь она считала свое поведение невинным и естественным. Никому не причинив зла, она не чувствовала и сожалений. Она была довольна. Эта связь была самое лучшее, что она знала в жизни. Она любила, была любима. Правда, она не узнала того опьянения, о котором мечтала. Но испытывает ли его кто-нибудь? Она была подругой хорошего и порядочного человека, которого весьма ценили женщины, который в обществе пользовался большим успехом, слыл презрительным и привередливым, а ей выказывал искреннее чувство. То удовольствие, которое она ему доставляла, и радость быть красивой ради него привязывали ее к другу. Он делал для нее жизнь если и не всегда пленительной, то все же весьма сносной, а порою и приятной.

Он открыл ей сущность ее характера, ее темперамент, ее истинное призвание — то, чего она не угадывала в своем одиночестве, несмотря на томившее ее смутное беспокойство и беспричинную печаль. Узнавая его, она узнавала себя. И для нее это было счастливым открытием. На их взаимную симпатию не влияли ни ум, ни душа. Она питала к нему спокойную и ясную привязанность, и это было прочное чувство. Вот и сейчас ее радовала мысль, что завтра она вновь увидит его в квартире на улице Спонтини, где они встречались в течение трех лет. Она порывисто тряхнула головой, пожала плечами более резко, чем можно было ожидать от этой очаровательной светской дамы, и, сидя у камина, теперь уже угасшего, сказала самой себе: «Да, мне нужна любовь!»

II

Начинались уже сумерки, когда они вышли из квартирки на улице Спонтини. Робер Ле Мениль знаком подозвал извозчика и, беспокойным взглядом окинув кучера и лошадь, вместе с Терезой сел в экипаж. Прижавшись друг к другу, они ехали среди смутных теней, прорезываемых порой внезапным лучом света, кругом был призрачный город, а душами их владели впечатления нежные и ускользающие, подобные огням, мелькавшим сквозь запотелые стекла. Все, что было вне их, казалось им неясным и неуловимым, и в сердце они ощущали сладостную пустоту. Экипаж остановился у Нового моста, на набережной Августинцев.

Они вышли. Сухой холодный воздух оживлял этот хмурый январский день. Тереза радостно вдыхала его сквозь вуалетку, а порывы ветра, дувшего с другой стороны реки, подымали над затвердевшей землей пыль едкую и белую, как соль. Терезе нравилось идти по незнакомым местам, чувствуя себя свободной. Она любила смотреть на этот каменный пейзаж, озаренный слабым и далеким светом, пронизывавшим воздух; идти быстрой и твердой походкой вдоль набережной, где на фоне неба, рыжеватого от городских дымов, деревья развесили черный тюль своих веток; глядеть, склонившись над парапетом, на узкий рукав Сены, катящей свои зловещие волны; впивать грусть реки, текущей меж плоских берегов и не окаймленной ивами или буками. В высоком небе уже мерцали первые звезды.

— Ветер словно хочет их погасить, — сказала она.

Он тоже заметил, что они часто мигают. Он, однако, не думал, чтобы это предвещало дождь, как считают крестьяне. Напротив, ему приходилось наблюдать, что в девяти случаях из десяти звезды мигают перед хорошей погодой.

Подходя к Малому мосту, они по правую руку увидали лавки старьевщиков, где торговля шла при свете коптящих ламп. Она поспешила туда, шаря взглядом в пыли и ржавчине. Страсть собирательницы заговорила в ней: она повернула за угол и даже рискнула зайти в барак с навесом, где под сырыми балками висели какие-то темные лохмотья. За грязными стеклами при огне горевшей свечи видны были кастрюли, фарфоровые вазы, кларнет и подвенечный убор.

Он не понимал, какое удовольствие она находит в этом.

— Вы наберетесь насекомых. Что тут может быть интересного для вас?

— Все. Я думаю о той бедной невесте, чей венок выставлен тут под стеклом. Свадебный обед происходил у ворот Майо. В числе гостей был республиканский гвардеец. Такой бывает почти на всякой свадьбе, которую по субботам видишь в Булонском лесу. Неужели вас не трогают, друг мой, эти бедные существа, смешные и жалкие, — ведь они в свое время тоже отойдут в величавый мир прошлого?

Среди надбитых и разрозненных чашек с узором из цветочков она обнаружила маленький ножик с ручкой из слоновой кости, изображающей фигуру женщины, плоскую и длинную, с прической а ля Ментенон. Тереза купила его за несколько су. Ее приводило в восторг, что у нее уже есть такая же вилка. Ле Мениль признался, что ничего не понимает в подобных безделушках. Но его тетка де Ланнуа — та великий знаток. В Каэне у антикваров только и речи, что о ней. Она в строго выдержанном стиле реставрировала и обставила свой замок. То был сельский дом Жана Ле Мениля, советника руанского парламента в 1779 году. Этот дом, существовавший и до него, упоминался под названием «дом бутылки» в некоем акте 1690 года. В одной из зал нижнего этажа в белых шкафах за решетчатыми дверцами еще и сейчас хранились книги, собранные Жаном Ле Менилем. Тетка де Ланнуа, рассказывал он, решила привести их в порядок. Но в числе их она нашла сочинения легкомысленные и украшенные столь нескромными гравюрами, что пришлось их сжечь.

— Так ваша тетка глупа? — сказала Тереза.

Уже давно ее сердили рассказы о г-же де Ланнуа.

У ее друга в провинции была мать, сестры, тетки, многочисленная родня, которой она не знала и которая раздражала ее. Он говорил о них с восхищением. Ее это возмущало. Сердило ее и то, что он подолгу гостит у этой родни, а возвращаясь, привозит с собой, как ей казалось, запах плесени, узкие взгляды, чувства, оскорбительные для нее. А он наивно удивлялся этой неприязни, страдал от нее.

Он замолчал. При виде кабачка, окна которого ярко пылали сквозь решетки, ему вспомнился поэт Шулетт, слывший пьяницей. Он чуть раздраженно спросил Терезу, встречается ли она с этим Шулеттом, который приезжает к ней в макфарлане, в красном кашне, намотанном до самых ушей.

Ей стало неприятно, что он разговаривает, как генерал Ларивьер. И она скрыла от него, что не видела Шулетта с осени и что он пренебрегает ею с бесцеремонностью человека занятого, капризного, отнюдь не светского.

— Он умен, оригинален, у него богатое воображение, — сказала она. — Он мне нравится.

А на его упрек, что у нее странный вкус, она с живостью возразила:

— У меня не вкус, а вкусы. Думаю, вы порицаете их не все.

Он не порицал ее. Он только опасался, как бы она не повредила себе, принимая этого пятидесятилетнего представителя богемы, которому не место в почтенном доме.

Она воскликнула:

— Не место в почтенном доме Шулетту? Так вам неизвестно, что он каждый год проводит месяц в Вандее у маркизы де Рие… да, у маркизы де Рие, католички, роялистки, старой шуанки, как она сама себя называет[19]. Но раз уж вас интересует Шулетт, выслушайте его последнюю историю. Вот как ее рассказывал мне Поль Ванс. И она мне делается более понятной на этой улице, где женщины ходят в широких кофтах, а на окнах стоят горшки с цветами.

Нынешней зимой, дождливым вечером, Шулетт в каком-то кабачке на улице, название которой я забыла, но которая своим жалким видом, наверно, похожа на эту, встретил одно несчастное создание. Эту женщину отвергли бы даже слуги в кабаке, но он полюбил ее за смирение. Ее зовут Мария. Да и самое это имя — не ее имя, она его прочла на дощечке, прибитой к двери меблированной комнаты под самой крышей, где она поселилась. Шулетта умилила эта беспредельная нищета, эта глубина падения. Он назвал ее своей сестрой и стал целовать ей руки. С тех пор он уже не покидает ее. Он водит ее, простоволосую, с косынкой на плечах, по разным кафе Латинского квартала, где богатые студенты читают журналы. Он говорит ей очень нежные речи. Он плачет, и она плачет. Они пьют, а когда выпьют, дерутся. Он любит ее. Он называет ее целомудреннейшей из женщин, своим крестом и своим спасением. Она ходила в башмаках на босу ногу; он ей подарил клубок грубой шерсти и спицы, чтоб она связала себе чулки, и сам огромными гвоздями подбивает ей башмаки. Он разучивает с ней стихи попроще. Он боится, что нарушит ее нравственную красоту, если вырвет из того позора, среди которого она живет в совершенной простоте и в восхитительной бедности.

Ле Мениль пожал плечами.

— Но он сумасшедший, этот Шулетт! Ну и милые истории рассказывает вам Поль Ванс. Я, разумеется, не аскет, но есть безнравственность, которая мне отвратительна.

Они шли куда глаза глядят. Она задумалась.

— Да, знаю, нравственность, долг… Но долг — кто скажет, что это такое? Уверяю вас, что я почти никогда не знаю, в чем заключается долг. Тут то же самое, что бывало с ежом нашей мисс в Жуэнвиле: целые вечера мы искали его под стульями и креслами, а когда находили, уже пора было идти спать.

По его мнению, в словах Терезы было много верного, больше даже, чем ей кажется. Он и сам размышляет о том же, когда бывает один.

— В этом смысле я иногда жалею, что не остался в армии. Предвижу, что вы мне скажете: от военной службы тупеешь. Пусть так, но зато знаешь в точности, что тебе делать, а в жизни это много значит. Я нахожу, что жизнь моего дяди генерала Ла Бриша — прекрасная жизнь, весьма почетная и довольно приятная. Но теперь, когда вся страна вливается в армию, нет больше ни офицеров, ни солдат. Это напоминает вокзал в воскресный день, когда кондукторы вталкивают в вагоны ошалевших пассажиров. Мой дядя Ла Бриш знал лично всех офицеров и всех солдат своей бригады. У него и сейчас в столовой висит их список. Время от времени он перечитывает его для развлечения. А теперь как прикажете офицеру знать своих солдат?

Она его больше не слушала. Она разглядывала продавщицу жареного картофеля, которая устроилась на углу улицы Галанд в застекленной будке; лицо ее, освещенное пламенем жаровни, выделялось в темноте. Женщина, опуская длинную ложку в шипящий жир, доставала из него золотистые серповидные ломтики картофеля и ссыпала их в желтый бумажный кулек, где словно поблескивали соломинки, а рыжеволосая девушка, внимательно следившая за ней, протягивала к ней красную руку с монетой в два су.

Когда девушка унесла свой кулек, Тереза, позавидовав ей, заметила, что проголодалась и непременно хочет попробовать жареного картофеля.

Он сперва воспротивился:

— Ведь неизвестно, как это приготовлено.

Но в конце концов ему пришлось спросить у продавщицы на два су картофеля и проследить, чтобы она его посолила.

Пока Тереза, приподняв вуалетку, ела подрумяненные ломтики, он увлекал ее в безлюдные улицы, подальше от газовых фонарей. Потом они снова оказались на набережной и увидели черную громаду собора, подымающуюся по ту сторону узкого рукава реки. Луна, повиснув над зубчатым гребнем крыши, серебрила ее скаты.

— Собор богоматери! — проговорила она. — Смотрите, он грузный, как слон, и хрупкий, как насекомое. Луна карабкается на его башни и смотрит на него с обезьяньим лукавством. Тут она не похожа на сельскую луну Жуэнвиля. В Жуэнвиле у меня есть своя дорожка, обыкновенная ровная дорожка, а в конце ее — луна. Она показывается не каждый вечер, но возвращается непременно, полная, красная, привычная. Это — наша соседка по имению, дама из окрестностей. Я в полном смысле слова иду к ней навстречу — из вежливости и из дружбы; а с этой парижской луной не хочется водить знакомство. Это — особа не из приличного общества. Чего она только не видела с тех пор, как бродит по крышам!

Он нежно улыбнулся.

— А! твоя дорожка… ты гуляла по ней одна и полюбила ее за то, что в конце ее — небо, не слишком высокое, не слишком далекое, — я как сейчас вижу эту дорожку.

В Жуэнвильском замке, куда его пригласил на охоту г-н де Монтессюи, он впервые увидел Терезу, сразу же ее полюбил, стал желать ее. Там, однажды вечером, на опушке рощи, он ей сказал, что любит ее, а она безмолвно выслушала его, с затуманенным взглядом, страдальчески сжав губы.

Воспоминание об этой дорожке, где она гуляла одна осенними вечерами, умилило, взволновало его, воскресило волшебные часы первых желаний и боязливых надежд. Он нашел ее руку под мехом муфты и пожал тонкую кисть.

Девочка, продававшая фиалки в плетеной корзинке, выложенной еловыми ветками, поняла, что перед ней влюбленные, и подошла предложить цветы. Он купил букетик за два су и поднес Терезе.

Она шла к собору и думала: «Это огромный зверь, зверь из Апокалипсиса…»

На противоположном конце моста другая цветочница, морщинистая, с усами, серая от старости и пыли, увязалась за ними с корзинкой, полной мимоз и роз из Ниццы. Тереза, которая в эту минуту держала фиалки в руке и старалась засунуть их за корсаж, весело сказала старухе:

— Благодарю, у меня все есть.

— Видать, что молодая, — нагло крикнула ей, удаляясь, старуха.

Тереза почти сразу же поняла, и в углах губ и в глазах ее промелькнула улыбка. Теперь они шли в тени, вдоль паперти, мимо расставленных в нишах каменных фигур со скипетрами в руках и с коронами на челе.

— Войдем, — предложила она.

Ему этого не хотелось. Ему было как-то неловко, почти страшно вместе с нею появиться в церкви. Он стал уверять, что сейчас закрыто. Он так думал, ему хотелось, чтобы так было. Но она толкнула дверь и проскользнула внутрь, в огромный храм, где безжизненные стволы колонн уходили в темную высь. В глубине, как призраки, двигались священники, мелькали огни свечей; замолкали последние стопы органа. В наступившей тишине она вздрогнула и проговорила:

— Грусть, которую навевает церковь ночью, всегда меня волнует; чувствуешь величие небытия.

Он ответил:

— Все-таки мы должны во что-то верить. Было бы слишком грустно, если бы не было бога, если бы душа наша не была бессмертна.

Под покровом мрака, ниспадавшего со сводов, она несколько мгновений стояла неподвижно, потом сказала:

— Ах, бедный друг мой, мы не знаем, на что нам и эта жизнь, такая короткая, а вам нужна еще другая, которой нет конца.

В экипаже, отвозившем их домой, он весело сказал, что отлично провел день. Он поцеловал ее, довольный и ею и собой. Но ей не передалось это расположение духа. Чаще всего так с ними и случалось. Последние минуты, проведенные вместе, бывали для нее испорчены предчувствием того, что, расставаясь, он не скажет того слова, которое надо сказать. Обычно он покидал ее как-то сразу, словно для него все пережитое не могло иметь продолжения. При каждом таком расставании ей чудилось, что это разрыв. Она заранее мучилась этим и становилась раздражительна.

Под деревьями аллеи Королевы он взял ее руку и стал покрывать ее короткими частыми поцелуями.

— Ведь правда, Тереза, редко бывает, чтобы двое любили друг друга так, как любим мы?

— Редко ли, не знаю, но мне кажется, что вы меня любите.

— А вы?

— Я тоже вас люблю.

— И всегда будете меня любить?

— Как можно знать?

И, видя, что лицо ее друга омрачилось, она прибавила:

— Вам было бы спокойнее с женщиной, которая поклялась бы любить всю жизнь вас одного?

Тревога его не проходила, вид у него был несчастный. Она смилостивилась и совершенно успокоила его:

— Вы же знаете, друг мой, я не легкомысленна. Я не так расточительна, как княгиня Сенявина.

Простились они почти в самом конце аллеи Королевы. Он удержал экипаж, чтобы ехать на Королевскую улицу. Он должен был обедать в клубе, а оттуда собирался в театр. Времени у него было в обрез.

Тереза вернулась домой пешком. Уже завидев Трокадеро, искрившийся огнями, точно бриллиантовый убор, она вспомнила цветочницу на Малом мосту. Слова, брошенные среди ветра и мрака: «Видать, что молодая» — приходили ей на память, уже не насмешливые, не двусмысленные, а угрожающие и печальные. «Видать, что молодая». Да, она была молода, она была любима — и скучала.

III

Посреди стола высилась целая чаща цветов в широкой корзине золоченой бронзы, а по краям ее, под массивными ручками в виде рогов изобилия, окруженные звездами и пчелами, расправляли крылья орлы. По бокам крылатые фигуры Победы поддерживали пылающие ветви канделябров. Эта ваза в стиле ампир была в 1812 году преподнесена Наполеоном графу Мартену де л'Эн, деду нынешнего графа Мартен-Беллема. Мартен де л'Эн, депутат Законодательного корпуса в 1809 году, был на следующий год назначен членом финансовой комиссии, занятия в которой, кропотливые и хранимые в тайне, соответствовали его характеру, трудолюбивому и робкому. Хоть и будучи либералом в силу наследственных традиций и по собственным склонностям, он понравился императору своим усердием и безупречной ненавязчивой честностью. Два года на него дождем сыпались милости. В 1813 году он вошел в состав умеренного большинства, которое одобрило доклад Лене[20], содержавший запоздалые наставления пошатнувшейся Империи и осудившей ее мощь, так же как ее невзгоды. 1 января 1814 года он вместе со своими коллегами явился в Тюильри. Император оказал им ужасающий прием. Он пошел на них в атаку. Неистовый и мрачный, в страшном сознании своей теперешней силы и близкой гибели, он излил на них весь свой гнев и все презрение.

Он шагал взад и вперед между их смущенными рядами и вдруг схватил за плечи графа Мартена, случайно попавшегося на его пути, стал трясти его, потащил за собою, восклицая: «Разве трон — это четыре доски, покрытые бархатом? Нет. Трон — это человек, и человек этот — я. Вы пожелали забросать меня грязью. А время ли нападать на меня, когда двести тысяч казаков переходят наши границы? Ваш господин Лене — ничтожество. Грязное белье стирают дома». Император исходил яростью, то величественной, то пошлой, и, не переставая, теребил расшитый воротник депутата от Эна. «Народ знает меня. Вас же он не знает. Я избранник нации. А вы неизвестные представители каких-то там департаментов». Он предрек им участь жирондистов. Звон его шпор сопровождал раскаты его голоса. С тех пор граф Мартен уже всю жизнь дрожал и заикался и, все так же дрожа, притаясь в своем доме в Лане, после поражения императора призывал Бурбонов. Вотще обе Реставрации, вотще Июльская монархия и Вторая империя усеивали крестами и лентами его грудь, по-прежнему не смевшую вздохнуть свободно. Достигнув самых высоких должностей, удостоившись всяких почестей, которыми его осыпали три короля и один император, он вечно чувствовал на своем плече руку корсиканца. Умер он сенатором при Наполеоне III, оставив сына, страдавшего наследственной дрожью.

Этот сын вступил в брак с м-ль Беллем, дочерью председателя судебной палаты в Бурже, и тем самым — в союз с политической славой рода, который во времена конституционной монархии дал трех министров. Беллемы, служившие при Людовике XV в суде, помогли облагородить якобинское происхождение Мартенов. Второй граф Мартен принимал участие во всех заседаниях палаты вплоть до самой своей смерти, последовавшей в 1881 году. Шарль Мартен-Беллем, его сын, без особого труда занял там его место. Женившись на м-ль Терезе Монтессюи, чье приданое явилось поддержкой для его политической карьеры, он скромно выделялся среди тех четырех-пяти богатых и титулованных буржуа, что, став на сторону демократии и республики, встречали не слишком дурной прием у истых республиканцев, которым льстила аристократичность их имен, а умственное их ничтожество казалось успокоительным.

В столовой, где над дверьми угадывалась в сумраке пятнистая шерсть собак кисти Удри[21], перед бронзовой корзиной, усеянной золотыми пчелами и звездами, между двумя Победами, несущими огни канделябров, граф Мартен-Беллем исполнял роль хозяина с той несколько хмурой любезностью, с той печальной учтивостью, с которой еще недавно в Елисейском дворце перед лицом двора великой северной державы надо было представлять Францию, одинокую и меланхоличную. Время от времени он обращался с бесцветными словами — направо к г-же Гарен, жене бывшего министра юстиции, налево — к княгине Сенявиной, увешанной бриллиантами и скучавшей до боли. Напротив него, по другую сторону корзины, сидя между генералом Ларивьером и г-ном Шмолем, членом Академии надписей, графиня Мартен обмахивала веером свои изящные, нежные плечи. По бокам, за полукружиями, которыми завершался стол, сидели г-н Монтессюи, рослый, голубоглазый, с прекрасным цветом лица, молодая родственница — г-жа Беллем де Сен-Ном, не знавшая, куда девать свои длинные худые руки, художник Дювике, Даниэль Саломон, Поль Ванс, депутат Гарен, г-н Беллем де Сен-Ном, какой-то сенатор и Дешартр, впервые обедавший в этом доме. Разговор, вначале дробный и вялый, оживился и перешел в смутный гул, над которым возвышался голос Гарена:

— Всякая ложная идея опасна. Считается, что мечтатели не приносят вреда; это заблуждение: они приносят большой вред. Утопии, самые безобидные на первый взгляд, оказывают самое пагубное действие. Они внушают отвращение к действительности.

— Но ведь и действительность, — сказал Поль Ванс, — тоже может быть нехороша.

Бывший министр юстиции начал уверять, что он сторонник любых усовершенствований. И, не напоминая о том, что в дни Империи он требовал упразднения постоянной армии, а в 1880 году отделения церкви от государства, заявил, что, верный своей программе, остается преданным слугою демократии. Его девиз, говорил он, — это порядок и прогресс. Ему и вправду казалось, что этот девиз изобретен им.

Монтессюи с обычным своим грубоватым добродушием возразил:

— Полно, господин Гарен, будьте искренни. Сознайтесь, что сейчас уже ни одной реформы не проведешь и что, самое большее, удастся изменить цвет почтовых марок. Худо ли, хорошо ли, но все идет так, как должно идти. Да, — прибавил он, — все идет так, как должно идти. Однако все непрерывно изменяется. С тысяча восемьсот семидесятого года промышленность и финансы страны пережили четыре или пять революций, которых экономисты не предвидели и до сих пор еще не могут понять. В обществе, как и в природе, превращения идут изнутри.

Относительно образа правления он держался простых и четких взглядов. Его, сильно привязанного к настоящему и мало заботящегося о будущем, социалисты нисколько не тревожили. Не беспокоясь о том, угаснут ли когда-нибудь солнце и капитал, он наслаждался тем и другим. По его мнению, надо было отдаться воле событий. Лишь глупцы борются с течением и лишь безумцы желают его опередить.

Но у графа Мартена, человека унылого от природы, были мрачные предчувствия. Он полунамеками предрекал близкие катастрофы.

Его опасения, перелетев через корзину с цветами, потрясли г-на Шмоля, и тот начал сокрушаться и пророчествовать. Он объяснил, что христианские народы сами по себе, без посторонней помощи, неспособны окончательно выйти из состояния варварства и, если бы не евреи и не арабы, Европа еще и сейчас, как во времена крестовых походов, погрязала бы в бездне невежества, нищеты, жестокости.

— Средневековье, — говорил он, — кончилось только в учебниках истории, которые дают школьникам, чтобы забить им головы. E действительности же варвары остаются варварами. Призвание Израиля — просвещать народы. Это Израиль в средние века принес Европе мудрость Азии. Социализм пугает вас. Это недуг христианский, так же как и монашество. А анархизм? Разве вы не узнаете в нем древнюю проказу альбигойцев[22] и вальденсов[23]? Евреи, которые просветили и цивилизовали Европу, одни только и могут спасти ее сейчас от евангельского недуга, снедающего ее. Но они изменили своему долгу. Они стали самыми ярыми христианами среди христиан. И бог наказывает их. Он позволяет, чтобы их изгоняли и грабили. Антисемитизм страшно развивается повсюду. В России моих единоверцев травят, как диких зверей. Во Франции гражданские и военные должности закрываются для евреев. Им больше нет доступа в аристократические клубы. Мой племянник, Исаак Кобленц, вынужден был отказаться от дипломатической карьеры, хотя блестяще сдал экзамен. Супруги некоторых моих коллег, когда моя жена приезжает к ним с визитом, нарочно кладут перед ней антисемитские газеты. И поверите ли, министр народного просвещения отказался представить меня к командорскому кресту, о котором я просил! Вот неблагодарность! Вот заблуждение! Антисемитизм — это смерть, слышите, смерть для европейской цивилизации.

Этот маленький человечек в своей непосредственности не считался ни с какими светскими условностями. Смешной и грозный, он смущал обедающих своей откровенностью. Г-жа Мартен, которую он забавлял, похвалила его:

— Вы по крайней мере защищаете ваших единоверцев; вы, господин Шмоль, не такой, как одна еврейская красавица, моя знакомая: прочитав в газете, что она принимает у себя цвет еврейского общества, она всюду стала вопить, что ее оскорбляют.

— Я уверен, что вы не знаете, сударыня, как прекрасна еврейская мораль, насколько она выше всякой другой морали. Знакома ли вам притча о трех кольцах?[24]

Но этот вопрос затерялся среди гула диалогов, в которых переплетались иностранная политика, выставки живописи, светские скандалы и толки об академических речах. Заговорили о новом романе, о предстоящей премьере. То была комедия. В эпизодической роли там был показан Наполеон.

Разговор теперь сосредоточился на Наполеоне, уже несколько раз выведенном на сцене, а за последнее время изображенном в нескольких весьма ходких книгах; это был модный персонаж, возбуждавший всеобщее внимание, уже больше не народный герой, не отечественный полубог в ботфортах, как в те дни, когда Норвен и Беранже, Шарле и Раффе создавали о нем легенду[25], а любопытная личность, занимательный, живой человек, чей образ нравился артистам, чьи жесты приводили в восторг зрительный зал.

Гарен, построивший свою политическую карьеру на ненависти к Империи, искренно считал, что этот возврат к Наполеону — просто нелепое увлечение. Он не видел в этом никакой опасности, совсем не боялся этого. Страх загорался в нем всегда внезапно и свирепо, а сейчас он был спокоен; он не говорил ни о том, чтобы запретить представления, ни о том, чтобы конфисковать книги, ни о том, чтобы арестовать авторов, ни о том, чтобы вообще что-либо пресечь. Невозмутимый и строгий, он видел в Наполеоне только тэновского кондотьера, который ударил Вольнея ногой в живот[26].

Каждый попытался определить истинную сущность Наполеона. Граф Мартен, перед лицом императорского подарка, перед лицом крылатых Побед, подобающим образом высказался о Наполеоне, устроителе и правителе, и оценил его весьма высоко, как председателя Государственного совета, где слово его вносило ясность в самые темные вопросы.

Гарен утверждал, что на этих пресловутых заседаниях Наполеон под тем предлогом, будто просит понюшку табаку, брал у членов совета их золотые, украшенные миниатюрами, усеянные бриллиантами табакерки, которых они потом больше и не видели. Кончилось тем, что на заседания стали приходить с табакерками из бересты. Этот анекдот он слышал от самого Мунье-сына[27].

Монтессюи ценил в Наполеоне любовь к порядку.

— Ему нравилось, когда дело делали хорошо. Сейчас к этому потеряли вкус.

Художник Дювике, который и мыслил как художник, находился в затруднении. В маске Наполеона, привезенной с острова Св. Елены, он не видел знакомых черт прекрасного и властного лица, сохраненного благодаря медалям и бюстам. В разнице легко было убедиться теперь, когда бронзовые копии маски, извлеченные, наконец, с чердаков, висели у всех старьевщиков среди орлов и сфинксов из золоченого дерева. И, по его мнению, раз уж подлинное лицо Наполеона оказывается не наполеоновским, то и подлинная душа Наполеона может быть но наполеоновской. Пожалуй, это душа какого-нибудь доброго буржуа: кое-кто уже высказывается в этом смысле, и он склоняется к такому взгляду. Впрочем, Дювике, мнивший себя портретистом своего века, знал, что знаменитые люди не бывают похожи на сложившиеся о них представления.

Даниэль Саломон заметил, что маска, о которой говорил Дювике, — маска, снятая с безжизненного лица императора и привезенная в Европу доктором Антомарки[28], — впервые была отлита в бронзе и распространена по подписке в 1833 году, при Луи-Филиппе, и что тогда же она возбудила и удивление и недоверие. Этого итальянца, настоящего аптекаря из комедии, болтливого и жадного, подозревали в том, что он сыграл злую шутку. Ученики доктора Галля[29], система которого была тогда в чести, считали маску сомнительной. Они не находили в ней шишек гениальности, а лоб, исследованный согласно теории их учителя, не представлял по своему строению ничего замечательного.

— Вот именно, — сказала княгиня Сенявина, — Наполеон замечателен только тем, что ударил Вольнея ногой в живот и что он крал табакерки, украшенные бриллиантами. Господин Гарен сейчас открыл нам эту истину.

— И к тому же, — сказала г-жа Мартен, — еще не вполне установлено, ударил ли он его.

— Чего только со временем не узнаешь! — весело продолжала княгиня. — Наполеон вообще ничего не сделал: он даже не ударил Вольнея ногой в живот, и у него была голова кретина.

Генерал Ларивьер почувствовал, что пора выступать и ему. Он бросил такую фразу:

— Наполеоновский поход тысяча восемьсот тринадцатого года представляется очень спорным.

На уме у генерала было угодить Гарену, и ничего другого на ум не приходило, все же, после некоторого усилия, ему удалось высказать и более общее суждение:

— Наполеон совершал ошибки: при его положении ему не следовало их совершать.

И он умолк, сильно покраснев.

— А вы, господин Ванс, что вы думаете о Наполеоне?

— Сударыня, я не особенно люблю рубак и головорезов, а завоеватели представляются мне просто-напросто опасными безумцами. И все же образ императора занимает меня, как он занимает и публику. Я нахожу в нем своеобразие и жизненную правду. Нет поэмы, нет романа приключений, которые сравнились бы с «Мемориалом»[30], хотя он и написан довольно нелепо. О Наполеоне же, если хотите знать, я думаю, что, созданный для славы, он явился в блистательной простоте эпического героя. Герой должен быть человечен, а Наполеон и был человечен.

— О-о! — раздались голоса.

Но Поль Ванс продолжал:

— Он был резок и легкомыслен и тем самым глубоко человечен, то есть подобен всякому человеку. Он с необычайной силой желал того, что ценит, чего желает большинство людей. Он сам питал иллюзии, которые внушил народам. В этом была его сила и слабость, его красота. Он верил в славу. О жизни и о вселенной он думал приблизительно то же, что думал о ней какой-нибудь его гренадер. Он навсегда сохранил ту ребяческую серьезность, что тешится саблями и барабанами, и ту особую наивность, без которой не бывает настоящего военного. Он искренно уважал силу. Прежде всего он был человек, плоть от плоти человечества. Не бывало у него мысли, которая не становилась бы поступком, а все его поступки были велики и заурядны. Такое грубое величие и создает героев. И Наполеон — совершенный герой. Его мозг всегда был под стать его руке, этой маленькой и красивой руке, переворошившей весь мир. Он ни одной минуты не беспокоился о том, чего не мог бы достичь.

— Так по-вашему, — сказал Гарен, — это не интеллектуальный гений? Я с вами согласен.

— Он, разумеется, — продолжал Поль Ванс, — обладал тем гением, который нужен, чтобы блистать на гражданской и военной арене мира. Но у него не было гения философского. Этот вид гения — «совсем другая пара манжет», как говорит Бюффон[31]. Мы располагаем собранием его сочинений и речей. В стиле их есть и движение и образность. Но среди этой груды мыслей не встречается ничего философски примечательного, не видно никакого влечения к непостижимому, никакой тревоги о тайне, окутывающей нашу судьбу. Когда на острове Святой Елены он рассуждает о боге и о душе, то кажется, будто перед нами славный четырнадцатилетний школьник. Душа его, брошенная в мир, пришлась по мерке миру и охватила его целиком. Ни одна частица его души не затерялась в бесконечности. Поэт, он знал только поэзию действия. Свою могучую мечту о жизни он ограничил земным. В своем страшном и трогательном ребячестве он полагал, что человек может быть великим, и эта детская вера не покидала его даже наперекор годам и бедствиям. Его молодость, или, точнее, его божественная юность, продолжалась всю жизнь, ибо дни этой жизни так и не сложились вместе, чтобы образовать сознательную зрелость. Вот изумительное свойство людей действия. Они всецело во власти той минуты, которую переживают, и гений их сосредоточивается на чем-нибудь одном. Они сами обновляются непрестанно, и в их жизни ничто не длится. Часы их бытия не связаны цепью важных отвлеченных раздумий. Они не продолжают жить, они сменяют самих себя в ряде поступков. Зато у них и нет внутренней жизни. Этот недостаток особенно чувствуется в Наполеоне, который никогда не жил в себе самом. Отсюда — та легкость характера, которая помогла ему вынести огромное бремя бедствий и собственных ошибок. Его душа, вечно новая, возрождалась каждое утро. Он более чем кто бы то ни было обладал способностью развлекаться. В первый же раз, как он увидел восход солнца над траурным утесом Святой Елены, он соскочил с постели, насвистывая мотив какого-то романса. То было спокойствие сердца, возвышающееся над судьбой, главное же — то была легкость духа, всегда готового возродиться. Он жил во вне.

Гарен, которому не нравилась такая изощренность мысли и речи, поспешил подвести итог.

— Словом, — сказал он, — в этом человеке были черты чудовища.

— Чудовищ не существует, — возразил Поль Ванс. — А люди, которые слывут чудовищами, вызывают ужас. Наполеона же любил целый народ. Его сила и заключалась в том, что он всюду на своем пути возбуждал любовь. Для солдат было радостью умереть за него.

Графине Мартен хотелось, чтобы Дешартр тоже высказал свое суждение. Но он даже с некоторым испугом уклонился от этого.

— Знакома ли вам, — спросил Шмоль, — притча о трех кольцах, плод божественного вдохновения одного португальского еврея?

Гарен, хотя и делал Полю Вансу комплименты по поводу его блестящего парадокса, сожалел, что остроумие его проявляется в ущерб морали и справедливости.

— Есть правило, — сказал он, — что мужчин надо судить по их поступкам.

— А женщин? — живо спросила княгиня Сенявина. — Вы их тоже судите по поступкам? А почем вы знаете, что они делают?

Звуки голосов сливались со светлым звоном серебра. В комнате было жарко и душно. Лепестки отяжелевших роз сыпались на скатерть. В зарождавшихся мыслях было теперь больше остроты.

Генерал Ларивьер предался мечтам.

— Когда я выйду в отставку, — сказал он своей соседке, — я уеду жить в Тур. Я там буду разводить цветы.

И он похвастался, что он хороший садовод. Его именем назвали какой-то сорт роз. И это ему льстило.

Шмоль еще раз спросил, знакома ли кому-нибудь притча о трех кольцах.

Между тем княгиня дразнила депутата:

— Так вам неизвестно, господин Гарен, что одни и те же поступки совершаются по самым разным причинам?

Монтессюи был согласен с ней.

— Совершенно верно! Как вы и сказали, княгиня, поступки ничего не доказывают. Эта мысль поражает нас в связи с одним эпизодом из жизни Дон-Жуана, неизвестным ни Мольеру, ни Моцарту, но сохранившимся в английской легенде, которую я узнал от моего лондонского друга Джемса Лоуэлла. Там говорится, что великий соблазнитель лишь с тремя женщинами даром потерял время. Первая из них была простая горожанка — она любила своего мужа; вторая была монахиня — она не согласилась нарушить обет. Третья долго вела распутную жизнь, уже подурнела и просто была служанкой в притоне. После всего, что она делала, после всего, что она видела, любовь для нее уже не значила ничего. Эти три женщины повели себя совершенно одинаково в силу весьма различных причин. Поступок сам по себе ничего не доказывает. Лишь вся совокупность поступков, их вес, их сочетание определяют ценность человеческого существа.

— У некоторых наших поступков, — сказала г-жа Мартен, — тот же вид, то же лицо, что и у нас; они наши дети. Иные вовсе на нас не похожи.

Она встала и взяла генерала под руку. Княгиня, проходя в гостиную под руку с Гареном, сказала:

— Тереза права… Иные вовсе на нас не похожи. Как негритята, прижитые во время сна.

Поблекшие нимфы на гобеленах напрасно улыбались гостям, не замечавшим их.

Госпожа Мартен со своей молодой родственницей, г-жой Беллем де Сен-Ном, разливала кофе. Она сделала комплимент Полю Вансу по поводу того, что он сказал во время обеда.

— Вы судили о Наполеоне с независимостью мысли, какую редко приходится встречать в светских разговорах. Я замечала, что очень красивые дети, когда надуются, напоминают Наполеона в вечер Ватерлоо. Вы открыли мне глубокие причины этого сходства.

Потом, обратившись к Дешартру, спросила:

— А вы любите Наполеона?

— Сударыня, я не люблю революцию. А Наполеон — это революция в ботфортах.

— Отчего же вы, господин Дешартр, не сказали этого за столом? Впрочем, понимаю: вы только в укромных уголках согласны быть остроумным.

Граф Мартен-Беллем проводил мужчин в курительную, Поль Ванс один остался с дамами. Княгиня Сенявина спросила его, кончил ли он свой роман и каков его сюжет. Это было произведение, в котором он стремился достичь правдивости, основанной на целой логической цепи вероятностей, приводящих в совокупности своей к чему-либо бесспорному.

— Только таким путем, — сказал он, — роман может приобрести нравственную силу, которая вовсе не свойственна истории, грубо попирающей мораль.

Она спросила, для женщин ли эта книга. Он ответил, что нет.

— Вы, господин Ванс, не правы, что не пишете для женщин. Ведь это именно то, что может сделать для них человек незаурядный.

А на вопрос, чем вызвана у нее эта мысль, она ответила:

— Тем, что все умные женщины, как я вижу, выбирают дураков.

— С которыми им скучно?

— Разумеется. Но мужчины, стоящие выше общего уровня, наскучили бы им еще больше. У них для этого еще больше возможностей… Однако расскажите мне сюжет вашего романа.

— Вы этого хотите?

— Я ничего не хочу.

— Ну, так вот: это очерк народных нравов, история молодого рабочего, трезвого и целомудренного, красивого, как девушка, с нетронутой и замкнутой душой. Он резчик и работает хорошо. Вечера он проводит дома подле матери, которую очень любит. Он учится. Он читает. Мысли застревают в его простом, незащищенном уме, как пули в стене. Потребностей у него нет. Нет у него ни страстей, ни пороков, которые привязывают к жизни. Он одинок и чист. Одаренный высокими добродетелями, он начинает ими гордиться. Живет он среди жалких скотов. Он видит страдания. Он самоотвержен, но не человеколюбив; у него то холодное милосердие, которое называют альтруизмом. Человечности в нем нет, потому что нет чувственности.

— Вот как! Чтобы быть человечным, надо быть чувственным?

— Разумеется, княгиня. Жалость живет в недрах нашего тела, как жажда ласк — на поверхности кожи. Он же недостаточно умен, чтобы испытывать сомнения. Он верит в то, что читал. А читал он, что для создания всеобщего счастья стоит лишь разрушить общество. Его терзает жажда мученичества. Однажды утром, поцеловав мать, он уходит: он подстерегает депутата своего округа, социалиста, бросается на него и с возгласом: «Да здравствует анархия!» — вонзает ему долото в живот. Его арестовывают, измеряют, фотографируют, допрашивают, судят, приговаривают к смерти и гильотинируют. Вот вам мой роман.

— Он будет не слишком веселый, — сказала княгиня. — Но это не ваша вина: анархисты ваши так же робки и умеренны, как все прочие французы. Русские, когда принимаются за это дело, проявляют больше смелости и фантазии.

Графиня Мартен подошла к Полю Вансу и спросила, не знает ли он того кроткого господина, который еще не проронил ни слова, а только оглядывается по сторонам с видом заблудившейся собаки. Его пригласил ее муж. Она не знает его имени, вообще ничего не знает о нем.

Поль Ванс мог только сказать, что это сенатор. Он однажды случайно видел его в Люксембургском дворце[32], в галерее, где помещается библиотека.

— Мне хотелось взглянуть на купол, расписанный Делакруа, — на античных героев и мудрецов среди голубоватых миртовых рощ. Вид у этого господина был и тогда несчастный и жалкий; он грелся. От него пахло сырым сукном. Он беседовал со старыми коллегами и, потирая руки, говорил: «Доказательством того, что в нашей республике — наилучший образ правления, для меня служит тот факт, что в тысяча восемьсот семьдесят первом году она за неделю смогла расстрелять шестьдесят тысяч восставших и не утратила популярности. После подобной репрессии любой другой режим стал бы невозможным».

— Так он презлой человек, — заметила г-жа Мартен. — А я-то жалела его, потому что на вид он такой застенчивый и неловкий!

Госпожа Гарен, уронив голову на грудь, безмятежно дремала. Ее хозяйственную душу тешило сонное видение: огород на высоком берегу Луары, где ее приветствовали члены хорового общества.

Жозеф Шмоль и генерал Ларивьер вышли из курительной, и глаза у них еще искрились после тех скабрезностей, которыми они только что поделились. Генерал уселся между княгиней Сенявиной и г-жой Мартен.

— Сегодня утром в Булонском лесу мне повстречалась баронесса Варбург верхом на великолепной лошади. Она мне сказала: «Генерал, как это вы делаете, что у вас всегда прекрасные лошади?» Я ей ответил: «Сударыня, чтобы иметь прекрасных лошадей, надо быть или очень богатым, или очень хитрым».

Он был так доволен этим ответом, что дважды его повторил, подмигивая.

Поль Ванс подошел к графине Мартен:

— Я узнал, как зовут сенатора: его фамилия Луайе, он вице-президент одной политической группы и автор книги, написанной в целях пропаганды под заглавием: «Преступление 2 декабря»[33].

Генерал между тем продолжал:

— Погода была отчаянная. Я стал под навес. Там уже стоял Ле Мениль. Я был в скверном расположении духа. Он же про себя издевался надо мною; я это видел. Он воображает, что если уж я генерал, так должен любить ветер, град и мокрый снег. Какая нелепость! Он мне сказал, что дурная погода ему не мешает и что на будущей неделе он уедет с друзьями охотиться на лисиц.

Наступило молчание; генерал добавил:

— Желаю ему удовольствия, но не завидую. Охота на лисиц не так уж приятна.

— Но она приносит пользу, — сказал Монтессюи.

Генерал пожал плечами.

— Лисица опасна для курятников только весною, когда кормит детенышей.

— Лисица, — возразил Монтессюи, — предпочитает курам кроликов. Она — ловкий браконьер и меньше вредит фермерам, чем охотникам. Я в этом кое-что понимаю.

Тереза в рассеянности не слушала, что говорит ей княгиня. Она думала: «Он даже не предупредил меня, что уезжает».

— О чем вы задумались, дорогая?

— Ни о чем интересном.

IV

В маленькой комнате, темной и безмолвной, было душно от множества занавесей, портьер, подушек, медвежьих шкур и восточных ковров; на кретоновой обивке стен, среди мишеней для стрельбы и поблекших котильонных значков, накопившихся за три зимы, при ярких отсветах камина блестели лезвия шпаг. На шифоньерке розового дерева, увенчивая ее, стоял, серебряный кубок — приз, полученный от какого-то спортивного общества. На столике с расписной фарфоровой доской возвышался хрустальный бокал, обвитый плющом из золоченой бронзы, а в нем — букет белой сирени; всюду в теплом сумраке дрожали отблески огня. Тереза и Робер, привычные к этой темноте, без труда двигались среди знакомых им вещей. Он закурил папиросу, она же, став спиной к огню, приводила в порядок волосы перед высоким зеркалом, в котором почти не видела себя. Но ей не хотелось зажигать ни лампы, ни свечей. Шпильки она доставала из вазочки богемского хрусталя, уже три года стоявшей на столе, у нее под рукой. Он смотрел, как быстро погружаются в рыжевато-золотистый поток волос ее ярко освещенные пальцы, а лицо ее, ставшее в тени более резким и смуглым, принимает таинственное, почти тревожащее выражение. Она молчала.

Он спросил:

— Милая, ты больше не сердишься?

Ему не терпелось получить ответ, заставить ее произнести хоть слово, и она ему ответила:

— Что же мне вам сказать, друг мой? Я могу только повторить то, что сказала, когда пришла. Я нахожу странным, что о ваших намерениях мне пришлось узнать от генерала Ларивьера.

Он видел, что она еще сердится на него, что она держится с ним сухо и неестественно, без той непринужденности, которая обычно делала ее такой очаровательной. Но он притворился, будто считает все это капризом, который скоро пройдет.

— Дорогая моя, я уже объяснял вам. Я вам говорил и еще повторяю, что встретил Ларивьера, когда только что получил письмо от Комона, напоминавшего мне о моем обещании приехать истреблять лисиц в его лесах. Я тотчас же ответил ему. Я рассчитывал сообщить вам об этом сегодня. Шалею, что генерал Ларивьер меня опередил, но ведь это неважно.

Подняв и сомкнув руки над головой, она спокойно взглянула на него, но он не понял этого взгляда.

— Так вы уезжаете?

— На будущей неделе, во вторник или в среду. Пробуду дней десять самое большее.

Она надевала меховую: шапочку с прикрепленной к ней веткой омелы.

— И это никак нельзя отложить?

— О нет! Через месяц лисья шкура никуда не будет годиться. И кроме того, Комон пригласил приятелей, славных людей, которых огорчило бы мое отсутствие.

Прикалывая шапочку длинной булавкой, она хмурила брови:

— И такая интересная эта охота?