Берне Анна

Анна Берне, родившаяся в 1962 году, погружена в историю, начиная с раннего детства. От своего отца, журналиста, специализировавшегося на истории и археологии и читавшего своей маленькой дочери греческую мифологию, а также от матери, которая работала преподавателем, она унаследовала огромные познания в истории культуры.

В институте Анна Берне изучала право и историю, избрав в конце концов профессию журналиста, а затем писателя. Она является литературным обозревателем ряда журналов, в том числе ежемесячной «Истории».

Кроме того, Анна Берне выступила в роли поэта, композитора и исполнителя собственных песен, о чем свидетельствуют два выпущенных ею диска.

Писательница выпустила в издательстве «Перрен» следующие биографии и исторические эссе: «Бернадетт Субиру» (переведена на итальянский); «Мадам де Севинье»; «Великие времена шуанов»; «Исследования об ангелах» (переведена на немецкий и португальский); «Брут, идейный убийца»; «Гладиаторы» (переведена на итальянский); «Христиане в Римской империи».

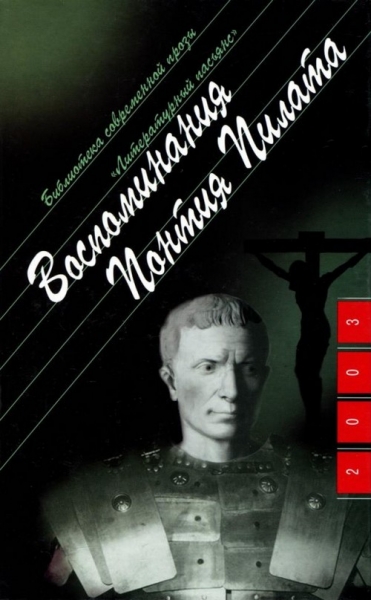

Принесший ей международное признание роман «Воспоминания Понтия Пилата» вышел в издательстве «Плон». Роман получил приз Академии Бретани и был переведен на немецкий, испанский, греческий, португальский, русский и литовский языки.

В настоящее время Анна Берне работает над романтической трилогией «Знамена короля», действие которой происходит весной 1793 года во время восстания шуанов на западе Франции.

Предисловие: Пилат в раю

Образ Понтия Пилата на протяжении столетий подвергался самым разным художественным интерпретациям. Достаточно вспомнить знаменитую картину Н. Н. Ге «Что есть истина?», роман М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита»… Имя чиновника, ускользающего от ответственного решения, стало нарицательным, а его знаменитые слова: «Я умываю руки!» — крылатыми.

В древности отношение к Пилату было неоднозначным. Уже во втором столетии апокрифическое «Евангелие от Петра» возлагает ответственность за казнь Иисуса не на Пилата, а на Ирода Антипу; один из ранних апологетов, Тертуллиан, считал, что Пилат был в душе христианин; по мнению церковного историка Евсевия, прокуратор покончил жизнь самоубийством. А вот Коптская и Эфиопская Церкви канонизировали прокуратора Иудеи как святого…

Мало кто задумывался над тем, что на Руси «Пилатово Житие» переписывалось и перепечатывалось самыми ревностными блюстителями древнего благочестия — старообрядцами…

В книге «Страсти Христовы», известной в славяно-русских списках с XV века, повествуется о том, как Пилат перед лицом императора Тиверия раскаялся в своем преступном равнодушии к судьбе Иисуса и стал молить его об усугублении собственной казни: «…господине, державный Кесарю, повели мне дата велие мучение, да отпустятся греси мои».

А затем воззвал ко Всемилостивому Господу: «Помилуй мя, Христе царю, Сыне Бога Живаго и Творче всесильне, согреших аз пред тобою, предав тя на распятие неповинна суща».

И тут — о чудо! — открылись ему двери рая: «И се глас бысть с небесе к нему, глаголя: „Радуйся, Пилате, яко за мене ради страсть сию приемлеши, вниде убо во обитель отца моего, се бо отверзошася тебе врата райская“».

Как попало это апокрифическое сказание в древнерусскую книжность, остается пока неясным. В основе его лежат очень древние «Деяния Пилата», вошедшие в состав так называемого «Евангелия от Никодима». А оно, в свою очередь, было известно славянским книжникам уже в XIII веке… Показательно, что у православного читателя эти тексты находили несомненное понимание и сочувствие на протяжении нескольких столетий.

В древнем апокрифе о Пилате отражена, конечно, не историческая правда, а стремление к полноте торжества правды божественной, сила которой особенно явна в покаянии и прощении самых тяжких грешников.

Роман современной французской писательницы Анны Берне «Воспоминания Понтия Пилата» — это своего рода опыт новозаветного апокрифа. В сюжетной канве отражены евангельские события и свидетельства эпохи, сохранившиеся в трудах Иосифа Флавия, Филона Александрийского и др. Анна Берне проявила скрупулезное внимание к мельчайшим подробностям быта, топографии, политическому фону эпохи. Но главное для нее — это история души, внутренняя драма римского всадника, высокопоставленного чиновника, верного традициям своего рода, которого поиски Истины привели к вере в Сына Человеческого.

В XX веке уже была сделана попытка воссоздания литературного наследия Понтия Пилата. В 1928 году в Лондоне Вильям Персифаль Крозье (1879–1944) опубликовал «Письма Понтия Пилата, написанные во время его правления в Иудее к своему другу Сенеке в Риме». Охватывающие период от назначения прокуратором до суда и казни над Иисусом Христом, они представляют Пилата неизменным стоиком, а не утверждающимся в вере христианином. Возможно, Анна Берне и была знакома с этой книгой, но замысел ее совершенно иной. В. Крозье создал исторический апокриф, а французская писательница стремится раскрыть правду души, возвращающейся к Истине через покаяние…

У каждого из нас бывают поводы задуматься: не напрасно ли умер Христос? Анна Берне убеждена, что нет. К этой вере приходит и герой ее повествования, вновь ставя все тот же вековечный вопрос перед читателем…

Нет такой власти и науки, которая могла бы решить его за нас.

И ответ на него каждый должен дать себе сам.

Спасибо Анне Берне, что она так проникновенно сумела об этом напомнить.

Н. К. ГаврюшинВоспоминания Понтия Пилата

Франсуа-Ксавье де Виви посвящается

Пилат сказал Ему: итак, Ты Царь?

Иисус отвечал: ты говоришь, что я Царь. Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине; всякий, кто от истины, слушает гласа Моего.

Пилат сказал Ему: что есть Истина?

Евангелие от Иоанна, XVIII, 37–38Пролог

И в эту ночь Прокуле вновь снился Галилеянин. Она не сказала мне об этом, однако я знаю. Я знаю это по ее молчанию при пробуждении, по взгляду, обращенному на меня, по немому упреку, стоящему в ее глазах. Упрек ли это? Нет… Я читаю в них страдание, бездонное, глубокое, как море; неисцелимое. И в нем повинен я. Ее глаза словно говорят мне:

— Кай, что ты наделал?

И когда Прокула так смотрит на меня, ответ, единственный ответ, который я мог бы ей дать, не сходит с моих губ.

— Я исполнил мой долг, — должен бы сказать ей я. Но слова ускользают, ибо я больше не уверен ни в моих поступках, ни в себе самом. Я человек, исполненный неуверенности и сомнения. Всю мою жизнь я буду скрывать от других, насколько я неуверен и малодушен.

Я трус.

Ничто так не задевает меня, как мысль о том, как ясно Прокула меня видит — и осуждает. И продолжает меня любить. Как может она любить меня, когда я себя презираю?

Если бы боги дали мне возможность все вернуть, я попытался бы отвести беду, которая омрачила мне жизнь, как омрачила счастье и радость моей жены, но боги ничего не дают пройти сначала. Впрочем, я давно уже не верую в римских богов.

Даже если бы я верил в них и они были бы готовы мне помочь, даже если бы мне было дано пережить все сызнова, сумел бы я что-либо изменить? Или меня снова обуял бы страх?

Ибо воистину я трус.

Это порок, ставший сегодня слишком обыкновенным. Патриции, всадники, все мы — боимся. Самые знатные из нас, сыны завоевателей вселенной, превратились в рабов, в страхе пресмыкающихся перед кнутом. Было бы удивительно, если бы потомок Понтиев оказался лучше отпрысков самых именитых римских семейств.

Прокула стоит перед окном. Моя жена некрасива, она никогда не была красавицей. Когда божественный Тиберий выдал ее за меня, я заподозрил, что, забавляясь, он сыграл со мной злую шутку. Под предлогом почетного союза — Клавдия Прокула была его кузиной — подложил мне в постель дурнушку, мне, покорителю красавиц. И я не посмел отказаться!

Если бы Кесарь догадывался о том, какой роскошный подарок он мне сделал… Мы никогда не показывали, сколь сильно любим друг друга. К старости у Тиберия появились странные причуды, а зрелище чужого счастья стало ему невыносимо.

Мне было тридцать, Прокуле — двадцать. И хотя она была родственницей Тиберия Нерона, первого мужа Ливии, отца другого Тиберия, никто не возжелал ее. А моя мать, как и ее мать, вышла замуж в двенадцать лет.

О чем думает она в эту минуту? Ее печалит серое небо? Или дождь, бесконечный дождь, что всю зиму не утихает над Вьенной? Или, так же как и я, она скорбит о свете Города?

Может, эти слезы, которые так часто навертываются ей на глаза, — о Понтии, нашей далекой, несчастной дочери, которой мы не в силах помочь? О душах троих наших сыновей, теперь уже умерших? Я пытаюсь убедить себя, что это именно так. Но в глубине души знаю, что Прокула плачет не о себе, не о нашем изгнании или наших детях. Она плачет обо мне. О моей вине.

О моей трусости.

И так всякий раз, когда ей снится Галилеянин. А он часто является ей во сне.

I

Я родился в 742 году от основания Города, в шестой день от майских ид.

В это время года над Римом кружат ласточки и в атриуме нашего дома в водоем осыпаются первые розы. В час, когда солнце садится в пурпур горизонта, пинии наших террас кажутся черными. Их аромат, смешанный с ароматом цветов, проникает в комнату, которая прежде была комнатой моей матери. Даже если Рим совсем не спит, шум улиц стихает, когда в окнах зажигаются лампы и ветерок заставляет колебаться пламя факелов, что несут рабы перед носилками тех, кто направляется ужинать на Палатин.

Таким я впервые увидел этот мир и таким в последний раз увидела его женщина, которая произвела меня на свет и от этого умерла.

Ей было шестнадцать лет; ее звали Туллией. Вязкий туман закрывал последние лучи тусклого галльского солнца. В мае ласточки не успевают прилететь из Африки в Лугдун, и розовые кусты еще не цветут. Моя мать была родом из Кампаньи; она любила свет, цветы и птиц. Когда она лежала на погребальном костре, служанка, вырастившая ее, положила ей на голову венок из диких гиацинтов с голубыми душистыми колокольчиками — единственные цветы, какие она смогла найти.

Все эти подробности я знаю от Авлы, женщины, которая была кормилицей моей матери и которая мне ее заменила. Она говорила также, что пламя погребального костра никак не занималось, потому что дрова были сырыми и плохо горели.

Мой отец был далеко, на Эльбе, с Друзом и Тиберием. Не знаю, переживал ли он из-за своего вдовства. Он был женат четыре года, и все эти годы вел военную кампанию. Без сомнения, он нежно любил мою мать, поскольку настоял на том, чтобы она покинула Рим, дабы быть к нему поближе. И по крайней мере однажды он нашел время встретиться с ней в этом доме на берегу Роны, снятом им у итальянского торговца в Лугдуне. Я появился на свет в результате этой встречи, длившейся всего несколько часов, встречи, ради которой отец проскакал галопом сотни миль через эти дикие места. Там, на войне, он каждый день рисковал жизнью. И он хотел сына, который чтил бы его память, если бы ему случилось погибнуть.

Друз дал ему отпуск, чтобы он мог присутствовать при моем рождении. Но когда он прискакал, загнав в дороге трех лошадей, Туллия была мертва, а я, сирота, кричал в галльской колыбели.

Кай Старший, мой отец, не успел снять дорожный плащ, мокрый от дождя, когда Авла, смеясь и плача, бросилась к нему навстречу.

— Господин, господин, у тебя сын! — кричала она. И, следуя обычаю предков, положила меня на землю к его ногам.

Четыре раза в моей жизни служанки клали у моих ног детей, рожденных на свет Прокулой. И всякий раз в этот момент я испытывал одинаково сильное волнение.

Мой отец был молод, когда впервые взял меня на руки, намного моложе меня в то время, когда родилась моя Понтия. Он посмотрел на Авлу немного растерянно, словно позабыл, что следует делать.

— Господин, у тебя сын, — повторяла она, — здоровый и крепкий сын! Он похож на тебя!

Чтобы лучше показать меня, чтобы его убедить, что я нормальный и сильный, Авла сняла с меня пеленки. Красный от натуги, я орал, лежа на холодном мраморном полу. Мой отец был высок и дороден; его могучим рукам было ведомо, как обуздывать жеребцов, как обращаться с мечом и копьем, но они никогда еще не держали только что родившегося младенца. Отец не знал, как меня взять, опасаясь причинить мне боль. Авла же, не понимая, что он просто растерян, и видя его молчание и нерешительность, испугалась, что он отвергнет меня, как то позволяет закон.

Вокруг нас собрались слуги, внимательные и молчаливые. Тогда мой отец медленно опустился на колени. Он неловко взял меня с земли, встал, поднял меня над головой, словно размахивая знаменем победы, и сказал:

— Кай, сын мой…

— Кай, сын мой!

Была моя очередь бросать кости, но, услышав этот голос, который я не надеялся уже больше услышать, я обо всем забыл: и об игре, и даже о моем друге Адельфе, сыне нашего управляющего-грека Деметрия. Фишки из слоновой кости падают из моих рук и рассыпаются. Я оборачиваюсь. Я стою. Я бегу к человеку, который застыл под портиком. Я не помню о ступенях, которые ведут к нему. И я непременно упал бы, если бы не эти две руки, подхватившие меня на лету и сжавшие в каком-то отчаянном порыве. В глазах отца стоят слезы. Я не знал, что он умеет плакать, и меня охватывает страх:

— Отец! Что с тобой?

Но он не отвечает, истово целуя меня, и я чувствую запах человеческого и конского пота.

Мне было семь лет. За шесть месяцев перед тем Рим облетела весть, что Кай Понтий Пилат, мой отец, погиб при крушении корабля, возвращавшегося с Родоса.

Была синяя ночь, тихо светился лунный щит. Ночь была насыщена ароматами и пением цикад. После бани отец пришел отдохнуть на террасу. Он попросил раба принести ему кубок фалернского, красного крепкого вина из наших виноградников.

Обычно в этот час я спокойно сплю, но отец не отослал меня, он пожелал, чтобы я остался с ним, и вел со мной разговор, как с равным:

— Видишь, Кай, звезду, которая поднимается над горизонтом? Это — Орион Охотник. Когда Орион появляется на небе, то знаменует приход осени. Раньше, в Германии, ее появление вызывало у нас уныние, ибо предвещало тусклые дни в тех северных краях, ледяной ветер и снег над равниной из низких свинцовых туч, когда замерзшие воды рек и озер сливаются с холодом неба.

— Отец, зачем ты был у варваров, в Германии?

— Я исполнял свой долг. Служил Риму.

Он склонился ко мне, притянул к себе. Я чувствовал тепло его тяжелой руки на моем плече:

— Посмотри, Кай! Посмотри на Город. Боги обещали римлянам господство над миром. Их обещание почти исполнилось. Ведь наш народ не боится бороться, страдать и погибать ради исполнения божественной воли. Вот почему боги будут благословлять Рим, пока будет жив хоть один римлянин, жаждущий служить ему и любить его больше собственной жизни.

На семи холмах, необъятные, сияли в лунном свете храмы и дворцы.

— Город, Кай… Во всем мире, во всех известных государствах, люди знают, что он один — Рим; что он могуществен и нерушим. Мы его могущество и нерушимость. Нет более славного дела, как служить ему, и нет более завидной смерти, как умереть за него.

Всю мою жизнь я следовал заветам отца. Я служил Риму, светочу мира и хранителю истины.

Но что есть истина? Я спросил об этом Галилеянина — он не ответил мне.

Отец никогда не задавался этим вопросом. Для него вещи были таковы, поскольку они должны были быть таковыми. Его истиной был Рим.

Мы не патриции. Если даже принять версию моего происхождения от Энея и его спутников, три века верной службы не мешают мне оставаться человеком новым. Чем-то вроде выскочки, род которого отнюдь не блистал в летописях Города. Прокула гораздо более знатного происхождения, чем я, хоть она никогда и не попрекает меня этим.

Итак, я не патриций. Просто всадник. Нас называют основой государства — благодаря нашему положению, конечно. Но главным образом — благодаря нашей преданности, нашему участию в военных и административных делах, а также благодаря тому, что и деньги, и торговля находятся в руках наиболее богатых из нас.

По правде говоря, это не относится к моей семье. Мой род не может претендовать на большую известность, и ни один из моих родственников никогда не состоял в верховных магистратурах.

Мой дед, Авл, служил в Галлии с божественным Юлием. Затем присоединился к лагерю Антония. Но когда египетская авантюра вскружила голову триумвиру, Авл оставил его и перешел под знамена Октавиана.

Я знаю, о моем предке судачат, что к этому его побудили не благородные чувства, но корысть, ибо такой поворот дела позволял ему тут же унаследовать от кузена Аквилия дом в Авентине, где протекли самые благодатные часы моего детства. Те, кто говорит так, не знают, что Авл не любил ни золото, ни роскошь и удовольствия, которые за золото покупают. Его единственной страстью был Рим. Он не вынес восточного безумства Антония, готового в своей неистовой любви к Клеопатре отдать ей Египет и пообещать земли Азии, за которые было пролито столько римской крови. Авл предал Марка Антония, чтобы не предавать Рим. Октавиан это понял.

Мой дед погиб в Акциуме. Египетская трирема протаранила галеру, которой он командовал. Я уверен, он умер счастливым, поскольку, погружаясь в морскую пучину, знал, что наши корабли уносят с собой победу.

Мой отец тогда был совсем маленьким. Бабушка, Теренция, осталась одна растить и воспитывать из него мужчину. Она прекрасно справилась со своей задачей. Живое воплощение римской добродетели былых времен, Теренция оказалась способной завоевать дружбу Ливии, что было совсем не легко, и добиться уважения Августа, что было еще труднее. Эта вдвойне редкая милость дала моему отцу счастье вырасти рядом с Друзом и Тиберием.

Мое детство было счастливым и лишенным происшествий. Я выучился чтению и письму. У меня был наставник из Александрии, выучивший меня языку Гомера так, что я его знал, как родную латынь. Отец взялся сам научить меня держаться в седле и владеть мечом.

Свободные часы я проводил с Адельфом или один, бродя по нашему саду и любуясь Городом, раскинувшимся у моих ног. Я представлял себя человеком, похожим на отца: твердым, мужественным и преданным Риму. Я был счастлив, даже несмотря на то, что иногда поддавался мечтам о материнской ласке.

II

Вар не знает, ни куда движется, ни что делает. Каким бы скромным ни был мой военный опыт, мне кажется очевидным, что префект лагерей делает ошибки одну за другой. Он не учел ни местность, на которой совершает маневры, ни местность Германии, по которой идет походным маршем. Ни, тем более, местность противника. Вар уверен в нашем превосходстве, и эта самонадеянность лишает его здравого рассудка. Подобные ошибки всегда были причиной наших тяжелейших поражений.

Уже несколько дней меня преследуют неприятные картины, будто сошедшие со страниц моих школьных книг, таких еще близких. Засада в Кавдинском ущелье… Уничтожение легионов Красса в персидской пустыне…

В самом деле, когда я оглядываюсь по сторонам, ничто не напоминает мне империю парфян. С тех пор как мы покинули берега Рейна, мы идем через леса, огромные, бесконечные лесные массивы. Черный, дремучий, враждебный лес обступает нас, как парфянские стрелки обступали Красса и его людей, прежде чем осыпать их стрелами. Я поминутно ловлю себя на том, что оборачиваюсь, внимательно всматриваясь в лесную чащу. Мои мускулы инстинктивно сжимаются, напрягаются в ожидании смертоносной стрелы, пущенной невидимой рукой. Но всякий раз я овладеваю собой, потому что чувствую тайную тревогу солдат, следующих за мною. Им тоже не по себе.

Я бросаю отрывистые взгляды на Флавия, моего галльского центуриона. Это любопытный, человек, забияка, смельчак, которого ничто никогда не пугает. В двадцать пять он уже весь в шрамах, а нос его сломан ударом кулака. Маленький и при этом злобный и задиристый, как петух! Конечно, от рождения его звали иначе. Он выбрал имя Флавий потому, что его собственное было слишком сиплым для наших латинских глоток.

Он из исчезнувшего рода, из небольшого местечка, служащего почтовой станцией на дороге к Океану, далеко на Западе. Он выдает себя за человека знатного происхождения; в конце концов, может, это правда? Но в чем я уверен, так это в том, что он отличный воин и что даже эта зловещая обстановка не производит на него особого впечатления.

— Знаешь, трибун, — обычно говорит он с невозможным акцентом, проглатывающим «р» и окончания слов, — здесь ничуть не более дикие места, чем у меня на родине.

Больше всего меня беспокоит теперь его молчание, молчание человека, который так весело ругает и заставляет двигаться вперед наших новобранцев раззадоривающими меня словами: «Дураки, где вы видите опасность?»

— Не нравится мне все это, трибун! — наконец тяжело вздыхает Флавий. — Вар не должен был так удаляться от наших баз. Если он растянет наши соединения, невозможно будет потребовать подкрепления.

Я не отвечаю. Центуриону не пристало судить дела и поступки префекта лагерей, даже когда центурион прав… Что бы сталось с Римом, если бы легионы принялись обсуждать обоснованность получаемых приказаний?

Видимо, мои мысли и мысли Флавия шли в параллельном направлении:

— Да, трибун… ты — на верху иерархии, я, подчиненный офицер, — внизу, на своем месте; мы — как наши люди: нам приказывают идти — и мы идем… Идем и идем… Делать то или это — и мы делаем… Но поверь мне: сегодня дела идут скверно, очень скверно!

Я и сам знаю, что это так. Не то что скверно — глупо! Мы несемся по следам призрака через незнакомую страну, словно заманиваемые в ловушку. Мы идем уже неделю, не видя и следа мятежника. Время от времени в небо поднимается клуб дыма: догорают какие-то деревенские хижины. Арминий отдал приказ. Впереди мы не найдем ни людей, ни скота, ни провизии. Сколько мы уже миновали таких превращенных в пепелища деревень?..

Их вид всегда вызывает во мне трепет. Те, кто добровольно уничтожает свои дома и урожаи, — это люди, готовые на все: и убивать, и умирать. Должно быть, их поддерживают очень сильная ненависть и очень сильный гнев. И я испытываю страх.

— Еще один, трибун, — цедит сквозь зубы Флавий, показывая точку где-то на востоке. — Вот увидишь! Это не все! Верцингеторикс воевал так же…

Да, но тогда командовал не Вар, а Кесарь… И у германцев нет ни одного города, сравнимого с Авариком, который бы они отказались сжечь. До каких пор будем мы идти среди лесов и пепелищ? До центра тевтонского государства? До Эльбы? Может, до тех краев, куда никогда не заходил ни один римлянин? Зачем же нам останавливаться? Вар идет по горячему следу, который Арминий услужливо ему оставляет. Вар гордец. И он ведет три легиона. Двенадцать тысяч человек. Арминий не сумасшедший, чтобы напасть на нас. И все же он немного безумен.

Он знает нас; он из наших. Он посещал наши лагеря, латинизировав свое варварское имя Герман. Он знает нас и бросает нам вызов. Полагает ли он, что знает достаточно, чтобы оценить наши слабые стороны? Чтобы быть уверенным, что в силах взять верх? Он не первый в этой смертельной игре. До него был Верцингеторикс…

Солнце скрыто тучами, и время определить невозможно. Из-под наших ног поднимаются только стаи воронов. Зловещие птицы… Вар обратился к оракулам, прежде чем двинуться в путь. Разве мог он пренебречь обычаем предков? Конечно, в туманные пророчества, которые авгуры делают, глядя на дымящиеся внутренности только что убитых животных, он верит не больше меня, не больше любого офицера своего штаба. Но ритуал есть ритуал.

Вот уже четыре месяца, как Арминий поднял рейнские племена и ведет себя вызывающе; четыре месяца нападает на наши одиночные посты, перерезает горло нашим торговцам. Четыре месяца, как Вотан, их одноглазый бог, презирает Юпитера и Рим. Вар принял посланцев Августа, которые не оставили ему выбора. Он должен подавить мятеж, и ему надлежит сделать это как можно скорее.

Август — человек, привыкший подчинять мир своей воле.

Флавий вздыхает:

— Знаешь, трибун, за несколько дней до капитуляции Алезии конные подкрепления, которых ждал Верцингеторикс, столкнулись с когортами Лабиена, лейтенанта Кесаря. Десять к одному или около того. И тем не менее кельтские всадники поклялись не выходить из боя, пока двенадцать раз не пройдут сквозь ряды противника… Знаешь… Они защищались до последнего.

Что хочет сказать Флавий? Его восхищает храбрость своих и, стало быть, Арминия? Или полное римское превосходство? Единственное, что я могу заключить наверное после этого рассказа, это то, что германцы способны броситься на нас в любой момент, несмотря на нашу численность, опытность и славу нашего оружия. А это никуда не годится! Как Вар развернет войско на этой лесистой местности? Какой будет его маневренность?

А к Флавию вернулся дар речи:

— Знаешь, трибун, сколько лет мой народ оказывал сопротивление твоему после Алезии? Десять лет, трибун, десять лет! Ценоманская страна покрыта лесами, даже дороги наши проложены под сводами деревьев. Сейчас мы в том же положении. Мы совсем одни! Ты улавливаешь преимущество? Когда ваши дозоры пытались проникнуть на нашу территорию, они не знали, куда ступают. Точно так же, как мы теперь… И мы набрасывались на них, когда хотели, и… — Красноречивым движением Флавий как бы перерезает горло воображаемому противнику.

Остается лишь уповать, чтобы германцы оказались не такими хитрыми, как ценоманы. Я усмехаюсь. Я не намерен пасть в бою из-за неумения Вара оценивать противника. Но зачем мне думать об Арминии? Префект лагерей, командующий этим походом, его презирает. Я — всего лишь один из его трибунов, самый молодой, мне только исполнилось двадцать. Я надел мужскую тогу совсем недавно, получив право высказывать свое мнение на совете. И потом, мы — не одиночный дозор, но три легиона в полном составе. Передо мной, позади меня, по бокам колышутся наши колонны. Их мерный шаг поднимает облака пыли, которые окончательно омрачают этот скверный день. Серый, черный, темно-зеленый — неизменные цвета этого унылого пейзажа… Пурпур наших плащей, красные гребни офицерских шлемов — единственные живые пятна в этом декоре. Но они не вызывают у меня мыслей о победе и триумфе, напротив! Временами мне кажется, что наша форма залита кровью. Потоками крови…

Я часто видел гладиаторов, убитых на арене. Мы находим удовольствие в том, чтобы наблюдать, как они борются и умирают, не из жестокости. Мы ищем в цирке не удовлетворения нашей жажды крови и агонии, а образец храбрости. Может ли кто из нас попросить пощады в бою, если даже раб способен умереть без единого стона на песке амфитеатра? Помню одного побежденного ретиария, распростертого на земле. Острие меча уперлось в его грудь, но он не отвел глаз. Своими отвагой и презрением он был способен сокрушить победителя. Я поднял вверх большой палец.

Я спрашивал себя тогда, способен ли я так же отчаянно противостоять тому, кто мог бы убить меня. Я спрашиваю себя об этом сейчас, когда рассказы Флавия, тени дозорных, зарезанных под предательским покровом лесов, вновь напоминают мне о бледном и гордом ретиарии, лежавшем на арене. Проявил бы я такую же отвагу, как этот захваченный в рабство человек, давший нам всем урок, которым мы обязаны ему на всю жизнь? Трепетал бы я, придавленный коленом одного из этих белокурых германцев, умоляя о пощаде? Или смог бы бесстрашно смотреть в его голубые глаза?

Власть убивать. Власть даровать жизнь. Буду ли я достоин когда-нибудь осуществлять ее, достоин древних римлян, к которым она перешла от богов или от кого-то еще? Проживу ли я так долго, чтобы иметь право на почести?

Который час? Под этим мрачным небом, по которому скользит мертвенно-бледное солнце, это невозможно определить. Солнце оставляет бронзовые блики на земле, там, где обнажается поверхность болот. Сколько уже дней мы не слышали ни одной птицы? Только грачи сопровождают нас, настырные и мрачные.

К вечеру полил сильный дождь. С наступлением ночной сырости стало холоднее. Кто бы мог поверить, что сейчас сентябрь и в Риме стоит непереносимая жара, смягчающаяся лишь на закате. Я думал о нашей вилле в Кампанье, о блеске моря под нашими окнами, о фонтанах сада, о соке фиолетовых фиг и о тяжелых кистях винограда в Фалерне. Мой отец, должно быть, читает в библиотеке или сверяет с Деметрием счета. Он долго отсутствовал, сопровождая Тиберия в его походе против взбунтовавшихся легионов в Иллирии. А я, я провел в Галлии уже два года.

Прежде чем отправиться в восставшие области, Кай Старший передал мне белую тогу с пурпурной каймой, чтобы я мог наследовать ему, если он не вернется. Он дал мне письмо к Вару, пропретору галлов. Дети сенаторов или всадников не обязаны были нести воинскую службу, но мой отец умер бы со стыда, если бы я подумал от нее уклониться. Я тоже.

Однако бывают дни, когда долг кажется тяжелым, а повиновение — горьким. Этот поход по стране херусков или хаттов — никто не знает точно границы между землями этих народов — проходил именно в такие дни. Дождь в конце концов пропитал толстую ткань наших, плащей. Лошади шлепали по дороге, забрызгивая грязью пехотинцев. Какими бы привычными они ни были, пехотинцы уже сгибались под тяжестью ранцев и снаряжения, состоявшего из котелка, одежды, орудия и семнадцатидневного пайка, не говоря уже о тяжести личных воспоминаний, амулетов и трофеев, с которыми легионер не расстанется никогда. Вар не отдавал приказа разгружать котомки, что не мешало ему продвигаться форсированным маршем. Усталыми движениями люди вытирали лоб, протирали глаза, искали взглядом знаменосца, ожидая благословенного момента, когда раздастся сигнал конца перехода: «Знаменосцы! Сложить знамена!»

Всех одолевали усталость и голод. Флавий перестал болтать, оставив меня в покое со своим вечным «знаешь, трибун»… Да, я знал… Я знал, что все это нелепо, я знал, что Публий Квинтилий Вар, внучатый племянник Августа, потерял рассудок, действуя таким образом.

Вар наконец решился сложить знамена. Дождь все усиливался, наступила ночь. Почва была абсолютно размыта. И в этом поле мы должны разбить лагерь? Если верить нашим сведениям, в этих равнинах встречаются воды нескольких рек, и около образованного ими лимана равнина похожа на огромное болото. Люди шлепают по колено в грязи, и их лопаты, которые роют оградительные траншеи и возводят защитные брустверы, издают мягкие чавкающие звуки. Они не жалуются, хотя и пошатываются от изнеможения. Семнадцатый, восемнадцатый, девятнадцатый легионы… Палатки покрывают пространство, постепенно целый город из холста и дерева вырастает словно из-под земли. Вар, ни на минуту не забывающий о своем ранге, сане и принадлежности, пусть и отдаленной, к императорской семье, привлек лучших землекопов и самых ловких солдат для постройки штаб-квартиры, соответствующей его званию и правам. Ради чего эти легионеры позже всех лягут спать? Ради бивуака на одну ночь, так как наш пропретор и префект лагерей боится упустить Арминия. Стук дождя по палатке, чрезмерная усталость или, может быть, тревога, которую я с трудом преодолеваю, мешает мне спать. Из соседней палатки Вара до меня доносятся смех и крики: начатая после ужина партия в кости еще не закончилась. Я не захотел играть, предпочтя отдых. И теперь жалею об этом. Лучше бы я слушал разговоры других трибунов и даже Вара, всегда одни и те же, о достоинствах его жены, Клавдии Пульхры, или о его преторстве в Иудее, чем погружался в свое одиночество и тревоги, его сопровождающие. Впрочем, если я засну, Марк разбудит меня, когда вернется.

Усталость взяла верх: я заснул. И мне приснился сон. Мне приснилось, что Арминий, одетый парфянским лучником, завел нас в Кавдинское ущелье! Не нужны ни сонник, ни помощь авгура, чтобы разъяснить мой кошмар. Даже во сне не оставляют меня плохие предчувствия.

Марк вернулся, как мне показалось, полупьяный. Он говорил сам с собой. Спасибо ему, он меня разбудил!

Нет, если Марк и был пьян, то, во всяком случае, не от вина. Его пьянил гнев. Он хотел разделить его со мною — шумно, экспансивно и картинно.

— Я не могу в это поверить, Кай! Я не могу в это поверить! Знаешь, что вырвалось у Публия Квинтилия Вара во время разговора? Что он знал, что Арминий нас предаст! Его предупредили, ты слышишь! И он ничего не предпринял!

Марк изверг руладу ругательств, ставивших под сомнение мужские достоинства Вара, верность Клавдии Пульхры и законность их потомства. Я сел. Я не мог в это поверить.

— Кто же его предупредил, Марк?

— Сегест, тесть Арминия! Они ненавидят друг друга! Гудрун, дочь Сегеста, сбежала с Арминием, хотя была обещана другому военачальнику. Ее отец был вынужден вернуть жениху полученные вперед деньги. Представляешь, как он любит Германа! Когда Арминий начал будоражить племена по своем возвращении из Рима, где он командовал корпусом германских вспомогательных войск, Сегест разыскал Квинтилия и рассказал ему о том, что замышляет его зять.

— Что же ответил Вар?

— Что Арминий — римский гражданин, что он вскормлен молоком Волчицы, что он один из наших наиболее блистательных трибунов, в общем, глупости в этом роде. И когда Сегест вернулся к этой теме еще раз, Вар его оборвал, сказав, что, если тот не в состоянии блюсти добродетель своей дочери, Рим здесь помочь не может и что не пристало пропретору разбирать семейные дрязги. Он добавил, что Арминий может одарить Гудрун красивыми детьми и что он желает им всяческого процветания. Это было вечером, во время большого пира, ты помнишь… Почти такого же роскошного, как ужин у Мецената! А на другой день, пока мы отсыпались, Арминий и его вспомогательные войска перешли Рейн.

Да, я припоминал! Арминий возлежал справа от Публия Квинтилия, на почетном месте. На своем прекрасном латинском языке с едва заметным германским акцентом он отпускал шутки, не совсем удачные, веселившие лишь его самого. Друг и союзник римского народа… Мы чествовали его, мы спрашивали о его впечатлениях о Городе. Хорошо же он посмеялся над нами!

Мне очень нравится Марк Сабин Греции, трибун девятнадцатого легиона. Этот веселый увалень вспоминает об ужинах у Мецената, будто сам на них бывал. Но он не просто кутила, хотя и создает такое впечатление. Марк — смелый, упорный, умный, он так и сыплет цитатами из Гомера и Вергилия, при этом как бы подтрунивая над ними. И до этого вечера я ни разу не видел, чтобы что-нибудь вывело его из себя.

— Не переживай, Кай! — вздыхает он, опускаясь на свое ложе. — Да, я сердит, но главным образом потому, что в Аргенторане у меня осталась флейтисточка-сирийка, и из-за этого слабоумного Квинтилия я не скоро ее увижу…

Действительно, не скоро… Сегодня утром, как мы и предполагали, Вар решил продолжить погоню, — разделив наши силы надвое, на случай, если Арминий нападет с севера, а не с востока. Услышав об этом решении, стоявший рядом Флавий не смог скрыть свое неодобрение.

Семнадцатый отправился на восток. Мы продолжали продвигаться к Везеру. Местами мы вязли в топях, и инженерные войска выходили вперед, поспешно сооружая примитивные мосты. Все, что только видел глаз, было серым. О Геракл! Куда ведет нас Вар?

В девятом часу Вар выслал вперед отряд разведчиков. В ожидании их возвращения Марк разъезжал вдоль колонны, следя за тем, чтобы легионеры ускорили шаг, сомкнули ряды, не отставали. Проезжая мимо меня, он натянул вожжи и вздохнул:

— Стрелки давно должны были вернуться.

Флавий пожал плечами:

— Знаешь, трибун, они могли и заблудиться. Здесь не на что ориентироваться.

Мне показалось, что он сказал это, чтобы успокоить свою тревогу.

Даже дыма не было на горизонте — возможно, в этом унылом месте и деревень-то не было. Никаких признаков жизни, если не считать воронов, которые всю дорогу следовали за нами.

— Слушай, трибун, похоже, эти птицы — посланцы Вотана, как орел у Юпитера.

Прежде я не думал об этом, и теперь они кажутся мне еще более зловещими, эти черные сообщники вражеских богов.

День подошел к концу, а наши разведчики все еще не вернулись. Даже Вар, с начала похода излучавший уверенность и душевное спокойствие, был озадачен.

В еловом лесу, по которому мы шли, солнце никогда не рассеивает сумрак. Но вот равнина закончилась, и мы начали подъем на гряду холмов. Сильно нагруженные люди задыхались. Они ворчали, их ноги путались в колючем стелющемся кустарнике, покрывшем землю.

Внезапно наше продвижение прекратилось, в рядах началась толкотня. С моего места, из середины колонны, я не видел, что происходит, но слышал крики и восклицания. Галопом подъехал Марк, он был мертвенно-бледен.

— Пилат, идем!

У меня не было никакого желания знать, что стряслось, но я последовал за ним. Мы выехали на огромную поляну, где было почти светло по сравнению с теменью остального леса. В центре поляны рос дуб, широкий и унылый, простирая к небу ветви, осеннее солнце мягко позолотило его листву. Это было священное дерево, судя по предметам, прибитым к его стволу и висевшим на ветвях. Среди приношений чужим богам мы увидели тела наших разведчиков, распятые, истерзанные, обескровленные, оставленные здесь как зловещее предостережение…

Мне показалось, что меня сейчас стошнит, и я поспешно отвернулся. Марк как загипнотизированный пристально смотрел на это чудовищное зрелище, в то время как его судорожно сжатые руки все натягивали удила, так что лошадь с мучительно оскаленной пастью рвалась под ним. Все офицеры собрались перед этим варварским жертвенником, и красные гребни наших шлемов контрастировали с бледностью наших лиц.

Лицо Вара, обычно красное, обрело пепельно-серый цвет. Ценой невероятного усилия ему удалось преодолеть себя и сказать почти спокойным голосом:

— Снимите этих людей!

Потом, медленно, он закрыл лицо полотнищем своего плаща. Главнокомандующий, наделенный религиозными полномочиями, равноценными полномочиям Фламиния от Юпитера, обязан соблюдать запреты, и Вар не имел права смотреть на трупы и предметы похоронного ритуала, ибо это могло помешать ему исполнить свой долг.

На протяжении многих миль добровольцы, сменяя друг друга, несли останки своих товарищей. Мы не хотели ни бросить их без погребения, ни воздать им погребальные почести в месте, посвященном богу вороной, любителю человеческих жертв.

Вечером мы разбили лагерь на опушке леса. Почва была здесь более сухой, чем на месте вчерашнего бивуака. Люди были изнурены и, что еще хуже, деморализованы. Осматривая укрепление, я заметил, что все работали на скорую руку: ров был вырыт неглубоко, а бруствер был недостаточно высоким.

Мне следовало рассердиться, угрожать лишением жалованья и трофеев или попытаться образумить, напомнить, что мы окружены врагами и нуждаемся в прочном оборонительном сооружении. Но я понимал, что это бесполезно. В тот вечер они не думали ни о грабеже, ни о сестерциях за следующий месяц и берегли силы на другое: рубку деревьев для погребального костра. Это было так понятно, что даже Вар на этот раз не осмелился требовать, чтобы и на эту ночь ему возвели штаб-квартиру, соответствующую его представлениям о своем величии.

Поздно ночью мы остались смотреть на пламя погребального костра. Жар пламени обжигал нас с одной стороны, ветер с севера обмораживал с другой; едкий запах горящей ели не мог перебить запаха паленого мяса. Марк сказал:

— А нам, кто нам воздаст погребальные почести?

Мы двинулись в путь до рассвета. Вар упорно продолжал движение, не имея никаких известий от Мессалы. Перед нами тянулась болотистая равнина, окруженная мрачными, поросшими чернеющим лесом горами. Бесчисленные вороны кружили над нашими головами. Иногда, пронзительно крича, они пикировали прямо на нас, как хищные птицы.

Откуда они появились? И как смогли незаметно приблизиться? Их были тысячи, эти тысячи тянулись вдоль горизонта, насколько хватало глаз. Тысячи варваров: херусков, хаттов, бруктеров, фризов, пришедших с туманных берегов германского океана. Арминию удалось совершить чудо — собрать под своим командованием рассеянную массу германских племен.

Мы развернулись в боевом порядке, манипула за манипулой, центурия за центурией. Римская армия, хорошо подогнанная машина, демонстрировала свою силу, свое искусство, свою дисциплину. Букцинумы трубили, мечи в такт ударяли о щиты. Там, вдали, ветер трепал длинные волосы варваров. Вексилларии нашей конницы подняли знамена; знаменосцы сжали пальцы на древках орлов легионов и на знаменах когорт. Черный жеребец Вара, заржав, встал на дыбы. Я отстегнул фибулу, удерживавшую мой плащ, — он стеснял движения. Моя ладонь вспотела на гарде шпаги.

Долгие годы я дивился нечеткости своих воспоминаний, суматошных и беспорядочных видений, преследовавших меня в кошмарах, значение, связь, логику которых мне не удавалось восстановить. Мне случалось потом говорить с другими ветеранами: легатами, трибунами, центурионами и простыми воинами, выжившими в других сражениях. Ни один из них не пережил подобного тому, что пережил я в Тевтобурге за несколько дней октябрьских календ.

Мы сражались долго и мужественно: пусть Рим не думает, что мы не умели защитить его честь. Не раз галльские резервы нападали на всадников Германа. Одетые в форму своих победителей, потомки сподвижников Верцингеторикса не совершили недостойного поступка. И, как и их отцы перед Лабиеном, галлы защищались до последнего, не отступая.

Секст Нументин Приск, легат восемнадцатого, пал с наступлением седьмого часа. Тогда Вар вспомнил, кто он, и решил оправдаться в глазах потомков. Взяв на себя командование восемнадцатым, он прорвал правое крыло Арминия. На короткое мгновение показалось, что германская орда дрогнула. Но обнаженный по пояс вождь варваров направил на Вара своего коня. Я узнал Арминия. Он был молод, силен и ловок; Вар достиг зрелого возраста. Сражение на время затихло: и римляне, и германцы смотрели, как бьются их военачальники.

Кровь струилась из груди варвара; императорский пурпур скрывал раны Квинтилия. Вдруг мы увидели, как он пошатнулся; если бы я не подхватил его, он непременно бы упал. Пот тек по лицу Арминия, застывшему в волчьем оскале.

Поддерживая Вара, я заметил, что он плачет.

— Ты не должен был, Кай Понтий, — сказал вполголоса пропретор, — ты не должен был…

Шум стихал на равнине. Девятнадцатый легион потерпел поражение во время последнего натиска германцев, а от восемнадцатого осталось только три когорты; мы образовали круг, спина к спине, готовые биться до тех пор, пока у последнего из нас останутся силы держать копье или меч. Крик ярости, перешедший в стон, вырвался из наших рядов, когда исчезнувший было орел девятнадцатого легиона появился в руках одного из военачальников Арминия.

Вар опустил глаза: он смотрел на свой меч. Я догадался, что он собирается сделать, но почувствовал себя не вправе мешать ему. Резким ударом он вонзил в себя клинок. Я снова протянул руку, чтобы поддержать его:

— Кай, скажи в Риме…

Я так и не узнал, что Публий Квинтилий просил меня сказать в Риме. На его лице появилось умиротворение. По крайней мере он будет спать спокойно в той ночи, которая не кончается.

Я был единственным оставшимся в живых высшим офицером восемнадцатого легиона.

Вар погиб, нас осталась лишь горстка, защищавшая орла. Я был не единожды ранен и выжить уже не надеялся. Впрочем, как можно желать выжить в такой день? Вар, быть может, единственный раз в жизни сделал свой лучший выбор. Я знал, что обречен, и тем не менее странные мысли приходили мне в голову. Я не думал ни об отце, ни о Риме. Мне не давала покоя мысль об осиротевшем черном жеребце Квинтилия; он был из конюшен Августа, и я сожалел, что это животное достанется хозяину, его не заслужившему. Это странное беспокойство помешало мне вовремя заметить бруктерского всадника, поднявшего на меня копье. Я упал и лишился чувств, так что мне не довелось увидеть ни гибели нашего знаменосца, ни захвата наших священных знамен.

Но что значило для Рима потерять два легиона? Единственной невосполнимой потерей были наши утраченные орлы. За всю историю Рима такое несчастье, до этого рокового дня, случилось лишь однажды, по вине Красса, в Каррах…

— Не двигайся, трибун, и не шуми! Я вытащу тебя отсюда.

По галльскому акценту я узнал голос Флавия. Он дошел до моего сознания сквозь туман, в который я был погружен.

С трудом я открыл глаза и едва различил тень склонившегося надо мной центуриона. Стояла темная ночь; высоко в небе светили холодные звезды. Другие огни — красные — маячили вдалеке. Слышались взрывы смеха, гортанные крики, обрывки диких песен, доносимые легким ночным ветерком; это были костры и шум лагеря.

Флавий помог мне подняться.

— Знаешь, трибун, люди Арминия празднуют свою победу; они мертвецки пьяны. Это наш шанс. Нужно бежать, а лучше спрятаться. И сделать это следует поскорее: Герман со своими не замешкается. Он хочет догнать Мессалу и семнадцатый, да помогут им боги!

Сидя на влажной траве, я чувствовал, как кружится моя голова. Меня бросало то в жар, то в холод. Пересохший язык прилип к нёбу, губы кровоточили. У меня ныло левое плечо в том месте, на которое пришелся удар копья. Другие раны причиняли колющую боль. Падая с лошади, я сильно ушибся, а моя туника была вся залита кровью. Но все это было не так нестерпимо, как душевные муки, с которыми я возвратился к действительности: поражение, бесчестие.

— Дай мне спокойно умереть, Флавий!

— Если бы боги пожелали, чтобы ты был мертв, трибун, они бы отняли у тебя твою жизнь сегодня. Не ропщи.

Почему я не умер, ведь все те, кто меня окружал, лежат теперь бездыханные там, на равнине? Почему в конце сражения меня не прикончили германцы, объезжавшие поле боя, добивая раненых и обирая убитых, преимущественно офицеров? По какой странной случайности Флавий нашел меня среди этой груды тел? И как могло случиться, что галльский центурион, которого я видел во главе отчаянно атакующих вспомогательных войск, был еще жив?

— Знаешь, трибун, сегодня со мной произошло что-то неслыханное: я видел, или мне это только показалось, что-то вроде белого свечения, которое окружило меня, и я прошел сквозь ряды германцев… Будто став невидимым.

— То ли Минерва, то ли кто-то еще из богов защитил тебя, Флавий, — ответил я. Про себя я подумал, что, скорее всего, центурион контужен и бредит.

— Ты прав, трибун, нас защитили боги.

Флавий счастлив верой в богов; у меня не было ни этого счастья, ни этой слабости.

Мы провели остаток ночи под кустом, прижавшись друг к другу, стараясь согреться. Флавий спас свою флягу с пикетом. Он дал мне напиться, и питье с привкусом уксуса показалось мне таким же приятным, как знаменитое фалернское вино. И наступил рассвет.

Туши околевших лошадей с одеревеневшими ногами и раздувшимся брюхом. Бесчисленные человеческие тела были приплюснуты к земле, будто с упованием вернуться в нее и стать прахом. Я узнал вексиллария в залитой кровью шкуре пантеры, с раскроенным черепом. Среди убитых было много германцев: наши легионы умели защищаться. От груды трупов уже начал распространяться смрад.

В седьмом часу солнце было в зените. Арминий спустился в равнину верхом на жеребце Вара. Два военачальника слепа и справа от него держали в руках наших орлов. Немного позади ехала боевая колесница, которой правила светловолосая женщина. Германцы имеют обыкновение брать с собой жен на войну. Сознание, что в случае поражения жены попадут в рабство, удесятеряет их силы. Той светловолосой женщиной была Гудрун, дочь Сегеста, которую когда-то похитил Герман и сделал своей королевой; она была очень красива.

Арминий взобрался на пригорок, возвышавшийся над местностью, и обратился с речью к своим войскам. Он схватил орлов, потряс ими, плюнул и бросил на землю, под копыта своего жеребца.

Ряды варваров раздвинулись, показалась вереница людей. Это были наши, захваченные в плен: декурионы, центурионы, командующие первыми центуриями и среди них трибун девятнадцатого легиона Марк Сабин Греции, мой друг.

Одних германцы повесили, других обезглавили или бросили во рвы, утыканные кольями.

Арминий потребовал, чтобы мимо него провели Грецина. И, пока палачи истребляли наших солдат, он разглядывал его, надеясь заметить в его лице выражение ужаса и паники. Марк, гордый и надменный, держался прямо. Когда, кроме Сабина, в живых не осталось ни одного римлянина, Арминий спросил:

— Скажи мне, Греции, если бы я был на твоем месте, а ты — на моем, как бы ты поступил со мной?

У Марка хватило мужества улыбнуться и, четко и громко, тоном невыразимого презрения, ответить:

— Я убил бы тебя, Арминий, не сомневайся, я убил бы тебя!

Как-то вечером, прошлой весной, Марк сказал мне, смеясь:

— Рим идет к упадку, Кай! Я не испытываю никакого желания подражать ни Сцеволе, ни Горацию Коклу; добродетель Каталины Старшего и Регула приводит меня в ужас.

И Марк, которого так ужасала мысль о мучениях, вынесенных когда-то героями Рима, продолжал бросать вызов Арминию:

— В твоей власти убить меня, Герман, но не обесчестить. Ты думаешь, что победил Рим; ты победил только императора. Рим повелевает вселенной! Рим непобедим. Рим вечен.

Греции испустил дух с именем Города на устах.

А я — я поклялся жить, чтобы отомстить.

Два месяца спустя, по глубокому снегу, мы с Флавием достигли берегов Рейна. В Аргенторане нам сказали, что Мессала и его семнадцатый тоже погибли.

Мы с галлом были похожи на призраков, вернувшихся из Аида.

III

Когда в декабре 763 года от основания Города мы перешли Рейн, пасмурное небо нависало над Аргентораном, предвещая новые снега с их мертвой тишиной. Но мрачные тучи и гробовая тишина не могли сравниться со скорбью, гневом и стыдом, нависшими над нашим лагерем.

Больше и речи не было о том, чтобы переправляться через реку. Снова идти на штурм этой страны лесов и болот никто уже не хотел. Август, узнав о бедствии, посыпал голову пеплом и ходил по Палатину, ударяя себя в грудь и издавая стоны:

— Вар, верни мне мои легионы!

Погибло двенадцать тысяч. Я видел, с каким мужеством и среди каких мучений. В Аргенторане слышны были вопли и рыдания. Каждый потерял друга, брата, сына. Женщины, окруженные осиротевшими детьми, растрепанные, бродили по улицам и, плача, звали по именам тех, кого больше не было.

Но я, Кай Понтий Пилат, трибун-ангустиклав восемнадцатого легиона, я, чей труп должен был гнить вместе с трупами легионеров из вспомогательных войск галльской конницы, я — был жив. И не мог понять, как это случилось и отчего я не погиб. Поистине, это очень странно — вернуться к живым…

В Аргенторане я не остался; мне понадобилось совсем немного времени, чтобы оправиться после вынесенных испытаний. А полученные в сражении раны зажили еще до нашего чудесного возвращения. Я радовался, что так быстро выздоровел. А потому не придал никакого значения словам Глокоса, хирурга, который проговорил сквозь зубы:

— Поверь мне, трибун, ты всю жизнь будешь вспоминать этого германца, ударившего тебя копьем.

Впоследствии я с горечью убедился, что старый грек был прав. Отныне я не вполне владел левой рукой, к тому же она за три дня предупреждала меня о перемене погоды. Я уверился, что левая рука не даст мне покоя до самой смерти, и стоически смирился с этим. Но и здесь я ошибался… Потому что спустя двадцать лет, в одно мгновение, вдруг почувствовал себя исцелившимся от давнего недуга. Я знаю, что думает об этом Прокула, и делаю вид, что вижу в этом проявление женского легковерия. Но разве я могу скрыть правду от самого себя? Моя совесть и так не дает мне покоя, и нет смысла отягчать ее лишними укорами, мыслью о том, что я обязан этой милостью тому… Вот и я, в свою очередь, начинаю бредить. Восток отравляет своими миазмами самые здравомыслящие головы!

Итак, раны на моем теле затянулись, но сердце по-прежнему было полно тоски и ужаса. Я считал для себя бесчестьем оставаться в живых, когда столько лучших и более достойных людей не были даже погребены, став добычей диких зверей. Флавий лучше меня принимал нашу счастливую долю. Но случалось, что во время партии в кости или между двумя кубками галльского вина он, неожиданно задумавшись, останавливался и тихо говорил, устремив вдаль серые глаза:

— Знаешь, трибун, я спрашиваю себя, не лучше ли мне оставить армию.

Это было лишь благое пожелание, мы оба это знали: Флавий еще не достиг возраста, при котором можно получить отставку, да ему и незачем было ее требовать. Достаточно было видеть, с каким энтузиазмом он занимался подготовкой новобранцев, чтобы понять, что лагерь стал его жизнью. Одним февральским вечером, в то время когда дни становятся длиннее, Флавий зашел ко мне:

— Трибун, я хочу попросить тебя об одном одолжении.

Я кивнул, не говоря ни слова. В чем мог бы я отказать человеку, который спас мне жизнь, вытащив меня из груды трупов в Тевтобурге и целыми неделями выхаживая меня, утешая и таская на закорках, ибо я был так слаб, что силы очень быстро оставляли меня?

— Послушай, трибун, ты знаком с Зенобией…

Да, я знал Зенобию — сирийку, флейтистку и проститутку. Ночь за ночью, месяц за месяцем она согревала ложе не только Грецина, но и некоторых других офицеров, хотя влюбленный Марк — как можно влюбиться в такую женщину? — упорно это отрицал… Что до меня, то я не поддавался чарам этой женщины с тяжелыми чертами и обвислыми веками, любившей намазываться дешевым розовым маслом и воплощавшей в моих глазах саму вульгарность. Ну и что с того? Я сделал знак Флавию, чтобы он продолжал.

— Я хочу жениться на ней, трибун. Мы любим друг друга. Но, знаешь, она не переносит здешнего климата. Снег, холод, все серое… Трибун, как ты думаешь, я добьюсь перевода? Смог бы ты поддержать мое прошение? В Антиохию, Дамаск или Кесарию…

Я согласился. Мог ли я поступить иначе? Это было несложно для меня, достаточно было сообщить отцу, что именно Флавию он обязан тем, что у него все еще есть сын. И только при расставании я понял удивительную вещь: несмотря на все то, что нас разделяло, Флавий был мне другом.

— Знаешь, трибун, я напишу тебе, — сказал он, уезжая.

Я был уверен, что он не исполнит своего обещания. Одна мысль о могучей руке Флавия, сжимающей перо, была забавной сама по себе. Усилия, которые ему следовало приложить, чтобы начеркать на своей корявой латыни несколько слов, должны были быстро сломить его решимость. Я не удивился, что так и не получил ни одного известия от галльского центуриона.

Флавий уехал. Пребывание в Аргенторане стало для меня невыносимым. После поражения Вара вся наша стратегия по отношению к Арминию выражалась одним словом: ждать.

В мае отец добился для меня должности в Иллирии, климат которой, по его словам, должен был способствовать моему скорейшему полному выздоровлению. На самом деле ему не терпелось поскорее приблизить меня к Риму, к почестям, к Кесарю. Он стремился — не признаваясь в этом самому себе — оградить меня от опасностей и приблизить к себе. Тем летом я уехал в Рим, потом в Кампанью. Там я нашел Кая Старшего. Я не узнал его.

Он постарел. Прежние бодрость и сила исчезли. Волосы поседели, голос сел, и долгие приступы кашля сотрясали его исхудавшее тело. Однажды утром, когда мы прогуливались по саду, с ним случились приступы удушья, и он стал харкать кровью. Внезапно я понял, что мой отец умирает, и, вопреки летней жаре, леденящий холод сковал мое сердце.

Три последующих года я провел в разъездах между Иллирией и Римом. С каждым приездом я находил Кая Старшего еще более ослабевшим, хотя он и пытался скрыть от меня серьезность своей болезни. Деметрий, плача, рассказал мне, что отец, когда объявляли о моем приезде, накладывал на щеки искусственный румянец, чтобы скрыть от меня свою болезненную бледность.

Доживая последние дни, отец больше всего беспокоился о моем будущем. Конечно, Понтии были богаты, но наши сундуки с сестерциями значили немного по сравнению с вотчинами сенаторов или некоторых семей римских всадников.

Он мечтал о добром союзе с дочерью какого-нибудь сенатора. Он настаивал также, чтобы я, едва истекут пять лет службы, покинул армию и начал административную карьеру в канцеляриях Палатина.

Когда я морщился от подобной перспективы, он улыбался странной улыбкой, которая на короткое мгновение делала его таким, каким он был прежде.

— Как ты молод, Кай! Знаешь ли ты хоть что-то о работе, которая совершается во мраке дворца? Ты думаешь, я упустил там свое время? Что я перестал быть солдатом, сняв военную форму?

Нет, я вовсе так не думал, хотя и пребывал тогда в неведении относительно карьеры отца…

Кай Старший цеплялся за жизнь не только ради меня, но еще по одной причине: в надежде видеть Тиберия преемником Августа. Это была его цель, и он делал все, что мог, ради того, чтобы она осуществилась.

Однако я сомневался, что отцу суждено пережить Кесаря.

Август отпраздновал свою семидесятую годовщину, и его здоровье казалось непоколебимым… Наконец, чувствуя, что слабеет, отец представил меня Тиберию. Он обращался с ним с почтительной непринужденностью, которой мне так и не довелось достичь ни с кем из представителей правящего Дома. Манеры же самого Тиберия приводили меня в оцепенение.

Мой отец был высоким. Клавдий Тиберий Нерон был выше него, но эта дурная манера ходить — он сильно сутулился — делала его облик неприятным, хотя утверждали, что в юности он был красив. Черты его волевого лица расплылись, волосы начали выпадать. Тем не менее лицо его неизменно поражало — из-за глаз, огромных, пристальных, изучающих. Когда я лучше узнал божественного Тиберия, я, конечно, понял, что этот странный взгляд объясняется чрезвычайной слабостью зрения. И все же, — может быть, потому что там, в Германии, в легионе ходил слух, будто Тиберий способен видеть в темноте, — я никогда не мог отделаться от мысли, что он способен проникать в тайны сердец так же легко, как и в тайны ночи.

Да, обращение Тиберия приводило меня в оцепенение, и я никогда не испытывал к нему ничего иного, кроме священного и почтительного страха. Что было бы, если бы я, как и отец, был уверен в дружбе и поддержке Кесаря? Если бы вместо страха испытывал к нему привязанность? Сегодня я знаю наверное, что был отмечен Тиберием, даже любим — настолько, насколько он был вообще способен любить; заслужить такое расположение Тиберия было нелегко… Но тогда я этого не сознавал. Только теперь, когда он умер, его сменил Калигула и обрек меня на изгнание, я понял эту очевидную вещь: Тиберий уважал меня, любил и покровительствовал мне. Но разве все сложилось бы иначе, если бы я знал тогда, что Тиберий меня поддерживает? Будь я уверен в поддержке кесаря, как бы я поступил, когда незнакомый голос бросил мне с угрозой:

— Если освободишь его, ты больше не друг кесарю!

Может, я посмеялся бы над этим несчастным, который осмелился указывать прокуратору Иудеи… Но в тот момент у меня и в мыслях не было, что кесарь покровительствует мне всей своей властью, всей своей силой.

Отец посвятил свои последние дни тому, чтобы познакомить меня с миром, о существовании которого я до того времени и не подозревал.

Я был еще молод; в жизни я не знал ничего, кроме лагерей и войны. С его подачи я с трудом освоил другой вид противостояния — государственную службу, которую уже много лет возле Тиберия нес мой отец.

Тиберий и Кай Старший сделали из меня человека теневой власти, я стал агентом-осведомителем Тиберия, или, как говорят иные, шпионом.

В августе 768 года Кесарь Август заболел, и смерть унесла его, без страданий, в два дня. Один за другим все члены Сената и всадники проследовали в Палатин. Все, кто имел отношение к Риму, толкались у входа во дворец, опасаясь запоздать с выражением соболезнования, знаками почтения и поздравлениями. Их подобострастные ужимки вызывали отвращение у Тиберия.

Отец таял на глазах. Воля к жизни, державшая его, покуда пурпурная мантия не перешла к Тиберию, иссякла, когда его друг достиг высшей власти и я был ему рекомендован. Вскоре он уже не вставал; его рвало кровью, но все эти устрашающие знаки оставляли его спокойным: цель была достигнута — Тиберий стал императором.

Кай Старший умер в октябрьские календы, в час, когда над Римом садится солнце, купая Город в свете, о котором я с такой ностальгией вспоминаю среди туманов Вьенны. Я был рядом с ним. В момент, когда сияние закатного солнца было особенно сильным, отец поднял руку и, указывая на несравнимое ни с чем великолепие семи холмов, прошептал:

— Посмотри, Кай! Рим…

И, произнеся имя своей самой большой любви, потерял сознание.

Ребенком — я чуть не потерял отца. Солдатом — едва не опередил его в могиле. Однако ничто не могло подготовить меня к этой потере и такой печали. В тот далекий октябрьский вечер я стал взрослым: больше некому было меня защищать и заботиться обо мне. Я был совершенно свободен, но эта свобода показалась мне слишком горькой.

Через день после похорон Тиберий вызвал меня и приказал отправиться к галлам.

В отличие от Августа, плохого стратега, в старости ставшего еще и трусливым, Тиберий был великим императором. Он не смирился с потерей Германии, где некогда стяжал столько лавров. Вот почему он отправил на Рейн лучшего полководца, своего племянника Германика. Однако при этом Тиберий не доверял сыну Друза.

Германик ни на мгновение не заблуждался относительно роли, которую я при нем выполнял; он знал, какие услуги мой отец оказал его дяде… Но что он мог сказать? Я был трибуном-ангустиклавом и намеревался сделать карьеру в армии. Самое главное, — я был одним из выживших в Тевтобурге, то есть человеком, который мог снабдить его сведениями и об этой стране, и об Арминии. Мое присутствие на Рейне само по себе, таким образом, не было подозрительным. И тем не менее ни Германик, ни Агриппина, его жена, с самого начала нисколько не обманывались на мой счет.

Когда я прибыл в Аргенторан, Германик был на вершине своей популярности. Агриппина и дети, следовавшие за ним повсюду, делили эту славу вместе с ним. В войсках испытывали особую любовь к его младшему сыну, маленькому Каю, которому было тогда три года, и мать, потворствуя войскам, забавлялась тем, что обувала его в военные caligae[1]. Из-за этого мы прозвали его Калигулой… Кай был очаровательным ребенком, от которого все были без ума. Даже я. Невозможно было бы представить тогда, что именно ему я буду обязан не только немилостью и изгнанием, но и постоянным трепетом при известии о прибытии гонца в ожидании царственного приказа вскрыть себе вены. Поистине, очаровательный ребенок…

Германик, по соглашению с легатом Цециной, во главе восьми легионов и вспомогательных германских и галльских отрядов перешел Рейн и захватил территорию хаттов. Мы устроили великую резню варварам, обратив в рабство — участь более жестокая, чем смерть, — немногочисленных пленников.

Цецина, продвигаясь в дыму пожаров по стране бруктеров, вернул орла девятнадцатого легиона. Марк Сабин оказался точным в своем предсмертном пророчестве: Арминий победил императора, но не в его силах было победить Рим.

Так прошли три года. Герман был лишь изгнанником, спрятавшимся в таких глухих краях, названий которых не знали даже наши географы. Младшие офицеры один за другим покинули его и подчинились Риму. Мы восстановили границы Империи на Востоке. Тогда, как это ему ни претило, Тиберий воздал Германику триумфальные почести, и в 771 году мы вернулись домой.

Находясь в свите победившего императора, я участвовал в его триумфе, познав пьянящее счастье шествовать к Капитолию под крики исступленной толпы.

Мне исполнилось тридцать. Карьера состояла для меня в отправлении службы в магистратурах. Я спешил добиться попечительства.

Именно этот момент выбрал Тиберий, чтобы известить меня, что нашел мне жену.

IV

Был восьмой день Поминовения усопших. Уже неделю Рим поминал умерших в надежде хоть на время снискать себе покровительство Манов.

Не столько из любви к книгам, сколько из тайной надежды найти в них тень моего отца, я запирался в библиотеке.

Поминальные дни обязывали к праздности и утомительному девятидневному уединению. У меня было много времени для размышлений, а это — худшее из занятий, которым может предаваться римлянин. Старик Катон был не так уж неправ, бичуя греческие вкусы и нашествие философов. Никто из нас не избежал этой чумы. Стоит ли удивляться, что даже я однажды взялся рассуждать об Истине с человеком, которого собирался отправить на крест. Катон проклял бы меня!

Я грустил и скучал; многие покончили с собой и не из-за таких пустяков. Все-таки на целых девять дней Праздник в честь усопших избавил меня от Помпонии. Считалось, что она вся в печали: не прошло и года, как умер ее супруг, Тит Домиций Персик.

С тех пор как не стало Персика, его вдова, некогда самая любезная из любовниц, превратилась в фурию. Она была красавицей, кокеткой. Любила драгоценности, редкие духи, которые привозили с Востока, переливающиеся разными цветами ткани, которые ткут, соединяя хлопок из Египта с тяжелым шелком из страны серов, и которые стоят на вес золота. Персик не был скупым на всю эту роскошь. Он был патрицием, и его состояние насчитывало миллионы; мое — не превышало пятисот тысяч сестерциев. Прихоти Помпонии были мне не по средствам.

За один месяц я был вынужден купить ей массивный браслет в галльском духе, изображающий двух стоящих друг против друга львов, сандалии «в вавилонском стиле», цена которых была несоразмерна с низким качеством кожи, использованной для их изготовления, сетку для волос из индийского жемчуга, подходившую для новой прически, которой она собиралась украсить себя. Оказалось, что прическа ей не идет, хотя сетка для волос стоила мне полугодового дохода с моего кампанийского поместья…

Двадцать пять лет брака с Прокулой обошлись мне не так дорого, как в свое время три месяца с любовницей. На самом деле, обладая Помпонией, живым воплощением патрицианского высокомерия, я тешил свое тщеславие. В то же время, поскольку она была уже не так молода и боялась состариться без мужчины, она держалась за меня, простого всадника, — и я начал опасаться, что она захочет выйти за меня замуж…

Деметрий почтительно, ссылаясь на свою давнюю преданность моему дому, меня предостерег. Он упомянул о неосторожных и невоздержанных связях молодых людей, о моих долгах, о пустых сундуках и памяти моего отца. Я уже не был юношей, ослепленным любовью, и понимал, что это непростительно. Я понимал и то, что мой отец, строго придерживавшийся старых нравов, осудил бы мою связь с циничной и нарушающей супружескую верность женщиной. Упреки Деметрия были обоснованны, а мне не по нраву пришлось быть уличенным в легкомыслии со стороны вольноотпущенника. Итак, я решил как можно скорее порвать с Помпонией, хотя и этот разрыв должен был обойтись мне еще в два или три дорогих подарка.

Вот о чем я думал в тот вечер в сумерках моей библиотеки.

Я не принадлежал к узкому кругу советников, которых Тиберий называл своими друзьями, но мой отец входил в него, и в память о нем кесарь иногда удостаивал меня приглашением на ужин. Впрочем, обязанности, которые я теперь исполнял, вполне оправдывали эту незначительную милость.

Тиберий поручил мне заботу об одном из императорских садов. Я не был одним из тех администраторов, благодаря которым вращаются колеса государства. Для этого мне не хватало многих достоинств и многих недостатков. Но мне случалось оказать правителю услугу, за которую он был мне признателен, что подтверждали эти регулярные приглашения. Поэтому я совсем не удивился, что меня пригласили ужинать в Палатин в шестой день перед мартовскими календами, в 772 году от основания Города.

На этом ужине нас было десять человек. Я не помню лиц и имен гостей, за исключением Сеяна, который уже начинал втираться в доверие к правителю. Августа показалась на короткое время в начале трапезы. Она предпочитала одеваться, как и во времена своей молодости, в простое платье белого льна, сотканное ее руками. Ливия не выглядела на свои восемьдесят: она отказалась от старомодной прически; и видно было, какой красивой была раньше эта женщина.

Ее присутствие создавало на агапах чрезвычайно напряженную атмосферу. Тиберий потребовал — в соответствии с семейной традицией подлинной патриархальной строгости, — чтобы сервировали остатки вчерашнего ужина, напирая на пословицу, «что полкабана так же хороши, как целый кабан». Я пренебрег мясом, предпочтя устриц, в отношении которых Тиберий нашел нужным заметить, что они привезены не из Тарента, а с Лукринского озера.

Когда его мать удалилась, Тиберий, смеясь, предложил попробовать вина, присланного ему из Африки. Это было густое, красное, почти черное вино, такое, что его надо было дважды разбавлять водой и приправлять пряностями и мятой. Но когда я сделал рабу знак подлить в мой кубок воды, Кесарь посмеялся надо мной, сказав, что только матроны, пьющие тайком, отказываются от чистого вина. Я понял, что придется присоединиться к отвратительному состязанию любителей возлияний, от которого он был без ума. Что касается меня, я пью мало. Мне претила эта забава напиваться допьяна, и я с ужасом представлял степень моего смущения, когда, еле живой, уткнусь носом в полосатые кампанийские подушки или извергну моих устриц на мозаику пола. По лукавым взглядам Тиберия и других я понял, что именно этого все ожидали.

Тиберий, видя мое замешательство, улыбнулся и сказал:

— Я успокою тебя, мой дорогой Пилат. Сегодня вечером приз победителя достанется не тому, кто больше выпьет вина, но первому, кто не устоит. Если это ты — благодари Фортуну, так как вознаграждение большое: я сам найду тебе жену.

Тогда я заметил, что, кроме Сеяна, все гости были холостыми, вдовыми или разведенными. Но Тиберий продолжил:

— И какую жену, Пилат! Какую! Мою собственную кузину, светлейшую Клавдию Прокулу, самую лучшую партию в Риме!

И, разразившись злым смехом, добавил:

— И самую некрасивую девушку в Городе и в мире!

Я знал Клавдию Прокулу по имени. Она действительно считалась некрасивой, к тому же у нее не было состояния, которое могло бы компенсировать отсутствие привлекательности. У нее была репутация оригиналки, ее называли посвященной в учение Пифагора и страстной поклонницей Изиды Египетской, ярым противником культа которой был Тиберий. Потом я узнал, что утверждение, согласно которому Прокула практиковала восточные культы, было ложным, возникшим из недоброжелательства и благодаря пифагорейским обрядам, которые невежды путают с обрядами поклонников Изиды. Эта молва жестоко повредила девушке, так как Изида считается покровительницей проституток и женщин легкого нрава.

То немногое, что я знал о Клавдии Прокуле, не оставляло у меня никаких иллюзий. По улыбке Тиберия я видел, что он читал на моем лице мои грустные мысли и сильно потешался этим. Наконец мне удалось придать себе выражение, которое могло бы сойти за радостное, и я воскликнул голосом, который звучал фальшиво:

— Твоя кузина Прокула, Кесарь! Какая бы это была честь для простого всадника!

Тяжелая рука Тиберия легла на мое плечо, и он ответил:

— Дорогой Кай, я обещал твоему отцу, что ты женишься только на патрицианке.

Я выпил три кубка. Уже на втором я смеялся без причины, опрокинув на свою самую красивую тогу соусник с garum’ом[2], который я, не зная зачем, долго вертел в руках.

На третьем кубке стенные фрески пустились в пляс. Запах garum’a, смешанный с запахом охладевших политых соусом блюд, вызывал тошноту. У меня оставалось еще немного ясности рассудка, чтобы поставить кубок на место, не разбив его. Я поднялся, пошатываясь, приблизился к Тиберию и, рухнув к его ногам, процедил:

— Кесарь, я сдаюсь!

Я смутно слышал безудержный смех окружающих. Два раба вынесли меня наружу; во дворе у меня началась неудержимая рвота.

Потом я проспал двадцать четыре часа и проснулся глубокой ночью с ощущением, будто Вулкан и все его циклопы устроили кузницу в моей голове. Деметрий вошел в мою комнату, не скрывая печали оттого, что я вернулся домой мертвецки пьяным. Он протянул мне письмо, которое принесли, пока я спал. Оно было скреплено личной печатью кесаря и гласило: «Юный Кай, моя кузина Прокула получит приданое в один миллион сестерциев».

Таков был божественный Тиберий, способный и казнить, и миловать.

Клавдия Прокула была, как и я, сиротой. Она жила на Эсквилине, у своей тетки по материнской линии, Антонии, выросшей в тревогах гражданских войн. У нее было много детей — кажется, шесть — и единственный муж; это — двойной подвиг в городе, где женщины предпочитают много мужей и одного ребенка… Но Антония и Проб потеряли все свое потомство, кроме одной дочери, Валерии. Прокула и ее кузина выросли вместе. Антония научила их ткать и прясть из шерсти и привила им навыки добрых хозяек; но Прокула знала также греческий и прочла книги пифагорейцев, обещавших своим последователям на том свете вечное блаженство. Из них она усвоила странные представления, пророчества, гороскопы и беспокойную веру в вещие сны… На самом деле, помимо потребности верить в нечто экстраординарное, моя жена одарена здравым смыслом, и мне нередко приходилось радоваться, что я последовал ее советам. К ее и моему счастью, в тот день я был весьма расположен им следовать… Зачем она пересказала мне тогда одно из своих смутных сновидений, которым я не доверял и которое окончательно сбило меня с толку?

Прокула ждала меня, сидя в тени кедра, в беседке из красных роз. Их аромат, очень сильный, напомнивший мне о моем кампанийском розарии, для меня неразрывно связан с моей женой. Маленькая белая собачка играла у ее ног. Я не сразу рассмотрел светлейшую Клавдию, но зато услышал ее голос, серьезный и мелодичный:

— Приветствую тебя, Кай Понтий! Добро пожаловать!

Даже еще не увидев ее лица, я без памяти влюбился в этот голос, как оказалось, на всю жизнь. Я ответил чрезвычайно взволнованно:

— Приветствую тебя, Клавдия Прокула!

Она встала и пошла мне навстречу. Она не была грациозной. Ее прическа ей не шла, и никакие румяна не могли исправить матовость лица, но я не обратил на это внимания, потому что видел только ее глаза, огромные, карие, устремленные на меня с выражением удивления, страха и невыразимой надежды. Я понял, что мне достаточно протянуть руку и я стану для Прокулы самым сильным, самым храбрым, самым лучшим мужчиной, какого только мог породить Рим. Ничто не доставляет мне такого страдания, как то, что я не могу больше читать в ее взгляде этой ослепительной надежды. И все же она продолжает любить меня…

Конечно, воля Тиберия и узы родства, соединявшие его с Клавдией Прокулой, не оставили мне права отказаться от этого союза. Однако если я и взял ее в жены по принуждению, то это было принуждение любви.

На другой день я купил обручальное кольцо, внутри которого приказал выгравировать наши имена. Потом побежал к Пробу на Эсквилин. Прокула была в саду, под своим любимым кедром.

— Я не думала, что ты вернешься, Кай Понтий, — сказала она, увидев меня, и, поскольку я удивился, добавила: — Ты ведь видел меня, не так ли? Весь Рим будет смеяться надо мной.

Тогда, не отвечая, я вынул кольцо и надел его на четвертый палец ее левой руки.

Прокула была уже не так молода, в июльские календы ей исполнилось двадцать, и она не хотела стать посмешищем Города из-за пышной свадьбы. Но я был против того, чтобы наша свадьба прошла без должного праздника и церемоний. Я посоветовался с авгурами, чтобы они назначили подходящую дату для бракосочетания; они предложили день перед кануном моего дня рождения, прежде чем начнется месяц май, неблагоприятный для свадеб.

Мой союз с Прокулой обеспечил мне то, чем большинство мужчин никогда не обладают: счастье. Целых пять лет оно было полным. За четыре года у нас родилось трое детей. Сначала девочка, моя дорогая, моя красивая, моя нежная Понтия… и два мальчика, Кай и Авл.

Я, чьим уделом со дня смерти моего отца были одиночество и недоверчивость, открыл в Прокуле спутницу, способную выслушивать все мои жалобы, прощать все мои ошибки, утешать все мои страдания, успокаивать все опасения и рассеивать все сомнения. Мы любили друг друга. Сосредоточившись на нашем счастье, мы с безразличием относились к событиям, волновавшим Рим и свет. И это было самое лучшее.

Тиберий был непопулярен. В шестьдесят лет он устал от власти, которой так долго дожидался, устал от человеческой низости. Испытывая отвращение к управлению государством, он все чаще удалялся из Рима в заблуждении, что в его отсутствие сын Друз почувствует тягу к государственным делам. В то же время кесарь начинал относиться с недоверием ко всем и к каждому. За исключением, к несчастью, единственно опасного для него, его семьи и Рима человека. Я имею в виду Элия Сеяна, этого провинциального всадника, ставшего префектом когорт преторской гвардии и мечтавшего, вытеснив принцев из императорского дома, через брак с одной из принцесс занять трон. Тиберий, почитавший Элия в ущерб собственной крови и собственному роду, превратился в игрушку в его ловких руках. Все, кто еще мог своими советами противодействовать влиянию Сеяна на кесаря, были удалены от правителя либо посредством ложных обвинений, либо под прикрытием политических нужд, отзывавших их далеко от Рима.

Я безразлично за этим наблюдал. То было время моего высшего счастья, и ничто другое в моих глазах не имело значения. Меня больше не допускали близко к Тиберию, и это было легче для меня, чем взвешивать в его присутствии каждое слово, быть придворным, а не казаться им: Кесарь одинаково ненавидел и лесть, и непочтительность.

Уверенный, что Тиберий обо мне забыл, а Сеян меня не опасался, я довольствовался счастливой неопределенностью моего положения. Без сомнения, я долго бы пробыл прокуратором императорского сада, так как Кесарь, не любивший принимать решения, охотно оставлял тех же людей на тех же местах в продолжение всей их карьеры. Я отказался от всяких амбиций, от всякой мечты о продвижении по службе. О великих военных почестях, которые некогда были мне столь желанны, я больше даже не думал.

Я отдавал себе отчет в том, что мое поведение недостойно римской доблести. Я знал также, до какой степени было стыдно народу, диктовавшему свои законы вселенной, терпеть опеку какого-то Элия, пусть даже и прикрывавшуюся волей Тиберия… Но Рим терпел. Почему же я, Кай Понтий Пилат, простой всадник, незначащий прокуратор императорского сада, должен чувствовать себя более посрамленным, чем все эти патриции, которые были теперь столь молчаливы? У меня была семья, которую я любил и счастье которой для меня было важнее любых обязанностей. Какое мне было дело до того, что имя Кая Понтия Пилата не станет достоянием потомства? Я смирился с участью человека заурядного, без славы и будущего.

Вот почему приглашение в Палатин неприятно меня удивило. Конечно, моя совесть была чиста, но слишком много людей погибло за эти годы из-за ничтожных причин, и никто уже больше не приближался к Тиберию без тревоги.

Эту тревогу я прочел в глазах Прокулы, когда она, ухватившись за мою руку, сказала:

— Кай, если можешь, каким бы ни было дело, которое кесарь хочет поручить тебе, если это в твоей власти, откажись от него! Потому что этой ночью, сильно измучившей меня, я видела сон!

Надо сказать, что после нашей свадьбы и рождения детей Прокула забыла об учении Пифагора и до поры не видела больше странных снов. Она продолжала:

— Кай, я видела во сне, что ты был в чужом городе и Тиберий стоял в тени, позади тебя. Какой-то мужчина, уроженец Востока, положил ягненка к твоим ногам и сказал, чтобы ты его зарезал в честь бога его народа. Он протягивал тебе жреческий нож, но ты отказывался его взять, потому что ягненок превратился в маленького ребенка. Но вдруг раздались голоса, они кричали: «Ударь! Убей его!» Мне стало страшно, Кай, и я проснулась. Я не знаю, что значит этот сон, но он полон зловещих предзнаменований.

Я сжал Прокулу в объятиях и прошептал ей: