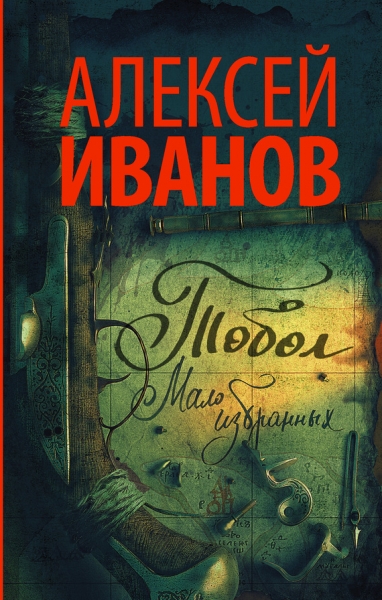

Алексей Иванов Тобол. Мало избранных Роман-пеплум

Часть первая Разжечь огонь

Глава 1 Ландкарта Ойкумены

Блистая доспехами из бронзы, македонцы окружили неприступный утёс, увенчанный короной крепости. Отвесные стены утёса, опалённые солнцем, побелели от вечного зноя Азии. С обрыва низвергался водопад. Сапфировое небо обжигало глаза. На утёсе, на недосягаемой высоте, укрылись последние защитники сказочной Согдианы во главе с властителем Аримазом…

Новицкий не помнил, чью горделивую латынь он так давно разбирал в библиотеке Могилянского коллегиума: «Историю» Квинта Курция Руфа? Плутарховы «Сравнительные жизнеописания»? Или «Анабасис Александра», рождённый стилосом Флавия Арриана? Неважно. Григорий Ильич сохранил в душе главное — упоение подвигами достославной древности.

— Согдыане сховалыся на скали с урвыщами и дэрзостно насмэхалыся над Олександром, крычалы йому звэрху, шо для пэрэмоги йому потрибнэ воины з крыла-ми!.. — вдохновенно рассказывал Новицкий.

Ученики за столами слушали, затаив дыхание.

В сенях школы господина фон Вреха секретарь Йохим Дитмер поставил на лавку тяжёлый почтовый сундучок с железной ручкой, обмёл ноги от снега веником, вытер подошвы сапог о тряпку и бережно повесил на гвоздь епанчу и треуголку. Голос Новицкого разносился по всей школьной избе. Стараясь не скрипеть половицами, Дитмер прошёл мимо раскрытой двери учебной горницы в сторону каморки фон Вреха. Ученики его не заметили.

Фон Врех сидел в своём кресле с высокой спинкой, повернув его боком к столу, а на лавке против стола расположился Табберт.

— Добрый день, господа, — сказал Дитмер.

Табберт коротко поклонился, а фон Врех вскочил.

— Почта из Фельдт-комиссариата, — пояснил Дитмер и с облегчением опустил сундучок на стол ольдер-мана.

— Прекрасная, прекрасная новость! — обрадовался фон Врех.

Дитмер положил замёрзшие ладони на горячий бок печи.

— Граф Пипер переслал и жалованье — вексель на полторы тысячи риксдалеров. Губернатор обещал обменять билет на русские рубли.

— Деньги всегда вовремя, — улыбнулся Табберт.

— Присаживайтесь, милый Йохим! — фон Врех подвинул Дитмеру своё кресло. — Я уже приготовил письма нашей колонии. Кто будет их читать и составлять экстракты для господина губернатора?

— В этот раз придётся мне, — усаживаясь, сообщил Дитмер. — Признаюсь, господа, я не любитель подобных деликатных миссий, но Людвиг простужен, а почтовый экипаж отбывает уже послезавтра. Так что если вы завели здесь интрижку и написали об этом друзьям, то скорее изымайте свои послания и вымарывайте, иначе я не удержусь и насплетничаю пастору Лариусу.

Дитмер шутил. Табберт понимающе кивнул. Он не сомневался, что Дитмер не доносит ни пастору, ни губернатору. Зачем? Компрометирующие сведения гораздо выгоднее использовать в своих интересах, а не для морального порицания. Дитмер держал в кулаке всю общину шведов.

— А ещё я отправляю барону Цедергельму перечень лекарств для нашей аптеки, — добавил фон Врех, подавая Дитмеру исписанный лист. — Если у вас есть личная необходимость в каких-либо снадобьях, Йохим, то дополните список своей рукой и запечатайте письмо сами.

— Благодарю, — Дитмер спрятал список за отворот камзола.

— Как дела у губернатора? — осведомился Табберт.

— Губернатор — в заботах о сборе войска. Как обычно у русских, не хватает всего. Но очень поучительно, господа, наблюдать устройство русской жизни, когда преимущество слагается из недостатков.

— Поясните, — сразу предложил любопытный Табберт.

— Извольте. Местный оружейник прозвищем Пилё-нок был отправлен в столицу для обучения разумным приёмам работы, которые следовало бы внедрить на тобольской оружейной мануфактуре. Однако затея оказалась напрасной: сей господин не понял выгод машин от действия водяного колеса и отказался сооружать подобные агрегаты здесь, в Сибири. А недавно вдруг выяснилось, что пули, заготовленные войску для похода в степь, калибром превосходят калибры мушкетных стволов. Требуется подвергнуть их дополнительной обработке в шаровых мельницах. Если машины мастера Пилёнка приводились бы в движение водяными колёсами, то по причине зимы мельницы пребывали бы в остановке.

Но машины Пилёнка работают на конной тяге, каковая не зависит от времени года, и мануфактура получила большой заказ от губернатора. Таким образом, отсталость производства явилась причиной его прибыльности. Парадокс, господа.

— Забавно, — согласился Табберт.

— Я бы не советовал, друзья, подвергать критике порядки сибирской жизни, — мягко укорил фон Врех. — Это может пагубно сказаться и на вашей личной участи, и на судьбе всего нашего общества.

— Вы правы, — кивнул Дитмер. — Кстати, губернская канцелярия готовит указ о призыве пленных на воинскую службу.

— Разве губернатору мало тех несчастных, которых уже взяли на службу насильно в качестве наказания за ту отвратительную драку на ярмарке?

— Взяты в основном нижние чины, солдаты и драгуны. Из них составят отдельный драгунский эскадрон. А полковнику Бухгольцу нужны офицеры, умеющие командовать ротами и батальонами. Не желаете записаться, господин капитан фон Страленберг?

— Это подразумевает присягу или службу на пароль?

«На пароль» означало «под честное слово дворянина».

— Увы, только присягу.

— Тогда — увы, нет. Я хочу сохранить возможность вернуться домой при любом удобном случае. А присяга подразумевает весьма обременительные обязательства. Я не желал бы повторить судьбу наивного Лоренца.

Юный и честолюбивый лейтенант Лоренц Ланг мечтал о карьере, а плен, разумеется, закрыл для него все пути. И Лоренц решился поступить на русскую службу. Ничего недостойного в этом не было, однако товарищи по плену всё же отговаривали его. Лоренц не внял их уве-щеваньям. Он принёс присягу, рассчитывая, что его переведут в столицу России, где он сумеет занять достойное место на дипломатическом поприще. А губернатор Гагарин прикрепил Лоренца к китайскому посольству. И в результате Лоренц сопроводил китайцев на Волгу к хану Аюке, а теперь вместе с посольством отправился в Китай как шпион губернатора. Он должен был учредить в Пекине русское представительство. Сомнительно, что его миссия смогла бы увенчаться успехом: император был недружелюбен к русским, а Лоренц не знал ни языка, ни обычаев Китая. В Тобольске все понимали: если Лоренц добьётся успеха, то русские не дозволят ему бросить столь важный пост. А если успеха не последует, то и на карьеру не стоит надеяться. Ланг совершил опрометчивый поступок. Ему сочувствовали. Он сам обрёк себя на жизнь вдали от родины. Но в душе Табберт немного завидовал Лоренцу: юноша увидит необыкновенные страны и города, пустыни и горы, Великую стену и загадочного богдыхана… Хотя эти впечатления останутся миру неведомыми.

— Мне показалось, будто вы, господин капитан, настолько увлеклись Россией, что согласны и на присягу русскому царю, — заметил Дитмер.

— Вы ошибаетесь, господин секретарь, — улыбнулся Табберт. — Россия мне, безусловно, интересна, и всё же моя мечта — Швеция.

— Это наша общая мечта, господа, — торжественно изрёк фон Врех.

Дитмер сложил почту в свой сундучок, и Табберт помог вынести его на двор, где Дитмера у коновязи ожидала лёгкая кошёвка. Здесь фон Врех уже не был свидетелем, и Табберт спокойно договорился, что Дитмер завтра заедет к нему домой за посланием, о котором ольдерману знать не надо.

Капитан Табберт целый год переписывался с бароном Цедергельмом, главой королевской канцелярии, и графом Реншельдом, фельдмаршалом, чтобы эти господа, пользуясь своими связями, переправили его ландкарту в университеты Вены, Кёльна или Гейдельберга. Русские чиновники читали письма пленных, и Табберт, скрывая суть, в письмах именовал ландкарту «портретом Марии». Барон Цедергельм первым изыскал способ доставить «портрет Марии» в Кёльн некоему декану Крониельму.

Табберт в последний раз расстелил карту на постели, любуясь своим трудом: Тобол, Иртыш, Обь, озеро Зай-сан и озеро Чаны, Тургайская и Барабинская степи, Тюмень, Тара, Тобольск, Сургут, Нарым, Берёзов, Обдорск, Мангазея… Табберт тщательно сложил полотнище втрое и скрутил в трубку, чтобы уменьшить количество сгибов, которые могли повредить изображению. Эту трубку он поместил в чехол из вощёного холста, зашил его просмолённой нитью и надписал на боку имя адресата.

Дитмер приехал в полдень. Табберт на всякий случай приготовил глёг, какой уж возможно приготовить в России, но Дитмер отказался раздеться и выпить. Он удивился размерам свёртка и взвесил посылку на руке.

— Не ожидал, что она окажется такой крупной и тяжёлой.

— Я предупреждал вас, что моя почта будет большая и объёмная. Понимаю, как трудно организовать тайную доставку, Йохим, но за это я и плачу вам двадцать рикс-далеров.

Дитмер быстро и внимательно оглядел жилище Табберта. Всё здесь свидетельствовало о неплохом — по меркам плена — достатке капитана. На столе лежала большая рукописная книга в деревянных обложках. Без сомнения, русская. Вот откуда Табберт черпал свои познания в географии. Это хорошо, что у капитана сохранится первоисточник.

— Видите ли, господин Табберт, — вежливо заговорил Дитмер. — После того как корреспонденция прочитана, её складывают под замок в особый почтовый сундук, помеченный выжженной печатью. Ключ от сундука хранит у себя курьер. Я могу тайно от курьера проникнуть в сундук и вложить туда недозволенное письмо. Эта услуга стоит не слишком дорого. Но ваша карта в имеющийся сундук просто не войдёт. В вашем случае мне придётся поменять сундук на более вместительный, а такое предприятие потребует подкупа курьера и чиновника с печатью. Прошу с вас ещё семь риксдалеров.

Табберт понимающе улыбнулся.

— Вы умело составляете капитал, Йохим.

— Я подвергаю себя опасности, — возразил Дитмер. — Ведь за вашу почту я могу потерять свою должность.

— Я принимаю ваши условия. Ещё семь риксдалеров.

Дитмер лгал капитану Табберту. Едва увидев размеры посылки, он сразу понял, что она непременно привлечёт внимание таможенного смотрителя. Переправить ландкарту с обычной почтой — дело неисполнимое. Табберту надо искать иной способ. А эта ландкарта, увы, для Табберта будет потеряна. Однако он, секретарь Дитмер, при определённых действиях сумеет получить выгоду от неудачи капитана. В распоряжении же Табберта останется русская книга, с помощью которой он, найдись желание, восстановит свой труд.

В губернской канцелярии Дитмер прошёл в палату Гагарина, прикрыл дверь, взял нож и вскрыл свёрток. Похрустывая грунтовкой, лощёный холст занял весь стол губернатора. Дитмер с восхищением рассматривал кружево тонких линий и бисерные подписи полуготической фрактурой. Конечно, это великолепное произведение должно стоить немалых денег.

А Табберт в этот вечер выпил глёг и уже готовился укладываться спать, когда его дверь без стука распахнулась. В горницу вошёл молоденький русский офицер — Табберт видел его у Ремезова, — и за ним два солдата.

— Капитан Табберт? — спросил офицер по-немецки, щурясь в полумраке.

— Господин… э-э… Демарин?

— Я имею приказ взять вас под караул и препроводить в каземат.

— Почему? — удивился Табберт.

— Не могу знать.

Глёг отгонял дурные мысли, и Табберт воспринял неожиданный арест с ироничным недоумением. Какая-то глупость. Он ни в чём не виноват. Он не участвовал в драке на ярмарке, не выполнял для губернатора никаких работ, качеством которых губернатор мог быть недоволен, не отлучался из города, вообще ничего не делал и ни с кем не ссорился. Он шагал по заснеженной улице, наслаждаясь морозом и ощущением здоровой силы своего тела.

Глёг развеялся к полуночи. Закутавшись в епанчу, Табберт сидел на топчане в холодной бревенчатой каморке подклета губернаторского дома. Углы и потолок здесь заросли косматой изморозью. В узкое волоковое окошко светила белая луна, безнадёжная и беспощадная, как выстрел в лицо.

На трезвую голову Табберт ясно понимал, что его посадили под стражу за попытку переслать ландкарту. За что же ещё? Видимо, Дитмер выдал его. По здравом размышлении, это был очень разумный поступок. И деньги за пересылку останутся Йохиму, и угроза потерять место развеется. Может быть, Дитмера даже наградят за бдительность в проверке почты. Но Табберт резко запретил себе думать про низость поступка секретаря. Бессмысленно расходовать душевные силы на бесполезный гнев. Надо думать о себе.

От ландкарты ему не отказаться. Да это и недостойно — отрицать свою вину. В изготовлении ландкарты нет позора для дворянина. Он был движим жаждой познания и благородным желанием просветить отечество. Значит, надо подготовиться к наказанию, чтобы встретить его с честью. Как его могут наказать? Вряд ли будут держать в тюрьме. Скорее всего, сошлют ещё дальше в Сибирь. Но куда? Работая над картой, Табберт прекрасно изучил географию этой страны. Хорошо, если его отправят в Якутск. Город по сибирским меркам крупный, и там можно собирать сведения об азиатском севере: о Колыме, Чукотке и Камчатке. Эти земли на чертежах Ремезова были описаны только приблизительно, без подробностей. В Европе хорошее описание северных пределов России, несомненно, вызовет большой интерес. Неплохо, если сошлют в Иркутск. Там близко огромное пресноводное море, неведомым образом расположенное посреди континента. В Нерчинске или Селенгинске главная тема — Монголия и Китай. В Таре — Джунгария. В Туруханске он мог бы создать описание русского пушного промысла. Если сошлют в Обдорск — там Мангазея и морской ход. А вот Берёзов — плохо. От Айкон — той девочки-остячки — он уже узнал о местных инородцах всё, что нужно. И Сургут плохо, и Нарым, и Енисейск, и Томск, и Красный Яр, и Кузнецк… Он не мог придумать, что ему делать в этих городах. Но незачем впадать в уныние. Мир везде полон тайн; найдутся они и в тех краях, которые кажутся глухой пустыней. Сила духа превозмогает превратности судьбы, а желающий познавать непременно отыщет объект исследования.

Табберт лёг на топчан, закинулся епанчой и уснул быстро и крепко.

Утром ему дали горячей воды вместо завтрака и повели к губернатору.

Князь Гагарин принял его у себя в кабинете. Табберт оглядел убранство кабинета с некоторым замешательством: он уже настроился на дорогу, на лишения, на скудную жизнь ссыльного, а тут голландская печь, портьеры, мебель, фарфор, паркет, лепнина, запах свежего кофию… Матвей Петрович в татарском халате и мягких сапожках сидел в кресле, а на столе лежала карта, небрежно сложенная в восьмую долю. Видимо, князь разглядывал её.

— Представься, — сурово сказал Гагарин.

— Капитан Филипп Юхан Табберт фон Страленберг.

— Ох ты, «фон»! — усмехнулся Гагарин. — Твоя карта, фон?

Матвей Петрович указал пальцем на стол. Табберт заметил на пальце князя толстый перстень с изумрудом.

— Ландкарта есть мой, — спокойно согласился Табберт.

— Ты, никак, забыл, что наши державы воюют? Где в плен попал?

— В Переволочне.

Капитан Филипп Табберт командовал батальоном Померанского полка принцессы Ульрики Элеоноры, который входил в состав корпуса генерала графа Левенга-упта. В тот летний день на поле под Полтавой Померанский полк держал правый фланг королевской армии, упираясь боком в Яковецкий лес, недоступный для конницы. Правый фланг опрокинул русских и почти добрался до линии русских редутов, но сам царь Пётр возглавил дескурацию своих войск и остановил наступление шведов, а потом русские прорвали строй генерала Гамильтона и обратили шведов в бегство. Капитан Табберт сражался отважно, и от его батальона уцелело только полторы роты, однако поражение есть поражение. Табберт сумел вывести солдат к основным силам армии, и они два дня отступали вдоль речки Ворсклы к переправам через Днепр. Но русские увели лодки, и переправляться было не на чем. Армия Левенгаупта оказалась заблокирована на мысу между Ворсклой и Днепром. Русские предложили капитулировать. Не зная, что делать, граф Левенгаупт созвал офицерский совет. Табберт присутствовал на нём, хотя не имел права голоса. Офицеры решили сдаться. Капитан Табберт никогда бы не поддержал это решение, но там, в деревне Переволочне, его не спрашивали.

— Эта карта — военная тайна! — грозно сказал губернатор Гагарин.

— Не думать, что война дойти до Тоболск, и мой карта иметь важность для стратегий, — саркастически заметил Табберт.

— Не умничай, — одёрнул его Гагарин. — За такое дело я могу тебя в острог засадить или в Анадырь законопатить. А хуже всего — отправлю в Москву, в Преображенский приказ. Там кишки через нос вытягивают.

Табберт постарался, чтобы его ответ прозвучал хладнокровно:

— Ваше есть право, господин губернатор.

— Откуда пронюхал всё для чертежа?

— Смотреть русский чертёж. Расспрашивать людей, имевших ходить.

— У Ремезова сдул? — проницательно спросил Гагарин.

— Малая часть брать, — уклончиво ответил Табберт.

Ему неприятно было признавать, что его работа — заслуга русского мастера, безвестного мужика, а не плод самостоятельных изысканий.

— Молодец, не выдаёшь сотоварища.

Табберт пожал плечами.

— Ночку в холодной посидел — худо было?

— Не отчен веселье.

— Это я для острастки тебя там подержал, чтобы вдругорядь неповадно было, — Табберт почувствовал, что князь Гагарин сменил гнев на милость. — Сколько хотел за карту получить от своих?

— Пятьсот риксдалеров.

— Ну, ты, брат, загнул. Царску дочь и полцарства в придачу не просил?

Табберт не понял смысл вопроса, хотя догадался, что это ирония.

— Я тебе плачу двести рублей, — вдруг сказал Гагарин. — Считай, что я сам тебе эту карту заказал, а ты её мне и начертил.

Матвею Петровичу карта шведа очень понравилась. Ничуть не хуже ремезовской, а главное — сделана по-за-граничному, и надписи иностранными буквами, всё как Пётр Лексеич любит. Пётр Лексеич требовал новую карту — вот и получит не хуже, чем у шведского короля. И все довольны.

— Ты меня понял? — спросил Гагарин у шведа, явно слегка ошалевшего.

— Так, — недоверчиво кивнул Табберт.

Матвей Петрович любовался произведённым впечатлением.

— Знаешь, почему прощаю? — он прищурился. — Работа твоя добрая. А за добрую работу я всегда плачу.

— Господину Дитмеру вы тоже заплатить? — не удержался Табберт.

— Заплатил, — без смущения кивнул Гагарин. — Но ты Ефимку не кори. Он мне честно служит.

Табберт не стал ничего говорить о честности службы Дитмера.

— Всё, забирай деньги и убирайся восвояси, — подвёл итог Гагарин. — Других чертежей делать не смей, воспрещаю, а с этим делом покончили.

Табберт шагал к выходу из дворца губернатора и не очень верил в то, что случилось. Он свободен? Все страхи оказались напрасны?.. Однако за радостью скрывалась и какая-то горечь. Он ведь не просто хотел продать карту. Он хотел, чтобы её видели люди. Хотел, чтобы его личные открытия превратились в общее достояние. Хотел, чтобы земля стала больше. Потому он и оценил свой труд столь дорого. Раздвинуть пределы Ойкумены — это подвиг, за который всегда платят без скупости. А сейчас его свершение будет спрятано от мира, заперто на ключ, навеки затеряно в дикой и варварской стране. Так за него, за капитана Табберта, решил какой-то корыстолюбивый секретарь! Это унизительно. Это почти оскорбление.

Дитмер ожидал Табберта у крыльца.

— Я приношу извинения за то, что поступил с вами подобным образом, господин капитан, — сказал он, открыто глядя Табберту в глаза.

«Может, вызвать его на дуэль?» — подумал Табберт.

— Вашу ландкарту непременно обнаружили бы на таможне. Выдать её губернатору было самым разумным способом найти ей применение.

Табберт молчал, рассматривая Дитмера.

— Полагаю, что сумму, которую вы получили от господина губернатора, следует разделить пополам между вами и мной. Ведь вы понимаете, что продажа ландкарты — это моя заслуга, которая должна быть вознаграждена, — Дитмер говорил спокойно и даже чуть снисходительно, с едва заметной вежливой усмешкой. — Я согласен вычесть из своей доли в вашу пользу двадцать семь риксдалеров, потраченных вами на почтовое отправление, которое не было осуществлено. Думаю, это будет справедливый итог.

Табберт выдохнул, возвращая самообладание. Да, этот вежливый подлец обставил его. Однако необходимо принять обстоятельства с должным достоинством. И ему ещё пригодится расположение секретаря губернатора. Он ведь не будет сидеть сложа руки, а непременно займётся каким-нибудь новым делом, которое, конечно же, в этой стране окажется недозволенным.

— Вы правы, господин секретарь, — холодно улыбнулся Табберт.

Глава 2 Пёс-молчун

Матвей Петрович всегда испытывал некое угнетение, когда приходила почта от Исай-ки Морозова — губернского комиссара при Сенате и государе. Исайка в Петербурге бегал между канцелярией Сената и канцелярией Лексея Василича Макарова, секретаря Петра Лексеича, переписывал указы, которые касались Сибирской губернии, и отсылал их в Тобольск. Здесь дьяк Баутин подшивал бумаги в книгу, что хранилась в Приказной палате в поставце на самом видном месте, а Дитмер заносил экстракты указов в другую книгу, которую Матвей Петрович держал у себя дома в кабинете.

Указы могли выбить из колеи, но чаще оборачивались обременительной суетой. Доставить в столицу восемь сот лиственничных брёвен. Принять с почестью какого-нибудь иноземца. Купить у бухарцев юфти и кардамону для царского двора. Наказать изобличённого комендан-та-лихоимца. Взимать оброк деньгами по казённой цене. Иметь по ямским дворам не менее четырёх перемен лошадей. Отчитаться в заведении надворных судов. Прислать семь пудов кедрового ореха. Увеличить бобылям подымную подать на копейку. Не пропускать через таможню щёлок и поташ. Ежегодно выдавать медные знаки за уплаченный налог на бороду. И всё такое прочее, чего ещё надумали неугомонные столичные прибыльщики и другие государственные головы.

По-настоящему опасными были именные указы государя. Их привозили фельдъегери из гвардейцев и вручали под роспись, порой поднимая Матвея Петровича с постели. Но такое случалось не часто, в месяц раз или два.

Дитмер вошёл в палату губернатора, когда Матвей Петрович принимал челобитчиков. Один мужик, рослый и длинногривый, как дьякон, придвинул к столу Матвея Петровича скамью и сел напротив князя, будто на пьянке в кабаке, а другой, рябоватый и кривоногий, стоял у стены и мял в руках шапку. Дитмер знал этих мужиков. Он взял с них сто рублей за доступ к губернатору. Мужики были из слободы на Тоболе под Царёвым Городищем. Они хотели, чтобы начальство записало их в беломестные казаки. Рябого мужика звали Макаром Демьяновым, а гривастого — Савелием Голятой.

Дитмер обогнул Голяту и положил перед Гагариным пакет.

— От Морозова, господин губернатор, — пояснил он.

Матвей Петрович сразу сорвал шнурок с сургучной печатью, вскрыл пакет, выложил на стол сложенные пополам листы и развернул их.

— А мы не хужей казённых драгун в караулы ходим, и заставы давно уже содержим на своём коште, — бубнил Савелий, глядя на читающего бумаги губернатора. — Оружье, кони, харч — тоже своё. Из Тобольска нам надобно токмо есаулов и полуполковника непьющего…

— Помолчи, — Матвей Петрович махнул на Савелия рукой.

Глаза Матвея Петровича сразу выхватили важные слова: «…и того ради во всём государстве на незнаемое число лет до новоданного указу, понеже в Петербурхе удовольствуются строением, запрещается любое иное каменное строение, и церковное, и комендантское, и партикулярное, под страхом прежестокого штрафования и высылки ослушников в столицу на угодное государю каменщиц-кое дело…» Вот те раз!..

На письмо вдруг легла огромная корявая лапища Савелия.

— Ты нас дослушай, боярин, — веско сказал мужик.

Матвей Петрович не рассердился, а просто изумился этой наглости.

— Батогов захотел? — спросил он, поднимая голову.

— Ежели от тебя ответа не получу, меня свои мужики забьют.

— Мы уже твоему секарю сто рублёв заплатили, чтобы до тебя долезьти! — рябой мужик кивнул на дверь, в которую вышел Дитмер.

— Какому секарю? — не понял Гагарин.

— Который народ от тебя отсекает.

— Секретарю, остолопы.

— Он сказал, что наши челобитные в печь засунет, коли денег не дадим.

— Ну, говори, — смилостивился Матвей Петрович, отодвигая бумаги.

Всё равно такой важный указ надо обдумать в спокойствии.

— Ты Чередова турнул, так запиши нас в казаки вместо его служилых. Наш писарь уже реестру мужикам составил. Пять с половиной сотен. Почти триста подворий. Все православные, татар не взяли, раскольщиков нет.

Беломестные казаки несли воинскую службу за свой счёт, а за это не платили податей. В беломестные казаки охотно записывались жители слобод. Слобожане всё равно сами оберегали свои селения от степняков, потому что служилые из Тобольска не успевали примчаться, когда обрушивался набег. Почему бы не скинуть тягло податей, если и так обороняешься своей силой?

— Двести рублей, — сказал Матвей Петрович.

— Уже нету, — развёл ручищами Савелий. — Секарь взял сто.

— Ну не могу же я брать столько же, сколько мой секретарь, — хмыкнул Матвей Петрович. — Сообрази че-го-нибудь. Только не новую запашку. Как «белое место» она мне без корысти.

— Коров десятка три, — предложил Макар.

— Не смеши. Мне, что ли, доить их в кабинете?

— А помнишь, год назад в нашей слободе твой приказчик могильное золото покупал? — Савелий быстро перекрестился.

— Помню. Хороший был клад.

— Мы новый бугор нашли. Сами копать не будем, там черти под землёй, а указать можем. Пришлёшь своих холопов с заступами.

— Ну, я подумаю, — неохотно согласился Матвей Петрович. — Посидите в Тобольске ещё недельку, я вас извещу. А теперь убирайтесь.

Губернатора ожидали другие челобитчики.

Только вечером Матвей Петрович смог обстоятельно прочитать бумаги из Петербурга. Царский запрет на каменное строительство изрядно смутил его. С одной стороны, запрет — конечно, хорошо: не надо раскошеливаться. Ведь на возведение кремля он, губернатор, согласился лишь под нажимом архитектона; уломал его упрямый Ремезов. Однако с другой стороны — жаль.

Жаль потраченных денег и усилий. Жаль прощаться с гордостью за то, что он, князь, будет сидеть в кремле, пусть и не в таком великом, как другие губернские кремли, Московский и Смоленский, но не хуже Казанского.

Матвей Петрович хотел утром вызвать Ремезова, чтобы объявить ему о царской воле, но Ремезов сам приковылял в губернскую канцелярию.

— Петрович, беда! — вздохнул он, опускаясь на скамью и вытягивая хромую ногу. — Выручай. Свантея-то моего в Бухгольцево войско загребли.

Пока строили кремль, Сванте Инборг, артельный шведских каменщиков, стал Семёну Ульяновичу приятелем и советчиком.

— Почему загребли?

— Да он в той драке проклятущей на площади оказался.

Матвей Петрович откинулся от стола и поскрёб отросшую бороду. Ему очень не хотелось разговаривать с Ремезовым: старик опять начнёт орать и ругаться, требовать и корить. Слишком уж он взбалмошный и неудобный.

— А Свантей нынче тебе уже и не нужен, — сказал Матвей Петрович.

— Отчего это не нужен?

— Указ мне привезли, Ульяныч. Царь по всей державе каменное дело запретил и каменщиков повелел в столицу высылать.

— Зачем? — глупо спросил Семён Ульянович, ещё не осознав сказанного.

— Петербург строить.

— А на Тобольск, значит, наплевать?..

— Не я решил.

Семён Ульянович нелепо заёрзал, подволакивая ногу и стуча палкой.

— Это что получается? Гаси фитилёк?

— Только царя не брани, архитектон, — строго предупредил Гагарин. — Не хочу тебя в холодную сажать.

— Как же так? — ошеломлённо сказал Семён Ульяно-вич. — Не могу в толк взять! Работники у нас есть, кирпича и тёса мы вдоволь заготовили, и всё бросить на полпути? Пущай дождями кладку размоет?

— От дождей кровлями накроем. За кровли не казнят.

Семён Ульянович шевелил бородой, мысли его лихорадочно метались.

— Башни и стены придётся оставить в недоделке, — продолжил Гагарин. — Не обессудь. Слава богу, церковь почти готова. Летом завершим и освятим её. А столп над взвозом и мне жалко, Ульяныч. Дерзкий был замах.

Матвей Петрович, чувствуя вину перед Ремезовым, подумал, что старик сам промахнулся. Слишком много выпросил. Ежели, положим, речь бы шла про одну взвозную башню, так её потихонечку достроили бы, не взирая даже на царский указ. За два-три года незаметно сложили бы до шпица: дескать, нерачительно запасённые кирпичи без употребления бросить. Однако же целый кремль украдкой не построишь. Донесут царю, и покатится башка. Перевалить вину на неуёмного Ремезова, который меры не ведает, Матвею Петровичу было проще, чем переживать за архитектона, лишённого мечты.

— Смирись, Ульяныч, — мягко посоветовал Гагарин. — Ступай домой.

Но в душе Семёна Ульяновича разверзлась такая дыра, что смириться у него не получилось бы и при всём желании. Кремль — его заветный замысел. В суете повседневности и в сутолоке житейских дрязг властный зов кремля вроде бы затих, но это не так: он всё равно звучал в глубине жизни, как стук собственного сердца. А сейчас Семёну Ульяновичу словно бы остановили сердце и сказали: ну, как-нибудь без него живи, руки-ноги-то целы.

— Да невозможно оно! — Семён Ульянович гневно застучал своей палкой, испепеляя Гагарина взглядом. — Мы с тобой тлен, Петрович, а кремль — великое дело! Ему равного в державе нету!

Гагарин разозлился. Ремезов — как царь Пётр: оба шары выкатят и прут напролом. Собственные затеи для них важнее всего прочего на земле. Один столицу на болотах строит и за-ради неё всю державу плетью лупцует, будто клячу, а другому и царский град супротив своего кремля — свинорой. С царём, ясен свет, не поспоришь, но Ремезов-то куда лезет? Возомнил себя пантократором! Полагает, что он посередь Сибири самый главный, да?

— Я смотрю, ты тут в Моисея раздулся? — рявкнул Матвей Петрович на Ремезова. — Окоротись, пока не лопнул! С малого дерева ягоду берут, а под большое — знаешь, зачем присаживаются? Проваливай отсюда!

Семён Ульянович, задыхаясь, вылетел из канцелярии.

Низкое небо над Тобольском залепили тучи. С яруса «галдареи» над заснеженными крышами амбаров и подворий видна была линия кирпичных стен, ровно упокоенных на аркаде печур. Высились неимоверные тумбы недоделанных башен — сизо-багровые, будто окоченевшие на ветру. Внятные и простые очертания кремля приподнимались и разворачивались над частой дробью бревенчатой застройки ещё не в полную высоту и не в полную силу протяжённости, но уже проявили собой ту горнюю надмирность, которую вкладывал в них Семён Ульянович. Они казались странными и нездешними, как тихий густой гул часобитного колокола над гомоном базарной толпы. Величие кремля пока только мерещилось, недовоплощённое, но оно уже незримо преобразило Воеводский двор. Оно означало: дух крепче плоти. То, что не имеет житейского применения, нужнее для бытия, чем все выгоды и пользы. Камень суть прах, а свет — несокрушимее адаманта.

Семён Ульянович решил искать помощи. Заступничества своему делу.

Вечером он уже был на Софийском дворе. Митрополит Иоанн болел, и Николка, прислужник, не допустил бы Семёна Ульяновича до Иоанна, но у митрополита сидели гости — Исаакий, настоятель Дал матовской обители, и владыка Филофей из Тюмени, а где два гостя — там и третий поместится. Отцы приехали в Тобольск на праздник Сретения. Семён Ульянович принял благословение и скромно притулился в углу кельи на лавке. Немощный Иоанн полулежал, укрытый до груди стёганым одеялом.

— Ты ведь не о здравии моём узнать сюда пролез, — вздохнул Иоанн, и Филофей отвернулся, пряча улыбку. — Чего хотел, Семён Ульянович?

— Пособления, — признался Ремезов.

— Говори.

Семён Ульянович рассказал, стараясь не распаляться.

— Коли царь запретил, что тут поделаешь? — тихо произнёс Иоанн.

Семён Ульянович требовательно всматривался в лицо митрополита — полупрозрачное и какое-то ветхое от болезни, уже непрочное.

— Прости, владыка, — он перекрестился, — но покориться я и без помощи могу. Я думал, ты у царя дозволе-нье на кремль сумеешь выпросить.

— Вон кто у нас царский любимец, — Иоанн указал на Филофея.

Семён Ульянович перевёл взгляд на Филофея.

— И рад бы тебе послужить, Семён Ульяныч, — Филофей виновато пожал плечами, — только у меня самого в обители Троицкий храм лишь до глав доведён, а далее надо царю кланяться. Буду на свою стройку денег молить, да ещё и на твою стройку монаршего попущения добиваться, — так Пётр Алексеич ожесточится и обоим нам откажет. Давай через год попробую?

Семён Ульянович знал, что у Филофея собственная забота — собор, и сдержался, чтобы не надерзить. Владыка прав и ни в чём не виноват.

— Аты, отец? — Ремезов повернулся к Исааку.

Он давно был знаком с игуменом, но дружбы меж ними не водилось. Игумен был старше Ремезова на десять лет и во власть вступил ещё до того, как Сенька Ремезов принёс воеводе свой первый чертёж. Для Исаакия Ремезов до сих пор был юнцом. Да и все для него были юнцами. За долгие годы Исаакий такого хлебнул, что ровни ему в Сибири уже не имелось.

Сын самого Далмата Исетского, он овдовел в восемнадцать лет и ушёл к отцу в скит, где принял постриг. Он спасал отца при набегах башкирцев и не раз возрождал сожжённый скит. Он стал первым игуменом обители. Вместе с отцом он укрывал раскольников и за то немало пострадал: его ссылали на покаяние в Енисейск и дважды свергали из настоятелей. Но важнее другое. Исаакий своими глазами видел, как творится божья воля: свершаются чудеса, исцеляются страждущие, плачут иконы, сияет предвечный свет, из которого являются святые, и отца его неизъяснимо облекает благодать. Исаакий сам хоронил старца Далмата, который прожил больше ста лет, и своими руками осязал, что Далмат, земной человек из плоти, по смерти обрёл нетленность. Даже здесь, в келье Иоанна, среди таких же священников, Исаакий казался иным, словно бы то, во что все верили умозрительно, он изведал наяву и в опыте, а потому и сам изменился, и это отчуждало его от простых смертных.

Исаакий пошевелил седыми кустистыми бровями, будто удивился, что кто-то посмел его потревожить. Семён Ульянович даже слегка оробел. Ему почудилось, что Исаакий заговорит так, как заговорила бы Елеонская гора.

— А я, Семён, ещё в Рождество о царском указе узнал, — по-старчески медленно, но просто ответил Исаакий. — И мне оный не указ. Я царю письмо написал, и царь дозволил мне работы не прекращать. И денег прислал.

Семён Ульянович, конечно, слышал, что Исаакий затеял строительство, какое по плечу было только воеводскому Тобольску. Девять лет назад в Далматовой обители заложили Успенский собор — предивный храм в два яруса и в три света, с крещатым венчаньем глав и весь в узорочье: лопатки по струне, пояса «жучков» и «сухариков», арочки ступеньками, тонкие колонки с «павлиньими хвостами», тёсаные очелья на окнах и кокошники с весёлыми завитками «медвежьи ушки». Но Исаа-кию того было мало, и в прошлом году он приказал сносить бревенчатые стены и башни монастыря, потому что вместо них решил возвести надёжную каменную крепость.

— С чего же тебе такая милость? — осторожно спросил Семён Ульянович.

— Не мне, грешному. Отцу Афанасию.

Афанасий, приёмыш из Тюмени, был духовным сыном Исаакия. Под опекой Исаакия он вырос и возмужал, принял постриг. С Исаакием отбывал ссылку в Енисейске. Когда Исаакий попал в опалу, Афанасий возглавил обитель, не дозволяя пренебрежения к своему воспитателю. Острый умом, Афанасий приглянулся тобольскому митрополиту Павлу, который отправил инока на учёбу в Чудов монастырь, а там сам патриарх Иоаким зачислил Афанасия в крестовые иеромонахи при Патриаршем доме.

Через три года «чёрного попа» из Далматова хиротонисали в епископы Холмогорские и Важские. Но слава пришла к нему не по сану. Когда умер царь Фёдор Алексеевич, стрельцы и князь Хованский устроили в Грановитой палате прения о старой вере. Веру защищал ересиарх Никита Пустосвят. Говорить он умел, будто громовержец, и совсем было заспорил патриарха, но Афанасий выдвинулся вперёд и ответил так, что Пустосвят кинулся на него, как зверь, и вырвал полбороды. Пустосвяту отсекли голову, а епископ Афанасий вскоре уже служил при венчании на царство Петра Алексеевича.

Дружбы самодержца он добился ещё через двенадцать лет. На корабле «Святой Пётр» Афанасий сопровождал царя на Соловки, и посреди сурового Гандвика судно угодило в бурю. Пётр Алексеевич испугался, что погибнет, исповедался и причастился у Афанасия. Но умелый кормщик вывел корабль к Пертоминскому монастырю. В благодарность за спасение царь поставил на берегу возле обители крест. Тогда и завязалась дружба царя и владыки.

У себя в Холмогорах епископ Афанасий боролся с раскольниками, собирал книги и морские карты, строил храмы и привечал художников. На колокольне Спа-со-Преображенского собора у него стояла зрительная труба, в неё по ясным ночам владыка изучал светила и планиды небесные. Афанасий самотрудием составил «Описание трёх путей из поморских стран в Швецкую землю» и подарил сей трактат государю, который не раз гостил у него.

«Описание» пригодилось Петру Лексеичу необыкновенно. В 1702 году государь задумал отбить у шведов крепость Нотебург, что стояла на острове в Ладоге и запирала вход в Неву. Для взятия крепости необходимы были корабли с артиллерией. А весной Пётр как раз спустил с верфей Соломбалы близ Холмогор два фрегата — «Святой Дух» и «Курьер». Требовалось как-то перебросить их с Белого моря в Онегу. Пётр вручил трактат Афанасия сержанту лейб-гвардии Михайле Щепотеву и приказал устроить «Осудареву дорогу» по волоку, описанному епископом. Щепотев всё исполнил, и по сей дороге фрегаты были переправлены посуху с моря на озеро. Нотебург, весь в дыму и крови, пал к ногам Петра Лексеича. Но владыка Афанасий скончался за пять недель до победы. Он успел попросить царя о милостях для своего духовного отца Исаакия и обители, где он возрос. И в память об Афанасии с тех пор государь не оставлял Далматову обитель своим попечением. Потому Исаакий и строил свою крепость, когда вся держава строила Петербург.

— У меня такого заступника, как Лёшка Творогов, нет, — мрачно сказал Исаакию Семён Ульянович.

Лёшкой Твороговым Афанасия звали до пострижения в монахи.

— У тебя Матвей Петрович есть, — мягко напомнил Ремезову Филофей.

— Да он меня за червя держит!

— Сам себя оскверняешь, Семён Ульяныч, напоказ в грязь кидаешься. Небось, опять с князем рассобачил-ся? А ты попробуй с ним миром говорить.

— Пробовал!

— Не пробовал, — уверенно возразил Филофей. — Не прими в укор, Семён Ульяныч, но ведь ты исполненья своих дел жаждешь по гордыне. А гордыня — плохой советчик. Вон иконописцы древности — они перед работой постились, молились и каялись во грехах, сам Андрей Рублёв в исихазм погрузился. По укрощению страстей мастера бог его к свершениям и подводит.

— Богомазам ничего не надобно! — вспыхнул Семён Ульяныч. — Они с Господом наедине одной только кистью машут! А зодчеству подавай людей, припасы, деньги, место! Зодчество всегда на торжище!

— Я не о том. Господь всем помотает по-разному, лишь бы человек попросил. Но просьба — это умаление себя. Хоть перед кем, хоть в миру.

— Поклон спину не переломит, Семён, — согласился Исаакий.

— Худой извод перед Гагариным кланяться, — вдруг слабым голосом сказал Иоанн. — Он от лукавого кесарь, и чтить его — пагуба.

— Княже грешен, — кивнул Филофей, — но душа-то у него живая. Не дай ей пропасть, Семён Ульяныч. Пощади. Его по тебе судить будут.

Семён Ульянович ушёл из покоев митрополита в досаде и в сомнениях. Конечно, иного от попов ожидать и не следовало: «покайся», «помилуй», «попроси»… Но ведь Лука-евангелист тоже говорил: стучите, и отворят вам.

Через два дня Семён Ульянович снова явился в губернскую канцелярию и уселся перед Матвеем Петровичем, хмуро глядя в угол.

— Лаять меня пришёл? — проницательно спросил Га-гарин.

— Пёс-молчун на дворе не слуга! — тотчас огрызнулся Ремезов.

— От твоей службы в моих карманах один сквозняк.

— На саване карманов нетути.

— Тьфу на тебя, Ремезов! — разозлился Гагарин. — Иди вон!

— Ну, ладно, ладно, — буркнул Семён Ульяныч. — Ну, прости, Петрович. Мы с тобой оба не подарки, дак на дворе и не праздник.

— Праздник будет, когда у тебя язык отнимется!

Ремезов тяжело вздохнул, удерживаясь от ответа, неловко приподнялся и со страшным скрипом подтащил лавку поближе к столу Матвея Петровича.

— Давай вместе придумаем, как царское дозволенье на кремль получить, — миролюбиво предложил он.

— Не до кремля мне сейчас. Там в Петербурхе Нестеров царю в уши дудит, какой я злодей, и мне тише воды ниже травы надобно быть!

Про доносы свежеиспечённого обер-фискала Матвею Петровичу от себя сообщил всё тот же Исайка Морозов, губернский секретарь.

— За печью не отсидишься. Измыслим обоюдно, как царя умаслить.

— Чем мы его умаслим?! — в сердцах спросил Матвей Петрович. — Демидов вон пушки льёт, вот царь его в лоб и целует, а нас куда целовать?

— У нас диковины разные! Возьми да мамонта моего царю отвези!

— И что ему с мамонтом делать? Скакать на ём в бой со шведом?

Семён Ульянович размышлял, чем бы ещё удивить царя.

— Могу чертёж какой-нибудь начертить.

— Есть уже.

— Знаю, где у башкирцев железная гора стоит. Атач называется.

— Это не подарок, а расход казне.

— Ежели согласишься, так на Искере колодец до дна раскопаю. По басне, туда хан Кучум перед бегством свою казну спустил.

— Клад, говоришь? — внезапно задумался Матвей Петрович. У него с молодости была прекрасная память на всякие возможные хитроумные выгоды. — Клад — оно хорошо, Пётр Лексеич любит куриозы…

— Там ствол сажен десять в глубину. Десяток солдат с лопатами нужен.

— Нет, Искер мы трогать не будем, — Матвей Петрович покачал головой. — Разроем его — свои же татары забунтуют. А вот могильное золото — это дело. Тут недавно два мужика с Тобола большой бугор в степи нашли. Мужиков зовут Макар Демьянов и Савелий Голята. Знаешь таких?

— Голяту знаю, — кивнул Ремезов. — На переписи чуть не подрались.

— Мужики укажут тебе бугор, а ты его выпотроши. И будет Петру Лексеичу подарок, какой ему по душе. А там и до кремля дойдёт.

— По рукам? — тотчас спросил Семён Ульяныч.

Глава 3 Дать понимание

Печь — не лошадь, возит только на погост. Семён Ульянович понимал это, а потому старался чаще отлучаться из дома, больше двигаться, всегда иметь какую-нибудь заботу, чтобы не слабеть в праздности. Зимой он взял за правило каждый день ходить на Воеводский двор и проверять кремль — не разворошил ли ветер кровлю из лапника. Причём по Никольскому взвозу Ремезов поднимался пешком: опираясь на палку, упрямо ковылял, загребая снег негнущейся ногой, и для равновесия широко размахивал свободной рукой. Потихоньку тоболяки привыкли, что по утрам старый архитектон, сердито сопя, карабкается на Троицкую гору сам, и с попутных дровней уже никто не предлагал ему довезти до верха.

Но сегодня у Семёна Ульяновича нашлось настоящее дело: его вызвал полковник Бухгольц. Пёс знает зачем. Может, из-за Петьки?.. Никольская церковь, круглая Орловская башня, Святые ворота Софийского двора, Гостиный двор… Хмурый весенний день, кучи грязного снега, вытоптанные до черноты дороги, белёные стены, подмокшие понизу, и обсохшие на ветру тесовые шатры… Мужики, бабы, купцы, монахи, дьячки, лошади с санями, собаки, мальчишки… Семён Ульянович вошёл в Гостиный двор через выезд под часовней, протолкался через торжище, здороваясь направо и налево, и вышел через въезд под таможней. Софийская площадь была освобождена от лавок и балаганов и расчищена солдатами под плац. Народ пробирался на Воеводский двор стороной — вдоль частокола, который огораживал площадь с севера, или через ложбину Прямского взвоза, запертого на спуске громадой недостроенной Дмитриевской башни с двумя сквозными арками. А Семён Ульянович застрял в толпе зевак под обветшалой Спасской башней.

На площади трещали барабаны и сновали солдаты, разбираясь по своим ротам. Семён Ульянович понадеялся увидеть там Петьку. Этот стервец, как записался в армию, перестал чтить отца и мать родных: усвистывал из дому ни свет ни заря и возвращался перед сном, ничего не рассказывал, только шептался с Леонтием про пистолеты и заточку сабель, а на расспросы дерзко огрызался, будто родители ему враги хуже шведов. Он совсем отделил себя от семьи, хотя Семён Ульянович и Ефимья Митрофановна давно простили ему самовольство и только хотели знать, как он служит. Не ругают ли его начальники? Хорошо ли кормят? Не мучают ли маршировкой дурацкой и упражнениями, когда рекруты тычут друг в друга деревянными штыками?

Рекруты на площади были одеты кто во что: одни — уже в мундирах, другие — ещё в домашнем, но все по уставу обмотались ремнями с амуницией. Сержанты раздавали из коробов бумажные патроны — по три в одни руки. Семён Ульянович знал, что патроны холостые, с войлочными катышками вместо пуль: при народе нельзя стрелять настоящими пулями, подшибут какого-нибудь любопытного болвана или бабу полоротую, да и беречь надо было снаряды, пуля не пчела, в шапку не поймаешь.

— Вторая рота, то-овсь! — закричал унтер-офицер.

Толпа солдат обретала стройные очертания батальона.

— Барабанщики, артикулы пять, девять, один! — командовал поручик Кузьмичёв, ровняя шеренгу парней с красными барабанами.

За суетой, заложив руки за спину, наблюдал майор Шторбен.

— Бей! — решительно приказал Кузьмичёв.

Барабаны зарокотали. Прямоугольник из сотни солдат — вторая рота — чуть дрогнул, схватываясь общностью воинского строя, и единым дружным шагом слаженно двинулся вперёд. Толпа зевак загомонила, впечатлённая зрелищем. Человеческое разнообразие рекрутов исчезло: через истоптанную площадь в грохоте барабанов грозно и тяжко наступало огромное угловатое существо, какое-то неживое, неумолимое и угрожающее. Семён Ульянович сразу вспомнил слова Ваньки Демарина, что сражения теперь — это сложные перемещения полков меж редутов и фельдшанцев, поддержанные пушечным огнём с флешей, это остановки для ружейных залпов и пропуска эскадронов, летящих в атаку, это натиск штыковым строем и в итоге — рукопашная. И всем там страшно. Души обмирают, когда друг на друга идут безжалостные батальоны, в которых все солдаты безлично подчинены закону убийства.

Треск барабанов переменился. Колонна рекрутов из длины внезапно потянулась в ширину, ряды развернулись перед толпой в шеренги и встали.

— Плечо! — требовательно скомандовал Кузьмичёв.

Рекруты скинули с плеч ружья.

— Полка! Патрон! Скуси! Дуло! Шомпол! Мушкет! На взвод! Цель! — строго командовал Кузьмичёв, хмуря брови.

Несколько общих движений локтей и рук — и вскоре шеренга солдат ощетинилась стволами ружей, нацеленных на зевак. И тут перед рекрутами из толпы выскочили отчаянные мальчишки. Они давно вертелись в тесноте народа, ожидая, когда солдаты поднимут ружья. Прыгать и кривляться под учебную пальбу стало любимой потехой тобольских сорванцов.

— Братцы, пуляйте! — закричали они. — Мы шведы! Пали по нам!

— Огонь! — не дрогнув лицом, выкликнул Кузьмичёв.

Перед шеренгой просторно раскатился широкий грохот залпа. Взвились синие дымки, в мальчишек полетели войлочные катышки.

— Бесенята! — охнули в откачнувшейся толпе.

У Семёна Ульяновича от ужаса чуть не подогнулась нога.

Каждая шеренга солдат была плутонгом, которым командовал сержант. По правилам боя, передний плутонг давал залп и сразу же убирался назад, выстраиваясь в тылу своей роты последней шеренгой. Вот и сейчас солдаты передней шеренги повернулись и словно растворились между товарищами, а перед толпой зевак оказалась шеренга второго плутонга с уже нацеленными ружьями. Залп, краткая суета убегающих, и перед толпой теперь стоял третий плутонг. Залп, суета убегающих, и перед толпой — четвёртый плутонг. Пока до первого плутонга доходила очередь снова оказаться на первой линии, солдаты успевали достать из подсумка патрон, скусить его кончик, зарядить в ружьё и бросить в дуло круглую пулю, потом шомполом забить пыж, прижимающий пулю к патрону, и взвести боёк кремнёвого замка. Стреляя сменными плутонгами, рота вела огонь без остановки.

А мальчишки вопили и визжали, хватались руками за животы, падали в грязь и корчились, разыгрывая убитых шведов, опять вскакивали и вопили, в упоении призывая палить по ним. Каждый старался превзойти остальных в изображении врагов, которые погибают легко, смешно и позорно.

Содрогаясь в душе, Семён Ульянович понял, какая смертоносная сила заключена в этой воинской премудрости. Вот о чём талдычил ему в те дни Ванька Демарин… Хрен приблизишься к строю, который залпами извергает смерть на супротивника… Но бог с ним, с Ванькой. Где Петька? Сына Семён Ульянович на площади не заметил. Наверное, он в другом батальоне.

Семён Ульянович протолкался сквозь взволнованную толпу и пошагал к Воинскому присутствию через пустую стройку кремля, оставленную на зиму в бездействии. К башням и стенам декабрьские вьюги намели языки снега, а сейчас, весной, они покрылись зернистым настом. Покатые сугробы осели и обтаяли с южной стороны, оголив склоны земляных куч, круглые бока лежащих бочек и смёрзшиеся кучи тёсаных досок. Над бугристым пустырём вкривь и вкось торчали решетчатые клети строительных лесов.

На бывшем Драгунском подворье теперь царил совсем иной порядок. У ворот ходил строгий караул; сам двор был расчищен от снега так гладко, что хоть половики расстилай; в ряд стояли гружённые тюками сани; поленница вытянулась ровненько-ровненько, подобранная полешко к полешку. Никто нигде не валялся с похмелья, не дулся в карты, не бродил, скучая от безделья.

Ординарец ввёл Семёна Ульяновича в горницу и щёлкнул каблуками. В горнице вдоль стены друг на друге громоздились сундуки, засмолённые бочонки и ящики, обтянутые парусиной. В углу возле зачехлённого знамени торчал усатый часовой в мундире и треуголке, с лентами поперёк груди и с ружьём. В новом большом киоте свежей позолотой сияли иконы.

— Ландкартер Ремезов, господин полковник! — объявил ординарец.

Бухгольц в плотно застёгнутом камзоле сидел за столом над бумагами.

— Почему опоздал, Ремезов? — строго спросил он.

— Я тебе не солдат! — строптиво ответил Семён Ульянович.

— Иди, Тарабукин. Садись, Ремезов.

Семён Ульянович присел на лавку не слишком близко к Бухгольцу, но и не слишком далеко. Раньше Бухгольц вызывал у него раздражение: припёрся из столицы ни с того ни с сего, никому почтения не оказал, да ещё принялся переустраивать всё на немецкий лад. Но теперь, после учений на Софийской площади, Семён Ульянович глядел на Бухгольца со сдержанным уважением.

— Говорят, ты главный знаток Сибири, — откидываясь на спинку кресла, с некоторым сомнением сообщил Бухгольц. — Вот я и позвал тебя спросить о джунгарах. Что за народ, где жительство имеет, чего желает?

Семён Ульянович против воли был польщён вниманием полковника.

— Зенгурский нутук, иначе ханство Джунгарское, отсюда наполдень в трёх месяцах пути, — сказал Ремезов. — Джунгары — они те же мунгалы. Их четыре народа ушло из Мунгалии, называются ойраты: джунгары, дербеты, хошуты и торгуты. Что-то их там, в своих степях, прижало: то ли голодуха и бескормица, то ли разодрались меж собой. Вот ойраты всей ордой снялись и откочевали из Мунгалии на веток, в пустыню за Алтайскими горами.

— Стой, Ремезов, — Бухгольц полез куда-то под стол в короб и вытащил небольшой, сложенный в четверть бумажный чертёж, истёртый по сгибам. Семён Ульянович сразу узнал свою работу. Давно делал, ещё для воеводы Черкасского. Бухгольц развернул чертёж на столешнице. Семён Ульянович придвинулся поближе и ткнул пальцем, поясняя свои слова.

— Вот она, ихняя пустыня. Первый хан у джунгар был Хара-Хула, он при царе Лексее Михайловиче помер. А в силу джунгары вошли при Бушухте-хане, это при царе Фёдоре Лексеиче было. При царевне Софье они с нами задружиться хотели, чтобы вместе напасть на китайцев. Бушухту нынешний контайша Цэван-Рабдан победил, а при нём первым воеводой служит нойон Цэрэн Дондоб, волчара, лютейший наш враг, злее богдыхана. Цэван-то ему воли не даёт, но Дондобище землю рылом роет, ищет с нами войны.

— Погоди-погоди, — встряхнулся Бухгольц. — Посыпал, не сочтёшь! Давай по разбору. С кем джунгары воюют, с кем дружат?

Семён Ульянович уселся поудобнее и расправил бороду. Рассказы о чужих странах и народах доставляли ему бесконечное удовольствие.

— Воюют они с китайцами насмерть. Раздор у них идёт за мунгальскую страну Халху. Каждый хочет её себе прибрать. В Халхе алтын-ханы правили, но их ханство ойраты и китайцы извели, однако же Халху пока никто не завоевал. И всё же удача у джунгар. Они отбили у китайцев былое царство Могулистан и тамошние города на Шёлковом пути в пустыне Такла-Макан — Турфан, Кашгар и Яркенд. А ныне нойон Дондоб подбивает тай-шу Цэвана захватить у Китая священный город Лхасу в Тибецких горах. Там сидит главный богдойский лама Барахман, вроде нашего патриарха.

— Как ты всё это помнишь? — сдержанно удивился Бухгольц.

— Оно разве всё? — насмешливо хмыкнул Семён Ульянович. — Ты слушай дальше. Джунгары пошли на казахов и покорили их Старший Жуз, главную землю, ну, как у нас Московия считается. В ихнем городе Кульдже они свою столицу поместили. Хива, Коканд и Бухара джунгарам кланяются. А с нами у джунгар нелады. С нами они за бурятов тягаются, братьев своих по вере, и за Барабинскую степь, поскольку им там тыщи табунов прокормить можно, а мы не даём. Пока у нас Албазин был и мы с китайцами обоюдно злобились, джунгары нас не трогали, а как мы с богдыханом в Нерчинске замирились, так джунгары на нас вызверились. Сталкивают нас с вершин Иртыша и Оби. На Иртыше свой город Доржинкит поставили, а на Оби наш Бикатунский острог пожгли и служилых перебили.

— А калмыки тут при чём?

— Калмыки тоже ойраты. Это дербеты, торгуты и часть хошутов. Они во времена Ермака Тимофеича откололись от джунгар и вторглись в Сибирь. Прошли степями через Иртыш, Тобол, Яик и добрались до Волги. Ныне их великий хан Аюка царю Петру Лексеичу шерто-вал, и калмыки нашими российскими подданными считаются. Но с джунгарами они единая кровь. Все ойраты внутри себя по общему закону живут, называется Цаа-джин Бичик, а по-нашему — Степное Уложение.

— Да тут у вас цельное осиное гнездо, — задумчиво сказал Бухгольц, глядя в чертёж. — Не ведаешь, как шагнуть, чтобы не растревожить…

— Это верно, — согласился Семён Ульянович. — Ойраты все непокорные.

— Откуда ты про них всё знаешь? — Бухгольц пристально посмотрел на Ремезова, словно хотел понять, правду он говорит или сочиняет.

— Ещё с дедовых рассказов.

Дед Семёна Ульяновича, казак Мосей Меньшой Ремезов, первым принёс в Россию грозное известие, что джунгарский контайша Эрдени-Батур объединил всех ойратов под общими законами подобно тому, как Чингисхан пятьсот лет назад объединил всех монголов под сводом великих законов Ясы. Воевода князь Пронский отправил Ремезова в Джунгарию с подарками для Дары Убасанчи, любимой жены Эрдени-Батура. Мосей ехал вдоль Иртыша через Тару, солёное Ямыш-озеро и озеро Зайсан. Контайшу он в улусе не застал и ждал его целый месяц. Эрдени-Батур в это время был на сборище ойратов. Степные тайши и нойоны съехались в урочище Улан-Бур под голыми склонами хребта Тарбагатай. Здесь были вожди джунгар и дербетов, хошутов и торгу-тов, властители просторов Халхи и Хошутского ханства на озере Кукунор, великие ламы из Лхасы, тайша Хо-Орлюк — покоритель Волги, и мудрец Зая-Пандита, который создал для ойратов «тодо бичик» — «ясную речь». Дымы от тысяч кибиток обволокли вершины Тарбагатая. Ойраты расстелили древние кожи с письменами чингизовой Ясы и сообща условились, как им разделить Вселенную, дарованную Чингизом, и по каким правилам жить на этих просторах. Призраки ордынских бунчуков омрачили небеса над Россией, Туркестаном, Китаем и Индией. Но всё-таки у ойратов уже не было той неистовой страсти, которая некогда сплотила монголов. Свирепые тенгрии чингизидов не вырвутся из мира мёртвых, если другие народы не поднимут меч на ойратов, и пока что Вселенная может пребывать в умиротворении. Об этом Эрдени-Батур рассказал Мосею Ремезову, Мосей — князю Пронскому, а князь — царю Михаилу Фёдоровичу. И Россия с тех пор не поднимала меча на ойратов. А Китай поднял.

— Твоя дорога на Яркенд — та, по которой прошёл мой дед Мосей, — пояснял Бухгольцу Семён Ульянович.

— Какие препятствия укажешь на ней, старик?

— До Тары вам шестьсот пятьдесят вёрст по Иртышу, — задумчиво сказал Ремезов. — Тара — почитай, граница наша со степью. Потом семьсот двадцать вёрст до Ямыш-озера. На впадении Омь-реки — брод через Иртыш. По нему джунгары ходят в набеги на Барабинскую степь. Там вам ухо надо держать востро. Вы на дощаниках, а джунгары конные. На броде они могут напасть.

— Занимательно будет лицезреть баталию кавалерии с флотилией, — снисходительно усмехнулся Бухгольц. — А что за Ямыш-озеро?

Солёный Ямыш кормил солью всю степь. Русские узнали о Ямыше от татар ещё во времена хана Кучума. Тобольский воевода Фёдор Шереметев снарядил первый военный поход на Ямыш, но татары перебили русских казаков. Через десять лет на Ямыш явились джунгары и объявили его своим. За двести пятьдесят вёрст от Ямы-ша у джунгар стоял их город Доржинкит — сотни войлочных юрт вокруг семи высоких храмов-субурганов. Субур-ганы, похожие на перевёрнутые колокола, были построены из рыхлого саманного кирпича — глины пополам с соломой. Доржинкит преграждал русским путь вверх по Иртышу к озеру Зайсан и хребтам Мунгальского Алтая.

Воевода Буйносов-Ростовский снарядил на Ямыш новый отряд. Его повёл литвин Бартошка Станиславов, ротмистр. С джунгарским нойоном Бартошка выпил водки-тарасуна и откупил Ямыш для русских. Это было сто лет назад. Казаки построили на Ямыше заставу. С тех пор из Тобольска на Ямыш каждый год плавал большой караван из десятков судов. Ямыш почитался землёй общего перемирия: соль нужна всем. Русские купцы здесь обменивались со степняками заложниками-аманатами и ломали соль-бузу рычагами, а потом возвращали заложников и устраивали большую ярмарку.

— На Ямыше вам зимовать надо, — сказал Ремезов Бухгольцу. — Ямыш — на половине пути до Яркенда. От Тобольска до Ямыша идти всё лето.

— Какова фортеция на Ямыше? Ретраншемент?

Семён Ульянович вспомнил, что Ванька Демарин говорил о земляных крепостях, которые нынче строили иноземцы и солдаты царя Петра.

— Нет, там косой острог с частоколами. Тебе он не защита.

— А велико ли войско могут собрать степняки?

— От кочёвок зависит. От времени года. От родни зайсанга. Могут и тыщу подогнать, и десять тыщ — целый тумен. Их же несметно по степи.

— Как их войско устроено? — допытывался Бухгольц. — Есть шквадроны?

— У них орды конные, а не войско. Какая орда в сто сабель, какая в три тыщи. Во главе — зайсанги. Воевода — нойон, в чьём улусе война. У командиров дружины из батырей, а сама орда — из аратов, простых скотогонов.

— Как вооружены? Мушкеты есть?

— Самопалов мало, но огневого боя не страшатся. Оборужены как наши драгуны. Доспехи кожаные — куяки. У знатных батырей — латы-убчи, ихние кузне-цы-дарханы делают их из сырых железных досок. Оборона пустяшная, пуля пробивает. Потому для джунгар доспех — главное сокровище. Лучшие доспехи у них своими именами прозываются. Ты про это не забудь. Для зайсанга или нойона лучший подарок — кольчуга. Золото, деньги, скот — это всё для него не честь, а вот доброй кольчугой знатно уважить можно, ежели, конечно, у тебя охотничьего кречета или балабана нету. Чего джунгарин за кольчугу пообещает — всё исполнит, это у них закон.

— Дикарский обычай, — поморщился Бухгольц.

— Моё дело — понимание дать, — пожал плечами Семён Ульянович.

Он не стал рассказывать Бухгольцу о том, как его отец Ульян Ремезов отвёз в подарок джунгарскому тайше Аб-лаю кольчугу самого Ермака.

— Как они атакование производят?

— Сраженье всегда размечают для трёх частей своей орды. Нойон решает, куда пойдёт правое крыло — барун по-ихнему, куда левое крыло — зюн, что будет делать серёдка — запсор. Нойон всегда в запсоре. Назади орды — обоз, называется юрга, его охраняют каанары. Нападают степняки только три раза. В первый напуск бросают лучников, во второй летят с пиками, в третий — с саблями. Не взяли своего — уходят.

— А русских войск они боятся? — вдруг спросил Бухгольц.

Семён Ульянович замолчал, вглядываясь в лицо полковника. Ему очень не понравился этот вопрос. О чём Бухгольц думал? Чего он сам опасался?

Иван Дмитриевич не смог бы ответить на этот вопрос, да и не стал бы отвечать тобольскому архитектону. Но сейчас, в этой беседе, для него вдруг прояснились вполне обоснованные вещи. В хлопотах прошедших месяцев он успел проникнуться духом этого города и вопреки своему воинскому знанию ощутил, что Тобольску и вправду нужен тот кремль, который возводит сей старик. Необходимость кремля отнюдь не стратегическая. Никто на Тобольск не нападёт. Необходимость кремля — государственная, ибо Тобольск есть воистину азиатическая столица отечества. И теперь архитектон показал ему те тонкие нити, которые влекутся от Тобольска к Туркестану, Джунгарии, Мунгалии и Китаю. Эти нити не дотянуть до Петербурга, да там никто в них и не разберётся. Восточная экспликация державы возможна только отсюда. И кремль — очезрительное изъявление державной значимости Тобольска.

— По свершениям царя Петра наших войск отныне все народы боятся, — сказал Ремезов, уклоняясь от сути вопроса Бухгольца.

Но Семён Ульянович беспокоился не о величии царя. Он беспокоился о Петьке. Сказали, что поход на Яркенд мирный, а полковник про сраженья выспрашивает. Неужто Петька на войну попадёт? Рано ему! Он дурак!

Семён Ульянович заёрзал на лавке возле стола Бухгольца.

— Послушай, полковник, — проникновенно подступился он, — там к тебе в войску мой сын записался, Петька Ремезов. Ты уж проследи за ним, государь, будь милостив! Он же молодой, совсем безголовый!

Бухгольц сразу вернулся мыслями к своему делу и напустил на себя строгости. За советы старику спасибо, но конфиденция невозможна.

— У меня все солдаты — чьи-то сыны, — весомо ответил он. — Я обо всех пекусь, и в том пред богом присягал. Лучшая защита солдату в походе — не командирская протекция, а собственная выучка!

— Да какая у него выучка? Дурь одна! Его твой поручик Ванька Демарин к себе в полк сманил!

— Или домой, Ремезов, — отрезал Бухгольц.

Семён Ульянович снова увидел перед собой служивого чурбана.

Бухгольц глядел в сутулую спину архитектона, который, опираясь на палку, выходил из горницы, и ему стало жаль этого старика. Сын-то его, видать, последыш, поскрёбыш, прощальная радость жизни. Надо помочь.

— Тарабукин! — крикнул Бухгольц ординарцу, когда стук палки затих в сенях. — Найди мне поручика Демарина.

— Он на дворе! — тотчас сообщил выскочивший из двери Тарабукин.

Ваня вошёл к полковнику и сразу понял, зачем его позвали. Он только что видел Ремезова, идущего через Воинское присутствие, и на столе у господина полковника лежит расстеленная ремезовская карта.

— Найди сына этого архитектона и прими в свою роту, — распорядился Бухгольц. — Приставь его к Назимову, он толковый сержант.

— Слушаюсь, Иван Митрич.

— Ну, тогда исполняй. Чего стоишь?

Ваня замялся, потому что его вдруг обожгло ревностью. Вредный старик пролез и сюда, в полк, где Ваня считал себя главнее Ремезова, и, судя по карте, наплёл каких-то своих сказок про Сибирь, да ещё и нажаловался за Петьку. Ваня не хотел, чтобы в походе им руководила воля Ремезова.

— Осмелюсь предостеречь вас, Иван Митрич, от доверия к сему старику.

— Отчего же? — удивился Бухгольц.

— Семён Ульянович корысти не имеет, однако ж он стариной живёт. Вы сами посмотрите, какие ландкарты у него. Он кремль строит, иконы пишет, летописи, как в прадедовы времена. Его разумение на наши обстоятельства не простирается. Он поневоле в заблуждение вас может ввести и в мере дистанции, и в рекогносцировании неприятеля, да и в прочем тоже.

— Я сам разберусь, господин поручик, — сухо ответил Бухгольц.

Глава 4 Мис-нэ

В ту зиму Айкони иногда приходила к Когтистому Старику. Огромная башка Старика лежала как раз в той чамье, где Айкони укрывалась от сумасшедшего медведя. Башка занимала половину амбарчика. Нахрач выскреб череп Старика изнутри и набил травой. Глаза он съел, хотя люди не едят глаза зверей, а зубы выдернул, чтобы перетереть на порошок и сделать снадобье. Айкони зашила пасть медведя жилами, а в глазницы вставила кружочки из бересты — так когда-то научил её Хемьюга. Башка Старика, приведённая в правильный вид, дремала и слушала Айкони. Две отрезанные лапы с когтями покоились слева и справа от носа.

— Ты очень хитрый, Когтистый Старик, — говорила Айкони медвежьей голове, еле вместившись в тесный жертвенный амбарчик. — Я думала, что мы с уламой убили тебя. Ты лежал в яме на кольях совсем-совсем мёртвый, даже не дышал. А ты всех обманул. Но потом я не удивилась. Ты же был дух.

Конечно, Старик её обманул. Айкони и Нахрач не смогли вытащить из ловушки огромную тушу медведя, и могучий Нахрач разделал добычу прямо в яме. Голову и передние лапы, как положено, он оставил для хранения на капище. Задние лапы, печень и шкуру Нахрач взял себе, остальное отдал Айкони. На нужном месте они вдвоём развели костёр, Нахрач обкурил голову Старика дымом, исполнил пляску, изображающую победу Айкони над медведем, и спел песню, восхваляющую поверженного врага. Потом они накормили Старика его же мясом. И получилось, что Старик съел сам себя, то есть как бы вывернул свою жизнь наизнанку и возродился где-то в другом лесу, в какой-то берлоге, в виде нового медвежонка. Значит, он остался жив и даже вернул себе обычную медвежью природу, избавившись от проклятия Хынь-Ики. Значит, Айкони не убила его, и ему не за что мстить девчонке. Когтистый Старик обманул всех — и Айкони, и Хынь-Ику — и жил снова.

Мяса медведя ей хватило на всю зиму. У неё никогда ещё не было такой сытой, спокойной и счастливой зимы. Она даже потолстела. На Ен-Пуголе её ничто не беспокоило. После первых снегопадов она обошла окрестные чащи и познакомилась с деревьями-вожаками. Это было важно для добрых отношений с лесом. Деревьям-вожа-кам подчинялись все остальные деревья. Вожаки всегда были старыми и кряжистыми, но не всякое старое дерево становилось вожаком. Искать вожаков было проще в начале зимы, когда снег ещё тонкий. Вожаки — они тёплые в сердцевине, и вокруг них долго держится протаявшая лунка. Айкони назвала вожакам своё имя, обломила с них щетину — тонкие мёртвые веточки, сделала вожакам подарки: одним повязала цветные нитки, а другим воткнула в кору пёрышки; красные кедры она помазала своей кровью, а одной скрипучей лиственнице подвесила на сук погремушку из утиного горла — пусть беседует, если так любит говорить.

Ей теперь тоже было с кем говорить. Нахрач принёс ей настоящий огонь — не тот, который соскакивает с кремня, чтобы согреть человека в пути и затем умереть, а родовой огонь из освящённого очага. В этом огне жила маленькая весёлая женщина Сорни-Най в красном платье. Когда-то она была дочерью бога Торума, хозяина неба. Некий молодой охотник полюбил её, превратился в ласточку и похитил у Торума, бог только успел метнуть вслед похитителю молнию, которая надвое рассекла ласточке хвост. А Сорни-Най с тех пор жила у людей на земле. Айкони рассказывала ей о своей жизни, но ни слова не говорила о князе-предателе: она выбросила из памяти его образ. Она ценила внимание Сорни-Най и ухаживала за огнём. Нельзя было с размаху швырять в него дрова — можно ушибить. Нельзя ворошить в огне острой палкой — можно выколоть глаз Сорни-Най. Нельзя бросать мусор в угли — огонь обидится. Нельзя плескать воду — это оскорбит его. Нужно понемногу делиться с огнём своей пищей и давать ему лакомство — смолистые шишки. Если Сорни-Най сыта и довольна разговорами с хозяйкой своего очага, то она не пустит в дом Хынь-Ику, великого лжеца, знающего столько историй, сколько рыб в священном озере Им-лор. Хитроумный Хынь-Ика живёт в низовьях Оби, там у него изба из костей; каждая птица, что прилетает весной, приносит ему какую-нибудь историю или сказку, поэтому он лучший в мире рассказчик. Но ему скучно зимой, и он рыщет по земле, оставив сторожить свою избу чудовище Пырнэ. Хынь-Ика оборачивается мышью, пробирается в жилища людей и творит зло. Когда Сорни-Най дружит с хозяйкой своего очага, она убивает мышей, и Хынь-Ика, чтобы войти, должен превращаться в человека, но для этого ему надо надеть семь чёрных рубах, а в семи рубахах Айкони и сама узнает демона и ошпарит его кипятком из котла.

Айкони в эту зиму вовсе не было одиноко. Нахрач сдержал своё слово: Когтистый Старик был убит, и Нахрач дозволил Айкони приходить в рогатую деревню. Вогулы встречали её дружелюбно. Никто не припоминал, что у русских она совершила преступление и её теперь ищут. Епьюм научил Айкони особым образом вязать силки на зайцев. Щенька разрешил охотиться на Волосатом болоте, которое считалось угодьем его семьи. Юзоря подарил топор, а Себеда — точильный камень. Панца и его жена Соя всегда кормили Айкони. Старуха Нероха показала ей, как заквашивать в горшке жёсткий собачий мех, чтобы он становился мягким и ровным, точно у песца. Марпа, жена Михани, обменяла Айкони на медвежье мясо целый мешок лоскутков. И всё же Айкони не перебиралась в деревню. На Ен-Пуголе ей было лучше.

Иногда к ней в избушку приходил Нахрач, и Айкони это нравилось. На Ен-Пуголе Нахрач был совсем не такой, как в рогатой деревне, где он всех ругал, всё время что-то распределял и отдавал приказы. Однажды Нахрач пришёл под вечер, замёрзший насквозь, в залубеневшей одежде и с лицом, исхлёстанным в кровь ветвями. Он долго отогревался, потом шумно хлебал из миски, которую подала ему Айкони, а потом лёг возле очага.

— Почему твоё лицо исцарапано? — спросила Айкони.

— Я дрался с Калмысь-ойкой. Я бил его, а он меня.

— А кто такой Калмысь-ойка?

— Бог, — просто и пренебрежительно пояснил Нахрач. — Он хозяин Тарыг-урама, Соснового холма. Ты видела, что белки уходили?

— Видела, — кивнула Айкони.

Вчера она заметила, что весь снег на берегу густо истоптан белками. Это был след большого звериного переселения. Бывало, что белки, или мыши, или бурундуки вдруг огромной стаей бежали куда-то через луговины и леса, переплывали реки, меняя место обитания. Бывало, что птицы подчистую улетали из рощи, исчезали рыси или волки, рыба внезапно пропадала из всей реки от истока до устья. Почему случалось такое, Айкони не знала.

— Это Калмысь-ойка играл в кости с Петысь-эквой, хозяйкой кедрачей на Яурье, и выиграл всех белок. Я ходил, бил его, чтобы он отдал.

Нахрач говорил так, будто могущественные боги и духи были его соседями, с которыми можно ссориться или заставлять их что-то делать.

— Ты шаман, Нахрач? — спросила Айкони.

— Я камлаю.

— Я тоже камлала, но я не шаман.

— У меня есть шаманский сундук.

Айкони бывала в доме Нахрача и видела этот сундук: большой, красиво раскрашенный ящик, в котором хранились шаманская шапка, меховая и рогатая, и деревянные личины для плясок, а также моток священной верёвки, которая в верхнем мире превращалась в волосяной мост, чтобы душа шамана преодолела огненную бездну, и резные палки, которые на небе становились конями, чтобы шаман мог догнать богов. Над сундуком висел кривоватый бубен в рубашке из налимьей кожи — бубны имели душу, а имеющие душу должны носить одежду. Обечайка бубна была берёзовая, к ней на костяные гвозди крепилась натянутая шкура, и по окружности были пришиты медные колокольцы. Рукоятью служила крестовина из оленьего рога. Снаружи бубен был украшен четырьмя изображениями Небесного Всадника: левое верхнее и правое нижнее изображения — чёрным по красному, а левое нижнее и правое верхнее — красным по чёрному. Бубен Нахрача славился своим голосом.

— Ты не похож на шамана, — недоверчиво сказала Айкони.

Хемьюга, покойный шаман из её родного Певлора, был совсем не таким, как Нахрач. Шаманство — это проклятие, беда. Шаманы слабые, больные, измученные. Отвары ядовитых грибов, пляски в дыму, корчи с пеной изо рта, жуткие мороки и восхождения в верхний мир истрачивают шаманов раньше срока. Они быстро седеют, трясутся и много плачут. Духи, которые входят в шамана, расшатывают его тело, как большая рука мужчины растягивает и разрывает маленькую рукавичку женщины. А Нахрач — здоровый, сильный и ловкий, подобно лесному мужику Комполену, хотя, конечно, горбатый.

И ещё шаманы бедные. У них нет сил на большие охоты, нет времени на своё хозяйство — их то и дело отвлекают на помощь другим людям, а потом они подолгу лежат в изнеможении. Шаманы имеют только то, что им подарят. А Нахрач — богатый. У него свой дом, он всегда сыт, он приказывает вогулам отдавать ему то, что хочет получить, и вогулы отдают.

— В тебе есть шаманский корень? — спросила Айкони.

Шаманский корень — что-то необычное у человека. Странные события в судьбе или удивительные способности. Так боги указывают, что избрали именно этого человека. Хемьюга, пока был молод, умел плавать в реке, точно собака, хотя остяки Певлора боялись холодных речных вод.

— Моего деда убило молнией на Юконде.

Такое объяснение вполне доказывало шаманский корень.

— А когда ты услышал шаманский зов?

Любой, кто избран богами, рано или поздно слышит шаманский зов. После этого человек должен идти на выучку к старым шаманам, чтобы перенять их опыт и продолжить их дело. Но кому хочется жить бедно, мало и в болезнях? Бывало, что человек отказывался отвечать на шаманский зов. Тогда боги мстили ему. На него обрушивались несчастья и беды.

— Я не слышал шаманского зова, — с презрением ответил Нахрач. — Меня не надо звать. Я своими ногами иду туда, куда хочу.

— Даже к богам? — удивилась Айкони.

Она слушала Нахрача во все уши. В деревне Нахрач не позволил бы Айкони так допрашивать себя.

— Боги и духи не скрыты от людей, иначе кто будет знать про них? Все люди иногда чувствуют их рядом с собой или сталкиваются с ними. А я сам их отыскиваю. И заставляю исполнять то, что они могут.

Айкони подумала, что горбатый Нахрач ходит к богам, будто на охоту. Он выслеживает богов, словно зверей в лесу, ловит и принуждает служить.

— И ты не пьёшь отвары из грибов и трав? Ты не падаешь без разума?

— Так поступают слабые шаманы. Они похожи на трусов, которым надо выпить пьяной воды, чтобы стать смелыми. А я смелый и без пьяной воды.

— Но как твоя душа попадает на верхние небеса, если ты не дуреешь?

— А что мне делать на верхних небесах? На высоте боги равнодушны. Разве Ен перестанет курить свою трубку, когда я попрошу у него вернуть белок в кедрачи на Яурью? Разве Мир-Суснэ-Хум остановит своего коня, когда я попрошу у него разбить лёд в Нуртальхе пораньше? Высокие боги ничего не делают для людей. Зачем мне к ним ходить?

— У тебя нет «тёмного дома»? — догадалась Айкони.

В «тёмном доме» шаман камлает, и в него вселяются боги, души предков или духи, которые живут под землёй. Они говорят устами шамана, и другие люди могут их слушать. А ещё в «тёмном доме» шаман лечит. Болезнь — это же злой дух. Если его выгонять из больного разными зельями и снадобьями, он может перескочить в другого человека или в скотину. Поэтому его надо выманить дарами и восхвалениями. Шаман намазывает больному лицо сажей, режет жертвенное животное и пляшет для злого духа под бубен. Дух вылезает из больного, чтобы принять дар и увидеть пляску, а потом не может вернуться обратно, ведь лицо больного в саже, человек скрыл себя в темноте. А выход из «тёмного дома» перегорожен волосяной верёвкой. Злому духу некуда деваться, и он уходит в землю.

— Ты не похож на шамана, Нахрач Евплоев, — честно сказала Айкони. — Но и на князя ты тоже не похож.

— Почему я не похож на князя? — рассердился Нахрач.

— Пантила живёт не как ты. И русский князь не как ты.

В её родном Певлоре Пантила Алачеев был князем лишь потому, что принадлежал к древнему роду Алачея, Игичея и Анны Пуртеевой — князей остяцкой Коды. Хотя Кода уже давно исчезла, кровь есть кровь, и в Певлоре никто не спорил, что Пантила — князь, если не считать того случая с Ахутой Лыгочиным, отцом Айкони. Всё равно Певлор жил своим умом: люди сами, без князя, распределяли угодья, сами судили друг друга и сами собирались на общие работы. Князь был нужен только для того, чтобы от лица Певлора говорить с чужаками — с русскими или бухарцами. И жизнь Пантилы не отличалась от жизни других остяков. А вот Нахрач правил своим Ваентуром так, как русские князья правят Берёзовом или Тобольском: он один решал общие дела, и вогулы подчинялись ему беспрекословно. Однако у Нахрача, в отличие от русских князей, не было никакой силы — ни войска, ни богатства. И Нахрач не принадлежал к древним княжеским родам: всех вогульских князей на Конде и Пелыме русские истребили ещё сто лет назад.

— Почему вогулы слушают тебя, Нахрач? — спросила Айкони.

— Я говорю с богами, — надменно ответил Нахрач. — Я нашёл лежбище Ёма-чахля, принёс ему дары, и Ёма-чахль дал песцов. Вогулы заплатили ясак русским в Пе-лым. Я поймал сетью Нюмчу в Инхетском Соре, и Нюм-ча дал рыбу. С тех пор вогулы ездят рыбачить на Инхетский Сор. Никто из вогулов не умеет делать так, как я. Я указываю богам и людям, где зверь, где птица, где рыба. Кому ещё быть князем в Ваентуре? Щеньке? Старухе Нерохе?

Айкони стало всё ясно. Конечно, только Нахрач Ев-плоев, покоряющий богов и духов, мог быть князем рогатых деревень Конды.

— А зачем тебе я, Айкони? — спросила она о самом главном. — Пантила меня прогнал. Сатыга прогнал. Аты пустил жить в избушку на Ен-Пуголе.

— Я взял тебя, чтобы ты победила Когтистого Старика.

— Когтистый Старик ушёл, а я здесь.

Нахрач завозился у огня, раздумывая.

— Для тебя Ике-Нуми-Хаум начал говорить, — признался он. — Со мной Ике молчал. Видно, ты ему понравилась. Я такого не ждал.

Айкони поёжилась, вспомнив схватку с Когтистым Стариком. Осенний ветер тогда забросил уламу на лицо Ике-Нуми-Хаума, и деревянный идол закричал: «Явун-Ика! Иди ко мне!». Когтистый Старик подчинился зову, пошёл к идолу и провалился в ловчую яму.

— Ты веришь, Нахрач, что Ике ещё что-то скажет мне?

— Да, — кивнул Нахрач. — Он должен сказать, как его спасти.

— А кто хочет его убить? Русские?

— Твой князь Пантила пообещал русским отдать Ике-Нуми-Хаума. Ведь Ике — это Палтыш-болван с вашей Коды. Игичей Алачеев, предок Пантилы, надел на него железную рубаху Ермака. Я жду, что Ике заговорит, когда почувствует приближение опасности. Но говорит он только с тобой.

— Почему?

— Я не знаю, — Нахрач посмотрел Айкони прямо в глаза, и Айкони и смутилась, и оробела. — Я ещё не понял, кто ты, и почему ты слышишь Ике.

— Кто я могу быть? — Айкони уже испугалась.

— Я думаю, ты Мис-нэ.

В очаге неожиданно полыхнуло пламя, на углях мелькнуло красное платье Сорни-Най, и Айкони словно опалило жаром. Она — Мис-нэ!