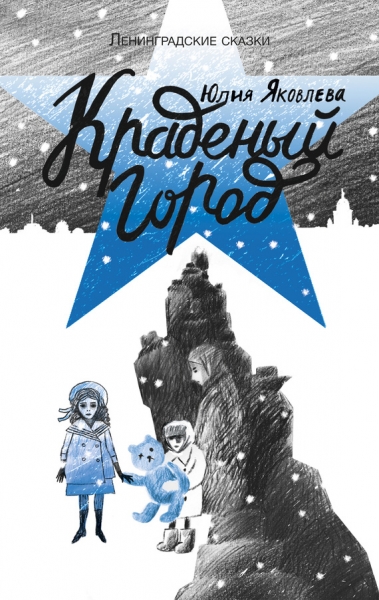

Юлия Яковлева Краденый город 1941 год

Для младшего и среднего школьного возраста

Любое использование текста и иллюстраций допускается только с письменного согласия Издательского дома «Самокат».

© Ю. Яковлева, текст, 2017

© ООО «Издательский дом “Самокат”», 2017

* * *

Информация от издательства

Ленинград в блокаде. Дом, где жили оставшиеся без родителей Таня, Шурка и Бобка, разбомбили. Хорошо, что у тети Веры есть ключ к другой квартире. Но зима надвигается, и живот почему-то все время болит, новые соседи исчезают один за другим, тети Веры все нет и нет, а тут еще Таня потеряла хлебные карточки… Выстывший пустеющий город словно охотится на тех, кто еще жив, и оживают те, кого не назовешь живым.

Пытаясь спастись, дети попадают в Туонелу – мир, где время остановилось и действуют иные законы. Чтобы выбраться оттуда, Тане, Шурке и даже маленькому Бобке придется сделать выбор – иначе их настигнет серый человек в скрипучей телеге.

Перед вами – вторая из пяти книг цикла «Ленинградские сказки». Первая, «Дети ворона», была названа главным событием 2016 года в подростковой литературе, вошла в шорт-лист литературной премии «Ясная Поляна» и попала в международный список «Белые вороны» – среди лучших 200 книг из 60 стран.

Глава 1

Ах, что это был за магазин! Настоящий дворец.

Вообще-то в этом магазине продавались не только игрушки. Но, глядя на витрины отдела игрушек, почему бы и не помечтать о том, что все шесть этажей универмага со скучным названием ДЛТ набиты сокровищами под самую крышу?

На крыше обычно сидели серые голуби. Они были чуть светлее самой крыши и чуть темнее неба. Ведь Ленинград – северный город, в нем много чего серое, особенно в плохую погоду, которая здесь и вовсе обычное дело, а с нею вместе – серые кошки, серые лужи, серые тротуары, серые пальто, серые дома. Даже в июне.

Но только не в витрине игрушек. Она сияла всегда. По вечерам в ней горели электрические лампы. От витрины на тротуар ложились прямоугольники желтого света. И всякий раз, когда человек проходил сквозь такой прямоугольник, его лицо казалось красивее, веселее и моложе. Речь, конечно, о взрослых людях. Потому что дети никак не могли вот так просто пройти мимо – ни вечером, ни днем, ни зимой, ни сейчас, в июне, на каникулах. Они непременно прилипали носами к стеклу. Или оборачивались и замедляли ход, пока мама, или папа, или бабушка, или няня не дернет за руку.

И Бобка, конечно, тоже сразу прилип. За спиной у него был маленький мешочек, на горловине с тесемкой виднелась часть вышитой надписи «Бор…» – остальное терялось в складках.

Шурка решил быть старшим братом до конца: он выпустил Бобкину ладошку, а сам притворился, что уж ему-то нисколько не интересно. Но исподтишка и сам поглядывал на густонаселенную витрину.

Там было на что посмотреть. Настоящая маленькая страна – с бархатистыми зелеными холмами из велюрового картона, между которыми ниточкой блестела железная дорога. Игрушечный поезд иногда запускали, и тогда он с радостью разминал колеса, а вагончики тренькали вслед паровозу – мимо кукол, барабанов, домиков, солдатиков, медных дудок, танков, самолетиков.

Бобка жадно убедился: все игрушки на своих местах. «Их не продают, – еще зимой объяснил старший брат. – Это для красоты».

Красота и правда была неимоверная. Бобка приставил ладони по сторонам лица, чтобы отражение не мешало.

Завалившись на бок, лежала цветная юла. Бобка ее давно знал. Скучная особа, все мысли и мнения которой бесконечно кружили по кругу.

То тут, то там выпирали бока новеньких мячей. Особенно хорош был футбольный. Сами мячи были препустыми существами. А как иначе? – кроме воздуха их должны были заполнить мальчишеские мечты – например, мечта стать знаменитым футболистом. Кукле-негритянке, сверкавшей черной пластмассой, мячи, видно, тоже нравились. Баскетбольный наверняка казался ей апельсином, мяч для регби – дыней, а футбольный напоминал окраской тропическую макаку.

Были здесь и самолетик, и заводной пароход, и его родственница заводная курочка. Если до упора закрутить ключик, торчавший у нее из спины, она прыгала и делала вид, что клюет.

Был и медицинский рожок, который норовил всех поучать, – даром что сам не настоящий, а игрушечный.

Большой барабан с цветными боками, как обычно, дремал.

А над ними всеми висели гигантские качели, прицепленные, надо полагать, прямо к небу.

Оловянные солдатики с красным знаменем «СССР» и пограничник с собакой стояли у самого стекла. Видно, стерегли границу от нарушителей. Ведь за стеклом бывало холодно, сыпали то снег, то дождь. А здесь всегда была зеленая трава.

Девчачьим игрушкам Бобка тоже уделил внимание – чтобы никого не обидеть. Нарядные куклы сидели в креслицах и прямо на бархатистой, пахнущей клеем траве, вокруг столика с игрушечным фарфоровым сервизом. Плакат «Юному рыболову», прикнопленный к стенке напротив, не нравился куклам; изображенные на нем рыбы – карась, корюшка, минога, сом, камбала, щука и многие другие – были так похожи на настоящих, что казалось, от плаката пахнет рекой и мальчишками. «Фи!» – витало над столиком. Фарфоровые чашечки всегда были пусты. За это другие здешние жильцы считали кукол вруньями и кривляками. Но Бобка подумал, что и куклу он мог бы научить играть в хорошие, толковые игры: стоять на карауле, красться, брать в плен.

– Бобка, ну пойдем уже, – все-таки дернул его за руку Шурка.

Он боялся, что Бобка опять начнет просить. Хоть что-нибудь. Хоть самого маленького солдатика. Не хотелось повторять вечное тети-Верино «денег нет» или врать, что с витрины не продается.

– Идем, – повторил Шурка. – А то детский сад без тебя уедет. Ты же хочешь на дачу?

Бобка серьезно посмотрел на брата. Но ничего не попросил.

Глава 2

Трамвай зазвенел, тронулся. Шурка подождал, пока мимо, трясясь, пройдет одна дверь с черной гроздью пассажиров (все как один насупленные), потом красный трамвайный бок, потом другая дверь со своей гроздью (из этой топорщились корзины – с ними в первую дверь не пускали). В окнах трамвая отразились и проехали дома, беленькие облачка. Шурка метнулся вслед трамваю, крепко ухватился за черную, солнцем нагретую колбасу, запрыгнул и повис, уперев ноги в металлический выступ. Радостно повернул лицо к солнцу.

И в тот же миг ухо рвануло в сторону. В голову молнией ударила боль.

От неожиданности Шурка разжал руки. Но на рельсы не упал. Постовой милиционер ловко перехватил его за шиворот. И только потом испустил переливчатый торжествующий свист: есть!

Все родители и учителя Ленинграда строго запрещали детям кататься на задней сцепке трамваев. Пугали историями про мальчика (непременно мальчика), которому отрезало ноги. Пугали и малышей, только вместо мальчика был зайчик, и ему трамваем отрезало не ноги, а ножки, да и те потом пришил доктор Айболит.

Как кататься на колбасе, знали все дети Ленинграда. И все постовые милиционеры знали, как их оттуда сдергивать. Рывок, зажим, перехват.

Шуркино ухо пылало. Пылала на солнце и алая звезда на белом шлеме милиционера.

– Пустите, – дернулся Шурка.

Но рука, тащившая Шурку, ухватилась за воротник так крепко, что казалось, это навсегда: так он и школу окончит, и институт, и на работу будет ходить, и женится – и все с милиционером.

Прохожие косились. Шурка напрасно пытался придать своей позе хоть какое-то достоинство.

– Вот вам каникулы. Ешьте с кашей. Безобразия одни, – продребезжал на ходу какой-то солидный дядечка. Он был в черном плаще, будто не согласен был с летом, детьми, солнцем. Такой непременно сыщется на каждой ленинградской улице.

– Вот-вот, товарищ, – с опозданием поддержал милиционер, волоча Шурку.

– Пустите!

– В отделении пущу.

При слове «отделение» внутри у Шурки все съежилось.

– Детей не арестовывают.

– Очень даже, – оживился милиционер, другой рукой дергая себя за рыжеватые усы. – И штраф выписывают. За нарушение правил дорожного движения. И мамаше сообщают по телефону.

Шурка представил, как снимает трубку тетя Вера, и ему стало тошно.

– Гражданин прав: дети должны быть заняты делом. Либо в школе, либо в лагере. А то что? Хулиганство одно. Твоя мамаша что, не знает?

Тетя Вера знала прекрасно. Она еще в апреле выслушала все про летний лагерь и даже покивала учительнице: да-да. А потом сказала: денег нет. Их хватило лишь на то, чтобы отправить на дачу Бобку. На дачу уехал весь детский сад. И теперь Бобка там небось в ус не дул среди песка и сосен, у самого моря.

– Я вот твоей матери по телефону все объясню. Проведу воспитательную работу.

Хорошо бы к телефону позвали дядю Яшу, уныло соображал Шурка.

– Уплатит штраф – тогда пускай и забирает.

Шурка представил, как тетя Вера смотрит милиционеру в глаза и говорит на это: денег нет. И что тогда?!

– Тюрьма по тебе плачет, – вещал милиционер. От солнца его белая каска казалась гипсовой. Он попробовал почесать под ней потный лоб, не сумел и рассердился: – Был советский школьник – стал преступник.

Стакан холодной воды наверняка остудил бы его взгляды на жизнь. Но тележки с водой, как назло, не было видно.

Шурка навострил уши: где-то в июньском воздухе словно зарождался гул. Но откуда он? Казалось, отовсюду сразу.

– А ну не вертись! – встряхнул его за шиворот милиционер.

Гул набух, набрал силу и завыл из репродукторов. Милиционер запнулся. Прохожие забегали во всех направлениях сразу. И воющий голос из репродукторов сумел наконец выговорить человеческие слова:

– Граждане! Тревога! Граждане! Тревога!

Голос не внушал тревоги. О том, что в районе пройдут учения, в газетах и по радио всегда предупреждали заранее. При звуках сирены полагалось оставить все дела и спуститься в подвал. Пока не перестанет выть.

– Японский городовой! – немного загадочно сказал милиционер. – Совсем забыл.

И не только он, похоже. Сердясь и бранясь из-за того, что сирена прервала их дела, прохожие спешили нырнуть в ближайшую парадную и там пересидеть учебную тревогу. Машины и телеги быстро причаливали к обочинам и там замирали. Сирена выла, подгоняя всеобщий переполох. Проспект быстро пустел.

С улицы 3 июля вырулил грузовик с красным крестом. Он ехал как ему хотелось, а не как надо по правилам.

Такого постовой стерпеть не мог. Ткнул свисток в рот, надул щеки, испустил сердитую трель. Тут-то его и цапнули – за оба рукава сразу.

– Товарищ пострадавший, пройдемте к санитарной машине! И сыночка берите, – заговорили обе девушки разом, стараясь держаться серьезно.

– Идем, мальчик! – сказала Шурке одна, с круглыми смешливыми щеками. – И тебе сделаем перевязку.

– Зачем?

– Ты условно раненый, – объяснили ему.

Прыская, но удерживая смех, девушки повлекли негодующего милиционера к мостовой – там уже лежали носилки. По всем правилам первой помощи добычу предстояло вложить в пасть санитарному грузовику.

Милиционер крутил головой в каске.

– Гражданки, бросьте шутки! Учения учениями, а я на посту. Вы за это ответите!

– Вы бы лучше сыну пример показали, – урезонивала его девушка в повязке с красным крестом.

– А что случилось? – спросил Шурка.

Девушки переглянулись.

– А диверсантов с парашютом сбросили. И они устроили, э-э-э… – девушка с повязкой запнулась.

– Диверсию, – подсказала смешливая.

– Мальчик! Спишь ты там, что ли? – прикрикнула та, что построже. – Полезай в машину вместе с папой.

Шурка не заставил себя просить дважды. Повернулся и дал деру.

Постовой, конечно, круглый дурак, сердито думал Шурка, но он прав: скучно. Все разъехались. Казалось, он один торчит в городе. Шурка уже бы и в школу пошел. И это в чудесный июньский день!

Озабоченная толпа втекала под круглую арку с надписью «Добро пожаловать!». Женщины с сумками и корзинками, мужчины в сапогах.

На рынок билета не требовалось. А интересного было почти как в зоопарке. Живые розовенькие поросята. Разноцветные куры. Петухи в колючих шпорах, всегда в отдельной клетке, – благородные и воинственные узники. Козы с вертикальными зрачками и твердыми рожками. Лошади с длинными замшевыми губами, которыми они мягко и мокро ощупывали ладонь, а потом удивленно смотрели терпеливыми карими глазами: как, ничего? Ресницы у лошадей были поразительные – длинные и загибающиеся кверху. А еще рыбки! Чижи! Канарейки! Щенки!

«Добро пожаловать!» – приглашала арка. И Шурка пожаловал.

И вдруг присел – быстрее, чем понял почему. Мимо мелькали сапоги, туфельки, ботинки, ноги в брюках, ноги в носочках. Шурка осторожно приподнялся. Юркнул за киоск. Киоскерша тотчас покосилась на него; как бы чего не стянул – прочел в ее взгляде Шурка. Но ему на это было наплевать. Он выглянул.

Ура, тетя Вера не заметила его. Меж бровей морщинка, губы сжаты. Вид решительный, будто покупала по меньшей мере козу. Тетя Вера протянула деньги и затолкала в сумку протянутые продавцом меховые рукавицы. Шурка удивился рукавицам не меньше, чем если бы продавец подвел ей козу или коня: пухлые, неуклюжие, жаркие – кому нужны такие в июне?!

Тетя Вера шла уже между рядами. И все высматривала. Она была похожа на курицу, которая вместе с другими курами деловито ходит, роет лапкой. Пороет – посмотрит круглым глазом.

Мысль о том, что он ее видит, а она его – нет и даже не подозревает об этом, привела Шурку в восторг. Не Шурка выскользнул из-за киоска, а великий сыщик Нат Пинкертон. И взял след.

Тетя Вера остановилась у душистых насыпанных гор. От них вкусно пахло компотом.

– А яблоки почем? – услышал Шурка.

Тетя долго надоедала продавцу: а хорошо ли высушены? А сладкие ли? А эти почем? И купила самые лучшие. Протянула несколько бумажек.

В лотерею выиграла, что ли? – недоумевал Шурка. И удивился еще больше, когда тетя Вера купила вдогонку чернослив и изюм. Точно, в лотерею.

На выходе с рынка он чуть ее не потерял, но ловко подхватил след на проспекте.

Тетя зашла в булочную. Военный в нашивках любезно пропустил ее вперед к прилавку. Она купила карамель с розовым раком на фантике. Но на этом не остановилась. Шурка даже засмеялся тихонько. На лице военного он увидел нетерпение и досаду: вот так проявил вежливость, вот так влип! А тетя все допытывалась у продавца:

– А печенье как? Не заплесневеет?

– Вы, гражданка… – не выдержал военный и помотал головой, словно силясь вытряхнуть из памяти нужное слово.

– Тогда и печенье дайте, – показала тетя.

Продавец бросил на прилавок две пачки. Тетя Вера жестом его поправила. Продавец удивленно стукнул на прилавок еще две пачки, и еще две, и еще.

– Вы просто какая-то… сладкоежка! – выпалил наконец военный и бросился вон, едва не сбив Шурку.

Давно у них дома не водилось сладкого. А тут тетя пустилась во все тяжкие. Вот молодец! – радовался Шурка. Выиграла – и теперь готовила им всем сюрприз. Пир. Вот так тетя Вера!

Только что это она все покупает много одинакового? – заволновался он. Зачем так много печенья? Одной пачки хватит. Лучше не печенье, а пять сочных пирожных с кремом: два ему, два Тане, ну а Бобке хватит одного – маленьким вредно сладкое. А взрослым оно и вовсе ни к чему.

Шурка едва успел отскочить и спрятаться. Тетя Вера вышла, обнимая коричневый бумажный пакет.

Следующую остановку она сделала в аптеке. Просочиться следом было невозможно: над дверью висел колокольчик. Шурка глядел через окно. Он видел, как аптекарь вскинул брови, потом долго отсчитывал упаковки с таблетками. Перетянул их резинкой. Заболела? – удивился Шурка. Но сообразил, что это витамины. Понятно: в последнее время тетя выглядела серой и усталой.

Может, выскочить, заорать «Ура! Поздравляю!» – и помочь с пакетами? Вон как она для них старается. Аж в спине перегнулась, и лицо красное.

Но Нат Пинкертон победил.

Тетя шла и шла. Великий сыщик с нежностью смотрел на ее согнутую спину. Ах, тетечка Верочка! – радовался он, ведя след. И представлял: печенье в вазочке, шоколад в другой, из сушеных фруктов – компот, а карамель можно и так. Праздничный стол был готов.

Но тетя Вера все не шла в сторону дома. Сворачивала в переулки. Снова выходила на широкие улицы. Брела дальше. Что это она носится как угорелая, недоумевал Пинкертон, и так ведь всего много. Он уже сам устал.

Наконец тетя Вера замедлила шаг. Бросила взгляд через плечо, потом другой. Шурка замер за фонарным столбом, вжал живот. Потом осторожно высунул нос.

Тетя вошла на почту. Самое главное отделение. Главпочтамт.

Шурка приметил толстую старуху в цветастом платье. Неслышно пристроился за ней. Юркнул внутрь. Шмыгнул за столб. В центре огромного гулкого зала крыша была стеклянной: на звонком полу в шашечку стояли большие и легкие солнечные кубы. На скамейках люди обмахивались газетами.

Тетя Вера встала в очередь. Шурка дожидался, пока она подойдет к окошку.

Она что-то сказала. Ей что-то сказали. Шурка осторожно проскользнул за другой столб – поближе.

Блеснула лысина: мужчина в черных нарукавниках перегнулся из-за прилавка, посмотрел, кивнул. Ушел. Пришел. Поставил на прилавок небольшой ящик.

– Красноярский край? – уточнил он.

Тетя Вера поставила в ящик один пакет. Уложила другой. Скормила ящику сушеные яблоки. И изюм. И печенье. Шурка глазам своим не верил. Поверху легли меховые рукавицы.

– Готово?

Тетя Вера кивнула. Лысый приемщик быстро накрыл все это крышкой с клыками гвоздей и бахнул несколько раз молотком. Холщовый мешок чулком наполз на ящик. Приемщик быстро прихватил края грубыми стежками, щелкнул ножницами. Вкусно зашипел сургуч. Лысый ляпнул его на коробку палочкой – тут, здесь, там. Стукнул по нему печатью – тут, здесь, там.

Тетя Вера протянула радужные бумажки.

– Почтовые переводы в другом окне.

Лысый крякнул и перетащил тетину коробку – уже не тетину – к другим.

Шурка беспомощным взглядом проводил ее навсегда. Этого не может быть, думал он. Обида стиснула желудок. Допустим, он ослышался. Не в Красноярский край, а в Краснодарский. Какая разница? Ни там, ни там у них все равно никого не было. Ослышался или нет, но посылка оставалась посылкой. И радужные бумажки были деньгами и ничем другим.

Для кого-то чужого тетя Вера почему-то нашла и вкусненькое, и деньги. А им, родным людям, только и твердит: дороговато, денег нет. Нет?!

Шурка обозлился. Настоящая, родная мама так бы никогда не поступила!

И вдруг в голове охнуло. Стало так ясно, будто кто-то сказал ему в самые уши. Шурка не успел подумать «не может быть», не успел заткнуть этот голос, как он с той же окончательной ясной силой рявкнул: может.

У тети Веры была своя тайная жизнь. И хорошей эта тайна не была.

Глава 3

– Это точно здесь? – спросила Таня.

– Точно-точно, – заверила ее Люська. – Ну? Чувствуешь?

Таня не чувствовала ничего.

– Да ты глаза закрой! – приказала Люська.

И Таня закрыла.

– Ну?

Таня слышала негромкий плеск воды – не звонкий, как в центре Ленинграда, а вялый, плюхающий. Пованивало. Больше Таня не ощутила ничего.

Ей надоело, и она открыла глаза. Вода в канале была мутной, бурой. Он и назывался подходяще: Обводный. Вода несла мусор. Дома на набережной напротив были как запыленные животные, которые много дней шли на водопой, пришли – и обнаружили, что пить эту воду нельзя. Стоят и не верят. А сил пошевелиться, сделать что-нибудь уже нет. Каменными хоботами тянулись вверх трубы.

– Как? Тянет? – спросила Люська, не поворачивая головы. Она крепко зажмурила глаза.

– Куда?

– В воду кинуться.

Таня скривилась от отвращения. Мимо проплыло вздутое нечто; не хотелось и думать, что именно.

– Нет, – честно призналась она.

– Должно. – И замогильным голосом начала: – Раньше здесь было кладбище.

Дура какая, подумала Таня.

– Люська, ладно. А эта Котя – она…

– Да погоди ты! Карельское. Древнее, – не унималась Люська. – И рабочие его нашли, когда копали, и выбросили все на свалку. А камни на поребрик пустили.

– Брехня, – оборвала ее Таня. Ее интересовало другое: – А кого еще Котя пригласила?

Люська лишь пожала плечами, словно отмахиваясь.

– И не брехня. Говорю же – советские рабочие. Как кладбище разрушили, так в то же лето люди начали здесь кидаться в воду.

– Скажи, а Котя…

Люська распахнула глаза.

– Не брехня, говорю! Почти сто человек убились. Мне мать рассказывала. Это в двадцать третьем году было. А в тридцать третьем снова – бабах! Опять все кидаться начали. Милиция даже дежурила. И все без толку. Больше сотни тут утопилось.

Таня посмотрела на сонную мутную воду. Утонуть здесь? Наглотаться этой воды? Ее передернуло.

В Люськиной истории не все концы сходились с концами.

– И что, милиция дежурила – и никого не спасли? Это как?

– Кого-то спасли. Расспросили. Так там еще хуже: они, говорят, кидаться и не думали. А только шли мимо, и вдруг тошно им стало, и будто толкал кто-то: кинься да кинься.

– Это тебе тоже мама рассказала?

– Ну.

Мать у Люськи работала на заводе, читать почти не умела и даже в церковь бегала. С ней все было ясно.

– Так что мы Коте подарим?

Денег у Тани не было, просить тетю Веру было бессмысленно.

Люська опять пожала плечами. Но уже с другим выражением.

– А ей подарки ни к чему.

– День рождения же, – удивилась Таня.

– А они богатенькие.

Таня хотела возразить: что за чушь? В Советском Союзе богатых нет, все равны. Но Люська неожиданно согласилась:

– Вообще ты права.

Подняла пятерню, загнула мизинец.

– Первый раз в двадцать третьем году, так?

Загнула безымянный палец.

– Потом в тридцать третьем.

И радостно объявила:

– Ничего здесь сейчас и не будет! Два года еще ждать, ясно? Придем сюда в сорок третьем.

– Ха.

– Чего?

– В сорок третьем нам будет пятнадцать.

Она хотела сказать: некогда будет всякими глупостями заниматься.

– Танюша! – удивленно окликнул голос позади.

Таня обернулась.

Павел Андреевич держал велосипед за рога. Похоже, он только что вывел его из парадной. От улыбки, как обычно, расходились лучики-морщины.

– Как ты здесь оказалась? – весело удивился он.

Павел Андреевич был учителем. В прежней Таниной школе. Еще до всего.

– Вы кто? – набычилась Люська.

В школе Павла Андреевича обожали. Он был, как говорили, нормальный. Не то что остальные учителя. Он все понимал.

Таня обрадовалась. Ей хотелось спросить его, как там эта, как тот, как все.

Внезапно Павел Андреевич приоткрыл дверь в подъезд, сунул голову, покрутил туда-сюда. Убедился: никого. И вынырнул обратно совершенно другим человеком.

– А ты уже вернулась от мамы?

Слова у Тани замерзли во рту. А Павел Андреевич все так же улыбался.

– Тетя твоя сказала, что вас всех троих к маме отослала.

– К маме? – удивленно переспросила Люська и посмотрела на Таню.

Павел Андреевич не унимался:

– Куда твои тетя с дядей переехали? Не знаешь?

Таня покачала головой: нет.

«Говорят, твои родители – враги народа», – просвистел в ушах у Тани давний шепоток соседей в их прежней квартире. И учителей в их прежней школе. Стоял с ними Павел Андреевич? Ей тогда казалось, что нет. Теперь – что стоял. Вот почему они переехали.

Вопросы не иссякали.

– Она где теперь живет, твоя тетя?

Но Таня только таращилась.

– Не больно ты разговорчивая, – засмеялся Павел Андреевич. – А подружка твоя что молчит? Немая?

Люська ответила угрюмым взглядом. Она не любила таких взрослых. Улыбался Павел Андреевич по-прежнему, а в глазах – волчий огонек.

Таня только плечами смогла пожать.

– А где твоя тетя теперь работает?

– Я не знаю, – выдавила Таня.

Так вот почему тетя Вера забросила свои кисточки и краски. Вот почему нашла работу на заводе. И дядя Яша тоже. Вот почему.

– А мама твоя ей пишет? А папа? – все наседал Павел Андреевич.

В груди у Тани сердце закувыркалось – не вздохнуть. Таня поняла: значит, да! Тетя Вера знает, где мама. И где папа. Но опять помотала головой, как лошадь, которую донимают мухи.

– Ты что, не знаешь, где твоя мама? А подружка твоя? – Павел Андреевич обернулся к Люське. – Знает?

Никто в новой школе и в новой квартире не знал, что Таниных маму и папу арестовали три года назад. И с тех пор о них никто ничего не знал. «Тетя Вера знает!» – стучало у Тани в висках.

Люська ответила тупой гримасой.

– А ты где живешь теперь? А братья твои? – все капал и капал Тане на голову голос Павла Андреевича. Мягкий, липкий, ядовитый, как смола с дерева анчар. Стихотворение про анчар учили в школе наизусть.

– Я не знаю, где мама, – резко ответила Таня. – И где тетя с дядей живут – не знаю. Ни про кого не знаю.

– Как это?

– А так! Я из детдома!!! – заорала она.

Павел Андреевич отпрянул. Таня подскочила и лягнула велосипед. Цепь жалобно брякнула. Учитель ахнул. Люська плюнула на велосипед, прыснула и, хохоча, помчалась за Таней по грязноватой набережной. Ветер попробовал догнать их, но раздумал, уронил на асфальт обрывок мятой бумаги и крик Павла Андреевича «Бандитки!» – и погнал дальше одну только серую пыль.

Глава 4

Наконец момент попался подходящий: патефон водил иглой, но не мог добыть из пластинки ни звука. Только потрескивание. Оно тонуло в рокоте разговоров: вечер был в разгаре – говорили все сразу и вразнобой.

И Таня тоже задала вопрос:

– Это твоя бабушка?

Вообще-то ей наплевать было. Но портрет висел прямо перед ней. И надо было все-таки что-то сказать Коте, раз уж пришла в гости. Тем более что не нравилась ей эта Котя. И она Коте тоже не нравилась – Таня это точно знала. В таких случаях нужно быть особенно вежливой.

– Чего?! – протянула Котя.

– Вон там, – показала Таня.

Дама на портрете была словно упакована в шуршащую розовую бумагу и перетянута пополам золотым пояском. Масса взбитых надо лбом кудрей перекликалась с массой кудрявых кружев на груди.

– Понятия не имею, – легко ответила Котя. – Буржуйка какая-то.

– Эй, заводи машинку! – крикнул Витька.

– Как это? – удивилась Таня.

Котя вынула из конверта другую пластинку.

– Какая разница. Буржуев же давно прогнали.

Таня опять посмотрела на портрет. Она узнала и диван с желтой полосатой обивкой, и напольные часы. Даже обои – сейчас вытертые и побледневшие – были те же. Женщина на картине явно позировала в этой самой комнате! Только теперь здесь жила Котина семья.

– Но… – решила уточнить Таня.

И получила под столом пинок.

– Прогнали и все отдали простому народу, – бойко, как учили в школе, ответила Люська. – Все поровну поделили. Власть – народу, дворцы – рабочим.

И выразительно на Таню поглядела: зачем пристала с ерундой?

– Танцы! – выкрикнула Котя.

Все засуетились. Мальчишки стали сдвигать мебель. Ее в комнате было много, и вся тяжелая, красноватая, в завитушках. Схватились за стол. Клякнули, накренясь, бутылки. Их тут же схватили, переставили на пол. Стол, треща ножками по паркету, отъехал к окну.

– Ой, вы его потом как было поставьте, а то мать прибьет, – пропищала Котя, расправляя локоны.

– Гляньте! – мальчишки перегнулись через стол. Все разом завопили, замахали руками. Чья-то рука уже дергала шпингалет. Окно распахнулось. Дунуло пронзительно-прохладным воздухом, ворвался равномерный хруст множества шагов, а на улицу вылетела, кувыркаясь, музыка.

– Что там? Что там? – подтянулись к окну остальные.

– Слоники, – ответил Генка. И, перегнувшись через подоконник, завопил: – Эй, слоники!

Серые резиновые морды поднялись как одна. Мальчишки с хохотом присели. Таня замешкалась, так и осталась стоять. Сделалось жутко, как во сне. Пел и дудел граммофон. Напрасно он звал потанцевать – морды шагали, не останавливались. Вверх таращились без выражения одинаковые круглые глаза-иллюминаторы. Гофрированные шланги-хоботы спускались к поясу.

Таня помахала им рукой. Ей тоже кто-то махнул из строя. Жуткое ощущение прошло.

Мальчишки позади осмелели. Теперь они свистели и гикали вслед строю.

– Опять учения, – махнул рукой кто-то.

Мимо проплыл транспарант «Осоавиахим. Ленинград. 1941».

– Закрывай, закрывай, комаров напустишь! – крикнул кто-то.

Окно закрыли. Хотя какие тут комары? Самый центр города – вокруг один камень да влажный ветер с Невы.

На миг все примолкли. Слоники почему-то оставили неприятное впечатление.

– От кого обороняться-то? Финнам накостыляли, больше не сунутся. С кем еще?

– С Германией мир.

– С марсианами!

– Дурак.

– Война неизбежна, – важно, но вместе с тем задиристо объявил кто-то. – Мы в кольце капиталистических врагов.

Таня вспомнила недавний фильм в кинотеатре – «Если завтра война». Черным железным роем по натянутой простыне летели советские самолеты. Враги уже ощупывали границы, о диверсантах то и дело писали в газетах. Но советские пограничники ловили их всех. При помощи советских граждан и даже детей.

– Пусть только сунутся. Просто смешно.

Самолеты в кино это доказывали.

– Мальчик, передайте папиросы, – велел голос слева.

Папироса, правда, была на всех одна, но турецкая, с золотым пояском.

– У отца стянула, что ли?

– Моя, – соврала Котя.

Втянув дым, папиросу передавали друг другу осторожно, двумя пальцами. Выражение лица себе все придавали заправское. Хмурились, щурились сквозь клубы дыма. Про войну уже забыли. Каждый боялся опозориться – закашляться. Сизые клубы плавали под розовым абажуром.

Котя опустила иглу. Патефон задорно заиграл, закурлыкал. Неприятное чувство прошло совсем.

– Танцуют все! – объявила Котя.

Люська наклонилась к Коте, что-то зашептала. Та кивнула.

– Таня, пойдем со мной, – странным голосом сказала Люська.

– Куда? – но тут же соскользнула с тугой диванной подушки.

Они с Люськой договорились: вместе сюда приходят, вместе уходят, вместе и если что. Сейчас явно наступило «если что».

В коридоре было темно. За дверью приглушенно трубил и гремел патефон.

– Соседи-то не жалуются, – с удивлением отметила Таня.

– Дура, у них нет соседей.

– Как это?

– А так, что вся квартира их, – и Люська толкнула дверь.

– Ладно выдумывать-то, – снисходительно бросила Таня.

Соседи были у всех. Общая кухня, общая ванная, общий туалет, общий коридор, который мыли по очереди, – и много-много комнат с соседями: старыми, молодыми, тихими, крикливыми – всякими.

Люська нащупала выключатель. Зажегся свет.

– И эта комната тоже их? – не поверила Таня.

Расставил ноги мольберт. Пахло знакомо – скипидаром, маслом, красками. Так раньше пахло у тети Веры. Раньше. В прежней комнате, в окнах которой голубела гигантская опрокинутая чаша – мечеть. Пока тете Вере и дяде Яше не пришлось прятаться.

– А здесь кто живет?

– Лютик.

Таня скривилась.

– Лютик?

Лютик был братом Коти. Тощий, долговязый, с длинным толстым носом, под которым свисали толстые губы, и маленькими черными глазками у самого носа, похожий на лося. По общему приговору девочек – урод. Голос у него был тоже уродский: Лютик словно не говорил, а гудел.

– Дура, говорю же: все их! И кухня, и ванная, и коридор. Вся квартира их.

Краски… Они лежали повсюду. На подоконнике, на полу, на столе. Топорщились стоймя кисти.

Люська скинула туфли.

– И куда на таких лыжах танцевать?

Туфли были старшей сестры и держались только потому, что Люська напихала внутрь газету.

– Ты что, там снять не могла? Под столом? – напустилась на нее Таня.

– А дырки я где сниму?

Из чулок высовывались большие, не слишком чистые пальцы. Люська пошевелила ими. Нырнула под юбку, стала отстегивать и скатывать вниз чулки. «Тебя-я-я-я, Рио-Рита…» – томно звал из другой комнаты патефон. Танцевать в дырявых чулках, конечно, было нельзя.

– Что, и у Коти своя комната? – все не могла поверить Таня.

Красок у Лютика было много. «Они богатенькие», – вспомнила Таня Люськины слова. Краски в тюбиках, выдавленных и почти целых, краски в фарфоровых глазочках, в прямоугольных ванночках, в пузырьках. А вот у тети Веры не было теперь в жизни ничего хорошего. Из-за них с Шуркой и Бобкой. Из-за того, что сделали с мамой и папой. Таня испытала странное желание – взять тетю Веру «на ручки», как любил когда-то проситься Бобка. Только Бобка был маленький, мягкий, а тетя Вера – высокая, прямая, жесткая, и взять ее «на ручки» можно было бы только сложив в несколько раз, как столярный метр.

Таню осенило.

– Ну, идешь? – Люся выжидательно повернулась к Тане. Чулки она запихнула в карман.

В приоткрытую дверь уже ворвалась, запрыгала, заплясала музыка.

– Знаешь, ты иди. А я тоже чулки сниму – и за тобой.

Глава 5

Шурка знал: первым делом надо все обыскать. Нужны были факты. Твердые. Как маленький железный пистолет – он видел такой в кино. Про диверсантов. Диверсанты обманом завлекали на свою сторону советских людей.

У Шурки свело живот. Мог у тети Веры быть пистолет? Могли ее обмануть и завлечь? А если он его найдет, то что? И знает ли об этом дядя Яша? А Таня – догадывается?

Он опять обернулся. Тетя Вера спала так, будто ее сбросили на кровать с самолета. Даже туфли не сняла. От задернутых штор в комнате стоял полумрак. Так ли спит человек, чья совесть чиста? А человек, которому нет покоя даже во сне? Лицо тети Веры казалось каменным. По нему совершенно ничего нельзя было понять.

Шурка тихо-тихо подошел к комоду. Взялся за ручку. Сглотнул. Ему показалось, что он предает тетю Веру. Пальцы нерешительно погладили прохладный никелированный грибок и отпустили. «Опять трусишь, опять?!» – прикрикнул он на себя. И тут же себе объяснил, что не в этом дело. Вначале нужно спросить, подумать…

Шурка на цыпочках отошел к окну. Кашлянул, как бы обозначая, что без стука он не входит. А потом проскользнул за штору.

В комнате было прохладно и сумрачно, а здесь, на широком ленинградском подоконнике, сиял день. Таня сидела боком, привалив колени к нагретому стеклу. На коленях лежала раскрытая книга.

Сестра не подняла глаз от страницы. Шурка примостился рядом, прислонился к другому откосу, подтянул колени к груди. Посмотрел вниз, на серый тротуар и горошинки голов, потом на Таню.

– Чего? – строго спросила она, не выныривая из книги.

Первый раз Шурка попытался рассказать Тане о Вороне давно – сразу. Еще на старой квартире у мечети, когда тетя Вера только-только их с Бобкой забрала. Таня выслушала не перебивая, но…

– Просто бывает, что люди выдумывают, – сказала она.

– То есть врут? – обиделся Шурка.

– Я не говорю, что ты врешь. Но… Иногда лучше придумать и поиграть, чтобы спрятаться от того, что было взаправду.

– Думаешь, я вру?!

– Ну-у… – потянула Таня. – Не совсем так. – А потом назвала его маленьким: – Маленькие все понимают по-своему.

И больше Шурка с ней о Вороне не заговаривал.

Чувствуя ухом горячее солнце, он несколько минут просто смотрел, как Таня читает. Казалось, она сидит на плоту, и его уносит от берега все дальше. Косы Таня давно остригла. От падающих углом волос на щеки ложились остренькие тени.

Шурка глядел – и вдруг подумал, что Таня совсем перестала с ним драться. Причем давно. Он не мог себе объяснить, почему это плохо.

– Как ты думаешь, тетю Веру можно напугать? – он сделал вид, что смотрит вниз.

Таня выразительно хмыкнула, не отрываясь от страниц.

– Думаешь сигануть в окно? Зря. Только ногу сломаешь.

– Ну хорошо. Не напугать, а запутать.

– Нет. Она женщина с веслом.

Шурка вспомнил фигуру в парке культуры и отдыха на Елагином. У нее были большие плечи и большие трусы, и называлась она «Девушка с веслом». Тетя Вера ничуть на нее не похожа.

– Ты ей слово, а она тебя трах веслом! – пояснила Таня, придерживая книгу.

– Это да, – признал Шурка.

Тетю Веру с ее веслом Ворон мог разве что погубить, подумал он. И раз тетя Вера пока еще ходит на работу, ест, спит и никуда не пропала, это может значить только одно: она готовит Ворону месть.

Между прочим, она-то Шурке поверила тогда сразу. Про Ворона. И про Серый дом. Поверила: Шурка видел. Поверила – и обозлилась.

Эх, спросить бы Таню.

От подоконника пахло горячим деревом.

– Сидим здесь, как огурцы в теплице, – нарочно весело сказал Шурка.

Сестра не ответила.

– Таня, – тихо позвал Шурка.

Та подняла глаза от страницы.

– Ты что-то совсем перестала интересоваться птицами, – сделал он первый шажок. К теме Ворона идти следовало на цыпочках.

Таня вернулась к чтению.

– Они прекрасно сами о себе заботятся. Ничей интерес им не нужен.

И перевернула страницу, как будто оставив Шурку на предыдущей.

Глава 6

Тетя Вера потерла ухо, сонно поглядела. На щеке у нее алела вмятина от подушки.

– Таня, ты что, ополоумела? Который час?

Повернула к себе круглое личико будильника и застонала:

– Ох.

Упала на подушку, словно это поможет провалиться обратно в сон. Тетя Вера теперь так жила: спала, ела, на бегу делала что-то по дому, убегала на работу, прибегала с работы, снова спала.

– Таня, – пробормотала она, – я еще час могла бы поспать перед вечерней сменой.

Но Таня быстро обняла ее и снова дунула в ухо.

Тетя рывком села.

– Таня, ты что?!

– А вот что!

Шурка увидел металлическую коробочку.

– Что там? Что там? – засуетился он.

Тетя Вера смотрела то на коробочку, то Тане в лицо.

Недоверчиво взяла. Щелкнула крышкой.

Шурка встал на цыпочки и увидел краски в фарфоровых сотах.

– А это у тебя еще откуда? – удивился он.

– Купила. На обедах в школе сэкономила – и купила, – небрежно ответила сестра. И снова повернулась к тете.

– Сэкономила? – поразился Шурка.

«Ну Танька… Кремень», – с уважением подумал он. Ему стало немного обидно. Таня, конечно, молодец, но зачем дарить подарки взрослым? Они все равно не умеют им радоваться. Весь вид тети Веры об этом говорил. Тонкие губы сжались. Меж бровей легла морщинка.

– Я подумала, что… – замялась Таня и небрежно добавила: – Зря ты больше не рисуешь.

Но голос ее выдал.

Тетя Вера смотрела в разноцветные акварельные глазки. Поняла ли она? – забеспокоилась Таня.

– Ты зря это сделала, Таня, – строго начала тетя Вера. – Не рисую я, потому что у меня теперь другая работа. Ничуть не хуже прежней. И не стоило экономить на обедах. Ты должна, хм, питаться – белки, жиры, углеводы и так далее. – Голос ее стал плясать вместе с коробочкой, стал крошиться и таять. – Но мне приятно, да… Мне приятно.

Коробочку с красками тетя Вера поставила в центре стола. Она улыбалась. И даже не выглядела такой серой и усталой, как обычно.

– Давайте уже поедим, – заныла Таня. – Сколько можно дядю Яшу ждать! Он, может, застрял там, в этой очереди.

– Ну нет, – заупрямилась тетя Вера. – Все вместе за столом!

Парусом взмыла и опала скатерть, обдала всех запахом утюга и крахмала. Шурке ветерком взметнуло волосы.

Ужалили три коротких звонка. К ним! Шурка тотчас съехал со стула. Ошибки быть не могло: на общей входной двери у каждой комнаты была своя табличка – кому из соседей как звонить. Опять три звонка.

– Вот! – тетя Вера обогнала Шурку, легонько затолкнула обратно в комнату.

Было ясно: руки у дяди заняты покупками. Иначе бы он открыл своим ключом. А так он звонил и звонил. Видимо, носом. И тетя Вера побежала открывать.

В коридоре загудел голос.

– Это не дядя! – удивился Шурка. По спине словно провели ледяным пальцем.

Таня тоже глядела на дверь. Покраснела до самого лба.

– Да и ну вас к черту, – вдруг сказала она.

– Кто это? – не понял Шурка.

А голос все бубнил.

Тетя Вера заглянула в комнату. На щеках у нее алели пятна.

– Таня, ты не могла бы на минуточку подойти?

Шурка увидел, как Таня пожала плечом. Отложила книгу.

– А ты сиди! – неожиданно прикрикнула на него тетя.

Таня шла к двери медленно, надеясь по пути чудом провалиться сквозь землю.

Чуда не случилось.

– Девочка! – радостно загудел в полумраке коридора Лютик. Здоровенные губы растянулись в улыбке, а маленькие глазки приветливо блестели. В уродливо огромной ладони он протягивал ей три алюминиевых тюбика. – А я подумал, что раз у вас нет красок, то эти вам пригодятся. На них учиться лучше всего.

Он стал показывать на ладони тюбики – один за другим. Называл цвета:

– Алая. Кадмий. Ультрамарин. Смешивая их, вы получите все возможные цвета и оттенки. Здесь краски много. Вам надолго хватит.

– Это точно, – подтвердила тетя Вера, глядя на Таню так, будто хотела прожечь в ее лбу дыру.

Таня уставилась в пол.

– Мне ведь не жалко, девочка, вы поймите, – снова загудел Лютик. – Просто этот маленький набор – дорожный, я через неделю еду на этюды.

– Вы не представляете, как мне жаль, – с чувством произнесла тетя Вера.

«Ну тебя к черту!» – гневно подумала Таня. Ей мучительно захотелось наподдать Лютику по руке изо всех сил, чтобы поганые краски подпрыгнули и шарахнули несчастного урода по лбу. Таня прямо видела, как они влипают ему в рожу, как тетя Вера вопит, как Лютик разевает свой огромный рот.

– О чем вы! – сокрушенно воскликнул Лютик. – Мне действительно не жалко! Я только рад, когда люди рисуют.

– Секунду обождите. Вы не хотите ли зайти и выпить чаю? – на всякий случай спросила тетя Вера, уже открыв дверь.

Позади Лютик промычал что-то. Тетя Вера кивнула ему и скрылась в комнате.

Шурка стоял у комода, нижний ящик был выдвинут. При виде тети Веры лицо у него сделалось виноватым.

Таня смотрела на ботинки Лютика. На одном развязался шнурок.

– Девочка, берите же! – он качнул ладонь с тюбиками к Тане. – Вы рисуйте как можно больше, если вам хочется. Это очень важно – рисовать. Это отличает человека от обезьяны.

Таня убрала руки за спину.

– Да вы не волнуйтесь! – гудел над ее макушкой Лютик. – Вы, наверно, решили: у него этих красок много. И это правда! У меня их слишком много. Я только рад поделиться. Возьмите же!

Тетя Вера вернулась.

– Вот, – она вложила плоскую коробочку в Лютикову граблю. – Пожалуйста, простите. Мне очень и очень жаль.

И студеным голосом приказала:

– Таня, извинись.

Таня молчала.

– Да не нужно. Я не обиделся, что вы, – загудел Лютик.

«Тоже мне – добренький…» Таня злобно разглядывала пол.

– Слышишь? Сию секунду! – повысила голос тетя.

Лютик опять замычал и замотал головой, глядя куда-то позади тети Веры.

– Что? – не поняла она.

– О! По какому поводу собрание? – раздался за ее спиной веселый дядин голос.

Тетя Вера дернулась всем телом.

– И входная дверь нараспашку, – дядя с интересом поглядел на Лютика. Потом поднял руку с коробкой повыше: – Внезапный порыв. Торт суфле. Надоело одну кашу есть.

Холодный взгляд тети Веры на дядю не подействовал. Он весело кивнул на Лютика.

– Этот? Ерунда. Он нас не объест. Имейте в виду, молодой человек, больше одного куска мы вам все равно не дадим. Входите же! Таня, это твой кавалер?

Лютик смущенно замахал руками, протестующе загудел и ринулся к входной двери, запинаясь о соседские сундуки, вешалки, кота, едва не брякнулся – и выскочил вон.

– Чудной парень, – резюмировал ему вслед дядя. – Что же вы стоите? Таня? Вера?

Но никак не мог встретиться взглядом ни с той, ни с другой.

Тетя Вера так и сверлила глазами Таню.

– Потрясающе, – отчеканила она.

– Ладно, Вера, хватит, – пробормотал дядя.

Они остались в коридоре втроем.

Двери соседей глухо пялились на них, наверняка кто-то уже прильнул ухом. Но Тане было наплевать.

– Она же из лучших побуждений…

Дядя старался говорить тихо.

– Она завтра человека топором зарубит – и тоже из лучших побуждений! – не сдавалась тетя Вера. Она тоже старалась говорить тихо.

– Довольно, Вера. Она уже все поняла. Таня, ведь ты уже все поняла?

Таня хмыкнула.

– И прекрати фыркать! Ты не лошадь!

– Ты ведь попросила прощения? – опять спросил дядя Яша.

Это стало последней каплей. Таня отскочила от них, как кошка, на которую плеснули водой.

– Да что вы ко мне пристали!.. Да не нужны мне эти краски! Никакие не нужны!

– Зачем же ты это сделала? – изумленно задохнулась тетя Вера. – Ради баловства? Из озорства?.. Таня, стой!

По полутемному коридору Таня пронеслась как вихрь. Только звякнул на стене велосипед, повешенный кем-то из соседей, да бухнул старый сундук, когда Таня не вписалась в поворот.

– Таня!

Тетя Вера догнала ее у двери. Под самым потолком горела дешевенькая лампочка, которая света почти не давала: за свет соседи платили в складчину, а платить они не любили. Тетя Вера попробовала схватить Таню, но промахнулась. А руки у нее – раньше белые, с маникюром – теперь, из-за новой работы, стали грубыми, шершавыми. Клешни.

– Уйди! Ненавижу! – воскликнула Таня.

Входная дверь грохнула. Словно обрубила ссору.

Глава 7

Таня от усталости села на гранитные ступени. Казалось, от колена и ниже вместо ног у нее бутылки с водой. Но возвращаться домой не хотелось.

На другом берегу тоненькой ниточкой золотились здания. Мелкая волна норовила лизнуть туфли.

Проклятый Лютик! Спросил адрес у Котьки. А та – у Люськи. Проклятая Люська!

Про девчонок теперь лучше забыть. А как потом показаться в школе? Лютик скажет Котьке, Котька – Люське. А Люська разболтает всем.

«Ходят слухи, что ты воровка…» Ужас.

Утопиться, что ли? – угрюмо подумала Таня, глядя на реку, и сама себе не поверила. Отсюда Нева казалась особенно широкой. Купол неба был голубовато-белым, с тоненькой оранжевой полоской вдали. Кто бы поверил, что это ночь? Река напоминала мелко измятую серебряную пластину.

Таня вдохнула запах реки и почувствовала, как в ней самой что-то расправляется, разглаживается, светлеет. Ей стало легко. Не весело, нет, скорее грустно. Но легко.

– Мой милый! – не удержалась она. – Какой же ты красивый!

Как будто Ленинграду не говорили этого мильон раз. Тем не менее он всякий раз отвечал. Ответил и теперь. Распахнул Тане свои небесные-водные-каменные руки и сказал: иди ко мне.

Таня шла по ночным нестрашным улицам, светлым и теплым. В небе золотисто тянулась игла Петропавловской крепости на другом берегу. В белом свете ночи дома не отбрасывали тени, все казалось слегка нереальным.

Было пусто и людно одновременно. На спящей гранитной набережной попадались прохожие. Старичок спал на скамейке, надвинув на глаза кепку. На ступеньках сидела, обняв себя за локти, девушка в пиджаке и читала книжку; должно быть, студентка. Таня шла мимо. Никто не смотрел на других и словно даже не слышал чужих шагов. Как будто все эти люди и сама Таня просто снились друг другу.

Таня свернула с набережной. Дома дремотно цепенели. Круглая площадь напоминала юлу, завалившуюся набок. Тане казалось, что она, как во сне, может сейчас все – даже полететь или передвинуть дом. Но не взлетала, не двигала дома, а просто шла и слушала, как ритм шагов совпадал с ритмом сердца. Листья деревьев, стоявших двумя рядами по всей улице, не шевелились. Они казались вырезанными из зеленой бумаги.

На углу висели часы в свинцовом переплете. Но Таня не понимала, что ей показывают пальцами стрелки – «никогда» или «всегда»?

Спали нарядные дома. На многих облезла штукатурка, но они все равно были стройны и красивы.

Внезапный взвизг полоснул по ушам – и Танины мысли прянули в разные стороны. Все заполнил воющий размеренно-несмазанный скрип. И вдруг остановился. Телега?

Таня обернулась кругом. Улица была так же пуста. Только прохожий.

С ним что-то было не так.

Он был не похож на обычных ночных прохожих. У тех походка была особой – расслабленной, мечтательной, не дневной. А этот был явно занят делом. Быстро переходил от дома к дому. Останавливался. Таня успевала уловить только жест поднимавшейся руки – а он уже шел дальше.

Таня шагнула за газетный стенд. Вчерашняя газета устало уставилась на нее подслеповатыми мелкими буковками: она уже прожила свою короткую однодневную жизнь. Таня осторожно выглянула. Незнакомец изучал витрину. Ветхий пиджачишко с отвислыми локтями, тощие брючки, замахрившиеся понизу. Поля серой шляпы обвисли. Он наклонился поближе к витрине. Таня поняла: вор.

Она вышла из-за газетного стенда, решительно зашагала к витрине. За дверями парадных, за коваными решетками подворотен спали (а может, уже и пили утренний чай) дворники с оловянными свистками на шнурке. Они придут ей на помощь.

Таня нарочно старалась ступать громко.

Тощая спина незнакомца слегка выпрямилась. Он ее услышал.

Еще бы! Думал, все ему сойдет. Сейчас посмотрим. Таня набрала воздуху, чтобы строго спросить: «Гражданин, вам чего?» Или даже: «Гражданин, я зову милицию!»

Гражданин медленно обернулся, поднял голову. Таня увидела его лицо.

«Дворник!» – хотела крикнуть она.

Незнакомец смотрел на нее в упор.

«Помогите!» – хотела крикнуть она.

Но даже просто вздохнуть не смогла.

В этом взгляде не было ни злобы, ни опасности. Но было что-то такое, отчего Таня почувствовала холодную черную ночь внутри.

Незнакомец отвернулся. Протянул руку к дому, небрежно начертил на стене крестик – и пошел дальше. Спина его удалялась, удалялась… пропала.

Таня снова обрела способность двигаться. Пальцы были ледяными. Сердце ужасно билось. Улица жмурилась от солнца, снова стала нестрашной, утренней.

«Поздравляю, я уже, как лошадь, сплю стоя!» – сердито подумала Таня.

И тут увидела на стене маленький крестик. А рядом еще один и еще.

Таня потерла пальцами шершавую стену. Вместо крестика осталось размазанное пятно. Рядом проехал автомобиль, и она проснулась окончательно.

От газетного стенда падала свежая фиолетовая тень. Солнце обшаривало листву в поисках малейшего просвета. Булькали голуби. Листья на деревьях трепетали и потирали ладошки, словно предвкушали что-то хорошее. Начинался ленивый и ласковый день.

– Ты чего это ни свет ни заря, девочка? – весело спросил газетчик. – На каникулах надо спать.

Он обмакнул кисть в клейстер, размашисто прошелся по старой газете, шлепнул поверх сегодняшнюю.

Таня подошла поближе.

«22 июня 1941 года» – значилось на газете.

…А незнакомец в обвисшей серой шляпе все шел и шел. От дома к дому. Поднимал руку и делал два коротких движения крест-накрест.

Он зашел в детский сад и пометил крестиком качели. Заглянул в окно, за которым неслышно целовались двое влюбленных, и поставил крестик у подоконника. Отметил закрытую на каникулы школу, спящий магазин, никогда не спящую больницу. Не пропустил ни одного дома. Где-то отмечал лишь несколько квартир, а где-то сразу весь подъезд.

Прошел мимо парка, не обозначив ни одной статуи. Зато пометил трамвай, дожидавшийся зеленого света на пустой улице.

И снова – дома, дома, дома.

Перенесся через Неву. Мимо красивой красноватой крепости с золотым шпилем прошел не обернувшись.

Зоопарк его, кажется, удивил. Он долго разглядывал толстую спящую бегемотиху, отошел. А на клетке знаменитой слонихи Бетти поставил крестик.

Незнакомец шел и шел. То струился, то стелился, так что его можно было принять за серый туман. Отметил будку, где дежурил железнодорожный сторож, несколько дач. Склады и заводы. Дворцы и теплицы. Перелетал реки, но успевал отметить крестиком баржи и корабли. Переваливал через холмы, бесшумно проносился над полями, не касаясь росистой травы.

Брест, Житомир, Киев, Севастополь, Каунас он прошел давным-давно, самыми первыми. И еще много других городов. Но работы у него было все еще невпроворот.

Телега его скрипела, не отставала. И все так же была невидима. Под ее скрип он брел сквозь очередной город. Заходил в села и деревни, на хутора и в аулы. Не пропускал и лесных избушек, осматривал даже стог сена, если замечал, что там в душистой сухой траве спит человек. Заглядывал своими неподвижными глазами в каждое окно.

Страна была большая. В то утро – двадцать второго июня – у него было очень много работы.

Глава 8

Со стороны казалось, что все жители города беспорядочно бегают в разные стороны. Тащат узлы и чемоданы, катят тачки с пожитками. Толкают друг друга железными уголками фанерных чемоданов в переполненных трамваях. Куда-то ведут построенных попарно детей (за малышней багаж ехал, школьники тащили свои рюкзаки, узлы или чемоданчики самостоятельно). И название у этого было: эвакуация.

На взгляд Тани, совершенно бессмысленная.

Таня отвернулась от окна. Снова взяла иголку.

– И здесь тоже, – показал ей Бобка.

На всех Бобкиных одежках должно было стоять его имя. От работы иголкой у Тани звенело в ушах, а голова будто наполнилась мокрым песком. Она ненавидела шить. Но Бобка сидел рядом и кряхтел – помогал. Их детский сад привезли в город на пригородной электричке сразу же, как только черные тарелки радио по всему городу стали играть веселые победные марши. И перечислять: «…оставили Брест, Житомир, Каунас», делая после каждого названия паузу, от которой невидимые волоски на руках вставали дыбом.

– Если ты все знаешь, то и делал бы сам.

Бобка не сводил с Тани глаз. На даче он успел из бледно-зеленого стать золотисто-коричневым, и его глаза от этого казались еще ярче и круглее. Он радовался, что скоро опять поедет на поезде. Тетя Вера обещала. Когда Таня все вышьет.

– Ты такая добрая… и сильная, – выразительно произнес он.

Таня перекусила нитку, вскинула на Бобку глаза. Он в ответ просиял.

– А ты хитрый, – сказала она. – Вот что, друг, так не пойдет. Эти все вышивки – пережиток и мещанство. Понял?

Бобка кивнул. Хотя и не понял.

Таня взяла химический карандаш, пососала грифель и быстро стала помечать одежки – воротничок, подкладку, воротничок, подкладку…

– А тетя Вера разрешит? – засомневался Бобка.

Тетя Вера не обращала на них внимания. Она скатывала матрас, толкала его вперед, как жук-скарабей, пока не получилась пухлая бочка. Тетя Вера обняла ее веревкой, стала перевязывать бочке талию. Матрас ехал тоже.

Комната выглядела так, будто ее перевернули, потрясли и вернули на место. Свитера, штанишки, чулки, шапки, пальто, Танины, Шуркины, Бобкины, тети-Верины, дяди-Яшины висели на стульях и на ширме, валялись на столе и на подоконнике, просто на полу.

– Все! – объявила Таня.

– Так быстро?

Тетя Вера развернула Бобкины штанишки. Нахмурилась.

– Таня, это халтура.

– Это не халтура.

– Нужно нитками.

– Зачем?

– Карандаш сойдет после стирки.

– Не сойдет.

– После второй стирки сойдет.

Таня фыркнула.

– После первой стирки война кончится.

Тетя Вера ничего не сказала.

Все знали, что война скоро кончится. Радио говорило.

Таня подняла за плечи зимнее пальто. От него ладоням сразу стало жарко. Как всегда бывает летом, просто не верилось, что наступит день, когда придется надеть и пальто, и свитер. Таня бросила пальто на диван. Оно тоже ни к чему. По радио говорили, что советские войска проявляют небывалое мужество.

Тетя Вера дала подушке тумака, стала запихивать в чемодан. Выдернула, отчего подушка сказала «пых». Схватила с дивана пальто, сложила рукава крестом на груди, загнула полы. Пальто тоже заняло весь чемодан. Тетя Вера безнадежно посмотрела на него, потом на Бобку, словно и его собиралась уложить туда же.

– Не влезает, – сказал он.

– Не влезает, – подтвердила тетя Вера.

Чемодан вопрошающе пялился на них разинутым ртом.

Тетя Вера села среди этого разгрома с бестолковым видом человека из задачки про капусту, козу и волка, которых требовалось перевезти на другой берег. Ответа у тети Веры не было.

Таня попробовала сдвинуть тугой валик матраса.

– Ого. Как же мы это все до вокзала донесем? – пробормотала она.

И тетя Вера, как обычно ведут себя растерявшиеся взрослые, рассердилась не по адресу:

– Бобка, ты почему не поел до сих пор? Каша на плите наверняка уже остыла! Таня, вместо того чтобы со мной спорить, ты бы лучше проследила, чтобы Бобка все съел! – Она беспомощно огляделась. – Да где же этого Шурку носит?!

Глава 9

Грузовик был обычный, зеленый. Он бережно вел за собой прицеп.

Дома изумленно таращились. В прицепе были не дрова, не мешки, не ящики. В прицепе сидел самолет! Он не слишком-то умел ходить по земле. И словно стеснялся собственной красоты, лишь слегка прикрытой брезентовой накидкой. Плыли, непривычно низко пробуя городской воздух, алые звезды на широко раскинутых твердых крыльях.

Шурка ахнул.

Тут-то его и цапнули за плечо.

– А здравствуй.

– Вы что?! Я вас не знаю!

Женщина не смутилась.

– Конечно, ты меня не знаешь, – прогулила она. – Я ищу тетю Веру.

Говорила она слегка в нос. Сама толстая, а ножки короткие и тоненькие. И семенила вокруг Шурки, не давала удрать.

Вылитый голубь.

– Я подруга тети Веры. Близкая.

Рядом, у самого тротуара, тарахтел на холостом ходу автомобиль, из которого она вылезла. Тряслись солнечные блики на бампере. Багажник не закрылся, видны были узлы и чемоданы. Прекрасный самолет длинно и мутно отразился в черных лакированных боках. За самолетом рысцой бежали мальчишки. Шурка чуть не взвыл! Но унизанные кольцами пальцы сжались еще крепче. Женщина кивала сама себе:

– Подруга, ага.

Никогда прежде Шурка не слышал, чтобы у тети Веры водились подруги. У тети Веры?.. И то сказать, подруга была странная. Нормальная женщина с тетей Верой дружить не стала бы.

– Она тебе про меня разве не говорила?

Несмотря на июльскую жару, на женщине были пальто и шуба. Клетчатые драповые рукава высовывались из-под курчавых каракулевых. Поэтому она казалась такой толстой. Пот тек по ее розовому лицу, прокладывая в пудре сероватые дорожки. Подруга тети Веры словно таяла. Но шубу не снимала.

– Я не знаю, где она, – попробовал отбиться Шурка.

– Как это не знаешь?

– Да не знаю!

Женщина-голубь тотчас вцепилась ему в рубашку и второй рукой, на ней тоже блеснули кольца.

– Как это не знаешь? Мне она очень нужна. Мы же подруги.

На них уже косились прохожие.

Автомобиль нетерпеливо погудел. Через заднее стекло была видна голова на тоненькой шее. И меховой воротник. Мальчик в машине тоже сидел в пальто, причем зимнем. Шурка не успел удивиться.

Женщина сказала еще что-то, но ее слова перемололо хрустом и стуком шагов: мимо колонной шли солдаты. Они улыбались. Шурка помахал им. Они шли навстречу победе! В темно-зеленой форме, с мешками и винтовками. Рядом шли женщины. Рядом, но на расстоянии. Шли и молчали. И только это напоминало о том, что солдаты эти еще несколько дней назад были самыми обычными скучными мужьями и отцами – учителями, продавцами, слесарями, бухгалтерами.

– Дяденька! – крикнул с тротуара какой-то мелкий. – Вы на фронт, дяденька? Немцев бить?

Вот дурачок, подумал Шурка. Ясно же – на самый фронт. Бить немцев. Болваны немцы, нашли с кем связаться – с Советским Союзом! Ну и зададим мы им!..

За колонной шагали мальчишки.

– А знаешь что? – вдруг осенило женщину. – У меня для тебя подарок.

Но хватку не разжала.

– Подарок?

– Ага. Я чуть не забыла.

Она потащила его за собой. Перегнулась над открытым ртом багажника. Наклонилась к узлам. Ей для этого пришлось встать на цыпочки – шуба гнуться не хотела. Копалась, копалась. Вынула что-то, потом засунула обратно.

– Вы что, уезжаете? – полюбопытствовал Шурка.

Руки в багажнике замерли. Красное потное лицо повернулось к нему.

– Ты что! Никуда мы не уезжаем. Мы просто в гости, к родственникам, – и затараторила: – Война скоро кончится, через неделю-другую. Враг будет разгромлен на его территории. Как с финнами было.

Шурка хотел возразить: радио сказало, что немецкие войска уже вторглись в СССР, хотя и несут громадные потери.

Испугалась она, что ли? Чего? Война ведь правда скоро кончится, думал Шурка.

– Ты ведь Бобка?

– Я Шурка.

В руках у нее был плюшевый мишка. Потрепанный, вместо одного глаза торчал хвостик ниток. Через овальное окошко в задней стенке автомобиля Шурка увидел, как мальчик заелозил на сиденье, повернулся конопатым лицом и даже что-то сказал, но за стеклом, в тарахтении мотора не было слышно.

– Ах да, точно, Шурка. Смотри. Нравится?

У Шурки загорелись глаза: ему этот мишка был ни к чему, но Бобке!.. Бобке мишка был в самый раз. От радости Шурка даже не обратил внимания, что подруга тети Веры плоховато знала, кто есть кто. Странно для подруги-то.

Но Шуркины руки поймали только воздух.

– Я тебе его отдам, если ты будешь хорошим мальчиком. – Женщина-голубь завела мишку себе за спину. – Так где же тетя Вера? Где она теперь работает?

– На «Советской звезде». Фабрика такая.

– Я знаю, что фабрика. Забыла просто.

Шурка схватил мишку из протянутых рук. И одновременно из окна автомобиля высунулась голова в фуражке:

– Ну, Катя, ну! Мы тут уже сварились.

А верх у фуражки был голубым. Прислужник Ворона! Никогда в жизни Шурка не забыл бы, что значит эта голубая фуражка.

Женщина-голубь с трудом лезла в автомобиль, суча короткими ножками в полусапожках. Дверца хлопнула. Шурку обдало голубоватым бензиновым дымом. От автомобиля остался только запах.

Не было вроде ничего плохого в том, чтобы подсказать, где найти подругу. Но почему-то мишка в руках у Шурки вмиг сделался тяжеленным, будто каменным.

Глава 10

От варенья каша стала чуть розоватой. Но все такой же склизкой. Бобка провел ложкой по каше – получилась канавка. И две маленькие каши – правая и левая. По отдельности они казались уже не такими безнадежными. И Бобка провел еще одну канавку, поперек. Четыре маленькие каши. Совсем маленькие. Но не одна, а четыре!

– Таня, – позвал он.

Сестра глядела сурово, руки скрещены на груди.

– Не выпущу, пока не съешь.

Бобка обреченно вздохнул. Он не любил врать.

– Чего? – насторожилась сестра.

– Я, Танечка, эту кашу мигом съем. Только что-то она теперь совсем не соленая.

– Ты же только что говорил – совсем не сладкая! Я же тебе варенье положила! И какао!

Бобка опять вздохнул.

– Немножко соли. Совсем чуть-чуть.

Таня нехотя сползла со стула.

– Ну, Бобка, только попробуй потом опять что-то выдумать!

И пошла за солью.

Идти надо было по длинному общему коридору, мимо соседских дверей, на кухню – там соль висела в деревянной коробочке над их столом. А потом по длинному коридору обратно. За это время можно много успеть.

Едва за Таней закрылась дверь, Бобка выскочил из-за стола с тарелкой в руках. Подлетел к резиновой галоше, которая валялась на полу среди разбросанных вещей. Брать с собой галоши тетя Вера не собиралась. Работая ложкой, Бобка быстро переложил кашу в новую посудину. Предусмотрительно оставил в тарелке немного. Задвинул потяжелевшую галошу так далеко под кровать, как только мог дотянуться. Поспешно уселся на место, метнул тарелку на стол. Заметил серую колбаску пыли, приставшую к рукаву, сдул ее на пол.

Когда Таня вернулась с солью, Бобка уже подносил ложку ко рту. Только учащенный стук сердца напоминал о его проделке. Но стука сердца Таня, по счастью, слышать не могла.

– Ты же говорил, что соли мало, – опять начала сердиться сестра. Но все равно обрадовалась, что каши теперь совсем на донышке.

Бобка молча добавил соли. Перемешал. Сунул ложку в рот.

– Ладно, можешь не доедать, – смягчилась Таня.

И тут заметила мишку. Краешек скатерти, видно, сполз с него от Бобкиных маневров.

– А это еще что такое? – она взяла мишку в руки. – Откуда это у тебя, Бобка?

Клятва, которую он дал старшему брату, была страшной. И Бобка пожал плечами:

– Не знаю.

– Как это?

– Он сам, – ответил Бобка.

– Мишка?

– Ну голу-у-убушка, ну ми-и-и-иленькая! Ну у-у-у-умница… – донеслось из коридора.

Голос тети Веры пробормотал что-то в ответ.

Таня и Бобка глядели друг на друга.

Послышалось ясное тети-Верино:

– Мы сами уезжаем.

И оба голоса точно легким ветром отнесло прочь, к входной двери.

– С этим, – строго ткнула Таня пальцем в мишку, – мы не закончили.

И неслышно выскользнула в коридор.

– Как хорошо, что я вас здесь застала, – бубнил незнакомый женский голос. – Я сперва к вам на работу. А мне – ушла. Спасибо хоть на проходной адрес дали.

Голос тети Веры процедил:

– Странно.

Оба голоса двигались к двери. Невидимая в темноте коридора Таня неслышно шла за ними.

Тетя Вера пятилась спиной, то и дело спотыкаясь о соседские вещи: из-за узлов и чемоданов длинный коридор напоминал перрон. Маячил бледный треугольник тетиной блузки. Темная громоздкая тень наступала на него.

Таня подумала, что тетя Вера похожа на птичку с белой грудкой. На птичку, которая, припадая на крыло, выманивает кошку подальше от гнезда. Только это была не кошка, а какая-то очень толстая женщина.

– Ну ду-у-у-ушенька, – мурлыкала она.

В руке у нее Таня заметила ключ на шнурке с деревянной грушкой.

– Да вы поймите! – пятилась тетя Вера. – Я вас совсем не знаю!

– Ну ду-у-у-усенька! Только за вещичками нашими присмотри. А то соседи растащат.

Таня вдруг поняла: никакая она не толстая. Просто на ней надеты сразу и пальто, и каракулевая шуба.

– Да ведь и вы меня не знаете! Как вы можете просить незнакомого человека? Может… Может, я у вас сама вещи растащу! И вообще, это беспредметный разговор. Мы сами уезжаем.

С улицы нетерпеливо прогудел автомобиль. Женщина вскинула голову. Еще один гудок ворвался через кухонное окно. Кто-то там явно беспокоился. От третьего гудка – длинного, буравящего – голос толстой женщины преобразился.

– Никуда ты не поедешь. И ничего ты у меня не растащишь. Ты пальцем у меня ничего не тронешь.

Тетя Вера решительно схватилась за дверную ручку. Скрипнула дверь, в квартиру с лестницы дунуло кафельной прохладой и немножечко гнилью.

– Вон, – коротко приказала она.

Понятно: начинается, как это называл дядя Яша, разгон папуасов. Тетю Веру недаром боялся даже дворник. Вот как решительно она выпроводила нахальную толстуху.

Таня быстро юркнула обратно в комнату и больше ничего не слышала.

– Я не понимаю, с чего это вы обращаетесь ко мне на «ты», – пустила первую отравленную стрелу тетя Вера.

Но голос ее был беспомощным. Стрела не долетела, упала.

А голос толстой женщины, напротив, сделался жестким. И сладким. Каждое слово – как черствый пряник.

– Знаю я тебя. Очень хорошо знаю. Знаю, что ты у меня ни ложечки не сопрешь. И ни в какую эвакуацию ты не поедешь. Потому что все я про тебя знаю!

У самой двери горела слабенькая лампочка. Тетя Вера, пятясь, вступила в конус желтоватого света. Лицо ее стало серым, цементным, неживым. Гостья отметила это с удовольствием.

– Видела я папочку где следует, – мурлыкала она, и в мурлыканье этом слышалась отчетливая угроза. – Там все черным по белому написано. И про трех твоих деток тоже. Откуда они взялись. И с кем ты переписываешься.

Она подступила совсем близко к тете Вере. Теперь обе стояли под лампочкой. Толстая женщина улыбнулась накрашенными губами. Перед носом у тети Веры блеснул ключ. На кольце у него покачивалась деревянная грушка. Тетя Вера скосила на нее глаза.

Глава 11

– Тетя Вера! А я все съел! – радостно крикнул Бобка. И объяснил куда-то вниз: – Это тетя Вера.

Но тетя Вера даже не обратила внимания. Лицо у нее было белым.

– Где Шурка?

– Да здесь я. Что? – высунулся Шурка из-за ширмы.

– Какой у нас кавардак. Все разбросано. Неужели не могли убрать, пока меня дома нет?

Тетя Вера на ходу выудила двумя пальцами, бросила на стол ключ на шнурке. Стукнулась о стол деревянная грушка. Тетя Вера тут же прихлопнула его книгой, будто это не ключ, а ядовитое насекомое.

– Да мы…

И тут тетя Вера заметила мишку. И хотя мишка за столом пил чай по всем правилам, она нахмурилась.

– Бобка… Какая у тебя чудная игрушка. Новая, главное.

Мишка, справедливости ради, был потрепанный.

Бобка доверчиво подбежал к тете Вере, продемонстрировал ей мишку.

– Ни разу его раньше не видела. Чей он?

– Мой.

Тетя Вера взяла мишку в руки.

– Где же ты его взял?

– Это подарок, – объяснил Бобка.

Шурка обмер, сделал Бобке страшные глаза. Тот кивнул.

Но тетя Вера не заметила эту пантомиму. Она уставилась почему-то на Таню.

– Подарок? – переспросила она совсем уже нехорошим тоном. – От кого?

Бобка кивнул: да, подарок. Но тетя поняла иначе.

– Господи, – выдохнула тетя Вера. – Таня, ты опять?

Но не завопила, не схватила Таню за руку, не процедила очередное «потрясающе», а только молча упала на стул. Схватилась кончиками пальцев за виски. И когда казалось, что она уже никогда больше не заговорит, произнесла:

– Все. Я больше не могу.

Эти же самые слова она повторила и дяде Яше. Больше ничего слышно не было: тетя Вера умела говорить одними губами, и дядя Яша ее понимал.

Таня, Шурка и Бобка рядком сидели на диване. Как на скамье подсудимых, оскорбленно думала Таня.

– Ничего, – обычным голосом сказал дядя Яша. – Может, оно и к лучшему.

– Куда уж лучше? Когда эти дети ограбят магазин? Убьют кого-нибудь? Я за ними здесь не услежу.

– Здесь хотя бы понятно, что и как. А там?

– Ничего нигде уже не понятно, – выдохнула тетя Вера и стала смотреть в сторону.

– Война быстрее кончится, чем вы бы до места добрались, – принялся уговаривать ее дядя Яша. – Да и с тюками этими тащиться… И потом, на вокзалах такой хаос. Все толкаются, считают узлы, поезда берут с боем. Все друг друга теряют. И потом…

Но тетя Вера напрасно ждала, что потом.

– Оставаться в городе намного безопаснее, – подытожил дядя Яша.

– Мы остаемся?! Мы что, никуда не едем? – изумленно встрял Шурка.

– С ними остаться? – всплеснула руками тетя Вера. – С ними?!

– Шурка, Таня, Бобка! Обещайте вести себя хорошо, слушаться, – попросил дядя Яша. – Таня, ты же старшая. Ты подаешь им пример.

Тетя Вера закатила глаза. И сказала:

– Ага. Полюбуйся.

Мишка таращился на дядю Яшу своим единственным глазом. Вместо другого – оборванные нитки.

Дядя Яша пожал плечами. Шурка уставился на свои ботинки.

– Он мой, – упрямо повторил Бобка.

Дядя Яша не понял ничего.

– Да, один глаз – это, конечно, непорядок. Но не беда, – пробормотал дядя Яша. И вытянул откуда-то из-под стула серовато-зеленый мешок.

Шурка радостно ахнул. Таня уставилась во все глаза. А дядя Яша продолжал как ни в чем не бывало:

– Сейчас мы этого мишку живо прооперируем. Вернем ему полноценное зрение.

Развязал мешок. Стал что-то искать.

Бобка радостно следил за ним.

Тетя Вера смотрела на мешок. У нее задрожали губы.

Таня удивилась: чего это она? Радоваться же надо!

Дядя Яша ловко вставил в иглу нитку. Приладил пуговицу с четырьмя дырочками на то место, где у мишки когда-то был глаз. Игла заходила туда-сюда. Нитка тоже была серовато-зеленая. Военная.

– Ура-а-а! – завопил Шурка.

– Да, – хмыкнул дядя Яша.

– Ух ты! Уже! На фронт! Дядечка Яшечка! Тебя на фронт берут? Ура!

– Ты рад? – спросил дядя Яша.

Тетя Вера резко встала и ушла за ширму.

– Еще бы! Ты им задай как следует! Покажи этим фашистам, как к нам соваться! Пусть знают, дураки несчастные!

– Непременно.

– Ура-а-а!

– Ну вот, Бобка. – Дядя Яша протянул мишку. – Теперь твой друг как новенький. Я даже не знаю, нужен ли тебе теперь второй.

– Второй? – хмыкнула Таня. – Что-то мишки в последнее время прямо с неба сыплются.

Шурка исподтишка двинул ее локтем.

Бобка взял мишку. Но смотрел на дядю с сомнением.

– Мишка? – усмехнулся дядя. – Может, его и Мишкой зовут. Это вы сами у него спросите.

Он направился к двери. В коридоре наклонился, затем выпрямился, обернулся к ним – и выплеснул в комнату:

– Собака!

– Ой, собачка!

Настоящая собака застучала когтями по полу. Замахала хвостом. Подбегала, знакомясь, ко всем по очереди. Пробовала языком протянутые руки. Небольшая, но и не совсем маленькая, а в самый раз. Беленькая, половина морды рыжая, а половина – черная.

Даже тетя Вера выглянула на шум. Веки у нее были розоватыми.

– Что это? Откуда? – спросила она в нос.

– Этот песик теперь ваш, – подтвердил дядя Яша. – Самый что ни на есть живой и настоящий.

С этим трудно было поспорить. За собакой так и стелился переполох.

– Не так скучно без меня будет, – добавил дядя. Подошел к жене. – Ты бы видела, какой там хаос, с этой эвакуацией. Сутками ждут на вокзале. Поезда берут штурмом. Все что-то тащат. Все что-то бросают – прямо на вокзале. Матрасы, корыта, узлы. Вон собаку даже кто-то бросил.

Таня видела: тетя Вера двигалась медленно и странно. Как будто у нее внутри разбилась большая тяжелая ваза, и тетя старалась, чтобы не сдвинулись острые осколки.

– До Ленинграда немцы точно не дойдут, – сказал дядя Яша, беря ее за руку. – Оставаться в городе намного безопаснее.

– А как его зовут?! – весело крикнула Таня, теребя их нового друга.

Пес лаял так звонко, что она сама себя едва слышала.

– Бублик! – крикнул Бобка. – Бублик.

Хвост у собаки действительно был похож на белый бублик.

– Смотри, он понял! Бублик! Бублик!

– А ну-ка!

– Бублик!

– Догоняй!

Бублик понесся за всеми троими сразу. Загремели стулья. Комната завертелась каруселью. Только тетя и дядя сидели неподвижно. И мишка глядел на них своими разными глазами.

– Пора, – сказал дядя.

Тетя кивнула. Обняла его. И словно забыла убрать руки.

– Ничего, ничего, – погладил ее по волосам, по спине дядя. – Мы все правильно сделали.

Дети визжали, Бублик скакал и лаял. Дядя Яша закинул за спину мешок.

– Дети! – встрепенулась тетя Вера.

– Да пусть играют, – тихо сказал дядя. – Это же ненадолго.

Тетя Вера странно посмотрела на него.

А Бублик все лаял и лаял. Видно, пел от радости.

Никто не слышал, как дверь затворилась.

– Он понял! Смотри! Он понял! – вопила Таня.

Она опять подняла ногу. Бублик перемахнул через нее одним прыжком и залился ликующим лаем.

– Теперь я, – задрал ногу Шурка.

Бублик сиганул, приземлился на все четыре лапы и завертелся волчком, его розовый язык трепетал как флаг.

– Ах ты молодец! А через руку?

– Он не Бублик! Он профессор! Профессор!

– Нет, это имя ему не нравится.

– Бублик! Сюда, сюда!

Бублика тормошили, трепали, ласкали.

– Бобкина очередь!

Бобка поднял ногу.

Бублик, стуча когтями на холостом ходу, круто развернулся и полетел к препятствию.

– Дядя Яша, смотри! – крикнула Таня. Обернулась. Потом в другую сторону, назад. Никого.

Бублик прыгнул. А Таня закричала так, что во дворе слышно было:

– Дядя Яша!!!

Глава 12

– Куды?! Черным ходом иди! – Дворник отмахнул ее как муху. В углу рта у него висела папироса, клубы дыма сплетались с сизой бородищей. – Заперто.

– Как заперто? Как заперто? Только что было открыто.

– А теперь заперто. Заперта парадная. Непонятно? Тараканов морю.

– Я по краешку! На цыпочках!

– Заперто, сказал!

И дворник опять стал присыпать пол желтоватым порошком.

Таня притопнула на месте. Ей хотелось поджечь дворнику его дурацкую бороду.

– Война же!

– Война войной, она кончится завтра-послезавтра. А домоуправ спросит: у вас тараканы почему шастают?

– Ну пустите проскочить!

Дворник бормотал будто сам себе:

– Таракану что главное? Ему главное – еда и питье. Значит, перво-наперво нужно отрезать подход к воде. И к еде. Была б зима, я б их живо выстудил. А так – вон… – Струился порошок. – Тут им и каюк.

– Ну пожалуйста! Дело особой важности!

От папиросы пыхнули и упали оранжевые искры.

– Сказано, черной лестницей топай.

– Болван, – выругалась Таня и понеслась опять по ступеням. Только время потеряла!

Стало зябко. На черной лестнице окон не было. Темным-темно. Пахло кошками и помоями. Она выставила руки. Дверь ушла вперед. Таня выскочила на свет. Передернула плечами.

Это был типичный двор-колодец, куда солнце не заглядывало никогда. Даже среди лета лужи здесь не высыхали, а только подергивались липкой грязью, и всегда было полутемно и прохладно. Стены в потеках. Чтобы увидеть отсюда солнце, нужно было забраться как минимум на четвертый этаж.

Таня секунду соображала, где она и где выход. И, проклиная вредного дворника, побежала к арке, за которой виднелась улица.

Где сборный пункт, ей быстро подсказали.

Таня бежала, глядела по сторонам. Люди шли и шли – и все в одну сторону. Парами, а то и целыми семействами. Пары держались за руки. А семейства – за своего отца или брата. Но ни одна пара не была дядей Яшей и тетей Верой.

Людей становилось все больше. Толпа густела. Таня уже не бежала, а просто шла, петляя, протискиваясь, просачиваясь меж идущими. Ее толкали, она толкала. И понимала с ужасом, что если и найдет дядю и тетю в этом человеческом супе, то лишь по чистой случайности. Но скорее всего не найдет. Вокруг она видела только ремни, спины, мешки.

– Девочка! Таня! – обрадовался знакомый голос. Знакомый и противный.

Таня шмыгнула бы в толпу, да только это было невозможно.

– Здравствуйте! – обрадовался Лютик. – Идите сюда, здесь посвободнее.

Таня поздоровалась, глядя в сторону. Но здесь и правда было посвободнее. Люди стояли, сидели. Негромко переговаривались.

– Нюша, ну будет, ну не плачь, – повторял мужчина в усах.

Плакала женщина или нет, было не разглядеть – так тесно она прижалась к усачу.

– Садитесь на мешок, – пригласил Лютик.

Какие у него жуткие уши, поразилась Таня.

Лютик поймал ее взгляд и смущенно пригладил себя по голове.

– Остригся. Все готово.

– А вас что, никто не провожает?

Здесь всех кто-то провожал. Лютик был один. Но все равно добродушно улыбался.

– Столько хлопот с отъездом. Вещи собрать. Наверное, не вырвались, – развел он руками.

– Как это не вырвались? – разозлилась на них Таня.

Но тотчас вспомнила: они сами-то хороши, с собачкой заигрались…

Уйти и бросить Лютика одного теперь было бы некрасиво. Всех здесь кто-то провожал. Таня села на мешок.

– На вокзалах такой хаос, – повторила она дядины слова. И уставилась на собственные туфли.

Лютик приветливо смотрел вокруг. Кто-то позади них засмеялся. Таня обернулась. Ей казалось, все смотрят на нее и думают: ну и кавалера она себе откопала, просто чучело.

– А где ваша винтовка?

Лютик пожал плечами.

– Потом дадут. А если не дадут, то, сказали, надо отбить у врага в первом бою.

«Как же. Этот отобьет… Боже, какое чучело!» – мрачно думала она.

Поодаль опять кто-то засмеялся. Таня с вызовом повернулась. Смеющаяся девушка дергала своего спутника за нос, и ни до кого ей дела не было. Но Таня все равно обиженно выпрямила спину.

– Вы художник? – нарочно громко и отчетливо спросила она. Пусть знают.

– Да что вы! – засмеялся Лютик. – Разве что посредственный. Это еще хуже, чем плохой. Вот вернусь после этой заварухи – пойду учиться на фармацевта. Или на инженера. Обычная понятная работа.

Свистнули.

– По машинам! – гаркнул голос.