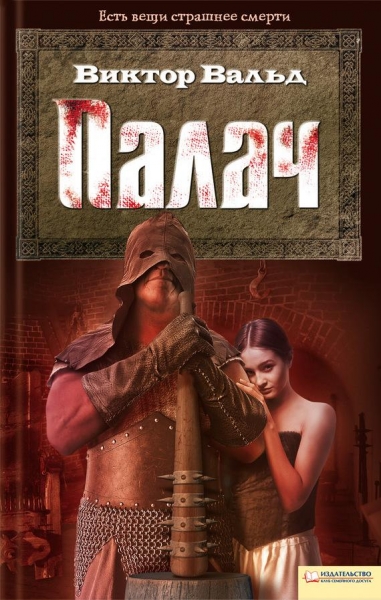

Виктор Вальд Палач

© Михайлов В. Д., 2011

© Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга», издание на русском языке, 2011

© Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга», художественное оформление, 2011

Никакая часть данного издания не может быть скопирована или воспроизведена в любой форме без письменного разрешения издательства

© Электронная версия книги подготовлена компанией ЛитРес ()

Предисловие

Средневековая Европа… Время кровопролитных войн и удивительных открытий, нескончаемых междоусобиц и воцарения новых династий, благородных рыцарей и фанатиков, великих свершений и устрашающей нищеты. Эта яркая, противоречивая эпоха вписана в скрижали истории кровью крестоносцев и тысяч невинных жертв, озарена пламенем костров святой инквизиции и огоньками свечей, горевших ночи напролет на столах ученых, поэтов и философов.

Более сложный материал для исторического романа трудно и вообразить. Далеко не каждому под силу передать все многообразие обычаев, культуры, нравов, быта Средневековья; соткать захватывающее полотно повествования, способное в полной мере передать дух того страшного, но чарующего времени. Виктору Вальду это удалось.

Автор не просто изучил эпоху, в которой живут его герои, он проникся ее духом и сумел создать незабываемые яркие характеры, достойные, пожалуй, стать в один ряд с героями Вальтера Скотта и Умберто Эко. Ему удалось придать своему роману наряду с реалистичным, иногда до жути, историческим фоном, мистическое очарование и своеобразное изящество, сравнимое по мрачности и величию с готическими храмами.

С детства будущего писателя увлекали рассказы о прошлом. Он буквально «проглатывал» книги и упоенно смотрел исторические фильмы независимо от их правдивости и художественной ценности. Главным для него было окунуться в прошлое, ощутить атмосферу тех далеких дней, пережить вместе с героями удивительные приключения. Уже тогда в глубине его души зрела мечта – отразить собственное видение истории, показать ее через призму своих чувств и интересов. Роман «Палач» стал плодом многолетней кропотливой работы. Теперь вместе с автором и вы можете погрузиться в пугающую и завораживающую атмосферу Высокого Средневековья.

XIV век. Данте Алигьери пишет «Божественную комедию», увековечивая свое имя. Многострадальную Европу терзают войны, голод и чума, которые уносят жизни десятков миллионов людей! Арестованы и казнены рыцари ордена тамплиеров.

Несказанно прекрасными среди этой грязи и крови кажутся дивные цветы любви, верности, истинного благородства и самопожертвования, распускающиеся в сердцах людей. И тем более – в сердце палача.

С детства один лишь вид Гудо наводил на людей страх. Казалось, что такое лицо может принадлежать лишь демону. Роковое влечение к девушке привело его в подземелье палача. Но мэтр Гальчини не был обычным палачом. Кроме тонкостей своего ремесла он передал Гудо обширные знания по истории, философии, медицине, научил владеть разным оружием. После смерти учителя юноша получил в наследство его должность и мешок с книгами. Эти книги, скрывающие тайны ордена тамплиеров, еще сыграют роковую роль в его судьбе. А пока он – палач городка Витинбург…

Вас ждут непредсказуемые повороты сюжета, опасные приключения и буря эмоций. Если вы с удовольствием читали «Имя Розы» и «Айвенго», если вам по душе «Царство небесное» и «Робин Гуд» – эта книга для вас! Пролог

В 1337 году в небе над Европой появилась огромная комета.

Посланница Божья, растянув на полнеба огненный хвост, предвещала начало ужаса и неотвратимость конца света. Миллионы людей не вставали с колен, испрашивая прощения за вольные и невольные грехи. Обезумевшие от ожидания адских мучений, они уже не радовались наступлению нового дня. Он мог принести еще бóльшие беды и несоизмеримое горе.

Велик был грех человеческий, и неминуемо его наказание.

В течение последующих трех лет на землю опускались огромные стаи летящей саранчи. Они до голой почвы срезали урожай, обрекая людей на жестокий голод и смерть.

А в тех краях, куда не добрался бич Божий – саранча, – люди сами убивали людей.

В том же 1337 году Божьей милостью король Англии Эдуард III пересек Ла-Манш и обрушил свою армию на Францию. Это было начало войны, которая длилась более века и получила название Столетней.

В войсках государей сражались тысячи наемников из Фландрии, Германии, Швейцарии и других стран. И когда кровавые бои ненадолго утихали, они, возвращаясь чужими землями домой, сметали все на своем пути, подобно саранче. Но часто не доходили, оседали, ожидая нового призыва, и пользовались благами незащищенных территорий, опираясь на силу оружия и безбожие.

А еще многие тысячи бродяг, нищих, прокаженных и сумасшедших. И каждый из них желал пищи, чаще всего добывая ее обманом или ударом ножа.

В последующие одиннадцать лет, прошедших в голоде и войнах, тех, кто отвернулся от земли и ремесла, стало намного больше.

И этим еще более увеличилось число грехов людских…

Глава 1

Приставная лестница была липкой от долголетней плесени. К тому же шаткой и угрожающе скрипучей. Но только по ней можно было добраться до смотровой площадки башни.

Голова в старинном шлеме еще раз качнулась, и вместо нее возникла протянутая рука. От руки тоже разило плесенью.

Не воспользовавшись помощью, мужчина боком вышел на каменную площадку.

– Я так и подумал. Кому же еще быть, как не бюргермейстеру. Мог бы послать и мальчишку…

– Ладно, не ворчи, Вольтер. Должен же я убедиться, что ты еще не у Господа во власти. А может, дьявола?

Старый стражник хихикнул, приняв слова за шутку, но все-таки тайком перекрестил пупок.

– Жив я еще. Жив.

– Жив, – как-то неуверенно произнес бюргермейстер и, увидев скривившееся лицо старика, пожал плечами. – А ты знаешь, что такое жизнь?

Стражник попытался что-то вспомнить, но только качнул алебардой вправо.

– Там горит…

Бюргермейстер подошел к зубчатому краю башни и печально вздохнул.

– Это у арендатора Хольца.

– Точно, у Хольца. Я так сразу и подумал. Жаль Хольца. У него хорошо вызревал сыр с мятой.

Бюргермейстер нахмурился, но срывать на старике нахлынувшую злость не стал.

– Вольтер, сколько времени ты не спускался с башни?

– Месяц. Может быть, три, – неуверенно произнес стражник и попытался загнуть несколько пальцев.

– Как рассветет, отправимся к Хольцу. Собери всех башенных стражников. А то совсем мохом покроетесь.

– Соберу, – тоскливо откликнулся старик и принялся вычесывать всклокоченную бороду. Но укусившая его блоха уже успела прыгнуть в вырез кольчуги.

* * *

Бюргермейстера тоже куснула блоха. И она, и множество печальных мыслей стали причиной кратковременной злости. Именно кратковременной, ибо бюргермейстер Венцель Марцел с детства знал, что злость приоткрывает душу дьяволу. Так же, как и неудержимое веселье. И еще очень многое. Ведь дьявол силен и коварен. К тому же он многолик и находит пристанище в телах многих.

Ладно, если противник Божий вселяется в тела полоумных старух – сестер Базель. И те едва ли не через ночь карабкаются на смотровую башню к такому же полоумному старику Вольтеру и предаются плотским утехам, вспоминая растаявшую молодость под кислое вино и черствый ячменный хлеб. Это просто невинная шалость искусителя.

А что думать о его верных слугах – разбойниках? Их души – истинные вместилища сатаны и многих его проявлений. Сколько бед и горестей от них!

Каждый день в каждом доме города Витинбурга звучат молитвы, призывающие Всевышнего обрушить свой святой гнев на эти исчадия ада. Но всемогущий Бог пока не торопится покарать грешников молнией. Как не торопятся ни епископ, ни сам император Священной Римской империи[1]. А сколько слезных, писанных кровью жалоб направлено к их высоким тронам! И никто не может дать ответ – когда закончится ужас Витинбурга. Разоряя и сжигая хозяйства арендаторов и селян, разбойники поставили город на грань вымирания от голода. Ведь мало того, что купцы и селяне обходят стороной неспокойные земли вокруг города. Множество пострадавших от тяжелой руки безбожников перебрались за стены Витинбурга. А множество других, еще не ставших жертвой разбойников, покинули землю и хозяйство и теперь находились на иждивении родственников, а то и просто жили под зубчатыми стенами города.

Скоро они начнут просить, потом воровать, а может, и убивать в поисках пропитания. Или еще хуже – в переполненном городе вспыхнет моровая болезнь. И тогда город вымрет. А вместе с ним и бюргермейстерство Венцеля Марцела.

* * *

Решетка поднималась медленно. По ту сторону от нее уже собрались все те, кто не имел родственников в городе и жил в повозках, еловых шалашах, а то и просто под натянутым на жерди куском холста.

Бюргермейстер тронул коня. За ним вяло потянулся десяток конных стражников и столько же пеших с арбалетами на плечах.

Покачивая головой, Венцель Марцел смотрел на несчастных беженцев и думал о том, что толкнуло его на эту вылазку. Ну уж никак не десяток сельских оборванцев и их костлявых жен. И не прижавшиеся к ногам родителей испуганные дети. И уж, конечно, не одиноко стоящие, скрюченные, будто столетние вязы, старики и старухи.

Возможно, он решился на это ради горожан, оставшихся по ту сторону городской решетки. Или трех десятков патрициатов, составляющих большинство городского совета, которые сейчас, криво улыбаясь, проводили отряд за черту города.

Они знают – бюргермейстер всегда был с причудами. Вот и теперь он выбрался из-за стен. Куда? И зачем?

В трех милях от города, среди сучковатых сосен, едва видимых за белесой стеной мелкого дождя, Венцель Марцел наконец-то согласился сам с собой – он отправился на вылазку только потому, что должен был хотя бы что-то сделать. И не важно, что именно. Важно, что в городе, садясь всей семьей за стол, горожане поговорят об этом. А значит, повторят сами себе, что их бюргермейстер занят делом. И это дело на благо города, в том числе каждого из них.

Весна была холодной. Зелень выглядывала робко, местами. Казалось, что из птиц после морозной зимы выжили одни вороны.

Вот и сейчас они затемняют и без того мрачное небо.

– От развилки налево…

Венцель Марцел склонил голову и с безразличием посмотрел на трясущегося рядом судью Перкеля. Тот уже давно не сидел в седле, предпочитая выезжать на редкие загородные судебные разбирательства в тесной кожаной повозке, которую обычно везла одна лошадь. Судья брал подношения и не всегда согласовывал свои решения с буквой закона или собственной совестью. Это и понятно. Чтобы стать судьей, Перкель пожертвовал отцовским наследством. Но очень скоро он должен был все вернуть и приумножить. Вот только город нищал и ограничивал себя во всем.

– Спасибо, судья, – после долгой паузы выдавил Венцель Марцел.

В конце концов, судья сам напросился на поездку. Ему тоже хотелось, чтобы о нем говорили. А еще ему хотелось схватить разбойников. Тогда о нем будут говорить еще больше: судья, пославший на смерть слуг дьявола!

«Мы желаем одного – смерти разбойников», – решил бюргермейстер и даже улыбнулся Перкелю.

Судья от неожиданной благосклонности вскинул брови и сбавил шаг коня.

Потянуло гарью. Несмотря на моросящий дождик, она была сильнее покрывающей все вокруг влаги: запах пожарища по-прежнему подпитывался белым дымом, который поднимался над обугленными бревнами.

Бюргермейстер Марцел медленно осмотрел место происшествия. Дом, хлев, сыроварня, кладовые, изгороди – все превратилось в тускло-серые угли, на которых крестами лежали пористые от тления бревна стен и опорные балки. На едва пострадавших от пожара воротах висело полтуши теленка. Рядом лежала корова с вырезанной правой задней ногой. На низких сучьях стоящего рядом дуба за хвосты были привязаны два пса. У одного не хватало головы, второй был утыкан дюжиной стрел.

К стволу того же дуба был привязан арендатор Хольц. Точнее, его изуродованный труп, голову которого короткая стрела арбалета пригвоздила к дереву. В плече тоже торчала стрела. Выше плеча находились еще три выпущенных посланника арбалета.

– Стреляли на меткость, – громко произнес судья.

– На трезвость, – поправил его бюргермейстер и указал на несколько пустых кувшинов в двадцати шагах.

Разбредшиеся по двору стражники сокрушенно качали головами. Поживиться было нечем. Разбойники унесли почти все. Оставшееся уничтожил огонь. Вот только мясо. Но вряд ли бюргермейстер велит его забрать. У него мясо в кладовой всегда есть. А тащить на глазах горожан остатки живности Хольца… Лишний повод для ненужных разговоров.

– Кто-нибудь видит живых или мертвых? – обращаясь ко всем, крикнул Венцель Марцел.

Ему никто не ответил.

– Тогда возвращаемся.

– А труп Хольца? – напомнил судья.

Бюргермейстер посмотрел на опирающегося на алебарду старика Вольтера, стоящего в пяти шагах от них, и велел ему:

– Останься. Сделай все по-божески. И ты останься…

Венцель Марцел ткнул пальцем в ближайшего стражника и повернул коня.

* * *

Епископ был высушен молитвами и строгими постами. К тому же в вере своей был строг к себе и тем немногим, кто еще оставался у его руки. Умники, книжники и жизнелюбы обходили двор епископа, как затхлый колодец. У такого если и утолишь жажду, то стараясь не вдыхать и моля Господа уберечь от гнилости влаги.

Епископ, облаченный в ветхую мантию когда-то благородного пурпурного цвета, брезгливо, двумя пальцами взял свернутый пергамент и уставился водянистыми старческими глазами на Венцеля Марцела. Тот еще раз низко поклонился и отошел на два шага.

– О чем просишь? – полушепотом спросил епископ и разжал пальцы. Пергаментный свиток мягко скатился со ступеней, на которых возвышался высокий трон его святейшества.

«Вот и хорошо, – решил бюргермейстер Витинбурга. – Зачем эти буквы, если Господь дал человеку слово». К тому же Венцель Марцел догадывался, что городской писец не слишком силен в правописании. А самому убедиться не было возможности. Глаза бюргермейстера видели на пергаменте лишь чернильные ленты. Хотя в отличие от епископа Венцель Марцел был обучен грамоте и даже несколько лет назад читал те немногие книги, что остались после отца. Но, увы. Господь наказал бюргермейстера за чтение светских книг, и теперь он видел свои ладони только на расстоянии вытянутых рук.

– Ваше святейшество, мои горестные слова о кровавых разбойниках…

– Я слышал о них.

– С тех времен список их безбожных дел увеличился.

– Я стар и почти слеп. Но мои уши слышат, что творится не только в моем епископстве, но и в землях дальних. И слезы твоего города мне слышны. Будь я на десять лет моложе… Но и сейчас я еще… Пойдем.

Епископ неуклюже сполз с трона. Держась обеими руками за посох и почти пополам согнувшись, он направился к выходу из приемного зала. От темных стен отделились несколько фигур в монашеских одеяниях и, зажегши свечи, стали освещать ему путь. Бюргермейстер покорно последовал за ними.

– Возьми свечу и иди впереди меня, – строго велел епископ.

Тут же в руке Венцеля Марцела оказалась сальная свеча.

– Вниз. А теперь направо. Открой эти двери. Вниз, – едва слышно повторил старик, спускаясь по туннелю в сырость подземелья. Вскоре его голос стал звучать все отчетливее и увереннее:

– Когда-то… Нет, кажется, совсем недавно, этот путь я преодолевал быстрым шагом и с улыбкой на устах. Я шел совершать праведное, угодное Господу. Каждая моя мышца звенела. Кровь кипела, как у жениха на первом брачном ложе. Я спешил навстречу чувствам, что острее толченого перца. Я спешил навстречу себе самому. Но не епископу, а его прямому отражению. Или продолжению, или началу… Даже сейчас я не до конца понимаю это. Сюда, направо…

Страх холодной змеей обвил тело Венцеля Марцела и при этом, лизнув в лицо, оставил на нем ледяные капельки. Теперь с каждым шагом его вера в свою самую жуткую догадку все более крепла. В ногах появилась дрожь. Пламя свечи из ярко-красного превратилось в желто-голубое.

– Да-а. Отражение и единение, – продолжил епископ и неожиданно ускорил шаг. – Утонченность, даже изысканность. Древние трагики до такого сюжета вряд ли додумались бы. Два персонажа: один – самый почетный, а другой – самый отталкивающий. Но тут-то и кроется секрет душевного состояния. Для первого более подходит признание святого Августина, когда тот говорил, что сгорает от жара, думая о своем сходстве с божественным, и содрогается от ужаса, представляя, насколько чуждым божественному он остается. Для второго все более обыденное – вера в Божье прощение, в мгновения совершения неугодного Господу. И тот, и другой одинаково отстоят и от Бога, и от народа. От Бога – из-за того, что совершили во имя власти, от народа – из-за того, что позволили совершить – будучи уверены, что поступают правильно! – для власть предержащих. И тот, и другой – символ власти. Один – яркий факел, ведущий куда ему угодно. Другой – огни жаровни, направляющие тех, кто сбился с пути, который определен властью как единственно правильный…

Уставший от быстрой ходьбы и многословия, епископ остановился. Впереди в тусклом отблеске двух свечей коваными полосами чернела небольшая дверь.

– В эту дверь вошло много больше тех, кто вышел. Пойдем…

Епископ взял вторую свечу и, на удивление легко открыв дверь, шагнул во мрак подземелья. Не решаясь отстать, Венцель Марцел последовал за ним.

Его догадки были верны. Он действительно оказался в подземелье Правды. Так его шепотом называли все жители епископства и многих земель, куда могла дотянуться рука вездесущего епископа. Именно здесь люди говорили правду и только правду. Правду, которую хотел услышать епископ.

– Лучшие дни моей жизни прошли в молитвах, – продолжил свой монолог старый епископ. – Такими же плодотворными были и те дни, что я провел среди этих неприветливых стен. Смотри и постарайся не просмотреть важного…

Бюргермейстер послушно поднял свечу над головой.

Страх, животный страх, охватил все его тело. Куда ни упирался взгляд Венцеля Марцела, всюду он видел орудия пыток. Десятки… Нет, сотни. Сотни острых шипов, зловещих крючков, разрывающих клещей, пронзающих игл. А еще множество хитроумных механизмов, придуманных для того, чтобы вызвать у человека адскую боль.

Казалось бы, разве можно наказать человека больше, чем дать ему родиться в часы невероятных трудностей, невзгод и лишений? Голод, болезни, тяжелый труд, войны, побои и унижения. Но нет. Есть еще одно, более ужасное – боль, ожидание боли и опять боль.

По сравнению с этим, смерть – освобождение и благо.

И никакой правды не утаить…

– Здесь я был подобием Бога. Ибо передо мной, как и перед Творцом, никто не смел скрывать тайное и злое. И против людей, и против Церкви, и против Бога. – Внезапно епископ рассмеялся, по-стариковски покашливая. – Ты спросишь причину смеха? Я отвечу. Мне сейчас подумалось о том, сколько человеческих душ, сколько жизней я сохранил, будучи долгие годы озабочен этим местом. Представь, сколько людей могли бы впасть в ересь, стали бы убийцами, насильниками, предателями и клятвопреступниками, если бы не знали, что вся их преступная правда откроется. Если бы они с младенчества не слышали о месте, где могут оказаться за грехи душевные и телесные.

Страх! Он, как голод и вера, – главное оружие власти. И только тот, кто схватил и удерживает это оружие, обладает реальной властью, правит сейчас и будет править в будущем. Ему кланяются люди, ему улыбается сам Господь. Но схватить и удержать власть дано единицам. Только тем, кто может пожертвовать многим и, прежде всего, самим собой. А чем ты готов пожертвовать, Венцель Марцел?

Вопрос застал бюргермейстера в мгновение наибольшей растерянности. Он не был готов отвечать не только на этот вопрос, но и на любой другой.

– Я не знаю, – после долгой паузы выдавил Венцель Марцел.

– Тогда я не буду спрашивать тебя, что ты увидел здесь важного. Тебе этого не дано. Бог создал всех равными, но каждому дал свое. Тебе никогда по-настоящему не понять и не править. А если что-то получится, то ненадолго. Впрочем, главное измерение – это жизнь человека. Мое измерение заканчивается. Скоро я умру. После меня на эти земли придет властвовать другой. Чем готов пожертвовать он, я не знаю. Но я знаю, чем и как пожертвовал я. Надеюсь, Господь готов принять меня таким, каким я стал. Но прежде чем предстать перед Создателем, я готов принести мои последние пожертвования. Во имя незнакомых мне людей. Ведь раньше я любил и таких. Эй, войди!

Справа скрипнула скрытая дверца. К свету дрогнувшей свечи приблизилось нечто, что трудно было представить как лицо человека. Венцель Марцел остался стоять на месте, но веки его были крепко сжаты.

* * *

Барон Гюстев фон Бирк был молод и поэтому уверен в силе как своего собственного тела, так и ума. К тому же он три года назад был посвящен в рыцари самим императором Священной Римской империи. И самое важное – он дважды побывал в крупных схватках и одним из последних повернул коня, когда стало ясно, что нужно отступить.

Фон Бирк кивнул бюргермейстеру, учтиво склонившемуся перед ним, и сразу же прошел к длинному столу. Он занял большое кресло хозяина дома. После конного перехода хотелось есть, а на позолоченном блюде истекал жирной слезой нежный окорок. Вокруг окорока лежали жареные птички – воловьи очки и дрозды. Рука сама потянулась к поясному ножу. Им так удобно срезать мясо с кости. Но не следовало показывать бюргеру[2], пусть и главному в этом городишке, свой интерес даже в малом. Рыцарь уже и так оказал великую милость тем, что посетил его дом, и бюргермейстер должен быть благодарен за это дяде епископу. Ослушаться старика – все равно что засыпать колодец в доме. А дадут ли воды соседи?

Да и, признаться, свернуть на несколько десятков миль от отряда, выслушать горожанина и получить подарок дяди – не такой уж большой труд.

– Я слушаю, – склонив голову к левому плечу, сказал фон Бирк и несколько протяжно добавил: – …бюргермейстер.

Большое тело Венцеля Марцела неуклюже задвигалось, и бюргермейстер достал из внутреннего кармана небольшой свиток.

– Это письмо вашего дяди епископа, – почтительно произнес он.

Молодой рыцарь с грустью посмотрел на послание.

– Он уже прислал одно. И велел ехать к тебе. Что еще он хочет?

Пергамент повис в вытянутой руке.

«А рыцарь вряд ли силен в грамоте. Надеюсь, мечом он пользуется много лучше», – подумал бюргермейстер.

– Могу предложить молодому рыцарю итальянского вина.

В руке Венцеля Марцела вместо пергамента тут же оказался большой серебряный кувшин с горлышком в виде лебедя.

Гюстев фон Бирк совсем по-мальчишечьи улыбнулся и бодро кивнул.

Вслед за опустевшим первым кувшином появился второй. Вместе с ним служанка бюргермейстера подала жаренного на вертеле гуся и тушенного в горшочке зайца.

К тому времени молодой рыцарь дал себя уговорить снять нагрудный панцирь и наплечники. В камине жарко пылали веселые языки пламени, поэтому камзол с новомодными пуговицами Гюстев фон Бирк тоже расстегнул.

Разбросав на фламандской скатерти косточки и вытерев о ее край измазанные жиром руки, рыцарь довольно отрыгнул и посмотрел на все еще стоящего с кувшином бюргермейстера.

– Последний раз я так вкусно обедал в родовом замке. Особенно удался пирог с жаворонками. К сожалению, я постоянно в седле. А какая может быть пища, приготовленная на костре среди диких лесов? Да и вино. Крепкое вино.

Он хотел поблагодарить хозяина, но разумно посчитал, что и сказанного вполне достаточно. Хотелось осушить еще одну чашу вина. Впрочем, почему одну? Угадав желание гостя, бюргермейстер наклонил кувшин. Ароматная тягучая струя тихо полилась в чашу рыцаря. Тот сразу же, не отрываясь, выпил все вино до капли.

– Да, крепкое вино… Так что там пишет мой дядя? Этот старый… Епископ.

Бюргермейстер зажег от лучины восковые свечи и учтиво предложил:

– Если мой дорогой гость не возражает, пусть письмо епископа прочитает моя дочь.

– Дочь? Замечательно. Пусть прочитает.

* * *

Он уже настолько привык к тому, что у него нет имени, что это казалось таким же естественным, как снег зимой или смена дня и ночи.

Да и зачем оно ему?

Правда, люди, используя имена, обычно зовут, привлекают внимание и делают многое другое, общаясь с себе подобными. Но это обычные условности. Гертруды, анны, эльзы, иоганны, себастьяны и множество других имен – всего лишь словесное обозначение человека. И этого же человека можно обозначить иначе: рыжий, безухий, кривой, весельчак, толстяк и тысячами тысяч других слов. И тот же кривой или толстяк будут откликаться на эти прозвища, как и на собственные имена. А может, даже чаще. Все зависит от той среды, а точнее толпы людей, которая будет обращаться к тебе, как ей вздумается. Естественно, если ты будешь откликаться…

А у него никто и не спрашивал имя. Там, где он оказался по воле судьбы, имя было важно только для судьи, писаря и глашатая. Судья, зевая, называл имя писарю, тот, злясь на испорченное перо, записывал его на десятки раз соскобленный пергамент, а потом, размахивая этим куском кожи, глашатай сообщал народу имя – или прозвище – приговоренного и за какой смертный грех его казнили.

Он и не сомневался в том, что это произойдет с его именем. А потом тело, как принадлежность имени, распнут на колесе. Крепко связанные руки и ноги перебьет в суставах металлическая палица палача, а глаза и вывалившийся от жажды и голода язык вырвут вороны, когда он пролежит на поднятом на шесте колесе несколько дней, терпя ругань и плевки прохожих, что идут по дороге, которая находится в сотне метров от городских ворот.

Но его не спросили об имени. На него уставились стеклянные глаза, на дне которых пожирали друг друга язычки адского огня. Неподвижные глаза с немигающими веками на высохшем, лишенном признаков жизни лице.

Медленно поднявшаяся желтая кисть взмахнула, и на ее призыв тут же явилось еще одно лицо. Оно дохнуло смертью и повернулось к обреченному. Потом тонкие восковые губы второго лица слегка изогнулись и прозвучало тихое: «Да».

Медленно, словно во сне, в темноте простенка скрылись стеклянные глаза. Но ужасающие губы остались, и с них сорвались слова:

– Эй, Господь и епископ продлили твою жизнь. Молись всю ночь. Утром начнешь вторую жизнь.

С той ночи те немногие, кто по службе был рядом, обращались к нему не иначе как «Эй!». Впрочем, иногда произносились другие слова: «этому», «тому», «у того» или еще что-то похожее, – и он очень быстро привык к этому. Ведь у него действительно началась вторая жизнь, а значит, имя, данное при рождении, умерло и было погребено под толщей грехов, пропитанных кровью и слезами убитых и истерзанных.

– Эй, ты… Иди за мной. Тебя зовут.

Он не спеша поднялся с жесткой лежанки. Та в благодарность за освобождение от тяжелого тела сладко проскрипела и даже поднялась горкой. Заметив это, мужчина скривился, опустив левый уголок тонкогубого рта.

С раннего детства он замечал, как всё и все – от сопливого мальчишки до сердобольной монахини, от свирепого пса до рыцарского коня, от серой птички до предметов мебели – облегченно вздыхали, стоило ему повернуться к ним спиной и зашагать прочь. Только в детстве он этого не понимал. Теперь и понимал, и знал, и пользовался этим.

– Э-эй-й-й… – послышался протяжный голос ожидающей за закрытой дверью служанки.

Мужчина сорвал с лежанки свой черный длиннополый плащ и круговым движением набросил его на плечи. Затем он шагнул к двери и медленно ее отворил.

– А-ах… – только взглянув на гостя, коротко вдохнула и выдохнула молодая служанка и прислонилась к стене.

Мужчина, вновь скривившись, резко набросил на голову капюшон и глубоко надвинул на лицо, совсем скрыв его.

– Куда? – глухо спросил он и последовал за служанкой, у которой от страха стали заплетаться ноги.

Спустившись по узкой лестнице, молодуха показала рукой на сводчатую дверь и, подобрав платье, почти бегом бросилась во двор.

Проводив пристальным взглядом быстро удаляющиеся женские бедра, он подошел к двери и медленно отворил ее.

– А, вот и он. Заходи, ждем! – почти весело прокричал молодой рыцарь и, приглашая, махнул рукой.

Вошедший так же медленно закрыл дверь и, опустив голову, слегка согнулся в приветственном поклоне.

– Сними плащ, я хочу на тебя посмотреть, – то ли приказал, то ли попросил молодой рыцарь. Взяв со стола свечу, он подошел поближе и остановился на расстоянии трех шагов. Он уже был достаточно пьян, как раз в той степени, когда вино не веселит и лишняя чаша располагает к философствованию. Но запах вина так и не смог перебить кисло-приторную вонь, исходившую от большого тела рыцаря, пропахшего потом взмыленного коня.

Неторопливо, будто стягивая собственную шкуру, мужчина стянул с головы капюшон. Затем, поколебавшись, он неуверенно снял свой огромный плащ.

– Хм… – Молодой рыцарь довольно улыбнулся.

Его отряд наемников состоял в основном из тирольцев[3]. То ли по причине кровосмешения, то ли от горных ветров, то ли от гнева Божьего, но они обладали топорно вырубленными чертами, которые придавали их лицам подземельную мрачность, и благодаря этому их сразу можно было узнать. Впрочем, остальные наемники тоже все как один были далеки от того, что обычный человек вкладывает в понятие «приятная внешность». Да и откуда в тяжелейшие времена печальных веков могло появиться на человеческих лицах что-то приятное, на чем можно надолго задержать взгляд? В особенности на лицах мужчин, которым Бог позволил переползти тридцатилетний рубеж.

Тяжелый быт, изнурительный труд уже к тридцати годам отражался на мужских лицах, покрытых густой сетью морщин. А частые войны и постоянные драки добавляли глубокие шрамы, до уродливости искажая их черты. И к этому следует добавить, что употребление грубой, а зачастую и тухлой пищи приводило к тому, что даже сравнительно молодые люди лишались более половины зубов, а их десны превращались в опухшие зловонные рвы, среди которых редкими башнями торчали одинокие гнилые зубы.

Но и это еще далеко не все. Кожные и всякого рода внутренние болезни рыли на лице глубокие ямы, которые часто истекали гноем, а то и освобождались выдавленными длиннющими белыми червями.

Так выглядели не только молодые мужчины, но и многие женщины, к четвертому десятку почти не отличавшиеся в уродстве от мужчин.

К этому можно было привыкнуть. Да и как не привыкнуть, когда каждый второй встречный был таким?

Но лицо этого мужчины отталкивало и пугало с первого мгновения. И даже заставивший себя еще раз посмотреть на него, понимая, что первый взгляд обычно обманчив, чаще всего опускал глаза, а то и просто отворачивался.

Казалось, что сам Всевышний, устав от бесконечной борьбы с дьяволом, ненадолго смирился с происками коварного врага и позволил ему вдохнуть в этого ребенка частицу себя. Вот и вышло дитя – создание трех творцов: Бога (ибо все созданное на земле и небесах – дело Господнее), сатаны (ибо созданное Господом проверяется врагом его) и человека (ибо Господь вселяет душу, а дитя – все же плод семени людского).

Но, возможно, случилось и так, что в высоких Тирольских горах, в непроходимых лесах на несчастную женщину в похотливости своей напали дикие звери. И первым, конечно же, был медведь. Вне всяких сомнений, именно он дал этому мужчине – через свое семя – огромный рост и длинные, едва ли не до колен, покрытые тугими мышцами узловатые руки, несколько обвисшие, но крепкие плечи, коротковатые и изогнутые, однако такие мощные ноги, что он был способен задушить на скаку лошадь.

Можно при этом догадаться, что лицом мужчина немногим отличался от хозяина леса. Огромная голова с круглыми оттопыренными ушами в обрамлении жидких косм пепельного цвета. Круглое, почти плоское лицо, большой вытянутый нос, тончайшие губы, срезанный к горлу подбородок, так что правый верхний клык словно был выставлен напоказ, наводили на мысль, что в свальное изнасилование добавил своего волк.

К тому же в этом неправильном прикусе при движении губ просматривались крепкие сильные зубы серого хищника. Все зубы.

И уж, конечно, в создании этого портрета участвовал дикий кабан, иначе откуда эти широко, почти у самых ушей, посаженные маленькие круглые глаза и разбросанная по лицу густая жесткая шерсть, кустами торчащая на изрытых оспой щеках и шее?

– Хм, да-а-а, – опять не находя слов, то ли в восторге, то ли в ошеломлении протянул молодой рыцарь, выразив свое отношение к увиденному, и с превосходством взглянул на девушку.

Девушка была дочерью бюргермейстера. Приглашенная отцом для того, чтобы прочитать письмо старого епископа, она с готовностью и знанием исполнила просьбу Венцеля Марцела.

Теперь она глубоко вдавила свое тело в деревянное кресло и с мольбой в глазах смотрела на молодого рыцаря. Ее правая рука все еще держала развернутое письмо старого епископа, но бледно-желтый пергамент мелко подрагивал в тонких пальцах, выдавая внутренний трепет, а скорее страх, которым была охвачена девушка.

Сам Венцель Марцел уже успел привыкнуть к облику своего не очень желанного гостя, но волнение, испытанное им в первое мгновение, когда этот человек вошел в потайную дверь подземелья Правды, все еще не прошло, о чем свидетельствовала слабость в коленях.

«Вот так епископ! Вот так старый дядя, – подумал рыцарь, к которому вновь вернулось веселье. – Значит, это и есть подарок, который, без сомнения, должен мне понравиться и очень пригодиться. А он, пожалуй, прав. Мои наемнички живо хвосты подожмут. А то привыкли только требовать: деньги, деньги… А где мне их взять? Начнется война, тогда уже и золото, и серебро… Сейчас воинов только в кулаке можно держать. А у графа Эсенского, когда он увидит это страшилище, вообще глаза на лоб вылезут. Наверняка он лишится дара речи, узнав, каким мастерством владеет мой слуга. Нет, мой раб. Ведь именно так написал старый и добрый дядюшка. И не только граф ахнет. Теперь и король Эдуард, и сам император мне позавидуют…»

Приободренный собственными рассуждениями, Гюстев фон Бирк поздравил себя с тем, что не отступил ни на шаг при взгляде на это создание сатанинской дикости и смог полностью взять себя в руки. Ведь он барон, он кондотьер[4], а значит, ему сам дьявол не страшен. Не то что его порождение.

«Как же, глядя на это чудище, не согласиться, что Бог справедливо дает человеку облик в зависимости от того, занимается ли он гнусным ремеслом или благородным делом. Ремесло этого человека соответствует его облику, и оно само нашло это тело», – заключил погрузившийся в раздумья рыцарь и подошел к дочери бюргермейстера.

– Ознакомлен ли ты с письмом твоего господина ко мне, барону фон Бирку? То есть говорил что-либо тебе его святейшество по поводу твоей дальнейшей службы? – намеренно громко спросил молодой рыцарь, склонив голову к девушке.

– Да. Я сам писал это письмо со слов моего господина, – ответил звероподобный мужчина. Его голос звучал глухо и тяжело, как будто доносился из колодца.

– Вот как? – Брови барона взметнулись вверх. – Писал… Хорошо. Тогда ты знаешь, что словом епископа отпущен на волю, но с условием, что последующие три года будешь исполнять мои повеления. Или до тех пор, пока я не освобожу тебя собственным словом.

– И эти три года начинаются сегодня? – тихо спросил мужчина.

– Да, это так. Я согласен взять тебя в услужение. Я не буду отправлять тебя к епископу назад. Но ты должен поклясться, что будешь так же похвально служить мне, как до сих пор служил моему дяде епископу.

Мужчина поднял руку, произнес «Клянусь!» и широко перекрестился.

– Теперь ты можешь идти. Отдохни как следует. Завтра у нас много работы. Завтра мы схватим разбойников…

– Да, мой господин. – Мужчина поклонился, а когда выпрямился, то увидел рядом с креслом девушки и ее отца.

– Ах, моя дорогая Эльва. Ты слышала? Уже завтра наш гость положит конец страданиям Витинбурга. Наш город будет свободен от страха и печали. – Промолвив эти слова, Венцель Марцел хотел поцеловать дочь, но рука барона удержала его.

Пьяно икнув, фон Бирк уставился на бюргермейстера. Затем, что-то сообразив, он как можно учтивее произнес:

– А ты тоже можешь идти отдыхать. Завтра поедешь с нами.

– Да, разумеется, – обрадовался Венцель Марцел, но уже в следующую секунду поник и тихо осведомился:

– А Эльва?

– А Эльва споет несколько рыцарских баллад, чтобы укрепить во мне уверенность накануне предстоящего похода. Ведь ты умеешь не только читать, но петь и играть на лютне?

Девушка быстро встала и повлажневшими глазами посмотрела на отца. Тот опустил взгляд и, запинаясь, произнес:

– Ну… несколько баллад. Если это так необходимо рыцарю.

– Необходимо, так же как и чаша вина, – усмехнувшись, заявил фон Бирк и опять громко икнул.

* * *

Не жалея чужого добра, мужчина всем телом рухнул на лежанку. Та тоскливо зашлась долгим скрипом, но выдержала тяжесть веса.

«О Господи, как же долго я был на цепи! Неужели мои бесконечные молитвы истончили ее? И, может быть, скоро, очень скоро она разорвется и я буду свободен. И не только свободен телом, но и душой. Ведь я искупил свои тяжкие грехи. Ведь так, Господи?» – Мысли, словно трудолюбивые пчелы, гудели в его голове, кружившейся от счастья.

Он действительно чувствовал себя счастливым. И даже то, что ему предстояло целых три года выполнять приказы и прихоти молодого барона, вовсе не воспринималось им как долгая и тягостная отсрочка. Что значат всего три года в сравнении с десятилетием, проведенным в подземелье Правды?

Нет, он никогда не забудет ни единого месяца, ни единого дня из этого долгого срока. И как можно забыть время величайшего унижения и… необычайного восхождения? Унижения, которое забывалось благодаря осознанию того, что с каждым днем он чувствует себя более достойным.

Он усмехнулся. Он мог и рассмеяться. Теперь мог рассмеяться. Он не позволял себе этого десять лет. Десять лет в его жизни не было причины для смеха. Нет причины и сегодня ночью. Возможно, только улыбка. Но совсем не радостная, а скорее ухмылка. Вот так просто. Ухмыльнуться своей судьбе. Смотри, вопреки тебе я все выдержал и все вынес. И вылез из глубочайшей отхожей ямы. И совсем не тем ублюдком, которого судьба столкнула в эту самую яму.

Как удивился барон, узнав, что он, исчадие подземелья Правды, умеет писать. Сам-то рыцарь наверняка едва мог нацарапать пером хотя бы имя. Вероятно, свое баронское имя он лучше вычерчивал, махая мечом. Для этого он родился. От этого он, скорее всего, и умрет. Если, конечно, не свернет себе шею на крутых ступенях родного замка после непомерных возлияний. А то и просто свалится с коня и разобьет голову об острый камень.

Мужчина глубоко вздохнул и перевернулся на правый бок.

И сдался ему этот молодой рыцарь. Да, он хозяин. И в худшем случае еще на три года. Но ведь это всего три года. Что же не дает покоя бывшему служителю епископского подземелья Правды? Что заставляет вновь и вновь обращаться мыслями к тому, что происходит на первом этаже, в каминном зале?

Уже не слышится пение дочери бюргермейстера. Оно было коротким, слишком коротким. Да и что рыцарского мог услышать в балладе барон, когда от вина разгорелась кровь? Вино, ясное дело, спеленало и сжало мозг, расшатало колокол сердца и разбухло скотским желанием вздрагивающего фаллоса.

Наверное, молодой рыцарь пытается в словах выразить свое мужское восхищение юной городской прелестницей. Может, он даже попробовал сложить несколько строк чего-то похожего на любовный стих. Но при этом он крепко прижимает к себе молчаливо отбивающуюся девушку, чтобы широко открытым ртом, извергающим алкогольный перегар и гусиный жир, впиться в нежные девичьи губы.

Молодой рыцарь, оказавшись в рубиновом плену винного счастья, уже мчится на коне желания, надеясь достигнуть наивысшего блаженства…

Только вот девушка никак не готова осчастливить молодого рыцаря. Пьяное упорство и стремление к откровенному насилию привели к тому, что он пренебрег разумным диалогом и перешел ту границу, когда слова уже не могут ничем помочь. И поэтому следует кричать. Да, кричать, звать на помощь…

Мужчина накрыл широченными ладонями свое уродливое лицо и громко застонал. Ему ясно припомнилось каждое мгновение того наваждения, когда дьявол вселился в него самого и он этими же самыми ладонями обхватил совсем еще детскую головку едва созревшей девочки.

Казалось, это было всего лишь вчера и дразнящий запах волос девочки по-прежнему щекочет его звериные ноздри, хотя прошло более десяти лет. Казалось, что стоит ему отнять от лица ладони, и он сразу же увидит ее огромные серо-голубые глаза, застывшие льдинками ужаса и животного страха. Они такими и останутся в течение всего времени, когда он, порыкивая и постанывая, будет полоска за полоской срывать с ее хрупкого тельца заношенное селянское платье. Когда попытается ласкать нитками своих губ ее едва приподнявшиеся холмики грудей с мальчишечьими сосками, но только вместо этого вопьется в них зубами и сдавит до крика.

Это был не взывающий крик о помощи. Это был крик боли. Боли нестерпимой и неизбежной. Так кричит душа, пытающаяся защитить свою оболочку, этот греховный сосуд и временное свое хранилище. Эту человеческую плоть, которой домогаются и через которую оскверняется и унижается сама душа.

Девочка кричала от боли и страха. Да и кого она могла позвать на помощь? Отца, которого мародерствующие наемники первым делом избили и заставили выдать несколько серебряных монет, спрятанных на крайний случай, если начнется лютый голод? Старших братьев, тоже до полусмерти избитых и привязанных вместе с отцом к старому вязу во дворе? Мать? Двух старших сестер?

Но и эти несчастные только кричали от унижения и боли, но не звали на помощь. На каждую из них навалилось сразу по трое, четверо насильников. Заливаясь сатанинским смехом и подбадривая друг друга грязными шутками, вояки по нескольку раз сменялись, пока женщины не умолкли, захлебнувшись в собственных слезах и впав в состояние бесчувственности и физического безразличия, когда боль тела уже не тревожит душу.

Девочка тоже перестала кричать. Боль растерзанной девственности и огонь, охвативший низ живота, камнем сдавили сердце, ее разум спрятался за ширму понимания, нарисовав на лице бессмысленную улыбку и заморозив на глазах и щеках хрустальной чистоты слезы.

Но ни улыбка, ни слезы не остановили тогда его мужские толчки. Поддавшись сатанинскому желанию и до сих пор ни с чем не сравнимым блаженством, соединив дьявольское и божественное, он долго терзал хрупкое тельце, бешеным взглядом до смерти пугая тех своих друзей-наемников, что желали эту девочку после него.

Но нет. Она никому больше не досталась. Это была его личная добыча, его самая сладкая кость, которую можно сколько угодно долго облизывать и нежно об нее тереться, припоминая сытость тела и восторг души.

Да и на протяжении всей ночи он не снимал с ее вздрагивающего тельца своих огромных рук и просыпался каждый раз, когда кто-либо хотя бы на несколько шагов приближался к той охапке сена, на которой сатана в очередной раз оказался сильнее Господа, насилуя тело и ломая душу.

О, сколько долгих ночей провел он в страстном желании замолить этот страшный грех! О, сколько поклонов он совершил, упав на колени перед маленьким деревянным крестом, прибитым к каменной стене в его комнатушке в подземелье Правды. О, сколько ударов жесткой плети он обрушил на свои плечи и спину, надеясь острой болью испросить у Господа прощение!

Но прощение только за это преступление. Ибо многочисленные смерти от его руки на полях битв и убийства тех, кто был наказан судом и Господом, не вызывали в нем столько раскаяния и человеческого сожаления, как то насилие, что учинил он более десяти лет назад над безгрешной душой и хрупким телом несчастного ребенка.

При этом кающийся и не думал испрашивать прощение за свое повторное и, с точки зрения нормального человека, более ужасающее преступление. Оно было следствием первого. Его неизбежным продолжением, ибо в те сладострастные мгновения, когда он впервые в жизни испытал блаженство, в него вселились демоны. Он отворил двери своей души и вместе с греховным наслаждением, волной плотского восторга и телесным сладострастием, сам того не заметив, впустил в свое тело, в котором место лишь божественному, его наилютейшего врага. И сатана, вдоволь насмеявшись, улетел в свои бесконечные путешествия дорогами зла и скверны, оставив после себя, как муха личинки, мелких демонов.

И эти демоны взросли в его душе, питаясь кровью тех, кого он убивал на войнах, терзал в промежутках между сражениями, грабил и насиловал. Ему тогда казалось, что это правильно и необходимо. Убив врага, он забирал его оружие и доспехи. Грабя и пытая тех, кто на свою беду попался ему на пути, он добывал серебро и даже золото. А насилуя, он лишь на непродолжительное время освобождал себя от острого желания немедленно отправиться в путь, чтобы еще раз взглянуть в огромные серо-голубые глаза и дрожащими пальцами прикоснуться к ее еще детскому лицу, которое так часто приходило ему во сне и наутро оставляло его с чувством умиротворяющего блаженства.

И вот демоны стали настолько могущественными, что повели его по пути, указанному сатаной.

А как еще можно объяснить то, что он, покинув в разгар сражений отряд и прихватив двух чужих коней, отправился в трехдневный путь, подгоняя себя и животных картинами счастья, что рисовали в его мозгу все те же порождения ада?

Он ехал, едва замечая путь, не переставая сочинять мгновения встречи, и при этом улыбался, словно мальчишка, получивший в подарок позолоченный деревянный меч. Да, его примут, не прогонят, не будут упрекать за горе и страдание, которые причинили он и его друзья-наемники. Может, только вначале, до того момента, когда он положит к ногам хозяйки богатые дары, а перед отцом девчушки вывалит на стол золото и серебро. И подарков, и денег много. Очень много. Столько же, сколько пролито из-за них человеческой крови. Стоит только оглянуться и посмотреть на мешки, которые приторочены к седлу второй лошади. Да и лошадей не жаль.

Он все отдаст. И себя отдаст. Станет землепашцем, ремесленником, купцом, кем угодно, лишь бы поутру видеть желанное лицо. И он будет ей и мужем, и вторым отцом, и даже посланником Бога, способным защитить от любой беды и болезни.

Только первые и лучшие подарки он преподнесет девушке. Она простит его, непременно простит. Он будет добр и ласков с ней. И она привыкнет к его ужасающему обличью, поймет, что есть в нем благодатная нива, на которой могут взрасти и дать плоды лучшие человеческие чувства. Он не будет ее торопить. Он терпеливо будет ждать ее взросления и понимания.

Да и если уж на то пошло, что ей остается в жизни? Какой нормальный парень возьмет за себя ту, что лежала под наемником, пусть и против своей воли? А если учесть, что число девушек и женщин всегда втрое превышало количество их возможных партнеров, то вопрос замужества всегда был сложным. Ведь всем известно, что мальчики чаще умирают в младенчестве, а затем, достигнув брачного возраста, подвергают себя постоянным опасностям на войнах, в драках и на охоте.

Казалось, все так правильно и все так удачно складывается, что и желать большего – только Бога гневить. Вот если бы только не демоны в душе, строго выполняющие задуманное сатаной…

Но все, все это позади. Все замолено трижды, и трижды по трижды, и еще бесчисленное количество раз по трижды. Нужно гнать прочь былое греховное и думать о светлом завтрашнем дне, который ниспошлет Всевышний.

Ничего в жизни человеческой не проходит бесследно, и ничего не остается позади навсегда. Оно лишь ждет, когда потребуется встряхнуть тело и душу. Конечно, такая встряска чаще всего болезненна и неприятна, но все же полезна как телу, так и душе.

Вот и сейчас мужчина тяжело перевернулся на жесткой лежанке, тяжело вздохнул и, не выдержав, встал. Он знал, что не сможет найти покоя ни сейчас, ни потом. Ведь там, внизу, происходило богопротивное, если уже не произошло. А его душа, укрепившаяся бесчисленными молитвами и наставлениями монахов, не могла согласиться с волей сатаны – его личного врага. Ведь сколько усилий пришлось приложить и священнослужителям, и ему самому, чтобы изгнать из самых темных уголков его души могучих демонов – достойных детей своего отца.

Мужчина обеими руками схватился за грудь. Ему вдруг показалось, что в его душу вместе с криком девушки, приглушенным деревянными стенами, вновь протискиваются исчадия ада. И если он сейчас ничего не сделает, то уже никогда от них не избавится.

А еще ему подумалось, что он – и только он – ответственен перед Богом за насилие над девственной чистотой и сейчас самое время послужить Создателю в благодарность за возможность спасти душу.

Он рывком набросил на себя плащ и с силой толкнул дверь. Быстрым шагом пройдя большой этажный пролет и почти бегом спустившись по лестнице, мужчина едва не споткнулся о сидящего на последней ступеньке скрючившегося бюргермейстера. Забыв об учтивости и почтении, он схватил правой рукой Венцеля Марцела за ворот и повернул его лицом к себе. И тут же почувствовал густой винный запах, что, казалось, исходил не только изо рта напившегося до бесчувствия отца, но и из его носа и ушей. Вероятно, таким образом тот пытался уйти от ответственности перед дочерью и Богом.

«…оружие власти… но схватить и удержать дано единицам… тем, кто может пожертвовать многим и, прежде всего, самим собой. А чем ты готов пожертвовать, Венцель Марцел?» – полушепот старого епископа ледяной змеей пополз по извилинам мозга бывшего служителя подземелья Правды. Он слышал эти слова жестокого старика и теперь сам видел последствия их внушаемости.

«Чем ты готов пожертвовать, Венцель Марцел?..»

Если бы бюргермейстер не был так смертельно пьян, тот, кто держал его за ворот, непременно, позабыв о сословности и почтении, спросил бы строго, как Господь в неизбежный судный день. Но…

Венцель Марцел, перекатывая голову с одного плеча на другое, лишь выдавил жалкую улыбку и вслед за ней горько разрыдался.

Мужчина ослабил хватку, и тихо плачущий бюргермейстер тряпичной куклой осел на каменный пол. При этом его рука невольно потянулась к большому медному кувшину, стоящему у края лестницы. Но мужчина уже успел схватить желанный сосуд и осторожно переступил через затихающего Венцеля Марцела.

Подойдя к двери, мужчина, ни мгновения не колеблясь, распахнул ее и быстро вошел в каминный зал…

Глава 2

На следующий день, с первыми лучами давно ожидаемого солнца, отряд, состоящий из городских стражников и полусотни горожан добровольцев, пересек витинбургский лес и поднялся на холмы правого берега Рейна. Предстояло пройти еще несколько миль, чтобы упереться в обвалившиеся рвы замка Этсби.

Издавна, с темных времен, это место считалось нечистым. И не только оттого, что здешние болота дышали гнилостью и болезнями, а почва более напоминала торф. Местные холмы притягивали всякую нечисть – как дьявольскую, так и человеческую, – и часто на их вершинах полыхали костры и раздавались жуткие крики.

Чаще это были крики тех несчастных, кого захватили разбойники для своих плотских утех и омерзительных развлечений. Но были и шумные пиршества, которые задавали для своих вояк главари шаек.

Первым из главарей обосновался на этих холмах Гельрих Рыжий. Когда это было, и было ли вообще, записей в церковных книгах не сохранилось. Но память людская из поколения в поколение передавала страшную правду о Гельрихе Рыжем – гнусном разбойнике, убийце и насильнике. Реже вспоминали о том, что, не сумев укротить разбойника и его шайку, император пожаловал ему баронство и право сбора подати с земли и проходящих по Эльбе купеческих кораблей. Это возвысило разбойника, и прежде всего, в его собственных глазах. Но он так и умер разбойником, опившись крови и вина. А вот его сыновья крепко ухватились за баронство и добыли себе силой и мечом замки и богатство. Вот только о разбойничьих делах отца они никогда не вспоминали.

Не вспоминали о судьбе их отца и многие из друзей и недругов. А все потому, что большинство тех, кто носил высокие и почетные титулы барона, графа, маркиза и даже герцога, непременно имели в корнях своего родового древа предка-разбойника – жестокого убийцу и насильника.

Это уже потом Господь воздал им за служение и веру. Воздал почестями, землями и богатством. Но все же время от времени разбойничья кровь вскипала в жилах благородных и знатных господ. И тогда опять, но уже в военных масштабах и всенародного грабежа отводили они душу, поминая кровавых предков.

После себя Гельрих Рыжий оставил небольшой замок, некогда хорошо укрепленный, но сейчас осыпавшийся и разобранный на камни селянами и арендаторами для постройки жилищ в те короткие месяцы, когда его стены покидал очередной отряд разбойников, нанятый для очередной войны.

В руинах этого замка, в полуразрушенных и едва накрытых досками и соломой баронских покоях вот уже более полугода проживала одна из самых кровавых разбойничьих свор. Она состояла из полусотни воинов-наемников, которые решили не идти в родные южные земли Германии и Швейцарии, а переждать здесь недолгое затишье в великой войне между английским королем Эдуардом и королем Франции Филиппом. Благо холмы и болотистая местность вокруг замка Этсби все еще находились во владении наследников Гельриха Рыжего. Но их, кормящихся у престола императора, эта земля не прельщала и не тревожила памятью о предке. Так что наемники могли спокойно располагаться в покинутом замке.

Впереди отряда стражников и вооруженных горожан, отпустив лошадь, неторопливо ехал Венцель Марцел. Весь путь он угрюмо молчал, уперев подбородок в добротный миланский панцирь. Наброшенный на луку седла массивный шлем ритмично, в шаг лошади, бил по его защищенной броней верхней части бедра. Но этот едва ли не колокольный звон не мог отвлечь бюргермейстера от мысленного разговора с самим собой.

Не решался побеспокоить главу горожан и судья Перкель. Это он еще в утренней темноте по приказу бюргермейстера собирал отряд. Сам Венцель Марцел едва стоял на ногах от излишества вина и бессонной ночи, но только что прискакавший сержант, сообщивший о прибытии людей молодого рыцаря Гюстева фон Бирка, заставил его встряхнуться и придать своему голосу уверенности. Барон выглядел не лучше бюргермейстера и при этом старался не смотреть на Венцеля Марцела.

План по истреблению разбойников уже давно вызрел в голове бюргермейстера, был им изложен и тут же принят молодым рыцарем, который в знак согласия с готовностью откликнулся поддержать его.

И хотя дрожь в коленях судьи, появившаяся за городскими воротами, не унималась, Перкель даже не пытался в разговоре с бюргермейстером успокоить свое сердце и тело. Ведь ему не приказывали отправляться на расправу с разбойниками. Он сам себя назначил в эту смертельно опасную вылазку. Но что поделать, ведь он судья. А еще Перкель всей душой желал избавления города от кровавых разбойников. К тому же в случае успеха предстоят судебные решения. Его решения. И о них узнают и горожане, и вся округа, и, может быть, даже император.

* * *

Мартин тяжело вздохнул.

Нужно было открывать глаза, переваливаться через всхлипывающую даже во сне «его женщину» и выбираться из «его комнаты». Затем сразу же идти на башню, будить ударами ног дремавших, без всякого сомнения, смотровых и начинать еще один день.

«И хорошо, и плохо, – подумалось ему. – Хорошо, что сегодня есть своя комната и своя женщина. Плохо, что опять весь день нужно командовать скотами».

И то и другое было неправдой.

Это не «его женщина». Да и комната была в пользовании лишь на время. Короткое или нет, но на то время, пока не вернется капитан Иоганн Весбер.

И потом, он совсем не командовал наемниками, а извивался ужом, хитрил, как лиса, и угодливо всматривался в наглые рожи этих скотов. И все это вместо того, чтобы по приказу отбывшего капитана требовать от воинов упражняться с оружием и без него, чистить лошадей, чинить боевое снаряжение. Но это под силу лишь капитану и его жестокой руке. Вот вернется – пусть и управляется со своими наемниками.

А капитан вот-вот должен вернуться. И тогда он завалится в огромных сапожищах на свое подобие лежанки, подомнет под себя женщину и будет долго вдавливать ее в скрипучие доски, едва прикрытые старым матрацем с вонючей шерстью.

После этого, уставший и вспотевший, но по-прежнему недовольный всем и всеми, капитан схватит за волосы свою подстилку и станет бить ее по лицу, допытываясь, кто пользовал ее за время отсутствия доблестного Иоганна Весбера. И тогда уже женщина капитана будет рыдать и креститься, пытаясь убедить его в том, что никто ее даже пальцем не тронул, поскольку все уважают своего главаря. Она хорошо знала, что иначе побои и вырванные волосы будут всего лишь «нежностью» по сравнению с тем, что может сделать разгневанный донельзя Иоганн Весбер.

За два прошедших месяца, которые женщина была под капитаном, она насмотрелась такого, что и рассказывать страшно.

Это Бог наказал ее. Наказал за слабость, которую она допустила, позволив старшему брату мужа повалить себя в углу конюшни. Теперь ей не помогут ни муж, ни его старший брат, ни ее собственный отец. Никто из них не решится пробраться в эти развалины, чтобы вырвать несчастную из рук изверга. Да и как решиться, когда даже страшно смотреть в суровые лица разбойников и на их вечно жаждущее крови оружие.

Да, она будет молчать и о Мартине, и о тех многих из наемников, что пользуют ее, когда капитан в отъезде, а Мартин спит мертвецки пьяный.

Мартин и сам догадывался, что случается с «его женщиной», когда он отуманен вином. Но, в конце концов, она лишь на время «его женщина», так что все происходящее с ней – это уже проблема капитана.

«А хорошо бы самому…» – подумал Мартин и тут же остановил себя.

Капитаном ему никогда не быть. Ни благородством рождения, ни внутренней силой, ни особым воинским умением он не обладал. Зато был очень зол, хитер и коварен. А еще неутомимо исполнительным. За это капитан и назначал своего оруженосца старшим на время своих отъездов.

И все же он чувствовал себя удовлетворенным. Хорошо, что ему удалось урвать этой ночью хоть немного плотского наслаждения. Хорошо, что он не спал в общей комнате на прелой соломе вповалку с дышащими гноем наемниками. Хорошо, что его не бил в затылок скорый на руку капитан, всегда сердитый и чем-то недовольный.

Но когда Мартин встал с лежанки, ощущение довольства стало постепенно испаряться. Наступало то, что он считал плохим: нужно было будить наверняка не выспавшихся после ночной пьянки воинов, пытаться правильно, как делал это капитан, провести с пользой день, назначать дозорных и отправлять на поиски съестного (и прочего для удовольствия) вконец разленившихся «братьев по оружию». И при этом ругаться, ругаться и ругаться. С каждым в отдельности и со всеми вместе.

Мартин чертыхнулся. Он потрогал свой перерубленный в пьяной драке нос и, отбросив то немногое, чем была укрыта женщина, тоскливо посмотрел на худое грязное тело. Ничто мужское в нем не шевельнулось. Похотливая сила напрочь оставила его еще далеко за полночь, едва несколько капель его семени скатились в женское лоно.

Со злости плюнув в открывшиеся глаза женщины, наполненные ужасом, Мартин придавил коленом ее руку и встал на ноги. И тут же почувствовал, как в разорванный шов его правого сапога просочилась холодная жидкость из вонючей лужи мочи и блевотины, что расплылась тут же, у лежанки.

Это окончательно убило все доброе, что дает поутру Господь.

Произнося скверну и отплевываясь, Мартин быстрым шагом поспешил во двор.

Как он и ожидал, несмотря на позднее утро, еще никто из наемников не высунул свою морду на свет божий. Даже за тем, чтобы помочиться на свежем воздухе. Да и чему удивляться, если Мартин сквозь сон еще под утро слышал громкий смех и ругань.

Дабы исполнить свой долг, оруженосец славного рыцаря Иоганна Весбера вскарабкался по ветхой лестнице на то, что осталось от смотровой башни. Как и ожидал Мартин, он увидел двух сидящих наемников. Они, склонив шлем к шлему, радовали себя глубоким сном. И, конечно же, это были самые молодые воины отряда, едва ли не каждую ночь отправляемые старшими по возрасту на смотровую службу вместо себя.

– Ах вы, свиные рыла! – разогревая себя, воскликнул Мартин и ударил ногой в шлем ближайшего к нему смотрового.

Молодые воины тут же вскочили и, зло сверкая глазами, уставились на капитанского оруженосца. Крепкие парни, они могли в считанные секунды намять бока Мартину. Но за ним нависала тень капитана, да и старшие воины, уклонившиеся от ночной службы, будут недовольны выходкой новичков отряда. Оставалось только терпеливо выслушивать брызжущего слюной Мартина:

– Это так вы несете службу, дерьмо собачье?! Так охраняете сон своих друзей? Ах вы, опорожнения сатан…

Мартин замер на полуслове. Его взгляд скользнул за плечи провинившихся и застыл в недоумении. Молодые разбойники посмотрели друг на друга и затем медленно развернулись.

Теперь и они с удивлением увидели, как в двухстах шагах от них, на каменистом холме, медленно и неуверенно выстраивались в ряд вооруженные люди. Несколько десятков неопытных и никем не руководимых воинов пытались создать боевой строй, то оставляя бреши, то сбиваясь щит в щит.

Неприятный холодок пробежал по спине Мартина, а затем разлился в низу живота.

– Что им нужно? – пытаясь скрыть волнение, спросил он.

Один из молодых дозорных недобро сузил глаза и нагловато посмотрел на рыцарского оруженосца.

– Это всего лишь городской сброд. Таких мы уже видели.

Мартин поежился и попытался улыбнуться.

– Да, таких мы уже топили в болоте. Поднимайте воинов. Пусть готовятся к вылазке.

Глядя вслед спускающимся смотровым, Мартин провел рукой по лицу и почувствовал на ладони влагу от выступившего пота.

«Плохо день начался, очень плохо, – мелькнуло у него в голове, и тут же к этой мысли прибавилась еще одна, – мне совсем не обязательно сегодня махать мечом. Капитан доверил мне только эти камни».

Уже вскоре на смотровую площадку влезли до десятка наемников. Они и не заметили Мартина. Зато вид суетящихся горожан их порядком потешил.

– Это стадо овец решило разбудить волков. Сейчас мы соберем с них шерсть и перемелем косточки. Бараны с тупыми ножами. Всех перебьем…

– Нет, не перебьем. Всех перевяжем. Пусть за них город платит! – перекрикивая всех, возразил самый высокий и крепкий из наемников.

Грубый голос принадлежал Оберу. Этот верзила однажды сильно ударил Мартина за то, что тот хотел налить себе лишнюю кружку вина. При этом оруженосец лишился переднего зуба.

– Все за мной, на баранов! – весело воскликнул Обер и воинственно потряс мечом.

«А это хорошо», – подумал Мартин, мысленно снимая с себя всю ответственность за дальнейшее. Ведь сам капитан еще ни разу не ударил крепыша Обера.

Охотно подчинившись громким командам своего товарища, воины бросились вниз и стали поспешно хватать оружие и доспехи. На это потребовалось немного времени, и Мартин с высоты башни увидел, как почти все, кого капитан не взял с собой, вывалились за давно сорванные ворота.

Наемники даже не пытались построиться или хотя бы пустить несколько стрел в сторону врага. Да и самих недавно появившихся на полях сражений арбалетов и привычных луков ни у кого не было. Ведь для этого оружия требуются стрелы. А те во множестве торчали в деревянной стене конюшни, на которой были распяты два мертвых городских стражника.

Так закончилось вчера веселье и настойчивые призывы Мартина поупражняться в стрельбе. Только к вечеру, после нескольких кружек вина, воины вняли просьбам капитанского угодника и стали стрелять, стараясь попасть как можно ближе к телам весь день висевших стражников. Одна из стрел угодила в грудь старого стражника, и тот сразу же испустил дух. Затем уже десятки стрел устремились в человеческие мишени…

А еще Мартин, покачивая головой, приметил, что многие из наемников были без щитов и копий. Зато почти у каждого в руке был моток веревки. Так, размахивая мечами и веревками, они и двинулись на прибывшее городское ополчение.

«И этого достаточно, – решил Мартин и даже сделал шаг, чтобы присоединиться к своим друзьям по войнам и разбоям. Потом передумал и вернулся к полуразрушенным бойницам. – Я успею. Конечно, успею. Пока можно и посмотреть».

Громко крича и размахивая мечами, наемники тем временем приблизились к холму. Самые горячие и сильные из них вырвались вперед, растягивая и без того неплотную массу отряда. Но и этого хватило, чтобы ряды городского ополчения всколыхнулись и стали медленно отступать.

«Для войны нужно родиться, – с гордостью подумал Мартин и крепко сжал рукоять своего меча. – Нужно поспешить, а то повяжут всех без меня».

Испугавшись, что так и случится, а значит, при дележе выкупа ему ничего не достанется, оруженосец стал быстро спускаться со смотровой башни.

Вступив в жижу двора, Мартин заколебался. Какой-никакой, но это бой. А бой – событие непредсказуемое. Простояв некоторое время, он все же решил надеть нагрудный панцирь, шлем и прихватить щит. Уже спокойным шагом он отправился в свою комнату, где в мокром углу были свалены его доспехи и оружие. Протиснувшись в узкую дверь, Мартин остановился, в полумраке напрягая глаза.

Так и есть. Его женщина, заслышав шум и крики возбужденных наемников, уже покинула комнату и, скорее всего, убежала к тем своим подругам по несчастью, что всякий раз забивались в подвалы замка, как только их истязатели начинали пить вино или устраивали драку. Это, конечно, не спасало их от последующего насилия и избиения, но давало некоторое время, чтобы в молитвах попросить о заступничестве Божью Матерь.

«А вот и началось», – напрягая мышцы, подумал Мартин, едва до его слуха донеслись приглушенные расстоянием и руинами замка первые крики раненых и скрежет оружия. Он стал поспешно натягивать на истрепанный камзол нагрудные половинки панциря, затем трясущимися от спешки пальцами принялся застегивать ремешки, что их соединяют. Но ремешки, разбухшие от сырости и сочившейся между камнями воды, никак не желали влезать в тесные для них металлические застежки.

Повозившись, сколько хватило терпения (а его у Мартина никогда не было), оруженосец зарычал и сбросил непокорное железо.

«Щита достаточно», – в конце концов решил он и, схватив свой щит, заторопился к воротам. Еще два десятка шагов за воротами он преодолел бегом. Конечно, следовало спешить, но что-то насторожило его, а затем и вовсе невидимой рукой задержало и резко остановило.

С этого места Мартин не мог видеть, что происходило на вершине холма, но его острый, как у лисы, слух уловил то непонятное, что стало причиной его настороженности. Он хотел бы слышать победные крики своих друзей-наемников, мольбы о пощаде этих городских олухов. А вместо этого над холмами и обрамляющими их лесами повисла жуткая тишина. И вот в этой жути вначале глухо, а потом все более отчетливо, по нарастающей начали доноситься топот копыт и ржание лошадей.

«Наши лошади в конюшне. Никто и не вспомнил о них». – Холодный пот в очередной раз за этот день выступил на лице Мартина. Еще мгновение – и он увидел своих воинов, показавшихся на вершине. Те, бросая оружие и уже ненужные веревки, бежали, оглядываясь вполоборота, к спасительным развалинам замка. Через несколько секунд вперемешку с последними из них на вершину взлетели всадники с длинными копьями наперевес.

«Это все. Это конец», – тут же понял Мартин и, резко развернувшись, что есть духу понесся к воротам.

«Как глупо, как все глупо. Капитан никогда бы не совершил такой глупости. К дьяволу капитана. Спасать себя, себя… О Господи, спаси и убереги…»

Мечась по небольшому, выложенному камнем двору замка, Мартин лихорадочно перебирал в памяти все подвалы, комнаты, переходы и башни, каждый камень, каждую упавшую балку. Но нигде он не видел спасительного места. В голове помутилось от страха и отчаяния. Он упал на колени, а затем и лицом в зловонную вечную жижу, что на три пальца покрывала камни двора. И только тут…

– Да, да… – сдерживая крик, прошипел оруженосец и быстро, на четвереньках прополз с десяток шагов. Ни мгновения не колеблясь, он головой вперед ушел в каменную яму, доверху заполненную чем попало: дождевой водой, мочой, гнильем и разбухшим телом утопленницы, третьего дня покончившей с собой.

Холодная вода до костей пронзила тело и ударила в открытый от страха рот Мартина. Сам того не желая, он сделал несколько глотков и, перевернувшись, вынырнул. Но едва его голова показалась над поверхностью среди капустных листьев, ботвы, человеческого и конского дерьма, как он сразу же увидел сгорбленные фигурки наемников, поодиночке и группами вбегающих во двор. Некоторые кинулись к западной стене, чтобы через провалы пробраться к реке и попытаться переплыть ее. Другие стали искать ненадежного спасения все в тех же подвалах и пристройках. И только шестеро из них стали в строй и вытянули мечи навстречу въезжающим во двор всадникам.

Мартин набрал в грудь как можно больше воздуха и, подогнув колени, опустился на спасительное дно. Оставаясь там, он почувствовал, а затем увидел, как расступилась вода и сжавшееся тело опустилось на дно.

«Еще один… Но, кажется, ему не ко мне, а к небесам», – подумал Мартин и даже попытался перекреститься.

Но легкие уже начали рвать грудь. Нужен был хотя бы один, ну хотя бы полглотка воздуха. «Нет, нет», – запротестовал мозг оруженосца, однако тело само по себе стало всплывать. «Где она? Где?» – Лихорадочно заработавшая мысль толкнула Мартина к плавающему на поверхности телу утопленницы. Нащупав его руками, он прикрыл голову подолом женского платья и осторожно вынырнул.

Бой во дворе закончился. Из тех, кто пытался защищаться, в живых остался только Обер, но и тот стоял на коленях, обхватив руками окровавленную голову. Его смятый шлем лежал рядом, а меч был отброшен в знак полного подчинения победителям.

Через мгновение к Оберу подбежали два городских стражника и, опрокинув его в грязь, стали вязать.

К возившимся с пленным стражникам медленно подъехали три всадника.

Тот, что был посередине, снял шлем и встряхнул длинными светлыми волосами. На его молодом лице сияла довольная улыбка.

– Вот и все. Нет больше ваших обидчиков. С разбойниками покончено, бюргермейстер.

– Да, – как-то устало и равнодушно ответил всадник справа.

– Но еще есть те, кто будет отдан закону, – громко произнес третий всадник и указал рукой на утыканные стрелами тела у стены деревянной конюшни.

– Это кто? – спросил молодой рыцарь.

– Это мои люди. Я велел старику Вольтеру и тому, что с ним, похоронить арендатора Хольца. Это было пять дней тому. Теперь твоя служба, судья Перкель.

– Да уж, мой добрый Венцель Марцел. Забот будет много. – И судья опять махнул в сторону шестерых связанных разбойников, которых стражники ударами тупых концов копий выводили со двора.

* * *

Венцель Марцел громко хлопнул калиткой. Проходящая мимо старуха и тащивший за ней корзину подросток остановились и низко поклонились бюргермейстеру.

«Еще руки бросятся целовать», – не без самодовольства подумал Венцель и, гордо подняв голову, широким шагом направился к городской Ратуше.

Позавчера, в первых сумерках, весь город вышел за ворота, чтобы приветствовать своего достойного бюргермейстера, который возглавлял колонну из стражей и плененных разбойников. Всадников фон Бирка тоже встречали громкими возгласами, но более сдержанно. С давних времен горожане остерегались рыцарей и их воинов.

А уже поутру за Венцелем Марцелом повсюду следовали многие из горожан. Каждый раз, когда на их пути попадался незнакомый человек, его останавливали и, указывая на дородное тело Венцеля, с гордостью сообщали: «Это наш славный бюргермейстер и спаситель нашего города».

Потом уже непонятливых заставляли низко кланяться и приветливо улыбаться.

Многие из горожан, расчувствовавшись, припадали к рукам бюргермейстера, на что он притворно сердился и прятал руки за спину.

Вот и сегодня, не сделав и двух десятков шагов от дома, Венцель Марцел краешком глаза заметил, как у него за спиной образовалась толпа. Люди тихо переговаривались между собой, но многое из того, что было сказано, бюргермейстер услышал и принял всем сердцем.

– Счастлив город, в котором есть такой бюргермейстер…

– Счастлив каждый горожанин…

– Да продлит Господь его безболезненные годы…

Венцель Марцел, прищурившись, посмотрел на небо. В лучах, первых по-настоящему весенних лучах, голубое небо казалось торжественно высоким и приветливым.

«А ведь там Господь, который каждому воздаст по делам его…»

Ступив на Ратушную площадь, Венцель Марцел благосклонно и даже почти по-дружески кивнул вышедшему из соседней улицы судье Перкелю. На пунцовом от удовольствия лице судьи масляно светились счастливые глаза. За ним тоже шла небольшая толпа.

– Да пошлет Господь доброе утро уважаемому бюргермейстеру. – Не опуская головы, судья почтительно поприветствовал его.

– И тебе того же, – выставив подбородок, ответил Венцель Марцел.

– Какой приятный и желанный весенний день.

– И для нас, и для наших горожан. А вот для разбойников…

Венцель Марцел поднял правую руку и выразительно ткнул указательным пальцем в небо.

Стоящая в нескольких шагах толпа всколыхнулась и одобрительно загудела, оценив его жест.

Приняв под локоть руку судьи, бюргермейстер поднялся на ступени Ратуши. Здесь у входа его уже ожидал молодой рыцарь фон Бирк. Хвала Господу, молодого барона вчера удалось спровадить на постой к казначею Эрнсту. У того все дочери замужем, да и зятья крепкие, как дубовые скамьи. Сделал это бюргермейстер тонко и ненавязчиво, устроив в доме Эрнста пир в честь разгрома разбойников. Не знавший меру в вине фон Бирк поутру проснулся на широкой кровати казначея и обнаружил на сундуках и скамьях свое оружие и одежду, а также то немногое, что сопровождало верхового рыцаря в походах.

В тот же вечер Гюстев фон Бирк нагрянул в дом Венцеля Марцела, но тот был в Ратуше, а его милая дочь не вышла приветствовать благодетеля города, выслав служанку с отказом.

В нитку сжатые губы, обрамленные короткой русой бородой, выдавали настроение молодого рыцаря. Сегодня с первыми лучами солнца он отправил свой отряд из города, поручив его верному сержанту. И теперь его просто трясло от клокочущего в душе гнева.

– Я отправил своих людей. А… – громко начал молодой рыцарь, но, подхваченный под руки с обеих сторон бюргермейстером и судьей, вынужден был продолжить за закрытой дверью Ратуши:

– Как мне было объяснить им? Вечером подали вино и мясо. А уже на следующее утро отделались жидкой кашей и вареными овощами. Вечером еще меньше.

– Виной тому беды, что послал нам дьявол в образе кровавых разбойников. Городская казна пуста. Люди крохами кормят своих детей, а если что остается, доедают сами. – Бюргермейстер развел руками. – К тому же у города нет обязательств содержать ваш отряд, храбрый рыцарь. Вы и ваши воины совершили доброе дело. Господь воздаст вам на небесах. А люди разнесут по христианским землям славу о благородстве и силе рыцаря фон Бирка.

– Господь… Люди… – Гюстев поморщился. – Даже твоя дочь, бюргермейстер, не пожелала поблагодарить меня.

Венцель Марцел нервно прикусил губу и, печально посмотрев на рыцаря, произнес:

– Ей решать.

– Кому? – брови рыцаря удивленно взлетели вверх. – Да кто она… Я вел воинов в бой. Собственной рукой убил троих…

– Но не ради горожанки, – неучтиво перебил его бюргермейстер. – Ведь это случилось по воле Господа и благодаря стараниям епископа. Да и подарок его был принят.

– Я… – Гюстев фон Бирк хотел что-то возразить, но только обиженно захлопал ресницами.

– Да. По поводу епископского подарка, – бюргермейстер почесал подбородок, – кажется, он может сослужить добрую службу. Для начала пусть выяснит, где разбойники хранили награбленное. Ведь часть его по праву принадлежит победившему. Вам, доблестный рыцарь!

Молодой барон задумчиво уставился на Венцеля Марцела.

– Ты думаешь, у этих оборванцев что-то было?

– Если не у них, то у капитана наверняка. Ведь содержание полусотни воинов – удовольствие дорогое. Хотя на войне они еще дороже стоят. Вчера, устроив первый допрос, судья Перкель не смог и двух слов признания из них вырвать. Разбойники ведут себя весьма дерзко. И все время грозятся появлением их капитана.

– Пусть только явится. Я готов! – Молодой рыцарь гордо выпрямился. – А насчет епископского подарка… Считайте, что на пять дней он ваш. Только…

– О, ваша щедрость и достойные рыцаря поступки будут вознаграждены и Господом, и людьми. – И, предупреждая вопрос молодого барона, бюргермейстер добавил:

– И, конечно же, моей дочерью…

* * *

Бюргермейстер навалился всем своим большим телом на окованную железными полосами дубовую дверь, и только тогда она нехотя, со скрежетом, подалась и впустила пришедших.

– Здесь хранится все то, что нужно, если враг подойдет к стенам города: оружие, доспехи, смола и другое снаряжение. Думаю, этого хватит, чтобы вооружить половину мужчин города. Хотя почти все они состоят в городских цехах, а обязанность цехов – выставлять для обороны свои вооруженные отряды мастеров, подмастерьев, учеников. Но если у кого не будет своего оружия, город поможет. Беда города – беда каждого горожанина. И наоборот. Иди в тот угол…

Венцель Марцел указал факелом в дальний угол, а затем передал огонь своему спутнику. Тот молча взял факел и побрел в указанном направлении. За ним в нескольких шагах следовал и бюргермейстер. Остановившись перед грудой железа, он продолжил:

– Вот тут находится почти все, что нужно для твоего ремесла. Все это лежит без дела вот уже три года. Тот, кому это было нужно для работы, внезапно умер. Будучи еще нестарым, он не успел приготовить себе замену. С тех времен в городе возникло много проблем, да и беды следуют одна за другой. Но казна пуста. Мы, случается, нанимаем… Однако это бывает в редких случаях. Трудно найти достойного мастера для…

Бюргермейстер не закончил свою мысль. Да и зачем? Этот человек все знает, все понимает. Вон как быстро и со знанием дела он переворошил кучу железа и отобрал самое необходимое из того, что можно применить в его краткосрочной службе городу. Он знает и понимает свое жуткое ремесло. Другого епископ не держал бы при себе. Страшную славу о подземелье Правды заслужил в том числе и этот человек. Было бы интересно послушать его. Но вряд ли это когда-нибудь произойдет. На его губах – печать молчания. И не только епископская, но и собственная.

С того самого вечера, когда разгоряченный вином молодой фон Бирк остался наедине с его дочерью, этот «подарок» епископа не промолвил и слова. Да и его никто ни о чем не спрашивал. Венцель Марцел старательно избегал свидетеля его отцовской слабости, а точнее, предательства дочери. Молодой рыцарь поступал так же, но совсем по другим причинам.

Все дни и ночи «подарок епископа» оставался в комнатушке, расположенной на чердаке дома бюргермейстера и почти не вставал с лежанки. О нем не вспомнили, когда отправлялись на бой с разбойниками, не вспомнили ни на победном пиру, ни позже.

Вспомнили только сейчас. Вспомнили как о кружке, которая очень необходима, чтобы испить то, что трудно пригубить из-за неудобства самого сосуда.

А он и не нуждался ни в ком. Разве что в служанке, которая после того, как он, проголодавшись, поутру спустился в кухню и мрачно посмотрел на нее, стала дважды в день подносить к двери его комнатушки обильную пищу и крепкое пиво.