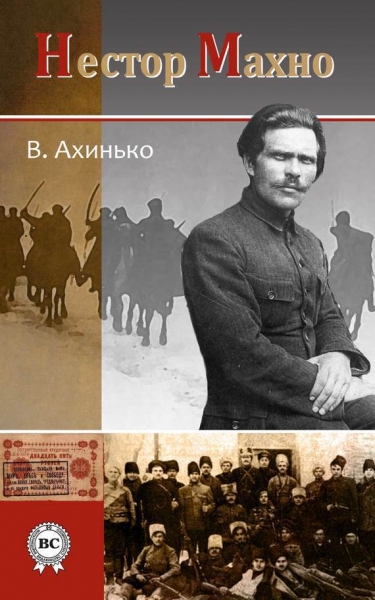

ВИКТОР АХИНЬКО НЕСТОР МАХНО

Посвящается всем, кто познал сладость и горечь Свободы. В их числе Тишке — моей любимой жене, без самоотверженности которой не было бы ни меня, ни этой книги.

АвторКНИГА ПЕРВАЯ

На острове Голодай их предупредили:

— Степь же кишит головорезами! Куда вас несет?

Но те двое, схватившись за гривы коней, уже плыли к берегу, потом скакали в радужных брызгах по мелководью и наконец исчезли за колючими кустами терновника. Оставшиеся еще посудачили:

— Каторжный ладно, туда ему и дорога.

— Степку жаль. Душевный хлопец.

— Хай проветрятся славяне, а то жрем одну рыбу без соли.

— Можэ, золото надыбалы та ховаються?

— И то так.

По выгоревшим под южным солнцем холмам, прибрежным выбалкам всадники отмахали уже верст пять, когда Степан, голый по пояс и в красных шароварах, крикнул на скаку:

— Ненасытец!

Его спутник, похоже, не расслышал, но сторожко осмотрелся, ничего подозрительного не обнаружил, и они продолжали ехать. Донесся неясный гул. Он усиливался, превращаясь не то в стон, не то в рев.

— Ненасытец же! — опять озорно шумнул Степан и направил коня вниз. — Айда на Царскую скалу!

Они спустились к берегу, в дремотные тростники, привязали лошадей. Потом вскарабкались по крутому горячему граниту на площадку и снова увидели, теперь уже рядом, могучую реку, что кипела, неистово билась в обширном пороге. А то, казалось, шептала, колдовала. Время перевалило за полдень, и камни внизу, водовороты, пена — все обретало палевые, а где и фиолетовые тона. Пахло рыбой и высыхающей тиной.

— Ой, сколько тут затонуло, — сказал Степан, наклоняясь к уху собеседника. — Ему же, ненасытному, все мало!

— Он что, змей? — удивился тот, небольшого роста, щуплый, на вид юноша.

— Нет, их много, на шестьдесят верст тянутся.

— Кого?

— Порогов же. А этот, Ревущий, самый клятый. Видишь пекло, где лава рушится? Там главный бес Вернивод притаился. Черным хезает, як смола.

— Брось трепаться. Хочешь, сплаваю к нему в гости?

— Упаси Боже! — Степан даже за голову схватился. Спутник, однако, вмиг снял сорочку, штаны, соскочил вниз и запрыгал по сухим в эту летнюю пору и белесым от помета чаек валунам.

— Пропадешь, дурень! — в отчаянии завопил оставшийся на Царской скале. — Плоты в щепки разбивает. Вернись, Нестор!

Не оглядываясь, тот ринулся в поток. Его подхватило, как перышко, и понесло в пекло.

— Чокнутый! Чокнутый! — причитал спутник. — Что ж я казакам скажу, конек мой дорогой? — он обнял жеребца. — Не поверят. Душегубом нарекут!

Степан беспомощно оглянулся. Могуче стонала река, и вокруг — никого. Гиблое место. Проклятое. Не зря говорится, Верниводовое. Из расщелины скалы диковинно вытыкалась заячья капуста. Над ней примостилась верблюжья колючка, и по-церковному пахло чабрецом. «Андрей Первозванный! — вспомнил Степан святого и перекрестился. — Ты же тут пустынничал. Помоги несчастному. Хоть к берегу прибей. Хоть само тело, чтоб показать на острове, оправдаться».

Он вскочил на коня, взял в повод другого, поправил карабин на плече и поехал искать труп Нестора…

— Свят, свят, свят, — зашептал Степан в замешательстве. Из нагромождения скал брел к нему голый. — Неужто он? Да черт ковыляет! Нет же, глянь. Нестор! Подружил с Верниводом, гад? Или чудо? Спас его Первозванный. Ох, спасибо!

Не помня себя, Степан кинулся навстречу товарищу.

— Штаны где? — спросил тот, качаясь и придерживая ушибленную руку.

— Ох, забув. Оттуда ж не выходят… из пекла.

— Выносить собрался, ногами вперед? Рано, сынок, — весь в кровоподтеках, Нестор смотрел какими-то не такими глазами. Темно-карие,' они словно схватили Степана и, оцепенев, не отпускали. Ему стало страшно: «Ану заколдует, Верниводок. В степную каменную бабу превратит!»

— Я счас, счас, — лепетал он, спеша за одеждой.

Когда они возвратились, на острове Голодае каждый был занят своим. Кто ловил рыбу бреднем, кто спал под развесистой вербой или чистил пулемет. Другие играли в карты.

— А золотишко не там, куда вы ездили. Оно под ногами закопано, — не без лукавства сообщил Нестору чубатый хлопец, что чистил пулемет.

— Ну так рой. Твое будет! — верховые спешились, подошли к нему.

— Э-э, оно заговоренное. Возьмешь — навек закаешься. Мне дед показал, а ему — его дед: ось прямо тут толклись казаки. Зарыли клад, закляли и углядели хлопчика. Давай пороть. «За шо?» — спрашивает. «Не догадываешься, сопляк?» — и ну хлестать дальше. Тот молчит. «Та вин, курвий сын, мабуть, дурный». — «Ни-и, дядькы, знаю!» — взмолился малец. «Говори». — «Бьете, шоб помнил, где клад схоронен». — «От теперь молодец! Оглянись и ступай с Богом».

Пулеметчик заметил синяки на лице Нестора, решил: «Мабуть, тоже за цэ побылы» и с улыбкой приподнял кончики русых усов.

— Хлопчик стал дедом и на плоту сюда приплывал. Та камней нанесла вода, и дуб исчез.

— Какой дуб? — Нестор подсел к пулемету, взял холщовую ленту с патронами и вставил в гнездо.

— Э, э, осторожнее. Куражатся тут всякие, — запротестовал казак, вынимая ленту. — Еще полоснешь по спинам картежников, не умеючи.

Нестор поглядел на него неподвижными расширенными зрачками.

— Ану подвинься! — велел.

— Зачем?

— Давай, давай. Закрой мне глаза, — и взял отвертку. Боец удивился, но тем не менее подсел сзади, обхватил голову Нестора. Тот ощупью, быстро, ловко разобрал и собрал механизм.

— Циркач! — пулеметчик убрал руки. — На каком фронте бедовал?

— На гуляйпольском.

— Шось нэ чув.

— Какие твои годы, сынок. Зовут-то как?

— Роздайбида (Прим. ред. — Бессребреник).

— Странное имя, — Нестор усмехнулся.

— Ни-и, прозвище.

— Ну ладно. Сейчас многие скрывают свои фамилии. Воевал я рядом, за Днепром.

— Большевик, что ли? А можэ, кацап?

Их гомон привлек картежников. Они не первый день скучали на этом диком острове, куда бежали из гетманской дивизии, которую киевские власти разоружили как зараженную то ли уж ярым национализмом, то ли социализмом.

— Та чоловик же казав, що сыдив в тюрьми пры цари. Каторжный. Наш! — озвался один из них.

— Я за трудовой народ стою, за его свободную, не государственную власть, — объяснил Нестор. — Анархист, значит. А вы, гайдамаки, за кого?

Вперед вышел, видимо, их командир, востроглазый дядя с крючковатым тонким носом и желто-голубой нашивкой на рукаве.

— Мы за самостийну нэньку Украйину! — сказал он с вызовом. — Двести пятьдесят лет, считай, ждали этого счастья.

— Кто же против? — возразил Нестор. — Мне другое непонятно. Зачем ей и гетману Скоропадскому кровавые немецкие штыки? Они же не сами ворвались? Власть позвала. Новоиспеченная!

— Осторожнее, добродию, — предупредил командир, и ноздри его нервно зашевелились. — Ради дэржавы мы побратаемся хоть с чертом!

— Начальству при дележке власти не до нас, — вздохнул Роздайбида. — И слава Богу.

Принесли пойманную рыбу и вывалили из мотни бредня. Осетры, сельди, судаки резво запрыгали по траве. Командир гайдамаков не обратил на них никакого внимания, лишь нетерпеливо поднимал и опускал носок хромового ботинка, ожидая ответ Нестора. Большая щука вдруг вцепилась зубами в кожу, что двигалась.

— Ах ты ж, москалька! — ругнулся командир и с силой отбросил рыбину. Она ляпнула хвостом по щеке пулеметчика. Все засмеялись, а каторжный даже покатился по траве, хватаясь за живот и хохоча. Когда гайдамака начал перечить, затем нервно задвигал ноздрями, у Нестора что-то ухнуло внутри. Он знал об этом своем недостатке — неукротимой запальчивости, которая когда-нибудь может привести его к погибели. Но куда денешься? Словно огонь вспыхивал в груди, и лишь с трудом, не сразу удавалось его погасить.

«Что сгинешь — ладно. Цели никогда не достигнешь!» — возмутился Нестор своей слабостью, раскинул руки и, лежа на прохладной траве, вспомнил, как держится Ленин. Во артист, во настоящий вождь!

Месяц тому, в Москве, Нестор приютился в отеле и нужно было уходить. Но куда? Кто и где ждет его? Отбросив сомнения, как бывший председатель Гуляйпольского ревкома и беженец, он попросил в Моссовете бесплатную комнату. Оказалось, для этого требуется указание самого ВЦИКа, и ему выписали пропуск в Кремль. Там случайно он познакомился со Свердловым, а тот, заинтересовавшись «товарищем с нашего бурного юга», представил его Ленину.

Нестор наслышался о нем всякого: и деспот, каких свет не видывал, и демагог, и недоступен смертным. Так говорили анархисты, которых большевики крепко прищучили. Он и ожидал увидеть насупленного, дубового тирана. Ленин же встретил его по-отцовски, тепло пожал руку, усадил их со Свердловым в кожаные царские кресла и участливо спросил:

— Откуда вы, товарищ?

Гость охотно отвечал.

— А как крестьяне из ваших местностей восприняли лозунг «Вся власть Советам«? — поинтересовался вождь.

— Своеобразно. Поверьте, я же сам держал ее в руках. Власть во всем должна выражать их интересы, сознание и волю. Никаких партийных уздечек!

Ленин не поверил, три раза переспросил:

— Это они… так думают? — и хитровато, вприщур, склонив голову на бок, разглядывал гостя. «Врешь же ты, батенька — вроде хотелось ему сказать. — Сие — ваши анархические бредни, а не думы хлеборобов!» Нестор уловил это его желание, но, закусив удила, твердо стоял на своем; вождь большевиков сделал вывод:

— В таком случае крестьянство у вас заражено анархизмом!

— А разве это плохо? — лез на рожон гость. Он испытывал терпение хозяина.

Тот опять ускользнул, не желая обидеть ходока, но и не уступая своего:

— Я не говорю, что плохо. Наоборот, было бы отрадно, так как ускорило бы победу коммунизма над капитализмом и его властью. Кстати, чем вы думаете заняться в Москве?

Тут бы в самый раз попросить разрешение на жилье, а Нестор подумал: «Этот лысый… о-ох… далеко не прост. Лукавый бес!» и сказал:

— Рвусь на Украину.

— Нелегально?

— Анархисты всегда самоотверженны, — якобы даже с уважением заметил Ленин, обращаясь к Свердлову, и неожиданно прибавил: — Но они же — близорукие фанатики, пренебрегают настоящим ради отдаленного будущего.

Вождь сразу смекнул, что этот гонористый, горячий хохлик может быть полезен для бунта на Украине и завоевания там власти. Поэтому прибавил:

— Вас, товарищ, я считаю человеком реальности и кипучей злобы дня!

Ленин остановился и сверху вниз, как-то хищно взглянул на гостя. Тот похолодел и придавил пальцами глазные яблоки. Внутри все дрожало, ухало. Вот он каков, беспощадный поводырь!

— Я кто? Полуграмотный крестьянин, — с хрипотцой заговорил Нестор, исподлобья, упорно разглядывая хозяина Кремля, — и о столь запутанной мысли спорить не умею… Но скажу, что ваше, товарищ Ленин, утверждение… в корне ошибочно. Анархисты-коммунисты Украины… Вы ее почему-то называете югом России… Они дали слишком много доказательств своей связи с настоящим.

Нестор уже не сдерживался. Будь что будет! Прерывающимся голосом приводил факты, упоминал фамилии, а кондрашка не покидала. Ленин заметил это и вежливо согласился:

— Ошибаться свойственно каждому… Итак, вы стремитесь нелегально перебраться на Украину? Вам нужны деньги, документы. Желаете воспользоваться моим содействием?

— Не откажусь.

Глубоко взволнованный этой встречей, Нестор так и не вспомнил о комнате. Уехал из Москвы по липовому, изготовленному большевиками паспорту на имя учителя Ивана Шепеля. Ни хозяин Кремля, ни его гость тогда и не предполагали, какими смертными врагами будут…

А на острове между тем варилась уха в большом котле. Под ним пылал корявый выворотень, и сюда, к костру, собирались все обитатели. Опускались сумерки, зудели комары.

— Навались, братва! — весело звал повар. — Соли, правда, нет. Речного песочку посыпали. Вку-усно!

После ужина командир гайдамаков предложил Нестору прогуляться. Они пошли вдоль берега. Журчал перекат. Свежо пахло водорослями.

— Чудной ты, казаче. Вроде бы умный, и на ж тебе — анархист!

— А ты что, против личной свободы? — удивился в свою очередь Нестор. — Держава тебе дороже? Новый хомут ищешь на свою шею? Министры с прихвостнями уже шьют его в Киеве!

Собеседник не торопился отвечать. Видимо, тоже волновался.

— Никогда не задумывался, анархист, почему француз живет в своей стране, японец, русский — в своей, а я и ты — в чужой? Мы что, украинцы, — пальцем сделаны? Обидно же!

Теперь Нестор помолчал. Такая мысль приходила ему в голову, но от государства он не получал и не ждал ничего хорошего.

— Тебя как зовут?

— Хорунжий я, Анатолий Кармазь.

— Не кипятись, Толя. Что означает, по-твоему, страна?

— Ну, свое государство, армия, наши начальники. Я, к примеру, мог бы стать войсковым старшиной.

— Чем же вы лучше русских бюрократов? — возмутился Нестор. — Страна — это моя родная земля без каких-либо надзирателей. Только выбранные народом и в любой момент сменяемые исполнители его воли, как у запорожских казаков. Ото настоящая, СВОЯ страна!

— Э-э, те времена уплыли с днепровской водой. Слышь, як вона журчит? — усмехнулся Кармазь. — Нас же миллионы! Без бумажки, крючкотвора и страха не будет никакого порядка. Это у тебя, извини, сладкий бред.

— А Швейцария с ее коммунами? Задуренный ты муштрой, хорунжий! — воскликнул Нестор, возвращаясь к костру.

Каждый из них жаждал того, что диктовали ему личный горький опыт и неопознанная судьба…

Глубокой ночью Нестор, Степан и Роздайбида, тихо оседлав коней и прихватив пулемет, покинули остров Голодай. Были уверены: ночь-мать не даст погибать.

Припав к гривам коней, трое неслись во тьме по степным зверобоям и татарникам, жестко посохшим к осени по балкам и мелким речушкам: мимо Муравского шляха, немецких колоний с добротными каменными домами, что спали в тревоге без огоньков, мимо украинских хат, насупившихся под соломой и тростником. Где-то в полях горели стога, невесть кем подожженные, то ли гайдамаками, скучающими на державной варте (Прим. ред. — В дозоре), то ли крестьянами, мстящими помещикам, что возвратились. На горизонте вспыхивали, гасли зарева, и несло горечью ночных костров, чем-то смятенным и позабытым со времен мирной жизни…

День они проспали в степном яру. К ночи перекусили, зажгли костер. Слушая рассказы Нестора о России, Степан молчал, наконец выдавил:

— У кожного своя доля и свий шлях шырокый.

Нестор насторожился:

— Чего ты хочешь?

— Пойиду сам. Додому.

— Да в чем дело? Говори толком.

— Ну, нэ люблю я москалив! — вспылил Степан. — Ни добрых, ни злых. Хочу, шоб у нас була своя держава. Своя, чуешь!

— Тебе-то, нищему, что от нее? — недоумевал Нестор. Упрямство товарища казалось ему просто нелепым.

— Так думав дид, батько мий и я тоже! — стоял на своем Степан. Оседлав коня, он еще добавил напоследок: — А ты ридну мову забув!

Нестор вскочил, схватился за наган.

— Выдашь нас, что ли?

Беглец ускакал во тьму. Нестор с недоумением смотрел ему вслед.

— А ты чего ждешь? — отчужденно, почти враждебно спросил он Роздайбиду.

Тот сказал заковыристо:

— Из глины — горшок, из зерна — мука, из удали моей чтоб людям счастье вышло!

Нестор удивился такому красноречию, крутнул головой, и они поскакали дальше, к Рождественке. Это степное село тоже ютилось в холмах, верстах в двадцати от Гуляй-Поля. Всадники направились по убранному огороду к хате, что неясно краснела черепицей в темных кронах деревьев.

— Подожди тут, — Махно спрыгнул с коня. — Мужик-то надежный обитает. Но мало ли.

Под деревьями пахло падалицей груш, яблок, сухой баклажанной ботвой, что цеплялась за ноги. Залаяла собака.

— Жучок, свои прибыли. Не узнал? — тихо говорил Нестор, открывая калитку. Лохматая дворняга примолкла, даже взвизгнула.

— Хто там лазэ в таку рань? — послышался недовольный голос.

— Это я, Захарий Петрович, я.

— Тю-ю, Нестор Иванович? Ну, здоровы были! — заскорузлая рука легонько сжала пальцы гостя. — Проходьтэ, будь ласка.

— А немцев или варты не слышно?

— Бог миловал пока. И большевики сгинули.

Захарий Клешня с нетерпением ждал гостя-спасителя.

Сколько же можно мучиться родной, щедрейшей земле? На этих черноземах испокон веку гуляли его предки-козаки: гоняли отары, выращивали золотое зерно. Да тут палку воткни — глядь, вишня соком наливается! Но все захомутали цари. Если б не турнули с престола Миколку последнего да не прилетел соколом из ревкома Нестор Иванович — еще бы век воли не видать!

Не успели захмелеть от нее — опять же с севера большевички заявились, друзья голоты. За ними австрияки прикатили в железных касках, гайдамаков с полупольским говором привели, восстановили старые порядки. Лучшие наделы по низинам, плуги, сеялки помещичьи позабирали. Захарию плеток влепили на глазах соседей и зерно вымели подчистую. А все-таки есть, есть правда на белом свете. Вот он, спаситель, Махно, снова здесь. Он им покажет, подлюгам, где раки зимуют!

— Не-е, не-е, первым заходьтэ, — почтительно приглашал гостя в хату Клешня. — Там Оля крутится.

Из темных сенец дверь вела в кухню, где мерцал каганец и печку уже затопили.

— О-ой, Нестор Иванович! — удивилась хозяйка, блеснув голубыми глазами и поправляя короткую прическу. — А мы перекусить спозаранку собрались. Мойте руки с дороги. Борщ, правда, вчерашний, но прямо сладкий. С красным перцем, як вы любытэ.

— Мастерица хоть куда! — похвалил Махно. Недавно, возвратившись из России, он жил здесь некоторое время, скрываясь на чердаке.

В отличие от мужа, Ольга сразу насторожилась. Конечно, понимала, что приехал свой человек. Он горой стоит за их волю, защитит и поможет. Но чутьем угадывала, какую опасность носит с собой этот невзрачный, худущий Махно. Достаточно поглядеть в его малоподвижные, какие-то лютые глаза, чтобы содрогнуться. Такой не даст в обиду, но разъяренный — ни перед чем не остановится. Для Ольги в самом появлении этого незваного ночного гостя таилось что-то роковое. Не зря же, когда он с товарищами еще раньше совещался на чердаке, у соседей вдруг загорелась хата под соломой. Ни грозы тогда не было, никого чужого в селе. Кто ее запалил? Вот то-то и оно. А если варта с немцами нагрянет? Узнают, кого тут пригрели — шомполами забьют, а то и на старой акации среди улицы повесят, как собак. Думая так, хозяйка не подавала виду.

Пока мать встречала гостя, крутилась у печки, проснулся мальчик, юркнул под стол и прижался щекой к животу Нестора.

— Ах ты ж, головастик, — ласково сказал он, обнимая Клешненка. Так были приятны чистая детская доверчивость и тепло. А мальчик между тем с тайным восхищением ощупывал кобуру нагана.

Встреча глубоко тронула Махно. «Чего стоят все власти, партии, даже свобода без ЭТОГО? — думал он. — Я на Родине!» Что он видел? Сиротское детство, вонючий литейный цех, разбойная юность, аресты, допросы, камера смертников, Бутырки, бр-р-р. И только коммуна, да-а, там тоже было тепло. Крестьяне, вот и Захарий, Оля, радовались наконец-то отданной им земле, а он, Нестор, отмерял ее по совести, две десятины на душу дарил навечно, и Настенька ходила рядом, заглядывала в глаза, родная…

— Вы один? — спросил хозяин.

— Нет, простите. Еще товарищ там.

— Дэ? — забеспокоился Клешня.

— На огороде.

— Ой-йо-йой, пошли!

Когда уже все вместе сели за стол и выпили по чарке, и заговорили о детях, хозяйка всплакнула.

— Немец заходил. Сытый, в железной шапке. А Ванек, последний мой, у порога ползал. Солдат отодвинул его сапогом, як собачку, и не глянул даже. Они нас и за людей не считают.

Ольга вытерла слезы ладонью и вспомнила самое главное:

— Нестор Иванович, у вас, слышно, тоже сын родился. Первенец, а?

От неожиданности он не проронил ни слова. Неужто судьба-жлобина таки расщедрилась? Не может быть! Какая-то неясная, совершенно необъяснимая тревога, почти страх охватили его.

— Что ж ты молчишь, свежеиспеченный батько? — поразился Роздайбида, сидевший рядом. — Казак новый явился на свет. Ану наливайте по полной!

— Так слышно… или правда? — спросил Нестор изменившимся до хрипоты голосом.

— Брехать не стану — не видела, — сказала Ольга, в глубине души надеясь, что Махно уедет. Не может же он не поглядеть на первенца. — Но слухи ходят, что гарный хлопчик.

— Все они одинаковые — розовые, пока у сиськи, — заметил Захарий.

— Тоби то шо? — возмутилась жена. — А попробуй выносить и родить в наше проклятущее время! Эх вы, розовые!

«Уедет или нет?» — думала она. Нестор продолжал сидеть за столом, нахмурив брови, и Ольга побоялась открыть все то, о чем судачили. Куда там! Ребенок-то появился… с зубами! Никогда такого не видывали в этих краях. «Антихрист, не иначе, Господи, помилуй! — причитали бабы. — Ох и бед же натворит». Мало ли что калякают сплетницы. Но и зря все-таки не чешут языками.

Хозяин поднялся с рюмкой, хрустальной, с вензелями, явно из помещичьего буфета.

— Дорогие гости, разрешите…

— Не надо! — резко остановил его Махно, и всем показалось даже, что желтый язычок каганца заколебался, вот-вот погаснет. Наступила тягостная пауза.

— Я должен сначала увидеть его. Тогда и обмоем славно, — Нестор встал. — Еду сейчас же. И только!

— Куда ж вы так сразу? — всполошилась Ольга. Ей и правда было неловко отправлять гостя, не попившего узвару.

— Зато все дороги в сумерках гладки. Коня спрячьте, как обычно. А ты, Роздайбида, поспи на чердаке, — и Махно вышел, ни с кем не попрощавшись.

— Можэ, плащ дать? — заботливо предложил Клешня.

— Какой там!

Хозяин провел гостя в сад, к самому коню, и вдруг заявил:

— Не пущу вас!

— Что такое? — сердито озвался Нестор.

— Утро скоро. Не успеете доскакать, пидстрэлять, як зайця. Можэ, йих и дома нэма. Куда денетесь? — Захарий взял коня под уздцы.

Махно прикусил губу, не привык уступать. В это время в сараюшке пропел петух.

— Чуетэ? — обрадовался хозяин. — И вин нэ пускае!

— Ну, ладно, — согласился Нестор, внимая тревоге, что не затухала. — Пошел и я на чердак.

Вместе с Роздайбидой они проспали весь день.

Август дурновейный в наших краях — маятная кончина лета, и вскоре впереди, у Гуляй-Поля, загремело, засверкало угрожающе. Прижимаясь к горячей холке коня, Махно и не подумал остановиться, поискать укрытие. Он с детства любил грозу и, когда другие почему-то дрожали от страха и прятались — выскакивал на улицу, прыгал, смеялся от радости, что льет с небес и грохочет. Мать лупила его за дурацкие выходки. Он же ничего не мог с собой поделать: неодолимо тянуло к опасности.

Еще в школе, где с горем пополам успел закончить четыре класса, уроки не шли на ум. Хотелось, например, кататься по тонкому льду. Нестор провалился, чуть не утонул, обмерз и прибежал к родному дяде, куда вскоре явилась и мать с куском скрученной веревки.

Когда подрос, пас овец и телят у богатых хуторян, гонял в арбах помещичьих волов, зарабатывая 25 копеек в день. Потом таскал белье в красильной мастерской. Господи, думалось, неужели эта маята и есть то, что взрослые называют жизнью? «Она, проклятая, она, — обреченно отвечала мать-вдова, поднимавшая на ноги еще четырех сыновей. — Учиться б тебе надо, младшенький!» В Гуляй-Поле три гимназии, «высшее» начальное училище. А деньги где взять? О них Евдокия Матвеевна и не заикалась. Позже многие из состоятельных земляков готовы были помочь Нестору хоть тысячами кредиток, хоть золотыми червонцами, локти кусали, да поздно. Куцого за хвост не поймаешь.

Они уже ходили стаей по деревянным тротуарам: Александр Семенюта с братом, Иван Левадний, Назарий Зуйченко, Лев Шнейдер, Нестор Махно, Алексей Марченко, Петя Лютый — все разные, но нищие. С завистью и смутным желанием заглядывались на девушек и мечтали сотворить что-нибудь такое, чтоб те тоже обратили на них, чумазых, внимание. Тут и появился Вольдемар Антони и сразу определил им цену: «Провинциальная шпана». Он уже почитал Бакунина, Ницше, князя Кропоткина и с ходу спросил:

— Знаете Заратустру?

— Кого, кого?

— Из Екатеринослава, что ли? С тобой приехал?

— Эх вы, эрудиты. Это же великий человек прошлого и будущего. Он сверг самого Бога!

Хлопцы принишкли. Они не верили ни во что, но заявлять так открыто, на всю улицу о кончине самого Бога — это уж слишком.

— Ты кто такой? — Антони указал пальцем на малого Махно.

— В красильне работаю. Нестор.

— В краси-ильной, — с презрением сказал Вольдемар. — Ты еще добавь, что пролетарий, раб, ничтожество последнее. Копошитесь, как червяки, в этом дрянном Гуляй-Поле. Нашем Гуляй-Поле.

Сын чеха и немки, Антони тоже тут родился и вырос в бедности. Но губернский город Екатеринослав, куда он уехал на заработки, преобразил его, сделал анархистом-коммунистом. Высокий белокурый Вольдемар продолжал напористо:

— Ты свободный гражданин мира, Нестор! Запомни, жизнь дана, чтобы радоваться. Бери ее, суку, за бока, как говорил Заратустра. Не дают? А кто они такие, чтобы мешать нам: все ваши власти, попы, спекулянты и учителя? Кто? Дерьмо последнее. Для нас одно должно бьггь свято — Свобода! Как сказал Заратустра: «Государством зовется самое холодное из всех чудовищ, и оно врет: «Я — это народ!» Братья мои, любить дальнего, а не ближнего призываю я вас».

То было лихое, вещее слово, которого они ждали, воодушевлявшее на подвиги их «Союз бедных хлеборобов». Звучали, понятно, и другие посулы. Даже сейчас, на скаку, Нестор улыбался, вспоминая ту первую, все решившую встречу. Начинали легко и приятно. Любительский театральный кружок, пьески смешные ставили. Потом с холодком в сердце и дрожью в коленках разбрасывали всякие листовки, доставленные из Екатеринослава, почитывали Бакунина, Прудона. Вскоре появились волнующие лозунги: «Долой самодержавие!», «Владыкой мира будет труд». Наконец кто-то привез револьверы, деньги. Группа расслоилась на «боевиков» и «массовиков». Обычная история. Точно так же (Нестор об этом не знал) приступали к делу каракозовцы в России, карбонарии в Италии, анархисты в Америке, быстро теряя в подполье чистоту помыслов и наивность.

Потому вспомнилось и другое. Эх, Володька-Вольдемар, ловок: бес! Последний раз они встретились на вокзале в Александровске. Переглянулись, и Махно арестовали. Антони почему-то не тронули, дали запросто улизнуть. «Нас, бедных хлеборобов — на виселицу, на каторгу, а сам, сволочь, бежал! — возмущался Нестор. — В каких заграницах гуляешь теперь, Заратустра?»

Подъезжая к Гуляй-Полю, он заволновался. Село лежало в пойме речушки темное и тихое, словно вымерло. Вон там, на околице, приютилась хата, где спит Настенька с его сыном. Странно даже как-то… Его сын! Махно было без малого тридцать лет, и он, помилованный висельник, уже постиг свою смертность. Оттого явление сына казалось редким, незаслуженным подарком судьбы. Сейчас, перед встречей, он почувствовал это особенно остро, и не с кем было поделиться.

— Слышь, конек? — сказал, наклонясь и отпустив повод. — У меня же нашлась родная кровинка!

Мокрый от дождя и усталости жеребец молча устремился к жилью, где тепло и попить дадут. Всадник, однако, попридержал его и прислушался. Где-то взлайнула собака. За холмами сине полыхнуло, и опять глухо лежала ночь. «Эх, к своему первенцу крадусь», — вздохнул Нестор.

По копаному огороду конь ступал мягко, копыта прогрузали в чернозем и чавкали. Махно спешился, на всякий случай ощупал оружие и направился к хате. Собака молчала, или ее уже не было. Он постучал в махонькое, что называется, подслеповатое оконце. Долго никто не отвечал. Наконец за дверью, тоже маломерной, послышался испуганный сонный голос:

— Хто там такый?

Нестор бросился туда.

— Это я, — сказал тихо, и то показалось, что все Гуляй-Поле проснулось.

— Хто? — не доверяли за дверью.

— Да Нестор же, едри вашу…

Теперь и вовсе замолчали. Он знал, что Настенька живет с матерью. Но чей там голос — трудно было разобрать. Он снова постучал, настойчивее, а сам стал спиной к стене, чтобы, если внезапно нападут, не дать захватить себя врасплох. За дверью вроде шептались, что-то звякнуло, опять спросили:

— Та хто ж там?

— Я, Настенька, я. Отворяй скорей! — Нестор терял терпение. Он уже привык, что в родных краях к его голосу прислушиваются, доверяют одному его имени. Поездил по бывшей империи, встречался с князем Кропоткиным, с Лениным, повидал редких краснобаев: Керенского, Троцкого, Марию Спиридонову и, рискуя головой, прибыл освобождать всю Украину. А тут, в жалкой хибарке, не признают, трясутся. Поистине, каждой вошке своя короста дороже всего!

— Ой, счас, — озвался дорогой голосок, и дверь подалась со скрипом. Нестор вошел и попал в объятия. Горячая, из постели, молодка нашла его губы и долго не отпускала. Он даже захмелел.

— Свет мой, — успел выдохнуть, как снова был зацелован.

— У меня чуть сердце не разорвалось, — сказала наконец и Настя. — Тут такая ложь. Ужас!

— Давайте в хату, — попросила мать, плотно закрывая дверь, затем окошко и зажигая каганец.

— Какая ложь? — удивился Нестор.

— Глянь, что пишут, — жена пошуршала в углу, достала и подала ему листовку. Светло-карие глаза смотрели на любимого с восхищением и затаенным сомнением. — Вроде бы ты нашел себе кралечку в Москве, богатую графиню, поселился во дворце, пьешь, гуляешь и забыл про нас навсегда!

— И вы поверили?

— От немца когда бежали, обещал же скоро возвратиться, — не без упрека лепетала Настя, собирая на стол. — А весна утекла, лето уже минуло красное. И убили тебя — все говорят.

Что-то в ее голосе насторожило мужа: вроде пытается оправдаться. Почему?

— Присядьте, будь ласка, — попросила мать, — а то ж с дороги. Бомбы грузные и наган на поясе.

Она была вся, как струна. Явился, благодетель, с пустыми руками! А раньше? Увез и бросил дочь, беременную, в чужих краях! Где это видано? Ради чего? Революция, шумят, потребовала. Хай бы она провалилась в тартарары, та революция!

Гость между тем опустился на лавку, недоумевая: «С какой стати старая величает меня?»

— Сынок спит? — спросил.

Женщины забегали, засуетились, не отвечая. Он не стал добиваться. Появилась бутылка, заткнутая обломком кукурузного початка, мятые железные кружки. Нищета била в глаза. Настя сказала:

— Наливай, хозяин.

Он плеснул в кружки, запахло самогоном. Когда выпили за долгожданную встречу и закусили, Нестор опять поинтересовался:

— Спит?

— Ох, спит! — вскрикнула теща и зарыдала. — Прости нас, несчастных. Спит твой сыночек, Нестор Иванович. Навечно! Бог прибрал!

Настя тоже закрыла лицо руками, вздрагивала от горя.

— Вы что, бабы, сдурели? — он стукнул кулаком по столу. — Можете по-человечески объяснить?

Глухая тоска охватила Нестора. Вот так подарочек судьбы, будь она проклята. Бог прибрал. Да его же нет, как говорил Заратустра! Мы сами хозяева на этом свете. Кто же посмел?

— Кто виноват? — грозно спросил Махно.

— Я лелеяла твое семя, — всхлипывая, заговорила Настя. Тон мужа испугал ее. — Руками и сердцем. А в Царицыне, ты помнишь, пушки бухали рядом, все шарахаются, приткнуться негде. Вагоны, как бочки с селедками, мат-перемат… А оно нежное, еле титьку брало. Мы с мамой…

— Э-эх вы! — только и выдавил Нестор, скрипя зубами. Что-то в нем обрывалось и падало безудержно. Он плеснул еще в кружку, выпил залпом, не закусывая.

— Сколько жил сын?

— Месяц всего… и два дня.

— Э-эх! — муж вскочил, заходил по комнате. Деревянного пола не было — доливка, и она все равно качалась под ногами. — По вашей милости, тетери ощипанные, не увидел первенца. Кто-то обижал вас? Гайдамаки, немцы набегали?

— Булы, булы, — подтвердила теща. Сухонькая, сгорбленная, она скорбно, тыльной стороной ладони вытерла слезы. — Про вас допрашивали. А оно вроде чуяло, плакало…

— Имя дали?

— Василько.

— Наше, доброе.

Боль не отпускала. Кто же перешел дорогу, если нет Бога? Кто? Смерть без подручных не является. Эх, любовь моя первая, Настенька, Анастасия свет Васецкая, твою ж мать! Что скрываете? Какую тайну? Нестор никак не мог примириться с тем, что есть силы, неподвластные никому. Они косили под корень всю его жизнь. Как же бороться за счастье целого народа Украины, если тебя самого вмиг так беспощадно обездолили? И нет виноватых! Не то что неподвластных… Их вообще нет. Кого? Может, смириться? Перед кем? Ну, перед кем же? Василька… за что? Чистейшего!

Мысли путались: «Где же тогда приют свободы? И дана ли она, и нужна ли безутешно несчастным? Зачем она им? Вот мне. Только смирение! Перед кем? Перед вором, что взял чистейшего? Не-ет, в этом подлючем мире что-то не так. Ну, совсем не так устроено…»

Женщины плакали. Махно потерянно ходил из угла в угол, чувствуя, что сердце вот-вот лопнет. Он выскочил на улицу, в темень.

— Куда ты, милый? — услышав растерянный голос Насти, он даже не оглянулся. Потом вспомнил:

— Передай Семену Каретнику, что жду их у Клешни. Завтра.

— У кого?

— У Захария Клешни. В Рождественке.

«Мы еще родим!» — хотела крикнуть Настя на прощанье, да слезы не дали.

Чердак был довольно просторный. По углам, под черепицей, сушилось сено. На нем, опершись на локоть, лежал широкоплечий Семен Каретник. Загорелое лицо его казалось сонным. Но напряженная поза, тонкий, чуть кривоватый нос и жесткие усики выдавали человека скрытного, таящего взрывную силу.

— А что они вытворяли с Моисеем Калиниченко! — запальчиво говорил Алексей Марченко. Нестор вопросительно поглядел на него. Тот приютился на буравке(Прим. ред. — Чердачный отводок дымохода), был высоколоб, худ, горяч, хотя имел уже двоих детей, повоевал, получил, как и Семен, солдатского Георгия.

— У него же золотые руки механика, — скороговоркой продолжал Алексей. — Мухи никогда не обидел. Анархист, наш друг Моисей. Ну и что, за это карать?

— А почему он не ушел тогда со всеми? — спросил Махно.

— Упал с коня, когда мы готовили батальон против оккупантов. Сломал ногу. Куда деваться? Прятался у братьев. Это в то время, Нестор… Полгода назад… Ты удрал с большевиками.

Последние слова прозвучали явно с осуждением. А было так. Зимой восемнадцатого года Центральная Рада, чтобы выгнать большевиков с Украины и самой укрепиться, пригласила немецко-австрийские войска (Прим. ред. — Вскоре они Раду разогнали и поставили гетмана Скоропадского). За помощь им пообещали десятки миллионов пудов хлеба. Однако крестьяне, в том числе и в Гуляй-Поле, вовсе не горели желанием дарить свое добро. Махно тогда возглавлял здесь ревком и отряд самозащиты. Только уехал за оружием, как ополченцев рассеяли. Вот об этом и напомнил Марченко с осуждением.

— Зачем ты так, Алеха? — возразил ему брат Семена Каретника — Пантелей, тоже усатый, крепкий молодец. — Забыл, что ли? Махно достал у красных орудия, пригнал вагоны снарядов, патронов!

— И внезапно исчез, — не сдавался въедливый Марченко.

— Не мели пустое, Алеша. Меня же Егоров (Прим. ред — В то время командарм Крымского направления) позвал, чтобы вместе действовать. Я к нему, а их штаб уже смылся в Волноваху. Но оборону-то надо держать. Я за ними…

— А нас тут взяли голыми руками, разоружили, — вставил слово и Петр Лютый. Несмотря на свою фамилию и довольно неласковое сейчас выражение лица, он был наиболее близок Нестору, может, потому, что тоже невелик ростом и тайком писал стихи.

— Хватит п…! — прикрикнул Семен Каретник. — Тогда все наложили в штаны. Регулярная армия перла!

— Все намаялись, — примирительно заметил Алексей Чубенко, что сидел на мешке с сухарями. Он старался не шевелиться, чтобы не подавить их. Среднего роста, плотный и благообразный Чубенко не лез вперед, не отставал и был, что называется, себе на уме. Вместе с другими анархистами он бежал от австрийцев и агентов Центральной Рады в Россию. Потом, в конце лета, в Курске встретил Махно, и они вдвоем пробирались сюда.

— Потише вы! — зашипел Роздайбида, в окошечко наблюдая за улицей. — Баба какая-то летит. Услышит и раскудахчется, черноротая.

— Так что же с Моисеем? — шепотом спросил Нестор.

— Его прямо из постели выдернули, — тихо продолжал Марченко. — А перед этим Емельяна, твоего брата, на глазах детей…

— Оставь, — попросил Махно.

— Извини. Словом, видят, что зашли далеко, и обратились к людям: «Хто такый Калиниченко? Злодий чи добрый чоловик?» Народ заступился. А власть это не устраивало. Спросили богатеньких: помещика Цапко, купцов Митровниковых, хозяина мыловаренного завода Ливийского, твоего Кернера…

— Не бреши, — перебил Петр Лютый. — Михаил Борисович в такие дела не суется.

— Хай смолчал. А остальные в один голос: «Злодий! Злодий! Помогал Нестору Махно чернь бунтовать, был членом анархического ревкома. Вин проты Дэржавы!» Повезли Моисея в Харсунскую балку, поставили на край. Солдаты дали залп. Моисей упал. Люди, кто смотрел, побежали в ужасе и слышат: «Убивайте скорей!» Оглянулись, а Калиниченко… опять на ногах. Что за чудеса?

Алексей поерзал на буравке, покусал тонкие губы.

— Солдаты еще раз пальнули. Моисей опрокинулся. Люди уже не верят своим глазам: дважды расстрелянный… поднимается! Тут и у зверя бы, наверно, проснулось милосердие.

На чердаке стало так тихо, что послышалась мышь, шуршащая в сене.

— Ну и что же они, гады? — прошептал Нестор.

— Подскочил офицер, сторонник Центральной Рады Гусенко и выстрелил из пистолета в висок. Да, видно, руки дрожали — попал в щеку. Несчастный Моисей завопил: «Убивайте же, палачи, не мучьте!» Тогда солдаты, немота, дали два залпа подряд…

Махно передернулся в холодном ознобе. Все молчали.

— Когда возьмем их за глотку, Нестор? — спросил Петр Лютый. У него не было сомнений, кто должен верховодить. Да, Махно ошибался. А другие что, ангелы? Семен Каретник тугодум, пока сообразит — и рак свистнет. Алеха Марченко въедлив, хуже тещи. 4 убенко слишком осторожен. «У них, конечно, небитый козырь — война за плечами, — прикидывал Петр. — Ну и что? Я тоже унтер. А в главари не рвусь. Кишка тонка».

— Слышали, что творится? — сказал Нестор с яростью. — Я приехал… освобождать родную Украину. Нужно поднимать трудящихся… без различия национальности. Но сейчас…

Он не мог говорить. Мерещился розовый младенец, лезло в голову: «Вот оно, милосердие, смирение. Вот. Вот!»

Мышь легонько шуршала в сене.

— Но сейчас предлагаю… срочно ехать!

— Куда? — Семен Каретник резко приподнялся. — У нас же один пулемет и пять наганов. Это слезы!

— Добудем в бою. Когда ехал сюда, мне встретился отряд Ермократьева. Найдем его и объединимся. По пути возьмем Жеребецкий банк. Купим еще оружия, бричку.

— Ермократьева… не знаю, — озвался Марченко. — А вот матрос Щусь точно сидит в Дибривском лесу.

Нестор насторожился: «Ищут вожака. Я уже не подхожу». Но на слова Марченко не обратили внимания. Всяких слухов хватало.

— Зацапают нас, хлопцы, як солохиных курчат, — сказал Алексей Чубенко.

— Кто дрожит — зарывайся к мышке в сено! — отрезал Махно.

— Давайте хоть ночи дождемся. Бабы шастают, — предостерег Роздайбида.

— Не могу… Паралич разобьет! — Нестор вскочил, ударился головой о пыльные стропила, ойкнул. Все заулыбались, чихая.

— Шуструю вошку первой ловят, — изрек Пантелей Каретник.

Сквозь красную татарскую черепицу сочился мрачноватый день. Пахло сеном.

— Кроме пуль и бомб, Нестор, — неторопливо сказал Семен Каретник, — требуется хоть завалящая организация. Штаб.

— Мы не квочки — не высидим. Поехали! — Махно поднял крышку лаза. — Оля, Захарий, вы тут?

— А шо хотилы?

— Подставляйте лестницу, — и они все, кое-кто нехотя, начали спускаться. Хозяева зашептались.

— Неужто в дорогу? По видному? — испугался Клешня.

— Да, — подтвердил Махно.

— Жинка каже, шо нельзя. Соседи ж выдадут!

— Ах, соседи! — вскипел Нестор. — Передайте им, что вернемся — отрубим язык. Для кого же мы рискуем?

— Нимци и гайдамакы… кожного десятого, — всхлипывала Ольга.

— Может и правда, погодим до темна? — попросил Чубенко.

— Быстро ты забыл лютую казнь Моисея! — темные глаза Махно вспыхнули холодным, беспощадным огнем.

Каждое село, каждая хата были обложены страшными контрибуциями, размер которых определялся самими помещиками… Они имели собственные карательные отряды, образованные из бывших стражников, урядников, полицейских и разного продажного деморализованного элемента. Эти банды терроризировали село, издевались над ним, истязали его.

В. Винниченко. «Відродження нації».В старые лихие времена скакать по Дикому полю без оглядки среди бела дня позволяли себе лишь сторожевые казаки, когда с вышки или кургана замечали татарскую конницу, зажигали «фигуры» (специально сложенные смоляные бочки) и что есть мочи уносили ноги. Сейчас тут тоже был не мед, но нашим смельчакам покамест везло: ископытили десятки верст в поисках Ермократьева и целы. Правда, впереди над полем кружило воронье.

— Не праздную никакого беса, — заявил Семен Каретник, подъехав к Нестору вплотную и нагибаясь, чтобы тот лучше слышал, — а все ж неохота вот так валяться.

Перед ними, в пожухлой стерне, лежал человек в одних трусах. На спине запеклась темная рана и к ней был прилеплен листок. На нем крупно: «ХОТИВ ВОЛИ? ЖРЫ!»

— Кто его? — воскликнул Петр Лютый, оглядываясь. В сухом и ярком небе лишь на горизонте таяли облачка. Кое-где летела серебристая паутина, выше извивались черные птицы, да безлесая степь холмилась вокруг.

— Варта. Кто ж еще? — проронил Пантелей Каретник.

— Похоронить бы надо, — предложил Алексей Чубенко, облизывая запыленные губы.

— Чем, ножом? — Роздайбида замучился с ручным пулеметом, а им, видите ли, копать охота.

— Хоть курая натаскаем, — соскочил с лошади Лютый. — Ишь нечистые вьются, за своих принимают.

Завалив мертвеца колючими шарами перекати-поля, они решили все-таки переждать до ночи где-нибудь в укромном месте. Вскоре попалась низинка с осокорем и вербой, но там дальше что-то шумело подозрительно.

— Сюда! — тем не менее позвал Каретник, ехавший первым. Им открылся странный в выгоревшей степи темно-зеленый яр. По нему весело бежал ручей.

— Тут целый водопад! — шумел всегда сдержанный Семен.

Из-под камней туго бил поток. От него веяло свежестью. Всадники спешились и побежали вниз. Алексей Марченко, однако, остался наверху и поглядывал по сторонам.

— Молодец! — похвалил Махно. — Я тебя сменю!

— Благодатная наша Украина, — засмеялся Петр Лютый, подставляя ладони под изумрудные холодные струи. — Рай истинный, хлопцы!

— Еще б мудрые головы кто подарил ей, — озвался Чубенко.

— Да сердца помягче, — добавил Роздайбида. Он разделся догола и, фыркая, лег в ручей, но тут же вскочил как ошпаренный. — Лед, лед! Остужайся, кто смелый!

Они были молоды, не старше тридцати лет, и резвились, плескались, забыв на время об опасностях, анархизме, о том бедняге, что валялся под колючими шарами, о власти и собственности, о Ермократьеве, которого искали — обо всем на свете. Тем более, что вокруг нежилось в последнем ярком тепле южное лето.

Отдохнув, немного подкрепившись и повеселев, не стали ждать вечера, поехали дальше по балочкам да низинам между полями. Из одной приметили село. Белые хатки мирно ютились у пруда.

— Эх, поспать бы там, — размечтался Лютый, — на пуховой перине в розовую полосочку!

Спутники заулыбались. Разглядывая жилье, они хоронились за кустами шиповника и скумпии пушистой.

— Так это ж Михайло-Лукашово! — определил наконец Пантелей Каретник. — Дядьки нашего хата вон, что под соломой. Верно, Сеня?

Попиликал очнувшийся в тепле кузнечик, сонно озвался нарядный удод. Потом из села донесся какой-то вздох, что-то там шевельнулось, задвигалось. Издалека нельзя было определить, кто ходит и зачем.

— Э-э, да они на кладбище собрались, — догадался Пантелей. — Кого-то, наверно, хоронят. Ану приглядись, Сеня.

— Точно, несут, — согласился брат, придерживая коня. Тот заплясал, заржал, и Семен отпустил поводья. За ним отправился и Пантелей. Остальные напряженно ждали, прислушивались. Никто не стрелял и назад не возвращался. Значит, чужих, видимо, нет.

— Ну что, вперед? — спросил Махно и, не дождавшись ответа, поскакал в Лукашово.

Малое кладбище с деревянными крестами располагалось сразу за селом, на сухом холмике. Людей было немного, и они явно со страхом озирались на конных, что приближались с поля. Их встретил пеший Семен, посеревший, угрюмый.

— Дядю повесили, — сообщил еле слышно, — и еще четырех мужиков.

— За что? — Нестор спрыгнул с коня.

— Бились в отряде Ермократьева. Их окружили. Кого скосили, а кого на акацию.

— Сам-то жив?

Семен пожал плечами, пошел к свежим могилам. Все последовали за ним. Причитали женщины, стучали молотки (уже забивали крышки гробов), предостерегающе пахло глиной и прощальным цветом мальвы. Семен пошептался с мужиками и, когда они пошли в село, сообщил своим:

— Вожак, говорят, прячется недалече, на хуторе. Надо б найти.

— Вперед и только! — сразу же согласился Нестор, направляясь к лошадям.

Но тут возвратилась женщина в черном платке.

— Куда вы, родненькие? — вскрикнула. — Останьтесь! Помянуть же по-христиански чоловика. Сеня, Пантюша, хоть вы. Благаю!

Каретники замялись: тетке нельзя отказать и от своих негоже отрываться.

— Как ты? — спросил Семен у Махно.

— Смотрите, — неопределенно ответил тот.

— Есть святое, сынки. Оно выше нас, ой, выше! — проникновенно сказала женщина в черном. — Забудете о нем в суете — пропадете. Попомните мое слово!

Она глядела так страдальчески, что Нестор предложил:

— Исполним ее волю. Но быстро. Раз-два и вперед.

На том и порешили. Семен с благодарностью обнял приятеля за шею. Им предстояли большие испытания, и, кто знает, может, и из таких уступок рождается преданность и дружба.

По местному обычаю молча помянули покойных, погоревали и отправились искать Ермократьева.

— Слушайте, мы его в глаза не видели. Никто, — заговорил Алексей Чубенко. — А он вне себя сейчас, заупрямится, пальнет сдуру. Может, плюнем и подадимся в Гуляй-Поле? Все равно отряда уже нет. Мы хотели соединиться. С кем?

— Ладно тебе, — буркнул Пантелей Каретник. — Что же, бросить в таком горе?

На это нечего было возразить, и Алексей замолчал.

Хуторок, что они искали, находился недалеко от Лукашово. Пять беленьких хат стояли рядом с молодыми пирамидальными тополями. Теперь на разведку отправился Махно, поскольку хоть ночью, но разговаривал с Ермократьевым. А чтобы местные не побоялись гостей, с Нестором ехал лукашовский мужичок. Он легко договорился с хозяином первой хаты. Тот отвел их к сараю, позвал:

— Павле, тэбэ шукають! Свои!

Чуть погодя появился бородатый, плотный дядя лет тридцати, в измятом пиджаке и брюках, видимо, хоронился на сеновале.

— Что нужно? — спросил мрачно.

Без долгих объяснений Нестор сказал:

— Я Махно. А ты, случаем, не Ермократьев?

Некоторое время бородач крайне подозрительно разглядывал его и наконец изрек грубо:

— Брехать силен, парень! Махно-то я лично знаю… Не вздумайте дурить! — прибавил он сквозь зубы. — Там, за моей спиной, елки-палки, прямо вам в лобешники нацелено дуло «максима», и терять нам уже нечего.

— Дурак ты, — холодно парировал Нестор. — Ночью тогда, у дома Свистунова, у дерева… Помнишь? Это же нарочно не придумаешь!

— Что, ты и есть? — явно разочарованно окинул его взглядом Ермократьев. — Ну, здоров был, Махно.

Он протянул широкую ладонь, и не успел Нестор пожать ее, как Павел порывисто обнял его.

— Мать честная! — удивился он, отпуская Махно и все еще недоверчиво рассматривая гостя со всех сторон. — Точно. Голос твой.

— А чей же? Выкатывай свой «максим». Нас люди ждут. Много у тебя братвы осталось?

— Думал, богатыря встречу, — не мог успокоиться Ермократьев, — а ты вон каков, елки-палки. Эй, ребята, выходи. Это свои! — и он вдруг запел:

Прежде был солдат тетеря, Не такой он стал теперя, Как раскрыли ему двери Стал солдатик хуже зверя.Нестор слушал его, чуть прищурив глаза и покусывая губы: положил столько людей и хоть бы что. Правда, песня уж больно суровая. «Шпендриком» сам же называл, а богатыря ищет. Странная русская натура.

— Служивый? — поинтересовался Махно.

— Не различаешь, что ли? Поустала и рука от железного штыка. Вали, ребята!

Их оказалось восемь человек с «максимом» и ворохом патронных лент.

— Слушай, Нестор Иванович… правильно я тебя величаю? — вспомнил Ермократьев. — Мы вчерась заколбасили ихнего офицерика. Примеряли обмундирование — никому не налазит. Хочешь взять?

Махно пробирался на Украину в погонах штабс-капитана, неловко расшаркивался, отдавал честь, и это помогло избежать многих неприятностей.

— Годится, — согласился он, усмехаясь. — Хоть не понизили, надеюсь?

Ему подали одежду, помогли примерить. Она оказалась впору, и на плечах Нестора заблестели погоны. Выкатили заседательскую бричку на рессорах.

— Тогда бери уж и моего рысака, — расщедрился Ермократьев, как бы сразу признавая верховенство Махно. — Правда, он не мой — помещичий. Да неважно. Гляди — орел! Поскачешь во главе!

— Нет, благодарю, — отвечал Нестор, подумав. — Я лучше на мягком сене поеду, рядом с пулеметом. Тачанка для капитана более подходящее место.

Он и не подозревал тогда, какое военное значение обретут со временем эти его слова.

В старом помещичьем саду осень еще только поселялась. Манили к себе налитые соком груши, сливы, матовые грозди винограда. Осыпались редкие сухие листья. Пахло тиной из заброшенного пруда, и совсем по-летнему, протяжно пела синица.

— Болваны! Собственными руками, с кровью вырывают свое и наше будущее! — возбужденно говорил прапорщик, прогуливаясь в саду с отставным генералом Миргородским. Офицерик был в отлично сшитом синем френче, галифе и сапогах. Так он ходил и на фронте, напоминая самоуверенных юных барончиков.

— Я имею в виду чернь, — уточнил он, видя, что отец нахмурился.

— Слава Богу… штабс-капитан Мазухин… разогнал шайку некоего Ермократьева, — спокойно, разделяя каждое слово, сказал генерал, у которого сегодня был день рождения. Все гости уже съехались: два помещика из близлежащих сел с дамами, его фронтовой друг — полковник и австрийские офицеры. Ждали начальника Александровской уездной варты Мазухина.

— Успели набедокурить, разбойнички, — продолжал Миргородский-старший. — Моего приятеля Резникова отправили на тот свет, царство ему небесное. Жаль и беднягу Свистунова. Чудесный человек, родовитый. А как хозяйство вел! Все у него цвело. Оазис!

— Вот-вот, — подхватил сын задорным тоном, обходя аккуратную кучку сухих листьев. — Священная собственность и прибыль — великие двигатели прогресса. Вы меня правильно поймите, отец, я не в восторге от жадных, примитивных спекулянтов. Но что же делать, если они, думая лишь о наживе, невольно обогащают нашу родную Украину?

На ветках слив, абрикосов дремотно струилась паутина. Генерал потрогал ее пальцем с широким полированным ногтем.

— Свистунов не из них. Бессребреник, — заметил он. — И потом, ты чудно выражаешься. Причем тут Украина? Что это такое? Есть одна империя, которой мы служили и служим верой и правдой — великая Россия. Даже выпускнику Пажеского корпуса Скоропадскому невдомек. Власть ослепила!

— Простите, отец, но эта благодатная земля, которая нас родила и кормит, — прапорщик постучал сапогом, — она же украинская и принадлежит нам испокон веков. Не так ли?

— Нельзя русам делиться! — отрезал генерал. — Пропадем! Кто вокруг? Немцы, поляки да турки. Наш чернозем, лес, хлеб для них, что красная тряпка для быка. Знаешь ли, каждый немецкий и австрийский солдат отправляет домой ежедневно посылку с крупой, салом, сахаром…

— Ну, не каждый.

— А разрешение-то дано всем, еще Центральной Радой. Грабь!

— Какой позор! — горячился сын. — Злейший враг защищает нас от быдла, большевистского и местного. Что же, Украина такая бездарная, навеки обречена?

Тут вышли из дома погреться на солнышке и полковник с австрийцем.

— Господа, уже все готово. Дамы волнуются. Нас зовут, — объявил полковник. Без кителя, в гимнастерке с закатанными рукавами он держался молодцевато. Вместе с Миргородским-старшим они совсем недавно служили в казачьем корпусе, когда появились красные банты, комиссары. Казаки перестали кормить и чистить лошадей. Солдаты отнимали у белорусских крестьян деньги, хлеб, потехи ради стреляли в коров, насиловали женщин. Полковник попытался заступиться. Его схватили, целой ротой повели к расправе, поставили под дубом на колени. Но нагрянул Миргородский со свежим Уманским полком, отборным конвоем, с трубачами. Выручил, и запомнилось: высоко над лесом одуванчиками разрывалась германская шрапнель.

— Ну никак не втолкуешь ему, сукиному сыну, что такое Украина! — улыбнулся полковник.

— Ja, ja, — подтвердил австриец.

— Это наш Faterland! — выпалил с горечью сын генерала.

— О-о! — воскликнул гость. — Понимаем. Са-мо-гон! Са-ло!

— Черта лысого он разберет, — поморщился полковник. — Для них что красные, что гетман Скоропадский, Россия или Украина — одна сатана. Мы для них — пожива. Дикое поле. Не более того.

— Нет, нет, — запротестовал австриец. В это время на крыльцо белого помещичьего дома вышла уже сама хозяйка.

— Господа, прошу к столу!

— Да, кого ждем? — поинтересовался полковник.

— Смута, банды шастают, — ответил хозяин. — Одну выловили. Начальник добровольной охраны отличился, Мазухин. Что-то задерживается.

— Бог с ним, прибудет, — полковник давно привык к любым передрягам. — Куда он денется?

Они направились в дом. По пути сын генерала попытался продолжить разговор:

— Чего они добиваются?

— Кто? — не понял полковник.

— Да все эти плебеи. Морды в кровь бьют, имения сжигают. Ну, месть я еще допускаю. Но им же этого мало? О счастье на развалинах кричат!

— Я довольно пожил на свете, — печально сказал отставной генерал Миргородский. — Там, в Петербурге, Киеве, балуются идеями, играют в новые власти, златые горы сулят. Эдакий современный иллюзион. А сменят лишь правящую элиту. Только и всего.

— Никакой смены! — возмутился полковник. — Пусть и не мечтают, скоты!

Австрийцы были хуже немцев, у них конфликты с населением были чаще, чаще были и жестокие репрессии, вызывавшие глубокую анархию…

Но еще хуже, разлагающе действовали появившиеся местами добровольческие карательные отряды (офицерские).

Н. Могилянский. «Трагедия Украины»Они держали путь на восток. Когда выехали из балки, уже вечерело. В лучах заходящего солнца тени от лошадей, брички вытягивались, бежали впереди отрядца. Всюду, куда не кинь взгляд, лежала голая, холмистая, словно вымершая степь. Ее оживляло лишь высокое пение жаворонка. Дорога поднималась на кряж, и там вдруг показалась группа конных.

— Глянь, варта! — не без испуга воскликнул Петр Лютый.

Трое ехали в экипаже и пятеро верхами, но не было видно, есть ли кто еще за ними, дальше.

— Не бзди, возьмем как миленьких, — рявкнул Ермократьев. Он сидел на сером в яблоках рысаке, которого еле сдерживал.

— Приготовь «максим», — тихо приказал Махно.

— Есть, — доложил Роздайбида, что тоже примостился в тачанке.

Неизвестные приближались.

— Стой! — зычно крикнул Ермократьев. Он с трудом владел собой. Встречные, однако, молча наезжали. Их разделяло уже метров сто, и в том, что чужаки не отвечали, чувствовалось нечто зловещее.

— Кто такие? — послышалось наконец. — Я штабс-капитан Мазухин, начальник уездной варты. Какой отряд, я спрашиваю?

Он не мог разглядеть незнакомцев: солнце светило им в спины. Но на плечах сидящего в бричке взблеснули погоны. «Значит, свои, — решил Мазухин. — Откуда взялись?»

Подъехали еще ближе.

— Сдай оружие! — потребовал тот, с блестящими погонами, и развернул тачанку. Но вартовые в мгновение ока взяли винтовки на изготовку.

— Пали поверх голов! — велел Махно пулеметчику.

Треск выстрелов ошеломил людей Мазухина. Они соскочили с лошадей и побросали оружие.

— Так-то лучше, — сказал Нестор, направляясь к ним. — Значит, начальник варты? Собственной персоной!

Штабс-капитан, тоже лет тридцати, краснолицый, с тонкими усиками, ошарашенно глядел на него.

— Вы что, сдурели? — спросил, спрыгивая на землю. — Не видите, с кем имеете дело? В крысиный карцер потянуло?

— Простите. Я капитан Шепель из Киева, — Махно небрежно козырнул. — Направлен в это бунтарское Запорожье самим гетманом Скоропадским. «Железной рукой наведи там порядок, — наказал мне Павел Петрович. — Революционеры совсем обнаглели, а варта спит».

Люди Нестора между тем со всех сторон окружили пленников, и Мазухин это заметил.

— Позвольте, пан Шепель, почему же я не был поставлен в известность? Дело-то общее.

— Милый мой, время какое? Вы откуда и куда?

Махно хотел выведать намерения карателей. Семен Каретник, Алексей Марченко, другие с удивлением, а кто и с завистью смотрели этот спектакль. «Во артист, во настоящий атаман!» — думал Роздайбида.

— Тут скоты-пролетарии раздухарились. Волю, видите ли, учуяли. Некто Ермократьев вылез из навоза. Кавалера высоких орденов Свистунова изувечили. Имение подожгли. Но мы им дали по шапке! — строго докладывал Мазухин. — До-олго будут помнить и детям закажут. Все деревья увешали, как грушами.

— Нестор, — прошипел в изнеможении Павел, щелкая затвором.

— Отстань, — левую щеку Махно тронул нервный тик. — А теперь куда путь держите?

— Недалече Миргородский, может, слышали, отставной генерал обитает. У него в аккурат день рождения. Поужинаем вместе, пан Шепель. Не возражаете? — начальник варты закурил трубку, пустил кольцо дыма. Он чувствовал себя полным хозяином в этих краях.

— Отчего же, с удовольствием.

— А там денек-другой поохотимся на дичь… и на крамольников. Коль у вас спешное дело, завтра и сыметесь.

Махно больше не выдержал:

— Вы, господин капитан, совсем потеряли нюх, — холодно осклабился он. — Я со своим отрядом анархистов несу смерть палачам…

— Махно!

Мазухин побелел. Трубка выпала из руки и дымилась в дорожной пыли. Он начинал службу стражником в полицейском управлении Екатеринослава, насмотрелся на бандитов, познал их коварство и жадность. «Чем лучше этот? Ничем», — решил начальник варты. Презирая себя, он встал на колени. Авось клюнут подонки, отпустят.

— Осел, осел! — повторял он с отчаянием. Наконец опомнился, вскочил. — Поехали в имение. Сколько вам нужно тысяч? Сколько?!

— Не-естор, елки-палки. Пора кончать! — рычал Павел. Его широкоскулое лицо закаменело. — Это же… зверье-е!

Он подскочил к Мазухину и рванул его за шиворот. Блестящие пуговицы с треском отлетели.

— Снимай штаны, гад! И ты тоже, чего стоишь? — Ермократьев ткнул пальцем в грудь секретаря варты. — Дайте мне, ребята, бомбу.

— Зачем? — не понял Петр Лютый.

— Отстегивай скорей, говорю!

Ермократьев схватил ремень штабс-капитана и принялся бить его медной бляхой. Тот молча прикрывал голову руками, увертывался.

— Пляши, елки-палки, — приговаривал Павел в озверении. — Это еще не все, не все! Теперь-то узнал Ермократьева?

Он поцепил гранату на ремень, затянул его на животе Мазухина, который не сопротивлялся, отвел его подальше и выдернул чеку…

— Теперь ты, — приступил Павел к секретарю варты. — Марш вперед! Бегом!

Голый офицер посмотрел на своих подчиненных угасшим взглядом, затем уставился на солнце, что уже касалось горизонта в лиловой туче, и не двигался. В тишине послышался пронзительно нежный голос жаворонка.

— Я только писал, — прошептал секретарь.

— Вперед! — рыкнул Ермократьев, касаясь штыком его живота. Офицер, однако, не повернулся спиной, стал пятиться. Раздался выстрел.

— Хватит! — решил Махно. — Этих свяжите, бросьте подальше от дороги и поехали.

— Как… палачей? — ярился Павел.

— Они не зверствовали. Пусть полежат, покаются. К тому времени мы будем за Днепром, — хитрил Нестор. Он собирался ехать совсем в другую сторону и хотел сбить с толку будущих преследователей. На свою беду, арестованные не поверили ни одному его слову и в страхе кинулись, куда глаза глядят. Их постреляли навскидку.

Лошади вздрагивали, грызли удила.

— А теперь, братва, рвем на именины к генералу! — бодрился Нестор, но вышло это у него невесело.

Отъехав верст пять, они увидели старинную, каменную, со всех сторон заросшую усадьбу.

— Она? — спросил Махно у Ермократьева.

— Бес ее разберет.

И никого вокруг. Опускались сумерки. Всадники обогнули крохотное кладбище и направились к дому.

— О-о, кто-то выткнулся, — заметил Алексей Чубенко.

— Далеко разогнались? — подал голос неизвестный. Он был явно не робкого десятка, подошел, увидел фуражки с желтыми околышами, бесхвостых австрийских лошадей, успокоился.

— Что за стрельба там, откуда вы едете? — поинтересовался.

— А вы кто такой? — обратился к нему Нестор.

— Голова Лукашовской державной варты, поручик Иванов.

— Начальник и не знаете, что делается в вашем районе? Мы никакой стрельбы не слышали.

— От б…! — рассердился Иванов. — Такие деньжищи получают и никогда ничего не ведают.

— Кто?

— Да военные карательные отряды, — он имел в виду тех, с кем говорил.

— Хватит болтать! — оборвал его Махно. — Где сейчас генерал Миргородский?

— У себя дома, на именинах, — поручик понял, что пожаловало серьезное начальство.

— Далеко отсюда?

— Вот по этой дороге с версту.

— Ладно. Кому служите?

— Дэржави та ясновельможному гэтьману Павлови Скоропадському.

— Так, возиться нам с тобой некогда, — решил Махно. Упоминание о гетмане взбесило его, сердце зашлось, и он обратился к товарищам: — Обезоружьте поручика и повесьте на самом высоком кресте. На кладбище, чтоб далеко не носили.

— Да вы что?! — изумился Иванов, потянулся к кобуре, но его уже схватили.

Нестор вспомнил убитого в поле, под колючими шарами, и прибавил:

— Оставьте на нем все как есть. На грудь, Ермократьев, пришпильте записочку: «Нужно бороться за освобождение трудящихся, а не за палачей и угнетателей».

Поручик что-то кричал, но ему зажали рот и поволокли на кладбище. Он так и не узнал, кто и за какие грехи приговорил его.

— Может, человек и не виноват? — попытался заступиться Петр Лютый.

— Здесь вчера… Слышал? Одиннадцать удавили… А этот, по-твоему, чист? — прохрипел Махно.

— Мы же анархисты! Свобода для нас не трали-вали! — настаивал Лютый.

— Адвоката позвать? Прокурора? — взвился Нестор.

Он уже давно переступил ту черту, где присутствует жалость. Разве она способна изменить этот подлый мир? Осталась одна справедливость. Святая справедливость! Но Петр и в ней сомневается. Нашелся верховный судья! В груди что-то больно дрожало, падало, наконец оборвалось, и стало очень тяжело, как тогда в Кремле при разговоре с Лениным, когда тот обвинил анархистов в наивности, как на станции Цареконстантиновка, когда пришла весть о разгроме коммун и сдаче австрийцам Гуляй-Поля. Это было превратное и вместе с тем редкостное состояние. Тяжесть ушла. Тело словно вскипало в нервном возбуждении, решения приходили мгновенно, ниоткуда, без участия сознания. А Лютый желал доказательств, милосердия. Что за вздор?

— Вперед! Они догонят, — твердо велел Махно.

К имению Миргородского подъехали в темноте. Вызывающе светились большие окна (в хатах о таких и не мечтали). Слышались звуки рояля, веселые голоса. Сладко пахло из кухни. Чужая, недоступная жизнь манила и раздражала.

— В дом… пойду я, — голос Нестора прерывался. — А также Семен, Пантелей и оба Алексея… Ты, Петя, остаешься за старшего… Наладьте пулемет и сторожите… Прибудет Ермократьев — пусть подчиняется.

Лютый хотел что-то возразить, но промолчал.

— Ну, айда. Говорить буду я. Вы — слушайте, — добавил Махно уже у крыльца. Их встретили радостными возгласами:

— Наконец-то, желанные гости!

— Заходите. Мы вас заждались!

Хозяин тепло пожал руку Нестора, полюбопытствовал:

— А где Мазухин?

Махно не растерялся, ответил почти небрежно:

— Задержался в пути. Скоро будет. Я его заместитель, капитан Шепель. А это — начальник дружины, — указал на Семена Каретника.

— Чудесно. Присаживайтесь.

— Ура нашим защитникам! — воскликнула тонкая девица в белом платье.

Гостям искренне радовались, даже похлопали в ладоши. Сын хозяина почтительно наполнял бокалы. Миргородский-старший встал:

— За возрождение великой России! За вас, господа офицеры! Да поможет нам Бог освободить христианскую церковь от анархистов-большевиков!

Пили, закусывали. Нестор впервые попал за такой богатый стол. «Ах, сволочи, что кушают! — думал, поспешно обгладывая куриную ногу, зажаренную в сметане с сельдереем. — Вокруг война — тут пир горой. А дамы какие, наряды, девицы. Господи, помилуй!»

Поднялся офицер в необычной форме. Нестор таких не встречал еще.

— Рус-сия… понимай, — сказал с улыбкой.

— Кто это? — спросил Махно.

— А-а, венгерский улан, — объяснил хозяин.

— Ук-крайна… не понимай.

— К чему он клонит? — шепнул Нестор. Дрожь не проходила, и Миргородский с некоторым удивлением заметил это. «Ему неприятно», — решил он.

— В наших распрях они слабо ориентируются, — отвечал генерал поделикатнее. Все-таки Шепель представляет гетманскую власть и может обидеться.

Еще выпили понемногу, и слово взял полковник:

— За счастливую жизнь, дамы и господа! Чтобы сгинули все на свете революции, банды, в том числе и объявившийся некто Махно!

Этого Нестор уже не вынес, нащупал в кармане гранату, выхватил ее и поднял повыше.

— Я сам и есть Махно!

Граната шлепнулась в хрустальную вазу с винегретом. Убегая, бросили бомбы и братья Каретниковы. Потрясенные невиданным коварством хозяева, их гости не пошевелились…

Вскоре подъехал Ермократьев, и они, посовещавшись, взяв на кухне вино и еду, решили теперь же, ночью, отправиться в Гуляй-Поле.

— Это лишь эпизод, — Нестор махнул рукой на зловеще темнеющий, с выбитыми окнами помещичий дом. — К действиям радикальным против контрреволюции мы только приступаем.

Петр Лютый слышал какие-то слова своих товарищей, видел вблизи, как они хорохорятся или злобятся, и ему было дурно. Вот же, минуты назад, в этом светлом доме пели, играли, наверно, гордо ходили девушки в длинных белых платьях, чуть поводя плечиками. Иногда он встречал их на улице. Сестры его, ну совсем не так ходят: развязно или устало топают. Сын хлебороба, Петр не знал, что манерам специально учат. Он даже не догадывался об этом. Но ему очень нравилось, когда холеная девушка словно парила над деревянным тротуаром в центре их городка, и казалось, что она совсем-совсем из другого теста. А они ее сейчас… бомбой… в клочья!

«По какому праву? — спрашивал он себя, еле сдерживая рыдание. — Мы анархисты. Да. Больше всего на свете любим свободу. Но и они же любили ее! Ладно, помещики-шкуродеры, варта, офицеры лютуют. А девушек за что?!»

В Гуляй-Поле они прибыли на заре. Гнали во весь опор. Надеялись, наконец, остановиться в надежной хате, напоить лошадей, поесть, поспать. Но не тут-то было. Уже приближались к мосту, что на пути в центр городка, когда услышали голос, видимо, знакомого, который поднялся чуть свет:

— Куда вас хрен несет! Полно германцев, хлопцы! Тикайте скорей!

На скаку свернули, взяли ближе к окраине, и вдруг подвода с ранеными, товарищами Ермократьева, как на грех, сломалась. Посреди дороги. Солнце еще не взошло, но из-за холма разливался прохладный сентябрьский рассвет. Рядом, рукой подать, мерцала речушка Гайчур.

— Эй, Махно, — грубо позвали с подводы, — что посоветуешь?

Дескать, ты нас увлек сюда, милый, теперь выручай. Приятно быть вожаком. Да приходится выслушивать и такие вот претензии. Мужиков деликатности не учили. Нестор чуть не рявкнул: «Что я вам, нянька?» Но положение было действительно отчаянное. Ану как налетят австрияки! Из жителей никто даже нос не высовывает на улицу. Хоть и плохонько, а видно, уже и доносчиков хватает. Небось, выглядывают из-за углов, паскуды! Махно подъехал к Семену Каретнику.

— Где тут наш сотский?

Надо заметить, что еще в XVIII веке, когда на целинные черноземы от Южного Буга почти до самого Дона садили эту и другие слободы «для производства провианту» и защиты от набегов татар, гуляйпольцы были поделены на сотни. Позже местные мужики (украинцы, русские, греки, болгары) служили по жребию или назывались ополченцами, но старый порядок сохранялся. Недавно, по приходе оккупантов, сотни затаились. Оружие, полученное Нестором у красных, было надежно припрятано.

Ни слова не говоря, Семен направился к глинобитной хате. Жил ли там сотский или просто знакомый, кто знает. Однако через несколько минут подводу с ранеными загнали во двор и все стихло. По безлюдной улице отряд отправился дальше.

— Куда теперь? — Павел Ермократьев устало поднял слипавшиеся веки.

— В Марфополь подадимся. Недалеко, и явки надежные.

Слепящий шар солнца уже выкатился из-за далекого горизонта, когда они попали в это село. Нестор направил коня к знакомой хате, постучал. Ни звука в ответ.

— Где же хозяева? — еще погремел. — Ну, поехали дальше.

Так они торкались в четыре двора, и все без толку. Приметили сонно бредущую корову, за ней бабку.

— Брат Захария Клешни живой? — спросил Махно.

— Позабирали мужиков, — бабка склонила голову.

— Кто?

— А вы… чьи будете?

— Друзья бедноты.

— Эх, сынки, сынки. Мне уже все равно. Вчера проклятущий германец вместе с нашими украинскими оболтусами нагрянул. Укрывателей Махно искали. Да где он тут возьмется? — бабка искоса, цепко оглядела приезжих: что скажут, как поведут себя? Те были серые от пыли, угрюмо молчали. «А лошади не наши, богатые!» — доглядела старуха и облизнулась. Но гости ее не тронули, отправились дальше.

— Фу ты! — в сердцах воскликнул Нестор. — Ни поесть, ни поспать. Негде даже приткнуться на родной земле. Во, б…, дожились. Хуже волков!

— Может, елки-палки, разбежаться? Все-таки по одному, по два проще, — предложил Ермократьев. Ему надоели эти бесцельные скитания. «Куда прем? — молча пожимал он плечами. — С кем воюем? Так и с голодухи подохнешь».

— Верно, верно, — поддержали его те, кто присоединился в Лукашове.

— Не рвите постромки, — Махно поджал пересохшие губы. — Вон и колодец!

Холодная вода немного взбодрила их. Правда, края деревянного ведра были изгрызены лошадьми.

— Где-то тут Хундаева балка, — заметил Алексей Чубенко. — В незапамятные времена казак стоял зимовником. Надежная укрома.

— Айда! — скомандовал Нестор.

Ничего другого и не оставалось. Схоронившись там, расседлали коней, притащили сена, на выходах установили пулеметы с дежурными и уснули, как убитые…

К вечеру прибыл гонец из Марфополя, рябой разбитной хлопец.

— Дужэ просым до нас, Нэстор Иванович!

— А что случилось?

— Батьку моего отпустили из Гуляй-Поля. Крепко побили там в каталажке. Ноги еле приволок.

— Напомни, как его.

— Та Клешня ж.

— Захария брат?

— Ну да, Николай. Як узнав, шо мы вас утром, як вы стукалы, нэ пустылы в хату — став матом крычать!

В Марфополе отоспались, поплавали в пруду, правда, ночью. Николай Клешня, покряхтывая от боли, разрешил зарезать последнего кабанчика. Отведали горячей, давно забытой колбасы и на сытый желудок посовещались. Поскольку земля у них и, как они полагали, у властей горела под ногами, решено было начинать восстание. Махно написал и отправил с сыном Клешни в Гуляй-Поле призыв к открытому выступлению против карателей.

К вечеру принесли ответ: «Присутствие ваше, Нестор Иванович, здесь необходимо. Настаиваем, чтобы вы в эту же ночь перебрались к нам». Его звали старые друзья и сотские, имевшие влияние на селян.

— Еду! — сказал Каретнику и Чубенко, которые квартировали у соседей. — А вы оставайтесь пока тут.

И пошел собираться. Во дворе увидел мирно воркующих сизых голубей и взволнованного хозяина. Перед тем он всё время отлеживался.

— Ой боже, тикайте! — воскликнул Николай Клешня, полусогнувшись от испуга и боли.

— А что случилось?

— Иван, сосед, углядел в помещичьем леску германцев и варту. Сюда скачут!

— Где Петя?

— В хате пишет.

— Лютый! — позвал Махно. На пороге показался пулеметчик. — Давай Лютого! — заорал Нестор.

Голуби взлетели. Выскочил Петр.

— Одна нога тут — другая там. Варта в селе! Беги к Чубенко, предупреди.

— Та якый Чубенко? — возопил хозяин. — Тикайтэ хоть сами!

Приглашая их на постой, он был крепко зол на разбойную власть и мало заботился о последствиях. В душе надеялся: обойдется. Вон у брата сколько прятался Нестор Иванович, и ничего. Соседи не выдадут. У них тоже опасные гости, другие побоятся или промолчат из сочувствия. А в случае внезапного появления карателей Махно скроется — и концы в воду. На это сейчас и рассчитывал Николай Клешня. Слава Богу, Лютого как ветром сдуло.

— Роздайбида, — обратился Нестор к пулеметчику. — Верховых лошадей не брать. Седла присыпь сеном.

Услышав это, хозяин обмер. Такого оборота дела никак не ожидал.

— Та шо ж вы робытэ? — взмолился. — Хлопци, мэнэ ж повисять! Мы так нэ домовлялысь.

— Выгоняй тачанку! — стиснув зубы и отвернувшись, командовал Махно кучеру. — Мигом давай!

Прибежал Петр и кинулся в хату.

— Куда ты? — Нестор недоуменно вскинул плечи. А Лютый не мог оставить тетрадку со стихами. На улице уже слышен был топот, выстрелы.

— В огород гони. В огород! — Махно схватил вожжи и помог кучеру. Роздайбида с пулеметом примостился в задке тачанки. Нестор запрыгнул к нему и заметил, что убегать поздно: человек десять в чужой форме пересекли подворье, подняли карабины, винтовки. Сейчас перебьют, как щенков.

— Назад поворачивай! — крикнул Махно.

Сердце его зашлось, упало, исчезло. Тело обрело необычайную легкость, и всё вокруг стало трын-травой. Кучер очумело скосил глаз, не понимая.

— Назад! — рявкнул Махно, и тачанка, чуть не перевернувшись, крутанулась. Преследователи тоже оторопели: почему возвращаются? Неужели свои?

Нестор поднял руку:

— Пан, стой! Не стреляй! Мы милиция! — и шипел кучеру: — Подворачивай! Еще! Еще!

Их разделяло теперь метров тридцать. «Бес его разберет в этой кутерьме: свои там, чужие?!» — колебались солдаты.

— Яка милиция? — прокричали с недоверием и злобой. Тот миг нерешительности оказался для них роковым.

— Бей! — выдохнул Махно, стреляя из нагана. «Максим» в упор косил нападавших. Ни один из них не устоял: кого разорвали пули, кого ранили, а кто и со страху упал. Их быстро окружили.

— Глянь, живой!

— И цэй дышэ.

— Не притворяйся, гад. Встать! — раздавались голоса. Из соседнего сада стрельнули. Ермократьев бросился туда.

— С теми, Нестор, как? Которые убежали… — спросил Алексей Марченко.

— Мигом на тачанку! Кто не сдается — бей. Других — сюда.

Пока выводили коней, резали телефонные провода на столбах и расстреливали пойманного начальника варты, вокруг убитых собрались крестьяне.

— Вы-то пойидэтэ, а нам як? — спросил Нестора Николай Клешня. Руки, губы его тряслись. Только теперь он понял, в какой капкан попал по собственной воле, и надеялся, что этот Махно, «защитник трудящихся» все-таки ж придумает выход, не посмеет просто так удрать. Клешня продолжал, чуть не плача: — Оцэ дывиться: за кожного нимця нашего повисять. У йих же такый закон!

— Отправляйтесь с нами, — жестко посоветовал Нестор. В его тоне уже не было и следа той доброжелательности, с которой они беседовали вечером за чаркой и домашней колбасой.

— Та куды ж? А симья? — не терял надежды Клешня.

«Какой из него боец? — с презрением подумал Махно.

— Как из моего г… пуля!» Стоящие рядом бабы плакали. Над ними свежим ветром несло темных запоздалых птиц.

— Вин правильно кажэ, — вступил в разговор беззубый дедок с впавшими щеками. — Всих нэ забэрэтэ с собою, а нас тут пококають. У йих порядок: дэ найдуть свого покойныка, там и карають.

Нестор сжал губы так, что их совсем не стало видно.

— Несите лопаты, — приказал. — Погрузите трупы на подводы и закопайте в помещичьем леску. Хай вин за все и отвечает. Не падайте духом. Мы еще вернемся. По коням!

Петр Лютый в последний момент увидал руки молодой тетки, что провожала их. Грубые от земляной работы, с крупными венами, они жалко, беспомощно вздрагивали, и ему стало не по себе…

Отъехав порядочно от Марфополя, отряд спустился в балку, чтобы передохнуть, скрыть следы, да и надо было решить, что делать с тремя пленными, которых везли на подводе. Не таскать же их за собой.

— Ты откуда? — спросил Нестор мрачного усатого хлопца в австрийской форме.

— С Галычыны мы, — он локтем указал на соседа.

— Кем работал?

— Столяром.

— А ты?

— Зэмлэроб.

— Дисциплинку забыли! — подскочил к ним Ермократьев. — На фронте вы нас, русских, не больно-то жаловали. Император Франц Иосиф вам дороже. Ану слазь!

Приперлись на чужую землю, сволочи, еще и выпендриваетесь!

— Цэ наша, украйинська зэмля, — тихо озвался столяр, сползая с подводы. За ним последовали и те двое.

— Это, елки-палки, русская земля! — горячился Павел.

— Не будем делить. Всех она примет, — заметил Махно.

У него созрела идея, и этот спор был сейчас неуместен.

— А ты кто? — обратился он к третьему пленному.

— С Полтавы.

— Зачем подался к гетману в каратели?

— Мы служим нэ йому, а наший Украйини.

Нестор усмехнулся. Ему понравилось, с каким достоинством отвечал этот мужичок в вышитой, правда, грязной сорочке вместо гимнастерки, жизнь которого висела на волоске.

— Да ты, видать, из богатеньких? У Скоропадского нищие не в почете. Не так ли?

— Мы вси за народ.

— Ну что, Алеша, отпустим? — обратился Махно к Чубенко. — Хай расскажет (он явно не глуп), что мы не живодеры, как их варта.

— Я не против.

— Иди, иди! — поторопил пленного Лютый. Но тот не мог поверить в свое счастье и топтался на месте.

— Просить надо, елки-палки? — гаркнул Ермократьев. — Ишь ты, большой пан. Возьмем и передумаем!

Только теперь полтавчанин пошел, не ускоряя шаг. Ожидал пулю в спину, однако не побежал, терпеливо карабкался по склону балки.

— А с вами… особый разговор, — Нестор ткнул пальцем в грудь мрачного галичанина. — Предлагаю написать обращение к солдатам. Земля, говорите, одна, родная, украинская. Так?

— Так, — подтвердили пленные. Их поразило, как легко отпустили полтавчанина. «Свойи. Царю служылы. От и жалко», — решили они.

— Зачем же тебе, столяру, угнетать гуляйпольских тружеников? Ответь! — потребовал Махно.

— Нэ знаю.

— Может, ты, черная кость, зэмлэроб, объяснишь?

— Офицеры трэбують, и мы прысягалы. Аслово трэба дэржать.

— Земля, значит, украинская у вас, а присяга австрийская. Ловко получается, хлопцы. Не-ет, на двух стульях сегодня не усидите. Выбирайте одно. Согласны писать?

Галичане едва заметно кивнули.

— Петя, дай тетрадь.

— Там же вирши, Нестор.

— Скорее, а то полтавчанин подмогу приведет. Пиши посередине:

Солдаты!

Гуляйпольская повстанческая организация предлагает вам всем не слушаться своих озверевших офицеров. Перестаньте быть убийцами украинских революционеров, крестьян и рабочих, палачами их освободительного дела. Поверните штыки против тех, кто привел вас сюда. Нам нечего делить. Советуем по совести: уезжайте в Галичину, Австрию и Германию и освобождайте там угнетенных братьев и сестер.