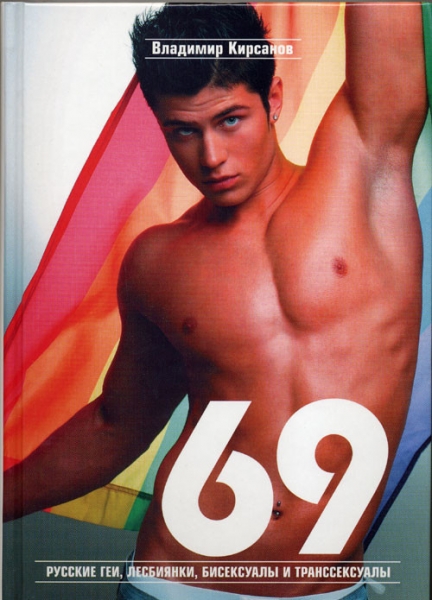

Владимир Кирсанов

69. Русские геи, лесбиянки, бисексуалы и транссексуалы

Колонна

2005

Проект Общественного центра «Я+Я» осуществлен при содействии посольства Нидерландов в Российской Федерации

Кирсанов В. 69. Русские геи, лесбиянки, бисексуалы и транссексуалы. Биографии выдающихся россиян и современников. Тверь.: Kolonna Publications, 2005. – 300 с.

В первую часть книги вошли очерки о жизни выдающихся россиян, отличавшихся нетривиальной сексуальностью. Основываясь на редких и забытых мемуарных источниках, автор предлагает свой взгляд на жизнь знаковых персон для российской культуры и политики, начиная с конца XVIII века и заканчивая недавним прошлым. Во второй части – собраны авторизованные, за некоторым исключением, биографии наших современников, чья общественно-политическая деятельность и творчество связаны с борьбой за основополагающее право человека на свободу частной жизни и сексуальности.

© Владимир Кирсанов, 2005

© OOO «Квир», состав, оформление, 2005

От автора

Видные россияне, очерки о жизни которых вошли в эту книгу, выделялись среди соплеменников не только талантами и особыми заслугами перед отечеством, но и своей необыкновенной сексуальностью. Интимная сторона их существования была долгое время сокрыта от потомков под спудом официальных биографий – авторы этих жизнеописаний всеми силами старались утаить и обойти стороной двусмысленные, с точки зрения официальной морали, факты их жизни.

Впрочем, в иные времена было принято и вовсе не обращать внимания на гомосексуальность верных государству сынов отечества. Так, например, в XIX веке высшие посты в государственной иерархии регулярно занимали гомосексуалы. Сподвижница Екатерины II княгиня Дашкова (1743 – 1810), государственный канцлер и один из русских просветителей Николай Румянцев (1754 – 1826), обер-прокурор синода Александр Голицын (1773 – 1844), десятки других высокопоставленных чиновников. Все они служили на благо своего отечества, и почти никого, кроме бесстыдных конкурентов и злопыхателей, не интересовало, какому полу они отдают предпочтение в любви.

В дальнейшем в советской исторической науке интимная жизнь некоторых персонажей русской истории использовалась с целью фабрикации идеологических концепций, устраивающих правящий режим. Поскольку гомосексуальность – как и любое отклонение от «нормы» – осуждалась по советским законам, то даже школьные учебники с удовольствием муссировали скандальные анекдоты о жизни верных царской власти персонажей. Это касается, например, автора формулы «Самодержавие. Православие. Народность» министра просвещения графа Сергея Уварова (1786 – 1855) или близкого к императорской семье редактора «Гражданина» Владимира Мещерского (1838 – 1914).

Естественно, что на свидетельства неординарной сексуальности тех, чья деятельность вполне укладывалась в советские идеологические трафареты, просто не обращали внимания. Так, из кругозора советских биографов выпали многие факты жизни Петра Чаадаева (1794 – 1856), а также путешественников Пржевальского (1839 – 1888) и Миклухо-Маклая (1846 – 1888). Особенно в этом смысле «повезло» композитору Петру Чайковскому (1840 – 1893), гомосексуальность его до сих пор принято игнорировать во всех российских официальных источниках. Обществу, в котором продолжает процветать гомофобия, трудно признать, что все без исключения личные привязанности Чайковского были связаны с подростками, чей возраст находился на грани дозволенного, с точки зрения Уголовного кодекса России начала ХХI века.

За призывами оставить в покое частную жизнь выдающихся россиян и «не рыться в грязном белье» скрывается не забота о некой нравственной чистоте. Эти голоса выражают слепой страх перед противоречиями сексуальности, о которой проще молчать, если не объявлять ее пороком и преступлением, как было в недавние времена.

В этом смысле издание в России книги с биографиями выдающихся геев, лесбиянок, бисексуалов и транссексуалов можно рассматривать и как протест против тех сил в обществе, которые все активнее используют гомофобную риторику в целях грязной политической борьбы. Именно поэтому мы завершаем нашу книгу историями продолжающихся жизней тех, кто с конца 1980-х годов принимал активное участие в сопротивлении тоталитарной системе и режиму, карающему за одну возможность назвать имя своей любви.

Владимир Кирсанов

13 мая 2005 года

«…Достойная подруга Тамирисы». Екатерина Дашкова (17 марта 1743 – 1 января 1810)

Один из современных историков назвал статью о подруге Екатерины II княгине Екатерине Романовне Дашковой (в девичестве графине Воронцовой), первой женщине, вставшей во главе российской Академии наук, – «Княгиня Сафо». «Небезосновательные подозрения» (Игорь Кон) в приверженности Дашковой к лесбийской любви были и у современников. В частности, у первого биографа нашей «ученой дамы» Александра Герцена. Он знал об интимных отношениях Дашковой с женщинами, так сказать, из первых уст.

В 1859 году в Лондоне в русской типографии Герцен издал перевод записок Дашковой, которые были написаны в последнее десятилетие ее жизни при участии сестер-англичанок Мэри и Кэтрин Вильмот. Даже в этом внимании восемнадцатилетней младшей Мэри Вильмот к шестидесятилетней княгине Дашковой разглядел Герцен «чувства любовницы». Вероятно, у видного русского западника были основания думать так и писать об этом. В Европе еще свежи воспоминания о пребывании здесь Екатерины Дашковой – ее беседах с Дидро, Вольтером, ее выходах в общество непременно с подругами, прежде всего с миссис Гамильтон, к которой Екатерина, по собственному выражению, привязалась «всем пылом голодного сердца». Все это позволило Герцену сделать смелые намеки и о причинах верности графини Екатерины Воронцовой будущей Императрице Екатерине II. «Есть что-то необыкновенно увлекательное в этой отваге двух женщин, переменяющих судьбу империи, в этой революции, делаемой красивой, умной женщиной, окруженной молодыми людьми, влюбленными в нее, между которыми на первом плане красавица 18 лет», – писал Герцен о перевороте 1762 года, в котором юная графиня сыграла одну из ведущих ролей.

Родилась Екатерина Романовна весной 1743 года в семье видного елизаветинского вельможи Романа Илларионовича Воронцова, младшего брата Государственного канцлера Воронцова, и Марфы Ивановны Сурминой. Матушка Екатерины скончалась, когда девочке исполнилось два годика: успела лишь окрестить дочь. Крестными стали Императрица Елизавета и великий князь Петр Федорович.

Четырнадцатилетняя крестница Императрицы, к несчастью, заболела корью. А подобное при дворе считалось едва ли не клятвопреступлением. Болезнь могла пристать к цесаревичу. Родители, дабы не прогневить Императрицу, отправили Екатерину в деревню, не надеясь более увидеть свою дочь. Но «умная, бойкая и живая девочка» выздоровела, да к тому же «нашла в деревне довольно значительную библиотеку» и перечитала ее всю, чтобы не умереть от скуки.

Возвратившись в свет, девочка не долго пробыла в девицах. В шестнадцать с половиной лет, возвращаясь с бала с подругой, была напугана случайным встречным, который оказался блистательным офицером князем Дашковым. И вскоре графиня Воронцова превратилась в княгиню Дашкову.

Еще в родительском доме она была представлена Великой княгине Екатерине. Будущая Императрица была в два раза старше Дашковой, но приласкала ее, и они стали больше, чем просто подругами. До государственного переворота 1862 года, который возвел на трон империи Екатерину, они встречались по меньшей мере раз в неделю. Екатерина II сама заезжала из дворца за Дашковой, отправляясь на встречу с сыном. А были еще и тайные ночные встречи, когда Дашкова инкогнито пробиралась во дворец к будущей Императрице, и в одной постели они обсуждали планы смещения Петра III.

Екатерина Дашкова, историки назовут ее Малой Екатериной, влюблена в свою императрицу – Екатерину Большую, «как мальчики бывают влюблены в тридцатилетних женщин…». При дворе она ведет себя довольно вольно и не боится дерзить Петру...

Но Екатерина Малая не догадывается, что не одна она, склоняющая свою подругу к скорейшим действиям против Петра, держит в руках нити заговора. Отдав свое сердце будущей Императрице, она надеется не только на благодарность монарха к своему верному слуге. Подлинная природа отношения Дашковой к Екатерине II откроется, когда восемнадцатилетняя княгиня узнает о существовании соперника – Григория Орлова… «С этого времени я в первый раз убедилась, что между ними была связь. Это предположение дано тяготило и оскорбляло мою душу», – запишет в своих дневниках Дашкова.

Именно Орлов привез будущую Императрицу в столицу ночью 28 июня 1762 года. Ослепленная любовью Малая Екатерина, встретив свою Екатерину Большую, не догадывается еще о ее связи с Орловым. Сейчас главное – сместить Петра III, возбудившего уже ненависть при дворе «неприличным» поведением своим (при всех громко называл императрицу «дурой») и неумелыми политическими шагами.

И насколько расстроена, смущена, шокирована юная Екатерина, когда после взятия Петергофа, ночью находит у Императрицы Орлова… вальяжно расположившегося на диване в ожидании своей любовницы. Едва ли не в слезах она замечает и небольшой столик, который уже накрыт – какая досада – на троих. «Неужели Орлов останется?..» В мгновение она делается холодной и почти бестактной с Императрицей, приглашающей Дашкову присоединиться к трапезе и отметить победу их тройственного союза. «Оскорбленная своим открытием…», тем, что «…что между ними une liaison», Дашкова не скрывает обиды от изумленной Императрицы. Последняя, дабы вернуть расположение подруги, осторожно (уже как Императрица – не приятельница или любовница, а «наместница Бога на земле») взывает к ней: « Дружба имеет свои права, разве я их лишусь теперь?»

И ведь лишается. Гордая Дашкова не прощает измены с Орловым. И не важно, было ли что между двумя Екатеринами прежде. Возможные претензии Орлова на трон, а, следовательно, супружество с Екатериной зарождают в сердце Дашковой едва ли не мысль о бунте против Императрицы.

Тем временем Орлов в компании офицеров душит хилого Павла III. Охлаждение Екатерины II к княгине Дашковой предопределено. Как прежде восемнадцатилетняя девчонка дерзила при дворе ее бывшему муженьку, Великому князю, так теперь дерзит ей самой, резко противопоставив себя любовнику Императрицы. Гневно отреагировав на известие о смерти-убийстве Павла «по неосторожности», она тридцать неполных лет будет отказываться здороваться с графом Орловым. Примирение состоится лишь через несколько лет после смерти Екатерины. Многолетняя распря будет забыта, и старик Орлов устроит по этому случаю феерический бал.

Интимная близость двух подруг, сестринская любовь Дашковой и Императрицы разбилась о неприступные стены монаршей власти, которыми Екатерина, взойдя на трон, вынуждена была окружить себя. Эта причина видится главной в разрыве двух Екатерин и Александру Герцену: «Екатерина хотела царить не только властию, но всем на свете – гением, красотой; она хотела одна обращать на себя внимание всех…»

После смерти мужа в 1768 году Екатерина Романовна Дашкова, продолжавшая вести себя при дворе довольно самостоятельно, легко была отпущена Императрицей за границу – с глаз долой. В чужих землях Дашкова остается такой же дерзкой, неугомонной… Знакомится и на легкой ноге общается со такими знаменитостями, как Вольтер и Дидро. С ними она тет-а-тет, разве что Руссо остается обойденным ее вниманием.

Из Женевы от Вольтера Дашкова едет в Спа, где «живет в большой интимности с миссис Гамильтон и, прощаясь с ней, романтически клянется приехать через пять лет для свидания». «И что еще более романтически…, – отмечает Герцен, – действительно, приезжает».

Да любила ли Дашкова мужчин вообще? «Ни один мужчина не играл никакой роли в ее жизни», – уверенно отвечает Александр Герцен на этот вопрос. Женщины, напротив, всегда волновали и привлекали Екатерину. За границей она выходит в свет непременно со своими подругами и ведет себя довольно независимо, чтобы избежать не только узнавания, но и – прежде всего – внимания мужчин. В Спа впервые после разрыва с Екатериной II княгиня Дашкова «всем пылом голодного сердца привязалась к Гамильтон….». Кэтрин Гамильтон – дочь Туанского архиепископа – стала главной привязанностью Дашковой… В 1784 году она пригласит подругу в Россию и устроит для нее грандиозные празднества в своим имении Троицкое Калужской губернии. По случаю приезда миссис Гамильтон будет отстроена новая деревня для крестьян, названная в честь подруги «Гамильтоново». Несколько дней длились гуляния с песнями и плясками в народном стиле. Перед Гамильтон было разыграно настоящее представление с хороводами и крестьянскими свадьбами.

До сих пор историки, за исключением Герцена, обходят стороной вопрос о том, что же связало уже главу двух академий – Академии наук и Российской академии – с дочерью ирландского священника? Когда в 1803 году из Ирландии Гамильтон отправит с приветом к Дашковой своих племянниц Мэри и Кэт Вильмот, при встрече со старухой девушек поразит старый шелковый платок, обмотанный вокруг шеи Екатерины Романовны – подарок миссис Гамильтон, с которым Дашкова никогда не расставалась и просила положить с нею в гроб.

Мисс Мэри Вильмот, плененная рассказами тетки, прибыла в Россию и стала инициатором и свидетельницей работы Дашковой над своими записками, которые будут вывезены из империи и опубликованы спустя полвека в Лондоне. Мисс Мэри Вильмот составила существо последних лет жизни Дашковой. «Она ее любит страстно, как некогда Екатерину. Свежесть чувств, их женская нежность, потребность любви и столько юности сердца в 60 лет изумительны» (Герцен). Дашкова, давно не выезжавшая из своего Троицкого, спешит в Москву, возит Вильмот по балам, показывает ей монастыри, представляет императрицам, в лютый мороз украшает ее комнату цветами и проводит с нею вечера, читая свою переписку с Екатериной II.

Екатерина Дашкова окружает Мэри сразу же «внимательностью матери, внимательностью сестры и… любовницы». Что-то позволило Александру Герцену сделать это последнее смелое предположение еще при жизни «моей Мэри», как писала Екатерина Романовна, – Марты Вильмот (1780-1873). …И она, Марта, не возражала против этого вывода…

«Дашкова родилась женщиной и женщиной осталась всю жизнь». «Сторона сердца, нежности, преданности была в ней необыкновенно развита…». Нежность эта лежала в основе ее привязанности к Екатерине II, впрочем, отвергнутой Императрицей, материнского и сестринского внимания к Елисавете Алексеевне (супруге Александра I). И только в сердце английской приятельницы миссис Гамильтон и, наконец, племянницы ее Мэри нашла Дашкова ответ желаниям своего мятущегося в поисках женской любви сердца.

В 1809 году Мэри Вильмот была вынуждена покинуть Россию. Она уехала, почти бежала, не пощадив чувств своей любовницы, тайком… Причина столь стремительного отъезда кроется не только в обострении отношений России и Англии, но и уверенном желании княгини Дашковой покинуть Россию вместе с Мэри. …Через несколько месяцев морозным январским вечером княгиня Екатерина Дашкова тихо умрет в своем Троицком.

Европа, прочитав в начале 1840-х годов записки княгини, сохраненные Мартой Вильмот, продолжит обсуждать величие и интимные привычки Екатерины Романовны Дашковой, которую Вольтер называл «достойной подругой Тамирисы». Под Тамирисой – полулегендарной царицей и победительницей властелина Востока Кира в VI веке до н. э. – Вольтер имел в виду, конечно же, Екатерину II. После выхода записок, публикации которых сопротивлялся клан Воронцовых и не приветствовала императорская семья (не случайно их издал по-русски опальный западник Герцен), вновь ожили слухи об интимной связи двух Екатерин. Распространять их начал еще знаменитый Джованни Джакопо Казанова, который приезжал в Россию в конце 1760-х годов и не смог очаровать своими чарами юную Дашкову, потому и сделал соответствующие выводы. Впрочем, после выхода «Записок Дашковой» разговоры об интимных привязанностях княгини уже не казались только слухами.

«Кассир русской словесности». Николай Румянцев (14 апреля 1754 – 15 января 1826)

Среди высокопоставленных чиновников царской России, которые «славились гомосексуальными наклонностями», Игорь Кон называет министра иностранных дел, а затем государственного канцлера при Александре I графа Николая Петровича Румянцева. Сегодня Румянцев более известен как меценат и основатель Румянцевского музея, его собрание книг и древних рукописей составило основу Российской государственной библиотеки имени Ленина. Сотрудники ее до сих пор называют свою библиотеку Румянцевской. В 2004 году на 250-летний юбилей князя Румянцева в стенах библиотеки установили бронзовый бюст человека, именем которого в русской истории называли некогда всю первую четверть славного ХIХ века – это была «Румянцевская эпоха».

Николай Румянцев был старшим сыном графа, фельдмаршала и губернатора Малороссии Петра Александровича Румянцева, получившего к своей фамилии приставку Задунайский за победу над турками и освобождение Дуная в 1773 году. Род Румянцевых возвеличился при Петре I, который женил деда канцлера, сына бедного костромского помещика, на дочери тайного советника графа Матвеева. Александр Иванович Румянцев, дед Николая Петровича, был одним из любимцев Петра I, он открыл царю место пребывания беглого сына и убедил императора Карла VI выдать отцу виноватого отпрыска. Впрочем, современники считали Румянцева-Задунайского бастардом Петра I. Мария Матвеева занимала первое место среди любовниц императора. Так что Николай Петрович Румянцев приходился внуком Петру I.

Воспитание юный граф получил домашнее, другого в те годы не было. В 19 лет светский красавец был пожалован в камер-юнкеры. С детства проявив интерес к разным наукам, молодой граф добивался от отца возможности получить образование за границей, но тот был против. Желаниям Николая Петровича помогла императрица Екатерина II. В качестве спутника в заграничную поездку братьям Румянцевым она сосватала своего любимца, близкого приятеля Вольтера, публициста барона Мельхиора Гримма. Два года Румянцевы провели в Европах. Николай слушал лекции в Лейденском университете. Вольтер, известный своими бисексуальными склонностями, лично просил привезти двух красавцев к нему в Женеву, вняв настойчивым советам своей корреспондентки императрицы Екатерины II встретиться с молодыми братьями, на которых в делах государственной важности она возлагала большие надежды. «Тем, кои рождены для того, чтобы служить опорой власти неограниченной, не мешает взглянуть на республику», – писал великий вольнодумец в письме к госпоже Епиналь в июле 1774 года, настаивая на том, чтобы Гримм с Румянцевыми заехал к нему в Женеву.

Вольтеру особенно приглянулся старший из Румянцевых, он нашел его более годным к государственным делам и рекомендовал Екатерине. После возвращение Николая Румянцева из-за границы Екатерина приблизила его к себе. Она хотела видеть образованного юношу при дворе, но тот вновь рвался за границу. Несколько попыток поступить на дипломатическую службу не увенчались успехом, но тут возникли личные обстоятельства, для разрешения которых Екатерина надумала использовать верного камер-юнкера. Речь идет о женитьбе внуков Екатерины, в том числе Александра, который в будущем должен был занять трон.

В 1876 году графа Румянцева назначили чрезвычайным посланником и полномочным министром во Франкфурте-на-Майне, он оставался на этом посту более 15 лет. Ему, в частности, предстояло устроить дело о женитьбе наследника престола на принцессе Баденской Луизе Марии Августе, впоследствии императрице Елисаветы Алексеевны. Екатерина состояла с Румянцевым в активной переписке в июне 1792 года по поводу этого брака. Тайно Румянцев должен был организовать приезд в Россию двух принцесс Баденских, старшей и младшей, дабы будущий наследник, внук Екатерины Александр смог выбрать свою императрицу. Занимался этим делом Румянцев ни много ни мало около семи лет: на смотрины «баденские княжны» прибыли только 31 октября 1798 года.

При недолгом царствовании Павла I Румянцев забыт не был, но никаких важных должностей не занимал.

День коронации Александра I стал звездным часом Николая Румянцева. Любимец бабушки был назначен членом Государственного Совета, а потом, с образование в России министерств, получил портфель министра коммерции. Одновременно Румянцев был директором водных сообщений и комиссии по устройству в России дорог. Чему только не приходилось заниматься графу на этих должностях. Он был инициатором издания первой русской деловой газеты – «Санкт-Петербургских коммерческих ведомостей», устроил промыслы на Каспийском море, для охранения Санкт-Петербурга от наводнений по его распоряжению была произведена отделка берегов адмиралтейского канала диким камнем, он также разработал купеческий устав 1807 года, который подготовил расцвет купеческого сословия в России.

В 1807 году Румянцев возглавил министерство иностранных дел, пост министра коммерции остался при нем. На место, которое еще недавно занимал, как выразился Вигель, «жалкий немец», пришел человек «русский с громким именем, высокою образованностью, благородною душою, незлобивым характером и умом». Не удивительно ли, как нежно пишет о Румянцеве язвительный Филипп Вигель. Верно, что не только из-за уважения к дружбе отца своего и будущего канцлера.

В ближайшее десятилетие Румянцев вместе с императором будет руководить дипломатической жизнью России. В 1809 году он отправится в Париж для переговоров с Наполеоном как посредник в примирении Австрии с Францией. Наполеону чем-то приглянулся Румянцев, и он благоволил ему. Вероятно, Наполеона привлекли образованность графа и его интерес к искусствам. Переговоры завершились успехом.

А в 1810 году Румянцев заключил Фридрисхгамский договор, согласно которому вся Финляндия, принадлежавшая ранее Швеции, отошла России. Это принесло Румянцеву звание Государственного канцлера.

Завистники Румянцева распространяли слухи о тайных переговорах Румянцева с Наполеоном во вред России. Это все клевета, разумеется. Граф казался кому-то галломаном, но изменником он никогда не был. Тот же Вигель справедливо отмечает: да разве можно было подкупить Румянцева золотом – того, который «жил всегда умеренно, источая его (золото) единственно на умножение просвещения в России?» Не золотом, конечно, а идеями подкупал его Наполеон. Мечта о великом союзе северо-востока с юго-западом, перед которым «все должно было покориться» владела Румянцевым. Переход войск Наполеона через Неман и вступление французских войск в Россию – это стало для Румянцева настоящим ударом. «Апоплексический приступ» случился с графом в присутствии Александра I, который сам приехал сообщить канцлеру о начале войны. С тех пор сделался Румянцев малость глуховат… И пошли об этом исторические анекдоты, которые, к несчастью, заслонили анекдоты иного рода…

Помимо слухов об измене, немало могли повредить Румянцеву разговоры о причинах его холостяцкой жизни. Кстати, все три брата Румянцевых так и остались холостяками. Род Румянцевых на них прервался.

Была у Румянцева странная приятельская связь с Анной Никитичной Нарышкиной, его теткой. Она оставила семью свою и поселилась у племянника. Это совместное житье тетки с племянником, годившимся ей в сыновья, стало объектом многочисленных шуток, автором которых был Александр Львович Нарышкин, которого Анна Никитична решила оставить без наследства, завещав все племяннику. Произошла судебная распря, которую Нарышкины выиграли, но позора своего простить Румянцеву не могли.

Нарышкин и был автором нескольких «не всегда удачных каламбуров», высмеивающих сексуальные интересы графа Румянцева. До сего дня они – анекдоты, разумеется, – не дошли. Только некоторые откровенные мемуаристы пишут, что «жало их [каламбуров] автора приписывало Румянцеву какие-то слабости, противные нравственности».

Действительно, дипломатическая работа того времени располагала к гомосексуальности, как замечает Константин Ротиков на страницах «Другого Петербурга». «Если призадуматься, так труднее понять, как среди работников этого ведомства находятся лица гетеросексуальной направленности…» Во времена министерства Румянцева такие лица редко находились по вполне естественной причине. Граф любил окружать себя умными гомосексуалами, среди которых оказались в будущем известный духовный лирик Андрей Муравьев и поэт Дмитрий Веневитинов. Да и Филипп Филиппович Вигель, покушавшийся на «зад Пушкина», продолжил службу в ведомстве Румянцева, но здесь уже исключительно по протекции родителя – губернатора Пензы и приятеля канцлера.

Открыть в себе, возможно, врожденную гомосексуальность, помогла либеральная во многих вопросах среда, в которой Румянцев провел свою юность. Вольтер, барон Гримм, Лейденский университет… Наконец, Французская революция, случившаяся в 1789 году, тоже способствовала свободе нравов. Стоит напомнить, что из рухнувшей Бастилии среди прочих был освобожден и прекрасный маркиз Де Сад, коего возбужденная толпа вынесла из стен тюрьмы на руках, как революционера. Кстати, и судьбу осколков французской монархии тоже пришлось решать Румянцеву еще в царствование

Екатерины II…

Шокированный войной с Наполеоном, который был почти его другом, Румянцев просит отставки несколько раз, но государь ее не одобряет. Тогда министерский портфель он оставляет старшему члену коллегии и уезжает в свое имение. Официальная же отставка состоялась только в 1814 году.

И начались славные времена «румянцевской дружины», завершившие так называемую «румянцевскую эпоху», в которую было сделано невероятно много для истории и словесности России.

Николай Петрович Румянцев полностью посвящает себя благотворительной деятельности. Это обширная работа включает в себя как поиск редких рукописей по всему миру, так и издание новых книг, финансирование научных исследований, а главное – открытие публичных библиотек по образцу европейских в губерниях России. На благотворительность за 11 лет граф потратил около 300 000 рублей. Не случайно его называли «кассиром русской словесности».

Центром деятельности Румянцевского кружка стал Московский архив иностранных дел, который возглавлял Николай Бантыш-Каменский. Его сын Владимир Бантыш-Каменский был ославлен во время одного из самых крупных гомосексуальных скандалов 1810-х годов. В числе прочих знаменитостей, подверженных гомосексуальной любви, он назвал Румянцева, а также министра духовных дел князя Голицына.

После признания Бантыш-Каменского из столицы были высланы в монастыри и на окраинные губернии несколько десятков чиновников. Но более всего досталось самому Владимиру Бантыш-Каменскому (он высылался неоднократно) и молодому Константину Калайдовичу (1792-1832), в будущем выдающемуся русскому историку. Именно Калайдовича старший Бантыш-Каменский рекомендовал Румянцеву для продолжения работы над изданиями русских летописей. Но представить свои изыскания Румянцеву Калайдович смог только в 1817 году, когда скандал чуть поутих. Высланный в Песношский монастырь, Калайдович одновременно собрал там интересные исторические сведения. Румянцев добивался возвращения Калайдовича в Москву у императора, используя покровительство просвещенного духовенства, которое было восхищено работой кружка Румянцева по сбору русских «летописей» в монастырях. Кстати, именно с Калайдовичем 70-летний граф будет совершать поездки по русской провинции в поисках древностей. Калайдович тяжело переживал свою гомосексуальность. Психологическое напряжение было настолько велико, что в 1828 году у него случился нервный срыв, закончившийся потерей рассудка, по причине которого была прекращена его научная и издательская (журнал «Русский зритель») деятельность.

В русских монастырях, европейских архивах и библиотеках (на Румянцева там работало 10 лучших ученых) было обнаружено около 1000 актов. Эти документы объясняли историю России с XIII по XVII век. Все рукописи были обработаны выдающими учеными своего времени и изданы в четырех томах.

Свое собрание Румянцев завещал для общественной пользы. Николай I пожелал открыть его в 1831 году под названием Румянцевского музея. Как этот музей оказался в Москве и положил основу Государственной публичной библиотеке имени Ленина? В 1860-е годы музей Румянцева в Петербурге пришел в такое плачевное стояние, что «его признали бесполезным», и собрание Румянцева принял к себе московский университет.

В 1922 году при Советах коллекция Румянцева была расформирована и распределена по разным музеям, архивам и библиотекам. Основная часть рукописного и книжного собрания оказалась в Российской государственной библиотеке.

О полностью забытом при советской власти меценате вспомнили в конце 1990-х годов – не только в России, но и в Белоруссии, в частности в Гомеле – там, в семейных владениях, Румянцев был похоронен. Этот белорусский город обзавелся памятником Румянцеву, теперь подумывают и о восстановлении его надгробия.

Знают ли белорусские власти, начавшие в 2004 году борьбу «с пропагандой гомосексуализма» о том, что Румянцев был гомосексуалом? Наверное, не догадываются. Но что значила гомосексуальность для самого Румянцева?

За свою долгую жизнь он не создал семьи, он окружал себя приятными молодыми людьми, многие из которых превращались в сердечных друзей и любовников. Интимная жизнь гомосексуалов того времени проходила в кружках и группах, наподобие той самой «румянцевской дружины» при историческом архиве. Устойчивых пар у гомосексуалов начала XIX века не было.

Но Румянцеву не нужно было пользоваться безропотными крепостными мальчиками для сексуальных утех. Он был образованным человеком, который знал настоящую цену душевной привязанности и мужской дружбы. Ценности науки и личные привязанности в конце жизни, к счастью, совпали. После скандала с Бантыш-Каменским Румянцев приложил все усилия для того, чтобы спасти от гонений профессора московского университета Плисова и своего сердечного друга историка Калайдовича – их имена среди других назвал полиции Бантыш-Каменский.

«Старик, по-старому шутивший…». Иван Дмитриев (21 сентября 1760 – 15 октября 1837)

Сенатор, член Государственного совета, обер-прокурор, министр юстиции в царствование Александра I Иван Иванович Дмитриев, несмотря на свои высокие заслуги перед российской государственностью, более всего запомнился современникам остротами и баснями, за что и снискал себе славу русского Лафонтена… А еще популярными песнями. Был он, говоря современным языком, хитмейкером своего времени. Авторство десятка песен, написанных Дмитриевым за один 1792 год, быстро присвоил народ, которому особенно полюбилась вот эта сущая безделица:

Стонет сизый голубочек –

Стонет он и день, и ночь;

Миленький его дружочек

Отлетел надолго прочь…

Своего голубка, а правильнее сказать, голубку так и не нашел за всю свою долгую жизнь Иван Дмитриев. А если правда, то и не искал. Один из его корреспондентов литератор Николай Дмитриевич Иванчин-Писарев (1790-1849), вошедший в круг приятелей Дмитриева в 1818 году, уверял позже, что «в общении с женщинами он оставался девственником». О его «девственной стыдливости» стали даже слагать анекдоты, вроде вот этого: «Мол, некий высокопоставленный вельможа громко интересуется у Ивана Ивановича: «…Бывали ли вы в борделе?» А Иван Иванович еще более громко отвечает: «Не бывал, и того не стыжусь…»

Впрочем, дабы избавить от любых подозрений столь образцового государственного мужа, каким должен был остаться в истории Иван Дмитриев, тот же Иванчин отмечал, что «…юноши трех поколений в каждый период его жизни, побеседуя с ним, возвращались домой, столь же невинными…» Замечание очень верное и правильное, потому что вне зависимости от того, идет ли речь о духовном или телесном целомудрии, вирус вольнодумства, с которым всегда соседствовала и сексуальная свобода, распространялся в России XVIII – XIX веков в буквальном смысле от гувернера к воспитаннику, от учителя – к ученику…

Наверное, все было именно так и с юным Иваном Дмитриевым.

Иван Дмитриев родился в Симбирской губернии в старинной дворянской семье. Когда мальчику исполнилось восемь лет, его отдали в пансион, обучаться манерам, французскому языку, арифметике и рисованию. Пансион учителя Манженя находился в Казани, но дед Дмитриева захотел несколько месяцев пожить в уездном Симбирске, и уговорил Манженя перевести пансион туда же – для удобства. Долгое время Иван Дмитриев считался в классе самым «тупым» учеником – мальчику не давались точные науки, зато он с удовольствием занимался историей и «сочинением писем» по историческим темам. Впрочем, сочиненные «нелепости» вызывали смех старших учеников и нового учителя Кабрита…

Кабрит был натурой доброй и умной, но, как многие французы того времени, распущенной. (Вспомним хотя бы, кто открыл секреты однополого удовольствия современнику Дмитриева Филиппу Вигелю – все тот же учитель-француз). С учениками он щедро делился своими интимными успехами – ему было всего 26 лет, и он, как выразится Дмитриев в своем жизнеописании, «платил дань слабостям своего возраста». Отец «испугался последствий худых примеров» и забрал Ивана с братом из пансиона. Он решил дать детям образование под собственным руководством. Но учитель из него вышел плохой, да к тому же и Иван уже грезил похождениями. В пансионе он перечитал все сказки «Тысячи и одной ночи», «Приключения Робинзона Круза», но более всего увлекся любовными переживаниями «Истории кавалера де Грийу и Манон Леско». По этой книге Дмитриев получил представление о французской литературе и фактически изучил французский литературный язык, с помощью «Вояжирова лексикона». Да настолько хорошо, что «по охоте» вскоре смог начать переводить Лафонтена. Интересно, что мемуарах Дмитриев особо оговаривает, что «чтение романа не имело вредного влияния на его нравственность».

Образование Дмитриева было прервано пугачевским бунтом и войной с Оттоманской империей, которая началась в конце 1768 года. В русской провинции того времени, тем не менее, никаких развлечений, вроде клубов и салонов не было. Еще большей диковинкой был театр. День проходил в разговорах с «умными московскими приятелями» и карточными играми (ломбер). Мальчику-то и было всего двенадцать лет, но он уже резво вел разговоры о литературе и внимал рассказам о театре. Вскоре появилась и возможность увидеть оперу. Опасаясь, что вслед за Казанью во власти бунтовщика Пугачева окажется и Симбирск, Дмитриевы отправились в Москву. «Посещение книжных лавок было любимой моею прогулкою», – вспомнит Иван об этом времени. Здесь же он впервые увидел итальянскую оперу.

С 1777 года, семнадцати лет отроду, Дмитриев считает свои опыты в поэзии и рифмовании более или менее серьезными, хотя все свои преимущественно сатирические тексты он позже сжег… Осталась лишь надпись, сделанная по конкурсу, к одному из портретов знаменитых соотечественников в петербургском еженедельнике «Ученые Ведомости» Николая Новикова. Так 14 апреля 1777 года состоялась литературная премьера Дмитриева… – это была подпись к изображению писателя Антиоха Кантемира.

Дмитриев продолжает писать стихи, но так как его увлечение не находило поддержки у близких (старший брат называл его «жалким рифмоплетом»), он отсылал по газетам и журналам безымянные тексты, которые все же частенько публиковались. К 1795 году набралось случайных сочинений достаточно, чтобы собрать их в книгу под названием «И мои безделки…» и на некоторое время, до начала издания Николаем Карамзиным «Вестника Европы» в 1802 году, оставить литературную деятельность.

В 1797 году, «не имея склонности к военной службе», Дмитриев надеется выйти в отставку в звании полковника. Он получает ее и уже собирается удалиться в деревню… Но все меняет смерть Екатерины II. Аккурат на Рождество Дмитриева арестовали по доносу и обвинили в покушение на жизнь нового императора Павла I. Три дня его продержали под арестом, пока не выяснили имя доносителя… В эти дни только Федор Козлятев не побоялся назваться перед полицией близким другом Дмитриева. На фигуре этого человека, которого Иван Дмитриев считал «…больше, чем другом, истинно добрым гением моим», стоит остановиться подробнее. Хотя известно о его персоне немного…

Дмитриев и Козлятев были почти неразлучны, несмотря на разность лет и состояний. В одно время Козлятев был поручиком, а Дмитриев все еще сержантом. Вольтер, Руссо, Дидро – беседы о них с Козлятевым стали для Дмитриева «училищем изящного и вкуса». Служба то сводила их вместе, то разводила по разным концам империи. Они состояли в активной переписке, но почти ни одного послания их друг к другу не сохранилось. Для павловских времен Козлятев казался настоящим вольнодумцем – благоволил солдатам в Преображенском полку, отдавал назад оброк крестьянам и, между прочим, так и не женился. Жизнь его оборвалась как-то внезапно в 1808-м. Уход друга Дмитриев сильно переживал.

Кстати, в 1797 году сидел Дмитриев под арестом не один, а со своим приятелем Лихачевым. И тогда выяснилось, что донос написал крепостной мальчик Лихачева, который хотел таким образом получить от Лихачева вольную. Сейчас над этим фактом можно немало пофантазировать – что это за образованный такой крепостной мальчик?..

После «приключения», грозившего стать последним в жизни, Павел Юрьевич Львов показал стихотворение Дмитриева, адресованное Гавриилу Державину, его герою. И в первый же день Дмитриев просидел в доме у Державина до вечера, а через неделю уже сделался постоянным его «коротким знакомцем». Державин стал для него образцом поэта того времени, который совмещал поэтический труд с государственной службой, составлением законодательных актов, проектов и постановлений, совершенно лишенных любой поэзии.

Да и у самого Дмитриева появилась возможность повторить пример Державина. Когда подозрения в заговоре были сняты, Павел I решил «во искупление недоразумения» дать Ивану Дмитриеву должность статс-секретаря. Так что отставка и деревня были отложены на два года, потому что через день Павел одарил его еще и местом обер-прокурора в сенате, потом назначил товарищем министра и пожаловал в действительные обер-прокуроры…

В запоздалой отставке Дмитриев, оставленный с пенсионом и чином тайного советника, купил в Москве дом с садом и посвятил себя литературе. К 1803 году он подготовил «Собрание сочинений в двух частях», потом книги пошли одна за другой – всего около 15 томов к 1823 году…

Вернул Дмитриева на службу Император Александр в 1806 году – назначил его сенатором и отправил в Рязанскую губернию расследовать дело о взятках. Но ретивости Дмитриева никто не оценил, и главный казнокрад был вновь назначен в ту же Рязань вице-губернатором. Дело у Дмитриева отобрали, а за усердие повысили – назначив членом преобразованного Государственного Совета, который собирался в Петербурге в присутствии Государя по понедельникам.

В 1810-м Дмитриев занял пост министра юстиции. И тут свет сразу же заприметил, что 50-летний поэт наполнил казенное здание симпатичными юношами. На самом деле он привел с собой вовсе не армию, а всего трех молодых отроков – Милонова, Грамматина и Дашкова – каждому чуть больше 20. Язвительный Вигель (тот самый – «не щадивший задов»), искавший внимания Дмитриева, так опишет появление молодежи в министерстве: «…с Дашковым (Дмитрий Васильевич Дашков – чиновник и литератор, один из «сердечных друзей» Вигеля) любил беседовать о любимом предмете… был ласков и оказывал нежную снисходительность и покровительство Грамматину и Милонову». Сильно, вероятно, огорчился Вигель, что не было его среди отобранной Дмитриевым троицы. И, действительно, ведь не он, а Дашков сменит своего дядю на посту министра в 1814 году.

Поселившись в Москве, Дмитриев сразу же приобрел особое влияние на молодежь, в том числе поэтическую – переписывался с Александром Пушкиным и Василием Жуковским, учителем цесаревича. Свет почитал его «эгоистом, потому что он был холост и казался холоден».

«Любил он не многих, зато любил горячо…», – напишет позже Филипп Вигель, который станет постоянным посетителем московского дома Дмитриева – уже старца почтенных лет, о котором Пушкин вспомнит в VIII главе своего «Онегина», как о «старике, по-прежнему шутившем…» Среди прочих слабостей Дмитриева были в нем «чрезмерная раздражительность и маленькое тщеславие». Но молодые поэты все равно любили его. Среди них, например, некий князь Петр Иванович Шаликов, приятель Константина Батюшкова, который нашел в Дмитриеве покровителя и защитника. Вот, как писал он о Дмитриеве в своих беспомощных стихах:

И юноша-певец, в движеньях сердца чистых

Певцу маститому благоговейно дань

Приносит творческих небесных вдохновений…

…Умер Дмитриев от простуды. В четверг поздней осенью 1837 года «еще обедал дома, сытно поел поросенка, потом вздумалось ему попросить шоколаду, который запил стаканом молока, после пошел в сад сажать тополя…» Простудился, слег с температурой и через два дня отошел в мир иной, откуда сходит иногда дух святой в образе сизых голубочков.

Государственный деятель и поэт Иван Иванович Дмитриев представляет собой обычного холостяка рубежа XVIII – XIX веков. Одиночество подобных людей историографы обычно объясняют какой-то безумной романтической страстью, которая навсегда разбила сердце. Для Дмитриева, «девственностью» которого современники вслух восхищались, а меж собой над ней иронизировали, тоже придумали такую историю – о его страсти к жене сослуживца П. И. Северина, Анне Григорьевне…

Но чем глубже погружаешься во времена жизни «русского Лафонтена», чем внимательнее вчитываешься в письма, мемуары и редкие исторические анекдоты, тем очевиднее становится его последовательное равнодушие и невнимание к женском полу…

«Придворный ветреник…». Александр Голицын (8 декабря 1773 – 22 ноября 1844)

Князь Александр Николаевич Голицын, министр духовных дел и народного просвещения в царствование Александра II, а также обер-прокурор синода, а также некоторое время министр внутренних дел, главный попечитель Императорского Человеколюбивого общества, главнокомандующий почтовым департаментом, член, а потом председатель Государственного совета, наконец, канцлер Российских орденов… Он был вторым после графа Николая Румянцева высокопоставленным гомосексуалом в Российской империи начала XIX века.

Кто не знает анекдота о князе-полководце Суворове, его звезде и императрице Екатерине II? «Однажды Суворов был приглашен к обеду во дворе. Занятый разговором, он не касался ни одного блюда. Заметив это, Екатерина спросила его о причине такого поведения. «Он у нас, матушка-государыня, великий постник, – ответил за Суворова Потемкин, – ведь сегодня сочельник: он до звезды есть не будет». Императрица, подозвав пажа, пошептала ему что-то на ухо; паж ушел и через минуту возвратился с небольшим футляром, а в нем – бриллиантовая орденская звезда, которую императрица вручила Суворову, прибавив, что теперь уже он может разделить с нею трапезу».

Пажом, доставившим полководцу первую – после поста – звезду, и был юный князь Александр Голицын. Этот анекдот, среди множества других, входил в своеобразную «концертную программу», с которой в почтенном возрасте князь, известный как «придворный ветреник», появлялся в свете. Таким вот иронистом был первый министр просвещения России – гомосексуал, одаренный «умом тонким, метким, которому свойственно было замечать и перенимать смешную сторону каждого человека».

Александр Голицын – сын вконец обедневшего князя Николая Сергеевича Голицына, сосланного в Ярославль во времена бироновщины. До десяти лет он воспитывался дома, пока не заметила его Марья Савишна Перекусихина, старая доверенная камер-юнгфера императрицы, и не представила маленького забавного мальчика Екатерине II. Парнишку записали в пажеский корпус, где продолжил он свое домашнее образование.

В 1787 году юного пажа Екатерина взяла с собой, когда отправилась осматривать приобретенный Новороссийский край. Во время путешествия паж особенно подружился с одиннадцатилетним цесаревичем Александром. По возвращении в Царское Село императрица оставила пажа при себе и «назначила» приятелем к внуку.

Екатерина запомнилась Голицыну дамой с тростью и собачкой, непринужденно прогуливавшейся по Царскосельским паркам.

Четыре года слушал Голицын светскую болтовню во время многочисленных раутов и туалетов императрицы, находясь в пажеском корпусе. Тогда это была настоящая школа баловства. …За исключением иностранных языков, выучивались пажи хорошо танцевать, фехтовать да ездить верхом. Игривый нрав Голицына здесь проявился во всем. Весельчак как-то на спор дернул за косичку известного грозным нравом отца Александра, великого князя Павла Петровича, смиренно объяснив, что коса его немного сдвинулась, оттого необходимо было ее поправить.

Со своим сводным братом Дмитрием Михайловичем Кологривовым они были в пажах неразлучной парой. Два шутника любили переодеваться в женские одежды и смущать во дворце во время приемов и балов чиновников и приятелей своих неожиданными разоблачениями. В это время сформировались в Николае Голицыне задатки трансвестита. Привычка к переодеванию нашла отклик при дворе Екатерины, известной затейницы бесконечных маскарадов, неоднократно появлявшейся на них в мужском одеянии. Однажды, представившись девицей, Голицын так далеко завел интрижку с одной дипломатической особой, что заинтригованная сторона чуть ли уже не перешла к решительным действиям – спасло появление Кологривова, не менее искусно «задрапированного» в наряды одной из фрейлин. Последовало феерическое разоблачение.

Когда Александру исполнилось шестнадцать лет, Екатерина женила внука и составила для него свой небольшой двор. Голицын стал играть в нем первую скрипку. Особенно привлекало будущего Императора то, что Голицын отличался скромностью и никаких привилегий не просил, за исключением одной – «счастия ежедневно находиться при царе, наслаждаться его лицезрением, иногда рассеивать, если нужно, грусть его». Тот же наблюдательный мемуарист Вигель замечает, что из окружения Александра только у Голицына была к императору исключительно «чувственная привязанность».

После воцарения Александра I светскую жизнь князя потеснила служба. Александр сделал друга детства членом Государственного Совета, а потом поставил во главе Священного Синода. Возглавляя «православное ведомство» Голицын оставался в придворных кругах известным, прежде всего, своим веселым нравом и многочисленными комическими выходками, иногда на пару с Кологривовым, который стал при Александре обер-церемонимейстером. Не шутка ли, что и должности у двух сердечных приятелей стали называться по созвучию.

Дела Святейшего Синода были доверены Александру Николаевичу Голицыну в 1803 году. В то время поклонник идей энциклопедистов и «вольтерьянец» числился среди «неверующих». В «тесном кругу тогдашних прелестниц» Голицын любил посмеяться над «странной случайностью», поставившей его во главе православия в России.

Вскоре среди иерархов русской православной церкви нашел Голицын немало высокопоставленных персон, понимавших его увлечение мужчинами. Или, быть может, некоторые духовные лица, вроде митрополита Серафима (Глаголевского), именно так добивались возвышения…

Голицын совершенно перестал считаться с мнением членов Синода, но одновременно долгое время избегал любых столкновений с епископами. Первое время его увлекла обрядовая сторона православия. В доме у себя он устроил молельную комнату, в дальней ее части находился алтарь, на котором помещалось алое сердце Иисуса, изготовленное европейскими умельцами из особого стекла. В общем, ударился просвещенный князь в мистицизм.

Замыслил Голицын, не обращая внимания на все возрастающий ропот духовенства, уравнять в правах православную веру «не только с другими терпимыми, но даже с нехристианскими».

Из самых известных проектов Голицына надо назвать «Российское библейское общество», учрежденное и возглавленное им же в 1817 году. В последние годы существования общества при нем издавался журнал «Сионский вестник», который способствовал появлению в России переводной литературы. А Библия благодаря «придворному ветренику…» пошла в народ и получила повсеместное распространение среди всех российских сословий. Голицын поставил своей задачей искоренить всякого рода православные нелепости и суеверия на основе изучения в народе божественной книги. Преподаванию Закона Божьего в приходских школах Россия тоже обязана «вольтерьянцу» и мистику Голицыну. Под его руководством при содействии

М.М. Сперанского были открыты в империи три духовных академии и проведена реформа семинарского образования.

К тому времени учрежденное в 1816 году министерство духовных дел и народного просвещения также было отдано Голицыну. Насаждение библейского просвещения соседствовало с цензурными жестокостями. Известно, что сам Голицын допрашивал Александра Пушкина на предмет сочинительства богохульной «Гаврилиады». В 1824 году, когда Голицына сместили со всех постов после грандиозного гомосексуального скандала, Пушкин вдоволь поиздевался над стариком в злой эпиграмме, намекающей на интимные увлечения обер-прокурора.

Напирайте, Бога ради,

На него со всех сторон!

Не попробовать ли сзади?

Там всего слабее он.

В 1824 году Владимир Николаевич Бантыш-Каменский, сын историка

Н.Н. Бантыш-Каменского, предоставил в полицию список именитых «мужеложцев», среди которых в числе первых значился и князь Голицын. «Кредит князя» у Императора Александра пошатнулся, и усилиями своих врагов, среди которых были и несколько прежних его фаворитов, Голицын был смещен со всех своих постов.

Формальной причиной отставки послужили дела цензурные. В книжке, пропущенной Голицыным, начитавшимся философских произведений, и выпущенной Библейским обществом, сказано было, будто «Спаситель наш, прежде земли, воплощался уже в других мирах и что у Богоматери, исключая его, были другие дети от Иосифа». Цензоры полетели на гауптвахту, директора департаментов были смещены, а Голицыну взамен духовного ведомства поручили почтовое…

Ничего не осталось князю в удовольствие, как заняться обустройством собственных владений да благотворительностью.

В конце 1820-х годов Голицын начал строить дворец на черноморском побережье. Дом, сад, водопроводы – все делалось по специальным чертежам. Светские щеголи тут же потянулись в Гаспру, где давались феерические балы, напоминавшие своим размахом маскарады екатерининской эпохи. Пока молодежь развлекалась, ослепший от старости «придворный ветреник» рассказывал анекдоты.

«Решил Александр I наградить меня за службу уже в бытность мою обер-прокурором орденом святой Анны 1-й степени. Но рескрипт с лентой был привезен ко мне в дом, когда я уже уехал с квартиры. Приезжаю я на обед к Императору на Каменный остров без ленты, о вручении которой не ведаю. А Император и говорит мне: «Ко двору на обед ездят в лентах, князь, разве вы того правила не знаете». Ничего не оставалось мне, как объяснить его Императорскому Величеству причину отсутствия ленты поспешностью, связанной с государственными делами. И государь тут же поспросил принести Анну высшей, 4-й степени, и милостиво увеличил награду».

Всю свою жизнь Голицын провел в России, в отличие, скажем, от своего старшего современника и другого не менее известно гомосексуала Румянцева. Лишь однажды вместе с императором Александром I он покидал пределы империи, в 1808 году во время свидания Александра I c Наполеоном в Эрфурте. Известный своим добродушием и веселым нравом, как гомосексуал он надел на себя маску одинокого веселого холостяка, осколка екатерининской эпохи.

В государственной деятельности Голицын основывался на безупречной верности Государю-императору и идеям века просвещения. Когда в 1847 году в Петербурге впервые вышел «Словарь достопамятных людей русской земли», составленный одним из сыновей архивиста Бантыш-Каменского, имя Александра Николаевича Голицына справедливо оказалось среди имен лучших сынов России.

Русская Амазонка. Надежда Дурова (17(?) сентября 1783 – 2 апреля 1866)

У «русской амазонки» Надежды Андреевны Дуровой необычная, прославившая ее на всю Россию судьба. Лесбиянка Дурова стала первой русской женщиной-офицером. Родилась она в Киеве в семье гусарского ротмистра. «Седло было моей первой колыбелью; лошадь, оружие и полковая музыка – первыми детскими игрушками», – вспоминала Дурова в «Записках кавалерист-девицы». С юношеских лет в ней проявились яркие мужественные черты, ее привлекали шумные компании дворовых мальчишек, среди которых она и выросла в имении бабушки в Полтавской губернии.

Мать Дуровой в свое время также показала свободолюбивый нрав, бежав от деспота-отца в объятия ротмистра Дурова. Впоследствии возвратить благорасположение покинутой семьи она надеялась рождением наследника, но на свет появилась девочка…

Далее, возможно, последовал бы обычный сюжет о воспитании девочки по образу мальчика и, как следствие, перестройки пола… Но у Дуровой все было несколько сложнее. Как она уверяет в мемуарах, ей с детства были свойственны многие мужские черты. Тем не менее, некоторая неприязнь к матери, присущая трансгендерным личностям, сквозит в мемуарах Дуровой, уверенной в том, что мать ее не любила. Чего стоит история с кричащим младенцем, которого мать выбрасывает в окно кареты. С этого драматического момента, собственно, и начинаются мемуары Надежды Андреевны. Она попадает на воспитание к гусарам – в седло – под пристальный взгляд флангового гусара Астахова, ставшего наставником амазонки Дуровой.

Пока девочке не исполнилось пяти лет (как раз к этому моменту отец вышел в отставку), мать не принимала никакого участия в ее воспитании. А когда опомнилась, было уже поздно – «с каждым днем воинственные наклонности» юной Дуровой «усиливались». Одумавшись, мать пыталась дать ей вдвое больше материнской ласки, которой Надежда была лишена во младенчестве. Но девочка уже грезила сражениями и битвами, соорудив где-то на окраине барского сада свой маленький арсенал – там были стрелы, лук, сабля и изломанное ружье.

«Воинственные настроения» Дуровой еще более усилились, когда на ее двенадцатилетие отец подарил ей черкесского жеребца Алкида, ставшего верным спутником Дуровой в ее боевых подвигах.

В детстве Надя вела себе скорее по модели мальчишеского поведения. Ее интересовали естественные проявления природной жизни. Летом она так много времени проводила на воздухе, просыпаясь засветло, чтобы встретить рассвет, что стала походить лицом, по уверению няни, на «плащеватую цыганку» (а «плащеватые цыгане самые черные»). Чего стоили также попытки сделать вино из собственноручно собранного березового сока, изготовление фейерверков и «ручных гранат», испытания которых устраивались в огне печи…

Мать Дуровой не оставляла попытки бороться с «такими наклонностями» дочери и отправила ее к своей матери, бабке Александровичевой, в Малороссию. От бабки Надежда отправится погостить к тетке Значко-Яворской. Это был непродолжительный момент жизни Дуровой, когда «назначение женщины не казалось уже таким страшным», если бы не несчастная любовь к молодому отроку Кириякову, мать которого отказалась брать в жены сыну бесприданницу. Намечавшаяся было свадьба расстроилась.

Информацию о личной жизни Дуровой мы черпаем в основном из ее автобиографических записок, которые, кстати, стали одним из первых опытов такого рода жанра в русской литературе.

Решение надеть форму гусара Дурова, разумеется, обосновывает не только «отвращением к своему полу» и «любовью к отцу», но и стечением обстоятельств, показавших «ужасную участь» современной ей женщины. Во-первых, как вы помните, мать ее бежала, порвав с семьей, ради любви. Позже она испытала сильнейший нервный срыв, вынужденная смириться с отрытой изменой мужа… Хотела ли Надежда Дурова себе такой судьбы?.. Обстоятельства жизни свидетельствовали, что она вполне может повторить удел матери. В октябре 1801 года Надежду насильно выдали замуж за вятского чиновника Василия Степановича Чернова. Через два года родился сын Иван, но брак не сложился. Вскоре Дурова вернулась в дом к родителям. За всю свою жизнь, после вербовки в Конно-польский уланский полк, Дурова ни разу не вспомнила ни о сыне, ни о муже и не поддерживала с ними никаких отношений.

В 1806 году в Казани она познакомилась с поручиком Григорием Шварцем и безумно влюбилась в него. Интересно, что Шварц был любовником Филиппа Филипповича Вигеля. Бывают такие странные романы у лесбиянок и гомосексуалов… Со Шварцем она совершила свой первый побег из родительского дома, когда того переместили на Дон. Об этом периоде жизни Дуровой сообщает герой войны 1812 года Денис Давыдов в своем письме к Александру Пушкину: «К несчастию ее, Шварца перевели тогда в Литовский уланский полк, который стоял тогда на Волыни. Она поскакала на Волынь и, приехавши в Бердичев, так истратилась в деньгах, что приходилось ей умирать с голоду. В это время вербовали в Мариопольский гусарский полк <...> и она, надев мужское платье, завербовалась в гусары...»

В гусарском полку Дурова назвалась Александром Соколовым, участвовала в Прусской кампании 1806-1807 годов, была награждена Георгиевским крестом за то, что спасла от гибели раненого русского офицера. Когда «переодевание» Дуровой раскрылось, скандал дошел до Императора Александра I, но он отнесся к этому довольно спокойно. Мало того, произвел Дурову в офицеры и разрешил продолжать военную службу под именем Александра Андреевича Александрова. В Отечественную войну 1812 года Дурова принимала участие в нескольких сражениях, некоторое время даже была ординарцем у Михаила Ивановича Кутузова. Вышла в отставку в чине штаб-ротмистра.

В «Записках…» история бегства Дуровой в армию описана иначе. Причиной ухода из семьи служит не любовь (так бы Дурова невольно повторила в своем сознании судьбу матери, которую, как мы уже отметили, не любила), а конкретная цель превращения в «воинственную амазонку». Под метаморфозы пола подкладывается и определенная идеологическая основа – желание послужить Отечеству и Императору. Разнится и возраст героини «Записок…» и реальной Надежды Дуровой. В «Записках…» ей – 16, в жизни – 23.

Свой уход в армию Дурова превратила в обряд посвящения в амазонки. Воинская инициация Дуровой происходит в день ее именин. Она получает от своих близких подарки – от матушки золотую цепь, от батюшки денег 300 рублей и гусарское седло, даже маленький брат отдает ей свои золотые часы. Все дары символизируют снаряжение воина в дорогу…

Впрочем, все это уже свидетельствует о недюжинном литературном даре Надежды Дуровой, который отметил и Александр Сергеевич Пушкин. Летом 1836 года он даже предложил в ее/его распоряжение свою городскую квартиру. При первой встрече галантный наследник арапа поцеловал ей руку. Александр Александров был смущен и произнес в ответ: «Ах, ну что вы! Я так давно отвык от этого…»

Сохранилась переписка Пушкина с Дуровой, в которой речь в основном идет об издании ее первого литературного опыта «Записок кавалерист-девицы», которые она предлагала ему купить. Но Пушкин смог опубликовать лишь отрывок в своем «Современнике» (1836, т. II), где написал в вступлении: «С неизъяснимым участием прочли мы признания женщины, столь необыкновенной; с изумлением увидели, что нежные пальчики, некогда сжимавшие окровавленную рукоять уланской сабли, владеют и пером быстрым, живописным и пламенным». Целиком «Записки...» Дуровой вышли по финансовым причинам без участия Пушкина, но Виссарион Григорьевич Белинский (1811-1848) в своей рецензии на них не без оснований отметил, что, кажется, «сам Пушкин отдал ей свое прозаическое перо...»

Из членов семьи близкие отношения Дурова поддерживала только с братом Василием Дуровым. После его смерти она поселилась в уединении в Елабуге, полностью оставив литературную деятельность. Живет скромно, на пенсию, положенную ей Императором, посвятив себя своей возлюбленной – бывшей крепостной дворовой девушке Варваре. Надежда Андреевна все так же носит мужской костюм, курит сигары, по-прежнему называет себя мужским именем и содержит в своем домике целую ораву собак и кошек.

Тихо умирает в Елабуге весной 1866 года в возрасте 83 лет.

Похороны устраиваются по армейскому обычаю с воинскими почестями.

Судьба Дуровой, которая, благодаря «сопротивлению полу», прожила жизнь свою так, как хотела, показывает в то же время непростое отношение в имперской России к людям нетрадиционной сексуальной ориентации. Дурова не была публично осуждена ни родственниками, ни Императором Александром I, который, напомним, прослышав о современной амазонке, сам вызвал ее на высочайшую аудиенцию и пообещал покровительство, дал фамилию и возможность сохранить от оглашения тайну. Впрочем, ведь далеко не женский пол мог помешать Дуровой оказаться в гусарском полку, а, например, отсутствие доказательств принадлежности корнета Александра Соколова к дворянству. Это еще раз подтверждает значение тех условностей, которые строит для себя общество, разграничивая людей не только на два противоположных пола. Но воинский дух, упорное желание взять в руки оружие, не изменив физиологической природы, развернули в противоположную сторону пол Надежды Дуровой. В середине ХIХ века в имперской России, находящейся во власти сословных и религиозных схем поведения, Дурова пережила в буквальном смысле настоящий «трансгендерный триумф», с честью выдержав и в армии, и в жизни абсолютно все экзамены на мужскую идентичность.

«…Но, Вигель, – пощади мой зад!». Филипп Вигель (23 ноября 1786 – 1 апреля 1856)

Филипп Филиппович Вигель, современник и друг Александра Пушкина, государственный деятель начала ХIХ века и самый, быть может, известный гомосексуал в России того времени, – личность сегодня незаслуженно совершенно забытая.

Это о Вигеле Пушкин писал в дневниках, что его разговоры всегда «...кончаются толками о мужеложстве», это о нем прозрачная ироничная строчка – «...но Вигель, пощади мой зад!»

Происходил род Вигелей то ли от шведов, то ли, как выражался сам Вигель, от чухонцев. Дед Вигеля был взят в плен под Полтавою во время войны со шведами, а отец уже верою и правдою служил Петру III. На царские именины был ему обещан чин флигель-адъютанта, но… не сбылось. Екатерина вступила на престол, а отец Вигеля, подобно деду Пушкина – отправился «в крепость, в карантин». Однако царской милостью был отпущен и прослужил Екатерине II 35 лет. Всегда с благоговением произносил ее имя. По выходу в отставку он выбрал себе место киевского обер-коменданта, отказавшись от должности губернатора Олонецкого края. C 1806 года старший Вигель был первым губернатором Пензы.

В детстве мальчик, воспитывавшийся в набожной обстановке в Киево-Печерской лавре, одновременно приходил восторг от сказок «Тысячи и одной ночи», которые слышал из уст приятельницы кормилицы. С семи лет «народное» воспитание сменили нанятые учителя – из немцев.

Особенно мучило мальчика невнимание со стороны отца, который был занят государевой службой, – он тосковал и по ласке, и даже по наказанию. Позже Вигель признавался, что равнодушие отца отняло у него «много счастья». Матушка, напротив, стала лучшей подругой, с которой юный Филипп познал «и радости, и гнев, и нежнейшие восторги, и слезы…». Этот недостаток отеческой любви, как правило, является одним из факторов, которые способствуют проявлению скрытых гомосексуальных наклонностей… Их, наклонности, Вигель осторожно называл «странностью своей природы». Они, кстати, судя по всему, проявились в довольно раннем детстве. Из первых воспоминаний запомнится юному Филиппу упорное наставление одной из материнских подруг г-жи де-Шардон – «как можно любезнее вести себя с маленькими девочками и тем приготовлять себя к будущим успехам с большими». Наставление, реализованное лишь однажды – в самом юном возрасте. В 10 лет Филипп пристрастился подглядывать за тем, «как говорили о любви». Надо полагать, что мальчику довелось наблюдать не только разговоры, но и действия. Под впечатлением от увиденного он решил объясниться в любви маленькой княжне Хованской. Девочка ответила взаимностью… За каким таким занятием застал Филиппа и юную княжну учитель танца Потто неизвестно. Но скандал разразился такой, что высекли обоих.

Впрочем, все равно из друзей у Филиппа в основном были девочки. Он очень любил свою старшую сестру, которая вышла замуж и к которой он незадолго до 1800 года переехал в Москву. Там Филипп был отдан в пансион мадам Форсевиль… Он очень тосковал по маменьке, и та нашла способ вернуть сына в Киев и при этом дать ему хорошее образование. На воспитание его взяла к себе подруга матери княгиня Голицына, содержавшая с десяток учителей для своих отпрысков.

Француз-гувернер де-Ролен-де-Бельвиль, который воспитывал девятерых будущих князей Голицыных, и соблазнил юного Филиппа вместе со страшим из детей Голицыных. Началось все с нескромных речей и непристойных анекдотов, которые настолько преумножили бесстыдство Филиппа, что… Впрочем, неизвестно, чем там у них все закончилось. И вообще, как позже посетует сам Вигель, «нравственный» француз в те времена – это нечто вроде диковинки.

Филиппу Вигелю более чем француз запомнился другой учитель – будущий русский Лафонтен – баснописец Иван Андреевич Крылов. Удивительно, что на склоне лет Вигель будет по-настоящему восхищаться этим человеком, возможно, во многом оправдывая свое гомосексуальное одиночество. Крылов – личность странная, он не знал ни дружбы, ни любви. Он никогда не был женат, страдал обжорством, известен был, может быть, более своей леностью, а не острым языком – «две трети столетия прошел он один» и, конечно, слухами о низкой страсти к маленьким девочкам.

После десяти месяцев домашнего образования в доме Голицыных под Киевом Филипп вместе с Михаилом Голицыным был определен в московский архив Иностранной коллегии – там, на окраине Москвы, он переписывал «пуки полуистлевших столбцов».

В архиве Вигель познакомился со страшим сыном своего главного начальника Владимиром Бантыш-Каменским. К «надворному советнику и весьма зрелому молодому человеку я почувствовал омерзение… Не краснея, нельзя говорить о нем… его низости и пороками не стану пачкать сих страниц», – напишет он в своих записках на склоне жизни. А зря… Конечно же, старший из Каменских ославился на всю Россию пристрастием к крестьянским мальчикам. Но стоило ли так жестоко относиться к «пороку» Каменского, за который тот пострадал (за мужеложство заточен в монастырь на всю жизнь) гораздо сильнее того же Вигеля, отделавшегося за увлечение офицерами вице-губернаторской ссылкой.

Там же, среди «архивных юношей», как метко назовет их Александр Пушкин, ждал академических свершений, словно «блуждающая комета» (Вигель), сам Дима Блудов, будущий председатель Комитета Министров и Государственного Совета, принявший в свое время в наследство от Сергея Уварова Академию наук.

Все свободное время Филипп проводит в театрах, увлеченный литературой, и на московских балах.

В 1803 году Вигель отправляется в Петербург – город, в котором «только две дороги – общество и служба – выводят молодых людей из безвестности». С этого времени начинается его светская и государственная карьера. В свете его представляет один из бывших партнеров по юношеским сексуальным играм – князь Федор Голицын. А двери знатных домов и министерств открывают письма отца…

Вигель был причислен к одному из министерских департаментов, но два года только получал жалованье и не ходил на работу из-за бюрократических проволочек при создании министерства, в котором он закончит свою службу в должности директора Департамента духовных дел. Во многих своих неудачах чиновника Вигель винил знаменитого Сперанского, нещадным критиком которого был и сильно ненавидел: даже в мемуарах жалел из-за того, что Александр не казнил его.

Из-за безденежья в 1805 году Вигель напросился принять участие в русском посольстве в Китай, которое закончилось неудачей – послы в Пекин так и не попали. Вскоре Вигель вернулся в Петербург.

В 1808 году он присутствует на открытии Царскосельского лицея, где видит юного Александра Пушкина. Вскоре им предстоит стать друзьями.

Войну 1812 года Вигель встретил в Вильне. Предприняв попытку записаться в ополчение, он все-таки остается при сестрах. «Мужчинка ледащий» делается на время войны «опорой и защитой» своим сестрам. Все остальные члены многочисленного семейства оказываются в армии.

В 1814 году в Петербурге составилась интересная «холостяцкая компания» – Дмитрий Васильевич Дашков (1788-1839), воспитанник поэта и министра иностранных дел известного гомосексуала Ивана Дмитриева, и автор «критической брошюры» поэт Константин Батюшков (еще в разуме и отличавшийся «незлобивым самолюбием»), тот самый Блудов, Дмитрий Николаевич (1785-1864), и Вигель… Вся члены компании известны своими гомосексуальными склонностями, но главное – склонностями литературными. «Живши посреди друзей русской литературы, я неприметным образом с нею ознакомился и стал более заниматься ею», – напишет в «Записках» Вигель. Среди четырех приятелей регулярно появляется пятый – бывший учитель Вигеля баснописец Иван Крылов. Возможно, тогда и возникла мысль составить из себя небольшое общество «Арзамасских безвестных литераторов», вошедшее в историю русской литературы как общество «Арзамас». Общество собиралась каждую неделю по четвергам у одного из двух женатых членов его – Блудова или Сергея Уварова (того самого, который протежировал Дундукову в академии – «…почему он заседает? Оттого что жопа есть»). В «Арзамасе», по словам Вигеля, верховодил Василий Жуковский. На каждый вечер он придумывал подавать жареного гуся (так как более всего славились в России арзамасские гуси). Называть друг друга было решено именами на новый лад, которые тут же и позаимствовали из баллад Жуковского. Не случайно ли особы с гомосексуальной репутацией получили имена именно на женский лад?.. Уваров – Старушка, Блудов – Кассандра, Жуковский – Светлана… Вигеля же прозвали Ивиковым Журавлем (намек на язвительные насмешки над противниками). Так и прозаседали два года. «Арзамас» пережил собрания славянофилов и ретроградов в шишковской «Беседе», а русская литература расцвела либералами из «Арзамаса», среди которых неожиданно расцвел и Пушкин, принятый в «Арзамас» под именем Сверчка в 1817 году.

До 1823 года Вигель продолжал свою службу в архитектурном комитете по строительству Петербурга, но надеялся получить повышение. Некоторое время он лечился в Париже. Но там, познакомившись со свободными нравами мужской любви, отдался этому увлечению настолько, что, вернувшись в Россию, едва не умер.

Но с 1823 года он отправляется на юг России правителем канцелярии бессарабского наместника, через три года назначается вице-губернатором Бессарабии, потом градоначальником в Керчи.

Остановимся наконец и на портрете Вигеля, каким его увидел приятель, известный французский писатель, гомосексуал А. Сент-Ипполит (Ипполит Оже): «Круглое лицо его с выдающимися скулами заканчивалось острым приятным подбородком; рот маленький, с ярко-красными губами, которые имели привычку стягиваться в улыбку, и тогда становились похожими на круглую вишенку (черта заметная и на портрете Вигеля). Это случалось при всяком выражении удовольствия… Его взор блистал лукаво, но в то же время и привлекал к себе».

«Записки» Вигеля – бесконечный источник материалов для историков – издавались в 1928 году. Но единственное полное издание – около полутора тысяч страниц – состоялось только в 2003 году в издательстве «Захаров». При Советах дневники предали забвению за «реакционность».

Литература была для Вигеля родом развлечения: не стихи или проза, а критика... Многие статьи Вигеля, обидные для объектов его критики (среди которых и близкие по «Арзамасу»), распространялись в списках и для печати в те времена были совершенно непригодны, поэтому и не прошли цензуры. Была у него такая внутренняя натура – от любви до ненависти один шаг, свойственная вообще определенному типу гомосексуалов. Окружение Пушкина Вигеля недолюбливало, чего не скажешь о самом поэте. Подружились они во время южной ссылки Пушкина в середине 1820-х годов.

Встретив Пушкина в Одессе (поэт жил за стеною в одной с Вигелем гостинице), он воспринимает его не иначе как «большое утешение».

Вигель, оказавшись в Кишиневе вскоре после отъезда Пушкина, не стыдясь, сам расспрашивал Александра Сергеевича через одного из любовников, гвардейца Литовского полка Григория Шварца, кого из дворовых здесь лучше и проще будет употребить в известных целях. И Пушкин, словно опытный сводник, желая «рассеять» его скуку, советовал: «...из трех знакомцев годен на употребление в пользу собственно самый меньшой: NB. Он спит в одной комнате с братом Михаилом и трясутся по ночам немилосердно – из этого вы можете вывести важные заключения, предоставляю их вашей опытности...»

И тут же продолжал в том же тоне уже о себе: «...выдался нам молодой денек – я был президентом попойки – все перепились и потом поехали по блядям». В октябре 1823 года Пушкин с прозрачными намеками на особенные интересы Вигеля писал Вяземскому из Одессы: «Вигель был здесь и поехал в Содом-Кишинев, где, думаю, будет вице-губернатором». И, действительно, в 39 лет Вигель стал вице-губернатором Бессарабии по протекции новороссийского губернатора графа Воронцова.

Пушкин адресовал Вигелю стихотворение «Проклятый город Кишинев!», в котором он противопоставляет Содом Кишиневу, намекая на то, что уж лучше бы быть Вигелю вице-губернатором Содома.

«Содом, ты знаешь, был отличен

Не только вежливым грехом,

Но просвещением, пирами,

Гостеприимными домами

И красотой нестрогих дев!

Как жаль, что ранними громами

Его сразил Еговы гнев».

Заканчивается это стихотворное послание ироничным признанием в любви и желании служить Вигелю… «…Тебе служить я буду рад – // Стихами, прозой, всей душою, // Но, Вигель, – пощади мой зад!»

Автор знаменитых «Записок…» Филипп Филиппович Вигель оставил нам эмоциональную картину русской жизни начала ХIХ века. Эти «Записки» принято было считать плодом ума «раздражительного и негодующего» и чуть ли не «дерзким сочинением» всего лишь потому, что Филипп Вигель дал личные характеристики многим персонажам истории, которых знал лично. А это было во времена монархии не принято.

Вигель верно служил своему Отечеству и был отличным чиновником.

К несчастью, он немало пострадал из-за своей гомосексуальности. Его, правда, не сослали в монастырь, как того же Бантыш-Каменского, а всего лишь выслали из Петербурга в 1840-м и лишили должности руководителя Департамента иностранных вероисповеданий.

Сегодня мы можем вспомнить Вигеля и за то, что он разглядел способности будущего зодчего в юном чертежнике Монферране, который не без его участия стал императорским архитектором, а его главной работой на этом поприще оказался Исаакиевский собор. Вигель был первым смелым публичным критиком «Философических писем» Чаадаева, напечатанных в журнале «Телескоп», в своеобразном «открытом письме» митрополиту новгородскому и санкт-петербургскому Серафиму.

«Самонадеянный, заносчивый, многоречивый». Сергей Уваров (26 августа 1786 – 4 сентября 1855)

Граф Сергей Семенович Уваров, автор политической формулы «Самодержавие, православие и народность», был одной из главных фигур царствования императора Николая I. Ославленный Александром Пушкиным в стихотворении «На выздоровление Лукулла» (1835) и знаменитой эпиграмме про «жопу» «князя Дондука», он известен также как гонитель поэта и один из его притязательных цензоров. За эмоциональными оценками Пушкина и других современников была предана забвению настоящая жизнь князя Уварова, одного из умнейших государственных деятелей своего времени.

Сергей Семенович Уваров происходил из старинного дворянского рода, который однако не оставил о себе громкой памяти в русской истории. Отец его, которому покровительствовал сам Потемкин, был известен среди современников под кличкой Сеня-бандурист. Прозвище это Семен Федорович получил благодаря таланту играть на бандуре и с нею в руках плясать в присядку. Потемкин сделал бедного дворянина флигель-адьютантом Екатерины. Она же стала крестной новорожденного Сережи. Сеня-бандурист отошел в мир иной, когда его первенцу едва исполнилось два года. На руках вдовы, привыкшей проводить жизнь в светских удовольствиях, остались два сына. Под предлогом нехватки средств на их воспитание, мать отдала двух крошек своей сестре, выгодно вышедшей замуж за вице-канцлера князя Куракина.

В доме Куракиных Сергей получил домашнее образование под руководством «ученого аббата Мангена», бежавшего в Россию от ужасов французской революции. Подростком он уже сносно изъяснялся на трех языках. В 1802 году дядя оплатил пребывание шестнадцатилетнего пасынка в Германии, где он слушал лекции Геттингенского университета. В возрасте восемнадцати лет после возвращения в Россию Сергей Уваров был принят переводчиком в недавно организованное Министерство иностранных дел и произведен в камер-юнкеры.

У юного Уварова появляется широкий круг общения среди великосветских дам. В течение всей жизни он, по словам Филиппа Вигеля, – «самонадеянный, заносчивый, многоречивый» – довольно сложно сходился с мужчинами, за исключением тех, с кем его связывали интимные отношения. Пользуясь вниманием света, Уваров с 1805 года становится завсегдатаем салона Марии Нарышкиной, любовницы Александра I. Там он знакомится с фрейлиной императрицы графиней Разумовской, которая на двенадцать лет старше Уварова. Графиня влюбляется в юного камергера и пять лет безуспешно добивается от него знаков внимания. В 1810 году, когда отец графини Алексей Кириллович Разумовский занял пост министра, свадьба наконец состоялась. Для обнищавшего Уварова это был брак по расчету, разрешавший все финансовые проблемы его семейства. Одновременно Уварова ждало служебное возвышение по линии его тестя. Через неделю после венчания он стал попечителем Санкт-Петербургского учебного округа – одного из шести в Российской империи, а чуть позже едва ли не самым молодым президентом Академии наук. Ему было двадцать три года от роду…

…Но прежде Уваров изрядно поездил по Европе. В 1805 году его совершенно разочаровал Неаполь, куда он отправился в качестве курьера министерства иностранных дел. Итальянские женщины показались «невзрачными», и единственное, в чем молодой щеголь нашел утешение, – это итальянский балет и опера.

В 1806 году князь Александр Куракин, отправившийся русским послом в Вену, взял с собой Уварова в качестве атташе. Вену Уваров будет вспоминать как лучшую пору своей жизни. Самым ярким впечатлением стала его дружба с мадам де Сталь. О встречах с ней Уваров начнет писать мемуары в 1851 году.

Но вернемся в Россию. Двадцатитрехлетний чиновник занимает высокую должность в министерстве просвещения и задумывает реформировать систему образования в России. Одной из первых работ Уварова станет небольшая книжечка, посвященная способам преподавания истории. Отпечатанная за счет личных средств Уварова она будет посвящена тестю – министру Разумовскому. Но внимание современников привлечет «Проект Азиатской академии», изданный на французском языке в 1810 году. Сергей Уваров замышляет создание в Академии наук востоковедческого отделения, своеобразную петербургскую Азиатскую академию. Россия казалась Уварову связующим звеном между Европой, погрязшей в революциях и терроре, и Азией. В то же время проект был навеян новомодными европейскими идеями. Отделения нескольких европейских академий ранее открылись во французских и английских колониях. Изданный проект нашел поддержку среди европейских мыслителей, но не в России.