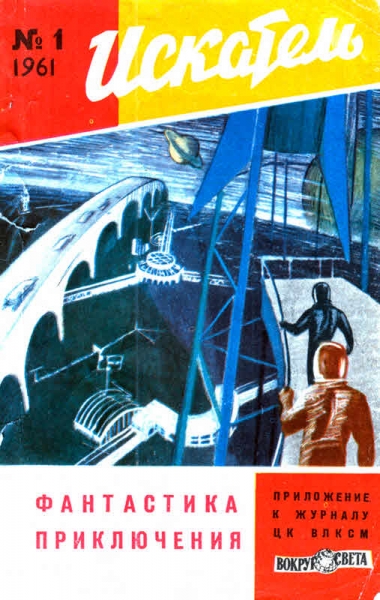

ИСКАТЕЛЬ 1961 № 1

*

Художники-оформители: В. Немухин, И В. Чернецов

Редакционная коллегия:

Б. А. Балашов, И. А. Ефремов, А. П. Казанцев,

В. С. Сапарин, Н. В. Томан, В. М. Чичков

Издательство ЦК ВЛКСМ «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

В ЭТОМ НОМЕРЕ:

КАКИЕ ОНИ, ЖИТЕЛИ КОСМОСА?

Размышления К. Э. Циолковского.

Из малоизвестных материалов

Новые произведения советских фантастов: Авиация будущего, КЧК — оружие мира. Необычная космическая экспедиция

ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКАЯ ПОВЕСТЬ «ПОБЕГ»

ЗАВТРА НАЧИНАЕТСЯ СЕГОДНЯ. МИРОВЫЕ РЕКОРДЫ СОВЕТСКОЙ ТЕХНИКИ

Юмореска Я. Гашека. Публикуется впервые

Фантастический рассказ Александра Беляева

ПОЧЕМУ РИСКУЕТ ЖИЗНЬЮ ЖОЗЕ МЕФ-ФРЭ?

ТИГР НА УЛИЦАХ ДЕТРОЙТА.

ЧЕРЕЗ ГОРЯЩИЕ ПРЕРИИ

Дорогой читатель!

Книга, которую ты держишь в руках, предназначена для тех, кто любит фантастику и приключения, мечту и романтику, кто высоко ценит полет мысли и смелость человека. «Искатель» — новое издание, оно будет выходить как приложение к журналу «Вокруг света» раз в год.

Многие его страницы будут отданы произведениям советских и зарубежных писателей-фантастов. В одних рассказах тебя порадует смелый загляд в будущее, твердая вера в могущество человеческого разума, светлые мечты о близком коммунистическом завтра — это характерно для советских авторов и для литературы социалистических стран. Читая зарубежные произведения, ты порой встретишься с писателями, для которых будущее темно и неясно, но которые поднимают свой голос против уродливой капиталистической действительности, против войны. Эти писатели как бы говорят, что путь, который должно избрать человечество, один — путь мира и прогресса.

Заглянуть в будущее помогут тебе и видные советские ученые. Они расскажут о сегодняшних достижениях науки и перспективах развития разных ее областей: об освоении космоса и ракетном пассажирском транспорте будущего, о возможностях, что раскрывают перед человеком кибернетика, электроника, биология, химия и другие науки.

В «Искателе» ты найдешь и документальные приключенческие повести, рассказы бывалых людей, хронику героических поступков советского человека. В нашей жизни много смелых романтиков, отважных искателей; своими рассказами они, возможно, помогут тебе выбрать верную, интересную дорогу в жизни.

В разделе «Листая старые страницы» ты прочтешь некоторые забытые произведения фантастического и приключенческого жанров, увидишь, как жизнь порой обгоняет самые дерзновенные мечты писателей.

А каким бы тебе хотелось видеть «Искатель»? Какие произведения с удовольствием прочитал бы ты на его страницах?

Какие новые разделы были бы, по-твоему, необходимы в «Искателе»?

Ждем твоих советов и пожеланий, читатель!

Президент Академии наук СССР

А. Н. НЕСМЕЯНОВ:

Я приветствую выход в свет первой книги «Искателя». Мечта и фантазия — важное дело в науке, и фантастика, вдохновляющая на поиск, дерзание, внушающая веру в науку, необходима. Но все же нужна не всякая фантастика, а такая, которая сочетает мечту и реальность, с высоты полета вгдит землю.

Желаю «Искателю» искать такую фантастику.

Писатель МИХАИЛ ШОЛОХОВ:

Желаю «Искателю» счастливого пути, интересных находок и творческих удач!

Академик А. И. БЕРГ:

Поздравляю с рождением нового издания! Его название много обещает, поэтому и ко многому обязывает. Будить воображение юношей и девушек романтикой наших дней, развивать в них любовь к знаниям и мечту о подвиге — вот, по-моему, задачи нового приложения.

Искатель — всегда романтик, и это закономерно. Ведь неизведанное таит в себе источник вдохновения, обладает манящей силой. Но открыть этот источник можно, только хорошо зная предмет. Это знание и должен нести миллионам своих читателей «Искатель». На примерах достижений науки, культуры и техники «Искатель» поможет молодежи овладевать основным методом познания — материалистической диалектикой.

Что мне хотелось бы пожелать еще? Хотелось бы, чтобы на страницах «Искателя» публиковались новые, смелые идеи, лишь бы они не противоречили научной логике; чтобы наряду с заслуженными учеными выступала молодежь; чтобы даже самые, казалось бы, «специальные» статьи были написаны на высоком художественном уровне.

В добрый путь, «Искатель»!

Ученый, писатель-фантаст И. А. ЕФРЕМОВ:

Вновь созданный альманах — приложение к журналу «Вокруг света» получил удачное, на мой взгляд, название «Искатель».

Поиски нового, знаний и красоты — безусловно, важнейшее дело и одновременно ясная и чистая радость в духовной жизни человека. Каждый человек — прирожденный искатель. Однако далеко не каждому удавалось совершить восхождение — из-за несовершенства социальных условий — на этом прекрасном пути. Тысячелетиями искательские способности большинства людей растрачивались в однообразном и тяжелом труде.

В социалистическом обществе труд становится творческим, к тому же человек может все больше и больше времени уделять и «свободному поиску», получая радость сам и одновременно служа обществу.

Название альманаха «Искатель» отражает эту черту нашего общества. Но нужно, чтобы содержание и общее направление издания соответствовали названию. В старых приключенческих произведениях герой чаще всего сталкивается с особыми, необычными условиями, находится в ненормальном общественном окружении. Он попадает в дикие страны со свирепыми «туземцами» и прекрасными женщинами, отыскивает сокровища (денежные) на дне моря или в глуби пещер, охраняемых опять-таки злобными стражами, особо выделяется на войне, где ему сопутствует необыкновенная удача. Приключенческое произведение такого типа, как правило, посвящено человеку, который не может жить по обычным житейским меркам, среди обыкновенных людей.

Другие романы и повести нужны для воспитания человека коммунистического общества. Нужно искать свои путь развития познавательной и остросюжетной литературы. Здесь надо подняться не только выше обычных норм и стандартов, но совершить восхождение на качественно иную ступень, создавая литературу, воспитывающую искателей знания и красоты. Искателей, действующих в обыкновенной жизни, в нормальных условиях, но простирающих, свой поиск далеко за пределы обычного, в область науки и искусства, открывающих не тайны кладов и заколдованные тропы, а дороги научного исследования и художественного мастерства.

Показать им, искателям, все загадки мира — от недр атома и далеких галактик до глубин прошедших времен нашей планеты, будь то еще не расшифрованные письмена протоиндийской культуры или скелеты вымерших животных. Обозреть природу от сложнейших качеств живых организмов— радиолокации рыб, гравитационных компасов в мозгу птиц и удивительной химии внутри человека — до бездн сплошного мрака на дне океанов, где изредка появляются отпечатки чьих-то громадных следов. Увидеть все незабываемые краски, линии и формы искусств всех времен и народов.

Показать, что все зависит от любознательности человека, что каждый может вступить в неисчерпаемо интересный мир творческих поисков.

Нет почетнее задачи, как помогать человеку-искателю, и я от души желаю, чтобы новый альманах в этом трудном деле оправдал свое название.

СКВОЗЬ ЛУННЫЕ ТРУДНОСТИ… Беседа с доктором технических наук профессором К. П. Станюковичем

После того как в 1951 году из ракеты с высоты 110 километров был выброшен с парашютом и поныне здравствующий пес Цыганок, после того как в 1957 году в космос поднялась Лайка, а в 1960 из космоса вернулись Белка и Стрелка, последние сомнения отпали. Вопрос о том, может ли человек полететь на ракетном корабле в космос и вернуться на Землю, перестал быть научной проблемой.

Все дело стало сводиться к решению нескольких технических задач: требуются устройства для возвращения, имеющие, скажем, не 95, а 100 процентов надежности. Кроме того, пилот-астронавт должен располагаться в ракете с достаточным комфортом. Эти условия не пустяк. Труд огромного научно-технического коллектива, создающего советские межпланетные корабли, направлен не только на то, чтобы у ракет были несгораемые жаропрочные корпуса, отличное топливо, но чтобы не были забыты и многие «мелочи». Например, когда Белка и Стрелка приземлились, им ни секунды не пришлось лежать в контейнере вниз головой. Автоматическое устройство сразу же повернуло тележку с собаками в нормальное положение.

Существуют ракеты, разгоняющиеся столь быстро, что любое высокоорганизованное существо может быть в них раздавлено гигантским ускорением. Чтобы этого не случилось, ракету с экипажем надо разгонять постепенно. Но тут встает новая проблема: ракетный двигатель, работающий не на полную мощность, не экономичен. Он потратит слишком много топлива, если будет «ползти», а не мчаться.

Где же выход?

Как часто бывает, выход лежит где-то в «золотой середине».

Полеты летчиков-испытателей показали, что человеческий организм в состоянии переносить довольно долго 10-кратные перегрузки. Ракета разгоняется в этом случае с достаточно экономичной быстротой, с такой быстротой, что тело человека весит около 800 килограммов. Становится тяжелее и кровь в сосудах. Вместо 5 килограммов она весит 50.

Когда разгон ракеты прекращается и движение становится равномерным, наступает состояние полной невесомости. Живой организм теряет даже однократную нагрузку, которую он имел на Земле. И кровь, которая несколько секунд назад по весу могла спорить с ртутью, теперь становится легче водорода.

Конечно, подготавливая полет космонавта, ученые не могли не задуматься над тем, выдержит ли наш организм, привыкший к земному тяготению, столь резкие скачки. Что, если кровь, которая от сердца к ногам шла в какой-то степени «самотеком», в состоянии невесомости вдруг остановится?

К счастью, кровообращение, грубо говоря, только, на одну четверть зависит от веса, от силы тяжести, зато на три четверти — от мускульной энергии сердца. А эта энергия постоянна. Опыты с животными подтвердили, что кровообращение сохраняется.

Выдержит ли нервная система человека длительное состояние невесомости, отсутствие привычных, земных ощущений? Ведь полет до Луны будет продолжаться около трех суток, а до Марса — почти месяц.

Опыты показали, что собаки, сильно возбуждавшиеся от гула двигателей, от сильной вибрации, постепенно успокаивались, когда наступало состояние невесомости. Правда, на то, чтобы сориентироваться, привыкнуть к новым ощущениям, у них уходило время. Человек сможет сориентироваться гораздо быстрее, потому что он знает наперед, чего следует ждать. Он способен психологически подготовить себя к новому состоянию. Бесспорно, поможет ему и длительная тренировка перед полетом на Земле.

Мы еще ни слова не сказали о давлении воздуха в кабине, а это один из важнейших вопросов полета. Подразумевается, что все обойдется благополучно, что целостность кабины не будет нарушена.

Ну, а если?..

Если метеоритный «снаряд» или «пуля» все же пробьет стенку кабины? Что тогда?

Тогда автоматически включится аварийная система. Как только давление воздуха в кабине упадет, сработает прибор, связанный со скафандром астронавта и с аварийным баллоном для дыхания. Скафандр мгновенно наполнится сжатым воздухом и сдавит со всех сторон тело человека, заменив привычное давление атмосферы. Если этого не сделать, то в космическом вакууме, где давление практически отсутствует, человек окажется в положении рыбы, поднятой с больших глубин на поверхность моря… Надежно заделав пробоину и проверив, нет ли утечки, пилот отключит аварийные приборы. Снова станет свободным скафандр…

Теперь обратимся к моменту, когда первый человек достигнет Луны. Это будет еще не скоро. Ученые детально изучат Луну с птичьего полета, опустят на нее контейнер с автоматической аппаратурой, будут, вероятно, уже рассматривать в телевизор Марс и Венеру, к которым доберутся автоматические ракеты, а Луна еще некоторое время останется «неприкасаемой» для ноги человека. Причина одна: на Луне трудно собрать ракету для обратного полета на Землю. Но и эта трудность будет преодолена наукой и техникой.

И тогда-то в лунном мире станет властелином гость с Земли. Но он не отправится немедленно по прибытии разгуливать по своим новым владениям. Зарыться поглубже в грунт — будет его первой заботой. Только так человек избавит себя от опасности смертоносных космических излучений и от риска попасть под крупный метеорит, который обычно взрывается, как бомба.

Работать физически на Луне будет легче, чем на Земле. Ведь сила притяжения здесь в 6 раз меньше. Значит, человек в лунном мире станет в шесть раз сильнее. Но где человек заложит свое первое жилье на Луне? Вероятнее всего, оно будет расположено по соседству с одной из газовых скважин.

Газ на Луне? Но ведь здесь пет ни воды, ни газов, ни! жизни… Так ли? В ночь со 2 на 3 ноября 1938 года пулковский астроном Н. А. Козырев обнаружил с помощью фотоснимков, что в самом центре кратера Альфонс что-то светится. Что могло светиться на давно остывшей Луне? Вулкан? Многим журналистам хотелось, чтобы это было именно Так, и они поспешили сообщить о вулкане читателям. Но ученые объяснили это свечение иначе.

Спектральный анализ показал, что из расщелин центральной горки Альфонса некоторое время вырывались облака СО — окиси углерода. На Луне произошло то же, что происходит каждый день на Земле в газоразрядных, газосветных трубках. Редкие молекулы газа, рассеиваясь в вакууме, попали под «обстрел» частичек, испускаемых Солнцем, и начали светиться.

Открытие Н. А. Козырева нисколько не утратило своей важности, хотя светилась не огненная лава, а холодные газы. Ведь с открытием на Луне источников газа во многом упрощается и проблема завоевания человеком этого небесного тела.

Запуски советских лунников, исследования поверхности Луны укрепили ученых в мысли, что Земля и Луна — родные «сестры-двойняшки», планеты одного возраста, сложенные из одинаковых горных пород.

Значит, многое необходимое для жизни человек сможет добывать из лунных недр. Больше того: газы местами сами выходят на поверхность Луны. Выделяются окись углерода и, по-видимому, водород и азот.

Значит, удастся выделить кислород, а затем получить и «лунную» воду, соединяя кислород с водородом. Вполне возможно, что первое время активными помощниками человека в добыче кислорода будут растения, взятые с Земли. «Зеленые друзья» помогут астронавтам преодолевать лунные трудности. Но еще неизвестно, так ли уж безжизненна Луна. Может быть, в глубоких расселинах, спрятавшись от прямых палящих лучей Солнца и от холода лунной ночи, гнездится, питается редкими газовыми «родниками» робкая жизнь — бактерии, водоросли… Какой бы она ни была, люди будут рады ей.

Литературная запись беседы С. ГУЩЕВАСНИМКИ РАССКАЗЫВАЮТ

К. Э. Циолковский ЖИВЫЕ СУЩЕСТВА В КОСМОСЕ

К. Э. Циолковский любил и умел мечтать. Свои мысли о покорении вселенной, о межпланетных путешествиях он нередко облекал в форму научно-фантастических повестей, рассказов, статей. Часто, начав писать научно-фантастические произведения, Циолковский непосредственно переходил к разработке сложных научных проблем. Константину Эдуардовичу принадлежат слова: «Сначала неизбежно идут мысль, фантазия, сказка. За ними шествует научный расчет. И уже в конце концов исполнение венчает мысль».

Ученого глубоко занимали вопросы биологии будущего, то есть биологии того времени, когда человечество практически приступит к завоеванию околосолнечного, а затем и межзвездных пространств. Этой проблеме Циолковский посвятил несколько работ. Одну из них — «Живые существа в космосе» — мы публикуем с некоторыми сокращениями ниже.

Эта малоизвестная читателям статья и ряд других не менее интересных материалов в скором времени выйдут отдельной книгой в издательстве ~ Академии наук СССР.

Естественно, что время и быстро развивающаяся наука внесли свои поправки в работу, написанную более 30 лет назад.

Иначе, чем раньше, объясняют ученые причины возникновения и пути распространения жизни в космосе; более определенным стало мнение исследователей по вопросам: будет ли остывать Солнце, все ли вещества годятся для создания живых организмов? Довольно спорным кажется высказывание Циолковского и о том, что для существования органической жизни совсем не обязательна атмосфера.

Но все это ни в коей мере не может снизить огромного значения идей Константина Эдуардовича Циолковского, развиваемых в этой статье. Могут ли на других планетах нашей и иных солнечных систем обитать живые организмы? Какие они? Нисколько — в силу других, чем на Земле, физических условий — они должны отличаться от человека и животных нашей планеты? Как будет проходить эволюция человека, шагнувшего в космос и приспособляющегося к новым физическим условиям?

Циолковский дает ответы на эти интереснейшие, актуальные сегодня вопросы.

…Все вещества годятся для создания организмов при подходящих условиях. Нужно думать, что на каждой планете, сообразно веществам ее поверхности, удалению от Солнца, свойствам последнего, температуре планеты и другим условиям, преобладают в организмах самые разнообразные вещества.

Животное состоит из твердых тел и жидких. Но ведь не одна вода жидка. Напротив, на удаленных от Солнца планетах — вообще при низких температурах — вода есть минерал, а преобладающие жидкие вещества имеют другой состав; например, жидкая углекислота, разные масла, спирты, углеводороды, углеводы, жидкие газы и т. д. Они бы и вошли в состав морей и организмов. Также на близких к солнцам планетах наши твердые тела были бы там жидкими и могли бы войти в состав животных.

Атмосфера других планет также может иметь иной состав. На холодных планетах преобладал бы водород, на близких к Солнцу — водяной пар или другие жидкости, обращенные в газы благодаря теплу.

Из этого сделаем новый вывод: на холодных и на жарких планетах возможны существа, составленные из тех морей, атмосфер и почв, которые существуют на планетах.

Действительно ли для обильного развития жизни нужна температура среды, колеблющаяся около 25°Ц? Мы видели, что ни высокая, ни низкая температура не лишает планеты океанов и атмосфер — только другого состава, а следовательно, не лишает и животных. Последние будут составлены из жидкостей и газов, подходящих к средней температуре Данной планеты. Значит, самая разнообразная температура планет не препятствует богатому развитию на них жизни.

…Температура тела высших существ Земли близка к 37°Ц. Почему это? Родина жизни — экватор. В водах его началась жизнь. (Причина — равномерное тепло и обилие солнечной энергии.)

Там средняя температура воды колебалась около 25°Ц. Это и есть температура первых животных, разгар жизни которых, ее яркие проявления соответствовали именно этой температуре. Животные принимали температуру среды, выносили и низкую и высокую температуру, но чувствовали себя хорошо только при средней температуре среды.

Благодаря слабой энергии жизни первых существ их температура была лишь немного выше температуры среды.

Но явились теплокровные с могучими проявлениями жизни. Вследствие этого (теплоты горения или химических процессов внутри животного) температура их тела сильно повысилась в сравнении со средней температурой среды. Итак, температуры животных всегда несколько выше средней температуры планеты. А так как температура планет может быть самая разнообразная, то и температура животных также. Одни очень горячи, другие холодны, как лед, — с точки зрения человека. Я не говорю про те случаи, когда температура среды несколько выше температуры животного. В этом случае теплокровным грозит смерть, так как мозг (нагретый) прекращает свою деятельность. Но тогда кожа или легкие испаряют воду, поглощается тепло от тела и мозг сохраняет нормальную температуру. Для жизни еще нужно и некоторое постоянство температуры. Резкое колебание ее гибельно для всякого организма. Так, на немногих планетах, всегда обращенных одной стороной к Солнцу, температура колеблется от 250° холода до 150° и более тепла.

Как тут жить? Как бы ни была велика разность температуры на внешней части планеты, это еще не исключает жизни, так как внутренность планеты сохраняет постоянную температуру. Животные, роя норы, в них и найдут спасение как от чрезмерной жары, так и от сильного холода. Однако положение низших существ тут беспомощно. Начало развития жизни при этих резких температурных контрастах затруднительно. Всему, конечно, есть пределы, также и выносливости жизни. Местами, неудобными для жизни низших существ, могут завладеть сознательные, с высшим развитием знания и техники.

Необходимо ли Солнце для существования животных? Энергия солнечных лучей очень распространена во Вселенной: в одном Эфирном острове насчитывают до миллиона миллиардов молодых и старых солнц, испускающих неустанно свои лучи. Понятно, что большинство животных существует солнечной энергией. Но все же это существование может совершаться силою другой какой-нибудь энергии. Так, солнца временно погасают, удаленные планеты почти не имеют солнечных лучей, но это еще не угашает сразу их жизни. Высокая температура и химическая энергия еще долго сохраняются внутри холодных с поверхности небесных тел. И это дает возможность еще долго сохранять и продолжать жизнь организмов. Только нет особенной надобности питаться этими жалкими остатками небесной энергии, раз есть ее сколько угодно в виде пылающих солнц. Теоретически всякая энергия может поддерживать жизнь, например энергия движения и вращения планет, сила тяготения, тепла, атомная энергия и другие ее виды. Каким образом — в это входить мы не будем.

Важное значение имеет мозг животного. Может ли он увеличиться при том же росте и насколько? Конечно, большее значение имеет строение мозга, но и объем мозга — качество хорошее, увеличивая память и умственные силы. Раз мы можем носить тяжелые грузы, то почему же не можем носить более массивную голову? Механика показывает, что объем мозга без всякого ущерба может увеличиться раза в два, три.

Но величина мозга может также возрастать вместе с пропорциональным увеличением всего животного. На Земле увеличению роста препятствует сила тяжести. Механика строго доказывает, что масса мозга сходных по форме (подобных) животных пропорциональна кубу уменьшения силы тяжести, которой подвергаются животные. Так, на Марсе и Меркурии, где тяжесть в два раза меньше, чем на Земле, объем мозга мог бы быть раз в 8 больше, чем у нас, — конечно, для такой же внешней формы животных. Рост этих существ был бы в два раза больше, чем на Земле. На Луне рост был бы в 16 раз больше, а масса мозга в 216 раз.

Этот вывод механики не относится к водным существам, ибо тяжесть их уничтожается противодействием воды. В воде могли бы появиться животные с большим мозгом. Но в воде невозможна индустрия (нельзя, разводить огня), мало кислорода, солнечной энергии (света), и потому там жизнь не пошла и не может пойти далеко.

Когда человек поселится в искусственных жилищах, в эфире, т. е. когда уйдет от Земли, победив ее тяжесть, то там, в эфире, между планетами не будет препятствия для объемного развития мозга, если не считать сложности большого мозга и питающих его органов, которые, конечно, положат предел и развитию мозговой массы.

Пока же человек на Земле (часть человечества обязательно останется на Земле), до тех пор объем мозга может увеличиться только в 2–3 раза. Будет некрасиво, но ко всему можно привыкнуть. Красота — вещь условная и субъективная.

Необходима ли человеку тяжесть, и именно такая, как на Земле? При подобии, или наружном сходстве организмов (при разных размерах или росте), тяжесть подавляет рост тем более, чем она сильнее. Значит, она же уменьшает и объем мозга, а следовательно, и умственные силы. Выходит, что она вредна.

Что полное устранение тяжести нисколько не мешает жизни, это видно из того, например, что водные животные, где тяжесть (или весомость) уничтожается обратным давлением жидкости, нисколько не страдают. Напротив, нигде размеры организмов не достигают такой большой величины, как в океанах. Кит на суше беспомощен, а в воде резвится, как котенок. Животное, поставленное вверх ногами, не умирает и не страдает, хотя тяжесть переменяется на обратную. Тем более оно не страдает в лежачем положении, когда давление столба крови уменьшается в несколько раз. Человек и в этом положении может совершать глотательные, пищеварительные и другие движения. Ванны, уничтожая тяжесть больных, во многих случаях их облегчают, помимо лекарственного (терапевтического) действия. Ослабленная тяжесть должна уменьшить массу органов передвижения (ног, крыльев и проч.), если не увеличивает рост организма. На планетах с меньшею тяжестью должны наблюдаться следующие явления:

1) Чем меньше радиус планеты или ее тяжесть, тем больше рост организма.

2) Если нет этого, то органы движения (ноги и проч.) становятся очень слабы или тонки.

3) Если нет этого, то увеличиваются прыжки животных или скорость их движения.

4) Может быть комбинация всех трех случаев, т. е. умеренное увеличение роста, умеренное ослабление ножных или грудных мускулов, умеренное усиление прыжков и других движений. Могут быть самые разнообразные сочетания трех крайних случаев.

На больших планетах с большой тяжестью получится обратное.

Но скажут: как можно обойтись без тяжести — испарятся океаны, разлетится атмосфера, и планета останется без того, без чего невозможна жизнь.

Разберем по порядку. Можно ли обойтись без воды и воздуха и в какой степени они необходимы? Человек легко приноравливается к высотам, где воздуха и кислорода вдвое меньше. Есть такие горные селения. Дети, рожденные там, переносят превосходно недостаток кислорода (но путешественники тяготятся). Здоровые люди некоторое время переносят вчетверо уменьшенное количество кислорода. Если легкие будут сквозные, то они удовлетворятся еще меньшим объемом живительного газа. Рыбы вместо воздуха как бы дышат водой, им пропитанной. Вода эта струится в одном направлении (изо рта к жаберным щелям), как кровь и пища высших животных. В воде содержится кислорода в 60 раз меньше, чем в атмосфере, однако это рыбам не мешает жить.

Но как же обойтись без атмосферного давления? Отсутствие давления воздуха или другой среды служит причиной кровотечений из носу, горла и других органов. Это понятно: крепость кровеносных трубок (сосудов) отчасти поддерживается внешним давлением атмосферы. Нет его, или оно ослабляется, и вот более слабые сосуды носа и горла разрываются от напора крови. Человек и высшие животные не приспособлены к слабому давлению окружающей среды. Если же в таковой рождаются, живут и вырастают люди, то вследствие замеченной (Ламарк) способности организмов приспособляться к новым условиям их кровеносные сосуды становятся прочнее, и животные без вреда будут существовать в разреженной среде.

В разреженной среде должно усилиться испарение воды в потовых железах и легких. Но некоторые животные (собака) совсем не испаряют воды кожей. Стало быть, возможен организм, не теряющий воды через потение. Есть такие же и растения (некоторые кактусы). Что же выходит? Возможны существа, нисколько не страдающие от уничтожения внешнего давления. Правда, если таковы и легкие, то животные неспособны будут регулировать температуру своего тела и погибнут. Но если она поддерживается постоянной, то этой опасности уже не будет.

Мы видим теперь, что животное может обойтись без тяжести и при малом количестве газов и их давления.

Да необходим ли и газообразный кислород или другая газообразная пища? Совсем нет. Кислород может животным приниматься внутрь как пища, в виде его непрочных соединений в жидком или твердом виде. Таковых известно в химии множество, и их откроет еще очень много химия будущего.

Нужна ли даже и пища? Не могут ли быть существа, не принимающие пищу, т. е. не поглощающие газы, воду, растения, мясо и соли? Правда, растения могут питаться одними минеральными веществами. Но все же эти вещества можем принимать за пищу организмов. Также и атмосфера принимает участие в этом питании, давая то углекислый газ, то кислород, то азот (больше при посредстве бактерий).

Есть и животные, подобные растениям. Они также могут питаться неорганическими веществами. Это животно-растения (зоофиты). Они содержат в своем теле зеленые крупинки (хлорофилл), при посредстве которых и участии солнечного света разлагают углекислый газ воздуха на углерод и кислород. Кислород выделяется в воздух, а углерод с другими неорганическими веществами образует сахар, крахмал, клетчатку (углеводы), азотистые и другие органические ткани, составляющие тело существа.

Отсюда мы только видим, что как растения, так и животные могут существовать с помощью одной неорганической пищи при наличии солнечной энергии. Все же тут принимает участие атмосфера, вода и земная почва. Возможна ли жизнь без постоянного участия этих элементов Земли, т. е. без участия окружающей среды?

Представим себе совершенно изолированное особенное животное. В него не проникают ни газы, ни жидкости, ни другие вещества. Из него также они не могут и удалиться. Животное пронизывается только лучами света. Встречая тут хлорофилл, растворенный в крови углекислый газ и другие продукты распада тканей животного, они разлагают их, соединяют и в результате дают кислород, крахмал, сахар, разные азотистые и другие питательные материалы.

Таким образом, наше животное получает все необходимое для жизни. Пища (подразумевается то, что Образовано в теле действием солнечных лучей) и кислород претворяются в ткани животного. Но последние опять разлагаются на углекислый газ и другие продукты распада (мочевину, аммиак и проч.). Пусть все эти отбросы не выкидываются наружу, а поступают в кровь и остаются в организме. Солнечные лучи опять относятся к ним, как в растениях к газообразному и жидкому удобрению, т. е. преобразовывают их в кислород и питательные вещества, которые пополняют убыль непрерывно работающих частей тела: мозга, мускулов и проч. Этот круговорот совершается вечно, пока самое животное не будет разрушено.

Что такое существо возможно, видим из следующего. Вообразим кварцевый (или стеклянный) прозрачный шар, пронизываемый лучами Солнца. В нем немного почвы, воды, газов, растений и животных. Одним словом, это подобие громадного земного шара, только в крохотном виде. Как в нем, так и на какой-нибудь планете определенное изолированное количество материи. Как в той, так и в другой совершается один и тот же известный круговорот вещества. Наш стеклянный шар и представляет подобие гипотетического существа, обходящегося неизменным количеством материи и вечно живущего. Животные в шаре если и умирают, то на место их рождаются новые, питающиеся растениями В общем стеклянный шар бессмертен, как бессмертна Земля.

Но спрашивается, как же может возникнуть такое животное, масса которого остается постоянной? Оно живет, мыслит, двигается, допустим даже, что не умирает. Но как же оно само родится и рождает? Можно вообразить, что в первой стадии своей жизни оно развивается, как и земные животные: получается из яйцеклетки, последняя развивается в подходящей питательной среде (может быть, и при участии солнечной энергии), растет, дышит, достигает максимального роста, оплодотворяет или производит яйца, затем понемногу преобразуется (как гусеница в куколку и бабочку), теряет потовые железы, легкие, органы пищеварения, покрывается непроницаемой кожей, одним словом, изолируется от окружающей среды и становится тем необыкновенным существом, которое мы описали. Оно живет только солнечными лучами, не изменяется в массе, но продолжает мыслить и жить.

Колыбель таковых существ, конечно, планета, подобная Земле, т. е. с атмосферой и океанами из каких-либо газов и жидкостей. Но такое сформированное существо уже может обитать и в пустоте, в эфире, даже без тяжести, лишь была бы лучистая энергия. К счастью, недостатка в ней нет. Миллионы миллиардов бездетных и семейных солнц, молодых и старых, неустанно ее испускают многие триллионы лет. Когда же погасают или ослабевают, то заменяются новыми. Этой обильной лучистой энергией не могут не пользоваться подобные существа. Они окружают все солнца, даже не имеющие планет, и пользуются этой энергией, чтобы жить и мыслить. Для чего-нибудь должна же существовать энергия звезд!

Мы говорили о существах, подобных земным растениям и животным. Мы не выходим из пределов известной науки, но наше воображение все же дало то, чего нет еще на Земле, но что возможно с точки зрения нашего узкого (так называемого научного) понимания вещества.

Н. Шпанов УРАГАН

Рисунки Г. ХРАПАКА

Проблеме мира, мирного сосуществования — этому вопросу вопросов современности посвящен новый роман Н. Шпанова «Ураган», главы из которого с некоторыми сокращениями печатаются ниже.

Фантастика и реальность тесно переплетаются в произведении Н. Шпанова. Самолеты, достигающие высоты 100 км, катализатор КЧК. обезвреживающий атомные и водородные бомбы, — это пока что из области фантастики. Но борьба советских летчиков с воздушными шпионами напоминает о последних событиях международной жизни, о бесславных провокациях поджигателей войны.

ТАЛИСМАН

— Мертвая петля, мой мальчик?

— Си ль ву плэ!

— Итак: раз, два… три!

Андрей видит, как два истребителя входят в петлю. Отчетливо видит в одном из «Яков» себя. И не только видит — он чувствует, воспринимает все ощущения и мысли этою второго Андрея; ясно осязает его ладонью ручку управления.

Андрей видит второго себя, но не видит Анри, летящего на другом «Яке». Только отчетливо слышит в шлемофоне его веселое:

— Еще разок, старина!

— Давай, давай!

— Раз, два… три!

Напряженные до визга голоса моторов — и вторая петля.

Снова голос Анри. Француз предлагает сделать вираж — машина над машиной. «Як» Анри лезет в небо, встает торчком и почти упирается левой консолью в правую плоскость самолета Андрея. Андрею сдается, что он чувствует вибрацию не только своей машины, но и самолета Анри. Ему кажется, что лента — это живой нерв, связывающий оба самолета в один.

Отвратительно жмет ларингофон — невозможно дышать. Туман, вязкий как кисель, обволакивает сознание. Движения затруднены. Тугими становятся ручка, педали. Не Андрей управляет «яком», а самолет несет его. Но ведь они — Андрей и Анри — связаны. Оборвать ленту? Позор!

…Как давит ларингофон!

Андрей слышит свой хрип: ларингофон душит его.

Скорее распустить ремешок…

Андрей проснулся, и его первым движением было расстегнуть воротничок: что за глупость — ложиться с застегнутым воротом!

Не хочется открывать глаза, и сон переходит в воспоминание. 1944 год. Эскадрилья «Лотарингия». Он, Андрей Черных, советский летчик, — офицер для связи. Праздник по случаю очередной победы…

В голове у Андрея весело шумело, когда вошли гости. Первым из них представили майора Денниса Барнса — командира «челночного» «боинга»[1]. Невысокий сухой человек с некрасивым, но чем-то располагающим к себе усталым лицом. Барнс держался очень скромно и скоро отошел в сторонку, словно желая спрятаться за спины своих спутников.

Коренастый седеющий блондин представился сам:

— Эдуард Грили.

Англичанин, в мирное время летчик-спортсмен, прилетел вторым пилотом на «боинге».

С ними Леслав Галич — бывший летчик, теперь журналист. У этого на рукаве сине-серого кителя нашивка «Польша».

— Не теряйте времени, господа, — шутливо пригласил он всех и наполнил стакан командира эскадрильи Анри, — завтра я уже не буду вашим барменом — тороплюсь: нужно поспешить в Варшаву, прежде чем эти скоты гитлеровцы задушат восстание. Я должен видеть ее. — И с неожиданной задумчивостью Галич повторил: — Видеть Варшаву…

Улыбаясь, Эдуард Грили заметил:

— Галич никак не может решить: следует ли называть родной город Варшау, как его называют оккупанты, или можно уже звать Варшавой.

— Он что же, не уверен в финале? — задиристо спросил Андрей.

— Что называть финалом?

— Когда поднимается такой ветер, его не остановить.

— О-о! — Грили глянул на Андрея. — Я вам завидую. Мне не все так ясно.

На поддержку Андрею пришел Анри:

— Мой друг Андре прав.

— И, значит, все мельницы станут вертеться в другую сторону? — с иронией заметил Грили.

— Те, на которые дуем мы, во всяком случае! — сказал Анри.

— Вы так же думаете, Лесс? — спросил Грили.

— Что касается моей, то никакой черт не заставит ее вертеться против моей воли. — Галич сверкнул белыми зубами: — Только туда, куда хочу я! Выпьем?!

Выпили. Если бы не вино, быть может, и Анри — всегда выдержанный и строгий майор Ренэ Анри — в ответ на просьбу Галича удивить читателей его газеты не сказал бы Андрею:

— Покажем гостям что-нибудь такое… Советско-французская дружба?! Есть идея: связываем два самолета — и немножко пилотажа. Именно сейчас, здесь. А если прилетят «мессершмитты» — деремся вместе. А?

— Согласен.

— Нам нужна такая, — сказал Анри и показал на ленту, вплетенную в волосы официантки, — только подлинней.

Добавили еще одну. Связали.

— Коротковато, а? — забеспокоился Анри.

— Сойдет! — сказал Андрей.

И вот — петля, «силь ву плэ», посадка.

Вот тут-то Лесс и придумал «талисман дружбы».

— Вы двое стоите того, чтобы разломить талисман. Когда-нибудь, когда вы уже забудете обо всем, что тут было, узнаете друг друга по этим кусочкам. Приставите их один к другому, обниметесь…

— А почему только они двое? — спросил Барнс. — Уж загадывать встречу, так всем вместе.

— В шесть часов вечера после войны?! — крикнул Андрей.

— После этой, последней войны, — поправил Грили.

— Ну, насчет последней… — усмехнулся Барнс.

— Непременно последней! — настаивал ГриЛи. — Люди придумают сыворотку, убивающую в мозгу клетку войны, и просто перестанут понимать, что такое война…

— Уж я-то знаю фашистов, — авторитетно заявил Лесс. — Они немедленно изобретут антисыворотку и будут прививать ее при рождении.

— Я, как социалист… — начал было Грили, но его перебил Анри:

— Социалист его величества?..

Пропустив колкость мимо ушей, Грили настойчиво продолжал свое:

— Все мы… вы, вы… все, кроме мистера Черных, пришли на войну с почтовых, пассажирских, транспортных машин, и все мы должны на них вернуться. И не только мы четверо, но и вы, мистер Черных, после этой войны снимете погоны и будете летать на линии Москва — Париж — Лондон…

Опять заспорили о сроках, о месте встречи, стали искать, что бы разломить на пять частей. Галич потянул торчавшую из кармана Андреевой гимнастерки открытку:

— Вот разорвем…

И разорвали. И выпили на прощанье.

А наутро — рассвирепевший комдив, жестокий разнос за «фокусы в воздухе»…

Как давно все это было…

ИСПЫТАНИЕ

Андрей шел по исполосованному бетоном полю аэродрома и думал о том, что предстоит сегодня. Сначала, как обычно, врач тщательно проверит его сердце, дыхание, реакции — все, что должно быть в исправности у пилота вообще и у пилота гиперзвуковой машины в особенности. Подчас такие проверки кажутся лишними. Но Андрей понимал: за все происходящее с человеком в полете врач несет ответственность не меньшую, нежели инженеры, механики, аэрологи. Ведь вместе с ракетопланом тело Андрея испытает нагрузки настоящего артиллерийского снаряда! Нужно иметь поистине железный организм, чтобы вынести переход к полету со скоростью в шесть, семь, девять раз быстрее звука. Когда летчиков начинают тренировать, то всего несколько секунд «провесив» на какую-нибудь полутонну больше собственного веса, они перестают подчас соображать, видеть, теряют способность контролировать свои движения. Артериальное давление крови оказывается недостаточным для снабжения мозга кислородом.

Впрочем, куда больше собственного самочувствия Андрея заботит сейчас работа катализатора КЧК. Ведь испытания КЧК — главное задание сегодняшнего полета. Когда МАК приблизится к блиндажу с условной атомной «бомбой», электронное устройство приведет в действие КЧК, и урановый заряд «бомбы» превратится в безобидный свинец. Эта операция будет повторена, при прохождении над второй условной «бомбой» — водородной. Ее заряд станет инертным гелием, и заключенная в ней потенциальная энергия взрыва будет обезврежена.

Все это произойдет на шестисоткилометровой трассе заозерского полигона, хорошо знакомого Андрею. На горизонтальном отрезке полета на высоте ста километров Андрей должен произвести выравнивание примерно в семь-восемь минут. По окончании операции надо вернуть МАК в плотные слои атмосферы и совершить посадку на скорости почти в четыреста километров в час. При воспоминании о посадке Андрей приостановился. На любом самолете посадка — самое трудное для летчика, а на МАКе… Ошибка глазомера в несколько метров, ручка, взятая на себя с опозданием в сотую долю секунды, — и вместо Андрея встречающие увидят только облако пыли, взметенной словно разрывом снаряда. Потом будут гадать, кто виноват — конструкторы, инженеры-эксплуатационники, врачи или сам пилот?

Пилот?! Просто смешно, как плохо Андрей разбирается в «устройстве» собственного тела, — а вот МАКа он знает как свои пять пальцев! Тупорылый, со скошенным лбом, МАК некрасив. Едва намеченные, словно недоразвитые, отростки крыльев не внушают доверия. Трудно представить, что на этих тонких как бритва плавниках на краю плотных слоев атмосферы может держаться самолет. Глаз летчика, десятилетиями воспитывавшийся на плавных формах, с неудовольствием задерживается на всем угловатом, что торчит из корпуса МАКа. Крылья, хвостовое оперение — все кажется повернутым задом наперед.

Обрубленные консоли плоскостей возбуждают сомнение в естественности конструкции, смахивающей на человека со ступнями, повернутыми пальцами назад. Летчик не сразу свыкается с тем, что аэродинамика гиперзвукового полета за пределами плотной атмосферы опрокинула традиционные представления об устойчивости и управляемости. Угловатый подфюзеляжный киль окончательно лишает машину привычной стройности. Куцые стальные лыжи, не подобранные внутрь фюзеляжа, торчат, как хвост доисторического ящера.

То, что творится в металлическом нутре машины, так же непривычно для летчика дозвуковых и даже звуковых скоростей. Температура встала на пути самолета. На смену «звуковому барьеру» пришел «барьер аэродинамического нагрева». Момент возвращения самолета в плотную атмосферу все еще остается самым опасным.

Как ни была теперь отработана техника ракетоплана и методика его вождения, почти каждый вылет открывал что-нибудь новое в поведении машины и человека в ней. Перед каждым полетом об этом поневоле думалось как о чем-то, с чем нужно справиться, что нужно преодолеть. Андрей был человеком. Его психика оставалась психикой существа, не приспособленного природой к перенесению такого рода ощущении, существа, вынужденного искусственно воспитывать в себе выносливость, необходимую для гиперзвуковой авиации.

Андрей всегда относился к самолету с уважением. Это было уважение к норовистому коню — опасному, но благородному. Впрочем, иногда примешивалось и отчетливое ощущение неприязни. Оно рождалось из хмурой затаенности МАКа. Эго случалось тогда, когда Андрей чувствовал себя не в своей тарелке — был раздражен, устал или попросту не выспался. Если в такие дни предстоял полет, Андрей не раз думал, что он не должен позволить неприязни перерасти в отвращение. Потому что за отвращением, как за тонкой завесой, готовой вот-вот прорваться, очень часто таилась отвратительная рожа страха. Почувствовав страх, Андрей мог потерять себя. А потерять себя на секунду значило потерять власть над машиной навсегда.

Когда же небо отражалось в толстых стеклах фонаря, они становились голубыми. И тогда казалось, что МАК, мрачное чудовище, выкрашенное с головы до пят в черную краску, смеется. Одними голубыми глазами, а все-таки смеется. Ну, а с веселым чудовищем можно и сговориться…

МАК подняли из подземного ангара, и он стоял на стартовой платформе. Андрей спросил инженера:

— Как?

Тот молча кивнул головой — мол, все в порядке. Андрей положил ладонь на крыло. Постоял минуту, с удовольствием ощущая спокойный холод металла. Мысль, что сегодня предстоит нечто особенное, исчезла: полет будет таким, как всегда. Об этом говорило стальное спокойствие МАКа. Машина заражала своим спокойствием человека.

…МАК вонзался в пространство, словно его засасывал абсолютный вакуум. Белая стрелка высотомера поспешно отсчитывала сотни метров. Вслед ей уверенно, деление за делением, двигалась красная стрелка тысяч.

Как ни старались конструкторы, им не удалось погасить действие пороховых ускорителей на пилота. Тело Андрея испытывало страшную перегрузку. С огромной силой давило оно на сиденье. А сердце — несчастное человеческое сердце! — било по диафрагме, как тяжкий молот. Но постепенно угнетающее ощущение безмерной тяжести собственного тела стало проходить.

Когда ракетоплан достиг высоты 100 километров, Андрею с Земли указали направление на цель. Андрей включил реактивные насадки и вывел ракетоплан на курс. Через полторы минуты загорелась лампочка бортового «искателя», отмечая приближение к урановому заряду первой условной «бомбы», Андрей переключил управление на автомат и почти машинально обежал взглядом приборы.

Приборов на доске было меньше, чем в самом скоростном самолете дозвуковой и даже звуковой эры: электроника позволила снять с летчика заботу о многом; многое было автоматизировано — показания десятка приборов суммировались и сводились к одному сигналу. Но решающее значение сигнала при данных скоростях было таково, что невнимание к нему, опоздание реакции пилота на десятую, а может статься, и на сотую долю секунды, могло привести к катастрофе. Никакая автоматика не в состоянии подменить волю и мысль человека.

Одновременно Андрей следит и за состоянием системы, питающей воздухом пилотскую кабину, скафандр, высотный костюм, присматривает за работой системы охлаждения.

Андрей с удовольствием отмечает благополучие во всем «организме» МАКа. Теперь можно ненадолго вернуться к толстому стеклу фонаря. Чернота стоит вокруг самолета плотной стеной. Ничего, кроме ужасающей черноты и светящихся в бесконечной дали звезд. Самолет врезается в черноту, как в нечто последнее. Только когда Андрей поворачивает голову направо, насколько позволяет шлем, он видит над изогнутым краем земного шара плавающий в черноте огненно-голубой, словно готовый вот-вот расплавиться, диск солнца. На него можно смотреть, лишь надвинув на шлем скафандра защитный козырек.

В тишине шлема почти не слышны двигатели. Их рев срывается с сопел и остается позади, не в силах догнать самолет, несущийся в несколько раз быстрее звука. Но воображение Андрея восстанавливает картину работы двигателей по легкой вибрации всей конструкции. Почти невероятно, но все — жужжание генератора КЧК, вой турбин и даже рев сопел, — все покрывается шумом дыхания Андрея, резонирующего в шлеме.

У Андрея мелькает мысль о возможности исследовать разгон. Но он поспешно отбрасывает ее: она мешает, тому, что нужно делать по заданию данной минуты. Ракетоплан имеет огромную инерцию — при подходе к цели скорость будет все еще слишком велика. Нужно гасить ее — пускать в ход тормозные устройства. На этой высоте аэродинамические тормоза так же бесполезны, как и рули. Андрей осторожно поворачивает рычаг шторки перед соплами двигателей, чтобы направить часть реактивной струи навстречу движению. Он делает это с тем же чувством, с каким человек, спускающийся на лыжах с очень крутой горы, садится на палки, чтобы уменьшить скорость спуска. Чуть-чуть перебрать — и палки пополам. Чуть-чуть передашь обратный газ — и хвоста самолета как не бывало.

Андрей переводит взгляд на регистратор урановой цели. Оранжевый блик, ярко вспыхнув, почему-то вдруг почти затух, снова вспыхнул и часто-часто замигал, как глаз растерянного человека. Цель вошла в зону действия КЧК. Андрей нажал красную кнопку и услышал резкий свист: прибор заработал с высшей интенсивностью. Неожиданно подумалось: «А что, если сдаст поле магнитной изоляции?» Он получит такую дозу рентгенов, что, вернувшись на Землю, останется только писать завещание. Но опасения Андрея напрасны: контрольный счетчик радиоактивности на потолке кабины молчит. Андрей отсчитал по глазу хронометра десять миганий — пять секунд — и перекрыл излучение. Генератор перестал свистеть. Где-то внизу урановый заряд «бомбы» превратился в свинец. Через сорок секунд нужно будет снова включить прибор — над вторым бункером с баллоном, имитирующим водородную бомбу. Сорок секунд! Здесь это большой срок. Восемьдесят счетов: один-и, два-и… Чертовски длинно! Длинно до нудности. Световой секундомер мигает и мигает… От урановой оболочки водородной «бомбы» снова затеплилась оранжевая полоска в прицеле. Андрей включил прибор, и скоро Земля сообщила, что в обоих пунктах зарегистрировано действие пучка частиц достаточной мощности. Задача Андрея была выполнена. МАК молодчина! Благодарю тебя, МАК. Сегодня мы с тобой дружим.

До границы полигона оставалось триста километров. В течение минуты все переговоры с Землей были закончены. Андрей включил струйное управление правой плоскости — со школьных времен он предпочитал левый разворот правому. Целая секунда ушла на то, чтобы осознать непредвиденное: реактивные насадки правого борта не работают. Анализы потом — сейчас нужно включить струйные насадки левого крыла и ложиться в правый вираж. Но, к удивлению Андрея, и на включение левых насадок МАК отвечает все тем же — полетом по прямой. Это уже совсем тревожно В таких условиях попытка разворота означает аварию.

Световой индикатор хронометра отсчитывает полусекунды; раз и раз… раз и раз… раз и…

Итак, струйное управление отказало… Аэродинамическое на такой высоте не действует… Решение?

В гонке участвуют время и человек. Время измеряется полусекундами. А чем измерить силы человека?

Время мигает своим лиловым глазом: «Тик-и-так»… Секунда. «Тик-и-так»— две секунды. Чего оно хочет от Андрея?.. Наверно, только одного: унести его в бездну, куда беспрестанно, неумолимо и безвозвратно уносится оно само?

Время подмигивает лиловым глазом секундомера: «Тики-так…» Человек, где же твое решение?! Не стоит, не смотри вниз. Там все равно ничего не видно. Здесь мы один на один: ты и я. Только ты и я.

«Тик-и-так… Тик-и-так…»

Самолет без рулей — это непоправимо? Остается лететь по прямой? Снижаться, пока не подойдешь к Земле? Удариться об ее поверхность?

Итак, твое решение, человек?..

Может быть, подчиниться насмешливому лиловому мерцанию и примириться с несовершенством отказавших рулей?..

Нет!

Нет и нет!

Секунды теряют власть над человеком — Андрей принял решение: сесть на своем аэродроме. Андрей это сделает: он возьмет максимальный разгон и заставит ракетоплан описать гигантскую петлю. Топливо будет, конечно, израсходовано еще на подъеме, но форсажем Андрей выбросит МАК как снаряд за плотные слои атмосферы. Чем выше будет петля, тем больше будет запас для планирования. Сначала на спине, потом переход в нормальное положение с выходом на курс к своему аэродрому. Обратная глиссада даст хороший запас времени для пологого входа в плотные слои атмосферы. А там придут в действие аэродинамические рули — и дело сделано: они дома. Оба — Андрей и МАК.

Если бы у Андрея было время, ему, как образованному инженеру, пришло бы в голову много всяких соображений за и против своего решения. Такие соображения приходили на ум людям, стоявшим на аэродроме и обсуждавшим вопрос: что делать для спасения Андрея? Аэродинамика, термодинамика, сопротивление материалов, аэрология, химия, ядерная физика и физиология — все было на вооружении этих людей. Мысли собравшихся завязались в клубок. разрубленный замечанием генерала Ивашина:

— Черных имеет право на самостоятельное решение. Если он сообщает, что принял его, нет надобности мешать ему советами и вопросами.

При общем молчании, делая вид, что об остальном нет смысла и толковать, Ивашин перешел в операторскую.

На экране мерцала зеленая капля. Эта капля была отражением радиоволн от тела, несущегося в пространстве… МАК… Этим телом был МАК.

В МАКе Андрей, его ученик, его друг. Ивашин пристально смотрел на экран. Казалось, его глаза, как у ночной птицы, утратили способность моргать. Зеленая точка вопреки вероятности, здравому смыслу и всем законам ползла все выше. Словно Андрей задался целью уйти туда, откуда еще не возвращался никто. Может быть, он вообразил себя космонавтом и свой МАК космическим кораблем, способным вознести его к далеким туманностям иных миров? А может быть, с Андреем случилось то, что всегда может случиться с одиноким человеком, брошенным в бездонную черноту вселенной, — ему могли изменить силы, мог помутиться рассудок. Нет, Ивашин этому не верит. Андрей человек, и его воля сильнее всего, что может ему противостоять.

Топливо кончилось. Андрей потерял представление о скорости: стрелка уперлась в последнее деление циферблата. Андрей понимал: скорость — далеко за расчетной. И, может быть, она все еще продолжает нарастать? Он движется быстрее артиллерийского снаряда, быстрее многих ракет.

А что на акселерометре?.. Перегрузка уже — 0,75… 0,50… 0,20…? Тело Андрея повисает в пространстве, повисают и перестают слушаться руки; от красной рукоятки аварийной катапульты отделяется лежавшая там перчатка…

Н-е-в-е-с-о-м-о-с-т-ь! Это состояние не ново для Андрея и все-таки необычно. Скорей бы миновать эту точку кривой, Только чтобы проверить себя, Андрей пробует поймать рукоятки приборов струйного управления — сначала правую, потом левую. Это удается не сразу, но все же он дотрагивается до них: да, он полностью владеет собой. Такой высоты и скорости не испытывал еще никто до него, ни он сам. Совершенно очевидно, что он сейчас где-то у верхней точки кривой, которую с разгона описывает МАК…

Но вот самолет начинает терять инерцию! Немного досаждает положение вниз головой, хотя врачи и утверждают, будто в состоянии невесомости человеку решительно все равно, как висеть… Так почему же он все же чувствует, что Земля у него не под ногами, а под головой? А может быть, это самообман? Разве здесь не все идет вверх дном?

А вот и первое неприятное проваливание: перегрузка 0,15 — МАК все теряет инерцию. Планированию на спине приходит конец. При следующем толчке Андрей пустит в ход струйное управление в вертикальной плоскости, чтобы вывести машину в нормальное положение. Еще толчок. Рука — на рычаге. Андрей действует осторожно: надо сохранить наибольший радиус кривизны.

Андрей не имеет точного представления о скорости и потому не знает, над какой точкой Земли находится. Но в этом ему должны помочь с Земли. Еще несколько мгновений, и он услышит голос Ивашина. Ивашин должен знать. Радиотеодолиты его не обманут.

Однако голос Земли не радует: радиус петли все же недостаточен, чтобы снизиться, не проскочив аэродром. А проскочив его, Андрей не сможет «дать по газам» и уйти на второй круг: топливо израсходовано. Значит, вход в плотные слои атмосферы должен быть более крутым, чем хочется. Придется гасить скорость на слишком коротком расстоянии.

Сердце кувалдой стучит в груди, виски распухают, шлем сдавливает голову. Почему? Ведь между черепом Андрея и стальным шаром шлема три сантиметра полого пространства. И все же, когда Андрей пытается повернуть голову, боль в висках и шее невыносима. Вены на руках вздуваются, как резиновые жгуты. Пальцы с трудом отворачивают кран, регулирующий поступление добавочного кислорода. Андрей вдыхает кислород осторожно, маленькими глотками. Мучительно пытается думать: какова может быть температура обшивки корпуса и крыла? Но, прежде чем он справляется с этой мыслью, сильный толчок — словно кто ударил по правой плоскости — заставляет его схватиться за ручку управления. Бесполезно. Высотомер показывает шестьдесят тысяч метров: все еще слишком высоко для аэродинамического управления.

Андрей всем телом воспринимает беспорядочные броски самолета из стороны в сторону, но не в состоянии парализовать их. Он понимает: еще несколько таких сокрушительных ударов, и МАК не выдержит.

При следующем ударе стрелка высотомера истерически подскакивает и как бешеная вертится на своей оси. Спиною Андрей чувствует, что переборка между кабиной и вторым отсеком, где расположены электронные приборы, начинает вспучиваться. Андрей поворачивается, насколько позволяет кресло: волна деформации пробегает по внутренней обшивке и приближается к носу машины. Там по-прежнему неумолимо мигает лиловый глаз времени: «Тик-и-так… Тик-и-так…» Андрей знает: через мгновение, более краткое, чем половина секунды, меньшее, чем «тик» или «так», деформация стенки достигнет лба кабины, и стекла ее вылетят из пазов…

Андрей давно был готов к тому, что такое может случиться, и все же худшее оказалось неожиданным.

Мысль, что аэродинамический нагрев будет выше допустимого, родилась в его сознании еще в тот момент, когда он вынужденно пошел на разгон выше предельной скорости. Но десятикратный запас прочности в основных узлах конструкции внушал надежду, что все обойдется.

Если бы обзор из кабины был лучше, Андрей бы давно уже заметил, что крыло скручивается, как широкий пробочник, сообщая самолету те самые толчки, которые взволновали его.

Едва ли хоть один летчик, кроме разве какого-нибудь паникера или труса, покинул самолет, прежде чем убедился, что не в силах спасти машину. До самой последней секунды пилот делит с самолетом его судьбу. Пока не ударяет по сознанию мысль: все бесполезно!

Андрей сознавал всю непоправимость случившегося и понимал важность своего. спасения. Только он, возвратясь на Землю, мог рассказать, что произошло. Значит, человек должен быть спасен. Даже когда гибнет такая машина, как МАК…

Андрей поставил ноги на подножки и нажал рычаг.

Сиденье тотчас же оказалось закрытым со всех сторон капсулой. Одновременно автоматически открылся аварийный люк. Андрею почудилось, что МАК сохраняет постоянное положение в пространстве. Это показалось оскорбительным: неужели решение прыгать было преждевременным? Но понадобилось меньше полусекунды, чтобы сообразить, что фюзеляж лишился обеих плоскостей и, подобно шилу, вонзается в атмосферу.

Капсула повернулась, легла по продольной оси самолета — и Андрей всем телом почувствовал удар сработавших пиропатронов. Сила толчка была так велика, что Андрею захотелось обеими руками схватиться за горло. Но под пальцами оказалась только сталь скафандра. Андрею казалось: еще миг — и все, что у него внутри, — сердце, легкие, желудок— решительно все будет вытолкнуто через рот. Андрей не слышал и не чувствовал, как вышел из капсулы малый парашют, как замедлилось ее падение. Сознание вернулось к Андрею только тогда, когда раскрылся главный парашют.

Андрей посмотрел в прозрачный потолок капсулы. Ничего, кроме огромного белого купола, не было видно. Пришла никчемная мысль: если фюзеляж, не сгорев, падает где-то рядом, то в кабине, верно, по-прежнему издевательски мигает лиловый глаз времени: «Тик-и-так, тик-и-так…»

ХИРОСИМА

От каменистой гряды, серпом опоясывавшей аэродром одной из баз УФРА, тянуло сухим жаром. Лилово-желтые скалы за ночь не успели остыть. Едва первые лучи солнца выглянули из-за холмов, стебли травы свернулись, поникли, мулы прижались к земле. Приехавшие на них солдаты спрятали седла в тень и улеглись под выгоревшими кустами. Казалось, им нет никакого дела до палатки иностранцев, которую они должны охранять.

Несмотря на ранний час, широкие полотнища большой палатки, раскинутой для экипажа самолета «ПиИкс-16», были подняты.

Летчиков было трое. Первый — полковник Деннис Барнс. Сухопарый, ссохшийся, словно зажаренный в машине для тостов. Следующим по старшинству был второй пилот, подполковник Райан — рыжий коренастый мужчина с ярко-розовой кожей. Барнс всегда недолюбливал Райана и терпел его на борту только как отличного пилота. Но после того как Барнс узнал о связи Райана с секретной службой, этот человек вызывал в нем трудно скрываемую брезгливость.

Третий — младший из членов экипажа, инженер по радиоэлектронике — Эрл Майерс. Эрл редкий для своей среды и своего возраста молодой человек. Он верит в бога, мало пьет, не курит и нежно любит свою мать.

— Боже мой, — страдальчески бормотал Эрл, сидя на койке, — если бы я мог представить, что стать летчиком — значит глотать песок и бояться ходить, сидеть — и все из-за фаланг!

Райан спустил ноги с койки и швырнул в угол палатки пропотевшую куртку:

— Меня этот климат тоже не устраивает. К черту! Вторые сутки без ванны.

— Милый мой, — усмехнулся Барнс, — борьба с коммунизмом — это не торговля мясом.

— Подайте сюда эту борьбу, настоящую — и я готов не мыться неделю. В том-то и беда: одна болтовня, болтовня и болтовня, — огрызнулся Райан.

— Господи, какое мне до всего этого дело? — простонал Эрл Майерс.

Барнс повернулся к нему: парень раскис. Жаль. Отличный малый. Спокойный и мужественный на борту, он становится ни к черту не годен, как только снимает шлем. Барнс охотно избавил бы Майерса от всех ужасов войны, чтобы тот не свихнулся, как когда-то едва не свихнулся он сам — Барнс.

Если бы не необходимость дождаться застрявших где-то в пути самолетов, Барнс, наверное, никогда не оказался бы в этих проклятых богом местах. Это слишком похоже на войну. Впрочем, в профессии Барнса и без того каждый рабочий день — война. Ведь он — командир звена экспериментальных скоростных самолетов «ПиИкс-16». Каждый день война с самолетами, с аэродинамикой, термодинамикой, с грозовыми фронтами, с космической радиацией; война с природой, с людьми — бесконечная война без надежды на победу. Может быть, поэтому Барнсу все тяжелее и тяжелее возвращаться к прошлому.

…Это было на Тиниане. Четвертого августа 1945 года Барнсу сказали, что он полетит в экипаже полковника Джиббета на «Эноле». Стоит Барнсу закрыть глаза, и он ясно видит строки, записанные им самим в потертую кожаную тетрадь через десять лет после того, как это случилось.

«Около полуночи 5 августа три экипажа прослушали церковную службу. Капеллан авиабазы на Тиниане кончил молитву словами: «Да будут все, кто летит этой ночью, под броней твоей всемилостивейшей десницы, и да возвратятся они во здравии и благополучии. Ныне и присно и во веки веков уповаем мы на милосердие и покровительство твое… Аминь»… Будто служитель бога не знал, что на борту «Энолы» — снаряд дьявола мощностью в двадцать тысяч тонн тринитротолуола. Ведь это не было секретом даже для солдат аэродромной команды, хотя и считалось самой сокровенной из военных тайн».

«Самым разумным было бы проспать оставшиеся до полета два с половиной часа, но никто не пошел к себе. Люди молча бредут к штабу. Нет, они вовсе не погружены в глубокие размышления о предстоящем полете. Среди улетающих есть парни, готовые сбросить бомбу, от которой провалится в океан вся Страна Восходящего Солнца… Вероятно, все молчат потому, что ночь слишком темная и душная».

«Как и предполагалось, летит тройка крепостей. Головной — «Энола», в шести тысячах метрах за нею — капитан Сидней. Его задача выбросить над целью радиотелеметрическую аппаратуру, которая зафиксирует силу взрыва бомбы, сброшенной «Энолой». Это нужно ученым. В шестидесяти километрах от капитана Сиднея летит майор Маркер — тоже на «крепости», — он будет снимать на пленку результаты «ее» работы. Это также нужно командованию и ученым. По-видимому, они и сами хорошенько не знают, как произойдет взрыв новой бомбы. Не полетит ли вместе с целью ко всем чертям и наш самолет?»

«6 августа в 2 часа 15 минут машины подвозят нас к «крепостям». Ребята из фотоотдела озабочены тем, чтобы снять каждого из нас, прежде чем мы влезем в самолеты. Вся орава провожающих сует нам в руки и прямо в карманы разную дрянь: значки, кольца, ключи: «Это будет исторический полет, ребята, привезите сувениры».

Джиббет Запускает один за другим все четыре мотора. Отсчитывает положенные «раз… два… три… четыре… пять…».

Потом голос штурмана:

— Управление, сэр?

Басок Джиббета:

— Проверено!

— Отметчик?

— На нуле.

— Радиокомпас?

— В порядке.

— Горизонт?

— Работает.

Собственно говоря, это ритуал мирного времени, и здесь, на Тихом океане, мы его давно отбросили. Но сегодня Джиббет тянет эту канитель с педантичностью школьного инструктора. Наконец он двинул секторы газа, и я услышал в наушниках:

— Джи ар файф… Джи ар файф… «Энола»… «Энола»… разрешите выруливать… Овер!

Щелчок: полковник переключился на прием. Секунда шипения, которая заменяет тишину молчания.

Голос с поста управления:

— «Энола»… «Энола»… говорит джи ар файф… разбег по полосе три… Курс известен?

— Известен!

— Старт два сорок пять?

— Старт два сорок пять!

— Выруливайте, «Энола».

Джиббет разблокировал тормоза и дал большой газ. Самолет трясется, как в смертельной лихорадке. Еще бы: семь тонн сверх предельной нагрузки! И все-таки пора отрываться. О чем думает Джиббет? Ей-же-ек Тиниан не самый большой из Марианских островов. Буквально под носом — океан. А Джиббет все разгоняет отяжелевшую дьявольским бременем «Энолу».

«Час с четвертью, как Энола в воздухе. Что-то уж очень медленно течет время. У всех странно рассеянный вид. Только Джиббет не отрывает глаз от приборной доски. Радисты смотрят куда-то поверх аппаратов: связь чертовски сокращена — идут только зашифрованные лаконичные сообщения о нашем местонахождении. Все остальные разговоры самолетов с Землей категорически запрещены. Право вызвать нас — только за базой на Тиниане. Голос генерала Пайрала — единственное, что мы можем услышать с Земли. Признаться, препротивный голос — всегда хрипловатый и неприветливый».

«Кто знает, чем Перкинс занимается в своем отсеке. Все же он не физик. Если он соединит что-нибудь не так, может начаться цепная реакция. А она, как сказали ученые, длится ровно одну десятимиллионную долю секунды. Что ж, и то слава богу: по крайней мере быстро. Перкинс вылезает из своей щели, распрямляет спину и кричит мне в самое ухо:

— Хотелось бы поговорить с тем, с физиком. Как ты думаешь, а?

Я киваю в сторону Джиббета, истуканом сидящего за штурвалом. Перкинс склоняется к нему и после коротких переговоров отправляется к радистам. Однако тут выясняется, что нарушена связь с физиком — ученым консультантом, оставшимся на Земле. Он должен был отвечать на вопросы Перкинса, если у того возникнут затруднения с главной штуковиной. Теперь Перкинс может спрашивать совета только у господа бога».

«Хорошо, что никто из жителей Хиросимы не видит Перкинса, как вижу его я; они не думают о том, что он сидит возле приборов, уткнувшись в инструкцию, и в сотый раз проверяет себя. Я-то знаю, что все их мечты, планы, вся их жизнь измеряется уже не десятилетиями, не годами, даже не днями. «Летающие крепости» будут над целью в 9 часов 15 минут: четыре с половиной часа осталось жить людям этого незнакомого летчикам японского города».

«Энола» приближается к точке встречи е двумя другими «крепостями». Джиббет выключает автопилот и тянет штурвал на себя. Перегруженный самолет медленно набирает высоту до предписанных трех с половиной тысяч. Почему командование избрало для сегодняшней бомбардировки именно тот город, к которому летят эти «крепости»? Никто из летчиков не знает. А если бы и знали? Разве взрыва не произошло бы? Нет, бомбу все равно сбросили бы. Но, может быть, знай я все, иначе пошла бы моя жизнь? Может быть, у меня хватило бы ума воспользоваться какой-нибудь лазейкой и отказаться от участия в полете? Кто знает, кто знает…»

«Вдруг стекло одного из приборов над головой Джиббета загорается ярким алым огнем. В первый момент не понять, что это значит. Смотрим в стекло фонаря: пронзая огненными стрелами облака, поднимается торжественный великолепный фонтан лучей — заря 6 августа 1945 года…»

«Слышится голос Джиббета:

— Обстановка?

По-прежнему не работает дальняя связь и данные приходят от сопровождающих самолетов.

— Видимость пятнадцать километров, у цели облачность два балла на высоте пяти тысяч.

Значит, не нужно сворачивать на запасную цель. Это смертный приговор над мужчинами, женщинами, старыми, молодыми, здоровыми и больными — приговор над жителями Хиросимы».

«До цели — сорок пять минут. Сорок пять? Легкий озноб проходит у меня вдоль позвоночника. Говорят, что «она» приблизит конец войны по крайней мере на полгода. А сколько людей погибло бы еще за это время! Может быть, действительно лучше покончить одним ударом?

Перкинс на секунду высунулся из своего отсека. Судорожно отер ладонью висящие на кончике носа капли пота и полез обратно. «Если у него что-нибудь не поладится — он первый, — подумал я, но тут же сообразил: — Тут уж все равно — первый, второй или последний. Все вместе. Своего рода утешение».

«Энола» выходит на боевой курс. Джиббет больше не трогает управления — самолет идет на автопилоте. Высота десять тысяч, но мне кажется, что я вижу город.

Осталось пять минут. Надеваем черные очки.

По приказу Джиббета радист нарушает наложенный на нас завет радиомолчания: в эфир несется короткий, как мигание глаза, сигнал. Это предупреждение самолетам звена, что до сбрасывания остается три минуты.

Две минуты.

Минута.

Мне приходит в голову, что не хватает капеллана, чтобы благословить «ее».

Тридцать секунд.

Двадцать секунд.

Радист включает передатчик на непрерывный сигнал. Он перестанет звучать в тот момент, когда, повинуясь пальцу Перкинса, «она» оторвется.

Боже благослови!»

«9 часов 15 минут. Пронзительного сигнала в наушниках больше нет.

Джиббет кладет «Энолу» в вираж такой крутизны, чтобы только-только удержаться от скольжения на крыло, и, снижаясь, набирает скорость. Как можно больше скорости! Уйти от того, что предназначено тем, внизу!»

«Джиббет сбрасывает очки — не видит приборов. Я делаю то же самое. В тот момент, когда я взглядом ловлю компас, все вокруг озаряется ослепительным лиловым сиянием. Я знаю — самолет уже в двадцати километрах от места взрыва. «Энола» получает мощный удар под хвост, ныряет носом и стремительно теряет высоту. Джиббет осторожно тянет штурвал на себя. Самолет выравнивается, но тут же новая взрывная волна подбрасывает его на несколько сотен метров и тотчас засасывает, как в бездну. Вертикальные токи, вызванные взрывом, похожи на космический сквозняк. Но, слава богу, все обходится благополучно. Вероятно, потому, что израсходована половина бензина и нет на борту «ее». Иначе бедная «Энола» рассыпалась бы как бумажная.

Пока «Энола» мечется, в небо взвивается столб дыма. Он пробил все слои облаков, снова плотно укрывшие землю, — кучевые, слоистые, высоко-слоистые; дым бьет, словно из кратера вулкана. Сквозь его сизые клубы просвечивают желтые, оранжевые, красные блики.

«Энолу» нагоняет серо-бурое облако, похожее на огромный гриб. Внутри клокочет ярко-оранжевое пламя. Нужно держаться от него как можно дальше. Оно тоже предназначено не «Эноле».

«Мы много повидали за время войны. И все же мне стало не по себе, когда я увидел в газетах торжествующий отчет о том, что сделала «Энола». Да поможет мне бог избавиться от мысли, что доля вины лежит и на мне.

Страшно совершить такое, даже если думаешь, что делаешь это во имя пятиконечной звезды в синем круге, за которой скрывается твоя страна, твой штат, твой дом…

Семьдесят восемь тысяч убитых, четырнадцать тысяч пропавших без вести японцев. Вот плоды «ее» работы.

А что значит пропавший без вести после «ее» падения? Может, он завален обломками и не найден; или расплющен взрывной волной о стену дома, превращен в кисель, в головешку или бесследно исчез, обратившись в пар?!

А что значит тридцать восемь тысяч четыреста двадцать семь раненых? Я их не видел и не хочу видеть. Не хочу видеть и тех, кто носит следы страшной лучевой болезни. Лучевая болезнь! Экипаж «Энолы» уверяли, будто никто из летчиков не пострадает. Так почему же от нас скрыли причину смерти Перкинса? Почему ослеп и умер Джиббет? Почему у меня нет ни одного своего зуба?

Они начали с Хиросимы, а теперь готовятся убивать миллионы. Кто-то должен им помешать. Кто? Если это не сделают другие — должен сделать я. Вот почему я служу, летаю…»

Люди Барнса по-прежнему сидели в палатке. В двадцати шагах от палатки, между пыльными кустами, генерал Готфрид фон Шредер разговаривал с полковником Деннисом Барнсом.

Только сейчас Барнс узнал о подлинной цели полета звена трех «ПиИксов», узнал об истинном назначении посадки на базе УФРА среди неприветливых холмов северозападной Азии. Маршрут их «испытательного» перелета, как выразился генерал Шредер, «случайно сломался»: вместо запланированного полета на Запад, через Средиземноморье и Атлантику, звену предстояло теперь повернуть на север, чтобы выполнить операцию «Кобра». Операция заключалась в следующем: звено Барнса должно было проникнуть в воздушное пространство СССР на большой высоте, недоступной истребителям советской ПВО, подстеречь в воздухе идущий из Азии самолет «ТУ-128» и сбить его.

То, что предлагал Барнсу начальник базы генерал Шредер, было самым подлым видом тайной войны, еще худшим, чем шпионаж: сбить мирный самолет.

Может ли быть, чтобы Шредер говорил правду, будто летящие в этом самолете намерены осуществить какую-то грандиозную провокацию против западного мира? А если это не так?.. Если, как много раз, все это вранье? Если западные дипломаты вместе с генералами УФРА плетут свои интриги, чтобы снова запутать человечество в кровавой паутине войны?..

Барнс вспомнил Анри, Грили, Галича, Андрея Черных. Русский Черных — первый заговоривший о том, что они пятеро никогда не позволят своим мельницам вертеться в сторону войны… А Шредер хочет, чтобы Барнс поверил в измену таких, как Черных, и сам изменил клятве?!

Шредер поднял острые плечи и с удивлением проговорил:

— Что с вами, Дэн…

— Не называйте меня Дэном, — грубо оборвал Барнс.

Разум подсказывал Барнсу, что на этом лучше закончить разговор. Но внутри все протестовало: это как раз и значило бы, что Барнс позволил своей мельнице вращаться в том же направлении, в каком вращалась мельница Шредера и вообще вся их огромная черная мельница.

— В чем дело?.. — начал было Шредер, но тут же осекся и только спросил: — Задание ясно?

— Я в своем уме, поэтому… поэтому и прошу вас, генерал, убираться ко всем чертям!

Шредер повернулся и пошел прочь. Барнс вынул сигарету и присел в тени куста. Он курил, задумчиво водя прутиком по земле. На тонком, как пудра, песке оставались ясно написанные имена.

ОПЕРАЦИЯ «КОБРА»

Генерал Ивашин вошел в комнату, где спал недавно вернувшийся из полета Андрей. Он посмотрел на его усталое лицо, осторожно тронул за плечо. Андрей рывком поднялся на постели и сразу спустил ноги, хотя глаза его были еще закрыты.

— Я долго спал?.. А знаешь, что я нашел? — Андрей протер глаза, раскинул руки, расправил грудь. Радостно посмотрел на Ивашина: — Мне стало ясно, какими средствами живописи можно показать человека, летающего в такой штуке, как МАК, и даже самый МАК в полете. Знаешь…

Но Ивашин, не слушая, перебил Андрея и быстро пересказал ему только что полученную директиву командования: перехвачен и раскрыт план диверсионной операции «Кобра». Его осуществление возложено на скоростной высотный истребитель-бомбардировщик «ПиИкс-16». Он уже вылетел с ближайшей базы УФРА и идет на перехват «ТУ-128», что летит с делегатами стран юго-восточной Азии на конференцию в Женеву.

— Вот подонки! — сказал Андрей. — Хотят не мытьем, так катаньем спровоцировать конфликт.

— Добьются петли на перекладине, как пить дать.

— Уж тут-то мы им поможем.

В приказе командования, принятом Ивашиным, говорилось, что, прежде чем дать ракетным частям указание сбить «ПиИкс», когда тот нарушит границу, нужно попытаться посадить его на нашей земле. Но полетные данные «ПиИк-са» таковы, что обычный строевой перехватчик его не достанет. Поэтому приказано поднять МАК Андрея.

— Принудить к посадке?! — усмехнулся Андрей, — Принудить! А если он не пожелает сесть?

— Тогда настичь и уничтожить!

Эрл Майерс был ошеломлен внезапным исчезновением Барнса. Вернувшись от генерала Шредера, Райан сказал, будто Барнс почувствовал себя плохо и нуждается в немедленной помощи врача. Они полетят без Барнса.

Через четверть часа экипаж «ПиИкса» занял свои места. Командиром был теперь подполковник Райан. Перед стартом он сказал, что «оторвет Эрлу голову», если тот притронется к передатчику без его приказания.

Работа Эрла ограничивалась наблюдением за радиооборудованием, и он решил дописать начатое на Земле письмо матери. Он понимал, что не получит на него ответа и даже не сможет его отправить по радио. Больше того: он решил, что порвет это письмо, когда самолет будет лететь над океаном. Почему именно над океаном, Эрл не мог себе объяснить. Наверно, несясь над Атлантикой, Эрл считал себя уже дома.

Поглядев на часы, Эрл прикинул, сколько времени может быть теперь на западном берегу родного материка. Прикрыл глаза, постарался представить себе, что делается дома.

Он знал, что на всем пути «ПиИксу» открыт коридор — база военной авиации и аэродромы гражданских линий наверняка уже предупреждены о его высоте и курсе. Только при подходе к Нороне предстоит сбавить высоту для встречи с самолетом-заправщиком. А там снова на высоту — и домой!

Откуда Эрлу было знать, что «ПиИкс» давно уклонился от курсовой черты, перерезающей штурманскую карту в направлении Средиземноморья и Африки, и вместо запада летит на север…

Райан был поглощен наблюдением за точками, двигавшимися на круге его радиолокатора. Он не понимал, почему их оказалось две. Шредер говорил только об одном «ТУ-128».

«ПиИкс» быстро настигал самолет, шедший в первой четверти круга. По расчетам Райана, это был объект его «операции». Но почему другой самолет — тот, что шел в третьей четверти, двигается наперерез «ПиИксу»? Райан решил, что лучше всего не обращать внимания на неизвестный самолет: «ПиИкс» настигнет «ТУ-128» и уничтожит его раньше, чем курс «ПиИкса» пересечется с курсом неизвестного, кто бы он ни был.

Андрей слышал громкий и ясный сигнал своей станции, наводившей его на «ПиИкс». Еще несколько мгновений — и Земля даст ему команду: доворот влево или вправо, — и он сам увидит цель в бортовом радиолокаторе.

Но вместо того Земля сообщила, что «ПиИкс» очень быстро набирает высоту: он идет уже на двадцати пяти, двадцати семи, тридцати километрах. Что ж, для Андрея не представляло трудности следовать за «ПиИксом» на любую высоту…

Райан видел на экране радиолокатора блестки настигавшего его МАКа, но был бессилен оторваться от преследователя. Скорость и маневренность советского ракетоплана была настолько выше, что только воля Андрея решала теперь судьбу «ПиИкса». Даже то, что в поле прямого визуального наблюдения Райана уже попал советский «ТУ-128», утратило для него интерес: стремительность, с которой неизвестный самолет настигал «ПиИкса», отрезав его от «ТУ», ясно говорила Райану, что «Кобра» уже не сможет нанести своего смертельного укуса.

Еще раз — последний раз — у Райана мелькнула мысль о том, что его задача — сбить «ТУ». Но новый всплеск на экране радиолокатора заставил Райана до отказа двинуть секторы, выжимая из двигателей все, что они могли дать: «Оторваться, уйти, спастись!»