Маркиз де Сад Донасьен-Альфонс-Франсуа Лауренция и Антонио

Маркиз де Сад и его книги

Определения «безнравственно», «отвратительно», «ужасно» обычно сопровождают высказывания о творчестве французского писателя второй половины XVIII века маркиза де Сада. Созданная им разрушительная теория, согласно которой личности дозволяется во всем следовать своим самым низменным инстинктам, получать наслаждение от страданий других людей, убивать ради собственного удовольствия, стала называться «садизмом». Сочинения маркиза были вынесены за рамки большой литературы, а имя его предано забвению. В 1834 году в «Revue de Paris» впервые после смерти писателя были опубликованы о нем такие строки: «Это имя известно всем, но никто не осмеливается произнести его, рука дрожит, выводя его на бумаге, а звук его отдается в ушах мрачным ударом колокола».

Неодобрительные, мягко говоря, характеристики, даваемые де Саду и большинству его романов, небезосновательны. Однако сводить его творчество только к описаниям эротических извращений было бы неправильно, равно как и из случаев неблаговидного поведения писателя делать вывод о его личности в целом. Де Сад — сын своего бурного времени, очевидец и участник Великой французской революции, свидетель противоречивых послереволюционных событий, человек, проведший в заточении почти половину своей жизни. Его творчество во многом отражает кризис, постигший человечество на одном из поворотных этапов его истории, причем формы этого отражения созданы мрачной фантазией писателя, а концепция и тематика неотделимы от современных ему литературных и философско-политических воззрений.

Начавшийся в 80-х годах прошлого столетия процесс реабилитации писателя де Сада продолжается вплоть до наших дней и еще далек от своего завершения. Героев де Сада, живущих в поисках удовольствий, которые они находят в насилии и сексуальных извращениях, иногда отождествляют с личностью самого автора. Разумеется, жизнь «божественного маркиза», полная любовных приключений, отнюдь не являлась образцом добродетели, но и не была редким для своего времени явлением. Для сравнения можно вспомнить громкие процессы о нарушении норм нравственности и морали земляком де Сада, знаменитым оратором революции Мирабо.

Изощренный эротизм был в моде среди определенных кругов дворянского общества. Французские аристократы нередко развлекались фривольными картинами любви. Осуждая их эротические пристрастия, философы-просветители сами поддавались всеобщему увлечению. Пример тому — фривольный роман Дени Дидро «Нескромные сокровища», имеющий мало общего с возвышенными идеалами Просвещения. Философия гедонизма, исповедовавшаяся французской аристократией и превращавшая ее жизнь в сплошную погоню за мимолетными галантными наслаждениями, опосредованно отражала кризис феодального строя, рухнувшего и погребенного под обломками Бастилии 14 июля 1789 года.

Революционный взрыв был порожден не только всеобщим возмущением чересчур вызывающим поведением утопавших в роскоши всемогущих аристократов, не только стремлением буржуазии к уничтожению сословных привилегий, но и огромной работой просветителей, поставивших своей задачей обновление существующих порядков. Многие писатели-просветители стали властителями дум именно потому, что выступали как глашатаи смелых общественных идей. Блестящая плеяда философов, среди которых Монтескье, Вольтер, Дидро, д'Аламбер, Руссо, создала теоретические основы для построения нового, приходящего на смену феодализму общества. Материалистические воззрения Вольтера, эгалитаристские теории Руссо нашли свое отражение в революционной практике якобинцев и их вождя Робеспьера. Именно в этой богатой идеями и событиями обстановке были созданы программные сочинения де Сада. И именно в это время в общественном мнении начал формироваться мрачный облик личности писателя.

В 1989 году во всем мире отмечался 200-летний юбилей Великой французской революции, события, оказавшего огромное влияние не только на историю Франции, но и на развитие мирового сообщества в целом. Юбилейные торжества стали новым стимулом в исследованиях жизни и творчества маркиза де Сада, в стремлении осмыслить феномен Сада в контексте революции, разрушившей обветшалое здание французской монархии и провозгласившей Республику «единую и неделимую». Для защиты идей Свободы, Равенства и Братства республиканское правительство предприняло ряд чрезвычайных мер, приведших в результате к развязыванию в стране политики Террора: благородные устремления якобинцев обернулись кровавой трагедией. В результате переворота 9 термидора (27 июля 1794 года) Террор был отменен, однако лишь после того, как все якобинские вожди и их многочисленные сторонники сложили свои головы на гильотине.

Революционная трагедия не могла пройти бесследно для переживших ее участников. Де Сад был одним из немногих писателей, принимавших непосредственное участие в деятельности революционных институтов, наблюдал революционные механизмы изнутри. Ряд современных исследователей творчества де Сада считают, что в его сочинениях в мрачной гротескной форме нашли свое фантасмагорическое преломление кровавый период Террора и исповедуемая якобинцами теория всеобщего равенства. Противоречивые мнения о произведениях маркиза свидетельствуют о том, что творчество этого писателя еще не изучено в полной мере.

Донасьен-Альфонс-Франсуа маркиз де Сад родился 2 июня 1740 года в Париже. Его отец, Жан-Батист-Франсуа, принадлежал к старинному провансальскому дворянскому роду. Среди предков маркиза с отцовской стороны — Юг де Сад, ставший в 1327 году мужем Лауры ди Нови, чье имя обессмертил великий Петрарка. По линии матери, Мари-Элеоноры, урожденной де Майе де Карман, он был в родстве с младшей ветвью королевского дома Бурбонов. В романе «Алина и Валькур», герой которого наделен некоторыми автобиографическими чертами, де Сад набрасывает своего рода автопортрет: «Связанный материнскими узами со всем, что есть великого в королевстве, получив от отца все то изысканное, что может дать провинция Лангедок, увидев свет в Париже среди роскоши и изобилия, я, едва обретя способность размышлять, пришел к выводу, что природа и фортуна объединились лишь для того, чтобы осыпать меня своими дарами».

До четырех лет будущий писатель воспитывался в Париже вместе с малолетним принцем Луи-Жозефом де Бурбон, затем был отправлен в замок Соман и отдан на воспитание своему дяде, аббату д'Эбрей. Аббат принадлежал к просвещенным кругам общества, состоял в переписке с Вольтером, составил «Жизнеописание Франческо Петрарки». С 1750 по 1754 год де Сад обучался у иезуитов в коллеже Людовика Великого, по выходе из которого был отдан в офицерскую школу. В 17 лет молодой кавалерийский офицер принимал участие в последних сражениях Семилетней войны, а в 1763 году в чине капитана вышел в отставку и женился на дочери председателя налоговой палаты Парижа Рене-Пелажи де Монтрей. Брак этот был заключен на основе взаимовыгодных расчетов родителей обоих семейств. Сам де Сад не любил жену, ему гораздо больше нравилась ее младшая сестра, Луиза. Будучи живее и способнее старшей сестры, она, возможно, сумела бы понять противоречивый характер маркиза.

Впрочем, роман их был лишь отсрочен на несколько лет: в 1772 году де Сад уехал в Италию вместе с Луизой.

Не найдя счастья в браке, Сад начал вести беспорядочную жизнь и через полгода в первый раз попал в тюрьму по обвинению в богохульстве. Рождение в 1764 году первенца не вернуло маркиза в лоно семьи, он продолжал свою свободную и бурную жизнь либертена. Либертенами де Сад именовал главных героев своих жестоких эротических романов, которых по-другому можно назвать просвещенными распутниками. С именем де Сада связывали различные скандалы, оскорбляющие общественную нравственность и мораль. Так, например, известно, что в 1768 году на Пасху Сад заманил в свой маленький домик в Аркейе девицу по имени Роз Келлер и зверски избил ее. Девице удалось сбежать, она подала на маркиза в суд. По указу короля де Сада заключили в замок Сомюр, а затем перевели в крепость Пьер-Энсиз в Лионе. Дело Роз Келлер, точные обстоятельства которого теперь уже, вероятно, выяснить не удастся, явилось первым камнем, заложившим основу зловещей репутации маркиза.

Через полгода Сад вышел на свободу, но путь в Париж для него был закрыт. Ему предписали жить в своем замке Ла Кост на Юге Франции. Сад сделал попытку вернуться в армию, однако служба его не устроила, и он продал свой офицерский патент.

В 1772 году против маркиза было возбуждено новое уголовное дело: он и его лакей обвинялись в том, что в одном из веселых домов Марселя принуждали девиц к совершению богохульных развратных действий, а затем опаивали их наркотическими снадобьями, что якобы привело к смерти нескольких из них.

Доказательств у обвинения было еще меньше, чем в деле Роз Келлер, не было и жертв отравления, однако парламент города Экса заочно приговорил маркиза и его слугу к смертной казни. Небезынтересно отметить, что свидетелем со стороны обвинения на этом процессе выступал Ретиф де ла Бретон, ставший к этому времени автором нескольких получивших известность романов, будущий знаменитый писатель, летописец революционного Парижа и автор «Анти-Жюстины», романа столь же фривольного, как и программные сочинения маркиза. Оба писателя крайне отрицательно отзывались о сочинениях друг друга.

Спасаясь от судебного преследования, де Сад вместе с сестрой жены бежал в Италию, чем навлек на себя неумолимую ярость тещи, мадам де Монтрей. Обвинив зятя в измене и инцесте, она добилась у короля Сардинии разрешения на его арест. Маркиз был арестован и помещен в замок Мьолан, неподалеку от Шамбери. По его собственным словам, именно здесь началась для него жизнь «профессионального» узника. Через год он бежал из крепости и скрылся в своем замке Ла Кост, где в течение пяти лет продолжал вести весьма бурную жизнь.

Возникавшие периодически скандалы удавалось замять. Де Сад совершил путешествие в Рим, Флоренцию, Неаполь, где собирал предметы искусства. Несмотря на запрет, он часто приезжал в Париж. В одном из писем этого периода де Сад сам именовал себя либертеном и решительно отвергал определения «преступник» и «убийца». Однако обвинение в убийстве продолжало висеть над ним. Когда же наконец оно было снято, де Сад снова попал в тюрьму, на этот раз на основании «lettre de cachet», королевского указа о заключении в тюрьму без суда и следствия, полученного мадам де Монтрей. 14 января 1779 года, когда маркиз в очередной раз приехал в Париж, он был арестован и отправлен в Венсенский замок. В 1784 году его перевели в Бастилию, в камеру на втором этаже башни Свободы, где условия жизни узников были значительно хуже, чем в Венсенской крепости. Когда однажды де Саду было неожиданно отказано в прогулке, он с помощью железной трубы с воронкой на конце стал кричать из окна, что здесь, в тюрьме, «убивают узников», и, возможно, внес этим свою лепту в скорое разрушение крепости. На следующий день скандального узника по просьбе коменданта перевели в Шарантон, служивший в то время одновременно и тюрьмой, и приютом для умалишенных.

В Бастилии заключенный много читал, там же появились его первые литературные произведения: страстный антиклерикальный «Диалог между священником и умирающим» (1782), программное сочинение «120 дней Содома» (1785), где изложены главные постулаты садистской философии, роман в письмах «Алина и Валькур» (1786–1788), единодушно называемый в одном ряду с такими выдающимися произведениями эпохи, как «Жак-фаталист» Дидро и «Опасные связи» Шодерло де Лакло. Интересно, что роман Лакло вместе с собранием сочинений Вольтера был в списках книг, доставленных узнику в бастильскую камеру.

В 1787 году Сад написал поэму «Истина», посвятив ее философу-материалисту и атеисту Ламетри, а через год была начата повесть «Эжени де Франваль». Здесь же, в Бастилии, всего за две недели родилось еще одно знаменитое сочинение — «Жюстина, или Несчастная судьба добродетели» (1787). По замыслу автора оно должно было войти в состав предполагаемого сборника «Новеллы и фаблио XVIII века». Однако судьба «Жюстины» сложилась иначе. Увидев свет в 1791 году во второй редакции, отличающейся от первой только увеличением числа эпизодов, повествующих о несчастьях добродетельной Жюстины, в 1797 году роман, еще более увеличившийся в объеме — от 150 до 800 страниц — вышел уже под названием «Новая Жюстина, или Несчастная судьба добродетели». Его сопровождало своего рода дополнение — история Жюльетты, сестры Жюстины. Жизнеописание Жюльетты, как следует из его названия «Жюльетта, или Преуспеяния порока», — это вывернутый наизнанку рассказ о Жюстине: испытания, приносившие Жюстине лишь духовные и телесные страдания, стали для Жюльетты источником удовольствий и благополучия.

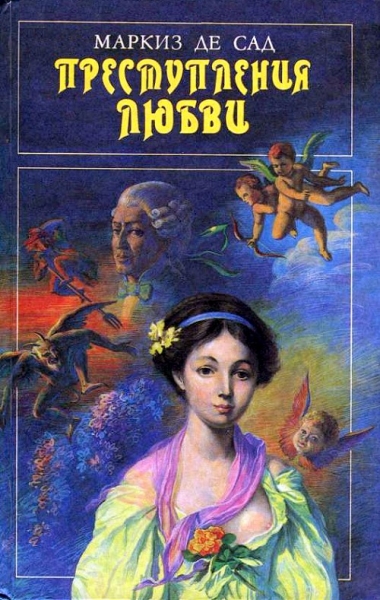

Первоначальный замысел «Новелл и фаблио XVIII века» также не был осуществлен. Короткие повествования, созданные писателем в разное время, были объединены в два сборника. Первым была книга из одиннадцати исторических и трагических новелл под названием «Преступления любви, или Безумства страстей» (1800) с предваряющей их статьей автора «Размышления о романах». Сборник под названием «Короткие истории, сказки и фаблио», объединивший в основном забавные истории, был издан лишь в 1926 году. Известно также, что в 1803–1804 годах де Сад собирался объединить два десятка трагических и веселых рассказов из этих сборников под названием «Французский Боккаччо», указывающим на следование автором вполне определенной литературной традиции. Но это произошло только в конце XX века: настоящее издание, представляя новеллы из обоих сборников, частично воплощает авторский замысел.

В апреле 1790 года, после принятия декрета об отмене «lettre de cachet», де Сад был освобожден. К этому времени его жена юридически оформила их разрыв, и де Сад остался практически без средств к существованию. Имя его по злосчастной оплошности было занесено в список эмигрантов, что лишило его возможности воспользоваться оставшейся ему частью имущества. Де Сад устроился суфлером в версальском театре, где получал два су в день, которых едва хватало на хлеб. В это время он познакомился с Констанс Кене, ставшей ему верной спутницей до конца жизни.

Маркиз постепенно возвращался к литературному труду, стремясь восстановить потерянную во время перевода из Бастилии в Шарантон рукопись «120 дней Содома», представлявшую собой рулон бумаги длиной 20 метров. Заново изложить содержание утраченного романа Сад попытался в «Жюльетте, или Преуспеяниях порока», что привело к значительному увеличению объема сочинения.

Но свиток с рукописью романа все же сохранился, и в 1900 году он был обнаружен немецким психиатром и сексопатологом Евгением Дюреном, который вскоре и опубликовал его, сопроводив собственным комментарием медицинского характера. Однако подлинно научное издание романа, подготовленное известным французским исследователем творчества де Сада — Морисом Эном, вышло только в начале 30-х годов.

На свободе гражданин Сад принял активное участие в революционных событиях. «Я обожаю короля, но ненавижу злоупотребления старого порядка», — писал маркиз де Сад. Не будучи в первых рядах творцов Революции, он тем не менее более года занимал значимые общественные посты и обращался к нации от имени народа. В 1792 году он нес службу в рядах национальной гвардии, участвовал в деятельности парижской секции Пик, лично занимался состоянием парижских больниц, добиваясь, чтобы у каждого больного была отдельная больничная койка. Составленное им «Размышление о способе принятия законов» было признано полезным и оригинальным, напечатано и разослано по всем секциям Парижа.

В 1793 году де Сад был избран председателем секции Пик. Поклявшись отомстить семейству де Монтрей, он тем не менее отказался внести эту фамилию в проскрипционные списки, спасая тем самым ее членов от преследований и, возможно, даже от гильотины. В сентябре того же года де Сад произнес пламенную речь, посвященную памяти народных мучеников Марата и Лепелетье. Выдержанная в духе революционной риторики, она призывала обрушить самые Суровые кары на головы убийц, предательски вонзающих нож в спину защитников народа. По постановлению секции речь была напечатана и разослана по всем департаментам и армиям революционной Франции, направлена в правительство — Национальный Конвент. В соответствии с духом времени де Сад внес предложение о переименовании парижских улиц. Так, улица Сент-Оноре должна была стать улицей Конвента, улица Нев-де-Матюрен — улицей Катона, улица Сен-Никола — улицей Свободного Человека.

За три недели до нового ареста де Сад, возглавлявший депутацию своей секции, зачитывает в Конвенте «Петицию», в которой предлагается введение нового культа — культа Добродетелей, в честь которых следует «распевать гимны и воскурять благовония на алтарях». Насмешки над добродетелью, отрицание религии, существования Бога или какой-либо иной сверхъестественной организующей силы были отличительной чертой мировоззрения де Сада, поэтому подобный демарш воспринят многими исследователями его творчества как очередное свидетельство склонности писателя к черному юмору, примеров которого так много в его романах. Однако подобная гипотеза вызывает сомнения, ибо после принятия 17 сентября 1793 года «закона о подозрительных», направленного в первую очередь против бывших дворян, эмигрантов и их семей, де Сад, все еще числившийся в эмигрантских списках, не мог чувствовать себя полностью в безопасности и поэтому не стал бы только ради ехидной усмешки привлекать к себе пристальное внимание властей. Тем более что в обстановке начавшегося Террора де Сад проявил себя решительным противником смертной казни, считая, что государство не имеет права распоряжаться жизнью своих граждан. С подобными взглядами его участие в революционных судебных процессах, происходивших в секции, было весьма сомнительным.

В результате в декабре 1793 года де Сада арестовали по обвинению в модерантизме и поместили в тюрьму Мадлонет. Затем его переводили из одной парижской тюрьмы в другую, и к лету 1794 года он оказался узником монастыря Пикпюс, превращенного в место содержания государственных преступников. Среди прочих заключенных там в это время находился и известный писатель Шодерло де Лакло. Неподалеку от монастыря, возле заставы дю Трон, стояла гильотина, и тела казненных хоронили в монастырском саду. Позднее, через год после освобождения, де Сад так описывал свои впечатления от тюрем революции: «Мой арест именем народа, неумолимо нависшая надо мной тень гильотины причинили мне больше зла, чем все бастилии, вместе взятые».

Приговоренного к смерти, его должны были гильотинировать вместе с двумя десятками других узников 8 термидора (26 июля). Счастливый случай спас де Сада: в неразберихе, царившей в переполненных тюрьмах, его просто потеряли. После переворота 9 термидора действие распоряжений якобинского правительства было приостановлено, и в октябре 1794 года по ходатайству депутата Ровера де Сад был освобожден.

В 1795–1800 годах во Франции и Голландии вышли основные произведения де Сада: «Алина и Валькур, или Философический роман» (1795), «Философия в будуаре» (1795), «Новая Жюстина, или Несчастная судьба добродетели» и «Жюльетта, или Преуспеяния порока» (1797), «Преступления любви, или Безумства страстей» (1800). В этом же году де Сад издал свой новый роман — «Золоэ и два ее приспешника», в персонажах которого публика сразу узнала Наполеона Бонапарта, недавно провозглашенного Первым Консулом, его жену Жозефину и их окружение. Разразился скандал. Наполеон не простил писателю этого памфлета, и вскоре де Сад как автор «безнравственных и аморальных сочинений» был заключен в тюрьму Сен-Пелажи.

В 1803 году маркиз был признан душевнобольным и переведен в психиатрическую клинику в парижском пригороде Шарантон. Там де Сад провел все оставшиеся годы жизни и умер 2 декабря 1814 года, в возрасте 75 лет. В своем завещании он просил не подвергать тело вскрытию и похоронить его в Мальмезоне, в принадлежавшем ему ранее имении. Исполнено было только первое пожелание писателя, местом же упокоения стало кладбище в Шарантоне. По просьбе родственников могила де Сада осталась безымянной.

За годы, проведенные в Шарантоне, писателем был создан ряд исторических произведений, опубликованных в основном уже после его смерти: роман «Маркиза де Ганж», полностью использующий арсенал готического романа; сентиментальная история под названием «Аделаида Брауншвейгская», отличающаяся глубиной проработки исторического материала; роман «Изабелла Баварская, королева Франции». Там же, при покровительстве директора клиники, маркиз имел возможность реализовать обуревавшую его с юношеских лет страсть к театру. На спектакли, поставленные де Садом и исполняемые пациентами клиники, съезжался весь парижский свет. Обширное драматическое наследие де Сада, состоящее из пьес, сочинявшихся автором на протяжении всей жизни, еще ждет своих исследователей и постановщиков.

Творчество маркиза де Сада находится в сложном соотношении со всем комплексом идей, настроений и художественных течений XVIII века. Эпоха Просвещения дала миру не только безграничную веру в мудрость разума, но и безмерный скептицизм, не только концепцию естественного, не испорченного обществом человека, но и философию «естественного права», в рамки которой свободно укладывалось право сильного помыкать слабым. Своим романом «Опасные связи» Шодерло де Лакло заложил традиции описания порока «без прикрас» с целью отвратить от него читателя. У де Сада показ извращенного эротизма, растления и преступлений становится своего рода художественным средством, способом познания действительности. Либертены, программные герои де Сада, живут в смоделированном автором мире, где убийство, каннибализм, смерть есть естественный переход материи из одного состояния в другое. Для природы же все состояния материи хороши и естественны, а то, что не материя, — ложь и иллюзия. Следовательно, и заповеди христианской морали, проповедуемые церковью, ложны; нарушая их, человек лишь следует законам природы. В этом мире, где нет ни Бога, ни веры в человека, автор присутствует лишь в качестве наблюдателя.

В новеллах (повестях) и коротких историях, представленных в настоящем сборнике, де Сад выступает прямым наследником традиций французской и европейской новеллистики. Нет сомнения, что при написании их он вспоминал не только о Боккаччо, чье имя даже хотел вынести в заглавие сборника, но и о Маргарите Наваррской и новеллистах прошлого, XVII века, когда короткие истории значительно потеснили толстый роман. Так, во Франции большим успехом пользовались любовные рассказы госпожи де Вильдье и исторические повести мадам де Лафайетт, чье творчество де Сад в «Размышлениях о романах» оценивает очень высоко.

Действие ряда повестей разворачивается на широком историческом фоне: в «Жюльетте и Ронэ» автор живописует положение Франции после мирного договора между французским королем Генрихом II и королем Испании Филиппом II, подписанного в 1559 году в Като-Камбрези; в «Лауренции и Антонио» описывает Флоренцию времен Карла V. Маркиз не обходит стороной и сказочные феерии — к ним относятся «Родриго, или Заколдованная башня», «Двойное испытание», где герой без колебаний нанимает целую армию актеров и строит роскошные декорации, дабы перенести возлюбленных своих в мир волшебных сказок и чудесных историй. Галантные празднества, описанные в этой новелле, напоминают пышные представления в Версале эпохи Людовика XIV, продолжавшиеся, хотя и с меньшим размахом, и во времена де Сада. Страсть маркиза к театру, сопровождавшая его на протяжении всей жизни, ярко проявляется здесь в описаниях поистине фантастических садов и хитроумных бутафорских трюков.

Многие персонажи де Сада вынуждены играть комедию или, напротив, трагедию, которой нередко заканчивается переодевание («Жена кастеляна де Лонжевиль», «Эрнестина»), или другое театральное действо, разыгранное перед взором героя («Эжени де Франваль»). Долгое сокрытие истины также приводит к плачевным результатам («Эмилия де Турвиль», «Флорвиль и Курваль»).

Повесть «Эжени де Франваль» занимает особое место среди новелл де Сада. Создаваемая одновременно со «120 днями Содома», она развивает многие идеи этого произведения. Герой ее, господин де Франваль, — либертен, и высшей формой любви для него является инцест. Со свойственным персонажам маркиза многословием Франваль теоретически обосновывает свою слепую страсть к собственной дочери и ненависть к жене, которую он успешно внушает дочери, прилежно внимающей поучениям распутного отца. Но трагическая страсть Франваля, как и жестокие удовольствия аристократов-либертенов из «120 дней», могут существовать лишь в замкнутом, отгороженном от внешнего мира пространстве. Вторжение извне разрушает выстроенную либертеном модель существования ради получения наслаждения, и преступные любовники гибнут.

«Преступления любви» — жестокие истории, но они жестоки прежде всего своими психологическими коллизиями, в них нет ни скабрезностей, ни описаний эротических оргий. Любовь становится в них всепоглощающей, разрушительной страстью, уничтожающей все на своем пути, сжигающей в своем пламени и самих любовников. В отличие от программных произведений автора, здесь мучения причиняются не телу, а душе, и искусство де Сада проявляется не в фантасмагорическом описании сцен насилия, но в создании поистине непереносимых, жестоких ситуаций для своих героев. При этом, разумеется, предполагается, что последние обладают чувством чести и стремлением к добродетели, то есть качествами, вызывающими наибольшее отвращение у либертенов. Так, например, в «Эрнестине» автор описывает не мучения гибнущего на эшафоте Германа, а страдания Эрнестины, которую заставляют смотреть на казнь возлюбленного, не смерть Эрнестины, а терзания ее отца, невольно убившего собственную дочь.

Современник готического романа, де Сад не чуждается романтических декораций, мрачных предзнаменований, нагнетания тревоги («Флорвиль и Курваль», «Дорси»). Наследник традиций смешных и поучительных средневековых фаблио, писатель выводит на сцену любвеобильных монахов и обманутых ими мужей («Муж-священник», «Долг платежом красен»).

Но какова бы ни была пружина интриги, раскручивающая действие новеллы, механика развития сюжета почти всегда одинакова: зло вступает в сговор против добродетели, последняя торжествует, хотя зачастую ценой собственной гибели, зло же свершается, хотя и терпит поражение. Однако, по словам самого писателя, породить отвращение к преступлению можно, лишь живописуя его, возбудить же жалость к добродетели можно, лишь описав все несчастия ее. Заметим, что именно за чрезмерное увлечение в описании пороков, превратившееся, по сути, в самоцель, книги де Сада были осуждены уже его современниками.

Страсть к заговорам, проявившуюся в повестях, некоторые исследователи творчества писателя объясняют комплексом узника, присущим де Саду. Действительно, проведя взаперти не одно десятилетие, он постоянно ощущал себя жертвой интриг, о чем свидетельствуют его письма, отправленные из Венсенского замка и из Бастилии. В глазах заключенного любая мелочь, любая деталь становится значимой, подозрительной, ибо он не может проверить, что имеет под собой основу, а что нет. Поэтому линейное развитие действия новелл обычно завершается логической развязкой, как в классической трагедии или детективном романе. Но если в хорошем детективе читатель зачастую попадает в ловушку вместе с его героями и с ними же идет к познанию истины, у де Сада читатель раньше догадывается или узнает о причинах происходящего и, в отличие от героя, для которого раскрытие истины всегда неожиданно, предполагает развязку.

Рассказы де Сада дидактичны, что, впрочем, характерно для многих сочинений эпохи. Вне зависимости от содержания, в них одним и тем же весьма выспренним слогом прославляется добродетель и отталкивающими красками расписывается порок, а на этом своеобразном монотонном фоне кипят бурные страсти, описанные эмоционально и выразительно. И в этой стройности, четкости построения сюжета, в сдержанности изображения страстей проявляется мастерство автора, крупного писателя XVIII века. Существует мнение, что де Сад неискренен в своих рассказах, что его прославление добродетели есть не более чем маска, за которой на время спряталось разнузданное воображение автора, посмеивающегося над теми, кто поверил в его возмущение пороком. Но как бы то ни было, знакомство с новеллистикой писателя, ранее неизвестной нашему читателю, представляется увлекательным и небезынтересным.

Е. Морозова

Маркиз де Сад Донасьен-Альфонс-Франсуа Преступления любви, или Безумства страстей

Лауренция и Антонио Итальянская повесть

Неудачи французов в битве при Павии, коварный и жестокий характер Фердинанда, превосходство Карла V[1], поразительное доверие к знаменитым торговцам[2], кои готовы были поделить французский трон и уже воссели на Святейшем престоле[3], да и сама Флоренция, находящаяся в центре Италии и словно созданная, чтобы господствовать над нею, словом, все это пробуждало стремление завладеть сим городом, и многим казалось, что власть в нем должна была принадлежать тому из принцев, чья слава была наиболее громкой. Карл V понимал это. Однако вел он себя совсем не так, как было должно. Отдавая одной из своих незаконнорожденных дочерей, кою он выдал замуж за Александро Медичи, трон, что так необходим был дону Филиппу для поддержания его власти в Италии, и имея возможность сделать сына своего герцогом Тосканским, как мог удовлетвориться он тем, что подарил этой прекрасной провинции всего лишь принцессу?

Но ни события эти, ни благоденствие, обещанное флорентийцам, не могли ввести в заблуждение Строцци: будучи могущественными соперниками Медичи, они надеялись рано или поздно изгнать их из города, коего, как они считали, те были недостойны.

Ни один из домов в Тоскане не мог похвастаться такой знатностью, как дом Строцци. Достойное поведение отпрысков его в скором времени сделало их обладателями столь желаемого скипетра Флоренции.

Во времена расцвета замечательного сего семейства[4], когда благоденствовали не только сами Строцци, но и сторонники их, Карло, брат Лудовика Строцци, поддерживавшего величие дома, предавался не столько делам государственным, сколько необузданным страстям своим, для удовлетворения коих черпал безнаказанно из семейной казны.

Обычно высокое положение, дарованное тому, кто от рождения несет в себе зерно порока, быстро рождает чувство безнаказанности, ибо любое желание, вплоть до преступного, стоит лишь ему явиться на свет, тут же исполняется. Чего только не придумывает высокорожденный безмятежный мерзавец, поставивший себя выше всяческих законов по рождению, презирающий Небо на основании принципов и всесильный благодаря богатству!

Карло Строцци был одним из тех злонамеренных людей, которые во что бы то ни стало добиваются исполнения прихотей своих. Он достиг сорокапятилетия, то есть возраста, когда преступления совершаются не по случайности, вызванной волнением в крови, а замысливаются заранее, тщательно подготавливаются и совершаются без угрызений совести. Карло только что потерял свою вторую жену, и во Флоренции многие подозревали, что ее, как и первую жену, ставшую жертвой распутного поведения Карло, постигла та же участь.

Со второй своей супругой он прожил совсем мало. От первой жены Карло имел сына, коему только что минуло двадцать лет. Блестящие качества юноши вознаграждали семейство за недостойное поведение младшего главы его и утешали старшего в семье, Лудовико Строцци, постоянно ведущего войну с родом Медичи и не имевшего ни супруги, ни потомства. Таким образом, все надежды дома возлагались на юного Антонио, сына Карло и племянника Лудовико: считалось, что он унаследует семейные богатства и славу, а когда капризная фортуна отвернется от Медичи, станет править Флоренцией. Так что нетрудно догадаться, что отрок сей был любим, окружен всяческими заботами и имел отменных воспитателей.

Самым счастливым образом Антонио отвечал чаяниям, с ним связанным: жизнерадостный, прозорливый, исполненный ума и сообразительности, он не имел иных недостатков, кроме тех, что свойственны людям добросердечным, а именно был простодушен и доверчив.

Миловидный, необычайно образованный, нимало не развращенный дурным примером и лицемерными советами отца своего, ревностный почитатель Господа нашего, восторженный поклонник чести и бранной славы, человеколюбивый, благоразумный, великодушный, чувствительный, Антонио, как видим мы, по заслугам пользовался всеобщим уважением, и если некоторое беспокойство относительно племянника и зарождалось в сердце дяди его, то лишь потому, что ему прискорбно было видеть столь добродетельного юношу под опекой недостойного отца. Сам же Лудовико постоянно находился на полях сражений, дабы поддерживать притязания рода Строцци, и был не в состоянии заниматься воспитанием драгоценного отрока, а посему, несмотря на изрядный риск, Антонио рос в доме Карло.

И кто бы мог подумать! Недостойный отец, постоянно злобный и ревнивый, смотрел с мрачной завистью на добродетели Антонио. Опасаясь, что рано или поздно сын, узнав об унизительном поведении отца, отвернется от него, он вместо того, чтобы поощрять достойные качества юноши, старался всемерно истребить их.

К счастью, старания его ни к чему не привели: чудесная натура Антонио сделала его неуязвимым для ядовитых речей Карло. Прознав о преступлениях отца своего и возненавидев их, он тем не менее не перестал любить этого запятнанного пороками человека. Однако из-за излишней своей доверчивости он нередко попадал впросак перед тем, кого обязан был любить и презирать одновременно. Сердце Антонио часто одерживало верх над разумом, и поэтому чувствительные речи отца были для него столь опасны: они взывали к сердцу, укрощая разум и проникая в самую душу… И вот уже разврат незаметно укореняется в самом сердце твоем, и ты следуешь лживым уговорам его, думая, что исполняешь долг любви или почтения.

— Сын мой, — говорил однажды Карло Антонио, — истинное счастье состоит вовсе не в том, что пытаются вам внушить. Чего ждете вы от суетной славы на поле брани, куда дядя ваш столь назойливо вас зовет? Уважение, приобретаемое вместе с бранной славой, напоминает блуждающие огни, что обманывают путников: они возбуждают надежду, но ничего не дают чувствам нашим. Вы достаточно богаты, сын мой, чтобы обойтись без трона, оставьте Медичи тяжкое бремя правления. Второй человек в государстве всегда счастливее первого: редко мирт, посаженный Амуром, произрастает у подножия лаврового дерева Марса.

Ах, друг мой, единственная ласка Киприды в тысячу раз дороже пальмовых ветвей Беллоны, а сладострастие берет нас в плен отнюдь не на поле битвы! Бряцание оружия устрашает нежные чувства, отвага сродни безрассудству — доблести сии достойны фанатика или дикаря, от них душа наша становится черствой и перестает ощущать удовольствия, забывает о неге и сладости любовных чувств. Ремесло воина достойно варвара; те же, кто усердно занимается им, рассчитывают увидеть имя свое в анналах истории, кои, впрочем, никто никогда не прочтет. Мне жаль их: покинув розы в храме Киферы, они, избрав сомнительное бессмертие, встречают на пути своем лишь тернии.

Богатство ваше превосходит состояния всех именитых граждан Тосканы, так что любые удовольствия доступны вам, остается лишь выбрать. Так неужели ради треволнений скипетра вы откажетесь от них? Погрузившись в заботы о государстве, разве оставите вы хотя бы час для развлечений? Но разве мы не рождены для забот об удовольствиях наших? Ах! Поверь мне, дорогой Антонио, обладание пурпурной мантией далеко не столь заманчиво, как кажется некоторым. Хочешь сохранить ее незапятнанной? Тогда приготовься в тяжких трудах провести лучшие годы жизни твоей. Пренебрежешь заботами о чистоте ее — завистники тотчас же воспользуются этим и вырвут скипетр, который руки твои не смогут более держать.

И вот, постоянно под бременем управления и страхом оказаться недостойным звания своего, ты подходишь к краю могилы, так и не познав истинного наслаждения. Черная ночь окутывает тебя, как и последнего из твоих подданных, и ты понимаешь, что безрассудно посвятил лучшие годы свои служению призрачному успеху, в результате же оказался здесь, казня себя за то, что пожертвовал всем ради иллюзий.

Да и что, в сущности, представляют собой эти жалкие владения, господствовать над которыми ты, сын мой, желаешь? Разве могут правители Флоренции, не находя ни у кого поддержки, играть достойную роль в Италии? Взгляни на европейские дворы, посмотри на королей… на соперников их: надменный принц[5] хочет завоевать вселенную… все прочие же сопротивляются замыслам его. Подумай же, не станет ли Флоренция первым предметом вожделения его? И разве не с берегов Арно честолюбивый властелин сей или же соперники его понесут меч в Италию? Флоренция превратится в очаг войны, а трон ее — в яблоко раздора. Франциск I оправится от поражения при Павии[6], ибо, даже проиграв битву, француз останется по-прежнему верен себе и вернется в Италию с бесчисленным войском, так что у Сфорца не будет даже помыслов оспаривать у него Ломбардию. Он станет господином Флоренции… Карл V воспротивится этому, почувствует, что совершил ошибку, не обеспечив трон дону Филиппу, и начнет эту ошибку исправлять.

А что же мы можем противопоставить интересам великих сих монахов? Папу?.. Он из дома Медичи, и переговоры с ним будут еще опаснее, нежели вооруженная борьба, ибо предметом их будет изгнание семейства его из Флоренции… Мудрая политика Венеции направлена на поддержание равновесия в Италии, и республика сия никогда не станет оказывать поддержку правителям Тосканы, ибо ее интересует лишь сохранение существующего положения вещей, а посему она будет ровно относиться к любому из малых суверенов, правящих во Флоренции.

Все, все, сын мой, порождает врагов, и те, словно сорняки, произрастают вокруг, союзников же не видно нигде… А мы рискуем потратить состояние и погубить род наш ради того, чтобы однажды нас изгнали из Флоренции, как самых бедных и слабых… Оставь же несбыточные желания свои, направь стремления на предметы, обладать которыми значительно проще и приятнее, и в объятиях наслаждения забудь поскорей о чрезмерном властолюбии и о честолюбивых планах своих.

Но ни эти речи, ни иные, более опасные, ибо мишенью их были общественные нравы или религия, не сумели развратить Антонио. Он подшучивал над чувствами отца и не собирался разделять их, уверяя родителя, что если он когда-нибудь и попадет на трон, то сможет не только удержать его, но и, следуя советам мудрым и достойным, прославить доставшуюся ему корону.

Тогда для посрамления раздражающих его добродетелей Карло прибег к иным средствам. Он расставил ловушки чувствам Антонио, окружил тем, что, по мнению его, могло соблазнить юношу наверняка; собственной рукой погружал он его в океан сладострастия, подталкивая к беспутству наставлениями и собственным примером. Юный и доверчивый Антонио на миг поддался слабости, но жажда славы быстро напомнила о себе горделивой его душе, и, обретши вновь прежнее состояние духа, он, с отвращением оттолкнув препятствия, воздвигнутые слабостью, отправился к Лудовико сражаться и побеждать.

Еще одна причина, значительно более веская, нежели честолюбие, побуждала Антонио заботиться о нравах и добродетелях своих: кто не знает чудесного воздействия любви!

Интересы семейства Пацци полностью совпадали с чувством Антонио к наследнице этого дома, также соперничающего с Медичи. Чтобы укрепить партию Строцци и скорее свергнуть общего соперника, семья не желала ничего лучшего, как отдать Антонио Лауренцию, наследницу рода, любившую героя нашего с самого нежного возраста; последний также обожал ее с той поры, как только юная душа его стала способной чувствовать.

Но почему же в таком случае влюбленный так рвался в битву? Лауренция сама вложила ему в руки меч, сама увенчала лаврами, когда пришел его черед пожинать их. Одним лишь словом воодушевляла она Антонио: ради нее он хотел завоевать корону властелина вселенной и сложить ее к ногам возлюбленной; пока же замысел сей не исполнился, он терзался мыслью, что ничего не сделал во славу ее.

Брак с Лауренцией приносил ему все богатства дома Пацци, равно как и новых союзников, что для Строцци было весьма важно. А посему все было решено заранее. Неожиданно прекрасная сия девица, коей в ту пору исполнилось всего тринадцать лет, потеряла отца. Матери она лишилась уже давно, и Лудовико, беспрестанно находясь в сражениях и не имея возможности посвятить себя бесценной племяннице, не придумал ничего лучшего, как для завершения воспитания поместить ее во дворец своего брата Карло. Подрастая рядом с будущим своим супругом, она смогла бы приобрести таланты и добродетели, особенно привлекательные для того, чью судьбу ей предстояло разделить, а также поддержать в сердце юного Антонио любовь и жажду славы, кои она до сих пор неустанно в нем разжигала.

Наследница Пацци тотчас же переехала к своему будущему свекру, и там, видя Антонио каждый день, она более, чем обычно, посвящала время свое нежным чувствам, кои пленительный юный воин пробудил в сердце ее.

Тем временем пришла пора расставаться: Марс призывал своего любезного сына, Антонио должен был отправляться на войну, ибо еще недостаточно снискал пальмовых ветвей, дабы быть достойным Лауренции, — на крыльях славы хотел он прибыть к алтарю Гименея. Со своей стороны, Лауренция была еще слишком юна, чтобы следовать законам сего божества; таким образом, брачные планы требовали отсрочки.

Но как бы ни был честолюбив Антонио, он не мог без слез расстаться с возлюбленной; также и Лауренция не могла провожать его, не проливая потоки горьких слез.

— О, обожаемая моя возлюбленная! — восклицал Антонио в роковой сей момент. — Почему вместо того, чтобы посвятить себя одной лишь заботе — угождать вам, должен я брать на себя труды иные? Будет ли любовь ваша сопровождать меня повсюду, ибо над сердцем вашим желаю я властвовать гораздо более, нежели над всеми государствами мира? Сжалитесь ли вы над возлюбленным своим, если капризная фортуна отвернется от него, станете ли ждать, когда слава его засияет вновь?

— Антонио, — скромно отвечала Лауренция, устремляя прекрасные глаза, наполненные слезами, на предмет страсти своей, — неужели вы усомнились в сердце, кое уже давно принадлежит вам?.. Почему вы не берете меня с собой? Будучи постоянно подле вас, сражаясь рядом с вами, я сумела бы доказать, что достойна вас, сумела бы поддержать трепещущее пламя славы, что ведет вас… Ах, Антонио! Молю вас, возьмите меня с собою, ведь счастье мое возможно только возле вас!

Антонио, упав к ногам возлюбленной, орошал слезами прекрасные руки ее и покрывал их поцелуями.

— Нет, — говорил он Лауренции, — нет, сокровище мое, оставайтесь в доме отца моего. Мой долг и ваш возраст — все требует отсрочки союза нашего… Подчинимся же. Но, Лауренция, поклянитесь, как если бы мы уже стояли перед алтарем, в верности любви нашей: клятва сия успокоит мое сердце, и, внимая лишь голосу долга, я с радостью отправлюсь на поля сражений, а печаль разлуки нашей будет не столь горька…

— Какие клятвы вам нужны? Разве вы еще не прочитали их в душе моей, охваченной пламенем любви к вам?.. Антонио, если хотя бы одна чуждая чувству сему мысль закрадется в сердце мое, прогоните меня навсегда с глаз ваших, дабы Лауренция никогда не смогла стать супругой Антонио!

— Слова эти ободряют меня, Лауренция, и, уверясь в любви вашей, я уезжаю успокоенный.

— Идите, Строцци, идите на битву, поле брани зовет вас! Мужчина должен познать и иные радости, нежели те, что ждут вас в объятиях моих. Поверьте, что жажда славы, пьянящая сердце ваше, сродни стремлению моему как можно скорее стать достойной вас. И если вы и вправду любите меня, Антонио, не подвергайте себя риску без нужды. Помните, что жизнь моя зависит от исхода сражений ваших, ибо, если вдруг мне выпадет несчастье потерять вас, я не переживу известия этого ни на минуту.

— О, моя Лауренция! Ради вас готов я поберечь кровь свою, что воспламеняется единственно при виде вас. Сгорая от любви и жажды славы, я скоро откажусь от последней, дабы безраздельно принадлежать вам, ибо именно от любви зависит счастье и сама жизнь моя. Успокойтесь, Лауренция, — утешал он, видя, что возлюбленная его залилась слезами, — я вернусь с победой, и свежие, словно розы, поцелуи ваши станут наградой победителю и верному любовнику.

Антонио вырвался из объятий ее, и Лауренция без сознания упала на руки своих служанок. В забытьи она все еще слышала милый голос, чьи звуки зачаровывали ее… Она протягивала руки, но хватала лишь тень и снова забывалась, утратив от отчаяния последние силы свои.

Зная, какова была душа Карло Строцци, а также убеждения его и страсти, нетрудно предугадать, что, оставшись хозяином юной красавицы, кою по неосторожности отдали прямо ему в руки, он тотчас же возымел злодейский замысел украсть ее у собственного сына.

Да и кто, увидев Лауренцию, не влюбился бы в нее с первого взгляда? Кто смог бы устоять перед пылким взором ее огромных черных очей, где само наслаждение воздвигло храм свой? Приди же ко мне на помощь, сын Венеры, одолжи мне факел твой, чтобы при свете его нарисовал я по разумению своему соблазнительнейшие прелести, коими одарил ты ее, помоги мне найти слова, дабы выразить то очарование, коим ты в избытке наделил ее. Разве смогу я без помощи твоей очертить гибкую и легкую, словно у самой Грации, фигуру? Смогу ли описать нежную улыбку, чья стыдливость сулит блаженство избраннику?.. Ланиты цвета утренней розы, лилейную кожу ее? Неужели мне одному будет под силу рассказать о чудных золотистых волосах, что переливчатыми волнами струятся до самого пояса… о дивном облике, вызывающем всеобщее восхищение и поклонение?.. О всемогущий Господь, озари меня, дай мне кисть Апеллеса, и, ведомый рукой твоей, попытаюсь я живописать одно из совершеннейших творений твоих… Гебу, эту кравчую богов, или скорее тебя самого, Амур, кокетливо явившегося в образе прекраснейшей женщины, чтобы еще раз доказать могущество свое и реализовать свои права!

Карло, опоенный волшебными чарами Лауренции, думал лишь о том, как разрушить счастье злополучного юноши, коего сам он произвел на свет. Противоестественный характер желания сего совершенно не волновал Строцци, ибо душа его свыклась с преступлениями. Однако ему приходилось притворяться. Хитрость — искусство, коим негодяй владеет в совершенстве, с помощью ее он осуществляет все злодеяния свои. Первой заботой Карло было утешить Лауренцию. Невинная дева была благодарна ему за участие, кое полагала она искренним, не подозревая даже, сколь гнусные намерения руководят им; она думала лишь о том, как лучше выразит ему признательность свою.

Строцци прекрасно понимал, что в его возрасте он не сможет внушить юной деве те же чувства, что и сын его; крайняя молодость ее возмутится, если он вдруг заговорит с ней о любви. Значит, надо обмануть ее. Первое, что приходило в голову Карло, это начать улещать прекрасную деву, как улещал он собственного сына, желая отвратить его от ратной славы.

Каждый день во дворце Карло устраивался праздник, куда хозяин собирал весь цвет молодежи Флоренции. «Она не может полюбить меня, — думал он, — но если она полюбит другого, то перемена эта будет для меня благоприятна, так как тем самым она поступится чувствами, в коих клялась сыну моему, и с той минуты мне уже проще будет увлечь ее на путь порока…» В самом же дворце Карло устроил так, что Лауренции прислуживали его самые ловкие пажи, и он постоянно заботился, чтобы взор ее встречал красивейших из них[7].

Любимым пажом Карло был шестнадцатилетний Урбино, сумевший привлечь к себе взор Лауренции. Урбино обладал приятной внешностью, отличался завидным здоровьем и некоторой полнотой, искупавшейся, впрочем, отменным сложением. Он был мил, сообразителен и даже дерзок, но все наглые выходки его исполнялись с таким изяществом, что все сходило ему с рук: остроты, причудливое и живое воображение его забавляли Лауренцию, далекую от того, чтобы остерегаться прочих талантов пажа. Глядя на него, Лауренция впервые после отъезда Антонио весело улыбнулась.

Тотчас же Урбино получил приказ Карло предупреждать любое желание Лауренции.

— Старайся понравиться ей, ухаживай за ней… зайди так далеко, как только сможешь, — наставлял его коварный Строцци. — Если ты сумеешь пробудить чувства ее, будущее твое обеспечено… Дорогой мой Урбино, я буду откровенен, ведь, несмотря на молодость, ты умеешь держать язык за зубами и к тому же знаешь, как я люблю тебя. Речь пойдет о весьма важной для меня услуге: предполагаемый брак Антонио меня не устраивает, однако единственный способ расстроить его — это похитить сердце Лауренции. Постарайся же сделать это, заставь суженую сына моего полюбить тебя, и тогда я сделаю тебя одним из самых богатых сеньоров в Тоскане.

Происхождение твое высоко: как и мой сын, ты можешь претендовать на ее руку… Соблазнив девушку, ты сможешь жениться на ней, однако падение ее должно быть гласным: иначе как же я смогу отдать ее тебе?.. Неприступная сия крепость должна пасть… Не завершай завоевания своего, не предупредив меня… Как только Лауренция уступит, как только ты станешь господином ее, уведи ее в один из кабинетов, что окружают покои мои… Позови меня, и я стану свидетелем победы твоей. Лауренция же, растерявшись, будет вынуждена отдать тебе свою руку… И если тебе удастся соединить ловкость и отвагу, то замысел наш воплотится… Ах, дорогой Урбино, какое счастье ожидает тебя в награду!

Невозможно помыслить, что подобные речи не произвели воздействия на юношу возраста и характера Урбино: паж бросился к ногам господина своего и, осыпая его благодарностями, признался, что давно уже испытывал к Лауренции самые пылкие чувства, но не осмеливался проявить их, а посему самым счастливым днем жизни его станет тот день, когда страсть его увенчается успехом.

— Так действуй же! — напутствовал Карло. — Действуй и рассчитывай на поддержку мою. Не пренебрегай ничем, что способствовало бы осуществлению желаний твоих, кои также являются и моими.

Несмотря на первый успех, Карло понимал, что одного лишь этого средства в затеянной им игре недостаточно. Расспросив всех служанок Лауренции, он уяснил, что добиться толку можно лишь от некой Камиллы, первой дуэньи девушки, женщины, приставленной к юной Пацци с самой колыбели. Камилла была еще хороша собой, могла внушить желание и была вполне готова ответить согласием на любое предложение хозяина. Строцци, познавший величайшее искусство чтения в сердце человеческом, Строцци, уверенный в том, что лучший способ заручиться содействием женщины для совершения преступления — это овладеть ею, с намерением сим начал наступление на Камиллу. Вскоре золото, более могущественное, нежели любые речи, привело ее к нему. Карло сильно повезло, ибо душа этого создания была так же черна, так же развращена, как и душа самого Строцци: гнусные замыслы первого готова была с удовольствием исполнить вторая, и можно было безошибочно сказать, что оба этих подлых существа были порождением ада.

Камилла вовсе не имела повода для ревности, оправдывавшего бы те мерзости, кои согласилась она совершить: не видя в госпоже своей соперницы, чем могла оправдать она свою зависть к Лауренции? Увы, ответ был прост: Камилле было предложено совершить злодеяние, а женщина эта, по собственному признанию ее, более всего бывала довольна, когда ей предоставлялся случай сотворить злое дело.

Строцци, прекрасно осведомленный о характере сего чудовища, не скрыл от нее, что желает обесчестить Лауренцию. Намерение его отнюдь не обеспокоило жестокосердную Камиллу, она была уверена, что фантазия сия не помешает Карло продолжать дарить любовь свою верной дуэнье. А посему она быстро успокоилась. Конечно, она хотела завладеть сердцем Строцци, но скорее из злобного любопытства, нежели из нежных чувств. Как только Карло удовлетворял одно из ее пристрастий и насыщал другое, чувства, которые мог сохранить он к ней, интересовали ее менее всего. Лишь бы ей заказывали мерзости и платили за них — и Камилла будет самой счастливой женщиной.

Строцци посвятил ее в план соблазнения Лауренции молодым пажом, Камилла одобрила его, обещала свое содействие, и оба они стали помышлять о скорейшем осуществлении его. Каждый вечер все трое сходились в покоях Карло на секретное совещание, дабы поразмыслить, какую именно ловушку следует расставить в день грядущий, а также сообщить о том, что уже было сделано, и задумать новое коварство. Урбино и Камилла были главными исполнителями вероломных замыслов, а злобные фурии и развратные вакханки руководили действиями их.

Сколько опасных рифов было на пути несчастной Пацци! Ее невинность, чистота, простодушие, необычайная доверчивость смогут ли оказать сопротивление негодяям?.. Сможет ли добродетель помешать преступлению? Или она только разъярит гонителей своих? Какое божество сможет охранить Лауренцию от гнусных козней, измысленных, дабы увлечь ее в пропасть?

Урбино быстро вооружился всеми известными ему уловками, привлекая на помощь весь блеск ума своего. Однако когда вместо того, чтобы развлекать, он попытался понравиться… то не преуспел: кто же иной, кроме Антонио, мог царить в сердце Лауренции! Разве это честное и чувствительное сердце, почитавшее счастье свое в исполнении долга, могло хоть на миг забыть о предмете своем? Невинная девица, казалось, вообще не замечала, что Урбино имеет иные намерения, нежели просто позабавить ее: добродетели свойственно не замечать зло.

Карло стремился преуспеть прежде, чем брак Антонио будет заключен… Но он опоздал: опасение все испортить, стремление вернее закрепить успех заставили его потерять много времени. Антонио возвратился вместе с Лудовико, Лауренция достигла надлежащего возраста — ей исполнилось четырнадцать, и свадьба состоялась.

Трудно описать чистосердечную радость Лауренции, воспарившей на вершину счастья своего… восторг Антонио… удовлетворение Лудовико. Не стоит объяснять и досаду Карло, убедившегося, что шаги его по преступной стезе становились теперь еще труднее… Теперь Лауренция принадлежала супругу: будет ли она по-прежнему находиться во власти отца его? Препятствия распаляют негодяев, и Карло поистине впал в неистовство, ежечасно проклиная невестку свою.

Медичи все еще правили Флоренцией, так что Антонио предстояло отказаться от радостей Гименея и снова отправиться на поле брани. Лудовико торопил племянника, уверяя, что не может обойтись без него, у Антонио же не было достаточно веских причин для пренебрежения общими интересами.

— Ах, Небо! Я снова теряю тебя, Антонио! — воскликнула Лауренция. — Едва лишь мы познали счастье, как опять пора разлучаться! Увы! Как знать, всегда ли столь благосклонна будет к нам судьба!.. Согласна, она оберегла нас, но продолжит ли она осыпать тебя своими милостями? Ах, Строцци, Строцци, не знаю, что происходит со мной, но тысячи ужасных предчувствий, коих не было у меня при первом расставании нашем, терзают мое сердце. Видя, как несчастья вот-вот обрушатся на нас, я тем не менее не могу различить руку, направляющую их… Антонио, всегда ли ты будешь любить меня?.. Помни, что супруге обязан ты большим, нежели раньше был обязан возлюбленной… Помни, какое звание отныне связывает тебя со мной!..

— Кто же знает это лучше, чем супруг твой, Лауренция? Пусть же звания эти приумножатся… душа моя одарит тебя еще множеством новых.

— Строцци, зачем нам опять расставаться? То, что было невозможно в прошлом году, более не является препятствием: разве я не супруга твоя? Кто может помешать мне быть подле тебя?

— Волнения и опасности военного лагеря не пристали ни полу, ни возрасту твоему… Нет, драгоценная душа моя, нет, оставайся дома. На этот раз разлука не будет долгой, скоро кампания окончится: нас или разобьют окончательно, или через шесть месяцев мы окажемся у власти.

Лауренция сопровождала супруга своего до самого монастыря Сан-Джованни, расположенного неподалеку от резиденции Лудовико, и продолжала намекать ему на беды, ожидающие их в недалеком будущем… Однако она не понимала, откуда исходят эти напасти, словно темная завеса скрывала от нее будущее: сквозь нее не было видно ничего. Мрачные предчувствия юной супруги Антонио сопровождались слезами, кои текли в изобилии. На том она и рассталась с тем, кого любила более всего на свете.

Набожная Лауренция не захотела покидать окрестности знаменитого Валламброзского аббатства, не помолившись за успех оружия мужа. Прибыв в мрачную обитель, расположенную в глубине густого леса, куда едва проникали лучи солнца, где все исполнено было религиозного трепета, которому столь охотно внимают души чувствительные, Лауренция вновь разразилась слезами, заливая ими алтарь Господа нашего. Молясь и стеная, распростерлась она перед ним: волосы ее разметались в беспорядке, руки воздеты к небу… Сокрушение сердца и умиление придавали ее прекрасным чертам еще большее очарование, и мне показалось, что создание это, мыслями воспарив к Господу своему, осветилось лучами, кои шлет нам сам Господь святой и добродетельный… И если бы Предвечный не внял молитвам ангела сего, его пришлось бы упрекнуть в несправедливости.

Карло, сопровождавший свою невестку, был исполнен презрения к набожности и не пожелал даже войти в храм. Поохотившись в окрестностях, он вернулся, чтобы забрать ее и проводить в свой замок, расположенный неподалеку, в местности, еще более уединенной. Было решено, что там она проведет лето: смута, охватившая Флоренцию, делала пребывание в городе небезопасным. Подобная договоренность, впрочем, соответствовала намерениям Карло: преступление всегда выбирает мрачные и пустынные места. Унылые долины и темные непроходимые леса набрасывают покров таинственности на деяния преступника и словно побуждают его непременно осуществить вынашиваемые им замыслы. Ужас, порождаемый печальными сими краями, влечет злодея исполнить намерения его, кои, как и жуткие места эти, отмечены печатью разрушения: можно подумать, что сама непостижимая природа решила прибрать к рукам своим все, что попадает сюда, дабы созерцать причуды творений своих, поступки их, столь же непредсказуемые, как и она сама.

— О Господи! Как здесь пустынно, — испуганно воскликнула Лауренция, завидев скопление башен в низкой долине, поросшей елями и соснами столь густо, что даже воздух проникал туда с трудом. — Есть ли здесь иные существа, кроме диких зверей? Кто может жить здесь?

— Если дорога в замок и разочаровала вас, — ответил Карло, — то внутреннее его убранство вознаградит с лихвой.

После многих усилий и трудов, ибо ни один экипаж не мог проехать в здешних местах, Лауренция наконец добралась до ворот и убедилась, что действительно в уединенном жилище есть все, что требуется для приятной жизни: замок окружен цветниками, боскетами, огородами и множеством водоемов[8].

Первое время ушло на обустройство. Но скоро супруга Антонио, хотя и пребывала среди роскоши и изобилия, увидела, что никто не приходит в мрачное ее пристанище, и поняла, что это всего лишь почетная темница. Она выразила беспокойство; Карло сослался на трудные времена, на опасности пути… на приличия, якобы требующие, чтобы она, пока Антонио пребывает на полях сражений, жила в одиночестве…

— Печаль ваша будет недолгой, — с притворным сочувствием заявил Карло. — Вы увидите, дочь моя, что я готов на все, чтобы понравиться вам: преданная Камилла и удостоенный внимания вашего Урбино уже в пути, они спешат соединиться с вами… Ваши рисунки, ваша гитара, достаточно книг, среди которых я не забыл и Петрарку, коего вы так цените, — все здесь… все будет служить развлечениям вашим, и шесть месяцев пролетят быстро.

Лауренция осведомилась, сможет ли она писать мужу.

— Отдавайте письма мне, — отвечал Карло, — и каждую неделю они будут отправляться вместе с моими, в одном пакете.

Обстановка, вызвавшая подозрения Лауренции, пришлась ей не по вкусу, однако она не подала виду… В самом деле, пока ей не на что было жаловаться. Она затаилась, и дни потекли.

Все шло так же, как и в столице, но крайнюю стыдливость Лауренции мгновенно встревожили вольности Урбино. Взбудораженный хозяином и собственными своими намерениями, бесстыдный паж наконец осмелился выразить сжигающее его пламя. Подобная дерзость необычайно поразила супругу Антонио. Взволнованная, она тотчас же влетела к Карло и стала горько жаловаться ему на Урбино… Строцци внимательно выслушал ее…

— Дорогая дочь моя, — подумав, говорил он ей, — мне кажется, что вы придаете слишком большое значение этим шалостям, коим я сам надоумил его. Смотрите на вещи философски: вы молоды, пылки, возраст ваш требует удовольствий, супруг же отсутствует. Ах, прелестная дочь моя, не будьте столь суровы, подобный нрав не сулит ничего, кроме лишений. Дитя мое, Урбино уже получил урок, так что с ним вам не грозит никакая опасность.

Относительно некоего ущерба, который боитесь вы нанести чувствам, принадлежащим супругу вашему, то таковой ничтожен: зло, о котором никому не ведомо, никогда не возымеет последствий. Вы станете ссылаться на любовь? Но удовлетворение потребности ни в чем не оскорбляет моральных чувств. Сохраните для супруга все, что относится к метафизической оболочке любви, а Урбино пусть получит остальное. Скажу более: даже если образ дражайшего супруга сотрется, когда удовольствия, вкушенные с Урбино, сумеют погасить любовь, кою в безумии своем вы храните к человеку, которого опасности войны, быть может, похитят у вас в первую же минуту, я не усмотрю в этом преступления. О, Лауренция, Лауренция!.. Супруг ваш, образованный человек, первый сказал бы вам, что самое большое безумие состоит в подавлении собственных желаний, которые, вырвавшись на простор… множась… смогут из двух добровольных узников сделать самых свободных и самых счастливых существ во всем мире.

Нечестивец, пользуясь расстройством, в кое приходила от его ужасных речей добродетельная душа прелестного создания, открыл кабинет, где ждал Урбино.

— Смотрите, легковерная женщина, — взывал он, — из рук моих вы получили мужа, который не может удовлетворить вас. Примите же в утешение любовника, способного все исправить.

И недостойный паж, тотчас же бросившись на печальную и добродетельную супругу Антонио, попытался принудить ее сделать последний шаг…

— Несчастный! — восклицала Лауренция, с ужасом отталкивая Урбино. — Беги отсюда, если жизнь тебе дорога!.. А вы, отец мой… От вас ожидала я совсем иных советов… Кто, как не вы, должен вести меня по стезе добродетели… Я шла умолять вас защитить меня от покушений негодяя… теперь же прошу лишь одного: дайте мне немедленно уехать из этого ненавистного для меня дома. Я найду супруга своего на полях сражений Тосканы и разделю с ним участь его, ибо какие бы опасности ни угрожали мне, там они все-таки менее ужасны, чем те, кои окружают меня в доме вашем.

Разъяренный Карло бросился ей наперерез и преградил выход, через который молодая женщина собиралась бежать.

— Нет! — кричал он. — Нет, глупое создание, ты не выйдешь из моих покоев, пока Урбино не будет удовлетворен!

И ободренный паж возобновил недостойные свои усилия. Но внезапно остановился… посмотрел на Лауренцию… Не осмеливался продолжать… он был взволнован… проливал слезы… О, благостное влияние добродетели! Урбино припал к ногам той, кою его хотели заставить обесчестить. Он молил ее о прощении… умолял не гневаться на него…

— Вон! — в ярости кричал Строцци. — Давай, уноси ноги подальше отсюда и забирай с собой раскаяние и трусость твои! А вы, сударыня, готовьтесь к расплате за причиненную мне досаду.

Но очаровательная женщина, которой добродетель придавала силы, вооружившись кинжалом Строцци, неосторожно оставленным на столе, бросилась к окну…

— Подойди же, чудовище! — восклицала она. — Подойди, если осмелишься: первый мой удар будет твоим, второй лишит жизни меня.

Столь мужественные действия девушки, которой еще не исполнилось и шестнадцати, остановили Строцци. Он не предпринимал более попытки овладеть невесткой своей, как намеревался сделать, и успокоился, вернее, притворился, что успокоился.

— Бросьте клинок, Лауренция, — говорил он хладнокровно, — бросьте, приказываю вам… Уходите, сударыня, — продолжал он, распахивая дверь, — уходите, вы свободны. Даю вам слово, что более не буду принуждать вас… Я ошибался: есть души, над счастьем которых нечего трудиться, слишком много предрассудков омрачает их. Вы слышите, бросьте оружие и уходите.

Лауренция молча подчинилась и, выйдя за порог роковых покоев, швырнула кинжал и возвратилась к себе.

Единственным утешением несчастной на этот случай была коварная Камилла, еще не разоблаченная в глазах госпожи своей. Лауренция бросилась в объятия этой твари, рассказывая ей, что произошло. Заливаясь слезами, она умоляла дуэнью тайно переправить письмо Антонио. В восторге от того, что сможет выказать Карло свое рвение и предать Лауренцию, Камилла согласилась исполнить поручение. Но прелестная супруга, достаточно осторожная, чтобы не обвинять свекра своего, жаловалась супругу лишь на смертельную тоску, гнетущую ее в доме Карло; она живописала желание свое покинуть эти места и немедленно воссоединиться с ним или, на крайний случай, просила его незамедлительно приехать к ней хотя бы на один день.

Едва письмо было написано, как Камилла тотчас же передала его Карло, Строцци мгновенно распечатал его и, несмотря на гнев свой, пришел в восторг от мудрой сдержанности юной особы, которая, будучи тяжко оскорблена, тем не менее не осмелилась назвать обидчика своего. Он сжег письмо невестки и быстро написал сыну послание совсем иного рода:

«Приезжайте, как только получите письмо мое, нельзя терять ни минуты! Вас предали и продолжают предавать… та змея, кою я сам вскормил в доме моем. Ваш соперник — Урбино, сын союзников наших, воспитывавшийся вместе с вами, имеющий почти те же взгляды. Я не решился покарать его, ибо обстоятельства весьма щекотливы… Преступление сие меня удивляет и возмущает до такой степени, что мне иногда кажется, будто я ошибся. Приезжайте же… приезжайте, чтобы во всем разобраться. Вы тайно приедете ко мне… никто вас не увидит, я сам представлю вам ужасную картину позора вашего… Но пощадите неверную — это единственная милость, о которой я прошу вас: она слаба, молода. Я сержусь лишь на Урбино, лишь на его голову надлежит обрушить месть вашу».

Гонец помчался в лагерь Лудовико. А пока он ехал, Строцци завершал необходимые приготовления для задуманного им обмана. Прежде всего он утешал Лауренцию, обнадеживал… и благодаря своему умению обольщать убедил ее, что все было подстроено с целью испытать ее добродетель и дать ей возможность засверкать еще более…

— Какая радость для мужа твоего, Лауренция, узнать о поведении твоем!.. Ах, дорогое дитя, поистине оно доставило мне величайшее удовольствие. Если бы все мужья имели жен, похожих на тебя, то супружество расценивалось бы как величайший дар Божества, а все люди очень скоро стали бы счастливы.

Ничто так не доверчиво, как молодость! Ничто так не легковерно, как добродетель! Молодая супруга Антонио бросилась к ногам свекра и молила его простить ей гнев, из-за которого она чуть не причинила ему вред… Карло обнял ее и, желая выведать, что за настроения царят в юном сердце, спросил, не писала ли она Антонио.

— Отец мой, — чистосердечно отвечала Лауренция, — разве могу я обманывать вас? Да, я написала письмо и отдала его Камилле.

— Она должна была бы сообщить мне о нем.

— Не ругайте ее за преданность мне.

— Я побраню ее за излишнюю сдержанность.

— Прошу вас, пощадите ее.

— Я уже сделал это, Лауренция… А в этом письме?..

— Я прошу Антонио вернуться или позволить мне самой поехать к нему. Но ни единым словом не обмолвилась я о том, что довелось мне пережить, ибо причина сего была мне неизвестна. Теперь же и вспоминать об этом не стоит.

— Нет, дочь моя, мы не станем делать из этого тайны: Антонио должен знать о силе любви вашей.

Все встало на свои места, и в доме, где только что правил раздор, воцарились мир и благоденствие. Но спокойствие это недолговечно: разве злодей может дозволить добродетели дышать свободно? Словно прибрежным волнам, ему требуется захлестнуть пороком все, что встречается на пути, всех, кто отважится довериться их бурной стихии, и лишь в глубине могилы сможет невинность обрести тихое пристанище, где можно не бояться страшных соблазнов сего опасного моря.

Карло домысливал как можно больше правдоподобных подробностей, дабы сделать обвинение, выдвинутое им против супруги сына своего, наиболее убедительным и одновременно избавить себя от горе-сообщника, прекрасно понимая, что не может далее доверять ему. Учение Макиавелли получило большое распространение в Тоскане; труд этот[9], рожденный во Флоренции, быстро завоевал себе почитателей в лице жителей своего родного города.

Карло принадлежал к ревностным сторонникам изложенной в нем системы, и, когда ему не приходилось притворяться, он никогда не упускал возможности применить одно из правил ее. В этом великом политическом трактате он прочел, что «людей следует либо ласкать, либо изничтожать, ибо за малое зло человек может отомстить, а за большое — не может, из чего следует, что наносимую человеку обиду надо рассчитать так, чтобы не бояться мести»[10].

В этом же трактате он вычитал и о том, что «тех и следует отличать, кто несет больше обязанностей и подвергается большим опасностям»[11].

Исходя из этих губительных принципов, Карло отдавал приказы, ожидая Антонио. Он убедился в верности Камиллы, снова стал воспламенять рвение Урбино и обещал ему огромное вознаграждение, если тот предпримет новую попытку совращения.

Встревоженный молодой супруг примчался; кратковременное затишье позволяло это. Ночью он пришел к Карло и со слезами бросился в объятия его.

— Неужели это правда, отец мой? Она предала меня!.. Обожаемая супруга моя… она… она!.. Но уверены ли вы? Не обманули ли вас глаза ваши?.. Может ли быть, чтобы сама добродетель… ах, нет, отец мой!

— Лучше бы я никогда не вводил ее в этот дом! — восклицал Карло, обнимая Антонио. — Тоска, одиночество… отсутствие твое — все это повлекло за собой страшное преступление, свидетелем которого я стал!

— Берегитесь, отец, неужели вы хотите, чтобы я поверил этому? Отчаяние, в кое вы повергаете меня… Я не смогу поручиться за жизнь ее! А Урбино… чудовище, осыпанное милостями нашими… Да, на него падет мой гнев! Как, отец, вы уже покидаете меня?

— Успокойся, Антонио. Следует самому во всем убедиться, иначе гнев твой может оказаться напрасным.

— Я должен покарать предателя и наказать неверность.

— Ее — нет, сын мой, я против… По крайней мере до тех пор, пока ты во всем не убедишься как следует. Может быть, я ошибся. Не осуждай несчастную супругу, пока глаза твои сами не увидели преступления ее, пока ты сам не услышал ее слов в свое оправдание. Проведем же эту ночь спокойно, Антонио, а завтра все прояснится.

— Но, отец мой, почему бы мне сразу не пойти поговорить с ней? Я бы упал к ногам ее… или пронзил ее сердце!

— Умерь чувства свои, Антонио, и не становись ни на чью сторону, пока сам все не увидишь, и не принимай никаких решений, пока не услышишь Лауренции.

— О Боже! Находиться с ней под одной крышей… провести ночь рядом с ней и не покарать ее, если она виновна… не насладиться чистыми поцелуями ее, если она невинна!

— Несчастный юноша, слова твои свидетельствуют о том, что любовь твоя слепа; это весьма неразумно; твоя супруга, несомненно, виновна, но время мести еще не пришло.

— Неужели я никогда не дождусь урочного часа, чтобы отомстить? Ах, Лауренция, так вот какова цена клятв твоих! Чем обидел я тебя, чем заслужил подобное оскорбление? Лавры, на поиски которых я отправился… Не для того ли хотел я заполучить их, чтобы бросить к ногам твоим?

Желая прославить дом свой, я мечтал, чтобы слава твоя засияла еще ярче… Все мысли Антонио летели к Лауренции… Что бы он ни делал, он всегда помышлял лишь о ней… Я обожал тебя; крови, пролитой ради тебя, казалось мне недостаточно, дабы убедить тебя в любви моей… Я сравнивал тебя с ангелами небесными, неземного счастья ждал я в объятиях твоих! Ты же столь жестоко предала меня!.. Что может быть ужасней?! О, что говорю я! Мстить Лауренции?.. Подозревать ее?.. Увидев ее, никогда бы не поверил… она обещала мне… Нет, чувства мои ошибаются, я не могу обвинить ее в непостоянстве…

Нет, нет, отец мой, это меня надо покарать, в мое сердце вонзить кинжал! О Лауренция, Лауренция! Куда делись сладостные дни, когда сердце мое внимало клятвам твоим? Неужели лишь для того, чтобы обмануть меня, Господь сотворил тебя такой прекрасной? Помнишь ли ты обещания свои? Неужели голос твой был столь нежен лишь для того, чтобы усыпить тревоги мои? Почему сердце мое язвят змеи ревности? Отец мой… отец… спасите меня от отчаяния! Я умру, если Лауренция мне не верна!

Но жестокосердного Строцци не трогали мольбы сына: злодеи привыкают к виду страданий, причиняемых ими, и каждая новая ступень отчаяния жертвы доставляет им все большее наслаждение. Познавшие законы, по которым живут злонамеренные люди, в чьих душах преступление воздвигло алтарь свой, легко представят себе, что Карло не только не растрогался, видя горе сына, но, напротив, пришел в восторг, ибо давно мечтал довести его до подобного состояния, дабы руками его свершить задуманное преступление.

Он уговорил Антонио провести остаток ночи в его спальне и не пытаться увидеть Лауренцию. Юный супруг, забывшись в горе своем, скрючился в кресле подле кровати Карло. Наконец настал день, когда Антонио предстояло собственными глазами убедиться в неверности Лауренции.

— Надо подождать до пяти часов, — говорил Карло, просыпаясь. — В пять недостойная твоя супруга ждет Урбино в парке, в апельсиновой роще.

И вот наконец наступил ужасный час.

— Иди за мной, — сказал Карло сыну, — поспешим. Камилла предупредила меня: ты обесчещен.

Оба Строцци отправились в глубь сада. Чем дальше шли они, тем труднее было Антонио сдерживать себя…

— Остановимся, — сказал Карло. — Отсюда мы все увидим.

С этими словами он привел сына в аллею из грабин… в десяти шагах от роковой рощи… О, праведное Небо! Какая сцена для супруга, боготворящего свою жену! Антонио увидел Лауренцию, распростершуюся на ложе из зелени, и предателя Урбино в ее объятиях… Не в силах сдержать гнев, он преодолел молодые заросли, послужившие ему укрытием и преградой, бросился на изменников и вонзил кинжал в нечестивца, запятнавшего честь его, — все это стало для Антонио делом одной минуты… Рука его уже собралась поразить преступную супругу, но состояние ее обезоружило ревнивца: глаза несчастной были закрыты, она не дышала, смертельная бледность покрыла прекрасные ланиты ее. Антонио угрожал — она не слышала его. Он дрожал, рыдал, тормошил ее…

— Она умерла, умерла, испугавшись появления моего! Природа отняла у меня сладость мести, я напрасно пролил кровь — она не узнает о ней… Эй, кто-нибудь, помогите ей… верните изменницу к жизни… дайте мне самому разбить неблагодарное сердце, предавшее меня… О, как хочу я насладиться местью, смерть ее будет ужасна! Да, пусть вернут ее к жизни… Может быть, что…

О, Лауренция, Лауренция! Могу ли я долее сомневаться? Пусть оживят ее, отец мой, оживят! Я хочу услышать ее, хочу узнать от нее самой, какие доводы приведет она в оправдание свое… убедиться сам, станет ли она лицемерно оправдываться, чем объяснит клятвопреступление свое… увидеть, какими глазами станет смотреть на меня…

Несчастному пажу уже не нужна была помощь: плавая в луже собственной крови подле Лауренции, он безмолвно отдал Богу душу. Не без злобной радости наблюдал Карло, как испускает дух его неудачливый сообщник, на помощь которого он более не надеялся, а лишь опасался, как бы тот не донес на него.

Лауренцию принесли в ее комнату; она открыла глаза, не понимая, что случилось; спросила у Камиллы, почему там, в апельсиновой роще, неодолимый сон вдруг сморил ее… Ее оставили лежать в саду? Она была там одна? Лауренция увидела, что дуэнья в замешательстве… Что случилось? Тревога овладела юной супругой, но причина беспокойства ей была неясна. Пытаясь вспомнить таинственный сон свой, она ощутила, что, кажется, видела Антонио: он бросился на нее, угрожал ее жизни… Неужели это правда? Возможно ли, чтобы муж ее находился здесь? Вопросы множились, но ни на один она не получала ответа. Камилла же вовсе не собиралась утешать ее.

— Ваши преступления известны, сударыня, — сказала она Лауренции, — готовьтесь искупить их.

— Мои преступления? О, Небо! Вы пугаете меня!.. Камилла, какое преступление совершила я? Что за колдовской сон столь внезапно охватил меня против воли моей? Неужели кто-то воспользовался им, дабы сделать черное дело свое? Но Карло уверял меня, что добродетель моя восторжествует… он сам обещал мне это… Значит, он обманул меня? Боже! Что могло случиться? О, теперь я все поняла… меня предали… Во время этого странного сна… Урбино… чудовище… и Строцци, оба, несомненно, договорились… Ах, Камилла, не молчи! Скажи мне правду, или я решу, что ты мой самый злейший враг!

— Поберегите притворство свое, сударыня, — отвечала дуэнья, — оно бессмысленно, все открылось… Вы любили Урбино, назначили ему свидание в парке, сделали его счастливым… Но вы неудачно выбрали время! Ведь именно сегодня супруг ваш, получив письмо, которое вы поручили отправить ему, прибыл в замок, чтобы засвидетельствовать вам любовь и рвение свои: лишь один этот день смог он освободить от ратных трудов.

— Антонио здесь?

— Он видел вас, сударыня, вернее, застал на месте преступления и пронзил кинжалом предмет страсти вашей… Урбино мертв. Забытье, в которое вы впали от стыда и отчаяния, спасло вам жизнь, иначе вы бы последовали в могилу за своим любовником.

— Камилла, я не понимаю тебя: страшное затмение заволокло разум мой, рассудок помутился… Сжалься надо мной, Камилла! Что ты говоришь? Что я сделала? В чем ты хочешь меня убедить? Урбино мертв… Антонио здесь… О Камилла! Помоги несчастной госпоже твоей!

И с этими словами Лауренция потеряла сознание.

Едва она открыла глаза, как в комнату вошли Карло и Антонио; несчастная попыталась броситься к ногам мужа.

— Стойте, сударыня, — холодно говорил Антонио. — порыв сей, продиктованный угрызениями совести, не разжалобит меня. Однако я не собираюсь выносить вам приговор, не выслушав вас; я не произнесу его, прежде чем не услышу от вас самих, каковы причины, приведшие вас к беспутству.

Ничто не могло сравниться с потрясением Лауренции при этих гибельных словах Антонио: она понимала, что чувства ее обманули… Но что сказать в оправдание свое? Защищаться? Но как? Она сможет это сделать, только раскрыв ужасный заговор Карло… вооружив сына против отца. Винить во всем себя? Тогда она тем более пропала… А самое ужасное, что в любом случае она предстанет недостойной супруга своего и никогда не сможет вернуть себе его сердце… О, ужас! Лауренция предпочла бы смерть… Однако надо отвечать…

— Антонио, — спокойно начала она, — с тех пор, как мы соединились узами брака, замечали ли вы во мне нечто такое, что могло бы навести вас на мысль, будто я способна мгновенно забыть о добродетели и стать на путь преступления?

Антонио: Ни одной женщине нельзя верить.

Лауренция: Я гордилась тем, что принадлежала к исключениям, ибо считала, что в противном случае вы не сочли бы меня достойной вас.

Карло: Как это мило! Какое коварство, какая изобретательность! Как будто речь идет не о свершившемся зле! Разве можно усомниться в том, что мы только что видели? И мы хотим знать, почему вы так низко пали, а не собираемся обсуждать, виновны вы или нет и почему вы не считаете себя виноватой.