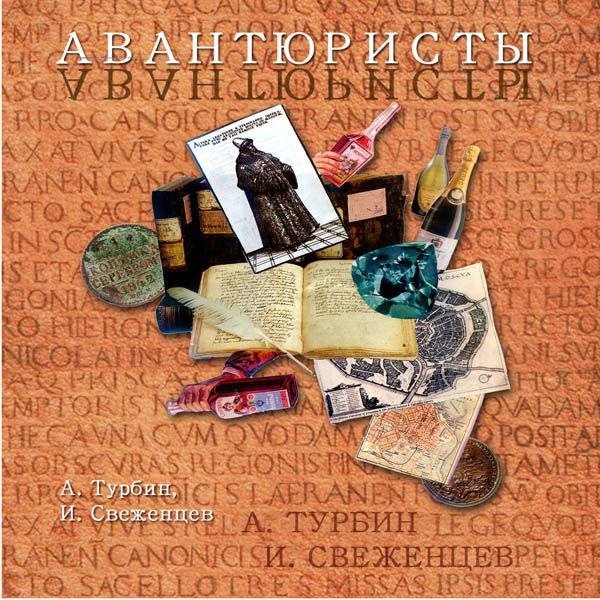

Андрей Турбин, Игорь Свеженцев АВАНТЮРИСТЫ Романъ

Часть первая РАЗБОЙНИЧИЙ КЛАД

Глава первая ДОБРЫЙ БАРИН

«Честные господа,

Пожалуйте сюда!

Милости просим,

Денег не спросим –

Даром смотри,

Только хорошенько очки протри».

(П. А. Федотов)«Конечно, многим не по вкусу,

Такой безбожный сорванец,

Хоть и не верит он Иисусу,

Но, право, добрый молодец!»

(А. И. Полежаев)— А вот леденчики, конфекты сахарныя, коврижки галантския, жамочки медовыя, зело свежайшия! Как куснешь — враз уснешь, а как вскочишь, опять захочешь!

— Пирожков сведайте, барин! Пирожки с вязигой, с икоркой страханской, не изволите ли?

— А вот сбитень первостатейный! Не угодно ли, баринок?

— Спробуйте, сбитень у нас гламнейший, инбирной — козырной!

Барин смеется, машет рукой, достает лаковую тавлинку, запускает в нее щепоть и с удовольствием заряжает в обе, нюхает ядреный турецкий табак — тюмбеку. Оглушительно чихает, в голубых глазах его дрожат слезы, затем обнажает в улыбке крепкие, белые, словно молодая редька, зубы и вновь выступает вперед слегка косолапой, но уверенной походкой. Весь из себя плотный, вихрастый. На голове картуз, сидящий, однако, несколько набекрень. Крепкая фигура вдета в легкий, немного мешковато сидящий на ней гороховый сюртук с нехитрой, слегка потертой бархатной оторочкой.

Хороший барин, простой, и, по всему видать, нежадный: нищенке убогой копеечку кинул, не побрезговал. У немца-оружейника старый штуцер взял, в руках повертел, приценился.

Покалякал о чем-то с полутрезвым шкипером видавшей виды, изрядно потрепанной шхуны, пока, наконец, не торгуясь, купил у того ржавый увесистый старинный секстант.

Что и говорить, презанятный барин: уже не молодой, но, что называется, в расцвете лет.

Сергею Валериановичу Нарышкину — а именно так зовут доброго барина, отставного поручика — всегда нравилось приходить сюда, в порт на Стрелку Васильевского острова. Ему доставляло удовольствие потолкаться на шумной разноголосой ярмарке, что бурлила, клокотала в тесном пространстве между причалами и зданием биржи.

Над водой мерно колыхались рощи корабельных мачт с причудливо переплетенной паутиной снастей. Бушприты кораблей, наваливаясь на гранитные блоки невской набережной, утыкались в горы тюков, бочек и ящиков с выгруженным товаром.

Не только купцы, но и матросы вели здесь бойкую торговлю разнообразной добычей своих заморских «набегов». Предлагали недорого купить норвежскую сельдь и лобстеров, настоящие парижские духи и вина Шампани, моржовую кость и коралловые бусы, дамасские клинки и последние оружейные новинки германских «кухенрейтеров». Тут можно было прицениться к срамным акварелям из страны восходящего солнца или полакомиться ягодами, собранными по берегам комариных озер трудолюбивыми чухонцами.

Словом, здесь было на что посмотреть.

Свежий ветер гонял по мутно-голубому небу перья облаков и разводил крупную зыбь на Невском рейде, где кивали мачтами десятки лайб. Между ними неспешно скользили прогулочные катера, взад-вперед сновали юркие лодчонки перевозчиков. У причалов степенно швартовались громоздкие плавучие садки с живой рыбой и пузатые баржи с дровами, кирпичом, тесом и белым мрамором. Неспешно, дымя трубой, прошлепал лопастями гребных колес пароход, идущий по расписанию в Кронштадт, стремительно пронеслась по направлению к Адмиралтейству вся в жемчужных брызгах пены красавица-яхта.

Нарышкин сладко зевнул, удовлетворенно оглядывая панораму Невы, Монферанов собор, Дворцовую набережную и сверкающую иглу Петропавловского шпиля, с удовольствием вдохнул сырой запах большой реки, мокрой парусины, просмоленного такелажа, и самого этого белесого Петербургского воздуха.

Он потолкался еще немного среди народа, зачем не зная сам, сторговал у хитрована-купчины в засаленной суконной чуйке отрез материи, но потом передумал. Купил у рябой новгородской бабы поджаристую сайку и, переложив сверток с секстантом под мышку, с аппетитом съел ее. После чего, насвистывая модную арию, взял перевозчика за четыре копейки — через Неву до Дворцовой набережной; перед этим, однако, оглядев судно, на котором предполагал пуститься вплавь.

— Как называется сия чудесная гондола? — осведомился он у перевозчика — нескладного губастого малого в грязноватой валяной шапке и мерлушковой поддевке.

Малый долго напряженно смотрел куда-то в небо, слегка поводя губами, не издавая, однако, ни звука. В прозрачных глазах его пробегали облака. Затем, наконец сообразив смысл вопроса, ковырнул в носу и ответил с легким почтением:

— Известно, барин, как называется…

Надолго теперь уже умолкнув, он принялся считать поданные ему копейки, разглядывая каждую и так, и эдак на ладони.

Барин еще раз с сомнением оглядел утлый челн.

— Должно быть, не один год сооружал ты свой ковчег? Как называется эта лохань — камяга? Долбленка? Ты смотри все же, не вздумай меня выкупать!

С этими словами он влез-таки в лодку, изрядно раскачав ее.

— Нешто мы без понятия? — прошлепал губами перевозчик. — Как же можно, чтоб выкупать?!

Малый положил деньги за щеку и порывистыми гребками направил лодку к Дворцовой набережной. На середине реки, однако, все же выкупал, окатив Нарышкина с ног до головы холодной невской водой. На что благовоспитанный с виду барин немедленно обнаружил недюжинное знакомство с богатым простонародным русским лексиконом, предъявив незадачливому гондольеру такой матерный загиб, что тот, краснея, округлил бесцветные глаза, и опять беззвучно зашлепал губами.

Наконец пристали к Дворцовой. Нарышкин как смог выжал мокрое платье и отвесил хорошего тумака доморощенному Харону, отчего у того зазвенело во рту. Хотел даже отнять четыре копейки, но перевозчик крепко сжимал челюсти, молча свистел носом и хмуро глядел себе под ноги.

Помрачневший разом барин пробурчал что-то о подмоченной репутации, выругал напоследок лодочника и отпустил его наконец восвояси.

На променаде Дворцовой набережной майский ветер, казавшийся дотоле приятным, неожиданно обжег тело под вымокшим сюртуком.

Нарышкин поежился, оглядел свой разом увядший костюм. Настроение его падало с каждым порывом ветра.

— Ну как в таком виде показаться на Невском? Пожалуй, станут еще насмешничать! Черт, да и зябко! Зайти, что ли, выпить рюмку водки?

Эта мысль несколько согрела нашего героя, он бодрее зашагал вдоль набережной и даже скроил физиономию молодой даме, которая волочила за собой коротко стриженного пуделька.

Дама вздернула носик, надула губками презрительное «фи», отворотила личико и потащила упирающегося пуделя далее.

Сергей ускорил шаг… и едва успел увернуться от стремительно несущейся цугом запряженной четверки вороных красавцев. Черная карета промчалась мимо, едва не задев его. Лица кучера Нарышкин разглядеть не успел… На окнах экипажа — темные шторы. Герба на дверце, кажется, нет… Лакеев на запятках тоже не видать… («Ишь ты, а катит, будто важная персона!»)

Нарышкин в очередной уже раз выругался:

— Вот ведь несется окаянный! Чешет по Невскому так, точно он один в целом свете!

«Добрый барин» с ненавистью посмотрел вслед удаляющемуся экипажу… День начинался скверно. Сергей хмуро поежился, прошел немного далее по проспекту, нырнул под Эрмитажную арку и двинулся вдоль Зимней канавки.

Здесь уже не так дуло, и можно было перевести едва ли не закоченевший дух, подумать, куда направить стопы.

…Внезапно озябший герой наш был окликнут неким щеголем, который, поигрывая дорогой тростью, неспешно фланировал по направлению к Неве.

— Сергей, Сережа! Нарышкин, ты ли это?!

— Левушка? Трещинский! Неужто ты? Вот так встреча!

Нарышкин немедля заключил щеголя в дружеские объятия, из которых тот некоторое время пытался высвободиться, выронив из рук трость.

— Экий ты, брат, однако, мокрый! Ты что же это купаться надумал, — отстранившись, проговорил Трещинский, оглядывая облепленную промокшим сукном крепкую фигуру приятеля. — Все такой же ведмедь! Здоровый, чертяка!

Трещинский поднял слетевший на мостовую цилиндр.

— Да тут вышла одна оказия! — оправдывался Нарышкин. — Перевозчик, каналья, едва не потопил… Лева, «товарищ в битвах поседелый», ты-то какими судьбами?

Трещинский выдержал эффектную паузу, во время которой друг его, отступив несколько назад, смог полюбоваться новеньким, что называется «с иголочки» элегантным фраком «От Ворта» и широким открытым плащом с бобровой оторочкой.

— Однако, каким ты, Лева, коварщиком заделался! — с легкой завистью причмокнул Нарышкин, удовлетворившись осмотром статного франта.

— Да уж, не то что ты, гунька кабацкая! — засмеялся Трещинский и покровительственно хлопнул приятеля по плечу.

— Кстати, почему бы нам не отметить встречу и не хлопнуть по рюмашке кларета? Сейчас адмиральский час, а я вчера большой шлем в покер сорвал, так что угощаю. Тем более, что ты, mon ami, выглядишь почти как утопленник! Я тут, Сережа, одну недурную штофную лавку неподалеку знаю… Ну, двинем? — приятель мягко, но настойчиво подхватил Нарышкина под мокрый локоть и устремился вперед.

— Ты знал, чем меня взять, старый негодяй, — только и смог сказать Сергей.

«Недурной штофной лавкой» оказался «Демутов трактир» на Мойке, и хотя заведение действительно находилось недалеко, Нарышкину показалось, что пришлось-таки порядком протащиться до этой, пожалуй, самой известной Петербургской гостиницы. Извозчиков по дороге не попалось ни одного, только ломовые, а разговор со старым приятелем без рюмки как-то не клеился. Кроме того, небо неожиданно, как часто случается в граде Петра, подернулось мутной поволокой. Из нее стал сеяться мелкий, но холодный не по времени и противный дождик, так что и без того продрогший Сергей с плохо скрываемой завистью смотрел на сухой плащ приятеля.

Наконец дотопали до места. Усатый швейцар на входе неодобрительно покосился на утративший формы партикулярный сюртук Нарышкина. Сергей тихо выругался про себя.

— Вот понесла нелегкая, — подумал он. — Сидел бы сейчас дома, в тепле, пил пшеничную…

— Ничего, Сережа, не тушуйся своим видом, поднимемся ко мне. Я ведь тут в четвертом этаже комнаты снимаю.

— Что ж ты сразу не сказал, дурака валял!

— Так ведь ты, пожалуй, не пошел бы?

— Высоко забрался! — неодобрительно посопел Нарышкин, когда они поднимались по широкой каменной лестнице.

— Наводнений боюсь! — коротко усмехнулся Трещинский.

— Я в том смысле, что ты, поди, уж до титулярного дослужился?

— Бери выше! — с удовольствием произнес Левушка, устремив вверх холеный указательный палец с перстнем, на котором тревожно сверкнул кровавого цвета камушек.

— Неужели коллежский асессор? — присвистнул Нарышкин.

— Советник, — поправил Левушка. — А что, не по зубам кус?

Левушка рассмеялся и громко, по-хозяйски постучал тростью в дверь номера.

Открыл дверь пожилой тучный лакей в богатой ливрее, наполовину состоявший, казалось, из лысины и огромных бакенбард, напыщенный и важный, как генерал-губернатор.

— Это мой Алексис! — сообщил Трещинский.

Алексис театрально поклонился, колыхнув развесистыми баками.

— Распорядись, голубчик, насчет обеда. Да, и чтобы эти канальи не вздумали подавать всякую chavogne, ты уж проследи.

— Что, Сережа, будешь пить?

— Водку, — коротко сообщил Нарышкин. По губам Алексиса пробежала едва заметная дрожь ухмылки.

— Конечно, как я мог позабыть! — широко улыбнулся Трещинский.

— Ну, входи, брат, не церемонься!

Номер, который снимал Левушка, оказался хорошо и со вкусом обставленными апартаментами, состоящими из трех не очень больших, однако довольно вместительных комнат. Здесь располагались удобные кресла, камин с экраном, украшенным затейливой китайской резьбой; под потолок вытянулось зеркало в массивной раме, имелась фисгармония, зелень в кадках, ковры, а на стенах картины а-ля Вернет. В книжном шкафу тускло поблескивали позолотой дорогих переплетов массивные фолианты. Стопки книг возвышались на полу у стен…

— Вот, это моя холостяцкая нора! — Левушка, помахивая рукой, указал на гостиную. — Обжиться толком не успел, извини, я ведь только недавно из Лондона. Кое-что даже не распаковал еще. К лету, надеюсь, сниму что-нибудь поприличнее. Пожалуй, что и женюсь, чем черт не шутит. Есть у меня на примете одна статс-дама…

— И почем же?

— Кто почем? — не совсем понял Трещинский.

— Почем хоромы твои, говорю? — Нарышкин кивнул в сторону фисгармонии.

— Радужную бумажку ассигнацией выкладывать приходится, с полуулыбкой вздохнул Левушка.

— Сто рублей? В месяц?

— В неделю!

— Ну да! — Нарышкин, в который раз присвистнул.

— И, кроме того, по три рубли за воду, — с деланным негодованием пожаловался Трещинский.

— Ай-яй-яй! Тогда непременно женись.

В глазах у Нарышкина заплясали злые искорки.

— А ты знаешь, ведь тут в десятом номере литератор Пушкин проживал, — сказал почему-то Левушка.

— Пушкин? — Нарышкин принялся разглядывать фикус. — Пушкин, это хорошо… А вот со мной в одном доме, Лева, на Мещанской улице жил купец Сила Тимофеевич Завынкин. В стихах он, правда, не силен был, зато на Пасху, говорят, мог за один присест съесть четверть пуда икры и выпить полведра пшеничной водки. Да только как-то раз поросенком молодым понатужился — кость в горле и застряла…Так он, раб божий, и помре, царствие ему небесное!

На этом месте разговор был прерван. В дверь осторожно втиснулась физиономия Алексиса:

— Там, сударь, Вас спрашивают. Ну, этот… который немчин. Третий раз на дню заходят. Что прикажете передать?

Левушка поморщился:

— Экий, настырный, однако! Погоди, я к нему выйду. Все одно ведь не отстанет!

Трещинский вышел в переднюю и некоторое время не возвращался. Сергей с тоской оглядывал обстановку «норы». В животе неприятно ворчало.

Левушка вернулся, посмеиваясь. Представь себе, какой дурень этот немец — мой визитер! — Уже неделю ходит за мной по пятам, просит уступить ему одно редкое издание «Илиады». Этот сумасшедший колбасник просто бредит античной Грецией! Мечтает, знаешь ли, разыскать легендарную Трою…Ах, Итака, ах Гектор, ах Телемак! — Трещинский подкатил глаза к потолку и скривил рот ижицей. — Должно быть, он и нужду справляет, не расставаясь с томиком Гомера…Однако, при этом скуп как старый еврей. А за копейку так и вовсе — отца родного продаст… — Левушка усмехнулся. — Какой все-таки болван этот Генрих Шлиман! Черта лысого он найдет, а не свою Трою!

Посмеиваясь и похрустывая костяшками тонких пальцев, он прошелся по комнате.

— Книги, я гляжу, у тебя… Дорогие, поди! — Нарышкин кивнул на стопки с фолиантами. — Почитываешь?

— Скорее, коллекционирую. У меня тут есть Апулей. Можно сказать, уникальное издание… Записки Герберштейна и Олеария… Ну, да тебя, друг мой, все это, пожалуй, не заинтересует…

— Нет, отчего же очень любопытно! — Сергей с трудом подавил зевок.

Трещинский усмехнулся краешками тонких губ. Положение спасло явление Алексиса, который вместе с коридорным внес плотно уставленные всяческой снедью подносы.

— «Ну, вот уж полдень, в светлой зале Весельем круглый стол накрыт, Хлеб-соль на чистом покрывале, Дымятся щи, вино в бокале, И щука в скатерти лежит…»,— с притворным пафосом продекламировал Левушка и хлопнул в ладоши.

— Нуте-с, усаживайся, Сережа, к камельку да сними свой сюртук, пусть просохнет.

— Смотри-ка, действительно щи, — одобрительно крякнул Нарышкин, но потянулся к прозрачному, запотевшему графину. — А это что тут такое? Что это, Алексис?

— Водка на смородиновом листу, извольте-с испробовать, — важно тряхнув баками, ответствовал лакей.

— Прекрасно, — потер ладони Нарышкин. — Ну, что? Запорошим память, как у нас говорят.

— Листовка здесь изумительно хороша. Отведай, Сережа, не побрезгуй.

Лакей с помощью коридорного подвинул стол ближе к огню. В бутылках сразу засверкал лафит, заиграло, заискрилось клико.

— Что у нас тут еще? Чем разговляться будем? — наливая рюмочку Нарышкину, осведомился Левушка.

— Растбиф, — осанисто и с ударением на «а» произнес Алексис, указав на блюдо, — паштет Страсбургский, стюдень свиной, балычок макарьевский, сельдь в сметане, грибки маринованные…

— А что это так… амбре, — Нарышкин, слегка поморщившись, потянул ноздрями воздух.

— Сыр Лимбургский, острый! — чинно объявил Алексис.

— Убери, пожалуй. Резковат, — кивнул на тарелку с сыром Трещинский. Он сунул коридорному монетку и отослал обоих.

— Ты уж меня, Лева, извини… — Нарышкин порывисто взял рюмку и метнул ее содержимое себе в рот. — Ждать нет никакой возможности, — добавил он сдавленным голосом. — Хороша и впрямь. Пожалуй, и повторить можно…

Выпили, теперь уже по всем правилам, за встречу старинных приятелей. Нарышкин — листовую, а Лева — бокал лафиту, после чего приналегли на еду. Собственно, усердствовал один Нарышкин, он уписывал за обе щеки и ростбиф, и паштет, и студень; ел так, как едят проголодавшиеся люди с хорошим аппетитом и явной склонностью к эпикурейству. Трещинский же, напротив, вяло клюнул того, сего и, наконец, придвинув кресло ближе к огню, достал сигару.

— Чем изволишь заниматься? — спросил он, томно вытягиваясь и выпуская ароматное облако дыма.

— Балбесничаю, — жуя, ответил Нарышкин. Он налил себе еще рюмку, благостно жмурясь, ткнул вилкой в сельдь, поднес к носу, понюхал, как нюхал дотоле табак. Выпил, закусил, крякнул от удовольствия и полез за грибками.

— Ведмедь, — засмеялся Левушка. — Никакого изящества! Манеры у тебя все те же, друг мой.

— Так ты, говоришь, жениться надумал? Что ж, хорошее дело. Чай, много приданого дадут? — набивая рот грибами и пропуская шпильку мимо ушей, спросил Нарышкин.

— Ну, я думаю, тысченку-другую душ, дадут… — Трещинский, выпуская облака дыма, казалось, задумчиво смотрел на огонь. — К тому же именье да лес строевой…

— Силен! — констатировал Нарышкин и навалил себе паштету. — А я, Лева, в отставку вышел. Надоело хуже редьки. Теперь, вот, бью баклуши. Ну, за твое здоровье, господин коллежский советник!

— А ты жениться не собираешься, Сережа? — все так же глядя в огонь, спросил Трещинский.

Нарышкин едва не подавился балыком.

— Ну уж нет, добродзею, мне еще в петлю рановато. Я, любезный пан, еще пожить хочу! Сперваначалу, после того, как в отставку вышел, тоска начала одолевать. Покойной жизни захотелось. Сопли распустил… чуть было предложение не сделал одной бельфам. Все обхожденье строил. Бланманже, понимаешь, и все такое. Спасибо, Бог отвел! — Нарышкин размашисто перекрестился. — Видение мне было, Левушка. Как сейчас вижу — будто спустился ко мне ангел о двух крылах, весь из себя, как водится, белый и даже как бы немного светится. Словно ему, Лева, свечу негасимую кто в зад вставил. И вещает он мне это так, знаешь, повелительно. Что, говорит, раб божий Сергей Валерианович, никак ты, дурень этакий, жизнь свою младую, непутевую решил узами брака повязать?

Нарышкин приязненно покосился на графин с водкой:

— Уж, больно листовая хороша… не обманул камердинер твой.

— Ну и что же дальше-то? — смеясь, спросил Трещинский.

— А дальше он мне и говорит, ангел, значит: брось ты эту затею, Сергей Валерианович, не губи себя раньше времени, поживи еще малость как нормальный человек. А коли тебе, друг сердешный, неймется, так поезжай к актрискам или других каких барышень подешевле ангажируй. Авось и перебесишься. А жениться тебе, говорит, никак нельзя, потому как ветры у тебя еще в голове, да и не по карману. Сказал так и упорхнул в окошко. И нашло тут на меня просветление. Нет, думаю, шалишь! Сережа Нарышкин голыми руками взять себя не позволит. И вот хожу я с тех пор, Лева, холостой и благостный. Так-то вот! Ну, давай за тебя, гостеприимный хозяин!

— Ведмедь! Сущий ведмедь! — Трещинский, отсмеявшись, утер шелковым платком выступившие слезы. — Ох, и позабавил, брат, рассмешил до коликов! Плесни и мне, пожалуй.

— В имение давно не заглядывал? — спросил Левушка, внимательно глядя в бокал.

— Года три как не был, — Сергей посерьезнел и нахмурился. — Конечно, надо бы съездить, могилу родителей навестить… Свинья я, свинья!

— Доход-то есть от твоих угодий? — поинтересовался Трещинский.

— Какой там доход! — отмахнулся Нарышкин. — По правде сказать, едва концы с концами свожу. Поди, и дом уже развалился, и хозяйство в упадке. Управляющий, каналья, должно быть, ворует без хозяйского пригляда…

— Так ты продай имение, — усмехнулся Левушка. — Единым махом и дела свои поправишь. Земли у тебя, брат, изрядно. Можно получить хорошую цену!

— Как «продай»? — не понял Сергей и удивленно посмотрел на приятеля. — Кому?

— А хотя бы и мне! — Трещинский был абсолютно серьезен. — Предлагаю тебе продать его мне. А уж я тебя, Серж, не обижу, дам хороших денег!

— Постой, да тебе-то оно к чему? Ты ведь все больше по заграницам обретаешься…

— Ну, как знать, может и сгодится. — Левушка хитровато прищурился. — Лишний клок земли еще никому не мешал. При надлежащей постановке аграрного дела на западный манер, думается мне, можно и из твоих угодий прок извлечь…

— Нет, брат, что-то ты финтишь! — недоверчиво поежился Нарышкин, изучающе глядя на приятеля.

— Ну так продашь? — напирал Левушка.

— Нет, Лева, не выйдет, — серьезно сказал Сергей. — Это ведь не просто клок земли! А как же могила моих стариков? Они ведь в этой самой земле лежат… И потом, там ведь детство мое сопливое прошло, юность… первая влюбленность… в Вареньку Оленину! — Нарышкин улыбнулся и хлопнул себя по лбу. — Как же я по ней страдал! Боже, какой я тогда дурень был, ты даже не представляешь!

— Отчего же, — ухмыльнулся Левушка, — нетрудно представить.

— Я ведь из-за нее даже стреляться хотел с одним заезжим гусаром, — пропустив колкость приятеля мимо ушей, воскликнул Нарышкин. — Хорош был бы я на той дуэли! Мне ведь тогда едва пятнадцать исполнилось, а гусар почти вдвое старше был! Ведь он, пожалуй, нашпиговал бы меня свинцом, как рождественского гуся — черносливом. — Сергей весело рассмеялся.

— Значит, не продашь? — задумчиво пробормотал Трещинский и залпом осушил свой бокал. — Что ж, так я и думал…

Возникла неловкая пауза. Стало слышно, как борется со стеклом упорная весенняя муха.

— Ну ладно, делу время, а потехе час, теперь и ты меня позабавь, — Нарышкин плеснул лафиту в бокал Трещинского и, отстранив опустевший графин, налил себе клико в кофейную чашку. — Ведь мы с тобой, Лева, когда с Кавказа в Петербург возвратились да промотались хорошенько, бедны были оба, как канцелярские крысы… И вдруг, о чудо! Мой приятель, с которым мы вместе всю кампанию за царя и Отечество пулям не кланялись, теперь в таком завидном положении пребывает! — Нарышкин залпом проглотил вино. — Какую все-таки ты дрянь, Лева, потребляешь! Вели за водкой послать. Не могу я этот киндербальзам выносить…

— Будет, Сережа, — усмехнулся Трещинский — Тебе и ведра мало.

— И все-таки, Левушка, поделись секретом, как же ты так быстро до советника допрыгнул, за какие такие заслуги в этаких чинах обретаешься?

Трещинский, уже слегка раскрасневшийся от вина и жара камина, повертел бокал в ладонях.

— Ну что же, Серж, кому бы другому нипочем не сказал, однако тебе расскажу. История эта весьма нетривиальна, однако мне бы не хотелось злоупотреблять твоей… толерантностью…

— Хватит, Лева, trop beo coup, так кажется, говорят французы. Переходи к делу и дай мне хотя бы коньяку, что ли? Есть у тебя коньяк?

Коньяк нашелся, Трещинский отпил из бокала и вполголоса продолжил рассказ:

— Ты, Сережа, разумеется, немного знаком с историей моей бедной Родины, я имею в виду Польшу. Такие фамилии, как Вишневецкие, Конецпольские, Чарторыжские, Калиновские, тебе все-таки о чем-то говорят? Не правда ли?

— Ну, допустим, — Нарышкин отхлебнул коньяку.

— А ты знаешь, что, пожалуй, каждый поляк в душе желал бы видеть Польшу независимой, великой державой, как это некогда и было — «от можа до можа», и есть такие, которые готовы употребить для этого все имеющиеся средства. А средства, я скажу тебе, есть и немалые. Хотя бы у потомков тех знаменитых фамилий, которые я тут тебе только что называл.

— Лева, это же заговор какой-то?! — Нарышкину стало как-то не по себе.

— Не спеши делать выводы, мой друг, я же понимаю, что плетью обуха не перешибешь. Да и, если помнишь, я в прошлом — русский офицер, присягу давал. …Вышло так, что случилось мне быть наездом в Кракове. Были у меня там кой-какие дела… — Левушка многозначительно усмехнулся. — И вот, вообрази себе, совершенно неожиданно меня навестили поверенные одного моего дальнего родственника и сказали, что он желает меня видеть. Для меня это была неожиданность, так как я полагал, что родни у меня уже нет ни по эту, ни по ту сторону границы. Любопытный оказался старикан, этот мой родственник! Из породы книжных червей… Собирал уникальные документы, рукописи… — Левушка слегка кивнул головой на стопки книжных раритетов и продолжал.

— Я постарался приглянуться старику, показал, что наши взгляды на судьбу Польши во многом сходятся, и тот вскоре проникся ко мне доверием. Более того, он предложил использовать часть своих фамильных драгоценностей в деле освобождения нашей Родины, — здесь Трещинский сделал эффектную паузу и залпом выпил коньяку.

— И ты согласился? — Нарышкин даже слегка протрезвел.

— Разумеется, мой друг. А как бы ты поступил на моем месте? Такого богатства, которым мне предложил распоряжаться старик Калиновский, я отродясь в руках не держал. У меня, разумеется, был план употребить эти средства исключительно на политические цели и, конечно же, с пользой для моего бедного отечества, но тут старикан благополучно почил в бозе, будучи, вероятно, уверенным, что дело всей его жизни в надежных руках. Стоит ли говорить, что я тут же бросил всю эту затею с освобождением Польши, — Трещинский зашелся суховатым недобрым смехом. — Не суди меня строго, друг мой. Я очень сильно нуждался в деньгах. Тебе ли не знать. И тут вдруг такой куш! Я думаю, многие на моем месте поступили бы точно так же. Золото и камни я продал отчасти там же, в Кракове, отчасти в Москве. Разумеется, кое-что я потерял на этом, но все же это были деньги, притом деньги для меня весьма приличные. Как оказалось, с этими средствами я могу добиться очень многого. Я расплатился с кредиторами, купил приличный выезд, оплатил несколько банкетов и приобрел влиятельных друзей. Вскоре, друг мой, я был удивлен, видя, как быстро находятся нужные связи и покровители обоего пола, и, веришь ли, я стал стремительно продвигаться по службе. Вот как круто во всех смыслах изменилась моя жизнь.

— Вот, значит, как. Раз — и в дамках! — Нарышкин встал и подошел к окну.

— Разумеется, Серж, я надеюсь на твою порядочность, — с легкой усмешкой проговорил Левушка.

— В моей порядочности, господин Трещинский, Вы можете не сомневаться, — Сергей вгляделся в белесую муть по ту сторону стекла. На душе у него стало муторно — о ли от выпитого коньяка, то ли от услышанного рассказа. Цинизм Левушки неприятно коробил, однако стремительность взлета его вверх по лестнице, ведущей к достатку, вызывала зависть. И хотя вообще-то Сергей считал себя человеком независтливым, теперь он испытывал именно это чувство.

— Значит, вот оно как богатство достается…

— Да какое там богатство! Взлетевши этак вот вверх, мне теперь все новые и новые расходы требуются. Те деньги (Трещинский сделал ударение на «те») уже закончились.

— Ну, так ты же, верно, служишь где-нибудь? Поди, хорошее жалование получаешь?

— Нет, брат ты мой, после того, как я мое неожиданное наследство в руках погрел, мне теперь нелегко сюртуки в кабинетах протирать да бумаги казенные перекладывать. Душа иного простора требует, а выше титулярного мне не подняться. И так не по возрасту чин. Начнут еще чего доброго интересоваться… Я ведь для них — выскочка, полячишка, — Трещинский криво усмехнулся.

Нарышкин отметил про себя, что напускная барственность уже порядком слетела с его приятеля.

«Ну и поделом, я ведь тебя за язык не тянул», — подумал он.

— Разумеется, Сережа, существуют такие понятия, как «честь», «достоинство» и тому подобные вещи, но в этой стране, где все покупается и продается, где общество состоит из рангов, нумеров и классов, человеку в моем положении подняться вверх можно только либо воруя, либо угодничая и давая взятки! — Трещинский разволновался и говорил уже в полный голос.

— Можно еще удачно жениться …

— Да, черт возьми, и жениться! — Трещинский почти кричал. — Я не стал бы говорить с тобою об этом, открывать тебе душу, если бы не знал тебя как человека в целом порядочного!

— Подлить еще коньяку? — осторожно поинтересовался Нарышкин.

— Подлей, пожалуй! — Левушка схватил бокал и нервно заходил по квартире.

— Да, я немного поднялся в этой табели о рангах… и понял, что задыхаюсь среди чинопочитания и раболепства.

— Эк тебя понесло, Лева! Ты уж лучше умерь ажиотацию.

— Нарышкин, как ты не понимаешь, мир — он шире, чем казенный коридор. А мы сидим здесь, в этих болотах, и думаем, что жизнь укладывается в четырнадцать чиновничьих классов! А что мы видим, Сережа? Серость, чуланы, вот эти каморки, (Трещинский пнул ногой кресло), плац-парады, скуку во всем и вот эту морось на улице!

— Тебе и впрямь жениться пора. При такой хандре только хорошее приданое поможет. Хотя, конечно, насчет каморки это ты погорячился. Ты моей конуры не видал…

— К черту все! В Париж… вот место! Folies Dramatigues, бульвары, Люксембургский сад… Ты бывал в саду? А какие актрисы, bon Dyeu! Не чета здешним Петербургским курицам! — Левушка брезгливо поморщился. — А в Лондоне ты бывал? Нет? Напрасно… Это, скажу я тебе, брат Нарышкин, город! Я туда, кстати, ездил не так давно за одним весьма любопытным документом… — Трещинский странно ухмыльнулся и, прищурившись, посмотрел на Сергея. — Документ этот — мемуары одного англичанина. В годы царствования Ивана Грозного ему довелось быть послом в Московию…

— Дела давно минувших дней, — запивая очередной зевок, откликнулся Нарышкин.

— Это верно… С той поры много воды утекло. Однако англичанин этот оставил после себя один очень интересный список.

— И что в нем такого интересного?

Трещинский сходил в соседнюю комнату, пробыл там некоторое время и вернулся, держа в руках стопку пожелтевших исписанных листков. Аккуратно перетасовал их, находя нужную страницу.

— Ты ведь, насколько я помню, не силен в английском?

Нарышкин мрачно кивнул.

— Стало быть, тебе придется верить мне на слово!

Левушка осторожно повел по листкам холеным длинным перстом:

— Это, Сережа, список авторов и книг из библиотеки Ивана Грозного!

Сие сообщение, сделанное Трещинским с весьма многозначительным видом, никакого видимого эффекта на Нарышкина не произвело.

— Ну и что? — хмыкнул он. — Я, положим, ученых книжек прочел не так много, но, помнится мне, слышал, что царская библиотека сгорела дотла. Так что ли? Какой толк в этом списке?

— Это верно. Считается, что книги погибли во время пожара Москвы еще в шестнадцатом столетии… — Трещинский ухмыльнулся. — А что, если все-таки часть книг удалось спрятать и сохранить?

— Все это домыслы, Лева! Если бы да кабы!

— И, тем не менее, что, если библиотека не уничтожена? По крайней мере, не вся! — Трещинский, по-прежнему странно ухмыляясь мутноватыми глазами, смотрел на Сергея. — Ведь там могли бы быть весьма любопытные документы, которым цены нет! Всем этим книгам, рукописям… Любая такая книжица из собрания царя Ивана — то сокровище! Не говоря уже о том, что многие экземпляры были в золотых переплетах изумительной работы! Так-то, mon ami!

«Ишь ты, как разговорился, — глядя на Левушку, думал Нарышкин, — глазища-то вытаращил, что твои ведра!».

Он зевнул и пожал плечами:

— Все это сказки, Лева, золотой призрачный дымок! Соломоновы копи, священный Грааль, пропавшая Атлантида… Подобные истории весьма забавляли меня в юности. Тогда мне страшно хотелось послать к черту учение и дать деру в Америку — воевать с индейцами и отыскивать Эльдорадо! Все это — не более чем увлекательные байки, которые приятно послушать на ночь. Странно, что ты, господин коллежский, в них до сих пор веришь. Выходит, что ты со своим давешним немцем — визитером одного поля ягоды. Один до Трои дорыться мечтает, другому книжки царские понадобились! Ну, хорошо, положим, лежат сейчас где-нибудь эти царевы фолианты… Вернее, то, что от них осталось, потому как сгнили уже давно, либо крысам на корм пошли. Но мне-то, Лева, какой с этих басен прок?

— Вот именно, — «где-нибудь»! — Левушка посмотрел на Сергея с явным сожалением. — Эх, ведмедь ты, ведмедь!

Он выпил свой бокал до дна, снова рассмеялся своим резким, сухим, неприятным смешком, а затем как-то сразу перевел разговор в другое русло:

— Эх, брат Нарышкин, то ли дело за границей! Вот взять, к примеру, Лондон! Славное место. Вестминстер, Чипсайд, Тауэр… Та же хмарь, что и здесь, однако не так постыло! А где-то, Сережа, целый мир… Восток… пирамиды… Италия, в конце концов! А кенгуру? Кто из нас может похвастаться, что видел живого кенгуру? Это, знаешь, такое с карманом… — он ухмыльнулся и ткнул пальцем в живот Нарышкина. — Э, брат, да ты, я вижу, жирком подзаплыл! Надо себя держать… Поди, все на диване бока пролеживаешь? А жизнь-то мимо проходит!

Сергей покраснел и, нахохлившись, неприязненно покосился на тонкую талию приятеля, который успел заметно охмелеть. Последнее обстоятельство слегка подняло настроение нашему герою: что-что, а пить Левушка никогда не умел.

— Я хочу всего и сразу! Денег много единым махом загрести… А потом — в Италию, к пирамидам или хоть на тех же кенгуру поглядеть… — Трещинский снова зашелся хриплым смешком. — Видишь, сколько желаний!.. Статс-даму тоже хочу… Впрочем, к чему мне с деньгами эти дешевые потаскушки?! Лучше уж тогда сразу — Шамаханскую царицу!

— Э, брат, да ты, Ваше высокоблагородие, уже под сурдинку нарезался! — Нарышкин усадил Левушку в кресло и отобрал у него опустевший бокал.

— Кто… я? Ничуть не бывало! Мы с тобой еще должны выпить брудершафт! Алексис! Алексис! — позвал он. — Принеси нам, любезный, брудершафту.

— Ну, так и есть, — вздохнул Нарышкин. — Чекмарь чекмарем!

Трещинский вытаращил на друга вдруг разом ставшие мутными и бессмысленными глаза. Погрозил пальцем.

— А… а… смеяться изволите, Сергей Валерианович… нехорошо-с. Я тут Вам душу распахнул, а Вы, милостивый государь, потешаться надумали. Я вот как сейчас кого-то вызову… через платок стреляться…

Нарышкин, не спеша, снял со стула просохший у камина сюртук, достал из кармана широкий, как скатерть, носовой платок и трубно высморкался в него. В дверях показалась испуганная физиономия лакея.

— Ты вот что, голубчик… Что у нас там поблизости выпить имеется? — Сергей пристально оглядел опустевшие подносы.

— Мадера имеется, ром… также, — Алексис покосился на оплывшего в кресле барина.

— Мадерой твоей только воробьев причащать, а вот ром подойдет. И сооруди-ка мне стакан грогу. Сумеешь?

— Как не уметь-с, — тревожно отозвался Алексис.

— Только смотри, не ошибись в пропорциях!

Лакей поклонился и попятился из двери.

— Или лучше так, — подытожил Нарышкин, — стакан грога, рюмку рома, а хозяину твоему чай с лимоном.

— Рюмку только полную налей, а то я знаю вас, чертей! — крикнул он уже вдогонку.

— Так как же, насчет стреляться? — давясь хмельным смехом, замычал утопающий в кресле Левушка. — Оскорбление кровью смыть?

— Да, интересно… Это я про твое обогащение, господин коллежский советник! — Нарышкин принялся расхаживать по комнате. — Говоришь, пусть даже и безнравственно, но коли дает фортуна шанс, стало быть, хватай ее за хвост или что там у нее имеется? Бери и не выпускай!

— Ну так, значит, не продашь имение? — донеслось из глубины кресла.

Сергей, не обращая на него внимания, отрицательно мотнул головой.

— Жаль… жаль! — с грустью пробормотал Левушка. — А вдруг передумаешь? Может быть, это и есть твой шанс, а Сережа?

— Нет, не передумаю! — ответил Нарышкин, продолжая размышлять о своем.

Он растворил окно, подставил разгоряченное лицо прохладному ветру, задумчиво поглядел на темнеющую Мойку. Внизу о чем-то громко бранились вышедшие на работу фонарщики.

— Хорошо бы, конечно, Фортуну ухватить за бока или за другие какие выпуклые места, — сказал сам себе Сергей, и эта фривольная мысль представилась ему в образе обнаженной пышнозадой нимфы, прячущейся почему-то в камышах.

— Мир повидать это тоже дело… Тут ты, Лева, пожалуй, прав… Махнуть в Париж или еще куда-нибудь. А хотя бы и кенгурей погонять… Ну, а потом можно и тихое место себе на земле приискать, ведь есть же где-нибудь такое место? Что скажете, Ваше высокоблагородие?

— Болван ты, болван! — процедил Трещинский. Язык его заплетался, но в голосе чувствовалась неожиданная злоба.

— Болван… — тихо повторил он. — Да уж видно, так тебе на роду написано… Пропадай не за грош…

Нарышкин рассмеялся, затворил окно, надел уже совсем просохший сюртук.

— Что и говорить, приятное окончание вечера. Ну, бывайте здоровы, господин коллежский советник!

Кресло с Левушкой ответило мерным храпом…

Уже в дверях Сергей столкнулся с Алексисом, несшим небольшой поднос с напитками. Нарышкин остановил лакея и залпом выпил ром, хлебнул обжигающий губы грог.

— Барин твой изволят почивать, — произнес он, закусывая горячий напиток лимоном. — Ты его не трогай теперь, а как проснется, дай ему чаю… или лучше шампанского во льду. Он, барин твой, всегда раньше так любил.

— Нешто я, сударь, не знаю, — пошевелил бакенбардами лакей. — Они и теперь так поступают.

— Ну, вот и славно. Проводи меня к выходу.

Алексис вздохнул, поставил поднос, и, сонно помаргивая, поплелся провожать уходящего гостя.

Глава вторая ЗАСТУПНИК И БЛАГОДЕТЕЛЬ

«Кто ж противиться нам может?

Славянин перед врагом

Руку за ухо заложит,

Гаркнет, свистнет и положит

Супостатов всех кругом».

(Д. Д. Минаев)Прошло три дня, в течение которых Нарышкина охватила непонятная хандра. Часами валялся он, продавливая диван, в своей квартирке на четвертом этаже в доме наследников купца Завынкина на Большой Мещанской улице.

Необъяснимая тоска проникла в грудь нашего героя, какой-то невидимый глазу душевный переворот произошел в нем, заставляя его грезить и воспарять «в эмпирей», что по обыкновению было противно его не терпящей всевозможных томлений, здоровой от природы, хотя и не лишенной своеобразной чувствительности натуре.

Ему грезились райские кущи, до странности, впрочем, похожие на парк Елагина острова. Там, в этих зарослях, Нарышкин ловил резвоногую богиню Фортуну. Богиня изворачивалась, пряталась, убегала, норовя показать аппетитные ягодицы, но Сережа Нарышкин был настойчив и неутомим. Он настигал беглянку, срывал с нее какие-то античные одежды и увлекал в кусты… Фортуна вырывалась, сопротивлялась, говорила: «Сережа, не надо! Как тебе не стыдно — дети же смотрят!» (Неподалеку и вправду порхали какие-то амуры…) Однако Нарышкин был неумолим. Он шикнул на крылатых карапузов, а богине подарил серебряный рубль да еще два добавил ассигнациями, после чего Фортуна, немного конфузясь, согласилась… Сцена совсем была уже готова стать непристойной, но тут из-за кустов степенно вышел величавый старик с длинной седой бородой, в дорогой шубе и высокой шапке с меховой опушкой. В одной руке он сжимал окровавленный посох, а другой прижимал к боку стопку книг — собрание сочинений господина Дюма. Старик потряс в воздухе посохом и, подвывая на театральный манер, закричал ни к кому особенно не обращаясь:

— Аще не знаете, псы, что мои хотят поглотить меня, что ближние готовят мне кровавую погибель?

«Царь! — понял Сергей. — Иван Грозный!».

Самодержец, не торопясь, вытер страшный посох свой о траву, и тут оказалось, что это не посох вовсе, а бильярдный кий.

— Сыграем! — сменив тон, интимно предложил царь, наклоняясь к Нарышкину и подмигивая ему налитым кровью глазом.

Нарышкин закричал и проснулся…

Райские кущи, крылатые карапузы, прелести богини Фортуны и страшный царь испарились без следа, а вместо них в раскрытую дверь комнаты заглядывала смуглая физиономия дядьки Терентия. Дядька пестовал Сергея еще в отрочестве и теперь, будучи отпущенным в столицу, служил в доме Завынкина дворником, а заодно присматривал за молодым, склонным к необдуманным поступкам барином.

— Какого черта тебе от меня понадобилось ночью? — недовольно проворчал Нарышкин, хотел было запустить в Терентия подушкой, да лень взяла вытаскивать ее из-под головы.

В прошлом Терентий служил на флоте и даже совершил кругосветное плавание на одном из судов Российско-Американской компании, о чем не раз тешил рассказами жадно слушающего его молодого барчука.

Дядька — невысокий, бородатый, коренастый мужичок, с темным, выдубленным ветрами и солнцем лицом, на котором ясно блестели добрые глаза, широко расставляя ноги, неуловимым чем-то напоминая краба, бочком-бочком вдвинулся в комнату, внеся с собой древесный, приятный запах свежей стружки, сам весь опрятный, в ладно сидящем на нем старом, но аккуратно заштопанном армячке.

Поклонился, протопал к окну, раздернул плотные шторы. В комнату прыгнул, побежал по полу, полез на диван и остановился на носу Нарышкина бледный солнечный луч.

— Склянки уж полдень били, баринок, — проговорил Терентий, проворно загребая «клешнями» столпившуюся у дивана груду пустых бутылок. — Солнышко-то уже — вона. Работает за нас грешных!

Дядька Терентий обладал двумя бесспорными с точки зрения Нарышкина достоинствами: он одновременно и споро мог делать несколько дел и никогда ни в чем не упрекал молодого барина, к образу жизни и характеру которого давно привык. Дядька любил Нарышкина и ничему не удивлялся. Вот и сейчас он уже протирал пыль, сгребал со стола объедки. Как по волшебству на нем возникла запотевшая бутыль хлебного вина.

— Провианту из дому прислали, — Терентий уже выставлял на небольшой столик у дивана свиное сало, домашнюю колбасу, ржаной хлеб и крепкие соленые огурчики.

— Какой сегодня день? — Нарышкин расчесал пятерней мятые, всклокоченные, как у псаломщика, вихры и вделся в турецкий халат, поданный расторопным Терентием.

— Четверьхь, — сообщил дядька, уже выметая пыль из углов.

Барин издал звук, похожий на рычание, откупорил бутыль и припал к ней, как младенец припадает к груди кормилицы.

— Ну, что там дома? Что нового в деревне? — увязнув зубами в сале, прогудел Нарышкин.

— Да, вроде, все как будто порядком, — дядька Терентий затеплил лампадку и смахнул паутину с образов. — Все велят вам кланяться. Хозяйство как будто движется мало-немного. Только вот Петр Кузьмич, управляющий Ваш, царство ему небесное, того…

— Чего «того»? — повернул голову Сергей.

— За борт сыграл, как у нас говорили, — Терентий поправил висевшие на ковре скрещенные турецкие сабли.

— Куда сыграл?

— На Масленую, сказывают, уходили его шибко…

— Когда?

— Да Петра Кузьмича-то.

— Куда уходили? Зачем? — не понял Нарышкин.

— Да Петра же Кузьмича! На масленую неделю накинулись на него лиходеи какие-то ночью и так отконопатили, что прямо караул. Три дня, сказывают, лежал. А потом шабаш. Отдал концы!

— Убили что ли? — дошло наконец до Нарышкина. Он тряхнул головой и сделал большой глоток хлебного. — Ай-яй-яй. Это скверно! Очень скверно, Терентий.

Барин помолчал, соображая. Несмотря на дурные известия, ему становилось значительно лучше. Остатки давешней хандры улетучивались, подгоняемые прохладным вином и сытной деревенской пищей.

— Да за что же его?

— Кабы знать, за что! — дядька выкатил из-под дивана пустую незамеченную бутыль, выгреб мусор.

— Станового пристава вызывали?

— Да был, сказывают. Приехал, походил, поспрошал, Митьку Косого высек для острастки и укатил. Поди теперь, сыщи лиходеев-то! Одеваться прикажите или как?

Терентий подал барину вычищенный сюртук.

Нарышкин, подумав, разделался-таки с хлебным. Подцепил кусок колбасы и покосился на солнечный лучик.

— Что там, в божьем мире-то творится?

— Известно что, батюшка Сергей Валерианович! Май соку набирает. На дворе полный штиль. Погодка — любо дорого поглядеть.

Терентий, воркуя, помог барину скинуть халат и натянуть сюртук.

— Да, вот еле-еле не позабыл! Тут Вам бумаги пришли.

— Что за бумаги? — Нарышкин глянулся в зеркало.

«Да, немного помят, слегка опух, синева на подбородке… пожалуй, что и подзаплыл жирком… Но ведь не свататься же», — подумал он и в целом остался собой доволен.

— Что там за бумаги такие?

— Расчеты квартирные от Завынкиных. Аглая Тихоновна шибко ругались. Не платит, мол, барин твой!

— Вечно ты, Терентий, ляпнешь этакое! — рассердился Нарышкин. — Мало мне забот. Дома, вишь ты, беда какая стряслась, а ты ко мне с квартирными расчетами приступился, за горло схватил, Аглаей Тихоновной стращать вздумал! Видал я твою Аглаю Тихоновну, знаешь где?

— Где? — живо поинтересовался дядька Терентий, смахивая с плеча барина соринку.

— Рядом с мужем своим — Силой Тимофеевичем Завынкиным, царствие ему небесное, вот где!

Терентий, усмехнувшись в бороду, перекрестился.

— Что там еще?

Дядька подал запечатанные сургучом конверты.

Нарышкин надорвал один. Приторно пахнуло духами. Пробежал глазами наугад из середины письма:

«…После отъезда мужа я сделалась совершенно больной, а уж какая грустная, Вы, Серж, себе и представить не можете. Мучаюсь несказанно и не перестаю томиться, сидючи у окошка…

На святой неделе пришлось катать яйцами без Вас и теперь мне иногда хочется сильно умереть. А третьего дня я сочинила романс:

Утешь меня в моих томленьях О прошлых днях минувших лет, Ответь же на мои моленья, Верни мне то, чего уж нет. Тебя любила я так страстно, Как никогда, как никого. И от того теперь несчастна, И я прошу лишь одного: Утешь меня в моих томленьях, Приди ко мне хотя б на час, И нас охватит вожделенье, Как и тогда, как в первый раз.Вот если бы вы, мой друг…»

Нарышкин издал громкий вой и бросил письмо в корзину для бумаг.

— Да что они сегодня, все меня извести сговорились? Смерти моей хотят?

Он не стал пояснять кто это «все», и почему эта толпа желает свести счеты с его достаточно молодой еще жизнью.

Сергей надорвал второй конверт. Это была записка от Трещинского.

«Милостивый государь Сергей Валерианович! Надеюсь, что все произошедшее между нами, меж нами и останется. Вы как человек чести не дадите огласки тем откровениям, кои были произнесены мной в момент душевной слабости и под влиянием Бахусовым. Прошу меня за то извинить. Верю в Вашу порядочность и остаюсь вашим покорным слугой. Будьте здоровы.

А. К. ТрещинскийP.S. Кстати, Вы позабыли у меня свой секстан».

— Ну вот, и этот туда же! — прокомментировал послание Нарышкин. — Ох уж эти польские гордецы. Сегодня они с тобой запанибрата, а стоит только чуть перебрать, назавтра руки не подадут. Бардзо дзинкую за гонор… нех их вшицы дьябли везмо!

И второе письмо также последовало в корзину.

— Ладно, Терентий, я, пожалуй, пройдусь, а ты приберись тут покамест, — Сергей рассеянно оглянулся и, не замечая доброго взгляда старого моряка, решительно шагнул за порог.

У парадного крыльца столкнулся нос к носу с ширококостной, толстомясой Аглаей Тихоновной. Вдова купца Завынкина тащила с рынка гуся. Не доверяя прислуге, она предпочитала все покупки совершать сама, что давало ей лишний повод брюзжать на всех и вся.

В тесном парадном, ставшем еще теснее, когда в него ввалилась вдова с гусем, безжизненно свисающим из огромной корзины, Нарышкин не имел пути к отступлению и принужден был выслушать все упреки, которые разъяренная, как весенняя медведица, Аглая обрушила на вихрастую голову своего постояльца.

Наконец, с трудом разминувшись с купчихой, наобещав ей в самом скором времени расплатиться полностью за квартиру, Нарышкин выстрелил из подъезда, как пробка из бутылки шипучего вина.

На улице зажмурился, до того ярким после темного парадного показалось весеннее Петербургское солнце. Пахнуло дымом, копотью, нагретой землей и тушеной капустой — неизменным блюдом здешних обывателей. Мещанская пестрела вывесками до самых крыш. Солнце высвечивало на позолоте объявлений, оповещающих о нахождении здесь всевозможных лавок: мелочных, кондитерских, табачных; тут же попадались вывески модисток, чулочников, цирюльников, повивальных бабок и каких-то опытных кремлевских красильщиков, которые «…недурно раскрасят стены алфрескою, декатируют и еще много чево в малярном деле разумеют…»

Рядом, над заведением цирюльника красовалось: «Здесь бреем стрижом и отворяем крови». Чуть поодаль виднелся красочный щит, на котором был изображен чрезвычайно толстый запорожский казак со свекольными щеками и люлькой в надменно ухмыляющихся губах. Под рисунком вилась затейливая надпись: «Домашняя табачная мануфактура отставнова унтера-офицера Перетятько». Напротив, над лавкой, торгующей детскими деревянными игрушками, была нахлобучена вывеска, неизменно улучшавшая настроение Сергея. Неровным, валким, колючим шрифтом, имитирующим готику, там было выведено: «Detskoe proizwodstwo. Столяр Осип Штумпф — иностранец из Вильно».

Сергей прошелся по улице и, чтобы восстановить пошатнувшееся душевное равновесие, заглянул в недорогой трактир, где в тумане от пригорелых блинов проворно бегали половые и дули копеечный чай извозчики.

Нарышкин заказал водки с селедкою и сел у раскрытого окна, чтобы не дышать блинным перегаром.

Окликнул через окно разносчика газет, купил «Северную пчелу», и, подливая себе водку из надтреснутого графина, принялся читать объявления театров и зрелищ.

Балаган Лемоша обещал сцены в современном роде: терзание Панталона, разрыв Пьеро на две части, превращение бочек в чертей, а также всевозможные фокусы в исполнении русского человека из Германии Карла Ивановича фон Штюка.

Панорама и косморама на Невском проспекте в доме Косиновского, наискось Английского магазина, предлагала посмотреть виды Константинополя, штурм и взятие Варшавы, смерть Наполеона, внутренность церкви св. Петра в Риме…

При упоминании о Константинополе Нарышкин закрыл глаза и представил залитый южным солнцем, утыканный минаретами город, по которому бродили похожие на коконы прелестные одалиски в парандже, а свирепого вида усатые янычары в красных шароварах день и ночь точили о каменные ступени мечетей свои кривые зазубренные ятаганы. Они курили кальян, пили крепкий черный кофе, а в перерывах между этими занятиями сажали на кол христианских невольников.

Нарышкин вздохнул, хлебнул водки и продолжил чтение.

В Александровском театре давали народный водевиль в одном действии: «Филатка и Мирошка — соперники, или четыре жениха и одна невеста»; в Михайловском — «Тридцать лет, или жизнь игрока. Драма в трех сутках», в Большом шла некая комическая опера: «Навуходоносор-царь, или Вавилонские проказы».

Нарышкин зевнул, повертел газету и наткнулся на сообщение о том, что «его императорское величество объявляет высочайшее благоволение с награждением орденом св. Анны 1 степени…» какому-то действительному статскому советнику Мордищеву. К объявлению прилагался гравированный портрет героя, вполне оправдывающего, судя по всему, свою фамилию.

— Что ж, Мордищеву повезло, — философски заключил Нарышкин, доел селедку и вытер руки о счастливого обладателя ордена св. Анны.

Расплатившись, он вышел вон из душного трактира. Неспешно прогуливаясь, как бы окутавшись легким облаком винных паров, Сергей как-то незаметно для самого себя вышел к Невскому.

Толпа вокруг сгустилась, загрохотали по мостовой многочисленные экипажи, замелькали сюртуки, цилиндры, эполеты, бакенбарды, дорогие женские шляпки.

Нарышкин отметил, что все встреченные им барышни оказывались прехорошенькими, и это обстоятельство подействовало на него благотворно. Настроение его заметно улучшалось. Он даже хотел зайти в ту самую панораму и космораму, где представляли виды Константинополя. Благо заведение находилось тут же неподалеку, и совсем было уже пошел, однако вспомнил, что «цена за вход самая сходная — по рублю с персоны, а с детей по полтине». Тратить рубль на Константинополь Нарышкин не стал, да и не очень-то хотелось увидеть вожделенный город глазами какого-нибудь мазурика, недоучившегося в Академии художеств. Взвесив все хорошенько, он предпочел поворотить на Мойку и окунуться в недорогое полуподвальное штофное заведение, наполненное галдящими мастеровыми. Из заведения Сергей вышел не совсем твердой походкой. В сгустившемся над ним алкогольном тумане контуры предметов стали терять четкие очертания. Пару раз он споткнулся о выбоины в мостовой и один раз о будочника, который скучал возле своего полосатого черно-белого скворечника. Служивый открыл было рот, набрал воздуха, чтобы выбраниться, но, оглядев крепкую фигуру Нарышкина, передумал и стал смотреть куда-то поверх протянувшихся вдоль набережной фасадов… Вскоре ноги нетвердой походкой сами привели Сергея к Демутовой гостинице.

— Зайти что ли, забрать у Трещинского свой секстант? — подумал он. — Хотя, с другой стороны, Левушка мог бы сам прислать его вместе со своим дурацким письмом… Странно… и зачем это он морочил мне голову россказнями про царские книжки?

Нарышкин помедлил, с минуту потоптался на тротуаре, но затем вспомнил про настоянную на смородиновом листу водку и решительно шагнул внутрь.

Однако там его ждало легкое разочарование. Выяснилось, что «его высокоблагородие» отъехал в неизвестном направлении… На все вопросы метрдотель только разводил руками:

— Спешно съехали-с. Куда не сказывали-с, адреса оставить не изволили-с… Впрочем, погодите, сударь. Не Вы ли будете Сергей Валерианович Нарышкин? — служитель нырнул под стойку и вынул оттуда знакомый увесистый пакет. Сергей удовлетворенно икнул.

— Вот, Вам велено передать!

…Уже совсем стемнело, когда Нарышкин добрел-таки к себе на Мещанскую, исследовав по пути еще пару питейных заведений. Совсем уже подходя к дому Завынкина петляющей неверной походкой и взглянув на утыканное звездами небо, Нарышкин неожиданно для себя самого решил произвести обсервацию. Он разорвал пакет, извлек секстант и принялся обозревать вселенную, вертя прибор перед мутными глазами, заглядывая сквозь него на звезды, которые теперь более всего напоминали почему-то выпуклые шляпки обойных гвоздей. Это сравнение показалось Нарышкину вполне поэтичным и, довольный метафорой, он принялся было сочинять эклозу, но дальше строк

«В бархат неба вбиты звезды, Словно золотые гвозди…»дело почему-то не пошло.

Внезапно тишину отходившей ко сну Мещанской прорезал истошный женский крик:

— Убивают! Помогите! Караул!

На противоположной стороне улицы, против мастерской реставратора битой посуды, похоже, действительно кого-то били.

Из темного клубка человеческих тел выскочила тонкая женская фигурка и подбежала к Нарышкину, схватила его за рукав. Запричитала:

— Помогите, барин! Отца убивают лиходеи… помогите ради Христа!

Нарышкин насколько мог быстро оценил ситуацию. Постоял молча, слегка покачиваясь, чувствуя как глаза наливаются кровью, затем отстранил девушку (успел заметить: хорошенькая), пригнул голову по-бычьи и, взяв секстант на вооружение, пересек улицу. Разя тяжелым прибором направо и налево, он мягко вошел в самую середину толпы, в центре которой на тротуаре, закрыв окровавленную голову руками, сидел худой, как жердь, мужик в разорванном армяке. Нападавших было четверо. Однако Нарышкину показалось что-то около восьми. Скорее, даже девять…

— А ну посторонись, православные, — попросил он, сбивая секстантом чей-то картуз.

— Поберегись! — предостерег излишне ретивую физиономию, которая ткнулась редкими зубами ему в кулак.

— Ах, ты кусаться! Ну так я тоже буду кусаться! — сообщил Сергей, и в самом деле укусил попавшееся ему на пути ухо.

Укушенный истошно завыл. В толпе нападавших как-то сами собой появились бреши. Пара удачных фухтелей погнувшимся от ударов секстантом завершила баталию полной победой нашего героя. Враг ретировался, оставив после себя эхо отборной брани, несколько оторванных пуговиц и смятый картуз.

— Дуйте по домам, ребята, не то квартального позову! — крикнул Нарышкин вслед отступающим и помог подняться потерпевшему.

Лицо и борода того были в крови, рукав почти оторван.

Подскочила девушка, запричитала над отцом, который, однако, несмотря на то, что был бит, подобрал с тротуара бесхозный картуз и только затем, кряхтя, согнулся в земном поклоне.

— Премного благодарны, Ваше превосходительство, век будем за Вас Бога молить!

— Спаситель Вы наш, — хлюпнула носом девушка.

— Ну, полно. Полно, — поморщился Нарышкин, оценивая ущерб причиненный секстанту. — За что они вас?

— Лихие люди, нехорошие! Совсем живота лишить хотели. Если бы не Вы, то прибили бы нас с Катенькой, как есть прибили! Люди мы приезжие, небогатые, а энти вот подкараулили и все наши пожитки подчистую отобрали. Как-то еще до кишок не раздели!

В темноте сверкнула крупная слеза, серебряной змейкой побежала по грязной щеке, запуталась в растрепанной бороде потерпевшего.

— Куда ж нам теперя с тобой, Катюша? Меня в этаком-то виде и на постоялый двор не пустят да еще, пожалуй, и в сибирку посадят… Останешься ты, Катя, совсем одна-одинешенька. Без денег… без всего!

— Ничего, батюшка, свет не без добрых людей, вот и его превосходительство нам помогли. А деньги, что же о них горевать…

При упоминании о деньгах Нарышкин слегка поморщился.

— Ну, будет, будет! Какое я вам превосходительство? Сергей Валерианович меня зовут.

— Вы, Сергей Валерианович, истинный… ерой! — заявила девушка, утирая набежавшие слезы.

— Да ну уж… скажете тоже… — Нарышкин почувствовал, что зарделся.

— Правда-правда, — сказала она. И без перехода:

— Меня Катей звать, а это — батюшка мой, Степан Афанасич.

Оба снова поклонились в пояс, при этом из-под платка девушки выбилась коса (русая, насколько сумел разглядеть Сергей).

— Нарышкин Сергей Валерианович, — вновь отрекомендовался «ерой», немного наклонив голову и не сводя глаз с девичьей косы.

— Батюшки, не может того быть! — Степан отступил на шаг назад, в изумлении отворил рот.

— Чего не может быть? — Сергей нахмурился.

— Не гневайтесь, заступник, благодетель наш… да не в этом ли доме Вы проживать изволите?

— Изволю… проживать, — Нарышкин решительно не понимал происходящего. — К чему эти расспросы?

— Да ведь выходит это мы Вас, почитай, с полудня дожидаемся. А Вы — вот он каков! Сами нас нашли-с, — Степан захихикал, морщась от боли и трогая рукой подбитую скулу.

— Зачем дожидаетесь? — недоумевал Нарышкин, чувствуя, что мучительно трезвеет.

— Дельце у нас к Вам, Сергей Валерианович, голубчик! Вы уж не откажите выслушать. Дело-то оно выгодное к обоюдному согласию, — понизив голос и оглядываясь по сторонам, быстро заговорил Степан.

— Вы уж будьте ласковы, мы ведь с Катей ради таво дела и в столицу приехали. Вас вот, почитай, третий день разыскиваем.

— Ладно, пойдемте ко мне… — поколебавшись и окинув взглядом темную Мещанскую, согласился Сергей. — Там решим, как с вами быть. Только бы вдова не увидала… — и он пустил в ход довольно замысловатое ругательство, похоже, только что подобранное им на бранном поле в качестве трофея.

— Благодетель Вы наш, Сергей Валерианович, да ведь мы же Вам стеснению учиним.

— Ничего, только тихо ступайте.

Подошли к дому. Нарышкин заглянул в дворницкую, переговорил с Терентием, взял у него соломенный тюфяк и одеяла.

Дядька покосился на новых постояльцев, но ничего не сказал, открыл черный ход и проводил нежданных гостей до квартиры Нарышкина.

— Т-сс! — сказал Сергей, обращаясь, похоже, к самому себе, потому что никто кроме него и не думал шуметь.

Нарышкин долго, сопя, извлекал из кармана ключ, пока наконец не уронил его со звоном, разнесшимся по всему коридору. Он сел на корточки и принялся шарить руками по полу.

— Т-сс! Терентий, посвети-ка сюда. И тихо мне, а не то эта старая змея — Аглая Тихоновна проснется…

Его опасения были не напрасными. Потому что через секунду громоздкая фигура вдовы Завынкиной перекрыла собой коридор.

— Это что здесь такое?! — грозно возгласила вдова, выступая из тени. — Что Вы, сударь, себе позволяете?

Нарышкин поднялся с колен, приняв от Терентия свечу. Поднял ее повыше и стал вполне доброжелательно разглядывать надвинувшуюся на него купчиху.

— Не спится, Аглая Тихоновна? — мягко спросил он. — Опять кошмары мучают?

— Да, мучают! — взревела вдова. — Вы, сударь, и есть мой главный кошмар. Мучитель! Душегубец! Шильник окаянный! За квартиру третий месяц не уплачено! Я все терпела, а он, бесстыжая душа, еще и канпанию вздумал сюда водить. Притон кабацкий мне устроил!

— Это мои друзья, Аглая Тихоновна, — Нарышкин указал рукой на опустивших глаза гостей. — Вот это… как бишь тебя … Степан… Афанасьевич.

Степан Афанасьевич стащил с окровавленной головы чужой картуз, поклонился и поправил сползший к локтю оторванный рукав.

— А это Катерина… э… как Вас по батюшке?

— Катерина Степановна, — тихо сказала Катя из-за спины отца.

— А вот дядька Терентий… дворник наш… то есть Ваш. — Нарышкин улыбнулся и приятельски подмигнул вдове. — Шли бы Вы почивать, Аглая Тихоновна…

Купчиха, набрав воздуха, разверзла рот — «шире ворот» и, округлив маленькие оплывшие глаза, заорала, едва не задув свечу:

— Чтобы духу вашего здесь не было! Пьяница! Охальник! Я притоны держать у себя не дозволяю! У меня здесь приличные люди проживают, а не какие-либо там всякие разные…

Из своих нор стали выказываться физиономии приличных людей, разбуженных истошными криками вдовы.

Неожиданно мягкий и доброжелательный в своей хмельной благости Нарышкин мгновенно преобразился. Он решительно шагнул к Аглае Тихоновне и взял ее левой рукой за горло, увязнув пальцами в мясистой шее купчихи, легко притянул обмякшую, разом потерявшую свои грозовые очертания фигуру ближе к себе. Затем, опустил шкалик со свечей до уровня расширившихся от внезапного страха глаз Завынкиной, при этом капнул ей на нос горячим воском.

Купчиха сдавленно хрюкнула и зажмурилась.

— Катенька, закройте ваши уши, — попросил Нарышкин. — Мне надо кое-что сказать Аглае Тихоновне.

— Я тебя, корова старая… — почти ласково начал Нарышкин, а затем принялся вполголоса делиться с мадам Завынкиной своими обширными познаниями кабацкого лексикона, время от времени нависая над ней и капая оплывающей свечей на платье купчихи.

Обучающий эффект превзошел все ожидания, когда Нарышкин со словами «надеюсь Вы меня поняли, сударыня» разжал пальцы на горле вдовы.

Побелевшая Аглая Тихоновна, вжав по-черепашьи голову в дородные плечи, часто и быстро моргала редкими ресницами. Постояв мгновение в совершенном оцепенении, она стала, пятясь толстым, как у холмогорской телки, задом, отступать по коридору, а затем с шумом метнулась вниз по лестнице.

— За полицией побежала, — печально констатировал дядька Терентий.

— Это вряд ли, — спокойно возразил Нарышкин, опять устраивая возню с дверным ключом. — Она в такую пору на улицу и нос сунуть побоится.

— Не больно ли Вы ее, сударь, того? — поежился Степан Афанасич.

— Ничего. У нее была хорошая выучка, да вот, видать, немного подзабылась. Муж ее покойный, Сила Тимофеевич Завынкин, царствие ему небесное, бывало, только так с ней и обращался. Иную аргументацию не признавала…

Нарышкин покосился на полутемный коридор, в котором маячили белесые пятна лиц приличных людей, и громко объявил:

— А ну-ка, господа, всем спать! Ступайте по койкам! Считаю до трех. Кто не спрятался, я не виноват!

Тут же послышался шум закрываемых дверей, лязг запираемых засовов, и спустя минуту «приличных людей» словно метлой вымело — весь дом погрузился в тишину.

— Прошу вас, входите, — Сергей открыл наконец свою дверь и впустил всю компанию в квартиру.

Глава третья УГОВОР ДОРОЖЕ ДЕНЕГ

«И надо же случиться на беду,

Что он тогда лишь свой заметил промах,

Как уж вошел. „Ну, — думает, — уйду!“

Не тут-то было! Уж давно в хоромах

Народу тьма — стоит он на виду…»

(А. К. Толстой)Первым в квартиру вошел Терентий. Он затеплил еще несколько свечей, и в комнате стало светлее.

— Ну вот, располагайтесь, — Нарышкин указал гостям на продавленный диван. — Терентий, голубчик, принеси-ка воды, пусть Степан кровь обмоет, ну и полотенца там какие-нибудь. Да, вот еще что, еда у нас найдется?

— Поищем, — коротко ответил Терентий и удалился.

— Сделаем так, — поразмыслив, решил Нарышкин. — Час уже поздний, поэтому заночуете у меня. Потолкуем с тобой о деле. А завтра, как говорится, утро вечера мудренее…

— Век бога молить буду, — потупился Степан.

— Вот и славно. Заморим червячка. А засим и побеседовать можно.

Через несколько минут Нарышкин сидел, удобно развалившись в кресле, потягивал принесенное дядькой из дворницкой хлебное и с удовольствием наблюдал, как горемычная компания уписывала за обе щеки нехитрый поздний ужин.

Степану на вид было около пятидесяти лет. Умное, хитроватое, слегка рябое лицо. Рыжая борода «помелом» и шевелюра оставались всклокоченными даже после того, как он смыл кровь и привел себя в порядок, надев старый сюртук, с хмельной щедрости подаренный Нарышкиным. Сюртук сидел хотя и мешком, но все же рукава на нем были целы. Впрочем, Катерина извлекла откуда-то иголку с ниткой и, быстро закончив трапезничать, принялась деловито чинить старую одежду отца.

Нарышкин почувствовал, что невольно залюбовался ею — так хороша показалась она ему при свете свечей. Сосредоточенное, серьезное и вместе с тем очень милое живое лицо, слегка вздернутый носик, глубокие серые глаза, тяжелая коса до пояса.

Степан перехватил взгляд Нарышкина, созерцающий прелести девушки, и едва заметно нахмурился:

— Сергей Валерианович, дозволь спать отпустить Катюшу. Намаялась она.

— Конечно, Терентий, приготовь ей постель!

Катерина отложила шитье, молча встала, поклонилась и проплыла почивать.

Полуночники еще раз выпили и закусили. Нарышкин понюхал табаку. Предложил Степану.

— Прощения просим, мы к энтому делу не привычные, — Степан оглянулся на дверь и произнес, понизив голос:

— Дельце у меня к Вам, Сергей Валерианович, серьезное имеется. Не откажите теперь выслушать. Открыться я Вам, сударь, желаю. Потому-то Вас и искал. Засим и сюда, в столицу, с дочкой приехал. Последние, можно сказать, сбережения поистратил. Одежду, какую ни есть, всю изорвал…

— Ну, полно, Степан, Лазаря мне петь, а то и впрямь, как в сказках получается, — семь пар железной обуви поизносил, в чем дело-то твое? — нетерпеливо произнес Нарышкин и громко чихнул, сотрясаясь всем телом. — Хорош, зараза, турецкий табачок! Ну, давай, не канителься, рассказывай!

— Я давеча Вам, Сергей Валерианович, неправду сболтнул, будто бы не знаю, за что на нас злодеи эти накинулись…

Степан говорил тихо, поглядывая на дверь.

— Открыться я Вам, сударь, желаю. Потому как, ежели б не Вы, может, и не сидел бы я живой сейчас здесь.

— Ну, полно, полно, — Нарышкин поморщился и утер слезящиеся от табака глаза.

— Хотели они у меня, сударь, про место вызнать, где много добра схоронено! — Степан, выпучив глаза, понизил голос до шепота.

— Какого такого добра? — не понял Сергей.

— А такого добра, которое разбойник Татенок награбил!

— Что это еще за Татенок такой? — Нарышкин тоже перешел на шепот.

— А такой… — Степан придвинулся ближе. — Вы про Кудеяра слыхали?

— Кудеяр… Кудеяр… Постой. Что-то такое вертится в голове. Уж не тот ли это, который:

Жили двенадцать разбойников, Жил Кудеяр-атаман. Много разбойники пролили Крови честных христиан?..— Тише, тише, Сергей Валерианович. Он самый этот Кудеяр и есть! Страшный, говорят, человек был. Да и не человек вовсе. Оборотень! Дух нечистый, кладовик.

— Кладовик?

— Точно так. Дух, который клады заговоренные стережет!

— Этак ты мне еще, пожалуй, сказки на ночь рассказывать станешь! — Нарышкин усмехнулся и отхлебнул вина из почти опустевшей бутылки.

— Ну, это Вы, сударь, хотите — верьте, хотите — нет! — Степан пожал плечами. — Но только были у Кудеяра два помощника. Самые, что ни на есть прелютые злодеи во всей его шайке-атаманстве. А звали их Татенок и Пуденя.

— Хорошие имена, — усмехнулся Нарышкин, — ласковые.

— Да только дела у них не ласковые были, лихие да злохитрые! Сказывают, показалось им как-то, что мало они душ христианских загубили. Вот и порешили меж собою, что можно и поболе награбить. Удрали из Кудеяровой шайки и стали сами по уездам шерстить. И в такую лютость вошли, столько народу православного порезали да поклали, что сам Кудеяр головой только качал, когда про дела их черные прознавал.

— Ну-ну, рассказывай, — Нарышкин потянулся и сладко зевнул. — Мне в детстве на ночь Терентий тоже много чего рассказывал. И про Агафонушку и про Щелкана Дуденьтьевича и про Козу-дерезу.

— Ну, это Вы, Сергей Валерианович, зря на меня напраслину возводите, — Степан заморгал глазами. — Я Вам как на духу все рассказать хотел… Как Вы есть мой спаситель…

— На вот, вина хлебни, сказочник! — Нарышкин подал стакан. — Что дальше-то было?

— Вы же мне, сударь, не верить изволите, что ж я зазря распинаться стану? — Степан обиженно надул губы, но от своей порции вина, однако, не отказался.

— Ладно, допустим, я верю, валяй дальше.

— Ну, дык вот, — продолжил Степан. — Те окаянные разбойники, Татенок и Пуденя, много добра награбили и попрятали в землю, чтобы денежку на черный день пасти. Долго — коротко, наконец обложили их царевы войска в одном овраге. Они, значит, лиходеи окаянные, порешили в руки казакам не даваться. Отбивались до последнего из пистолей. Да и то сказать, от Татенка любая пуля отскакивала — не брала. Видать, заговоренный был! Покудова его один ливенский поп, который при казаках был, насмерть-то и не убил!

— Чем же он его убил, коли тот заговоренный был?

— Известно чем, сударь! — Степан допил вино и утер мокрую бороду. — Поп тот пулю отлил из пуговицы от своей рясы. Той пулей его и ушибли, Татенка, значит.

— Ну, а что ж стало с этим… как его, вторым?

— Пуденя, после того как Татенка убили, долго еще отстреливался, а потом убег и схоронился в пещере. И никак его оттудова взять не можно было. Тогда казаки вход в пещеру взорвали порохом. Там в этой пещере Пуденя без воздуха и пищи издох!

— Собаке — собачья смерть, — философски констатировал Нарышкин. — Очень занимательный рассказ, Степа. Право же, ради этого стоило тащиться в Петербург. И что же — это все?

— Нет, сударь, не все, — Степан зашипел пуще прежнего. — Я знаю место, где схрон их разбойничий запрятан!

— Кто запрятан?

— Схрон… ну, поклажа, то есть, зарыта.

Степан встал и подошел к двери. Из комнаты доносилось только мерное сопение спящей Катерины.

— Никому не сказывал, даже ей, а Вам так и быть скажу! Только я знаю, где он, клад этот, обретается.

— Да ты сам-то откуда знаешь? — разговор начал забавлять Нарышкина.

— Да уж знаю! Мне перед смертью один человек открылся. И карту передал, где все обозначено.

— Какой такой человек?

— А вот какой… Его сродственник, он и был ливенским попом этим самым, что с казаками разбойников обкладывал. Татенок, перед тем как дух испустить, успел все попу исповедать про сокровища. Поп от службы церковной в скором времени в мир ушел. Обженился. Нанялся к болярину одному, на чьей земле схрон был зарыт, чтоб деток его грамоте обучать. Поклажу разбойничью он вырыть не успел. Бог его прибрал, видать, в наказанье. Однако же указку поп оставил — где искать. Прописал все обстоятельно, что к чему и помер — «наг, яко благ, яко и нет ничего»! Через многое время записи кладовые, случаем, попались на глаз правнуку поповскому. А может статься и к праправнуку. Как разберешь, кто он ему доводился? Ведь с той поры годов-то сколько прошло! Тьма тьмущая!.. Ну, дык вот. Правнук поповский управляющим стал в тех краях, на барской земле. Клад он сыскал и перепрятал. Только тратить сокровища до поры, знамо дело, опасался…

— Что же он сразу богатеть не стал?

— Да ведь человек был осторожный! Ежели сразу забогатеть, а ну как донесут?! Где взял? Откудова? С каких блинов такие залишки? А так никто и не докумекал. Он даже мне только опосля открылся, когда уж при смерти был. Боялся! И я теперь опасаюсь тож! Степан тревожно покосился на входную дверь.

— Вот, извольте видеть сами, — он извлек из-за пазухи засаленный и грязный, свернутый вдвое листок пожелтевшей политурной бумаги.

— Что это?

— Это она самая, запись кладовая и есть!

Нарышкин взял листок.

— Черт знает что, ничего не понять… будто куры набродили!

Он придвинулся ближе к свету и, с трудом разбирая замысловатые каракули, прочел:

«…Копать два аршина вглубь …поклажи сей котел малый пивной денег татарских, серебряных. Осемьнадцать брусков литых золота. Да еще перстней золотых и иных мелких статей золотых и серебряных без счету. Да рукавица жемчугу, образа старинные в окладах дорогих… (дальше стояло пятно, скрывающее под собой часть записи)… лжица церковная золотая, каменьев разных мало неполная, да с рухлядью… два сундука, да посуды церковной два пуда, да серебряных денег около пуда с половиною…(заканчивался же этот список весьма странной фразой)……а сундуки те трогать не моги… …знахарь… …заклятье…»

Далее запись обрывалась, окончательно похороненная под большим бурым пятном.

— Вот это да! — Нарышкин присвистнул и тут же сам себя одернул, оглянувшись на входную дверь. — Хорошо. Все это очень заманчиво. Возможно даже, что все это так, и ты не врешь…

— Помилуйте, сударь, только Вам вздумал открыться. — Степан укоризненно покачал головой.

— Ну а те, на улице, они откуда узнали?

— Сам не понимаю, сударь! Ей богу ведать не ведаю. Только управляющий этот, что мне доверился, не своей смертью помирал. Прибили его шибко! Может стать, как раз те, кто его жизни лишил, и нас с Катенькой выследили, чтобы тоже того… ухайдокать.

— Постой, постой, — Сергей отодвинул штору, пристально вгляделся в черный провал двора. Шел дождь, и капли серебристыми стрелами, высверкивая возле освещенного окна, стремительно таяли в сырой темноте дворового колодца.

— Говоришь, прибили?… Прямо беда с этими управляющими. Мрут, как мухи. — Нарышкин снова взял в руки листок с кладовой записью. — Два аршина копать… — он помахал листком перед носом Степана. — Где копать? В каком таком месте копать?

— В усадьбе, — Степан настороженно посмотрел на разгорячившегося Нарышкина. — В усадьбе, сударь, где же еще?

— Черт побери! — взвился Сергей. — В нашей необъятной Матушке России тысячи помещичьих усадеб. И даже у меня есть, будь она неладна!

— Так ведь я, сударь, о чем Вам и толкую? — удивился Степан. — Ваша усадьба эта самая и есть!

— Как это, моя? Постой, постой… погоди, дай сообразить… — Сергей прошелся по комнате. — Так ты хочешь сказать, что клад спрятан у меня в имении, верно?

— Точно так, — согласно кивнул Степан.

— Но все это как-то… как-то… — Сергей пытался подобрать нужное слово. — Ну, в общем, все это как-то необычно… Почему же именно у меня?

— Так уж оно, значит, вышло, — пожал плечами Степан. — Ничего уже тут не попишешь. У Вас, стало быть, все и зарыто!

Нарышкин прищурился:

— Постой-ка, это что же тогда получается? Это, стало быть, мой управляющий Петр Кузьмич, он и есть тот самый человек, который тебе перед смертью все рассказал?

— Он самый, Петр Кузьмич и есть! — хлопнул себя по колену Степан. — То есть был, царствие ему небесное…

— Так почему же мой управляющий, этот хитрован, тебе, прощелыге, открылся?

— А я так думаю, сударь, что деваться ему, стало быть, некуда. Одна дорога — на тот свет. А богатства туда с собой не заберешь.

— Ну так и что ж. Ты-то тут при чем?

— А при том, сударь, что Катерина-то моя Петру Кузьмичу — крестница. Видать, хотел он ее перед смертью облагодетельствовать. Своих-то деток бог не дал… А еще, говорит, «на храм толику того золота положи, Степа, мне на том свете послабление выйдет…».

— Ну и дела! — Сергей развел руками. — Петру Кузьмичу конечно земля пухом и все такое. Но где же копать ее, эту самую землю, чтоб до клада дорыться? Имение мое, хотя и не очень в смысле доходов, однако же, землицы будь здоров. (Он подлил себе хлебного.) Жизни не хватит все перелопатить. Где именно искать, Степа?

— Карта, сударь, у меня имеется…

— Ну? — Нарышкин в нетерпении протянул руку.

— У нас с Катюшей, Сергей Валерианович, окромя карты этой и нет ничего.

— Боишься, что я себе все присвою? Ну, так и есть, боишься!

— Боюсь, сударь, по миру пойти, — Степан почесал всклокоченную шевелюру и снова потрогал скулу. — Вы, Сергей Валерианыч, понятие тоже иметь должны. Нам с Катей и малой толики может хватить — такое богатство…

— Ну, это еще как сказать. Во-первых, не такое уж и большое, судя по записи. Дворцов не настроишь. А во-вторых, может, там уже и нет ничего!

— Как это нет? — обиделся Степан.

— А так и нет. Может, уже кто-нибудь взял да и выкопал.

— Как это выкопал? С каких таких блинов?

— Да почем мне знать, — взвился Нарышкин. — Экий ты, Степан Афанасьич, право, бестолковый, — Нарышкин огляделся. — Дьявол, хлебная закончилась! Больно не хочется тащиться к Терентию еще просить. Там вдова эта… черти бы ее прибрали… Людишки те, которые управляющего моего пришибли, может, они все уже и выкопали?

Степан выглядел слегка подавленным, сидел, точно двинутый рюхой.

— Это, конечно… может, так оно и есть, может статься, и выкопали, — он горестно засопел и почти совсем уже уронил голову. Но в последний момент вскинулся.

— А может, и не выкопали! Шалишь! Точно не выкопали! Иначе, посудите, сударь, какая надобность была б за нами охотиться?

— Ну, а от меня ты чего сейчас хочешь, Степан?

— Я? Смилуйтесь, благодетель, Сергей Валерианович! Ничего я от вас не хочу! Я было подумал… Скажу, вот, барину, откроюсь ему. Глядишь — мы этот клад вместе и отыщем… А тогда и богатство поделим по справедливости.

— А как это — «по справедливости»?

Степан замялся, сконфузился, принялся теребить пуговицу старого сюртука, отданного ему Нарышкиным.

— Ну… я так разумею… Коли нас трое, то и делить надобно на троих. Оно так будет по-божески.

— По-божески! — вскипел Нарышкин. — А себе, значит, с доченькой малую толику! И всего-то на всего каких-то две трети! А мне ты «по-божески» целую треть отвалишь? Да что за бог у тебя такой, Степан? Ты, может быть, иудей или мормон какой? — усмехнулся Нарышкин.

— Что Вы такое, сударь, говорите, — Степан истово перекрестился. — Я как есть христианин православный…

— Ну, а коли ты христианин, то и поступай по-христиански. — Сергей усмехнулся. — Позволь тебе, любезный, напомнить, что землица моя и коли в ней что-нибудь есть, то это тоже мое!

Степан опустил глаза и согласно кивнул.

— Однако же, сударь, карта у меня. Кабы я Вам не открылся, так Вы и не знали бы ничего вовсе…

— Не скряжничай, Степан Афанасьич, а то ведь я и отобрать твою карту могу. Что делать станешь?