Перевод: Анатолий Тимофеев

Редакция: группа «Исторический роман»

Часть первая

Город Пушкин, 1941 год

Действующие лица:

Доктор Герберт Волтерс, ротмистр

Доктор Ганс-Хайнц Руннефельдт, зондерфюрер

Юлиус Пашке, унтер-офицер

Михаил Вахтер (Михаил Игоревич Вахтеровский), смотритель Янтарной комнаты

Яна Петровна Роговская, его невестка

Генерал Ульрих фон Кортте, командующий армейским корпусом

Генерал Джобс фон Хальденберге, командующий армейским корпусом

Генрих Мюллер-Гиссен, майор спецштаба в Розенберге

Генрих Браунфельд, группенфюрер СС, полицейская дивизия

Генерал Виталий Богданович Зиновьев, командир дивизии советских войск

Полковник Николай Михайлович Лимонов, командир бригады советских войск

Лев Семёнович Вехов, младший лейтенант

Виктор Янисович Золотвин, красноармеец

Доктор Йорг Панкратц, капитан медицинской службы

Доктор Ганс Филлип, младший врач

Фрида Вильхельми, старшая медсестра

Карл Блудеккер, санитар

Эрих Кох, гауляйтер Восточной Пруссии

Бруно Велленшлаг, руководитель администрации области

Доктор Вильгельм Финдлинг, директор музея в Кёнигсберге

Марта Финдлинг, его жена

а также:

Адольф Гитлер

Мартин Борман, один из руководителей рейха, шеф партийной канцелярии

и другие.

...

Её нельзя было назвать красивой. Сальные пряди черных волос закрывали ей лицо. На платье налипла засохшая грязь и солома, в старой ткани запутались жухлые и побуревшие дубовые листья… При первом взгляде это вызывало раздражение. Но если убрать эти космы с лица, то на вас устремлялся пристальный взгляд красивых, почти черных глаз.

Маленький нос, широкие скулы, намекающие на татарские корни, а губы с изящным изгибом сейчас были перекошены от страха и отчаяния и дрожали.

Младший лейтенант Лев Семёнович Вехов предпочел бы оказаться где-нибудь в другом месте, а не оценивать здесь ее достоинства. Он не вытер кровь с левого виска девушки, красной струйкой стекающую вниз по щеке до самого горла, просто не видел в этом необходимости — на девушке была немецкая шинель. А под шинелью, грязной, как и всё остальное, он заметил платье сестры Красного креста с заколотым круглой брошью воротом. То есть фашистскую форму, вызывавшую у Льва Вехова жгучую ненависть.

— Что скажете, товарищи? — спросил он, вынув из кобуры тяжелый пистолет и покачав его в ладони, будто оценивая вес. — Это же шпионка! Ведь на ней немецкая форма, так? И пряталась она в лесу, в этой норе, так? Разберемся по-быстрому и двинем дальше! Нечего тут рассусоливать.

Небольшой отряд советских солдат как нарочно сделал привал в этой части леса. Спецподразделение, состоящее из девятнадцати человек, вместе с десятью пустыми грузовиками направлялось к расположению третьей роты Второго гвардейского полка, чтобы спасти из дворцов под Ленинградом то, что еще можно было спасти за такой короткий срок. Прекрасным солнечным утром 22 июня 1941 года немецкая армия напала на Советский Союз — без объявления войны и по всей линии границы.

Пикирующие бомбардировщики, известные как «Штука» (от немецкого Sturzkampfbomber), с воем обрушились с голубых высот на деревни, города и людей, вся военная техника пришла в движение, какого мир ещё не видывал. Воспользовавшись шоком и парализующим ужасом, немецкие войска неудержимо вонзались вглубь советской земли, гнали советские дивизии и верили, как до этого в Польше, в очередную быструю победу. Их танки громили населённые пункты, а за ними нескончаемыми колоннами шла пехота, артиллерия расчищала ей дорогу через горящие посёлки и растерзанные колосящиеся поля.

Немцы уже находились на подступах к Ленинграду, их самолеты бомбили город и его окрестности. Тысячи людей — старики, женщины и дети — копали широкие рвы для противотанковых заграждений и глубоко эшелонированных линий обороны. По всему участку фронта наступление немецких войск разбилось о героическое сопротивление советских дивизий, и начальник Ленинградского штаба, генерал-майор Никишев, доложил начальнику Генерального штаба Красной армии, генералу Борису Михайловичу Шапошникову:

— У меня больше нет резервов. Даже самое незначительное наступление врага можно отразить только быстрым маневром отдельных подразделений.

Восьмого сентября маршал Георгий Жуков получил приказ Сталина прибыть в Москву, в Кремль.

Сталин принял его сразу же, протянул обе руки и сказал:

— Георгий Константинович, примите мои поздравления и моё глубокое уважение. Вы задержали фашистских агрессоров на центральном участке фронта. Это большой успех! Теперь немцы увидят нашу силу. Что вы намерены делать дальше?

— Вернусь обратно на фронт.

Жуков удивлённо посмотрел на Сталина. Его вызвали в Москву, чтобы поздравить? Только для этого? Любой, знающий Сталина так же хорошо, как он, не поверил бы.

На мгновение Жуков озадаченно замолчал. Но потом понял причину, по которой находится здесь, в Кремле, в самом сердце советской обороны.

— На тот фронт, куда вы меня направите, товарищ Сталин, — сказал он.

— Тогда немедленно вылетайте в Ленинград, Георгий Константинович. — Лицо Сталина посерьезнело, в черных глазах мелькнула печаль. — Там положение почти безнадёжно.

Девятого сентября маршал Жуков приземлился на аэродроме под Ленинградом. Над Ладожским озером его самолёт преследовали два немецких «мессершмитта», пока, наконец, не подоспели советские истребители, и тогда «мессершмитты» изменили курс. Маршал Ворошилов, главнокомандующий Северо-Западным фронтом, как называлась северная группировка советских войск, встретил своего преемника Жукова и трёх прибывших с ним генералов с написанным на лице разочарованием, прочитал письмо Сталина и грустно кивнул.

— Совсем я постарел, — устало сказал он. — Ну, раз надо, значит надо. Война теперь не чета гражданской. Сейчас нужна другая тактика, Георгий Константинович... Сталин хочет от меня избавиться?

— Вы его старый друг…

— Но я не справился...

— Дело не в этом… Просто немцы продвинулись быстрее. Вот и всё. Что станет с Ленинградом? Не знаю. Возможно, скоро я последую за вами, Климент Ефремович. Я буду действовать по-другому, но правильно ли, покажет время. Можно ли спасти город? Выдержим ли мы блокаду?

— Мы должны быть готовы к худшему.

Ворошилов подошел к окну своего большого рабочего кабинета и посмотрел на затянутое облаками небо. «Будет дождь, — подумал он. — Поля превратятся в болота, дороги станут непроезжими… Они ведь не знают Россию, а земля раскиснет и станет для них преградой. Лошади, машины, люди, техника — всё увязнет».

— Я начал вывозить величайшие произведения искусства из дворцов, — сказал он. — Скульптуры, картины, коллекции монет, ценную мебель, гобелены, хрусталь, украшения… Не смотрите на меня как на безумца, товарищ Жуков. Я получил из Кремля подробные инструкции.

— Картины! Гобелены! Мебель! Нам нужны все, способные держать оружие, а они хотят забрать старые боярские безделушки из стеклянных витрин!

— Но мне не хватает машин. — Ворошилов поежился, будто от холода.

«Он и правда старый, усталый человек», — подумал Жуков и даже почувствовал к маршалу жалость.

— Работа идет круглосуточно, в основном трудятся женщины. Чтобы упаковать и доставить сюда, в подвалы Исаакиевского собора, всё самое ценное из Екатерининского дворца в Пушкине. Уже вывезли почти двадцать тысяч предметов. Но если немецкое наступление продолжится, то фашисты окажутся в Пушкине раньше, чем мы успеем всё отправить. А главное, мы не спасем самое ценное. Янтарную комнату…

— Янтарную комнату? — заинтересовался Жуков. Он слышал об этом зале с мозаикой, картинами, зеркалами и фигурами, вырезанными из янтаря, но никогда не видел. Правда, ему попадалась фотография в газете, но статья его не заинтересовала. Жукову запомнилась только злость при мысли о том, как расточительно и преступно жили князья и цари на горбу у народа и крепостных крестьян, как нещадно их эксплуатировали.

— Не сумеете ее спасти?

— Немцы наступают на Пушкин, а мне не хватает грузовиков. К тому же экспонаты упаковывают простые бабы, а они больше переломают, чем смогут спасти. Я очень переживаю, Георгий Константинович.

— Я поручу генералу Попову направить в Пушкин спецподразделение для разборки Янтарной комнаты. — Заметив, что губы у Ворошилова дрожат, Жуков пожалел маршала еще сильнее. — Мы передислоцируем двенадцать дивизий из Прибалтики и сформируем Сорок вторую и Сорок восьмую армии. А потом сможем выделить небольшое спецподразделение.

— Если немцы до этого не захватят Пушкин.

— Этого я предугадать не могу. Знаю только, что мы будем драться за каждую пядь земли. Ленинград — это конец. Мы никогда не отдадим его немцам, хотя Сталин и говорит, что дело почти безнадёжное. Почти безнадёжное. Вот на это «почти» я и рассчитываю.

Однако уже на следующий день Жуков понял, что Янтарную комнату невозможно перевезти в Ленинград вовремя. Женщинам, работавшим в три смены в Екатерининском дворце в Пушкине, в бывшем Царском Селе, летней резиденции императоров со времён Петра Великого, велели уберечь драгоценную комнату от повреждений. Они установили вдоль стен из янтаря деревянные щиты для защиты от осколков и заклеили бумагой переливающиеся на солнце всеми оттенками золота панели, чтобы мозаика не пострадала от взрывов, а от панно не отвалились куски янтаря. Под конец женщины перенесли всё, что можно — янтарные фигурки, большой янтарный секретер, столы и изящные шкафчики — в последние грузовики, на которых в армию доставляли продовольствие, снаряжение, цемент и боеприпасы. Машины срочно перебросили для спасения драгоценных произведений искусства.

— Мне надо спасать сотни тысяч человек! — сказал через несколько дней Жуков генералу Зиновьеву, который во время совещания о положении дел на фронте с сожалением высказался о возможной потере произведений искусства. — Табакерка с драгоценными камнями стрелять не может! Беспокоиться нужно не о золотых стульях, а о людях.

— Фашисты всё вывезут. Они украдут неповторимые картины, скульптуры, книги. Когда мы выиграем войну, СССР обеднеет, — сказал Зиновьев.

Он достал из кармана кителя записку. Зиновьев был большим ценителем искусства и мог часами сидеть в музее перед картинами Рембрандта или бродить по бесчисленным залам Эрмитажа в Ленинграде. Один раз он провёл в Эрмитаже, сокровищнице произведений искусства со всего мира, сравнимой лишь с парижским Лувром, целых три дня, вживаясь в его великолепие. Домой он пришёл опьянённым от увиденной красоты.

— У меня есть данные разведки. Стоило немцам захватить города и дворцы, как сразу после войск появлялись так называемые спецподразделения и вывозили все призведения искусства. Немцы уже разграбили почти пятьсот музеев, полторы тысячи православных и больше двухсот католических церквей, семьдесят часовен, пятьсот синагог, триста школ и сорок тысяч библиотек. Всё вывезенное мы больше никогда не увидим.

— Разведчики хорошо поработали, — с насмешкой сказал Жуков. Он взял из рук Зиновьева записку, скомкал её и бросил под стол. — А что они узнали о численности немецких войск, их вооружении, намерениях, настроении и подлинных потерях?

Генерал Зиновьев промолчал.

«Маршал прав, — подумал он. — Не следует его раздражать. Кольцо вокруг Ленинграда сжимается, наши войска обороняются героически, это верно. Именно героически. Но немцы стремительно продвигаются вперёд. Через десять или четырнадцать дней они будут маршировать по улицам города, с флагами и музыкой, как до этого в Париже. И ограбят город подчистую, чтобы заполучить произведениями искусства со всего мира — из парижского Лувра и Эрмитажа, нашей сокровищницы. Я, наверное, здесь единственный, кто верит в Бога. Господи, не допусти этого! Защити наш Ленинград, пусть он и назван именем человека, назвавшего религию «опиумом для народа». Не забудь, Господи, что раньше город назывался Санкт-Петербургом. Это святой город. Протяни свои руки, Господи, и задержи немцев. Яви нам новое чудо».

— О чём задумались, Виталий Богданович? — вернул его к действительности голос Жукова. — У вас отсутствующий взгляд…

— Над вашими словами, товарищ маршал.

Генерал Зиновьев склонился над большой картой Ленинграда и окрестностей, очень подробной картой. На ней были видны каждый ручеёк, каждая фабричная труба, каждый пруд и каждая тропка. И Царское село, теперь город Пушкин, и Екатерининский дворец с Янтарной комнатой.

— Снабжение войск важнее, чем картины Тинторетто, — сказал он.

***

Двенадцатого сентября 1941 года небольшая колонна машин под командованием младшего лейтенанта Вехова остановилась на скользкой лесной дороге западнее Пушкина. Вехов так смачно выругался, что изумились даже красноармейцы. Молодой парень, а так ругается! Кто-нибудь слышал такое? Назвать поломанную заднюю ось усохшей шлюхой, которая трахается с чёртом, а совершенно невиновного водителя грузовика, ефрейтора Сливку, обозвать тупой обезьяной, анонирующей за рулем! Ну и выражения, товарищи! Но помогут ли они? Ось сломана, грузовик опрокинулся на левый бок, запчасти отсутствуют. Кто же мог предугадать, что эта железяка сломается? И на буксир не возьмешь, как ни ругайся. Никто не знал, что делать. Просто бросить машину и двигаться дальше или попросить помощь в ближайшей военной мастерской? До неё девять вёрст, а это значит, новую заднюю ось поставят только через несколько часов.

Вехов решил устроить в лесу привал, съесть кусок хлеба с луком и тушенкой, выкурить папиросу, а потом уже подумать, что делать дальше. Солдаты втайне радовались остановке. Что за удовольствие часами сидеть в узкой кабине, трястись по ухабистой дороге, когда от каждого толчка трещит череп. Кто расстегнул ширинки, а кто спустил штаны и присел на корточках под деревьями и кустами, чтобы облегчиться.

Красноармеец Виктор Янисович Золотвин, совсем молодой парнишка, краснел, когда другие смачно рассказывали, чем занимались на сеновале, в стогу или еще где-нибудь со своей Ольгой или Варварой, а эта свинья Никита — на большом столярном верстаке в отцовской мастерской. Виктор почувствовал позывы в животе и пошёл в лес, подальше от других, стесняясь показывать голый зад.

Медленно, уже расстёгивая ремень, он искал подходящее место за густым кустарником, как вдруг что-то бросилось ему в глаза.

Земля. Свежая земля, как будто недавно вскопанная. Она была разбросана вокруг в радиусе трёх метров, утрамбована и выровнена. Так разровнять выброшенную из норы землю не мог ни заяц, ни лиса, ни куница, ни норка, ни енот. Виктору было очевидно, что это дело рук человека. Но он не мог понять, кому понадобилось копать в лесной чащобе.

Позывы в животе сразу пропали. Виктор почуял опасность. Он хотел было побежать к младшему лейтенанту Вехову и поднять тревогу, но если окажется, что здесь нет ничего необычного, то его не только поднимут на смех, но Вехов еще и сорвёт на нём злость из-за поломанной оси.

«Ладно, отставить мандраж, — сказал сам себе Золотвин, — ты же не трус. Конечно, идёт война, но немцы ещё далеко… Что же это может быть?»

Конечно, Виктор не был трусом, но возможность проявить храбрость ему пока не представилась.

Он до сих пор не застрелил ни одного немецкого солдата, даже ни одного не видел. Пока он имел дело лишь с деревянными мишенями, так называемыми «фанерными товарищами», которые падали от его удачных выстрелов, за что он получал благодарности от офицера. Однако, по правде говоря, у него начинали слегка дрожать колени и скручивало живот, стоило лишь подумать, что простым нажатием пальца на спусковой крючок он лишит жизни живого человека. Только этого он в действительности и боялся, и потому втайне надеялся, что стрелять не придется, хотя произнести подобное вслух считалось трусостью и изменой. Им предписывалось избегать стычек с врагом и добраться туда, где ещё было тихо, не считая фашистских бомбардировок. Виктор Золотвин входил в состав спецподразделения, которое всегда появлялось перед наступлением немцев. Спецподразделение вывозило из монастырей, дворцов и музеев всё, что можно спасти за такой короткий срок. Три офицера-искусствоведа опережали их на несколько дней для поисков ценных экспонатов и брали их на заметку.

Теперь их целью был городок Пушкин, состоящий, собственно говоря, из Александровского и Екатерининского дворцов, обширных парков и искусственных водоёмов с каскадами фонтанов и гротов. Жилые дома вокруг дворцов не представляли интереса, и можно было отдать их немцам, как уже отдали сотни других городов.

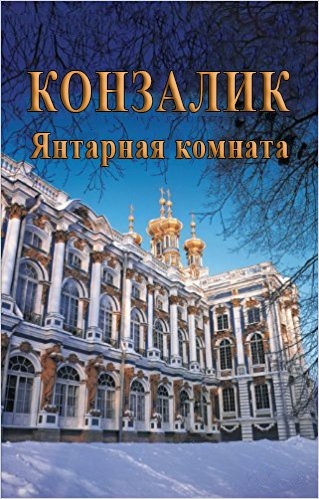

Но только не Екатерининский дворец. Этот великолепный дворец с колоннами и кариатидами, с позолоченными луковицами куполов Дворцовой церкви и балконными решётками из кованого железа, с искусными французскими садами по образцу Версаля. Ценность всего собранного здесь не выразить в цифрах. И здесь же находилось единственное во всем мире произведение искусства, которое никто больше не воспроизведет: зал размером десять на одиннадцать метров из двадцати двух панелей с сотней мозаичных узоров, фигурок, гирлянд и гербов. И всё это из «камня», имеющего оттенки от светло-золотистого до сверкающего темно-коричневого. Янтарная комната. Дворец был творением архитектора Растрелли, любимого мастера императрицы Елизаветы. А зал в Екатерининском дворце, излюбленном месте отдыха всех царей, постоянно совершенствовали и украшали новыми работами из янтаря, картинами и плафонной живописью, ангелочками и многоцветными мозаиками из яшмы в янтарных рамах.

Янтарная комната.

Целый зал из «солнечного камня».

Кто хоть раз видел его, уже никогда не забудет. Красота сияет в бесчисленных лучах света, преломлённых в мозаиках и янтарных фигурках.

Три офицера Красной армии, эксперты-искусствоведы, уже два дня находились в Пушкине. Они постоянно докладывали по телефону генералу Зиновьеву, что немцы бомбят Пушкин и другие пригороды Ленинграда, но Зиновьев знал это и сам.

— Меня не интересует, что происходит на фронте, — крикнул он в трубку и от волнения ударил кулаком по столу так, что грохот услышали и в Пушкине. — Вы можете спасти Янтарную комнату? Докладывайте только об этом. Мы успеем?

— Едва ли, — ответил старший офицер, майор, работавший искусствоведом в Русском музее, где отвечал за двадцать второй, первый, двадцать первый и третий залы с ценными картинами, скульптурами и мебелью. — Можем обшить стены досками, чтобы защитить от повреждений. Когда мы приехали, эта работа уже началась.

— Что вам мешает демонтировать комнату? — взволнованно выкрикнул Зиновьев.

— Время, товарищ генерал.

— Но немцы еще не в Пушкине!

— Но через три-четыре дня будут здесь. За три дня комнату разобрать не удастся.

— У нас достаточно людей! — вспылил Зиновьев. Янтарная комната в руках немцев — от этой мысли у него заныло сердце. — Возьмите столько рабочих, сколько требуется.

— Все трудоспособные мужчины и женщины призваны на земляные работы. Нужно создать три пояса обороны.

— Я в курсе! — генерал Зиновьев вытер лоб и глаза. Последний разговор с маршалом Жуковым ещё был свеж в его памяти. — Хватайте любых баб на улице и направляйте в Янтарную комнату. Она должна быть спасена! Вы меня понимаете? Должна...

— А еще мне нужны восемнадцать, а то и двадцать грузовиков…

Зиновьев задержал дыхание. Двадцать грузовиков.

— Вы с ума сошли? — сказал он уже тише. — Вы же знаете…

— Чтобы вывезти комнату, потребуется двадцать грузовиков, товарищ генерал. Честное слово. Мозаику еще можно вывезти отдельно в мешках. Но распилить гирлянды, отколоть головы, вырезать картины из рам? И как разделить на части потолочную роспись? Панно надо вынуть целиком, двери, ангелочки, гирлянды, маски… А иначе это будет всё одно, что взорвать Янтарную комнату.

— Посмотрим, что можно сделать, — сказал генерал Зиновьев совсем тихо.

От сознания своей беспомощности он с трудом шевелил языком. Его гвардейские дивизионы зарывались в землю, поливая каждый метр святой русской земли кровью, но натиск немецких войск был слишком силен. Только в район Пушкина и Петергофа неудержимо двигались вперёд 28-й армейский корпус, 41-й танковый корпус, 96-я и 121-я пехотные дивизии, 50-й армейский корпус, части 16-й и 18-й армий Северной группы войск под командованием генерал-фельдмаршала Риттера фон Лееба, Первая танковая дивизия и, прежде всего, полицейская дивизия СС, наводящая страх везде, где вступала в бой. Пятнадцать дивизий Красной армии противостояли двадцати девяти немецким. Перевес сил был очевидным.

Ленинград был для Гитлера символом победы.

На центральном участке фронта немецкая лавина подкатывалась к Москве.

Генерал Зиновьев на мгновение закрыл глаза.

Этого не должно случиться, протестовала его душа. Нет, этого просто не должно случиться. В городе больше полумиллиона детей, почти для миллиона человек построены бомбоубежища, а полмиллиона может быстро укрыться в траншеях, но вдвое больше жителей Ленинграда надеялись на чудо… на чудо, но не от немцев. Зиновьев вспомнил генерал-майора Иванова. Когда Жуков спросил его, где проходит линия фронта вокруг Ленинграда, Иванов в отчаянии ответил: «Да не знаю я, где она проходит. Я вообще ничего не знаю!» Жуков сразу же снял его с должности. Маршал не знал пощады, он был человеком с решительным характером, который желал сделать невозможное. Со дня основания города в мае 1703 года Петром Великим Ленинград был неприступным, и должен таковым остаться.

Он станет примером для всего необъятного Советского Союза.

Зиновьев глубоко вздохнул и потёр рукой глаза. Когда Жуков узнает, что я сделал, то поступит со мной, как с Ивановым — выгонит с позором.

— Грузовики прибудут в Пушкин завтра, самое позднее — послезавтра.

— Сколько машин, товарищ генерал?

— Не знаю. Это спецподразделение, я уже неоднократно его использовал. Несколько солдат, которые уже спасли миллионы ценностей. Чёрт возьми, разбирайте Янтарную комнату!

Он положил трубку и остался сидеть за столом, подперев подбородок ладонями.

«Не успеем», — подумал он с грустью.

В последнем рапорте с фронта сообщалось, что кольцо окружения всё больше сжимается. Немецкие дивизии вот-вот захватят «жемчужное ожерелье», то есть пригороды Ленинграда с музеями Петродворца, Пушкина и Павловска, где находилась обширнейшая библиотека, и тогда богатейшая в мире сокровищница будет навсегда потеряна. Что же делать? Господи, помоги! Что же делать?

Зиновьев направил в Пушкин десять грузовиков без разрешения Жукова.

— Не останавливайтесь ни днем, ни ночью, — велел он стоящему перед ним навытяжку младшему лейтенанту Вехову. — Каждый час на счету! Если спасёте Янтарную комнату, то станете героями Пушкина. Поезжайте же!

И вот теперь у одного грузовика сломалась ось. Девятнадцать красноармейцев и вечно матерящийся Лев Вехов расположились на обочине лесной дороги, а молодой солдат Виктор Золотвин забрел в кусты, чтобы облегчиться, и обнаружил свежевыкопанный грунт.

Осторожно, оглядываясь по сторонам, как косуля, и напряжённо прислушиваясь к каждому шороху, он перебегал от дерева к дереву, прячась за ними в готовности закричать, если его вдруг схватят.

А что ему еще оставалось кроме крика? Его автомат лежал в пятом грузовике, пистолет был только у Вехова. У Золотвина был с собой только перочинный нож, складная безделица, которой можно отрезать кусок колбасы или хлеба, но она может превратиться и в крохотный кинжал. Ножу было лет двадцать, отец подарил его Виктору, когда тот надел форму, чтобы сражаться с немецкими захватчиками.

— Нож всегда пригодится, — сказал ему отец. — Можно что-нибудь отрезать, открыть банку, остриём проделать дырку или шуруп закрутить. Так что этот ножичек — на редкость полезная штука. Не потеряй его, сынок, он может спасти тебе жизнь.

Теперь Виктор достал отцовский нож из грязных солдатских штанов, легко открыл маленькое лезвие и присмотрелся к раскиданной земле. Метрах в сорока от дороги он обнаружил широкую землянку метра два глубиной. Она поросла кустарником, и свисающие со склона корни напоминали взлохмаченную бороду. А еще Виктор заметил там кучу сухих веток — довольно необычно для землянки, из которой несло сыростью и плесенью.

Золотвин сильнее стиснул рукоятку ножа, вытянул руку вперёд, как на дуэли, и расставил ноги. Ему не оставалось ничего другого. Он понял, что сухим хворостом что-то накрыто, а острые ветки защищают то, что там спрятано.

— Выходи! — крикнул он и удивился твёрдости собственного голоса. — Руки вверх, выходи! Нет смысла прятаться.

Он немного подождал, стоя за деревом и вытянув вперёд руку с ножом.

«Если это шпион, — думал он с колотящимся сердцем, — то понимает ли он меня? Знает ли он русский? Хотя немцы не такие идиоты, чтобы прятать здесь шпиона, не понимающего по-русски. А может быть, это штатский? Один из тех, о которых теперь всюду говорят? Пораженцы, предатели, члены пресловутой пятой колонны, коллаборационисты, агенты, работающие на немцев, а по ночам световыми сигналами указывающие немецким бомбардировщикам путь к наиболее важным объектам. Про одну женщину из Ленинграда рассказывали в качестве назидательного примера, что она написала в дневнике: «Станем ли мы наконец-то свободными? Даже если придут немцы, хуже не будет. Господи, прости меня…» Враг народа. Её расстреляли, эту предательницу. Кто же прячется в землянке?»

Он ещё раз резко крикнул:

— Выходи!

В глубине души ему хотелось, чтобы из землянки никто не вылез, чтобы можно было спокойно уйти отсюда и ни с кем не драться. Но Золотвину не посчастливилось.

Сухие ветки зашевелились и отодвинулись в сторону, освободив маленький, круглый вход в землянку, грязная рука отбросила хворост, потом показалась голова, и наружу вылезло худое тело.

Золотвин спрятался за дерево и ждал. Он отчётливо видел немецкую шинель, косматые волосы, заляпанную грязью одежду и немытое лицо с широкими скулами.

«Ну и ну, — подумал Виктор, и его страх исчез столь же неожиданно, как и появился. — Немецкий шпион! Настоящий, даже в форме. Как они уверены, что завоюют нашу землю, что даже в тылу ходят в форме. Но мы ещё здесь, ребятки, тут и останемся. Знаете, что сказал товарищ Сталин третьего июля в шесть тридцать утра по московскому радио? «Ни одного вагона, ни одного локомотива, ни килограмма зерна, ни литра бензина не должно попасть в руки врага. На захваченных территориях нужно организовывать партизанские отряды, чтобы обессилить врага, взрывать мосты и дороги, а склады, дома и леса предать огню. Мы будем гнать врага до его полного уничтожения…»«

— Руки вверх! — крикнул Золотвин. — И положи на затылок! Теперь подойди, медленно. Стреляю без предупреждения, понял? Без предупреждения…

Немец, кажется, его понимал. Даже поверил, что он вооружён. Со стороны дороги доносились удары молотков и громкий гул голосов. Вехов велел поднять машину со сломанной осью домкратом.

Немец медленно двинулся к Виктору, держа руки на затылке, вскарабкался вверх по склону землянки и остановился на краю. Золотвин энергично махнул ему.

— Ближе! Без церемоний, парень. Война для тебя закончилась… если останешься жив.

Немец кивнул, то есть явно понял, и подошёл ближе. Теперь Золотвин увидел, что у солдата под шинелью не штаны, а юбка, волосы у него до самых плеч, а лицо, закрытое волосами, тоже больше похоже на женское, чем на мужское.

Виктор вышел из-за дерева с ножом в руке, покачал головой и подождал, пока эта немецкая загадка не остановится в трёх шагах от него. Он ещё раз осмотрел человека сверху донизу и увидел платье в синюю полоску с когда-то белым передником, а также пристёгнутую у горла круглую брошь с красным крестом.

— Вы только гляньте! — сказал он и спрятал нож. — Извозилась, как свинья! И по-русски понимает! А одета-то как сестричка! Все вы — одна банда, немецкие шпионы!

— Я не шпионка, — сказала девушка на чистом русском языке.

Золотвин улыбнулся и закивал головой.

— И по-русски говоришь, как будто усвоила его с молоком матери. Что ты делаешь в этой норе? Почему пряталась?

— Жду немцев.

— Ага! Ага! — Золотвин был доволен этим признанием.

Он обнаружил и взял в плен шпионку. Всё прошло как по маслу, а он всего-то искал удобное место, чтобы облегчиться. Надо всегда смотреть, куда идёшь, товарищ. Теперь он получит благодарность, а может, орден или повышение в звании до ефрейтора. Зависит от того, насколько важной фигурой для Советского Союза окажется эта шпионка.

Когда Виктор вышел из леса с немецким солдатом, младший лейтенант Вехов вытаращил глаза и с криком «враги!» выхватил пистолет. Но потом, как прежде Золотвин, увидев платье и передник, понял, что это женщина, и ткнул в ее сторону кулаком.

— Это еще что? — буркнул он.

— Немецкая шпионка! — молодцевато доложил Золотвин. — Пряталась в землянке. Но я ее обнаружил...

— И она ещё жива, хрен собачий?

Можно ли было ожидать от Вехова чего-нибудь кроме ругательств?

Золотвин слегка покраснел и потупился. Пусть она и враг, но нельзя же так при девушке!

— У меня не было оружия, товарищ младший лейтенант, — сказал он. — Только перочинный нож.

— А этого что, недостаточно, пердун ты этакий?

Виктор покраснел ещё сильнее.

— Десятью пальцами можно запросто задушить, солдат Золотвин! Ходишь тут со шпионкой, ну и как это называется? Может, она решит удрать? — Он глубоко вздохнул, и, не обращая внимания на рану у девушки на виске, которую она получила, выбираясь из землянки, решительно произнес, доставая из кобуры пистолет: — Нечего тут рассусоливать…

— Я не шпионка, — повторила девушка. Круглыми от ужаса глазами она смотрела на дуло пистолета, направленное ей в лоб. Только лёгкое движение кончика пальца отделяло её от вечной тьмы. — Я хочу поговорить с офицером.

— С офицером! — передразнил её Вехов. — Просто с офицером, как будто его можно купить на базаре. Кого вам угодно, голубушка? Может, майора или полковника? Или даже генерала? Они все у нас тут, в коробочке. Готовы тебе услужить.

— Лучше всего генерала, — ответила она. — Отведите меня к генералу.

— Какое счастье, у нас тут как раз поблизости есть генерал, — холодно пошутил Вехов. — Может быть, шлюха хочет ещё лимузин на рессорах? — Повернись! Повернись, я сказал!

Девушка не шевельнулась. Повернись… и получишь пулю в затылок. Проверенный способ казни.

Она провела рукой по лицу, откинула волосы и увидела холодные, беспощадные глаза Вехова. Он выстрелит и в лоб, мгновенно поняла она.

— Я не немка, — сказала она громко, но от страха голос прозвучал приглушенно. — Я русская. Я не враг…

— Да неужели? — Вехов скривился от отвращения. — А я младший брат Сталина. Только он этому не верит, как и я тебе. Если уж врать, так правдоподобно. Повернись!

— Я иду из Пушкина, товарищи.

— В немецкой форме?! И тебя, предательницу, не оплевали? Мы едем в Пушкин, а ты, шпионка, идёшь оттуда и прячешься в лесу. Вот мерзкая тварь!

— Я выполняю задание! Отведите меня к генералу. Немедленно! Через два дня немцы займут Пушкин. Их артиллерия уже обстреливает город. Я всё объясню. Этот красноармеец, — она кивнула на Золотвина, — обнаружил меня случайно. Мне нужно к генералу!

— Мне лучше знать, что тебе нужно! — в голосе Вехова прозвучали стальные нотки. — Повернись! И закрой рот! Для меня шпион — не человек.

Генерал Виталий Зиновьев разговаривал по телефону с Пушкиным. Майор и другие искусствоведы докладывали, что в городе уже слышны выстрелы, а самолёты бомбят Екатерининский дворец, имеются значительные повреждения. Возможности разобрать и спасти Янтарную комнату нет никакой.

— Мы должны сегодня же покинуть Пушкин, — сказал майор сдавленным голосом. По телефону Зиновьев слышал взрывы гранат. Донесений с фронта не поступало, такое впечатление, что там все посходили из ума. — Фашисты неудержимо продвигаются вперёд. Прямо на Пушкин должна выдвинуться дивизия СС.

— Да знаю я! — Зиновьев бросил взгляд на развернутую на столе карту. Его ставка располагалась в небольшом дворце, в царские времена принадлежавшем богатому боярину, князю Владимиру Николаевичу Чепикову. Генерал знал, что придется оставить этот район самое большее через три дня. Штаб был готов к эвакуации. Генерал Попов, во главе срочно стягиваемых двенадцати дивизий оборонявший город, ждал его в Ленинграде. От Жукова поступил приказ о немедленном отступлении: для обороны города каждый человек на счету. Но организованное отступление стало бы своего рода небольшой победой, если бы в обозе дивизии на десяти грузовиках удалось отправить в Ленинград Янтарную комнату.

— К вам движется колонна грузовиков, товарищ майор.

— Слишком поздно, товарищ генерал.

— Никогда не поздно, — рявкнул Зиновьев. Прозвучало, как крик души. — Пушкин покинете за пять минут до вступления в город немецких войск.

— Мы не можем. Чтобы как следует разобрать комнату, требуется минимум для три или четыре. У нас нет для этого времени. Через три часа мы покинем Екатерининский дворец. У меня сердце обливается кровью, товарищ генерал, но этим я не могу остановить немцев.

Зиновьев положил трубку. Вошел его адъютант Ковалёв и доложил о посетителе.

— Девица какая-то, — сказал он и покачал головой. — На ней немецкая шинель и форма сестры Красного креста. Нашли в лесу, в землянке, говорит по-русски и требует, чтобы с ней поговорил генерал.

— Шпионка, Игорь Иванович? — генерал Зиновьев прижал подбородок к воротнику кителя. — Зачем её привели? Где она?

— Ждёт за дверью.

— Расстрелять!

— Поговорили бы вы с ней сначала, товарищ генерал. Она знает, что её ждёт, но…

— Ладно, пусть войдёт.

Там, в лесу, незадолго до того, как младший лейтенант Вехов хотел выстрелом разнести голову девушки, произошло нечто неожиданное. Шпионка лишь сказала: «Речь идёт о Янтарной комнате», и это короткое предложение полностью изменило ситуацию. Вехов опустил пистолет и несколько раз сглотнул, будто в горле пересохло. Потом покосился на Золотвина и других красноармейцев, столпившихся вокруг в ожидании казни, и решил не показывать слабости и прежде всего сострадания.

— Ну ладно! — хрипло сказал он. — Какая разница — сейчас или через пару часов? Тебя всё равно расстреляют! Золотвин и Никитин, доставьте её к командующему.

Он даже рискнул и выделил в их распоряжение грузовик, хотя за такое генерал Зиновьев мог и устроить нагоняй. Янтарная комната — эти слова подействовали, как заклинание. Если и правда шпионка как-то связана с Янтарной комнатой, то Зиновьев должен её выслушать, а потом решить, как с ней поступить.

— Если вздумаешь сбежать… — решил предупредить он, но девушка лишь покачала головой.

Рана на ее голове перестала кровоточить, на лбу запеклась красная корка.

— С какой стати мне бежать, товарищ?

— Я тебе не товарищ, шлюха! — выругался Вехов. — Ты вообще знаешь, что такое товарищ?! Это — честь! Не марай мою честь…

После этих слов он ударил девушку с такой силой, что ее голова мотнулась в сторону, и Золотвину показалось, будто она оторвётся от шеи. Показав этим ударом свою подлинную сущность, Вехов развернулся и подошёл к лежащей на боку машине со сломанной осью, приняв решение ехать в Пушкин. Эти восемь машин уже никому не были там нужны, но младший лейтенант Вехов об этом еще не знал.

Он приказал запустить моторы, сел в кабину первого грузовика, и после длинного гудка колонна двинулась в путь.

Вехов не знал о том неприятном факте, что едет прямо навстречу наступающим немецким частям.

Дверь рабочего кабинета Зиновьева открылась, адъютант Ковалёв кивнул, и девушка вошла. Выглядела она в точности так же, какой ее нашел Вехов — платье не стало чище.

Зиновьев презрительно поморщился и жестом велел ей не подходить ближе. Ему почудился запах плесени и гнили, но больше всего поразил вид этой девицы: шинель, платье сестры Красного креста, сальные космы волос, лицо с широкими скулами, ноги в толстых чулках и крепких ботинках. «Интересно, как она будет выглядеть, если её отмыть? — подумал он. — Снять с неё это кошмарное платье, причесать, может даже подкрасить? Наверняка из-под этой грязи появилась бы красавица».

— Что дальше? — спросил он не слишком дружелюбно. — Хотите сделать признание? Вы понимаете по-русски?

— Это мой родной язык. — Девушка посмотрела на Ковалёва. — Могу я снять шинель? Здесь очень жарко. Я её надела, потому что в землянке было холодно.

— Ты сотрудничаешь с немцами, верно?! — холодно спросил Зиновьев. — И хотела перейти к фашистам!

— Я хотела дождаться, пока они пройдут. Немцы будут здесь через пару дней…

— А, ты хорошо информирована. — Генерал повернулся к адъютанту. — Она хотела дождаться, пока они пройдут. Ещё один способ перейти на сторону противника.

Он снова посмотрел на девушку.

— И почему в таком случае ты здесь? Надеешься, что я тебя пожалею? Это глупо, ведь ты враг народа.

— Меня зовут Яна Петровна Роговская.

— Имя настоящее?

— Настоящее. Моего отца звали Пётр Борисович Роговский.

Генерал коротко, еле заметно вздрогнул. Он наклонился над столом и снова внимательно осмотрел девушку сверху донизу. «Маловероятно, — подумал он. — Это наверняка наглая ложь».

— Роговский? Эксперт по живописи девятнадцатого столетия в Эрмитаже?

— Да, это мой отец. — Она сняла шинель, бросила её на пол и стояла теперь перед Зиновьевым в одежде немецкой медсестры. Без грязной, бесформенной шинели она выглядела по-другому, даже в заляпанном платье. У неё была хорошая фигура со стройными бёдрами и отчётливо обозначенными выпуклостями под платьем и нагрудником передника. — Три месяца назад он умер от сердечного приступа. Не смог пережить нападения немцев на нашу страну.

Генерал Зиновьев сложил руки над картой Ленинграда и окрестностей. Конечно, он знал Роговского, и раза три виделся и разговаривал с известным специалистом. Один раз — когда он благоговейно сидел перед картиной Тициана, второй раз — в зале импрессионистов, а последний — перед Леонардо да Винчи. Они разговаривали о картинах и их гениальных мастерах. Разве в такой беседе может зайти речь о дочери по имени Яна?

— Продолжай, — сказал Зиновьев чуть мягче. — Чего дочь Роговского хочет от немцев?

— Я собираюсь выйти замуж за Николая Вахтеровского.

— Мне это имя ни о чём не говорит.

— Это сын Михаила Игоревича Вахтеровского.

— Я его не знаю.

— Его настоящее имя Михаил Вахтер. Он смотритель Янтарной комнаты в Пушкине.

Зиновьев подался вперёд и навис над картой, как для прыжка, под глазом дернулась мышца.

— Присматривал за Янтарной комнатой? — Голос генерала прозвучал громче обычного, и Ковалёв обратил на это внимание.

— Я должна всё вам рассказать, товарищ генерал.

Яна огляделась. У неё вдруг подогнулись колени, и она едва устояла на ногах.

«Он поверил мне, — подумала она, схватившись за Ковалёва. — Меня не расстреляют, я выживу и выполню свой долг».

Генерал, письменный стол, окна, лепнина на стенах и потолке закружились перед ее глазами. Прежде чем Зиновьев успел среагировать, она отпустила Ковалёва, потянулась к стоящему рядом позолоченному креслу, обтянутому красной парчой, и рухнула в него.

— Это длинная история, — сказала она, стараясь, несмотря на слабость, говорить отчётливо. — Наследие, которому уже двести двадцать пять лет.

— Рассказывайте, Яна Петровна. — Зиновьев подал знак Ковалёву. — Принеси водки и чего-нибудь закусить, быстро.

Ковалёв кивнул, развернулся кругом и вышел. «Что происходит? — задумался он, когда подозвал ординарца и передал ему поручение генерала. — Почему вдруг всё изменилось? Она была в немецкой шинели, пряталась в землянке. Да будь она хоть дочкой Сталина, если она перебежала к врагу, её нужно расстрелять».

— По нашему плану я должна была переждать немцев, — сказала Яна и прислонилась головой к обтянутой шелком спинке. — Николай уехал в Ленинград, чтобы защищать город. Ему двадцать три года…

— А вам, Яна?

— Девятнадцать. Мы познакомились два года назад, когда Николай с отцом осматривали в Эрмитаже янтарный шкаф. Мы сразу полюбили друг друга, и папа тут же согласился, когда узнал, кто такой Михаил Вахтер, отец Николая. Год мы прожили вместе в Пушкине, в боковом флигеле Екатерининского дворца, там со времён императрицы Елизаветы живёт семья Вахтеровских, такую фамилию они носят уже двести двадцать пять лет.

Она закрыла глаза. То, что её не расстреляют, потрясло Яну больше всего. Ей хотелось заплакать, но только дрожь во всем теле выдавала её состояние.

— А тут вдруг немцы оказались под Пушкиным. Отец Николая это предполагал, был уверен, уже когда немцы захватили озеро Ильмень и Новгород, прошли Лугу и повернули у Волхова на Ленинград. «Они не пощадят Пушкин, — сказал он тогда. — Утащат Янтарную комнату, и никто не узнает, куда она подевалась. Мы потеряем ее навсегда. Почему ее не вывозят?» Он звонил и трижды ездил в Ленинград, но там все были заняты спасением ценностей Эрмитажа и других музеев, которые прятали в подвалах Исаакиевского собора. Когда они приехали в Пушкин, было уже поздно. Немцы двигались быстрее. Успели вывезти только картины, скульптуры, мебель, книги, ковры и фарфор. На Янтарную комнату времени не осталось.

— Я знаю, — Зиновьев с нетерпением посмотрел на дверь. Где водка и еда? Это же не так сложно, принести что-нибудь съестное. — Я разговаривал об этом с маршалом Жуковым. Ему нужны люди, чтобы стрелять, а не спасать произведения искусства. Возможно, он прав, наверняка прав. Надо выстоять и отразить нападение немцев.

— Точно так же говорил отец Николая. — Яна справилась со слабостью, уже спокойно вдохнула и посмотрела на Зиновьева. — И тогда мы разработали план. Если немцы убьют Михаила Игоревича, некому станет присматривать за Янтарной комнатой. Кто всегда был бы рядом, сопровождал бы её в пути и не спускал глаз с немецких грабителей. Этим человеком могла бы стать только я... переодевшись немецкой медсестрой. Кто будет проверять медсестру? Я могла бы везде пройти, не вызывая подозрений. Таков и был наш план: я бы переждала продвижение немцев, укрывшись в землянке, а когда они уйдут дальше, пришла бы в Пушкин, как будто отстала от своей части. Потом вернулась бы к Янтарной комнате и не спускала с неё глаз. Это хороший план, товарищ генерал?

Она вздохнула и увидела, что ординарец принёс поднос с водкой, чаем и печеньем, а Ковалёв уже накрывает круглый стол в противоположном углу комнаты.

— Михаил Игоревич объяснил, что форму Красного креста и немецкую шинель добыл где-то под Лугой после нашего наступления. Потом мы поехали в лес, выкопали землянку, и я осталась там ждать. «Только четыре дня, Яночка, — сказал он мне, — а может, и меньше. Благослови тебя Господь, доченька. Если мы больше не увидимся, а Николай выживет в войне, будь ему хорошей женой. И никогда не упускай из виду Янтарную комнату, куда бы её ни увезли. Медсестра может везде пройти». Вот так всё и было, но потом меня обнаружил красноармеец Золотвин и отвёл к младшему лейтенанту Вехову. Он хотел расстрелять меня, как шпионку. — Яна окинула голодным взглядом накрытый стол. Чай дымился, а от выпечки пахло корицей и мёдом. Рот наполнился слюной. — Вы мне верите, товарищ генерал?

— Я вам верю, Яна. — Голос Зиновьева стал добрее и спокойнее. — Поешьте и выпейте немного, а потом расскажете про семью Вахтеров или Вахтеровских.

Так прошёл долгий день и долгая ночь. На следующее утро штаб дивизии тронулся в путь, а скромный дворец так и остался уныло стоять посреди парка. Колонны солдат спешно двинулись в сторону Ленинграда.

Яна на велосипеде вернулась в лес и опять спряталась в землянке.

Немецкие войска находились в девяти километрах.

Спецподразделение младшего лейтенанта Вехова, последняя надежда генерала Зиновьева, которому предстояло спасти хотя бы самые ценные части Янтарной комнаты, например, настенные панно, отправилось в Пушкин слишком поздно. Точнее сказать, младший лейтенант вообще не доехал до Пушкина. Восемь грузовиков с красными звёздами на бортах беззаботно въехали прямо к немецким войскам, навстречу Первой танковой дивизии.

Она стояла на окраине Пушкина. Самолёты бомбили дорогу, расчищая путь, и иногда попадали в большой зал Екатерининского дворца. От великолепного зала чудесной работы архитектора Растрелли больше ничего не осталось. Сильно пострадали и смежные помещения… Янтарная комната, защищённая от осколков деревянными панелями, сохранилась.

Увидев едущие навстречу немецкие танки, Вехов не думал ни о сопротивлении, ни о побеге. Приняв решение оставить машину со сломанной осью в лесу и отправить шпионку на грузовике с Золотвиным к генералу, он в глубине души ощутил, что для него война вот-вот закончится. У него было только одно горячее и искреннее желание: не попасть в руки СС. Рассказы о них вызывали ужас.

И вот это произошло, но лучше уж немецкий танк, а не СС. Вехов остановил колонну, вылез из кабины первого грузовика, остальные красноармейцы последовали примеру командира. Когда он поднял руки вверх, они поступили так же и остались стоять возле машин. На их лицах был написан страх, сердца колотились от неизвестности и надежды, что немцы будут обращаться с ними по-человечески, и они выживут в плену. Садисты и жестокие люди встречаются у каждого народа, но не все немцы такие.

— Ребята, — крикнул Вехов своим солдатам, вытянув руки к небу. — Кончилась для нас война. Ничего не поделаешь. Я бы охотно защищал вместе с вами Родину. Но это судьба, ребята. Против судьбы не попрешь. Сохраним хотя бы мужество в плену… мы всё-таки гвардейцы.

Рядом остановился первый немецкий танк, и Вехов с болью в груди подумал: «Сейчас они нас раздавят. Расплющат гусеницами. Может, броситься в лес? Они нас перестреляют, но всё же лучше, чем погибнуть под гусеницами».

Однако он остался стоять, сжав зубы и прищурив глаза. Когда надвигающаяся смерть с грохотом и скрежетом тормозов остановилась рядом и из люка высунулась голова командира, молодого лейтенанта, Вехов сделал глубокий вдох и ещё раз поблагодарил судьбу. «Спасибо, — сказал он беззвучно, — спасибо, судьба. Теперь я знаю, что чувствуешь, когда смотришь в глаза смерти. Я никогда этого не забуду, если выживу. Никогда».

Танкистам нет дела до пленных. Куда их девать? Взять с собой невозможно. Отправить назад под охраной нескольких солдат тоже нельзя — в экипаже танка нет лишних людей, каждый на своём месте и выполняет определённую задачу. Пока молодой лейтенант вылезал из башни, сзади подбежал какой-то штатский. Вехов посчитал его русским. Он был в кепке, мешковатом костюме, грубых ботинках и широкой синей рубахе навыпуск. Так наряжаются многие крестьяне по воскресеньям.

Вехов нахмурился и злобно посмотрел на соотечественника, но поднятые руки не опустил. Русский, которому было около шестидесяти лет, остановился в ожидании рядом с офицером. Немцы взяли его в качестве переводчика, потому что Степан Фёдорович Пивоянов — так его звали — понимал их язык. С 1927 по 1932 год он работал в одном имении в Восточной Пруссии и научился там не только говорить по-немецки, но и ругаться. Крестьяне Восточной Пруссии славились своей грубостью.

Вехов засопел и едва удержался от плевка в Пивоянова. Ведь тот сотрудничает с врагами, едет вместе с захватчиками, переводит, когда прикажут, предаёт Родину, братьев, матерей, отцов и сестёр только ради того, чтобы беззаботно жрать у немцев и, возможно, даже разжиться трофеями. Вот свинья! Предал всех. Вехов вспомнил о грязной шпионке из землянки и вздохнул.

— Ну, говори, крыса поганая, чего надо этому фашисту, — проворчал Вехов и посмотрел на лейтенанта так безобидно, как будто произнёс дружеское приветствие.

Лейтенант, конечно, ничего не понял, кроме одного слова — фашист. Это слово интернациональное. Он расставил ноги и сунул большие пальцы за ремень.

— Если он ещё раз произнесёт слово фашист, я засуну ему нос в задницу, — сказал лейтенант. — Давай, переведи!

Пивоянов выполнил приказ и перевёл эти слова на русский. Вехов разозлился, но сдержался.

— Переведи, — продолжил лейтенант. — Они теперь пленники и должны двигаться по дороге на юг. Немецкая пехота следует за нами в трёх километрах. У них и отметитесь. Убегать нет смысла, мы всё равно вас найдём. И не переодевайтесь в гражданскую одежду! Тогда вас примут за партизан и сразу расстреляют. А в форме, может, и выживете.

Пивянов старательно это перевёл. Вехов опустил руки и облизнул губы.

— А ты пойдешь с нами? — спросил он переводчика.

— Нет, я должен ехать с ними дальше.

— Жаль! Очень жаль! Мы бы тебя охотно повесили.

— Что он сказал? — подозрительно спросил молодой лейтенант.

— Он выполнит приказ, господин офицер. — Пивоянову вдруг захотелось побыстрее опять оказаться под защитой танкистов. — Его отряд пойдёт к вашей пехоте.

— Хорошо.

Офицер подал знак. Подошли трое танкистов с гранатами в руках. Вехов бесстрастно наблюдал, как они подняли капоты грузовиков, а потом быстро выпустили их и отскочили. Гранаты взорвались с глухим звуком. Капоты взлетели вверх, в воздухе закружились куски двигателей, а три машины загорелись. Солдаты Вехова бросились на землю и откатились на обочину. Седьмая машина горела с оглушительным треском, и на Вехова пыхнуло жаром.

Лейтенант снова подал знак.

— По местам! — скомандовал он танкистам.

Пивоянов опустил голову и пристально посмотрел на Вехова.

— Я тоже пленный, — сказал он, как будто извиняясь. — Они могут сделать со мной всё, что угодно. Мне что, застрелиться? У меня чудесная жена, девять детишек, три сыночка сейчас обороняют Ленинград. А мне что делать? Я уже старик, товарищ. Вот ты — другое дело. Считай, тебе повезло. Попадёшь в лагерь, там тебя будут кормить, а делать ничего не надо. Да тебе можно позавидовать.

— Пошёл к чёрту! — сказал Вехов и презрительно скривился. — Ты даже плевка не стоишь. Жаль, что я даже не могу на тебя нассать… Отличная советская моча, как раз для тебя.

Он отошёл на обочину и мрачно наблюдал, как немецкие танкисты залезли на свои стальные чудовища, закрыли люки, а Пивоянов вскарабкался на последнюю машину, где занял место рядом с пушкой. Потом загрохотали мощные моторы, танки тронулись с места и смели с дороги взорванные грузовики, окончательно уничтожив кузова. Когда Пивоянов проезжал мимо Вехова на последнем танке, их взгляды встретились. Во взгляде Вехова было столько ненависти, что Пивоянову хотелось зареветь от стыда. Но в нем не умирала надежда снова увидеть своих детей, прежде всего тех троих, что в окопах и блиндажах под Ленинградом ждали немцев, не желая сдавать город.

Вехов собрал свой отряд. Немецкие танки скрылись в лесу, слышался лишь грохот гусениц. С обеих сторон дороги полыхали грузовики, и у Вехова заныло сердце.

— Товарищи, — сказал он тихо и серьёзно. — Вы всё слышали. Немецкая пехота идет за танками и через час будет здесь. У нас достаточно времени, чтобы определиться. Кто хочет, может убежать и спрятаться. Свое задание мы больше выполнить не можем. Каждый волен поступать, как знает.

— Сбежать — хорошая мысль. — Сержант Емельян Зотов нерешительно потёр лоб обеими руками. — Но если нас найдут, то расстреляют. Как партизан. Наверняка. Командир, а как поступишь ты?

Вехов для себя уже всё решил.

— Пойду навстречу фашистам, — ответил он. — Живой русский, даже в плену, лучше, чем мёртвый герой. Наступит время и для мести. Я буду ждать.

— Тогда мы с тобой, дружище — Сержант Зотов ударил кулаком об кулак. — Это верно: лучше выжить, чем превратиться в гниющий труп. Возможно, когда-нибудь мы увидим Пивоянова и припомним ему работу на немцев. Он живёт где-то неподалеку. Будет легко найти предателя, с его-то девятью детьми. Тогда он заплатит по счёту. Пошли, ребята!

Бросив оружие, отряд во главе с Веховым отправился навстречу немецкой пехоте. Минут через сорок пять солдаты вышли из леса и оказались у широкого картофельного поля, над которым с карканьем кружилась стая ворон. Бледное солнце вытягивало из борозд влагу от последнего дождя.

Когда им повстречался первый открытый автомобиль марки «Фольксваген» в зелёную и коричневую полосу, Вехов поднял руки и остановился.

Машина притормозила, водитель наставил на них автомат, а на дорогу спрыгнули два офицера с пистолетами в руках.

— Руки вверх! — приказал Вехов, и как в балете, солдаты быстро подняли руки. Немецкий майор громко рассмеялся и опустил пистолет.

— Редко теперь встретишь героев, — сказал он второму офицеру, капитану. — Посмотрите только на эти физиономии! Если так пойдёт и дальше, через пару дней будем купаться в Неве.

Как и в случае с лейтенантом-танкистом, Вехов понял только одно слово. Но этого хватило.

Нева. Её рукава и каналы, пересекающие Ленинград, Северную Венецию. Он вспомнил неповторимо прекрасные мосты и мостики, дворцы прежних князей и царских любимцев, Зимний дворец, Адмиралтейство, церкви и соборы, Невский проспект, Эрмитаж, гранитные набережные с широкими лестничными спусками до самой воды, украшенные каменными львами, сфинксами, огромными вазами и постаментами с шарами. Представил Мраморный дворец, площадь Декабристов, очаровательную улицу Зодчего Росси с украшенными колоннами домами, где в 1738 году была основана русская балетная школа, Кировский театр, в котором пел легендарный бас Фёдор Шаляпин, а Чайковский впервые поставил балет «Лебединое озеро». Ленинград и Нева с их запечатлённой в камне красотой — гордость столетий. А сейчас какой-то немецкий офицер говорит о Неве, и это может означать только то, что он хочет завоевать город на Неве. Матушка Россия, защити себя.

— Вы никогда не войдёте в город! — сказал Вехов. — Никогда, пока в нём бьётся хоть одно сердце.

— Что сказал этот клоун? — Капитан бросил презрительный взгляд на Вехова.

— Не имею понятия. — Майор махнул рукой подъехавшей второй машине. — Забирайте их. Установите, из какого подразделения.

Из второй машины вышел фельдфебель и энергично махнул Вехову.

— Давай! — рявкнул он. — Нечего стоять тут размазней! Бегом, бегом!

Потом он выкрикнул на ломаном русском, чтобы его поняли наверняка:

— Дафай! Дафай! Бьешать!

Тяжело дыша, отряд Вехова с поднятыми руками побежал мимо колонны пехоты, пока кто-то не крикнул: «Стой!».

Теперь они стали пленными, для них война закончилась. Возможно, они смогут её пережить, но сейчас по их грязным лицам текли слёзы, а к горлу подкатил ком.

***

Из немецкой военной сводки:

Воскресенье, 14 сентября 1941 года.

На востоке в результате успешно проведённой операции наступление продолжилось.

После того как немецкие войска, несмотря на ожесточенное сопротивление противника, прорвали оборону русских под Ленинградом, кольцо вокруг города смыкается.

Понедельник, 15 сентября 1941 года.

На востоке продолжаются наступательные операции.

Несмотря на мощные оборонительные сооружения войска вплотную приблизились к Ленинграду. Поддержанные тяжёлыми танками контратаки противника окончательно провалились.

***

Михаил Вахтер вылез из надёжного подвала глубиной в два этажа и пробирался через обломки и кучи камней. Кругом валялась разбитая мебель, с потолка свисали куски штукатурки, а в полу образовались огромные трещины. С колотящимся от волнения сердцем он добрался до зала под названием Янтарная комната.

Она выдержала бомбардировки без повреждений. Как только немецкие самолёты улетали, женщины, которых набрали по всему городу, выходили из подвала, чтобы продолжить спасение бесценных произведений искусства. В халатах, спрятав волосы под платки, они лихорадочно работали, прислушиваясь, не летит ли на город новая волна смерти.

Об эвакуации оставшихся в Екатерининском дворце произведений искусства уже нечего было и думать. Первая танковая дивизия стояла в нескольких километрах от Царского села и готовилась к решительному наступлению. Полицейская дивизия СС развернулась в северной части Пушкина, ее головные танки стреляли по городу. Уже ничего нельзя было спасти, только защитить сокровища от разрушения.

Женщины засыпали наборный паркет толстым слоем песка, наполняли большие китайские вазы водой, закрывали картоном обтянутые шёлком и парчой стены, натягивали матерчатые чехлы на историческую мебель, завешивали полки и шкафы неповторимой царской библиотеки. Советские офицеры при отступлении ненадолго остановившиеся в некоторых залах для поддержания телефонной связи с войсками, суетливо бегали между комнатами и выходом, готовые в любой момент запрыгнуть в ожидавшие их у крыльца машины и вернуться в Ленинград.

Тяжело вздохнув, Михаил Вахтер прислонился к закрытой деревянными щитами стенной панели Янтарной комнаты и посмотрел на женщин, разравнивающих песок на прекрасном полу.

Завтра. Или послезавтра. Не позже. И здесь появятся немецкие солдаты, будут глазеть на потолочные фрески и отдерут деревянные щиты, посмотреть, что под ними. Они будут молча стоять перед этим янтарным великолепием, возможно, на мгновение даже замрут от восторга, но потом начнётся грабёж, и в результате прекраснейший зал, которым до этого восхищался весь мир, будет уничтожен.

Вахтер был мужчиной среднего роста, немного тучным в неполные пятьдесят пять лет, с тёмно-русыми волосами без проседи. Он носил бело-голубую полосатую рубашку с закатанными до локтей рукавами. Когда он говорил по-немецки, звуки выходили четкими, как у многих уроженцев восточных областей, у которых вторым родным языком был русский.

Увлекшись осмотром потолочных фресок, он вздрогнул, когда кто-то спросил по-русски:

— Вы действительно хотите здесь остаться, Михаил Игоревич?

Вахтер молча кивнул. Перед ним стоял полковник Николай Михайлович Лимонов, командир бригады, прикрывающей отступление советских войск из Пушкина в Ленинград. Его бойцов уже списали со счетов — часть, укомплектованную лишь противотанковыми гранатами и ружьями, сильно потрепало в тяжёлых оборонительных боях против немецких танков. Люди против машин. Но все они знали, что только эта жертва может спасти город. Каждый день, каждый час был на счету. Сотни тысяч людей рыли в Ленинграде траншеи и противотанковые рвы, строили бункеры и огневые позиции для артиллерии, три оборонительных круга, которые должны были остановить немцев.

Пятнадцатого сентября 1941 года люди напряженно смотрели вверх и молча молили небеса послать дождь. Раньше обычного. Не нужно ждать до октября. От дождей дороги станут непроезжими, повозки застрянут в глубокой трясине, и танки на широких гусеницах будут только месить грязь и вязнуть. Тогда они остановятся, агрессор не сможет приблизиться к Ленинграду, а после дождей придёт зима, задуют метели и заморозят немецкую армию, которой придётся бороться с непобедимым противником — природой. Ленинград будет спасён… Пошли нам дождь, Господи, отвори облака, дай немцам напиться! Сейчас, пожалуйста, сейчас, а не в октябре. Помоги нам, Господи!

— Я должен, товарищ полковник, — ответил Вахтер и отошёл от стены. — Я должен остаться с Янтарной комнатой.

— Вас расстреляют без колебания.

— Почему? Я могу напомнить, что тоже немец.

— На службе у русских?

— Многие немцы в прошлые столетия служили царям. Генералы, адмиралы, исследователи, философы, врачи и политические советники были немцами… как и мои предки. В 1716 году мой предок Фридрих Теодор Вахтер приехал в Санкт-Петербург вместе с Янтарной комнатой. С тех пор Вахтеры всегда были р\дом с ней, следили за ней и оберегали. Но кроме этого задачи у них была и другая — произвести на свет сына. Так это наследие передавалось из поколения в поколение.

— И вы верите, Михаил Игоревич, что и вы, и Янтарная комната уцелеете? Это иллюзия. Вы будете последним Вахтеровским.

— Нет, Николай Михайлович. У меня есть сын. — Вахтер произнес это с гордостью. Традиция производить на свет сыновей ни разу не нарушалась, ее свято чтили. — Он сейчас в Ленинграде, охраняет произведения искусства, которые мы сумели эвакуировать, и будет участвовать в обороне города. Я горжусь им. Даже если меня расстреляют, рядом с Янтарной комнатой всё равно останется Вахтер.

Полковник Лимонов прислушался. Вдалеке грохотала артиллерийская канонада. Ему показалось, что пол под ногами слегка дрожит.

— Завтра немцы будут во дворце. — Лимонов разозлился на себя. Конечно, пол во дворце не дрожал, ему померещилось. Нервы! И у командира бригады есть нервы, только нужно уметь их контролировать. — Как вы поступите, Михаил Игоревич?

— Представлюсь командиру немецких войск. Уверен, он будет жить здесь, во дворце. Нет более красивого места в Пушкине. И буду просить, умолять защитить Янтарную комнату от вандализма.

— Вандализма? Вы правда хотите так сказать? Вахтеровский, вас будут избивать до тех пор, пока вы не пролепечете: «Немецкий солдат — не вандал». Вы никогда не служили в армии?

— Никогда. Мы, Вахтеровские, всегда находились на особом положении. Кто же будет заботиться о Янтарной комнате? Царь Петр Первый выдал нам собственноручно подписанный документ с печатью позволяющий членам семьи всегда находится рядом с Янтарной комнатой. Он висит под стеклом в моей квартире, его признавал каждый правитель России… даже Ленин и Сталин. Нет, я не был солдатом, как и никто из Вахтеров. Дело всей нашей жизни — Янтарная комната.

— Интересная история у семьи Вахтеровских. Рассказывайте дальше, Михаил Игоревич.

— Для этого у нас мало времени. Я должен спасать Янтарную комнату. Попозже, товарищ полковник.

— Вы верите в то, что сможете рассказать попозже?

— Можно ли жить без веры в будущее? — Михаил Игоревич вздрогнул. Где-то совсем рядом раздался такой мощный взрыв, что задребезжали оконные стёкла. — Вы возвращаетесь в Ленинград, товарищ полковник?

— Да.

Лимонов уставился вдаль с каменным лицом. Уже этой ночью его штаб должен эвакуироваться и оставить Екатерининский дворец.

— В город? — спросил Вахтер.

— Конечно, я буду в городе, когда поеду на совещание к генералу Зиновьеву и маршалу Жукову.

— Если у вас будет время, не могли бы вы заскочить к моему сыну? Он в Эрмитаже. Около спасённых ценностей из дворца. Если увидите его, то передайте, что я им горжусь. Очень горжусь. И буду сообщать о своих перемещениях, а где я — там и Янтарная комната. После войны мы снова увидимся. Так и скажите ему, пожалуйста.

— Я непременно передам, Михаил Игоревич. Всего вам хорошего. — Лимонов пожал Вахтеру руку, задержав ее в ладони, и спросил: — Что с вами будет, если немцы разорят Янтарную комнату?

— Я этого не переживу. Уже двести двадцать пять лет Янтарная комната и Вахтеры неразрывно вместе. Нас нельзя разлучить.

В эту ночь Екатерининский дворец покидали последние советские войска. Вахтер стоял под колоннадой с мраморными статуями выше человеческого роста на широкой лестнице, ведущей в парк, и смотрел вслед отъезжающим машинам. Ночь была светлая, ясная и влажная, чистый воздух наполняли ароматы тысяч цветов и пряный запах деревьев. Когда затих шум моторов, наступила тишина, полная тишина, как будто природа переводила дыхание, прежде чем утром снова начнут оглушительно рваться гранаты, а гусеницы танков станут перемалывать землю.

Женщины тоже покинули дворец и разошлись по домам. Там они дожидались прихода немцев, со страхом воображая первую встречу с захватчиками. Какие они, эти немцы? Правду ли о них рассказывали, писали в газетах? Они насилуют женщин, бьют головами об стену младенцев, убивают всех мужчин, поджигают дома? Так считали многие жители Пушкина и уходили вместе с отступающими солдатами. Женщины грузили самое необходимое в ручные тачки: пару кастрюль, постельное бельё, одеяла, одежду, тюки с вещами. Многие припрятали кресты из красного угла дома, иконы Богоматери или Христа. Счастливчики имели лошадей. Их могли запрячь в телегу, загрузить туда мебель и всё необходимое. Можно взять картошку и квашеную капусту, консервированные огурцы и связки лука, припасенный окорок или колбасу, даже целую заколотую свинью. Люди предчувствовали, что в Ленинграде наступит голод. Немцы надвигались со всех сторон, кольцо окружения сужалось. Как прокормить сотни тысяч людей? Это была самая важная проблема. Кто знает, как долго продлится блокада, прежде чем или город покорится, или немцев прогонят, или начнутся дожди и морозы… Подождём, наберёмся терпения. Этому нас учили сотни лет: ждать и терпеть.

Михаил Вахтер всю ночь просидел в Янтарной комнате на небольшой скамеечке, в полной темноте, наедине с сокровищами, которые в эту долгую ночь ещё принадлежали СССР.

Он вспоминал, как последний царь Николай II в 1916 году вместе с царицей, цесаревичем и четырьмя дочерьми сидели в этой комнате и оплакивали Распутина, демонического монаха, которого убил князь Юсупов с друзьями. Тогда ему, Вахтеру, было тридцать лет. Его отец принёс царевнам надушенные платочки, чтобы они могли вытереть слёзы. А в канун нового, 1917 года, через двести лет после того, как Янтарная комната прибыла из Берлина в Санкт-Петербург, император устроил здесь последний праздник. Тогда он наградил Игоря Германовича Вахтеровского орденом и поцеловал его по-братски, как будто предчувствовал, что февральская революция 1917 года сметёт последнего императора из династии Романовых с трона.

Потом, когда отец умер от воспаления лёгких и Михаил Вахтер в тридцать четыре года заступил на пост, дворец посетил Ленин. Он прошёлся по всем залам, остановился в Янтарной комнате, обвёл почти благоговейным взглядом сверкающее великолепие «солнечного камня» и сказал:

— Ненавижу царей-эксплуататоров, но увы, эти творения дарят им бессмертие.

А Вахтер ответил:

— Это подарок немецких королей, товарищ Ленин. Мы за ней только присматриваем.

— Будете присматривать за ней и дальше.

Ленин подал ему руку к удивлению окружавших его комиссаров, поскольку пожать руку Владимиру Ильичу Ульянову, отцу новой России, страны рабочих и крестьян, было большой честью.

С тех пор прошел двадцать один год. Не такой уж долгий срок, но сколько всего произошло! В 1918 году родился сын Николай, семнадцатого июля, как раз в этот день, около часа ночи, а в Ипатьевском доме в Екатеринбурге большевики расстреляли царскую семью, расчленили, сожгли и закопали в лесу. Это место называют урочище «У четырёх братьев». В честь царя он назвал своего сына Николаем, но никто об этом не знает, даже сын. Старая семейная традиция, мой мальчик, так заведено у нас, Вахтеров.

Давным-давно всё это было.

А что произшло в 1929 году? Здесь, в Янтарной комнате стоял Сталин, в высоких сапогах и галифе, в гимнастерке с широким ремнём. Всесильный Иосиф Виссарионович Джугашвили похлопал его по плечу и сказал:

— Мне рассказали вашу историю, Михаил Игоревич. Царь Пётр получил вас в подарок вместе с Янтарной комнатой. Пусть это так и останется. У вас есть сын?

— Ему одиннадцать.

— Где он?

— Спрятался. Где-то во дворце. Испугался, он же ребёнок.

— Испугался? Меня? — Сталин засмеялся, его густые усы задрожали, а тёмные грузинские глаза заблестели. — Найдите его. Хочу на него посмотреть. Испугался! Меня никто не должен бояться.

Николая искали по всему дворцу, но так и не нашли. В огромном Екатерининском дворце сотни уголков, закоулков и подвалов, где может спрятаться ребёнок. Николай Вахтеровский познакомился со Сталиным позже, в 1937 году. Николай превратился в долговязого девятнадцатилетнего юношу с русыми волосами — как у матери, Лидии Александровны, и её же лазурного цвета глазами. И здесь же, в Янтарной комнате, стоя перед вазой с золотистой мозаикой из янтаря, Сталин сказал:

— Ты теперь последний из Вахтеровских. В этот раз не стал прятаться? — Он не забыл тот случай, и Николая пронзило холодом. — Вот видишь, меня нет нужды бояться.

Пару дней назад Сталин расстрелял за шпионаж маршала Михаила Тухачевского и ряд высокопоставленных офицеров. Просто убрал с дороги неудобных людей.

А теперь Сталин возглавлял борьбу против немцев, сдерживал их натиск, пытаясь спасти Советский Союз и Ленинград, который должен превратится в гигантскую крепость.

Всего четыре года прошло с тех пор, воспоминания еще свежи. Тогда Сталин в последний раз посетил Янтарную комнату и восхищался её красотой.

В предрассветных сумерках загрохотала немецкая артиллерия. Снаряды щадили дворец, взрываясь в городе. Немцы бомбили улицы и дороги на подступах к Ленинграду, уничтожая отступающие советские войска. Танки Первой танковой дивизии двигались к Пушкину, к Екатерининскому дворцу. Не встретив сопротивления, они вошли на окраину города и оказались на широкой, красивой аллее, ведущей ко дворцу.

Михаил Вахтер покинул Янтарную комнату и опять стоял у входа с колоннами, как в ту ночь, когда провожал полковника Лимонова. При виде грохочущих серо-зелёные стальных колоссов и башен с чёрно-белыми крестами его сердце заныло. Командиры танков разглядывали сказочный дворец из открытых люков. Перед большой лестницей танки остановились, немцы спрыгнули на землю и двинулись на Вахтера с пистолетами в руках. Первый офицер остановился перед Вахтером и ткнул его дулом пистолета в грудь, остальные побежали прямо во дворец.

— Чего встал? — рявкнул ему офицер. — Где остальные? Где русские?

— Я не русский, герр капитан, — спокойно и без страха отозвался Вахтер. — Я немец, как и вы. Добро пожаловать в Царское Село.

Во второй половине дня залы и роскошные комнаты, хозяйственные помещения и комнаты для прислуги, императорские покои и библиотеки заполонили люди в немецкой форме. Они стекались отовсюду, чтобы поселиться во дворце, прекрасной достопримечательности, построенной еще в царские времена. Во дворце располагались и занимали роскошные залы в основном штабы с высокопоставленными офицерами. Солдаты молотками прибивали к резным дверям с позолотой рукописные таблички с наименованиями подразделений, стрелками налево-направо или именами офицеров. Например, «Канцелярия» или «ОиМ», что означало «Оружие и матчасть».

В Екатерининском дворце расположились пять штабов: 28-го армейского корпуса, 16-й армии, 41-го танкового корпуса и штабы 96-й и 121-й пехотных дивизий. Полицейская дивизия СС и Первая танковая дивизия уже двинулись дальше по пятам советских войск. Грохот орудий разносился над землёй как далёкий гром, в небе гудели немецкие бомбардировщики, летящие к Ленинграду.

Михаил Вахтер облегчённо вздохнул, когда дивизия СС миновала дворец и двинулась в северную часть Пушкина, где держали оборону последние красноармейцы. У этого жалкого заслона была только одна цель — выиграть время, ведь каждый час означал на одну траншею, на один бункер, на одну огневую точку больше в оборонительном щите Ленинграда.

Шестнадцатого сентября 1941 года Янтарная комната оказалась в руках немцев, но невредимой под деревянными щитами и картоном. Война покатилась дальше, а комната уцелела. В эти часы Михаил Вахтер был самым счастливым человеком.

Семнадцатого сентября в северной части Пушкина не осталось советских войск. Полицейская дивизия СС победным маршем прошла по городу, и её штаб собирался разместиться в Екатерининском дворце. Вахтер в ужасе уставился на форму с нашивками-черепами. Он в первый раз увидел офицеров и солдат СС элитной немецкой дивизии, о которой и до войны, и сейчас так много писали. Военные с черепами были самыми опасными, вооружены лучше всех в немецкой армии — сжатый кулак со смертельным ударом.

По ступенькам поднимался группенфюрер СС (это звание соответствовало званию армейского генерала), а у крыльца выстроились штабные машины.

Генерал СС не поднялся и до половины лестницы, как у входа показался командующий 28-го армейского корпуса и приложил ладонь к фуражке. В ответ группенфюрер вскинул руку в нацистском приветствии.

— Как я вижу, генерал, — довольно резко сказал командующий, — вы намерены разместить здесь свой штаб.

Группенфюрер СС остановился, бросил быстрый взгляд на внушительный фасад дворца и кивнул.

— Браунфельд, — представился он, — Генрих Браунфельд.

Командующий улыбнулся. Вот именно, Браунфельд, хоть и командир дивизии СС. И зовут его Генрихом, как его шефа, Генриха Гиммлера. Полный комплект.

— Фон Кортте, — сказал он ещё резче. — Сожалею, но вынужден сообщить, что у нас нет места ещё для одного штаба.

Группенфюрер СС Браунфельд снова оглядел фасад дворца и покачал головой. Чего хочет эта обезьяна с красными лампасами на брюках?

— Дворец достаточно большой. Вы же не хотите сказать, что ваш штаб занимает сотню комнат.

— Сейчас в Екатерининском дворце пять штабов. А ещё и общий обоз. Утром прибывают мастерские для двух танковых корпусов. Рекомендую разместиться в соседнем Александровском дворце. Там пока немноголюдно. — Генерал фон Кортте с сожалением пожал плечами. — Группенфюрер, мне жаль. Так распорядился нынешний хозяин дворца, командующий 16-й армией генерал-полковник Буш.

— Тогда я поговорю с Бушем! — Браунфельд чувствовал себя униженным.

«Он сказал просто «Буш», так неуважительно. Какой грубиян!», — отметил фон Кортте.

— Генерал занят, — ответил он холодно. — Пожалуйста, поезжайте дальше, к Александровскому дворцу.

— Вы отказываете в размещении штабу СС? — возмутился Браунфельд. — Герр фон Кортте, я этого так не оставлю. Я доложу лично рейхсфюреру! Неслыханное отношение к воюющей части! Вас поставят на место.

Группенфюрер СС Браунфельд повернулся и, не отдав честь, стал спускаться по лестнице. Кортте не разобрал слова, которые группенфюрер бросил своему начальнику штаба, стоящему у машины. Он только увидел, как штандартенфюрер СС поднял голову, бросил пронизывающий взгляд на Кортте и сел в машину. Браунфельд последовал за ним. Через десять минут площадь перед крыльцом с колоннами опустела. Осталось лишь большое масляное пятно — у какой-то машины подтекал маслопровод.

Когда фон Кортте собирался войти во дворец, Михаил Вахтер ещё стоял у входной двери.

— Благодарю вас, герр генерал, — сказал он по-немецки, запинаясь и заметно волнуясь.

Генерал фон Кортте удивлённо остановился.

— За что? — спросил он.

— Вы уберегли дворец от СС.

— Это вас не касается! — бросил фон Кортте. Он прищурился, как будто целится в Вахтера.

— Во дворце ещё немало свободного места, герр генерал.

— Не ваше дело!

— Конечно нет.

— Тогда чего вы хотите?

— Ещё раз вас поблагодарить за то, что спасли Янтарную комнату.

Генерал Кортте обернулся на ходу.

— Янтарная комната! В том обшитом фанерой зале, где вы постоянно торчите?

— Да, герр генерал.

— И все стены из янтаря?

— Все, герр генерал. Стены, фигуры, гирлянды, двери, рамы у картин, цветы и ветки… всё из янтаря.

— Чёрт возьми! — фон Кортте был поражён. — Вы должны мне её показать. Как вас зовут?

— Михаил Вахтер.

— Это же немецкая фамилия.

— Я немец, герр генерал.

— И работаете у большевиков?

— Уже двести двадцать пять лет, герр генерал.

— Чёрт возьми! — в голосе фон Кортте прозвучали насмешливые нотки. — А выглядите не таким уж старым. — Он смеялся над своей собственной шуткой ровно три секунды и снова стал серьёзным. — В вопросах искусства я полный невежда, — признался он. — Янтарная комната… Я никогда о ней не слышал. Она известна в художественных кругах?

— Это самое крупное и ценнейшее произведение искусства. Она неповторима. Больше никогда не создадут ничего подобного.

— И вы думаете, что о местонахождении комнаты ничего неизвестно? Что ваши укрытия из досок имеют смысл… сейчас, когда Пушкин в наших руках и навсегда останется нашим? Пройдёт немного времени, и сюда прибудет комиссия экспертов, снимет доски и воскликнет: «Ага! Ого!» Начнутся звонки Гитлеру, рейхсляйтеру Борману, министру иностранных дел фон Риббентропу, рейхсмаршалу Герингу, рейхсляйтеру Розенбергу — вам знакомы эти имена?

— Только Гитлера и Геринга. Здесь, в Пушкине, мы жили замкнуто. Нас мало интересовала Германия. Мы работали во дворце, следили за многочисленными залами, мебелью, полом и коврами, кое-что чинили при необходимости, ухаживали за садом… Какое нам дело, что происходит за стенами Екатерининского дворца?

— Это весьма распространённая ошибка, ходить в шорах и смотреть только в одном направлении.

Генерал фон Кортте вернулся в великолепный вестибюль с мраморными фигурами, чудесной лестницей, потолочной лепниной и единственным в своём роде наборным паркетным полом.

Вахтер последовал за ним. От слов фон Кортте ему не стало спокойнее, напротив, его забота о комнате приобрела новое направление, и на сердце стало тревожно.

— Вы думаете, герр генерал, что Гитлер, Геринг или еще кто-нибудь...

— Я ничего не думаю. — Фон Кортте остановился и подождал Вахтера. — Да и вообще, моё мнение не играет роли. Имеет значение только мнение фюрера.

— И как Гитлер поступит с Янтарной комнатой?

— Если она и правда единственная в своём роде, как вы сказали, Вахтер, то это ценный военный трофей. В рейхе достаточно музеев, куда ее могут отправить. Вы пробудили во мне интерес. Когда я смогу осмотреть комнату без досок?

— Я завтра открою одну панель.

— Очень хорошо. — Генерал фон Кортте кивнул, когда два молодых офицера пробежали через вестибюль и отдали ему честь. — Хочу спросить вот еще что: где персонал дворца? Вы же не в одиночестве здесь работали.

— Убежали, герр генерал.

— Убежали от нас? — удивился фон Кортте. — От нас убегать нет необходимости!

— Женщины боялись, что их изнасилуют.

— Мы? Наши солдаты?! — Голос генерала стал громким и резким. — Немецкий солдат — порядочный человек! Мы же не монголы Чингизхана. Женщины должны вернуться и поддерживать во дворце порядок.

Не дожидаясь ответа, фон Кортте развернулся и стал подниматься по мраморной лестнице туда, где разместился его штаб. Он выбрал Китайский зал, замечательную комнату с расписными стенам, дверями и резной азиатской мебелью. Солдаты узла связи, похоже, не обращали на эту красоту никакого внимания. В стены они забили скобы для телефонных проводов, а в соседние помещения просверлили дыры. Здесь располагалось ведомство квартирмейстера, Один-А и Один-Б, а также спальни штабных офицеров.

Михаил Вахтер проводил генерала взглядом и вытер лоб правой рукой. Он не мог его понять. Иногда с ним можно разговаривать, то вдруг он становился резким и холодным, как мраморная статуя. Однако генерал не допустил во дворец эсесовцев. Уже за один этот смелый поступок его стоит поблагодарить.

На следующее утро всё изменилось.

Ночью с фронта вернулись две роты пехоты. Грязные, уставшие, изнурённые наступлением солдаты. Их сменили новые, свежие роты. Солдат расквартировали во дворце, где они заняли все свободные комнаты.

Вахтер не слышал, как они пришли, потому что спал в своей квартирке во флигеле, на двери немцы прибили картонную табличку с надписью «Администрация». Квартиру оставили Вахтеру, его никто не беспокоил. Он с удивлением отметил, какое чудо может сотворить эта маленькая табличка. Никого не заботило, что происходит за дверью, достаточно было таблички. Вот что значит бюрократия. Настоящий немец относится к официальным табличкам с уважением и не задает вопросов.

Оказавшись в Янтарной комнате, Михаил Вахтер растерянно остановился и неподвижным взглядом уставился на чудесную дверь. К ней прибили картонную табличку с надписью крупными буквами «Занято 2 Кр». Ее приколотили к позолоченной гирлянде простыми гвоздями.