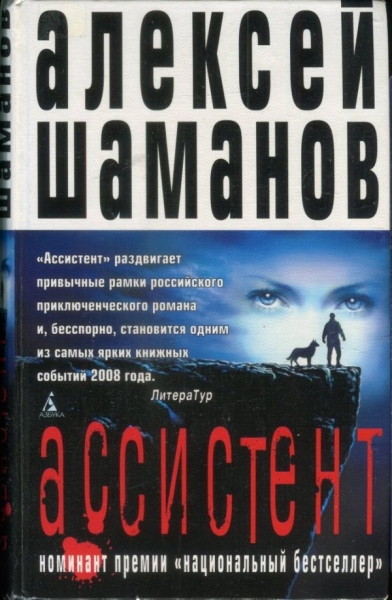

АЛЕКСЕЙ ШАМАНОВ АССИСТЕНТ

Как некогда в разросшихся хвощах Ревела от сознания бессилья Тварь скользкая, почуя на плечах Еще не появившиеся крылья… Николай Гумилев. Шестое чувствоЧасть 1 Иркутское наваждение

Автор предупреждает:

все вымышлено,

кроме географического

положения России,

Восточной Сибири,

Иркутска, озера Байкал

и острова Ольхон.

ГЛАВА 1 Роковая магия чисел

Кто читает спам, присланный по электронной почте? Уж точно не я. В Интернете я человек новый, всего несколько лет пользуюсь, и старожилы с первого дня объяснили мне, что именно таким образом распространяются компьютерные вирусы. С тех пор регулярно удаляю спам, не вскрывая конверта.

Почему не удалил этот, не знаю. Открыл и вот что прочел:

«На самом краю Срединного мира, далеко-далеко на Севере в особенном пространстве, недоступном простым смертным, растет огромная раскидистая Ель. Ничего живого нет вокруг, только Ель, Небеса и снег, чистый, как отражение Небес.

Для причастных тайне, Ель — лестница. Верхушка ее прорастает в Небеса, а корни питают Эманации страданий Преисподней.

На ветвях Ели — гнезда, в гнездах — яйца, в яйцах — души не рожденных шаманов.

На нижних ветках — слабых, на средних — средних, на верхних — сильных, а на самой вершине, на границе миров Верхнего и Срединного, — одно-единственное гнездо. Обычно оно пустует. Великий Шаман рождается на Земле раз в несколько столетий, что в мирах сопредельных означает несколько мгновений или эпох. Время в них течет по-разному. Оно, как и многое другое, подвластно Небожителям-тэнгриям, как Белым, так и Черным.

Мать-Хищная Птица с орлиной головой и железными перьями садится на Дерево, сносит яйца и высиживает их.

Для рождения малых шаманов требуется 1 год, средних — 2, сильных — 3, а Великого — 30 лет и 3 года…»

Я прервал чтение. Пошел на кухню и сварил кофе. Крепкий. Черный. Без сахара… Надо ли читать дальше? Не люблю совпадений. Не желаю их. Я твердо решил не читать больше из этого дурацкого спама ни слова.

Допил кофе, выкурил сигарету и вернулся к компьютеру…

«Когда душа выходит из яйца, Мать-Птица отдает ее для обучения Дьяволице-Шаманке, у которой один глаз, одно плечо и одна кость. Она укачивает душу будущего шамана в железной люльке и кормит ее запекшейся черной кровью.

Она призывает трех черных Чертей, которые вбивают шаману в голову копье, срывают с его тела куски мяса и разбрасывают их в разные стороны в качестве жертвы. Кости складывают в огромный котел и варят на медленном огне несколько месяцев.

Потом приходят три Духа в облике Волка, Ворона и Барана. Они собирают новый скелет шамана, а если не хватает какой-либо кости, берут ее у кого-то из членов его семьи. Бывает, умирает девять, а то и больше родственников. Если стольких родственников нет, умирают чужие люди, те, что рядом.

Шаман рождается и уходит в Срединный мир, чтобы стать проводником меж мирами, а Шаманская Сила его остается в гнезде, укрытом в густой хвое Мирового Дерева — там, где нет ничего живого вокруг, только чистый снег и Небеса, как отражение чистого снега… далеко-далеко на Севере… на самом краю Срединного мира…»

Я никогда не открываю спам, а этот открыл, потому, наверно, что в теме было написано: «33 года — возраст Иисуса Христа». Но открыл я, конечно, не Христа ради, о котором в этом насквозь языческом тексте даже упоминание звучало бы как кощунство. Дело в случайном попадании в мой возраст.

Сегодня мне, Андрею Татаринову, исполнилось 33 года, и я знаю наверняка, впереди у меня 11 или 22, если повезет — еще столько же, ну а если очень повезет — 44 года. Впрочем, вряд ли я столько протяну, 77 — это для меня слишком жирно. Вообще-то среди моей родни иногда доживали до 88 и 99 лет, а однажды, говорят, еще задолго до моего рождения какая-то мифическая прапрабабка умерла в 111-летнем возрасте. Верю я в это не очень, трехзначное число как-то не катит, но если будут у меня дети, в чем я уже начинаю сомневаться, я расскажу им эту легенду, пусть надеются на лучшее. Ну а если никто у меня не родится, рассказывать легенды будет некому.

Неделю назад в городе Москве в кустах, неподалеку от входа в метро «Преображенская площадь» нашли мертвым, но без видимых следов насилия, последнего моего близкого родственника — двоюродного брата Ефима. Был он бездетен, и накануне ему исполнилось 44 года. А он-то, бедолага, надеялся, что пошел не в нашу родню, а в мамину…

В том же возрасте 11 лет назад в авиакатастрофе погибли мои родители. Я тогда навсегда обосновался в Москве, как мне казалось, жил у Ефима в высотке у станции метро «Динамо» и уже устроился на работу после окончания вуза. Мои родители у нас с братом пару недель гостили и, возвращаясь, разбились при посадке «Боинга» в иркутском аэропорту, будь он неладен…

Больно, конечно. Очень больно. Не знаю даже, как я это пережил, не помню просто. Вообще ничего не помню. В себя пришел месяца через полтора-два после похорон. В Москву не вернулся, остался при дорогих могилах… Зачем же так-то со мной? Ведь могли они, любимые, дожить до 55, 66 или до любого другого числа, кратного 11, как повелось в нашей почти уже под корень истребленной семье. Однако им выпало 44, и — точка…

Мне сегодня исполнилось 33, и я знаю, что в ближайшие годы могу безбоязненно пускаться в любые авантюры, рисковать жизнью и даже играть в поддавки со смертью. Я могу, в конце концов, выпрыгнуть без парашюта с десяти тысяч метров и, уверен, останусь в живых. Не знаю, каким образом, но останусь. Потому что знаю историю своей ненормальной семьи: ни один ее член не умер и не родил ребенка ни в каком другом возрасте, кроме возраста, кратного этому роковому для всех нас числу — 11.

Я не смогу умереть ни в 34, ни в 37, ни в 43. Я гарантированно проживу до 44-х. Если, конечно, не умру в течение этого года. До того, как мне исполнится 34…

Мне захотелось выпить… Нет, не так, мне нестерпимо захотелось выпить. Я вспомнил, что оплакал, но так и не помянул Ефима. Да и день рождения все-таки, тем более, 33 — роковая дата…

Заранее зная результат, я распахнул дверцу холодильника. Холостяцкий набор: початая упаковка сосисок, яйца, гора всевозможных консервов, но ничего спиртного. Его я вообще-то дома и не держу. Не потому, что у меня с ним проблемы. Проблем, к счастью, нет, но вот не держу и все.

А то, что, как белка, делаю запасы, очень хорошо. С голоду не умру. Сейчас, например, денег в обрез, даже на похороны брата не полетел. Попробовал занять на дорогу пятнадцать штук, да не зеленых, деревянных, однако — облом. Кто машину взял, у кого, наоборот, увели. Одни жмутся, у других правда нет… А на могилу к Ефимке я все равно слетаю. Заработаю денег и слетаю.

Его молодая жена, Татьяна, хоронила. Звонила, рассказывала, что по завещанию — кремировала. Это правильно, нас всех всегда сжигали. Если было что сжигать. Если тело находили…

Молодец, Татьяна Татаринова. Девчонка почти, чуть за двадцать. Я ее только на свадебных фотографиях видел — брат присылал. Года полтора они всего и прожили. Ей квартира его московская достанется. Пусть. Если бы не погиб Ефим, точно бы она в этом году родила ему наследника, а мне племянника…

Я не заметил, как оказался одетым. Выпить хотелось очень. Умру, если не выпью… Не люблю пить один, не умею, но придется. Близких друзей не было и нет. В нашей семье у всех так, друзья — редкость. Мы друг с другом дружили, любили друг друга, а остальные — чужие, посторонние. На них наши лучшие чувства не распространялись. Как-то так повелось, мы и не говорили об этом никогда, но считали себя, негласно… не знаю, избранными, что ли? Избранными покойниками…

Зайдя в ближайший магазинчик, я остановился у прилавка. Посмотрел на витрину, потом в тощий бумажник и, соразмерив желания с возможностями, взял не самую дорогую, но и не самую дешевую водку. Посмотрим, как мне отрыгнется золотая середина…

Я вышел из магазина, поглядел зачем-то на вывеску и усмехнулся. Магазин назывался «Малыш», ниже помельче было написано: «Пиво, водка, сигареты». Что-то странные сегодня мне тексты попадаются…

Было еще светло, но чувствовалось, что вот-вот начнет смеркаться. Домой не тянуло. Все-таки пить «по-черному» не хотелось, и, дабы не впасть в одинокую, дикую безысходность, я решил зайти к художнику Борису Кикину. Жил он один в трехкомнатной «сталинке», в пяти минутах ходьбы, и в смысле выпить был безотказен, как наган. Никаких тебе осечек.

Мог я в тот вечер зайти куда-нибудь еще, мог вернуться в двухкомнатную свою холостяцкую берлогу. И тогда ничего бы не случилось. Со мной, любимым, по крайней мере. Однако зашел, и события начали развиваться, будь они неладны…

Впрочем, то, что предначертано, не может не произойти.

ГЛАВА 2 Реквизит недоделанный

— Незваный гость хуже Татаринова! — традиционно пошутил хозяин, я столь же традиционно натянуто улыбнулся. Кикин всегда встречал меня этой дурацкой фразой, и всегда одинаковую неловкость испытывали оба.

Смеркалось. Пройдя на кухню, Кикин щелкнул выключателем, но свет не загорелся. Кикин чертыхнулся и зажег свет в туалете. Желтая полоса из оконца упала на странную фигуру за столом.

— А это что у тебя за хрень? — спросил я.

— Квартирант. — Кикин хохотнул. — Не узнал? Чурбан деревянный!

— Сам чурбан.

— Да не ты, он. Непревзойденный шедевр национальной деревообработки. Знакомься, зовут Буратино. Хороший парень, недоделанный только. Для России это нормально, у нас испокон все или деревянное, или недоделанное!

Псевдоитальянский мальчик нагло занял лучшее место за столом — в углу у батареи. На него не дуло из сквозных щелей окна, незаклеенного, да еще и без одной стеклины во второй нитке. Апрель в Сибири месяц зимний. Впрочем, Буратине как раз мороз был по хрен. Был он деревянной куклой в рост невысокого человека и на стуле сидел вполне по-человечески, нога на ногу. Совершенно очаровательный, вальяжный Буратино-переросток, вот только характерный нос у него отсутствовал. И не один нос.

— А почему он у тебя без головы?

Кикин усмехнулся, разливая водку по стаканам.

— На хрен ему голова? Все равно не пьет! — подвинул стакан по столу. — А мы с него пример брать не станем, выпьем! — И, не дожидаясь меня, влил в глотку зелье.

Вот она, холостяцкая жизнь… Я разглядывал на просвет стакан мутного стекла. Полы, стены и потолок соответствовали. Даже полумрак не мог скрыть затоптанности, залапанности и желтых подтеков. Зато Буратино был не в пример — свежеструганный, гладкий, и пахло от него сосновым бором. Хорошо от него пахло. Не то что от спиртосодержащей жидкости, которая хоть и была тоже явно древесной, запах имела, как у паленой резины. Вот она, золотая середина…

Необходимо сразу отметить, что при первой встрече безголовый Буратино произвел на меня весьма благоприятное впечатление. Неизгладимое. Он мне попросту понравился. И как кукла, и как человек, во всех отношениях. И на цвет, и на запах…

Я коснулся чистой на вид поверхности в стакане кончиком безымянного пальца левой руки и стряхнул каплю водки на грязный пол — побурханил, помянул брата Ефима, мысленно попрощался с ним. Кикину я решил ничего не рассказывать ни про смерть брата, ни про собственный день рождения. Ну а уж про роковые числа нашей семьи я и подавно никому никогда не говорил.

Я выпил и занюхал водку почти человеческим сосновым плечом Буратины.

Кикин подошел и поднял правую руку куклы, до того безвольно свисавшую вдоль туловища. Рука легко согнулась, чуть поскрипывая в сочленениях. Кисть имела пять пальцев, каждый палец — два сустава. Несколько необычно, но привыкнуть можно.

После манипуляций Кикина Буратино вытянул прямо перед собой руку, согнутую в локтевом суставе, и чего-то ждал. Хозяин тоже уставился на меня, а я не мог понять: что им от меня надо? Молчал, пережевывая кислую капусту из алюминиевой миски. Так себе капусточка, суховатая…

— Ну! — сказал Кикин, а Буратино ничего не сказал, только конечностью нетерпеливо потряс, точнее, Кикин за нее подергал.

— Что: ну? — не понял я.

— Не видишь, Буратино познакомиться с тобой хочет, руку протягивает!

Я пожал деревянную ладонь. Она оказалась сухой и гладкой на ощупь.

— Миня завут Бу-ла-ти-на! — идиотским, псевдодетским голосом промяукал Кикин и добавил уже своим обычным, человеческим: — Представься, Андрей.

— Ты чего, спятил? — поинтересовался я, все еще не выпуская странную ладонь.

Кикин, как-то нехорошо на меня взглянув, улыбнулся.

— Он бы сам тебе это сказал, если б у него голова была. Да вот, не успел я ее еще сделать. Приходится переводчиком работать.

«Точно, спятил», — подумал я. А потом мне пришло на ум, что он и правда мог бы заговорить, Буратина этот, кабы голова была.

И еще подумал: «Кажется, я тоже спятил… вероятно, умопомешательство все-таки заразно…»

И захотел убрать руку, но показалось мне, что сосновая клешня сжалась вдруг в могучем, невозможном рукопожатии, не отпускает…

Всего только на мгновение почудилась мне эта мура, но дыхание перехватило и капельки пота выступили на лбу. Я снова потянул руку, и она пошла без усилий, не держал ее никто. Посмотрел на освобожденную ладонь — никаких следов, конечно, рукопожатие с неживым болваном не оставило.

— Выпьем, давай, — пробормотал я, стараясь не смотреть в сторону Буратины.

А Кикин, разогнув сочленения, вернул деревянную руку в провисшее положение.

— Так наливай, — сказал он, возвращаясь на свое место. — Руки, чай, не отсохли.

Действительно, не отсохли, но, когда я потянулся за бутылкой, оказалось, что они ходят ходуном.

— Да ты, брат, с похмела, я сперва и не заметил, — удивился Кикин, перехватывая задрожавшую бутылку. — Давай-ка лучше я сам обслужу.

Виновато улыбаясь, я убрал руки за спину и, по-прежнему не глядя на болвана, кивнул в его сторону.

— Боря, в самом деле, кто это?

— Он же представился. Его зовут…

А я разозлился вдруг на приятеля, озверел прямо-таки, жахнул по столу кулаком так, что посуда подпрыгнула, испуганно звякнув.

— Хватит! — но тут же и успокоился, потирая отбитую ладонь. — Без приколов, Борис, пожалуйста.

Тот усмехнулся.

— Это мертвый бурятский шаман, — открыл он мне глаза на происхождение безголовой чурки и, заметив мое недоумение, добавил: — Я не шучу, Андрей, правда. К нам съемочная группа приезжает из Франции кино снимать.

— Хорошо хоть, не блины печь… Что за кино, документальное?

— Художественное, что-то из истории девятнадцатого, кажется, века. Ты что, не слышал? Все местные газеты, все телеканалы об этом только и трещат!

Я покачал головой, и Кикин продолжил:

— Главный режиссер и продюсер французы, второй режиссер — итальянец, оператор — немец, актер, играющий славную роль, — англичанин, аппаратуру они арендовали на «Мосфильме», технические работники оттуда же — осветители там всякие, гримеры, пиротехник… — Борис запнулся и хлопнул ладошкой себе по лбу. — Вот, блин, чуть самое главное не забыл! Художник-постановщик у них — наш, местный…

— Экономят, — вставил я.

— Конечно. Художника ты должен знать, Гриша Сергеев.

Я снова кивнул. Еще бы не знать — столько пережито, столько перепито сообща, и работали на одних объектах не раз. То музейные экспозиции, то выставки оформляли… Сейчас, правда, видимся не слишком часто. Мне чуть за тридцать, ему под шестьдесят, я время от времени выпить не дурак, он в завязке лет пять. Нет, выпивает изредка, но, говорят, все больше один, втихушку. Не люблю тихушников…

— Знаю Сергеева, — сказал я. — Как он, интересно, в съемочную группу пролез? У них, наверно, долларами платят… или евро? Европейцы все-таки.

— Долларами, — со знанием дела уточнил Кикин. — Мне продюсер сразу доллары предложил.

— Боря, давай по порядку, не отвлекайся, — сказал я и добавил, блеснув эрудицией: — Ближе к деревянному телу, как говаривал Ги де Мопассан.

— Да какие тут дела? Я ж тебе и говорю: у французов по сценарию есть бурятский шаман. Сначала живой, потом — мертвый. Главный герой его труп должен на дерево затащить…

— Зачем?

— Откуда я знаю зачем? Я сценарий не читал… Так вот, живого актера он не поднимет, кишка тонка, а в кукле деревянной веса, что в вязанке дров. Крупным планом ее снимать не будут, но и для дальних нужно внешнее сходство с актером, который эту роль играет.

— Он что, бурятского всадника без головы играет?

— Это еще почему? — спросил недоуменно Кикин, но тут же до него и дошло, хохотнул. — Ты так шутишь… Словом, мне заказали чучело и выдали аванс. Я пошел в магазин и купил манекен для художников. Как же он по науке зовется? — Кикин пощелкал пальцами. — Нет, не вспомнить… Неважно. Его в одежду рядят, любые позы из него строят и рисуют. Это, значит, чтобы на натурщиков деньги не тратить. Вроде как для начинающих. У нас в училище тоже такой был. Студенты его Буратиной прозвали.

— Так ты его, значит, по малолетству и рисовал без головы?

— Почему без головы? Голова была — плоская такая чурка. Гладкая, без лица. На нее обычно шляпу надевали или берет… Снял я голову. Вон, валяется.

Я взглянул в направлении кивка и увидел в полумраке под мойкой нечто светлое, формой напоминающее страусиное яйцо.

— Зачем ему такая? — продолжал Кикин. — У него скоро человеческая будет, бурятская. Фотографию актера мне завтра Гриша Сергеев принесет, я ее и вылеплю, голову эту шаманскую.

— Ясно.

Все встало на свои места, кроме головы, конечно. Никаких тебе метафизик, вообще ничего необычного. Просто киношный реквизит недоделанный.

ГЛАВА 3 Чурка с глазами

— Хочешь анекдот? — предложил Кикин.

— Валяй.

— Тогда пошли. — Он встал и пояснил: — Анекдот визуальный.

Хорошо при Иосифе Виссарионыче строили, с размахом. Пройдя широким коридором, мы вошли в темную гостиную. Завидую я тем, кто живет в квартирах сталинской постройки…

Боря прошел впотьмах в угол комнаты и включил торшер, произведенный еще во времена развитого социализма, кособокий, с шапкой когда-то розового искусственного шелка. Антикварная штучка. Под потолком я увидел пыльную трехрожковую люстру. Чего он, блин, жмется? Аванс, говорит, получил, не мог, что ли, лампочек купить? А Кикин будто меня услышал:

— Чудеса какие-то, купил позавчера десяток лампочек…

Мы вошли в дальнюю комнату, в которой и мебели-то почти не было, один верстак да шкаф облезлый — хозяин использовал ее как мастерскую. Это я по памяти, видеть-то не мог — темно там было.

Щелкнув выключателем, Борис выматерился, потому что лампочка, ярко вспыхнув, взорвалась вдруг, осыпав нас осколками тонкого стекла.

— Опять! — продолжил он уже по-человечески, без мата. — Ни одной лампочки не осталось, все взрываются, как эта. Будто я гранат купил десяток… Ну и откуда теперь выкручивать? — задал он риторический вопрос и сам же на него ответил: Неоткуда… Ладно, отойди-ка с прохода.

Я шагнул в сторону, а Борис наклонился и, кряхтя, потащил что-то волоком в гостиную на тусклый розоватый свет торшера. Это «что-то» оказалось бревном, но не обычным, а с раскосыми глазами. Правда, правда, кроме шуток. Бревно тупо уставилось в потолок. Ничего другого у него не было — ни носа, ни подбородка… нет, вру, лоб все-таки присутствовал, причем довольно высокий. Бревно, судя по лбу, было неглупым.

Я мысленно дорисовал черты, и получилось нечто напоминающее каменных истуканов острова Пасхи. Откуда, интересно, у нас в Сибири тихоокеанские мотивы?

— Что за хрень? — спросил я.

— Анекдот, — пояснил Кикин.

Смеяться мне почему-то не хотелось. Не понравился мне этот анекдот, тупой какой-то, как взгляд бревна, направленный в потолок. И все это в розоватом, будто потустороннем каком-то свете антикварного торшера. Смотреть противно. И не то чтобы страшно мне сделалось, а неуютно как-то, словно забрался я с ногами в чужую тарелку… или в чужие сани?

— Не смешно, — сказал я. — Смысл в чем?

— Дык, щас, поясню. — Кикин засмеялся, видно, за нас обоих. — Смысл в том, что этот урод… ну, само собой, я его дострогаю… по французскому сюжету должен стоять где-то на Ольхоне. Вроде как бурятское народное творчество начала девятнадцатого века! Идол Бурхана!

Бориса прямо пополам переломило приступом хохота.

— Что смешного?

— Да откуда на Ольхоне тотемные столбы? Это ж тебе не Северная Америка! — Смеяться он вдруг перестал. А вообще, не знаю. Может, и были. Французы считают, мне Гриша Сергеев говорил, что американские индейцы — это выходцы из Азии, конкретно — с острова Ольхон. Вообще мне бабка-бурятка много чего рассказывала, она ж оттуда родом, из деревни Хужир… Эжин острова — белоголовый Орел-могильник, предок всех ольхонских бурят…

— Боря, кто такой эжин? — спросил я.

— На бурятском языке это хозяин, властелин, бог… да я не знаю точно… Так вот, этот самый Орел был как человек, жил в каменном дворце, имел железные зубы, пальцы и грудь. Звали его… надо же, помню еще! — обрадовался хорошей памяти Кикин. — Звали его Шубуун-нойои!

— А гузка у Орла какая была? — поинтересовался я.

— При чем здесь гузка?

— Ну, ты сказал: грудь железная. А зад какой?

Борька даже чуть обиделся, не оценил мой толстый юмор.

— Дурак, — обозвал. — Ты с этим не шути, проживешь дольше.

Но тема, видимо, его завела, не свернул он с темы.

— Еще бабка про Мировое Древо что-то рассказывала. Оно — обычно, кстати, береза или ель — кроной уходило в Верхний, корнями прорастало в Подземный, а росло в Срединном, нашем мире. Символом Мирового Древа были шаманский посох и коновязь. Коновязи до сих пор, кстати, у каждой бурятской или монгольской юрты врытые стоят, а на них — три зарубки. Знаешь, почему три?

Откуда я мог знать? Во мне бурятской крови нет, не то что в Кикине. У того полубурятское происхождение намертво в лицо впечатано. Он, верно, истукана, глядя в зеркало, и ваял.

— Ну и почему три?

— Нижняя — для хозяев, повыше — для гостей, а самая верхняя — для богов и духов. И не дай бог кому-то по глупости коня на верхнюю привязать… убьют на хрен! Буряты, они добродушные вроде, мирные, пока не напьются, но если ты оскорбил их, пусть и невольно, все, конец тебе. Ну а бойцы они… сам знаешь какие.

Знаю. Пьяного бурята в драке может остановить только смерть или глубокий нокаут. Русскому врезал в сопелку, соплю с кровью вышиб, он и успокоился. А с бурятом — бесполезно. Пока сознания не потерял, будет вставать и снова лезть в драку… Может, потому Чингисхан и захватил полмира? Родом, говорят, он был с Ольхона, там же и похоронен. Есть, конечно, и другие версии его рождения и похорон, но мне кажется, он был настоящий бурят. Хотя буряты-то как раз воевать с ним не пошли, остались на берегах Байкала при жирном омуле да хмельном тарасуне… Этот вопрос меня, как ни странно, волновал.

— Боря, бурятские племена, я слышал, монгольским родственны, так?

— Хочешь легенду? — ответил он вопросом на вопрос.

Я кивнул.

— Ладно, только чудному языку не удивляйся. Легенды мне бабка рассказывала, а она гуранка — полурусская, полубурятка, оба языка ей родные. По-нашему говорила — чисто восемнадцатый век, а может, и раньше. Она давно уже умерла, а я ее сказки до сих пор не забыл. Но заметил, как начну пересказывать своими словами…

— На блатном жаргоне, — вставил я с усмешкой.

— Во-во, — согласился Борис. — Как начну по-современному, так и запинаюсь сразу. Веришь, забываю, что к чему… А если ее словами — все помню.

— Шпарь, Борис, я слушаю.

— Еще одно, Андрей. «Братскими» в старину русские звали бурят.

Я кивнул. Я слышал об этом. Отсюда название города Братск — и даже, не поверите, Братской ГЭС. Вы можете себе представить город Бурятск и поэму гения Евтушенко «Бурятская ГЭС»?

Борис встал из-за стола и открыл вещание. Удивительно, но архаические слова и обороты звучали у него совершенно естественно. Может, только так и следует рассказывать народные предания?

— Братские говорят: было два брата — Мунгал и Бурят, и решили родом своим они разделиться. Мунгал остался около Калганской степи, а Бурят откочевал на север, к Байкалу. Да оне ж, братские, баснословят, что по разделе Мунгала з Бурятом взяли о том и грамоты. Мунгал свою сохранил, а Бурят, напившись пьяной, лег спать на траву, и будто у Бурята грамота из-за пазухи выпала. И пришел баран, ту грамоту съел. И так у Бурята грамоты более не осталось: почему де токмо единственно братские остались и те ныне все грамоте незнающие. И потому ныне братские для ворожения жгут на огне бараньи лопатки…

Борис еще что-то говорил, но я не слушал, представлял его покойную бабку, пожилую женщину, гуранку. Представлял то в русской избе, то в бурятской войлочной юрте, и везде вписывалась она без проблем, везде была своя. Интересно, кабы пожелала она, полурусская, стать шаманкой, позволили бы ей?..

Я не заметил, как мы снова оказались за кухонным столом, в компании заскучавшего Буратины.

— Выпьем, — предложил Кикин, а у меня эта древесная дрянь поперек горла стояла, да еще и стаканы грязные, залапанные… противно. Помянул брата, и хватит.

— Ты, Боря, пей, я не хочу больше.

Хозяин не то чтобы откровенно порадовался, но уж не огорчился точно. Закрутил оставшуюся в бутылке треть и набулькал себе одному.

— А ты сам-то, Андрюха, подработать не желаешь? — спросил Кикин, подняв стакан. — Французы неплохо платят.

— Что за работа?

Я оживился. Работа бы мне не помешала. К брату бы на могилу слетал, с вдовой его познакомился… За валюту. Лучше бы, конечно, в евро, ну да черт с ними, нищими европейцами, пусть хоть в долларах платят.

Кикин выпил и, отдышавшись, уточнил:

— Снимать будут сначала несколько дней здесь, в Иркутске, а потом неделю-полторы на острове Ольхон на Байкале. Там не знаю что, я на Иркутск подрядился, и мне помощник не помешал бы. Надо улицу подготовить, помещение в Музее декабристов и конюшню там же.

— Как это — подготовить?

Кикин вылил в стакан остатки водки, доза получилась убойной, а он и до того говорил, растягивая слова. Знал я его давно и понимал, что товарищ мой на грани отключки.

— Улицы для съемки выбрали хоть и со старинными деревянными домами, а все равно примет современных полно. Вывески там всякие, номера домов, названия улиц, бетонные столбы, в конце концов. — Кикин поднял стакан. — Ну, корефан…

— Стоп! — Я вырвал емкость из его руки и поставил в стороне возле молчаливого, малопьющего Буратины. — Ты сперва договори, а потом выпьешь.

Кикин чуть скуксился, но продолжил:

— Словом, вернуть надо улицам их первозданный вид начала девятнадцатого века.

— А столбы? Не было тогда бетонных столбов! Их что, выкорчевывать на хрен?

— Зачем? Покрасить темной краской, чтобы в глаза не бросались. Ты не парься, оператор с режиссером все скажут, что им надо… — Кикин закурил, с тоской поглядывая на отобранный стакан. — Идешь в помощники?

— Иду, — согласился я. Тоже проблема — вывеску отодрать! Да я за штуку баксов весь город за два дня без нумерации оставлю, да я… — А на Ольхоне какие работы?

— Не знаю. Я от Ольхона отказался — далеко и холодно. Что я в апреле месяце на Байкале забыл? Летом бы поехал. Но Гриша Сергеев говорил, люди ему там нужны. Мы завтра в два часа дня здесь встречаемся, приходи. Если он будет не против, я тебя на Иркутск беру, а про Ольхон сам с ним потолкуешь. Ассистента ему, он говорил, навязали, чуть ли не стукача какого-то, но там полно работы, только вкалывай.

Что ж, вкалывать я был согласен, лишь бы платили. Всю жизнь только и делал, что вкалывал. Хоть и закончил я институт в столице, по специальности ни дня не работал…

— Кстати, об ассистенте, — добавил Кикин после паузы. — Он ведь, зараза, со мной вкалывать должен. Половину аванса забрал, а я на свою половину куклу купил, и бревно, и транспортные расходы оплатил… Андрей, он тронул меня за плечо, — будь другом, зайди к ассистенту, передай, что я его завтра с утра у себя жду!

— Отчего не передать? Передам.

— Мастерские на улице Уткина знаешь?

Я кивнул.

— У него второй подъезд, дверь, как зайдешь, — налево.

— Пятый этаж? — уточнил я.

— Все художественные мастерские на пятом. Зовут Стас, фамилия… — Борис запнулся. — Вот фамилию-то я и не помню.

— Черт с ней, с фамилией, передам, — согласился я. Отчего не прогуляться? Улица Уткина недалеко.

А Кикин не унимался, выматерился многоэтажно.

— Вот же, блин, повезло с напарничком! Достал меня этот стукач!

— А что, ассистент правда стукач? — Я усмехнулся. — Ну, ты, Борис, даешь! Не под Сталиным живем и даже не под Брежневым, в наше-то время откуда стукачи?

— А куда б они делись? — вопросил он без смеха, даже со злостью. — Молодой ты, Андрюха, наивный…

Насчет «молодой», тут Боря прав, он старше меня лет на десять с хвостиком, с порядочным хвостиком, а насчет «наивный»… не знаю. Хотя эти двенадцать-тринадцать лет разницы… Я родился во времена империи, но империю, как таковую, не застал. Застал ее агонию.

— На тебя не стучали и самого не принуждали стучать на друзей, — продолжал Кикин, и я понимал, что сейчас он не паясничает.

На грани отключки наступил для него вдруг момент истины, исповеди, а я просто под руку подвернулся, не стенам же голым исповедоваться! Впрочем, откуда я знаю? Может, он и в отсутствии собеседника, накатив белой, так же плачется. Вон, хоть в жилетку Буратины этого недоделанного.

— Они мне всю жизнь испоганили, органы наши внутренние! — Борис толкнул меня в плечо. — Ты думаешь, я всегда вот так жил? Водка, запои, работы какие-то левые, кто чего подбросит… Да я начинал, знаешь как ярко?! Я лучшим на курсе был! Авангард! Обо мне критики в Москве писали, в Европе! Дрезденская галерея цикл гравюр о черных шаманах купила! Я тогда с перепугу чуть «Волгу» не купил… Не великую русскую реку, машину. Но не хватало немного, зато на «Жигули» — с избытком! Я и стал с друзьями-художниками на избыток машину обмывать. А когда через месяц деньги понадобились «Жигуль» выкупать, у меня уже и на малолитражку не хватило, на «Запорожец» горбатый… А еще через месяц все вернулось на круги своя — снова весь в долгах, как в шелках был…

Борис тяжело вздохнул, но повеселел вдруг, махнул рукой.

— Ну и черт с ней, с машиной! На кой она мне? Давно б разбился насмерть по пьяни. А так, хоть есть что вспомнить, погулял от души! Всех иркутских художников напоил, да и немцы теперь на шаманские гравюры любуются… — Он погрустнел. — Если, конечно, они в залах висят, а не в запасниках галерейных пылятся…

— И что, европейцы на тебя больше не выходили? — поинтересовался я.

— Почему не выходили? Меня в Париж с выставкой звали! Но опять внутренние наши органы вмешались, будь они неладны!

Кикин сжал кулаки. Он был на грани истерики, впрочем, уже и за гранью. Сейчас, блин, начнет мебель крушить, глядишь, и мне под запарку достанется…

Борис не обманул моих надежд, и правда ударил что есть силы кулаком по столу.

— Эй, Борис, успокойся!

— Выставка в Париже, как же… — Он перестал меня замечать. — Какой на хрен Париж? Парижа не существует! У меня выставку даже здесь запретили за день до открытия! Можешь себе такое представить: я — порнограф и абстракционист! Одновременно! А ты говоришь, Париж… Поломали они меня и всю жизнь мою испоганили… всю жизнь…

Я подвинул к нему наполненный стакан. Я, урод, не знаю других способов утешить разочарованного мужика.

— Боря, выпей.

Он вцепился в стакан, словно в спасательный круг.

— За нашу и вашу свободу! — выкрикнул чисто польский тост, выпил, и голова его почти мгновенно стала клониться к столу. Надо же, насколько адекватная реакция, будто кнопка у него есть на пузе и кто-то ее нажал.

Окурок папиросы висел на губе, норовя сорваться в бездну и спалить помещение. Я извлек его изо рта Кикина и погасил в переполненной, вонючей пепельнице.

Встал. Делать мне здесь больше нечего. Два недвижимых тела — пьяное и деревянное, да, чуть не забыл, чурка еще с глазами в комнате, в потустороннем, розоватом свете антикварного торшера.

— Боря, закрой за мной.

Я думал, он уже все, не отреагирует. Плохо я про него думал.

— Он закроет. — Пьяный говорил на удивление четко и внятно, деревянный скромно молчал.

— Кто он?

— Буратино. — Кикин чуть приподнял голову и сказал, глядя на неживую куклу, псевдодетским голоском с характерным псевдофранцузским прононсом: — Иди, сынок, заклой за дядей двель.

Я пошел к выходу. Надел куртку, черную вязаную шапочку и выглянул в коридор. Кикин спал, уткнувшись головой в столешницу, Буратина тоже, понятно, никуда не собирался — сидел себе смирно в углу, где не дуло от незаклеенного окна.

— Боря, пока! — крикнул я, не надеясь, что буду услышан, и вышел на площадку.

Прикрыл за собой дверь, отошел на пару шагов, остановился. Дверь закрывалась ключом или на задвижку изнутри. Как оставить пьяного в незапертой квартире? Впрочем, вероятность того, что Кикина обворуют, минимальна, нечего у него брать. Что могли, давно вынесли. Да и что, в конце концов, я мог поделать? Не сидеть же всю ночь у недвижимого тела?! Можно, конечно, взять водки подороже да поприличней, нарезки, хлеба и… Нет уж, завтра с Сергеевым встречаться, а он, когда сам не пьет, фарисействует, попу морщит. Затянет, блин, песню о вреде алкоголя. Нет, не надо на серьезную встречу с похмелья приходить, не надо…

Я развернулся, поднял ногу и замер, потому что услышал шаги за дверью. Непростые шаги. Не шлепки босых ступней, не легкое тапочное шарканье, а словно деревом равномерно стучали в деревянный же пол.

«Что за чудеса? Борька, что ли, проснулся?» — подумал я, делая шаг по направлению к двери, и в этот самый миг услышал истошный лязг запираемой задвижки.

Я вздрогнул. Подошел, толкнул дверь — она не подалась, и тогда я со всей силы ударил кулаком по трехмиллиметровой броне. Как в медный таз получилось, еще и рука онемела. Не в первый раз за сегодняшний вечер, кстати.

— Боря, ты? — крикнул я в замочную скважину, но ответа не услышал.

«Правильно, — подумал, — он и не может ответить. У него же головы еще нет, не слепил ее Борька…»

Я снова услышал стук деревянных копыт, на этот раз удалявшийся, затем стало тихо. Закурил сигарету у запертых дверей, докурил почти до фильтра, затоптал у порога и пошел из этого сумасшедшего дома с мыслью, что водка точно попалась паленая. Иначе с чего бы после ста пятидесяти граммов всякая чертовщина мерещилась?

ГЛАВА 4 Почитатель Блока

В центре, пока я шел по улице Карла Маркса, фонари еще горели через один, но едва с нее свернул, тут же промочил ноги — лужи перестали быть различимы в темноте. Вот тебе и апрель, месяц зимний… Что произошло с сибирской погодой? Похоже, у нее белая горячка — жар и бред…

Когда я шел по улице Князя Волконского недалеко от Музея декабристов, в двух шагах от меня неожиданно возникла из темной подворотни, как из преисподней, мужская фигура значительных габаритов. Я остановился, будто на стену наткнулся, а тело непроизвольно приняло боксерскую стойку. Но мужик оказался мирным.

— Экологический фонд в защиту Байкала! — отрапортовал он, вручил мне лист бумаги и растворился во тьме, словно его и не было.

Проходя под яркой вывеской пивного ресторана, я прочел:

«Байкалу — да! Трубе — нет!»

Я смял листовку и бросил в урну. Достали уже экологи своими навязчивыми призывами. Неужто все это искренно? Да ни за что не поверю! Точно кто-то в акции заинтересован, кто-то этим ребятам приплачивает…

Улица Уткина — стандартная советская улица, начала восьмидесятых годов застройки. Скучные панельные параллелепипеды — сплошь. Взгляду отдохнуть не на чем. Впрочем, нужный мне дом отличался от остальных. Отличался, как бело-горячечный многоцветный глюк от серых будней алкоголика. Этакий всплеск застойного больного воображения. Я пришел к выводу, что архитектор, вероятно непризнанный гений, поклонник Корбюзье и Лобачевского, допился до белой горячки от безысходности… Прав был Антон Чехов, когда писал: «Он умер от двух самых распространенных в России болезней — от водки и злой жены». Про жену я, впрочем, ничего не знаю, но не очень и хочется…

Пятиэтажное, красного кирпича здание было выстроено в форме буквы «Ж». Что имел в виду предположительно спившийся архитектор, непонятно, однако скорее всего не женский туалет, а другое слово, народное, в те времена — непечатное, слово, венчающее его профессиональную карьеру…

Второй подъезд я отыскал с торца верхней средней перекладины пресловутой буквы «Ж». Рядом я увидел шестой и девятый. Нумерация подъездов была запутана до предела.

Входная железная дверь с номерным замком оказалась, к счастью, не заперта, и я без проблем поднялся на пятый этаж. Дверь налево. Тоже металл, но не самодел — фабричного южнокорейского производства.

Я нажал кнопку звонка и стал ждать. Ждать пришлось долго. Сначала свет в глазке появился, потом пропал, то есть, я понял, меня изучают. Во всех подробностях, две-три минуты, не меньше. И что такого интересного я из себя представляю, чтобы столько меня рассматривать?

Та же мысль, вероятно, пришла в голову и человеку за дверью. Глазок засветился снова, но дверь не открылась. Хозяин, не разглядев в моей внешности ничего стоящего внимания, ушел заниматься какими-то своими, более важными делами, чем общаться со мной. Обидно, конечно, да я не гордый. Я снова вдавил кнопку звонка, теперь уже без всяких церемоний, надолго. Ишь, блин, стукач позорный, он еще открывать мне не хочет, сукин сын!

Цвет глазка изменился — к дверям подошли и теперь наконец подали голос, мужской, хриплый, довольно неприятный, на мой вкус.

— Кто там?

Интересный вопрос, что на него ответить? Он же не знает меня совсем, имя мое ему ничего не скажет. А если глубже копнуть, то, действительно: кто я? Кто знает? Я не знаю точно. Поэтому ответил так:

— Стас, здравствуйте! Меня Кикин попросил зайти, поговорить с вами о работе вашей совместной!

С лязгом открылся один оборот замка, но тут же, вероятно, Стас и передумал.

— Кикин, говорите? — спросил. — Какой такой Кикин?

— Кикин! — отозвался я с готовностью. — Борис Кикин!

— А вы кто?

Ну вот, опять. Хотелось крикнуть в ответ: «Аз есмь человече!» Но я сдержался, ответил без выгибонов, по-людски:

— Я Борин друг! Андрей меня зовут! Андрей Татаринов!

Можно подумать, незнакомому человеку что-то скажет моя фамилия. Или я киноактер-англичанин в главной роли французского вестерна про бурятский остров Ольхон? Но названная мной фамилия подействовала невероятным образом, как волшебное слово. Сезам открылся. Не сразу, правда. Как я потом узнал, он был заперт на три мощных гаражных замка и стальной засов в палец толщиной. Была еще и вторая, деревянная дверь. Оно и верно, береженого Бог бережет. Если бережет, конечно.

Мужчина, гостеприимно распахнувший дверь, не был похож ни на стукача, какими их изображают в сегодняшних российских «мыльных операх», ни на советского шпиона с калифорнийской фабрики лживых грез. Во внешности не было ничего отталкивающего, ничего, что могло бы неосознанно вызвать антипатию. Голос мне его, впрочем, сразу не понравился. Все остальное — тоже. Не люблю красавцев, да в придачу еще и блондинов. Геббельс, впрочем, точно бы пришел в восторг. Главный нацистский пропагандист при виде Стаса речью бы разразился на предмет чистоты арийской расы, ставя его в пример…

В дверном проеме стоял высокий широкоплечий мужчина с мужественными чертами лица, голубыми глазами и коротко постриженными светлыми, почти белыми волосами. Под носом колосились густые усы радикального черного цвета, подбородок и щеки поросли недельной, наверно, щетиной, тоже черной. Породистый самец. Лет ему было, пожалуй, хорошо за сорок, но был он подтянут и строен. Стас следил за своей формой. Вероятно, не только за ней.

Женщины, для которых подобный тип мужской красоты притягателен, скажут: лермонтовский Печорин. Не спорю, может быть, но мне не нравится. Впрочем, я вообще к мужикам равнодушен…

Мне кажется, что неприязнь, возникшая с первой минуты, оказалась взаимной. Стас посмотрел на меня оценивающе, оценил, вероятно, не слишком высоко, но виду не подал, улыбнувшись лучезарно, отступил чуть в сторону.

— Что ж, проходите, коли пришли, Андрей Татаринов.

Я прошел и осмотрелся. Почему-то первая, идиотская мысль в мою голову пришла такая: Боря Кикин, если бы ему отдали все как есть, лет бы пять припеваючи жил, пил дорогую водку и не работал, а только сдавал в магазин «Антиквар» предметы старины из мастерской Стаса, не знаю его фамилии…

Стены были сплошь завешаны литого чугуна печными дверцами, старинными, с вычурными рисунками цветов и зверей. В красном углу стояло деревянное, похоже, католическое Распятие, аляповато раскрашенное — губы у Спасителя, словно у фотомодели в стиле «вамп». С потолка свисало два деревянных колеса от телеги, а прямо напротив дверей на всю высоту помещения раскорячились мастерски вырезанные наличники. Откуда, интересно, он их упер? Что-то не видел я в старинных домах таких огромных окон… Хотя, наверно, и нет уже того дома, снесли.

Мебель соответствовала: массивный буфет, этажерка, стол, стулья — все было антикварным, причем в отличном состоянии. Немногими предметами, выпадавшими из обстановки, были холодильник «Indesit», телевизор «Hitachi» и музыкальный центр, марку которого я не сумел определить — мелко написано.

Хозяин усадил меня в неудобное кресло с прямой спинкой. Напротив на стене висело минимум векового возраста большое зеркало в черном багете. Я взглянул на свое отражение и обнаружил у него во лбу третий глаз, причем не такой по цвету, как два привычных, — карий. Непроизвольно потрогал лоб. Ничего лишнего на нем не оказалось. Отражение по-прежнему выглядело мутантом. Я отвел от него взгляд, ну его… Что, интересно, так повлияло на мое воображение: незаконченное двуглазое бревно Кикина или Дьяволица-Шаманка из спама в почтовом ящике? Одно, вероятно, наложилось на другое… В зеркала в ближайшие дни я решил не смотреть.

— Излагайте, Андрей Татаринов, что там Кикин велел передать? — прервал мои размышления хозяин мастерской.

Я озвучил все Борькины претензии, но совесть в Стасе не проснулась, отнюдь.

— Урод!.. Алкоголик чертов!.. Пусть спасибо скажет, что я ему вообще заплатил! Мало ему… Да таким, как он, деньгами и не платят, ящик дешевой водки, и — до свидания!

Красивое лицо Стаса сделалось некрасивым. Он брызгал слюной. Он матерился через слово. Он вел себя, как извозчик… Хотя откуда мне знать, как вели себя извозчики?

Стас тем временем не унимался, продолжал орать:

— Подонок!.. Свинья неблагодарная!.. Пусть спасибо скажет, что за валюту с французами работает!

Изначально я дискутировать не собирался, мое дело маленькое: передал и отвалил. Но последняя его фраза меня завела. Да кто он, блин, такой? Что из себя строит?

— Вообще-то, Стас, его не вы, а Гриша Сергеев на эту работу устроил.

— А Сергеева кто устроил? Я! Без моего одобрения в съемочную группу ни одного человека не возьмут! Понял?!

Забылся Стас, даже на «ты» перешел. Фи, как неинтеллигентно… Но зато я все понял. Он, кстати, тоже. Смолк вдруг, потупился. И на старуху бывает проруха. Раскрылся ты, парень, перед незнакомым человеком, как лох. А вдруг я не Борькин собутыльник, а наоборот — агент ЦРУ или, того хлеще, — израильского Моссада? Кстати, и не пьяный совсем я был… Стас, вероятно, тоже об этом подумал и решил исправить положение. Он молча встал, прошел к холодильнику, порылся в нем, и скоро на столе появились коньяк, лимон и антоновские яблоки, чудный аромат которых перебивал даже запах цитрусовых.

— Андрей, как вы смотрите на то, чтобы выпить за знакомство?

Лицо его снова сделалось красивым. Он улыбался, лучезарный, как Люцифер. Нет, есть все же в этих «белокурых бестиях» своеобразное обаяние. Пусть и сатанинское… В голову опять пришла идиотская мысль, вторая по счету: интересно, мужиков он тоже соблазнял, когда ему внутренние органы приказывали?

— Нам с вами, Андрей, еще работать и работать, — сказал Стас, наполняя рюмки. — Лимончик берите… А я, знаете, привык коньяк яблоками закусывать.

— Яблоками? — переспросил я, не потому, что меня это интересовало, а просто чтобы не молчать.

— Да, представьте себе, русской антоновкой. Не знаю уж почему.

— Она тоже кислая, почти как лимон, — предложил я свою версию.

— Может быть, поэтому, а может… — Он поднял рюмку. Андрей, я предлагаю первый тост поднять даже не за знакомство, а за нашу с вами многострадальную, горячо любимую Родину!

Мне нечего было возразить ни против выдержанного коньяка, ни против Родины. Как там Шевчук пел: «…Говорят, уродина, а она мне нравится, пусть и не красавица…»

— За Родину, Стас, и пусть страданий в будущем ей выпадет как можно меньше!

— Замечательный тост, — одобрил хозяин мастерской, и мы выпили.

Действительно, замечательный коньяк. Я закусил лимоном, Стас — долькой яблока. В Эдеме, кстати, росла именно яблоня, а не ананас или мандарин. Так что, господа иностранцы, ежели желаете познать Добро и Зло, трескайте антоновку, и не говорите — кислятина…

— Я патриот, Андрей, я люблю Россию.

Не знаю, наверно, в лице моем он что-то увидел. Может, судорогу? Или сам почувствовал, что перегибает палку такими разговорами? Стас насторожился вдруг, повысив голос, сказал с вызовом:

— Да, я люблю Россию! В этом есть что-то неприличное?

Нет, конечно. Я тоже люблю Россию, не люблю только, когда любовью этой кичатся, словно флагом застиранным машут.

— Я, Стас, тоже к Родине с симпатией отношусь, тут предмет для спора отсутствует.

— Это хорошо, Андрей. А то есть люди, представляете, русские по национальности люди, которые ненавидят все русское, которые с потрохами продались жи… — Он осекся, посмотрел на меня пристально и, не став уточнять кому, выдал иную версию: — Которые продали душу Сатане!

— Это, Стас, просто отвратительно, — сказал я, и он сразу повеселел.

— Вы любите поэзию, Андрей? Высокую поэзию!

Терпеть не могу этот насквозь фальшивый, искусственный жанр. Тем паче, один местный поэт два года не отдает мне пятьсот рублей. Впрочем, во-первых, он, вероятно, писал низкую поэзию, а во-вторых, тут я сам виноват. Разве можно поэту давать в долг?

— Конечно люблю, — ответил я, — кто ж ее не любит, высокую-то?

Слова мои на Стаса подействовали, как выстрел стартового пистолета. Он закатил глаза и, раскачиваясь, попер нараспев:

Ты и во сне необычайна. Твоей одежды не коснусь. Дремлю — и за дремотой тайна, И в тайне — ты почиешь, Русь…Пока он читал, до меня вдруг дошло, что он со мной работает. Он заводит меня любыми способами, чтобы я расслабился, раскрылся, залопотал и выложил ему, стукачу, все как на исповеди. Любит он Россию или нет, не имеет никакого значения. Может быть, кстати, тут он и искренен. Но нет мне дела ни до него самого, ни до любви его иудовой.

— А вот еще… — Стас продолжал насиловать меня стихами. — «О, ты, немытая Россия…» Нет, это не то, другое: «Россия, нищая Россия, мне избы черные твои, твои мне…»

Я не удержался-таки, встал и подошел к старинному зеркалу. То, что я принял за свой третий глаз, оказалось дефектом стекла или амальгамы — черным продолговатым пятном в форме овала. Этого и следовало ожидать. Вся ваша мистика, господа оккультисты, — дефект восприятия, не более.

Стас завывал и завывал в рифму, а мне осточертело все это до предела, и я перебил фанатичного почитателя Блока совершенно по-хамски, даже строчку не дал ему закончить:

— Стас, так что мне Кикину Борису передать?

— Что? — переспросил он недоуменно.

— Придете вы к нему завтра утром или нет?

Он все понял. Нет, не был он дураком, этот «белокурый бестия», кем угодно, только не дураком. И с выдержкой было все в порядке. В лице даже не переменился, сказал спокойно:

— Передайте Борису, что я приду.

— Только это мне от вас и было нужно. — Я встал. — До свидания, Стас.

— На посошок? — предложил он с надеждой.

— Нет, спасибо.

По дороге домой я вспоминал коньячное послевкусие и жалел, что отказался от последней рюмки. Ну да черт с ней.

Я шел, а под ногами трещал тонкий ледок. Лужи уже покрылись им. Сибирь все-таки. Несмотря на необычайно раннюю весну с плюсовой дневной температурой, ночью ртутный столбик исправно опускался ниже нуля.

ГЛАВА 5 Глиняная голова

Не сама же собой сформировалась она из пустого пространственного эфира — желто-коричневая, круглая, словно опухшая, со сглаженными чертами и глубоко запавшими глазами, глиняная голова мертвого бурятского шамана. Я не знаю, кто ее вылепил, потому что Боря Кикин точно не мог. Не мог он также петь и танцевать, да и что-то другое вряд ли бы у него получилось…

Дома мне не сиделось. Я пришел к Борису не к двум, как договаривались, а в начале двенадцатого. Входная дверь оказалась не заперта. Я застал Бориса в совершенно неработоспособном состоянии, лежащим в гостиной поперек дивана, а готовую голову — на кухонном столе среди заляпанной желтой глиной посуды. Под столом стояли эмалированный таз с остатками исходного материала, похожего на дерьмо, и опорожненная водочная бутылка с множеством отпечатков пальцев — мечта криминалиста.

Безголовый Буратино сидел в ожидании головы за столом на том же самом месте, где не дуло от окна. Вероятно, закрыл за мной вчера дверь и вернулся. С тех пор и сидит… Чушь, конечно. Дверь за мной закрыл Борис. Как-то умудрился встать из последних сил на автопилоте и закрыть. Никаких метафизик, по утрам особенно, я не приемлю. Наверно, случается в мире нечто мистическое, необъяснимое, я допускаю такую возможность, но не здесь, не сейчас и не со мной.

Что же получается? Я оставил Бориса спящим за столом, правда, было еще не очень поздно, только стемнело, а к одиннадцати утра он уже готов, спекся. Когда он успел напиться и вылепить голову? Или он делал это одновременно?

Помня вчерашний мой опыт с зеркалом в мастерской Стаса, я посмотрел на себя, проходя через прихожую. Посмотрел и вздрогнул, потому у отражения не было головы. Остановился, присмотрелся и расхохотался над своей мнительностью — у моего отражения не было не только головы, но и ничего другого ниже пояса. И не могло быть. Зеркало в прихожей было небольшого размера и отражало только то, что в него помещалось.

Тут же на столике я увидел телефонный аппарат и автоматически снял трубку — телефон молчал, гудок отсутствовал. Отключили за неуплату? Но деньги-то у Кикина есть. Хотя, может, забыл или не успел заплатить, кто знает?

До встречи с Сергеевым заняться мне было нечем, и я решил устранить бардак на кухне. Здесь даже сесть оказалось не на что — все заляпано подсохшей уже желтой глиной.

Вымыл посуду, вытер стол, подмел полы. В поисках мусорного ведра распахнул дверцу шкафчика под мойкой и обнаружил там возле переполненного ведра четыре нераспечатанных бутылки водки. Ничего себе… Откуда они могли взяться? Вероятно, тоже сформировались из пустого пространственного эфира…

Потому что знаю я Бориса: хоть с деньгами и нет у него сейчас проблем, не мог он купить столько сразу. Понимает — пить ему нельзя. И, когда стоит у прилавка магазина, успокаивает себя тем, что эта вот бутылка — последняя. Он думает: выпью, мол, еще разок, и все, в завязке. Самообман, конечно, но с ним Боре легче жить. Или доживать?.. Тьфу-тьфу-тьфу, что я несу? Не мне его судить.

Значит, кто-то эти пузыри принес, а когда уходил, дверь не запер. Кто? Кто этот злодей? Ответ напрашивался сам собой. Этим человеком мог быть только Стас. Он же обещал прийти утром, вот и пришел, урод…

Стоп, не сходятся концы с концами, как ни верти. Эта глиняная голова вообще не могла появиться до прихода Гриши Сергеева. Он же должен принести фотографию бурята, который будет играть мертвого шамана… Тьфу, черт! Почему мертвого? Живого!

Но Сергеев придет только в два часа, а в одиннадцать, когда пришел я, голова оказалась уже готовой. Или Сергеев по какой-то причине занес фотографию рано утром? Но тогда где она? По логике, где-то здесь, на кухне, рядом с башкой. Боря, когда спать завалился, все бросил как было, ничего не убирал… Ну а уж водку принес точно не Сергеев. Ему надо, чтобы Кикин работал, а не пьянствовал.

Я потряс головой, в ней будто звенело. Я запутался. Я ни черта не мог понять.

— Кто же тебя вылепил, приятель? — спросил я у шаманской головы, накрыв ладонью ее желто-коричневый, гладкий затылок.

Голова не ответила, а глина была влажной, не высохла еще…

Я вздрогнул, в комнате что-то громыхнуло. Я отдернул руку от чужого затылка, будто током меня ударило. Нервный я стал, как барышня, не хватало только в обморок грохнуться…

Я прошел в гостиную. Как и следовало ожидать, нашумел Боря. Он упал с дивана и лежал теперь ничком, распластавшись на грязном полу. Я втащил его обратно. Он открыл глаза, но меня не узнал. Пробормотал еле слышно:

— Стас… ты хороший… человек… наливай…

После этого Борис заснул, через минуту — с богатырским храпом.

На стене над диваном висел замызганный пыльный ковер. Лет двадцать, вероятно, его не чистили. Его я помнил. А вот на гвозде, вбитом в стену прямо сквозь плотную ткань, я увидел большой шаманский бубен — почерневшую от времени шкуру какого-то зверя, натянутую на деревянный обруч.

Или Борис повесил его недавно, или я его не замечал раньше, не знаю.

Я потянулся к бубну рукой, но прикасаться не стал, испугался сам не знаю чего. Пусть себе висит, не стану я его трогать.

Я заглянул в дальнюю комнату-мастерскую, где Борис рубил истукана. В стороне у стены заметил еще одно бревно, нетронутое. Бревно как бревно, метра три длиной. А в куче стружек, опилок и кусков отколотого дерева я увидел все те же знакомые глаза с острова Пасхи. Скульптурой со вчерашнего дня Кикин явно не занимался. Ну и слава богу, а то отрубил бы себе топором по пьяни руку или еще что-нибудь нужное…

На подоконнике в кучу были свалены фигурки человекоподобных существ из жести, меди и дерева. Я взял одну из них в руки. Будто ребенок баловался. Впрочем, с подобными материалами — медью и жестью — ребенку не совладать. Что за хрень? Зачем их Борька понаделал? Я вернул фигурку в кучку. Потом спрошу.

Хотел уже повернуться и выйти из комнаты, но что-то заставило меня задержаться. Когда я смотрел на эти бревна, то почему-то подумал, что начатое, с глазами, неправильное какое-то. А вот то, нетронутое… От него, совершенно на вид обыкновенного, словно исходила какая-то непостижимая энергия. Запредельная? Потусторонняя? Нет, не знаю, не могу не только объяснить, но даже определить ее суть. Знаю одно — она была. Я ощущал ее кожей, всем нутром — меня будто жгло, меня подташнивало, у меня кружилась голова… Лампочки, перегорающие в квартире, вероятно, тоже реагировали именно на этот переизбыток энергии — не выдерживала тонкая вольфрамовая нить, взрывался вакуум, заключенный в стеклянной колбе…

Ну а бревно с глазами — просто бревно, да и глаза неправильные. Не знаю уж почему…

Я вернулся на кухню. Мне ничего больше не оставалось, как только сидеть и тупо ждать Григория Сергеева, художника-постановщика французской съемочной группы. Впрочем, я продолжал размышлять. Кикин назвал меня Стасом. Что и требовалось доказать. Значит, именно он приходил утром, и пять бутылок водки — его подлянка.

Григория Сергеева еще здесь не было, фотографии актера — тоже, а голову шамана Борис вылепил по наитию, не с конкретными чертами лица, а с усредненными. Может, и правильно. Все равно для европейцев все монголоиды на одно лицо, так чего выдрючиваться?

ГЛАВА 6 И. о. ассистента

В половине третьего, когда я уже домой уходить собирался, пришел наконец Григорий Сергеев. Среднего роста, приземистый, лысоватый, с грубоватым, но симпатичным лицом, едва меня замечая, пожал руку и прошел по инерции за мной на кухню. Увидел глиняную голову.

— Как?! — вскрикнул, будто обжегся. — Зачем он слепил раньше времени? Вот же, я фотографию принес!

Григорий положил на чистую теперь столешницу глянцевое фото. Сел рядом, стал сличать: то туда посмотрит, то сюда. Так раз пять, не меньше. И лицом просветлел вдруг, заулыбался.

— Как?.. — спросил непонятно кого. — Как он умудрился без фотографии?

Потом Сергеев обратил-таки на меня внимание.

— Посмотри, Андрей, — протянул фотку. — Похоже?

Я взглянул. Похоже — не то слово, потому что лицо на фотографии было идентично лицу глиняной скульптуры. Абсолютно идентично.

— Кикин, наверно, этого бурята видел, — предположил я.

— Вряд ли, — не согласился Сергеев. — Он, правда, местный актер, но на роль его всего два дня назад утвердили, поздно вечером, а сам он только вчера узнал.

Я ничего не понимал, Сергеев тоже. Вероятность того, что Кикин лепил усредненного человека, а попал в конкретного, близка к нулю. Да какое там, близка! Она и есть полный нуль! Это то же, что, вскапывая землю на дачном участке, найти чугунок с золотыми римскими монетами времен императора Тиберия. Впрочем, так клады и находят. Но чтобы именно времен императора Тиберия…

— Ничего не понимаю.

— Аналогично.

— А где, кстати, Борька? — Сергеев повеселел вдруг. — Что гадать? Сейчас его и спросим, пусть расскажет, как он умудрился сделать портрет, не видя натуры.

— Он в комнате спит.

Я понимал, что сейчас прольется чья-то кровь, как бы под запарку и мне не досталось… сейчас… сейчас…

Григорий насторожился. Были бы у него уши, как у овчарки, точно бы поднял. Таких собачьих ушей у Григория не было, клыков, к счастью, тоже, зато были полупудовые кулаки, что молоты. В своем без малого шестидесятилетием возрасте Григорий оставался крепким мужиком. Крепким и по пьянке вспыльчивым. Сейчас он не просто трезв, как стекло, сейчас он — ярый поборник трезвости, а пьяниц, всех без разбора, ненавидит, считает их отбросами, недостойными жить. Когда Григорий запивает сам, все наоборот… Вот две какие разные личности поселились в одном-единственном теле. Интересно, может, у него и души две? Или даже — три?

— Чего это Боря днем завалился? — Григорий взглянул на часы. — Половина третьего. — Но тут же сам себя и успокоил: — Ночью, наверно, лепил, не спал…

Я промолчал. Пусть сам смотрит. Хотя, может, за три часа Борис оклемался? В это верилось с трудом, уж больно он был тяжелый…

Григорий пошел в комнату, я поплелся следом, размышляя, что на работу теперь он вряд ли меня возьмет… хотя я еще и разговора об этом не заводил.

Надо было что-то предпринять, обезопасить себя заранее. Григорий увидит сейчас невменяемого Кикина, а кроме меня, в квартире никого нет. На вопрос, кто его напоил, ответ однозначный.

— Гриша. — Я коснулся его плеча.

Он остановился, развернулся.

— Что, Андрей?

— Я здесь ни при чем. Я когда пришел, он уже был готовый.

Сергеев усмехнулся.

— Я понимаю, что ты ни при чем. Ты бы не смог. Ты, Андрей, не обижайся, — он хлопнул меня по плечу, — но у тебя уровень не тот. Это Борька сам. Он, зараза, мастер.

До меня дошло, что не дошло до Сергеева. Слово «готов» он приложил к глиняной скульптуре, а не к нулевому состоянию Бориса.

— Ты не понял, я не про голову. Я в одиннадцать утра пришел, дверь не заперта, голова готова, а Борька пьяный спит.

— Пьяный? — переспросил Сергеев, зверея на глазах.

Не дожидаясь ответа, он резко развернулся и направился в комнату.

— Я здесь ни при чем! — крикнул я вдогонку. — Я вообще не пью! Бросил!

Нехорошо, конечно, врать, но жизнь, блин, такая, приходится…

Когда я нарочито неспешно вошел, хмурый Борис сидел на краешке дивана, а злобный Григорий мерил комнату шагами. На удивление, первый проспался и протрезвел, второй не дрался, а лишь бросал убийственные взгляды на первого. И все это в полной тишине.

Видок у Бориса был еще тот. В обычном своем состоянии он выглядит вполне по-европейски, но в похмельном бурятская половина одерживает безоговорочную победу. Голова округляется, глаза западают, щеки опухают — чистый бурят без всяких там декадентских полутонов. Причем бурят всегда очень печальный, особенно когда похмелиться нечем. В последнее время Боря Кикин ведет все более и более бурятский образ жизни…

Мои этнические размышления прервал глуховатый голос Гриши Сергеева. Что приятно, спокойный голос. Ничью морду он явно бить не собирался. И на том спасибо.

— Борис, о чем мы с тобой договаривались, когда я давал тебе заказ?

Кикин пожал плечами, но Сергеев и не ждал ответа. Он хотел монолога.

— Я напомню, если ты забыл. Ты обещал не пить до вечера, до первой звезды. И не напиваться до соплей ты тоже обещал.

Что-то интересное Боря отыскал на грязном полу, потому что смотрел вниз в одну точку. Молча.

— А если ты напьешься в рабочее время, мы договорились, что я заберу у тебя все деньги и отдам только перед отъездом на Ольхон. Это если ты выполнишь заказ качественно и в срок, конечно.

Борис встал с дивана и полез в карман, вероятно намереваясь выполнить условия договора.

— Подожди, — остановил его Григорий. — С кем напился-то?

По интонации последнего вопроса я понял, что гроза миновала. Борис тоже это понял, поднял глаза.

— Стас рано утром приходил, водки пять бутылок принес.

— Пять?! — с ужасом переспросил Сергеев. — А сколько выпили?

— Не помню.

— Где бутылки?

— Тоже не помню, убрал куда-то. На кухне они.

Сергеев повернулся ко мне:

— Андрей, иди поищи, посмотри, сколько осталось.

Я не сдвинулся с места.

— Четыре осталось. Я их уже видел, когда на кухне прибирал. В шкафчике под мойкой они стоят.

Сергеев смачно выругался по-матери и добавил по-русски:

— Сволочь Стас, — снова повернулся к Борису: — Голову ты лепил?

— Какую голову?

— Голову шамана.

— Ничего я не лепил… Как бы я ее слепил, если ты фотографию только сегодня должен принести? Принес?

Сергеев не ответил, взглянул на меня.

— Ты что-нибудь понимаешь?

— Пьяный лепил, наверно, — предположил я, — а потом заспал и забыл.

— Не похоже, что пьяный, — возразил Григорий. — Хорошая работа, по пьяни так не сделать.

— Тебе не сделать, а у Борьки, может, самая работа в беспамятстве.

— Вы о чем? — вмешался Кикин. Он явно ничего не понимал, как и мы все, впрочем.

— Пошли, — сказал Сергеев, и мы один за другим, гуськом отправились за командиром.

Голова мертвого бурятского шамана, просыхая на сквозняке, терпеливо дожидалась нас на кухонном столе, от нечего делать рассматривая фотографию бурятского актера. Даже глаза скосила влево и вниз. Так мне показалось.

Боря смотрел на нее, как на привидение, а мы смотрели на Борю, и кто из нас был больше удивлен, не могу даже предположить. Пауза затянулась на минуту, не меньше.

— Твоя работа? — спросил наконец Григорий.

— Не знаю, — честно признался Борис. — По манере исполнения вроде моя, но как и когда я ее лепил, не помню… Может, это Стас сработал, пока я спал?

— Стас, даже если из штанов выпрыгнет, такое не слепит, — хмуро констатировал Григорий. Было заметно, что загадки всякие очень его раздражали. А кого нет? Никому они не нравились. Это в кино интересно, а в жизни, боже упаси…

Боря замечание художника-постановщика пропустил мимо ушей, продолжал о своем:

— Но даже если это сделал Стас, то как он мог без фотографии?

— Вот она, кстати, посмотри, — сказал Григорий, двигая карточку по столу.

Кикин взял ее и уставился, как на второе привидение, еще более ужасное, нежели первое. Долго смотрел, сличал, а потом отбросил фото от себя, как нечто мерзкое, и произнес решительно:

— Я ничего не понимаю, но этого не может быть!

Он прав, конечно, не может, однако руки, одежда и даже лицо Бориса были обильно вымазаны уже подсохшей желтой глиной. Значит, лепил именно он. Лепил и пил в одиночку по-черному, а когда допился, не помыв рук, рухнул на диван.

Все встало на свои места. Кроме головы, конечно. Она хоть и стояла на столе, неулыбчивая, строгая, как посмертная маска, но ее не должно было быть, а значит, и не было. Для меня, по крайней мере.

— Ты на руки-то свои посмотри, — предложил я Борису.

Тот посмотрел, Григорий тоже. Выводы сделали оба.

— С головой разобрались, — констатировал Григорий и добавил с легкой завистью: — Ну, ты, брат, даешь. Я бы неделю лепил, и еще неизвестно, что бы вышло. А ты — влет, да еще на автопилоте… Ты, Боря, гений… если б еще пить бросил…

Сергеев посмотрел на часы, озаботился лицом.

— Ладно, времени мало… Как у тебя с бурханом?

— Начал только, — ответил Борис, — пошли, покажу.

Мы прошли в комнату-мастерскую, и я снова почувствовал ту же нестерпимую энергетику, исходящую от неначатого бревна, а Сергеев, если что и почувствовал, значения не придал. Уставился на чурку начатую, хмыкнул.

— Глаза не те. Будто у истуканов с острова Пасхи глаза. Не тот остров, Борис, для Ольхона надо рубить.

Тот засуетился.

— Так не закончено еще, Гриша. Я исправлю, и глаза будут, как надо.

— Картинку не потерял?

— Да вот же она, на подоконнике.

Я взял в руки вырезанную иллюстрацию из какого-то глянцевого журнала или альбома. На диком, байкальском, вероятно, берегу стоял столб с лицом, злобным, клыкастым. На его лбу были вырезаны человеческие черепа, я насчитал семь. Под ними — третий глаз. Симпатичное создание… И глаза были вроде такие же, навыкате, а все равно не те. Тут Гриша был прав. Не знаю, в чем состояла разница, но она была.

Григорий бесцеремонно вырвал из моих рук картинку и потряс ею перед носом Бориса.

— Вот так надо, Боря! Только так, это важно!

— Да понял я. Ты, Гриша, успокойся, сделаю глаза в лучшем виде.

— Где ты потерял третий глаз? — спросил я.

— И третий будет…

— Какой третий? — удивился Григорий. — Откуда?

— Ну, вот же! — ткнул я пальцем в глянец иллюстрации.

Они посмотрели. Переглянулись. Потом уставились на меня в четыре глаза. Хорошо хоть, пальцем у виска никто не покрутил. Но Григорий сунул вырезку мне под нос:

— Где ты увидел третий глаз?

Я увидел, но промолчал. Во-первых, я понимал, что не в моих силах убедить их в собственной слепоте. Или это я излишне зряч?.. А во-вторых, знал — сколько глаз будет у этой конкретной скульптуры, не имеет никакого значения. Мои зрение и знание изрядно меня напугали.

Я не ответил, и пауза затянулась до неприличия. Спас положение Боря Кикин.

— Да бросьте вы! — сказал он. — Сделаю все в лучшем виде! Если я уж по пьянке голову слепил…

Он не закончил фразы, но было и так все понятно.

— Кстати, водку я забираю, потом отдам, — сказал Григорий, возвращая иллюстрацию на подоконник. — Ты же, Боря, работать не сможешь, пока она тут стоит.

Мы вернулись на кухню, и мазохист Кикин сам достал убойную свою заначку. Выглядел он при этом печальным.

— Но похмелить тебя все равно надо, иначе какой из тебя работник? — приободрил его Григорий, убирая в сумку три бутылки и оставляя на стеле одну. — Ты голову пока не трогай, пусть сохнет. Истуканом занимайся.

— Понял, — согласился лучезарный теперь Бориска. Много ли надо алкоголику для счастья?

Григорий распечатал бутылку, взглянул на меня:

— Ты как? Уже вроде не утро, три часа.

— Не пью, и не тянет! — отрезал я.

— Как хочешь, — равнодушно сказал Григорий и налил в два цивильных стакана, отмытых мной до хрустальной прозрачности.

Выпить мне вообще-то хотелось, но еще больше хотелось попасть в съемочную группу и заработать немного долларов. Тысячи две-три меня бы устроило. И еще я понял, что Кикин о нашей договоренности не вспомнит. Если я сам о себе не позабочусь, не заведу разговор с Сергеевым, работа мне не светит.

Григорий поднял стакан, другой рукой погладил гладкий глиняный затылок бурятского шамана.

— Молодец, Боря, хорошая голова. Завтра с утра гипсовать начинай.

Кикин тоже потрогал желтый затылок.

— Сыровата еще… но ближе к вечеру уже можно.

— Думаешь?

— По сырому нельзя, а по чуть влажному даже лучше.

— Ну, смотри, тебе видней.

Они выпили, и Сергеев засобирался. Как бы мне не опоздать на поезд, отходящий на Ольхон… Хотя какой, к черту, поезд? Там летом — паромная переправа, а сейчас зимник, прямо по льду Байкала…

— Гриша, а для меня какая-нибудь работа найдется? Я сейчас свободен, да и интересно мне на съемки фильма посмотреть. Ни разу не присутствовал.

Григорий ненадолго задумался, но, вероятно, ничего не решив, отвечал уклончиво:

— Люди-то мне нужны… Я про тебя, Андрей, сразу подумал, но Стас, мой ассистент, сказал, что ты бухаешь уже две недели. Я и не стал тебе звонить.

— Ложь! — воскликнул я, возмущенный до предела. — Во-первых, я запоем не пью, а во-вторых, мы со Стасом этим незнакомы были даже. Я вчера его впервые увидел. Гонит он, козел!

— Ты ему так не скажи. — Григорий нехорошо усмехнулся. — И вообще, держись от него подальше, дольше проживешь…

Он снова задумался, и рука его автоматически разлила водку теперь уже в три стакана. Боря подсуетился и поставил на стол еще один, заговорщически мне подмигнув.

— Ты, Григорий, в Андрюхе не сомневайся! Руки у него золотые, и сам он парень надежный. Бери в команду! Мне он тоже нужен, хочу его на улицу и в музей помощником взять.

— Ладно, — согласился Григорий, — бери, пусть работает.

— А на Ольхон? — не унимался я. — На Ольхон меня, Гриша, возьмешь?

Но Григорий не ответил — пил, не дожидаясь нас. Как бы ему в загул не войти не вовремя… Он выпил и выдохнул:

— Ох и достали меня французы, сил никаких нет…

Мы с Борей тоже выпили, а Григорий, похоже, и не заметил, что я, только что провозгласивший трезвость, накатил полстакана.

Чем же, интересно, французы его так достали?.. Но я решил не отвлекаться по пустякам, потом сам расскажет. Я решил ковать, пока горячо, — повторил вопрос про Ольхон.

— Посмотрим, — ответил Сергеев. — Ольхон никуда не убежит, он не собачка.

А вот и неправда, точнее, не вся правда. Знавал я и собаку с такой кличкой. Здоровенная, злая восточноевропейская овчарка из милицейского питомника.

Григорий пошел, я думал, к выходу, а он снял телефонную трубку в прихожей.

— Боря, гудка нет! Не работает, что ли?

— Оплатить все забываю.

Григорий вернулся на кухню.

— Деньги давай.

Борис выгреб деньги из карманов и сложил на столе. Григорий мелочь отодвинул в сторону, а бумажные банкноты пересчитал.

— Сейчас по дороге я зайду на телефонную станцию и оплачу телефон. Будь на связи. Вечером приду, принесу пожрать, курева и бутылку. — Добавил подчеркнуто: — Одну! Все понял?

Боря кивнул, а Григорий достал мобильник и нажал кнопку вызова. Через несколько секунд я услышал, как что-то бормочет в микрофоне бесцветный голос автоответчика. Григорий отключился, сказал в пространство:

— Недоступен Стас, — повернулся к Борису: — У тебя есть его домашний номер или номер мастерской?

— Сейчас посмотрю, оставлял, кажется.

Борис вышел и через минуту вернулся с листком бумаги, помятым, словно жеваным. Григорий расправил лист.

— Так… это сотовый, недоступный… а, вот!

Набрал номер. Я стоял рядом, слышал длинные гудки.

— Теперь — домой.

Но и эта попытка не увенчалась ничем. Григорий злился, почти шепотом он произнес нараспев два слова:

— Ас-сис-тент хре-нов… — и повернулся ко мне: — Ну что, Андрей, начинаешь работать?

— Как скажешь, начальник.

— Тогда так, Боря остается дома, рубит Бурхана, а вечером делает гипсовые слепки с глиняной головы Приду, проверю. А ты будешь временно исполняющим обязанности ассистента, пойдешь со мной сначала в музей, потом улицу смотреть. Я позвоню, и режиссер с оператором приедут. А в музее… — Он взглянул на часы и выругался. Мы должны быть через десять минут. Придется тачку брать, иначе опоздаем…

Руки его снова жили отдельной жизнью — пока Григорий раздумывал, руки наполняли стаканы. И правда в нем два человека. Стоило трезвеннику отвлечься, пьяница уже наливал… А может, все-таки три? И этот третий, свидетель соперничества двух первых, но не судия, и есть настоящий Григорий Сергеев — без краденых эмоций и заимствованных чувств, без суеты сует Срединного мира.

— Ну что, мужики, на посошок — и за работу! — предложила запойная ипостась Сергеева.

И тут я не отказался, как вчера в мастерской Стаса. Хотя там подавали выдержанный коньяк, а здесь — не самую лучшую водку… Ой, вру! Водка плохой не бывает Она бывает хорошей и очень хорошей. Даже не так. Водка просто бывает или не бывает. И все.

ГЛАВА 7 Экзотическое эхо

Быстрым шагом по улице Князя Волконского мы с Григорием Сергеевым добрались до места и, почти и не опоздав, подошли к двухэтажному деревянному особняку декабриста князя Трубецкого.

А они неплохо здесь устроились, все эти опальные аристократы, избежавшие демократической петли, узники совести первой половины девятнадцатого века. Они, говорившие на французском лучше, нежели на родном, ради виртуальной свободы России пожертвовали всем — положением в свете, возможностью видеться с друзьями и родными, прогуливаться по Невскому проспекту и плести заговоры за бокалом «Вдовы Клико». Все, конечно, относительно. Их современники — сибирский казак или вольный пахарь, вероятно, с вожделением смотрели на просторные, богатые хоромы. Что неизбежно — кому суп жидок, кому жемчуг мелок. Се ля ви. Декабристы лишились того, о чем казак имел весьма смутное представление, а землепашец не имел вовсе. Но даже то, что у господ осталось, вызывало жгучую зависть и того и другого. Господа и в изгнании, в дикой Сибири остались господами. Аминь.

После Октябрьского переворота княжеский особняк отошел рабоче-крестьянскому жилфонду. Помещения разбили перегородками на множества тесных клетушек. Даже в подвале были коммунальные квартиры, точнее, комнаты. Там, где проживала одна семья, теперь ютились десятки.

В 1975 году, как это было принято в Советском Союзе, к 150-летию восстания декабристов на Сенатской площади в Санкт-Петербурге, решением Политбюро ЦК КПСС по всей Сибири в местах ссылок были созданы дома-музеи первых русских революционеров. Жильцы, расселенные в благоустроенные хрущобы, должны быть благодарны Ульянову-Ленину, как-то написавшему, вероятно, в Разливе, что «декабристы разбудили Герцена». Кабы не послужили они будильником, их дома за ветхостью уже бы снесли или оставались они до сих пор коммунальными квартирами и складскими помещениями…

У деревянной, под старину, ограды дома-музея мы увидели припаркованную «тойоту» с иркутским номером, а рядом мужчину лет под сорок и приятной наружности миниатюрную девицу. Они улыбались и смотрели друг на друга с вожделением. Они ворковали, как голубки. Со слов Сергеева я понял, что это и есть второй режиссер-итальянец и переводчица-москвичка. Сплошные иноземцы.

Догадаться-то я догадался, но уточнил:

— Гриш, это они?

— Они, — ответил хмуро художник-постановщик, — будь они неладны. Я подозреваю, что Катерина, это переводчица, переводит совсем не то, что я иностранцам говорю.

— Как так?

— А вот так, — отрезал Сергеев и, выдавив из себя улыбку, шел уже с протянутой рукой к кинематографической парочке. Сладкой, судя по их взглядам.

Мы пожали друг другу руки, и Григорий представил меня как второго ассистента художника. В ответ режиссер назвал свое имя Марко Ленцо. Высокий, нескладный, чуть сутулящийся, в немодных круглых очках, он производил впечатление студента Сорбонны, судя по возрасту, вероятно, вечного.

Хотя имя перевода не требовало, Катерина все же перевела его.

— Марко Ленцо, — повторила она приятным чувственным голосом с легкой хрипотцой и добавила: — Второй режиссер.

Уточнение это было сделано для меня одного. Итальянец ничего не говорил, кроме имени, а Сергеев и без того знал его профессию и должность.

Я это оценил и улыбнулся, Катерина улыбнулась мне в ответ. И тогда я оценил ее светлую улыбку и правильные черты лица: чуть припухлые ярко-алые губы, глаза, словно голубые омуты, утонуть в них — раз плюнуть. Все соразмерно, все как надо, лучше и не представить даже… Еще она увидела во мне мужчину, я это ощущал совершенно явственно. И не было в ней пресловутых столичных гонора и спеси. А если и были, то мне стало теперь все равно, я не хотел их замечать и не замечал. Она представилась:

— Катерина, можно Катя, переводчица с французского и итальянского, — и протянула мне руку.

Я не стал ее вульгарно, по-мужицки пожимать. Я поцеловал ее руку, красивую, узкую, с длинными тонкими пальцами. Она улыбнулась снова… о господи, прости мою душу грешную… Где была она и где я? Действительно, где?

Мы стояли в луже на скользком, полурастаявшем насте тротуара. Катерина была без шапки, и темно-русые пряди свободно стекали на черно-бурый воротник кожаной куртки. Низ бежевых джинсов и светлые сапожки с удлиненными носами были чуть забрызганы придорожной грязью. Что меня порадовало. Ходит она все-таки по земле, а не витает в заоблачной выси, и, значит, есть у меня шанс.

Шанса у меня не было. Катерина повернулась к итальянцу, что-то сказала и одарила его настолько лучезарной улыбкой, что я это понял и глядел теперь на иностранца с нескрываемой неприязнью. Он, впрочем, этого не заметил. Он вообще меня не замечал. Дело тут не в национальной принадлежности, а в профессиональной. Второй ассистент художника-постановщика для режиссера, пусть и тоже второго, попросту не существовал. Как личность, по крайней мере. Я существовал для него как некая функция — съемочная площадка должна быть готова к съемкам, а кто и как это сделал, ему не важно. Не было в этом ничего обидного, я и не обиделся, принял к сведению.

Марко Ленцо не требующим перевода жестом постучал по наручным часам, и мы, минуя скрипучую калитку, вошли в обширный двор дома-музея. Сразу налево три ступеньки вели на крытое крыльцо особняка, справа и прямо располагалось несколько одноэтажных деревянных подсобных построек. Все, кроме самого дома, новодел. Вероятно, совсем недавно реставраторы восстановили облик двора времен декабристской ссылки.

На крыльце нас уже ждал директор музея Михаил Орестович Овсянников в строгом черном костюме и белой сорочке с галстуком-бабочкой. Был он среднего роста и возраста, румяный, с улыбкой восторженного подростка и легким брюшком мелкого буржуа. Я немного знал его, но знакомство наше не шло дальше рукопожатий и сердечных, ничего не значащих улыбок при случайных встречах. Я неоднократно работал с экспозициями и на таком уровне знал большинство музейных теток. Да и Миша был в своем роде тоже тетка, ходили такие слухи в городе… ладно, не мое это дело, тем более, сам не проверял, боже упаси, и свечку у его кровати держать не довелось, тьфу-тьфу-тьфу…

— Наконец-то! Я уж подумал, вы не приедете! Думал, планы поменялись!

Директор засеменил по ступенькам, вытянув перед собой руку для рукопожатия, будто собирался ладонью проткнуть насквозь идущего впереди итальянца.

— Здравствуйте, здравствуйте! Милости просим, дорогие гости! Меня зовут Михаил Орестович Овсянников! Редкое отчество, правда?! Исконное иркутское! Овсянниковы — известная купеческая династия, мелькает в местных летописях, начиная с конца восемнадцатого века!