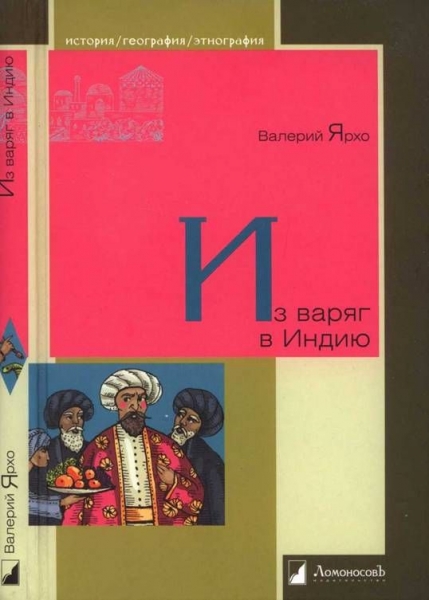

Валерий Ярхо Из варяг в Индию

Издательство «Ломоносовъ» Москва • 2013

– М. : Ломоносовъ, – 2013. – 208 с. -

(История. География. Этнография).

ISBN 978-5-91678-088-8

Составитель серии Владислав Петров

Иллюстрации И.Тибиловой

Установить торговые связи с Индией было давней, со времен Ивана Грозного, мечтой русских государей. Но на пути в легендарную страну лежали безводные степи, населенные кочевниками, и беспокойное Хивинское ханство, правители которого делали все, чтобы затормозить движение России на юг. Ни договориться с хивинскими ханами, ни одолеть их силой не удавалось. Эта книга посвящена растянувшейся на несколько веков, полной драматизма эпопее, включающей бесславные походы, дипломатические демарши, шпионские миссии, приключения авантюристов-одиночек, побеги пленников, обернувшиеся путешествиями через полмира… Только во второй половине XIX века русские войска взяли Хиву, но в то время это уже стало лишь эпизодом в «Большой игре», как назвал Редьярд Киплинг соперничество Британской и Российской империй в Центральной Азии. А это уже совсем иная история…

Пролог. Тайные вести

В 1713 году в Астрахань с компанией русских и татарских купцов, ходивших на малых судах к мысу Тюк-Караган, расположенному в северо-восточной части Каспийского моря, где обычно происходила торговля с туркменами, прибыл богатый туркмен по имени Ходжа Нефес. Основным занятием Нефеса была проводка торговых караванов от каспийского побережья вглубь материка, до самой Хивы и Бухары, а потому называли его «вождь», то есть проводник караванов; происходил он из туркменского племени, подчинявшегося султану Сайдами.

Ходжа Нефес отправился в дом к жившему в Астрахани князю Самонову, был принят им и в приватной беседе сказал ему, что прибыл в город вовсе не по коммерческим делам, а с целью открыть российскому императору некую важную тайну, касающуюся дел, могущих принести Российскому государству немалую пользу.

Князь Самонов по крови был перс, родом из Гиланги, и у себя на родине считался знатным беком, но из-за сложившихся неблагоприятных для него обстоятельств вынужден был бежать из Персии в Россию, где принял христианство и поступил на службу, достигнув немалого чина. При русском дворе у Самонова имелись некоторые связи, и, оценив рассказанное Ходжой, он вызвался проводить его до столицы, чтобы там посодействовать в его деле. Князь и Нефес спешно выехали в Санкт-Петербург, где Самонов обратился к своему знакомому, князю Черкасскому, бывшему в то время при дворе в большой милости и силе. Это был представитель новой, молодой элиты русского государства, из компании придворных и близких к царю Петру людей, которых принято называть «птенцами гнезда Петрова».

Первоначальные известия о князе Александре Бековиче-Черкасском крайне смутны. Этот кабардинский княжич (отсюда и прозвище его «Бекович», от слова «бек»), по одной из версий, был похищен еще мальчиком и взят в качестве заложника верноподданности кабардинских князей – звали его тогда Давлет-Кази-Мурзой. В Москве, куда княжича привезли, его крестили и отдали на воспитание в дом князя Бориса Алексеевича Голицына, «ближнего боярина» еще царя Алексея Михайловича, в свое время исполнявшего роль «дядьки» при особе юного царевича Петра.

Рос и воспитывался он вместе с сыновьями князя, отличаясь от своих русских сверстников разве что «необычайной бойкостью». Когда пришло время, вместе с княжичами постигал азы наук у польского учителя и потому для своего времени считался весьма образованным юношей. Около 1698 года он начал служить при дворе государя вместе со своими назваными братьями, а через год одна из Голицыных – вдова Петра Ильмурзича, княгиня Анна Васильевна, урожденная княгиня Нагая, подарила Бековичу свои вотчины в Романовском уезде. Еще более укрепила положение кабардинского княжича при русском дворе женитьба на Марье Борисовне Голицыной, дочери его воспитателя. Так кабардинский княжич окончательно породнился со старинным русским боярским родом.

Вместе с другими молодыми людьми из знатных фамилий князь Александр в 1707 году был послан учиться в Европу, где получил блестящее образование, став специалистом по кораблестроению и дипломированным мореплавателем. Но едва он в 1711 году вернулся из-за границы, как по поручению Петра был отправлен с важной дипломатической миссией к себе на родину, в Кабарду. Незадолго перед тем казанский губернатор граф Петр Матвеевич Апраксин предпринял против Кубанской орды военный поход, и несмотря на то, что поход был очень удачным, кардинально он ничего не решил – горцы уклонялись от решительных сражений и вместо этого привычно рассеивались по горам, нападая из засад и после коротких стычек снова скрываясь. Эти племена донимали южные рубежи России опустошительными набегами, а так как отношения России с Турцией постоянно балансировали на грани военного конфликта, то парировать набеги поддерживаемых турками племен решили при помощи кабардинских князей. С царской грамотой князь Александр Бекович прибыл в родные места и, опираясь на родственников, уговорил князей Кабарды принять присягу верности и служения русскому царю. Среди присягнувших русской короне были мать Черкасского и два его родных брата.

По возвращении с Кавказа за столь успешное исполнение возложенного на него поручения князь Черкасский был произведен в офицеры гвардии. К тому времени, когда к нему в Петербурге явились князь Самонов и Ходжа Нефес, Александр Бекович состоял в чине капитан-поручика лейб-гвардии Преображенского полка и считался одним из «царских любимцев». Князь Самонов ввел в дом Черкасского туркмена Ходжу Нефеса, и тот рассказал Бековичу, как где-то во владениях хивинских князей моют песочное золото…

Сведения о золоте, имевшемся в тех краях, приходили и ранее. Об этом, в частности, сообщал могущественный правитель Сибири князь Гагарин, который даже прислал в новую столицу Петра около пуда золотого песка, выкупленного во время путешествия по Бухарин дворянином Трутниковым; тот, в свою очередь, тайно приобрел его у одного яркендского купца, уверявшего, что это золото было намыто хивинскими узбеками где-то в районе Яркенда. Песок, привезенный по повелению Гагарина самим Трутниковым в Петербург, тщательно исследовали и нашли его «чистым металлом несколько белого цвета». В то время Россия не имела своих природных источников благородных металлов, и для чеканки монеты приходилось использовать серебро и золото, скупаемое ломом или изделиями. Весьма ходовой денежной единицей были «ефимки» – серебряные талеры, попадавшие в Россию из европейских стран: их выкупала казна и талеры перечеканивали в русскую монету на Монетном дворе в Москве. Обретение собственных золотых россыпей и серебряных рудников было давней мечтой русских царей, и на поиски драгоценных руд не один раз отправлялись экспедиции во главе с приглашенными из-за границы «рудознатцами». Но не золото, а вернее, не одно только золото давно влекло умы русских правителей на Востоке. Драгоценный металл был, можно сказать «тактическим интересом» русской короны в Средней Азии; главное же, о чем мечталось при русском дворе, состояло в отыскании надежных путей, ведущих в Индию и Китай.

Как это ни парадоксально звучит, но «бросок Петра на Запад» был вызван необходимостью обеспечения интересов «восточной политики» русских царей. Вовсе не из прихоти, не для игры «в кораблики», напрягая все силы государства, подчас ставя на кон само его существование и собственное правление, строил свой флот и пробивался к Балтийскому морю практичный и прижимистый Петр Великий. Что он собирался возить на тех кораблях? Чем, собственно, царь Петр собирался торговать с Европой, завоевав балтийские порты? Мехами? Пенькой? Льном? Медом? Другими традиционно «русскими» товарами? Но такой торг вполне успешно велся и прежде, так стоило ли из-за его простого расширения воевать так тяжело и долго?! Для того ли заведены были отношения с Ост-Индской торговой компанией прежними русскими царями? Большие, государственные интересы были в этих взаимоотношениях основой.

Чтобы понять главную подоплеку этих государственных интересов, достаточно провести пальцем по карте линию, произвольно начав ее от любой из тогдашних европейских столиц или какого-нибудь крупного морского порта, ведя ее далее через русскую землю до Китая и Индии, и попробовать проделать то же самое, огибая Африку, вычерчивая замысловатую загогулину морского пути. Так сразу становится понятнее, какой путь в эти страны короче и надежнее. По русским рекам, озерам и волокам, от портов хоть Белого, хоть Балтийского морей можно было дойти с товарами до Волги, по великой реке спуститься до Каспия, а там и до старинных караванных путей рукой подать. Но, бодро пробежав по чертежу европейской части России, тот же палец начинал весьма неуверенно елозить, оказавшись в центре огромного белого пятна, растекшегося на европейских картах того времени от Среднего Заволжья до самых границ заветных стран. Это были дикие степи, населенные племенами, основным занятием которых, помимо скотоводства, был «промысел» на караванных путях. За этим Диким полем лежали государства, в которых христиан-европейцев не жаловали.

Водить по карте пальцами умели и в Москве, и в Лондоне, и в Амстердаме, и в городах Ганзы тоже. И везде понимали, что тот, кто проложит надежный караванный путь через Степь и сможет договориться с правителями Хивы и Бухары, получит в свои руки заветный ключ, отпиравший (а при нужде и запиравший) двери, ведшие к богатствам Востока.

Визиты прежних лет

Попытки одновременно выйти к берегу Балтийского моря и отыскать надежные караванные пути на Восток предпринимались московскими царями и до Петра. Задолго до его восшествия на престол на Русь прибывали послы от восточных владык, и, в свою очередь, из России на Восток уходили гонцы и посланники. Но этот обмен велся более «наугад»: ни в далеких странах о России толком ничего не слыхали, ни в нашем отечестве про жизнь в тех странах не ведали. Считается, что первым из известных нам русских путешественников, которому удалось самому побывать в Индии и вернуться оттуда, был тверской купец, знаменитейший Афанасий Никитин. Но хотя имя его, как говорится, «у всех на слуху», все же нелишне будет вкратце напомнить о том, что послан он был в 1468 году тверским великим князем Михаилом Борисовичем по Волге с товарами через владения великого князя Московского Иоанна Васильевича (тогда Тверь и Москва были еще разными государствами, конкурировавшими между собой). Никитина пропустили до Нижнего Новгорода, где он присоединился к свите ордынского посла Ширвана Асамбека, возвращавшегося из Москвы. Однако даже заступничество посла и принадлежность к его свите не защитили тверичанина и его людей: под Астраханью товары были пограблены тамошними кочевниками. Но Афанасий, имевший целью не столько торговлю, сколько разведку маршрута, продолжил свой путь, добравшись до Дербента, а оттуда в Баку. Из Баку он проник в Персию, и прошел до Ормузда, откуда морем добрался до Индостана, где побывал в Бедере, столице шаха Хорасанского. В обратный путь он отправился другим маршрутом, побывал на африканском берегу в Сомали, оттуда на корабле дошел до Персии, из которой проник в Турцию, и уже там, в Трапезунде сел на судно, шедшее в крымскую Кафу (ныне Феодосия). Домой, в Тверь, Никитин так и не попал, в 1474 году он умер в одном из монастырей Смоленска, в котором попросил пристанища, когда почувствовал, что силы его оставляют. В его вещах были найдены тетради с записками – знаменитое «Хождение за три моря», – которые были переправлены в Москву, к дьяку Василию Мамыреву, ведавшему посольскими и секретными делами у тогдашнего великого князя Московского.

При великом князе Василии Ивановиче, в сентябре 1533 года, в Москву прибыл караван индийского купца Гусейна Хози. Хозяин каравана привез для русского царя грамоту от своего владыки Бабур-Паши, в которой русскому государю предлагалось «быть в дружбе и братстве». По расспросу послов выяснилось, что Бабур-Паша происходил из известного рода – он был шестым поколением от потомка Тамерлана, Миран-Шаха. Грамота Бабура была принята, и Гусейну Хози было разрешено расторговаться в русской столице. При отпуске домой купцу вручили ответное послание о полном согласии поддерживать отношения и впредь, «чтобы наши люди друг к другу хождение с товарами свободное имели». Про братство царь велел не писать, «поскольку не уверен был в том, что государь ли тот Бабур-Паша, или просто чей-то управитель». О случайности и несовершенстве тогдашних связей между Россией и восточными странами ярче всего говорит тот факт, что эту переписку русский царь вел уже с покойником. Когда караван Гусейна Хози достиг русских пределов, Бабур-Паша уж три года, как был мертв, но караванщики об этом, конечно, не знали.

Из России в сторону Индии несколько раз отсылали своих гонцов, чаще используя для этого иноземцев, высказывавших желание «послужить русскому престолу, а заодно и управить свои дела». Дела эти были смесью торга, разведки новых земель и прямого шпионажа, который, впрочем, учитывая гигантские расстояния между странами и медлительность в решении дел, можно назвать «стратегической разведкой на далекое будущее».

В 1557 году хивинский и бухарский ханы прислали ко двору царя Ивана Васильевича Грозного посольство, состоявшее из знатных придворных ханов, привезших богатые дары. Послы просили права торговать узбекским купцам в русских городах. («Узбеками» часть жителей хивинского ханства назвалась в 1312 году, в знак особенной преданности ордынскому хану Узбеку; называвшие себя так составляли «высший класс общества» в ханствах.) Отношение к посланцам было весьма настороженное, ибо на Руси отлично помнили, что в самые жестокие времена владычества Орды именно хивинские купцы брали «на откуп» сбор дани с русских. Тогда завоеванной монголами Хивой правил брат Батыя Шабан, и хивинцы, внеся в ордынскую казну сумму дани и получив доступ в русские земли, драли по три шкуры – как говорит летопись: «брали неумеренные росты», то есть проценты на внесенную ими сумму откупа. Тех, кто платить за себя не мог, угоняли в неволю. Все это вызвало серию восстаний в Ростове Великом, Владимире и Суздале, где хивинских сборщиков перебили, а потом последовали жестокие репрессии со стороны монголов. Лишь в 1273 году хан Мангутимур освободил русских от насилия хивинских купцов. Известно было также, что узбеки и иные хивинцы не раз входили в состав орд, совершавших набеги на русские земли, и что немало их было в войсках Мамая на Куликовом поле. Не было секретом для русских и то, что в Хиве процветает работорговля, в том числе и русскими пленниками. Все это отталкивало от союза с ханствами и в то же время притягивало к нему – ведь пленных надо было выкупать, то есть входить в регулярные сношения с хивинцами, а как это удобнее всего было сделать, если не при посредстве купцов, прибывавших оттуда для торга?!

Торговля мало-помалу шла: русские ходили с товаром в Хиву, а оттуда привозили товары в русские земли. Товары эти, доставляемые на рынки Хивы из Индии и Китая, через Россию шли дальше в Европу по утроенной цене, принося и купцам их возившим, и казне, бравшей пошлины на ввоз и вывоз, немалую прибыль.

Чтобы понять, что из себя представляют ханства, «для разведывания тамошних бытностей» в 1558 году был послан англичанин Энтони Дженкинс, которому были вручены представительские грамоты посла царя Ивана Грозного. Иван Васильевич благоволил англичанам, а мистер Дженкинс не раз исполнял дипломатические поручения своей королевы при русском дворе, и потому Грозный видел в нем опытного и ловкого дипломата. Да и сам Дженкинс был не прочь предпринять этот дальний и опасный вояж, служа русскому царю и соблюдая интерес британской короны в деле поиска надежных путей в Китай и Индию.

Из Москвы англичанин выехал 23 апреля 1558 года. По Москве-реке он вошел в Оку, доплыл до Нижнего Новгорода и там присоединился к каравану назначенного к месту службы астраханского воеводы, который отправлялся в провинцию, образовавшуюся за год до того на месте прежнего Астраханского ханства, завоеванного и присоединенного к землям русского царя. Всего с военными, купеческими и везшими припасы судами собралась огромная флотилия в 500 кораблей; в Астрахань этот конвой прибыл 14 июля. Там его очень ждали. К стенам города пришла орда ногайцев, чьи князья высказали пожелание войти в русское подданство. Такой ценой они платили за помощь – иначе они бы просто вымерли в своих кочевьях, поскольку в степи свирепствовал голод. Дженкинс не стал задерживаться в Астрахани и почти сразу же отправился дальше вместе со своими спутниками – двумя англичанами, несколькими татарами и персами. Корабли экспедиции вышли в Каспий и к 17 июля прибыли к устью Яика. Далее путь лежал к полуострову Мангышлак, где на караван судов налетела буря, разбив их и выбросив на берег. Несмотря на эту неудачу, англичанин решил идти далее. Наняв у туркменских племен тысячу верблюдов, он погрузил на них свои товары и вышел в направлении города Селизюр, где пополнил припасы и получил от хана Азмингена охранную грамоту.

16 октября караван Дженкинса вошел в Ургенч. Здесь произошла длительная остановка, покуда султан Али, правивший городом, не выдал разрешения следовать далее. Лишь 26 ноября поход посольского каравана продолжился, и вскоре Дженкинс достиг города Кет. Местный султан благосклонно принял дары и выслушал русского посланника, после чего распорядился выделить для сопровождения каравана небольшой отряд воинов, который и охранял его до самого вступления в Бухару, куда путники прибыли 23 декабря 1558 года.

Город этот произвел на Дженкинса большое впечатление: очень красивые каменные здания, дворцы, мечети. Но особенно поразили его общественные бани, которые он назвал «лучшими в мире». Город пересекали арыки, но, как заметил он, вода в них очень скверная – тот, кто рискнет ее выпить, обязательно заболеет, от этой воды в теле человека поселятся черви-паразиты. Судя по запискам Дженкинса, русские купцы здесь бывали регулярно, хотя никаких официальных взаимоотношений между государствами установлено не было. Русские привозили в Бухару выделанные кожи, овчины, уздечки, седла, деревянную посуду. В Россию вывозили ткани, краски и здесь же закупали китайские товары.

Бухарский хан принял Дженкинса милостиво. Он много расспрашивал его о европейских государствах, о том, как там живут люди. Отдельно расспрашивал о Московии. Рассматривая подарки, хан увидел несколько мушкетов и попросил англичанина показать, как ими пользуются. По его просьбе Дженкинс несколько раз выстрелил в воздух во дворе ханской резиденции. Реакция на этот салют у самого хана и его свиты была чисто детской: сначала все перепугались, а потом восторгу их не было предела, из чего Дженкинс сделал вывод, что они никогда не видели огнестрельного оружия.

Прогостив в Бухаре всю зиму, 8 марта 1559 года Дженкинс выступил в обратный путь с небольшим караваном в шестьдесят верблюдов. Шли налегке, особенно нигде не задерживались и к концу месяца достигли Ургенча. Здесь к каравану примкнули двое русских, посланных в страны Востока с дипломатическими поручениями, и двадцать пять русских рабов, выкупленных из неволи. Прибыв на берег Каспия, Дженкинс встретил русских купцов, пришедших на стругах из Астрахани для торга с туркменами. Он купил у них один струг, на котором 13 мая отправился в Астрахань. Плавание это едва не закончилось трагедией для всех его участников – возле устья Яика судно попало в шторм и затонуло, а сам Дженкинс еле спасся. Остатки экспедиции достигли Астрахани 24 мая. Немного передохнув, Дженкинс, которого как особо важного царского слугу сопровождала сотня воинов, отправился в Москву.

Прибыв ко двору Ивана Грозного, он был допущен до государя и во всех подробностях рассказал ему обо всем виденном и узнанном. По его рассказам выходило, что большинство народов ему повстречавшихся, жизнь вели полудикую, кочевую. «Не употребляют они хлеба и денег совсем не знают, – докладывал Дженкинс, – торговлю ведут меновую, а более того, все, что им нужно, добывают грабежом и разбоем – это у них почитается за удальство». Совсем по-иному он отзывался о Бухаре, тамошнем правлении и жителях. Рассказал о существующих ремеслах, производимых плодах, о наличии в ходу денег: золотых, серебряных и медных – и высказывался в том смысле, что установление регулярных отношений с этим ханством было бы весьма выгодно.

После похода Дженкинса еще несколько раз прибывали послы от восточных владык – они даже значатся в числе гостей на пиру, данном московским государем по случаю завоевания русскими Сибири. Но царь Иван, видимо сделавший какие-то свои выводы из донесений купцов и послов, завязывать отношения с ними не спешил, предпочитая разговаривать «с позиции силы». Так, в 1569 году бухарский и хивинские ханы в своих грамотах, присланных турецкому султану, жаловались: «Русский государь истребляет мусульманскую веру и пресек сношения с Меккой». При этом они доносили султану, что Астрахань – это главная морская пристань народов, живущих вокруг Каспия, и арабских купцов, ведущих торг с Европой. Этот порт доставлял в казну русского царя ежегодно около тысячи золотых монет, собранных в виде таможенных пошлин.

При царе Борисе Федоровиче Годунове торговым сношениям с купцами, приходившими в Астрахань из Индии, стали покровительствовать особо, видя в приобретении восточных товаров, а в особенности «товаров для врачебных потребностей», большую важность. Эти «коренья и полезные зелья» привозили небольшими партиями армянские купцы, взявшие в свои руки торговлю с восточными странами, их же чаще всего использовали и в качестве дипломатов, для передачи грамот восточным владыкам.

В последующие царствования ситуация менялась мало: ходили купеческие караваны, прибывали нечастые послы. На караванных путях свирепствовали степняки, взимавшие дань. Ходили в набеги туркмены, каракалпаки и киргиз-кайсаки (нынешние казахи), охотившиеся за русскими рабами. Яицкие казаки не оставались в долгу и отвечали им тем же, совершая налеты на стойбища степняков, угоняя скот и уводя пленников – для обмена на своих и продажи перекупщикам. В самом начале XVII века, точнее, около 1600 года, узнав от хивинских купцов, что летом в бывшем тогда главном городе Хивинского ханства Ургенче не бывает войск, казаки решили совершить набег, рассчитывая на богатую добычу и большой полон. Казачье войско, насчитывавшее около тысячи человек, прошло степью, через плато Усть-Урт, и напало на Ургенч. Сопротивления в городе им почти не оказали, и казаки, захватив богатую добычу, гоня большой полон молодых женщин, скоро двинулись в обратный путь.

Прознав об атаке на свою столицу, хан Аран Магомет, кочевавший вдоль реки Амударьи, собрал значительное войско и еще в своих владениях настиг казаков, отягощенных добычей. Окружив их в степи, хан отрезал им путь к источникам воды; он несколько раз атаковал занявших оборону казаков, понимавших, что от того, как они будут биться, зависит, сколько они проживут. Казаки дошли до крайности: пили собственную мочу и кровь, а потом решили пробиваться силой, нежели сдохнуть от жажды. Выбрав момент, они атаковали узбеков с отчаянием обреченных и после жестокой рубки прорвали кольцо, но уйти удалось едва ли сотне. Беглецы укрылись возле одного из устьев Аму, рассчитывая отсидеться, питаясь рыбой. Но через тринадцать дней их убежище было обнаружено рыскавшими по степи разведчиками хана, к месту бивуака пришли основные силы хивинцев, и казаков истребили всех до одного.

Спустя двадцать лет после этого набега, в 1622 году, в Москву, к царю Михаилу Федоровичу, прибыли послы от хивинского правителя Авгала с известием, что «в Хиве творится великая смута»: двоюродные братья хана, царевичи Абиш и Ильбор, вместе с изменниками при дворе составили заговор, желая свергнуть хана Авгала. Хан просил русского владыку о присылке с его послами войска, дабы дать укорот своим братьям, а за это согласен был войти в русское подданство. Но расстояние было слишком велико, и, пока суть, да дело, в Хиве все уже решилось, и вслед за посольством, посланным Авгалом, прибыло другое, отменившее все прежние заявления представителей низложенного правителя. Потом связи с Хивой прервались на несколько десятилетий, и что там творилось в эти годы, одному Богу известно.

Ближе всего к осуществлению планов по прокладке торгового пути «из варяг в Индию и Китай» русские приблизились в царствование отца Петра Великого, государя царя и великого князя Алексея Михайловича. Приняв под свою власть Украину, русский царь, прозванный «Тишайшим», удачно воевал в Прибалтике, и русские войска под его водительством вплотную подошли к торговым путям Европы.

В то же самое время, еще в 1646 году, при отправлении в Персию русского посла князя Козловского по распоряжению царя с посольством пошли и гонцы к «шаху индийскому» Великому Моголу Джигалу – казанский купец Никита Сыроежкин и астраханец Василий Тушканов. При них были грамоты с титулами русского государя, писанные на александрийском листе, края которого были покрыты искусными узорами, и к этой «парадной грамоте» был приложен перевод на нескольких восточных языках. Гонцам был также дан «тайный наказ»: «Надлежит вам, через русских полонянников разузнать и описать со всякой подробностью все, до Индии касающееся. Какова там вера? Много ль больших городов? Каково строение домов и дворца Могола? Есть ли подвластные Джигалу владельцы, платят ли они ему дань, и если платят, то сколько? Имеется ли у Могола собственное войско? Каково оружие у этого войска? Есть ли свой флот, и если есть, сколь велик? Есть ли крепости? Состоит ли под его владением вся Западная Индия, или часть принадлежит испанцам? К каким портам Индостана прибывают со своими товарами европейцы? С какими государствами Могол в ссоре, а с какими воюет? Разведать также надлежит о золоте, тканях, драгоценных камнях, пряных зельях и овощах, что бывают в тех краях. Каковы на них там цены? Что привозят в Индию европейцы? На какие товары европейцев самые высокие цены? Как берут пошлины с привозимых товаров? Если берут деньгами, то сколько? Каким путем проехать в Индию удобнее: из Астрахани через Персию, или на Ургенч и далее через Бухару? Или, может быть, через владения иных князей азиятских имеется путь? Сколько числится верст по ближайшей дороге, или сколько дней идти: морским и сухопутным путем? Посуху лучше как идти каравану с верблюдами или лошадьми?»

Было велено «содержать себя в достоинстве», при исполнении дипломатических ритуалов. Царевых грамот, помимо самого Могола никому не подавать. Ни в самом дворце, ни перед ним никому не кланяться, и даже перед порогом тронной залы поклона не совершать и ног у Могола не целовать, разрешено было только во время аудиенции поклониться «рядовым поклоном».

Из казны Сыроежкину и Тушканову были отпущены товары на сумму в 5 тысяч рублей, а будучи в Индии, они сами должны были выбрать из своих товаров то, что там почиталось за лучшее и редкость, особенно ценилось, и эти товары надлежало поднести Моголу в качестве подарка.

Послы вместе с товарами благополучно добрались с русским посольским караваном, шедшим к персидскому шаху, до персидской провинции Исфагань, где дальнейшее их продвижение приостановилось, поскольку между персидским шахом и Великим Моголом началась война из-за Хорасанской области. Русский посол, князь Козловский, был у шаха Аббаса Второго в загородном дворце, где вручил ему свои верительные грамоты и представился лично. Там же был и посол Могола Исархан. Между двумя послами возникло соперничество – кого посадят более почетно. Козловского шах посадил по правую от себя руку, индийца по левую, что было менее престижно. Но этим дипломатический успех и ограничился – пропустить русских посланников с товарами к своему сопернику шах Аббас отказался, и они были принуждены вернуться с посольством Козловского в Москву. Для нас рассказ об этих давних событиях ценен тем, что в документах, составленных для посланцев, особенно в «тайном наказе», наиболее полно, ярко и откровенно высказано, что, собственно, русских правителей интересовало в Азии, к чему стремились, чего они добивались.

Несмотря на неудачу посольства, посланного через Персию, при дворе Алексея Михайловича не оставляли мысли об установлении контактов с правителями государств Индостана, а потому царь оказывал особенное покровительство прибывавшим из тех стран купцам. Воеводам в Астрахани было настрого приказано: оберегать индийских купчин от всевозможных неприятностей; предоставлять им наиболее выгодные, в сравнение с купцами других стран, условия для торга и проживания. Пользуясь разрешением и покровительством русского государя, индийские купцы вполне успешно вели свои дела в русских землях, торгуя не только в Астрахани, но и в Москве, и в других крупных городах. Например, в январе 1650 года два индийских купца, Солокна и Лягуит, прибыли в Ярославль, где с большой прибылью вели торг коврами, кушаками, арабскими и индийскими тканями, кумачом красным и белым, бязью, мехами, шелком, шубами, юфтью, тафтой, кисеею, платками и прочим товаром. Такая бойкая торговля породила конкуренцию, и в мае 1651 года московские торговые люди подали царю челобитную, прося дозволения ездить со своими товарами в Индию. Собственно, этого им никто не запрещал, и как мы помним, русские купцы самостоятельно хаживали на Восток довольно далеко, но в этот раз они просили выдавать им «пропускные грамоты для шаха персидского», через владения которого они намеривались идти. Алексей Михайлович, рассмотрев просьбу торговых людей, распорядился купца Василия Шорина, снаряжавшего караван в Индию, и двух его помощников, Родиона и Ивана Никитиных, именовать «государевыми гонцами» и послать с ними грамоты к шаху Аббасу Второму и к Великому Моголу Джигалу. В грамоте, адресованной Великому Моголу, говорилось о происхождении «обладателей российских» от римского кесаря Августа, а также предлагалось быть двум государствам в дружбе, самим государям обмениваться регулярными посольствами и присылать караваны купцов. Кроме того, Шорину и Никитиным был дан и «тайный наказ», ничем не отличавшийся оттого, что получили пятью годами ранее купцы Сыроежкин и Тушканов.

Но и в этот раз посольство было малоуспешным, сразу по нескольким причинам. Во-первых: Великий Могол Джигал к тому времени уже умер и четыре сына его, борясь за престол, затеяли между собой войну, так что, в общем, неясно было – к кому именно посылать русских гонцов; во-вторых, во взаимоотношениях между Персией и Россией наметилось охлаждение, вызванное тем, что подданный шаха, хан Шемахи, возмутил против русских ногайские роды и те совершили набег на пограничные территории, атаковав порубежные городки и остроги. В ответ на такие действия русское правительство распорядилось взять под арест всех персидских купцов, бывших в то время по своим делам в Астрахани, пока персидская сторона не возместит убытки, понесенные русскими от действий ногайцев. На какое-то время тактические нужды политики возобладали над стратегическими интересами, и прокладку маршрута в Индию через персидскую территорию пришлось на некоторое время отложить.

Отложить, но не отказаться вовсе! О серьезности намерений в этой области говорят события, случившиеся, когда в 1663 году в Москву прибыл караван армянских купцов с «индийскими товарами». По обычаю тех лет владельцы каравана Никита Перов, Савва Григорьев и Григорий Савельев, будучи представлены царю Алексею Михайловичу, преподнесли ему драгоценные подарки, состоявшие из золотых изделий с каменьями, тонких материй, сосудов с благовониями и ароматными притираниями и прочих «восточных штучек». Дары эти было велено оценить сначала русским золотых дел мастерам, которые посчитали, что они стоят 15 623 рубля 28 копеек. Затем позвали иностранных ювелиров, которые оценили те же подарки в 14 958 рублей 42 копейки. Купцы, приглашенные из московского Серебряного ряда, давали за дареные товары 11 228 рублей 62 копейки. Такая скрупулезность в оценке была не случайной: Государь объявил, что ему неугодны «индийские вещи, поднесенные армянскими купцами». Большую часть подарков вернули дарителям, а за остальные было велено отдать из Казенного приказа соболями, сукнами и иными товарами, какие армянам покажутся удобнее.

Для армянских караванщиков это было совершенно неожиданно! Обычно, получив дары от купцов, русский царь жаловал дарителей своею милостью и, велев оценить товары, в ответ одаривал «с прибавкою», порою вдвое покрывавшей сумму поднесенного гостями. Этим неприятности армянских купцов в Москве не закончились. С ними было заключено соглашение на поставку в Аптекарский приказ корений и иных припасов для приготовления лекарств, доставляемых из Персии и Индии. Купцы пытались договориться о том, чтобы им «для покрытия понесенных при обмене дарами убытков» разрешено было бы ввозить эти товары в Россию беспошлинно, но в этом им было отказано. Объяснение этим демаршам русского царя и его слуг очень просто: русское правительство усмотрело в действиях армянских купцов попытку «полного присвоения себе всей торговли с Индией» и таким образом давало понять о своем недовольстве этой монополией.

Примерно в то же время к русскому двору прибыли послы тогдашнего хивинского хана: хан просил русского царя принять его в почетное подданство при условии сохранения его ханской власти. Восточный правитель опасался, что не сможет удержать власть самостоятельно, поскольку в Хиве творились неурядицы и часты были бунты черни, попытки многочисленных претендентов самим усесться на престол, да и соседи хана алчно поглядывали на его государство. Считая, что момент весьма удобен для воплощения давних планов, русские совместно с голландскими купцами из Ост-Индской компании и их мастерами-кораблестроителями стали даже строить конвойный флот, заложив в 1667 году на верфи возле села Дединово, что на Оке, корабль «Орел», предназначавшийся для сопровождения купеческих караванов по рекам до Каспия. Русское правительство настолько приблизилось к воплощению давней мечты об устроении торгового пути через свою территорию, что правитель герцогства Курляндского, вполне процветавшего тогда независимого государства, владевшего заокеанскими колониями (в Вест-Индии ему принадлежал остров Тобаго, а в Африке страна Гамбия), счел выгодным просить принять его герцогство в подданство русскому царю. Специально для этого из Курляндии в Москву прибыло посольство с богатыми дарами и прошением принять прибалтийский народ в подданство. Курляндский герцог Якоб соглашался пойти под власть русской короны на том условии, чтобы именно через принадлежавшие ему порты на Балтике шли товары, доставляемые через русскую территорию из Индии и Китая. В распоряжении герцога имелся собственный торговый и военный флот, который по числу кораблей тогда был больше флота Франции, а также собственные верфи, на которых эти корабли строились. Самостоятельный правитель герцог Якоб Кеттлер шел в подданные к московскому царю не с пустыми руками, не как нахлебник – он давал выход к морю и средства доставки товаров на рынки Европы, это было очень выгодно – исчезала проблема выхода к Балтийскому морю, и флота строить не надо было. План был фантастически хорош! Слишком даже, и как часто бывает в подобных случаях, в жизнь его воплотить не удалось: помешал бунт Разина. В 1669 году его разбойники сожгли корабль «Орел» и несколько стругов, зимовавших в Астрахани. А потом в Хиве свергли-таки хана, присылавшего послов в Москву.

В том же 1669 году, когда разинцы спалили «Орел», в Хиву, Бухару и Балх был направлен посланник Борис Пазухин, которому велено было «точно разведать от знающих людей» дорогу от Астрахани до Индии и про то, «какие люди по той дороге живут? Не бывает ли при проезде по тем местностям грабительства и иной какой мешкоты? И сколько, от какого города до следующего, на том пути ходу?».

Из своего похода Пазухин вернулся в 1673 году, обстоятельно описав все, что ему удалось разузнать, утверждая, что от Астрахани проще всего дойти до владений индийского правителя Уранзепа, столица которого – город Джалибат. Пазухин предлагал такой маршрут: от Астрахани морем до Карагинского пристанища. Оттуда три недели караванного ходу до Хивы, от которой столько же до Балха. От этого города до Индийских гор еще неделя ходу. Здесь у подножья гор последний балахинский город Хелшок. От него до первого индийского города Парвана месяц ходу в объезд гор, а прямо через горы – шесть дней пути. Далее он подробно описал, как и было велено, от какого до какого города сколько дней идти, помечая особо переправы и места водопоев. По этому докладу выходило, что от пограничного Парвана до столицы Уранзепа Джелибата было более месяца караванного ходу.

Правитель этих земель был потомком Тимура Аксака и Чегатая. В этой стране официально исповедовали ислам, хотя многие простолюдины и купечество были индуистами. Заключал свое описание Пазухин следующим пассажем: «Всего от Астрахани до индийского города Джалабата 4 месяца и 2 недели пути верблюжьим ходом. Есть путь и через персидскую шахову землю, только он будет того далее, тяжелее и убыточнее».

Ознакомившись с этим отчетом, Алексей Михайлович распорядился призвать в Посольский приказ живших в Москве индийских купцов Ченая Макарандава и Багарея Лелеева, дать им прочесть отчет Пазухина и спросить: правду ли он написал?

Индийцы, ознакомившись с содержанием отчета русского землепроходца, сказали, что описанный им маршрут очень труден, а в степях на этих дорогах промышляет много разбойников. Дорогу до Хивы они нашли верной, а далее рекомендовали идти на Ургенч, от которого в Балх, поскольку это проще и надежнее – ханы Ургенча и Балха были родными братьями, и оба подчинялись бухарскому хану. Далее, по мнению индийцев, следовало идти на Кабул, от которого через горы до владений Уранзепа был месяц ходу.

Спустя год после возвращения Пазухина, в 1675 году, в Индию был отправлен царский посланник астраханец Исуп Касимов, выступивший из Астрахани 28 февраля, имея при себе грамоты от русского царя к индийскому шаху Эврендбу. Он вез с собою подарки, которые специально отбирали по рекомендации Матама Ваколы, старшины индийцев, живших постоянно в Москве. Он посоветовал отвезти в дар соболей, сукна – зеленые и красные, «рыбью кость» – клыки моржей, зеркала разных размеров, бархат турецкий. Еще Вакола настоятельно рекомендовал отправить охотничьих соколов, кречетов и непременно меделянских собак, коими славилась псарня русского царя: «Индийский государь любит тешиться с охотничьими собаками, борзыми и меделянскими. Меделян за великую диковинку покупают для него в Персии, куда их привозят из Москвы и продают там по дорогой цене. Меделянскими собаками в Индии травят львов». Однако животных в дальнюю и трудную дорогу не взяли, боясь не довезти.

До индийских владений Исуп Касимов добрался в 1676 году. Он прибыл в Кабул; тамошний правитель известил шаха о прибытии русского посланника, а самому посланнику сказал, что сотни лет между Россией и Индией не было обмена посольствами, поскольку никакой надобности в этом нету. В присылке же нынешнего посольства он видит лишь желание разведать о богатстве шаха. «К тому же, – сообщалось послу в заключение, – вера у русских христианская, а ему, шаху, как правителю мусульманскому в дружбе с христианским государем быть не надлежит».

Принимавший Касимова кабульский правитель рассказал, что к ним уже приходил в 1658 году русский посланник, некто Семен, который обратился с просьбой к шаху, прося принять его в службу. Ему дали под начало пятьсот воинов и положили хорошее жалованье. Управитель Кабула предложил Касимову те же условия, уверяя, что тот не пожалеет о своем поступке: подарки, которые он вез шаху, стоили немалых денег и, отдав их в казну шаха лично от себя, Исуп Касимов получил бы взамен целое состояние и зажил бы во владениях шаха в свое полное удовольствие. Но русский посланник отверг это предложение и пояснил правителю провинции, что «русский посланник» Семен был ловкий жидовин, беглый холоп шемахинца Садыка. «Так не считаете ли вы и меня подобным обманщиком, приглашая на службу?» – осведомился Исуп. Этим вопросом он очень обидел кабульского султана, который приказал забрать все привезенные им товары и запереть в каменных кладовых кабульской таможни. Там они пролежали долгое время в сырости, отчего меха испортились, и, когда кладовые распечатали, таможенный голова оценил все товары необычайно дешево; впрочем, он тут же сам скупил их. При этом посланнику еще и попеняли: зачем-де такую дрянь привез? После этого Касимову выдали на дорогу 2 тысячи рублей серебром и выслали из Кабула.

В Москву он прибыл в январе 1678 года, приведя с собою сорок русских пленников, выкупленных им в Кабуле и в иных городах по дороге домой.

После смерти царя Алексея Михайловича планы о движении русских на Восток были отложены на неопределенное время. Тем не менее индийские купцы продолжали прибывать довольно регулярно. Некоторые из них поселились в Москве постоянно и даже приняли христианство, у них были свои «старшие» которые входили с прошениями к русским правителям. Известен такой факт: во времена правления царевны Софьи Алексеевны, 15 августа 1684 года, когда она шла в окружении свиты на богомолье в Новодевичий монастырь, старшина индийских купцов Луда Гарав подал ей челобитную на астраханского воеводу, «наносившего напрасные обиды» его землякам. Эту челобитную для рассмотрения отправили в Сибирский приказ, боярину Репнину.

Спустя четыре года, в 1688 году, уже московское купечество подало челобитную, в которой жаловалось государям Ивану и Петру Алексеевичам на индийских купцов, живших и ведших торг в Москве. По этой челобитной были приняты решительные меры, и индийцев выслали из столицы, запретив торг везде, кроме Астрахани.

Получив в 1689 году всю полноту власти в России, Петр Первый, вопреки распространенному мнению, фактически лишь продолжил те реформы, что на протяжении своего царствования проводил его отец, царь Алексей Михайлович.

Проекты «великого торгового пути на Восток» в правление Петра Первого наряду с планами «прорыва на Запад» рассматривались как важнейшие. К тому времени решительных удач здесь достигнуто не было: в отличие от продвижения на Запад, успешно начатого при Алексее Михайловиче, на восточном направлении все оставалось по-прежнему. Но трудные задачи только раззадоривали молодого царя. В седьмой день мая 1695 года из Москвы, от Приказа Большой казны, через Астрахань в Персию и далее до Индостана были отправлены купцы Гостиной сотни Семен Мартынов Маленький, Сергей Аникеев и астраханский посадский человек Иван Севрин. С ними шел соглядатай-«целовальник» – присягнувший на верность целованием креста «человек добрый и правдивый». Купцам дали переводчика и для охраны пятерых стрельцов. Семен Маленький со товарищи вез с собою грамоты к правителям Хивы, Бухары, Балха, персидскому шаху, в которых русское правительство ходатайствовало о разрешении прохода купцам, найма ими людей, тягла и подвод, а также и судов.

Купчина Маленький и его спутники беспрепятственно дошли до Индии, безубыточно торговали там, закупили необходимые товары и спустя шесть лет после начала своего странствия, 22 января 1701 года, из города Сурата выступили в обратный путь. В порту Бенден-Арас они наняли два судна, индийское и суратское, на которые погрузили товары. Когда они вышли в море, караван судов был атакован пиратами; индийскому кораблю удалось уйти, а суратское судно, на котором шли двое стрельцов, приставленных к охране товаров, было захвачено. Пропавшие товары оценены были в 18 591 рубль: на пропавшем корабле купцы везли краски, имбирь на патоке, чай, бобы какао, закупленные Семеном. Добравшись до Шемахи, оба, и Маленький, и Аникеев, умерли и сами о путешествии рассказать уже ничего не могли. В Москву, в Приказ Большой казны, были доставлены записи о количестве товаров и расходах, но ни о маршруте, каким шли купцы, ни об их жизни в Индии не осталось ни строки. Скорее всего, тетради с этими записями русским просто не отдали. О том, что Семен Маленький и его спутники вообще побывали в Индии, свидетельствовали лишь присланные с их вещами грамоты от индийского шаха: в первой он объявлял о приеме привезенных ему подарков, во второй дозволял русским купцам торговлю на его территории, закупку и беспошлинный вывоз любых товаров.

Пока длилось путешествие посланных из Москвы купцов, в 1696 году была предпринята попытка проникнуть в Хивинское и Бухарское ханства из Сибири. По указу царя из Тобольска выступил небольшой отряд, возглавленный боярскими детьми Федором Скибиным и Василием Кобяковым. С ними шли казаки Александр Алемасов, Матюшка Трошин, Потапко Михайлов, Фомка Моисеев, Ларька Серебряков, толмач (переводчик) Богдашка Неустроев, пристав («государево око») Федька Ленев, а также Алешка Щепоткин, Якушка Уфимец. В отряд, кроме того, вошли новокрещенные калмыки Кишка Алексеев, Ивашка Григорьев, Бухаретдин Тюлюк-бай. Да еще тобольские татары Юлюк Шаменаев, Таушко Мерчен, Аник Чичерев.

Бухара в казацких записках представлена так: «На стенах 12 башен. Владеет Бухарой Самангуль-хан. Под ним состоят многие города и уезды. Людей у него тысяч с четыреста, и слывут они “кокутаны”. Люди все рукоделистые, торговые, не воинственны. У них много ручного огневого оружия. Зелье и свинец к нему делают сами. Имеются и пушки, числом с пятьдесят. Воздух и воды у них нездоровые – часто бывают болезни. От Бухарии путь лежит к Хиве. До хивинских селений дней 15 ходу будет. Между городов степь песчаная. Много колодцев с водой на этом пути, но вода в них нездоровая.

Хива – меньше Бухары. Строения такого же. В подданстве ее много городов. Люди не воинственны, рукодельны. Оружие и зелье делают сами. Бояр своих называют “алтыками”, служилых людей “узбеками”, крестьян “раятами”».

Все подробности своих странствий по прибытии в Тобольск участники похода записали «набело», а на большом куске китайской бязи нарисовали карту. Карта и записки были сданы в Сибирский приказ возглавлявшему его боярину князю Ивану Борисовичу Репнину.

В 1700 году от хивинского хана Шаниаза, находившегося тогда зависимости от хана бухарского, к Петру пришло посольство, которое в очередной раз в истории взаимоотношений между Хивой и Москвой попросило о принятии хивинцев в почетное подданство, и 30 июня 1700 года государь письменно изъявил на это согласие. Следующее посольство прибыло в 1703 году от хана Аран-Магомета, оно подтвердило просьбу прежнего правителя и получило в мае того же года царскую грамоту, данную «юргенскому хану Аран- Магомету, о милостивом содержании его в подданстве».

По указу государя

Столь долгое вступление, по сути, мера вынужденная, иначе трудно понять и уловить нюансы, детали и тонкости событий тех далеких лет.

Визит Ходжи Нефеса и князя Самонова в столицу Российской империи совпал с целым рядом событий, определивших восточную политику на несколько лет вперед. Князь Черкасский, в дом которого привел Самонов туркменского караван-баши, в это время занимался разработкой проекта подчинения народов Кавказа русскому владычеству. Удачный дипломатический опыт в Кабарде подтолкнул его к дальнейшим действиям, в мае 1714 года он подал царю описание кавказских обычаев, в котором отмечал, что попытки турок соединить горские племена в союз против России потерпели неудачу – безоговорочно соглашались воевать с Россией только кумыкские князья. Князь Черкасский осмеливался советовать, пользуясь случаем, подчинить власти русской короны племена Кавказа, но отмечал, что все прежние попытки такого рода проваливались «по незнанию или неискусству воевод московских». Предлагал же он, подобрав «к сему делу годную персону, послать оную с войском», а «подходящей персоной» для того, чтобы возглавить поход, князь полагал себя. По его мнению, военная экспедиция не могла встретить серьезного сопротивления, поскольку постоянно враждующие между собой народы Кавказа, не состоявшие ни в чьем подданстве, не могли бы оказать серьезного сопротивления, не имея помощи извне. В завершение он сулил царю в случае успеха похода не только политические, но и экономические выгоды.

Донесение князя осталось без практических последствий, но в то самое время, когда оно рассматривалось, к нему как раз и попал протеже Самонова Ходжа Нефес. Выслушав его, князь Черкасский ухватился двумя руками за этот, как ему казалось, удобный для делания карьеры случай. Золото, добываемое во владениях хивинского хана, было заманчивой целью, а кроме того, Нефес сообщил, что где-то там, в степях, имеется старое русло Аму, некогда впадавшей в Каспий. Вода из этого русла якобы была отведена в Аральское море еще в прошлом веке предками нынешних хивинцев, опасавшихся, что по судоходной Аму разбойничьи флотилии придут в самое сердце степи. Как утверждал Нефес, перекопав плотину, можно вернуть реку в прежнее русло и тем самым восстановить по ней судоходство. Туркмен клялся, что он и его сородичи проведут русских к тому месту, где Аму перекрыта плотиной, покажут колодцы и дороги, а в случае нужды поддержат военной силой.

Последнее обещание было не пустым звуком! Туркменские племена были воинственны, многочисленны и почти никем не управляемы. Они налетали как ураган на своих врагов и так же стремительно исчезали в степи. Союз с ними позволял войти в степь не купеческим караваном, а большой военной экспедицией, не обозначить тропу от одного селения к другому, а твердой стопой встать на караванных путях, взяв их под прицел своих орудий. Да к тому же правитель Хивы, этого стратегического перевалочного пункта на пути в Индию, сам просит русских о помощи! Все шло одно к одному! Черкасский получил сведения, дававшие возможность преподнести государю проект, который в случае успеха должен был увенчать его царствование грандиозной победой – именем Петра завершалось бы великое дело предыдущих царствований. Упускать такой шанс князь не желал и потому приложил все старания к тому, чтобы Ходжа Нефес и князь Самонов получили у Петра личную аудиенцию, во время которой Нефес пересказал русскому императору все то, что ранее открыл Черкасскому. При этом он повторял, что туркмены будут всячески помогать русским в этом предприятии и он сам готов вести русских по степным путям, хорошо ему известным. К рассказу туркменского караван-баши Бекович приложил собственный проект похода в Хиву.

Тогда же, в мае 1714 года, в только что отстроенный Петербург прибыл очередной хивинский посол Ашур-бек. Вот как описывает его приезд в новую русскую столицу в своих записках бранденбургский резидент при русском дворе Вебер:

«17 мая 1714 года из Москвы прибыл в Петербург посол узбекского хана со свитой из 16 человек. В Москве он оставил свою жену и сына, и еще 30 человек свиты. На следующий день, 18 мая, царь дал ему аудиенцию, по действующему ритуалу посол должен был держать речь, стоя на коленях, но на этот раз Его Величество не пожелал в точности придерживаться обычая и пригласил посла явиться к себе в дом князя Долгорукова. Когда посол вошел в покой, где была назначена аудиенция, то, положив себе руки на колени, он трижды поклонился царю, лишь потом начал свою речь, по переводе которой Его Царское Величество приказал вкратце отвечать секретарю (персидскому послу обычно отвечал великий канцлер). Секретарь уверял посла в милости царя, причем сам царь возложил руку на голову посла».

Просьба посла состояла в трех пунктах:

«1) Его князь и повелитель Гаджи-Магомед-Богадир-хан, радуясь счастливой войне и прирастанию могущества Его Царского Величества, поручает себя его милости и защите. 2) Хан просил Его Царское Величество внушить подданному своему, калмыцкому хану Аюке, жить с ним, Богадиром, в добром соседстве и в мире, ибо тот Аюка намерен соединиться с подвластными Китаю татарами, против него, Богадира, и возбудить к тому других соседей. Со своей стороны хан Узбекский предлагал Его Величеству, в благодарность за такое содействие, 50 тысяч всадников, готовых явиться по первому зову Его Величества. 3) Для большего доказательства своей дружбы хан предлагал Его Величеству ежегодные караваны из Китая проводить степью через его, хана, землю. Причем он желал бы учинить с Россией торговый договор. Все это может доставить Его Величеству огромную выгоду, ибо до сих пор караваны те совершали путь через всю Сибирь, разными изворотами, вдоль и поперек, через реки, да по дорогам неустроенным, шли в Пекин и оттуда с трудностями и в течение целого года. Если же путь этот протянется через хивинские степи, то займет он всего четыре месяца».

В заключение посол положил у ног Его Величества множество китайских и персидских тканей, шелковых, и других товаров, принесенных им в подарок от имени своего повелителя. Кроме того, посол сообщил, что в Москве остались несколько прекрасных лошадей и других азиатских зверей, также подносимых в дар, посетовав, что прекрасный леопард в дороге околел.

«Послу на вид лет около пятидесяти, вид у него бодрый и достойный. У него была длинная борода, и одет он был по-восточному, а к чалме его было прикреплено перо страуса – знак вольности и чести, у него на родине дозволенный носить только владетельным князьям и высшим вельможам».

Далее Вебер описывает, как Петр, решив прокатить посла по морю, пригласил его вместе с другими послами в Кронштадт и 21 мая они отплыли из Петербурга. Фарватер был ли плохо разведан, или капитан судна оказался неопытным, но шнява, на которой плыли послы, крепко села на мель, и до ночи снять ее не удалось. А ночью налетел шторм, перепугавший Ашур-бека, который прежде никогда не видал такого огромного моря. Послу сделалось дурно, он лег на палубу, завернулся в накидку и приказал сопровождавшему его мулле читать над ним Коран. К утру буря утихла, но снять судно с мели смогли лишь через день, 23 мая.

По прибытии в Кронштадт Ашур-бек устроил угощение на борту шнявы, и во время этого пира Петр много расспрашивал Ашур-бека о его стране. Вот что ему удалось узнать: посол был из знатнейшего хивинского рода, его хан был молод, ему недавно исполнилось двадцать лет и в прошедшем году он взял в жены старшую княжну персидского шаха, получив за ней богатое приданое. Его столица город Хива, и страна их граничит с одной стороны с Китаем, индийскими княжествами и Персией. С другой стороны ее соседи кочевые племена в Степи. С большими странами они дружат, а воюют больше с кочевниками. Хан может выставить войско в 200 тысяч всадников. Из восточных диковин, о которых его просил рассказать царь, Ашур-бек упомянул об удивительных порядках в стране Великого Могола. Там если у государя родится несколько сыновей, то, войдя в возраст, они получают в управление каждый по провинции государства их отца. Но править своими уделами они могут не иначе как из своих замков-крепостей, в которых их содержат под неусыпным наблюдением соглядатаев и за крепким караулом, словно птиц в золоченых клетках. Покидать место этого роскошного заключения им строжайше запрещено. После смерти родителя принцы получают свободу, набирают в своих провинциях войска и бьются между собою за право наследования трона до тех пор, пока не побеждает сильнейший из них.

Хивинский посланник Ашур-бек подтвердил рассказ Нефеса, когда его стали расспрашивать о золоте. Посол рассказал, что Амударья действительно в своих верховьях вымывает золотой песок. Он также предложил построить у старого устья Аму, близ Красноводской косы, укрепление для русских войск на тысячу человек, уверяя, что его хан не будет противиться этому. Хороший знакомый сибирского воеводы князя Гагарина, Ашур-бек вообще вел себя как верный союзник русских, и этим приглянулся Петру. Посол был обласкан и награжден. Отпуская Ашур-бека на родину, в качестве подарка и символа будущего союзничества император распорядился отправить с ним хивинскому Хану артиллерийскую батарею и «огневой запас».

Случилось так, что в то же самое время в Петербург прибыл сибирский воевода князь Гагарин с подробным сообщением о песочном золоте, моющемся возле Бухары. Эти два сообщения, как нельзя более кстати дополняя друг друга, подтолкнули императора к принятию решения. Дабы в очередной раз попробовать проложить путь «из Варяг в Китай и Индию», Петр велел отправить в глубь Азии две экспедиции: одну от верховьев Иртыша в Малую Бухарию, вторую от Каспийского моря в Хиву.

Командиром первой экспедиции был назначен подполковник Бухгольц, получивший приказ спуститься по Иртышу и построить крепость в районе Ямышева озера (озеро Балхаш). Оттуда он должен был двинуться к Яркенду, овладеть им и разведать в округе все о песочном золоте. Исполняя этот приказ, в 1715 году Бухгольц с отрядом из 3 тысяч человек выступил в поход и спустился по Иртышу на лодках и дощаниках. Он дошел до Балхаша и даже начал строительство укрепления, но тут возле лагеря появились калмыки князя Черни-Дундука, с которыми не без участия самого Бухгольца и его драгун сложились очень непростые отношения.

Калмыки ежегодно приезжали в Астрахань и на ярмарку в Тобольск, привозя чай, китайские материи и много соли, которой изобиловали реки в их степных владениях. На дне степных рек соль нарастала шапками, вроде сахарных голов, выпиравших на поверхность. Эта соль была очень хорошего качества и всегда пользовалась повышенным спросом. В свою очередь, калмыки вывозили из Сибири деньги, юфть, железо и меха. Калмыки считались народом «неспокойным», и Петр посчитал, что такой стратегический продукт, как соль, оставлять в руках «неспокойных» калмыков не следует. Это был единственно консервант, позволявший делать долговременные запасы продовольствия для армии и флота. Кроме того, хотелось получать китайские товары без посредства калмыков, и поэтому Бухгольц в 1713 году получил приказ захватить соляные промыслы. С тремя полками драгун выйдя из Тобольска, он прошел тысячу километров скорым маршем и овладел указанной местностью. На выгодном месте была заложена крепость, и соль русские стали добывать сами. Это не понравилось калмыкам, и они перестали приезжать на ярмарки.

Теперь же, столкнувшись со своим недругом в степи, калмыцкий князь преградил отряду Бухгольца путь в Бухарию. Атаковать укрепленный лагерь Черни-Дундук не решился, но этого и не потребовалось – от плохой воды в отряде Бухгольца начались болезни и мор. Видя, как мрут его люди, командир приказал отходить, и это отступление продолжалось до устья реки Оми, куда дошли только 700 человек, оставшиеся от первоначальных трех тысяч. Здесь, на этом месте, Бухгольц заложил селение, которое впоследствии стало городом Омском.

Судьбоносным для князя Черкасского стало 29 мая 1714 года: в этот день его проект кавказской экспедиции был рассмотрен и отложен. Но вместо него царь Петр одобрил составленный князем Александром проект экспедиции в Хиву и Бухару с Черкасским во главе.

Тем летом политическая ситуация изменилась: из Астрахани, где остановился возвращавшийся домой посол Ашурбек, пришло сообщение о том, что молодой хан, пославший его в Россию, умер. Посла задержали в Астрахани, пушки, которые ему были прежде обещаны, он не получил. Русские не знали, как им теперь быть, ведь договаривались о дружбе с правителем, который был уже мертв, да к тому ж умер, как говорили, не своей смертью. Вступивший на престол хан также правил не долго, и в короткий срок на престол в Хиве взошел уже третий хан! Было от чего призадуматься – все эти неизвестные правители могли не признать договоренностей, достигнутых с Ашур-беком. Для вящего бережения от опасных неожиданностей решено было не объявлять об истинных целях готовившейся экспедиции: назначая Черкасского командиром отряда, Петр официально отправлял его в качестве посла, шедшего поздравить нового хана Хивы с восшествием на престол. Велено ему было: «Оттоль ехать в Бухару, к хану, сыскав какое дело торговое, а дело настоящее, чтоб проведать про город Яркенд, сколь далек оный от Каспийского моря. И нет ли каких рек оттоль или хотя бы не от самого того места, однако же поблизости в Каспийское море».

Получив инструкции лично от Петра, Черкасский направился в Казань, к воеводе Петру Самойловичу Салтыкову, тогдашнему управителю всего юго-востока России и Прикаспийского края. В Казань он прибыл 13 августа, передал Салтыкову высочайший указ о подготовке похода, 16 августа выехал в Астрахань и там, на месте, занялся подготовкой экспедиции, продолжавшейся до середины октября. Он собрал отряд из полутора тысяч штыков регулярной пехоты, укрепленный морскими командами, при девятнадцати орудиях с артиллеристами. Этот отряд численностью около 1900 человек погрузился на две шхуны и двадцать семь морских стругов и выступил из Астрахани 7 ноября 1714 года, направляясь в Гурьев, лежащий при впадении Яика. Но суда стало затирать льдами, и, так и не пробившись к намеченной цели, князь приказал вернуться в Астрахань. В начале декабря Бекович написал из Астрахани в Казань к Салтыкову, прося прислать ему пятьсот яицких казаков, и приказал пополнить свою флотилию двадцатью новыми бригантинами, а сам тем временем отправился к себе на родину, в Кабарду, где набрал надежных и верных ему людей.

Подготовившись к походу, весной 1715 года он вышел на шестнадцати стругах, взятых у астраханских посадских людей, из Астрахани и направился к восточному берегу Каспийского моря. На стругах разместились полторы тысячи человек воинских людей, набранных из астраханского гарнизона и других мест, в их числе было сто яицких казаков. Люди были должным образом экипированы и имели все нужные припасы.

Дойдя до мыса Тюк-Караган, Черкасский высадился на берег возле стойбища султана Сайдами, правителя племени, от которого был послан Нефес к русским. Султан этот не был полновластным владыкой, он состоял в подданстве калмыцкого хана Аюки, который признавал власть русского царя над собой и формально обязан был помогать экспедиции.

Когда князь стал расспрашивать туркмен о старом русле Аму и возможности вернуть в него реку, туркмены рассказали, что если прорыть канал длиною около двадцати верст и разрушить плотину, перегораживающую путь воде, то река вернется к месту своего впадения в Каспий, возле Красных вод. От Тюк-Карагана князь решил отправить на разведку старого русла Аму и отыскание перегораживающей ее плотины группу разведчиков. В нее вошли Ходжа Нефес и астраханский дворянин Николай Федоров, который хорошо знал степь – он более тридцати лет провел в плену в Хиве и, возвращаясь в Россию, прошел пешком через те места, где, как предполагалось, лежало старое русло Аму. С ними шли дворянин Званский, толмач Тоймасу и двое туркмен. Сам же Черкасский решил плыть к заливу Красных вод и там ждать разведчиков.

Его посланцы, отправившись на верблюдах по старинному туркменскому торговому пути на Хиву, через семнадцать дней пути достигли хивинского урочища Карагач, куда выходила большая караванная дорога из Астрахани на Хиву. Здесь, верстах в двух от реки Амударьи, они увидели земляной вал, высотой в аршин с четвертью, шириной в три сажени, тянувшийся на пять верст. Аму, бывшая тогда в разливе, доходила до самого этого вала. Оставив хивинскую дорогу, Ходжа Нефес повел русских спутников к тому долу, который туркмены считали старым руслом Аму. Его они достигли, пройдя от вала двадцать верст. Вдоль этого дола они шли три дня до урочища Ата-Ибрагим и не раз находили на краях этого дола (или старого русла) следы брошенных селений и даже городов. От большого «русла» отходили малые, вроде каналов, и это укрепило в разведчиках уверенность в том, что они отыскали то, за чем их посылали. Идти до самого моря «по старому руслу» Нефес отказался, уверяя, что оно до моря, конечно же, доходит, но в тех местах легко попасть в руки разбойников. Свернув от «русла» разведчики пришли другой дорогой к берегу залива, где стояла на якорях флотилия князя Черкасского.

Для того чтобы окончательно убедиться в том, что они действительно отыскали русло Аму, Черкасский выслал новую разведку с берега залива. На этот раз с несколькими туркменами отправлен был астраханский дворянин Алексей Тараковский, который должен был пройти найденным «руслом» от моря до Ата-Ибрагима. Но туркмены не довели Тараковского до урочища, ссылаясь на великий риск оказаться захваченными и проданными в рабство. Князя Черкасского рассказы разведчиков удовлетворили, и он совершенно уверился в том, что нашел старое русло Аму, которая прежде изливалась в Балханскую бухту, самую вдававшуюся часть Красноводского залива. Весь маршрут, пройденный отрядом, был занесен на карты, были также произведены съемки неизвестных дотоле местностей побережья Каспийского моря.

С этими трофеями, проведя в походе более пяти месяцев, отряд Черкасского вернулся в Астрахань 9 октября 1715 года. Тем временем хивинский посол Ашур-бек, который никак не мог вернуться домой, вел оживленную переписку с должностными лицами, добиваясь разрешения на отъезд и получения пожалованных ему царем подарков. Посол писал астраханскому обер-коменданту Чирикову: «От Ашур-бека, посланника, честному и почтенному Михаилу Ильичу, почтение и поклон. На многие лета, да здравствует Белый царь, равно и вы. Извещаю вас: в знак милости мне пожертвовано Белым царем 6 пушек с порохом, ядрами и пенькой, также 8 пар соболей и 5 драгоценных занавесей. Пожалованное царем назад не берется, так же как вода из моря не возвращается. Но вы отобрали у меня пушки. Скажите, по указу ли вы их Государеву их взяли или сами собой?»

В ноябре того же 1715 года Ашур-бек снова писал обер-коменданту Чирикову: «Я приехал сюда, чтобы ехать тою дорогой, которая мне надобна, но несколько медлил, потому что в Хиве убили хана, на его место вступил было хан из каракалпаков, но и тот умер. Теперь ханом Ширгози из Бухары. Он знает меня и ценит в тысячу раз более, нежели посылавший меня хан. Возвратите мне пушки, дайте путевых денег и отправьте в дорогу вместе с караваном, а за этим караваном пойдут и другие». Ашур-бек обещал установить торговые сношения и уверял, что все осталось по-прежнему во взаимоотношениях между его ханством и Россией. Но его надеждам не суждено было сбыться. Пребывание Ашур-бека в Астрахани затянулось на долгие два с лишним года, а пока почтенный Ашур-бек, пребывая в полной неясности своих дел, жил в Астрахани, новый хан отправил в Россию нового посла. Его приезд не миновал внимания бранденбургского резидента Вебера, отметившего в своих записках: «Этот посол, прибыв в Петербург, 20 декабря имел у императора в его канцелярии аудиенцию, на которую собрались многие знатные русские вельможи. Несмотря на то, что все русские стояли, посол потребовал себе стул и сел. Но когда великий канцлер дал знак идти к царю, посол вскочил, бросил свою саблю в руки богато одетых людей своей свиты и, низко нагнувшись, вошел в кабинет царя. По окончании аудиенции царь вышел вместе с послом в канцелярию, и здесь старый слуга посла, выйдя вперед всей свиты, произнес длинную речь, говоря хорошо поставленным голосом. В приблизительном переводе смысл его слов был таков: “Подобно тому, как яркое солнце освещает всю землю, так будет он, царь, ее обладателем”».

В это время в Поволжье полыхала настоящая степная война, начатая султаном кубанских ногайцев Бехти-Гиреем, который во главе 60-тысячного войска совершил набег на русские земли. Дойдя до самой Казани, ногайцы захватили богатую добычу и увели 7 тысяч пленных. В погоню за войском Бехти-Гирея выступил полковник Шварц, немец, уже восемнадцать лет состоявший на русской службе. Он настиг султана в сорока верстах от Казани и, хотя имел под своей командой всего шестьсот драгун, набранных из шведских пленных, удачно атаковал ногайцев и ловким маневром загнал их под огонь русских пушек. Шварц уже хотел дать команду окатить нестройные толпы всадников картечью, когда по приказу Бехти-Гирея вперед его воинов выгнали пленных. По укрывшимся за «живым щитом» ногайцам Шварц стрелять из пушек не осмелился и дал команду «взять татар на шпагу». Его драгуны атаковали конницу ногайцев лишь со шпагами в руках, и имевшие многократное численное превосходство ногайцы смешались под натиском «русских шведов», побежали, бросив полон и 1500 лошадей. В том бою ногайцы понесли большие потери убитыми, а среди пленных оказался сын Бехти-Гирея. Его полковник Шварц тут же приказал повесить в назидание папаше, а добычу, брошенную ногайцами при отступлении, милостиво подарил своим воинам.

После этой «славной виктории» минуло менее месяца, когда под Рождество 1715 года Бехти-Гирей попытался взять реванш, явившись с 30-тысячным войском под стены Астрахани. Он внезапно навалился на калмыцкие улусы, перехватил караваны, наконец, напал на ставку самого хана Аюки. Хан Аюка был старым врагом ногайцев; еще во времена царя Алексея Михайловича, в 1672 году, стремясь заслужить поддержку русской короны, он пошел войной на Кубань, где ногайские ханы заявили о выходе из русского подданства. За два месяца он покорил ногайцев и принудил уйти в те места на Волге, которые были отведены им для кочевий. В 1710 году, когда генерал Апраксин в очередной раз был послан «усмирять» «возмутившихся» ногайцев, с ним на Кубань пошел и 20-тысячный отряд калмыков, посланный ханом Аюкой, под командой его военачальника Чандор-Чжаба. Калмыки тогда славно повоевали, захватив много скота, уведя в полон многие тысячи женщин и детей. Теперь пришел черед Аюки «платить по старым счетам». Нападение разгромленных было кубанцев было столь неожиданно, что калмыки не сумели организовать сопротивление. Имея тройное превосходство в людях, султан Бехти-Гирей легко одолел калмыков, перебив около трех тысяч воинов Аюки, но, предусмотрительно не причиняя русским никакого вреда. Аюка-хан принужден был, бросив кибитки, бежать под защиту русского оружия.

Комендант Астрахани, вместе с князем Черкасским, выступил в степь, имея 3 тысячи регулярного войска. Русские без труда перехватили Бехти-Гирея и собирались уже учинить ему разгром, когда со стороны ногайцев к ним были посланы парламентеры, которые стали уверять, что ногайцы действуют против калмыков по разрешению царя Петра! В доказательство этих слов они предъявили письменный приказ, действительно подписанный царем, в коем ногайцам дозволялось преследовать калмыков и «наказывать их везде, где только встретятся». Как отмечает в своих записках Вебер: «Русские военачальники хоть и подивились, но принуждены были пойти назад, в город. Кубанцы же после этого навалились на калмыков с новою силою и перебили их великое множество». Аюка умолял русских офицеров, командовавших войсками, ударить по ногайцам, прекратить резню и разорение его племени, но те лишь пожимали плечами. Зная, что Бековичу позволено более, чем остальным, Аюка просил о помощи его – у князя под рукой был сильный отряд, подчинявшийся ему непосредственно, но Черкасский отвечал, что по приказу государя он охраняет особу Аюки, но не имеет указания вступать в бой против кубанского султана, действующего по цареву же приказанию.

До сих пор не известно: был ли тот приказ царя подлинным, являлся ли он следствием попытки устрашения калмыков, которые не явились на Сибирскую ярмарку, препятствовали продвижению русских по Иртышу и «беспокоили» владения хивинских правителей? Как мы помним, хан через своего посла Ашур-бека просил воспрепятствовать самовольным захватам Аюки в степях. Вполне возможно, что, пытаясь угодить будущему союзнику, Петр действительно разрешил одному своему подданному – кубанскому султану – наказать другого своего подданного – хана Аюку – для пользы сношения с третьим подданным – ханом Хивы, который был для Петра, возможно, важнее обоих первых степных владык. Не исключено также, что эта грамота была дана ногайцам когда-то давно, а пригодилась лишь теперь. Ведь Аюка многократно нарушал клятвы верности, принимал участие в набегах на русские окраины, играл в политические игры с китайским богдыханом, ханами Бухары и Хивы, со степными князьями и турецкими султанами. Как бы ты ни было, но Аюке в помощи было отказано, разгром калмыков под Астраханью был чудовищным, и после этого грозный степной хан затаил в душе лютую ненависть к Черкасскому. Это была первая ошибка, сделанная Бековичем при подготовке похода, – ведь идти ему предстояло через земли, принадлежавшие Аюке и его данникам. Аюка-хан был одной из ключевых фигур политического расклада в Степи: через него и его родственников русские пытались установить связи при китайском дворе и даже проникнуть в Тибет, куда на поклон к далай-ламе регулярно отправлялись калмыцкие посланцы. Предательство интересов Аюки князем Черкасским аукнулось ответным ходом грозного и хитрого хана.

Степные конфликты казались Бековичу досадными пустяками, «местными делишками», с которыми некогда связываться, имея пред собой столь гигантские задачи. О своих изысканиях на побережье Каспия он доложил в Петербург письменно, с приложением составленных карт побережья. Получив это донесение, Петр 27 января 1716 года распорядился отправить на Каспийское море флотского поручика Кожина, окончившего в свое время знаменитую Навигацкую школу: «Ехать ему, тому поручику Кожину, в Астрахань, и там взять две скампавеи (тип галеры. – В. Я.) или иные суда, как потребно ему будет, и на оных все берега того моря описать, так же реки, гавани и острова, близ берегов лежащие и сделать карту. Где станет приставать, и будет спрашивать от тамошних людей, и казать ему указ данный, а к тому и словесно говорить, что послан он для описания того моря, дабы лучше торговым людям ход известен был, а не для чего иного, дабы сумления у них не было. Посмотреть описи и карты Бековича, – ежели прямо сделано, то туды не ездить, ежели не прямо – то самому начертить. Когда берега опишет, тогда взять судно поболее, морского ходу, и на нем все море крейсировать и наложить на карту. Хотя где и чего не положено, а увидети, к пользе государственной, то чинить как доброму и честному человеку надлежит».

Выехавший вслед своему донесению, князь, находясь в Москве, узнал, что Петр выехал из Петербурга в Ригу. Бекович изменил свой маршрут, отправившись вслед за царем, и застал его в Либаве, где, при личной встрече, высказал полную уверенность в успехе будущей экспедиции. Петр был весьма доволен действиями князя Александра и там же, в Либаве, издал 14 февраля 1716 года указ, в первой части которого повелевал Сенату всячески содействовать подготовке похода и исполнять незамедлительно все требования князя Черкасского, возникающие при организационных хлопотах.

В России велась тщательная работа по обобщению сведений, имевшихся в приказах, а также сбор известий о торговых путях в степи, о Хиве, Бухаре, о ведших в Индию дорогах. Главный вопрос, над которым бились тогдашние чиновники, отвечавшие за подготовку купеческого каравана, направляемого в Индостан: какие товары могут заинтересовать тамошних покупателей? Слух о том, что царя интересуют люди, бывавшие в Индии, распространился довольно широко, и тут кстати отыскался человек, могший дать по этому вопросу самые подробные сведения. Буквально через неделю после выхода указа Петра о начале подготовки большой экспедиции в Хиву, 22 февраля 1716 года, в канцелярию Правительствующего Сената явился Андрей Семенов, «человек рижского обер-инспектора Исаева». Этот Семенов заявил, что он в 1695 году, когда ему было пятнадцать лет от роду, попал в услужение к московскому купцу Семену Мартыновичу Маленькому, который был послан самим царем Петром в Индию. Семенов утверждал, что он вместе с Маленьким «ездил из Москвы в Перейду, а из Персиды в Индию». По словам Андрея Семенова, везли они юфть красную, голландские и английские тонкие сукна, «рыбью кость» – моржовые клыки. В Шемахе их встретили персидские чиновники, которые, прочитав грамоты, данные купцам в Москве из Приказа Большой казны, отвели им двор для постоя, где караван и зазимовал. Лишь по прошествии пяти месяцев они снова тронулись в дорогу, направляясь в Исфагань, до которой добирались полтора месяца. В Исфагани была одна из резиденций персидского шаха, здесь русские путешественники прожили почти полгода. За это время Семен Маленький не раз удостаивался приглашения во дворец и имел несколько личных аудиенций у шаха. Семенов отметил, что в Исфагани живут христиане, – есть целая слобода, населенная армянами, которые занимаются торговлей сукнами, кружевами, соболями и драгоценностями с Индией и разными другими странами. Дома армянских купцов все каменные, богато убранные, и никто их там не обижает.

Выступив из Исфагани, караван отправился в порт Бендер-Абас на берегу Персидского залива. Здесь они прожили две недели, дожидаясь, пока будут улажены формальности, наняты корабли для перевозки товаров, а сами товары будут оценены и за них внесены пошлины. Платить следовало персидскими серебряными монетами «аббасами». Пошлина составила с каждого рубля стоимости провозимого товара пять алтын. Погрузив на большой индийский корабль товары, русские купцы в декабре 1696 года направились к индийскому порту Бендер-Сурату, до которого плыли морем двадцать дней. Город Сурат находился на одноименной реке, стоя выше того места, где она впадала в океан. Легкие суда шли до самого города, а тяжело груженные «товарные корабли» по реке не ходили, разгружаясь на взморье, в тридцати верстах от города. В отличие от Персии, где русские купцы выступали в качестве царских гонцов, в Сурате они себя таковыми не объявляли, а жили как частные лица в течение пяти месяцев. Потом, собрав сведения о том, где можно застать правителя той страны, и узнав, что «индийский царь» находится в военном лагере при городе Буранпур, они выехали туда и добирались до Буранпура целых три месяца.

Прибыв в лагерь шаха, купец Семен Маленький и его люди снова объявили себя царскими гонцами и были встречены казначеем правителя, которому вручили верительные грамоты, выданные им для такого случая в Москве. По прочтении грамот Маленького пригласили в шатер к шаху, куда он прибыл для личного представления индийскому владыке вместе со своим собственным толмачом. Представление прошло весьма удачно, русские купцы были милостиво приняты и после этой аудиенции провели еще три месяца в Буранпуре, живя лагерем, в собственных шатрах, так как постоялого двора в городе не было.

Андрей Семенов рассказывал, что лично он сам неоднократно видел «индийского царя» во время его торжественных шествий по городу. Судя по его рассказам, это были весьма пышные церемонии, которые обычно проходили в среду и пятницу, когда индийский шах направлялся в мечеть для молитвы. В таких случаях впереди процессии важно выступали боевые слоны, на спинах которых возвышались восьмиугольные башенки – в них сидели музыканты и знаменщики. Музыканты трубили в трубы и били в бубны, а знаменщики размахивали пестрыми флагами. Следом вели под уздцы нарядно убранных породистых коней, за которыми восемь крепких носильщиков, часто меняясь, несли застекленный паланкин, в котором восседал седобородый старец, одетый во все белое, с белою же чалмой на голове. За ним следовали носилки четверых его сыновей, придворных и знатных людей. Замыкали шествие отряды пешей гвардии и конницы.

Получив от шаха разрешение торговать повсеместно в его стране, русские купцы направились в Агру. «Город Агра при большой реке, а названия я ее не упомню, – рассказывал далее Андрей Семенов. – Город заделан в три стены, а в тех стенах жилья нет – только дворец, да приказы, да мечеть еще. Вокруг тех стен вырыт большой ров, в коий пущена вода, и в той воде живут большие рыбы и черепахи. Жилое строение вокруг того замка». До Агры путники добирались два месяца, прожили там две недели на постоялом дворе, осмотрели дворец, мечеть и многие другие помещения замка Агры. Все здания были каменные, а внутри помещений стены были искусно расписаны яркими красками.

Из Агры они поехали в Шахунабат и там прожили четыре месяца, ведя торговлю. Город им понравился, и индусы тоже. «Люди они тихие и ласковые, – говорил Семенов, – в торге обходительные и приветливые». Из привезенных русскими товаров более всего индусов интересовали красная юфть и английские сукна. Товары купцы отдавали за серебряные индийские монеты рупии, на них же закупали и товары «на вывоз».