Роман Анатольевич Ромашов, Юрий Юрьевич Ветютнев, Евгений Никандрович Тонков Право – язык и масштаб свободы: монография

Roman Romashov, Yury Vetyutnev, Evgeny Tonkov

IS THE LANGUAGE AND SCALE OF FREEDOM

Saint-Petersburg

ALETHEIA 2 0 1 5

Рецензенты:

доктор юридических наук, профессор В. Г. Графский (Институт государства и права Российской академии наук);

доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки России Д. И. Луковская (Санкт-Петербургский государственный университет)

Предисловие

В 1996 г. вышла книга выдающегося российского ученого-юриста, академика В.С. Нерсесянца «Право – математика свободы. Опыт прошлого и перспективы». В своей работе Владик Сумбатович Нерсесянц показал суть правовой материи как пространства свободы равных, осуществил экскурс в историю правопонимания с акцентированием внимания на проблемных аспектах трансформации социалистического правопонимания в постсоциалистическое, предложил и обосновал концепцию цивилизма и цивилитарного права. Высказанные идеи, безусловно столь же интересны и содержательны, сколь интересен и содержателен был их автор. Однако интерес – это не только способ восприятия и восхищения, но и катализатор рассуждений и дискуссий. Книги В.С. Нерсесянца заставляют думать, спорить, предлагать собственные подходы и позиции. Наверное, именно в этом заключается основная ценность научного наследия настоящего Ученого и Гражданина.

Слова признательности Мэтру сказаны. Что дальше? А дальше вопросы, на которые предстоит постараться ответить:

Может ли право быть математикой?

Всегда ли право основано на свободе и может ли представлять угрозу для нее?

Что такое равенство и справедливость и всегда ли равенство справедливо?

Можно ли говорить о свободе в состоянии неравенства?

Количество вопросов можно множить, но уже поставленных достаточно для того, чтобы сесть за рабочий стол и…

Прежде всего, любое начинаемое мероприятие нуждается в соответствующем наименовании. Пожалуй, все знают о том, что «как корабль назовешь, так он и поплывет». «Право – математика свободы» – название звучное и претенциозное. Однако может ли право в реальности ассоциироваться с математикой? Думаем, что нет.

Математикой называется наука, изучающая пространственные и количественные соотношения реального мира путем идеализации свойств объектов. Эта идеализация обычно воспроизводится в виде аксиом, из которых затем выводятся более сложные утверждения – теоремы, образующие в дальнейшем математическую модель изучаемого объекта.

Математика как область человеческого знания внеисторична и интернациональна. Законы математики носят объективный характер и не зависят от отношения к ним со стороны государства и общества. Первичные элементы математики – цифры, числа, формулы – таковы, что могут однозначно восприниматься как учеными-математиками, так и теми, кто к математике непосредственного отношения не имеет. Язык математики не связан с национальной культурой и ментальностью.

Назвав книгу «Право – язык и масштаб свободы» авторы, один из которых в недавнем прошлом являлся генералом отечественной тюремной системы, другой выступает в качестве адепта и проводника «сократического диалога», а третий всю сознательную жизнь занимается адвокатской деятельностью, руководствовались общей позицией, суть которой сводится к следующему.

Право, являясь продуктом социальной культуры, возникает и развивается вместе с обществом. При этом исторические особенности, национальные традиции и язык становятся для права системообразующими конструкциями, вне которых правовая жизнь невозможна. Разграничение различных типов правопонимания и правовых семей современного мира позволяет говорить о том, что право по-разному понимается и интерпретируется представителями различных национальных культур. Если для европейца право – это прежде всего узаконенная возможность и гарант обеспечения личного интереса, то для русского человека – право в большей степени средство контроля и инструмент наказания, в первую очередь предназначенный для достижения общегосударственных целей и решения общезначимых задач.

Мы считаем нормальным то, что представители различных национальностей имеют свои, зачастую непонятные другим языки и традиции. Не имеет смысла говорить о том, что непонятное всегда враждебно, хотя и полностью исключать такую возможность нельзя. Задача исследователя как раз и состоит в том, чтобы познать новое и оценить его с точки зрения возможных последствий и перспектив. Заимствование правовых категорий и технологий, устоявшихся и доказавших свою эффективность и полезность в рамках зарубежных национальных правовых систем – столь же обычный процесс, как и включение в собственный язык иностранных слов и так называемого «новояза». Вместе с тем заимствование отдельных слов не влечет за собой замену одного языка другим. Русские говорят на русском языке, а англичане на английском – и на одном общем языке мы не будем говорить никогда (либо, по крайней мере, в обозримой перспективе уж точно). Так же и национальное право. Насколько либеральные ценности, которыми пронизано английское, европейское и американское право приемлемы для стран и народов, руководствующихся в своем развитии иными традициями и историческим опытом. Можно только предположить, что так называемые общечеловеческие ценности признаются всеми людьми и в равной степени обязательны для всех. Сегодняшний мир не стал более толерантным и миролюбивым по сравнению с предшествующими историческими периодами. Напротив, минувший XX век наглядно показал, что величайшие достижения в области науки и техники могут абсолютно спокойно сочетаться с разрушительными войнами и человеконенавистнеческими режимами.

Можно сколь угодно долго рассуждать об общегуманистической сути права, но при этом констатировать бессильность и бесполезность существующих правовых инструментов и механизмов для предотвращения и разрешения вновь и вновь возникающих конфликтов. Примеров тому не счесть. При помощи языка мы можем общаться с подобными себе, способными и желающими нас слушать и слышать. Закрепляя общезначимые правила поведения в праве, следует быть уверенным в том, что большинство из тех, кому право адресовано, могут и стремятся понять соответствующие предписания и воплотить их в своих делах и поступках. Непонимаемое и невоспринимаемое право, также как и «мертвые» языки, лишено реальной социальной значимости и представляет интерес только в качестве предмета для абстрактно-философского диспута. Для авторов такое право не интересно.

Говоря на русском языке и прожив в «новой» России весь период ее не столь долгого существования, мы стремимся понять сами и по возможности донести до своих друзей и знакомых, а также до всех считающих возможным нас слушать и понимать достаточно простую идею (сознательно не говорим – истину): российское право является самостоятельным нормативным образованием, подчиняющимся в своем формировании и функционировании национальной правовой традиции и действующее с учетом и под воздействием национальной правовой традиции. Перефразируя Р. Киплинга, можно сказать: «Запад есть Запад, а Россия есть Россия и вместе им не быть никогда». И ничего страшного, ведь не хотим же мы быть частью великой (без всяких кавычек) арабской, китайской, либо скажем африканской культуры. То, что Россия территориально расположена, в том числе, и в Европе как части света, не превращает автоматически ее культуру и право в западно-европейские. Способность гордиться своей историей и достижениями, понимать собственную национальную идентичность нормально сочетается с уважением к другим культурам. Что же из этого следует? А то, что национальные правовые системы, также как и языки по отношению друг к другу, говоря математическим языком – параллельны, а в психологическом аспекте паранормальны. Паранормальность права, свойство задаваемое не только особенностями языковых способов выражения правовых средств и технологий, но и хроносферой – социальным временем, задающим темпоральные границы деятельности механизмов правотворчества и правореализации. Не имеет смысла с сегодняшних правовых позиций оценивать юридически значимые поступки, совершаемые в предшествующие исторические периоды. Люди со временем не становятся более жестокими или, напротив, – милосердными. Изменяются внешние обстоятельства, что, в свою очередь, влечет политико-правовые трансформации.

Как связаны право и свобода? Непосредственно. Возникновение права приводит к появлению свободы в собственно юридическом ее понимании. Именно право является масштабом индивидуальной и коллективной свободы, ее гарантом и вместе с тем средством легального ограничения. Вне права свобода, с одной стороны, безгранична, с другой – беззащитна. Обстановка бесправия – это хаос, в котором действует лишь «право сильного» и идет «война всех против всех». «Бесправная свобода – это произвол, тирания, насилие»[1].

Получается, что отсутствие права означает фактическое отсутствие свободы.

В правовом контексте свобода – это формализованное соглашение двух и более субъектов, определивших и утвердивших варианты возможного, должного или недопустимого поведения, в рамках которого ими реализуются корреспондирующие права и обязанности. Иными словами, свобода это определенная (т. е. закрепленная при помощи установленных параметров возможного, должного и недопустимого поведения) самостоятельность субъекта в выборе и осуществлении вариантов совершаемых деяний (как действий, так и бездействий).

Понимая и принимая позицию, в рамках которой утверждается, что «право – это нормативная форма выражения свободы посредством принципа формального равенства людей в общественных отношениях»[2], считаем, что предложенная конструкция – это идеал, стремление к достижению которого определяет общее направление правового развития. Однако на практике конкретные правовые системы, существующие в рамках определенных социально-культурных континуумов, в ряде случаев организуются и функционируют, основываясь на иных принципах, что не исключает наличия у участвующих в общественных отношениях людей свободы в процессе осуществления выбора и достижения собственных интересов. Еще Платон отмечал, что даже в условиях, когда государство (полис) подчиняет себе практически все проявления личной и общественной жизни, у людей остаются сферы, неподконтрольные государству, а следовательно, человека нельзя лишить свободы, за исключением случаев, когда сам человек себя свободным не ощущает и к обретению свободы не стремится.

В государственно организованном обществе право и правовой порядок в большинстве случаев представляют собой иерархию норм, органов, должностных лиц, социальных групп. В условиях иерархии нельзя говорить о формальном равенстве. В тоталитарных, авторитарных, деспотических режимах нет свободы (в либертарном ее понимании), но есть общезначимые и общеобязательные правила, обеспеченные государственным принуждением. Если эти правила не считать правом, то следует вводить в оборот понятие «бесправного / противоправного государства» и «противоправного закона», а это, в свою очередь, означает отказ от ключевой юридической догмы: неразрывной связи права и государства. Понимая, что в гуманитарной науке вообще и теории права, в частности, нет ничего невозможного, все-таки считаем разумным сохранить хотя бы в относительной целостности фундаментальные положения современного правоведения.

Право было, остается и будет продуктом человеческой деятельности, посредством которого упорядочиваются, обеспечиваются и охраняются общественные отношения. Изначальное несовершенство человека и общественной организации предопределяет несовершенство правовых инструментов и механизмов. Сегодня мы столь же далеки от правового идеала, как и наши предки. Ничего страшного в этом нет. Путь к линии горизонта бесконечен. Но это не означает бесполезности стремления и движения вперед. Каждый из нас, родившись в определенной социально-культурной и политико-правовой среде, находится под ее влиянием и вместе с тем решает для себя извечный вопрос: какую дорогу и к какому праву избрать. Каждый учит тот правовой язык и выбирает тот масштаб правового мышления и поведения, который считает приемлемым и предпочтительным для себя. Для нас, авторов этой книги, право является языком и масштабом свободы. Вполне вероятно, что существуют и противоположные взгляды на право как на препятствие и угрозу свободе. Надеемся, что читатели услышат и поддержат нашу позицию.

Глава 1 Право. закон. юриспруденция

1.1. Проблема формирования правовой парадигмы в современном мире

Современный мир представляет собой сложное социально-культурное и политико-правовое образование, эволюционирующее под воздействием разнонаправленных тенденций: глобализации и локализации; самосохранения и саморазрушения (энтропии).

Рассмотрение мира как системы взаимодействующих и взаимопроникающих культур актуализирует проблему их типологии и сосуществования цивилизаций с различными культурными идентификационными кодами. Представляется целесообразным выделять три типа существования (сосуществования) культур: культурную автаркию (культура полиса); культурную экспансию (культура империи); межкультурный диалог (культура цивилизма, культура толерантности).

В основу первого типа положена идея противопоставления локальной культуры и всеобщего варварства. При этом в качестве основного мифа мироустройства выступает религия, в рамках которой утверждается божественная природа миросозидания и мироустройства, а также богоизбранность отдельных этносов. Такое восприятие мира является оправдывающим фактором при уничтожении (порабощении) представителями культур «богом избранных народов» варварских «антикультур».

В сфере юриспруденции значимость религиозного мифа прежде всего заключается в том, что объективное право есть форма реальности, созданная по воле Бога и в силу божественной природы приобретающая характер аксиоматичных установок и не подлежащих сомнениям догм. В качестве системы социального управления право делится на небесное, идущее от Бога, и земное, представляющее собой продукт субъективного (человеческого) нормотворчества[3]. Естественно, изменениям подвержено лишь право, устанавливаемое людьми и действующее в отношении людей. В подобном понимании земное («юридическое») право не может ограничивать правителя – суверена, волевые акты которого легитимированы вследствие освящения фигуры самого монарха, а также не обеспечивает прав варварских народов, которые в юридическом смысле людьми не являются, а значит, не могут претендовать на правовое обращение.

Второй тип социально-культурного взаимодействия основывается на мифе индустрии, в рамках которого обосновывается идея промышленного освоения мира и, как следствие, деление культур на развитые (создатели и владельцы средств и технологий производства жизненно важных благ) и неразвитые/развивающиеся (владельцы и поставщики сырья и дешевой рабочей силы). Представители развитых культур проводят в отношении неразвитых политику колонизации, направленную на внеэкономическую эксплуатацию сырьевых и социальных ресурсов. При этом колонизация, в широком смысле этого понятия, представляет собой экспансию культуры метрополии (в том числе при поддержке силовых структур государственного механизма) по отношению к культуре как уже имеющихся, так и потенциальных колоний. Особенно важно то, что наряду с внешней колонизацией, исходящей из первичности (приоритетности) культуры метрополии по отношению к культуре колонии, находящейся за пределами географических границ метрополии, существует внутренняя колонизация, предполагающая рассмотрение аппарата государственной власти в качестве метрополии, а собственного народа – в качестве колонии. В таком понимании в государстве (независимо от того, является оно метрополией или колонией) формируются две противопоставляемые культуры: власти и подданных, взаимодействие которых в ряде ситуаций приобретает конфликтный характер.

Понимание права в индустриальном мире строится на противопоставлении естественного права, существующего независимо от того, признается оно государством или нет, и позитивного права являющего собой формализованную (возведенную в закон), гарантированную и санкционированную волю государства. Являясь ядром политико-правовой системы, государство монополизирует право на правотворчество, правоприменение, правосудие, использование легального принуждения. Право развитых стран (метрополий) рассматривается как более совершенное в сравнении с правом стран, находящихся на более низкой ступени технико-экономического развития. Соответственно, процесс колонизации предполагает в том числе правовую экспансию, выражающуюся в попытке перенесения и внедрения институтов и принципов, сложившихся в правовых системах метрополий, в национальные механизмы правового регулирования колоний.

Противопоставление естественного и позитивного права в рамках мифа индустрии обусловливает двойственность ситуации в области обеспечения законности и правопорядка. С одной стороны, законы – продукт государственной деятельности, в свою очередь, правопорядок – результат практического воплощения в жизнь требований и принципов законности. Получается, что преступлением является неисполнение законных обязанностей и нарушение законных запретов. С другой стороны, сами законы могут основываться на постулатах, попирающих естественные права человека и гражданина. В этом случае законосообразное поведение субъекта юридической деятельности приобретает противоправный характер и при определенных обстоятельствах (поражении государства в войне, победе революционного, либо национально-освободительного движения) может быть в дальнейшем квалифицировано в качестве преступления[4]. Получается, что поведение лица, признаваемое в качестве правового и законного в одних обстоятельствах, может быть квалифицировано как неправовое и противозаконное при изменении социально-политической ситуации. Такая ситуация обусловливает так называемые «двойные стандарты» понимания права и осуществления правового регулирования. В условиях действующего мифа индустриального мира, утверждающего объективность деления культур на развитые и развивающиеся, сам факт существования двойных стандартов приобретает характер объективной реальности, критическое отношение к которой сводится к декларативным высказываниям политиков, не столько не желающих, сколько фактически не способных решать проблему по существу.

Третий тип взаимодействия культур в качестве основополагающей мифологемы принимает миф ненасилия (цивилизма, толерантности и т. п.). В качестве базовой гипотезы принимается утверждение о том, что человеческий мир – это мир человеческих личностей, различия которых не являются основанием для градации на людей, «заслуживающих человеческого обращения», и «не людей» – врагов рода человеческого в человеческом обличии, в отношении которых могут использоваться средства и методы, недопустимые по отношению к «нормальным людям». Такой подход не исключает саму возможность конфликта как между отдельными людьми, так и между социальными организациями представляющими различные типы национально-культурных идентичностей. Однако даже в условиях конфликта люди должны помнить и понимать, что они взаимодействуют с такими же людьми и что достижения одной культуры не менее значимы для ее представителей, чем аналогичные достижения другой культуры, которая, являясь чужой, вместе с тем не должна априори восприниматься в качестве враждебной и, в силу подобной оценки, заслуживающей уничтожения. Диалог культур возможен только при условии восприятия интересов противоположной стороны взаимодействия в качестве равных по значимости собственным интересам.

Право в условиях диалога культур выходит за рамки национальных правовых систем и выступает в качестве элемента общецивилизационной культуры. Основное предназначение права – обеспечение сохранения человеческой цивилизации. При этом существование права зависит в большей степени не от субъектов, своими осознанными волевыми действиями реализующих правовые предписания, а от признания государствами и индивидами «права на право» в отношении не только физических и юридических лиц, но и в отношении объектов живой и неживой природы, а также в отношении самой человеческой культуры. Таким образом, правом обладают не только люди, но и природа, и культура. Признание права природы и права человеческой культуры является необходимым условием для разработки комплексных мероприятий, направленных на правовое обеспечение природной среды, необходимой для существования человеческой цивилизации, а также на сохранение общемировой и национальной культуры-наследия.

Современный мир находится в состоянии перехода от экспансивной культуры империи к диалогичной культуре цивилизма. Переходный период обусловливает следующие вызовы в сфере политико-правовых отношений:

1. Соотношение национальных культур подвергается осмыслению в рамках стереотипа межличностных отношений «друг – враг». Культуры ассоциируемые в качестве «чужих», подразделяются на «примитивные/варварские» и «враждебные». В отношении враждебных культур считаются оправданными и правомерными действия не допустимые по отношению к дружественным культурам.

Культура цивилизма предполагает выработку стереотипа межкультурного диалога, в рамках которого взаимодействие строится по типу «человек – человек». Данное взаимодействие не исключает противоречий и конфликтов между людьми, но предполагает решение этих конфликтов сугубо человеческими, т. е. правовыми средствами и методами.

2. Право как нормативная система включает два взаимосвязанных и, вместе с тем, относительно самостоятельных сегмента: публичное и частное право. Публичное право неразрывным образом связано с центром публичности, в качестве которого чаще всего рассматривается государство, представленное аппаратом государственной власти (государственной бюрократией). Отношения государства как субъекта публичного правотворчества и общества как объекта применения «узаконенного права» строятся по принципу иерархической субординации, в рамках которых государство как носитель суверенитета повелевает, а общество должно исполнять и соблюдать властные веления. Определенные частным правом субъективные возможности являются производными от публичного права и в таком понимании не могут претендовать на равенство с исходящими от государства и обеспечиваемыми государственным принуждением публичными долженствованиями.

Культура цивилизма базируется на трех составляющих системы права: праве прав человека, праве общечеловеческой культуры, праве природы.

Право прав человека закрепляет основные права человеческой личности, безусловно признаваемые всеми представителями человеческих цивилизаций. При этом на уровне Общецивилизационной декларации права прав человека должны быть перечислены права, изъятие и ограничение которых не допускается у людей независимо от социальной и юридической оценки их собственного поведения (в отношении террориста и маньяка правовой закон должен обеспечивать те же права и процедуры правовой охраны, что и в отношении законопослушного гражданина).

Право культуры и право природы приходят на смену публичному праву индустриальной эпохи. В основу права культуры и права природы положен принцип координации усилий культур и цивилизаций объединяемых единой двоякой целевой установкой: выживанием и дальнейшим развитием общечеловеческой цивилизации объединяющей различные по уровню научно-технического и политико-правового развития, однако в одинаковой степени значимые (в силу первичности субъективных интересов по отношению к публичным, объективным) национальные культуры.

3. В настоящее время в рамках сравнительного правоведения различаются правовые семьи романо-германского, англо-саксонского, религиозного (мусульманского) и традиционного права. Данная классификация, предложенная Р.Давидом, в современный период устарела и не отвечает вызовам современности. Распад социалистической системы, обусловил ликвидацию семьи социалистического права, к которой Р.Давид относил страны социалистического лагеря. Крах системы мирового колониализма привел к появлению на мировой арене большого числа формально независимых государств, правовые системы которых строятся и функционируют под воздействием двух культурных векторов: национальной культуры (как правило, опирающейся на традиционные отношения) и культуры бывшей метрополии (выражающейся в языке, технологиях, формально-правовых институтах). Думается, что механическое «присоединение» вновь образованных правовых систем к так называемым «основным правовым семьям» не решает проблемы.

Культура цивилизма позволяет говорить об общемировой правовой цивилизации, опирающейся на базовые принципы права и инструментарий правового регулирования, устраивающие представителей большинства национальных культур. В качестве таких принципов могут быть провозглашены: гуманизм, ненасилие, формально-юридическое равенство культур. В рамках общемировой правовой цивилизации отношения между национальными правовыми системами строятся посредством осуществления диалога равных субъектов. Применение диалога систем в качестве основополагающего средства правового регулирования предполагает постепенное снижение юридической силы нормативно-правовых актов и замещения их нормативными договорами и обычаями.

1.2. Чем вызваны дискуссии о правопонимании?

В связи с познанием права, в первую очередь на теоретическом уровне, возникает довольно парадоксальная ситуация: для того, чтобы сформулировать какие-либо суждения о предмете своего интереса, необходимо иметь достаточно четкое представление о том, каковы отличительные черты этого предмета. Однако это первоначальное и элементарное требование оказывается самым проблематичным с точки зрения его практического исполнения, поскольку никакого консенсуса в отношении того, что означает слово «право», фактически не существует. Если рассматривать юридическую науку как своеобразного коллективного мыслящего субъекта, то приходится констатировать, что ее познавательная деятельность в значительной степени расфокусирована, поскольку под именем права выступают самые различные объекты.

Причины такого положения дел достаточно многообразны. Высокая степень конфликтности идей и интересов вообще свойственна для многих сфер юридического знания и построенной на нем практики. Эта особенность применительно к науке хорошо подмечена Б.А. Кистяковским, который писал: «Ни в какой другой науке нет столько противоречащих друг другу теорий, как в науке о праве. При первом знакомстве с нею получается даже такое впечатление, как будто она только и состоит из теорий, взаимно исключающих друг друга»[5]. Аналогичное, по существу, наблюдение высказывал Г. Гурвич в отношении всей сферы юридического опыта, считая одной из его характерных черт «крайне драматичный характер такого опыта, преобладание в его структуре элементов антиномичности. Ни один вид непосредственного опыта не разрывается болезненными конфликтами в такой степени, как юридический опыт»[6].

Вероятно, особенности идейного плюрализма в юридической науке действительно могут быть объяснены спецификой самой правовой реальности как культурного явления. В частности, для этой области социального взаимодействия характерна высокая степень «агональности», то есть состязательности, поединка, борьбы. Так как право призвано иметь дело главным образом с конфликтогенными проявлениями общественной жизни, то и сами механизмы, при помощи которых функционирует правовая система, во многом строятся по схеме конфликта («лечить подобное подобным»). Иначе говоря, атмосфера противоборства переносится в зал суда, а оттуда проникает и в научные споры о праве.

Другое, ничуть не менее значимое обстоятельство связано с тем, что существующие варианты понимания права отражают и в какой-то мере легитимируют различные конфигурации социальных потребностей и ожиданий. Дело в том, что каждая более или менее сплоченная группа, построенная по признаку общности интересов, неизбежно стремится к построению собственной картины мира, в том числе (и прежде всего) мира социального. Естественно, это выражается, помимо всего прочего, в конструировании собственного языка, описывающего реальность наиболее продуктивным для данной группы способом. Неоднородность самого общества, таким образом, выливается в появление нескольких или многих языков, которые сталкиваются не только на политической арене, но и в научной коммуникации.

Поскольку право, вне зависимости от оттенков смысла этого понятия, чаще всего воспринимается как явление повышенной социальной значимости, то вполне естественно, что конфликт интересов, возникающий между социальными группами, непосредственным образом проявляет себя в сфере юридического познания[7].

Чаще всего встречается характеристика правопонимания как «научного познания и объяснения права как своеобразного и относительно самостоятельного, целостного, системного явления духовной жизни общества»[8]; о нем говорится как о «системе идей, объясняющих сущность и бытие права в обществе»[9]. Но вполне очевидно, что в такой трактовке правопонимание – это сложное и неоднородное познавательное явление, в котором сочетаются представления и идеи самого разного уровня. Чтобы анализировать значение правопонимания и процесс его складывания, следует произвести его внутреннюю дифференциацию, выделить первичные и вторичные элементы.

Вся система представлений о природе и сущности права может называться правопониманием в широком смысле слова. Однако в этом случае внутри него необходимо различать логическое ядро, в качестве которого выступает определение права. Все остальные положения производны от него. Поэтому вопрос об определении самого понятия «право» носит наиболее принципиальный характер, и в дальнейшем изложении речь будет идти о правопонимании именно в этом, более узком смысле слова.

В настоящее время существует такое многообразие определений права, что даже их классификация представляет собой немалую проблему. Систематизация имеющихся подходов и тем более их всесторонняя оценка в данном случае не входит в наши задачи. Нас интересуют те критерии, которые используются учеными-теоретиками при выборе и обосновании конкретного понимания права. Иначе говоря, речь идет о том, какие аргументы приводятся сторонниками различных подходов в пользу своей правоты.

Правовая аргументация – феномен, порождаемый диалогом. Необходимость в подкреплении своих слов доводами возникает лишь в условиях реальных или потенциальных разногласий, что предполагает, в свою очередь, наличие двух или более сторон с относительно сформированными позициями, противостоящими друг другу. Поэтому судебный процесс становится питательной средой для развития аргументации при наличии принципа состязательности, а правотворческая процедура – в ситуации политической конкуренции.

При этом не любое воздействие на собеседника (контрагента) может быть отнесено к аргументам, поскольку аргументация принадлежит к сфере убеждения и, следовательно, не включает в себя прямое насилие, пропаганду или манипуляцию. Аргументом является утверждение, которое призвано либо подтвердить, либо опровергнуть другое утверждение (тезис) рациональным путем.

Далее, можно условно подразделить аргументацию на два вида – риторическую и философскую. В первом случае задача аргументов сводится исключительно к тому, чтобы повлиять на чужую позицию, переубедить ее носителя; во втором случае аргументация направлена прежде всего на то, чтобы обнаружить основания собственного мышления. Если риторическая аргументация отвечает на возражение, то в основе философской аргументации лежит сомнение.

Кроме того, как отмечает немецкий исследователь Р. Алекси, следует различать аргументы, приводимые с позиции наблюдателя (т. е. лица, дающего нейтральное описание правопорядка) и с позиции участника (лица, вовлеченного в принятие юридически значимых решений)[10].

Общим для всех типов аргументации является то, что они указывают на ценностные ориентации автора. Придавая ценностную окраску тем или иным явлениям социального мира, индивиды и общности тем самым идентифицируют их в качестве желательных или нежелательных, связывают с ними свои интересы и намерения. Поскольку любое сознательное решение в области права представляет собой акт выбора, то предпочтение, отдаваемое тому или иному варианту, указывает на определенную систему ценностей. Более того, использование ценностных и оценочных аргументов свидетельствует о том, что субъект аргументации не только сам привержен этим ценностям, но и рассчитывает на их поддержку другим участником (участниками) коммуникации и, следовательно, рассматривает их в качестве общих ценностей.

Как известно, Г. Кельзен выступил с программой построения теории, свободной от ценностей (wertfreie Theorie)[11]. Однако это намерение, судя по всему, не так уж просто осуществить. Так, другой сторонник юридического позитивизма, Г.Ф. Шершеневич, вполне определенно считал, что ни один юрист не способен обойтись без того, чтобы находить оправдание для собственной деятельности: «Человек только тогда получает удовлетворение от своей деятельности, когда твердо уверен в ее целесообразности. Человек только тогда может служить праву, когда у него есть убеждение в том, что само право служит правде»[12]. Если полностью устранить все ценности, то само теоретическое мышление остается без движущей силы.

В самом начале своего основного труда Г. Кельзен объявляет его задачей освобождение теории права от политических и естественнонаучных элементов. Однако в качестве обоснования этой задачи он использует понятие «идеал»: «Речь шла о том, чтобы раскрыть те тенденции юриспруденции, что направлены не на описание права, а исключительно на его познание, чтобы поставить результаты такого познания как можно ближе к идеалу любой науки – объективности и точности»[13]. Таким образом, оказывается, что чистое учение о праве свободно не от всех ценностей, напротив, оно подчиняется ценностным установкам, характерным для научного познания и соответствующим, по выражению Р. Алекси, «позиции наблюдателя» – лица, не участвующего в принятии юридических решений, а лишь изучающего правовую реальность[14].

Сама «чистота», многократно провозглашенная Кельзеном в качестве основной цели своего научного проекта, также представляет собой специфическую ценность, смысл которой состоит в том, чтобы то или иное явление существовало отдельно от других, не смешиваясь ни с чем.

Исходя из этой ценности, необходимо очистить теорию права от политической идеологии. Основная причина неприемлемости политических элементов в составе науки, по Кельзену, состоит в их субъективном характере, противоречащем идеалу объективности, стремление к которому, в свою очередь, позволит преодолеть «провинциальный» характер юридического знания: «наука о праве – эта провинция, отдаленная от центров духовного развития, – слишком долго не решалась последовать за прогрессом науки и вступить в непосредственный контакт с общим развитием научного знания»[15].

Стоит заметить, что стремление Кельзена к устранению из своего учения всех субъективных элементов само опирается на представление о «прогрессе науки», которое носит ярко выраженный ценностный характер и имеет явно субъективное содержание, поскольку объективно зафиксировать критерии этого прогресса едва ли возможно.

Характерно при этом, что автор «теории, свободной от ценностей», не только сам признается в определенных ценностных установках, но ожидает их от своих читателей, которым адресована его работа, – «тех, кто дух ценит выше, чем власть…»[16].

Если обращаться к спорам о правопонимании, то можно обнаружить, что в этой сфере риторическая аргументация заметно преобладает над философской. Разворачивающаяся идейная борьба характеризуется высокой степенью непримиримости сторон.

При этом такой тип аргументов, как эмпирические (т. е. отсылающие к практическому опыту), в этих дискуссиях почти не применяются, поскольку наблюдения за повседневной социальной жизнью не дают никаких непосредственных доказательств ни одной из теоретических позиций. Ни в природе, ни в обществе нельзя обнаружить того, что объективно является правом. Имена не присущи своим носителям изначально, они являются частью языковой картины мира, т. е. не отыскиваются в окружающем мире, не принадлежат предметам в качестве их собственных атрибутов, а лишь присваиваются им. Поэтому понятие права не столько открывается, сколько конструируется. По существу, вопрос о правопонимании приобретает характер своеобразного этического выбора, в силу чего типичным обоснованием того или иного подхода к праву становится апелляция к ценностям. Речь, конечно, идет не о различии индивидуальных пристрастий, а о концептуальном выражении предпочтений, свойственных различным социальным группам.

Анализ соответствующих научных работ позволяет условно выделить несколько типов аргументации, которые встречаются наиболее часто.

1) Аргумент «к мнимой очевидности». Дело в том, что при отстаивании своей позиции авторы и последователи различных концепций часто исходят из явных или неявных допущений, которые для них являются бесспорными, но в действительности носят проблематичный характер и сами по себе нуждаются в доказательстве. Таким образом, обоснование главного тезиса приобретает характер отсылки к другим, не менее спорным суждениям, и от этого заметно теряет в своей убедительности.

Например, многие варианты правопонимания основаны на молчаливом предположении, что право представляет собой явление, обладающее исключительно позитивной ценностью. Этот тезис рассматривается как само собой разумеющийся, хотя вовсе таковым не является. Как правило, любой социальный институт, наряду с конструктивным значением, обладает и некоторыми отрицательными свойствами; практически не существует таких явлений, которые не имели бы никаких негативных сторон. Поэтому нет реальных причин считать, что право лишено таких характеристик, и тем более выдавать это за аксиому.

Это наблюдается, в частности, когда речь идет о возможности существования так называемых «неправовых» законов[17]. Действует следующая логика: если закон является неразумным, жестоким, антигуманным, не соответствует по своему содержанию каким-то фундаментальным ценностям, то он не может быть правовым. Но почему же не допускается, что само право может быть несправедливым и бесчеловечным? Такой вопрос, как правило, просто не ставится и не обсуждается, поэтому исходное предположение выглядит чисто произвольным.

Это далеко не единственный пример. Так, С.А. Денисов при обосновании своего подхода к понятию права в качестве исходного тезиса выдвигает следующее положение: «В современном правоведении надежно закрепилась идея разделения права на позитивное (положительное, объективное) и естественное. Нет необходимости оспаривать эту точку зрения»[18]. Однако хорошо известно, что само существование естественного права далеко не является очевидным и общепризнанным фактом, существуют целые направления в науке и философии, которые критически относятся к естественно-правовой идеологии и отрицают ее реальную ценность. Поэтому утверждать, что эта идея «надежно закрепилась», довольно трудно.

Для Ф.М. Раянова, по всей видимости, подобной аксиомой выступает то, что правом можно называть любое правило поведения. Он априори рассматривает право как синоним социальной нормы: «По нашему мнению, и сегодня многие юристы, философы, экономисты не различают юридическое право от социальных норм вообще… юристам (да и представителям остальных наук) необходимо четко различать юридическое право от права вообще»[19].

А.В. Поляков при построении коммуникативной теории права аналогичным образом постулирует, что «нормальное правовидение позволяет усмотреть право не только в государстве, но и за его пределами; связать правогенез не только с нормативно-государственным волеизъявлением, но и с необходимостью социального признания принятых государством актов, а также с возможностью непосредственно социального возникновения права»[20]. Очевидно при этом, что идея «нормального правовидения» содержит субъективный элемент, и с равным успехом можно утверждать, что оно предполагает вовсе не эти, а противоположные им представления. В дальнейшем, говоря о правомочии как единственном выражении «правового эйдоса», автор прямо отказывается от аргументации этого положения: «Эйдетическое первородство правомочия невозможно рационально доказать, но его можно показать и описать…[21].

Фактически именно так поступают представители многих типов правопонимания – не доказывают свои взгляды, а лишь излагают их, в силу чего порой создается впечатление, что приверженность тому или иному пониманию права становится вопросом не разума, а веры. Но если различные исследователи исходят из несовместимых предпосылок, не подвергая их никакому сомнению, то споры о правопонимании приобретают заведомо тупиковый характер.

2) Аргумент «к практическому значению». Он заключается в том, что конкретному варианту правопонимания приписывается способность вызывать определенные социальные эффекты, имеющие позитивное или негативное значение. Тем самым предполагается, что выбор правопонимания в первую очередь преследует какие-то практические цели. Однако недостаток данного аргумента состоит в том, что сам причинно-следственный механизм, при помощи которого правопонимание столь серьезно воздействует на социальную реальность, обычно не раскрывается. Это, в свою очередь, порождает некоторые сомнения в том, что подобная связь вообще существует.

Например, сторонники нормативного правопонимания часто упрекают «либертарно-юридическую» теорию в том, что она якобы разрушительна для юридической практики. Так, М.И. Байтин пишет по поводу идеи «различения права и закона»: «Разумеется, право и закон не одно и то же, но тенденция к некой несовместимости, разрыву между ними не может не оказывать негативного воздействия на отношение к закону, на состояние законности и правопорядка, не подпитывать правовой нигилизм»[22]. При этом совсем не разъясняется, каким же образом наступают столь пагубные последствия, как «различение права и закона» может стать источником правового нигилизма и нарушений законности.

3) Аргумент «от противного». Он выражается в попытках показать преимущества одного подхода путем опровержения иных, противостоящих ему. Данный способ обоснования может выглядеть достаточно эффектно; одним из лучших его образцов является, например, психологическая теория права Л.И. Петражицкого, которая в основном строится именно на критике других концепций[23]. Однако его изъян видится в том, что наличие у какой-либо теории серьезных недостатков само по себе еще не является достоинством другой теории, а свидетельствует в пользу последней лишь косвенным образом. Кроме того, далеко не всегда критика в адрес оппонентов оказывается объективной и добросовестной.

Например, в либертарно-юридической теории господствует следующее представление о нормативной концепции права: «Оценивать содержание законов в рамках такой науки невозможно… Для легистов характерна убежденность в том, что власть и закон могут решить любые общественные проблемы. Они отрывают закон от социальной почвы, на которой он вырастает. С позиции легистского понятия государства невозможно объяснить, что такое правовое государство…»[24]. При этом не уточняется, кто именно из представителей критикуемой теории отстаивает такие идеи; и это далеко не случайно, поскольку приведенные взгляды не являются характерными даже для самых радикальных направлений юридического позитивизма (который, кстати, сам по себе не тождествен нормативному правопониманию).

В.М. Шафиров выделяет два укрупненных «идеальных типа» правопонимания: государствоцентристский и человекоцентристский. Первая традиция исходит из классовой природы права, второстепенной роли личности, преобладания запретов и принудительных средств. При втором подходе право рассматривается как комплекс гарантированных возможностей свободного выбора и связывается не столько с принуждением, сколько с поддержкой, поощрением, согласием и т. п.

Но при сопоставлении существующих типов правопонимания автору не удалось избежать предвзятости, в особенности при характеристике «государствоцентристского» подхода к праву: например, создается впечатление, что отождествление права и закона всегда связано с классовым видением права, принижением роли личности, господством запретов и т. д. Возникает вопрос: разве нормативная теория права не может сочетаться с признанием и обеспечением свободы личности? Ведь различение права и закона вовсе не является для этого обязательным условием.

Тот «государствоцентристский» подход, о котором идет речь, с его идеей классовости права и «малозаметной» ролью личности, представляет собой не современное, а чисто историческое явление. В настоящее время едва ли кто-то из ученых-правоведов развивает эти взгляды в том виде, как они представлены В.М. Шафировым. Большинство представителей нормативной концепции права также разделяет убеждения, что «необходим многофакторный подход к характеристике права», «главное в праве – права и свободы личности»[25]. Но у В.М. Шафирова эти общепризнанные положения почему-то жестко связываются с различением права и закона, хотя прямой логической зависимости между этими тезисами нет.

«Позитивизм как методология, – утверждает В.А. Четвернин, – это всегда апология существующего порядка, существующей власти, существующих законов»[26]. Для оценки этого суждения стоит обратиться к взглядам хотя бы одного из классиков политической и правовой мысли – Джереми (Иеремии) Бентама, который известен как «ярый позитивист»[27], один из основателей данного направления. Последнее вполне справедливо; действительно, по Бентаму, «под правом вообще мы понимаем все законы, которые существуют, либо какой-то один закон, либо несколько законов, как кому будет угодно»[28]. Но при этом ни о какой апологии действующего права речи не идет, напротив, Бентам выступает по отношению к нему резко критически: «Право переполнено ложью и бессмысленностью, образуя такой густой туман, что простой человек (и даже человек здравомыслящий и образованный), если он не имеет никакого отношения к юридической профессии, не сможет увидеть ничего ни в самом этом тумане, ни сквозь него»[29]. Одного этого примера вполне достаточно, чтобы показать: отождествление права и закона в действительности вовсе не означают их оправдания и восхваления.

4) Аргумент «к авторитету». Зачастую доводом в защиту того или иного понимания права становится тот факт, что аналогичных взглядов придерживались выдающиеся мыслители и ученые, чей интеллектуальный престиж является общепризнанным. Другой, менее персонализированный вариант того же аргумента – ссылка на то, что данное понимание права находится в русле какого-то серьезного идейного направления, соответствует современным тенденциям развития научного знания и т. п.

Слабость этого приема заключается в том, что он сам по себе не затрагивает существа рассматриваемых теорий, а характеризует их только с внешней стороны. При этом, как правило, авторитетные фигуры обнаруживаются практически во всех конкурирующих научных лагерях, что сводит на нет их реальные преимущества друг перед другом.

5) «Этимологический» аргумент. Иногда, хотя и сравнительно нечасто, предпринимаются попытки выстроить правопонимание на основе происхождения самого слова «право».

Представляется, что этимологический способ аргументации не может иметь самостоятельного значения. Во-первых, эволюция языковых единиц представляет собой сложный нелинейный процесс, из которого едва ли можно сделать столь однозначные выводы, тем более напрямую переносимые в иную научную дисциплину. В-вторых, можно подобрать самые различные ряды слов, являющихся однокоренными по отношению к «праву»: с одной стороны – «правда», «справедливость», «правота», с другой – «управление», «правитель», «правило», «расправа» и др. Очевидно, что они не позволяют определить точный смысл понятия «право», а в лучшем случае обозначают некоторые смысловые связи, приблизительно задают систему координат, в которой располагается право.

Итак, приведенные критерии, которые используются чаще всего (самоочевидность, практическое значение, несовершенство других подходов, авторитетность, этимология слова), ни по отдельности, ни в сумме не могут быть основой для выработки правопонимания. Приходится, видимо, согласиться с той гипотезой, что наиболее типичным способом аргументации в юридической науке выступает ссылка на интуитивное мнение автора[30]. Таким образом, множественность подходов к правопониманию порождается не столько тем, что они отражают реальное многообразие форм проявления сущности права[31], сколько господством интуиции, подсказывающей всем исследователям различные исходные представления, которые и берутся ими за основу в качестве самоочевидных, хотя являются таковыми исключительно для них.

Однако самым распространенным является аргумент «от противного». Иначе говоря, представители тех или иных концепций чаще всего прибегают к аргументам не столько при изложении собственной версии понимания права, сколько в ходе критики альтернативных подходов; таким образом, выявить ценностные установки, характерные для этих теорий, можно при помощи «переворачивания» тех негативных черт (антиценностей), которые усматриваются ими во взглядах оппонентов. Если то или иное понимание права отвергается, становится предметом негативной оценки, то подобные суждения непременно имеют под собой ценностные основания.

В современной России наиболее авторитетными концепциями правопонимания являются либертарно-юридическая и нормативная теории. Они отличаются наибольшей концептуальной завершенностью и определенностью по сравнению с компромиссными и нерешительными попытками построения естественно-правовых, социологических или «интегративных» подходов к пониманию права. Именно конфликт нормативного и либертарно-юридического направлений задал идейную атмосферу, сложившуюся в отечественной юридической науке к началу XXI века вокруг проблемы правопонимания. При этом характерно, что основные положения этих теорий оформились именно в процессе их полемики друг с другом, повторяющей по своему содержанию классический спор юснатурализма и юридического позитивизма.

Для анализа аксиологических особенностей аргументации, свойственных каждому из двух противоборствующих течений, представляются вполне репрезентативными тексты, принадлежащие перу их лидеров – М.И. Байтина и В.С. Нерсесянца.

В работах М.И. Байтина право определяется как система общеобязательных формально-определенных норм, выражающих государственную волю в ее общечеловеческом и классовом содержании. Остальные варианты понимания права он именует «широким» пониманием права, объясняя это тем, что все они включают в состав права, помимо норм, и другие правовые явления (правоотношения, правосознание, правопорядок, акты применения права и т. п.). Именно критика «широкого» понимания права сопровождается аргументами, отражающими ценностные установки автора и его сторонников.

По мнению М.И. Байтина, «широкое правопонимание… так или иначе сопряжено с отходом от отстаиваемых нормативным правопониманием точности, четкости, стабильности сложившихся юридических понятий и категорий, специальной терминологии»[32]. В этой цитате ценностные характеристики, которыми автор наделяет нормативный подход и которые отрицает у «широкого» правопонимания, сформулированы прямо – точность, четкость, стабильность.

В ходе дальнейшей критики эти ценностные установки конкретизируются, прежде всего в части «точности» и «четкости»: широкое правопонимание, согласно М.И. Байтину, «чревато опасностью размывания самой теории права»; «такой подход к пониманию права неизбежно ведет к его растворению в других правовых явлениях», «создает весьма расплывчатое представление о праве»[33]. Эти отрицательные оценки подытоживаются выводом: «Право не может быть чем-то аморфным, “киселеобразным”»[34]. Упоминание об аморфности, т. е. бесформенности, в качестве контраргумента против «широкого» понимания права, свидетельствует о том, что самостоятельной ценностью признается форма.

Такие риторические фигуры, используемые в негативном значении, как «растворение», «размывание», «расплывчатость», имеют общий смысл, обозначая собой опасность утраты границ. «Дальнейшие… попытки принизить значение нормативного понимания права и даже вообще отказаться от него, подменить его широкой трактовкой, смешивающей «Павла с Савлом», не являются конструктивными…»[35], – резюмирует свои аргументы автор. Этой метафорой, очевидно, также подчеркивается ценность различения явлений, которые внешне кажутся сходными. Иначе говоря, в основе этого аргумента лежит признание ценности границ.

Основатель либертарно-юридического направления В.С. Нерсесянц также исходил из дуалистического представления о правопонимании, о существовании двух его основных типов – юридического и легистского, относя к последнему юридический позитивизм и все иные варианты так называемого нормативного понимания права.

Как и М.И. Байтин, В.С. Нерсесянц вырабатывал и формулировал аргументы в пользу либертарно-юридического учения главным образом не при изложении его основных пунктов, а в полемике с «легистскими» концепциями и с некоторыми вариантами «юридического» правопонимания, в частности, с естественно-правовой теорией.

Аргументы против легизма опираются прежде всего на его политическую оценку: «Легистское (позитивистское) правопонимание присуще разного рода этатистским, авторитарным, деспотическим, диктаторским, тоталитарным подходам к праву»[36]. Осуждение легизма (юридического позитивизма) происходит здесь путем связывания его с политическими режимами, скомпрометировавших себя отрицанием такой ценности, как свобода человеческой личности.

Аналогичное ценностное основание прослеживается и в другом критическом аргументе против легизма. Усматривая основной пафос легистского правопонимания в подчинении всех властным приказам и установлениям, что ведет к пренебрежению правами и свободами человека, В.С. Нерсесянц полагает: «Здесь повсюду господствует взгляд на человека как на подчиненный объект власти, а не свободное существо»[37]. Иными словами, вновь идейный порок легизма видится в том, что эта теория не придает должного значения человеческой свободе и тем самым ставит ее под угрозу (ценность свободы в либертарно-юридической концепции презюмируется автоматически и сомнений не вызывает).

Принципиально иная аргументация используется В.С. Нерсесянцем против естественно-правовой теории. Отдавая должное ее достижениям, он ставит в вину этой идеологической доктрине отсутствие необходимой внутренней дифференциации, главным образом при определении сущности права, а также при решении иных вопросов: «в рамках естественно-правового подхода, включая сферы юридической онтологии и аксиологии, смешение права и морали (нравственности, религии и т. Д.) сочетается и усугубляется смешением формального и фактического, должного и сущего, нормы и фактического содержания, идеального и материального, принципа и эмпирического явления»[38]. Таким образом, в данном случае В.С. Нерсесянц пользуется аргументом, который по своему характеру совпадает с доводами М.И. Байтина против «широкого» понимания права. Вслед за представителями нормативного подхода, В.С. Нерсесянц упрекает естественно-правовую теорию в смешивании явлений, различных по своему существу, и тем самым наделяет положительной ценностью такое явление, как граница.

Более того, в противовес естественно-правовой теории с присущей ей склонностью к смешению разнородного, В.С. Нерсесянц обосновывает преимущество своих идей при помощи еще одной ценности, которая роднит их с юридическим позитивизмом: «в отличие от естественно-правового подхода (с его смешением формально-правового и фактического, права и морали, правовых и внеправовых ценностей, относительных и абсолютных ценностей и в целом смешанной формально-фактической и морально-правовой трактовкой равенства, свободы, справедливости и права вообще) развиваемая нами концепция права носит строго формальный (формально-правовой) характер, адекватный праву как форме общественных отношений»[39]. Таким образом, либертарно-юридическая теория исходит из того, что самостоятельной ценностью обладает такое явление, как форма.

Итак, анализ некоторых особенностей дискуссии о правопонимании, состоявшейся между крупнейшими представителями нормативной и либертарно-юридической теорий, позволяет выявить два соответствующих ценностных ряда, определяющих характер приводимых аргументов:

1) Нормативный подход: стабильность, точность, форма, граница;

2) Либертарно-юридическая теория: свобода, личность, форма, граница.

Становится ясно, что противоборствующие концепции имеют общие аксиологические основания, поскольку в полной мере разделяют такие ценности, как форма и граница. По всей видимости, эти ценности являются универсальными для права. Собственно, основное расхождение между двумя подходами сводится к следующему: свобода против стабильности. Эти ценности действительно являются конфликтующими, причем не только в теоретическом мышлении, но и в общественной практике. Свобода как ценность беспрепятственного развития и выбора объективно сопротивляется ограничениям и вызывает эффект непредсказуемости событий. Чем меньше сдерживается свобода, тем выше вероятность того, что будет нарушена социальная стабильность.

Именно эта пара базовых ценностей отражена и в самих названиях конкурирующих теорий. Либертарно-юридическая концепция исходит из высшей ценности свободы, невзирая на связанные с нею риски, включая революции и прочие социальные потрясения. Нормативная концепция ставит выше, чем свободу, ценность порядка и стабильности, которые, в свою очередь, возможны лишь благодаря нормам и в них воплощаются: «Стабильность значимых норм означает и устойчивость принципов воспитания в обществе, разрушение и замещение норм порождает неуверенность и колебания в воспитании вплоть до его полной невозможности»[40].

Таким образом, на материале риторической аргументации можно сделать вывод, что существующая множественность вариантов правопонимания и конфронтация между ними обусловлены не какими-либо случайными обстоятельствами и даже не спецификой применяемых методов познания, а объективно существующими различиями в ценностных ориентациях, которые не могут быть сняты чисто научными средствами.

1.3. Реалистический позитивизм

При всем многообразии подходов к пониманию феномена права, основные позиции могут быть условно сведены к двум направлениям: метафизическому и реалистическому.

Под метафизикой «следует понимать познание мира действительности за пределами явлений, достигаемое посредством возвышающегося над опытом умозрения. Возражение против метафизики не может быть основано на отрицании существования абсолютного, потому что такое утверждение было бы само метафизично. Но, допустив абсолютное, мы можем и должны, на основании условий познания, отвергнуть его познаваемость»[41]. Понимание права как метафизической категории предполагает его рассмотрение «в чистом виде» как некоего феномена, существующего в обществе, однако не зависящего от него. Наиболее образно право как метафизическая категория выражено в концепции естественного права с неизменным содержанием. «Представители этого направления верят в существование абсолютного, вечного и всеобщего правового порядка, который может быть постигнут и раскрыт только a priori»[42]. Как уже было отмечено выше, отвергать подобный подход не имеет смысла, поскольку абсолютная абстракция не может быть ни опровергнута, ни доказана опытным (эмпирическим) путем. Однако признание самого факта существования права как некоего абстрактного явления (наряду с другими абстракциями – закон, государство, преступление и т. п.), не только не упрощает, но, напротив, осложняет решение задачи, связанной с выяснением сущности и содержания механизма правового воздействия на общественные отношения.

Действительно если принять за основу дальнейших рассуждений тезис о том, что право имманентно присуще человеческим отношениям и что основные ценности права носят исторически неизменный характер, то право автоматически теряет непосредственную социальную значимость, приобретая характер «абсолютного идеала», а следовательно, и говорить о регулятивно-охранительной функции права в конкретных исторических условиях переживаемых конкретным социумом попросту не имеет смысла.

Реалистический подход к праву предполагает его анализ в контексте целенаправленной человеческой деятельности. При этом следует различать право как явление объективной реальности и его субъективное восприятие.

Право как объективная реальность характеризуется тремя признаками:

– существование права не зависит от непосредственного участия конкретного субъекта в процессе правотворчества;

– действие права не зависит от субъективной оценки закрепляемых посредством правовых норм предписаний;

– реализация права не зависит от субъективного осуществления либо напротив нарушения правовых предписаний (в первом случае реализация права приводит к позитивному результату для правоисполнителя, во втором, к юридической ответственности правонарушителя).

В субъективном смысле видение права предполагает два направления:

– право, каким его представляет субъект;

– право, каким оно должно быть, по мнению субъекта.

И в первом, и во втором случае мы сталкиваемся с правом в концептуальном (теоретическом) смысле. Однако, любая теория (по крайней мере, теория социальная), должна быть связана с неким практическим приложением. Поэтому ограничиться только концептуальным видением права, означает впасть в схоластику и создать теорию ради теории. Поскольку нас подобный исход не устраивает, попытаемся придать праву в «концептуальном смысле» практический (либо, если угодно, реалистический) характер. Для этого следует расширить область познания и включить в нее, наряду с концепцией права, право в формально-юридическом (нормативном) и функциональном смысле.

Подобная многоаспектность, в свою очередь, предполагает, что «право» представляет собой полисемичную категорию. Назовем лишь некоторые смыслы, обозначаемые данным словом: право – ценность; право – общезначимое правило возможного, должного, недопустимого поведения; право – юридическая возможность того или иного поведения, право – юридически значимые отношения и т. п. Как видим, спектр понимания термина «право» весьма широк. Поэтому для того, чтобы избежать путаницы в дальнейшем, постараемся сразу же определиться, в каком смысле мы будем понимать право.

Право представляет собой комплексную системную категорию, включающую в качестве компонентов следующие составляющие:

– правовые ценности;

– правовой опыт;

– правовую традицию;

– правовую доктрину;

– правовую догму;

– правовую эмпирику.

Правовые ценности представляют собой официально признанные и закрепленные типичные социальные устремления и предпочтения, которые могут различаться по своему масштабу от универсальных (общечеловеческих) до локальных, определяемых сравнительно узким социально-историческим контекстов.

Правовой опыт включает знания, умения, навыки, полученные в результате многократного повторения явлений характерных для правовой жизни того или иного социума. При этом опыт делится на позитивный и негативный. Именно правовой опыт является важнейшей составляющей права сформировавшегося в условиях конкретного социума. Опыт, полученный в процессе социально-правового развития других социумов, можно учитывать либо не учитывать, однако заимствование опыта и уж тем более его перенос с одного социума на другой невозможны в принципе, как невозможно «зеркальное моделирование» обстановки, в которой происходило получение и накопление опыта.

Правовая традиция – сложившееся в ходе длительного (не менее трех поколений) социально-правового развития восприятие права (как на уровне простых граждан, так и на уровне властных структур), получающее свое практическое воплощение в правовом поведении. В отличие от опыта, который может как учитываться, так и не учитываться, однако в любом случае носит осознанный характер, традиция зачастую не осознается (по крайней мере, на уровне индивидуального правосознания), однако является реальной с точки зрения воплощения в правовом поведении. В основу российской правовой традиции положено восприятие права не с юридической, а с нравственной точки зрения. Так, для абсолютного большинства россиян сообщение в органы власти о незначительном правонарушении (нарушении ПДД, налогового законодательства и т. п.) будет ассоциироваться с «синдромом Павлика Морозова», в то время как для западного обывателя подобное поведение свидетельствует о проявлении гражданской активности и об участии рядовых членов общества в правоохранительном процессе.

Правовая доктрина объединяет получившие официальное признание и документальное закрепление положения, определяющие современное состояние и перспективные направления развития правовой системы. Элементами правовой доктрины являются официальные государственные доктрины и концепции (военная и морская доктрины России, концепция национальной безопасности и т. п.). Правовая доктрина не оказывает непосредственного регулятивно-охранительного воздействия на общественные отношения, однако имеет важное значение, прежде всего для сферы правотворческой деятельности.

Правовая догма объединяет однозначно понимаемые в рамках данной правовой системы юридические понятия, принципы, технологии, характеризующие право как инструмент регулятивно-охранительного воздействия.

Правовая эмпирика – это так называемое «живое право», представленное совокупностью формально-юридических источников права (признаваемых в качестве таковых в данном конкретном социуме) и урегулированных посредством этих источников общественных отношений.

Определившись с тем, что право представляет собой сложное с точки зрения понимания явление, попытаемся упростить задачу и рассмотреть право в контексте инструментального подхода. В рамках этого подхода право следует рассматривать в качестве регулятивно-охранительной системы складывающейся из общезначимых (правил) норм, принимаемых в целях обеспечения социальной стабильности, безопасности, развития и оказывающих результативное воздействие на общественные отношения.

Из данного определения можно вывести два основных признака права:

– общезначимость;

– результативность.

При этом общезначимость права представлена как на объективном, так и на субъективном уровне. Объективно право считается общезначимым в силу его официального провозглашения таковым. Вместе с тем в ряде случаев субъекты воспринимают законодательно закрепленные предписания как лишенные реальной значимости (бесполезные и безопасные) декларации. Следовательно, общезначимым, а стало быть, и правовым, издаваемое предписание будет являться только тогда, когда соответствующий субъект осознает обязательность предусмотренного варианта поведения лично для себя, причем число подобных субъектов должно быть достаточным для достижения вышеназванных целей правового воздействия (т. е. для социальной стабильности, безопасности, развития).

Результативность права проявляется в достижении целей правового воздействия. При этом критерием результативности является опыт. В частности, опыт правового развития России в XX веке свидетельствует о неэффективности правовых систем Российской Империи и Советского Союза, результатом чего в первом случае была Октябрьская революция, во втором распад СССР.

Если взять за основу подобное понимание права, то снимаются многие противоречия и, в частности, противоречие «право – государство – закон»; а также «национальное и международное право». Неважно, кто устанавливает правило с точки зрения его провозглашения и официального закрепления, важно, чтобы тот, кто это делает, обеспечивал бы признание правила общезначимым со стороны субъектов, которым правило адресовано, и обеспечивал бы результативность осуществляемого при помощи правила поведения. В подобном понимании говорить о праве как о явлении можно и в условиях архаических структур, и в условиях тоталитарных режимов, и в условиях современных демократий. Меняются формальные и содержательные аспекты, однако суть права и правового регулирования остается неизменной.

Высказанная точка зрения предполагает оценку права как социального явления. При этом в основу права может быть положена протонорма (архаическое право), религиозный догмат (средневековое право), государственно-партийная идеологема (советское право), юридическая норма (современное право).

В рамках концепции реалистического позитивизма в качестве реального права может рассматриваться только действующая система норм. Поскольку только действующие нормы могут оказывать результативное воздействие на общественные отношения. Восприятие права предполагает выделение двух моделей: абстрактного и реального права.

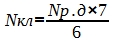

Абстрактное право включает в себя в качестве системных элементов публичное позитивное, публичное негативное и частное право. Соотношение элементов права представлено в таблице.

Система абстрактного права

Публичное право исходит от государства, которое устанавливает правила должного и недопустимого поведения. В свою очередь, частное право может носить как формальный (предусмотренный законом), так и неформальный (не запрещенный законом) характер. В рамках абстрактного права не имеет смысла проводить деление права на материальное и процессуальное, поскольку по сути своей процессуальное право представляет собой нормативный регламент правоприменения, выступающего в качестве одной из форм реализации права. Также не имеет смысла проводить отраслевую градацию, так как любая отрасль включает в себя публично-правовую и частноправовую составляющие. К примеру, в конституционном праве, традиционно относимом к отраслям публичного права, в качестве подотрасли выделяется избирательное право, в рамках которого частноправовая составляющая представлена достаточно отчетливо (юридическая возможность принимать участие в выборах и референдуме, выставлять и снимать свою кандидатуру, поддерживать того или иного кандидата, партию и т. п.).

Реальное право в свою очередь представляет собой право в формально-юридическом (нормативном) и функциональном смыслах.

Право в формально-юридическом смысле представлено совокупностью формально-юридических источников, в которых определяются общезначимые правила поведения, закрепляются механизмы реализации этих правил и меры юридической ответственности за их нарушение. Применительно к праву современной России в качестве источников выступают: акты национального права; акты международного права.

Говоря о системе права в формально-юридическом смысле, следует выделить основные и производные источники, а также источники первичного и вторичного характера.

Основным и вместе с тем первичным источником национального права России является нормативно-правовой акт. В свою очередь, система нормативно-правовых актов образует систему национального законодательства. К числу производных источников следует отнести так называемые прецеденты толкования или нормативные интерпретационные акты (постановления Президиума Верховного Суда, интерпретационные акты Конституционного Суда России). Данные акты обладают признаками нормативных, однако не являются самозначимыми и действуют лишь до тех пор пока действует с интерпретацией которого связаны соответствующие прецеденты.

Вторичными источниками являются международные акты, нормативные договоры, правовые обычаи. В данном случае вторичность источника следует понимать в том смысле, что статус акта в качестве источника национального права России закрепляется на уровне первичного источника – нормативно-правового акта. В частности Конституция России в ст. 15 закрепляет, что «Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы»[43]. Обычай делового оборота признается источником гражданского права в ст. 5 действующего ГК и т. д.

Итак, система формального права, по сути, представляет собой совокупность формально-юридических источников. При этом собственно отраслевое деление целесообразно осуществлять на уровне первичных, основных источников, т. е. на уровне системы законодательства. Подобный подход представляется логичным и позволяет решить многие противоречия связанные с имеющейся в современной теории путаницей абстрактного и реального права.

Система законодательства представлена следующими группами:

– материальное (уголовное право), процессуальное (уголовное процессуальное право), комплексное (конституционное право) законодательство;

– отраслевое (административное право), межотраслевое (информационное право, таможенное право, налоговое право и т. п.);

– федеральное, региональное законодательство;

– текущее, чрезвычайное законодательство.

Разобравшись с тем, что из себя представляет право в формально-юридическом смысле следует попытаться ответить на вопрос о том, что такое право в функциональном смысле. Говоря о юридических функциях права, как правило, выделяют два направления правового воздействия: регулятивное и охранительное. В рамках первого направления право представляет собой инструмент при помощи которого обеспечивается стабильность установленных и поддерживаемых при помощи правопорядка отношений в обществе, а также создаются условия для их совершенствования. В рамках второго направления право направляет свое воздействие на предотвращение, выявление, преодоление правонарушений, а также на реализацию мер юридической ответственности в отношении правонарушителей. При этом право в функциональном смысле не может быть сведено только к совокупности источников. Представляется, что функционирующим право может быть признано только в том случае если его воздействие на общественные отношения влечет за собой наступление конкретных результатов. В подобном понимании право представляет собой систему, складывающуюся из общественных отношений достигших в своем развитии уровня соответствующего правилу, закрепляемому в правовой норме; действенных гарантий обеспечивающих реальную возможность субъекта осуществлять предусмотренные соответствующими нормами предписания; саму норму представляющую собой основополагающий элемент права; результативные последствия исполнения (нарушения) закрепленного в норме предписания.

Возникает вопрос, какое право следует считать действующим. В контексте концепции реалистического позитивизма ответить на данный вопрос достаточно просто. Следует различать действие права в формально-юридическом смысле и функциональное действие права.

В формально-юридическом смысле источник действует с момента официального объявления его действующим. К примеру, для федерального закона вступление в юридическую силу связано с официальным опубликованием и определением соответствующей даты. В свою очередь окончание действия акта связывается с его отменой. Однако, наличие формального источника права, являясь необходимым условием для реализации соответствующей функции правового воздействия, вместе с тем не может рассматриваться в качестве единственного и достаточного. Для того, что бы право начало действовать в функциональном смысле, т. е. стало бы оказывать результативное воздействие на общественные отношения, необходимо задействовать систему стимулов побуждающих субъектов, к исполнению предусмотренных правом обязанностей, соблюдению запретов, использованию возможностей.

В качестве таких стимулов следует выделить страх перед ответственностью за правонарушение и выгоду, связанную с правомерным поведением.

В свою очередь страх включает в себя страх перед наказанием и опасение подвергнуться общественному порицанию («потерять доброе имя»).

Выгода складывается из непосредственной (эгоистической), корпоративной и публичной. При этом выгода будет рассматриваться в качестве стимула правомерного поведения тогда когда публичная (корпоративная) польза не будут вступать в антагонистические противоречия с эгоистическими ожиданиями. Так в условиях тоталитарного сталинского режима многие государственные программы строились с учетом исключительно государственной целесообразности (освоение северных регионов, индустриализация страны и т. п.) и не принимали во внимание индивидуальные интересы «людей-винтиков».

Учитывая, что правомерное поведение с точки зрения мотивации может быть представлено как социально-активным и традиционным, так и конформистским и маргинальным, следует сделать вывод о том, что функциональное действие права в любом социуме должно обеспечиваться совокупностью средств и технологий позволяющих с одной стороны добиваться реализации принципа неотвратимости ответственности за правонарушение, а с другой стороны обусловливающих наступление позитивных результатов (как в отношении самого субъекта, так и в отношении корпорации членом которой он является и общества в целом).

В любом случае действие права неразрывно связано с государством, которое от своего имени издает акты, образующие право в формально-юридическом смысле, обеспечивает их реализацию представителями социума (при помощи системы гарантий и стимулов), а также осуществляет меры юридической ответственности в отношении правонарушителей. Именно государство (в силу обладания государственным суверенитетом) придает праву публичный характер, обеспечиваемый в том числе при помощи мер государственного принуждения.

Если согласиться с предлагаемой концепцией права, то возникают вопросы: можно ли подобный подход применить к международному праву и каким образом соотносятся международное и национальное право?

Как уже отмечалось ранее правом, система признается в том случае, если правила в ней закрепленные признаются субъектами, к которым они адресованы и если эти правила оказывают результативное воздействие на соответствующие общественные отношения.

При этом представления о национальном праве базируются на властеотношениях государства и общества, в основу которых положен принцип государственного суверенитета, означающий верховенство государственной власти по отношению ко всем видам социальной власти в пределах государственной юрисдикции. При этом государство обладает монополией на законотворчество, правосудие и применение механизма государственного принуждения.

Современное международное право основано на принципе добровольности участия государств в процессе межгосударственного сотрудничества и равенстве субъектов-участников международных отношений. Применительно к системе международного права представляется целесообразным за основу систематизации принять инструментальный подход, в соответствии с которым международное право представлено тремя составляющими: правом договора, правом обычая, правом войны.

Подобное видение позволяет говорить о международном праве как о формирующейся правовой системе, качественным образом отличающейся от системы национального права. Соотношение систем национального и международного права следует рассматривать с точки зрения первичности национальной системы и вторичности международной. Любое государство, вступая в международные отношения, исходит из первичности национальных интересов по отношению к интересам других государств и международного сообщества (наглядным подтверждением тому является позиция США связанная началом войны в Ираке). При этом признание международного права источником национальной правовой системы, а также определение правил разрешения коллизий между национальными и международным правом закрепляется в национальном законодательстве.

Итак, следует обобщить вышесказанное и сделать некоторые выводы.