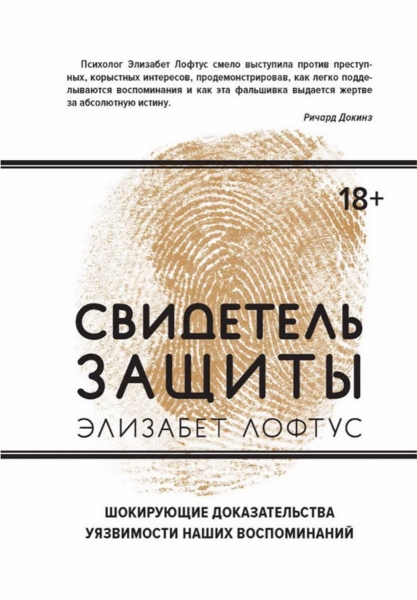

Свидетель защиты: Шокирующие доказательства уязвимости наших воспоминаний Элизабет Лофтус, Кэтрин Кетчем

Witness for the Defense: The Accused, the Eyewitness and the Expert Who Puts Memory on Trial Dr. Elizabeth Loftus, Katherine Ketcham

© Elizabeth Loftus and Katherine Ketcham, 1991

© Сатунин А. С., перевод на русский язык, 2017

© Издание на русском языке, оформление.

ООО «Издательская Группа «Азбука-Аттикус», 2018

КоЛибри®

Свидетель защиты: Шокирующие доказательства уязвимости наших воспоминаний / Элизабет Лофтус и Кэтрин Кетчем ; пер. с англ. А. С. Сатунина. - М. : КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2018.

18+

ISBN 978-5-389-15283-0

* * *

Психолог Элизабет Лофтус смело выступила против преступных, корыстных интересов, продемонстрировав, как легко подделываются воспоминания и как эта фальшивка выдается жертве за абсолютную истину.

Ричард ДокинзОт авторов

В этой книге собраны наиболее выдающиеся примеры реальных дел, в которых доктор Элизабет Лофтус участвовала в качестве свидетеля-эксперта. Наша цель состоит в том, чтобы, используя эти примеры судебных трагедий, взятые из реальной жизни, познакомить читателей с важной информацией о человеческой психологии в целом и о человеческой памяти в частности.

Мы брали материал из протоколов судебных заседаний, полицейских отчетов, газетных статей и интервью со свидетелями, обвиняемыми, адвокатами и прокурорами, присяжными и членами семей наших героев. Некоторые эпизоды во многом воссозданы с тем, чтобы донести до читателя важные идеи или упростить сюжет, а протоколы судебных заседаний и показания свидетелей местами отредактированы, чтобы сделать материал более понятным и читабельным. Мы решили изменить имена и отличительные характеристики некоторых лиц, чтобы не создавать им проблем в частной жизни, и в этих случаях при первом упоминании человека его имя выделяется курсивом.

Чтобы рассказать вам эти истории, мы сами вынуждены были опираться на воспоминания участников этих драм, а также на наши собственные воспоминания об описываемых событиях. И хотя мы всячески старались исправить очевидно необъективные оценки и приводить лишь известные и бесспорные факты, в этих ретроспективных интерпретациях, конечно, в какой-то мере все равно будут присутствовать искаженные воспоминания.

Увы, из психологических исследований и из опыта написания этой книги мы слишком хорошо знаем, что «память» и «правда» — отнюдь не всегда синонимы.

Элизабет Лофтус Кэтрин Кетчем

Часть I. ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ

1. Немного о психологических экспериментах

Не думаю, что на свете много людей, которые понимают, насколько важна невиновность для ни в чем не повинного человека.

Из кинофильма «Крик во тьме» (A Cry in the Dark)Я поднимаюсь по узкому проходу, все вокруг отделано деревом, и стук моих каблуков по блестящему полированному полу усиливает ощущение тишины в зале. Секретарь суда, старушка с идеальными кружками розовых румян на щеках, ждет меня. Я поднимаю руку и слушаю, как она произносит заученную фразу:

— Клянетесь ли вы говорить правду, всю правду и ничего кроме правды? И да поможет вам Бог.

Автоматически отвечаю «да». Секретарь отступает, и я делаю несколько шагов до деревянной конторки, всхожу за нее и сажусь лицом к залу суда. Теперь все глаза устремлены на меня.

Адвокат подходит к свидетельской трибуне и кивает мне головой. Он защищает 23-летнего мужчину, обвиняемого в том, что он проник в жилище в районе Ван-Найс, Калифорния, где живут наиболее обеспеченные представители среднего класса, и в том, что застрелил пожилого мужчину.

— Назовите, пожалуйста, ваше имя!

— Меня зовут Элизабет Лофтус.

Я знаю весь распорядок наизусть и по буквам произношу свою фамилию для судебного репортера: «Л-О-Ф-Т-У-С».

— Доктор Лофтус, — говорит адвокат, и его глубокий голос отдается по всему залу суда, как соло баритона в церковном хоре, — пожалуйста, назовите точно вашу профессию и род занятий.

— В настоящее время я профессор психологии в Вашингтонском университете в Сиэтле.

— Не могли бы вы рассказать нам немного о вашем образовании и опыте преподавательской работы?

Следующие десять минут я перечисляю свои профессиональные достижения: степень доктора философии в Стэнфорде, несколько почетных степеней, членство в различных профессиональных ассоциациях, почетные звания, награды и премии, опубликованные книги и статьи. Двенадцать членов жюри присяжных, по-видимому, слегка заскучали — «ладно, ладно, она эксперт, давайте продолжим!».

— Вы когда-нибудь раньше квалифицировались как свидетель-эксперт по опознанию подозреваемых очевидцами? — спрашивает меня адвокат.

— Да, часто, наверное, раз сто.

— В этом штате?

— Да, и во многих других тоже. В общей сложности в тридцати пяти штатах.

— Отлично, — говорит адвокат. Он возвращается к столу защиты и начинает перекладывать бумаги.

Я слышу шарканье ног по деревянным полам — кто-то скрещивает ноги, кто-то кашляет, прочищая горло… Через мгновение эти звуки начинают стихать.

— Доктор Лофтус, позвольте спросить вас, существуют ли общепринятые теории относительно того, как работает память?

— Согласно общепринятым в нашей области теориям, память работает не как видеомагнитофон. Мы не просто записываем событие, а потом воспроизводим его. Это намного более сложный процесс.

Я рассказываю об этапах запоминания, хранения и извлечения информации из памяти, со всеми подробностями, о которых я уже столько раз рассказывала раньше. Прокурор крутит в пальцах карандаш, смотрит на меня, и его хмурое лицо выражает очевидный скепсис. Он надеется найти какой-нибудь разрыв, маленькую дырочку в сплошной ткани моих показаний, которую он мог бы расширить — и начать рвать меня на части.

Почти два часа я рассказываю о том, как работает память и какие она дает сбои. В 11:00 судья объявляет перерыв на 15 минут. Я встаю, спускаюсь по ступенькам, пересекаю зал и выхожу в коридор попить воды и просто сменить обстановку. Когда я прохожу мимо стола защиты, подсудимый поднимает глаза и смотрит прямо на меня. Я вижу мелкие бисеринки пота у него над верхней губой и замечаю, что воротник накрахмаленной рубашки врезается в мягкую плоть его шеи. Он автомеханик, двадцать три года, женат, двое детей, учится в вечерней школе, чтобы получить среднее образование. Готовясь выступать в качестве свидетеля, я прочитала сотни страниц, среди которых нашла кое-какие сведения о личности ответчика. Но иногда лучше не знать слишком много.

Он смотрит на меня с такой надеждой, его страх настолько — почти физически — ощущается в неподвижном воздухе этого зала без окон и без всяких украшений, что меня поражает неуместность этой встречи лицом к лицу. Что я здесь делаю? Что делает психолог-исследователь в суде, представляя факты, взятые из бессчетных научных экспериментов, в надежде убедить людей, что в наших воспоминаниях реальность иногда искажается и что память выдает нам неточные образы прошлого?

Мучаясь этим вопросом, я иду дальше через зал суда, выхожу в коридор и вдруг в мыслях переношусь во времени назад — в 1969 год, к полированному деревянному столу в конференц-зале Вентура-холла в Стэнфордском университете.

Аспирант бубнит о «скоростях распада при восприятии изображений», а я пишу короткое письмо дяде Джо в Питсбург. К тому времени я уже наполовину написала свою докторскую диссертацию на тему «Анализ структурных переменных, затрудняющих решение проблем с компьютеризированным телетайпом»[1] и, говоря по правде, немного заскучала. Между тем в этот самый момент во всех школах в долине Санта-Клара двенадцати- и тринадцатилетние дети садились за компьютеры и пытались решать все более сложные задачи. Я собрала данные, свела ответы в таблицы и сделала предварительные выводы о том, как подростки решают задачи, какие им решать труднее и почему.

Безусловно, это была скучная работа. Теоретическая модель была создана несколько лет назад куратором моей диссертации, а я была лишь одним из аспирантов, каждый из которых был подключен к конкретному слоту, обсчитывавшему наши статистические анализы, и складывал свои результаты в общий котел. Мне казалось, что мой конкретный вклад в общую работу достаточно мал, что-то вроде нарезания морковки для супа. Слева и справа от меня мои коллеги столь же яростно и старательно резали кто лук, кто сельдерей, кто картофель, кто говядину и потом бросали их в ту же огромную кастрюлю. И я не могла не думать о том, что все, что я делаю, — это просто режу морковку.

Я заканчивала черновик диссертации и слушала пятинедельный курс социальной психологии, который был мне нужен, чтобы удовлетворить мои желания в отношении распределения, когда мой аккуратный, опрятный и даже слегка скучный мир вдруг провернулся вокруг своей оси. Однажды профессор Джон Фридман, смешной, но в высшей степени умный социальный психолог, обсуждал с нами тему изменения психологических установок, и по ходу лекции я задала ему вопрос о роли памяти в изменении установок.

После занятий Фридман остановил меня и сказал: «Значит, вы интересуетесь памятью? Вот и я тоже. Если вы согласитесь провести кое-какие исследования, я мог бы воспользоваться вашей помощью в работе над одним проектом». Проблема, которую мне предстояло исследовать, формулировалась следующим образом: как человек проникает в свои «подвалы»-хранилиш,а долгосрочной памяти и получает подходящие ответы на задаваемые ему или им самим вопросы? Мы знаем, что люди могут это делать, и более того, они делают это все время. Но как конкретно наш мозг упорядочивает, систематизирует, хранит и извлекает информацию из долговременной памяти?

После этого разговора моя жизнь изменилась. Мы с Фридманом разработали эксперимент, в ходе которого мы сообщали испытуемым два наводящих слова, а затем измеряли время поиска нужной информации в памяти и выдачи ответа. Я присвоила этому исследованию неофициальное название «Назовите животное на букву Z». Мы сообщали одной из групп испытуемых две ключевые связки: «Животное / буква Z», например, или «фрукт / маленький», а потом хронометрировали их ответы. Другой группе мы дали те же пары слов, но в другом порядке — «буква Z / животное», «маленький / фрукт» — и снова замеряли время получения ответа. Когда мы сравнили время реакции для обеих групп, мы обнаружили, что, если подсказка начиналась с объекта (животное, фрукт), реакция была примерно на 250 миллисекунд, то есть на четверть секунды, быстрее. Это позволило нам предположить, что человеческий мозг классифицирует информацию в первую очередь по объектам и категориям, таким как животные или фрукты, а не по атрибутам, таким как «маленький» или «слова, начинающиеся с буквы Z».

В последние полгода аспирантуры каждую свободную минуту я проводила в лаборатории Фридмана, разрабатывая процедуры экспериментов, занимаясь отбором и подготовкой испытуемых, сведением данных в таблицы и анализом результатов. Когда проект обрел форму и Фридман и его аспиранты поняли, что мы действительно на что-то наткнулись и открываем какие-то новые аспекты работы мозга, я впервые подумала о себе как о психологе-исследователе. О, как дивно звучали эти слова! — я смогла спланировать эксперимент, поставить его и довести его до конца. Я впервые почувствовала себя ученым и совершенно отчетливо поняла, что это именно то, чем я хочу заниматься в жизни.

В 1971 году в «Журнале вербального обучения и вербального поведения» (Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior) была опубликована статья «Извлечение слов из долговременной памяти». Год спустя мы с Фридманом опубликовали вторую статью о долговременной памяти, и на этот раз мое имя стояло первым, то есть я была основным автором. Исследование памяти стало моей специальностью и моей страстью. За несколько лет я написала десятки статей о том, как работает память и какие она дает сбои, но, в отличие от большинства других исследователей, изучающих память, я пыталась найти своим результатам приложение в реальном мире. В частности, я задавалась вопросом, в какой степени человеческая память подвержена суггестивным воздействиям. Насколько точно вспоминают факты люди, ставшие свидетелями серьезной автомобильной аварии? Когда сотрудник полиции допрашивает свидетеля, может ли процедура допроса изменить содержимое памяти свидетеля? Можно ли исказить воспоминания, добавив к ним дополнительную, ложную информацию? Мне мало было сотрясать воздух теоретическими положениями, мне нужны были какие-то более материальные результаты. Я хотела, чтобы в результате моей работы жизнь людей изменялась к лучшему.

В 1974 году я написала статью, после публикации которой моя жизнь радикально изменилась. Статья «Реконструкция памяти: невероятные свидетельства» (Reconstruction Memory: The Incredible Eyewitness) появилась в декабрьском выпуске Psychology Today за 1974 год. В конце этой статьи (в ней я описывала эксперименты, которые проводила в своей лаборатории и которые показали, как с помощью наводящих вопросов в память человека может вводиться новая информация, фактически изменяющая воспоминания о конкретном событии) я упомянула об одном деле в Сиэтле, в ходе которого я сотрудничала с адвокатурой. Молодая женщина и ее бойфренд вступили в яростный спор. Женщина побежала в спальню, схватила пистолет и шесть раз выстрелила в мужчину. Прокурор квалифицировал это как убийство первой степени[2], но ее адвокат утверждал, что это была самооборона. В ходе судебного разбирательства возник спор о времени, которое прошло между захватом оружия и первым выстрелом. Ответчица и ее сестра говорили, что между этими событиями прошло две секунды, но другой свидетель утверждал, что прошло пять минут. Точное значение времени, прошедшего между этими событиями, имело решающее значение для защиты, которая настаивала, что убийство произошло спонтанно, что ответчица выстрелила с испуга, не задумываясь. В конце концов присяжные поверили обвиняемой и оправдали ее.

Несколько дней после публикации в Psychology Today мой телефон просто разрывался от звонков. Адвокаты хотели узнать мое мнение о свидетельских показаниях против их клиентов — людей, которых обвиняли во всевозможных чудовищных преступлениях: вооруженных ограблениях, изнасилованиях и убийствах. Я предлагала услуги консультанта и присутствовала в судах в качестве свидетеля-эксперта по проблемам искажения памяти.

В конце декабря 1975 года, перед самым Рождеством, мне позвонил Джон О’Коннелл, адвокат из Юты. О’Коннелл представлял интересы студента-юриста из Сиэтла, обвинявшегося в похищении восемнадцатилетней девушки в Солт-Лейк-Сити. Жертва похищения опознала этого человека после просмотра сотен фотографий более чем через одиннадцать месяцев после инцидента. Оказалось, что полицейские протоколы были полны наводящих вопросов со стороны дознавателей и явных признаков колебаний и неопределенности со стороны потерпевшей.

Я решила взяться за это дело и 25 февраля 1976 года давала показания в Солт-Лейк-Сити. В конечном счете ответчика признали виновным в похищении человека и приговорили к пяти годам лишения свободы. Звали его Тед Банди.

Тед Банди был не последним виновным, в деле которого я участвовала. В 1982 году я согласилась дать показания по делу Анджело Буоно, который в итоге был признан виновным в сексуальных домогательствах и удушении девяти женщин в Лос-Анджелесе (люди называли Буоно и его двоюродного брата Кеннета Бьянки «хиллсайдскими душителями»).

В 1984 году я давала показания по делу Вилли Мака, который был осужден за убийство тринадцати человек в ходе резни в игровом клубе «Ва Ми» в Сиэтле. В этой бойне уцелел единственный человек — 61-летний Вай Чин. После того как я заявила в суде о возможности воздействия на память Вай Чина сильнейшей психологической травмы, связанной с этим массовым убийством, его кузен сказал газетному репортеру, что хотел бы плюнуть мне в лицо.

Еще одно непопулярное дело, по которому я с перерывами работала в течение многих лет, — это дело о детском саде Макмартинов. Раймонду Баки и его матери Пегги Макмартин Баки были предъявлены обвинения (по шестидесяти пяти пунктам) в растлении малолетних в их детском саду на Манхэттен-Бич, штат Калифорния. Дети рассказали, что Рэй Баки вставлял им в вагины и в анусы карандаши, столовые приборы и другие неуместные предметы, что он убил лошадь бейсбольной битой и что он водил их на экскурсии по кладбищам[3]. Просматривая объемистые стенограммы первого судебного процесса (а это были показания за 28 месяцев), я нашла несколько интересных высказываний о человеческой памяти. Так, 25 февраля 1988 года (с. 28 857 протоколов судебных заседаний) судья заявил:

Знание может быть осознаваемым и неосознаваемым. Иными словами, существует концепция, которая, думаю, достаточно точна, что вы никогда ничего не забываете, из вашей памяти не исчезает ничего из того, что вы когда-либо видели или слышали, но что ваша способность вызывать эту информацию на уровень вашего сознания весьма ограниченна.

Двадцать лет своей профессиональной деятельности я потратила на попытки развеять миф о том, что человеческая память безошибочна и надежно защищена от искажений, и поэтому согласилась выступить консультантом в деле Макмартинов. Одной девочке-свидетельнице было четыре года, когда имел место (предполагаемый) инцидент, семь лет, когда она впервые рассказала об этом социальному работнику, восемь лет, когда она рассказала свою историю перед присяжными, и десять лет, когда она давала показания в суде. Кто знает, что могло произойти с ее воспоминаниями за эти шесть лет? Этот вопрос кажется мне самым важным для присяжных, принимающих решение о виновности или невиновности подсудимого. Между тем очень мало кому удается беспристрастно оценить мои показания в таких сенсационных делах. Недавно я обедала с подругой, матерью детей дошкольного возраста, которая работает воспитателем в детском саду, и упомянула о своем участии в деле Макмартинов. Она повернулась и посмотрела на меня так, словно я была мухой, которая только что попала ей в суп. «Как ты могла?! — воскликнула она. — Неужели у тебя нет ни морали, ни совести?»

Несколько лет назад в коридоре у зала суда, где я (в качестве свидетеля со стороны защиты) давала показания по делу об изнасиловании, я столкнулась с прокурором. Он подошел ко мне и тоном человека, уверенного в своей правоте, сказал: «Ты просто сука!» Но адвокат быстро взял меня за руку и увел.

Судьи часто воспринимают меня как ненужную помеху и очень неохотно принимают во внимание мои показания. Они утверждают, что, выступая с такими показаниями, эксперт вторгается в зону компетенции присяжных или что я предлагаю присяжным практически общеизвестную информацию, на уровне здравого смысла.

Мои коллеги-психологи тоже ожесточенно спорят о целесообразности заслушивания показаний эксперта-психолога в суде. Мои оппоненты утверждают, что результаты моих исследований пока не нашли подтверждений в реальных жизненных ситуациях и что поэтому мои свидетельства преждевременны и чрезвычайно вредны.

Группы, защищающие права жертв, обвиняют меня в искажении истины и утверждении несправедливости путем подрыва доверия к свидетелям. Они утверждают, что я должна признать свою личную ответственность за то, что виновные выходят на свободу.

Недавно я как эксперт выступила с заявлением о сомнительном характере свидетельских показаний в одном деле об изнасиловании. После того как насильник был оправдан, я получила длинное гневное письмо от матери потерпевшей. Своими показаниями в пользу подсудимого, писала она, я свела на нет показания ее дочери и усугубила ее страдания. Принимая плату за свое выступление в качестве свидетеля, намекнула она, я становлюсь в один ряд с убийцами и насильниками всего мира и отворачиваюсь от невинных жертв.

Что я почувствовала, прочитав это письмо? Я почувствовала себя подлой, отвратительной и несчастной. Несколько дней я размышляла о том, почему я делаю то, что делаю, и не пришло ли время вернуться в свою лабораторию без единого окна и остаться там лет на десять или даже на двадцать. Но жизнь — странная штука. Через неделю после того, как я получила это горестное письмо матери потерпевшей, мне позвонил адвокат, с которым я работала над апелляцией по делу подростка, обвиненного в сексуальном насилии. «Я только что с заседания суда, — сказал он мне. — Мы пытаемся добиться прекращения дела, поскольку выяснилось, что обвинение скрыло еще одного свидетеля, женщину, на которую напал, по-видимому, тот же человек, что и на жертву, и которая настаивает на том, что мой клиент не мог быть человеком, напавшим на нее. Прокурор лгал нам, искажал доказательства и создавал нам все препятствия, какие только мог, пытаясь так или иначе засудить моего клиента. Невинный человек был обвинен, осужден и заточен в тюрьму, потому что система протухла. В этот момент, по правде говоря, мне было стыдно за то, что я юрист».

Уже не в первый раз адвокат говорил мне, что в попытках сформировать доказательную базу против обвиняемого полиция и прокуроры заходят слишком далеко. И причиной этого, в большинстве случаев, не является злой умысел или простая некомпетентность. Когда полиция и прокуратура скрывают свидетельские показания, искажают факты или давят на свидетелей, они делают это потому, что совершенно уверены в том, что они арестовали «того самого» человека и теперь обязаны сделать все для того, чтобы правосудие свершилось. Когда они говорят себе: «Мы закрыли того, кого нужно, нельзя допустить, чтобы он свободно разгуливал по улицам», они, возможно, даже не осознают, что сокрытие улик или легкое искажение фактов — это плохой, неправильный поступок. Но проблема не только в этом — они еще и дезинформируют свидетелей, так что те начинают игнорировать собственные сомнения и опасения и уверенно заявляют в суде, что они абсолютно убеждены в том, что подсудимый и есть настоящий преступник. Понятно, что в подобных условиях риск осуждения невинного человека заметно возрастает.

Как сказал еще в XVI веке Фрэнсис Бэкон, «ибо как только суд встает на сторону несправедливости, закон становится государственным преступником, а человек человеку волком». Я помню слова великого правоведа XIX века Уильяма Блэкстоуна, который утверждал, что лучше отпустить десять виноватых, чем осудить одного невиновного. И я помню простые и горестные слова Филиппа Карузо, ложно обвиненного в вооруженном ограблении в 1938 году: «Когда ты виновен и в тюрьме, все в порядке. Ты можешь спокойно спать ночью. Но я был невиновен, и непрерывно думал об этом, и не мог спать спокойно».

Наша система уголовного правосудия не вполне надежна, не имеет специальной защиты от неумелого обращения с ней и дает сбои чаще, чем может показаться со стороны. Например, она дала сбой в деле Изадора Циммермана. Тюремные служащие принесли ему последнюю трапезу, позволили выкурить сигарету, срезали ему волосы и даже сделали разрез в штанине для электродов, которые присоединяются к электрическому стулу. Потом они оставили его с семьей, чтобы они могли все вместе поплакать, помолиться и попытаться найти в себе силы достойно встретить последнее событие в его жизни. Но за несколько минут до назначенной казни ему объявили, что смертный приговор заменен на пожизненное заключение.

Циммермана обвинили, судили и признали виновным в убийстве полицейского в Нью-Йорке во время ограбления 10 апреля 1937 года. В тюрьме Циммермана избивали охранники, он потерял правый глаз в драке с другим заключенным и однажды даже пытался покончить с собой, разбив себе голову о стену своей камеры. Его мытарства продолжались четверть века, и все это время он настаивал, что он невиновен и находится в заключении по ложному обвинению окружного прокурора. После того как он отсидел в тюрьме более двадцати четырех лет, с помощью лабораторных методов, которые в те, прежние годы, когда его судили, еще не были доступны, удалось доказать, что Циммерман не мог совершить то преступление, в котором его обвинили.

В 1983 году, через сорок четыре года после того, как Циммерман должен был умереть на электрическом стуле, Претензионный суд штата Нью-Йорк присудил этому бывшему швейцару миллион долларов — одну из самых крупных в истории США компенсаций, полученных за противоправное лишение свободы. Но это, естественно, не могло утешить Циммермана. «Я не видел, как растет моя семья, мои племянники и племянницы, — сказал он репортеру, узнав о решении суда. — Я был лишен великой любви матери и отца. Я сам отчаянно хотел быть отцом — и не стал им. У меня нет никаких доходов. Я калека. Я совершенно опустошен. Весь этот кошмар останется со мной до конца моих дней. Никакая сумма не сможет компенсировать то, что я потерял и что никогда и ничем не удастся заменить».

Система правосудия дала сбой и в случае с Фрэнсисом Хемауэром, которого в 1971 году жертва изнасилования, имевшего место тремя годами раньше, опознала как человека, изнасиловавшего ее. После восьми лет тюремного заключения Хемауэр был освобожден, потому что анализы крови показали, что у настоящего преступника была кровь группы B, а у Хемауэра — группы А.

Система дала сбой и в деле Натаниэля Уокера, тридцатитрехлетнего фабричного рабочего, которого жертва изнасилования выбрала из представленной ей группы и который был заключен в тюрьму почти на десять лет — до тех пор, пока данные лабораторного анализа не показали, что он не мог совершить это преступление.

Были неправедно осуждены Рэндалл Адамс, Роберт Диллен, Ларри Смит, Фрэнк Маккенн, Ким Бок — этот список очень длинный, но вам эти имена все равно ничего не скажут, и они ничего для вас не значат. У нас избирательная и короткая память на невинных людей, чьи жизни были перечеркнуты указательными пальцами ошибшихся свидетелей. Мы воспринимаем такие случаи как отклонения, неизбежные потери. «Идеальных систем не существует, — говорят мне люди. — Ошибки время от времени случаются и будут случаться впредь». Я смотрю на них и молчу. Будь это твоя жизнь, хочу я спросить, едва сдерживая ярость, ты бы удовольствовался тем, что это назвали бы «просто ошибкой»?

И тут меня перебрасывают обратно в настоящее: судебный пристав распахивает двери в зал суда, и публика возвращается на свои места. Я следую за всеми, иду по проходу и, открыв невысокую дверцу, поднимаюсь по ступенькам в свой деревянный короб. Обращенная лицом к залу, услышав стук судейского молотка, я быстренько отбрасываю мои личные воспоминания и прибегаю к другим зонам хранения информации, в которых содержатся результаты моих тренингов и мои знания о памяти и восприятии информации. Прокурор стоит, просматривая вопросы, которые он намерен мне задать. Я выпрямляю спину и делаю глубокий вдох. Сейчас мне необходимо быть настороже и в полной готовности. Потому что от этого зависит будущее человека.

Я мельком еще раз смотрю на подсудимого, сидящего на своем месте за столом защиты. Так виновен он или нет? Когда-то один адвокат сказал мне, что он никогда не позволяет себе думать об этом, потому что это может повлиять на качество его работы, главная цель которой — защита интересов клиента. «Но почти все они виновны», — добавил он. Замечу, что этот адвокат представлял интересы несчастного Стива Тайтуса, ставшего жертвой ошибочного опознания. Я помню эпизод из фильма «Верящий в правду» (True Believer), в котором известный адвокат, роль которого исполняет Джеймс Вудс, беседует с идеалистически настроенным молодым юристом. «Итак, вы хотите быть адвокатом? — спрашивает он горестно-саркастическим тоном. — Тогда вам следует знать: все они виновны». Но, согласно голливудской традиции, циник сталкивается с человеком, которого посадили в тюрьму за преступления, которых он не совершал, и в дальнейшем, борясь за справедливость, этот адвокат вновь обнаруживает истинную страсть к своей профессии.

Я знаю, что на самом деле невиновный человек входит в зал суда и садится именно так, как сидит сейчас в зале суда этот подсудимый, беспомощный, безо всякой надежды, с расширенными глазами, и его страх переходит в панику. Ведь невиновный входит в зал суда без нимба над головой и без белого облака. Наоборот, на нем как бы проступает печать вины, он выглядит (и сам смотрит) как виновный, от него прямо-таки веет виной, и, когда свидетель указывает на стол защиты и говорит: «Это сделал он! Это он!» — вы как будто слышите стук другого молотка, уже не судейского, а того, которым забивают гвозди в крышку его гроба.

Опознание обвиняемого очевидцами — самое убийственное из всех доказательств, которые могут быть использованы против обвиняемого. Если свидетель-очевидец указывает пальцем на подсудимого и говорит: «Я видел, как он это делал!» — то что тут скажешь, дело совершенно ясное, как выразился один прокурор, «отлито из чугуна, стянуто латунью, скреплено медными заклепками и герметично». Как можно сомневаться в показаниях свидетелей преступления, когда они абсолютно убеждены в том, что говорят правду? Зачем им лгать-то, в конце концов?

Стоп! Давайте-ка повнимательнее присмотримся к слову ЛГАТЬ. Именно оно не позволяет нам правильно оценить ситуацию. Поймите: свидетели, указывающие пальцем на невинных обвиняемых, не лгут, они искренне верят в правдивость своих показаний! Для них лицо, которое они видят перед собой, — это лицо преступника. Но иногда при этом лицо невиновного превращается в лицо виновного. Это действительно пугающий момент, потому что мысль о том, что наши воспоминания можно изменить, причем изменить почти незаметно, но необратимо, и что нечто такое, о чем мы думаем, что знаем это наверняка, и во что мы верим всем своим сердцем, может оказаться неправдой, поистине ужасает.

2. Магия разума

Вы только подумайте — три фунта влажной паутины, состоящей из миллиардов крошечных информационных процессоров, объединенных в сети, движимых химией и электричеством и создающих всю эту магию разума.

Роджер Бингам, сценарист и продюсер фильма «Память: ткань разума» (Memory: Fabric of the Mind)Шел август 1979 года. Обвинения прокурора в адрес лысеющего остролицего 53-летнего священника Римско-католической церкви были, казалось, железно обоснованы: семь очевидцев под присягой показали, что отец Бернард Пагано был тем самым хорошо одетым человеком, который направлял на них маленький серебристый пистолет и вежливо требовал, чтобы они отдали ему все деньги из своих касс — то есть совершил серию вооруженных ограблений.

Сам же отец Пагано утверждал, что он стал жертвой ошибочной идентификации. Но всех членов жюри присяжных мучил один и тот же вопрос: «Ну как могут ошибаться сразу семь свидетелей?»

Но едва прокурор закончил изложение своих аргументов, как судья ошарашил весь зал, объявив, что в этих ограблениях признался другой мужчина. Некто Роберт Клаузер объяснил полицейским, что он не признавался раньше, потому что ему казалось, что отец Пагано будет оправдан. Клаузер действительно знал такие подробности этих преступлений, которые мог знать только сам грабитель (причем эти подробности никогда не раскрывались ни в суде, ни в СМИ). Клаузер был на четырнадцать лет моложе отца Пагано и имел безупречную шевелюру, однако при этом был поразительно похож на него.

23 августа 1982 года. В городе Гринвилл, штат Техас, арестован некий Ленелл Гетер по обвинению в ограблении ресторана KFC. Гетеру было двадцать пять лет, он учился в колледже и работал инженером-механиком в проектноконструкторской фирме в Гринвилле. Пять очевидцев уверенно опознали его, однако девять сотрудников Гетера утверждали, что он не мог быть грабителем, потому что весь день был на работе, а ограбление произошло в 15:20 в пригороде Далласа, в 80 км от места его работы. Директор этой инженерной фирмы объяснил, что Гетер, единственный афроамериканец в своей рабочей группе, «выделялся, как изюминка в тарелке с рисом», и, если бы он отсутствовал несколько часов посреди рабочего дня, они бы заметили это.

Суд по этому делу состоялся в октябре 1982-го. Пять свидетелей один за другим указали на Гетера в суде и уверенно опознали его как грабителя. Назначенный судом адвокат Гетера требовал исключить результаты опознания подсудимого свидетелями из перечня доказательств, потому что работники ресторана (все белые) первоначально описывали грабителя как человека ростом около 170 см, в то время как рост Ленелла Гетера превышает 180 см. Но судья отклонил это ходатайство.

Жюри присяжных, состоявшее только из белых, признало Гетера виновным, и он был приговорен к пожизненному заключению. Он провел в тюрьме шестнадцать месяцев, однако за это время его коллеги, стремясь добиться пересмотра его дела, призвали на помощь юристов из Национальной ассоциации содействия прогрессу цветного населения (NAACP). Впоследствии, в марте 1984 года, был арестован еще один подозреваемый, и теперь четверо из пяти очевидцев, которые раньше уверенно опознавали Гетера, вдруг передумали (но на этот раз подозреваемым стал тот человек, который действительно ограбил ресторан). И Ленелл Г етер вышел на свободу — отбыв шестнадцать месяцев в тюрьме за преступление, которого он не совершал!

Я познакомилась с отцом Пагано и Ленеллом Гетером в 1985 году, когда мы все вместе появились в бостонском телевизионном шоу, посвященном ошибочным идентификациям. Отец Пагано по-прежнему мучительно переживал то, что с ним случилось, потому что он так и не услышал извинений, которых, как ему казалось, он заслуживал как жертва ошибочного опознания. Кроме того, он глубоко погряз в долгах, потому что потратил на защиту более 70 000 долларов.

Ленелл Гетер, об ошибочной идентификации которого тоже рассказали в телевизионной программе «60 минут» (Sixty Minutes), сказал мне, что тогда в суде он испытал настоящее потрясение. «Меня ошибочно опознали пять человек! — сказал он. — Как такое могло случиться? Как могли так ошибиться сразу пять человек?»

* * *

Свидетельства очевидцев, которые априорно считаются достоверными, поскольку достоверной считается человеческая память, оказывают огромное влияние на исход судебного разбирательства. Никакие иные доказательства не имеют такого веса в суде, как показания реальных свидетелей, ну разве что за исключением еще дымящегося пистолета. Память свидетелей оказывается решающим фактором не только в уголовных, но и в гражданских делах — показания очевидцев играют решающую роль в определении виновника случившегося.

Признание таких свидетельств убедительными доказательствами неявно опирается на предположение о том, что человеческая память работает как высококачественный видеомагнитофон, записывающий и сохраняющий точную информацию о событиях. Люди прямо-таки неистово верят в то, что сохраняющиеся в памяти воспоминания, мысли и впечатления неизменны, не подвержены никаким воздействиям и никогда не стираются из нее. Зигмунд Фрейд полагал, что долгосрочные воспоминания хранятся глубоко в бессознательном уме, слишком глубоко, чтобы на них могли повлиять текущие события и переживания, и большинство людей до сих пор принимают эту концепцию памяти Фрейда на веру.

Как-то мы вместе с Джеффри Лофтусом, моим мужем и коллегой, профессором-психологом, провели опрос, в ходе которого предложили 169 респондентам из разных районов США высказать свое мнение относительно того, как работает память. При этом 75 из них имели формальное образование в области психологии, а остальные 94 не имели его. Эти 94 человека принадлежали к самым разным профессиям: среди них были юристы, секретари, таксисты, врачи, философы, пожарные дознаватели и даже 11-летний ребенок. Им задали такой вопрос: «Какое из приведенных ниже утверждений лучше отражает ваше представление о том, как работает человеческая память?»

1. Все, что мы узнаём, навсегда сохраняется в нашем мозге, хотя иногда некоторые детали оказываются недоступными. Однако с помощью гипноза и других специальных методов эти недоступные детали все-таки можно восстановить.

2. Некоторые детали, которые мы знали, могут навсегда стираться из памяти. Такие детали никогда не удастся восстановить ни с помощью гипноза, ни с помощью какой-либо другой специальной методики, потому что их просто больше нет в памяти.

84 % психологов и 69 % непсихологов выбрали первый ответ, то есть были уверены, что вся информация в долгосрочной памяти сохраняется, хотя иногда кое-что из нее невозможно извлечь. Чаще всего причиной выбора такого ответа был личный опыт, причем имелась в виду необходимость восстановления образа, который человек не вспоминал уже достаточно долгое время.

Следующая причина (на которую обычно ссылаются психологи) — это знакомство с работами Уайлдера Пенфилда, чьи исследования стимуляции мозга у больных эпилепсией использовались в качестве доказательств справедливости теории, утверждающей, что воспоминания стабильны и неизменны. Некоторые респонденты при обосновании своей веры в неизменность воспоминаний упоминали гипноз, психоанализ, пентотал[4] и иные факторы.

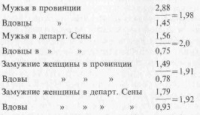

Но на самом деле человеческая память далека от совершенства и постоянства, а забывчивость — самое обычное явление в нашей жизни. Одна из наиболее очевидных причин забывания состоит в том, что собственно информация никогда не хранится в нашей памяти на самом видном месте; более того, в ней часто не находится места даже для самых обычных, ежедневно используемых предметов. Возьмем, например, монетку 1 цент. Обычно люди утверждают, что знают, как выглядит эта монетка, и нисколько не сомневаются в том, что узнают ее, если увидят. Однако в ходе эксперимента, проведенного в 1979 году, точное изображение настоящей одноцентовой монеты из пятнадцати предложенных вариантов выбрали менее половины респондентов[5]. А вы сможете найти ее точное изображение?

Еще один предмет, на который мы то и дело смотрим каждый день, — это телефон. Однако сможете ли вы вспомнить, какие буквы стоят над каждой цифрой на клавиатуре вашего телефона?

Но даже если мы будем внимательны и в нашей памяти зафиксируется достаточно точный отпечаток какого-либо объекта или переживания, он не останется в памяти неизменным. Первоначально запечатленное воспоминание начинает изменяться под влиянием других факторов. Со временем, при надлежащей мотивации или в результате вмешательства или ознакомления с новыми фактами, противоречащими прежней информации, отпечатки событий в памяти трансформируются или даже заменяются, зачастую без участия нашего сознания. И тогда мы можем «вспоминать» события, которых на самом деле не было.

Детский психолог Жан Пиаже в своей работе «Игры, сновидения и подражание в детском возрасте» (Plays, Dreams, and Imitation in Childhood) приводит собственную историю, демонстрирующую коварство памяти:

…одно из моих первых воспоминаний — будь оно правдой — относилось бы ко второму году моей жизни. Я по-прежнему могу очень четко увидеть эту сцену, в реальность которой я верил почти до пятнадцати лет. Я сижу в коляске, которую моя няня везет по Елисейским Полям, и вдруг какой-то мужчина пытается похитить меня. Меня удерживает ремешок, которым я пристегнут, в то время как няня храбро пытается встать между мной и злоумышленником. В борьбе она получает несколько царапин, и я до сих пор смутно вижу их на ее лице. Собирается толпа, подходит полицейский в короткой накидке и с белой дубинкой, и мужчина пускается наутек. Я до сих пор вижу всю эту сцену и даже могу сказать, возле какой станции метро она происходила. Но, когда мне было около пятнадцати лет, мои родители получили письмо от этой моей бывшей няни, в котором говорилось, что она вступает в Армию спасения и поэтому хочет сознаться во всех своих ошибках прошлого, и в частности вернуть часы, которые ей подарили в награду за ее поведение в той ситуации. Оказалось, что она выдумала всю эту историю, подделав царапины. Итак, я, конечно, слышал в детстве эту историю, в которую верили мои родители, и встроил ее в свое прошлое в виде визуального воспоминания.

Какая из монет «настоящая»? (Nickerson, Adams, 1979)

Одноцентовые монеты, нарисованные по памяти

Сможете вспомнить, какие буквы над какими цифрами находятся на клавиатуре вашего телефона?

Вот вам и визуальная память: спустя много лет Пиаже мог представить себе не только поддельные царапины на лице няни, но и несуществующую толпу, мифического полицейского в накидке и с дубинкой и удирающего похитителя!

Как же все-таки работает память и почему она часто подводит нас?

Ученые в целом согласны, что воспоминания формируются, когда нейроны связываются друг с другом, образуя новые связи, или цепи, и изменяя уже существующие связи между клетками, и в результате этого процесса воспоминание фиксируется. Долгосрочные воспоминания, которые запечатлели события и/или переживания, имевшие место всего несколько минут назад, и информацию, хранящуюся уже несколько десятилетий, содержатся в ментальных «выдвижных ящиках» где-то в нашем мозге. Но никто точно не знает, где именно, хотя подсчитано, что за всю жизнь долговременная память человека может накопить до одного квадриллиона (миллиона миллиардов) отдельных бит информации.

Эти «выдвижные ящики», хранящие наши воспоминания, очевидно, расположены чрезвычайно компактно и упакованы весьма плотно. Они также постоянно опорожняются, рассредоточиваются, а потом втискиваются обратно на место. Подобно любопытному и игривому ребенку, разыскивающему в выдвижных ящиках рубашку или штаны, нашему мозгу, кажется, очень нравится рыться в этих ящиках с воспоминаниями, разбрасывая факты куда попало, а потом запихивая все обратно как попало, не обращая внимания на порядок и важность. По мере добавления в долговременную память новых бит и фрагментов информации старые воспоминания удаляются, заменяются, комкаются и рассовываются по углам. Добавляются мелкие детали, удаляются сомнительные и посторонние элементы, и постепенно формируется последовательная и непротиворечивая конструкция из фактов, которая, вообще говоря, может мало напоминать исходное событие.

Воспоминания не просто угасают, как гласит старая поговорка; они также и развиваются. Да, первоначальный отпечаток реального события действительно стирается и размывается. Но всякий раз, когда нам нужно вызвать из памяти некое событие, нам приходится воссоздавать воспоминание, и при каждом таком воссоздании воспоминание может изменяться — под влиянием последующих событий, воспоминаний или предположений других людей, более глубокого осознания фактов или формирования нового контекста.

Истина и реальность, которые мы видим через фильтр наших воспоминаний, — это не объективные факты, а субъективные, интерпретативные реалии. Мы интерпретируем прошлое, корректируя самих себя, добавляя биты и целые фрагменты информации, удаляя ни с чем не стыкующиеся и тревожные воспоминания, подметая, стирая пыль, приводя все в порядок. Таким образом, наше представление о прошлом вбирает в себя живую, меняющуюся реальность. Оно не остается неподвижным и неизменным, как нечто высеченное на камне, — нет, это живая субстанция, которая меняет форму, расширяется, сжимается и снова расширяется, некая амебообразная сущность, способная заставлять нас смеяться, плакать или сжимать кулаки. И мощь ее такова, что она может заставить нас поверить в реальность того, чего на самом деле никогда не было.

Сознаем ли мы, что наши воспоминания о прошлом подвержены искажениям? В большинстве случаев — нет. С течением времени воспоминания постепенно изменяются, но мы убеждены, что действительно видели, слышали, говорили и делали то, что мы помним. Свои воспоминания — эту смесь фактов и вымысла — мы воспринимаем как полную и абсолютную правду. И все мы — невинные жертвы манипуляций нашего разума.

* * *

Перст, указующий на виновного, оказывает сильнейшее воздействие даже на самых информированных и умных присяжных. Несколько лет назад я провела эксперимент, участники которого выступали в качестве присяжных по уголовному делу. Сначала они выслушали описание ограбления с убийством, потом аргументы прокурора, потом аргументы защиты. В одной из версий эксперимента прокурор представил лишь косвенные доказательства, и на основании этих доказательств только 18 % присяжных признали подсудимого виновным. В другой версии прокурор представил дело почти так же, но с одним лишь отличием: были добавлены показания единственного очевидца — клерка, который опознал в подсудимом грабителя. И на этот раз подсудимого признали виновным 72 % присяжных.

Опасность свидетельских показаний очевидна: любой человек в нашем мире может быть осужден за преступление, которого не совершал, или лишен заслуженной награды исключительно на основании показаний свидетеля, который убедит присяжных в том, что его воспоминания адекватны тому, что он действительно видел. Почему свидетельства очевидцев столь весомы и убедительны? Потому что люди в целом и присяжные в частности полагают, что наши воспоминания представляют собой отображения фактов, записанные на вечный нестираемый носитель вроде компьютерного диска или видеоленты с последующей защитой от записи. Конечно, в большинстве случаев возможностей нашей памяти нам вполне достаточно. Вспомните, часто ли вам на самом деле требуется точное запоминание? Когда подруга рассказывает вам, как она провела отпуск, мы ведь не спрашиваем ее: «Ты уверена, что в твоем номере в отеле было два стула, а не три?» После просмотра фильма ваш спутник вряд ли пристает к вам с вопросами типа «А волосы у Джина Хэкмена волнистые или курчавые?» или: «У той женщины в баре помада была красная или розовая?» Но даже если подобные вопросы задаются, то ошибочные ответы на них не привлекают особого внимания и, может быть, даже не исправляются: действительно, так ли уж важно, было в отеле два стула или три или были волосы у актера волнистыми или курчавыми? В подобных случаях воспоминания считаются точными по умолчанию.

Но при расследовании преступления или несчастного случая точность памяти становится решающим фактором. Мелкие подробности становятся чрезвычайно важными. Были у нападавшего усы или он был чисто выбрит? Он был ростом около 170 или около 180 см? На светофоре в тот момент горел зеленый свет или красный? С какой скоростью «кадиллак» проехал на красный свет (или на желтый?), прежде чем врезался в «фольксваген»? Пересекла машина разделительную линию или оставалась на своей стороне? Решения по гражданским и уголовным делам часто опираются именно на такие мелкие и, казалось бы, тривиальные детали, но часто оказывается, что уточнить эти детали очень трудно.

В июле 1977 года Flying Magazine сообщил о катастрофе небольшого самолета, в результате которой погибли все восемь человек, которые были на борту, и один человек, находившийся на земле. Было опрошено шестьдесят свидетелей, в том числе два свидетеля, которые действительно видели самолет непосредственно перед ударом о землю и давали показания на слушаниях, посвященных расследованию этой катастрофы. По словам одного из этих очевидцев, самолет падал «вертикально, носом к земле, вертикально вниз». Этот свидетель, видимо, не знал, что на нескольких фотографиях было ясно видно, что самолет ударился о землю «плоско», под столь небольшим углом к ней, что проскользил по ней около 300 м.

Однако такие ошибки в деталях не являются признаком плохой памяти — чаще всего это как раз свойство нормально функционирующей человеческой памяти. Когда мы хотим что-нибудь вспомнить, мы не просто выдергиваем целиком всю нужную память из «хранилища воспоминаний». На самом деле память построена из хранимых и доступных битов информации, и мы бессознательно заполняем любые пробелы, внося соответствующие искажения. И когда все фрагменты соединяются в некое целое, имеющее смысл, они образуют то, что мы называем воспоминанием.

Существуют и другие факторы, влияющие на точность восприятия данного события и, следовательно, точность воспоминания о нем. Был ли данный инцидент сопряжен с насилием? Если да, то в какой степени? Случилось это в темное или в светлое время суток? Были ли у очевидца какие-либо предварительные ожидания или интересы? Иллюстрацией потенциальных проблем, связанных с искажением первоначального восприятия события, может служить трагический случай, имевший место в реальной жизни.

Двое мужчин лет примерно двадцати пяти охотились на медведей в сельской местности в штате Монтана. Они вышли из дома с утра, бродили весь день, были измучены, голодны и уже собирались идти домой. Пробираясь в быстро сгущавшихся сумерках по раскисшей лесной тропе, они говорили о медведях и думали о медведях. Вдруг на повороте тропы и совсем недалеко от нее, метрах примерно в двадцати пяти впереди, они заметили в лесу крупный объект, который двигался и издавал шум. Оба они подумали, что это медведь, подняли ружья и выстрелили. Увы, «медведь» оказался желтой палаткой, в которой мужчина и женщина занимались любовью. Одна из пуль попала в женщину и убила ее. Это дело разбирал суд присяжных, и у них возникли трудности с пониманием проблем восприятия, соответствующих данному событию; проще говоря, они просто не могли себе представить, как может человек смотреть на желтую палатку и видеть рычащего бурого медведя. Молодого человека, пуля которого убила женщину, признали виновным в убийстве по неосторожности, и два года спустя он покончил с собой.

Этот трагический случай прекрасно иллюстрирует важность факторов, которые психологи называют «событийными», то есть факторами, присущими данному конкретному событию и способными изменить его восприятие и исказить воспоминания о нем. Была темная ночь, а в темноте не различаются цвета и не видно почти никаких деталей. У обоих охотников были серьезные и обоснованные ожидания и сильная мотивация: они ожидали, что увидят медведя, они хотели увидеть медведя, они нервничали, были взволнованы и измотаны, поскольку провели в лесу целый день. Когда они увидели нечто большое, двигающееся и шумящее, они автоматически предположили, что это медведь, подняли ружья и выстрелили, чтобы убить его.

Событийные факторы действуют на стадии формирования первоначального отпечатка события в памяти, когда мы еще только воспринимаем данное событие и наш мозг мгновенно принимает решение: отказаться от той или иной поступившей в него информации или ввести ее в память. Однако когда воспоминание уже хранится в памяти, оно не просто лежит в мозге пассивно, ожидая, пока его извлекут и «вспомнят». На этапах хранения воспоминания и приобретения новой информации (время идет, воспоминание теряет четкость, и, что более важно, мы подвергаемся воздействию новой информации, которая просто добавляется в память или изменяет исходное воспоминание) может случиться многое.

Предположим, что совершено некое преступление, об этом уже известно полиции, полицейские прибывают на место происшествия и начинают задавать вопросы. «Что произошло? — спрашивают они свидетеля. — Как выглядел нападавший?» После того как свидетель рассказывает полицейским все, что ему удается вспомнить, его могут попросить приехать в полицейский участок, чтобы просмотреть соответствующую подборку фотографий. Теперь свидетель проводит тест на узнавание, в ходе которого ему показывают либо один объект (фотографию), либо совокупность объектов (линейку, то есть группу людей для опознания среди них преступника) и задают вопрос, видел ли он кого-либо из них раньше.

Следует иметь в виду, что большинство свидетелей считают, что они исполняют свой долг, они честно хотят помочь, и в случае насильственного преступления или нападения у них появляется дополнительный стимул помочь полиции поймать опасного преступника. Кроме того, результаты специальных исследований показывают, что свидетели считают, что полиция не будет проводить опознание, если у нее не будет «надежного» подозреваемого. Хотя свидетели, конечно, стараются идентифицировать истинного преступника, но, когда они не уверены или когда ни один человек в составе группы не соответствует в точности их воспоминаниям, они часто идентифицируют человека, который просто в максимальной мере соответствует их воспоминаниям о преступнике. И их выбор часто оказывается ошибочным.

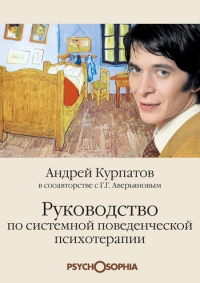

Очевидно, что состав линейки для опознания (сколько в ней человек, как они выглядят, во что они одеты) имеет решающее значение. При этом линейка должна быть максимально свободна от любых суггестивных влияний, иначе она может исказить процесс идентификации преступника свидетелем, и вся процедура потеряет смысл и ценность.

Пример предвзятого подбора группы для опознания (E. F. Loftus. Eyewitness Testimony, 1979)

Как показывает наша несколько гротескная иллюстрация предвзятого подбора группы для опознания, если подозреваемый — крупный бородатый мужчина, то в эту группу нельзя включать ни ребенка, ни женщину в инвалидной коляске, ни слепого мужчину с тростью. Если в состав группы для опознания не войдут люди, более или менее напоминающие подозреваемого, свидетель может указать на подозреваемого просто по умолчанию, а не вследствие настоящего опознания.

Но в реальных уголовных делах группы лиц и подборки фотографий для опознания часто оказываются заметно «смещенными», очевидным образом наводящими свидетеля на определенный объект, и результаты таких опознаний следует считать ничтожными. Например, на одном опознании в Миннесоте группа состояла из одного чернокожего подозреваемого и пятерых белых мужчин; в другом случае подозреваемый был ростом более 190 см, а рост остальных членов группы не превышал 177 см; в третьем случае о преступнике было известно, что он подросток, и при этом 18-летний подозреваемый был включен в группу, все остальные члены которой были старше сорока лет. В деле, которым я занималась с 1986 по 1988 год, мужчину обвиняли в убийстве восьми человек на рыболовецком судне на Аляске. Свидетели представили полиции общее описание мужчины, которого они видели на месте убийства, причем отметили одну весьма конкретную деталь: мужчина, которого они видели, был в бейсбольной кепке. Но в подборке фотографий для опознания в бейсбольной кепке был только один человек — подозреваемый!

Но предположим, что линейка для опознания подобрана объективно и что все члены группы имеют примерно одинаковый рост и вес и примерно соответствуют общему описанию преступника. Свидетель смотрит на членов группы, напряженно размышляет, и вдруг полицейский говорит: «Посмотрите, пожалуйста, еще раз на человека под номером 4!» Или, может быть, полицейский сам пристально смотрит на человека № 4, пока свидетель пытается опознать виновного. Или, может быть, свидетель смотрит на № 4, но колеблется, и сотрудник полиции наклоняется вперед и говорит: «Что вы скажете об этом человеке?»

Свидетель ловит эти маленькие обрывки информации и может — бессознательно — использовать их для «восполнения» недостающих элементов в сохранившемся в памяти расплывчатом и нечетком образе человека, изображенного на фотографии. Изображение смещается, линии колеблются, и вдруг лицо под номером четыре сливается с расплывчатым образом преступника в памяти. «Лицо под номером четыре кажется мне знакомым», — говорит свидетель. И добавляет: «Да, я уверен, это номер четыре».

Особую опасность представляют случаи, когда свидетелю показывают для опознания только одного человека или фото одного человека. Осенью 1970 года некий Бобби Джо Листер, 21 года, спокойно болтал с друзьями на одной из улиц Бостона, как вдруг двое полицейских выскочили из своего патрульного автомобиля уже с пистолетами в руках и обвинили его в убийстве владельца магазина. Они надели на Бобби Джо наручники и отвезли его к Бостонской городской больнице, где к патрульной машине подвели жену убитого и попросили ее посмотреть в окно на подозреваемого. «Что вы можете сказать?» — спросил ее полицейский. Женщина затряслась и начала плакать. «Да, — сказала она, рыдая, — он похож на человека, который стрелял в моего мужа и убил его». Это было единственным доказательством против Листера, но тем не менее ему было предъявлено обвинение в убийстве, и 22 июня 1971 года он был осужден и приговорен к пожизненному заключению без права на досрочное освобождение.

Шесть лет спустя окружной суд в Бостоне назначил адвокатов Роберта и Кристофера Мьюзов (отца и сына) представлять интересы Бобби Джо Листера при рассмотрении его апелляции. После первой же беседы с Бобби Джо обоим Мьюзам пришло в голову, что этот уже осужденный преступник, похоже, существенно отличается от всех остальных, заявляющих о своей невиновности, тем, что он и в самом деле невиновен. Мьюзы работали на Листера более девяти лет и за все это время за свои услуги не взяли с него ни цента. Как-то один из друзей спросил Роберта Мьюза, какую долю своего имущества он готов поставить на то, что Листер невиновен. «Всё», — не раздумывая ответил он.

В ноябре 1986 года выяснилось, что пуля, изъятая из тела жертвы убийства, полностью соответствует пистолету, изъятому у одного из двух мужчин, арестованных в октябре 1970 года, через две недели после этого убийства, за ограбление магазина спиртных напитков. В декабре 1986 года Бобби Джо Листер наконец вышел на свободу после того, как, будучи невиновным, провел за решеткой почти шестнадцать лет.

Ошибочные идентификации случаются в реальной жизни, и иногда они имеют место в ходе стандартных полицейских процедур. Когда у полицейских появляется подозреваемый, они часто показывают свидетелю подборку фотографий, но линейку для опознания формируют обычно только в тех случаях, когда проводится формальное опознание. Почти всегда из всех лиц, фотографии которых предъявлялись свидетелю, в группу для личного опознания (линейку) включается только человек, выбранный свидетелем при опознании по фото, и почти всегда свидетель опознает того человека, которого он уже видел на фотографии. Это называется ошибочным опознанием под влиянием фотографий, и вероятность ошибочной идентификации в таких ситуациях резко возрастает.

Результаты исследования, проведенного в 1977 году в Университете штата Небраска, наглядно демонстрируют влияние предварительных просмотров фотоподборок на память свидетелей. «Свидетели» из числа студентов наблюдали за несколькими «преступниками», совершавшими правонарушение. Спустя час им показали фотографии нескольких человек, в том числе некоторых преступников, которых они видели. Через неделю были составлены линейки для опознания, и свидетелям предложили указать тех лиц, кто принимал участие в том самом «преступлении». 8 % людей в этих группах были опознаны как преступники, хотя на самом деле они никоим образом не участвовали в ключевом событии, и их фотографий не было в ранее представленной свидетелям подборке фотографий. 20 % ни в чем не повинных людей, фотографии которых были включены в ранее представленную свидетелям подборку фотографий, тоже были ошибочно опознаны как преступники. Никто из этих людей не совершил никакого преступления, и никого из них свидетели раньше не видели лично, тем не менее они были опознаны по фотографиям и идентифицированы как преступники.

Насколько часто имеют место ошибочные опознания? Сколько таких отцов Пагано и Ленеллов Гетеров были арестованы по ошибке, неправомерно осуждены и посажены в тюрьму за преступления, которых они никогда не совершали? В классической работе по этой теме, «Осуждение невиновного», автор, ученый-юрист Эдвин Борхард, описывает 65 случаев «ошибочного осуждения невинных людей». В 29 из этих 65 случаев (45 %) причиной ошибки было ошибочное опознание подозреваемого свидетелями. На странице 367 Борхард делает такой вывод: «Эти случаи наглядно показывают, что эмоциональный баланс жертвы или свидетеля настолько нарушается его/ее необычными переживаниями, что его/ее способность восприятия ухудшается, и результаты опознания им/ею преступника становятся крайне ненадежными».

Ошибки при опознании часто пытаются объяснить тем, что настоящий преступник оказывается очень похожим на ошибочно опознанного человека. Но относительно 29 случаев, в которых причиной судебной ошибки стало именно ошибочное опознание подозреваемого очевидцами, Борхард сообщает следующее: «… в восьми случаях между ошибочно осужденным лицом и настоящим преступником вообще не было ни малейшего сходства, еще в двенадцати других случаях сходство все-таки было, но отнюдь не близкое. И только в двух случаях сходство можно было назвать поразительным» [там же].

В 1983 году Арье Раттнер, аспирант Университета штата Огайо, защитил докторскую диссертацию под названием «Осуждение невинных: когда юстиция ошибается» (Convicting the Innocent: Where Justice Goes Wrong). По подсчетам Раттнера, примерно 0,5 % арестованных и обвиняемых в тяжких преступлениях, подлежащих статистическому учету (по классификации ФБР — indexed crimes; это убийства, грабежи, изнасилования, изготовление фальшивых денег, кражи, вооруженные нападения и поджоги), были осуждены ошибочно. Хотя с точки зрения статистики доля 0,5 % кажется весьма небольшой, это одна из самых больших численных оценок, которые я видела, и это означает, что ежегодно в США выносится примерно 8500 ошибочных приговоров.

Даже если предположить, что данные Раттнера аномально высокие и, возможно, процентная доля ошибок на самом деле в два раза меньше, то все равно это 4250 ошибочных приговоров в год. Ну пусть даже эта доля еще вдвое меньше, и в этом случае у нас будет 2125 ошибочных приговоров. Мы можем и дальше уменьшать цифры, но ведь должен наступить момент, когда нас наконец пронзит мысль: это же живые люди, такие же как мы с вами, и вот их хватают прямо на улице, судят, осуждают и заключают в тюрьму, хотя они невиновны. Даже если бы за год их набиралось всего десять человек, все равно это было бы слишком много.

Сколько людей, учтенных в исследовании Раттнера, было осуждено на основании ошибочной идентификации подозреваемых очевидцами? Раттнер тщательно изучил более двухсот таких судебных дел и обнаружил, что 52,3 % ошибочных приговоров были связаны главным образом с ошибочной идентификацией подозреваемых очевидцами. «Наши данные, — заключает Раттнер, — показывают, что ошибочные приговоры чаще всего бывают обусловлены именно ошибочной идентификацией подозреваемых очевидцами» [Rattner 1983. Р. 292].

Каким образом можно было бы решить эту серьезную проблему? Несмотря на очевидные риски, присущие процедуре опознания подозреваемых свидетелями, массовый отказ от нее стал бы трагической ошибкой, поскольку очень часто, прежде всего в делах об изнасилованиях, других свидетельств, кроме результатов опознаний, просто не бывает. И результаты опознания подозреваемых свидетелями чаще всего вполне корректны. Но как же все-таки быть с тем небольшим процентом случаев, когда опознание оказывается ошибочным? Как защитить права невиновного человека, которого могли обвинить по ошибке? Что мы можем сделать, чтобы присяжные лучше представляли себе возможности использования таких свидетельств и соответствующие «подводные камни»?

Адвокаты защиты часто просят судей прочитать перечень наставлений присяжным о возможных рисках идентификации подозреваемых свидетелями. Но эти наставления, как правило, оказываются слишком запутанными и трудными для многих людей, чтобы они могли следовать им. Более того, многочисленные психологические исследования показывают, что и присяжным трудно понять их. Другим возможным решением проблемы опознания подозреваемых свидетелями могли бы стать экспертные заключения, то есть психолог может объяснять присяжным, как работает человеческая память, и использовать результаты научных экспериментов применительно к рассматриваемому делу.

Именно этим я и занимаюсь. Я даю в суде показания о свойствах человеческой памяти и психологических факторах, влияющих на показания очевидцев. Я выступаю свидетелем в тех случаях, когда идентификация подозреваемого очевидцами является единственным или главным доказательством вины подсудимого, включая случаи вынесения смертных приговоров, когда последствия ошибочной идентификации могут стать необратимыми.

Когда двадцать лет назад я начинала свои исследования человеческой памяти, об использовании их результатов в показаниях экспертов в судах и речи не было. Когда юристы спрашивали меня, буду ли я давать показания в тех случаях, когда опознание подозреваемого свидетелями действительно играет важную роль, я выражала принципиальное согласие в надежде на то, что соответствующие психологические исследования помогут сделать нашу систему уголовного правосудия более справедливой.

Если я даю показания в уголовном суде, это не является гарантией того, что ни в чем не повинный человек останется свободным, но вероятность его оправдания, несомненно, возрастает. Мы не можем, просто не имеем права предполагать, что наша система уголовного правосудия работает идеально и обеспечивает всем невиновным мужчинам и женщинам достаточную защиту. «Суд вершат люди, и поэтому судебные процессы не могут быть безукоризненными», — писал судья Джером Франк в своей книге «Невиновен» (Not Guilty). Ошибки будут совершаться и впредь, невинные жизни по-прежнему время от времени будут затягиваться в огромный и сложный механизм нашей системы правосудия, и некоторые из них никогда не смогут выбраться обратно.

В ХХ веке в этой стране казнили более семи тысяч человек, и в одном недавнем исследовании было показано, что по крайней мере двадцать пять из них были невиновны. Двадцать пять жизней были отняты по ошибке. Сейчас в камерах смертников сидит примерно 1600 человек — сколько среди них невиновных?

За данными статистики и непростыми дискуссиями о виновности и невиновности скрывается вопрос, в принципе не имеющий ответа, неразрешимая дилемма. В некоторых случаях, например в случае отца Пагано или Ленелла Гетера, невиновность удается доказать. Но во многих случаях невиновность — так, чтобы без тени сомнения, — доказать не удается. Из дел, которые я подробно описываю в этой книге, только в двух были получены четкие и неопровержимые результаты, настоящий преступник был посажен за решетку, а невинный человек — полностью и публично оправдан. Это только Голливуд в изобилии предлагает нам гладкие, счастливые концовки, а в реальной жизни редко удается выстроить факты в аккуратные последовательности, тщательно рассортировав и скомпоновав их, разрешив все противоречия и распутав все хитросплетения. Но разве при отсутствии абсолютного доказательства невиновности человек становится менее невиновным?

Рассмотрим для примера дело Джимми Ландано. Ландано в свое время был наркоманом, потом сидел в тюрьме Аттика, а сейчас отбывает «пожизненный срок плюс 15 лет» в федеральной тюрьме Рахвей в штате Нью-Джерси за убийство полицейского, совершенное в 1976 году. Он был осужден также за ограбление, хранение оружия, взлом, угон автомобилей и преступный сговор.

Четыре очевидца и сообщник, признавшийся в соучастии в убийстве, заявили в суде, что именно Ландано произвел смертельный выстрел. Волосы, найденные в шляпе убийцы, были похожи на волосы Ландано, его имя было обнаружено в записной книжке другого соучастника убийства, и у него не было железного алиби.

Доказательства вины ранее судимого бывшего наркомана были чрезвычайно убедительными. А когда он пригрозил прокурору «разобраться» с ним после того, как выйдет из тюрьмы, судья и присяжные окончательно убедились в том, что они действительно осудили опасного преступника, который и должен провести всю оставшуюся жизнь за решеткой.

Но сам Ландано утверждал, что его подставили члены банды мотоциклистов «The Breed», чтобы выгородить настоящего убийцу. По словам Ландано, они пристроили шляпу, похожую на его собственную, на сиденье автомобиля, который использовался убийцей для бегства с места преступления. Его прошлое героинового наркомана и уголовника, сидевшего в Аттике за крупную кражу, делало его идеальным кандидатом для такой фальсификации, человеком, «которого не жалко».

Четверо очевидцев опознали Ландано по фотографии как убийцу полицейского, но в их показаниях были противоречия. Один из очевидцев утверждал, что у убийцы были густые усы, в то время как другой описывал убийцу как человека вообще без усов; на самом деле у Ландано густые усы. Один судмедэксперт утверждал, что волосы, найденные в шляпе убийцы, могут принадлежать Ландано; другой эксперт утверждал, что, скорее всего, это не его волосы. Лыжная куртка убийцы на Ландано смотрелась просто комично: его длинные руки торчали из ее рукавов почти на треть, так что на них были видны две татуировки. Она еле налезла ему на плечи, была туго натянута и ограничивала движения, и он так и не смог застегнуть на ней молнию. Его мать и подружка заявили, что в то утро, когда произошло убийство, он был с ними (следует заметить, однако, что, даже если бы присяжные им поверили, теоретически у Ландано все равно было достаточно времени, чтобы совершить это преступление).

В свободное время в тюрьме Джим Ландано читает судебные протоколы и полицейские отчеты, рассказывая про свое дело любому, кто соглашается его слушать, пишет письма адвокатам и журналистам и помогает другим заключенным в аналогичных случаях. Ему сорок четыре года, и должно пройти еще целых двадцать лет, прежде чем он получит право на условно-досрочное освобождение. Такая перспектива пугает его, он боится состариться в тюрьме и упустить шанс как-то наладить свою искореженную жизнь. Тюрьма, по его словам, порождает в человеке ненависть и отчаяние. «Если вы относитесь к людям, как к животным, — повторяет он снова и снова, — они и становятся животными».

Этот безрадостный тезис то и дело сменяется у него другим стереотипным утверждением. «Мое дело сфабриковано, — говорит Ландано с яростной убежденностью. — Я невиновен».

Итак, на одной чаше весов у нас страстные заявления человека о своей невиновности, а на другой — данные под присягой показания четырех очевидцев и трех сообщников плюс решение жюри присяжных из двенадцати человек, которые тщательно взвешивали все доказательства и в итоге признали Джимми Ландано виновным.

Как тут определить, кто прав, а кто не прав?[6]

Часть II. КОНКРЕТНЫЕ СЛУЧАИ

Описанные в этой книге реальные дела в целом составляют историю о том, как моя жизнь благодаря моим исследованиям памяти и попыткам использования их результатов в сфере правосудия пересекалась с жизнью людей, обвиняемых в насильственных преступлениях. Одновременно это также история семей обвиняемых, история жертв преступлений и их семей, а также адвокатов, судей и присяжных заседателей, которые играют важнейшие роли во всех этих делах.

Но в конечном счете это рассказ о человеческой памяти, об этой нашей восхитительной и невероятно сложной способности, позволяющей нам возвращаться в прошлое и заново переживать, а во многих случаях и переосмысливать его. «Память — это сосуд и оболочка для всех знаний», — сказал Цицерон еще во II веке до нашей эры. А в XVI веке Джамбаттиста Базиле красиво написал о памяти: «… шкатулка воображения, сокровищница разума, реестр совести и зал совещаний для мыслей».

Мне нравится литературная цветистость этих описаний, яркие и запоминающиеся образы людей, благоговейно склоняющихся перед великолепием собственного ума. Но я должна сознаться, что мне больше по душе высказывание Марка Твена о памяти: «Удивительно не то, сколько всего я помню, а то, сколько из этого я помню неправильно».

3. Темная сторона юстиции. Стив Тайтус

Им, покоящимся здесь, не суждено ни надеяться, ни молиться, ни любить, ни исцеляться, ни смеяться, ни плакать.

Из речи президента США Рональда Рейгана 5 мая 1985 г. в бывшем концлагере Берген-БельзенЯ никогда не забуду Стива Тайтуса. Он ярко отпечатался в моей памяти — этакий веселый мальчишка с круглым лицом, широкой белозубой улыбкой и морщинками, образующимися вокруг глаз, когда он смеется. Но я помню его и с потупленными глазами, со сжатыми челюстями и ртом, искривленным от отчаяния и ярости.

Это странно, потому что на самом деле я ни разу его не видела. Его четко сфокусированные портреты, которые я храню в памяти, сложились на основе черно-белых фотографий из газеты The Seattle Times, напечатанных за те четыре года, пока Стив Тайтус боролся за свою жизнь и свою честь. И это вполне соответствует ситуации, в которой если в отношении Тайтуса и была проявлена хоть какая-то справедливость, то проявили ее СМИ и конкретно резкий на язык местный репортер Пол Хендерсон, смолящий одну сигарету за другой.

Это история о столкновении Стива Тайтуса с темной стороной юстиции, история о дружбе, возникшей между Тайтусом и Хендерсоном, и их странном партнерстве, которое радикально изменит их жизнь. И еще это история о том, что происходит потом, когда все уже забыли о громких газетных заголовках и зернистые черно-белые изображения стерлись из нашей памяти.

Надеюсь, что никому из читателей не придется узнать, каково это — подвергнуться ложному обвинению. Даже пристально наблюдая ситуацию снаружи, мы можем только догадываться о градусах гнева и ужаса, страданий и возмущения, переполняющих все внутри. История Стива Тайтуса позволяет нам в максимальной мере приблизиться к пониманию мук несправедливо осужденного человека. Это самая печальная история, которую мне когда-либо доводилось рассказывать.

* * *

12 октября 1980 года в 18:45 семнадцатилетняя Нэнси ван Роупер стояла на узкой асфальтированной обочине Тихоокеанского Южного шоссе в 16 км к югу от Сиэтла, подняв вверх большой палец и ожидая, пока кто-нибудь не предложит подвезти ее. Быстро темнело, и высокие фонари, освещающие шоссе, придавали мокрой и скользкой от дождя дороге какой-то жутковатый, потусторонний глянец. Нэнси дрожала от холода и начала волноваться, предвкушая неприятный разговор с матерью по возвращении домой. «Где ты была? — спросит мать своим пронзительным голосом. — Я так волновалась!»

Небольшая светло-синяя машина съехала на обочину, и шорох шин на покрытой галькой поверхности заставил Нэнси отпрыгнуть. Бородатый мужчина потянулся через пассажирское сиденье и открыл дверь.

— Привет! — сказала она. — Куда путь держим?

— В Такому, — ответил он.

— Прекрасно, — отозвалась девушка, усаживаясь и закрывая дверь. — Мне как раз туда и надо.

Водителю на вид было лет двадцать девять или тридцать, и одет он был в костюм-тройку. Он оглянулся через плечо и легко встроился обратно в трафик. Несколько минут они ехали молча. Нэнси всегда чувствовала себя немного неловко, сидя в пойманной чужой машине. Она открыла сумочку, достала помаду, накрасила губы и разгладила помаду губа об губу, наслаждаясь ощущением приятной гладкости и блеском.

На 208-й Южной улице водитель неожиданно свернул с шоссе и начал спускаться с холма. Нэнси удивленно взглянула на него.

— Мне нужно чуть притормозить, проведать сестру Лиз, — сказал мужчина.

Он свернул на 22-ю Южную авеню, а затем поехал вниз по узкой грунтовой дороге, вскоре упершейся в разрушенный фундамент снесенного дома. Это здесь, что ли, его сестра живет? Краешком сознания Нэнси начала ощущать страх. Она посмотрела вокруг, ища взглядом фонари, людей, машины, что-нибудь живое, способное двигаться, но ничего такого там не было, просто несколько ветхих домов и огромные кучи грязи, камней и гнилой древесины.

Вдруг водитель резко остановил машину, повернулся к ней и приставил к ее горлу что-то острое. В ее пустом от страха сознании зафиксировалась лишь одна мысль: это не нож, слишком тупой, ощущается как отвертка.

— Делай, что я говорю, или я тебя покалечу, — сказал он. Затем приказал ей снять блузку и джинсы. Трясущимися руками она расстегнула блузку.

— Пожалуйста… — начала было она.

— Снимай джинсы! — приказал он, касаясь оружием ее шеи.

Когда она разделась, он принудил ее к оральному сексу, а потом изнасиловал. Закончив, он велел ей одеться, выйти из автомобиля и ждать, пока он уедет. Он вырулил из проулка и поехал, подбрасывая в воздух комки грязи. Сквозь темноту ночи, охваченная ужасом, спотыкаясь, рыдая, она побежала искать помощи между темных, безмолвных куч грязи и дерева. В конце дорожки, метрах в двухстах от места изнасилования, стоял дом, на крыльце которого горел свет.

В 19:22 был зарегистрирован звонок в полицию порта Сиэтла из дома в конце 22-й Южной авеню, причем ответили сразу четыре офицера. Они опросили потерпевшую, которая тихо плакала, но выглядела невредимой. Ее одежда была чистой и целой, и на ней самой не было никаких следов насильственных действий: ни порезов, ни синяков, ничего такого. Она описала насильника как мужчину от двадцати пяти до тридцати лет, ростом около 180 см, нормального телосложения, с окладистой бородой и светло-каштановыми волосами до плеч. Одет он был в костюм-тройку кремового цвета. Автомобиль был чистого голубого цвета, какая-то из малолитражек, новый, возможно, 1980 года выпуска, с ковшеобразными сиденьями, обтянутыми вельветом. В заднем окне были видны временные номерные знаки. Потерпевшая вспомнила, что на зеркале заднего вида висело ожерелье, ну или, может, это была пара подвязок. На заднем сиденье лежала коричневая виниловая папка или скоросшиватель.

Она проводила сотрудников на место преступления и указала точное место, где насильник припарковал автомобиль. Там были видны свежие следы шин, прекрасно сохранившиеся в грязи и уходящие назад и вправо, а потом прямо по грунтовой дороге. Полицейские сделали множество фотографий.

Расследование было поручено детективу Рональду Паркеру. Предположив, что насильник должен быть достаточно хорошо знаком с местностью и, может быть, живет где-то рядом, Паркер поручил коллегам проехаться по ночным клубам и парковкам вдоль Тихоокеанского Южного шоссе, обращая внимание на голубые малолитражки с временными номерными знаками на заднем стекле.

В 01:20 ночи детектив Паркер и офицер Роберт Йенсен заметили голубой «шевроле» с временными номерными знаками, припаркованный у ресторана Raintree на Тихоокеанском Южном шоссе рядом с аэропортом Сиэтл-Такома. Они припарковали свой патрульный автомобиль так, чтобы его не было видно, и стали ждать.

В это время в ресторане Стив Тайтус и его невеста Гретхен Абрахам допивали свои бокалы. Тайтусу был 31 год, и он работал управляющим сетью ресторанов Сиэтла; Гретхен работала официанткой в ресторане Denny’s к югу от Такомы. Они вышли из бара после половины второго ночи и прошли через стоянку. Тайтус открыл дверь своего служебного автомобиля — нового голубого «шевроле»! — и подождал, пока Гретхен пристегнется и положит свой плащ подальше от двери.

Они поехали на юг по Тихоокеанскому Южному шоссе, к квартире Тайтуса в Кенте. Четырехполосная дорога, большую часть суток переполненная машинами, везущими пассажиров и сотрудников аэропорта в аэропорт или из него, сейчас была до жути пустой, и желтые фонари, освещавшие шоссе, наполняли густой, туманный воздух слабым светом. Над их головами прогрохотал аэробус, и казалось, что его гладкое металлическое брюхо пронеслось всего лишь в двух-трех сотнях метров над землей.

Вскоре Тайтус заметил в зеркале заднего вида мигающие красные огни. Тихонько выругавшись, он съехал на обочину. Паркер и Йенсен подошли к его «шевроле» и вежливо попросили Тайтуса выйти из машины.

— В чем дело, командиры? — спокойно, с улыбкой, спросил Тайтус.

Паркер попросил Тайтуса предъявить водительские права и регистрацию.

Он также попросил Тайтуса подробно и точно рассказать, где он был во второй половине дня и вечером, фиксируя факты и детали. Тайтус объяснил, что всю вторую половину дня он провел в доме родителей близ аэропорта, отмечали день рождения отца.

— Во сколько вы оттуда ушли? — спросил Паркер, держа ручку над записной книжкой.

— После шести, — ответил Тайтус. — Точнее, в шесть десять, я помню, что, выходя, посмотрел на часы.

— Что вы делали потом? — спросил Паркер, быстро делая записи.

Тайтус сказал, что вернулся домой, в свою квартиру в Кенте, — всего 15-20 минут езды. Приехал домой в 18:30, сделал несколько телефонных звонков, потом смотрел телевизор вместе со своим лучшим другом. Примерно в 21:20 вышел из квартиры, чтобы забрать Гретхен и отпраздновать их совместную годовщину.

Паркер поблагодарил Тайтуса и разрешил ему сесть в машину. Гретхен он опросил отдельно. Потом он попросил у Тайтуса разрешения осмотреть автомобиль и сделать фотографии внутри и снаружи.