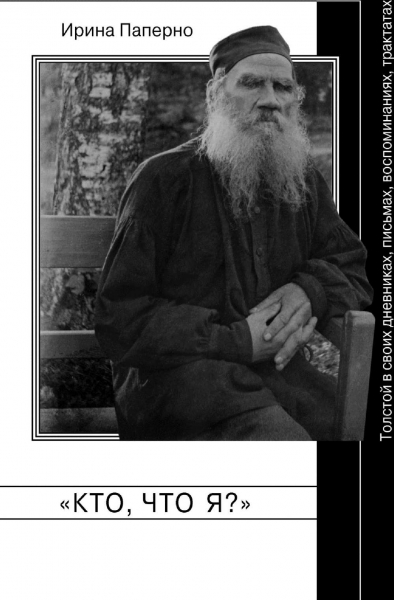

Ирина Паперно «Кто, что я?» Толстой в своих дневниках, письмах, воспоминаниях, трактатах

Научная библиотека -

««Кто, что я?» Толстой в своих дневниках, письмах, воспоминаниях, трактатах»: Новое литературное обозрение; М.; 2018 ISBN 978-5-4448-1027-9

Аннотация

В книге исследуются нехудожественные произведения Льва Толстого: дневники, переписка, «Исповедь», автобиографические фрагменты и трактат «Так что же нам делать?». Это анализ того, как в течение всей жизни Толстой пытался описать и определить свое «я», создав повествование, адекватное по структуре самому процессу бытия, - не литературу, а своего рода книгу жизни. Для Толстого это был проект, исполненный философского, морального и религиозного смысла. Ирина Паперно - филолог, литературовед, историк идей, профессор кафедры славистики Калифорнийского университета в Беркли.

First published as Irina Paperno, „Who, What Am I?" Tolstoy Struggles to Narrate the Self by Cornell University Press, 2014. Copyright by Cornell University. Перевод с английского автора. © И. Паперно, русский перевод, 2018

Ирина Паперно «Кто, что я?» Толстой в своих дневниках, письмах, воспоминаниях, трактатах

© И. Паперно, русский перевод, 2018

© ООО «Новое литературное обозрение», 2018

Предисловие

Предлагаемая вниманию русскоязычного читателя книга была напечатана по-английски: «Who, What am I?»: Tolstoy Struggles to Narrate the Self. Ithaca: Cornell University Press, 2014. В этом издании были использованы следующие, ранее опубликованные статьи: «Who, What is I?»: Tolstoy in his Diaries. Tolstoy Studies Journal. 1999. № 11, а также Tolstoy's Diaries: The Inaccessible Self // Self and Story in Russian History / Laura Engelstein and Stephanie Sandler, eds. Ithaca: Cornell University Press, 2000; русский перевод: «Если бы можно было рассказать себя...»: дневники Л. Н. Толстого // Новое литературное обозрение. 2003. № 61; Leo Tolstoy's Correspondence with Nikolai Strakhov: The Dialogue on Faith // Anniversary Essays on Tolstoy / Ed. by Donna Tussing Orwin. Cambridge: Cambridge University Press, 2010; What, Then, Shall We Do: Tolstoy's Way // Slavic and East European Journal. Fall 2012. Vol. 56. № 3.

В русском переводе книги, выполненном автором, сделаны некоторые исправления, улучшения и сокращения.

В процессе работы автор пользовался помощью работников Государственного музея Л. Н. Толстого на Пречистенке и Музея-усадьбы Л. Н. Толстого «Ясная Поляна», которым она глубоко признательна. Среди них Г. В. Алексеева, В. С. Бастрыкина, Т. Т. Бурлакова, Н. А. Калинина, Т. Г. Никифорова, С. Д. Новикова, А. Н. Полосина. Автор признателен коллегам в Калифорнийском университете в Беркли, особенно покойному Хью Мак-Лейну, а также Ренате Доринг, Инессе Меджибовской, Карлосу Монтемайору, Донне Орвин, Кэрол Эмерсон и Лоре Энгельштейн за советы и критические замечания.

Введение

«Бог один знает, сколько разнообразных, занимательных впечатлений и мыслей, которые возбуждают эти впечатления <...> проходит в один день. Ежели бы можно было рассказать их так, чтобы сам бы легко читал себя и другие могли читать меня, как и я сам,

вышла бы очень поучительная и занимательная книга» (1: 279) [1] . Так думал молодой Толстой. Подобно Руссо, он стремился превратить себя в открытую книгу[2]. Хотя он и подозревал, что «не достало бы чернил на свете написать ее и типографщиков напечатать» (1: 279), это не помешало ему взяться за дело. Задуманный им в 1851 году полный отчет об одном прожитом дне - «История вчерашнего дня» - остался неоконченным, но на протяжении почти всей жизни, изо дня в день, Толстой писал историю себя.

В течение многих лет, в 1847-1858 и 1884-1910 годах, он вел дневник. Гигантский текст дневника отражает стремление Толстого определить на письме, «Кто, что я?» (эту фразу он многократно повторял). На протяжении всей жизни Толстой то и дело испытывал отчаянье, которое охватило его в юности, когда он впервые попытался, «чертя по бумаге буквы» (46: 65), описать себя в дневнике. Это отчаянье было особенно острым в старости, в дневниках последних лет. Открытия Толстого-писателя не принесли облегчения.

Задача описать «Кто, что я?» занимала Толстого и в других его текстах, написанных от

первого лица (я, Лев Толстой), а их было много[3].

Принято считать, что Толстому удалось передать в своих романах формы человеческого опыта, трудно поддающиеся описанию, - внутреннюю речь, подсознательные процессы, сны. В этой книге я хочу показать, как Толстой пытался описать и определить свое «я» в нехудожественных текстах, написанных от первого лица, - дневниках, письмах, воспоминаниях, исповедях, трактатах и проч.

Это не было чисто литературной задачей. В структуре повествовательного текста (особенно текста девятнадцатого века) заложена философская концепция, отводящая поступательному движению времени главную роль в формировании человеческой жизни, а это предполагает идею конечности. Для Толстого эта концепция была неприемлемой, и он не хотел смириться с тем, что личность человека ограничена пределами того, что может быть высказано. В этом смысле дневники и другие человеческие документы и трактаты Толстого представляют собой проект, исполненный философского, морального и религиозного смысла.

В ранних дневниках Толстой работал над такими задачами изо дня в день, на материале повседневности. Его занимала проблема времени. Он старался выработать метод, который позволил бы фиксировать на письме прошлое, настоящее и будущее.

Каждая дневниковая запись отсылала к записи, сделанной накануне, и завершалась подробным расписанием на следующий день (под завтрашней датой). Следующим вечером Толстой обозревал совершённое в течение дня и соотносил потраченное время с составленным накануне планом. Он обозревал свои поступки, оценивая их по шкале нравственных ценностей. Запись каждого дня заканчивалась планом на следующий день. Он фиксировал, в чем сегодняшний день разошелся с «вчерашним завтра». В стремлении достичь того, чтобы действительность отвечала его моральному идеалу, он пытался свести воедино прошлое и будущее. Главная трудность - это отражение настоящего. Стремясь запечатлеть самый процесс чувствования и мышления, Толстой предпринял эксперимент: записать все впечатления, чувства, мысли одного дня. (Повествование, ведущееся от первого лица, следует за рассказчиком даже в область сна.) Моя цель - представить знаменитую «Историю вчерашнего дня» (1851) как экспериментальную попытку создать повествование, адекватное по структуре самому процессу бытия - своего рода книгу жизни (Толстой часто пользовался этой метафорой).

В течение 1850-х годов Толстой перешел от писания дневника к профессиональному авторству и к литературе, и дневник постепенно сошел на нет. В годы, когда он писал свои главные романы, Толстой не вел дневника.

В его дальнейшей жизни были моменты (1859, 1869-1870 и 1874-1875), когда Толстой хотел покинуть «литературу». В такие моменты - время острого кризиса - он обращался к другим типам писания, таким как письма и педагогические сочинения. Дожив до пятидесяти лет, во время работы над «Анной Карениной» Толстой объявил, что окончательно порвал с литературой, чтобы обратиться к религии. В этой книге я постараюсь показать, как его религиозное обращение было подготовлено в течение 1875-1879 годов в дружеской переписке с Н. Н. Страховым. Для обоих это была сознательная попытка определить в процессе переписки свои религиозные убеждения - философский диалог о вере, и частью этой душевной работы была попытка ответить на вопрос: «что такое моя жизнь, что я такое?»

Итогом этой работы стала «Исповедь» Толстого (раннее название «Что я такое?»), текст, писавшийся не для печати, но позже (в 1882 году) опубликованный. Моя задача показать, что «Исповедь» - это не художественное произведение и не автобиография, а повествование о религиозном обращении (жанр, восходящий к «Исповеди» Августина). В структуру этого жанра входит сдвиг в понимании авторского «я»: в конце повествования «я» - это уже не тот человек, жизнь которого в нем описана. Более того, после обращения «я», осознав себя как часть бесконечного («Что я такое? часть бесконечного» 23: 36), ищет освобождения от индивидуального.

Но и после «Исповеди», в которой Толстой объявил о разрыве и со своей прежней жизнью, и с литературой, он продолжал писать. В конце «Исповеди» он приходит к заключению, что истина заключается не в собственном «я», а в христианской религии, но прежде чем принять веру, он чувствует необходимость переписать ее положения. (Как заметил Толстой, «после 1800 лет исповедания Христова закона <...> мне пришлось, как что-то новое, открывать закон Христа» 23: 335.) Его ревизионистские богословские сочинения, такие как «В чем моя вера?» (1883-1884) и «Соединение и перевод четырех Евангелий» (во вступлении), написаны от первого лица.

Во всех текстах, написанных с точки зрения «я, Лев Толстой», проблема своего «я» включает моральное и социальное измерение. Чтобы понять, «что я такое?», необходимо решить, «что мне делать?» (Толстой заимствовал эту фразу у Канта). К этой проблеме Толстой обращался большую часть жизни, от ранних педагогических статей (некоторые из них выполнены в форме дневника), в которых описывал свои попытки научить крестьянских детей читать и писать, до позднего морально-экономического трактата «Так что же нам делать?» (1882-1886), посвященного его (безуспешным) попыткам помочь городским бедным. В этом трактате Толстой поставил вопрос о своем «я» в зависимость от другого: «Кто такой я, тот, который хочет помогать людям?» (25: 245). Как я хочу показать, чтобы ответить на этот вопрос, Толстой переписал в религиозном ключе гегелевскую диалектику раба и господина.

Дважды в жизни Толстой предпринял попытку написать автобиографию или мемуары и оба раза потерпел неудачу («Моя жизнь» в 1878 году и «Воспоминания» в 1903-1906 остались незаконченными). В 1878 году он решил описать свою жизнь исключительно на основе собственных воспоминаний. Возможно ли это? Я покажу, как в процессе первого эксперимента Толстой сконструировал то, что Фрейд впоследствии назвал экраном воспоминания. Вторая попытка преследовала моральные цели: написать историю своей жизни, которая будет полезнее людям, «чем вся та художественная болтовня, которой наполнены мои 12 томов сочинений» (34: 348). Он хотел «написать всю свою гадость, глупость, порочность, подлость - совсем правдиво - правдивее даже, чем Руссо» (73: 279), но, в отличие от Руссо в его «Исповеди», с целью возбудить в читателе отвращение к себе (34: 248). В обоих случаях воспоминания имели и метафизический смысл. Толстой знал, что мемуарист обычно придерживается границ биологической жизни, но тем не менее спрашивал себя (подобно Августину в его «Исповеди»): «Когда же я начался? Когда начал жить?», стараясь проникнуть в состояние до рождения, от которого, как и после смерти, «не будет воспоминаний, выразимых словами» (23: 470). Немудрено, что при такой установке даже автор «Войны и мира» и «Анны Карениной» не смог справиться с задачей написать свою жизнь.

Вскоре после выхода «Исповеди» Толстой после многолетнего перерыва стал снова вести регулярный дневник. Дневники позднего Толстого писались в ежедневном предвосхищении смерти. Это экзистенциальное состояние требовало особого распорядка: в поздних дневниках рассказ о дне заканчивается не расписанием на следующий день, а фразой «если буду жив» (в сокращении «е. б. ж.»), следующей за завтрашней датой. Отчет о следующем дне начинается с подтверждения: «жив». В течение более чем двадцати лет в дневнике история каждого дня писалась так, как если бы это был последний день жизни. Задача последнего дня была ясна: «освобождать свою душу» (56: 88). Описывая свою повседневную жизнь, Толстой излагал ход борьбы со своим земным «я» - плотскими желаниями, привычками и, наконец, самим сознанием. В дневнике он радостно фиксировал признаки разрушения тела и провалы памяти - знаки «освобождения от личности» (56: 98).

И тем не менее Толстой продолжал писать (и не только дневник): его мучило парадоксальное желание определить то не-я, которое лежит вне сознания, вне памяти, вне времени и вне речи. Но он напряженно думал и о необходимости молчания. В 1909 году Толстой описал это состояние в письме: «если не было противоречием бы написать о необходимости молчания, но написать бы теперь: Могу молчать. Не могу молчать. Только бы жить перед Богом» (57: 6, курсив Толстого).

В старости Толстой посвятил себя составлению альманахов для ежедневного чтения, включавших как его собственные мысли, так и афоризмы, заимствованные у его любимых авторов: «Мысли мудрых людей на каждый день», «Круг чтения» и другие. Альманахи представляли собой вид дневника, не зависящего от условия «если буду жив», поскольку каждый из них проделывал полный годовой круг. Толстой был не только автором, но и читателем этих альманахов: он ежедневно читал «Круг чтения». Как сказал Андрей Белый,

«„Круг чтения" есть молчание самого Толстого»[4].

Его последней надеждой была смерть - именно в смерти, или на границе между жизнью и смертью, он надеялся приобщиться к внеличностному бытию, а следовательно, и к бессмертию: «бессмертно только то, что не я» (49: 129).

Прообразом такого бытия был для Толстого сон: засыпая, «я теряю сознание, а все-таки живу»; не так ли в смерти - умирая, человек «теряет личность, индивидуальное» (48: 75). В поздних дневниках Толстой экспериментировал с записями своих снов. Как кажется, он, вопреки здравому смыслу, надеялся оставить запись о том, что «я при смерти узнаю» (56: 115).

В иные минуты он понимал: «Сказать же, что было до жизни, и будет после смерти, значило бы прием мысли, свойственный только в этой жизни, употреблять для объяснения других, неизвестных мне форм жизни» (57: 142). Как и в юности, Толстой прибегал к метафоре «книга жизни». И все же он верил, что хотя книга его жизни, написанная «посредством строк и букв» и «написаная на времени» (57: 19), подошла к концу, «это только первый том неизвестно сколь многотомного сочинения и достать продолжения здесь нельзя. Только за границей на иностранном языке можно будет прочесть его. А наверно

прочтешь» (50: 4).

В конце концов, хотя «история моей жизни» осталась ненаписанной, попытки Толстого определить сущность своего «я», отраженные не в томах его художественных произведений, а в том, что написано от первого лица, дошли до читателя. Не только философские, религиозные и моралистические трактаты Толстого, но и его дневники, письма, неоконченные воспоминания, записные книжки и клочки записей (в том числе и записи снов) были в конце концов опубликованы (в основном после его смерти)[5]. Философский смысл таких записей не остался незамеченным исследователями[6]. Для многих читателей в России и за ее пределами борьба Толстого с ограничениями, которые накладывают на человека формы и категории мышления (включая и идею своего «я», то есть индивидуальности) и повествовательные формы, оказалась плодотворной в дальнейших поисках. (Среди таких читателей был Людвиг Витгенштейн, следовавший за Толстым и в своей личной жизни, и в своей философской критике языка[7].) В свою очередь, Толстой следовал за длинным рядом мыслителей, которые задавались вопросом «Кто, что я?» (в частности и в этой формулировке).

В течение всей книги я стараюсь поставить Толстого и его эксперименты с сознанием и повествованием в широкий культурный контекст, соотнести его с теми авторами, с которыми он сознательно вступал в диалог (среди них Платон, Августин, Декарт, Локк, Стерн, Руссо, Кант, Фихте, Шеллинг, Шопенгауэр, Маркс), и с теми, которых он отвергал (Гегель, Ницше) или не знал (Фрейд).

Следует заметить, что Толстой не ограничивался западными философскими и литературными источниками. Известно, что в поисках альтернативы понятию об индивидуальном «я» он обращался к индуизму и буддизму (следуя в этом за Шопенгауэром) и читал Конфуция и Лао Цзы[8]. Имеются у Толстого и упоминания православной традиции

исихазма[9].

Толстому было важно, что эти вопросы занимали и крестьян. Он любил пересказывать слова своей старой няни: лежишь в своем чуланчике день и ночь одна-одинешенька и слушаешь, как часы за перегородкой домогаются: «Кто ты - что ты? кто ты - что ты?» В

этом - вторил Толстой - и вся штука: «кто ты, что ты?»[10].

В этой книге история поисков Толстого рассказана несколько раз. Первая глава посвящена его ранним дневникам. «Интерлюдия» кратко описывает переход Толстого от дневников к художественной прозе в начале 1850-х годов и отмечает те моменты в его дальнейшей жизни (1859, 1869-1870, 1874-1875), когда он решил отказаться от литературы, обращаясь к другим жанрам и формам. Вторая глава посвящена переписке Толстого с Н. Н. Страховым в 1875-1879 годах: его попыткам, отойдя от художественного творчества, определить сущность веры в частных письмах. Третья глава в основном посвящена «Исповеди» (1882) - как тексту, говорящему о религиозном обращении (вкратце в этой главе говорится о религиозных трактатах Толстого). Четвертая глава описывает незаконченные попытки Толстого написать автобиографию или мемуары («Моя жизнь» в 1878 году и «Воспоминания» в 1903-1906) и старается объяснить, почему он потерпел поражение. Пятая глава, посвященная трактату «Так что же нам делать?» (1882-1886), имеет дело с проблемой «я и другой» и вопросами социальной морали. Шестая глава, посвященная поздним дневникам Толстого (а также его альманахам для чтения), показывает попытки окончательного освобождения от личности и от авторства (1884-1910). Во всех главах речь идет о снах Толстого - большую часть жизни он записывал сны, надеясь найти в них другой

тип сознания и другую форму повествования.

* * *

Прежде чем перейти к анализу текстов, позволю себе некоторые обобщения о том, каково место Толстого в истории идей.

Толстой не хотел принять идеи прогресса, и особенно трудно ему было примириться с секуляризацией. Когда он начал писать, в 1850-е годы, Толстой вступил в интеллектуальный контекст, в котором все большее место занимали внерелигиозные формы представлений о природе человека. Во многих отношениях точкой отсчета для него был Руссо. У историков идей принято говорить о Руссо как о поворотном пункте в истории форм самоповествования, соотнося его с Августином: Руссо (в «Исповеди» и в «Исповедании веры Савойского викария») создал секулярную модель письма о себе и своем «я», но такой тип автоописания получает смысл только на фоне более ранних религиозных форм самоповествования, таких как «Исповедь» Августина. В этой книге я стараюсь вписать Толстого в эту траекторию. Как я стараюсь показать, Толстой в своей «Исповеди», религиозных трактатах и поздних дневниках предпринял последовательную и сознательную попытку повернуть вспять ход развития западной мысли - прогрессивный курс на секуляризацию и на индивидуальность. На пороге двадцатого века Толстой пытался ресакрализовать повествование о себе. В этом смысле его усилия были регрессивными, но, разумеется, с учетом того, что видишь только задним умом: он старался служить интересам своих современников - интересам секуляризованного человека, который был снабжен сложными литературными формами (к чему Толстой-писатель приложил руку), но оказался беззащитен перед лицом смерти.

* * *

Нет сомнения, что нехудожественные писания Толстого, как частные (дневники и письма), так и публичные (трактаты и автобиографические фрагменты), воспринимаются читателем как значительные именно благодаря репутации Толстого-художника, прославленного автора «Войны и мира» и «Анны Карениной».

Принято говорить о двух Толстых - Толстом-художнике и Толстом-моралисте. Делались и попытки примирить двух Толстых. Так, исследователи утверждали, что все творчество Толстого, раннее и позднее, художественное и нехудожественное, объединено серией мотивов и эмблематических образов, утверждающих его философскую и религиозную позицию[11]. Владимир Набоков (выступая как профессор русской литературы) сказал о Толстом-мыслителе, что ему хотелось бы «запереть его в каменном доме на необитаемом острове с бутылью чернил и стопками бумаги, подальше от всяких этических и педагогических „вопросов", на которые он отвлекался, вместо того чтобы любоваться завитками темных волос на шее Анны Карениной»[12]. Мне же представляется, что, запертый на необитаемом острове с бутылью чернил и стопками бумаги, Толстой, не отвлекаясь на романы, писал бы дневник.

Но вся штука в том, что Толстой писал то одно, то другое. И мне кажется, что писать о себе от первого лица - это акт, который принципиальным образом отличается от художественной репрезентации образа или концепции «я» в романе или рассказе. Именно таким актам самоповествования - писанию того, «Кто я, что я?» - посвящена эта книга.

Глава 1

«Чтобы сам бы легко читал себя...»: ранние дневники Толстого

Толстой начал вести дневник (1847) - Нравственный порядок и временная последовательность - Что же такое время? Культурные прецеденты - «История вчерашнего дня» (1851) - Время и повествование - Сон - «Что я такое? <...> Посмотрим, что такое моя личность» - Что я такое? Культурные прецеденты

Толстой начал вести дневник

Толстой начал вести дневник в марте 1847 года в возрасте восемнадцати лет. Это было клиническое исследование, проводившееся в лабораторных условиях - в больничной палате, где он лечился от венерического заболевания. Огражденный от внешних влияний, он намеревался, подобно Руссо, «взойти сам в себя» (46: 3). В самонаблюдении он руководствовался и практической целью: с помощью дневника взять под контроль свою рассеянную жизнь. (Толстому грозило исключение из Казанского университета за неуспеваемость.) Им руководил также исследовательский интерес - проследить взаимодействие внешних обстоятельств и внутреннего состояния, соотнести телесное и духовное в ежедневной жизни человека. Цели были ясны - но не способ их достижения.

Первая трудность - о чем писать? Толстой заполняет страницы своего первого дневника пересказом прочитанного, а именно «Наказа» Екатерины (это тема его курсовой работы по русской истории). Молодого Толстого привлекала заключавшаяся в «Наказе» утопическая концепция социального порядка для общества будущего, а также ее философское обоснование: счастлив человек, в котором воля управляет страстями, и государство, законы которого служат орудием подобного контроля. Однако с изложением «Наказа», сделанным во второй день, его первая попытка вести дневник закончилась.

Опять (и опять) принимаясь за дневник, Толстой определил его назначение: по дневнику он будет «судить о ходе своего развития» и «усовершенствования самого себя»; «в дневнике должна находиться таблица правил, и в дневнике должны тоже быть определены мои будущие деяния» (46: 29). «По дневнику весьма удобно судить о самом себе» (46: 34). Его не покидала и другая мысль: как писать? Он посмотрел в зеркало, вышел на улицу и посмотрел на звездное небо: «Пойду, опишу я, что вижу. Но как написать это? Надо пойти, сесть за запачканный чернилами стол, взять серую бумагу, чернила, пачкать пальцы и чертить по бумаге буквы. Буквы составят слова, слова - фразы, но разве можно передать чувство» (46: 65).

Наряду с дневником в 1847 году Толстой вел «Журнал ежедневных занятий». Основной его функцией было планирование и учет проведенного времени. Каждая страница журнала была разделена вертикальной чертой на две графы. В одной из них, озаглавленной «Будущее», Толстой перечислял все то, что он намеревался сделать завтра; параллельная графа, озаглавленная «Прошлое», содержала отметки о выполнении плана, сделанные на следующий день (самой частой из таких отметок было «не совсем»). «Настоящего» не было.

Кроме того, Толстой заполнял тетради сводами правил - «Правила для развития воли», «Правила в жизни», «Правила», «Правила вообще» (46: 262-276). Можно сказать, что в этих текстах Толстой создавал не историю, а утопию личности - свой собственный «Наказ».

Другая тетрадь, «Журнал для слабостей» (или «Франклиновский журнал»), содержала список слабостей («лень», «лживость», «нерешительность», «тщеславие» и т. п.), и Толстой, следуя методу Бенджамина Франклина, каждый день отмечал крестиком выказанную слабость. Он вел также бухгалтерскую книгу - отчет о финансовых тратах. Как можно судить по этим документам, состояние нравственного и денежного хозяйства молодого Толстого оставляло желать лучшего. Но больше всего Толстого беспокоила растрата иного капитала - времени[13].

Нравственный порядок и временная последовательность

Начиная с 1850 года временная схема «Журнала ежедневных занятий» и моральная отчетность «Франклиновского журнала» совместились в рамках одного повествования. Каждая дневниковая запись завершалась подробным расписанием на завтра. На следующий день вечером Толстой обозревал совершенное в течение дня и соотносил потраченное время с составленным накануне планом. Он также рассматривал свои поступки, оценивая их по шкале нравственных ценностей. Запись заканчивалась расписанием на следующий день - под завтрашней датой. Приведенная ниже запись типична для 1850-х годов:

24 [марта 1851]. Встал немного поздно и читал, но писать не успел. Приехал Пуаре, стал фехтовать, его не отправил (лень и трусость). Пришел Иванов, с ним слишком долго разговаривал (трусость). Колошин (Сергей) пришел пить водку, его не спровадил (трусость). У Озерова спорил о глупости (привычка спорить) и не говорил о том, что нужно, трусость. У Беклемишева не был (слабость энергии). На гимнастике не прошел по переплету (трусость), и не сделал одной штуки от того, что больно (нежничество). - У Горчакова солгал (ложь). В Новотроицком трактире (мало fiert^). Дома не занимался Английским языком (недостаток твердости). У Волконских был неестественен и рассеян, и засиделся до часу (рассеянность, желание выказать и слабость характера).

25. С 10 до 11 дневник вчерашнего дня и читать. С 11 до 12 гимнастика. С 12 до 1 Английский язык. Беклемишев и Беер с 1 до 2. С 2 до 4 верхом. С 4 до 6 обед. С 6 до 8 читать. С 8 до 10 писать. - Переводить что-нибудь с иностранного языка на Русский для развития памяти и слога. - Написать нынешний день со всеми впечатлениями и мыслями, которые он породит. -

25. Встал поздно от лени. Дневник писал и делал гимнастику, торопясь. Английским языком не занимался от лени. С Бегичевым и с Иславиным был тщеславен. У Беклемишева струсил и мало fierttе. На Тверском бульваре хотел выказать. До калымажского двора не дошел пешком, нежничество. Ездил с желанием выказать. Для того же заезжал к Озерову. - Не воротился на калымажный, необдуманность. У Горчаковых скрывал и не называл вещи по имени, обман себя. К Львову пошел от недостатка энергии и привычки ничего не делать. Дома засиделся от рассеянности и без внимания читал Вертера, торопливость (46: 54-55).

Такая дневниковая запись представляет собой разом и план на будущее, и рассказ о прошедшем дне и носит как описательный, так и предписательный характер. Вечером каждого дня Толстой прочитывал настоящее с точки зрения ожиданий прошлого (обычно неоправдавшихся) и предвосхищал такое будущее, которое должно было воплотить его ожидания. На следующий день он вновь отмечал, в чем сегодняшний день разошелся

с «вчерашним завтра»[14]. В стремлении достичь того, чтобы действительность отвечала его моральному идеалу, он пытался свести воедино прошлое и будущее.

Главная трудность, с которой сталкивается Толстой в попытке создать упорядоченный рассказ о прожитом времени, а таким образом и нравственный порядок, - это отражение настоящего. Сегодняшний день сначала задается в дневнике как день завтрашний, помещенный в контекст дня вчерашнего (в плане на следующий день используются неопределенные глагольные формы: читать, писать, переводить, написать). Вечером, когда Толстой садится за дневник, сегодня - это уже прошлое (используется прошедшее время: встал, писал, не занимался). Запись завершается картиной завтрашнего дня, причем план на завтра датируется завтрашним числом, а неопределенные глагольные формы сообщают этому повествованию вневременность. В отличие от «Журнала ежедневных занятий», дневники 1850-х годов выделяют для настоящего некоторое место, но это настоящее лишено автономности: настоящее - это лишь область пересечения прошлого и будущего.

В одной из принадлежавших юному Толстому тетрадей находим следующую запись, которую редакторы Полного собрания сочинений сочли упражнением по французскому языку:

Le passе est ce qui fut, le futur est ce qui sera et le present est ce qui n'est pas. - C'est pour cela que la vie de l'homme ne consiste que dans le futur et le passе et c'est pour la mкme raison que le bonheur que nous voulons possеder n'est qu'une

chimиre de mкme que le prй sent (1: 217)[15].

Этот вопрос беспокоил, конечно, не одного Толстого: у него была долгая предыстория.

Что же такое время? Культурные прецеденты

Недоумение «Что же такое время?» выразил Августин в одиннадцатой книге «Исповеди»: будущего еще нет, прошлого уже нет, а настоящее преходяще. Обладает ли в таком случае время реальным существованием? Что есть настоящее? День? Даже единый день не целиком находится в настоящем, рассуждал Августин, некоторые часы дня находятся в будущем, другие в прошлом. Час? Но и час составлен из «убегающих частиц». Настоящее не имеет длительности, не занимает места (11.14.17-11.17.22)[16]. Его решением было, что прошлое и будущее есть «представления», живущие в душе, или уме, человека: это воспоминание и ожидание. Время приобретает ощутимое бытие в процессе повествования: «правдиво рассказывая о прошлом, люди извлекают из памяти не сами события - они прошли, - а слова, подсказанные образами их» (11.18.23). Таким образом Августин связывает понятие о времени и понятие о душе. В конечном итоге вопрос «Что же такое время?» является частью главного вопроса всей «Исповеди»: «Что же я такое, Боже мой? Какова природа моя?» (10.17.26)[17].

На протяжении столетий философы повторяли и видоизменяли эти доводы. Руссо подходил к вопросу о времени в светском ключе, рассуждая о преходящем характере человеческих чувств. Наши привязанности не имеют длительности, но неизбежно меняются, они напоминают о прошлом, которого уже нет, или предвосхищают будущее, которому часто не суждено наступить. Счастье, о котором сожалеет мое сердце, не состоит из «беглых мгновений» («le bonheur que mon creur regrette n'est point compost d'instants fugitifs»), это состояние души цельное и постоянное. Так рассуждал Руссо в своих «Прогулках одинокого мечтателя» («Rкveries du promeneur solitaire», «Пятая прогулка»). Как и в «Исповеди», Руссо посвятил эти записки тому, чтобы «изучить и описать самого себя», дать себе отчет в

изменениях своей души («Первая прогулка»)[18].

С конца восемнадцатого века время как объект познания индивидуума стало предметом экспериментов в области повествования, предпринимаемых писателями, такими как Руссо и Стерн. В середине девятнадцатого века, после Канта и Шопенгауэра, вопрос о существовании и несуществовании времени в его отношении к человеческому сознанию был уже темой ученических сочинений.

Толстому-писателю предстояло сыграть немаловажную роль в продолжавшихся попытках писателей ловить время. Но в юные годы он разрабатывал первые, домашние методы по управлению течением времени при помощи повествования в своем дневнике.

Молодой Толстой едва ли знал Августина. (Много позже, читая Августина, Толстой обратит внимание именно на проблему времени и повествования и хорошо поймет ее

богословский потенциал[19].) Но молодой Толстой хорошо знал Руссо, и присутствие Руссо в дневнике вполне ощутимо[20]. Он хорошо знал и Стерна.

Однако можно думать, что главным образом Толстой постигал проблему времени в процессе писания дневника. Зафиксированное в дневниковой записи, прошлое останется с ним, а будущее, запланированное в письменном виде, уже существует. Создавая будущее прошедшее и настоящее будущее, Толстой отчасти успокаивал страх перед бесследно проходящей жизнью. Но в одном пункте его усилия не привели к желаемому результату: ему не удавалось ухватить настоящее.

«История вчерашнего дня» (1851)

В марте 1851 года Толстой взялся за дело, которое он давно уже обдумывал: написать полный отчет об одном прожитом дне - историю вчерашнего дня. Его выбор пришелся на 25 марта: «не потому, чтобы вчерашний день был чем-нибудь замечателен <...>, а потому, что давно хотелось мне рассказать задушевную сторону жизни одного дня. - Бог один знает, сколько разнообразных, занимательных впечатлений и мыслей, которые возбуждают эти впечатления <.> проходит в один день. Ежели бы можно было рассказать их так, чтобы сам бы легко читал себя и другие могли читать меня, как и я сам, вышла бы очень поучительная и занимательная книга, и такая, что недостало бы чернил на свете написать ее и типографщиков напечатать» (1: 279). Это был эксперимент: Толстой знал, что написать

такую историю невозможно, и тем не менее он принялся за дело[21].

Здесь впервые появляется метафора книги жизни, к которой Толстой будет возвращаться вплоть до самой смерти, особенно в дневниках[22].

Как оказалось, за двадцать четыре часа работы, растянувшейся на три недели, Толстой продвинулся не дальше утра. Объем текста достиг печатного листа («История.», опубликованная только после смерти Толстого, занимает около двадцати шести страниц типографского текста). На этом Толстой остановился. К этому моменту он, по-видимому, понимал, что предпринятое им дело обречено на провал не только по причине исчерпаемости материальных ресурсов («не достало бы чернил на свете <. > и типографщиков»), но также из-за ограничений, заложенных в самом процессе повествования.

«История.» начинается в самом начале дня: «Встал я вчера поздно, в 10 часов без четверти». За этим следует объяснение причины, соотносящее это событие с событием, произошедшим накануне: «.а все от того, что лег позже 12». Здесь рассказ прерывается замечанием (в скобках), включающим это второе событие в общую систему правил: «(Я дал себе давно правило не ложиться позже 12 и все-таки в неделю раза 3 это со мною случается)». Затем следует уточнение обстоятельств, приведших к этому поступку: «Я играл в карты» (1: 279). Этот отчет о событиях вчерашнего дня прерывается очередным отступлением - размышлениями повествователя о том, почему люди играют в карты. Через полторы страницы Толстой возвращается к описанию карточной игры.

Повествование продвигается с трудом, толчками - не столько как рассказ о событиях и поступках, сколько как исследование умственной деятельности героя-повествователя, а именно тех размышлений, которые сопровождали как его действия, так и акт повествования о них. На последней странице неоконченной «Истории...» мы находим героя в постели - он так и остался на пороге вчерашнего дня.

Так что же такое время? В «Истории...» день начинается утром, стремительно движется к вечеру накануне и затем не спеша возвращается к начальной точке, к утру. Время течет назад, совершая круг. Толстой написал не историю вчерашнего дня, а историю позавчерашнего дня.

Эта же схема окажется в действии в 1856 году, когда Толстой начнет работу над историческим романом. По словам Толстого (в одном из предисловий к «Войне и миру»), его первоначальным замыслом было написать роман о декабристах, время действия которого происходило бы в настоящем (то есть в 1856 году), когда постаревший декабрист возвращается в Москву из сибирской ссылки. Но прежде чем приступить к делу, Толстой почувствовал необходимость прервать ход повествования: «невольно от настоящего перешел к 1825 году» (то есть к восстанию декабристов). Затем, чтобы понять своего героя в 1825 году, он обратился к сформировавшим его событиям Отечественной войны 1812 года: «я другой раз бросил начатое и стал писать со времени 1812 года» (13: 54). «Но и в третий раз я оставил начатое» - с тем, чтобы наконец остановиться на 1805 годе (начало

наполеоновской эпохи в России)[23].

В этом случае повествование снова двигалось не вперед, а назад. И в «Истории вчерашнего дня», этом фрагменте истории личности, и в историческом романе Толстой обратил начальный момент повествования в конечный пункт развития предшествующих событий, обусловленных причинно-следственными связями. Как казалось Толстому, когда он писал предисловие к «Войне и миру», такова неизбежная логика исторического повествования.

В «Истории вчерашнего дня» эффект преломления времени проявляется не только в сдвиге описываемого дня в сторону предшествующего. В самом описании время отнюдь не идет вперед, а расщепляется, чтобы вместить совокупность одновременных действий. Вот закончилась игра в карты. Повествователь, стоя возле стола, за которым велась игра, продолжает беседу с хозяйкой (по большей части безмолвную). Пора прощаться, но прощание дается молодому человеку тяжело - как и рассказ о прощании:

Я посмотрел на часы и встал. <...> Хотелось ли ей кончить этот милый для меня разговор, или посмотреть, как я откажусь, и знать, откажусь ли я, или просто еще играть, но она посмотрела на цифры, написанные на столе, провела мелком по столу, нарисовала какую-то, не определенную ни математикой, ни живописью фигуру, посмотрела на мужа, потом между им и мной. «Давайте еще играть 3 роберта». Я так был погружен в рассматривание не этих движений, но всего, что называется charme, который описать нельзя, что мое воображение было очень далеко и [неразборчиво] не поспело, чтобы облечь слова мои в форму удачную; я просто сказал «нет, не могу». Не успел я сказать этого, как уже стал раскаиваться, - т. е . не весь я, а одна какая-то частица меня. - Нет ни одного поступка, который не осудила бы какая-нибудь частица души; зато найдется такая, которая скажет и в пользу: что за беда, что ты ляжешь после 12, а знаешь ли ты, что будет у тебя другой такой удачный вечер? - Должно быть, эта частица говорила очень красноречиво и убедительно (хотя я не умею передать), потому что я испугался и стал искать доводов. - Во-первых, удовольствия большого нет, сказал я себе: тебе она вовсе не нравится и ты в неловком положении; потом, ты уже сказал, что не можешь, и ты потерял во мнении...

- Comme il est aimable, ce jeune homme.

Эта фраза, которая последовала сейчас за моей, прервала мои размышления. - Я стал извиняться, что не могу, но так как для этого не нужно думать, я продолжал рассуждать сам с собой: Как я люблю, что она называет меня в 3-м лице. По-немецки это грубость, но я любил бы и по-немецки. Отчего она не находит мне приличного названия? Заметно, как ей неловко меня звать по имени,

по фамилии, и по титулу. Неужели это от того, что я - «Останься ужинать»,

сказал муж. - Так как я был занят рассуждением о формулах 3-го лица, я не заметил, как тело мое, извинившись очень прилично, что не может оставаться, положило опять шляпу и село преспокойно на кресло. Видно было, что умственная сторона моя не участвовала в этой нелепости (1: 282-283).

Этот рассказ, хотя и переданный в прошедшем времени, по памяти, близок к непосредственной записи переживаемого - он стремится быть чем-то вроде стенографического отчета о сознании человека, наблюдающего себя самого.

Можно сказать, что это поток сознания в присутствии наблюдателя.

Как внешний наблюдатель автор может только догадываться о том, что происходит в сознании его героя. Однако как историк самого себя, описывающий «задушевную сторону жизни одного дня», автор сталкивается с другой трудностью - передачей множественности внутреннего мира: расхождением между речью, мыслью и движениями тела, амбивалентностью желаний и той диалектической драмой, которая стоит за мотивами поступков. Еще одно осложнение - это расслоение «я» на героя и повествователя, действующих в разное время. К тому же повествователь занят не только рассказом о событиях своей жизни, но и рассуждениями о самом процессе повествования, а также об общих проблемах историографии собственной личности. (А повествователь «Истории вчерашнего дня» занят этим даже тогда, когда спит.) И он то и дело сетует на то, что не все можно выразить словами. Можно ли передать такую множественность в повествовании?

Время и повествование

Кант (которого Толстой в это время еще не читал) сожалел в «Критике чистого разума», что восприятие многообразия явлений всегда последовательно - репрезентации (представления) отдельных частей воспринимаемого следуют друг за другом. Из этого не следует, однако, что само представляемое явление также последовательно: это означает лишь то, что воспроизвести восприятие возможно не иначе как в определенной последовательности. По словам Канта, именно таким образом у нас впервые является повод составить себе понятие о причине: последовательность создает впечатление о причинности[24].

Молодой Толстой предпринял попытку охватить в повествовании те явления, которые происходят как бы одновременно. Как заметил Виктор Шкловский, в «Истории вчерашнего дня» «время раздвинуто, расширено, как бы удлинено»[25]. В результате повествовательная ткань не выдержала, рассказ оборвался. Оказалось, что повествователь, описывающий себя самого изнутри, знает больше, чем он может рассказать. Можно ли вообще рассказать «задушевную сторону жизни одного дня»?

У Толстого, конечно, были предшественники - его повествовательная стратегия была частично заимствована у Лоренса Стерна, который наряду с Руссо был в числе его первых учителей[26]. В 1851 году в дневнике Толстой назвал Стерна своим «любимым писателем» (49: 82); в 1851-1852 годах в качестве упражнения в английском языке он переводил «Сентиментальное путешествие».

Стерн - исходя из философии Локка - сделал объектом повествования сознание героя-повествователя. Локк (в отличие от Августина) надеялся, что само время может быть схвачено. В своем «Опыте о человеческом разуме» Локк вывел понятие о времени (длительности) и личности (длительности своего «я») из восприятия последовательности

идей, постоянно сменяющих друг друга в сознании (включая и память о прошлом)[27]. Стерн, как бы следуя за этой концепцией, зафиксировал в тексте поток ассоциаций, возникающих в повествующем сознании[28].

Обратив повествование внутрь, Стерн показал, что существует психологическое время, которое отличается от хронологического времени. В соответствии со своим душевным состоянием, рассказчик Стерна отвлекается. Прибегая к ретроспекции и проспекции, комментируя самый процесс повествования, иронизируя над собой, он отступает от линейного порядка, или поступательного движения рассказа. Такая «реалистическая» передача сознания повествователя выявила изъян в аргументации Локка, а повествование потеряло традиционные очертания, приобретая экспериментальный

характер[29].

Повторяя повествовательные опыты Стерна, молодой Толстой получил первые уроки эпистемологии: он овладел такими понятиями, как картезианский переход к точке зрения ощущающего индивидуума, дуализм внешнего и внутреннего, а также зависимость чувства собственного «я» (самоидентичности) от способности человека охватить сознанием свое прошлое (принцип, сформулированный Локком). Более того, в процессе эксперимента, предпринятого в «Истории вчерашнего дня», Толстой столкнулся с ограничениями, наложенными на наше представление о времени самим человеческим восприятием (о чем писал Кант). На протяжении всей жизни - даже после того, как в 1869 году (после «Войны и мира») он прочтет «Критику чистого разума» Канта, - Толстой будет бороться с этими ограничениями[30].

В своих ранних дневниках и «Истории вчерашнего дня» Толстой обнаружил для себя, что истории сегодняшнего дня не существует. Настоящее отсутствует даже в такой записи, которая почти одновременна ощущению. История всегда говорит о вчерашнем дне. Более того, в своих занятиях историей личности - историей самого себя - он столкнулся с необходимостью вести учет не только последовательности событий, но и иной области - внутренней жизни. Внимание к внутренней жизни увеличило коэффициент преломления времени: за каждым событием и действием, увиденным с внутренней точки зрения, скрывается совокупность одновременно проистекающих процессов. Это привело молодого Толстого к другому открытию.

Сон

Вернемся к сцене у карточного стола. Толстой указывает, что замечание хозяйки, «Comme il est aimable, ce jeune homme», последовало, прерывая ход его мысли, непосредственно за словами «нет, не могу». Возникает вопрос: когда (или, в пространственных терминах, где) имели место эти размышления? Возникает впечатление, что настоящий момент имеет продолжение за сценой. Со времени Августина бытовало мнение, что настоящее время не имеет продолжительности, или длины. Однако молодой Толстой обнаружил, что оно имеет глубину: жизнь обладает потаенными недрами. Одним из таких пространств был сон.

«История вчерашнего дня» заканчивается пересказом, вернее, репрезентацией сна - пограничного пространства между днями. Мы находим героя-повествователя в постели: он наблюдает за угасанием своего сознания: «я» укладывает себя спать и продолжает писать как бы под диктовку, занимаясь как самонаблюдением, так и наблюдением за процессом описания. Такого рода повествование кажется невозможным, и все же Толстой берется за него. (Если же оно осуществимо, то представляется возможным оставить рассказ о собственной смерти - и в старости, в своих поздних дневниках, Толстой не исключает такой возможности.) В «Истории вчерашнего дня» описание сна продолжает экспериментальное исследование течения времени и психического процесса, обращая особое внимание на связь между внешним и внутренним, телом и сознанием (а также подсознанием):

«Морфей, прими меня в свои объятия». Это Божество, которого я охотно бы сделался жрецом. А помнишь, как обиделась барыня, когда ей сказали: «Quand je suis passе chez vous, vous еtiez encore dans les bras de Morphеe». Она думала, что

Морфей - Андрей, Малафей. Какое смешное имя! А славное выражение: dans

les bras; я себе так ясно и изящно представляю положение dans les bras, - особенно же ясно самые bras - до плеч голые руки с ямочками, складочками и белую, открытую нескромную рубашку. - Как хороши руки вообще, особенно ямочка одна есть! Я потянулся. Помнишь, Saint Thomas не велел вытягиваться. Он похож на Дидрихса. Верхом с ним ездили. Славная была травля, как подле станового Гельке атукнул и Налет ловил из-за всех, да еще по колоти. Как Сережа злился. - Он у сестры. - Что за прелесть Маша - вот бы такую жену! Морфей на охоте хорош [?] бы был, только нужно голому ездить, а то можно найти и жену. - Пфу, как катит Saint Thomas - и за всех на угонках уже барыня пошла; напрасно только вытягивается, а впрочем это хорошо dans les bras. Тут должно быть я совсем заснул. - Видел я, как хотел я догонять барыню, вдруг - гора, я ее руками толкал, толкал, - свалилась; (подушку сбросил) и приехал домой обедать. Не готово; отчего? - Василий куражится (это за перегородкой хозяйка спрашивает, что за шум, и ей отвечает горничная девка, я это слушал, потому и это приснилось). Василий пришел, только что хотели все у него спросить, отчего не готово? видят - Василий в камзоле и лента через плечо; я испугался, стал на колени, плакал и целовал у него руки; мне было так же приятно, ежели бы я целовал руки у нее, - еще больше. Василий не обращал на меня внимания и спросил: Заряжено? Кондитер Тульский Дидрихс говорит: готово! - Ну, стреляй! - Дали залп. (Ставня стукнула) - и пошли Польской, я с Василием, который уже не Василий, а она.

Вдруг о ужас! я замечаю, что у меня панталоны так коротки, что видны голые колени. Нельзя описать, как я страдал (раскрылись голые [колени?]; я их во сне долго не мог закрыть, наконец закрыл). Но тем не кончилось; идем мы Польской и - Королева Виртембергская тут; вдруг я пляшу казачка. Зачем? Не могу удержаться. Наконец принесли мне шинель, сапоги; еще хуже: панталон вовсе нет. Не может быть, чтобы это было наяву; верно я сплю. Проснулся. - Я засыпал - думал, потом не мог более, стал воображать, но воображал связно, картинно, потом воображение заснуло, остались темные представления; потом и тело заснуло. Сон составляется из первого и последнего впечатления (1: 291-292).

Пересказ сна дает Толстому возможность освободить повествование от последовательности и подразумеваемой причинности: текстом управляет принцип ассоциативной связи между словами, воспоминаниями и телесными ощущениями. Исходной точкой служит фраза, вводящая тему сновидения: «Морфей, прими меня в свои объятия». Повествование развивается далее как ассоциативный ряд, начатый идиоматическим выражением dans les bras. Затем инициатива переходит от вербального сознания к телу: следующий ход - это непроизвольное движение («я потянулся»), которое вызывает детское воспоминание об указаниях гувернера («Saint Thomas не велел вытягиваться»). Здесь вступает и тема катания верхом с ее эротическими ассоциациями, которая переходит в тему охоты (в этом эротически окрашенном контексте появляется образ сестры Маши и образ Saint Thomas).

Помимо очевидных ассоциативных связей в описании сна присутствует и подпольный - бессознательный - слой: образ Saint Thomas имеет биографическую, эмоционально насыщенную подоплеку: он был французским гувернером Толстого, мечтой которого было жениться на русской барыне с состоянием; он жестоко оскорбил мальчика угрозами телесного наказания. В течение всей жизни Толстой не раз возвращался к воспоминанию об этом эпизоде[31]. (Эта биографическая подоплека выявлена исследователями Толстого[32].)

Эпизод с Василием (это любимый слуга, о котором Толстой не раз вспоминал в рассказах о своем детстве) также имеет литературный подтекст. Русскому читателю памятен образ из «Капитанской дочки» Пушкина, когда юный герой, Гринев, отказывается поцеловать руку царя-самозванца Пугачева. Герой сна, напротив, со страстью подчиняется власти крестьянина в камзоле с лентой через плечо[33].

Замечу, что эти эпизоды сна представляют собой богатый материал для психоаналитической интерпретации: поток ассоциаций связывает здесь серию телесных ощущений, детских воспоминаний, бисексуальных эротических импульсов и амбивалентных эмоций с темой насилия и власти, как бы показывая работу бессознательного. В этом нет ничего удивительного: ключевые понятия психоанализа были предвосхищены в

романтической философии и в литературе[34]. Но для Толстого бессознательное не является главным предметом интереса.

Вернемся к анализу повествования. В тот момент, когда сон, проделав круг, возвращается к начальной формуле, dans les bras, сознание наконец отключается: «Тут должно быть я совсем заснул». Однако повествование продолжается.

Логика сновидения, сходная с тем ассоциативным повествовательным строем, который описал Локк и воплотил в своей экспериментальной прозе Стерн, существенно отличается от кантовского порядка, используемого в традиционном нарративе, - порядка, в котором гарантом выступает разум.

Во второй части описания сна Толстой идет дальше Локка и Стерна. Соотнося образы сна со внешними стимулами (гора свалилась - подушку сбросил; дали залп - ставня стукнула), он ставит под сомнение повествовательную логику, построенную на причинно-следственных связях и линейной временной последовательности. Во сне человеческое сознание, освобожденное от принуждений здравого смысла, смешивает внешние впечатления с порождениями воображения, выстраивая сюжеты, двигателем которых является не разум.

В нескольких случаях сознание во сне перестраивает временной и причинно-следственный порядок. Далее в «Истории вчерашнего дня» Толстой описывает такой тип сновидений:

вы видите длинный сон, который кончается тем обстоятельством, которое вас разбудило: вы видите, что идете на охоту, заряжаете ружье, подымаете дичь, прицеливаетесь, стреляете и шум, который вы приняли за выстрел, это графин, который вы уронили на пол во сне (1: 293).

В реальном времени выстрел (внешнее событие) служит тем толчком, который запускает повествовательное сознание; во времени сновидения, напротив, выстрел завершает целый ряд событий, описанных задним числом. Повествование построено ретроспективно. Как и в общей временной схеме «Истории вчерашнего дня», время сновидения движется из настоящего (исходное внешнее событие) в прошлое, чтобы затем возвратиться к начальному событию и совпасть с настоящим в момент пробуждения. Следствие оказывается предпослано причине. Более того, поскольку момент пробуждения совпадает с исходным толчком, действие (как и в случае разговора возле карточного стола) происходит как бы за пределами наблюдаемого, в потаенных недрах времени. Недоступные традиционным повествовательным структурам, такие недра - «задушевная сторона» жизни каждого дня - оказались доступными другому типу сознания и другому типу повествования: сну.

AAA

Существовали культурные прецеденты и параллели для такого подхода. Так, Карл Густав Карус в известном романтикам (и Достоевскому) трактате «Психея» (1846) утверждал, что ключ к «сознательной жизни души» лежит «в области бессознательного», проявляющегося во снах и в состоянии между сном и бодрствованием[35].

Во второй половине девятнадцатого века появился целый ряд естествоиспытателей, исследовавших сны: стремясь прояснить связи между внешними стимулами и образами снов, они производили наблюдения над своими собственными снами (стараясь наблюдать за собой даже и в самом процессе сна).

Сновидения типа описанного Толстым были зафиксированы этими естествоиспытателями под названием «ретроспективные сновидения». Таков сон о Французской революции, который Альфред Мори описал в популярной книге «Сон и сны» («Le sommeil et les rкves», 1861). Во сне Мори присутствовал при революционных событиях, встретился с Робеспьером и Маратом и сам пал жертвой террора: будучи приговорен к смертной казни, он взошел на эшафот, положил голову под нож гильотины и почувствовал, как голова его отделяется от туловища. В этот момент он проснулся - чтобы обнаружить, что упавшая спинка кровати ударила его по задней части шеи. Широко известен был сон Наполеона, пересказанный А. Гарнье в его «Трактате о свойствах души.» («Traitе des faculta s de l'вme, contenant l'histoire des principales th^ ories psychologiques», 1852). Однажды в коляске по пути в оперу Наполеону снилось, что он вновь пересекает реку Тальяменто; в тот момент, когда в соответствии с сюжетом сна (и реальным эпизодом итальянской кампании) австрийцы начали обстрел, его разбудил взрыв бомбы на улице. Интересно, что именно история - Французская революция и наполеоновские войны - составила материал этих широко известных ретроспективных сновидений[36].

Едва ли возможно, что Толстой в 1851 году знал об этих исследованиях сновидений; скорее всего, он вывел принцип обратной временной перспективы и вывернутую повествовательную логику сновидения из личного опыта. Это открытие заключало в себе огромный потенциал, и в поздних дневниках Толстой будет еще обращаться к этой теме, по-разному осмысляя свои наблюдения.

В 1851 году в «Истории вчерашнего дня» молодой Толстой истолковал обнаруженное им явление как психологический феномен, который имеет прямые последствия для задачи описания форм человеческого сознания. Логика сновидения и традиционное повествование опирались на различные представления о времени. Как заметил Толстой в «Истории вчерашнего дня», многие люди (включая его самого) склонны представлять подобные сновидения в пересказе как логически связную структуру с линейным временным развитием. Причина этого заключается, по словам Толстого, в привычке «к последовательности и к той форме времени, в которой проявляется жизнь» (1: 293). (Здесь молодой Толстой рассуждает в терминах, близких к Канту.) В то время как в самом сновидении сознание - как будто в одно мгновение - задним числом порождает целый ряд событий, с тем чтобы объяснить себе исходное впечатление, в воспоминании и изложении сна сознание выстраивает этот

причудливый ряд происшествий в линейную последовательность.

* * *

Через десять лет, работая над «Войной и миром», Толстой переосмыслил открытия «Истории вчерашнего дня», подходя к ним с точки зрения историографии. Размышляя о том, как изображаются исторические события, он утверждал (в заметке «Несколько слов по поводу книги „Война и мир"»), что ложь наличествует в любом словесном изложении. Так, он писал о «необходимости лжи, вытекающей из потребности в нескольких словах описывать действия тысячей людей, раскинутых на нескольких верстах» (16: 10). Тот, кто хочет узнать, «как было дело», обменивает свое собственноe «бесконечно разнообразноe» и «неясное впечатление» на «лживое, но ясное <...> представление» (16: 10-11). Одни превращают «бесконечно разнообразные» впечатления в стройное линейное изложение; другие же задним числом подыскивают объяснения событиям. Толстой руководствовался здесь своими «психологическими наблюдениями». То, что затрудняет доступ к действительности (к тому, «как было дело»), - это «способность человека ретроспективно подделывать мгновенно под совершившийся факт целый ряд мнимо свободных

умозаключений» (16: 15)[37]. Как писал Шкловский, в «Войне и мире» Толстой возвратился

к «психологии сна, подделывающего причины»[38]. (В самом романе Толстой дает примеры

разного рода ложных повествований, искажающих имевшие место события[39].)

Итак, в «Войне и мире» Толстой, с одной стороны, не доверяет способу чистого разума, описанному Кантом, - правилу последовательности, которое ведет к представлению о причинности. С другой - он относится с подозрением к способности людей ретроспективно «подделывать» причину. (Он как будто подозревает, что история, подобно ретроспективным сновидениям, представляет собой реконструкции прошлого, имеющие целью объяснить настоящее.)

Так, в своих размышлениях по поводу «Войны и мира» в 1860-е годы Толстой обратил осуществленный им в «Истории вчерашнего дня» опыт самонаблюдения (истории себя самого) в философию исторического повествования, применимую к истории нации.

Заметим, что в старости, в поздних дневниках, Толстой вернется к теме ретроспективных сновидений и воспользуется своими наблюдениями в борьбе с метафизикой конечности.

«Что я такое? <...> Посмотрим, что такое моя личность»

Молодой Толстой использовал свой дневник для того, чтобы «судить о ходе своего развития», и для «усовершенствования самого себя» (46: 29).

В июле 1854 года он решил подвести итог своему положению. Он спросил себя: «Что я такое?» Это был вопрос о его «личности» - о развитии характера в связи с семейными и биографическими обстоятельствами и социальным положением.

7-го июля [1854]. <...>

Что я такое? Один из четырех сыновей отставного Подполковника, оставшийся с 7-летнего возраста без родителей под опекой женщин и посторонних, не получивший ни светского, ни ученого образования и вышедший на волю 17-ти лет; без большого состояния, без всякого общественного положения и, главное, без правил; человек, расстроивший свои дела до последней крайности, без цели и наслаждения проведший лучшие годы своей жизни; наконец, изгнавший себя на Кавказ, чтобы бежать от долгов, а главное - привычек, а оттуда, придравшийся к каким-то связям, существовавшим между его отцом и Командующим армией, перешедший в Дунайскую армию 26-ти лет прапорщиком почти без средств, кроме жалованья (потому что те средства, которые у него есть, он должен употреблять на уплату оставшихся долгов), без покровителей, без умения жить в свете, без знания службы, без практических способностей; но - с огромным самолюбием! Да, вот мое общественное положение.

Посмотрим, что такое моя личность. -

Я дурен собой, неловок, нечистоплотен и светски необразован. - Я раздражителен, скучен для других, нескромен, нетерпим (intolеrant) и стыдлив, как ребенок. Я почти невежда. Что я знаю, тому я выучился кое-как, сам, урывками, без связи, без толку и то так мало. - Я невоздержан, нерешителен, непостоянен, глупо тщеславен и пылок, как все бесхарактерные люди. Я не храбр. Я не аккуратен в жизни и так ленив, что праздность сделалась для меня почти неодолимой привычкой. - Я умен, но ум мой еще ни на чем никогда не был основательно испытан. У меня нет ни ума практического, ни ума светского, ни ума делового. - Я честен, то есть я люблю добро, сделал привычку любить его; и когда отклоняюсь от него, бываю недоволен собой и возвращаюсь к нему с удовольствием; но есть вещи, которые я люблю больше добра - славу. Я так честолюбив и так мало чувство это было удовлетворено, что часто, боюсь, я могу выбрать между славой и добродетелью - первую, ежели бы мне пришлось выбирать из них. -

Да, я нескромен; оттого-то я горд в самом себе, а стыдлив и робок в свете. - (47: 8-9).

В этом отчете (как и в каждодневных записях, нацеленных на фиксацию того, в чем настоящее расходилось с желаемым) молодой Толстой в основном оценивал себя негативно. Своей главной проблемой он считал тщеславие и честолюбие. В одной записи он определил тщеславие как «моральную болезнь»: «вроде проказы <. > она понемногу и незаметно вкрадывается и потом развивается во всем организме <. > - она как венерическая; ежели изгоняется из одной части, с большей силой проявляется в другой» (46: 94-95). В течение всей дальнейшей жизни Толстой тяготился сознанием своего тщеславия; в течение всей жизни он испытывал отвращение перед своими (сильными) сексуальными желаниями.

В то время, когда он сделал это самоотчет, Толстой служил в армии на юге России (через несколько месяцев, в ходе Крымской войны, он будет переведен в Севастополь и примет участие в боевых действиях). Он снова лечился от венерического заболевания; он все еще играл в карты (и проигрывал) и все еще пытался исправить свое поведение с помощью системы правил, отмечая в дневнике, согласно франклиновскому методу, свои нравственные слабости и проступки. Он записал в дневнике свою «молитву», или символ веры: «Верую в единого всемогущего и доброго Бога, в бессмертие души и в вечное возмездие по делам нашим; желаю верить в религию отцов моих и уважать ее». Он просил Бога: «Помоги мне исправляться от пороков моих» (47: 12). (Подобно Руссо, молодой Толстой составил свою собственную молитву.) Годом позже Толстой (как и Руссо) проникся идеей основания новой религии - «соответствующей развитию человечества, религии Христа, но очищенной от веры и таинственности, религии практической, не обещающей будущее блаженство, но дающей блаженство на земле» (47: 37, 4 марта 1855). (И к этому желанию Толстой возвращался в течение дальнейшей жизни.)

В своем стремлении к самоусовершенствованию Толстой следовал за длинной традицией. Вопрос «Что я такое?» (как и вопрос «Что же такое время?») имел историю.

Что я такое? Культурные прецеденты

В своей склонности к самонаблюдению и самоанализу Толстой во многом следовал за Руссо[40]. (В течение всей жизни он также следовал за Руссо в активной нелюбви к прогрессу.) Он охотно признавал, что отождествлял себя с Руссо, которого впервые прочел в пятнадцать лет и много раз перечитывал. Толстой однажды сказал: «Я прочел всего Руссо, все двадцать томов, включая „Словарь музыки". <...> Многие страницы его так близки мне,

что мне кажется, я их написал сам» (46: 317-318)[41].

Что касается Лоренса Стерна, у которого Толстой заимствовал технику ассоциативного повествования, воспроизводящего работу воспринимающего сознания, то он сам написал многие страницы Стерна - в 1851 году он переводил «Сентиментальное

путешествие» на русский язык[42].

У Бенджамина Франклина Толстой заимствовал его знаменитый метод

самосовершенствования на основе ведения журнала[43].

Непосредственные источники молодого Толстого были светскими (как он позже с сожалением отметит в одном из черновых вариантов «Исповеди») (23: 490). За этими источниками стояла, однако, религиозная подоплека. Так, методику Франклина считают секуляризованным вариантом пуританского идеала самопреобразования в контакте с Богом, которая породила целую культуру дневников в Англии и Америке XVII и XVIII века. За идеалами самонаблюдения Руссо стояла августинская традиция самопогружения, секуляризованная в духе идеалов Просвещения[44].

В распоряжении молодого Толстого имелись и другие источники. Одним из них был дидактический трактат Иоанна Масона «Познание самого себя» («Self-Knowledge», 1745), который широко использовался по всей Европе, включая и Россию, в качестве практического руководства к самовоспитанию. В библиотеке Толстого имеется англоязычный экземпляр этой книги издания 1818 года[45]. В России в конце XVIII и начале XIX века этот трактат имел широкое хождение в масонских кругах; он оказал ощутимое влияние на бытовую культуру самоанализа, развившуюся в контексте русского сентиментализма. Написанные под непосредственным влиянием этого трактата дневники молодого Василия Жуковского (1804-1806) в некоторых своих чертах обнаруживают поразительное сходство с дневниками

молодого Толстого, написанными на полстолетия позже[46]. (Это вовсе не удивительно: молодому Толстому, как отмечали исследователи, было свойственно обращаться за образцами не к своим современникам, а к позднему XVIII веку[47].)

Масон заимствовал конкретные принципы, методы и формулировки из различных источников, от Сократа и стоиков (Марка Антония, Плутарха, Эпиктета, Сенеки) до Нового Завета и Августина, а в Новое время Локка (его рассуждения о памяти и ассоциативной связи идей), Ричарда Бактера и Эдуарда Юнга (его «Ночные размышления о жизни, смерти и бессмертии»). Для Масона самопознание является частью непрерывной традиции, которая простирается от «древних» до «новых» авторов. Более того, он видел своей задачей «перевести» принцип «Познай самого себя», предложенный древними, на язык Нового Завета и соотнести его с современной ему поэтической идиомой. При этом Масон предлагает своему читателю конкретные методы: «Читатель! Проделай следующий опыт: войди в себя <.> и испытай: Что я такое? Для чего я создан? <.> Что я сделал во всю жизнь мою? <.> В таком ли я состоянии, в каком бы желал умереть?» Такие упражнения в самопознании (их рекомендовалось производить в течение каждого дня утром и вечером) служат постоянным приготовлением к смерти и к Богу[48].

Как мы видели, когда Толстой спрашивал себя в 1854 году: «что я такое?», он искал ответы в основном психологического, а не религиозного характера. В двадцать пять лет он еще не был занят ежедневным приготовлением к смерти (это придет после пятидесяти). И все же, читая Руссо, Франклина или Масона (если он пользовался этой книгой), молодой Толстой приобщался к той светской культуре самопознания, которая имела ощутимую религиозную подоплеку.

* * *

Что же такое дневники Толстого и его «История вчерашнего дня»? Борис Эйхенбаум и Виктор Шкловский, влияние которых на наши представления о Толстом ощутимо по сей день, писали о дневниках молодого Толстого и его «Истории вчерашнего дня» как о лабораториях, где вырабатывались метод и приемы его будущих литературных произведений. По словам Эйхенбаума, дневник молодого Толстого - это «сборник литературных упражнений и литературного сырья»[49]. В первую очередь он имеет в виду метод изображения душевной жизни. (Вслед за Николаем Чернышевским Эйхенбаум описал толстовский метод как «диалектику души»[50].) Существуют и другие исследования ранних дневников Толстого как литературного текста[51].

Во многом воспользовавшись замечательными наблюдениями Эйхенбаума и Шкловского, в этой книге я тем не менее предлагаю другой подход: рассмотреть дневники и «Историю» как отдельный и самоценный проект - попытку писать не литературу, а книгу жизни, создать такую словесную репрезентацию своей внешней (событийной) и внутренней жизни, которая была бы адекватной процессу протекания времени и психическому процессу. Для молодого Толстого эта задача имела явную нравственную и метафизическую ценность. В рамках такого подхода дневники поздних лет Толстого, написанные после того, как он сознательно отказался от литературы и литературности, оказываются частью того же проекта. Как попытка сплошной текстуализации жизни этот проект был обречен на неудачу, но сама попытка оказалась плодотворной даже на ранних стадиях.

В ранних дневниках Толстой следовал двум разным стратегиям, которые перемежались и соперничали друг с другом. В дневниках и журналах молодой Толстой стремился подчинить свою жизнь повествовательному (темпоральному) и нравственному порядку. Его цель - и упорядочить свою рассеянную жизнь, и закрепить на письме ускользающую сущность ежедневного опыта.

В «Истории вчерашнего дня» он ставит себе целью передать свою жизнь таким образом, чтобы преодолеть заложенные в повествовательной форме ограничения - принцип временной последовательности, логику причины и следствия, необходимость связности и концовки, а также разделение между субъектом и объектом описания. Но в конечном счете все расширяющийся поток сознания (и подсознания) размывает повествование. Границ же сознания Толстой перейти не сумел: оно преследует писателя даже во сне (засыпая, он не прекращает выстраивать текст).

И все же текст его ранних дневников и «Истории вчерашнего дня» кажется более адекватным жизни в той форме, в которой человек познает ее в опыте, - как нечто

отрывочное, непоследовательное и всегда неполное[52].

Такой текст открывает возможность для альтернативной метафизики повседневности и альтернативной философии истории.

Интерлюдия: Документальное письмо или художественная

литература?

Толстой переходит от дневника к литературе (1852) - «И, кажется, больше никогда писать не буду»: Толстой отрекается от литературы (1859) - «О проклятой лит-т-тературе и лит-т-тераторах, слава Богу, не думаю» (1870): Толстой снова и снова (1875) отказывается от литературы

Толстой переходит от дневника к литературе (1852)

В 1851-1852 годах Толстой перешел от интенсивного писания дневника к художественной прозе и к авторству[53] . В ноябре 1851 года Толстой (он жил тогда на Кавказе, пытаясь поступить на военную службу) писал Т. А. Ергольской (по-французски): «Помните, добрая тетенька, что когда-то вы посоветовали мне писать романы [faire des romans]; так вот я и послушался вашего совета - мои занятия, о которых я вам говорю - литературные. Не знаю, появится ли когда на свет то, что я пишу, но меня забавляет эта работа, да к тому же я так давно и упорно ею занят, что бросать не хочу» (59: 117). Результатом этой работы стали написание и издание повести «Детство», и ее успех заложил основу карьеры Толстого-беллетриста.

Если рассмотреть «Детство» (написанное летом 1851 года) бок о бок с «Историей вчерашнего дня» (март 1851 года), то «Детство» - это частичное подчинение конвенциям и ограничениям художественной прозы. «История вчерашнего дня» выросла из дневника молодого Толстого и была экспериментальной попыткой описать все «впечатления и мысли, которые проходят в один день» - попыткой, предпринятой без интенции писать литературу. «Детство» было результатом сознательной литературной работы, с мыслью о возможной публикации.

Более того, несмотря на автобиографическую форму повести (повествование от первого лица и биографический сюжет), Толстой не думал о «Детстве» как об истории собственной жизни. Он горько жаловался на то, что редакция «Современника» заменила заглавие «Детство» на «История моего детства»: «Кому какое дело до Истории моего детства»? (59: 214). Согласно первоначальному плану, «Детство» было первой частью большого романа, «Четыре эпохи развития», и он планировал написать также «Отрочество», «Юность» и «Молодость». Но и условный автобиографизм так стеснял Толстого, что он не мог продолжать. Он писал своему редактору Н. А. Некрасову: «принятая мной форма автобиографии и принужденная связь последующих частей с предыдущей <...> стесняют меня» (59: 202, 15 сентября 1852). Толстой попытался создать дистанцию между собой и своим героем. Через несколько месяцев он записал в дневнике: «Я могу писать про него, потому что он далек от меня» (46: 150-151). В конце концов Толстой написал «Отрочество» и «Юность», но оставил неосуществленным план четвертой части, которая закончилась бы сегодняшним днем героя-повествователя.

Как считают исследователи, первое художественное произведение Толстого носит следы автобиографического и, более того, дневникового письма. Написанное от первого лица, «Детство» охватывает два дня в жизни героя-повествователя шаг за шагом, начиная с вставания с постели. И образ героя, и сюжет остаются неразвитыми. Более того, повесть заключает в себе подлинный материал из жизни Толстого. Однако это не автобиография, а псевдоавтобиография: повествователь и автор - это не одно и то же лицо[54]. Только наивный читатель (включая и тетушек Толстого) отождествлял повествовательное «я» с автором. Сам Толстой считал «Детство» не автобиографией, а художественной автобиографией, то есть литературным произведением в автобиографической форме. Один из исследователей Толстого так описал ситуацию: «Конвенции романа по крайней мере предоставляют автору запасной выход: лестницу, по которой автор может по собственной воле войти и выйти из

своего произведения»[55]. В своей первой повести Толстой начинает строить такие подмостки - повествовательную структуру, с помощью которой он может выйти из своего произведения. Несмотря на явные следы автобиографического (и даже дневникового) письма, повествовательное «я» - это не «я, Лев Толстой».

Опубликованная в сентябрьском выпуске «Современника» за 1852 год, повесть «Детство», подписанная инициалами, привлекла внимание к неизвестному автору. Тем временем молодому Толстому удалось вступить в армию, а после начала Крымской войны он оказался в центре боевых действий. Тем не менее он работал над продолжением, и «Отрочество» вышло в 1854 году. В 1855 году в «Современнике» начинает печататься серия его художественных очерков - «Севастополь в декабре месяце», «Севастополь в мае», «Севастополь в августе 1855 года», привлекая все большее внимание. По жанровой принадлежности «Севастопольские рассказы» (или, как их называет Эйхенбаум, «Севастопольские очерки») «находятся на границе между репортажем и художественной прозой»: герои явно вымышленные, но читатель знает, что за ними стоит автор, который мог бы сказать: «я там был». (Причем Толстой экспериментирует с позицией от первого, третьего и даже второго лица.) Более того, рассказы оформлены как хроники, правда не дня, но месяца[56]. «Севастопольские рассказы» несут следы дневникового повествования.

Когда в 1855 году, после окончания войны, Толстой прибыл в Петербург, в тесном кругу русских авторов он был принят как состоявшийся писатель. В 1856 году в журнале «Современник» была напечатана статья ведущего критика Николая Чернышевского о «Детстве», «Отрочестве» и «Военных рассказах», которая много способствовала репутации молодого автора. В 1857 году вышла повесть «Юность». В том же году Толстой предпринял путешествие по Франции, Швейцарии и Германии (включая и пешеходную экскурсию по стопам Руссо). Все это время он продолжал литературную работу. При этом после 1857 года Толстой все реже и реже писал в своем дневнике.

«И, кажется, больше никогда писать не буду» (1859): Толстой отрекается

от литературы

Весной 1859 года Толстой принял внезапное решение отказаться от литературы; он покинул Петербург и поселился в своем имении Ясная Поляна. Толстой переживал кризис. (Такие кризисы будут происходить на протяжении всей его жизни[57].) Толстой описал свое состояние - острое чувство религиозного и морального тупика - в письме к двоюродной тетушке Александре Андреевне Толстой. Он начал с попытки исповедания веры:

Убеждения человека, - не те, которые он рассказывает, а те, которые из всей жизни выжиты им, - трудно понять другому, и вы не знаете моих. <.. .> Попробую, однако, сделать мою profession de foi. (60: 293).

Он пишет об отпадении от веры (в возрасте четырнадцати лет) и об открытии (на Кавказе, где он жил в 1851-1854 годах), «что есть бессмертие, что есть любовь и что жить надо для другого» (60: 293, апрель - май 1859). (В это время, как мы знаем из его дневника,

Толстой читал «Исповедание веры савойского викария» даже за обедом[58].) Он пишет о своем отчаянье: «Жить незачем. Вчера пришли эти мысли с такой силой. <.> Кому я делаю добро? кого люблю? Никого!» И тут же добавляет: «Я пишу вам это не для того, чтобы вы мне сказали, что это? что делать, утешили бы» (60: 294). От экзистенциального отчаянья он переходит к теме литературы: «Еще горе у меня. Моя Анна, как я приехал в деревню и перечел ее, оказалась такая постыдная гадость, что я не могу опомниться от сраму, и, кажется, больше никогда писать не буду. А она уж напечатана <...>» (60: 295). Толстой имеет в виду повесть «Семейное счастие». В тот же день в письме к критику Василию Боткину он пишет о своей повести с тем же чувством отвращения и отчаянного стыда (используя идиоматику, уместную только при обращении к мужчине): «Василий Петрович! Василий Петрович! Что я наделал с своим „Семейным счастьем". Только теперь здесь, на просторе, опомнившись и прочтя присланные корректуры <. > я увидал, какое постыдное гавно, пятно, не только авторское, но человеческое - это мерзкое сочинение» (60: 296). Остается неясным, почему Толстой называет книгу «моя Анна» - героиню «Семейного счастия» зовут Мария[59].

По жанровой принадлежности «Семейное счастие» (1859) можно считать традиционным романом (хотя и коротким): в отличие от «Детства», «Отрочества» и «Юности», здесь имеются и герои, и традиционный сюжет семейного романа, и динамика утраченных иллюзий и примирения с жизнью. «Семейное счастие» - как и «Детство», «Отрочество» и «Юность» - написано от первого лица, но в этом случае Толстой не оставляет читателю никаких сомнений в том, что повествователь - это не автор («я» - это не Лев Толстой): роман написан от лица женщины. (В 1863 году Толстой написал повесть от лица лошади, «Холстомер», опубликованную только в 1885 году.) Воспользовавшись этим искусственным приемом, Толстой решительно отделил собственное «я» от условного «я», показав таким образом, что пишет литературу, но когда прочел корректуры, то со стыдом почувствовал искусственность формы и неловкость языка. (В более поздние годы Толстой описал «чувство эстетического стыда», которое он в сильнейшей степени испытывал «при художественной лжи»[60].)

Вскоре Толстой не только сообщил друзьям, что он, «кажется», больше никогда не будет писать, но и объявил о своем «отречении от литературы». Он писал Афанасию Фету: «Стыдно, когда подумаешь: люди плачут, умирают, женятся, а я буду повести писать „как она его полюбила". Глупо стыдно» (60: 307, октябрь 1859). Он писал Борису Чичерину: «Литературные занятия я, кажется, окончательно бросил. <...> Я признаюсь, что мое отречение от литературной (лучшей в мире) деятельности было и теперь очень иногда тяжело мне» (60: 315, октябрь - ноябрь 1859). (В том же письме он упомянул: «Хотел я было пофилософствовать с тобой о бессмертии души и о прочих, но на этом месте 3-го дня помешали мне <...>» [60: 316].) Через несколько месяцев он вновь объяснял Чичерину: «Самообольщения же так называемых художников <...> есть мерзейшая подлость и ложь. Всю жизнь ничего не делать и эскплуатироать труд и лучшие блага чужие за то, чтобы потом воспроизвести их - скверно, ничтожно, может быть, есть уродство и пакость.» (60: 327, 1 марта 1860). Он также отказался от участия в только что созданной организации для помощи писателям, Литературном фонде.

Что же делать? Ответ казался ясным: пахать землю и учить детей. Толстой решил жить в деревне и заниматься хозяйством и школой для крестьянских детей. Он писал Василию Боткину: «Изящной литературе, положительно, нет места теперь для публики» (60: