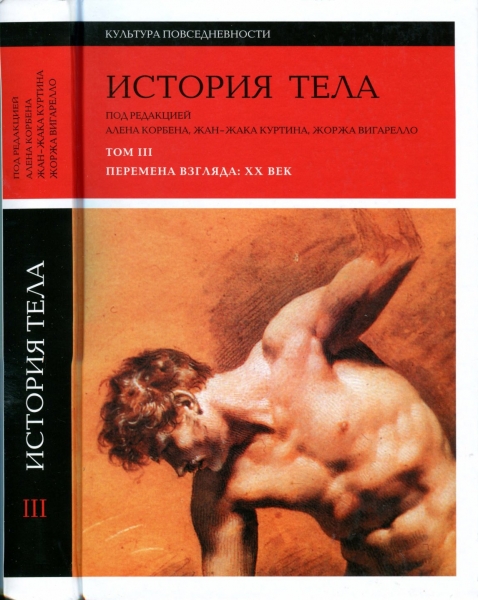

История тела Том 3

Перемена взгляда: XX Век

Под редакцией Алена Корбена, Жан Жака Куртина, Жоржа Вигарелло

Редактор тома Жан Жак Куртин

Введение

Жан–Жак Куртин

По окончании предпринятого в этом трехтомнике широкого исторического исследования перед нами встает некоторый вопрос и напрашивается некоторое заключение.

Вопрос этот носит эпистемологический характер и затрагивает основы всего проекта: каким образом тело стало в наши дни предметом исторического исследования? Такая постановка вопроса тем более правомерна, что в философской традиции из–за сильного влияния картезианства по меньшей мере до конца XIX века все способствовало тому, чтобы телу была отведена роль второго плана. В конце же века отношения между субъектом и его телом начинают меняться: «Наше столетие стерло границу между „телом” и „духом” и признало, что человеческая жизнь, будучи от начала и до конца и духовной, и телесной, всегда опирается на тело. <…> Для многих мыслителей конца XIX века человеческое тело было куском особого вещества — материи, соединением отдельных механизмов. XX век восстановил и углубил понятие плоти, то есть одушевленного тела»[1].

XX век создал теорию тела. Это произошло прежде всего благодаря психоанализу, с того момента, когда Фрейд, наблюдая за телами, демонстрируемыми Шарко в клинике Сальпетриер[2], разгадал природу конверсионной истерии и дал основу для будущих исследований: через тело говорит бессознательное. Этот первый шаг имел решающее значение, был поднят вопрос о соматизации, и открыта дорога к пониманию образа тела в воспитании субъекта, того, что получит определение «я-кожа»[3]. Вторым шагом можно считать идею о том, что тело, как определил его Эдмунд Гуссерль, является «первоначальной колыбелью» любого значения. Во Франции его идеи упали на добрую почву и, через феноменологию и экзистенциализм, переросли в концепцию, разработанную Морисом Мерло–Понти, о теле как «воплощении сознания», его раскрытии во времени и пространстве в качестве «оси мира»[4].

Третий этап этого открытия тела связан с областью антропологии, с тем изумлением, которое испытал Марсель Мосс, увидев во время I Мировой войны, что британская пехота марширует иначе, чем французская, и роет окопы особенным образом. Невозможно представить себе в полной мере, насколько понятие «техника тела» — «традиционные способы, посредством которых люди в различных обществах пользуются своим телом»[5], как сформулировал это Мосс, проанализировав свое удивление, — станет пищей для всех исторических и антропологических рефлексий того времени на этот счет.

Таким образом, тело вновь оказалось связанным с бессознательным, привязано к субъекту и включено в социальные культурные формы. Ему оставалось преодолеть лишь одно препятствие: наваждение лингвистического структурализма, которое в период после II Мировой войны и до 1960‑х годов практически предало забвению вопрос о теле, наравне с проблемой субъекта и его «иллюзий». Ситуация начала меняться к концу 1960‑х: возможно, это было связано не столько, как принято думать, с инициативами мыслителей того времени, сколько с тем фактом, что тело начало играть главенствующую роль в индивидуалистских и эгалитарных движениях протеста против засилья культурной, политической и социальной иерархий, наследуемых из прошлого.

«Наше тело принадлежит нам!» Вот возглас женщин, которые в начале 1970‑х годов протестовали против законов, запрещающих аборты, незадолго до того, как тот же лозунг будет подхвачен движением гомосексуалов. Господствующая система понятий была связана с властью, в то время как тело было отнесено к категориям притесняемым, оно занимало в обществе маргинальное положение: расовые и классовые меньшинства полагали, что не обладают ничем, кроме тела, что позволило бы им противостоять дискурсу власти, языку, принуждающему тела к молчанию. «Пусть даже считается, что Женское движение было начато интеллектуалами, — заявила однажды Антуанетт Фук, одна из основательниц Движения за освобождение женщин во Франции, — прежде всего был возглас, и вместе с этим возгласом появилось тело: тело, которое столь сурово притеснялось обществом в 1960‑е годы, которое столь резко отвергали современники, мэтры современной мысли»[6]. С этого момента тело помещается в контекст борьбы за права меньшинств, развернувшейся в 1970‑х годах: главной сферы репрессий, важнейшего инструмента либерализации, обещания революции. «Я уже говорила, что революция, которую собиралось совершить Движение за освобождение женщин, должна была заключаться в том, чтобы отменить цензуру тела, как Фрейд… отменил цензуру бессознательного»[7].

Мечты ушли. Осталась лишь политическая борьба. Индивидуальные чаяния поместили тело в центр культурных дискуссий, глубоко трансформировали представление о нем как об объекте мысли: отныне оно несет следы рода, класса и происхождения, которые не могут быть стерты. Наконец, в теоретическом плане должно было произойти ницшеанское переосмысление связи между телом и субъектом, которое получило самую радикальную трактовку в «Анти–Эдипе» и нашло признание в работах Мишеля Фуко, чье присутствие, явное или тайное, в качестве объекта критики или же, наоборот, точки отсчета, ощущается во многих исследованиях этой серии. Можно соглашаться или не соглашаться с его концепцией сил, оказывающих влияние на плоть, но невозможно не признать заслугу Фуко в том, что он прочно и надолго вписал это понятие в исторический горизонт. Возможно, что отклик его работ можно найти и во внезапном появлении тела в качестве объекта истории менталитета, и в повторном открытии значения процесса цивилизации, проделанном до этого Норбертом Элиасом, и в смещении акцентов в современных исторических исследованиях на жесты, манеры, чувственность и интимность.

Итак, вопрос поставлен, осталось сделать заключение. Речь идет о перевороте: никогда еще человеческое тело не знало преобразований, которые по своему масштабу и глубине могли бы сравниться с тем, что происходило с ним на протяжении XX века. Наш третий том, будучи продолжением двух предыдущих, занимает в этом отношении особое место. Преемственность его состоит в том, что при прежнем внимании к вымыслам, образам и дискурсу, превращающим тело в культурный объект, страницы, которые вы собираетесь прочесть, полностью сохраняют общий замысел — выявить материальное тело: тело органическое, из плоти и крови, тело как действующий субъект и инструмент социальных практик, тело субъективное, наконец, концепт «я-кожа» как материальную оболочку осознанных действий и неосознанных стремлений. Здесь вновь поднимаются многие проблемы, затрагивавшиеся уже во втором томе, те, которые касаются периода с конца века до начала I Мировой войны. Но, кроме этого, здесь рассматриваются и те вопросы, которые ранее были лишь намечены, как, например, тело монстра, или которые только ждали своего часа, такие как тело солдата или преступника. Периодически это требует от третьего тома более глубокого погружения в исследование второй половины

XIX века. И наконец, в этом томе сделана попытка воспроизвести уникальность существования тела в XX веке за счет акцента на изменениях во взгляде, который на него направлен, так как многие из них не имели прецедента: никогда еще организм не был настолько подвластен технологиям медицинской визуализации, никогда еще интимная, половая сторона тела не получала столь пристального внимания, никогда еще наша визуальная культура не знала эквивалентов образам насилия, которому подвергалось тело на войне или в концентрационных лагерях, никогда еще зрелища, объектом которых оно являлось, не производили такого переворота, как современные живопись, фотография и кино.

Именно в такой перспективе данный труд последовательно рассматривает формирование медицинского знания об организме (включая представления о генетике), напряжение между желаниями тела, наделенного половыми признаками, и нормами социального контроля, трансформацию восприятия анормального тела и необходимость идентификации опасных индивидов, неисчислимые страдания, порожденные кровавыми трагедиями и жестокостью XX века, и, наконец, наслаждения, которые предлагает зрителю искусство, кино, театр, трибуны, демонстрирующие современные метаморфозы тела. Настоящий том стремится изложить эти аспекты как детально, так и в целом, максимально охватывая пространство западного мира: история тела пренебрегает границами, независимо от того, имеют они национальную или дисциплинарную природу.

Каждый этап этого исследования раскрывает отдельную сторону сложного процесса исторических изменений, в ходе которых формируется отношение современного субъекта к своему телу: переосмысление различий между телом больным и здоровым, телом нормальным и анормальным, переосмысление соотношения жизни и смерти в обществе, полностью охваченном медицинским обслуживанием; ослабление наследуемых из прошлого условностей и строгих порядков, создание законов, в основе которых лежит наслаждение, одновременно с возникновением новых норм и новых возможностей как биологического, так и политического характера; здоровье, которое стало правом, и тревога перед лицом опасности, стремление к личному благосостоянию и чрезмерная массовая жестокость, кожный контакт в интимной жизни и тиражирование в публичном пространстве бесчувственных сексуальных иллюзий. Вот лишь некоторые парадоксы и контрасты, из которых складывается история тела в XX веке.

Однако, по всей видимости, здесь можно усмотреть и иной смысл: не очевидно ли, что исследование тела в этом счастливом и трагическом веке представляет собой способ поставить вопрос антропологического характера о человеческой природе? «Мое тело больше не было моим», — в такой простой формулировке Примо Леви напоминает о том, что еще недавно казалось бесчеловечным[8]. В эпоху, когда быстрое распространение получают виртуальные тела, когда все глубже становятся визуальные исследования живых организмов, когда обмениваются кровью и органами, когда программируется воспроизведение жизни, когда обилие имплантантов стирает границу между механикой и органикой, когда генетика все ближе подходит к возможности репликации индивидуума, становится необходимее, чем когда–либо, изучить и испытать границы человека: «Мое тело — это все еще мое тело?» История тела только начинается.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ ЗНАНИЯ ОБ ОРГАНИЗМЕ

ГЛАВА I Тело с точки зрения медицины

Анн Мари Мулен

В XIX веке государство всеобщего благоденствия гарантировало человеку право на болезнь. В XX веке признали право человека на здоровье, точнее, на «наивысший достижимый уровень здоровья»[9], что на практике, в первую очередь, означает право на получение медицинской помощи.

История тела в XX веке — это история его беспрецедентной медикализации. Так называемая западная медицина, взяв на себя ответственность устанавливать режим дня и сопровождать повседневные действия человека, вышла далеко за рамки всех своих прежних ролей и превратилась не только в главный источник помощи в случае болезни, но и в руководство для жизни, соперничающее с теми путями, которые были выработаны традиционной культурой. Медицина устанавливает правила поведения, ограничивает удовольствия, сводит повседневность к набору рекомендаций. Ее правота подтверждается все новыми знаниями о функционировании организма, а также невиданной доселе победой над болезнями, о чем, в свою очередь, свидетельствует постоянный рост продолжительности жизни.

Влияние медицины закончилось там, где началось сопротивление со стороны населения, не готового пожертвовать своей автономией. Количественное и качественное увеличение медицинских вмешательств, среди которых и те, что затрагивают целостность человеческого тела, его репродуктивное здоровье и способы ухода из жизни, вызвало беспокойство в самом сообществе медиков, занявшем в результате нишу между гражданским обществом и политико–религиозными силами. История тела в XX веке — это история его потери и повторного обретения человеком. Возможно, это приведет к тому, что каждый станет сам себе врачом, обладающим достаточной компетенцией, чтобы руководить собственным лечением.

На эту мечту вдохновляет идея о прозрачности тела — тела, недра которого полностью исследованы и открыты человеческому взору, а также напрямую доступны самому его обладателю.

I. Тело в XX веке: ни больное, ни здоровое

Наш XX век вменяет себе в заслугу победу над болезнью. На самом же деле он скорее размыл представление о ней и изменил способ ее переживания, чем уничтожил болезнь как таковую.

«Мы больше не знаем, что значит болеть», — так недавно высказался в своей работе философ Жан–Клод Бон. Раньше болезнь протекала в реальном времени, а тело играло роль сцены, где развертывалась величественная драма. На продолжительный период времени в семье воцарялся режим, когда все ее члены выказывали обеспокоенность болезнью, уповая при этом на исцеление больного[10]. Главным эпизодом этой драмы был «кризис», излюбленная тема медицинской литературы, ключевой момент, когда определялся исход болезни. В благополучном варианте кризис разрешался за счет обильного выделения пота и мочи, после чего следовало стремительное ослабление лихорадки. «Больной чувствует себя лучше и, утомленный, засыпает», — так писали в учебниках.

Ближе к концу XX века описания смерти и болезни, сопровождающиеся чувством обновления, а также благодарности природе и в некоторых случаях врачу, становятся все более редкими и отстраненными, равно как и описания счастливого периода выздоровления больного.

В наши дни систематически применяемое лечение антибиотиками, необходимое для быстрого выхода на работу, сокращает время выздоровления. Антибиотики истощают организм — таково современное расхожее мнение, люди не хотят больше считать, что болезнь сама по себе подрывает силы организма. Врачи, с одной стороны, крайне озабочены стрессом, который они наблюдают в обществе, но тем не менее это не мешает им предлагать все более и более сильнодействующие средства лечения, позволяющие больным как можно быстрее вернуться на свой трудовой фронт — в школу, на завод или в офис[11].

Современные дети стали болеть реже, они не знают, что такое корь, коклюш или свинка — эти болезни предотвращает обязательная плановая вакцинация. Матери проводят гораздо меньше времени у их кроваток. Таким образом, опыт болезни как личной истории откладывается и переносится на конец жизни, превращаясь в смутную тревогу по поводу грядущих проблем со здоровьем.

Понятие болезни размылось и с точки зрения ее локализации в пространстве. Городские больницы постепенно перестали быть потенциальными очагами инфекции. Количество койко–мест, предназначенных для госпитализации больных, снижается. Больница, которая некогда пряталась от внешнего мира за высокими стенами, открывает теперь свои двери для жителей города, становясь частью торговой улицы, на которой пациенты мирно соседствуют с врачами. Попытки организовать дневной стационар, а также помощь на дому две сотни лет спустя после революционного требования упразднить больницы укрепили идею братского сосуществования и даже равенства больных и здоровых.

Здоровье и болезнь отныне не являются двумя противоположностями, но сосуществуют в разных пропорциях в теле конкретной личности, где болезнь становится не чем иным, как ипостасью здорового состояния, одной из его составляющих. Жорж Кангилем, основатель современной эпистемологии, в финале своей диссертации 1943 года о «Норме и патологии» и незадолго до своей смерти[12] подчеркивал, что болезнь, по сути, является неизбежным испытанием, цель которого — проверить и укрепить защитные силы организма. Болезнь не делает больного человека изгоем общества, напротив, она определенным образом его характеризует.

Наряду с этим забота о здоровье становится постепенно и заботой о болезни. Если главным словом XVIII века было «счастье», а XIX века — «свобода», то главное слово XX века — это «здоровье». Утвердив в 1949 году право на здоровье и признав его предметом заботы всех государств, Всемирная организация здравоохранения в XX веке подарила миру новое право человека. В настоящее время оно упомянуто практически во всех национальных конституциях. Стало хрестоматийным определение здоровья, данное ВОЗ, в котором говорится о достижении наивысшего уровня здоровья, как физического, так и умственного и социального. Выдвинув на первый план положительное определение здоровья в отличие от представления о здоровье как об отсутствии болезни или каких–либо известных медицине ограничений, эта организация предложила новый, однако трудно достижимый идеал[13]. Увеличение числа факторов, включенных в определение здоровья и подразумевающих полный охват биологической и социальной сфер человеческой жизни, делает это счастливое состояние недостижимым объектом обладания и неуловимой привилегией: речь теперь идет не просто о здоровье как смиренном молчании органов, как определял его хирург и психолог Рене Лериш, но о здоровье чрезмерном, «великом здоровье», о котором красноречиво писал Ницше. Здоровье стало истинным состоянием и одновременно утопией тела, целью, к которой стремится социальное и международное устройство, более справедливым и более правильным всеобщим миропорядком.

Новое определение имело своей целью поместить здоровье в область, выходящую за рамки медицины. Но де–факто право на здоровье было монополизировано сообществом врачей, обладавшим четкими представлениями о том, что имеется в виду под этим правом. Медикализация началась в середине XIX века[14] и поддерживалась государственной властью. Это сделало врачей непременными посредниками в системе контроля над человеческим телом, которому предписывался ряд обязательств в соответствии с основными этапами его социализации: поступление в школу, военная служба, путешествия, выбор профессии. В 1902 году во Франции был принят закон, который ознаменовал собой начало XX века. Этот закон обязывал население проходить противооспенную вакцинацию и сообщать о ряде заразных болезней. В целях охраны общественного здоровья государство создало организацию, которая отменяет соблюдение некоторых частных свобод (например, права отказа от вакцинации). Мы настолько к этому привыкли, что не сразу понимаем, что в случае принудительной вакцинации тело подвергается насилию, в то время как все прочие виды его порабощения нас возмущают как постыдное наследие прошлого.

Но не влечет ли за собой медикализация феномен, комично описанный Жюлем Роменом в пьесе «Доктор Нок»[15]? Если врач теперь наделен полномочием быть экспертом во всех общественных и частных делах, то любой здоровый человек — это больной, который не знает о своих недугах[16]. Раньше больной должен был обратить внимание специалиста на беспокоившие его расстройства, поскольку ощущал на себе их последствия, не имея представления об причинах. Теперь же медицинская наука выходит за пределы работы с симптомами, вовлекая в свою сферу «молчащие» органы и их функции. Отныне неуместно говорить о нормальном состоянии и тем более о средних показателях и зоне доверия, а с помощью цифр можно описать скорее степень риска заболевания, нежели саму патологию. Мы становимся носителями нового первородного греха, различных видов риска, изначально заданных нашими генами и сформированными природной и социальной средой, в которой мы живем, а также нашим образом жизни. Отныне в коридорах перед врачебными кабинетами ждут своей очереди 5 миллиардов человек[17].

Именно здесь черпает свой исток парадоксальная история тела в XX веке. Выставлять напоказ свою болезнь перестало быть модным, былой эксгибиционизм сведен к рамкам приличия. Теперь мы должны прилагать усилия к тому, чтобы наше тело выглядело здоровым. В то же время все искусство медицины, и в особенности медицины превентивной, заключено отныне в том, чтобы нарушить это видимое спокойствие тела и выявить у всех и каждого скрытые расстройства здоровья. Медицина ищет тревожные симптомы, придумывает способы выявления заболеваний и регулярные медицинские осмотры, частота которых возрастает в случае возможных наследственных заболеваний.

Развитие превентивной медицины сводит на нет переживание болезни. Эту тенденцию в еще большей степени усиливает медицина прогностическая, новейшее направление превентивной медицины, которое занимается исследованием генов. В наши дни врач старается не только дать прогноз на ближайшие дни, но и предсказать будущее. Нужно ли ограничить использование антибиотиков, согласиться ли на введение в пищевой рацион генетически модифицированных организмов, повысить ли оборот биологических веществ, тканей и органов, понизить ли еще минимальный вес недоношенных, которых можно спасти, допустить ли выращивание эмбрионов на запасные органы (терапевтическое клонирование), запретить ли алкоголь и табак? Множество вариантов решения этих проблем предполагает принятие одновременно срочного и неопределенного направления для политики, которая позволила бы сразу перейти от профилактики болезни к ее предсказанию и принятию мер предосторожности, а если еще точнее, то привела бы, сопрягая все временные рамки, к тому, что граница между состоянием здоровья и болезни размылась бы.

Эпидемиология XX века сделала многое, чтобы нивелировать это различие. Болезнь принимает вид абстрактных измерений вероятности ее возникновения в «когортах»: этот технический термин, заимствованный у римских легионов, описывает группы, которые отслеживают эпидемиологи. В течение более десяти лет пациенты следовали вредным рекомендациям тысяч безвестных врачей, пока в 1954 году английский врач Ричард Долл не пришел к выводу, что курение табака является причиной возникновения рака легких. Табак, некогда считавшийся панацеей и среди прочего использовавшийся для реанимации после потери сознания, был занесен в список главных канцерогенов. Конечно, среди злостных курильщиков были и долгожители. Но математическая модель позволила подсчитать относительный риск возникновения рака, пропорциональный количеству выкуриваемых сигарет, продолжительности интоксикации и способу вдыхания дыма. Исследование связи табака с раком легких стало той моделью, по которой стали пересматриваться все представления о патологии[18]. Введение понятия риска, угрожающего каким–либо группам или народам, пусть даже он и распределяется среди их представителей неравномерно, поспособствовало размыванию представления о патологиях. Опираясь на опыт англичан, врачи отныне исследуют не причины болезней, а факторы риска, которые сочетают в себе генетическую предрасположенность пациента с естественной, социокультурной и профессиональной средой его обитания.

Современным культурным людям предлагают рассчитать возможные риски заболеваний, их призывают отдавать себе отчет о своем теле, подобно тому, как раньше призывали отдавать отчет о своих душевных переживаниях. Поскольку западное государство установило порядок, при котором оно учитывает ресурсы и определяет сферу обязанностей человеческого тела, оно стремится также оптимизировать его функционирование. Вмешательство власти в область здравоохранения свидетельствует о «государственном управлении частной жизнью», о котором говорил Мишель Фуко[19], но также и вдохновляет людей на заботу о себе. Не должен ли хороший гражданин руководствоваться в своем поведении тем, что диктует ему наука?

В XX веке болезнь растворяется в безграничном пространстве тела. Наряду с этим современная эпоха характеризуется одиночеством индивидов, сталкивающихся с тем, что они не могут более ни точно определить, ни назвать болезнь и таящееся в ней могущество смерти. Это зафиксировали антропологи, отнеся болезнь к разряду «несчастий»[20] и тем самым подготовив почву для будущих сравнительных исследований различных культур с точки зрения этого расширившегося раздела.

Триумфальная победа XX века над болезнями, которую все наперебой праздновали, в определенном смысле была пирровой победой.

II. Контроль над телом

Убеждение в одержанной победе, о которой говорилось в предыдущем разделе, основывается на том, что эпидемии прошлого отступили. Историк Уильям Макнил, автор знаменитой монографии «Эпидемии и народы» («Plagues and Peoples»), заключал: «Один из параметров, по которому мы отличаемся от наших предков и который делает современную жизнь совершенно отличной от жизни в другие эпохи, — это исчезновение эпидемий, представляющих серьезную угрозу жизни человека»[21]. Так Макнил выразил всеобщую веру в то, что по крайней мере в промышленно развитых странах эпидемии больше невозможны. До 1983 года в XX веке только пандемия испанки, которая в 1918 году унесла больше жизней, чем I Мировая война, приобрела размах, по своей бедственности сопоставимый с прошлыми эпидемиями чумы. Впрочем, как ни странно, эта пандемия не оставила глубокого следа в коллективной памяти — возможно, потому что на фоне жестокого кровопролития она уже не так поражала воображение.

С 1895 года смертность в результате эпидемий в Европе начала постепенно снижаться. Причину этого спада часто видят в том, что во франкоговорящих странах называют «революцией Пастера». Но по большому счету два самых главных открытия Пастера, вакцина против бешенства (1885) и лечение дифтерии сывороткой (1894), не сыграли большой роли в снижении смертности. Падение смертности объясняется, скорее, тем, что во время проведения хирургических вмешательств стали соблюдать стерильность и использовать обеззараживающие средства, но, главное, тем, что усилили, при поддержке, если не по инициативе Пастера, принятые во время Второй империи общие меры, а именно распределение питьевой воды, улучшение путей сообщения и канализационных систем.

Затем в XX веке в Европе, как и во всем остальном мире, произошел демографический скачок. Этот скачок был ощутим по трем главным показателям, которые наложились друг на друга: общая смертность, ожидаемая продолжительность жизни при рождении и коэффициент детской смертности[22].

Общая смертность с начала века неуклонно снижалась, трагические паузы случались только в период мировых конфликтов. В общей сложности частотность смертей сократилась вдвое. Кривая общей смертности постепенно принимала одни и те же очертания по всей Европе, в настоящее время ее самый нижний показатель составляет 10% (за исключением восточноевропейских стран).

Ожидаемая продолжительность жизни аналогичным образом повысилась с 46 до 70 лет для мужчин и с 49 до 77 лет для женщин. Этот показатель изменился за счет уменьшения детской смертности и снижения риска инфекционных болезней. В этом случае северные страны опять оказались лидерами, юг Европы развивался аналогичным образом, но отставая на поколение.

Снижение детской смертности наблюдалось также и среди детей старше одного года. Оно произошло благодаря уменьшению вероятности заболевания вирусными инфекциями («все, что с высыпаниями»), диареями и болезнями дыхательных путей. У неонатальной смертности есть целый комплекс причин, в первую очередь это причины, связанные с генетикой и родовспоможением, — те, на которые развитие медицины оказало наименьшее влияние.

Причины сокращения заболеваемости инфекциями необходимо разбирать конкретно для каждой болезни. В некоторых случаях кривые графиков красноречиво свидетельствуют о решающем значении вакцинации[23]. Так произошло с полиомиелитом: количество заболевших падает после внедрения в 1956 году соответствующей вакцины, очень скоро ставшей обязательной. То же самое было и с гриппом, который свирепствовал каждый год среди всех слоев населения и смертность от которого постоянно сохраняла высокие показатели на графике с 1918 по 1975 год, то есть до тех пор, пока введение прививки не положило этому конец. Иной и более спорной была ситуация с корью. Смертность от этой болезни снижается начиная с 1930‑х годов, возможно, благодаря тому, что становится меньше случаев недоедания и истощения, но также, вероятно, и из–за того, что инфекция стала передаваться менее интенсивно по причине изменения условий жизни и падения коэффициента общей плодовитости.

Снижение заболеваемости диареей произошло благодаря улучшению гигиены питания и отмиранию практики использования «смертоносной бутылочки» — бутылочки, снабженной пробкой с трубкой, которую матери, вынужденные работать вне дома, оставляли в колыбели в пределах досягаемости ребенка и которая была очевидным источником быстро размножающихся микробов. Улучшение методов искусственного вскармливания было в данном случае решающим. В северных странах, где климат в меньшей степени благоприятствует размножению микробов, эту задачу было выполнить легче, но и остальные страны последовали за ними.

Что касается туберкулеза, одного из главных убийц XIX века, то смертность от этого недуга снижается с начала XX века, скорее всего под воздействием мер по изоляции больных и некоторых терапевтических процедур (искусственный пневмоторакс, препятствующий проникновению инфекции в легкое, работу которого специально останавливают). Вакцина БЦЖ Кальметта — Герена, впервые испытанная в Париже в 1921 году на грудных детях, подверженных заражению, не оказала значительного влияния на эволюцию туберкулеза. В период между двумя мировыми войнами применение этой вакцины постепенно распространилось по всей Европе, где ее испытывали в основном в колониях. Главным событием на ниве борьбы с туберкулезом стало изобретение в 1943 году американским врачом Зельманом Ваксманом стрептомицина. Возможно, однако, что эффект от лечения антибиотиками совпал тогда с отложенным воздействием вакцины БЦЖ (ее делали при рождении) на смертность среди молодых людей, бывших основной мишенью этого недуга.

В настоящее время мы совершили переход от демографического строя, при котором вероятность умереть была примерно одинаковой для всех возрастных групп, к такому строю, при котором эта вероятность приходится в основном на конец жизни: в 80% случаев смерть теперь наступает после семидесяти лет. Таким образом, вытеснение смерти из нашей культуры — это не только реализация нашего бессознательного желания, но и результат сдвига, объективно произошедшего в нашем сознании. Смерть ребенка или подростка, чаще всего наступающая в результате несчастного случая, вызывает волну возмущения, воспринимается как неприемлемое событие, которое в первую очередь вызывает у его близких протест[24]. В XX веке появилось такое понятие, как «синдром внезапной детской смерти»[25], которое означает внезапную смерть ребенка из–за остановки дыхания, без каких–либо предполагаемых причин в области патологии или причин, которые показало бы вскрытие. Эта «пустая» категория смертей шокирует сознание современного человека, во всем ищущего объяснений, и постоянно становится объектом расследований и спекуляций.

В современном французском обществе коэффициент детской смертности не превышает 8‰. Ожидаемая продолжительность жизни составляет восемьдесят лет для женщин и семьдесят два года для мужчин. Представляется возможным отодвинуть смерть еще дальше, в особенности совершенствуя лечение сердечно–сосудистых и раковых заболеваний. Однако теперь остро встает проблема качества жизни. В улучшении состояния людей со старческим слабоумием или с болезнью Альцгеймера, болезнями, затрагивающими каждого четвертого пожилого человека, никакого подлинного прогресса не достигнуто. Не грозит ли нашим старикам постигнуть жалкую участь бессмертных людей, которые описаны в одном из путешествий Гулливера у Свифта, — этих несчастных, которые уже ничего не слышат и не видят, однако не способны умереть?

Смертность в результате насилия и несчастных случаев (если не принимать в расчет войны), напротив, повысилась и качественно изменилась. В начале века она главным образом приходилась на утопления и несчастные случаи на производстве. Потом она в основном была связана с дорожно–транспортными происшествиями и увеличением скорости передвижения. В начале 1960‑х годов стал культовым фильм «Бунтарь без причины» с Джеймсом Дином, который разбился за рулем автомобиля. Количество несчастных случаев на дорогах, в прошлом главная причина ухода из жизни молодых людей, в настоящее время сократилось, поскольку за превышение скорости и вождение в нетрезвом виде стали наказывать, но к ним прибавились несчастные случаи, произошедшие в результате катания на роликовых коньках и досках, а также занятий другими экстремальными видами спорта, когда человек сознательно подвергает себя риску вопреки декларируемой в обществе потребности в безопасности. Самоубийства также являются не последней причиной смертности среди молодых людей: попытки суицида свидетельствуют о склонности подростков к депрессии, которая приобрела в наше время небывалый размах.

В XIX веке путешествия были сопряжены с высокой смертностью. В XX веке произошел резкий рост туризма. В развитых странах каждый десятый путешественник занимается туризмом. Туристы всех возрастов рассеялись по разным уголкам планеты. Вместе с тем рост числа специализированных страховых компаний и новых профессионалов в этой области свидетельствует о том, что, мечтая об экзотике, современный человек заботится и о безопасности. Немногим путешественникам ныне выпадает та доля страдания, которую пришлось вынести Рене Кайе (и многим другим): тот, возвратившись из Тимбукту в Париж, дошел практически до состояния скелета[26]. И хотя опасность заболеть лихорадкой до сих пор заботит путешественников, воспитанных на литературе, ведущей свою традицию от Андре Жида[27] и незабываемой «Королевской дороги» Андре Мальро, инфекционные болезни составляют лишь одну десятую причин смерти в путешествии[28], причем половина из них вызвана малярией. Основная патология, которой страдают путешественники, — это травмы, включая травмы в результате дорожно–транспортных происшествий. Другими причинами срочного возвращения на родину, о которых редко помышляют великие путешественники, часто служат нарушение кровообращения и обострение психиатрических заболеваний.

Может ли эта вековая эволюция считаться триумфом медицины? Это утверждение стало объектом резких опровержений со стороны экспертов в области здравоохранения, например англичанина Томаса Маккоуна и философа Ивана Иллича. Они выдвинули свои контраргументы в ходе полемики, отголоски которой слышны до сих пор[29]. Спор остается открытым, вовлекая в свою сферу одну за другой темы образа жизни, гигиены питания, влияния новых методов лечения, клинического осмотра и мониторинга состояния окружающей среды. В качестве примера ответа на поставленный вопрос можно привести инфаркт миокарда, который часто называют болезнью века, вызванной сидячим образом жизни и стрессом. В последние годы заболеваемость инфарктом упала благодаря развитию превентивного лечения гипертонии, а также за счет снижения потребления табака и распространения более правильного образа жизни (оздоровительного бега и диетического питания). Число летальных исходов также уменьшилось вследствие применения эффективных лекарственных средств и осведомленности о них как среди больных, так и среди специалистов, а также благодаря совершенствованию методов хирургического вмешательства, например аортокоронарного шунтирования, которое предлагается сегодня при первых же тревожных симптомах.

Однако, несмотря на этот положительный итог, восприятие тела в XX веке продолжает быть тесно связанным с волнующим общество феноменом двух видов неравенства — неравенства полов и социального неравенства.

Первый вид неравенства, состояние которого изменилось в пользу женщин, был применим ко всем без исключения женщинам, по крайней мере в Европе. Из поколения в поколение женщины клали свои жизни на то, чтобы продолжать род человеческий. В XX веке они получили преимущество благодаря тому, что облегчился процесс беременности, был достигнут прогресс в области акушерства, улучшилось питание и период обучения для девочек был продлен. В настоящее время увеличение доли пожилых женщин среди населения делает возможным будущее наступление матриархата.

Другой вид неравенства вызывает удивление, поскольку в большинстве стран Европы установились политические режимы с социальной защитой и больницы доступны для всех слоев населения. В Париже показатель детской смертности может удваиваться в зависимости от исследуемой профессиональной группы или даже при переходе от одного округа к другому. В Англии, после двадцати лет действия социальной медицины, бесплатной и доступной для всех слоев общества, выводы правительственного доклада «Доклад Блэка» («Black report»; он носит название по имени автора, а не из–за «черноты» выводов!) повергли всех в шок. Выяснилось, что работа государственного здравоохранения по–прежнему почти не охватывает так называемые низшие социальные классы, его услугами пользуются в первую очередь привилегированные слои общества. Признание этого факта вызвало споры относительно того, как действовать далее: проводить политику, конкретно нацеленную на так называемые «уязвимые группы населения», или же политику для всех, делая ставку на интеграцию маргинальных слоев в общество. Во Франции, в связи с увеличением числа больных, потерявших право на медицинскую страховку или никогда ее не имевших, были организованы «временные консультации», носившие имена поэтов–нонконформистов, таких как Бодлер или Ришпен, автор «Песни гезов». Но многие активисты государственного здравоохранения считают, что ряд специальных мер лишь воссоздаст классовые барьеры XIX века, и предпочитают делать более доступной уже существующую систему медицинского обслуживания.

К началу 2000‑х годов к беспокоящим общество двум сохраняющимся видам неравенства добавляется еще один. Это еще сильнее охлаждает оптимизм современного человека.

III. Возвращение инфекционных болезней?

В 1970‑х годах многие благонамеренные умы объявили, что завершился исторический цикл, в котором был положен конец не только эпидемиям, но и инфекционным болезням, по крайней мере в промышленно развитых странах. О чуме теперь только вспоминают, оспа, царившая на планете, находится на грани исчезновения. Достаточно было лишь заплатить определенную цену, хотя, бесспорно, цена эта неимоверно возросла к тому времени, когда начали отслеживать последние случаи заболеваний. ВОЗ активно занималась лечением оспы и, наконец, в 1979 году объявила о ее искоренении.

Победа над оспой, ставшая, на самом деле, результатом почти тысячелетней борьбы с этим заболеванием и двухсот лет оспопрививания, в то время считалась прообразом победы над инфекционными болезнями, произошедшей благодаря «революции Пастера». Тогда казалось возможным одержать эту победу снова, по своему желанию, при условии что в распоряжении будет теоретическое оружие, знание «причин» возникновения заболеваний, и оружие профилактическое — вакцина. Слово «искоренение» было вписано в планы ВОЗ курсивом, тем более что экономический подъем сделал эти планы осуществимыми с финансовой точки зрения.

После этого первые попытки, предпринятые для искоренения малярии[30], которое было намечено к 2000 году, бросили тень на общую благополучную картину. Надежды, которые возлагались на применение беспощадных инсектицидов, сначала оправдали себя: от малярии были избавлены Корсика (1944), Алжир (1960), Индия, Венесуэла. Но вскоре это обернулось тем, что москиты выработали устойчивость к ядовитым средствам, а люди стали осознавать опасность их применения для окружающей среды. В то же время паразиты приобрели устойчивость к обычным средствам обработки. Тем не менее специалисты в области здравоохранения, казалось бы, уже могли сосредоточить свои усилия на лечении наследственных, раковых и дегенеративных заболеваний, но ситуация резко изменилась: появился СПИД, который зачастую выявляли там, где сдала позиции оспа.

Появление СПИДа и «пробуждение» новых вирусов[31] заставили нас пересмотреть нашу уверенность в полной или практически полной победе над инфекционными болезнями. СПИД ознаменовал их возвращение, если не в буквальном, то в фигуральном смысле: в промышленно развитых странах смертность от инфекционных болезней, колебавшаяся в районе 8%, по официальным данным, повысилась всего лишь на 1%. Но из–за многих факторов ситуация со СПИДом оказалась драматической: стремительный и массовый охват болезнью пяти континентов, ее отказ поддаваться лечению антибиотиками, само течение болезни, когда после фазы прогностической непредсказуемости наступает сразу летальный исход, — все это испугало людей. В 1980‑е годы наплыв документальных историй и романов[32], посвященных СПИДу, свидетельствовал о необходимости больных рассказать о своем личном исключительном опыте и описать тот скандал, который вызвало возобновление эпидемической ситуации, сопровождающееся бессилием в излечении болезни. Искусство во всех его формах испытывало необходимость художественно осмыслить эту эпидемию, начиная фильмом «Дикие ночи» Сирила Коллара и заканчивая комиксами, которые раздавали в целях предупреждения болезни, и рисунками Мацуситы.

СПИД, болезнь, передающаяся половым путем, шла вразрез с процессом освобождения нравов 1960‑х годов. Некоторые, по аналогии с эпидемиями прошлого, трактовали ее как Божью кару, и это возродило в обществе атмосферу нетерпимости: начались поиски козлов отпущения. Эпидемиологи говорили, что вирус размножается в «задних комнатах» гомосексуалистов или среди свингеров, которые вывели из латентного состояния опасность, дремавшую в глубине лесов. Гипотеза об африканском происхождении СПИДа[33] вызвала гнев обитателей этого континента. Они переложили ответственность на страны первого мира, обвинив западных ученых в секретных разработках, ведущихся в военных лабораториях, а также в расистском отношении к африканцам, которых те, исходя из псевдонаучных теорий, поставили в один ряд с обезьянами и которым приписали в связи с этим сексуальную ненасытность. Концепция Африки как зловещего пандемониума не претерпела значительных изменений со времен выхода знаменитого романа Джозефа Конрада «Сердце тьмы», действие которого происходит как раз на реке Конго, в одном из очагов эпидемии.

Именно в Африке возник вирус Эбола[34], который вызывает геморрагическую лихорадку, быстро приводящую к смертельному исходу, что влечет за собой массовую гибель людей. Распространение вируса по Европе представляется маловероятным, поскольку он неустойчив к смене среды обитания[35]. Но катастрофические сценарии, написанные в связи с появлением этого вируса, пришли в кино с фильмом «Апокалипсис» и внесли свой вклад в то общее ощущение уязвимости, которое человек XX века испытывает перед лицом мира, где бушует вирус. Книга Стивена Морса «Возникновение вирусов» («Emerging Viruses»), вышедшая в 1993 году, а также одноименный журнал широко распространили идею угрозы латентных вирусов, которые пробуждаются из–за экологических проблем. По всей Европе были сооружены секретные лаборатории, оснащенные драконовскими мерами безопасности, так называемого уровня «Р4»[36], куда были заключены вирусы. Эти лаборатории призваны защищать европейцев от микробов, не знающих границ. Если самих эпидемиологов в то время считали виновниками всех бед, которые заявляют о проблеме, но не предлагают путей ее решения, то институты, учрежденные ими по образцу Центра по контролю заболеваний в Атланте, были возведены в ранг современных санитарных бастионов, новых оплотов тела. Когда в 2000 году в Индии неожиданно произошла вспышка чумы[37], процветающие страны забыли о хороших гуманитарных манерах и отреагировали в духе прошлых карантинов: эмбарго на ввоз товаров, бесцеремонный досмотр индийских путешественников[38]. И это несмотря на то что чуму можно вылечить обычными антибиотиками…

В атмосферу разочарования внес свой вклад еще один «призрак». Туберкулез — городская болезнь, распространяющаяся в районах с плохими условиями жизни, где не соблюдают гигиену, — казалось бы, сдал свои позиции под натиском комплекса мер, включавших БЦЖ, рентгеновскую диагностику и туберкулиновую пробу. «Романтическая» чахотка исчезла со страниц книг и с киноэкранов. Как и в случае с сифилисом, многие французы даже сомневались, что туберкулез еще существует в нашем климате. Туберкулез принял вид тропической болезни, которая продолжала свое существование в параллельной реальности, в отсталых странах, или же настигала неудачливого мигранта в наших краях. На самом деле, скандального возвращения туберкулеза не произошло, но отступление болезни, которое в Европе казалось очевидным, в какой–то момент прекратилось. В 1992 году во Франции показатели заболеваемости, достигнув своего минимума, постепенно поползли вверх (те же изменения стали происходить с 1986 года в США).

Считавшийся в прошлом социальной болезнью и теперь ставший собирательным образом опасности для неблагополучных слоев населения, туберкулез воскресил общественный страх, иррациональный оттого, что больного туберкулезом нельзя просто так определить в общественном месте или транспорте. Мнения по поводу происхождения болезни у иммигрантов расходятся: одни считают, что инфекцией заражаются в принимающей стране, другие — что болезнь разгорается, уже будучи «подпольно» завезенной. Это свидетельствует об общественной тревоге по поводу той разрушительной силы, которую несет океан бедности для границ Европы.

Несоблюдение режима лечения способствует не только рецидиву болезни, но и возникновению лекарственно устойчивых форм туберкулеза, которые плохо поддаются терапии. Власти США в связи с увеличением числа случаев устойчивого к антибиотикам туберкулеза у маргинальных слоев населения, без колебаний ввели в Нью–Йорке принудительное лечение больных.

Что касается БЦЖ — то это прививка, которую одни хвалят, а другие ругают. Она всегда была обязательной во Франции при вхождении в коллектив и, как правило, делается при рождении, но в некоторых странах ее просто не существует. БЦЖ остается самой спорной из вакцин. Благодаря ей был побежден туберкулезный менингит у детей, но она не смогла справиться с обычным туберкулезом у взрослых. В промышленно развитых странах об этой вакцине можно было бы забыть, если бы не экономический кризис, который возобновил условия жизни той эпохи, которую уже считали завершенной. Споры об обязательной вакцинации свидетельствуют о недостаточном знании того, как естественным образом протекает болезнь. Как организм вырабатывает против болезни специфические антитела? К чему приводят индивидуальные различия организмов? Дилемма врожденного и приобретенного иммунитета, сформулированная в новейших популярных научных концепциях и современных методиках, постоянно приводит к необходимости описывать разнообразие биологических судеб и трудности в выработке общей для всех политики в области здравоохранения.

Итак, пишутся две истории XX века, одна — о непрерывном прогрессе, выраженном в демографических показателях, согласно которым увеличивается ожидаемая продолжительность жизни и постепенно сходят на нет инфекционные болезни, другая — о человеке, который, будучи одолеваем участившимися случаями рака и возвратившимися инфекционными болезнями, далек от того, чтобы быть похожим на торжествующего мага. Он находится в оборонительной позиции по отношению к неустойчивому миру, наполненному микробами, о сложности устройства которых он даже не подозревал.

IV. СПИД

СПИД занимает особое место в истории тела XX века, несмотря на то что этой болезнью были отмечены лишь последние два его десятилетия. Подобно сифилису, появление которого было связано с открытием Нового Света, и холере, возникшей из–за развития транспорта и колониальной экспансии, СПИД нанес оскорбительный удар веку, который уже претендовал на победу над инфекционными болезнями. Это заболевание бросило тень на сексуальную свободу, полностью изменило нравы и обычаи как ученых, так и простых людей и продемонстрировало, насколько велики и в то же время ограничены возможности науки.

Особое место СПИД занимает и в истории тела вообще. СПИД закрепил и без того растущую медикализацию общества, в то же время ознаменовав собой переломный момент в ее развитии. Когда–то предполагалось, что будут созданы телевизионные каналы, доступные только медикам–профессионалам. Наиболее узкие научные дискуссии в то время велись открыто. Смятение, вызванное смертью молодых людей, разрушило установленные барьеры: общественные объединения требовали от медиков высказываний и действий по любому поводу, задавали им вопросы и настаивали на ответах. И если диагноз Мишеля Фуко, ушедшего в начале эпидемии — в 1984 году, — какое–то время скрывался от общественности, то уже несколько лет спустя телевидение полнилось наблюдениями за болезнью и смертью знаменитых людей в реальном времени. Телевизионные репортажи об уходе звезд способствовали размыванию границ личной жизни; к теме борьбы со СПИДом привлекали артистов и знаменитых спортсменов, например баскетбольного игрока Мэджика Джонсона.

Открытие СПИДа, поставившего под сомнение безошибочность медицинской науки, является тем не менее ее заслугой. «И» в названии этой болезни появилось благодаря одной из биологических наук, иммунологии, зародившейся в XX веке (поначалу «иммунитет» означал защиту организма против микробов). Первые случаи неизвестного заболевания были выявлены не в результате наблюдений, а на основании выводов, сделанных из эпидемиологической статистики. В конце 1970‑х годов Центры по контролю заболеваний в Атланте (США) были обеспокоены стремительным ростом расходов на лечение недоношенных младенцев, плохо сопротивляющихся микробам, и людей, подвергшихся воздействию агрессивных видов химиотерапии. Для этой группы пациентов, у которых без видимых причин был подавлен иммунитет, врачи наспех придумали гипотезу о подавлении иммунитета «неясного происхождения»: следствием подавления были такие симптомы, как лихорадка, истощение и диарея. Это болезненное состояние назвали «Синдром приобретенного иммунодефицита» или «СПИД»: аббревиатура распространилась по всему миру вместе с болезнью.

Концепция иммунной системы как гаранта целостности организма была абстракцией, которой пользовались только специалисты в этой области. И вот новая болезнь стала конкретной иллюстрацией этой абстрактной идеи. Поражения, которые СПИД вызывает в теле, проиллюстрировали то, что означает истощение иммунной системы. В социальной рекламе по предотвращению заболевания исхудавший силуэт на фотографиях стал синонимом диагноза СПИДа. Со времен лепры и сифилиса, которые, как известно, обезображивают внешность, еще ни один недуг не разрушал тело настолько публичным образом. СПИД — это, в первую очередь, болезнь кожи. В картине «Дикие ночи», где лицо актера от начала и до конца фильма остается нетронутым заболеванием, телесным знаком СПИДа выступает лиловая отметина на предплечье героя. Показать кожу героя — это способ навести зрителя на мысль о том, что внутри тела работа иммунной системы дает сбой.

Крупнейшие лаборатории мира исследуют микроорганизм, получивший свое название от вызываемой им болезни, — ВИЧ (вирус иммунодефицита человека). В местах заражения СПИДом болезнь вызывает страх эпидемии, совмещенный с боязнью заразиться половым путем. Боязнь заразиться толкает медицинских работников на отказ от ухода за своими подопечными, а семьи — от заботы о своих родных. Шприц, наполненный зараженной кровью, становится орудием шантажа или самоубийства[39]. В атмосфере паники 1980‑х годов борцы с болезнью стремятся выработать новые способы управления телом, находящимся под воздействием эпидемии[40]. «Нет» карантинам или изоляционным центрам для больных вирусом. «Нет» поискам козлов отпущения. «Да» внедрению разумных методов профилактики, в которых участвуют все члены общества.

СПИД привел к небывалой мобилизации общества, которая была вызвана бессилием и косностью медицинских структур. Теперь новые общественные деятели и ассоциации принимают участие в подписании официальных соглашений и работе научных объединений, обращаются к средствам массовой информации. В крупнейших столицах мира конгрессы по теме СПИДа собирают тысячи участников. В ходе этих конференций на огромные экраны проецируются сцены сексуальной жизни и во всех подробностях обсуждается безопасный секс. Подлинные изображения больного тела вторгаются в научный дискурс с невиданной доселе детализацией. Опыт самоорганизации людей, больных СПИДом, перенимается и носителями других болезней, которые как никогда раньше объединяют усилия, ставя под вопрос свою зависимость от медицинских структур[41].

В течение последних лет новые антивирусные средства, появившиеся после азотимидина, превратили СПИД в болезнь серьезную, хроническую, но не летальную. И если в странах третьего мира СПИД по–прежнему становится причиной драматических событий, опустошая и приводя в панику целые регионы, то в промышленно развитых странах все идет к тому, что этот вирус перейдет в разряд обыкновенных инфекционных болезней. Тело больше не выступает в роли «города без крепостных стен»: с помощью новых антиретровирусных способов лечения оно если не выздоравливает, то по крайней мере может взять на себя инициативу в борьбе с болезнью и поддерживать такой уровень вируса в крови, который не выявляется лабораторно. В своем романе «Чума» Альбер Камю писал: «Мы все в той или иной степени — носители чумы, мы все заражены чумой, но нужно обладать большой силой воли, чтобы не передать чуму другим, чума начинается тогда, когда мы устаем бороться». От очередной встречи со смертельной эпидемией медицина переходит к изучению хронических заболеваний, и пациент выходит на первый план.

V. Изобретение хронических болезней

Эта новая категория болезней оказалась в центре внимания исследователей и государства как результат сокращения числа инфекционных заболеваний. Эпидемиология в значительной степени перестает заниматься инфекционными болезнями, благодаря которым она и получила свое название после II Мировой войны, чтобы переключиться на изучение болезней хронических: сердечно–сосудистых (гипертония, артрит, аритмия), ревматических, эндокринных и раковых. Хронические болезни, безусловно, были известны и в предыдущие столетия: известно, что Фонтенель, Вольтер и многие другие знаменитые личности становились источником доходов для врачей по причине своих частых недомоганий. Но роль медицинского знания была в том, что оно широко популяризировало представление о хронических заболеваниях. Даже эклектичная классификация недугов на витринах продавцов лекарственных трав и в аптеках так называемой альтернативной медицины отныне обращается к таким понятиям, как инфекция мочевыводящих путей, диабет или гипертония, наряду с обычными «усталостью», «головной болью» или… «ревматизмом» (название последней болезни имеет научное происхождение, но оно уже давно стало общеупотребимым).

Хроническая болезнь характеризуется длительным сосуществованием пациента с каким–либо органическим поражением[42]. Выявление целого ряда отклонений в здоровье на грани с нормой, постоянно становящейся все более зыбкой, как никогда раньше сблизило врача и пациента. Идет ли речь о болезни, диагностируемой иногда еще до рождения, например гемофилии[43], в раннем детстве (муковисцидоз и различные миопатии) или же позднее (гипертония и диабет), ее обнаружение ведет к перестройке повседневной жизни больного, постоянному приему лекарств или по меньшей мере к регулярному наблюдению у врача. Пациент учится исходить из особенностей своего здоровья при построении жизненных планов и создании своего имиджа.

Образ жизни, при котором носитель смертельного заболевания прибегает к специальным процедурам и лекарствам, позволяет ему выжить. Вот два примера: терминальная стадия хронической почечной недостаточности и гемофилия. Гемофилия — это аномалия, вызывающая расстройство в механизме свертывания крови, что осложняет повседневную жизнь и серьезно сокращает ее продолжительность. До XX века больные гемофилией редко доживали до взрослого возраста. Единственным выходом для них было избегать даже незначительных бытовых травм и вести свою жизнь в замедленном темпе. Практика переливания факторов свертывания крови изменила их повседневное существование, которое раньше могло оборваться из–за трагического непредвиденного обстоятельства — заражения крови.

Терминальная стадия хронической почечной недостаточности, для которой характерно полное разрушение почек, иллюстрирует другой пример зависимости человека от медицины. Быстрое следствие злокачественной артериальной гипертензии, результат острой интоксикации или врожденного порока развития почек, эта болезнь была смертельным приговором до 1940 года, когда был изобретен аппарат гемодиализа, придуманный Виллемом Колфом в Нидерландах. Диализ получает развитие с 1958 года в США и в других странах.

У этих двух столь разных заболеваний есть общая черта — зависимость от процедур, поддерживающих жизнь больного. Пациент становится партнером специалиста и дополняет книжные знания о своем недуге персонально приобретенными навыками: больной гемофилией знает, как определить кровоизлияние в суставы раньше клинициста, страдающий почечной недостаточностью учится между процедурами гемодиализа поддерживать режим питания, предполагающий малое содержание калия. Трудность состоит в том, что больной узнает об ограничениях своего тела: подвергающийся гемодиализу может жить с пятью граммами гемоглобина ценою одышки, тогда как нормой является четырнадцать–пятнадцать граммов гемоглобина на литр крови. Осознание своей исключительности сопровождается желанием быть таким же, как все. Получение доступа к спортивным соревнованиям, отражающим эстетику

XX века, завершает социальную интеграцию больных. Паралимпийские игры, в которых безногие инвалиды соревнуются подобно обычным людям, марафоны людей с пересаженным сердцем, участие страдающих гемофилией в занятиях водными лыжами или прыжками с парашютом — видами спорта, которые раньше были для них недоступны, свидетельствуют о желании больных стать «нормальными», совершая подвиги.

Тело становится объектом нескончаемого процесса пересмотра норм, которые были установлены медицинскими структурами. Некоторые больные, постоянно подвергающиеся диализу почек, чтобы почувствовать себя автономными и независимыми, впадают в сон на период всего сеанса и передают задачу наблюдения за процедурой медицинской команде. Другие практикуют диаметрально противоположное поведение: они следят за действиями медсестры и готовы вмешаться в случае ошибки, узнают результаты своих анализов и т. п. Они из тех, кто готов сам «уколоться» катетером, чтобы подключиться к аппарату для экстракорпорального очищения крови.

Домашняя госпитализация, организованная в большинстве развитых стран, также свидетельствует о стремлении больных к автономии. Диализ почек на дому, появившийся в 1960‑х годах, означал, что обыкновенные горожане научились обращаться со сложным оборудованием и проделывать манипуляции с кровью, вопреки своим страхам и опасениям. Все больше пациентов при содействии властей, желающих сократить расходы, начинают сами осуществлять дома необходимое для них лечение. Так, например, больные муковисцидозом[44] делают капельные вливания антибиотиков, невзирая на технические трудности этой процедуры.

VI. Тело и машина

Человеческое тело тесно ассоциируется с машиной, с автоматом, на который оно походит. В XVII веке Декарт утверждал: «Я предполагаю, что Тело есть не что иное, как некая статуя или машина, сделанная из земли, что Бог формирует все намеренно…»[45] В XX веке произошел беспрецедентный скачок в использовании аппаратов, которые устраняют функциональную недостаточность отдельных органов тела, идет ли речь о преодолении кризисных состояний — почечной или острой дыхательной недостаточности, ком различного происхождения — или же о настоящем сосуществовании с «машиной». В XX веке появилась новая профессия: инженер, который изобретает или совершенствует машины и изучает их «патологии», поскольку машины имеют обыкновение ломаться, давать сбои в работе и изнашиваться.

Принципы реанимации были сформулированы в середине XX века. Безусловно, основные признаки живого организма были к тому времени уже давно известны, тогда как знанию об их количественных параметрах, например о концентрации в крови кислорода или углекислого газа, а также законов, по которым происходит формирование «внутренней среды организма», мы обязаны Клоду Бернару. Физиологи научились искусственно поддерживать дыхание и кровообращение у животных, но до последнего сомневались, стоит ли рассматривать человеческое тело как машину. Да и зачем им вмешиваться в работу организма, если причины дыхательной, сердечной или почечной недостаточности либо неизвестны, либо лежат вне их досягаемости? Механизация человеческого тела была оправдана с моральной и научной точек зрения сначала применительно к обратимым случаям, например дыхательной недостаточности, вызванной атрофией мышц (которая обратима), или при заболевании полиомиелитом.

Несмотря на эти сложности, термин «реанимация» предпочли термину «воскрешение», нагруженному множеством религиозных смыслов. Что конкретно мы понимаем под этим словом: закрепление духа (animus) за телом или вызывание покинувшей тело души (anima)? Реанимация подразумевает все методы помощи больному телу, что приводит его к зависимости от машин и от медикаментов, которые поддерживают артериальное давление, обеспечивают питание посредством венозного катетера и т. д. Реанимация зиждется на открытии: инфекции, травмы и опухоли — это различные причины болезни тела, которые приводят к одному и тому же результату — временному или длительному прекращению основных жизненных функций. В реанимации больше не существует болезни в смысле попытки организма самому справиться с проблемой или преодолеть опасность: у тела принимает эстафету машина, которая сама приводит в движение пассивное тело.

Вопреки благим намерениям врачей, реанимационная кровать напоминает распятие, на котором тело подвергается последним истязаниям. Оно освещено беспощадным светом и полностью открыто взорам, обнажено, сковано по рукам и ногам, рот заткнут интубационной трубкой, тело терзают всевозможные иглы и дренажи. Именно эта потеря смысла и свободы человеческой жизни заставила различные ассоциации бороться против видов лечения, которые посягают на человеческое достоинство. Тем не менее, по словам лауреата Нобелевской премии Питера Медавара, реанимированного после тяжелого одностороннего паралича, внезапно случившегося с ним во время конференции, он, не будучи способен разговаривать и как–либо общаться с окружающими[46], с благодарностью воспринял ту суматоху, которая была поднята боровшимися за его жизнь людьми.

Поначалу напоминавшие искусственные органы (например, «железные легкие» в 1960‑х годах[47]), машины становятся все более изощренными и все чаще представляют собой разновидность ЭВМ вкупе с разработанными для них программами. В связи со стремительным развитием искусственного интеллекта, который разрабатывается по аналогии с работой мозга и компьютера, технические характеристики машин совершенствуются. Парализованные люди, возможно, в скором времени смогут ходить благодаря микросхемам, имплантированным в нервную систему. Рост применения медицинской техники означает расширение врачебной экспериментальной лаборатории до размеров целого общества.

VII. Человеческое тело как объект эксперимента [48] , или общество–лаборатория

Эксперименты над людьми, которые часто преподносят как потребность, возникшую у врачей совсем недавно, на самом деле являются частью медицинской традиции. В XVI веке Амбруаз Паре, скрестив шпагу с приверженцами «древних», ратовал за новые методы лечения пациентов, объясняя это также потребностью изучать и лечить еще неизвестные болезни. В своем манифесте 1847 года Клод Бернар сделал эксперимент синонимом медицинского прогресса. Безусловно, ученые имели в своем распоряжении лабораторию при зоопарке, где содержались виды животных, близкие к человеку, например обезьяны. Однако в сознании исследователей должно было произойти качественное изменение, чтобы они перешли к экспериментам над человеком.

В начале XX века программа экспериментов над людьми (это выражение вызывает сегодня бурю негодования) была заявлена врачами как символ их власти, а не как символ злоупотребления этой властью. Доходило до того, что врачи не считали нужным получать согласие пациента на вмешательство. Врачи устраивали встречу с телом своего пациента–собеседника тет–а–тет, за закрытыми дверями, не боясь ни политической, ни судебной власти, считая, что она посягает на свободу ученых и не способна постичь смысл и гуманистическое значение их действий. Эксперименты, однако, шли полным ходом. Их объектом чаще всего становились бедные слои населения, меньшинства[49], колонизированные народы, военные, женщины и дети — короче говоря, люди наиболее уязвимые. В ходе следствия по делу о трагедии в Любеке 1929 года (когда сто детей умерли после прививки БЦЖ) было установлено, что врачи, участвовавшие в кампании по вакцинации, видя настороженность буржуазии в отношении прививок, начали с бедных семей, которые, обладая небольшим достатком, не проявляли такого любопытства по поводу вводимой вакцины[50].

Поселившаяся в кабинете обычного врача–практиканта, экспериментальная лихорадка распространяется и на больницы — привилегированные места изучения болезней, которые принимают в качестве пациентов все больше пенсионеров, а между двумя мировыми войнами окончательно открывают свои двери для обеспеченных слоев населения. Врачи прибегают также и к экспериментам над самими собой. Паразитологи проглатывают изучаемых ими паразитов или дают насекомым укусить себя. Последователи Пастера подают пример другим, поглощая «коктейль» из микробов и проходя через различные рискованные процедуры. Эти подвиги, несомненно, способствуют тому, что пациентов тоже охватывает экспериментаторский дух. И по сей день некоторые биологи делают себе инъекции собственного приготовления.

Тем не менее литература свидетельствует о том, что общество периодически сопротивлялось экспериментальным предприятиям медиков. Страхи и фантазмы публики подпитывали откровения бывших студентов–медиков, как, например, в случае с Леоном Доде, который в «Помощниках смерти» (1894) описывает случаи смертоносного для пациентов помешательства в стане врачей. Вплоть до начала II Мировой войны тема сумасшедшего ученого приносит большой успех спектаклям театра «Гран–Гиньоль», славящегося своими кошмарными инсценировками, в которых проливаются реки крови. В пьесе «Лекция в Сальпетриере» Андре де Лорда (1908) студент–медик применяет гипноз для того, чтобы стимулировать работу мозга молодой женщины, у которой из–за аварии обнажился фрагмент черепной коробки. Очнувшись и обнаружив себя парализованной, она мстит врачу, облив его серной кислотой. Альфред Бине, создатель так называемого теста Бине–Симона, измеряющего IQ (коэффициент умственного развития), выводит на сцену театра «Гран–Гиньоль» невролога, который мечтает воскрешать мертвых при помощи электричества. Когда его дочь умирает, он пытается подсоединить к ее сердцу электроды и погибает сам, будучи задушен ее руками, сведенными рефлекторным мышечным спазмом[51].

На противозаконные способы вмешательства врачей в «тела» членов общества реагируют юристы: они призывают следовать закону, противопоставляя его эзотеризму научного знания. Гражданский кодекс, в котором нет глав, посвященных врачебным экспериментам, тем не менее содержит информацию об ответственности для всех обычных и необычных профессий, в том числе и для медицины.

Парадоксально, однако, что именно в XX веке, в связи с теми надеждами, которые породили терапевтические новшества — вакцины и сыворотки около 1900 года, извлечение органов, инсулин и гормоны после 1920‑х годов, противоинфекционные препараты, от сальварсана (против сифилиса) до сульфамидов (1930) и антибиотиков (пенициллин, 1942; стрептомицин, 1947), — врачам удалось официально и законодательно зафиксировать доктрину о том, что в сферу их ответственности входит оказание помощи, но не ее результат. Таким образом они подчеркнули, что их знания не безграничны и что врачебный опыт не поддается стандартизации из–за особенностей реакций организма, разных для каждого пациента.

Начиная с 1830 года, когда Пьер Луи[52] предпринял попытку ввести численный анализ в медицинскую науку, врачи–практики постоянно пытаются противопоставить единичный положительный опыт сбору бесчисленных данных. Во второй половине XIX века культ «хорошего больного», или привилегированного случая уступил место расчетам, которые осуществлялись в отношении населения, поделенного на «когорты», а также науке эпидемиологии, которая оперировала моделями и математическими выкладками. В настоящее время врачи полностью положили конец эмпирическому кошмару, что ознаменовало наступление эпохи доказательной (evidence–based) медицины.

Эксперимент над человеком, необходимый как никогда прежде, разворачивается отныне в рамках клинических испытаний, выступающих в качестве высшей точки долгого процесса объективации тела[53]. Эти опыты характеризуются случайным распределением (в ходе жеребьевки) пациентов по выборкам, которые проходят разные виды лечения. Для них также характерна так называемая «двойная слепая позиция» пациента и врача, иначе говоря, «дважды слепое испытание препарата», когда и пациенту, и врачу непосредственно назначают медикамент, о дозировке и составе которого они не осведомлены (в контрольной выборке обычно используется плацебо). Таким образом, врач наблюдает за тем, как во имя объективности рвется единственная связь между ним и пациентом, бывшая центром его практики и основывающаяся на его интуиции и харизме.

Чтобы продемонстрировать результат, статистические данные должны соответствовать определенным требованиям, поэтому клинические испытания охватывают огромное количество людей и простирают свое влияние все дальше и дальше. В обществе–лаборатории существуют комитеты, контролирующие соблюдение уважительного отношения к участникам исследований, служа противовесом врачебной власти. Этот противовес был придуман законодательной властью. Информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство имеет целью установить симметрию и взаимность в отношениях «врач — пациент». Эти отношения Луи Порт, президент совета коллегии врачей, определял в 1947 году как доверие, которое вверяется знанию (пациент при этом характеризуется как подчиненный врачу, пассивный и больной). Потом доверие уступает место контракту: пациент и врач делят знание между собой, сферы ответственности разграничиваются более четко. В 1996 году во Франции постановление кассационного суда перевернуло исконную ситуацию, при которой доказательство вины врача лежало целиком на пациенте: отныне врач обязан представить доказательство того, что он снабдил пациента всей необходимой информацией! Это постановление положило конец врачебной безнаказанности. Однако это может привести к тому, что врач спрячется за ворохом бланков, а пациент окажется один на один с возможностями современной науки.

Добровольное согласие на вмешательство означает не только частичную передачу пациенту медицинского знания, которым врач более не владеет единолично, но и признание пациента субъектом, который имеет дело с субъектом–врачом. Поскольку в современной медицине процесс объективации растет, а процесс диагностики и лечения становится все более автоматизированным благодаря использованию графических схем принятия решений, пространство тела в современном значении еще будет сконструировано. Речь идет не о том, чтобы восстановить прошлые асимметричные взаимоотношения тела с медициной, которые устарели по причине распространения информации и устранения безграмотности у основной части населения, а о том, чтобы придумать для человека, участвующего в экспериментах, термины, которые употреблялись бы в новом виде заключаемого им контракта. «Врач… лечит, а именно экспериментирует», — заявляет Кангилем.

VIII. Одинокое тело. Индивид и боль

Очень интересный пример этого непростого диалога, ведущегося в поисках равновесия между помощью, которую врач оказывает пациенту, и информацией, которой он с ним делится, — история обезболивания.

Она развивалась далеко не поступательно. Античная медицина не пренебрегала болеутоляющими свойствами некоторых растений: белена, белладонна, мандрагора. В арабской медицине широко использовались препараты, содержащие опий. При взгляде на эти примеры поражает относительное равнодушие к проблеме обезболивания в недавнем прошлом. Хирургия, причем не только военная, развивалась и требовала от оперируемых настоящего стоицизма, это можно было сказать даже о начале XX века: «Я чувствовал себя подобно бедному слуге на этом пиршестве страдания!»[54] — восклицает Жорж Дюамель на исходе I Мировой войны[55].

Боль настолько тесно ассоциировалась с телом, что полное лишение пациента сознания долгое время представлялось самым простым способом положить ей конец. Анестезия эфиром появилась в середине XIX века. Появление одного за другим новых летучих анестетиков (хлороформ, закись азота, этилхлорид, а также лучше знакомый нам циклопропан и различные производные препараты группы йода) вызвало продлившуюся до середины XX века дискуссию о преимуществах, показаниях и опасностях, связанных с теми или иными препаратами. Анестезия эфиром вызывала неприятное ощущение удушья, пациентов рвало после пробуждения. У хлороформа был приемлемый запах, но поддерживать ровный сон было сложно и пространство для маневрирования врача между ужасным пробуждением и настоящей комой пациента было очень узким!

Потребность в приспособлениях, позволяющих легко вводить анестетик, привела к появлению на рынке различных видов аппаратов, которые входили в употребление ненадолго, а имя их изобретателя быстро забывалось. Исключением оказалась «маска Омбреданна», названная так по имени хирурга, который ее придумал и сконструировал в 1905 году. Она устанавливалась перед ртом и носом и действовала исключительно за счет атмосферного воздуха, с помощью которого подавался анестетик (обычно эфир). Маска была проста в использовании, а риск при этом был небольшой, даже если ею пользовался непрофессионал.

Применение анестезии вкупе с обеззараживанием дало толчок впечатляюще быстрому развитию хирургии в начале XX века. Хирурги были ослеплены своими успехами и готовы поверить в сверхчеловека. «Царящая в операционных повышенная температура, отравление анестезирующими парами, которые наполняют ее воздух, и другие причины делают утро операции изнуряющим. Хирург обладает очевидным превосходством над остальными, и его физическая стойкость позволяет ему долгое время без видимой усталости выполнять работу, которая других бы убила наповал»[56]. Анестезия понималась как техника упрощения действий хирурга и ничего более. О тревогах пациента относительно его усыпления, о его снах в этом состоянии и о возможности преждевременного или слишком позднего пробуждения мы знаем очень мало, и архивы по обезболиванию, спрятанные в отчетах об операциях, немногословны.

Наряду с общей анестезией, осуществляемой через дыхательные пути и считавшейся «натуральной», в начале XX века появились другие способы введения обезболивающих, например внутривенное, используемое главным образом в Германии, с применением барбитуратов фирмы Bayer. Производимое ректальным путем обезболивание бромидами (ректанолом) снискало кратковременную популярность; этот способ был забыт, вероятно, еще до того, как был полностью разработан: жест врача совсем не содействовал мирному засыпанию пациента под влиянием анестетика. Выбор техники и медикамента, таким образом, происходил с учетом не столько научных, сколько культурных соображений. Местное обезболивание при помощи кокаина, практиковавшееся с 1884 года, когда его начал применять офтальмолог Карл Коллер, стали делать при помощи его производного, ксилокаина (1948), по сей день широко использующегося в стоматологии, а также при кратковременных вмешательствах.

Революция в области обезболивания, произошедшая после I Мировой войны, проистекает из коренного изменения самой концепции анестезии. Раньше одновременная потеря сознания и чувствительности (аналгезия), а также расслабление мышц, необходимые при большинстве вмешательств, обеспечивались одним и тем же действующим веществом. Отныне эти функции переходят к разным медикаментам: морфин и его производные успокаивают боль, барбитураты (пентотал был изобретен в 1934 году) обеспечивают гипнотическое состояние; хорошо известный яд кураре, натуральный или синтезированный, приводит к мышечному расслаблению. И все эти три группы препаратов были известны еще с начала века или даже гораздо раньше! Анестезиолог выбирает соотношение медикаментов в зависимости от ситуации: смена болезненной повязки требует одного протокола, вмешательство в пищеварительный тракт — другого.

К этому анестетическому триптиху добавились нейролептики (лаграктил был изобретен в 1939 году), которые стали применять для того, чтобы обеспечить стабильность пульса и артериального давления. Забота об избавлении организма от последствий операционного шока привела к тому, что больным стали предлагать искусственную гибернацию: «замораживание» на какое–то время снискало популярность, и это говорит о том, что тело становится частью медицины будущего. Благодаря использованию медикаментов, умело смешанных в необходимых пропорциях, появляется возможность достичь состояний промежуточных между сном и бодрствованием, что предваряет идею анестезии без обезболивающего, то есть поддержания сознания без болевых ощущений в теле.

Между двумя войнами хирурги без колебаний прибегали к анестезии в случае, если больной отказывался от вмешательства, которое, по их оценкам, не требовало отлагательств, и усыпляли пациента против его воли. Даже принимаемая добровольно потеря сознания была травмирующей, и больной, будучи связанным по рукам и ногам, ощущал себя беззащитным, полностью отданным во власть хирургу. Некоторые оперируемые боялись, что из–за воздействия лекарства они могут выдать свои секреты: один пациент, некогда обвинявшийся в убийстве своей жены, уже засыпая, бросил анестезиологу: «Ну что, доктор, это сыворотка правды, да?»

Аномальный сон, сон без сновидений — так характеризуется анестезия в редких психологических исследованиях. Тем не менее одна из первых усыпленных эфиром больная жаловалась, что ее разбудили и она вновь оказалась среди людей, тогда как во сне она полагала, что пребывает вместе с Богом и ангелами, которых она видела вокруг[57]. Люди, перенесшие операцию, иногда видят галлюцинации в момент пробуждения, что, возможно, является лишь результатом усиленной спутанности сознания, которое наблюдается при обычном пробуждении. Так, раненый, которому вымыли лицо сильной струей воды, чтобы удалить следы гудрона, проснулся с криком, что его хотят утопить. Чаще всего сон представляется возможностью посетить другой мир, а потому проснувшийся пациент принимает анестезиолога за святого Петра.