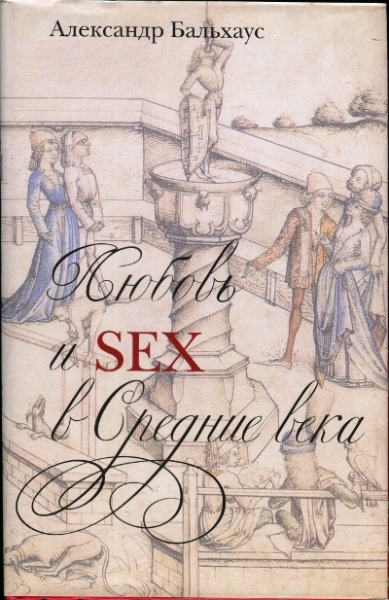

Александр Бальхаус Любовь и SEX в Средние века

Между страхом и страстью

С. 9. Альдобрандино из Сиены. Средневековое руководство по сексу «Режим тела» (фрагмент миниатюры, 1285).

С. 10. Анонимный художник. Влюбленная пара (1484). Темпера.

Следы магии

Таинственная эпоха, это Средневековье! Его начало датируется временем глубочайшего упадка — заката Римской империи, — а конец обычно относят к приходу Реформации.

Что происходит в это тысячелетие, между 500 и 1500 годами, между Античностью и нашим временем? В любом случае Средневековье — эпоха вопиющих контрастов и противоречий: расцвету придворной пышности сопутствует повседневная привычная нищета, за блеском императорской династии Гогенштауфенов, повлекшим за собой расцвет общества и культуры, следует обрушение в политический и социальный хаос. Рыцари в своих крепостях и замках еще задают тон во всем, но в городах уверенные в себе богатые бюргеры уже начинают опережать благородных господ по положению.

В той же мере, в какой всю эпоху пронизывает ожесточенный конфликт между папой и императором за первенство в христианской Западной Европе — где явный, где скрытый и протекающий с переменным успехом, — дуализм церкви и секулярного мира оставляет отпечаток на всем средневековом ощущении жизни. Это напряжение между двумя полюсами воздействует на человека, проникая в сокровенные глубины его личности и в его тайные мысли. Он знает о церковных заповедях и об опасности вечного проклятия — и тем не менее с легкостью отметает их в сторону. Чопорность и вакханалия идут рука об руку точно так же, как страх адских мук и уверенность в спасении. Человек Средневековья привык к повседневному соседству с ужасом и даже забавлялся, присутствуя на пытках и казнях, словно на спектакле. В Средние века «к запаху роз примешивался запах крови», — пишет Йохан Хёйзинга[1].

Тщетно было бы искать однозначные и обязательные оценки той эпохи. Просвещение говорило о «мрачном Средневековье» с пренебрежением, подразумевая его якобы культурную и цивилизаторскую отсталость; в англоязычной литературе и до сих пор еще в ходу понятие Dark Ages[2]. Романтизм же, напротив, на переломе XVIII и XIX веков прославлял Средние века как «истинную эпоху».

И действительно, Средние века, настолько же многогранные, насколько и противоречивые, могут что-то предложить на любой вкус. Средневековье — больше, чем любая другая эпоха, — есть миф, повесть, полная заблуждений, напряжения и тоски. Нехватка достоверных исторических преданий усиливает очарование таинственности, способствует созданию мифов. Дошедшие до нас документы, артефакты, свидетельства из-за своей неполноты дают повод к спекуляциям, и все попытки реконструировать эпоху вновь и вновь терпят поражение — составить адекватное представление о средневековой реальности не получается. Все сводится к поиску исторической правды, погоне за обрывочными сведениями или попытке утолить ощутимую и поныне тоску по Средневековью, по временам императоров, темниц и монастырских тайн.

Что это — тоска по простому мироустройству, жизненной безыскусности, по кажущейся подлинности, по романтике крепостей и круглых оконных стекол? По какой причине мы так неодолимо стремимся погрузиться в глубину истории? Вряд ли потому, что нас интересует суровая, необустроенная эпоха, заряженная внутренними противоречиями, не знавшая ни электричества, ни мусороуборочных машин, ни нижнего белья, ни прочих удобств цивилизации.

Когда на стыке XVIII и XIX веков романтизм заново открывал для себя времена рыцарей, миннезингеров и обитающих в замках принцесс, рисуя лучезарные картины прошлого и делая их фоном для собственных идеалов, это стало по существу культурной революцией, критическим ренессансом. Но в наши дни тоска по Средневековью выражается в постановочных зрелищах, рыцарских турнирах, музейных выставках и разного рода фольклоре. Сказки и произведения в стиле фэнтези, колдовство и ворожба, Круглый стол короля Артура, поиск чаши Грааля и, не в последнюю очередь, героический эпос из Голливуда — вот та смесь, из которой в головах и сердцах наших современников составлено Средневековье. Оно кажется нам фантастическим спектаклем, нескончаемым красочным турниром, и в нем побеждают те образы, которые ярче всего поражают наше воображение, нечто среднее между кичем и коммерцией. В результате эпоха сводится к инсценировке, которую ждет публика.

Не туманы острова Авалон, а туманы полузнания лежат над Средневековьем, скрывая, насколько оно чуждо нам сегодня, насколько мы не ведаем, что делать с его невероятными противоречиями, с его безусловным стремлением к спасению души, а также с его суеверием, этой «верой без всяких суе», этой старой как мир, темной стороной религии.

Несмотря на все это — а может, как раз благодаря этому, — сегодня вновь наблюдается романтическое обращение к той эпохе. Современного человека к Средневековью влечет не только тоска по возвышенным чувствам и храбрым героям — переживает ренессанс и вера в демонов и духов, магия, мечта о спасении души и страх преисподней. Людей современного раздвоенного мира влечет опыт, включавший в себя и теневую сторону человеческого существования.

Йоганн Вольфганг фон Гёте называл суеверие поэзией жизни, и этот аспект имеет неоценимое значение для исследования менталитета Средневековья, поскольку в нем проявляются подлинная ментальная диспозиция средневекового человека, его неистовая готовность к вере и пресловутое озорство, его раздвоенность и размах, не знающие повторения в истории.

Жить и любить

Как же на самом деле живут люди в Средние века? И прежде всего — как они любят, если у них вообще есть любовь в современном ее понимании? Осознания индивидуальности еще не состоялось; мало у кого есть зеркало, и в портретной живописи главное вовсе не в том, чтобы набросать изображение, соответствующее действительности. Временами кажется, что тогдашняя жизнь очень трудна, пронизана чувством вины, отмечена тоской и жаждой искупления, опутана паутиной страхов и суевериями. Каковы же они в действительности, эта жизнь и эта любовь, — в неведомой стране, затерявшейся где-то между небесами и преисподней?

Может, средневековый человек действительно ближе к жизни, как писал сто лет назад историк Якоб Буркхардт: «Наша жизнь — коммерческое дело, а тогдашняя — бытие». В любом случае было бы досадно ретушировать картину той эпохи, а то и вовсе покрывать ее позолотой, ибо для идеализации жизни в Средние века существует очень мало оснований.

Правда, по-прежнему достойна восхищения невероятная сила, проявлявшаяся во всех формах. По крайней мере люди сопротивлялись всем катастрофам, войнам, болезням. Культура Античности, царства фараонов, классическая Греция — все они, в конце концов, погибли, а вот средневековая Европа до сих пор волнует и тревожит нас.

Цивилизаторская сила придает Средневековью почти непобедимую энергию, — сила, которая приводит в движение христианство в той же мере, в какой использует его. Христианское представление о «достоинстве» и о неповторимости индивидуума перед Богом подорвало язычество по меньшей мере идейно — и обуздало его.

Цена за это, правда, бесконечно высока: осуждение всего природного и свойственного живым существам, укрощение эроса, моральная дискредитация любви. «Человек сотворен из семени, вызывающего омерзение, — вдалбливает в голову своим согражданам в 1200 году папа Иннокентий III, — он зачат в похоти, в жаре сладострастия».

В Средние века невозможно было бы написать любовную историю, которую не восприняли бы как происки сатаны. Эротические чувства и сексуальное влечение стонут от удушающей хватки. Средневековье — пространство как для необузданных страстей, находящих выражение в грубом сексе и естественном их утолении, так и для беспощадной, исполненной ненависти борьбы против всех потребностей живого человека. Средневековая теология объявляет тело вместилищем греха, и это вместилище полагается «истязать» и «закабалять» до полного изгнания из него нечистой силы.

Истязать, пока не изгонишь бесов. «Смерть стоит на пороге похоти», — говорит Бенедикт Нурсийский, основатель ордена, названного его именем. Следствием было очищение, которое сегодня может вызывать у нас лишь улыбку, а тогда исполнялось столь же ревностно, сколь и непрерывно. Очищение и преодоление — вот проявления аскезы, которая не знала удержу.

То обстоятельство, что из осознания своей телесности и подавления этого чувства может возникнуть подобие сентиментальности, а то и любви, граничит с чудом. Предпосылка для этого — постепенная, осторожная «переоценка» женщины, которая перед этим считалась воплощением грехопадения, то есть была не выше, чем «грязь», «потаскуха», «порченое яблоко» и постоянно «открытые врата ада». Правда, перемена взглядов долгое время оставалась уделом ограниченного круга.

Средневековое мироощущение — словно меандр между страхом преисподней и любовной страстью, между суровым раскаянием и не поддающимся обузданию сексуальным наслаждением. В этой центральной эпохе западноевропейской истории отношение христианства к телесному и эротическому немного смягчается, но по-прежнему остается негативным.

В разладе чувств

Поверхностного наблюдателя пугает свойственный началу Средневековья масштаб отрицания мира земного и надежды на мир загробный. Корни этого явления надо искать в наследии Античности. Средневековье пытается возродить связь человека с областью сверхъестественного — из-за неукротимой чувственности позднего Рима о ней на долгое время забыли. С тем же пылом, который до той поры касался всего телесного, теперь обращаются именно к душе.

Из этого интереса прорастает пугающая зацикленность на потустороннем. Из гибнущей римской культуры нужно было вытеснить чувственность и импульсивность и сообщить новый духовный идеал. Небеса раннего христианства теперь открыты лишь тому, кто научился укрощать свою плоть и оставаться глухим к зову земных радостей. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душею твоею, и всем разумением твоим»[3] — это выражение из Евангелия становится единственным актуальным требованием. Из этой любви к Богу, который сам представляет совершенство любви и чистоты, люди самым положительным образом меняют отношение ко многим проявлениям жизни. Так, с воцарением христианства, провозглашающим принципиальное равенство людей перед Богом, римские рабы единым махом получают гражданские права и тем самым обретают человеческое достоинство. Однако христианство связывает данный постулат с безусловным требованием абсолютной чистоты. На этих принципах церковь все настойчивей основывает свое притязание на положение первой и высшей власти в Западной Европе.

Впрочем, поначалу триумфальное шествие христианства в послеантичном, раннесредневековом мире воспринималось как великое освобождение, ибо новое учение благоприятствовало началу самоопределения в обществе — конечно, в рамках, установленных верой. Для античного образа мыслей само собой разумеется, что люди низведены до состояния вещей. Римское право определяет раба именно так: он не человек, как свободные граждане, а вещь, животное, а потому его эксплуатации не установлено никаких преград.

В общественном устройстве Средневековья, которое базируется на феодальных отношениях, невольник хоть и должен работать на господина, отдавая десятину и отрабатывая повинность, но полномочия господина — по крайней мере, теоретически — не безграничны, ибо мера платежей и отработок твердо прописана.

При таком преобразовании общества христианство становится мощной движущей силой. Оно апеллирует, в первую очередь, к бедным и старается пробудить в них новое жизнеощущение. Тем самым начинается борьба за достоинство, борьба низших слоев за звание человека. И хотя Средневековье не доводит этот процесс до конца, оно все-таки выполняет в мировой истории определенную подготовительную работу.

Составить представление об огромной революционной силе новой морали можно, если иметь в виду, насколько опасную мощь увидели в ней рабовладельцы Римской империи — им пришлось преследовать первых христиан, чтобы сохранить собственную власть. Исходя из этой ситуации, из крайней деградации и распущенности старого Рима, христианство связывает свою революцию с призывом воспротивиться плотской похоти и распутству. Глашатаи новой морали прибегают к резким формулировкам и работающему на их популярность заострению конфликта, не осторожничая, не взвешивая силу своих нападок на извращения античной сексуальности. Атака идет сразу на все в целом, христианство взывает к духу и душе в противостоянии телу, ведет борьбу против похоти. Делая из раба, который прежде был вещью, человека, оно требует от него преодоления всего плотского. Не только над путами рабства может он торжествовать победу — душа его тоже должна восторжествовать над телом. Средство на пути к этой победе называется целомудрием.

При этом непорочность не следует понимать только как телесную неприкосновенность — христианство с самого начала резко меняет устоявшиеся определения целомудрия и распутства. Даже неверная жена, даже проститутка может — если осознает свою греховность и раскается в ней — выйти на путь целомудрия. В конце концов, Христос учил великому прощению, а к телу не может пристать грязь, которую нельзя смыть покаянием.

Но самое значительное новшество христианской морали в том, что она сплавляет в нерасторжимое целое сексуальность и брак, которые так долго существовали порознь. Если в Античности господствовал чувственный идеал красоты, то христианство проповедует этический идеал чистоты. Чистота достойна любви — более того, чистота заслуживает почитания. «Христиане, — пишет Климент Александрийский[4], — хотят, чтобы женщины привлекали чистотой своих нравов, а не красотой; они также не желают, чтобы мужчины видели в женах объект вожделения, ибо природа дала нам брак как пропитание, разрешив употреблять его, но не злоупотреблять им».

Женщина перестает казаться «добычей чувственности» и объектом. «Деловые» любовные отношения Античности превращаются в отношения человеческие — по крайней мере, в теории. Элемент господства над партнером по браку должен исчезнуть, уступив место новому, общему для обоих идеалу. В этом состоит также принципиальное различие между языческим и христианским браками: в первом случае важнее чувственное наслаждение, во втором — исполнение божественного долга. Впредь считается грехом искать в браке лишь удовольствие. Так идея чистоты оказывает дисциплинирующее воздействие и создает новый идеал любви, который принципиально отличается от античного идеала.

Средневековье характеризуют новые теологические и моральные идеалы, а также сопротивление этому новоиспеченному духу времени. Конфликт между чувственным и духовным, между вакханалией и аскезой, между страстью и страхом вездесущ и, в конечном счете, неустраним. Христианство вновь и вновь ищет способ утвердиться в этой борьбе против чародейства, суеверий, язычества и не в последнюю очередь — против сексуальных традиций античного мира.

Закрытое общество

Церковь налагает отпечаток на всю средневековую жизнь и пронизывает ее насквозь: все исходит из нее, все имеет к ней отношение. Она — видимое проявление божественного миропорядка и универсального плана исцеления, который реализуется в истории человечества. У людей нет другого выбора, кроме как подчиниться церкви или хотя бы договориться с ней, ибо она возвысилась над всяким сомнением и недоумением. Убежденность в том, что вне церкви не обретешь никакого блага, для средневекового человека так же естественна, как дыхание.

Первая и важнейшая цель человека — спасение души, и путь к нему поневоле ведет через церковь. С колыбели до похоронного звона люди чувствуют зависимость от совета и помощи церкви, ибо только она наделяет божественной благодатью. Чудеса святых таинств делают ее конкретной и неотъемлемой частью жизни каждого, окружают и освящают с первого до последнего вздоха.

Однако церковь не только открывает жаждущим путь к блаженству — в гораздо большей степени она представляет собой зримое Царство Божье на земле. Она — основание мировой структуры, устремленной прямо к Богу; эта грандиозная структура указывает каждому его место внутри строгой иерархии, охватывающей все ступени жизни, — от простейших существ до трона величайшего владыки. Особое место в этой иерархии занимает монашество в своем многообразии, ибо в целом оно воплощает привилегированную форму последователей Христа и находится ближе к лику Господа, чем миряне, ориентированные на земное.

Правда, такая система оставляет простор и для светского — при условии, что оно признает священный порядок и свои обязанности перед христианской общиной и послушно причисляет себя к церкви. Светские владыки, да и сам римский император, в случае неповиновения такому порядку попадают в опалу и подвергаются отлучению. В целом предпочтение отдается благочестию, окрашенному скептическим отношением к миру, а это означает, что важную роль играет аскеза.

Церковь пытается навязать человеку главную и весьма честолюбивую цель: абсолютное насыщение мира духовностью. Убежденная в своих полномочиях, данных Богом, она пытается подчинить себе все сущее на земле; ее претензия на мировое господство и задача воспитания человека идут рука об руку.

Этот мировоззренческий дуализм созвучен средневековой культуре. Он узаконивает претензию церкви на власть и право и достигает своего промежуточного пика на пути развития христианства от бедного еврейского проповедника из Назарета до сиятельного римского папства Средних веков. Из маленькой, затерянной общины первохристиан вырос гигантский аппарат церковной власти с детально проработанной судебно-правовой системой. Церковь являет собой превосходно организованную систему господства и располагает дипломатией столь же гибкой, сколь и несгибаемой.

В ногу с беспримерным ростом могущества идет окостенение того, что прежде было живым и подвижным. Внутреннее общение христиан с Богом становится вероисповеданием, обычай обращается в церемониал, а вера — в догму. Государство Бога, священная, всеохватывающая католическая церковь удерживается двумя факторами: послушанием и принуждением. По отношению к человеку средневековая церковь становится некоим societas perfecta, закрытым обществом, она есть дух и власть, невидимая общность и видимая империя.

Противоречил и напряженность

В своем подавляющем всесилии церковь пытается опутать человечество и поставить его на колени. Несмотря на это, ее претензия на значимость никогда не осуществлялась полностью — даже во времена расцвета ей снова и снова приходилось соперничать с императором, в такой же мере проникнутым Божьей благодатью. Да и внутрицерковные распри между разными течениями и направлениями вели к расколу, нанося папскому авторитету как минимум временный урон. Христианская мечта о единстве так и остается идеалом, и цель однородного мироустройства по-прежнему не достигнута.

Итак, власть и внешнее великолепие не способны ввести в заблуждение: в церковном организме есть уязвимые места, он страдает от ран. Церковь разрывают острые противоречия, она ведет напряженную борьбу с человеческими страстями, почти не поддающимися обузданию. Ей не удается полностью преодолеть расхождение между «природным человеком» и «заповедью христианского совершенствования». Вместо этого она облегчает совесть отдельного человека при помощи отработанной системы покаяний и священной благодати.

Моменты напряженности в средневековой культуре обусловлены небрежностью духовенства и светского общества, их безразличием к общественным противоречиям, наконец, их предрассудками и очерствелостью. История церкви Средних веков написана кровью. Деловые и государственные интересы, стремление к власти, сословная зависть, своекорыстие, недоверие, обман и ненависть оказывают влияние на повседневную жизнь церкви.

Христианский дух постоянно сопровождают разнонаправленные потоки. Безмятежная радость существования вступает в резкое противоречие с морально-этическими требованиями церкви к человеку. При этом сексуальное наслаждение снова и снова находит выражение в народных обычаях, песнях, поговорках и рассказах.

Моменты напряженности в жизни средневекового человека, конфликт между идеалом одухотворенного аскетизма и радостью чувственной жизни находят разрядку, например, в распространенном мотиве дикарей, укореняющемся в карнавальных обычаях и обретающем все больше популярности в искусстве. На средневековых шпалерах изображают людей, которые вдали от общественных принуждений и обычаев доверяют своей телесности и живут с ней в гармонии. Тем не менее стремление к моральной чистоте оказывает воздействие на все области жизни и прежде всего на эротику. Идея целомудрия, которая поначалу сводится к физической нетронутости, расширяется до идеала полной, охватывающей всего человека духовной чистоты.

Мистика в конце концов становится религиозным ярлыком эпохи не только в философских умозрениях Майстера Экхарта[5], но и в самых филигранных формах благочестивого смирения. Она связывает мир трансцендентного с земной жизнью. В потустороннем мире жизнь преображается. Ведь по сути мистика — не что иное, как тончайшая и вместе с тем восторженная эротика.

Несмотря на все предостережения христианской церкви, вопреки проклятиям, запретам и наказаниям не удается окончательно обуздать желания человека и отправить его чувственность во внутреннее изгнание. Позже это пыталась осуществить так называемая буржуазная эпоха. Средневековье свободнее в своих нравах и в большей степени исполнено фантазии. Особенно ослабевает общественный контроль в позднем Средневековье — не в последнюю очередь за счет эмансипации городской буржуазии. Некогда твердый сословный порядок расшатывается, жизнь становится более вольной, более чувственной, а личность приобретает особое значение. Штурмующая небо готика находит воплощение в человеческой душе.

В целом Средневековье отмечено резким антагонизмом между аскезой и похотью, между отрицанием мира и любовью к нему. Это влечет за собой поляризацию: одни настаивают на борьбе с любым проявлением плоти, а другие взывают к образу сотворенного Богом космоса, в котором все хорошо само по себе и где сексуальность занимает свое богоугодное место.

Внутри церкви за периодами ориентации на земное, признанием права наслаждаться жизнью вновь и вновь следуют времена аскезы и ухода от мира. Человеку Средневековья постоянно приходится выбирать между небом и землей. Например, XIV век — время перелома и неопределенности. В этот период жизнь непрерывно подвергается опасности из-за войн, междоусобиц, разбойничьих набегов, волнений, голода, нужды и эпидемий. Все это не позволяет человеку обрести внутреннее равновесие. От покаянного бичевания до шутовского колпака, от кладбища до увеселения зачастую действительно всего один шаг. В иной день не хватает рук, чтобы схоронить всех мертвецов, а на следующее утро перед дверью церкви теснятся брачующиеся пары.

Вместе с тем именно для менталитета позднего Средневековья характерна бьющая через край жажда красоты и буйного веселья. Это одна из причин, почему закат бургундской культуры окрашен такими пьянящими красками. Уверенная в себе и в Боге церковь и шумная свита аллегорической «госпожи жизни» принимают участие во взрыве безудержной страсти, внезапном разгуле чувственности и жажды бытия. Нарастающее значение мирской культуры, поначалу в рыцарстве, позднее среди горожан, снова меняет общее настроение, и мир эроса приобретает — пусть неуверенно и робко — новые черты.

Рыцарское общество

С. 27. Мир придворной любви (фрагмент). Французская книжная живопись, XV в.

С. 28. Изображение шестой заповеди: «Не прелюбодействуй» (фрагмент). Данциг, XV в.

Завоеватели, рыцари-разбойники, крестоносцы

Казалось бы, для возникновения романтической любви просто не существовало менее благоприятного времени, чем вторая половина XI века. Мелкое дворянство, несмотря на вассальные связи и верность сюзерену, погрязло в междоусобных войнах ради захвата земель. Главными интересами сильного пола оставались битвы, поединки и охота. Со временем сражения стали уступать место турнирам, но и те были делом кровавым и жестоким. Меньше всего мужчины претендуют на возвышенные чувства и драматические страдания.

Поведение за столом едва ли отличается утонченностью: едят по-прежнему руками (вилки еще не изобретены), нож вытирают о хлеб, а пальцы — о скатерть. Поскольку столовая посуда отсутствует, мясо поедают с толстых ломтей хлеба. Крепости представляют собой холодные и лишенные удобств жилища, которые не имеют ничего общего с хваленой рыцарской романтикой.

Дух рыцарства еще не утвердился. Франки считают своих жен полезным имуществом и соответствующим образом защищают их. За убийство жены назначается не слишком строгое наказание. Духовенство, сочиняющее церковные законы, еще долгое время позволяет мужьям бить своих жен, а светское законодательство во многом следует каноническому церковному. Раннее Средневековье — невообразимо суровое время; оно не столь порочное, как поздний Рим, но еще более грубое. Знатные люди полагают своим естественным правом изнасиловать всякую женщину, попавшуюся им в безлюдном месте, и поступают так, не задумываясь и не встречая никаких затруднений. Стоит упомянуть, что устав города Вильфранш в Гаскони даже в XIII веке разрешает каждому мужчине бить свою жену «при условии, что она не умрет от побоев». В суде женщина бесправна — она не может защищать себя сама, а все имущество, имевшееся у нее на момент заключения брака, переходит к мужу. Этот обычай продержится еще несколько столетий. Проституция стала настолько обычным делом, что многие большие и малые города Европы легализуют ее под контролем городских властей. Право первой ночи как минимум теоретически позволяет господину лишить девственности невесту своего вассала. Духовенство полагает брак драгоценным таинством и защищает его всеми силами, однако среди клира господствует определение Иеронима: «Кто любит свою жену слишком пылко, совершает прелюбодеяние».

Яркие представители «незавершенного» рыцарства — норманны, обосновавшиеся на окраинах Западной Европы. Поначалу они наводили ужас постоянными набегами, но в 911 году, получив в ленное владение побережье Северной Франции, похоже, присмирели. Впрочем, их активность все еще не утолена. Норманнские наемники в Нижней Италии с благословения папы разгромили остатки армии Византийской империи, а позднее изгнали из Сицилии сарацин. Они оказались не только бесстрашными воинами, но и умелыми основателями государства: норманнское королевство в Италии стало образцовым для своего времени — в нем мирно уживались различные культуры и царила веротерпимость.

На полстолетия попадает под контроль норманнов и Англия, но их жажда приключений и страсть к завоеваниям этим не ограничиваются. В конце X века у них появилась заманчивая цель: завоевание святого Гроба Господня. Они конечно же откликаются на призыв папы к крестовому походу, однако руководит ими все же не христианский образ мыслей, а тяга к завоеваниям. Война за веру — не для них.

Норманны становятся героями крестовых походов и усматривают в этом благоприятную возможность для расширения своей власти. Уже Боэмунд Тарентский, самый знаменитый норманн Первого крестового похода, предпочитает обустроиться в своем новом княжестве — Антиохии, предоставив другим тяжкий труд освобождения Иерусалима. Славные деяния ради будущих поколений — достойное времяпрепровождение. Тем не менее норманнское государство крестоносцев просуществовало почти два века.

Норманнские рыцари действуют с проворством многовековой привычки. Христианский образ мысли не особенно отягощает их. Давно приняв христианство, внутренне они остаются им не затронуты. Пути норманнов отмечены следами их дел, но это проявление не христианской любви к ближнему, а скорее беззаботного нрава господ.

Сотрясаемая кризисами Западная Европа смотрит на норманнов со смешанным чувством страха и восхищения. Однако вскоре привычки и этих рыцарей приобрели некоторую утонченность. Их монастыри становятся центрами образования, а церкви и кафедральные соборы на столетия вперед определяют архитектуру, влияние которой заметно в Шартре и Реймсе, в Париже и Амьене. Кроме того, норманны оказываются — в первую очередь в своем королевстве Сицилия — покровителями культуры и науки. Салерно становится первостепенным центром медицины. Куртуазность трубадуров пробивает себе дорогу в северофранцузские и итальянские королевские дворы.

Усовершенствование культуры

С XII столетия в Европе начинается общий духовный и материальный подъем. Чужие влияния поблекли или были впитаны и освоены, строгий римский стиль окончательно устранился, уступив место более мягким готическим обычаям. Закрепившееся разделение на три класса — духовенство, аристократию и крестьянство — разрушается с развитием городов и ростом их населения, которое, в свою очередь, дифференцируется на горожан, занимающихся земледелием, торговцев и ремесленников. Образование перестает быть привилегией духовенства. Кругозор расширяется, увеличивается радиус активности населения, закрепляется новый уклад, рождаются новые потребности. Возрастают и взаимные культурные влияния. С Запада приходит не только культура виноделия и выращивания фруктов, но и всевозможные утонченные привычки повседневной жизни, равно как элементы духовного образования и художественного творчества. И в качестве носителя нового образа жизни выступает рыцарство.

Бесконечные междоусобицы и разбойничьи набеги постепенно уходят в прошлое, общественное одобрение получают придворные формы поведения. Настоящему рыцарю наряду с войнами и турнирами теперь приличествуют и любовные приключения. Так же как он силой или хитростью одолевает врага, рыцарь должен — более деликатным образом, разумеется, — побеждать женщину, которая привлекла его внимание. Покорение — все равно кого, врага или женщины, — вот что становится жизненной задачей рыцаря, именно это приносит ему славу.

Рыцарь полон жизни: его крепкое тело натренировано, а пища, почти исключительно состоящая из остро приправленного мяса, и хмельные напитки, волнуют его кровь. Его сильные стороны — не ум и ученость, а хитрость и стратегия. Совесть не играет большой роли, и ее легко успокоить, если она вдруг пробудится.

Насилие, жестокость, разбой и вымогательство по-прежнему остаются частью рыцарского ремесла и определяют поведение мужчины, но со временем его представление о себе меняется. Формируются добродетели, которые теперь называются «рыцарскими».

В течение нескольких лет происходит смена менталитета: мужчины упражняются в искусстве пения, танца и композиции, чтобы заслужить благосклонность придворных дам. Они носят более изящную одежду, обзаводятся носовыми платками, осознают необходимость и пользу мытья. А еще оттачивают мастерство остроумных бесед.

Так неужели любви суждено было расцвести на помойной куче из мужского господства, религиозной аскезы и феодального варварства? Как можно объяснить подобный феномен? Социально-экономическими факторами? Или растущим благосостоянием аристократии, дававшем больше свободного времени для постижения дополнительных — игровых — сторон любовных отношений? А может быть, у младших отпрысков знати появляется возможность праздной жизни при больших дворах, где они неизбежно испытывают влечение к женщинам, на которых им никогда не удастся жениться? Почему все-таки любовь вдруг приобрела философскую и литературную ценность?

Объяснить это явление одним только культом Девы Марии не получится. Пречистая Богоматерь кажется педанткой по сравнению с грешной Евой, однако трубадуры зачастую обращаются к своим дамам, титулуя их «мадоннами» и водружая на алтарь своего сердца. При всем сходстве превознесения Марии и отношения к куртуазной любви нельзя не заметить, что культ Богородицы достиг своей кульминации уже после того, как придворная культура расцвела пышным цветом. Тем не менее многообразные связи и взаимовлияние между почитанием женщин и поклонением Деве Марии несомненно существуют.

Так или иначе, нам остается лишь отметить, что любовь начинает расцветать там, где устанавливается феодальный порядок, который обеспечивает праздность и достаточное материальное состояние, а уж они благоприятствуют новой игре, идеально соответствующей новой задаче общества — привить мужественности утонченность и культуру. И, наконец, ритуализированное почитание женщин удовлетворяет неутоленную потребность мужчины в чувстве симпатии — результат системы брака, которая совсем не заботилась о любви.

Прелюбодей с ограниченной ответственностью

Впрочем, при дворе случалась не только платоническая, идеализированная любовь. Встречается там и вполне незамысловатый подход к делу. Любовному вожделению рыцаря на руку обычай, что жена владельца замка провожает гостя в спальню. Рыцарям иной раз даже не было нужды попусту тратить время на искусство соблазнения. Странствуя, они находят достаточно женщин, которые сами идут им навстречу. Любовная игра далека от наивности, тут действует вожделение. Правда, не стоит доверять литературе того времени. Порой она груба, порой поэтична, но всегда сочинена мужчинами. Сильный пол зачастую изображен в этих произведениях более робким, чем слабый: якобы женщины в деликатных ситуациях могли действовать вполне непринужденно. Впрочем, нельзя сказать, что все дамы тотчас следуют за поманившим их рыцарем. Как правило, они хотят, чтобы их о том попросили, да не по-крестьянски, а по-рыцарски, согласно придворному обычаю.

Если женщина после этого заплатит «дань любви», интерес рыцаря нередко обрывается. Прекрасный трофей добыт, охота позади. Сатирик Генрих из Мелька изображает (ок. 1160 г.), как беседы рыцарей постоянно крутятся вокруг женщин. Это настоящее состязание, в котором побеждает тот, кто сможет похвастаться наибольшим числом соблазненных.

Неужели рыцари — «прелюбодеи с ограниченной ответственностью»? Разве самая важная заповедь рыцарского кодекса чести гласит: «Прелюбодействуй»? Разве основной мотив, красной нитью проходящий сквозь поэтические и фривольные песни, равно как и через мощные эпосы рыцарских времен, — это прелюбодеяние? В возвышенной песне любви, которую создает Готфрид Страсбургский[6], женский идеал девственного целомудрия и супружеской верности ставится под сомнение и даже чуть ли не высмеивается. Женщины на распутье. Что выбрать — сохранение верности, которой требует супруг, или пламенную готовность отдаться, какой вожделеет рыцарь? Оказавшись перед таким выбором, дамы часто не знают, какому обычаю следовать — старому или новому.

Служение любви — обязанность для рыцарей, даже в том случае, если они женаты. В понимании старого времени идеальная любовь и брак не совпадают, поэтому можно ставить себя выше всех условностей. Петь о чистой любви и втайне совершать супружескую измену — это вовсе не противоречие. Для удовлетворения насущных сексуальных потребностей рыцарь обращается либо к супруге, либо к любовнице. Содержанки в обществе, живущем беззаботно, ни в коем случае не подвергаются презрению, тем более содержанки высоких господ — ведь благодаря пышному культу почитания и уважения, который строится вокруг них, они пользуются славой. До той поры, пока — по окончании связи — снова не окажутся в прежнем ничтожестве.

Характерна для эротического климата того времени следующая история Дитриха из Глезе. Одна женщина, славившаяся красотой, продала свою благосклонность за коня, ястреба, собак и усыпанный драгоценными камнями пояс. Рыцарь Конрад, ее супруг, в наказание покинул жену. Она последовала за ним, переодевшись рыцарем, и нашла его при дворе герцога. Животные, добытые ее неверностью, и пояс были способны творить чудеса. Рыцарь Конрад, не узнавший свою жену, позавидовал тому, что она обладает волшебными предметами, и пообещал, приняв ее за мужчину, перейти к ней в услужение, если получит в дар желанные объекты. Женщина снимает маску и поднимает супруга на смех. В конце концов, пара примиряется.

«Кто дал тебе, любовь, такую власть?» — восклицает Вальтер фон дер Фогельвейде[7]. И в самом деле нежное чувство сводит с ума всех — рыцаря, который увлечен поклонением и соблазнением, ухаживая за молодой красивой супругой аристократа, и самого аристократа, в свою очередь, преследующего жену другого. Такой власти никто не в силах противостоять, тем более — по велению духа времени — те, кто принадлежит к слабому полу.

Дама должна уступать, поскольку любовь создана Богом. Приберегать ее несправедливо и, более того, — грешно. А кто же захочет быть грешным? Поэтому Вальтер фон дер Фогельвейде учит: женщина должна отвечать на чувство чувством, ибо что за любовь без ответной любви, и всякая любовь должна быть вознаграждена. Добиться этой награды — истинная задача неутомимого рыцаря. Он требует расплаты, как нетерпеливый кредитор.

В песнях миннезингера Вальтера фон дер Фогельвейде женщина внимает возлюбленному на воле. Птичка на ветке — более безопасный свидетель, чем служанка, наемный или добровольный охранник. Женщина, делающая восковые отпечатки ключей, чтобы впустить возлюбленного, и рыцарь, который эти ключи использует, отнюдь не мучаются угрызениями совести. Они считают свою любовь чистой, благородной и совершенной. Поэтому не удивительно, что всякая дама стремится к такой «чистоте», использует весь свой ум, чтобы ее добиться, и идет на всяческие ухищрения, дабы избежать последствий обнаружения измены — неволи и наказания. А если ей не хватает хитрости, чтобы выбраться из ловушки, она прибегает к последнему средству доказательства невиновности — к Божьему суду.

Для такого доказательства необходимы решительные меры — например, испытание раскаленным железом или огнем. Они и по сей день живут в таких немецких идиомах, как «держать за это руку над огнем» или «пойти за кого-нибудь в огонь». Об императрице Рихардис рассказывают, что она надела рубашку, пропитанную воском, и подожгла ее с четырех сторон. Во время испытания холодной водой обвиняемого связывают по рукам и ногам и бросают в реку: если он останется на поверхности, то виноват, если же его примет вода, это докажет его невиновность. Другие ордалии в брачных спорах не применялись.

В литературе есть свидетельства и о проверке на непорочность — например, в саге о короле Артуре. Здесь во всех женщинах предполагается бесстыдство, ибо ни одна из дам при дворе Артура не выдерживает испытания. Генрих фон дем Тюрлин[8] рассказывает в одном из своих эпосов, что морской царь Приур пересылает королю Артуру кубок, из которого в состоянии напиться лишь тот, кто никогда не был уличен в неверности. Кроме рыцарей, из кубка обливаются и все дамы, в том числе Гвиневра и прекрасная Бланшфлер. Характерно для этого рассказа, что лишь один человек, Артур, выдерживает это сомнительное испытание.

Средневековая новеллистика и литература шванка проливают яркий свет на господствующую мораль. Теория суха, поэтому в Средневековье никто не следовал высокоморальным постулатам, к тому же тогдашний климат постоянно подпитывал людское недоверие.

Нравственность в человеке углубляется, но на интуитивном уровне всем ясно, что страстные обеты и самоотречения — лишь проявления «тщеславной роскоши». За сильными чувствами и страстями, как уверяют критики, стоят не истинные герои добродетели и героини нравственности, а коллективная неполноценность, стимулирующая упомянутую атмосферу недоверия.

Поскольку мужчины не доверяют ни своим собратьям, ни представительницам противоположного пола, они прибегают к суровым средствам защиты. Самое грубое выражение превентивного недоверия — пояс целомудрия, указывающий, что самая высокая, а то и единственная ценность приписывается физической неприкосновенности, только ей одной и можно верить. Не исключено, что это варварское изобретение обязано своим появлением крестовым походам, ибо железный пояс должен был давать рыцарю, вынужденному подолгу отсутствовать, а позднее купцу, находящемуся в разъездах, гарантию нерушимой супружеской верности его жены.

Сей жестокий инструмент, который использовали отнюдь не повсеместно, в большинстве случаев обшивали красным бархатом. От железного пояса, состоящего из трех частей шириной приблизительно в один сантиметр каждая, спереди и сзади вниз отходят узкие изогнутые железные пластины. Дуги соединяются с поясом шарнирами и заостряются книзу. В промежности они соединяются еще одним шарниром. Сзади и спереди по маленькому отверстию, причем продольная щель усажена тонкими зубьями. На поясе нередко встречаются украшения и причудливые изображения, иллюстрирующие его назначение.

Историки не пришли к единому мнению, на самом деле ли пояс целомудрия был предметом обихода или же рассматривался лишь как угроза наказания. Из Франции и Италии до нас дошли описания Брантома, Рабле, Морлини[9]. Но независимо от того, применялся ли пояс верности в действительности, он — доказательство насилия над сексуальным влечением и чувствами женщины, свидетельство зависимости жены от мужских и экономических интересов. Стыд и позор женщине, которая позволит себе проявить и утолить сексуальное вожделение вне брака.

Однако существует хитрый выход. «На женщину, которая не хочет уберечься, тщетно надевать пояс целомудрия». Женщина просто заказывает у того же торговца, который продал ее супругу пояс целомудрия, за такую же немалую цену копию ключа к искусному замку.

Здесь тоже не обходится без противоречий: с одной стороны, рыцарь всеми средствами пытается обеспечить супружескую верность жены, с другой — случается так, что он предлагает свою супругу гостю, причем пренебречь этим предложением значит нанести обиду гостеприимному хозяину. Готовность ради удовольствия гостя или друга привести женщину со стороны (тут больше общего со сводничеством, чем с домашней проституцией) считалась совершенно обыденной любезностью. В рыцарском обществе жена владельца замка любезна настолько, что для развлечения гостя предоставит ему одну или несколько своих служанок, если уж не саму себя.

Такая вольность нравов не могла не привлечь церковь. Последняя усматривает в эротическом культе элемент открытого бунта. Христианский рыцарь должен молиться, сражаться и укреплять свою веру в крестовых походах, а не поклоняться любви. Однако «служение женщине» — именно то, что способствует превращению из беспощадного вояки в благородного рыцаря. Словечко amoureux[10], определяющее все, что связано с любовью, становится равнозначным таким понятиями, как «рыцарский» и «добродетельный». Стремление служить даме сердца и отличиться перед ней будит в рыцаре не только чувственность, но и нравственность.

Из рыцарей в певцы

Если кто и заслуживает титул основателя придворной любви, так это Вильгельм IX, герцог Аквитанский и граф Пуатье, родившийся в 1071 году. Он изобрел новый стиль любовной лирики и утонченные манеры, которые позднее распространились за пределы Южной Франции и завоевали всю Европу. Вильгельм — не какой-нибудь хрупкий узкогрудый рифмоплет, он могучий феодал, власть которого в конце концов распространилась почти на треть Франции. Он искусно правит своими землями, его воинская мощь испытана в Первом крестовом походе. Он умеет настоять на своем в спорах с могущественными церковниками и в своих владениях защищает от них альбигойцев. Вильгельма подвергают отлучению за бескомпромиссный образ мыслей, и он упорно не желает покориться церковным властям.

Несмотря на гордость, несгибаемость и боевой задор, Вильгельм Аквитанский во многих отношениях — образец придворной любви, пример для всех, кто пришел после него. О его обаянии и способности покорять женщин ходят легенды, он слывет великим соблазнителем и храбрым рыцарем, пережившим бесчисленные любовные приключения, а также хорошим певцом и поэтом. Именно он ввел в моду обычай чествовать даму сердца нежными строфами и поклоняться ей, и эта мода быстро распространилась в рыцарских замках и при дворах Южной Франции. Хотя средневековая литература дошла до нас лишь в отрывках, нам известны имена почти пятисот певцов любви и две тысячи пятьсот сочиненных ими песен. Среди них встречаются не только мелкие дворяне, но и несколько королей, в том числе Ричард Львиное Сердце, праправнук Вильгельма IX.

Впрочем, поначалу придворная любовь — это всего лишь мужская игра. Трубадуры распространяются о высоких чувствах, однако женщина как личность не попадает в их поле зрения. Не важно, абсолютно ли недоступна дама сердца или к ней можно приблизиться лишь до известной границы — в любом случае придворная любовь остается в первую очередь чистым поклонением духовному — и лишь в ограниченном смысле телесному — объекту. «Гранд-дама» — это икона, и в ранних провансальских песнях вы не найдете упоминания о том, что она, со своей стороны, говорит, чувствует или делает. Ее образ упрощен — она лишь предмет любви. Кто надеется на пикантное приключение или страстную любовную связь, поначалу будет разочарован. Поначалу — ибо чем дальше любовная игра продвигается в Северную Францию, тем в большей степени рыцарство заражается эротическим чувством. Любовник в доспехах впредь не довольствуется лишь выражением своего поклонения в поэтических строках, исполненных самоуничижения и эмоциональной откровенности, — теперь он действует, он занят служением, угодным его даме.

Отныне женщина и сама вступает в игру. Она, что называется, сходит с пьедестала, с алтаря поклонения и становится партнершей в эротической игре. В придворной любви начинают появляться элементы взаимности — из мужчины, испытывающего влечение, и женщины, которая чувствует себя желанной, складывается пара.

Изобретение любви

С. 45. Влюбленный и Дама Веселье. Иллюстрация к «Роману о Розе», конец XV в.

С. 46. Влюбленная пара на фоне идеализированного пейзажа: так называемое «Подношение сердца» (1430). Гобелен из Арраса.

Куртуазная любовь

Придворная — куртуазная, учтивая — любовь или «служение женщине» — без сомнения, самое оригинальное изобретение Средневековья. К концу XI века несколько аристократов и поэтов из Южной Франции выдумывают набор любовных чувств, который в западной цивилизации создает совершенно новые отношения между мужчиной и женщиной.

Поначалу все это не более чем игра, литературное понятие, однако со временем из простого времяпрепровождения вырастает общественная философия с очевидным воздействием на всю эротическую сферу жизни. Увлечение комплиментами становится поначалу привилегией феодальной аристократии, а затем идеалом буржуазного общества, вселенной эротических идей, которая чудесным образом соединяет в себе все противоречия и устраняет их: одинаковую ценность обретают прелюбодеяние и целомудрие, уступчивость и самообладание, хитрость и верность, страдание и вожделение. Эта совокупность и формирует сферу эротических отношений, которая — в основных чертах — и есть куртуазная любовь, поныне популярная у мужчин и женщин западного мира.

Непоследовательность и амбивалентность нового идеала провоцирует насмешки и презрение, воспламеняет сердца и приводит в волнение тела, получает самые разные оценки и отзывы. Что же на самом деле представляет собой куртуазная любовь? Всего лишь мимолетную игру? Отравляющую общество этику, из-за которой оказались навеки изуродованы брак и мораль? Странную, хотя и не самую важную главу в истории общества? Источник романтической любви, с которой межчеловеческие отношения поднялись на совершенно иной уровень?

Игра ухаживания

Если мы хотим составить представление о придворной любви, понять ее, нам следует по достоинству оценить театральность новой игры, радость, которую она несет. Да, поначалу это все лишь игра, спектакль: рыцарь сознательно избирает в качестве дамы сердца принцессу, стоящую выше него по общественному положению и, естественно, уже замужнюю. Он появляется у нее при дворе как паж и взращивает свои эротические чувства. Он держит свое обожание в тайне, старается скрыть дрожь и румянец, вызванные ее присутствием. Заметив, как рука возлюбленной коснулась лепестков цветка, который он поставил так, чтобы дама непременно увидела его, рыцарь почти теряет сознание. Мужчина взвинчивает себя до такой степени, что взгляд женщины сводит его с ума, и он втайне клянется посвятить себя служению Даме. Это решение наполняет его меланхолией и болезненной жаждой — счастьем, которым он умеет наслаждаться.

Рыцарь, исходя лихорадочной самоотверженностью, путешествует по стране, сражается во множестве турниров и одерживает столько побед, что их можно приписать лишь любви, которая переполняет все его существо и придает силу. В конце концов рыцарь совершает настолько впечатляющие деяния, что чувствует себя достойным открыться даме сердца. Не напрямую, разумеется, — он уговаривает служанку, чтобы та поведала о нем возлюбленной, и сообщила по секрету о его страстном желании стать преданным, робким, почтительным слугой дамы.

Об этом или о чем-то похожем повествовали истории, впервые представленные миннезингером Ульрихом фон Лихтенштейном. Однако игра зашла бы в тупик, если бы за ней следовал счастливый конец. Но не тут-то было — дама оказывается неприступной. Она считает поклонение рыцаря, его деяния, его песни смешными и самонадеянными. Чтобы усилить его страдания, она дает ему понять, что он не имеет права почитать ее даже издали, не говоря уже о том, чтобы рассчитывать на какой-нибудь знак благорасположения и симпатии. Однако рыцаря такой отказ не обескураживает, его готовность к выдающимся подвигам и свершениям лишь усиливается. Он видит смысл жизни в том, чтобы стать тайным рыцарем своей дамы, любить ее и сражаться за нее. Со временем возлюбленная принимает его служение, пусть даже на самых унизительных условиях, которые ни в коем случае не подразумевают благосклонности к рыцарю и даже не обещают ее в будущем. Он не получает ни обещания, ни объятия, ни поцелуя, ни даже ленточки или знака расположения, который мог бы носить при себе. Несмотря на это, миннезингер без конца сочиняет песни любви, передает своей возлюбленной послания, полные пылких заверений в преданности, и те слишком часто натыкаются лишь на холод, высокомерие и критику. Но всякий новый отказ лишь разжигает страсть рыцаря. Утонченную боль, вызванную таким отношением, рыцарь почитает за счастье. Дама, любви которой он хочет добиться, становится смыслом его жизни.

При этом вполне может оказаться, что занемогший от любви рыцарь уже давно женат и спит со своей женой, когда ему захочется. Возможно, у него даже есть дети, семья, в которой он отнюдь не чувствует себя одиноким. Однако брак в то время — не более чем результат феодального хозяйственного уклада, в котором любви отводится весьма скромное место. Речь идет скорее об объединении земельных угодий и владений, о цементировании союзнических связей, о производстве потомства, которое обеспечит благополучное продолжение рода. А что общего может иметь всепоглощающая любовь к идеализированной женщине с сельским хозяйством и скотом, с домом и двором, с семьей и челядью? Ничего. На этом основании рыцарь или миннезингер может без малейших угрызений совести гордиться своими деяниями, совершаемыми вовсе не ради жены, и при этом верить, что супруга тоже гордилась бы им, узнай она об этих подвигах. Ибо куртуазная любовь делает мужчину благороднее, тоньше и привлекательнее.

Если возлюбленная остается непоколебимой и не поддается на комплименты, подарки и прочие доказательства любви, может статься, что рыцарь после многих лет преданности, выражаемой в разных формах, прекратит «служение», напишет серию печальных песен о своей даме и женщинах вообще и оставит историю своей любви и ее крах на растерзание придворных сплетников. Затем рыцарь пускается на поиски другой совершенной дамы, которая, возможно, отнесется к нему благосклоннее, оценит его усилия и поощрит его дух. Ибо любовь, он это знает, самое лучшее в жизни — это чувство делает из него истинного мужчину и образцового рыцаря.

В таких обстоятельствах даме с положением нетрудно стать гранд-дамой. Она больше не привязана к мужчине хозяйственными обязанностями, она — существо высшего порядка, источник любовных радостей, которые могут излиться на него в качестве награды за подвиги и лишения и — в широком смысле — подтвердить его ценность как рыцаря. Дама становится высшим судьей его тщеславия — многие не заставляют себя упрашивать и, упоенные лютнями трубадуров, задают своим рыцарям смехотворные испытания, которые те должны выдержать и о которых так блестяще рассказывает Кодекс Манессе[11].

Влюбленным мужчинам приходится нелегко на долгом пути ухаживания — от стадии претендента на любовь до стадий просителя, признанного почитателя и, наконец, официального возлюбленного. Однако даже на заключительной ступени дело совсем необязательно доходит до полного исполнения желаний — часто рыцарь и его дама лежат в постели обнаженные, но лишь развлекаются затяжной любовной игрой. Историк искусства Габриеле Бартц высказывает предположение, что придворная любовь, если судить по тому, как она описана в литературе, совсем не ставит себе целью «подвигнуть возлюбленную к физической близости, это лишь изысканная игра. При этом в ней используются средства, которые обычно пускают в ход мужчины. Женщина-сюзерен противостоит мужчине-вассалу, который может добиться ее благосклонности ухаживанием по закрепленным в обществе правилам. Отказ от влечения при этом не становится обязательным условием, но все же образует некую константу. Поскольку физического соединения, как правило, не происходит, получает развитие эротика созерцания, беседы и легких прикосновений».

Довольно трудное дело, как нам может показаться сегодня, однако в те времена целью был сам путь, а не его окончание. Он, в сущности, и есть игра: «Кто хочет полностью обладать дамой, тот плохо знаком или вообще не имеет представления о куртуазной любви», — полагает трубадур Дауде де Прадас и выражает тем самым общий скепсис по отношению к низменному желанию. Ему представляется, что поцелуи, прикосновения, ласки и одно лишь пребывание любящих вместе — это и есть «истинная», «чистая», «правильная любовь».

Даже если это представление чисто литературно или лишь отчасти реально, отношения между влюбленными мужчинами и их дамами ни в коем случае не следует сводить исключительно к прелюбодеянию. В песнях миннезингеров содержатся комплименты телу любимой, экзальтированные дифирамбы объятиям и прикосновениям, но нет даже намека на сексуальное возбуждение, утоление страсти или удовлетворенное изнеможение. Придворное любовное приключение остается, несмотря на всю его откровенность, незавершенным ритуалом. Главное влюбиться, а не обладать. Трубадуры поют о вожделении, бесконечной тоске и неутолимой страсти. Пусть в этом присутствует некое преувеличение, однако слова Бернара де Вентадура[12]: «Мужчина без любви не стоит ничего» — в любом случае справедливы.

Любовь становится высокой ценностью, чем-то великим, священным, она придает воздержанию особую святость, недостижимую в супружеской жизни. И поскольку желание и любовь не могут быть реализованы в отношении одной и той же женщины, то брак служит для удовлетворения плоти, но не дает чистой любви.

Время миннезанга

То, что начинают провансальские трубадуры и продолжают северофранцузские труверы отражается в средневерхненемецкой любовной лирике, которая испытывает воздействие французских образцов, а также лирики вагантов и сопровождает возникновение придворно-рыцарской культуры в эпоху Гогенштауфенов. Миннезанг, он же поэтическое выражение куртуазного служения женщине, отражает пору, когда смелые рыцари и певцы, полные страсти и нежных чувств, ухаживают за недосягаемой дамой: эта тысячекратно скопированная история уже вряд ли несет на себе следы действительности. Время миннезанга длится приблизительно с 1150-го по 1400-й год. Как трубадуры и труверы во Франции, немецкие герои подвергают себя испытаниям, выдуманным дамами сердца, пускаются в эротические игры, в которых женщины всячески противодействуют своим поклонникам, затрудняя продвижение к цели. Женщины рыцарских дворов не желают сражаться сами, как валькирии или амазонки, но хотят, чтобы их завоевали. Они толкают мужчин на авантюры и, в конце концов, пустив в действие свои эротические способности, действительно получают власть над ними. Они могут завести игру на удивление далеко, но никогда не потеряют контроль над положением дел настолько, чтобы их поклонники утратили охоту к продолжению.

Расцвет миннезанга недолог — с конца XII века до начала XIII. От Генриха фон Вельдеке и Дитмара фон Айста — до Вальтера фон дер Фогельвейде. Его последние песни могли быть написаны около 1228 года, поскольку Ульрих фон Лихтенштейн, рожденный в 1199 году, уже подражает миннезингерам. Используя преувеличения и сатиру, он описывает невероятные приключения рыцарей, их безумные идеи и еще более безумные героические подвиги — разумеется, любовные.

Литература эпохи миннезанга играла особую роль в очищении рыцарства и прославлении его любовных приключений. В экзальтированных поэтических строфах повествуется о «блаженной любви». Язык очищается от умеренности и искусственности сложно сконструированного латинского синтаксиса. Поэты открывают для себя немецкий язык, видят в нем инструмент со множеством регистров — от восторженного подъема до будоражащей боли. В экзальтации они превозносят Бога и его творения, а среди последних прежде всего прекраснейшее — женщину.

Интересно, что, несмотря на сознательное и недвусмысленное оскорбление святости брака, любовь считается адекватным средством сближения с Богом, а потому практически богоугодным делом. Поэтому в придворном эпосе мы вновь и вновь находим указания на веру в религиозное возвышение посредством любви.

Вальтера фон дер Фогельвейде тепло принимают при дворе Бабенбергов Венских, где он, как гласит предание, прикасается к своим струнам и поет со всей полнотой чувств: «Прекрасны, словно цветы, невинные женщины. Нет ничего прелестней ни в сферах, ни на земле, ни в зеленых долинах речных. В сравнении с этой красотой лилии и розы, расцветающие в росистой майской траве, тусклы, а птицы — безголосы. Здоровый лишится разума, а недужный — исцелится в одно мгновение, когда узрит нежные смеющиеся губы или сияющие глаза, что мечут стрелы в мужское сердце».

Придворное общество находит все больше удовольствия в изощренной языковой манере и подобном стиле жизни — женщины и девушки становятся недостижимой грезой. Соответственно, облагораживаясь, меняются и формы обхождения, развиваются новые правила стиля и приличий. Каждый хочет быть «изысканным», безупречным в одежде и манерах, никто не желает слыть тупой и бестолковой «деревенщиной».

А потому рыцарь мечет стрелы Амура с любовными посланиями, пламенное чувство прокрадывается в сердце девушки, и нет недостатка в сладостных признаниях и взаимном расположении. Влюбленные обмениваются письмами или «пригоршнями шелковых нитей» в виде широкой ленты или фаты — традиция, о которой до сих пор напоминает выражение «узы дружбы». Поцелуй становится традицией и общественным долгом. Гостя непременно встречает «приветственный поцелуй алых губ», а если эти губы еще молоды, то они «не о дворцовом этикете с его устами говорят»[13], — как это чувствует рыцарь Гаван из «Парцифаля» Вольфрама фон Эшенбаха, когда в стране Аскалун он заезжает к молодой царице Антиконии.

Скоро придворные беседы наполняются эротическими изъявлениями в форме стихов, песен и баллад. Песни того времени — бесчисленные вариации на одни и те же темы. Они звучат не только под гулкими сводами княжеских замков, но и на императорских сеймах, а также находят восторженных слушателей в городах. Деяния рыцарей приукрашиваются с большой фантазией и изобретательностью, причем правдоподобие не имеет никакого значения — как, например, в легендах о короле Артуре или Парцифале. Важнее то, что рыцарский образ поведения не кажется ни предосудительным, ни смешным, ни странным.

Любовь к даме сердца как эротическая религия

За два недолгих столетия миннезанга жизнь в Германии приобретает лоск во всех областях, а резкое расхождение между религией и чувственностью становится слабее. Аристократическая замужняя дама — «фруве», как ранее гранд-дама французского двора, становится притягательным, роскошным созданием, которое обещает радости любви, непостоянным существом — то чопорным, то непосредственным.

Придворную любовь можно рассматривать как попытку усовершенствовать эротическую жизнерадостность при помощи рыцарского культурного и общественного идеала. Романтическая стилизация смягчает то, что едва ли в состоянии обуздать церковь. Правда, как аскеза, так и служение любви — дело лишь узкого круга. Среди большей части аристократов, горожан и крестьян в отношениях полов правит естественная чувственность, там женщины принимают участие в увеселениях и проказах, то есть ведут себя отнюдь не как блюстительницы приличий и нравственных норм.

С другой стороны, центром религиозного поклонения трубадуров и миннезингеров становится Дева Мария: она превращается для них в обычную женщину, «внушающую любовь». Такое изменение, находящееся в причинно-следственной связи с сублимацией женского начала, с его идеализацией и отказом от сексуального удовлетворения, происходит в то время, когда представители церкви с кислыми минами проповедуют отказ от плотских желаний, а вокруг по-прежнему господствуют дикие, жестокие нравы. Деве Марии посвящаются бесчисленные песни, «божественная любовь» служит путеводной звездой добродетельного рыцаря. В середине XII века во французском Лионе к большому неудовольствию церкви трубадуры отмечают праздник Непорочного зачатия Марии. Даже беременность Божьей Матери дает повод для религиозно-рыцарского вожделения. Беременная женщина приравнивается к образу Богоматери, и заметное округление живота считается отныне признаком женской красоты.

Само собой разумеется, что служение придворной любви — это бунт против нарастающего давления церкви, ибо страх перед неконтролируемой сексуальностью, который нагнетают церковники, омрачает средневековое мироощущение. Плещущее через край желание жизни, выраженное как сексуально, так и религиозно, противоречиво лишь на первый взгляд. В радостях, которые приподносит «госпожа жизнь», человека подстерегают демоны, соблазняя сладострастием и беспрепятственным удовлетворением вожделения. Греховной считается не только похотливая сексуальность, но и желание, даже если оно не находит удовлетворения. Некоторые отцы церкви договорились до того, что чрезмерная любовь к собственной жене стала более тяжелым грехом, чем прелюбодеяние. Бесчисленные пособия и руководства к покаянию детально исследуют вопросы сексуальной морали и называют распутством все, что, вопреки порядку, разыгрывается вне супружеского ложа, а иногда и то, что случается на нем.

Ожесточенная борьба против инстинктов наталкивается не в последнюю очередь на сопротивление трубадуров и миннезингеров. Созерцание красоты возлюбленной в рамках «чистой любви» переходит в объединение душ и сердец — а зачастую и в нечто большее. Как бы то ни было, здесь имеет место эротическое искусство, которое очень далеко от аскетических требований церковной морали. Любовные песни со всей откровенностью формулируют чувства, ненавистные церкви, поскольку они ускользают из-под ее контроля. Это касается и тех случаев, когда рыцарь или певец однажды снисходит до «низменной любви». Ведь тогда он находит совсем другие, естественные оттенки, передающие непринужденную чувственность и счастье любовного свидания.

Любовь при дворе Пуатье

Регион Аквитании играет особую роль в истории любви. В 1122 году, когда Вильгельм достигает среднего возраста, а провансальская аристократия уже сильно воодушевлена его идеями, появляется на свет его знаменитая внучка Алиенора Аквитанская, ставшая одной из самых могущественных женщин Средневековья. Она популяризирует придворную любовь при дворах во Франции и Англии, способствуя превращению литературной игры в образ жизни.

В пятнадцать лет, глубоко проникшись идеями и взглядами трубадуров, Алиенора становится графиней Пуатье и герцогиней Аквитанской и — самой завидной невестой Западной Европы. Когда через две недели после ее свадьбы с наследником французского трона умирает ее свекор, Алиенора в свои неполные двадцать лет становится королевой Франции. Начинается ее необыкновенная, полная тревог жизнь. Алиенора пытается перенести в мрачный парижский дворец и привить там хоть что-нибудь из поэзии и очарования той атмосферы, которая царила при дворе ее отца, но ее рассудительный и глубоко религиозный муж не интересуется такими вещами. Позднее она обнаруживает, что выходила замуж за короля, а получила в мужья монаха. Когда Людовик VII в 1147 году решается лично возглавить Второй крестовый поход, заскучавшая молодая королева решает сопровождать его в этой долгой тяжелой экспедиции, стремясь увидеть что-то новое и сбежать от надоевшего парижского этикета. Чувственная Алиенора втягивается то в одни любовные отношения, то в другие и после множества приключений и тягот возвращается в Париж, обогащенная жизненным опытом. В 1152 году супруг готов отпустить королеву, поскольку она не родила ему наследника. Алиенора получает назад свои титулы и земли и превращается из неверной жены в верную подданную. Она начинает в полной мере наслаждаться свободой и вести жизнь, о какой давно мечтала. Если судить по портретами, даже в среднем возрасте Алиенора Аквитанская — женщина сильнейшего физического обаяния, с грациозной фигурой, прямым тонким носом, овальным лицом и полными губами.

При обновленном дворе Пуатье частыми гостями становятся философы, поэты, молодые рыцари и юные придворные дамы, приезжающие научиться искусству остроумной беседы, грации и куртуазным манерам. Здесь из утонченных нравов и привычек, игр и музыки, рыцарства и искусства любви, галантности и философии складывается совершенно неповторимый стиль жизни. И здесь же возникает и развивается особый вид формальной театральной игры, получившей название любовный суд: в рамках псевдоюридической процедуры влюбленный или его дама могут выдвинуть обвинение или получить защиту в спорном вопросе. Женщины и мужчины, проявляя взаимное уважение, обсуждают формы обхождения, этику и эстетику любовных отношений.

Многочисленные вымышленные и поэтические изображения придворной любви (равно как и достоверные случаи) документируются в трактате De arte amatoria et reprobation amoris («О любви и средстве против таковой»), вышедшем из-под пера придворного священника Андре ле Капелена (Андреаса Капеллануса). В этом поучительном и разоблачительном литературном памятнике любовь изображена как добродетельная и важная тренировка души, а притворная страсть представляется немыслимой. Капелланус видит в женщине не добычу, а охотницу, а в мужчине — не завоевателя, а покоренного. Но во всем прочем этот трактат — не что иное, как превосходное краткое руководство по придворной любви, в котором найдется все: непоколебимая верность рыцаря своей возлюбленной; акцент на приятные манеры и правила придворного поведения; покорность мужчины женщине на стадии ухаживания; нежность и понимание, необходимые в любовной игре; духовный идеал влюбленности.

Любовный суд

Весьма интересен небольшой отрывок из этого трактата, касающийся любовного суда (том II, глава VII). Дамы занимают места присяжных в церемониальном зале замка Пуатье, придворные рассаживаются на каменных скамьях вдоль стен. Представители анонимного истца и ответчика приводят свои аргументы, затем дамы обсуждают обстоятельства дела и выносят решение. Автор цитирует двадцать одно заседание, по-видимому, выбрав из тех, на которых он лично присутствовал. В небольших извлечениях он с удивительной отчетливостью отразил сложную мораль придворной любви. Вот, например, одна приведенная им история.

Некий рыцарь несказанно любил одну женщину и обладал ею во всех отношениях. Однако женщина не отвечала ему той же любовью. И вот рыцарь захотел с ней проститься. Однако женщина не дала согласия, она хотела, чтобы он принадлежал ей как прежде. На этом заседании графиня (имеется в виду графиня Мария) вынесла такое решение: «Желание женщины — дурное и постыдное. Она требует для себя большой любви, но сама не хочет платить за нее столь же сильным чувством. Безрассудно и несправедливо желать от других людей то, чего ты сам отказываешься дать».

Другой случай. Один рыцарь вожделеет любви женщины, но та не желает отвечать на это чувство и выслушивать его мольбы. Рыцарь преподносит ей роскошные украшения, и женщина принимает их — со свойственной ей алчностью. Но и после этого не хочет дарить мужчине свою любовь. Рыцарь свидетельствует: приняв подарки, она дала ему надежду на любовь, а теперь снова хочет отнять ее, хоть он ничем не провинился. Королева Алиенора выносит в этом случае следующее решение: женщине не следует принимать подарки и украшения от влюбленного, а если уж она сделала это, ей придется вознаградить рыцаря ответными любовью и благосклонностью. В противном случае она ничем не отличается от продажной девки.

Еще на одном заседании по делу, рассмотренному 1 мая 1174 года, Мария Шампанская однозначно и без всякого сомнения решает вопрос, возможна ли настоящая любовь между супругами.

Мы ясно заявляем, что любовь супружеской пары не способна обнаружить всю свою силу, ибо любящие совершают все добровольно и не находятся под принуждением, тогда как состоящие в браке обязаны исполнять желания друг друга и ни в чем друг другу не отказывать. И как может супруг повысить свой общественный авторитет путем любовного служения своей собственной жене, будто она его возлюбленная, если невозможно внутренне совершенствоваться и добиваться большего признания за счет того, чем обладаешь изначально? Это подкрепляется также и тем обстоятельством, что правила любви не позволяют ни одной замужней даме принять от возлюбленного награды и отличия, пока она, как это и полагается, не примкнет к военному походу любви вне брака. Следующее правило любви учит, что никто не может любить сразу двоих, и поэтому любовь между супругами не имеет правового статуса. Есть и еще одна причина, отрицающая супружескую любовь: между мужем и женой не существует истинной ревности. Но без ревности не бывает истинной любви, о чем свидетельствует другое правило: «Кто не испытывает ревности, тот не любит». Это принятое нами после долгого совещания и с одобрения многих других дам и оглашаемое теперь решение является непреложно истинным, и его полагается исполнять.

Новый идеал любви

Кодекс любви Андреаса Капеллануса может считаться литературным памятником историко-культурного значения. Изложенное в нем двадцать одно правило придворной любви образует правовую основу при рассмотрении дел любовным судом. Например: «Любовь, о которой стало известно, продержится недолго». Или: «Легко завоеванная любовь в большинстве случаев мало ценится, но любовь, завоеванная с трудом, возвышается». Или: «Получение чего-то от любящего против его воли никогда не приводит к добру». Или: «Кто любит по-настоящему, тот хочет обладать только своей любимой». Или: «Любовь ни в чем не может отказать любви».

Основной закон «брак — не препятствие для любви» не так безобиден, как кажется. Он объявляет войну важнейшему принципу общественной жизни, дискредитирует и отрицает брак. Ни к какому другому закону дамы, заседавшие в суде, не обращались так часто. Они настолько серьезно используют его в качестве охранной грамоты против равнодушия и сердечной небрежности супругов, что каждый женатый мужчина должен рассматривать его как личную угрозу. Как супруг, он теряет привилегию верности, поскольку закон любви признает ее лишь за любящими.

Обсуждаемые в суде вопросы — не поэтического свойства, они регулируют деликатные отношения между полами. Историк Анри Мартен считает, что любовные дворы Средневековья были устроены уникальным образом: «Любовь, которую приравнивали к науке и религии, получила свой кодекс законов, свое, так сказать, каноническое право, и женские трибуналы пытались применить это право так же, как церковь применяла свое».

На любовном суде рассматриваются забавы, испытания и проблемы, возможно, порой незрелые или надуманные, однако таинственность и прелюбодеяние, составляющие привлекательный фон придворной любви, дают почву для новых ценностей, применимых также к вполне законным отношениям. Во время игровых процессов дамы и придворные пытаются определить верность и ответственность. Они выступают за любовь, состоящую не только из развлечений и приятного времяпрепровождения, — отметая разочарования и заблуждения, участники суда придают этому чувству более высокую ценность: теперь желания любимого или любимой следует уважать так же, как свои собственные.

Тем не менее нельзя забывать, что это всего лишь игра с особыми правилами и обычаями. Наверняка молодые аристократы не всегда принимали ее всерьез, а чаще лишь изображали чувства, которых вовсе не испытывали. Наверняка и дамы при дворе могли только мечтать об идеалах, которые в те времена были еще неосуществимы. Но при этом все они выступали за новый образ жизни, разрушавший феодальную систему, которая отличалась жестокостью по отношению к женщинам. В этом смысле трактат Капеллануса — не только руководство к сложной игре, но и манифест эмоциональной революции.

Радостная и изысканная жизнь при дворе Пуатье длится всего четыре года, а потом ей приходит внезапный конец. Алиенора, и раньше охотно участвовавшая в политике, попадает в пучину интриг и измен, и ей приходится принять на себя регентство в Англии, поскольку ее сын Ричард Львиное Сердце в это время находится в крестовом походе. Однако куртуазная любовь на этом не заканчивается. Напротив, когда замирает придворная жизнь в Пуатье, Мария Шампанская, дочь Алиеноры, при своем собственном дворе в Труа учреждает похожее общество, а кроме того, выступает покровительницей поэтов, тем самым содействуя распространению придворной любви. Большинство приговоров любовного суда и самые смелые прецеденты дошли до нас именно от Марии. Ее двор велик — временами на суде заседают до шестидесяти дам.

Именно графине принадлежит идея превратить кодекс придворной любви в романтическое произведение, которое затем приобретает огромную популярность и на которое ориентируются все последующие романы о рыцарях, добивающихся благосклонности дам. Автор этого произведения — Кретьен де Труа, придворный Марии и самый знаменитый поэт средневековой Франции. Его книга «Кавалер телеги» — версия истории о Ланселоте и Гвиневре, одно из первых крупных сочинений на французском языке, использующих полюбившуюся многим сагу о короле Артуре.

Успех книги так велик, что французские поэты долгое время используют лишь один стиль — романтическое повествование. Эти произведения вытесняют лирику трубадуров и служат средством выражения идеала и жизнеощущения господствующего класса. Мария поручает Кретьену написать любовный роман, подробно указав, как именно нужно изобразить куртуазное чувство. В тысячах и тысяч строк описывается, как Ланселот и Гвиневра страдают, пребывают в смятении, преодолевают трудности, совершают благородные поступки, наслаждаются свиданиями, обводят общество вокруг пальца и, в конце концов, празднуют победу над всеми земными преградами, которые вставали на пути их запретной любви.

Роман становится основой всех рыцарских историй о служении во имя любви. В нем изобретено все то, на что рыцари западного мира — в первую очередь Ульрих фон Лихтенштейн — ориентировались в реальной жизни. Снова и снова сочинители историй и певцы пересказывают легенду о короле Артуре, притягательная сила которой неодолима. Похожие легенды рассказываются на протяжении веков, приобретая все новые формы и редакции. Они занимают Джеффри Чосера, преследуют сэра Томаса Мэлори и Эдмунда Спенсера[14], они связываются с пылкой религиозностью легенды о Граале, всплывают в различных образах у Данте Алигьери («Божественная Комедия»), Жан-Жака Руссо («Новая Элоиза») и Рихарда Вагнера («Тангейзер», «Парцифаль»). Вильгельм IX, герцог Аквитанский, его внучка Алиенора и правнучка Мария внесли в культуру изменения, повлекшие за собой непредвиденные последствия.

От возвышения к упадку

Песни и стихи трубадуров и миннезингеров не в последнюю очередь противоречат аскезе, доминировавшей в культуре того времени. Миф о Тангейзере отчетливее всего говорит о мужчине, который разрывается между страстной физической любовью и благочестивым целомудрием. Исторически достоверный миннезингер Тангейзер жил в Тюрингии с 1228 по 1265 год. Окутанная тайной легенда о нем — должно быть, из-за полнокровной эротики в творчестве Тангейзера, — повествует о жизни поэта в гроте мифической Венериной горы (гора Герзельберг близ Эйзенаха). Тангейзер воспевает богиню любви Венеру, и она принимает его в своем подземном дворце, населенном фавнами и вакханками. Там миннезингер упивается любовью в объятиях богини. Однако праздная жизнь ему надоедает, и он жаждет вернуться в мир людей. Венера пытается удержать певца, но он сопротивляется и развеивает ее чары. Достаточно было воззвать к Марии, и царство Венеры погрузилось в пучину, а Тангейзер снова оказался в долине перед замком Вартбург. Отсюда певец возвращается к ландграфу и своим друзьям.

Елизавета, племянница ландграфа Германа Тюрингского, владельца Вартбурга, тайно влюблена в миннезингера. Она надеется, что в состязании певцов, девиз которого «подлинная любовь», он выиграет приз — ее руку. Елизавета признается Тангейзеру в любви, однако о том, кто он такой на самом деле, женщина узнает лишь во время состязания. Вольфрам фон Эшенбах, Вальтер фон дер Фогельвейде и другие певцы прославляют чистую любовь, добродетельное и высокое придворное чувство, однако Тангейзер видит истинную суть любви в плотском наслаждении. Участники состязания возмущены кощунством, и Тангейзер теряет самообладание. Он признается, что был в гроте Венериной горы и заводит свою оду богине любви. Елизавета защищает его от гнева других певцов, однако ландграф настаивает на том, чтобы Тангейзер отправился в паломничество в Рим просить у папы отпущения грехов. Папа отказывает миннезингеру, говоря, что скорее его посох пустит свежие побеги, чем Тангейзер обретет спасение души.

Лишь смерть способна искупить преступление Тангейзера. Поэтому Елизавета просит Богоматерь принять ее жизнь в расплату за святотатство певца, чтобы тот получил прощение на небесах, и эта молитва услышана. Тангейзер возвращается из паломничества обессиленный. Полный ненависти к миру, изможденный, он страстно желает одну лишь Венеру, призывает ее, и богиня появляется. Однако он называет имя Елизаветы, и чары разрушаются. Венера исчезает навсегда. В этот момент к нему приближается похоронное шествие, Тангейзер замертво падает на гроб Елизаветы, а из Рима возвращаются пилигримы с вестью о том, что у папы расцвел посох и душа певца спасена.

Вот содержание романтической оперы Рихарда Вагнера, сочетающей в себе различные варианты легенды о Тангейзере. Но во всех мифах речь идет о жестоком конфликте между религией и эротикой. Тангейзер узнает о непримиримости чувственной и духовной любви, о несовместимости Венеры и Елизаветы. У него нет выхода. Дионисийская суть гонит его к разврату, опьянению и экстазу. Он блуждает между сферами «высокой» и «низменной» любви, между Герзельбергом и Вартбургом. Тангейзер — мятежник, но мятежник неприкаянный. Он покинул Елизавету, чтобы найти идеал свободной любви, однако, пресытившись ее безумной чувственностью, тут же затосковал по человеческому миру с его болью и страданием. Рыцарский идеал любви, рыцарский кодекс, которые он нарушает, перестают влиять на него. Только Елизавета, самоотверженно любящая женщина, способна избавить Тангейзера от раздвоения и в конце концов спасти певца.