Глэнвилл Брайан Олимпиец

Помню, когда я первый раз увидел его, подумал: вот еще один «с приветом», спятивший старикан из тех, что отираются на стадионах; бежишь мимо, а они навалятся на барьер и орут невесть что. Да заткнулся бы ты, старый козёл, подумал я на бегу. Сделал еще один круг, а он знай себе стоит на месте и снова орет, кое–что я даже разобрал: «Прижми локти!» Вот те на, ему–то что до моих локтей? Бегу по кругу, а самого смех разбирает — вспомнил одного старика из нашего квартала, был такой, слонялся по Хай–стрит, покрикивал на машины и грозил им палкой, будто людям. Бегу и смеюсь, прямо рот до ушей, и тут снова он, увидал мою довольную ряху и давай вопить: «Я тебе посмеюсь, сосунок!» — а потом запустил вдогонку мол, первого места мне в жизни не видать. В раздевалке подкатывается. Седенькая бороденка, а глаза светлые–светлые, светло–голубые, какие–то неземные, а взгляд прямо тебе пророк, попадался такой на картинках в домашней библии.

— Ты над чем смеялся? — спрашивает.

— Я? Да так, ни над чем. — Надо было послать его подальше, да духу не хватило. Еще, думаю, брякнется тут, вон, как надулся. — Я, когда тренируюсь, часто смеюсь.

— Твои тренировки ни черта не стоят. Кто твой тренер?

— У меня нет своего, только клубный.

— Какой клуб?

— «Спартак».

— Они там отстали на полвека, — фыркнул он. — У них и олень разучится бегать.

И по виду и по разговору — чистый псих. Удивительно, как все в нашей жизни идет по кругу:

Потом–то я точно уверился, он псих — раньше это считали многие, а ведь долгое время я так не думал.

Наверное, Джил была права — я уже говорил — такие светлые, будто он долго смотрел на солнце; когда я узнал его поближе, я так и представлял себе — вот он глядит на солнце, бросает вызов, не желает уступить даже светилу. Он, не моргая, смотрел на тебя, вернее, чуть ли не сквозь тебя, как бы огнем выжигая все, что ему не нравится, что ему не по нутру. И в придачу ко всему этому — впалые щеки, седой хохолок, а лицо сует прямо тебе под нос.

Алан, спринтер, бронзовый призёр, называл его Старым Мореходом. Он говорил: «Вот старый мореход, из тьмы вонзил он в гостя взгляд…» Не Сэму, конечно, говорил, а нам: сказать такое Сэму вряд ли кто осмелится.

И, наконец, его манера говорить. Именно манера. Важно не что он говорил, а как. Слова хлестали из него потоком, и выбор у тебя невелик: хочешь — плыви по течению, не хочешь — оно всё равно тебя унесет. Я и сейчас помню, что он говорил тогда в раздевалке. Я только из душа, вода с меня капает, а он прилип так, что не отдерешь:

— У тебя какая дистанция?

— Четыреста.

— Ты сложен как милевик. У тебя для мили идеальные данные: икры длинные, бёдра и руки худые, мускулистые, сам поджарый, плечи широкие. Бегун на милю — аристократ среди бегунов. Он как выхоленная скаковая лошадь, только о двух ногах. Посмотри на меня: я стайер от природы, жилистый, мускулистый, натренированный до последнего хрящика. Мы в беге — пехота. А твои четырехсотники, восьмисотники — кавалерия. А спринтеры — боевики, ударные части.

Кто–то из другого клуба переодевался в углу и спрашивает:

— А мы, ходоки, кто же тогда будем?

Старик за словом в карман не полез:

— Ходоки, — говорит, — это как ослы у Честертона — дьявольская пародия на двуногих.

С этими словами он стал ходить по раздевалке, виляя задом и дергая взад–вперед плечами, и здорово нас рассмешил, ходока в том числе.

— Я не хочу обидеть ходоков, — сказал Сэм, — каждый делает выбор по своим физическим возможностям. Я готов награждать золотой медалью даже ползунов. Но у каждого явления свои размеры. Возьмите ребёнка — он сперва учится ползать, потом ходить, а потом бегать; вот и у нас, легкоатлетов, должна быть такая иерархия способов передвижения.

По правде говоря, все это было мне не очень понятно. Школу я бросил в пятнадцать лет, с детства был ленивым, ничем особенно не интересовался, а он употреблял слова, которых я никогда не слышал. Но было в нём что–то такое… он тебя будто околдовывал.

— Скажите, Айк, вы с Сэмом очень близки?

— Очень близки, верно.

— Как отец с сыном?

— Ну, насчет этого я не знаю.

— Но он для вас больше, чем тренер?

— Я не тренер. Тренер — это эксплуататор молодежи. Я — инструктор.

— Инструктор чего, Сэм?

— Инструктор чемпионов. Людей, которые хотят стать чемпионами.

— В чём же здесь разница?

— Тут просто нет ничего общего. Моя работа не в том, чтобы воспитать бегуна, человека–животное, она в том, чтобы воспитать выдающегося человека. Сначала найти его, а потом помочь ему найти себя.

— Где он нашёл тебя, Айк?

— В парке.

— В парке? Ты бегал в парке?

— Да. По беговой дорожке.

— И Сэм нашёл тебя?

— Да, он смотрел, как я тренируюсь.

— И вы увидели в нём данные чемпиона, Сэм?

— Моментально. По тому, как он двигался, хотя и понятия не имел, как положено двигаться. По тому, как держал голову.

— Можно выявить спортсмена по тому, как он держит голову?

По тому, как человек держит голову, видно, что он думает о себе.

Когда я переоделся, мы зашли в кафе выпить чашку чая, вернее, чай пил я, а Сэм — молоко. Мы сидели за столиком, мраморная столешница была залита чаем и заставлена пустыми чашками. Он спросил, почему я пью чай; потом сказал:

— Без хорошей диеты нет хорошего спортсмена. Чай вреден. Кофе тоже. Алкоголь вреднее того и другого. Алкоголь употребляешь?

— Ну, пропущу иногда кружечку пивка.

Он как хлопнет ладонью по столу, все даже обернулись; вышло жутко неудобно.

— Ты сам себя травишь. Сам ослабляешь естественные стимулы, какими тебя наделила нервная система. У человеческого организма есть собственный стимулятор — адреналин. Адреналин вырабатывается, когда человек боится, переживает, чего–то опасается. А алкоголь туманит мозг, усыпляет рефлексы, поражает легкие, вредит сердцу. Ты куришь?

Я хотел сказать «нет». Но с какой стати? Кто он мне? Знаю его всего полчаса, и вообще, о чьей жизни речь — его или моей? Я и позже частенько ловил себя на том, что задаю себе вопрос: чья это жизнь — его или моя? Чьё это тело? Пока не решил — и жизнь моя, и тело моё. А тогда ответил:

— Да, немного.

— С сигаретой — никаких сделок. Табак — враг человека. Знаешь, что время делает с дымоходом?

— Он чернеет от сажи?

— Если ты курильщик, твои лёгкие — тот же дымоход. Только нельзя позвать трубочиста. Сигареты с собой есть? — Я кивнул, и он протянул вперёд руку с синими венами и длинными пальцами, похожую на клешню; сам не знаю почему, но я достал из кармана пачку — там было несколько сигарет — и положил ему на ладонь. А он что есть силы смял её. Надо было врезать ему, но я этого не сделал, а только крякнул, когда он разжал кулак и бросил смятую пачку на пол.

Потом он перешёл к диете. Ем ли я мясо? Вот и зря, сам он вегетарианец, а пить нужно молоко, только не такое молоко, это слишком долго перерабатывали, вот которое прямо из–под коровы — совсем другое дело.

— Но сила–то бегуну нужна? — спросил я.

Тогда он закатал рукав, протянул правую руку и сказал:

— Прижми её к столу.

Я взял его руку, жилистую, всю в венах, будто сплетённые корни деревьев.

— Давай, — сказал он, и я надавил вниз обеими руками. Мне едва минуло восемнадцать, но я был очень силён для своего возраста. Думал, положу его мигом, даже немного пожалел старика. Но рука Сэма не сдвинулась с места, как я ни старался. Под конец я уже почти стоял. Пот ручьями тёк со лба, вокруг люди столпились, но это меня не волновало, вернее, ещё как волновало, теперь–то я был обязан его дожать. Надо же так опростоволоситься? Потом случайно глянул на него, а он торжествующе улыбается, будто говорит мне: «Видишь, я ведь знал, что тебе меня не осилить». И я надавил ещё сильнее, не спуская с него глаз. Но не тут–то было, он только моргнул разок и всё, и я сдался. Отпустил руку, сел.

— Не знаю, как это у вас получается.

Он сказал:

— Не так плохо для вегетарианца, а? Овощи сильнее мяса! Сила духа важнее силы мышц. Сила воли побеждает слабость тела. Тело не знает, на что способно, его направляет воля. Вот почему хороший спортсмен должен тренировать не только тело, но и дух… Почему греки были настоящими, прирожденными спортсменами? Потому что они установили для себя золотое правило: развивай дух, но не забывай о теле. А мы поставили над всем машины. Мы должны вновь обрести тело, перестать травить его ложными стимуляторами, пичкать вредными веществами, относиться к нему только как к средству для получения удовольствий. Растению нужна вода, а телу — упражнения. Лиши растение воды — оно погибнет. Перестань упражнять тело, и оно поддастся разложению, а вместе с ним и дух. Посмотри на политиканов, книжных червей, бизнесменов. Посмотри на тех, кто правит нашим миром, диктует нам, как поступать. Издевательство над здравым смыслом! Всё это люди, не имеющие тел, а только — головы. Зато у многих спортсменов нет голов, а есть только тела. Чемпион — это человек, который натренировал тело и дух, научился побеждать боль. Большой спортсмен всегда в согласии с самим собой и с окружающим миром: он обрёл себя. Он никому не завидует. Из–за людей, которые себя не обрели, возникают войны: я воевал в обеих, и я это знаю. Смотри, вот повыше пупка — ранение во Фландрии. А на правом плече — это заработано в Мурманске. Но я воспринял их спокойно — знал, что выживу. Можно убить тело, но нельзя убить дух. Возможности тела беспредельны, если оно подчинено сильному духу. Двадцать лет назад считалось, что милю за четыре минуты не пробежать. Я говорил: мы дождёмся, когда её пробегут за три сорок, и надо мной смеялись. И что же? Сейчас за четыре минуты милю бегают не только спортсмены, но и школьники. Мы ещё увидим милю за 3.40, стометровку за девять секунд, высоту в 2.70 и с шестом — шесть. Главное — осознание цели. Стоит только осознать, что достичь цель возможно, — она будет достигнута. Вот для чего нужен спорт, нужны рекорды. Они показывают возможности человека, а возможности эти беспредельны. Невероятное осознаётся, а потом осуществляется.

Посмотри на меня. Казалось немыслимым, что одна моя рука выдержит напор двух твоих, но ведь это произошло. Теперь тебе кажется, что твои руки никогда не пересилят мою. Всё это условно. Здесь дело в столкновении моей воли, моего духа с твоим. Я был в Индии и видел, как факир вонзает в своё тело кинжал, потом вынимает, а на теле никаких следов. Наблюдал, как он ходит по огню. Стоит этим людям захотеть, и они смогут поднимать такие тяжести, что по сравнению с ними даже олимпийский чемпион будет выглядеть слабаком… Вот почему я говорю тебе — тренируйся. Следи за своим телом… Закаляй его болью. И тело удивит тебя: ты умеешь добиться того, что казалось невозможным. Не ради золотых медалей — маленьких, бесполезных кружочков, а ради того, что они означают по сути, что стоит за ними реально. Олимпийский огонь священен, потому что это огонь человеческих стремлений.

Слушая его, я по–настоящему разволновался — не всё до меня доходило, многого я не понимал, но меня увлекало даже не то, что он рассказывал, а как он говорил. Ведь мне было только восемнадцать; никто ещё так не разговаривал со мной, не высказывал таких мыслей, не раскрывал передо мной моих возможностей.

До сих пор я просто бегал, чтобы чем–то заняться, участвовал то в одном забеге, то в другом, некоторые выигрывал, большинство проигрывал, не зная, чего хочу, к чему вообще стремлюсь. Но, слушая его в чайной, я начал понимать, что именно мне нужно, ведь всё, что он говорит, верно, только раньше это как–то не доходило до ума. Иногда во время забега я понимал: у меня есть всё, чтобы победить. Меня словно током пронзало — такая возникала жажда победы; а иногда честолюбие накатывало на меня, когда я тренировался, бегал один в Эпингском лесу или на беговой дорожке утром после ночной смены: бежалось легко, самочувствие — лучше некуда, казалось, обгоню кого угодно — Элиотта, Баннистера, всех на свете. И вот в чайной, хотя я не бежал, а просто сидел, я вдруг осознал, что могу стать великим, хочу этого, а он знает, как мне помочь.

Конечно, всё дело в его искусстве убеждать. Тут я не спорю. Но ведь ещё надо, чтобы было, на ком это искусство применить.

Помню, вышли мы на улицу, кругом люди, а я никого не вижу. На мне был голубой спортивный костюм с гербом клуба на кармашке — моя гордость, я его получил совсем недавно, а на Сэме — старый свитер и джинсы; когда он не был на дорожке, он всегда так одевался, в любую погоду — будь то солнце, дождь, снег или град.

Мы шли по Гайд–парку, и он всё говорил, говорил, а проходя мимо Уголка Ораторов — здесь любителей поговорить всегда хватает, — громко так заявил: «Психи, как один, всё на свете ненавидят, вот здесь и разряжаются». Тут–то я и понял, почему он всё время напоминал мне психа — и голосом, и манерой произносить длинные речи передо мной, своим единственным слушателем.

Пока мы шли через парк, он всё говорил, а я слушал. Наверное, уже тогда нам обоим стало ясно, что он будет тренировать меня. Он сказал, что тренирует троих или четверых: одного в беге на милю, одного на средние дистанции, остальные — спринтеры. По воскресеньям они тренируются в лесопарке Хэмпстед–хит, а в остальные дни — где света побольше, а народу поменьше. Он сказал, что вот уже год даёт уроки физкультуры при муниципалитете. Как надоест, сразу уйдёт; свой спортзал для бизнесменов он открыл гораздо позже.

— Если понадобятся деньги, я их всегда заработаю, — сказал он. — Это дело нехитрое. Надо твёрдо знать, что деньги — не самое главное в жизни; их роль вторична. Я был матросом, и солдатом, и фермером, и почтальоном, даже курьером. Был поваром в лучших отелях, работал механиком в гараже. Писал в газеты и продавал их. Моя жена умерла, детей нет. А я могу прекрасно существовать и под открытым небом.

Потом он спросил, где я работаю, и я ответил: на фабрике, где делают картонную тару. Почти наверняка знал, что он на это скажет — может, потому что и сам так считал, — работа эта не для спортсмена, здоровья не прибавляет. После школы я менял работу раз десять: работал в пекарне, в мясной лавке, учеником электромонтёра, телефонного мастера и вот теперь на фабрике, но всё это было не по мне.

— Такая работа, — сказал Сэм, — подавляет волю и обессиливает тело. Иди на воздух! Работай кондуктором в автобусе или сторожем в парке, смотрителем в бассейне, дворником, наконец! Надо, чтобы тело могло двигаться. Как из тебя выйдет бегун, если целый день ты стоишь столбом на одном месте? Нельзя овладеть своим телом, если оно — раб машины.

И я согласился с ним — он был прав. И совсем не удивился, что он уверен в моём желании стать великим бегуном, хотя до сих пор я ничего для этого не делал — разве что зимой гонял в футбол.

Я обещал прийти в воскресенье, потренироваться с ним. К этому времени мы прошли весь парк, вышли к мосту через Серпантин и, разговаривая, смотрели на воду, в которой отражались нависшие над ней ветви плакучих ив. Потом повернули назад к Уголку Ораторов. Когда он ушёл, я почувствовал себя как–то странно — меня никогда не заносило в эту часть Лондона, но с Сэмом забываешь, где ты. Когда мы прощались, он придержал мою руку, посмотрел на меня, как укротитель — прямо в глаза, — и сказал: «Я сделаю из тебя великого милевика, если захочешь». И ушёл, оставив меня стоять с раскрытым ртом.

Домой я не то что бежал — летел на крыльях. Всю ночь не мог заснуть: выигрывал забеги, получал медали, слышал из темноты его голос. Спал, наверное, не больше часа.

Мы встретились у пруда; я опоздал на несколько минут, вижу — он на велосипеде; никак я этого не ожидал, думал, мы побежим вместе. Кроме нас никого не было. В смысле никаких других его учеников. Я здесь, в лесопарке Хампстед — Хит, никогда не был, и мне тут понравилось, хотя ближе к вечеру мне уже было не до всех этих красот. Пока же светило солнце, всё было свежим, ярко–зелёным: трава, деревья, даже сорняки. И вовсе не плоским, как в парках, а волнистым — ямки и кочки, бугры и кусты, всё такое сочное и пышное, как в деревне. Я подумал: может, он живёт где–то рядом? Вопрос о своём жилье он обходил молчанием; бог его знает, может, он живёт в палатке или фургоне.

Мы двинулись по дороге, он на своём велике, а когда оказались на другой стороне лесопарка, он вынул из кармана секундомер: «Вот твой враг. Вот зверь, которого ты должен победить». У него для меня был маршрут, он сам его выбрал — вдоль дорожек, чтобы он мог ехать рядом. Он сказал: «Посмотрим, как у тебя с выносливостью; когда мы это выясним, разработаем план твоих тренировок. Требования к каждому спортсмену разные, и дело тут не в том, милевик ты или спринтер.

В общем, я побежал — он рядом на велосипеде с секундомером в руке, изредка покрикивает то «рывок!», то «стоп!» — вверх и вниз по камням и корням деревьев, спускаясь в лощинки и тут же поднимаясь назад по крутым склонам. Я не любил бег по пересечённой местности и всегда старался увильнуть, когда у нас в клубе устраивали кросс; и вот нарвался на пытку, в жизни таких мук не испытывал, тут ни сбавить темп, ни передохнуть, потому что рядом всё время он — то сбоку, то чуть сзади, а иногда прямо передо мной, оборачивается и что–то говорит, говорит, велит то бежать быстрее, то удлинить шаг, то поднять голову выше, больше помогать руками, держать локти ближе к корпусу. Я его уже ненавидел. Попробовал не слушать его голос, а думать о деревьях вокруг, об облаке причудливой формы, старался угадать, сколько шагов мне осталось до дуба, или до лужи, или до первого встречного.

Но помогало это ненадолго. Он внезапно повышал голос и кричал «рывок!» или ещё что–нибудь, а то просто выруливал на дорогу прямо передо мной, и хочешь не обращать на него внимания, да не можешь. Ну, думаю, сейчас догоню и сотру в порошок… но он вдруг исчезал за моей спиной. Мало этого, погода стояла тёплая, а я бежал в тренировочном костюме; очень хотелось остановиться и скинуть его, но просить этого типа об одолжении… да ни за что на свете; я уже ни о чём не мог думать, только бы поскорее закончить этот проклятый бег, уйти домой и никогда больше этого злодея не видеть. Но при этом было чувство, что сам он внушает мне такие мысли, будто хочет, чтобы я его ненавидел. Я как–то угадывал это по выражению его лица, насмешливому взгляду, а когда не мог его видеть — по звуку голоса.

Вдруг он спросил меня:

— Тебе жарко?

И я ответил:

— Нормально, хотя пот так и катил со лба, заливая глаза, попадая в рот, — чистая соль, — стекал из–под мышек.

Это для тебя полезнее турецкой бани, вот так, — сказал он.

— Сколько мы уже бегаем? — спросил я.

— Тридцать восемь минут. Устал?

— Нет. — Я сам себя старался обмануть, но чем дольше бежал, тем хуже мне становилось — во рту всё пересохло, сердце так колотилось, что его стук, небось, был слышен на мили вокруг.

— Хочешь пить? — Тут я прямо–таки полюбил его; он протянул мне пластмассовую бутылку и сказал: — Только не слишком много. — Вода показалась мне вкуснее шампанского. — Сними–ка тренировочный.

Костюм так прилип к телу, что я из него едва выбрался, зато сразу почувствовал: могу бежать ещё много миль; я тебе ещё покажу, на что я способен. Минут пятнадцать мне и вправду бежалось легче, стало даже нравиться; он, видно, понял это, потому что скоро мне стало не до веселья, чаще приходилось брать горки, утопать в траве.

Потом он велел:

Давай вниз в лощину и наверх. Я там тебя встречу, засекаю время. — И покатил по дорожке вокруг. А я нырнул в яму, потом карабкался на чёртову горку, будто на курсах десантников. Он уже ждал наверху со своим секундомером. — Очень хорошо, всё прекрасно, двигаем дальше, — и покатил вперёд, не оглядываясь, а я бежал за ним, как собачонка.

Так что от хорошего настроения не осталось и следа; мне стало так же худо, как раньше, разве что не было на мне проклятого костюма; ноги, грудь раскалывались от боли, сердце бешено колотилось, будто вот–вот выпрыгнет наружу. Меня гнала вперёд только одна мысль: где–то там меня ждёт глоток воды; но пить я не просил и не останавливался без команды этого старого паразита — не будет ему такого удовольствия. Правда, два раза меня вырвало, а он стоял рядом и молча смотрел, ждал, когда я смогу бежать дальше. Господи, думал я, ведь сейчас сдохну, меня вывернет наизнанку, как не было.

Стемнело, стало прохладнее. Меня уже шатало, я едва не натыкался на людей, не видя их, покуда они не возникали прямо передо мной. Наконец на вершине очередной горки — пропади она пропадом! — я услышал за своей спиной голос: «Стоп, хватит!» — рухнул на землю и зарыдал, долго лежал и плакал, не мог, да и не пытался, остановиться. Просто лежал и плакал.

Он стоял рядом, спиной ко мне, молча ждал, когда я перестану, как когда меня рвало. Ох, как я его в тот миг ненавидел! Стоит как пень, а ведь все мои муки из–за него. Проходившие мимо люди смотрели на нас, двое или трое остановились, но мне было плевать. Кто–то спросил: «Что с ним?» — а Сэм ответил: «Всё в порядке». Ах ты, думаю, старая скотина! Ты кто такой, чтобы решать в порядке я или нет? Потом я успокоился, и мне стало стыдно; я не хотел видеть его и, закрыв голову руками, продолжал лежать, думал, может, он уйдёт; но когда я поднял глаза, он стоял спиной ко мне, словно собирался торчать тут вечно. Пришлось встать, и он тотчас повернулся ко мне, держа секундомер в руке, и сказал: «Ты бежал два часа семнадцать минут. Я прикинул, что за первый час ты пробежал десять миль с четвертью, за второй — девять с половиной и за последние семнадцать минут — меньше двух миль. Всего набралось около двадцати двух миль, что на четыре мили короче марафона. Но это, конечно, приблизительно». Он не сказал потом ни «хорошо», ни «плохо», ни «нормально», ни «ну, как ты?». Назад он так и ехал на своём дурацком велосипеде. А для меня каждый шаг был мукой: ноги, икры болели так, словно их измолотили дубинкой. А он говорил: «Я не верю в тренировки до полного истощения, тренировки Затопека. Он был великим чемпионом, но его достижения превзойдены. То, что было сейчас, — не тренировка, а испытание выносливости и воли. Были минуты, когда я сомневался в твоей воле, но я доволен, что ты выложился до конца. Но предел твоих возможностей можно увеличить, как и твою выносливость».

Не знаю даже, как я добрался до дома, — кажется, автобусом, почти всю дорогу спал. А ночью мне снилось, что я летаю. И где–то там был Сэм. Всё совершалось по его воле.

Вопрос. Что, по–вашему, самое важное для подготовки спортсмена?

Ответ. Выносливость, техника и воля.

В. В каком порядке?

О. Воля, выносливость и техника.

В. Какое значение вы придаёте технике, её возможностям?

О. Они безграничны.

В. Некоторые тренеры, скажем Франц Штапфль, считают, что техника не так важна, что великие бегуны часто добивались успеха благодаря мощи, подготовке и решимости, при этом стиль у них был вполне заурядный. Вы с этим согласны?

О. Бегун, который неразумно пользуется своим телом, напрасно тратит энергию. Стиль не может заменить мощь, а она не заменит решимости. Сильный человек побежит быстрее, если его научат правильно двигаться; человек с хорошей пластикой побежит быстрее, если станет сильным. Но ни тот, ни другой не станет чемпионом, если не воспитает в себе непреклонную решимость.

В. Вы считаете, что решимость спортсмена можно усилить?

О. Да.

В. Как?

О. Пути чисто психологические. Важны отношения между спортсменом и его тренером. Как правило, спортсмен молод и незрел. Дело тренера — заставить его поверить в свои возможности.

В. Расскажите, с какой программы вы начинаете тренировку нового ученика?

О. Это зависит от самого спортсмена. Сперва я должен оценить его возможности, умственные и физические. Потом решаю, на чём сосредоточить внимание: на внутреннем настрое, выносливости или стиле. Каждый спортсмен должен разбираться в кинематике тела, в физиологии движения. Моих учеников я обучаю не бегу, а парению, чтобы они, подобно птице, достигали максимального эффекта при минимальном усилии.

В. Вы сторонник одного и того же стиля, независимо от дистанции?

О. Принцип движения, экономии усилий всегда одинаков. А точная динамика определяется в каждом отдельном случае.

В. Вы придаёте большое значение развитию верхней части тела. Значит ли это, что вы согласны с бытующим кое–где мнением, что руки для бегуна важнее, чем ноги?

О. Руки не могут быть важнее ног, как шасси не может быть важнее колёс. Однако руки и верхняя часть тела позволяют усилить движение. Поэтому я рекомендую моим ученикам тренировки со штангой для развития рук и торса.

В. Но работа с тяжестями имеет свои пределы?

О. Надо соблюдать пропорцию между силой, волей и техникой. Сейчас распространено мнение, будто всего можно достичь с помощью силы. Сила в чистом виде может иметь первостепенное значение разве что у метателей, но и там без воли и техники не обойтись.

В беге силе никогда не будет отдано главное место.

Поднятие тяжестей я ненавидел; в клубе я вообще этим не занимался; старый вонючий спортзал, где здоровые бугаи, толкатели ядра и им подобные, мыча, тягали тяжести с таким видом, будто вот–вот родят. Причём заниматься этим должны были все; неважно, метаешь ли ты молот или играешь в расшибалку. Мне это казалось бессмысленным.

Но Сэм настаивал на такой тренировке. Он привёл меня в спортзал одной из школ, где преподавал физкультуру. Там на помосте стояла здоровенная штанга с огромными блестящими блинами; мне и смотреть–то на них было страшно, а уж поднимать… а он запросто подошёл к ней и сказал: «Смотри», — взялся за штангу, чуть присел и, резко рванув вверх, взял на грудь. Его руки походили на скрученные канаты, лицо побагровело, глаза едва не выкатывались из орбит. Потом он опустил её и сказал: «Теперь ты».

Вокруг, ухмыляясь, стояли парни, ходившие сюда по вечерам, большинство моего возраста, и мне это не понравилось. Я чуть помешкал — всё–таки никогда с этой штуковиной дела не имел, но, в конце концов, пришлось к ней подойти. Оторвал от пола, на большее меня не хватило. «Ладно, — сказал Сэм, — сделаем тебе немного полегче». Он снял большие блины и поставил взамен поменьше, по двадцать пять фунтов. С их весом я справился, но он тут же велел поднять штангу ещё раз и ещё, так что под конец мне опять стало худо, как в лесопарке, ноги были совсем ватные. Наконец он распорядился: «Теперь будешь её держать».

Он поставил на штангу семьдесят пять фунтов, заставил меня поднять эту дрыну над головой и держать, пока руки не заболели, а он знай себе балаболил: «Во всякой тренировке надо рассчитывать нагрузку. Усилия и интервалы между ними надо тщательно определять. Тренировка без нагрузки мало чего стоит».

Вокруг нас к тому времени собрались уже все, кто был в зале; они вроде бы и посмеивались над Сэмом, но явно уважали. Ему нравилось, что они здесь. Видно было, что он рисуется, показывая, как надо поднимать тяжести и как не надо, но быть при нём марионеткой мне не хотелось.

Двое из парней оказались бегунами, которых он тренировал: Тони Дэш — бегун на четверть мили из Клапаша, я о нём уже слышал, он занял третье место на первенстве южных графств — и Том Берджесс из Йоркшира, этот бегал на длинные дистанции — три и шесть миль. Оказалось, Том перебрался в Лондон ради Сэма; он встретился с ним в Чизуике, когда выступал за свой клуб. Том был совсем худющий, не мыслил себе жизни без лёгкой атлетики; всё, что он ни делал, было связано с ней — его работа, место жительства, еда, питьё, женитьба. Я как–то сказал Тони: «Готов спорить, он даже когда на толчке сидит, думает: вот теперь мне будет легче хорошее время показать», а Тони ответил: «Он бы вообще на толчок не садился, если бы думал, что это поможет».

После тренировки мы вчетвером пошли в кафе, заказали по чашке чая, Сэму — молоко, и Том с Сэмом давай рассуждать о секундах, об окончательном и промежуточном времени, чего добились в этом году американцы и русские, как надо пройти первую милю, если бежишь три и хочешь уложиться в олимпийский квалификационный результат, и что лучше — пробежать вторую милю как можно быстрее, а дальше пробовать удержаться впереди или оставить силы для рывка на финише; ещё о том, нужно ли на дистанции думать о времени или только о соперниках. Я задумался: неужели я тоже стану таким, как они, неужели и у меня будут только такие заботы? Для них это было как религия, но раз или два я встретился глазами с Тони и вроде видел в них улыбку; тогда я немного успокоился.

Потом Сэм прицепился к Тони из–за курения и прочёл ему ту же лекцию, что в своё время мне, — как организм превращается в дымоход. Тони оправдывался:

— Пять штук в день, Сэм, всего–навсего. Раньше–то было двадцать. Совсем бросить ну никак не могу, честно. Я же сдохну.

— Ты сдохнешь быстрее, если будешь травить себя этой дрянью, — ответил Сэм.

Тони бегал за «Поли Харриерс», а Том — за «Вудфорд». Но для Сэма клубы ничего не значили, он брал себе учеников где придётся. Однажды он сказал: «Я не хочу связывать себя одним клубом. Моё искусство для лучших, а откуда они — какая разница? Клуб здесь вообще ни при чём. Лёгкая атлетика — спорт индивидуальный, а клуб — организация. Там, как в эскадре, все ориентируются на самый медленный корабль. В беге же побеждает тот, кто быстрее всех».

Том жил в ту пору за Чигуэллом, и мы вместе ехали домой на автобусе.

— Сэм — гений, — сказал он, — ты, конечно, сам это понимаешь. Он на годы опережает своё время.

Том говорил вполне серьёзно и вообще редко улыбался.

— Но тебе он пока что мало дал, — заметил я.

— Ты должен быть счастлив, что он вообще тобой занялся. Я знаю людей, которые просились к нему. Будь на свете справедливость, он бы тренировал сборную Великобритании. Но его ненавидят, ему завидуют многие тренеры. Потом сам убедишься, когда присмотришься.

Вскоре я действительно в этом убедился.

Дело в том, что Сэм захотел увидеть меня в забеге, и не в любом, а только на милю. И вот однажды я пошёл к своему клубному тренеру, Десу Томпкинсу, и сказал: «Хочу бежать на милю». Он посмотрел на меня — высокий, с усами, щеголеватый, эдакий главный сержант — и ответил: «Ты? А зачем тебе бежать на милю? Ты и с четвертью едва справляешься». А я сказал: «Просто захотелось попробовать. Почему бы нет?» Он предложил: «Тут сегодня три милевика. — Это было в Паддингтоне. — Побегай вместе с ними». Но я ответил: «Откровенно говоря, я хочу бежать в соревнованиях, тогда и увижу, как у меня получается». А он в ответ: «Откровенно говоря, ты не будешь бежать милю за наш клуб, пока не докажешь, что ты лучше парней, которых я уже отобрал». — И это было довольно справедливо, но в то время я так не думал.

Ничего не оставалось, как бежать с ними, хотя мне это было не по душе. И не потому, что они мастера, — ни один не бежал и за четыре минуты, у самого быстрого из них было 4.08 или что–то вроде, просто миля для меня — дело совсем новое. Я не имел представления, как рассчитать силы.

Всё же я побежал. Дес сказал им: «Это наш новый милевик, говорит, что оставит вас далеко позади». — Ясное дело, я совсем смутился, все трое бросили на меня скептический взгляд, потом переглянулись. Я сказал: «Просто хочу попробовать, вот и всё». А один из них ответил: «Попробуй, попробуй. Это тебе не четверть мили — раз и в дамки». Тут Дес поставил нас в ряд и мы побежали.

Я решил, что лучше, надёжнее держаться с ними, а перед финишем посмотреть, есть ли силы для рывка. На первом круге всё было проще пареной репы, ведь четверть мили — моя дистанция. Правда, едва удержался, чтобы не сделать рывок в конце круга. На втором круге Джек Броган, рыжий верзила, ушёл в отрыв, и я стал думать, догнать его или остаться с остальными, но пока я думал, он отрывался всё больше, и я решил, была, не была, и рванул следом, хотя это оказалось непросто: в лёгких чувствовалось покалывание, и в голову лезли мысли о втором дыхании — когда бежишь четверть мили, ни о чём таком и подумать не успеваешь.

Я догнал его, и тут он вроде немного сбавил. Мы бежали рядом, но едва начался третий круг, стало ясно, что они все заодно, потому что мимо меня пронёсся другой парень, коротышка Роджер Кумб; они явно старались загнать меня. Поняв это, я не стал догонять его, а спокойно продолжал бежать с остальными. Тогда Джек, обернувшись ко мне, спросил: «Ну что, ты уже сдаёшься?» И я ответил: «Сейчас увидишь!»

Когда Роджер понял, что я не кинулся за ним вдогонку, он снизил скорость, держался впереди ярдов примерно на двадцать, — наверное, надеялся, что я всё же приму его вызов, но я этого не сделал, решил дождаться последнего круга, а когда Дес крикнул: «Последний круг!» — я сказал четвёртому бегуну, Чарли Куперу: «Давай, теперь твоя очередь», и он точно, ускорился; но из их плана ничего не вышло, измотать меня им не удалось, а мне стало нравиться, как складывается забег, да и бежалось свободно, — может, потому, что та тренировка с Сэмом принесла мне больше пользы, чем я предполагал, после неё никакие нагрузки не страшны.

Так мы и бежали все вместе, наверное, каждый боялся вырваться вперёд, я‑то уж точно, хотя чувствовал — силы есть, но не хотелось рисковать. Кто знает, что в запасе у них… Первым рванул Джек, рыжий. Ярдов за двести пятьдесят до финиша он по внутренней дорожке припустил вовсю. «Поглядим, кто кого», — подумал я и кинулся за ним — всё или ничего. Он полуобернулся, услышав, что обгоню его, расстояние между нами сокращалось — об остальных я уже не думал, — и вот мы рядом, я вижу его лицо, смертельно бледное и встревоженное, и я уже впереди, и мне хочется смеяться — ясно, что я выиграл, черта, и я уже за ней, пытаюсь отдышаться. Дес с секундомером в руке: «Неплохо, 4.11». Вторым пришёл Джек, потом остальные, и Джек упал на траву, будто его подстрелили.

Спустя неделю я уже бежал на милю в Итоне.

Стадион на окраине Ист–энда прячется за высокой кирпичной стеной; даже трава здесь растёт будто из милости. Кирпично–красная беговая дорожка окружает поле; с одной стороны стоит деревянное табло скромных размеров, с другой — несколько деревянных домишек, какие на время возникают у строительных площадок. Вокруг табло маленькие группки зрителей — всего десятка два. Кое–кто прямо на поле, внутри зелёной оградки, отделяющей дорожку и поле от публики. На траве разминается несколько бегунов в разноцветных майках — синих, зелёных, красных, чёрных; одни делают короткие рывки по дорожке, другие, стоя, выполняют наклоны, третьи, сидя и вытянув ноги, плавно достают руками ступни. Остальные, расслабившись, лежат на траве или стоят вокруг мужчин в синих спортивных костюмах — тренеров.

Здесь ничто не предвещает триумфа, медалей, лавровых венков, как на больших стадионах, заполненных тысячами гудящих зрителей. Тем не менее, именно в таких неприметных печах и плавятся чемпионы, равно как боксёры приходят из трущоб, а футболисты — из угольных шахт. Разница лишь в том, что на таких стадионах легкоатлеты проводят большую часть года. Некоторым из них никогда не вырваться отсюда; иным это удаётся редко, самым счастливым — чаще, особенно в годы олимпиад. Тогда на короткое время они становятся львами и рычат на арене.

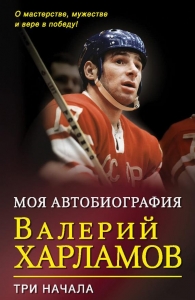

Посреди поля разминается высокий стройный парень в голубом тренировочном костюме, пробежит несколько шагов расслабленно, сделает рывок, остановится, будто взял не то направление, снова пробежит в разминочном темпе. Это Айк Лоу. Волосы тёмные, вьющиеся, — наверное, в детстве у него были кудряшки. У него прямой, красивый нос, лицо ещё совсем юное, на впалые щёки уже выдают легкоатлета. Широкий рот, губы узкие; серые глаза, не очень большие, посажены глубоко, они насторожены, поглядывают в сторону ворот, скрытых из виду. Даже в его скупых движениях заметны элегантность, выразительность и породистая сила. Он весь как пружина и похож на скаковую лошадь, готовую к старту.

Из громкоговорителей раздаётся команда:

— Внимание, участникам забега на милю приготовиться к старту!

Айк Лоу начинает без спешки снимать тренировочный костюм, у него развитые, гибкие плечи, стройный стан, мускулистые руки, грудь неширокая, но крепкая. Тело его, красивое и сильное, пока говорит о неиспользованных возможностях; это ещё мальчик, а не мужчина. Внезапно он замечает того, кого искал, — глаза останавливаются на худом седовласом мужчине, который появляется у входа на беговую дорожку; резкий в движениях, целеустремлённый, он шагает так, словно на него смотрит весь мир; хорошо бы все люди его возраста выглядели такими же подтянутыми, подвижными и прекрасно сохранившимися. Мужчина — Сэм Ди — одет в серый свитер под горло, джинсы и полотняные туфли. У него небольшая седая бородка, хорошо ухоженная, она как бы подчёркивает его вызывающую и самоуверенно эксцентричную внешность.

Снимая тренировочный костюм, обнажая жилистые, крепкие бёдра, твёрдые икры, слегка покрытые волосками, Айк Лоу поднимает руку в знак приветствия, но тут же опускает её. К нему направляется высокий мужчина с военной выправкой, прямой спиной, удлинённой головой с гладкой причёской и небольшими усами — клубный тренер по лёгкой атлетике Дес Томпкинс.

Томпкинс. Так, Айк, теперь с тобой. Ты что–нибудь ищешь?

Лоу (слегка смущённый). Нет, всё в порядке.

Томпкинс. Всё время следи за Уолдером — он очень силён на финише. Не выкладывайся на первом круге.

Лоу (рассеянно). Нет, нет. Ладно.

Томпкинс, проследив за его взглядом, видит Сэма Ди, который остановился возле стартовой линии и осматривается, — видно, ищет Лоу.

Томпкинс (подозрительно). Это Сэм Ди?

Лоу (пытаясь сохранить небрежный тон). Да, вроде он.

Томпкинс. Что он тут делает?

Лоу (сдержанно). Пришёл посмотреть.

Лоу и Томпкинс вместе направляются к стартовой линии.

Томпкинс. Небось, пришёл перехватить чужого бегуна. Ты работаешь, а он является на готовенькое, и все почести ему. Внезапно останавливает взгляд на Лоу. — Уж не к тебе ли он подкатывается?

Лоу (встревожено). Раз–другой мы с ним общались.

Томпкинс. Вот почему ты захотел бежать милю.

Лоу. Вроде так.

Томпкинс. Как же я не догадался, самому тебе такое никогда бы в голову не пришло!

Лоу. Это почему?

Томпкинс. Ладно, поговорим о нём позже. Лучше пусть мне дорогу не перебегает.

Томпкинс проходит мимо Ди, который стоит опершись на перила напротив старта и наблюдает за ним и Лоу, потом идёт к другому своему бегуну, рыжему Джеку Брогану, тоже участнику этого забега. Лоу, осторожно озираясь, приближается к Сэму Ди, который встречает его улыбкой.

Ди. Не понравилось ему, что я здесь?

Лоу. Точно.

Ди. Они все одинаковы, эти тренеры. Мелкие людишки. Одержимы собственной значимостью. Ладно, сейчас я тебе скажу, как ты выиграешь этот забег. Лучший здесь Уолдер. У него есть скорость, но нет выносливости. Идеальный способ его победить — измотать до последнего круга, но ты слишком неопытен.

Говоря, он продолжает улыбаться с видом доброго волшебника. Лоу слушает внимательно, он весь превратился в слух, он внимает, будто зачарованный, дух младшего рабски покорился духу старшего.

Лоу. Что же мне делать?

Ди. Первый круг пройдёшь медленно. Примерно за 58.5. Второй — чуть быстрее. Догонишь Уолдера не на последнем круге, а на третьем. Я хочу, чтобы в конце этого круга ты его опередил, даже если он не будет лидером. На последнем круге…

Слышны слова стартёра, угрюмого, с пистолетом в руке, похожего на бездействующего палача. Он небольшого роста, коренаст, на синем спортивном костюме выделяется броский герб.

Стартёр. На старт!

Ди (бросив презрительный взгляд на Томпкинса). На последнем повороте делаешь рывок. Я тебе крикну.

Он хлопает Айка по руке. Лоу встаёт на второй дорожке, наклоняется вместе с остальными, принимает стартовую позу — руки в землю, одно колено согнуто. Все замерли, словно застыли. Видно, как Лоу облизывает языком губы. Но лицо его неподвижно.

Стартёр (подняв пистолет вверх). Внимание!

Наконец раздаётся выстрел, бегуны срываются с мест, слышны выкрики: «Вперёд, Джон! Давай, Тед!» Предстоит бежать четыре круга, четыре минуты, и старт не являет собой драматичное зрелище, как это неизбежно бывает в спринте, но и не такое спокойное, как в забегах на десять тысяч метров или в марафоне, когда бегуны неорганизованной группой просто стоят на старте, одна нога впереди другой. Бег будет быстрым, но не скоротечным, поэтому первые круги вызывают интерес только у знатоков — к тактике, стилю спортсменов. Расположившись у бровки, тренеры напряжённо следят за бегом, громко и коротко подавая советы.

Томпкинс (когда группа, ещё не распавшаяся, первый раз пробегает мимо). Правильно, Айк, держись с ними.

Ди (когда Лоу поравнялся с ним). Помни, помни!

Томпкинс. Что помни? Я его тренер!

Ди (невозмутимо). Помни, Айк!

Томпкинс смотрит на него с яростью, тяжело дыша.

Кровь приливает к щекам, но он ничего не говорит. Между тем Сэм Ди внимательно смотрит на свой секундомер, который лежит на его ладони, как амулет или талисман. Томпкинс раздражённо отходит в сторону, тоже достаёт секундомер и смотрит на него, как бы молча соревнуясь. Когда бегуны выходят на третий круг, оба тренера поднимают головы. Лидирует рыжий Джек Броган, он бежит без изящества, но решительно, поднимая колени чуть выше, держа локти чуть дальше от тела, чем надо, выражение лица отстранённое, напряжённое. За ним, собранный и сдержанный, явно полный оптимизма и самодовольного ожидания, держится Уолдер — коренастый бегун в чёрно–жёлтой майке, с икрами скорее спринтера, чем стайера. Он бежит короткими, быстрыми, раскачивающимися шагами, которые, кажется, отражают не только его физическое состояние, но и настроение. Айк Лоу бежит пятым. Его движения, в отличие от первых двух, ритмичные, грациозные, экономные, будто неосознанные. Он бежит просто и естественно, словно и не думая о том, что делает.

Томпкинс (когда Джек Броган пробегает мимо). Так держать, Джек!

Ди (пробегающему Лоу). Пора Айк!

Сразу же, практически с каждым шагом, Айк Лоу начинает наращивать темп. Его длинные стройные ноги, несшие его словно без усилий, внезапно обретают скорость и резкость, будто на барабане вдруг убыстряется дробь. Со стороны болельщиков раздаётся удивлённый гул. В этом новом ритме Лоу опережает четвёртого, третьего бегуна… Вот он уже поравнялся с Джеком Броганом, обошёл и его. На мгновение Лоу вроде бы замедляет бег, но тут раздаётся голос Сэма Ди.

Ди. Давай, давай, Айк!

Ноги Айка Лоу снова обретают быстрый ритм, он неуклонно отрывается от преследователей, словно растягивая бесконечную резинку. Теперь на дорожке, как в калейдоскопе, происходит перегруппировка. Уолдер в своей чёрно–жёлтой форме пытается догнать Айка Лоу, за ним, в свою очередь, устремляется Джек Броган. Остальные пятеро бегут сзади — по одному и парами.

Томпкинс (громко, как бы самому себе). Он спятил. Загонит себя и всё.

Ди (кричит). Держи темп, Айк!

Томпкинс (бросив на Ди уничтожающий взгляд). Чистая дурость!

Когда бегуны выходят на четвёртый, последний, круг, представитель клуба, в серой шляпе и синем блейзере, тянет за верёвку колокол, который гудит, как всегда, неблагозвучно, словно рында во время тумана. Айк Лоу всё ещё лидирует, но Уолдер отстаёт всего на пятнадцать ярдов. Скорость Айка всё та же, но ему явно не хватает сил — об этом можно судить по склонённой голове, совсем другому выражению лица. В глазах несвойственное его возрасту волнение, словно на третьем круге он сделал поразительное открытие.

Ди. Держись впереди, Айк!

Томпкинс (с презрением). Как же! Он весь выдохся.

Ди. Вперёд!

Уолдер уже отстаёт от Айка Лоу лишь на десять ярдов, потом на пять; на третьем повороте они почти поравнялись. Это как бы испытание воли и выносливости — Айк стремится удержать темп, а Уолдер помешать сопернику. В эти несколько секунд решается исход забега: либо Айк Лоу сдастся, либо иссякнут силы у Уолдера. И вот расстояние между ними опять увеличивается — не потому, что Лоу ускоряет бег, а потому, что Уолдер постепенно отстаёт. На прямой Айк впереди уже на два ярда, он неуклонно уходит, и не только Ди, но и Томпкинс начинает подбадривать его… Возле финишной черты, которую он пересекает совсем измученный, страдание на его лице переплавилось в радость победы — отрыв составляет десять ярдов. Айка сразу же окружают: к нему бросается Томпкинс, кто–то накидывает полотенце на плечи; Сэм Ди перепрыгивает через оградку и прорывается к нему сквозь толпу. Кругом раздаются возгласы: «Четыре и одна. Невероятно… Это его первый забег… Первый забег на милю…»

Рядом с Айком Ди и Томпкинс походят на двух собак возле кости: Томпкинс как бы её хозяин, а Ди — чужак, на неё посягающий. Но ничего не происходит — оба после долгого молчания соглашаются на непрочное перемирие.

Томпкинс (кричит). Айк, ты пробежал за четыре и одну!

Ди. Я горжусь тобой, Айк! Больше всего я горжусь тем, что ты — на ногах (с презрением смотрит на Джека Брогана, который в изнеможении сидит на траве, утешаемый болельщиками). У настоящего чемпиона всегда остаются силы после бега.

Айк Лоу роняет голову на грудь; усталость, неимоверное напряжение сил берут своё. Когда к нему сквозь толпу протискивается Уолдер и хочет поздравить, рука Лоу вялая и безвольная. Айк лишь что–то вежливо бормочет, не поднимая глаз.

Томпкинс (с видом собственника). Хорошо, Айк, пошли в раздевалку.

Обняв Айка за плечи, он выводит его из толпы, и они направляются к выходу.

Ди (собравшись следовать за ними, говорит окружающим). Это только начало! Через месяц он выбежит из четырёх минут! Через полгода он будет в сборной! Когда я увидел его, сразу понял, что это прирождённый милевик!

Не обращая внимания на яростный взгляд Томпкинса, его молчаливую враждебность, Ди ускоряет шаги и хватает Айка за свободную руку.

Ди. Помни! Это только начало!

Через неделю после того забега меня уволили. Не помню точно из–за чего. Кажется, поспорил с мастером, тот придрался, что я слишком часто отпрашиваюсь. В любом случае я был рад. Месяц получал пособие по безработице — вот красота: ничего не делаешь, только ходишь на старую биржу труда, берешь свои денежки и прикидываешься, будто ищешь работу. В то время с работой и вправду было туго, особенно для таких, как я, без всякой профессии.

Не скажу, что я сильно огорчался, потому что больше всего мне хотелось бегать; я тренировался каждый день, то на дорожке, то в лесопарке, с Сэмом и другими его учениками, раз или два в неделю участвовал в забегах.

Сэм был очень доволен, всё шло, как он хотел. Он часто говорил: «Ты готовишься защищать честь своей страны, почему бы ей не платить тебе? У нас вообще мало чего делают для спортсменов». Но мой старик смотрел на это иначе. Сидеть на пособии по безработице он считал чем–то позорным, постыдным, оно напоминало ему о предвоенном времени. Сейчас он работал на фабричном складе, но перед войной полтора года сидел без работы. Он был доволен, что я победил в забеге на милю, но говорил: «И что тебе это даст? Ведь бег — не футбол и не бокс. Им не проживёшь». — И мама соглашалась с ним, впрочем, как всегда.

Потом я познакомил Сэма со своей семьёй. Это была его идея, он давно хотел посмотреть, как я живу. Он начал говорить в ту секунду, как вошёл, и говорил без умолку, пока не попрощался. Мои родные никогда не встречали такого человека, они слушали его с открытыми ртами.

— У вашего сына, мистер и миссис Лоу, — сказал он, — такие способности, что он может стать одним из самых знаменитых людей в мире. Он один из тех немногих избранников, которых бог наградил неповторимым талантом. Талант можно развивать, но ничто не может его заменить. Человек, наделённый таким талантом, обязан им воспользоваться.

Отец ответил:

— Так–то так, но на что он будет жить? Он ведь не устроен. Первым делом надо думать о заработке.

Сэм. В коммунистических странах большому спортсмену нечего заботиться о заработке. Там признают его значение для общества.

Папа. Да, но у нас страна не коммунистическая.

Сэм. Потому спортсмены и должны за всё бороться. Одна из свобод гарантированных демократией, — свобода бороться.

Мама. А вы–то сами хотели бы жить в одной из этих стран?

Сэм. Как человек — нет. Как тренер — да.

Папа. Так ведь в тех странах всё идёт на пропаганду, разве нет?

Сэм. Спорт — всегда пропаганда. Великие спортсмены всегда поднимают авторитет своих стран. Когда вы думаете о Великобритании, кого вспоминаете?

Мама. Уинстона Черчиля?

Сэм. Не только: Роджера Баннистера, Фреда Перри, Стенли Мэтьюза. Кто премьер–министр Австралии? Не знаете. Зато все слышали о Кене Розуолле и Гербе Эллиоте. Финляндия — страна небольшая, малоизвестная. Но во времена Пааво Нурми Финляндия прославилась.

Папа. Да только на медали не проживёшь.

Тут Сэм Ди, одетый, как всегда, в свой серый свитер и потрёпанные джинсы, начинает пританцовывать по маленькой комнатке с дешёвой и обшарпанной мебелью, обитыми кожей стульями и кушеткой, фарфоровыми безделушками за стеклом. Его движения отражаются в старом зеркале над полками.

Сэм. Мы с вами не проживём на медали, мы знаем, что медали — ничто, но страна живёт медалями. Страна живёт героями. Она живёт примерами, которые герой подаёт молодёжи, будь то спортсмен или генерал, причём спортсмен более велик, чем генерал, потому что великий спортсмен представляет жизнь, а великий генерал представляет смерть. Победоносного генерала не только любят, но и ненавидят, а великий спортсмен вдохновляет мир.

Мистер Лоу, худой, серьёзный человек, в тёмно–зелёной кофте на пуговицах, курит трубку и глядит на Сэма в безмолвном изумлении, наполовину убеждённый. Миссис Лоу, которая выглядит на диво молодо и привлекательно, с ясным лицом и одобряющей улыбкой, убеждена полностью. Она улыбается, чуть приоткрыв рот. Айк Лоу сидит вытянув ноги, в позе избалованного младшего ребёнка, внимательно смотрит и слушает, хотя лицо не выдаёт его мыслей.

Сэм. Мы часто награждаем людей, приносящих смерть, забывая о тех, кто принёс нам жизнь. Медаль унижает спортсмена. Его успех — это достижение само по себе. (К папе). Но вы правы, сэр, спортсмен должен есть, он почти полностью зависит от того, что ест. Ему нужны крыша над головой, даже если это крыша палатки. Почему же у нас, на Западе, он должен прибегать к унизительным уловкам, чтобы обеспечить себя самым необходимым?

Миссис Лоу, улыбаясь, качает головой и цокает языком; непонятно, то ли от восхищения, то ли от сочувствующего несогласия.

Сэм (папе). Сэр, есть способы даже у нас на Западе обеспечить спортсмена всем необходимым. Я знаю их. Имею к ним доступ. Лично мне ничего этого не нужно. У меня всего хватает. И так будет всегда. Но ничего не мешает мне добиваться благ для моих бегунов, используя общество, которое использует их.

Он, конечно, имел в виду пустяк: деньги. Я часто слышал разговоры о них в клубе или среди ребят — учеников Сэма. То один что–то получил, то другой, но чаще они говорили о ком–то по слухам — к примеру, о том спринтере с севера, который на заработок купил и целиком обставил дом.

Спустя неделю после моего победного забега не милю мне позвонили и предложили участвовать в одном из соревнований, а когда я сказал, что готов, только ехать далековато, услышал: «Мы хорошо платим». Я только воскликнул «о!» и больше ничего не сказал, тогда собеседник продолжил: «Дорога, отель и всякие другие расходы — пятнадцать фунтов хватит?» Ехать–то всего от Лондона до Бирмингема, можно спокойно обернуться за день, и останется десять фунтов — неплохо. Правда, в тот раз я не поехал. Но потом, когда я впервые выступил в Уайт — Сити, мне почти каждую неделю предлагали за выступление столько же и даже больше. Когда я рассказал об этом Сэму, он переспросил: «Я не расслышал. Пятнадцать?» А потом уже в лесопарке посоветовал: «Проси двадцать». Как–то он подошёл и сказал: «На следующей неделе ты побежишь в Хитчинге. Если тебе вручат конверт, мне об этом не говори».

Иногда он спрашивал, как у меня с деньгами, и совал пару фунтов, бывало, приносил новые шиповки или трусы. Он даже подарил мне штангу. Однажды утром её с трудом припёр ко мне домой какой–то малый. Другие ребята рассказывали мне, что тоже получили от него по штанге; у него были какие–то связи с теми, кто их делал. Когда я стал благодарить его, он подмигнул и сказал: «Вот выбежишь из четырёх минут, подарю «Замок на песке». Было такое питейное заведение в лесопарке.

Не скажу, чтобы мне сильно нравились его тренировки, они мне вообще никогда не доставляли радости, но ни одна и близко не напоминала первую, когда он ехал рядом на велосипеде. Теперь он бегал с нами сам, для своего возраста был в блестящей форме и двигался так легко, что становилось за себя просто стыдно. Ему ничего не стоило пробежать перед сном десяток миль. Он свято верил в бег по холмам, называя это тренировкой сопротивляемости. Он гонял нас по какой–нибудь лощинке вверх–вниз, а потом, когда мы были внизу, командовал: «Рывок!» Тут он с нами не бежал, а пока мы носились от одного холма к другому, отмечал наше время. Нужно ведь было ещё и во время уложиться.

Иногда он водил меня на беговую дорожку, в Паддингтон или Парламент — Хилл, там у нас были в основном тренировки на скорость и рваный ритм: бегаешь по кругу, пока он не заорёт: «Пошёл!!!» — ярдов пятьдесят или сто шпаришь на полную, пока он не скомандует: «Сбросить темп!» Он не любил спортсменов, бегающих в одном ритме, называл их роботами. Он часто говорил: «Это паразиты, шакалы, они выигрывают не потому, что сильны, а из–за слабости других. Иногда они ставят рекорды, но им никогда не выиграть решающего забега. Лучше бороться и проиграть честно, чем плестись к жалкой победе».

Он обращал особое внимание на движения, положение рук и ног; вдалбливал часами, останавливая и показывая, где ты неправильно держишь руки, где сделал неверный шаг, где не так развёрнуты плечи. Он постоянно твердил: «Тренировка — это куколка, из которой рождается прекрасная бабочка. Одно невозможно без другого».

После той первой мили я не показывал лучшего времени, и это огорчало. Когда тебе мало лет, самоуверенности обычно хоть отбавляй, я тогда думал, что в следующем же забеге пробегу милю за четыре минуты, но получалось то 4.05, то 4.06. В клубе кое–кто из парней посмеивался, говорил, что мне с секундомером подфартило; я знал, что сперва обо мне так думали и другие милевики — явился, не запылился, взял и всех обогнал. На первой совместной тренировке после того забега Джек Броган меня почти не замечал.

Большинство забегов я выиграл, несколько проиграл.

Как я и ожидал, Дес Томпкинс накинулся на меня из–за Сэма:

— Сэм Ди, небось, считает, что твоя победа на милю — его заслуга. Наверное, сказал тебе, что этой победой ты обязан ему.

— Ну, отчасти так оно и есть, — ответил я сдержанно. — Без него я вообще бы не побежал милю.

Тут ему было нечем крыть, правда, есть правда. Помолчав с минуту, он сказал:

— Ты бы лучше решил, кто тебя тренирует — я или он. Только не думай, что ты уже всё знаешь, если один раз хорошо пробежал милю. Тебе ещё многому надо учиться, а у него ты не получишь того, что нужно, уж я‑то знаю. Да и какого чёрта я буду учить тебя одному, а потом ты пойдёшь к нему и он будет тебя учить другому?

Вопрос о тренере для меня был ясен, но я понимал и Деса, к тому же мне не хотелось уходить из клуба — тут тебе и условия, и соревнования, и добиться кое–чего можно, и я промолчал.

— Сэм Ди, — сказал он, — не тренер, а просто случайный человек. Кого из бегунов он воспитал?

— Тома Берджесса.

— Том вовсе не находка Сэма, ещё до встречи с ним он бежал за Йоркшир.

— У Сэма он стал бегать лучше.

Тут уж Дес совсем вышел из себя:

— Лучше? Посмотри–ка в книги рекордов и увидишь, чего он добился. Посмотри, как он бежал в Мельбурне в прошлом году на десятитысячной дистанции. Каким он пришёл к финишу? Двадцать восьмым!

— Но он же растянул связку.

— Удивительное дело, что стоит ученику Сэма проиграть, как выясняется, что он растянул связку.

— Я подумаю, ладно?

Но Дес не унимался:

— Что он вообще понимает в атлетике? Чего он добился? Спроси у любого тренера в Лондоне, в стране, все скажут, что Сэм пустозвон.

Я и тут промолчал, потому что уже слышал отзывы о Сэме других тренеров. Всё же одно я понял хорошо: либо ты за Сэма, либо против него, другого выхода нет; что касается лично меня, я за него.

Уже месяц, как я получал пособие по безработице. Как–то во время тренировки Сэм спросил:

— Нашёл работу?

— Нет.

— Я найду тебе работу.

Через пару дней он повёл меня к некому Стенли Лингу, который жил поблизости от Марбл Арч. Я никогда ещё не видел такой большой квартиры — только в одном кабинете разместились бы три наших квартиры. Там были толстые, пушистые ковры, обитые белой кожей стены, огромные люстры, коктейль–бар и большущий телевизор. Всё это, наверно, стоило кучу денег. Но сам владелец оказался простым кокни, невысоким и широкоплечим, а такое лицо я в наших краях встречал у боксёров: голова широкая, лоб низкий, зачёсанные назад чёрные волосы и маленькие тёмные глазки, похожие на два камушка.

Я и раньше слышал, что он интересуется лёгкой атлетикой и другими видами спорта, а свои миллионы заработал на металлоломе и военных поставках. Он посмотрел на меня, потом на Сэма и спросил:

— Он хорош? Из него будет толк?

А Сэм ответил:

— Стен, он хорош уже сейчас, а станет великим. В первом же забеге на милю он показал 4.01.

— Знаю, всё знаю, — сказал тот, — но это было один–единственный раз.

— Поверь мне, ещё до конца сезона он выйдет из четырёх минут.

Тогда Линг встал. Маленький, в длинной куртке из верблюжьей шерсти, а туфли из крокодиловой кожи — вот бы мне такие. Чуть покачиваясь, он подошёл к бару.

— А что скажешь насчёт последнего забега? Приплёлся за 4.08. Для будущего рекордсмена слабовато, а?

— Это потому, что мне мешали работать, — ответил Сэм, — его сбили с толку мои завистники. Он слушал их вместо меня, и все мои труды пошли насмарку. Я сказал: «Если хочешь тренироваться у клубного тренера, а не у меня, если хочешь погрязнуть в посредственности, уходи, но помни — возврата не будет». Стен, ты слишком много пьёшь. — Он подошёл и похлопал Стена по животу. — Твоё физическое состояние явно ухудшилось.

Лингу, видно было всё равно. Он налил себе полстакана виски и сказал:

— Как я понимаю, молодой человек не пьёт. — Потом добавил: — Я делал твои дурацкие упражнения две недели, так по мне уж лучше чувствовать себя плохо.

Сэм ответил:

— Надо продолжать, и ты почувствуешь себя, как никогда в жизни. Почему надо обращаться со своим телом хуже, чем со своей машиной?

Линг залпом выпил неразбавленный виски и сказал:

— Зря теряешь со мной время, Сэм. Если уж мне суждено отправиться к праотцам, я сам выберу дорогу.

Тут в комнату впорхнула эта пташка, настоящая куколка, наверно, вдвое моложе его, в зеленоватой шёлковой блузке и брючках того же цвета, блондинка, на голове построено что–то немыслимое, а грудки заострённые, будто в тебя прицелились.

— Как поживаете, красотка? — спросил Сэм. — Стоит мне вас увидеть, я сразу чувствую себя молодым.

— Вы и есть молодой, я имею в виду по духу, — ответила она. — Хоть бы Стенли у вас здоровья подзанять.

— Видишь, Стен, — сказал Сэм. — Разве это тебя не вдохновляет?

На Линг спросил, не хочет ли она выпить, и представил меня.

— Это Айк Лоу, одно из новых открытий Сэма. Он бегает милю.

— О, как чудесно! — воскликнула она, окинула меня внимательным взглядом и пожала мне руку.

Руки у неё были маленькие и очень тёплые; мне показалось, что я ей понравился, а Линг это почувствовал и наблюдает за мной. Я оглянулся и посмотрел ему в глаза, они ничего не выражали, только как бы оценивали меня. Такому лучше не переступать дорогу.

— Значит, ему нужна работа?

— Если ты найдёшь ему работу, — ответил Сэм, — то всем окажешь большую услугу.

Стен ещё раз оценивающе посмотрел на меня и спросил:

— Сколько ты хотел бы получать?

Я стоял как дурак, надеясь, что Сэм выручит. Он так и сделал:

— Сколько получится, Стен, ему много не нужно. Живёт он с родителями. Будет нормально, если сможешь платить ему как Уолли.

— Пятнадцать фунтов в неделю? — спросил Линг. — Ладно. — Потом обратился ко мне: — Машину умеешь водить?

Я, к счастью, умел. У меня уже два раза были машины, обе изношенные донельзя, я покупал их у знакомых парней, платил не больше десяти фунтов. Но сейчас последняя совсем накрылась, так что машины не было.

— Ладно, — сказал Стен, — будешь торговым представителем моего завода шарикоподшипников в Тоттенхэме. Сэм скажет, где он находится. Поезжай в понедельник к заведующему отделом.

Тут он вроде взглянул на меня с улыбкой. Внезапно зазвенели фарфоровые часы на камине, всех цветов радуги, словно сделанные из ячменного сахара. Сэм вскочил с поднятым пальцем и разразился тирадой:

— Время — враг. Мы боремся со временем в жизни, как и в беге. Полной победы не достичь никогда, но стоит добиться хотя бы частичной, мы расширяем границы возможностей человека, утверждаем наше человеческое достоинство. В воздухе мы стали летать быстрее звука. На земле вышли из четырёх минут в беге на милю. В лабораториях и в хирургии мы научились продлевать человеческую жизнь, о чём раньше и не мечтали. Придёт время, когда каждый будет сам решать, сколько он хочет жить, а двигаться мы будем не только быстрее звука, но и быстрее света. Каждый рекорд, побитый на беговой дорожке, в воде, в воздухе, — это доказательство человеческой независимости. Наступит день, когда мы разобьём все часы в мире, потому что победим время, и часы уже не понадобятся.

Работа была и впрямь курам на смех. Когда я пришёл на завод, заведующий коммерческим отделом посмотрел на меня и сказал: «Ещё один из этих, да?»

Я разъезжал на симпатичной маленькой «кортине», и вся работа заключалась в том, чтобы посещать несколько распределительных контор в разных местах Лондона. Всё можно было проделать за день или обойтись телефонными звонками, но мне полагалось заниматься делом три дня в неделю, до полудня, остальное время оставалось в моём распоряжении, то есть для тренировок с Сэмом: я то бегал, то поднимал тяжести, то делал разные упражнения, какие считал нужными.

Дома на меня стали смотреть как на чокнутого — я перестал есть мясо, а поедал всякие орехи или овощи, как велел Сэм, почти всё в сыром виде. К тому же я возвращался к вечеру таким усталым, что мне не хотелось уходить из дома, хотя раньше я всегда куда–нибудь намыливался с парнями — в кегельбан, в кабак или кафе, а по пятницам и субботам — на танцульки. Тренировка в клубе была ерундовой: Дес Томпкинс, видно, решил — пусть всё идёт само собой, ведь забеги я выигрывал. Мама была слегка встревожена. Однажды она спросила: «Не слишком ли ты увлёкся, Айк? Стоит ли игра свеч?»

Я ответил: «Думаю, что стоит». Хотя, по правде говоря, сомнения были. Но они исчезли, когда я впервые пробежал милю за четыре минуты.

— …Айк Лоу, восемнадцатилетний милевик, выступает в Уайт–сити уже второй раз; он завершает круг в отличном состоянии и с большим запасом сил. Время на этом и на последнем круге мы сообщим потом; скажем только, что на последнем круге зафиксировано 58.2 — не рекордный, но довольно быстрый бег. И вот Айк Лоу, высокий представитель в Хекни, бежит очень ровно, оставаясь на пятом месте. Что скажешь о его беге, Уоллес?

— Очень ровный, лёгкий бег, Дерек, очень ритмичный; длинный шаг, сильное, экономичное движение рук. Бежит очень собранно. Многообещающий спортсмен.

— Впереди американец Гэтц из Сан — Хосе, он в этом сезоне уже выходил из четырёх минут в беге на милю, фаворит на этой дистанции, за ним француз Лерош, потом наш Макалистер, всегда показывающий хорошие результаты в соревнованиях, за ним крохотный угандец Ихуру, полный энергии полицейский капрал, отец одиннадцати детей, а уж за ним Айк Лоу Хекни…

Какая медленная дорожка, каждый шаг даётся с трудом. Хорошо, хоть за поворотом слышишь приветствия толпы, всё–таки подбадривает… Пробегая мимо старины Сэма, услышал его слова: «Так держать. Оставайся вместе со всей четвёркой». Я чувствую себя хорошо. Как он и обещал. Готов лететь, у меня будто крылья выросли. Хоть сейчас делай рывок и выходи вперёд… Нет, надо дождаться колокола. После колокола — рывок, так он велел. Обойти всех. И этого чёрного крошку. Вон как подпрыгивает, есть на что посмотреть. И большого янки. В жизни не бежалось так легко; спасибо Сэму. Чёрный крошка забеспокоился, сразу видно — вон как двигает плечами: хочет обернуться, но не может. Ничего, пусть уйдёт чуть вперёд. А длинный янки лидирует, ему на всех наплевать, уверен, что хоть пешком пойдёт всё равно его никто не догонит; ну это мы посмотрим… А на этом повороте толпа будет подбадривать? Вот здорово, сразу сил прибавляется. Колокол! Сэм и Дес Томпкинс что–то там кричат, хотя мне делать рывок только за полкруга до финиша.

— С ударом колокола в отрыв уходит Гэтц — высокий, могучий американец, который занял четвёртое место на Олимпиаде. Смотри, Уоллес, как он ускорил бег. Боюсь, никому его не догнать. Как считаешь?

— Трудно сказать. Да и время на круге 58.1

— Сейчас Гэтц опережает Лероша на десять ярдов, Макалистер настигает француза; думаю, Ихуру опередит их обоих.

Пошёл, Айк, пошёл!

Худой старик бежит вдоль беговой дорожки, прыгая как шаман.

Пошёл, Айк!

— Силы небесные, какой рывок делает Лоу! Айк Лоу! Какая скорость! Он уже впереди Макалистера, обходит Лероша, Ихуру, настигает Гэтца. Между ними всего пятнадцать ярдов. Прекрасный бег! Десять ярдов. Они выходят на финишную прямую — между ними не более пяти ярдов.

Сдавайся, паразит, сдавайся! Ноги не держат, грудь вот–вот… Не могу…

Пошёл, пошёл, пошёл!

— Айк догоняет Гэтца, они бегут плечом к плечу, Лоу на внутренней дорожке.

Ну ты, не маши локтём: я тебя убью!

— Англичанин бежит рядом с американцем. Впереди ещё двадцать пять ярдов. Вот он вырывается вперёд! На фут, ярд. Лоу финиширует первым, соперник шага на два сзади… Великолепная победа восемнадцатилетнего англичанина. Айк Лоу выиграл эту милю для Британии.

Господи! Я сейчас умру!

— Айк, это было великолепно… 3.59,2, Айк.

Ура! Я вышел из четырёх минут!

— Поздравляем, Айк!

— Спасибо, спасибо…

— Айк, так бы и расцеловал тебя.

— Спасибо, Сэм.

— Хороший бег, парень. Ты меня удивил.

— Да, спасибо.

Это ещё что за тип с дурацким микрофоном?

— Я у финиша рядом с Айком Лоу, победителем этого фантастического забега. Айк, это было невероятно.

— Спасибо.

Отвалил бы ты.

— Скажите, Айк, у вас был план бега?

— Ну, вроде был.

— Какой?

— Держаться за лидерами до середины последнего круга, а потом рвануть.

— Чей это план?

— Моего тренера.

— Вы имеете в виду тренера «Спартака» Деса Томпкинса? Очень, очень хороший тренер.

— Нет. У меня есть личный тренер.

— Личный тренер! Айк, у вас есть личный тренер?

— Я имею в виду, что он не клубный тренер.

— А вы верили, Айк, что можете выиграть этот бег и выйти из четырёх минут?

— Я на это надеялся.

— Как вы себя чувствуете сейчас?

— Ну… если честно, здорово устал.

— Устал, зато, наверное, очень счастлив?

— Да.

— Не будем больше вас задерживать, Айк. Великолепный бег, великолепная победа. Поздравляю и благодарю.

Тут ещё и другие ждут. Кое–кого я видел раньше: вон тот парень — медалист, этот — из «Трек мансли». Слава богу, пришёл Сэм.

— Молодец.

— Поздравляю.

— Потрясающе, Айк.

— Ты первый раз вышел из четырёх минут?

— Да.

— Ваше лучшее время до сегодняшнего дня?

— Он показал 4.01 в июле, в Итоне.

— Вы именно так планировали бег, Айк?

— Да, вроде того.

— В чём заключался ваш план?

— Держаться вместе с ними и постараться обойти их на финише.

Этот верзила так и суёт мне в лицо багровую рожу.

— Где вы живёте, Айк?

— Сколько вам лет?

— Чем вы занимаетесь?

— Кто вас тренирует?

— Я тренирую.

— Я думал, он в «Спартаке».

— Я и есть в «Спартаке».

— Но его тренируете вы, Сэм?

— Давно вы его тренируете?

— Первый сезон. С той минуты, как я его нашёл.

— Сегодня это был ваш план?

— Конечно.

— И вы надеялись на успех?

— Бегает ли он с вами в лесопарке?

— У вас есть увлечения, Айк?

— Что ты чувствуешь после победы?

— Наверное, приятно, что вышел из четырёх минут?

— Ладно, хватит, ребята!

И назавтра интервью со мной появилось в воскресных газетах. Я стал знаменитым.

ПУБЛИКА УАЙТ-СИТИ В ВОСТОРГЕ ОТ АЙКА.

ЮНОША УТИРАЕТ НОС ЯНКИ И РАЗМЕНИВАЕТ ЧЕТЫРЕ МИНУТЫ.

Если вы хотите поговорить с пятидесятичетырёхлетним весельчаком Сэмом Ди, независимым английским тренером, вам придётся побегать. Именно этим я и занимался в лесопарке Хампстед — Хит. Я снял пиджак и галстук и побежал рядом с этим неповторимым чародеем, чей воспитанник — восемнадцатилетний чудо–бегун Айк Лоу — одержал прекрасную победу в субботнем забеге на милю в Уайт — Сити. Справа то меня бежал он сам, парень кокни, слева от Сэма — Том Берджесс, бегун на десять тысяч метров, и ещё полдюжины других. Но Сэм бежал наравне со всеми.

«Держу пари, результат субботнего бега даже вас застал врасплох», — сказал я этому жилистому, загорелому человеку — бывшему моряку торгового флота.

«Вздор! — крикнул он. — Удивило меня одно — что Гэтц отстал всего на два шага. Я думал, Айк выиграет у него секунд пять».

Перепрыгнув через упавшее дерево, Лоу пробурчал: «Какая разница, насколько я его обогнал, главное — пришёл первым».

Самая большая надежда Британии в беге на милю со времён Баннистера считает, что успехом обязан Сэму Ди. «Сэм поразителен, — восхищается Лоу. — Он следит за всем: за твоим бегом, твоей тренировкой, даже за твоей диетой. До встречи с ним я был обычный бегун на четверть мили. Но Сэм только взглянул на меня и сказал: «Ты будешь бегать милю». С ума сойти.

— Ты взял барьер в четыре минуты, но тебе ещё придётся взять болевой барьер. Пока не испытаешь боли и не научишься пользоваться ею, бороться с ней и побеждать её, ты никогда не станешь чемпионом. Нурми, Затопек, Куц — все они научились терпеть боль и преодолевать её. Боль и время. Это твои противники, и они неразделимы, потому что, побеждая боль, ты побеждаешь время и наоборот. Мало того, им присуще нечто общее — победа над ними не может быть полной. По сути, нельзя добиться окончательной победы, потому что тело стареет и умирает; оно может лишь стремиться к такой победе в молодости. Вся шумиха вокруг тебя — телевидение, трёп газетчиков — пустая трескотня. От этой братии никуда не деться. Они помогают мне работать, хотя всегда неверно представляют и мою работу, и мои слова. Мне они нужны как рупор в борьбе с бюрократами, с врагами подлинного прогресса. Но добра они не приносят. Они будут льстить, разлагать тебя, пока ты силён, и стоит тебе чуть сбавить обороты, они тут же тебя закопают. Для них ты всегда заменим, ведь и ты пришёл на смену тому, кого они раньше возносили. После той победы я вижу в тебе признаки самодовольства, ты готов расслабиться. Помни, ты ещё даже не начал раскрывать свои возможности. Я ведь говорил тебе, что до конца сезона ты будешь бегать милю за четыре минуты. Ты хорошо работал, и ты этого добился. Теперь я говорю, что ты способен добиться большего, если будешь беззаветно трудиться.

Что это за штука — боль? Я вроде и понимал, что он имеет в виду, но всё же не понимал. Зачем вообще бегать, если тебя ждёт боль? Спорт для меня — это радость, а если радости нет, так и чёрт с ним. С другой стороны, я понимал: Сэм прав, с таким отношением к делу ничего не добьешься, другие вон как серьёзно относятся к спорту, посвящают ему жизнь. Либо выкладывайся до последнего, либо бросай спорт.

Да и не сказать, что радости совсем не было, что здесь только и есть что упорный труд. Тренировки, конечно, тяжёлые, да и отказываться приходится от многого, зато соревнования приносят истинную радость — когда всё идёт гладко; такое охватывает возбуждение, что всё остальное кажется мёртвым. Когда приходит время решающего рывка, и сила так и клокочет в тебе, как в большом, мощном моторе, и ты чувствуешь — тебя не удержать, ты перегонишь всех. Это чувство приятнее самой победы, ведь предвкушение чего–то всегда будоражит, хотя победа тоже прекрасна: рвёшь ленточку, она легко касается груди, и даже если сильно устал, первым делом чувствуешь внутри слабый трепет — я своего добился.

И в другом смысле я понимал Сэма — ясно, что если хочешь что–то получить, за так оно к тебе не придёт; можно что–то унаследовать, но не бег, а в лёгкой атлетике есть, чего добиваться: ставить рекорды, выступать за сборную страны, ездить за рубеж и, может, однажды, дай бог, получить олимпийскую медаль. Рекорды что — сегодня он твой, завтра чей–то ещё, а олимпийская золотая медаль останется твоей навсегда.

И ещё одно: что бы ни говорил Сэм, хотя, возможно, он и прав, популярность всё же приятна, по крайней мере вначале, — вдруг с тобой захотели сойтись поближе соседи, некоторые — вот смех — прямо переменились, на тебя смотрят в кафе, метро и других местах, и вся это шумиха в газетах… Естественно, в восемнадцать лет к этому не останешься равнодушным.

Домашние были в восторге; даже мой старик признался, что раз так хвалят, значит, есть за что, да и на работу я устроился благодаря бегу.

Стен Линг был в Уайт — Сити, когда я вышел из четырёх минут. Он был просто потрясён. Через неделю он устроил вечеринку в честь Сэма и меня, чтобы отпраздновать это событие, но мы с Сэмом ничего не пили. Его жена снова вертелась вокруг меня, говорила, как всё было прекрасно, что она тоже там была и всё видела, но я заметил, что Стен поглядывал на меня, как и в прошлый раз, поэтому я не пытался с ней болтать, хотя она вроде того хотела.

Сэм толковал со мной о пташках, сказал, что сейчас, когда я становлюсь популярным бегуном, их будет много вертеться вокруг меня, на беговой дорожке и вне её, причём особенно опасны те кто на дорожке, они как бы вторгаются в твою настоящую жизнь, а других можно привечать, а можно и нет. У него не было времени тренировать женщин, разве одну или две; он считал, что для большинства из них это просто баловство, им нравится ездить в поездки и вертеться среди мужчин. Он говорил: «Совместные встречи на дорожке кончаются плачевно. Женщины очаровательны и прекрасны как таковые, но им нечего делать в лёгкой атлетике, где они лишь выставляют свою женственность на посмешище и отвлекают мужчин. Женщины занимают важное место в жизни любого мужчины, но они должны знать своё место: их назначение — вдохновлять, а не соблазнять. Это особенно важно для спортсмена, который подчиняется куда более строгой дисциплине, чем обычный мужчина».

Я спросил — что же, бегун вообще не должен иметь дело с девочками, это вроде уж слишком; но он ответил — нет, он не считает, что спортсмены должны жить, как монахи, это тоже вредно; речь идёт о том, что важно в первую очередь. Но если телом командует секс, это плохо влияет на здоровье.

Я думал об этом очень серьёзно, как и обо всём, что он мне говорил. Впрочем, я вечером возвращался домой таким усталым, что и выходить никуда не хотелось; постоянной девушки у меня не было, так отдельные пташки.

Том Берджесс тоже отнёсся к словам Сэма очень серьёзно. Когда я с ним поделился, он сказал: «Сэм прав. Надо решить для себя, как ты хочешь распорядиться своим телом». Сам он был помолвлен, его невеста преподавала физкультуру в школе — очень привлекательная девушка, рослая, с рыжеватыми волосами. Том сказал: «Я всё объяснил Мэвис, и она поняла… Раз я бегун, значит, бег у меня на первом месте. Она согласилась». Том всё делал методично.

Нас обоих взяли в команду, которая в августе отправилась в Лейпциг на матч с командой ГДР — моё первое международное соревнование. Получив приглашение, я прыгал от радости по всему дому и, увидев Сэма в лесопарке, крикнул: «Меня взяли! Меня взяли! Я буду бегать за Англию!» И он устроил мне тяжёлую тренировку, какой не было уже много недель.

Сэм считал, что можно изнурять себя на тренировках, но если ты изнурён после забега — это признак слабости. Он говорил: «Во время тренировки ты сознательно стремишься превзойти свой максимум, чтобы его расширить, сознательно бросаешь вызов боли. А в состязании главная цель — победа, её иногда можно добиться, не достигая или не превышая своего максимума. Твой первый враг — другой бегун, и если, победив его, ты довёл себя до полного изнеможения, ты, по сути, его ни победил. Проиграть не стыдно, если ты показал свой максимум, если пытался пробиться через болевой барьер. Но и при этом, если натренирован ты хорошо, ты не будешь вымотан, даже проиграв, потому что во время тренировок ты намного превзошёл то, что нужно для твоей дистанции. Хорошо натренированный милевик должен без напряжения пробегать пять миль, а бегун на три мили — десять».

В общем, я вошёл в команду Великобритании, и мне выдали спортивную куртку с нашивкой «Юнион Джек». Я не хотел с ней расставаться ни на минуту. Помню, часами ходил в ней по улицам — когда тебе всего восемнадцать, как тут не закружиться голове! Если бы я не боялся её помять, то, наверное, ложился бы в ней спать.

Хорошо, что в команде был Том, — мне не было так одиноко среди незнакомых людей, ведь я впервые летел за границу, вообще впервые летел на самолёте. Мы собрались в гостинице на Ланкастер Гейт, совсем рядом с парком. Во второй половине дня в четверг. Гостиница тоже была мне в новинку, и тут же ко мне подошёл рослый, шумный человек в спортивной куртке с гербом и спросил: «Айк Лоу? Я Джек Брейди». Это оказался тренер, он пожал мне руку так, словно выжимал апельсин. «Поздравляю, — сказал он, — добро пожаловать в команду», но, видно, он столько раз повторял эти слова, что они потеряли для него смысл, звучали автоматически. «Вы хорошо показали себя в Уайт — Сити, — продолжал он, — если так же пробежите в Лейпциге, я буду доволен». Я подумал, что я и сам не против, но ничего не сказал. «Вы тренируетесь с Сэмом Ди, как и Том Берджесс?» Я ответил, что да, и тогда он добавил: «Имейте в виду, когда вы бежите за сборную, ваш тренер — я. Помните об этом, и всё будет в порядке». Хорошее начало, нечего сказать.

Он повёл меня в большую комнату отдыха, где уже собралась почти вся команда, мужчины и женщины в синих блейзерах, и он меня им представил. Кое–кого я встречал и раньше: кроме Тома там был Питер Макалистер, я бежал против него в Уайт — Сити; наверное, в Лейпциге он будет играть первую скрипку. Он мне нравился — держится свободно, много улыбается. Он пожал мне руку и сказал: «Может, на сей раз я тебя далеко не отпущу!» Некоторые девочки были вполне ничего, а Джейн Кобэм, метательница диска, мне даже улыбнулась.