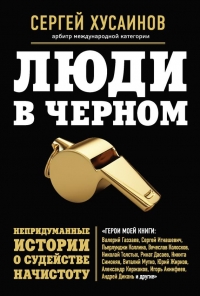

Пит Сампрас Размышления чемпиона. Уроки теннисной жизни

© 2008 by Pete Sampras

This edition published by arrangement with The Waxman Literary Agency and

The Van Lear Agency All rights reserved.

© ЗАО «Олимп – Бизнес», перевод на рус. яз., оформление, 2011

Заманчивый свет очень яркой звезды Предисловие к русскому изданию

Уже хотя бы потому, что американский теннисист Пит Сампрас был не очень-то разговорчив в ходе своей блистательной карьеры, его книга вызывает несомненный интерес. Эта книга написана для тех читателей, которых волнуют не подробности частной жизни родившегося почти сорок лет назад великого чемпиона, а то, как такими чемпионами становятся.

Родители Пита – Джорджия и Сэм – прибыли за океан из Греции. Познакомились они в Вашингтоне, поженились, и у них родились четверо детей – двое мальчиков и две девочки. Будучи третьим ребенком в семье, Пит хорошо ладил со старшими братом и сестрой и не обижал младшую. Отца он немного побаивался, хотя тот не был каким-то тираном. Мать Пита, отличаясь чуткостью и отзывчивостью, тихо и незаметно благотворно влияла на всю четверку. «Если от папы, – пишет Пит, – я унаследовал невозмутимость и сдержанность, то от мамы – упорство, стойкость и… упрямство. <…> Думаю, от нее мне передалась способность полностью, без остатка концентрироваться на своей задаче. В течение всей карьеры я никогда не забывал о главной цели, не отвлекался на второстепенные вещи – что бы ни происходило со мной вне корта».

С юных лет Пит понял, что рожден для игры в теннис, и это его понимание хорошо иллюстрирует с детства прочувствованная мальчиком мысль: «Если сызмальства знаешь, кто ты и чего хочешь – скажем, выступать со скрипичными концертами или строить высочайшие небоскребы, то у тебя есть стартовое преимущество перед остальными на пути к цели».

Удачному старту Пита чрезвычайно способствовало то обстоятельство, что его отца, работавшего инженером-механиком в Министерстве обороны в Вашингтоне, перевели в 1978 г. в Калифорнию – «теннисный рай» даже по американским меркам.

В семь лет Пит стал брать там уроки тенниса у знаменитого тренера Роберта Лэнсдорпа. Поначалу застенчивый и замкнутый, ребенок сразу же осознал, что получаемый им энергетический заряд от крайне сурового мэтра привел к ситуации, когда многие не только тебя замечают, но и предсказывают карьеру великого игрока. И Пит не просто поверил в эти прогнозы – он решил, что обязательно должен выиграть Уимблдон и Открытый чемпионат США по теннису.

Конечно, самым великим целям и устойчивой вере в себя всегда должна сопутствовать удача. И она не отвернулась от юного теннисиста. Уже в Калифорнии на отца вышел некий Пит Фишер, который в результате завязавшегося знакомства стал своеобразным куратором карьеры юного тезки, приняв на себя полную ответственность за нее. Однако его незаурядные организаторские способности были сопряжены со слишком назойливой любовью к детям, и хотя на семейство Сампрасов эта «любвеобильность» не распространилась, неприятный осадок, что называется, остался, после того как Фишер был отправлен за свое не понятое обществом поведение в тюрьму.

В книге Сампрас с удовлетворением вспоминает, как «втянулся в плотный тренировочный процесс. Лэнсдорп ставил мне удар справа и другие удары с отскока, Фишер служил статистом, помогавшим совершенствовать подачу, а другой местный тренер, Дел Литтл, следил за работой ног и общей физподготовкой. Удары с лета я оттачивал у Ларри Исли, профессионального игрока Клуба Крамера, который тренировал мужчин-теннисистов в Университете Лонг-Бич. Такова была моя неофициальная тренерская команда». Можно только восторгаться тем, что юный Пит проходил разностороннюю выучку у такого мощного, прямо-таки профессорского коллектива. Очевидно, что при столь продуманном, системном подходе к работе с детьми потери истинно талантливых юных теннисистов минимальны.

И еще очень важный момент. Сампрас вспоминает, что в годы его «теннисного взросления» ему никогда не говорили: «Ты обязан выиграть эту встречу!» И в результате Пит даже при проигрыше не терял уверенности в себе, что очень пригодилось ему в течение всей карьеры на корте.

Вот почему размышления настоящего чемпиона об уроках, полученных в его насыщенной огромными достижениями и определенными потерями теннисной жизни, заслуживают внимания не только поклонников спорта, но и профессиональных «жизнелюбов» на любом поприще.

Из турниров «Большого шлема» Сампрас ни разу не выиграл только чемпионат Франции. Однако он семь раз был сильнейшим на Уимблдоне, шесть раз побеждал на чемпионате США и дважды становился лучшим в Австралии. Вполне естественно, что в его книге есть специальная глава «Уимблдон – это навсегда!». Как гимн Уимблдону звучат слова Пита: «Уимблдон – волшебное место, освященное множеством вековых традиций и ритуалов. Но больше всего меня привлекала простота тенниса на траве. Это игра непринужденная, естественная. В ней нет ничего лишнего, она ведется на чистой, красивой, ухоженной сцене. Мои ощущения не изменились даже после того, как дебаты о „наводящем тоску травяном теннисе“ привели к замедлению игры на Уимблдоне (там сменили мячи и состав травы). Хотя этот процесс пришелся на вторую половину моей карьеры, для меня почти ничего не изменилось. С начала и до конца моих выступлений на Уимблдоне я показывал один и тот же атакующий теннис, основанный на сильной подаче». Тут как раз тот самый случай, когда соблюдается полная гармония: и место красит человека, и человек красит место.

По ходу чтения книги я обнаружил, что Пит склонен к самоанализу. Вот один весьма выразительный пример: «Когда я размышляю о том, как мне удавалось выигрывать столько матчей на протяжении многих лет, на ум приходят несколько ключевых моментов. Прежде всего, я верил в себя и свой Дар. Совершив крупную ошибку, я просто „стирал ее с жесткого диска“. Не могу точно сказать, как именно я выработал способность двигаться вперед, а не топтаться на месте, но она у меня была. Думаю, это феномен скорее умственного, нежели эмоционального плана – нечто вроде сверхнацеленности на успех. И, конечно, огромную роль играл волевой настрой. Если вы приучите себя подниматься над обстоятельствами, они вас не заденут. Хотя, наверное, нужно иметь определенные задатки, чтобы данный настрой действовал в полную силу».

В то же время Сампраса можно смело причислить к аналитикам, очень трезво и ярко рассуждающим о теннисной элите. «Меня часто спрашивали, кого я считаю Величайшим теннисистом всех времен. С моей точки зрения, этого звания достойны пятеро – из тех, чья карьера <…> приходится на Открытую эру, начавшуюся в 1968 г. По совести говоря, я не чувствую себя вправе оценивать великих теннисистов любительской эры, когда ведущие игроки становились профессионалами и теряли возможность выступать на турнирах „Большого шлема“. Моя пятерка – Род Лейвер, Бьорн Борг, Иван Лендл, Роджер Федерер и (без лишней скромности) я.

Мои доводы просты: Величайший – не просто тот, кто собрал столько-то титулов или продержался на самой вершине столько-то лет. Величайший – это еще и тот, кто в течение своей карьеры добился несомненного превосходства над главными соперниками. <…> Поэтому моя первая пятерка именно такова – при всем уважении к Коннорсу, Макинрою и Андре Агасси, которых я зачисляю во вторую пятерку первой десятки всех времен».

Не обошел вниманием Сампрас и лучших российских теннисистов – Евгения Кафельникова и Марата Сафина.

«Мне было легко играть с Евгением. Единственное исключение – тот прискорбный матч 1996 г. в Париже, где он разгромил меня в полуфинале на „Ролан Гарросе“. Это, наверное, самое сокрушительное и болезненное поражение в моей карьере. В общем и целом, Евгений ничего не мог противопоставить мне, хотя умело давил на тех, кого ему удавалось лишить уверенности или запугать. Безобразный на вид удар справа был у него лучше, чем казался, а удар слева – просто очень хорош».

«Марат великолепно сыграл против меня в финале Открытого чемпионата США 2000 г. Это была одна из самых впечатляющих побед в истории турниров „Большого шлема“. Марат – крупный, мощный парень, но при своих габаритах удивительно хорошо двигается. У него сильный удар справа и хороший, резкий удар слева. Он умеет играть с лета – и на быстрых покрытиях, вероятно, мог бы атаковать чаще, нежели себе позволяет. Когда Марат в форме, он поистине беспощаден. Некоторое время только он и мог измотать Роджера Федерера, причем на большинстве типов покрытия. Однако Марат всегда играл неровно. Он наделен всеми нужными качествами за исключением психологической стабильности».

В этом небольшом отклике на книгу я не стремился выразить свое личное отношение к многолетнему лидеру мирового тенниса. Тем не менее хочу особо отметить, что Пит отлично знал себе цену (безусловно, весьма высокую) и в то же время всегда оставался скромным, симпатичным парнем. Я много раз комментировал матчи с участием Сампраса, посещал его пресс-конференции, но почему-то мне особо запомнилась случайная встреча в аэропорту Лос-Анджелеса, куда я в конце 1980-х годов прилетел из Новой Зеландии с ветеранского турнира в рамках Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТП), перед тем как отправиться на аналогичное соревнование в город Феникс (штат Аризона). Друзья представили мне Пита и сказали, что он мой попутчик. Как многообещающего мальчика, его пригласили в Феникс на «взрослый» турнир АТП. Я порадовался за Пита (хотя со своей «ветеранской позиции» слегка позавидовал его возрасту) и подумал: если много обещаешь – надо выполнять! И он никого не подвел. Молодец!

Книга является хорошим пособием как для начинающих теннисистов, так и для мастеров, стремящихся к совершенству, а особенно – для родителей юных дарований.

Александр Метревели, Заслуженный мастер спортаО книге

Пита Сампраса можно без преувеличения назвать величайшим теннисистом всех времен. Благодаря упорству и трудолюбию он добился беспрецедентного достижения – сохранял звание первой ракетки мира 286 недель подряд. Исключительная одаренность позволила ему поставить еще один рекорд – завоевать четырнадцать титулов «Большого шлема». И если его более словоохотливые соперники чаще мелькали на страницах газет, то Пит предпочитал, чтобы за него говорила ракетка, – пока не появилась эта книга.

В «Размышлениях чемпиона» великий теннисист, который никогда не разрешал «заглянуть себе в душу», сам раскрывает ее перед читателем. Одаренный спортсмен, Пит с самого начала занятий теннисом отказался от всего, что могло встать между ним и его любовью к игре. Столь полная концентрация позволила ему добиться выдающихся успехов в теннисе, но за них приходилось платить. Постоянное напряжение конкурентной борьбы на величайшей мировой сцене – под неусыпным оком медийной машины, жаждущей большего, чем одни лишь спортивные подвиги, – взяло свою дань.

В своей книге Пит впервые откровенно говорит о том, что означало для него обладание Даром. Он рассказывает о личных невзгодах – в том числе о смерти тренера и друга, с которым провел многие годы, – и о внутренней борьбе, которую он переживал, находясь на вершине мирового тенниса. Среди самых захватывающих эпизодов книги – сокрушительное поражение от Стефана Эдберга, заставившее Пита принять почти монашеский обет верности своему природному таланту; изматывающая борьба (более четырех часов) с Алексом Корретхой, во время которой Пит почувствовал себя плохо; яростные битвы на корте с соперником и другом Андре Агасси; и наконец, завершивший карьеру Пита триумфальный матч в финале Открытого чемпионата США 2002 г.

В «Размышлениях чемпиона» один из самых титулованных, успешных и скрытных игроков в истории тенниса предлагает взглянуть на жизнь выдающегося спортсмена изнутри – его же глазами.

* * *

Считайте эту книгу пятнадцатым «Большим шлемом» Сампраса. Это поистине захватывающее чтение, которое не только рассказывает о блестящей спортивной карьере, но и позволяет проникнуть в сознание чемпиона. На страницы книги словно выплеснуты все переживания и мысли, которые Сампрас предпочитал таить в себе, когда был действующим игроком.

Джон Вертхейм, корреспондент и писатель, «Sports Illustrated» и SI.comКак свидетельствует название книги, это замечательная попытка заглянуть в сознание чемпиона и, вероятно, одни из лучших теннисных мемуаров всех времен. Пит рассказывает, какое напряжение чувствует тот, кто поднялся на вершину. Он приглашает нас выйти на корт вместе с ним, и мы ясно понимаем, что сделало его выдающимся игроком: он был исключительно собран, стремился выяснить сильные и слабые стороны соперников, никогда не позволял себе уступить хоть очко без борьбы. Пит писал эту книгу так же, как играл в теннис, – вкладывая в нее всю душу.

Род ЛейверДаже если играешь на высоком уровне, нелегко представить, чего стоит побеждать и оставаться на вершине. Все мы по-разному переносим и напряжение, и блеск славы. Сохранить равновесие невероятно трудно, и эта поразительно искренняя книга свидетельствует, что именно редкая способность Пита замыкаться в себе и черпать эмоциональную поддержку у семьи помогла ему достичь высочайших спортивных вершин. Пусть ваше чемпионство уже в прошлом или еще только в мечтах – не важно: история Пита расскажет вам о многом.

Моника СелешКогда я рос, Пит Сампрас был одним из моих кумиров. Он достиг высочайшего мастерства и выиграл много важнейших матчей на самых значительных соревнованиях. Эта книга знакомит читателя с блестящей карьерой Пита и объясняет, как он настроил себя на то, чтобы стать лучшим игроком в мире. Его размышления могут оказаться полезными для всех нас.

Роджер ФедерерОт автора

Я хочу поблагодарить моих родителей Сэма и Джорджию, брата Гаса, сестер Стеллу и Мэрион за любовь и поддержку.

Благодарю моих тренеров Пола Аннакона и покойного Тима Галликсона: мало того, что я обязан им своими достижениями, – они были мне истинными друзьями!

Благодарю команду, так много сделавшую для моей карьеры: мастера по ракеткам Нейта Фергюсона, фитнес-тренера Пэта Этчберри, личного врача Тодда Снайдера и моего личного тренера Бретта «Муса» Стивенса.

Хочу выразить признательность моему соавтору Питеру Бодо – за то, что он понял меня, понял мою игру и помог мне «разговориться».

И наконец, мои болельщики. Благодарю вас за непрестанную поддержку на протяжении всей моей карьеры. Я любил вас и всегда буду любить!

Предисловие

Еще несколько лет тому назад мне (а вам и подавно!) и в голову не могло прийти, что я напишу книгу о своей жизни, о годах, проведенных в теннисе. Ведь за меня всегда говорила ракетка. Одержимый желанием собрать как можно больше титулов «Большого шлема», я был сосредоточен лишь на победе, вел замкнутое, аскетическое, почти монашеское существование. Я тщательно охранял свою личную жизнь и избегал любого повода для нездоровой шумихи — шла ли речь о теннисном корте или о моей семье.

Но когда я завершил выступления, у меня появилось достаточно свободного времени, чтобы поразмышлять над тем, как я жил, чего добился и чем история моей карьеры может быть полезна для других людей.

Первым делом я подумал, что мои теннисные достижения, наверное, будут интересны и любопытны моей семье. Если мои дети (и многочисленные родственники) захотят узнать и понять, что я собой представлял и каким ощущал себя в разное время, пусть они увидят все моими глазами. Сейчас, когда я пишу эти строки, оба наших сына, Кристиан и Райан, уже способны метко послать теннисный мяч — именно в этом мой отец Сэм усмотрел первый признак моего спортивного таланта. Я хочу, чтобы мои болельщики (да и все поклонники тенниса) тоже взглянули на меня моими глазами. Эта книга — мое наследие.

И еще одна важная вещь. Мне удавалось избегать всеобщего любопытства, и это принесло неоценимую пользу моей спортивной карьере. Я смог сосредоточиться на главном, не выставлял себя напоказ, и в результате о моей жизни мало что было известно. И вот мне захотелось соединить разрозненные фрагменты информации в рамках более обширного полотна и прояснить внутренние связи, которые не при-влекли особого внимания или остались незамеченными.

Работая над книгой, я осознал, что мне очень повезло в жизни, несмотря на целый ряд неблагоприятных обстоятельств. Мой первый тренер оказался в тюрьме. Наставник, чьи уроки были бесценны, когда я только начал обретать зрелую игру, заболел раком и вскоре умер. Несчастный случай унес из жизни одного из моих лучших друзей-теннисистов. На почве перенапряжения у меня не раз возникали физические проблемы, а одна травма вообще поставила под угрозу мою карьеру — как раз в то время, когда я готовился обойти Роя Эмерсона по абсолютному числу призов «Большого шлема» в одиночном разряде. Случались у меня крупные размолвки с коллегами-спортсменами, даже с моими спонсорами и теннисным истеблишментом. Но почти никто из людей, которым известно мое имя, не подозревает об этих испытаниях. Я рад, что они до сих пор оставались в неведении, почти горжусь этим, но все же хочу рассказать о печальных и трудных событиях, объяснить, что они для меня значили и как на меня повлияли.

Эта книга не из тех, которые написаны с целью произвести впечатление на публику. С самого начала я хотел вести речь преимущественно о теннисе и поведать свою историю так, чтобы и сама игра, и сцена, на которой разворачивались действия, предстали в самом привлекательном свете. Я исповедую принцип «живи сам и давай жить другим». Я никогда не уклонялся от проблем: всегда встречал их лицом к лицу и двигался вперед.

Мой теннис пришелся на эпоху великих перемен. О ней возвестил взрывной рост уровня международного соперничества, сопровождавшийся революционными новшествами в экипировке, интенсивной коммерциализацией тенниса, первым крупным допинговым скандалом на высшем уровне и замедлением темпа игры (с чем я впервые столкнулся на самом любимом и успешном моем турнире, Уимблдоне).

То было славное время, особенно для американского тенниса. Наше поколение дало четырех чемпионов «Большого шлема» (Майкл Чанг, Джим Курье, Андре Агасси и я), а спортсмены из других стран вошли в число моих самых сильных и целеустремленных соперников. Напряженное соперничество продолжилось с появлением Роджера Федерера — швейцарца, ставшего моим близким другом. В рекордные сроки он собрал все призы «Большого шлема». В зависимости от происходящих событий время течет быстрей или медленней. И для меня настала пора добавить собственную историю в общую кладовую.

Тэд Уильямс, знаменитый отбивающий «Бостон Ред Соке», как-то сказал, что хотел от жизни только одного: чтобы прохожие на улицах указывали на него и говорили: «Вот идет мастер удара, величайший из когда-либо живших». С первых дней моей карьеры я испытывал сходное желание. Оно может показаться самонадеянным, но это своего рода энергетическая подпитка, без которой невозможны действительно высокие достижения. Бывали у меня моменты, когда в критические минуты важнейшего поединка я подходил к линии подачи и делал паузу, чтобы впитать атмосферу стадиона. Бурля адреналином, я смотрел на зрителей и вызывающе твердил про себя: «Сейчас я вам покажу, кто я такой».

Большинству чемпионов присущ этот яростный напор, настрой на борьбу. Он набирает силу, когда вы «застолбили свою территорию». Если вам нечего защищать, вы не продержитесь долго под прицелом конкурентов. Но есть и другая сторона: в нашем спорте лучшие игроки и жесткие соперники, как правило, ведут себя по-джентльменски, подавая пример для подражания и на корте, и за его пределами. Достаточно взглянуть на Рода Лейвера, представителя более ранней эпохи, и Роджера Федерера, задающего тон теперь.

Эта книга неспешно и обстоятельно расскажет вам о том, кто же я на самом деле такой.

Лос-Анджелес, январь 2008Моей жене Бриджит и моим сыновьям Кристиану и Райану. Вы значите для меня больше, чем все победы в «Большом шлеме» и мировая теннисная слава

Глава 1 Теннисный мальчик 1971–1986

Чтобы стать великим теннисистом, наверное, совсем не обязательно с самого начала знать, кто ты такой и чего хочешь. Разные игроки шли к своему призванию разными путями. Я же знал'. Почти с первых дней знал, что рожден для тенниса! Может быть, в этом и нет абсолютной необходимости, но если сызмальства знаешь, кто ты и чего хочешь — скажем, выступать со скрипичными концертами или строить высочайшие небоскребы, то у тебя есть стартовое преимущество перед остальными на пути к цели.

Я родился в Потомаке (штат Мэриленд) 12 августа 1971 г. и был в семье третьим ребенком из четырех. Брат Гас старше меня на четыре года, сестра Стелла (еще один серьезный теннисный игрок в нашем семействе) — на два, а самая младшая — моя вторая сестра Мэрион.

Мой отец Сэм — грек по происхождению. Когда я родился, он работал инженером-механиком в Министерстве обороны в Вашингтоне. Поскольку одной зарплаты на семью (жена Джорджия и четверо детей) не хватало, отец держал на паях с тремя родственниками ресторан и гастрономический магазин в округе Мэклейн, Виргиния. Это не были в полном смысле заведения греческой кухни, но мое семейство сумело познакомить местную публику с характерным для греков пристрастием к вкусной еде, и дело процветало.

О жизни в Потомаке я мало что помню, но все же не забыл, как мне попалась старая теннисная ракетка: она-то и стала моей любимой игрушкой. Я пулял мячиком во все поверхности, от которых он мог отскочить, — чаще всего в бетонную стену соседней прачечной. Постепенно я добрался до местного парка, где было несколько кортов, и получил первые уроки. Я тут же заболел игрой, погрузился в нее с головой, и, думаю, на то была все та же загадочная причина, по какой Тайгер Вудс взял в руки клюшку для гольфа, а Уэйн Гретцки — хоккейную клюшку.

Отец рассказывал, что однажды в парке к нему подошел какой-то парень и заметил: «А у вашего сына, похоже, неплохие способности к теннису». Надо полагать, отец отнесся к похвале с полной серьезностью, хотя сам не особенно интересовался спортом, да и никаких теннисных традиций в нашем семействе не было. Мы ведь принадлежали к американцам греческого происхождения, и с нашими корнями нас многое тесно связывало. В Европе есть небольшие страны, богатые теннисными традициями, например Хорватия и Швеция. Но Греция не из их числа. Поэтому теннис исторически оставался вне нашего кругозора.

Отец ничего не знал о теннисе и не возлагал на меня никаких надежд в этой области, пока я сам не проявил к ней интерес. Естественно, он не имел и связей с окружающей теннис средой — замкнутой и состоящей по преимуществу из тех, чьи семейства увлекались этой игрой на протяжении многих поколений. Отец понял, однако, что мои спортивные задатки достаточно велики. Даже малым ребенком я уже мог сильно бить по мячу. Это у меня получалось как бы само собой.

Когда мне исполнилось семь, отца перевели в район Лос-Анджелеса — известного центра аэрокосмической и военной промышленности. Понятное дело, о моем теннисном будущем он тогда и не помышлял. Но, к счастью, совершено неожиданно оказалось, что Южная Калифорния — также и центр американской теннисной культуры, особенно в ее общедоступных формах.

Теннис в Соединенных Штатах существовал в двух ипостасях. На северо-востоке — в Бостоне, Ньюпорте, Нью-Йорке и Филадельфии (где по традиции проходили самые крупные турниры, включая Открытый чемпионат США) — это всегда был привилегированный спорт для богатых. Игра там велась в строгом соответствии с давними правилами и почти до самого моего рождения — только на травяных кортах.

Калифорния же представляла собой нечто совершенно иное. Благодаря теплому климату Западного побережья здесь можно было круглый год играть на открытом воздухе, без больших затрат и к тому же в абсолютно демократичной обстановке. Свободного места хватало, и общественные корты располагались повсюду. Покрытие было, как правило, бетонное: эти площадки дешевы, и их нетрудно содержать в порядке.

Так Калифорния стала еще одним теннисным центром. Первые большие игроки, взращенные Западным побережьем, — Элсворт Вайнс (до сих пор известный своей невероятно сильной подачей), Джек Крамер, Панчо Гонзалес, Стэн Смит, Билли Джин Кинг и Трейси Остин.

Сильная подача и напористая, наступательная манера — отличительные особенности «калифорнийского стиля». Что касается техники, то она, конечно, разная — в зависимости от региона и типа покрытия. И различия эти достаточно заметны. Даже основные стили хвата ракетки — континентальный (европейский), восточный и западный — получили названия по регионам, где они были распространены и подходили к местным условиям.

Одна из моих заслуг (во всяком случае, так мне говорили) заключается в том, что я стал почти образцовым универсальным игроком. Я обладал сильной подачей, агрессивно играл на задней линии — то есть был типичным представителем «калифорнийского народного стиля». Затем я освоил подачу с выходом к сетке и причинил соперникам-европейцам очень крупные неприятности на их любимых кортах, победив семь раз в мужском одиночном разряде на самом главном и, без преувеличения, элитном мировом турнире — Уимблдоне. Единственное покрытие, которое я так и не освоил полностью, — это медленные европейские грунтовые корты. Поэтому я никогда не выигрывал Открытый чемпионат Франции — крупнейшие соревнования на таких площадках.

Что касается моего стиля и результатов, то я превзошел региональный и даже национальный уровень, видимо, в большей степени, чем некоторые мои предшественники, завоевавшие титул первой ракетки мира. Взять хотя бы моего соотечественника Джимми Коннорса. Он был родом из Иллинойса, но довольно рано переехал в Калифорнию и совершенствовал свой стиль на местных кортах с твердым покрытием. Чувствуя себя уверенно на любых площадках, он «всего лишь» дважды выиграл Уимблдон, но его игра была достаточно хороша, чтобы пять раз победить на Открытом чемпионате США, причем трижды — на любимых им кортах с твердым бетонным покрытием.

Главное достоинство Калифорнии заключалось в тех возможностях, которые открывала развитая, самобытная и прочно укорененная местная «теннисная культура». Но в нашем семействе не было таких традиций: нам предстояло все схватывать на лету и усваивать на ходу. По счастью, мы оказались в самом центре урагана Открытой эры. Он разразился в 1968 г., когда профессионалам наконец предложили соперничать с любителями на четырех «главных» турнирах «Большого шлема» (Открытые чемпионаты Австралии, Франции, США и Уимблдон). Переход к Открытому теннису означал, что все сильнейшие игроки мира отныне могут участвовать в одних и тех же турнирах и претендовать на полноценный чемпионский титул. Результатом стал теннисный бум. На кортах появились миллионы новых любителей и потенциальных профи.

Когда мы оказались в Калифорнии, штат изобиловал игроками мирового уровня и теми, кто подавал большие надежды. Возможностей для учебы, тренировок и игры было предостаточно. Перспективы казались завораживающими — вернее, казались бы, сумей мы по достоинству их оценить. Но мы пока не умели.

Чтобы отправиться в Калифорнию, отец продал свою долю ресторанного бизнеса. Ему уже наскучило это дело, а заодно и партнеры-родичи. Денег пока хватало, и он хотел передохнуть. Вместе с тем отец внутренне уже подготовился к тому решительному шагу, который до него совершили многие новоиспеченные американцы и иммигранты, следуя «американской мечте», — он обратил взор на Запад, к Калифорнии. Несколько раз отец съездил на западное побережье, устроил наш дом в Палос-Вердес и, наконец, перевез туда нас.

Ясным утром 1978 г. мы сели в машину. Помню, это был маленький синий «форд пинто», бюджетный автомобильчик без всяких излишеств (потом он приобрел печальную известность: если в машину врезались сзади, мог загореться бензобак). Мы набились в него вшестером и двинулись на Запад. Впрочем, погодите: всемером, поскольку с нами ехал наш попугай Хосе. Если вы смотрели классический фильм с Чеви Чейзом «Рождественские каникулы» («Christmas Vacation»), то без труда вообразите эту теснотищу.

Когда мы приехали в Палос-Вердес и вошли в наш скромный дом (примерно 150 квадратных метров), я ощутил прилив энтузиазма. Отдельная комната полагалась только Гасу, как старшему из детей, а меня поселили с Мэрион. Своя комната появилась у меня только в пятнадцать или шестнадцать лет.

Очень скоро мы обнаружили, что нас окружает насыщенная теннисная среда. Неподалеку, в Роллинг-Хиллз, находился Клуб Джека Крамера, сыгравший выдающуюся роль в подготовке многих прекрасных игроков (в том числе Трейси Остин). А еще был Весл-Энд, где я начал брать уроки у одного из лучших тренеров всех времен — Роберта Лэнсдорпа.

Я рос застенчивым, замкнутым ребенком. Но если ты получаешь энергетический заряд от Лэнсдорпа, то сразу начинаешь владеть ситуацией и многие тебя замечают. Сейчас это кажется невероятным, но вскоре после того, как я начал работать над своей игрой, нам стали говорить, что из меня выйдет великий теннисист. Почти сразу же меня начали сравнивать с такими парнями, как Элиот Тельтшер, — говорили, что уже в четырнадцать лет я буду столь же хорош, как несомненно одаренный Элиот в шестнадцать. (Тельтшер сделал великолепную профессиональную карьеру и вошел в первую мировую десятку.)

Еще подростком я решил, что должен выиграть Уимблдон и Открытый чемпионат США, и считал эту задачу вполне посильной. Многие дети, которым твердят, будто они замечательно талантливы, что они должны верить в себя, работать над собой и так далее, в конце концов оказываются на обочине. Им может не хватить характера или физических ресурсов, порой им трудно оправдать собственные ожидания, у них могут возникнуть неустранимые изъяны в технике, психологическом настрое или в представлениях о своей карьере. Если человек убежден, что с ним не случится ничего плохого из того, что могло бы случиться, это почти наверняка обманчивая надежда — не считая случаев, когда она все же сбывается.

Может быть, именно вера в то, что я сравняюсь с лучшими из лучших, помогла мне стать тем, кто я есть. В глубине души я всегда в это верил. Я не сомневался. Но самое поразительное заключается в том, что действительно не случилось ничего, способного разбить, поколебать или отнять у меня эту веру, и я прошел сквозь преграды, грозившие встать между мной и моим призванием.

Вскоре после того как я начал играть в Клубе Крамера, папа познакомился с одним из его членов по имени Пит Фишер, известным педиатром из Нью-Йорка. Это был типичный «доктор» и в теннис играл соответственно. Плотный, с большим животом, он демонстрировал, наверное, самую ужасную манеру игры из когда-либо виденных мной. Зато Пит был умным и проницательным знатоком тенниса — можно сказать, провидцем.

Взглянув на меня, он тут же отметил мой незаурядный талант, сдружился с папой, который возил меня на тренировки, и в конце концов убедил его, что может сделаться моим наставником. Теперь, задним числом, я, конечно, понимаю, что «наставник» — не вполне подходящее для Фишера определение, ибо главное его достоинство заключалось в том, что он точно знал, чего не умеет. Будучи никудышным теннисистом, он совершенствовал мою игру весьма мудро — подыскивал тренеров и специалистов, дававших мне неоценимые уроки. Пит имел на меня виды грандиозные, почти фантастические. Он представлял собой смесь генерального подрядчика и полупомешанного ученого, одержимого идеей создать величайшего чемпиона «Большого шлема».

Наконец Пит (и это был его мудрейший шаг) сумел убедить папу, что сможет руководить моей теннисной карьерой. Он стал нашим советником, наперсником и посредником между нами и миром тенниса.

Оглядываясь назад, больше всего я ценю то, чего добился Пит в плане моих отношений с отцом. Он исключил из них теннисную тему и полностью взял ее на себя. Папа, который с самого начала твердил, что ничего не смыслит в теннисе, был избавлен от всякой ответственности за мой прогресс. Эта граница между родителем и руководителем всегда оставалась незыблемой, поэтому мои неудачи никогда не выводили папу из себя и не делались источником сильных переживаний. Естественно, он следил за моей карьерой, но словно со стороны. Как потом сказал Роберт Лэнсдорп, «он был похож на бесстрастного наблюдателя, стоящего далеко за оградой».

Такое положение вещей меня чрезвычайно устраивало, если учесть характер отца. Нельзя сказать, что он любил уединение, но в целом, конечно, был человеком не слишком общительным, скорее замкнутым, подобно большинству мужчин семейства Сампрасов, включая Гаса и меня. Мы не сразу входим в контакт с людьми, предпочитаем держаться в тени, избегаем переднего плана. Нам присуща саркастичность. Такой склад характера не очень-то удобен в обстановке профессиональных турниров, где вы постоянно в движении, знакомитесь с новыми людьми, беседуете с ними, стараетесь запомнить имена. С другой стороны, наша природная сдержанность и немногословность помогают держаться подальше от всякого рода склок и не попадать в ситуации, чреватые неприятными последствиями. Это ценное свойство имеет большое значение для тех, кто уже покорил теннисные вершины.

В детстве я нечасто общался с отцом: ведь он был занят на двух работах и заботился о содержании семьи. Все наши потребности и в бытовом и в эмоциональном плане удовлетворяла мама. Лишь занятия теннисом позволили мне проводить больше времени с папой. Он доставлял меня на тренировки и обратно, мы ездили с ним на детские соревнования по выходным. Но это отнюдь не означало, что мы так уж часто беседовали. Моей наперсницей стала сестра Стелла. Она была немного старше, и я прислушивался к ее мнению. К тому же в нашей семье кроме меня лишь она серьезно занималась теннисом. Со временем мы стали ездить на юниорские турниры всем семейством. Поначалу для этих путешествий служил потрепанный микроавтобус «фольксваген».

Отца я немного побаивался, хотя он если и не был моим лучшим другом, то уж никак и не тираном. Помню, однажды у меня вырвалось бранное слово, и отец намазал мне рот мылом. Рукоприкладство он отвергал, но тогда нас, собственно, и не за что было сурово наказывать. Поздние гулянки? Марихуана? Что-нибудь похуже? Ничего подобного в юности мы не знали. А на меня соблазны вообще не действовали — я с головой окунулся в теннис и даже помыслить не мог, что сверну с этого пути.

Нашим воспитанием занималась мать Джорджия, человек чуткий и отзывчивый. Она всегда была готова выслушать, поговорить и разъяснить, о чем бы ни зашла речь. На нас она влияла тихо и незаметно, но, тем не менее, самые жесткие черты характера я, вероятно, унаследовал от нее. Мама была чудеснейшей женщиной на земле, она нас холила и лелеяла, откликалась на все наши переживания. Однако за этой теплотой и заботливостью скрывалась твердость.

Мама родилась и выросла в Салакии, деревушке неподалеку от Спарты. Семья жила в бедности. У мамы было двое братьев и пять сестер, и вплоть до юности спать ей приходилось на полу. Старший брат эмигрировал в Канаду, а потом вызвал к себе остальных. Так мама приехала в Северную Америку, не зная ни слова по-английски. Через какое-то время, вместе с сестрами, близкими ей по возрасту, она начала работать косметологом в районе Торонто.

Маме было за двадцать, когда она перебралась с сестрами в Вашингтон и познакомилась с папой (у них имелись общие друзья). Отец папы советовал ему жениться на гречанке, и Джорджия оказалась подходящей парой. Они одинаково ценили семейную жизнь и хотели завести дом, где их дети чувствовали бы себя довольными и счастливыми.

Поскольку мама стала американкой лишь недавно, мы росли в атмосфере, пропитанной греческими традициями. Мы обзавелись многочисленной родней — у меня было, наверное, не меньше тридцати двоюродных братьев и сестер. Правда, моя спортивная карьера не позволяла мне поддерживать с ними тесные отношения. Каждую неделю мы ходили в греческую православную церковь, не пропускали ни одного национального праздника и гуляния — совсем как в фильме «Моя большая греческая свадьба» («Му Big Fat Greek Wedding»). Мама до сих пор готовит греческие блюда — спанакопиту (кушанье со шпинатом) и долму, а уж бузуки (греческой гитары) я наслушался на всю жизнь. Тем не менее мы хотели походить на американцев: скажем, никогда не носили экстравагантную национальную одежду, а на обед у нас часто подавали болонские спагетти.

Когда я думаю о маме, о ее полуголодном детстве, я хорошо понимаю, какой она неунывающий, сильный человек. Уже к двадцати трем годам она, происходившая из консервативного, патриархального общества, освоилась в совершенно чуждой ей культуре. Конечно, ее поддерживала родня, однако маме все далось ценой немалых усилий.

Если от папы я унаследовал невозмутимость и сдержанность, то от мамы — упорство, стойкость и... упрямство. Она помогла мне осознать мои базовые ценности, объяснила, что я ничего не добьюсь, выбирая самый легкий путь. Думаю, от нее мне передалась способность полностью, без остатка концентрироваться на своей задаче. В течение всей карьеры я никогда не забывал о главной цели, не отвлекался на второстепенные вещи — что бы ни происходило со мной вне корта.

Маме всегда хватало хлопот с нами четверыми, а мой расцветавший талант лишь прибавил новых. Сначала Стелла и я — два спортсмена-энтузиаста — как бы отодвинули на задний план Гаса и Мэрион, а потом я затмил и Стеллу. Я стал «надеждой семьи», и — хотел я того или нет — мне уделяли больше внимания, на меня тратили больше денег. Впрочем, время от времени это порождало обиды.

Гас увлекался серфингом, у него было много знакомых, и меня это устраивало, позволяя оставаться при отце. Конечно, мне, как и всякому младшему брату, иногда очень хотелось «потусоваться» с Гасом и его приятелями. Наверное, нет нужды объяснять, что такое «комплекс младшего брата». Но мне помог теннис. Он настолько захватил меня, что я счастливо избежал многих переживаний переходного возраста. В детстве я не испытывал ревности со стороны старшего брата — разница в четыре года означала, что мы обитали в разных мирах. Но я знал, что мое привилегированное положение иногда вызывает у него досаду. Время от времени Гасу приходилось возить нас со Стеллой на тренировки, и было заметно, что эта обязанность не доставляет ему удовольствия. Думаю, тут проявлялась его реакция на дефицит внимания со стороны отца. Гас чувствовал себя немного «заброшенным», тогда как Стелла и я (особенно когда подросли) заняли положение фаворитов.

Иногда Гас вел себя навязчиво. Помню, отец купил ему гитару, и он заходил к Стелле или ко мне (точнее, к нам с Мэрион) и наяривал что есть мочи. Мне это очень докучало, но я догадывался: он просто хочет, чтобы и ему уделили толику внимания. Гас считал, что раз меня балуют, то он имеет полное право хотя бы «побацать» на гитаре. Стелла, которая сейчас тренирует женскую теннисную команду Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, была не способна никого обидеть. Она являлась образцовой дочерью — наверное, благодаря дружелюбному, отзывчивому характеру и какой-то общей одаренности (в том числе и по части тенниса). К примеру, родители не сомневались: если Стелла и Гас ссорятся — значит, виноват Гас. У меня с ней практически не случалось размолвок. Увлечение теннисом сделало нас союзниками.

Самое яркое воспоминание о Стелле относится к тому времени, когда мы занимались у Роберта Лэнсдорпа. (Как ни удивительно, мы почти всегда тренировались вместе — тридцать минут она, тридцать — я. Это было незыблемое правило.) И вот однажды она стояла у сетки, а Роберт прямо-таки расстреливал ее мячами. Он намеренно ее не щадил, а она едва успевала отражать его удары. Это смахивало на самооборону. У Стеллы сбилось дыхание, потекли слезы. «Ты что там нюни распустила? — грубовато буркнул Роберт, притворяясь крайне недовольным. — А ну-ка соберись!» Стелла повернулась и ушла, не желая больше терпеть эти солдафонские штучки. Помню, я подошел, обнял ее и попытался утешить: «Будет тебе, Стелла, все нормально, все хорошо». Конечно, сценка выглядела забавно — двенадцатилетний сопляк в роли утешителя: «Не горюй, все в порядке!» Мне было так за нее обидно, что эпизод накрепко врезался в мою память: кажется, будто это случилось вчера.

Сестренка Мэрион играла в детский теннис, и очень успешно. Она была самой младшей, и поэтому ее слегка «оттеснили». В общем, тут нет ничего удивительного. Застенчивость мешала ей искать с нами контакт. К тому же мы со Стеллой усиленно занимались теннисом, Гас был мальчишкой, намного старше Мэрион, и ей просто не с кем было общаться. Порой она сильно переживала.

Когда Мэрион немного повзрослела, она обрела веру в Бога и воистину расцвела. Вера помогла ей счастливо преодолеть трудности подросткового периода, а в церкви нашлось много друзей. Она стала более уверенной в себе, открытой, общительной — словом, поистине светлой личностью. Я тоже верующий, но не наделен подобной религиозностью. А Мэрион показала мне, как много вера способна сделать для человека.

В общем и целом, мы были хорошими детьми и жили дружно, несмотря на неизбежные среди братьев и сестер размолвки и соперничество. Если родители уделяли Стелле и мне больше внимания, то не потому, что сильнее любили, а из-за тенниса. Думаю, это понимали все. По крайней мере, надеюсь. Возможно, именно поэтому у нас никогда не случалось неприятных эксцессов. В некоторых отношениях мы были типичной американской семьей, в других — нет. Но мы очень близки и по сей день.

В восемь лет я помышлял о теннисе уже вполне серьезно. Остались позади те дни, когда мама в свободное время кидала мне мячики. Теперь я интенсивно занимался. Вспоминая годы своего начального обучения, я как сейчас вижу: вот отец идет к банкомату, снимает шестьдесят долларов (или сколько это тогда стоило?) и протягивает их мне, чтобы я заплатил Роберту Лэнсдорпу.

<<Вжик-вжик, вжик-вжик...» — банкомат мы навещали часто. Нельзя сказать, что отец так уж много получал, но работа у него была совсем неплохая. К тому же он отложил деньги, вырученные за ресторанный бизнес. Они пригодились потом, когда приспело время крупных затрат.

Вскоре после того как Фишер взял на себя роль «куратора» моей карьеры, я втянулся в плотный тренировочный процесс. Лэнсдорп ставил мне удар справа и другие удары с отскока, Фишер служил статистом, помогавшим совершенствовать подачу, а другой местный тренер, Дел Литтл, следил за работой ног и общей физподготовкой. Удары с лета я оттачивал у Ларри Исли, профессионального игрока Клуба Крамера, который тренировал мужчин-теннисистов в Университете Лонг-Бич. Такова была моя неофициальная тренерская команда.

Основы моей игры заложил Лэнсдорп — легендарная в теннисных кругах Южной Калифорнии личность, — прославившийся чисто сержантской муштрой без скидок и послаблений. Школа Лэнсдорпа до сих пор чувствуется в моих лучших ударах справа с отскока.

Почти все его ученики имеют мощный удар справа. Он ставил максимально плоский, чистый, экономичный удар и особенно успешно работал с девушками. В числе его воспитанниц Трейси Остин, Линдсей Дэвенпорт, Мелисса Гарни и Стефани Рехе. Все они в свое время сенсационно заявили о себе и сделали успешную (в той или иной степени) профессиональную карьеру. Что касается мужчин, то до меня лучшим достижением Роберта был Элиот Тельтшер. Правда, Элиот прославился, напротив, мощным ударом слева, и именно это я имел в виду, когда говорил, что у каждого игрока есть природные задатки, в значительной мере предопределяющие манеру его игры.

У Роберта с Фишером отношения не сложились. Роберт считал Фишера дилетантом, а это много значило, поскольку Роберт к моменту нашей с ним встречи являлся персоной известной и авторитетной, отличался резкостью, честностью и предельной прямотой. Если вы были ему неинтересны, он этого и не скрывал. Такой характер, конечно, доставлял ему массу неудобств, но Роберт был ярко выраженным одиночкой и всегда действовал так, как считал нужным. Не знаю, побаивался ли его Фишер, но худо-бедно они все же работали сообща.

В детстве я был работягой и уважал Роберта. Он внушал мне некоторый страх — здоровенный мужик с огромными ручищами и до крайности грубыми манерами. Занятия были по четвергам, и я помню, как, еще сидя в школе, начинал волноваться и смотреть на часы, потому что занимался у Роберта с трех до четырех. Но вот что удивительно: насколько меня притягивала тренировка с ним, настолько же нетерпеливо я ждал ее конца.

Когда я начал играть, еще не завершилась эпоха деревянных ракеток. Роберт учил меня правильно пользоваться «деревом». Через несколько лет технологии изменили ракетку, и стало гораздо проще отрабатывать удары. Мне же тогда это давалось с немалым трудом. Некоторые упражнения были максимально просты. Роберт расстегивал мягкий виниловый чехол на молнии, который надевался на головку ракетки, вкладывал в него свои ключи и закрывал. Ключей у него было штук сорок, так что весила эта конструкция весьма прилично. А потом я отрабатывал удар справа такой утяжеленной ракеткой. Для ребенка это нелегкое упражнение, но я научился бить по мячу. Роберт считал самым важным умение видеть площадку и посылать мяч туда, куда наметил.

Никаких особых секретов в методике Лэнсдорпа не таилось. Главная наука состояла в повторении, и это давало важный эффект — цементировало строгую технику удара. Роберт вывозил на корт большую тележку (вроде тех, что дают в супермаркетах), полную мячей, и мы в течение часа (или получаса, если со мной занималась Стелла) отрабатывали разные элементы: подход к мячу, прием короткого мяча, удар справа (ставший моим коронным). Мы повторяли, повторяли, повторяли...

Элиот Тельтшер считает, что Роберт гениально подкидывал мячи (на первый взгляд работенка не особо трудная). Но Элиот прав! Роберт посылал мяч за мячом в надлежащее место, а ведь речь идет о сотнях мячей в час, и так каждый день. Я отбил их, наверное, миллион! И это дало принципиально важный результат — появилась мускульная память, укоренившаяся во мне, словно врожденная способность наносить нужные удары.

Одной из любимых штучек Роберта было подкидывание сильно закрученных мячей прямо на меня. Ведь он, если помните, мужчина очень крупный, весом около ста кило, а я тощий, и было мне всего-навсего двенадцать. Зато я привык биться с ним один на один и отражать его удары. Это закалило меня физически.

Роберт обычно сгибал одну ногу, чтобы легче доставать мячи из тележки, одной рукой быстро хватал их, другой бил по мячу — и так часами. В конце концов ему сделали операцию на бедре, и могу поручиться, что всему виной именно эта его наклонная стойка. Роберт располагался на центральной линии подачи и подкидывал мячи ударом справа через весь корт пятнадцать раз в минуту. Это была изнурительная работа.

Мой удар справа с ходу — всецело заслуга Роберта. Я его, как правило, использовал для выхода к сетке с середины корта — пусть не слишком эффектного, но зато одного из самых коварных приемов в теннисе. Он мог быть как защитным, так и завершающим или использоваться просто при обмене ударами. Удар труден, потому что гораздо легче бить по мячу, двигаясь из стороны в сторону, чем вперед и назад. Этот удар должен быть сильным, исполненным в быстром темпе так, чтобы мяч пролетел низко над сеткой, но при этом готовиться к нему следует незаметно.

Уже в ходе профессиональной карьеры я слегка усовершенствовал свой удар справа и сделал его более крученым, чтобы уменьшить число ошибок. Но в принципе за многие годы он мало изменился, и если кто-нибудь из моих детей захочет играть в теннис, а Роберт по-прежнему будет на корте, я снова обращусь к нему.

Несколько лет назад я был в клубе «Ривьера», где Роберт в то время вел тренировки. Он попросил меня сыграть с двенадцатилетней девочкой, которая у него занималась. Я охотно ему помог и сразу забыл про этот случай, а через несколько лет увидел ту самую девочку по телевизору. Это была Мария Шарапова. Роберт умел распознавать таланты и интуитивно чувствовал, кто, так сказать, «годится» — у кого есть запас психологической прочности для покорения вершин. Он сразу угадывал, каков ты и чего стоишь. Но, боже мой, до чего же он был свиреп!

Фишер со временем стал своим человеком в нашем семействе, а у меня все шло накатанным путем. По вторникам я занимался с Делом Литтлом, по четвергам с Лэнсдорпом, а по пятницам с Фишером. Между этими занятиями и по выходным я для практики играл с другими юниорами или ездил на турниры.

Литтл дружил с семейством Остинов — своего рода теннисной элитой Южной Калифорнии. Из него вышли Трейси, Пэм, Джон и Джефф — все они выступали в профессиональных турнирах, а Трейси являла собой образец для подражания как, возможно, самое выдающееся дарование в истории тенниса.

Литтл вел занятия в Клубе Крамера, но многих детей брал к себе (он жил в окрестностях Ломиты). Место восторга не внушало: рядом с двумя кортами, которые он использовал, находилось нечто вроде стоянки для грузовиков. Литтл был великим учителем. Он становился в углу корта, гонял меня туда-сюда, посылая мячи в разные стороны, и особенно внимательно контролировал работу ног. Мы выполняли много разных упражнений — например, разножку и тому подобное. Но очень важно, что он никогда не терял чувства меры.

Фишер не мог уделять теннису много времени. Он сотрудничал с компанией Kaiser Permanente, работающей в области здравоохранения, и был очень востребован как эндокринолог и еще больше как педиатр. По рабочим дням Фишер занимался со мной редко, но зато регулярно заходил, ужинал с нами и беседовал с отцом. Он хорошо разбирался в стилях тенниса, в стратегии игры и хотел передать эти познания нам. Пит был прекрасным педагогом, и я многим ему обязан; особенно это касается подачи, с которой сопряжено немало сложностей. Пит и Дел Литтл придумали забавное словечко «Чонг». Господи, до сих пор не могу удержаться от смеха, когда о нем вспоминаю. Оно звучит таинственно, будто некий термин из области боевых искусств, а на самом деле обозначает исходную стойку при подаче и расположение ног под правильным углом. Я все не мог уловить этого, но было так занятно слышать от Фишера: «Теперь правильно, Чонг!»

Одна из особенностей моего игрового почерка — начало движения при подаче (некоторые игроки, в том числе и Шарапова, переняли эту мою манеру). Я ставлю левую ногу на заднюю линию, приблизительно в том направлении, куда подаю. Затем чуть откидываюсь назад и отрываю носок левой ноги от площадки, показывая, что сейчас буду подавать. Так меня научили Пит и Дел, потому что это каким-то образом обеспечивало расположение ног для «Чонга».

Не знаю, в «Чонге» дело или нет, но я выработал четкое, простое движение при подаче, и это стало серьезным достижением. Чем больше у вас сбоев и накладок при подаче, тем вероятнее неудача. Потом Пит часто говорил, что я, мол, очень «обучаемый». Но я был просто ребенком и вел себя соответственно — впитывал все, словно маленькая губка.

Еще одна важная заслуга Фишера состояла в том, что он научил меня маскировать тип подачи. По его сигналу я посылал мяч вверх, а он показывал, куда мне бить, с какой подкруткой или вовсе без нее. Мои соперники потом говорили, что им трудно угадать, куда пойдет моя подача или как будет вращаться мяч. Все это — достижение Пита.

Со временем я разработал запястье, и оно приобрело особую «гибкость», то есть я мог его поворачивать так, чтобы одним основным движением выполнять подачи разного типа. Единственное исключение составляла крученая подача с высоким отскоком. Чтобы придать мячу сильное вращение, нужно подкинуть его дальше назад и влево, а это, конечно, скрыть нельзя. Но даже при такой подаче я не обнаруживал свое намерение столь явно, как большинство игроков.

Ларри Исли вступил в игру, когда я отказался от удара слева двумя руками и начал использовать подачу для выхода к сетке. Мастер ударов с лета, он здорово выручил меня. У нас были серьезные сомнения и колебания во время перехода к новой технике (об этом я расскажу позже). Члены Клуба Крамера считали, что я поступаю глупо, меняя удар слева, особенно когда в результате мой соперник Майкл Чанг приобрел заметное преимущество надо мной. Вот пока и все о моих тогдашних достижениях.

В детстве у меня не было героев — ни теннисных, ни иных. Я не вешал в своей комнате плакаты, не собирал с одержимостью фаната автографы или сувениры. Но теннис стал семейным делом, потому что я занимался им всерьез. Мы вместе смотрели дома все финалы турниров «Большого шлема». Однажды наш телевизор перестал работать. Стало ясно, что его не починить, и тогда отец вызвался своими силами помочь нашему общему делу. Мы все поехали в Клуб Джека Крамера к шести утра, чтобы посмотреть финал Уимблдона. Это было словно большое семейное приключение, которое мне хорошо запомнилось.

Иногда после обеда Пит Фишер приводил к нам Дела Литтла, обладателя большой коллекции старой теннисной хроники. Отец доставал столь же древний 16-миллиметровый проектор, Дел наводил его на белую стену нашей столовой, и все мы — отец, Пит, Дел, Стелла и я — смотрели финальные встречи таких великих игроков, как Род Лейвер, Кен Розуолл и Лью Хоад. У Пита тоже были пленки с Родом Лейвером, и я помню, как Лейвер перемещался по корту на стене нашей столовой. Его ровная, плавная игра производила яркое впечатление даже в зернистом черно-белом изображении.

Утром, к восьми часам, я ходил в школу Виста-Гранде и занимался там до полудня. Потом мама забирала нас и доставляла домой. Я ел, переодевался, к трем ехал в Клуб Крамера и там играл сет или два с теми, кого заставал в тот день. Способных ребят было много — в этом теннисное преимущество Калифорнии! — и партнеров мне хватало с избытком. Вот с кем я играл: Мелисса Гарни, Джой Лэдэм, Пит Фицпатрик, Том Блэкиор, Эрик Эменд и другие. Гарни и Эменд сделали профессиональную карьеру. Прочие так и остались талантливыми любителями. Два дня в неделю у нас в клубе проходил теннисный семинар, а в остальные дни я тренировался, и чем дальше, тем больше. Мой день заканчивался в семь вечера. Я ужинал дома, делал школьные уроки, шел спать и вставал утром, чтобы начать все с начала.

Жизнь моя подчинялась режиму, со временем все более жесткому. Но если хочешь чего-то достичь, нужно отдавать этому все силы. Не стоит рассчитывать, как говорится, «объять необъятное». Невозможно совместить интенсивное общение, серьезную учебу и спорт так, чтобы все оказалось главным. Для постижения тенниса требуется масса сил и времени, и детские годы тут принципиально важны.

При этом нельзя сказать, что я пренебрегал школой. Нет, я был примерным учеником — пусть не отличником, но уж точно твердым хорошистом, даже с запасом. Я учился старательно, упорно, всегда входил в продвинутую математическую группу класса, поскольку формулы давались мне легко. Но уже тогда я не выказывал особой склонности к насыщенному эмоциональному общению. Зато я добросовестно читал — правда, и надоедало мне это довольно быстро. За всю жизнь я прочел, наверное, несколько десятков книг. Что мне действительно понравилось и запомнилось — это «Над пропастью во ржи», классический роман Дж. Д. Сэлинджера. Я открыл его в десятом классе, и мне было очень любопытно, что же произойдет с главным героем, Холденом Колфилдом, молодым человеком, крайне на меня не похожим, как вы уже догадались.

В школьные годы у меня не было «закадычных» друзей, как, впрочем, и времени для немногих приятелей. Свою долю общения я получал в Клубе Крамера. Мы, «теннисные дети», играли друг с другом, вместе ездили на турниры и в клубе чувствовали себя не хуже, а то и лучше, чем в школе. Такое ощущение сохранялось у меня все школьные годы.

В клубе, конечно, царил теннис, но бывали и развлечения — вечеринки с барбекю или нечто подобное. Игра у меня шла сама собой, и я чувствовал спокойную и, пожалуй, наивную уверенность, что все получится: я выиграю множество турниров, заработаю кучу денег, куплю красивую машину и массу прочих вещей, которые, как потом выяснилось, ровно ничего для меня не значили. В этом смысле я ни разу ни в чем не разочаровался.

Потом я перешел из Виста-Гранде в среднюю школу Риджкрест. Теннисные занятия и тренировки шли своим чередом, а когда настало время переходить в старшие классы, обстоятельства сложились так, что в значительной мере определили мое будущее.

Большинство учеников из Риджкреста перевели в среднюю школу в Роллинг-Хиллз, а Гаса и меня по неизвестным причинам направили в такую же школу в Палос-Вердес. Если бы я попал в Роллинг-Хиллз, то оказался бы среди прежних однокашников. А здесь я никого не знал. Между тем занятия теннисом отнимали все больше времени, и я практически не имел шансов завести новых приятелей.

Обычно я возвращался домой из школы в 11:30. Компании у меня не было — ведь приятели остались в Роллинг-Хиллз. Мои интересы ограничивались домом и Клубом Крамера. Я был застенчивым с самых ранних лет, а по мере взросления моя замкнутость только росла. Если другие думали о совместных развлечениях или свиданиях, то для меня наступил совершенно особый период. Девочками я не интересовался и помышлял только о теннисе. Стелла вела не столь однообразную жизнь: ходила на свидания, вечеринки, гулянья. Но мне это было ни к чему. Я не претендовал на роль вожака в классе и хорошо знал, кто я и кем стану — теннисистом. В школе меня прозвали «теннисным мальчиком».

В моей школе теннис, несмотря на обилие талантов в округе, был менее популярен, чем футбол. Я играл в футбольной команде и за два года не пропустил ни одного матча. Но существовал я в некоем одиночестве — если не по собственному выбору, то в силу обстоятельств. Отчасти это объяснялось отсутствием времени на общение. С другой стороны, меня не слишком интересовало, чем занимаются все остальные. Я никогда ни с кем не соперничал и вообще не сравнивал себя с другими. Я не вступал в конфликты и не завидовал защитнику нашей футбольной команды — важной персоне по школьным меркам. Я пребывал в какой-то иной реальности, лишь изредка пересекавшейся с обыденной жизнью старшеклассников.

В Палос-Вердес было немало весьма состоятельных людей, и некоторые дети усвоили умонастроение подросткового «ничегонеделания». Они не имели цели, не знали, чем себя занять, зато свои материальные запросы и прихоти удовлетворяли без труда. Реалии повседневной жизни их словно не затрагивали, не считая социального школьного статуса или альтернативной иерархии, существовавшей среди детей бунтарского склада. Кое-кто из ребят во время перерыва на завтрак покуривал «травку», да и вообще чувствовалась атмосфера «подпольной жизни»; но меня все это ничуть не увлекало. Тут теннис мне здорово помог — уберег от глупостей, притупил подростковые страхи и комплексы.

Зная теперь, как замкнуто я жил, вы можете счесть меня своего рода теннисным роботом. Но это неверно, поскольку я действительно любил свое главное занятие. Конечно, бывали дни, когда что-то во мне бунтовало, и я не хотел заниматься, не желал по два часа отбивать мячи. Но в принципе я вполне охотно делал свое дело. И основная заслуга тут бесспорно принадлежит Питу Фишеру. Не отец говорил мне, что я должен идти тренироваться: именно Пит Фишер поддерживал мой энтузиазм. Отец отошел на вторые роли, а первую уступил Фишеру. Не помню, чтобы папа хоть раз мне попенял, когда я отлынивал от тренировки.

Конечно, какая-то часть моей души желала удовольствий, требовала того же, чем тешили себя другие дети, но я никогда не переживал серьезной внутренней борьбы. Я обладал твердым настроем и в плане тенниса ощущал какую-то внутреннюю поддержку. Конечно, меня порой подгоняли, но я никогда не чувствовал, что меня принуждают, — фактически я заставлял себя сам. Я понимал, сколько денег на меня уходит, по всей нашей жизни видел, что получаю львиную долю внимания. Сколько всего для меня делалось — к примеру, шестичасовые поездки на машине, чтобы я мог выступить на юниорском турнире «Кубок Фиеста». Я не замечал на лице отца ни малейшего неудовольствия, когда он день за днем снимал деньги в банкомате, чтобы заплатить за мои тренировки. «Вжик-вжик», вот так... Я сознавал, что деньги эти отнюдь не лишние. Я любил игру ради игры, но вместе с тем чувствовал себя обязанным добиться такого результата, который оправдал бы все жертвы и усилия родителей, брата и сестер, тренеров. Это было мое твердое убеждение.

Мои сверстники и даже учителя вряд ли представляли, на что я нацелился. Когда я начал выезжать на турниры, я иногда оставлял учителям письмо с объяснением, почему меня несколько дней не будет на занятиях. Наш преподаватель математики, мистер Эберхард, до крайности изумился, узнав из одного такого письма, что мне нужно на десять дней слетать в Южную Африку. Было нетрудно прочитать его мысли: «Да кто ты такой, что позволяешь себе десять дней не ходить в школу? Шансы, что из тебя выйдет великий теннисист, близки к нулю». Пожалуй, на его месте я подумал бы то же самое — шансы действительно стремились к нулю...

Я понимаю, в каком отношении жизнь «теннисного мальчика» может показаться унылой — она лишена удовольствий и подчинена режиму. У меня не было свиданий и дружеской компании. Я круглый год работал, тренировался. Но я сам сделал выбор и тогда был вполне доволен. У меня есть близкий приятель, актер Люк Уилсон, который ведет чрезвычайно активную светскую жизнь. Я не раз ему говорил: «Если бы мы познакомились, когда мне было двадцать пять, я выиграл бы всего-навсего шесть главных турниров — и то в лучшем случае!»

Когда я был игроком младшего возраста (от десяти до четырнадцати лет), то обычно воплощал собой покой и безмятежность. Но в пылу схватки с лучшими игроками, особенно при проигрыше, меня могло прорвать, и я начинал вести себя в не свойственной мне манере. Вы, пожалуй, не поверите, но тогда я кидал ракетку, не отходил от задней линии, бил слева двумя руками. И я всегда громко кричал — но скорее от радости и напряжения, нежели от разочарования. Помню, я играл с моим главным на тот момент соперником, Майклом Чангом, бил слева двумя руками и вопил — очень громко. То есть тогда я проявлял гораздо больше эмоций, чем потом, уже в профессиональном спорте.

Папа был человеком строгих правил. Я слышал, что легендарное самообладание Бьорна Борга выработалось вскоре после того, как его отец на несколько недель лишил сына ракетки, поскольку Бьорн слишком шумно вел себя на корте. Мой отец никогда не отнимал у меня ракетку, но я ощущал его неодобрение, да и недовольство Пита Фишера тоже, когда переходил границы, и эти важные для меня люди четко и ясно доводили свое мнение до моего сознания.

Переломный момент в моем развитии пришелся, наверное, лет на четырнадцать. Именно тогда Пит Фишер убедил отца, что мне пора переходить на удар слева одной рукой. Помню, Фишеру пришлось очень постараться, чтобы я ему поверил, поскольку двуручный удар выходил у меня совсем неплохо. Но Фишер умел повлиять на меня. Он всегда был уверен в себе, а во мне видел второго Рода Лейвера. Это означало, что я выиграю Уимблдон и начну выступать на быстрых травяных кортах, а стало быть, необходимо разработать удар слева одной рукой.

Чтобы понять, какой трудный и рискованный шаг мы сделали, нужно оценить его сквозь призму юниорского тенниса. Конкуренция на этом уровне яростная, ее не регулируют ни общественное мнение, ни дотошное внимание прессы. Схватки беспощадны, но принципу «кто кого слопает». Сумасшедшие родители, неистовые тренеры, ради победы готовые на все, способные на любую уловку, лишь бы их чадушко поднялось выше в рейтинге, привлекло внимание, добилось известности. Эта стратегия в какой-то мере эффективна. Можно задирать и запугивать соперника, подавлять его волю — для юниорских схваток это норма, но в профессиональном теннисе подобные приемы не приняты, да и не срабатывают. Кто пробился на высший уровень, тот уже не особо чувствителен к большинству видов психологического давления.

Переход на удар слева одной рукой принес очевидные неудобства — мне было очень трудно (в моем случае переучивание заняло два года). Ни один юниор в здравом уме, никто из тех, кого я знаю, не пошел бы на такой крупный риск. Ведь в юные годы характер и дух еще не закалены. Если внезапно перестаешь выигрывать и отступаешь назад, тут же все начинают шептаться у тебя за спиной, и ты непрерывно слышишь это шушуканье. Я уже не говорю о реакции родителей, которые непосредственно занимаются твоей карьерой.

Перед тем как я начал переходить на удар слева одной рукой, я очень напряженно соперничал с Майклом Чангом. Его родители, Бетти и Джо, — люди весьма напористые, но «поединок Джо Чанг против Сэма Сампраса» проходил без эксцессов. Несмотря на весь накал наших схваток, отцы быстро нашли общий язык. Помню, когда я встретился с Майклом в самый первый раз и выиграл в трех сетах, мой отец был не слишком доволен, потому что один сет я все же проиграл. Вернее, он вовсе не был доволен. Я уже позабыл, что он говорил мне тогда и в каких выражениях, но точно помню одно слово, которое с тех пор возненавидел: «погано». Отец сказал, что в проигранном сете я действовал погано. Очень неприятно слышать такое. Но если я заслуживал порицания, он неизменно заявлял: «Ты играл погано».

Перейдя на удар слева одной рукой, я стал проигрывать всем подряд, в том числе, разумеется, и Майклу. Это был кошмар. Когда тебе четырнадцать, трудно прозревать перспективу, а передо мной лежали очевидные факты: мы с Майклом играли примерно на равных; в нашем соперничестве я, возможно, даже слегка его опережал, пока не перешел на новый удар. И тут он начал меня громить. Жуткое ощущение.

Но еще хуже другое. Мы с ним были одногодками, но Майкл играл в своей возрастной категории, а я — «с опережением». То есть он выступал в группе «четырнадцать лет и младше», а я — в группе «шестнадцать лет и младше». Многие смотрели на меня неодобрительно: дескать, Пит так делает потому, что хочет легкой жизни. Он играет со старшими по возрасту, значит, от него нельзя требовать побед, а поражение всегда можно оправдать. Он перешел на одноручный удар слева, ему трудно, вот он и уступает парням, у которых нужно выигрывать. Это просто трусливая увертка.

Можно, конечно, взглянуть на проблему и по-другому. Я отлично знаю, какое напряжение испытываешь, когда от тебя ждут очередной победы над теми, у кого ты регулярно выигрывал. Мне это хорошо знакомо, потому что потом, в профессиональном теннисе, со мной неизменно так и случалось. А тогда, в юниорские годы, меня поддерживала только уверенность Фишера в том, что я не должен беспокоиться, какой у меня счет в играх со сверстниками. Мне нужно смотреть далеко вперед и думать о том, куда выведет меня моя игра в конечной перспективе. Фишер упорно стоял на своем, и отец ему верил.

Для нас самым главным всегда было вести правильную игру, постоянно ее совершенствуя. Этому принципу я следовал в течение всей карьеры. Мы сознательно шли на риск. Если ожидания не оправдаются, значит, я оказался недостаточно хорош или поставил себе невыполнимые задачи. А многие мои сверстники напоминали отчаянно голодных людей, без разбора поглощающих все съестное подряд. Они не думали о будущем, жили только сегодняшними результатами, не отдавая себе отчета в том, что вещи, подходящие для юниоров (например, бесконечный обмен несильными навесными ударами), в профессиональном спорте могут оказаться бесполезными.

Есть и еще один фактор. В юниорском теннисе главное испытание — избежать стресса, который может оказаться весьма глубоким, особенно на национальных турнирах (самых важных юниорских соревнованиях, открытых для воспитанников всех юношеских секций Теннисной ассоциации США — United States Tennis Association, USTA). Приняв решение об улучшении своей игры, я не очень волновался по поводу побед. Я хочу объяснить начинающим теннисистам: в их возрасте я прежде всего заботился не об очках, а о том, чтобы играть хорошо, играть «правильно». Поэтому я мог не только получать удовольствие от процесса игры, но и совершенствовать ее в силу своих возможностей.

Однако вернемся к прерванной истории. Осваивая новую технику, я все яснее видел, какое тяжелое бремя возложили на себя некоторые мои сверстники, одержимые желанием побеждать во что бы то ни стало, и как это отразится на их спортивной карьере. Могу заявить со всей уверенностью: на меня никогда не давили ни отец, ни Пит. Мне никогда не говорили: «Ну-ка, давай, ты просто обязан выиграть эту встречу».

Еще один полезный побочный эффект моих выступлений в старшей возрастной группе и перехода на новую технику состоял в том, что я научился проигрывать. Тот, кто хочет стать чемпионом, не должен думать о поражении — в этом я никогда и не сомневался. Но я освоил и умение проигрывать так, чтобы не утратить уверенности в себе. Это очень пригодилось мне впоследствии, и не только в общей перспективе, но даже в конкретных встречах, когда на меня сильно давили. Страх поражения парализует игрока.

Наверное, теперь вам легче понять, как у меня выработалась одна черта характера, очень помогавшая мне на протяжении всей карьеры, хотя мало кто ее замечал (потому, вероятно, что она теснее связана с тем, чего я не делал, нежели с тем, что я делал): мне всегда «хватало дыхания», во всяком случае, насколько я себя помню. Поймите меня правильно. У меня выпадали неудачные дни, случались встречи, когда я был сам не свой — из-за переутомления или потому, что не мог найти свою игру. Иногда мне не хватало настроя, и я проигрывал. Однако «нехватка дыхания» — совсем другое дело. Это когда ты объективно можешь выиграть, но внезапно чувствуешь полный упадок сил или духа. Такого со мной не бывало — уверен, именно потому, что я никогда не боялся проиграть.

Мне нисколько не вредило то обстоятельство, что, при моей способности собраться и настроиться на борьбу в решительный момент, я обычно ничего не принимал близко к сердцу и не особенно переживал по поводу поражений. Завсегдатаи Клуба Крамера дали мне прозвище «Зубоскал». Мартин Блэкмен, бывший игрок Стэнфорда, сделавший хорошую профессиональную карьеру, помнит, как играл со мной в финалах утешительного раунда на одном и том же турнире два года подряд. В первый раз, когда я еще использовал двуручный удар слева, я выиграл. На второй год, когда я уже перешел на удар одной рукой, он меня разгромил. Но оба раза, по его словам, я подбегал к сетке, чтобы пожать ему руку после игры, с одной и той же нелепой, словно приклеенной улыбкой. Не хочу сказать, что результат решительно ничего для меня не значил. Просто я верил своим наставникам и к поражениям относился легко.

Это, конечно, банальность, но нельзя забывать, что все люди разные. Нет никакой универсальной, равно пригодной для всех методики развития. Если бы она существовала, с десяток или больше игроков красовались бы на верхней строчке рейтинга, имея по два «Больших шлема» каждый. Я далеко не уверен, что, скажем, Майкл Чанг сильно выиграл бы от перехода на одноручную игру слева или благодаря ей победил на Уимблдоне. Для этого нужно совпадение множества различных факторов.

Я хочу сказать вот что: нужно наблюдать за своей игрой и смотреть далеко вперед — куда могут вас привести ваши природные спортивные данные через пять, десять, пятнадцать лет? При небольшом росте Майкла и темпе его передвижения нелепо прививать ему игру с выходом к сетке после подачи, требующую большого расхода сил. Было на двести процентов ясно, что наилучших результатов он добьется у задней линии, отбивая мячи с отскока.

Темперамент и характер у всех людей тоже разные. Податливы вы или тверды? Терпеливы или склонны к риску? Нуждаетесь во внимании и одобрении или способны упорно работать, стиснув зубы, и выигрывать вопреки всему? Достаточно у вас душевных сил, чтобы справиться с поражением, или вам нужен запас уверенности, приносимый регулярными победами? Есть у вас прочие качества, порой совершенно не связанные с тем, как вы бьете по мячу или держите ракетку, без которых трудно сделать карьеру, достойную Зала славы?

При всех трудностях переучивания, которое превратило меня из двуручного отбивалы, приклеенного к задней линии, в универсального игрока, я получал и немало удовольствия. Мне нравилось путешествовать и жить в отелях. Тамошний сервис я считал просто классной штукой. Папа был поклонником ресторанной сети Denny’s, где акт приема незатейливой пищи в обшитых узорчатой искусственной кожей кабинках, с ламинированным меню в руке, казался мне настоящим пиршеством. Вдобавок рядом со мной находилась Стелла. В некоторых отношениях она испытывала те же трудности, что и я (хотя и была на два года старше). Она отличалась добротой, служила мне примером для подражания и источником приятных эмоций.

В моей Южнокалифорнийской секции имелись отличные игроки. Кроме Майкла Чанга, был Джефф Таранго и еще несколько. Из них формировалась команда для участия в национальных турнирах, например в Восточном Кубке. Но когда я играл на главном турнире Южной Калифорнии — в Уиттере, то Чанг, Таранго и прочие из их компании становились моими главными соперниками.

Отец находил общий язык практически со всеми. Никто не говорил о Сэме Сампрасе ничего такого, что мы порой слышали о других родителях. Он никогда не вступал с папашами конкурентов в словесную перепалку (не говоря уж о рукопашной), неукоснительно «держа планку». А я был покладистым ребенком.

Я тогда, конечно, не знал, что ждет меня в будущем, то есть чего именно я добьюсь. Свое призвание я видел в теннисе, но в пятнадцать-шестнадцать лет лишь пытался нащупать свою игру. Пит Фишер учил меня играть с выходом к сетке, и хотя я не показывал стремительного прогресса, Гленн Бассетт, тренер Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, наметил меня кандидатом в свою команду «Брюинс». Это было лестно, но объективная реальность пока заключалась в том, что я еще не выигрывал национальных первенств. Я лишь добился неплохих результатов в своей секции Теннисной ассоциации США (возможно, одной из самых сильных в стране), но не более того. К тому же я стремился не столько побеждать, сколько совершенствоваться. Я безоговорочно верил в Пита Фишера и в то, что он творил с моей игрой.

Во многих отношениях самым мощным (хотя и скрытым) стимулом моего развития был отец. Его суждения и наставления очень много для меня значили. Помню, в двенадцать лет я играл с Дэвидом Уитоном, который был чуть старше. Я победил Уитона (он потом стал крепким профессионалом) на грунтовом корте во втором раунде национального первенства, где он был посеян под вторым номером. Я очень собой гордился, и местный репортер взял у меня интервью. Настроение великолепное — казалось, весь мир у меня в кармане.

На следующий день, на том же самом корте, я проиграл Мэлу Вашингтону со счетом 6:1, 6:0. Он просто преподал мне урок тенниса. После встречи тот же самый репортер подошел уже к Мэлу и взял интервью у него. Папа отвел меня в сторону и сказал: «Видишь того типа? Он говорил с тобой вчера. А теперь беседует с Мэлом. Вот и пойми: мало быть на высоте один день — нужно быть на ней ежедневно».

Таков был папа: он всегда схватывал суть дела на лету. В конце концов стал таким и я. Назовите это реализмом, прагматизмом — чем угодно. Какая разница? Проиграв в тот день Вашингтону, я расстроился, и папа решил подлить немного масла в огонь, чтобы я хорошенько усвоил урок. Я сыграл «погано». Но вчерашний день уже не актуален. Важно то, что происходит сегодня, и то, что случится завтра.

Глава 2 Волшебная сказка Нью-Йорка 1986–1990

Путь к вершине теннисного рейтинга оказался для меня не слишком извилистым, и я двигался по нему довольно быстро благодаря созданным мне прекрасным условиям для совершенствования игры. Конечно, подъемы чередовались со спадами, но при этом основная моя задача состояла в том, чтобы внутренне окончательно перестроиться с оборонительного стиля игры на атакующий. А для этого, помимо прочего, мне нужно было усвоить новое теннисное мышление.

Игрок оборонительного стиля может не проявлять активности. Он дожидается вашей ошибки, пытаясь заставить вас торопиться с завершением розыгрыша очка.

Атакующему игроку приходится думать больше. Какую выполнить подачу: плоскую или крученую? Выйти к сетке или завершить розыгрыш очка ударом с отскока? Как обмануть принимающего соперника изменением направления и типа подачи?

Основное различие между атакой и защитой в том, что первая требует плана действий, а вторая — хорошей реакции и умения обороняться. Конечно, в обоих случаях очень важна техника выполнения ударов.

В раннюю пору я пытался атаковать при очень посредственной подаче. Она у меня окончательно наладилась только во второй половине 1989 г.

Вы, наверное, видели, как в крикете подающий посылает мяч мощным круговым движением? Пусть я преувеличиваю, но моя подача тогда смотрелась примерно так же. Я, конечно, посылал мяч в нужное место, с достаточно хорошей скоростью и вращением, но свободной, резкой, «взрывной» подачи у меня не было — этому еще предстояло учиться.

По мере того как я осваивал наступательную игру, мне открывалось важное обстоятельство: именно этот стиль соответствовал моим способностям и складу характера.

Но ставка на атаку, в результате чего изменились вся моя игра и позиция на корте, требовала повышенного атлетизма. И тут я допустил одну существенную ошибку. Излишне полагаясь на свои природные данные, я ослабил внимание к физической подготовке.

Конечно, тут сыграли роль и естественные факторы, возникающие при вступлении в юношеский возраст. К шестнадцати-семнадцати годам я стал более замкнутым. У меня возникло ощущение уязвимости, умножились душевные переживания, и это отразилось на игре. Процесс возмужания шел довольно долго, и все это время в плане тенниса я фактически топтался на месте. Тем не менее я уже кое-что умел — вполне достаточно, чтобы прощупать почву на профессиональных соревнованиях.

Мой дебют состоялся в 1988 г., когда мне еще не исполнилось семнадцати, в Филадельфии, на профессиональном турнире в закрытом помещении.

Это было подходящее место для появления на сцене. Турнир в Филадельфии — престижные соревнования с богатыми традициями. Руководители турнира Эд и Мэрилин Фернбержер — представители старой школы, члены теннисного истеблишмента. Они поддерживали высокий статус соревнований. Этот профессиональный турнир был знаменательным событием в зимнем спортивном календаре Филадельфии и всегда привлекал повышенное внимание любителей тенниса. Соревнования проходили в феврале, на пещерообразной арене «Спектрум» (вмещавшей семнадцать тысяч зрителей) — в ту пору домашнем стадионе местных команд: хоккейной «Флайерз» из НХЛ и баскетбольной «76» из НБА.

Супруги Фернбержер были давними и преданными поклонниками тенниса. Они наладили нужные связи и постепенно заручились поддержкой лучших игроков, включая таких теннисных кумиров, как австралийцы Род Лейвер и Кен Розуолл. Бывших чемпионов руководители турнира всегда приглашали в качестве почетных гостей. Во время турнира клубный ресторан всегда был открыт до трех, а то и четырех утра. Там участники соревнований, организаторы и журналисты могли в непринужденной обстановке общаться друг с другом и именитыми гостями — Доном Баджем, Виком Сейксасом, Джоном Ньюкомбом. Чтобы придать турниру дополнительную значимость, супруги Фернбержер обычно приглашали полный самолет английских репортеров.

В феврале 1988 г. я отправился в Филадельфию, получив право выступить в квалификационных соревнованиях. Для победителей «квалификации» было зарезервировано несколько мест в основном турнире. Квалификационный турнир проходил обычно в местном теннисном клубе или в большом гимнастическом зале. Зрителей эти встречи почти не привлекали, ведь участвовали в них спортсмены среднего уровня — стареющие ветераны да перспективная молодежь, полная желания заявить о себе.

Я пробился через квалификационные состязания и испытал необычайный прилив эмоций, выйдя на арену «Спектрум», чтобы потренироваться уже в качестве участника основного турнира.