Сергей Рокотов Карточный домик (повесть)

1

«Горь-ко! Горь-ко! Со светлой вершины дано нам отныне в бескрайние дали взглянуть! Ребята! Будьте щедры на труд, любовь и крики рождений! Добра вам и света! А я желаю черной жизни молодым! Пусть квартира будет с хрусталем на черном бархате! Пусть ложками едят черную икру! И пускай ездят только на черной „Волге“! Ура! Горь-ко! Горь-ко!»

Прошло часа полтора, а ночь упрямо не наступала. Видны были под сизым, бирюзовым в оранжевых перьях на западе небом вспаханные, взбухшие от дождей зеленоватые поля до горизонта, прозрачные леса, поблескивала темная вода в колеях извилистых горбатых проселков. Я стоял в тамбуре, прижавшись лбом к холодному дребезжащему стеклу, а колеса словно отпечатывали сказанное нам полдня назад во Дворце бракосочетаний: у вас есть мо-ло-дость о-ба-я-ние лю-бовь и чис-тое мир-ное не-бо но счасть-е са-мо по се-бе не да-ет-ся в сов-мест-ной жиз-ни прояв-ляй-те доб-ро-ту и рас-суди-тель-ность не обра-щай-те вни-ма-ния на ме-ло-чи соз-да-вай-те проч-ную со-ветскую семь-ю чем креп-че семь-я тем прочнее на-ше об-щество тем ближе мы к ком-му-низ-му. Вот до тех домиков, хитрил я, — и пойду в вагон. До сосны. До озера. До переезда. Но не уходил, потому что хорошо было стоять одному в прохладном тамбуре. Въехали на мост и захотелось крикнуть что-нибудь, как там, под нашими сверхзвуковыми бомбардировщиками, от которых дрожат горы, или на броне в грохоте и лязге, или в тиши — в барханах на привале после боевой операции, когда, казалось, ложку от усталости до рта не донесешь и шея голову не держит, точно у младенца, мы начинали вопить в дюжину луженых, охриплых, облепленных пылью глоток, колотить по котелкам, каскам, камням, и Миша или Шухрат поднимались, за ними Валера Самойлов, потом Резо и постепенно, но быстрей, быстрей раскручивали, заводили лезгинку, или гопака, или какой-нибудь танец аборигенов острова Фиджи, и усидеть никто не мог, разве уж совсем сынки, салаги — даже взводный усидеть не мог порой.

— Ты шизо, тебе лечиться надо, а не жениться! — услышал я сзади Олин голос и понял, что не удержался, в самом деле заорал под грохот колес по мосту. — Ты что?

— Так как-то вырвалось. Извини.

— Да, муженек… Ты меня все больше пугаешь. Пошли-ка в вагон.

Взяв в купе полотенце и зубную щетку, Оля ушла умываться. Я ждал ее в коридоре. Вспомнился тот солнечный день в начале марта, когда мы подали заявление в загс. Мы должны были встретиться в двенадцать, но в половине первого ее еще не было. Я бродил вокруг памятника Тимирязеву и, не зная, откуда она придет, смотрел то налево, на улицу Герцена, то на скверик перед церковью, в которой венчался Пушкин, то на бульвар, и думал о том, что три года еще не прошло с выпускного вечера, когда мы проходили всем классом здесь, у Никитских, к Красной площади, но это больше тысячи дней и ночей, уж не говоря про часы, минуты и секунды, а закрыть глаза, зажмурить посильней — и не было этих трех лет. Опоздав на час с лишним, она приехала на такси. «Извини», — сказала. Районный загс был закрыт на ремонт. На метро мы поехали во Дворец на Ленинский проспект, где кафе «Аист». Нам выдали бланк. Заполняла его Оля, потому что меня и в школе ругали за почерк, теперь он стал совсем корявым. «Желая по взаимному согласию вступить в брак, — прочитала она тихонько вслух, — просим его зарегистрировать в установленном законом порядке. После регистрации брака желаем — носить общую фамилию мужа или жены или остаться при добрачных фамилиях». Оля посмотрела на меня. Я пожал плечами — она обиделась. «Так тебе, значит, безразлично, какая у меня будет фамилия? — „Возьми мою, если хочешь“. — „Нет уж. Раз так, я останусь с папиной“. Я согласился. Потому что очень она любила своего отца, очень много он для нее значил. Я хорошо помню его лицо в ту минуту, когда он узнал, что мы решили пожениться. „Вот оно что… — Семен Васильевич посмотрел на меня, будто впервые увидел. — Ну, что ж… если сами, без родителей решили…“ А позднее, когда опустели тарелки с закуской и бутылка, одутловатое набрякшее лицо Семена Васильевича сделалось свекольного цвета, он вывел меня на лестничную площадку покурить и там сказал трескучим своим голосом, астматически дыша: „Ты пойми, Олька — все для меня“. „Да, я понимаю“, — ответил я. „Ни черта ты не понимаешь. Но когда-нибудь поймешь. Ладно. Ты вот что скажи, почему орден свой не носишь?“ „А у меня его нет“, — сказал я. „То есть как — нет? А дочка мне сказала… Э, брат…“ Я хотел объяснить, что орденом я награжден, но еще его не вручили, так чаще всего и бывает, ордена приходят позже, и у Павла Владычина было, и у многих… Но после его „Э, брат“ ничего объяснять я не стал. Да и при чем тут есть у меня орден, нет — неужели он, фронтовик, не знает, что у каптера порой больше орденов и медалей, потому что с офицерами дружен, чем у кого бы то ни было? Впрочем, может быть, и знал когда-то: лучших ребят чаще пуля находит, чем ордена… Знал — но забыл. И он долго еще рассуждал на лестничной площадке об орденах, о всяческих наградах, о том, что ничего от человека не остается в конце концов, а награды остаются, внук или правнук возьмет их в розовенькие пухлые свои ручонки, чтобы поиграться, — и вспомнится, память крови заговорит.

Я не знал, что такое память крови. Но я знал нашего взводного, у которого никаких наград не было, потому что он любого начальника мог послать. И внуков уже не будет. „Награда, это ж, понимаешь… Значит, он даром жизнь прожил, понимаешь? Ну а самому-то пришлось пострелять? Да что ты в лице меняешься, верю, есть у тебя орден. Но орден-то ордену рознь — вот в чем загвоздка, как говорят. Ладно, чего уж… — махнул рукой Семен Васильевич. — Вы-то что могли?“

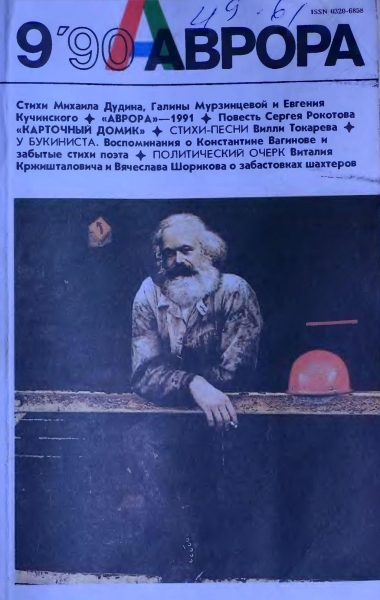

Назначили свадьбу на седьмое мая. Оля сказала, что не хочет всю жизнь маяться. „Нельзя ли на конец апреля?“ — „Все занято“. — „А на июнь?“ — „На июнь еще рано, приходите через месяц“. — „Ладно, — махнула рукой Оля. — Маяться так маяться“. Купив бутылку вина, мы поехали к Павлу Владычину. Он спал, соседи его разбудили. Прихрамывая, в тельнике и широченных штанах, со всклокоченной гривой Павел вышел в коридор. Я сказал, что мы подали заявление. Он не поверил спросонья, но Оля подтвердила, и Павел, кивнув нам в сторону своей комнаты, отправился на кухню. Принес сыр и колбасу, банку скумбрии в томате, конфеты. Сели. Я разлил. Яркое мартовское солнце светило в окно и пронизывало бутылку с вином и стаканы. Блестела дверца платяного шкафа. „Тогда уж надо бы… — сказал Павел, но не договорил. Встал, принес четвертый стакан. Наполнил его до краев, сверху положил кусок хлеба. — Давайте, — сказал он. — За вас“. Не успели мы выпить, как пришел брат Павла, Гарик, а вслед за ним трое афганцев — Толик, Саня и Виктор; Павел служил с ними в ДШБ[1], а я застал лишь Виктора Гармаша, но вскоре он дембельнулся. Афганцы тоже принесли с собой выпивку — и понеслось: „За тех… Зеленые левей взяли, а мы зашкалили и прямо на „духов“ головной дозор — полоснули они по нам с Толиком, суки, мы за дувал перевалились и оттуда „эфками“… Давайте, ладно, мужики, девушке тоска все это слушать! За женщин предлагаю стоя!.. Не, я точно слышал, летом выводить будут… А с Васькой Александровым что, не слыхал никто? В Ташкенте в госпитале — эрэсом обе ноги. Выше колен. Ну, за ребят! Не чокаются! Мы как за живых… Коль, значит ты не шутишь, гулять на свадьбе будем в мае? Какие шутки…“ „Хотите погадаю?“ — в разгар предложил нам непьющий Гарик. „Хотим!“ — обрадовалась Оля. Мы отошли в угол комнаты и сели вокруг сундука, заменяющего журнальный столик. Но едва лишь Гарик достал колоду, Павел, вынырнув из спора, сказал. „Вы имейте в виду: у Гарика шулерские карты. Я вам не советую“. Мы послушались, хотя Оля настроилась — она любила, когда ей гадают. Гарик на брата не обиделся, потому что вообще не умеет обижаться. Стал показывать фокусы, а Оля тем временем строила на сундуке карточный домик, и он получился у нее очень красивый. Но только она отвернулась — домик рухнул. „Я же говорил, — заметил с улыбкой Павел. — Слишком много эти карты врали на своем веку“. На кухне Оля все-таки попросила Гарика погадать — и он нагадал, что будем мы жить долго и умрем в один день, как в сказке. И еще многое нагадал, и все было более или менее хорошо. Оля верила.

Потом, как всегда у Павла в Слободе, уходили и приходили, и приносили с собой и приводили, выяснялись отношения, звенела расстроенная гитара, басил, хрипел магнитофон. „Вот мы и встали в крестах да в нашивках, в снежном дыму. Смотрим и видим, что вышла ошибка, ошибка, ошибка, смотрим и видим, что вышла ошибка, и мы — ни к чему!“ Когда кто-то привел с улицы или из соседнего ресторана девочек и вскоре равномерно, словно двуручной пилой бревно пилили, заскрипела за перегородкой раскладушка, мы с Олей вышли и по черной лестнице поднялись на крышу. Видна была в зеленовато-палевых мартовских сумерках вся старая Москва и излучина Москва-реки. Мы сели на гребень, обнялись. Тепло от ее бедра проникало в меня сквозь материю, бродило во мне, как вино, и пьянило, и не верилось снова, что я, которого могло — должно бы, по теории вероятности, хоть и мало что в этой теории я понимаю — не быть, это я, по крайней мере раза три-четыре уже ни на что не надеявшийся, я обнимаю ее, любимую свою, невесту. „И часто к вам на мальчишники такие девочки заходят?“ — спросила Оля. „Витька“. — „Он ужасный… Крикливый. Он шлюх привел? Я думала, Павел твой“. — „Нет, Витька. Говорит, пока жив, буду все, что шевелится, — за тех, кто там остался навсегда“. — „Какой-то бред! А он там был вообще? На самом деле воевал?“ — „Конечно. Ранен был. Медалью „За отвагу“ награжден. И мечтает туда вернуться“. — „Вернуться?“ — „Ему кажется, что там была жизнь. А здесь лишь подобие“. — „И тебе так кажется?“ Я не ответил. „Ты меня пугаешь. Но ты совсем не такой, как этот Виктор. Какой-то он… — она не договорила, загрохотали по железу шаги и появился сам Виктор; нас он не заметил. — Легок на помине хороший человек“, — прошептала Оля, прижимаясь ко мне. Виктор закурил. Отхаркался. Расстегнул молнию и, шатаясь, стал мочиться с крыши. Я хотел окликнуть, но сообразил, что хуже будет, если он обернется. Оля, зажмурившись, ждала. Виктор уходить не думал. Что-то в окнах напротив привлекло его внимание, он перегнулся через ограждение и смотрел, а потом как заорет в колодец двора: „Эй, козлы! Мы кровь проливали, а вы совокуплялись тут!“ „Заткнись, Витька“ — сказал я. „Молчи, салабон! — отрубил он и продолжал вопить надрывно на всю Москву: — Вы бакшишев, гостинцев к Первому мая не получали, паскуды! Под „градом“ не бегали! В танке, суки, не горели! До той крыши допрыгнешь? — сказал мне. — Мажем на литруху!“ Оля с усмешкой и с вызовом взглянула на меня. „Мажем“, — сказал я, поднимаясь. „Спорьте, — сказала Оля. — И прыгайте. Желательно, сразу головой вниз. А я пошла“. — „Подожди“. — „Нет, нет. Держи пари“. „Разбей, — попросил ее Виктор. — На литр белого“. „Сколько угодно, — она разбила наши руки. — Прыгай“, — сказала мне. „Ты не уходи“. — „Хочешь, чтобы я видела?“ „Жених и невеста, тля! — не выдержал Виктор — Я невест не держу — гони за литрухой, Колян!“ Крыша противоположного дома была немного ниже. Жесть по краю заржавела, скорчилась, кое-где порвалась и не выдержала бы человека, так что прыгать надо было дальше, к решетке. „Кончай, Витек, дуру валять“, — сказал я, но он лишь отмахнулся и стал карабкаться на гребень. „Не прыгнет, — Оля улыбалась. — Он не сумасшедший“. А я знал, что прыгнуть он мог, надо было схватить его, увести вниз и пить — но я сидел рядом с Олей неподвижно, боясь сознаться себе в том, что хочу, чтобы Виктор прыгнул и сорвался, потому что слишком много в нем было того, что делало всех нас братьями-близнецами, искупавшимися в кипящем котле с кровью, и смерть его — надеялся я тогда, но открываюсь — а если не хватит мужества открыться, то вообще не имеет смысла писать, все будет враньем — только теперь, спустя годы, когда всем уже почти все с нами ясно, — смерть его дала бы шанс жить мне, жить нам. Он побежал вниз, оттолкнулся, но ухватился в последний момент за сломанный поручень пожарной лестницы и жалко, некрасиво повис, раскачиваясь над двором-колодцем. Я вытянул его. Минут пять он, абсолютно белый, молча сидел между нами, его колотило, мы его старались успокоить. Захныкал как-то по-детски или по-стариковски, слезы полились. „Уйди“, — шепнула мне Оля, я отошел, сел за трубой, а она положила его голову к себе на колени и стала гладить, что-то нашептывая, а меня она никогда по голове не гладила, и я не выдержал, вышел. Виктор бросился на меня, как раненый медведь, мы сцепились, покатились по крыше и оказались бы внизу на асфальте, обнявшись, как братья, если бы не вывалила вся компания и нас не разняли. Поздно вечером на улице Горького у телеграфа Витька схватил сзади за косу безобидного хипаря или металлиста и щелкнул по затылку, тот завизжал, вывалили из подворотни его волосатые оборванные дружки в заклепках и цепях — в 117-е отделение милиции на Пушкинскую мы пришли вскоре после того, как на патрульной машине туда привезли Виктора. Он и в отделении орал: брызжа слюной, размахивал руками, тельняшку на груди рвал, его скрутили и затолкали в камеру, а нас слушать не стали. Вышел он через полмесяца осунувшийся, утихомиренный, сказал, что на все забил и всех в гробу видал. Из семнадцати моих знакомых москвичей-афганцев уже троих посадили. Один милиционеров измордовал на День ВДВ[2], другой комсомольского секретаря вместе с креслом из кабинета вышвырнул, третий повара в столовой у себя на заводе окунул головой в щи. Ребята, мол, интернациональный долг выполняли, говорили адвокаты, нервы и тэ дэ и тэ пэ — не помогало. Закон у нас един для всех, твердили судьи.

2

…Она появилась в коридоре вагона, пахнущая земляничным мылом и зубной пастой. Я обнял ее за талию.

— Пусти. Пусти, слышишь?

По густой черноте за окном бежали матовые приглушенные светильники и хромированные ручки дверей купе. Мерно стучали колеса на стыках рельсов. И мне ничего в жизни больше не нужно было, только стоять вот так с Олей, прижавшись друг к другу.

— Пусти, я спать хочу.

В купе было темно. Позвякивали на столе стаканы в подстаканниках, белела в развернутой газете яичная скорлупа.

— Полезай к себе, — прошептала Оля.

Я забрался на верхнюю полку, а она стала раздеваться. Я слышал, как шуршали, потрескивая, ее водолазка, колготки. Когда она улеглась, я наклонился и посмотрел — глаза ее были уже закрыты.

— Спокойной ночи.

— Спо-кой-ной но-чи, — ответили мне ее засыпающие губы.

Я лежал одетый при свете ночника и смотрел в потолок с дырочками, с какой-то ручкой, и думал о том, что означают надписи: "закрыто" — "открыто". Потом я стал думать о нашем поезде. Представил, как он идет ночью под звездным небом, а вокруг голые весенние поля и леса, и дома, в которых спят люди, и всем что-то снится. Когда я был там и когда только вернулся, я уверен был, что сниться теперь мне будет одно и то же. И вот прошло почти полгода, но еще ни разу не приснилось ничего. Нет, сны, конечно, бывали — про детство, про школу, как сдавал экзамен по химии и как прыгал первый раз с парашютом в девятом классе. Но не было снов, которых ждал, и это ожидание выматывало. Иногда по ночам казалось, что видел я все, что было там, в кино. Или слышал от кого-то. Может быть, от ребят в военкомате, от Павла Владычина, когда в самом начале, только я приехал в часть, мы сидели с ним после ужина в курилке и он рассказывал. Светились окна палаток, кто-то чистил рядом сапоги, смеялись на соседней скамейке, подметали у входа в столовую, а в горах, силуэты которых едва угадывались, жужжал вертолет, слышны были то отрывистые, то длинные очереди. Вот тогда мне Павел и рассказал все, что потом со мной было. И взводный подошел, дополнил. Забренчала неподалеку гитара.

Гранатовый цвет, гранатовый цвет, гранатовый цвет на дороге. И нас уже нет — ушли мы в рассвет…Не думал, что стук вагонных колес так похож на пулеметные очереди. К черту! При чем здесь? Под стук колес хорошо вспоминать о детстве, о днях рождения, о том, как просыпался, зная, что подарок лежит в изголовье. И песню под него можно напевать. И стихи. Но стихов я не помню. Разве что "Мой дядя самых честных правил…" И Маяковского — о советском паспорте. Учительница литературы как-то отправила в соседний жэк, чтобы я там с пафосом прочитал Маяковского пенсионерам и шестнадцатилетним, только получившим паспорт. От волнения забыл в том месте, где про змею двухметроворостую, и ушел с позором. Поехали с ребятами в парк Горького кататься на американских горках, и все надо мной измывались. Я злился. Я тогда был комсоргом класса.

…И нас уже нет — ушли мы в рассвет, ушли мы в рассвет по тревоге…— Может быть, ты все-таки погасишь свет? — послышался снизу раздраженный шепот.

— Оль, — свесился я с полки. — Помнишь, как мы в парке культуры на американских горках катались?

— Помню. Ты мне мороженое тогда не купил.

— У меня денег не хватило. А у Андрея Воронина всегда хватало.

— Ты опять?

— Я просто вспомнил, как он купил тебе эскимо.

— Не эскимо, а в стаканчике за двадцать. А ты чуть не лопнул от ревности.

— Неправда твоя.

— Ты спать будешь?

— Буду. Спокойной ночи, — сказал я и выключил ночник. Но лучше бы я этого не делал, потому что штора на окне была опущена и стало совсем темно.

Минут десять я пролежал с открытыми глазами. А как только опустил тлеющие от бессонных ночей веки — очутился в лазуриговых горах, полетели над головой красные трассеры. Я перекатился за камень и едва не упал с полки, лишь в последний момент успев ухватиться за соседнюю. Задел спавшего пассажира. Голый по пояс, жирный, пере-перепуганный, он вскочил, ударился лбом о потолок.

— Вы с ума сошли? — сказал он, придя в себя.

— Извините.

— Да что извините, так заикой человека на всю жизнь можно сделать!

Проснулась и пожилая женщина внизу.

— То они шепчутся тут, то целуются… Девушка, совесть у вас есть?

— При чем тут девушка? — спросил я таким голосом, что женщина сразу отвернулась. Мужчина тоже ничего не говорил и вскоре захрапел, будто назло.

Полежав еще некоторое время с открытыми глазами, я включил ночник и при свете незаметно уснул.

3

Не доехав до города, в котором во время войны был ранен ее отец и жили мои товарищи по службе Игорь Ленский и Юра Белый, мы сошли на полустанке. Поезд скрылся за еловым лесом, Оля помахала ему вслед рукой. Стало тихо. На платформе кроме нас никого не было.

— Ты меня любишь? — спросила Оля.

— Люблю.

— А почему ты никогда об этом не говоришь? Говори. А то я забуду. Где мы там будем ночевать? Я хочу, чтобы первая брачная ночь у нас была на сеновале.

— Откуда весной сеновал?

— Ну, тогда на русской печке. Сколько тебе было лет, когда тебя увезли отсюда?

— Двенадцать.

— Значит, ты почти ничего не помнишь? Как пахнет в лесу! Ужасно длинная была зима, правда? Мне казалось, что она никогда не кончится

Мы шли по разбитой тракторами, будто "градом" — реактивными снарядами, дороге, обходя лужи. Пахло прелью и уже новыми, нарождающимися листочками, и влажным мхом, и смолой. Дошли до Хлябова. Изба, где мы жили с теткой, была заколочена, почернела, покосилась, нижние венцы сгнили. Пошли дальше по улице, и я не узнавал домов, когда-то нарядных, с наличниками, а теперь совсем мертвых. Изгороди были повалены или их вовсе не было. Сиротливо глядели в небо "журавли".

— Невесело здесь у вас, — сказала Оля.

На скамейке у колодца сидел старик в телогрейке и валенках. Это был Филиппыч. Он учил нас делать поплавки, вытачивать стрелы для луков, мастерить ловушки. Во время войны он был сапером и любил рассказывать, сидя на завалинке, лузгая неспелые семечки, шелуха от которых липла к бороде, как в сорок третьем они стояли по грудь в ледяной, замерзающей уже речке и держали на себе мост, а солдаты по нему перетаскивали орудия и проезжали машины. Мы слушали рассказы Филиппыча и жалели, что поздно родились. Нам тоже хотелось минировать дороги, взрывать мосты, косить из автоматов фрицев почем зря. На краю поля мы построили блиндаж и штурмом брали его. В рукопашной мне свернули скулу и тут же попытались вправить, — я едва не потерял сознание от боли. Но не плакал. И Филиппыч сказал при всех ребятах, что со мной он в разведку бы пошел. Последние одиннадцать месяцев войны Филиппыч воевал в каком-то особом подразделении, о действии которого — как он говорил — рассказать можно будет только по разрешению и даже не министра обороны, а непременно всего советского правительства. И Филиппыч ждал решения, а вместе с ним и ордена и прибавки к пенсии. Правительства менялись, плюрализм приходил на смену культу личности, период застоя — волюнтаризму, а решения не было. Все те, кто когда-то смеялся над Филиппычем, разъехались по городам или поумирали. Смеялся и я с мальчишками. А теперь сам оказался в таком же примерно положении, мы были — но нас не было.

— И Александровы уехали? — спрашивал я Филиппыча. — И Сантанеевы?

Он кивал, поглядывая на Олю.

— И Жучковы?

— Жучковых-то ни одного не осталось, — ответил Филиппыч. — Васька угорел пьяный, Сашка, сын его, утоп, брат его, Толик, на мотоцикле, и сестра удавилась, а мать ихняя, Зоя, она той весной… И Макаровых нет.

— А магазин или что-нибудь у вас здесь есть? — спросила Оля.

— Магазин-то есть, как же. В Федотовке-то есть магазин, как же.

До Федотовки было семь километров. Мы попросили у Филиппыча картошки, соли, хлеба и лука. Спустились к озеру. Оно уменьшилось едва ли не наполовину и почти все заросло.

— А вот и дуб, про который я тебе рассказывал. Тогда под ним вода была, представляешь?

— Не представляю.

Солнце было низко. Холодало. Я собрал валежник, приволок высохшую ольху и пару сосенок с медными иглами. Построив на сухой бересте шалашик из веток, поджег. Вспомнилось, как наловив под дождем окуней, мы варили здесь на костре уху, перед закатом выскользнуло из-под туч солнце, засверкало и заискрилось все, и дым от нашей ухи, прошитый жемчужными нитями, стелился по траве, по ивняку, по стеклянной поверхности озера.

— Я не видела эту зажигалку, — сказала Оля. — Дай-ка посмотрю. Откуда она у тебя?

— Трофейная.

— Ты что, у кого-то ее там отнял?

— Нет. Нашел. Зашли в пустой дом, а она там валяется на полу.

— А почему дом был пустой?

Я переломил несколько сосновых веток и положил в костер. Иглы вспыхнули, заплясали в огне, скрючиваясь.

Зажигалка лежала рядом с "духом", который отстреливался из пулемета и ранил в живот Валеру Самойлова. Граната, брошенная Павлом, выворотила "духу" внутренности, но упал он, видно, не сразу или полз, и поэтому окровавленные кишки тянулись через всю комнату, от стены к стене. А на полу еще дымились миски с пловом, валялась согнутая ложка. И вдруг глаза убитого открываются… Как об этом расскажешь? Или о запахе, который стоял в том кишлаке под вечер, когда мы с Павлом и еще двумя ребятами вернулись по заданию комбата за документами. Днем на солнце было семьдесят пять, если не больше — термометры зашкаливало. Почти сварившиеся за день трупы, почерневшие раны облеплены зелеными, синими мухами и какими-то коричневыми жучками. С нами был молодой солдат, вчерашний студент-психолог, он все шутил по дороге, каламбурил, стихи про электрика Петрова, о студентах своих рассказывал. А как увидел трупы, подкатила к горлу каша, что была на обед. Со словами "я сейчас, ребята, сейчас" он привалился плечом к дувалу, трясясь от спазм. Мы разыскали сумку с документами, собрали кое-какие трофеи по мелочи, а когда вернулись, обезглавленное его тело плавало — как мне в первый момент показалось — в луже крови. Правая рука так и осталась поднятой, согнутой, с крепко сжатым кулаком — он пытался защищаться. Мы видели, как они уходили по сопке. Двое. Но сил за ними гнаться не было. Постреляли — и плюнули. Психолога все равно не оживишь, а отомстить за него и за других ребят — мы еще отомстим. Когда тащили труп в лагерь, из кармана выпала фотография, на которой был изображен погибший — тогда еще мальчик лет шести — сидящим на пони в зоопарке.

— Да ну тебя, — сказала Оля. — Иногда ты совсем чужой бываешь. Ты словно уходишь от меня куда-то. О чем ты думаешь?

— О тебе, — сказал я, наклонился и поцеловал ее в разгоряченную от костра щеку, в губы — она рассмеялась.

— Ты совсем не умеешь целоваться. Как ребенок маму целуешь. Во-первых, почему у тебя всегда глаза открыты?

— Кто их знает?

— Раньше тебе не говорила, боялась, ты обидишься. Но теперь ведь мы с тобой родные, правда? Глаза надо закрывать, когда целуешь жену. И губы у тебя каменные. И язык. Давай я тебя поцелую. Только ты меня слушайся.

Глаза я так и не закрыл, мне хотелось смотреть на Олю. Упругим горячим языком она медленно вошла в меня, захватив постепенно и властно мои губы, я хотел подчиниться, но не получилось и от этого злился на себя, и не мог до конца забыть мысль о том, кто ее научил целоваться, а язык ее был быстр, требователен и нежен одновременно, и что-то беспрестанно говорил мне, не издавая ни звука, умоляя, бранил, ласкал, и я наконец сдался, откинувшись на спину, скользкое илистое дно ушло из-под ног, понесло по бурлящему горячему арыку, я плыл, не думая уже ни о чем и ни о ком, течение становилось все быстрей и быстрей, мелькали ветви, плясали и кружились облака, сливались в одно облако, огромное, мягкое, теплое, обволакивающее, я погружался в него, я парил, я тонул в нем…

— Нет, нет, не здесь, — оторвалась от меня Оля, поднявшись на колени. — Нет.

— Почему?

— Потому что, — она одернула водолазку. — Как ты думаешь, у этого Филиппыча может быть в доме чистое постельное белье?

— Сомневаюсь, — я сел, приходя в себя.

— Значит, еще потерпим. Сколько уже терпели.

— А как же сеновал, русская печь?

— Нет. Вот приедем, примем душ в гостинице… Ну так ты мне расскажешь про зажигалку?

— Это была мина-сюрприз. Спасибо Павлу, а то…

— Что такое мина-сюрприз?

— Ну, вот термос, например, однажды нашли в блиндаже. Показался слишком тяжелым. Колба облеплена была черным пластитом повышенной мощности. Налили бы туда горячий чай, пластит расширился бы и рвануло. Детские игрушки взрываются в руках у малышей. Конфеты, апельсины…

— Боже мой. Лучше не рассказывай.

Я стал закапывать в малиново-сизые угли картофелины. Оля пошла к воде. Сумерки, по-весеннему прозрачные, незаметно покрывали озеро и лес. Я вспомнил, как на поле за озером мы ловили майских жуков. Они летели из леса, словно истребители на бреющем, а мы стояли в ряд, пригнувшись, вглядываясь в такие же сумерки, и ловили кепками. Когда перекладывали их из кепок в банки, они гудели, вырывались из рук, перебирая лапками и стараясь раскрыть крылья. Ловили до темноты и совсем уж в темноте шли к Юрию Павловичу, который потом замерз по пьянке вместе с отцом в кювете, пить парное молоко с хлебом. Сколько же лет назад это было? Почти десять.

Вальдшнеп промахнул над озером. За ним еще один, трепеща крыльями, хоркая.

— Это утки? — спросила Оля, и ей отозвалось эхо из-за ивняка.

— Вальдшнепы, — сказал я. — Иди картошку есть.

— Готова?

Я выкатил из углей картофелину и стал жонглировать ею. Остудив немного, с хрустом разломил пополам — в лицо пахнуло густым картофельным духом, задымилось рассыпчатое, белоснежное в сумерках картофельное нутро.

— Беги скорей, а то остынет!

— Бегу! — Оля подбежала, по-девчачьи раскидывая ноги в стороны. Присела на корточки и взяла у меня половинку. Боязливо прикоснулась к ней губами. Подула. Разломила еще раз пополам и, растопырив, вытянув губы, чтобы не обжечь откусила.

— Ну как?

— Вкуснятина, — пробормотала Оля с каким-то норвежским акцентом.

— Посоли, вот соль. Лук почистить?

— А как же! И чтобы ни от кого из нас не пахло, одновременно откусим, по команде. Да? Мне кусочек и тебе. Давай — три-четыре!.. Ну вот. Теперь опять можно целоваться. Знаешь, хорошо, что мы выпивку с собой не взяли. Ясно, чисто так в голове.

— Да, — согласился я. — Хотя грамм двести бы сейчас…

— Когда ты с папой выпивал, мама испугалась, уж не алкоголик ли ты. Кто их знает, говорит. Ну рассказывай.

— О чем?

— Как ты меня любишь. И как мы с тобой жить будем.

— Хорошо будем.

Когда мы ушли от озера, была уже ночь. Ночь словно залили разбавленными водой и перемешанными разноцветными чернилами, сквозь которые едва проступали звезды. Впереди над деревушкой висела синевато-темная мгла, а за спиной у нас все еще светилась слабая красноватая заря.

— Как красиво, — оглянувшись, сказала Оля. — Если бы не было так холодно, можно было бы на улице спать.

— Ты замерзла?

— Нет. Ты забыл, что я никогда не мерзну? Но все равно обними меня.

4

Олю Филиппыч положил на кровать у печки, а меня на тюфяке на полу. Сам лег за перегородкой и тут же захрапел — что-то забулькало у него в горле, заскрипело, как проржавевшие дверные петли.

— Везет нам с тобой, — вздохнула Оля и отвернулась к стене.

— Оль, — прошептал я минут через десять. Но она не ответила.

А я опять не спал. Едва прикрою глаза — над самой макушкой, обжигая кожу, свистят трассеры, прицельно работает их "сварка", крупнокалиберный пулемет, а деваться некуда, я зажат между камнями в полной темноте. Кажется, что если и не попадут в меня и не влетит ко мне в гнездо граната, то я сам улечу. Душа вылетит. Если она есть. Но ее нету. Этому нас научили в школе на уроках анатомии. Где ей поместиться? Все человеческие органы известны. Ясно, нету. И бояться нечего. Все отлично. Вот только спать не могу, а так все отлично.

Глядя в потолок, обклеенный газетами, я стал вспоминать прошедшую зиму, которая незаметно промелькнула. С Олиной студенческой компанией мы отмечали Татьянин день, начало каникул — сперва в "Ладье" на Пушкинской, потом у кого-то дома, потом на вокзале, куда вся компания поехала нас с Олей провожать, и на прощанье она целовалась со всеми в губы. У них так принято.

Мы жили с ней на берегу водохранилища, моря, как его там называют, в пансионате. Покупали свежий творог и молоко. Ездили на автобусе в город, ходили по музеям, слушали камерную музыку. Обедали в жарко протопленном охотничьем ресторане, где стояло чучело огромного медведя, по стенам развешаны были старинные ружья, оленьи рога, полыхал камин и подавали подогретое красное сладкое вино с тмином.

В начале февраля дни были ясные, морозные. Позавтракав, мы надевали у крыльца лыжи и по склону, покрытому плотным муаровым настом, спускались. Сперва Оля визжала от страха, падала, но я научил ее поворачивать на ходу и тормозить. По укатанной лыжне пересекали море. Лениво покрикивали, махали синеватыми крыльями галки, мелькала тут и там неспокойная сорока. Попадались заячьи следы и какого-то зверька поменьше. Через мраморный сосновый бор, сквозь солнечный дым в серебряно-заиндевелых ветвях, выходили к монастырю, давно не действующему. Во дворе его похоронен автор слов гимна "Боже, царя храни". Какими судьбами его занесло туда? Были и другие русские могилы. Тяжелые сиреневые снега лежали на крыше полуразвалившейся часовни, на ограде и крестах, и мы молча бродили, взявшись за руки, между заброшенными могилами, думая каждый о своем. Возвращались под вечер, когда сдержанно шумели сосны и зеленело на западе небо. У дверей стряхивали веником снег, отдирали прилипшие к шерстяным носкам льдинки. Приятно было в носках идти за Олей, трогательно уменьшившейся в росте, по холодным гладким поскрипывающим половицам, и потом пить чай, глядя в окно на сумерки и друг на друга, и смотреть по цветному телевизору программу "Время", какой-нибудь фильм, утопая в мягких подушках дивана, тихонько разговаривая в гулком, пахнущем деревом и мебельным лаком фойе, и целоваться, крепко прижавшись друг к другу. Хорошо об этом вспоминать.

И о том, как мы зашли в костел, украшенный еловыми ветками, на вечернюю службу в честь какого-то праздника. Я раньше не бывал в костелах и меня поразила своей красотой дева Мария — поразило то, как она похожа на мою Олю. Но сказать об этом я не решился, потому что она бы рассмеялась.

Глядя в потолок, обклеенный пожелтевшими газетами, я думал о времени. Идет оно по-разному, хотя считается, что всегда одинаково. Почему такими долгими были дни в детстве? Почему урок истории пролетал мгновенно, а алгебра тянулась и тянулась? Мне и прежде мысли о времени не давали покоя. Часы разбирал. Беспрерывно узнавал время по телефону, пытался уличить тетю, не зная, что голос записан на пленку. Подолгу смотрел на огромные напольные часы, словно гипнотизируя стрелки. Но это была игра. А в лазуритовых горах, когда окружили "черные аисты", и особенно потом, в штольне, я понял, что время действительно зависит от нас. Будь я корреспондентом, одним из тех, что прилетали к нам в лагерь, расспрашивали, как и что и почему, и по приказу мы устраивали для них показательный бой, вернее, бойню, где все заранее и известно и расписано по нотам, и они улетали довольные, чтобы рассказывать дома о своих подвигах, — будь я корреспондентом, сказал бы, что ночь длилась целую жизнь. Может, и дольше. Вообще, в армии время шло иначе, чем на гражданке. Растягивалось и сжималось. Перезарядить в бою автомат — дело нескольких секунд. Но кажется, что целый час, а то и вечность, потому что чувствуешь себя не бойцом-десантником, а мишенью в тире.

Я вспоминал, как жил в этой деревушке. Помогали взрослым сено сушить. В лапту играли. Ловили окуней в озере, устраивали морские бои, переплывали его на спор вдоль и поперек, а потом, дрожа, с посиневшими губами, покрытые гусиной кожей, отогревались на солнце. Я часто озеро вспоминал. Возвращались с Павлом с боевой. Воды с хлоркой, пантацидом, оставалось по глотку, а топать до "зеленки", до оазиса, где нас ждали, километров двенадцать. По прямой. А так — вдвое больше. Тащим на себе каждый килограммов по семьдесят. Молчим, потому что слово, даже самое короткое, отбирает энергии столько же, сколько девять метров по песку после боевой, в горных ботинках и с грузом. Шухрат рассчитал. Да и при малейшем движении язык прилипает к шершавому нёбу, как к броне пальцы на морозе. И вот я гляжу на свои разбитые, разбухшие от пота, пыльные ботинки, точно сами по себе шагающие, а вижу озеро, золотистую рябь, слышу кваканье лягушек, и с кончика носа, со лба на губы капает не горячий горький пот, а прозрачные, пахнущие камышом и рыбой холодные капли медленно скатываются, и ничего нет вокруг, и не было боевой, в которой мы потеряли троих, а всегда будет только детство, бесконечное, как небо за облаками, плывущими по озеру.

Но чаще всего я вспоминал деревушку в учебке, где все было впервые — ночные тревоги и ночные отчаяния, когда не хотелось жить и лишь воспоминания спасали, марш-броски, стрельбы, выяснения отношений со стариками и дедами, которые после отбоя приходили из соседнего полка отбирать у нас новые ремни, сапоги, шапки, а взамен нахлобучивали свои старые и заставляли благодарить за это. Здесь в Хлябове, я научился не бояться ударов по лицу, здесь мне выбили первый — молочный еще — зуб и разбили нос, и я одержал первую свою победу. В учебке дед-сержант потребовал, чтобы мы, салаги, отнесли его на простыне в сортир, потому что за семьсот с лишним дней службы он устал ходить туда пешком, и мы понесли, печатая строевой шаг, но перед входом в сортир я отпустил свой угол простыни и дед упал в зловонную лужу — после отбоя сержанты завели меня в каптерку, их было четверо, пьяных, в подкованных сапогах, я понял, что лучше не сопротивляться; но потом никого уже на простынях в сортир у нас не носили.

И здесь однажды утром вломилось в меня, словно самоходка в дувал, первое, самое первое, что не забывается. С Вовкой Куроедовым и его мамой, самой красивой женщиной на свете, тетей Дуней, мы дотемна возили сено и заночевать решили на сеновале неподалеку от пасеки. Перед сном тетя Дуня рассказывала нам грудным убаюкивающим голосом о детстве, о том, как они с подругами лешего на болоте искали, наряжались, на танцы ходили за четырнадцать километров и как смешно ухаживал за ней Вовкин отец, только отслуживший тогда армию… Я уснул, но сразу и проснулся — проспав часов пять; душной ночью тетя Дуня сбросила брезент, которым мы укрывались и, едва забрезжил рассвет, ослепила меня сквозь веки млечная белизна ее полной груди с темно-коричневым, сжавшимся, пупырышками покрытым от утреннего холода соском, которого кончик носа моего и губы почти касались. Сердце провалилось, я не мог его отыскать — да и не искал. Я лежал, затаившись, и весь прежний мир, привычный, ясный, рушился, как в кино Берлин под бомбежкой. Рассветало, и я больше всего, больше смерти боялся наступающего дня, но и мечта у меня в тот момент была одна — чтобы поскорее день наступил; я словно ждал своего собственного рождения. А тетя Дуня, отгоняя комара во сне, уронила мягкую тяжелую кисть мне на затылок, подалась вперед — деваться было некуда. Так я и лежал, не дыша, умирая от удушья, но ничего не желая больше, чем умереть, а уже сочилось сквозь листья солнце, как мед, жужжали на пасеке пчелы и в деревне пели петухи. После ночных марш-бросков в учебке, — не в первые минуты, когда ты не человек, а просто организм, пытающийся отдышаться, погодя — покрывало теплой влажной пеленой то утро, и нежный, словно одуванчик, холодок тайком от самого даже тебя проползал по шву подворотничка, струился меж лопатками, и желчь, и горечь, и обида на весь свет, все привкусы, которые почувствовать на языке и в сердце может лишь тот, кто бегал многокилометровые марш-броски в противогазе с полной боевой, исчезали, их смывал вкус молока и меда.

На войне, конечно, те учебные марш-броски казались школьными уроками физкультуры. На войне, как называли мы боевые операции, я трижды падал и умирал и меня — вместе со своим РД[3] и оружием — тащил на себе Павел, и Володя Шматов тащил, а привыкнув, отвоевав пять войн за два с половиной месяца, я так же вытаскивал молодых, не раненых, но даже сознание терявших от усталости и кислородного голодания, когда пешкодралом, оставив броню внизу, без перекуров карабкались мы на трех опорах с нулевки почти на пять тысяч метров. Но там уж не до воспоминаний.

И еще я вспоминал деревушку, когда над лагерем проплывали по осени треугольники журавлей. Однажды под вечер мы лежали в засаде не спавши, не жравши, моросил холодным дождь, чернели по бокам и внизу скалы — и вдруг летят. Нас было двенадцать, не считая взводного, и все задрали головы, как по команде. Смотрели молча. Каждый уверен был, что журавли видели недавно крышу его дома, будь то в деревне или в городе, на Брянщине или за Уралом. С размашистым посвистом летели, с надтреснутыми, усталыми кликами, от которых сжимало горло. И тут ударил из пулемета Миша Хитяев — началось. Я успел заметить сквозь дым в мгновенно сгустившихся сумерках, что клин сразу сломался, его разметало по небу, но вот же глупые птицы — вместо того чтобы удирать в Африку или куда они там направлялись, возвращаются и, выстроившись в клин, как на строевых занятиях, вновь проплывают над нами, ведущими бой, словно желая увести нас за собой от смерти.

Я подумал об Оле. О том, как у нее шло время, пока я был там.

Позапрошлой осенью она написала мне с Черного моря — дождь, шторм, скучно и грустно. Письмо лежало у меня во внутреннем кармане хэбэ пока не истерлось, а Миша Хитяев, выросший на море, всю дорогу травил байки о пляжных девочках с шоколадным загаром и как там, у него на Мысе, все легко и просто: "приглашаешь в боулинг, или на корт, или на водном велосипеде прокатиться…". Однажды после отбоя я помахался с ним, никто из ребят не понял — из-за чего.

Думая об Оле, я заплакал и не заметил, как рассвело. С утра шел дождь, мы сидели в размытых глинистых окопах, ждали наступления. Вторые сутки ни согреться, ни просушиться. Представлялась эта страна иной — знойной, выжженно-белой, с оливками и кипарисами на фоне черного звездного неба, с тавернами, холодным, из погреба вином, гитарными переборами, блеском черных глаз и малиновых губ и взмахом тонких смуглых сильных нежных рук над головой, изгибом стана, треском кастаньет… Почему мне вспомнилась Испания? И какое она имеет ко мне отношение? Устал я. Выспаться бы. От Севильи до Гренады, от Гренады до Кандагара… от Джелалабада до Гвадалахары…

Должно быть, я все-таки немного поспал, а проснулся от чувства, будто на меня кто-то смотрит.

На меня смотрел сверху Сталин. Глаза с морщинками и усы у него были добрые. Аншлаг первой полосы "Правды" гласил, что вождю и учителю исполнилось семьдесят лет. Дальше шли поздравления. Сорок девятый. Вскоре расстреляли деда. Он воевал в Испании и был ранен. Воевал на финской и отморозил пальцы на ногах. Он был врачом, хирургом, работал с Бурденко во время войны. Делал операции на мозге. Сотни человек спас от смерти. И его расстреляли. Неизвестно где.

Я много думал о деде. Читая книги о войне в Испании, воображал себя мчащимся на танке или на самолете, или шагающим по пыльной дороге в Барселону, которая почему-то представлялась мне прекрасной женщиной, и я завоевывал ее, в мальчишеских мечтах каких переплетений только нет, я мечтал, чтобы у меня в жизни тоже была своя Испания, как у деда, но я стал бы знаменитым на весь мир героем, пролившим кровь за справедливость, за свободу чужого народа, ничто не могло соперничать с этой моей великой и тайной мечтой, и когда мы с Павлом Владычиным сидели после ужина в курилке, в первый или во второй вечер, а вокруг чернели горы, кружил дежурный вертолет, выпуская красные огоньки, доносились пулеметные очереди, и пахло чем-то пряным, горьковатым, и слышалась неподалеку чужая речь, казалось, что не афганские звезды надо мною, а звезды Испании и испанские цикады стрекочут, и сердце колотилось от счастья, все бурлило во мне, я не мог дождаться рассвета, чтобы идти в бой, не зная толком, против кого, да и мало меня это тогда заботило.

И вот я о чем часто думал: почему от меня скрывали то, что случилось с дедом? Я спрашивал отца, когда мы встречались, спрашивал маму, она отвечала, но все время одно и то же, и ясно было, что она не хочет, чтобы я знал даже половину, даже четверть правды. Я спрашивал учителей на уроках истории и литературы о том, что происходило в Испании. Они отвечали абзацами из учебника; спрашивал, почему уничтожили перед самой войной лучших полководцев, почему погибло у нас больше двадцати миллионов, а у немцев, воевавших чуть ли не со всем миром, — восемь, почему проигравшая в войне Германия процветает, судя даже по телепередачам, почему тех, кто был в плену и в окружении, после войны пересажали, расстреляли, что это был за процесс врачей в конце сороковых — начале пятидесятых годов — учителя вовсе не отвечали, делали вид, что не слышат, хотя я громко спрашивал, и однажды завучу пожаловались, а завуч так объяснила: отсутствие отцовского воспитания сказывается, только безотцовщина может задавать столь безапелляционные вопросы; больше я безапелляционных и вообще никаких вопросов не задавал и к любимому когда-то предмету — истории — постепенно интерес утратил.

А на службе — во многом благодаря Павлу Владычину — вновь стал задаваться вопросами. И главный из них: за что расстреляли деда, прошедшего три войны? Поверить в то, что он враг народа, шпион или убийца в белом халате, по-моему, никто не мог бы. За что? За что расстреляли и уничтожили в лагерях сотни тысяч, миллионы людей? "За то, что они верили", — сказал как-то Павел. Я этого понять не мог. И до сих пор не могу. И еще Павел сказал — уже на гражданке, недавно: "Революция обычно пожирает своих детей. Это еще Анатоль Фраис заметил. А мы, считай, правнуки. И все же… Ты знаешь, что самым страшным будет для матерей погибших наших ребят? Не закрытые цинковые гробы, нет. То, что выяснится рано или поздно — ошибочка вышла с войной. Напрасная она была".

Оля во сне чмокнула губами и откинула руку. За перегородкой было так тихо, что я забеспокоился, не скончался ли Филиппыч? Встал, заглянул к нему. Он лежал лицом вверх на высоких подушках с неплотно закрытыми глазами. Торчала в потолок клочковатая бородка. Морщинистое бескровное лицо его было бледно-зеленым. Я наклонился и прежде, чем услышал слабое дыхание Филиппыча, успел подумать о том, как не похожа смерть старика на смерть молодого человека.

Подошел на цыпочках к Оле. Девочка моя родная, прошептал, борясь с желанием поцеловать приоткрытые сухие губы. Любимая моя. Не верю. Не верю никому.

5

Было уже совсем светло, когда я спустился к озеру, неправдоподобно гладкому. Верхушки елей бронзовели от зари, а стволы их внизу были скрыты туманом, словно подрублены. Поблескивали на берегу бурые лужицы вешней воды. Я подошел к дубу по бывшему дну, достать которого удавалось не всем — так было глубоко. Испокон века с этого дуба прыгали хлябовские мальчишки. Полез однажды и я. Хорошо помню, как подтягивался, карабкался с ветки на ветку, потому что не хватало роста, цеплялся ногами, как обезьяна, чуть ли не зубами, и все-таки залез. Когда глядел на дуб снизу, казалось, что ничего страшного, другие прыгают — и я. Пока лез, вниз старался не смотреть. И вдруг — лишь добрался до заветного сука, глянул — свело все внутри, перехватило дыхание, потому что не озеро лежало далеко внизу, а лужа, хоть и большая. Я хотел тут же спуститься и сделать вид, будто ничего не было, но уже трещали внизу ветки и шуршали листья, слышались голоса. Тогда я быстро, рискуя сорваться, забрался на самый верх и затаился. Парни — их было четверо и все намного старше меня — прыгать не торопились. Белокожие, мускулистые, в длинных черных сатиновых трусах, с неумело выколотой татуировкой на плечах и руках, по-деревенски жилистых, они сели на сук и закурили. Заговорили о женщинах, о рыбалке, о мотоциклах. Потом об армии: салаги, сачкодавы, присяга, дембельский аккорд… А я сидел, почти висел сверху, между тонкими ветвями, готовыми вот-вот обломиться, и завидовал. Докурив, парни стали прыгать. Один сиганул сразу, не раздумывая. Другой — сделав на суку нечто вроде разминки. Третий — тоже помедлив, поглядев вниз, — ринулся в бездну, растопырив белые кривые ноги, с громким отчаянным матом. Как они входили в воду, я не видел, но слышал всплески и радостные их голоса, смех, счастливую ругань. Поспорив о том, кто лучше вошел в воду, у кого было меньше брызг, парни оделись, причесались и пошли на танцы. Я остался один над озером. Подумал об армии, которая, несмотря на то, что рассказывали отслужившие, в глубине моего воображения была чем-то совсем неопределенным, но чаще связанным то ли с Испанией, где воевал дед, то ли с неведомыми далекими и прекрасными городами, башнями, на которые я зачем-то водружал знамена… Я вспомнил плакат, висевший у нас в школе: "В жизни всегда есть место подвигу!" Где оно, это место? И способен ли я на подвиг? Еще совсем недавно, полчаса назад, ничего не было легче, чем спуститься с дуба и уйти домой. Но теперь я сделать этого не мог. Что-то во мне включилось, пока я висел на ветках и завидовал парням. Теперь я уже должен был прыгнуть, хотя никого вокруг не было и никто бы мой полет не увидел. Как и мой позор. Но я обязан был себя победить. Теперь — или никогда. Так я решил.

И я пошел по суку, как на плаху, к разветвлению, с которого прыгали парни. Встал там в полный рост, напряг мускулы, набрал полную грудь воздуха. Солнце садилось, выхватывая напоследок то несколько еловых верхушек, то красноватые стволы, то драночные крыши деревушки, то край озера. Потом разлились сумерки. Все более злобно, презрительно пищали и кусались, впивались жальцами в кожу, путались в волосах комары. Становилось холодно. А я все стоял и все больше себя ненавидел. Я смотрел на лес, на крышу дома, в котором меня ждало парное молоко, хлеб с вареньем из голубики и вот-вот должно было начаться по телику кино про войну. Я смотрел вниз, на темнеющую воду. Она то приближалась, то вдруг неимоверно отдалялась и у меня начинала кружиться голова. Я закрыл глаза и считал до десяти. До ста. Мне было страшно, я наконец признался себе в этом и теперь пытался понять, что это такое — страх. Чувство, которое спит или дремлет где-то внутри, просыпается, точно большая дикая кошка, то серая с полосами, то огненно-рыжая с белыми подпалинами, а то черная, и нет ничего на свете трудней, чем обмануть ее и снова усыпить или вообще не обращать внимания на то, как она скребется и мяучит, и вопит мерзким голосом. Много раз я пытался задушить ее, хватал за горло, сдавливал изо всех сил — но она выскальзывала и орала еще громче, еще противней. И за хвост я ее ловил, но она, словно ящерица, оставляла хвост у меня в руках. Я смотрел вниз, пытаясь выманить кошку до конца, и когда она на этот раз темно-болотного цвета, появилась вся, вместе с длинным хвостом, когда заглянула желтыми глазами мне в глаза и коснулась лапами моего лица, не успев еще выпустить когти, я прыгнул, отринув кошку, в темноту — полетел сперва ногами вниз, но в воздухе меня перевернуло на бок, потом вперед, и я ударился о воду грудью и лицом. Выплыв на берег, заметил, что из носа льет кровь. Грудь и лоб пылали, перед глазами не рассеивался туман, голова гудела и летели вверх горячие стрелы. Но я был счастлив. Я понял, что такое страх. Я победил.

Прошло шесть лет и кошка снова заглянула мне в глаза, а глаза у нее на этот раз были кровавые. Я видел, что Павла зацепило, когда он, крикнув "делай, как я!", одним броском проскочил ущелье. Виду он не подал. Из-за камня выругался — весело, как только он один умел в такие минуты. Крикнул, чтобы я не тянул кота, и что-то еще крикнул, и дал ответную очередь, прикрывая меня. Я подумал: откуда он знает про кошек? Хотя нет, подумал я об этом позже, конечно. Когда проскочил ущелье и в темноте мы с Павлом, раненным в ногу, спустились к броне. А там, в ущелье, под пулями, каждая из которых могла просверлить мне в голове аккуратненькую дырочку диаметром пять и сорок пять сотых миллиметра или разнести череп и вместе с ним все мои воспоминания, всю девятнадцатилетнюю жизнь мою в клочья, я ни о чем не думал. Но я помню, что возникло у меня перед глазами за мгновенье до броска — тот самый дуб, с которого я прыгнул в детстве.

Я подошел к дубу. От основания до воды было теперь шагов тридцать. Оглядевшись, я быстро забрался наверх. Сел на ветку верхом. И вдруг, вдохнув всей грудью с такой силой, что захолонуло что-то внутри, я заулыбался, как дурачок, глядя на розовеющее небо, на облака, на деревню, на высохшее болото, где собирали когда-то клюкву. Мне бы и еще из детства что-нибудь вспомнить или подумать, как дальше буду жить, с Олей, ведь все теперь иначе. О жизни подумать. Но совсем пусто было в голове. Пусто и радостно. И теряющие смысл, сливающиеся, будто голоса весенних птиц, слова кружились: как-хо-ро-шо-как-здо-ро-во-что-жив-жив-жив!..

Вот так же, когда только прилетел в Москву и еще не получил из багажа свой дембельский чемодан, я сидел возле аэропорта на скамейке, умывался родным русским снегом и улыбался. А прохожие смотрели на меня и думали: пьян.

Покраснела, заискрилась от солнца и задымилась трава и я вернулся в деревню. Где-то мычала корова. Сидя на завалинке, Филиппыч плел корзину.

— Доброе утро!

— Доброе, доброе, — прищурившись, взглянув на небо, закивал старик. — Как спалось?

— Спасибо, отлично.

— На озере были? — он почему-то перешел на "вы".

— Да, прогулялся.

— Обмельчало наше озеро.

— Да.

— А супружница ваша дремлет ишо. Видная из себя женщина. Яркая. Как с обложки. Детишки-то имеются?

— Нет пока.

— А что?

— Не успели еще. Я не понял вчера, все из деревни уехали? Никого не осталось?

— Как не остаться — осталось. Вот я, к примеру.

— Простите.

— Сантанеевы остались.

— А говорили, что уехали.

— Так то ж молодые. А старухи остались — сестры. Чернуха остался.

— Дед? Ему лет сто уже, да?

— Не, ста не будет, не. Годов девяносто, не боле.

— А Куроедовы?

— Таких что-то не припомню.

— Дядя Петя, тетя Дуня…

— Курощуповы? Они давно уж: Петю бульдозером пополам.

— Как?

— С получки возращался, уснул на дороге, его и… Дунька пила крепко, пока не пропала.

— Как пропала?

— Пропала, да и все тут. Может, подалась куда. Это косца Вовку, сынка их, в третий или четвертый раз за разбой приговорили.

— А Юрка Ершов?

— Рыжий такой, конопатый? Лешки Ершова сын?

— Да.

— Его при исполнении этого… тырцинанального долгу.

— В ДРА?

— А? Гга, вдыра, вдыра. Вганистане. Привезли по весне гроб цинковый. С окошечком. Цельный день от станции везли, дороги-то все разжижило. Окошечко махонькое, что там сквозь него видать? Ну схоронили, как положено. Поминки. А месяц спустя другой цинковый привозят. Солидный такой из себя майор сопровождает: ошиблись, мол. Попутали, значит.

— Бывает.

— А вы откель знаете? — навел на меня поверх очков взгляд Филиппыч.

— Рассказывали.

— Не должно такого быть. В нашу воину такого не бывало.

— Так уж и не бывало.

— Не бывало! Порядок был. Это теперича всем на все накласть. Который год рапорта подаю в сельсовет, чтобы срочно меры принимали от мышей и особливо от крыс! В том году приезжали со станции, наливай, говорят, папаш, по стакану монопольной. А где взять-то ее, монопольную? Ну, принес им от сестер продукт, литровую самого качественного. Закусили, пофукали. Все в ажуре, говорят, папаш. И у Чернухи пофукали. И у сестер. Мы им красненькую. А осенью от ихнего фуканья еще больше крыс стало. И все как на подбор — с кошку. Я уж и так с ними, и этак — пустое. Может, вы там у себя в столице на центральной станции скажете.

— Скажу, — пообещал я и ушел в избу, потому что мышино-крысиная тема меня не очень занимала.

Оля не спала — читала заголовки газет на потолке:

— "Любимый отец и великий учитель", "Четвертый том сочинений И. В. Сталина на таджикском языке", "Солнце нашей жизни", "Трудящиеся всего мира видят в великом Сталине верного и стойкого поборника мира и защитника жизненных интересов народов всех стран. Великий Сталин зажег в сердцах всех простых людей земного шара непоколебимую веру в правое дело за мир во всем мире, за национальную независимость народов, за дружбу между народами".

Читала все это Оля серьезно, даже торжественно. И вдруг рассмеялась.

— Ты чего? — спросил я, присев на кровать и поцеловав ее в сухие теплые губы.

— Так, ничего. Вон там, в углу, видишь? "В Макеевке оберегают зажимщиков критики". Ты давно встал?

— Не очень.

— Солнце, да?

— Да.

— Здорово. Я голодная. Что мы будем есть на завтрак?

— Что-нибудь сообразим.

— Ну тогда иди соображай, ладно? А я пока оденусь. Что ты сидишь? Поцелуй меня и иди.

Я вышел. Оказалось, что Филиппыч уже позаботился. На столе перед домом нас ждала трехлитровая банка молока, свежий творог в миске, дюжина отборных крупных яиц, буханка хлеба. Оля умылась, и мы сели за стол. Небо было ярко-голубое, без облачка, и на его фоне хорошо видно было, как за ночь выпростались, расправились листки сирени. Солнце поднялось уже высоко, трава подсохла, блестели, переливались капли влаги на банке. В поднебесье носились стрижи или жаворонки. Не переводя дух, я выпил больше литра молока, вздохнул и промолвил, вытирая рукавом подбородок:

— Вот о чем я мечтал.

— А всю банку сможешь? — улыбнулась Оля.

— Смогу.

Прощаясь с Филиппычем, я хотел дать ему деньги, он стал отказываться — "к нам, старикам, редко кто заглядывает, а тут земляк", — но я сунул ему в карман ветхой телогрейки трешку и он долго благодарил.

— Так вы насчет мышей и особливо крыс не забудьте, — напомнил старик. — А то жизни от них никакой.

6

В город мы приехали под вечер восьмого мая.

Всюду краснели флаги и плакаты и звучала песня "День Победы".

В гостинице неподалеку от вокзала Семен Васильевич через знакомых забронировал для нас двухместный номер. За стойкой никого не было. Администраторша появилась, вытирая салфеткой пальцы, минут через двадцать. Не сразу она нашла нашу бронь, и мне почему-то казалось, что она не найдет ее никогда. Заполнив анкеты, заплатив, мы поднялись на лифте на третий этаж. Прошли по длинному коридору, застеленному дорожкой. Взяли ключ у горничной. Номер был большой, с окном на площадь, телефоном и телевизором. Оля сразу включила телевизор, но работал он плохо, его нужно было настраивать.

— Вечером посмотрю, — сказал я, сзади обнимая ее, наклонившуюся над телевизором, но она, изогнувшись, выскользнула, отступила к стене, порхая поднятыми пальцами.

— Во-первых, дверь открыта и может войти горничная, — сказала она. — А во-вторых, не теперь, потом. Когда стемнеет. Я сейчас быстренько приму душ и мы погуляем, ладно? И поужинаем в ресторане.

Она открыла чемодан и долго выставляла на тумбочку у кровати флакончики разной величины, формы, цвета, с круглыми, плоскими и тоненькими многогранными крышечками. Потом, выкурив сигарету, стала развешивать в шкафу платья, юбки, джинсы, кофточки.

— Сколько ты с собой набрала!

— А как же? Ведь у нас с тобой свадебное путешествие! Не смотри, я разденусь. А впрочем, — она сняла через голову платье, — если хочешь, можешь не отворачиваться. Ты ведь мой муж, а родного мужа глупо стесняться.

— Нет ничего глупее, — согласился я, чувствуя, что краснею, и отвернулся к окну. Спросил: — А бывают и неродные мужья?

— Сколько угодно. Красиво, когда женщина в чулках, правда? У меня только одна пара, а колготок целая куча. Ты мне подаришь красивые чулки? Почему ты отвернулся? Тебе неприятно на меня смотреть?

— Дурочка ты.

— Из переулочка. Расстегни.

Я подошел, расстегнул, она посмотрела на меня через плечо, почти в упор. Я сжал ее голову ладонями, приблизил лицо к лицу так, что носы наши сплющились, глаза стали огромными и черными, и зовущими, и я не выдержал — резко развернул, привлек к себе всю, обнаженную, упругую, теплую, стал целовать, шептать что-то умоляющее, безумное, и поднял ее на руки, понес, целуя, но с криком "псих ненормальный!" она яростно вырвалась, оцарапав мне щеку до крови, и убежала в ванную.

Я отошел к окну. Почудилось, что машины, дома, вся площадь залита кровью и в крови — лицо той девочки, распахнутые, точно живые, огромные ее глаза. Мы ворвались в кишлак, откуда стреляли эрэсами, подбили две наши пехотные машины, ночью. Ни мужчин, ни стариков, ни мальчишек не было, успели уйти. Мы прочесывали кишлак в поисках оружия. Ночью на боевых операциях мы подавали сигналы, предупреждая друг о друге свистками. Мелькнула тень — свисток — свой; другая тень — я припал спиной к дувалу, врос в него, свистка не было вечность, секунды две или даже три и, чтобы опередить, в падении я полоснул короткой очередью — и услышал детский вскрик. Подбежал, осветил фонариком. Это была девочка лет одиннадцати, длинные, в ее рост, волнистые волосы разметаны были по земле. Первая мысль, помню: не стриглась ни разу с рождения. Рядом лежал кувшин, из него что-то тихонько струилось. Я поднял кувшин, напился и, услышав слева в темноте несколько свистков, пошел дальше на проческу. О девочке я не думал до тех пор, пока незадолго до рассвета, выставив посты, мы не остановились на привал в доме на отшибе; я сразу лег и провалился в сон, но проснулся — ее черные, опушенные густющими ресницами глаза смотрели на меня и будто улыбались, и сколько я ни ворочался с боку на бок, никуда от этих глаз не мог спрятаться. На улице уже светало. Небо было разрисовано малиново-оранжевыми полосами, предсказывающими пекло. Она лежала там, где я ее оставил, и казалась спящей — нежно розовели в отблесках восхода щеки, покрытые золотистым пушком, тоненькие прозрачные пальчики левой руки были плотно сжаты в лодочку и словно намеревались зачерпнуть пригоршню мокрого от крови песка и слепить кулич или что-нибудь такое, что лепят дети в песочницах. Я отцепил саперную лопатку, начал копать. За спиной кто-то длинно заковыристо выматерился. "Ты что, в натуре охренел? — Володя Шматов хлопнул себя по ляжкам. — Выступаем, за тобой послали, а ты никак могильщиком заделался?" — "Помоги, Володя, вдвоем мы быстро…" — "Ты ее?" "Нет", — соврал я. "Мы тут как на ладони простреливаемся, пускай сами закапывают!" — "Старухи? Ты знаешь, что с ней в такую жару будет к вечеру?" — "Ну, а тебе-то что! Черпак ты, черпак, войны не понял! Пошли быстро!" — "Пока не закопаю, не уйду", — сказал я и стал копать, хотя совсем уже было светло и бегал у меня по спине, повернутой к горам, от шеи к пояснице шершавый холодок. Шматов стоял, глядел на меня, как на сумасшедшего, лишь глухо матерясь. И вдруг завопил истошно, что мне еще пахать, как медному котлу, а ему девяносто два дня до приказа и он не хочет, чтобы ему башку здесь расколошматили из-за какой-то грязной сучки, что, мол, кончит меня к такой-то матери — автомат вскинул, передернул, — что козел я и раздолб, если не понимаю, что все они враги заклятые, были, есть и будут, пусть и не сама она мину противопехотную поставила бы, такую, на которой его землячок Валера Пискунов неделю назад подорвался, так сыновей бы нарожала целый взвод и они стреляли бы по нашим с гор, из-за дувалов, резали бы, жгли, пытали, и столько бы еще ребят погибло, а я — хоронить! — он подошел и треснул мне кулаком в нос, я его — головой в живот, и тут взметнулись фонтанчики, заскакали по земле камешки от пуль. Меня спасло тело мною убитой: одна пуля застряла у нее в груди, другая — в бедре. А она все смотрела.

Почему я об этом вспомнил? Неужели теперь и Оля будет с этим сопряжена?

Надо заставить себя забыть. Все забыть. Вспоминать только детство, школу и то, что началось двенадцатого декабря прошлого года, когда я умывался снегом в аэропорту.

В ванной зашумела вода. Прислушиваясь к всплескам, к песенке про собаку и дворника, которую тихонько напевала Оля, я смотрел на площадь. И снова, в который уже раз после возвращения, мне показалось странным, что едут машины, троллейбусы, спешат куда-то мужчины и женщины, модно одетые девушки и парни, вон идет по той стороне в обнимку парочка, она в мини-юбке, в разноцветных сапогах, с всклокоченными фиолетовыми волосами, он — в цепях, в железных собачьих ошейниках, — а там в это время, может быть, в эту самую секунду такие же, как он, ребята…

Но забыть, забыть. О чем-нибудь другом думать. Я никогда не жил в настоящей гостинице. Мы с мамой ездили в другие города, но останавливались у родственников или у знакомых. Однажды в общежитии. И в доме колхозника, где шесть человек в комнате. А здесь и всю жизнь можно было бы прожить. Картина Саврасова "Грачи прилетели". Тумбочки лакированные. Люстра. Графин. Телевизор опять-таки, который надо будет настроить. Хотел сам забронировать номер, позвонил еще в апреле. Но оказалось, что это невозможно. Даже Олиному отцу удалось с большим трудом. Опять Семен Васильевич. "Что бы мы без папы делали?" — сказала Оля, узнав, что и билеты на поезд в свадебное путешествие нам достал ее папа через своего давнишнего знакомого полковника, ведающего воинскими кассами. А Семен Васильевич, похлопав меня по плечу, сказал: "Эх ты, пехота". Я ответил, что служил не в пехоте. Но когда он начинает говорить, то не слышит никого, а потом, смачно зевнув, лязгнув стальными коронками во рту, уходит, ложится спать. И он сказал, приготовившись к зевку: "Все вы — пехота".

За дверью ванной стало тихо.

— Черт побери! — ругалась Оля, вращая краны. — Ну я так и знала, ну просто уверена была, что вода кончится. Мне везет. Тихий ужас прямо! Слава богу, хоть мыло успела смыть.

Она вышла в длинном махровом халате, с мокрыми взъерошенными волосами. Улыбнулась.

— Почему ты мне не говоришь с легким паром?

— С легким паром.

— Чертов водопровод. Чуть-чуть воды не хватило для полного кайфа. Что ты стоишь как истукан?

— А что мне делать?

— Во-первых, не грубить. А во-вторых, быстренько обнять свою девочку и поцеловать. И сказать, что любишь. Учить тебя всему…

— Крепко обнять? Чтобы мы с тобой стали одним?

— Конечно. Только с ума не сходи.

Потом, когда высушила феном волосы и накрасилась, она сказала:

— Глупый ты. Как ты не понимаешь, что я хочу, чтобы у нас с тобой все красиво было. А не так.

Она надела клетчатую красно-черную юбку, кожаный пиджак и туфли на высоких каблуках.

— Возьми плащ, замерзнешь, — сказал я.

— Ты что, забыл, что скоро лето?

Мы вышли. В Москве в это время совсем уж темно, а здесь ночь все не наступала. Бледно-зеленое в коричневатых разводах небо за темными резными силуэтами старых домов было похоже на театральный задник.

Оля взяла меня под руку, и мы чинно двинулись от площади по проспекту мимо тускло освещенных витрин. Народу было много, поблескивали в толпе ордена и медали фронтовиков, приехавших в город на День Победы. Завтра с утра будут митинги, встречи, слезы, цветы, песни, а сегодня фронтовики не спеша дефилировали по проспекту и улицам, асфальт которых остался неисковерканным гусеницами "тигров" и "пантер", хотя были немцы совсем близко.

— Папу в нескольких километрах от города ранило, — сказала Оля. — Хорошо, что мы сюда приехали, правда? Я бы ни за что не пошла под фатой к вечному огню или еще куда-нибудь. А вот так приехать в город… Ты не обижайся на папу, когда он тебя учит. Он ведь жизнь прожил. И какую.

— Я и не думал обижаться.

— Если бы не они… — сказала Оля, глядя на фронтовиков. — Представляешь, они совсем молодыми тогда были. Как мы. Или даже еще моложе. И вот теперь впервые, может быть, с тех пор встречаются. Представляешь?

— Представляю, — ответил я, хотя плохо себе это представлял и однажды сказал Оле, но она назвала меня циником. А меня действительно удивляло, что так много народу знало друг друга на войне. Я вот, например, не знал почти никого даже из соседнего ДШБ — десантно-штурмового батальона, в котором служил раньше Павел. И нас, этот вот самый наш батальон, они знали плохо, и однажды их борзой прапор, едва ли не вплотную подойдя, открыл огонь из пулемета с брони по двум нашим ребятишкам, спускавшимся с сопки, — за "духов" принял.

— Я так люблю, когда папа рассказывает про войну, — говорила Оля. — Он иногда про одно и то же по-разному рассказывает, но ведь столько лет прошло. Страшно. Мне иногда снится война: родители потеряли меня, я куда-то бегу, бегу, а вокруг бомбы взрываются… Знаешь, о чем я думаю, когда просыпаюсь после таких снов? Я бога или еще кого-то там благодарю за то, что у нашего поколения войны не было. Это страшно. Мы даже представить себе не можем, как это страшно. Смотри, — Оля указала подбородком на низенькую коренастую женщину, могучая грудь которой, увешанная орденами и медалями, переливалась в бликах фонарей.

— Да, — сказал я.

— А почему ты свой орден никогда не надеваешь? — спросила Оля. — Ты его взял с собой?

— Взял, — сказал я.

— А когда мы поедем к твоему Онегину?

— К Игорю Ленскому? Съездим.

7

Мы вышли на набережную. Немного постояли и пошли вдоль чугунной ограды. Вода была темно-бурой, в ней отражались сморщенные, точно подушечки пальцев от стирки, огни. Я взял Олю за руку, а она вдруг рассмеялась.

— Ты что?

— Ничего. Я просто вспомнила, как весной в девятом классе мы с тобой вот так же вдоль Москва-реки бродили. Помнишь? И ты боялся взять меня за руку. Это в тот вечер было, когда тебя комсоргом избрали. Ты такой важный был на собрании, такой смешной.

— А потом мы сидели на скамейке, и я все-таки взял тебя за руку.

— Нет, я первая. Туча над Ленинскими горами была похожа на медведя, и я сказала тебе об этом, взяв за руку. А ты сделал вид, что не заметил. И сказал, что не на медведя похожа туча, а на слона.

— Она и была похожа на слона. С хоботом.

— Не было никакого хобота.

— Был.

— Не было. Прекрати со мной спорить!

— Почему?

— Потому что я женщина, ты должен мне уступать.

— Ладно. Если женщина просит…

— Прекрати пошлить.

— Песня такая есть. В армии ее любят.

На большой скорости пронесся "ЗИЛ", чуть не обдав нас водой из лужи.

— Идиот, — погрозила ему кулаком Оля. — Пьяный, наверное. А что бы ты сделал, если бы он меня сейчас сбил? — спросила она. И добавила с ударением: — Насмерть.

Я не ответил.

— Слушай, — сказала Оля. — Я тебя все хотела спросить… Раньше, конечно, надо было, но лучше поздно, чем никогда. Там у тебя был кто-нибудь?

— Ты об этом у меня уже раз двадцать спрашивала.

— Да? Не помню. Ну так был?

— Где?

— Ну, в госпитале, скажем. Ты ведь больше месяца там пролежал. И такие письма мне писал оттуда хорошие. А один парень…

— Какой?

— Неважно, ты его не знаешь.

— Какой парень?

— Боже мой, ну приятель Андрюшки Воронина, на одном курсе учатся. Они, кстати, через два месяца лейтенантами запаса уже будут.

— А…

— Что — а? — посмотрела на меня Оля. — Что значит это твое "а" идиотское? Ты ревнуешь? Так и скажи, что ты ревнуешь и веришь всему тому, что про меня наговорили тебе перед свадьбой.

— Я не верю, — сказал я.

— Многозначительные твои междометия мне надоели, понятно?

— Понятно. И что же этот парень?

— Он тоже служил в армии и у него был роман с медсестрой. Он рассказывал, как бегал к ней в самоволку по ночам. А там у вас, говорят, любая за двадцать чеков…

— Он был там?

— Нет, он под Москвой служил.

— А что он еще говорит?

— Что все оттуда фирменное тряпье привозят — куртки, пуловеры…

— Я же привез тебе свитер.

— Он ведь велик мне, его папа носит. А кроме свитера…

— Ничего, — сказал я.

— Но это неважно. Так как насчет медсестричек? Как ее звали?

— У меня не было романа с медсестрой. И вообще никаких романов не было.

— Ах, да, — улыбнулась Оля. — Я и забыла. Ты же страхолюд такой на фотографиях. Слава богу, я тебя в жизни лысым не видела. Близко бы не подошла.

— А Андрея Воронина все ж таки заставили подстричься на военной кафедре, — сказал я вдруг зло, с армейской интонацией, так, как разговаривают между собой деды в курилке, обсуждая ершистую салагу. — Классная была шевелюра.

Оля посмотрела мне в глаза и ничего не ответила. Пошла по набережной.

— Оль.

Она молчала. Я взял ее за руку, думая, что она вырвет свою руку, но она не вырвала, и от этого почему-то защемило, тяжко и темно стало на душе. То же было в госпитале, когда я лежал без сна и думал о ней: где она, с кем она?

Хорошенько выспавшись — для этого нужны были как минимум две подряд ночи от и до, — помывшись в бане, я порой не знал после отбоя, куда деваться, выть готов был, как шакал, зубами стискивал что попадалось, однажды бушлат, который был вместо подушки, насквозь прокусил, но тетя Дуня все спала на сеновале, не подозревая ни о чем. И снилась она мне часто. А Оля не снилась. Лишь однажды, кажется, за все два года, за семьсот тридцать восемь ночей она пришла ко мне, в коротеньком летнем платьице в горошек, которого я никогда на ней не видел, а на голове у нее был венок из васильков и ромашек. Я что-то похожее в кино видел. Она опустилась на корточки, наклонилась надо мной, я хотел поднять руку, чтобы дотронуться, но рука была слишком тяжела или ее вообще не было, как у Резо, моего соседа по койке справа, уверявшего медсестер, что советский больной — самый здоровый больной в мире. Оля улыбалась, лицо ее было освещено солнцем, скользили тени от деревьев, гладили ее щеку, ее губы, ее шею. Ясные спокойные глаза мне говорили что-то нежное, и я отвечал, долго мы вели этот безмолвный разговор и понимали друг друга, как никто, никогда, а едва губы ее разомкнулись — я проснулся. Это была не Оля. И не тетя Дуня. Наклонилась надо мной рано утром врачиха, которая заходила к нам в палату накануне, и у Резо кончик носа побелел, Шухрат застонал, у всех нас дух перехватило, как только мы ее увидели, потому что была она той самой, фотографию которой мечтает наклеить себе в дембельский альбом и обвести разноцветными фломастерами любой солдат, русский, белорус, грузин, латыш, — и независимо от того, кому сколько осталось до дембеля. Она была величественной и неприступной, как английская королева. Говорили, что жена генерала. Звали ее Анна Алексеевна. Однажды после отбоя я вышел из палаты, доковылял до туалета, покурил. На обратном пути увидел свет в ординаторской, услышал голоса — майора, командира хирургического отделения, и ее глубокий, низкий, ироничный голос: "ты сам знаешь, а ля герр ком а ля герр, на войне как на войне, и ничего бесплатно не дается… Что? Повтори. Ха! За такую женщину? А ты меня случайно не спутал с одной из своих медсестер? Ну хорошо, хорошо. Запри дверь. И свет потуши…" Я не спал в ту ночь. Под храп Резо, протяжный и печальный, как грузинская песня, я глядел в потолок палаты. И целый год потом слышал ее голос за дверью. А майору на утреннем обходе на вопрос, как я себя чувствую, так ответил, что через десять минут был выписан из медсанбата и следующей же ночью на боевой "зеленке" едва не заглотил пулю — она пролетела в сантиметре от верхней губы; но я даже пожалел, что не заглотил.

— А все-таки ты в армии поглупел, — сказала Оля в темном глухом переулке, выходящем на проспект. — Надоело. Пошли в гостиницу.

— О чем ты думаешь? — спросил я, помолчав.

— Ни о чем.

— Так не бывает.

— Бывает, — вздохнула она. — Я есть хочу.

Ресторан в гостинице на наше счастье был открыт.

— Что вы нам посоветуете? — спросила Оля массивного сочногубого официанта.

— Посоветую на диету сесть, — сострил тот. — Не потому, что вам это необходимо, девушка, а потому, что знаю нашу кухню.

— А все-таки? — сказал я.

Официант пожал круглыми плечами.

— Берите, что хотите, — сказал. — Все в меню указано. И побыстрей, а то кухня закроется.

— Принесите, пожалуйста, порцию икры… — начала Оля, но сочногубый ответил:

— Икры нет.

— Два салата из огурцов…

— Нет огурцов. Из салатов — только "фирменный".

— Хорошо, — согласилась Оля. — Ромштекс возьмем или бифштекс?

— Ни того, ни другого. Гуляш. Если остался. И рыба.

— Какая еще рыба? — сказал я.

— Жареная, — не взглянув на меня, ответил официант. К нему подошел модный парень в широких мраморных штанах, что-то шепнул и они удалились; вышел парень из ресторана со свертком в руках. — Ну так что решили? — спросил нас официант.

— А взбитые сливки у вас есть?

— Вы что, смеетесь, девушка?

Оля, огорченно отложив меню, заказывала то, что осталось на кухне, а я сидел и смотрел на наш столик как бы со стороны. Возвышается над нами этот мордастый официант и глубоко ему плевать на нас. Он даже не презирает, мы для него пустое место. И ни черта мы не можем, потому что пикнем — уйдем голодными. А он уверен в себе, как гранитная глыба. Но даже не это обидно, другое: что Оля, моя гордая, капризная, своенравная Оля говорит с ним, глядит на него снизу, будто провинившийся ребенок на строгого воспитателя в детском саду. Да и я тоже.

8

Молча мы съели салат "фирменный" из вареной картошки с луком, взялись за гуляш, почти холодный, с немыслимой подливкой. В армии, конечно, обо всем этом я и не мечтал. Но армия есть армия. Один раз, правда, Шухрат нам приготовил потрясающий плов — когда мы раздобыли морковь, черный молотый перец, свежую баранину в виде месячного барашка, изюм… Всю ночь пировали. Но это один только раз.

— Какое-то невеселое у нас с тобой свадебное путешествие, — заметила Оля.

— Почему?

— Я и сама думаю: почему? — она подняла глаза. — Может быть, действительно подождать надо было до июня? Хоть потеплело бы. Как ты думаешь?

— Я думаю, что ждать не надо было, — ответил я. Настроение мое поднималось с каждым кусочком гуляша и глотком вина. — Давай еще выпьем.

— Давай, — сказала Оля и, отставив мизинец, двумя пальцами взяла фужер за высокую граненую ножку. — Выпьем, — глаза ее казались совсем темными, глубокими, и я видел, как усталость и раздражение в них понемногу переливаются во что-то иное, то, чего я любил и чего не находил в ее глазах давно. — За что? За любовь, — ответила она себе и выпила. Сморщила нос. — Все-таки дикая кислятина этот твой "Рислинг".

— Мой, — улыбнулся я, коснувшись под столом ее ноги, а она смотрела на меня сквозь блестящее стекло фужера. — Оленька, — шепотом я назвал ее, как прежде, до армии.

— Что Коленька? — прошептала она в ответ.

— Я тебя люблю.

— Спасибо, — она опустила фужер. — Помнишь, в детстве была игра, кто кого переглядит?

— Помню.

— Я у всех выигрывала. Давай.

Она выиграла. Я глядел, глядел и мне стало казаться, что я тону в ее зрачках, и пошел бы ко дну, не моргни я и не спрячь глаза, как только в зале притушили свет.

Оля захлопала в ладоши.

— Закругляйтесь, молодые люди, — сказала официантка, подсчитывая выручку на счетах.

— У нас еще мороженое с вареньем, — вспомнила Оля.

Я отправился на поиски сочногубого и не сразу отыскал его в лабиринтах.

— Мороженое принесите, пожалуйста.

— А уже нет мороженого, — почему-то с вызовом ответил он. — Закрыто все…

— Мы ждали больше получаса, — сказал я тихо. — Принесите, пожалуйста.

— Ты что, угрожаешь мне? — он поднялся со стула.

— Я вам не угрожаю, — постарался улыбнуться я. — Может быть, у меня просто голос такой. Мы заказали мороженое и…

— А в милиции не хочешь мороженого покушать? А?

— Не понял.

— Сейчас поймешь. Володя, — позвал он, и из глубины лабиринта появился жующий милиционер. — Здесь пьяный.

— Я пьяный? — Возможно, потому, что бывал в ресторанах всего несколько раз в жизни, я опешил. — Я?

— В чем дело, гражданин?

Я хотел объяснить, но кровь бросилась в голову, задрожало что-то, точно закипая, вверху грудной клетки, и я в самом деле, должно быть, стал похож на пьяного. Со мной теперь часто такое, даже из-за пустяков.

— Пройдемте, — милиционер, щуплый человек лет тридцати с рыженькими усиками, цепко ухватил меня за руку выше локтя и повел в зал.

— Что ты натворил? — Оля испуганно вскочила, уронив стул. — Что он натворил, товарищ милиционер?

— С вами, гражданин?

— Да, конечно, мы… у нас свадебное путешествие, товарищ милиционер, — выпалила она, показывая обручальное кольцо.

— Оль, — сказал я. — Ну при чем здесь?

Милиционер крепко держал меня.

— Отпустите его, пожалуйста, — попросила Оля, и он отпустил, готовый в любой момент снова схватить.

— Документы у вас имеются?

Оля поспешно вытащила из сумочки паспорт. Проверив, милиционер потребовал и мой паспорт. Из-за столиков на нас смотрели с любопытством.

— Мы здесь, в гостинице, живем, — сказала Оля, — В триста седьмом номере.

— Ясно, — сказал милиционер. — Чтобы больше этого не было. — Он вернул мне паспорт и ушел.

Появился официант.

— С вас одиннадцать восемьдесят восемь.

Я заплатил. Оля вышла из ресторана, а я дожидался сдачи.

— И две копейки? — осведомился сочногубый, бросив гривенник. Монетка прокатилась по скатерти и упала на пол.

— Поднимите, — сказал я.

Ненавистно пыхтя, он поднял.

— Что, две копейки тебе еще?

— Да, — сказал я. — Еще две копейки.

Оля сидела на диване в фойе. Там было много народу, в основном фронтовики. Разговаривали они в полный голос. Смеялись.

— Зачем ты? — спросил я.

— Что?

— Про свадебное путешествие.

— Ты можешь мне объяснить, что произошло?

— Я сказал, что он забыл принести мороженое.

— И все?

— И все.

— Не ври.

— Я не вру.

— Ладно. Я так испугалась, когда он тебя вывел.

— Чего ты испугалась?

— Не знаю. Сама не могу объяснить. Ты очень нервный какой-то.

— Пошли?

— Подожди. Посидим немножко здесь.

— Хорошо. — Я сел рядом с ней, сунув руки в карманы, чтобы скрыть дрожь, с которой никак не мог справиться.