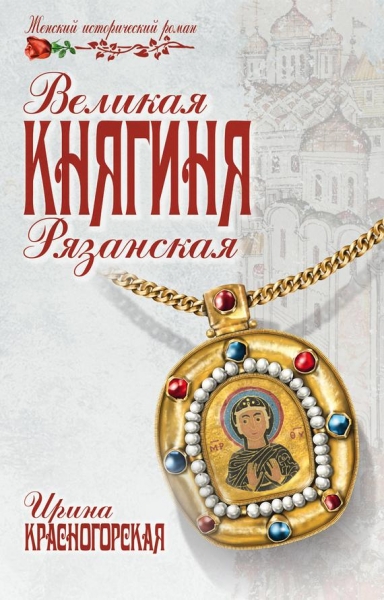

Ирина Красногорская Великая княгиня Рязанская

Часть первая Дочь великого князя Московского

1

Ещё-ещё-щё-щё-щё!

– Марьюшка, да ухватись же за рушник! Упрись, упрись в меня ножками. Да не сюда, не сюда – в грудь. Ничего ей не поделается. Господи, никак опять сомлела? Что же делать? Царица Небесная, помоги!

Свекровь и бабки-повитухи сбились с ног у постели великой княгини Московской Марии Ярославны.

– Курицу бы теперь, несушку…

– Да где ж её возьмёшь в такую пору? Побрызгайте на лицо! Скорее! Да не так, всё вас, неумех… Ноги поднимите. А ветер-то, ветер. Всё из-за него. Ни зги не видать. Ещё свечей! Эх, не к добру днём свечи жечь. Да разве в такую непогодь… Слава тебе, порозовела. Ещё-щё-щё… Нет, опять. За Тимошкой беги, блаженным. Да икону захвати, ту, что восет[1] в огороде нашли, Чудотворную…

– Перед ней князь молится.

– Скажи, я велела.

Внесли икону, тёмную, тусклую, византийского письма. Едва угадывалась на ней святая Анна, большеглазая, тонконосая, с указательным пальцем на крохотных губах.

– На грудь клади.

– Так не преставилась же…

– Клади, кому говорят!

Вбежал Тимошка. Волосы на темени вздыблены, у висков срезаны наголо, руки прячутся в широких рукавах, ноги босые высоко заголены. Захлопал руками-крыльями, зазвенел цепями да колокольцами, закудахтал несушкою. Помчался вокруг постели роженицы. Всё быстрее, быстрее, быстрее.

– Ещё-ещё-щё-щё-щё! Ну, наконец-то! Слава тебе, Царица Небесная! – Софья Витовтовна утёрла рукавом пот со лба, грузно осела на подставленную бабкой скамью.

И разъяснило в одночасье.

Бабки и близкие княгини не сразу это заметили, занятые теперь уже новорождённой: она не желала кричать. Поняли, что посветлело в ложнице[2] и ветер стих, когда княгиня Мария Ярославна неожиданно ясно и громко сказала:

– Благодать!

Этим вот впервые за три дня без крика и стона произнесённым словом и нарекли девочку. То есть нарекли, конечно, иначе – Анна. Но всем известно было тогда, на исходе зимы 1451 года, что это одно и то же.

Имя тихое, мягкое, словно шелест майской травы. Так же звали и родную, покойную тётку девочки, выданную за византийского царевича и ставшую потом женой императора, так звали и прабабку её, мать Софьи Витовтовны.

«Анна-Анна» – вызванивали колокола над Московским Кремлём; «Анна-Анна» – тоненько вторили им, скрипели полозья княжеских саней, увозивших великую княгиню-мать Софью Витовтовну от великокняжеского терема. Княгиня отъезжала к себе на двор, в Ваганьково, отсыпаться.

Искрились сугробы, сверкали инеем деревья. Хохлатые сойки обклёвывали всё ещё рясную[3] рябину. Ягоды осыпались в снег, складывались на нём в нарядные узоры.

У лобного места на Красной площади собрался праздный люд. Грызли конопляные семечки, уминали сапогами снежные намёты. Ждали. Выстроились в очередь, ожидаючи казни (кому палец, кому руку, кому и голову под топор класть), воры, лихоимцы, разбойники.

Палач сметал с колод снег, и он порошился, белый-белый. Галдело рассаживалось на крышах ближайших лабазов и лавок возбуждённое вороньё.

Перед санями великой княгини толпа нехотя расступилась. Осуждённые глядели на княгиню с надеждой, зрители с недовольством зашептали, не очень таясь:

– Ну вот, принесла нелёгкая. Сейчас особое повеление объявит.

– Не иначе дитя народилось в княжеских хоромах. Вон ведь как звонарь благостит[4], надрывается прямо.

– А может, так явилась – поглазеть?

Княгиня подъехала к каменному возвышению. Тяжело поднялась в санях и крикнула зычно, удивительно зычно для своих преклонных лет – приближалось к восьмидесяти:

– Во имя святой Анны казнь ныне отменяю! Всех милую!

Палач метнул в колоду топор – сверкнуло лезвие, брызнули в снег деревянные крошки.

– Трухлявая, менять надо, – зло сказал палач и пнул колоду.

Едва успели нянюшки завернуть новорождённую в нагретые пелёнки и принести её в особую младенческую горницу, как вошёл в неё великий князь Василий.

Полюбоваться, взглянуть (может быть, удостовериться?) – ни один из этих глаголов не подходит, чтобы верно передать цель княжеского прихода. Несколько лет великий князь Московский Василий Васильевич был незряч и обзавёлся уже приставшим к его имени на века прозвищем Тёмный. Василий Тёмный.

По княжескому терему и подворью передвигался он к тому времени уверенно и споро. Хорошо помнил, где что стоит и лежит. Требовал, правда, чтобы у вещей сохранялось постоянное место. Узнавал по шагам и дыханию домочадцев и слуг. Когда же ему предстояло с кем-нибудь знакомиться или принимать иноземных гостей, брал с собой старшего сына Ивана, мальчонку семи-восьми лет, и тот нашёптывал, как выглядит, как держится новый человек.

«Очи мои ясные» – говорил о сыне князь, а дворня между собой называла княжича обидно: «Поводырь». Иван узнал прозвище и плакал. Чтобы не позорить сына, чтобы утвердить его право наследовать престол, Василий объявил его, десятилетнего ещё, своим соправителем. И перед новоявленной сестрёнкой, которую отец бережно держал, Иван стоял, уже наделённый властью, и привычно, прилежно нашёптывал:

– Маленькая, с локоток. Личико шафрановое, круглое, как тыковка. Глаза закрыты. Носа нет. Почти. Одни ноздрюшки.

– Пригожая?

– Важная, – уклончиво ответил Иван, сестрёнка ему не понравилась, и добавил, чтобы утешить отца, – очень важная.

– Ничего, – усмехнулся князь, – к свадьбе выровняется. Положи-ка, Ванюша, княжну в зыбку.

Иван не мог дотянуться до зыбки, хотя и встал на цыпочки (зыбка, покачиваясь, уходила из-под рук), но помощи подскочившей няньки не принял, крикнул обиженно:

– Я сам, сам!

– Да сам, батюшка! Чего уж не сам, – поспешно согласилась нянюшка и, перепугавшись, что он не удержит сестрёнку, быстро опустила зыбку. – Клади полегонечку. Вот сюда, головкой на север.

– Не уроните ребёнка, ироды, – предупредил князь, когда девочку уложили.

– У иноземцев, сказывают, – заговорила нянюшка, – детишек с младенчества на лежанках пестуют. Они от…

– В зыбке – здоровее, – отрезал князь. – А вы, няньки-мамки, с княжны глаз не сводите. Да смотрите, чтобы её не сглазили. Девчонка хилая. Восьмушка пуда в ней, не более.

– Восьмушка с четвертью.

– Ну, четверть эта к вечеру плачем изойдёт. Кормилицу надёжную подобрали?

– Матушка твоя, великая княгиня Софья, сама её назначила.

– Пусть кормилица придёт после вечерни. Я на неё посмо… покажется. Заходить к вам буду каждый день.

Няньки поклонились в пояс.

– Идём, сынок, к матушке. Чай, уже можно, – и князь, опережая сына, поспешно направился к дверям, забирая, однако, несколько правее.

– Косяк, ах, батюшки! Косяк! – всполошились няньки.

– Косяк! – передразнил князь. – Раскудахтались. Понабросали тут лохманины. Убрать немедля! – и, отбросив ногой половик, очень точно скользнул в узкую низенькую дверь.

– Ох, неладно как с половиком-то вышло, – сокрушалась младшая нянюшка, сворачивая его. – Великая княгиня Софья когда ещё велела ничего на пол не стелить.

– Так это в её тереме было. Марья не приказывала. Да и кто знал, что он сюда войдёт. С половиком-то теплее. Чего он так обеспокоился? Девка – а он: «Глаз не спускать».

– Прынцу посулил, – нянька засунула половик под лавку.

– Королевичу! – недобро усмехнулась вторая, старшая, складывая пелёнки и чистую ветошь в сундук.

– Ладушка моя, ягодка, молочка ещё не испробовала, а у неё уже суженый. Диво, да и только.

– И ничего дивного! У князей всегда так. Княжичу нашему Ивану семь годков было, а невесте его Марье, княжне тверской, и пяти не сравнялось.

– Так-то оно, так, да жалко – отдадут несмышлёную в чужую сторону.

– А ты не ной, не кормилица, – нянька колыхнула зыбку и тихо запела подблюдную:

Я ещё посижу, Я ещё похожу И суженого найду.А суженый Анны незадолго до этого выбрался из такой же точно зыбки. Висела она на таком же кованом крюке, вбитом в матицу, и нигде-то за тридевять земель, а за двести вёрст от Москвы, в тереме великого князя Рязанского Ивана Фёдоровича.

Ещё до рождения младенцев их будущие отцы, двоюродные братья, внуки Дмитрия Донского Василий московский да Иван рязанский поклялись скрепить свою дружбу и верность женитьбой детей, если пошлёт Бог мальчика и девочку. В лихую годину давалась клятва. Василий пребывал тогда на подступах к Москве, в Твери, только-только освободившись из Углича, куда его было сослал, свергнув, другой двоюродный брат, галицкий князь Дмитрий Юрьевич, по прозвищу Шемяка. С отцом Дмитрия, родным дядей, а потом с Дмитрием самим да с его братом воевал Василий за московский престол с малолетства, аж двадцать восемь лет.

Несколько раз за это время князья-родственники занимали Москву, изгоняли из неё великого князя Василия, по-родственному жалея, не убивая его. И в последний раз Дмитрий Шемяка обошёлся по-братски с израненным, недавно возвратившимся из татарского, казанского, плена Василием. Лишил всего-навсего зрения. Приказал изловить, когда тот был с сыновьями на богомолье в Троице-Сергиевском монастыре, и в Москве уже выколол ему глаза. Не в битве, не в драке, не случайно, вполне намеренно. И совесть его при этом нисколько не мучила: точно так же поступил несколькими годами раньше Василий с родным братом Шемяки, своим тёзкой. Так что Дмитрий Юрьевич действовал по заповеди око за око. Точнее, наверное, – два ока за одно, потому что брат Дмитрия получил после наказания прозвище Косой, а Василий московский – более страшное, Тёмный. Месть местью, но ведь ещё и надеялся Шемяка, что уж слепой-то двоюродный братец – ему не помеха. Был братцу тридцать один год.

Как выжил, как выдюжил он? Знали об этом, наверное, лекари его угличинские случайные, слуги наспех там подобранные, и жена, если позволили ей в Угличе быть с ним рядом. Прочих близких Василия разогнал Шемяка по разным отдалённым уголкам. Счастливо спасшиеся малолетние сыновья князя, Иван и Юрий, очутились, благодаря добрым людям, в Муроме. Матушка Василия, великая княгиня Софья Витовтовна, семидесяти пяти лет от роду оказалась в Чухломе.

Чухлома! Холодом каким веет от этого названия, и кажется, городок где-то в дальней дали, нет, он всего лишь близ Костромы. Но от него до Углича в те годы ох как непросто было добираться – и не накладывали материнские руки лечебных мазей на изувеченное лицо Василия, не капали в глазницы целебных, а скорее бесполезных капель. Но всё же года не прошло, оправился князь и в седле проделал неблизкий путь от Углича до Твери.

Прибывший в Тверь повидаться с ним Иван рязанский застал его хоть и незрячим, но готовым опять бороться за власть. Жалея Василия и любя, желая поддержать в лихую годину, сказал за дружеским ужином, сам дивясь своей душевной щедрости:

– Буде родиться у меня дочь, возьми, Василий, её в невестки, за Ивана.

– Ан, нет, – возразил тот и положил руку на предплечье сидящего с ним рядом князя тверского, – вот, Борису обещал, что Иван Марью его посватает. Да и Москве поддержка князя рязанского и впредь нужна, когда и нас с тобой не будет. За сына, сына твоего не рождённого выдам дочь свою не родившуюся. Даст бог, они на свет явятся.

– Будь по-твоему, – легко согласился Иван, понимал, что за пристанище – укрытие, за поддержку Василий должен платить сполна тверскому князю. Отец Василия тоже в своё время заплатил пригревшему его Витовту женитьбой на Софье Витовтовне. И ещё подумал Иван: «Улита едет, когда-то ещё будет», – протянув руку в знак согласия.

Рука повисла над заставленным снедью столом.

– Эй! Зажгите свет! Доколе нам в потёмках сидеть? – вдруг крикнул Василий.

Вбежали слуги, шумно завозились у давно зажжённых светцов.

«Как же он дальше жить будет? – размышлял Иван, жалеючи. – Каши зачерпнуть сам не может, где уж ему править теперь. Да разве убогого до престола допустят! И кто повиноваться будет такому, в тёмной повязке?» – Он отвёл от Василия глаза.

Допустили…

Иван забыл про тётушку, великую княгиню Софью Витовтовну. Она тоже жалела Василия и, жалеючи, хотела для него только власти. Власти! И никак не могла ему простить, узнав, что в Троице-Сергиевском монастыре, моля своих недругов о пощаде, он клялся не выходить из кельи. Пусть в кельях сидят другие, думала она, не внуки славного Витовта. Не для того она выходила замуж за князя московского, чтобы дети её были смиренными иноками. Не один десяток лет она тратила силы, удерживая великокняжеский престол в своей семье. Да ещё девять детей родила. Последнего сына – когда надежды на наследника были ничтожны: в сорок четыре года, – а ведь сыновья родятся у молодых. У неё их было пятеро, но долго на свете не задерживались они. Последнего выходила. Уберегла от болезней, от дурного глаза. Без мужа осталась, казалось, уже на исходе сил, в пятьдесят четыре года. Её в монастырь упечь собирались, а она за престол уцепилась и раз за разом возвращала на него сына, сперва малолетнего, а теперь старалась, надеялась вернуть, удержать незрячего. Не напрасно же, когда она разрешилась от бремени, знамение было иерею их церкви, голос свыше, – назвать младенца Василием. Василий – царский.

О великокняжеской власти для слепого, конечно, мечтать уже было нельзя. А в том, что сын ослеп, Софья Витовтовна винила и себя: дался тогда ей этот пояс. Да не сорви его она с Васьки, мужниного племянника, всё, может быть, иначе повернулось бы. Но, кто знает, останься всё неразгаданным, не случились бы ещё худшие напасти, утешала она себя.

Ссора произошла на свадьбе великого князя Василия, которая как началась со ссоры, так ею и кончилась. Женился Василий, по материнскому велению, не на той, какую прежде собирался посватать и какую кое-кто из бояр прочил ему в жёны. Отец отвергнутой девушки, именитый боярин Всеволжский, не раз Василия поддерживающий, доставший даже в Орде ему ярлык на княжение, конечно, разгневался, грозил Василию страшными карами и превратился во врага. Приятели боярина недоброжелательно перешёптывались на свадебном пиру, иные и вовсе не явились. Зато прибыли на пир двоюродные братцы Василия, Юрьевичи, наконец-то с ним помирившиеся, разнаряженные, напомаженные, молодцеватые. А на тёзке великого князя сверкала ещё и драгоценная опояска, так что гости на Ваську с его обновой больше, чем на молодых, смотрели.

Софью Витовтовну тоже заинтересовало богатое украшение – глаз от него не могла отвести. Заметил это старый боярин Пётр Константинович и пояснил:

– Пояс, что на Ваське, по праву наследования, твоему сыну принадлежать должен, великая княгиня. Поскольку этот самый пояс подарен был князю Дмитрию Донскому к свадьбе и подменён другим, победнее.

Софья Витовтовна не дослушала, как и кто подменил подарок, как попал он к Юрьевичам, подскочила к пляшущему Ваське – и рванула опояску.

– Вот и нашлась пропажа! У, ворюга!

Посыпались на пол яхонты, захрустели под ногами хмельных плясунов розовые жемчужины.

– Да ты что, тётушка, белены объелась? – взъярился Васька. – Отдай! – и грубо обхватил княгиню.

Пляска прекратилась. Дерущихся окружили бояре, скоморохи, дворовые. Никто не решался вмешаться. Сидящие за столом тоже медлили, опешив.

– Ой, да помогите же, убивают! – вырвалась княгиня, с растерзанным поясом метнулась к столу, схоронилась за спиной ничего не понимающего сына. – Слуги, эй, слуги!

Слуги наконец-то скрутили Ваську, поволокли в угол. Лаяли собаки. С перепугу долгожданно загорланили рыжие петухи, доставленные на свадьбу, чтобы криками своими отгонять злых духов от пирующих.

– Яхонты, мои яхонты! – вопил Васька.

Плясуны бросились поднимать. Рассовывали их по карманам. Шемяка, спьяну не сообразив, что к чему, рвал карман на боярине Петре Константиновиче, дёргал его за седую бороду, орал дурным голосом:

– Ах, ты, старый опёнок, туда же – воровать!

Передрались. Юрьевичей вытолкали с пира врагами. Распря разгорелась сызнова.

Да и что греха таить, сама Софья Витовтовна потом подсказала поучить Ваську, по её подсказке стал он Косым. Только неправильно подручные сына подсказку истолковали – сокрушалась Софья Витовтовна. Она советовала на глаз сонному Ваське положить могильную кость или монету, снятую с века мертвеца, – враз бы он ослеп и безболезненно, а лентяи – сынки боярские – сделали всё иначе…

Знала Софья Витовтовна толк в магии. Это она надоумила Василия и великого князя рязанского Ивана носить при себе магниты. Магниты притягивали их, не давали ссориться.

Она же первая догадалась (жаль, думала, поздно), что кто-то подсунул другой, дешёвый пояс не из жадности – иной корысти ради: перенёс колдовски на него свои грехи и несчастья и передал Дмитрию.

Да, вспоминала она, беды в их семействе случались всякий раз, как доставали из сундука подменный пояс. Чтобы убедиться в догадке, призвала своего тайного, любимого ведуна, красивого, черноволосого, татарского вида парня. Посмотрел он на княгиню ласково-ласково своими продолговатыми, тёмно-карими, ну совсем, как у лесной косули, глазами, а на пояс не взглянул даже. Обернув руку платком, бросил его в кубок венецианского стекла – покраснела вода в кубке, загустела кровью.

– Несомненно, на поясе порча, – сказал он оторопевшей Софье Витовтовне. – Надо, чтобы его семь дней поносила дева непорочная. Порча ей передастся.

– Ой, да господи! Ой, да кому же? – всполошилась Софья Витовтовна. – Да ведь жалко бедняжку. Нет у меня никого на примете. Разве что… Да нет, она же не дева… Ты уж, милок, сам найди кого-нибудь.

Ведун нашёл дворовую девчонку. Вскоре от чужих грехов она начала тяжелеть и родила к весне… чёрного злого щеночка. Ведун сам его Софье Витовтовне показывал. Пояс вернул и опять при ней опускал в воду. На сей раз вода не замутилась даже. Но Софья Витовтовна на всякий случай понесла пояс в церковь освятить. А потом всё-таки велела его разобрать и Васькин – тоже. Камни да золото пожертвовала горожанам – отстраивать дома после развалившего Москву «великого труса». Кожу собственноручно сожгла в печке.

Из Васькиных жемчужин сделала монисто, немного к ним добавив своих, ну а те, с подменённого, за услуги подарила ведуну.

Москвичи знали историю княжеских поясов и сочувствовали княгине, были на её стороне. Да и как не поддерживать её, как забыть, что она вместе с ними переживала и моровую язву, и злейшую засуху, когда пересыхали самые глубокие колодцы, и другие напасти, была с ними и тоже страха натерпелась (конец света!) во время великого труса. Своя! Уже забылось, что дочь она литовского князя Витовта, навсегда прижилась на московской земле, глубоко корни пустила. А Шемяка – галицкий, разве он о москвичах печься будет.

Не удержался Шемяка в Москве.

А научился или не научился Василий самостоятельно черпать кашу – это ли важно! Важно, что через десять лет после рокового для него 1446 года он возглавил поход против свободолюбивого Новгорода, и новгородцы лишились былой независимости.

2

До Переяславля Рязанского из Москвы по хорошей погоде княжеский поезд добирался четыре дня. Трижды ночевали путники в чужих неопрятных избах, где вместе с хозяевами, на удивление Анне, жили не только куры, но и хорошо подросшие за лето телята. В одной избе на стрехах гнездилось очень много голубей. Они долго возились там в сумерках, противно стонали, сыпали вниз перья и помёт. Только угомонились, через дымовую дыру принялся лить дождь. Хозяйский сынишка взобрался на крышу. Но прежде, чем закрыть дыру, просунул в неё нечёсаную голову, показал Анне язык и очень ей понравился.

– Я, пожалуй, за этого парнишку выйду замуж, – сказала она доверительно своей невестке Марье, жене брата Ивана.

– Эх, глупая! – засмеялась та. – На кой ляд тебе чумазый холоп? Тебя королевич Бова посватает, с яхонтами на пальцах, в жемчугами шитом оплечье, в красных сапожках.

– Нашли, девки, время болтать глупости, – шикнула княгиня Марья Ярославна. – Скорее укладывайтесь. Да не забудьте кошели под голову положить. А ты никак опять с куклой! – пристыдила Мария Ярославна свою четырнадцатилетнюю невестку.

Великая княгиня была уже несколько дней не в духе. Во время ночёвок всё тревожились, хорошо ли двери заперты, не задремала ли стража. Сокрушалась, что дорога трудная, долгая. Опасалась татар, иных лихих людей. Боялась в челне переплывать Оку: вода мутная, мусор так и крутит.

– А тебе не всё равно, в какой тонуть, в мутной ли, в чистой? – пошутил князь.

Она обиделась, замолкла. Когда же благополучно переправились, принялась метаться на своём кауром коньке от князя к дочери с невесткой. Хотела убедиться, удобно ли им, правильно ли княжеская лошадь выбирает дорогу, в порядке ли у князя седло, будто сын Иван не следил. Спрашивала, мягко ли девкам в повозке, не растрясло ли их. Пересаживалась с коня в возок и обратно, ворчала о трудности дороги, о преждевременности поездки, пока князь не одёрнул:

– Перестань стенать, Марья. Иван – единственный мой любимый брат. Друг собиный[5]. Не хоронить его хочу – живым уви… застать. Не зря же гонца посылал он, звал.

Анне дорога до Переяславля не казалась опасной. Светлой полоской, будто луч солнца по речной волне, бежала она с пригорка на пригорок. И Анна думала, как хорошо было бы зимой покататься с этих пригорков на салазках. Пенилась у обочины цветущая гречиха, блестели листвой весёлые перелески, ярко зеленела отрастающая отава. У одного поворота рос чудо-цветок: высокая, в рост человека, лоза вся в розовых венчиках.

– Смотри, Анюта, цвет прямо как у меня на прялке, что Ванюша подарил! – изумилась Марья.

Придержали коней, чтобы полюбоваться, и подоспевшая Мария Ярославна пояснила, что цветок этот зовётся рожа, и занесли его на рязанскую землю, должно быть, чумаки с Украины, когда привозили соль.

– Хочу рожу, сорвите! – уросливо затянула Анна.

– Нет, – сказала княгиня, – пусть растёт, – и, свесившись со своего конька, огрела коренную.

Лошади рванули, увезли ревущую Анну от чудо-цветка.

Княжеский терем в Переяславле Анне показался немногим краше курной крестьянской избы: невысокий, деревянный, с затянутыми бычьими пузырями оконцами. Покои отапливались не по-чёрному, да и печи муравлёными изразцами были изукрашены. А вот блохи, как и в тех нечистых избах, сразу же на ноги кинулись. Только матушка, на удивление Анне, не возмутилась, как там, не кликнула сенную девку, чтобы вымела их полынным веником, – просто тряхнула юбками и поспешила в объятия тучной в своих красно-белых одеждах княгини рязанской. Она из-за тучности, видно, не успела встретить гостей на крыльце.

– Доброго здоровья, дорогая сестрица!

– Доброго здоровья, сестрица любезная, братец желанный. Легко ли доехали?

– Не заметили, как и домчались, – ответила княгиня московская, улыбаясь. – Только…

А княгиня рязанская, не дослушав, уже тискала Анну:

– Моя касаточка, моя ласочка! Притомилась, чай, в дороге?

Анна увертывалась от липких поцелуев, сучила покусанными ножками.

– Не дергайся, когда тётушка целует! – прикрикнула мать.

– Блохи, видно, покусали? – участливо спросила княгиня рязанская, опуская Анну на земляной пол. – Тьма их тьмущая нынче. Лето-то какое сухущее. Я уж все половики и скатёрки велела на солнце вывесить. Так что, не обессудьте, гости дорогие, что голо в горнице.

– Персидский порошок хорошо помогает, – сказала Марья из-за спины великой княгини московской.

– Да где же возьмёшь его? Ой, племяннички дорогие, с вами-те я и не поздоровалась, – княгиня рязанская раскрыла объятия, раскинула руки и стала похожа на клушу.

– Я пришлю, сестрица…

Тут два молодца ввели князя Ивана. Князь оттолкнул их и, еле передвигая ноги, сам направился к гостям, худой, давно не стриженный, в длинной посконной рубахе. Княгини бросились поддержать. Княжич Иван привычно подтолкнул отца. Обнялись, перецеловались, уселись за стол в красном углу. Неважно одетые слуги подали мёд и мятный квас – со свиданьицем.

«Каков поп, таков приход», – подумала княгиня московская, отхлебывая из щербатой кружки.

– Вот, бог дал, и свиделись, братец.

– Свиделись… А я невестку к тебе привёз. Анна!

Анна оторвалась от матери, притиснулась к отцу, встала под его руку.

– Ну что, люба ли тебе? Пригожа ли? – с тревогой спросил Василий.

– Пригожа. Очень пригожа. А подрастёт, ещё краше будет. Косы длинные, русые, у висков кудряшки. Лицом кругла и светла. Брови тёмные, прямые. Глаза карие, строгие.

«Чего это дядька меня так рассматривает? – не понравилось Анне. – Зачем обо мне рассказывает? – И догадалась: – Для отца, он-то меня никогда-никогда не видел, никогда-никогда не увидит», – и потёрлась щекой об отцовскую руку.

– Не балуй, дочка! А где же наш зять будущий, любимый? Где Аннин суженый? – спросил Василий весело. Один он не видел, как плох князь Иван, как ему худо.

– Схоронился где-то на подворье, – сказала княгиня рязанская. – Эй! Где же вы там?

Два молодца, как давеча князя, ввели не Бову-королевича в расшитом жемчугами оплечье, с перстнями на пальцах – обыкновенного мальчишку, маленького, головастенького. Красные сапожки на нём всё-таки были. Он трепыхался в руках молодцев, пытался вырваться и напомнил Анне Петрушку, которого показывали скоморохи на Красной площади. Его подтащили к столу.

– Ты что же гостям не кланяешься? – строго спросил князь Иван, а княгиня заметила:

– Сыночек наш не так пригож, как ваша дочечка, – и погладила мальчишку по голове. Он дернулся (молодцы продолжали его держать) и сказал тихо, как-то безразлично:

– Укушу.

– А зятёк-то наш с норовом! – засмеялся Василий.

Княжич Иван смотрел на мальчишку с радостным изумлением, Мария Ярославна – с неудовольствием, Анну он возмутил: какой-то каржавенький озорник. Разве женихи такими бывают?

– Руки у него все в цыпках, и на лбу шишка, – сообщила она отцу громким шёпотом.

– Ай-да, шишку-те он сам себе набил. Как что не по нему, головой об пол бьётся, – пояснила княгиня рязанская.

– Он что, полоумный? – уже тише шепнула Анна.

– Помолчи, стрекоза! – приказал отец. – С лица воду не пить.

При чём тут лицо? – терпеть не могла Анна этой пословицы, как и другой, что также слышала от нянюшек и от родных чуть ли не с пеленок: стерпится – слюбится. Надулась, насупила брови.

– Не огорчайся, девонька, – сказала княгиня рязанская, – он хороший, добрый. Поцелуйтесь, детки, подружитесь.

– Горько! – выкрикнула раскрасневшаяся то ли от кваса, то ли от мёда Марья.

Мария Ярославна взглянула на неё строго. Дети целоваться не стали. А мальчишка ещё раз спокойно предупредил:

– Укушу.

Княгиня московская сидела с каменным лицом, изо всех сил стараясь, чтобы на нём не отразилось недовольство. Мальчишка балованный раздражал: свои не ангелы, но чтобы так уросить[6] при гостях… Сейчас на дядьку с тёткой скалится – сущий волчонок, а подрастёт, глядишь, и против Москвы вызверится. Нет, надо прибирать к рукам пока не поздно. Сегодня же настоять на сговоре.

Под столом у самых её ног собаки затеяли свару, и беспечные хозяева не пытались их приструнить (так бы и пнула какую, да страшно, вдруг укусит), обрадовалась, когда князь Иван сказал:

– Ну, княгинюшки, отдыхайте без нас до обеда. А мы с братом пойдём ко мне в опочивальню.

Слуги поспешили к нему, помогли подняться. Он опять отстранил их, обнял брата, и они побрели к дверям. Княжич Иван было пошёл следом, но дядя остановил:

– Ты, братич[7], останься. Нам с глазу на глаз надо потолковать.

– Останься, сын, и подружись с моим тёзкой.

Рязанского княжича звали Василием. Двоюродные братья нарекли сыновей в честь друг друга. Уже второе поколение рязанских и московских князей жило в дружбе.

К обеду, накрытому в гридне, пригласили переяславских бояр, епископа, несколько именитых татар, ещё какую-то оказавшуюся в ту пору в городе рязанскую знать. Принарядили суженых, посадили рядком, сразу же положили перед ними большой и самый красивый пряник.

Анна любовалась напечатанным на нём узором: розовым цветком и белой, как снеговик, боярышней. Цветок ей казался похожим на тот, что промелькнул утром у дороги, а боярышней конечно же была она в праздничном наряде.

Суженый тоже поглядывал на пряник и, не дохлебав ботвиньи, вдруг схватил его, взломал косо.

– Не ломай! – запоздало воскликнула Анна.

– Ишь ты! Одной тебе, что ли, подали, – прошамкал суженый, пережёвывая обломок, и, отломив ещё кусок, швырнул Анне: – На, подавись!

Тогда она его огрела ложкой. Суженый плеснул на неё остатками ботвиньи.

– Да господи! Да боже мой! – вскричали в лад княгини. – Ведь не голодные же! – И, подбежав, наградили своих любимцев тумаками.

– Митька, тащи ещё пряник! Нет, два тащи!

– Не надо мне пряника. Не люблю есть пряники, – плакала Анна. – На нём узор прелестный. Глядеть любо.

– Вот так всегда, – жаловалась княгиня московская рязанской, когда детей посадили порознь, – красивые кушанья не ест, жаворонки там печёные, пироги ли, яблоки, – любуется. «Жаль есть, – говорит, – красу такую». А всё отец виноват, – перешла она на шёпот, – приучил во всё вглядываться. Гуляет с ней и велит всё ему рассказывать. И с тех пор, как сам незряч, во всём ему красота чудится. Намедни застала их с Анюткой под липой. Цвет обрывали. А он и говорит ей: не только-де цветки эти полезны да духовиты, посмотри, говорит, как хороши они. Из тычинок одних составлены, а были бы поболее, глаз от них не оторвал бы. Врагов вокруг него полно, ему бы с ними расквитаться, а он о тычинках каких-то вспомнил.

– Мой тоже переменился, – притиснулась княгиня рязанская ближе, жарко задышала Марии Ярославне в ухо. – Постричься в монахи хочет. «Может, – говорит, – постригусь – полегчает, отпустит хворь». Да где ей отпустить, – княгиня утёрла глаза, – не отпустит. А мне через месяц родить. Хорошо ли, когда у младенца отец в монастыре?

Принесли ещё пряников, но уже с другим узором, с птицами Сирином и Алконостом. Потеснили ендовы и миски с гречневой кашей, рубленными яйцами заправленной, с жареной рыбой, с перепелами в сметане.

– А и в самом деле, хороши у тебя пряники, сестрица. Надо бы узор переснять. – Мария Ярославна отломила у одного краюшек, спросила, смакуя: – На меду или на патоке?

– Старинные доски, бабонькино благословение, – объясняла княгиня рязанская, польщённая. – Я подарю тебе – доски.

– Сама с чем останешься? – засовестилась Мария Ярославна.

– Да у меня их много, и в огне не горят. Вот ведь большой пожар был, с полгода тому. Вся худоба сгорела, все шабалы, все половички да утиральнички…

– А как же те, что во дворе, сказывала, висят? Ну что от блох выжариваются? – не утерпела, вмешалась Анна, сидевшая теперь по левую руку от тётки.

Мария Ярославна улыбнулась выжидающе, а княгиня рязанская, густо заалев румянцем, крикнула:

– Эй, Митька, доски пряничные нам тащи! С полдюжины, что поцелее.

– У нас так же было, – начала Мария Ярославна, погрозив Анне пальцем – молчи, княгини да боярыни за столом примолкли, прислушиваясь. – Когда Москву затрясло, терем наш – в щепки. Утварь вся побилась, изломалась, а махоточка[8] глиняная, от старости щербатая, цела-целёхонька. С нею и к свекровушке двинулись на Ваганьково, у неё хоромы уцелели, а посуда вся – в черепки. Махоточка эта и сгодилась.

– Вот страху-те, наверное, натерпелись. Мы и то думали, конец света пришёл, когда у нас тут стены зашатались, да и подсвечник по столешнице пополз… А так ведь всё обошлось.

– На Скоморошей горе, – напомнила боярыня, что сидела подле Анны, – у скомороха Петьки Смородины хлевушек только и развалило. Скотину, сказывали, придавило.

– Ах, да какая у скомороха скотина! Козы, чай, одни, – Мария Ярославна слизнула с пальцев сметану.

Митька внёс оберемок[9] досок.

– Куда их?

– Куда! Не на стол же! Клади на пол.

Гостьи оторвались от перепелов и карасей, вслед за великими княгинями вышли из-за стола полюбоваться досками. Восхищались громко, преувеличенно, чтобы польстить своей княгине, рязанской, да и чтобы московская гордячка не подумала, будто ей рухлядь какую всучивают:

– Хороши, ах, диво, как хороши! Ни на одной узор не повторяется. И письмена по кайме. Мастера-то у нас – грамотеи.

Анна к столу не вернулась. Осталась разбирать доски. Примостилась рядом с ней одна блохастая собака, потом – другая. Анна показывала им доски, подносила прямо к тёмным влажным носам.

– Смотрите, смотрите, какой многоглавый город. Какие окошечки у домов затейливые, решётчатые. А на крыше островерхой – петух! Видите?

Собаки моргали коричневыми добрыми глазами и смущённо отворачивались.

За столом продолжалась трапеза. Тянулась неспешная застольная беседа. Князь Иван едва сидел, но этого никто не замечал. Хмельные мужчины хулили новгородцев, литовцев; забывшись, пару раз ругнули ордынцев, татары прикинулись, что ничего не слышали; говорили об охоте на вепря: налились овсы, пора на деревьях близ них мостить повети, чтобы караулить зверя. Женщины обсуждали средства против моровой язвы: от синих болячек, коль они на теле объявятся, спасения нет – через три дня хворый умирает, от красных можно излечиться, если днём и ночью к ним красные же тряпицы прикладывать, мокрые, конечно.

– А старшенькому моему икона помогла Чудотворная, – рассказывала княгиня московская громко, стараясь перекрыть гул мужских голосов. – Тряпицы неделю прикладывала, извелась вся – не легчает. Спасибо старушке пришлой, надоумила на огороде в мусорной куче покопать. Покопали – святая Анна в холстину конопляную обёрнута…

Суженый сыпал в малиновый кисель себе, отцу, дяде ложку за ложкой соль, и никто не замечал. Даже то, что он столкнул солонку на пол, углядели только собаки.

Анна спала под столом, обняв теремную доску, и снился ей многоярусный белокаменный город на берегу незнакомой реки.

3

Осень покатила за Покров. Уже отвьюжили на мостовых пёстрые хрусткие листья, бурыми сугробами притулились к заборам и завалинам. Вениками-голиками темнели деревья, и только лиственницы тускло светились, как догорающие лучины. Но всё ещё было сухо и солнечно. И пряди летучей паутины всё ещё норовили сесть на лицо. А под вечер совсем по-летнему перед теремом столбилась, толкалась мошкара, невесть откуда влетали в покои поутихшие было комары, опять надоедливо зудели, не давали Анне заснуть.

Спозаранку же, по-летнему, шумел, будил её торг.

Он раскинулся напротив княжеских хором за Кремлёвской стеной на тесной от лабазов, лавчонок, прилавков и клетей Красной площади, которую в народе звали Пожар – так часто она занималась огнём.

На Пожар, приехав из Переяславля, каждое утро Анна тащила мамку. Протискивались в пряничный ряд, и Анна всякий раз изводила мамку, долго выбирая пряник, да так зачастую и не купив его. Торговцы, угадав в ней княжну, иногда дарили один-другой. И Анна сама несла с торга сласть, пачкая ею рукава и полы шушпана[10].

Бывала она и в рядах, где продавали утварь, дивилась на расписные колыбельки, прялки, шкафчики и салазки. Близко подходила к ним, водила пальцем по затейливым узорам. Утвари, конечно, никто ей не дарил, и купить её Анна не могла. Печатные пряники, на пахучих иноземных приправах замешанные, ценились дорого, хоть и недолговечны были, а уж прялки да шкафчики делались на века – разве девчонке, даже княжеской, к ним подступиться.

Узнав про Аннин интерес, старшие, денежные, братья Иван и Юрий стали приносить ей для забавы пряничные доски. Их немало скопилось к осени в печурах девичьей горницы. Мамки и няньки смеялись:

– Зимой на растопку пойдут. Ишь, поленница в избе выстроилась.

Анна злилась, не понимала шуток и, придя с торга, перебирала, пересчитывала своё богатство, вновь рассматривала разные картинки, вспоминала, кто из братьев какую доску принёс, что сказал.

Иван дарил всё больше доски с видами каких-то сказочных городов и при этом приговаривал одно и то же:

– Любуйся, сестричка, когда-нибудь такой же у себя в Рязани построишь.

Юрий предпочитал изображения цветов, трав, диковинных птицедев и говорил о девах, поясняя непонятное:

– Это такие вольные, неземные существа, Анютка.

– Ангелы?

– Нет, не ангелы, но им также доступны глуби небесные и бездна премудрости. Сосредоточились в них девичья чистота и тайна.

– А что это бездна премудрости? – спрашивала Анна, девичья чистота её не занимала.

– Это, как тебе сказать? Вырастешь – поймёшь.

Птицы-девы, которым было доступно нечто непонятное, Анне не нравились. Их деревянные лики были однообразно некрасивы и ничего не выражали. Надумала сама вырезать таинственную птицу с ликом великой княгини Марьи, Марьюшки то есть, жены Ивана.

Анна знала и любила её уже года три. Десятилетней Марья вошла в их семью и после свадьбы («До времени», – как сказала бабушка Софья Витовтовна) поселилась в Анниной горнице. Анна была рада этому. А Марья сперва жить с ней не хотела и спать отказывалась на одной лежанке.

– Держаться всё время вместе будете, чтобы не изурочили[11] порознь. Мамки Аннины опекать вас будут. У Марьи в Москве много врагов, – наставляла Софья Витовтовна.

– Какие у меня враги? – изумилась Марья. – Ведь меня здесь никто не знает.

Софья Витовтовна больше ничего не стала объяснять, сама раздела Марью и уложила рядом с Анной.

Вместе они спали, отгородившись подушкой, – Анна во сне брыкалась. Вместе хворали и дружно тогда мастерили куколок, чтобы свою хворь им передать. На щепках угольком рисовали лики, шерстяными нитками обматывали туловища. Из ниток же плели косы и головные уборы. Хворь проходила, а невестка с золовкой всё куколок цветной шерстью обряжали да на подоконниках выстраивали.

С лета Марья жила на половине великого князя Ивана, вернее ночевала, дни она, как и прежде, проводила у Анны в её просторной, всегда полной прислуги и каких-нибудь пришлых горнице.

И в то утро, когда Анна принялась вырезать доску, у окон её светлицы пять или шесть девок вышивали рушники и рубахи, нянька катала на сундуке выстиранное бельё, какая-то странница дремала на Анниной лежанке, и мамка искала у неё в голове, в углу две служанки драли перо.

Бухнула дверь. Застучали в сенях каблучки, но никто из девок и баб не шелохнулся: знали Марьину стремительную поступь.

– Анка! – крикнула Марья с порога. – Суженого привезли!

Анна подняла голову – нож чиркнул по пальцу. Кровь тут же залила доску, закапала на пол.

– Ахти! – взвизгнула нянька.

– Бедная моя головушка! – вскочила с лежанки мамка. – Не уберегла.

Анна зажала палец и вопила благим матом. Бабы заметались по горнице – искали тряпицу. Вскинулась на лежанке странница, часто-часто крестилась. Марья с перепугу бросилась в сени:

– Помогите! Помогите! – Опомнилась, вернулась, рванула подол нижней юбки – не поддался новый холст. Полоснула по нему злосчастным ножом, оторвала лоскут, перевязала палец.

– У собачки боли, у кошечки боли, у Аннушки пройди.

Повязка набухала кровью.

– Знахарку надо – кровь остановить.

– Ой, боюсь, матушка узнает. Она мне не велела доски резать, – захныкала Анна. – Не женское дело, сказала, и тебе, мамка, велела за мной следить.

– Уследишь за тобой, как же! Сегодня же все доски пожгу. А заживёт палец – за вышиванье сядешь. А ну подними его. Остановилась, кажется.

– Кровь – к родне, – сказала странница и спросила с любопытством: – Кого там привезли, Марьюшка?

– Какая я тебе Марьюшка, – неожиданно для всех разозлилась всегда покладистая Марья. – Великая княгиня я, Мария Борисовна. И как смеешь ты, пришлая, на постели княжны валяться! Обнаглели! Понабились в горницу, будто на дворе мороз. А ну – все на волю! Дух от вас тяжёлый.

Служанки послушно направились к двери. Поднялась странница, неспешно принялась оправлять постель.

– А ты что мешкаешь? Без тебя приберут.

Странница подняла котомку и у двери, обернувшись, зло поглядела на Марью.

– Не изурочила бы, – встревожилась Анна.

– Не ведьма, чай, – успокоила её и себя Марья. – Так вот, девонька, прибыл твой суженый, и, значит, ты тоже скоро будешь великой княгиней.

– И буду сама на торгу покупать себе пряники и резать доски.

– Несмышлёная, дурочка! Да разве женское это дело.

Приезду рязанского княжича в Москву предшествовала беда. Он, восьмилетний, сделался круглым сиротой. Причём мать умерла раньше и, видимо, от родов. Места в Архангельском соборе, усыпальнице переяславских князей и княгинь, для неё почему-то не нашлось. Имя её в старинных документах не упоминается, так что в историю она вошла безымянной.

Великий князь рязанский Иван незадолго до смерти всё-таки постригся в монахи, а заботы о детях своих – сыне Василии и дочери Феодосии – поручил брату и другу, князю Василию.

Детей привезли в Москву. На княжеский престол в Переяславле Василий Тёмный посадил московского наместника.

Рязанцы сперва возроптали, но скоро успокоились: наместник ни с какого бока не наследник, сам права на рязанский престол не имеет и никого на него не пустит, посидит до совершеннолетия Василия и уберётся восвояси.

Наместник въехал в Переяславский кремль с изрядной ощетинившейся пищалями свитой, с несколькими именитыми татарами, которые должны были удостовериться, что всё свершается правильно, согласно воле покойного.

Жизнь в Переяславле Рязанском начинала идти на московский лад.

Анне не терпелось увидеть суженого. Но его сперва долго парили и мыли в бане, потом стригли, потом повели отдыхать в гостевую горницу. Марья сказала, что выйдет он к обеду, и принялась вязать носки. Анна взялась сматывать шерсть с маленьких клубочков в один, но из-за обвязанного пальца дело у неё не двигалось.

– Брось, не мучайся, – сказала мамка, – давай-ка новый сарафан примерять. К обеду в нём пойдёшь.

Анна быстренько стянула будничный, осталась в холщовой с рукавами нижней рубахе. Подали новый сарафан, голубой с серебряными пуговицами-бубенчиками на груди.

– Этот? – недовольно протянула Анна, она видела, когда его шили. – Не надену! Хочу красный, какой был на тетушке, княгине рязанской.

– Таких девоньки не носят.

– А я хочу! – Анна оттолкнула мамку с её голубым сарафаном.

– Да ты примерь, – вступилась Марья, – голубой тебе к лицу.

– Вот и носи сама! – уселась, как была в рубахе, на резную низенькую скамеечку, взялась опять за клубочки.

Время приближалось к обеду. В поварне уже заправляли щи толчёным старым салом: из-за устоявшегося тепла скотину жалели резать. Рубили крутые яйца для гречневой каши. Жарили на постном масле лук. Манящий дух его быстро распространялся окрест, заставляя сглатывать голодную слюну обитателей большого княжеского терема и дворовых сторожевых псов, косматых и злющих.

В трапезной любимые персидские кошки Марии Ярославны, задрав пушистые хвосты, вились у стола, вскакивали на скамьи, трогали мягкими лапками край столешницы, мяукали. С мягким стуком падали на холщовую скатерть ложки, позвякивала посуда.

И вдруг в этот приятный для уха шум вломился рёв.

– Кто это? – испугалась Анна.

– Княжич приезжий в кубок венецианский написал, – смеясь, пояснила входящая уже с красным сарафаном мамка. – Ну в тот, в коем пояс подменный проверяли. Вот, должно, Марья Ярославна его учит маленько.

– Бить великого князя! – взвизгнула Анна, швырнула клубочки. В одних чулках и рубашонке рванулась из горницы. Мамка и княгиня Марья – за ней.

– Постой, постой! Надень ичиги, хоть платком покройся!

– А-а-а! Не бейте его! Не смейте! – влетела Анна в гостевую горницу.

Княжич в коричневом праздничном кафтане, с шитым жемчугом оплечьем, спиной лежал на полу, как хрущ, и, как хрущ, дергал тонкими в красных сапожках ногами. Вопил:

– Не дамся, больно! Больно!

Вокруг него суетились брат Иван, великая княгиня-матушка, слуги, не били – пытались зачем-то снять сапог. У матери в руках была хворостина, выдернутая наспех, видимо, из голика. Заметив новых зрителей, княжич завопил ещё громче.

– А ну замолкни! – с порога сказал князь Василий. Княжич враз затих. Домочадцы расступились, пропуская к нему князя.

– Болит?

– Очень!

– Давай!

Княжич послушно вдел в протянутые руки левую ногу – князь одним рывком сдёрнул с неё сапог, выругался.

– Вот как надо! Распустили нюни, раскудахтались, – метнул сапог – пискнула кошка. – А чёрт бы тебя! – отёр вспотевшее лицо онучей. – Мой руки, стервец, и в трапезную – живо!

Княжич вскочил, быстренько поковылял к дверям, припадая на ушибленную, правую – не левую, ногу. Подобрал сапог, повернулся, сказал ехидненько:

– Онучу-те верни, дяденька. Пот ширинкой отирают, – и хлопнул дверью.

– А вы чего молчали? – взъярился князь, стараясь почему-то запихнуть в карман злосчастную онучу. – Позастило?[12] И чтобы пальцем его не трогали! Никто!

– Да кто же его трогал? – оправдывалась княгиня. – Знаешь, что он тут умудрил.

– Знаю.

– Ну, я его постращать маленько, а он на стол сиганул, с него на поставец. Тот пошатнулся. Хорошо, что устоял, не придавил парнишку.

– Ушибся сильно?

– Да нет!

– Костоправа к нему.

Кто-то из слуг кинулся выполнять приказ.

– И не то чтобы пальцем, чтобы словом худым его никто не наказывал, – продолжал князь. – Не дай бог, озлобится. Волк нам в Рязани не нужен. Пёс домашний, от хозяина ни на шаг не отступающий, больше подходит. Иван, пусть княжич при тебе будет, как друг собиный, денно и нощно.

– Нощно нельзя. При нём теперь Марья, – напомнила Мария Ярославна тихо.

– Найдёт и на Марью время! – во всё горло воскликнул князь.

Марья застеснялась, прикрыла лицо широким рукавом, смущённо бормотнула:

– Уж ты скажешь, батюшка.

– Как там? – ночная кукушка дневную перекукует, – засмеялся князь и обнял жену. – Не пора ли обедать?

Анну в этой кутерьме он не приметил. Она обиженно засопела, поволокла по полу к дверям принесённую мамкой шаль.

4

После рождения Анны одряхлевшая Софья Витовтовна прожила только два года, и то не дома, а в монастыре. А ведь было время, больше всего боялась монастырских стен, заточения. И вот постриглась добровольно, потом и схиму приняла. Не хотела обузой стать домашним или решила грехи замаливать? Если принять во внимание схиму, скорее последнее. Грехов у Софьи Витовтовны хватало. Как же сражаться за власть, как её удерживать, оставаясь безгрешной? Кроме ослепления племянника, на её совести, говаривали, были ещё две внезапные смерти соперников Василия. Вдобавок злые языки приписывали ей и чисто женский грех, нешуточный. Оспаривая право малолетнего княжича Василия на власть, противники его объявили, что он байстрюк. Слух этот, хотя и весьма сомнительный, просочился через века и, не принятый историками на веру, всё-таки осел на страницах их серьёзных трудов. В своё время он, наверное, доставил немало неприятностей Софье Витовтовне (вряд ли ей удалось отмахнуться от него – мол, плевать: враги для пользы своей распустили), наверное, пришлось доказывать, что всё это сказки, как-то его пресекать, но едва ли думала она, что этот слух, это задевающее её женскую честь обвинение войдёт в историю.

В семье Василия Тёмного никто не заикался о грехах Софьи Витовтовны, а через десять лет после смерти княгини грехи эти начисто стёрлись в памяти даже невестки её Марии Ярославны. Добродетели же вспоминались, как и всяческие наказы.

Мария Ярославна, имеющая уже сама немалый жизненный опыт, все начинания свои по хозяйству теперь неизменно подкрепляла ссылками на заветы Софьи Витовтовны: «Так матушка-покойница делала…», «свекровушка моя говаривала», «бабушка твоя наказывала».

Анна удивлялась, когда это матушка столько бабиных наказов успела перенять – жили-то они врозь. И уж совершенно поразилась, когда все знавшие Софью Витовтовну стали утверждать, что внучка характером – сущая бабка. Ну как она могла перенять бабин характер, если от встреч с ней запомнились только тёмно-коричневый глянцевый посох да край чёрной юбки, отделанный по самому низу щёточкой бахромы?

– По наследству передался, – говорила Анне мать, вроде бы и не огорчаясь.

По наследству, без указания в завещании, достался Анне от бабы и небольшой ларец с дорогими украшениями. А в завещании баба Анну и не упомянула. Мария Ярославна видела в этом не злой умысел и не старческую забывчивость – лишнее подтверждение особой добродетели и ума свекрови. В завещании Софья Витовтовна распределяла между близкими в основном своё недвижимое имущество: сёла, землю, угодья. И говорила будто бы, его составляя и предполагая недовольных: «Я не солнышко – всех не обогрею, – и ещё: – Не для того деды-прадеды московскую землю, как лоскутное одеяло, собирали, чтобы я её по миру пустила».

Нет Анны в завещании, как, впрочем, и брата её Ивана, а жена его, Марьюшка, есть.

– Ивану, по праву наследования, как старшему сыну и сопроводителю всё равно отцовская доля достанется. Марьюшка же от родины оторвалась, и, случись что, куда ей деваться? Вот баба Марьюшке деревеньки и отказала. Ну а ты отрезанный ломоть, – объясняла мать, – как тебя землёй оделить – вся в Рязанию уйдёт. Да и не обошла тебя баба: вон какой вклад в приданое сделала. Первая. С него и собирать тебе начали. Не с пустыми руками в дом мужа явишься. Утрём нос боярыням рязанским, завидущим.

Сундуки с приданым стояли в опочивальне Марии Ярославны и год от года множились. Укладывались в них голландские холсты, персидские шелка, фряжские аксамиты[13], алтабас[14], смоленское и московское полотно, шерсть, посуда, одежда, полотенца, скатерти, мелкая утварь и украшения. Всего не упомнить, не перечесть.

Большая часть дорогих вещей: иноземные ткани, серебряная посуда, – перекочевала в Аннины сундуки из сундуков Марии Ярославны, а той досталась от матери, бабки и, может, от прабабки. Так и лежали эти вещи долгие годы без всякой пользы: слишком ценны, чтобы быть им в ходу, только на свадьбах и показывались гостям, как диковины.

Чтобы уберечь диковины от порчи, требовалась особая забота. Два раза в месяц содержимое сундуков пересматривалось, перетряхивалось, просушивалось, прокатывалось, чтобы не залежались складки, не обернулись рваниной – дорогие ткани не любят частой носки, но и без движения им лежать вредно.

В пятницу спозаранку в княгининой опочивальне начиналась весёлая, желанная для всех работа. Девки под присмотром ключницы и великой княгини потрошили сундуки, щеголяли, проветривая, в дорогих сарафанах и шубах. Анна примеряла какие-то огромные для неё шушпаны, крутила головой перед зеркалом в сползающей на глаза сороке, а потом наступала очередь маленького сундука, и княгиня всех выпроваживала, и Анну – тоже, запирала двери, сама проверяла его содержимое.

Наконец настала долгожданная для Анны пятница, когда её, одиннадцатилетнюю, допустили до заветного сундука.

Совсем не простым делом оказалось открыть хитрый замок, самой Анне это не удалось. Неловко, от нетерпения, подняла крышку. Под ней – зелёный, как майский луг, ковёр, подарок ордынского хана к её дню рождения.

– Стели на пол, будем на него всё складывать, – сказала Мария Ярославна, а сама села на скамеечку, наблюдала с удовольствием, как Анна вытаскивает ценные вещицы, подолгу держит их, разглядывая. Отмечала, про себя усмехаясь, что дочь передаёт драгоценности совершенно холодными руками – от волнения они у неё стыли. Тщательно осматривала, принимая перстни и браслеты с яхонтами, аметистом, чётки и монисто из солнечного камня балтов[15], янтаря, любимого камня Софьи Витовтовны и совсем не ценимого в Москве, рассказывала:

– Камень этот, твоя бабонька сказывала, – слёзы морской царевны. Очень целебный, снимает усталость, силы придаёт, от зоба излечивает. А на этом браслете бирюза. Она приносит счастье супругам. И бабонька говорила, произрастает из костей тех, кто помер от любви. Наденешь на свадьбу.

Анна потянула назад колдовской браслет, примерила. Он сполз по тонкой поднятой руке до самого локтя. Опустила руку – соскользнул с кисти: велик.

– А подогнать по руке нельзя?

– Успеется, до свадьбы ещё нагуляешь тела. Подтопи-ка печку, Анна, что-то ноги мёрзнут.

Анна опустилась перед топкой, высекла огонь. Занялась, закручиваясь, розовая береста. Быстрый огонь зарумянил Анне лицо. Княгиня залюбовалась дочкой, сказала, не сдержалась:

– Пригожая ты девка, Анна. Годочка через два можно замуж выдавать.

– Может, я не пойду за Василия? – проговорила Анна полувопросительно, складывая бабушкино подаренье в резной ларчик.

– Чего это ты удумала? Обязательно пойдёшь. Москве нужна Рязания. А рязанцы, знаешь ли, горды, непокорны. Силой их взять трудно. Не раз твои пращуры пытались… Уж прадед твой Дмитрий на что воитель был, но и тому не удалось. Пришлось дочь свою в невестки Олегу рязанскому предложить, тем только дружбу и наладили. А без рязанской поддержки, доченька, татар нам не сломить, хоть и поослабли они.

Мария Ярославна замолчала, прикрыла глаза. Задремала? Или сомлела – испугалась Анна, спросила тревожно:

– Матынька, ты что?

– Приоткрой топку, посидим немножко.

Анна опустилась на ковёр у ног матери.

Через слюдяные оконца уже вползали в опочивальню ранние декабрьские сумерки. Будто ладони татарских плясуний, играло в топке пламя. Сыпались на железный лист у печи тёмно-красные угольки. «Такие горячие камни на диадеме, что достались от Софьи Витовтовны Марьюшке, – подумала Мария Ярославна. – Польская королева Ядвига, кажется, их Софье Витовтовне подарила. Ну что бы эту диадему свекровушке да Анне отказать».

– Пиропы эти камушки зовутся, угольки.

– Что?

– Свят-свят, задремала, видно. Много в моей жизни врагов было, – сказала Мария Ярославна, обрывая мысль о не доставшихся дочери камнях, – и порчу насылали, и яду подсыпали, и в дальнем городе в монастыре, как в тюрьме, держали. Смерти моей желали, чтобы отца твоего на другой женить. Да… Натерпелась я… Ой, моль, Анна! Лови! Никак в сундуке завелась?

Княгиня вскочила, согнулась над сундуком, опустила в него руки, как в колодец, по самые плечи.

– Нет, вроде нету.

Анна бегала по горнице, хлопала ладошами, потом сделала вид, что поймала.

– Всё! Что дальше-то? Ну, извести тебя хотели…

– Да-да. И я, грешница, как в силу вошла, должницей не осталась. Но враги все эти мелкие были. Самые же лютые – татары. Их перевести всю жизнь мечтала. Думала, что муж их одолеет, а он в междоусобице погряз. Теперь на вас, на детей моих, вся надежда. Боже, как я их ненавижу! – воскликнула Мария Ярославна и стукнула кулаком по крышке сундука. – И тебе, дочка, ненависть завещаю.

Анну поразило материнское неистовство. Сама она с детства привыкла относиться к татарам с брезгливой неприязнью, как к нищим или убогим. Считала их существами низшими и дивилась, что взрослые подчиняются им, боятся их, а няньки пугают ими детей.

Ненависть ещё не успела вызреть у Анны. Только в год её рождения подступали к стенам города беспощадные враги, воины царевича Мазовши, а так относительно спокойным выдалось время её детства и отрочества. Мирные татары ездили и бродили по улицам Москвы, захаживали на княжеское подворье, сиживали за праздничным столом, как гости. Перебежали в Москву из Казанского ханства испросить у великого князя покровительства царевичи Касим и Якуб, сыновья хана Улу-Мухаммеда, некогда пленившего князя. И князь принял их на службу. Касим помогал ему бороться с Шемякой и с золотоордынским Сеид-Ахметом. За эту помощь Касим получил во владение землю на окраине Московского княжества с Городцом-Мещерским. И стал городец зваться Касимов.

Те страшные времена, когда нападения татар можно было ждать со дня на день, отошли, но ведь и не избылись совсем.

Ненавижу – легко сказать, а как почувствовать? Анна молчала.

– Копим добро, копим, – сказала Мария Ярославна, стоя перед сундуком на коленях и перебирая в нём что-то, – а всё может в одночасье сгинуть. Не раз уж так бывало, не с нами, так с другими. Дожить бы только до того светлого дня, когда дети мои стряхнут эту нечисть с русской земли. Не передрались бы только братцы. Ох, горячи и немирны. Юрий поласковей всех, но не он соправитель, не он наследник… Бабонька всё сокрушалась, что не он. Больше всех его любила. А ты Ивана больше любишь.

– Мне, матынька, все братцы милы.

– Не юли. Это тебя, сестрицу долгожданную, все они любят, а ты, лисичка, того, кто богаче одарит.

– Ну, матынька! – Анна обняла княгиню сзади за полные плечи, расцеловала запрокинувшееся навстречу её губам лицо. – Матынька! Не за подарки тебя люблю. Ты не притомилась ещё?

– До обеда управимся, – сказала довольная лаской княгиня. – А ты с Иваном дружи. Он надёжный. Не предаст. Вот он как суженого твоего к рукам прибрал, будто шёлковый стал парнишка. С ним-то часто ли видишься?

– Только за трапезой, ты же знаешь. Он всё с Иваном: на учении, на охоте, а то на лошадях гоняют.

– Ничего, не с девкой какой время проводит, не с посторонним, это удача, нам, Аннушка, выпала, что Василий осиротел, прости господи, меня, грешную. Жаль только крови в вас много общей, и московской, и литовской. По московской – вы троюродные, а по литовской… надо бы заняться сосчитать: бабка твоя Софья была двоюродной племянницей прабабки Василия Евфросиньи. Ну, даст бог, обойдётся.

– Что обойдётся? – не поняла Анна.

Мария Ярославна вместо ответа спросила строго:

– А ты в седле теперь хорошо держишься или всё так же квашня-квашней?

– Квашня, – смущённо хохотнула Анна: не в первый раз её мать об этом спрашивала, всякий раз после её ответа мамку песочили, что мало с ней занимается – ездит княжна плохо, еле на воде держится, на верёвке кулём висит. Теперь Анна боялась, что мать и про верёвку спросит, но она спросила о другом:

– Открыла ли мамка тебе тайны женские?

– Открыла, – пролепетала Анна, зарываясь в материн сарафан лицом.

– Ну-ну, уронишь! – сказала княгиня, поднимаясь с колен. – Ишь, заалела маковым цветом. Лучше в девках всё узнать, чем в подоле принести. Давай-ка назад всё складывать, – она принялась сноровисто для своего пышного тела собирать раскиданные по ковру вещи. – А мужу никогда ни в чём не перечь. На ласку не скупись. Уступай. Выслушивай. Поддакивай. Похваливай. – Мария Ярославна засмеялась. – Мужики похвалу любят. Пожалуй, даже больше ласки. Я уж на своём веку так юлила, так ластилась – вспоминать противно. Зато и тихо в семье, мирно.

– А вот это надо дать иконописцам обновить, – сказала Марья Ярославна, когда всё убрали в сундук, и Анна самостоятельно заперла его мудрёный замок.

В развёрнутой холстине лежала тёмная-тёмная старинная икона. В оконце затейливой серебряной ризы едва угадывалось женское большеглазое лицо, отчётливо лишь виднелся тонкий палец у крохотных сомкнутых губ.

– Святая Анна. Твоя покровительница. Икона Чудотворная. Про неё тебе не раз рассказывали. Грех, конечно, Чудотворную в сундуке держать. Но такую разве на люди выставишь? Переписать надо. Тоже твоё приданое.

Иконописцев пригласили в княжеские хоромы. Мария Ярославна не решилась передать им икону: опасалась, что подменят чудотворную доску простой, потому и призвала их к себе, пусть красят на глазах.

Пришли двое: немолодой, с длинными, по плечи, седыми, будто серебряными волосами и такой же серебряной бородкой, и кудрявый русоволосый юноша, с тёмными чёрточками усов над тонкими губами. Оба невысокие, щуплые. У обоих худые, очень похожие, прекрасные лица, серые с мягким прищуром глаза, маленькие и узкие, как у девушки, кисти рук. Не спеша расположились за столом у окна.

Анна устроилась рядом с матерью на скамейке чуть поодаль, во все глаза смотрела на чудесных пришельцев. Те тоже поглядывали на неё с доброжелательным вниманием. Потом занялись иконой. Ловко и бережно сняли оклад – обнажилась тёмная, изъеденная по торцам доска. Чуть светлели нимб над ушедшим во мрак женским лицом и часть руки с удлинённым указательным пальцем.

– Да, ничего под этой многовековой грязью не угадать, – сказал негромко старший. – Письмо несомненно старое и, по-видимому, незаурядное.

– Попробуем очистить?

– Не стоит – испортим. Оставим это потомкам. Может, они искуснее нас будут.

– А если то, что сделаем мы, окажется лучше, и они не захотят счищать? – усомнился юноша, вытаскивая из берестяного короба и расставляя на столе глиняные плошечки с красками, раскладывая кисти.

– Да, задача – как узнать, что лучше, когда первое скрыто вторым? Разве что потомки наши будут насквозь видеть, – он засмеялся.

Анне тоже стало смешно, но тут же вспомнилось, няньки рассказывали, жила в Москве в старые годы колдунья, которая через закрытые глаза, чёрным платком повязанные, видела спрятанные в ларчик ключи, кольца, деньги и разную другую мелочь. За эти бесовские способности колдунью сожгли на костре.

Подсох грунт. Металлическим заострённым стержнем старший иконописец стал чертить на нём лик, всё так же ласково, чуть вопросительно поглядывая на Анну. Та, не скрывая любопытства, вся подалась к столу, прижала указательный палец к губам. Юноша тоже пристально, не таясь, посмотрел на неё и принялся красить рисунок. Ложились на доску охра, лазурь, киноварь, вспыхивали радугой.

Анне хотелось посмотреть, что же там выходит у мастеров, но она не решалась из-за матушки встать со своего места. Но вот княгиня сама направилась к столу, Анна – за ней.

– Тут работы ещё непочатый край, – останавливал их иконописец, – ещё лик не прописан как следует, да и одежда. Смотреть ещё нечего.

Но княгиня уже склонилась над иконой, загородила её от Анны широкой спиной:

– Ах, боже мой! Похожа-то как! А это не грех? Останется ли после икона чудотворной?

– Не грех! – твёрдо сказал старший иконописец. Говорил он тихо, усталым голосом, но уверенно, и его очень приятно было Анне слышать.

– В иконе важен не лик, а суть его – образ. Никто из здравствующих иконописцев не видел святых, которых ему писать приходится, и всяк их пишет по-своему. Разве ты, великая княгиня, не заметила, что даже Богоматерь на всех иконах разная? Последнюю я, к примеру, писал с внучки боярина Всеволожского.

– Как знаешь, – сказала Мария Ярославна недовольно, теперь уже потому, что иконописец упомянул её врага, и чуть подвинулась, уступая Анне место.

Красивая, но хмуроватая женщина лет тридцати в наброшенном на голову по самые брови тёмно-вишнёвом покрывале, будто повязанная вдовьим платком, приняла её любопытный взгляд и ответила на него. В её взоре Анна угадала строгость, непреклонность, скорбь и даже осуждение. Знакомое-знакомое и неузнаваемое лицо.

– Не признаёшь, что ли? – повернулась к ней мать, улыбаясь.

– Нет, это не я! Я совсем иная.

– Будешь такой, – сказал иконописец и улыбнулся ласково и грустно.

Красками, взятыми у иконописцев, на старой доске, где некогда был Николай Угодник, Анна писала икону. Изображала Богоматерь – светловолосую юную, почти девочку, с измождённым страхом и ожиданием лицом, с выпроставшимися из лазурного хитона, сложенными на высоком животе, тонкими по-детски руками. Писала с Марьюшки, которая ждала ребёнка и очень боялась родов. Вышло похоже. И обеим очень понравилось. Радостная Анна помчалась показать икону матери.

На сей раз Мария Ярославна обошлась без сомнений. Схватила лежащее у печи полено и кинулась на дочь.

– Дурацкой мазнёй иконы переводить. Прабабушкино подаренье! Негодница! Святотатка![16] Бес в тебя вселился!

Как Анна ни увёртывалась, мать всё-таки пару раз огрела её по тощему заду. Затем опомнилась, отшвырнула полено, запричитала:

– Горе мне с тобой! Никак не угомонишься. Никак в толк не возьмёшь: красить – не женское дело. Тем паче иконы писать.

– Почему? – пробурчала Анна, поглаживая ушибленное место.

– Нечистое женщина существо. Греховное. Нельзя нам в алтарь входить, иконы писать. Во время месячных в церкви бывать. И после родов бабе в церковь можно только тогда, когда священник прочтёт над ней очистительную молитву. А ты брюхатую на святой доске накрасила. Не маленькая ведь, соображать должна.

– В монастырь уйду! – сказала Анна с вызовом. – Марьюшка говорила, инокини сами иконы пишут.

– Я вам покажу монастырь, пустобрёшкам. Обеих велю на конюшне высечь.

– Хоть насмерть забей! – крикнула Анна и совсем тихо, печально добавила: – Жизни мне нет без этого, матынька. Руки сами к угольку и кистям тянутся.

Мать молча прошла к одному из своих сундуков. Вынула едва ли не со дна его небольшой сверток. Развернула. Легко скользнуло, повисло на поднятой крышке узкое полотнище.

– Подойди ближе!

На полотнище шерстью, золотом и жемчугом была вышита во весь рост женщина поразительной красоты. Под ней – надпись: великая княгиня Софья.

– Вот чем можешь руки занимать, если не найдёшь иной, княжеской работы.

5

Несмотря на слепоту, великий князь Василий Васильевич не сидел в своём тереме сиднем. Раз за разом выезжал во главе многочисленного войска за пределы Московии, прибирал к рукам одно за другим соседние княжества. Согнал со столов князей галицкого, можайского, боровского. Последнего, бывшего друга и родственника, шурина, Василия Ярославовича, даже сославши в Углич, заключил в темницу. На просьбы жены выпустить брата, позволить ему уехать в Литву, куда бежал его сын, не откликался, а, вызнав, что сподвижники Ярославовича намереваются его вызволить, велел казнить их лютой казнью. Злые языки говаривали, что и Шемяка ранее не без вмешательства великого князя умер – не в бою, не в поединке, не на плахе даже – отравлен был и что, узнав о его смерти, великий князь совсем не по-христиански обрадовался.

А ведь присваивал себе соседние уделы Василий не потому, что уж очень о единстве Руси пёкся – о благополучии дома своего, своих сыновей заботился. Счастье, когда у человека есть сын, когда у князя – вдвойне: наследник! А если княжичей пятеро: Иван, Юрий, два Андрея, Борис, – и все в силу входят, все своей доли ждут… Не плошай, князь отец.

Иван возмужал и уже без отца ходил в походы, не отставал от него и Юрий, успел даже побывать у псковитян в наместниках, и другие сыновья князя давно сменили колыбели на сёдла.

Подолгу теперь пустовала мужская половина княжеского терема. Прибавилось хлопот Марии Ярославне, прибавилось волнений и тревог: раньше за одного-двоих тревожилась, а нынче улетел ясный сокол Васенька, троих сыновей забрал, да ещё племянника. Велел не горевать, не печалиться. Легко сказать! А тоска грызёт, тоска покоя не даёт. Для успокоения затеяла Мария Ярославна пелену вышивать для Архангельского собора, по обету. Задумала: в две недели управится – вернутся все живы и здоровы. Чтобы работа быстрее спорилась, чтобы не томиться одной за вышиванием, девок своих, Марью и Анну, позвала и ещё кой-кого из приближённых.

Собрались после обедни в трапезной, уселись у открытых окон с вышивками. Анна села рядом с Марьей и сразу предложила шёпотом:

– Споём?

– Споём! – с готовностью откликнулась та и тут же затянула высоким ломким голосом: – Не вода в города нахлынула…

– Злы татарины понаехали, – шутливо забасила Анна.

– Как меня, молоду, в полон берут, – согласно и ладно пропели обе.

– Ну завыли, словно волки на луну! – оборвала Мария Ярославна, зло откусила шерстяную алую нитку. – Нашли время. Мужики наши кровь проливают. Не дай бог, уже полёг кто-то, а вы, бесстыжие, в песне надрываетесь. Вот не сегодня-завтра съедутся ко двору, тогда… А сейчас почитай, Марьюшка, почитай нам Священное Писание. Помнишь, где намедни остановились?

Марья оставила вышивку, рубашечку вышивала первенцу Иванушке, села за стол, где лежала Библия, быстро нашла нужную страницу, принялась читать по складам, в чтении она не была искусна, как, впрочем, и большинство домочадцев великого князя, а сам он грамоты вообще не знал.

– «При-об-ре-ла ве-ли-ку-ю сла-ву», – читала Марья.

Анна, не слушая, бурчала:

– Как же, попоёшь тогда. – Представляла, какая начнётся гульба на мужской половине – от плясок да крика молодецкого ходуном заходит терем, до девичьих ли песен будет, их только за рукоделием и петь. «Как меня, молоду, в полон берут, во полон берут, полонить хотят», – песня плескалась в ней, рвалась наружу.

– «…состарилась в доме мужа своего», – читала Марья.

«Ну как это матынька не понимает, что песни не только весёлые поются: “Ах ты, батюшка, выкупай меня! Ты давай за меня сто городов…” А вдруг за батюшку отдавать сто городов придётся? И чего ему не сидится на месте? Зачем ему эти земли чужие? Господи, как страшно, как горько ждать! Никаких подарков не надо. Стану княгиней рязанской, ни на что чужое не позарюсь».

– «…слу-жан-ку сво-ю на сво-бо-ду», – бубнила Марья. Женщины вздыхали, может, тоже не слушали, не в первый раз ведь читалась книга «Юдифь», которую любила Мария Ярославна.

«Уж и нянюшки её наизусть знают, а Марья всё, как по дебрям, пробирается», – подумала Анна. «Ах ты, матушка, выкупай меня! Ты давай за меня сто локтей полотна…» – вытесняя мысли, билась, рыдала песня, а руки проворно сновали над полотном: горка вершиной вниз, солнышко, горка вершиной вверх, крест, опять горка, солнышко. «Скука какая: одно и то же, одно и то же который день уже. Хорошо ещё, другой конец ручника мамка вышивает, а то и состариться над этим ручником можно. И чего стараться, всё равно под ноги его на свадьбе постелят. Надо только изловчиться прежде суженого на ручничок наступить». За мыслями Анна и не заметила, как принялась украшать кресты чёрточками – в одну, в другую сторону.

– О, горе моё, бесталанная! – всполошилась вдруг мамка. – Княгиня-матушка Мария Ярославна, погляди, что девка наша умудрила на ширинке свадебной. О горе, горе!

– Ну чего, чего расшумелась! – Анна скомкала свой конец ручника. – Не сама я эти кресты выдумала, на нянюшкином навершнике видела. Матынька, неужто и тебе они не нравятся? Посмотри, так же красивее.

– Молчи, глупая! Несчастливый крест ты вышила. Крест Перуна. Огненный крест. Сколько раз тебе говорили: не в красоте дело – узоры из знаков состоят, знаки в заклинанья складываются. И пусть смысл их забылся, сила-то не иссякла. И нельзя, нельзя их абы как ставить. Пращуры наши места им определили. А ты, строптивая, всё мимо ушей пропускаешь, всё за красотой гонишься. Крест Наваждения намедни не к месту вышила, знак вод на дыбы вздернула. Нет сил моих твоё озорство терпеть – ступай в угол, негодница! На коленях моли Царицу Небесную…

– Не позорь, матушка-княгинюшка, девку, ведь невеста совсем. Моя вина – не досмотрела. Я в угол пойду.

– Станешь рядом.

– С ручником-то что делать?

– Сжечь!

– Так-то, так-то, матушка-княгиня, – закивали обрадованные расправой мамки княжичей.

– Окропить бы прежде, – предложила одна из боярынь.

Ручник окропили, разодрали на лоскутки. Мамкин конец был чудо как хорош, Анна не вытерпела, выскочила из угла, когда его метнули в печь.

– На нём нет перуно…

В печи ухнуло, загудело, затрещало. Померк свет в горнице. В ближнее к печи окно ворвалось серое облако, заюлило по полу, закидало всех то ли песком, то ли пеплом и скрылось в топке.

– О-о! Что же это? Бабы, девки, окна, окна затворяйте, вьюшки, заслонки!

Анна бросилась к окну. Рама рвалась из рук. У стены, точно пёс на привязи, металось вишнёвое деревце. Чуть поодаль, согнувшись коромыслом, никла к земле берёза, а на неё надвигалось что-то клубящееся, чёрное, жуткое.

– А-а!

Ухнуло где-то над теремом, затрещало, заскрежетало.

– Кровлю рвёт!

– Девки под столы, под притолоку!

– Буря! Чёрная буря!

Анна оказалась в дверях. С одной стороны её загородила мать, с другой – мамка. Марьюшка билась рядом на полу, на неё навалилась, держала её боярыня.

– Ванюшка, мой Ванюшка! Пустите, пустите!

Сколько так они хоронились – час, минуту? Про часы забыли, не вспомнили про них, когда буря внезапно кончилась.

И сразу же в трапезную набежали домочадцы, загалдели, перебивая друг друга, выражая сочувствие, ожидая ответного, торопясь поведать о бедах, потом потянулись с горестными сообщениями посадские.

Мария Ярославна принимала вести почти равнодушно, главной, самой чёрной страшилась. Марьюшка не спускала с рук орущего сына и будто умом тронулась, всё повторяла: «Счастье-то, счастье какое». Мария Ярославна в суматохе не обращала на неё внимания, как и на Анну.

Испуганная, расстроенная Анна (вдруг да её кресты всему причиной) побрела к себе в светёлку, легла, не раздеваясь, на постель, накрыла голову подушкой: на крыше уже начался дробный перестук молотков. Под него и заснула. Разбудила мамка.

– Анна, Анна, – звала негромко, скорее для порядка. – Вредно спать на заходе солнца. Вставай.

Анна не отозвалась.

– Вот так всегда, – сказала мамка кому-то, – напугается и спит. А тут, шуточное ли дело – такую беду накликала.

– Не её вина в этой напасти, – возразил знакомый (чей только?) голос. – Беда не округе – дому княжескому будет. Ей! Любимых родственников хоронить станет одного за другим. Сколько крестов огненных вышила?

– Ох, – заплакала мамка, – кажись, три и ещё один не дошила. Нельзя ли беду отвести, по глупости ведь она, дитя ещё.

Голос молчал, потом промолвил сурово, громко:

– Первый крест через шесть месяцев, второй через шесть лет, третий…

– Мамка! – закричала Анна. – Мамка же! С кем это ты? – и выскочила из-за полога.

– Бог с тобой, дитятко! – мамка обняла Анну, перекрестила. – Одна я. Будила тебя, не добудилась, уходить уже собралась. Василь Василич наш подъезжают, гонца прислали, сейчас будут.

Анна выбежала во двор.

Площадку перед крыльцом заполонили прибывшие. Не успев спешиться, они обнимали подбежавших женщин. Мария Ярославна, расцеловав мужа, обнимала Ивана, оттеснив Марью. Анна, минуя тянувшего к ней руки Юрия, подбежала к княжичу Василию, припала щекой к его пыльному сапогу.

– Желанный! Суженый!

– Не срамись, не жена, – сказал княжич тихо, почти не разжимая губ, так, как в детстве говорил: «Укушу». – На, подержи! – И протянул большой свёрток. Анна замешкалась, не зная, как его лучше принять, подскочивший стремянный перехватил этот куль, и она поняла, что в куле ребёнок. А Василий спешился и зашагал за стремянным к людской, на Анну он так и не взглянул.

– Это, Анютка, наш найдёныш, – объяснил Юрий, гладя сестру по взъерошенным после сна волосам, – Васятка её с ветлы снял в какой-то деревушке, не помню названия. Ну да неважно. Бурей, должно быть, забросило. Чья девчонка, мы так и не дознались. Она одно твердит: «С коровками летала». Да что с неё возьмёшь, года три-четыре ей, там и взрослые со страху друг друга не помнят. Вы-то как тут?

– Да так вот! – Анна показала на поваленные деревья, на обрушившуюся конюшню.

– Э, пустяки, на пару дней работы! Главное, сами целы. У нас тоже всё хорошо: из похода без царапин вышли, буря нас миновала. Не кручинься, Анютка, – Василий – хороший, надёжный парень, отца лучше нас доглядывал. А что неласков, так молод ещё – переменится. И тогда ты его прогонять станешь!

Юрий засмеялся и поцеловал сестру в губы. Она тут же вытерла их – не любила таких поцелуев.

Долго не могли угомониться в тот вечер на княжеском дворе. Да что там – на княжеском, вся Москва не спала до полуночи. Шутка ли – два таких события в один день: чёрная буря и возвращение войска. Убытки и прибытки, беда, радость и горе. Буря не только скотину и строения поубавила, не во всех московских приходах и людей досчитались. Из похода тоже не все вернулись, и добычей не каждый обзавёлся из ратников – сапоги прохудились, кафтан драный, конь охромел, а сума перемётная пуста на горе жене и детишкам. Вот и голосили то у одного, то у другого храма, а у третьего какие-то хмельные, всеобщей беде вопреки, вдруг принимались петь дурными голосами.

Давно темнота укрыла город, а всё не расходились москвитяне по домам – разбирали завалы, обменивались бедами, плескались в тёплых водах Москвы и Яузы. До Ильина дня с неделю оставалось, и бани ещё не топили. Наконец все понемногу успокоились, только стражники перекликались на кремлёвских дозорных башнях неохотно и сонно:

– Славен город Москва!

– Славны пределы московские!

– Пресвятая Богородица, спаси нас!

Анне не спалось: распирало голову, мучила жажда, то и дело приходилось выскакивать во двор по малой нужде.

– Покоя нет от тебя, непутёвая, – ворчала мамка, поспешая за ней босиком, – обуй мои ичиги. Куда свои-то подевала? Опять в постель с грязными ногами кувыркнёшься!

Анна добредала до кровати в мамкиных ичигах, а потом опять неслась во двор босиком.

– Господи, сил моих нет за тобой гоняться, – сокрушалась усталая мамка. – Говорила: не пей на ночь узвара[17], рыбки солёненькой поешь. Сольцы, что ли, теперь полизать тебе, авось поможет. И на двор не шастай: вон ведро поганое у печки. Как дитя малое, как дитя! – Она подтащила ведро к кровати и, плюхнувшись на свою лежанку, тут же захрапела, тоненько, с переливами.

– Мамка, мамка! Во двор пойду! Не зима же! Мамка.

Но та продолжала свистеть весенней синицей.

Анна нашарила свои ичиги, бесшумно выскользнула из светёлки. Так же бесшумно спустилась по лестнице, освещённой багряным светом лучин (в сенях свечей не жгли), прошмыгнула незамеченной мимо задремавшего у дверей стражника. Дверь была открыта. Шагнула за порог – тут же остановилась, дернувшись, будто перед ней натянули верёвку.

На крыльце, на средней площадке, в ярком свете луны возились (боролись?) двое. Здоровущая баба (девка?), по одежде не разобрать: в исподней рубашке, как Анна, и тоже простоволосая и босая, прижав к перильцам, душила кого-то небольшого щуплого. Он уже молчал, не отбивался, только ручки вздрагивали на плечах великанши!

– А-а! Отпусти, отпусти сейчас же! Караул! – закричала Анна и ринулась разнимать.

Девка мигом отпрянула от своей жертвы, точно на них ушат опрокинули, метнулась с крыльца, а за ней следом скатился… суженый, Василий Иванович, князь рязанский, растерзанный, взъерошенный, в одном сапоге.

И тут Анна сообразила, что они целовались.

– Они целовались! Целовались! – завопила она, увертываясь от мамкиных рук.

– Она целовала! Целовала моего суженого! – ломилась Анна в ложницу к матери. – Матынька, открой! Открой же!

– Замолчи сейчас же! – Мамка вцепилась в Аннину рубашку.

– А-а!

Пришлось влепить княжне пощёчину.

– Сплюнь, сплюнь! Вот так! Весь дом переполошила.

По двору катился, нарастая, разноголосый лай. В тереме захлопали двери. За спиной мамки громко дышал караул. И дверь ложницы вдруг открылась, великий князь Василий Васильевич, запахивая сурожский[18] халат, спросил громко и недовольно:

– Почему шумишь, Анна? Почему не спишь до сих пор?

– Напугалась она надысь, князь-батюшка. – Выступила мамка вперёд и, оттесняя Анну, зажала ей рот рукой. – А тут ещё лунность на дворе. Луна с постели подняла. Я с уголька попрыскаю…

– Это уж дело твоё. Но чтобы было тихо. Выспаться в родном доме не дают.

Князь хлопнул дверью, громыхнул изнутри засовом.

– Вот дурёха так дурёха! – перепуганная мамка легла с Анной, гладила её, как младенца перед сном, по худенькой горячей спине, по мокрым щекам. Спасла Богородица – не открылось, что выскочила княжна одна ночью во двор. Только бы стражник не проболтался, ну да нет ему корысти – сам, видно, задремал и тоже проворонил девку. – Надо же так дом переполошить из-за пустяка. Я, бедная головушка, подумала, напугал тебя кто или собаки набросились. И чего ты к княгине помчалась среди ночи?