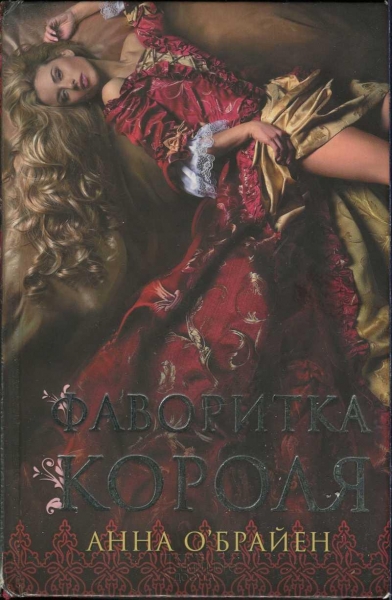

Анна О’Брайен Фаворитка короля

Жила тогда… в Англии некая женщина без стыда и совести, безудержная в разврате, происхождения самого низкого, именем же Алес Перес… и хотя не могла похвастать ни красотой, ни миловидностью, она умела скрыть эти недостатки потоком льстивых речей…

Из исторических хроник о последних годах царствования Эдуарда III и о его кончинеНегоже, чтобы ключи от всех дверей висели на поясе у одной-единственной женщины.

Епископ РочестерскийИ никто не смел выступить против нее…

Томас Уолсингем, монах аббатства Святого АльбанаПРОЛОГ

— Сегодня ты будешь Повелительницей Солнца, — говорит король Эдуард[1] и помогает мне удобно устроиться в повозке, — королевой моих празднеств.

«Уж давно бы пора!» Разумеется, вслух я этого не произнесла — я ведь женщина неглупая, — только подумала. Слишком долго ждала этой чести. Двенадцать лет, на протяжении которых я была наложницей Эдуарда.

— Благодарю вас, милорд, — негромко произношу я и, лучезарно улыбаясь, приседаю в глубоком реверансе.

Плащ, который переливается золотым шитьем, я расправила так, чтобы видна была его подкладка из алой тафты. Платье же на мне — красное, с белой шелковой каймой, подбитое мехом горностая: цвета Эдуарда, королевский мех, достойный венценосной особы[2]. Мерцание золота затмевается блеском бесчисленных самоцветов, играющих под лучами солнца: красных как кровь рубинов, загадочных густо-синих сапфиров, удивительных бериллов, способных лишать силы любой яд. Всем известно, что я ношу драгоценности королевы Филиппы[3].

Сижу я на сидении возка непринужденно, в гордом одиночестве, скромно сложив руки на коленях поверх богато украшенного платья. Это мое право!

Я оглядываюсь вокруг: нет ли поблизости хмурой и мрачной принцессы Джоанны? Нет, этого моего заклятого врага нигде не видно. Отсиживается, небось, в своих палатах в Кеннингтоне[4], замышляет что-нибудь недоброе против меня. Джоанна Прекрасная[5]. Джоанна Претолстая! Противник, с которым нельзя не считаться, а уж щепетильности и понятий о нравственности у нее не больше, чем у дикой кошки в период течки.

Я перевожу взгляд на Эдуарда, уже сидящего в седле своего боевого коня, и улыбка моя становится ласковой. Он такой высокий, сильный — просто загляденье! Какая мы с ним замечательная пара! Его годы еще не слишком согнули, а я — в самом расцвете сил. Уродина, конечно, так все считают, но не лишенная своих достоинств.

Я — Алиса. Фаворитка короля. Возлюбленная Эдуарда. Повелительница Солнца…

Ах!.. Я непроизвольно моргаю — пролетевший мимо голубь взмахом крыла сметает стоящие перед глазами воспоминания и безжалостно возвращает меня к жестокой действительности. Я сижу у себя в саду, вдали от двора и моего короля, вынужденная смириться с горькой истиной. Как низко я пала! Одинока, бессильна, заточена — как некогда лев в зверинце Эдуарда, давно уже умерший, — лишена и тени власти, упрятанная от людей, утратившая все, что сумела нажить своими стараниями.

Я теперь никто. Нет больше Алисы Перрерс.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

C чего же мне начать? Трудно на чем-то остановиться. Мои самые ранние годы не отмечены печатью радости и счастья. Что ж, начну с того, что врезалось в память. С самых первых воспоминаний.

Тогда я была ребенком, слишком маленьким, чтобы понять, кто я и что я. Смиренно преклонив колени, я молилась вместе с сестрами в огромной церкви Святой Марии, в аббатстве города Баркинга. Шел восьмой день декабря месяца, и воздух был таким холодным, что даже дышать им было больно. Колени упирались в шершавые каменные плиты пола, но уже тогда я хорошо понимала, что ерзать на молитве нельзя. Статуя на высоком постаменте в приделе Богоматери была наряжена в новое синее платье, а покрывало из дорогого шелка удивительно мерцало белым светом в полумраке затененной ниши. Монахини пели псалмы, положенные во время вечерни, у ног статуи горело целое море свечей, и их свет играл на больших складках синего одеяния, отчего казалось, будто статуя дышит и шевелится.

— Кто это? — спросила я слишком громким голосом — я же ничего толком тогда и не знала. Сестра Года, которая учила послушниц (когда таковые имелись), сделала мне знак замолчать.

— Это Пресвятая Дева.

— А как ее зовут?

— Пресвятая Дева Мария.

— А сегодня какой-то праздник?

— Нынче праздник Непорочного зачатия[6]. Помолчи же!

Я ничего из сказанного не поняла, но с той минуты полюбила Деву Марию. У нее было красивое лицо, глаза опущены, руки воздеты, словно она звала меня к себе, а на раскрашенных губах играла едва заметная улыбка. Но больше всего меня привлекла корона из звезд, покрывавшая ее чело по случаю праздника. В пламени свечей звезды отливали золотом, искрились драгоценные камни. Меня это зрелище заворожило. Служба закончилась, монахини потянулись к выходу, а я осталась стоять перед статуей.

— Пойдем, Алиса, — сказала сестра Года, совсем не ласково схватив меня за руку. Но я была упряма и уперлась ногами в пол, залитый отблесками пламени.

— Да пойдем же!

— А почему у нее корона из звезд?

— Потому что она — Царица Небесная. Ну, теперь ты…

Она шлепнула меня по руке, и пришлось подчиниться, но я все равно потянулась к статуе, хотя рост еще не позволял мне ее коснуться, и улыбнулась.

— Мне хотелось бы носить такую корону.

Второе мое воспоминание относится к тому же самому времени. Невзирая на поздний час, сестра Года, низенькая и хрупкая, но сильная, била меня кожаным ремешком по руке до тех пор, пока кожа не покраснела и не покрылась волдырями. Она сердито прошипела, что это — наказание за грех гордыни и грех алчности. Кто я такая, чтобы любоваться короной и желать такой же для себя? Кто я такая, чтобы приближаться к Пресвятой Деве, Царице Небесной? Мне не сравниться даже с голубями, которые взмывают ввысь и кружат над алтарем. На весь завтрашний день я останусь без еды. И встану, и лягу в постель на пустой желудок. Она научит меня смирению. В животе у меня урчало от голода, рука жутко болела, и тогда я узнала (в первый, но далеко не в последний раз), что женщинам не дано получать то, чего они желают.

— Ты плохая девочка! — четко и ясно заявила сестра Года.

Я лежала без сна до тех пор, пока часы аббатства не пробили два раза, созывая нас на раннюю заутреню. Я не плакала. Наверное, согласилась с тем, что говорила наставница, а может, была еще слишком маленькой, чтобы понять смысл ее поучений.

Так, а что же третье?

А! Гордыня! Сестре Годе так и не удалось выбить ее из меня. С полным безразличием в глазах она укоряла меня за какой-то проступок (сейчас уж и не припомню, в чем он состоял).

— Что за наказание мне возиться с тобой, девчонка! Ты, скорее всего, бастард и рождена вне священных уз брака. Ко всему еще и уродлива. Я не вижу в тебе ни единой черточки, которая намекала бы на возможность спасения души, хотя ты, вне всякого сомнения, и принадлежишь к числу творений Божьих.

Значит, я бастард и уродина. В свои двенадцать лет я не могла решить, какое из этих зол больше. Я уродлива? Если бы сестра Года имела каплю сострадания, она бы сказала: «У тебя заурядное лицо». Слово «уродливая» меняло все в корне. В монастыре запрещены были зеркала — и потому, что символизировали тщеславие, и потому, что были слишком дороги для скромных монахинь, — но какая же из сестер не пыталась разглядеть себя в чаше, наполненной чистой водой? Или уловить пусть и искаженное отражение в начищенных серебряных сосудах, которые использовались на службах в монастырской церкви? Я поступала как все и видела то же, что могла видеть и сестра Года.

В ту ночь я вгляделась в лохань ледяной воды, прежде чем мне велели задуть свечу. Отражение дрожало, но рассмотрела я достаточно. Волосы, очень коротко остриженные (дабы бороться сразу и со вшами, и с грехом гордыни), были темными[7], жесткими, без единого завитка. Глаза — черные, как терновые ягоды, как дыры, какие моль проедает в одежде. А остальное? Щеки запали, нос сильно выдается вперед, рот слишком большой. Одно дело, когда тебя называют уродиной, другое — убедиться в этом собственными глазами.

Одна-одинешенька в своей тесной холодной келье, я расплакалась. Стены, казалось, готовы были раздавить меня. Темнота и одиночество пугали меня. И до сих пор пугают.

Что же до остальных дней моей ранней юности, они все слиплись в какую-то комковатую кашу из горьких обид и унижений, которую помешивала и присыпала солью своих замечаний сестра Года.

— Ты снова опоздала на раннюю заутреню, Алиса. Думаешь, я не видела, как ты, негодная девчонка, старалась незаметно проскользнуть в церковь?

Да, правда, я тогда опоздала.

— Алиса, показываться с таким покрывалом перед очами Господа Бога — это просто позор. Ты что, пол им мела?

Нет, не мела. Просто, вопреки всем моим добрым намерениям, к нему пристали колючки с кустов да еще зола из очага, и пальцами оно было захватано.

— Ну почему ты не в состоянии запомнить самые простые тексты, Алиса? У тебя в голове пусто, как у последнего нищего в кошеле.

Да нет, там не было пусто, просто голова была занята чем-то более насущным. Быть может, ощущением прикосновения к моим ногам мягкой пушистой шерстки монастырского кота, который грелся в лучах солнышка, пробивавшихся в окна.

— Алиса, двигаться надо легче, изящнее. Отчего ты вечно сутулишься? Тебе же было сказано, что в Божьей обители так вести себя не годится!

Я не имела ни малейшего понятия об изяществе движений.

— Призвание дается нам свыше. Господь Бог дарует его как Свое благословение, — так поучала вверенных ее попечению грешниц матушка Сибилла, наша настоятельница, сидя в своем кресле в зале капитула. — Призвание — это Божья благодать, которая позволяет нам славить Господа в наших молитвах, а также посредством заботы о бедных, кои пребывают среди нас. И потому мы должны чтить это призвание и строго соблюдать устав святого Бенедикта, достопочтенного основателя нашего ордена.

Матушка настоятельница не колеблясь пускала в ход плеть, наказывая тех, кто его не соблюдал. Я хорошо помню, как жалила эта плеть. И как жалил ее язык. Хорошенько испытала на себе и то, и другое, когда однажды поторопилась преклонить колени рядом с сестрой Годой прежде, чем утих созывавший на вечерню колокол, и не успела затворить дверь курятника, призванную оберегать монастырских цыплят от недобрых замыслов лисы. Итог стал виден на следующее утро — наглядный, кровавый. Такой же стала и моя спина, и матушка настоятельница сообщила мне об этом, ловко орудуя снятой с пояса плетью. Она сказала, что это было справедливое наказание. Мне оно отнюдь не показалось справедливым, ведь я была вынуждена нарушить одно правило, чтобы соблюсти другое. По молодости лет мне недоставало мудрости держать язык за зубами, и я сказала то, что думала. Рука матушки Сибиллы взлетела и опустилась на мою спину с еще большей силой.

Мне было велено собрать растерзанные останки несчастных цыплят. И вовсе не для того, чтобы выбросить их вон. Монахини сжевали цыплят с хлебом в следующий полдень, внимательно слушая притчу о добром самаритянине. У меня же на тарелке не было ничего, кроме хлеба, да и то вчерашнего. Не должна же я была насладиться плодами грехов своих!

Призвание? Господь Бог, вне всяких сомнений, не благословил меня таковым, если оно состоит в том, чтобы смиренно и с благодарностью принять жребий, выпавший на мою долю. И все же жизни вне монастырских стен я не знала, да и не стремилась узнать. Когда мне исполнится пятнадцать лет, сказала сестра Года, я приму постриг и стану уже не послушницей, а настоящей монахиней. Совершится плавный переход из одного вида рабства в другое, и я останусь монахиней до того часа, когда Господь призовет меня в чертоги Свои — или же отправит гореть и страдать в адском пламени в наказание за совершенные мною грехи. С пятнадцати лет и до конца жизни мне будет запрещено говорить, кроме одного часа после полудня, когда мне позволят высказываться по серьезным вопросам. Я мало видела в этом отличий от приговора к пожизненной немоте.

Молчать всю жизнь, только петь во время церковных служб.

Богородице, помилуй мя! Неужто это все, на что я могу надеяться? Я же не сама решила принять постриг. Как же мне с этим смириться? Для меня было совершенно непостижимо то, что женщина может по доброй воле заточить себя в этих стенах, где и окна затворены, и двери все на запорах. Отчего бы женщине, какова бы она ни была, согласиться на такое страшное заточение, а не отведать вкуса свободы, царящей за стенами монастыря?

В меру моего разумения, существовала лишь одна дверь, которая могла отвориться для меня. Могла выпустить меня на свободу.

— Кто мой отец? — спросила я у сестры Годы. Если у меня есть отец, то уж он, конечно, не окажется глух к моим мольбам.

— Всевышний тебе отец. — Обтекаемый ответ сестры Годы, перелистывавшей Псалтырь, придал мне смелости расспрашивать ее дальше. — А теперь, дитя, обрати внимание — вот этот псалом нам нужно выучить…

— Но кто мой отец здесь — не там, на небесах? — Я указала рукой на окно, откуда вторгался в келью шум города, жители которого галдели, собираясь на рынок.

Наставница посмотрела на меня, слегка озадаченная.

— Не знаю, Алиса, и это чистая правда. — Она поцокала языком, как делала всегда, если не находила готового объяснения. — Я слышала, что когда тебя принесли сюда, при тебе был кошель с золотыми монетами. — Она задумчиво покачала головой, и покрывало, как саван, сползло на ее морщинистое лицо. — Но это не имеет никакого значения. А теперь давай… — Она прошла в другой конец комнаты, к сундуку, в котором хранились пропыленные манускрипты.

Как это — не имеет значения? Целый кошелек золота! Для меня это вдруг приобрело очень большое значение. О себе я знала только то, что я — Алиса. У меня не было ни семьи, ни приданого. Ко мне — в отличие от более счастливых сестер-монахинь — никто не приезжал ни на Пасху, ни на Рождество. Никто не привозил мне подарки. Даже когда я приму постриг, некому будет разделить со мной радость вступления в духовный чин. Даже облачение мне достанется от какой-нибудь давно умершей сестры, которая (если повезет) окажется примерно одного роста и комплекции со мной; а если не повезет, то облачение укутает меня с избытком или же, напротив, станет являть миру мои коленки.

Я негодовала от такой несправедливости. Почему так? Вопрос не шел у меня из головы. Кто же мой отец? И что я такого сделала, чтобы меня бросили и забыли? Обидно было до глубины души.

— А кто принес меня сюда, сестра Года? — настойчиво спросила я.

— Не помню. Да и как упомнить? — бросала отрывисто сестра Года. — Кажется, тебя просто подкинули на крыльцо аббатства. С крыльца тебя забрала сестра Агнесса — теперь она уж пять лет как умерла. Насколько мне известно, установить твое происхождение так и не удалось. Так часто делали — нежеланных младенцев оставляли у церковных дверей, тем более что свирепствовала чума… Хотя говорили и так, что…

— Что говорили?

— Сестра Агнесса всегда утверждала, что здесь все не так просто, как кажется на первый взгляд… — произнесла сестра Года, не отрываясь от старинного пергамента.

— Что — не так просто?

Сестра Года громко хлопнула в ладоши и сердито прищурилась, глядя на меня.

— Матушка настоятельница сказала, что сестра Агнесса ошиблась. Та была уже в очень преклонных летах, и голова у нее не всегда была ясная. Матушка настоятельница считает, что ты скорее всего — дитя простолюдина, какого-нибудь кровельщика, который оседлал кабацкую девку, не ища благословения в браке. Ну, хватит об этом! Обрати свой ум к более возвышенным предметам. Давай повторим «Отче наш» на самой безукоризненной латыни. Согласные произноси четко, не глотай их.

Значит, я все-таки бастард.

Я старательно повторяла слова молитвы, но из головы не шли мысли о моих родителях, которых я совсем не знала, о том, что говорила или думала об этом сестра Агнесса. Я была всего-навсего одной из множества нежеланных детей и должна быть благодарна за то, что меня не бросили просто умирать. Но что-то здесь не сходилось, ведь правда? Если я — дитя кабацкой девки, если мои родители остались неизвестными, но принадлежали к низшим классам общества, отчего же меня взяли сюда и научили грамоте? Почему не приставили к работе, как одну из conversa[8] — мирских сестер, которые в поте лица трудились на принадлежащих аббатству землях, на кухне или в пекарне? Да, правда, одевали меня в обноски, оставшиеся от умерших, меня не любили и не ласкали, но все же научили не только читать, но даже писать, пусть я и не слишком усердствовала в учебе.

Меня предполагали сделать монахиней, а не мирской сестрой.

— Сестра Года… — начала было я опять.

— Мне нечего тебе сказать, — резко бросила она, — потому что и говорить-то нечего! Давай, учи латинский текст! — Тростью она хлопнула мне по коленям, но не больно. Возможно, для себя она уже давно решила, что толку от меня не будет, а потому раздражение постепенно сменилось в ней безразличием. — Ты не выйдешь отсюда, пока не выучишь! Что ты противишься? Что тебе еще остается делать? Ты каждый день должна на коленях благодарить Бога за то, что не приходится зарабатывать себе хлеб насущный в лондонских сточных канавах. А уж каким путем зарабатывать, мне остается только догадываться! — Она и не старалась скрыть то отвращение, которое питала к женщинам подобного сорта. — Ты что же, хочешь сделаться блудницей? Падшей женщиной? — спросила она, понизив голос до шепота.

Я дернула плечом, неуклюже изображая высокомерие, и ответила храбро, но глупо:

— Стать монахиней — не мое призвание.

— А тебе есть из чего выбирать? И куда же ты отправишься? Кто согласится тебя принять?

На это мне ответить было нечего. Но сестра Года с грохотом ударила своей тростью по деревянному столику, и меня захлестнуло негодование, разжигая единственную оставшуюся у меня надежду: «Тебе, Алиса, уж точно никто не поможет — если ты сама себе не поможешь».

Уже тогда я была умна не по годам — несомненно, сказывалась наследственность погрязшего во грехах ремесленника, который перебрал кислого эля да и завалил кабацкую девку.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Мне удалось вырваться из аббатства, но получилось это помимо моих собственных усилий. Судьба протянула мне руку, когда я достигла пятнадцати лет, и грянули эти события как гром с ясного неба.

— Надень на себя вот это. И это тоже. Вот, возьми. Через полчаса жди у ворот аббатства.

Одежду мне совала в руки сестра Матильда, помощница матери настоятельницы.

— Для чего это, сестра?

— Делай, что тебе велено!

Она дала мне шерстяную верхнюю юбку — тоненькую и застиранную до того, что цвет определить уже было невозможно, и платье без рукавов, темно-коричневое, напоминавшее цветом ил, который оставался на берегу реки после сильных ливней с ветром. Платье тоже знавало лучшие дни, когда его носил кто-то другой, к тому же оно было мне коротко, как я и опасалась, — выше колен. Я сильно почесалась, и сразу проснулись более насущные страхи: я унаследовала от кого-то не только одежду, но и блох. Наряд завершался чепцом неопределенного серого цвета.

Но для чего это все? Меня что, посылают с заданием куда-то за ворота монастыря? От лихорадочного возбуждения по коже забегали мурашки. И от страха тоже: я ведь не знала, как живут люди за стенами аббатства, — но скоро страх прошел. Если мне удастся хотя бы на день вырваться из этих стен — значит, дело того стоит. Мне уже исполнилось пятнадцать, превращение из послушницы в монахиню было не за горами, а оно представлялось чем-то зловещим, словно поток, хлещущий в городских сточных канавах после сильного ливня.

— Куда я еду? — задала я вопрос вознице, к которому меня направили, суровому на вид человеку с ужасным насморком идо невозможности пропахшему кислой шерстью.

Сестра Фейт, монастырская привратница, не снизошла до объяснений — просто махнула рукой, показывая на возницу, и захлопнула ворота. Щелчок засова, когда я оказалась за стенами монастыря, прозвучал для меня слаще ангельского пения.

— В Лондон. В дом мастера[9] Дженина Перрерса, — проворчал возница и сплюнул в сточную канаву, уже переполненную нечистотами и всяческим мусором — базарный день был в разгаре.

— Тогда помогите мне взобраться сюда, — распорядилась я.

— Сердитая, однако, малышка, сразу видно! — воскликнул он, схватил меня за руку своей громадной лапищей и одним рывком забросил на кипу тюков, где я и устроилась, как могла. — Господи, помоги тому мужчине, который на вас женится, мистрис!..

— Я не выйду замуж, — недовольно ответила я. — Никогда.

— А что так?

— Слишком уродлива!

Разве я не видела этого собственными глазами? После того как я разглядывала свое отражение в лохани с водой, мне однажды представилась возможность полюбоваться своим непривлекательным лицом в дорогом зеркальце одной графини, ни больше ни меньше! Какой мужчина станет засматриваться на меня, а тем более брать в жены?

— Боже сохрани, мистрис! Если мужчина решил жениться, ему нет нужды слишком часто глядеть на свою избранницу!

Меня это не интересовало. Я гордо вскинула голову. Я еду в Лондон! Возница щелкнул бичом над головами волов, положив тем самым конец нашей беседе и предоставив мне самой домысливать остальное. На ум приходила одна-единственная причина, по которой я направлялась в дом мастера Дженина Перрерса. Там требовалась служанка, и он передал матушке настоятельнице достаточно золота, чтобы побудить ее расстаться с нищей послушницей, которая все равно не принесет аббатству ни славы, ни денежного дохода. Повозка подпрыгивала и раскачивалась, а я тем временем представляла себе в лицах, как происходил разговор. «Мне нужна крепкая работящая девица, чтобы помогала в доме. Послушная…» Я лишь надеялась, что матушка настоятельница не взяла на душу грех ложной клятвы.

То и дело я ерзала на тюках, раздосадованная слишком медленной поступью волов. Лондон. Я старалась не выпасть из раскачивающейся повозки, а слово «Лондон» заставляло мою кровь кипеть от волнения. Свобода кружила мне голову, пьянила не хуже доброго вина.

Лондон потряс меня: он оказался невероятно шумным, слишком многолюдным и страшно грязным. Как ни бурлили толпы людей вблизи аббатства в Баркинге по базарным дням, они даже отдаленно не походили на это столпотворение, пронизанное неумолчным гамом, наполненное смрадом от множества прижатых друг к другу человеческих тел. У меня буквально глаза разбегались во все стороны. Я глазела на густо набитые людьми дома, стоящие на узеньких, чуть шире нашей повозки, улочках, а верхние этажи, как пьяные, клонились друг к другу, загораживая небо. На всевозможные товары, разложенные у входа в лавки, на женщин, щеголявших в ярких нарядах. На уличных оборванцев и продажных девок, которые невозмутимо зарабатывали деньги в вонючих двориках и переулочках. Я оказалась в совершенно новом мире, одновременно пугающем и соблазнительном; таращилась, открыв рот, на все, как любая другая девчонка, попавшая сюда прямо из деревни.

— Вот, тебе как раз сюда.

Повозка покачнулась, остановилась, меня ссадили с тюков, грязный палец указал, куда мне идти — в дом с узеньким фасадом, который, казалось, вообще не занимал места на улице, зато вознесся над моей головой целыми тремя этажами. Я с трудом пробралась к двери, лавируя между грудами отбросов и сточной канавой. Сюда? Вроде бы на дом зажиточного человека не похоже. Постучала в дверь.

Открыла женщина, намного выше меня ростом и худая как жердь. Волосы у нее были закручены по бокам и накрыты металлическими сеточками в форме цилиндров, так что казалось, будто она сидит в клетке.

— Ну, что там?

— Это дом Дженина Перрерса?

— Тебе-то какое дело?

Она окинула меня беглым взглядом и сделала движение, собираясь захлопнуть дверь. Честно говоря, я не могла ее за это осуждать — я просто посмотрела на себя ее глазами. Дурно сидевшее на мне платье с чужого плеча все помялось за время поездки, к нему пристало множество шерстинок. В лице не было ничего привлекательного. Но ведь сюда меня прислали, здесь меня ждут, и я не допущу, чтобы дверь захлопнули у меня перед носом.

— Меня прислали сюда! — выкрикнула я, решительно положив руку на створку двери.

— Что тебе нужно?

— Я Алиса, — назвалась я и наконец вспомнила, что нужно сделать реверанс.

— Если ты выпрашиваешь милостыню, я угощу тебя метлой…

— Меня прислали сюда сестры из аббатства, — заявила я твердо.

Взгляд ее стал еще более презрительным, а губы искривились.

— А, так ты — та самая девчонка. Никого лучше они не нашли? — На это я хотела ответить, что лучше меня они никого и не могли предложить, я ведь у них единственная послушница, но женщина махнула рукой. — Ладно. Раз уж ты здесь, постараемся сделать, что сможем. Только впредь ходи через черный ход, со двора, возле уборной.

Вот и все. Я вошла в свой новый дом.

А в доме было неуютно. Даже не имея никакого опыта, я сразу, едва переступив порог, почувствовала, какая напряженная атмосфера здесь царит.

Дженин Перрерс, хозяин дома. Ростовщик-кровопийца. По внешности не скажешь, что он человек алчный, но очень скоро я поняла, что в этих стенах последнее слово принадлежит отнюдь не ему. Высокий, сутулый, он коверкал английские слова на чужеземный лад, но говорил только тогда, когда его спрашивали, да и тогда говорил мало. Дела он вел с раздражающей скрупулезностью. Он жил и дышал только одним: накапливал и ссужал под людоедские проценты золото и серебро. Лицо его можно было бы назвать добрым, если бы не глубокие морщины и впалые щеки, напоминавшие скорее череп мертвеца. Когда он снимал шапку, этот череп к тому же оказывался голым — только сзади, на шее, уцелело несколько грязных завитков, — что придавало ему сходство с гладеньким яйцом. Сколько мастеру Перрерсу лет, я угадать не могла, но мне он показался очень старым, потому что двигался с трудом, а глаза его совсем поблекли. У него вечно были перепачканы чернилами пальцы и даже губы, потому что иногда он, задумавшись, начинал жевать перо.

Мне он кивнул, когда я подавала на стол ужин, старательно придвигая к нему поближе каждое блюдо. Только этот кивок и показал, что он заметил прибавление числа домочадцев. Этот человек нанял меня, от него теперь зависело все мое будущее.

Бремя власти в доме лежало на плечах Дамиаты Перрерс, или Синьоры, сестры хозяина, которая с самого начала ясно дала мне почувствовать свою неприязнь. В ее взглядах не было ни капли доброты. Она олицетворяла собой силу, крепкую руку, твердо держащую весь дом в кулаке, и худо приходилось тем, кто навлекал на себя ее неудовольствие. В доме ничего не происходило без ее разрешения или хотя бы ведома.

Был мальчик для тяжелой работы: он перетаскивал всевозможные тяжести и чистил уборную. Этот паренек говорил мало, а мозгами работал еще меньше. Он влачил жалкое существование, быстро жевал, что давали, и снова исчезал в недрах дома, где вечно находилась для него работа. Имени его я так и не узнала.

Жил здесь также мастер Уильям де Гризли. Он был в доме одновременно и своим, и чужаком, поскольку имел дела и на стороне. Интересный человек: он привлек мое внимание, но сам меня избегал с удивительным упорством. Этот писец был человеком незаурядного ума, с черными волосами и бровями, с острым носом, делавшим его похожим на крысу, и бледным лицом, словно бы никогда не видевшим солнца. В нем было не больше живости, чем в той камбале, которую синьора Дамиата приносила с рынка. В его обязанности входило записывать все сделки, совершенные за день. У мастера Перрерса все пальцы были в чернилах, но готова поклясться — у мастера Гризли чернила текли в жилах вместо крови. На меня он не обращал внимания, точно так же, как на какого-нибудь таракана, бежавшего по полу комнаты, в которой он хранил гроссбух и учетные книги с записями об отданных в долг и возвращенных заемщиками суммах. С ним я всегда была настороже — чувствовался в нем какой-то душевный холод, который меня отталкивал.

Наконец, в доме жила я. Служанка, которой выпадала вся та работа, какую не поручали парню. Такой работы было предостаточно.

Вот и все мои первые впечатления о семье Перрерс. А поскольку от аббатства в Баркинге меня теперь отделяло несколько десятков миль, то я находила свое положение вполне терпимым.

«Господи, помоги тому мужчине, который на вас женится, мистрис!..» — «Я не выйду замуж».

Пресвятая Богородица! Мое поспешное утверждение обернулось чистой издевкой. Не минуло и недели, как я, стоя у алтарных врат, обменялась брачными обетами с мужчиной.

Синьора Дамиата, судя по тону ее возражений, была удивлена и растеряна не меньше моего. Когда меня позвали к хозяевам в гостиную, находившуюся в глубине дома, она спорила с братом, откровенно высказывая свои мысли и не стесняя себя правилами приличий. По выражению ее лица можно было заключить, что мастер Перрерс только что сообщил ей о своих намерениях.

— Святая Мария! Для чего тебе жениться? — восклицала она. — У тебя есть сын-наследник, который сейчас учится в Ломбардии, готовится продолжить семейное дело. Я веду все твое хозяйство. Зачем же тебе жениться, в твоем-то возрасте? — Ее иноземный выговор стал заметнее, согласные она произносила с присвистом. — Если уж тебе так захотелось, подыщи себе девушку из купеческой семьи нашего круга. Девушку, у которой есть приданое, за которой стоит достаточно известная семья. Господи Иисусе! Ты что, не слышишь меня? — Она вскинула кулаки, словно собиралась поколотить брата. — Такому солидному человеку, как ты, эта девчонка совершенно не подходит.

А я-то считала, что мастер Перрерс здесь вовсе и не хозяин! Он мельком взглянул на меня и снова стал перелистывать небольшую книжку с деловыми записями, которую перед тем вынул из кармана.

— Я выбрал эту. Я на ней женюсь. И не о чем больше говорить.

Меня, разумеется, никто ни о чем не спрашивал. Я присутствовала при их диалоге, но не участвовала в нем — как кость, за которую грызутся две собаки. Разве что мастер Перрерс не рычал и не кусался: он просто объявил о своем решении и твердо на нем стоял, вынудив сестру в конце концов умолкнуть и смириться. Под венец я пошла в тех же грязных юбках, в которых резала лук и потрошила рыбу, — денежные ассигнования на молодую жену явно предусмотрены не были. Ничем не похожая на счастливую невесту, мрачная и сердитая, я была вынуждена подчиниться, потому что другого выхода не видела. На ступенях церкви мы стояли с Дженином Перрерсом и свидетелями, призванными удостоверить это событие. Синьора Дамиата, насупившись, хранила молчание; лицо мастера Гризли, оказавшегося под рукой, не выражало вообще ничего. Мы пробормотали положенные ответы на равнодушные вопросы священника, и я стала мужней женой.

Что было потом?

Ни пира, ни празднества, ни видимого признания моего нового положения в этом доме. Не досталось мне даже кружки пива со свадебным пирогом. Как я понимала, это было просто очередное деловое предприятие, и раз я не внесла в него свою долю, то и праздновать мне нечего. Все, что мне запомнилось, — это дождь, который насквозь промочил мой чепец, пока мы приносили брачные обеты, да пронзительные вопли мальчишек, которые дрались за пригоршню монеток, неохотно брошенную мастером Перрерсом, дабы явить свою доброту. Да, еще помню, как мастер Перрерс крепко вцепился в мою руку, — это ощущение казалось мне единственно реальным на протяжении всей церемонии, которая происходила словно бы и не наяву.

Оказалась ли я в лучшем положении, чем Христова невеста? Отличался ли чем-нибудь брак от вечного рабского служения? По мне, большой разницы не было. Сразу после свадебной церемонии меня отправили смести паутину, которая обильно свисала с потолка в подвале, где хранились разнообразные припасы. Я ожесточенно орудовала метлой, заставляя пауков разбегаться в страхе.

Но самой мне спрятаться было негде. Куда бежать-то?

Я была очень сердита, но в глубине души понемногу нарастал страх: неумолимо приближалась ночь, первая брачная ночь, а мастера Перрерса никак не назовешь красавцем любовником.

Синьора заглянула в мою крошечную каморку, прилепившуюся под самой крышей, и недовольно махнула мне рукой. Босая, в ночной рубашке, я пошла вслед за ней вниз по лестнице. Синьора открыла дверь в спальню моего супруга, втолкнула меня туда и захлопнула дверь за моей спиной. Я замерла, не смея шелохнуться. В горле совершенно пересохло, внутри все сжалось от недобрых предчувствий, а душу переполнил страх, рожденный полным неведением относительно того, что меня ждет. Я ничего не хотела, только бы исчезнуть из этой комнаты. Совершенно не представляла себе, зачем я нужна мастеру Перрерсу — неуклюжая, некрасивая, да еще и бесприданница. Меня окружала полнейшая тишина, разве что кто-то непрестанно скребся, как мышь, пытающаяся прогрызть оштукатуренную фанерную стену.

Вынуждена признаться, что в ту минуту я лишилась всякой смелости. И закрыла глаза.

Ничего не произошло.

Тогда я слегка приоткрыла веки, и моим глазам предстала огромная кровать, занавешенная пыльным пологом. Пресвятая Дева! Этот полог предназначался для того, чтобы скрыть от посторонних взоров находящуюся за ним супружескую чету. Я снова зажмурилась и стала молиться о своем спасении.

Чего именно он от меня потребует?

— Можешь открыть глаза. Она ушла.

Хриплый голос, произносивший слова с чужеземным акцентом, звучал добродушно. Я повиновалась и увидела Дженина в домашнем халате какого-то особенно ядовитого желтого цвета, закрывавшем его от шеи до самых лодыжек. Хозяин сидел за столом, заваленным стопками документов и ворохами свитков. Возле его правой руки лежали кожаный кошель, из которого торчали деревянные палочки, и другой, в котором супруг носил серебро. Слева стоял канделябр со свечами лучшего качества; от них шел золотистый свет, в лучах которого плясали пылинки. Но запах в комнате был резкий, неприятный — запах пыли, пергамента и недавно разведенных чернил. Я невольно сморщила нос. По наитию я догадалась, что так пахнет богатство, которое рождается из этих аккуратных записей. У меня даже почти прошел страх.

— Входи. Подойди ближе к огню.

Я сделала робкий шажок. Во всяком случае, он не собирался бросаться на меня прямо сию минуту. Ни один из нас не был обнажен ни в малейшей степени.

— Вот. — Он потянулся к большому сундуку, стоявшему рядом, вынул оттуда накидку, встряхнул. — Замерзнешь. Возьми. Это тебе.

Впервые в жизни я получила настоящий подарок и сразу закуталась в роскошную накидку, восхищаясь тонкой работой ткача, мягкостью шерсти и ее теплым красно-коричневым цветом. Теперь мне недоставало только пары башмаков. Наверное, мастер Перрерс заметил, как я переминаюсь с ноги на ногу на холодных досках пола.

— Надень вот это!

И подтолкнул ко мне по полу пару кожаных туфель нелепого красного цвета. Очень больших, зато мягких и нагретых его ногами. Я обулась и вздохнула от удовольствия.

— Ты невинна? — спокойно поинтересовался он.

Все удовольствие тут же испарилось, как туман под лучами утреннего солнца, кровь в жилах заледенела, как и ноги, по телу пробежал озноб. Я покрылась гусиной кожей. Мне не хотелось, чтобы этот старик прикасался ко мне. Меньше всего на свете я хотела оказаться с ним в одной постели, где он станет шарить по моему обнаженному телу своими испачканными в чернилах пальцами, царапая меня к тому же неподстриженными ногтями.

— Да, — выговорила я с трудом, надеясь, что он не заметит отвращения в моем голосе, однако мастер Перрерс смотрел на меня пристально, прищурив глаза. Неужели ему и так непонятно? Я почувствовала, как от унижения начинает пылать лицо.

— Само собой разумеется, — заметил мой супруг, коротко кивнув. — Позволь, я скажу тебе кое-что такое, что прогонит тревогу с твоего лица. Я тебя не трону. Уже много лет я не нахожу удовольствия в женщинах. — Я никогда еще не слышала, чтобы он произносил так много слов подряд.

— Тогда отчего же вы на мне женились? — спросила я.

Раз уж мне нечего больше ему дать, то я полагала, что он стремится заполучить юную деву на свое ложе. А если это не так?.. Мастер Перрерс посмотрел на меня с таким удивлением, словно заговорил один из его гроссбухов, потом хмыкнул — вероятно, нашел это забавным.

— Мне нужно, чтобы кто-то заботился обо мне в старости. Нужна жена, чтобы моя сестрица успокоилась и не грызла меня, заставляя жениться на купеческой дочке, семья которой потребует от меня ощутимых расходов.

А!.. Я вздохнула. Сама же просила его сказать правду, так на что жаловаться? Я стану о нем заботиться и ничего не потребую взамен. Не слишком-то лестно.

— Тебе брак обеспечит прочное положение, — продолжал он, будто читая мои мысли. Потом добавил: — У тебя есть на примете молодой любовник?

— Нет! — Его прямота поразила меня. — Ну, пока еще нет. Я не знакома ни с кем из молодых людей.

— Вот и хорошо, — усмехнулся он. — Тогда, думаю, мы отлично поладим. А когда ты присмотришь себе молодого человека, который придется тебе по вкусу, скажешь мне. Я сделаю в завещании распоряжения в твою пользу.

И вернулся к своим счетам. Я стояла и молча смотрела, не зная, что делать и говорить теперь, когда он объяснил, что от меня требуется. Может, мне уйти? Его заскорузлая рука с толстыми пальцами двигалась вверх и вниз по колонкам записей, по рядам цифр, возникавших под его пером, по тянувшимся сверху вниз пометкам, на которые он не жалел чернил. Меня это зачаровывало. Текли минуты. Волнение утихло. Да, не могу же я стоять здесь до конца света.

— Что я должна теперь делать, мастер Перрерс?

Он поднял на меня взгляд, удивленный тем, что я все еще в спальне.

— Тебе хочется спать?

— Нет.

— Наверное, кое-что нужно сделать. Давай… — Он посмотрел вокруг своими водянистыми глазами. — Налей две кружки эля и садись сюда.

Я налила эль и села на табурет, который муж подтолкнул в мою сторону.

— Ты умеешь писать?

— Умею.

В последние годы в аббатстве, побуждаемая невыносимой скукой, от которой я рада была искать спасения даже в учебе, я стала более прилежно относиться к урокам — настолько, что сестра Года в знак благодарности посвятила четки святому Иуде Фаддею[10], который считается покровителем безнадежных дел. И теперь я могла писать совершенно уверенно.

— Значит, и монастыри на что-то годятся… А числа умеешь писать, складывать, вычитать?

— Нет.

— Ну, научишься. Давай. — Он повернул учетную книгу и толкнул ко мне через стол. — Перепиши этот список. А я посмотрю.

Я села к столу, сгорая от своего извечного любопытства, разобралась, чего именно от меня ждут, и, взяв одно из перьев, стала очинять его острым ножиком, который мой муж держал наготове для этой цели. Умению хорошо очинить перо я научилась по случайности (а может быть, и по собственному хотению) у женщины редкой красоты и порочных наклонностей, которая однажды почтила аббатство своим присутствием. У женщины, которая имела достойную сожаления привычку возникать в моих мыслях тогда, когда мне этого меньше всего хотелось. Сейчас было не место и не время для нее, столь превозносимой всеми графини Кентской.

— Это что? — спросила я, изгнав из мыслей образ графини. И указала на кожаный кошель.

— Счетные палочки.

— А что ими делают? И для чего на них зарубки?

— Они отмечают поступления, долги выплаченные и долги, подлежащие оплате, — объяснил мне муж, с тревогой поглядывая, не испорчу ли я его перо. — Палочка расщепляется на две половинки, и каждая сторона — заимодавец и заемщик — хранит одну половинку у себя. Они должны совпадать.

— Умно придумано, — заметила я, взяла одну палочку и рассмотрела повнимательнее. Она была прекрасно выточена из орехового дерева, а единственным ее назначением было регистрировать владение деньгами.

— Не обращай на них внимания. Пиши цифры!

И я стала писать — первые минут пять под его присмотром, а потом он, вполне довольный, позволил мне работать одной.

Удивительная выдалась ночь! Волнения улеглись, и я ощущала только удовольствие по мере того, как под моим пером росли и росли цифры, показывающие накопление немалого количества золотых монет. Когда мы покончили со счетами за минувшую неделю, муж велел мне ложиться в огромную постель и спать. Я упала на кровать и провалилась в сон под убаюкивающий скрип пера по пергаменту. Лег ли муж рядом со мной, когда завершил свою работу? Полагаю, нет. Простыни остались несмятыми, как и моя ночная рубашка, прикрывавшая меня от подбородка до лодыжек, как целомудренную монахиню.

Все вышло не так, как я ожидала, но могло ведь быть и гораздо хуже.

Наутро я проснулась в совершенной тишине. Было еще совсем рано, как я понимала, и темно, поскольку полог над ложем был старательно задернут. Я тихонько выглянула наружу: огонь в камине давно догорел, кружки и книги исчезли со стола, в комнате никого не было. Я растерялась, потому что было совершенно неясно, как мне теперь держаться и что делать. Я откинулась на подушки, не спеша вылезать из теплой постели, и стала рассматривать руки, поворачивая их то так, то эдак. На них были хорошо заметны печальные следы слишком близкого знакомства с ледяной водой, горячими тарелками, с жиром и грязью. Они ничем не напоминали руки мистрис Перрерс. Я скривилась, оценивая мрачный юмор ситуации. Что же, я теперь хозяйка этого дома? Если так, то я посягну на владения синьоры Дамиаты. Попробовала представить себе, как вхожу в гостиную и сообщаю Синьоре, что мне желательно съесть на завтрак и сколько локтей ткани я собираюсь купить, чтобы сшить себе новое платье. А потом представила, что она мне на это ответит. Что я не смею так говорить с ней!

Но ведь это мое право!

Несомненно. Но не сразу. Инстинкт самосохранения работал у меня безотказно. Я направила свои размышления на более существенные для данной минуты вопросы. Что сказать нынче утром мастеру Перрерсу? Как мне его называть? Жена ли я ему на самом деле, коль осталась девственницей? Завернувшись в новую накидку, я вернулась в свою каморку, оделась как служанка, которой я вроде бы и осталась, и пошла вниз по лестнице на кухню, чтобы приступить к дневным делам. Нужно было разжечь камин, прогреть очаг на кухне. Если идти быстро и тихонько, то я не привлеку к себе внимания. Так я рассчитывала, да только неуклюжие туфли застучали по ступенькам, и тут же меня окликнули.

— Алиса!

Я хотела было проскочить мимо, будто и не слышала ничего.

— Подойди ко мне, Алиса. И закрой дверь.

Я собрала всю свою храбрость. Разве минувшей ночью он не был добр ко мне? Я свернула с прежней дороги и увидела мужчину, женой которого стала только вчера, за столом, согнувшегося над своими учетными книгами с пером в руке. Это происходило в кабинете, где он ежедневно принимал бесконечный поток заемщиков. Точно так же, как бывало во все прочие утра, когда я приносила ему эль с хлебом. Я сделала реверанс. Очень трудно расставаться с привычками.

— Ты хорошо спала? — поднял он на меня глаза.

— Нет, господин.

— Думаю, ты слишком переволновалась.

Я заподозрила бы, что он хочет посмеяться надо мной, однако черты его печального лица нисколько не изменились. Он протянул мне небольшой кожаный мешочек, туго завязанный. Я посмотрела на мешочек, потом снова на мужа.

— Возьми.

— Вы хотите, чтобы я купила вам что-нибудь, господин.

— Это тебе. — Поскольку я не двинулась с места, он положил мешочек на стол и подтолкнул ко мне.

— Это мне?..

Там были деньги. И, насколько я успела понять, гораздо больше, чем жалованье служанки. Дженин Перрерс оперся локтями о стол, сложил перед собой руки, опустил на них голову и посмотрел на меня грустным взглядом; потом сказал медленно, словно обращался к скорбной разумом:

— Это подарок невесте, Алиса. Утренний подарок. Разве здесь, в Англии, так не принято?

— Даже не знаю. Откуда мне знать?

— Ну, если угодно, это подарок невесте за принесенную в жертву невинность.

— Тогда я не заслужила, — ответила я, нахмурившись. — Вы же не потребовали от меня такой жертвы.

— Ну, в этом виноват я, а не ты. А ты такой подарок вполне заслужила — за то, что терпеливо сносила причуды и слабости старика. — Наверное, щеки у меня сделались красными, как печати на лежащих перед ним документах, так я удивилась его благодарности, так огорчилась, что слова мои прозвучали как бы даже осуждающе. — Возьми, Алиса. У тебя растерянный вид. — Наконец губы его тронуло некоторое подобие улыбки.

— Я действительно растеряна, господин.

— Ты моя жена, и мы не станем нарушать обычай.

— Слушаюсь, господин. — Я сделала реверанс.

— Еще одно… — Он нервно провел пером по разбросанным свиткам и спискам. — Ты сделаешь мне приятное, если не станешь никому говорить…

— О проведенной нами ночи, — закончила я за него, тронутая его добротой. Глаза мои тем временем жадно глядели на мешочек с монетами. — Это останется между нами, господин.

— И о предстоящих ночах…

— Я и о них не стану никому говорить. — В конце концов, кому я могла об этом рассказать?

— Спасибо. Хорошо, если бы ты сейчас принесла мне эля. И скажи Синьоре, что я через час выйду…

— Слушаюсь, господин.

— Мне будет приятно, если ты станешь называть меня по имени — Дженин.

— Слушаюсь, господин, — ответила я. Представить себе подобное я была не в силах.

В чисто выбеленном коридоре я остановилась и прислонилась к стене — ноги словно отказывались держать меня. Кошелек оказался довольно тяжелым. Я взвесила его на руке, и монеты внутри приятно зазвенели. За всю предыдущую жизнь я не видела столько денег сразу. И принадлежали они мне. Кем бы я ни была, но теперь я уже не нищая послушница.

Но кто же я все-таки? Кажется, ни то ни се. Я жила в доме, который не был моим, я стала мужней женой, но осталась девственницей, отлично сознавая, что принесенные мною брачные обеты совершенно не меняют моего положения в этой семье. Что это так, я могла спорить и поставить на кон все свалившееся на меня богатство. Синьора Дамиата ни за что не станет признавать мою волю. И я никогда не сяду на почетное место за столом.

По каменной стене зашуршала кожа, и я подняла глаза.

В узком коридоре я стояла не одна. Немного дальше оттолкнулся от стены и вышел из тени, приближаясь ко мне, мастер Гризли. Виду него был таинственный, как у заговорщика, поэтому я сразу спрятала кошель в складках подола. Он остановился на расстоянии вытянутой руки от меня, прислонился спиной к стене, скрестил руки на груди и уставился на противоположную стену; он не располагал к общению, но и враждебным не выглядел. Этот человек в силу богатого опыта привык надежно скрывать свои истинные намерения. А уж мысли свои он скрывал так глубоко под маской внешней невозмутимости, что обнаружить их могло разве что землетрясение.

— Вы же не собирались спрятать его у себя под подушкой, правда? — спросил он меня тихим голосом.

— Что спрятать? — переспросила я, крепко сжимая кошелек.

— Утренний подарок, который вы получили.

— Откуда вы?..

— Еще бы мне не знать. Кто в этом доме ведет все учетные книги? Мне вовсе не пришлось ломать себе голову. — Он скользнул по мне проницательным взглядом и снова вперил взор в стену. — Рискну предположить, что деньги уплачены за что-то такое, что так и не было куплено.

Язык мой был готов к резкой отповеди. Я не позволю какому-то счетоводу запугивать меня.

— Это касается только мастера Перрерса и меня.

— Разумеется. — Неприятный человек, но придраться не к чему. Чем-то он напоминал мне баранье сало, что всплывает на поверхность воды, когда вымоешь сковороды.

— И уж вас никак не касается.

— Совершенно никак. — Он склонил голову в знак согласия. — Я пришел только для того, чтобы дать вам добрый совет.

— Отчего это? — спросила я, глядя ему в лицо.

— И сам не знаю, — ответил он, не поворачивая головы.

— Но тогда я не вижу смысла.

— А нет никакого смысла. Такой поступок противоречит всему моему деловому опыту. Но, несмотря на это… Скажем, что-то побуждает меня дать вам совет. Не прячьте деньги под подушкой и вообще не прячьте их в этом доме. Иначе она их найдет.

— Кто? — Впрочем, ответ мне и так был прекрасно известен.

— Синьора. У нее удивительный нюх на такие вещи, не хуже, чем у мыши, которая может отыскать сыр, спрятанный в глубине шкафа. А когда она их учует, вам этих денег больше не видать.

— А я думала, что она ничего о них и не знает, — ответила я.

— Разве Дженин сказал вам так? Она не может не знать. Здесь ничто не происходит без ее ведома. Ей известно, что вы получили деньги, и ей это не нравится. Все деньги в этом доме составляют наследство ее племянника, сына Дженина.

Ну да, отсутствующего наследника, который учится ростовщичеству в Ломбардии. Я вполне могла в это поверить.

— Раз уж вы надумали дать совет, скажите, что же мне делать, — сердито проговорила я. Кто таков этот всезнайка, чтобы указывать мне, как я должна поступать? — Разве что выкопать яму в саду…

— Яму она отыщет…

— Какая-нибудь щель на чердаке?

— Там она тоже найдет.

— Тогда как быть? — Меня сильно раздражали его претензии на всезнайство.

— Отдайте их мне.

Все раздражение у меня сразу улетучилось. Я засмеялась, не веря своим ушам.

— Вы меня за дурочку принимаете?

— Я принимаю вас за разумную женщину. Отдайте деньги мне. — Он и вправду протянул руку ладонью вверх. Пальцы его были все в чернилах.

— Не отдам.

Он вздохнул так, словно его терпение подходило к концу.

— Отдайте мне, а я употреблю их на то, чтобы вы стали богатой женщиной.

— Вам это зачем?

— Послушайте меня, мистрис Алиса! — Насчет терпения я не ошиблась: произнося мое имя, он понизил голос до шипения. — Что не теряет своей ценности никогда, что бы ни происходило?

— Золото.

— Нет. Его можно украсть, и вы останетесь ни с чем.

— Ну, тогда драгоценные камни.

— Та же история. Подумайте хорошенько!

— Ну, раз уж вы такой умный…

— Земля! — Глаза счетовода засверкали. — Земельные владения. Вот как делаются дела. Он дал вам туго набитый кошелек. Отдайте деньги мне, а я куплю вам участок земли.

На какой-то момент я заколебалась, соблазнившись блеском в его глазах, сейчас смотревших прямо на меня. У него даже нос подергивался от предвкушения. Потом верх взял здравый смысл.

— Но я же не смогу заниматься земельным участком! На что он мне?

— А вам и не нужно им заниматься. Есть способы все уладить. Отдайте мне свой утренний подарок, а я покажу вам, как делаются дела.

Ну-у… Над этим следовало хорошенько поразмыслить…

— А что вы попросите взамен? — без обиняков поинтересовалась я.

— Умница! Я догадался, что в вас есть задатки настоящей деловой женщины. Я назову вам свою цену, но поверьте, она будет не слишком высока.

— Зачем вам все это нужно? — Я внимательно посмотрел на него. Какой холодный и скользкий человек!

— Мне кажется, что перед вами открываются заманчивые перспективы.

— В качестве землевладелицы? — Мне в это совершенно не верилось.

— Почему бы и нет?

На это ответить мне было нечего. Я стояла молча, едва дыша, а кошелек у меня в руках казался все тяжелее и тяжелее. Я подбросила его на ладони.

— Мы не можем стоять здесь до вечера! — прервал мои размышления Гризли. — Я сделал вам предложение. Соглашайтесь или откажитесь. Но если вы спрячете деньги в этом доме, они исчезнут еще до конца нынешней недели.

— Мне придется довериться вам.

— Великолепное решение.

— Сколько на это понадобится времени?

— Всего несколько дней.

Я подняла кошелек. Поколебалась немного. Потом уронила мешочек в его протянутую руку.

— Если вы меня ограбите… — начала я.

— То что, мистрис Перрерс? — Эти слова заставили меня тихонько рассмеяться: ко мне впервые обращались подобным образом.

— Если вы украдете мои деньги, мастер Гризли, советую вам нанять отведывателя пищи, прежде чем есть и пить что бы то ни было в этом доме.

— В этом не будет нужды, мистрис.

Кошелек исчез в рукаве Гризли, а сам Гризли исчез в конце коридора.

Придется ли мне впоследствии горько пожалеть о сделке, в которую я только что бросилась очертя голову? Могу сказать одно: меня с головы до худо обутых ног захватило какое-то невероятное радостное возбуждение.

«Дура! Умалишенная! — Все последующие дни я ругала себя с нарастающей яростью. — Он назвал тебя разумной женщиной. Деловой женщиной. И ты тут же позволила себя одурачить! Он-то знал, как это сделать, как обвести тебя вокруг пальца!»

Бог свидетель, так он и сделал! К концу недели я уже не сомневалась, что больше не увижу своего «утреннего подарка». Гризли уклонялся от всякого общения, не обменялся со мной ни словечком и избегал встречаться взглядами. Наконец нетерпение пересилило мои понятия о приличиях.

— Что вы сделали с… — чуть слышно прошептала я ему на ухо, когда он за завтраком скользнул на свой табурет.

— Не откажите передать мне кувшин эля, мистрис, — вот и все, что он мне ответил. Одним глотком опорожнил свою кружку, сунул в рот кусок хлеба и вышел из комнаты, лишив меня возможности докучать ему.

— Помешай в котле, — распорядилась мистрис Дамиата, протягивая мне ложку.

Так что я не имела возможности последовать за Гризли, а немного позднее его отправили в город по делам, которые задержали его там до утра.

Потом Гризли возвратился домой. Ну, на этот раз ему от меня не уйти! Его что, совесть мучит? По его аппетиту этого не скажешь, поскольку он с успехом сжевал несколько ломтиков говядины и половину лепешки, не обращая внимания на хмурые взгляды, которые я бросала на него через стол.

— Нам нужно поговорить! — прошептала я и ткнула его между худыми лопатками, опуская на стол перед ним тарелку с селедкой. Его ответный взгляд был холодным, прямым, без малейшего выражения.

— Какая заботливая девочка! — бросила Синьора. — Такое блюдо! Можно подумать, у нас денег куры не клюют!

Гризли продолжал жевать с явным удовольствием, но когда я стала очищать тарелки, он достал из-за отворота кафтана свернутый в трубку документ, как бродячий жонглер извлекает кролика из рукава, постучал по нему пальцем, затем незаметно для Синьоры опустил в стоящий на очаге пустой кувшин. Я-то отлично все заметила. Пальцы у меня стали подергиваться от нетерпения, а грудь словно наполнилась горячими угольями.

Ну наконец-то! На кухне не осталось никого: Дженин закрылся в кабинете со своими гроссбухами, Синьора поднялась наверх, в свою спальню, я же выхватила спрятанный свиток и умчалась с ним к себе. Осторожно развернула, прочитала написанный черными чернилами текст. Задача оказалась не из легких. Те слова, которыми пользуются законники, мне ни о чем не говорили, предложения никак не удавалось связать, а сам текст был написан очень убористо. Но сомневаться не приходилось: Гризли выполнил свое обещание. Там стояло мое имя — Алиса Перрерс. Мне принадлежал участок на улице Грейсчерч в городе Лондоне.

Я не выпускала документ из рук, не спускала с него глаз, будто он мог улетучиться, стоит мне отвести взгляд. Мое. Это — мое. Но что это вообще такое? А главное — что мне с этим делать?

Я поймала Гризли на следующий день рано утром — он сидел на кухне, примостившись на табурете, и готовился выпить эля.

— Это все очень здорово, только что мне теперь с этим делать?

— Ничего, только получать доходы, мистрис, — ответил он, глядя на меня как на дурочку.

— Не понимаю.

— Неважно, понимаете или нет. Это принадлежит вам.

Он пристально смотрел на меня, словно ожидая, что я скажу на это. Чего он ждет, я не знала, поэтому сказала то, что думала.

— Важно. — И тут до меня вдруг дошло, насколько это важно для меня. — Для меня это куда важнее, чем вы можете подумать. — Я бросила на него горящий взгляд. — Вам не удастся помыкать мною, мастер Гризли. Вы мне все до конца выложите, вот тогда я и пойму. Это моя собственность, и я желаю знать, что и как она станет мне приносить. — Он рассмеялся. Да, рассмеялся по-настоящему, хотя и хриплым, лающим смехом. — Ну, что это вы?

— Я не сомневался, что не ошибусь.

— В чем?

— В вас, мистрис Перрерс. Сядьте! И не спорьте! Я сейчас преподам вам первый урок.

Я села, и Гризли объяснил мне, какие блестящие возможности для женщины в моем положении открывает правовое понятие «передача собственности в пользование».

— Собственность — ваша, вашей она и останется, — объяснял он. — Но вы разрешаете другому лицу или лицам управлять ею в ваших интересах — за вознаграждение, разумеется. Выбирать вы должны осмотрительно: доверенный человек должен иметь процент с ваших доходов, тогда он и управлять будет добросовестно. Теперь понимаете? — Я кивнула. — Вы наделяете такого человека законными правами на землю, но фактически сохраняете ее за собой. Ясно? В конечном счете владелицей являетесь вы, только вам совершенно ничего не нужно делать в смысле повседневного управления.

— И я смогу заключить с доверенным договор на такой срок, какой сама сочту нужным?

— Да.

— И для надзора за всем этим мне, вероятно, требуется законник?

— Это был бы мудрый выбор.

— Что же это за собственность, которая принадлежит мне и в то же время не принадлежит?

— Жилой дом, а на первом этаже находятся лавки.

— Можно посмотреть на дом?

— Разумеется.

О чем еще нужно обязательно спросить?

— Остались ли какие-то деньги после совершения сделки?

— А вы ничего не упускаете, так? — Он отвязал от пояса кошель и вытряс на стол несколько монет.

— Вы сказали, что мне потребуется законник. — Гризли смотрел на меня без всякого выражения. — Мне думается, моим законником станете вы.

— Несомненно, это в моих силах. В следующий раз, мистрис Перрерс, мы с вами станем деловыми партнерами.

— А будет и следующий раз?

— О, думаю, будет. — Он отвел глаза, и мне показалось, что в них проглянуло лукавство.

— А это хорошо или плохо — быть деловыми партнерами?

От такого невежества заостренный нос Гризли даже дернулся. Он-то понимал, что одной мне не справиться. Но я собой пока что была довольна — довольна теми шагами, какие предпринимала до сих пор. Я стала своего рода женой, пусть и проводила ночи, работая со счетными палочками Дженина и заполняя книги колонками цифр, а теперь сделалась землевладелицей. По коже прокатилась легкая волна удовольствия, вызванная этими мыслями и сопутствующими им чувствами. Ощущение мне тоже понравилось. И я совершила первую осмысленную деловую операцию: подвинула монеты назад, к Гризли.

— Пусть это будет вам — как правильно назвать? Аванс? Отныне вы мой поверенный, мастер Гризли.

— Так и есть, мистрис Перрерс. — И мигом смел монеты в свой кошель.

А вот где мне спрятать свидетельство о владении землей? Я спрятала его на себе, между платьем и нижней сорочкой, привязав шнурком. Время от времени я доставала его, трогала, пробегала пальцами по словам, которые придавали ему законную силу. В этом документе заключалась моя будущность. Уверенность. Постоянство. Слова документа были словно теплые руки, согревающие меня в зимний день. Приносящие успокоение.

И Гризли не нравился мне уже не так сильно, как прежде.

Вернулась чума[11]. В Лондон потихоньку прокралась эпидемия «черной смерти», которая свирепствовала в стране перед самым моим рождением. На улицах, на рынке, в пивных ни о чем другом не говорили. Шепотом передавали, что на этот раз она пришла по-другому, ее даже назвали «детской чумой»: безжалостно поражала малышей, но обходила стороной крепких людей, достигших расцвета лет.

Однако, когда чума переступила порог нашего дома, она оказалась непредсказуемой тварью.

Изо всех нас она выбрала своей жертвой Дженина. В обычный день мы, как всегда, собрались за обеденным столом, и тут муж закатил рукав — вся рука была покрыта россыпью красных пятнышек. Мы молча уставились на эти зловещие знаки, не в силах поверить своим глазам. Обед был забыт. Дженин без единого слова поднялся по лестнице и заперся в своей комнате. В дом Перрерсов запустил свои когти ужас, необоримый и отвратительный.

Наутро мальчик-слуга исчез. Гризли нашел себе дела в других районах города. Синьора Дамиата с неприличной поспешностью спряталась у своей кузины, дом которой зараза обошла стороной. Кто же ухаживал за Дженином? Да я. Я была ему женой, пусть он ни разу и не прикоснулся ко мне, разве что трогал своими заскорузлыми пальцами мою руку, указывая на какую-нибудь ошибку в том, что я переписывала. И я была обязана сослужить ему хотя бы эту последнюю службу.

От красно-фиолетовых пятен, причудливым узором разукрасивших его руки, спасения не было.

Я омыла ему лицо и все тело, стараясь дышать неглубоко, чтобы меньше ощущать вонь гниющей плоти. Мысли были заняты одним: что рассказывала о чуме сестра Марджери, которая в аббатстве занималась врачеванием. Рассказывала она совсем немногое, но я старалась действовать на основании ее указаний: распахнула настежь окна в комнате Дженина, выпуская зараженный воздух, а ради своей безопасности вымыла руки и лицо в уксусе, ела только хлеб, вымоченный в лучшем вине, какое было у Дженина (как возмутилась бы подобной расточительности синьора Дамиата!). Ничто, однако, не могло остановить ужасное, стремительное развитие болезни Дженина. Каждый звук гулко разносился по пустому дому — а единственными звуками в нем были хриплое дыхание моего пораженного болезнью мужа и шаги смерти, которая надвигалась все ближе и ближе.

Боялась ли я за себя?

Да, боялась, но если зловещие бубоны могли перейти с Дженина на меня, это уже должно было произойти. Если чума способна перепрыгивать через стол, за которым мы корпели над учетными книгами, то я уже была обречена. Поэтому я решила остаться в доме и пережить разыгравшуюся бурю.

Под дверью спальни появилась записка. Сгорбившись на табурете, смертельно уставшая, я наблюдала за тем, как медленно кто-то просовывает ее из коридора. Дженин дышал все тяжелее, жар не отпускал его ни на миг. Я тихонько подошла к двери, прислушалась к удаляющимся легким шагам, подобрала маленький листок, развернула его и прочитала — любопытство оказалось сильнее усталости. Ха! Никакой загадки. Я без труда узнала руку Гризли, да и весь текст был написан таким почерком, каким счетовод пишет документы. Я снова опустилась на табурет и вчиталась в текст.

Когда женщина становится вдовой, она получает по закону право на вдовью долю — одну треть с доходов от имущества своего мужа. Вы не получите ничего.

По закону вдове дается сорок дней, чтобы выехать из дома и предоставить наследнику вступить в права наследства. Вас выставят в тот же день.

Как Ваш поверенный, даю Вам совет: заберите все, что сможете. Вы имеете на это право. Ничего другого из того, что Вам положено, Вы не получите.

Ясное и недвусмысленное предупреждение. Даже мороз по коже продирает. Оставив уснувшего беспокойным сном Дженина, я приступила к поискам.

Ничего! Совсем-совсем ничего!

Пока ее брат лежал при смерти, синьора Дамиата постаралась на совесть. Ни в его кабинете, ни в целом доме не осталось ничего мало-мальски ценного. В сундуках Дженина не нашлось ни единого кошеля с золотом. Не нашлось там ни свитков, ни учетных книг, ни даже счетных палочек. Она как метлой вымела дом, забрав все, что могло представлять малейший интерес для грабителей. И для меня тоже. Исчезло все и из моей собственной каморки, даже новая накидка — единственная ценная вещь, которая принадлежала мне и на которую могла положить глаз Синьора.

У меня не осталось ровным счетом ничего.

В спальне наверху Дженин испустил крик нестерпимой боли, и я возвратилась к нему. Я сделаю для него все, что в моих силах, буду омывать его и стараться облегчить страдания, хотя он уже мало чем отличался от гниющего трупа.

Конец наступил неожиданно быстро. Думается, меня саму спасло вино из запасов Дженина, а вот отвар из зеленых побегов шалфея (была у синьоры Дамиаты грядочка на ее крохотном огородике), помогавший лечить язвы и ожоги, ему совсем не помог. К вечеру второго дня он перестал дышать. Как быстро может здоровый человек расстаться с жизнью — всего лишь за то время, какого хватило бы, чтобы ощипать и сварить курицу! Он даже не осознал того, что я находилась рядом с ним. Молилась ли я о нем? Да, если считать молитвой прокалывание бубонов, чтобы выпустить из тела отвратительно пахнущий гной. Вот теперь во всем доме воцарилась полная тишина. В этой тишине я накрыла лицо мужа чистым полотном, подхватив выпавший из складок простыни документ. Потом села на табурет рядом с телом Дженина, не смея шелохнуться из страха, что смерть заметит и меня тоже.

Очнулась я от шума крыльев птицы, взлетевшей с каминной трубы на крыше. Моя душа смерти явно не понадобилась, поэтому я развернула попавший в мои руки документ и прочитала. То было свидетельство, подтверждавшее права Дженина на поместье в Уэст-Пекеме, где-то в графстве Кент. Я дважды перечитала, и в уме стало прорастать зернышко замысла. Этот документ открывал передо мной некие возможности. Как извлечь из него пользу, я не знала, зато знала человека, который в этом разберется. Только как его отыскать?

Я медленно спускалась по лестнице, но остановилась на полпути, заметив внизу фигуру — в тесной прихожей меня поджидала синьора Дамиата.

— Он умер?

— Да.

Она наспех осенила себя крестным знамением. Потом распахнула входную дверь и указала мне на порог.

— Я договорилась, чтобы забрали его тело. Сама я вернусь, когда минует эпидемия.

— А я?

— Не сомневаюсь, что ты найдешь, чем заняться, — бросила она, уже почти не замечая меня. — Чума отнюдь не умеряет аппетиты мужчин.

— А моя доля?

— Какая такая доля? — фыркнула Синьора.

— Вы не можете так поступить! — возмутилась я. — У меня есть права по закону. Не можете же вы оставить меня без крова и без денег.

Еще как могла.

— Вон!

И она вытолкала меня за двери, на улицу. Размахивая рукой и позванивая ключами, синьора Дамиата заперла дверь и удалилась, шагая прямо по лужам и кучам отбросов.

Я получила наглядный урок — до какой душевной черствости может дойти человек, когда речь идет о деньгах и выживании. И вот в свои шестнадцать лет, овдовев после длившегося чуть больше года замужества, я оказалась выброшенной за дверь, бездомной, стоящей посреди улицы. Казалось, ноги мои прикованы к мостовой. Куда мне идти? Кто предоставит мне крышу над головой? Действительность оказалась очень горькой. Вокруг бурлил Лондон, но преклонить голову мне было негде.

— Мистрис Перрерс!..

— Мастер Гризли!

Это и вправду был он — значит, не нужно даже искать его по всему городу. Он вынырнул из грязного переулка и, ссутулившись, встал рядом со мной. Я никогда еще никому так не радовалась, хотя к радости примешивалась толика злости. Да, он тоже потерял хозяина, но всегда сумеет найти и работу, и крышу над головой в доме какого-нибудь торговца. Он окинул взглядом запертую дверь, потом посмотрел на меня.

— Что вам дала эта старая метла? — спросил он без предисловий.

— Ничего, — сердито буркнула я. — Старая метла начисто вымела весь дом. — Потом я улыбнулась и помахала у него перед глазами документом. — Только это осталось. Она как-то пропустила. Это право на владение поместьем.

— Вот как? — Глаза Гризли засверкали. — И что вы намерены с этим делать?

— Мое намерение состоит в том, чтобы вы сумели сделать это поместье моим, мастер Гризли. Кажется, вы называли это правом на пользование собственностью. — Я вполне способна учиться быстро, и здесь я видела открывшуюся передо мной возможность. — Сможете этого добиться?

Он потер пальцем нос.

— Для понимающего человека это нетрудно. Можно — если меня это устроит — перевести имение на вас как вдову мастера Перрерса, ныне ставшую femme sole[12].

Одинокая женщина. С земельным участком. Эта мысль была достаточно приятна, чтобы улыбка моя сделалась шире.

— А вас это устроит, мастер Гризли? — поинтересовалась я, стараясь смотреть на него как можно увереннее. — Сможете вы сделать это для меня?

Под моим взглядом он покраснел, напряженно раздумывая. Я заговорила мягче, придав голосу просительные интонации.

— Сама я же никак не смогу этого добиться, мастер Гризли. А у вас имеются необходимые знания, опыт…

Его тонкие губы разошлись в усмешке, на мгновение обнажив пожелтевшие зубы.

— А почему бы и нет? Как я полагаю, мистрис Перрерс, это может стать основой для делового партнерства. Я стану работать на вас, а вы станете вести дела под моим руководством — когда у вас будет такая возможность. Поместье я передам в пользование какого-нибудь рыцаря, живущего по соседству… и себя самого.

Значит, вот так. Мастер Гризли не был законченным альтруистом, но маленькими женскими хитростями его можно было склонить на свою сторону. Как легко мужчины поддаются женской улыбке и откровенной лести, когда ее произносят с самым милым видом! Он протянул руку. Я присмотрелась: не то чтобы слишком чистая рука, но с длинными, удивительно изящными пальцами, которые могли колдовать над цифрами куда лучше, чем это удавалось мне, и ум его, как мне было известно, пальцам ни в чем не уступал. Здесь, на крыльце своего бывшего дома, я вручила Гризли документ, и мы пожали друг другу руки, как делал Дженин, заключив сделку с клиентом.

Ощутив пожатие его грубой руки, я задумалась о том, на что решилась. Самое удивительное для меня заключалось в том, что я перестала обращать внимание на его неприятную внешность. Теперь у меня появился деловой партнер, как называл это сам Гризли.

— Вы же не обманете меня, ведь правда? — Я нахмурилась и постаралась выразить голосом глубокую озабоченность.

— Ну конечно же нет! — Его возмущение позабавило меня. Потом его брови сошлись на переносице. — Куда же вы пойдете?

— У меня есть только один путь. — Это решение я уже успела принять. Другого выхода и впрямь не было. У меня появится крыша над головой, в желудке не будет пусто, и там я заживу куда лучше, чем на улице или в порту, где вынуждены обретаться обыкновенные блудницы. — Вернусь в монастырь Святой Марии, — объяснила я. — Там меня примут. Поживу у них, дождусь лучших времен. Что-нибудь да подвернется.

— В целом неплохая мысль, — кивнул Гризли. — Но вам потребуется это. Вот, держите… — Он порылся в висевшем на поясе кошеле и выудил оттуда два золотых. — Возвращаю вам. Они помогут убедить настоятельницу открыть вам двери — во всяком случае, на какое-то время. Однако запомните: вы теперь у меня в долгу. Я буду ждать, когда вы мне его вернете.

— Где мне вас найти? — крикнула я пронзительно, как торговка рыбой, когда он стал удаляться, унося с собой свидетельство о владении поместьем Уэст-Пекем.

— Ищите в таверне «Кафтан». Это в Саутуорке[13].

Вот и все.

Итак, я вернулась в монастырь, хотя и поклялась когда-то сюда не возвращаться. Уговорила возницу подвезти меня на телеге — совершенно пустой, но невыносимо пропахшей рыбой. Пусть я и владела домом в Лондоне и поместьем в Кенте (а оба драгоценных свидетельства остались в руках Гризли), но деловому партнеру я уже задолжала два нобля[14]. А что было делать! Эти монеты и вправду открыли передо мной двери аббатства, хотя на другие жизненные блага их не хватило. Мне ясно дали понять, что я должна отрабатывать кров и пишу, и я оказалась среди conversa — мирских сестер, которые трудились в поте лица на благо невест Христовых. Возможно, въевшийся в юбки запах соленой рыбы свидетельствовал не в мою пользу.

Отчего я согласилась на такие условия?

Да оттого, что убежище в стенах монастыря было нужно мне на время. В глубине души я твердо в это верила. Я уже вкусила жизни в миру, и эта жизнь пришлась мне по вкусу. В те дни, когда я молча работала на сестер, я приняла твердое решение. Никогда и ни за что я не стану монахиней. И ни за что не выйду снова замуж по чьей-то чужой воле. Когда-нибудь наступит день, и в умелых руках Гризли моя земля принесет достаточный доход, чтобы позволить мне жить как femme sole в собственном доме, где будут хорошая постель, красивая одежда и готовые повиноваться слуги.

Эта мысль мне нравилась. Она подбадривала меня, пока я отстирывала одеяния монахинь и отчищала пятна на их апостольниках, возвращая тем первозданную белизну. Я могу повернуть свою жизнь так, чтобы не прислуживать другим — ни как монахиня, ни как жена, ни как блудница. Я могу добиться жизни в собственном праве. Ну а сейчас меня защищали знакомые стены монастыря, и я подчинялась принятому здесь распорядку неустанной работы и молитв.

«Дождусь лучших времен», — сказала я Гризли.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

— Она здесь. Приехала! — Эта весть шепотом передавалась из уст в уста, будто ветер легонько колыхал метелки овса на поле.

Наступило время вечерни. Мы вошли в монастырскую церковь; тихо шуршали по полу монашеские одеяния, постукивали по плитам сандалии; потом все преклонили колени — сплошные ряды черных покрывал и белых апостольников. Я стояла среди conversa, одетая в грубое фланелевое платье с капюшоном. Все как обычно. Помыслы всех сестер, как духовных, так и мирских, были направлены к одной цели: молить Бога о милосердии в этом донельзя грешном мире. Но в тот вечер настроение было другим. Верх взял грех любопытства, он захватил все души, он горел на лицах ярче, чем пламя свечей. Всеобщее возбуждение было почти осязаемым, от него вибрировал даже воздух. Ведь рядом с главным алтарем было установлено кресло самого епископа, а в кресле восседала королева Англии.

Мне со своего места было совсем не видно ее величества, и напрасно я терялась в догадках, отчего она оказала нам такую честь. Служба шла своим чередом, будто резное епископское кресло пустовало. Вечерня окончилась, отзвучали последние благословения, монахини и conversa поднялись, как один человек, склонив головы, смиренно спрятав руки в рукава. Матушка Сибилла преклонила колена перед алтарем, и королева (которую я так и не смогла до сих пор разглядеть) медленно двинулась через наши ряды к трансепту церкви.

Медленно-медленно. Я краешком глаза осторожно поглядывала вокруг, напряженно прислушиваясь к своему внутреннему голосу. За всю прежнюю жизнь мне лишь раз выпало встретиться с дамой королевской крови. Графиня Кентская была женщиной в некоторых отношениях выдающейся, такую забыть трудно. Это она научила меня чинить для нее перья, но кроме этого научила и многому другому, весьма и весьма для меня унизительному. Королева приближалась, а я вспоминала, как прибыла в монастырь графиня Кентская — пышно, с блеском; о ее прибытии возвестили примчавшиеся герольды, затем загремели фанфары. Насколько же величественнее должна быть королева Англии?

И поныне я не в силах позабыть своего изумления. Ожидала увидеть горделивую осанку, платье ярких цветов из дорогих, расшитых золотом и серебром тканей, с длинным шлейфом и отороченными мехом верхними рукавами. Еще — корону, золотую цепь, золотые и серебряные перстни со сверкающими самоцветами. Наконец я увидела королеву Англии. Всмотрелась пристальнее. В толпе ее вполне можно было и не заметить, так обыденно она выглядела.

Филиппа Геннегау.

Годы не пощадили эту женщину. Ни следа не оставили от былой молодости, от былой красоты, которая сияла, должно быть, тридцать с лишним лет назад, когда она — невеста нашего могучего короля Эдуарда — прибыла в Англию из Нидерландов. Все это осталось в далеком прошлом. В чем выражалось ее королевское величие? В ней не было утонченности. Рост невысокий. Она не внушала благоговейного трепета. Даже драгоценностей на ней не было. А голова, до последнего волоска, и вовсе скрыта от взоров под простым платком и покрывалом. Королева Филиппа не была ни красавицей, ни законодательницей моды.

Какое разочарование! У кого может вызвать восхищение эта стареющая женщина, едва волочащая ноги?

Королева остановилась. Она чуть заметно задыхалась. Должно быть, она еще старше, чем мне показалось сперва. Я посмотрела на нее снова, повнимательнее, и тут же упрекнула себя в душевной черствости: мне стало ясно, почему королева идет так мучительно медленно. Она была нездорова и страдала от боли. Тяжело опираясь на руку сопровождавшей ее фрейлины, королева двинулась дальше все теми же крошечными нетвердыми шажками, каждый из которых доставлял ей невыносимую боль. Мне показалось, что и голову она почти не может повернуть — так напряжены, словно сведены судорогой, были плечи и шея. Рука, вцепившаяся в поддерживающую королеву даму, вся отекла, блестела туго натянутая, как на барабане, кожа. Неудивительно, что она не унизана кольцами. Попытайся она протолкнуть в них распухшие суставы пальцев, это вызвало бы такие мучения, каких просто не вытерпишь.

Когда королева почти поравнялась со мной, она остановилась снова перевести дух, а мы все присели в глубоком реверансе. Я видела, как тяжело вздымается при вдохе платье на ее пышной груди, как трепещут ноздри, как становится резче залегшая между бровей складка. Затем королева сделала еще шажок вперед, споткнулась о выщербленную плиту и не устояла на ногах. Если бы ее не поддерживала молодая фрейлина, произошло бы непоправимое несчастье. А так королева лишь упала на колени и издала крик боли и отчаяния. Напуганная глубиной ее страданий, я отвела глаза.

— Помогите же, — пробормотала она, ни к кому не обращаясь, зажмурившись от разрывающей ее боли, протянув вперед свободную руку в поисках хоть какой-нибудь помощи. — Боже милосердный, не оставь меня! — С этим восклицанием королева Филиппа бессильно уронила свои четки. Выскользнув из ее пальцев, эти четки из резной кости с жемчугами упали с негромким стуком прямо перед ней.

— Помогите встать…

Я протянула руку — это было так естественно, поступить иначе было просто невозможно, — и ухватила за руку королеву. И сразу замерла, даже дышать перестала. Вот так, по наитию, схватить за руку саму королеву Англии? Наверняка за такую дерзость меня накажут. Я упала на колени рядом с ней, а она вцепилась в мою руку изо всех сил. Сил-то у нее было не так много, но она застонала, когда от этого усилия кожа на отекших руках натянулась совсем туго.

— Пресвятая Дева! — чуть слышно воскликнула она. — Какая страшная боль!

Еще мгновение вокруг нас сохранялась эта атмосфера всеобщей напряженности и растерянного молчания, потом все пришло в движение, стало шумно. Придворная дама, дрожа от волнения, помогла ее величеству подняться на ноги, королева ослабила лихорадочную хватку на моей руке, дыхание ее затруднилось еще больше. Еще не встав с колен, я подняла голову и увидела, что посреди поднявшегося переполоха королева Филиппа смотрит на меня. Когда-то, должно быть, в этих темно-карих глазах сияли радость и счастье, но теперь в них не отражалось ничего, кроме многолетних страданий. Невыносимо было видеть это; я опустила взгляд и заметила так и оставшиеся лежать на полу четки. Ей не под силу было бы наклониться самой, чтобы поднять четки, даже если женщина столь знатная и стала бы утруждаться тем, чтобы поднять с полу свою вещь.

Вот я и взяла труд на себя.

Подняла четки и протянула королеве, сама поражаясь собственной смелости, уже слыша угрожающее ворчание матушки настоятельницы, которая спешила к нам. Ее одеяния раздувались от быстрой ходьбы, как плащ на путнике при сильном ветре, а рука уже протянулась, чтобы выхватить у меня четки.

— Благодарю тебя. Я сегодня такая неловкая, а ты оказалась очень добра.

Трудно в это поверить, но слова королевы были обращены ко мне. Я почувствовала, как ее пальцы прикоснулись к моей руке. На короткий миг выражение муки на ее лице сменилось лаской и признательностью.