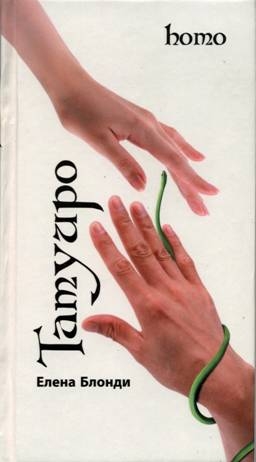

Елена Блонди ТАТУИРО (HOMO)

Глава 1

– Ты готов?

– Да!

И все, кроме ветра, пропало. Плотный воздух обтекал лицо, скользил по коже.

«Летим!» – мелькнула восторженная мысль и сменилась боязливой – «или падаем…». Он напряг зрение, пытаясь разглядеть женщину рядом, но темнота была полной – черный ветер. Сердце сжалось, и тут же – пожатие холодных пальцев.

– Не бойся! Отпусти себя! – дыхание выбивалось из тугого ветра, щекотало ухо. И Витька понял, что надо делать: чувствуя, как закипает кровь, отбросил страх, сжал ее руки. И сразу ускорился полет. Запрокинул голову, смеясь в кромешную тьму. Женщина вторила ему нежным смехом.

Как две рыбы, прильнув друг к другу телами, они кружили в ночном пространстве с немыслимой скоростью. Синхронно изгибались, вонзались в темноту, бросались из стороны в сторону, ныряли вниз и камнем падали – бесконечно долго, чтобы потом, прогнувшись, снова нестись вверх, переплетая пальцы и запрокидывая лица навстречу мраку.

«Ноа!» – мысль становилась ярче, объемнее, переполняя мозг:

«Я знаю имя! Ноа! Н-на Нуи-и Ноа!!!»

* * *

– Эй! Вить! – темнота схлопнулась, оставив вместо себя жиденький серый рассвет, замаячила перед глазами растрепанная голова, – ты чего? Проснись! Мне уходить надо, а сигареты где? Я свои в клубе забыла.

Витька зажмурился, пожалел, что не умеет сворачивать уши. Дура Ирка – такой сон испортила! Лежал, притворяясь спящим, гулко билось сердце. Во рту пересохло.

– Хватит дрыхнуть! Обещал отвезти домой! Мне ж сегодня еще на фотосессию! – в Иркином голосе послышались визгливые нотки.

– Обещал, так отвезу, – в подушку пробубнил Виктор, – дай проснуться.

– Дай-дай! От вас только и слышишь, что дай! Один без денег, другой без машины, ты вот – думала нормальный, а туда же, всю ночь орешь и мычишь! Догоняешься чем-то, что ли?

Витька вздохнул и сел в постели, обнял колени:

– Чего верещишь? С похмелья? Так не надо было вчера с двух рук коньяк хлестать. Тоже мне, декадентка хренова! Нет бы, завтрак с утра приготовить, или кофе!

– Тебе-е? Кофе?!! – Ирка промахнулась помадой мимо губ, – да ты кто такой? Со мной, знаешь, какие люди общаются? И, между прочим, завтрак в постель приносят!

– Ага, только не общаются, кошечка моя, а употребляют.

– С-скотина!! – Ирка, тряся стильными разноцветными кудряшками, подхватила сумочку, рванула дверь спальни. Уперев подбородок в колени, Витька наблюдал за ней с мрачным удовлетворением. Не меняя позы, выслушал, как буйствовала в прихожей – там зазвенело, глухо брякнуло, заныла гитарная струна. Дверь в спальню с треском распахнулась, и мимо кровати снарядом пролетела вычурная бронзовая ваза, сбила табуретку и вместе с ней въехала под стол. Старый паркет украсили выпавшие из вазы старые перчатки и носовые платки.

Входная дверь захлопнулась.

«Умница!» – констатировал. «Не стала высоко кидать, побоялась стенку испортить». Упал на подушку, закрыл глаза и попытался вспомнить, как летал. Не вспоминалось.

Потянулся и снова сел, сбросив одеяло. Рассеянно потер ногу. Под ладонью заболело.

«Татуировка!» – радостно спохватился. Вытянул правую ногу и уставился на подживающий рисунок. Разноцветная змейка обвивалась вокруг голени, захлестнув щиколотку тонким хвостом. Узкая головка почти легла на колено. Осторожно провел пальцем по раздвоенному языку.

– Красавица! – прошептал, разглядывая переливчатую чешую, – прямо живая!

И нахмурился. Кажется, полмесяца назад, когда только вернулся от мастера, головка змейки была немного ниже.

– Ты ползаешь, да? – снова погладил припухший рисунок. Рассмеялся и тряхнул головой. Глупости! Просто, так близко он свою новую татуировку еще не разглядывал. У мастера было слишком больно – невозможно сосредоточиться. А потом начались эти сумасшедшие две недели, и было не до любования.

Он спрыгнул с постели и, не одеваясь, отправился в кухню. Посвистывая, сварил кофе.

Развалился на кухонном диванчике, отхлебнул, обжигаясь. Подумал, и отключил телефон. Обойдутся без него пару часов!

Забавно, еще месяц назад напрочь никому не был нужен, а сейчас!… Поглядывая на огонек телефона, безголосо разрывавшегося на кухонном столе, Витька лениво перебирал в памяти события последних недель.

* * *

Дожив почти до тридцати лет, Витька Саенко был образцом умеренности, если не сказать – усредненности. По утрам, бреясь в маленькой ванной с высоким потолком в рыжих разводах, он рассматривал себя в зеркало и думал, а может быть, так оно и надо? Серые глаза и русые, коротко стриженые волосы, не слишком широкие плечи и не самая атлетическая фигура. Рот как рот, нос как нос. Разве что уши торчат, да и то не слишком. Ничего, в общем, примечательного.

Нормальная внешность, обычные мозги, непыльная работа фотографом в притулившемся на задворках одной из московских улиц НИИ. Но все-таки… Почему какие-то бесталанные, никчемные экземпляры блистают на тусовках, снимают отпадных девиц, зарабатывают денег на тв, а он – профессионал, не дурак, не урод – пустое место?

Больше всего задевало невнимание девиц.

– Харизма, братишка! – ораторствовал его напарник, рыжий и крючконосый Степан, выпроводив поутру из их фотолаборатории очередную длинноногую пассию и щедро подливая в кофе дорогущего коньяку, – угощайся, Лилька вчера две бутылки притаранила. Портфолио делаю, для модельного агентства. О чем я? А, харизма – ты получше меня умеешь бабу посадить-поставить, вон, неплохие портреты заворачиваешь! А идут – ко мне, да! Косяком идут! Вечером в клубе на Ордынке буду, стрелка еще с тремя курочками, портфолио просят. Я бы тебя взял, да сколько можно – две недели таскались по тусовкам без толку. Вареный ты, Витус, какой-то…

…Ну, не знаю я, в чем дело! Ты, может, волосы покрась в зеленый. Или бровь проколи.

– Да что я голубой, что ли…

– Или татуировку сделай! На самом видном месте! Чужого наколи или еще какую хрень!

– Ага! На лбу!

– Ну, не на лбу. …Не знаю. Я ведь так, для примера. Все равно не станешь. Характер не тот. Ну, я, это, отвалю сейчас, ладно? Прикроешь, о`кей?

И Степан убегал, семеня кривыми ногами.

После одной такой беседы, прибирая в лаборатории разбросанный Степкой хлам, Витька нашел маленький флаер. Золотисто-коричневый бумажный прямоугольник, сложное переплетение разноцветного рисунка. Повертев бумажку в руках, красивая… – сунул в карман.

Вечером, в просторной и гулкой кухне, за окном которой фонарь гнул железную шею, заглядывая за провисшую занавеску, вспомнил про рекламку и, под свист красного чайника, поедая из банки фасоль, залюбовался прихотливой вязью. Потянувшись за хлебом, глянул на картинку немного сбоку и прочитал в рисунке слово ТАТУ. Восхитился. Забыл про еду, полчаса вертел бумажку, разглядывая под разными углами. Слово среди ярких завитков то появлялось, то пропадало. А под рисунком, в нижней части флаера, маячила, раздражая глаз, мутноватая точка – как бы дефект печати. Фотограф в нем недовольно морщился, – точка мешала. Хотел прикрыть ее пальцем, но вдруг будто прозрел:

– Что за… Ну и ну! – он понял, что на самом деле это след от прививки, оспина. Теперь он увидел, что флаер – это фотография. Чье-то плечо с золотистым загаром украшено этим изысканно-прихотливым рисунком, – таким тонким, совершенным и нежным. И слово в сердце рисунка продолжало появляться и исчезать.

Вот как должна выглядеть настоящая татуировка! Такую он сделает! Но почему на рекламке нет ни телефона, ни адреса?

Кинулся звонить Степану. Ждать до утра не мог. Трубку сняла очень злая барышня и Витька выяснил, что Степан «свалил на юг, с-скотина, наверняка с Элкой, а договаривались на сегодня, и, вообще, сколько можно ждать фоток!…»

Спать лег поздно, утомившись подставлять флаер под все в доме лампы. Уже засыпая, вспомнил про синюю, с рефлектором, которой когда-то грел простуженное ухо, раскопал ее, пыльную, на антресолях, и еще битый час светил, пытаясь рассмотреть еще что-нибудь, кроме слова ТАТУ. Безуспешно. Зарылся в подушку, жмуря уставшие глаза и злясь.

Ни широкий подоконник снаружи падали первые сухие листья, проводя коготками по жести и звук это был странно слышен поверх городского шума.

Степки не было неделю. Заведующая отделом отвечала на все вопросы ледяным молчанием: как бывало иногда, Степан пропал, не предупредив. Оставалось ждать.

Витька таскал флаер в нагрудном кармане, вынимая и разглядывая картинку каждую свободную минуту. По ночам смотрел в потолок, слушая проволочные шорохи осени, иногда сдобренные крапанием еще теплых дождей. И вставал злой, невыспавшийся.

В один из дней решил показать рекламку Степкиным клиенткам, благо, они заглядывали в лабораторию чуть ли не каждый час. Но, увидев наколотого на загорелом животике очередной барышни дебиловатого дракончика, передумал.

За неделю извелся совершенно, но вернувшийся, наконец, Степан только пожал плечами:

– Какой флаер? Не помню, братишка! У меня этой макулатуры каждую неделю три кило! В день пять презентаций обскакать, плюс показы, плюс открытие клуба…

А-а, ты решился, наконец? Так я тебе подыщу мастера, хочешь? Вон, у Лорика какой дракон на пузике – самый крутой мастер в Москве делал! Лорик, иди к Степе, медвежонок, покажи дяде животик!

Лорик с готовностью показала дяде животик, Витька еле кивнул, и, обиженная невниманием, барышня, надув губки, снова отправилась на хайтековский стул принимать позы.

Вечером он сидел в кухне, ел вареную с чесноком картошку и вертел флаер в руках. На табуретке рядом громоздились кучи рекламных проспектов и глянцевых журналов, придавленные парой роскошно изданных альбомов о татуировках и боди-арте. И нигде ничего похожего! Старался не отчаиваться.

…Телефонный номер приснился ему этой же ночью. Он был изящно вписан в буквы, и Витька долго любовался прихотливой вязью, по которой бежали медленные искры.

Проснувшись и схватившись за карточку, уже изрядно потертую, цифр не увидел. Но не расстроился. Он их помнил.

«Наваждение – так наваждение» – думал, набирая в пять утра телефонный номер. Он так устал, что не удивился и почти не обрадовался, когда трубку подняли.

– Я вас слушаю, – сказала трубка глуховатым голосом.

– Я хочу сделать татуировку. Сегодня.

– Уже решили, какую? – поинтересовался собеседник.

– Нет. Но выберу на месте. Куда приехать?

– А где вы находитесь?

– Метро Преображенская площадь.

– Дайте подумать. У меня сегодня много работы. Может быть, договоримся на завтра?

– Нет.

Возникла пауза. На том конце провода выжидательно молчали, но Витька уже все сказал.

– Хорошо, тогда подъезжайте на Профсоюзную к одиннадцати вечера. Из первого вагона направо, снова направо, подниметесь по лестнице. В двадцать три ноль пять выйдете на площадь, направо в первый переулок и пойдете по правой стороне. Обычным шагом. Через десять минут начинайте смотреть на вывески. Зайдете без звонка.

– Может, скажете адрес?

– Нет.

– Хорошо. А что на вывеске? Я вас точно найду?

В трубке послышался смешок:

– Вы нас уже нашли, – и раздались короткие гудки.

Глава 2

В душном метро Витьку морозило. А поднимаясь по лестнице навстречу ночной свежести бабьего лета, он вспотел. В запасе было еще полчаса и пришлось бродить от одного киоска к другому, изображая заждавшегося любовника под взглядом ночного мента. Боясь расспросов не вовремя, Витька купил несвежих гвоздик в золоченом целлофанчике. Конспирация подействовала – милиционер потерял к нему интерес.

В двадцать три ноль четыре Витька вышел из стеклянной двери, выравнял дыхание, и на ватных ногах двинулся к темным домам. Гвоздики полетели в урну.

Он шел по темному переулку, поглядывая на часы, и маялся, пытаясь сообразить, обычным ли шагом идет. Поверх головы, не для него, светились вечерние окна. Одиноко звучали шаги мимо приткнувшихся к тротуару спящих автомобилей.

…И все-таки он почти пропустил ее. Краем глаза, почти ухом, заметил вспыхнувшую на секунду прихотливую вязь неоновых трубок в узкой черноте между глухих стен. Сердце остановилось вместе с Витькой. Не закончив шаг, он медленно повернулся к темному провалу, вцепясь взглядом в тающий свет. Секунда кончилась, вывеска погасла. Держась глазами за черное пространство, в котором исчезал знакомый рисунок, Витька взялся за рифленые перила. Нащупал ногой ступеньку и стал спускаться по разбитой лесенке, уговаривая себя, что неоновая вспышка не привиделась. Холодное железо высасывало жар из ладони. Неровная стена на каждом шагу толкала в левое плечо, и на рукав сыпались хлопья старой краски.

В тесном закутке у последней ступеньки он замер, нащупывая ладонью кнопку звонка возле бугристой от ржавчины двери. Понимающе кивнул, не найдя ничего. Нашел ручку, потянул и, высоко подняв ногу через невидимый порог, шагнул. Все было так, как надо. Он принимал условия игры. Густая кровь толкалась в виски, во рту пересыхало. Когда же он в последний раз так волновался? Прыгая с парашютом? Скорее, когда первый раз целовался. Нет, когда собирался поцеловаться. Но тогда это длилось недолго…

Ступил в темноту, закрывая за собой входную дверь.

– Эй!– разломив короткое слово непослушным голосом, позвал он, оглядывая полумрак. Из дальней полуоткрытой двери падал неяркий свет, размазываясь по захламленным столам и креслам.

Прокашлялся и повторил:

– Эй, есть кто? Я пришел.

Из темного ущелья между столами на свет вспрыгнул большой кот. Оскользнулся на кипе журналов в кресле, но удержался. Недовольно муркнул и стал вылизывать заднюю лапу, поглядывая на Витьку.

«Буду разговаривать с котом» – подумал Витька, но чья-то фигура заслонила падающий из двери свет. Кот повернул морду, глаза сверкнули разными огнями – красным и зеленым.

– Заходите, я сейчас включу свет, – раздался знакомый глуховатый голос:

– И осторожнее, у нас не убрано.

По-комариному зажужжали лампы и вспыхнули, залив комнату без окон мертвой белизной. Витька заморгал, оглядываясь. Столы, разнокалиберные стулья и кресла. Стеллажи, зеркала, постеры и картины. Все поверхности завалены, – рисунки, раскрытые книги, полуразвернутые чертежи. В неразбериху воткнуты чашки с чем-то недопитым, пузырьки, баночки с краской. На самой высокой пирамиде из книжек – павлинье перо придавлено глиняным черепком.

– Располагайтесь, – высокий мужчина в застиранной футболке с глухим воротом, но с оборванными рукавами, подхватил кипу бумаги с кресла, свалил ее на соседнее. На вид он был чуть постарше Витьки.

– А я только закончил. Клиент ушел минуту назад, и, если позволите, я отдохну, пока оглядитесь. Сядьте.

Витька кивнул, сделал несколько шагов и, усаживаясь, утонул в расшатанном кресле. Теперь книжные завалы были много выше его головы.

– Как у вас тут! – вытягивая шею, он с любопытством рассматривал мешанину.

– Это не мое, – из-за двери отозвался мастер, – здесь иногда художники работают. Книжные. Ну и клиент, опять же, я вам говорил. Такой, знаете, попался, никак не мог выбрать. Вот и набросали бумаг-то.

…Вам с сахаром?

– Да. Я тоже еще не выбрал. Ничего?

– Ну, если вы знаете, чего хотите, проблем не будет, – мастер бережно пронес между столами большую чашку и вручил ее Витьке. Витька с удовольствием принял чашку. Пришел кот, потерся, предупреждая, и вспрыгнул на колени. Помесил передними, улегся, упрятав лапы под грудь, и задремал. Витька осторожно прихлебывал из чашки поверх кота. Мастер ходил между столами с кружкой кофе, одной рукой беря то раскрытую книгу, то рисунок, закрывал, ставил на полку, укладывал в стопки на стеллаже. Иногда ерошил темные волосы и поглядывал на Витьку карими глазами-вишнями.

– Я хоть разомнусь, часов шесть работал. Допьете, на этой стенке можете посмотреть часть работ. И альбом с фото вот здесь, на столе.

Витька дохлебал кофе и осторожно переместил кота в нагретое кресло. Тот затарахтел, не открывая глаз. Мастер отдернул полотняную занавеску, открывая ряд больших снимков, развешанных на стене.

Герои и нелюди, боги и демоны, звери и монстры…. Натюрморты с роскошными бабочками, сидящими на изысканных сосудах прозрачного стекла и чеканного металла…. Непонятные символы и гербы…. Рисунки размером с почтовую марку и вычурные композиции, занимающие всю поверхность руки, бедра, торса. Старинный паровоз с драконьей мордой на чьей-то мускулистой спине. Надписи на знакомых и неизвестных языках.

Взгляд цеплялся за каждый снимок, уже с нетерпением ожидая следующего. И одновременно, не имел сил полностью оторваться от уже пройденного. Мастер наблюдал, улыбаясь. Потом, сжалившись, предложил:

– Давайте по-другому сделаем, – протянул руку под стол и щелкнул тумблером. Комната погрузилась в темноту, оставив подсвеченным только снимок, перед которым стоял Витька. Насмотревшись, он сделал шаг влево, свет погас, и загорелась подсветка у следующей работы.

– Так лучше?

– Д-да, – отозвался Витька, ощущая в темноте скрытое движение образов, символов и предметов на просмотренных снимках. Правое плечо покрылось мурашками.

Вспыхнул следующий снимок и Витька окаменел, рассматривая огненную маску тигра на мужском лице. Полосы пламенели, окаймляя светлые глаза и улыбку-оскал существа, готового на все. Рисунок был, как отражение в стекле, через которое просматривается другое – можно остановиться на одном, и тут же перевести взгляд дальше.

– Это же…

– Гулли Фойл, – подхватил мастер, улыбаясь воспоминанию. Я был рад, что он захотел сделать именно это. Я тоже люблю эту книгу. И этого персонажа.

– Но как он ходит – с таким лицом? Нет, здорово, конечно! Я хотел сказать, где он, ведь о нем бы все говорили?

– Это невидимая татуировка. Мы хотели сделать именно то, о чем написал Бестер. Работали долго. И все получилось. У меня всегда все получается.

– То есть, она появляется, когда он разозлится?

– Или испугается. Или обрадуется. Если вы читали, то знаете.

– Да-а! Послушайте, это гениально! Почему о вас никто не знает?

– Это не нужно. Вы смотрите, смотрите. Время идет.

Где-то наверху, за толстыми стенами старого дома, грохотал, вскрикивая автомобильными клаксонами, прорываясь музыкой из-за освещенных окон, ворочался город. А тут, под несколькими этажами, в подвале с потолком вровень с асфальтом, мурлыкал невидимый кот, сухо щелкал свет перед очередным рисунком, медленно шелестели страницы толстого альбома…

Через час Витька, упершись взглядом в последнюю страницу альбома, набирался смелости сказать мастеру, что он хочет посмотреть все еще раз.

– Вижу, не выбрали, – мягко сказал мастер, – но не переживайте, все придет.

– Понимаете, – Витька захлопнул альбом, – все тут хорошее… Отлично просто. А выбрать не могу.

– Значит, не ваше. Попробуем так. Вы рассказывайте мне, чего вам в этой жизни хочется больше всего на свете, а я буду делать эскизы.

Мастер сел на стол, утвердил на колене, обтянутом рваной джинсой, альбом, положил рядом смятую сигаретную пачку, и – Витька смешался. Угнетала мысль, что он ничуть не лучше предыдущего, который «никак не мог определиться».

И чего хотеть, в самом деле? Всего и много, как все? Все те, не обремененные большим несчастьем, пожирающим желания? А этого ли хочется? …Времени нет на раздумья.

– Подумайте о самом главном. На остальное плюньте.

– Я хочу, – медленно начал Витька. В голове мелькали деньги, женщины, деньги, яхты с белыми парусами, студия, сверкающая софитами, деньги, тьфу – бред какой!

– Я хочу женщину, от которой у меня все время будет кружиться голова. Одну женщину! И – летать, – закончил он упавшим голосом. Помолчал секунду, убедился, что сказал именно то, что хотел, и повторил с вызовом:

– Да, я так хочу!

– Молодец! – отозвался мастер, не поднимая головы от альбома. Темные волосы падали ему на глаза. Он набрасывал эскиз, время от времени сдувая прядь с носа, – вы молодец, не дали сбить себя с толку. Сейчас, один готов. Признайтесь, хотели сначала другого захотеть, да? Того, чего принято, да? Эдакий набор плейбоя?

Витька засмеялся. Поднял кота на руки. Поглаживая кошачий живот, услышал пальцами и коленями, как завелся под теплой шерстью урчальный моторчик:

– Знаете, это все, как в кино. Кровью расписываться не заставите?

– А вам кажется, что я исполняю желания? …Второй готов. Сейчас сделаю третий – и выберете. …Ошибаетесь. Это все психология. Вам же теперь с этой картинкой всю жизнь ходить. Вы должны ее любить, как женщину, нет, как часть себя. Но я не отращиваю вам еще одну руку или ногу. Я проявляю. …Ну вот, готово.

Мастер соскочил со стола и подал первый набросок.

Витька разволновался. На листе он увидел бабочку. Черные бархатные крылья, покрытые витражной мозаикой разных оттенков. Черный с изумрудным, черный с пурпурным отливом, прожилки черного серебра, кайма цвета старого золота – по краю крыльев. Он восхищенно вглядывался в изломанность фрагментов, граница каждого – уже рисунок следующего. Некоторые плоскости небрежно подштрихованы яркими мелками.

– Там будут прозрачные детали, – подсказал мастер. И Витька вдруг увидел, какая она вся хрупкая, его бабочка – просвечивает насквозь! А рисунок крыльев сложился в картинку и позволил увидеть нежный профиль, короткий носик, распахнутый глаз, вьющиеся волосы.

– Феечка! – сказал Витька. Мастер улыбнулся.

– Был такой художник – Муха. Да… Смотрите следующий.

На следующем рисунке прямо на него летела чайка. Ярко-желтые глаза с черной сердцевиной, разинутый в крике клюв. И над все этим – остро изломанные крылья. Черные концы их казались испачканными кровью.

– Ух! – Витька невольно отодвинул рисунок и прищурился, чтобы сбить резкость очертаний.

Казалось, что птица приближается. Атакует. Он обратил внимание, что изображена она чуть сбоку и в повороте. Будто летела мимо, но, увидев его, резко вывернулась, атакуя.

– Видите, – сообщил мастер, – она летит на вас, но голова повернута, чтобы можно было хорошо разглядеть глаз. Посмотрите в глазок внимательно…

Витька всмотрелся, пытаясь избавиться от наваждения, – ему казалось, что птица находится в беспрерывном стремительном движении. И увидел, что зрачок – это крошечный силуэт, стройная фигурка в золоте огромного солнечного диска.

«Она выходит из воды» – подумал Витька. «Она ко мне идет!» – его слегка замутило от все усложняющегося движения – полет, поворот, текучесть воды – все перемещалось, оставаясь на месте. Желудок плавно съехал вниз, вызывая в памяти ощущения детства – большие качели, близкое небо.

Он резко перевернул эскиз. Прижал бумагу ладонью и беспомощно глянул на мастера. Тот курил, смотрел с непонятным выражением. Витька молчал. Мастер приподнял брови и холодновато спросил:

– Что, показывать третий?

– Если можно… – чувствовал себя гадко, но остановиться не мог, и ел глазами изнанку третьего эскиза, который хозяин небрежно прижал локтем к боку, прикуривая следующую сигарету.

Мастер вздохнул, спрыгнул со стола и заходил по захламленным лабиринтам, продолжая держать рисунок под мышкой. Каждый раз, когда он поворачивался, Витька напрягался, надеясь увидеть хоть что-то на изломанном листе.

– Три желания, – раздумчиво проговорил мастер, – три попытки, три дороги, три дочери царя… каким хламом забиты ваши головы! Откуда столько жадности? Вы уверены, что третье самое лучшее! Вы думаете, «чтО он придержал для себя? Что-то неимоверное!» Восхитили мои эскизы, так? Но, не покажи я вам третий, останетесь разочарованы и будете вечно тосковать по тому, чего недополучили. И все потускнеет, станет ненужным. А я, принятый поначалу за гения, стану для вас насмешником за спиной.

Витька слушал, чувствуя, как жар заливает шею, уши, лицо. Он опустил голову, и ему казалось: жар, стекая по носу, начнет капать на пол, прожигая линолеум. Тогда он резко поднял лицо и глянул на мастера:

– Как вас зовут?

– Что? А, да, мы же не познакомились. Я, обычно, не настаиваю на условностях. Люди приходят ко мне только один раз. Продолжения не бывает.

– Да, я это понял! И растерялся! Я же не могу ошибиться! Это же не просто так татуировка, чтоб после еще одну! Поймите! Я фотограф, – образы, тени, линии – профессия. Я восхищен, да. Но хочу, чтоб в самое сердце, понимаете? Вы же сами сказали, спрашивали то есть, чего хочу. Я и хочу… чтоб…

Он замолчал. Снова опустил голову:

– А если своей не найду, не буду делать. Вообще. Клянусь.

Слова упали на истертый линолеум смятыми бумажками. После минутной тишины Витька поднял голову и растерялся, натолкнувшись на взгляд, полный сожаления и понимания.

Мастер покачивал головой, медленно сминая так и не увиденный эскиз. Вздохнул, отбросив бумажный комок, и двинулся к стене с занавеской.

Подойдя, осмотрел старый шкаф, из тех, что бабушки называют «шифоньерчиками», примерился и ухватился с одной стороны.

– Идите, поможете.

Витька с готовностью ухватился за обшарпанную фанеру. Вдвоем они отодвинули ветерана. За ним обнаружился большой лист бумаги, небрежно прикнопленный к стенке.

– Сейчас, – мастер отколупывал кнопки, складывая их в ладонь. Лист зашуршал, свернулся верхней частью и отвалился, и Витька застыл перед открывшимся фотопортретом, намертво приклеенным к старой стене.

Это было черно-белое изображение. Спиной к зрителю сидела обнаженная девушка. Только что сидела ягодицами на пятках и, вот, собралась вставать. Плавно изогнув спину с цепочкой оттененных позвонков, она опиралась пальцами правой руки в пол – просто так, легонько и без напряжения. В правую же сторону наклонена голова – прямые черные волосы, едва доходя до плеч, длинными иглами показывали направление наклона. Округлые ягодицы, уже приподнявшись над ступнями, слегка напряжены. И трогательно, чуть косолапо повернутые ступни с поджатыми пальчиками. Узкие пятки, на черно-белом снимке казавшиеся темнее, чем остальная кожа («она же сидела на них» – подумал, – «они темно-розовые»). Левая рука модели, с отставленным в сторону локтем, пальцами касалась уха, слегка взъерошив в этом месте волосы.

Съедая глазами снимок (за шкафом, не новый, нет ее, нет! В этой жизни, наверное, нет…), не сразу заметил татуировку. Какое тату, если только что он увидел свою женщину!

Множество женщин пытаются уговорить мужчин в сладкий момент после сладкого оргазма – я твоя женщина! И многие мужчины, ощущая неумолимое течение времени – песок меж растопыренных пальцев (а что я смогу через пять-десять-пятнадцать лет?), кивают головой в душной темноте, насыщенной испарениями джунглей – да! Не забыв уточнить про себя – ну, наверное, да….

А сейчас Витька смотрел на эти линии, оттенки, полутона – без всякого «наверное».

Это было то, что напыщенно выделяют большой буквой, жирным курсивом – кто как умеет. Вик знал, что сможет жить дальше и не зачахнет, конечно. Но одновременно знал и что никакие «я – твоя» не обманут его с этого мгновения. И понимание наполнило страдальческой гордостью и восторгом. Впереди жизнь без иллюзий, – но видеть он будет больше.

– Ну? – суховато поинтересовался мастер.

– Сейчас, – неопределенно пробормотал Витька, собираясь с мыслями. И увидел.

Татуировка занимала всю спину. С правого плеча к позвоночнику стекало прихотливо расписанное тулово, чтобы, изогнувшись посреди спины, окантовать сбоку левую ягодицу и, под ней, сужаясь, уйти в пространство между бедрами. Додумывая те части, которые пришлись на живот и грудь (здесь Витьке стало просто нехорошо), он опустил взгляд на левую ногу модели и увидел ожидаемое окончание рисунка – узкий хвост, захлестнувший тонкую щиколотку.

– Они смотрят друг на друга, – шершавым голосом сообщил мастер. И Витька ревниво понял, что тот тоже не может просто смотреть на снимок. Может, поэтому, он задвинут шкафом и закрыт всякой ерундой?

– Ее голова лежит… на левой груди. И, когда она опускает глаза, их взгляды встречаются. И она гладит себя… по узкой голове, по цветной коже. Она и она…

– Хватит, – сказал Витька, – да, я вижу, да, это – мое.

Оба помолчали, собираясь с духом, чтобы перейти на обыденные рельсы обсуждения деталей. Мастер кашлянул.

– Подержите кнопки, – ссыпал Витьке в ладонь прохладные колючки и завозился с упавшим на пол листом.

Потом он прикнопливал непослушный лист, скребя пальцами по Витькиной ладони. Лист сворачивался и тыкал мастера углом в лицо.

Потом они вдвоем задвинули на место шкаф. И мастер увел Витьку в маленькую комнатушку с медицинским креслом, застеленным белым полотном.

– Снимайте брюки, садитесь, – отрывисто сообщил он из угла, склонившись над раковиной умывальника.

Витька, хоть и удивился несколько, но не возражал. Он был спокоен теперь и уверен, – все будет сделано, как надо. С любопытством разглядывал небольшой столик, татуировочную машинку на подставке, вереницу крошечных скляночек с цветными чернилами.

Мастер вернулся от умывальника уже в хорошем расположении духа. Усевшись напротив, взялся руками в тонком латексе за Витькину ногу и утвердил ее перед собой.

– То, что вы увидели – лишь задает направление. Я не буду мучить вас, разрисовывая все тело. Сделаем небольшую змейку, аккуратную, надо только правильно выбрать место…

Он держал ногу сильными ладонями, слегка поворачивая ее перед собой. Взялся за ступню, согнул, подвигал, наблюдая за движением сухожилий и связок. Потянулся за фломастером и уверенными движениями повел линию, объясняя:

– Видите, самый кончик хвоста здесь, от пальцев. Затем через подъем, чуть наискосок – выше косточки выходим на внешнюю сторону икры. Если смотреть сзади, то на икре будет самое широкое место туловища змеи. По диагонали змейка пересечет икру и уйдет, сужаясь, на внутреннюю сторону. И здесь, на передней части – голова. Не так, – он оторвал фломастер и показал над кожей движение вверх, – чтобы не создавать излишней симметрии, а либо вниз головка будет смотреть, либо в сторону и самую малость вверх.

– Да, – сказал Витька, вспомнив о взгляде глаза в глаза девушки и змеи, – если нельзя совсем вверх, то лучше самую малость вверх.

Мастер поднял голову, посмотрел темными глазами на Витьку и улыбнулся:

– Не переживайте. Все будет.

– Я понял.

– Тогда гляньте в зеркало, на рисунок, как это будет. И начнем.

Глава 3

Следующие три часа Витька сидел, иногда ерзая – с разрешения, – чтобы размять затекшие ноги; слушал и рассказывал анекдоты; выяснил, что темные кудри мастера изрядно поредели на макушке; пересчтиал все белые квадраты и круги на потолке; поражался и поражался… (А вы знаете, что человек, нарисовавший знаменитого Чужого, делает тату-рисунки, и любой желающий с деньгами может заказать себе авторского монстра на все бедро или спину? Оказывается, вы можете оставить тату в наследство кому захотите, и тогда кусок вашей разрисованной кожи будет висеть в рамочке на стене у наследников).

Потом они сделали перерыв на кофе и покурили.

И снова над Витькой тонко жужжала машинка и он подбирался от боли, стараясь не показывать этого, когда мастер снова и снова проходил по свежей ссадине, выкладывая разноцветный орнамент.

К концу шестого часа Витька измучился. Мастер тоже через каждые полчаса отрывался, массировал кисти рук, иногда потирал грудь, проводя рукой по застиранной тишотке, поглаживал, будто успокаивал собаку…

«Сердце, что ли?» – …расспрашивать не захотел. Хотел только, чтобы сеанс закончился. Он устал, и ему было больно. И все чаще поглядывал на часы, висевшие на стене комнатки. А часы злорадно показывали вместо времени тягучий сироп.

Наконец, устав так, что – на все наплевать, хотел уже взмолиться – хватит, баста, сколько можно! Но мастер все пикировал и пикировал иглой на израненную кожу, добавляя то тут, то там тончайшие штришки.

Спас телефонный звонок. Мастер извинился и, стягивая перчатку, ушел за дверь.

Витька расслабился, откинул голову на подголовник кресла, лежал, слушая толчки крови под свежим тату.

– Да, – доносилось из-за двери, – а где вы находитесь? Шоссе энтузиастов? Дайте подумать… Угу, так, сегодня подъезжайте на Павелецкий вокзал без четверти полночь. Не надо на машине. Сядете в электричку, но сразу, не задерживаясь, и поезжайте до станции Домодедово. Выйдите из вагона и идите вдоль центральной улицы за зданием вокзала, справа увидите вывеску. Я буду вас ждать. Угу, да… Нет, не думаю… нет, этого нельзя. Не переживайте, вам хватит тех денег, что захватите с собой…

Витька усмехнулся, вспомнив, как, пересчитав наличность, долго смотрел на веер банкнот в руках, потом решительно разделил деньги на две равные части, потом добавил из той, что собирался оставить дома, еще половину. А перед самым выходом вытряс из книги всю оставленную заначку. Да еще и напугал соседа-музыканта, случайно встреченного в подъезде, просьбой дать в долг пару тысяч.

Мастер вернулся, потирая грудь рукой, и Витька почувствовал, что вполне сможет дотерпеть пытку до конца. И еще он испытывал чувство окончательного обладания: теперь тату никто не отберет. Разве что с ногой.

Он воспрянул духом настолько, что почти набрался смелости осторожно поспрашивать у мастера о девушке со змеей. Но не набрался. Выглядел тот неважно – глаза тусклые, от усталости, верно, лоб в испарине. «Все потом. Закончим когда, и, может, будем курить последний раз…»

Закончили неожиданно быстро. Мастер еще минут пятнадцать перехватывал Витькину ногу сильными пальцами, еще разок перевернул его, так сказать, изнанкой вверх, чтобы снова пройтись по икре и встал, потянувшись и заложив руки за голову:

– Ну, вот, собственно, и все…

Витька осторожно перекантовал себя в нормальное положение, стараясь не задевать ногой простыню. И спросил снизу вверх:

– Я могу вставать?

– Да. Идите к зеркалу, гляньте.

Неуклюже – отсидел все, что можно – сполз с кресла и заковылял к большому зеркалу. Ему так не терпелось посмотреть, – что сначала увидел тату, а уж потом только себя – взъерошенного, в перекошенных боксерах и мятой белой футболке.

Яркой припухшей ленточкой змейка обвивала голень. Витька перемялся с ноги на ногу, и с восторгом увидел, как шевельнулся уложенный на нужные мышцы змеиный хвостик.

– Вам нравится?

Витька резко оглянулся, не узнав голоса. На секунду ему показалось, что в комнату вошел кто-то еще. Но это был мастер – посвежевший, с блестящими глазами. Он улыбался. Тоже смотрел на змею, не скрывая восторга:

– Вы видите? Видите – какая? Она – совершенство! Я снова сделал это! Никто не может так – только я! Вы будете просыпаться и здороваться с ней. Потому что она – живая!

Витька стоял вполоборота, неудобно выставив полусогнутую ногу, ошеломленный внезапной переменой в мастере. Тот расхохотался и махнул рукой:

– Не обращайте внимания! Семь часов… Ни единой ошибки. Конечно, исправить всегда можно, перебить аккуратно и все. Любой хороший татуировщик умеет. Но ведь я не просто татуировщик. Вот так-то.

…Нет-нет, погодите. Сейчас, у меня еще есть составчик специальный, надо втереть, пока татушка свежая. Это, чтобы она потом не выцветала на солнце. Вы же летом поедете на моря, купаться будете, загорать.

Говоря это, мастер оттеснил Витьку от зеркала и снова уложил его на кресло. Осторожно подхватил его ногу, установил поудобнее.

– Положите руки на подлокотники, вот так. Откиньтесь.

Витька послушно откинул голову на подоконник и вдруг, в секунду похолодев, услышал металлические щелчки и почувствовал на запястьях холод металла. В голове пронеслись ужасные мысли – винегрет из всех прочитанных и просмотренных хорроров. Самой ясной и оформившейся мыслью была такая «щас этот безумец таки отрежет мне ногу, чтобы его искусство осталось при нем!!!»

Витька дернулся, выворачивая руки.

– Да ладно вам, – приговаривал мастер, ухватывая неразрисованную ногу и прищелкивая ее к креслу, – сейчас отпущу, через минуту. Покричать можете, здесь звукоизоляция хорошая.

Это подействовало. Витька замер, напряженно глядя в белый потолок.

– Объясняю. Раствор едкий. Будет очень больно. Но быстро пройдет – пожжет секунд тридцать и все. Если бы я вас не зафиксировал, не выдержали бы, точно. Я знаю, что говорю. У меня клиенты сбегали в одних трусах, бывало.

– Могли бы сказать, – хрипло сказал Витька, чувствуя, как его начинает трясти.

– Да? Что именно? Садитесь, дружок, я вас немножко прикую? Не смешите!

Голова исчезла, послышался скрип какой-то дверцы, стеклянное звяканье.

– Так, сейчас начну обрабатывать, – и Витьку выгнуло дугой от невыносимой боли. Поверив до этого мастеру на мгновение, сейчас он снова убедился, что попал в руки маньяку, и тот поливает ногу кислотой. Наверняка при этом сладострастно и хищно улыбаясь.

– Если можете, попробуйте не кричать, потом будете этим гордиться…

Витька проглотил дикое «А», бывшее уже у самых зубов. И обозлился. «Даже если помру» – через вату боли подумал он. Но застонал мучительно, скрипя зубами и удерживая крик.

За следующие двадцать секунд Витька многое понял об относительности всего – времени, доброжелательности, веры в человека. Еще через пару секунд боль исчезла. Мгновенно и совершенно. Даже та, которая появилась после набивания.

Это было настолько, настолько хорошо…

– Ну вот, – обыденным голосом сказал мастер, – снимаю зажимы. Бить не будете?

– Не-ет, – выдохнул он вместе с первым щелчком стального браслета. Еще два щелчка – и он сел на смятой простыне, крутя головой.

– Все, экстрим закончен, – улыбаясь, подытожил мастер, – можете одеваться. Чаи, извините, гонять не будем, устал я. А вечером – клиент, вы слышали.

– Ага, – Витька дрожащими руками натягивал брюки. Расспрашивать уже ни о чем не хотелось. Поскорее бы вырваться на свежий воздух. Уйти от всего. Унести на себе татуировку, такую выстраданную.

Мастер сидел на одноногом табурете, слегка покручиваясь, то в одну сторону, то в другую, отталкивался от пола подошвой растоптанного кроссовка. Руки выглядели такими уставшими, что Витька представил себе, как он зубами ставит на плиту чайник.

– Сколько я должен?

Тот пренебрежительно дернул подбородком:

– А-а, сами знаете, сколько. Удивительно, но Витька действительно знал. Он отсчитал большую часть купюр, поколебался, добавил еще две. Вспомнил щелчки браслетов и решительно убрал одну.

Мастер, наблюдая за манипуляциями, улыбался.

– На стол положите. Угу, спасибо. Извините, не провожаю. Дверь только поплотнее. Пожалуй, надо поспать. Не люблю клиентов подряд, но так получилось. Ну, ничего, один всего, потом – перерывчик…

Он говорил монотонно, почти дремотно. Витька стоял на пороге комнатушки, придерживая дверь рукой и, кивая, дожидался паузы, чтобы попрощаться и уйти, наконец.

– Да, – вспомнил, – не мочить или что там еще?

– Нет-нет, раствор знатный, инфекции не страшны. Сейчас кожа будет подживать пару недель. Потом сойдут корочки – полиняет наша красавица. И все – пойман! До конца жизни…

Не открывая глаз, он засмеялся сухим шелестящим смехом.

– Ну, ладно… пошел я. Удачи в работе. Счастливо.

– Идите уж, оба, – мастер повесил голову и сгорбился, похоже заснул прямо на табурете.

Витька вышел в темный зал, прорезанный лучом из каморки, и стал осторожно пробираться к выходу, ощупывая столы и кресла. Муркнул кот и побежал провожать, путаясь между ногами.

– Ты, значит, встречаешь и провожаешь, а хозяин твой на людях рисует. Разделение труда.

Толкнув входную дверь, он наклонился и с удовольствием погладил кота по теплой спине:

– Ну, ладно, встречальщик-провожальщик, прощай. Передавай хозяину спасибо.

Чуть подумал и добавил уверенно:

– От нас обоих.

Он медленно поднялся по ступенькам и пошел в бессолнечное утро, с наслаждением вдыхая и выдыхая тонкий, немного студеный воздух, раглядывая обычный московский переулочек, с желтыми и серыми домами и поредевшие авто у тротуаров. Щеки горели, куртку тащил в руке, размахивая. Шлепнул по спине объехавшую его деваху на роликах.

– Ну, ты! – спела деваха, манерно вильнула попкой и унеслась вперед, громыхая коньками.

С песней внутри и приятно горящей змейкой на ноге, шел в сторону метро, жадно разглядывая редких прохожих, тонувшие в утреннем тумане кроны деревьев, машины у светофора. Наслаждался.

– Эй!

Он повернул голову, не сразу определив, откуда кричат.

– Эй, ты, улыбнутый!

Ничуть не удивился, увидев зализанную перламутром иномарку на перекрестке. Подошел, облокотился на опущенное стекло и ответил большим дымчатым очкам в оправе со стразами, тщательно прорисованным губам и нежному подбородку:

– Да, миледи? Я весь ваш. Но только на сегодня.

– Неужели? А что, все расписано по дням?

– Нет, но я не знаю, чего мне захочется завтра.

Миледи немного подумала, постукивая по баранке роскошным маникюром.

Витька рассматривал ее очки, улыбаясь.

– Занесло по темноте после клуба в эти гавнищи, а кофе хочется. Не ехать же домой в шесть утра, верно?

– Несомненно, мадам. Явившись домой в такую рань, вы рискуете сойти за собственную горничную. Предлагаю – уютная кофейня через улицу – утреннее меню и нежная музыка специально для клабберов. А там – решим.

– Ну, запрыгивай, ковбой.

Витька увалился на переднее сиденье, хлопнул дверцей. Огляделся, достал сигарету. Перед его носом щелкнула сверкающая зажигалка – вся в каменьях. Витька поморщился вкусу хозяйки и с наслаждением затянулся. Усевшись удобно, выпустил дым, повернулся и осмотрел привлекательный профиль. Девушка, глядя на желтый глаз светофора, улыбнулась, почувствовав взгляд и слегка поежилась.

– Я – Виктор.

– Наташа.

Витька протянул руку и дотронулся пальцами до нежной шеи над какими-то черными перьями, по вырезу блузки. Наташа коротко вздохнула.

«Мне теперь все можно» – с ленивым удивлением подумал и положил ладонь на ее колено:

– Поехали, Наташенька.

Светофор загорелся зеленым.

Глава 4

Сумрачный подвальчик, мягкие диваны, почти домашний уют кабинетика, задернутого тяжелой шторой. Запах кофе – такой сильный и обволакивающий, что, казалось, в нем можно утонуть. И почему-то, усыпляющий.

С густым правильным кофе и крошечными пирожными очень хорошо пошел какой-то ликер. Спать расхотелось, и все больше хотелось чего-то еще.

Наташа сняла стрекозиные очки и, то опускала, то вскидывала крашеные ресницы, коротко вздыхая и трогая розовым языком верхнюю губу. Забравшись на диван, она сразу же скинула туфли и подобрала ноги под коротенькую расклешенную юбку. Покрутившись, села по-турецки. Коленки торчали в разные стороны из-под раскинутого подола. Все, вроде бы прикрыто, и руки целомудренно сложены поверх юбки… Но… «Руки я уберу в любой момент» – как бы говорила она. И убирала, – цепляя пальчиками кофейную чашку, поправляя пышные завитки афро-укладки в стиле семидесятых. Прикуривая от подставленной зажигалки, долго не отводила руку, придерживая витькино запястье.

Ленивая беседа вилась сигаретным дымком. Вопросы-ответы – обмануть самих себя, – зыбкий орнамент знакомства. Флер флирта.

Витька наслаждался. Им интересовались, его, похоже, недвусмысленно хотели. И он, как настоящий герой-любовник – не искал слов, попадал в такт, шутил, улыбался тонко. Внимательно следя за охотницей-жертвой, знал: нельзя упустить момент, когда барышне поднадоест флирт и захочется продолжить и усилить. И понимал, даже если упустит, Наташенька не уйдет, вздохнув от его непонятливости, а сама сделает следующий шаг. Но одновременно понимал, что ни ему, ни ей такого развития ситуации не слишком хочется.

«Что-то ты, брат, много сегодня понимаешь, а всего-то полчаса, как зашли».

Нежно гладил Наташины пальчики. Поднял голову и посмотрел в маленькое окошечко, забранное кованой решеткой:

– Наверху уже день. Безжалостное солнце. А мы так уютно продлили ночь, да, принцесса?

Наташа загадочно улыбнулась, в полумраке блеснули зубки. Промолчала, ожидая продолжения

– Но, как ни жаль, нам скоро придется отсюда убегать.

– Почему-у?

– Потому что после клабберов сюда приходит шумный утренний народ на деловые завтраки. Эти скучные клерки, в их скучных костюмах и галстуках. Постные рожи и лаптопы вместо собеседников. Я думаю, нам с ними не по дороге, принцесса.

– И? – предположила принцесса, улыбаясь.

– Все просто. Мы поедем продлевать ночь ко мне.

– Ну-у, я не зна-аю, – девушка старательно изобразила сомнение, – хорошо, но мне нужно позвонить.

Она достала мобильник, выжидательно посмотрела на Витьку.

– Пойду закажу сок, – благородно сказал тот, и полез из-за стола, прихватив куртку, чтобы прикрыть ею живот и все, что ниже.

Вернувшись с двумя высокими стаканами, на минутку остановился за шторой, прислушиваясь:

– Кутя, ну ты же знаешь Таньку, ага, да. Соплями изойдет, будет жаловаться целую неделю. А завтра она свалит в Италию, на месяц, на целый. Посажу ее на самолет и вечером домой. Да, целую в ушко. Вот и молодец, кутеночек. Бай.

Витька представил себе стокилограммового кутеночка лет пятидесяти, увенчанного большими ветвистыми рогами. Замшелыми уже. Нацепил на лицо нежную улыбку и нырнул за штору.

В полутемной прихожей Витькиной однушки они дотискались страстно, роняя ключи, сигареты, сумочку…. Потом Витька оставил «добычу» ожидать сюрприза и помчался задергивать портьеры.

«Хорошо, занавески из профкомплекта лабораторного, свет не пропускают!» Пронесся к окну, попутно что-то распихивая, заталкивая. Какую-то неопознанную на бегу кучу тряпья пнул ногой под кровать.

«Нормально! Нормальненько!» – лихорадочно думал он – «темно, хорошо, что темно! Ванную – проверить, чтобы носков и трусов не валялось, не висело». Мельком вспомнил Степкин неандертальский вопль «мне дадут!!!»

А ведь, точно, дадут. Да еще какая фемина!

– Наташенька, – вполголоса попросил он из-за полуоткрытой двери комнаты, – протяни руку и погаси свет в прихожей.

Щелкнул выключатель, Наташа ойкнула в упавшей на нее темноте. Витька, неслышно ступая, приблизился к девушке почти вплотную. Услышал ее короткое дыхание. «Волнуется» – подумал, улыбаясь.

– Витя? – ее голос чуть дрожал, – ну, ты где? Не пугай меня, я ничего не вижу!

– Вить?!!! – голос зазвенел, – дурак! Я ухожу, открой дверь!

Зашарила руками по темноте, наткнулась на его плечо и вскрикнула, а он схватил, не давая опомниться, стал целовать, стаскивая тонкую маечку с дурацкими перьями.

– Я просто сделал ночь, – шептал по дороге к кровати, останавливаясь, чтобы стащить и уронить на пол юбку, крошечный лифчик с неожиданными железками в ткани, – мы прогнали день и заменили его еще одной ночью. Тебе нравится? Как сладко ты пахнешь!

Наташа помедлила, ошарашенная натиском, и жарко включилась в предложенную игру.

Виктор, подумал, что даже слишком жарко. «Кажется, она испугалась, там, в темноте, по-настоящему» – мелькнула у него мысль.

Нарочная темнота обостряла ощущения, Витька пытался хоть что-то разглядеть, скользил пальцами по ее лицу.

– Я-же-кра-сивая-да-Ви-тя-на-меня-же-смотрят-всег-да! – вплетала девушка ритмично в покачивания, толчки, стискивания, удары и повороты – как бредила – откидываясь и выгибаясь в его руках, – я-хочу-чтоб-ты-по-смот-рел-да-да-да-на-меня-а-а-х!

– Я посмотрю, – шептал Витька, трогая губами край нежного уха. И тут же сламывал ее почти грубо, поворачивал, крепко прихватывал за отведенные локти, думая о том, как беззащитно смотрят вверх невидимые соски. И – опять ласково – проводил по ним ладонью, прихватывал пальцами и, сжимая, слушал, как хрипло вскрикивает она в такт его пальцам.

Ощущая, как нарастает в ней мелкая дрожь, убирал руки в темноту, сталкивал с бедер ее напряженные ягодицы, – мучил немножко. Она вскрикивала снова, на этот раз возмущенно, и пыталась найти в темноте его тело. Вернее, уже не она пыталась, а ее тело жадно искало его.

И, наконец, не давая ему опомниться, с каким-то птичьим почти клекотом, вцепившись мертвой хваткой в его плечи, кинула Витьку навзничь, в одно мгновение оседлала, как амазонка. Толкая в ребра железными коленями и, пригвоздив плечи к простыне закаменевшими пальцами, победно выкрикнула что-то несвязное и уронила голову к его шее. Завитки волос, пахнущие дикой смесью дорогого бальзама и любовного пота, рассыпались по его щеке. Слушая, как сотрясается ее тело, и ослабевает хватка на его ключицах, он поймал волну вслед за ней, продлив и усилив судороги, дергающие их тела.

А потом были огоньки сигарет, рисующие огненные арабески по черному бархату тьмы, тихие разговоры, на этот раз с настоящим интересом друг к другу. Откровения о том, где, как и что было – и потому – мы такие и здесь…. И он узнал, что нежной и юной на вид («не обольщайся, Витюша, мне тридцать в этом году») принцессе есть отчего бояться незнакомцев с неясными намерениями.

– Понимаешь, Витюша, всякое, было, конечно. Но, похоже, природу свою кошкину не переборешь. Ты мне показался таким солнышком простецким – идешь в серости утренней, улыбаешься во весь рот. Я прямо песенку твою услышала, ту, что внутри. А женщины такие – надо взять, чего захотелось. Секс – самая короткая дорожка. Правда, быстро взятое, быстро и уходит. Но зато, синичку в руке подержала.

Она засмеялась, проводя по его телу горячей рукой.

– Да чего там. Увидала красавчика и сразу поплыла. Эстетка, ё-моё.

– Это кого же?

– Да, тебя же!

– Меня-а? Так, пора зажечь какой-нибудь свет. Наташ, ну, какой же я красавчик!

– Давай-давай, зажигай. Только свечей не надо, хорошо? А то я уже всей этой романтикой сыта по уши.

Витька заскрипел кроватью, роняя подушки:

– Не волнуйся, нету свечей. Вот наша лампа Ильича! Увидишь, какой тебе достался красавчик.

Вспыхнувший свет заставил прищуриться, и Витька поспешно подобрал с пола бандану с черепами, накинул на ярко-зеленый плафон.

Наташа лежала на боку, приподняв подбородок, изящно выгнув бедро, в позе, явно подсмотренной в каком-то журнале – Витька закатил глаза. Прыгнул рядом с ней на кровать, повалил и затискал:

– Ну? Чего жмуришься, кошка, ну-ка, смотреть на голого красавца и не моргать!

– Пусти! Пусти же! Вижу!

– Что ты видишь? Глянь, глаза – серые, уши торчат, рот большой.

Она притянула его к себе и обхватила ногами:

– А то и вижу – глазищи – серые, ушки смешные такие и милые – торчат, рот – м-м-м. А живот какой классный!

– Ты и живот на улице успела разглядеть?

– Дурак ты, Витька! Причем тут живот? Ты сам по себе красивый. Весь. Вон, у тебя даже пятки красивые! Дай укусить.

– Не щекотись! – Витька вспомнил о тату и отдернул ногу.

Они скатились с кровати. Валяться на полу было холодно и, в общем, пыльно. Наташа вскочила и потянула его к большому зеркалу. Поставила во весь рост и прижалась сзади, выглядывая из-за его плеча.

– Смотри, глупый, смотри внимательно! – водила руками по его бокам, бедрам, плечам, – смотри, как все хорошо и как всего в меру. И на шею глянь, и на волосы, – она взъерошила его короткие вихры. Чего тебе еще? Бицепсов арнольдовых? Кудрей черных сатанических?

Привстала на цыпочки и закинула ногу ему поперек живота:

– А Наташенька, смотри, как тебе идет, видишь? Двое голых – это так часто бывает красиво! Как в раю, наверное.

– Мы ищем рай, – констатировал Витька, любуясь отражением. Интересно, рыжий Степка тоже красив – голый с какой-нибудь очередной моделькой? Еще вчера успехнулся бы, а сейчас подумал: так и есть. И Кутя, с его годами, животом и какими-то банковскими заботами, тоже, может быть, красив. Если оба в это время счастливы – мужчина и его женщина…

…Придуманная ночь длилась и длилась. Секс был еще и еще. И нежный, и почти жестокий. Поспали, умерев друг у друга в объятиях. И лишь глубокой настоящей ночью, Наташа вздохнула, потянулась к сумочке и достала мобильник.

– Кутенька? – сказала она хрипловатым голосом, – соскучился, милый? Я скоро буду, через пару часиков. Сделаешь мне кофейку, как я люблю, хорошо? Целую тебя.

Разговаривая, гладила Витьку по голове, пробегая пальцами по его лицу. Попрощавшись, повернулась на Витькин мрачный взгляд и вызывающе задрала подбородок:

– Что, судишь? Не надо. Он меня вытащил. Я бы сейчас у трех вокзалов за рюмку водяры минет делала, лимитчица безмозглая. Ничего в моей истории особенного нет. Были амбиции, было дерьмо, теперь вот – папик с деньгами. Иногда думаю, он мне вместо отца послан.

– Инцест, однако, – мрачно подытожил Виктор, осознавая, что не вправе он судить. Тем более не свою женщину:

– Ты глазами не сверкай. А то укушу на прощанье за попу, будешь потом объясняться с Кутей своим.

– Ах, ты!!!

И они успели еще раз, уже просто нежно и спокойно.

Когда за тщательно одетой и причесанной Наташей захлопнулась дверь, голый Витька постоял в прихожей, слушая гудение лифта. Подошел к окну в комнате. Хлопнула дверца и машина отъехала. Посмотрел задумчиво на листок с Наташиным телефоном под лампой. Хотел было скомкать и выбросить в форточку, но устыдился жеста и аккуратно переписал цифры в память мобильника.

Шлепая босыми ногами, прошелся по квартире и включил свет везде – в ванной, в туалете, на кухне, в комнате по всем углам, и – большую нелепую люстру с хрустальными висюльками тоже включил. Подтащил стул к зеркалу, установил спинкой вперед и уселся на вылощенную прохладу старой венской фанеры. Положил подбородок на спинку стула и глянул исподлобья на обнаженного парня, сероглазого, большеротого, с красивыми, оказывается, руками, крепкими коленями… «Да, про пятки не забудь, они тоже красивые» – и расхохотался…

– Кажется, дружок, у тебя действительно начинается новая жизнь! – сказал отражению, припоминая, что татуировку Наташа, похоже, не увидела.

Глава 5

После ухода Витьки мастер не встал. Из темноты бесшумно пришел кот, неодобрительно посмотрел на хозяина и уселся на полу, обернув себя хвостом. Сироп времени капал и, казалось, секунда тянется в тонкую сахарную нитку, чтобы оторваться и кануть, лишь подталкиваемая следующей набухающей каплей.

День за стенами без окон невнятно и однородно шумел.

Через несколько минут коту надоело ждать, он стал тереться об ногу мастера, просительно мурлыча. Человек разлепил глаза:

– Гулять, да? Умаялся, котище? Пойдем, выпущу.

Трудно встал и прошел в темноту большого зала. Обернулся:

– Ну? Ведь просился!

Кот сидел на свету и умывался, пристально глядя на хозяина. Тот оперся рукой на стол, уронив какие-то бумаги. И бережно положил другую руку на грудь.

– Ох, – голос его дрогнул, – лучше бы завтра…

Вздохнул:

– Ну, понял я, понял! Иди, а то не выпущу ведь, придется до вечера куковать.

Кот, удовлетворясь, что послание дошло, потянулся, напряженно отведя назад одну лапу, вторую, и потрусил за хозяином.

Мастер выпустил зверя в шум и неяркое осеннее солнце. Затворил тяжелую дверь и щелкнул замком.

…Большое зеркало еще недавно отражало новорожденную змейку на Витькиной ноге и ликование мастера. Сейчас от ликования не осталось и следа. Глаза потускнели, даже волосы будто свалялись. Он посмотрел на опущенные свои плечи, бессильные руки, на резкие складки в углах рта. И усмехнулся. Заговорил сам с собой.

– Да, что уж, – сказал, снимая через голову застиранную тишотку.

– Не первый раз ведь, – добавил, расстегивая джинсы, стаскивая их вместе с трусами и отшвыривая в угол босой ногой.

– Пройдет, зато потом будет хорошо, – сказал, рассматривая свое худое тело, и расправил плечи.

Бережно провел рукой по рисунку на груди.

Это было похоже и непохоже на татуировку с плаката за шкафом. Змея, захлестнувшая грудь, спину, бедра и ноги мастера, была, пожалуй, побольше и сложнее нарисована. Рисунок захватывал все тело, не касаясь лишь рук и шеи. Взгляд без труда угадывал направление извивов – вокруг поясницы, один виток по диагонали через живот, под левым соском и дальше под рукой – на лопатки. А оттуда – на правое плечо – чтобы свеситься тяжелой переливающейся чешуей на грудь и, вывернув узкую шею, устроить аккуратную голову поперек ключиц – под самым подбородком.

Пристально глядя в зеркало, мастер начал поглаживать черно-зеленое тулово с желтыми, красными, черными, серыми иероглифами. Поводил плечами, как бы справляясь с тяжестью прильнувшего к нему тела, и рисунок оживал, чешуя шевелилась.

В какой-то момент, как всегда упущенный им, сочность и яркость татуировки уже перестала лишь казаться рельефной. Змея стала выпуклой, и он касался пальцами гладкой чешуи, чувствуя, как пульсирует живое под кожей – уже не его кожей.

Рисунок набухал, как гигантская выпирающая вена. Пять минут понадобилось для того, чтобы татуировка стала округлой, почти отдельной мышечной массой другого создания. Почти, но не совсем отдельной. Казалось, человек и змея срослись телами – теплым человеческим и прохладным змеиным. В зеркале было видно, как от тяжести змеи натягивается кожа на груди, и расправляются плечи в попытке переместить центр тяжести.

Змея шевельнулась. Человек охнул и подхватил руками провисающие кольца.

– Ты стала еще больше, – сказал он зеркалу, обращаясь к сверканию темных глаз в тени подбородка, – мне тяжело так.

По кольцам пробежала волна. Мастер запрокинул голову и застонал. Вместе с болью в стоне прозвучало наслаждение. Он нащупал левой рукой продолговатую голову на ключице и стал медленно, по миллиметру, оттягивать ее, отрывая от груди, как бинт, присохший к ране.

По телу змеи пробегали судорожные волны, она как бы помогала человеку, раскачивая свою плоть. И чем больнее становилось мастеру, тем ярче разгорались глаза змеи – блеском темного янтаря.

И вот, со звуком отдираемого пластыря, голова и часть шеи освободилась. Мужчина бережно подхватил ее, продолжая другой рукой потихоньку оттягивать змею. На тех местах, где создание отделилось, осталась полоса из мельчайших капелек крови.

Дальше пошло легче, самая широкая и толстая часть тулова отходила под собственной тяжестью плавно, чуть потрескивая. Освобожденные кольца не падали на пол, а тут же начинали беспрерывное струение, сдвигаясь в стороны, создавая новые изгибы – все более просторные. И, наконец, когда освободился хвост, обвивавший правую ногу, змея задвигалась вся, стремительно меняя свое положение на человеке.

И только узкая голова спокойно лежала в ладони, глядя темными, продолговатыми, не змеиными глазами.

Мастер смотрел на змею, не отрываясь, и по лицу его бежали тени наслаждения, когда извивы струились по неповрежденной коже, страдания, когда серо-желтое брюхо терлось об израненную поверхность.

– Ты пришла…, – покачивая ладонь, он легонько погладил пальцами другой руки плоскую голову.

– Я прихожу всегда. Ты не рад? – ей, конечно, необязательно было открывать пасть.

– Конечно, рад, ты же знаешь. Но я работаю… Думал, придешь завтра. И надолго. Превратишься…

Аккуратная голова змеи поднялась над ладонью, приблизилась, а потом нырнула на плечо, чтобы, проскользив по шее, устроиться у левого уха мастера и там замереть. Он прикрыл глаза и застыл, впитывая прикосновения.

– В этом ты весь, – донесся шепот. «Вессссь» – поймало ухо мастера….

– Ты уже выбрал свои важные вещи…. (вещщщщи)… И мы оба это знаем. Мы с тобой… (ссссс тобой)….

– Да, я знаю. Все давно решено. Но иногда сомневаюсь….

Он замолчал. Змея молчала тоже.

– А ты? Ты никогда не сомневаешься, так?

– Мне сомневаться? Я не умею, ты знаешь (знаешшь). А ты… Твой выбор сделан… (ссссделан)…. – маленькая голова скользнула по шее, по плечу и двинулась, обвивая руку, гипнотизируя человека струящимся перемещением рисунка. Улеглась в ладонь, и человек чуть согнул пальцы, как бы защищая узкую голову, позволяя ей улечься поудобнее.

– Да, но… Ведь можно сомневаться и потом. Правильно ли сделан выбор? А вдруг я уже не хочу? Вдруг хочу другого?

– А ты хочешь? Если хочешь… (хочешшшь)… откажись сегодня и все прекратится.

Человек прикрыл глаза и задумался, покачивая на ладони змеиную голову.

– Я обещал…. – интонация получилась слегка вопросительной, будто он хотел, чтобы его подтолкнули. Туда или сюда.

– Я мог бы сделать эту последнюю работу и потом все бросить…

– Мог бы? – кольца замедлили движение, – не лги себе… (сссебе)… Бросишь? (сссс… шшш…) Ты уже думаешь, что он захочет на себе увидеть, так?

– Да, – мастер покорно кивнул. Вздохнул. И повторил окрепшим голосом, – да! Я уже думаю, прикидываю.

– Предвкушаешь…

– Да. Ты права. Я сделал свой выбор. А этот парень сегодня? Он тоже выбрал? Как я? Ты видела, он сам нашел Ноа!

– Не как ты. Другой мастер. Он не ужален совершенством. Пока нет. И он еще спит (с-спит).

– Он счастливее меня?

– Необязательно, совсем необязательно. Он проснется, скоро. А значит, его счастье отодвинется. Он будет искать, свое. Нам – ждать…

Мастер кивал, соглашаясь. Слушая, подошел к кушетке и, бережно сдвинув кольца тяжелого туловища, улегся. Змея свернулась поверх него, прижав головку к щеке. Поднял руку, погладил чешую:

– Ты не останешься? Не превратишься сегодня?

– Разве ты этого хочешь?… (Ш-ш-ш…) Через несколько часов ты будешь творить.

– Да, наверное, да. Ты уйдешь, я отдохну. Я должен сделать лучше всех. Свою работу.

– Знаю. Я уйду. С-с-скоро. Как всегда – я вернусь. Превращаться. Нам будет хорошо.

Покачиваясь, засмотрелась в полузакрытые глаза человека:

– Поссспи. Все хорошо. Ты ведь сам сотворил меня.

Мастер вздохнул, улыбнулся. Поднял руку и мягко притянул змеиную голову к губам. Сухой прохладой скользнула по ним блестящая чешуя. Заснул, уже не чувствуя, как ползет по нему змеиное туловище, укладываясь кольцами по груди, животу. Во сне он несколько раз повернулся, позволяя рисунку обвить бедра, спину и ногу.

Через полчаса на месте красных запекшихся полос на человеке красовалась татуировка – большая, длинная, красивая змея, свернувшаяся кольцами по всему его худому телу. Везде – кроме шеи и рук.

Глава 6

– Где тебя носит, – рявкнул утром Степан, таща гигантский софит, который обычно коротал время в углу – ненужный и пыльный.

– Я спал! – Виктор улыбнулся, вспомнив, как и сколько раз.

– Спал-спал! – передразнил напарник, ворочая лампу, – ты нужен, во как! – И заорал на лаборантку, – иди уже, чудо! Толку от тебя!

Девочка вздрогнула и ушуршала, взмахнув полами белого халатика.

Витька бросил куртку на спинку кресла и устроился в нем, положив ногу на ногу:

– О чем шум?

– Таньку помнишь? Ну, я в прошлом году снимал? Которая Тина Тин теперь?

Степка нервно затанцевал вокруг софита – подкручивая, выравнивая, направляя.

– Да я ее и не видел толком. Мыша, по-моему, полная.

– Мыша-мыша! – Степка взволновался, – вот тебе и мыша! Она ж теперь по всем конкурсам призы собирает, певица, блин!

Он запустил руки в рыжие патлы и забегал по студии:

– Ну, дурак я был, дурак! Кто знал, что она так вскарабкается? Был бы сейчас, ну не кум королю, но – звезде любовник! Трахнул два разочка, так она месяц за мной бегала – «Степушка, любимый». Прятался в студии, помнишь, за диваном?

– Точно, вспомнил! Жалко ее было – серенькая, несчастная, в очечках. Ты пыльный вылез, в паутине. Козел ты, Степка… А ты и не хвастался, что Тина Тин та самая мыша.

Степка остановился посреди студии и, как бы позируя, воздел к потолку конопатые руки:

– Чем хвастаться? Что я такую телку пропустил? Ты ее по телеку видел? Сплошные норки и мерсы, блин!

– Стоп! Не факт, что с тобой она бы карьеру сделала. Вот ты ее послал и, получается, в нужном направлении. Придал ускорение.

– Ага, вот ты ей и объясни. Чтоб не съела меня с английским завтраком. Она сюда на съемку едет!

Степка безумными глазами окинул захламленный зальчик, шторы, картонные от грязи по краям, кучу старых фотоплакатов у стены. И подытожил умирающим голосом:

– Оййй, бля-а-а….

Витька уютнее устроился в кресле:

– Ага, попал, дружок! И чего она про тебя вспомнила? У нее теперь самые крутые фотографы.

– Да я, чтоб отвязаться тогда, пообещал ей полноценную фотосессию. Одну. В любое время, когда захочет. Вот, и…

– Поплясать на твоей могилке захотела? Приехала королева к заштатному фотографу.

– Слушай, не рви душу. Нытье-нытьем, а отработать надо. Не сиди, посуетись!

– Ага, – согласился Витька, не вставая, – суечусь. Мысленно. Не боись, брат, обойдется. Когда все кончится, накатим по коньячку. Идут, между прочим.

В коридоре уже слышался топот.

«Свита», подумал Витька, наблюдая из кресла надувных дядей в черных футболках с логотипом из сплетенных букв Т на груди. Дяди упруго пробежались по зальчику, заглядывая в углы и за старый продавленный диван – тот самый. Степка потел рядом с софитом, опустив руки по швам.

«Королева», отметил Витька. В дверях показалась тонкая девица. Ее блестящие от геля волосы змеились по меховой накидке, – декольтированной, с рукавами по локоть – изысканная, подчеркнуто непрактичная вещь. Высокомерно задранный подбородок, сверкающее колье на белой груди, блестящий конвертик-сумочка в ухоженной лапке. Джинсы с разодранной коленкой – долларов за пару тысяч.

«Эк тебя дизайнеры завинегретили, дурочку!», подумал Витька.

Звезда остановилась посреди комнаты, медленно оглядывая ее, подчеркнуто не замечая потеющего Степана. За спиной красавицы человек пять – стайкой, на подхвате, с бутылочками минералки перье, с чемоданом косметики, с пухло укутанными белым одежными вешалками.

– Э-э, – набрался храбрости бывший покоритель провинциальной дурочки, – здравствуй, Танечка. Как твои дела?

Экс-Танечка соизволила перевести взгляд на Степку. Смерила его взглядом. Медленно повернула голову к свите. И улыбнулась, изогнув бровь. Включенные этой улыбкой, послышались смешки.

Снова глянула на Степана. И – слегка пожала плечиком.

Народ в голос расхохотался. Степка краснел волной от макушки до шеи, и Витька увидел, как из-под коротких рукавов старой футболки покраснели его руки – до кончиков пальцев.

Нелепость вопроса была так обыграна маленькой, но явно талантливой стервой, что Витька, не удержавшись, захохотал со всеми.

– Степушка, любимый, – дождавшись паузы в общем веселье, обратилась бывшая мыша к экс-покорителю, – время дорого, котик! Давай работать!

Омахнув Степку пушистой меховой полой, стремительно прошла к дивану и скинула на облезлую обивку свою шкурку, оставшись в микроскопической маечке цвета собственной незагорелой кожи.

Села рядом, погладила обивку, очаровательно сморщив носик, и выжидательно уставилась на Степку:

– Ну?

Медленно закинула ногу на ногу, копируя Шарон Стоун.

«Надо спасать», подумал Витька. Поднялся с кресла и пошел к софиту, у которого пребывал в ступоре напарник. Поправляя лампу, чувствительно заехал тому локтем в бок. И посмотрел в глаза.

– Работай, псище, – прошептал и с удовлетворением увидел, что глаза Степкины приобретают осмысленное выражение.

– Это еще кто? – недовольно вопросила дива. И двое одинаковых в черных майках подскочили, готовясь изгнать постороннего.

«Ага», сообразил Витька, «не узнает, типа, мстит, за то, что я тогда ее выставил. Ну, ладно, подыграем.»

– Осветитель я, – робко сказал, держась за софит, – практикант у мастера. Из, э-э, Джанкоя приехал. Учусь.

– Оставьте, – разрешила королева чернофутболочникам, – пусть поучится.

Оклемавшийся Степка кругами заходил по залу, то ускоряя, то замедляя шаги. Подбегал к дивану, брал диву за подбородок, вертя лицо в разные стороны, отскакивал, не отводя глаз.

– Угу-угу, – бормотал он. Отчаяние из глаз не ушло, но он явно работал, увлекся, и, похоже, думать забыл о постыдном начале фотосессии.

Сбегал за аппаратурой, и работа закипела.

Тин царила. Падала на диван, закинув ножку на изголовье. Садилась, широко разведя коленки и, свесив черные пряди волос, хищно скалилась в камеру, что ей шло чрезвычайно. Пряталась за спинку дивана, выставив носик и сверкая темными глазищами, ухватывалась за обивку, веером по-лягушачьи расставляя ухоженные пальчики. Сползала на пол, скрестив ноги, и, обессиленно откинувшись, грустно глядела прямо перед собой.

Пять раз переодевалась, не стесняясь показывать острые маленькие груди и узкие бедра с полоской прозрачных сетчатых трусиков. Один из сосков был проколот колечком с бриллиантом.

Дважды отдыхала на том же диване, запивая протеиновый коктейль минералкой.

«А ведь работает девка!», восхищенно думал Витька, бегом перенося свет, волоча и укладывая шнуры и кабели, «Да как работает! Такая всего добьется. Даже Степку забыла доесть, настолько ответственно пашет. Ну, закончит пахать, обязательно вспомнит.»

Наконец, все выдохлись. Перешучиваясь, свита споро собрала вещи и выстроилась, ожидая команды отбыть.

Тина Тин не торопилась подниматься с дивана. Сидела, задумчиво поглаживая древний гобелен, думала. Придавила рукой выпирающую пружину, отпустила. Послушала, как та заныла. Улыбнулась, но тут же нахмурилась. И нашла глазами Степана.

Витька подумал о том, что ведь на этом самом диване имел ее когда-то непутевый любовник. И синяки на узких бедрах от этой вот пружины неделю потом сходили.

– Ну, Степушка, – звенящим голосом начала Татьяна. Но не закончила.

– Э-э, – вклинился Витька, – я, это, попросить хотел…

Он подбежал, загородив Степана. Прижал руки к груди и завертел головой, засматривая в лица девушке и другу:

– Это, а можно мне, а? Немного совсем, кадров десять! А то, когда еще такой случай!

Она удивленно расширила глаза, и Витька убедился, помнит она его прекрасно. Поежился, вот тебе и серый незаметный. Но, начав игру сама, королева вынуждена была ее продолжить.

– Ну, что ж, твоя правда, я тут больше не появлюсь. Давай, действуй. Десять минут у тебя.

– Ага, десяти хватит! Я быстро! – радостно отозвался Витька и унесся в лаборантскую.

Гремя старыми бачками для проявки, он рылся на полке, сам не зная, что ищет. Встав на цыпочки, потянулся вглубь и вдруг охнул. Мышцы икры задергало, как рану под бинтами. Витька нагнулся и, продолжая оглядывать полки, крепко потер ногу через джинсы.

– Некогда, некогда, потом, – бормотал он. Подтащил табурет, забрался и, наконец, извлек из дальнего угла старенькую пластмассовую «мыльницу».

Спрыгнул, покрутил в руках. Ага, пленка есть, и батарейки работают. Сколько же лет ей – год, два?

Махнул рукой, так и не припомнив, когда именно он, прикупив роскошный по тем временам свой первый цифровик, закинул старый фотоаппарат на полку, даже не потрудившись проявить отщелканный десяток кадров.

Увидев простенькую камеру, дива высокомерно фыркнула.

А он, подбежав, рванул ее за руку и швырнул перед собой на колени.

– Ты!!! – задохнулась от возмущения девушка, опираясь рукой в пол, изогнувшись в попытке вскочить.

Щелк. Щелк. Щелк.

Вспышка отразилась в широко раскрытых темных глазах. Тина Тин ахнула и прикрыла лицо рукой. На щеках выступили неровные красные пятна.

– Глаза у тебя – темный янтарь, – негромко сказал Виктор и, удерживая аппарат одной рукой – палец на кнопке, упал на колени, подхватив диву под гибкую спину – помочь подняться. Дождался, когда она обопрется на его руку, шаря за спиной в поисках опоры. И – одним движением бросил на пол, нависнув над ней. Жадно глядел, как дрожат четко прорисованные губы. Прижал ее грудь левой рукой и откинулся дальше, направляя объектив.

Щелк. Щелк. Щелк.

– Лолитины грудки. Маленькие. Правильная девочка, без силикона.

Легко вскочил, краем глаза видя суету охраны вокруг и слыша Степкины вопли:

– Не трогать, бля! Работает!

Снова упав на колени, сгреб горстью нагеленные змеи волос, запутал в них руку покрепче, змеем нырнул к розовому ушку:

– Хочешь стать настоящей звездой? Дай отмашку своим бугаям, быстро! Четыре кадра осталось!

И затаил дыхание. Секунда. Другая…

Шевельнулась на его затылке узкая ладонь:

– Мы. Работаем, – раздался ее сломанный голос, – стоять, нормально!

Свита, привыкнув ко всякому – шоу-бизнес! – успокоилась.

Витька тут же забыл обо всем, что за спиной. Выпутал руку из темных прядей и медленно, любуясь, разложил их веером по затоптанному полу. Провел пальцами по нежной щеке до уголка губ. Тина беспомощно, по-детски смотрела на него снизу.

…Подцепил пальцем лямочку прозрачной майки и потащил с плеча. Тронул колечко в соске.

Тина сжавшись, попыталась отвернуть лицо. Прикусила губу.

Щелк. Щелк.

Профиль на фоне разбросанных волос.

Неловко выворачивая ткань изнанкой, он вернул майку на место. Вскочил, не отрывая взгляда:

– Можешь вставать, – сказал сверху.

Тина зашарила руками по полу, оперлась. И в это время Витька наступил ей на волосы ногой.

Уже почти встав, она подранком забилась, выгибая спину и пытаясь удержаться на ладонях, упертых в пол. Лицо запрокинуто, нижняя губа закушена, жилка на открытой шее…

Щелк.

«На кадре будет виден кусок кроссовка у самой головы», с отстраненным удовлетворением подумал Витька. Убрал ногу с волос. Поспешно отступил на пару шагов.

Девушка взвилась с пола. Разъяренная, с горящими злобой глазами, размахнулась тонкой рукой и кинулась на Витьку.

Звякнуло под каблуком туфельки упавшее колье.

Щелк.

Витька бросил аппарат на диван и выставил перед собой руки, ловя, не давая добраться, расцарапать лицо.

– Ну-ну-ну, – успокаивающе приговаривал, уворачиваясь, – все уже, все.

Тина всхлипнула, плечи ее обмякли. Махнула рукой и, повернувшись, побрела к дивану. Повалилась на него ничком и зарыдала в голос, завесив лицо растрепанными волосами.

Степан, боязливо обойдя Витьку по широкой дуге, присел рядом. Стал гладить вздрагивающие плечи, темные волосы.

– Ну-ну-ну, – бормотал он ей те же слова, что и Витька, не замечая этого, – ну все уже, Танюшка, все. Успокойся, девочка, ну, хватит.

– Да-а-а, – пожаловалась и дернула плечом. Почему-то было понятно, что дернула обвиняюще, в Витькину сторону. И сквозь рыдания задышала прерывисто, успокаиваясь.

– А полу-у-учится-а-а? – вопросила, не поднимая головы, уткнувшись лицом в сгиб локтя.

– Конечно! – поспешил успокоить ее Степан, продолжая гладить затылок. И испепелил Витьку взглядом.

Витька закивал и показал Степке большой палец. Сел в кресло и потянулся, закинув руки за голову. Прикрыл глаза. Слушал Степкино бормотание, Тинкины всхлипы – все реже и реже. Вот процокала мимо визажистка со своим волшебным чемоданчиком, обходя кресло подальше.

Через две минуты, вернув прежнее высокомерие, дива направилась к выходу, отрывисто обговаривая со Степаном детали сессии. На Витьку не посмотрела.

Но у самых дверей не удержалась. Повернулась и процедила сквозь зубы, сузив глаза:

– Не получится, уничтожу…

– Да, да! – закивал Витька, улыбаясь. И послал воздушный поцелуй.

Стало тихо. В окно, на поводке желтого луча, билась сонная муха.

Витька сидел, наблюдая, как Степан курсирует по зальчику, бесцельно перенося с места на место кипы старой бумаги, мотки шнуров. Молчали. Степан – укоризненно, Витька – благодушно.

– Ну…, – собрался начать разговор Витька. И Степка взорвался:

– Ну, ну! Что, ну? С-скотина! Ты чего сделал, пакость такая! Ты же мне, блин, всю карьеру испоганил! Она же теперь! Эхх!

И безнадежно махнул свободной рукой. Подумал, взъярился снова и с силой швырнул в стену отражатель из старого зонтика. Со стены с грохотом упала деревянная рама. Заныли пружины в брюхе старого дивана.

Степка диковато глянул на диван, скривился и, подбежав, плюхнулся на продавленное сиденье. Упер руки в колени и уткнулся в кулаки подбородком.

– Девочку жалко, – невнятно и тоскливо сказал он, – унизил.

Витька сорвался с кресла и заходил взад-вперед по залу.

– А ты не жалей. Год назад ты ее унизил куда больше. Скотина, говоришь? Пленочку прояви сегодня же. И учти, мой эксклюзив. Все переговоры – со мной. А проявишь, тогда и поговорим, кто кого унизил и кто кому карьеру сломал.

Остановился перед Степаном и посмотрел на рыжую макушку:

– Карьера! Ты ее хочешь, карьеру? Ты хочешь спокойно и радостно жить, трахая девок, и по тусовкам слоняться. Коньяк наш где?

– В лаборантской, – пробубнил Степка, – зря ты так, про меня. Я ж с тобой хорошо. У нас так хорошо все было. Ровно.

– Ну, ровно. Я тут недавно, Степа, одну вещь понял. Говно это ровно. Если ровно, значит – вниз. А выбирать надо, Степа, или вверх, или вниз.

Он сходил в лаборантскую, налил из початой бутылки коньяку и вернулся к другу. Сунул стакан куда-то под рыжие кудри:

– На, герой-любовник. И пленку прояви, не тяни резину. Я утром появлюсь.

– И куда тебя понесет, интересно? – Степан выпил залпом, перекосив тоскливое лицо.

Витька у окна отпил глоток и поставил стакан на подоконник. Засмотрелся на огненный дикий виноград, лезущий по козырькам подъездов.

– В ботанический сад поеду. Гулять. За вдохновением.

– Вот, бля, – подытожил Степан, провожая взглядом Витькину спину. Сходил к подоконнику, допил коньяк из его стакана. И пошел проявлять пленку.

… Нагулявшись среди пенсионеров, антикварными пешками ходившими по дорожкам парка, насмотревшись на листья, ветки, стволы, камни и жухлую траву, Витька попал домой поздно вечером. Уставший, с трудом разделся и упал ничком на измятые простыни. Ткнулся носом в тающий запах Наташиных духов. Уже засыпая, изогнулся и снова крепко потер ноющую икру.

Ночью, во сне, первый раз полетел…

Глава 7

Витька ехал в вагоне метро, глядя в черное стекло. Если покачать головой, то отражение, перетекая, вытягивает челюсть, раздает в стороны скулы, скашивает глаза. Попытался найти положение головы, при котором отражение будет более-менее симпатичным. Почти нашел, но обширная спина заслонила стекло. Грузная тетка, вся в черной коже – даже кепи матово поблескивает на пышной прическе. Он прикрыл глаза. Вспомнил американский ужастик про огромных тараканов. Да-да, как раз в метрополитене они и водились. А вдруг это и не тараканы вовсе, а такие тетки в своих колом стоящих длиннющих кожанах, тем более, что цвета – черный да темно-коричневый, как раз самое оно.

Покачиваясь, представлял темный тоннель, по которому снуют перебежками кожаные тетки, поджидая неосторожного пассажира. Что же они там с ними делают, в черном зеве тоннеля, где капает сверху медленная вода? Пусть они их едят, но не просто, а, как настоящие хозяйки, маринуют или мелко рубят для салата оливье.

Потом шел пешком, щурясь на мокрые взблески осеннего солнца. Неожиданное солнце – выглядывает, никого не предупреждая. Смотрел на синий глаз неба в прорывах ватных облаков за домами. Небу, наверное, тоже интересно смотреть на землю. Как из иллюминатора самолета. Маленькие домики, дороги; озера и реки сверкают так яростно, будто сделаны из фольги, кажется, даже края у них приподняты над землей. Небо, может быть, забывает, как именно выглядит земля, когда она долго спрятана под облачным одеялом.

Он видел кадры! Вот же, вот!

Голова регулировщика над крышами автомобилей, он будто тонет в металлической реке с выражением лица человека, не успевшего додумать очень длинную мысль.

Крошечная девочка в оранжевой куртке на фоне киоска с мороженым ест эскимо. А на киоске нарисовано то же эскимо размером в два раз поболе девочки – с глазами и раззявленным ртом, – того и гляди, само ее съест.

Две бабки на остановке склонились над раскрытой сумкой и хвастаются покупками, – одна растянула на ладонях белоснежные трусы великанского размера, другая щупает их с интересом и уважением.