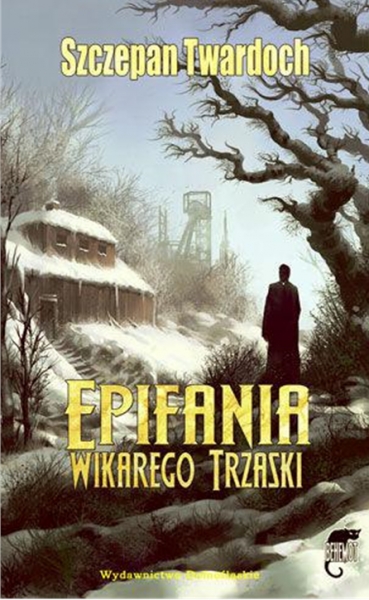

ЩЕПАН ТВАРДОХ

ЭПИФАНИЯ ВИКАРИЯ ТШАСКИ

Нижнесилезское Издательство, 2007

Перевод: Марченко Владимир Борисович, 2019

ЭВЕ И МАРТЕ

Сереющее на горизонте небо готовилось к тому, чтобы принять в себя рассвет. Ноябрьский заморозок задубил землю, покрыл инеем автомобильные стекла, траву и деревья, на которых еще висели остатки листьев, и привел к тому, что воздух утратил прозрачность, заполняясь замороженным туманом. С крыш в небо глядели мускулистые дымовые трубы, изрыгающие из себя желтый, белый и черный дым, который, смешиваясь словно на палитре художника, зависал метрах в пятидесяти над землей и стелился, лентами и клубами, будто гротескная издевка над бабьим летом.

Отцы семейств, которых рычание будильников вытаскивало из-под пуховых перин, от спокойно дышащих широкобедрых жен, закуривали первую сигарету в подвалах, забрасывая очередные лопатки угля в угасшие или зияющие алым жаром жерла печей центрального отопления. Их жены крестились и наполовину сознательно, шлепая тапками по терразиту, шли на кухни, вытаскивали из холодильников сыр, колбасу и масло, резали хлеб, ставили воду на кофе и заворачивали бутерброды в бумагу.

Скрипели навесные замки и дрожали решетки открываемых магазинов. Запах свежего хлеба выползал из разогретой пекарни. Под пластиковыми скребками иней пластами сходил со стекол "гольфов", "ланосов", "полонезов" и "малюхов"[1], а копулирующие с цилиндрами поршни разогревали застывшее в двигателях масло. Монотонной мантрой призывали одни других голуби в отдаленных голубятнях, а воробьи заполняли воздух чириканьем. Под землей, в штреках и забоях ночную смену меняли шахтеры из пересменки.

Юзеф Лёмпа, прозванный Понедельником, укладывал тормозок в сумку – бутербродов в нем было в два раза больше обычного. Панна[2] Альдона, домохозяйка, со спокойствием фаталистки накачивала камеру своего велосипеда, "вигры 3", из которой шалопаи снизу опять спустили воздух. У Анджея Зелиньского, приходского священника, не было ни малейшего желания вылезать из теплой постели, поэтому он пялился в покрытый грибком потолок и беспокоился, откуда взять деньги на ремонт крыши дома, в котором поселил его приход. Ковнацкая, учительница математики, страдающая бессонницей, с жаром выстукивала оскорбления на Интернет-форуме. Герхард Пикулик орал в мобильный телефон, ругая своего сотрудника, водителя опаздывающего автобуса маршрута Гливице – Гамбург – Гливице. Целинка Гвужджь, учительница английского, напрасно пыталась пробудить желание в сонном муже. Теофил Кочик, дурачок, закончил доить корову и опасался того, что может опоздать в костёл. Ядвига Олексяк, директор школы, с трудом натягивала трусы-утяжки. Школьный молодняк сопел в обе дырочки, тихо надеясь про себя, что сегодня мир попросту не проснется.

Заменяющий костёльного служку электронный автомат запустил механизм колоколов, бой которых, взывая к мессе, понесся по улицам в ямах, между придомовыми огородами, по замерзшим парам, между стен жестяных гаражей, сквозь ограды из сетки, рахитические рощицы и пустоши, втискиваясь в дома через звуконепроницаемые окна.

Вместе с боем колоколов, распыленный тяжелыми облаками свет извлек из темноты суровую громаду старого костёла, барочного по стилю, но лишенного всяческой фривольности, спокойного и основательного – как характер всех тех людей, которые собирались в нем каждое воскресенье. На коньке кирпично-рыжей крыши присели воробьи, выгнанные из уютных закоулков колокольни гудящей бронзой.

Посреди просыпающейся в магазинах, пекарнях и учреждениях деревни светом электрических люстр загорелись и костёльные окна.

Господь Бог глядел на свои Дробчице.

В освещенном костёле сине-голубое тело лишенного головы Иоанна Крестителя изливало ровную струю крови, а голова в руке палача вздымала глаза к небу. Одетая в платье в стиле рококо Иродиада удовлетворенно улыбалась, убийца все еще держал меч в руке. Потемневший лак придавал барочной картине мрачности, только лишь муслиновые одежды женщин да бледность мертвого тела слегка освещали темноту подземелий.

Старшим братьям с колокольни завторил маленький колокольчик на шнурке, при выходе из ризницы. Потянутый маленькой рукой министранта[3], он известил о начале мессы немногочисленным прихожанам, которые пришли в понедельник в костёл. Молодой ксёндз опустился на колено перед алтарем, тяжелым взглядом одаряя картину с покровителем храма. Сонный министрант опустился на колени за ним, после чего они оба заняли соответствующие места.

- Милость Бога Отца, любовь Господа нашего Иисуса Христа и дар единства в Духе Святом да будет со всеми вами, - запел священник.

- И с духом твоим, - ответили ему бабульки и Кочик. Утренняя святая месса в приходском костёле Усекновения Главы святого Иоанна Крестителя в Дробчицах началась. Верные[4], то есть народ, как обычно, выступил в количестве десяти человек. Ксёндз викарий[5] Ян Тшаска, которого прихожане называли ксёндзом Янечком, а старшими "новым капелюнкйим" (новым викарием (все переводы с силезского языка в тексте даны Автором за исключением особых случаев)) про себя попросил прощения у Господа бога за свои грехи, прочитал Интенцию[6], после чего начал Confiteor[7].

- Признаем перед Господом, что мы грешны, чтобы могли с чистым сердцем принести Самую святую Жертву, - пропел своим чистым голосом, о котором старшие люди говорили: "Kapelůnek to śpjywajům tak pjykne, že aže Matko Bosko na figuře śe śmejům, jak go suyšům" (Викарий так красиво поет, что даже фигура Матери Божьей смеется, когда слышит его – силезск.).

Когда верующие вялыми голосами начали свое "Исповедуюсь Господу Богу Всемогущему и вам, братья и сестры…", викарий, возбудив в себе искреннюю печаль за грехи, позволил мыслям на секунд двенадцать-пятнадцать улететь, в то время как губы безотчетно проговаривали, как и каждый день, одни и те же слова. Ксёндз Янечек раздумывал о завтраке, которого не успел заглотать, потому что проснулся на четверть часа позже, чем следовало, и едва-едва успел на мессу. Он надеялся на то, что приходский настоятель не слопает его пару колбасок по-силезски, которые с мыслью о завтраке он сам спрятал на самой нижней полке в холодильнике. Настоятель, возможно, и не слопает, но если их обнаружит панна Альдона, то обязательно покрошит их настоятелю в яичницу, бурча себе под нос: "Přeca farařowi śe bardźyj naležy wušt do smažůnki anželi kapelůnkowi" (Ведь настоятелю колбаса в яичницу больше пристоит, чем викарию – силезск.).

Черт подери. И это же придется тащиться в продуктовый, за каким-нибудь сырком или чем-нибудь другим, лишь бы недорогим. А после завтрака нужно будет сесть и быстренько прочитать ляудесы[8], которых не успел перед мессой, а потом нужно будет сразу же бежать в школу. После школы, возможно, небольшая прогулка, можно будет возвратиться через лес, красивый, поздне-осенний день сегодня, в лесу он мог бы прочесть бревиарий[9] снова, присядет себе так удобненько на пеньке, поглядит на остатки разноцветных листьев и вознесет мысли к Господу, потом на обед в приходскую церковь, где не станет обращать внимание на придирки панны Альдоны и сбежит к себе в комнату. Нет, псякрев, понедельник же, дежурство в канцелярии. Так что проторчит эти пару часов в канцелярии, может быть, никто и не придет, после чего он отправится к себе, в свою комнату. Включит компьютер и вернется, возможно, к статье для "Воскресного Гостя", об инкультурации[10], которую должен был закончить еще месяц назад. Или почитает чего-нибудь, может, Августина, или же, если в нем уже не будет сил ни на что другое, тогда какие-нибудь глупости. Недавно в городе он купил себе в магазине дешевой книги несколько непритязательных романчиков, которые прекрасно подходили для вечернего расслабления. Потом прочитает вечерние молитвы, а когда услышит, как faroř ложится спать, а экономка отправилась домой, переключит штекер от телефона к модему и на парочку минут соединится с Нэтом, скачает электронные письма от приятелей, разве что опять ничего не будет, потому что кто там о нем еще помнит, отключится, напишет ответы, снова ненадолго подключится и отошлет. А может, за завтраком, вновь вернуться к вопросу постоянного канала связи? Но это возможно лишь если не будет Альдоны, поскольку при ней все тут же закончится кудахтанием, мол, зачем пану ксёндзу эти компьютеры, пускай лучше пан ксёндз молитвами займется.

Печальные карие глаза молодого Кочика вглядывались в ксёндза Янечека с укоризной. Блин, это я зазевался! – подумал Тшаска.

- Да смилуется над нами Господь Всемогущий и, отпустив нам грехи, приведет нас к жизни вечной, - поспешно пропел он.

- А-а-аминь, - ответили ему бабульки, Кочик и министрант.

Тшаска гладко перешел через "Господи, что умер на кресте…", затем к литургии слова[11]. Настоятель всегда желал, чтобы это министранты читали фрагменты Писания, только у ксёндза Янечека не было ни малейшего желания двенадцатилетнего Пётруся, с трудов выдавливающего из себя Божьи Слова, так что сам прочет все, что требовалось. Он махнул рукой на проповедь, после чего неожиданно исчез уродливый костёл, исчезли бабульки и фанатик Кочик, исчез минестрантишка, а ксёндз Янечек улетел к великой Тайне, скрытой в Римском Каноне, который викарий предпочитал всем остальным евхаристическим[12] молитвам. Так же, как и всякий день, когда он возносил глаза к поднятой над головой облатке, и далее, точно так же, как и шесть лет назад, после рукоположения, волосы становились дыбом, по телу пробегала дрожь, когда кусочек облатки превратился в самого Христа. А вино – в кровь. Преломление хлеба, предъявление причастия верным, Agnus Dei[13], причастие, вываленные языки, на которые ксёндз Янечек кладет Тело Христово – аминь – вялое пение. Тшаска забирает у министранта патену[14], потому что парень – ужасный растяпа, и осторожненько ссыпает невидимые частицы Тела в чашу, шепча:

- Господи, позволь гам с чистым сердцем принять то, что приняли устами, и дар, полученный в жизни временной, да станет пускай для нас лекарством для жизни вечной.

Очищение чаши – ксёндз Янечек глядит, как вода, запущенная в спиральное движение запястьем, забирает с собой крохи Тела.

Конец. Объявления. Хотелось бы что-нибудь сказать им, о своей жизни студента из приличного дома, который он бросил, чтобы стать ксёндзом, и о жизни столичного священника-интеллектуала, которую он вел в столице, и которую покинул по зову Господню, чтобы у них, в этой всеми забытой деревне в безобразной Силезии, в глухой Oberschliesen (Верхняя Силезия – нем.), ежедневно совершать чудо Пресуществления. Вот только зачем бы он должен был это им говорить? Тшаска мрачно подумал о том, что понимания здесь не найдет. Так что викарий пробормотал порядок святых месс на неделе, интенсивно думая при этом о колбасках. Господь с вами, бабки; Господь с тобой, Кочик, сумасшедший.

- И с духом твоим, - отвечал народ.

- Да благословит вас Бог Всемогущий – Отец – Сын – и Дух Святой.

Затрещали осенние плащи, когда бабки набожно – то есть, в их понятии, с губами, вытянутые в куриную гузку и глазами, поднятыми к лампам – прощались, очерчивая ладонями столь широкие дуги, словно бы спасение зависело от длины руки. Ну почему, холера ясна, вы всегда опускаетесь на колени, чтобы получить мое благословение, вместо того, чтобы вставать, - с отчаянием подумал ксёндз Янечек, и тут же извинился перед Господом за мысленную ругань. В принципе, на колени становятся, потому что так их научили, когда они были детьми, а отцу настоятелю эта смесь Тридентины с Novus Ordo Missae[15], кажется, никак не мешает. Кочик же для уверенности перекрестился троекратно, как будто бы плыл сумасшедшим кролем.

Возвращение за алтарь, поклон, кровь, бьющая струей из безголовой шеи Иоанна Крестителя; держитесь, Ваня Без Головы и Голова Вани на Блюде, мои немые приятели на картине, не давайтесь гадам, и теперь в ризницу. Пётрусь набожно сложил руки – а вот интересно, когда ты, сынок, начнешь совать свои лапки подружкам в трусики, ведь мне известно, что ты тот еще фрукт, - подумал викарий и прочитал молитву. Ладно, сейчас пускай этот растяпа-министрант поможет ему снять одеяния – ну, Пётрусь, живо. Потертую ризу ксёндз Янечек снял сам и повесил в шкаф, отвязал поясной шнур –сингулум, сложил его, как следует; Пётрусь забрал столу, помог стащить альбу и отвязал завязки гумерала[16]. Болезненное сокращение в желудке вновь напомнило ксёндзу Янечку про завтрак.

- Спасибо тебе, Петр, что помогал мне в возложении жертвы Господней.

Ксёндз протянул свою большую ладонь и пожал маленькую ручку министранта. Он знал, что мальчишки ценят, когда после мессы он благодарит их так, по-мужски, как взрослым.

Они вышли из ризницы, министрант потопал в школу, волоча за собой рюкзак, а ксёндз Янечек с радостью констатировал, что под крыльцом дома приходского священника велосипед панны Альдоны еще не стоит, следовательно, его колбаски ожидают в холодильнике.

- Прошу прощения пана ксёндза…

- Блииин. Кочик. Не морочь мне голову, Кочик, я хочу пойти позавтракать, сейчас четверть восьмого утра, понедельник, а я еще не ел, а сейчас надо идти в школу. А кроме того, паршиво ты выглядишь, у тебя горячка, мужик. Ты мне нравишься, Кочик, потому что ты, как и я, здесь чужой, не свой, gorol (городской – силезск.), на тебя тоже глядят здесь, как на рарога[17], мы, похоже, даже одного возраста, ты мне близок, Кочик, но не сегодня утром, Господи, только не сегодня утром. Тшаска решил не поворачиваться, может, отстанет.

- Прошу прощения у ксёндза, у меня вопрос.

Вечно у тебя вопросы – подумал ксёндз и со вздохом разочарования повернулся.

- Ну, слушаю вас, пан Кочик.

Так, в чем будет дело в этот раз. Деревенский дурачок и слепой приверженец религии уже подскочил, схватил за плечо – и ведь не скажешь ему, что терпеть не могу, когда кто-нибудь держит меня за руку во время разговора, Христос бы так не поступил.

- Скажите пожалуйста, пан ксёндз, а вот когда облатка превращается в тело Христа, как пан ксёндз говорит за алтарем, то вот в какую часть тела, простите, что так вот спрошу? – сумасшедший выговаривал слова тщательно, медленно, по раздумью, как кто-то, кто плохо знает польский язык и вспоминает заученные наизусть выражения.

Ты, Кочик, дурачок, можешь так спрашивать, и вот что я должен тебе отвечать? Этого и профессора теологии хорошенько понимать не всегда могут, а тут я должен объяснять тебе, бездомному бродяге, которого приютил хозяин для помощи со скотиной, ты же из благодарности решил обратиться в истинную веру, что хорошо говорит о тех переставленных шариках и роликах в твоей тридцатилетней башке, но никак не поможет тебе понять Пресуществление.

- Ну, пан Кочик, попросту во всего Христа. Не следует морочить этим голову, идите-ка лучше домой, а не то ваш хозяин еще рассердится, что от работы отлыниваете, - быстро отрезал викарий, печально глядя на панну Альдону, которая неумолимо приближалась к дому священника, нажимая на педали своего велосипеда.

- Прошу прощения, пан ксёндз, но нет ничего более важного, чем Святая Месса и Причастие.

Кочик не отклеивался, и викарий знал, что для парня со сломанным носом важны не столько теологические сомнения, а только лишь контакт со священником, который, в понимании Кочика, приближал его к Богу.

И я тебе этот контакт обязан обеспечить, и обеспечу. Но не сейчас.

- Если вы желаете поговорить, пан Кочик, то придите-ка лучше вечером, после семи, когда я уже закончу дежурить в канцелярии, хорошо? – сказал ксёндз, в мыслях прощаясь с запланированным вечером с книжкой, с электронной почтой от приятелей. Кочик желал сказать еще что-то, но викарий уже практически бежал в сторону фары[18], только бы упредить панну Альдону. К двери подскочил запоздало, так что было бы невежливым закрыть ее у женщины перед носом, пришлось впустить экономку в дом.

- Ńech bydźe pochwalůny Jesus Christus i Maryja zawše Dźywica (Слава Иисусу Христу и Марии Приснодеве – силезск.), - процитировала панна Альдона.

А еще святой Иоанн Креститель с Его Усекновение Главы, святые Петр и Павел, святой Косма, святой Дамиан, святая Тереза от Младенца Иисуса, святой Игнатий Лойола, святые папы римские и епископы, все святые – женщины и мужчины Божьи, провозгласи уж сразу целую литанию, - вновь ксёндз Янечек про себя дал выход злости, и вновь попросил у Господа прощения за это. Он вежливо ответил:

- Во веки веков, аминь, панна Альдона. И что интересного сегодня?

- A co mo być, co śe kśůndz gupje pytajům? (И что такого должно было стрястись, что ксёндз глупые вопросы задает? – силезск.) – ответила ворчливо старая силезянка, а викарий с печалью вспоминал панну Ханю, кухарку из его первого прихода, в Варшаве на Жолибоже, которая к своим "ксёнжикам" относилась будто к родным сыновьям.

Они прошли в кухню. Викарий быстренько вытащил свои колбаски из холодильника и поставил воду на газовой печке. Какое-то время он еще пытался игнорировать возмущенный взгляд экономки, но капитулировал и подал ей одну сардельку.

- Отец настоятель наверняка бы хотел яичницу на колбасе…

Панна Альдона пробормотала что-то себе под нос о том, как, вот, не уважают хозяина, и начала готовить яичницу для старшего священника. Викарий же забросил свою колбаску в кастрюльку с водой и включил электрический чайник, чтобы заварить себе кофе. Растворимый. Через минуту он уже сидел за столом над двумя кусочками вчерашнего хлеба, помазанными плавленым сыром с кляксами горчицы и с чашкой кофе. Он решил подождать, чтобы поесть вместе с настоятелем. Панна Альдона злилась, злилась, пока не рявкнула:

- Niech faroř oroz sam přilezům! Wjela mům čekać ze smažůnkům? Juz je źimno, źic ny warto, do luftu z takům robotm! Niech se faroř na bezrok nowo kucharka šukajům, bo jo tego poradzą ńy ščimać! (Пускай отец настоятель идет немедленно! Сколько мне ждать с этой яичницей? Она уже холодная, никуда не годится, и мне это уже надоело! На будущий год пускай отец настоятель ищет другую кухарку, потому что я уже не выдерживаю!)

Ксёндз Янечек даже внутренне сжался, хотя и знал, что все эти ритуальные угрозы никакого значения не имеют, а панна Альдона провозглашает их через день. Викарий даже подозревал, что у их экономки имеется свой личный бревиарий, составленный из угроз, сетований, напоминалок и ворчалок на каждый день в году, который она прочитывает полностью с огромным воодушевлением.

В конце концов, отец настоятель вкатился на кухню. Большой, круглый, свежий, с головой, поросшей редкой седой щетиной, с розовой кожей, он выглядел здоровым и добродушным, несмотря на значительный вес. Но вот добродушным он, чаще всего, и не бывал, сегодня был вообще в ярости, что викарий сразу же отметил. Священник сел за стол, не промолвив ни слова, не отреагировав ни на "добрый день" ксёндза Янека, ни на "да восславится" экономки. Отметив длительный, взбешенный взгляд, викарий сразу же сделал вывод, что это в раз он является причиной утреннего гнева фарара.

Все вместе произнесли молитву перед едой и ели молча. В восемь часов молодой священник посчитал, что съел бы чего-нибудь и больше, но через сорок пять минут ему следовало быть в школе, а ведь нужно было еще прочесть молитвы. Тшаска тихо поблагодарил и поднялся из-за стола.

- Сядьте, пан ксёндз, - рявкнул отец настоятель.

Блиин, - подумал викарий. Паршиво. Он снова опустился на стул. Пожилой священник передвинул по столу в сторону ксёндза Янечка лист бумаги с логотипом ТP (Telekomunikacja Polska).

- И как пан ксёндз собирается это пояснить?

Двести девяносто два злотых и девятнадцать грошей. Курррва. Прости Господи! Модем, скорее всего, он должен был случайно оставить на ночь включенный модем.

- Нуу… это, наверное… за интернет… Совершенно случайно оставил включенным модем. Я же говорил, что нам нужен постоянный канал… От всего сердца прошу прощения у отца настоятеля, я покрою все из своих личных средств, - с трудом пробормотал Тшаска.

- А пан ксёндз как представлял, что община будет платить за ваши прихоти? За то, что пан всякие гадости в своем интернете смотрит? – прорычал отец настоятель.

Молодой священник уже хотел оправдываться, что никогда в жизни никаких гадостей в интернете не глядел (ладно, один разик, еще в семинарии, ведомый любопытством, зашел на такую страницу, но сразу же, перепугавшись, и сбежал, а чудовищные сцены, которые там увидал, преследовали его еще пару лет после того), а вот сам лично видел, как отец настоятель пялится на Плейбой по спутниковому. Но подумал, что молчание станет отличной тренировкой покорности. Так что молчал.

- Я вам запрещаю, понимаете, пан ксёндз? Запрещаю пользоваться этим, как его, модемом! И конец, холера ясна! Нам крышу на плебании ремонтировать надо! Вода в подвале стоит, за откачку тоже платить нужно, а тут целых три сотни за пана ксёндза глупости!

- Еще раз извиняюсь, отец настоятель прав. Но прошу вас (Господи Иисусе, укрепи меня в смирении и послушании, отстрани от меня искушение изо всех сил долбануть в эту жирную, розовую харю), пожалуйста, не запрещайте мне пользоваться сетью. Я стану ограничивать себя, счет оплачу из денег, которые присылает мне отец. И-мэйлы для меня – это единственный контакт с друзьями и с семьей в Варшаве, пожалуйста, отец настоятель.

Унизился, умолял его. Мало? Конечно же мало, ему еще нужно насытиться властью.

- Нет, холера ясна, не может быть и речи. Запрет! Пан ксёндз понимает? За-пре-ща-ю!

А тот не выдержал. Неожиданно поднялся из-за стола, шумно отодвигая стул, поглядел на отца настоятеля (когда-нибудь не выдержу, и эта бабища будет его с пола собирать, даже если за это меня лишить сана) и, хлопнув дверью, отправился в свою комнату на втором этаже. Его еще сопровождали вопли фарара. В комнате викарий упал на кровать, втиснул лицо в подушку и пробормотал: то ли сам себе, то ли обращаясь к Иисусу:

- Как долго еще, как долго? Заберите меня отсюда, потому что больше я вынести не смогу…

Ну почему он, блестящий клирик, а потом и живой, молодой священник с начатой диссертацией по философии, крепко связанный с варшавской академической средой, попал в Дробчице в Силезии? Брат говорил ему: старик, тут все просто. Архиепископ Зяркевич терпеть не может нашего родителя. Ты же знаешь, Зяркевич всегда был за открытый католицизм, ксёндз Чайковский[19], "Тыгодник" и тому подобные дела; а отец упрекал его, говоря о церкви святого Иуды, об агентах, о "лже-епископах". И когда до Зяркевича дошло, что юный Тшаска в его архиепархии ксёндзом, да еще пишет какие-то диссертации, то тут же врубился, что старому Тшаске ничего не сделает, а вот его сынуле, который был настолько глуп, что попал под его начало… Вот на тебя все и повалило. Но не беспокойся. После второго приступа папа с политикой покончил, занимается исключительно садом, ходит от дерева к дереву и подрезает яблоньки, газеты ним уже не интересуются, да и у Зяркевича, вроде как, ожесточение прошло, так что посиди там немного, науками займись в частном порядке, свыкнись с жизнью приходского священника, и, раз-два, вернешься к нам и начнешь карабкаться вверх. Во славу Господа, во славу Господа.

- Господи, дай мне сил быть смиренным, позволь любить мое начальство, - прошептал ксёндз Янечек и быстро прочитал пару Отче наш, одну молитву в интенции отца настоятеля, вторую – в интенции архиепископа Зяркевича. – Прости меня, Господи, за мою вспышку, но позволь, чтобы перед отцом настоятелем я извинился только завтра.

Он поднялся с кровати, поглядел на часы. Ну, а теперь быстренько: заутреня.

Тшаска прочитал нужные молитвы по бревиарию, под конец пообещал Господу, что будет продолжать исполнять свое обещание не произносить ругательств вслух, и заранее извинился перед Богом за то, что, вне всякого сомнения, будет продолжать ругаться про себя. Ксёндз Янечек считал, что самого себя менять следует по кусочку.

Он надел берет, пальто, доходящее до щиколоток, как и сутана. Нужно было бы отдать его в чистку. С тоской он поглядел на висящий в шкафу черный костюм небольшой рядок черных сорочек с колоратками[20]. Тшаска взял папку и вышел во двор. На крыльце он наткнулся на отца настоятеля, который курил первую утреннюю сигарету, считая, что его не заметит панна Альдона, занятая как раз вешанием занавесок в задних комнатах плебании.

- Хотелось бы извиниться перед отцом за свое поведение за завтраком, - героически начал викарий и опустил глаза. Ему было, черт подери, стыдно.

У настоятеля, которого поймали, когда он предавался вредной привычке, уже не было сил на решительную позу.

- Я тоже прошу прощения у ксёндза викария. Но вы же сами знаете, какое у нас положение с финансами. Это же не Варшава, ксёндз Янечек. И пускай пан ксёндз соединяется с этими своими и-мэйлами, раз уже пану ксёндзу так надо, только, пожалуйста, недолго.

Викарий кивнул. Отец настоятель показал пальцем на сигарету, которую он держал в правой руке, после чего прижал этот палец к губам – об этом, мол, ша! Они даже улыбнулись друг другу, жва измученных жизнью священника в земном пути от рождения до смерти.

Ксёндз Янечек быстрым шагом направился в сторону школы, проходя мимо детей, группками снующих в неспешную прогулку на второй урок. Когда же прошел мимо гимназистов, похоже, из выпускного класса, его догнал громкий смех и издевательские замечания. Вновь они насмехаются, а он не знает, как поступить. Отец настоятель развернулся бы на месте и одному за другим дал бы им по мордам, но вот он так не мог. Не то, чтобы он что-то имел против, проучить сопляков стоило, но он попросту не умел этого.

Сосновая шишка ударила по слишком тесному, насаженному на самую макушку берету с такой силой, что головной убор свалился на землю. Викарий резко обернулся, но дети, разохоченные, но и напуганные своим наглым поступком, сбежали с дороги в рощу. Ксёндз Ян Тшаска вздохнул, поднял берет, нацепил его снова на голову и пошел дальше. А перед ним четыреста шестьдесят четвертый день в принадлежащем гливицкой епархии приходе в Дробчицах.

+ + +

Теофил, Теофил! – позвала корова.

Кочик мотнул головой, раз и другой. Коровы не разговаривают, Теофил. Парень сделал глубокий вдох, удержал воздух в легких, выпустил его и повернулся к животному. Корова молчала, глядя куда-то в бок большими глазами.

Кочик перекрестился и вернулся к уборке навоза. Коровы не разговаривают, Теофил. Он набрал последнее ведро и выбросил его на gnojok, помыл руки под дворовым краном и сел на лавочке, опирающейся о неоштукатуренную стену. Какой хороший сегодня день, Теофил. Светит солнце, утром ты был в гостях Господа Иисусика, еще нет десяти утра, а ты уже половину работы сделал. Можешь присесть и впитать эти последние солнечные лучи, прежде чем придет зима.

Когда-то ты, Теофил, боялся зимы, но сейчас ты ее уже не боишься. Когда-то зима означала страх в течение всей морозной ночи, в течение которой человек слабел, так что он попросту хотел лечь на лавке в парке. Когда из каналов с трубами человека выгнали бухари, потому что даже для ханыг ты был чем-то чужим. Ничего удивительного, тогда к тебе обращались предметы, животные и привидения.

А теперь – зима, так и что же с того, что зима? Сидишь, Теофил, в своей комнатке, в котором так тепло, что спать можешь под тонким одеялом в самих трусах и майке. Если нужно выйти во двор, у тебя имеются две теплые куртки, одна на bezstydźyń (будни), как говорят хозяева, а вторую, чтобы одевать в костёл. И шапка у тебя есть, и два шарфа, и рукавицы. И живешь ты здесь, Теофил, как король. И еда, хорошая такая, домашняя еда, настоящая. Тот супец, что из котла для бездомных, да по сравнению с супами пани Фриды Лёмпы – одна вода. Пани Фрида или же пани Эльфрида или пани Лёмпа или же Lůmpino, делает супы густые, жирные, такие, что ложку поставить можно, питательные, такие, что человеку одной тарелки хватило бы на целый обед да и на ужин – а ведь тут всегда имеется и второе блюдо, в будний день karminadle с картошкой или krupnok, а в воскресенье – rolada a kluski, s modro kapusta (в будни котлеты из фарша с картошкой или же колбаса с кашей, а в воскресенье – рулет с клецками и красной капустой). А потом еще хозяева ужинают какими-нибудь бутербродами, но ты, Теофил, не ужинаешь, ведь оно стыдно было бы снова есть, когда так уж сильно и не работаешь, потому отказываешься, как только можешь.

Так что сейчас, Теофил, можешь себе спокойненько посидеть на лавочке, подставляя лицо солнцу, и без страха впитать в себя то последнее тепло, пока не выпадет снег. Помежешь подумать про Святое Причастие. Как это хорошо, что ты, Теофил, обратился в веру, а раньше ведь жил в грехе, но вот теперь – уже нет. В небе оно наверняка будет, как в хозяйстве у Лёмпов, но при этом исчезнет даже та маленькая искорка страха, которая с каждым днем делается все меньшей и меньшей, но еще тлеет где-то на дне сердца – страха, что когда-нибудь Лёмпы прикажут уйти прочь. А они прогонят, потому что мир вещей и животных, который замолк, снова заговорит, и ты, Теофил, должен будешь послушать, как слушал когда-то. Помнишь ворона, Теофил? Помнишь ворона?

Сейчас, когда к тебе обратится корова, ты просто поворачиваешься к ней спиной и не обращаешь на него внимания. А тогда, Теофил, помнишь, как оно было? Помнишь ворона? Прежде чем Черный Дед вынул голоса из твоей головы, Теофил?

Ворон уселся на твоей голове, когда тебе было пять лет. Вы с мамой шли по улице, в Кельцах, с правой стороны был дворец, а по левой – низкие домики. Ворон сидел на коньке, на самой вершине крыши одного из домов, ты, Теофил, шел с мамой, она держала тебя за руку, а во второй ее руке была сетка, в которой звякали бутылки. А тут ворон тебя увидел, ты же крикнул, хотел, чтобы мама тебя спрятала, но она никакого ворона не видела, и только дернула тебя за руку, потому что ты упирался. А вот ворон тебя видел и распростер огромные крылья и спланировал вниз к тебе, Теофил? Он вцепился когтями тебе в волосы, вонзил их в кожу, а на каждом когте у него были такие занозы, словно на крючке у рыболова, ты помнишь их? Когти пробили кожу, соскользнули под ней, спустившись по кости черепа, после чего чуточку отодвинулись, а занозы вцепились в кость, вонзились в нее, и уже никакая сила не могла вырвать эти когти из твоих волос. И ворон расставил свои крылья широко-широко, а ты, Теофил, кричал, и вот тогда, в наказание, он нанес тебе первый удар, после чего ударил своим громадным клювом прямо в глаз.

И мам тоже кричала, даже несколько раз шлепнула тебя по попке, а у тебя тела кровь, ты помнишь тот узор, который она разрисовала на белых штанинах? А потом тебя забрали в скорую помощь, вот только так и не мог отцепить ворона, а он начал с тобой разговаривать. И он смеялся, когда за мамой закрылась дверь, а ты сидел на стуле с обивкой из бордового дерматина с черной окантовкой; в стуле имелась полка из блестящего металла; а перед тобой был письменный стол, а за столом одна такая тётя; мам закрыла дверь, и вы остались сами: ты, та тётя и ворон, между двухцветными стенками с коричневой панелью и накатанным светлым узором. И там ты так и остался, и там были такие круглые лампы, помнишь, Теофил? И повсюду тот самый накатанный узор. А потом и ты сам научился такой делать, когда уже покрасил стенку в какой-то цвет, ты брал валик и тщательно, неспешно отпечатывал тот узор на стенах, валик крутился и оставлял на штукатурке листья, изогнутые ветки и цветочные бутоны.

А ворон крепко держал тебя за голову. Он поджимал ноги, сплющивался, клал крылья на твою голову, прижимал голову с острым клювом, и его не было видно, но ты его чувствовал всякий раз, когда проводил рукой по голове. И иногда он просыпался, поднимался, бил крыльями и наказывал тебя, при этом бил клювом в твои глаза. И он разговаривал с тобой, приказывал тебе делать разные вещи, которых ты боялся. Как тогда, когда ты вышел на крышу, а он говорил, что если ты спрыгнешь, он удержит тебя в воздухе, а ты не спрыгнул, тебя сняли оттуда и привязали к кровати; а он хохотал и колол тебя клювом, а потом кто-то стянул тебе штаны и сдвинул одеяло, и все смеялись, и ворон тоже смеялся, а ты, Теофил, ничего не мог сделать, потому что был привязан к кровати, а потом пришла тётя и глядела на тебя с отвращением, но она подтянула тебе штаны и прикрыла одеялом, а ворон тебя клевал. То было уже давно, потом все изменилось; однажды ворон ушел, и тогда мир ожил. Тогда ты помогал таким другим людям, которые ремонтировали дома, и как раз тогда научился делать валиком узор. Вы ездили в Германию, то были поездки, Теофил, когда мир, такой различный и такой же самый передвигался за окошком фургона, и все те большие и красивые дома, и люди, говорившие по-немецки. И у тебя даже имелись какие-то деньги, как-то раз коллеги дали тебе сто марок, помнишь, Теофил? А потом мир начал обращаться к тебе громче и настырней, и уже никто не желал с тобой никуда ездить, и тогда ты спал по вокзалам. Там тебя иногда били, но часто и заботились о тебе, и тогда ты разговаривал с воробьями, а они сообщали, кто сделает тебя плохо, а кто даст миску супа.

И мир, Теофил, так сильно изменился, магазины расцвели разноцветными красками, они выглядели словно те маленькие раи в Германии, в которые ты входил с набожным настроем и тихонько прохаживался по длинным аллейкам, вдоль полок, заполненных пластиковыми мешочками, на которых были лица людей и мордочки животных, а еще из мультиков, и они тоже к тебе обращались. А потом то же самое было в Польше, в Варшаве, в Краков, повсюду. Но тебе, Теофил, это было уже все равно, правда? В конце концов, ты уселся в один из тех желто-голубых поездов и поехал. Сиденья в поезде были как те стулья раньше, из дерматина с черной окантовкой, словно черный круглый червяк, обползающий бордовую равнину со сделанными ручкой надписями и неприличными рисунками. В общем, Теофил, ты поехал, а плохие люди все время тебя выбрасывали, потому что у тебя не было билета, как будто бы не понимали, что тебе надо ехать, а вот откуда было тебе взять билет. Тебя выбрасывали из вагона на станциях, а ты садился в очередной поезд, и ехал, ехал, пока, наконец, маленький червяк, что вылез из земли, сообщил тебе, чтобы ты дальше не ехал, и ты, Теофил, не поехал, а только вышел со станции и пошел, куда глаза глядят. А потом лошадь, запряженная в телегу с углем, позвала тебя по имени: - Теофил, Теофил! – и сообщила тебе, куда надо идти. Ты туда пошел, но, похоже, лошадь что-то напутала, потому что оттуда тебя прогнал тебя молодой, перепуганный мужчина, придающий себе смелости кулаком, стиснувшимся на черенке лопаты. Люди тут говорили по-другому: "ćůng mi stůnd, giźdźe!" (выматывайся отсюда, прохвост! – силезск.) вместо: "вон отсюда, нищеброд!", и деревня была не такая, более богатая. А потом, наконец, он нашел дом, про который рассказывала лошадь, потому что, когда постучал в дверь, то вместо "вон!" и "raus, giźdźe!" (пшел вон, прохвост!) ты увидел Юзефа Лёмпу, прозванного Понедельником, который глядел на тебя своими водянистыми, бледными глазами, а потом сказал: "Ja, wlyźće sam, do antryju, to pogodůmy" (Да, проходите в сени, поговорим – силезск.). И так уже тут и остался, хотя люди из деревни, некоторые, стучали себе по голове, когда твой хозяин проходил, потому что ничего же не знаешь, а вдруг такой тебе горло во сне перережет? Ты и сам немного боялся, что вернется ворон или чего-нибудь другое, и заставит чего-нибудь сделать, и вот, наконец, однажды ночью к тебе в каморку пришел кот.

Ох, Теофил, кота помнишь? Прислал ли его Черный Дедушка, возможно, он же прислал червяка, который вылез из-под красных камней, заполняющих пути возле перрона, и сообщил тебе, что как раз здесь заканчивается твое железнодорожное путешествие? Ведь кот, когда подошел к твоей кровати и сказал, что ты прямо сейчас и обязательно отправляться в коровник, потому что там происходит совет, и тебе необходимо взять с собой зеркало, ведь он к тебе не случайно пришел. Тогда ты взял из комнаты зеркало и спустился вниз в сопровождении своего худого, чужого лица, над которым вились соломенного цвета волосы, и ты спустился в коровник, а там коровы и конь громко спорили о том, кто из них должен тебя слопать, кот же приказал тебе прикрепить зеркало к столбу, чтобы ты мог глядеть, как они будут тебя пожирать, а ты боялся, как тогда, когда в голову тебе вцепился ворон, ведь когда пан Лёмпа обо всем узнает, то он выбросит тебя с разбитой рожей, вот как ты боялся, а кот приказал тебе снять все одежки, ты остался в одних трусах, и видел себя в зеркале, такого худого, ты помнишь, Теофил?

Сейчас ты сидишь на лавочке, гладишь себя по ребрам и чувствуешь, как их прикрывает счастливое одеяльце тоненького жирка, который ты помнишь по прикосновению, по тем временам, когда был очень маленьким и жил с мамой, которая тебя кормила; тогда ты тоже был толстым, как теперь. Но тогда, в коровнике, ты был ужасно худым, все ребра торчали, а ключицы собирались пробить тонкую кожу, и ты умолял, Теофил, тех животных, чтобы они тебя не ели, потому что ты совсем же худой, а кот смеялся, помнишь, Теофил, как сильно он смеялся и хлестал тебя когтями по лицу, и ты кровоточил, но той крови в зеркале не было видно. А потом корова протянула морду за твоей рукой, но тут двери сарая открылись, и вошел хозяин.

А ты лежал, в трусах, на земле и выл, чувствуя, как твоя рука исчезает во рту коровы. И знал, потому что кот тебе об этом сказал, что пан Лёмпа выкинет тебя из дома. И так оно случилось, Теофил, ты помнишь? Он, пан Лёмпа, побежал домой, там куда-то позвонил, потом тебя одели и вещди тебя, помнишь, на автомобиле, на старой машине. На таком же автомобиле, то был большой фиат, тебя везли в дом со стульями из бордового дерматина, когда за мамой закрылась дверь, а теперь тебя везли куда-то, и ты знал, что где-нибудь далеко тебя выбросят или убьют, потому что моль, которая сидела у тебя на руке, сообщила, что тебя убьют и закопают в землю. Ты боялся, Теофил, потому что знал, что когда умрешь, то потом проснешься, и там будет ждать тебя ворон, и не будет ничего, только ты и ворон, и моль над тобой смеялась, когда ты плакал. А потом было еще хуже, вы въехали в какую-то ограду, показывали какие-то пропуска, кто-то вслух врал, а ты плакал, помнишь, Теофил? И ты же плакал, когда тебя вытащили из автомобиля и сунули в лифт, и вдруг спустились под землю, в шахту, такую, какую ты видел на картинках в книжке, в начальной школе в Кельцах, то есть, в специальной школе, Теофил, ведь ты ходил в особенную школу, Теофил, помнишь? И там был труд шахтеров, и подземные сокровища дремлют в горах, и плюмажи[21], и вот сейчас ты съезжал в самый низ такой вот шахты, а лифт страшно скрипел, и смеялись кот, ворон и моль, а ты, Теофил, кричал, потому что знал, что здесь тебя и закопают, привалят грудами угля и породы и оставят, а потом к тебе приползут черви и пожрут тебя.

Но не оставили, Теофил, ведь правда? Не оставили, потому что сейчас ты сидишь здесь, на лавке, и с радостью позволяешь солнцу греть тебе лицо, и ты думаешь о том, что пани Лёмпино даст тебе на обед. Не оставили, вы только шли коридорами, избегая других шахтеров, которые добывают подземные сокровища, и в самом конце там была пещера, в которой был Черный Дедушка – черный, потому что он и вправду был совсем черный, словно негр, и тебя положили на лежанку из угля, а Черный Дедушка охватил твою голову, приказал всем выйти и вырывал у тебя из черепа голоса, которые торчали там словно вороньи когти, вырвал, мучился и сопел, а ты вопил, но твой голос не мог пробиться сквозь породу, а он все вырывал, вырывал, пока не выдрал все, а ты потерял сознание.

А проснулся, помнишь, Теофил, в своей постели, чистенький, без единого следа угля. И спросил у пана Лёмпы, который сидел у твоей кровати, где же ты был, а он сказал, что "bůú žeś pod źymjům, na grubje, i tam će Skarbek wylyčyú" (ты был под землей, в шахте, и там тебя Скарбек[22] вылечил – силезск.). И действительно, голосов в твоей голове уже не было. Твоя голова была чистой и тихой, это ты помнишь более всего. И после того начал ты выходить к людям, в деревню, а они все говорили так странно, как пан Лёмпа, но ты их полюбил, потому что они, увидав, что ты живешь у Лёмпы, перестали тебя бояться. И ты начал ходить в костёл, и на уроки катехизиса с детьми из школы, которым рассказывал про Черного Дедушку, поскольку именно так называл Скарбника, который тебя излечил, а еще раньше послал червяка и кота, чтобы те тебя к нему привели. Дети слушали, а если были постарше, то смеялись, но все равно слушали. А когда по понедельникам пан Лёмпа брал с собой еду для Черного Деда, ты иногда давал пану Лёмпе подарок для Дедушки: засушенный цветок или камешек, или что-нибудь приятное. А тот Деду всегда относил.

И вот теперь, Теофил, ты сидишь себе на лавочке, но чувствуешь, что нужно вновь посетить Черного Дедушку, потому что коровы иногда вновь начинают заговаривать с тобой, и Дедушке нужно будет вновь вырвать голоса из головы, ведь правда? И ты чувствуешь, что и ворон где-то неподалеку. Кружит поблизости ворон каркающий и только и ждет, кого бы это расклевать.

Но ты же не боишься, ты ведь знаешь, что Черный Дедушка тебе поможет, опять же, ты ведь в костёл ходишь, а там тот милый ксёндз, который, хотя это ему совершенно не нравится, сидит с тобой и разъясняет тебе различные вещи про Иисуса. И так вот сидишь, Теофил, на солнышке, и тебе тепло и хорошо, и у тебя имеется собственная комната и горячая еда, и ты работаешь с коровами, а они, чаще всего, молчат, и кот тебя избегает, издалека обходит, даже ворон тебя боится, потому что, как только чувствуешь, что он близко, ты бежишь в костёл, идешь к причастию, и ворон исчезает.

Теофил Кочик еще сильнее вытянулся на лавке, улыбнулся солнцу. А в доме пани Лёмпина никак не могла найти банку с молоком, которое хотела вскипятить детям, да и вторую, чтобы поставить na kiška i potym na haúskyjza (чтобы скисло, а потом на домашний сыр – силезск.), так что когда увидала в окно Кочика, с закрытыми глазами скалящегося в сторону солнца, то, раздраженным тоном, она крикнула через окно:

- Kocik, najduchu, kaj žeś zaś poćep bańka ze mlykjym?! (Кочик, найденыш, куда девал банки с молоком? – силезск.).

Кочик сорвался с лавки, словно его током ударило, потому что он побаивался суровой хозяйки, доброе сердце которой он узнал так же, как познал ее требовательную и нетерпеливую натуру. Какое-то мгновение он не мог вспомнить, куда поставил банку с молоком, так что без конца бегал с одного конца двора в другой, лишь бы было видно, что он занят поисками. В конце концов, припомнил, что молоко поставил на ступенях, перед laúbům (передними сенями), так что быстренько перескочил эти несколько ступенек, схватил обе банки и вбежал в дом. Сбросил обувку, стрелой промчался через сени и вскочил на кухню.

И что же это была за кухня, Теофил! Большая, широкая, со столом, за которым каждый день все обедали и ужинали, только лишь по воскресеньям раскладывая большой стол в комнате. Кухня, в которой у пани Лёмпиной имеется современная газовая печка и холодильник, и красивая мебель, но постоянно она готовит на угольной печи с духовкой, потому что так ей удобнее, и так эта кухня отличается от всех тех мастерских, в который в течение всей жизни готовили тебе пищу безразличные кухарки с сетками на волосах, в огромных эмалированных ведрах, а у пани Лёмпиной всегда жарко и огонь в печи, и под буфетом висят бело-голубые занавесочки с вышитыми набожными высказываниями и бело-голубые баночки с SALT, PFEFFER и ZUCKER (СОЛЬ, ПЕРЕЦ и САХАР), и кухню все время тщательно убирают, и печку пани Лёмпино каждый день тщательно вытирает, вот и сегодня пахнет журом, кисловатым зачином из крупы, и жареной грудинкой, и колбасой, а среди всего этого царит пани Лёмпина[23], с пухлыми обнаженными плечами, в стилоновом[24] фартуке в горошек, царица грозная и справедливая, но и милосердная, которой ты, Теофил, служишь.

- Вот, вот, я молоко принес, пани Лёмпино, здесь я, - почти что крикнул он.

Лёмпина повернулась с улыбкой к усердному и частенько все забывающему Кочику, а тот вдруг почувствовал, как бьющее от кафельной, кухонной печи тепло размягчает ему ноги, словно бы те были из пластилина, в то время как запахи еду окутывают мозг мягкой ватой. Ноги совсем подкосились, и Кочик упал на покрытый желтым линолеумом пол, теряя сознание.

Когда пани Лёмпина припала к нему и положила руку на его лбу, она не на шутку перепугалась: лоб Кочика горел, сжигаемый горячкой, которую дети переносят с огромным трудом – ладонь пани Лёмпиной, матери четырех сыновей и дочки, была чувствительная словно термометр. Так что она потащила худенького дурачка в кровать, хватая его под мышки, положила ему на лбу холодный компресс и позвонила в скорую помощь.

+ + +

Поначалу детские рожицы. Младшие классы начальной школы, дети удивительно – после варшавского опыта – вежливые и послушные. Видна прусская муштра, маленькие силезцы, - думал ксёндз про себя, - дома у вас наверняка висит портрет Гитлера или, по крайней мере, kajzera Wiluśa, как вы его называете. Они пялят свои большие глазки, когда он говорит с ними по вопросам катехизиса. Или же говорят что-то на своем странном, польско-чешско-немецком пиджине, на том самом Wasserpolnisch, когда он спрашивает, то рассказывают о семьях, в которых есть fatry и mamulki, braćiki и śostry, ůúpy, ůmy, ujki, starki, stařiki, staroški, по началу приходилось расспрашивать, чтобы освоить хотя бы эту, семейную терминологию. Потом ему рассказывают какие-то свои детские, силезские истории, про Викторию из второго "цэ", про Николу из первого "а"; у половины из них имена из сериалов. Или же пересказывают, вместо мультиков – удивлялся ксёндз поначалу – какие-то свои силезские сказки, которые рассказывают им родичи, про Скарбека, который сидит в шахте, и папа носит ему еду в szychtu, в противном случае Скарбек мог бы разозлиться и zaloc cauo gruba rajn (полностью залить шахту – силезск.). А что означает rajn? И показывают ему свои тетрадки, их гордость и сокровище, опрятные словно дворы их хозяйств, со всеми необходимыми полями, ленточками и цветными обложками.

А после обеда – старшие классы, гимназия. Куда-то пропадает у вас та самая силезская послушность и собранность. Четырнадцатилетние лолитки с выпяченными сиськами, кокетничающие со мной в своих блядских юбчонках и в туфельках на каблуках, склоняющиеся над моим столом выработанным движением, так что маленькие девичьи грудки чуть ли не сами выпрыгивают из доходящего почти что до пупка декольте. На уроке такая девица жует батончик “Марс”, сует его себе в рот так, прости меня, Господи, словно занимается оральным сексом. Я пытался говорить со школьной директрисой, чтобы совместно как-то апеллировать к родителям по вопросу приличий в одежде детей, но та ему ответила лишь: "пану ксёндзу тут легко, пана ксёндза через год-два здесь уже и не будет, а я буду жить здесь до конца своей жизни и не собираюсь наживать себе врагов". Или взять тех пятнадцатилетних бандиток или мальчишек, только-только после мутации, петушиными голосами говорящие только лишь о том, как въебать кому-нибудь в харю, подъебать у кого-нибудь машину, выебать какую-нибудь задницу, наебать кого-то, приебаться к кому-нибудь текстом, въебаться во что-нибудь на подъебанной у кого-то машине, и вообще, чтобы все было заебись. Заебись! По дороге домой Тшаска просил у Господа прощения, но им ведь нужен не ксёндз, им нужна полицейская дубинка, прости меня, Господи Иисусе, но вот к этому у меня никакого призвания нет. А ведь среди них дети и из хороших семей – довольно часто бедные, скромно одетые, умные и послушные – и тут же запуганные, побитые, оплеванные, осмеянные. Ему вспоминалось, что он и сам был таким вот ребенком, в пролетарской начальной школе на Праге[25] и теперь пытался как-то защищать их, отгонял юных хулиганов, подавал жалобы в дирекцию – после чего приходила какая-нибудь дамочка, мать бандюгана, профессор Силезской Политехники и из-под белокурой прически метала громы на наглого попика, который от нечего делать цепляется к ее сыночку. Она сама переехала из Гливиц на село, чтобы ее сыну не нужно было опасаться городских бандюков, а тут к нему эти местные шалавы цепляются, дерёвня какая-то. И тогда он становился на стороне "дерёвни", против собственных сестер и братьев по академическому образованию, для которых Дробчице – его тюрьма и ссылка – были всего лишь спальней.

После школьных занятий Тшаска возвратился домой, пришлось отказаться от прогулки по лесу, потому что отец настоятель выслал ему эсэмэску, что сегодня дежурство в канцелярии нужно будет начать пораньше Ксёндз с трудом прожевал невкусный обед: обжаренные и пригоревшие клецки, оставшиеся от воскресенья – Боже, я уже даже начинаю говорить как они ведь клецки должны плавать в супе, а эти – попросту картофельные, запихивающие рот комья, и даже не знаю, галушки, что ли, плюс твердый рулет, порезанный на куски и подогретый во вчерашнем соусе. Как и каждую неделю, сплошная силезская кухня: клецки, рулеты, красная капуста, бульон, а еще эта их нехорошая, только лишь забивающая желудок, дрожжевая выпечка, koúočzposypkům, и ничего более. Полная силезская поваренная книга поместилась бы на одном листе бумаги. И ничего более, никакого разнообразия: галушки, рулеты, котлеты из фарша, жареный цыпленок, иногда, в воскресенье, гусь, и снова клецки с картошкой, картошка с клецками, все время и по кругу. Тшаска вымыл после себя посуду, несмотря на протесты панны Альдоны, отставил тарелку, чтобы стекла вода, а экономка тут же вырвала ее из проволочной сушилки и отполировала досуха.

После того он засел в канцелярии и в течение пары часов попеременно то скучал, то выписывал свидетельства о крещении для будущих супругов, то слушал, как за стенкой отец настоятель склоняет молодежь к католической морали, рассказывая всяческие глупости в рамках того, что называлось обучением для будущих семей. Даже он сам, слыша тембр голоса отца настоятеля, должен был изо всех сил напоминать себе, что от всего сердца верит в католическое учение о супружестве – а что уж там говорить про этих парней, про этих девушек, которые все уже трахались сотней различных способов, о существовании которых отец фарар и не подозревал, которые пользовались презервативами, таблетками и один Бог знает чем еще. А на обучение приходили, а как же – ведь свадьба должна быть в костёле, ведь покрытые плесенью стены ЗАГСа никак не могут равняться с освещенным нефом, а сонная чиновница с абсурдной цепью на шее – это ведь никак не священник.

В конце концов, уже после восьми вечера, Тшаска поужинал, пожелал спокойной ночи и, совершенно обессиленный, вскарабкался по лестнице в комнатку в мезонине плебании. Весь мезонин был разделен маленьким коридорчиком; справа, под крышей, утепленной стекловатой, с потолками из гипсокартонной плиты, размещалась комната ксёндза Янечка, а слева – просторны и холодный чердак, используемый в качестве чулана. Викарий ужасно устал, но пересилил себя, включил компьютер и открыл файл со статьей об инкультурации которую писал для "Гостя". Заскрипел жесткий диск в корпусе, замигал красный светодиод, открылось окошко Word’а, после чего весьма сонно загрузился сам текст. Когда это он в последний раз работал над ним? Нужно перечитать все заново, чтобы вообще вспомнить, в чем там суть, а ведь это всего лишь необязательная публицистика. Тшаска пробежал глазами по последнему написанному им абзацу:

Когда в 1549 году португальские купцы привезли в Японию иезуитов (а еще огнестрельное оружие), члены ордена начали миссионерскую работу. Отмечая, что японцы вовсе не являются дикарями (это как раз японцы считали все остальные народы за gajin, варваров, забрасывая европейцев, китайцев, малайцев и арабов в один мешок), решили «перевести» христианство для японской культуры. Католические церкви строились как синтоистские святыни, священники носили одеяния, похожие на одежду буддийских монахов, Писание было переведено на японский язык. Но появилась проблема с крестом – в Японии смерть на кресте была смертью, несравненно более позорной, чем в кругах латинской и иудейской культуры. Проявление почитания предмету столь глубокого позора для японцев было просто невообразимо, потому иезуиты перестали размещать кресты в храмах. Только для Ватикана это было слишком много – было приказано завершить "эксперимент" и вернуться к классической миссионерской деятельности, с христианством, облаченным в европейские культурные образцы. Это совпало с преследованиями христиан, начатые кланом Такеда. В результате, христианство в Японии практически исчезло – до эпохи Мейдзи дожили очень небольшие группы, полностью законспирированные, в то время как в 1614 году в Японии было 300 тысяч христиан. Об этом можно лишь сожалеть, поскольку такой уровень христианизации в Стране Цветущей Вишни уже никогда не был достигнут. Но, не продвинулись ли иезуиты слишком далеко? Вопрос звучит следующим образом: как много можно «перевести», не подделывая Доброй Вести?

Он написал это две недели назад. С того времени – ни слова, а ведь сколько раз пробовал. Тшаска положил пальцы на клавиатуру и тут же понял, что в голове пустота. Не появилось ничего, что можно было бы перелить на бумагу. Викарий перечитал последний абзац еще раз, но ему казалось, будто бы читает текст, написанный кем-то чужим. И он уже был взбешен, уже знал, что и теперь ничего не выйдет, но еще сидел перед монитором, через силу пытаясь преодолеть интеллектуальное оцепенение, в котором находился уже несколько месяцев. И ничего, совершенно ничего. Викарий переставил штекер из телефона в модем; Господи, ну какое же все это было архаичное, точно так же мог бы передавать и дымовые сообщения; модем тихонько запищал и соединился с сетью. Тшаска открыл Outlook, выпало несколько сообщений-предложений: buy Viagra, chip Cialis, meet hot chicks from your area, enlarge your penis. Особенно последнее предложение показалась викарию жестоким; он стер весь спам, еще раз нажал на клавишу «Отсылка/Прием», но за эти последние несколько секунд никто выслать ему электронное письмо не решился. Он выключил компьютер, прямо в сутане лег в кровать, поднял пульт и начал тупо глядеть какую-то идиотскую комедию на Польсате. Какое-то мгновение думал, а не взять ли книгу, но тут же отказался от этого намерения. Тшаска решил еще немного посмотреть телевизор, а потом просто отправиться спать. Ничего не поделаешь, "Воскресный Гость" подождет. Викарий постепенно погружался в телевизионное онемение, он даже подумал, что нет никаких сил для комплеты[26]. Он поднялся ненадолго лишь после того, как кончился фильм, сутану небрежно положил на кресло, после чего бросился в нижнем белье на кровать, слушая вечерние новости. И вот тут услыхал шум на чердаке.

Кочик. Он совершенно позабыл о нем, а ведь тот должен был прийти, в половину одиннадцатого. Наверняка забрался по громоотводу, открыл себе окошко и влез на чердак, чтобы постучать прямиком в двери комнатки викария. Сейчас он разбудит отца настоятеля, и будет скандал. Настоятель подумает, будто бы Кочик захотел что-то своровать, и пинками выгонит его из фары.

Ксёндз Янечек с неохотой сполз с кровати, окутался халатом и вышел в коридор мезонина. Из щелей между фрамугой и дверью, ведущей на чердак, пробивался яркий свет.

- Понятное дело, еще фонарь с собой притащил, придурок, - буркнул викарий. – Ладно, Кочик, уже иду, только не шуми, - прибавил он уже громче.

Викарий повернул ключ и открыл двери, ведущие на чердак. Между старыми комодами, запихнутыми в шкафы приходскими книгами за последние четыре сотни лет, поломанными абажурами, сундуком с Бог знает чем, запыленными банками и громадным эмалированным барабаном для ślojdrowańo – по-польски вроде как говорят про кручение[27] меда? – стояло двое мужчин в белых одеяниях до самой земли. От их исходило сияние, словно от неоновой вывески над мультиплексом.

- Ксёндз Ян Тшаска, как предполагаю? – отозвался более высокий из двух пришельцев, длинноволосый и бородатый.

Викарий, стоя с открытым ртом, смог только лишь кивнуть.

- Тогда мне весьма приятно. Я – Иисус Христос, а вот это, - тут он указал на второго мужчину, андрогинного и одаренного белокурыми локонами до пояса, - архангел Михаил.

У бородатого мужчины было лицо с Туринской плащаницы, копия которого, выполненная из льняной ткани, висела у ксёндза Яна на стене.

- О-о-о я ебу, - прошептал викарий и потерял сознание.

+ + +

Янек лежал с закрытыми глазами хотя уже и не спал. Он размышлял о безумном сне, который увидел сразу же после того, как заснул, про Иисуса с архангелом Михаилом на чердаке. Интересно, вот как бы это проинтерпретировал Збышек, который в семинарии прятал под матрасом Фрейда. Наверняка, сказал бы какую-нибудь глупость об отце. Ладно, это все без смысла.

- Ну вот, наш попик и приходит в себя, - викарий услышал Иисуса Христа и открыл глаза.

Человек, называющий себя именем Спасителя, сидел в кресле, в котором сам ксёндз Янечек привык читать бревиарий, ну а архангел Михаил присел на корточках прямо на столешнице письменного стола, рядом с клавиатурой, словно азиат или громадная птица опирая ягодицы на пятках Ксёндз Тшаска резко уселся – и в тот же самый миг над головой Иисуса Христа загорелся нимб. На предплечье чужака был закреплен небольшой жидкокристаллический экранчик, на котором Иисус вычерчивал какие-то знаки стилом.

- Я ебу, - вновь прошептал викарий.

- не следует пану ксёндзу ругаться, поскольку это явно ему не соответствует. И будьте так добры, не теряйте сознания. Все-таки, сколько-то там пан ксёндз да весит, мы с Михаилом напахались, пока пана ксёндза сюда затащили, - сказал бородач.

Янек вскочил на ноги. Настенные часы показывали полчаса после полуночи, выходит, он не проспал и трех часов. С того момента, как он услышал голос Христа, мозг его работал на самых высоких оборотах, анализируя ситуацию: он удостоверился в том, что это не сон, и что наркотиков он не принимал (ну да!). Себе он оставил две возможности: либо сошел с ум и теперь у него зрительные галлюцинации (хотя таковые, вроде как, почти никогда не случаются, в отличие от слуховых галлюцинаций), либо же кто-то устраивает над ним злую шутку. Викарий понял, что психическую болезнь сам у себя он не будет в состоянии выявить, даже если бы и вправду был болен; так что пока что следует принять, что он стал жертвой шутки. Вот только чьей? Наверняка, это никто из его старых знакомых, те с большим трудом могли себе позволить электронное письмо раз в три недели. Исключил он и прихожан, это явно не силезское чувство юмора. Может это какие-то антиклерикальные журналисты?

- Нет, ксёндз, мы вовсе не из "Фикций и Мифов"[28]. Мы с неба, - сообщил Иисус.

Стечение обстоятельств. Им известно, что ты интеллигентен и способен догадаться о сути шутки Он представил себе заголовок: Ксендз, уверенный, что его посетил Христос. Они могут быть из "НЕ!"[29], из Фикций и Мифов или из какого-нибудь, скажем, интернет-сервиса.

- Да успокойтесь, пан ксёндз. Я же говорю, что мы никакие не журналисты, мы – с неба. Если говорить интеллектуальным сокращенным языком, прилетели на космическом корабле, типа НЛО. Ну, пан ксёндз же врубается, ангел на бронзовых ногах и в белых одеждах, огонь и дым, глас с высоты[30]. Только не говорите, пан ксёндз, что при изучении Откровение святого Иоанна у него никогда не было дэникеновских[31] ассоциаций.

Просто стечение обстоятельств, понятное дело, ведь никто не может читать мысли.

- Ясен перец, нет. О том, что, будучи в седьмом классе, пан ксёндз украл машинку из магазина игрушек, а потом, мучимый угрызениями совести, все же не отважился вернуть его хозяину, так что, втайне от всех, пан ксёндз отнес его в детский дом.

Ну откуда, никто ведь об этом не знал, за исключением… Нет, это невозможно. Его исповедник в семинарии не мог бы…

0 Ну конечно же, нет. Отец Станислав, дорогой мой пан ксёндз, слишком много знал тайн, чтобы выдать хотя бы одну. Но этот диалог не имеет смысла, подслушивание в голове меня мучает, - продолжил Иисус. – Ну как я могу святому отцу доказать, что я тот, за кого себя выдаю? Какое чудо мне сотворить, Ян ты наш неверующий?

Викарий не отвечал, потому что ему ничего не пришло в голову. Иисус вознесся над полом сантиметров на двадцать, стащил со шкафа хрустальную вазочку и хряснул ею об стенку. Вазочка с грохотом разбилась, а на пол рухнул ливень блестящих осколков. Только они не легли спокойно на досках, а отскочили от них, словно бы их сделали из резины, полетели на средину помещения, закружились, вновь соединились в вазон и вернулись в руку Иисуса, который поставил сосуд на шкаф.

Я сошел с ума. Или – а может престидижитатор? Дэвид Копперфилд? Скрытая камера?

- Меня, случаем, не в "скрытой камере" снимают? – выдавил из себя в конце концов Тшаска.

- Понимаю, что это выглядит будто дешевый трюк или штучки фокусника, но как раз сейчас – и пан ксёндз должен это понимать – у меня нет под рукой моря, которое могло бы расступиться. Впрочем, в семинарии вас же учили относительно парузии[32], разве не так? Так вот, пан ксёндз, вот вам и парузия, я вновь сошел на землю. Хотя нет, в принципе, пока что это обычная частная эпифания[33], парузия случится, когда я явлюсь всем.

- Но ведь должны же были появиться знаки: печати, бестия, вавилонская блудница… - без какого-либо смысла возразил ксёндз.

- Ну да, и обоюдоострый меч должен выходить у меня из уст, разве не так?

Христос раскрыл губы, и между зубов выскочил длинный, блестящий клинок.

- Нхак, нгвица? Тьфу, - клинок исчез, - невозможно же так говорить. Ну как, понравился пану ксёндзу меч? Годится? Вообще-то говоря, могу сообщить пану ксёндзу, материя послушна моей воле. Так что, чего только пан ксёндз пожелает: меч во рту, крылья, рога, копыта, отроски – любое ваше желание.

- Так вы… - наконец-то выдавил из себя викарий, - Иисус?...

- Нуу, вообще-то принципиально ответ не так уже и прост. Вообще-то: да, я – Иешуа, родился я в Вифлееме, в четвертом году до рождества Христова, - снисходительно усмехнулся бородатый, - во времена правления Августа. Родила меня Мириам, которая и вправду была девственницей, а Иосиф моим отцом не был. Зато я и не Сын Божий, что естественно и понятно. Меня прибили к кресту, но на нем я не умер. Ну и, опять же, я не мог бы никого ни от чего избавить, так что я никакой не Христос, Мессия или Искупитель. Вот непорочное зачатие – это и вправду факт, но, как пан ксёёндз наверняка ориентируется, оплодотворение девственности без полового акта и без разрыва девственной плевы не представляет собой какой-то особый вызов с технической стороны.

О, Святая Дева, прости мне, что я слушаю эти вот святотатства, и не карай этих людей, кем бы они ни были, - подумал викарий.

Иисус прервал свою речь и почесал себе подбородок.

- О'кей, ты прав, что ни говори, она ведь мне биологическая мать…

- К делу, Господи, - перебил Иисуса архангел Михаил.

- Ладно. Слушайте, пан ксёндз, дело не столь уже и сложное. День Господен наступил. Вы уж простите, пан ксёндз, что не все выглядит так, как пану ксёндзу казалось. Дело, в принципе, достаточно простое. Так вот, я и вправду бог, но не в понимании современной теологии. Для римлянина времен правления Августа, когда я родился, я был бы богом вне всяких сомнений – моя воля влияет напрямую на материю, примеры чему, признаюсь, шутливые, я представил только что. Если вы спросите, были ли это чудеса, или же эти события соответствуют какой-то пока что не известной вам физике – отвечу: ни да, ни нет. Просто, никакой такой физики не существует. Природа мира не физична, она духовна – потому-то мы и смогли появиться на чердаке, рядом с твоей спальней. Присесть можно? На форму мира не влияют никакие законы, но лишь воля сознательный бытий – сами вы духовно еще слабы, потому способны формировать реальность только лишь косвенно; чем же бытие мощнее, тем больше оно может.

Иисус отодвинул стул от компьютера и уселся поудобнее.

- Мы не космические пришельцы, просто – мы высшие существа. Духовные. Все – демоны, ангелы, тому подобные дела, в которые ты более или менее веришь, все это правда. Просто правда эта выглядит несколько иначе. Бог, понятное дело, существует, только я не назвал бы его бытием как личность. С сожалением заявляю, что иногда ближе к истине были различные языческие пантеисты или тот самый сумасшедший немецкий бенедиктинец-буддист[34]. Но, несмотря на то что Папаша личностью не является, у него имеется воля и сила, но личностью мы его не назовем, поскольку он не индивидуум… Псякрев, в жопу этот ваш язык. Ну никак этого не выразить. Михаил, как бы это было на божественном языке? – обратился он к архангелу.

Тот, все время стоя рядом, глянул на Иисуса.

- Ага. Хорошо. Может, по-французски попробую, это более точный язык… или, в принципе, оно и не важно. Ну, попик, чего ты на меня так пялишься?

Ксёндз Янечек сидел на кровати, и действительно пялясь, с лицом,, предполагавшим совершенно плоскую линию энцефалограммы.

- Эй, ксёндз, возьмите-ка себя в руки. Именно сейчас пан ксёндз переживает, скажем так, мистическое испытание! В книгах об этом писать будут, о Втором Откровении – да, я, кстати, говорил уже, что это еще не конец света, а только лишь дополнение возвещения?

- Дополнение? Но ведь, - тут викарий долго подыскивал подходящую форму вежливости и, в конце концов, удовлетворился простейшей, - вы ведь все отрицаете, абсолютно все, что я признаю в Credo[35]… - викарий наконец-то отреагировал на только что услышанные им сенсационные открытия.

- Ну, скажем так: дополнение и коррекция. Ну а помимо того, не всего. Так вот, самое основное, человек и вправду обладает душой, и душа эта, действительно, бессмертна. После смерти человек теряет в материальности в пользу собственной духовности – тут снова непреодолимый языковый барьер, пан ксёндз пускай ж простит – пан ксёндз после смерти поймет и так. Разве что пан ксёндз вознесется на небо, как Мария – это иной способ перехода на другую сторону, но без утраты материи, более близкий, хммм – чтобы дать отсылку к наверняка известному пану ксёндзу понятийному аппарату, более близкий к аристотелевскому единству души и тела, чем к обычной смерти, которая, скажем так, платоновская, не правда ли? Записывайте же, пан ксёндз, записывайте, это же Второе Откровение!

Ксёндз Янек машинально взял тетрадь и карандаш.

- Во-о, у нас уже и первые реликвии появились. Пан ксёндз лучше пусть вырвет из тетради страницы, на которых сейчас виршеплетства пана ксёндза, да выбросит их в корзину – но, впрочем, не надо, ведь если страницы будут вырваны, то лет через двести кто-нибудь пана ксёндза тут же обвинит в повторной подделке Откровения; ведь будут новые agrapha dogmata[36], будут новые протестанты и новые католики. Так что, пожалуйста, не вырывайте, а записывайте, как оно идет, Святым Карандашом. Я, Иисус, Иешуа, Христос, Мессия, являюсь наивысшим духовным бытием, которое на какое-то время приняло материальную форму путем рождения от женщины, Марии. Ариане, те самые, древние, а не те, что с деревянными саблями[37], совершенно случайно имели правильную интуицию по данному вопросу, отрицая существование Святой Троицы – я создание, не создатель. Свидетели Иеговы каким-то образом тоже ближе к истине, хотя они, без всякого смысла, отождествляют меня с ветхозаветным архангелом Михаилом, который – сам видишь – является чем-то отдельным.

Архангел Михаил изысканно поклонился.

- Так или иначе, - продолжал Иисус, - именно римская Церковь является моей Церковью, а не те еретики, так что не беспокойся, правильную ты сутану выбрал. Верность догмату здесь никаким боком, вы бы могли заявить даже то, что Христос – то есть я – был гиппопотамом, но это ведь я вас избрал, а не вы меня, так что это никакого значения не имеет.

Проблема заключается в то, что все те действия, которые вы так обожаете: молитвы, богослужения, пения, ладан, нам ни на что не пригодны. С молитвами, по сути дела, все совсем иначе – они обладают некоей внутренней ценностью, в качестве, скажем, созерцательных тренингов. Но к нам они ну никак не попадают. То есть, молится следует, поскольку это поднимает, говоря языком брошюрок о здоровом питании, уровень духовности. То есть – я иногда в состоянии их услышать, когда, случаем, на какой-нибудь из них сконцентрируюсь, или когда ее напряжение велико – к примеру, когда миллион человек соберется на поле с тем вашим папой римским, где ровнехонько сто тысяч молятся, тогда это я как раз слышу. Но вовсе не выслушиваю, поскольку, что очевидно, я вовсе не вездесущий. Вездесущ только Бог – мой способ существования не геометричен в вашем понимании, но это совсем не означает, будто бы я повсюду – я попросту в некотором, хммм, месте или области – или, возможно, на каком-то уровне, ты как считаешь, Михаил?

- Угу, уровне, - сказал архангел.

- Итак, я нахожусь на определенном уровне сферы духовности, понимаешь? Это не место в геометрическом смысле, просто к этой сфере не относятся понятия "повсюду", "там", "нигде" – но при этом не следует, чтобы у тебя создалось впечатление, будто наше бытие соответствует неким эфирным созданиям – у нас имеются тела или, скорее всего, возможно – их манифестации. Ну ладно, хватит уже этой теологической онтологии[38]. Записал?

Ксёндз кивнул. Да, действительно, он записал все. В конце концо, до него дошло, что он обязан задать этот вопрос:

- Но почему Вы ко мне пришли? Чего Вы хотите?

- А что, пан ксёндз еще не врубился? Мне нужен новый Иоанн Креститель, некто, одаренный силой, кто предскажет мое возвращение. Люди уже дозрели до правды, а миру нужен царь, настоящий царь. Так что – вот он и я. А вашему christianitas (здесь: христианскому сообществу) пригодится новая версия имени Ян – имеются же Иоанн Креститель, Ян Непомуцен, Ян Канты[39], то может быть и Ян Тшаска, разве не так? По-французски имеется Jean Baptist Какой-то-там[40], так что может быть и Jean Traska Какой-то-там, правда?

Викарий мрачно подумал о переполненной удовлетворением усмешке Иродиады и кровавой струе, бьющей из шеи, лишенной своего естественного завершения. Иисус поднялся с вращающегося кресла, подошел к викарию и положил ему ладони на голову. Ксёндз почувствовал, что кожа пришельца холодна словно лёд.

- Даю пану ксёндзу дар. Дар знания – знания истинного; теперь пан ксёндз сможет заглядывать в глубину людских душ и совести. Еще даю тебе дар силы – ты будешь творить чудеса, как только этому научишься.

Тшаска ничего не почувствовал.

- Мы же с Михаилом временно поселимся в твоем шкафу.

- Но ведь там вам будет тесно… - как-то неубедительно начал протестовать викарий.

- Понятие неудобства к нам не относится. Шкаф укроет нас от взглядов той дотошной женщины, у которой имеется запасной ключ, и когда пана ксёндза нет, она выискивает все в вашей комнате, разыскивая что-нибудь такое, что могло бы скомпрометировать пана ксёндза перед отцом настоятелем. Пану ксёндзу еще ужасно повезло в том, что тетка ничерта не понимает в компьютерах, потому что была бы готова накачать порнухи из интернета, лшь бы свалить это на пана ксёндза. Ну а теперь – спать. Завтра начнется первый день миссии пана ксёндза, пан ксёндз начнет деликатно, с мелких событий, которые сделают мир лучшим, постепенно переходя к событиям зрелищным, а потом и к чудесам. А уже когда в Дробчице со всех сторон начнут валить автобусы с паломниками, ксёндз начнет проповедовать, случится скандал, в конце концов прибудет комиссия из Рима – и вот тогда я сойду на землю. То есть, мы с Михаилом конкретно вылезем из шкафа. Из Святого, сами понимаете, Шкафа. Жаль, что он такой убогий, получилась бы нехилая реликвия.

Викарий критично глянул на несчастный предмет мебели, покрытый синтетической клеящей пленкой. Прикосновением ладони Иисус зажег экран на предплечье, а ксёндз Янечек решился задать вопрос:

- Раз уж пан утверждает, что он духовная сущность, принявшая материальную манифестацию – тогда зачем пану эта электроника?

- Игры у меня там, - коротко ответил Иисус и влез в шкаф. Архангел Михаил вошел за ним и закрыл дверцу.

Ксёндз Янек сидел на кровати и размышлял над тем, как долго ему удастся скрывать шизофрению. Господи Иисусе, - думал он про себя, - прости за то, что у меня в голове поселились подобные святотатства, которые, к тому же, мой больной разум вкладывает в твои уста.

- Ой, пан ксёндз, только глупостей не пиздите, а ложитесь спать, это приказ, - отозвался приглушенный слоями фанеры и политуры голос.

Викарий улегся и немедленно заснул.

+ + +

Вторник. Вторник. Тшаска знал, что уже начало восьмого. Вторник, вторник… вторник? Ну да, следовательно, утреннюю мессу читает отец настоятель. И доджен уже выходить. Неужто проспал? Да нет, слышно, как он крутится в коридоре. Наконец выходная дверь закрылась. Ксёндз с нехотью подумал про уроки Закона Божьего для гимназистов, которые начнутся через полтора часа, и на которых он сам, Янек Тшаска, обязан присутствовать. Ладно, по крайней мере, утро будет приятным, без отца настоятеля и, возможно, без панны Альдоны. Ну, пошел…

Он быстро разделся и в одном лишь нижнем белье вышел на неприятный холод коридора, который следовало пройти по дороге в ванную. Тшаска сбежал по лестнице, пару мгновений сражался с ручкой, и вступил, наконец, в то место, в котором струя горячей воды вот уже пятнадцать месяцев возвращала по утрам те остатки желания жить, которые еще тлели в нем. Оснащение ванной было родом из начала тридцатых годов – от него исходило достоинство, прохлада и мощь. Монументальная стальная ванна на львиных лапах, сплющенный кран, лежащая на вилках слуховая трубка душа в стиле довоенного телефонного аппарата, умывальник величиной с фаянсовый бассейн – и кафельные плитки, черные и белые, выложенные шахматной доской, и все это охвачено внутренним холодом, от кафельного пола до высокого потолка. Когда душ забулькал, закашлял и плюнул, в конце концов, кипятком, горячая вода, столкнувшись с ледяной стенкой и ванной, тут же превратилась в облако пара, который тут же осел на плитках и на зеркале. Викарий стянул трусы-боксеры и футболку, какое-то время приглядывался к своему отражению, критически оценивая покатые плечи, впавшую грудную клетку, выступающие коленки и локти, не говоря уже о сморщившихся от холода гениталиях. Ты мог бы в Списке Шиндлера сыграть, - смеялись коллеги в семинарии. Когда отражение в зеркале покрылось испариной, ксёндз Янечек открыл кран с холодной водой, сунул руку под струю и влез под душ. Стоял он долго, с головой под каплями. Наконец вышел и завершил утренний туалет посредством зубной щетки и электробритвы. Затем протер зеркало, улыбнулся сам себе, как и всякое утро. Справишься, Янек. Спасибо тебе, Иисусе, за то, что ты позволил кому-то изобрести душ. Дай мне сил, Иисусе. Тшаска надел свежее нижнее белье и отправился к себе в комнату. Не одеваясь, прочел нужные молитвы по бревиарию, потом посчитал, что уже пора спуститься на низ. Он открыл шкаф, с верхней полки стащил брюки, когда же протянул руку за сутаной, услужливая ладонь подвинула вешалку в его сторону. Господи Боже! Иисусе сладчайший!

Выходит, то не сон, просто моя голова смешала сон с явью, неожиданно открыл двецу в другую сторону – заорал Моррисон, завыл синтезатор, застонала гитара, когда воспоминание о песне The Doors прозвучало под куполом черепа священника. Ксёндз стоял, словно парализованный, в нижнем белье, с сутаной в вытянутой руке.

И через двери пройду в приятную белую комнатку в Творках или, как говорят здесь, в Рыбнике[41]. В комнате рядом будет лежать дружбан Будды, а слева – имам, который разговаривает с Магометом. Будем встречаться за кофейком и обсуждать своих знакомых богов и пророков у них за спиной. А Будда в последнее время поправился, заметил? Ну, у него на аватаре такие валики жира выросли. А Магомет обиделся, когда его назвали педофилом. Может малой и всего тринадцать было, зато буфера у нее были – во, какие! А Иисус побрился, можете поверить? Да не, чего ты несешь? Побрился? Ну, это он сказал, что ему понравилась позднеримская иконография. Так что он еще и перманент себе сделал, чтобы были такие вот меленькие локончики, как именно на тех изображениях. Господи Боже, что это за мысли у меня по голове лазят? Я перестал быть способен к исполнению священнического служения, надо отправиться к психиатру и написать письмо епископу.

- Пан ксёндз, вы тут не плачьтесь в жилетку, а бегите завтракать. Вас ждет миссия!

Тшаска послушно надел сутану и спустился в кухню. Еще на лестнице он услышал голос экономки:

- Kapelůnku? Tyn karlus, ten gupi, Koćik, pamjyntoće go? Do Glywic do špitala go wźeńi… (Пан викарий, помните того придурка, недоумковатого парня, Кочика? Его в Гливице в больницу забрали – силезск.).

Тшаска не отвечал, а что еще было отвечать? Он уселся за столом и поглядел на панну Альдону, крутящуюся по кухне.

И увидал ее, Альдону Шиндзелорж, во всем ее человеческом виде.

Маленькая Альдонка сидит с матерью в подвале, втиснувшись в воняющую старым картофелем материнскую верхнюю одежонку. Сквозь грязные стекла подвального окошка глядят они на перемалывающие землю танковые гусеницы, колеса автомобилей и сапоги из хромовой кожи, на сапожища советских солдат, прущих на Запад в своей великой, отечественной войне. Ксёндз Янечек чувствует, что если сейчас он посильнее сконцентрируется, то за каждой этой парой сапог он увидит человека, людское существо (старик Володя, в Саратове, трясущимися пальцами нажимает на кнопки пульта, разыскивая на телевизионных каналах сериал, который заменяет ему жизнь), но он отодвигает это и возвращается к Альдоне. Те все так же сидят в подвале, Альдона ужасно боится, они с матерью сидят уже второй день, а страх, в конце концов, приходит, у него винтовка со штыком, которым он открывает кривые дверцы каморки. Мама отталкивает Альдону, поднимается и выходит к красноармейцу. Альдоне четырнадцать лет, так что она прекрасно понимает, что происходит рядом, на том тряпье, на котором они спят с тех пор, как фронт пришел в Силезию. Мама возвращается и не глядит дочке в глаза.

Перрон banhof'а в Гляйвице, возвращаются пленники из Франции, возвращается папа. Они стоят обе, и наконец, в раздвинутых дверях вагона появляется любимое лицо в сером мундире.

Демонстрация. Avanti popolo! Alla riscossa! Bandiera rossa, bandiera rossa! Avanyi popolo! Alla riscossa! Bandiera rossa trionfera! (итальянская песня "Красное знамя"). Альдона любит демонстрации, цветастые флаги, веселые песни. Avanti popolo! Вставай проклятьем заклейменный! Ей уже семнадцать лет, и ей нравится весь этот неуемный оптимизм, желание идти вперед, трактора, которые завоюют весну, работницы, да здравствует!, с этим она возвращается домой, неся под мышкой портрет Сталина. Отец выбрасывает портрет в окно, тонкое стекло из рамки рассыпается на бетонных плитах. Здесь никто в милицию не донесет. Отец кладет ее, семнадцатилетнюю через колено и всыпает ей по заднице по первое число. По крайней мере, эту последнюю, самую важную битву с большевиками – за душу своей дочки – он выигрывает. Униженная, взбешенная и заплаканная Альдона убегает к себе в комнату.