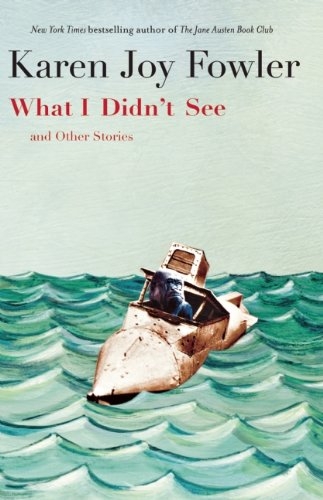

Фаулер Карен Джой ЧТО Я НЕ ВИДЕЛА

Пару дней назад в «Трибюн» я увидела некролог Арчибальда Мюррея. Из-за всех финтифлюшек, что шли у него после имени и перечисляли тот старый наш бизнес, который не должен нравиться его детям, некролог был длинным. Я сама никогда не говорила об этом прежде, и я всегда чувствовала, что все мною виденное не прольет никакого света, но теперь я осталась последней из нас. Даже Уилмет ушел, хотя я всегда представляла его ребенком. А ведь всегда есть нечто, что следует сказать в качестве последнего слова, на которое я, конечно, имею полное право.

Я все еще во сне иногда хожу по тем джунглям. Звук часов превращается в миллион насекомых, жующих все разом, в воду, капающую на листья, в гул в голове, когда лежишь в лихорадке. Рано или поздно является Эдди в своей глупой шляпе и в ботинках до колен. Он обнимает меня так, когда имеют в виду те самые дела, и я просыпаюсь чересчур разгоряченной, слишком старой и совершенно одинокой.

В джунглях никогда не бываешь одинок. В пятнистом, предательском свете не можешь ничего видеть сквозь путаницу корней, листьев и лиан, но всегда ощущаешь, что за тобой следят. Когда ходишь, ты слишком шумишь.

И в то же время понимаешь, что это не имеет значения. Ты мал и прижат к земле. Духи дорог не сделаны для тебя. И если тебя цапнет змея, то это твоя собственная чертова ошибка, а не змеи, и если кто-то тебя не вытащит, то ты превратишься в мульчу, как и все остальное, и в следующий раз придешь на землю в форме мха, папоротников, пиявок, муравьев, многоножек, бабочек, пчел и жуков. Джунгли — место просто напичканное жизнью, а это значит, что там всегда что-нибудь или кто-нибудь умирает.

У Эдди когда-то была идея, что недостатки характера можно излечить изрядными дозами ландшафта: океана для драматически театральных людей, гор для доминирующих, и так далее. Я забыла пустыню, для чего она нужна, но джунгли — это место, куда надо посылать самовлюбленных.

Мы семеро вошли в джунгли с оружием в руках и с любовью в сердцах. Я говорю так теперь, когда не осталось никого, чтобы мне возразить.

* * *

Нас организовал Арчер. В то время он работал на Луисвильский Музей Натуральной Истории и получил стипендию от отдела Коллекций на шкуры и кости. Остальные из нас были любителями-энтузиастами и оплатили свою собственную дорогу исключительно ради приключений. Арчер попросил Эдди (арахниды) пойти вместе с ним, и Рассела МакНамару (шимпанзе), и Трентона Кокса (бабочки), который то ли не мог, то ли не захотел, и Уилмета Сайберта (большая дичь), и Мериона Купера (тропическая медицина), а так же жену Мериона, только оказалось, что к тому времени, как нам отправляться, он сам был между женами, именно потому он и привел Беверли Крисс.

Я отправилась с Эдди помогать с его сетями, сачками и банками-морилками. Я никогда не вопила из-за жуков, но даже если бы и была такой, двадцать восемь лет брака с Эдди должны были излечить меня. Чем больше ног было у какой-нибудь твари, тем лучше Эдди думал о ней. Именно так. Вплоть до восьми ног.

В действительности это Арчер позаботился, чтобы присутствовали какие-то женщины, и специально пригласил меня, хотя Эдди не сказал мне этого. Идея была хитроумной; я подозревала, что иду, для того чтобы мыть посуду (хотя, конечно, для этой цели имеются аборигены) и чтобы лечить больных, чем и кончилось в конце концов для нас, Беверли и меня, когда дело было слишком незначительным или чересчур грязным для Мерион. Я могла бы совсем не пойти, если б не понимала, что действительно нужна. В общем, я научилась печь пригодное для еды печево на углях из костра, замешенное на дикарском пиве вместо дрожжей, но это был мой собственный выбор, и я сама ела этого хлеба, сколько пожелала.

Я побывала на разных посудинах, на которых мы плыли, хотя плаванье не обошлись без инцидентов. Оказалось, что у Уилмета нервный желудок; он начал его беспокоить в океане, а потом присмирел, когда мы снова высадились на сушу. Рассел оказался пьяницей и не слишком хорошего сорта, несчастный и подозрительный человек, который думает, что любит играть в карты, но которому никогда бы не следовало бы позволять играть. Беверли была современной девушкой 1928 года и умела жевать резинку, курить и мазать губной помадой свой рот и вас — и все в одно и то же время. Она и Мерион были слишком резвы на вкус Арчера и он пытался переключиться на меня, утверждая, что я чувствую себя не в своей тарелке, когда не забочусь о ком-нибудь или о чем-нибудь. Я тревожилась, как бы это не превратилось в привычку, и каждый раз, когда кто-то из мужчин уставал на тропе, то говорили, что надо остановиться из-за меня. Я сразу сказала Эдди, что не потерплю, чтобы такое происходило. Поэтому к тому моменту, когда мы собрались полностью и вышли, мы уже думали, что прилично знаем друг друга, и нам не совсем нравилось то, что мы узнали. И все же, я предполагаю, что мы ужились бы прекрасно, если б у нас было больше того, чем заняться. Даже в течении тех долгих дней, которые ушли, чтобы дойти до гор — бесконечные поезда, автомобили, ослы, мулы и, наконец, наши собственные ноги — все шло достаточно гладко.

К тому времени, когда мы достигли миссии Луленга, мы достаточно много увидели Африку — равнинную и горную, жаркую и прохладную, черную и белую. С тех пор я кое-чему научилась, поэтому теперь у меня есть сильное искушение представить так, что я чувствовала то, что должна была бы чувствовать, знала то, что должна была бы знать. Истина совсем иная. Мое отношение к туземцам, например, было совсем не таким, каким должно было быть. Люди, помогавшие нам, интересовали меня мало и совершенно не производили впечатления. Многие из них подпиливали себе зубы, а от каннибализма их, как нас информировали, отделяло всего лет десять. Никто, включая нас, не ходил чистым, однако, Беверли и я хотя бы пытались, только мы не могли купаться без досады каждый раз обнаруживать подглядывающих. Было ли это потому, что мы выглядели хорошо, или же хорошо годились для еды, я не желала знать.

Отцы-священники миссии сказали нам, что рабов водят по деревне связанными, чтобы люди могли начертать на их телах свои отметки на тех кусках мяса, которые они купят, когда рабов прирежут, и на таких вот историях я настроила свой разум. Я никогда не признавала ни красоты, ни доброты в этих людях, с которыми мы встречались, хотя Эдди видел много и того, и другого.

В Луленге мы провели три ночи, что дало каждому по постели, доброй еды и шанс вымыть волосы и выстирать одежду в некоей уединенности. Беверли и я делили свою комнату, не было достаточно номеров, чтобы ей иметь собственную. Она в то время поругалась с Мерион, хотя я забыла причину. Они были буйными, эти две, вечно кричали, дулись, а потом снова включали жаркие чувства. Утомительный спорт для зрителей, по определению взбадривающий для участников. Поэтому Эдди остановился в комнате с Расселом, что отставило меня, потому что я любила пробуждаться вместе с ним.

В первый вечер на обед к нам присоединился администратор-бельгиец, который потчевал нас настоящим вином, но имя которого я больше не могу припомнить, хотя еще могу его нарисовать — лысый, дюжий мужик около шестидесяти, с седой бородой. Я вспоминаю, как он шутил, что его волосы мигрировали с головы на подбородок и поселились там, где еды изобилие.

Эдди был в ударе и разговорился больше обычного. Пауки в Африке возбужденно агрессивны. У многих — ядовитые клыки и ночной образ жизни. Мы уже отправили домой дюжины пуговичных пауков с красными пятнами в форме песочных часов на спинках, и несколько красивых золотистых скрипичных пауков с длинными изящными ногами и темными шевронами снизу. Но в тот вечер Эдди больше всего восхищался небольшим прыгающим паучком, который, похоже, не плел собственную паутину, но вместо этого таился в засаде в чужой сети. У него не было красивой раскраски; когда Эдди впервые его увидел, то подумал, что это кусочек грязи, упавшей в серебристые пряди. Но пока мы наблюдали, он вытянул ноги, потом выследил и убил хозяина паутина и все это с поразительно ловкостью.

«Работая вместе, тысяча пауков может связать льва», сказал нам бельгиец. Очевидно, это была местная поговорка. «Однако, они не работают вместе, не так ли? Черные такого никогда не замечали. Наука — это наблюдение, а Африка не рождает ученых.»

В те дни в Луленге началась повсеместная охота на горилл, так что не требуется большой проницательности, чтобы догадаться, что остаток нашего отряда охотился совсем не на пауков. Бельгиец рассказал нам, что только шесть недель прошло, как группа самцов горилл атаковала деревушку племени. Они взломали хранилища еды и увели женщину. Браслеты ее на следующий день нашли, однако она не вернулась, и бельгиец боялся, что никогда и не вернется. Осада была такой упорной, что деревушку пришлось покинуть.

«Захват женщины я отметаю, как предрассудок и преувеличение», сказал Арчер. Он всегда выражался очень строго; вам ни за что бы не догадаться, что он был родом из Кентукки. Правда, посмотреть было особенно не на что — очки в дюйм толщиной, в которых его глаза казались выпученными, непричесанные вихры, грязные манжеты. Он разливал вино бельгийца и, помню, был особенно щедр с собственным бокалом. Забавно, что помнятся такие подробности. «Но остаток истории заинтересовал меня. Если будет добыта горилла, я плачу за шкуру, подразумевая, что ее не испортят, когда будут снимать.»

Бельгиец пообещал, что попросит. И он упорствовал в своем главном пункте, говоря очень серьезно и неторопливо. «Что касается женщины, то я слышу эти истории слишком часто, чтобы отвергать их так быстро, как вы. Я слышал о местных женщинах, подвергнутых унижениям гораздо худшим, чем смерть. Поэтому, могу ли я попросить вас об одолжении: проявить уважение к моему большему опыту и большему времени, проведенному здесь, оставить ваших женщин здесь в миссии, когда вы пойдете на охоту за гориллами?»

Это было предложено весьма учтиво и Арчеру, очевидно, стоило больших трудов отказаться. И все-таки он отказался, сказав к моему изумлению, что это — оставить меня и Беверли — было бы поражением всех его целей. Потом он сказал бельгийцу собственные мысли по этому поводу, что мы семеро слышали от него уже несколько раз — что гориллы безвредны и кротки, хотя велики и мускулисты. Вегетарианцы с милым характером. Он основывал это свое мнение полностью на износе их зубов; он прочитал об этом статью какого-то университета в Лондоне.

Арчер потом характеризовал знаменитое описание Дю Шайлю — сверкающие свирепые глаза, желтые клыки, создание из адского сна — как ловкую и опасную форму самовозвеличения. Это описание было состряпано для того, чтобы отпугнуть охотников на крупную дичь, и должно рассматриваться, как некая форма защиты горилл. Арчер намеревался доказать, что Дю Шайлю не прав, и поэтому ему нужна помощь моя и Беверли. «Если одна из этих девушек сможет завалить громадного самца», говорил он, «эта охота станет считаться такой же не захватывающей, как стрельба по коровам. Ни один мужчина не станет пересекать континент, чтобы сделать то, что уже сделала пара девиц.»

Он никогда не просил нас, потому что это была не его манера. Он просто подавал все, как наш христианский долг, а потом оставлял нас, чтобы мы все пережевывали в собственных головах.

Конечно, у всех нас были винтовки. Эдди и я практиковались на бутылках и всяком таком, когда готовились к поездке. На пути в море я добилась весьма приличных успехов на глиняных тарелочках, запускаемых с палубы судна. Но я не слишком желала убивать кротких вегетерианцев — кошмар из ада подходил мне гораздо больше (да и пугал несравненно страшнее). Как я догадываюсь, и Беверли чувствовала то же самое.

Не то, чтобы она что-то об этом сказала тем вечером. Уилмет, в свои двадцать пять лет самый молодой из нас и так же короче на целую голову светлые волосы, розовые щеки и маленькие красные глазки — прихватил в багаж жестянку британских бисквитов в расчете на все путешествие и заканчивал каждый обед, съедая один из них, пока мы все на него смотрели. Он всегда объяснял, почему ими нельзя поделиться, хотя никто его и не спрашивал. Бисквиты приводят в порядок и поддерживают его желудок; он не может позволить себе истощиться, и так далее; а если он заболеет и ничего другого не останется, то вся его жизнь может зависеть от них, и так далее. Мы, собственно, не обращали внимания, если б он упорно не приносил их к обеду снова и снова.

Но вдруг он и Беверли тесно сблизили головы и зашептались, и он дал ей один из своих бесценных бисквитов. Она взяла его, бросив лишь взгляд на Мериона, когда он встрял, чтобы сказать, что ему бисквиты нравятся тоже. Уилмет ответил, что их осталось слишком мало, чтобы делиться с каждым, поэтому Мерион плеснул воды в жестянку и испортил все оставшиеся бисквиты. Уилмет ушел из-за стола и не вернулся, а тема охоты на горилл, где участвуют только девушки, переросла в эту неприятность.

Той ночью я проснулась под газом москитной сетки в таком жаре, что подумала, что подхватила малярию. Мерион отдал нам весь хинин и я намеревалась принимать его регулярно, но не всегда об этом вспоминала. Лихорадки в джунглях есть и похуже, особенно если вы коллекционируете пауков, поэтому я радовалась возможности излечить малярию. Кожа горела изнутри, особенно ладони и ступни, и я потела, как тает масло в жаркий день. Я думала не разбудить ли Беверли, но к тому времени, когда я встала, приступ уже прошел, да и в любом случае ее постель оказалась пуста.

Она вернулась под утро. Я планировала поговорить с ней, узнать ее мысли об охоте на горилл, но я-то проснулась рано, а она спала допоздна.

* * *

Я позавтракала в одиночестве и пошла побродить вокруг миссии. Было прохладно, звучали лишь птицы да ветер. На западе темное трио гор, две из них курились дымом. Передо мною расстилались вспаханные поля, банановые плантации и розовые шпалеры, по которым вились тропинки ко входу в церковь, покрытые арками. Как часто мы выращиваем сад вокруг наших домов для богослужений. Чтобы добраться до Бога, мы идем через Рай.

Мерион присоединился ко мне на кладбище, где я сразу насчитала три смерти от когтей льва, все имена были британскими. Я подумала, как же диковинно все это, как невероятно печально, что все воспитатели, няни и закрытые школы привели вот к этому, где даже трупы надо заваливать камнями, чтобы до них не добрались гиены. Сама я надеялась на более современный вид смерти, смерти дома, смерти от американских причин, когда позади меня тактично покашлял Мерион.

Он не походил на мою идею доктора, но я верю, что он был доктор хороший. Хорошо оплаченный, это уж точно и определенно. Что до внешнего вида, то он напоминал мне негодяя из какого-то фильма с Лилиан Гиш, мясистого и нуждавшегося в срочном бритье, однако достаточно красивого, если отмоется. Во время ходьбы он размахивал руками и поэтому занимал больше пространства, чем необходимо. В этой самоуверенности присутствовало нечто, чем я восхищалась, хотя в принципе он меня раздражал. Часто он мне не нравился больше всех остальных, и могу поспорить, что он был достаточно проницателен, чтобы это понимать. «Надеюсь, вы спали хорошо», сказал он, искоса взглянул на меня и снова отвернулся. Надеюсь, вы спали хорошо, надеюсь, вас никоем образом не потревожило, когда Беверли выскользнула наружу, чтобы встретиться со мной в середине ночи.

Или, возможно, надеюсь, что Беверли не выскальзывала прошлой ночью.

А, может быть, просто — надеюсь, вы спали хорошо. Это был не тот вопрос, чтобы мне мучаться с ответом на него.

«Так что же вы думаете», сказал он далее, «об арчеровой схеме охоты на горилл?», а потом он не дал мне времени на ответ. «Отцы-настоятели рассказали мне, что группа из Манчестера отправилась как раз в прошлом месяце и вернулась с семнадцатью. Четверо — детеныши. Милая маленькая семейная группа для Британского музея. Я надеюсь только на то, что они хоть что-то нам оставили.» А потом, понизив голос, он добавил: «Я рад шансу обсудить с вами некие вопросы в частном порядке.»

Оказалось, что речь идет о некоей подробности истории бельгийца слишком деликатной для обеденного времени, но Мерион, будучи доктором и, возможно, более мужественным человеком, чем Арчер, в интересах женщин призывает выслушать его. У женщины, которую увели из деревни, были месячные. И бельгиец надеется, что мы по крайней мере не отправимся в гору с женскими недугами в полном расцвете.

И так как он был врачом, я прямо сказала Мериону, что месячные у меня легкие и редкие, и что я возлагаю ответственность за это на тяготы путешествия. Я думала, что сразу его успокою, но мне следовало догадаться, что не я являюсь его главной заботой.

«Беверли тоже упрямо не слушает меня», сказал он. «Слишком юная и беспечная. Она берет пример с вас. Солидная, разумная и зрелая женщина, вроде вас, могла бы ее слегка приструнить. Для ее же собственного благополучия.»

Женщина, которая вряд ли возбудит страсти обезьяны из джунглей, вот что услышала я. Даже в моем расцвете я никогда не принадлежала к тому сорту женщин, о которых пишут поэмы, но, казалось, услышать такое помещает меня по-настоящему низко. Часом позже я разглядела в этом высказывании смешную сторону, и Эдди, когда я созналась, тоже довольно быстро посмеялся надо мной, но в то время я была глубоко оскорблена. Насколько разумно, насколько зрело все это было?

Еще более меня рассердило то, как именно, по его мнению, я должна была вмешаться. Арчер был убежден, что я соглашусь, чтобы спасти горилл, а Мерион был уверен, что я соглашусь, чтобы спасти Беверли. Несколько мгновений я испытывала ярость на этих мужчин, которые надеялись перехитрить меня, взывая к тому, что воображали моей слабостью.

И Мерион надеялся больше, чем Арчер. Каким самодовольным он был, и как я ненавидела его спокойное приятие любого преимущества с его стороны, как если б оно было всего лишь его долгом. Ни единая белая женщина в мире еще не видела диких горилл — мы были первыми — но я должна была отступить только потому, что он меня попросил.

«Я проделала весь этот путь не для того, чтобы пропустить горилл», сказала я ему так вежливо, насколько смогла. «Вопрос лишь в том, собираюсь ли я на них только смотреть, или так же и стрелять.» И с этим я его покинула, потому что мои собственные чувства по данному вопросу были мне самой еще неясны, и я не собиралась никому другому их выдавать. Я пошла присмотреть за Эдди и провела остаток дня опустошая морилки, пришпиливая и приклеивая ярлычки к их обитателям.

На следующее утро Беверли объявила во уважение к пожеланию Мериона, что, когда вы выйдем, она останется в миссии. Как только можно быстро Уилмет сказал, что его желудок так буйствует, что он тоже хотел бы остаться. Такое всех нас захватило врасплох, потому что среди нас он был единственным настоящим охотником. И это поставило Мериона в странное положение — мы, похоже, больше нуждались во враче в горах, чем в миссии, но я догадываюсь, что он скорее допустил бы, чтобы Беверли забрали гориллы, чем Уилмет. Он суетился и потел над кучей подробностей, до которых никому не было дела, а пока что день проходил в тайных совещаниях — Мериона с Арчером, Арчера с Беверли, Рассела с Уилметом, Эдди с Беверли. К обеду Беверли сказала, что изменила намерение, а у Уилмета произошло чудесное исцеление. И кода на следующее утро мы вышли, то были в полном составе, однако с весьма сильно натянутыми отношениями.

* * *

Потребовалось почти две сотни носильщиков, чтобы доставить нашу маленькую группу из семи человек к горе Микено. Это был тяжелый переход без тропинок, мы шли, спотыкаясь на корнях, прорубаясь и переползая на четвереньках через густо переплетенный бамбук. На длинных скользких полосах грязи не за что было уцепиться. И все время круто вверх, в гору. Сердце и легкие у меня работали, пожалуй, еще тяжелее, чем ноги, и, хотя было не слишком жарко, мне постоянно приходилось вытирать лицо и шею. По мере увеличения высоты я все шире разевала рот для дыхания, словно рыба в сети.

Нас женщин поместили в середине группы с оруженосцами впереди и сзади. Я соскальзывала много раз и меня приходилось хватать и снова ставить прямо. Эдди мучился мыслями о паутине, по которой мы шли, не останавливаясь для исследований, а Рассел — об оруженосцах, которые, как он гарантировал, удерут с нашими ружьями при первых знаках опасности. Но мы не дошли бы до лагеря, если б останавливались ради пауков, и не могли бы оставаться на курсе, если б наши руки были заняты оружием. Вскоре Беверли заныла, чтобы явилась хоть какая-нибудь горилла и понесла ее остаток пути.

Потом мы все так запыхались, что несколько часов взбирались молча, делая перерывы там, где вдруг выходили на солнце, подкрепляясь шоколадом и крекерами.

Вскоре наше настроение стало превосходным. Мы увидели следы слонов, громадные, глубокие чаши в глине, наполовину залитые водой. Мы увидели поляны, заросшие дикой морковью, и экстравагантность розовых и пурпурных орхидей. Травы, настолько нежно-зеленые, что, казалось, они вот-вот растают. Я пересмотрела свои представления о Рае, выкинув розы и выбрав взамен эти далекие леса, где живут гориллы — туманные дожди, кривые стволы хагений, обвитые лианами, золотистые мхи, серебряные лишайники, щелканье и жужжание мух и жуков, запах кошачьей мяты, когда мы на нее наступали.

Наконец, мы остановились. Наши носильщики расшумелись, что дало нам возможность отдохнуть. Мои ступни опухли, а колени перестали гнуться, но за обедом у меня оказался громадный аппетит, да большая усталость, клонившая в постель и я заснула еще до заката. А потом вдруг проснулась. Температура, что весь день была приятной, резко упала. Эдди и я завернулись в свитеры, в куртки и в друг друга. Он тревожился о наших носильщиках, у которых не было одеял, как у нас, хотя они могли свободно поддерживать костер такого размера, какой захотят. На восходе они явились жаловаться Арчеру. Он поднял плату на дайм за голову, так как они действительно страдали в течении ночи, но около полусотни их нас все равно покинули.

Мы провели это утро, сидя в лагере и залечивая свои волдыри и царапины, некоторые их нас охотились на пауков, другие упражнялись в снайперском искусстве. Примерно в пяти минутах ходьбы был ручей с заводью, куда я и Беверли окунули ноги. Никаких москитов, никаких потовых пчел, никаких мух, уже одно это все превращало в рай. Но как только ко мне пришла эта мысль, на меня накатила волна малярийного жара, и от пота взмокла рубашка на спине.

Когда я снова пришла в себя, то оказалась в разгаре чего-то, начала чего я не услышала. Наверное, она рассказывала мне, что бывшая жена Мериона была ему неверна. Позднее казалось, что что-то подобное мне рассказывали, но, может быть, только казалось потому, что лишь такое придавало происходящему смысл. «Теперь он, похоже, думает, что обезьяны оставят меня в покое, если только я не стану их искушать», сказала она. «Бог мой!»

«Он говорит, их притягивает менструальная кровь.»

«Тогда у меня нет проблем. В любом случае, Рассел говорит, что Бурунга говорит, что мы никогда их не увидим, одетые так, как есть. Наша одежда издает слишком много шума при ходьбе. Он сказал Расселу, что мы должны охотиться на них нагими. Я еще не пересказывала это Мериону. Приберегаю для специального случая.»

Я не имела понятия, кто такой Бурунга. Но не наш повар и не наш главный переводчик, об именах которых я единственно заботилась. Я была по меньшей мере (и сейчас я понимаю, до какой степени) раздосадована, что Беверли ведет себя по-другому. «Ты планируешь застрелить обезьяну?», спросила я. До меня вдруг дошло, что я хочу честного ответа, но совершенно не представляю, каков будет этот ответ.

«Я в действительности не убийца», сказала она. «Скорее добродушный от природы вегетарианец. Из тех, что мясо тоже едят. Но Арчи говорит, что поместит мою фотографию в музей. Ты знаешь такие снимки — винтовка на плече, нога на добыче, глаза на горизонте. Разве такое не нравится детям?»

У меня с Эдди не было детей; Беверли могла бы догадаться, что это чувствительное место. И Арчер с такими представлениями ко мне не подходил. Она сидела в пятне солнечного света. Волосы ее были коротко подстрижены и аккуратной шапочкой спускались на уши. Каштановые, пока она не сделала их золотыми. Она была не столько миловидной, сколько просто притягивала взгляд и удерживала его. «Мерион все талдычит о том, как он оплатил мою дорогу сюда. Словно не получил за свои деньги ничего стоящего.» Она поболтала ногой и вода высоко до бедер окатила ее голые ноги. «Ты такая везучая. Эдди самый лучший.»

Каким он и был, любая женщина это видела. Я никогда не встречала мужчины лучше, чем мой Эдди, и за всю нашу сорокатрехлетнюю совместную жизнь я всего три раза жалела, что вышла за него замуж. Я говорю это сейчас, потому что мы тогда подходили к одному из этих случаев. Я не хочу, чтобы кто-то думал об Эдди хуже, из-за того, что я расскажу.

«Ты еще влюблена в него, правда?», спросила Беверли. «После стольких лет брака?»

Я призналась, что так.

Беверли покачала своей золотистой головой. «Тогда тебе надо лучше держаться за него», сказала она мне.

Или не сказала? Что именно она мне сказала? Я так много раз думала над этим разговором, что больше совсем его не помню.

* * *

По контрасту, следующий отрезок времени был абсолютно ясным. Беверли сказала, что устала и пошла улечься в свою палатку. Я нашла мужчин играющими в бридж, по очереди переходя в зрители. Я встряла в игру, потому что Расселу не нравились его карты и он думал, что сменит удачу, если между партиями кто-то займет пустующее место. Поэтому играли я и Уилмет против Эдди с Расселом, а Мерион и Арчер курили поблизости и смотрели. За стеной палатки смеялись наши носильщики.

Мне больше нравилось бы в команде с Эдди, но Рассел сказал, что бридж слишком опасная игра, когда мужья в партнерстве с женами и когда под руками так много доступного оружия. Он, конечно, шутил, но по его лицу вы бы этого не сказали.

Пока мы играли, Рассел рассказывал о шимпанзе и о том, как они проводят свою жизнь. В те дни еще никто не наблюдал их вблизи, так что все это были только догадки. Вызванные предположениями, что гориллы могут оказаться весьма схожи. Существует естественный порядок вещей, говорил Рассел, и можно прийти к нему с помощью размышлений — это простой дарвинизм.

Я не считала, что с помощью размышлений можно понять пауков, и я не купилась на то, что можно понять шимпанзе. Поэтому я не прислушивалась. Я следила за картами, но время от времени выхватывала слово. Самцы там, самцы здесь. Бла-бла-бла, доминирование. Выживание наиболее приспособленных, бла-бла-бла. Естественный отбор, окровавленные когти и зубы природы. Бла-бла-бла. Потом начался спор, следует ли из простого дарвинизма, что надо ожидать социального устройства из моногамных брачных пар, или же все самцы должны иметь гаремы. Есть доводы в пользу любого из этих устройств, но меня не интересовал ни один из этих доводов.

Уилмет зашел с червей и вскоре мы выложили трех. Я упомянула то, как Беверли мне сказала, что ее фотография будет висеть в музее Луисвилла, если она убьет обезьяну. «Это не совсем мое решение», сказал Арчер. «Однако, да, частью моего плана является получение фотографий. И интервью. Возможно — в журналах, определенно — в музее. Все намерение в том, чтобы об этом заговорили люди.» И это вызвало дискуссию, будет ли лучше, в целях спасения жизни горилл, если Беверли убьет одну, или это должна сделать я. Была общая тревога, что вид Беверли в пробковом шлеме может неким образом возбуждать, в то время как если это буду я, то это будет по меньшей мере не так привлекательно. Если Арчер действительно желает удержать людей от охоты на горилл, то, согласились мужчины, именно я его женщина. Конечно, все было высказано не так грубо, но суть была именно такова.

Уилмет проиграл трюк, который надеялся довести до тонкости. Мы начали выкладывать карты, и я вдруг увидела, что он открылся лишь с четырьмя червями, что хотя и было вполне достаточно, у него были и туз, и король, все-таки было безрассудно делать. Я и до сих пор так думаю.

«Я ожидал большей поддержки», сказал он мне, «если мы играем вдвоем», словно это была моя ошибка.

«Кто выше, тот и сильней», ответила я поговоркой, а потом вдруг расплакалась, потому что он был такой малорослый, что говорить такое было страшной глупостью. Мой плач захватил меня врасплох больше, чем когда бы то ни было, и самое удивительное, что я, похоже, совсем не прочь была поплакать. Я встала из-за стола и удалилась. Я расслышала, как Эдди извиняется за меня, словно это я открылась с четырьмя червями. «Смена образа жизни», услышала я, как он говорит. Было похоже, словно Эдди знал, что со мной случиться, еще до того, как узнала я сама.

Было так не похоже на него — извиняться за меня. В тот момент я ненавидела его со всеми вместе. Я пошла в нашу палатку и прихватила немного воды и свою винтовку. Никто из нас не уходил в джунгли в одиночку, так что никто и вообразить не мог, что я это сделаю.

* * *

Небо начало заволакиваться тучами и вскоре погода стала прохладнее. Отчетливой тропы, чтобы ей следовать, не было, только следы антилоп. Конечно, я заблудилась. У меня была мысль делать каждый возможный поворот направо, а потом вернуться той же дорогой, однако план не соответствовал ни ландшафту, ни достижению желательного конца. У меня был свисток, но я достаточно разозлилась, чтобы воспользоваться им. Я рассчитывала, что Эдди в конце концов найдет меня, как он всегда находил.

Мне верится, что я ходила больше четырех часов. Дважды шел дождь, усиливая все запахи зелени джунглей. Временами пробивалось солнце и мхи с листьями покрывались серебристыми каплями воды. Я увидела след кошки, что заставило меня снять винтовку с предохранителя, а потом часто ненадолго снова включать его, когда путь проходил под корнями или под дуплистыми деревьями. Тропинка была неустойчивой и иногда выскальзывала из-под меня.

Однажды я попала рукой в паутину. Она куполом была натянута на шаре, замысловатая и очень красивого бледно-желтого цвета. Я никогда не притрагивалась к такому прочному шелку. Паук был большим и черным с желтыми пятнами на нижней части ног и, судя по трупикам, он переносил свои жертвы в центр паутины, прежде чем их запутывать. Я могла бы принести его с собой, но не в чем было его держать. Казалось предательством к Эдди оставить такого паука, но это несколько выравнивало наш счет по очкам.

Следующее, во что я угодила рукой, был казавшийся мягким лист. Я отдернула руку, полную колючек.

Хотя обратная дорога в лагерь очевидно шла под гору, я начала подниматься. Я думала найти хорошее vista, увидеть горы и сориентироваться. Теперь мой гнев немного улегся и в результате я еще больше страдала от ходьбы вверх-вниз. Снова начался дождь и я высмотрела защищенное сверху местечко, чтобы сесть и полечить ноющую руку. Мне следовало быть замерзшей и напуганной, но я не чувствовала ни того, ни другого. Боль в руке потихонечку стихала. Джунгли были красивы, а звук дождя убаюкивал. Я помню, что пожелала, чтобы я принадлежала этому месту, чтобы я жила здесь. Потом жар навалился на меня с такой силой, что у меня пропали всякие желания.

Какой-то шум вывел меня из этого состояния — треск в бамбуке. Обернувшись я заметила шевеление листьев и спину чего-то напоминавшего громадного черного медведя. Гориллы ходят странным способом — на задних лапах, опираясь на суставы пальцев, но руки у них такие длинные, что они едва сгибают спину. Ясно я видела только мгновение, а потом создание ушло. Но я все еще ее его слышала и решила увидеть его снова.

Я понимала, что у меня никогда не будет другого шанса, даже если мы и увидим гориллу позднее, мужчины меня оттеснят. Я все еще была в сильном жару. Рубашка моя промокла от пота и дождя, брюки тоже, и когда бы я ни сгибала колени, они хрустели. Поэтому я сняла все, оставшись только в носках и ботинках. Я оставила остальную свою одежду сложенной на месте, где сидела, взяла винтовку и направилась в бамбук.

Обогнула скалу, пролезла под поваленным стволом, перебралась через корень, и за каким-то деревом открылся самый приятный луг из всех, что надеялась увидеть. Там были три гориллы, один самец, две самки. Это мог быть гарем. Это могла быть семья — отец, мать и дочь. Вышло солнце. Одна самка расчесывала другую, обе щурились на солнышке. Самец сидел на клочке земли, поросшей дикой морковью, выдергивал ее и ел без особого рвения. Я видела его профиль и седину в шкуре. Он слегка подрагивал пальцами, как человек, слушающий музыку. Там были цветы — розовые и белые — концентрическими кругами, там где когда-то были лужи, а теперь не было. Одинокое дерево. Я стояла и смотрела довольно долгое время.

Потом я подняла ствол своей винтовки. Это движение повернуло глаза самца на меня. Он встал. Он был крупнее, чем я могла когда-либо вообразить. На обветренной коже его лица я увидела изумление, любопытство, осторожность. И что-то еще вдобавок. Что-то такое человеческое, что заставило меня ощущать себя голой старухой. Я могла бы застрелить его просто за это, но я понимала, что это будет неправильно — убивать его всего лишь за то, что он более человекоподобен, чем я ожидала. Он заколотил себя в грудь ритмическими ударами, заставив женщин взглянут на себя. Он показал мне зубы. Потом он повернулся и повел своих женщин прочь.

Я следила за всем этим через прицел своей винтовки. Я могла бы попасть в него несколько раз — спасти этих женщин, освободить этих женщин. Но я не видела, что они хотят освободиться, а Эдди говорил мне никогда не стрелять в гневе. Гориллы ушли с луга. Потом я замерзла и пошла за своей одеждой.

Рассел обогнал меня в этом. Он стоял с двумя нашими проводниками, глядя вниз на аккуратно сложенные брюки. Совсем легко — дойти до них, поднять брюки, стряхнуть с них муравьев и надеть. Он повернулся спиной, пока я одевалась, и не смог вымолвить ни слова. Я была еще в большем смущении. «Эдди, должно быть, неистовствует», сказала я, чтобы преодолеть неловкое молчание.

«Да мы все совершенно вне себя. Вы обнаружили хоть какие-то ее следы?»

Вот так я и узнала, что исчезла Беверли.

* * *

Мы оказались ближе к лагерю, чем я страшилась, но все же дальше, чем я надеялась. Пока мы шли, я по возможности точно передавала Расселу свой последний разговор с Беверли. Я, очевидно, оказалась последней, кто видел ее. Игра в карты прервалась вскоре после моего ухода и мужчины разошлись каждый сам по себе. Пару часов спустя Мерион начал разыскивать Беверли, которой больше не было в ее палатке. Поначалу никто особо не встревожился, но теперь забеспокоились все.

Мне пришлось повторять все что она сказала снова и снова и отвечать на все расспросы, хотя в этом не было ничего полезного, и вскоре я начала чувствовать, словно сама придумала каждое слово. Арчер попросил наших проводников осмотреть землю вокруг пруда и вокруг ее палатки. Предполагаю, к него в голове крутились какие-то ковбойские сцены, о дикаре, который сможет прочесть сломанную веточку, отпечаток ступни, кусочек меха, и сложить все это вместе. Наши проводники осмотрели все с величайшей серьезностью, но не нашли ничего. Мы искали, звали, делали сигнальные выстрелы до тех пор, пока нас не накрыла ночь.

«Ее забрали гориллы», говорил нам Мерион. «Именно, как я говорил.» Я пыталась прочесть по его лицу в красных отблесках костра, но ничего не прочитала. По тону его голоса тоже.

«Никаких следов», повторял наш главный проводник. «Никаких знаков.»

Тем вечером наш повар отказался готовить обед. Местные много толковали между собой, но говорили очень тихо. С нами они разговаривали как можно меньше. Арчер потребовал объяснения, но не добился ничего, кроме уверток и уклонений.

«Они напуганы», сказал Эдди, однако я этого не видела.

Ночь была еще более резкой, чем предыдущая, а Беверли не была для нее правильно одета. Утром носильщики пришли к Арчеру сказать, что они возвращаются. Никакие меры уговорить их, пригрозить или подкупить, не изменили их намерений. Мы можем уйти с ними или остаться, как выберем; было очевидно, что им на это наплевать. Мне, конечно, не дали выбора, кроме как быть отосланной обратно в миссию с остальным оборудованием, кроме того, что мужчины оставили при себе.

В Луленге один из носильщиков попытался поговорить со мной. Он не знал английского и я не поняла ни слова, если не считать имени Беверли. Я сказала ему, чтобы он подождал, пока я пойду и найду одного из отцов-настоятелей для перевода, но он то ли не понял, то ли отказался. Когда мы вернулись, он уже ушел и я его никогда больше не видела.

Мужчины оставались на горе Микено еще восемь дней, но обнаружили только браслет.

* * *

Из-за того, что я женщина, я не была там для тех частей истории, которые вы больше всего хотите услышать. Ждать и ничего не знать было, с моей точки зрения, так же тяжело или еще тяжелее, чем заниматься поисками, однако из ожидания занимательного рассказа не сделаешь. Что-то случилось с Беверли, но я не могу рассказать вам что. Что-то произошло на горе после того, как я ее покинула, что-то, что вернуло мне Эдди таким изменившимся в душе, что я едва его узнала, но меня там не было, чтобы увидеть самой, что же это было. Эдди и я немедленно покинули Африку, причем не в компании других мужчин нашего отряда. Мы даже не упаковали всех своих пауков.

В течении многих последующих месяцев я хотела поговорить о Беверли, сложив вместе ту возможность и эту, и остановиться на чем-то, с чем я могла бы жить. Эту необходимость я сильнее всего ощущала по ночам. Но Эдди не мог слышать ее имя. Он глубоко ушел в себя и редко выглядывал наружу. Он перестал спать и время от времени плакал, и эти вещи пытался по возможности лучше скрыть от меня. Я пробовала заговорить с ним об этом, я пыталась быть терпеливой и любящей, я старалась быть доброй. Я потерпела неудачу во всем.

Прошел год-другой и он начал снова становиться похожим на себя, но никогда не стал собой полностью Мой полный, истинный Эдди так никогда и не вернулся из джунглей.

Потом однажды за завтраком, когда ничего специально этого не вызвало, он рассказал мне, что там произошла резня. Что после того, как я покинула Луленгу, мужчины провели несколько дней охотясь и убивая горилл. Он совсем не описывал мне это, однако картинка ярко и ужасно вспрыгнула в моем сознании — моя маленькая семейная группа, лежащая в собственной крови на райском лугу.

Сорок с лишним, сказал Эдди. Вероятно, больше. За несколько дней. Детенышей тоже. Они даже не привезли тела; казалось неправильным заниматься коллекционированием, когда исчезла Беверли. Они убивали горилл, словно это были коровы.

Эдди был в своем старом твидовом халате, седые волосы висели непричесанными клоками, он плакал над своей яичницей. Я молчала, но он заткнул уши руками на случай, если я заговорю. Он весь трясся от плача, голова дрожала на шее. «Это было похоже на убийство», говорил он. «В точности, как убийство.»

Я убрала его руки с головы и крепко их держала. «Думаю, в основном это делал Мерион.»

«Нет», ответил он. «В основном это делал я.»

* * *

Поначалу, рассказал мне Эдди, Мерион был уверен, что Беверли забрали гориллы. Но позднее он начал комментировать странное поведение носильщиков. Как они не хотели говорить с нами, но перешептывались между собой. Как они слишком быстро удалились. «Я испугался», говорил мне Эдди. «Так расстроился по поводу Беверли, а потом ужасно испугался. Рассел и Мерион были в таком гневе, что я просто чуял его носом. Я подумал, что в любой момент один из них может сказать что-то, что потом не замолчишь, что дойдет до бельгийцев. И тогда я больше не смогу это остановить. Поэтому я продолжал придерживаться версии горилл. Я продолжал настраивать нас против них. Я продолжал поддерживать наш гнев, пока мы не убили их столько и все были так пристыжены, что возврата уже не было и обвинить кого-то другого было уже нельзя.»

Я все еще не вполне понимала. «Ты думаешь, что один из носильщиков убил Беверли?» Эта возможность мне тоже приходила в голову, я признаю.

«Нет», ответил Эдди. «Такова моя точка зрения. Но ты же видела, как к черным относились там, в Луленге. Ты видела и цепи, и побои. Я не мог позволить, чтобы подозрение пало на них.» Голос его был такой сдавленный, что я едва могла различить слова. «Мне нужно, чтобы ты сказала мне, что я поступил правильно.»

И я так и сказала ему. Я сказала, что он самый лучший человек из тех, кого я знаю. «Благодарю тебя», сказал он. И с этим он стряхнул мои руки, вытер глаза и покинул стол.

Той ночью я снова попыталась поговорить с ним. Я попыталась сказать, что нет ничего, что он мог бы сделать, и что я не смогла бы простить. «Ты всегда так милостива ко мне», ответил он. И в следующий раз, когда я подняла эту тему: «Если ты меня любишь, мы больше никогда не будем об этом говорить.»

* * *

Эдди умер три года спустя, и ни единого слова на эту тему не было проронено между нами. Под конец, если быть честной, я предполагаю, что обнаружила это молчание весьма непростительным. А его смерть еще более таковой. Я никогда не любила быть в одиночестве.

Как с каждым днем я все более определенно в нем нахожусь; это отрицательное благословение долгой жизни. Только я и осталась сейчас, первая белая женщина, увидевшая диких горилл, и та самая, которая не видела больше ничего — ни цепей, ни побоев, ни резни. Я не могу не тревожиться об этом снова и снова теперь, когда я знаю, что Арчер умер, и только я осталась, чтобы рассказать все это, хотя как ни рассказывай облегчения это не принесет.

Так как глаза мои испортились, дважды в неделю ко мне приходит девушка почитать. В течении долгого времени я не хотела иметь ничего общего с гориллами, но теперь я попросила ее поискать статьи о том, как мы в конце концов начали по-настоящему смотреть, как они живут. Думают все же, что у них, кажется есть и гаремы, но самки время от времени ускользают к тому, кого больше желают.

А на что я больше всего обращаю внимание в этих статьях, это не обезьяны. Мое внимание вместо этого привлекают те молодые женщины, которые жили в джунглях с шимпанзе, орангутангами или большими горными гориллами. Те женщины, которые свободно выбрали это — Гудолл, Голдика, Фосси. И я думаю про себя, как нет ничего нового под солнцем, и может быть все те женщины, которых гориллы уводили в тех старых историях, может они свободно выбрали это.

Когда я устаю и слишком много думаю над этим, последние слова Беверли возвращаются ко мне. В основном я сразу выкидываю их из своей головы, и думаю о чем-то другом. Кто запомнил, что она сказала? Кто знает, что она имела в виду?

Но случаются и другие времена, когда я позволяю этим мыслям войти. Поворачиваю их так и эдак. И тогда они становятся не угрозой, как я их первоначально услышала, но приглашением. По таким дням я притворяюсь, что она все еще там, в джунглях, окунает в ручей свои ноги, есть дикую морковку и ждет меня. Я притворяюсь, что присоединюсь к ней, когда пожелаю, и так скоро, как мне понравится.

Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg

Комментарии к книге «Что я не видела», Карен Джой Фаулер

Всего 0 комментариев