Виктория Угрюмова БАЛЛАДА О ЗОНТИКЕ В КЛЕТОЧКУ

— Чуден Днепр при тихой погоде… Прав был Николай Васильевич, положительно прав. Вы не находите? — говоривший обернулся к стоящему рядом гражданину и всем телом изобразил активный интерес.

Разговор сей, а вернее, монолог происходил вечером, на набережной Днепра, в точке, находящейся ровно посредине между станцией метро и колонной Магдебургского права. Сгущались рыхлые и неуютные, словно скисшее молоко, сумерки; и машины, несущиеся здесь с ошеломительной скоростью, уже включали фары; а вот фонари еще не горели, и потому силуэты людей выглядели размытыми и не совсем реальными. Тот, к кому был обращен вопрос, качнулся вперед и попытался рассмотреть своего визави. Этот процесс отнял у него несколько минут — за это время мы и успеем оговорить некоторые детали.

Во-первых, Днепр, конечно же был на своем месте — трудолюбиво струил воды, куда ему положено, но вот о тихой погоде приходилось только мечтать. Лил холодный дождь; дул, как водится в таких случаях, пронзительный ветер; отчего правота Николая Васильевича Гоголя в этот час представлялась сомнительной и совершенно гипотетической.

Во-вторых, из двух безумцев, решивших остановиться и подышать свежим воздухом в столь романтической обстановке, один был довольно сильно «под шофе», а второй — как бы это поделикатнее выразиться? немного прозрачным.

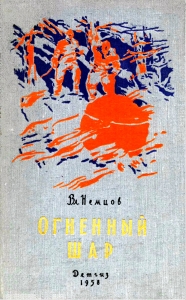

Третьей деталью был скромный и невероятно дорогой зонтик в мелкую клеточку с деревянной ручкой, принадлежащий подвыпившему господину.

— Вы находите? — изумился зонтиковладелец, слегка заикаясь. Вззможно… Только мокро очень. В такую погоду, дорогуша, хорошо умыкать невест из всяких там высоких башен. Как Лохинвар, — и он попытался придать своей щуплой фигуре госслужащего в предпенсионном возрасте несгибаемую мощь вальтерскоттовского героя. Только вместо мышц забугрилась жилами его сверкающая лысина. Выглядело несколько неубедительно.

— Тогда раскройте зонтик, — предложил прозрачный, ухмыляясь в воротник. Если бы было светлее, а его собеседник был в состоянии обращать внимание на мелочи, то воротник этот, украшенный, несомненно, камнями в золотой оправе — широкий и отложной — вызвал бы бурю вопросов. Однако второй был выше земных проблем, и смотрел поверх головы своего собеседника, вдаль, в пространства Вселенной.

— Раз уж Вы носите его с собой, пусть приносит практическую пользу.

— Никогда! — последовал гордый ответ. — Я сегодня бу-ушую.

— Что так? — спросил прозрачный, удобно облокачиваясь о мокрые каменные перила. — У Вас праздник?

— У меня горе, — торжественно ответил зонтиковладелец. — Я хороню труд своей жизни. И себя… Себя, конечно, сим-символически, поспешил добавить он. Затем потряс головой, близоруко прищурился. Послушайте, а Вам из-известно, что дождь капает сквозь Вас?

— Со мной это случается, — успокоил его прозрачный. — Знаете, как иногда бывает: сплошная полоса невезения в жизни, и даже дождь начинает вести себя по-свински — капает куда-то не туда.

— Т-точно, — кивнул его собеседник. — Нап-пример… Для примера нужно взять меня, друг мой. Видите ли, я эзотерик, если Вам это о чем-нибудь говорит.

— Говорит, говорит, — успокоил его прозрачный. Эзотериков он повидал на своем веку более, чем достаточно.

— Нет! стоп, — тут же переменил мнение зонтиковладелец. — На самом деле я политехник, потому что закончил Политехнический институт; но я не политехник в душе, а эзотерик… Я запутался? — с обезоруживающей откровенностью обратился он к прозрачному. — Я пьян, и Вы, голубчик, тоже пьяны. Не отпирайтесь — вон Вы как троитесь и просвечиваетесь. Но это не страшно, потому что мы все двоимся, троимся, четверимся: жизнь такая. Я работаю инженером, но мечтаю писать труды по эзотерике; любил одну женщину, женился на другой, а любовницей сделал третью, чтобы не так тошно было. Поэтому, когда я выпиваю, я начинаю троиться в глазах у порядочных людей.

— О чем Вы пишете? — спросил прозрачный.

— Подержите, — инженер сунул ему в руки свой зонтик, расстегнул портфель и вытащил оттуда пухлую рукопись. — Вот это я и написал; а потом допустил огромную ошибку — решил издать. И хотя подобной литературы сейчас из-издают много, мной не заинтересовались. Знаете, что сказал мне редактор, ознакомившись с текстом? Так вот, он с-сказал: «Вы инженер? Ну и мелиорируйте дома!»

— Образованный редактор, — рассмеялся прозрачный. Смех у него был таким же необыкновенным, как и он сам: прокатился по всему Набережному шоссе и затих где-то вдали.

Мимо пронеслась машина, кажется, модный нынче «мерседес», и обдала обоих собеседников брызгами.

— Оборзели! — неинтеллигентно высказался политехник.

А прозрачный промолчал. Его машины не волновали. Уже.

— Вернемся к труду моей жизни, — предложил инженер. Элегантными движениями он принялся швырять страницы своей рукописи в Днепр; они белыми чайками летели по ветру, мягко садились на воду и колыхались на ней некоторое время, чтобы потом намокнуть и утонуть.

Прозрачный гражданин не останавливал своего случайного знакомого — видимо, приветствовал свободу воли во всех ее проявлениях; просто пристально наблюдал за ним, и держал зонтик.

— Я п-писал о непрощенных душах, — сказал инженер чуть погодя. О тех, кто остался здесь искупать свои грехи. Огромное количество интереснейшего материала: об Аскольдовой могиле, о Подоле, о Лысой горе, словом, обо всем таинственном и загадочном в нашем городе привидениях, ведьмах, колдунах. Горы, горы местного материала. Сидел в библиотеках, ездил в Москву, в Питер, по областям. Бабушек опрашивал, на лавочки присаживался; по чердакам лазил — взрослый и солидный человек, представляете? В воспоминаниях великих по крупицам выискивал… О неп-прощенных душах, короче.

— Это Вы зря, — молвил прозрачный. — Непрощенных душ нет.

Он повернулся, сунул оторопевшему эзотерику зонтик и пошел прочь, не обращая внимания ни на проносящиеся мимо машины, ни на дождь, барабанящий по потемневшему асфальту.

— Постойте! — несостоявшийся эзотерик догнал его и протянул зонтик. — Я Вас очень прошу, возьмите. Вот уж не знаю, отчего я так к Вам проникся, но Вы меня обяжете… возьмите. Он еще очень Вам пригодится, я уверен.

— Спасибо, — не стал ломаться прозрачный. — Возьму.

Зонтиковладелец протянул ему руку, но он только поднял раскрытую ладонь кверху.

— Спасибо. И запомните — непрощенных душ нет.

Затем вооружился зонтиком и пошагал в сгустившиеся сумерки, так и не раскрывая подарка — в мелкую клеточку; с деревянной ручкой.

Полированной.

Князь Аскольд был привидением так долго, что почти забыл об этом. И разговор с подвыпившим любителем эзотерики всколыхнул в его душе давно забытое состояние.

В памятном 882 году в Киев пришел Олег со своей дружиной и убил князей Аскольда и Дира. Возможно, их души и были в чем-то виновны в момент смерти, но за тысячу лет все изменилось; и Аскольд давно уже мог отправляться, куда угодно. Как, собственно, и поступил в свое время Дир. По нему князь тосковал довольно сильно; но Киев любил еще больше; потому остался здесь и после того, как вышло ему прощение. Его примеру последовали многие. Хотят того нынешние киевляне или нет, но среди них постоянно толкаются тысячи иных граждан — не всегда заметных, весьма скромных и очень занятных, если дать себе труд познакомиться с ними поближе. Кстати, привидения и прочие сверхъестественные существа — доброжелательны и миролюбивы. А все слухи об их свирепости и опасности распускаются исключительно в целях самообороны, чтобы любознательные ученые не разобрали на запчасти, мотивируя этот поступок служением науке. Особенно сильный резонанс вызвала у призраков и волшебного народца одна статья, в которой серьезно и обстоятельно пояснялась необходимость убить снежного человека, чтобы затем, в тишине и покое его изучить. Собственно, это стало последней каплей, переполнившей чашу терпения. Пришлось принимать меры. Теперь существует даже специальная программа защиты привидений, включающая в себя два пункта — распускание сплетен о том, что якобы кто-то кое-где у нас порой страдал от запредельного существа; и утверждение, что призраков (а вместе с ними гномов, домовых, фей, леших, русалок и примкнувших) отродясь не было и быть не могло. Последнее время люди верили в любую чушь.

Оставшиеся в Киеве со времен Рюриковичей варяги сами себя назначили на должность духов-хранителей древнего города. Многого они не могли, однако же и бесполезными тоже не были. Нередко ночной вор в панике бежал из чертова дома, который намеревался ограбить, да своя шкура дороже. А кому это ограбление нужно, если, скажем, мебель прыгает по комнате и дерется; да еще отпускает непристойные словечки? Словечек варяги за тысячу лет поднабрались солидно. Почему, спросите, никому эти факты неизвестны? А как их обнародовать единственному свидетелю — прямым текстом что ли: воровал я как-то в районе Выдубичей?..

Задумавшийся Аскольд шагал по пустынному Набережному шоссе как раз в том направлении. Мимо шуршали баснословно дорогие машины, беззастенчиво окатывая одинокого прохожего грязной водой из-под колес. Князю они были неприятны. То ли дело — первые авто, появившиеся в городе. Он прекрасно помнил белый автомобиль, принадлежащий городу. Тот стоял на стоянке у Бессарабской площади рядом с пышноусым городовым, и его можно было нанять для катания, как извозчика или нынешнее такси. Киевляне называли его «умывальником»…

— О судьбах мира задумался?

Очнувшийся Аскольд понял, что невежливо прошел сквозь старого своего знакомого, серого и скромного домовичка-беспризорника Васю. Вася был брошен своими хозевами в старом доме, предназначенном под снос; причем и брошен-то не по злому умыслу, а по незнанию. Прежде всем с младых ногтей было известно, что при переезде ставят в укромное место накануне ночью кастрюлю либо старый башмак и приговаривают:

— Дедушка домовой, вот тебе сани — езжай с нами.

Васины хозяева о таком обычае даже не подозревали. Собрали свои кастрюли в узел, выкинули все старые башмаки, чтобы не тащить эту рухлядь на новую квартиру, и отбыли в неизвестном направлении. Строгие правила запрещают домовичку самостоятельно покидать дом, в котором он некогда поселился. И теперь Вася тосковал. Правда, взял на попечение нескольких старушек-соседок. Здание, как водится, расселили не до конца, да так и оставили на произвол судьбы — не жилое, не ремонтирующееся, а так, с серединки на половинку; в ожидании, что когда-нибудь само рухнет, что ли? Но так ведь прежде строили надолго и с понятием.

Вася волок за собой авоську, вдвое больше его размерами. В ней были навалены банки и бутылки.

— Здравствуй, — улыбнулось привидение. — Куда путь держишь?

— К Трифону, в «Молочный». У них там разливное молоко обещали, так Триша моим старушкам грозился по глоточку из бидонов налить. Все равно у людей на усушку и утруску больше отводится.

— А то пошли ко мне, чай пить, — неожиданно предложил Аскольд. Слишком уж понурый вид был у мокрого и взъерошенного домовичка.

— Дождь…

— У меня зонтик есть.

— Твой зонтик только тебе и годится, — вздохнул Вася. — Я же плотный — осязаемый.

— И зонтик плотный, человеческий.

— Ой, модный какой! — взвизгнул домовичок. — Пошли, князюшка, коли не шутишь.

Аскольд раскрыл зонтик и широко пошагал направо, в сторону Петровских аллей.

Он шел домой.

Когда на предполагаемом месте его гибели несколько столетий тому назад возвели церковь, Аскольд не протестовал: это касалось не только его самого, но и всех жителей города. В скромную церквушку шел простой люд, и была она уютной и какой-то домашней. Чтобы не смущать батюшек, дух славного князя старался не попадаться им на глаза — ему-то святая вода не была страшна, но неудобно, чтобы люди хлопотали зря и переживали. И он скромно ютился рядом, заходя внутрь изредка, погреться. Но в 1810 году было решено поставить вместо церкви ротонду. Тут князя захлестнуло запоздалое возмущение: погиб-то он вовсе не здесь, и исследователи могли бы отнестись к этому делу посерьезнее. За тысячу лет дух Аскольда стал гораздо интеллигентнее: тому способствовало общение со многими выдающимися личностями, пребывающими как в материальном, так и в призрачном состоянии. Но буйная и воинственная кровь предков изредка начинала кипеть и бушевать в несуществующих жилах (кажется, гены преследуют человека и за пределами его земной жизни). Поэтому Аскольд явился несколько раз тогдашнему архитектору Меленскому в образе гневного призрака, добросовестно угукая, завывая и стращая злыми карами (над списком кар всю предшествующую ночь он трудился в компании с Перуном и Семарглом, которые, как заслуженные языческие божества, были весьма сильны по этой части). Но Андрей Иванович приписал сии кошмарные видения своим расстроенным нервам да неправильному образу жизни — и перестал употреблять спиртное. В остальном же протесты оказались бесполезными.

Будучи знатным питухом при жизни и не слишком убежденным трезвенником после смерти, Аскольд посчитал этот результат — для Меленского, конечно — слишком серьезной расплатой за ничтожную провинность; устыдился — и, соотвественно, перестал являться в белом саване и в компании небритых привидений с секирами и мечами. Таким образом, ротонда была благополучно возведена, затем перестроена в парковый павильон, а после — надстроена колоннадой. Словом, ад кромешный, как любила говаривать одна знакомая киевская ведьма.

Ротонда вышла несколько неуютной, и Аскольд бывал здесь довольно редко, невзирая на то, что господин Загоскин даже написал роман под названием «Аскольдова могила», а затем появилась и одноименная опера. Правда, впоследствии нашлись среди людей такие, кто захотел составить ему компанию; и первым оказался славный декабрист Бестужев-Рюмин. Позднее к ним присоединился сам Соловцов и милый профессор Меринг. Другое дело, что в став призраками, он не так тепло относились к месту своего последнего упокоения, как при жизни. Видимо, живым Аскольдова могила нравилась больше: навевала романтические мысли. Оно и понятно, потому что после прогулки человек обычно отправляется домой, а бедному призраку куда податься? Между прочим, на Петровских аллеях большие сквозняки, и призрак Соловцова, часто навещавший свой любимый театр, как-то неприлично расчихался за кулисами прямо во время выступления. Потом рвал на себе… ну, пытался рвать волосы.

Что касается сквозняков, то многие привидения были закалены гораздо лучше Соловцова — тот же князь Аскольд. Или Куприн.

Александр Иванович боготворил Днепровские склоны, и еще при жизни сделался практически невосприимчив к дующим с древней реки не менее древним ветрам. Аскольд любил слушать его, потому что рассказывал Куприн обо всем на свете ярко, образно и со вкусом. И то, о чем он рассказывал, выходило гораздо лучше, интереснее и добрее, чем бывало на самом деле. Так, в цирк варяги ходили редко, особенно в последнее время. А вместо представлений отправлялись послушать Куприна, который разворачивал перед ними воистину феерическую картину. Да и то — княжьи дружинники были слушателями самыми благодарными: доверчивыми, впечатлительными и неравнодушными, как дети. Цивилизация проскочила сквозь них, так и не сумев испортить. Хуже приходилось, когда варяги в качестве ответной любезности исполняли саги собственного сочинения о событиях последних дней. Особенно дико ложились на музыку сообщения ТАСС и речи государственных мужей, которых в привиденческой среде называли не иначе, чем государственные дедушки.

Тут Аскольд внезапно сообразил, что неприлично глубоко ушел в себя, и домовичок Вася заброшенно погромыхивает рядом пустой посудой.

— Послушай, — осенило Аскольда. — Я преинтереснейшую вещь придумал!

По его торжествующему тону домовой понял, что князя настигла одна из идей, которые прославили его пуще прижизненных деяний.

Князь не стал объяснять своему гостю, что чай-то у него найдется, но вот все остальное, как назло, отсутствует, включая даже сахар невкусный, полусладкий сахар с кусочками веревок и фрагментами дерюжного мешка, добавляемыми в него даже не ради лишнего веса, а исключительно из любви к искусству. Зато знал Аскольд одно местечко, где церемония чаепития была всегда на высоте — прямо как у каких-то японцев. Простых домовых в это место не пускали, но гость князя пользовался привилегиями.

Благословенное для чая место находилось на Кловской (позже Екатерининской); Аскольд никак не мог выбрать название, которое нравилось ему больше, зато решительно отвергал последнее — Розы Люксембург, так что хоть в этом задача немного облегчалась. Здесь обитала госпожа Обезьянинова — самая любимая любовница миллионера Терещенко. Как известно, Терещенко был крупным сахарозаводчиком, и потому все, что касалось сладостей, госпоже Обезьяниновой было известно досконально. На факт своей кончины эта удивительная дама обратила не слишком пристальное внимание; так и продолжала жить на прежнем месте, принимая гостей и радуясь тому, что их круг только расширился после перехода в иное состояние. Была она не слишком хороша собой, но умна и обаятельна. Даже сварливая на старости лет княгиня Ольга захаживала к ней, но тайком, чтобы не испортить свой, с таким трудом созданный, имидж злобной и коварной старухи, от которой всякого можно ожидать. Чай в доме Обезьяниновой подавался с восхитительным малясным сахаром, тающими во рту крендельками, сдобными булочками со всякого рода начинками, изготовление которых было искусством не меньшим, чем, скажем, ваяние статуй. Сам призрак Родена частенько наведывался к ней в гости и приветствовал призрак повара аплодисментами и криками «манифиг! манифиг!», что по-французски означает, как известно, великолепно.

В соседях у Обезьяниновой ходил граф Уваров, владевший шестнадцатым нумером по это улице. Теперь он гордился тем, что его особняк считается архитектурным памятником. И все же граф постоянно ошивался в Париже. Он и князя с собой как-то затащил, но славному князю, потомку и предводителю гордых викингов, город на Сене пришелся не по душе. Во-первых, и это главное, сразу и бесповоротно разочаровали хваленые французские женщины, которые на проверку оказались сухими и бесцветными, как таранка к пиву третьего сорта. Пиво тоже не заслуживало доброго слова, а Эйфелева башня… Что ж, башня как башня, тем более, что пялиться на нее все время было просто неприлично. Что касается компании, то в Париже с избытком хватало своих призраков; чужаков там не особенно любили, да и говорить Аскольду с большинством было не о чем. Близко сошелся он только с Вильгельмом Завоевателем, клявшим тот день и час, когда двинулся завоевывать Англию. Словом, про Париж было интереснее слышать от других.

Госпожа Обезьянинова оказалась дома.

— Рада видеть Вас, князь, — приветствовала она его, шагая навстречу в шуршащих кринолинах. Это достижение было предметом ее тайной гордости — призрачные кринолины шуршали как настоящие, создавая дополнительное ощущение уюта. — Какими судьбами, ветрогон Вы этакий? Обещались еще на позапрошлой неделе, мы Вас ждали-ждали.

— Виноват! — извинился Аскольд. — Дела, дела.

— Известно, какие у Вас дела, баловник, — шаловливо погрозила прозрачным пальчиком Обезьянинова, — заходите скорее.

Представив Васю, Аскольд пошел на запах и очутился за длинным столом, накрытым белой скатертью с пышной бахромой. Гостей в этот вечерний час было много. Острый взгляд бывшего морского разбойника тотчас отыскал знакомые лица: в дальнем углу примостился некто Бунге владелец первой частной аптеки на Подоле. Был он великим травоведом, и госпожа Обезьянинова обожала его за то, что он всегда приносил с собой какие-нибудь скляночки или мешочки с душистыми растениями, высушенными и измельченными, которые придавали чаю незабываемый вкус. Когда Бунге был еще человеком, подвыпившие призраки варягов немного побушевали у него на Притисско-Никольской, изображая в лицах доблестное взятие Киева. С тех пор почтенный аптекарь побаивался Аскольда и встречал его вымученной и бледной улыбкой. Князь, размахивавший огромным топором, да еще и в рогатом шлеме — высокий, плечистый и мощный — произвел на него неизгладимое впечатление. И хотя последний десятки раз извинялся и объяснял, что это не он виноват, а старая память, да древние вредные привычки, обостряющиеся в полнолуние, к сближению это не привело. Разве что Бунге научился не шарахаться и не забиваться в щели при виде фигуры, обряженной в доспехи и закутанной в плащ с огромным отложным воротником, усыпанным драгоценностями.

Зато рядом с переполошенным аптекарем сидел длинный, востроносый призрак, немного похожий на Сирано де Бержерака.

— Николай Васильевич! — обрадовался князь и двинулся к гостю, таща за собой домовичка Васю. — А я Вас, голубчик, как раз вспоминал сегодня.

— По какому же поводу? — осведомился Гоголь, привставая.

— Чуден, говорю, Днепр при тихой погоде. Прав, говорю, был Николай Васильевич. И как это Вам такая светлая мысль в голову пришла?

— Чего же в ней светлого? — поморщился тот. — Лил дождь несколько дней к ряду, как сегодня — сильный такой, холодный, на улицу выходить тошно. Грязь, брызги, сюртук заляпает так, что после не отчистишь. И экпипажи, экипажи колесами грохочут и водой окатывают! Ну и на набережной тоска зеленая; тоже слякоти по колено, и в небе просвета не видать. А птица редкая куда-то летит, устало так; крылом машет, а в движении обреченность наблюдается — ровно говорит: «и зачем это все нужно?». Ну, тут и подумалось, что чуден Днепр при тихой погоде…

Вы лучше мне, князь, расскажите, как Царьград брали.

— А чего там брать было? — пожал плечами Аскольд. — Это, знаете, детская мечта и не более того. Был мальчишкой, наслушался сказок — все мы хотели тогда непременно разграбить Рим или Царьград. И когда такая возможность подвернулась, отказываться было грех. Как видите, зря. А теперь, тысячу-то с лишним лет спустя, и вовсе глупым кажется — куда нас понесло? За каким чертом?

— И не вспомнят! — подхватил неожиданно Вася, до сих пор хлебавший горячий чай из огромной чашки с пунцовыми и палевыми розами, чашки знаменитого майсеновского фарфора из тех, что нынче стоят по музеям и пылятся безо всякого дела.

Как любит вздыхать один музейный дух, из чашек пить надоть, а за стеклом ставить — большой грех; потому бездельная вещь вполне обезуметь может, как человек бездельный места себе в жизни не находит. Принятая теперь мода — замуровывать фарфор и хрусталь в гробоподобных монструозностях, называемых «стенками», чтобы доставать их оттуда бережно раза два в году к приходу самых почитаемых гостей, призраки считают проявлением полного неуважения человеков как к себе, так и к той вещи, с которой таким образом обращаются. Но теперь домовых, даже если и терпят в доме, то не расспрашивают, как жить, и подсказать эту нехитрую мыслишку нынче некому.

Все обернулись к тихому домовичку.

— Я сегодня по делам был на Козьем болотце, — горячо заговорил он. — Людей тьма! Кто бежит на почтамт, кто пытается сесть в троллейбус — теперь же и с этим у людей проблема. Палаток стоит — не сосчитать; газету продают, тут же и митингуют, тут же книгами приторговывают и фильмами. Да что я рассказываю — вы же сами знаете. И тут я подумал — ведь недавно, каких-то семь с половиной веков назад татары здесь по льду шли на Лядские ворота.

— А Вы это помните или слыхали от родственников? — вежливо поинтересовался Бунге.

— Помню, знамо помню. Я тогда в избушке жил, правее, вниз по ручью. Напугались мы, когда татары подошли; хозяева меня опять же забыли, совсем как нынешние — бежали; да я их понимаю. А потом я с деревьев глядел, как эти — кривоногие, лохматые, рожи плоские лопочут чего-то… А когда болото льдом пошло, они и полезли на приступ.

Вспомнил, и так жутко стало. Как две картинки разом вижу: вот троллейбус по улице ползет, а вот тут же, сверху татары идут толпой.

— Время — страшная вещь, — мягко сказала Обезьянинова. — Татар поглотило, эти самые троллейбусы поглотит. Вы пейте чай, господа. И рассказывайте — вот это вечное. Что у Вас новенького, князь?

— Зонтик, — ответил Аскольд.

— Что? — изумились призраки.

— Модный мужской зонтик; серый в мелкую темно-, светло-зеленую и голубовато-серую клеточку. Такой английский зонтик с деревянной полированной ручкой; годится как тросточка и весьма удобен, обстоятельно пояснил он. — Я его в прихожей оставил.

— Вы такой оригинал, князь, — всплеснула руками Обезьянинова. Она питала к Аскольду некую слабость, в которой сама себе боялась признаться. Бывший киевский владыка привлекал ее не столько благоприобретенными светскими манерами, сколько буйством и неукротимостью разбойничьего духа. Она была готова оправдать и его поход на Византию, и его взятие Киева, и все, что бы он ни задумал теперь. Захоти сейчас Аскольд отправиться со своими дружинами громить, скажем, Нью-Йорк, она бы и тому изобрела важную причину. — Зачем Вам зонтик, если дождь существует в ином измерении?

— Не знаю, — признался Аскольд. — От души подарок был. Я с одним эзотериком свел знакомство, занятный человек. И он подарил мне свой зонтик.

— Как романтично, — разулыбалась Обезьянинова.

Далее разговор вошел в привычное русло; немного обсудили политику Украинского правительства; изумились составу парламента; помузицировали. У Аскольда был тяжелый баритон и неплохой слух. Бунге подпевал слабым, «карманным» тенорком. В разгар вечера прибыл Ленечка Собинов, отчего-то в огромной песцовой шапке и в шубе, подбитой бобрами. Воротник шубы был покрыт тончайшей серебряной пеленой снега.

— Морозной пылью серебрится его бобровый воротник! — воскликнул Гоголь.

— Но ведь красиво! Правда красиво? Аскольд, признайтесь, что Вам понравилось! — Собинов вертелся в разные стороны, чтобы все его могли получше рассмотреть.

Князь подошел к певцу и облобызал его от души. С Собиновым его связывали самые теплые отношения: последний пел в опере Верстовского[1], и потому стал близок Аскольду, хотя объективных причин и не было. Но, пути Господни неисповедимы. В этом привидения смогли убедиться на собственном опыте.

Домовичок Вася замер от восхищения. Он был заядлым театралом, и с этой целью сводил знакомства со всеми призраками опер, чтобы иметь возможность посещать премьеры. Наверное, и к соседским старушкам, которые имели к нему отдаленное отношение, он испытывал симпатию по причине сходства взглядов на этот вопрос. Иногда даже осчастливливал их билетами в Киевский оперный. Эти билеты оперный призрак Ахмет — в прошлом танцовщик при дворе какого-то турецкого султана — таскал у билетера. А еще он наловчился мастерски подделывать подписи всех администраторов, и иногда выписывал контрамарки.

Собинов шумно восторглася зонтиком.

— Подари, княже! — он тебе, как медведю ролики!

— И ничего, ездят косолапые, — отвечал на это Аскольд.

— Ну, как корове черкесское седло!

— Возможно, — соглашался князь. — Но он мне понадобится немного позже.

Спустя какое-то время Аскольд и Вася откланялись. Васе нужно было смотаться в «Молочный», а Аскольд решил его проводить с зонтиком дождь все еще лил, как из ведра.

Они спутились мимо бывшего Института благородных девиц на Крещатик. Благородные девицы, которым воспитание не позволяло кокетничать в открытую, отчаянно вздыхали при виде князя и завлекательно улыбались из-под вуалек. Но Аскольд был охвачен другой идеей. Недавно в Киеве объявили конкурс на лучший проект памятника, посвященный юбилею Независимости. Лучшие макеты выставлялись в Украинском доме (бывшим когда-то музеем лысого вождя), который старые киевляне и древние призраки недолюбливали, потому что при его строительстве была искалечена значительная часть Владимирской горки места уникального и самобытного. Однако с Украинским домом как-то свыклись, воспринимая его как неизбежное зло. Гораздо хуже обстояло дело с проектами памятника, который предполагалось поставить рядом с Институтом, прямо на Крещатике. Ознакомившись с экспозицией выставки, Аскольд решал, кому он станет являться в кошмарных снах первому. Кандидатур было много, и он хотел подключить к работе своих дружинников. Как всегда, и судьба позаботилась: на месте бывшего Козьего болота встретился им призрак джихангира.

Батый расхаживал вдоль ярко освещенного Главпочтамта взад и вперед, заложив руки за спину.

— Чего печален так, супостат? — рявкнул князь на всю площадь.

Пробегавшая мимо кошка зашипела и выгнула спину: кошек не обманешь, они всегда видят призраков.

— Тоска заела, — меланхолически ответил Батый. — Был в Монголии, был в Крыму, был в Китае — понимаешь, какая петрушка выходит — здесь моя родина. Даже смешно подумать. По здешним местам тоскую.

— А по степи?

— По степи реже, экая напасть! Ну, поскачу денек-другой, проветрюсь, и снова сюда.

— Где остановился? — спросил Аскольд. — Можно у меня.

За давностью лет вражда их остыла. Только перебрав эля или крепкого вина они принимались тузить друг друга, да и то не со зла, а из-за идеологических противоречий. Батый упорно не желал признавать свою вину в смысле проявленных им подлости и коварства и упирал на то, что русские князья и без него воевали между собой; так что политическую обстановку на Руси он использовал — было дело, однако сам ее не создавал.

— Не люблю у тебя, — признался Батый. — Я у Тугор-хана гощу.

— У-у-у, — прогудел Аскольд.

Проходящий мимо страж порядка в высоких черных ботинках на шнуровке и квадратной фуражке, смахивающей на конфедератку, невольно положил ладонь на рукоять своей дубинки. Что-то такое ему почудилось. Однако, оглядевшись по сторонам, он не заметил ничего подозрительного и спокойно прошел дальше, пронизав джихангира.

— На ногу наступил, — скосил тот глаза на красный сафьяновый сапог с загнутым носком, отороченный драгоценным мехом.

— Тебе не повредит, — буркнул Аскольд.

Упоминание о Тугор-хане его всколыхнуло. Этот полководец разбил когда-то свой лагерь на Трухановом острове, который и назывался тогда иначе. Этот хан был половецким; а с половцами вообще у Аскольда отношения были значительно теплее, чем с татарами. Однако Тугор-хан, или Тугоркан, как его обозвали в каком-то справочнике, предательски повел себя по отношению к собственному зятю, нарушив данное слово. Он напал на войска Святослава Изяславовича, и был наголову разбит и убит в этом бою. Аскольду его жалко не было, хоть хан после и винил во всем не себя, а свою жену — то бишь Святославову тещу.

Теща — это было кодовое слово, благодаря которому самые тяжелые обвинения с Тугоркана сняли. Но все же большую часть времени он продолжал проводить на Трухановом острове, развлекаясь живописью и рыбной ловлей. Его могила возле церкви Спаса на Берестове постоянно пустовала.

Наступала очередная киевская ночь.

Вылетели ведьмы, чтобы прогулять свои застоявшиеся за день помела; до шабаша было далеко, и они особенно не буянили. Да и дождь им мало нравился, чтобы там ни говорили злые языки.

Китоврасы занялись извозом. Процокал мимо Аскольда его добрый приятель Онисим с шашечками на гнедом боку. Увидел Батыя и домовичка, и не стал мешать; просто помахал издали рукой.

Промаршировали трое витязей из владимировой дружины — в темных подворотнях прохожим было ходить небезопасно, и витязи надзирали за порядком.

Языческий бог Семаргл — крылатая собака — выбрался кормить бездомных своих сородичей. Для этих целей он, неясно где, добывал дешевую ливерную и кровяную колбасу. Наверное, таскал со склада. Аскольду было неудобно спрашивать. Он и сам периодически подкармливал брошенных на произвол судьбы псов, чем мог.

Демонята дружной толпой двинулись в школу на Лысой горе. Они были маленькие, пушистые и добродушные — Киев растворяет зло, и оно здесь не задерживается. Демонята тащили на спинах яркие пестрые ранцы с изображениями Микки Мауса, далматинцев, утят, Джинна и других Диснеевских персонажей. Некоторых из них подвозили на помелах ведьмы-мамы по дороге на работу.

— Дело есть, — обратился Аскольд к Батыю, оторвавшись от созерцания. — Пошли покажу одну выставку, а потом обсудим детали. Тут некоторым привидеться надо — потянешь?

— Ты, князь, говори, да не заговаривайся, — оскорбился Батый. — Я чай не меньше тебя ни по чину, ни по уму. И Царьград я бы взял на твоем месте.

Домовичок Вася робко попрощался и стал бочком-бочком отходить в сторонку. Когда Аскольд и Батый не спорили о взятии Киева, они ругались из-за Царьграда, и конца этому спору видно не было. Вася оказался прав: он успел и молока своим старушкам принести, и в театр смотаться, чтобы узнать о завтрашнем спектакле, и даже попробовать щербета, который прислали театральному призраку его родичи из Турции. А Аскольд и Батый все еще сверкали глазами и хватались за клинки. Впрочем, до рукопашной у них последние лет шестьсот уже не доходило.

Незадолго до рассвета взмыленный Аскольд расстался с джихангиром у Украинского дома. Тот отправился осматривать выставку, чтобы воспылать праведным негодованием; а князь двинулся в Мариинский парк отдохнуть душой.

Дождь продолжался. Парк стоял мокрый и взъерошенный; фонтан позади дворца бездействовал, и Аскольд, вздохнув, поторопился мимо. Прежде на месте этого прямоугольного безобразия располагался маленький и круглый фонтанчик, в центре которого кучей были свалены камни, и по ним струилась вода. Летом в бассейн высаживали водяные растения и пускали золотых рыбок. Ребятишки были в восторге; а варяги частенько приходили к этому фонтану попеть при луне.

Под огромной елью целовались двое влюбленных. Они не обращали внимания на дождь и непогоду; им было хорошо и тепло вдвоем. Аскольд подошел поближе и прислушался:

— Тебе не кажется, что звучит музыка? — спросила девушка, прижимаясь к своему возлюбленному.

Тот честно поднял голову и напряг слух.

— Кажется, — согласился через некоторое время. — Только очень далеко.

— Интересно, откуда она?

— Наверное, на Садовой кто-то слушает пластинку или радио.

— Слишком красиво для пластинки, — неожиданно сказала она.

— Это для нас играют, — улыбнулся он.

Князь прошел по аллее немного вперед: там, прямо на месте новой, выстроенной в причудливой форме, эстрады, стоял призрак старенькой, прежней. Она была похожа на раковинку, и прямо под сценой росли сиреневые цветы с плотными и широкими темно-зелеными листьями. Аскольд любил их, но не знал, как они называются. Реальная эстрада была пуста, но на призрачной сидели музыканты: целый симфонический оркестр под руководством известного всему миру дирижера. И оркестр этот исполнял звездную музыку: Респиги, «Пинии Рима».

Парк громыхал от мощных звуков симфонии; публика сидела потрясенная. Их было очень много — этих заядлых любителей, для которых каждую ночь играли призраки музыкантов.

В первом ряду в роскошной шляпе и перьях сидела неподражаемая Милица Корриус и улыбалась. Аскольд поклонился и бесшумно присел рядом. Тут же присоединилась к нему высокая, тощая, согнутая тень в длиннополом сюртуке.

— Вот Вы где, — прошептал на ухо Гоголь. — Так и знал, где Вас искать. Видели влюбленных? Они тоже слушают оркестр — светлые души, значит.

— Вы правы! — Аскольд вскочил со своего места. — Извините, я на минутку; маленькое дельце.

Он быстро вернулся назад и подошел к влюбленным, которые так и стояли под елью, обнявшись и прислушиваясь. Князь раскрыл свой зонтик и вручил его молодому человеку:

— Разрешите вам его подарить. Вам он нужнее.

— Спасибо, — сказали влюбленные глядя в пустоту, немного правее, чем на самом деле стоял призрак. — Огромное спасибо.

Им был виден только огромный зонт, обратившийся с вежливой речью. И они подумали, что зонту непременно нужен хозяин, чтобы вещь не стала бездомной. Молодой человек протянул руку и взялся за полированное дерево. Его поразило, что оно было теплым-теплым, словно нагретым чужой ладонью.

Рассвет. Проливной дождь.

— Чуден Днепр при тихой погоде, — говорит Гоголь. — Ну что, князь, пойдемте на Подол, к Балабухе? Выпьем и поговорим. А там, даст Бог, распогодится, и солнышко выглянет…

Это только люди по наивности своей полагают, что привидения появляются исключительно по ночам. На самом деле они ходят по земле в любое удобное для них время; и греться на солнце тоже любят. Просто при солнечном освещении они абсолютно невидимы; а по ночам — как-то светятся. Но здесь все дело в оптических законах, и виноваты не призраки, а физика.

Примечания

1

Опера Верстовского «Аскольдова могила»

(обратно) Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg

Комментарии к книге «Баллада о зонтике в клеточку», Виктория Илларионовна Угрюмова

Всего 0 комментариев