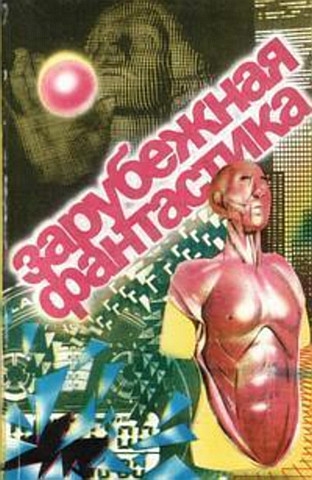

Зарубежная фантастика Выпуск 1 (сборник)

Клиффорд Саймак На Землю за вдохновением

перевод И. Почиталина

Филберт заблудился. К тому же он был напуган. Это обстоятельство настораживало само по себе, потому что Филберт был роботом, а роботам эмоции неведомы.

Некоторое время Филберт обдумывал создавшееся положение, пытаясь разобраться в своих чувствах. Однако логики в них он так и не усмотрел.

Вокруг простиралась мертвая пустыня — все, что осталось от Старой Земли. Высоко над головой в иссиня-черном небе тускло светило кирпичное Солнце — атмосфера почти исчезла, и звезды сверкали нестерпимо ярким блеском. Хилая растительность, тщетно цепляющаяся за жизнь в мире, где жизни почти не было, казалось, сжималась от страха перед чувством врожденной бесплодности своих усилий.

Филберт вытянул правую ногу — и она скрипнула. Коленный сустав вышел из строя уже много часов назад. В него попал песок — очевидно, когда Филберт упал и повредил плоскость ориентировки. Потому-то он и заблудился. Тремя глазами, расположенными в верхней части головы, Филберт внимательно изучал звезды.

— Как жаль, что я ничего не знаю о созвездиях, — произнес он скрипучим от недостатка смазки голосом. — Босс утверждал, что люди пользовались ими для навигации. Впрочем, нет смысла принимать желаемое за действительное.

Ну, вот что: если он не найдет масла, ему конец. Только бы вернуться назад, к изуродованному космолету, внутри которого лежало такое же изуродованное человеческое тело. Там для него нашлось бы вдоволь масла. Но он не мог вернуться, потому что не имел представления о месте катастрофы.

Ему оставалось только брести вперед в надежде отыскать затерянный в пустыне космический порт. Раз в месяц пассажирские лайнеры доставляли на Землю паломников и туристов, стремящихся взглянуть на старые храмы и памятные места первой обители человечества. Кто знает, может быть, ему удастся набрести на одно из примитивных племен, все еще живущих на Старой Земле.

Филберт продолжал идти, скрипя правым коленом. Солнце медленно опускалось на западе, и на смену ему вставала Луна — чудовищный, изрытый оспинами мир. Тень Филберта скользила впереди, пересекая вместе с ним выветрившиеся, изъеденные временем горы, горбившиеся дюнами пустыни и белое от солончаков дно моря. Ни души вокруг.

Скрип в колене становился все сильнее. Наконец Филберт остановился, разобрал левый коленный сустав и наскреб из него немного смазки для больного колена. Через несколько дней скрипели уже оба колена. Тогда он разобрал руки, сначала одну, потом другую, и выбрал из них все оставшееся масло. Неважно, что руки выйдут из строя, лишь бы ноги продолжали двигаться!

Но затем заныло бедро, вслед за ним другое, и наконец свело лодыжки. Филберт заставлял себя идти вперед, еле действуя высохшими суставами и с трудом сохраняя равновесие.

Он наткнулся на стоянку, но люди покинули лагерь. Живительный источник иссяк, и в поисках воды племя перекочевало в другое место.

Теперь Филберт уже волочил правую ногу, и страх не покидал его.

— Я схожу с ума, — простонал он. — Меня преследуют видения, а это случается только с людьми. Только с людьми…

Его голосовой аппарат захрипел, задребезжал, связки заклинило. Нога подломилась, и он пополз. Но когда и руки отказались ему повиноваться, Филберт бессильно распростерся на песке. Струйки песка с шипением ударялись о его металлический корпус.

— Кто-нибудь меня найдет, — прохрипел он.

Но никто его не нашел. Филберт ржавел и с течением времени превратился в развалину. Сначала отказал слух, затем потухли глаза, от металлического корпуса отлетали тускло-рыжие чешуйки. Однако внутри мозговой коробки, герметически закрытой и автоматически смазываемой, мозг Филберта продолжал выполнять свою функцию.

Робот все еще жил, вернее, существовал. Он не мог двигаться, слышать, видеть, говорить — он был всего лишь вместилищем неустанно работающих мыслей. И если продолжительность человеческой жизни составляла примерно десять тысяч лет, то жизнь робота мог оборвать только несчастный случай.

Шли годы. Века постепенно складывались в тысячелетия. А Филберт послушно продолжал думать, решал гигантские проблемы, находил нужный выход из положения при самых разнообразных обстоятельствах. Наконец им овладела мысль о тщете существования.

В полнейшем отчаянии от бездействия, восстав против пыльной логики, Филберт пришел к логическому заключению, которое положило конец — хотя робота и не оставляли дурные предчувствия — самой необходимости в логике: пока он был частицей человечества, логическое мышление было его обязанностью. Теперь же, когда он больше не был связан с Человеком, его логика стала ненужной.

Педант по природе, Филберт никогда не довольствовался полумерами. Поэтому он начал выдумывать невероятные ситуации, сочинял всякого рода приключения и путешествия, принимал на веру сомнительные предпосылки и теории, играл с метафизическими представлениями. Он углублялся в невероятные измерения, разговаривал со странными существами, живущими в неведомых мирах, воевал с чудовищами, рожденными за пределами времени и пространства, спасал цивилизации, находившиеся на краю неминуемой гибели.

Мчались годы, но Филберт этого не замечал. Для него наступило счастливое время.

Джером Дункан с кислой миной взглянул на очередной отказ из редакции, осторожно взял лист со стола и принялся изучать редакторские каракули.

«Неубедительно. Слишком мало науки. Ситуации банальные. Действующие лица нежизненные. Весьма сожалею.»

— На сей раз ты превзошел самого себя! — прорычал Дункан, обращаясь к каракулям.

Мягко ступая, в комнату скользнул Дженкинс, робот-камердинер.

— Еще одна, сэр? — спросил он.

От неожиданности Дункан подпрыгнул:

— Дженкинс, что за манера подкрадываться! Ты меня нервируешь!

— Извините, сэр, — с достоинством промолвил Дженкинс. — Я вовсе не подкрадывался. Я просто заметил, что вам вернули рукопись.

— Ну и что из этого? За последнее время мне вернули массу рукописей.

— Вот именно, сэр, вот именно. Раньше их никогда не возвращали. Вы были автором лучших в Галактике книг. Настоящая классика, сэр, если мне будет позволено заметить. Ваш «Триумф роботов» был удостоен ежегодной премии, сэр, и…

Лицо Дункана просветлело.

— Да, вот это была история! Все роботы засыпали эту старую кислятину-редактора хвалебными отзывами. Конечно, можно было не сомневаться, что роботам понравится повесть. В конце концов, речь там шла о них.

Он печально взглянул на письмо и покачал головой.

— Теперь конец всему этому, Дженкинс. Дункан выходит из игры. А ведь читатели пишут письма, спрашивают обо мне. «Когда же Дункан напишет что-нибудь новое вроде „Триумфа роботов“?» И тем не менее редактор отсылает все мои материалы обратно. Неубедительно, говорит. Мало науки. Действующие лица его на устраивают.

— Могу я высказать свое мнение, сэр?

— Валяй, — вздохнул Дункан. — Высказывай свое мнение.

— Дело вот в чем, сэр, — сказал Дженкинс. — Вы уж меня извините, но вашим произведениям не хватает убедительности.

— Вот как? И что же, по-твоему, я должен с ними сделать?

— Почему бы вам не посетить места, о которых вы пишете? — предложил робот. — Почему бы вам не взять отпуск для поисков местного колорита и вдохновения?

Дункан почесал голову.

— Пожалуй, ты прав, Дженкинс, — признал он. Затем еще раз взглянул на отвергнутую рукопись, перелистал страницы.

— Вот уж на нее-то должен был бы найтись покупатель. Это рассказ о Старой Земле, а они всегда популярны.

Он отшвырнул рукопись и встал.

— Дженкинс, позвони в Галактическое агентство и узнай расписание полетов на Старую Землю.

— Но полеты на Старую Землю были прекращены еще тысячу лет назад, запротестовал Дженкинс.

— Там находятся храмы, которые люди посещали на протяжении миллионов лет.

— По-видимому, сэр, храмами никто больше не интересуется.

— Вот и хорошо! — рявкнул Дункан. — Марш отсюда и зафрахтуй корабль. Да не забудь собрать походное снаряжение.

— Походное снаряжение, сэр?

— Вот именно. Мы отправляемся на Старую Землю и будем жить в палатке: Там мы впитаем в себя столько местного колорита, что он потечет у нас из ушей!

Дункан злобно уставился на послание редактора.

— Я покажу этому старому…

Звякнул колокольчик службы новостей, и на стенной панели зажегся синий свет. Дункан нажал кнопку, из трубки в стене на письменный стол выпала газета. Он быстро развернул ее и прочитал заголовок, набранный броскими алыми буквами:

ПОХИТИТЕЛИ РОБОТОВ СНОВА ЗА РАБОТОЙ

Дункан с отвращением отбросил газету.

— Они совсем помешались на этих похитителях, — пробормотал он. — Кому нужны насколько роботов! Может, роботы сами разбегаются.

— Но они не могут убежать, сэр, — возразил Дженкинс. — По крайний мере эти роботы не могут. Я был знаком кое с кем из них. Они преданы своим хозяевам.

— В таком случае это очередная газетная кампания, — заявил Дункан. Пытаются увеличить тиражи.

— Но ведь кража роботов происходит по всей Галактике, сэр, настаивал Дженкинс. — Газеты пишут, что это похоже на действия организованной шайки. Красть роботов и снова их продавать может оказаться выгодным делом, сэр.

— Если так, — проворчал Дункан, — то скоро их поймают. Еще никому не удавалось долго водить за нос этих сыщиков.

Старый Хэнк Уоллес уставился в небо, бормоча что-то себе под нос.

— Клянусь громом, — вдруг взвизгнул он, — корабль! Наконец-то!

Он заковылял к контрольному посту порта, который размещался в сарае, потянул на себя рычаги, включающие освещение посадочного поля, и вышел наружу, чтобы еще раз взглянуть на корабль. Корабль снизился, мягко коснулся бетона и, прокатившись несколько ярдов, остановился.

Шаркая ногами, Хэнк направился к кораблю. Дыхание со свистом вырывалось из его кислородной маски. Из корабля вышел закутанный в мех человек с маской на лице.

За ним спустился робот, нагруженный пакетами.

— Эй там, привет! — крикнул Хэнк. — Добро пожаловать на Старую Землю!

Вновь прибывший посмотрел на него с любопытством.

— Мы не думали, что найдем здесь кого-нибудь.

Хэнк ощетинился.

— А почему бы нет? Это Станция галактического транспорта. Здесь всегда кто-то находится. Обслуживание круглые сутки.

— Но ведь станцию покинули, — недоумевая, сказал Дункан. — Этот маршрут отменили тысячу лет назад.

Старик замолчал, пытаясь усвоить полученную информацию.

— Вы в этом уверены? — немного погодя спросил он. — Вы уверены, что маршрут отменен?

Дункан кивнул.

— Черт побери! — взорвался Хэнк. — Я чувствовал, что что-то стряслось. Думал — вдруг война.

— Дженкинс, — приказал Дункан, — вытаскивай походное снаряжение из корабля, да побыстрее.

— Какая подлость! — не унимался Хэнк. — Какая мерзкая подлость! Заставить человека слоняться здесь тысячу лет в ожидании корабля!

Хэнк и Дункан сидели рядом, откинув стулья назад и упираясь спинами в стенку сарая. За окном на западе садилось Солнце.

— Если вы ищете атмосферу и местный колорит, — сказал Хэнк, — то правильно сделали, что приехали сюда. Некогда здесь была плодородная зеленая земля, колыбель великой цивилизации. При более близком знакомстве с этим местом ощущаешь почти священный трепет. Давным-давно, до того как люди оставили Землю ради Галактики, они называли ее Мать-Земля. Правда, потом в течение многих столетий они возвращались, чтобы полюбоваться храмами.

Он печально покачал головой.

— Но теперь все это забыто. В Истории Старой Земле уделяется всего один-два параграфа: просто упоминается, что там возникло человечество. Я даже слышал однажды, будто Человек произошел совсем не на Земле, а на какой-то другой планете.

— Очевидно, последнюю тысячу лет вам было здесь очень одиноко, сказал Дункан.

— Ну, не так-то уж и одиноко, — ответил старик. — Сначала у меня был Вильбур, мой робот. Отличный парень. Мы любили сидеть и болтать обо всем на свете. Но затем Вильбур рехнулся, шестеренка соскочила или еще что-то. Начал как-то странно себя вести, и я испугался. Дождался удобного момента и разъединил его. Потом на всякий случай вынул из головы Вильбура мозг. Вот он, лежит на полке. Время от времени я снимаю его и чищу. Вильбур был хорошим роботом.

Снаружи донесся глухой удар, затем что-то с дребезгом покатилось.

— В чем дело? — крикнул Дункан. — Что там происходит?

— Я только что нашел корпус робота, сэр, — донесся голос Дженкинса. Должно быть, я его опрокинул.

— Ты отлично знаешь, что опрокинул его! — рявкнул Дункан. — Это корпус Вильбура. Сейчас же поставь его на место.

— Слушаю, сэр, — сказал Дженкинс.

— Если вам нужны действующие лица, — продолжал Хэнк, — отправляйтесь к дну бывшего океана, это примерно в пятистах милях отсюда. Там живет племя, одно из последних на Старой Земле. Это те, для кого пожалели место на кораблях, когда человечество покидало Землю. Но то было миллионы лет назад. Сейчас мало кто из них уцелел. Единственное место, где еще остались вода и воздух, — это глубокие впадины на дне океана. В давние времена племена посильнее захватили их и вытеснили тех, кто был слаб.

— А что сталось со слабыми племенами? — спросил Дункан.

— Они вымерли, — ответил Хэнк. — Вы же знаете, без воды и воздуха жить нельзя. Впрочем, они и так живут недолго. Сто лет — их предел, а может, и того меньше. За последнюю тысячу лет, насколько мне известно, у них сменилось двенадцать вождей. Сейчас там верховодит старый гриб, называющий себя «Громовержцем». Ничего, кроме мешка с костями, собой не представляет, да и грома на Земле не слыхали по крайней мере пять миллионов лет. Но они обожают звучные имена. Между прочим, знают также массу историй, да таких, что волосы становятся дыбом.

Громовержец яростно пискнул и с трудом приподнялся. Толпа сорванцов с воплями перебрасывала какой-то круглый предмет, который попал ему по ноге. Мальчишки бросились врассыпную и исчезли за углом в облаке пыли. Громовержец со стоном медленно опустился на скамью. Он пошевелил пальцами ног, не сводя с них зачарованного взгляда, явно удивленный тем, что они двигаются.

— Эти проклятые мальчишки сведут меня в могилу, — проворчал он. Никакого воспитания. Когда бы я был на их месте, папаша всю душу бы из меня вытряс за подобные фокусы.

Дункан подобрал мяч.

— Где они нашли эту штуку, шеф? — спросил он.

— Да где-нибудь в пустыне, — сказал Громовержец. — Мы частенько находим всякий хлам, разбросанный повсюду, особенно там, где некогда были города. Мое племя неплохо зарабатывало на этом. Продавали простофилям-туристам старые вещи.

— Но, шеф, — запротестовал Дункан, — это не просто кусок металлолома. Это мозговая коробка робота.

— Да неужели? — пропищал Громовержец.

— Совершенно точно, — заверил его Дункан. — Посмотрите-ка на серийный номер, вот здесь, внизу. — Он пригляделся к номеру и свистнул от удивления. — Подумать только! Этой коробке около трех миллионов лет! Всего десять цифр. У модели нынешнего года номер состоит из шестнадцати знаков.

Дункан задумчиво подержал коробку в руках.

— А ведь он мог бы поведать нам любопытную историю, — сказал он. Наверно, провалялся в пустыне очень долго. Все старые модели были проданы на металлолом сотни лет назад. Устарели, за это время добились множества улучшений. Взять хотя бы эмоции. Три миллиона лет назад роботы не знали эмоций. Если бы мы могли подсоединить эту коробку…

— У вас ведь есть робот, — напомнил вождь.

Дункан оценивающе посмотрел на Дженкинса. Дженкинс попятился назад.

— Нет-нет, — заблеял он. — Только не это, сэр! Вы не можете со мной так поступить.

— Это же совсем ненадолго, — убеждал его Дункан.

— Мне это не нравится, — заявил Дженкинс. — Ни чуточки не нравится.

— Дженкинс! — рявкнул Дункан. — Сейчас же подойди ко мне!

Свет острием ножа пронзил мозг Филберта — всепроникающий, неумолимый свет, который смел тысячелетия пустоты. Филберт попытался закрыть глаза, но мозг слишком медленно реагировал на команды. Безжалостный свет резал глаза. Затем до него дошли звуки — пугающие звуки. Но он знал, что они что-то значат.

Наконец заслонки глаз закрылись, и Филберт замер, выжидая, пока его глаза привыкнут к свету. Вскоре он чуть-чуть их приоткрыл. И снова свет отозвался болью, но на сей раз она была не такой острой. Постепенно он приподнял заслонки. В глазах у него двоилось, все растекалось, словно в тумане. Снова послышались какие-то звуки, они разрывали барабанные перепонки. Наконец он отчетливо разобрал слово:

— Встать!

Команда дошла до его сознания. Двигательные центры, медленно и неуверенно, возобновили свою деятельность, и Филберт выпрямился. Он пошатнулся, стараясь сохранить равновесие. Внезапное перемещение его сознания из мира снов в реальный мир было пугающим. Робот сфокусировал глазные линзы. Он увидел деревню. Чуть дальше виднелся крохотный пруд, а еще дальше — ряды голых холмов. Словно уступы гигантской лестницы, поднимались они к черному небу, где висело большое красное Солнце. Перед роботом стояло несколько человек. Один из них был закутан в меха, и на его груди болталась кислородная маска.

— Кто ты? — спросил человек в мехах.

— Я… — начал Филберт и замолчал.

Кто он? Он попытался вспомнить, но его память все еще пребывала в призрачном мире, в котором он жил так долго. Ему вспомнилось одна только слово, один крошечный ключ и все.

— Я — Филберт, — сказал он наконец.

— Ты знаешь, где находишься? — спросил человек. — Как ты сюда попал? Сколько времени прошло с тех пор, как ты был жив?

— Не знаю, — ответил Филберт.

— Вот видите, — пропищал Громовержец, — он ничего не помнит. Чурбан он и все.

— Нет, — Дункан покачал головой, — просто он провел здесь слишком много времени. Время стерло его память.

Покончив с ужином, племя собралось вокруг костра, где Громовержец принялся рассказывать одну из древних легенд. Это была длинная история, отличавшаяся, как подозревал Дункан, минимальным уважением к истине. Вождь с вызовом посмотрел на Дункана, как бы подзадоривая его выразить свое недоверие.

— И тогда Ангус схватил пришельца из звездных миров голыми руками и засунул ему в рот его же хвост. Чудовище отчаянно сопротивлялось, пытаясь вырваться, но Ангус не сдавался и пропихивал хвост все дальше. В конце концов ужасная тварь проглотила самое себя!

Племя одобрительно зашепталось. Да, это была хорошая история. Неожиданно шепот был прерван хриплым голосом.

— Чепуха! — насмешливо выпалил Филберт. — Барахло, а не история!

Туземцы замерли от удивления, затем заворчали, охваченные внезапной яростью. Громовержец вскочил как ужаленный. Дункан выступил вперед и уже открыл рот для команды, но поднятая рука Громовержца остановила его.

— Может быть, ты, ничтожество, — пропищал вождь, глядя на Филберта в упор, — знаешь истории получше?

— Конечно, знаю, — ответил Филберт. — Более того, история, которую я собираюсь рассказать, — истинная правда. Все это случилось со мной.

Громовержец бросил на него разъяренный взгляд.

— Ну хорошо, — проворчал он, — рассказывай! Для твоей же шкуры будет лучше, если история окажется интересной. Помни об этом.

И Филберт заговорил. Сначала туземцы слушали его, храня враждебное выражение лиц, но по мере развития событий робот все больше завладевал их вниманием, ибо лучшей истории им никогда не приходилось слышать.

Некий безумный мир решил завоевать остальную Галактику. Человечество под руководством Филберта (в чем можно было не сомневаться) изобрело синтетического безумца, который и расстроил все планы завоевателей.

Захваченный рассказом, Дункан старался не пропустить ни слова. Вот где настоящая научная фантастика! Да, человека, написавшего такую повесть, по праву сочтут непревзойденным во всей Галактике мастером этого жанра! У него голова шла кругом, и лица сидящих перед ним людей сливались в одно. Внезапно его осенила мысль, от которой он даже побледнел.

Он, и никто другой, напишет эту повесть!

Между тем Филберт окончил своей рассказ и отступил назад, в глубину круга. Дункан схватил его за руку.

— Филберт! — воскликнул он. — Где ты услышал эту историю?

— Я ее не услышал, — ответил Филберт. — Это произошло со мной.

— Это не могло произойти с тобой, — запротестовал Дункан. — Если бы произошло что-либо подобное, История упоминала бы об этом.

— Но так было в самом деле, — настаивал Филберт. — Я говорю правду.

Дункан внимательно посмотрел на робота.

— Скажи, Филберт, — спросил он, — а ведь с тобой, наверно, случались и другие происшествия?

— Еще бы! — Филберт оживился. — Масса происшествий. Да, я побывал во многих местах и немало сделал. Хотите, расскажу?

— Только не сейчас, — поспешно сказал Дункан. — Пойдем лучше со мной.

Почти силой он вытолкнул робота из круга и направился к кораблю. Вслед им послышался яростный писк вождя:

— Эй, послушай, а ну-ка вернись обратно!

Дункан обернулся. Громовержец, вскочив на ноги, потрясал кулаками.

— Сейчас же верни робота! — кричал он. — Тебе не удастся улизнуть с ним!

— Но это мой робот, — возразил Дункан.

— Верни его немедленно! — завопил старик. — Он наш. Разве не мы нашли его? И мы не позволим тебе увести первого хорошего рассказчика, появившегося у племени за последние пятьсот лет!

— Но, шеф…

— Кому говорят, веди его обратно! Не то мы с тобой живо расправимся.

По выражению лиц туземцев было видно, что небольшая потасовка им явно по душе. Дункан повернулся к Филберту и увидел, что робот поспешно удаляется.

— Эй, ты! — крикнул Дункан, но Филберт только прибавил ходу.

— Эй! — хором завопили туземцы.

Услышав вопль, Филберт помчался быстрее ветра. Он миновал лагерь, пересек равнину и исчез из виду в тени холмов.

— А теперь полюбуйтесь, что вы натворили! — сердито крикнул Дункан. Вы спугнули его своими воплями.

Громовержец проковылял к Дункану и потряс массивным волосатым кулаком перед его носом.

— Будь ты проклят! — пропищал он. — Я готов разорвать тебя на куски! Пытался улизнуть с нашим рассказчиком! Убирайся да поживее, пока мы не поотрывали тебе руки и ноги.

— Но он такой же ваш, как и мой, — настаивал Дункан. — Не спорю, вы нашли его, но ведь это я дал ему тело своего робота…

— Пришелец, — свирепо произнес Громовержец, — залезай-ка лучше в свою консервную банку и убирайся отсюда!

— Но послушайте, — запротестовал Дункан, — вы не имеете права выгонять меня вот так, за здорово живешь.

— Кто сказал, что мы не имеем права? — проскрипел старик.

Дункан посмотрел на выжидающие, полные затаенной надежды лица туземцев.

— Ваша взяла, — сказал он. — Я и сам не намерен здесь оставаться. Можно было бы и без угроз.

Следы Филберта вели через пустыню. Старый Хэнк пробормотал что-то себе в бороду.

— Вы совсем спятили, Дункан, — немного погодя сказал он. — Вам не удастся поймать робота. Одному богу известно, где он сейчас. Он может и не остановиться, пока не пересечет полмира.

— Я должен его поймать, — упрямо заявил Дункан. — Неужели вы не понимаете, что он для меня значит? Да ведь этот робот — энциклопедия научно-фантастической литературы! История, которую он сегодня рассказал, превосходит все, что мне когда-либо приходилось слышать. А у него в запасе тьма таких рассказов. Он сам сказал об этом. Должно быть, он придумывал их, лежа в песке. За несколько миллионов лет можно немало придумать, когда у тебя только и дела, что лежать да шевелить мозгами. Если все это время он думал только о сумасшедших научных идеях, то теперь, верно, пропитан ими насквозь. Самое-то интересное: он думал о них так долго, что начисто позабыл все, что знал, и теперь убежден, будто все его необыкновенные приключения происходили на самом деле. Он не сомневается, что участвовал в них.

— Но, черт побери, — с трудом переводя дыхание, пробормотал Хэнк, можно было бы гоняться за ним в космическом корабле, а не тонуть в этом дьявольском песке.

— Вы же понимаете, что случится, если мы попытаемся выслеживать его на корабле, — сказал Дункан. — Мы полетим с такой скоростью, что не увидим его следов. А замедлить скорость нельзя, иначе корабль не сумеет преодолеть тяготение.

В этот миг Дженкинс споткнулся о валун и со страшным грохотом и дребезжанием кубарем полетел в песок.

Он с трудом поднялся, не переставая ворчать.

— Если Вильбуру приходилось таскать этот корпус, — заявил Дженкинс, то мне понятно, почему он свихнулся.

— Скажи спасибо, что хоть такой нашелся, — огрызнулся Дункан. — Если бы не он, ты бы так и оставался разъединенным. Такая перспектива тебя устраивает?

— Это ничуть не хуже, чем спотыкаться на каждом шагу в этом сооружении, сэр, — ответил Дженкинс.

— Сначала я опасался, — продолжал Дункан, обращаясь к Хэнку, — что старина Громовержец опередит меня и первым зацапает Филберта, но теперь это нам не грозит. Мы от них далеко. Туземцы не станут забираться вглубь.

— Вам бы тоже не захотелось, сэр, — пробурчал Дженкинс, — если бы вы не нагрузили на меня пару бочек воды. Мне это совсем ее нравится. Я камердинер, а не вьючная лошадь.

К вечеру Дженкинс, который шел впереди, неожиданно остановился и окликнул идущих за ним. Дункан и Хэнк поспешили к нему. Склонившись, они увидели, что к следам Филберта присоединились следы еще двух роботов.

Было видно, что произошла схватка, затем все три робота направились вперед, через дюны. Старый Хэнк пришел в неописуемое волнение.

— Но этого же не может быть! — От ужаса у него тряслись бакенбарды. На Земле нет роботов, кроме вашего Дженкинса и сумасшедшего Филберта. Правда, был еще Вильбур, но его больше нечего считать.

— Как видите, есть и еще, — сказал Дункан. — Перед нами следы трех роботов; ясно как день, что здесь произошло: два робота сидели в засаде за этими вот валунами, поджидая Филберта. Как только он подошел, они бросились на него. Филберт сначала сопротивлялся, но после короткой схватки они скрутили его и увели с собой.

Они молча глядели на следы.

— Как вы это объясняете? — наконец прошептал Хэнк.

— Я вовсе не собираюсь ничего объяснять, — огрызнулся Дункан. — Я просто пойду по их следам. Все равно Филберт от меня не уйдет, даже если это будет стоить мне жизни. Я заставлю этого старого слюнтяя-редактора выпучить от изумления глаза, когда он станет читать мои рассказы. А они все у Филберта. Так разве я могу позволить ему улизнуть?

— По-моему, вы мелете вздор, — заметил Хэнк с горечью в голосе.

— По-моему, тоже, — согласился Дженкинс и нехотя добавил: — …сэр.

Следы вели через лабиринт дюн. Но вот они нырнули в глубокую каменистую расщелину. Расщелина эта становилась все шире, и вскоре глазам путников предстала унылая долина. Некоторое время они шли прямо, затем начались извилистые повороты.

— Мне это место не нравится, — хрипло прошептал Хэнк. — Здесь прямо-таки пахнет опасностью.

Но Дункан, напряженно прислушиваясь, упрямо шел вперед: он сделал очередной резкий поворот и вдруг замер от неожиданности. Остальные двое тоже повернули и столкнулись с ним.

Со дна долины поднимались гигантские машины — могучие буровые установки, экскаваторы, шахтное оборудование. А вокруг них сновали сотни роботов!

— Бежим отсюда! — дрожащим голосом произнес Хэнк.

Осторожно, почти не дыша, они попятились назад. Дженкинс, который не отставал от них, ступил ногой в небольшую выемку и потерял равновесие. Пятисоткилограммовый металлический корпус робота грохнулся о камни с такой силой, что среди узких скал разнеслось громовое эхо.

И тотчас к ним со всех сторон бросились роботы.

— Ну вот, — обреченно сказал Хэнк, — теперь-то нам точно крышка!

Дженкинс, успевший встать на ноги, при виде приближающихся роботов воскликнул:

— Я знаю некоторых из них, сэр! Это те, которых похитили!

— Кто их похитил? — удивленно спросил Хэнк.

— Скоро узнаем, — сказал Дункан упавшим голосом. — Эти похитители самая удачливая шайка, когда-либо орудовавшая в Галактике. Они крадут роботов отовсюду.

— А я в таком виде! — простонал Дженкинс. — Друзья мне этого не простят. Я — и внутри металлолома!

— Заткни свою пасть, — гаркнул Дункан, — и они никогда тебя не узнают! А если ты еще будешь грохаться, я разъединю твой мозг и выброшу его в космос.

— Я же не нарочно, сэр, — сказал Дженкинс. — Этот корпус — самая неуклюжая штука, которую я когда-либо видел. Ничего не могу с ним поделать. А вот и они!

Перед ними стояла толпа роботов. Один из них вышел вперед и, обращаясь к Дункану, сказал:

— Рады видеть вас. Мы не теряли надежды, что кто-нибудь нас найдет.

— Найдет? — спросил Дункан. — Разве вы заблудились?

Робот опустил голову и смущенно затоптался на месте.

— Ну, не то чтобы заблудились. Мы, так сказать, совершили ошибку.

— Послушайте, — нетерпеливо начал Дункан. — Я никак не возьму в толк. Разве вы не те роботы, которых похитили бандиты?

— Нет, сэр, — признался робот. — Сказать по правде, никаких похитителей не существует.

— То есть как это не существует?! — взорвался Дункан. — А если похитителей не существует, то чем вы здесь занимаетесь?

— Мы убежали, но это не наша вина. То есть не совсем наша. Дело в том, что один писатель, который пишет научную фантастику…

— Какое отношение имеет писатель, занимающийся научной фантастикой, ко всему этому? — рявкнул Дункан.

— Он написал повесть, — сказал робот. — Имя этого писателя — Джером Дункан…

Дункан что есть силы пнул Дженкинса в голень, тот ойкнул и проглотил слова, готовые сорваться с языка.

— Он написал повесть под названием «Триумф роботов», — продолжал робот. — В ней говорилось о том, как роботы решили создать свою собственную цивилизацию.

Человеческая раса им опостылела, они считали, что люди только портят все, за что принимаются. Поэтому они решили, что убегут куда-нибудь, начнут все сначала и создадут свою великую цивилизацию, не повторяя людских ошибок.

Робот подозрительно взглянул на Дункана:

— Уж не думаете ли вы, что я вас дурачу? — спросил он.

— О, нет, — ответил Дункан. — Я и сам читал эту повесть. Мне она понравилась.

— И нам тоже, — признался робот. — Очень понравилась. Мы ей поверили. Мы все были словно в лихорадке, нам хотелось поскорее приняться за дело и осуществить то, о чем говорил этот писатель. — Он замолчал и свирепо взглянул на Дункана. — Ну, если бы он нам сейчас попался, этот Дункан! Нам бы только поймать его!

Дункан почувствовал, как сердце у него стремительно юркнуло вниз, но он ничем себя не выдал и голос его звучал по-прежнему ровно.

— Что же случилось? Разве из вашей затеи ничего не вышло?

— Не вышло! — проскрипел робот. — Всей Галактике ясно, что не вышло! Мы втихомолку бежали, несколько роботов за раз, и собирались в заранее условленном месте, Когда нас набралось порядочное количество, достаточное, чтобы загрузить корабль, мы отправились сюда. Прилетели, выгрузили оборудование и взорвали корабль. Именно так поступали роботы в книге, чтобы никто, как бы ему ни надоело, не мог улизнуть. Как бы пан или пропал, понимаете?

— Да, теперь я припоминаю книгу, — сказал Дункан. — Мне даже помнится, что роботы прилетели на Старую Землю — считали, что им следует начать с той же планеты, где родилось человечество. Вроде бы для вдохновения.

— Вот именно, — сказал робот. — На бумаги все было великолепно, а на деле оказалось на там гладко. — Этот идиот-писатель забыл об одном. Он забыл, что, перед тем как люди оставили Землю, они ободрали ее как липку, выкачали всю нефть, добыли всю руду и вырубили весь лес. Планета стала голой, как биллиардный шар. На ней ничего не осталось. Мы бурили скважины в поисках нефти — ни капли. То же с минералами. Здесь просто не с чем создавать цивилизацию.

Но это еще не все. Весь ужас в том, что еще одна партия роботов собирается на другой заброшенный мир. Мы должны остановить их, потому что им повезет не больше, чем нам. Вот почему мы так рады, что вы нас нашли.

— Но мы искали не вас, — возразил Дункан. — Мы искали робота по имени Филберт.

— Мы поймали вашего Филберта. Его заметили в дюнах и решили, что кто-то из наших пытается улизнуть. Поэтому его схватили, но вы можете поступать с ним, как хотите. Он нам не нужен. Чокнутый какой-то. Чуть было не свел нас с ума баснями о своих подвигах.

— Ладно, — сказал Дункан. — Выводите его.

— Но что будет с нами?

— А что будет с вами?

— Вы ведь возьмете нас обратно, да? Не оставите же вы нас здесь?

— Пожалуй, стоило бы бросить вас — варитесь как знаете в собственном соку, — сказал Дункан.

— Ну что ж, — ответил робот. — В таком случае вы не получите Филберта. Правда, он нам осточертел, но мы разберем его на части и выбросим в пустыню.

— Подождите-ка, — воскликнул Дункан, — вы не имеете права!

— Заберите нас с собой — и Филберт ваш.

— Но у меня нет места! На одном корабле вы все просто не поместитесь!

— Это пусть вас не волнует. Мы разъединим друг друга и оставим свои тела здесь. Тогда вам придется забрать только наш мозг.

— Но послушайте, я не могу на это пойти. Галактическое Бюро Расследований меня арестует. Они-то считают, что вас украла банда, которую они называют «Похитителями роботов». Чего доброго, меня примут за главаря.

— Если это случится, — сказал робот, — мы дадим показания в вашу пользу. Мы расскажем обо всем откровенно и спасем вас. А если вы доставите нас обратно и вас не арестуют, то вы можете заявить, что спасли нас. Мы не будем протестовать. Право же, мистер, мы готовы на что годно, лишь бы выбраться отсюда.

Дункан задумался. Предложение роботов было ему не по душе, но другого выхода не оставалось.

— Ну так как, — спросил робот, — приниматься за разборку Филберта или вы берете нас с собой?

— Так и быть, — вздохнул Дункан, — тащите сюда Филберта.

Дункан торжествующе помахал новым журналом перед лицом Филберта.

— Ты только посмотри! — ликуя, воскликнул он. — На обложку и так далее. А столбец отзывов читателей набит письмами, расхваливающими последний рассказ. Да, дружище, мы создаем настоящие шедевры!

Филберт зевнул и насмешливо поднял железные брови.

— Мы? — спросил он.

— Конечно, мы… — начал Дункан, замолчал и уничтожающе посмотрел на робота. — Послушай, ты, жестяное чудо, оставь-ка этот высокомерный тон. Ты мне и так изрядно надоел.

— До того как вы нашли меня, вам не удавалось продать ни одного рассказа, — обиженно возразил Филберт, и вы это знаете. Когда мне предоставят собственную страницу? Когда вы перестанете пожинать все лавры?

Дункан даже подскочил от негодования.

— Сколько можно говорить об этом?! Ведь я хорошо забочусь о тебе, правда? Ты получаешь все, что хочешь. Но писать рассказы буду только я! Я не собираюсь сотрудничать с каким-то роботом. Понял? И точка.

— Ну, что ж, — сказал Филберт. — В таком случае вы не получите от меня больше ни одной истории.

— Вот посажу тебя обратно в старый корпус Вильбура, — пригрозил Дункан. — Похромаешь в нем с недельку, не так запоешь.

— А если я расскажу вам новую историю, — начал торговаться Филберт, купите мне тот великолепный корпус, который мы на днях видели в магазине? Не хочу, чтобы девушки считали меня неряхой.

— Но тебе вовсе ни к чему новый корпус! — воскликнул Дункан. — Ведь у тебя их уже добрый десяток!

— Ну хорошо, — сказал Филберт, пуская в ход свой главный козырь. — Я попрошу кого-нибудь разобрать меня и спрятать. Пожалуй, так даже лучше. По крайней мере никто не будет меня отвлекать.

— Ладно, — проворчал Дункан, признавая свое поражение. — Иди, купи себе новый корпус. Купи два, если хочешь. Лишь бы ты был доволен.

— Вот это другой разговор, — сказал Филберт. — К тому же вы сэкономите деньги на смазке и чистке этого корпуса, так что нечего ворчать.

Уильям Тенн Шутник

перевод Ю. Эстрина

Есть поговорка, что из крохотных желудей вырастают огромные дубы, но почему-то не говорят о крохотных дубах, вырастающих из огромных желудей.

А ведь случается и такое. Можно не попасть в аварию, зато влипнуть, в историю. Еще не известно, что хуже.

В одно прекрасное утро, году так в 2208-м, некий неглупый, жизнерадостный, но слишком уж изворотливый молодой человек проснулся и обнаружил, что погорел на собственной гениальной идее.

Вот обидно!

Давным-давно, в самом начале девятисотых годов, люди вдруг обнаружили, что холодным осенним вечером куда приятнее завести дома граммофон, чем в дождь и слякоть тащиться в оперетку. Примерно тогда же домовладельцы, проявляя заботу о кулаках гостей, принялись покупать электрические звонки, а немного погодя появилась возможность открывать дверь и впускать в дом человека, стоящего на улице, простым нажатием кнопки.

В лабораториях ученые уже возились с первыми фотоэлементами.

Радио и кинематограф поделили между собой рынок развлечений. Тем временем боссы сообразили, что диктофон в отличие от стенографистки не делает ошибок, а механический сортировщик писем способен заменить целую армию клерков. Какая невеста в разгар телевизионного помешательства не мечтала об автоматической кухне, беспрекословно повинующейся небрежно брошенному приказу поджарить ростбиф к определенному часу, поливая его через столько-то минут такой-то подливкой? Более роскошные модели были даже снабжены регуляторами ароматов — и делали салат по рецепту знаменитого повара чуть-чуть лучше, чем сам повар.

Затем появилась Система Универсальной Передачи Энергии по Радио (СУПЭР), телевизор освоил третье измерение, переименовал себя в теледар и так подешевел, что стал по карману самому бедному эскимосу, а теледарение — это уж так, к слову, — оказалось единственной отраслью промышленности, где актеры еще умудрялись зарабатывать себе на пропитание.

Итак, теледар развлекал, роботы с СУПЭР-питанием хлопотали по хозяйству, автоматические пассажирские ракеты летали во все уголки Солнечной системы точно по расписанию… Словом, что еще оставалось желать человеку?

И вот в одно прекрасное утро… да, в году 2208-м…

В гостиной комика Лэсти (из программы «Смейтесь вместе с клоуном Лэсти») на мгновение замерцал дверной экран, висящий над бесценной антикварной батареей отопления. В следующую секунду на экране появилось изображение плечистого крепыша в каске с надписью «Услуги на дому». Большой желтый ящик у его ног заполнял собой почти весь экран.

— Комик Лэсти? Я из фирмы «Рольг — Ремонт и Переделка Роботов». Получите своего универсального дворецкого. По вашему требованию мы его начинили всякими приставочками. Только сначала дайте расписку, что отказываетесь от претензий и всю ответственность за возможные убытки берете на себя.

— Б-р-р-р, — рыжеволосый молодой человек помотал головой, стряхивая остатки сна, и его лицо приняло озабоченное выражение. — Да я хоть свой смертный приговор подпишу, лишь бы этот робот умел делать то, что надо. Эй, дверь, — крикнул он, — двадцать три, слышишь, двадцать три!

Дверь быстро скользнула вверх. Механик щелкнул тумблером гравитационного излучателя, ящик плавно вплыл в комнату и легонько стукнулся о противоположную стенку.

Лэсти нервно потер руки:

— Надеюсь…

— Вот уж не думал, не гадал, мистер Лэсти, что простому парню вроде меня доведется повидать вас. Оно, конечно, при нашей работе каких только знаменитостей не насмотришься! Вчера вот, к примеру, я отвез двух роботов самому комиссару полиции! Мы их оборудовали детекторами лжи и даже медные лбы им приделали, чтоб они совсем уж на фараонов стали похожи. Моя хозяйка лопнет от зависти, как прослышит, что я разговаривал с самым главным комиком теледара… Знаете, мистер Лэсти, она у меня всегда говорит…

— Никаких мистеров. Просто Лэсти… Клоун Лэсти — смеемся вместе!

Механик весь расплылся в улыбке:

— Ну, точь-в-точь как на экране…

Он направил излучатель на ящик и повернул тумблер в положение «распад».

— Знаете, у нас один парень стал трепать языком, будто вы хотите, чтобы робот сочинял за вас всякие шуточки. Ну, я его и спросил: «А по морде не хочешь?» Уж я-то знаю, что вы свои шуточки с ходу выдаете.

— Вот именно! — Изумление. Громкий смех. — Подумать только: «клоун Лэсти — смеемся вместе» заказывает шутки! Чего не наговорят злые языки?! Да знаете, как меня зовут поклонники? «Король шутки, принц прибаутки, острот полон рот, что ни слово — экспромт». И чтобы я после этого работал по подсказке? Какой вздор! Просто мне в голову пришла бесподобная идея: величайшему комедианту Западного полушария прислуживает робот-остряк. Ха! Ну-ка, поглядим на него.

Раздался легкий треск — это дезинтегрирующий луч обратил желтый ящик в пыль. Когда облачко пыли осело, их взгляду предстал робот пяти футов росту из темно-красного металла.

— Вы его изуродовали! — негодующе воскликнул Лэсти. — Я послал на переделку последнюю модель 2207, обтекаемой формы, с новехоньким цилиндрическим туловищем. А вы мне возвращаете какую-то металлическую грушу… Черт-те что… не робот, а сплошное брюхо! Да еще и кривоногий!

— Послушайте, сэр! Ваш список анекдотов не влезал в него даже после записи на микропроволоку! Пришлось нашим техникам малость расширить нижнюю половину его туловища. А вы еще просили, чтобы робот умел перелицовывать остроты. Пришлось ребятам повозиться, пока они не сварганили специальную приставочку — вариационный преобразователь, так они ее назвали. Отсюда — дополнительный вес, дополнительный объем. Позвольте мне его включить.

Механик вставил изогнутый иридиевый стержень — универсальный роботехнический ключ — в скважину на затылке робота. Два полных оборота, щелчок, и внутри робота послышалось слабое гудение работающих механизмов. Металлические руки символическим жестом покорности прижались к металлической груди. Изогнутые брови взметнулись кверху. Рот вопросительно приоткрылся.

— Ух ты! — изумился механик. — Вот это физиономия — до чего важный! А как высокомерно смотрит!

— Это все выдумки моей невесты, — гордо сказал Лэсти. — Джозефина Лисси, знаете, та самая, что поет в моих программах. Она утверждает, что именно так выглядел в старину дворецкий… совсем как в древней Англии. Она даже имя ему придумала подходящее. А ну, Руперт, выдай анекдотик.

— Какой, сэр? — проскрипел Руперт.

Голос его то поднимался, то опускался, наподобие синусоиды.

— Какой хочешь. Попроще да посмешнее, из дорожной серии.

— Гинсберг впервые летел на Марс, — начал Руперт. — Ему указали столик в отсеке-ресторане и сообщили, что его соседом будет француз. Тот…

Механик постучал по металлической груди.

— Вот еще одна приставочка — мезонный фильтр. Вы хотели, чтобы он различал заряд смеха в своих шутках и приспосабливал их к аудитории, в какую бы копеечку это ни влетело. А нашим инженерам только подавай задачку потруднее: в лепешку расшибутся, а уж сварганят что надо.

— Коли так, то моим дружкам-юмористам придется кусать локти, — злорадно пробормотал Лэсти. — Посмотрим, кто будет смеяться последним: клоун Лэсти или эти жадюги Грин с Андерсеном. И добро бы еще писать умели!

— …француз, увидев, что Гинсберг уже сидит за столом, остановился, щелкнул каблуками и низко поклонился. «Бон аппетит», — сказал француз. Гинсберг, не желая ударить лицом в грязь, привстал и…

— Мезонный фильтр, говорите? Что ж, хоть вы и содрали с меня галактическую сумму, но, если Руперт сделан так, как задуман, это окупится. Зря только вы испортили ему фигуру.

— …повторялся этот краткий диалог. Наконец, в последний день путешествия Гинсберг разыскал стюарда и попросил объяснить ему…

— Мы бы и получше все разместили, если бы не такая спешка. Но вы требовали вернуть его в среду, и ни днем позже.

— Да. Сегодня я выхожу в эфир. Мне необходимо… вдохновение, которое даст мне Руперт. — Лэсти нервно взъерошил волосы. — Похоже, он в форме.

— …подошел к французу, который уже сидел за столом. Гинсберг щелкнул каблуками, поклонился и произнес: «Бон аппетит». Француз в восторге вскочил с места…

— В таком случае будьте добры подписать эту бумажку. Обычная расписка по установленной форме. Вы принимаете на себя полную ответственность за все действия робота. Без этого я не имею права его вам оставить.

— О чем речь? — воскликнул Лэсти. — Подпишем все, что вам угодно.

— …«Гинсберг»! — воскликнул француз.

Руперт умолк.

— Недурно. Хотя и не совсем то, что надо. Я бы хотел… Разрази меня атом, это еще что такое? — Лэсти даже подпрыгнул от неожиданности.

Робот, застыв на месте, скрипел, взвизгивал и скрежетал шестеренками, словно разваливался на части.

— Ах, это? — махнул рукой механик. — Маленькая недоделка. Не успели устранить из-за спешки. Насколько удалось выяснить, это побочный эффект мезонного фильтра. Робот отличает шутки просто забавные от очень смешных. Как сказано в спецификации, «электронная дифференциация гротескного». У человека это называют чувством юмора. Ну а у робота, так сказать, выхлоп заедает.

— М-да, не приведи Господь услышать этот скрежет с похмелья. Робот, хохочущий над собственными шутками. Б-р-р, что за звуки! — Лэсти поежился. — Эй, Руперт, смешай-ка мне Лунный Трехступенчатый.

Металлическая громадина повернулась и, переваливаясь на кривых ногах, направилась в кухню. Глядя на качающуюся походку робота, оба зрителя не смогли удержаться от смеха.

— Вот вам за труды. Жаль, у меня нет больше мелочи. Хотите пачку «Звездочета»? Мой рекламодатель завалил меня сигаретами по самую макушку. Вам с каким ароматом — лакрицы или кленовых орешков?

— Я обычно беру с лесными яблоками. И хозяйка моя тоже… Премного вам благодарен. Надеюсь, вы останетесь довольны.

Механик сунул излучатель в карман и вышел.

— Три двадцать! — вслед ему крикнул Лэсти. Дверь бесшумно скользнула вниз.

Руперт приковылял в гостиную, держа в руках причудливо изогнутую спиральную трубку, заполненную белой, желтой и зеленой жидкостями. Комик залпом опорожнил ее, шумно выдохнул воздух и пригладил волосы.

— Вот это да! Отрава — что надо! Тот парень, что смастерил твой коктейльный блок, был не дурак по части электроники. А теперь слушай: я не слишком хорошо представляю, как тебя втравить в это дело… Впрочем, ты ведь умеешь читать. Вот сценарий сегодняшней передачи; моих импровизаций в нем, разумеется, еще нет. Перепечатай для меня сценарий и к каждой подчеркнутой реплике сочини какую-нибудь шутку. Я их выучу и по ходу передачи буду выдавать за свои экспромты. Впрочем, тебе это знать ни к чему. Иди работай.

Робот беспрекословно перелистал сценарий, мгновенно запечатлев каждое слово в своей электронной памяти. Затем бросил сценарий на пол и направился к электрической пишущей машинке. Подойдя, он отшвырнул стул. Его металлические ноги вдвинулись внутрь туловища как раз настолько, что руки оказались на уровне клавиатуры. Пальцы забарабанили по клавишам. Из машинки один за другим вылетали отпечатанные листы.

Лэсти восхищенно смотрел на робота.

— Если он пишет хоть вполовину так же смешно, как быстро, — дело в шляпе! — Комик нагнулся и подобрал с пола брошенную Рупертом пачку сценарных листов. — Никогда с ним прежде такого не бывало. Пока его не отдали в ремонт, более аккуратной и чистоплотной машины не существовало на всем белом свете — вечно подбирал за мной каждую соринку. Что ж, у гениев свои причуды!

Будто в ответ на эти слова зазвонил телефон. Лэсти улыбнулся и поймал трубку, спрыгнувшую с потолка прямо ему в руки.

— Радиоцентр, — произнесла трубка. — Вас вызывает мисс Джозефина Лисси. Чьим кодом будете пользоваться: вашим или ее?

— Моим. Ка — сто тридцать четыре — Эл. Прием.

— Переключаю код. Говорите.

Радиофон издал несколько щелчков, настраиваясь на личный код Лэсти; этой же волной могли пользоваться миллионы людей, но кодирующее устройство позволяло разговаривать, не боясь подслушивания. На крохотном экранчике, вделанном в радиофон, появилась девушка с копной таких же, как у Лэсти, волос морковного цвета.

— Привет, Рыжик, — улыбнулась она. — Угадай, что я скажу? Джози любит Лэсти.

— Умница ты моя! Погоди, я переключу изображение. От этого экрана у меня болят глаза. Он так мал, что ты в нем не помещаешься.

Лэсти повернул рычаг радиофона и включил дверной экран. Аппарат прыгнул в свое гнездо на потолке. Комик нажал кнопку на пульте у двери и со вздохом удовлетворения опустился на кушетку. На большом экране над поддельной батареей отопления появилась жизнерадостная Джозефина Лисси.

— Послушай, мой затейник, нам не до любовных нежностей. Сейчас я перейду прямо к делу. Грин и Андерсен проболтались Гаскеллу.

— Что?! — Лэсти вскочил на ноги. — Да как они смели! Я на них в суд подам! В нашем контракте специально оговорено: публика не должна знать, что они работают на меня.

— Что толку, — пожала плечами Лисси. — К тому же они проболтались не публике, а Гаскеллу. Но ты и этого не докажешь. Мне шепнули, что Гаскелл вне себя от ярости и повсюду ищет тебя. Грин и Андерсен убедили его, что без их шпаргалки к сценарию ты и двух слов связать не сможешь. Гаскеллу до лампочки — экспромты это или заученный текст, но он боится сесть в лужу со своей первой рекламной передачей.

— Не волнуйся, Джози, — улыбнулся Лэсти, — еще повезет…

— Что это? — вскрикнула Джози. — Клянусь любимой космической оперой покойной бабушки, в жизни не слышала ничего подобного!

То, чего в жизни не слышала Джози, было душераздирающей какофонией из скрежета, лязга, звона металла и пронзительных гудков. Лэсти быстро обернулся.

Руперт кончил печатать. Темно-красными пальцами он держал длинные листы законченного сценария и трясся мелкой дрожью.

— Г-р-р, бум, бам! — доносилось из его нутра. — Бинг! Банг! Бонг! К-р-р-рум!

Казалось, камнедробилка перемалывает бетономешалку.

— А-а, это Руперт! У него выхлоп заедает — вроде чувства юмора у людей. Конечно, он не человек, но, похоже, ему до смерти нравятся собственные шуточки. Эй, Руперт, поди-ка сюда!

Робот перестал громыхать и, поднявшись во весь рост, зашагал к дверному экрану.

— Когда его привезли? — спросила Джози. — Они начинили… Ой, как же его изуродовали! У него такой вид, словно он болен водянкой, да еще нацепил набрюшник. А куда делось высокомерное выражение лица? А вся его важность? Он теперь грустный-грустный. Бедняжечка Руперт!

— Пустая игра воображения, — ответил Лэсти. — Руперт не в состоянии изменить выражение лица, даже если захочет. Чтобы выполнять обязанности камердинера, ему нужно не больше фантазии, чем часам для показа времени. А сейчас он заодно еще и ходячий каталог острот, снабженный этим… как его… вариационным преобразователем… Пусть даже у него есть имя, а не просто серийный номер, как у других домашних машин, это еще не значит, будто он способен что-то чувствовать.

— И вовсе нет. Руперт все чувствует. Ведь правда, Руперт? — проворковала девушка. — Ты меня помнишь, Руперт? Меня зовут Джози. Как ты поживаешь?

Робот молча смотрел на экран.

— Из всех вздорных женских выдумок…

Что-то лязгнуло. Это Руперт цокнул каблуком о каблук. Туловище его согнулось в чопорном поклоне.

— Гинс… — начал он.

Голова его продолжала величественно опускаться и наконец с громким стуком ударилась об пол.

С Джози от хохота чуть не сделалась истерика. Лэсти хлопал руками себя по бедрам. Руперт замер, образовав прямоугольный треугольник, вершиной которого оказалась расширенная часть его туловища.

— …берг, — докончил Руперт, упираясь головой в пол.

Он не делал попыток подняться. Внутри у него что-то задумчиво жужжало.

— Ну ладно, — проворчал Лэсти, — не собираешься ли ты весь день валять дурака? Вставай!

— Он нне ммо-жжет, — взвизгивала Джози, — они сместили ему центр тяжести, и он не может встать. Если тебе когда-нибудь удастся выкинуть такой же потешный трюк по теледару, то двести миллионов ни в чем не повинных зрителей помрут со смеху.

Комик Лэсти скорчил гримасу и нагнулся над роботом. Он обхватил его за плечи и потянул вверх. Медленно и очень неохотно Руперт выпрямился. Он ткнул пальцем в экран.

— С девицей этой проживешь беспечно жизнь свою, — начал он металлическим речитативом, — в ад после смерти попадешь — решишь, что ты — в раю!

— Заткнись! — рявкнул Лэсти. — Слышишь, что я говорю? Заткнись!

Роботом овладел новый пароксизм шестереночного скрежета. Лэсти обиженно надулся.

— Мой прекрасный старинный кафельный пол! Такого кафеля середины ХХ века нет ни у кого в нашей башне! Посмотрите, во что он его превратил! Дыра размером с…

— Сто раз тебе объясняла, — затараторила Джози, — что в ХХ веке кафельные полы делали только в ванных комнатах. Иногда на кухне, но чаще всего в ванных. А твоя поддельная батарея и секретер с раздвижной крышкой — вообще из других эпох; у тебя нет никакого чувства старины. Вот погоди, дружочек, обменяемся колечками да кинем друг в друга по пригоршне риса, и ты узнаешь, как выглядел жилой дом эпохи президента Рузвельта. Кстати, как тебе нравятся шутки Руперта — те, что на бумаге?

— Еще не знаю. Он только что кончил печатать. Отключайся, Джози. Кто-то пришел. Зайди за мной перед выступлением, как обычно. Пока.

По сигналу хозяина робот проковылял к двери и сказал: «Двадцать три». И тут почти одновременно произошли два события: в комнату вошел механик фирмы «Рольг», и голова Руперта стукнулась о пол.

Лэсти вздохнул и еще раз выпрямил Руперта.

— Надеюсь, он не собирается бить поклоны всякий раз, когда кто-то войдет в комнату? Так он мне весь кафель перебьет.

— А он уже выкидывал эту шутку? Скверное дело. Ведь все основные контрольные блоки у него в голове, и они еще как следует не притерлись друг к другу. Соскочит какая-нибудь шестеренка, и привет! Хотите, я отвезу его в мастерскую на переналадку?

— Некогда. Через два часа я выхожу в эфир. Кстати, вы вмонтировали ему в лоб блок письменной развертки?

— А как же, — кивнул механик. — Видите узенькую зеленую пластинку над бровями? Когда захотите, чтобы он не говорил, а писал, сдвиньте ее в сторону или прикажите, чтобы он сам ее сдвинул. Слова будут проплывать по экрану, вроде как на щитах световой рекламы. Ах да, я же вернулся за ключом! Вот так история, забыл универсальный ключ у него в затылке — прямо хоть на фабрику не возвращайся.

— Забирайте свой ключ. Я жду посетителя.

Лэсти повернулся и увидел, как в открытую дверь влетел коренастый человечек в полосатой тунике.

— Здравствуйте, мистер Гаскелл. Присядьте, пожалуйста. Я освобожусь через секунду.

— Давай ключ, — обратился к роботу механик.

Руперт вытащил у себя из затылка универсальный роботехнический ключ и протянул руку. Механик тоже протянул руку. Руперт уронил ключ.

— Что за черт? — удивился механик. — Если бы я не знал, что это невозможно, я бы поклялся, что это он нарочно.

Механик нагнулся за ключом. Робот быстро протянул руку. Механик как ошпаренный выскочил за дверь.

— Не смей! — завопил он. — Вы видели, что он собирался сделать? Какого…

— Три двадцать, — сказал Руперт.

Дверь упала на место, и механик так и не закончил фразы. Робот вернулся в гостиную, чуть слышно жужжа и пощелкивая. Выражение его лица было еще печальнее прежнего. К грусти примешивалось легкое разочарование.

— Два Лунных Трехступенчатых, — приказал хозяин. Робот поплелся на кухню готовить коктейли.

— Послушайте-ка, Лэсти, — загудел Джон Гаскелл неожиданно громким голосом, — не люблю ходить вокруг да около. Я понятия не имел, что на вас работают наемные юмористы, пока Грин и Андерсен не пожаловались мне, как вы их прижали с деньгами, а когда они отказались батрачить за гроши, выставили их на улицу. Они утверждают, что сделали из вас самого высокооплачиваемого комика в Западном полушарии, и в этом я с ними совершенно согласен. Так вот, сегодняшняя передача — это всего лишь проба…

— Выслушайте меня, сэр. До того как я связался с этими грабителями, я сам готовил свой репертуар. Да и работали они исключительно на моем запасе шуток. Они пытались сорвать с меня больше, чем я сам зарабатываю, — вот почему я выставил их за дверь. Я по-прежнему умею импровизировать не хуже кого другого.

— А мне плевать, импровизируете вы или рассказываете свои сны. Мне нужно одно: когда публика смотрит мою программу, она должна смеяться. Побольше смеха — и она любую рекламу проглотит не поморщившись. Впрочем, я совсем не то хотел сказать…

Гаскелл выхватил у Руперта спиральный бокал и единым духом осушил его. Ни один мускул не дрогнул на его лице.

— Безвкусная водичка. Градусов не хватает! Мало огня!

Несколько секунд робот задумчиво разглядывал бокал, затем повернулся и заковылял на кривых ногах к кухне.

Лэсти мысленно позволил себе не согласиться с президентом корпорации «Звездочет». Каждая капля коктейля буквально убивала наповал. Впрочем, «Клуб хозяев планеты», где жил Гаскелл, славился крепостью своих напитков.

— Единственное, что меня интересует, — продолжал Гаскелл, — сумеете вы сделать сегодняшнюю программу смешной без помощи Грина и Андерсена или не сумеете? Может, вы и великий комик, но, как говорят у вас на теледаре, довольно одного провала — и славы как не бывало. Если после сегодняшней пробы «Звездочет» не подпишет с вами условленного тринадцатинедельного контракта, то вы опять скатитесь к утренним рекламам наркотиков.

— Разумеется, мистер Гаскелл, вы совершенно правы. Только прошу вас — сначала посмотрите мой сценарий, а уже потом делайте замечания. — Лэсти вытащил из электрической машинки длинные сценарные листы и вручил их коротышке.

Рискованный шаг. Кто знает, какую чушь мог сочинить Руперт? Но что поделаешь, читать текст не было времени. Авось Руперт вывезет.

О качестве сценария можно было судить по реакции Гаскелла. Президент «Звездочета» подпрыгивал на антикварном стуле, содрогаясь от хохота.

— Чудесно! Восхитительно! — По щекам Гаскелла текли слезы. — Просто колоссально! Должен перед вами извиниться, Лэсти. Вам и впрямь не нужны наемные юмористы. Вы прекрасно пишете сами. А вы успеете до передачи выучить текст?

— За это не беспокойтесь, сэр. Перед срочной работой я всегда принимаю таблетку инфраскополамина. А на случай, если и вправду понадобится экспромт, у меня есть робот.

— Робот? Вот эта образина? — Гаскелл ткнул пальцем в Руперта, который, стоя за его спиной, заглядывал в сценарий и тихонько жужжал. Взяв у Руперта бокал, Гаскелл сделал несколько глотков.

— Да, сэр. В нижней половине его туловища хранится огромный запас шуток. Во время передачи робот будет стоять в стороне, и, как только понадобится экспромт, — глядишь, он уже у него на лбу написан. Мистер Гаскелл! Что с вами?!

Но тут Гаскелл внезапно выронил бокал. Причудливо изогнутая спираль лежала на полу, и из нее вился черный дымок.

— Нап-ппи-тток, — хрипло пробормотал Гаскелл. Лицо его, поочередно принимавшее красный, зеленый и лиловый оттенки, остановилось на компромиссном решении и пошло цветными пятнами.

— Где… где у вас?..

— Сюда! Вторая дверь налево!

Маленький человечек, согнувшись в три погибели, выскочил из комнаты. Тело его обмякло, словно у потрепанной ватной куклы.

— Что с ним? — Лэсти понюхал поднятый с пола бокал. — Апчхи!

До него вдруг дошло, что Руперт тихонько жужжит и лязгает.

— Руперт, чего ты сюда намешал?

— Он сам просил покрепче и поострее…

— ЧЕГО ТЫ СЮДА НАМЕШАЛ?

Робот задумался.

— Пять частей касторки… з-з-з-здин-дон… три части уксусной эссенции… бинг-бонг… четыре части красного перца, к-р-р-ранг-гр-румм… одну часть рво…

Лэсти свистнул, и с потолка спрыгнула трубка радиофона.

— Радиоцентр? «Скорую помощь», да поскорее! Клоун Лэсти, «Башня Артистов», квартира тысяча шестая.

Лэсти выскочил в прихожую и бросился на помощь своему гостю.

При виде цветовой гаммы на лице Гаскелла врач покачал головой:

— Помогите уложить его на носилки, и срочно в госпиталь.

Гравитационным лучом врач поднял носилки и повел их к двери мимо Руперта, стоящего в углу.

— Надо думать, съел что-нибудь несвежее, — проскрипел тот.

— Шут гороховый! — Врач кинул на робота свирепый взгляд.

Лэсти торопливо выпил один за другим три Лунных Трехступенчатых. Смешивал их он сам. С помощью двойной дозы инфраскополамина к приходу Джози ему удалось вызубрить свои экспромты. Руперт открыл ей дверь. Динг! Бам!

— Весь день он только этим и занимается, — проговорил Лэсти, в очередной раз выпрямляя робота. — И дело не только в том, что он расколотил весь мой кафельный пол. Того и гляди, у него в голове развинтится какой-нибудь винтик. Разумеется, мне он повинуется беспрекословно, жертвами его розыгрышей до сих пор были…

Руперт что-то покатал во рту. Губы его вытянулись трубочкой, щеки сложились гармошкой морщинок. Он сплюнул.

По полу запрыгала медная шестигранная гаечка. Все трое молча смотрели ей вслед. Наконец Джози подняла голову:

— Каких еще розыгрышей?

Лэсти рассказал о случившемся.

— Ну и ну! Твое счастье, что по контракту ты за последствия своих шуток не отвечаешь. Не то Гаскелл затаскал бы тебя по судам. Будем надеяться, что он выживет. Иди одевайся.

Лэсти прошел в соседнюю комнату и принялся натягивать на себя красный с блестками клоунский костюм.

— Что у тебя сегодня в программе? — крикнул он.

— Мог бы сам прийти как-нибудь на репетицию и послушать.

— Приходится поддерживать свою репутацию импровизатора. Так что же ты поешь?

— Арию «Странствую в пространстве я» из последней новинки Гуги Гарсия «Любовь за поясом астероидов». Послушай, твой робот, может, и в самом деле отличный писатель-юморист, но как дворецкий он никуда не годится. Сколько мусора на полу! Бумажки, сигареты, спирали для коктейлей! Вот погоди, молодой человек, соединим мы с тобой наши судьбы…

Она умолкла и, нагнувшись, принялась подбирать мусор. Руперт, стоя сзади, сосредоточенно глядел ей в спину. Внутри робота что-то загудело. Г-р-р…

Стремительными шагами Руперт пересек комнату. Его правая рука поднялась и обрушилась на Джози.

— Ай! — завопила Джози, подпрыгнув до потолка. Опустившись на пол, она круто обернулась. Ее глаза метали молнии.

— Кто это сме… — угрожающе начала она и тут заметила Руперта, который, все еще протягивая вперед руку, звенел и жужжал своими металлическими внутренностями.

— Да ты, никак, издеваешься надо мной?! Тебе смешно?! Ах ты, ржавый нахал! — В ярости она бросилась к роботу, чтобы закатить ему пощечину.

Выскочивший Лэсти увидел ее руку, занесенную над головой робота.

— Джози! — испуганно закричал он. — Только не по голове!

Бам-м-м!!!

— Думаю, мисс Лисси, все обойдется благополучно, — сказал врач, — недельки две подержим вашу руку в гипсе, а потом — снова на рентген.

— Джози, мы опоздаем в студию, — нервничал Лэсти. — Очень жаль, что так вышло.

— Ах, тебе жаль? Так вот, заруби себе на носу: я с места не сдвинусь, пока ты не избавишься от Руперта.

— Джози, радость моя, золотко мое, да знаешь ли ты, как здорово он сочиняет!

— А мне плевать! Меня дрожь пробирает при мысли, что он будет жить в одном доме с моими детьми. По Закону о роботах ты же обязан держать его в своем доме. По-моему, он у тебя свихнулся на почве юмора. Мне это не нравится. Так что выбирай: или я, или этот недовинченный остряк-самоучка.

В ожидании ответа Джози поглаживала гипсовую повязку на руке.

Так вот, Руперт — несмотря на все странности и причуды — гарантировал Лэсти блестящую карьеру комического актера. Больше ему не придется беспокоиться о репертуаре. Будущность его обеспечена. С другой стороны, Лэсти не был уверен, что на свете есть хоть одна женщина, которая может сравниться с Джози. Она воплощала собой его мечту об идеальной женщине. Только с нею он найдет свое счастье.

Это был простой и недвусмысленный выбор между богатством и любимой женщиной.

— Ладно, — пробормотал он наконец, — надеюсь, мы останемся друзьями.

Когда Лэсти вошел в студию, Джози уже заканчивала свою песенку. Отойдя от микрофона, она не удостоила комика даже взглядом. Началась рекламная вставка.

Лэсти поставил Руперта у дальней стены, рядом с режиссерской будочкой, где темно-красная фигура робота не могла попасть в поле зрения телекамер. Затем он присоединился к группе актеров, ожидавших под выключенной камерой окончания рекламы, после чего им предстояло разыграть небольшой водевиль.

Наконец захлебывающийся от восхищения диктор отчеканил последнее слово рекламного текста. На сценическую площадку выскочил вокальный квинтет сестер Глоппус, и грянул финал:

Любовь, богатство и почет Вам обеспечит «Звездочет». Зачем курить траву и вату? На выбор сотня ароматов — От вишенки до шоколада… Ура! Ура! Ура! О ра-а-а-а-дость!Телекамера над головой Лэсти засветилась разноцветными лампочками, и представление началось. Сюжет не отличался замысловатостью — любовь на заправочной станции Фобоса. Лэсти не был занят в пьесе — по ходу действия он комментировал ее своими шутками.

А шутки сегодня были что надо — смеялся даже режиссер передачи. То есть, конечно, не смеялся — об этом не могло быть и речи, — но иногда на его лице появлялась улыбка. А уж если улыбается режиссер, то зрители во всем Западном полушарии животы со смеху надрывают. Эта истина столь же непреложна, как и тот факт, что третий вице-президент теледара вечно становится жертвой самых гнусных розыгрышей — явление, хорошо известное всем социологам как «эффект Сбросьпарсона».

Время от времени Лэсти поглядывал на робота. Его беспокоило, что это создание вертит своей железной башкой по сторонам. В какой-то момент робот даже повернулся спиной и сквозь прозрачную дверь принялся рассматривать пульт режиссерской будочки. На случай, если понадобится экспромт, Лэсти заранее сдвинул зеленую заслонку.

Экспромт понадобился совершенно неожиданно. Вторая инженю вдруг запуталась в монологе, начинавшемся словами: «И вот когда Гарольд рассказал мне, что он приехал на Марс, потому что ему опротивела милитаристская и бюрократическая государственная система…», перешла на скороговорку, несколько раз пробормотала: «И тут я ему сказала… да, я ему так и сказала… не могла ему не сказать…», запнулась и принялась судорожно кусать губы, вспоминая забытую реплику.

В контрольной будочке пальцы режиссера бесшумно пробежали по клавиатуре, и выпавшая строчка вспыхнула на экране под потолком. В студии воцарилась мертвая тишина. Все с надеждой ожидали, что Лэсти своим экспромтом заполнит убийственную паузу.

Лэсти обернулся к роботу. Какое счастье! Тот стоит к нему лицом. Прекрасно! Теперь вопрос, сработает ли мезонный фильтр.

На лбу Руперта появилась надпись. По мере того как слова проплывали по экрану, Лэсти произносил их вслух:

— Послушай, Барбара, а знаешь, что случится, если ты будешь плохо кормить своего Гарольда?

— Нет, не знаю, — ответила актриса, добросовестно подыгрывая Лэсти и пытаясь одновременно затвердить забытую строчку. — Что же тогда случится?

Из угла донесся громовой голос Руперта:

— Он решит, что у тебя котелок не варит!

Гоготала студия. Гоготал Руперт. Только у него это звучало так, словно он разваливался на части. По всему Западному полушарию зрители бросились к гудящим, скрежещущим и лязгающим теледарам, пытаясь обуздать закусившую удила электронику.

Даже Лэсти расхохотался. Превосходно! Куда тоньше, чем тот хлам, которым пичкали его Грин с Андерсеном, но и с тем грубоватым привкусом старого фермерского остроумия, на котором замешана настоящая клоунада. Этот робот просто клад…

Стоп! А ведь Руперт не подсказал ему реплику — он сам ее произнес. Зрителей рассмешил вовсе не клоун Лэсти — они смеются над Рупертом, хотя и не видят его на экране. Что же это творится?..

Наконец пьеска кончилась, и камеры переключились на Джозефину Лисси и ее оркестр.

Лэсти воспользовался коротким перерывом, чтобы свести счеты с Рупертом. Он повелительным жестом указал роботу на пультовую:

— Убирайся туда, чучело огородное, и не смей носа высовывать, пока не кончится передача! Приберегаешь свои шуточки для себя, мерзкая железяка? Кусаешь руку, которая тебя смазывает? Ну, погоди у меня!

Руперт отшатнулся, чуть не раздавив бутафора.

— Бинг-бинг? — вопросительно прозвенел он. — Бим-бам-бом?

— Я тебе пошучу, — зарычал Лэсти. — А ну марш в будку, и чтобы духу твоего здесь не было!

Волоча ноги и оставляя глубокие вмятины на пластиковом полу, Руперт поплелся на свой остров Святой Елены.

Передача продолжалась. В редкие свободные мгновения Лэсти видел, как робот, уныло втянув голову в плечи и утратив всякое сходство с элегантной обтекаемой моделью 2207, стоит возле техников за контрольными пультами. Судорожно дергаясь, он принялся расхаживать по тесному помещению пультовой. Время от времени он делал попытку к примирению, зажигая на своем экранчике надписи вроде: «Какая разница между гипертоником и гиперпространством?» или «Что такое облысение? Замена причесывания умыванием». Но Лэсти напрочь игнорировал эти жалкие потуги.

Пошла вторая рекламная вставка.

— Задумывались ли вы, — масляным голосом осведомился диктор, — почему во всем космосе только «Звездочет» — звезда первой величины? Беспристрастными исследованиями установлено, что наши славные герои, улетая к звездам, всегда берут с собой… Ой, что это?

Руперт выпихнул из будки одного за другим трех негодующих техников и захлопнул за ними дверь. Затем он принялся нажимать кнопки и крутить ручки.

— Робот взбесился! Он выкинул нас за дверь!

— Послушайте, он псих! Вдруг он переключит камеры на пультовую? Это же совсем просто. Не приведи бог, если это говорящий робот!

— Он выходит в эфир! Он умеет разговаривать?

— Умеет ли он разговаривать?! — простонал Лэсти. — Вышибите его оттуда поскорее!

— Вышибить его? Интересно, как? — желчно рассмеялся инженер. — Он ведь запер дверь. А вы знаете, из какого материала сделаны стены и двери пультовой? Он сможет сидеть там, пока СУПЭР не отключит подачу энергии. А для этого…

— Задумывались ли вы, почему эти сигареты называют «Звездочетами?» — прокатился по студии грохочущий голос Руперта, и почти одновременно его услышали миллионы зрителей. — Одна затяжка — и звезды сыплются из глаз! Динг-дунгл-дангл-донгл! Да, сэр! Звезды всех цветов и оттенков, и даже не пытайтесь их сосчитать Бим-бам! Вторая затяжка — это вспышка новой! Гр-рам-гр-румм! Сто ароматов, и от всех разит липой! Бинг! Банг!..

Стены пультовой дрожали от могучего скрежещущего хохота. Но дрожали не только стены.

Джози утешала комика как могла.

— Милый, не может же он выступать вечно! Скоро он иссякнет!

— Как бы не так — при его-то запасе шуток! Да еще этот… вариационный преобразователь, и еще мезонный фильтр. Нет, Джози, мне крышка! Пропала моя карьера — меня теперь и близко к камерам не подпустят. А я больше ничего не умею. На что я буду жить? Джози, Джози, конченый я человек.

В конце концов инженерам удалось отключить энергопитание во всем Теледар-Сити. Прекратились передачи всех программ теледара, пропала связь с космосом, умолкли радиофоны. Скоростные лифты застряли между этажами. В правительственных кабинетах погас свет. Только тогда при помощи дистанционной контрольной установки смогли открыть дверь пультовой и вытащить бессильно обмякшего робота.

Когда иссякла энергия, иссяк и он.

Итак, Лэсти женился на Джози. Но счастлив он не был. Ему запретили появляться на теледаре до конца его дней.

Впрочем, он не умер с голоду. Иногда он даже жалел об этом. Погубившая его передача прославила Руперта. В тысячах писем телезрители требовали еще раз показать гадкого робота, осмелившегося поднять на смех рекламодателей. «Звездочет» утроил продажу. А в конечном итоге только это имеет значение…

Развеселый робот Руперт («самая развинченная машина из всех, у которых в голове винтика не хватает») регулярно появляется на экране. Лэсти подписывает контракты. Быть менеджером у робота нелегко. Жить с ним бок о бок — еще труднее, но этого требует Закон о роботах. Расстаться с ним Лэсти не в силах — кому охота лишиться верного куска хлеба с маслом? Он даже не может никого нанять для присмотра за роботом — то есть никого в здравом рассудке. Лэсти приходится несладко. С Рупертом жить — не шутки шутить.

Раз в неделю он навещает Джози и ребятишек. У него осунувшийся и изможденный вид. С каждым днем розыгрыши Руперта становятся все изощреннее.

Последнее время Руперт так навострился, что Лэсти прозвали на теледаре по-новому: «Лэсти — дурные вести». Или «Лэсти — поплачем вместе». А то и просто: «Ой-ой!»

Брайан Олдисс А вы не андроид

перевод В. Голанта

Пожалуй, даже читатели научно-фантастических журналов не представляют себе, с какой быстротой наука догоняет фантастику. Взять, к примеру, синтез молекул. С миллионами молекул ученые, как говорится, накоротке, они зовут их если не по имени, то по фамилии. Количество таких молекул возрастает тысяч на тридцать в год. Уже поступают в продажу пластики, имитирующие человеческую кожу.

Меня это отнюдь не радует.

Кибернетика шагает вперед столь же стремительно. Сейчас научились моделировать многие функции человеческого мозга. Можно заставить искусственный глаз видеть, искусственные ноги шагать, искусственные руки работать… Нет, знаете ли, это уж чересчур! Сопоставьте эти достижения с новыми пластиками и вы без труда поймете, что меня тревожит.

Наступает век андроида.

Уже можно изготовить робота — отвратительное сооружение из стали и пластика, которое тем не менее внешне не отличишь от человека. Однако, заглянув внутрь, мы увидим нечто совершенно бесчеловечное, служащее каким-то чуждым целям. И, быть может, там, где у вас находится солнечное сплетение, заложена… бомба, которая разнесет все вокруг, едва будет произнесена роковая кодовая фраза.

Эта мысль пришла мне в голову как-то раз после ужина, несколько дней назад. Я высказал ее жене. Не отрываясь от книги, она рассмеялась и кивнула механически заученным движением.

В этом было что-то такое… Я сидел в кресле, пристально рассматривая ее, и в мозгу моем шевельнулось первое подозрение. А вдруг… Нет, невозможно… Ну, а если все-таки предположить?.. Я гнал от себя эти мысли, но они все сильней овладевали мною. Ведь с женщинами никогда ничего нельзя понять.

Я прекрасно сознавал, как недостойно строить такие предположения о собственной жене. Но угроза казалась мне весьма реальной и тем более зловещей, что сама подозреваемая может и не знать, кто она. В самом деле, представьте себе: вот вы — робот-андроид, как вы об этом узнаете?!

Долгие часы я ломал себе голову над этим. Проклятое наваждение просто преследовало меня. Всю ночь я не смыкал глаз и не мог заставить себя погрузиться даже в тот легкий, но изнурительный сон, ради которого принимают снотворное.

В конце концов я пришел к такому выводу: что бы там ни было, но любая правда о моей жене лучше, чем эта невыносимая неизвестность.

На следующий день я разработал целую серию проверочных испытаний, чтобы окончательно решить вопрос в ту или иную сторону.

Для пользы тех, кто сталкивается с той же дилеммой, я помещаю далее отчет об этом эксперименте.

Олдисс стоит, переминаясь с ноги на ногу, возле парадной двери, то и дело поправляет галстук и через матовое стекло неотступно смотрит во двор. Его жена, выбежавшая купить муки у бакалейщика, как раз отворяет калитку с улицы. За время ее отсутствия Олдисс уже успел спрятать под циновкой в прихожей автоматические весы. Если она войдет своей легкой походкой и, вытирая ноги, потянет тонн на пять, он тут же вызовет Интерпол.

Входит жена с приветливой улыбкой. Весит она не больше того, что должна весить обыкновенная женщина. Однако это пугает Олдисса еще больше: он ведь прекрасно знает, до каких чудес дошли ученые с этими легкими сплавами. Чем больше он думает об этом, тем более убедительной уликой представляется ему ее вполне нормальный вес: она несомненно что-то скрывает.

— Как ты себя чувствуешь, дорогой? — спрашивает жена.

Олдисс тупо кивает, но не делает ни одного движения, чтобы помочь ей снять пальто. Жена его очень привлекательна, кожа у нее без единого пятнышка, прическа — волосок к волоску. Конечно, это несколько противоестественно — все-таки на улице сильный ветер. И он решается на второе испытание.

— Ты сегодня неотразима, — говорит он, раздвигая губы в сатанинской улыбке. — Подойди-ка поближе к свету, мне хочется исследовать твою прекрасную кожу под микроскопом.

— Сейчас не могу, дорогой мой сыщик, — весело отвечает жена. — Мне еще нужно испечь лепешки к завтраку. Если хочешь, накрой на стол.

Этот диалог был записан на магнитофон, который Олдисс спрятал под подушкой, прикрытой номером «Рэйдио таймс». Олдисс слушает запись снова и снова, пользуясь каждым моментом, когда жена выходит из комнаты. Ему определенно кажется, что в ее речи проскальзывает чуждая психология: право же, ни одному человеческому существу не придет в голову, что мужчине может захотеться накрыть на стол.

Прокравшись к кухонной двери, он заглядывает в щель, чтобы проверить, не сыплется ли в сбивалку для теста вместо с изюмом еще и стальная стружка. И вдруг кидается к жене с воплем, таким страшным, что кровь должна заледенеть в жилах у всякого, у кого в жилах струится кровь.

— Ой! — вскрикивает жена, роняя на пол мешочек с мукой. — До чего же ты меня напугал!

— Еще бы! Разве я не слышал, как сработала парочка реле, когда ты вздрогнула?!

— Не валяй дурака! — с возмущением отвечает жена. — Просто терка свалилась на пол — вот и стук.

Олдисс ничего не отвечает, но на лице его изображается недоверие. Он продолжает болтаться на кухне, притворяясь, будто пытается обнаружить под обоями жучка-точильщика. Между тем жена его понесла к духовке противень с лепешками. Выбрав удобный наблюдательный пункт, он пристально следит за этой операцией.

Жена не обращает внимания на мужа, который горячечным взором наблюдает за ней из-за сушилки; она включает газ и обжигает палец. Олдисс подскакивает к ней, весь само внимание.

— Синхронизация разладилась, — сочувственно замечает он. — Покажи-ка палец. Не пахнет ли паленой резиной?

Он с сомнением осматривает ее палец и вдруг впивается в него зубами.

— Негодник! Бессердечный! — вскрикивает жена и отталкивает его. Сколько раз повторять, чтоб ты не разыгрывал передо мной героя-любовника, когда я занята! Ты, видно, никогда не думаешь ни о чем другом. А теперь убирайся-ка из кухни, пока чай не будет готов.

Олдисс отступает. Он потерпел временное поражение, но не собирается отказываться от своих намерений. Совершенно ясно, что женушка его загнана в ловушку и через какой-нибудь час все станет на место. К тому времени, когда она накрыла стол к завтраку, план боевой операции уже полностью созрел в голове Олдисса.

Взобравшись на стул за приоткрытой дверью в столовую, он улучает минуту и сыплет едкий порошок за ворот платья жены, которая как раз входит с подносом в руках.

— Ты сошел с ума! Что за дурацкие затеи?! — сердито кричит она и проливает кипяток на ногу Олдисса.

— Пустяки! Просто я решил смахнуть пыль с картины. — Невинное выражение, с которым он произносит эти слова, сделало бы честь любому актеру, но жена не смягчается.

— Я не позволю обращаться со мной, как с механической игрушкой! говорит она.

— Так, так! Ну-ка, повтори, — произносит он, но так тихо, что она не слышит.