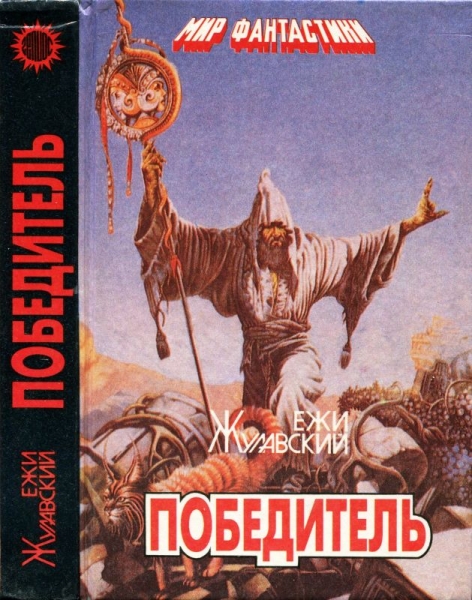

Ежи Жулавский Победитель. Лунная трилогия

На серебряной планете

Прошло уже около 50 лет со времени той двойной экспедиции, поистине самой безумной из всех, какие человек когда-либо предпринял и совершил. Все это почти забылось, когда вдруг в одном из журналов в К… появилась статья, подписанная ассистентом небольшой местной обсерватории, в которой снова пошел разговор о ней. Автор статьи утверждал, что в его руках находятся не вызывающие сомнений сведения, касающиеся безумцев, запущенных на Луну пятьдесят лет назад. Публикация наделала много шума, хотя вначале и не воспринималась слишком серьезно. Те, кто слышал или читал об этом необыкновенном предприятии, знали, что смелые авантюристы погибли; теперь они пожимали плечами при известии, что те, кого на Земле давно похоронили, не только живы, но даже присылают сообщения с Луны.

Ассистент же продолжал упрямо стоять на своем и показывал любопытным коническую металлическую капсулу высотой 40 см, в которой он обнаружил рукопись, написанную на Луне. Эту капсулу, пустую, искусно открывающуюся внутрь и покрытую толстым слоем ржавчины и гари, можно было осматривать и удивляться, рукопись же ассистент никому показывать не хотел. Он утверждал, что это обуглившиеся бумаги, содержание которых он с трудом читает при помощи специальных фотографических снимков, сделанных с большим трудом и огромной осторожностью. Эта таинственность возбуждала подозрения, тем более что ассистент ничего не говорил о том, как к нему попала эта капсула, но интерес продолжал возрастать. Обещанные объяснения ожидались с определенным недоверием, а тем временем современные печатные издания вновь обратились к истории экспедиции.

Всем стало казаться странным, что она была так быстро забыта… Ведь во время подготовки этой экспедиции не было издания, ежедневного, еженедельного или ежемесячного, которое бы в течение нескольких лет подряд не считало бы своим долгом посвятить несколько колонок этому неслыханному и неправдоподобному событию. Перед самым отправлением экспедиции публиковалось много всяких сведений, касающихся состояния подготовительных работ; описывался почти каждый болт в «вагоне», который должен был преодолеть межпланетное пространство и высадить смелых безумцев на поверхность Луны, известной до этого времени только по знаменитым фотографиям, выполняемым в течение ряда лет в «Лик-Обсерватори»[1]. Любые подробности, касающиеся этого предприятия, вызывали живой интерес; на первых полосах помещались портреты и подробные биографии путешественников. Много шума вызвало сообщение об отступлении одного из них почти в последнюю минуту, меньше чем за две недели до назначенного времени «отъезда». Те же самые люди, что еще недавно обрушивали громы и молнии на весь «нелепый и авантюристический» план экспедиции, а участников ее просто называли полоумными, заслуживающими пожизненного пребывания в сумасшедшем доме, теперь обижались на «трусость и отступничество» человека, который открыто заявил, что надеется умереть на родной земле, и гораздо позже, нежели его предполагаемые товарищи на Луне. Наибольший, однако, интерес вызвала фигура нового смельчака, занявшего освободившееся место. Все предполагали, что участники экспедиции не примут его в свой круг, так как оставалось уже слишком мало времени, чтобы новый товарищ мог пройти обязательные предварительные тренировки, которыми остальные участники занимались в течение нескольких лет, достигнув неслыханных результатов. Рассказывали, что они научились легко переносить сорокаградусный мороз и сорокаградусную жару, обходиться целыми днями без воды и дышать, без всякого вреда для здоровья, более разреженным воздухом, чем на вершинах высоких гор. Каково же было удивление, когда стало известно, что новый смельчак дополнил число «лунатиков», как их называли. Издателей всей печатной продукции доводило до отчаяния только то, что оказалось невозможным узнать какие-либо подробности об этом таинственном авантюристе. Он не только не допускал к себе репортеров, несмотря на их настойчивость, но даже не прислал ни одному изданию своей фотографии и не ответил на их письменные вопросы. Остальные участники экспедиции тоже хранили молчание обо всем, что касалось его особы. Только за два дня до отправления экспедиции появилось более подробное, хотя совершенно фантастическое сообщение. Одному из журналистов удалось после огромных трудов увидеть нового участника экспедиции, и он немедленно разнес весть о том, что это может быть женщина в мужской одежде. Это известие не вызвало большого доверия, впрочем, уже не было времени им заниматься. Наступал решающий момент. Нетерпеливое ожидание уже превратилось в настоящее безумие. Окрестности в устье Конго, откуда должна была «отправиться в путь» экспедиция, переполнились людьми, прибывшими туда со всех частей света.

Фантастический замысел Жюля Верна[2] мог наконец осуществиться — через сто с чем-то лет после смерти своего автора.

На побережье Африки, в двадцати с небольшим километрах от устья Конго, зияло отверстие большого, уже готового колодца из литой стали, из которой через несколько часов должны были выпустить первый снаряд с запертыми в нем пятью смельчаками. Особая комиссия еще раз поспешно проверила все сложные расчеты; была сделана ревизия всех продовольственных запасов и инструментов: все было в порядке, все готово.

На другой день, незадолго до восхода солнца, чудовищный взрыв оповестил на несколько сот километров вокруг, что путешествие началось…

В соответствии с точными и обстоятельными расчетами снаряд под действием силы взрыва должен был преодолеть притяжение Земли, описать в пространстве гигантскую параболу с запада на восток и, войдя в назначенном месте и назначенное время в зону притяжения Луны, упасть почти отвесно в середину ее диска, обращенного к нам, в окрестностях Синус Медии. Полет снаряда, наблюдаемый из разных точек Земли через сотни телескопов, оказался именно таким, как ожидалось. Для наблюдателей снаряд вначале двигался по небу с востока на запад, но значительно медленнее, чем Солнце, потом гораздо быстрее по мере того, как отдалялся от Земли. Это видимое движение было результатом вращения Земли, по отношению к которому снаряд оставался сзади.

Следили за ним долго, но в конце концов вблизи от Луны даже самые сильные телескопы не смогли уже его увидеть. Несмотря на это, связь между запертыми в снаряде авантюристами и Землей не прекращалась ни на минуту. Путешественники, вместе с множеством иных приборов, взяли с собой прекрасный аппарат для беспроволочного телеграфирования, который по расчетам должен был функционировать даже при отдаленности трехсот восьмидесяти четырех тысяч километров, отделяющих Луну от Земли. Расчеты, однако, в этом случае подвели; последнее сообщение было получено с расстояния в двести шестьдесят тысяч километров. Была ли причиной этого недостаточная сила распространения волн, или недостатки в конструкции аппарата, но телеграфное сообщение было прервано. Хотя последнее сообщение звучало вполне оптимистично: «Все хорошо, нет причин для опасений».

Через шесть недель, согласно уговору, была отправлена вторая экспедиция. На этот раз в снаряде разместились только двое; они везли с собой значительно большие запасы продовольствия и необходимых инструментов. Телеграфный аппарат у этой экспедиции тоже был значительно более сильный, не было никаких сомнений, что его мощности будет достаточно для передачи сообщений непосредственно с Луны. Однако с Луны никаких сообщений так и не поступило. Последняя телеграмма была отправлена путешественниками почти у самой цели экспедиции: перед спуском на лунную поверхность. Сообщение было неожиданным. Снаряд по невыясненной причине несколько изменил курс и в результате этого должен был упасть на Луну не отвесно, а под достаточно острым углом. Поскольку снаряд не был предназначен для такого спуска, путешественники опасались, что они могут разбиться при посадке. По-видимому, их опасения сбылись, потому что это было последнее сообщение.

В связи с этим дальнейшие экспедиции были отменены. Нельзя было заблуждаться относительно судьбы несчастных смельчаков, зачем же было умножать число жертв? Люди были охвачены стыдом и жалостью. Самые пылкие сторонники «межпланетных сообщений» теперь притихли, а об экспедициях писали уже только как о безумстве, граничащем с преступлением. Наконец, через несколько лет все это стало забываться и исчезло из человеческой памяти на долгий период времени.

Напомнила об этом, как уже говорилось, статья неизвестного до сих пор ассистента небольшой астрономической обсерватории. Каждый день приносил оттуда что-то новое. Ассистент медленно приоткрывал завесу над своей тайной, и хотя в сомневающихся недостатка не было, на все это стали смотреть гораздо серьезнее. Сенсационное сообщение вскоре разнеслось по всему цивилизованному миру. В конце концов ассистент рассказал, каким образом он оказался обладателем такой ценной рукописи и как ему удалось ее прочитать, и даже позволил специалистам осмотреть ее обуглившиеся остатки вместе с удивительными фотоснимками.

Вот что произошло с этой капсулой и рукописью:

«Однажды, после полудня, — рассказывал ассистент, — когда я занимался записью ежедневных метеорологических наблюдений, служащий нашего учреждения сказал мне, что какой-то молодой человек хочет со мной поговорить. Это был мой коллега и приятель, владелец близлежащей деревни. Мы виделись довольно редко, так как он, хоть и жил неподалеку, в город выбирался редко. Я попросил его подождать, закончил свою работу и вышел в соседнюю комнату, где он меня, как я заметил, в нетерпении ожидал. Сразу после приветствия он заявил, что принес мне сообщение, которое, несомненно, меня обрадует. Он знал, что я много лет занимаюсь исследованием метеоритов, поэтому пришел сказать мне, что в его деревне несколько дней назад упал метеорит довольно значительной величины. Самого метеорита не нашли, так как он упал в трясину и, по-видимому, ушел на значительную глубину, но если мне хочется его иметь, он готов дать мне несколько работников для того, чтобы его достать. Разумеется, я хотел его иметь и, на несколько дней освободившись от работы в обсерватории, поехал на место, чтобы начать поиски. Но несмотря на несомненные следы и усиленную работу, найти его мы не смогли. Мы достали только большой кусок обработанного металла в форме пушечного снаряда, присутствие которого в этом месте очень меня удивило. Я уже стал сомневаться в целесообразности дальнейших поисков и отдал распоряжение прекратить дальнейшие работы, когда приятель обратил мое внимание на этот снаряд. Действительно, он выглядел необычно. Поверхность его была покрыта гарью, какая образуется на железных метеоритах при прохождении через атмосферу Земли. Неужели именно он был тем упавшим метеоритом?

В этот момент, совершенно неожиданно, у меня мелькнула первая мысль. Она напомнила мне об экспедиции, отправившейся на Луну пятьдесят лет назад, история которой хорошо известна. Должен сказать, что я никогда не разделял уверенности о несомненной гибели путешественников, несмотря на безнадежное содержание последней телеграммы, которую получили на Земле. Однако догадки высказывать было рано, поэтому я только забрал снаряд и с большой осторожностью перевез его домой, почти уверенный в душе, что найду в нем ценные сведения об исчезнувших. По его весу я понял, что внутри он полый.

Дома, сохраняя все в глубочайшей тайне, я принялся за работу. Я нисколько не сомневался, что если в этой капсуле находились какие-то бумаги, то при прохождении через атмосферу они должны были обуглиться. Следовательно, нужно было так открыть эту капсулу, чтобы ни в коем случае не уничтожить остатков. При этом у меня сохранялась надежда, что, возможно, что-то удастся из них узнать.

Работа была исключительно тяжелой, тем более, что я не хотел никого приглашать на помощь. Мои предположения были слишком неопределенными, даже, возможно, фантастическими, чтобы можно было их преждевременно разглашать.

Я заметил, что верх капсулы представляет из себя винт, который следовало открутить. Я зажал эту капсулу в больших тисках, чтобы уберечь ее от сотрясений, которые могли повредить ее содержимое, и принялся за работу. Винт сильно заржавел и не хотел поддаваться. После долгих усилий мне наконец удалось сдвинуть его с места. Помню, что этот первый поворот откручиваемого винта наполнил меня радостью и беспокойством одновременно. Я вынужден был прервать на минуту работу, так у меня тряслись руки. Вернулся я к работе только через час, с сильно бьющимся сердцем.

Винт медленно поворачивался, когда я вдруг услышал странный свист. Сначала я не мог понять его причины. Почти неосознанно я повернул винт в обратном направлении, и свист сразу прекратился; стоило мне, однако, снова слегка отвернуть его, свист появлялся снова, хотя был гораздо слабее. Наконец я все понял! Внутри капсулы был вакуум! Свист создавал воздух, врывающийся в середину капсулы через создающиеся щели!

Это обстоятельство окончательно убедило меня, что если в капсуле содержатся бумаги, то они не были полностью уничтожены, так как отсутствие воздуха должно было уберечь их от сгорания, когда капсула раскалилась, проходя через земную атмосферу! И через несколько минут я убедился в правильности этих выводов. Отвернув винт, я нашел в капсуле, внутренность которой была выложена обожженной глиной, сверток бумаг, обуглившихся, но не сгоревших. Я боялся даже дышать, чтобы не повредить этих драгоценных документов. С большой осторожностью я вынул их и… впал в отчаяние. На обугленной бумаге буквы были еле видны, а сама она была такой хрупкой, что почти рассыпалась в руках.

Но будь что будет, а я решил довести работу до конца и прочитать рукопись. Несколько дней ушло у меня на размышления, как это сделать. В конце концов я решил прибегнуть к помощи рентгеновских лучей. Я предполагал, и впоследствии это оказалось правильным, что чернила, которые были использованы, содержали составные части минералов, значит, покрытые ими места будут оказывать большее сопротивление рентгеновским лучам, нежели сама обугленная бумага. Тогда я осторожно наклеил каждый листок рукописи на тонкую пленку, вставленную в рамку, и сделал рентгеновские фотоснимки. Таким образом я получил клише, которое после перенесения на бумагу дало мне своего рода палимпсест[3], где буквы, на обеих сторонах бумаги написанные, соединялись друг с другом. Читать это было трудно, но во всяком случае не невозможно.

Через несколько недель я уже так далеко продвинулся с чтением рукописи, что не видел необходимости дальше сохранять все это в тайне. Тогда я написал первую статью, говорящую о случившемся… Сегодня передо мной лежит вся рукопись, прочитанная, приведенная в порядок, переписанная, и у меня нет никаких сомнений, что она была написана на Луне рукой одного из пяти участников первой экспедиции и отправлена с Луны на Землю.

Что касается остального — содержание рукописи говорит само за себя».

К этому объяснению, которое предваряло оглашение текста рукописи, ассистент добавил краткую историю самой экспедиции.

Он напомнил, что первая мысль о ней возникла у ирландского астронома О’Тамора, а первым ее горячим и несомненным сторонником стал молодой, известный в то время в Бразилии, португальский инженер Петр Варадоль. Третьего товарища они обрели в поляке Яне Копецком, который отдал им в полное распоряжение все свое, достаточно большое, состояние. Эти люди и начали осуществлять меры по проведению в жизнь ясно очерченного плана. Прежде всего эскиз этого проекта был представлен академиям и научным обществам, потом последовало обращение за помощью к авторитетным специалистам для разработки его деталей. Эта идея встретила неожиданно полное признание и воодушевила всех, вскоре она была уже не просто делом нескольких человек, но всего цивилизованного мира, который жаждал выслать своих представителей на Луну, чтобы выяснить подробности, касающиеся этой планеты. По предложению академии и астрономических институтов правительства поспешили с оказанием денежной помощи, не было недостатка и в частных пожертвованиях, поэтому вскоре инициаторы имели в своем распоряжении капитал, с которым можно было снарядить не только одну, но и несколько экспедиций. Так и было решено. Как известно, однако, только две из них состоялись.

Экипаж первого снаряда состоял из пяти человек, в том числе из трех авторов проекта, четвертым был англичанин Томаш Вудбелл, пятым немец Браун, который в последний момент отказался от участия. На его место объявился неизвестный охотник.

В другом снаряде отправились два брата Реможнер, французы.

После этого короткого исторического экскурса ассистент поместил обширные размышления о технической стороне этого предприятия. Рассказывал об изготовлении гигантской пушки в форме стального колодца, говорил о создании снаряда, который после прибытия на безвоздушные просторы Луны можно было превратить в герметически закрытый автомобиль, который двигался благодаря специальному электромотору, описывал защитные устройства, которые должны были уберечь путешественников от гибели при старте и после падения на Луну, наконец, называл всевозможные предметы, из которых складывалось внутреннее устройство и оборудование «переносной комнаты»; Луна не очень гостеприимная планета. Астрономам об этом давно известно, хотя они знали ее издалека и только с одной стороны. Несмотря на неслыханные успехи в совершенствовании оптических приборов в двадцатом веке, Луна победно сопротивлялась попыткам с их помощью приблизить ее настолько, чтобы можно было изучить все особенности ее поверхности. Вращаясь вокруг Земли на расстоянии трехсот восьмидесяти четырех тысяч километров, в телескопах с тысячекратным увеличением она все равно предстает перед астрономами на расстоянии в 384 км, что тоже достаточно далеко. Более сильные же телескопы для ее изучения использовать нельзя, так как при значительном увеличении при небольшой прозрачности земной атмосферы получается столь туманное изображение, что на нем невозможно узнать даже гор, которые хорошо видны через более слабый телескоп.

К тому же изучению доступна только одна сторона планеты. Луна, проходя свой путь вокруг Земли за двадцать семь дней, семь часов, сорок три минуты и одиннадцать секунд, выполняет за этот период только один поворот вокруг своей оси, поэтому всегда повернута к Земле одной и той же стороной своей поверхности. И это не случайно. Луна не является шаром, формой она скорее приближается к яйцу. Сила притяжения Земли заставляет это «яйцо» все время поворачиваться к ней острым концом, так она и вращается, как на привязи, не имея сил повернуться.

Известная астрономам половина Луны, однако, позволила совершенно дискредитировать ее во мнении людей, мечтающих о поселении на других планетах. Эта поверхность нашего сателлита, по территории в два раза большая территории Европы, представляется в телескопах как безводная и пустынная возвышенность, усеянная бессчетным количеством кольцевых горных хребтов, похожих на гигантские кратеры, нередко стокилометрового диаметра, края которых поднимаются на высоту до семи тысяч метров в сравнении с окружающей поверхностью. В северной части обращенной к нам стороны тянется ряд кругообразных плоскостей, называемых селенографами «морями». Равнины эти с крутыми берегами, образуемыми высокими горными хребтами, испещрены в разных направлениях множеством трещин, происхождение которых всегда интересовало астрономов, так как на Земле ничего подобного не существует. Эти расселины иногда простираются более чем на сто километров и имеют ширину в несколько километров, глубина же их доходит до тысячи метров и более.

Если припомнить еще и то, что эта поверхность почти совсем лишена атмосферы, что «день» лунный длится четырнадцать наших и является там летом, во время которого жара доходит до неслыханной температуры, а четырнадцатидневная зимняя ночь гораздо холоднее, чем наши зимы, то перед нами возникает картина планеты, совершенно не располагающей к тому, чтобы избрать ее «местом постоянного жительства». Тем более следует удивляться самопожертвованию людей, которые с опасностью для собственной жизни отправились на эту планету только для того, чтобы увеличить человеческие знания об этом самом близком к Земле небесном теле не вызывающими сомнений сообщениями.

Путешественники, впрочем, собирались как можно быстрее покинуть эту негостеприимную сторону и попасть на другую, скрытую от Земли сторону поверхности Луны, где надеялись найти сносные условия для жизни. Большинство пишущих о Луне ученых утверждает, что на другой стороне атмосфера не такая разреженная, чтобы нельзя было дышать; О’Тамор также, опираясь на многолетние исследования и расчеты, сделал вывод, что там находится воздух достаточной плотности для того, чтобы поддерживать жизнь, а вместе с воздухом вода и растительность, которые можно употреблять в пищу. Впрочем, эти смелые люди были готовы даже на смерть, только чтобы перед этим вырвать у звездного неба одну из его тайн, которые оно ревниво укрывает перед человеком. Их отвагу поддерживала мысль, что их самопожертвование в любом случае не будет напрасным, так как они смогут свои впечатления передать оставшимся на земле людям при помощи взятого с собой телеграфного аппарата. А если, думали они иногда, упоенные величественностью своего начинания, если они найдут на той таинственной другой стороне Луны чудесный и удивительный рай, новый мир, отличающийся от земного, но гостеприимный ли? Тогда они мечтали, что вызовут новых товарищей, чтобы, преодолев сотни тысяч километров, они основали там, на этой планете, новое общество, новое человечество, более счастливое быть может…

Тем временем приходилось считаться с обязательным пребыванием на гористой, безвоздушной и безводной пустынной возвышенности, занимающей всю обращенную к Земле половину Луны. Это был не пустяк. Окружность Луны определяется примерно в одиннадцать тысяч километров, поэтому, если бы они упали, как надеялись, на середину повернутой к Земле стороны лунного диска, им пришлось бы преодолеть около трех, самое малое, тысяч километров, прежде чем достигли бы места, где надеялись иметь возможность дышать и жить. Снаряд, имеющий форму цилиндра, соответственно оборудованный, чтобы его можно было превратить в закрытый автомобиль, содержал запас сжатого воздуха, воды, продовольствия и топлива, которого должно было хватить на пять человек в течение целого года, то есть даже на более долгий срок, нежели требовалось для того, чтобы достичь обратной стороны Луны.

Кроме того, путешественники взяли с собой значительное количество всяких инструментов, маленькую библиотечку и… суку с двумя щенками. Это была красивая и большая английская легавая, принадлежавшая Томашу Вудбеллу, которую, перед отправлением в путь, переименовали в Селену.

Обо всем этом напоминала статья ассистента из К…, которая должна была служить пояснением к изданной вскоре рукописи.

Сама рукопись, написанная по-польски на Луне Яном Копецким, участником первой экспедиции, складывалась из трех частей, написанных в разное время, но связанных в единое целое, и содержала рассказ об удивительной судьбе и пережитых неудачах маленькой группы людей, заброшенных на планету, висящую на расстоянии в триста восемьдесят четыре миллиона метров над Землей.

А вот дословное изложение рукописи, впервые подготовленной к изданию ассистентом обсерватории в К…

Первая часть рукописи Путевой дневник

На Луне, день…

Боже мой, какую же дату я должен написать?! Этот ужасный взрыв, благодаря которому мы должны были оторваться от Земли, лишил нас того, что там считается самой банальной вещью из всего, что существует, он лишил нас времени. В сущности, это ужасно! Подумать только, что здесь, где мы находимся, нет ни лет, ни месяцев, ни дней, наших коротких, роскошных земных дней… Часы говорят мне, что прошло уже больше сорока часов с той минуты, когда мы упали сюда; мы упали ночью, но Солнце все еще не взошло. Мы рассчитываем увидеть его только через двадцать с чем-то часов. Оно взойдет и медленно отправится в путешествие по небу, в двадцать девять раз медленнее, чем там, на Земле. Триста пятьдесят четыре часа оно будет светить над нашими головами, а потом снова наступит ночь, длящаяся триста пятьдесят часов. После ночи снова день, точно такой же, как предыдущий, и снова ночь, и снова день — и так без конца, без изменений, без времен года, без лет, без месяцев…

Если мы доживем…

Мы сидим без движения в нашем снаряде и ждем солнца. О эта ужасная тоска по солнцу!

Ночь, правда, светлая, значительно светлее, чем у нас там — земных ночей в период полнолуния. Огромный полукруг Земли висит неподвижно в темном небе над нами и заливает белым светом эту страшную пустыню вокруг нас… В этом странном свете все выглядит таинственным и мертвым… И холод… Ох, какой страшный холод! — Солнца! Солнца!

О’Тамор с минуты падения еще не пришел в себя. Вудбелл, хотя сам покалечен, ни на шаг не отходит от него. Боится, что у него сотрясение мозга и почти не оставляет нам никакой надежды. На Земле, говорит он, я вылечил бы его. Но здесь, при этом ужасном холоде, здесь, где в качестве продуктов у нас есть только запас искусственного белка и сахара, где мы должны беречь воздух и воду… Это было бы ужасно: потерять О’Тамора, того, который всегда был душой нашей экспедиции!..

Я, Варадоль и Марта, и даже Селена с обоими щенками здоровы. Марта, по-моему, ничего не видит и не чувствует. Она только постоянно следит за Вудбеллом, обеспокоенная его ранами. Счастливый Томаш! Как его любит эта женщина!

Ах, этот холод! Кажется, будто наш закрытый снаряд превращается вместе с нами в глыбу льда. Перо выскальзывает из одеревеневших пальцев. О, когда наконец взойдет солнце!

Этой же ночью, на 27 часов позднее.

О’Тамору значительно хуже, можно не сомневаться — это уже агония. Томаш, ухаживая за ним, забыл о своих собственных ранах и сам теперь так ослаб, что вынужден был лечь. Марта заменила его у больного. Откуда в этой женщине столько сил? Почему, оправившись от первого ошеломления после падения, она оказалась самой деятельной среди нас? По-моему, она еще не ложилась спать.

Ах, этот холод…

Варадоль сидит безмолвный и сонный. На его руках свернулась в клубок Селена. Он говорит, что так им обоим теплее. Щенят мы положили в кровать, рядом с Томашем.

Я пытался уснуть, но не смог. Мне не дает спать холод и этот призрачный свет Земли над нашими головами. Видно уже чуть больше половины ее диска. Знак того, что Солнце скоро взойдет. Мы не можем точно рассчитать, когда это произойдет, так как не знаем, в какой части Луны мы находимся. О’Тамор легко мог бы выяснить это при помощи расположения звезд, но он лежит без сознания. Видимо, за эту работу придется взяться Варадолю. Не знаю, чего он тянет с этим.

По расчетам мы должны были упасть на Синус Медии, но один Бог знает, где мы теперь находимся. На Синус Медии в эти часы должно было уже светить Солнце. По-видимому, мы упали дальше к «востоку», как на Земле называют эту сторону Луны, где для нас Солнце будет заходить — не очень далеко, однако, от центра поверхности лунного диска, так как Земля над нами находится почти в зените.

Столько новых удивительных впечатлений мы получаем отовсюду, что их невозможно ни собрать, ни упорядочить. Прежде всего это неслыханное, просто пугающее чувство легкости…

Марта сказала минуту назад, что у нее такое впечатление, как будто она стала духом, лишенным тяжести собственного тела. Это очень удачное определение. В этом чувстве удивительной легкости есть что-то неловкое… Правда, можно поверить, что ты стал духом, особенно при виде Земли, светящей на небе, как Луна, только гораздо светлее, чем та, которая освещает небо на Земле. Я знаю, что все это правда, но мне постоянно кажется, что я сплю либо что нахожусь в оперном театре на какой-то удивительной феерии. В любую минуту — мне кажется — может опуститься занавес, и эти декорации исчезнут, как сон…

Ведь и об этом мы хорошо знали еще до того, как отправились в путь, что Земля будет светить нам, как огромная неподвижная лампа, висящая на темном небе. Я постоянно повторяю себе, что все очень просто: Луна проходит свой путь вокруг Земли повернувшись к ней только одной стороной, значит, Земля должна казаться неподвижной тем, кто смотрит на нее с Луны. Да, это совершенно естественная вещь, но меня пугает этот светящийся стеклянный призрак Земли, вглядывающейся в нас неподвижно и настойчиво в течение семидесяти часов!

Я вижу ее через стекло в верхней части нашего снаряда и невооруженным глазом различаю темнеющие пятна морей и более светлые очертания континентов. Перед моими глазами медленно проходят, по очереди появляясь из тени: Азия, Европа, Америка — они приближаются к краю этого освещенного глобуса и исчезают, чтобы через двадцать четыре часа появиться снова.

Да, мне кажется, что Земля превратилась в открытый глаз, безжалостный и внимательный, и настойчиво вглядывается в нас, удивляясь на тех, которые покинули ее — первые из всех ее детей.

Тремя часами позднее.

Меня отозвали к О’Тамору, и я прервал свои записи, которыми заполнял долгие часы вынужденного бездействия.

Мы никогда не принимали во внимание то страшное обстоятельство, что можем остаться одни, без него. Мы были готовы к смерти, но к собственной, а не к его! Надежды больше нет… Томаш тоже лежит в жару и вместо того, чтобы ухаживать за больным, сам требует заботы. Марта ни на минуту не отходит от них, поворачиваясь то к одному, то к другому, а мы с Петром совершенно беспомощны и не знаем, что делать.

О’Тамор не пришел в себя и уже не придет. Больше шестидесяти лет он прожил на Земле, чтобы здесь…

Нет, нет! Я не могу произнести этого слова! Это страшно! Он! И в самом начале!..

Мы так ужасно одиноки в этой длинной, окружившей нас жутким холодом ночи.

Несколько часов назад Марта, взволнованная этим чувством пустоты и бесконечного одиночества, бросилась к нам с криком:

— На Землю, на Землю! — и начала плакать.

А потом снова закричала:

— Почему вы не телеграфируете на Землю! Почему не даете туда знать! Посмотрите, Томаш совсем больной!

Бедная девушка! — что мы можем ей ответить?

Она так же хорошо, как и мы, знает, что уже за сто двадцать миллионов метров до Луны наш аппарат перестал действовать… В конце концов Петр напомнил ей об этом, но она, как будто послание этого сообщения могло спасти больных, стала требовать, чтобы мы установили пушку, которую взяли с Земли специально на случай поломки телеграфного аппарата.

Этот выстрел, — теперь это уже единственный способ сообщения с теми, кто остался там.

Мы с Варадолем покорились и отважились на выход из снаряда.

Признаюсь, что перед этим шагом меня охватил страх. Там, за защищающими нас стенами ядра была пустота, вакуум…

И теперь мы должны были выйти в этот вакуум, чтобы установить пушку. Надев наши «водолазные костюмы» и прикрепив на шею емкости со сжатым воздухом, мы встали в углублении стены. Марта закрыла за нами плотные внутренние двери, чтобы вместе с нами не улетел такой необходимый для нас воздух, только тогда мы смогли открыть наружный люк…

Мы коснулись стопами лунного грунта, и в ту же минуту нас охватила страшная глухота. Я видел сквозь стеклянную маску, что Петр шевелит губами, догадывался, что он что-то говорит, но не слышал ни одного слова. Воздух был слишком разреженным, чтобы в нем мог распространяться человеческий голос.

Я поднял осколок камня и бросил его под ноги. Он упал медленно, медленней, чем на Земле, и совершенно беззвучно. Я закачался, как пьяный, казалось, что теперь я в самом деле нахожусь в царстве духов.

Мы вынуждены были объясняться жестами. Земля, которая дала нам жизнь, теперь, освещая пространство, помогала нам понять друг друга.

Мы вынули пушку, размещенную в открываемом наружу укрытии в стене снаряда, а также ящик со взрывчатым веществом, специально приготовленным для нее. Эта работа прошла довольно легко, потому что пушка едва ли весила даже шестую часть того, что на Земле!

Оставалось только зарядить установленное орудие, поместив в середину специального снаряда сообщение; в связи с повышенной легкостью материалов на Луне силы взрыва будет вполне достаточно, чтобы донести его по прямой линии до Земли. Но этого мы уже не смогли сделать. Ужасный, отвратительный холод стянул нас железными обручами. Все-таки уже более трехсот часов здесь не появлялось солнце, а слишком разреженная атмосфера не могла столь долгое время удержать тепло в разогретых в течение длинного дня скалах…

Мы вернулись в снаряд, который показался нам роскошным, теплым раем, несмотря на то что мы экономили топливо!

До восхода Солнца, которое согреет этот мир, не стоит больше пытаться выходить. А этого Солнца нет как нет!

Но когда-нибудь оно появится и что-то нам принесет?

70 часов 46 минут после прибытия на Луну.

О’Тамор умер.

Первый лунный день, 3 часа после восхода Солнца.

Нас уже только четверо. Через минуту мы отправляемся в путь. Все готово: наш снаряд, после того как к нему приделали колеса и установили мотор, превратился в автомобиль, который повезет нас через эту пустыню к тому месту, где можно будет жить… О'Тамор останется здесь…

Мы улетели с Земли, но смерть, великая властительница земных народов, вместе с нами пересекла это пространство и вот сразу же напомнила о том, что находится среди нас — безжалостная, непобедимая, как всегда. Мы чувствовали ее присутствие и всемогущество так живо, как никогда на Земле. И невольно думали про себя: кто будет следующим?..

Еще была ночь, когда Селена вдруг сорвалась со своего места, где лежала несколько часов свернувшись в клубок, и, подняв морду к светящему в окно диску Земли, начала жутко выть. Мы подскочили, как будто подброшенные какой-то внутренней силой.

— Смерть идет! — закричала Марта.

А Вудбелл, который, почувствовав себя лучше, снова находился у кровати О’Тамора, медленно повернулся к нам:

— Она уже пришла, — тихо проговорил он.

Мы вынесли труп из снаряда. В этом скалистом грунте нельзя было выкопать могилу. Луна не собирается принимать наших мертвых, как же она примет нас, живых?

Тогда мы уложили покойника на твердой лунной скале лицом к небу и светящейся на нем Земле и начали нагромождать вокруг рассыпанные изредка по поверхности Луны камни, чтобы сложить из них подобие могилы. Окружив тело невысоким валом, мы, однако, не смогли найти достаточно большой каменной плиты, чтобы прикрыть ее. Тогда Петр через трубку, соединяющую наши головы и дающую возможность общаться, сказал:

— Оставим его так… Разве ты не видишь, что он смотрит на Землю?

Я посмотрел на мертвого. Он лежал навзничь и, казалось, действительно вглядывался широко открытыми, стеклянными глазами в светящееся око Земли, продолжающее жмуриться от блеска еще невидимого для нас Солнца, которое вскоре должно было взойти.

Пусть останется так…

Из двух металлических трубок, оставшихся от оборудования, которое помогло нам не разбиться при падении, мы сделали подобие креста и установили его над изголовьем О’Тамора.

И тогда, когда мы как раз закончили эту печальную работу и должны были возвращаться домой, произошло нечто удивительное. Вершины гор, виднеющиеся перед нами в мертвом свете Земли, вдруг, без всякого перехода, в одно мгновение стали кроваво-красными и сразу же потом засияли белым, ярким светом на фоне все еще черного неба. Подножия гор из-за резкого светового контраста еще больше почернели и стали почти невидимыми, только эти вершины, раскаленные добела, как сталь, висели над нами, медленно, но постоянно увеличиваясь в размерах. Из-за отсутствия воздушной перспективы, позволяющей на Земле оценить расстояние, эти светлые пятна, казалось, висят прямо над нашими головами на фоне черного неба, оторвавшись от основания гор, которое совершенно исчезло. Мы не смели протянуть руки, опасаясь наткнуться пальцами на эти куски живого огня.

А они все увеличивались перед нашими глазами, что создавало впечатление, как будто они приближаются к нам, медленно и неумолимо. Они все приближались и были уже здесь, прямо перед нами… Мы невольно отпрянули, забыв о том, что эти горы находятся за сотни, а может быть, даже за тысячи километров от нас.

Петр обернулся и закричал. Я последовал его примеру и — остолбенел, пораженный новым и неслыханным зрелищем на востоке.

Над черной пилой какого-то горного хребта искрился бледный серебристый столб небесного света. Мы смотрели на него, забыв в этот момент об умершем, когда затем в самом низу столба, сразу же над уровнем горизонта, начали сверкать мелкие, искрящиеся красные лучи, расходящиеся в разные стороны.

Это всходило Солнце! Солнце, ожидаемое с такой тоской, желанное, жизнетворящее, которого О’Тамор уже никогда не увидит!

Мы оба не смогли сдержать слез.

В эту минуту Солнце уже светит над горизонтом, яркое и белое. Эти, предваряющие его появление красные лучики были протуберанцы, гигантские вспышки горящих газов, распространяющиеся во все стороны от солнечного диска, на Земле, где атмосфера приглушает их сияние, они бывают видны только во время полных затмений солнца. Здесь же, благодаря отсутствию воздуха, они возвестили нам о приближении солнечного диска и будут делать это каждый день, бросая на минуту кровавый отблеск на горы, прежде чем растают в свете дня.

Через несколько десятков минут на месте движущегося венца красных лучей, когда свет сполз с вершин в долину, над горизонтом показался белый полукруг солнечного диска; целый час потребовался ему, чтобы полностью показаться из-за тех скал на востоке.

Все это время, несмотря на ужасный мороз, мы занимались подготовкой к путешествию. Дорога была каждая минута, не было времени ждать. Теперь все уже готово.

С восходом солнца стало теплее. Его лучи, хотя и падающие под большим углом, сильно грели, не ослабленные прохождением через охлаждающую атмосферу, как это происходит на Земле. Удивительная картина…

Солнце горит, как светлый яркий шар, лежащий на горах, как на огромной черной подушке. Только два контрастных цвета преобладают в этой картине: белый и черный. Небо — черное, и несмотря на то, что начался день, искрится бессчетным количеством звезд; пейзаж вокруг нас пустой, дикий, пугающий — без переходов света, без полутеней, он наполовину сверкающий от солнечного света, а наполовину черный в тени. Нет здесь атмосферы, которая там, на Земле, придает небу такой чудесный голубой цвет, а сама, пронизанная светом, растворяет в себе звезды перед восходом Солнца и сотворяет закаты и рассветы, розовеет от зари и застилается тучами, перепоясывается радугой и создает нежные переходы от света к тьме.

Нет! Видимо, наши глаза не созданы для этого света и этого пейзажа!

Варадоль, на основании поспешно сделанных замеров относительно высоты Земли на небе, делает вывод, что мы находимся именно на Синус Медии, куда по расчетам и должны были упасть. Мне так не кажется, так как вершины гор, окружающих с запада и севера эту плоскость, ни размером, ни своей высотой нисколько не напоминают те, которые мы знаем по карте: Мостинг, Соммеринг, Шротер, Боде и Паллас. Но, в конце концов, не все ли равно! Мы направляемся на запад, чтобы, двигаясь вдоль экватора, где, если судить по картам, должен быть самый ровный грунт, опоясать Луну и выйти на ту сторону.

Через минуту здесь ничто не будет напоминать о нас, кроме могилы и креста, навсегда обозначившего место, где приземлились первые люди на Луне.

Итак, прощай, могила товарища, первая постройка, которую мы сложили на новом месте! Прощай, мертвый друг, отец наш дорогой и недобрый, который вывез нас с Земли и оставил едва вступившими в новую жизнь! Крест, поставленный на твоей могиле, как будто флаг, свидетельствующий о том, что Смерть-победительница, прибыв сюда с нами, уже взяла в свои руки и этот мир… Мы убегаем от нее, а ты остаешься тут с ней, самый спокойный из нас, смотрящий на неподвижную Землю, которая тебя родила.

Первый лунный день, 197 часов после восхода Солнца.

Море Имбриум, 11° зап. долготы 17°21′ лунной широты.

Наконец-то я могу собрать мысли! Что за страшный, безжалостно долгий день, что за страшное Солнце, горящее огнем на этом черном небе уже в течение двухсот часов! Двадцать часов уже прошло с полудня, а оно все еще стоит в зените над нашими головами, окруженное непогасшими звездами, рядом с черным кругом Земли, обрамленным светящимся обручем атмосферы. Удивительное это небо над нами! Все вокруг нас изменилось, и только расположение звезд то же самое. Те же самые звезды, которые мы видели и на Земле, но здесь, где взгляду не мешает воздух, их видно несравненно больше. Весь небосклон засыпан ими, как песком. Звезды с удвоенной силой светятся зелеными, синими или красными точками, а не сливаются в белый цвет, как на Земле. При этом небо, лишенное цветной воздушной основы, совсем не выглядит гладким куполом; ощущается его безмерная глубина; не требуется расчетов, чтобы определить, какая звезда находится дальше, а какая ближе. Глядя на Большую Медведицу, я вижу, что некоторые звезды находятся значительно дальше остальных, тогда как с Земли все они выглядели, как семь гвоздиков, вбитых в небесный свод. Млечный Путь выглядит здесь не полосой, а сверкающим ужом, вьющимся в черной пучине. У меня такое впечатление, как будто я смотрю на небо через какой-то удивительный стереоскоп.

А самое удивительное — это солнце, окруженное звездами, огненное, страшное, но не затмевающее своим светом даже самого маленького из небесных светил…

Жара стоит ужасающая; скалы, кажется, скоро начнут таять и растапливаться, как лед на наших реках в прекрасные дни марта. Столько часов мы тосковали по солнцу и теплу, а теперь вынуждены скрываться от него, чтобы остаться в живых. Мы уже несколько часов находимся на дне глубокой расселины, которая тянется от подножия обрывистых скал Эратостенеса вдоль Апеннин в глубь Моря Дождей. Только здесь, в тысяче метров от поверхности, мы нашли тень и немного прохлады…

Укрывшись тут, обессиленные усталостью, мы спали в течение долгого времени без перерыва. Мне снилось, что я нахожусь на Земле, в каких-то зеленых и прохладных лесах, по свежей траве стремительно бежит прозрачный ручеек. По голубому небу плывут белые облака, я слышу пение птиц, жужжание оводов и голоса людей, возвращающихся с поля.

Разбудил меня лай Селены, требующей еды.

Когда я, разморенный сном, открыл глаза, то долго не мог понять, где я нахожусь, и что со мной происходит, и что означает эта закрытая машина, в которой мы находимся, что означают эти скалы вокруг, пустые и дикие? Наконец я все понял, и страшное сожаление охватило меня. Тем временем Селена, видя, что я уже не сплю, подошла ко мне и, положив морду мне на колени, начала всматриваться в меня своими умными глазами. Мне показалось, что в этом взгляде видится немой упрек… Я молча погладил ее по голове, и она начала жалостно скулить, оглядываясь на щенят, играющих в углу машины. Эти щенята, Заграй и Леда, единственные веселые существа здесь.

Правда, иногда и Марта бывает веселая, как маленький зверек, но это бывает только тогда, когда Вудбелл, все еще не поправившийся, протягивает руку, чтобы коснуться ее густых черных волос. Тогда ее смуглое лицо освещается улыбкой, а большие черные глаза с безграничной любовью всматриваются в лицо дорогого ей человека, еще недавно такое мужественное и красивое, а теперь увядшее и изнуренное горячкой.

Никогда не забуду тот день, когда я увидел ее в первый раз. Это было почти сразу же после того, как мы получили сообщение о том, что Браун отказывается лететь с нами. Мы сидели тогда вчетвером в Марселе в гостиничном номере, окна которого выходили на залив, и размышляли об этом отступлении товарища, которое не могло оставить нас равнодушными.

Тогда нам сказали, что какая-то женщина хочет немедленно встретиться с нами. Мы еще колебались, принимать ли ее, когда она вошла. Она была одета так, как в южных областях Индии одеваются дочери богатых местных жителей; лицо ее, необыкновенно красивое, выглядело испуганным, но решительным. Мы удивленно вскочили на ноги, а Томаш побледнел и, перегнувшись через стол, стал внимательно к ней присматриваться. Она остановилась у двери, наклонив голову.

— Марта! Ты здесь? — наконец крикнул Вудбелл.

Она сделала шаг вперед и подняла голову. В ее лице не было уже и следа колебания или неуверенности, вместо этого оно выражало одну только безграничную страстную любовь. Огненные черные глаза скрылись за полуопущенными ресницами, губы приоткрылись; она протянула руки к Томашу и сказала, глядя на него из-под ресниц:

— Я пришла сюда вслед за тобой и пойду за тобой даже на Луну!

Вудбелл побледнел, как мертвец. Он схватился руками за голову и скорее простонал, чем закричал:

— Это невозможно!

Тогда она посмотрела на нас и, поняв по возрасту, что О’Тамор самый главный из нас, кинулась к его ногам так быстро, что он не успел отпрянуть.

— Господин, — кричала она, хватаясь за его одежду, — господин, возьмите меня с собой! Я любовница этого вашего товарища, я люблю его, я всем для него пожертвовала, все бросила, пусть же он не бросает меня теперь! Я услышала, что у вас не хватает одного человека, и приехала сюда из Индии! Возьмите меня! Я не доставлю вам хлопот, буду служить вам! Я богата, очень богата, ядам вам золота и жемчуга сколько хотите — мой отец был раджой в Траванкоре[4] на Малабарском Побережье и оставил большое богатство! Я сильная, посмотрите!

Говоря это, она протянула к нему свои смуглые, округлые руки.

Варадоль возмутился:

— Но для такой экспедиции требуется подготовка! Это ведь не поездка на пароходе из Траванкора в Марсель!

Но она рассказала, что втайне от Томаша выполняла те же самые упражнения, что и мы, всегда рассчитывая на то, что в последний момент ей удастся умолить нас взять ее с собой. Теперь она просто воспользовалась возможностью, выполняя давно принятое намерение. Она знает от Томаша, что там, на Луне, нас может ждать смерть, но она не хочет жить без него. И снова умоляла нас взять ее с собой.

Тогда О’Тамор, до той минуты не произносивший ни слова, повернулся к Томашу с вопросом, хочет ли он взять ее с собой, а потом, когда Вудбелл, не в силах произнести ни одного слова, кивнул головой, положил руку на густые волосы девушки и сказал медленно и значительно:

— Поедешь с нами, дочка. Может быть, Бог выбрал тебя, чтобы ты стала Евой нового поколения, более счастливого, чем земное!

Эта сцена и теперь стоит у меня перед глазами…

Но вот Марта снова зовет меня. У Томаша снова жар, нужно дать ему хинин.

Двумя часами позднее.

Жара, вместо того чтобы ослабевать, становится еще сильнее. Мы спустились еще глубже, чтобы от нее спрятаться. Пока она не кончится, нельзя даже думать о продолжении путешествия. Меня охватывает страх при мысли, что нам надо преодолеть около трех тысяч километров, прежде чем мы достигнем цели… А кто поручится нам, что там, куда мы идем, можно будет жить?.. Один О’Тамор не сомневался в этом, но его уже нет среди нас.

Счетчик километров на нашем автомобиле показывает, что мы преодолели уже сто семьдесят семь километров, значит, учитывая время, продвигались со скоростью один километр в час. А ведь мы двигались как можно быстрее…

Мы отправились в путь через четыре часа после восхода солнца, направляясь к западу. Думая, что мы находимся на Синус Медии, мы собирались добраться до плоскости между горами Соммеринг и Шротер, а оттуда, обойдя Соммеринг с севера и запада, приблизиться к экватору и вдоль него продвигаться по направлению к горному кольцу Гамбарт и более высокому, расположенному дальше к западу Ландсбергу.

Прошло три часа, и мы проехали уже около тридцати километров, когда Варадоль, который в свою очередь стоял у руля, остановил машину. Перед нами возвышался невысокий продолговатый скалистый вал, тянущийся с юга на северо-запад. Вал можно было легко преодолеть, но нужно было определить направление, в котором нам следовало двигаться. В северо-западном направлении возвышались неровные, высокие скалы, которые мы принимали за горы кратера Соммеринг.

Теперь мы направили машину на север. Дорога стала гораздо более тяжелой. Грунт медленно поднимался в гору; тут и там встречались трещины, которые было необходимо объезжать, или целые участки, засыпанные обломками скал. Мы двигались теперь гораздо медленнее и с большим трудом.

Прошло уже двадцать четыре часа с восхода солнца, когда мы достигли гладкой поверхности скалы, по которой смогли двигаться быстрее. Здесь было решено остановиться на отдых. При этом странный вид окружающего нас пейзажа все больше начинал нас беспокоить.

Мы все были уже почти уверены, что находимся в какой-то иной части Луны, а не на Синус Медии. Следовало наконец сделать точные расчеты для определения долготы и широты того пункта, в котором мы находились.

Наскоро поев, мы приступили к работе. Петр установил астрономические приборы. Середина диска Земли отклонилась от зенита на 6° к востоку и на 2° к северу, следовательно, мы находились под 6° западной долготы и 2° южной широты, то есть на границе Синус Медии, рядом с кратером Мостинг. В этом не могло быть никаких сомнений, измерения были точными.

Тогда было решено двигаться дальше не изменяя направления.

Мы уже собирались отправиться в путь, когда вдруг Варадоль закричал:

— А наша пушка? Мы оставили пушку!

Действительно, только теперь мы вспомнили, что наша пушка, единственное и последнее средство сообщения с Землей, осталась вместе со снарядами у могилы О’Тамора. Его смерть и похороны так ошеломили нас, что мы забыли забрать с собой такую ценную для нас пушку.

Однако вернуться за ней было нелегко. Прежде всего из-за огромного пути, который мы должны еще пройти, каждый час для нас был дорог, так как в случае непредвиденных задержек запас продуктов и воздуха может иссякнуть, и тогда мы обречены на неминуемую гибель. Мы и так долго задержались в связи с болезнью О’Тамора и знали, что мороз или жара будут задерживать нас в дороге еще десятки раз.

Итак, мы двинулись в дальнейший путь.

От восхода Солнца прошли уже третьи земные сутки, за которые мы продвинулись едва ли на двадцать километров вперед. Жара становилась невыносимой. В душной и разогретой атмосфере автомобиля от постоянной тряски Вудбелл снова впал в горячку. Раны, полученные им в минуты падения на поверхность Луны, снова стали докучать ему. Какое счастье, что, по крайней мере, мы трое обошлись без царапин! Меня охватывает дрожь при одном только воспоминании об этом ужасном сотрясении!

Сначала, еще в пространстве, глухой взрыв мин, помещенных в нижней части снаряда, которые должны были смягчить жесткость падения, потом выдвинутое нажатием кнопки стальное защитное устройство и… Нет, этого мне описать не удастся! Я только видел в последнюю минуту, как Марта, приподнявшись в своем гамаке, прижала свои губы к губам Томаша. О’Тамор воскликнул: «Вот и приехали!»… и потерял сознание.

Когда я открыл глаза, О’Тамор лежал весь в крови, Вудбелл тоже в крови, Варадоль и Марта были без сознания… Из погнутых труб защитного устройства мы потом сделали крест на могиле О’Тамора…

Наши хронометры показывали девяносто восемь часов после восхода солнца, когда, падая с ног от усталости и жары, мы наконец заметили, что приближаемся к вершине той возвышенности, на которую с таким трудом взбирались. За эти четверо земных суток, занимающих чуть больше четвертой части лунного «дня», спать нам приходилось очень мало, поэтому было решено остановиться и отдохнуть. Вудбеллу тоже требовались сон и покой.

Машину мы остановили в тени скалы, которая оберегала нас от того, чтобы живьем не быть зажаренными в горячих солнечных лучах, после чего все легли спать. После двух часов я проснулся, отлично отдохнувший. Остальные еще спали. Мне не хотелось их будить, и я надел свой костюм и вышел из машины, чтобы осмотреть окрестности. Едва выйдя из тени, я почувствовал такую жару, как будто оказался внутри доменной печи. Уже не тепло, а жар лился с неба, обжигая мне стопы даже через грубые подошвы специального костюма. Мне пришлось собрать всю силу воли, чтобы не вернуться тут же назад в машину.

Мы находились в неглубокой скальной горловине, разделяющей два стогообразных возвышения из камня и заканчивающейся среди них своего рода переходом, который, насколько я мог заметить с того места, на котором стоял, переходил в плоскость, выходящую за оба холма по направлению к западу. Эти холмы закрывали мне вид на север и на юг. Только к востоку было открытое пространство, и можно было увидеть путь, по которому мы сюда прибыли. Я смотрел на каменные поля, испещренные котловинами, пропастями, расселинами и скалами — и просто не верил собственным глазам, что мы смогли пробраться через все это на нашем большом и тяжелом автомобиле.

На Земле, где сила тяжести в шесть раз больше, это было бы просто невозможно.

В эту минуту я почувствовал, что меня кто-то толкает. Я повернулся: за мной стоял Варадоль и делал какие-то отчаянные жесты. Я вышел из машины в костюме, но не взял с собой трубку для переговоров, поэтому ничего не мог понять. Я видел только, что он был очень бледным и чем-то страшно растерян. Я подумал, что Томашу стало нехорошо, и побежал к машине. Он пошел за мной.

Едва мы оказались в машине и сняли костюмы, Варадоль сказал, наклонившись ко мне:

— Не буди остальных и слушай: произошла страшная вещь, я ошибся.

— Что? — воскликнул я, еще не понимая, о чем речь.

— Мы упали не на Синус Медии.

— Где же мы находимся?

— Под Эратостенесом, на перевале, соединяющем этот кратер с лунными Апеннинами.

Перед глазами у меня потемнело. На фотоснимках поверхности Луны, сделанных на Земле, видно, что горный хребет, на котором мы находимся, обрывается почти отвесно к расположенной на западе гигантской равнине Море Имбриум.

— Как же мы отсюда спустимся! — в испуге вскричал я.

— Тихо. Один Бог знает. Это моя вина. Мы упали на Синус Эстуум. Смотри…

Он пододвинул мне карту и листки, исписанные столбиками цифр.

— А ты не ошибаешься? — спросил я.

— На этот раз, к сожалению, нет! И те измерения были точными, я только забыл, что тогда Земля не могла находиться в зените над центром лунного диска. Ты же знаешь, что Луна во время оборота вокруг своей оси подвержена небольшим колебаниям, так называемой либрации, в результате чего Земля не стоит неподвижно на небе, а описывает небольшой эллипс. И я забыл нанести поправки в связи с этим ее отклонением от зенита и поэтому определил неправильную долготу и широту точки, из которой мы производили расчеты. Теперь мы можем заплатить за это жизнью!

— Успокойся, — сказал я, хотя сам дрожал всем телом. — Может быть, еще удастся спастись.

Томаш и Марта вскоре проснулись. Нельзя было скрывать от них истинного положения вещей. Я, как можно осторожнее, рассказал им, как обстоят дела. Это не произвело на них слишком большого впечатления. Томаш только поморщился и прикусил губу, а Марта, насколько я мог понять по ее поведению, не очень хорошо отдавала себе отчет в опасности положения.

— Ну что ж, — сказала она, — как въехали, так и съедем, давайте вернемся.

Съедем, как въехали, Боже мой! Ведь то, что мы попали на дорогу, которая нас сюда привела, было чистой случайностью! А возвращаться? — столько сил и столько часов, напрасно потраченных!..

В конце концов мы решили подняться на этот перевал, чтобы посмотреть, удастся ли с него спуститься на равнину Моря Имбриум. Машина тронулась, и через несколько минут мы находились уже над пропастью.

Мы были совершенно ошеломлены тем видом, который открылся перед нами. Скала обрывалась у наших ног почти отвесно, а там, внизу, тысячей метров ниже, насколько можно было охватить глазом, простиралась безбрежная равнина Моря Имбриум, с изредка разбросанными по ней скалами. Отсутствие воздушной перспективы создавало такую видимость, что горы, даже весьма отдаленные, четко выделялись на фоне черного неба, сверкая невероятным светом. Картина поистине волшебная! На минуту мы даже забыли о нашем угрожающем положении.

Мы молча смотрели перед собой, не зная, какой избрать путь.

Оказавшись на плоскости Моря Дождей, мы имели бы перед собой пространство, по которому могли были передвигаться, но вся трудность заключалась в том, как на него попасть, как спуститься с этой, высотой в тысячу метров, отвесной скалы?

После короткого совета мы пешком отправились к югу, надеясь, что, возможно, там удастся найти дорогу вниз. Мы шли по узкой площадке, втиснутой между скалами и пропастью, обрывающейся в Море Имбриум. В одном месте проход был таким узким, что мы хотели вернуться, сомневаясь, что нам удастся проехать тут на машине. К счастью, Марта, которая была с нами, вспомнила, что у нас есть определенный запас мин, которыми можно легко взорвать небольшой, преграждающий нам путь скальный порог. Тогда мы обошли его, пройдя у края головокружительной пропасти, и пошли дальше. Теперь путь, ведущий по гребню горы, стал значительно более широким и плоским, он медленно поднимался вверх. Все же мы продолжали идти к югу; справа и слева громоздились ужасные вершины кольца Эратостенеса.

Примерно через полчаса после того, как мы обошли этот скальный порог, мы остановились перед новой пропастью, которая так неожиданно открылась перед нашими ногами, что Петр, который шел впереди и первым вступил на закрывающий ее от нас порог, отпрянул назад с испуганным возгласом. Действительно, трудно вообразить себе нечто более ужасное, чем картина, которая расстилалась теперь перед нами.

Двигаясь в южном направлении, мы, сами того не зная, оказались в глубокой расселине, находящейся уже в самом теле Эратостенеса. Вправо и влево были видны острые вершины скал, из которых одна сверкала в солнечном свете, другая — лежала в тени и была совершенно черной. А перед нами… нет! кто это сможет описать! — перед нами открылась бездна: бездонная и невероятная, что-то настолько ужасное, содержащее в себе столько угрозы, величия и мертвенности, что даже теперь меня парализует страх, когда я об этом вспоминаю!

Перед нами была внутренняя часть кратера Эратостенес.

Мощный вал, испещренный, как пила, зазубринами, замыкал здесь круг диаметром в несколько десятков километров, создавая большую котловину, наверное, самую страшную из тех, которые когда-либо видел человек. Острые вершины, поднимаясь почти на четыре тысячи метров над дном этой пропасти, спадали вниз почти отвесно. Это выглядело застывшим каменным каскадом, состоящим из огромного количества иглоподобных скал.

Мне невольно вспомнились слова Данте о Долине скорби. И в моем мозгу, ослабевшем от усталости и страха, начал возникать призрак Дантова ада, который, уж конечно, был не страшнее того, что мы видели перед собой! Клубящиеся на дне исполинского котла дымы казались хороводами осужденных на вечные муки душ, кружащих около чудовищной фигуры Люцифера, которую напоминал поднимающийся перед глазами один из вулканических конусов… Множество душ, страшная процессия осужденных. Распространяясь повсюду по скалистым склонам пропасти, они плыли огромными волнами, спускаясь в глубь ущелья, перекатываясь, клубясь, сталкиваясь. Некоторые пытались подняться вверх на свет, на солнце — они отрывались от дна целыми тучами и падали вновь, как свинцовый дым, на место вечной кары… И все это происходило в страшной, вызывающей дрожь тишине…

Мир закружился у меня перед глазами, я чувствовал, что близок к обмороку.

Вдруг до меня долетел плач. Я был так ошеломлен, что в первую минуту подумал, что действительно слышу голос осужденных на вечные муки… Но на этот раз это был не призрак. Плач слышался на самом деле через трубку, соединяющую шлемы наших воздухонепроницаемых костюмов.

Немного придя в себя, я огляделся. Вудбелл, оперевшись спиной о скалу, стоял бледный, с опущенной головой. Варадоль, подобно дикому зверю на привязи, нервно расхаживал, насколько позволял ему грунт и трубка, и оглядывался, как будто искал среди этих скал дорогу и выход. Марта сидела на камнях, опустив лицо на колени, и тряслась от рыданий, вызванных сильным нервным потрясением.

Охваченный жалостью, я подошел к ней и положил свободную руку ей на плечо. Тогда она, как-то по-детски жалобно закричала, как в ту памятную ночь, перед смертью О’Тамора:

— На Землю! На Землю!

Такое глубокое отчаяние слышалось в ее голосе, что я не мог найти слов, чтобы ее утешить. Впрочем, можно ли было это сделать? — положение наше было действительно отчаянным. Я повернулся к Варадолю:

— Что теперь будет?

Петр пожал плечами.

— Не знаю… смерть. Ведь отсюда невозможно спуститься.

— А если вернуться? — спросил я.

— О да! Вернуться, вернуться! — рыдала Марта.

Казалось, что Варадоль не слышит ее плача. С минуту он смотрел прямо перед собой, а потом ответил, повернувшись ко мне:

— Вернуться… разве только для того, чтобы, потеряв много драгоценного времени, опять встретить на своем пути подобную преграду. Смотри! — Он опять повернулся лицом к северу и окинул взглядом необозримую равнину Моря Имбриум, лежащую за нами. — Если бы мы могли туда попасть, перед нами была бы относительно ровная дорога, но мы туда не попадем… Разве что сломав шеи…

Я посмотрел в указанном направлении. Море Дождей, гладкое, освещенное солнцем, показалось мне раем, особенно в сравнении с жуткой внутренней частью Эратостенеса. Оно начиналась тут же, почти у наших ног, казалось так близко, что достаточно прыгнуть, чтобы там очутиться. Однако нас отделяла от желанной равнины тысяча метров отвесной скалы, не подходящей для спуска!

Мы сбились в кучу и уставились на это вожделенное пространство, которое могло нас спасти. Мы не чувствовали усталости и палящих лучей солнца, которое уже наполовину выглянуло из-за края скалы, нависшей над нами.

Через минуту Петр повторил:

— Мы туда не попадем…

Ответом ему было громкое рыдание Марты, которая не могла больше держать себя в руках.

Варадоль потерял терпение.

— Молчи, — крикнул он, хватая ее за плечи, — или я тебя отсюда сброшу! У нас и так достаточно хлопот!

Томаш вдруг выступил вперед:

— Успокойся… и ты не плачь, мы доберемся до Моря Имбриум. Возвращаемся к автомобилю.

В этих спокойно и решительно сказанных словах было столько уверенности, что все повернулись, чтобы исполнить приказ, не смея ни сопротивляться, ни задавать вопросов.

Вудбелл задержал нас еще немного.

— Посмотрите, — сказал он, указывая на обрывающиеся к Морю Дождей склоны Эратостенеса, — видите ту площадку, начинающуюся пятьюдесятью метрами ниже у подножия отвесной скалы? Насколько можно судить отсюда, она достаточно полого спускается к равнине. Оттуда мы могли бы съехать вниз.

— Но эта стена… — невольно прошептал я, взглянув на отвесно обрывающуюся скалу, которая отделяла нас от нее.

— Ерунда! У нас достаточно навыка лазанья по скалам. Мы с легкостью преодолеем эту преграду. А машину?.. Машину спустим, обвязав ее тросами. Не забывайте, что мы находимся на Луне, где сила тяжести в несколько раз меньше, и спуск с высоты в 50 метров значит то же самое, что на Земле спуститься с высоты в 8 метров.

Мы последовали совету Томаша.

Через сто девять часов после восхода Солнца мы начали спускаться по крутому склону Эратостенеса, чтобы достигнуть Моря Имбриум. Почти трое земных суток продолжался спуск в долину, лежащую почти у наших ног. Большую часть пути мы преодолели пешком, обжигаемые немилосердными, все более отвесными лучами солнца, падая от усталости и напряжения.

В течение этих трех суток, не знаю, удалось ли нам поспать хотя бы двенадцать часов, отыскивая каждый раз наиболее затененные места, чтобы укрыться от сжигающих заживо лучей солнца. Моментами зной лишал нас сознания.

Был уже лунный полдень, и солнце стояло над нашими головами рядом с темным шаром Земли, окруженным кровавой каймой насыщенной сиянием атмосферы, когда мы, измотанные до предела, оказались наконец на равнине.

Жара была такой чудовищной, что перехватывало дыхание, а кровь застилала глаза и стучала молотом в висках. Уже и тень не давала спасения! Раскаленные скалы дышали огнем, как жерло доменной печи. Селена тяжело дышала, высунув язык, щенята жалобно скулили, неподвижно растянувшись в углу автомобиля. Постоянно кто-то из нас падал в обморок, казалось, смерть ждет нас у входа в желанную равнину!

Необходимо было спасаться от солнца — но куда?

Тогда Марта вспомнила, что, спускаясь с горы, видела глубокую расщелину, которую, вероятно, заслоняли от нас сейчас неровности грунта. Двинувшись в указанном направлении, мы и в самом деле после часа быстрой езды, показавшегося нам годом, наткнулись на эту расщелину. Это было ущелье с отвесными стенами, образовавшееся благодаря трещине лунной коры, до тысячи метров глубиной и в несколько сотен метров шириной, совсем непохожее на земные овраги и ущелья.

Простиралось оно, насколько можно отсюда судить, на десятки километров параллельно цепи Апеннин, не помеченное на картах Луны, ускользнувшее, вероятно, от внимания астрономов по причине тени, в которой почти всегда должно было находиться, располагаясь вблизи высоких гор.

Для нас эта расщелина стала спасением. Достигнув места, где она начиналась, мы быстро съехали вглубь и только тут, тысячью метрами ниже поверхности Моря Имбриум, нашли немного прохлады…

После долгого размышления мы изменили маршрут путешествия. Вместо западного направления мы решили повернуть прямо на север, к полюсу Луны. Выигрыш при этом был двойной. Прежде всего перед нами более тысячи километров относительно ровной и хорошей дороги через равнину Моря Имбриум, что значительно убыстряло путешествие. Во-вторых, приближаясь к полюсу, мы попадаем в широты, где солнце днем не стоит так высоко над горизонтом, а глубокой ночью не заходит за горизонт; таким образом, можно найти там сносную температуру. Еще один такой полдень, как сегодня, и наша смерть станет неизбежной.

На Море Имбриум, 340 часов после восхода Солнца.

День клонился к вечеру. Вскоре, через четырнадцать с половиной часов, зайдет солнце, которое теперь стоит над далекими, закругленными холмами на западе, поднимаясь лишь на несколько градусов над горизонтом. Все неровности местности, каждый камень, каждое небольшое возвышение — бросали длинные, неподвижные тени, разрезающие в одном направлении гигантскую равнину, на которой они находились. Насколько мог охватывать взгляд — ничего, только пустыня, безбрежная, мертвая, распаханная длинными каменными грядами с юга на север, поперек которых чернели полосы теней… Далеко-далеко на горизонте торчали самые высокие иглы вершин, увиденные с Эратостенеса, а сейчас заслоненные от нас шарообразной поверхностью Луны.

Прошло шестьдесят часов с тех пор, как мы тронулись в путь. Автомобиль движется вперед. Мы поочередно спим во время его движения, а я еще и пишу. Останавливаемся только ненадолго, чтобы заново зарядить аккумуляторы нашего двигателя. Для того чтобы сберечь топливо, которого при ночном морозе будет потребляться довольно много, мы привели автомобиль в движение с помощью сжатого воздуха: А аккумуляторы приходится заряжать, потому что одних батарей при быстрой езде недостаточно.

Итак, мы быстро продвигаемся вперед, насколько позволяет окружающая нас территория. Значительные неровности грунта не позволили нам сразу направиться на север, после того как мы выбрались из Расщелины Спасения (так мы обозначили расщелину под Эратостенесом, которая своей прохладой спасла нас от смерти). Под 12° западной долготы мы попали в одну из световых полос, которые как лучи расходились от горы Коперника на сотни километров вокруг. Эти полосы, видные даже в самые слабые земные телескопы, всегда приводили в изумление астрономов. Как мы смогли убедиться воочию, эти полосы, шириной в несколько километров, образованы из как бы растаявших стекловидных скал. Я не могу объяснить происхождения этого удивительного явления…

До сих пор мы все еще движемся по светлой полосе, тянущейся от Коперника. Она представляет для нас удобную и ровную дорогу И направление ее на северо-восток нас полностью устраивает, так как она приведет нас прямо к плоскости между Архимедесом и Тимохарисом, которую нам надо пройти. Архимедеса пока совершенно не видно, так как мы находимся на равнине. В той стороне, где он должен находиться, виднелись только мелкие возвышенности, похожие на россыпь скал среди моря. По-видимому, это группа «кратеров», расположенная под 11° западной долготы и 19° северной широты. Мы надеемся проехать их еще до захода солнца. А потом — на север, все время на север, как можно дальше от той страшной широты, где рядом со зловещим серпом Земли прямо над головами стоит убийственное солнце. Да, совсем не похож на наше земное, животворящее солнце этот ленивый белый и раскаленный шар, — это какой-то алчный и язвительный бог, пожирающий и уничтожающий все вокруг! А мы четверо — единственные живые жертвы, которых он высмотрел себе в этой пустыне смерти! Мы должны уйти от него, прежде чем он снова выплывет на черный, вытканный золотом небосклон.

Я прерываю свои записи. Варадоль, занявший место Томаша, кричит мне, что теперь моя очередь встать у руля автомобиля. Другие уже спят. Марта, как обычно, лежа в своем гамаке, склонила голову на грудь Томаша, единственного среди нас счастливого человека!

Первый лунный день, 4 часа после захода Солнца,

на Море Имбриум, 10° з. д. 20°28’ с. ш.

Уже началась ночь, долгая ночь, для которой земные сутки являются частичками меньшими, чем часы для земной ночи. Земля, клонящаяся к югу, горит над нами, как огромный, светлый циферблат. По движению тени по ее диску мы легко можем определить время. Во время захода Солнца она была в первой четверти, в полночь диск будет полностью свободен от нее, а на восходе Солнца — она снова будет видна лишь на четверть. Роль минутной стрелки на этих небесных часах играли части света. По их уходу в тень мы можем определять часы, которые являются чем-то вроде минут в наших семидесятипятичасовых сутках.

После захода Солнца сразу стало так холодно, что у нас возникло ощущение, что из горячей ванны мы выскочили прямо в бассейн с ледяной водой. Заход Солнца приготовил нам и приятную неожиданность: мы ожидали после него немедленного наступления ночи, а тем временем еще довольно долго было светло. Это немного напоминало наши сумерки.

Когда мы выехали из тени мелких кратеров, о которых я вспоминал до этого, закончилась стекловидная полоса, по которой мы двигались последние сто километров. Мы уже приближались к двадцатой параллели, двигаясь прямо на север, когда солнечный диск, белый и блестящий, как днем, начал медленно опускаться за горизонт. Нас вдруг охватила тоска по этому исчезающему светилу, которое вновь предстанет перед нами только через четырнадцать дней. Мы все столпились около западного окна нашего автомобиля. Марта обратила плоские ладони в сторону уходящей дневной звезды и распевным и монотонным голосом запела индусский гимн, которым факиры на Земле прощаются с уходящим солнцем.

Вудбелл иногда вторил ей какими-то непонятными фразами из священных книг, видимо, припомнив время, проведенное в Траванкоре, и минуты, когда огненное солнце скрывалось в безбрежном океане.

Тем временем Солнце, углубившись частью своего диска за горизонт, как бы остановилось в ожидании. Его лучи освещали протянутые руки девушки и сверкали на ее белых зубах, виднеющихся между полуоткрытыми пурпурными губами. Я не мог избавиться от впечатления, что они разговаривают между собой — девушка и солнце.

Через полчаса был виден уже только краешек солнечного диска. Каменная пустыня по мере исчезновения этого белого источника света погружалась во тьму, как будто в море чернил. Только тут и там сверкали гладкие скалы, в которых отражался свет Земли. Марта уже закончила петь гимн и стояла, склонив голову на плечо Томашу и вглядываясь в темноту.

Нас охватила удивительная печаль, даже Петр, менее всех склонный к подобным чувствам, помрачнел и молча шевелил губами, как будто отвечая каким-то своим мыслям и воспоминаниям. А я… Перед моими глазами с невероятной быстротой промелькнула моя жизнь на Земле. Удивительный танец призраков и воспоминаний! Мне виделись равнины над Вислой и хмурые вершины Татр — и все это пространство заполнено бесчисленным количеством дорогих и близких мне людей, с которыми я навсегда простился… Навсегда!..

Грунт под колесами снова неровный, что вынуждает нас к постоянным объездам, отнимающим время. Впереди машины горит электрический прожектор, освещающий нам путь. Если бы не это, мы легко могли бы свалиться в какую-нибудь расщелину, слабо видимую при туманном свете Земли. Направление мы держим по звездам, так как с компасом никак не можем сладить в этом удивительном мире. К тому же металлические стены автомобиля также искажают его показания.

На Море Имбриум, 7°45‘ з. д., 24°1 с. ш.

В первые часы вторых лунных суток.

Полночь миновала, и мы уже забыли, как выглядит солнце; трудно даже представить, как могли мы жаловаться на его жар. В течение последних ста восьмидесяти часов, прошедших с захода солнца, мы подвергаемся воздействию такого неслыханного холода, что кажется, будто мысли замерзают в голове. Наши печи работают в полную силу, но мы, сгрудившись вокруг них, трясемся от холода.

Я пишу эти строки, прислонившись к печи. Кожа на спине у меня горит, но одновременно я чувствую, что кровь в моих жилах застывает от мороза. Собаки прижались к нашим ногам и воют без остановки, и мы чувствуем, что у нас мутится разум. Мы смотрим друг на друга в молчании, с какой-то странной ненавистью, как будто кто-то из нас виноват в том, что солнце здесь в течение трехсот пятидесяти четырех с половиной часов не светит и не греет…

Я хотел собрать все силы и записать некоторые впечатления от нашего путешествия после захода солнца, но вижу, что не могу собраться с мыслями. Мозг у меня какой-то замороженный и неподатливый, как машина изо льда. В голове мелькают картины и образы, которые я, при всем желании, не могу связать с собой. Иногда мне кажется, что я сплю наяву. Я вижу Марту, Томаша, собак, Петра — и не понимаю, что все это значит, кто я такой, откуда тут взялся и зачем…

Действительно, зачем?

Я хотел задуматься над этим, припомнить все, но не могу. Должна же быть какая-то причина, по которой я вместе с этими людьми покинул Землю… Не помню. Трудно даже думать.

У меня такое впечатление, что мы стоим. Я не слышу звука мотора. Нужно пойти и посмотреть, что произошло, но я знаю, что ни они, ни я — никто этого не сделает. Для этого нам пришлось бы отойти от печи.

Что за жуткий мороз!

Я вижу за окном какие-то скалы, которые освещает Земля. Наверное, потому мы и стоим, что находимся среди скал… Как все это странно и до такой степени безразлично мне…

Что я пишу? Неужели я в самом деле сошел с ума? Ужасно хочется спать, но я знаю, если усну, то замерзну и уже никогда не проснусь… Нужно встряхнуться, прийти в себя…

Удивительно, что в первую ночь на Синус Эстуум такого мороза не было. Видимо, под той плоскостью внутри тянутся какие-то вулканические жилы, которые немного обогревают грунт.

Пишу, пишу, чтобы не заснуть, иначе смерть!

Мороз, мороз, мороз… но нужно пересилить себя и не спать.

Только не спать, потому что это — смерть! Смерть должна быть здесь, поблизости. Там, на Земле, должны рисовать ее пребывающей на Луне, ведь здесь ее царство…

Почему мы стоим? Ах, правда! Какое это имеет значение!..

Палюс Петрудинес, на дне расщелины, 7°36′ з. д. 26° с. ш.

Вторые сутки, 62 часа после полуночи.

Итак, это произошло. Мы обречены на смерть, без всякой надежды на спасение. Мы знаем об этом уже около шестидесяти часов, достаточное количество времени, чтобы освоиться с этой мыслью. Итак — смерть…

Спокойно, спокойно, ведь это ничему не поможет. Нужно смириться с тем, что является неизбежным. Впрочем, для нас это не такая уж неожиданность, еще там, на Земле, отправляясь в экспедицию, мы знали, что подвергаемся смертельной опасности. Но почему же смерть не обрушилась на нас внезапно, как удар грома, почему она появилась в поле нашего зрения и приближается так медленно, что мы считаем каждый ее шаг и ждем, когда она начнет хватать нас холодной рукой за горло и душить…

Да, душить. Мы все задохнемся. Запаса сжатого воздуха нам при строжайшей экономии хватит только на триста часов. А потом…

На Луне, посреди бескрайнего простора Моря Имбриум, останутся четыре трупа в закрытом автомобиле.

А может быть, совсем иначе! В тот момент, когда у нас кончится кислород, мы откроем двери нашего автомобиля — настежь. Одна секунда — и мы окажемся в безвоздушном пространстве. Кровь брызнет изо рта, из ушей, из носа; несколько судорожных, отчаянных вдохов грудной клетки, несколько бешеных ударов сердца — и конец.

Зачем я пишу все это? Зачем я вообще пишу? Ведь это не имеет никакого смысла. Через триста часов я умру.

Часом позже.

Возвращаюсь к своему дневнику. Я должен заняться чем-то, иначе эта мысль о неизбежной смерти сведет меня с ума. Мы ходим по автомобилю и бессмысленно улыбаемся друг другу или разговариваем о чем-то незначительном. Минуту назад Варадоль рассказал, как в Португалии приготавливают некий соус из куриной печени с каперсами. А в это время все мы, не исключая и его, думали о том, что через двести девяносто девять часов мы умрем.

Собственно, смерть не так уж страшна — почему же мы так ее боимся? Ведь…

Ах, насколько жалко выглядит это философствование о смерти! Громче всех мудрецов, предписывающих соблюдать спокойствие перед лицом смерти, говорят мои часы в кармане. Я слышу тихое тиканье и знаю, что это шаги приближающейся смерти. Она будет здесь раньше, чем закончится наступающий долгий день. Не задержится ни на минуту.

Мы все еще находились среди подковообразных скал, одеревеневшие от мороза, когда Варадоль, взглянув случайно на стрелку манометра одного из резервуаров со сжатым воздухом, издал испуганный возглас. Все мы подскочили, как наэлектризованные, глядя в том направлении, куда указывала его дрожащая рука, так как от ужаса он не мог вымолвить ни слова.

В одну минуту мне сделалось жарко: манометр не показывал внутри никакого давления. Мне пришло в голову, что, возможно, от сильного мороза воздух в резервуаре, расположенном в стене, подвергается конденсации. Я открыл кран — резервуар был пуст. То же самое было со вторым, третьим, четвертым и пятым. Только в шестом, последнем, был воздух.

Всех нас охватило безумие. Не задумываясь ни над причиной загадочного для нас опустошения резервуаров, ни над тем, что мы делаем, что следует делать, и можно ли вообще что-либо изменить, мы все сразу бросились к двигателю, не чувствуя мороза, усталости, сонливости, ничего — охваченные только одной безумной мыслью: бежать, бежать, как будто от смерти можно убежать.

Через несколько минут автомобиль был уже в движении. Выехав из пространства, окруженного скалами, мы что было сил рванулись на север среди мелких холмов, покрывающих всю западную часть. Территория была малопригодной для езды и очень неровной. Автомобиль подпрыгивал, сотрясался, поднимался вверх и падал, немилосердно подбрасывая нас, мы даже не замечали этого, охваченные тревогой и отчаянием, в безумной надежде, что нам удастся добраться до другой стороны Луны, прежде чем кончится наш скудный запас воздуха!

Что за смешная мысль! Воздуха хватит нам только на триста часов, а от лунного полюса нас отделяет по прямой линии около двух тысяч километров дороги, половина которой приходится на гористые и неприступные места!