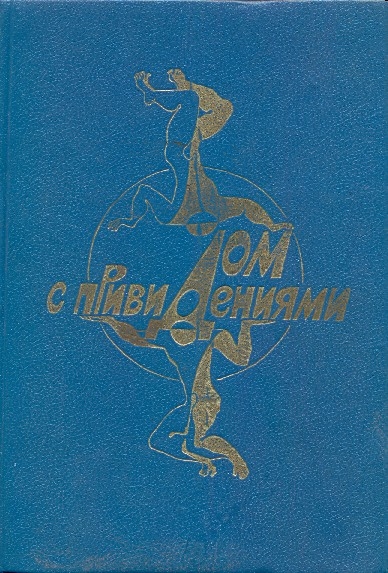

Дом с привидениями

Сборник фантастических повестей и рассказов

ЛЕНИНГРАД

“ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА”

ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

АССОЦИАЦИЯ ТВОРЧЕСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ

“МИР КУЛЬТУРЫ”

(БАЛТИЙСКИЙ ФИЛИАЛ)

1991

Поговорим о зеркалах

Ей в приданое дано

Было зеркальце одно;

Свойство зеркальце имело:

Говорить оно умело.

А.С.Пушкин…Вообще

Кусок стекла, покрытого с одной стороны амальгамой, — вот и все зеркало. Да что там стекло! Сколько веков, тысячелетий даже до появления стеклянных зеркал человек пользовался металлическими — отполированными пластинами меди, бронзы или серебра. А еще раньше он просто гляделся в водную гладь, ловя свое зыбкое отражение. Но каким бы ни было зеркало, мы всегда пытливо вглядываемся в него, чтобы увидеть себя как бы со стороны. И зеркальный мир, зеркальный двойник завораживают и неодолимо притягивают воображение. Почему? Трудно сказать. Но английские психологи поставили однажды опыт. Установив зеркало в одном из учреждений, они вмонтировали рядом видеокамеру. И что же? Оказалось, из проходящих людей — неважно — мужчин или женщин — лишь один из тринадцати оказался в состоянии пройти мимо зеркала, не бросив в него хоть мимолетного взгляда…

Зеркала окружают нас. И не только те, что развешаны по стенам наших квартир. Зеркало телескопа-рефлектора приближает к нам звезды, а зеркальные антенны релейных спутников помогают наводить ставшие уже столь привычными телемосты. Зеркала работают в фотоаппаратах и стереотрубах, прожекторах и установках для так называемой зонной плавки металлов. Зеркало стало термином и образом языка науки. С нашего языка привычно срываются слова “зеркальный канал” и “зеркало горения”, “зеркальный чугун” и “зеркальный карп”…

Так могло ли случиться, чтобы не стало зеркало излюбленным образом художественной литературы? Вспомним с детства знакомое пушкинское: “Свет мой, зеркальце! Cкажи, да всю правду доложи…” Или то, которое смастерил дьявол в “Снежной королеве” Г.X.Андерсена: помните, в нем “все доброе и прекрасное уменьшалось донельзя, все же негодное и безобразное, напротив, выступало еще ярче, казалось еще хуже”. А “Зазеркалье”, эта замечательная повесть Льюиса Кэрролла, переведенная, кстати, тем самым Александром Щербаковым, чей рассказ вы встретите в этом сборнике?.. А повесть-сказка Виталия Губарева “Королевство кривых зеркал”?.. Не возьмусь (да, кстати, и никто на свете не смог бы) перечислить все зеркала, щедро рассыпанные по необъятному книжному миру.

Но о некоторых мы сегодня поговорим. И прежде всего —

О Лукиановом зеркале

Почти девятнадцать веков назад в Самосате, бывшей, столице бывшего царства Коммагена, превратившейся ко II веку в провинциальный город Великой Римской империи, родился человек, которому суждено было прославить свою родину. Он так и вошел в историю под именем Лукиана Самосатского. Туристам, приезжающим сегодня в Самсат, скромный турецкий городок в вилайете Урфа, прежде всего рассказывают о судьбе античного мыслителя, философа-софиста и писателя-сатирика. Он был человеком не только талантливым, не только популярным в свое время, но еще и везучим: в отличие от многих других античных авторов до наших дней дошло немало его сочинений. Одно из них — “Правдивая история” — по праву считается предтечей сегодняшней фантастической литературы. И не только потому, что автор забросил своих героев на Луну, где глазам их предстало великое множество чудес. Впервые в истории литературы Лукиан столкнул людей с обитателями другой планеты, тем самым став родоначальником едва ли не самой распространенной темы научной фантастики (НФ) — Контакта, встречи человечества с иным разумом. Носителями этого разума чаще всего выступают обитатели далеких миров: жукоглазые марсиане, змеедевушки с Веги, мыслящие мхи с планет Арктура и иже с ними. Но партнером по контакту может оказаться, скажем, и созданный человечьими же руками искусственный интеллект, как происходит это, например, в превосходном рассказе упоминавшегося уже Александра Щербакова “Третий модификат”; или вполне земное, наше живое существо, лишь относящееся к иному виду, — скажем, разумный дельфин, вроде того, что поминается в шутливом рассказе Андрея Балабухи “Заколдованный круг”. И все-таки: для чего же великое множество фантастов, начиная с Лукиана Самосатского, описывают Контакт?

Для того чтобы разобраться в этом, вернемся ненадолго к “Правдивой истории”. Среди множества лунных чудес есть, может быть, самое главное: “…не особенно глубокий колодец, прикрытый большим зеркалом. Если спуститься в этот колодец, то можно услышать все, что говорится на нашей Земле. Если же заглянуть в это зеркало, то увидишь все города и народы, точно они находятся перед тобой”. Лукиан первым понял, что Контакт — средство взглянуть на наши, земные, дела под непривычным углом зрения, как бы заново и со стороны, а значит, увидеть многое совсем не таким, каким представляется оно нам в привычном традиционном ракурсе.

С тех пор писатели-фантасты великое множество раз пользовались этим Лукиановым зеркалом. Не обошли его вниманием и авторы сборника “Дом с привидениями”; больше половины их повестей и рассказов посвящены Контакту.

В рассказе Ольги Ларионовой “Короткий деловой визит” Контакт происходит донельзя традиционно — для НФ, разумеется. Появление звездного пришельца, первая встреча, поиски способов общения… И как раз потому, что обо всем этом уже написано множество произведений, Ларионова, признанный мастер жанра, даже не пытается нащупать здесь какие-то свежие идеи. Ей важно другое. Кто он, “звездный казак”? И какой представилась ему Земля и вся наша жизнь? Причем жизнь не сегодняшняя, а та, грядущая, к которой мы только нащупываем подступы.

“…Люди вашей Земли обладают свойствами, столь редкими у нас: они все доброжелательны, ненавязчивы и… такие разные. И кроме того, у вас все, абсолютно все любят детей”, — говорит космический пришелец.

Да так ли? Если бы все у нас любили детей, то откуда брались бы вопиющие случаи жестокого обращения с ними даже их собственных родителей? Откуда берутся в таком случае матери, отказывающиеся от собственного ребенка? И те, кого лишают родительских прав? И зачем понадобились бы в этом случае законы об охране детства, принятые во многих государствах?

Увы, пока еще до такого идеального состояния нам далеко. Но разве не к этому нам надо стремиться? Разве не про нас это писано: возлюби ближнего своего? А кто же может быть нам ближе, родней собственных детей, причем не только своих, кровных, но вообще — детей человеческих?

Пришелец прав: мы разные, очень разные — и хорошо, что так! В самом деле, представьте себе конструктор, состоящий из одних только винтов, например, — много из него сделаешь? А ведь мы должны из самих себя сотворить такой невероятно сложный организм, как человечество… Правда, различия эти не во внешних признаках, не в стремлении выделиться из толпы подвешенным к уху колокольчиком, а в различии наших индивидуальностей, богатстве и разнообразии внутреннего мира. Но любовь, о которой говорит “звездный казак”, как раз и есть одно из тех главных свойств, которые позволят нам рано или поздно ощутить все же себя единым человечеством с единой человеческой моралью, с общечеловеческой нравственностью.

Больше того: это качество должно быть присуще любой цивилизации, где бы она ни находилась, — на Земле или в окрестностях какой-нибудь Тау Кита. Уверенность в этом лежит в основе рассказа Святослава Логинова “Взгляд долу”. И человек по имени Сонд, и Яфмам, обитатель некоей неназванной планеты, в равной мере соответствуют тому высокому критерию, который мы называем человечностью.

Правда, два общества, которые представляют они, разительно отличаются друг от друга. Земляне продолжают идти тем же путем технологической цивилизации, по которому движемся мы уже тысячи лет. А обитатели планеты магов избрали путь иной, который можно было бы, используя традиционные термины и понятия НФ, назвать цивилизацией биологической. Для достижения своих целей им не надо сооружать громоздких машин, не нужен весь наш арсенал технических ухищрений. Зачем? Ведь достаточно подумать, сосредоточиться, приложить энергию собственной мысли, чтобы напрямую, минуя посредничество машин, механических усилителей и исполнителей нашей воли, создать все, что необходимо.

Но за все надо платить. И если мы за неразумное развитие технологии, за сомнительные порой достижения прогресса платим сейчас, например, катастрофическим загрязнением окружающей среды, грозящим в будущем (и недалеком!) необратимой деградацией природы, то обитатели планеты магов за свои односторонние успехи расплачиваются жестким самоограничением, изоляцией от других миров? “взглядом долу”.

Обе крайности равно неприемлемы. У нас, на Земле, все ширится движение, призывающее человечество сознательно ограничить свои потребности, отказаться от всего, что не является жизненно необходимым, во имя сохранения самой биосферы нашей планеты, во имя нашего собственного будущего. С удивительной прозорливостью писал об этом еще в конце пятидесятых годов классик современной отечественной НФ Иван Ефремов в романе “Туманность Андромеды”, называя такую фазу в истории общества Эрой Упрощения Вещей. На планете магов в рассказе Логинова находятся люди, которые не в состоянии преодолеть зов неба, те местные Дедалы, Монгольфье и Райты, которые становятся “зеркальными магами” (заметьте, и здесь образ зеркала!).

Но если бы идея рассказа заключалась лишь в том, что в любом обществе всегда были, есть и будут несогласные с общепринятыми нормами, идеями, взглядами, — это было бы слишком просто. Мысль писателя глубже, значительней: в замкнутом, герметичном сообществе, будь то племя, народ или все человечество, преодолевать внутренние противоречия гораздо сложнее, чем в открытом. “Заболевшие небом” обитатели планеты магов легко впишутся в земной мир. И пусть Сонд не пускает туда своих детей, “пока они неизлечимо не заболеют небом”, у детей ведь могут оказаться на этот счет свои соображения. Но в том, что среди миллиардов землян непременно сыщутся, не могут не сыскаться те, кому окажется близок и дорог образ жизни магов, кто захочет постичь и принять их мир, опустить “взгляд долу”, нет сомнений. А значит, оба мира, обе планеты, оба общества нужны друг другу, их союз обоюдожелателен и взаимовыгоден, ибо они помогут друг другу преодолевать свои внутренние несовершенства.

Конечно, Контакт может оказаться не столь прямым, как в этих рассказах, он может быть опосредованным, как это происходит, например, в повести Александра Шалимова “Эстафета Разума”, где между партнерами по Контакту пролегла труднопредставимая бездна не пространства даже, а еще менее преодолимого времени.

Кто знает, окажется ли обстановка на Марсе, когда туда доберутся наконец земляне, именно такой, как описана она у Шалимова, — речь, естественно, о реальных условиях, а не о фантастических “фантомах Азария”. Хотя на поверхности Красной планеты поработали уже и советские, и американские автоматические исследовательские станции, быть уверенным в чем-либо до конца нельзя. Писатель учел едва ли не все, что сегодня известно о Марсе, но ведь и на Земле мы делаем все новые открытия, несмотря на то, что планета наша, казалось бы, изучена вдоль и поперек. Не сходятся пока во мнениях астрономы и по поводу гипотетического Фаэтона: одни считают, что пояс астероидов между Марсом и Юпитером — это остатки прекратившей свое существование планеты; другие полагают более вероятным, что астероиды являют собой своего рода “строительный материал” для еще не сформировавшейся планеты… Но как бы то ни было, а написана повесть с такой степенью достоверности, с таким эффектом присутствия, словно речь идет не о фантастической “марсовке”, а о зимовке где-нибудь в Антарктиде, о которой автор писал не один раз. И оттого невольно верится — все именно так и есть там, на далекой Красной планете.

И еще одно, может быть, самое главное. Чисто фантастическую идею о працивилизациях Солнечной системы, о разумной расе, будто бы обитавшей некогда на Фаэтоне и переселившейся потом на Марс, а оттуда на Землю, расе, потомками которой являемся и мы, — через эту идею, популярную у писателей-фантастов, просвечивает другая, оригинальная. Здесь, у нас на Земле, зарождались, достигали расцвета и угасали многие цивилизации. Но какую-то часть своего опыта, знаний, культуры они передавали тем, кто был рядом, кто наследовал им. Вечно идет непрерывная смена поколений, и каждое передает свой опыт, знания, идеи следующему за ним. И цепь эта не должна прерываться. Заботой о будущем человечества продиктована фантастическая гипотеза писателя об информационном поле ушедших предков, которое материально запечатлелось в окружающей среде и продолжает воздействовать на нас как эстафета разума.

Коллизия Контакта, как видим, совсем не обязательно требует в равной мере выписывать обоих партнеров; важен факт Контакта, выступающего в роли того самого Лукианова зеркала, в которое смотрится человек, народ или человечество.

Ушли в прошлое времена, когда одна лишь мысль о встрече с инопланетным разумом казалась революционной и требовала обоснования. Вспомните “Звездные корабли” Ивана Ефремова, где найденный при раскопках в Гоби череп звездного пришельца выступает символом вселенского человеческого единства. Повесть дышала надеждой на Контакт — и не только космический. Оно и понятно: в канун “оттепели” так естественна была мечта о крушении “железного занавеса”…

Тридцать лет спустя Андрей Столяров в рассказе “Чрезвычайная экспертиза”, подхватив ефремовскую эстафету, использует тот же образ. Однако рассказ, написанный накануне перестройки, откровенно пессимистичен: Контакт прерывается ракетным залпом.

“…Когда вездеход остановился перед казармами, Астафьев, вылезая, негромко спросил генерала:

— Как вы думаете, они еще прилетят?

Генерал промолчал, а полковник, обернувшись с переднего сиденья, ответил:

— Я бы на их месте не рискнул”.

В другом рассказе Столярова, “Дверь с той стороны”, партнер по Контакту тоже откровенно абстрактен — символ, а не образ. Но отсутствие конкретного образа художественно обосновано — слишком уж чужда сила, с которой столкнулся герой рассказа, всему человеческому, всем нашим представлениям о жизни и разуме. “Мы слишком разные, — подумал Мазин. — Может быть, это и не Вторжение, но мы слишком разные…. Мы никогда не поймем друг друга”.

Мазин прерывает Контакт — ценой своей жизни. И тем самым доказывает, что даже самый обычный, заурядный, на первый взгляд, человек, вовсе никакой не супермен, может тем не менее в свой звездный час взять на себя ответственность за все человечество.

Впрочем, различия между партнерами по Контакту не всегда означают невозможность взаимопонимания. Казалось бы, уж как велики различия между элиминаром — искусственным существом, роботом, созданным не то в отдаленном будущем, не то на другой планете, не то в ином каком-то параллельном мире, — и людьми, причем даже не сегодняшним человечеством, а обитателями Франции конца XV века. И тем не менее взаимопонимание — пусть постепенно, трудно — рождается. Нелегко роботу Уайту, герою “Повести о Белом Скитальце” Игоря Смирнова, постичь не логику, но нравственные законы, движущие людьми. Однако постепенно от чисто машинной логики приходит он к человеческой совести. Не случайно дважды автор ставит его в одно и то же положение — выбора, кого спасать первым: юношу или старика. И если в первом случае, в начале повести, Уайт совершает выбор, исходя из сугубо логических, строго рациональных соображений, то во втором — так и хочется сказать, что руководит им не ум, а сердце (хотя какое уж сердце у робота!). Постепенная эволюция Белого Скитальца, очеловечивание Уайта — это тоже утверждение человеческих ценностей, рассматриваемых в Лукиановом зеркале Контакта.

Но сколь бы ни была велика популярность среди фантастов такого прекрасного инструмента, как Лукианово зеркало, арсенал магической оптики НФ им отнюдь не исчерпывается. И хотя мы еще отнюдь не исчерпали в нашем разговоре темы Контакта — даже на примере произведений этого сборника, — тем не мене? Пришла пора поговорить о другом зеркале —

О зеркале Галадриэли

Галадриэль, Владычица эльфов Лориэна, одна из героинь прекрасной сказочной повести английского писателя Джона Р.Р.Толкиена “Властелин Колец”, обладала Магическим зеркалом, которое могло показывать “прошлое, определившее вашу нынешнюю жизнь, или какие-нибудь сегодняшние события, способные повлиять на вашу судьбу, или то, что, возможно, случится в будущем”. Ничего необычного — какая же это сказка без волшебного зеркала? Но зеркало Галадриэли умело также открывать взору “события, для которых время еще не настало и, весьма вероятно, никогда не настанет, — если тот, кому оно их открыло, не свернет с избранной им однажды дороги, чтобы предотвратить возможное будущее”.

Трудно сказать, были ли этот образ, эта мысль навеяны Толкиену научной фантастикой или нет. Но обширное направление современной НФ выступает сегодня именно в роли зеркала Галадриэли — ради отрицания, предостережения, разоблачения такого будущего, наступление которого надо предотвратить. Корни этого — антиутопического — направления НФ уходят достаточно глубоко в историю политической борьбы, общественной мысли и художественной литературы. Вспомним хотя бы такие романы Герберта Уэллса, как “Машина Времени” или “Когда Спящий проснется”.

Заглядывают в зеркало Галадриэли и современные ленинградские фантасты.

Тема ответственности ученого за использование своего открытия, дальнейшую его судьбу также относится к одной из наиболее разработанных в фантастической литературе. Об этом думал еще Жюль Верн, больше ста лет назад заканчивая своего “Робура-Завоевателя”. Создатель фантастического воздушного корабля говорит в финале романа: “…я понял, что умы людей еще не подготовлены к тому важнейшему перевороту, который в один прекрасный день должно произвести завоевание воздуха… Граждане Соединенных Штатов, мои опыты завершены, но отныне я полагаю, что ничего не следует делать раньше времени. Это относится и к прогрессу: успехи науки не должны обгонять совершенствования нравов… Явись я сегодня, я пришел бы слишком рано, и мне не удалось бы примирить противоречивые и своекорыстные интересы людей”. К такому же выводу приходит и герой повести Артема Гая “Наследники” Оноре-Максимилиан Жиро. Правда, избирает он в отличие от инженера Робура не добровольное изгнание, а уход из жизни. И уносит с собой тайну вакцины, которая…

Стоп! Давайте попробуем разобраться, что есть эта вакцине — добро или зло для нынешнего человечества.

Казалось бы, какие тут могут быть сомнения! Разве не требуют отдать в руки людей такое средство против лучевой болезни тени жертв Хиросимы, “Счастливого Дракона”, Чернобыля, наконец?

Но нельзя забывать и о том, что история человечества — это еще и история поединка щита и меча. Чем надежнее щит, тем менее эффективен, менее страшен меч противника. Но и меч, совершенствуясь, требует нового, лучшего щита. Способные выйти победителями из любой артиллерийской дуэли броненосные корабли оказались беззащитны против нового меча — торпеды, выпущенной с борта подводной лодки. Что и было засвидетельствовано трагической судьбой британских крейсеров “Хог”, “Кресси” и “Абукир”, в одночасье пущенных на дно одной-единственной немецкой подлодкой. Казалось бы, подводная лодка стала безраздельно царствовать на море. Но родилась авиация, появились противолодочные корабли, вооруженные глубинными бомбами. И вновь понадобилось совершенствовать меч…

К чему этот разговор? Очень просто: вакцина Оноре-Максимилиана Жиро как раз и могла бы стать непробиваемым щитом, прикрываясь которым так соблазнительно, замахнуться атомной дубиной. Ведь собственная-то безопасность гарантирована! И кто знает, какое страшное новое оружие должно будет появиться на свет, чтобы возродить рухнувшее равновесие сил.

Именно эта мрачная картина, отраженная зеркалом Галадриэли, и заставляет героя повести уйти из жизни, унеся с собой тайну великого открытия.

Конечно, с решением Жиро можно было бы поспорить. Можно вспомнить о том, что открытие, ставшее известным всем, никому не может дать рокового преимущества. Но как в сложном сегодняшнем мире обнародовать такое открытие, сделать его достоянием всего человечества, если со всех сторон тянутся руки, достаточно сильные для того, чтобы заставить молчать кого угодно. Ситуация, в которую попадает герой повести, практически безысходна. И как ни трудно смириться с такой мыслью, но выбор, сделанный им, по сути оказывается единственно верным. Или по крайней мере единственно для него возможным. И воистину человечным — вот что важнее всего.

Правда, уход из жизни может быть и таким, как в повести Бориса Романовского “Преступление в Медовом раю”, герой которой, не погибая физически, вычеркивает себя из списка человечества. Космолетчики, иные миры, приключения на благодатной планете — привычный уже антураж современной НФ. Привычный, но не потерявший прелести и привлекательности ни для писателей, ни для поклонников жанра. Прекрасная планета, которую первооткрыватели нарекли Медовым раем, — и в этих-то “санаторных” условиях один из героев не выдерживает. Там, на Земле, во время подготовки он ничем не уступал остальным, успешно прошел все тесты, все тренировки. Но последней проверки не выдержал. Проверки сытостью. Бесконтрольностью. Властью над окружающим миром.

“— Мы судим предателя, человека, отказавшегося от Родины, от творческого труда, ради сытости и власти”, — говорит одна из героинь в финале повести. Не все читатели, возможно, согласятся с решением этого суда. Кому-то, — возможно, оно покажется слишком мягким; кто-то может не признать за экипажем экспедиции права на этот суд… И все же главный вывод повести неоспорим: такому человеку, как Антуан, нет и не может быть места среди людей Земли.

А можно вычеркнуть себя из жизни — или быть вычеркнутым, как это происходит в рассказе Вячеслава Рыбакова “Домоседы”, — иным путем. Путем ухода в “башню из слоновой кости”, миф о которой столь же живуч, сколь и бесплоден. Не однажды в истории мыслители и художники пытались отгородиться от реального мира с его неустроенностью и противоречиями, с его борьбой, в которой победы чередуются с поражениями и радости соседствуют со скорбями, которых никто и никогда не сможет исключить из человеческой жизни. Невозможно замкнуться в изолированном мирке, чтобы там, в тиши и покое, творить вечное и прекрасное. История не помнит примера, когда бы подобная попытка завершилась успехом. Борьба заостряет сознание цели, страдание — очеловечивает.

И вот вроде бы неоднократно проверенная, тщательно просчитанная попытка изолировать творцов и интеллектуалов на трудные времена в “башне из слоновой кости” терпит крах в рассказе Рыбакова.

“— У нас будет своя культура, — пытается объяснить сын герою рассказа смысл такой изоляции. — Понимаешь? Нормальная. Которую вы создали не штурмуя, а живя. И ваши внуки… — он запнулся, а потом заговорил с какой-то свирепой, ледяной страстью: — Наши дети будут учиться у вас!”

Двадцать шесть лет звездолет мчался к планете у Эпсилона Индейца, и все это время учителя не подозревали, что стали кроликами в грандиозном эксперименте. Не они готовили экспедицию, другие будут заселять Шану, не они заложат первые города, создадут и благоустроят новый мир. А они, на чью долю выпало безмятежное существование в замкнутом пространстве корабля, в искусственном, ложном, как бы земном мирке, постепенно сделались потерянным поколением — и чему они смогут научить других?

Жестокий и неправильный в основе своей эксперимент поставлен, правда, из благих намерений. Но мало ли было прекраснодушных заблуждений, за которые человечество заплатило слишком дорогую цену. Вспомним хотя бы библейский миф о рае, о вечном блаженстве без пота и слез… Нет, это не путь для человека — это тупик.

И рассказ Рыбакова своего рода доказательство тому — доказательство “от противного”. С самого начала, с первых его страниц чувствуется какая-то недоговоренность, какая-то фальшь, какая-то скрытая ложь. И недосказанное в конце концов прорывается. Отец переживает шок, когда узнает от сына, что у него “между делом” украли полжизни. Художник ведь, если это настоящий художник, тоже рожден для борьбы, для всех радостей и драм, положенных человеку. И для того и рисуют в зеркале Галадриэли подобные картины писатели-фантасты, чтобы в реальной жизни подобных тупиков можно было избежать.

Если от науки мы привыкли уже в своем XX веке ожидать горьких плодов, то уж спорт, казалось бы, никак не может быть чреват злом. Олимпиады античности, подарившие миру прекрасных Атлетов и Дискоболов, возрожденные в наши дни благородными устремлениями барона де Кубертена, основателя современного олимпийского движения. Красота состязания, благородное торжество победы, честность борьбы…

Но увы, чем дальше, тем больше меняется и спорт. Во-первых, мастерство спортсмена теперь уже зачастую зависит не столько от него самого, сколько от тех, кто создавал гоночный автомобиль или яхту, самолет или боб. Во-вторых, и сама состязательность спорта оказалась под ударом — не зря же в конце концов введен на соревнованиях допинговый контроль. И наконец, коммерциализация спорта, продажа игроков из одной команды в другую, тотализатор, денежные призы… И если оборотная сторона спортивной жизни будет развиваться и дальше — что ж, тогда нарисованная Андреем Измайловым в рассказе “Только спорт” страшноватая картина вполне может стать когда-нибудь не фантастической, а самой что ни на есть реальной. И неважно, будет ли это называться спейсболом или как-то иначе. Прискорбно другое: гладиаторы будущего вырастают из тех семян, что посеяны в мире нашего спорта уже сегодня.

А ведь разглядеть эти семена и есть задача зеркала Галадриэли. Помните? “События, для которых время еще не настало и, весьма вероятно, никогда не настанет, — если тот, кому оно их открыло, не свернет с избранной им однажды дороги, чтобы предотвратить возможное будущее”. Зеркало только показывает и подсказывает, а выбор пути и верность этому выбору — наша с вами человеческая ответственность. Так же и в искусстве: не надо думать, что достаточно назвать те или иные проблемы, изобразить их — и благодарное человечество тут же кинется делать все как надо! Нет! Прямого воздействия литературы на жизнь никогда не было и вряд ли будет. Но каждый писатель, обращаясь к этим проблемам, создает зеркало Галадриэли, в которое люди могут заглянуть и получить пищу для размышлений. А выбор поступков и действий — это уже дело нашей совести.

Большинство авторов этой книги пользовались теми двумя магическими зеркалами, о которых пока что шла речь. Обо всех же остальных — а их, прямо скажем, немало — можно будет вдоволь порассуждать тогда, когда какие-то из них станут главными инструментами авторов другого сборника фантастики.

Однако еще об одном зеркале, точнее, системе зеркал нельзя не сказать напоследок.

Об Архимедовых зеркалах

Множественное число здесь не случайно. Судите сами: совсем по-иному смотрят на мир, скажем, Сергей Снегов в рассказе, давшем название этому сборнику, и Олег Тарутин в своем “Вот хоть убей, не знаю”.

На вооружении Снегова — зеркало увеличивающее, сродни тем, что в телескопах приближают к нам звезды. Только направлено оно не в бескрайние вселенские просторы, а в мир человеческой души. “Дом с привидениями” — страстное по накалу мысли исследование места человека в мире. Вот он, мир, в котором живет человек. Его пространство и время. Здесь, и только здесь может человек существовать. Попытка уйти в иное время — прошлое ли, будущее — приводит к одному: исключению себя из этой жизни.

А вот Тарутин использует одно из тех зеркал, что развешивают по стенам в “комнате смеха”, зеркало искажающее, доводящее изображение до нелепости, но в то же время, как и все зеркала, правдивое, только на свой лад.

В самом деле, откуда взялась на облизанном ветрами останце породы причудливая вязь: “Не тужи, Гошик!”? Но вот вспоминается история одного геолога и писателя, который в причудливых каменных узорах старинной шкатулки усмотрел послание ссыльного декабриста и долгие годы потратил на расшифровку надписи… Еще в 1833 году Осип Сенковский в “Ученом путешествии на Медвежий остров” заставил своих героев узреть в “кристаллизации сталагмита, называемого у нас, в минералогии, глифическим или живописным”, древнеегипетские иероглифы. Герой научно-фантастического рассказа Дмитрия Биленкина “Все образы мира” художник-камнерез Влахов выявил в пейзажном камне вид, который своим совпадением с реальностью поразил космонавтов, побывавших на Венере. В минералогии известен письменный гранит, называемый также графическим пегматитом, — декоративный и облицовочный камень с узором, напоминающим древнееврейские письмена (отсюда еще одно его название — еврейский камень)…

Природа миллиарды лет “играет в кости” сама с собой, выбрасывает, неутомимо и без числа, случайные сочетания элементов, веществ, образует структуры, чтобы затем исследовать целесообразность своих невольных творений через человеческий разум, ею же и порожденный. Физики были немало озадачены, когда в Африке обнаружили естественный атомный реактор, принципиально подобный созданному человеком. Так почему бы самой природе не расписаться за Гошика? Не будем сваливать все на инопланетян. Загадочный автограф в рассказе Тарутина — шутливое напоминание, чтоб не зазнавались перед Великой Матерью…

Признанным мастером юмористического, пародийного рассказа был и один из основателей ленинградской группы писателей-фантастов Илья Иосифович Варшавский. В этом сборнике опубликованы два рассказа из его творческого наследия. Оба они — о поисках нестандартных путей в науке. “Последний эксперимент” поставил перед своими героями задачу естественнонаучную. “Тупица” — психологическую, о выборе своего места в жизни, и это особенно интересно.

Любой склад ума, любая способность (а также, если угодно, отсутствие таковой, лукаво подсказывает писатель) не может помешать человеку найти свое место. Мир наш достаточно обширен и многообразен даже для… Тупицы. Легенды о выдающихся ученых, провалившихся на экзамене в юности, справедливы не в том, разумеется, что знания не очень нужны. Беда деятельного и трудолюбивого героя Ильи Варшавского в том, что он не умеет и не желает понимать для всех очевидное. Зато оригинальные его возражения заставляют пристальней вглядываться в признанные истины и пересматривать ходячие мнения.

Неожиданное решение творческих задач — а такие задачи и встают перед героями НФ — зачастую приходит от шутки, сатиры, самопародии. И не оттого ли научная фантастика чем дальше, тем больше вбирает все эти, прежде не очень присущие ей, свойства жанра.

Сборник “Дом с привидениями” типичен в этом отношении. Будь герои Александра Щербакова, Ильи Варшавского, Андрея Балабухи или Андрея Кужелы невозмутимо серьезны, трудно сказать, например, удалось ли бы Сане Балаеву войти в контакт со своим “модификатом”, принять и вжиться в парадоксальную ситуацию.

Однако, спросите вы, все это прекрасно, но при чем же тут Архимед?

Больше двадцати двух веков назад в сицилийском городе Сиракузы жил греческий ученый по имени Архимед. Тот самый, что оставил нам архимедов рычаг и архимедов винт, спираль Архимеда и тот закон, который все мы учили в школе. Но с его именем связана и одна легенда.

Когда римляне осадили Сиракузы, Архимед организовал инженерную, как сказали бы мы теперь, оборону города. И рассказывают, что однажды он приказал собрать все зеркала, какие только есть в домах у жителей. Фокусируя солнечные зайчики, отброшенные этими зеркалами, на римских кораблях, стоявших на рейде, Архимед поочередно поджигал их, уничтожив в конце концов всю римскую эскадру.

По сей день неизвестно, правда это или красивый вымысел. Не могут на этот счет сговориться даже специалисты-оптики: одни считают такое вполне возможным, другие убеждены, что этого не может быть, “потому что не может быть никогда”. Да это и неважно для нас: легенда сама уже стала фактом наших представлений об истории и возможностях человеческого гения. Однако заметим: как раз на таком принципе работают сегодня солнечные коллекторы гелиоэлектростанций…

Так вот, все магические зеркала литературы: Лукианово зеркало, зеркало Галадриэли и другие, о которых мы говорили сегодня, и даже те, о которых вовсе не говорили, — образуют своего рода архимедову систему. Только в фокусе ее оказываются не римские триеры и пентеконтеры, а мы с вами — читатели книг.

Они очень разные, эти литературные зеркала. Как, впрочем, разными были и те, что собирал у сиракузских жителей Архимед: роскошное серебряное — из дома модной гетеры и тусклое бронзовое — из каморки какой-нибудь рабыни. Но разве это важно? Нужно было лишь свести все отброшенные ими солнечные лучи в одну точку, чтобы вспыхнул огонь.

И когда оказываются в этой точке наши умы и сердца — вот тогда-то и начинается непростой, порою даже очень трудный процесс выплавки восприятия и постижения мира.

Анатолий БритиковАлександр Шалимов Эстафета разума

Улетали с Марса марсиане

В мир иной, куда глаза глядят.

И не в сказке, не в иносказанье…

Двести миллионов лет назад…

С.ОрловКирилл прилетел на станцию “Марс-1” с пятой сменой. Продолжительность “марсовки” — год Марса — два земных с хвостиком. И полгода на дорогу туда и обратно. Два с половиной года вдали от Земли…

Садясь в вездеход, он снова подумал об этом. Вездеход назывался “Черепашка”. Так было написано белой краской на удлиненном голубом корпусе, который опирался на шесть коленчатых, обутых в гусеницы ног. Кирилл уже успел заметить, что конструкторы и монтажники предпочитали тут ярко-голубые цвета. Может быть, они напоминали о земном небе, а скорее всего просто резко выделялись на фоне ржавого грунта, скал, осыпей. Здесь даже дневное небо было красновато-оранжевым. Пыль, поднимаемая ураганами, никогда не успевала осесть.

“Черепашка” неторопливо бежала от космодрома, где опустился “Ветер времени”, к станции. Ехали напрямик по бурой, каменистой поверхности, испещренной оспинами небольших плоских кратеров. Справа вдали то появлялся, то исчезал за ближними возвышенностями фиолетово-красный обрыв, окаймленный шлейфами ржавых осыпей. Слева каменистая равнина, постепенно понижаясь, уходила на север и тонула в красноватой, пыльной мгле.

В вездеходе их было четверо — все в легких голубых скафандрах с круглыми, прозрачными шлемами. Пассажиры расположились впереди. Остальную часть просторной кабины занимал багаж — их личный, привезенный с Земли, и экспедиционный. Троим предстояло сменить часть персонала станции — тех, кто возвращался с “Ветром времени” на Землю. Четвертый — он вел вездеход — оставался тут на второй срок. Это был коренастый крепыш с коричневым от загара лицом и голубыми глазами. Шапка курчавых рыжих волос заполняла все свободное пространство шлема. Она напоминала нимб — обязательный атрибут экстрасенсов, — а еще — “святых”, как их некогда изображали на старых картинах и иконах. Водителя звали Мак, вероятно, Максим, но он сказал просто “Мак”, когда представлялся.

Кирилл знал, что в составе смены четырнадцать человек, причем каждый совмещает несколько профессий. В предыдущей смене, из которой десятеро через неделю покинут Марс, было два Максима — один врач, геолог-планетолог и художник, другой — астрофизик, энергетик и радист дальней связи. Кем был этот Мак, Кирилл не успел спросить, потому что при загрузке вездехода пришлось без конца отвечать на вопросы о земных новостях и делах.

Мак перестал задавать вопросы всего несколько минут назад, сосредоточившись на управлении “Черепашкой”. Закусив губу, он лавировал между скоплениями каменных глыб и по каким-то одному ему ведомым признакам выбирал наиболее оптимальный вариант пути.

— Дальше дорога чуть похуже, — заметил Мак, внимательно глядя вперед, — но мы выгадаем километров сорок.

Кирилл удивился:

— Кажется, от космодрома до Базы всего сорок километров. Я читал в отчете…

— Было, — откликнулся Мак, — но вас посадили на запасном, в восточной части равнины Офир. Отсюда до базы двести с небольшим, если по прямой.

— Почему мы сели далеко от станции? — спросил Кирилл.

Мак сосредоточенно покивал головой в прозрачном шлеме:

— Пришлось. На главном космодроме у нас, — он вздохнул, — непорядок объявился. Придется выяснять…

— Что именно?

— Пока толком никто не знает… Шефуня вам объяснит… Может, и ничего важного. Но посадили “Ветер времени” подальше. Так безопаснее.

— Безопаснее?

— Вот именно, — Мак усмехнулся, — да вы не пугайтесь…

— Это у них такая игра, Кир, — заметил Геворг, физик новой смены, он сидел позади Кирилла. — Пугать новичков… Вот, мол, ко всем прочим загадкам Красной планеты, еще одна из области “призраков”…

— “Призраки” Марса?

— А почему бы нет. Кстати, вода на твою мельницу, Кир. Ты ведь собираешься искать следы исчезнувшей цивилизации.

— Працивилизации нашей планетной системы, Геворг.

— Вот-вот… Следов жизни не нашли, а следы працивилизации будем искать… Естественно, они, — Геворг кивнул на Мака, — узнав, что в составе смены летит известный археолог, специалист по древнейшим цивилизациям Земли, приготовили сюрприз… Правильно я говорю, Мак?

Мак усмехнулся, загадочно и чуть смущенно, но промолчал. Все его внимание теперь было сосредоточено на местности впереди вездехода. “Черепашка”, покачиваясь, преодолевала довольно крутой подъем вдоль скалистого, усыпанного красноватой щебенкой склона.

— Такое впечатление, что едем по битому кирпичу, — пробормотал Сергей, энергетик, радист и радиоастроном новой смены, сидевший рядом с Геворгом. — Кирпич и ничего больше — кирпичные скалы, кирпичная щебенка, кирпичная пыль. И в небе — она же…

— Кислород, который когда-то был тут в атмосфере, пошел на окисление горных пород, — отозвался Мак. — Красный цвет — окислы железа. Железо вытянуло из атмосферы почти весь кислород.

— А удалось где-нибудь обнаружить неокисленные породы? — спросил Кирилл.

Мак отрицательно тряхнул головой:

— Пока нет. Слабее измененные попадались. Выветривание тут чертовски древнее, проникает глубоко. Неизмененных пород мы не встретили даже в буровых скважинах.

— Вы геолог, Мак?

Он кивнул и, немного помолчав, добавил:

— Геолог тоже…

Вездеход достиг вершины скалистого гребня. Внизу открылся обширный кратер с плоским красноватым дном. В центре круглой равнины громоздилась группа красно-бурых скал, похожих на руины древнего замка. Дальний гребень кратера чуть проглядывал в красноватой мгле.

— Станция там, — Мак указал вперед. — Пересечем кратер, и будет близко.

— А обрыв справа? — спросил Кирилл. — Мне сначала показалось, что он не очень далеко, но отсюда, сверху, это выглядит иначе.

— Ого, — воскликнул Мак. — Недалеко! Тут трудно оценивать расстояния на глаз. До обрыва отсюда около двухсот километров. Мы его видим так отчетливо потому, что там сейчас в атмосфере не очень много пыли. Последним ураганом ее согнало на север в равнины. Обрыв — южный край ущелья Копрат — скальная стена высотой побольше пяти километров.

Все взгляды обратились в сторону знаменитого ущелья — гигантской трещины, некогда расколовшей древнюю кору Марса.

— Не предполагал, что его видно из окрестностей станции, — заметил Геворг. — Это местечко меня очень интересует…

— А обычно его и не видно, — возразил Мак, затормозив вездеход. — Просто вам повезло. Смотрите хорошенько.

— Вы были там? — спросил Кирилл.

— Еще бы… Не один раз. И американцы тоже. Но там, — Мак махнул рукой, — надо работать и работать. Пока сплошные загадки…

— А как у вас отношения с американцами? — поинтересовался Сергей.

— Как и на Земле. Сосуществуем…

— Были у них?

— Наши кое-кто были. Я — нет. Их мы тоже принимали. Тех, кто работал в ущелье Копрат. Даже помогли немного. В общем-то они почти все неплохие парни. Кроме Гридли…

— А Гридли — кто?

— Есть такой один. — Мак помрачнел. — Познакомитесь. Ну ладно, полюбовались Копратом и поехали дальше.

“Черепашка” тронулась с места и, увеличивая скорость, побежала вниз по крутому каменистому склону. Кратер пересекли за полчаса, оставив справа по борту скопление похожих на исполинские колонны красноватых скал.

— Остатки некка — на месте жерла вулкана, — лаконично пояснил Мак.

— Что, вулканический кратер? — спросил Геворг. В его голосе прозвучало сомнение.

Мак кивнул:

— По-моему, да… Кое-кто, правда, не согласен, — он покачал головой. — Мы тут спорим по каждому поводу. И многого не можем понять. Сплошные загадки. Чем дальше, тем больше…

— Но такие широкие кратеры с плоским дном, кажется, принято считать метеоритными, — заметил Кирилл. — Как, например, Аризонский или Попигай у нас в Сибири. Поперечник этого кратера километров сорок. Ничего себе вулкан.

Мак пожал плечами:

— Тут есть вулканы и побольше. Настоящие — не такие как этот. Тут сложность в другом…

— В чем именно?

— Лед… Ископаемый лед… Повсюду. Мы с ним столкнулись, как только начали бурение. Я из-за него на вторую смену остался. Только из-за него одного…

— Не понимаю, — сказал Геворг. — Какой лед? Где? В полярных областях?

— Если бы! — усмехнулся Мак. — Везде, понимаете, везде. Тут и возле нашей Базы… Скалы, вот как гребень этого кратера и его центральная горка, они торчат из подо льда. Вы думаете, мы сейчас катим по каменному грунту? Черта с два! Под нами лед, присыпанный песком и щебенкой. И сколько его — никогда не знаешь.

— Так что у вас получается? — Кирилл удивленно взглянул на водителя. — Марс — планета-океан, замерзший океан?

— Почти, — кивнул Мак. — Почти… Впрочем, это пока моя — крайняя — точка зрения. Далеко не все со мной согласны. Скважин еще мало.

— На сколько же удалось углубиться?

— Не очень много. Первые сотни метров. Но повсюду одно и то же… Десять, двадцать, тридцать метров “битого кирпича”, как говорит ваш коллега, — Мак кивнул на Сергея, — дальше сплошной лед.

— Сколько? — попытался уточнить Кирилл.

— Никто не знает. Все скважины пришлось останавливать во льду. Его толщина многие сотни метров, а возможно, и километры.

— Это на ровных участках, а на возвышенностях?

— Там песка и щебенки побольше. Но все это наносы. Под ними тоже лед.

— А скальные участки, — спросил Геворг, — вот, например, гребень кратера, через который мы перевалили. Что под скалами?

— Там, конечно, коренные породы. — Мак бросил быстрый взгляд на Геворга, видимо удивленный его неосведомленностью. — Выходы каменной коры Марса. Они торчат сквозь лед. До того как океаны Марса промерзли насквозь, такие гребни могли быть островами.

— Ничего себе открытие! — воскликнул Геворг. — Замерзшие и похороненные песками океаны Марса. Вы моим глупым вопросам не удивляйтесь, — добавил он, — моя специальность физика атмосферы. В геологии я профан.

— У нас тут геологию называют ареологией, — заметил Мак, — хотя, может, это и не совсем правильно. Ареология — наука о Марсе в целом, включая и его кору, и льды, и атмосферу. Археолог широкого профиля у нас один — Шефуня.

— Ваш начальник?

— Он теперь и ваш тоже. Остается на пятую марсовку… А здешние ископаемые льды, промерзшие до дна океаны, — открытие последних месяцев. Еще не успело попасть ни в какие отчеты.

— Вы это разгрызли, когда мы летели?

— В общем, да, — кивнул Мак. — Ну вот, уже и наша станция… С благополучным прибытием на “Марс-1”, коллеги!

Вездеход затормозил. За цепочкой красноватых дюн открылась обширная котловина с плоским коричневато-бурым дном. В центре котловины голубыми полушариями поднимались купола Базы. Возле самого большого купола на высокой мачте трепетал на ветру красный с золотым гербом флаг Советского Союза.

* * *

— Загадки, сплошные загадки, — сказал профессор Никита Бардов — Шефуня, как его уважительно называли промеж собой сотрудники станции.

Бардов был нетороплив, массивен, краснолиц, бородат. Говорил густым колокольным басом. Его поведение в самых трудных, даже экстремальных ситуациях считалось критерием выдержки. На станции существовал неофициальный, но всеми признаваемый эталон — “одна шефуня” — величина, близкая к бесконечности, в малых долях которой оценивалась выдержка остальных участников марсовки.

Бардова отличали еще исключительная корректность, железная логика, несгибаемая воля и апостольская доброта. При необходимости распечь кого-нибудь он всегда переходил на уменьшительные и ласкательные формы речи.

По специальности он был планетологом. Несколько лет работал на Лунной базе. Его кандидатская диссертация, посвященная исторической селенологии1, сразу принесла ему докторскую степень. Шефуня был автором всех марсианских программ, начальником первой и четвертой марсовок. Теперь он оставался еще и на пятую…

— Что касается задач пятой, — Бардов сделал долгую паузу, — привезенную программу придется кое в чем изменить. Будем продолжать бурение, атмосферные наблюдения, геофизику… Биологические исследования надо сократить, потому что они ровно ничего не дали.

— А лед? — быстро спросил Мак.

— Биологи сосредоточат внимание на вашем ледяном керне2. Им этого вполне достаточно.

— Будет еще лед из шахты, — сказал Кирилл. — Проходка заложена в проекте, и я теперь думаю, что идти надо через покровный лед. Надо только выбрать подходящее место…

— Это очень хорошо, что вы там думаете, — ласково кивнул Бардов. — И местечко надо выбрать… А вот с самой проходкой, может, повременим? А?

— Но как же так! — воскликнул Кирилл. — Шахта — это своего рода гвоздь…

— Э-э, дорогуша, — загудел Бардов, — “гвоздей” в наших марсианских программах целые бочки, — он вздохнул. — Дело в том, что я еще не сказал вам, может быть, самого главного. Предстоит заниматься одной внеплановой… проблемой. Она тоже возникла недавно. На Земле об этом пока не знают… Тут у нас обнаружились места, в которых у людей возникают… — Бардов прищурился и сделал долгую паузу, — ну, скажем, пока… галлюцинации. Даже массовые, если посчитаем массой трех человек. Все наличные средства индивидуальной защиты — вездеходы, скафандры, в том числе тяжелые-ночные, пригодные, как вы знаете, для открытого космоса, — не помогают. Не помогают и защитные поля. Если “галлюцинация” оказывается длительной — в пределах часа или более того, — он кашлянул и снова сделал паузу, — может наступить беспамятство, после которого человек длительное время пребывает в состоянии крайней психической депрессии. Возможны и более тяжелые последствия.

— Похоже на заболевание, — осторожно заметил Кирилл.

— Мы вначале так и думали. Но главный медик, — Бардов указал на Мака, — кстати, он тоже остается здесь с нами, считает иначе… О своей точке зрения он потом сам расскажет. Первый раз это случилось… — Бардов обвел вопросительным взглядом присутствующих.

— Три месяца назад, — быстро подсказал Мак.

“Сразу после нашего отлета с Земли”, — подумал Кирилл.

— Первым был Азарий Горбунов, геофизик, — продолжал Бардов. — Он потом, по собственной инициативе, еще дважды попадал в это… приключение. Его пришлось… изолировать, и мы отправляем его отсюда… в довольно тяжелом состоянии.

— Психическом? — попробовал уточнить Кирилл.

— Крайняя депрессия, переходящая в бредовое состояние и паралич рук, — объяснил Мак.

— По-видимому, все-таки нервное заболевание, — заметил Кирилл. Мак отрицательно тряхнул рыжей головой.

— Потерпите, коллеги, у вас будет время все обсудить, — мягко остановил их Бардов. — Итак, впервые мы с этим столкнулись восемьдесят шесть дней тому назад. И произошло это в каньоне Копрат…

— В пещере, в одном из северных ответвлений каньона, — добавил Мак. — Мы там были вместе с Азарием, но в пещеру он зашел один… — Мак умолк и смущенно взглянул на начальника.

— Продолжайте, голубчик, — прогудел Бардов, — у вас получается гораздо интереснее.

— Извините…

— Продолжайте, продолжайте, а я пока отдохну.

— Он долго не выходил обратно и не отвечал на мои радиосигналы. Пришлось идти за ним. Я нашел его в глубине пещеры без сознания. Мы вытащили его наружу. Мне помогал Атиф — он был третьим в нашей поездке. Мы с Атифом ничего подозрительного в пещере не заметили… Когда мы привели Азария в чувство, он рассказал…

— Что он тогда рассказал, не столь важно, — заметил Бардов, — тем более что в дальнейшем повторялось примерно то же самое… Спасибо, Мак, вы очень помогли мне… Приключение в пещере Копрата так заинтересовало Азария, что он решил повторить его. Под предлогом еще каких-то геофизических наблюдений он отправился в Копрат со следующей исследовательской группой, забрался в ту пещеру и сидел в ней до тех пор, пока снова не потерял сознания. Правда, на этот раз он записал на диктофон свои… гм… наблюдения или… ощущения. На базу его привезли в бессознательном состоянии, и он болел больше месяца.

Пещеру мы тщательно обследовали в скафандрах высшей защиты, но ничего интересного и тем более подозрительного не обнаружили. Азарию, когда он поправился, было запрещено принимать участие в полевых поездках. Для себя я решил, что Азарий — натура увлекающаяся, очень импульсивная, у него эмоции нередко опережали логику и трезвое суждение ученого — просто надорвался в здешних нелегких условиях, тем более что работал он очень много. Наш главный медик, — Бардов снова указал на Мака, — поначалу тоже соглашался со мной, объясняя “казус Азария” нервным перенапряжением. Однако вскоре, а точнее, за тридцать три дня до прилета “Ветра времени” история повторилась.

На этот раз совершенно в ином месте — на главном нашем космодроме, где садились и откуда взлетали все земные корабли. Там жертвами… гм… галлюцинации… стали сразу три участника марсовки. Ни один из них не был в каньоне Копрат, и что произошло с Азарием, то есть о его… заболевании, как мы все полагали, они слышали с его слов. Когда это началось с ними, они все находились в диспетчерском бункере. Они сразу поняли, в чем дело, но само явление так их заинтересовало, что вначале они пренебрегли опасностью. Только когда один из них почувствовал себя плохо, они покинули бункер, однако галлюцинация не прекратилась. Фантом оказался в том же месте, где они увидели его через окно бункера. Я говорю “фантом”, хотя все они утверждают, что воспринималось это как вполне реальный объект… Их показания сходятся вплоть до деталей.

Погнали вездеход сюда, на Базу. Отъехав несколько километров, развернулись. Фантом уже исчез. Посадочная плита была пуста.

Профессор Бардов замолчал и задумчиво потер переносицу.

— Значит, в этом случае фантом наблюдался на посадочной плите космодрома? — уточнил Геворг.

— В самом центре плиты, в полукилометре от бункера и вездехода.

— Так что все-таки это было?

— Как это ни покажется вам странным, во всех случаях одно и тоже, — Бардов выделил последние слова, — высокий каменный портик с квадратными колоннами, поддерживающими массивный нависающий свод. В глубине за колоннами портика — ярко освещенный зал или какая-то площадь, заполненная множеством живых существ в ярких одеяниях. Между колоннами портика появлялась высокая фигура в длинном фиолетово-алом плаще или мантии и делала руками призывные знаки…

— Человеческая фигура? — снова уточнил Геворг.

— С того расстояния, на котором находились наблюдатели, она воспринималась как человеческая, так же как и существа в глубине.

— А фантом в пещере?

— Я же сказал, во всех случаях одно и то же.

— Не понимаю, — Геворг пожал плечами, — как в тесном пространстве пещеры?..

— В пещере словно бы приоткрывалось окно, — пояснил Мак. — Азарий говорил: “Как окно в иной мир”… Там тоже был портик с колоннами и все остальное… Азарий наблюдал это трижды. В редкие минуты просветления он несколько раз подробно пересказывал мне картину…

— Почему трижды? — спросил Кирилл. — Профессор говорил о двух… галлюцинациях Азария Горбунова.

— Три, — кивнул Бардов. — К сожалению, три. За ним не усмотрели. Узнав о фантоме на плите космодрома, Азарий, в нарушение моего запрета, сбежал и один поехал на космодром. Мы спохватились слишком поздно… Погоня обнаружила вездеход в центре посадочной плиты космодрома. Передняя часть машины была расплющена, словно машина врезалась в какое-то препятствие. Мотор не работал, а Азарий лежал в глубине грузового отсека. Его, видимо, отбросило при столкновении вездехода с чем-то. Когда его удалось привести в сознание, он сказал, что на космодроме увидел то же, что в пещере. Он попытался проскочить между колоннами портика и дальше ничего не помнит.

— Ну, а еще ваши “призраки” появлялись? — поинтересовался Геворг. В вопросе физика прозвучала плохо скрываемая ирония.

Бардов задумчиво погладил пышную бороду:

— Больше нет… У нас их больше никто не видел. Тем не менее мы сочли необходимым посадить “Ветер времени” в другом месте.

— А на главном космодроме кто-нибудь еще бывал? — вопрос прозвучал невинно, но в глазах Геворга Кирилл прочитал откровенную насмешку.

— Бывали. — Бардов продолжал поглаживать бороду. — Там установлено регулярное наблюдение. Кроме того, из диспетчерского бункера автоматически велась киносъемка.

— И что же?

— Ничего. На кинокадрах посадочная плита пуста, и в ее окрестностях ничего подозрительного не возникало.

— Вполне естественно, — усмехнулся Геворг, — давно известно, что призраки, привидения, вампиры и прочая нечисть на кино- и фотопленке не фиксируются.

— Относительно призраков не знаю, — спокойно заметил Бардов, — не приходилось ими заниматься. Но миражи, коллега, удается сфотографировать. Кстати, тут на Марсе миражи не редкость.

— Вы хотите сказать… — начал Геворг.

— Нет, я сказал все, что хотел. Прошу еще вопросы, если они есть?

— Остается ли на пятую смену кто-нибудь из числа наблюдавших… “Фантом Азария”? — спросил Кирилл.

— “Фантом Азария”, — задумчиво повторил Бардов. — Неплохо… Можно принять это в качестве названия проблемы. “Казус Азария” мне не очень нравилось… В нем что-то от терминологии юристов… Нет, коллега, никто не остается. Все-таки у нас нет стопроцентной уверенности, что это не заболевание.

— Интересно, а что думает по этому поводу главный медик четвертой смены? — спросил Геворг.

— Разрешите? — Мак взглянул на Бардова.

— Разумеется, коллега.

— Это не заболевание в общепринятом значении слова, — начал Мак, — это ранение… Если хотите, травма, наносимая мозгу каким-то еще неизвестным нам явлением, скорее всего излучением, связанным с возникновением фантома. Думаю, даже уверен, что мы еще столкнемся с ним. Среди многих загадок Красной планеты эта представляется одной из наиболее интересных и, пожалуй, наиболее опасных… Я полностью согласен с нашим шефом, что ей следует посвятить максимум внимания.

— Можно еще один вопросик? — поднял руку Геворг.

— Попробуйте, — кивнул Бардов.

— А о наших соседях из Западного полушария никто не думал? Наступило длительное молчание.

— Нет, почему же, думали, — сказал наконец Бардов. — Они попросили захватить на Землю одного парня из их смены. Он болен два месяца, а их корабль появится тут через год… Судя по тому, что сказал мне профессор Джикс, их босс, у этого парня — его завтра привезут к нам — те же симптомы, что у Азария…

* * *

На следующее утро в кабине Кирилла раздался мелодичный сигнал внутреннего телефона. Личные помещения “марсовщиков” на главной Базе назывались кабинами. Размер кабин был стандартный — два с половиной метра на три с половиной при двух с четвертью метра высоты. Рядом — туалет и душевая — одна на две кабины. Соседом Кирилла оказался Сергей, радист и радиоастроном новой смены; он с момента их прибытия на Базу не вылезал из центральной радиорубки. В каждой кабине имелась койка, днем превращаемая в диван, стол для работы, кресло, стенной шкаф и стеллаж для книг. Над столом — телевизионный экран, телефон и небольшой пульт управления с регулятором кондиционера, пылесоса, освещающих устройств, часами и указателем внутренней и наружной температур, силы и направления ветра, уровня радиации.

Кирилл услышал сигнал телефона из душевой. Пока он набросил халат и прошел в свою кабину, сигнал повторился дважды.

Он торопливо взял трубку:

— Кирилл Волин слушает.

— Доброе утро, коллега, — загудело в трубке. — Надеюсь, не разбудил. Это Бардов.

— Доброе утро, профессор.

— Оставьте вы этого профессора, коллега. Меня зовут Никита, для краткости Ник. Вы не очень заняты? Могли бы заглянуть ко мне?

— Прямо сейчас?

— Ну, скажем, в пределах десяти минут.

— Хорошо, буду.

Быстро одевшись и захватив папку со своей программой, Кирилл направился к шефу. Когда он поднялся в коридор, где рядом с кают-компанией находилась кабина начальника марсовки, навстречу ему попался Ге-ворг. При виде Кирилла на узком, худом лице геофизика, обрамленном щеголеватой бородкой стиляги-сатира, появилась усмешка.

— Ну, держись, спец по працивилизациям, — шепнул Геворг, ткнув Кирилла пальцем в живот.

Кирилл постучал и приоткрыл дверь.

— Прошу, — пробасил Бардов, поднимаясь ему навстречу.

Кабина начальника отличалась лишь тем, что в ней было не одно, а два кресла, а над столом вместо одного телефона — три и еще небольшой коммутатор. Усадив Кирилла возле стола, Бардов вопросительно глянул на его папку.

— Там что?

— Моя программа, обоснование, намечаемые районы работ… Я…

— Да-да, помню, — прервал Бардов, поглаживая бороду. — Читал ваши статьи и монографию, коллега. Занятно… Хотя я лично не со всем согласен. Впрочем, мои мысли на сей счет — мнение дилетанта. Да… Для начала хотел просить вас заняться кое-чем иным… Вы, конечно, догадываетесь? Проблема “Фантома Азария”… Интересно, не правда ли? Вы ведь не только антрополог, историк, археолог, вы и врач-психиатр, не ошибаюсь?

— Это раньше… Я давно не практиковал.

— Неважно. Здесь вы единственный среди нас такой специалист… Мак — терапевт широкого профиля, а врач, прибывший с вашей сменой, — хирург. Я хочу просить вас возглавить проблему “Фантома Азария”. Мак и я будем вам помогать…

— А моя программа? Институт, который рекомендовал меня для участия в экспедиции…

— Э, дорогуша, тут у нас у каждого по нескольку программ. Времени в вашем распоряжении уйма. К тому же, — Бардов многозначительно поднял палец, — кто знает… куда вас может завести “Фантом Азария”.

— Вы хотите сказать, — начал Кирилл, широко раскрыв глаза, — хотите сказать, что…

— Я всегда хочу сказать то, что говорю, — прервал Бардов. — Постарайтесь запомнить это, коллега Кир. Проблема “Фантома Азария” возникла неожиданно, никакими программами, естественно, не могла быть предусмотрена. Пока все, с ней связанное, — великое неведомое, которое надо постараться прояснить… У каждого из нас были и есть свои “кочки зрения” не происшедшее. Вот, например, прибывший вместе с вами коллега Геворг утверждает, что фантома Азария вообще не существует. Что ж, и это возможная “кочка зрения”…

— Но доказать, что чего-то не существует, невозможно, — заметил Кирилл.

— Именно. Поэтому, если, занявшись фантомом, вы ничего не обнаружите, придется признать, но только с определенной долей вероятности, что самой проблемы действительно не существует. Имели место нервные расстройства, связанные с индивидуальными особенностями психики отдельных участников экспедиции. Надо постараться установить, какие особенности человеческой психики противопоказаны участникам марсианских экспедиций и почему. Думаю, никто лучше вас с такой задачей не справится.

Кирилл с сомнением покачал головой:

— Все это так далеко от моих нынешних научных интересов… И еще одно: участники экспедиций на Марс — и у нас, и у американцев — проходят такие тесты и такую массу проверок, что кандидат с минимальными психическими отклонениями от нормы наверняка будет отсеян.

— Человеческий мозг всегда был и остается великим неведомым, коллега. Да вы знаете гораздо лучше меня. А вот относительно подготовки американцев, выясните подробно, когда привезут их… больного. Обстоятельства заболевания тоже. Потом их данные сопоставим с нашими.

— Кажется, вы считаете, что я уже дал согласие? — недовольно заметил Кирилл.

Широкое красное лицо Бардова озарилось лучезарнейшей улыбкой.

— Я не сомневался, коллега. Именно поэтому просил вас… а не приказывал. Думаю, что вам сразу после старта “Ветра времени” надо побывать у наших американских друзей. Уточнить на месте, как получилось с их парнем. Впрочем, программу работ по проблеме “Фантом Азария” вы разработаете сами. В любое время привлекайте для этого Максима и меня… Программу вы представите на утверждение ученого совета нашей пятой смены, скажем, ровно через четыре недели. Вам все ясно, коллега?

— Пока да, — мрачно сказал Кирилл, поднимаясь.

— Ну, так с богом, как говорили в старину.

“Черт бы тебя побрал, — подумал Кирилл, выходя, — вместе с твоим богом, “Фантомом Азария” и моим идиотским назначением. Хорошо же буду выглядеть, когда придется отчитываться в Институте после возвращения… Возвращения… — внутри что-то больно кольнуло. — До него еще двадцать семь земных месяцев… если все обойдется благополучно”…

Спускаясь по лестнице на свой этаж, Кирилл приоткрыл металлическую штору иллюминатора и глянул наружу. Окрестность была задернута красно-бурой пыльной мглой. Начинался ураган…

* * *

Ураган бушевал трое суток. Поэтому американцы появились лишь за несколько часов до отправления космического корабля. Их небольшой короткокрылый планетолет, напоминающий “челенджеры” конца прошлого века, совершил посадку невдалеке от “Ветра времени”.

Кирилл и Мак в легких голубых скафандрах направились навстречу гостям. Американцы уже выгрузили и установили на самоходную тележку белый с прозрачным верхом саркофаг. На американцах — их прилетело четверо — были одинаковые полосатые со звездами легкие скафандры, напоминающие раскраской их государственный флаг.

— Он тут, — сказал широкоплечий, коренастый здоровяк, который представился как доктор Морстон.

Сквозь прозрачное забрало шлема Морстон подмигнул Кириллу и похлопал рукавицей по верху саркофага.

Кирилл подошел ближе. Под прозрачной крышкой бритая голова, бледное, без единой кровинки худое лицо, глаза закрыты, дыхания не заметно.

— Жив он? — невольно вырвалось у Кирилла. И словно в ответ на этот вопрос, ресницы человека, лежащего в саркофаге, дрогнули, приоткрыв бесцветные пустые глаза.

— Почти полный паралич, с потерей речи, — сказал Морстон. — Состояние тяжелое… Не знаю, удастся ли его доставить на Землю живым. Но это единственный шанс… Мы ничего не могли сделать.

— От вас кто-нибудь полетит с ним? — спросил Мак.

— К сожалению, нет, — потупился Морстон.

— У нас только один врач, — сказал второй американец. Под яйцевидным шлемом блеснули его очки.

— На корабле есть каюта и для сопровождающего, — заметил Кирилл. — Ваш шеф, когда разговаривал по радио с нашим начальником, упоминал кого-то еще, кого хотел отправить.

— Да, Гридли, — нахмурился Морстон, — но он отказался. Ему… лучше…

— У вас… есть еще… больные? — осторожно спросил Мак.

— К сожалению, есть…

— У нас мало людей, — сказал американец в дымчатых очках. — Каждый человек на счету. Именно поэтому мы вынуждены просить взять его одного, — он кивнул на саркофаг, — без сопровождающего. У вас на корабле будет врач?

— Конечно. — Мак положил руку на край саркофага. — Медицинскую карту вы привезли?

— Она у меня. — Морстон похлопал по наружному карману скафандра. — А, вот Гибби тащит и его личные вещи.

— Личные вещи? — удивился Кирилл. — Зачем? На корабле его обеспечат всем необходимым.

— Это его собственность, — возразил Морстон. — Не оставлять же здесь. Ему что-нибудь может понадобиться.

Бросив взгляд на саркофаг, Кирилл подумал, что едва ли этому парню когда-нибудь что-то понадобится.

Подошел Гибби, волоча два здоровенных звезднополосатых мешка с застежками-молниями на маленьких бронзовых замочках. Темное лицо и курчавые черные волосы не оставляли сомнений в его негритянском происхождении. Не говоря ни слова, Гибби принялся втискивать принесенные мешки на нижнюю платформу тележки под саркофаг. Потом забрался на маленькую площадку в передней части тележки и включил двигатель. Тележка медленно двинулась по красноватому щебнистому грунту к возвышающемуся невдалеке “Ветру времени”. Кирилл, Мак и американцы пошли следом.

Шли медленно, в понуром молчании. Кирилл подумал, что их шествие напоминает старинный траурный кортеж. Пытаясь уйти от тягостных мыслей, он обратился к американцу в дымчатых очках:

— Этот ваш товарищ, там, — Кирилл кивнул на саркофаг, — кем он был по профессии?

— Энрике?.. Астрофизик, специалист по космическим лучам…

— А что, собственно, с ним приключилось? — спросил Мак.

Американец вздохнул:

— Никто толком не знает. Заболел… Стало хуже, потом вдруг паралич…

— Вдруг? — переспросил Мак.

— Здесь все подробно написано, — вмешался Морстон, снова похлопав по карману своего скафандра. — С чего началось, как лечили. Ваш врач разберется. А что с ним дальше делать, никто из нас не знает.

— Я тоже врач, — заметил Мак.

— О! — воскликнул Морстон. — Прекрасно. А ваша специальность?

— Терапевт…

— Прекрасно, — повторил Морстон, уже без особой убежденности, — впрочем, мне кажется, тут нужен психиатр.

— Почему вы так думаете?

— Знаете ли… — Морстон замялся. — В общем, он был… со странностями. А потом начались галлюцинации…

— В чем они выражались?

— В чем?.. Да так, разное… В его карте написано…

— А ваше личное впечатление?

— Какая ему цена. Я не специалист. Вот, может, Фред скажет, — Морстон кивнул в сторону своего товарища в дымчатых очках, — он жил с Энрике.

— Нет, вначале он был, как все, — возразил Фред, — странности у него появились много позже. Мне кажется, со странностей все и началось. Он очень много работал. Не щадил себя… Сильное переутомление, надрыв, специфика здешних условий. Мозг не выдержал… Что-то там у него “отключилось”, и вот результат… После полуторагодового пребывания здесь мы все со странностями…

— Но вы проходили на Земле тщательную проверку, отбор, — заметил Кирилл.

— Проходили, — согласился Фред, — а так ли она много значит? Металл тоже проверяют, прежде чем из него построят космический корабль. Каких только проверок не придумали… А сколько аварий в космосе произошло именно из-за усталости металла. А человек? Неужели ему быть прочнее металла. Не знаю, может, у вас именно так; наши в здешних условиях долго не выдерживают. Так было в прошлые смены, так и сейчас. Я слышал, у вас в эту смену тоже один свихнулся.

— Да, действительно, — кивнул Мак, — одного отправляем больным. И мне кажется, симптомы сходные, хотя у нашего товарища состояние не столь тяжелое. Именно сходство симптомов заставило меня обратиться к вам с вопросами.

— Тут все подробно написано, — повторил Морстон, извлекая из кармана скафандра большой пластиковый конверт. — Я это вручу вашему медику на корабле.

— Перед отлетом проверялись чисто внешние параметры умственной деятельности, — сказал Фред, — скорость решения задач, число допущенных ошибок, показатели психофизиологической напряженности — частота пульса, данные электрокардиограмм, энцефалографии и еще многое. В определенных пределах по этим параметрам можно судить, достаточна ли мощность мозга каждого из нас для охвата и переработки сведений, поступающих с приборных панелей и даже из окружающего нас мира. Но можно ли по этим чисто внешним проявлениям судить, что в действительности происходит в мозгу человека, решающего ту или иную оперативную задачу или проблему? Где предел информационной емкости мозга, предел допустимых нагрузок, предел прочности как биологической конструкции? Никто этого не знает…

— В чем все-таки выражались странности в поведении Энрике, о которых вы упомянули? — спросил Мак.

— В мимике, выражении глаз, интонациях, жестах… Он стал очень раздражителен, резок, неконтактен, обрывал, когда к нему обращались с вопросами. Он все больше удалялся от окружающих, замыкался… как компьютер без обратной связи. Иногда казалось, что он искал и не находил ответа на какой-то мучающий его вопрос. Потом…

— Стоп, Фред, после доскажешь, — прервал вдруг Морстон. — Смотри, нас встречает сам начальник русской станции.

Кирилл, слушавший американца, тоже глянул вперед. Им навстречу шагал Бардов в окружении участников четвертой и пятой смен.

* * *

Американцы явно торопились. Морстон, возглавлявший их группу, отклонил даже приглашение Бардова посетить Базу.

— Отсюда до вашей Базы далековато, — объяснил он свой отказ, — а нам еще предстоит работа на обратном пути. И мы должны возвратиться к себе засветло. У планетолета очень напряженный график. Завтра полетят наши геологи. Да и у вас перед стартом дел немало…

— Полагал, вы останетесь нашими гостями до отправления “Ветра времени”, — сказал Бардов. — Жаль, что спешите. А я даже думал потом подкинуть с вами двух наших товарищей… Для координации дальнейших планов. Видимо, придется пока отложить?..

— Да-да, — обеспокоенно закивал Морстон, — мы это сделаем обязательно, но… немного позже. Согласуем по радио и встретимся…

Кириллу показалось, что торопился лишь Морстон… Фред и Гибби, по-видимому, не прочь были бы задержаться и распрощались с плохо скрытым сожалением.

Когда американский планетолет улетел, Геворг сказал Кириллу:

— Рыльце у них в пушку, вот что; особенно у Морстона… Подбросили полутруп и сбежали…

— Объясни свой гениальный домысел.

— Не понимаешь? Все эти так называемые “призраки”… их работа… А Энрике — морская свинка. На нем отрабатывалась “методика”. Теперь концы в воду, особенно если он станет трупом во время полета. На Земле нашим еще придется доказывать, что к чему… И оправдываться.

— Но зачем?

— Что зачем?

— Зачем бы им все это?

Геворг усмехнулся:

— Пока не знаю. Может, попозже поймем? Не исключен и примитив: хотят напугать, чтобы мы свернули работы… Наш главный космодром выбран не случайно… И ущелье Копрат подозрительно. Один из самых глубоких разрезов марсианской коры. Там они что-то учуяли, а космодром — удар ниже пояса.

— Чересчур мудро! Подозрительность никогда не благоприятствовала проницательности, Геворг.

— У меня тоже появлялась подобная мысль, — заметил Мак, молча слушавший их разговор. — Потом я ее исключил. Ведь, по существу, “Фантом Азария” не угроза, даже не предостережение. Это скорее приглашение, призыв, обещание чего-то… Он способен возбудить любопытство, интерес, но не страх.

— И лишь попутно переворачивает мозги, лишает человека рассудка, — добавил Геворг.

— Это побочные явления, вероятно связанные с излучением. Убежден, что найдется способ нейтрализовать его.

— Если мы раньше не последует за Азарием и Энрике.

— Я отнюдь не утверждаю, Геворг, что опасности не существует. — Голубые глаза Мака словно заледенели и взгляд вдруг приобрел несвойственную ему суровость. — Мы ведь понятия не имеем, какие еще излучения пронизывают всех нас на этой планете. Может быть, “поле”, в котором возникает “Фантом Азария”, существует тут постоянно. Существует и постоянно воздействует на нас. Подобно радиоактивности — до того как ее научились измерять; подобно гравитации, наконец, которую мы научились создавать искусственно, хотя понятия не имеем, что она такое. Локальные нарушения неведомого здешнего “поля” — естественные, а может быть, даже искусственные, приводят к возникновению фантомов…

— Все-таки допускаешь — искусственные, — усмехнулся Геворг.

— Не исключено, но и не связываю их с нашими соседями.

— Тогда кто?

— Не знаю… Тоже не знаю, как и ты, когда тебя спросили, зачем этим заниматься американцам…

В мозгу Кирилла словно полыхнула молния. Это было, как озарение… Мысли понеслись с неудержимой быстротой: “Ну конечно… Искусственное возбуждение неведомого “поля”… Призыв… Обещание… Что за светлая голова у Мака!.. Надо только все хорошо продумать, обсудить с ним… Это, безусловно, путь вперед… Вперед… Но где искать источник сигналов? В космосе? Подо льдами? В глубинах Марса?..”

Кирилл с трудом перевел дыхание. Взглянул на собеседников. Губы Геворга кривила усмешка, Мак оставался задумчивым и суровым.

— Ты сейчас выдал гениальную мысль, Мак. — Мак встрепенулся и удивленно взглянул на Кирилла. — Гениальнейшую… — повторил Кирилл. — Но сначала скажите мне, если кто-нибудь из вас знает, насколько трудно технически в наших условиях воспроизвести искусственным путем “Фантом Азария”? Конечно, не сам фантом, его модель.

Мак недоуменно пожал плечами.

— Модель совсем нетрудно, — заверил Геворг, продолжая усмехаться. — Нужна хорошая лазерная камера, например, из тех, что применяются при современных киносъемках, но… учитывая особенности здешней атмосферы, несколько видоизмененная.

— На Базе или на “Ветре времени” такая есть?

Геворг на мгновение задумался:

— Такой нет. У американцев — не знаю… Но в лаборатории, даже в своей лаборатории на Базе, я, вероятно, смог бы продемонстрировать вам оптическую модель “Фантома Азария” в уменьшенном масштабе.

— Попробуй, Геворг, — попросил Кирилл. — Это сейчас очень важно.

— Что за это буду иметь?

— Соавторство в открытии, в поразительном открытии, на пороге которого мы, может быть, оказались… благодаря Маку.

— Благодаря мне? — искренне удивился Мак.

— Тебе и некоторым еще…

— Ты начинаешь говорить загадками, Кир.

— Я что-то тоже… перестаю понимать, — нахмурился Геворг.

— Потерпите… На Марсе и вокруг скрыто больше, чем снится вашей мудрости, коллеги, — торжественно процитировал Кирилл. — Сказано у Шекспира, правда, не совсем так, но суть именно в этом…

* * *

Лабораторную модель “Фантома Азария” Геворгу удалось продемонстрировать лишь спустя неделю после старта “Ветра времени”.

По сигналу Геворга было выключено главное освещение., и над круглым центральным столом в сумраке кают-компании вдруг появилась ярко освещенная фигурка в голубом скафандре. Она сделала несколько шагов в воздухе, повернулась и, широко разведя руки, приветствовала собравшихся поклоном.

— Это был Кирилл, — объявил Геворг, когда фигурка исчезла и снова включили освещение. — Произвести съемку лазерной стереокамерой удалось только вчера у лабораторного корпуса.

— А что мешало? — спросил Бардов. Геворг усмехнулся:

— Совершенство аппаратуры. Камера, которой снималось изображение, предназначена для иных целей. Ее пришлось… модернизировать.

— После чего ее уже нельзя будет использовать по назначению, — буркнул Бардов… — Я правильно понял?

— Почти… Но зато можно показывать вот такие фокусы.

— Вы полагаете, “Фантом Азария” имел подобную… природу?

Геворг снова усмехнулся:

— Не исключено. Только аппаратура была… помощнее.

— Помощнее?.. А на сколько?

— Ну, это можно подсчитать. — Геворг задумался, прикидывая в уме. — “Помощнее” — не совсем точно. Разница на несколько порядков.

— Превосходно. — Бардов принялся поглаживать бороду. — И где же такая лазерная “пушка” могла находиться?

— Где угодно, это зависит от мощности.

— Но в пределах прямой видимости? Ведь мы имеем дело с изображением в видимых лучах спектра.

Геворг покачал головой:

— Не обязательно. Это зависит от конструкции и мощности излучателя. Могли быть использованы любые электромагнитные колебания с многократными отражениями и преломлениями. Трансформация в видимую часть спектра могла произойти после последнего отражения или преломления.

— А побочные явления? Поражающее воздействие на мозг?

Глаза Геворга хитро сверкнули.

— Это вопрос к медикам, уважаемый шеф. Не берусь отвечать, хотя не исключаю, что “побочные явления” зависят от мощности аппаратуры.

— Неужели все-таки наши американские друзья? — вздохнул Бардов. — В голове не умещается. Там в основном ученые… И зачем?

Кирилл уже приготовился заговорить, но его опередил Сергей.

— Я подсчитал, — сказал он, ни на кого не глядя, — необходимую мощность излучения для воспроизведения фантома с тем поражающим “жестким” эффектом, который предположительно испытал Азарий… Даже при расстоянии в десять километров мощность излучателя должна быть в сто миллионов раз больше той, которую использовал Геворг. Подобными мощностями никто на Марсе не располагает: ни мы, ни американцы… В радиусе десяти километров от космодрома ничего подобного, конечно, не могло быть, и не только в десяти, в ста и в тысяче километрах тоже…

Наступило долгое молчание.

— Чем сильнее и проницательнее наш ум, тем отчетливее ощущает он свое бессилие, — прогудел наконец Бардов. — Найдутся ли желающие опровергнуть Монтеня?

“Нет, пожалуй, мне рано выскакивать со своей гипотезой, — подумал Кирилл, — надо дождаться нового проявления “фантома”, сделать замеры… Хорошо, что Сергей выступил с расчетами. Не думал, что эта история его так заинтересовала. Придется поговорить и с ним… Но если он не ошибается, космический вариант исключен и тогда”…

— Ну, а ответственный исполнитель по проблеме “Фантом Азария” скажет нам сегодня что-нибудь?

Кирилл вздрогнул, поднял голову. Твердый взгляд Бардова был устремлен прямо на него.

Еще мгновение он колебался. Говорить или нет?..

— Нет, — начал он медленно, — надежными данными, которые могли бы заинтересовать присутствующих, в свете… эксперимента коллеги Геворга, я пока не располагаю. “Фантом Азария” больше не наблюдается, американские исследователи не смогли или… не захотели сообщить ничего нового. По сути дела, мы даже не знаем, чем вызвано заболевание доктора Энрике Кэнби. В его карте только фиксация наблюдений врача и ни слова о возможных причинах… Галлюцинации упоминаются, но какие именно — не известно. Сходство с состоянием Азария имеет место, но лишь сходство. Через девятнадцать дней я должен представить на ваше утверждение программу исследований по проблеме “Фантом Азария”. Не вызывает сомнения, что до этого надо побывать у американцев.

— Все правильно, — спокойно констатировал Бардов, — значит завтра вы и отправитесь к ним… вместе с Максимом. С Джиксом я договорюсь…

* * *

Договариваться с Невиллом Джиксом Бардову не пришлось. Едва кончилось заседание, дежурный оператор поста управления Базы попросил профессора Бардова срочно спуститься в радиорубку. Шефуня возвратился в кают-компанию через несколько минут. Его широкая красная физиономия сияла от удовольствия.

— Сами пожалуют сегодня вечером, — сообщил он Кириллу. — Я имею в виду американцев, — пояснил он после небольшой паузы. — Морстон и еще один… Джикс просит помочь… Поможем, конечно… Так что готовьтесь, Кир… Завтра утром полетите.

Однако вылет пришлось отложить… Ночью начался ураган. К утру он усилился. Защитные полусферические купола вздрагивали от чудовищных порывов ветра. Наступил рассвет, но вокруг Базы все тонуло в густой красно-бурой мгле, изредка прорезаемой фиолетовыми сполохами электрических зарядов. Морстон, прилетевший вечером, ночевал на Базе. Его спутник остался на планетолете, который американцы посадили в плоской котловине, в нескольких сотнях метров к северу от построек Базы.

За завтраком, прислушиваясь к грохоту и вою урагана, Морстон встревоженно покачивал головой.

— Беспокоитесь за вашего товарища? — спросил Мак. — Надо было и ему ночевать здесь. Напрасно он отказался.

— Боюсь за планетолет, — признался Морстон.

— Занесет песком, откопаем, — успокоил Бардов. — А еще что ему сделается?