Мне снится простой сон. Мне снится, что у меня есть имя. Одно неизменное имя, мое до самой смерти. Я не знаю, какое это имя, но это не важно. Достаточно знать, что оно у меня есть.

* * *

Я просыпаюсь (как всегда) за секунду до того, как заверещит будильник, и успеваю дотянуться до него и нажать кнопку. Женщина, лежащая рядом со мной, не двигается. Надеюсь, что будильник предназначен мне одному. В комнате настоящий мороз и непроглядная тьма, если не считать красных светящихся цифр на табло стоящих рядом с кроватью часов. Взгляд постепенно фокусируется на часах. Без десяти четыре! Я испускаю тихий стон. Кто же я по профессии? Сборщик мусора? Разносчик молока? Это тело чувствует себя усталым и разбитым, ну и что? Последнее время они все стали усталыми и разбитыми, независимо от профессии, дохода и образа жизни. Вчера я был торговцем алмазами. Не совсем миллионер, но почти. А накануне я был каменщиком, а еще накануне продавцом мужской одежды. И всегда было одинаково тяжело вылезать из теплой постели.

Рука инстинктивно нащупывает кнопку ночника над моей половиной кровати. Когда я включаю его, женщина поворачивается и, не открывая глаз, бормочет: «Что такое, Джонни?» Я делаю первую попытку порыться в памяти этого хозяина. Иногда удается выудить имя, которое называют чаще других. Линда? Возможно. Линда. Я шепчу это одними губами, глядя на спутанные, мягкие каштановые волосы, почти целиком скрывающие лицо спящей женщины.

Приятно знакомая ситуация (а может, и женщина тоже). Мужчина нежно смотрит на спящую жену. Я шепчу ей: «Я люблю тебя», — и это правда. Я действительно люблю, хотя и не эту конкретную женщину, чье прошлое едва мелькнет передо мной, а будущее я не смогу разделить никогда. Я люблю ту многоликую женщину, частью которой она является сегодня, мою непостоянную спутницу, любовницу, состоящую из миллиона случайных слов и жестов, известную в своей целостности лишь мне одному.

В пору романтической юности я любил порассуждать: «Наверняка есть и другие, подобные мне. Разве не может случиться, что кто-то из них каждое утро просыпается в теле женщины? Разве не могут некие таинственные силы устроить так, что наши с ней хозяева будут выбираться согласованно, и мы будем каждый день, бок о бок, переходить вместе из одной пары хозяев в другую?»

Это не только маловероятно, это просто неверно. Когда я в последний раз (лет двенадцать тому назад) не выдержал и начал выкладывать правду, в которую невозможно поверить, жена моего хозяина не разразилась криками радости, не узнала меня и не ответила аналогичным признанием. (Ее реакция была вообще довольно сдержанной. Я ожидал, что мои тирады напугают ее, и она решит, что я опасно болен психически. Вместо этого она немного послушала, что я говорю, сочла это скучным или непонятным и приняла весьма здравое решение — куда-то ушла, оставив меня на весь день одного.) Это не только неверно, это просто не важно. Да, моя любимая обладает тысячью лиц, и ее глазами на меня глядит тысяча разных душ, но я все же могу вспомнить (или вообразить) объединяющие их всех черты, точно так же, как любой хранит в своих воспоминаниях что-то сокровенное о единственном, самом верном спутнике жизни.

* * *

Мужчина нежно смотрит на спящую жену. Выбравшись из-под одеяла, я некоторое время стою, дрожа, и озираюсь вокруг. Хочется что-то делать, чтобы поскорее согреться, но я не знаю, с чего начать. Наконец я замечаю, что на комоде лежит кошелек.

Согласно водительским правам, меня зовут Френсис О'Лири. Дата рождения 15 ноября 1951 года. Значит, со вчерашнего вечера я стад на неделю старше. Насколько я могу судить, проснуться в одно прекрасное утро и обнаружить, что ты помолодел на двадцать лет, для меня так же нереально, как для любого другого, хоть я иногда и мечтаю об этом. За тридцать девять лет мне попадались только хозяева, рожденные в ноябре или декабре 1951 года, причем обязательно в нашем городе, где все они живут и теперь.

Я не знаю, каким образом я меняю хозяев, но любой процесс имеет конечный радиус действия, поэтому неудивительно, что мои перемещения ограничены в пространстве. К востоку от города — пустыня, к западу — океан, на север и на юг тянется незаселенное побережье, так что ближайшие города находятся слишком далеко, чтобы я мог их достичь. На самом деле я никогда даже не приближаюсь к городским окраинам, и если вдуматься, так и должно быть. Ведь если к западу от меня живут сто потенциальных хозяев, а к востоку только пять, то перемещение на запад почти предопределено, хотя выбор хозяина — случаен. Что-то вроде статистической гравитации, притягивающей меня к центру.

Никаких разумных объяснений по поводу места рождения и возраста моих хозяев мне выдумать не удалось. В двенадцать лет легко было представлять себя космическим принцем с другой планеты, которого враги, оспаривающие наследство, обрекли на жизнь в телах землян: я фантазировал, будто бы в 1951 году мерзавцы подсыпали в городской водопровод что-то такое, от чего у женщин, пивших эту воду во время беременности, родились дети, способные стать моими невольными тюремщиками. Сейчас я смирился с мыслью, что не узнаю правду никогда.

В одном, впрочем, я не сомневаюсь — если бы не эта привязанность к месту и времени рождения, я бы, вне всякого сомнения, давно сошел с ума. Вряд ли я вообще мог бы выжить, если бы каждый день случайным образом приобретал новый возраст, язык, культурное окружение — в таких условиях просто не сформировалась бы моя личность. (Впрочем, обычному человеку трудно представить, как я могу существовать даже в моей нынешней, куда более стабильной обстановке.) Странно, но я не припоминаю, что когда-нибудь уже был Джоном О'Лири. В городе примерно шесть тысяч тридцатидевятилетних мужчин, из них, естественно, примерно тысяча таких, кто родился в ноябре или декабре. Тридцать девять лет — это более четырнадцати тысяч дней, поэтому большинство хозяев я посещал уже не раз.

Самоучкой я освоил кое-какие азы статистики. Каждый потенциальный хозяин должен «ожидать» моего посещения в среднем раз в три года. В то же время для меня средний интервал между повторными «вселениями» в одного и того же хозяина теоретически составляет лишь сорок дней. На практике он оказался еще меньше двадцать семь дней, видимо, потому, что некоторые Хозяева более «восприимчивы» ко мне, чем другие. Когда я впервые провел эти подсчеты, мне показалось, что здесь есть противоречие, однако потом я понял, что средние времена еще ни о чем не говорят — небольшая часть повторных визитов происходит с интервалом в недели, а не в годы, но для меня именно эти аномально частые повторения и определяют всю картину.

В сейфе с кодовым замком, в центре города, я храню записи, которые веду последние двадцать два года. Имена, адреса, даты рождения, даты каждого визита, начиная с 1968 года, для более чем восьмисот хозяев. Как-нибудь, когда я попаду в хозяина, у которого много свободного времени, надо будет обязательно ввести все это добро в компьютер, тогда работать с данными будет в тысячу раз проще. Никаких ошеломляющих откровений я не жду. Допустим даже, обнаружится какая-то закономерность, какие-то характерные отклонения от полной случайности — ну и что? Как это изменит мою жизнь? Но все равно заняться этим нужно.

Рядом с кошельком, под грудой мелочи лежит — слава тебе, Господи! нагрудная карточка с фотографией. Джон О'Лири — санитар в Психиатрическом институте Перлмана. На фотографии видна светло-голубая форма, и, открыв шкаф, я ее там обнаруживаю. По-моему, душ этому телу не помешает, так что одевание немного откладывается.

Дом невелик, чувствуется, что недавно он был хорошо отремонтирован. Мебель непритязательная, но повсюду идеальная чистота. Я прохожу мимо двери, которая ведет, по-видимому, в детскую спальню, сочтя за лучшее не заглядывать туда, чтобы никого не разбудить. В гостиной я нахожу в телефонном справочнике адрес Института Перлмана и по карте прикидываю, что в это время туда можно доехать минут за двадцать. Свой собственный адрес я уже выучил. Единственное, чего я пока не знаю, — когда начинается моя смена (но, во всяком случае, не раньше пяти).

Бреясь перед зеркалом в ванной, я некоторое время пристально смотрю в карие глаза своего отражения. Надо признать, что Джон О'Лири недурен собой. Для меня это не имеет никакого значения. К счастью, я уже давно научился более или менее спокойно относиться к своей постоянно меняющейся внешности, хотя в ранней юности и пережил из-за этого несколько невротических срывов. В то время мое настроение совершало безумные скачки от восторга к депрессии в зависимости от того, как я относился к тому или иному своему телу. Часто я целыми неделями тосковал, мечтая вернуться (и лучше бы навсегда) в особенно привлекательного хозяина, расставание с которым старался перед этим как можно дольше оттянуть, проводя ночь за ночью без сна. Обычный юноша хотя бы знает, что у него нет выбора и ему придется прожить всю жизнь таким, каким уродился, но я был лишен этой роскоши.

Сейчас я больше склонен беспокоиться о своем здоровье, но это столь же бессмысленно, как хлопотать о внешности. Нет решительно никакого смысла в том, чтобы придерживаться, например, диеты. «Мой» вес, «моя» спортивность, «мое» потребление алкоголя и табака не зависят от моей личной воли — они зависят только от усредненных параметров здоровья населения, на которые могут повлиять только мощнейшие кампании по пропаганде здорового образа жизни, да и то совсем чуть-чуть.

Побрившись, я причесываюсь так, как на фото, в надежде, что снимок не слишком старый.

Когда я, все еще голый, возвращаюсь в комнату, Линда открывает глаза и потягивается. От ее вида у меня мгновенно наступает эрекция. Я не занимался сексом уже несколько месяцев — все хозяева, в которых я в последнее время вселялся, до такой степени выкладывались как раз накануне моего прибытия, что теряли к этому делу всякий интерес на предстоящие две недели. Похоже, на этот раз повезло. Линда вцепляется в меня и тянет к себе.

— Я же опоздаю на работу, — протестую я.

Она оборачивается и смотрит на часы:

— Да чепуха. Тебе же к шести. Позавтракаешь дома, чтобы не тащиться на эту дурацкую стоянку грузовиков. Ты можешь выйти хоть через час.

Ее острые ногти так приятно покалывают. Я позволяю ей увлечь меня в постель, потом наклоняюсь над ней и шепчу:

— Знаешь, именно это я и хотел услышать.

* * *

Мои первые воспоминания — как мама с благоговением показывает мне орущего младенца, говоря:

— Посмотри, Крис, это твой маленький братик. Его зовут Пол! Какой он хорошенький, правда?

А я не понимал, к чему весь этот шум по поводу братьев и сестер, которые менялись так же стремительно и неуловимо, как игрушки, мебель или рисунок на обоях.

Родители были куда важнее. Их внешность и повадки тоже менялись, но зато имена всегда были одни и те же. Я, естественно, считал, что когда вырасту, мое имя тоже будет Папа, и это предположение взрослые всегда встречали одобрительным смехом и радостным согласием. По-видимому, я думал, что мои родители трансформируются вместе со мной. Конечно, они менялись больше, чем я, но меня это не удивляло — ведь они и сами были гораздо больше, чем я. Никаких сомнений в том, что мои мама и папа всегда одни и те же люди, у меня не было это те двое взрослых, которые делают определенные вещи, как то: ругают меня, тискают, укладывают спать, заставляют есть невкусные овощи и т, д. Уж их-то ни с кем не перепутаешь! Иногда бывало, что один из них исчезал, но не больше чем на день.

С прошлым и будущим особых проблем не возникало. Просто я рос, имея об этих понятиях самое смутное представление. Слова «вчера» и «сегодня» были для меня чем-то вроде сказочного «когда-то, давным-давно…». Я никогда не расстраивался из-за невыполненных обещаний всяческих удовольствий, и меня не сбивали с толку рассказы о якобы происходивших со мной событиях — и то и другое я воспринимал как обычные выдумки. Меня часто ругали за то, что я «обманываю»; я пришел к выводу, что когда выдумка получается неинтересная, ее называют словом «обман». Поэтому я старался как можно скорее забыть все, что случалось до наступления текущего дня, ведь это был ничего не стоящий «обман».

Уверен, что я был тогда счастлив. Мир представлял собой калейдоскоп. Каждый день у меня появлялись новые игрушки, новые друзья, новые кушанья и новый дом, который было так интересно исследовать. Иногда менялся цвет моей кожи, и меня приводило в восторг, что в таких случаях родители, братья и сестры обычно решали сделаться того же цвета, что и я. То и дело я, просыпаясь, оказывался девочкой. Начиная лет с четырех это стало меня расстраивать, но вскоре само собой прекратилось.

Я и не подозревал, что перемещаюсь из дома в дом, из тела в тело. Я просто менялся, менялся мой дом, другие дома, соседние улицы, магазины и парки менялись тоже. Время от времени я ездил с родителями в центр города, но считал центр не каким-то определенным местом (ибо попадал туда всякий раз по новому пути), а определенной принадлежностью окружающего мира, вроде неба или солнца.

Когда я пошел в школу, начался долгий период сомнений и отчаяния. Хотя здание школы, классная комната, учитель, другие дети тоже менялись — как и все, меня окружавшее, — эти изменения были куда скромнее, чем изменения моих семьи и дома. Меня огорчало, что часто приходится ходить в одну и ту же школу, но по разным улицам, и при этом все время менять свое лицо и свое имя. Когда же я стал постепенно осознавать, что одноклассники копируют лица и имена, раньше принадлежавшие мне и, что еще хуже, использованные ими лица и имена то и дело навешивают на меня, то просто пришел в ярость.

Сейчас, когда я уже давно живу с устоявшимся и неизменным восприятием действительности, мне бывает трудно понять, почему в школе я так долго несколько лет — не мог во всем разобраться. Но потом припоминаю, что краткие посещения каждой классной комнаты обычно разделялись неделями, а меня наугад бросало то туда, то сюда по сотне разных школ. У меня не было дневника, я не запоминал списки классов, я не имел понятия, как надо думать о таких вещах ведь никто не учил меня научному мышлению. Даже Эйнштейну было куда больше шести лет, когда он разработал — свою — теорию относительности.

Я скрывал свое беспокойство от родителей, но больше не мог игнорировать воспоминания, считая их враньем, и стал рассказывать о них другим детям. Это вызвало только насмешки и враждебность. Наступил период драк и вспышек раздражения, закончившийся тем, что я замкнулся в себе.

День за днем мои родители повторяли: «Ты сегодня такой молчаливый», — что лишний раз доказывало мне, насколько они глупы.

Чудо, что мне удалось научиться хоть чему-нибудь. Даже теперь я не вполне сознаю, в какой мере мое умение читать принадлежит мне самому, а в какой моим хозяевам. Словарный запас путешествует вместе со мной, это точно, а вот способность различать слова и даже буквы меняется каждый день. (То же самое с вождением. Почти у всех моих хозяев есть права, но я никогда в жизни не был на уроке вождения автомобиля. Я знаю правила, умею переключать скорости и нажимать педали, но я никогда не выезжал на дорогу в теле, которое делало бы это впервые в жизни. Это был бы любопытный эксперимент, но у таких тел, как правило, нет машины.) Я научился читать. Научился читать быстро — я знал, что если не прочитаю книгу до конца за один день, то могу больше не увидеть ее несколько недель или месяцев. Я читал приключенческие повести, в которых было множество героев и героинь, чьи друзья, братья, сестры, даже кошки и собаки проводили с ними, не изменяясь, день за днем. После каждой книги мне становилось все тяжелей, но я продолжал читать, надеясь, что следующая книга, которую я открою, будет начинаться словами: «В одно солнечное утро мальчик проснулся и задумался о том, как его теперь зовут».

Однажды я увидел у моего отца план города и, преодолев робость, спросил его, что это такое. В школе я видел глобусы Земли, карты страны, но такого никогда. Он показал мне наш дом, мою школу, свою работу, причем как на подробном плане улиц, так и на крупномасштабной карте города на обороте обложки.

В те годы практически везде продавались планы города только одного образца, и такой план был в каждой семье. Каждый день, неделями подряд, я терзал своих маму и папу, заставляя их показывать мне на карте, где что находится. Мне удалось запомнить большую часть того, что я узнал (поначалу я пытался делать карандашные пометки, надеясь, что они, как и сам план, будут таинственным образом появляться в каждом доме, куда я попадаю, но эти пометки оказались столь же эфемерными, как и школьные упражнения по рисованию и письму). Я чувствовал, что наткнулся на что-то очень важное, но понимание того, что я постоянно перемещаюсь в неподвижном, неизменном городе, никак не могло выкристаллизоваться.

Вскоре после этого, когда мое имя было Дэнни Фостер (сейчас он киномеханик, и у него прелестная жена Кэйт, с ней я когда-то потерял свою но, кажется, не его! — невинность), я пошел на день рождения к другу, которому исполнялось восемь лет. Я совершенно не понимал, что такое день рождения — в некоторые годы у меня не бывало ни одного, в другие — сразу два или три. Насколько мне было известно, именинник, Чарли Мак-Брайд, никогда не был моим другом, но родители купили мне подарок для него — игрушечный пластмассовый автомат — и отвезли на машине к нему домой; все это со мной даже не обсуждалось. Вернувшись домой, я пристал к Папе с требованием показать мне на карте, где именно я только что был, и как мы туда ехали. Через неделю я проснулся с лицом Чарли Мак-Брайда, в его доме, где были его родители, младший брат, старшая сестра, игрушки — все точно такое, как я видел на дне рождения. Я отказывался завтракать до тех пор, пока мама не показала мне наш дом на карте. Впрочем, я заранее знал, куда она укажет.

Я сделал вид, что иду в школу. Мой брат еще не ходил в школу, а сестра была уже достаточно большой, чтобы стесняться появляться на улице вместе со мной. Обычно в таких случаях я пристраивался к потоку других учеников, но на этот раз поступил иначе.

Я еще не забыл дорогу, по которой мы возвращались с дня рождения. Двигаясь от одного ориентира к другому, я несколько раз терял направление, но продолжал упорно шагать к цели. Десятки разрозненных фрагментов моего мира стали складываться в единое целое. Мне было и весело, и страшно, я думал, что все вокруг нарочно скрывали от меня устройство жизни, но я сумел разгадать их хитрость, и теперь заговор наконец рухнет.

Когда я добрался до дома, где жил Дэнни, то почему-то не почувствовал себя победителем. Я был одинок, смущен, растерян. Меня посетило озарение, но я по-прежнему оставался ребенком. Сидя на ступеньках перед входом, я плакал. На крыльцо выбежала взволнованная миссис Фостер. Она называла меня Чарли, спрашивала, где моя мама, как я сюда попал, почему я не в школе. Я выкрикивал что-то злое об этой врунье, которая притворялась, как и другие, что она моя мать. Миссис Форстер позвонила по телефону, меня, рыдающего, отвезли домой, где я провел весь день у себя в спальне, отказываясь от еды, ни с кем не разговаривая и не объясняя свое непростительное поведение.

В тот вечер я подслушал, как «родители» говорили обо мне — теперь я понимаю, что они обсуждали предстоящий визит к детскому психологу.

Я так и не попал к нему на прием.

* * *

Вот уже одиннадцать лет я каждый день бываю на работе у очередного хозяина. Для самого хозяина в этом хорошего мало — его скорее выгонят, если я что-нибудь напортачу в этот день, чем если он раз в три года просто прогуляет. Что ж, если угодно, это и есть моя профессия — перевоплощаться в других людей. Оплата и условия все время меняются, но несомненно, что в этом деле я нашел свое призвание.

Когда-то я пытался организовать свою жизнь независимо от жизни хозяев, но мне это не удалось. В молодые годы я был почти все время не женат и время от времени брался за изучение различных наук. Именно тогда я завел себе сейф, чтобы держать в нем мои записи. В городской библиотеке я штудировал математику, химию и физику, но, столкнувшись с трудностями, не мог заставить себя их преодолеть. Не было стимула — ведь я знал, что никогда не буду профессионально заниматься наукой. К тому же я понимал, что не найду в книгах по нейробиологии объяснений моего странного недуга. Сидя в прохладных, тихих читальных залах, я погружался в грезы под усыпляющее жужжание кондиционеров, лишь только формулы на страницах начинали ускользать от понимания.

Однажды я сдал заочный курс физики для начинающих — задания мне присылали по почте, для чего я специально снял почтовый ящик, ключ от которого хранил в сейфе. Увы — мне даже некому было рассказать об этом успехе.

Несколько позже у меня появилась подруга по переписке в Швейцарии. Она занималась музыкой, училась играть на скрипке, я писал ей, что изучаю физику в нашем местном университете. Она прислала мне фотографию, и я в конце концов тоже послал ей свою — дождавшись переселения в одного из самых симпатичных хозяев. Больше года мы обменивались письмами регулярно, каждую неделю. Однажды она написала, что приезжает, и спрашивала, где и когда мы сможем встретиться. Наверное, никогда в жизни я не чувствовал себя таким одиноким. Если бы не фотография, я мог бы провести с ней хотя бы день, проговорить целый день с моим единственным настоящим другом — с тем единственным человеком на свете, кто знал именно меня, а не одного из моих хозяев. Я не ответил на письмо и перестал платить за почтовый ящик.

Мне случалось всерьез задумываться о самоубийстве, но меня всегда останавливала мысль, что это будет, в сущности, убийство. К тому же я скорее всего при этом не умру, а просто переселюсь в очередного хозяина.

С тех пор как горечь и смятение моих детских лет остались позади, я обычно стараюсь поступать честно по отношению к моим хозяевам. Бывало, что я терял самообладание и доставлял им неприятности или делал такие вещи, которые могли поставить их в неловкое положение (к тому же я всегда беру немного денег у тех, кто может это себе позволить; эти деньги тоже хранятся в моем сейфе). Но я никогда не причинял никому из них вреда намеренно. Иногда мне даже кажется, что они знают о моем существовании и желают мне добра, но по косвенным данным можно понять, что это не так. Из разговоров с женами и друзьями тех, кого я посещал с небольшим интервалом, я заключил, что для хозяев период моего визита надежно скрыт тщательно пригнанной амнезией. Они даже не замечают, что на некоторое время были исключены из жизни, не говоря уж о том, чтобы догадываться о причинах. Я почти ничего не знаю о моих хозяевах, их просто слишком много, чтобы я мог мало-мальски изучить и понять каждого из них. Иногда я вижу любовь и уважение в глазах их домочадцев и коллег, у некоторых моих хозяев есть конкретные достижения. Например, один из них написал роман в стиле черного юмора о том, как он воевал во Вьетнаме. Я прочитал этот роман с большим удовольствием. Другой — астроном-любитель, и сам делает телескопы; он построил для себя прекрасный тридцатисантиметровый ньютоновский рефлектор, в который я наблюдал комету Галлея. Все дело в том, что хозяев слишком много за всю свою жизнь я проведу с каждым не более двадцати — тридцати дней, наугад выхваченных из его жизни.

* * *

Я объезжаю Институт Перлмана по периметру, высматривая, в каких окнах горит свет, какие двери открыты и вообще — что где происходит. В здание ведут несколько подъездов. Один явно предназначен для посетителей — фойе уставлено полированной мебелью красного дерева, пол покрыт мягким ворсистым ковром. Открыт еще один вход — ржавая вращающаяся металлическая дверь, выходящая на грязноватый, залитый битумом пятачок между двух строений. Я ставлю машину на улице, чтобы случайно не занять чужой участок на территории. Подходя к двери надеюсь, к той, что мне нужна — я здорово волнуюсь. О, эти ужасные мгновения перед первой встречей со своими сотрудниками! После того как они впервые увидят меня, отступить будет в сто раз труднее — а с другой стороны, самое страшное будет уже позади…

— Доброе утро, Джонни.

— Доброе утро.

Медсестра проходит мимо, здороваясь со мной на ходу. Я рассчитываю на то, что степень общительности людей поможет мне понять, где я должен находиться. Те, с кем я провожу весь день, не должны ограничиваться простым кивком и парой слов. Я делаю несколько шагов по коридору, приучая себя к скрипу моих башмаков на резиновой подметке по линолеуму. Неожиданно сзади раздается хриплый вопль:

— О'Лири!

Я оборачиваюсь и вижу молодого человека в такой же форме, как у меня, направляющегося ко мне по коридору. Его брови грозно нахмурены, щека дергается, руки неестественно выставлены в стороны:

— Опять слоняетесь! Опять болтаетесь без дела!

Все это так странно, что у меня мелькает мысль, не вырвался ли один из пациентов на свободу — может, этот псих убил другого санитара, надел его форму и сейчас хочет за что-то рассчитаться со мной. Но тут человек перестает изо всех сил надувать щеки, его лицо расплывается в счастливой улыбке, и я вдруг понимаю, что он просто передразнивал какого-то нашего начальника, тучного и грубого. Я легонько нажимаю пальцем на его щеку, как будто протыкая воздушный шарик, и успеваю при этом прочитать имя на нагрудной табличке: Ральф Допита.

— Слушай, ты подскочил аж на метр! Я сам не ожидал! Значит, голос наконец получился.

— Не только голос — морда тоже один к одному! Но это как раз нетрудно, ты ведь у нас от рождения такой.

— Ничего, твоей жене вчера ночью моя морда совсем не мешала.

— Какой жене?! Да ты спьяну перепутал свою мать с моей женой.

— Ну правильно, я всегда говорю, что ты мне как отец родной!

Длинный извилистый коридор приводит нас в кухню, наполненную паром, сверкающую нержавеющей сталью. Там стоят еще два санитара, а трое поваров готовят завтрак. Из крана бьет сильная струя горячей воды, гремят подносы, звенит посуда, на сковородах шипит горячий жир, тарахтит испорченный вентилятор — за этим шумом невозможно разобрать, о чем говорят в двух шагах. Один из санитаров пантомимой изображает курицу, потом вытягивает руку вверх и крутит ею над головой, как бы осматривая все помещение.

— Яиц достаточно, можно кормить! — выкрикивает он, и все смеются. Я тоже смеюсь.

Потом мы все идем в кладовую и берем тележки. К каждой пришпилен закатанный в прозрачный пластик список больных с номерами палат. Рядом с каждым именем наклеен маленький кружочек — зеленый, красный или синий. Я мешкаю до тех пор, пока не разберут все тележки, кроме одной.

На завтрак приготовлено три вида блюд: больше всего порций яичницы с ветчиной и поджаренным хлебом, затем идет каша из хлопьев и, наконец, взбитое желтое пюре, похожее на питательную смесь для грудных. В моем списке красных кружочков больше, чем зеленых, и только один голубой, но я точно помню, что в четырех списках, вместе взятых, зеленые преобладали. Исходя из этого я и выбираю, сколько каких блюд поставить на свою тележку. Беглый взгляд на (почти полностью зеленый) список Ральфа и на содержимое его тележки подтверждает, что я правильно понял код.

Я никогда раньше не бывал в психиатрической больнице — ни в качестве сотрудника, ни в качестве пациента. Лет пять назад мне пришлось провести день в тюрьме, где моему хозяину чуть не проломили голову. Я так и не узнал, за что он туда попал и каков был приговор, но искренне надеюсь, что он уже выйдет на свободу к тому времени, когда я посещу его снова.

К счастью, мои смутные опасения, что больница будет чем-то вроде тюрьмы, быстро рассеиваются. Тюремные камеры оставались тюремными камерами, несмотря на то, что заключенные уставили их своими пожитками и оклеили стены картинками. В здешних палатах такой дребедени почти нет, но все равно обстановка здесь куда приятнее. На окнах нет решеток, а в том крыле, за которое я отвечаю, нет и замков на дверях. Почти все больные уже проснулись, они сидят в кроватях и при моем приближении тихо говорят: «Доброе утро». Некоторые уносят свои подносы в комнату с телевизором, чтобы посмотреть новости. В их спокойствии, которое так облегчает мою работу, есть что-то неестественное. Может быть, оно обусловлено большими дозами лекарств, угнетающих психику. А может быть, и нет. Не исключено, что когда-нибудь я это узнаю.

Имя последнего больного помечено голубым кружочком — Ф.К.Клейн. Это худой мужчина средних лет с нечесаными черными волосами и трехдневной щетиной. Он лежит в постели так ровно, как будто пристегнут ремнями. Однако ремней нет. Глаза его открыты, но они не реагируют на меня. Так же не реагирует он и на мое приветствие. На столе рядом с постелью стоит судно. Повинуясь интуиции, я приподнимаю его, усаживаю и подсовываю судно. Он не сопротивляется, но и не помогает моим действиям. Апатично он проделывает все что нужно; я вытираю его туалетной бумагой, затем выношу судно и тщательно мою руки. О'Лири, наверное, давно привык к такой работе, поэтому я почти не испытываю брезгливости.

Клейн сидит с остановившимся взглядом, не обращая никакого внимания на ложку с пюре, которую я держу перед его лицом. Когда я касаюсь ложкой его губ, он широко открывает рот — но не закрывает его, чтобы облизать ложку, так что мне приходится перевернуть ее. После этого он глотает содержимое, и довольно аккуратно — только небольшая часть остается на подбородке.

Дверь приоткрывается, и в комнату заглядывает женщина в белой куртке:

— Джонни, побрей, пожалуйста, мистера Клейна — его сегодня утром повезут в «Сен-Маргарет» на исследования. — Не дожидаясь ответа, она исчезает.

Я отвожу тележку обратно в кухню, собирая по дороге пустые подносы. В кладовой есть все, что нужно для бритья. Посадить Клейна на стул не требует больших усилий, он очень податлив. Пока я намыливаю и брею его, он совершенно неподвижен, только моргает время от времени. В результате — всего один порез, да и то почти незаметный.

Женщина в белой куртке возвращается, на этот раз у нее в руках толстая картонная папка и планшет. Она подходит ко мне, и я украдкой читаю имя на нагрудной табличке — доктор Хелен Лидкум.

— Ну как дела, Джонни?

— Нормально.

Она не уходит и явно чего-то ждет. Мне становится не по себе. Что я должен сделать? А может быть, просто брею слишком медленно?

— Уже заканчиваю, — бормочу я.

Она поднимает руку и рассеянно поглаживает меня по шее. Ага, сейчас надо быть предельно осторожным. Ну почему у моих хозяев такая запутанная личная жизнь?! Иногда мне кажется, что я участвую в тысяче различных телесериалов по очереди. Чего Джон О'Лири вправе ожидать от меня? Чтобы я точно определил, насколько серьезна эта его связь, и сделал бы так, чтобы их отношения с этой женщиной завтра были бы точно такими же, как вчера? Попробую.

— Ты сегодня какой-то напряженный.

Быстро найти нейтральную тему… Больной?

— Понимаешь, иногда не могу отделаться от мыслей об этом парне…

— Он что, сегодня не такой, как всегда?

— Да нет, такой же. Я просто думаю, как он все это воспринимает?

— Почти никак.

Я пожимаю плечами:

— Но он же понимает, когда его сажают на судно. Он понимает, когда его кормят. Кое-что соображает, в общем.

— Трудно сказать, что он понимает. Пиявка, у которой мозг из двух нейронов, тоже «понимает», когда сосать кровь. С учетом его состояния он все делает просто замечательно. Но я не думаю, что у него есть что-то вроде сознания. Вряд ли он даже видит сны. — Она усмехается. — Все, что у него есть, это воспоминания — непонятно только о чем.

Я начинаю вытирать мыло с его лица:

— Откуда ты знаешь, что у него есть воспоминания?

— Ну, я, конечно, преувеличиваю. — Она лезет в папку и вытаскивает лист прозрачной пленки с фотографией на нем. Изображение похоже на рентгеновский снимок головы, сделанный сбоку, и разрисовано разноцветными пятнами и полосами.

— В прошлом месяце я наконец-то выбила деньги на несколько томограмм. И у меня есть подозрение, что в гиппокампусе мистера Клейна накапливаются долговременные воспоминания. — Прежде чем я успеваю как следует рассмотреть снимок, она засовывает его обратно в папку. — Но сравнивать процессы в его голове с данными по нормальным людям — все равно что сравнивать погоду на Марсе и погоду на Юпитере.

Любопытство растет, и я решаю рискнуть. Нахмурившись, я задумчиво говорю:

— Не помню, рассказывала ты мне или нет, что же у него все-таки за болезнь?

Она закатывает глаза к потолку:

— Слушай, не начинай снова об этом! Ты хочешь, чтобы у меня были неприятности?!

— Кому, ты думаешь, я проболтаюсь? Ему? — Я копирую гримасу, которую утром сделал Ральф Допита.

Хелен хохочет:

— Вот уж едва ли. Ему ты всегда говоришь только одно: «Простите, доктор Перлман».

— Так почему же ты не хочешь мне рассказать?

— А если твои приятели узнают?..

— Приятели? Значит, ты считаешь, что я все рассказываю своим приятелям, да? Я так и знал, что ты мне не веришь…

Она садится на кровать Клейна:

— Закрои дверь. Я закрываю дверь.

— Его отец сделал основополагающие работы в нейрохирургии.

— Что?!

— Если ты будешь перебивать…

— Не буду, не буду. Прости. Но чем он занимался? Какие задачи решал?

— Его больше всего интересовали избыточность и замощение функций различных участков мозга. То есть, до какой степени люди, у которых отсутствуют или повреждены какие-то части мозга, способны переложить их функции на здоровые мозговые ткани. Его жена умерла при родах сына, других детей у них не было. Наверное, у него и раньше были психические отклонения, но после этого он окончательно свихнулся. Он решил, что в смерти жены виноват ребенок, но был слишком хладнокровен, чтобы просто взять и убить его.

Я едва удерживаюсь, чтобы не крикнуть ей: «Хватит! Замолчи!» Я в самом деле не желаю ничего больше знать об этом. Но Джон О'Лири крупный, суровый мужчина с крепкими нервами, я не могу опозорить его в глазах любовницы.

— Он воспитывал ребенка «нормально», то есть разговаривал с ним, играл и при этом подробно записывал, как он развивается — зрение, координация, зачатки речи, ну, сам знаешь. Через несколько месяцев он имплантировал ему целую сеть тонких трубочек, которые пронизывали практически весь мозг — таких тонких, что сами по себе они никакого вреда не приносили. А потом продолжал обращаться с ребенком, как и прежде — стимулировал мозговую деятельность и регистрировал, как идет развитие. Но каждую неделю при помощи трубочек разрушал небольшую часть его мозга.

У меня вырывается многоэтажное ругательство. Клейн, разумеется, безучастно сидит в постели, но мне вдруг становится неловко, что мы так бесцеремонно обращаемся с ним, хотя это понятие в данном случае едва ли приложимо. Кровь бросается мне в лицо, я чувствую легкое головокружение, все вокруг становится как будто не совсем настоящим:

— Как же он выжил? Почему у него хоть что-то осталось в голове?

— Его спасло — если так можно сказать — то, что безумие отца было безумно логичным. Понимаешь, ребенок, несмотря на то, что он непрерывно терял ткани мозга, продолжал развиваться, хотя и медленнее, чем в нормальных условиях. Профессор Клейн был слишком предан науке, чтобы скрыть такой результат. Он написал статью о своих наблюдениях и попытался ее опубликовать. В редакции решили, что это какой-то дурацкий розыгрыш, но на всякий случай позвонили в полицию. Те подумали-подумали и решили начать расследование. В общем, к тому времени, когда ребенка спасли, он уже… — Она кивает на Клейна, который все так же неподвижно смотрит в пространство.

— А какая часть мозга уцелела? Может быть, есть надежда, что…

— Меньше десяти процентов. Бывает, что микроцефалы, у которых мозг еще меньше, ведут почти нормальную жизнь, но они родились с таким мозгом, прошли с ним весь цикл зародышевого развития, а это совсем другое дело. Несколько лет назад молодой девушке, у которой была тяжелая форма эпилепсии, сделали эктомию одного полушария. Повреждения были незначительные, но ее мозгу понадобились годы, чтобы постепенно переложить все функции поврежденного полушария на здоровое. И ей еще крупно повезло — обычно последствия такой операции ликвидировать не удается. А вот мистеру Клейну совсем не повезло.

Остальную часть утра я мою коридоры. Когда приезжает машина, чтобы забрать Клейна на исследования, мне делается немного обидно, что в моей помощи не нуждаются. Двое приехавших санитаров под наблюдением Хелен швыряют его в инвалидное кресло и увозят, словно посыльные тяжелый тюк. Но почему О'Лири, и тем более я, должен переживать за «своих» больных?

Вместе с другими санитарами я обедаю в комнате для сотрудников. Мы играем в карты и рассказываем анекдоты, которые даже я слышал уже много раз, но все равно в компании мне хорошо. Несколько раз меня поддразнивают насчет восточного побережья, которое я все не могу забыть. Возможно, я потому и не помню О'Лири, что он долго жил на восточном побережье. День тянется медленно и сонно. Доктор Перлман куда-то внезапно улетел по делам, которыми выдающиеся психиатры или неврологи (к кому из них он принадлежит, я так и не понял) обычно занимаются в тех дальних городах, куда их срочно вызывают. Похоже, что его отсутствие позволило немного перевести дух всем, включая больных. В три часа моя смена кончается, я выхожу на улицу, говоря «до завтра!» тем, кто попадается мне навстречу, и, как обычно, испытываю чувство утраты. Ничего, скоро оно пройдет.

Сегодня пятница, и я заезжаю в центр, чтобы сделать записи в дневнике, хранящемся в сейфе. Машин на улицах в этот час еще мало, мелкие неприятности, которые мне принесло общение с Институтом Перлмана, остались позади, и о них можно забыть на месяцы, годы или даже десятки лет, так что настроение у меня мало-помалу поднимается.

После того как я размечаю страницы для записей на неделю вперед и заношу в мой толстый перекидной блокнот кучу информации о хозяине по имени Джон О'Лири, меня охватывает — уже не впервые — неудержимое желание что-то сделать со всей этой информацией. Но что именно? Брать напрокат компьютер, искать место, где установить его — в такую сонную пятницу об этом даже страшно подумать. А может, на калькуляторе пересчитать среднюю частоту повторного посещения хозяев? Тоже весьма захватывающая перспектива.

Тут я вспоминаю о томограмме, которой все размахивала Хелен Лидкум. Для меня это просто картинка, но для опытного специалиста, должно быть, истинное наслаждение воочию увидеть происходящие в мозгу пациента процессы. Вот бы преобразовать и мои записи в разноцветную диаграмму! Скорее всего она ничем мне не поможет, но это по крайней мере намного интереснее, чем возиться с расчетами статистических параметров, от которых тоже толку мало.

Я покупаю план улиц, то издание, к которому я привык с детства, с картой на внутренней стороне обложки. Покупаю набор из пяти разноцветных фломастеров. Сидя на лавочке в торговой галерее, я наношу на карту разноцветные точки. Красной точкой помечаю хозяина, которого я посетил один — три раза, оранжевая точка означает четыре — шесть визитов, и так далее, вплоть до синего цвета. Работа занимает примерно час, а когда все готово, картинка выглядит совсем не так, как глянцевитая аккуратная карта мозга, нарисованная компьютером. Получилась какая-то беспорядочная мешанина.

Но все же, хотя точки разных цветов и не сливаются в сплошные полосы, на северо-востоке города отчетливо выделяется район, почти сплошь закрашенный синим. Похоже на правду, я действительно знаю северо-восточную часть города лучше, чем другие его части. Кроме того, эта пространственная неоднородность объясняет, почему я чаще посещаю одних и тех же хозяев, чем полагается по статистике. Карандашом я провожу извилистые линии — границы областей, заполненных точками одного и того же цвета. Оказывается, что границы не пересекают друг друга и образуют систему концентрических колец неправильной формы, охватывающих синюю зону на северо-востоке. Зону, где, кроме массы других зданий, находится и Институт Перлмана.

Я укладываю бумаги обратно в сейф. Все это надо хорошенько обдумать. На пути домой в голове начинает вырисовываться неясная идея, но я не могу ее ухватить — шум, вонь выхлопных газов, слепящее отражение закатного солнца не дают сосредоточиться.

Линда в бешенстве:

— Где ты был? Дочка звонит мне из автомата, говорит, что тебя нет, что она одолжила деньги у какого-то прохожего, и я должна притворяться больной, отпрашиваться с работы, мчаться за ней через полгорода!..

— Да я… да меня Ральф затащил к себе, отмечали одно дело, никак не мог вырваться…

— Ральфу я звонила. У Ральфа тебя не было.

Я просто стою и молчу. Целую минуту она пристально смотрит на меня, затем резко поворачивается и поспешно уходит.

Я иду просить прощения у Лауры (имя успеваю прочесть на обложках учебников). Она уже не плачет, но видно, что проплакала не один час. Прелестная девочка восьми лет. Я чувствую себя последним подонком. На предложение помочь ей сделать уроки она отвечает, что от меня ей ничего не надо, и я решаю оставить ее в покое.

За весь вечер Линда не говорит мне ни единого слова — вполне естественно… Завтра бедный Джон О'Лири будет отдуваться за все, и от этого мне мерзко вдвойне. Мы молча смотрим телевизор. Выждав час после того, как Линда уходит в спальню, я тоже ложусь. Если она и не спит, то умело притворяется.

Я лежу в темноте с открытыми глазами, думая о Клейне и его долговременной памяти, о чудовищном «эксперименте» его отца, о построенной мной «томограмме» города. Я так и не спросил Хелен, сколько Клейну лет, а теперь уже не спросишь. Но в газетах того времени обязательно должно было быть что-то об этой истории. Так, завтра — к черту все дела моего хозяина, и прямо с утра — в центральную библиотеку.

Неизвестно, что такое сознание, но наверняка это что-то очень находчивое и жизнелюбивое, если оно могло так долго жить, скрываясь в закоулках искалеченного мозга несчастного младенца. Но когда нейронов осталось слишком мало и никакая находчивость и изобретательность уже не могли помочь… Что же произошло? Исчезло ли сознание в мгновение ока? Гибло ли оно постепенно, теряя одну функцию за другой, пока не осталась лишь пародия на человека с парой-тройкой простейших рефлексов? А может быть — но как? — оно в отчаянии бросилось за помощью к тысячам детских «я», и они поделились с ним чем могли, и каждый подарил один день своей жизни, спасая эту детскую душу от неминуемой смерти? И тогда я смог покинуть свою искалеченную оболочку, способную только есть, пить, испражняться — и еще хранить мои воспоминания?

Ф.К.Клейн. Я даже не знаю полного имени. Пробормотав что-то во сне, Линда поворачивается на бок. Удивительно, но все эти догадки нисколько не взволновали меня. Должно быть, потому, что я не слишком верю в эту безумную теорию. С другой стороны, сам факт моего существования не менее фантастичен.

Интересно, какие чувства охватили бы меня, окажись гипотеза верной? Ужас от изуверства моего собственного отца? Да, конечно. Изумление перед лицом человеческой жизнестойкости? Несомненно.

В конце концов мне удается разрыдаться — не знаю, от жалости к Ф. К. Клейну или от жалости к себе. Линда спит. Подчиняясь какому-то инстинкту, во сне она поворачивается ко мне и крепко обнимает. Дрожь постепенно унимается, тепло ее тела — воплощенный мир и покой — постепенно согревает меня.

Чувствуя, что подступает сон, я принимаю твердое решение: с завтрашнего дня начинается новая жизнь. С завтрашнего дня я прекращаю имитировать своих хозяев. С завтрашнего дня я сам себе хозяин, и будь что будет.

* * *

Мне снится простой сон. Мне снится, что у меня есть имя. Одно, неизменное имя, мое до самой смерти. Я не знаю, какое это имя, но это не важно. Достаточно знать, что оно у меня есть.

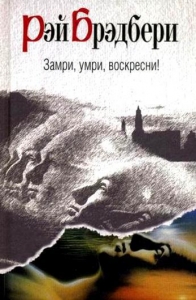

Комментарии к книге «Сейф», Грег Иган

Всего 0 комментариев