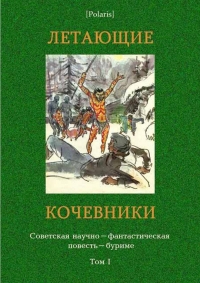

ФАНТАСТИКА 2002 Выпуск 1

ПОВЕСТИ

Владимир Васильев РОДИНА БЕЗРАЗЛИЧИЯ

Повесть из цикла «Ведьмак из Большого Киева»

К горлу ведьмака был приставлен пистолет.

Его держала маленькая, не мужская рука, но это дела совершенно не меняло. Маленький пальчик с тем же успехом мог нажать на спусковой крючок, что и большой.

И нажал.

Коротко тюкнуло.

— Готово, — сказала Ксана и вынула из камеры пустую ампулу. Потом сунула пистолет-инъектор в чехол с косо намалеванным красным крестом, а чехол — в потрепанный рюкзачок Геральта.

Геральт встал, невольно потянувшись неискалеченной рукой к месту, где лекарство впрыснулось под кожу.

— Не трогай! — Ксана поймала его за кисть. — Занесешь какую-нибудь дрянь…

Геральт протяжно вздохнул и мягко высвободился.

— Ладно, не буду… Завари мне чаю, — велел он рабыне.

Орк Семен Береста и старый кобольд-механик по имени

Сход Развалыч незаметно пристрастили ведьмака к чаю. Раньше Геральт тоже пил чай, но не так часто и не с таким удовольствием, как теперь.

«Пусть пьет, — подумала Ксана. — Для регенерации нужно много жидкости».

За последнее время девушке пришлось много узнать и запомнить. К счастью, память ее впитывала знания очень охотно.

Ксана захлопотала над тигельком и маленькой походной кастрюлькой, заменявшей и котелок, и чайник, а иногда и ковшик, из которого можно напиться. Она прекрасно помнила свое изумление, когда в одном из эльфийских парков по пути к границе Большого Киева ведьмак привел ее к колодцу и велел набрать холодной и ужасно вкусной родниковой воды. Для Ксаны это была совершеннейшая экзотика — воду она привыкла или воровать потихоньку из заводской столовой (минеральную воду, расфасованную в пластиковые бутылки), или набирать в те же опустошенные более удачливыми заводчанами бутылки под ржавым краном за кочегаркой. Минеральная вода Ксане нравилась больше. Но когда хочется пить — особо не повыбираешь.

Геральт все дни похода был мрачен и угрюм. На вопросы Ксаны отвечал резко и немногословно. А часто вообще не отвечал.

Ксана сначала сердилась — заботу ее ведьмак принимал охотно, а разговаривать не хотел. А потом смирилась. Да и поняла — ведьмаку есть о чем помолчать и подумать.

Странно, но она быстро перестала считать Геральта калекой. Наверное, все оттого, что искалеченная рука неправдоподобно быстро регенерировала. Странно было видеть, как из нормального предплечья потихоньку вырастает тоненькая и сморщенная ручонка с похожими на младенческие пальчиками. Первые дни во время обмывания, процедур и перевязок было даже неприятно. Но опять же Ксана быстро смирилась и теперь находила даже некий интерес в первом взгляде на немного отросшую руку после дневного перехода.

Да и вообще, практически весь впитанный с годами ужас перед ведьмаками испарился почти без следа. Живые Большого Киева и окрестных мегаполисов Евразии ведьмаков не любили и не жаловали. Ксана — боялась. Боялась с детства. Она смутно помнила брань вечно пьяной матери и ее нечленораздельные угрозы: «Вот, не будешь слушаться, отдам тебя ведьмакам! То-то они твоей кровушки попьют, мясца отведают!» Приходилось строить из себя паиньку — маленькой Ксане совсем не хотелось быть съеденной ведьмаками. Потом мать умерла, но отзывы о ведьмаках, которые доводилось слышать Ксане, сильно лучше не стали. Единственное, что она осознала повзрослев, — вряд ли ведьмаки питаются маленькими девочками. Как-то все больше предпочитают телячьи отбивные под доброе пиво. Когда-то давно она даже умудрилась поглядеть на одного из ведьмаков, тот как раз по каким-то своим таинственным ведьмачьим делам наведался на родной завод Ксаны и долго о чем-то толковал с главой клана, а потом без конца таскался по цехам и ангарам. Впечатление ведьмак производил неприятное, но чудовищем отнюдь не казался. Кроме того, Ксана терпеть не могла бритых наголо мужчин — тоже какое-то смутное впечатление детства, — а ведьмак был лыс как коленка. И вдобавок с какой-то варварской татуировкой на башке.

Что означает «варварская», Ксана опять же знала не очень твердо, но интуиция подсказывала — нечто дикое, необузданное и страшное.

Впрочем, глядя теперь на Геральта, она даже согласилась считать того красивым — волевое лицо, вечно сжатые тонкие губы, необычные глаза с вертикальным зрачком, как у вирга или бескуда. Особенно если не обращать внимания на культю и лысую голову — вопреки первым впечатлениям вовсе не бритую, а просто каким-то образом радикально и навсегда лишенную волос.

Ее даже тянуло к ведьмаку — невесть откуда взявшаяся потребность заботиться о мужчине, который находится рядом, преобразила дикарку-Ксану за считанные дни.

А Геральт, казалось, не замечал ничего. Сделай то, подай это. Ни спасибо, ни даже взгляда благодарного. Впрочем, да, она ведь рабыня, а рабыня — не больше чем слегка одушевленная вещь, способная отзываться на команды. «Да, господин. Сию минуту, господин».

Впрочем, ведьмак не требовал звать себя господином. Но и Кеану называл не иначе как «Эй, ты!».

А началось все в первый же день после обращения в рабство.

Джип Койона и Ламберта сначала превратился в маленькую точку вдали на шоссе, а потом и вовсе исчез из виду. Геральт долго глядел вслед, задумчиво и оцепенело, пока Ксана не тронула его за рукав здоровой руки.

— Куда они? — спросила девушка.

Геральт не ответил. Он знал, что коллег вызвали на перспективное дельце — где-то в Сумах тамошние гномы наткнулись посреди заброшенного карьера на некстати оживший траншеекопатель. Сказали, есть жертвы. Внедорожник Койона оказался ближе всех к Сумам, а Ламберт решил съездить за компанию. Ну и помочь, если потребуется.

Но девчонке Геральт ничего не объяснил. Зачем?

— Не хочешь говорить? — вздохнула та. — Ладно, дело твое. Только пешком мы до твоего Арзама…

— Заткнись! — Геральт порывисто обернулся. — Забудь это слово, поняла?

Он вдруг оказался совсем рядом и сцапал ее здоровой рукой за воротник джинсовой куртки.

— А будешь болтать — и впрямь язык отрежу!

Кеану пробрала мгновенная оторопь. Желтоватые глаза ведьмака с вертикальными змеиными зрачками ввергли ее в первозданный ужас. Так смотреть могла сама Смерть.

— По… поняла… — пробормотала она, и ведьмак тотчас разжал стальной кулак, освобождая куртку.

Ксана всхлипнула.

— Но ведь… Но ведь идти и правда больше месяца придется, — жалобно сказала девушка.

— Ничего, — буркнул ведьмак, успокаиваясь. — Как раз рука в норму придет.

И вдруг Геральт замер, а потом медленно обернулся к Ксане:

— Постой-ка… Откуда ты знаешь, сколько нам идти? — настороженно спросил он.

Ксана побледнела и непроизвольно отступила на шаг. Казалось, слова ведьмака были впечатаны в тугую невидимую стену, которая надвинулась на нее, будто ковш приближающегося карьерного бульдозера.

— Ламберт говорил… Недавно… — призналась Ксана.

Геральт несколько секунд мрачно глядел рабыне в глаза.

Потом задумчиво процедил:

— И уши тебе отрезать, что ли?

Всхлип вырвался у Ксаны тоже против воли.

Теперь она еще больше жалела, что Койон с Ламбертом уехали. По сравнению с Геральтом они казались добрыми и предупредительными. Почти что нормальными живыми. А ее господин даже в короткие минуты, когда отчаяние Ксаны от свалившегося рабства начало стаивать, оставался мрачен и малоразговорчив.

«Лучше бы меня Ламберту отдали, а не этому», — подумала Ксана тоскливо и безнадежно.

Но невольники хозяев не выбирают.

Геральт тем временем сплюнул под ноги и зашагал по пустынной перпендикулярной улице прочь от трассы-проспекта. Ксане ничего не оставалось, как последовать за ним.

Отдалившись квартала на три, ведьмак вновь свернул на восток. Улица, которую он выбрал, была пустынной и унылой, как и большинство улиц в малонаселенных районах Большого Киева. Дома сонно глядели на путников сто лет немытыми пыльными окнами; где-то вдалеке поскрипывала ржавая дверная петля: должно быть, ветер забавлялся полуоткрытой дверью. Смутно доносился разноголосый гул машин с близкой трассы — единственные звуки, напоминающие о том, что город все-таки обитаем.

Геральт вспомнил, как в бытность еще безымянным учеником ведьмачьей школы застал учителя Весемира за довольно странным для ведьмака занятием: Весемир пытался на основании нескольких случайных выборок подсчитать соотношение количества домов и количества живых в центре и прилегающих районах. Результаты тогда поразили Геральта. В самых густозаселенных местах соотношение нигде не превышало семи домов на одного живого. Подумать только — семь двух — шестиподъездных многоэтажек на одного живого! Это, разумеется, не значило, что каждый живой мог занять семь домов и благополучно обитать в любом помещении на выбор — во-первых, живые селились все-таки кучнее, небольшими группами, оставляя пустынными целые кварталы, а во-вторых, далеко не все даже прирученные дома годились для жилья.

В диких межрайонных массивах, бывало, обитал какой-нибудь десяток живых на нескольких сотнях квадратных километров. В похожую местность вступали сейчас Геральт с Ксаной. Относительно обжитый район Харьков оставался позади, впереди же до самой границы тянулись девственные окраинные кварталы.

Ксана немного робела: все-таки большую часть жизни она провела на заводе. Пусть в одиночестве, но все же по соседству с кланом. Заводские помещения и машины были издавна привычны к живым и от них не приходилось ожидать каких-либо подвохов. Жизнь вне завода Ксана помнила смутно, точно так же, как и мать. Ведьмак, напротив, чувствовал себя в этой глуши будто дома, и если бы не искалеченная рука, пожалуй, счел бы себя в большей безопасности, нежели в цивилизованном Харькове.

— Эй, ты! — обернулся Геральт. — Не отставай давай!

Медлительность рабыни раздражала его, хотя совершенно ясно было, что к долгим переходам та непривычна.

Девчонка тотчас засеменила чаще, нагоняя хозяина. Секундой позже она осмелилась подать голос:

— Меня зовут…

— Мне плевать, как тебя зовут, — оборвал Геральт. — С сегодняшнего дня тебя зовут «Эй, ты!».

Ксана даже споткнулась от неожиданности. Но Геральт с подчеркнутым безразличием уходил дальше — не замедляясь и не поджидая ее.

Пришлось догонять — опять бегом.

«Мне плевать, как тебя зовут», — эхом отдалось в мыслях.

Ведьмак. Чудовище. Чему удивляться?

Шли они до самой темноты, почти не разговаривая. Ксана хоть и провела большую часть жизни на ХТЗ, все же знала, что вполне реально было попытаться поймать попутку. Но Геральт, видимо, думал иначе.

На ночлег они устроились во дворе одноэтажного домика. Домик когда-то был обитаем, но, видать, очень давно. Ворота вросли в землю, кровля потемнела и в одном месте даже слегка просела. Улица сплошь состояла из подобных домиков, большей частью одноэтажных, хотя изредка попадались и надстроенные вторые этажи.

Едва наметились сумерки, Геральт стал подыскивать, место для ночлега. Солнце валилось в сады на задах квартала. Ксана, невзирая на усталость, невольно залюбовалась. Мир, который был ей внове, поразил не слишком. Меньше, чем можно было ожидать. Возможно, потому, что Кса-на привыкла иметь за спиной надежное убежище, верную и безотказную нору, как в пустотах за цеховой котельной. Чуть что — шасть, и нет тебя. А мир оставался открытым, незамкнутым. И это немного пугало. Но, с другой стороны, тут и угрожать-то путникам мало кто мог. Пустые кварталы пустого района.

Наверное, Геральт нарочно стремился сюда.

Калитку он отомкнул уже довольно уверенно, действуя левой рукой. Отмычка поскребла по ржавому нутру и замок послушно щелкнул.

Ксана ожидала, что ведьмак обернется к ней и скажет: «Входи!» Но ведьмак не сказал и даже не обернулся. Просто шагнул через утонувший в траве порожек, разве что калитку за собой не стал затворять.

Вошла и Ксана.

Дворик был небольшой, но уютный; ощущение родной норы, а стало быть, защищенности не заставило себя ждать. Ксане сразу стало легче на душе. Дом высился справа; слева тянулся глухой высокий забор, отделяющий дворик от соседнего, вероятно, точно такого же. Впереди, в глубине дворика, как ни странно, сохранился резной деревянный навес с увитыми плющом перилами. Дверь маленькой летней кухни выходила прямо под этот навес. И столик сохранился, здесь же, под навесом, у самой двери. А главное — в уголке нашлись ржавый, но вполне целый мангал и аккуратная пирамидка дров.

А вот покрывало на кушетке от непогод и времени успело начисто сгнить. Иссохло, обратилось в труху и белесые спутанные нити невыразительно-серого цвета.

— Прибери тут, — велел ведьмак сухо и заботливо пристроил свой видавший виды рюкзачок посреди стола.

Дверь на кухню закрывалась на обыкновенный накидной крючок. Ксана сразу же обнаружила и веник, и совок, и грязную посуду в большой эмалированной миске. Хозяйничать ей было не внове.

Вскоре тряпье с тахты навеки успокоилось в большом мусорном пакете, сор и сухие листья Ксана подмела и спровадила туда же. Из вскрытого дома Геральт принес пыльные, но вполне пригодные к пользованию одеяла; потом сходил за водой к колодцу. Ксана заметила, что ведьмак быстро приспосабливается орудовать единственной рукой. Видать, не впервой ему такие увечья. И левая его рука постепенно справляется со всеми житейскими надобностями все увереннее и увереннее.

Еще днем Геральт наведался на встреченный продуктовый склад, где сумел добыть из злющего одичавшего холодильника несколько брикетов маринованного куриного шашлыка, пару банок огурчиков-корнишонов и банку настоящих грибов. Ксана тоже проявила хозяйственность: в нише под витриной отыскала объемистый пакет сухарей. Этого двоим с лихвой хватило бы на сутки.

Геральт не ленился и не повалился сразу поверх застеленных одеял, как ожидала Ксана. Вовсе нет. Принялся разводить огонь в мангале, а потом долго воевал с гаражным замком, а как победил — искал шампуры или достойную им замену. Замена подвернулась в виде стальных прутиков, которые Геральт загнул для удобства на манер кочерги.

Это было приятно, неожиданно приятно — делить заботы с сильным и опытным мужчиной. Даже если это не вежливый Ламберт, а угрюмый и покалеченный молчун Геральт.

За несколько часов курятина оттаяла, утратила каменную твердость. Даже лук кое-где отслоился. Пряный и чуть-чуть терпкий запах поплыл, щекоча ноздри и вселяя голодный азарт.

Получилось вкусно, вкусно до умопомрачения, а когда Геральт принес из дома примеченную бутылку сливяницы, стало и вовсе замечательно, а Ксана неожиданно подумала, что, угодив в рабство, вдруг обрела свободу.

Непонятно — сливяница ли развязала Геральту язык или еще что, но очередной вопрос Ксаны не остался без ответа.

— Куда мы идем, Геральт? И зачем?

Ведьмак ответил, хотя и не сразу:

— В Арзамас-шестнадцать. Место, где готовят ведьмаков. Для всей Евразии.

— Тебя тоже там готовили?

— Да.

— Давно?

— Да.

— И Ламберта?

— И Ламберта. И Койона. И Эскеля. И даже Весе-мира. Всех.

— Тебя там будут лечить?

Геральт чуть склонил голову набок:

— Нет. Думаю, что, когда мы дойдем, с рукой уже все будет в порядке. Хотя разработаться будет нелишним — у нас хорошие тренажеры.

— А почему вы не считаете себя живыми, Геральт?

— Потому что мы мутанты. Любой ведьмак проходит испытание фармацевтикой и клиническим кабинетом. В среднем из десяти испытуемых выживает один. Организм в результате этого испытания полностью перестраивается… Такое существо уже трудно назвать живым. Видела мои глаза?

— Да. — Ксана зябко поежилась.

— Разве это глаза человека?

Ксана не ответила. И действительно — разве это глаза человека?

Тогда у него еще не было имени. Ведьмак, которого звали Зигурд, подобрал полумертвого от истощения пацана на окраине Большого Киева, у подвального окошка старого нежилого дома. На самом юге, где днем вразнобой кричат чайки, а вечерами слышится мерный морской прибой.

Пацан был слаб, но не настолько, чтобы не попытаться стащить пакет с припасами и смыться. Он попытался, и это окончательно убедило Зигурда в необходимости доставить найденыша в Арзамас, хотя тот явно достиг порогового для испытания возраста. Еще бы годик — и нипочем пацану не пережить испытание.

В логове ведьмаков пацан получил нечто вроде имени — двадцать седьмой. На худой его одежонке хмурый и хромой дядька, которого дети всерьез побаивались, вывел белой краской две угловатые цифры. Вместе с двадцатью шестью мальчуганами помоложе двадцать седьмой в течение почти трех месяцев отъедался и отучался прятать еду везде, где только можно. Постепенно появились и двадцать восьмой, и двадцать девятый, и остальные — вплоть до тридцать пятого. А вскоре пришло время испытания.

Выжило целых четверо — пятый, двадцать первый, двадцать седьмой и тридцать четвертый. Геральт прекрасно помнил первое пробуждение после испытания.

Все тело ломило от боли; казалось, внутри пылает адский антрацитовый костер. Сплошная краснота стояла перед глазами и было больно глаза открыть.

Но он открыл.

Мир показался ему непривычно резким, распадающимся на отдельные, четко локализованные фрагменты. Конечно, гот четырехлетний мальчишка не знал подобных слов. Слова пришли позже, вместе с осознанием, что память отныне хранит все, крепко и надежно, и никаких усилий для этого прилагать не приходится.

— Очнулся! — послышался удивленный голос хромого надзирателя. — Пан Весемир, он очнулся, пся крев!

— Кто? Двадцать пятый?

— Нет, двадцать седьмой!

— Двадцать седьмой? Хм… Я боялся, что он слишком велик для испытания.

— Ха! Видели б вы, как он жрал пилюли! У него, тля, внутри кроме ентих пилюль ничего и нету, клянусь.

В поле зрения появилась фигура сухощавого пожилого мужчины, которого доселе претенденты на испытание видели лишь мельком и всегда издалека.

Почти без труда двадцать седьмой сфокусировал на нем взгляд.

— Эй, — негромко позвал мужчина. — Ты меня слышишь? Если не можешь говорить — просто моргни пару раз.

Двадцать седьмой послушно моргнул, напрягся и чужим голосом выдавил:

— Слышу…

Глотку продрало, словно он изверг наружу толченое стекло. Это слабое усилие снова столкнуло двадцать седьмого в беспамятство. На целых двое суток, хотя сам он, естественно, о сроках не имел ни малейшего представления.

Зато новое пробуждение было совсем иным. Боль ушла — остался голод. Лютый неодолимый голод — причем вовсе не такой, к какому он привык бродягой. Тело требовало пищи и энергии — много позже он понял причины всего, что с ним происходило.

Он сел на жестком ложе. Кто-то, кажется, четырнадцатый, бился на соседнем, пристегнутый к быльцам лодыжками и кистями. Бился и негромко выл. Койкой дальше хромой надзиратель кормил из большой алюминиевой кастрюли тридцать четвертого. Рот сразу же наполнился тягучей слюной. Двадцать седьмой встал на ложе в полный рост, и хромой тотчас обернулся.

— Очнулся, голубь? — сказал он неожиданно дружелюбно. — Жрать, поди, охота? Погоди, сейчас накормлю.

Надзиратель утер лицо тридцать четвертого бумажной салфеткой и мягко уложил, хотя тот явно был не прочь закусить еще. Потом переместился к двадцать седьмому.

В кастрюле оказалось какое-то пряное пюреобразное варево. Двадцать седьмой был достаточно велик, чтобы орудовать ложкой самостоятельно, чем тотчас беззастенчиво и воспользовался. Хромой не возражал.

Когда кастрюля опустела, двадцать седьмой почувствовал себя много лучше. Даже смог думать об окружающем его мире и о переменах. Самым ярким казалось иное ощущение собственного тела. Он был еще слишком мал, чтобы осознать и сформулировать свои чувства, но сам факт перемен оспорить было трудно. И видеть он стал иначе — теперь удавалось разглядеть мельчайшие детали на таком расстоянии, на котором раньше двадцать седьмой, будучи еще простым бродягой, различал только контуры и, если доставало освещения, — основные цвета.

Вскоре его опять одолел сон; когда двадцать седьмой проснулся, четырнадцатый уже не двигался. В углу палаты ложка в чьей-то нетвердой руке скребла по донышку знакомой кастрюли. Под этот тоскливый аккомпанемент хромой надзиратель и незнакомый, закутанный в черное парень унесли четырнадцатого из палаты. Теперь их осталось двое на восемь коек — двадцать седьмой и тридцать четвертый. Днем позже их перекатили в соседнюю палату, где точно так же маялись в новом для себя мире пятый, девятнадцатый и двадцать первый.

Через неделю девятнадцатый умер. Их осталось четверо. И с этого момента все четверо стали стремительно крепнуть, набирать вес и безудержно расти. В первый год дни были неотличимы друг от друга. Подъем, завтрак, разминка под руководством Весемира или парня в черном. В спортзале по соседству. Обед. Сон. Потом занятия с Весемиром, Хицфуртом или Оксенфельдом — малышей учили грамоте и счету. Ужин. Сон. И так день за днем.

Двадцать седьмой ясно запомнил день, когда привычный и уже мнящийся неизменным уклад был в одночасье нарушен.

В тот день вместо утренней разминки их загнали в душ и бассейн, а когда из бассейна вывели, Весемир не свернул, как обычно, в конце длинного коридора, а отпер всегда закрытую дверь в торце его и еле заметно качнул головой.

Двадцать седьмой осмелился взглянуть налево — там хромой Владзеж и по обыкновению закутанный в черное Филипп вкатывали в палаты койки на специальных колесиках, и к каждой был пристегнут мальчуган, кажущийся совсем малышом.

Весемир не позволил двадцать седьмому долго смотреть.

Их новое жилище больше походило на казарму, нежели на больничную палату, но об этом, естественно, будущие ведьмаки узнали много позже. Теперь вместо утренней разминки всех четверых использовали на хозяйственных работах — приходилось драить полы в коридорах клиники, чистить на пищеблоке картошку, одновременно постигая азы обращения с ножом, таскать непонятного предназначения предметы, зимой — убирать снег перед входом в здание. Но послеобеденные занятия никто не отменил.

Как-то сами собой к ним прилипли новые прозвища — пятого дразнили Головастиком, вполне справедливо — взрослые часто шутили, как, мол, такая спичечная шея удерживает эдакий жбан? Двадцать первого звали Палец, а причина успела благополучно забыться. Двадцать седьмого прозвали Генерал — не то за размеры, не то за то, что в четверке он сразу занял главенствующее положение. К тридцать четвертому, самому маленькому и подвижному, приклеилась кличка Шустряк.

Время потекло еще быстрее. Через год троица выживших после очередного испытания фармацевтикой малышей присоединилась к растущей как на дрожжах четверке. Еще через год будущих ведьмаков стало пятнадцать. Головастик, Палец, Генерал и Шустряк, естественно, верховодили в этой компании. В силу возраста и уже накопленного опыта. Случалось все — и драки, и ссоры, но Весемир с остальными учителями умело и терпеливо приводили мальчишек к мысли, что все они — братство, а братья стоят друг за друга горой.

Когда Головастику исполнилось десять лет (он был единственным, чей день и год рождения были известны достоверно), четверку старших начали обучать обращений с оружием.

— Геральт! Смотри!

Ведьмак соизволил повернуть голову только на втором слове. Просто на зов он не отреагировал.

Там, куда указывала Ксана, на куче какого-то невнятного мусора шевелился продолговатый сверток, напоминающий червячка-шелкопряда. Извивался. И тоненько хныкал.

Геральт нахмурился.

— Этого только не хватало!

Ксана преобразилась в мгновение ока. Еще секунду назад она могла думать только о том, как постыл ей этот бесконечный путь и как надоела увесистая ноша с продуктами за спиной. Теперь она не могла думать ни о чем, кроме находки. Ибо сверток оказался младенцем, а материнский инстинкт в женщинах любой расы сидит чрезвычайно глубоко и просыпается едва ли не мгновенно.

— Геральт! Он голоден!

— Естественно, — процедил ведьмак сквозь зубы. — Кто ж его тут накормит?

— Надо найти молока! И бутылочку!

Геральт вздохнул.

— Вообще-то надо идти дальше. Потому что молока мы все равно не найдем, не говоря уж о бутылочке. Потому что тащить пацана придется именно тебе, мне это сто лет не нужно. Потому что ты бестолковая дикарка с большого завода и не умеешь ухаживать за детьми. Поэтому он у тебя сначала начнет беспрерывно орать… впрочем, он уже начал. Потом на него нападет какая-нибудь хворь, и орать он станет гораздо громче. Потом он умрет, и орать начнешь ты, ведь тебе будет его жаль.

Ксана потрясенно выпрямилась.

— Ты что? — недоуменно прошептала она. — Предлагаешь его бросить?

После вчерашнего вечера со сказочным ужином и сливяницей Ксана почти уже решила, будто сердце у ведьмака все-таки наличествует. Не хотелось верить, что она ошибается.

— Именно это я и предлагаю. Бросить. Тогда он умрет быстро и почти безболезненно. Или его кто-нибудь найдет. В конце концов мы даже не знаем — брошен ли он? Вдруг его мамаша как раз занята поисками молока?

— Ты еще убить его предложи! — возмущенно выкрикнула Ксана и взяла младенца на руки. — Чтоб не мучился зря!

— Я не убиваю детей, — равнодушно сообщил Геральт. — К тому же такое решение напрочь лишает сию недоросль законного шанса выжить путем счастливой случайности.

Личико младенца было красненьким и сморщенным. Плакал он уже давно, наверное, не первый час. Грязная пеленка скрывала тщедушное тельце. Впрочем, Ксана действительно совершенно не представляла себе, как полагается выглядеть новорожденному младенцу и какого вообще он возраста. Может, он как раз и должен именно так выглядеть.

— Бросила бы ты его, — снова скептически предложил Геральт. — Через пустоши с такой обузой…

Ксана перехватила ношу поудобнее, пристроив маленькую горластую головку на сгибе локтя.

— Неужели тебе его не жаль? — спросила она горько.

— Мне не может быть его жаль, — терпеливо пояснил Геральт. — Я ведь ведьмак, воплощение безразличия ко всему, кроме работы и денег. К тому же я все равно не могу ему помочь, поэтому жаль или не жаль — не имеет абсолютно никакого значения.

— Ты ведь призван защищать живых от чудовищ!

Ксана все никак не могла успокоиться.

Геральт удивленно огляделся:

— А где здесь чудовища? Кроме меня — ни одного. А от меня этому заморышу не исходит никакой угрозы. Говорю тебе, брось, не выходишь ты его.

— Может, это девочка. — Ксана сбилась на ворчание. — Откуда ты знаешь?

— Да от него разит за версту! — Ведьмак брезгливо сморщил нос. — От девки, правда, разило бы ничуть не приятнее, но иначе. Пацан, можешь не сомневаться.

Ксана покорно вздохнула. Главное — хозяин не ПРИКАЗЫВАЕТ бросить. Пока только советует. А значит, можно его чуть-чуть ослушаться. Несмотря ни на что, она точно знала: нельзя бросать маленьких детей в ненаселенном районе! Да еще так близко к окраине.

Целый час Ксана заглядывала в каждое строение, хоть отдаленно напоминавшее продуктовый склад или давно разворованную бродягами лавку. Все напрасно. Никакого молока. А что еще можно предложить младенцу кроме воды — Ксана не знала. Не тушенки же?

— Геральт! — взмолилась Ксана. — Может, ему сгущенки развести? Воды нам хватит…

— А у тебя есть сгущенка? — У Геральта натурально отвисла челюсть. — Ну и дура же ты! Давай разводи. Где вода? Да не из фляги, там сырая, бутылочку «Аква минерале» откупорим. Не эту! Ту, что без газа, балда!

Ксана аккуратно опустила малыша прямо на асфальт и лихорадочно рылась в драной сумке, обнаруженной сегодня утром на памятном складе. Банку сгущенки она приметила именно там, и Геральт действительно ничего не заметил. Да он и не смотрел особо, чем рабыня занимается. Только велел набрать побольше тушенки — паршивой, кстати, пекинской, но на складе другой не нашлось. Ксана послушалась, а потом весь день маялась с тяжеленной сумкой. Но мысль о том, что предстоит поход через пустошь между Большими Киевом и Москвой, путь в несколько дней… Да по пустоши, по пустоши, где ни единого дома, ни единого заброшенного магазинчика, из воспоминаний детства или осточертевшей заводской столовки, где, случается, можно порыться и найти какие-нибудь крохи…

— Вот…

Небольшая поллитровая пластиковая бутылочка «Аква минерале» перекочевала к Геральту. Половину воды он бесцеремонно выпил; потом проделал обычным гвоздем две небольшие дырочки в банке сгущенки. Ксане пришлось помочь — одной рукой Геральт не мог одновременно удерживать гвоздь и ударять по шляпке подобранным по соседству булыжником. К счастью, Ксана не попала ведьмаку по руке.

Вскоре в бутылочке плескалась жидкость, по виду и впрямь довольно похожая на молоко. И тут Ксана растерялась вторично.

Соска. Где ее взять? А пить малыш явно не умеет. И не скоро еще научится.

Снова пришлось просительно смотреть на Геральта, который, оказалось, понимал все без слов.

— Нянька из тебя, — пробурчал Геральт и полез в свой шмотник.

Ксана уже привыкла, что это не просто рюкзачок, а прям какая-то волшебная сумка-самобранка, где может найтись что угодно из до зарезу необходимых именно в данную секунду вещей.

«Неужели и соска есть? — не поверила Ксана. — И этот живой предлагал обречь младенца на смерть от голода или даже оставить на корм бродячим собакам?»

Но Геральт извлек из чистого пакетика всего лишь белую тряпичную салфетку.

— На, держи…

Ксана взяла протянутую тряпицу и беспомощно поглядела на ведьмака. Мысль его осталась совершенно для девушки непонятной.

Странно, но ведьмак, если и злился, оставлял злость где-то внутри себя. Да и первую досаду от неожиданной находки, сулящей немало проблем, уже подавил.

— Сделай затычку. Она намокнет, пацан будет ее помалу цмоктать. Только бутылочку сильно не наклоняй, смотри.

Ксана сделала все как надо, уселась поудобнее и приступила к кормежке. Ребенок, почувствовав еду, жадно присосался к влажному от молочной смеси кончику импровизированной пробки-затычки.

«Откуда ведьмак все эти штуки знает?» — Ксана впала в состояние, близкое к замешательству. Теперь она на самом деле поняла, что уход за ребенком — дело вовсе не решаемое одним только материнским чувством.

Нужен банальный опыт.

— Сиди тут, я сейчас, — велел Геральт, вставая. — Да не дергайся попусту, нет тут никого в округе. Я чувствую.

Через секунду он уже исчез в развалинах ближайшего дома. Собственно, это уже и домом назвать было трудно. А Ксана полностью отдалась такому новому для себя делу.

Было удивительно приятно и трепетно видеть, как слезы высыхают на крохотном личике.

Вернулся ведьмак довольно быстро. Пацан к этому моменту успел слопать около трети бутылки — граммов сто пятьдесят, не меньше.

Косо взглянув на это, Геральт сказал:

— Хватит.

Сказал он это так, что Ксана сразу поняла: действительно хватит. К тому же пацан сосал уже не так активно, как в самом начале.

— Больше своего желудка он все равно съесть не в состоянии, — снизошел до объяснения Геральт. — А желудок у него пока с кулачок. На вот, учись пеленки менять. А я пока воды добуду, вымоешь его…

В качестве пеленок он притащил простыню и тут же разодрал ее на четыре части. Простыня выглядела старой и далеко не стерильной, но все равно была чище той рвани, в которую ребенка укутали прежние опекуны.

Воды ведьмак добыл всего литр. Спустя какие-то минуты Ксана уже имела представление, как ребенка моют, а перепеленать даже сумела без помощи Геральта, чем осталась очень довольна.

Уснул пацан моментально. И продолжал спать на руках у Ксаны. Как ни странно, с дополнительной ношей идти оказалось даже немного легче. Вес прилаженной за спину сумки теперь в какой-то мере компенсировался весом младенца.

Геральт все это видел. И прекрасно знал, что буквально через час-полтора у рабыни затекут руки.

«Надо будет люльку шейную приладить», — подумал он.

А вслух ничего не сказал.

Долгими осенними вечерами Весемир любил собирать будущих ведьмаков в зале, полном смешных кресел с опрокидывающимися сиденьями. Работы по хозяйству к этому часу, как правило, давно уже заканчивались, кухня была отдраена, посуда (не без помощи совсем еще сопливых малышей из последней партии испытанных) перемыта и расставлена по местам. Тренироваться — поздновато.

Читать — так ведь за день в голову все равно не впихнешь больше знаний, чем уже успел впихнуть.

Наверное, эти диалоги в форме вопросов и развернутых ответов заменяли им, утратившим нормальное детство, вечерние сказки родителей.

Весемир тоже очень любил такие вечера. Не меньше, чем подрастающие счастливчики, пережившие суровое испытание фармацевтикой и клиническим кабинетом.

Голос Весемира, вроде бы и негромкий, проникал в самые дальние закутки зала, даже за пыльный занавес, сдвинутый к одному из краев сцены:

— Там, за стенами ЗАТО, расстилается совсем иной мир. Незнакомый вам. Мир гигантских мегаполисов, городов такого размера, рядом с которыми наш Арзамас покажется вам жалким крохотным райончиком. Ведьмаки призваны хранить этот мир. Именно ведьмаки, потому что обычные живые сохранить его не в состоянии. Это не значит, что мир готов рухнуть в любой момент, нет. Но слишком уж много в нем враждебной науки, техники и механизмов. Поверьте мне, это могучая наука, могучая техника и могучие механизмы. По неведению ли, по глупости или злому умыслу, но существует бездна возможностей, когда обычный живой простым нажатием кнопки способен инициировать такие процессы, которые остановить потом будет уже нельзя. Подобные процессы мы называем необратимыми. Сущность работы ведьмака состоит в недопущении необратимых процессов. Естественно, что каждый ведьмак обязан обладать целым рядом необходимых для такой работы качеств. Ну-ка, давайте вместе подумаем — какими?

Весемир обвел взглядом немногочисленную аудиторию. Перед ним собрались мальчишки после четырех ежегодных испытаний. Но достаточно взрослыми, чтобы рассуждать и беседовать, были только семеро старших; остальные просто слушали разинув рты.

Правильно слушали. Нынешние старшие тоже пару лет назад молча разевали рты во время подобных бесед с теми, кто теперь готовится сдавать последний выпускной экзамен. Экзамен, позволяющий получить настоящее имя и зваться ведьмаком. Теперь для семерки старших пришел черед искать собственные ответы на вопросы Весемира.

— Итак! Какими же качествами, по-вашему, должен обладать ведьмак? Давай ты, Головастик!

Головастик порывисто вскочил. Шея у него теперь окрепла и не казалась непропорционально тонкой. Да и сам он из сущего заморыша превратился в сухого жилистого подростка, подтянутого и проворного, словно бродячий уличный кот.

— Ведьмак должен быть сильным и быстрым! — выпалил Головастик. — Иначе он не выстоит в поединке с чудовищем!

— Правильно, — согласно кивнул головой Весемир. — А еще?

Головастик наморщил обширный лоб, но мысли, видимо, не торопились посещать его внушительных размеров голову.

— Может быть, ты, Шустряк? — Весемир жестом поднял другого подростка.

— Ведьмак должен быть терпеливым, — наугад предположил Шустряк, явно идя от противного в сравнении с собственной натурой.

— И это тоже, — не стал возражать Весемир. — Что? Тополь, ты хочешь ответить?

— Хочу, — пискнул один из троих пацанят, выживших год спустя после старшей четверки.

— Говори.

— Ведьмак должен много знать. Об оружии, о повадках чудовищ…

— …и особенно о повадках живых, — добавил Вессмир. — И это верно. Но и это не главное. А что думаешь ты, Генерал?

Генерал поднялся степенно, не вскочил, подобно товарищам. Он все делал степенно и рассудительно, по-взрослому.

— Мне кажется, что ведьмак всегда должен четко сознавать: что стоит делать, а что нет. И когда ему спешить, а когда не обязательно.

Весемир только кивнул.

— А еще, — добавил Генерал, — мне кажется, что вы имеете в виду нечто совсем иное, учитель Весемир. Нечто такое, что покажется нам неочевидным и нелогичным. Так?

Весемир улыбнулся в густую светлую бороду:

— Ты, как всегда, на высоте, Генерал. Все обстоит именно так, как ты сказал. Садитесь все. Садитесь, слушайте и запоминайте. Ведьмак должен стать быстрым, но он может оставаться не самым быстрым существом и тем не менее успешно при этом ведьмачить. Ведьмак может чего-то не знать, но все же справиться со своим незнанием и с выполняемым заданием. Ведьмак может не вытерпеть или поспешить — но и тогда он останется ведьмаком и не потеряет шансов завершить начатое. Существует только одно качество, без которого нет ведьмака. Это качество — безразличие. Безразличие ко всему, кроме судьбы города. Вы должны стать безразличными к голоду, холоду, погоде, окружающим вас живым, к благам и ценностям — ко всему. Как только ведьмак становится небезразличным к чему или кому-либо — он перестает быть непобедимым.

Вы должны уметь пройти мимо умирающего, умоляющего вас принести ему воды. Потому что, спасая его, вы можете погубить город, а возможно, даже и мир. Вы должны уметь перешагнуть через кого угодно, если того потребует ситуация. А для того чтобы пройти мимо умирающего и перешагнуть через кого угодно, нужно стать безразличными ко всему. Абсолютно ко всему. С одной-единственной оговоркой — кроме города, находящегося под вашей защитой.

Весемир оглядел не по-детски серьезные лица. Ведьмачата слушали, впитывали его слова всем телом, каждой порой мутировавшей кожи.

Тишина не нарушалась ничем. Весемир ждал вопроса. Неизбежного вопроса, который задавали ему после этого рассказа бесчисленные поколения будущих ведьмаков. Этот вопрос задавали всегда. Задали и сейчас.

— Мы не должны никого любить? — На этот раз вопрос был задан одним из старших, Пальцем.

Ответ у Весемира всегда был наготове. Такой же, как и в прошлый раз, и в позапрошлый…

— Не в этом дело. Любовь или ненависть — это эмоция. Безразличие — отсутствие эмоций. Эмоции ведьмаку только мешают, а значит, они непозволительны.

— А как же наше братство? — поинтересовался умный Генерал. — Братство ведьмаков? Мы и друг к другу должны стать безразличными? И к вам, учитель?

— Да, — устало подтвердил Весемир. — Друг к другу тоже. И ко мне. Но и это еще не все.

Он поглядел на преданные мальчишеские лица и добавил:

— Вы должны стать безразличными даже к самим себе. Только тогда из вас получатся настоящие ведьмаки.

— Как мы его назовем? — спросила Ксана, когда малыш уснул, а ночь зашептала о небе, полном звезд.

В этом районе электрические огни были редкостью. Поэтому звезд на небе виднелось — не счесть.

Геральт вяло перемешал чай в мятой жестяной кружке, прихваченной на одной из прошлых ночевок.

— Мне все равно.

— Тебе всегда все равно, — обиделась Ксана.^- Тебе безразлично даже мое имя!

Геральт не ответил. Казалось, все его внимание поглотил горячий ароматный налиток, до которого ведьмак недавно приохотился.

— Как можно быть таким бессердечным, Геральт?

— Легко, — невозмутимо ответил Геральт. — Если знать, как именно.

— А ты знаешь?

— Знаю.

— И давно ты таким стал?

— Года в четыре примерно. Давно.

— А зачем? И почему?

— Потому что я ведьмак.

— Ведьмаки что, все такие?

— Все.

Ксана протяжно вздохнула. Не понимала она Геральта. За три дня все ее естество переполнилось нежностью к крохотному и беззащитному существу, способному только плакать, если ему плохо, и совершенно неспособному защитить себя или прокормить. Ее сильно беспокоило то, что единственная баночка сгущенки заканчивается, а больше ничего пригодного малышу в пищу они не отыскали, хотя Геральт сказал, будто бывают специальные сухие смеси в цветастых коробках или банках.

Они вышли к самой окраине, где почти нет магазинов и складов — только унылые серые заборы разнообразных мелких фабрик, на которые не зарятся даже захудалые кланы. Пыль, битое стекло, пятна мазута и масла на грязном асфальте, запустение, осиротевшие строения…

— А что изменится, если ты дашь малышу имя? Или узнаешь мое? — поинтересовался Ксана.

— Ничего, — пожал плечами Геральт.

— Тогда почему ты не хочешь?

— Именно поэтому, — вздохнул Геральт. — Видишь ли, сначала я узнаю твое имя, потом помогу тебе, если ты ошибешься, потом мы переспим… А потом я уже не смогу оставаться безразличным к тебе.

— Что же в этом плохого? Мир и так слишком безразличен. Когда живые заботятся друг о друге, когда они небезразличны один другому — это же прекрасно!

— Во-первых, я не живой, посему меня это не касается, — ровным голосом пояснил Геральт. — А во-вторых, ваша жизнь и жизнь всех без исключения городов строится как раз на безразличии ведьмаков. Хоть кто-то в этом мире должен оставаться безразличным. Иначе мир сгорит в пламени вашей хваленой бескорыстной любви.

Ксана не нашлась что ответить. Позиция ведьмака казалась странной даже ей, дикарке с большого завода. Но, с другой стороны, декларируя безразличие, ведьмак делал все, чтобы их маленький отряд не знал нужды ни в чем. Положа руку на сердце — разве сумела бы Ксана сама накормить ребенка? Догадалась бы перепеленать и после каждого перехода мыть? Нашла бы несколько тюбиков шампуня в ничем не примечательном домишке, к которому Геральт свернул сразу, едва увидел? Да не какого-нибудь шампуня, детского! Там же, кстати говоря, отыскалась и настоящая детская бутылочка с настоящей соской.

Геральт делал все, что мог, и даже чуть чуть больше. И при этом продолжал декларировать полное безразличие.

Ксана находила это странным.

Ночью малыш дважды просыпался и приходилось вставать, брать его на руки, укачивать, успокаивать. Понятно, что все это свалилось на Кеану. Ведьмак даже не поднимал головы от любимого рюкзачка, успешно заменяющего подушку, хотя Ксана чувствовала: ведьмак не спит.

Утром, скормив малышу последние четверть бутылочки разведенной сгущенки, Ксана зачем-то громко объявила:

— Я назову его Ламбертом!

Геральт мгновенно оторвался от умывания.

— Нет, — холодно сказал он.

— А мне нравится! — заявила Ксана. — Нужно же ребенка как-то называть!

— Назови иначе.

— Не хочу! — упорствовала Ксана.

В мгновение ока ведьмак оказался рядом с Ксаной.

— Кажется, ты кое-что позабыла, рабыня. Мне тебя проучить?

Слова Геральта, казалось, целиком состояли из металла. Холодного как лед. У Ксаны не замедлила уйти в пятки душа: даже одноруким ведьмак оставался много сильнее ее,

— Прости… — пробормотала Ксана. — Я сделаю, как ты скажешь!

— Не нужно ничего делать, — жестко закруглился Геральт. — Ламберт — ведьмачье имя. И пока Ламберт жив, его имя принадлежит только ему. Поняла?

— Поняла, господин…

Геральт невозмутимо вернулся к умыванию. Он снова стал безразличным. Безразличным, как серая бетонная стена вокруг ближайшей фабрики.

— Скажите, учитель! Почему у ведьмаков нет фамилий? Только имена?

Весемир покосился на Головастика. Любопытен малый! Впрочем, это хорошо. Любопытство ведет к новым знаниям, а ведьмаку никакие знания нелишни.

— Да и имена какие-то странные, так? — вопросом на вопрос ответил Весемир.

— Странные? — Головастик, похоже, не понял, о чем речь. — По-моему, нормальные имена.

— Да? — Весемир секунду поразмыслил. — Наверное, ты прав. Но не в этом дело. Живые не пользуются именами, которые носят ведьмаки. Имя ведьмака — его визитная карточка.

— Что такое визитная карточка? — не замедлил поинтересоваться Головастик.

Весемир обвел воспитанников вопросительным взглядом:

— Кто-нибудь знает? Генерал?

Генерал степенно встал. Степенно — как всегда. Не по годам серьезный парень.

— Визитная карточка — это специальный кусочек плотной бумаги или пластика, на котором указаны имя владельца, род его занятий, адрес и телефон.

— Знаешь, — кивнул Весемир. — Ну а имейся у тебя визитная карточка, что на ней было бы начертано?

Подросток даже не запнулся:

— Генерал, воспитанник, Арзамас-шестнадцать, Блок Сигма, казарма номер три, койка у ближнего окна.

Весемир не сумел сдержать улыбку:

— Что ж! Довольно точно! Койку, кстати, можно и не указывать. Но вернемся к ведьмачьим именам. Их много, несколько сотен. И, смею вас уверить, на всей Земле не сыщешь двоих ведьмаков с одинаковыми именами. Если ведьмак гибнет — а такое случается, увы, — его имя вскорости дают новичку, успешно сдавшему экзамен.

— Значит, мы когда-нибудь будем носить имена погибших?

— Именно так.

Незадолго до полудня они вышли к городской окраине. Впереди лежала пустошь — свободная от строений земля, сплошь поросшая травой. Кое-где попадались небольшие рощицы — березовые, ясеневые. Многие деревья Ксана видела впервые и не знала, как они называются. Да и не очень-то она интересовалась деревьями.

Малыш заболел.

Когда закончилась сгущенка, Геральт мрачно приладил к правой подмышке кобуру с большим вороненым пистолетом, велел Ксане сидеть в укрытии и по возможности не позволять ребенку кричать.

И исчез.

Ребенок хотел есть, а Ксана могла ему предложить разве что мутноватую воду из ближайшей колонки, потому что «Аква минерале» тоже кончилась.

Геральт отсутствовал шесть часов, а когда вернулся, в его рюкзачке что-то звякало. Трудные это были для Ксаны часы.

Звякало, как оказалось, молоко. Детское ионитное молоко в стеклянных бутылочках с синими этикетками. Где Геральт его раздобыл, Ксана интересоваться не стала. Но когда она покормила ребенка и тот наконец уснул, ведьмак заставил ее чистить свой пистолет. Ксана уже приобрела по этой части кое-какой опыт, поэтому сразу поняла: недавно из этого пистолета стреляли. Обойма была опустошена наполовину, плюс один патрон из ствола… Получается, Геральту пришлось стрелять семь раз. С левой, «неудобной» руки.

К вечеру малыш стал ныть и капризничать; Ксана сначала не. поняла почему. А Геральт едва глянул на него, сразу догадался приложить ладонь к розовому лобику.

— Жар у него… Заболел…

Жар усиливался. Всю ночь младенец хныкал и даже есть отказывался. Ксана пришла в отчаяние.

Она полагала, что с утра Геральт отправится за лекарствами, но ошиблась. Геральт вывел ее к окраине Большого Киева и повел дальше, в пугающую пустоту, что раскинулась между Киевом и Москвой.

Здесь вопреки ожиданиям все же встречались строения — небольшие домики, сараи какие-то. Но стояли они, как правило, обособленно, и это выглядело еще более странным, чем пейзаж без строений. Непривычные звуки доносились со всех сторон, и лишь спустя некоторое время Ксана поняла — это поют птицы.

Первой же ночью в открытом поле младенец умер. Плач его постепенно становился все тише и тише, пока совсем не прекратился. Дыхание затруднилось. А потом и вовсе остановилось. Геральт проверил жилку на шее и глубоко вздохнул.

— Все. Надо его похоронить.

Ксана ревела часа два без перерыва, и Геральт ее почему-то не трогал. А когда немного успокоилась и вернулась к костру, он встретил словами, которых лучше бы и не произносил:

— Я говорил: тебе его не выходить. Надо было оставить, где нашли. Только задержались из-за него.

Ксана молчала. Самое странное — головой она уже понимала, что ведьмак прав. Но сердцем — нет. И еще она понимала, что ведьмаки сами лишают себя голоса сердца, оставляя лишь голос рассудка.

Их зовут чудовищами и за это тоже.

А самое обидное, что ведьмаки всегда оказываются правы. По большому счету — правы. Но как мириться с их большим счетом, если по малому прерываются чьи-то жизни?

Ксана начала подозревать, что на этот вопрос ответа просто не существует.

Малыша, так и не обретшего имя, похоронили утром. Около одинокого необитаемого домика. Ксана молча орудовала ржавой лопатой из хозпристройки, толком не видя, что делает: мешали застившие глаза слезы. Маленькому живому требовалась маленькая могила, поэтому Ксана управилась довольно быстро.

В махонький холмик рыхлой земли Геральт воткнул саженец вишни, непонятно где раздобытый. Ксана полила его водой из колодца.

Теперь они шли гораздо быстрее. Первое время — молча. Правая рука Геральта к этому дню уже почти сравнялась по длине со здоровой, но была гораздо тоньше и суше. Да и ладонь казалась игрушечной, ненастоящей. Ведьмак еще не мог как следует действовать коротенькими и тонкими пальчиками, очень напоминающими детские. На ходу он разминал и тренировал руку: Ксана знала, что подобные упражнения ускоряют и стимулируют регенерацию тканей..

На ночевку они устроились в неглубоком овраге. Где-то вдалеке слышался отдаленный шум и вроде бы даже автомобильные гудки.

— Что там? — вяло поинтересовалась Ксана.

— Трасса, — коротко отозвался ведьмак. — На Большой Волгоград.

— Ты же говорил, там Большая Москва! — Ксана нашла в себе силы удивиться.

— Ну… В принципе это уже Москва. Просто Москва давно слилась с окрестными городами — Большим Питером, Большим Уралом. С Волгоградом тоже. Границы условны, есть пустоши кое-где. Но вдоль трасс пустошей нет. Это Киев отделен очень четко, даже от Большого Кишинева. Впрочем, сколько того Кишинева — одна Одесса и то больше…

— А Арзамас ваш — он в черте города или нет? И если да — то какого?

Геральт поморщился:

— Я же говорил тебе не произносить название вслух.

— Да кто тут услышит. — Ксана пожала плечами. — Птицы?

— Хоть бы и птицы, — буркнул Геральт.

Он помолчал немного, но все же ответил:

— Раньше ЭТО находилось в том районе Большой Москвы, который называют Нижним Новгородом. После одной заварушки там камня на камне не осталось. В общем, перебрались в степь, подальше от населенных мест. А название оставили прежнее. В память, наверное. Тогда много наших погибло, много имен освободилось…

Геральт умолк, погрузившись в воспоминания. Ксана не поняла — сам ли он участвовал в давних, наверняка страшных и кровавых событиях или же знал их только со слов тех, кто постарше.

Чудовище атаковало стремительно и безудержно, как бродячий кот — воробьиную стаю. Ксана толком ничего не успела понять: ведьмак вдруг прямо из положения сидя щучкой нырнул через костер, в кувырке сграбастал ее за лямку полукомбеза и отшвырнул в сторону. А в следующий момент со склона оврага прямо в костер рухнуло нечто приземистое, квадратное, с гнутыми трубами поверх корпуса. Сразу же стал слышен шум двигателя, хотя несколько секунд назад вечернюю тишину не нарушало ничто.

Взвыла трансмиссия: чудовище разворачивалось прямо в костре. Ксана проворно отползла в сторону кустов и затаилась. А Геральт не иначе спятил: вместо того чтобы пробираться к своему шмотнику-самобранке, в котором наверняка нашлась бы управа на ночного гостя, кое-как встал из партера и прыгнул… Ксане хотелось сказать «навстречу смерти».

В общем, ведьмак прыгнул на чудовище. Прямо под редкий решетчатый каркас из гнутых труб. Что-то противно скрежетнуло, потом послышались приглушенные ругательства Геральта и сердитые цокающие удары — не иначе ведьмак пинал чудовище подкованным гномьим ботинком. Колесный монстр судорожно ворочался в овраге, словно в узеньком переулке. Пытался развернуться, наверное.

А потом жутковатое родео разом прекратилось. Какая-то продолговатая железка, вышибленная могучей стопой Геральта, кувыркаясь, полетела в сторону, чудовище всхрапнуло двигателем и застыло у костра, равномерно фырча. Стало нестерпимо тихо.

— Выходи, — сказал Геральт, поднимаясь и утирая лоб. — И приготовь йод, поцарапался я, елы-палы…

Чудовище на поверку оказалось небольшим спортивным автомобильчиком-багги. С минимумом элементов кузова. Рама, подвеска, колеса, двигатель да кожаное сиденье. Эдакий оживший механический скелет.

— А… — Ксана боязливо выглянула из-за кустов. — Он того… не задавит?

— Уже нет. Я управляющий блок выкорчевал. Подберешь его, кстати, потом. Пригодится.

Ксана все еще с опаской приблизилась, зайдя автомобильчику сбоку. А то не ровен час газанет… Хотя что-то подсказывало ей: словам Геральта можно верить на все четыреста процентов. Если сказал, что опасность миновала, значит, так оно и есть.

Минут пять ушло на врачевание ран Геральта; заодно Ксана решила сделать ежевечерний укол, но ведьмак жестом остановил ее.

— Погоди. Сменим, пожалуй, препарат. Надо двигательные функции восстанавливать, массу потом нагоним.

Ведьмак добыл из рюкзака аптечку и выдал Ксане новую упаковку ампул. Жидкость внутри стеклянных баллончиков была ядовито-желтой и почти непрозрачной. Привычно зарядив пистолет-инъектор, Ксана впрыснула дозу Геральту в шею. Ведьмак слабо дернулся и поморщился.

— Активный, з-зараза… — выдохнул он. — Жжется.

Подвигав головой и шеей, ведьмак встал, приблизился к автомобильчику, перегнулся через боковую трубу и заглушил двигатель. Стало еще тише.

— Ловко ты с этим… чудищем справился! — искренне сообщила Ксана.

Геральт фыркнул:

— Да какое это чудище! Так, балбес с автопилотом. Вот в Умани как-то…

Ведьмак умолк на полуслове; по глазам его Ксана поняла, что на хозяина вновь нахлынули воспоминания.

Контрольное задание Генералу выпало сдавать в Умани. Палец, Головастик и Шустряк отбыли накануне куда-то в Большую Москву. Повел их пожилой ведьмак по имени Шараф. Генерала, как рожденного в Большом Киеве, решили ориентировать на родной город. Весемир сказал, что дома, мол, и стены помогают.

Генерал не возражал: во время предыдущих визитов Киев его просто очаровал, чего не скажешь о Москве. Москва казалась холодной и равнодушной; Киев же был зелен, приветлив и радостен, как ясное летнее утро. Особенно Генералу приглянулся Центр Большого Киева. Крещатик, Бессарабка… Улочки, бульвары. Фонтаны. Улыбчивые гномы из обслуги метро, деловитые вирги в малиновых пиджаках с золотыми значками «Оболонь» на лацканах…

С Генералом отправился Весемир — решил почему-то тряхнуть стариной. Первым делом Генералу выдали ружье и боеприпасы. Настоящую ведьмачью помповуху. Медицинский комплект в кожаном кейсе — содержимое Генерал знал на память и прекрасно умел комплектом пользоваться. Неприкосновенный запас продуктов. И еще некоторое количество необходимых мелочей, как-то: всепогодные спички, фонарик, чистые носки, моток капронового шнура, коробочку с зубочистками, солнечные очки, блокнот с вечно сонной авторучкой… И конечно же, ведьмачий ноутбук с радиомодемом и встроенным телефоном-мобильником. Все ведьмачье знание, хранящееся в сети, в любой момент могло востребоваться обладателем такого ноутбука.

Ноутбуки будущим ведьмакам пришлось осваивать с девятилетнего возраста. Нынешняя модель у Генерала была уже четвертой освоенной.

— Ну, — вздохнул контролировавший сборы Весемир, — кажется, ты готов. Отбой, Генерал. Спи покрепче.

— А когда завтра выезжаем? — поинтересовался Генерал, пытливо глядя на учителя.

— Так я тебе и сказал! — Весемир хитро улыбнулся в бороду. — Потом узнаешь! Ведьмак должен быть всегда готов вскочить и отправиться к черту на рога, к смерти в пасть. Такая уж у него судьба, мой малыш…

Генерал не любил, когда его называли малышом. Но никогда не возражал: старшим виднее. К тому же Весемир не далее как вчера назвал малышом сурового Шарафа, мужчину, битого жизнью и профессией. Шрам на шраме. Но для Весемира практически все действующие ведьмаки этой части Евразии оставались малышами. Старейшина Арзамаса-16 всех их воспитал. И каждому досталась крупинка его богатейшего опыта и его отточенного годами безразличия. Странного заботливого безразличия, такого необходимого истинному ведьмаку.

Генерал проникся этим безразличием совсем недавно. И — о чудо! — старшие теперь частенько вместо «Эй, малек!» бросали ему «Эй, ведьмак!». Хотя, разумеется, полноправным ведьмаком любой воспитанник Арзамаса-16 становился только после ряда испытаний. Контрольных заданий.

Назавтра Генералу предстояло выполнить первое.

Местом испытания почему-то был избран огромный эльфийский парк. О городе здесь напоминали только редкие дорожки, посыпанные гравием, да металлическая ограда на бетонном фундаменте, опоясывающая парк. Возможно, столь непривычная для горожанина обстановка была выбрана нарочно. Дабы Генералу жизнь медом не показалась. Все возможно.

Перед литыми чугунными воротами Весемир велел остановиться. Генерал послушно придержал видавший виды джип с желтыми ведьмачьими номерами.

— Здесь. — Весемир шумно откашлялся и толкнул дверцу. Выбрался наружу и Генерал.

— Ну что, парень. Задание у тебя простое. Пересечь парк. Просто пересечь. Можешь даже ни с кем не связываться по дороге, хотя, как ты сам понимаешь, тебя попробуют задержать. Я дам тебе всего три совета. Первый: ничему не удивляйся. Второй: не зевай! И третий, самый главный: оставайся спокойным и безразличным ко всему, кроме задания.

— Да, учитель, — смиренно сказал Генерал.

— Я буду ждать тебя с противоположной стороны. Там такие же ворота. Времени тебе — до вечера. Вопросы есть?

— Нет, учитель. — Генерал изо всех сил пытался выглядеть спокойным и безразличным. Получалось — по крайней мере внешне.

— Готов?

— Да, учитель.

— Пошел! — Весемир клацнул кнопкой большого старинного секундомера-хронометра. Серебряный корпус тускло блеснул на солнце; массивная литая цепочка тянулась от столь же массивного кольца к специальному карману куртки предводителя ведьмаков.

Генерал неторопливо развернулся и двинулся к воротам, на ходу выуживая ноутбук.

«Первым делом скачаю план, — подумал он, рассуждая вполне трезво и по-взрослому. — Надо ведь знать, куда суешься?»

Ступив на территорию парка, Генерал присел под первым же деревом и вошел в сеть. Искать он решил по ключевому слову «Умань»; а адрес сайта с подробными планами районов Большого Киева он запомнил после первого же урока компьютерной грамоты.

План уманского парка он отыскал очень быстро. Собственно, никаких трудностей с ориентировкой не предвиделось: ворота, в которые он вошел, и вторые, в которые предстояло выйти, соединялись главной аллеей. Совершенно прямой, как бориспольская автострада. От главной аллеи разбегалось множество дорожек и тропинок помельче; Генерал справедливо рассудил, что на плане скорее всего обозначены далеко не все. Поэтому лучше не искать на шею приключения и спокойно пройтись по главной аллее к противоположному входу-выходу, по мере сил пытаясь совладать с подготовленными сюрпризами. К чему усложнять жизнь во время первого ведьмачьего экзамена?

Упрятав ноутбук в порядком уже потертый рюкзачок (как недавно он был еще совсем новеньким!), Геральт поднялся и мельком взглянул на ворота. Весемир как раз садился в джип.

Проводив взглядом машину учителя, Генерал погладил ладонью безволосую голову и двинулся в глубь парка.

Впервые в жизни он видел столько деревьев сразу. Под их сенью царил таинственный полумрак, а в пышных кустах можно было спрятать что угодно — от танка до гаубицы. Но Генерал продолжал рассуждать вполне трезво: ну кто ради проверки сопляка-подростка потащит в эльфийскую пущу настоящий танк? Положим, ведьмакам даже эльфы не посмели бы отказать в проходе. Хотя это еще бабушка надвое сказала. Танк тут наломает столько, что ботаники-эльфы поумирают от разрыва сердца. Стальные траки и стальное сердце машины как-то не очень сочетаются с травкой и зелеными побегами. Недаром на городских улицах зелени сравнительно мало, не то что в парках.

Судя по масштабу карты, аллея тянулась, разделяя парк на две неравные части, километров пятнадцать. Идти, значит, часа три, прикинул Генерал. Или даже больше, сюрпризы ведь отнимут какое-то время. На то они и сюрпризы.

Скоро отдаленный шум трассы Центр — Одесса окончательно стих. Генерал остался один на один с парком — чужим, непонятным и оттого слегка пугающим.

За сорок минут Генерал не встретил ни души. Вокруг не скажешь чтобы было тихо — пели птицы, шумели кроны на ветру, кто-то подозрительно шуршал в подлеске. Но эти звуки были до странности чужеродными, от чего Генерал ощущал непонятную душевную пустоту. Хоть бы движок какой затарахтел или железо звякнуло. Ан нет, только протяжное лиственное «шшшууу»…

Первый сюрприз он встретил на сорок третьей минуте марша. Выглядел сюрприз как натянутая поперек аллеи стальная проволока; оба конца ее скрывались в кустах справа и слева; именно в этом месте кусты по обочинам аллеи росли особенно густо и пышно.

Генерал машинально положил руку на пристегнутое к боку ружье. При нужде он мог изготовиться к стрельбе меньше чем за секунду, не зря Филипп, Эскель и оружейник Маркус день за днем ведьмачат натаскивали…

Тишину не нарушало ничто. Проволока неподвижно висела над дорогой на уровне колена.

«Думай, — приказал себе Генерал. — Что это за фокус?»

У него было два пути. Путь первый: полезть в кусты и поглядеть, куда эта проволока, жизнь ее забери, приведет. В кустах, кстати, вполне может крыться какая-нибудь неприятность. Путь второй: переступить через проволоку и идти дальше. В пользу второго пути говорило следующее соображение: эта проволока может не иметь никакого абсолютно отношения к испытанию будущего ведьмака по прозвищу Генерал. Эльфы, к примеру, на кого-нибудь западню поставили. А посему самый умный выбор — пройти мимо.

Переступая через проволоку, Генерал с удовольствием сказал сам себе:

— Мне совершенно безразлично, что там, в кустах!

Впрочем, если начистоту, мальчишеское непрошедшее любопытство все-таки жило в Генерале. И узнать — что там, в кустах? — хотелось. Тем приятнее оказалось одержать над собой маленькую победу.

Из кустов так никто и не вылез. Первый сюрприз, если это был сюрприз, Генерал счастливо миновал.

Второй сюрприз ожидал его на сто семнадцатой минуте. Этот сюрприз выглядел как косо лежащее на аллее дерево и безобразная просека с левой стороны.

И еще — обморочный эльф в пяти шагах от гравиевой дорожки. Трава около него была темной от крови. И куртка эльфа с правого бока тоже была темной от крови. Эльф лежал лицом вниз; куртка на спине и щегольские замшевые штаны перепачкались в свежей глине, словно эльф недавно шастал по каким-то подземельям или подвалам.

Генерал застыл в растерянности. К подобным сюрпризам в свои плюс-минус тринадцать лет он еще не успел привыкнуть.

Первым позывом, вполне естественным и объяснимым, стало едва сдерживаемое желание задать стрекача. Но Генерал тут же взял себя в руки. В конце концов это не очередная шалость, за которую Весемир или кто-нибудь из старших может и по шее накостылять, и на штрафные работы отправить, и даже упечь на сутки-двое в карцер. Да и не спасает бегство от неотвратимого наказания, как показал опыт. Только оттягивает.

Поэтому Генерал подавил желание немедленно удрать и сделал несколько осторожных шагов к раненому эльфу.

Тот не шевелился. Присмотревшись повнимательнее, Генерал убедился, что эльф дышит.

«Помочь? — подумал Генерал. Мысли лихорадочно прыгали, как караси на сковородке. — Но я ведь ведьмак… почти. Я должен оставаться безразличным. У меня есть задание…»

В этот момент эльф слабо дернулся и застонал. Кажется, он пытался перевернуться набок. Генерал отпрянул.

«Помрет же. — Мысли продолжали скакать. — Вон крови сколько потерял…»

Рука сама поползла к шмотнику, к аптечке.

«Или бросить его и идти своей дорогой?»

Эльф снова шевельнулся, и на этот раз Генерал увидел его лицо. Аж морозом пробрало от чужого взгляда.

Глаза у эльфов — словно кристаллики льда. Казалось, они полнятся концентрированной вечностью. Годы, десятилетия и века глядят этими глазами. А то и тысячелетия.

Но не только это пригвоздило Генерала к месту. Еще — выражение лица эльфа. Лишь одно читалось на этом лице.

Безнадега.

Полная и страшная безнадега, когда точно знаешь, что спасения нет и быть не может.

Эльф тяжело перевалился на спину, раскинув руки. Крови натекло столько, что Генерал удивился — человек от такой кро-вопотери давно бы уже лишился сознания. Наверное, эльф принуждал себя двигаться на голой воле и самовнушении.

Помимо крови на траве обнаружились небольшой пульт, похожий на ноутбук с оторванной матрицей, и металлический штырь длиной в два с лишним локтя, весь липкий и темный от крови.

«Шахнуш тодц!» — ужаснулся Генерал и решительно сдернул с плеча шмотник.

Безразличие безразличием, а если он промедлит — хана эльфу. В конце концов Большому Киеву в данный момент ничего не угрожает, а если и угрожает, то Генерал совершенно точно не стоит перед выбором: спасать город или спасать эльфа. А значит, стоит помочь этому несчастному.

Генерал выудил аптечку, а из нее — баллончик с универсальным спреем. Живым подобными препаратами пользоваться не рекомендовалось. Чисто ведьмачие, чрезвычайно активные компоненты, взрывная каталитическая биохимия… Обычный человек, не мутант, скорее погиб бы от такого лечения, чем от ран. Эльфы — немного другая статья, это чрезвычайно живучие существа. Совершенно чудовищный жизненный ресурс, заторможенный на тысячелетия механизм естественного старения, врожденный иммунитет практически от всех болячек — заученные на занятиях строки из толстых и умных книг всплывали в памяти словно бы сами по себе.

В общем, Генерал решил рискнуть. Склонился над эльфом, бесцеремонно расстегнул куртку, потом расшитую бисером рубашку, задрал влажную от крови футболку.

Так и есть. Рана во весь бок. Не кровопотеря, так заражение. Без лечения кранты, сто процентов. А так есть хоть призрачные шансы на спасение.

Облачко аэрозоля, шипя, окутало рану. Эльф болезненно дернулся и скрипнул зубами. На узком и худом лице рельефно проступили напрягшиеся челюстные мышцы.

На обработку раны ушло с полминуты. Кровотечение прекратилось сразу же: спрей застывал на плоти вязким, быстро твердеющим слоем. Одновременно и перевязка, и дезинфекция, и лекарство. В ближайшие минуты у эльфа должна была резко скакнуть температура до критических сорока — сорока двух градусов и отключиться сознание. Хотя стоп, у эльфов-нормальная температура тела тридцать четыре-тридцать пять, а критическая — тридцать девять.

Генерал с некоторым удивлением выуживал из памяти информацию, которую сам считал давно и прочно забытой.

Взгляд у эльфа начал туманиться. Нетвердо двигая рукой, он пытался сунуть ладонь в карман куртки и никак не мог расстегнуть молнию. Генерал на всякий случай помог ему.

— Ключ, — сказал эльф еле слышно. — Управляющие коды… Подберешь — остановишь…

И отрубился.

В кармане куртки и впрямь нашелся маленький изящный ключик на серебристом колечке. Еще к колечку был пристегнут брелок: плоский, неправильной формы, отшлифованный до какой-то неправдоподобной бархатной гладкости кусочек металла. Его так и хотелось беспрерывно гладить, вертеть в пальцах.

Генерал спрятал ключик в карман своей куртки, как мог аккуратно оттащил потерявшего сознание эльфа к краю гравиевой дорожки и вернулся к пульту, поскольку ключик больше ни к чему предназначаться не мог. Но даже рассмотреть пульт Генерал не успел — совсем рядом, за ближайшими деревьями оглушительно взревел запущенный двигатель какого-то механического монстра. И был это не автомобиль, и даже не трактор захудалый. Что-то огромное и необузданно мощное вроде судовой турбины или дизеля карьерного самосвала. Скрежетнуло. Взревело еще раз. Плюнуло в безмятежное небо парка струей темно-сизого отработанного выхлопа.

«По просеке ползет… — подумалось Генералу. А секундой позже: — Жизнь забери! Да это оно просеку и сделало! Совсем недавно — листва на поваленных деревьях еще не успела увять и высохнуть…»

Стало муторно и неуютно. Генерал проворно отбежал к эльфу и шмотнику, оставленному рядом с нежданным пациентом. Взялся за помповуху, клацнул затвором…

И едва не выронил оружие, которым второй день не уставал гордиться. Потому что жалким и никчемным оно показалось Генералу, когда он увидел,- что именно ползет по просеке.

Экскаватор. Приземистый и длинный, словно тепловоз, с далеко вынесенной суставчатой тягой и чудовищным зубатым ковшом. Гусеницы глубоко вминались в почву, оставляя две непрерывные ребристые дорожки. Разящее солярой, лязгающее, оно перло не разбирая дороги и готово было сокрушить все на своем пути.

Оно.

Чудище.

Генерал прирос к месту, не в силах пошевелиться. Если это контрольный сюрприз, то Весемир оч-чень высокого о будущем ведьмаке мнения!

А потом страх и замешательство неожиданно схлынули, осталось только спокойствие и глубокая уверенность: разум ведьмака, пусть даже и начинающего, все равно гибче и быстрее тупых инстинктов дикой машины. Победить бесхитростную мощь можно и без оружия, одной лишь силой мысли.

Если знаешь — как.

Генерал знал. Пока только в теории. Но ведь в том и состоит смысл контрольных полевых заданий — в привязке теоретических знаний к реальной обстановке.

Одновременно мелькнула шальная и в данный момент малоуместная мыслишка — вот зачем устроили испытание в пустом и ненаселенном парке! Такой экскаватор на городских улицах столько бы всего порушил, за десять лет не отросло бы…

Итак. Имеется карьерный гусеничный экскаватор модели… модели… а черт его знает, какой модели. Многотонная лязгающая громадина. По всей видимости, оснащена бортовым компьютером с возможностью удаленного доступа и дистанционного управления. По всей видимости, вышла из-под контроля и успела натворить лихих дел — вон эльф весь окровавленный валяется. Кстати, прет-то она прямо на эльфа… Надо отвлечь.

Генерал прекрасно знал слабое место таких механизмов. Неповоротливость. Ползают так, что человек на своих двоих обгонит.

Поэтому он сорвался с места, на бегу подхватил с травы шмотник и пульт, сиганул через некстати подвернувшийся куст и обежал экскаватор слева. Тот сразу замедлился и вдруг проворно выпростал полусогнутый доселе ковш. С хрустом переломилось молодое деревце. Словно спичка. Генерал успел вовремя убраться на безопасное расстояние.

Чудовище разворачивалось, готовое ринуться на прячущегося в подлеске ведьмачонка. Генерал не утратил хладнокровия: напротив, он уже просчитал, куда метнется сейчас. Во-он туда, за огромный столетний дуб в несколько обхватов. У него, поди, такие корни, что и экскаватору с ходу не своротить.

Жизнь — она всегда сильнее железа и моторов.

И вдруг у Генерала появился нежданный союзник. Мелькнула среди ветвей и стволов коричнево-зеленая курточка и невдалеке показался еще один эльф. Одет он был точно так же, как и недавний пациент Генерала, но р отличие от первого пребывал в полном здравии и сохранности.

— Пульт у тебя? — крикнул он Генералу.

Генерал молча показал ему черный, начиненный электроникой брикет.

— А ключ?

Теперь Генерал столь же выразительно похлопал себя по карману куртки.

Эльф словно под землю провалился — растворился на фоне листвы. А потом возник уже совсем рядом, в паре шагов. Выскользнул из-за ствола того самого дуба.

Экскаватор громыхал гусеницами и натужно лязгал ковшом, пробираясь сквозь парк. Деревья жалобно трещали и ломались. Рождалась новая просека.

Эльф требовательно протянул руку, и Генерал, не колеблясь, отдал ему пульт с ключом. Медлить эльф не собирался: тут же вставил ключ в едва приметную щель на торце пульта. Раздался негромкий щелчок, еле слышный на фоне производимого экскаватором шума. Пальцы эльфа запорхали над клавиатурой; пульт и впрямь очень походил на ноутбук, с той лишь разницей, что экран у него был совсем крохотный и располагался не на откидной крышке, а прямо рядом с клавишами. Крышки, собственно, и не было вовсе.

— Отвлеки его! — властно скомандовал эльф и беззвучно канул в кусты.

Что-то у него, видимо, не ладилось.

Генерал послушно потрусил по широкой размашистой дуге. Экскаватор на какое-то время притих, отслеживая его перемещения, а потом стал грузно разворачиваться. Под гусеницами захлюпало — он въехал в обширную, отороченную мхом лужу. Генерал, пользуясь моментом, шмыгнул монстру за корму: на разворот у того уйдет довольно много времени.

Сравнительно быстро Генерал отступил к обширной овальной поляне. Почему-то ему было жалко гибнущие под гусеницами и ковшом деревья. В конце концов парки — такая же часть города, как и кварталы. А ведьмак обязан хранить город. Весь. Целиком.

«А поляну пусть утюжит, — подумал он. — Трава — не дерево. Еще в этом году отрастет…»

Не успел монстр выползти к полянке, как откуда-то сбоку показался давешний эльф. Мелкой вихляющей рысцой он приблизился к Генералу.

— Плохо дело, — сообщил эльф. — Он заблокировал все входные порты. Надо лезть в кабину.

Генерал вдумчиво шмыгнул носом. И ничего не сказал. Да и что он мог сказать?

— А ты, собственно, кто? — поинтересовался эльф. — Ведьмак, что ли?

— Начинающий, — уточнил Генерал скромно.

— Какой выход? — Первый, — не стал врать Генерал.

Эльф саркастически хихикнул.

— Везет же мне! Впрочем, чего это я? Иначе пришлось бы в одиночку. Кстати, что с Ранавенором?

— Это твой… приятель? — на всякий случай справился Генерал. — Который пульт потерял?

— Да.

— А ты не видел? Лежит рядом с аллеей. Без сознания. У него весь бок разодран, я его аэрозолем спрыснул.

— Вашим? — Эльф нахмурился.

— Да.

— Веса маэ, — выругался эльф. — Он может не выдержать…

— Твой приятель умирал, когда я на него наткнулся. Улыбнется судьба — выживет.

— Судьба редко улыбается эльфам, ведьменыш. Запомни это.

Генерал смолчал.

— Ладно. Слушай меня. Нужно задурить этой махине его поганые навигационные рецепторы и попасть в кабину. Ты мне поможешь, раз уж ввязался в это дело. Боюсь, там, в кабине, одной пары рук будет мало. По деревьям лазать умеешь?

— Умею.

— Пошли.

Эльф заткнул бесполезный пока пульт за пояс штанов и деловито зашагал к уже выбравшемуся на поляну экскаватору.

— Отвлекай пока, — напомнил он. — Побегай у него перед мордой. Только смотри, под ковш не угоди.

— Угу, — буркнул Генерал как можно безразличнее.

Бегать перед мордой экскаватора оказалось настолько же утомительным занятием, сколь и небезопасным. Первое же забегание едва не закончилось трагически: монстр резко выпрямил полусогнутый ковш, одновременно подавшись вперед, и задел плечо Генерала. Тот кубарем полетел в траву, совершенно ошарашенный, еще в падении сообразив, что придется молниеносно вскакивать, невзирая на боль, и убираться метров на двадцать в сторону. Сообразил он правильно: с двухсекундной задержкой в место, где он приземлился, впечатался ковш, похожий на гигантский железный кулак.

Экскаватор умел двигаться быстрее, чем казалось сначала. Но все же недостаточно быстро для готового к сюрпризам живого. Особенно такого шустрого и проворного, как подросток, обучающийся на ведьмака. Теперь Генерал позволял себе забегание в зону досягаемости ковша только на противоходе и только на секунду-две.

Вскоре он отследил эльфа: тот потихоньку зашел экскаватору сзади, вскарабкался на развесистую липу и сиганул прямо на кожух двигателя над кормой.

Чудовище взревело громче и отчаянно крутануло башней-корпусом. Молодой дубок на самой опушке вывернулся из почвы с корнями, еще от двух деревьев потолще остались только обломанные щербатые стволы в рост человека.

Тут Генерал сообразил, что от резкого движения ковш монстра на несколько секунд завяз в чаще. Прежде чем Генерал опомнился, ноги уже доставили его вплотную к экскаватору. Прямо к широченной гусенице. Все естество ведьмачонка захлестнуло азартом, пьянящим азартом схватки и удивительной уверенностью в своей быстроте и ловкости. В три движения он буквально взлетел к кабине.

И едва не поплатился за это.

Доселе запертая дверь кабины вдруг резко распахнулась. Окажись Генерал на полшага ближе к краю — его смахнуло бы прямо под чудовищную шипастую гусеницу. А так только сбило с ног — он успел уцепиться за поручень у штатной лесенки и повис, навалившись грудью на платформу перед кабиной. Ноги болтались совсем рядом с вентиляционной диафрагмой; Генерал явственно ощущал тепло и вибрацию работающего двигателя.

Но нет худа без добра: в открывшуюся дверь немедленно проник эльф и тут же принялся колдовать над бортовым пультом монстра. Не успел Генерал вскарабкаться обратно на площадку, как рев двигателя стал равномернее и как-то послушнее. Судорожные рывки прекратились.

— Все, — объявил эльф сверху. — Если хочешь, залезай ко мне.

Генерал с удовольствием повиновался. Эльф вольготно сидел в кресле, положив руки на рычаги. Переносной пульт лежал на полу, рядом, поверх резинового коврика. Уверенно двигая рычагами, эльф освободил ковш и перевел его в походное положение — вытянул сначала вперед, а потом согнул тягу посредине, подобрал ковш почти под лобовой кожух.

И в этот же самый миге проложенной экскаватором просеки на поляну, сигая по кочкам, вырвался джип Весемира. Помимо старого ведьмака в салоне был еще кто-то.

Эльф неторопливо встал и вышел наружу, на площадку.

— Ба! Сам Весемир! Мое почтение! — поздоровался он.

— Устерхофф? Что тут у вас, жизнь забери, происходит? — Весемир тоже поспешил выбраться наружу и требовательно глядел на эльфа снизу вверх.

— Да вот, экскаватор самовольничает. Сбежал с Марушского карьера, бедокурить в парке принялся… Ранавенора чуть не погубил… Как он там, кстати?

— Лежит, — буркнул Весемир, недоверчиво склоняя голову. — Один из моих вышел на него посмотреть. Генерал, ты в порядке?

— Да, учитель! — заверил Генерал слегка дрогнувшим голосом.

Эльф по имени Устерхофф неожиданно протянул руку и несильно ткнул Генерала в плечо:

— А парень-то молодчина, Весемир! Очень мне помог. Ставь ему «отлично», не ошибешься. Из него получится настоящий ведьмак.

— С чего это ты взял? — Весемир немного смягчился.

— Видно. Соплей не пускал, Ранавенора без колебаний вашим зельем лечить взялся. Не боялся, но и в самое пекло без нужды не лез. Из таких и вырастают настоящие ведьмаки. Уж я-то в этом толк знаю, ты ведь в курсе.

— А что с этим? — Весемир указал головой на экскаватор. — Что-то серьезное?

— Не особо. Ранавенор пульт вырубил, а этот не будь дурак заблокировал все входные порты, включая дистанционку.

— А ограничители?

— Да кто на них смотрит на прирученных машинах-то…

— А надо смотреть, — вздохнул Весемир. — Половину всех бед сами и провоцируете. А потом жалуетесь — где, мол, были ведьмаки…

— Разберемся, Весемир. Подвезешь нас? Ранавенора устроить надо…

— Садитесь…

В джипе обнаружилась хмурая личность чуть постарше Генерала. Расселись, потряслись, попрыгали на неровностях просеки, подобрали раненого. У Генерала наступил неизбежный откат, расслабление. Захотелось спать.

Лишь на обратном пути, когда уже возвращались вечерней трассой в Арзамас-16, Весемир неожиданно спросил:

— Скажи, Генерал… О чем ты думал, когда увидел раненого эльфа?

Генерал, не отрывая взгляда от дороги, а рук — от руля, честно признался:

— Да ни о чем… Не получалось у меня думать. Просто взял баллончик и обработал рану. Потом экскаватор попор…

— А тебе было его жалко?

— Эльфа? Или экскаватор?

— Эльфа.

Генерал сокрушенно вздохнул.

— Было. Живой все-таки.

— Но ведь ты знал, что наши препараты могут его погубить.

— Знал. Но от раны эльф бы умер наверняка, а после аэрозоля у него все же оставались шансы.

Весемир немного помолчал.

— Знаешь, — сказал он чуть погодя, — мне кажется, что Устерхофф прав. Из тебя действительно получится хороший ведьмак. Только не спеши задирать нос… и не болтай друзьям своим особенно, понял?

— Понял, учитель.

Они еще немного помолчали.

— Учитель?

— Что?

— А что с моей контрольной? Зачет или нет? До выхода-то я не дошел…

— А тебе не все равно?

Генерал посопел и признался: