Кончина твоя достойна жизни твоей

ОвидийТомас Лиготти

БЕСЕДЫ НА МЕРТВОМ ЯЗЫКЕ

I

Переодевшись после работы, он спустился вниз порыться в кухонных ящиках, с грохотом перебрал столовые приборы и утварь. Наконец, нашел то, что искал. Нож для разделки мяса, праздничный нож, его обычное орудие многих лет. Ножик-женушка.

Сперва он сотворил глаз, вырезав треугольное отверстие кончиком ножа и аккуратно вытащив мякоть. Зажав в руке лезвие, провел двумя пальцами по его тупой стороне, стряхивая мякоть из глаза на предусмотрительно расстеленную возле раковины газету. Второй глаз, нос, кричащий овальный рот. Готово. Правда, придется еще вручную вычистить наполненную семенами волокнистую сердцевину и вставить толстенькую церковную свечку. Веди их, святой огонь, сквозь тьму и невзгоды. Ко мне. К крошке-малютке.

Он высыпал несколько пакетиков со сладостями в большую миску для картофельных чипсов, прикасаясь то к одному, то к другому: круглые карамельки, терпко-кислые леденцы, шоколадные конфеты для детей. Некоторые надкусил, распробовав вкус начинки. Еще чуть-чуть. Не слишком много, потому что некоторые коллеги за спиной уже называли его толстожопым. И аппетит бы испортился перед праздничным обедом, с которым он надеялся управиться до темноты. Завтра надо подумать о диете и более простой пище.

Когда стемнело, он вынес тыкву на крыльцо, водрузил ее на маленький, но высокий столик, накрытый давно не используемой по назначению простыней. Он обвел взглядом их старый квартал. За оградами других домов и фасадными окнами светились причудливые лица новоприбывших. Праздничные гости, зашедшие переночевать, даже не надеясь дожить до завтрашнего дня. Дня всех душ. Отец Микивиц служил раннюю заупокойную мессу, — наверное, он успеет посетить ее перед работой.

До сих пор никаких детей. Погоди. Вот, бегут по улице: чучело, робот и — кто еще? — белолицый клоун. Нет, это не существо с головой-черепом, как он сперва решил, бледной, с пустыми глазницами, наподобие луны, холодно сияющей в ясную ночь. Застывшие брызги звезд.

Лучше зайти в дом. Скоро они появятся. Замерев в ожидании за дверным стеклом с миской конфет в руке, он нетерпеливо перебирал пригоршню сладостей и смотрел, как они падают одна за другой обратно в миску, — пират, наслаждающийся добычей. Пират с седоватой щетиной, с повязкой, закрывающей выбитый глаз, «Веселый Роджер» и скрещенные кости на фуражке, несущийся по дорожке к дому, взбегающий по деревянным ступенькам веранды, игрушечная абордажная сабля, торчащая из брюк.

— Шалость или конфетка.

— Так-так-так, — проговорил он, повышая голос с каждым следующим «так», — да это ведь Черная Борода. Или Синяя Борода, я вечно забываю. Но ты же совсем безбородый, не правда ли?

Пират застенчиво покачал головой.

— В таком случае мы должны звать тебя Безбородым, пока ты не начнешь бриться, по крайней мере.

— У меня есть усы. Шалость или конфетка, мистер, — сказал мальчик, нетерпеливо протягивая пустую наволочку.

— И впрямь славные усы. Ну, тогда держи, — он насыпал горсть конфет в мешок. — И перережь для меня несколько глоток, — прокричал он, когда мальчик развернулся и убежал.

Ему не надо было произносить эти слова так громко. Соседи. Нет, никто не слышал. Сегодня ночью улицы наполнены гуляками, все на одно лицо. Прислушайся к голосам, что раздаются по всему кварталу, к музыке, только подчеркивающей тишину и промозглую бесконечность осени.

Вот еще появились. Славненько.

Шалость или конфетка: тучный скелет, раздувающийся от жира под своими маскарадными костями. Какое несчастье, особенно в этом возрасте. Толстожопый на кладбище и в школе. Этому побольше конфет.

— Спасибо большое, мистер.

— Вот же, бери еще.

Скелет грузно спустился по ступенькам, истончающаяся в темном ничто фигура, уменьшающееся до чуть слышного отзвука шуршание бумажного пакета с конфетами.

Шалость или конфетка: младенец-переросток, в слюнявчике и пинетках, с прыщами на детском лице.

— Что ж, агу, агу, — сказал он ребенку, пока тот ссыпал конфеты в свой распахнутый конвертик. Ребенок усмехнулся, ковыляя обратно, — мешковатые, свисающие сзади пеленки, — вновь исчезая во тьме, из которой он вмиг появился.

Шалость или конфетка: малютка-вампир, лет шести, не больше. Помахал рукой маме, ожидающей на тротуаре.

— Очень страшно. Твои родители могут гордиться. Ты сам сделал весь этот грим? — прошептал он. Малыш молча посмотрел вверх; глаза, обведенные пятнами сурьмы. Маленьким пальчиком с покрытым черным лаком коготком указал на фигуру, стоящую недалеко на улице. — Мама, да? Ей нравятся кислые леденцы? Конечно, нравятся. Вот чуточку для мамы и еще для тебя, хорошеньких красных пососать. Это то, что вы, страшные вампиры, любите, не правда ли? — закончил он, подмигнув. Осторожно спустившись вниз, дитя ночи вернулось к своей матери, и они направились к следующему дому, пополняя безликую череду своих предшественников.

И другие приходили и уходили. Инопланетянин с сопливым носом, парочка вонючих привидений, астматический тюбик зубной пасты.

С каждым ночным часом процессия увеличивалась. Поднялся ветер, и рваный воздушный змей пытался вырваться из хватки вяза на другой стороне улицы. Поверх деревьев октябрьское небо оставалось ясным, словно этой ночью его кто-то натер до блеска. Луна превратилась в затуманенный отблеск, голоса внизу постепенно затихали. Все меньше и меньше ряженых дурачились на улицах. Эти наверняка будут последними, кто поднимется на крыльцо. Все равно конфет почти не осталось.

— Шалость или конфетка. Шалость или конфетка.

Занятная парочка. Очевидно брат и сестра, может близнецы. Нет, девочка выглядит старше. Привлекательная пара, особенно невеста.

— Ну, поздравляю жениха-девицу и невесту-юнца. Я сказал это шиворот-навыворот, знаю. Все потому, что вы сами шиворот-навыворот, не так ли? Кто это придумал? — спросил он, насыпая конфеты, точно рис, в сумку наряженного в смокинг жениха. Что за лица, такие чистые. Сияющие звезды.

— Эй, а вы почтальон, — сказал мальчик.

— Очень наблюдательно. Ты женишься на умничке, — сказал он жениху.

— Вы почтальон, я тоже заметила, — ответила та.

— А как же. Вы сообразительные ребята. Да вы, детки, устали, наверное, гуляя всю ночь.

Дети пожали плечами, толком не зная, что такое усталость.

— Я знаю, сам только закончил разносить почту по всем этим улицам. Я делаю это каждый день, кроме воскресенья, разумеется. Тогда я хожу в церковь. Вы, ребята, ходите в церковь?

Похоже, что да. Правда, не в ту, в которую нужно.

— Кстати, там иногда бывают пикники и всякие такие вещи для детей. Послушайте, у меня есть идея.

Полицейская машина медленно ехала по улице, прочесывая фонарем пространство между домами напротив. Пропал кто-нибудь из ряженых, похоже.

— Пустяки все это, ребята. Шалость или конфетка, — сказал он резко, бросив конфеты отшатнувшемуся жениху. Затем повернулся к невесте, отдал ей все, что осталось в большой миске, сохраняя при этом деланно безучастное выражение лица. Покраснел ребенок или это просто отсвет от фонаря-тыквы?

— Идем же, Чарли, — позвала его сестра снизу.

— Счастливого Дня Всех Святых, Чарли. Увидимся в следующем году. Может, где-нибудь поблизости.

На секунду он задумался о чем-то другом. Когда он усилием воли вернулся к реальности, никаких детей уже не было. Не считая воображаемых, в своем роде совершенных. Как тот мальчик и его сестра.

Он оставил свечу догорать в тыкве. Пусть вовсю поживет на своем недолгом веку. Завтра она будет мертва и выброшена вместе с другими отходами, — огарок, играючи отправленный в пакет для мусора. Завтра. День всех душ. Пойти утром с матерью в церковь. Сойдет за еженедельное посещение, день священного долга. Не забыть еще поговорить с отцом М. по поводу похода на футбольный матч с группой ребятишек.

Дети. Их ежегодный маскарад закончился, грим смыт, костюмы убраны. Когда он выключил свет на нижнем и верхнем этажах и лежал в постели, он все еще слышал «шалость или конфетка» и видел их лица в темноте. Они пытались раствориться в его сонном сознании, но он возвращал их вспять.

II

— К-к-онфетку или м-м-м-онетку, — голосила троица мерзких, хлюпающих носами бродяг. В этом году было намного холоднее, и он надел голубовато-серую шерстяную форму, в которой обычно разносил почту.

— Чуточку тебе, и тебе, и тебе, — приговаривал он уже отработанным тоном. Бродяги были не особо благодарны за подаяние. Теперь они ничего не ценят. Все так быстро меняется. Забудь об этом, закрой дверь, порывы ледяного ветра.

Несколько недель назад вязы и красные клены в округе поразил преждевременный холод, они сбросили всю листву. Теперь еще тучи затянули небо, зловещий фиолетовый полог, сквозь который не проглядывала ни одна звезда. Без снега не обойдется.

На празднике в этом году было гораздо меньше детей, да и из тех, кто пришел, немногие постарались придумать костюм. Просто намазали лицо сажей и отправились попрошайничать в повседневной одежде.

Все кажется таким другим. Весь мир утомился, неумолимая машина цинизма. Внезапно умирает твоя мать, и тебе полагаются два выходных. Когда ты возвращаешься, людям наплевать на тебя еще больше, чем прежде. Странно, что ты способен ощутить потерю чего-то, что прежде не казалось важным. Сварливая старушонка умирает… И ни с того, ни с сего это чувство величественного отсутствия, будто немилосердная королева освободила престол. Разница между ночью с одной-единственной мерцающей звездой и беззвездным, удушающим мраком.

Но вспомни дни, когда она. Нет, либо хорошо, либо ничего. Пусть мертвые сами — и т. д. и т. п. Отец М. все замечательно устроил в похоронном зале, и не было смысла разрушать то безупречное чувство завершенности, которое потрудился придать священник земной фазе существования его матери. Так зачем же теперь возвращаться к ней в мыслях? «Ночь мертвых», — вспомнил он.

На соседних улицах уже почти не осталось пришельцев с того света. Собиратели подаяния разбрелись по домам. «Можно все запереть до следующего года», — подумал он. Нет, погоди.

Вот и они опять, появились так же поздно, как и в прошлом году. Сними пальто, неожиданный толчок тепла. Согревающие звезды вернулись, вновь сияя подлинным светом. Как они светились, эти две маленькие точки в темноте. Их звездная сила струилась прямо на него, яркий поток. Теперь он был даже рад, что праздник выдался таким унылым в этом году, предвосхитив нынешний восторг. То, что они нарядились в прошлогодние костюмы, было чудом, о котором он и мечтать не смел.

— Шалость или конфетка, — сказали они издалека, а затем повторили призыв, когда человек, стоявший за стеклянной дверью, вместо ответа продолжал просто смотреть на них. Затем он распахнул дверь.

— Привет, счастливая парочка. Рад снова вас видеть. Вы помните меня, почтальона?

Дети обменялись взглядами, и мальчик сказал:

— Ну конечно.

Девочка хихикнула, и от ее смеха ему стало еще лучше.

— Ну, год спустя вы снова здесь, в тех же самых нарядах и готовы к свадьбе. Или она только что закончилась? В таком случае это совсем ни к чему. Что будет в следующем году? А после? Вы никогда не повзрослеете, понимаете, что я хочу сказать? Ничего не изменится. Вас это устраивает?

Дети постарались понимающе кивнуть, но вместо этого только пошевелились, вежливое недоумение на лицах.

— Да и меня устраивает. По правде сказать, я бы хотел, чтобы все перестало меняться для меня еще давно. Так или иначе, как насчет сладкого?

Конфеты были розданы, дети говорили ему «спаси-и-ибо» точно так же, как дюжину раз в других домах. Но прямо перед тем, как им было позволено продолжить свой путь, он вновь привлек их внимание.

— Эй, мне кажется, я видел, как вы играли у своего дома, когда я проходил мимо с почтой. Такой большой белый дом на Пайн Корт, да?

— Неа, — ответил мальчик, осторожно спускаясь по ступенькам веранды, старясь не запнуться о край своего платья. Его сестра уже в нетерпении ждала внизу. — Красный, с черными ставнями. На Ясеневой улице. — Не дожидаясь его реакции, он присоединился к сестре, и жених с невестой бок о бок двинулись дальше по улице, потому что, похоже, поблизости больше не было гостеприимных домов. Он смотрел, как они уменьшаются вдалеке, постепенно растворяясь в ночи.

Холодно здесь, закрой дверь. Смотреть было уже не на что; он успешно запечатлел встречу для своего мысленного фотоальбома. Как бы там ни было, их лица сияли даже ярче и чище в этом году. Возможно, они и в самом деле не изменились и уже никогда не изменятся. «Нет, — подумал он в темноте своей спальни. — Все меняется и всегда к худшему». Но сейчас в них не произойдет никакой внезапной перемены, не в его мыслях, по крайней мере. Вновь и вновь он вспоминал их, чтобы убедиться, что они были прежними.

Он завел будильник, — завтра надо проснуться к утренней мессе. На этот раз никто не будет сопровождать его в церковь. Придется идти одному.

Одному.

III

На следующий Хеллоуин выпал ранний снег, тонкий слой белизны, покрывшей землю и деревья, оставившей повсюду мертвенно-бледный отпечаток. Она мерцала в лунном свете, холодная пена. Сияние на земле отражали редкие звезды сверху. Безобразная давка снежных туч с запада угрожала вмешаться, разделив отблеск и его источник, превратить все в тусклую пустоту. Все звуки были звонкими от мороза, превратились в крики перелетных птиц в безлюдных ноябрьских сумерках.

«Еще ноябрь не наступил, а посмотри на это», — подумал он, вглядываясь в стекло парадной двери. Так мало людей на улице, еще меньше гостеприимных домов, закрытые двери и погасшие огни на верандах заставляли их слепо брести дальше. Да и у него самого пропал задор, он даже не выставил фонарь-тыкву — маяк своего убежища.

Да и как дотащить эту тяжелую штуку, когда такое приключилось с ногой? Одно удачное падение с лестницы, и он стал получать пособие по инвалидности от государства, мог месяцами не выходить из своего одинокого дома.

Он молил о наказании, и его молитвы были услышаны. Не нога сама по себе, причинявшая лишь физическую боль и неудобства, а иное наказание — одиночество. Так его наказывали в детстве: изгнанный в холодный каменный подвал — совсем темный, если не считать света, просачивавшегося в запыленное окошко. Он стоял в том углу, как можно ближе к свету. Именно там он однажды увидел муху, попавшуюся в сеть паука. Он смотрел и смотрел, и вот, наконец, паук вылез полакомиться жертвой. Он досмотрел все до конца, окаменевший от ужаса и омерзения. Когда все закончилось, ему захотелось кое-что сделать. Все удалось. Изловчившись, он сумел схватить паучка и вытащить из паутины. Он на самом деле ничего не почувствовал, разве что недолгую щекотку на сухом языке.

— Шалость или конфетка, — услышал он и с трудом поднялся, чтобы проковылять к двери. Но праздничная присказка доносилась откуда-то издалека. Отчего же она на какой-то миг показалась такой близкой? Нарастающее эхо его воображения, где далеко — это близко, вверх — это низ, боль — удовольствие. Может, лучше запереться на ночь? Похоже, в этом году совсем немного детей играют в свою игру. Теперь уже остались только самые бестолковые, отставшие копуши. Ну, вот один из них.

— Шалость или конфетка, — чуть слышно произнес мягкий угасающий голос. По ту сторону двери стояла искусно наряженная ведьма, теплый черный платок и черные перчатки в придачу к черному одеянию. Старая метла в одной руке, мешок в другой.

— Тебе придется подождать секундочку, — крикнул он с дивана, стараясь подняться, опираясь на трость. Боль. Хорошо, хорошо. Он взял со столика полный пакет сладостей и был готов отдать все его содержимое маленькой даме в черном. Но затем он узнал ее под желтоватым гримом мертвеца. Будь осторожен. Не делай ничего особенного. Притворись, что не знаешь, кто это. И ни слова о красных домах с черными ставнями. Ни слова о Ясеневой улице.

Хуже того, на тротуаре виднелся силуэт кого-то из родителей. Позаботиться о безопасности последнего живого ребенка. Но, может, были и другие, хотя он видел только брата и сестру. Осторожно. Сделай вид, что не знаешь ее; в конце концов, ее костюм сильно отличается от того, что был на ней последние два года. И, самое главное, ни слова о сам знаешь ком.

А что если невинно спросить, где ее маленький братик? Ответит ли она, что он был убит, или, возможно, что он мертв, или, может, просто-напросто, что его больше нет, в зависимости от того, в каком свете родители представляли все это дело. В любом случае, лучше об этом не знать.

Он открыл дверь ровно настолько, чтобы протянуть конфеты и невыразительно произнес:

— Держи, ведьмочка. — Слова как-то вырвались сами собой.

— Спасибо, — ответила она шепотом, вечным шепотом страха и опыта. Похоже на то.

Она отвернулась, пошла вниз, метла глухо стучала позади нее по ступеням. Старая, потрепанная, никуда не годная метла. Как раз то, что нужно ведьме. И то, что нужно непослушному ребенку. Мерзкая рухлядь вечно на своем месте в углу, орудие наказания, что всегда под рукой, всегда в поле зрения ребенка, до тех пор, пока не превратится в навязчивый кошмар. Материнская метла.

После того, как девочка и ее мать исчезли из виду, он закрылся от всех, — теперь, пережив такие напряженные минуты, он был рад одиночеству, которое совсем недавно его пугало.

Темнота. Постель.

Но уснуть он не мог, хотя и видел сны. Между сном и явью в его воображении возникали ужасы, нелепая вереница образов, напоминающих отвратительные фрагменты из старых рассказов в картинках. Неузнаваемые лица, нарисованные чересчур яркой краской, суетились перед его мысленным взором, абсолютно ему неподвластные. Все это сопровождалось чередой звуков, точно в «павильоне смеха», возникающих, казалось, где-то между его мозгом и залитой лунным светом спальней. Приглушенный гул отчасти радостных, отчасти испуганных голосов звучал фоном в его воображении, перемежаясь донельзя отчетливыми криками, в которых слышалось его имя. Это было плохо различимое подобие голоса его матери, лишенное сейчас каких-либо реальных свойств, позволивших бы определить его как такой, оставаясь одним лишь понятием. Голос звал его из глубин его памяти. «Сэм-ю-эл», — кричал он со страшной, непонятно откуда взявшейся назойливостью. И вдруг: «шалость или конфетка». Слова превратились в эхо, мало-помалу изменяя свой смысл: «Шалость или конфетка — встретимся деньком ясным — ясени, ясени». Нет, не ясени, другие деревья. Мальчик гулял среди больших кленов, был окружен ими. Знал ли он, что в ту ночь за ним следовала машина? Паника. Теперь не потеряй его. Не потеряй его. Вот же он, с другой стороны. Деревья что надо. Хорошие старые деревья. Мальчик обернулся, и в его руках было беспорядочное переплетение бечевки, чьи концы простирались до самых звезд, которыми он начал управлять будто в игре с воздушными змеями, игрушечными самолетиками или летающими куклами на веревочках, вглядываясь в ночь, тщетно зовя на помощь. Снова послышались крики его матери; потом вмешался еще один голос, превращаясь в отвратительное невнятное единство мертвых голосов, бормочущих вдалеке. Ночь мертвецов. Все мертвые говорили с ним одним голоском-голосочком.

— Шалость или конфетка, — послышалось вновь.

Но это уже не казалось частью его бреда. Слова будто раздавались откуда-то со стороны, поскольку их звук прервал его полусон и освободил его от этой страшной тяжести. Толком не проснувшись, оберегая поврежденную ногу, он ухитрился оторвать себя от влажной простыни и ступить обеими ногами на твердый пол. Это успокоило. Но вот опять:

— Шалость или конфетка.

Это снаружи. Кто-то у двери.

— Иду, — крикнул он в темноту, осознавая от звука собственного голоса весь абсурд сказанного. Сыграли ли месяцы одиночества странную шутку с его рассудком? Слушай внимательно. Может, это больше не повторится.

— Шалость или конфетка. Шалость или конфетка.

— Шалость, — подумал он. Но придется пойти вниз, чтобы убедиться. Он представил озорно смеющеюся фигуру или фигуры, которые шмыгнут в темноту, стоит открыть дверь. Хотя надо поторапливаться, если он хочет застать их там. Проклятая нога, где же трость? Наконец, он нашел свой халат в темноте и накинул на голое тело. Теперь справиться со злосчастной лестницей. Включи свет в прихожей. Нет, так он предупредит их о своем появлении. Разумно.

Он управлялся с лестницей достаточно хорошо, учитывая его скорбное положение. Ни то, ни другое, ни скорбь ночи13. Скорбь ночи. Мертвой ночи. Ночи мертвецов.

С удивительной сноровкой калеки он неторопливо продвигался по лестнице, ставя трость на каждую ступеньку для опоры, перед тем, как ступить на нее. «Внимательнее, — сказал он своим мыслям, которые принялись странно блуждать в темноте. — Смотри под ноги!» Чуть не свалился. Наконец, преодолел последнюю ступеньку. Звук доносился от главного входа, что-то вроде приглушенного смеха. Хорошо, они все еще там. Он мог поймать их и разуверить себя в своих фантазиях. От тяжкого спуска по лестнице он задыхался и совсем потерял уверенность.

Стараясь как можно больше сократить время между двумя движениями, он повернул замок над дверной ручкой и распахнул дверь как мог внезапно. Холодной ветер просочился по краям внешней двери, задувая мимо него прямо в дом. На крыльце не было никаких следов ребячливого шутника. Погоди, все же были.

Ему пришлось включить свет на крыльце, чтобы все разглядеть. Прямо перед дверью кто-то швырнул на цемент фонарь-тыкву, — мягкая корка разлетелась на множество кусочков по всему крыльцу. Он открыл внешнюю дверь, чтобы посмотреть поближе, и сильный ветер ворвался в дом, проносясь над его головой на ледяных крыльях. Что за порыв, закрой дверь. Закрой дверь!

— Маленькие мерзавцы, — произнес он очень отчетливо, пытаясь уменьшить ощущение хаоса и бреда.

— Кто, малю-малюточка? — раздался голос позади него.

Сверху, на лестнице. Небольшой силуэт, судя по всему, с чем-то в руках. Оружие. Ну, у него, по крайней мере, есть трость.

— Как ты сюда проник, малыш? — спросил он безо всякой уверенности, что это был именно малыш, учитывая его странный, непонятный голос.

— Сам ты малыш, сынок. Никак я сюда не проникал. И никакого Сэмми-Мэмми. Это у меня просто личина.

— Как ты сюда проник? — повторил он, все еще надеясь установить разумную манеру разговора.

— Сюда? Я уже был поблизости.

— Здесь? — спросил он.

— Нет, не здесь. Там-та-та-там. — силуэт указал в окно на вершине лестницы на постоянно меняющееся небо. — Красота, не правда ли? Ни детей, ничего.

— О чем ты? — спросил он с воодушевлением сновидца, ибо только обыденность сна помогала ему сейчас сохранять рассудок.

— О чем? Я ни о том и ни о чем, придира.

«Ни о том и ни о чем», — подумал он, радуясь вернувшейся связи с реальным миром грамматических правил. — Ни о том и ни о чем: два пустых зеркала, возводяющие пустоту друг друга в бесконечную степень, ничто, сводящее на нет ничто».

— Ни о чем? — повторил он с вопросительной интонацией.

— Ага, и отправляешься ты в ничто.

— Каким это образом? — спросил он, крепко сжимая трость в предчувствии близкой развязки.

— Каким образом? Не беспокойся. Ты уже сам позаботился о каким-тим-тим. ШАЛОСТЬ ИЛИ КОНФЕТКА!

И внезапно существо бросилось на него в темноте.

IV

На следующий день его нашел отец Микивиц, который уже звонил ему, не увидев этого добросовестного прихожанина на утренней заупокойной мессе, как это было заведено. Дверь была широко открыта, и священник обнаружил его тело у подножия лестницы, халат и белье в нелепом беспорядке. Видимо, бедняга снова свалился, на этот раз насмерть. Бесцельная жизнь, бесцельная смерть: «Кончина твоя достойна жизни твоей», — как писал Овидий. Так думал священник, хотя на похоронах произнес совсем другую речь.

«Но почему же дверь была открыта, если он упал с лестницы?» — позднее задался вопросом отец М. В ответ на это полиция выдвигала теории о неизвестном злоумышленнике или злоумышленниках. Рассматривая преступление, они думали о мотиве мести, который был отброшен после неофициальных показаний священника. Идея мести такому человеку была слишком притянутой за уши, если совсем не бессмысленной. Да, бессмысленной. Тем не менее, мотивом не было ограбление, и мужчина, судя по всему, был избит до смерти, возможно, своей собственной тростью. Дальнейшее обследование показало, что над трупом было совершено насилие, но при помощи чего-то куда более длинного и грубого, нежели трость, заподозренная ранее. Сейчас они искали нечто вроде метлы, вероятно, очень старой, расщепленной и прогнившей. Но они никогда не найдут ее там, где ищут.

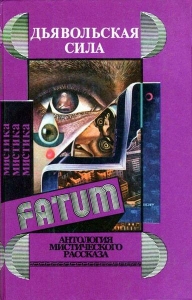

Комментарии к книге «Беседы на мертвом языке», Томас Лиготти

Всего 0 комментариев